Interdisciplinaria De moluscos, discontinuidades y politopías *

Las compulsivas diásporas rurales intensificadas en el último medio siglo no disolvieron mayormente la comunidad agraria mexicana, aunque sí modificaron dramáticamente su perfil. La congregación cerrada introspectiva y circunscrita a estrechos ámbitos sociales y territoriales, si alguna vez existió ya no existe más. Hoy los asentamientos arcaicos son origen y destino de inténsas traslaciones poblacionales. Movimientos migratorios estables y prolongados o estacionales en vaivén que quitan a los grupos sociales cohesivos y culturalmente diferenciados su proverbial naturaleza introvertida y a través de una suerte de gitanización generalizada les confieren una condición peregrina y trans territorial.

De esta manera, en la medida en que algunos de los migrantes se asientan en ciudades empleándose en actividades no primarias, el grupo comunitario ahora extendido, pero todavía cohesivo e identitario, deja de ser netamente rural y puramente agrario. Mientras que el poblado natal y sus inmediaciones pasan de hábitat único a punto de referencia y matriz cultural, Aztlán mitificado pero existente y revisitable que provee de retaguardia y consistencia espiritual a la comunidad desperdigada. Porque para los pueblos históricamente cuchileados y forzadamente peregrinos conservar o reinventar la identidad es cuestión de vida o muerte.

En otros textos he llamado topológicas a las comunidades territorialmente distendidas o chiclosas pues pese a la distorsión que sufre su espacio social conservan una serie de invariantes. Entre otras las de delimitar un adentro y un afuera, mantener la cohesión, elevar la autoestima y conferir sentido de pertenencia. Además, los dilatados colectivos producto de la diáspora preservan en lo interno su propio espacio y su propio tiempo. Hacia dentro las reglas y los relojes que emplean los miembros de una comunidad desperdigada, tanto para medir ubicaciones y distancias sociales como para regular ciclos anuales e históricos, son herencia del sentido del especio y del tiempo de la comunidad ancestral. Y esto es así por más que sus miembros ambulantes o migrados se muevan en otros contextos sociales y asuman con prestancia los usos espaciotemporales ahí imperantes. Por todo ello me parece que una buena representación de estas comunidades

plásticas y topológicas son los moluscos de Albert Einstein “Por eso se utilizan cuerpos de referencia no rígidos, que no solamente se mueven en su conjunto de cualquier modo, sino que también sufren durante su movimiento toda clase de cambios de forma… Este cuerpo de referencia no rígido, se podría designar con cierta razón, como molusco de referencia”, escribió el célebre físico en un libro sobre la teoría de la relatividad. Al aplicar metafóricamente estos conceptos a la comunidad peregrina no pretendo identificar la relatividad espacio-temporal de la física con el relativismo cultural de cierta antropología, traduciendo reglas y relojes por valores, normas usos y costumbre. Si me parece útil en cambio pensar a la comunidad espacialmente topológica y socialmente plástica como un sistema complejo de múltiples dimensiones y desarrollo no lineal, de modo que por lo general el efecto de los éxodos y diásporas no será la disolución, que pronostica cierta sociología sino la rearticulación y el fortalecimiento de las diferencias y particularidades socioculturales que otorgan identidad.

Siguiendo con las analogías referidas a la física relativista, podríamos decir que de la misma manera como se incrementa la asincronía de los relojes y la desproporción de las reglas métricas cuanto mayor es la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto de otro, así también una comunidad distendida que se transforma aceleradamente tiende a resaltar la singularidad sus valores específicos y enfatizar el diferencial de sus usos y costumbres. Hay comunitarismo fuerte como hay comunitarismo tenue y paradójicamente las comunidades más movidas son con frecuencia las más cohesionadas e identitarias. En contexto sociales abiertos y competitivos como los de la modernidad capitalista se acentúa el individualismo y se debilita la colectividad. En cambio, en los grupos ancestralmente lacerados la cohesión del colectivo -la afirmación del nosotros- deviene imprescindible estra -

tegia de sobrevivencia. Pero cohesión no significa enconchamiento inmovilizador sino apertura y plasticidad. Una comunidad fuerte no es dura, rígida, cerrada, resistente al cambio como la concha, sino flexible, dinámica, oportunista mudable como el molusco. Y muchas de estas mudanzas van en el sentido de fortalecer la identidad actualizándola, poniéndola al día y eventualmente ensanchándola.

Ejemplo de un sistema social complejo que al acelerar su movimiento intensifica y expande su individualidad es el proceso migratorio al gabacho de zapotecos, mixtecos, mixes y demás. Movimiento cuyo saldo fue la reciente invención y fortalecimiento de la antes tenue sino es que inexistente identidad oaxaqueña. La inesperada convergencia de los históricamente desconcertados resultó del atrabancado éxodo finisecular hacia el norte, traslación poblacional que permitió construir en los campos agrícolas del noroeste mexicano y sobre todo en la proverbial oaxacalifornia una inédita cohesión oaxaqueña transfronteriza. Convergencia inconcebible en el estado de origen, que empezó aglutinado mixtecos y zapotecos de distintas localidades en torno a su lengua, su dignidad y sus reivindicaciones laborales y terminó agrupando también a chatinos, triquis, mixes y otros grupos en una organización que primero se llamó Frente Binacional Mixteco Zapoteco, luego Frente Indígena Oaxaqueño Binacional y finalmente, superando la oaxaqueñidad, Frente Binacional de Organizaciones Indígenas.

No fue el Frente un estrafalario muégano multiétnico sino un protagonista social de tercera generación. Como los agrupamientos oaxaqueños primarios, el Frente tiene agremiados en la entidad federativa de origen: en los Valles Centrales, en la Sierra Juárez, en la Mixteca… pero también los tiene en Baja California, pues en Tijuana y San Quintín se formaron los primeros grupos de oaxaqueños migrantes, y finalmente cuenta con socios en California: en Los Ángeles, San Diego, Valle de San Joaquín… Así un jornalero proveniente de Yalalag cuyo jale está en el Imperial Valley puede ser a la vez yalalteco, zapoteco, oaxaqueño, mexicano e indígena del mundo sin que por ello su ombligo deje de estar

enterrado en la Sierra Juárez.

Pero con los socios de Frente residentes en San Quintín o en San Diego y en general con los nómadas sedentarizados, con los migrantes establecidos en sus lugares de destino, la marisquera metáfora einsteiniana se retuerce en limón pues su condición biterritorial no puede representarse como un molusco ni con ninguna variante de la geometría topológica pues esta se ocupa de propiedades invariantes en todo tipo de distorsiones menos la ruptura y la territorialidad de los transterrados es discontinua, rota.

La plasticidad espacial de la comunidad que primero me llevó a representarla como un continuo no euclidiano, es decir como un molusco de Einstein, no se limita al estiramiento. En el caso de los oaxaqueños y otros migrantes remotos asentados, la comunidad no solo se extiende, también se quiebra espacialmente, se rompe en fragmentos geográficamente separados que sin embargo y pese a la distancia conservan su unicidad y propiedades básicas.

Siguiendo con la búsqueda de analogías en las ciencias llamadas duras tenemos que la condición salteada del espació comunitario de grupos territorialmente dispersos y eventualmente binacionales reclama modelos sustentados en una geometría no solo chiclosa sino también discreta. Un marco conceptual que de razón de las soluciones de continuidad de un sistema social complejo que conserva su unicidad pese a estar formado por trozos espacialmente no colindantes. Y para encontrar en la física algo parecido es necesario transitar de la relativista a la cuántica.

Un mixteco puede pasar de San Juan Suchitepec, en Oaxaca; a San Quintín, en Baja California, y de ahí al Valle de San Joaquín en California sin dejar de estar en su comunidad. Más aún, puede hacerlo sin salir de ella, pues en rigor el que por su cuenta o por la del enganchador o por la del pollero transita entre un espacio comunitario y otro, no es un comunero sino una persona en tránsito, un simple viajero que solo recuperará su condición comunitaria al llegar a su destino e incorporarse a una nueva comunidad, a una masa crítica de mixtecos migrados capaz de regenerar la vida colectiva en otro lugar.

La colectividad transterritorial se nos presenta entonces como un espacio salteado, como un archipiélago cuyas islas son socialmente continuas, pero geográficamente discretas. Los comuneros transitan fluidamente (salvo por la migra si hay que cruzar la línea) de una ubicación comunitaria a otra. Pero como tales comuneros nunca están en medio y si se extraviaran en el tránsito ya no podrán recuperar una identidad que para actualizarse necesita del nosotros. Descripción mañosa con la que busco subrayar las analogías con la naturaleza cuántica del modelo atómico propuesto por Niels Bohr.

En este paralelismo el comunero multiespacial que en adelante llamaré polibio (término empleado por el sociólogo estadunidense Michael Kearney que remite a la capacidad de los anfibios para transitar de un medio a otro cambiando de forma, pero no de condición) se nos presenta como

un sujeto individual, es decir elemental, definido por su pertenencia a un campo social comunitario. Ámbito donde puede ubicarse en diferentes segmentos, así como transitar de uno a otro a través de territorios no comunitarios en los que pierde temporalmente su condición de polibio. La comunidad y el comunero, como el campo y la partícula en la física atómica, son dos aspectos de la realidad social, contradictorios pero inseparables. El polibio se define tanto por su individualidad como por su pertenencia; pero mientras que la individualidad remite a su condición discreta o corpuscular, la pertenencia refiere a la continuidad -que se antoja ondulatoria- del campo comunitario. Así como las ondas y las partículas, los comuneros y las comunidades son manifestaciones contrapuestas pero complementarias de una misma realidad compleja.

Siguiendo la analogía y parafraseando a Werner Heisenberg, podemos decir que individualidad y pertenencia son aspectos imposibles de fijar con precisión al mismo tiempo, pues si atendemos a lo comunitario se diluyen los atributos personales, mientras que si nos enfocamos sobre lo individual se difuminan los comunitarios. Pero se trata de una incertidumbre virtuosa pues reconoce una tensión objetiva e insoslayable obligándonos a abordar en su integralidad y articulación tanto el contexto colectivo como las particularidades personales que se entreveran en los procesos comunitarios. Sin olvidar que en este juego dialéctico tanto el nosotros como el yo tienen agencia. En este doble abordaje el aspecto comunitario remite principalmente a los elementos de continuidad y homogeneidad, mientras que el individual corresponde en mayor medida la discontinuidad y la diferencia. Otras analogías sugerentes entre el Principio de incertidumbre propio de la física y ciertos fenómenos sociales son más obvias y manoseadas. Por ejemplo, es sabido que tanto en la microfísica como en la antropología la acción de indagar altera lo investigado sea esto la trayectoria de un fotón o la autoestima de una familia campesina.

Cuando la analogía parecía exhausta una frase e Heisenberg y un poema de Porfirio García me remiten de nuevo a la transdisciplinaria posibilidad de socializar el Principio de incertidumbre. Escribe el físico: “En el nivel atómico debemos renunciar a la idea de que la trayectoria de un objeto es una línea matemática”. Dice el poeta: “Mi madre era joven cuando bajó a este páramo/ Tenía los ojos cansados de caminar promesas/ Tenía el defecto de estar en todas partes”.

¿Qué quiere decir el oaxaqueño nacido en Ciudad Nezahualcóyotl cuando en un homenaje poético a las madres fundadoras migrantes proclama que la suya tenía el defecto de “estar en todas partes”? ¿Tendrá algo que ver con la hipótesis de Heisenberg que Esthepen W. Hawking formula con palabras más cercanas a las de poeta: “Una partícula no tiene siempre una trayectoria única… En lugar de eso se supone que sigue todos los caminos posibles”. Dicho de otra manera: ¿el politopismo de las partículas elementales puede ponerse en relación, así sea alegórica, con las múltiples trayectorias

y ubicaciones de las mujeres y los hombres de la diáspora?

Posiblemente sí, porque sucede que en las comunidades desperdigadas una misma persona puede ser jefe de cuadrilla en los campos agrícolas del noroeste, mientras que, a miles de kilómetros de distancia, en su comunidad oaxaqueña de origen ocupa el cargo de mayordomo encargado de organizar la fiesta del santo. En las comunidades fuertes el que se va a La Villa no pierde su silla. La migración permanente o en vaivén no significa que el comunero abandone su lugar en la colectividad natal. Y de la misma manera el sistemático retorno de los migrados estables a sus pueblos de origen no supone perder su sitio en la comunidad transterrada. Y es que por definición el polibio ocupa simultáneamente diversos lugares sociales en el colectivo disperso, aun cuando no ejerza al mismo tiempo sus diferentes funciones.

Y esta multi espacialidad es una forma de sobreponerse al desgarramiento migratorio. “Resistir, pues, para no desbaratarse en el éxodo, y para aprender, poco a poco, como se vive al mismo tiempo en Texcatepec y en Nueva York”. El revelador “al mismo tiempo” lo emplea el Fleis Zepeda al relatar los avatares de sus amigos ñuhú de Amaxac avecindados en el Bronx.

La politopía de los polibios los hace ubicuos permitiéndoles ocupar simultáneamente lugares sociales geográficamente separados. Pero además su multi espacialidad respecto del entramado colectivo trans territorial se expresa en una suerte de relativización de la lejanía o indiferencia a la distancia. En las no euclidianas comunidades distendidas se desvanece en cierta medida el sentido del cerca y del lejos. Y así como el cronopio descolocado de Julio Cortázar transitaba de la parisina Galería Vivien al bonaerense Pasaje Güemes, sin atravesar el Atlántico. Un yalalteco trans -

terrado en Frisco celebra la Guelaguetza sin necesidad de cruzar la frontera y el ñuhú Bernardino Femando trota por las banquetas de Melrose Avenue, en Manhatan, mientras su otro yo, marcha bajo los cedros blancos de la vereda del Cerro del Brujo, en El Pericón. Igual como en la física no hay partículas sin campo, en los sistemas societarios fuertes y cohesivos no existen individuos aislados o libres. Aun cuando los separen grandes distancias geográficas, pertenencia mata distancia y entre los comuneros siempre priva una suerte de contigüidad moral. Colindancia que renueva y enriquece los imaginarios colectivos, pero que no es solo espiritual y se materializa en constantes flujos de personas, mensajes, imágenes, servicios, dólares… Intercambios favorecidos por el enlace expedito y ahora instantáneo que permiten los nuevos medios de comunicación. La comunidad es tan cohesiva como el átomo o como un muégano. Para su fortuna o su desgracia no existe el polibio solitario.

Si la simultaneidad de la riqueza digitalizada que fluye por la red caracteriza la mundialización financiera, la contigüidad de las comunidades trans territoriales segmentadas define la mundialización de a pie. Una y otra son formas de abolir el espacio euclidiano, saltos cuánticos del nuevo capital y del nuevo trabajo, modos aristocráticos o plebeyos de la globalidad. •

*Escrito hace un cuarto de siglo este artículo que fue publicado en el número 63 de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM se reproduce con ligeras modificaciones

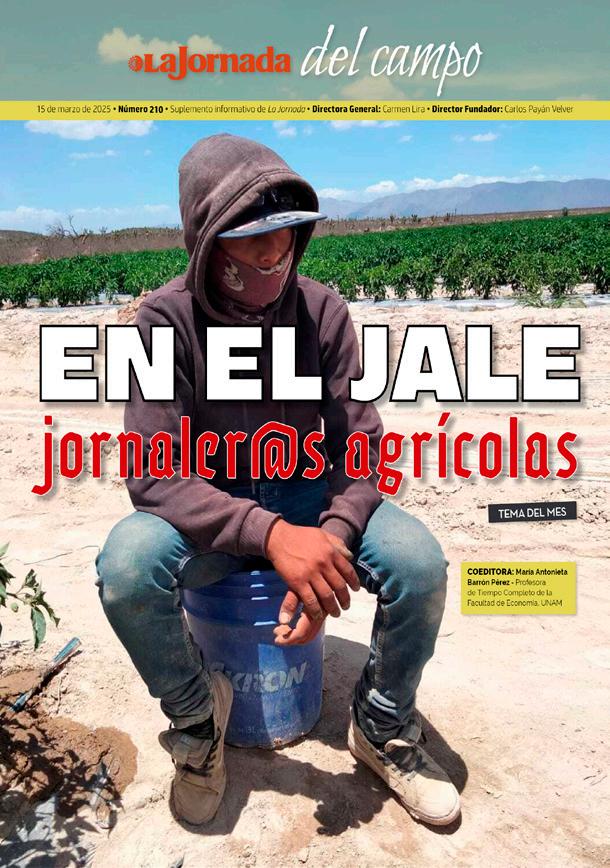

Presentación

Los jornaleros agrícolas seguramente por su condición de itinerantes y/o por la propia estacionalidad de la actividad agrícola, han sido los olvidados del régimen, la existencia de leyes en materia de trabajo y de seguridad social han sido eludidas por los empleadores, particularmente en las regiones de agricultura de exportación. Del total de asalariados en este país los jornaleros agrícolas, más de 3 millones, hoy en día son trabajadores que no tienen asegurado el trabajo todo el año, trabajan de forma itinerante sin contrato de trabajo, sin las prestaciones de ley, sin acceso a las instituciones de salud, sin posibilidad de jubilación, sin jornada de trabajo fija, un salario que puede diferir entre lo acordado y lo pagado,

además, no se sabe cuántos son y donde están.

Dar respuesta a sus demandas requiere de múltiples acciones desde las instituciones de gobierno hasta los empleadores.

La existencia de mercados de trabajo espurios, puntos de encuentro de empleadores y jornaleros donde se les contrata por día, aquellos a los que se les llama, “saliendo y pagando” y la respuesta a como resarcirlos de tantas carencias económicas y sociales, lleva a plantear que el espectro de los involucrados es muy amplio, no solo se requiere de la intervención y vigilancia de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS en los centros de trabajo para que se cumpla la ley, o espacios de acceso fácil para presentar una queja, o responsabilizar a un patrón por accidentes de

trabajo, sino en este proceso tiene que involucrarse también, además de los empleadores y contratistas, a la Secretaría de Agricultura que actualice los cálculos de jornadas de trabajo por hectárea y por cultivo intensivo y entidad que les presente a las instituciones reguladoras de las condiciones de trabajo elementos para saber cuantos jornaleros contrata un empleador. Para intentar visibilizar la problemática de los jornaleros agrícolas un grupo de académicos y activistas nos dimos a la tarea de presentar distintas aristas de su problemática, sobre todo de los jornaleros agrícolas migrantes internos y algunos internacionales, no hay respuestas acabadas, hay señalamientos, estudios de caso, testimonios y demandas, pero a fin de cuentas nuestro propósito es plantear los distintos aspectos a atender de los jornaleros agrícolas de México. •

¿Cuántos son los Jornaleros Agrícolas en México y dónde están?

José Alejandro Díaz Rodríguez ansa.diaz@hotmail.com

Amenudo los jornaleros agrícolas son invisibilizados, tanto por agentes privados como públicos, porque su bienestar representa una omisión de quien los contrata y una permanente asignatura pendiente para gobiernos que a lo largo de seis años de mandato no incluyen en su agenda un ordenamiento legal que garantice al trabajador del campo los derechos mínimos consignados en la legislación mexicana.

Recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su interés para que en su gobierno se desarrollen los Programas que atiendan los problemas más sentidos de los jornaleros agrícolas, principalmente aquellos que se enfoquen en cuestiones de salud, educación, vivienda y alimentación. Sin embargo, es de considerarse que, ante un gobierno austero en cuanto a recursos económicos, es fundamental utilizar dichos recursos con una aplicación eficiente, cuantificando de manera precisa cuántos jornaleros migrantes y no migrantes se contratan en cada temporada agrícola del campo mexicano. Es un hecho que el INEGI contabilizó a estos trabajadores en el Censo agropecuario de 2024, sin embargo, además de esa información se requieren datos coyunturales, oportunos y de calidad. Ya al ini-

ciar los años 90’s se elaboraban por parte del Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, perteneciente en aquel tiempo a la SEDESOL, diagnósticos situacionales de vida y de trabajo de los jornaleros en zonas agrícolas de por lo menos 12 entidades federativas, no obstante, eran procesos lentos que ofrecían un documento que permitía derivar la toma de decisiones fundamentadas, a veces, cuando los jornaleros ya estaban de regreso a sus lugares de origen; es decir, a destiempo.

Tomando en cuenta estas consideraciones, sería conveniente aprovechar la estadística que genera el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, adscrito a la Secretaría de Agricultura, a través de los procesos de Expectativas agroalimentarias, cuya publicación ofrece de manera anticipada la intención de siembras y superficies establecidas por municipio para cada uno de los ciclos de cultivos anuales y perennes; así como el Avance mensual de siembras y cosechas, reportando al término de cada mes, la superficie municipal sembrada y cosechada, así como el volumen de producción para los ciclos otoño-invierno, primaveraverano y, desde luego, cultivos perennes. La información señalada nos permite aplicar un parámetro de número de jornales requeridos por cada hectárea cosechada para

cada cultivo en un municipio. Es decir, multiplicar el número de hectáreas cosechadas de un cultivo altamente demandante de mano de obra, principalmente para las labores de cosecha, en cada municipio y en un mes referido, por el parámetro de jornales requeridos en una hectárea de ese cultivo y dividirlo entre el número de días laborales en ese mes, nos ofrece el número de trabajadores que fueron requeridos en los campos involucrados. En un ejercicio elaborado de la manera descrita, con datos de superficie cosechada de 2023, y considerando que una alta concentración de mano de obra en un mismo mes y mismo municipio requiere fuerza de trabajo migrante, se obtuvo lo siguiente: De acuerdo con el parámetro de jornales por hectárea para cada uno de los cultivos intensivos en mano de obra, en 2023, en el territorio nacional se requirieron 13.7 millones de jornales: 22% de ellos para los cultivos cíclicos y el restante 78% para perennes. La mayor cantidad de trabajadores se ubica en el mes de enero con un total de 3.2 millones de jornaleros; en orden de importancia le siguen febrero con 1.7 millones, noviembre 1.6 millones y diciembre 1.4 millones.

En cuanto a jornaleros agrícolas migrantes se obtuvo que, la mayor concentración de éstos fue en el mes de enero con 3.0 millones de trabajadores, febrero 1.5 mi-

millones de jornales; Chiapas y Oaxaca, por su parte, demandaron 1.5 y 0.9 millones de jornales respectivamente.

En cuanto a los cultivos cíclicos, en el año agrícola 2023, la mayor cantidad de mano de obra se generó en el estado de Sonora con cultivos como chile verde, calabacita, lechuga, pepino, papa, entre otros, con un total de 527 mil jornales; Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, generaron para estos cultivos 289 mil, 268 mil y 199 mil jornales. En relación con el cultivo de caña de azúcar, Veracruz es el mayor demandante de mano de obra, generando la mayor concentración de jornaleros agrícolas en el mes de enero con 291 mil trabajadores; los municipios que concentran mayor fuerza de trabajo durante la zafra son: Cosamaluapan de Carpio, Tres Valles y Tierra Blanca; el municipio que concentra mayor demanda en un solo mes es Tierra Blanca en el mes de abril con 25,181 jornaleros.

llones, noviembre 1.45 millones y diciembre 1.3 millones. Asimismo, la mayor concentración de los jornaleros agrícolas migrantes ocupados por mes en cultivos perennes como naranja, mango, café cereza, caña de azúcar, entre otros, se da en los meses de enero con 2.8 millones de trabajadores, febrero con 1.4 millones, noviembre con 1.2 millones, diciembre 1.1 millones y marzo 1.0 millones.

En cuanto a cultivos cíclicos, la mayor concentración de jornaleros agrícolas migrantes ocupados por mes en cultivos como jitomate, chile, calabacita, espárrago, cebolla, pepino, entre otros, ocurre en el mes de noviembre con poco más de 269 mil trabajadores, enero 253 mil, octubre 249 mil, diciembre 232 mil y junio 227 mil.

En el año agrícola 2023, la mayor cantidad de mano de obra para cultivos perennes, se generó en el estado de Veracruz con 2.7

Ahora bien, la única posibilidad de llegar a cifras confiables a través de esta u otras metodologías es contar con información actualizada, robusta, suficiente y de calidad, que se constituya como una fortaleza para el diseño de los Programas que han de derivarse de la política pública en esta administración. En este sentido, el quehacer de la autoridad y, hasta donde se observa, está en fortalecer las metodologías y la estructura generadora de estadística agropecuaria en la Secretaría de Agricultura, otorgándole la importancia que la reviste para la toma de decisiones de quienes interactúan en el sector y especialmente con este grupo vulnerable. Asimismo, y de manera imperiosa, destinar recursos para la actualización del número de jornales requeridos en la cosecha de cada cultivo, ya que el ejemplo que aquí se presenta, utiliza un parámetro recabado en el año 2012. •

Movilizaciones y excepcionalidad salarial de los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín

Laura Velasco Ortiz Colegio de la Frontera lvelasco@colef.mx

Las movilizaciones en el Valle de San Quintín en 2015 marcaron un hito en la lucha de los trabajadores jornaleros migrantes, sometidos a condiciones de extrema explotación laboral y control sindical corporativo. Su capacidad de paralizar la agroindustria de una región clave para el circuito productivo transnacional entre México y Estados Unidos fue sorprendente y reveladora. Una de las principales demandas de estas movilizaciones fue el incremento salarial, las negociaciones se centraron en el salario por día establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ni patrones, gobierno ni trabajadores lograron abordar la complejidad de lo que significa el salario para los jornaleros agrícolas en el modelo agroexportador. Las recientes movilizaciones laborales en ocho empresas durante 2025 han vuelto a poner de manifiesto el régimen de excepcionalidad laboral que caracteriza el salario de los jornaleros agrícolas. La Ley Federal del Trabajo contempla las modalidades de pago por obra o por tiempo determinado, lo que da lugar a tres tipos de salario en los campos agrícolas: a destajo, por tarea y por día. En una encuesta levantada en 2015 (Colef-CDI, 2016) en las dos zonas agroexportadores más importantes de Baja California Sur, Santo Domingo y Vizcaíno, se encontró que sólo el 13% y 3%, respectivamente, de los trabajadores agrícolas tenían un sueldo fijo semanal, mientras que el restante 87% y 97% recibía salario a destajo, por tarea o por día. El predominio de estas formas de pago fragmenta el salario de los trabajadores agrícolas a lo largo del año y los somete a una inestabilidad salarial durante su vida laboral.

En los últimos dos meses, las diversas formas de movilización en el Valle de San Quintín se han centrado principalmente en el aumento del salario por la caja de fresa o de frambuesa, y en forma

secundaria en el aumento del pago por día. Las empresas afectadas por estas movilizaciones jornaleras, que incluyen paros laborales, huelgas o protestas organizadas, abarcan desde grandes transnacionales hasta medianas y pequeñas empresas locales. Esto sugiere que la inconformidad es transversal a los distintos tipos de empresas que operan en la región, lo cual se puede atribuir al salario fragmentado que predomina en el modelo agroexportador de la región. Un seguimiento de las páginas de Facebook (2024-2025) de dos activistas y líderes sindicalistas independientes, Rodolfo Gálvez y Lorenzo Rodríguez, revela que el 2 de enero de 2025 un grupo de trabajadores de la empresa El Milagro, AC de CV (Grupo AW), una compañía transnacional con campos en Baja California y California, realizó un paro laboral. Posteriormente tomaron la carretera transpeninsular de Baja California como medida de presión para que los representantes de los dueños se sentarán a negociar un aumento de 6 pesos por caja de fresa, junto con otras demandas. Aunque no es la primera movilización en torno al incremento del pago por unidad de producción, lo cierto es que fue una especie de catalizador que desencadenó protestas similares en otras siete empresas, donde los trabajadores también recurrieron a paros laborales, huelgas y protestas en torno a la misma demanda. Para quienes recibimos salarios fijos por semana o quincena, no siempre es sencillo entender cómo funciona este sistema de pago a destajo, por tarea, por hora o por día en el sector agrícola. El pago a destajo depende del número de cajas de fresas o jarras de frambuesas que un trabajador/a recolecte en una jornada laboral. En función de su calidad estética y frescura, estos frutos pueden ser clasificados como de primera, segunda o “canería” (para procesamiento industrial), y cada categoría se paga de manera distinta. Según lo publicado por Lorenzo Rodríguez, en temporada alta un jornalero

que trabaja en una empresa donde la caja se paga en 23 pesos y logra cosechar 30 cajas, obtendría un salario de 690 pesos diarios. En ciertos días un jornalero podría cosechar 80 cajas, e incluso los llamados “campeones” podrían llegar a 120 cajas, cuadruplicando así su salario. Sin embargo, también existen periodos prolongados, que pueden extenderse por meses, en los que el producto es escaso y con mucho esfuerzo se logran cosechar 20 cajas en un día (460 pesos). Conforme escasea el producto, también se reducen los días de contrato, por lo que un trabajador o trabajadora puede verse limitado a trabajar solo dos o tres días de la semana. Las demandas de los trabajadores en las empresas donde se produjeron movilizaciones consistieron en aumentar el pago de la caja de fresa y frambuesa entre 21.5 y 28 pesos a entre 28 y 30 pesos la caja. Las movilizaciones en las ocho empresas fueron exitosas en términos de lograr las principales demandas. El incremento del pago por caja osciló entre 2 y 6 pesos dependiendo de la empresa. Además, se lograron incrementos salariales en algunas empresas para otros puestos que antes no eran mencionados en los pliegos petitorios, como era el caso de mayordomos, choferes, troqueros, tractoristas y monitoristas, cuya demanda no era el pago por producto, sino el pago por hora.

La Ley Federal del Trabajo contempla las modalidades de pago por obra o por tiempo determinado, lo que da lugar a tres tipos de salario en los campos agrícolas: a destajo, por tarea y por día.

Otra demanda que evidencia la intensificación del esfuerzo físico que acompaña la fragmentación salarial es la relacionada con el número de surcos que se asignan en la modalidad de pago por tarea o por día. Lo que reclaman los y las trabajadoras es que se les ha incrementado el número de tareas, como surcos para deshierbar, quitar o poner plástico o estacas, o tirar hilo, bajo el argumento de que se les ha incrementado el pago por día (el incremento oficial a 419.88 pesos, que entro en vigor el 1º de enero). Es decir que el incremento salarial establecido por ley ha sido utilizado por algunas empresas para incrementar la exigencia de producción por día. El ritmo de trabajo y las posiciones corporales que requieren las modalidades de contrato a destajo y por tarea reducen la vida laboral del trabajador. Como lo han hecho

ver activistas como Lucila Hernández, quien se ha dedicado asesorar a trabajadores que a los 50 años ya no pueden trabajar a causa del desgaste de sus articulaciones o daños en su espalda. Estos trabajadores prematuramente envejecidos en su salud pueden enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos de la jubilación en el IMSS, debido a que el trabajo temporal, a destajo, por tarea o por día, implica una afiliación y desafiliación constante del seguro social. Después de carreras laborales como jornaleros que pueden extenderse por 40 años, frecuentemente iniciadas en la infancia, las trabajadoras y trabajadores encuentran que no han cotizado lo suficiente para poder acceder a la pensión por jubilación, y tampoco pueden trabajar más en el campo debido al intenso desgaste físico. Los trabajadores y las trabajadoras movilizadas en los meses recientes han visto con gran satisfacción que sus principales demandas han sido atendidas, pero sobre todo que han podido levantar la voz en forma organizada, ya sea de forma autónoma o, en negociaciones tensas, a través de la CROC y CROM, los sindicatos que representaron a los trabajadores en las grandes empresas involucradas. Según los reportes de Rodolfo Gálvez y Lorenzo Rodríguez, las autoridades laborales estuvieron presentes en la intermediación, aunque la escucha ha requerido presión por parte de los y las trabajadoras. Una primera reacción lleva a pensar que esta fragmentación salarial proviene del ritmo “natural” de la producción, es decir de la existencia de temporadas altas y bajas de los productos, pero lo cierto es que también se asocia al modelo de exportación orientado a los consumidores de productos frescos en las grandes ciudades. Este modelo implica una forma de organización del trabajo acorde con las estrategias de mercado de las empresas, amparadas en una Ley del Trabajo que les permite tal excepcionalidad. •

La fijación del salario profesional para los jornaleros agrícolas, una medida contraproducente

María Antonieta Barrón Pérez Facultad de Economía, UNAM antonietabt@gmail.com

De las escasas políticas de empleo del gobierno federal, los jornaleros agrícolas no se han beneficiado, estos son los más desprotegidos y explotados en México cuyas condiciones de trabajo son absolutamente precarias, sin contrato de trabajo, sin prestaciones de ley, sin acceso a los servicios de salud, sin una jornada de trabajo regulada, salarios y tiempos de contratación inciertos, situación que se agrava en las entidades donde se concentra la agricultura intensiva de exportación. Hay un poco más de 3 millones de trabajadores agropecuarios. En el período de 2019 a 2024 el número de asalariados agropecuarios creció poco a nivel nacional, apenas 42,549 personas, se perdieron 75.5 mil empleos masculinos y aumentaron 118.1 mil empleos femeninos. Es decir, se dio una suerte de sustitución de hombres por mujeres, seguramente porque estás últimas trabajan aún con condiciones más precarias. Las mujeres ganaron allí donde el perfil de la cosecha optimiza el trabajo de las mujeres, donde el fruto exige más cuidados como las berries. Pero por entidad y sexo el fenómeno se desdibujó; entre 2019 y 2024, Jalisco contrató 90.0 mil jornaleros más, de los cuales 67.3 hombres y 22.7 mujeres, Guanajuato 34.3 mil más, de los cuales apenas 9.1 mil hombres y 25.2 mil mujeres, Michoacán 17.7 mil más de los cuales 5.7 mil hombres contra 11.9 mil mujeres y Baja California Sur, 9.1 mil más de las cuales 7.1 mil eran hombres y 2.0 mil mujeres, en tanto que Baja California demandó 8.8 mil

más, de los cuales demandó 11.9 mil hombres más y despidió a 3.8 mujeres, Chihuahua demandó 12.0 mil más pero corrió a 429 hombres y contrató 12.4 mil mujeres más, en el caso de Durango solo demandaron 6.6 mil 2.9 mil hombres y 3.6 mil mujeres; y Sonora perdió 40.7 mil pero 38.6 mil eran hombres y Sinaloa 34.7 mil de los cuales 29.7 mil eran hombres..

El comportamiento diferenciado en la demanda de jornaleros en este período tan reducido se explica por las modificaciones en la estructura de cultivos intensivos, no obstante que las áreas de cultivo se incrementaron. En Jalisco en 2010 había 415 hectáreas de frambuesa, para 2019 ya había 5 mil y para 2023 había 7 mil, lo mismo pasó en Guanajuato, en 2010 había 13.5 mil hectáreas cosechadas de brócoli, para 2023 se había extendido a 25 mil hectáreas. En el caso del aguacate entre 2010 y 2023 aumentó en 129.9 mil hectáreas, aunque la mayoría se produjo en Michoacán, Jalisco aumentó la superficie de 4.2 mil a 26.9 mil hectáreas en este período

Estos fenómenos han provocado una gran movilidad de mano de obra entre las entidades de agricultura de exportación dificultando para el jornalero contratarse en condiciones ventajosas, que accediera a un mercado de trabajo digno, como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos. Un viejo reclamo de los jornaleros fue el que se fijara un salario

que recibieron hasta un SM y trabajaron más de 48 horas

mínimo y en el gobierno de López Obrador se logró que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI en 2021 fijara el salario profesional para los jornaleros agrícolas. ¿Pero que pasó?

En 2021 el salario mínimo diario, SM, de los jornaleros se fijó en la Zona Libre de la Frontera Norte en $213.39 y en el resto del país $160.19, para 2024 había subido en la frontera norte a $374.89 y en el resto del país a $281.42, o sea entre 2021 y 2024 el salario profesional para los jornaleros agrícolas creció a una tasa media anual del 20%. Sin embargo, la fijación de este salario no resolvió las formas diferenciadas de contratación.

La falta de regulación en el cumplimiento de que los empleadores pagaran el salario profesional a los jornaleros como un acto de legalidad, provocó que el salario se ajustara a favor del productor, aprovechando que no se especificaron los otros aspectos, tales como tiempo, productividad asociada con la complejidad diferencial de la pisca.

En la época pico, en la cosecha normalmente se les pagaba a destajo según las medidas que hiciera el jornalero, en el corte de pepino en San Quintín, el jornalero a veces tenía que llenar 50 botes de 20 kilos y el bote 51 se lo pagaban a $1.00 o más según se negociara, lo mismo pasaba con el jitomate y la nuez y casi todos los cultivos intensivos. Con la fijación del salario mínimo, el productor de pepino, por ejemplo, al jornalero se le exigió que llenara 100 botes para pagarle un SM, lo que provocó que bajaran los ingresos en la época pico, lo mismo pasó en el corte de nuez en Sonora, que les aumentaron las cuotas para recibir un SM.

En este período, resulta sorprendente el aumento tan elevado de jornaleros que reciben hasta un salario mínimo a partir de que la CONASAMI fijó el salario profesional. En 2019 el 35.0% de los hombres y el 33.8% de las mujeres jornaleras recibió hasta un salario mínimo, para 2024 el 69.2% de los hombres y el 68.4% de las mujeres jornaleras recibió hasta un salario mínimo. En tanto contrasta que los que recibieron más de 2 salarios mínimos paso entre 2019 y 2024 de 14.0% a 1.9% entre los hombres y de 10.8% a 1.0% entre las mujeres jornaleras.

Por otra parte, la proporción de los que reciben hasta un salario mínimo y trabajan más de 48 horas aumentó en este período.

Este fenómeno muestra que la fijación del salario profesional para los jornaleros significó una intensificación de la jornada de trabajo, más para los jornaleros que para las jornaleras.

Pero si asociamos el salario mínimo con el costo de la canasta alimentaria en 2019 que no había el salario profesional para los jornaleros y 2024 ya en plena aplicación, encontramos que la proporción de los asalariados que se encuentran por debajo de la línea de pobreza aumentó.

El costo de la canasta alimentaria para 4 miembros de una familia rural según CONEVAL en 2019 fue de $159.60 y el salario medio de los jornaleros era de $102.68 para el resto del país y $176.72 para la frontera norte, el

primer grupo solo podía comprar el 40% del valor de la canasta y en la frontera el 83%.

En 2024, aunque el salario subió sustancialmente para ambas zonas, la canasta alimentaria también subió a $305.04 y solo los jornaleros de la frontera norte cubren el costo de la canasta alimentaria porque en el resto del país con el salario diario hay un déficit aun del 10% para cubrir el costo de la canasta alimentaria familiar. Asociando el costo de la canasta alimentaria como parámetro de pobreza, ésta pasó del 35% al 69.2% entre los hombres y del 36% al 68.4% entre las mujeres jornaleras.

En conclusión, el aumento salarial no redujo la pobreza entre los jornaleros y si significó una intensificación de la jornada, este fenómeno rebasa las medidas de política de empleo, la Secretaría del Trabajo deberá generar mecanismos para que el salario mínimo para los jornaleros agrícolas se aplique bajo criterios de justicia laboral. Para lo cual se tiene que considerar tipo de cultivo, la intensidad que implica la labor, las cuotas establecidas. Por ejemplo, con la intervención de la Secretaría de Agricultura, SADER, en la época pico deberán fijarse cuotas de corte por cultivo y por jornada de trabajo a fin de que no se vea obligado un jornalero a corta 2 toneladas de pepino para recibir un salario mínimo, sin un previo estudio de lo que humanamente es justo. •

La falta de regulación en el cumplimiento de que los empleadores pagaran el salario profesional a los jornaleros como un acto de legalidad, provocó que el salario se ajustara a favor del productor, aprovechando que no se especificaron los otros aspectos, tales como tiempo, productividad asociada con la complejidad diferencial de la pisca.

Entre tu campo y el mío: genero riqueza para ti y sobrevivencia para mí

Amparo Muñoz Coronado amparo.munoz63@gmail.com

La migración en que se inscriben las y los jornaleros indígenas de la Montaña de Guerrero, región con altos índices de marginación y rezago social, es generadora de riqueza en los valles agricolas de México. Desde los años 70’s del siglo pasado, hombres, mujeres y familias completas se han dado a la tarea de recorrer grandes distancias para incorporarse a regímenes laborales intensivos, con salarios deprimidos y escasa cobertura de seguridad social. Al cabo del tiempo, han cambiado los motivos y la forma en la que migran, aunque el rezago social se ha mantenido. En los años 70’s del siglo pasado, la idea que los motivaba a salir de su comunidad se centraba en captar recursos para continuar con la producción de la parcela y el garantizar la producción de autoconsumo; y cumplir con los rituales comunitarios obligados por su pertenencia étnica. La migración era por relevos familiares, con un fuerte vínculo comunitario.

Quienes salían de la comunidad mayoritariamente eran los hombres, para emplearse como jornaleros agricolas en los va -

lles agricolas de los estados del norte, noroeste y centro del país, o en los centros urbanos de la ciudad de México y otras ciudades medias para emplearse en la construcción, la jardinería, el comercio informal y los servicios domésticos.

El desplazamiento a las zonas de agricultura intensiva del país se hacía a través de la intervención de los enganchadores (Kim Sanches (2001) refiere que el papel del intermediario encubre y desfigura la relación del asalariado con el capital y crear artificialmente una sobreoferta de fuerza de trabajo, que estabiliza el pago por jornal o destajo) o intermediarios quienes representan un eslabón más de la compleja cadena de intermediaciones que articula las regiones de expulsión de los jornaleros migrantes con las fuentes de empleo. Los migrantes se ocupaban en la siembra, cosecha y actividades culturales que demandaba la producción de hortalizas, el algodón, el café, el tabaco, caña de azúcar y frutales. En esa época quienes eran “enganchados” contaban con la habilidad, destreza, fortaleza y el conocimiento adquirido en la parcela familiar desde temprana edad, atributos que los hacían

candidatos para el trabajo de jornaleros.

Con el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y por supuesto el Tratado Libre Comercio, que se tradujo en la apertura comercial con otros países, cambia la política agrícola del gobierno mexicano y se abandona el principio de autosuficiencia alimentaria, pasando de una agricultura orientada al mercado interno a una que puso el énfasis en productos demandados internacionalmente. Este impulso al sector agroexportador marcó un cambio sustantivo en la estructura de la producción agrícola, con la consiguiente vulnerabilidad de los medianos y pequeños productores mexicanos, que se ocupaban principalmente en el cultivo de granos básicos.

Para mediados de los 90’s del siglo pasado, con la expansión de la producción de cultivos de exportación, se incorporan a las corrientes migratorias familias completas. Debido a que el trabajo es temporal y las posibilidades de ingreso monetarios solo es por unos meses del año, permitió conjugar dos factores que suman a las niñas y niños a trabajo asalariado. Uno fue que los jornaleros encontraron una “estrategia de sobrevivencia” al

incorporar al mayor número de su integrantes familiares y el otro factor, obedecía al incremento de la demanda de mano de obra en las zonas de trabajo, donde se veía factible que los niños y niñas se incorporaban al trabajo y obtener un ingreso igual al de un adulto hacía de esta, una forma de vida para poder sobrevivir todo el año. Así buena parte de la movilidad interna paulatinamente se fue transformando de un proceso de trabajo pendular y/o golondrino a un paso intermedio del proceso de migración internacional. Cambio también la modalidad migratoria de revelo generacional de hombres (principalmente ) a una familiar, pero que aún mantenía en el centro de sus decisiones la idea de garantizar la alimentación a través de la producción de autoconsumo.

Para el presente siglo, la migración interna continúa mediada por los enganchadores y dado el temor de las empresas agroexportadoras de ser sancionados internacionalmente, se inicia la prohibición y erradicación del trabajo infantil en los Valles agricolas. Ante este panorama, los jornaleros potencian su capacidad de movilidad con las redes de relaciones primarias que han entretejido en torno a los mercados de trabajo agrícola y surge el desplazamiento de familias jornaleras que migran en sus propios vehículos por su cuenta, llevando consigo a todos sus integrantes, surgiendo una nueva forma de migrar, producto de la experiencia migratoria de más de tres generaciones.

Estas familias, se desplazan con la casa a cuestas en busca de empleo con los pequeños y medianos productores, con quienes condicionan su contratación, siempre y cuando acepten que

Sindicato independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas SINDJA

Por medio de estas letras queremos hacer llegar algunas demandas, las cuales siguen pendientes y no han tenido respuesta.

Cada año la única manera de visibilizar lo que pasa en los campos agrícolas es haciendo paros laborales, el SINDJA acompaña estos mismos, haciendo respaldo a los trabajadores y encabezando

movimientos para lograr mejores condiciones laborales, es importante destacar que existen temas en particular que quiero destacar.

TRABAJO INFORMAL: es saliendo y pagando, trabajo por día, por tarea, en conclusión, es un trabajo sin contrato, lo que equivale a no recibir prestaciones de ley.

REPRESALIAS: Esto es a raíz de que los trabajadores se defienden y exigen sus derechos, mu-

chos de ellos son despedidos y/o hostigados para que renuncien, agregados a una lista negra, es decir que no serán recibidos en ningún rancho. Se quedarán sin trabajo por defender sus derechos. Una de las demandas de los trabajadores es echar abajo la contratación informal, el trabajo por día y que exista un artículo el cual prohíba este tipo de enganche de trabajadores, esto ya es un enganche mañoso que utilizan las empresas y los patrones para

también trabajen las niñas y niños que los acompañan, a pesar del fuerte desgaste y agotamiento físico que implica las actividades que realizan, junto con una dieta insuficiente y horarios continuos que en promedio representan de 8 a 10 horas. Hoy estas familias, pueden moverse con inteligencia y sagacidad para sobrevivir; y obtener un ingreso. Lo que hace del trabajo agrícola no sólo un espacio de sobrevivencia, sino el lugar donde encuentran su sentido de vivir, a pesar de las condiciones de vida precaria que enfrentan en los lugares a donde concurren. A diferencia de los años 70’s y 90’s, hoy los jornaleros ya no migran con la idea de garantizar la alimentación a través de la producción de autoconsumo o por los compromisos comunitarios, lo hacen únicamente para contar con ingresos para el consumo de alimentos y otros bienes. La idea de la autosuficiencia se ha desvanecido y tienen como única alternativa de vida el trabajo asalariado temporal de manera intermitente. Más aún, muchos de los jornaleros de la Montaña, han ampliado su desplazamiento hacia nuevos y lejanos destinos, como Estados Unidos y Canadá, generando riqueza ya no solo en los Valles mexicanos sino también en los valles agricolas de los Estados Unidos.

La presencia de las y los jornaleros agricolas que se desplazan a lo largo y ancho del país todo el año, solos o con todos los integrantes de sus familias de manera pendular o golondrina, en el nuevo contexto nacional con un gobierno de humanismo mexicano, es obligada la creación de una política social que dé respuesta a las condiciones de precariedad a que se enfrentan en sus condiciones de vida y trabajo. •

evitar la responsabilidad de pagar prestaciones de ley. Como SINDICATO vamos a meter una iniciativa al congreso de Baja California para echar abajo estas prácticas y abarcar con las iniciativas al congreso federal esperando poder erradicar las mismas que perjudican a las y los trabajadores agrícolas en Baja California especialmente en San Quintín. También recordar que el tema de Seguridad Social IMSS para los trabajadores es un tema sin

resolver y siguen dando pases o haciendo llamadas cada que un trabajador ocupa una cita médica , es importante que se siga tocando este tema ya que sigue existiendo mucha corrupción entre empresas y IMSS , pedimos que el gobierno federal actué, es injusto que siempre digan día tras día que ya no más corrupción, pero vemos que en nuestro valle no se hace justicia por nosotros los jornaleros, existe el compadrazgo o los moches creo que es tiempo de que se haga algo más que un discurso es hora poner manos a la obra y empezar garantizando la salud se las y los trabajadores. Desde 2015 hemos exigido estas peticiones y hasta la fecha de hoy no hemos visto respuesta, de antemano les pedimos su intervención y decirles que nuestro sindicato SINDJA está abierto al dialogo, a mesas de trabajo para avanzar con la defensa de los derechos laborales en México. •

Primero los pobres ... ¿también los jornaleros agrícolas? Efectos de los programas de la 4T en sus condiciones laborales

Omar Stabridis El Colegio de la Frontera Norte ostabridis@colef.mx

Cecilia Salgado Viveros Estancia posdoctoral Colegio de la Frontera Norte csalgado.postdoctoral@colef.mx

El jornalero agrícola, como categoría laboral, se refiere a los trabajadores asalariados que tienen por ocupación la agricultura, la cual está caracterizada por condiciones de alta precariedad laboral. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México existen 2.3 millones de jornaleros agrícolas, cifra que hay que tomar con reserva debido a que persiste un problema en su contabilización, pues no se cuenta con una fuente de recolección de datos que se enfoque y sea capaz de captar las características, especificidades y dinámicas de este grupo laboral. Una manera de aproximarse a estas dimensiones es a través de la información que proporciona el Censo de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) o la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH). Para la descripción de hechos que reportamos aquí, utilizamos la ENIGH porque es la que, para este caso, tiene representatividad nacional, estatal y por área de residencia. Además, cuenta con información confiable sobre los ingresos de este grupo, particularmente, sobre sus salarios. Dicha encuesta se realiza los años pares, por lo que para este breve análisis consideramos el periodo 20162022. De acuerdo con la ENIGH (tabla 1), los trabajadores jornaleros son aproximadamente entre 2 y 2.1 millones, lo que representa aproximadamente el 5.3% del total de trabajadores asalariados. Una de las particularidades que se presenta entre los jornaleros agrícolas respecto al resto de los asalariados, es lo relacionado con

la participación laboral por género y etnicidad. El porcentaje de mujeres a nivel nacional de las personas asalariadas se encuentra alrededor del 38%, de éste, el 39% corresponde a los asalariados no agrícolas y el 16.5% a los jornaleros agrícolas. Cabe mencionar que esta cifra es diferente cuando se analiza por región, siendo la más alta la región noroeste, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Los jornaleros agrícolas son un grupo con una alta proporción de hombres e indígenas, respecto al resto de trabajadores asalariados. Los jornaleros agrícolas que se reconocen como indígenas son poco más del 40%, cifra mucho más alta que el 25% que se reporta para el resto de los trabajadores asalariados. Por la información proporcionada por el CONEVAL, sabemos que existe una asociación entre pobreza y etnicidad. Es decir, la población indígena tiene una proporción más alta de personas en pobreza que las personas no indígenas. Cuando trasladamos esta asociación al grupo de los jornaleros agrícolas, encontramos que la situación de pobreza entre ellos es más alta que la de la población del país. Por ello, buscamos indagar y, hasta donde se pueda, explicar si la ruta que han tomado las políticas públicas del primer período de gobierno de la 4T tuvo un efecto positivo en el bienestar de los trabajadores asalariados en general y en los jornaleros agrícolas en particular. Y, si este efecto, fue más alto en los jornaleros agrícolas y por qué. Para ello, desde un enfoque integral, tanto estadístico como desde la perspectiva que proporcionan las herramientas cualitativas de captación de la realidad en campo,

mento del salario mínimo tuvo un efecto positivo en el salario por hora del total de asalariados, pero este efecto es de 9 p.p. más alto entre jornaleros agrícolas, que en el resto de los asalariados. Al separar por regiones, se observa un mayor efecto en estados del sureste (Chiapas, Oaxaca, entre otros) con 16 p.p., con valores menores en el resto del país excepto en el Centro (Morelos, Estado de México, entre otros) donde no se observan cambios. Cuando se exploran los cambios en toda la distribución salarial (gráfica) se observa que en los estados del sureste y del occidente (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) hay un mayor efecto entre los asalariados de la parte baja.

2016

medimos el efecto del aumento en el salario mínimo en los ingresos laborales, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. La pobreza por ingresos considera solamente si el ingreso per cápita del trabajador es menor a la línea de pobreza, y la pobreza extrema por ingresos, lo hace respecto a la línea de pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza multidimensional considera además del ingreso, las carencias del hogar. Al comparar los trabajadores asalariados con el resto de la población, encontramos que los trabajadores asalariados presentan menores porcentajes de pobreza. En 2018 el porcentaje de asalariados en situación de pobreza fue de 29.6% y de pobreza extrema de 3.3%; cuatro años después, en 2022, esta cifra se redujo a 24.9% en pobreza y se mantuvo la cifra en pobreza extrema. Si separamos a los asalariados no agrícolas, observamos que las cifras son muy similares, pero, para el grupo de los jornaleros agrícolas, las cifras de pobreza son más altas. En 2018, 65.9% de jornaleros agrícolas se encontraban en situación de pobreza y 16.8% en pobreza extrema, para el año 2022 las cifras se redujeron a 55.9% de jornaleros agrícolas en pobreza y a 16.1% en pobreza extrema. Si tomamos en cuenta sólo la pobreza por ingresos, el cambio es similar al de la pobreza multidimensional para los jornaleros agrícolas, presentando un cambio de poco más de 2 puntos porcentuales (p.p.) en pobreza extrema.

Frente a estas cifras, cabe preguntarse si estas reducciones son resultado de la política de aumento al salario mínimo y sin son similares en todo el país. En la tabla 2 podemos ir rastreando la respuesta, a través de la revisión de la evolución del salario por hora en términos reales. Los salarios por hora de los jornaleros agrícolas son poco menos de la mitad de lo que ganan el resto de los asalariados. Sin embargo, en el periodo 2018-2022, se ha presentado un incremento en el salario de los jornaleros agrícolas con un 16.6% en términos reales, mientras que, para el resto de los trabajadores asalariados, fue de 7.1%. Estos datos son un esbozo de que la política de aumento al salario mínimo de manera sostenida desde 2019 tiene un efecto en todos los asalariados, aunque éste es mayor entre los jornaleros agrícolas.

A partir de un modelo estadístico encontramos que el au-

En materia de pobreza por ingresos a nivel nacional, el aumento del salario mínimo generó una reducción de 2.3 p.p. en la probabilidad de ser pobre y un aumento de 3 p.p. de no ser pobre; el efecto en pobreza extrema es de 0.7 p.p., muy pequeño pero positivo. A nivel regional, los estados del sureste presentan una reducción de 3.3 p.p. de ser pobre extremo por ingresos y de 5.3 p.p. de ser pobre por ingresos. En el resto del país los efectos son muy pequeños. Considerando ahora la pobreza multidimensional, los resultados son muy similares a la pobreza por ingreso, con excepción de que se encuentra reducciones en la pobreza de 1.6 p.p. en la región noroeste.

En resumen, se vislumbra que la política del aumento sostenido del salario mínimo en términos reales tuvo un efecto positivo en los ingresos del total de asalariados, pero con un mayor efecto entre los jornaleros agrícolas. Ello da cuenta de un efecto progresivo de esta política, con el adicional de ser más alto en los estados del sureste, justamente en los estados con mayor expulsión de mano de obra jornalera agrícola, cuyas regiones receptoras cuentan con mayores salarios y amplia vocación agroexportadora, como la región occidente y noroeste. Si bien los datos muestran una evolución salarial positiva, hace falta registrar el efecto de ello en las condiciones reales de existencia de este grupo laboral e, integrar a su política de atención, un enfoque de género y pertinencia étnica que salvaguarde los derechos laborales de esta población. •

del salario por hora 2016-2022

Año Asalariados No Agrícolas Jornaleros Agrícolas

Fuente: Elaboración propia con microdatos de la ENIGH. Los salarios están en pesos de 2022.

Jornaleras con bajos salarios y sin seguro

social en la agroindustria fresera de Michoacán

Ofelia Becerril Quintana El Colegio de Michoacán obecerril@colmich.edu.mx

El mercado de la agroindustria de fresa en México ha tenido una tendencia de crecimiento sostenido. Según datos de SAGARPA, en 2023, el volumen de producción de fresa en el país alcanzó las 641 mil toneladas lo que representa un aumento de 10.8% en comparación con la producción de 2022. La superficie cultivada también se ha incrementado de 6 mil hectáreas en 2013 a 15 mil hectáreas en 2023. Del total de exportaciones mexicanas de fresa, el 99% es para Estados Unidos.

Crecimiento de la producción de fresa y prevalencia del trabajo femenino

Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur, son los cinco principales estados productores de fresa. Aunque para 2023, tan sólo Michoacán contribuyó con el 62% del volumen total de la producción. En la última década, en Michoacán se ha registrado un incremento tanto en la superficie cultivada como en la producción de fresa. Para 2023 la superficie cultivada de fresa fue de 9 mil hectáreas comparadas con 4 mil de 2013; por su

parte la producción estatal pasó de 204 mil toneladas en 2013 a 401 mil en 2023; en resumen, hubo un aumento de 196%.

La región fresera de Zamora está conformada por la Cañada de los Once Pueblos, valle de Tangancícuaro, valle de Zamora-Jacona y la Ciénega de Chapala. En esta región, en 2014, había 23 municipios productores de fresa y para 2024 ya hay 32 municipios. Los 10 principales municipios son: Zamora, Tangancícuaro, Maravatío, Ixtlán, Panindícuaro, Jacona, Angamacutiro, Contepec, José Sixto Verduzco y Lagunillas. Destacan Zamora y Tangancícuaro pues aportaron 51% (191mil toneladas) de la producción de Michoacán.

A pesar de la omnipresencia de la producción de fresa en Michoacán, nuestros conocimientos sobre la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral de la fresa y sus contribuciones tanto a la economía michoacana como al capital fresero agroindustrial resultan fragmentarios.

Jornaleras de fresa con bajos salarios y sin seguro social por seis décadas En la región de Zamora, el proceso de incorporación de la fuerza de trabajo femenina asalariada a la agricultura comercial se dio a partir de 1960 debido al rápido despegue fresero promovido por los industriales exportadores. Su contratación empezó con las trabajadoras oriundas de la región y luego con las mujeres migrantes de las áreas circunvecinas. Entre 1965 y 1975, se fue conformando un mercado de trabajo segmentado por género. A las mujeres se les relegó al trabajo de siembra y recolección de fresa; les asignaron tareas de corte y empacado y empleos temporales; les pagaron a destajo mientras que a los hombres se les pagaba por jornal o a destajo; fueron convertidas en obreras en los empaques concentrándose en las tareas de despate de fresa en tanto que los hombres laboraban en empleos permanentes, puestos directivos y de supervisión; se les introdujo a un régimen de trabajo flexible y precario; y se les subordinó a las decisiones del género opuesto (Barón, 1995). Como jornaleras combinaban el trabajo de la fresa con el trabajo doméstico en sus hogares, vivían como indígenas purhépechas y pizcadoras de fresa, y sus cursos de vida transitaban de mujeres jóvenes a adultas. Hoy sabemos que el mayor empleo de mano de obra femenina se dio en la industria de empacadoras y congeladoras. Entre 1976 y 1990, surgieron nuevas tareas y otros cultivos para las jornaleras que antes desempeñaban los jornaleros (plantado, riego, fumigación, reparación de terrenos, zanjado, fertilización, cosecha de cultivos pesados). El reclutamiento fue transitando de puntos de reunión de empleo por género al traslado en camionetas a los lugares

de trabajo; las jóvenes y solteras se empezaron a emplear por intermediación del clero. Los salarios transitaron de montos diferenciados por género a un aumento salarial de las mujeres debido a su mayor contratación, la competencia por el pago a destajo, o la competencia por la fuerza de trabajo femenina entre productores. La contratación fue de modo verbal, temporal y limitada al ciclo agrícola anual; los hombres tenían empleos más permanentes que las mujeres; el pago era diario, implicaba desempleo y ausencia de ingresos por lo que buscaban otras alternativas de trabajo. El acceso a los servicios médicos era diferenciado por género pues si bien tenían legalmente el servicio médico del IMSS, en la práctica había empleadores que no los registraban (Barón, 1995). Estas condiciones laborales persistieron entre 1991 y 2024, sobre todo el trabajo a destajo, los bajos salarios para las mujeres, la ausencia de horarios de trabajo fijos, la falta de acceso al seguro social, y el empleo entre siete y ocho meses. El perfil sociodemográfico de las jornaleras ha cambiado a lo largo del medio siglo transcurrido. Se han empleado por lo menos cuatro generaciones de trabajadoras. Las madres o suegras fueron iniciando a sus hijas o nueras en el trabajo de la fresa. De este modo las empresas se han ahorrado la capacitación de sus trabajadoras. La agroindustria de fresa prefiere el empleo de mujeres para la cosecha o el empaque porque las consideran como fuerza de trabajo barata, flexible y manejable, a diferencia de la mano de obra masculina. En 2024, en el cultivo de fresa a las mujeres se les pagó menos que a los hombres, cuando el trabajo fue por día ellas percibieron $200 mientras a ellos se les pagaba $350. Con el argumento de que deben atender a sus hijos y a su familia se amplía o se reduce la jornada laboral. Los empresarios siguen asegurando a menos del 10% de las jornaleras agrícolas al IMSS. Está claro que por más de seis décadas, la vida y el empleo de gran parte de las jornaleras de fresa en Zamora se ha caracterizado por la persistencia de condiciones de precarización, trabajo flexible y fragmentario, desigualdad y falta de derechos laborales. • Diez municipios de Michoacán con mayor

José Sixto Verduzco

Lagunillas

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Baja California Sur, son los cinco principales estados productores de fresa. Aunque para 2023, tan sólo Michoacán contribuyó con el 62% del volumen total de la producción. En la última década, en Michoacán se ha registrado un incremento tanto en la superficie cultivada como en la producción de fresa. Para 2023 la superficie cultivada de fresa fue de 9 mil hectáreas comparadas con 4 mil de 2013; por su parte la producción estatal pasó de 204 mil toneladas en 2013 a 401 mil en 2023; en resumen, hubo un aumento de 196%.

Retos en política pública para asentamientos de familias jornaleras en México

Alex Ramón Castellanos Domínguez alex.castellanos@uaem. mx Armando Javier Pruñonosa Santana javierprunonosa@ gmail.com Christian Arnulfo Ángeles Salinas angeles. christian@gmail.com Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Las familias jornaleras asentadas en el noroeste de México

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, el CONEVAL, en su informe sobre pobreza en la población trabajadora agrícola en México para 2024, estima la población jornalera agrícola en 2.3 millones de personas para 2022, de la cual, una quinta parte es población indígena. Así mismo, esta Institución, en su análisis sobre la población jornalera agrícola en México, asegura que de 9.1 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza extrema en el país para 2022, cerca de 1.8 millones habitaban en hogares con al menos un jornalero agrícola, representando el 19.5 % del total de la población en pobreza extrema. En el primer informe de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA) del año 2019, se establecen al menos tres tipos de trabajadores jornaleros agrícolas: a) quienes viven y trabajan en su lugar de origen; b) los migrantes temporales que salen de su lugar de origen y se trasladan a los campos de cultivos de exportación y; c) las y los migrantes asentados en las regiones de atracción de agricultura intensiva.

El último grupo de jornaleros, que ya están asentados, si bien se encuentran ya viviendo en zonas cercanas a los campos agrícolas

con cultivos de exportación, no han sido del todo considerados en el diseño y operación de políticas públicas. Algunos de los asentamientos donde se encuentran estas familias de jornaleros y jornaleras en México son: colonia Maclovio Rojas, la Nueva Era, el Papalote, Vicente Guerrero y otras, en el actual municipio de San Quintín en Baja California; sindicaturas como la de Villa Benito Juárez, Ruíz Cortines, Bamoa, Nio, Culiacán, Costa Rica, el Dorado, Renato Vega Amador o Gabriel Vega Velázquez en Sinaloa (Ortíz, et. al. 2022); o en Poblados como el Poblado Miguel Alemán (La Doce) en Costa de Hermosillo o Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas; ambos en el estado de Sonora, México.

Asentamientos de jornaleras y jornaleros agrícolas en el norte de México: Una situación desatendida de vulnerabilidad social y de riesgos a la salud De los 2.3 millones de población mexicana dedicada a las actividades del jornal agrícola, se estima que hasta un 17.7% reside en viviendas sin acceso al agua, y un 17.2% reside en viviendas sin drenaje (CONEVAL,2024). Sin embargo, la distribución de estas carencias sociales no suele ser homogénea en los territorios, como se visualiza en el mapa de carencias sociales del Poblado Miguel Alemán, en Hermosillo, Sonora. Estas condiciones de pobreza estructural se asocian

también a una mayor frecuencia de enfermedades infectocontagiosas, no trasmisibles, transmitidas por insectos vectores (como dengue) y otros tipos de afecciones entre la población de estos asentamientos, siendo particularmente grave el problema de transmisión epidémica de casos de Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii (FMRR) en asentamientos humanos irregulares de jornaleros y jornaleras agrícolas. La fiebre manchada por Rickettsia Rickettsi (FMRR) es una enfermedad infecciosa bacteriana, transmitida a los humanos a través de la picadura de la garrapata marrón del perro, Ripicephalus Sanguineus. La bacteria afecta a perros domésticos y perros de la calle -así como entre otros mamíferos-, y es transmitida entre ellos a través de la picadura de garrapatas. Sonora es uno de los Estados que mas casos de FMRR reporta en México, con una media anual de 100 casos en los últimos 5 años, y con tasas de letalidad que oscilan entre el 30% y el 70 % de los casos (Álvarez & Contreras. 2013). En el periodo de 2009 a 2014, hasta un 50% de los casos reportados ocurrieron entre habitantes del Poblado Miguel Alemán, y de cada 100 muertes asociados a esta enfermedad, 60 correspondieron a muertes entre residentes de este

poblado (Sánchez Ordoñez. 2015). Hasta 2/3 partes de los casos graves de FMRR se presentan en menores de 15 años, presentándose mayor riesgo de complicaciones y de muerte entre niños de 5 y 9 años, probablemente debido al mayor contacto de los menores con las mascotas parasitadas con garrapatas.

Para 2022 los estados del norte de México reportaron una incidencia acumulada de 16.5 casos por millón de habitantes, lo cual es una cifra de incidencia acumulada muy superior a la presente en estados del centro (0.3 casos por millón) y del sur (0.6 casos por millón) (Hernández-Álvarez, G. 2024). Esto ocurre a pesar de los esfuerzos realizados desde los Servicios Estatales de Salud de Estados del norte, por hacer frente a esta problemática.

Experiencias y propuestas de política pública para las familias jornaleras en asentamientos del noroeste de México

Entre los años 2019 y 2021 se impulsó la conformación de un equipo interdisciplinario que, bajo la metodología de mesas dialógicas, con el enfoque de los determinantes sociales de la salud (DSS) y en estrecha vinculación y dialogo con especialistas académicos, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones de gobierno y empresas, realizó una primera etapa de un Proyecto Nacional Estratégico (Pronaces) sobre entornos comunitarios saludables en asentamientos de familias jornaleras y tomando como piloto el Poblado Miguel Alemán, en la región Costa de Hermosillo, Sonora, México.

De los 2.3 millones de población mexicana dedicada a las actividades del jornal agrícola, se estima que hasta un 17.7% reside en viviendas sin acceso al agua, y un 17.2% reside en viviendas sin drenaje

A partir de este proyecto, se identificaron diversos obstáculos para la construcción de políticas públicas en zonas de asentamientos de familias jornaleras. Algunos obstáculos fueron los siguientes: Escasa articulación y multiplicidad de fondos, la práctica extendida de contratación irregular, el acceso condicionado a recursos, la falta de integración de recursos para el mejoramiento arquitectónico, integración de ecotecnias, y ordenamiento ecológico de los entornos, tanto peri-domiciliares como comunitarios; las etiquetas sociales “pertenencia a grupo de movilidad”, “migrante”, “pertenencia a grupo étnico de otro estado” y de “trabajador eventual”; que son términos utilizados por algunos funcionarios de instituciones públicas, al igual que ciertos sectores sociales, cuando se habla de jornaleras y jornaleros agrícolas de asentamientos irregulares y que son utilizados como “criterios válidos” de exclusión a programas de beneficio social. De acuerdo a este último punto y a través de entrevistas a jornaleros y jornaleras agrícolas, y líderes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en el Poblado Miguel Alemán y Pesqueira, al norte de Hermosillo, Sonora; se identificó la presencia de familias completas de diversos grupos étnicos provenientes de diversos estados de la República (Triquis, Zapotecos, Nahuas, Mixtecos, Tsotsiles, Tzeltales, entre otros) asentados desde hace más de 20 años en estas localidades, con descendencia nacida en los sitios de acogida en Sonora, y que, a pesar de ello, tanto los padres y madres como su descendencia, siguen siendo etiquetados de “migrantes”. Ante ello consideramos que, adoptar una metodología interdisciplinaria, multisectorial y participativa en la implementación de un plan de actuaciones intersectorial y plurianual es urgente, lo cual requiere de la instrumentación de políticas y la ejecución focalizada de recursos comprometidos por todos los sectores implicados (salud, educación, trabajo, vivienda, economía, medio ambiente, entre otros). •

“Programa 65 y más” en población jornalera residente en Villa Juárez, Navolato, Sinaloa”

Celso Ortíz Marín cmarin@uaim.edu.mx María Azucena Caro Dueñas azucenacaro@uaim.edu.mx Universidad Autónoma Indígena de México

Cuando se habla de jornaleros agrícolas migrantes, generalmente se hace referencia a los migrantes temporales, sin embargo, la persistencia de la pobreza en los estados expulsores ha provocado un fenómeno, el asentamiento de los jornaleros agrícolas en las regiones de agricultura de exportación. Se puede encontrar población asentada en el estado de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Guanajuato. En varios de los estados se puede encontrar población que tiene más de cuarenta años de asentamiento. De ahí, que se tiene población de más de 65 años. El objetivo es analizar si esta población es acreedora al “programa 65 y más” que ofrece la Secretaria del Bienestar, y sabe si se cumple el lema de la 4T “primero los pobres”, asimismo, conocer que barreras sociales y culturales obstaculizan el acceso a este programa

De acuerdo con Coneval (2024) para el año 2022 el número de personas jornaleras a nivel nacional fue de 2.3 millones de personas, donde la mayoría está compuesta por hombres con un 89.5% frente al 10.5% de mujeres, es decir 9 de cada 10 personas son

hombres. Al observar los grupos de edad, destaca la presencia de personas de 65 años o más, con 149 mil hombres y 8.411 mil mujeres, lo que subraya la participación de adultos mayores en el sector. Se menciona la mayor proporción de las y los jornaleros agrícolas reside en el ámbito rural, es decir, el 73.0 %, que representan 1.7 millones de personas, mientras que el 27.0 % (631.9 mil personas) vive en zonas urbanas. En cuanto a la composición étnica de las y los trabajadores jornaleros, destaca que casi una cuarta parte de ellos, el 23.7 %, pertenece a la población indígena. En lo que respecta al análisis de la pobreza extrema, 470.2 mil fueron jornaleros agrícolas.

Coneval (2024), menciona que las entidades que registraron los mayores porcentajes de jornaleros en situación de pobreza fueron Puebla, Tlaxcala y Guerrero, donde alrededor de 8 de cada 10 jornaleros agrícolas se encontraba en esta situación, por lo que fueron las entidades que reportaron los mayores porcentajes en situación de pobreza con 82.2 %, 80.4 % y 79 %, respectivamente. Por otro lado, las tres entidades con menores porcentajes de la población jornalera en situación de pobreza fueron Colima (29.3 %), Sinaloa (33.0 %) y Chihuahua (37.5

%). No obstante, los municipios con mayor número de personas jornaleras agrícolas en situación de pobreza fueron Papantla en Veracruz; Guasave y Navolato en Sinaloa y Villa Guerrero en Estado de México. En cuanto a la vulnerabilidad económica de las y los jornaleros agrícolas, en 2022, se reportó que el 89.2 % (2.1 millones) no recibieron ingresos por transferencias de programas sociales. De éstos, el 61.5 % (1.3 millones) se encontraba en situación de pobreza.

Sinaloa al ser uno de los estados con mayor producción de hortalizas para exportación requiere una gran cantidad de mano de obra, que a través de los años, ha ocasionado el asentamiento de jornaleros agrícolas. Para el año 2015, según los datos generados por la Encuesta Intercensal señalan que la población total es de 2,966,321 personas. Con la información sobre el lugar de nacimiento, se estima que 299, 598 de los residentes en el estado, nacieron en una entidad distinta a la de residencia actual o en el extranjero. La población indígena nacida en otro estado y que vive en Sinaloa asciende a 53, 215 personas, Guasave, Culiacán, Elota y Navolato son los municipios que concentran el mayor número de jornaleros asentados.

La sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato concentra el mayor número de jornaleros agrícolas desde hace más de cuarenta años. No se tiene una cifra exacta del número de habitantes, pero se calcula que llegan a ser más de cincuenta mil distribuidos en más de 52 colonias. La sindicatura es un mosaico étnico por la gran cantidad de pueblos indígenas que podemos encontrar como mayos, tarahumaras, tepehuanos, náhuatl, mixteco, zapoteco, tarasco y popoluca. Muchos de ellos residen desde la década de los ochenta, y en la actualidad rebasan la edad de 65 años. No obstante, varios

se ven en la necesidad de seguir laborando como jornaleros agrícolas, debido que nunca tuvieron afiliación al IMSS y carecen de una pensión, como menciona una mujer de 71 años “tengo la necesidad de seguir trabajando, pero solo por día, pero es muy pesado, tengo que hacer 50 baldes, a veces es chile, tomate, pepino, por 200 pesos al día, entro a las 7:00 y salgo a las 15:00, pero tengo que caminar media hora para subirme al camión, el regreso también, hay que aguantar el frio en la mañana y el sol saliendo” Coneval (2024) menciona que Navolato es uno de los municipios donde se encuentra mayor número de jornaleros en pobreza, y con carencia de programas sociales. Lo anterior se puede constatar que la mayoría de la población de 65 años y más no acceden al “programa 65 y más” debido a las siguientes circunstancias: a) No tienen acta de nacimiento; b) Su acta tiene errores: fecha de nacimiento, nombre incompleto, solo tiene un apellido, etc.; c) No se han enterado del programa; d) Las censaron los “siervos de la nación”, pero nunca más les hablaron; e) No saben a dónde

acudir a apuntarse al programa; f) No pronuncian bien el español; g) No tienen recursos económicos para acudir al palacio municipal a pedir informes; h) Están enfermos y no hay quien los lleve a anotarse al programa; i) Viven solos y su edad ya no les permite moverse