SANTO DOMINGO IXCATLÁN: “MUERTOS” QUE SIGUEN VIVOS Y TIERRAS ROBADAS EN LA MIXTECA DE OAXACA

DESPOJO TERRITORIAL, MENTIRAS OFICIALES Y EL “ASESINATO” FALAZ DE MIL TRECE POBLADORES (MÁS ALGUNOS ASESINATOS REALES Y SANGRIENTOS).

Reportaje de Gloria Muñoz Ramírez

Fotografía: Diana Isis de la Rosa

A DÓNDE VAN LAS LENGUAS ORIGINARIAS

EL AGUA DE IDA Y VUELTA

Ramón Vera-Herrera

SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Eliana Acosta

MUJERES DE CHIAPAS POR EL TERRITORIO Y LA VIDA

¿ELECCIONES Y TOTALITARISMO EN GUATEMALA?

Kajkoj Máximo Ba Tiul

LLAMAMIENTO POQOMCHI Y Q’EQCHI’

FLOR MARCHITA

Elizabeth Brunete

TE GRITÉ EN MIS SUEÑOS

Benito Ramírez Cruz

FOTOGRAFÍA de Jerónimo Palomares, Mario Olarte y Miguel Sebastián

ARTE de Teolinca Escobedo y Lamberto Roque Hernández

“LAS LENGUAS NO MUEREN, SE DUERMEN”

Reportaje de Rocío Flores

TU’UN SAVI: LA PALABRA DE LA LLUVIA

Jaime García Leyva

DOS VECES EL ECO: POESÍA ÑÄHÑU Y MAZAHUA

Florentino Gutiérrez Gómez

NIUALEUA ITECH TLAYOUISYOTL / DE LA NOCHE SOY

Martín Tonalmeyotl

POEMAS TSOTSILES DE RUPERTA BAUTISTA UN VENTARRÓN AIRADO Y ELOCUENTE

Hermann Bellinghausen escribe sobre Ruperta Bautista

JA’A TIPSXY / LA TUZA

Relato ayuuk de Juventino Santiago Jiménez

LA MANITA DE LE Ó N / YU’NI K’OB LE’ON

De la autobiografía de Juana María Ruiz Ortiz, Xunka

n

Semana Santa mayo en Tesia, Sonora, 2022. Foto: Jerónimo Palomares

n n n n n n n n n n n n n n n n n Suplemento Mensual n Número 311 n marzo 2023

A DÓNDE VAN LAS LENGUAS

patrones y los campos agrícolas, incluso del otro lado de la frontera.

También juchiteca, la poeta Irma Pineda registra que en 2022 el INEGI señaló la existencia de 23.3 millones de personas que se identifican como indígenas (19 por ciento de la población nacional), pero sólo 7 millones 364 mil 645 personas “son hablantes de lenguas indígenas” (La Jornada Semanal, 06/03/2023).

Esta riqueza es mucha todavía, pero se encuentra amenazada por la inercia educativa y la asimi-

México posee uno de los más vastos panoramas lingüísticos del mundo. Cerca de 70 idiomas originarios y numerosas variantes dialectales viven en estas tierras. Algunos están por desaparecer pues quedan decenas de hablantes. Otros más son hablados todavía por decenas o centenas de miles en el territorio nacional. Pero no podemos jactarnos de nada, pocas de nuestras lenguas crecen, si alguna.

El tránsito más o menos violento de la comunidad a las ciudades no cesa. Aumenta. Los barrios y pueblos dentro o cerca de las ciudades son engullidos, desfigurados, gentrificados. Y con ellos lo que queda de sus lenguas y mentalidades originales. Lo experimentan los mayas peninsulares y en las montañas de Chiapas. En Tabasco el chontal desfallece. Los nahuas de la Ciudad de México y estados circundantes, así como ñähñúes y mazahuas, tienen su palabra verdadera contra la pared.

Víctor Cata, autor, lingüista y educador zapoteco de Juchitán dice que incluso en el Istmo de Tehuantepec, el diidxazá se ha vuelto un idioma “de ancianos”. Nada garantiza que las nuevas generaciones de los pueblos originarios de Oaxaca o Guerrero aprendan y usen el idioma de sus ancestros, y menos aún si se enfrentan a la constante diáspora hacia ciudades como mano de obra para las urbanizaciones, los servicios de los

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade

Publicidad: Javier Loza

Arte y Diseño: Francisco García Noriega

Ojarasca en La Jornada

Dirección: Hermann Bellinghausen

Coordinación editorial: Ramón Vera-Herrera

Edición: Gloria Muñoz Ramírez

Caligrafía: Carolina de la Peña (1972-2018)

Diseño: Marga Peña

Logística y producción: Ligia García Villajuana

Retoque fotográfico: Ricardo Flores

Corrección: Héctor Peña

Versión en Internet: Daniel Sandoval

lación que promueven la sociedad y el Estado, por el consumismo y la cháchara nacionalista. La paradoja es que ahora, como nunca antes, se escriben las lenguas en obras literarias y de documentación comunitaria, se ruedan documentales e historias, se les santifica con su día internacional y su década. Es necesario invertir la fórmula: son más que “tradición”, “herencia”, “pasado”. Debemos ver, y actuar en consecuencia, sobre todo los pueblos mismos, que estas lenguas son del futuro. Si no lo imaginamos así, no sucederá n

JA’A TIPXY / LA TUZA

Juventino Santiago Jiménez (ayuuk)

Ja’a Xwan mëët Ruus ja’a kë’epya’ n’äjty pätetjëtëp. Xyaa ja’a kya’akta’. Ojtsëk ja’a jä’äy ujts tyënë’oxyëta’ mää ja’a tsëkajën, mää ja’a puur jajp jyëkxta’. Jajp ja’a ujts ojts jyëktënë’ooxta’. Ja’a puur ja’a nëjëkxtutnaxjëtëp jëtsëk ja’a tsëkää ja’a nëkap’eyëtëp. Koo jëtën jyëkpätejtnaxta’ net ja’a tääk’ëmëj ojts tpääta’. Ja’a tääk’ëmëj ojts jam yu’utsyëta’. Jajpëk ojts tyëjkëta’ jajp tääk’ëmëj y’äjetypy. Per mëte’ep pätejtëtëp wa’atsëk ja’a t’ijxy koo jajp tä’äk’ëmëj y’äjetypy tpëta’aky ojts ja’a ënä’äjk’ët. –Ntëëts ëjts xpëjknaxp —jëtënëk ojts tnëëma’.

–Ka’t mëjts mtëëts pyijky. Nëkoo mëjts m’ëna’any.

Ka’t yë’ë jyantsya’ —jëtënëk jyëknëmä’ ja’a tääk’ëmëj.

Tee ja’a tääk’ëmëj ojts tiny wëjkëk ojts tjëkpësimy jajp y’ääjetypy. Xyaa ojts tjënkëtëpa’ mëte’ep ja’a ënä’äk’ët pätetjëtëp jëts ja’a tääk’ëmëj ojts kye’eky. Ja’a ojts tipxy jyëmpijty. Jutjetypy ojts tyëjka’. Naxjetypy ojts tyëjka’. Ja’a ojts tipxy jyëmpetnë.

Ojts ja’a xëë ja’a jëmëjt nyaxykojnë. Jam jä’äy n’äjty tu’uk tyipxytyäjyëk. Ja’a tipxy jyëtamnaxya’ jëts jëpajty ja’a jä’äy tyipxytyäjy. Ja’a jä’ay tipxy tjëk’ookä’äny. Ka’t ja’a tpëjky. Ja’yëmëk ja’a tunk’aty koo mook ja’a twetsnaxy. Kyääxnaxya’. Jëpajty ja’a tipxy kwent’aty. Xyaa ojts jyënta’aky. Xyaa ojts kyë’ejxa’. Xyaa ojts ja’a jyut tpëxaja’. Pë mäjëk ja’a tsää ojts tu’uk pyëtë’ëky. Këtejëk ja’a tsää ojts kyëta’akya’. Najkëk ja’a tsää. Ja’yëk ojts xon tyëmtyënëjexya’ ja’a yokt. Në’nëm n’äjty kyë’ejxa’. Në’nëm ojts jyëntaaky. Ka’t ja’a jä’äy ojts y’ëkyu’kxnë. Xëjëk ja’a y’unk n’äjty tyunä’npy. Jamëk ja’a y’unk y’ëwejxnaxya’ jëts nyëmäjëk ojts kyëjä’äty. Xyee ojts jyëknëtsoony.

–Jajp ja’a nteety jëëta’ nyijkxytyë tipxytyäjpa’ —xyajëk ojts jëtën y’ën’any ja’a y’unk.

Jantsy jajpëk ja’a tyeety n’äjty y’ookänë koo ojts jajp jyä’äty. Ka’tëk jëtën y’eya’ koo ja’a tipxy nmëtsep’atën, koo ja’a tipxy njëk’ookänën…

A Juan y a Rosa los perseguía el demonio y por eso se escapaban. Luego, un señor trató de esconderlos cubriéndolos con hojas que en ese momento era lo que estaban comiendo un toro y un burro. El burro los iba descubriendo y el toro con sus cuernos acomodaba las hojas encima de ellos para que nadie los viera. Sin embargo, no dejaban de perseguirlos y después encontraron en el camino a una abuela. Ella los escondió dentro de su boca, pero el que venía persiguiéndolos se dio cuenta lo que hizo la abuela. –Me duelen muchísimo mis muelas —le dijo al demonio. –A ti no te duelen tus muelas. Me estás engañando. No es cierto lo que dices —le respondieron.

Enseguida la abuela abrió su boca para que salieran las avispas en que se habían convertido Juan y Rosa y le picaron por todas partes del cuerpo al que los perseguía. En ese instante ella aprovechó para escaparse y convertirse en tuza. Hizo un agujero y entró en la tierra. Así fue como la abuela se convirtió en tuza. Pasó el tiempo y un señor estaba escarbando el túnel de una tuza en su parcela porque molestaba y dañaba mucho todo lo que sembraba. Ya tenía días que venía haciendo eso, pues quería matarla y no había podido. Casi siempre la tuza comía los tallos de las plantas de maíz y él estaba allí vigilando para ver si finalmente lograba atrapar al roedor. Luego, el señor se agachó para asomarse y metió su mano derecha dentro de uno de los tantos túneles. De pronto sin saber dónde y cómo rodó una piedra grande y plana. Cayó encima de él y aplastó parte de su espalda y cuello. Por más que intentó librarse de la piedra no lo logró y aquel día su hijo haría una fiesta. Entonces hacía ya un buen rato que lo estaban esperando y él no llegaba. El hijo salió a buscarlo.

–Creo que mi papá fue a escarbar el túnel de una tuza — pensó.

Cuando llegó a la parcela vio a su papá debajo de la piedra plana y ya estaba a punto de morir. Por lo tanto, no es bueno enojarse con los animales y menos querer matarlos como iba a ocurrir con la tuza.

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por demos, Desarrollo de Medios, sa de cv., Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, cp. 03310, México df. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en Ojarasca, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. issn: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados.

Editado en Demos Desarrollo de Medios S.A. de C.V., Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, México, df suplementojarasca@gmail.com

MARZO 2023

2

Ciudad de México. Del libro Buñuel, una maleta sin viaje (Teruel, 2020). Foto: Miguel Sebastián

DE “MUERTOS” QUE SIGUEN VIVOS Y TIERRAS ROBADAS EN LA MIXTECA DE OAXACA

FALAZ DE MIL TRECE POBLADORES (MÁS ALGUNOS ASESINATOS REALES Y SANGRIENTOS), LUCHA POR QUE SE LE HAGA JUSTICIA

tario del comisariado, le pegaron bien feo también, lo arrastraron y lo descarnaron”.

Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca. Vine a entrevistar a algunos de los 1,013 muertos que el Registro Civil estatal, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria avalaron que fallecieron. Los encontré vivitos y coleando. Conversamos con cuatro de ellos justo a un lado del panteón, en la loma de este pueblo de la Mixteca Alta, donde hay tres tumbas con tres muertos de verdad, todos asesinados el 30 de abril del 2008, día en que la gente al mando de Freddy Morales, quien está preso por estos crímenes, decidió quitarles la vida en el marco de la lucha por la tierra que históricamente le corresponde a Santo Domingo Ixcatlán, pero que la gente de Chalcatongo, la cuna del exgobernador priísta Ulises Ruiz, reclama como propias para venderlas.

Teresa García Castañeda tiene 65 años, la piel curtida y el semblante triste, como perdido. Es esposa de Inocencio Medina Bernabé, uno de los tres asesinados. A él lo arrastraron y lo torturaron con un tornillo en la cabeza hasta que perdió la vida. “Ese día se cayó todo el pueblo. Se cayó la autoridad municipal, se cayó el comisariado, todo. Fue el día más oscuro para nuestro pueblo”, dice Teresa, y añade: “No sé de dónde sacamos el coraje que nos impulsó a seguir luchando. Nos hicimos más fuertes. Nos fuimos ese día a Tlaxiaco con nuestros muertos. Los fuimos a pasear por toda la ciudad para decir que esto fue por Ulises Ruiz Ortiz y Freddy Morales y toda su familia. Nunca involucramos a la gente de nuestro pueblo, simplemente a la familia Morales Arias y a Ulises Ruiz”.

“Ellos mataron a nuestros familiares para que nos diera miedo y nos rindiéramos. Pero no, al menos yo no”, dice Teresa, y agrega que las mujeres de Santo Domingo Ixcatlán “no vendimos nuestras tierras. Eso es lo que querían, sacarnos de nuestro pueblo y vender nuestras tierras, pero nosotras dijimos que no, aunque ya tuviéramos a los muertos ahí enfrente”.

Paulina Martínez Robles es una mujer delgada y corriosa, sus arrugas hacen que aparente más de los 65 años que tiene. Tenía ocho hijos, pero “la familia Morales me mató a uno porque no estuvimos de acuerdo en la venta de las tierras. Mi hijo se llamaba Gustavo Castañeda Martínez. Nosotros defendíamos el terreno y eso no les gustó a los Morales y los que los seguían”. Paulina no deja de llorar durante toda la entrevista.

Gustavo tenía 25 años, era taxista y aquel 30 de abril trasladaba a una maestra a Chalcatongo. Más tarde su madre escuchó la balacera. “Era una revolución cómo se oían los balazos, tremendos. Agarraron a mi hijo y lo torturaron, lo metieron al carro y le prendieron fuego. Imagínese cómo sufrió mi hijo. Le pegaron y lo quemaron vivo, no podía defenderse. Al otro señor, el que era secre -

Los tres, Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, están sepultados aquí, dice Paulina, “porque para el pueblo son héroes, dieron su vida por las tierras. Esa matanza nos despertó. No podíamos creer que gente de la propia comunidad apoyó a los Morales, su ambición pudo más porque les prometieron de 150 a 200 mil pesos si estaban con ellos. Se lo creyeron, pero yo me pongo a pensar cómo fueron tan tontos para creerse que les darían esa miseria, y ni se las dieron”.

Elconflicto de tierras es de antaño. En 1767 se reconocen y se titulan los bienes de Santo Domingo Ixcatlán, pero desde ese tiempo la comunidad vecina de Chalcatongo no estuvo de acuerdo. En 1934, cuando asumió la presidencia Lázaro Cárdenas, se tranquilizaron las aguas, pero en 1965 llegó Manuel Ruiz Daza, tío del exgobernador Ulises Ruiz, como asesor del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien firma una resolución presidencial a favor de Chalcatongo.

Cuenta el profesor y actual miembro del cabildo, Héctor Medina García: “Nosotros no sabíamos nada, hasta que Lucio Robles Velázquez, que estaba en el ejército, se dio cuenta de

que la resolución salió en el Diario Oficial de la Federación y lo comunicó a los paisanos. Se organizaron, ahí estaba el representante de bienes comunales y se metió un juicio de inconformidad. Ese juicio lo encabezó Patrocinio García Rodríguez y lo culminaron Zenaido García Bernabé y Juan García Santiago. El juicio terminó el 6 de abril de 1983, lo ganó Santo Domingo y se revocó la firma. En 1987 se reconoce nuevamente que sigue siendo territorio del pueblo, se titulan y se certifican los bienes de mil 619 hectáreas, pero quedaron mil 356 hectáreas en disputa con Chalcatongo. Se presentaron las pruebas necesarias y el Tribunal de Huajuapan otorgó una sentencia a favor de Santo Domingo Ixcatlán el 3 de agosto de 1998”.

Chalcatongo no se conformó y en el 2001 interpuso un amparo directo contra la resolución, pero el Tribunal resolvió que la sentencia era definitiva e irrefutable. Después empezó la lucha por la ejecución y en ese proceso se encontraban cuando, en 2005, ya con Ulises Ruiz en el gobierno de Oaxaca, Freddy Eucario Morales Arias, allegado y algunos dicen que sicario del gobernador, sin ser originario de la región, quedó electo como presidente municipal. Ahí, señala Héctor Medina, “se desbarata el asunto”.

El maestro afirma: “Freddy había sido un porro, estudió en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y formó parte del Frente Juvenil Priísta, y en la práctica funcionaba como golpeador. En el 2005 llega a la comunidad y en el 2007 desconoce a nuestro comisariado de bienes comunales, siempre al amparo de Ulises Ruiz”.

En el 2007, el comisariado Paz Aguilar García preguntó a los inconformes “si le entrábamos o no”, y su secretario, Melesio Martínez Robles, “pasaba en la tarde uno por uno para avisar que iba a haber plática en tal casa en la noche. Pero aun así el canijo de Freddy se enteraba de que nos reuníamos. Nos decían la junta de los ratones”, cuenta Medina. Continúa el maestro: “Todo 2007 se violenta la zona, desconocen a nuestra autoridad comunal, Paz Aguilar García, y comienzan a ofertar nuestro territorio por una suma millonaria de dinero, motivo por el que nuestro pueblo se divide y se genera un conflicto interno, totalmente inducido, que provoca un triple homicidio el 30 de abril de 2008”. Por su responsabilidad en el crimen es detenido Freddy Eucario Morales Arias, acusado de ser el autor material e intelectual de los asesinatos. Pero años más tarde, el 1 de octubre de 2017, “se impone a Alma Morales Arias, hermana del presunto homicida (pues no está sentenciado), con el mismo propósito de vender nuestras tierras al poblado de Chalcatongo”.

Pero antes del nombramiento de Alma Morales, en 2009, y aun estando en la cárcel, nombran a Freddy como comisariado. Pero se cae su nombramiento y en su lugar, en el 2010, nombran a Celso Medina Castañeda, su suegro. Pero incluso el tribunal reconoció que el comisariado quedó acéfalo desde Paz Aguilar.

PASA A LA PÁGINA 4 3 MARZO 2023

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

UN PUEBLO VÍCTIMA DE DESPOJO TERRITORIAL, MENTIRAS OFICIALES Y EL “ASESINATO”

Cuenta Aarón García Maldonado, del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán: “Después de que cayó el nombramiento de Celso Medina, el 1 de octubre del 2017, en una asamblea que consideramos que estaba amañada por parte de la Procuraduría Agraria estatal y federal, se autonombra Alma Morales Arias como presidenta del Comisariado de Bienes Comunales. El 16 de noviembre de ese mismo año ella se proclama como comisión única negociadora para la venta de los terrenos comunales y el 11 de diciembre de ese año el gobernador priísta Alejandro Murat Hinojosa firma el convenio con Chalcatongo, en donde cede 70 por ciento de nuestro territorio”.

¿Cómo llegaron a esto? Para concretar el convenio hicieron una maniobra impensable, cuentan los comuneros. En complicidad con el gobernador, la Procuraduría Agraria, el Registro Civil y el Registro Agrario Nacional, dan por muertos a 1,013 comuneros. Maximino Santiago Jiménez, actual y legítimo Comisariado de Bienes Comunales, explica que “para poder adquirir el territorio ellos tenían que nombrar una comisión única para negociar. La ley agraria dice que para que esa comisión sea avalada tiene que contar con la aprobación de 50 por ciento más uno de los comuneros. Y entonces, de los 1,346 comuneros, se necesitarían 674 para nombrar esa comisión”.

Alma Morales Arias, “la comisariada impuesta”, continúa Maximino, “no iba a poder juntar ese 50 por ciento más uno. Entonces fraguaron el gobierno del estado, el Registro Civil, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional y mocharon el padrón. El Registro Civil avala que están muertos 1,013 comuneros, aunque no existan actas de defunción. Quedaron así 350 comuneros y de esos sí podían juntar 50 por ciento más uno”.

Los declararon muertos, añade Aarón, “para que ya no hubiera problemas. En un acta de asamblea los agentes municipales, sin tener atribuciones, declararon que estaban finados. La Procuraduría Agraria giró un oficio al Registro Civil del estado para que avalara la muerte de los comuneros y el director jurídico del Registro Civil hizo un oficio en el que certificó la muerte de los 1,013, sin especificar quiénes eran, para el efecto de que puedan hacerse los trámites agrarios. El Registro Agrario Nacional, por su parte, avaló ese oficio y con ello excluyó a los más de mil comuneros del padrón original”.

“Nosotros desconocíamos el documento en el que se avala la muerte de los comuneros. Se logró encontrar el pa-

drón, porque ni el Registro Agrario ni la Procuraduría Agraria nos lo querían dar, hasta el 2018, que es cuando vemos que faltaban personas. Nos preguntábamos por qué los habían asesinado si sí vivían”, recuerda Maximino.

Lo que ocurre el 11 de diciembre de 2017, con la firma del “convenio de paz”, es que Santo Domingo Ixcatlán le cede 916 hectáreas a Chalcatongo y 440 se quedarían para la zona comunal. Y a cambio de esto, el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregaría 22 millones de pesos a quienes acreditaran la representación comunal de Santo Domingo.

La Lucha por La resurrección

Enagosto de 2008, debido a la violencia desatada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 177 medidas cautelares a integrantes de la comunidad. Y, en el colmo, 22 de los que aparecen en la lista de los 1,013 comuneros que “murieron” tenían medidas cautelares. Por eso, explica Maximino, “se solicitó a la CIDH que investigara y de ahí salió la lucha por su restitución”. Los 22 se presentaron para decir que estaban vivos y con esto ordenan al RAN que restituya a todos los comuneros en el padrón.

El abogado de la comunidad, Rufino Benítez, relata que la primera acción fue vincular a la Procuraduría Agraria “para saber qué hacer y los llevamos a una asamblea. Nos dijeron que los 1,013 comuneros tenían que firmar para que se restituyeran, pues de lo contrario no iba a proceder. Una sola persona hizo un documento para decir que murieron, pero todos tenían que demostrar que estaban vivos. Lo que hicimos fue que con cinco personas demandamos la nulidad de ese papel de inscripción ante el RAN. Lo curioso, además, es que mucha gente firmó que estaba muerta. Por ejemplo, el señor Rufino García Robles firmó que estaba muerto y avaló que sus hijos también estaban muertos. Pero uno de ellos, Eduardo García Castañeda, encabezó la lucha para la restitución de los 1,013, que al final sí se logró”.

Entrevistado en la loma del panteón, desde la que se observa todo el pueblo, Eduardo García Castañeda, de 47 años y dado por muerto por su propio padre, dice: “Yo no sabía que buscaban específicamente a comuneros, sino sólo que buscaban gente para proceder con una denuncia ante la des-

aparición de personas en el padrón. Buscaban a comuneros vivos para que fueran a impugnar. En el municipio yo era tesorero y me propuse para ir en el grupo. Yo vine a la comunidad hace cinco años. Somos ocho hermanos y mi mamá nos dio a cada uno un pedazo de terreno, tenemos un título de propiedad, pero aquí se dividen en títulos parcelarios y propiedad privada. El de nosotros es título parcelario, y el hecho de tenerlo implica que eres comunero, pero yo no lo sabía”, explica ante la mirada de sus vecinos.

Eduardo se incorporó a la lucha de la restitución del padrón, pero se necesitaban al menos cinco comuneros que testificaran. Habló con sus hermanos y éstos aceptaron. “Todos nos estábamos enterando que estábamos en la lista de los muertos. Con mi papá rompimos relación desde 1995, ya no vivía con nosotros. Mi papá ahora ya está muy grande, y no habla de eso. No sé si defienda lo que pasó o si realmente sepa lo que conllevó este proceso. Yo no lo he enfrentado ni preguntado por qué firmó que él murió y que sus hijos también. Hasta dijo que a él y a nosotros nos enterraron aquí. Eso es lo que dice el papel. ¿Cómo firmó si se supone que estaba muerto? No lo sabemos”.

Después de un año del proceso, en 2022 se logró la restitución del padrón. Y, por fin, se pudo empezar a organizar la elección legítima del comisariado. “Si dejábamos sólo a los comuneros que estaban, la elección quedaba en manos de ellos y su relación con el gobierno. La venta de las tierras y todo lo que conllevaba esa elección se iba a concretar, pero por eso impugnamos y logramos la restitución del padrón original”, explica Eduardo.

En marzo de 2022 el Registro Agrario Nacional anuló el acta y el registro de 350 comuneros y restituyó a los 1,346 que originalmente existían, con base en la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 de Huajuapan de León, con número de expediente 142/2021.

Hasido tanto el desgaste, los asesinatos, la persecución, las trampas legales y todas las complicidades alrededor de este caso, que la pregunta necesaria es ¿qué hay en estas tierras? El recién nombrado comisariado ejidal responde: “No sabemos cuáles son los intereses aquí, si económicos o políticos, porque siempre hay una traba que pone el gobierno,

MARZO 2023

Santo Domingo Ixcatlán, en la Mixteca Alta. Foto: Diana Isis de la Rosa

VIENE DE LA PÁGINA 3 4

PASA A LA PÁGINA 5

MiLpa vs Minas

VIENE DE LA PÁGINA 4

sin sustento. Estamos en busca de si es verdad que detrás están las minas, las concesiones. Hasta ahorita sabemos que no hay, pero de que hay algo en la comunidad, hay algo, porque no nos dejan tranquilos”.

“Para nosotros”, dice Maximino, “como personas originarias y legítimas de la comunidad, las tierras tienen un valor que nos dejaron nuestros papás, abuelitos y todos nuestros ancestros. Tenemos que defenderlas porque ellas nos dan vida y salud, nos dan el agua, las plantas. Ellos lo venían defendiendo y se nos quedó también la tarea de defenderla. Son tierras en las que sembramos frijol, maíz, haba, papa. Son tierras fértiles. Aparte de sembrar, hay árboles, mucha flora y fauna, agua. De ahí se lleva el agua al centro de la comunidad”.

Para la otra parte estaban los 22 millones que ofreció el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) para que cedieran las tierras. Pero en el fondo, dice el comisariado, “creemos que también están de por medio las minas. La minera canadiense Alamos Gold llegó a la comunidad a sobrevolar en helicóptero en 2008”, dice, y muestra las fotos de los helicópteros amarillos de la transnacional en su territorio.

Remata Aarón García: “Hay un estudio que hizo un grupo que se llama Ojo de Venado, que marca un camino que pasa por Yosondúa y sale hasta San José del Progeso, donde hay una minera. Y hay otro que llega a Zaniza, donde se dice que está el mayor yacimiento de hierro del mundo. Nosotros estamos en el cruce. Yosondúa tiene doce concesiones y consideramos que ahí está la nuestra, la de Ixcatlán”.

MaxiMino santiago es recocido coMo coMisariado y LLega La esperanza

Maximino Santiago Jiménez fue nombrado en 2017, ante la ausencia de un comisariado, como representante de los comuneros del pueblo. “Pero una vez que me dieron ese nombramiento, el 1 de octubre de ese año la señora Alma Morales se autonombró comisariada, sin asamblea. Hizo toda una simulación del nombramiento, diciendo que toda la gente estaba de acuerdo. Y a raíz de eso, ya como comité, impugnamos el nombramiento, pero ella ya tenía un plan”.

Maximino asegura que el gobierno del estado elaboró el plan y utilizó a Alma Morales para su ejecución: “Se trataba de entregar las tierras a cambio de dinero. Jamás le explicó a la gente nada, sino que empezó a trabajar a escondidas. Nosotros impugnamos el nombramiento pero

ella siguió insistiendo en que era la comisariada, aunque no había seguido los procesos legales necesarios de acuerdo a la Ley Agraria, como hacer la primera convocatoria ni la segunda para su elección. Llegó la Procuraduría Agraria de Oaxaca, hizo el protocolo y dijo simplemente que ya estaba la planilla. Llegaron al RAN, y aunque es tardado tener la credencial, al otro día ya la tenía. Fue muy rápido. Ella siguió defendiéndose, y hubo varios careos en el Tribunal Unitario Agrario”. Un mes después ya estaba el convenio entre Chalcatongo y Santo Domingo Ixcatlán en presencia del gobernador Alejandro Murat. Firmaron para que al otro día fueran al Tribunal Unitario Agrario y quedara asentado que todo se celebró en orden. “Ya tenían todo listo para la venta de nuestro terreno”, dice.

La lucha y acompañamiento jurídico ha estado a cargo de Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), y de Rufino Benítez, quienes han sido fundamentales en todo el proceso de recuperación de las tierras. Ellos lograron que se pegara la convocatoria para celebrar la primera reunión el 5 de febrero de este año. Y luego la segunda convocatoria para celebrarse el 19 de febrero. “Mucha gente estaba ávida de qué iba a pasar, porque estaba la amenaza de que se llevara otra planilla y eso nos iba a conflictuar la reunión, porque podían llevar gente que la reventara, como trataron de hacerlo con pistoleros en la elección municipal”, cuenta Aarón. Pero no fue así y “afortunadamente la elección se dio, a pesar de que la Procuraduría Agraria insistió mucho en si no había otra planilla. Cuando se tomó la protesta las mujeres lloraban. Yo lo sentí y hasta se me enchinó la piel. Cuando terminó la toma de protesta se echaron los cuetes para arriba, sonaron los aplausos. Y tocaron las campanas de la iglesia. Era una fiesta”.

Aarón se sigue entusiasmando con el recuerdo: “Se sentía la alegría de la gente, porque después de 15 años de no tener comisariado y de estar luchando, el momento por fin llegó. Ese momento significó un paso más de una lucha que lleva décadas. Si hay una persona que nos quiere arrebatar nuestro territorio en complicidad con funcionarios del gobierno estatal y federal y llevarse los millones, con el nombramiento de nuestro comisariado Maximino aseguramos que ese territorio no se va a vender”.

La piedra de nube

Las montañas y el afluente del Río Verde hacen de Santo Domingo Ixcatlán un lugar de abundancia de flora y

fauna. Los venados pasan por los caminos de ocotes y, dice Aarón, “aquí también hay un lugar sagrado”. Se trata de La Piedra de Nube, que cuando se pone blanca avisa que va a llover. A ella se le ofrenda comida y trago. Una vez, cuentan, los jóvenes empezaron a comerse el pollo y el mezcal de la ofrenda y uno empezó a picotear la piedra con el machete, profanándola. Eran las dos de la tarde y entonces se empezó a nublar y luego a llover. Ese día el agua se llevó a 28 chivos. Los poderes de la piedra trascienden las fronteras de Santo Domingo; por eso, cuentan, se la querían llevar otros nahuales. Llegaron en forma de culebra y empezaron a desbarrancar el cerro para llevarse la piedra. Pero los nahuales del pueblo se dieron cuenta y en forma de rayo empezaron a atacar a las víboras. Había una que comandaba a las culebras, “koo xa’va” (culebra que desbarranca), y a ella le asestaron un golpe y la estamparon en una piedra. La piedra está ahí, con la estampa de la culebra n

Pobladores que luchan por sus tierras en Santo Domingo Ixcatlán. Foto: Diana Isis de la Rosa

Tres personas asesinadas ha dejado la lucha por la tierra. Foto: Diana Isis de la Rosa

5 MARZO 2023

EL AGUA DE IDA Y VUELTA: VARIAS MIRADAS EN SU DEFENSA

RAMÓN VERA-HERRERA

Como el agua camina, repta, se escurre, se desbarranca o cae en la lluvia, así las voces que al agua nombran para intentar entenderla o cuidarla (siendo de todas y todos) nos interpelan para que no se nos olvide eso que Jean Robert acuerpó tan vivamente al decir que “el agua es un ámbito de comunidad”. Qué significa eso. Es muy fácil que quien defiende la vida y la biodiversidad a veces caiga en trampas que nos vuelven a colocar en el lugar donde es fácil que nos engañen quienes nos despojan: así escuchamos que tanta gente habla de “patrimonios bioculturales”, digeribles cápsulas que permiten lo negociable de la vastedad inmensa de los territorios. La gente dice: “el agua es un bien común”, y claro que lo es, pero si la defendemos sólo así, entonces resulta que ya también la cosificamos y la situamos en su góndola para comprarla, venderla, hacerle convenios, objeto de contratos, negociaciones, servicios ambientales y cualquier cantidad de tratos y negociados que están ahí ocultos en los proyectos de las corporaciones, las instancias gubernamentales o las instancias internacionales.

Cuando Jean Robert insiste en que el agua es “un ámbito de comunidad” o “un ámbito común”, esa insistencia habla de un ciclo, o mejor, de un ciclo de ciclos, un entramado de relaciones “naturales”, pero también “sociales” que se van entrelazando hasta configurar verdaderos metabolismos que hilan las nubes al mar pasando por los páramos y los escurrimientos subterráneos, a las caídas de agua y los manantiales que brotan a los arroyos, ríos y grandes torrentes fluviales como el Amazonas, el Nilo, el San Lorenzo, el Rin o el Papaloapan. Pero en las serranías, entre las cañadas y lomeríos o en las altas montañas, hay también una construcción social que coopera con el agua para que fluya mejor y no se pierda ni se desperdicie, que se renueve y no se contamine. Eso lleva milenios ocurriendo. Lo hemos repetido: la gran sabiduría de tiemperos y graniceros y rejuntadores de las aguas de ambas vertientes, aquí en México, o la enorme sapiencia de la gente que en Ecuador o Colombia, Bolivia o Perú ha construido también por milenios las albarradas —esos reductos de agua— aprovechando los huecos y asentamientos naturales para crear tinas pertinentes, ollas, les dicen también, que luego son usadas en el riego permitiendo un ritmo más equilibrado del flujo para que al bajar no arrase el monte, el suelo, la fertilidad, la humedad misma.

Para que esa “construcción social del agua” exista, se requiere mucha comunidad, mucha labor interna, mucha asamblea, acuerdos y reconstitución permanente de los ámbitos propios del agua con la gente, de la gente con el agua. Porque el agua parece mucha pero es poquísima. Como lo anotó el investigador Tony Clarke, del Instituto Polaris de

Canadá, en el Taller en Defensa del Agua en abril de 2005, hay cinco formas de apropiación del agua que nos dan luces de la urgencia: “Siempre que escuchamos decir que el agua se acaba, que se contamina, lo que se prepara es el escenario de la privatización del agua a escala mundial. Le están poniendo la etiqueta de precio a algo que nosotros estábamos acostumbrados a considerar casi gratuito, de libre acceso a todos. El primer paso de la privatización del agua es ponerle precio, lo cual se llama mercantilizar, convertir en mercancía algo que considerábamos un bien común, que ahora sale del reino del bien común para ingresar al mercado. El segundo paso, que viene detrás, es imponer a todos las reglas del mercado capitalista: que el que tenga dinero pueda consumir agua y el que no tenga no podrá hacerlo. A las comunidades rurales indígenas ya les está ocurriendo que al agua de lluvia que cae del cielo en sus pozos, comienzan otros a ponerle un precio y les cobran por utilizarla. Eso es una violación a derechos fundamentales y finalmente al derecho a la vida”.

En sus recuentos, la gente de muchos países habla de cinco formas de privatización: se privatizan los servicios municipales de la estructura y servicio del agua. “En la mayoría de nuestras ciudades y pueblos, la gente obtiene su agua de la red municipal, pero esa red, esa instancia de servicios, está pasando a manos de empresas privadas cuyo primer y único objetivo es ganar más dinero”. Para eso se reforman las legislaciones del agua, mediante reformas de la estructura del manejo del agua. Ocurre en todo el mundo.

También es apropiación contaminarla. “Las industrias contaminan el agua de todos con simplemente usarla. Ocu-

rre por obra de las empresas mineras, petroleras, por las de electricidad y por la industria del papel. Esto provoca que el suministro de agua potable sea cada vez más escaso y que el precio aumente. La contaminación del agua es una parte inseparable del proceso de su privatización”.

También se desvía. “Trasladar grandes volúmenes de las zonas que son ricas en agua a las que son pobres, construyendo canales y desviando cauces de ríos. Son los desplazamientos de grandes caudales de agua debidos a la construcción de grandes presas”.

También se privatizan eco-regiones ricas en agua. “Ocurre en Chile con la privatización de la costa y el mar. Los efectos que tiene sobre las comunidades que vivían de la pesca son brutales”.

El agua embotellada es la forma más sofisticada de la privatización. “Cuando las compañías predan los manantiales en zonas rurales o toman el agua de un sistema municipal —y la procesan de algún modo—, nos la vuelven a vender a precios que son en ocasiones diez mil veces lo que costaría esa agua, tomada de una red hídrica”, remata Tony Clarke.

Miguel Ángel García de Maderas del Pueblo del Sureste anota en “Agua y biodiversidad en Montes Azules”: “El agua planetaria da la impresión de ser inagotable por la magnificencia de los mares o por los torrenciales aguaceros veraniegos. Nada menos cierto, pues por lo menos el agua potable para consumo humano se nos agota. Aunque tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, el 97% es salada. Del 3% restante, dos terceras partes se hallan en los casquetes polares y en las cimas de las montañas como hielo y nieves perpetuas; únicamente un 1% del total del agua existente en el mundo es para el consumo humano y está distribuida de forma muy desigual: las regiones y países que la poseen no cejan en contaminarla y desperdiciarla siguiendo las pautas globalizadoras de desarrollo industrial y consumista. Estos países y élites sociales provocan —directa o indirectamente— la acelerada destrucción de los bosques, alterando gravemente el ciclo hidrológico en que se basa la captación y filtración del agua pura”.

Siguiendo las cuentas que hace Jean Robert, urbanista y filósofo, “el agua orgánica (que hallamos en los organismos vivos) es tan sólo 1% de ese 3% del agua disponible y otro 1% es el agua de ríos y arroyos —lo que significa en realidad un 0.0003% del agua de la tierra— la misma cantidad que el agua orgánica. Cerca del 80% de nuestra agua de beber viene de estos ríos y arroyos y la mayor parte del otro 20% se extrae de niveles de aguas subterráneas”, por lo que es crucial entender la fragilidad que implica su sobreexplotación, insostenible a todas luces.

Para Camila Montecinos, “si no hubiera nieve o suelo para contener la poca agua que tenemos disponible, no habría siquiera la posibilidad de que existiera un ciclo del agua (que posibilita la vida) como ahora conocemos. Este

MARZO 2023 PASA A LA PÁGINA 7 6

hecho nos muestra su extrema fragilidad, debida al pequeñísimo porcentaje que en realidad está a nuestra disposición, y nos alerta de la ferocidad del impacto que implica el abuso y acaparamiento, contaminación y desperdicio del agua a manos de empresas y megaproyectos irresponsables y voraces”.

De acuerdo al Foro Alternativo de las Aguas en Brasil, en 2018, “el objetivo de las corporaciones es ejercer control privado del agua convirtiéndola en fuente de acumulación a escala mundial, generando lucros para las transnacionales y el sistema financiero. Para eso están en curso diversas estrategias que van desde el uso de la violencia directa hasta las formas de captura corporativa de gobiernos, parlamentos, judiciarios, agencias reguladoras y demás estructuras jurídicoinstitucionales que actúan en favor de los intereses del capital. Existe también una ofensiva ideológica articulada junto a los medios de comunicación, educación y propaganda que buscan crear hegemonía en la sociedad contraria a los bienes comunes y a favor de transformarlos en mercadería”.

Ya en 2005, desde España el Informe de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases denunciaba que “el costo total de las grandes presas es hoy una preocupación pública grave”. Porque las represas alteran el funcionamiento natural de los ríos, pueblos bajo las aguas, territorios expropiados, medios de subsistencia de comunidades ribereñas desaparecidos, personas desplazadas, pactos incumplidos con los afectados, daños al medio ambiente aunque los beneficios inmediatos se solían considerar suficientes para justificar las enormes inversiones.

“La justificación económica no se ha hecho realidad en los sistemas de irrigación, suministro de agua e higiene pública. Tampoco en el control de inundaciones ni en la producción de electricidad. Los impactos ambientales son más negativos que positivos y entrañan pérdidas irreparables de especies y ecosistemas. El desplazamiento físico de las personas afectadas, con demasiada frecuencia involuntario, implica coerción y fuerza, y en algunos casos la pérdida de vidas […] Cuando en Europa se aprobó una directiva-marco con el fin de recuperar el buen estado de los ríos, y un cambio en el concepto de gestión del recurso basado en el respeto a los ríos por lo que son y a las personas que habitan sus valles por su cultura y su identidad, apostando por las energías alter-

nativas más respetuosas con el medio ambiente […] varias empresas españolas marcharon a otros lugares donde se les permite seguir sacando jugosas tajadas económicas por abusar de los recursos naturales, sin tener presente los desequilibrios ambientales y sociales que la comunidad científica a nivel mundial denuncia como consecuencia de las más de 45 mil represas construidas”. Estas entidades se ven apoyadas por el Foro Empresarial para defender intereses en Latinoamérica. En este Foro participan altos cargos del gobierno español y algunos de los altos ejecutivos de Telefónica, Bancos Santander y BBVA, Repsol, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, Agbar, PRISA, Sol Meliá, ACS.

A las empresas no parece importarles nada. En 2010, el Frente de Comunidades Urbanas por la Plurinacionalidad y en Defensa del Agua, de Ecuador, publicó un manifiesto donde se señala que “el municipio de Guayaquil concesionó el servicio de agua a la empresa Interagua (causante de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia), la misma que elevó las tarifas en un 167% desde el inicio de la concesión. Guayaquil es la ciudad con tarifas más altas en el país”.

Las operaciones petroleras, mineras, industriales, dice el Frente, “vierten sus desechos contaminantes, casi sin controles y en total impunidad. Los municipios actúan en la misma manera con los desechos urbanos. En el caso petrolero, las empresas vertieron 567 millones de barriles de aguas contaminadas con metales pesados y sales tóxicas en el 2004”.

Son sólo ejemplos, relatos aislados de una realidad que tiene muchos focos rojos y casi ningún remedio. Los incendios sólo parecen anunciar que la sequía llega por todas partes, como ya lo señalaba el investigador Mike Davis, que trabajó mucho tiempo en la frontera estadunidense-mexicana y entendió los cambios que estaban siendo provocados por los trastocamientos industriales. En “La mega-sequía en las fronteras de Estados Unidos-México: Somos los anasazi”, decía: “En pocos años la ‘sequía excepcional’ se ha comido planicies enteras de Canadá a México. En otros años los incendios carmesí en los mapas climáticos han reptado desde la costa del Golfo a Luisiana, a las Rocallosas y al Noroeste interior de Estados Unidos. Pero los epicentros semi-permanentes son Texas, Arizona y sus estados hermanos en México.

Los ranchitos abandonados en pueblos casi fantasmas por todo Coahuila, Chihuahua y Sonora testimonian la implacable sucesión de años secos —comenzando en los ochenta pero con intensidad catastrófica a fines de los noventa, algo que impulsa a cientos de miles de gente rural a las maquilas de Ciudad Juárez y a los barrios de Los Ángeles”.

Como señalaron ya hace muchos años Jean Robert, Andrés Barreda y Félix Hernández Gamundi en el Taller Popular en Defensa del Agua en 2005, la complejidad actual de este ámbito de comunidad, con la urbanización y la “modernización”, es que ahora su metabolismo industrial nos impide retornar a gestionarla de manera comunitaria insistiendo en los cuidados que antes sólo requerían sincronía y atención detallada. En México, la contaminación por la agricultura industrial y la industria en gran escala tienen en su cuenta de deudas que la mayoría de las concesiones en juego son federales y no pasan por ningún órgano de control.

Esto se agravó con la separación de los derechos que protegían las tierras y las aguas en la Constitución. Por eso si ahora queremos protegerla, no sólo tenemos que emprender luchas en pos de la gestión comunitaria, colectiva, de su ciclo metabólico, de su recorrido completo en los fragmentos que nos toquen. Tenemos también que inventar o recrear formas democráticas para que el agua esté en nuestras manos. Entender lo que significan los sistemas de riego, la perforación de pozos, el almacenamiento y la distribución, el entubamiento y manutención de los manantiales que fluyen en todo el territorio nacional. Y esto nos obliga “a recuperar nuestra memoria colectiva en torno a las diversas formas indígenas ancestrales, pasadas, recientes o, incluso, de las formas vivas indígenas y mestizas de manejo colectivo ambiental del agua”, lo que también implica relacionar esos ciclos del agua con los sistemas agrícolas, la defensa de las semillas, el cuidado de los bosques y la milpa, porque siendo un ámbito de comunidad, el agua atraviesa también desde cómo se siembra el maíz hasta los sistemas de cargos en las comunidades. De cómo se gestiona y se cuida el agua en los barrios hasta qué medidas se toman cuando el agua nos inunda y a la vez no tenemos un trago para beberla ni para limpiar lo necesario como ocurre en los barrios de muchas ciudades. Por eso las asambleas por el agua y la vida que comienzan a engarzarse son y serán más y más cruciales n

VIENE DE LA PÁGINA 6

7 MARZO 2023

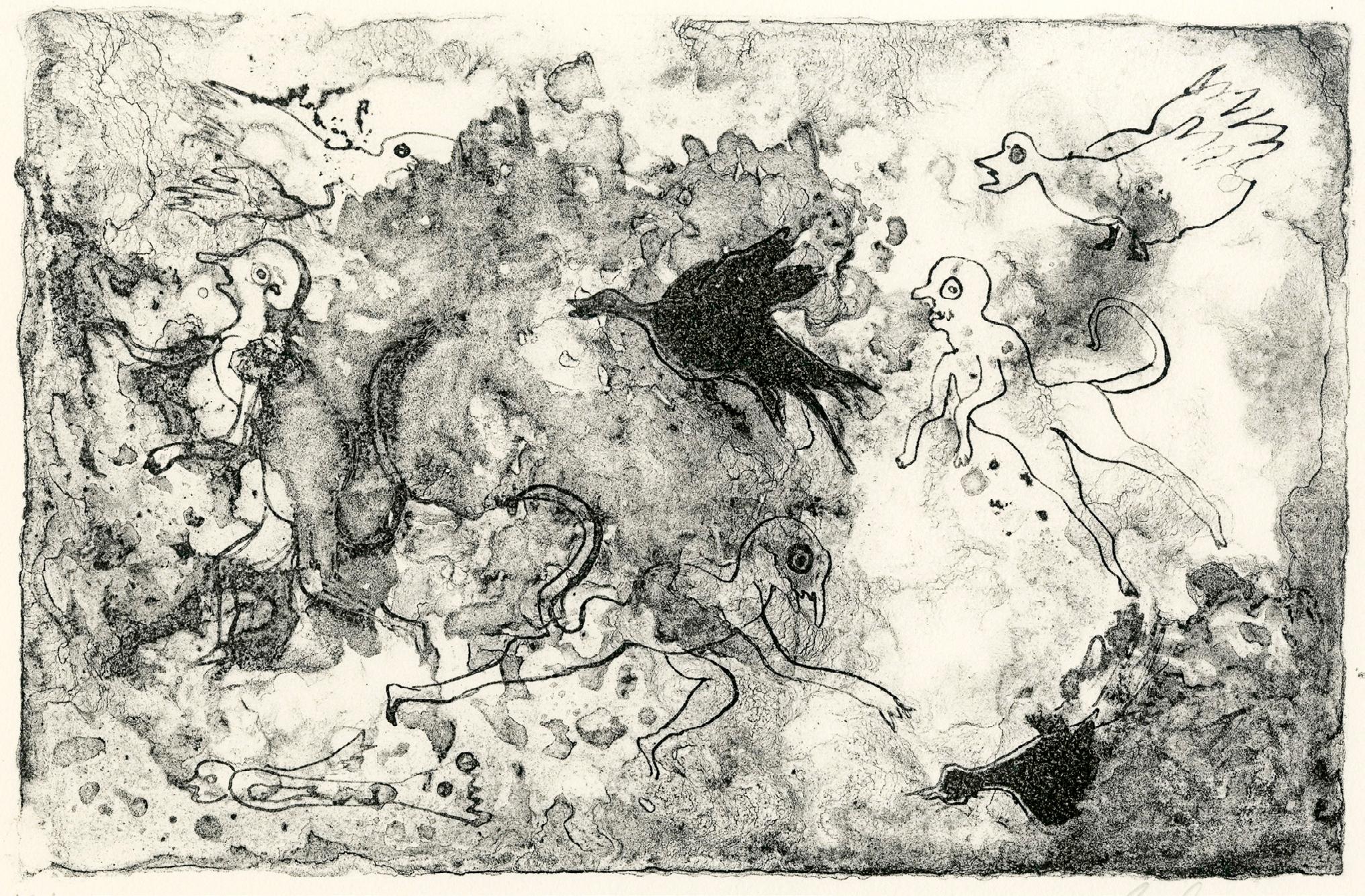

Grabado de Teolinca Escobedo

LA 2° ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

DE CARA AL SAQUEO Y DESPOJO

Después de seis meses de la primera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida celebrada en la comunidad nahua de Santa María Zacatepec entre la región de los Cholultecas y los Volcanes en Puebla, el pasado 18 y 19 de febrero se encontraron nuevamente pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y defensores en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro. A partir de la convocatoria lanzada por el Congreso Nacional Indígena, se reunieron en el Barrio Quinto del pueblo ñhöñhö más de 500 personas provenientes de 18 estados del país y originarias de otras seis naciones para “encontrarse y escucharse, visibilizar, denunciar y construir en conjunto”.

“Venimos acá para aprender”, se escuchaba en la asamblea, y compartir que “somos agua”, que “el agua es fiesta, es alegría, es la vida”, pero también para pensar en colectivo y de manera conjunta. Bajo el principio de que “no es sequía, es saqueo” y en un contexto de incremento de la violencia, la criminalización y persecución de defensoras y defensores del agua y el territorio, estuvieron presentes quienes han sido despojados de su vida o de los que aún no hay certeza: Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, los 43 normalistas de Ayotzinapa, los comuneros de Ostula, Samir Flores Soberanes y las decenas de periodistas, activistas y mujeres asesinadas, y los miles de desaparecidos.

Desde esa crudeza, pero también con la esperanza, las guardianas del Río Metlapanapa e integrantes de Pueblos Unidos recordaron lo que se logra cuando los pueblos con organización deciden poner en sus manos la justicia y defender su agua, liberarla para el bien común y la vida. Es el ejercicio de la autodeterminación y la lucha por la autonomía, lo que han llamado la “Ley de los Pueblos”, lo que han trazado las comunidades congregadas en el CNI como la “construcción colectiva de acciones coordinadas y concretas en nuestros territorios, en nuestras geografías, promoviendo la autogestión, la autodeterminación, la resistencia, la organización y la autonomía de nuestros pueblos”.

La lucha es por el agua, y también por la tierra, la salud, una alimentación sana, educación, trabajo y vi -

vienda: por la existencia de ser pueblos y el derecho a seguir siéndolo, desde luego en el territorio propio, pero, de igual manera, en los lugares adoptados como comunidades desplazadas y migrantes en las ciudades. Es así que esta 2° Asamblea por el Agua y la Vida se distinguió por la participación de pueblos que se encuentran en las grandes urbes, y en las cuatro mesas de trabajo se puso de relieve la relación campo y ciudad y la condición de los pueblos, tanto originarios como migrantes, ante la urbanización y los procesos de industrialización.

A través de integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de la Anáhuac y del Pueblo Otomí residente en la Ciudad de México se destacó la resistencia histórica ante la colonización, urbanización e industrialización y, en tiempos recientes, la intensificación del despojo a partir de la expansión de la industria inmobiliaria junto con múltiples obras de infraestructura. Además de sustraer millones de metros cúbicos de agua y favorecer procesos de gentrificación y desplazamiento, ha despojado a los pueblos de sus humedales, bosques y tierras de cultivo con la anuencia de las autoridades e impactos de sus planes de desarrollo que amenazan con extenderse a partir de sus políticas de Registro de Pueblos y Ordenamiento Territorial.

En las ciudades y en las regiones campesinas, los pueblos y comunidades, al ser sustraídos del líquido vital “han trastocado su corazón”, se declara en asamblea, y se preguntan en colectivo: ¿quiénes son los que nos despojan, para qué y para quiénes? Se deja ver que los rostros del despojo son múltiples, tienen nombre, marca corporativa y partido político, pero hay un contexto compartido y una constante que destaca Carlos González, asesor jurídico e integrante del CNI, a partir de los compromisos consignados en los Acuerdos de Libre Comercio y con la ratificación del T-MEC, la continuidad de una política neoliberal y un marco legal que favorece el acaparamiento de la tierra y las concesiones del agua a intereses privados; todo eso en un contexto de continuidad del extractivismo, el despliegue de megaproyectos y militarización del país.

En voz de Sara, del pueblo ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, se entrevé ese entramado y lo que se debate y está en juego como comunidad, pero también como país. El 31 de marzo de 2021, después de tres meses sin agua, por autodeterminación tomaron el pozo que provee del líquido vital al pueblo para evitar que pipas siguieran sustrayendo

el líquido vital. Desde entonces su laguna, que ya estaba seca, da muestras nuevamente de su recarga y recuperación. No sólo están a la vista las consecuencias por la pérdida y recuperación de la gestión comunitaria del agua —tal cual lo destacaran también Pueblos Unidos ante la cancelación del pozo del cual sustraía agua la embotelladora Bonafont—, sino también el saqueo por obras hidráulicas, la perforación de pozos, el trasvase de los ríos, las tuberías y acueductos, que acaparan el líquido vital para los invernaderos, industrias y centros urbanos.

También “son sus leyes”, que favorecen y aceleran aún más el despojo, y de manera específica, la aprobación de la que se conoce como “la Ley Kuri”. Bajo el nombre de “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, aprobada el 19 de mayo de 2022, se prevé una mayor privatización del agua en Querétaro, su acaparamiento por la ciudad y la industria, y especialmente por la especulación inmobiliaria, como ya han alertado múltiples colectivos, organizaciones, activistas y académicos a través de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi).

En un contexto en el cual es evidente la confrontación por el uso y manejo del agua, es notable también, como constatara Ricardo López Ugalde (2014),1 la reducción de la producción milpera y la descarga de manantiales, mientras se prolongan las sequías y merman los bosques al paso que proliferan los proyectos inmobiliarios e invernaderos, y se desplaza la tierra de uso común por dominio pleno. Cabe recordar lo que este antropólogo distingue como el K’am dehe, que del otomí se traduce como “dejar flores, florear”, sentido que remite al “manantial al que se le hacen fiestas”.

En torno de estas “aguas floreadas”, “de los manantiales donde brota el agua”, no sólo los ñhöñhö, sino la humanidad entera a lo largo de su historia, han conformado su sentido y relaciones de comunidad. Que siga entonces “floreciendo el agua” y el encuentro de los pueblos con su territorio y el líquido vital n

MARZO 2023

8

Panchito y una representante de Atlapulco, durante la segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, 2023. Foto: Clarissa Torreblanca

ELIANA ACOSTA

1. Agua, territorio y poder. Análisis de la gestión y manejos diferenciados en torno a los manantiales de San Idelfonso Tultepec, Amealco. Tesis de Maestría En Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas. Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro.

FLOR MARCHITA

Elizabeth Brunete que me paré a mirar mi suéter que ya se había roto de algunas partes cuando sentí sus brazos a mí alrededor, él me había alcanzado. Pataleé, grité con todas mis fuerzas. Pero sabía que era en vano, nadie me escucharía porque estábamos solos.

Hablemos de las flores, de esas hermosas rosas que gustan tanto a las mujeres, de los preciosos girasoles que pareciera que no pierden su color, e incluso las siemprevivas que persisten con su esencia, podrían pasar años y mantendrían esa frescura en sus flores. Alguna vez me pregunté qué pasa con las flores que no son vendidas, las que ya han sido arrancadas, maltratadas por tantas personas que es difícil conseguir a alguien para que al menos las quiera llevar a su casa.

Ayudé a mi madre a regar y cuidar sus plantas, ella les dedicaba todo su amor. Es difícil recordar cuántas veces escuché que una flor sólo se marchita si la cortas, porque son olvidadas cuando no son hermosas, cuando no tienen vida y que ya no importaba, cada una sin excepción alguna era reemplazada por una más lozana. Y así es como inicia mi historia.

Las ramas secas entraban en mi suave piel. Sentí algunas partes sangrar, pero nada tan intenso como la adrenalina que sentía sobre mi cuerpo, la misma que me estaba obligando a seguir corriendo. Mi respiración cada vez era más entrecortada. Mis piernas comenzaban a desequilibrarse, tropecé con algunos troncos secos y mi corazón estaba latiendo a gran velocidad. Aún sentía cómo me miraban a lo lejos, sentí mil ojos sobre mí en todas partes, los árboles parecían ocultarlos.

Miré hacia atrás y vi cómo estaban cazándome. Como si fuera una más de sus presas, él estaba corriendo aún más rápido que yo y cada vez estaba más cerca de mí. Fue sólo un minuto en el

Sentí sus frías manos colarse por mi blusa y en un respiro todo se volvió gris. Dejé de forcejear con él, era claro que tenía más fuerza que yo, sentí cómo me golpeaba, pero el dolor ahora era anestesiado por la desesperación que sentía en mi corazón. Había corrido tanto y aun así él me había ganado. Cerré los ojos.

El sonido de una cortina deslizándose era lo único que escuché, me pesaban los ojos, quería dormir. Me había traído a este lugar, a este exhibidor para venderme, tal vez para que el mejor postor diera su dinero por mí y sólo así vieran como iba secándome poco a poco. Vi cómo una silueta se acercaba a mí. Comenzó a tocarme y su mirada me daba nauseas, quise gritar, pero mi voz era tan sólo un hilo de sonido, inevitablemente mis ojos se llenaron de lágrimas, apenas y pude sentir cómo resbalaban por mis mejillas.

Me estaba apagando, esa brillante flor se estaba marchitando. Apreté mis ojos con mucha fuerza, quería que ese mal sueño terminara, pero jamás lo hizo. Entreabrí mis ojos y pude ver cómo un cuerpo estaba contra el mío, si tan sólo pudiera describir lo que estaba sintiendo, me desvanecería de esa desesperación en mi pecho.

Yo era parte de este lugar sombrío al que difícilmente volteas a ver. A mí también me habían arrancado de mi jardín, a mí también me dejaron secar y ahora yo también era una flor marchita n

9 MARZO 2023

Paraíso de flores marchitas, pintura de Luis García

“LAS LENGUAS NO MUEREN, SE DUERMEN”

EL DÍA DE LAS LENGUAS MATERNAS SE HA VINCULADO CON LAS LENGUAS INDÍGENAS, PERO LA CELEBRACIÓN SE REFIERE A LAS PRIMERAS LENGUAS QUE HABLAMOS EN CASA; EN OAXACA MUCHAS LENGUAS INDÍGENAS HAN SIDO LENGUAS MADRES O MATERNAS, PERO NO TUVIERON EL MISMO DESTINO QUE OTROS IDIOMAS.

cuenta. “Somos una cultura que ha resistido mucho esta campaña de hostigamiento”.

Las lenguas no mueren, se duermen, según los hablantes del chumash, una familia de lenguas que fueron habladas en el sur de la costa de California y en tres islas cercanas: San Miguel, Santa Rosa y Santa Cruz. Esta familia está actualmente extinta. El último hablante de una lengua chumash fue Mary Yee, quien murió en 1965. Los nuevos habitantes de estas culturas norteamericanas han logrado escucharlas gracias a los registros que se encuentran en el estado de Washington, donde hay un gran acervo fonográfico. Ahí, quien tiene interés se pone los audífonos y comienza a aprender su lengua, como una manera de despertarla.

Un caso muy cercano ocurre con el ixcateco. Aunque no está extinta, uno de sus últimos hablantes fue don Pedro Salazar Gutiérrez, de Santa María Ixcatlán, uno de los 570 municipios que conforman al estado de Oaxaca. Él murió a principios de 2023. Fue un entusiasta de su lengua. Los pocos hablantes, una sobrina de don Pedro y otras dos personas, han hecho esfuerzos para que se siga hablando, pero lo cierto es que está en grave riesgo de extinción. Es probable que esta lengua, como muchas otras, no llegue al siglo XXII, coinciden dos investigadores y lingüistas, Michael Swanton y Víctor Cata.

Víctor Cata es también el nuevo secretario de las Culturas y las Artes en Oaxaca. Uno de los compromisos que ha asumido de manera personal, y ahora desde lo institucional, es la recuperación de la memoria de los pueblos y trabajar para resarcir toda la discriminación y el racismo que han sufrido las comunidades indígenas a través de políticas públicas inadecuadas.

Él mismo ha vivido esta discriminación. “Ha sido toda una cuestión de desprecio y hostigamiento por la diversidad que está en la riqueza cultural de nuestro estado y nuestro país”,

Explica que para “despertar” a las lenguas es necesaria la práctica, no sólo es preservarla en la memoria. Por eso es lamentable cuando quedan dos o tres hablantes, como en el ixcateco, porque ya no hay con quién practicar.

Deacuerdo con el lingüista, eso ha llevado a que miremos a las indígenas como lenguas sin valor, que no tienen posibilidad en este siglo, y tan es así que el Instituto

AUNQUE PARECIERA QUE EL

ZAPOTECO ES UNA LENGUA

VIVA, PORQUE SE ESCUCHA EN LA CALLE O EN LOS MERCADOS Y FIESTAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, LA ARITMÉTICA

INDICA QUE TAMBIÉN ES

UNA LENGUA EN RIESGO.

COMO EJEMPLO, VÍCTOR

CATA MENCIONA QUE EN EL PUEBLO DE SANTO DOMINGO

TEHUANTEPEC EL ZAPOTECO ES

UNA LENGUA DE ANCIANOS

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), junto con la UNESCO, advierte que muchas lenguas no entrarán al siglo XXII. “Lo estamos viendo con el caso del ixcateco de don Pedro Salazar, el caso del zapoteco de Zaachila, el ombeayiüts o huave de San Francisco del Mar, que también están agonizando.”

Frente a este escenario, Víctor Cata explica que desde la Cultura y las Artes se ha implementado una campaña que se llama “Yo soy mi casa y mi casa habla”, un nombre muy peculiar que está asociado al aprendizaje natural.

“Fue así como aprendimos el zapoteco, mixteco o alguna de las otras lenguas”, indica. Por eso el programa plantea que desde las casas, oyendo a las mamás, a los papás, desde que te despiertas o te duermes se hable la lengua materna de esa comunidad o pueblo.

Aquí no cabe la posibilidad de que te digan “está mal lo que tu dices”, porque tus padres y tus abuelos son reconocidos como entes de conocimiento, como personas sabias que conocen y saben de su entorno, de su mundo, de su cosmogonía y cómo se nombran las cosas, agrega Cata.

El proyecto se fundamenta en “los nidos de lengua” que inició en Nueva Zelanda con los maoríes, cuando se dieron cuenta de que en su idioma había una ruptura generacional entre los abuelos, abuelas y los nietos y que los padres estaban quedando en medio, como punto de comunicación, porque sin los padres esta generación ya no podía interactuar.

De acuerdo con el lingüista, es lo que está sucediendo en Oaxaca, donde las abuelas y los abuelos están quedando relegados, cuando tienen toda una vida que contar y que mostrar.

tehuantepec, una Lengua de ancianos

Aunque pareciera que el zapoteco es una lengua viva, porque se escucha en la calle o en los mercados y fiestas

MARZO 2023 PASA A LA PÁGINA 11

10

Don Pedro Salazar Gutiérrez, uno de los últimos hablantes de ixcateco, fallecido en enero de 2023. Santa María Ixcatlán, Oaxaca. Foto: cortesía de Rocío Flores

ROCÍO FLORES

en el Istmo de Tehuantepec, la aritmética indica que también es una lengua en riesgo. Como ejemplo, Cata menciona que en el pueblo de Santo Domingo Tehuantepec el zapoteco es una lengua de ancianos, con edades entre los 80 y 90 años. Y en Juchitán, si vas al mercado y escuchas que están hablando, quizá pienses: aquí está chingón, está estable. Pero no es verdad, hay un descenso en el número de hablantes en la población infantil.

En el tema de las lenguas, la aritmética indica que por cada anciano que muera tiene que haber dos o tres niñas o niños que les sustituyan; si no hay esta lógica, ese idioma está condenado a morir o desaparecer. O a dormir, como dicen los chumash, pero para que despierten es necesario y urgente el trabajo de revitalización, explica Víctor Cata.

Añade que la migración y el forzamiento para que dejes tu lengua son algunos de los factores por los que se han perdido las lenguas en los pueblos y comunidades. “Nos han forzado tanto a perder nuestras lenguas que muchas veces perdemos la autoestima y terminamos odiando nuestra lengua, eso es una campaña horrenda que ahora tiene sus consecuencias”, comenta.

En Oaxaca tenemos cinco familias lingüísticas; cuatro en la región del Istmo de Tehuantepec, y de esas cuatro, dos son lenguas aisladas, como el huave y el chontal, es decir no tienen parientes, si desaparecen ya no las escucharemos más. “Pero en realidad, si me preguntan cuáles son las lenguas con riesgos de desaparecer, yo diría que todas.”

eL nicho de Las Lenguas

El investigador y lingüista Michael Swanton coincide en esto último con Cata. Precisa que para que una lengua continúe se debe trasmitir en “su nicho” o contexto comunitario, cuando las niñas y niños no aprenden la lengua en este contexto están en peligro y eso es un fenómeno generalizado; aunque no es un fenómeno que únicamente ocurra en Oaxaca, sucede también a nivel nacional e internacional.

En Oaxaca, además del ixcateco o el chocholteco, que tienen muy pocos hablantes, hay otra variante particular que es el zapoteco de Tlacolulita, de la que sólo queda un hablante.

Pero hay muchos casos, dice Swanton. “Eso obliga a pensar o reflexionar por qué en este momento estamos viendo un desplazamiento lingüístico como nunca en la historia.”

Entre las situaciones que están desplazando a las lenguas está el hecho de que México es un país con muchas lenguas habladas, de hecho está entre los cinco países del mundo con mayor número de lenguas habladas en su territorio, pero el Estado mexicano es monolingüe. De facto dice que hay 365 lenguas nacionales, pero en realidad hay una sola lengua oficial.

El Estado mexicano está violando los derechos lingüísticos de millones de mexicanos todo el tiempo, en los servicios de salud, en el acceso a la justicia, en los servicios más básicos y en la política. En este último ámbito, dice Swanton, es asombroso que uno de cada tres votantes es hablante de una lengua indígena pero las boletas no están en esas lenguas, agrega.

“Permiten el uso de las lenguas para cosas simbólicas, por ejemplo, si alguien quiere hablar en la Guelaguetza, si alguien quiere decir algún poema en la escuela, una canción, etcétera, eso sí está permitido, pero cuando llega la factura de la luz está en español.”

Así es en la mayoría de los espacios, menos en los opcionales, donde las lenguas pueden dar un plus a la identidad local. Si el Estado tiene interés debe dejar estos eventos folclóricos y respetar los derechos de la población, continúa el investigador y lingüista.

Destaca la Ley Nacional de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de marzo de 2013, una ley “interesante y poderosa” que tiene muchas implicaciones, pero lo que falta son las leyes secundarias, o sea, las políticas de cómo se implementa. “Toca a la sociedad encontrar la solución”, concluye Swanton n

TE GRIT É EN MIS SUE Ñ OS

Benito Ramírez Cruz

Soñaba con mi leyenda, mis pies ondeaban en las nubes blancas, veía caer las gotas de lluvia, veía volar a las brujas, de un latido desconsolado desperté agitado, sentí que habían detenido la madrugada, sentí que jalaban con desesperación el manto de mis sueños, el tiempo era vacío, quedé atado de pies y manos, —quieto y mudo en la garganta— solté las cuerdas vocales, grité y grité, gritaba sin gritar, trastornado de mis labios callados volvieron los gritos, suelta el alba, quiero ver la llegada del sol, déjame seguir soñando, deja mirar tus ojos de gato, —bruja— esta almohada de aquí es dura y confunde mis oídos, ella balbucea, te desperté, me acabo de acostar, hace frío, no sale el sol, respondí, el sol se escondió en tus alas, bajo tus brazos, dijo ella con voz ronca, regresará, los conjuntos se irán, el sol se asoma con retraso, hipnotizado sentí despertar, seguía dormido.

benito r aMírez cruz es originario de Tu’uknëm, Tamazulápam Mixe, Oaxaca. Su lengua materna es el ëjuuk. Reside en Los Ángeles, California.

VIENE DE LA PÁGINA 10

MARZO 2023 11

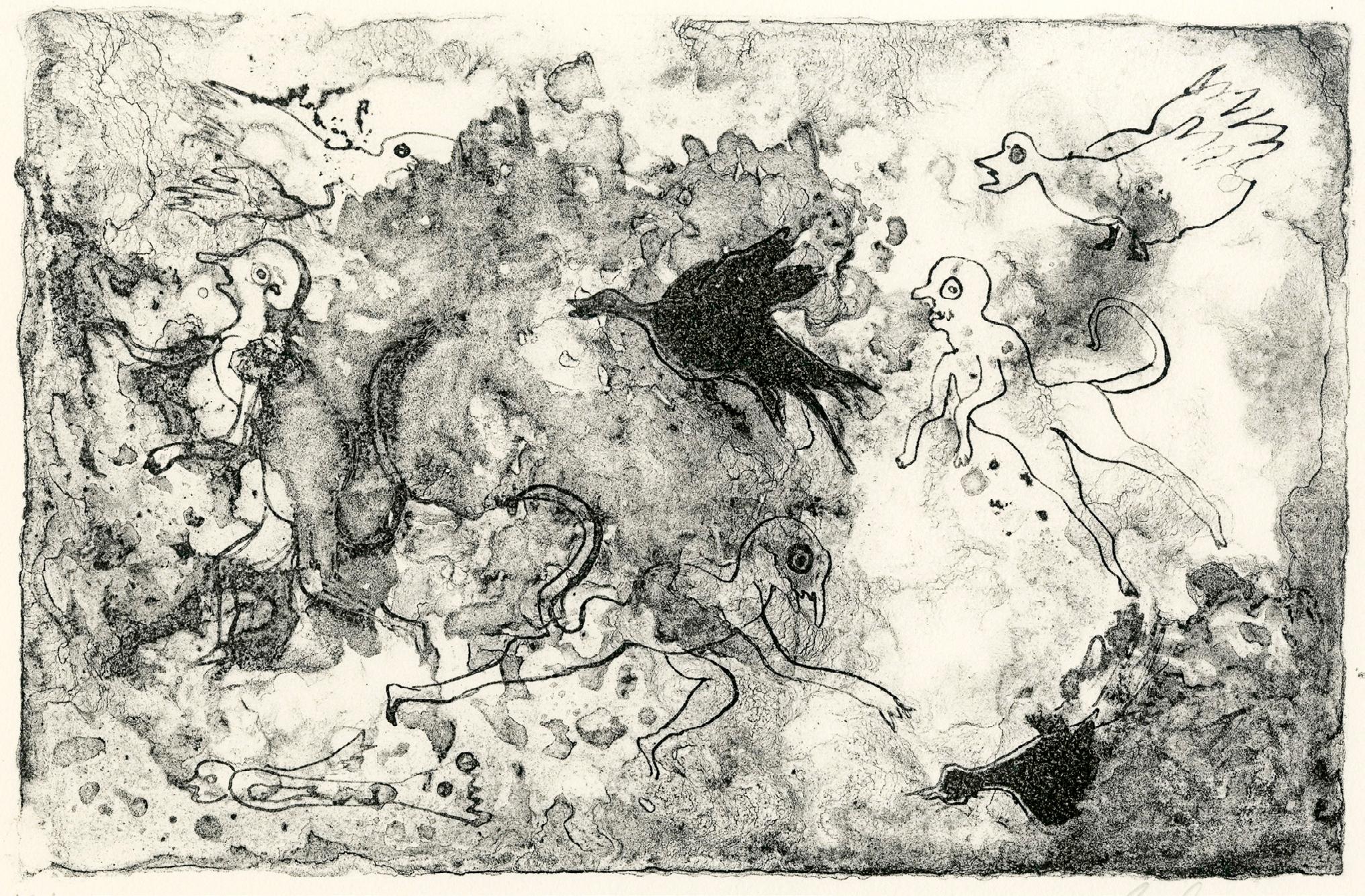

Sacrificio, grabado de Teolinca Escobedo

NIUALEUA ITECH TLAYOUISYOTL / DE LA NOCHE SOY

Martín Tonalmeyotl

Kampa notlakatlapaliojtsin xkaman popoliuis

niman noueyetlamachilis

sanken noyej yeskistok niman nokokojtok

Niualeua ipan on kauitl kan chantej

yeualkokonej niman axotlametsitsintin

Ipan on tlaltipaktle kampa xtlaj najnauate

Kampa tokniuan tlapajtijkej nejnemej

inka invelitas kitemojtiuej inkuikalis sitlalintsitsintin

Kampa akuakuamej kuikatlaliaj intonalmikilis

niman tekolotsitsintin kuikatlalia uan akin yepopoliuis

Kampa oixnes niman opolij chikaualistle

Kampa ueyeatsintle okixtekilej

itonalxochitsin tonajle

Kampa tlin pontok ipan notsontekon

ualejtok ipan tlajko yeuajle

Kampa mekatsitsintin uelej tlajtlajtouaj iuan chichimej

Kampa tlapajtijkej notlakentsiaj ken yolkamej

niman toponej nauej imikxiuan

Kampa koyotsitsintin kuajkuaochokaj

Kampa mestsintle

kinmikxitlauiluia tlakaajakamej

Kampa teokuitlat uan tlalpachijtok

melauak tlimiline tlajkoiuan

Kampa tototsitsintin kinokauiliaj makimasikan

kampa tlayouisyotl kinmixpoloua

Kampa chichilkolotsitsintin niman kapotskolotsitsintin

nokuikatsiaj niman noyojyolchikauaj

Niualeua itech tlayouisyotl

Kampa onoyolitijkej uitstsitsintin

Kampa on koxkuajle nojuitsia kixinijtij iueyenemojtil

Kampa kosaltsin kinyespipina piyontsitsintin

niman tlanese ompa xintokej sa kuakojkoyoktikej

Kampa notajtsin nechtlaneltsiaya iafan itlan se kuamochikojtle

kampa xkinekiya manechkuajkua sektsintle

Kampa onikitak kenejke on sitlalarado kinxoponiaya sitlalimej

Kampa on sitlaltolkopejtle xotlaya kechka ueye yeuajle

Kampa on sitlalkoros uan kechtejtepoltik

kinkuiteuaya inmatsitsiuan kana las 4 de la mañana

Kampa ne tlakpak no neme se sitlalabanico

uan kimpipitsa ikniuan para maka maseuikan

Kampa tontlajuiliayaj tlajkoiuan niman

ninosokitokaya ipan ajos niman xonakakuentin

Kampa ipan metstle diciembre noso enero

melauak xtiknekis tikinkixtis mokxiuan ipan atl

kampa tla tikinkixtsia melauak mitskuajkuajtiuetsis sektsintle

Ompa niualeua kampa ojtin |

melauak xmachiyaj kanon tlantokej

Kampa caballeros kisa ompaxalouaj

niman se okualkantlayoua sese uaxinej ipan tejakaltin

Kampa on ueye tlatlatsinalistle

kimixkopina tepemej

Ne kampa uelej kualtsin notlakuijkuiliaj tetlatemikuan

Kampa noknitsitsiuan nikentemike

noyej kokonej

Kampa tepostluauilanaltin iuan motomej kochpasolouaj ajaktsintle

niman on tesisiuan niman teborros telpochtin

kimimiktsiaj inchanijkauan niman tlatojtoponiaj

kampa kimatej yekinkuitlapanuia mikilistle

Kampa on narcocorridos niman reggaetón tlintefiero

kinkuayetilia ojtsitsintin niman kintlachaltsia michomej

Ompa niualeua kampa xaka kimate ken panoua kauitl kampa oksejpa asis notlakayotsin niman xetonis ken tlaltsintle

MARZO 2023 12

Semana Santa mayo, 2022, Camoa, Sonora. Foto: Jerónimo Palomares

Porque mi color es imborrable y mi memoria la mezcla de todos los dolores

Soy de ese tiempo de los chaneques y las luciérnagas acuáticas

De ese lugar donde reina el silencio

Donde los curanderos caminan con velas para hallar la voz de las estrellas

Donde los sapos anuncian su propia muerte y los búhos cuentan los días de otros

De esa época donde nació la nada

Donde la luz es cautivada por los mares

Donde la flora con que adornaron mi cabeza también es color noche

Donde los muertos hablan con los perros

Donde los brujos vestidos de bestias convierten sus manos en patas

Donde los coyotes declaran la guerra a otros

Donde la luna

ilumina los caminos de los hombres viento

Donde los tesoros escondidos respiran fuego a media noche

Donde los pájaros se dejan atrapar porque sus ojos son sombras

Donde los alacranes rojos y negros cantan para enamorarse

De la noche soy

Lugar donde nacieron las espinas

Donde el demonio cruza las calles

Donde la marta chupa la cabeza de los pollos y amanecen con la frente agujerada

Donde mi padre me prestaba un gabán bajo un árbol de huamúchil para no ser mordido por el frío Donde miré el arado barbechar a las estrellas

Donde el tolcopete del abuelo se dibuja luminoso

Donde la cruz de cuello cortado paraba sus brazos a las 4 de la mañana

Donde el abanico estrella sopla a sus hermanas para que no se apaguen Donde a media noche se enterraban mis pies en los surcos de ajo y cebolla Donde uno prefería estar dentro del agua en los meses de diciembre y enero porque afuera las espinas del frío no perdonaban a nadie

De ese lugar soy donde los caminos son infinitos

Donde los caballeros se pasean de un lado a otro y caen como cometas sobre las casas de teja Donde los rayos guías de la lluvia fotografían a los cerros Lugar donde se leen y se interpretan los sueños Donde mis hermanos dejan su yo hombre y se convierten en niños Donde carros y motos atraviesan el aire y los muchachos locos e idiotas viven de la carne de otros y echan balazos para gritar que son dueños de una vida miserable Donde los narcocorridos y el reggaetón de mierda atarantan las calles y espantan a los gatos

Soy de ese tiempo sin distancia donde volveré entero para convertirme en tierra

Martín tonaLMeyotL (Atzacoaloya, Chilapa, Guerrero) es poeta, maestro, periodista radiofónico. Publicó los poemarios Istitsin ueyeatsintle / Uña mar, Nosentlalilxochitlajtol / Antología personal, Tlalkatsajtsilistle / Ritual de los olvidados, y editó las antologías Xochitlajtoli/ Poesía contemporánea en lenguas originarias de México, 2019; Flor de siete pétalos, 2019; In xochitl in kuikatl: 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl, 2020. Actualmente se desempeña como Comisario de su comunidad.

Serie Naufragios emocionales, Semana Santa mayo, 2022, Camoa, Sonora. Foto: Jerónimo Palomares

MARZO 2023 13

¿ELECCIONES Y TOTALITARISMO EN GUATEMALA?

cóMo jugar en cancha ajena

Hoy más que nunca se necesita un proceso de reconversión de las estructuras de poder consolidadas que rigen la sociedad de la cultura occidental y, al mismo tiempo, transforman las relaciones históricas marcadas por el colonialismo, la exclusión y la discriminación.

Papa Francisco

Cobra actualidad el relato de Jun Aj Pu’ e Ixb’alamke en Xib’alb’a, relato que nos puede ayudar a analizar el escenario político actual. Decimos esto porque Jun Ajpu’ e Ixb’alamke, como anteriormente lo hicieron el papá y el tío, Jun Jun Ajpu’ y Wuqub Jun Ajpu’, aceptaron jugar contra los de Xib’alb’a con sus propios instrumentos: pelota, cerbatana, etcétera. No fueron a jugar con los instrumentos de sus enemigos. Los gemelos fueron mucho más astutos, porque aprendieron de sus antecesores, armando una estrategia que hoy llamaríamos “táctica y política”. No se fueron a jugar a la cancha de los enemigos sin conocerlos, sin analizarlos, sin saber quiénes eran.1

Este relato es actual, sobre todo cuando vemos casi consumado un fraude institucional al no inscribir al binomio del MLP y que podría en el futuro culminar como un fraude electoral, porque se está participando en un modelo de democracia que nació en crisis y no para darle participación al pueblo, aunque su concepto sea “el poder del pueblo”, concepto que ya había sido discutido por Sócrates. Esta democracia tenía como elementos importantes “la asamblea y el mercado”, dos elementos que nunca cambiaron, a pesar de haber existido una posibilidad de reformarse con la Revolución Francesa, pero que no fue así. Aunque se haya acuñado la trilogía “libertad, fraternidad e igualdad”, estos igual estaban vinculados íntimamente a la “asamblea y al mercado”. Hay libertad, fraternidad e igualdad, sólo si se aceptan las reglas del juego aprobadas por los grupos de poder y el mercado.

Las anteriores siguen siendo las limitaciones de la democracia representativa y en consecuencia podrían prolongarse en el modelo de “democracia participativa”, si no se toman en consideración las prácticas políticas de los pueblos y comunidades originarios, construidas desde “la discusión, el acuerdo y el compromiso”, que se complementan con la idea de “selección y complementariedad” y no con lo de “elegido y ser electo”, que sigue siendo una práctica y una limitación de la democracia clásica.

Lagran falacia de esta democracia es cuando se repite que el soberano es el pueblo. Crecimos con la idea que democracia significaba el “poder o gobierno del pueblo”, cuando en realidad la democracia guatemalteca primero fue el poder de los criollos-oligarcas y burgueses y ahora es el poder del crimen organizado y del crimen económico. Una democracia que sólo se repite cada cuatro años, ya sea para ir a elegir o cuando comienzan a pelearse para ser “electos”, y eso es lo que ahora está pasando en el escenario electoral.

Las elecciones por sí solas no cambiarán nada. Cambiarán diputados, alcaldes, presidente. O quienes se postulan sólo se cambiarán de partido o de posición en las listas de diputados o concejales, pero la situación de exclusión, marginación, pobreza y extrema pobreza no cambia.

Si esto ha sido una constante en las elecciones desde hace mucho en Guatemala, es urgente pensar en otra forma de participación y ésta debe hacerse desde la experiencia de los pueblos. Las comunidades en sus territorios siguen construyéndose bajo el diálogo-acuerdo y compromiso y no como el modelo democrático donde mandan “la asamblea y el mercado”.

En las comunidades no existe el “proceso asambleario”; están el komon, el molab’, el ch’ut, como formas de organización político-social. Es el espacio que reúne a la comunidad para resolver y discutir los principales problemas; para organizar una reunión o fiesta; para seleccionar a un dirigente o líder (hombre o mujer), etcétera. Si vamos a inventar una estructura nueva, tendrá que hacerse desde la experiencia, costumbre, cultura y acción de los pueblos, no una adaptación de lo que se inventa el occidente. Esto sí sería un “proceso revolucionario”.

Las condiciones objetivas para cambios profundos en Guatemala están dadas. Pero las condiciones subjetivas habría que revisarlas y evaluarlas. Condiciones político-económicas sí hay y lo hemos repetido muchas veces. 2 Pero ¿el sujeto político (condición subjetiva) estará preparado para estos cambios? Si somos aproximadamente el 50% por ciento de indígenas en Guatemala, o puede que más, ¿cuántos realmente estamos conscientes que el país, el Estado, la democracia y el modelo económico tienen que cambiar?

Elsujeto histórico para construir el proceso de cambio, de acuerdo a nuestra percepción, carece de conciencia de clase y de etnia; 3 es un sujeto que sigue enajenado y alienado. Jun Ajpu’ e Ixb’alamke dijeron: “Abuela, vamos a sembrar esta vara aquí, si florece es que vencimos y si se seca es que morimos”. Supieron que las condiciones para derrotar a los de Xib’alb’a estaban dadas y luego, apoyados de animales como el zancudo y de otros elementos de la naturaleza, conocieron la estrategia del enemigo y lograron vencerlo. ¿Los movimientos políticos, sobre todo partidistas en Guatemala, están conscientes de esto o sólo persiguen llegar al poder y luego ver qué pasa? Situaciones que se repiten desde la firma de la paz y por eso, así como han nacido estructuras políticas, también han desaparecido: FIN, Nukuj Ajpop, Encuentro por Guatemala, entre otros.

En el escenario actual, surgen las siguientes interrogantes. ¿Con qué herramientas estamos entrando en el campo de acción que hasta ahora está controlado por los grupos de poder? ¿Estamos conscientes de que el neoliberalismo ha destruido las bases mismas de la democracia, desde que sometió lo político a lo económico? Porque no es ajeno a nosotros que el modelo neoliberal ha pervertido las bases de la democracia y entonces quien nos gobierna es el capital, el negocio, la empresa, y por lo tanto lo económico. Y de aquí es donde nace lo que tanto se ha repetido, que el Estado guatemalteco está controlado por mafias, en lo que se le ha reconocido como el pacto corrupto, pacto criminal, crimen organizado o crimen económico.

De esa cuenta, siguen siendo actuales las discusiones de Lenin cuando afirma que, “además de las condiciones objetivas, se desarrolle el factor subjetivo, a saber, la capacidad

MARZO 2023 PASA A LA PÁGINA 15

14

Calanda, España. Del libro Buñuel, una maleta sin viaje (Teruel, 2020). Foto: Miguel Sebastián

KAJKOJ MÁXIMO BA TIUL

i

de las organizaciones revolucionarias para llevar acciones revolucionarias de masas que sean lo suficientemente fuertes como para acabar con el antiguo régimen, que nunca, ni siquiera en un período de crisis, colapsa, a menos que uno lo haga estallar”. 4

Finalmente, las propuestas de los grupos de izquierda y progresistas, que participan hoy en el escenario político, tendrán que tomar en cuenta que “la conciencia revolucionaria se desarrolla a través de la experiencia de una lucha de conjunto para desarrollar una lucha política contra el Estado y el conjunto de la organización social capitalista”. 5 De allí nuestro constante llamado a la articulación de las fuerzas progresistas del país para derribar de una vez por todas no sólo la corrupción, sino el modelo neoliberal como perversión de la democracia.

¿a Las puertas de un gobierno totaLitario?

Totalitarismo es una forma nueva de dominación que usa el terror para destruir al ser humano.

Hannah Arendt