DAVID BACON, FOTÓGRAFO DE LA FRONTERA

Alberto del Castillo Troncoso

LOS YOREME DE SAN MIGUEL EXIGEN RESPETO

A SU CENTRO CEREMONIAL

Gloria Muñoz Ramírez

MARÍA LUISA VILLANUEVA: CLAMOR POR SU INOCENCIA

R. Aída Hernández Castillo

DAVID BACON, FOTÓGRAFO DE LA FRONTERA

Alberto del Castillo Troncoso

LOS YOREME DE SAN MIGUEL EXIGEN RESPETO

A SU CENTRO CEREMONIAL

Gloria Muñoz Ramírez

MARÍA LUISA VILLANUEVA: CLAMOR POR SU INOCENCIA

R. Aída Hernández Castillo

LUGAR, HOGAR Y CONDICIÓN HUMANA

Ramón Vera-Herrera

LA HERENCIA ANCESTRAL DE LOS RARÁMURI

Gloria Muñoz Ramírez

CANCIONES DEL VIENTO

Martín Makáwi (rarámuri)

LOS HONGOS Y EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL

Hermann Bellinghausen

ALDEA GLOBAL E IDENTIDADES REGIONALES

Raúl Allain

ELECCIONES EN GUATEMALA Y MESIANISMO

Kajkoj Máximo Ba Tiul

MOVIMIENTOS SOCIALES MESOAMERICANOS EN RESISTENCIA

Declaración de 60 organizaciones

MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ ÁVILA, ANTROPÓLOGO COMUNITARIO

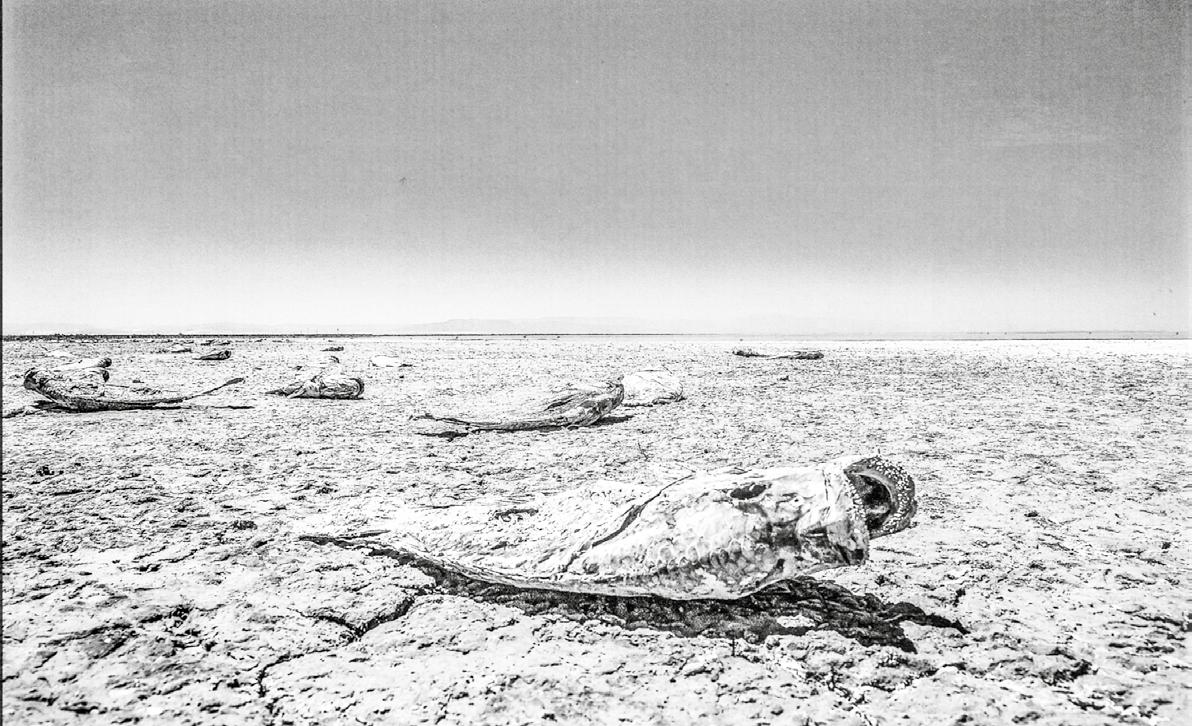

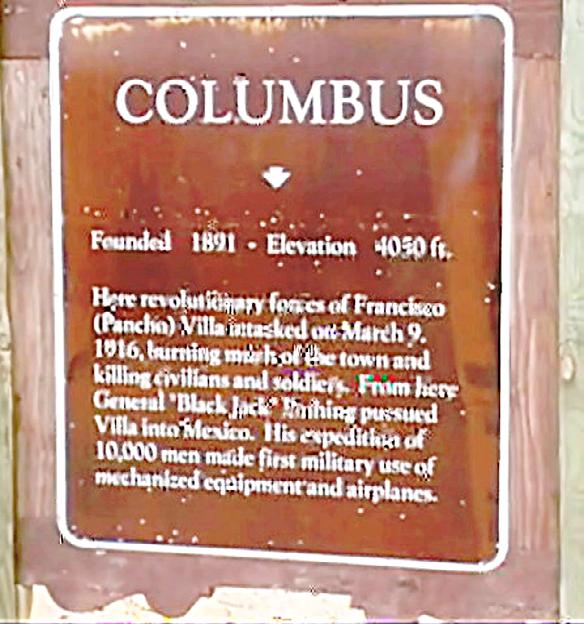

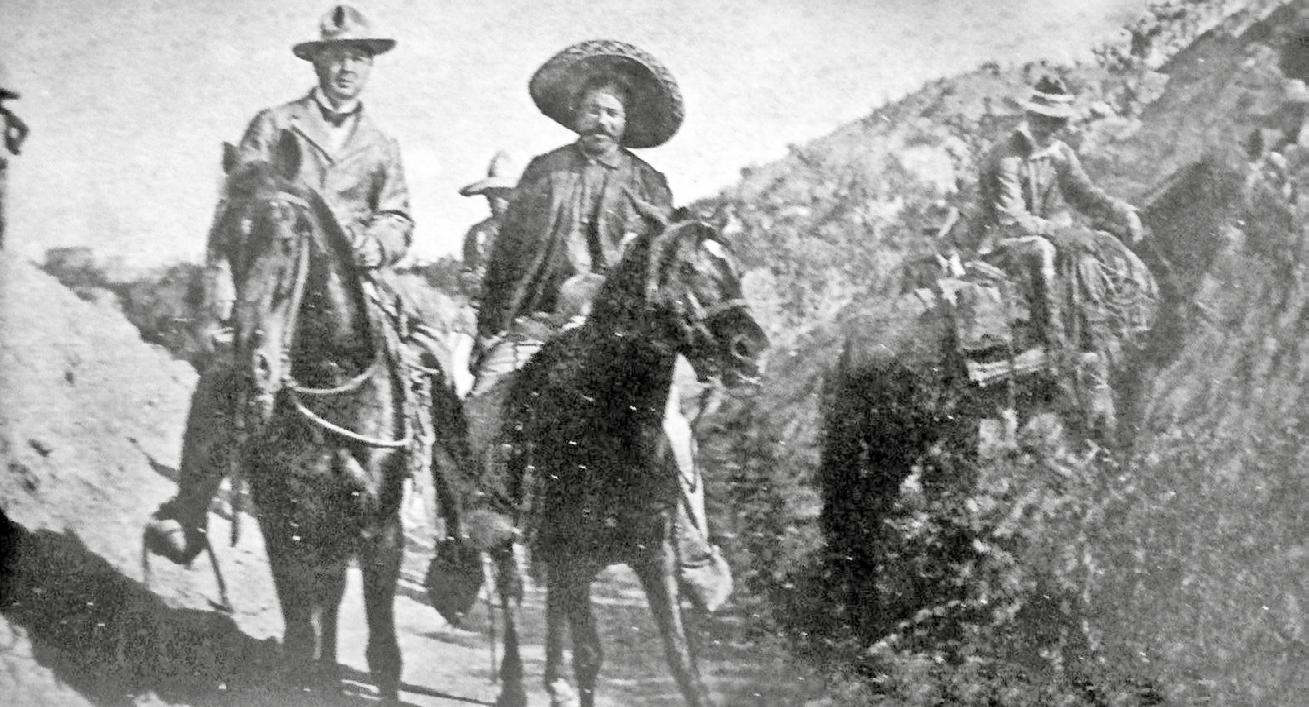

AYER, HOY Y MAÑANA DE PANCHO VILLA (1923-2023)

ESCRITURAS AYUUK

MANANTIAL DE ESTRELLAS/ MAATSA’A MIÜ’ÜTY

Martín Rodríguez Arellano

ME CRIÉ ENTRE LOS VERDES SURCOS/ JAJP OJTS ËJTS

NYEEKY MOJKETYPY

Diana Domínguez

EL PÁJARO REGAÑÓN

Juventino Santiago Jiménez

TRAVESURAS DE CATALINA

Benito Ramírez Cruz

QUIMERA DE LA NOCHE / AAK’AB SAALTUUKULO’OB

Diana Mireya Tun Batun (maya)

QUIERO YO / MEJÉNNA’AN

Apolonio Bartolo Ronquillo (mazateco) EN MEMORIA

Las encrucijadas contemporáneas son enormes y cargadas de fragor y peligro. Hay fronteras humanamente incendiadas: las nuestras con Estados Unidos y Guatemala; las costas mediterráneas en su conjunto, entre el Magreb y Europa; Israel contra Gaza; Rusia contra Ucrania; las fronteras interiores de Siria, Sudán, Irak, Afganistán.

De guerras están hechas las migraciones modernas. De algún modo, la expulsión masiva de pobladores en México y América Central hacia el norte obedece a las “guerras” crónicas entre las fuerzas armadas de los Estados y el crimen organizado que, como ocurre en Guatemala, Nicaragua y partes de México, se entreveran y a la vez sirven a Washington para sus juegos de dominio. Basta revisar las estadísticas de la violencia. La letalidad en estos países es considerable, como en sus fronteras mismas.

A fin de cuentas se trata de los flujos del dinero, el descarnado capitalismo paralegal que surte mercancías, alimentos, propaganda y armas a cambio de drogas, materias primas y mano de obra barata. El capitalismo “tardío” literalmente capitaliza la violencia, de ella vive. Garantiza la permanencia de la desigualdad, el cinismo, la avaricia, el racismo en las relaciones bilaterales.

Ante la aparente eficacia del mundo desarrollado capitalista que domina a su aire la economía planetaria y ejerce la geopolítica como si fuera ruleta, sorprende su irresistible ruta al suicidio que tiene en riesgo al planeta. La inercia con que el mundo se desliza al desastre climático es alarmante. El presidente de las Naciones Unidas, António Guterres, no duda en llamar “ebullición” al acelerado cambio climático en la Tierra. Se rebasaron los límites calculados por los expertos.

La maquinaria del capitalismo no puede parar. No quiere. En una suerte de milenarismo trasnochado, las élites blancas del mundo creen que van a librarla. Que sus dólares, su tecnología y su buena suerte de ganadores vendrán a salvarlos. O en todo caso, “después de mí, el Diluvio”. En la naturaleza del capitalismo calvinista (y católico) anida la convicción de que el mundo pertenece a las generaciones que lo habitan: los que vendrán, que se jodan.

Por primera vez en la historia, capitalismo y Estado son inseparables a escala global. El Estado sirve al capital, le allana el paso, o es en sí mismo capitalista. Con la humanidad reducida a consumidora, los coches no pueden parar, ni las fábricas, ni las obras de infraestructura mayúsculas, ni las extracciones de metales preciosos o industriales, de otros minerales, de maderas. Las fuentes de energía dominan la razón del mundo. Sin ellas la gente ya no sabe vivir.

El agua se acaba. O se esfuma mortalmente, o se precipita más allá del control humano y destruye casas, cultivos y ganados. Cada día vale más; el “oro líquido” ya compite con el oro negro y el inútil oro puro. A la vez,

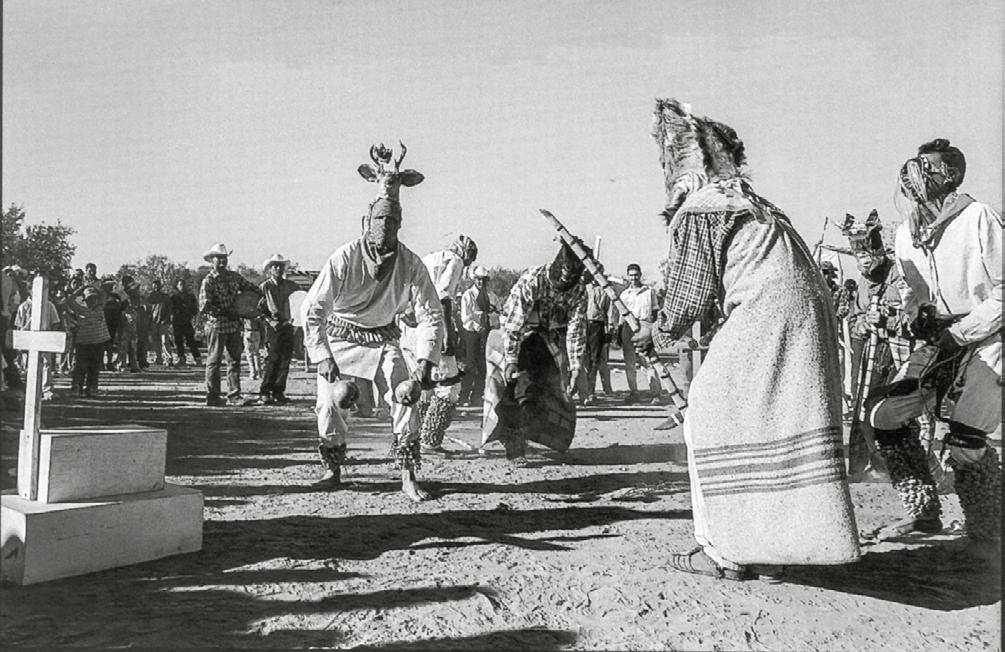

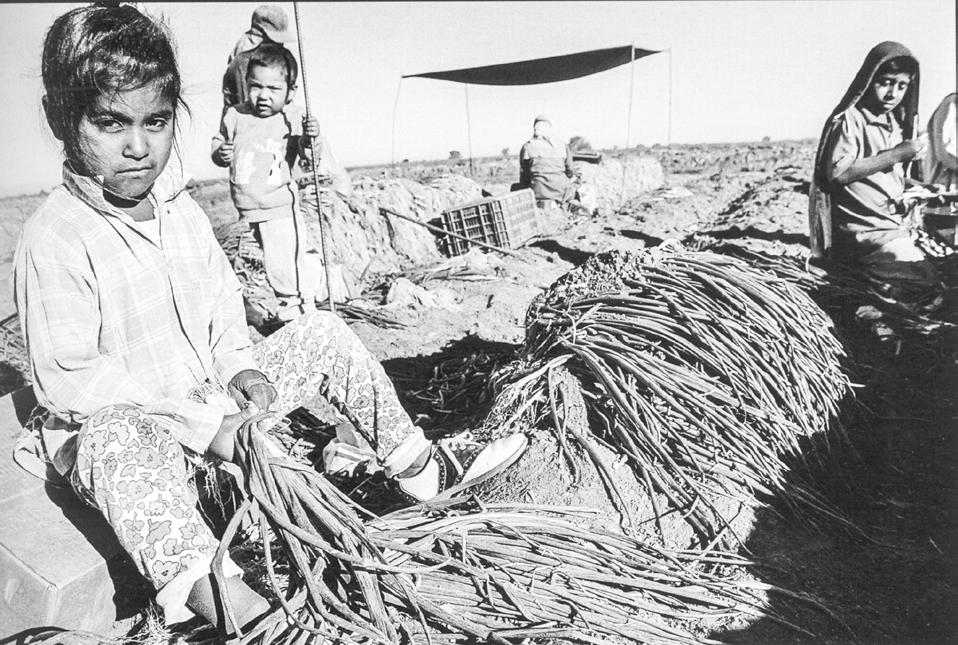

Danzante de la Escuela El Quinto, de la comunidad mayo en Etchojoa, Sonora, danza como un venado durante la fiesta del héroe Joaquín Murrieta, de ascendencia mayo. Trincheras, Sonora, 2001. Foto: David Bacon

los continentes de hielo y los glaciares se derriten. Pronto los Polos se verán como nuestro Popocatépetl, grises, pelones y calientes. Y toda su agua anegará los océanos, etcétera. Se tiene calculado lo que pasará en las costas. Se sabe cuánto se inundará la Tierra. Para lo que sirven los cálculos.

Con dosis variables de romanticismo y voluntarismo se sostiene que una salvación, parcial sin duda pero muy ejemplar, viene de las prácticas ancestrales y la adaptabilidad continua de los auténticos sobrevivientes. Ante los futuros que se suceden, los pueblos originarios y campesinos tienen a todo el sistema en contra. Son los primeros expulsados en México y Guatemala, los más constantes, los más pobres. En vez de amasar y cultivar su propio suelo, van a cuidar y exprimir los campos agroindustriales del norte en condición de servidumbre. Otros se quedan para ser sirvientes en su propia tierra.

¿Cómo podrían detener el cambio climático? Va por ellos y sus territorios de la mano de los capitales y los intereses estratégicos a escala militar. Sin salida aparente, los poderes parecen dispuestos a morderse la cola y devorarse. La conciencia solidaria, la instauración de alternativas viables en las condiciones actuales de producción y consumo, la lección de los pueblos indígenas, que no ha de ser exclusiva de ellos, es de permitir a la tierra renovarse, ir con el tiempo natural, no el de los negocios. De establecer relaciones de igualdad e intercambio, sin acumular nunca más de lo necesario.

Es hora de caminar en otra dirección. De decirle al capitalismo universalmente establecido que aquí es donde nuestros caminos se bifurcan en definitiva y no sólo discursivamente. Cada pequeña lucha y acto de resistencia en los años pasados y en este presente tan difícil es una prueba de que es posible, de que no todos los caminos llevan al abismo. Que la vida asoma más acá de la Tierra, más allá del dinero n

Diana Mireya Tun Batun (maya)

Nuestra voz es quimera, sólo la oyen los que han probado la brisa del manantial que ahoga tu rostro.

Nuestra voz es susurro ligero, como el llanto desplegable que llega del lejano oriente, envuelto en misterios que retumba el anochecer.

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade

Publicidad: Javier Loza

Arte y Diseño: Francisco García Noriega

Ojarasca en La Jornada

Dirección: Hermann Bellinghausen

Coordinación editorial: Ramón Vera-Herrera

Edición: Gloria Muñoz Ramírez

Caligrafía: Carolina de la Peña (1972-2018)

Diseño: Marga Peña

Logística y producción: Ligia García Villajuana

Retoque fotográfico: Adrián Báez, Ricardo Flores, Israel Benitez, Jesús Díaz

Corrección: Héctor Peña

Versión en Internet: Daniel Sandoval

K t’aane’ chen saal tukulo’ob, Chen je’en maax ts’o’ok u yuk’ik U jats’ap ja’il u taan a wiche’

Je’ el u paajtal u yu’ubike’.

K t’aane’ up´ee manak sajal t’aan, Je’ en bix o’k’on óolalo’ob

Ku táal jach tu nachilil chik’in

Xa’ak’pajan yetel muukil t’ano’ob

Sa’ abesik áakabil.

Ojarasca en La Jornada es una publicación mensual editada por demos, Desarrollo de Medios, sa de cv, Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, cp. 03310, cdmx. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en Ojarasca, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. issn: 0188-6592. Certificado de licitud de título: 6372, del 12 de agosto de 1992. Certificado de licitud de contenido: 5052. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 515-93. Registro provisional de Sepomex: 056-93. No se responde por materiales no solicitados.

suplementojarasca@gmail.com

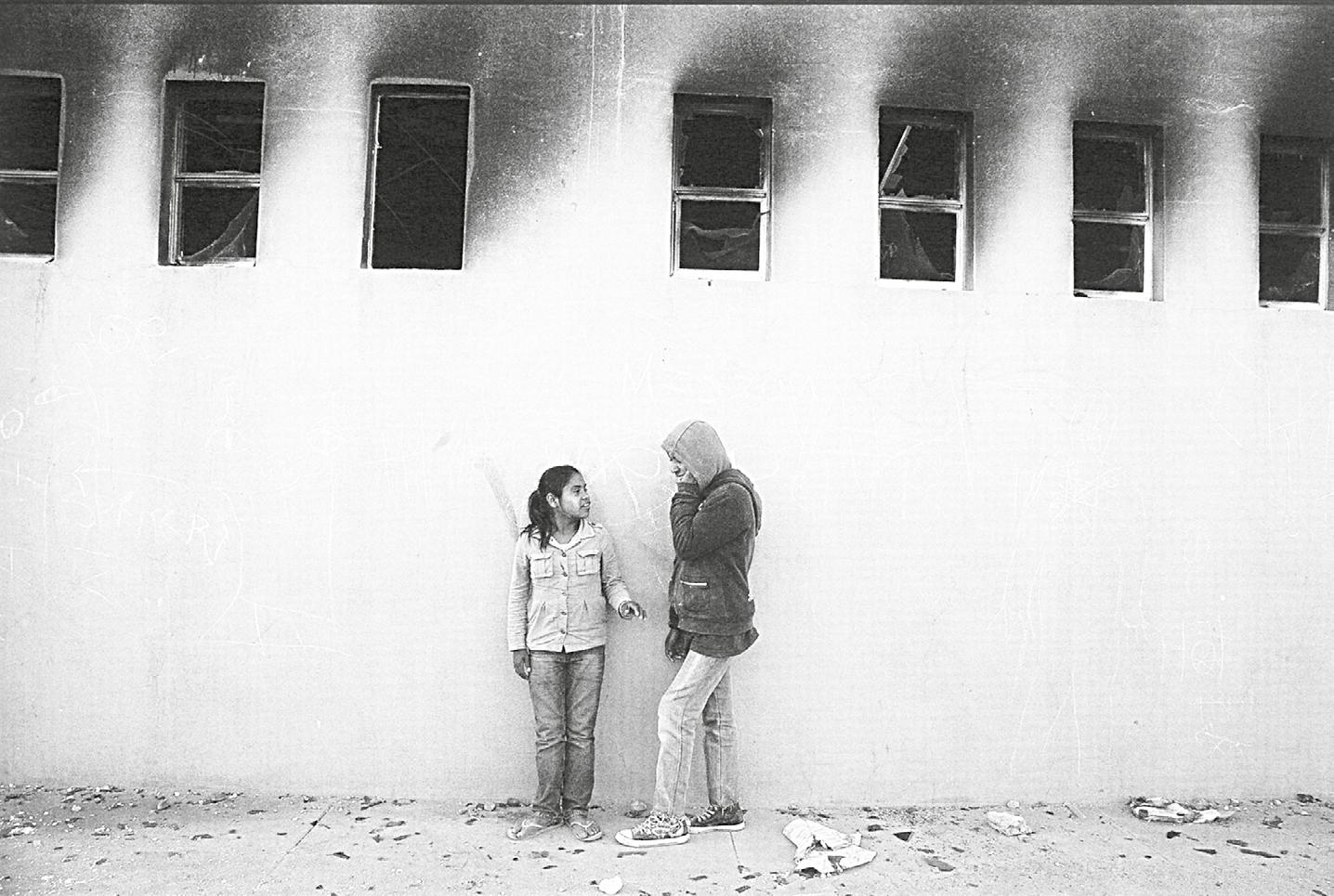

Las imágenes de María Luisa Villanueva, siendo sacada en vilo de la prisión femenil de Atlacholoaya, Morelos, se viralizaron el 2 de febrero pasado. ¿Por qué razones una persona puede rehusarse a ser liberada y salir de prisión? Responder esta pregunta implica contar una historia de injusticias y violencias estatales que, si bien es una historia original, es a la vez la historia de cientos de mujeres indígenas y campesinas que habitan las prisiones de nuestro país, sufriendo las consecuencias de un sistema de seguridad y justicia corrupto, misógino y racista.

Hacía más de cinco años que María Luisa hubiera podido lograr su libertad “bajo beneficios”, pero ella se rehusó a solicitar que éstos se hicieran efectivos porque hubiera implicado reconocerse culpable de los cargos de secuestro que se le imputaban, mediante un proceso judicial viciado y lleno de contradicciones.

Originaria de la Sierra de Coyuca de Benítez, en Guerrero, hija de campesinos comuneros que sobrevivían con una agricultura de auto-subsistencia, sin escuelas, sin clínicas, ni apoyos estatales, María Luisa emigró a los 14 años a la comunidad de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos, en busca de trabajo para apoyar a su familia. Nunca imaginó que pasaría 25 años de su vida en el centro penitenciario que se construiría en esa localidad unos años después de su llegada. Como muchas migrantes campesinas, María Luisa se ganó la vida con trabajos precarios de limpieza y servicios, apoyando a su familia en la medida de sus posibilidades.

Sin embargo, su vida dio un giro terrible el 6 de enero de 1998, cuando con sólo 23 años de edad y a pocas semanas de haber nacido su segundo hijo, fue inculpada de secuestro como una represalia contra su pareja sentimental de aquella época. La fabricación de este delito fue la venganza contra el padre de su hijo que idearon policías corruptos de la Unidad Antisecuestros, creada durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998). Este grupo especial entrenado en Colombia se caracterizó por institucionalizar el secuestro y la extorsión como parte de sus “estrategias de trabajo”. Fueron muchos los inculpados, extorsionados, secuestrados y asesinados durante esta época. Los nombres de Armando Martínez Salgado, jefe de dicha Unidad, y Jesús Miyazawa Álvarez, entonces director de la policía judicial de Morelos, han pasado a la historia como unas de las autoridades más corruptas y violadoras de derechos humanos del país.

Fue en el marco de este clima de violencia, corrupción e impunidad, que María Luisa Villanueva pasó a ser parte de los “daños colaterales” que dejó un narco-estado local. Las terribles torturas que sufrió, documentadas mediante el Protocolo de Estambul y reconocidas por la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siguen dejando secuelas emocionales en su vida. No hay nada que pueda reparar la separación de sus hijos, el más pequeño con sólo unos meses de edad, que tuvieron que crecer como huérfanos en un México convulsionado por las violencias.

Durante los años en prisión María Luisa se convirtió en una lectora compulsiva, acercándose a la literatura, a la historia y a la filosofía y apropiándose de la escritura para contar su verdad. Co-autora de varios libros de la Colectiva Hermanas en la Sombra (https://hermanasenlasombra.org/

publicaciones/ ), reclama su reconocimiento de inocencia mediante cartas, ensayos y poemas:

Me declaro inocente de mi nacimiento

Soy inocente de tener un padre pájaro

Soy inocente de no soltar la mano de mi madre Inocente por arrastrar un pasado que no pedí Inocente de los delitos que se me imputan… Inocente por no hablar, por mi silencio

Por las palabras atoradas, por mis ideas que el viento se llevó… (Fragmentos de “Inocente Hija de un Padre Pájaro”, en La Esperanza es un Epicentro, 2019).

Con su prolífica pluma María Luisa escribió decenas de cartas reclamando su reconocimiento de inocencia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la senadora Nestora Salgado y a varios funcionarios del poder judicial. Su denuncia también fue llevada a la opinión pública a través de una serie de reportajes realizados por la periodista Sanjuana Martínez. Sin embargo, no encontró la respuesta que ella esperaba; no quería “amnistías”, ni beneficios, sino que se reconocieran las responsabilidades estatales en su secuestro, tortura y detención injustificada. Estos agravios han sido detalladamente documentados por el licenciado Eutiquio Damián Santiago, quien durante nueve años ha registrado todas las arbitrariedades que se han cometido contra María Luisa: siembra de pruebas, declaraciones falsas, testigos inexistentes.

Pude acercarme a este memorial de agravios cuando elaboré el peritaje antropológico para su defensa y cuando la conocí hace catorce años, en el marco de los talleres de nuestra Colectiva, descubriendo a la talentosa escritora que es capaz de narrar en poesía o prosa las violencias que ha vivido.

Ahora en libertad, María Luisa sigue demandando verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición para que otras mujeres como ella no se conviertan en “chivos expiatorios” de un sistema de seguridad y justicia que ha heredado el legado de violencias burocráticas y corrupción de los noventa. Prueba de ello es la detención el 4 de agosto pasado del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su participación en el ocultamiento de pruebas en un caso de feminicidio y otros delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia. Precisamente ha sido el Fiscal Carmona una de las autoridades que más ha obstruido y retardado el proceso judicial de María Luisa Villanueva, al no judicializar el caso y negarse a presentar cargos contra las personas que la torturaron. Reconocer los crímenes del pasado implica en cierta medida reconocer la continuidad de un aparato de seguridad corrupto y delincuencial.

Ahora su declaración de inocencia está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes en los próximos días darán su veredicto, teniendo la posibilidad de demostrar que aún existen impartidores de justicia que honran su labor. El magistrado ponente Andrés Hipólito Prieto y la magistrada Bertha Rendón Montealegre pueden hacernos recuperar la fe en la justicia estatal y resarcir los daños que el Estado mexicano cometió contra María Luisa Villanueva y sus dos hijos, marcando sus vidas para siempre n

Ahome, Sinaloa.

Desde fuera se le conoce como pueblo mayo, que significa “gente de la ribera", pero entre ellos se nombran yoreme, que quiere decir "el pueblo que respeta la tradición". Su vida y resistencia se localiza en el sur de Sonora y en el norte de Sinaloa, en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome.

En San Miguel Zapotitlán, como en el resto de los municipios de Sinaloa y Sonora, los campos del territorio yoreme han sido tomados por la agroindustria. “Muchos de los dueños del campo son fuereños, la mayoría gente adinerada de otros lugares y hasta de otros países. El arándano es de Estados Unidos, de compañías americanas. La hortaliza es de gente de este país, pero de otros estados que vienen y siembran, y la mayor parte de lo que se cosecha va para la Ciudad de México. El mango se va hasta Estados Unidos, Japón, China”, explica Evangelina Aguilar, secretaria suplente del centro ceremonial yoreme.

Aquí se da de todo: tomate, tomatillo, papa, chile, pepino, limón, aguacate, arándanos, zarzamora. Pero los yore -

me ya no siembran sus tierras. Desde hace décadas son jornaleros. “Nos vamos todo el día a trabajar, de doce a doce, y ganamos de 250 a 400 pesos por día. Es de sol a sol, así con estas temperaturas (arriba de 40 grados). Hay veces en los que uno tiene que migrar a otros estados. Hay gente que ahorita está trabajando la papa en Sonora, cinco horas en la mañana y cinco horas en la tarde, por el mismo salario. Y hace más calor allá. No tienen ningún tipo de seguridad. Allá andan mis hijos y dicen que están en un lugar solos completamente, metidos en las tierras del desierto por Caborca”, añade Evangelina.

En esta época la gente de San Miguel sólo trabaja en la espiga para la elaboración de escobas, “pero es contada la gente que trabaja, pues hay personas de sobra y los camioneros sólo quieren a 20 o 25 trabajadores, y el resto queda parado. Por eso migran a Sonora. Los yoreme de aquí no se van a Estados Unidos, migran con todo y familia para Sonora”.

Rosario Valenzuela, del Cerro Juricahui, es maestra de educación indígena y añade que el efecto de la migración se percibe en las escuelas. “Hay mucha deserción escolar”, dice, porque “a los niños se los llevan sus papás a medio ciclo y ya no sabemos de ellos, ya no regresan igual. También pasa que aunque sus papás estén aquí, dejan solos a los ni -

ños. Esto es consecuencia del problema del empleo, pues los papás trabajan todo el día como jornaleros y jornaleras”.

José Antonio Bernal explica la situación en el campo: “Aquí hay muchos que tienen parcelas de diez hectáreas, pero hay algunos que sólo tienen de a cinco, de a cuatro, tres o dos. Las grandes extensiones de tierra están en las manos de los ricos terratenientes. Hay terrenos que ni son de siembra y nada más los acapararon, son terrenos de 80 mil o 70 mil hectáreas. Aquí hicieron un Plan de Justicia Yoreme-Mayo, pero serán 10 mil hectáreas nada más para nuestro pueblo. Y no hay apoyos para trabajar la tierra”.

El que tiene su pedacito, dice José Antonio, siembra maíz, frijol, milpa para autoconsumo. Aquí, lamenta, “se siembra maíz transgénico, uno que da 18 toneladas por hectárea. Los maíces de autoconsumo dan tres toneladas por hectárea, cuatro a veces. Sabemos que al estar sembrando transgénicos y al usar fumigantes y herbicidas se contagia a la gente. Desde que está la siembra vemos los daños en la salud. Pero se tiene que seguir sembrando así. Así siembran todos”.

Virgen de Rita Aguilar, gobernadora tradicional del centro ceremonial San Miguel Arcángel, añade que el yoreme tiene parcela, pero “no la siembra por falta de dinero, por eso rentan el pedacito”. El programa federal “Sembrando

“HAY

Vida”, lejos de solucionar el problema, coinciden, ha incrementado las divisiones, además de que a la zona enviaron plantas maderables que se secaron al momento de sembrarlas. Ahora, explican, el gobierno distribuye garbanzo, pero no es temporada. Llegan en el momento en el que no se siembra y muchos se desesperan porque se les echa a perder. No hay una planeación para este programa.

El problema empezó con la pandemia. Un grupo de yoreme de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome, relata a Ojarasca que durante la contingencia “hubo gente yori (mestizos, gente de afuera) que se aprovechó del aislamiento y las medidas sanitarias acordadas con el Consejo de Ancianos para meterse al cerro a controlar el centro ceremonial indígena”. Primero argumentaron que la pandemia no existía, luego, dice Benjamín Padilla Álvarez, participante de la tradición por más de 45 años, “acrecentaron su grupo porque dijeron que nosotros éramos cobardes y no servíamos a la tradición”.

La Semana Santa, como en muchos pueblos indígenas del país, es una de las fiestas más importantes y conjuga las tradiciones ancestrales con las religiosas que se impusieron con la evangelización. En San Miguel a esta celebración llegan fariseos de Zapotillo, Mochis, Terique, Cachuana, Porvenir, 5 de Mayo, Vallejo, La Florida, Ahome, Agua Nueva, Mochicahui, entre otras comunidades, y más de mil 500 judíos. Desde hace más de 400 años, con la llegada de la orden jesuita, en el Centro Ceremonial Yoreme se concentra la espiritualidad pagana.

Los jesuitas, explica José, “inculcaron sus creencias pero dejaron los cimientos de las creencias yoreme”, y esto es lo que se representa en el centro ceremonial y en la iglesia que están en el cerro. Aquí, dice, “no acabaron con todo”.

Hace tres años, poco después del inicio del aislamiento pandémico, el síndico Jesús Sánchez Manjarrez abrió el centro ceremonial con un documento “que decía que se abriría en el entendido de que sólo podrían estar 16 personas dentro del centro, haciendo el ritual. Pero resultó que no. Y se metió un grupo a querer controlar”.

La pugna por el control del centro ceremonial tiene dividida a la comunidad. Atrás de esto hay personas que impulsan la división con fines políticos, dice en la entrevista colectiva Adriana Robles Moreno, secretaria del centro ceremonial de San Miguel. La “tradición”, como nombran a la celebración sincrética de la Semana Santa en esta localidad, “tiene más de 400 años y no tiene que ver con partidos ni nada, pero ahora otro grupo tomó el centro ceremonial con el plan de ahí saltar para ser síndicos, comisariados o tener cargos en su comunidad”, acusan los entrevistados.

José Humberto Juárez, de la comunidad de Zapotillo y presidente del centro ceremonial, confirma: “El centro ceremonial sirve para tener puestos políticos. Un grupo se escuda ahí para jalar gente. Hay un bastón de mando original que data de más de 400 años, pero ellos, los que se tomaron el centro, traen una lanza. La lanza trae una punta que significa guerra, y no la deben de traer”.

¿Cuál es la fuerza de este centro ceremonial y de qué manera afecta a su cultura la ocupación del centro?, se les pregunta. Responde Toribio: “Si nos quitan este centro nos quitan todo lo que tanto trabajamos, la fiesta yoreme. Esto nos lo dejaron como herencia y nosotros lo trabajamos. Ellos nos la quieren arrebatar, porque nosotros seguimos los pasos de quienes se nos adelantaron. A nosotros nos parten el alma. Los blancos (yori) no saben cuánto vale, sólo lo hacen para divertirse. Todos estamos tristes por eso. Venimos desde hace muchos años por este camino y llegan ellos y nos lo arrebatan”.

Adriana resume la problemática advirtiendo que en el centro de todo están los apoyos económicos dirigidos a las comunidades indígenas. Al gobierno, dice, le conviene dividirlos. No sólo se trata del control de los yoris sobre la fiesta y la tradición yoreme. Quienes tienen la posesión ahora, acusa la entrevistada, “han vendido ya parte del territorio del centro”. El problema, asegura, es de dinero y de poder.

“Arriba de todo esto hay una persona que siempre ha figurado, ha tenido cargos en la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), que ahora es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Ese señor sigue llevando grupos de indígenas a Estados Unidos a participar allá y él aparecer en las fotos. Alfredo Quintero es el que está llevando a cabo todo esto, en el centro ceremonial es el fiestero. Ni uno de los fiesteros que están ahora es yoreme”.

Lo que pide el grupo que quedó fuera del centro ceremonial por cuestiones políticas es que les permitan entrar a realizar sus reuniones, que les dejen transmitir su tradición, como lo hacen en las comunidades aledañas. “Hemos estado repegados ahí, nos dicen que estorbamos y han habido jaloneos y golpes. Nos duele dejar nuestro centro ceremonial que hemos tenido por fe y no por dinero”, lamenta Benjamín.

El gobierno del estado, a quien han pedido ayuda, no responde. Se deslinda, lamenta, “ahora sí diciendo que somos autónomos”, pero eso nunca lo respetan, mucho menos en época electoral. Virgen, la gobernadora del centro, explica que se han perdido muchos valores, “ahora traen la tradición como juego y no debe de ser así. La política no debe entrar a los centros ceremoniales porque es de respeto. Deben salir todos los partidos y los blancos, porque no hay respeto y han traído mucho alcoholismo por aquí”. Para que esta situación cambie y puedan recuperar el acceso a su centro ceremonial, Benjamín dice que “el yori

(blanco) debe dejar de opinar, que realmente nosotros podamos arreglar el problema entre yoreme, en lengua, sin partidos. Si quiere entrar el yori que entre, pero que no hable. Y que lo que se decida ahí se quede”.

La representación de la Semana Santa en San Miguel Zapotitlán cada año recibe a miles de personas de los poblados aledaños. Las calles se llenan de comerciantes y el municipio cobra entre 300 y 400 pesos el metro cuadrado por puesto. Cuánto se lleva de dinero, se preguntan los entrevistados. Nosotros, dicen, “podríamos organizarlo solos, pero entra el municipio, que acapara todo”.

Actualmente, lamentan en la entrevista, la celebración de la Semana Santa se ha convertido en un carnaval, pero “lo nuestro no es carnaval, son ceremonias, rituales, homenajes a judíos caídos. No es un juego. Es un ritual sincrético”. Las danzas, por ejemplo, tienen cinco danzantes: el judío, el venado, pascola, matachín y el coyote, “son danzas que tienen su atuendo, pero el yori ya está deformando. La gente dice ‘voy al carnaval de San Miguel’ y hay drogas y alcohol”.

Ahora, coinciden todos los entrevistados, se trata de recuperar la fiesta y, sobre todo, la unión que los hace pueblo n

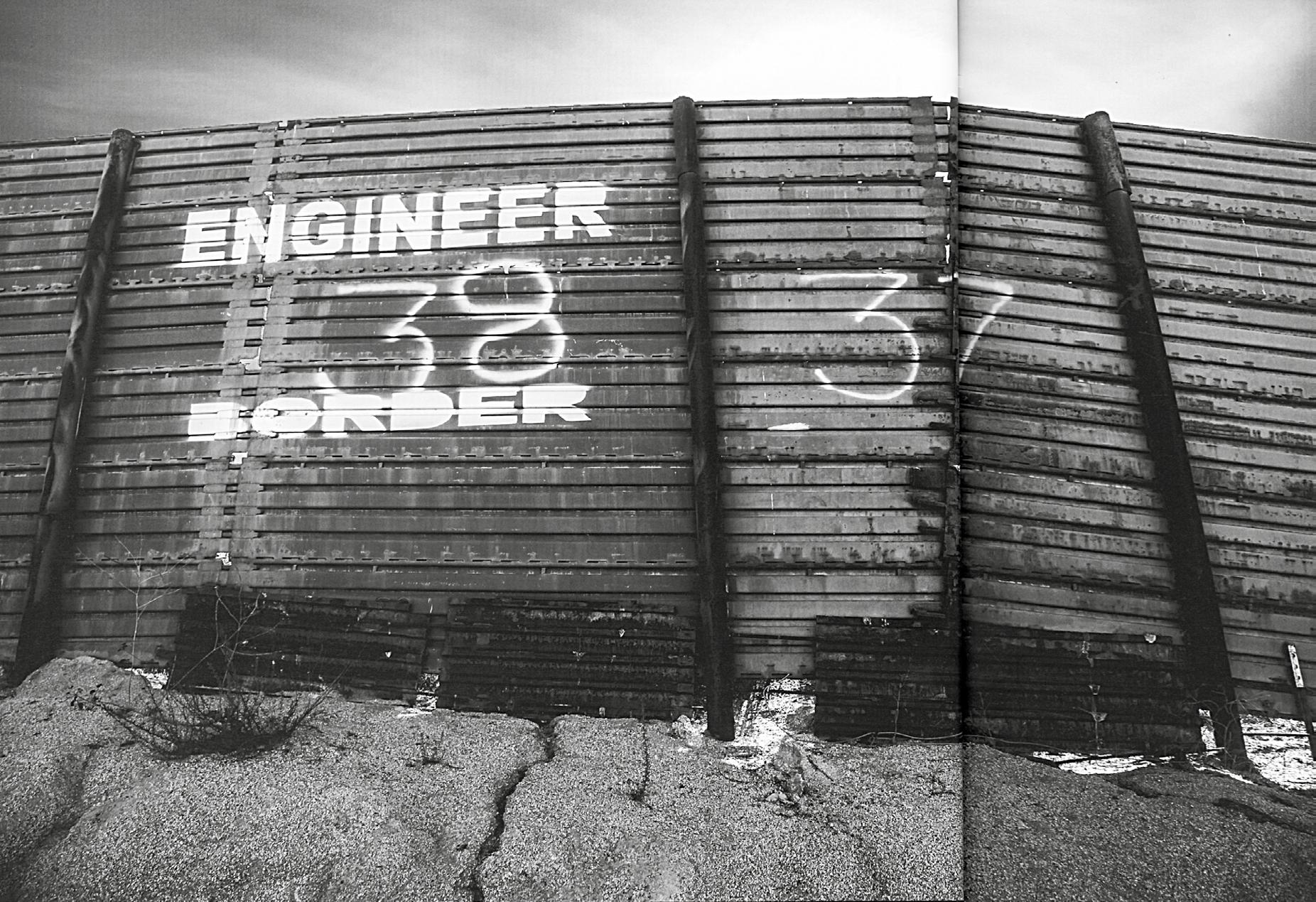

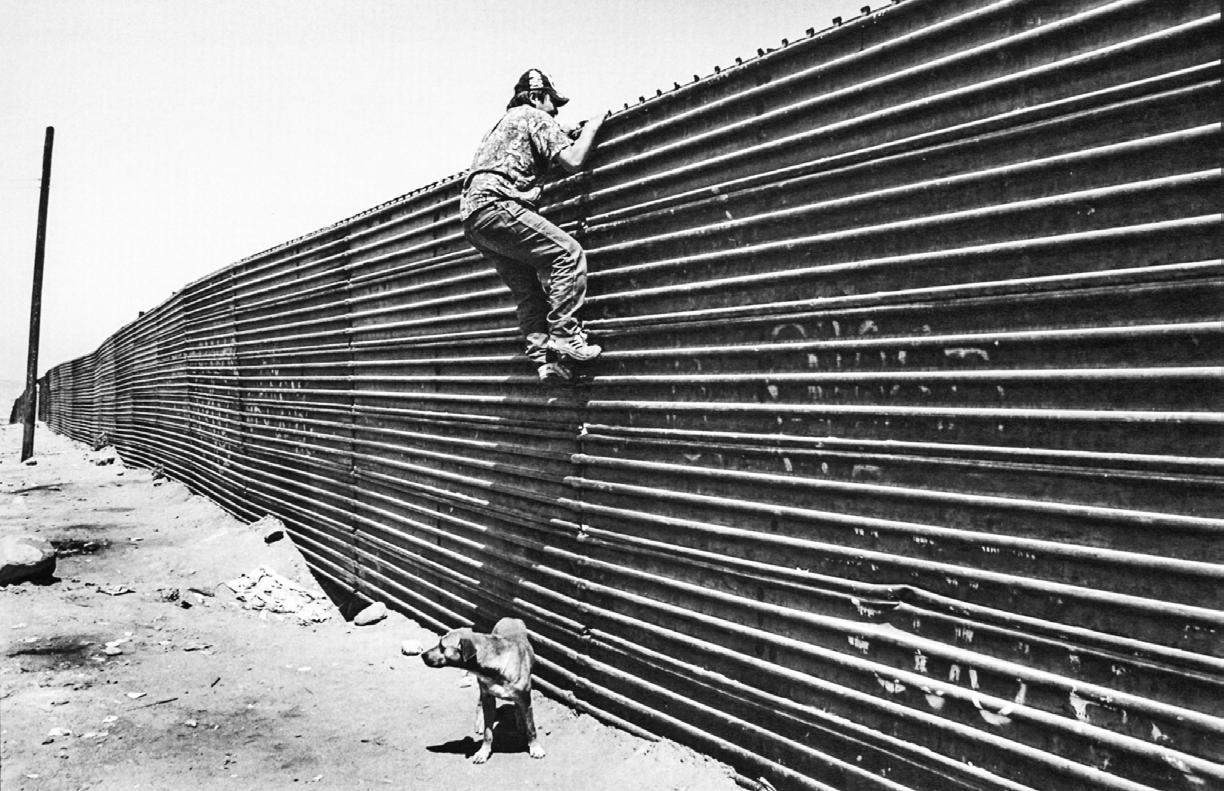

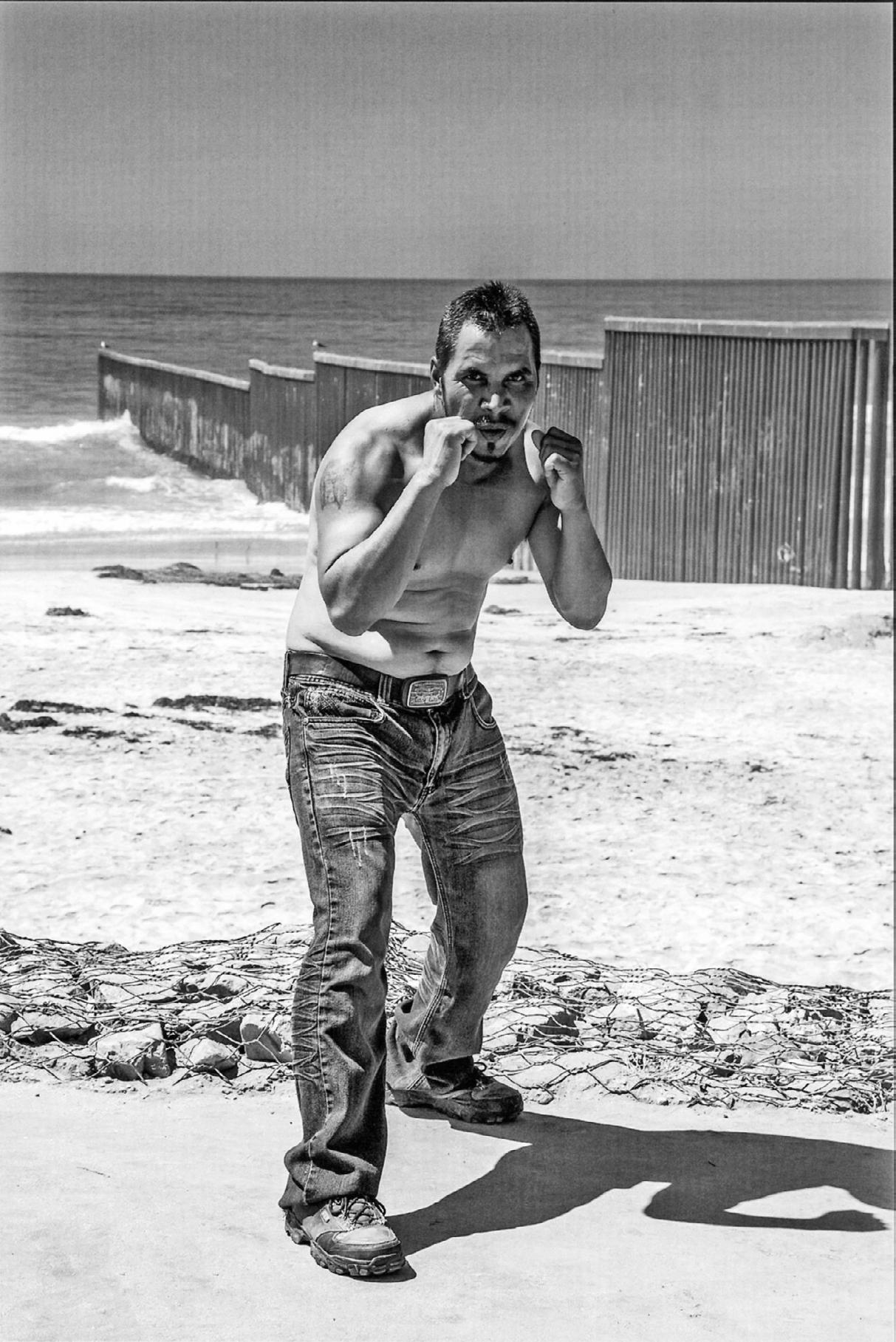

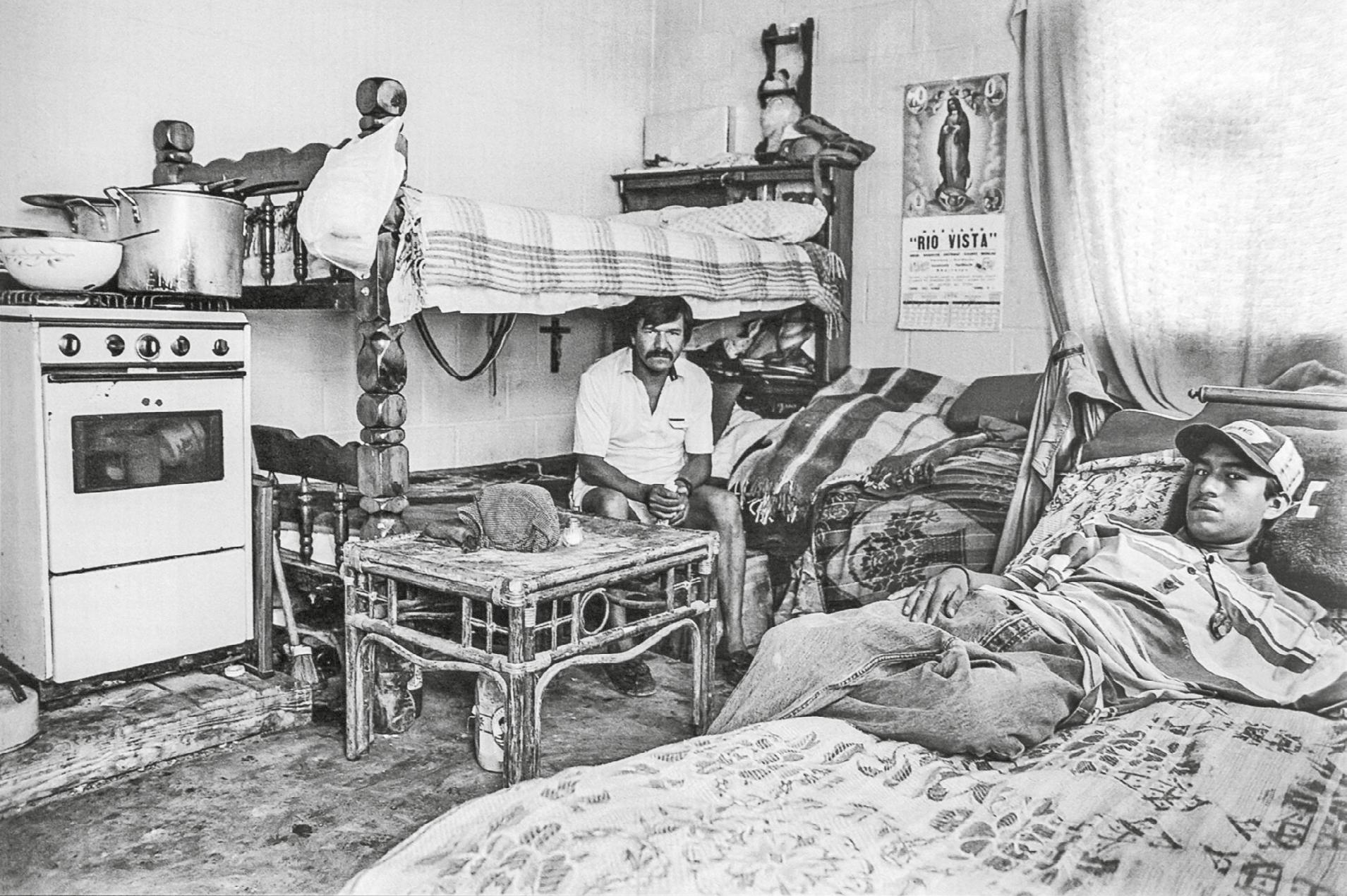

ALBERTO DEL CASTILLO TRONCOSO

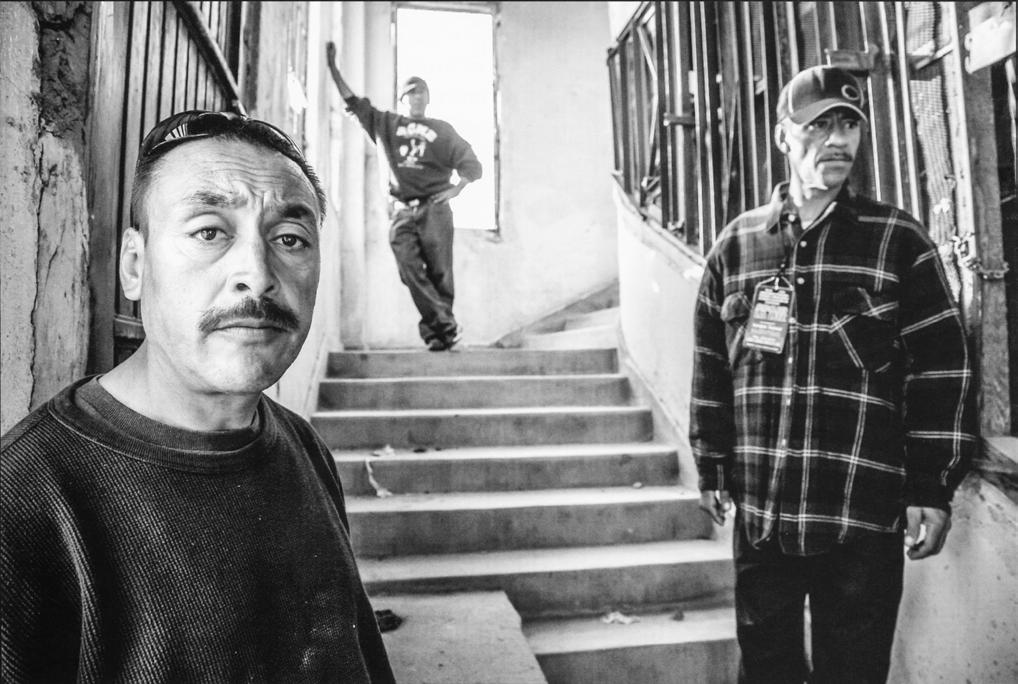

Ante la reciente aparición de More Than A Wall / Más que un muro, vasto libro de fotografías de David Bacon, reiterado huésped de nuestras páginas, reproducimos aquí algunos pasajes significativos del ensayo que cierra el volumen, escrito por Alberto del Castillo Troncoso, historiador y analista fotográfico, autor de Las mujeres de Xoyep y Marco Antonio Cruz: La construcción de una mirada. No sólo despliega una amplia galería; también posee riqueza de texto, y una detallada lectura testimonial de las 413 fotografías captadas en los campos del sur estadunidense, los muros y abismos del borde, los campos jornaleros de acá, los pueblos de origen en Oaxaca, las luchas, vidas y labores.

El periodista comprometido, en empatía, ve y describe, claro y prolijo. El fotógrafo se encuentra muy cerca de los trabajadores, las familias, la chiquillada, los paisajes de la labor y el riesgo, dialoga la gente, con las organizaciones. Más que un muro amplía el proyecto al que David Bacon ha dedicado su vida profesional y política: documentar a los mexicanos donde los dos países se juntan y chocan. Donde la justicia es la razón para nuestros paisanos pobres, y la solidaridad lo es todo.

Los relatos del propio Bacon, su ensayo-reportaje, ocupan la mayor parte del volumen, haciéndolo una pieza de resistencia periodística.

Ojarasca

David Bacon ha abordado las imágenes como vehículos de la conciencia en su labor de mostrar las condiciones de trabajo y la explotación de los migrantes y otros grupos en Estados Unidos y en México desde mediados de la década de 1980. Este trabajo ha formado parte de su activismo y de su tarea en defensa de los derechos de los trabajadores en ambos lados de la frontera. La solidaridad con trabajadores y migrantes le ha permitido construir las condiciones de empatía para la realización de su quehacer, el cual se caracteriza por el respeto y la cercanía con estos grupos, la reivindicación de sus luchas políticas, pero también de sus identidades personales y la voluntad de ir más allá del registro meramente descriptivo de sus vidas para elaborar imágenes y ensayos con una gran riqueza estética y documental.

En esta nueva obra y desde el mismo título, Bacon asume que su labor de retratar la frontera durante 30 años incorpora no sólo la presencia, sino también la voz de los migrantes. En efecto, este diálogo estrecho entre la fotografía y la historia oral representa uno de los elementos más relevantes de su obra, que lo distingue de otros colegas y le proporciona un sello específico, esto es, la impronta de un autor dedicado al activismo político y que desde ahí desarrolla una relación armoniosa entre las imágenes y los textos escritos por él mismo, que a veces han sido publicados como piezas del fotoperiodismo, pero que también culminan en libros fotográficos y diferentes tipos de exposiciones.

Las 413 imágenes publicadas en este libro, realizadas entre 1985 y 2018, son el resultado de un intenso proceso de revisión y edición por parte del autor sobre un universo de cerca de 20 mil imágenes. Las fotos elegidas se entrelazan

para formar parte de un relato visual en el que no hay lugar para el anonimato, pues en esta crónica se subraya una serie de condiciones concretas de la vida de las personas, lo que las convierte en sujetos activos que desafían la opresión, y no en meras víctimas pasivas de las circunstancias y la represión. Se trata de la emergencia de seres humanos con nombre y apellido, los cuales, por lo general, son invisibilizados por el poder y los medios, pero que en esta publicación recuperan su voz e intimidad y una fisonomía original, única e irrepetible.

diversos antecedentes tan destacados como el trabajo de algunos profesionales de la lente, las referencias ya clásicas de Walker Evans, Dorothea Lange y Eugene Smith, que documentaron las condiciones de pobreza de un sector de la población en la década de 1930 en Estados Unidos y construyeron una de las galerías de retratos más influyentes de la historia de la fotografía documental. Así mismo, otros referentes identificables son el de la pareja germano-estadunidense compuesta por Hansel Mieth y Otto Hagel, entre los años 30 y 50, al igual que autores más recientes como Milton Rogovin, que documentó a algunas comunidades de trabajadores en Nueva York, y Don Bartletti y su importante registro fotoperiodístico de la frontera. De igual forma, el trabajo de Bacon encuentra también ecos y resonancias en la obra de grandes fotógrafos documentalistas mexicanos como Tina Modotti, Elsa Medina, Eniac Martínez, Marco Antonio Cruz, Antonio Turok y Pedro Valtierra, profesionales atentos a plasmar en las décadas recientes tanto la identidad como las circunstancias concretas que rodean la

vida y la muerte de los migrantes y sus familias, así como de otros movimientos sociales.

Al igual que las de estos fotógrafos, las imágenes de Bacon no se reducen al campo de la denuncia, sino que incorporan encuadres y composiciones desde una estética singular, logradas a veces con telefotos y otras con la lente de gran angular —“soy un hombre de extremos”, ironiza Bacon al respecto en una entrevista con el autor de este epílogo—, con una lectura de la realidad que los identifica como autores, con una particular visión del mundo y una construcción de un universo propio.

Tal proceso es el resultado del tránsito de un archivo fotográfico a otro tipo de propuestas, como las exposiciones y los libros fotográficos, que ameritan una paciente labor de edición y de selección de temas en función de cada investigación concreta. Esta labor de selección nos permite olvidarnos de las fotos consideradas como afortunadas, resultado de los llamados “instantes decisivos” bressonianos, para indagar y explorar en cambio el mundo de los procesos e interrogar la lógica de trabajo del autor para tratar de comprender sus metas y objetivos.

En este peculiar viaje que nos propone el fotógrafo, la mirada abarca ambos lados de la frontera y recoge tanto historias de vida de los migrantes como sus experiencias comunitarias y de trabajo, a las cuales atraviesan luchas de resistencia tan relevantes como las que aluden a diversos personajes, cuyas historias se van conociendo en el libro. Tal es el caso de Gervasio Peña, del poblado de Santiago Naranjas, en la Mixteca oaxaqueña, quien cruzó la frontera en 1986, cuando contaba con 18 años y descubrió que, en sus lugares de trabajo, los poblados de Graton y Forestville, el cuidado y la preservación de la fruta tenía más valor que la propia vida de los trabajadores. O María Pozar, una inmigrante purépecha que vive con sus hijas, Jacqueline y Leslie, en la zona de North Shore, las cuales se abrazan y sonríen a pesar de las constantes tormentas de polvo provocado por los fertilizantes y la contaminación, que les producen sangrados constantes en la nariz y otras dolencias corporales.

Mención aparte merece la serie de imágenes que muestra el acercamiento a rostros y manos de migrantes en ambos lados de la frontera. A veces lo hace a través de los huecos y los intersticios del propio muro que separa a ambos países. Así, algunas fotografías apuestan al contraste de las rejas cuadriculadas de la propia valla con los rostros y miradas de familias, como la de Catalina Céspedes, quien hizo un largo viaje desde Santa Mónica, Cohetzala, en el estado de Puebla, para llegar a la ciudad de Tijuana y poder tocar el cuerpo de su hija Florita; o la de Adriana Arzola, quien trajo a su nueva bebita Nayeli, para que el resto de su familia en el lado estadunidense pudiera verla y abrazarla por primera vez. En otras ocasiones simplemente mostrando las manos agrietadas de trabajadores que exhiben así las huellas de muchos años de explotación, pero también de lucha y dignidad, como los

casos de los habitantes del Desierto del Diablo, en Sonora; o de María Martínez y Alfredo Murrieta, un descendiente del legendario bandolero Joaquín Murrieta, quien intentó oponerse al despojo de California por parte de los invasores estadunidenses en 1848; o las de Clifford Brumley, en el valle Imperial, que muestra la pérdida de algunos de sus dedos por el frío que ha tenido que soportar a la intemperie. Aquí la ausencia del rostro y la exposición de las manos en primer plano renuevan de nueva cuenta los cánones tradicionales del retrato, muy al estilo de las vanguardias de los años 30, en fotografías documentales que ocupan un lugar importante en la historia de la fotografía.

En todas ellas resalta el poder testimonial para dar cuenta de los momentos importantes de una contundente microhistoria que, de otra manera, no tendría este tipo de repercusiones en el espacio público, con toda su carga emocional y política.

Las imágenes favorecen una serie de contactos políticos con una carga simbólica importante, que muestra el carácter de la migración como un espacio de intercambio de luchas políticas en la historia reciente. Por ejemplo, el homenaje realizado en Tijuana, Baja California, con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Guerrero; o la marcha de protesta en Matamoros, Tamaulipas, en solidaridad con el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en Oaxaca en 2006; o bien, las muestras de solidaridad en una modesta comunidad de Tamaulipas a favor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); o las imágenes de protesta en Gómez Palacio, Durango, en apoyo a la lucha de las madres y los familiares de las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez a finales del siglo XX y principios del XXI.

Una de las modalidades más relevantes que conforman este libro es su renovación de la fotografía indigenista, que

—sobre todo en el caso mexicano— se ha encargado de victimizar a estos grupos y cosificarlos como entes pasivos, incapaces de enfrentar la realidad. Por el contrario, en la visión de Bacon, este sector ejemplificado en el caso de la familia de María Ortiz, triquis migrantes de la Mixteca oaxaqueña, que se enfrenta a un mundo injusto en el valle de San Quintín, en Baja California, y se organizan para la huelga en espacios tan activos como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. La lente de Bacon los sigue solidaria en las calles, en el campo y en las mesas de negociación. También los acompaña en el interior de sus viviendas y nos aporta detalles de su vida cotidiana. El hallazgo más importante de su intimidad está representado por aquella imagen poética en la que, junto a la sartén y las cucharas que penden de los sencillos tablones de madera, se alcanzan a apreciar algunos de los poemas de amor escritos y anotados de puño y letra por los integrantes de la familia. Uno de ellos expresa de manera conmovedora su mensaje: “¿De dónde vienes? Del cielo. ¿Y a quién estás buscando? Mis penas. ¿Y qué es lo que traes? Traigo consuelo. ¿Y cuál es tu nombre? Amor” n

Extractos de “Un viaje a través de las imágenes…”, epílogo de More Than A Wall / Más que un muro, Colegio de la Frontera Norte, WKF Giving Fund y UCLA: Institute for Research on Labor and Employment, 2021.

Otras obras de David Bacon: El derecho a quedarse en casa: Cómo las políticas de Estados Unidos influyen en la migración mexicana (Crítica, 2015) y In the Fields of the North / En los campos del norte (El Colef/UCLA Press, 2017), entre otros muchos.

alBerTo Del CasTillo TronCoso es profesor-investigador del Instituto Mora y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (adelcastillo@mora.edu.mx).

latitud en la que se encuentra, se observa a lo lejos el parador turístico Divisadero, con su vista privilegiada a las barrancas más profundas de México. De noche, desde Mo’olchi se aprecian con claridad las constelaciones del Universo y una nítida Vía Láctea que cruza el tapiz celestial. Aquí es Mogótavo.

El Chepe, llamado así por la abreviatura de las estaciones que marcan su recorrido, Ch por Chihuahua y P por Pacífico, fue inaugurado en 1961 y atraviesa en sus más de 600 kilómetros las milenarias Barrancas del Cobre. Es, hasta el momento, el único tren de pasajeros activo en México (aunque está próximo a inaugurarse el polémico Tren Maya, en Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán).

La ruta de El Chepe inicia en Creel y se interna por una geografía que roba el aliento como pocas en el país, creada a partir de un suceso tectónico ocurrido hace más de 20 millones de años que dio origen a una red de cañones sobre una extensión de 60 mil kilómetros. Una vista privilegiada está a la altura de lo que se conoce como Divisadero, donde un hotel del mismo nombre fue construido sobre unas tierras que, aseguran los rarámuri de Mogótavo, municipio de Urique, le pertenecen ancestralmente a su pueblo. Desde 1980 luchan legalmente por la recuperación de mil 500 hectáreas que les fueron arrebatadas por la familia Sandoval, la cual, a su vez, ha vendido parte del territorio. En el contexto de la lucha pacífica por la recuperación, desde el 2021 pesan demandas penales sobre los tres gobernadores tradicionales de la comunidad.

Desde la parte alta de la meseta, conocida por los de fuera como Cerro de Las Estrellas y al interior de la comunidad como Mo’olchi, que quiere decir “cabeza”, por la

Entre el paisaje celeste y la unión de cañones milenarios, Luis González Rivas, gobernador tradicional de la comunidad, define lo que defiende: “El territorio tiene árboles, aguajes en los que tomamos agua, de aquí tomamos la leña porque con el aguaje crecen los encinos y los pinos. Hay algunos animalitos que ellos mismos cuidan el agua y que no se retiran de ahí. Son chiquitos, les dicen la madre del agua. También hay culebras que cuidan el agua, no son bravas y no les hacemos nada nosotros tampoco. Aquí hay muchas víboras, en los cerros, en las barrancas, ellas comen ratoncitos y ardillitas. Hay alacranes, escorpiones, lagartijas que comen mosquitos. Hay gavilanes, zopilotes, cuervos. Los gavilanes roban mucho, pero también pasan las águilas reales que se llevan cosas y comen ardillas. Aquí hay plantas medicinales para la diarrea, para el dolor del corazón, y para calmar la tos está el chipugame que calienta el cuerpo y que cuando empiezas a sudar quiere decir que ya estás sacando la enfermedad”.

Miguel Manuel Parra, rarámuri vocero la comunidad, añade: “el territorio es lo que habitamos, es nuestro patrimonio, el lugar que nos heredaron nuestros ancestros, los abuelos, bisabuelos y las generaciones que nos antecedieron”.

En la década de los sesenta, con los rieles de El Chepe entró el desarrollo turístico a la región y, afirma Parra, “inició el despojo de nuestros bienes materiales e inmateriales”. Detrás del vocero de Mogótavo, a lo lejos, se observa el techado rojizo del hotel Divisadero Barrancas, construido por la familia Sandoval en 1973 al borde de las Barrancas del Cobre.

“Los que desarrollan esas construcciones”, señala Parra, “dicen ser dueños de todas estas áreas, pero nosotros somos los verdaderos posesionarios, los que genuinamente habitamos aquí, los que estamos día y noche, los que cuidamos, los que sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Sabemos los nombres de los sitios de cada lugar. Otras personas llegan aquí y le ponen otro nombre, pero ya tiene el suyo original”. Miguel Parra y el gobernador rarámuri Luis González explican que actualmente reclaman tres fracciones del territorio de aproximadamente 500 hectáreas de extensión cada una, que fueron tituladas a nombre de la familia Sandoval. A su vez, añaden, esa familia vendió una parte a otras personas para formar el llamado Fideicomiso Barrancas del Cobre. “Hay otro lugar, donde ahora está el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, y aquí, donde estamos sentados (Cerro de las Estrellas), que también fue vendido por la familia Sandoval, que dice ser la dueña”, explica Parra. En total, mil 500 hectáreas.

En los años ochenta la comunidad reclamó al gobierno el reconocimiento de este territorio como una dotación ejidal, pero, lejos de responder a la demanda, las tierras se dieron “a personas que no son originarias, pero que llegaron aquí y vieron que era bueno explotarlas de manera turística. De manera fraudulenta les dieron esos títulos. Quien tiene los papeles puede hacer lo que quiera, y el que no tiene papeles no, aunque haya vivido siempre aquí y aunque tenga la posesión plena, sepa todo el hábitat, lo cuide, lo camine, vea el amanecer, las lluvias, el ciclo de la vida diaria, el canto de los pájaros, el silbido del aire. Todo eso lo apreciamos, mientras que otros sólo llegan a esa parte en la que tienen su hotel y no conocen más allá”, señala Parra.

La demanda concreta de su comunidad, explica la autoridad tradicional, “es el reconocimiento del territorio como

propio, que pueda vivir de manera libre, pacífica, que nadie la moleste, que pueda desarrollarse de manera armónica con la naturaleza, que tome la determinación de lo que quiere”.

El resto del territorio ancestral ya está titulado a ejidos colindantes. Resulta que “cuando reconocieron a los ejidos vecinos, dejaron esta parte vacía para estas personas (los Sandoval), a las que después les dieron los títulos. Los ejidos fueron creados en la década de los treinta. Pero para nosotros, los rarámuri, no existen límites, esos los impone el Estado cuando fraccionan en municipios, ejidos y pequeñas propiedades”, explica con claridad el vocero.

Ante el despojo, las familias de Mogótavo se quedaron viviendo entre dos sistemas de propiedad: la privada, que se adjudica la familia Sandoval, y la ejidal, “pero nosotros no somos reconocidos ni como propietarios, avecindados, ni como ejidatarios, solamente vivimos ahí, pero es nuestra tierra. Antes que tener una figura jurídica de tenencia, es territorio indígena rarámuri”.

ToDos los Cerros que ves aHí enfrenTe son De MogóTavo

Por encima de las Barrancas del Cobre, Tararecua y Urique, y a lo largo de tres kilómetros, se extienden los cables del teleférico que forman parte del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre. Se presume como el tercero más largo del mundo sin torres intermedias, pero para el pueblo rarámuri no significa nada, si acaso la posibilidad de ofrecer algo de su artesanía a los turistas que desean hacer el viaje.

Enrique Manuel Parra, segundo gobernador tradicional e integrante del consejo directivo de Awé Tibúame, asociación civil creada por la comunidad para canalizar sus proyectos de desarrollo comunitario, explica, mientras el teleférico va y viene, que el terreno sobre el que se construyó la estación “A” pertenece a su comunidad. “En 2009”, cuenta, “cuando se estaba haciendo el teleférico no hubo ninguna consulta para realizar las obras. Nomás vimos que estaban haciendo la limpieza para empezar. En ese tiempo nosotros estábamos ocupados en otra lucha y no se supo mucho. Como era del Fideicomiso Barrancas, ellos lo hicieron a su modo. El teleférico es otra imposición que hizo el gobierno”.

Luis González Rivas, el primer gobernador, hombre entrado en años —no sabe cuántos, pero es de respeto, como dicen por aquí—, cuenta: “Desde que yo era un niño chiqui-

to los mayores batallaban sembrando maíz, frijol y papa. A veces se iban a la barranca a escaparse del frío y del aire, allá estaban un tiempo, unos dos meses, y se iban para arriba otra vez a trabajar sus tierras y las milpas. De niño me hacían una pelotita chiquita de madera y la pateaba con el pie. Así aprendí la carrera de bola o rarajípari, como le decimos en rarámuri. También ponía unas piedras de colores y decía que eran una cabra y una chivita y me mantenía jugando todo revolcado. Era feliz porque no tenía que hacer nada más que jugar, comer y dormir. La mamá preparaba el alimento y ya. El papá cargaba leña para el frío en la tarde para calentarse. Comíamos corazón de nopal. Mi padre traía maguey para usar como pinole, se tatemaba y sabía muy dulce”.

La batalla por la recuperación de su territorio ha sido más que lenta. “Tenemos más de 30 años queriendo que el territorio sea reconocido como de la comunidad rarámuri de Mogótavo, pero ha sido muy tardado. En los tribunales agrarios sigue la lucha. Aunque nosotros queramos que sea rápido, ahí se van acabando nuestros papás, nuestros abuelos”, advierte Enrique, quien, además de los cargos que ocupa, tiene una pequeña tienda a la entrada de la comunidad.

Elpueblo rarámuri vive en rancherías dispersas, siempre buscando el acceso al agua, a los alimentos y a las parcelas. “Nosotros caminamos las veredas y conocemos el territorio. Los vecinos pueden estar a metros o a kilómetros de distancia, hasta una hora o más caminando, donde no entra el carro”. Mogótavo es pequeña en relación a otras comunidades, con poco más de 90 familias, pero en general, dice el segundo gobernador, “los rarámuri llevamos una vida de caminos”.

Un recorrido por la localidad vecina de Areponapuchi permite ver lo que los rarámuri no desean. Hace aproximadamente diez años se desató el boom de hoteles y cabañas para el turismo que se han comido poco a poco el paisaje. No hay planeación ni estética, mucho menos vínculos con una cultura. Una consulta en internet sólo arroja información para el turista, nada sobre su historia.

En Mogótavo lo tienen claro: “Jamás seremos eso. Nosotros sabemos quiénes somos. Pero la amenaza ahí está, nos quieren desalojar de aquí para realizar este tipo de complejos turísticos”, dice Miguel Manuel Parra al volante de la camioneta. En su comunidad la lengua es el rarámuri. Todos la hablan porque crecen escuchándola y su aislamiento de las ciudades

les permite mantenerla. También hablan o entienden el castellano, pues algunos trabajan fuera o salen a estudiar.

los raráMuri son aCusaDos penalMenTe

De oCupar su TerriTorio

En la compraventa de “la propiedad privada”, que es “la parte donde estamos nosotros, había una cláusula que decía que iban a entregar limpio, entonces aquellas personas que vendieron esos terrenos tenían un vicio oculto. Querían sacar a los rarámuri, o se habían comprometido a eso. Fue ahí cuando volvimos a despertar”, relata Miguel.

Pero su despertar les salió caro. En 2021 la comunidad se enteró que existe una demanda penal contra los gobernadores tradicionales Luis González, Enrique Manuel Parra, Bertha Cruz Moreno y 14 personas más, interpuesta por Ricardo Orviz Blake, por despojo agravado. Es a los rarámuri a quienes acusan de vivir en un inmueble ajeno.

Ricardo Orviz Blake es exdiputado del PRI y dueño de la empresa Fraccionadora Orviz, “y los que están con él son Omar Bazán Flores, diputado plurinominal, cuyo suplente Enrique Alonso Rascón Carrillo es ahora el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas; Jesús Alberto Cano Vélez, exdiputado del PRI en Sonora y exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal; Agustín López Daumas y Ricardo Valles Alveláis, quien ya falleció. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, conociendo la zona y sabiendo que es la Sierra Tarahumara donde habitamos los rarámuri, ahora, no conformes con que hayan reducido a la mitad nuestro territorio ancestral más vasto, quieran exterminarnos y desaparecernos por intereses comerciales?”, se pregunta el entrevistado.

La demanda se archivó por un tiempo, pero al tomar posesión la actual gobernadora, María Eugenia Campos Galván, proveniente de las filas del PAN, revivió el caso. “Ella entró en septiembre de 2021 y para octubre ya había una cita en Cuauhtémoc. Sacaron los nombres de la lista que traía a los que querían reubicar, pero como la lista la hicieron en 2009, cinco ya estaban fallecidos. Ni cuenta se dieron”, señala el vocero.

En septiembre de 2022, otra demanda se interpuso en su contra, esta vez de carácter civil y contra las mismas personas de la comunidad“. Son 14 años de que se reanudó la lucha. El proceso va. Son batallas que no hemos perdido porque seguimos dándole. La resistencia sigue, sean las batallas que sean”, finaliza Miguel Parra n

En uno de sus Fragmentos , Novalis dijo que “la sede del alma se encuentra en el punto en que se tocan el mundo interno y el mundo externo. Ahí donde esos mundos se penetran está el alma: en cada punto de contacto”. Ese adentro y afuera, su punto de contacto, pleno y significativo, podemos nombrarlo lugar, como Jean Robert nos propone.

Siguiendo a Jean Robert, hoy nos peleamos con la idea de un espacio a priori, o de un tiempo a priori, y entendemos que son construcciones sociales y por tanto históricas. Ese espacio que se piensa distancia, vacío, sería lo contrario de lo significativo y entrañable de convivencia que implican los lugares.1

Fue el positivismo cartesiano el que propuso que desde la distancia el ojo puede escudriñarlo todo sin implicarse, recibiendo nomás, “como punto de desvanecimiento del infinito”. Así, el sujeto está siempre fuera de la circunstancia y por eso puede adueñarse de la objetividad, definiendo qué sí y qué no es lo real. Es la perspectiva surgida en el Renacimiento la que dio peso a esa cualidad omnipotente de quien observa, puesto que ese observador también norma. Ese tipo de observador instituido se sintió con la legitimidad de construir a priori nociones del espacio y del tiempo y nos las vendió como lo real.

Cuestionando esta convención del positivismo cartesiano por la perspectiva, John Berger resalta que, si todo converge en el ojo, “esto implica que no hay reciprocidad visual”, y añade: “No hay necesidad de que Dios se sitúe en relación con otros porque él mismo es la situación”. 2

Tal convención trae tras de sí una premisa invasiva, porque implica también que “sólo es real lo que puede comprimirse en un espacio construido”, un ámbito de soporte, un “fondo” de lo realmente existente. 3 De ahí se sigue que los confinamientos organizan la realidad, la ordenan al compartimentarla y al discriminar entre lo que es afuera y lo que es adentro.

Una mayoría de la humanidad va quedando excluida al confinarse los antiguos ámbitos de comunidad y convertirlos en espacios “ideales”, que excluyen la reciprocidad y definen los alcances del poder y de la “realidad”. La invención del espacio erosiona la noción de mutualidad.

Lo ocurrido es una devastación sin precedentes. La erosión de lo imaginativo y lo entrañable, en aras de la imposición y la precariedad, destruye o daña seriamente la posibilidad de ámbitos de comunidad significativos: ésos que Jean Robert, con gran sabiduría y amor, llama lugares. Berger también cuestiona que el capitalismo defina el espacio como distancia e insiste en que lo fundamental son los cruces de camino: puntos de encuentro que son lugares, definidos por la historia de las mutualidades diversas en tantas y tantas atmósferas de convivencia.

Siguiendo a Novalis podríamos decir que el tiempo de la conciencia es un núcleo multidimensional, un diafragma que abre o cierra “tiempos”, porque desde este núcleo viajamos en un instante a esos lugares significativos (los encuentros que llamamos “lugares”). Él mismo insistía en que “la pérdida del sentimiento de la comunidad es la muerte”.

El tiempo lineal, en cambio, corresponde a ese espacio vacío de soporte y encajonamiento. Pero como no hay un tiempo único y menos uno que vaya sólo en una dirección, tenemos que buscar y reivindicar los tiempos propios, de cada quien, de cada actividad, suceso, acción, circunstancia:

ésas son las “experiencias”. Cada una de ellas nos aflora relatos y éstos nos sumergen en lugares (físicos e imaginativos) donde podemos ir y venir.

El capitalismo, positivista como es, busca mantenernos sin referentes propios, en espacios normados: cárceles, las escuelas, los centros de detención para migrantes, los campos de refugiados, los orfanatos y hospitales, las barracas para peones en las agroindustrias y sus invernaderos, son los rastros o mataderos. A pesar de la norma las historias nunca mueren, son imparables.

Así el relato de Upton Sinclair que nos abre los mataderos, ya desde principios del siglo XX industriales, con “los patios y corrales con ganado, los chillidos de los cerdos, el bramido de las reses mientras avanzan encadenadas hacia los obreros que de pie y cuchillo en mano esperan por horas para cortarles la garganta, y los suelos pegostiosos de sangre”, dice la reseña de su libro más famoso, The Jungle, donde narra las peripecias de los trabajadores atrapados en estos no-lugares. 4

He aquí un fragmento de su relato:

Mikolas es deshuesador de las reses, y ése es un oficio peligroso, sobre todo cuando se trabaja a destajo e intentas conseguirte una novia. Tienes las manos resbalosas y el cuchillo también, y te afanas como loco cuando alguien te habla o topas con el hueso. Entonces tu mano resbala sobre la hoja y te haces un corte espantoso. Y eso no sería tan malo si no fuera por el contagio mortal. El corte puede sanar, pero nunca se sabe. En los últimos tres años, Mikolas ha estado dos veces en casa con envenenamiento de la sangre, una vez por tres meses y otra casi siete. La última vez, además, perdió el empleo, y eso significó seis semanas más de estar de pie a las puertas de las empacadoras, a las seis en punto de las amargas mañanas de invierno, con un pie de nieve en el suelo y más en el aire. Hay gente educada que puede citar estadísticas donde los deshuesadores ganan cuarenta centavos la hora, pero, tal vez, estas personas nunca han mirado en las manos de un deshuesador de carne […] hablamos de hombres sin disca -

pacidades que trabajan desde temprano en la madrugada hasta muy tarde en la noche, en sótanos helados con más de medio centímetro de agua en el piso —hombres que durante seis meses en el año nunca ven la luz del sol del domingo en la tarde hasta el siguiente domingo en la mañana— y que no ganan ni siquiera 300 dólares al año. Y hay niños, apenas adolescentes, que no alcanzan a ver bien sus mesas de trabajo —que sus padres mintieron para conseguirles la plaza— y que no hacen ni la mitad de esos 300 dólares, tal vez ni la tercera parte.

Los no lugares pueden ser fabricados a partir de imponerle condiciones de escasez a ciertos enclaves de abandono. En todo el mundo ésas son las condiciones que el capitalismo va imponiendo al derruir las condiciones de vida de las personas y deshabilitarlas. Y uno de los modos drásticos es mantener los precios altos de los productos a partir de la destrucción expresa de fruta o legumbres, lácteos o incluso carne que son tirados al suelo o incinerados para que el precio no baje, sin importar que la gente no tenga qué comer. Y se pena con cárcel o golpes o incluso la muerte a la gente que es sorprendida intentando llevarse algún producto que se imponen destruir en esos enclaves. Dice John Steinbeck en Las viñas de la ira:

Las labores de las raíces de las vides, de los árboles, deben ser destruidas para mantener el precio, y esto es lo más triste y amargo de todo. Carretadas de naranjas tiradas por el suelo. La gente venía desde kilómetros para llevarse la fruta, pero no los dejaban. ¿Cómo iban a comprar naranjas a veinte centavos la docena si podían ir en coche a recogerlas? Así que hombres con mangueras echan chorros de keroseno sobre las naranjas, y se enfadan por el delito, se enfadan con la gente que ha venido a llevarse la fruta. Un millón de personas hambrientas, necesitadas de la fruta, y el keroseno rociado sobre las montañas doradas. Y el olor a podrido inunda el país. Queman café como combustible en los barcos. Queman

maíz para calentarse, hacen fuegos ardientes. Tiran papas a los ríos y colocan guardias en las orillas para evitar que los hambrientos las pesquen. Matan cerdos y los entierran, y dejan que la putrefacción se filtre a los suelos.

[…] Pero nuestros niños que mueren de pelagra deben morir porque no es posible hacer ganancia de una naranja. Y los forenses deben llenar los certificados —murió de malnutrición— porque la comida debe pudrirse, de ser forzada a pudrirse. La gente llega con redes al río para pescar papas, y los guardias los frenan; llegan en coches destartalados a recoger las naranjas aventadas, pero les rociaron keroseno. Y la gente se queda ahí parada viendo cómo flotan las papas, y escuchan a los cerdos chillar cuando los matan en la zanja y luego los cubren con cal, miran las montañas de naranjas hundirse hasta volverse un exudado putrefacto. Y en los ojos de la gente se siente el fracaso. Y en los ojos de la gente hambrienta hay una ira creciente. En el alma de la gente las viñas de la ira se llenan y crecen más y más pesadas hasta la cosecha.

La situación que Steinbeck narra es un modo extremo de deshabilitación. Es también el destino provocado porque la gente fue expulsada de sus lugares y fue lanzada al espacio industrial diseñado por el capitalismo. Ser expulsados de su lugar propio es ser expulsados de su sentido de existencia, de su convivencia, de su mutualidad, de todo lo que puede protegerles de las imposiciones y de esa escasez que es, ni más ni menos, que la condición impuesta para perpetuar a la gente en esa inhumanidad.

La condición promovida por el espacio del capitalismo, el espacio aparentemente neutro, la nada que contiene todo lo demás, borra la crucial referencia mutua, las relaciones horizontales de vecindad y de comunitariedad, relaciones que no necesariamente son descritas ni por ciertas corrientes de la sociología o la etnografía.

Es algo más que la mera resistencia. Bob Dylan lo ha dicho con gran sensibilidad en su discurso de aceptación del premio Nobel. Ahí Dylan va más allá de música, canciones y relatos, de la literatura, y nos remite a las relaciones más cercanas y entrañables de la gente, lo que se dirime en lo cotidiano, sea amargo y desencantado, asombrado y enhiesto o diáfano y claro de horizonte. Y como Jean Robert e Iván Illich, invoca lo vernáculo, la civilización popular, en ciudades y campos. Estar en esa tesitura, donde anduvieron Homero, Rabelais, Shakespeare, Cervantes y siglos de relatos volcados en canciones, en novelas como la Odisea o Moby Dick, Los miserables u Oliver Twist, en la obra de Jack London o B. Traven o Scorza o en infinidad de narraciones rurales y barriales en Latinoamérica y África. Las historias son de amores y aventuras, de astucia y empeño, a veces necio, por perdurar, por prevalecer, por transformar la condición que les agravia. Son relatos que nombran la ausencia y muchas veces la traición, el sacrificio, la pasión y la honestidad sin límites.

Todas esas canciones, todos esos relatos, son lugares, y lo son porque nos remiten a la condición humana, que siempre termina por buscar la convivencia y la mutualidad, si no estamos ya atrapados por la voracidad y el ansia de poder que nos confinan de una manera definitiva en la nada, opresiva, inamovible, indiferente, incoherente en su orden que no se entiende ni a sí mismo. Buscando eso que llamamos hogar, tan parecido a lugar y que siempre nos remite al fuego del centro del universo, recurrimos a John Berger en Our faces my heart, brief as photos: 5

El término en inglés home (del antiguo nórdico heimr, del germano heim, del griego kõmi, significando poblado) [y el castellano hogar] lo ha tomado desde hace mucho tiempo cierta clase de moralistas, muy queridos por quienes detentan el poder. La noción de home, lo hogareño, ha sido la piedra fundante de un código de moralidad doméstica que busca salvaguardar la propiedad (que incluye a las mujeres) de la familia. Al mismo tiempo la noción de tierra natal suministró un primer artículo de fe al patriotismo, y persuadió a los hombres a morir en guerras que con frecuencia no sirvieron otros intereses que los de una minoría de la clase dominante. Ambos usos han oscurecido su sentido original.

Originalmente home [hogar] significaba el centro del mundo —no en un sentido geográfico sino ontológico. Mircea Eliade ha demostrado cómo el hogar era el lugar desde donde el mundo podía fundarse. Se establecía un hogar, como él decía, “en el corazón de lo real”. En las sociedades tradicionales, todo lo que hacía sentido del mundo era real; el caos circundante existía y era amenazante, pero era amenazante porque era irreal. Sin un hogar en el centro de lo real, uno se hallaba no sólo sin refugio alguno, sino que se perdía en el no-ser, en la irrealidad. Sin un hogar [sin un lugar, diríamos], todo era fragmentación.

John Berger termina explicando que si el hogar era centro del mundo era por ser el lugar de cruce entre la línea vertical que llegaba al cielo y al inframundo, y la línea horizontal que representaba “el tráfago del mundo, todos los posibles caminos cruzando la tierra”. En el hogar se mantenía cercanía con lo sagrado y nacían los sucesos y el retorno de los deambulares.

Por supuesto la gente nómada tiene su hogar que carga siempre, llevando en sus relatos la línea vertical que conecta lo sagrado. Sin esa conexión con lo sagrado, y sin el reconocimiento de que lo sagrado anida en lo más cotidiano y vernáculo, en los rincones de todo el planeta, no

es posible comprender la esperanza de los migrantes y los exiliados.

Mantener en el exilio esa esperanza, o construir lugares, que son hogares de nuestra pertinencia mutua, significativa, es una de las labores más arduas que conocemos. Porque siempre propone una transformación que implica retomar nuestra historia y nuestra vida, que nunca es individual, porque la condición humana es siempre tramada, entreverada para ser real n

noTas:

1. Jean Robert, Place in the Space Age, The International Journal of Illich Studies, originalmente presentado en junio de 2001; de próxima traducción al castellano.

2. John Berger, Ways of Seeing, BBC y Penguin Books, 1972.

3. Jean Robert, op. cit.

4. Doubleday, Page and Company, EUA, 1906.

5. Pantheon Books, Londres, Nueva York, 1984.

El faisán de las montañas quedó en la penumbra, sin luna, sin sol, sin estrellas. Lentamente se fue hundiendo hasta llegar al inframundo, lugar de vida inversa donde el regreso espinoso.

Sumergido en la invisibilidad camina sobre las escaleras del tiempo guiado por luciérnagas sagaces y con tea de ocote en mano avanza sin extraviar la esperanza hasta que la luz disuelva la noche.

Las luciérnagas se cansan, Del ocote sólo cenizas quedan, Y la oscuridad completa abraza el espacio… en el amanecer del día 8 tsaany como volcán embravecido comenzó a brotar un manantial de estrellas.

Ku piitsë ku koots o’ts tyäny jä wëëky madi jüky iatp yukjotm kä ioktiinë po’, xëëw ni maatsa’a. Oytyaaky ämpy o’ts kinë jäts jia’ anë jaduk naxwimpy it homa tikäch jiükia’tëm homa wimpi’tën maan iatsip atnë.

Jäts jia’ry homa ni ti kia ok käxjëknë homa ye’ey wakpä’tkexm it tsots tsikxpi’nk tupë’ëkëp jäms tpanix tsintsekx kiëjëm, yeyp jotku’k, iajotë ieepy jä jëën aja’ p jä it xë’ny wimpitnët ku koots tyëk i’t.

Ix jäts tsikxpi’nktë’k ianuukxënyë, jäts tsintsekx jiamënyë, xäch kioots it tmokx itnë. Tuktu’uk tsaany it kiäxjëk axa’y mäpx maatsa’a miu’uty ixëm kopx jëën tpëpwäkx.

Transcurría el mes de agosto de 2016 cuando llegué a trabajar a la Universidad Intercultural y desde el primer día me hospedé en el hotel La Esperanza de Las Chacas. Los dos años anteriores había permanecido en Xalapa, Veracruz, porque allá se encontraba mi director de tesis y estaba por terminar mis estudios de posgrado en el área de Lingüística. El tiempo pasó tan rápido que ni siquiera percibí que la Tierra completó siete vueltas más alrededor del Sol y a mediados de febrero de 2022 conocí a la mujer del beso con sabor a kuchu ’ (aguardiente) la tarde en que bajé a buscar algo de cenar a la calle principal del pueblo. Previo a este encuentro, había sentido en mi garganta como si alguien hubiese estado asfixiándome, pero en realidad no se trataba de ninguna persona, sino que era una de las batallas más insoportables que enfrentaba todos los días: la desesperación, y momentáneamente había escapado.

Esta sensación era parecida a la que experimenté la noche del 31 de octubre de 2018 cuando verdaderamente me estaba ahogando al comer un pedazo de tortilla en el cubículo que me habían asignado. Alrededor de un minuto estuve con la boca abierta e intentaba de manera desesperada inhalar aire y esos segundos significaron para mí una eternidad porque yo no volvía. Aun así, recordé que cuando me encontraba al límite de la desesperación mis pensamientos eran inundados con la idea del suicidio. Sin embargo, en aquel instante le tuve miedo a la muerte; no quería que mi vida terminara en el piso. Por lo tanto, alcé

mis brazos para que alguien me auxiliara y una compañera se acercó. Mas no sabía exactamente qué es lo que me pasaba y no logró ayudarme. Al contrario, se espantó al verme con los ojos más abiertos que de lo normal y entonces decidí arrastrarme hasta el estacionamiento para recuperar el aliento y respirar.

años atrás yacían tres metros bajo tierra en el camposanto. Me sentía extraño hablándoles porque a ninguno de ellos los había conocido físicamente y además habían perdido la voz. Nuevamente allí recordé que cuando era niño caminábamos de El Duraznal al municipio y entre las ramas del árbol de ocote aparecía el pájaro regañón. Mi mamá también le respondía muy enojada:

llegué allí, Machete comenzó a aullar —es un perro que le dieron un machetazo en la pata derecha— y tal vez percibió la presencia de algún ser maligno. Finalmente respiré y cuando ya me sentía un poquito mejor, vi una bola de fuego en lo alto del cielo y parecía estar suspendida sobre la ciudad de El Tajín en Papantla. Enseguida, subí a la vereda donde caminaba todos los días y al llegar a una tienda compré una copa de kuchu ’. Una hora después me atrapó el sueño y desperté hasta las cuatro de la mañana. Luego, agarré una mochila y me dirigí a la desviación de Las Chacas para esperar el autobús que saldría de Huehuetla rumbo a Puebla y de allí viajaría a Oaxaca, donde Dios nunca muere —un vals, compuesto por Macedonio Alcalá. Llegué alrededor de las 6 de la tarde y al pasar frente a la Catedral había mucha gente bailando mientras tocaba una banda filarmónica. Media hora después ya estaba en Xoxocotlán y mi mamá había arreglado un altar dentro de la casa. En el arco de carrizo había colocado flores de cempasúchil porque era primero de noviembre y le conté lo que me había sucedido el día anterior. Ella comentó que ese hecho se debía a que yo estaba olvidando a los difuntos. Esa noche descansé un rato y al día siguiente viajé a Tamazulápam Mixe para platicar con mis hermanos y mi papá, quienes desde varios

–Yo no tuve nada que ver ni tus hijos el que hayas muerto. Tú sabes bien qué pasó realmente aquel primero de enero de 1979. ¡Por qué no vas a la casa de tu compadre o por qué no visitas a Honorato!

Seguíamos avanzando con la carga de leña y descansábamos al llegar a un ojo de agua. Luego, cada quien comía una tortilla embarrada de frijol y acompañado de un puñado de charales asados. Allí aprovechaba para preguntarle a mi mamá:

–¿A quién le hablaba hace ratito?

–A tu papá —respondía.

Un miércoles por la tarde regresé a Las Chacas y cené tamal pinto. Al día siguiente me levanté temprano para ir al trabajo y la mujer del beso con sabor a kuchu ’ me había invitado a que bajara a su casa a tomar atole agrio. Así que primero dejé mi mochila en un salón y me encaminé a una de tantas veredas que aún hay en el pueblo. El sol se asomaba sobre los dos cerros que juntos forman una puerta gigante en la región Totonacapan y ya había caminado cerca de medio kilómetro cuando de pronto se descolgó entre los árboles de bambúes otro pájaro regañón y comenzó a regañarme. Seguí caminando… n

juvenTino sanTiago jiMénez, escritor ayuuk de Tamazulápam Mixe, Oaxaca.

Sucedió bajo las nubes del cielo mixe. Catalina vivía con sus padres Constantino y Rufina en el pueblo de Santo Domingo Tepuxtepec. Eran siete hermanos; ella con 10 años de edad tenía el cabello trenzado como las ramas que se cruzan al choque del viento, de sus hombros frágiles colgaba un vestido azul floreado desgastado por el paso del tiempo que se arrastraba hasta sus rodillas. Catalina sabía transformarse en un búho y con su figura frágil comenzaba el vuelo al techo del cielo, desde ahí veía:

caer a la luna en la cresta de los cerros, al serpiente cascabel mudarse de piel, al jaguar formando nubes, a las arañas tejer telas de seda, a las luciérnagas iluminando veredas después de la lluvia.

Regina una anciana huesuda de aproximadamente 80 años que vivía en el paraje Tierra de Palo, en una choza de ramas. Esta casita rudimentaria emergía entre matorrales y arbustos donde labraba una pequeña parcela. La anciana nunca tuvo descendientes, existió sola. Algunas veces sentía tristeza y dolor, entre su tristeza deseaba no haber existido. Cuando sentía agonizar se hincaba en la puesta del sol o en el atardecer suplicando los cantos de los pájaros o el aullido de algún animal feroz. Muchas veces tenía miedo de morirse sola en aquel paraje porque sabía de sus arrugas y de su cabello blanco. Descalza padecía

amenazas de piedras filosas y ramas que apuntaban su tiro más fino, y experimentaba dolencias frecuentes en los pies agrietados que significaban una vejez avanzada y pensaba que probablemente sus pasos no darían más zancadas; decía para sí misma:

la vida es como el río que lleva mucha corriente, intentas cruzar, pero te lleva, si tienes suerte, puedes detenerte en alguna piedra o rama.

Unanoche tan oscura la anciana sentía estar despierta pero se hallaba en un sueño profundo —su sueño oculto—; se veía sentada en el suelo frente a la fogata, percibía que sus manos se quemaban al calor de las llamas que ardían con gran intensidad; aun adormecida con las quemaduras sintió quedarse en silencio apretando sus labios, sólo exhalaba el humo que se desprendía del leño. Leves chispas de la fogata hacían saltar la lumbre de leño al leño, la llama al clamor rumorea a Regina hablar y escucha el soplo del aire. Una medianoche ella decidió esperar el viento, esperó sentada en una piedra y miraba llegar las sombras que se arrastraban a sus pies. No era lo que quería mirar, siguió sosteniendo el tiempo con impaciencia, esperó y esperó, llegó el soplo del aire, era frío, calaba los huesos. Delante el aire se transformaba en una silueta negra que parecía un dios en la oscuridad, aparentaba flotar en el aire pues sus pies no sentían la dureza del suelo.

Transcurrían muchas lunas de transformaciones de animales y de sombras, en una de estas metamorfosis Re -

gina decidió marchar al pueblo en busca de Constantino, su sobrino y único familiar. Éste le ofreció alojamiento sin esperar nada a cambio y agradecida la anciana dio una acertada afirmación: sus últimos días en este despertar anhelaba el calor del consanguíneo natural, “la persona que vea el fin de mi aliento será el heredero de todas las parcelas y cultivos”. Constantino, al escuchar estos dichos, brillaron sus dientes.

Corrieron las constelaciones nocturnas en círculo, el sol con intensidad daba vueltas viendo a los niños que jugaban en el patio saltando con las lianas o raíces de algún árbol, y Regina sentada en cuclillas debajo de un duraznal los observaba, enfurecía callada porque no le gustaban los ruidos, deseaba escuchar las melodías de los pájaros e insectos del bosque. Un amanecer la abuela empezó a gritar a los niños que no debían hacer estruendos porque ella estaba acostumbrada a escuchar los cantos de los pájaros.

Catalina, la hija más sagaz y hábil, escuchaba los quejidos y sollozos frecuentes de sus hermanos, no sabía cómo detener aquellas gotas en la mejillas, pensó y pensó por varios días, se tocaba la frente de tanta desesperación, caminaba y daba vuelta en el patio, quería regresar a Regina en su bosque, pero Constantino había sido hechizado, ya no miraba los maltratos a sus hijos, siempre daba la razón a la anciana.

Catalina vio que su papá, cegado por el encanto de la herencia, jamás comprendería la tristeza de sus hermanos, ella no sabía cómo romper el embrujo. Una mañana Regina se levantó de madrugada con los primeros cantos del gallo, recogió su petate acomodándolo en un rincón de la casa donde las arañas seguían tejiendo las telas de seda. Catalina fingía estar dormida, fingía ronquidos en aquella madrugada. Su pensamiento la mortificaba cada noche,

pensaba cómo destruir la hipnosis de la herencia y salvar a sus hermanos.

Regina sacudió su cabello blanco, alzó su brazo pálido, enseguida levantó su mirada a la salida del sol. Catalina vio que se alejaba y fue a gritar a su vecino Erasmo para que ayudara a deshacer el hechizo. Cautelosos caminaron tras ella sin que se diera cuenta, a una distancia prudente se asomaba la joroba que se apoyaba con un bastón de rama, los pasos eran lentos, de pronto se transformó en una nube negra perdiéndose en el bosque. Siguieron andando en medio de los árboles, temían extraviarse, a su paso se inclinaban a los animales, aves e insectos.

Extraviados en un remoto lugar se encontraron a la tuza cavando su túnel en una parcela de sembradíos. Llegaron ahí, se acercaron, preguntaron si había visto pasar a una anciana, la tuza respondió entre dientes y voz suave: “No he visto a nadie”. No podía platicar ni mover la boca, había sido hipnotizada por el aire de Regina. Adormecida gritaba: “Me duele mucho la muela, me duele, ¡mira!, mi boca ésta muy hinchada, ésta de lado”. Catalina se quedó mirando y, conmovida por el padecimiento de la tuza, intentó curarla con la palma de sus manos, llamó al viento y las nubes. El pequeño animal sólo gritaba con desesperación y pataleando los montículos de tierra. Ella sabía curar de tan pequeña edad, sabía de plantas curativas y medicinales, observó a su alrededor, encontró unas hojas planas y delgadas con flores blancas, gritó exaltada:

¡tuza!, cava aquella planta y clava tus dientes en el bulbo, mastica unos dientes de ajo para aliviar las muelas.

La tuza se revolcaba de dolor. El roedor pudo hablar: “Allá detrás del cerro está Regina en su trabajadero de sembradíos, cuando lleguen estará agachada”. Caminaron y caminaron en silencio. Catalina no podía observar bien, decidió subirse en lo alto de un árbol y se transformó en Búho al igual que Erasmo. Ambos volaron dando vueltas y giros entre las ramas espesas, abrieron el pico para exhalar el aire hasta su estómago, parecían globos y empezaron a gritar lamentos con voz tétrica y de espanto:

¡Reginaaaa, saca tu petate de la casa!

¡Reginaaaa, vete de ahí deja jugar a los niños!

¡Reginaaaa, deja a los niños libres!

Asustada recogió la coa, un instrumento antiguo para sembrar el maíz que había sido de sus ancestros, bien enojada corrió al pueblo, sabía que Catalina estaba rompiendo el hechizo de la herencia. Bien furiosa y agresiva le contó lo sucedido a su sobrino Constantino, le dijo que Catalina se había convertido en Búho, hizo su travesura.

El embrujo había desaparecido y se atrevió a marcharse cargando el costal de ropa vieja y le dijo a su sobrino que no había herencia por culpa de Catalina. Constantino lloró toda la noche por la pérdida de sus parcelas. Quiso castigar a la traviesa por sus fechorías, regañó a su hija sin remordimiento y que por su culpa los habían dejado pobres y sin nada.

Catalina aclaró a su papá que era más importante la libertad de sus hermanos que la herencia de parcelas y que los tratos que sufrieron los niños no eran lo adecuado. La niña traviesa se quedó castigada por varios días sin comer, aceptó su castigo por salvar a sus hermanos, soportó dolor y agonía; en su rostro se vería una muestra de victoria al romper el hechizo maligno. Catalina brincaba y brincaba, su sonrisa se llenaba de agua de tanta emoción, mientras tanto Constantino se recargaba debajo de un aguacatal, triste y sollozando por haber perdido sus terrenos.

Regina regresó al bosque donde sabía caminar. Tiempo después desapareció convertida en una nube gris n

Jajp ojts ëjts nyeeky mojketypy

jajp ojts ja ëjts ntääk jujkyäjtë’n tyeky

mëët ja yukwop ojts ëjts xtsa’anaxy xta’antëk

jëts ka’tja poj ja jëën näjty xwätëke’ety

jeky ja ojts jyëxkixypy ëjts xtsëmëtiity te’n ja näjty kyämtiiny kyämwe’emy ku ja mojkpäjk näjty t’anuuk näjxetypy ja y’ää y’ayuujk ojts ëjts ne’kxetypy t’aneep mëjkte’n ja ayuujk mëte’p ojts ëjts ntääk tyeky ja’ mëte’ep kumä’äy y’akkajpxypy jëts ja’ mëte’ep mëjjä’äytyëjk yak’matyakypy

Me crié entre los verdes surcos soy maíz de la gran madre fecunda mujer valiente me arropó con su rebozo sus brazos fueron paredes que embistieron los fuertes vientos me arrulló un par de primaveras sobre una vaina reposé en su noble espalda a la par de tejer su arte entre la tierra sembró sobre mi cuerpo sus palabras palabras que en otoño brotaron coloridas tan impregnadas sobre la senda de mi piel morena palabras que me hicieron comprender los sueños y escuchar las voces de los antiguos viejos

La Tierra despierta al mundo con Ek á kusúala / Canciones del viento (2012) de Martín Makáwi (Guachochi, Chih., 1972) y con el sonido de los tambores que se escuchan por toda la Sierra Tarahumara y vibran en el corazón de los hombres, los animales y las plantas. En esta breve selección de poemas se reúnen cantos que aluden al amor filial y su vínculo a la Tierra, a la herencia ancestral y su cuidado, al amor a la Naturaleza, donde una de las imágenes más potentes es Okó wiká nawáme/ El Árbol de Muchas Raíces. Además de otros elementos como eeká /viento, de gran simbolismo para la cosmovisión tarahumara que sostiene que el viento es el espíritu [alewaá] de algo o de alguien. También está yúmali/yúmare, vocablo que refiere a la danza de la lluvia, uno de los rituales antiquísimos generadores de los cantos más bellos y de la espiritualidad indígena. La sensibilidad del poeta para volverse uno en armónica relación con la naturaleza se encuentra en el poema “Iwiká / El espíritu”.