Prefazione di Alessandro Melis

Preambolo

La formula della bellezza

Costruire sopra all’esistente (sovrapporre)

→ Ängelholm (Svezia), Casa del nuoto, 2008

Costruire sotto all’esistente (sottoporre)

→ Torgiano (Pg), Pop-Up #One, 2018

Costruire accanto all’esistente (affiancare)

→ Perugia, Ampliamento del cimitero di Pila, 1988-2000

Costruire intorno all’esistente (inglobare)

→ Umbertide (Pg), Church in progress, 2022

Costruire dentro all’esistente (inserire)

→ Perugia, Centro Servizi Tecnici del Comune di Perugia, 2004-2009

Costruire davanti all’esistente (anteporre)

→ Gubbio (Pg), Postscaenium, 2018

Costruire dietro all’esistente (posporre)

→ Ceccano (Fr), Villa Micheli, 2002-2006

Costruire tra l’esistente (frapporre)

→ Perugia, Centro artigianale, 1994-1998

Costruire come l’esistente (replicare)

→ Città del Vaticano, Sistina Experience, 2018

Costruire con l’esistente (riciclare)

→ Norcia (Pg), Chiesa delle macerie, 2018

Costruire oltre l’esistente (sostituire)

→ Perugia, Cittadella dell’edilizia, 2007-2014

Costruire sull’esistente (sostruire)

→ Perugia, Co-Living Unipg, 2019

Costruire sopra, sotto, accanto, intorno, dentro, davanti, dietro, tra, come, con, oltre e sull’esistente (fare città)

→ Perugia, Nuovi spazi pedonali per l’acropoli del terzo millennio, 2010

→ Assisi (PG), Porta del Parco Subasio, 2021

→ Perugia, Riqualificazione del complesso ex Palazzetti a Ponte San Giovanni, 2023 Appendice

< Costruire accanto all’esistente

Perugia, Centro Cortonese, particolare, 2008

Hoflab (Paolo Belardi, Simone Bori), Hofpro (Alessio Burini), Alessio Boco, Valeria Menchetelli

Questo libro rappresenta un invito a intraprendere un viaggio nel mondo dell’architettura, tanto progettata quanto costruita, sulla scia delle profonde intuizioni e dell’approccio innovativo di Paolo Belardi. Il fulcro del libro, identificabile nel concetto di “costruire” o meglio nell’arte del costruire – e quindi nelle molteplici relazioni che il costruire stabilisce con le preesistenze – rappresenta da sempre un tema centrale per l’architettura. Ma la prospettiva di Belardi è del tutto originale, in quanto lancia una sfida all’idea comune di progettazione e di costruzione architettonica, suffragando pragmaticamente la sua tesi con gli esiti dell’attività progettuale svolta nell’ambito dello studio Hoflab.

Il verbo "costruire" ammette molte interrelazioni con le preesistenze e Belardi esplora con lucidità dodici possibili approcci che dilatano gli orizzonti della creazione architettonica, in quanto sondano i limiti del realizzabile nell’ambito dell’esistente, alimentando il cuore pulsante sia della sua ricerca progettuale sia del suo insegnamento universitario. Dal “costruire sopra l’esistente” al “costruire sull ’esistente”, l’insieme delle diverse possibilità rappresentate fornisce un’interpretazione originale del modo in cui gli architetti possono interagire con il passato, con il presente e con il futuro, inducendo i lettori a riflettere sulla validità della “formula della bellezza” applicata al mondo dell’architettura nel contesto della crisi globale. Le prime pagine del libro sono volte a spiegare il senso di questa enigmatica equazione tratta dalla teoria della relatività ristretta di Albert Einstein, che funge da pilastro di fondazione metaforico sia per la prassi professionale dello studio Hoflab sia per la missione pedagogica di Belardi. Qui la memoria che affonda le sue radici nel passato e il coraggio di stabilire nuovi punti di vista sul futuro si integrano reciprocamente, generando un panorama di nuove possibilità che sostanziano il concetto di bellezza, poi approfondito in tutta la sua complessità nelle pagine che seguono mediante una rassegna, ricca e significativa, di opere e di progetti.

Nel guidarci in questo viaggio, Belardi ci invita a riflettere sulla complessità della relazione tra le nozioni che strutturano i valori estetici della nostra cultura e a trovare il coraggio per trascendere i vincoli imposti dal tempo e dallo spazio. Non a caso il libro supera la mera speculazione teorica del progetto, presentando anche un’ampia casistica di opere in cui Belardi attinge liberamente al repertorio della storia architettonica della sua terra, l’Umbria, citando i nomi di architetti visionari quali Matteo da Gattapone, Antonio da Sangallo il Giovane, Galeazzo Alessi, Andrea Vici, Paolo Campello della Spina e Tomaso Buzzi che, con le loro opere, provano la validità di una formula della bellezza che non va intesa quale esito di canoni prefissati e cristallizzati, ma quale esito dell’aspirazione a un coraggio creativo radicale tradotto in termini concreti. Infatti, durante il viaggio nel mondo dell’architettura proposto da questo libro, i lettori incroceranno una vera e propria tassonomia progettuale, che restituisce un vasto panorama di

> Costruire sotto all’esistente Milano, Interni Open Borders. Padiglione della Regione Umbria, 2016. Hoflab (Paolo Belardi, Matteo Scoccia), Paul Henry Robb

idee progettuali e di traduzioni costruttive fondate, per l’appunto, sulla formula della bellezza, in questo caso architettonica: un viaggio che sfida i pregiudizi, che innesca l'immaginazione e che invita a riscoprire la relazione profonda che sussiste tra memoria, coraggio ed estetica in architettura.

Il portfolio dei progetti e delle opere di Belardi restituisce un abecedario della sua creatività, della sua competenza e del suo impegno nel superare i confini della progettazione architettonica. Perché, procedendo tra le pagine del libro, si constata come l’autore sappia calare la sua filosofia architettonica nella prassi del costruire, ad esempio con l'innovativo progetto "Pop-Up #One", volto a riciclare uno scheletro di calcestruzzo armato abbandonato nella campagna di Torgiano, piuttosto che con il "Centro Servizi Tecnici del Comune di Perugia", realizzato con grande cura nel vivo del centro, o con l'audace "Cittadella dell'edilizia", piantata come seme ordinatore della periferia industriale del capoluogo umbro. In tutte le opere e in tutti i progetti si fondono creatività, funzionalità e profondo rispetto per il contesto, inteso non quale vincolo restrittivo, ma quale opportunità inattesa. Tutte le opere e tutti i progetti, proprio perché sono segnati dal legame borromeo che sussiste fra coraggio, memoria e bellezza, guardano al “genio del passato” con una prospettiva finalmente umanistica, quale genotipo – piuttosto che mero fenotipo – della bellezza: una prospettiva che induce a superare il preconcetto che le preesistenze siano detriti inerti e mummificati, per unirsi a una danza dinamica della creatività, ormai evoluta e lontana dal suo mero e originario intento adattativo.

L'appendice costituisce la naturale conclusione del libro. Perché in effetti la ricerca progettuale di Belardi sul potenziale trasformativo dell'architettura evoca la saggezza senza tempo di Dante Alighieri: bellezza, memoria e coraggio vanno intesi quali fari che ispirano e guidano la ricerca nell'espressione architettonica, nell'innovazione e nella più profonda comprensione dello spirito umano. Le opere e i progetti di Paolo Belardi rappresentano una sfida volta a riconsiderare i confini dell'architettura e invitano ad avvalersi della novità oltre che della diversità degli spunti ideativi che, ancora oggi, possono essere suscitati dal confronto con le preesistenze. Questo libro può essere fonte d’ispirazione per architetti, designer e appassionati di architettura oltre che motivo d’incoraggiamento a spingere la disciplina della composizione architettonica oltre le anodine prospettive binarie che, troppo spesso, contrappongono l'antico al futuro e la memoria alla creatività.

Da qualche anno a questa parte, prima d’iniziare la prolusione al corso di “Architettura e composizione 1”, annoto sulla lavagna con il gesso tre lettere, una maiuscola e due minuscole di cui una contrassegnata da un numero all’apice, legate da un segno d’identità:

E=mc2

L’equazione spiazza ritualmente i miei studenti, in quanto pensano che io faccia riferimento alla celebre formula della relatività ristretta teorizzata da Albert Einstein nel 1905, dove “E” indica l’energia relativistica totale di un corpo, “m” la sua massa relativistica e “c” la costante velocità della luce nel vuoto. Poi però, dopo avere passato in rassegna alcuni esempi tratti dalla storia dell’arte (in particolare lo sfondo del San Sebastiano di Andrea Mantegna, dove l’arco trionfale, sopraelevato con il piano attico, e i fornici di un acquedotto trasformati in botteghe artigiane celebrano la continuità sovrastorica della città italiana), chiarisco che non parlo da fisico, ma da progettista. Nella mia accezione, infatti, “E” sta per Estetica, intesa come consapevolezza che la bellezza è anche una condizione morale ben lungi dall’accezione modaiola corrente, “m” sta per memoria, intesa come consapevolezza della necessità di non dimenticare il passato, e “c” sta per coraggio, inteso come consapevolezza della necessità di non dimenticare il futuro. Quindi, ottenuto il sorriso sollevato dei miei studenti, concludo che, per me, l’equazione annotata sulla lavagna non è la formula della relatività, ma è la formula della bellezza. Una formula evidentemente meno scientifica sia rispetto alla formula di Jacques Binet, volta a calcolare i termini della bellezza insita nella successione aurea di Fibonacci, sia rispetto alla formula di Benoît Mandelbrot, volta a misurare la bellezza insita nell’irregolarità della natura. Ma pur sempre una formula che, se analizzata nei suoi casi limite, restituisce indicazioni preziose. Infatti, se “m” assume un valore nullo, ovvero se il progetto di architettura si disinteressa delle preesistenze ambientali, il valore di “E” risulta anch’esso nullo in quanto si sconfina facilmente nelle vanità autoreferenziali dell’exploit stilistico. Così come, se “c” assume un valore nullo, ovvero se il progetto di architettura rinuncia alla propensione visionaria, il valore di “E” risulta ancora una volta nullo in quanto ci si impantana malinconicamente nelle secche paludose della conservazione fine a se stessa. Ma se né “m” né “c” assumono un valore nullo, ovvero se il progetto di architettura è capace di coniugare passato e futuro, il valore di “E” oscilla verso un valore infinito e risulta comunque positivo.

A questo punto sull’aula cala il silenzio. Perché i miei studenti, soffocati da una cultura che impone il dovere di rispettare il passato senza riconoscere il diritto di sognare il futuro, comprendono l’importanza della memoria, ma non comprendono l’importanza del coraggio. Soprattutto non comprendono le ragioni per cui il valore di “E” dipende linearmente dal valore di “m”, mentre il valore di “E” è legato al valore di “c” da una relazione esponenziale. Così, per convincerli

che le tappe salienti dell’architettura sono contrassegnate non solo dal “fattore m”, ma anche e soprattutto dal “fattore c”, ricordo loro l’incipit del saggio Esthétique des visionnaires, in cui Henri Focillon celebra l’importanza dell’immaginazione compilando un elenco dei più grandi visionari del passato. Un elenco lungo e variegato, perché affrancato da limiti temporali e da gerarchie disciplinari, ma non esaustivo. Così, dopo avere invitato i miei studenti a concentrare l’attenzione sull’Umbria e in particolare sull’architettura, faccio presente che a buon diritto potremmo aggiungere all’elenco molti altri nomi. Ad esempio, quelli di Matteo da Gattapone, Antonio da Sangallo il Giovane, Galeazzo Alessi, Andrea Vici, Paolo Campello della Spina e Tomaso Buzzi: ideatori e spesso anche promotori di capolavori architettonici che continuano a emozionarci perché capaci di assurgere la meraviglia a bellezza. Infatti, solo un visionario come Matteo da Gattapone poteva immaginare uno spazio pubblico pensile qual è la piazza Grande di Gubbio; solo un visionario come Antonio da Sangallo il Giovane poteva immaginare di sostruire una rocca con le case medievali dei Baglioni; solo un visionario come Galeazzo Alessi poteva immaginare d’incorporare la Porziuncola nella teca muraria della basilica di Santa Maria degli Angeli; solo un visionario come Andrea Vici poteva immaginare di rimodellare in chiave scenografica i balzi della cascata delle Marmore; solo un visionario come Paolo Campello della Spina poteva immaginare di reinventare in forma di giardino botanico le fonti del Clitunno; e solo un visionario come Tomaso Buzzi poteva immaginare di addossare al convento francescano della Scarzuola la propria città ideale.

Ma non è tutto qui.

Concludo infatti la prolusione facendo notare ai miei studenti che tutte le opere sopracitate condividono un fattore comune: la fiducia nel progetto. Perché, nella formula della bellezza, ciò che tiene insieme “m” e “c” nel segno di “E” è la fiducia nella capacità dell’atto progettuale di creare luoghi senza cancellare luoghi ovvero di modificare lo statu quo ante senza mortificare le preesistenze - siano esse artificiali e/o naturali - addirittura eleggendole a pretesto ideativo. Purtroppo però questa dimensione fideista, che ha segnato le tappe salienti della storia dell’architettura, è stata minata dal “pensiero debole” di fine millennio. Tanto che di fatto, nella maggior parte degli studi professionali, la viltà realista ha preso il sopravvento sull’audacia immaginifica che giace sepolta sotto il cumulo delle pratiche burocratiche ed è confinata nella climax, fortunatamente ancora onirica, delle aule universitarie, dove continua a essere custodita e alimentata attraverso esercitazioni didattiche e tesi di laurea a carattere progettuale.

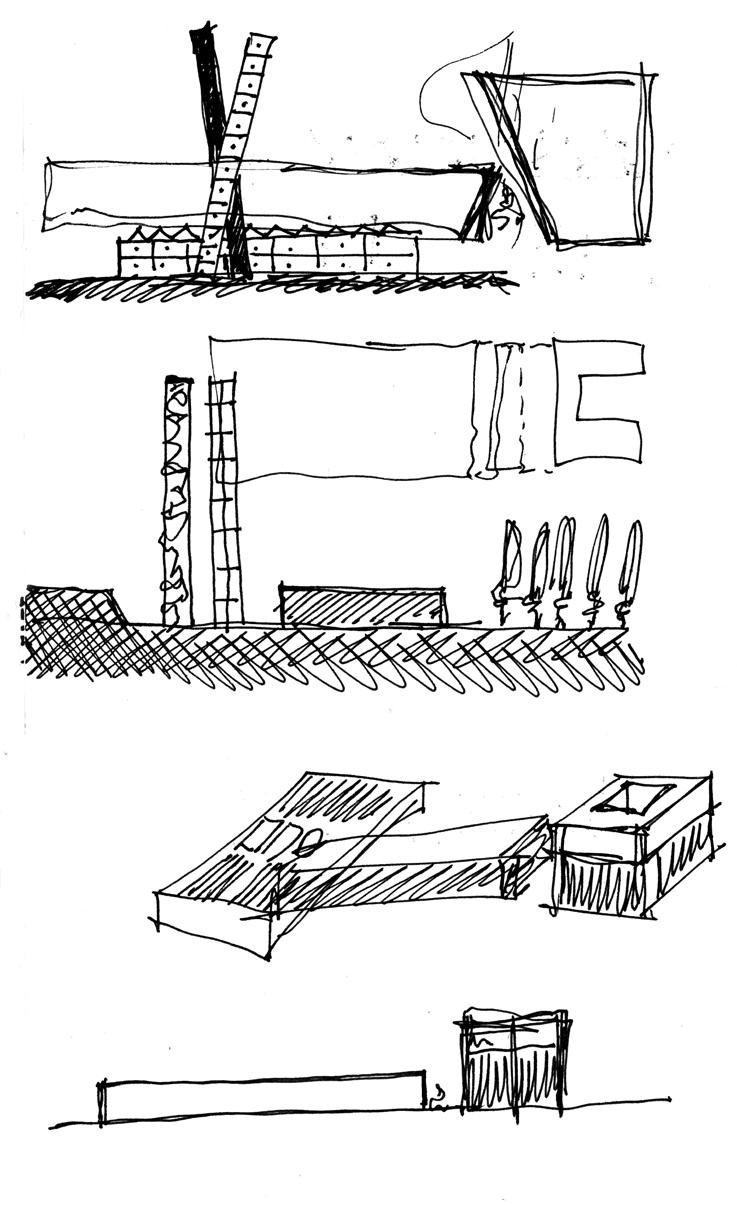

E forse, proprio in virtù del fatto che ogni insegnante degno di questo nome è chiamato prima di tutto a imparare dai propri studenti, io stesso alimento i loro sogni. In tal senso, convinto che la sostenibilità, più che degli exploit performanti degli edifici equipaggiati con pannelli fotovoltaici e pale microeoliche, è insita nella continuità inclusiva dei nostri centri storici, dove ogni singola pietra, ogni singolo mattone, ogni singolo capitello è stato recuperato e riutilizzato con grande libertà espressiva, e non è stato smaltito in una qualche discarica di periferia, trovo la forza per coltivare il mio desiderio visionario nel segno del disegno, ostinandomi a immaginare architetture progettate “ex antiquo” ovvero sopra, sotto, accanto, intorno, dentro, davanti, dietro, tra, come, con, oltre e sull’esistente: un elenco di preposizioni locative che, evocando la natura stratificata delle architetture segnate dalla storia (dalla cattedrale della Natività di Maria Santissima a Siracusa alla chiesa di Sant’Angelo in Pescheria a Roma fino alla Ca’ del Duca a Venezia), tradiscono tanto la mia passione per la concretezza dello sperimentalismo site specific, soprattutto quando coinvolge le rovine del contemporaneo, quanto il mio disinteresse per l’astrazione dell’enunciazione ex cathedra, soprattutto quando sfocia nell’autoreferenzialità fine a se stessa. Perché, così come impone la via erratica che mi ha indicato tanti anni fa il mio maestro Vittorio De Feo, “è pur meglio sentirsi partecipi della diruta umanità della storia che proiettarsi verso la mostruosa astrazione della teoria: anche se la seconda via potrebbe risultare più tranquilla”. Da allievo (devoto), io provo da sempre a percorrerla, progettando e realizzando opere nell’ambito del gruppo Hoflab, di cui presento una selezione in questo volume.

#sovrapporre

TIPOLOGIA

Concorso

LUOGO

Ängelholm (Svezia)

ENTE BANDITORE

Ängelholm Kommun

PROGETTO ARCHITETTONICO

Hoflab (Paolo Belardi, Matteo Scoccia), Carl Volckerts

CRONOLOGIA

2008

Il progetto, opponendosi alle demolizioni prescritte dal bando di concorso, prevede il recupero degli edifici industriali preesistenti, che sono previsti preservati e organizzati intorno a una nuova piazza pedonale immersa in un contesto naturalistico e protetta dal corpo di fabbrica della Casa del nuoto che, con la propria dislocazione altimetrica, consente la veduta panoramica sia verso il centro storico sia verso il mare. Da vicino, la Casa del nuoto si propone come landmark complesso ovvero come palinsesto urbano qualificato figurativamente dallo spazio residuale compreso tra l’estradosso degli edifici industriali e l’intradosso dei vani tecnologici dell’attrezzatura sportiva. Mentre, da lontano, la Casa del nuoto si propone come landmark elementare ovvero come faro urbano qualificato figurativamente dal contrasto tra l’opacità del rivestimento metallico e la trasparenza delle facciate vetrate.

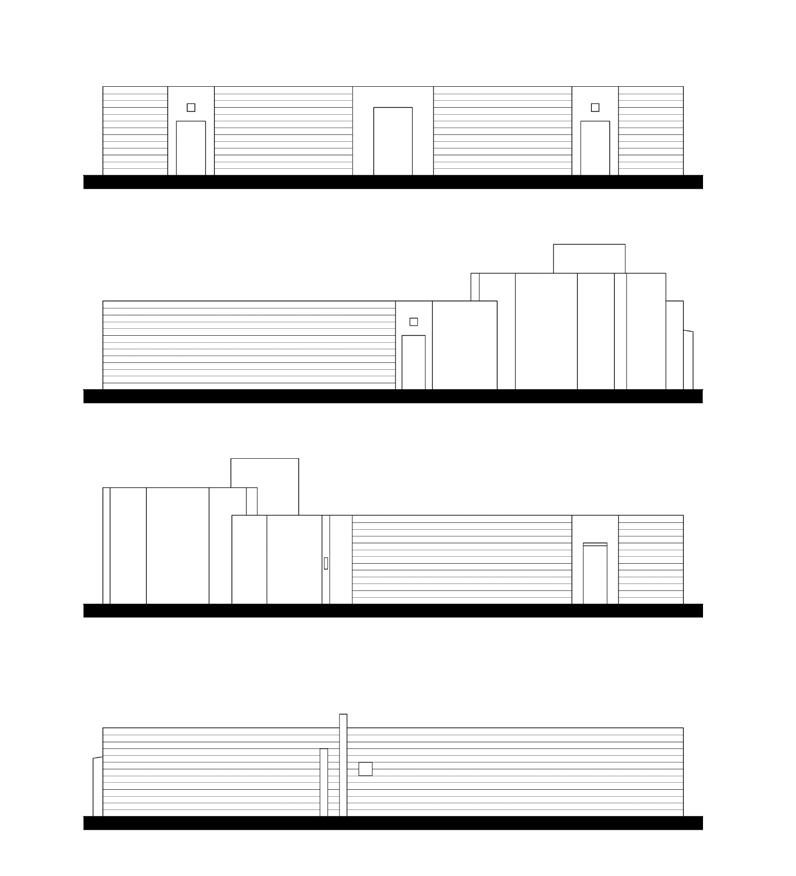

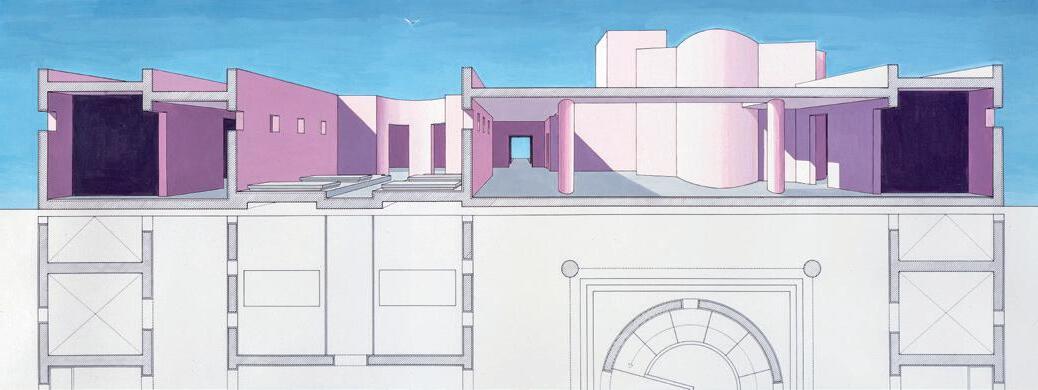

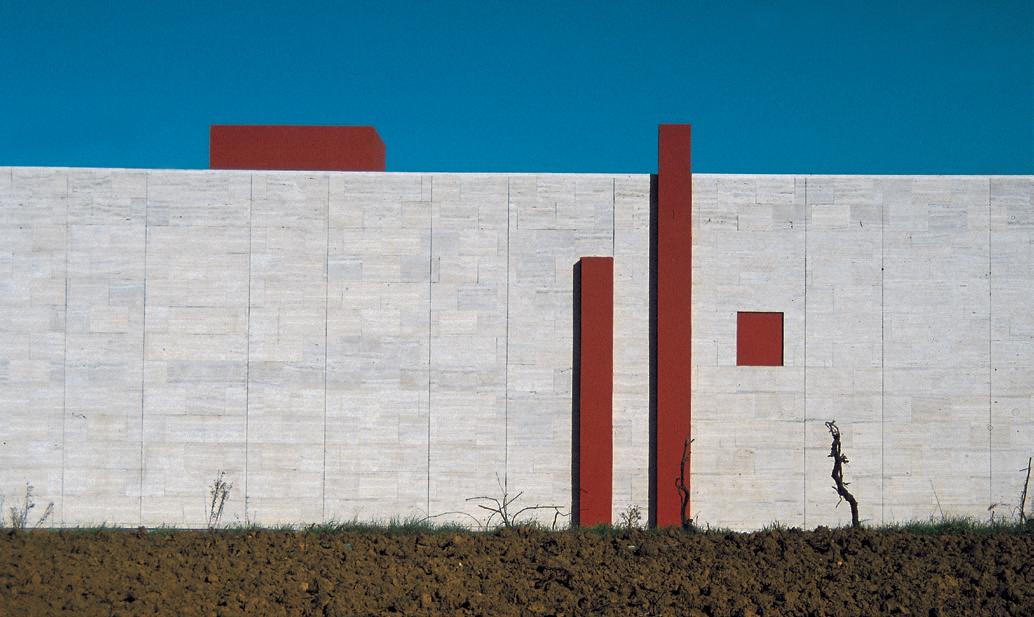

#affiancare

TIPOLOGIA

Opera

LUOGO Perugia

COMMITTENTE

Comune di Perugia

PROGETTO ARCHITETTONICO

Hoflab (Paolo Belardi), Hofpro (Alessio Burini), Daniele Fiorentini

CRONOLOGIA

1988-2000

RICONOSCIMENTI

Premio Internazionale di Architettura Andrea

Palladio 1988, selezione / Premio Internazionale

Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 2001, premio speciale della giuria

L’intervento, progettato riprendendo gli allineamenti e le dimensioni del cimitero ottocentesco cui si affianca, evoca metaforicamente la simbolicità corale di una città parallela: una grande pietra tombale erosa che accoglie intrusivamente una collezione di reperti tipologici rivisitati (il chiostro, la basilica, la colonna cava, il recinto, la pianta centrale), volti ad accogliere le diverse funzioni (le edicole private, i colombari pubblici, la fontana, la tebaide, la cappella), e in cui il carattere silente del perimetro murario esterno, definito dall’iterazione delle edicole private e ordinato dal ritmo regolare delle lastre di travertino, si confronta dialetticamente con la mutevolezza cromatica del paesaggio agricolo circostante, mentre la sequenza interna di porticati, vicoli, piazzette e icone religiose restituisce la climax di una vera e propria città dei morti.

<

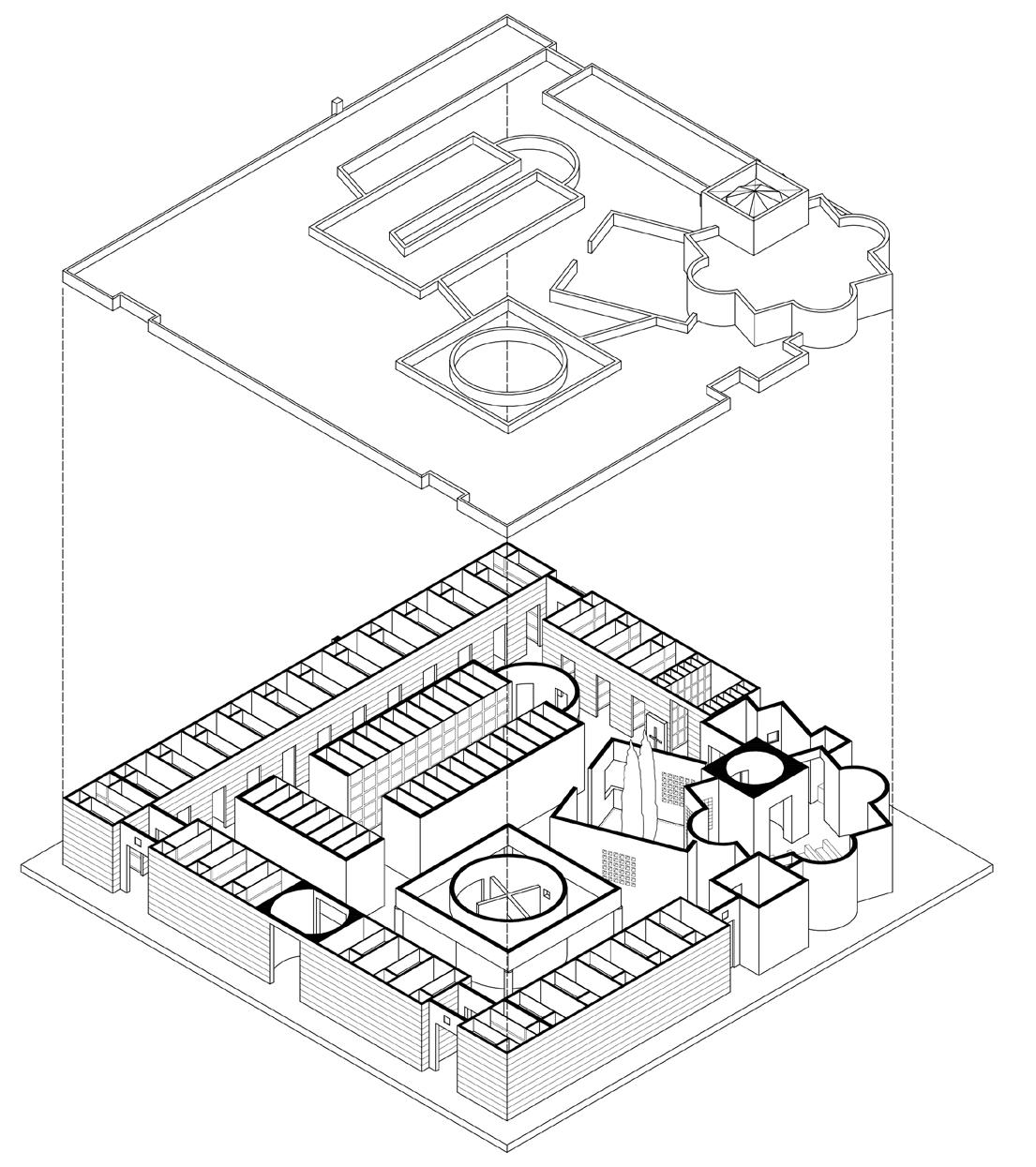

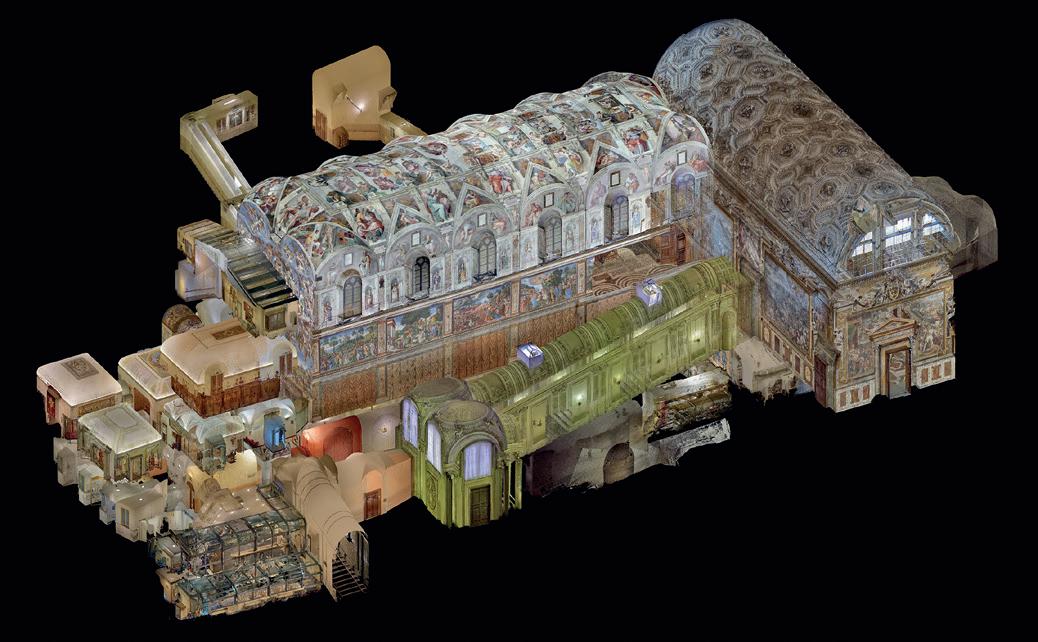

#replicare

TIPOLOGIA

Progetto

LUOGO

Città del Vaticano

COMMITTENTE

Andromeda Arte srl

PROGETTO ARCHITETTONICO

Hoflab (Paolo Belardi, Simone Bori), Tecla (Franco Giacometti, Andrea Vispi, Fabio Ferrario), Salt&Pepper (Paul Henry Robb)

CRONOLOGIA 2018

Il progetto, utilizzando gli esiti di una sofisticata campagna di rilievo dei Musei Vaticani eseguita con tecniche laser scanning e fotogrammetriche, prevede la replica multimediale itinerante della Cappella Sistina, con l’obiettivo di consentire a un pubblico ancora più vasto la possibilità di apprezzare in modo multisensoriale e multifunzionale la bellezza di uno dei luoghi artistici più celebri a livello planetario. Sistina Experience si presenta come un volume archetipico candido, scandito da una successione ritmica di telai in legno lamellare che ricalcano il volume della Cappella Sistina e concepito come uno scrigno che custodisce la replica delle opere d’arte presenti all’interno, riprodotte caso per caso con un mix di tecnologie tradizionali e innovative, volte a garantire un’esperienza multiforme e immersiva, finalizzata alla conoscenza profonda delle opere pittoriche dei più grandi artisti del Rinascimento italiano.

< Johannes Vermeer, Allegoria della Pittura, 1666 ca, Kunsthistorisches Museum, Vienna.

Memoria

Nel V canto del Paradiso della Commedia, prima di esporre a Dante la dottrina cristiana del voto, Virgilio pronuncia le seguenti parole (vv. 40-42).

“Apri la mente a quel ch’io ti paleso E fermalvi entro; ché non fa scienza Sanza lo ritenere, avere inteso.”

Secondo Dante, “intendere” ovvero comprendere non è sufficiente per “fare scienza” ovvero per acquisire la conoscenza. Per acquisire la conoscenza è necessario “ritenere” ovvero è necessario fissare nella mente ciò che si è compreso. In tal senso, per acquisire la conoscenza è fondamentale il ruolo svolto dall’archivio della memoria. Senza memoria non c’è conoscenza e quindi non c’è poesia. Perché la poesia, al pari di tutte le arti, non è solo un’espressione della sensibilità individuale, ma è anche e forse soprattutto una forma del sapere, non diversamente dalla filosofia e dalla storia. Senza memoria non c’è possibilità di vita.

Coraggio

Nel III canto dell’Inferno della Commedia, Dante si trova ancora nell’Antinferno, dove sono punite le anime dei vili e degli ignavi, rifiutati sia da Dio sia da Lucifero, perché non hanno avuto il coraggio di schierarsi né per il bene né per il male.

“Ed elli a me: Questo misero modo tegnon l’anime triste di coloro che visser sanza ’nfamia e sanza lodo.

Mischiate sono a quel cattivo coro de li angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.

Caccianli i ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch’alcuna gloria i rei avrebber d’elli.”

Dante è titubante, perché non è sicuro di avere la forza d’animo per compiere un viaggio che potrebbe liberarlo dalla condizione angosciante di peccatore smarrito, ma che si prospetta pregno d’insidie e di pericoli. Virgilio lo convince spiegandogli che quella che sta per intraprendere è l’unica possibile via d’uscita. Ed è una via che passa proprio attraverso il coraggio delle proprie azioni. Senza coraggio non c’è possibilità di vita.