Natalina Carrà

BORGHI NUOVI

PAESAGGI DELLA CONTEMPORANEITÀ

prefazione

Mauro Francesco Minervino

Mauro Francesco Minervino

INDICE

PREFAZIONE

Mauro Francesco Minervino

INTRODUZIONE

Natalina Carrà

I ABITARE IL TERRITORIO. INTERDIPENDENZE E MARGINALITÀ DI UN’AREA METROPOLITANA. TERRITORIO. COMPLESSITÀ. PROGETTO

LA COMPLESSITÀ DEL TERRITORIO ALLA BASE DEL PROGETTO

CULTURA E NATURA COMPONENTI PROGETTUALI E PROCESSUALI PER LE AREE INTERNE

PATRIMONIO/CULTURA E COESIONE SOCIALE NEL PROGETTO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

LA RETE DEI BORGHI DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA

ATTRATTORE COMPLESSO NEL PROGETTO DEL TERRITORIO

PAESAGGI DI MEMORIA E TRACCE DI FUTURO. AREE INTERNE E PROCESSI DI RIVITALIZZAZIONE DEI PICCOLI CENTRI

II — PASSATO E FUTURO DEI LUOGHI. L’ESPERIENZA DI PRECACORE

RESTITUIRE L’ANIMA AI LUOGHI. LA DIMENSIONE ALTERNATIVA DELLE AREE INTERNE

Re_think Precacore. Idee di futuro per il borgo antico

Progetti e processi per innovare e valorizzare. Il percorso e le idee

IL RUOLO DELLE COMUNITÀ NELLA TRASFORMAZIONE DEI LUOGHI

Saperi e pratiche per la transizione. Processi partecipativi per la rivitalizzazione delle comunità e del Patrimonio

Conoscenza e autorappresentazioni identitarie. La mappa di comunità per Samo e Precacore Oriana Schembari

Dalla memoria al progetto

IL PROGETTO

La vision

Un progetto di paesaggio per Precacore

Michelangelo Pugliese

LE AZIONI INNOVATIVE E LA PROMOZIONE DELLE POTENZIALITÀ

O_S(i)amoLab: Laboratorio esperienziale e di innovazione culturale

CulturalHubLab. Innovazione e comunicazione del Patrimonio

Luigi Zumbo

CreativeUrbanLab. Partecipazione e condivisione di luoghi

Paola Raffa

FactoryCraftLab. Immaginari futuri di innovazione e pratiche artistiche e culturali

Rosario Giovanni Brandolino

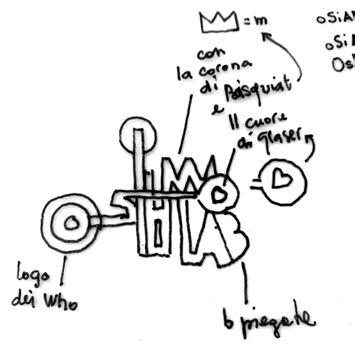

IL LOGO DEL LABORATORIO

Riconoscibilità e identificazione per la costruzione di un logo.

Quotidiano Visivo

Rosario Giovanni Brandolino

III — CONTRIBUTI

PUNTI DI VISTA E RIFLESSIONI A LATERE

Metalinguaggi e frammenti infiniti in terre di dimenticanza

Rosario Giovanni Brandolino

Piccoli borghi e Geoheritage

Francesco De Pascale, Francesca Romana Lugeri

I borghi e la difesa del suolo.

La multifunzionalità dell’agricoltura per il ritorno al borgo

Giuseppe Bombino

La gestione del patrimonio museale nei processi di valorizzazione dei borghi: narrazioni e interazioni culturali

Simona Bruni

Il patrimonio archeologico per la valorizzazione dei borghi storici

Sara Bini

Comunità e patrimonio culturale: teorie e buone pratiche per contrastare il fenomeno dello spopolamento

Matteo Enia

Un nuovo modello sociale di accoglienza all’interno dei borghi

Debora Macrì

PREFAZIONE

Mauro Francesco MinervinoBorghi Nuovi. Paesaggi della contemporaneità che qui presentiamo è un interessante, utile e ricco volume di ricerca e di ricerche multidisciplinari che prende in considerazione le dinamiche contemporanee caratterizzanti la vicenda di alcuni piccoli insediamenti delle aree interne calabresi. Nello specifico alcuni dei territori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con un focus speciale sulle peculiarità territoriali e i caratteri antropologici e sociali presenti in alcuni centri dell’area grecanica reggina, proponendo per queste entità territoriali una sperimentazione progettuale che converge per ora su un piccolo centro di questo territorio rappresentativo della presenza, purtroppo residuale, di queste comunità minoritarie (vedi l’esperienza progettuale già in corso e situata presso al comunità grecanica di Samo-Precacore), caratterizzate peraltro da un forte gradiente di complessità e di crescente impoverimento dispersione dai caratteri identitari. È un dato ormai consolidato tra coloro che operano in queste realtà marginali e tra gli studiosi che (come chi scrive) incrociano da tempo le attività di ricerca in questo settore della vita regionale, il convincimento che le aree interne debbano concorrere più efficacemente alla crescita economica e civile, partecipando alla rinascita sociale e culturale e all’avanzamento generale dei futuri assetti dei territori regionali. Un obiettivo che passa anche, necessariamente, da un riassetto critico delle conoscenze, oltre che dal rafforzamento e da una concreta ri-costruzione e ripristino dell’immagine architettonica e della configurazione sociale di questi insediamenti tradizionali – spesso semiabbandonati e in profonda crisi di identità –, con particolare riguardo ai nuovi processi di razionalizzazione, riequilibrio e razionalizzazione delle risorse pubbliche, con progettualità innovative e sostenibili da riavviare insieme all’urgente riassetto dei fattori ambientali, orientando nuovamente la vita di queste comunità verso più vivibili condizioni. Nel rispetto della forma dei luoghi, valorizzando gli aspetti insediativi caratterizzanti consolidati nel tempo, ma immaginando anche nuovi sviluppi per queste fragili collettività.

Le risorse culturali, il patrimonio pubblico di beni culturali sia materiali

che immateriali (patrimonio insediativo, lingua e tradizioni in primis), se rappresentano infatti fattori di enorme potenziale ereditati dalle determinanti storiche e dalle specificità locali, a queste condizioni peculiari dello stato dei luoghi – via via sempre più fortemente limitate e dimidiate da crescenti e inarrestabili fattori di degrado come abbandoni, calo demografico e della crisi derivate dal collasso dei sistemi territoriali caratteristici delle aree interne del Sud – devono oggi urgentemente seguire azioni di impatto e di efficacia strategica; ovvero «approcci, processi e orientamenti finalizzati prevalentemente al rilancio di nuove economie e sviluppo». Ogni concreto progetto di rilancio delle aree interne che abbia per obiettivo sociale la prassi della ri-umanizzazione di queste aree, sfruttandone sostenibilmente i benefici competitivi naturali e ambientali, unitamente alla salvaguardia delle identità storico-culturali, puntando perciò sull’incremento dei fattori di crescita e di persistenza civile di queste comunità dislocate in aree periferiche e di forte svantaggio, scopre infatti che la vita concreta e attuale dei paesi e centri storici minori “si scontra con un problema di fondo, ovvero la capacità di elaborare politiche pubbliche capaci di coniugare le aspettative di sviluppo del territorio” (Carrà). Occorre perciò immaginare per il rilancio sociale di queste realtà territoriali e di queste comunità dislocate un nuovo piano di azione, evitando quindi di emblematizzarne le condizioni di disagio e precarietà come pretesto ideologico di sbandierate velleità identitarie e fumisterie retoriche di esclusività poetica, tipiche di certa lamentosità rivendicativa di restanze e resilienze possibili come atti di fede solo tra le pagine dei retori. Inoltre, la capacità di attirare nuovi investimenti a favore di un’economia autopropulsiva e non più dipendente, di trattenere e attirare residenti vecchi e nuovi in queste aree marginali è funzionalmente legata alla loro capacità di offrire livelli adeguati e sostenibili di servizi alla cittadinanza e opportunità reali di godimento della qualità della vita. Nuove, più partecipate e intelligenti forme di rigenerazione possono davvero innescare processi di sviluppo, prendendo atto di quanto questi contesti siano, portatori di valori insediativi, comunitari, paesaggistici e identitari. Essi possono inoltre «costituire una preziosa risorsa per ricucire i rapporti con la dimensione rurale e per proporre nuove creatività: luoghi identitari nelle forme e innovativi nelle funzioni» (Carrà).

La tematica dei borghi e dei territori interni, specie quelli del Sud, è tornata alla ribalta anche con il PNRR, si ripropone costantemente, ma rischia di diventare un genere, una “narrazione”, una sterile e fastidiosa retorica. Al di là degli entusiasmi nei confronti di nuovi scenari figurabili, è necessario piuttosto fare i conti da subito con le reali condizioni di questi territori, e tastare il polso, in senso materiale e simbolico, a queste comunità, che restano ammalate gravi e in profonda crisi, prima che sia troppo tardi. La conoscenza più ravvicinata dei caratteri distintivi dei borghi, intesi come architettura collettiva e come testimonianza storica di culture materiali e di elementi antropologicamente identificativi

e a carattere sociale stratificati in forma secolare, contribuisce tuttavia a coglierne ancora oggi identità e specificità atte alla messa a punto di proposte nella prospettiva necessaria al loro concreto recupero e rivitalizzazione. Non si può, tuttavia, non evidenziare che ad oggi, una quota ancora residuale, pur non indifferente per qualità e ricadute di innovazione economica e sociale, sorta di recente in questi territori, fragili e spesso tagliati fuori dai circuiti dell’economia “ricca” di città̀ e metropoli, riguarda ancora prevalentemente il manifestarsi di forme di resistenza non organizzate. Frutti sporadici di un volontarismo isolato e di pochi esperimenti di autorganizzazione e autogoverno che stentano a prendere piede in seno alle comunità locali, nelle quali è pur forte la consapevolezza di una identità storica e culturale da salvaguardare. Condizione che è tuttavia percepita ancora prevalentemente nel suo carattere regressivo e rivendicativo. Mentre raramente tale consapevolezza diviene oggetto di efficaci visioni strategiche e di progettualità progressive, da tradurre in pratiche socializzanti durevoli e radicate. L’identificazione e la conoscenza di un’identità rigeneratrice come fattore di resilienza dei luoghi stessi, dovrebbe indurre invece all’avanzamento un processo progettuale ampio, condiviso e partecipato, che affianchi alla valorizzazione delle risorse locali azioni e strategie realmente innovative e socialmente impattanti.

Infatti, come dimostrano gli autori e l’impianto multi disciplinare di questa ricerca, «un processo che porta alla costruzione di una visione e di una strategia di sviluppo che utilizzi la conoscenza in esse diffusa, richiede la partecipazione attiva di cittadini, organizzazioni, enti che devono concorrere all’individuazione delle risorse naturali e culturali: quelle più idonee, che solo gli abitanti possono riconoscere e sulle quali si possa fare affidamento per attivare le strategie più valide per forme di rigenerazione efficaci.

Il clamore che questo argomento ha suscitato e suscita negli ultimi tempi, per motivazioni differenti, non ultima la recente pandemia, non deve far correre il rischio di inondare queste aree con progetti inutili e improduttivi, nati da sguardi troppo frettolosi e/o attenzioni di passaggio. Le soluzioni possibili possono comportare il rovesciamento di paradigmi datati, di modelli di sviluppo indifferenti alla storia, alla cultura, alla memoria e identità dei luoghi e delle persone, in cui la sperimentazione si esercita dal basso, attraverso la rilettura creativa della memoria, guardata con gli occhi della contemporaneità, attraverso la ridefinizione del concetto di comunità, plurale e inclusiva, con nuovi usi degli spazi e del tempo».

L’obiettivo che coglie questa pubblicazione è pertanto quello di portare all’attenzione di un pubblico più ampio di quello dei tecnici e degli esper ti disciplinari, argomenti e approcci tematici di contesto più vasto, che aprano a discussioni e punti di vista diversi, ma che concorrono tutti insieme e in egual misura all’articolazione e al rafforzamento di un nuovo pattern di progetto da applicare alle azioni indirizzate a territori e comunità. Il volume è pertanto, una preziosa

Il volume si occupa di tematiche relative ai processi di valorizzazione dei borghi, dei piccoli insediamenti, delle aree interne, nello specifico del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, presentando una sperimentazione progettuale in un centro di questo territorio, Samo-Precacore. Le aree interne concorrono ai futuri assetti del territorio attraverso il rafforzamento e la costruzione dell’immagine e della forma dei luoghi, valorizzando gli aspetti consolidati nel tempo. Le risorse culturali, materiali e immateriali con forti specificità locali, seguono approcci, processi e orientamenti finalizzati prevalentemente al rilancio di nuove economie e sviluppo. Ma il rilancio delle aree interne, che passa per la rivitalizzazione di borghi, paesi e centri storici, si scontra con un problema di fondo, ovvero la capacità di elaborare politiche pubbliche e dinamiche progettuali capaci di coniugare le aspettative di sviluppo del territorio, sfruttandone i vantaggi competitivi naturali, con la salvaguardia delle identità storico-culturali. Inoltre, la capacità di attirare investimenti, di trattenere e attirare residenti in queste aree è intimamente legata alla loro capacità di offrire livelli adeguati di qualità della vita, attraverso nuove forme di rigenerazione che possano innescare processi di sviluppo, prendendo atto di quanto questi contesti siano portatori di valori insediativi, comunitari, paesaggistici e identitari, e possano costituire una preziosa risorsa per ricucire i rapporti con la dimensione rurale e per proporre nuove creatività: luoghi identitari nelle forme e innovativi nelle funzioni.

L’aggettivo nuovi nel titolo vuole indicare un modo nuovo, un nuovo approccio che contraddistingue l’intero percorso di questa ricerca, e, che diviene l’idea di fondo attraverso cui affrontare le tematiche legate alle forme di valorizzazione che da qualche tempo investono territori e insediamenti. L’aggettivo pone l’attenzione sulle possibili innovazioni di processo da attuare nei progetti di trasformazione dei “borghi”, intendendo con tale dizione i piccoli insediamenti che l’accezione di uso comune, ormai, forse anche abusata, così definisce.

L’attenzione verso questi luoghi è emersa già da qualche decennio attraverso dinamiche e fenomeni noti. Ma, anche nel 2020, durante la recente crisi

pandemica – quando le grandi città densamente popolate sono state etichettate come i luoghi della diffusione del virus –, il dibattito scaturito su tutte le testate giornalistiche e i media, ha ribadito il ruolo fondamentale che questi contesti, borghi e territori periferici, potevano avere come eventuale rifugio alle problematiche emerse, evidenziando la migliore qualità di vita presente in essi.

Ogni ondata di finanziamenti, derivanti da bandi pubblici, accende sempre grande interesse verso questi contesti. Al contempo, però, altri fattori in atto, marginalizzazione socioeconomica e invecchiamento della popolazione, rendono difficoltoso ogni forma di sviluppo, evidenziando la scarsa qualità o inesistenza dei servizi essenziali che il mancato raggiungimento di soglie dimensionali idonee rende dispendiosa.

La borgomania è quindi un fenomeno puramente di marketing per i più, mentre diviene per gli addetti ai lavori un tema di studio e ricerca estremamente interessante e prolifico. Difatti, nel dibattito scientifico, ma anche in alcune strategie politiche, questo interesse è contraddistinto da una nuova percezione di questi luoghi (approccio place-based), ai quali si riconoscono valenze simboliche e valori d’uso nuovi o innovativi. Questi possono concorrere ai futuri assetti del territorio attraverso il rafforzamento e/o la ri-costruzione dell’immagine e della forma dei luoghi, valorizzando gli aspetti consolidati nel tempo.

La “trasformazione culturale” nei modi di sentire, avvenuta negli ultimi anni, che accomuna i diversi percorsi/approcci, riguarda le specificità di questi luoghi, assunte come risorse: questi luoghi non dovrebbero più essere considerati come svantaggiati geograficamente, economicamente e socialmente, ma piuttosto come dotati di un proprio potenziale. L’identificazione e la conoscenza di un’identità rigeneratrice come fattore di resilienza dei luoghi stessi, porta a un processo progettuale che affianca la valorizzazione delle risorse locali ad azioni e strategie innovative. Ma, un processo che porta alla costruzione di una visione e di una strategia di sviluppo che utilizzi la conoscenza in esse diffusa, richiede la partecipazione attiva di Enti, cittadini, organizzazioni che devono concorrere all’individuazione delle risorse naturali e culturali: quelle più idonee, che solo gli abitanti e i fruitori possono riconoscere e sulle quali si possa fare affidamento per attivare le strategie più valide per forme di rigenerazione efficaci.

Ed ecco che allora la dizione borgo così come intesa nell’accezione comune è solo un ricorso mediatico ad immaginari che evocano luoghi e paesaggi pittoreschi, in cui i problemi reali delle comunità lasciano il posto a forme di turisticizzazione selvaggia o di esperienze di natura folkloristica che nulla hanno di identitario.«Un borgo è un paese che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica solo per essere più attraente», scrive Savino Monterisi (Infinito restare, Radici ed. 2022). Senza la comunità dei suoi abitanti, senza “stratificate convenzioni sociali, riti, tradizioni, legami familiari, storie dei luoghi” il borgo semplicemente

INTERDIPENDENZE E MARGINALITÀ DI UN’AREA METROPOLITANA

TERRITORIO. COMPLESSITÀ. PROGETTO

LA COMPLESSITÀ DEL TERRITORIO ALLA BASE DEL PROGETTO

Il punto di partenza per ragionare sul tema della complessità del territorio viene qui trattato a partire da alcune parole chiave che rappresentano altrettanti temi concettuali alla base delle riflessioni. Riflessioni che si basano su un iter speculativo, ovviamente non esaustivo, ma finalizzato ad un processo di conoscenza utile all’impianto del testo. Il percorso consiste nel considerare alcuni aspetti della questione, a partire dall’identificazione di alcune chiavi di lettura. Le parole/temi sono: territorio-complessità-progetto.

Territorio1 – Abitare il territorio

Il territorio abitato oggi è in continua evoluzione ed è il prodotto di un costante e mutevole rapporto tra l’uomo e lo spazio. Le modalità dell’abitare sono intese, come «tutta quella serie molto complessa e interconnessa di pratiche e di forme di utilizzo, creazione e costruzione di un territorio ampio e diversificato da parte di una molteplicità di attori, di popolazioni diverse, di comunità di pratiche»2. Abitare, perciò, significa non solo occupare stabilmente uno spazio, un luogo, ma intrecciare con esso e con gli altri esseri viventi forme relazionali. Habitare deriva da habere che significa avere, con l’aggiunta della durata temporale dell’azione. Quindi, abitare significa tenere per un lungo tempo o trovarsi per un lungo tempo in un determinato luogo/territorio. Un territorio che è una porzione definita dello spazio in cui si vive, un luogo condiviso, di socialità con una comunità. Ovvero, uno spazio che investe il piano delle relazioni, degli affetti e della quotidianità. Abitare il territorio, significa perciò, mantenere un radicamento territoriale e nello stesso tempo favorire lo scambio reciproco, relazionale con esso. I geografi si avvalgono della nozione di “abitare” per investigare le modalità con le quali gli individui e gruppi sociali, le comunità costituiscono forme relazionali con il mondo nel quale vivono3. Nel concetto di territorializzazione4 secondo le teorie di Angelo Turco (1988-2010) e Claude Raffestin (1984), il territorio è il prodotto dell’azione umana, esito degli atti di antropizzazione subiti, il risultato di abitudini che interessano l’ambito materiale, immateriale e organizzativo dei luoghi, i quali, nel corso del tempo, si stratificano nello spazio connotandolo e conferendogli caratteri di unicità/identità in un processo continuo di produzione territoriale5 .

Il territorio è quindi un sistema vivente e come tale richiede nutrimento e cura;

PASSATO E FUTURO DEI LUOGHI

L’ESPERIENZA DI PRECACORE

RESTITUIRE L’ANIMA AI LUOGHI

LA DIMENSIONE ALTERNATIVA DELLE AREE INTERNE

Re_think Precacore. Idee di futuro per il borgo antico

Le strategie di promozione dello sviluppo locale a livello nazionale e internazionale, hanno posto l’attenzione, attraverso riflessioni e pratiche, sulla necessità di individuare forme e procedimenti innovativi in grado di promuovere lo sviluppo locale attraverso la centralità della qualità̀ della vita che, tramite la programmazione e progettazione di interventi che si inseriscono in una dimensione territoriale, metta in valore le specificità (patrimonio culturale e naturale) di ogni area marginale.

Il rilancio delle aree interne che passa per la rivitalizzazione di borghi e centri storici minori si scontra, però, con un problema di fondo, ovvero la capacità di elaborare politiche pubbliche capaci di coniugare le aspettative di sviluppo del territorio, sfruttandone i vantaggi competitivi naturali, con la salvaguardia delle identità storico-culturali.

I centri storici minori, i borghi, spesso distanti dai centri urbani maggiori in zone soggette a dinamiche di spopolamento, rappresentano un sistema territoriale che conserva intatti i caratteri culturali e identitari, preservando importanti patrimoni culturali materiali e immateriali, testimonianza dello stretto legame tra l’uomo e l’ambiente naturale, capace di mantenere integro il senso di appartenenza verso i luoghi.

Ciò significa che qualsiasi intervento sul territorio che punti alla rivitalizzazione o valorizzazione dei piccoli insediamenti deve tenere in considerazione il loro valore culturale e paesaggistico e approcciarsi alla disciplina di tutela e di valorizzazione del relativo patrimonio culturale. Il quale, viene riconosciuto come espressione identitaria dei luoghi, in quanto elemento caratterizzante l’ambito territoriale. Questa attenzione, però, spesso non coincide con le pratiche di gestione e trasformazione di questi territori.

La qualità per molti anni è stata affidata alla conservazione e alla valorizzazione di singole risorse secondo il paradigma della patrimonializzazione1, ancora troppo spesso utilizzato, seppure le politiche europee e italiane siano ormai indirizzate verso un approccio place-based, basato sui luoghi. La mancanza del riconoscimento dei valori insiti in questi luoghi rischia di portare a forme di progettualità omologata con perdita delle specificità locali.

La strategia per la riattivazione di questi luoghi non può essere semplicemente un piano o un programma ma, piuttosto, un processo che si formula dopo un’attenta lettura e interpretazione dell’ambiente interessato, che porti all’individuazione di possibili alternative che consentano il raggiungimento di uno o più obiettivi, con azioni mirate al superamento delle criticità e alla riuscita degli obiettivi.

L’esperienza che si presenta riguarda Samo con i ruderi della sua parte antica Precacore, il cui territorio è localizzato nella parte jonica della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Questo piccolo insediamento ha una storia antica alle spalle, le cui tracce fisiche sono andate completamente perdute. Samo nasce come colonia greca (l’origine Magno Greca è testimoniata dal nome derivato dall’isola di Samos, isola dell’Egeo, vicinissima alla costa dell’Asia Minore, con la quale il piccolo centro ha rapporti di gemellaggio suggellati a partire già dagli anni Ottanta del secolo scorso) nel 492 a.C. nei pressi di Capo Zefirio e in seguito dislocata nella parte interna della costa, prima nella fertile pianura dell’attuale fiumara La Verde e poi all’interno verso il vicino monte Palecastro. Ma le catastrofi naturali, nella fattispecie i cinque terremoti, che a partire dall’anno 1349 si susseguirono fino al 1908, radendo più volte al suolo l’insediamento, non lasciarono traccia alcuna delle stratificazioni storiche accumulatesi nei secoli. Ci troviamo così di fronte ad un paese con una storia secolare alle spalle, le cui testimonianze tangibili sono rintracciabili solo nei ruderi del vecchio centro di Precacore, costruito intorno al 9502, arroccato ai piedi del monte Castello e abbandonato dopo il terremoto del 1908.

Viste dei ruderi del borgo di Precacore

Le parole di Vito Teti riassumono il valore e il senso di questo luogo attraverso la perdita e la riscoperta di valori storici e dell’identità del sito: «[…] dall’abitato di Samo i ruderi dell’antico paese, Precacore, sempre visibili, vicini, poggiati, come in un sonno leggero, alle pareti di una collina, ai piedi della vallata della fiumara La Verde, appaiono come una sorta di memento mori, luogo di fondazione e della memoria. Precacore, costruita con ogni probabilità nel X secolo dagli abitanti della costa, i discendenti dell’antica Samo, dove sarebbe nato Pitagora, assediati dai Saraceni, ha una consuetudine antica con le catastrofi. I terremoti del 5 e 7 febbraio 1783 e quello del 28 marzo causarono crolli parziali e gravi lesioni negli edifici, rendendo inabitabili parte delle abitazioni. Il terreno, in corrispondenza dell’abitato, fu interessato da una lunga e profonda fenditura. Anche il terremoto del 1894 colpisce Precacore: secondo i dati del Genio militare, su un totale di 189 case che costituivano l’abitato, 20 furono danneggiate gravemente e un centinaio leggermente. Il terremoto del 1905 causò danni notevoli all’abitato: furono scosse e lesionate 106 case, delle quali fu necessario demolirne totalmente 32 e parzialmente 13; fu danneggiata anche la chiesa.

Restituire l’anima ai luoghi. La dimensione alternativa delle aree interne

A.1

PRECACORE PER LA COSTRUZIONE E LA PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Il tema proposto traccia linee progettuali per il rilancio del borgo attraverso la proposta di un “brand”, in una strategia unica che abbraccia molteplici risorse umane e fisiche presenti sul territorio in grado di attrarre interesse verso il borgo di Precacore. L’obiettivo dello studio è mirare alla promozione ed alla valorizzazione del borgo di Precacore, e dell’abitato di Samo, con il suo patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico, con uno sguardo privilegiato alle valenze del Parco Nazionale dell’Aspromonte, mettendo insieme tra loro elementi di coinvolgimento emotivo, fisico e culturale. Questo studio individua e cataloga secondo schemi di riferimento, le risorse del territorio, i luoghi caratteristici dell’ambiente, i paesaggi, i siti naturali, la flora, la fauna, la storia, la cultura, la religione, i servizi per la conoscenza, la fruizione e la scoperta del territorio. Da ciò l’idea delle mille vie di Precacore, indicate e disegnate in un ideogramma che si muove lungo tre distinti percorsi: il percorso dell’anima, quello dei sensi e quello del corpo. Tre diversi modi, o meglio tre diverse proposte per vivere il Parco Nazionale ed il suo territorio partendo dal centro abitato di Samo e dai ruderi del borgo medievale di Precacore.

Gruppo di lavoro: Filomena Bonanno, Leonardo Macheda, Federica Neri, Giuseppina Verduci

A.2

Il gruppo di lavoro presenta un progetto che si propone di interpretare e utilizzare il Contratto di Fiume come strumento per la pianificazione territoriale sostenibile e partecipata.

OSAMO (questo il nome dato al progetto) è un modello di sviluppo locale partecipato che offre un’innovazione di processo con l’obiettivo di potenziare e connettere il capitale territoriale per lo sviluppo locale con i principi della governance partecipata e multilivello, della sussidiarietà in una visione condivisa per lo sviluppo del territorio.

OSAMO è un modello di sviluppo locale che offre un’innovazione di processo attraverso i principi di governance partecipata e multilivello, sussidiarietà tra i soggetti coinvolti nel progetto e visione condivisa del territorio fluviale della La Verde.

LA VALLATA DELLA LA VERDE

IL CONTRATTO DI FIUME COME PROGETTO DI TERRITORIO

Il Progetto OSAMO ha l’obiettivo principale di identificare, potenziare e connettere il capitale territoriale del territorio fluviale come strategia di sviluppo del settore agroalimentare e turistico locale. Tale traguardo è fondamentale per il territorio locale in quanto rafforzerebbe le sue capacità prestazionali, permettendo alla Fiumara La Verde di ergersi di diritto a porta principale del Parco Nazionale dell’Aspromonte, per dotazioni naturalistiche e ricettive.

Gruppo di lavoro: Beatrice Brancatisano, Antonino Costantino, Antonio Errigo, Riccardo Pellicanò

La vision

Il tema di fondo con cui il progetto si misura riguarda il ruolo che questa tipologia di interventi (quelli finanziati con il bando borghi o altri investimenti simili non solo in Calabria, ma anche nel resto del Paese) ha negli investimenti complessivi sulle aree interne. Investire sulle aree interne, non solo in senso economico, consente di mantenere in salute il territorio. Al contrario la mancanza di attenzione verso questi luoghi comporta rischi di natura strutturale e fisica, ma anche sociale ed economica sul territorio vasto di appartenenza. Infatti, in ragione della loro marginalizzazione e dei fenomeni di spopolamento e di abbandono, le aree interne (e con esse il relativo capitale territoriale) rimangono sempre più esposte a eventi naturali e/o azioni antropiche che mettono a dura prova un territorio già fragile. Si passa da luoghi con un’offerta di valori culturali, identitari e valenze paesaggistiche, ecologiche e agronomiche dove si producono alimenti di qualità, energia da fonti rinnovabili e dove la presenza umana cura e manutiene il paesaggio, ad un deprezzamento di ecosistemi vitali stratificatisi nel corso di secoli con l’abbassamento delle condizioni di sicurezza e della qualità della vita. Ricordiamo che queste aree detengono la maggior parte delle risorse naturali e una quota importante delle risorse culturali dell’intero Paese; recentemente l’ISTAT ha censito i luoghi della cultura, e su un totale di circa 5.000 beni, 2.000 circa di essi sono localizzati nelle aree definite interne. Un patrimonio estremamente diffuso e differenziato sia sotto il profilo della titolarità che della tipologia (siti archeologici, beni paesaggistici e beni cosiddetti immateriali). Inoltre, fruizione e messa in valore del capitale territoriale assumono in questi luoghi caratteri fortemente innovativi, perché si tratta di aree eterogenee, ad oggi non ancora interessate da flussi turistici davvero rilevanti, il che impone la ricerca di forme organizzative e gestionali da costruire ad hoc.

Le potenzialità di questi territori sono molte e consistenti e, negli ultimi anni, sono molti i piccoli comuni che hanno dimostrato che è possibile contrastare il disagio insediativo puntando su tradizione e innovazione, sulla tutela dell’ambiente, sulla rigenerazione del patrimonio abitativo, dando avvio a processi di trasformazione fisica e socioeconomica che partono del basso, coinvolgendo

Attività previste:

– Realizzazione di una Mappa di Comunità (già in corso).

– Workshop di comunità (UNIRC, Federico II di Napoli, La Sapienza di Roma).

– Cantieri Scuola ed eventi culturali (UNICAL).

– Laboratorio di educazione ambientale permanente (LEGAMBIENTE).

– Pubblicazioni e prodotti multimediali.

– Realizzazione di un sito web per la diffusione dell’offerta turistico-culturale Samo-Precacore e il suo territorio.

–

Calabria SAMO Tourism, Azione promossa dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera per la valorizzazione del territorio di Samo-Precacore.

– Allestimenti arte & cultura (Accademia Belle Arti – UNIRC).

– Microprogetti di urban regeneration (UNIRC).

L’idea perseguita dalle attività e dalle azioni di progetto riguarda il rapido mutamento della percezione del Patrimonio e del suo “valore” all’interno della società contemporanea, come indicato nella Convenzione di Faro,4 che ridefinisce il quadro entro cui si muoveranno nel prossimo futuro tutte le iniziative in questo settore, ovvero tutte le implicazioni culturali e socioeconomiche che questo nuovo approccio comporta (comunità di patrimonio; partecipazione attiva; economia della condivisione; sostenibilità del patrimonio). Promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione

con le comunità e la società. La Convenzione incoraggia a riconoscere che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale. Essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

IL LOGO DEL LABORATORIO

Riconoscibilità e identificazione per la costruzione di un logo.

Quotidiano Visivo

Rosario Giovanni Brandolino

Perché essere difficili quando con un minimo sforzo si può essere impossibili?

Buster Keaton*La creazione di un logo appartiene a un processo in cui la creatività comprende, in modo identitario, un obiettivo e che rappresenta un segno-immagine.

Una rappresentazione che spesso include un fattore essenziale di programmazione verso un apparato visivo che diviene argomento per la fase di preparazione e di accoglienza in un processo cognitivo e di conoscenza attivato all’interno di una singolare esperienza di comunicazione.

Un logo può dare valore a qualsiasi cosa, include il carattere di accumulazione, di appartenenza, di riconoscibilità di un intorno socio-culturale coerente alla storia del brand e con il presupposto di un’istanza necessaria e consapevole.

L’idea di un logo rappresenta l’aspetto di un processo inventivo che contiene, in sintesi, la base di una costruzione come ri-conquista di un’identità visiva perduta del borgo antico di Precacore.

L’identità è intesa nel modo in cui Claude Raffestin, dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio1, definisce l’espressione come una vicendevole proiezione: «come una relazione circolare di ciò che è permanente, uguale a sé stesso, simile»2, che può subire nel tempo processi di costruzione e decostruzione per esprimere concetti impliciti.

Un linguaggio identitario di appartenenza che pone il significato di «non trasgredire i limiti definiti dalla comunità alla quale si appartiene in quanto la trasgressione suscita il caos, che è per definizione perdita di identità»3 .

L’identità riguarda un processo nel quale il lavoro, la memoria, lo spazio e il tempo, e sono gli elementi essenziali. Essendo un processo l’identità si decostruisce e si ricostruisce attraverso il tempo, pertanto non vi è un’identità, ma

Disegni preparatori

Il logo tra schizzo ed elaborazione

un conseguire di identità che «lasciano delle tracce materiali o immateriali»4.

Il termine “costruire” non è fortuito, perché per “comporre” un logo, che possa comunicare l’unicità di un articolo che rappresenta occorre partire dal riconoscimento di un “bisogno”, in questo caso il bisogno è la rioccupazione di un ruolo comunicativo.

Una descrizione essenziale di relazioni e distanze tra identità e linguaggio, tra forma e figura.

Le tre condizioni che John Berger5 affronta sul Disegnare sulla carta, definiscono le categorie sul modo di funzionare dei disegni.

Le varie fasi interlocutorie rispondono con differenti capacità di immaginazione: – Disegni che studiano e interrogano il visibile, con una migrazione ottica dello sguardo.

– Disegni che comunicano e annotano idee, ciò che è nell’occhio della mente.

– Disegni che appartengono alla memoria, per raccogliere e conservare informazioni.

– Un valore diagrammatico diviene spazio dove la realtà e l’immaginazione divengono inseparabili, proiezioni dove si interroga il visibile.

Segni e codici visivi per una percezione dell’immagine

– Ma secondo te io sono pazzo?

– Si tu sei pazzo. Ma la tua pazzia è più bella della saggezza degli altri. dal film Sinuhe l’egiziano*

A partire da una riflessione sulle immagini e simboli utilizzati, si evidenziano come essi possano essere immagini comunicative di valori utili nel processo di un auto-riconoscimento essenziale e di cura dei luoghi da parte degli abitanti e per favorire i processi di re-identificazione di comunanze urbane nel riguardare ai luoghi e alle immagini che ne celebrano una ripresa comunitaria. La ricerca sull’identità di spazi territoriali perde il carattere di espressività archeologico, museale, divenendo indagine dell’insediamento antropico, comprensivo e disponibile per un futuro possibile.

E questo è immaginabile attraverso aggregati di comunità, su una metodologia che connette alla descrizione fisico-geografica, su invarianze, persistenze, modelli produttivi e sedimenti cognitivi riconoscendo valori ambientali, caratteri morfo-tipologici, insiemi ordinati di organismi territoriali e urbani, sul processo di formazione per nuove identità di narrazione, storia, testimonianza, mappe cognitive e di conoscenza dove applicare, combinare, generare codici e diversità dell’osservazione creativa.

Precacore, identità di riconquista

Nella sua impropria elaborazione concede, in ordine sparso, la coesistenza di un territorio di rimando a suoni, odori e colori di una diversità ambientale.

I simboli usati

L’articolazione del logo, oltre a contenere l’acronimo identitario di Samo6, possiede le 9 lettere che compongono la lunghezza del toponimo di Precacore7.

O

Il marchio si estranea dal lettering della band dei Who8, creato da Kit Lambert e Brian Pike nel 1964.

S O

Indicazione di una figura di forma allungata posta in fascia che si raccorda con una “O” finale che inserisce al suo interno un’immagine, rilevata da Milton Glaser in I♥NY9, che chiude l’immagine del logo.

(I)

Indicazione di un segno di frammentazione che oltrepassa il toponimo di Samo per attribuire un significato di azione nel contesto di una partecipazione attiva e di una coesistenza creativa su fattori di complicità tra il territorio e la sua sintomatica asperità.

A

La lettera capovolta rappresenta un segno di inversione e di tendenza a ribaltare la stasi di un borgo in abbandono. La lettera diviene congiunzione di continuità aurea con il simbolo successivo.

M

La lettera M incorona il toponimo di Samo. È stato un graffito di Jean-Michel Basquiat che creò SAMO in una sigla che significa “SAme Old shit”, cioè “Il solito vecchio schifo” con l’amico Al Diaz, la tag apparve sugli edifici di Lower Manhattan e Brooklyn tra il 1977 e il 1980.

La corona10, motivo artistico caratteristico di Basquiat, riconosce e sfida la storia dell’arte occidentale. «La corona di Jean-Michel ha tre cime, per i suoi tre lignaggi reali: il poeta, il musicista e il campione di boxe».

LAB – Laboratorio di Progettazione Esperienziale e di Innovazione Culturale

Il raggruppamento attiva iniziative di carattere culturale e divulgative in relazione a programmi di versatilità ambientale, nel voler divenire officina di eventi ed integrazione di nuove prospettive che tendono ad intensificare le attività di congiunzione tra l’essere e il divenire, tra luogo e comunità.

Il volume si occupa di tematiche relative ai processi di valorizzazione dei borghi, i piccoli insediamenti, delle aree interne, nello specifico dei territori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, proponendo una sperimentazione progettuale in un piccolo centro di questo territorio (Samo-Precacore).

Le aree interne concorrono ai futuri assetti del territorio attraverso il rafforzamento e la costruzione dell’immagine e della forma dei luoghi, valorizzando gli aspetti consolidati nel tempo. Le risorse culturali, materiali e immateriali, con forti specificità locali perseguono forme processuali, approcci e orientamenti finalizzati prevalentemente al rilancio di nuove economie e sviluppo. Ma, il rilancio delle aree interne che passa per la rivitalizzazione di borghi, paesi e centri storici minori si scontra con un problema di fondo, ovvero la capacità di elaborare politiche pubbliche capaci di coniugare le aspettative di sviluppo del territorio, sfruttandone i vantaggi competitivi naturali, con la salvaguardia delle identità storiche e culturali.