Indice

Introduzione. Un itinerario biografico Cristina Bianchetti

I — CITTÀ E PRODUZIONE NEL DIBATTITO CONTEMPORANEO

1. Un rinnovato interesse

2. Tre retoriche (sulla produzione) e tre città

3. Alla ricerca di una produzione nascosta

II — I TERRITORI DELLA NUOVA PRODUZIONE IN ITALIA

1. La produzione del quarto capitalismo

2. I territori del quarto capitalismo

Riviera del Brenta: metropolizzazione

Torino: orizzontalità

Langhe: patrimonializzazione

Salento: adattamento

3. I territori della produzione da eredità a progetto

Avvertenza

Questo volume rappresenta il risultato di una ricerca avviata oltre sei anni fa, con l’obiettivo di esaminare i rinnovati legami tra territorio e produzione manifatturiera in Italia negli ultimi decenni, un periodo contrassegnato da numerose crisi. La ricerca alla base di questo volume deve molto alla partecipazione a diversi percorsi di studio e ricerca, tra cui il dottorato in Urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia, la collaborazione con i gruppi di ricerca City&Production Lab e Lifelines. Politics, Ethics, and the Affective Economy of Inhabiting del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino, coordinati da Cristina Bianchetti, nonché la partecipazione al progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) Italia di Mezzo. Designing the Urban Territorial Transition, coordinato da Arturo Lanzani. Nel corso delle diverse fasi di sviluppo della ricerca, ho avuto l’opportunità di incontrare e collaborare con numerosi studiosi, il cui contributo ha significativamente arricchito i risultati esposti nelle pagine seguenti. A loro va il mio più sentito ringraziamento.

Il presente volume, che include un’introduzione di Cristina Bianchetti, si suddivide in tre parti, ciascuna composta da più capitoli. La prima parte, intitolata “Città e produzione nel dibattito contemporaneo”, assume una funzione introduttiva, chiarendo tanto l’oggetto quanto le motivazioni alla base di questa ricerca. La seconda parte, “I nuovi territori della produzione italiana”, esplora il modello del “quarto capitalismo”, ossia quella porzione del sistema produttivo italiano che ha meglio saputo inserirsi nella rinnovata divisione internazionale del lavoro a partire dagli anni ’90. Questa sezione analizza in dettaglio la storia e le dinamiche di tale modello, cercando di comprendere come esso contribuisca a ridefinire geografie, riscrivere territori e delineare nuove spazialità. Infine, la terza parte, intitolata “Appunti per un progetto di crisi”, ordina le principali questioni emerse dalla ricerca.

Si tratta di una ricerca che si propone, in prima istanza, come un possibile fondamento per la costruzione di politiche e progetti più efficaci per i territori produttivi italiani, che si configurano come autentici laboratori di innovazione economica, tecnologica, sociale, culturale e di creazione e redistribuzione della ricchezza.

Introduzione. Un itinerario biografico

di Cristina Bianchetti

La ricerca presentata nelle pagine di questo piccolo libro illustra implicitamente, per tratti e frammenti, un itinerario di studi sul tema della produzione manifatturiera nel nostro paese. L’itinerario di un architetto urbanista che non si svolge solo tra libri e tra luoghi, ma anche tra istituzioni di formazione e di ricerca. Proverò a ripercorrerne brevemente qualche tratto.

C&P Lab

La ricerca di Luis Martin Sanchez si radica nelle attività di City&Production Lab, laboratorio di ricerca del Dipartimento Interateneo di Scienze, politiche e progetti del territorio del Politecnico di Torino. Un luogo immaginato come snodo di percorsi di ricerca sviluppati in forma individuale o in piccoli gruppi. Una struttura piccola, a rete, tra ricercatori e scuole, attenta alla trasmissione intergenerazionale e di natura temporanea1. Con esso si è inteso sperimentare un modello di riproduzione delle conoscenze sui rapporti tra produzione e territorio, coerente con i mutamenti della ricerca accademica. Un modello federativo caratterizzato dal fatto che i suoi esiti non fossero riconducibili ad un unico progetto, ma neppure ad una semplice giustapposizione di percorsi autonomi. Questa è la prima condizione di sfondo sulla quale rileggere le radici della ricerca qui presentata: nei seminari pubblici organizzati da C&P Lab con studiosi di diverse provenienze, tra i quali Angelo Picchierri, Arnaldo Bagnasco, Francesco Indovina, Paola Viganò; nelle ricerche di dottorato promosse (congiuntamente con EPFL); nei testi che hanno impegnato coloro che a quel laboratorio hanno fatto riferimento (C. Bianchetti, a cura di, Territorio e produzione, Quodlibet, 2019). Infine nei laboratori didattici che si sono nutriti delle stesse tematiche (E. Llevat Soy e L. Martin, a cura di, Mass production Makes a Better World! Che fine ha fatto l’utopia fordista nella Torino contemporanea?, Letteraventidue, 2020) e nei numerosi articoli su riviste specializzate richiamati anche nelle pagine successive. Semplificando si può dire che l’intento alla base delle numerose azioni promosse da C&P Lab fosse quello di riposizionare, in una fase storica di profondi cambiamenti, la tradizione italiana degli studi sui nessi tra territorio, economia e società. Studi che hanno costruito una presenza importante nel campo dell’urbanistica degli ultimi decenni del Novecento2. Dalle pagine di questo libro traspare l’ineluttabilità, ancora oggi, del fare i conti con quella tradizione e capire, in linea con essa, come la produzione, in particolare la produzione manifatturiera, abbia modificato le configurazioni insediative e i caratteri stessi del territorio nel nostro paese. Una questione che riguarda nel loro aspetto più profondo, le competenze dell’urbanista.

1 Il Laboratorio è stato istituito nel febbraio 2018, con un orizzonte temporale di 24 mesi.

2 C. Bianchetti, “L’idea di città diffusa e la tradizione italiana di studi urbani, “Lezione, Iuav, 14 settembre 2023.

Il contributo dato dalla ricerca di Luis Martin a C&P Lab si è concentrato su una sorta di paradosso. Mentre la produzione manifatturiera nel suo complesso faticava per mancanza di adeguate politiche, di sostegno e di consenso, (ma non tutta, come mostrerà Luis), da alcuni suoi segmenti (puntuali, minoritari, ma significativi) giungeva un diverso orientamento: una torsione tesa a far convivere spazi produttivi e spazi ludico-esperienziali. È interessante studiare situazioni “estreme” nelle quali la fabbrica si trasforma in una sorta di sipario che invita ad addentrarsi all’interno, dove lo spazio produttivo diventa spettacolo da usufruire, magari dall’alto, attraverso una vetrata. Non più e non solo museo delle tecniche produttive per ragioni pedagogico educative. Non più e non solo luogo atto a mantenere memoria, prolungando sotto altra forma quell’invenzione straordinaria che sono stati gli archivi d’impresa. Ma spazio-sipario, palcoscenico per possibili fruitori. Un paradosso già visibile negli anni di C&P Lab e ancora molto evidente. Si possono fare numerosi esempi, dalla fabbrica di penne Aurora alla “fabbrica della felicità” delle pastiglie Leone, progetto recente dello studio Piuarc.

Dalla realtà produttiva novecentesca, ai landmark della periferia: nuove mete turistiche, integrazioni nel paesaggio, qualità degli spazi di lavoro, richiamo neppure troppo imbarazzato alla felicità. Gli spazi della produzione si arricchiscono di affacci esterni, vetrate, luce non solo da lucernari, spazi verdi. E, naturalmente, lo shop, la caffetteria, la reception, la serra. Emulando le vicende di trasformazione degli spazi museali e trasformando il processo produttivo in qualcosa che possa orgogliosamente essere mostrato.

Producing Italy

La grande varietà dei sistemi territoriali e produttivi di piccole dimensioni che hanno segnato la storia economica e insediativa del nostro paese funziona ancora nel sostenere la parte avanzata della produzione manifatturiera? La piccola dimensione è un ostacolo o gioca a favore? Penalizza o è risorsa? La ricerca di dottorato condotta da Luis Martin Sanchez in qualità di dottorando in Urbanistica presso l’Università Iuav di Venezia, dal titolo Producing Italy. Territori della nuova produzione, ha posto questioni che traspaiono ancora in modo forte nelle pagine seguenti3

L’esercizio della ricerca consiste, si potrebbe dire, nel porsi domande e problemi. Domande e problemi che non sono mai innocenti. Porre una domanda è fermarsi a riflettere. Non è atto finalizzato ad avere risposta immediata, spendibile. Propone una pausa, una distanza, un respiro. Ed è importante la riflessione che si è data in un ampio insieme di studiosi del nostro paese (e non solo), sul modo in cui si è dissolto

3 L.A. Martin Sanchez, Producing Italy. Territori della nuova produzione, Tesi di dottorato, Università Iuav di Venezia, Ciclo XXXII, 2020.

il modello manifatturiero novecentesco giocato sulla contrapposizione tra grande fabbrica e distretto. Come il riposizionamento nella divisione internazionale del lavoro, ha fatto emergere un modello dell’economia italiana diverso che autorevoli economisti osservano con interesse? E come, insieme al modello, vincenti sono i protagonisti: gli hidden champions, figura chiave nella ricerca di Luis Martin, protagonisti in Italia della nuova divisione internazionale delle competenze nella cosiddetta “economia dell’arricchimento” (Boltanski ed Esquerre, 2019). Capaci di usare il “loro” territorio come fattore di arricchimento: nuova forma di rendita di posizione neppure immaginata quando della rendita si dibatteva. Un territorio vivo nella costruzione dell’immagine più vendibile delle merci di lusso. Parlare di patrimonializzazione è persino poco.

A fronte di questo uso disinvolto, cinico e scaltro dei luoghi, l’immagine del “muro” che rinchiude la fabbrica, dei capannoni e dei magazzini come luogo a parte, i rumori, o meglio, l’assenza di silenzio, sono relegati in un passato ancora più lontano (V. Gregotti, Recinto di fabbrica, Bollati Boringhieri, 1996). E non solo perché la produzione oggi è oggetto di nuove retoriche: green, hiding, sustainable

L’affermarsi di questo modello imprenditoriale costruisce scomposizioni e introduce nuove differenze dentro il sistema produttivo italiano, mettendo in evidenza nuove geografie e dinamiche territoriali che diventeranno l’oggetto della riflessione condotta in una ricerca successiva, dal titolo Italia di mezzo. Ricerca selezionata entro il bando PRIN 2022, il cui obiettivo è quello di indagare quella parte del territorio del paese che non ricade nella condizione metropolitana e neppure nei territori ai margini (di montagna e interni) che hanno conosciuto un consolidato spopolamento. In mezzo vi è una consistente parte di territorio che rimane nella penombra, ma che comprende più della metà del paese in termini di superfici e popolazioni (Lanzani, 2024). Questa ulteriore ricerca è tesa a proporre interpretazioni critiche dei caratteri ambientali e sociali della provincia italiana, entro i quali radicare qualche traiettoria evolutiva. Di nuovo la produzione manifatturiera è una realtà non eludibile. Di nuovo si tratta di ragionare sui legami tra territorio, economia, società. Mettendo al centro questi tre termini in un rigoroso, reciproco riallacciarsi, fuori da prospettive storiciste o morfologiche, per alludere al territorio come snodo di traiettorie spaziali, economiche, normative, valoriali, simboliche (Bianchetti, 2024).

L’Italia di mezzo

L’apporto offerto da Luis Martin, in qualità di assegnista, alla ricerca Italia di mezzo è compreso entro due piani: un tentativo di ricostruire mappe dei nuovi territori della produzione manifatturiera (che ritroviamo qui nelle pagine successive) e un tentativo di andare più a fondo della figura degli hidden champions e del suo contrario, quella degli hidden loosers, spesso intrecciate in modo perverso.

1. Un rinnovato interesse

Perché parlare ancora di produzione in Italia?

Dopo trent’anni di retoriche sulla “scomparsa dell’Italia industriale”, per citare il famoso testo di Luciano Gallino (2003), e dopo la più grave crisi economica dal dopoguerra, seguita da numerose altre crisi, alcune risolte e altre ancora in corso, il discorso pubblico fatica a liberarsi dalle retoriche di lutto, fallimento e perdita quando di produzione si parla in Italia. Sorge spontanea, quindi, una domanda: ha ancora senso parlare di produzione manifatturiera in Italia?

I numeri lasciati dalla “grande recessione”1 in Italia sono senza dubbio drammatici. Se si considera un indice della produzione manifatturiera in Italia pari a 100 nel gennaio 2008, cinque anni dopo questo era sceso a 76, per poi rimanere pressoché stabile e iniziare una lenta ripresa solo a partire dal 2015, rimanendo comunque inferiore di circa 20 punti rispetto al livello pre-crisi. Durante gli anni più difficili, tra il 2008 e il 2013, Confindustria ha stimato che l’industria italiana ha perso circa 539.000 posti di lavoro (Graf. 4). È una cifra considerevole, superiore a quella di un altro momento di forte contrazione occupazionale: tra il 1990 e il 1994 erano stati persi 490.000 posti. È invece paragonabile alla prima grande fase di ristrutturazione industriale, tra il 1980 e il 1985, durante la quale si erano persi 724.000 posti di lavoro. Tuttavia, in quel periodo la riduzione degli organici avveniva principalmente per trasformare e rilanciare le fabbriche, con esiti non sempre positivi, ma all’interno di un contesto economico e istituzionale meglio attrezzato per affrontare una sfida di tale portata (Berta, 2014). Inoltre, la contrazione della domanda di mercato, come riportato da Confindustria, ha portato nei peggiori anni della crisi economica a una riduzione pari al 15% del potenziale manifatturiero italiano.

Osservando attentamente i dati si comprende come nel settore manifatturiero la maggiore contrazione in termini di unità produttive si dia nelle unità di piccola dimensione (meno di 50 addetti), mentre in termini di valore aggiunto le perdite maggiori riguardino sia le micro (1-9 addetti) sia le grandi imprese (oltre 250 addetti). Tra il 2009 e il 2014 la contrazione del valore aggiunto è stata particolarmente rilevante nelle microimprese (1-9 addetti) mentre è stata moderata o nulla per le imprese medie (50-249 addetti) e grandi (250 addetti e oltre).

Da questi dati emerge come piccole e grandi imprese siano le categorie di imprese in Italia che hanno sofferto di più durante gli anni

1 La Grande Recessione fu un periodo di crisi economica globale, iniziato nel 2007 negli Stati Uniti come crisi finanziaria e diffusosi fino al 2013 al resto del mondo. Tra il 2011 e il 2013, la crisi si estese anche ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi – in gran parte gravati dalle spese sostenute per il salvataggio dei sistemi bancari – specialmente nell’area euro, peggiorando ulteriormente una situazione economica già fragile. Secondo il Centro Studi di Confindustria, in Italia, tra il picco pre-crisi del 2007 e la fine del 2013, si sono persi circa 9 punti percentuali di PIL, oltre 200 miliardi di euro di reddito (a prezzi del 2013), equivalenti a quasi 3.500 euro per abitante.

Graf. 1. Paesi ordinati per valore aggiunto manifatturiero nel 2016. Elaborazione dell’autore su dati e stime Global Insight e ONU.

Graf. 2. Quota del PIL manifatturiero sul PIL totale nelle principali economie europee. Elaborazione dell’autore su dati Eurostat.

Graf. 3. Andamento della quota del PIL dell’industria in senso stretto in Italia tra il 1995-2017. Indici del 1995=100. Elaborazione dell’autore su dati Istat.

Graf. 4. Andamento dell’occupazione industriale in Italia tra il 2008-2014. Elaborazione dell’autore su dati Confinfustria.

Fig. 1. Occupazione manifatturiera italiana (%) per provincia. Elaborazione dell’autore su dati Istat.

Graf. 1. Numero di imprese medie manifatturiere per regione in Italia (%) al 2015. Rielaborazione dell’autore su dati del Rapporto Mediobanca-Unioncamere “Le medie imprese industriali italiane (1996-2015)”.

Fig. 1. Distretti industriali, 2011. Rielaborazione dell’autore su dati Istat.

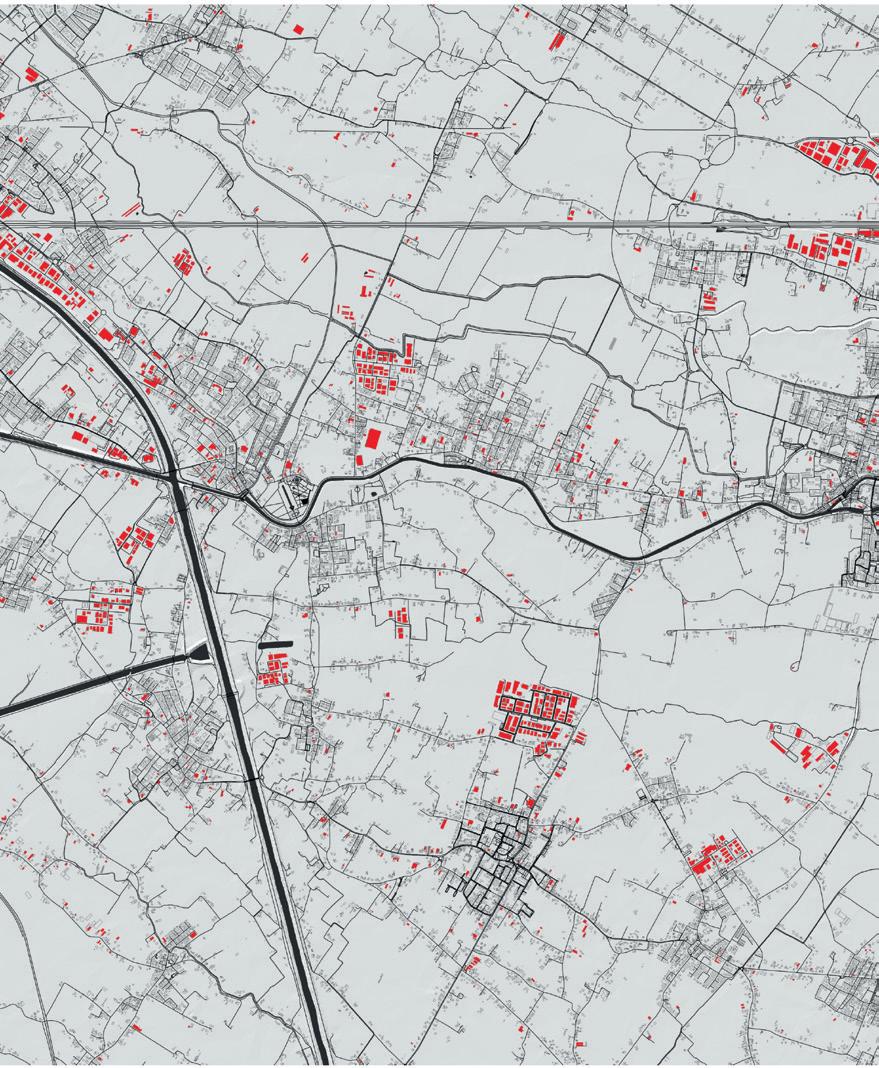

Fig. 3. Nord Italia. Imprese del quarto capitalismo. Elaborazione dell’autore su dati Open Maps e Mediobanca.

Fig. 1. Gli spazi della manifattura in Riviera del Brenta. Elaborazione dell’autore.