A CURA DI

MICHELE MONTEMURRO

NICOLA LA VITOLA

Presentazione

Michele Montemurro e Nicola La Vitola

L'anima del luogo

Michele Montemurro

OPERE DEI MAESTRI

La casa di Aalto in paradiso

Antonio Armesto Aira

Umberto Riva e le case di Stintino. La costruzione del paesaggio

Vitangelo Ardito

2 case + una. Sotto lo stesso cielo, di fronte allo stesso mare

Federica Visconti, Renato Capozzi

Il disegno di un'architettura mediterranea. Casa

Can Lis a Mallorca

Nicola La Vitola

Tettonica e paesaggio. Tre case di Aris

Konstantinidis

Antonio Nitti

Aspettative senza tempo. Due possibili lezioni di Francisco Barata

Helder Casal Ribeiro

OPERE DEGLI AUTORI

Casa della Calçada da Serra

Michele Cannatà, Fátima Fernandes

Case di campagna. Riflessioni sul paesaggio

rurale in Sicilia

Marco Mannino

La costruzione del paesaggio: la lezione della petite maison

Bruno Messina

Case per le isole partenopee

Antonello Monaco

Un carattere di montagna. Dalla grotta allo sbalzo, storia di un gesto ardito

Eloisa Vacchini

Ogni casa, ogni prodotto degno dell'arte di costruire, aspira a essere la prova che vogliamo costruire il paradiso terrestre degli uomini.

Alvar Aalto, “Il paradiso secondo gli architetti”, conferenza tenuta a Malmö nel 1957.

È stato un po' difficile per me mettere insieme questo discorso sulla casa di Aalto a Muuratsalo, perché pur avendolo già pubblicato in altra forma molti anni fa, nel ricomporlo per questo ciclo di lezioni ho scoperto nuovi elementi, nuovi “ingredienti” in questo piccolo capolavoro.

In questo seminario l'attenzione si concentra sul modo in cui i caratteri del sito (“la forma della terra”) partecipano al progetto. Come è noto, la casa di cui parliamo si trova su di un'isola in mezzo ad un lago, su un promontorio roccioso in una foresta e vicino a una piccola insenatura, un sito molto interessante per la ricchezza delle sue forme.

Un'opera di architettura, come la casa sperimentale di Alvar Aalto a Muuratsalo è un oggetto culturale e, in quanto tale, la forma che ha assunto, con il suo carattere concreto-particolare, può essere compresa, ma non spiegata. Il metodo della comprensione permette di affrontare lo studio o l'analisi delle opere senza presupporre un rapporto di causalità tra i termini della committenza (che appartengono all'ordine della vita, del sito e della tecnica) e il risultato architettonico, ma piuttosto mostrando come questi livelli del reale corrispondano alla forma architettonica attraverso rapporti di analogia. La vita, il sito e la tecnica, che hanno origine o derivano dalla natura, contribuiscono a eliminare l'indeterminatezza della forma dell'opera, in modo che, sub specie di modelli esemplari, archetipi e paradigmi (dimensione concreto-universale) possano trovare fondamento nelle operazioni logiche della composizione (formalità pura), nel progetto architettonico.

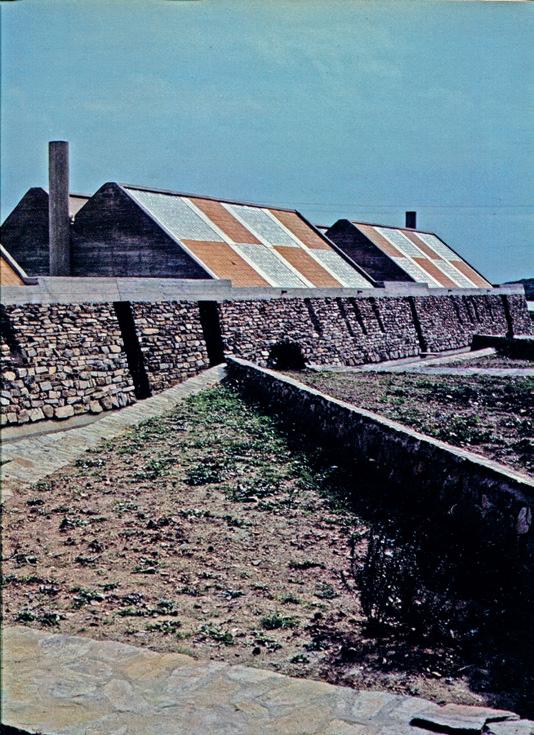

Nelle case a Stintino mise in opera quattro portali in cemento in successione al centro dello spazio vuoto, in corrispondenza della parte più alta del tetto. Le case risultano così divise in tre fasce longitudinali, uno schema che, come detto, deriva dall'impianto strutturale della casa ma anche dalla conoscenza di progetti kahniani. Sotto i telai centrali sono allineate tre stanze, per il soggiorno e camere da letto, mentre sotto le due falde inclinate del tetto trovano posto un lungo portico ed i servizi. L'altezza delle stanze – metri 3,50 –è tale che le pareti che le separano dal porticato e dai servizi è in parte vetrato nella parte superiore, in modo da ricevere luce dall'alto, attraverso i lucernai inseriti nelle coperture. Una complessa “macchina” interna che assicurava una misurata luce indiretta dall'alto e una ventilazione trasversale attraverso il porticato. Ciò era favorito sia dalla presenza di piccole corti trasversali aperte che separavano le tre case, sia da “intercapedini” d'aria che erano state create tra i vani della casa e la copertura esterna. Principi e soluzioni elementari che rispondevano esattamente ad un habitat che possedesse le caratteristiche di un posto come Stintino, umido, fortemente ventilato, molto caldo.

Gli interni erano progettati con un carattere di semplicità e con materiali poveri del luogo. La stessa ceramica sarda che copriva la casa veniva utilizzata da Riva per la pavimentazione. Lo spazio del portico, con le porte in legno massello con inserita una griglia di ventilazione, restituiva l'immagine balneare di una serie di cabine-spogliatoi. Così le qualità dello spazio esterno si riconoscono nello spazio interno, il carattere pubblico si identifica in quello privato.

Riva e la memoria del paesaggio

Sono aspetti che si sovrappongono in modo da raggiungere un senso di radicamento, un modo per conoscere i luoghi in profondità; e, nella rinuncia ad ogni prefigurazione che nasca da una teoria, attendere che sia il luogo a suggerire una soluzione, e nel frattempo guardare tutto, scrutare il paesaggio; ed infine la ricerca di una provvisorietà nell'espressione, il timore di non aver capito appieno, di aver elaborato una proposta che è inadeguata. Immaginiamo i dubbi durante il disegno del profilo del tetto o dell'ipotesi di terrazzare restando alla quota originaria, sotto la strada. Sono temi che appartengono alla sensibilità di Umberto Riva. Il suo lavoro è segnato da questo aspetto, dal tentativo di immedesimarsi

Sul vassoio, che diventa a sua volta fondazione sospesa, si costruisce poi lo spazio della casa attraverso il quale si può traguardare il mare dall'ingresso fino alla terrazza a sud [Fig. 4]. Tutta la casa è attraversabile, lasciandosi a est la zona notte e a ovest la cucina e la sala da pranzo, per approdare al vuoto che “contiene” la scala per la spiaggia, da un lato, e, dall'altro, al grande soggiorno nel quale una colonna svela la presenza di un altro sistema strutturale sopra il vassoio. Infine la loggia, sotto la grande lastra del tetto, è il luogo dal quale, da uno spazio aperto ma protetto dal sole attraverso l'ombra, il tuffatore può, prima di saltare, guardare l'orizzonte lontano – l'horizon ovvero l'estremo confine del mare – e riguadagnare una relazione essenziale con la natura [Fig. 5].

Note

1. Si tratta di Antonio Armesto Aira, Cosenza, Rudofsky, Coderch: la tradizione come oggettività, in Maria Pia Fontana, Miguel Y. Mayorga, Luigi Cosenza. Il territorio abitabile, Alinea, Firenze 2007.

2. H. Piñon, Tres decades en la obra de José Antonio Coderch, in “Arquitectura”, bis n. 11, 1976.

3 Farsa vera di un progetto ideale, in “Domus” n. 109, gennaio 1937. Dopo l'accesa discussione tra l'architetto e il cliente, la farsa termina con l'arrivo del Deus ex machina (il proprietario dello scoglio, uomo pratico pure lui) [che afferma]: «Adesso vi sistemo io le cose. Questa casa non si farà perché io lo scoglio non ve lo vendo (cadono il sipario e le speranze)»

4. Ibidem.

5. T. Zenetos, Urbanisme électronique: Structures parallèles, in: “Architecture in Greece”, Atene 1969.

piano rispetto alla scena, assume il ruolo, come fosse un repoussoir, di conferire misura e profondità alla scena stessa, rendendo eloquente la sua lontananza.

Casa per il fine settimana a Sykia: dell'“inquadrare”, o la scatola muraria e la “finestra abitata“

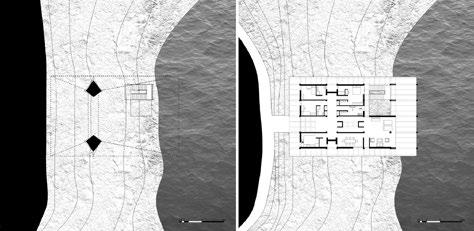

La casa [Fig. 2] si situa lungo la costa del golfo di Corinto, su un arenile pianeggiante rivolto a settentrione verso il mare e i monti della Beozia e della Focide.

Essa si compone di due distinte scatole murarie, l'una perpendicolare all'altra, ma entrambe allineate sul fronte mare a ribadire la giacitura della linea di costa, e intervallate da uno spazio centrale, sollevato dal suolo, in cui si risolve la loro tensione reciproca. Tale spazio, infatti, disgiunge e allo stesso tempo unisce le parti di cui si compone questa casa, essendo sollevato sul medesimo solaio che costituisce la pavimentazione delle stanze; coperto dal medesimo tetto che corona le scatole murarie; delimitato, sui due lati chiusi, dalle loro superfici; ed involucrato, sui due lati aperti, dalla medesima listellatura in calcestruzzo che innerva il loro stesso spessore.

Le scatole murarie definiscono l'unità morfologica e spaziale della stanza ed individuano dei luoghi tutti interni, che ospitano gli ambiti per il riposo, i servizi, la cucina-pranzo. Il loro intervallo, invece, individua un luogo aereo, aperto ma coperto, che ospita il soggiorno, attraverso cui la casa si apre da un lato alla vista del mare, dall'altro all'ingresso generoso della luce meridiana.

La scatola muraria è, dunque, la forma della costruzione riassuntiva di questa idea di casa, poiché attraverso di essa si determinano la forma, lo spazio, le misure, il carattere e, non da ultimo, il senso del suo luogo centrale, che situa la casa nel paesaggio, e si costituisce come il luogo privilegiato per la sua contemplazione, attraverso l'istituzione di un modo specifico della visione: si potrebbe infatti interpretare tale luogo come una grande finestra abitata, attraverso cui selezionare un frammento finito dal paesaggio naturale e inquadrarlo all'interno di una cornice, i cui bordi sono definiti dalle superfici murarie e dai solai del pavimento e della copertura.

Il progetto di questa piccola casa si confronta con un contesto eccezionale in cui i differenti elementi si misurano con le molteplici interpretazioni del luogo. Un luogo che si costruisce a partire dal tipo di cliente, dalla sue aspirazioni, dai suoi sogni e dal riconoscimento del ruolo che come architetti/progettisti assumiamo nella formalizzazione di una idea in quello specifico frammento urbano. Identifichiamo nella preesistenza e nelle memorie che ci sono trasmesse e che incontriamo nelle vicende della sua costruzione i primi indizi per il progetto. Una tipologia a schiera con doppio ingresso per garantire l'uso per due famiglie in una dimensione complessiva di 50 metri quadri. Un lotto di 7,00 x 3,00 articolato su tre livelli. La presenza della roccia imponeva una riduzione del lotto dei due livelli inferiori. Un spazio scavato sotto la roccia del monte e un volume effimero addossato ai muri in pietra contribuivano a migliorare le prestazioni spaziali offerte dalle ridotte dimensioni del lotto. I piccoli rettangoli delle finestre della facciata a nord [Fig. 2] sembravano difendersi dall'accecante bellezza di un fiume e di un paesaggio urbano che racconta la storia della città di Porto sulla riva opposta [Fig. 1]. In realtà il clima, l'orientamento a nord e le difficili condizioni di vita che hanno dato origine a queste costruzioni, non ammettevano concessioni ludiche e momenti contemplativi di un paesaggio in movimento. Il progetto fonda la sua costruzione nella difficile interpretazione della duplice condizione dell'obbligo delle prescrizioni regolamentari istituzionali e della necessità e compatibilità di affermazione di un'idea contemporanea dell'abitare.

Una diversa strategia caratterizza l'ultimo progetto che vi mostro. Si tratta di una piccola casa per vacanze vicino Siracusa, realizzata in una lottizzazione anonima. In questo caso è lo spazio centrale più alto che diviene il fulcro della composizione. La mediazione tra il volume esterno e l'ambiente interno, è risolta mediante dispositivi cromatici, luminosi e tattili. Il colore aragosta esterno amplifica la solarità estiva, la penombra dell'interno turchese è rischiarata dalla luce zenitale dei lucernari [Figg. 6-7].

Queste case indagano il senso dell'abitare, declinando la relazione con il contesto naturale o antropizzato con modalità insediative diverse: la corte, il padiglione, il megaron rappresentano archetipi dell'abitare che ricercano ancora oggi nuove configurazioni.

Questo libro raccoglie, in forma di saggio, le lezioni tenute all’interno del seminario didattico “L’anima del luogo”, organizzato dal prof. Michele Montemurro e dal DR Nicola La Vitola nel 2021 nel Politecnico di Bari, all’interno del quale si è sviluppato un ampio e plurale confronto sul valore del rapporto tra la casa di abitazione ed il sostrato fisico nella costruzione del luogo, la cui “anima” è riposta nei caratteri fisici e topologici della geografia, vera radice etimologica della forma dell’architettura.

È emersa la necessità di intendere il senso del progetto di architettura in maniera relazionale, focalizzando l’attenzione non solo sulle grammatiche interne alla forma ma anche sulla loro ragione in rapporto agli ordini delle forme di lunga durata (geografia, natura) che la precedono.

I caratteri formali del sostrato fisico diventano così una sorta di ordine soggiacente al progetto, in cui il principio insediativo assume il valore di fondamento, di segnatura primigenia del territorio, riconoscendo come momento decisivo, quello in cui il manufatto stabilisce una relazione con il sito, in cui l’uomo abita la Terra misurandosi con la natura.

I saggi si articolano in due parti tra loro complementari, l’una dedicata alla comprensione di alcune opere paradigmatiche di A. Aalto, J. Utzon, U. Riva, L. Cosenza, A. Kostantinidis, F. Barata; l’altra dedicata ai progetti di autori contemporanei come M. Cannatà e F. Fernandes, M. Mannino, B. Messina, A. Monaco, E. Vacchini che hanno assunto nelle loro opere il rapporto con la topografia come matrice morfogenetica dell’architettura e del paesaggio.

ISBN 978-88-6242-900-9 € 18 www.letteraventidue.com