Prefazione

Antonino Saggio

Introduzione

Marco Addona, Diana Carta, Lorenzo Casavecchia, Carmelo Gagliano

DECOSTRUZIONI

Il luogo del limite

Marco Addona

Astrazione è sacralità

Mattia Baldini

La finestra: materia, struttura, spazio

Diana Carta

Tra Costruttivismo e Ideologia

Lorenzo Casavecchia

Ossimoro, metonimia, sinestesia

Manuela Ciangola

Terragni Urbanista/Urbano

Carmelo Gagliano

Chiuso-Aperto: lo spazio dell’inclusione

Francesco Masiello

Terragni, Le Corbusier: una doppia spirale

Marco Ugolini

Dalla meccanicità all’organicità

Peter Varga

La Cattedrale del 1943

Antonino Saggio, Gaetano De Francesco

RICOSTRUZIONI

Monumento ai caduti Como

Mattia Baldini

Negozio Vitrum

Manuela Ciangola

Asilo della Carità

Francesco Masiello

Biblioteca Cantonale

Lorenzo Casavecchia

Quartiere Cortesella

Carmelo Gagliano

Nuova Fiera di Milano

Peter Varga

Villa a Portofino

Marco Addona

Ampliamento S.A. Tavolazzi e Fumagalli

Marco Ugolini

Casa Vietti

Diana Carta

L’ultima cattedrale

Antonino Saggio, Gaetano De Francesco

APPENDICE

Nobile Terragni

Attilio Terragni

Il Mio Terragni, il Nostro Terragni

Antonino Saggio

Bibliografia

PREFAZIONE

Antonino Saggio

Vorrei sottolineare al lettore, quasi come se non ne fossi coinvolto in prima persona, quanto mi sembri Riscoprire Terragni: nuova vita a progetti inediti, una pubblicazione utile da molti punti di vista.

Il primo è interno alla didattica di un corso di dottorato in Architettura - Teorie e Progetto, inquadrato nella macroarea ministeriale “D” e, in particolare, proprio nel sotto settore Architettura e Progetto. Ho tenuto seminari dal 2003 e ho avuto la responsabilità come coordinatore del dottorato, precedentemente all’attuale coordinatore Orazio Carpenzano, dal 2011 al 2017. In quegli anni, ho sempre cercato di lavorare al centro della disciplina della progettazione e questo è avvenuto anche nel caso di questo libro, nonostante si trattasse di un tema di respiro storiografico. Ritengo, inoltre, che il seminario, dal quale è scaturito questo libro, mostri come la ricerca storica non sia appannaggio esclusivo delle aree disciplinari della storia, ma piuttosto come questa possa, molto utilmente, essere affrontata anche da chi segue un dottorato di Architettura e Progetto.

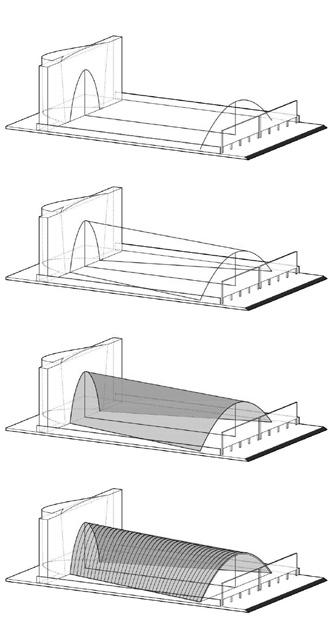

I partecipanti di questo seminario si sono avvicinati al materiale storico con grande rigore. Hanno studiato con attenzione non solo il materiale bibliografico, ma hanno anche esaminato con cura i materiali conservati presso la Fondazione Terragni di Como, cui va il sentito ringraziamento di noi tutti. Questo studio ha rivelato disegni fondamentali per il libro qui presente. La ricerca ha permesso di portare alla luce dieci progetti di Terragni, in gran parte mai ricostruiti tridimensionalmente. Il lavoro è stato il più accurato possibile e sono state spesso valutate le varie ipotesi presenti nei documenti. Il risultato dello studio per la ricostruzione ha permesso la creazione di disegni ortografici in scala, di un modello 3D, da cui sono state elaborate delle viste prospettiche. Successivamente, si è compiuto un ulteriore passo: si è ritenuto importante far apprezzare compiutamente la forza ideativa dei progetti di Terragni all’interno dei contesti per i quali erano stati ideati. A questo fine si sono studiate nuovamente tutte le fonti

INTRODUZIONE

Marco Addona

Diana Carta

Lorenzo Casavecchia

Carmelo Gagliano

Questo volume raccoglie gli esiti del lavoro svolto nell’ambito del seminario del Dottorato di ricerca in Architettura Teorie e Progetto della Facoltà di Architettura – Sapienza Università di Roma – dal titolo “Linee di ricerca”, tenuto dal prof. Antonino Saggio nel gennaio 2023 a partire dalla figura di Giuseppe Terragni.

L’itinerario seminariale trae origine dalla lettura della figura dell’architetto comasco attraverso lo studio della nuova edizione, a cura di questo stesso editore, del volume di Antonino Saggio Giuseppe Terragni, una biografia critica. L’analisi si è articolata in cinque incontri ai quali corrispondono altrettanti capitoli della medesima pubblicazione. In ciascun incontro ogni partecipante ha messo a fuoco un tema della produzione di Giuseppe Terragni, prossimo ai propri interessi di ricerca, e ha successivamente redatto un saggio che ne sottolinea i punti di tangenza. I diversi contributi sono stati tutti presentati, discussi collettivamente e pubblicati nel blog tinyurl.com/3mcxwzpk.

In un momento successivo, sono state individuate circa quindici opere dell’architetto Terragni che risultavano poco indagate e pressoché sconosciute nella loro effettiva consistenza spaziale e plastica. All’interno di questa prima selezione, quindi, ciascun partecipante al seminario ha scelto di concentrarsi su un’opera che fosse il più vicino possibile ai temi e alle riflessioni che erano venuti fuori durante la stesura dei saggi. Ne sono conseguite delle complete ricostruzioni tridimensionali basate su un attento scrutinio, non solo di tutto il materiale pubblicato, ma anche di quello inedito reso possibile attraverso la consultazione diretta delle fonti disponibili presso l’Archivio Terragni di Como, durante una speciale missione di tre giorni di lavoro compiuto da alcuni dei partecipanti. Ciò ha permesso di toccare con mano i numerosi frammenti cartacei dell’architetto, osservarne il tratto, il percorso di ideazione – concetti e ripensamenti – e riscoprire i legami tra questa figura e i contemporanei con i quali si confrontava. Si è così deciso di

In questo caso, quindi, lo spazio del limite non è relegato in un solo punto, ma si estende a tutto l’edificio. Troviamo quindi i tre livelli (interno/“spazio-tra”/esterno) esplicitati su tutto il perimetro della villa. Muro pieno, spazio vuoto, telaio. Questa tensione consente un passaggio graduale tra interno ed esterno che permette anche l’affiorare di altri temi quali quello della protezione, come un’epidermide che avvolge la vita all’interno del prisma e anche quello dell’esplorazione; tramite lo “spazio-tra”, infatti, gli abitanti sono in grado di esperire lo spazio esterno lentamente, passando attraverso i vari luoghi del limite. Questo livello di protezione rimanda a un altro concetto sempre caro alla psicoanalisi: quello del setting durante la seduta con il terapeuta. Il setting è uno spazio (fisico, ma anche mentale) che assicura al paziente protezione. Si pone tra egli stesso e il terapeuta e consente gli scambi reciproci, favorendo appunto la relazione tra i due e avvicinandolo nell’esplorazione, ma sempre facendolo sentire al sicuro.

Con la Villa Bianca, infine, si fa un passo successivo. A un primo sguardo si potrebbe pensare che quel luogo del limite, quello “spazio-tra” tanto importante sia venuto meno. Ma non è così. Il perimetro murario, solido, inspessito e non più staccato dal suolo mette al centro il soggetto principale (l’abitazione) che ha fatto propri gli elementi di protezione dello spazio del limite inspessendo le sue pareti, ma al contempo è anche perfettamente in grado di esplorare lo spazio esterno tramite dei dispositivi non più omnicomprensivi e che vanno in tutte le direzioni, ma che sono ben posizionati, indirizzati verso punti precisi. Le stesse finestre rivelano questo intento all’esplorazione grazie alle cornici aggettanti che invitano proprio il fuori nel dentro e viceversa.

Lo scopo (se si vuole) di una terapia psicoanalitica è la sua fine. La terapia non dura in eterno ma è finalizzata a fornire al paziente tutti quegli strumenti che possano aiutarlo a comprendersi meglio e a vivere la sua vita senza più bisogno del terapeuta. Lo spazio della relazione, il luogo del limite, lo “spazio-tra”, non c’è più, ma il paziente ha piena consapevolezza di sé, di quali aspetti di sé stesso e del mondo esterno vuole esplorare, di come proteggersi e di come connettersi al suo io interno. Così come la Villa Bianca che non ha più un perimetro che la circumnaviga, le tensioni date dal telaio sono indirizzate a punti ben precisi, la costruzione è ben ancorata, connessa, al suolo.

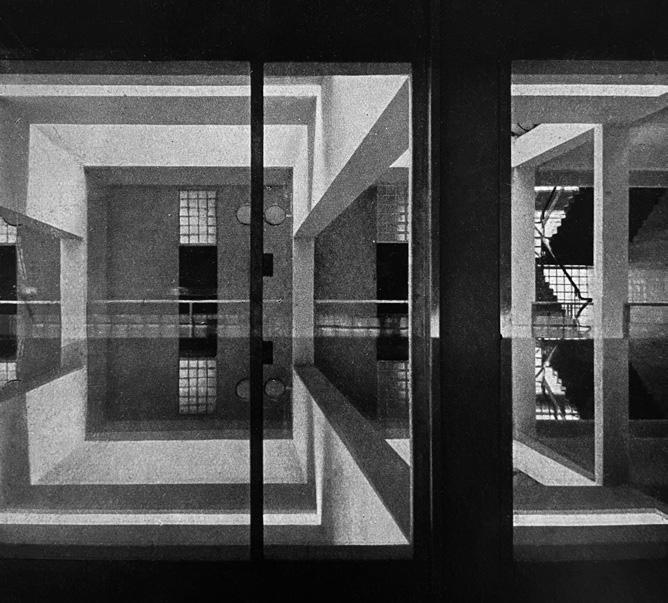

Il luogo del limite

permettendo all’architetto di pervenire a un senso di trasparenza concettuale. È questo l’aspetto che più anima le analisi critiche esposte nel saggio che ambisce, pur senza pretesa di esaustività e completezza di dettaglio, a offrire una lettura dal punto di vista del sottile rapporto che intercorre tra l’aspetto costruttivo e quello poetico nel lavoro di Terragni. «Gli elementi costruttivi sono la base, l’alfabeto col quale l’architetto può comporre più o meno armonicamente. L’architettura non è costruzione e neppure soddisfazione di bisogni di ordine materiale; è qualche cosa di più; è la forza che disciplina queste doti costruttive ed utilitarie ad un fine di valore estetico ben più alto. Quando si sarà raggiunta quella “armonia” di proporzioni che induca l’animo dell’osservatore a sostare in contemplazione, o in una commozione, solo allora allo schema costruttivo si sarà sovrapposta un’opera di architettura»12.

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio [opera], Como, 1936. Sopra facciata principale. Pagina a fianco, l’uso del vetro negli spazi interni.

La fisicità della materia entra nel pensiero architettonico non come un fenomeno sottoposto all’osservazione, bensì come struttura profonda del pensiero stesso. In questo modo, la presenza della finestra può, a volte, dissolversi – nella Casa del Fascio –, altre volte, essere evocata – nella Casa Rustici – e, altre volte ancora, diventare elemento autonomo – nella Villa Bianca.

La condizione comune dell’esistenza fisica è la base della possibilità da parte dell’uomo di tradurre la materia in architettura e Giuseppe Terragni sembra esserne profondamente consapevole.

Terragni Urbanista/Urbano