Teknologi Pelestari

Yuli Setyo Indartono Deny Willy Junaidy Rino Rakhmata Mukti Mohammad Farid

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Yuli Setyo Indartono Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB

PENULIS

Yuli Setyo Indartono Deny Willy Junaidy Rino Rakhmata Mukti Mohammad Farid

EDITOR Islaminur Pempasa

PERISET

Endan Suhendra Catur Ratna Wulandari Yudi Noorachman Risa Anggreini Saffanah Zahirah

FOTOGRAFER

Ferdyansyah Poernama

ILUSTRATOR Kolam Susu Studio

DESAINER GRAFIS

Irman Nugraha Fachri Fauzi

SEKRETARIAT

Noviyanti

Ferdyansyah Poernama Dian Sumardiana Suyanto Karina Dwianti Ali Hasan Asyari

Tim Administrasi, Keuangan, dan Sisfo LPPM IT

COVER STORY

Ilustrasi pemanfaatan alat penjernih berbasis membran IGW Home Ultrafilter menggunakan teknologi ultrafiltrasi untuk penyediaan air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan atau bencana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua LPIK ITB, Joko Sarwono, Ph.D. Ketua LPIT ITB, Prof. Taufan Marhaendrajana, Ph.D.

Cetakan pertama: Desember 2022 ISBN: 9786232972643

Hak Cipta © 2022 Dokumen ini diterbitkan oleh ITB Press. Hak cipta milik LPPM ITB - Bandung dan dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan mencetak ulang, mengutip sebagian atau keseluruhan isi tanpa izin.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung

Gedung CRCS Lantai 6 Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132 Jawa Barat, Indonesia (022) 86010050 / 86010051

https://lppm.itb.ac.id https://pengabdian.lppm.itb.ac.id

Email: lppm@itb.ac.id

Bumi dan Masyarakat Berkelanjutan

Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. Rektor ITBKESADARAN global terhadap keberlanjutan bumi dan kesejahteraan masyarakat telah mengantar kita pada kesamaan langkah dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainability Development Goals (SDGs). Dalam kerangka SDGs ini, kita dipahamkan mengenai bumi yang satu dan saling terkait dengan setiap langkah kecil, baik atau buruk yang akan memberi dampak pada keseluruhan planet.

Bumi yang satu dan mungkin satu-satunya menjadi tumpuan bagi kehidupan dan penghidupan di atasnya saat ini menghadapi tekanan untuk menghidupi masyarakat dan kehidupan lain di atasnya. Inklusi sains, teknologi, seni dan humaniora bisa menjadi salah satu metode dan perangkat utama dalam mengelola dinamika optimalisasi dan distribusi sumber daya, termasuk meningkatkan resiliensi masyarakat menghadapi perubahan alam, khususnya perubahan iklim dan potensi bencana.

Di pulau-pulau kecil, misalnya, kita mendapati sumber daya perikanan yang melimpah, tetapi menghadapi tantangan dalam pengelolaan, pengawetan karena juga terkait dengan ketersediaan energi. Terkait dengan lokasi geografis seperti ini, intervensi tentu tidak bisa selesai tanpa melintasi jarak dan tantangan lain.

Inklusi sains, teknologi, seni, dan humaniora membutuhkan kerelaan para ilmuwan berinter aksi dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan alam dalam mencoba membangun solusi bersama. Sebagian ‘petualangan’ para ilmuwan kami menjelajahi tantangan merawat bumi, meningkatkan kualitas penghidupan terangkum dalam buku ini sebagai juga ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima para ilmuwan ITB dengan rasa bangga.*

Meretas Jalan Pengabdian dengan Budaya Ilmiah Unggul

Prof. I Gede Wenten, Ph.D. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITBPENGABDIAN kepada masyarakat sebagai salah satu Dharma dari tiga ‘kebenaran’ dan ‘panduan perilaku’ insan akademik di perguruan tinggi bukan fragmen atau komponen terpisah dari dua Dharma lain, yaitu pendidikan dan penelitian. Hal ini bermakna bahwa program pengabdian ITB yang dimaksudkan sebagai upaya penerapan sains dan teknologi untuk menjadi solusi masalah keluar dari ruh sains dan teknologi yang terbangun di dalamnya. Arah pengembangan riset dan inovasi ITB saat ini adalah penguatan budaya ilmiah. Kualitas menjadi prioritas lebih tinggi daripada kuantitas. Riset para ilmuwan ITB diarahkan menjadi riset berkualitas tinggi dengan salah satu indikatornya adalah karya ilmiah bereputasi yang memiliki implikasi substansial pada kontribusi keilmuan. Hal ini tidak terbatas pada publikasi di jurnal ilmiah, tapi juga paten termasuk didalamnya. Kontribusi keilmuan yang dimaksud adalah lebih kepada novelty atau kebaruan yang dikontribusikan dari setiap karya.

Salah satu implikasinya, mendapatkan paten menjadi tidak berarti jika tidak kompetitif, jika publik tidak memanfaatkannya. Demikian pula dengan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sekadar memasang sebuah alat tertentu di desa, tetapi bagaimana menemukan jalan agar sains dan teknologi memiliki pijakan yang kuat dalam menjawab tantangan di masyarakat desa dan daerah terpencil.

Pengembangan budaya ilmiah unggul dalam penerapannya di masyarakat mensyaratkan setiap invensi memiliki basis saintifik yang solid. Melalui kiprah para ilmuwan yang menjalankan Dharma-nya dengan berlandas pada prinsip ini, pengabdian kepada masyarakat akan mampu meletakkan kepemimpinan ilmiah unggul ITB dalam meretas jalan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.*

Keberpihakan kepada Masyarakat

Dr. Yuli SetyoIndartono

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITBPENGABDIAN kepada masyarakat yang dilakukan ITB merupakan penerapan hasil kepakaran sivitas akademika ITB untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jangkauan kegiatan ini mencapai daerah luar Jawa dan daerah perbatasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Prioritas program pengabdian kepada masyarakat ITB meliputi pemberdayaan desa, reaktivasi ekonomi, mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata.

Fokus pada desa dan daerah 3T memang bukan merupakan shortcut atas tantangan kewilayahan dan keadilan, tetapi merupakan upaya yang secara global diamanatkan dalam kerangka SDGs mengenai inklusivitas, dengan semangat bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun atau no one left behind.

Sejatinya memang tidak ada jalan pintas, baik secara literal bahwa para ilmuwan yang melakukan pengabdian memerlukan waktu dan usaha yang tidak mudah untuk mencapai lokasi komunitas, maupun proses penerapan sains dan teknologi dalam konteks sosial, kultural, dan keterbatasan sumber daya.

Semua pengalaman ini menjadi berharga bukan saja bagi sivitas akademika ITB, tetapi juga diharapkan bagi masyarakat setempat, serta pengembangan sains dan teknologi dalam petualangannya menemukan konteks lokal dan potensi replikasi dan eskalasi dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah lain yang serupa di Indonesia.*

Mencipta Kesejahteraan Masyarakat Harmoni

M B f Merawat Bios er

Pendekatan Multidisiplin

Mulai Bibit hingga Pascapanen 13. Bekal Es Para Nelayan

Mesin Pembuat Es Ramah Lingkungan

Mencari Solusi Alternatif Pengganti Es Balok

14. Peternakan Sapi Nirlimbah Manfaat Ekstra Lumpur Sisa Biogas Pemanfaatan Biogas di Pangalengan 15. Kelapa untuk Mandiri Energi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dari Produk Turunan Kelapa 191

16.

Menjaring Energi Matahari

202 205 209 214 223

Bagian 1 Merawat Biosfer

Tanah dan air yang kita tinggali semakin terbebani. Intervensi sains dan teknologi terfokus untuk mempromosikan keselarasan kehidupan di atas permukaan bumi, ketersediaan kebutuhan mendasar, terutama air, dan resiliensi terhadap perubahan iklim.

Mengurangi Beban Bumi

Akhmad Zainal Abidin, Ph.D.

Akhmad Zainal Abidin, Ph.D.

Sampah identik dengan kotor, bau busuk, dan tidak sedap dipandang. Sebisa mungkin sampah segera disingkirkan. Akan tetapi, yang lazim terjadi sebenarnya hanyalah memindahkan gunungan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sampah. Padahal, sampah bisa memiliki nilai ekonomi asalkan mau memilahnya dengan benar. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk atas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), dan menjaga ekosistem darat (SDG 15).

SAMPAH organik merupakan bagian terbesar dari sampah rumah tangga. Jumlahnya sekitar 50%-70% dari total sampah. Saat ini sampah organik kebanyakan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah yang sangat mengganggu masyarakat. Lingkungan menjadi kotor, bau busuk, hingga menimbulkan masalah kesehatan karena banyaknya bakteri patogen yang terbentuk selama proses pembusukan.

Saat ini penanganan masalah sampah organik belum teratasi karena sistem dan teknologi pengolahannya yang sulit, memakan waktu lama, bau, kotor, dan produknya bernilai ekonomi rendah sehingga kurang dilirik.

Menjawab tantangan itu, ilmuwan ITB menghadirkan Masaro sebagai solusi terbaik dalam pengelolaan dan

pengolahan sampah. Metode ini dibuat oleh Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Perancangan Produk Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri. Zainal memiliki 10 paten yang terkait dengan Masaro.

Masaro merupakan akronim dari Manajemen Sampah Zero. Dengan metode ini, sampah tak perlu dikirim ke TPA. Semua bisa diolah tanpa ada residu dan mampu menghasilkan produk lain yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Syaratnya, semua sampah harus dipilah terlebih dahulu. Tanpa pemilahan, sampah sulit dimanfaatkan. Sampah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sampah yang bisa membusuk (biodegradable) atau yang sering salah kaprah disebut dengan organik dan yang tidak membusuk atau nonbiodegradable. Kedua golongan ini bisa ditangani dengan Masaro. Teknologi Pelestari / 17

Mengubah nilai sampah organik

Sampah organik ada yang tergolong cepat membusuk, tetapi ada juga yang pembusukannya membutuhkan waktu lebih lama. Sampah yang mudah membusuk misalnya sisa makanan, sayur, dan buah. Sementara, yang lebih lama membusuknya misalnya daun dan kayu.

Dengan Masaro sampah yang mudah membusuk diubah menjadi Pupuk Organik Cair Istimewa (POCI) dan Konsentrat Organik Cair Istimewa (KOCI). Sementara, sampah yang sulit membusuk diubah menjadi media tanam dan kompos Masaro.

Secara teknis, sampah organik dipilah terlebih dahulu antara yang mudah dan sulit membusuk. Sampah yang mudah membusuk dimasukkan ke mesin pencacah sehingga bentuknya menjadi seperti bubur. Setelah itu diproses di instalasi pengolahan pupuk dan pakan organik (IPPO). Di sana terdapat beberapa proses. Pertama, bubur sampah tadi difermentasi di tangki. Fermentasi tersebut menggunakan katalis hasil penelitian bertahun-tahun yang disebut dengan katalis Masaro 1. Setelah itu bubur tersebut diperas. Hasil perasan kembali difermentasi dengan katalis Masaro 2. Proses ini kemudian menghasilkan POCI dan KOCI.

POCI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian organik. Sementara, KOCI digunakan sebagai pakan pada ternak organik. Dari 1 kg sampah membusuk bisa menghasilkan 12 liter POCI/KOCI. Harga jual untuk 12 liter POCI/KOCI setara dengan satu gram emas. Sisa penyaringan berupa zat padat dimanfaatkan sebagai pupuk organik padat dan pakan ternak padat.

Sampah organik sulit membusuk juga diolah dengan dilakukan pencacahan memakai alat pencacah yang sama. Daun, kulit, atau buah-buahan keras menjadi berukuran sangat kecil. Hasilnya dicampur dengan sampah yang mudah membusuk. Produknya adalah media tanam atau kompos Masaro. Penggunaannya bisa untuk tanaman di dalam polybag.

Mengolah sampah anorganik

Sampah anorganik atau sampah yang tidak membusuk bisa dipilah menjadi tiga kelompok. Pertama, sampah yang bisa didaur ulang, misalnya sampah berupa plastik kerasan, kertas, logam, dan kaca. Sampah golongan ini sudah memiliki nilai jual karena industri sampah daur ulang sudah terbentuk. Masyarakat tinggal membawanya ke bank sampah atau ke pengepul, tukang rongsok atau diserahkan kepada pemulung. Semuanya akan masuk ke industri pengolahan sampah daur ulang.

Kelompok kedua ialah sampah yang bisa diubah menjadi energi atau sampah bakar. Sampah yang termasuk kelompok ini misalnya kayu, tisu, popok sekali pakai, pembalut, kain, serta karpet. Ketiga ialah sampah yang termasuk dalam bahan berbahaya, misalnya baterai, sampah yang mengandung PVC, styrofoam, dan polybrominated diphenyl ethers (PBDE). Dua kelompok sampah ini merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah berupa plastik film seperti bungkus makanan masuk dalam kategori ini. Dengan metode Masaro, sampah kategori ini diolah di kilang plastik Masaro. Kilang ini tak ubahnya seperti tungku pembakaran. Instalasi ini berupa insinerator yang terdiri atas bagian yang berbentuk dua tabung. Di dalam silinder tersebut terdapat tempat pembakaran dan pirolisis.

Sampah bakar dan plastik film dibakar di insinerator yang dinamai instalasi pengolahan sampah anorganik (IPSA). Hasil pembakaran kemudian diolah sehingga menjadi berupa zat cair yang bisa digunakan sebagai bahan bakar yang bisa digunakan untuk industri makanan, kompor minyak, petromaks, genset, sebagai bahan bakar yang bisa digunakan oleh pedagang kaki lima. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pestisida. Abu sisa pembakarannya bisa dimanfaatkan untuk media tanam.

Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, asap hasil pembakaran yang dilepaskan ke udara sudah memenuhi kriteria Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini karena asap pembakarannya dibersihkan terlebih dahulu di komponen yang berbentuk kotak berada di antara dua tabung.

Alternatif pengolahan sampah

Pengolahan sampah menggunakan IPPO maupun IPSA tidak menimbulkan bau. Lokasi pengolahan pun terjaga tetap bersih. Asap pembakaran juga relatif tidak menimbulkan pencemaran karena dibersihkan dengan wet scrubber. Tidak jadi soal jika instalasi ini dibuat di dekat area permukiman.

Dari sisi operasional, biayanya tergolong lebih murah ketimbang pengolahan sampah dengan pengangkutan ke TPA. Biaya pembuangan untuk setiap ton sampah Rp100.000-Rp560.000. Belum lagi biaya angkut setiap hari dari rumah warga hingga ke TPA.

Sementara, jumlah produksi sampah Indonesia setiap tahun sudah men capai 67 juta ton per hari dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tidak semua sam pah terangkut. Akhirnya terjadi tumpukan sampah di tempat penam pung an sementara yang biasanya berada tidak jauh dari perumahan warga. Warga harus menghadapi bau sampah dan peman dangan yang tidak sedap dipandang.

Instalasi pengolahan sampah Masaro bisa mengolah sampah 5-10 ton per hari. Biaya investasi awal untuk pembangunan instalasi ini seluruhnya hampir Rp3,5 miliar. Akan tetapi, instalasi ini menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai jual. Dengan menggabungkan penjualan produk POCI, KOCI, pestisida organik, kompos padat dan cair berpotensi menghasilkan Rp3,9 miliar setiap bulan. Menurut perhitungan, semua modal investasi bisa kembali setelah dua tahun.

Untuk menyiasati ketersediaan modal, instalasi pengolahan sampah Masaro bisa dibuat untuk kepentingan komunal. Katakanlah instalasi ini dirancang untuk menyelesaikan sampah di suatu kota/kabupaten. Maka, IPPO bisa dibangun di setiap kabupaten atau kota, sedangkan IPSA dibuat di setiap desa/kelurahan atau di setiap pasar. Pengelolaan IPSA bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Skenario lainnya, insinerator bisa dibuat di tingkat kecamatan. Industri kreatif yang memanfaatkan sampah daur ulang juga bisa digalakkan di setiap kecamatan. Setiap desa/kelurahan dan pasar memiliki instalasi pengolahan sampah berupa RKM (Rumah Kompos Masaro) yang dikelola oleh BUMDes.

Dua alternatif tersebut bisa menjadi solusi pengolahan sampah yang mampu mengolah semua jenis sampah. Selanjutnya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan setiap kota/kabupaten.

Instalasi pengolahan sampah Masaro telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia dengan kapasitas yang beragam, mulai dari skala kecil hingga ribuan ton per hari. Semakin lama kapasitas dan efektivitasnya semakin bertambah seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. IPPO Masaro sudah dibangun di Cilegon, tungku bakar Masaro sudah didirikan di Institut Teknologi Sumatera (Itera).

Instalasi pengolahan sampah sudah beroperasi di beberapa desa di Bali, Desa Babakan Ciwaringin, Cirebon, dan Desa Tinumpuk, Indramayu, juga Cibadak, Sukabumi. Pertumbuhan yang cukup cepat akhir-akhir ini terdapat pada Unit RKM (Rumah Kompos Masaro), mulai dari Kabupaten Gorontalo, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang. Hal ini mungkin dipacu oleh investasi yang relatif murah dan kelangkaan atau mahalnya harga pupuk kimia yang saat ini terjadi.

Untuk skala kota, saat ini sedang dibangun Unit Masaro di Kota Dumai untuk menangani sampah 100 ton per hari Masaro pun sudah dicobakan di berbagai daerah seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Ciamis, dan lainnya.

Meski sudah berhasil di tempat-tempat itu, tidak semua pembuat kebijakan langsung dengan mudah menerima ide Masaro ini. Hal ini karena Masaro mengubah paradigma yang sudah kadung melekat. Pengolahan sampah yang dikenal selama ini menganut konsep kumpul–angkut–buang. Akibatnya, penanganan sampah menjadi berbiaya tinggi. Ketidaktersediaan anggaran membuat persoalan sampah tidak bisa dituntaskan.

Sementara, di Masaro konsepnya pilah–angkut–proses–jual. Konsep ini tidak hanya melihat sampah sebagai sebuah beban tanggung jawab, tetapi juga sumber pendapatan yang menguntungkan.

Masaro telah membuktikan sampah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pemilahan sampah menjadi proses pembeda. Sampah yang tercampur akan menjadi beban. Hanya sampah terpilah yang bisa menjadi aset berharga.***

Pertanian Unggul dengan Masaro

BABAKAN merupakan desa yang luas arealnya 750 ha dan luas wilayah permukiman penduduknya 583 ha. Desa ini memiliki 69 sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, PT) dan 72 pondok pesantren. Desa Babakan memiliki wilayah permukiman yang padat. Sekitar 13.000 pelajar dari luar bermukim di pondok pesantren dan memiliki 4.600 penduduk lokal. Padatnya penghuni Desa Babakan ini memunculkan permasalahan sampah yang serius berupa sulitnya mengelola dan mengolah sampah, merebaknya sampah, bau tak sedap, mengganggu lingkungan dan kesehatan, serta berdampak buruk pada sistem pendidikan. Ditemukan banyak tumpukan sampah di sepanjang jalan, pinggir sungai, dan lahan-lahan kosong. Ironisnya, tidak ada manajemen pengolahan sampah di Desa Babakan. Sistem penanganan sampah yang masih digunakan sampai sekarang adalah pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pembayaran. Sampah tidak diproses, tetapi hanya dikumpulkan dalam bentuk sampah tercampur dan kemudian diangkut menggunakan truk sampah menuju TPA. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di

TPA yang sangat mengganggu kehidupan penduduk di sekitarnya. Permasalahan sampah seperti ini merupakan tipikal yang terjadi di mayoritas desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Sampah yang dihasilkan dari desa ini sekitar 13.955 kg/hari yang terdiri atas 50% sampah organik, 38% sampah anorganik, dan 12% sampah daur ulang. Sampah berasal dari 69 sekolah, 72 pesantren, dan 1.453 KK penduduk lokal. Teknologi Masaro diterapkan dalam kegiatan di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon berupa pelatihan pengolahan sampah organik untuk Babakan Desa Zero Waste. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah mudah membusuk dan sulit membusuk. Sampah anorganik juga dibagi menjadi dua jenis yang terdiri atas anorganik nondaur ulang dan anorganik daur ulang.

Pada pelatihan diajarkan cara penanganan sampah organik melalui gerakan Masaro Polybag Farming, yaitu cara bertani dengan menggunakan polybag mengikuti tuntunan Masaro.

Dengan metode ini seluruh sampah organik mampu dihabiskan di rumah dengan formulasi media tanam 4321, yaitu media tanam yang terdiri atas tanah, sampah organik, kotoran hewan, dan arang sekam padi dengan perbandingan volume berturut-turut 4:3:2:1. Diawali dengan memasukkan sampah organik pada bagian bawah polybag lalu diikuti di atasnya oleh campuran tiga media tanam lainnya atau keempat bahan dicampur bersamasama dari awal dan disiram dengan larutan POCI. Setelah itu, media tanam dibiarkan selama satu minggu agar terjadi proses pengomposan dan pendinginan. Bibit sayur dan buah dapat ditanam setelah itu dan pemupukannya dilakukan dengan POCI.

Polybag farming yang sudah dicobakan di pesantren membuktikan model ini bisa diterapkan untuk mencapai kemandirian pangan. Setiap santri diminta memelihara tanaman dalam 15 polybag . Ada yang menanam kangkung, terong, tomat, cabai, dan lainnya. Secara keseluruhan terdapat 15 jenis tanaman yang dikembangkan. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan para santri.

Sistem

pertanian

Tanaman lainnya

Selain menyelesaikan persoalan sampah, produk hasil pengolahan sampah Masaro terbukti ampuh untuk meningkatkan kualitas pertanian. Pupuk organik yang dihasilkan Masaro cocok untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, sayuran, palawija, dan tanaman kebun lainnya. Keberhasilan Masaro pada tanaman padi bisa dilihat di Desa Tinumpuk, Indramayu. Produk Masaro membuat masa tanam padi semakin pendek. Dicobakan ditanam 10 hari lebih lambat dibandingkan dengan padi yang lain. Hasilnya justru bisa panen dua minggu lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Saat sawah lain diserang hama wereng, padi dengan Masaro justru mengalami kenaikan produksi. Produk Masaro memang bukan sekadar pupuk, tetapi juga bisa disemprotkan di tanaman akan menjadi pestisida. Batang padi menjadi keras, hewan pengerat yang biasa memakan batang jadi tidak kuat. Aromanya juga tidak disukai tikus. Ulat dan keong jadi tidak bisa berkembang biak. Itu sebabnya, Masaro tidak bisa dipandang sebagai pupuk

semata. Masaro sudah dicobakan pula pada tanaman jagung, kopi, juga kangkung.

Penelitian terus dikembangkan untuk menguji lebih banyak tanaman yang dipelihara dengan produk hasil Masaro, misalnya sawit dan karet. Selama ini sawit dituding sebagai tanaman perusak tanah. Masaro yang digunakan pada sawit bisa membuatnya menghasilkan pupuk sendiri sehingga tidak memakan unsur hara yang ada di tanah. Jika hasil pengembangan ini berhasil, Masaro bisa membantu kesuburan tanah di area perkebunan sawit. Uji coba ini masih dilakukan di Lampung Timur pada lahan sekitar 20 ha.

Uji coba pada berbagai jenis tanaman ini sangat penting untuk melihat berbagai potensi memasarkan produk hasil Masaro. Akan tetapi, hal itu tidak mudah dilakukan karena untuk riset ini memerlukan lahan yang cukup luas. Soal mengelola produk hasil Masaro ini memang menjadi tantangan tersendiri. Penelitian terkait sejauh mana dampak produk Masaro pada tanaman atau hewan ternak merupakan ranah keilmuan pertanian. Perlu kolaborasi yang luas untuk mengembangkan uji coba terhadap lebih banyak tanaman dan hewan ternak.

Selama tiga tahun belakangan, peneliti menjajal langsung menanam berbagai tanaman yang dirawat dengan produk Masaro. Dengan demikian, bisa dapat diketahui secara pasti kinerja produk yang digunakan. Lewat pengajuan permohonan pengelolaan lahan-lahan milik pemerintah maupun lembaga, diharapkan bisa memperluas lahan yang bisa digunakan untuk menguji produk-produk Masaro.

Semua langkah itu perlu dilakukan untuk memberi bukti nyata sehingga petani tertarik untuk menggunakan produk Masaro. Seperti diketahui, dominasi pupuk kimia sudah sedemikian kuat. Tidak mudah mengajak petani untuk beralih ke pupuk organik. Petani tidak mau bertaruh karena pupuk kimia sudah dirasa memberikan hasil yang baik.

Sebagaimana Masaro menawarkan cara pandang baru dalam pengolahan sampah, produk-produk yang ditawarkan pun masih asing bagi petani. Tidak semua petani punya keberanian untuk mencoba produk baru. Cara paling jitu untuk mengubahnya dengan memberi contoh nyata dari berbagai keberhasilan yang sudah dicapai. Seperti POCI pada tanaman padi IR64 di Indramayu menghasilkan bulir padi yang lebih baik.

Saat dikeringkan hanya susut 14%. Yang utama, biaya tanamnya 2/3 lebih murah. POCI yang digunakan pada perkebunan kopi di Girimekar, Manglayang, Kabupaten Bandung menghasilkan buah yang lebih banyak. POCI untuk tomat di Majalengka juga menunjukkan hasil yang baik.

Sementara, produk KOCI sebagai pakan sapi di Kabupaten Bandung Barat berhasil meningkatkan bobot sapi. Kenaikannya rata-rata 30-45 kg per bulan dengan biaya pakan hanya Rp1.000 setiap kilogram. Hasil yang menggembirakan juga dirasakan peternak kambing di Cicalengka. Rumput pakan yang disemprot dengan KOCI 10 menit sebelum diumpankan terbukti bisa meningkatkan nafsu makan kambing. Kambing jadi cepat besar dengan pertumbuhan rata-rata 5,5 kg setiap bulan. Kegembiraan yang sama dirasakan peternak ayam di Ciamis, petani ikan lele dan nila di Gorontalo yang juga telah mencoba pakan tanpa bahan kimia ini.

Semakin banyak bukti nyata, semestinya upaya untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan produkproduk Masaro akan semakin mudah. Semakin banyak pula orang yang menikmati berkah dari sampah.***

Misi Ultrafiltrasi

Dr. Khoiruddin

Dr. Khoiruddin

Pak Empi (56) tersenyum senang. Warga RT 02/RW 05 Kampung Cisasawi, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat itu kini tak perlu lagi jauhjauh dan bersusah payah membeli air minum galon isi ulang. Sekarang di rumahnya sudah ada alat penjernih air berbasis membran temuan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D. Penyediaan akses terhadap air bersih serta inovasi teknologi yang menyertainya sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sanitasi dan air bersih (SDG 6) serta industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9).

DENGAN alat penyaring air yang memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut, keluarga Pak Empi dan 25 orang tetangga dari sekitar 6 kepala keluarga (KK) bisa mendapatkan air bersih, yang bahkan layak minum. Karena itu, saat menerima bantuan tersebut dari tim pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB yang dipimpin Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., Pak Empi sempat menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Tim pengabdian kepada masyarakat di Desa Cihanjuang yang digelar sepanjang Januari-November 2020 ini beranggotakan Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D., Dr. Anita K. Wardani, S.T., M.T. (dosen ITB), Dr. Putu Teta P. Aryanti, S.T., M.T. (dosen Unjani), serta Widda Rahmah, S.T., M.T. (mahasiswa ITB).

Teknologi yang diperkenalkan dan diberikan kepada masyarakat adalah alat penjernih berbasis membran bernama IGW Home Ultrafilter yang menggunakan teknologi ultrafiltrasi

tertanam tanpa listrik untuk penyediaan air minum. IGW merupakan kependekan dari nama penemu alat penjernih air berbasis membran ini yaitu Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., yang merupakan dosen Fakultas Teknik Industri (FTI) dari Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia, menjelaskan, teknologi ini dipilihkan buat warga Kampung Cisasawi dengan sejumlah pertimbangan. Ia mengatakan, Kampung Cisasawi sebenarnya tidak berada di pedalaman. Namun, sebagian besar warganya masih kesulitan memperoleh air berkualitas, baik untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut dimungkinkan karena Kampung Cisasawi masih belum terjangkau layanan air bersih dari PDAM dan jauh dari depot penjualan air minum. Hal itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang tengah berkecamuk pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tim LPPM ITB. Banyak warga Kampung Cisasawi kehilangan pekerjaan karena berbagai pembatasan sosial dan ekonomi.

Tim pengabdian kepada masyarakat dari LPPM ITB berharap, bantuan alat penyedia air bersih dan minum ini bisa meringankan biaya hidup sehari-hari masyarakat. Apalagi, alat ini tidak membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya.

Pada awalnya, tim pengabdian kepada masyarakat ITB mencoba mengembangkan unit membran tertanam yang dapat digunakan untuk mengolah air hujan menjadi air bersih dan air minum. Namun, rencana itu berubah setelah mengetahui bahwa warga Kampung Cisasawi telah menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.

Merespons kondisi yang ada di lapangan, tim pengabdian kepada masyarakat ITB kemudian mengembangkan unit penyedia air bersih berbasis membran terintegrasi.

Menurut Khoiruddin, pilihan ini bertujuan agar alat penjernih yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengolah air sumur yang telah ditampung menjadi air bersih dan air minum sekaligus.

Unit terintegrasi ini juga dapat memanfaatkan ketinggian penyimpanan tangki air yang sudah ada sehingga tidak memerlukan listrik untuk pengoperasiannya. Dengan begitu, masyarakat tidak terbebani biaya listrik. Selain itu, alat penjernih air ini bisa digunakan untuk kondisi darurat dan bahkan bencana alam ketika jaringan listrik tidak ada.

Secara teknis, air dari sumur yang sudah ditampung di toren atau bak penampungan dengan ketinggian cukup, langsung dialirkan ke dalam tabung alat penjernih air. Air yang keluar dari alat penjernih ini sudah bersih dan layak pakai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, tim pengabdian kepada masyarakat ITB menyiapkan alat penyedia air bersih dan air minum bernama IGW Home Ultrafilter. Penyedia air ini menggunakan teknologi filtrasi air minum berbasis membran yang menggabungkan empat tahapan proses secara terintegrasi dalam satu alat. Untuk menghasilkan air bersih dan air layak minum, alat ini menggunakan dua tabung berbeda ukuran, berdiameter besar dan kecil.

Produk yang dihasilkan dari unit ultrafiltrasi di tabung besar ini adalah air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar air tersebut layak minum, proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Air dari tabung besar dilanjutkan ke tabung yang lebih kecil yang hasil penyaringannya bisa langsung diminum. Khoiruddin menjelaskan, tahap filtrasi utama memanfaatkan membran ultrafiltrasi hollow fiber dengan ukuran pori rata-rata 50 nanometer (nm) yang dilapisi nanopartikel ZnO sebagai agen antibakteri. Membran ultrafiltrasi pada tahapan ini bisa memisahkan zat besi (Fe3+), koloid, mikroba, dan partikulat secara efektif dengan tetap menjaga kandungan mineral di dalamnya. Alat ini dilengkapi karbon aktif pada tahap penyaringan awal untuk menghilangkan bau, zat organik, dan sisa klorin bebas. Pada tahapan pengolahan akhir, biokeramik digunakan untuk mengembalikan kesegaran dan mineral penting dalam air. Biokeramik ini mengandung partikel antibakteri untuk tahap desinfeksi akhir.

Pelestari

Setelah menyiapkan alat penyedia air, tim pengabdian kepada masyarakat ITB berembuk dengan warga Kampung Cisasawi. Hal yang dibicarakan terkait tempat yang tepat untuk instalasi serta penjelasan mengenai cara pengoperasian alat penyedia air ini.

Dari rembukan dengan warga, alat penyedia air ini kemudian dipasang di rumah Pak Empi. Di sekitar rumah Pak Empi ada 6 kepala keluarga lain dengan jumlah 25 orang yang bisa menikmati air bersih dari alat penyedia air ini.

Kendati hanya menyediakan di satu titik, yaitu kediaman Pak Empi, Khoiruddin mengatakan, warga Kampung Cisasawi mengaku sangat terbantu dengan alat penyedia air ini. Paling tidak, mereka kini tidak harus membeli air galon untuk minum dan kebutuhan memasak sehari-hari. Setelah ada alat tersebut, kalau membutuhkan air, warga tinggal datang ke rumah Pak Empi yang jaraknya tidak jauh.***

Terinspirasi Filtrasi Artesis Alamiah

MEMBRAN adalah selaput, kulit tipis, atau lembaran bahan tipis yang berfungsi sebagai pemisah selektif. Salah seorang pakar teknologi membran ternama –bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mancanegara– adalah Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D. yang saat ini menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sejak melakukan riset, penelitian dan pengembangan pada awal dekade 1990-an, lebih dari 15 paten dikantongi IGW, sapaan akrab Prof. Wenten. Dari mulai aplikasi teknologi membran untuk industri pengolahan bir hingga berbagai varian penjernih air. Sebagian besar paten yang dikantongi IGW sudah diaplikasikan untuk kebutuhan industri. Untuk varian penjernih air, aplikasi teknologi membran tertanam karya Prof. Wenten ini sudah banyak diperkenalkan kebermanfaatannya di masyarakat, dari mulai daerah bencana hingga kawasan perkotaan dan perdesaan yang mengalami krisis air bersih.

Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik Industri (FTI) dari Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia, mengungkapkan, penemuan dan penciptaan berbagai varian alat penyedia dan penjenih air berkode “IGW” tersebut terinsiprasi filtrasi alamiah dalam pembentukan mata air artesis.

Dalam proses filtrasi alamiah, contohnya air hujan yang meresap ke perut bumi akan melewati saringan berbagai jenis batuan dan pasir sebelum terkumpul dalam sumur atau mata air artesis.

Persoalannya, keberadaan mata air semakin langka. Semakin berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan konservasi menjadi permukiman, perkebunan, destinasi wisata dan pembangunan infrastruktur lainnya, menjadi penyebab utama. Dampaknya, krisis air kerap dialami warga yang mengandalkan sumber dari mata air tersebut.

Menurut Khoiruddin, warga yang tinggal di kawasan rentan krisis air bersih tersebut biasanya beralih mengandalkan air hujan atau sumur-sumur buatan. Masalahnya, air hujan itu tidak datang sepanjang tahun. Begitu juga dengan air sumur yang terkadang kering di musim kemarau. Belum lagi menyangkut kelayakan air tersebut untuk konsumsi sehari-hari.

Sebagai solusi, Prof. Wenten mengembangkan berbagai varian penyedia air, termasuk yang menggunakan teknologi membran tertanam tanpa listrik. Penyedia air ini dianggap cocok untuk daerah perdesaan dan wilayah bencana.

Berbeda dengan pembentukan mata air alami, proses filtrasi dengan teknologi membran tertanam ini terdiri atas beberapa tahap yaitu penyaringan oleh pasir, bebatuan, membran, dan biokeramik.

Pasir hitam yang merupakan oksida besi berfungsi sebagai tahap filtrasi awal sekaligus sebagai agen antibakteri. Bebatuan pada tahap selanjutnya membantu proses remineralisasi air. Membran polipropilena merupakan filter utama dalam sistem ini. Ukuran pori yang relatif kecil (50 nm) membantu menyisihkan besi, partikulat, koloid, dan mikroba secara efektif, tetapi tetap menjaga kandungan mineral dalam air. Filtrasi oleh membran menghasilkan air yang jernih sejernih kristal.

Karena sistem ini dioperasikan dengan gaya gravitasi, fluks membran akan bertahan pada jangka waktu lama tanpa perlu pemeliharaan yang intensif. Sementara itu, biokeramik pada tahap akhir menghasilkan air lebih segar dan kandungan mineral yang terjaga.

Berbagai varian alat penyedia air dengan teknologi membran tertanam ini merupakan solusi potensial untuk penyediaan akses terhadap air minum atau air bersih, baik tadah hujan maupun sumber air lain bagi masyarakat di perkotaan, perdesaan, hingga daerah terpencil.

Selain mampu menghasilkan air berkualitas, teknologi membran juga dapat didesain untuk berbagai skala dengan relatif mudah, dari skala rumah tangga, lingkungan RT/RW, bahkan satu kelurahan. Terlepas dari kesuksesan penciptaan dan perakitan berbagai varian unit alat penyedia air dalam berbagai ukuran dan kapasitas, Khoiruddin mengungkapkan, ada sebuah impian besar yang hingga saat ini belum terealisasi. Impian besar itu adalah instalasi alat penyedia air bersih berbasis teknologi membran tertanam di alam terbuka dengan areal yang cukup luas.

Dalam implementasinya, teknologi membran tertanam ini diaplikasikan di sebuah kolam besar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh lingkungan masyarakat yang lebih luas, misalnya desa atau kawasan tertentu yang memang membutuhkan air bersih.

Dijelaskan, seperti pada aplikasi penyedia air bersih berbentuk tabung, membran yang berfungsi sebagai penyaring akhir, tertanam di dasar kolam Membran itu tertanam di bawah rendaman pasir dan batuan lain sebagai penyaring pertama, baik berasal dari air hujan, sungai atau sumber air lainnya.

Khoiruddin menyebutkan, dengan tertanam di dasar kolam warga hanya akan bertindak sebagai penerima manfaat tanpa harus mengutak-atik membrannya. Tanpa kewajiban melakukan perawatan, warga hanya memanfaatkan air bersih hasil penyaringan membran di dasar kolam atau danau itu. Satu-satunya risiko dari aplikasi membran tertanam di dasar kolam adalah kapasitas produksinya yang akan terus berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Kemampuan membran menyaring air bersih pun akan terus berkurang karena timbunan endapan sisa penyaringan air yang semakin banyak.

Kendati membutuhkan dana dan effort yang relatif lebih besar, Khoiruddin memastikan, impian menginstalasi teknologi membran tertanam di areal yang lebih luas ini tidak pernah padam. Karena itu, ia pun berharap, suatu saat nanti, bakal ada kerja sama terjalin dengan pemerintah daerah sehingga impian besar tersebut bisa terealisasi. ***

Petualangan Kecil tentang Krisis Iklim

Dr. rer. nat. Rima Rachmayani

Dr. rer. nat. Rima Rachmayani

Mengapa cuaca terasa panas sekali? Apa yang terjadi jika es di kutub mencair? Mengapa iklim bisa berubah? Apa itu efek rumah kaca? Ini bukan pertanyaan mudah bagi orang awam, apalagi anakanak. Menjelaskan fenomena alam yang sarat dengan data saintifik bukan persoalan mudah. Memberikan edukasi perubahan iklim dan segala dampaknya serta terkait pemanasan global sejak dini menjadi upaya penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan implementasi pendidikan bermutu (SDG 4).

TIM peneliti ITB yang dipimpin oleh Dr. rer. nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. dari Kelompok Keahlian Oseanografi memilih buku sebagai media untuk menyampaikan berbagai hal penting tentang pemanasan global untuk diketahui anak-anak.

Sebagai ahli waris bumi ini, sudah semestinya anak-anak menjadi bagian penting dalam kampanye global pemanasan global. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu pemanasan global dan bagaimana dampaknya pada kehidupan mereka. Kampanye untuk membangun kesadaran publik tentang pemanasan global tidak bisa lagi hanya menargetkan orang dewasa sebagai sasarannya. Penting untuk mulai melibatkan anak-anak dalam isu ini. Hal ini tidak bisa sekadar menambahkan anak sebagai audiens. Agar tepat sasaran, materi-materi terkait pemanasan global perlu disampaikan dalan bahasa anak-anak yang mudah dipahami. Inilah yang coba dilakukan oleh ilmuwan ITB melalui penerbitan buku anak yang fokus membahas tentang pemanasan global.

Sampai saat ini sudah ada tiga buku anak yang diterbitkan, yaitu Bumiku Demam Tinggi, Kisah Petualangan tentang Pemanasan Global (2019); Lautku Makin Tinggi, Kisah Petualangan tentang Kenaikan Muka Air Luat (2020); dan Misteri Pantai yang Hilang, Kisah Petualangan tentang Abrasi Pantai (2021). Buku-buku ini menjadi bagian dari program pendidikan untuk anak yang bertajuk “Eduventure on Climate Change for Kids (Edu-Click)”.

Buku ini merupakan buku cerita yang sarat dengan gambar dan warna-warna ceria khas anak-anak. Materi-materi tentang perubahan iklim disampaikan dengan narasi yang mudah dipahami. Cerita ditulis oleh Sarah Ismullah, S.Si., M.B.A., seorang penulis buku anak yang berlatar belakang pendidikan oseanografi. Pembuatan buku ini disupervisi oleh dosen dan peneliti oseanografi Dr. rer. nat Rima Rachmayani, S.Si., M.Si., Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T., Ph.D., Ivonne M. Radjawane, Ph.D., Ir. Hanif Diastomo, S.Si, M.Sc., dan Dr. Ayi Tarya, sebagai editor ahli.

Cerita di buku-buku ini berpusat pada Banda dan Natuna, kakak beradik yang sering bermain bersama. Nama mereka sengaja diambil dari nama-nama laut di Indonesia, tidak lain agar memantik rasa ingin tahu anak-anak terhadap laut Indonesia.

Fenomena pemanasan global coba dituturkan dengan analogi sederhana sehingga anak-anak mudah mengidentifikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pengandaian bumi yang semakin panas dengan tubuh yang demam. Bagi anak-anak, kenaikan suhu bumi yang terjadi gradual yang berdampak pada lingkungan merupakan fenomena yang sulit dibayangkan. Akan tetapi, saat diandaikan seperti tubuh yang sedang sakit karena demam, fenomena itu menjadi mudah dicerna. Demam merupakan gejala tubuh yang relatif sering dialami anakanak. Saat demam, biasanya anak menjadi lesu, tidak nafsu makan, dan tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Jika manusia bisa demam, bumi kita juga bisa demam. Pengandaian semacam ini menjadi pintu masuk untuk membahas pemanasan global lebih lanjut.

Pengenalan fenomena alam juga diceritakan melalui cerita perjalanan yang seru. Perjalanan ke pantai menjadi salah satu kegiatan wisata favorit bagi keluarga Indonesia.

Sebagai negeri yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan, Indonesia memiliki banyak laut yang indah tersebar dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Berwisata ke pantai menjadi kesempatan untuk mengenali ekosistem pesisir dan laut.

Dalam buku Lautku Makin Tinggi, Natuna dan Banda tidak hanya diceritakan berenang dan berfoto-foto di pinggir pantai. Mereka mengamati berbagai hal di sekitar pantai. Ada hutan bakau, kampung nelayan, serta gelombang laut yang semakin naik ke daratan.

Anak-anak bisa apa?

Hal yang menarik dari buku ini yaitu ceritanya memantik anak untuk turut melindungi bumi dari kerusakan akibat pemanasan global. Anak-anak diajak untuk menyelami apa saja yang bisa terjadi saat bumi berubah menjadi lebih panas dan air di permukaan laut menjadi lebih tinggi.

Pulau-pulau bisa terendam air, darat tergerus air, makhluk hidup di daratan bisa berkurang, kelangsungan hidup manusia pun akan terancam. Banjir bisa terjadi lebih besar dan lebih sering, bangunan tenggelam, keselamatan manusia pun dipertaruhkan. Anak-anak jadi terdorong untuk terlibat untuk mencegah hal buruk terjadi di tempat tinggalnya.

Seperti tubuh yang sakit bisa sembuh dengan pengobatan dan perawatan tertentu, demikian pula dengan kerusakan bumi yang bisa dipulihkan melalui usaha-usaha tertentu. Bumi yang semakin panas bisa diantisipasi dengan menanam lebih banyak pohon, berhemat air, hemat energi, serta mengurangi produksi sampah. Air muka laut yang semakin tinggi bisa diantisipasi dengan memperbanyak hutan bakau dan merancang bangunan di pesisir yang tahan bencana. Hal-hal seperti ini akan mendorong anak untuk turut terlibat sedini mungkin. Mereka jadi tahu hal baik apa yang bisa mereka lakukan untuk ikut menyelamatkan bumi. Selain itu, mereka terinspirasi untuk melakukan hal baik lainnya saat mereka dewasa nanti. Misalnya, terinsipirasi untuk menjadi arsitek yang bisa merancang bangunan yang ramah lingkungan.

Detektif cilik dan kamus kecil

Ada beberapa hal yang menarik dari buku anak ini. Salah satunya ialah bagaimana penulis berusaha membumikan berbagai data saintifik yang digunakan untuk mengidentifikasi pemanasan global. Penulis mengajak anak-anak menjadi oseanografer cilik yang bisa mengukur tinggi muka air laut.

Seperti mengukur tinggi badan manusia, meng ukur tinggi muka air laut juga memerlukan alat ukur dan titik acuan. Dengan berdiri tegak, tinggi badan diketahui dengan mengukur telapak kaki hingga ujung kepala. Sementara, pada muka air laut bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pe ng a mat an pa sang surut air laut dan pe ng ukuran dengan satelit. Jika mengukur tinggi manusia menggunakan telapak kaki sebagai titik nol, pusat bumi merupakan titik nol saat mengukur tinggi laut.

Dengan radar altimetri yang terpasang di satelit akan mengirim sinyal ke permukaan bumi, termasuk ke permukaan laut. Sinyal itu kemudian dipantulkan kembali dari permukaan laut ke sensor altimetri. Tinggi muka air laut merupakan jarak antara satelit ke titik pusat bumi dikurangi jarak dari satelit ke permukaan bumi. Dengan bantuan gambar ilustrasi, konsep ini menjadi lebih mudah dicerna untuk anak usia sekolah dasar.

Memantik rasa ingin tahu anak-anak bisa juga dilakukan dengan memberi tantangan yang seru, salah satunya mengajak mereka menjadi detektif cilik. Menjadi detektif cilik merupakan salah satu bagian di buku ini yang

bertujuan untuk mengajak anak-anak mencermati lingkungan sekitarnya.

Kenaikan muka air laut merupakan fenomena yang tidak mudah diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, terdapat tanda-tanda di alam yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Anak diajak untuk melihat tanda-tanda alam yang bisa menjelaskan fenomena pemanasan global. Misalnya saja dengan melihat karang purba. Selain itu, dengan melihat petunjuk dari benda-benda ciptaan manusia. Misalnya saja dengan cerita tentang Baia, kota di Italia yang merupakan kota Romawi Kuno yang terletak di Teluk Naples.

Salah satu keunikan buku ini yang pasti tidak dimiliki buku lain ialah adanya Kamus Kecil Ilmu Kebumian. Bagian ini berisi istilah-istilah dalam ilmu kebumian yang digunakan dalam buku ini. Bisa jadi, istilah-istilah ini masih asing bagi anak-anak, bahkan juga bagi orang dewasa. Atau ada pula istilah-istilah yang sudah akrab didengar, tetapi definisi dan fungsinya belum dipahami. Daftar istilah ini akan menambah pengetahuan anak-anak dan orang dewasa yang mendampingi anak belajar. Beberapa istilah itu misalnya iklim, atmosfer, morfologi, oseanografer, sensor, pantai, sedimen intertidal, erosi, adaptasi, abrasi, gletser, dan lain-lain. Agar lebih mudah dipahami, selain penjelasan berupa teks, istilah-istilah ini juga disertai dengan gambar ilustrasi.

Buku-buku ini diserahkan ke sekolah untuk disimpan di perpustakaan. Harapannya buku ini bisa menjangkau semakin banyak pelajar dan berkontribusi meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap isu krisis global dengan cara yang mengasyikkan.***

Menumbuhkan Kesadaran

Ahli Waris Bumi

TIM peneliti ITB yang dipimpin oleh Dr. rer. nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. dari Kelompok Keahlian Oseanografi merancang program pendidikan untuk anak-anak bertajuk “Eduventure on Climate Change for Kids (Edu-Click)”. Setelah sukses menggelar kegiatan ini tiga tahun berturut-turut, pada 2022 tim tengah mempersiapkan penyelenggaraan keempat.

Menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan dampak dari perubahan iklim menjadi tantangan para ilmuwan. Publik dengan usia yang lebih dewasa saja belum seluruhnya memercayai krisis iklim, tidak heran jika upaya mengedukasi anak-anak menjadi lebih sulit. Salah satu strateginya ialah dengan menjadikan peningkatan suhu atau temperatur bumi sebagai titik pangkal. Peningkatan suhu menjadi parameter perubahan iklim yang paling mudah dirasakan. Merujuk Representative Concentration Pathway (RCP) 2.6-8.5, suhu bumi diperkirakan akan meningkat hingga 1–3,7 derajat Celsius pada tahun 2100. Akibatnya, laut akan menyerap panas lebih banyak dan lebih lama. Laut akan mengalami thermal expansion atau pemuaian kolom air laut. Muka air laut pun akan meningkat secara global. Peningkatan suhu bumi juga menyebabkan gletser (bongkahan es di atas permukaan), ice sheet (lapisan es gletser yang menutupi area seluas minimal 50.000 km persegi), dan sea ice (air laut yang membeku) mencair. Hal ini akan berkontribusi meningkatkan permukaan air laut. Permukaan air laut ternyata naik 60 persen lebih cepat dari prediksi yang pernah dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Peningkatan muka air laut ini diperburuk dengan adanya kerusakan akibat cuaca ekstrem seperti badai, puting beliung, dan tsunami. Permukaan air laut dunia mulai naik sekitar 3,2 milimeter setiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan IPCC sebelumnya, yaitu sekitar 2 milimeter setiap tahun.

Di Indonesia, hampir seluruh pesisir mengalami kenaikan muka laut dengan rentang sedang hingga tinggi. Kenaikan tertinggi sebesar 0,76 cm per tahun. Diperkirakan muka air laut Indonesia naik hingga 19 cm pada 25 tahun mendatang. Kondisi ini meningkatkan kerentanan daerah pesisir di Indonesia, seperti Belawan, Sungai Liat Bitung, Ternate, dan Ambon. Kenaikan muka air laut secara keseluruhan pada 2025 yang tertinggi diprediksi terjadi di Ambon, yaitu sekitar 1,02-3,07 meter. Sementara, yang terendah di Muara Baru, yaitu sebesar 0,63-1,71 meter.

Kenaikan muka air laut ini mengancam setidaknya 24 lokasi minapolitan. Daerah-daerah seperti Jambi, Lampung, Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur menjadi rentan terhadap genangan. Ancaman serupa juga terjadi di sentra garam di Jawa, yaitu Cirebon, Indramayu, Rembang, dan Pati. Madura dan Nagakeo, NTT juga menghadapi ancaman serupa.

Kenaikan air laut membuat garis pantai semakin maju ke daratan. Dermaga pelabuhan perikanan akan tergerus gelombang. Kekuatan struktur bangunan di pantai jadi berkurang. Penurunan muka air tanah di Pulau Jawa bahkan sudah terjadi, terutama Jakarta. Penurunan ini akan membuat air laut semakin masuk ke daratan berupa banjir. Merujuk pada iklim di masa lampau (paleo climate) kondisi bumi di masa datang mirip dengan kondisi bumi pada 700.000 tahun lalu. Hal ini bisa terjadi karena pengulangan periode astronomi. Rotasi bumi, evolusi, eksentrisitas orbit, obliquity, dan lain-lain menunjukkan posisi yang mirip. Kemungkinan kondisi curah hujannya juga mirip. Dengan begitu, kondisi suhu dan curah hujan di masa datang pun bisa mirip. Namun, pada masa lampau belum ada manusia yang menjadi sumber penghangat bumi. Sejak revolusi industri, pemanasan semakin tinggi sehingga terjadi efek rumah kaca dan sebagainya. Apalagi dengan penambahan jumlah penghuni bumi, efek pemanasan akan semakin dahsyat.

Situasi-situasi seperti inilah yang akan dihadapi oleh anakanak yang menjadi ahli waris bumi di masa depan. Maka, penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang perubahan iklim pada anak-anak juga remaja agar mereka bisa melakukan antisipasi dan menentukan langkah-langkah penting untuk memelihara bumi.

Belajar sambil bertualang

Lantas, formula apa yang digunakan dalam kegiatan ini sehingga anak-anak bisa memiliki pemahaman tentang perubahan iklim? Di luar negeri, upaya ini sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Pelajar di sekolah diajak untuk memahami perubahan iklim lewat permainan, cerita, video interaktif, dan berbagai cara kreatif lainnya. Sayangnya, meski isu krisis iklim gencar digaungkan di Indonesia, program semacam ini belum masif menyentuh anak-anak. Inilah yang menjadi misi Edu-Click saat pertama kali diinisiasi pada 2019.

Seperti namanya, Edu-Click merupakan akronim dari Eduventure on Climate Change for Kids. Program ini menggabungkan edukasi dan adventure. Tidak mudah mengubah tema saintifik menjadi materi yang mudah dicerna anak-anak. Oleh karena itu, tim peneliti ITB menggandeng Super Kids Eduventure sebagai mitra yang kompeten mengadakan kegiatan edukatif untuk anak-anak. Isu krisis iklim diubah menjadi permainan edukatif, datadata penting disajikan dengan audio visual yang menarik. Anak-anak bisa berinteraksi dengan media pembelajaran baru ini.

Pada penyelenggaraan pertama, fokus materi pada perubahan iklim. Pelaksanaannya menggandeng Sekolah Alam Bandung. Siswa-siswi di sekolah ini sudah terbiasa

beraktivitas di alam. Sekolah sudah memiliki visi dan misi yang selaras dengan pelestarian alam sehingga tidak sulit untuk meyakinkan sekolah tentang pentingnya isu perubahan iklim.

Edu-Click 2.0 diselenggarakan pada tahun 2020 masih dilakukan di Sekolah Alam Bandung. Tema di penyelenggaraaan tahun kedua itu mulai beranjak pada kenaikan muka air laut. Jika Edu-Click 1.0 memberi wawasan tentang pemanasan global, Edu-Click 2.0 mulai berbicara tentang dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini dilakukan di tengah pandemi yang membatasi berbagai aktivitas fisik. Meski pandemi belum usai, Edu-Click 3.0 kembali digelar. Kali ini di SDN 3 Pangandaran. Pada awal September 2021, Kabupaten Pangandaran termasuk pada zona kuning sehingga masih memungkinkan dilakukan kegiatan.

Tema penyelenggaraan ketiga ialah tentang abrasi atau erosi pantai. Abrasi membuat garis pantai kian maju ke daratan. Anak-anak diajak untuk mencermati fenomena ini dan diajak untuk mulai mengambil langkah untuk memperbaiki lingkungan sekitarnya.

Lokasi sekolah memang dekat dengan Pantai Pangandaran. Anak-anak sudah akrab dengan pantai dan laut, tetapi kesadaran tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan belum terbangun.

Pantai Pangandaran merupakan salah satu pantai unggulan wisata Jawa Barat. Masyarakat sekitarnya

bermata pencarian sebagai nelayan. Nyaris seluruh ilmu menangkap ikan di laut didapatkan masyarakat dari tradisi yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Mereka belum familier dengan pendekatan keilmuwan, termasuk datadata penting tentang pesisir dan laut belum banyak diperkenalkan maupun dimanfaatkan. Situasi ini yang mendorong peneliti ITB tidak hanya merangkul anak-anak pada Edu-Click 3.0 ini, tetapi juga para guru di SD Negeri 3 Pangandaran untuk ikut serta. Harapannya, para guru bisa membagikan berbagai informasi dan pengetahuan tentang krisis iklim kepada masyarakat sekitar sehingga memperkaya kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan masyarakat.

Kegiatan Edu-Click 3.0 ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 6 dan 7 September 2021. Mengingat situasi pandemi, kegiatan hanya bisa dilakukan setengah hari dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan hari pertama di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dikhususkan untuk pada guru. Para guru diajak untuk menyaksikan video “The Longest Day” yang berisi tentang kenaikan muka air laut. Peserta kemudian diajak melihat data dan bagaimana kenaikan muka air laut berdampak pada kehidupan masyarakat, utamanya yang tinggal di daerah pesisir.

Pada hari kedua, giliran siswa SD Negeri 3 Pangandaran yang mengikuti kegiatan Edu-Click 3.0. Sebanyak 50 siswa dari kelas 4, 5, dan 6 berkumpul di Pangandaran Creative

Space untuk bertualang sambil belajar tentang abrasi. Anak-anak bertualang di lima pos yang masing-masing berisi permainan seru.

Pertama, eksperimen tentang tanaman bakau yang digunakan untuk menangani erosi pantai. Kedua, mempelajari fenomena dan objek laut lewat permainan mencocokkan gambar dan mencari kata-kata tentang laut. Ketiga, mengasah kemampuan adaptasi dan mitigasi krisis iklim melalui permainan formasi yang melatih kesigapan, konsentrasi, dan motorik siswa. Keempat, mengasah kepemimpinan melalui permainan mengangkat ember air dengan mata tertutup. Kelima, aktivitas membaca.

Di tempat tersebut telah disediakan berbagai buku bacaan edukasi dalam bentuk ensiklopedia bergambar, komik, maupun buku bacaan bergambar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Buku-buku tersebut berisi pengetahuan tentang ilmu bumi dan fenomena-fenomena di laut. Kesadaran tentang kriris iklim diharapkan bisa terbangun lewat kegemaran membaca buku ini.

Anak-anak juga mendapatkan bahan untuk membuat scrap book berupa buku saku yang bisa dihias sesuai kreativitas masing-masing. Buku ini bisa mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan kegiatan ini. Lewat aktivitas ini, anakanak diajarkan untuk mendaur ulang sampah untuk digunakan kembali menjadi barang yang bermanfaat.

Program berkelanjutan

Program Edu-Click 3.0 bisa berjalan dengan baik berkat kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang telah menyiapkan sekolah, baik guru dan siswanya, untuk mengikuti kegiatan ini. Pemerintah setempat juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ini lewat penandatanganan memorandum of agreement (MoA) dengan ITB. Program yang dimaksud tidak hanya Edu-Click, tetapi juga kegiatan lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memajukan Pangandaran.

Sebagai masyarakat pesisir, orang-orang di sana sudah terbiasa hidup di dekat laut. Akan tetapi, kesadaran untuk mengenali dan menjaga lingkungan masih harus terus diperkuat. Banyak anak-anak yang tidak mengenali nama-nama ikan menjadi salah satu parameter sederhana yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan lingkungan. Belum lagi soal kerusakan di pesisir akibat aktivitas manusia, salah satunya buang sampah sembarangan. Kondisi seperti ini tidak akan tuntas hanya dengan pemaparan teori. Perlu upaya lanjutan agar bisa diamalkan pada kehidupan sehari-hari.

Di tengah upaya global mengatasi krisis iklim, masyarakat di pesisir menjadi bagian penting yang harus dilibatkan. Mereka akan berhadapan langsung dengan dampak pemanasan global pada peningkatan muka air laut. Pengetahuan dan kesiapan mereka perlu terus dibangun.

Di tengah upaya global mengatasi krisis iklim, masyarakat di pesisir menjadi bagian penting yang harus dilibatkan. Mereka akan berhadapan langsung dengan dampak pemanasan global pada peningkatan muka air laut.

Kegiatan seperti Edu-Click tak bisa dilakukan hanya sekali. Kegiatan serupa perlu terus diulang dan diikuti oleh semakin banyak siswa juga guru. Sekalipun tidak dalam format serupa, esensi kegiatan ini bisa dimasukkan ke program yang sudah dimiliki sekolah. Misalnya masuk dalam materi kegiatan Pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam dan sebagainya.

Edu-Click masih terus berlanjut ke jilid empat. Tahun 2022, Edu-Click 4.0 akan kembali digelar di Pangandaran, tetapi lokasinya di Pantai Batukaras. Temanya mengangkat tentang coral bleaching atau pemutihan karang. Pemutihan karang ini merupakan salah satu dampak pemanasan global yang juga sudah ditemui terjadi di Pangandaran. Di beberapa titik, karang-karang sudah mati. Karang yang sudah mati warnanya memutih. Salah satunya karena usaha penangkapan ikan yang masih menggunakan pukat harimau. Tidak hanya ikan yang mati, terumbu karang dan biota laut lainnya jadi ikut mati.

Kegiatan yang rencananya dilakukan pada Agustus 2022 ini tetap menyasar guru dan siswa. Mereka akan diajak untuk belajar memulihkan karang yang sudah rusak. Agar mudah dipelajari, kegiatan ini akan dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu.

Sebagai daerah wisata yang menjadikan panorama alam sebagai daya tarik utamanya, kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Saat lingkungan rusak, wisatawan tinggal mengubah tujuan wisatanya. Namun, tidak demikian bagi masyarakat yang bermukim di sana. Itu sebabnya masyarakatlah yang menjadi aktor utama pelestarian pesisir laut.

Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan pemaparan materi yang menyajikan data-data terkini mengenai dampak perubahan iklim yang terjadi baik secara lokal, regional, maupun global kepada civitas academica khususnya mengenai abrasi dan erosi pantai. Edukasi untuk para siswa dengan melakukan eduventure dengan berbagai permainan tradisional dan permainan team building yang mengangkat isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap laut.

Terdapat juga pembuatan buku cerita anak yang bertema pemutihan karang/ coral bleaching. Buku ini merupakan lanjutan dari buku cerita anak sebelumnya, yaitu Bumiku Demam Tinggi pada tahun 2019, Lautku Makin Tinggi pada tahun 2020, dan Misteri Pantai yang Hilang pada tahun 2021 akan dibagikan ke perpustakaan serta sekolah di Bandung, Pangandaran, bahkan hingga ke luar Pulau Jawa.***

Rumah Ramah bagi Semua

Dr. Allis Nurdini

Dr. Allis Nurdini

Rumah ramah bagi semua, mungkinkah? Ramah bagi penghuninya, bagi kehidupan sosial, dan bagi lingkungan alam untuk mencapai berkelanjutan. Agar berkelanjutan, setiap penghuni perlu memiliki pilihan (choice) untuk memanfaatkan sumber daya alam setempat dengan terjangkau, bertahap, dan bijak. Upaya ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan penanganan perubahan

iklim (SDG 13) serta kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11).

RUMAH sebagai kebutuhan pokok nyatanya sulit dimiliki semua orang. Jumlah penduduk terus bertambah, sedangkan lahan terbuka semakin berkurang. Harga lahan di perkotaan melangit, perumahan menjadi semakin ke pinggiran kota. Lahan-lahan hijau kini berubah menjadi perumahan.

Dalam kompetisi seperti itu, aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan nomor sekian. Faktanya, perumahan merupakan penyumbang terbesar emisi karbon, gas perusak lingkungan yang mendorong pemanasan global lebih cepat. Emisi ini tidak hanya dihasilkan dari proses konstruksi, tetapi juga ditimbulkan dari proses produksi hingga distribusi material yang dipilih pada saat pembangunan.

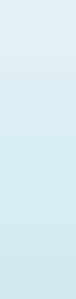

Peneliti Institut Teknologi Bandung Dr. Allis Nurdini, S.T., M.T. dari Pusat Pemberdayaan Perdesaan membuat model rumah percontohan berkelanjutan yang terjangkau pada konteks perdesaan. Sustainable housing for all atau rumah berkelanjutan bagi semua ini sebagai upaya menerapkan prinsip hunian yang ramah, secara ekonomi (lingkup penghuni), sosial, dan lingkungan.

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Dusun Pangasenan, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi ini dekat dengan permukiman warga dan terdapat Kebun ITB Haurngombong. Sudah ada bangunan yang berfungsi sebagai toilet, yang akan ditingkatkan kegunaannya, untuk menjadi fasilitas singgah dan diintegrasikan dengan rumah penelitian.

Pendekatan diterapkan sejak penentuan lahan, rencana penahapan tapak dan bangunan, tenaga tukang setempat, penyediaan material termasuk pertimbangan transportasi hingga struktur dan konstruksi rumahnya. Rumah yang dibangun ini sebaiknya tidak membuka lahan baru yang produktif untuk pangan.

Pendekatan rumah ramah lingkungan dapat disesuaikan konteks tapak dan lokasinya, baik urban maupun rural. Pada konteks urban, digunakan prinsip revitalisasi atau retrofit bangunan terbengkalai atau yang sudah menurun produktivitasnya menjadi hunian kota. Area di tengah kota yang surut aktivitasnya, tetapi padat dengan bangunan minim pengguna dapat dimanfaatkan ulang menjadi hunian yang terjangkau.

55

Selain itu, pengintegrasian fungsi merupakan bagian dari rumah ramah ini. Bisa saja terdapat bangunan yang ketika dibuat hanya memiliki satu fungsi yang terbatas, sebaiknya kemudian ditata untuk memiliki lebih banyak fungsi. Jika fungsi terbatas waktu penggunaan pun tidak panjang sehingga integrasi fungsi sangat disarankan untuk mencapai efisiensi lahan serta tidak perlu membuka lahan baru. Pemilihan material merupakan hal berikutnya perlu direncanakan, terutama terkait pengangkutan material ke lokasi. Bangunan juga tidak lepas dari tren, tetapi tidak semua materialnya mudah dipenuhi. Ada yang harus mendatangkan dari lokasi yang jauh sehingga perlu transportasi dan berkontribusi pada emisi karbon.

Rumah ramah bertujuan untuk mengurangi emisi karbon saat mendatangkan material bangunan dengan mencermati bahan yang dapat diperoleh pada radius terdekat. Hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti memilih kayu gmelina atau jati putih, pohon yang telah dibudidayakan bertahun-tahun di Kebun Haurngombong dari peneliti ITB sebelumnya dan telah siap untuk diolah. Pengolahan kayu menjadi material struktur dan konstruksi rumah pengembangan semua dilakukan di lokasi oleh para tukang setempat. Artinya keterampilan warga lokal dapat didayagunakan, terjangkau, dan kehidupan sosial ekonomi terjalin. Material kayu ini juga dapat dengan mudah ditiru warga setempat. Untuk material lainnya didapatkan dari toko bangunan terdekat. Transportasi menjadi lebih hemat.

Memanfaatkan material yang tersedia setempat bukan berarti bangunan dibuat menjadi seadanya. Dengan intervensi teknologi, material lokal dapat dimanfaatkan untuk membuat bangunan yang layak huni, nyaman, dan memiliki nilai estetika.

Pilihan sistem tapak dan bangunan

Ide dasar rumah ramah pada konteks perdesaan ini yaitu terdapat pilihan untuk mengoptimalkan lahan yang sudah terbangun. Konsep rumah panggung kali ini dipilih untuk mendayagunakan bangunan toilet yang sudah terdapat di lokasi. Bangunan dikembangkan secara vertikal dan bertahap. Dengan demikian lahan dapat efisien dimanfaatkan. Lahan terbuka di sekitarnya dapat tetap difungsikan untuk penanaman, kolam ikan, dan peresapan air.

Kayu harus dijemur di bawah sinar matahari langsung kemudian dicat antirayap lalu direndam kapur. Pengecatan antirayap kemudian diulangi sebelum dijemur kembali. Untuk perawatannya, penggunaan antirayap perlu diulangi setiap dua atau tiga tahun sekali.

Dindingnya menggunakan anyaman bambu yang didapat dari daerah setempat. Kusen jendela dan pintu terbuat dari kayu. Sebagai aksen, ranting gmelina digunakan menjadi pagar di area teras.

Dindingnya menggunakan anyaman bambu yang didapat dari penyedia setempat. Kusen jendela dan pintu terbuat dari kayu. Sebagai aksen, ranting gmelina digunakan menjadi pagar di area teras.

Rumah panggung merupakan bentuk rumah yang secara tradisional dipercaya menyelamatkan penghuninya dari bahaya, misalnya banjir dan gempa bumi. Struktur rumah panggung ini dirancang agar memiliki ketahanan terhadap gempa bumi. Dr. Endra Susila, peneliti geoteknik ITB ikut terlibat dalam penyusunan sistem strukturnya.

Di bangunan rumah ini juga dibuat sistem sanitasi yang mampu mengolah air kotor menjadi air bersih. Air kotor dari kamar mandi disalurkan ke kolam untuk disaring dengan menggunakan tanaman dan unsur alam lainnya atau yang disebut dengan fitoremediasi. Penyaringan dilakukan beberapa tahap. Air hasil penyaringan disalurkan ke kolam yang digunakan untuk memelihara lele.

Air hujan juga ditangkap menggunakan instalasi sederhana sehingga tidak terbuang begitu saja. Airnya bisa dipanen untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Pembuatan sistem sanitasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan peneliti biorefinery ITB Dr. Taufikurrahman

Di lokasi tersebut kemudian dibangun biogas. Energinya berasal dari kotoran sapi milik masyarakat setempat. Pembangunan rumah ramah ini tidak banyak mengubah sifat tanah. Tanah tidak ditutup dengan berbagai material. Meski demikian, bangunan memiliki fungsi yang maksimal. Rumah ini difungsikan sebagai rumah singgah peneliti.

Rumah panggung merupakan bentuk rumah yang secara tradisional dipercaya menyelamatkan penghuninya dari bahaya, misalnya banjir dan gempa bumi.

Pengaruh tren

Meski diadaptasi dari kearifan lokal, kebanyakan masyarakat sudah tidak familier dengan bentuk rumah panggung dengan dinding bambu. Tren rumah di perkotaan sampai juga ke daerah-daerah. Masyarakat jadi lebih terbiasa dengan dinding tembok dengan cat beragam warna. Dinding dari anyaman bambu jadi dikesankan sebagai pilihan yang kampungan

Perkembangan teknologi konstruksi juga membuat orang mulai meninggalkan kayu sebagai material rumah. Kayu dianggap tidak awet. Pilihan beralih ke baja ringan yang lebih awet sehingga lebih hemat biaya.

Situasi ini jadi memengaruhi pola pikir masyarakat. Mereka beranggapan apa yang dilakukan developer perumahan merupakan keputusan yang paling baik. Padahal, semestinya ada kebebasan untuk menentukan material. Meski terkesan dihindari para developer, kayu merupakan material yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan riset di bidang teknologi kehutanan, diharapkan lahir terobosan baru yang bisa mempercepat masa tanam bambu dan kayu. Dengan demikian material baru terbarukan seperti ini bisa menjadi alternatif memenuhi kebutuhan masyarakat akan material bangunan.

Model rumah ramah di Haurngombong ini menyingkap pendapat tersebut. Kayu tetap bisa menjadi material pilihan selama disiapkan dengan benar. Masyarakat dapat melihat bahwa material anyaman bambu dapat menjadi material alternatif yang menarik untuk dinding rumah. Warga sekitar kebun penelitian yang sering mengikuti aneka pelatihan bidang hayati di sana dapat sekaligus memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan huniannya.

Masyarakat pun mendapat referensi untuk sistem pengolahan air kotor menjadi air bersih di lahan yang terbatas. Hasilnya dapat digunakan untuk kolam pemeliharaan ikan lele yang bisa menjadi sumber pangan bahkan penghasilan keluarga.

Tidak sulit bagi masyarakat untuk mengadaptasi rumah ramah ini karena sebenarnya mereka sudah memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan konsep ini. Itu sebabnya intervensi peneliti selama pembangunan ini tidak terlalu banyak.

Seluruh sumber daya di sekitar bisa didayagunakan. Masyarakat mempelajari keterampilan baru, demikian pula dengan peneliti. Interaksi keduanya menciptakan kemitraan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Sustainable Development Goals (SDGs).

Bertahap, Terjangkau, dan Minim Jejak Karbon

PEMBUATAN rumah ramah di Sumedang ini dilakukan secara bertahap, tidak langsung jadi pada waktu singkat atau disebut dengan incremental Konsep seperti ini cocok dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tidak dibangun sekali jadi, disesuaikan dengan kemampuan pada saat itu. Meski pembangunan bertahap telah dikenal lama, model seperti ini sudah tidak banyak digunakan. Masyarakat lebih familier dengan pembangunan ala developer. Rumah dibangun sampai siap huni dalam satu tahap. Akibatnya, harga jual rumah membubung. Masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Model incremental justru sejalan dengan konsep sustainable housing. Pembangunan rumah dimulai dari bagian inti. Tidak semua ruang harus ada sejak mula. Hanya ruang yang benarbenar dibutuhkan oleh penghuninya nanti. Ruangan tambahan lainnya dibangun di kemudian hari saat biaya sudah tersedia.

Dari segi biaya, tentu model bertahap seperti ini akan lebih bisa diatur. Jumlah tukang atau sumber daya manusia yang diperlukan secukupnya saja. Kemampuannya disesuaikan dengan kebutuhan. Konsumsi lahan dan semua material tidak dilakukan dalam jumlah besar sekaligus.

Di luar negeri, sistem incremental terus dikembangkan. Massachusetts Institute of Technology, salah satu perguruan tinggi yang memimpin perkembangan sistem ini. Perangkat lunak dan produk teknologi lainnya, mereka kembangkan secara bertahap. Dengan begitu, tenaga kerja, bahan baku, dan kebutuhan lainnya bisa disiapkan secara bertahap juga.

Pada pembangunan rumah, sistem incremental sebenarnya masih bisa ditemukan di desa atau kota kecil. Di perkotaan, sistem ini hanya bisa dilakukan jika rumah dibangun sendiri, bukan oleh developer perumahan. Pembangunan rumah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana. Bahkan, terkadang rumah sudah ditempati meski belum rampung seluruhnya. Selama aktivitas bisa berjalan lancar, rumah sudah bisa dihuni dulu.

Sistem semacam itu lambat laun semakin sulit dijumpai. Salah satunya karena tren saat ini pembangunan perumahan lengkap, berbeda dengan masa rumah inti oleh Perumnas pada dekade ‘70-an hingga ‘80-an. Tidak hanya rumahnya yang lengkap, bahkan fasilitas lingkungan sudah terdesain semenarik mungkin. Memang menjadi praktis, konsumen

tinggal menempati rumah yang rampung. Akan tetapi, harga rumah jadi jauh lebih mahal. Perhitungan harga rumah tidak hanya memperhitungkan harga tanah dan bangunan, tetapi juga fasilitas penunjangnya.

Meski telah tersedia kredit pemilikan rumah, tidak semua masyarakat terjangkau sistem ini. Uang muka harus tinggi agar cicilannya terjangkau. Hak setiap orang mendapatkan rumah jadi tidak mudah terpenuhi.

Sistem incremental ini pun dapat dilakukan oleh developer. Seperti yang berlaku di Amerika Latin. Konsumen dapat membeli rumah dalam bentuk setengah jadi, bahkan hanya berupa tanah dengan bangunan satu ruang tanpa sekat. Seiring kemampuan, bagian-bagian rumah lainnya bisa dilengkapi. Model seperti ini disebut dengan infill-system. Dengan model seperti ini harga rumah bisa lebih terjangkau.

Jika sistem seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, harga rumah bisa ditekan. Masyarakat punya opsi yang lebih banyak untuk memiliki rumah, tinggal disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dengan begitu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah. Tidak mengapa jika dindingnya belum dicat rapi. Saat biaya sudah tersedia bisa dicat atau bahkan memilih untuk dicat sendiri. Tidak apaapa jika temboknya masih berupa batu bata. Jika dana sudah siap, pembangunan bisa dilanjutkan kembali.

Model pembangunan seperti ini sudah diakui sebagai suatu sistem karena melibatkan partisipasi dari penggunanya. Pengguna atau konsumen punya kebebasan untuk memilih berbagai opsi sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, model incremental ini memudahkan untuk merancang sistem sanitasi dan pengolahan air yang lebih baik. Ketika rumah sudah seluruhnya terbangun, sulit untuk dikenalkan sistem baru. Meski sudah diedukasi, implementasinya jadi sulit karena tidak ada lahan. Perubahan pada sistem perlu membongkar bangunan yang ada sehingga perlu biaya tambahan yang tidak kecil. Lahan yang masih terbuka memungkinkan dilakukan pengaturan semacam ini.

Pembangunan oleh developer dengan opsi yang terbatas ini kini menjadi standar baru. Masyarakat jadi beranggapan sistem semacam itu lebih benar. Padahal, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan rumah. Salah satunya sistem incremental yang selaras dengan sustainable housing. Sumber daya untuk membangun rumah tidak harus disiapkan dan dihabiskan dalam waktu bersamaan. Lahan dan jaringan infrastruktur dasar dapat disiapkan oleh developer, baik pemerintah maupun swasta, menjadi kaveling siap bangun lebih dulu dan penghuni memiliki pilihan membangun hunian masing-masing secara bertahap.

Rancangan desain rumah yang ramah lingkungan dapat diperoleh dari aneka media sebagai edukasi dari para arsitek dan akademisi. Material bangunan dapat dipilih secara bijak dari radius sekitar hunian. Dengan pembangunan bertahap sesuai keterjangkauan, diiringi implementasi sistem pengelolaan energi alami secara bertahap pada skala rumah, secara partisipatif emisi karbon pun dapat tereduksi.***

Menabuh Air di Rebana

Dr. Sri Maryati

Dr. Sri Maryati

Metropolitan Rebana. Begitulah nama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur Jawa Barat yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil bersamaan dengan acara West Java Investment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, 16 November 2020. Ini adalah kawasan metropolitan ketiga di Jawa Barat setelah Bodebek (BogorDepok-Bekasi) dan Bandung Raya. Pembangunan infrastruktur air bersih di kawasan metropolitan Rebana merupakan salah satu capaian yang diinginkan dalam target penyediaan sanitasi dan air bersih (SDG 6) serta kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3).

MEMBENTANG seluas 43.913 hektare, Metropolitan Rebana meliputi 7 kota/kabupaten di wilayah timur Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Sumedang. Seusai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan tujuh kepala daerah di kawasan Metropolitan Rebana, Emil —sapaan Gubernur Jawa Barat— mengatakan, kawasan ini didesain sejak awal dengan terencana dan berkelanjutan. Dua kata kunci dari Gubernur Jabar itulah yang direspons Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P., dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB). Dekan SAPPK ITB dari Kelompok Keahlian (KK) Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota ini langsung melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan air bersih di kawasan tersebut, terutama Kabupaten Cirebon.

Dalam studi pendahuluan yang dilakukan timnya terungkap, salah satu persoalan di kawasan Metropolitan Rebana adalah kekurangan air yang dialami oleh beberapa kabupaten/kota di wilayah tersebut.

Berdasarkan kajian awal, persoalan air bersih di Kabupaten Cirebon muncul karena adanya disparitas ketersediaan air bersih antara wilayah satu dan lainnya. Ia mencontohkan, wilayah yang satu memiliki sumber air, sedangkan lainnya tidak punya.

Situasi tersebut diperparah dengan arah pembangunan yang tidak mengacu pada perencanaan ruang. Selain itu, pembangunan infrastruktur air bersih belum menjadi prioritas di kebanyakan daerah, termasuk Kabupaten Cirebon.

Sri mencontohkan, pembangunan infrastruktur air bersih belum bisa dilakukan di semua wilayah, kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi mendapat prioritas pembangunan infrastruktur air bersih.

Teknologi Pelestari / 67

Sementara, di daerah perdesaan yang justru rawan ketersediaan air bersih, program pembangunan tersebut tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Bahkan, katanya, jika suatu daerah tidak memiliki sumber air, program pembangunan infrastruktur itu malah tidak ada.

Menurut Sri, kondisi tersebut memerlukan intervensi, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga masa yang akan datang. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan dan penataan ruang. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan implementasi dan mengalokasikan sumber daya. Perencanaan yang baik merupakan titik awal dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk distribusi air bersih.

Namun, pada kenyataannya, terdapat dokumen perencanaan ruang (spasial) dan dokumen perencanaan sektoral (air bersih) yang tidak terintegrasi satu dengan lainnya. Idealnya, perencanaan ruang menjadi acuan perencanaan infrastruktur. Fungsi ruang tertentu membutuhkan pelayanan infrastruktur dalam kuantitas dan kualitas tertentu pula. Karena itu, tidak terintegrasinya perencanaan ruang dan infrastruktur berimplikasi kepada tidak terlayaninya fungsi-fungsi ruang oleh infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterbatasan penyediaan infrastruktur air bersih sering kali ditemui di kawasan permukiman dan lainnya.

Dalam konteks ini, Sri berpandangan, jika tidak ada integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang, masalah ini akan semakin kompleks ketika kawasan tersebut menjadi metropolitan. Disebutkan, tanpa ada pengembangan metropolitan pun Cirebon sudah tidak punya sumber air sebab selama ini sumber air Cirebon dari Kuningan. Masalah ini akan semakin kompleks ketika nanti menjadi kawasan metropolitan. Berbekal studi pendahuluan yang sudah dilakukannya, bersama dua koleganya di SAPPK ITB, Fika Novitasari S.T., M.T. (KK Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota) dan Lanthika Atianta, S.T., M.Sc. (KK Perencanaan dan Perancangan Kota) melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Cirebon pada 3 Februari –30 November 2021. Ketiganya dibantu dua mahasiswa dari kampus Cirebon, Imam Mustafa Yusuf dan M. Fajar Amanullah.

Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB), sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam studi pendahuluan, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menghasilkan framework atau kerangka pedoman integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang di Kabupaten Cirebon.

Sementara, target atau sasaran pada kegiatan pendampingan masyarakat ini adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mengetahui strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang untuk kemudian menerapkan pedoman serta tahapannya.

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa top-down dan bottom-up approach. Top-down approach digunakan untuk merumuskan pedoman dan strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang yang didapat dari studi literatur dan survei lapangan. Sementara, bottom-up approach digunakan dengan konsep partisipatif untuk memilih bentuk integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang serta perumusan langkah-langkah untuk mewujudkan tindakan terpilih.