Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr

06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Bruno Lagabbe, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Anne Marzeliere, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

Areski photographié par Delphine Ghosarossian pour Novo www.dghosarossian.com

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : juin 2023

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2023

Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg

Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse

Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €

Hors France : 4 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

PROLOGUE 7

PHILIPPE DJIAN

FOCUS 17-39

8-15

La sélection de la rédaction

SONS 41-61

Areski 42-46, Mona Soyoc 47-49, Musica 50-51, Unblock Project 52-53 , La Féline 54-56, Coco Machine 57-59, Récréation 60, Sinaïve 61

ARTS 63-88

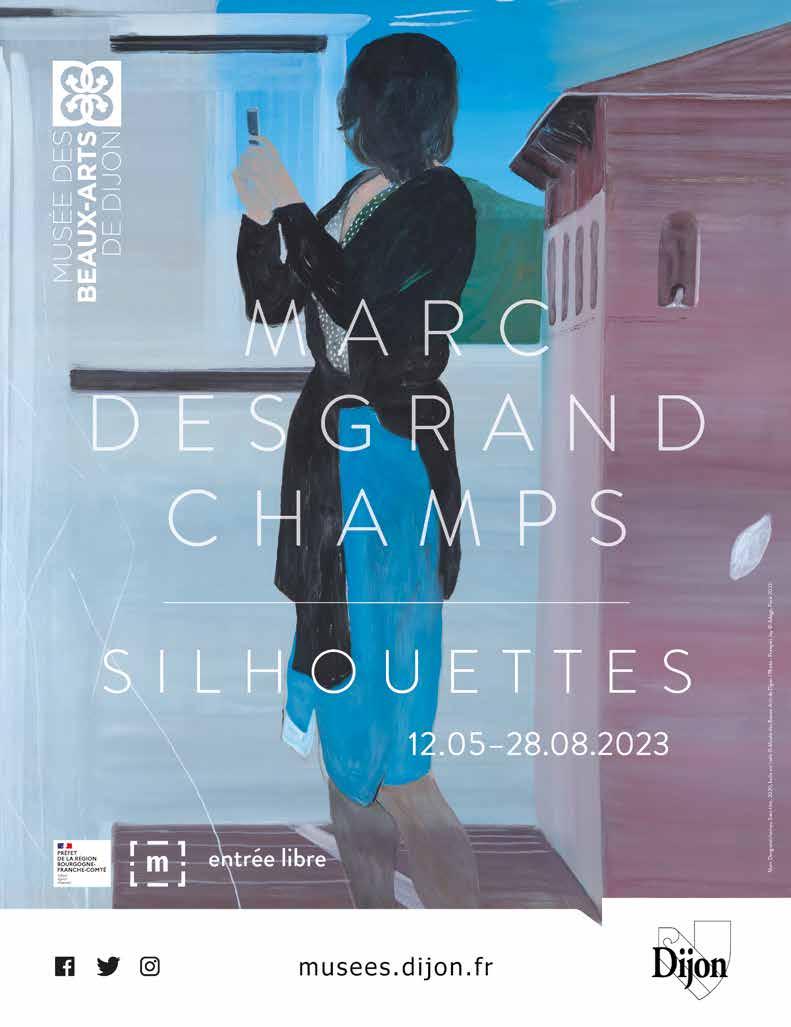

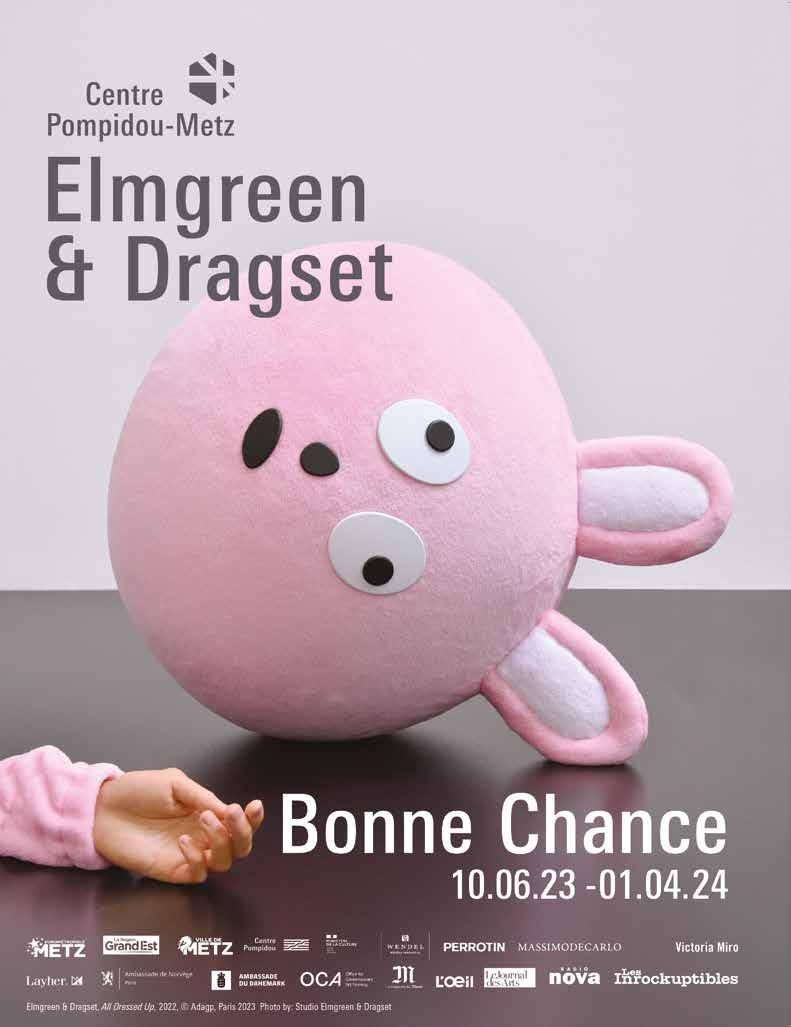

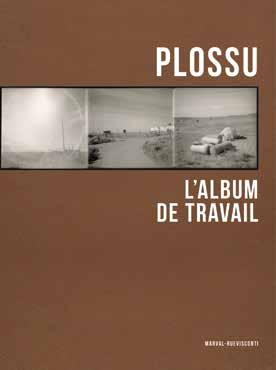

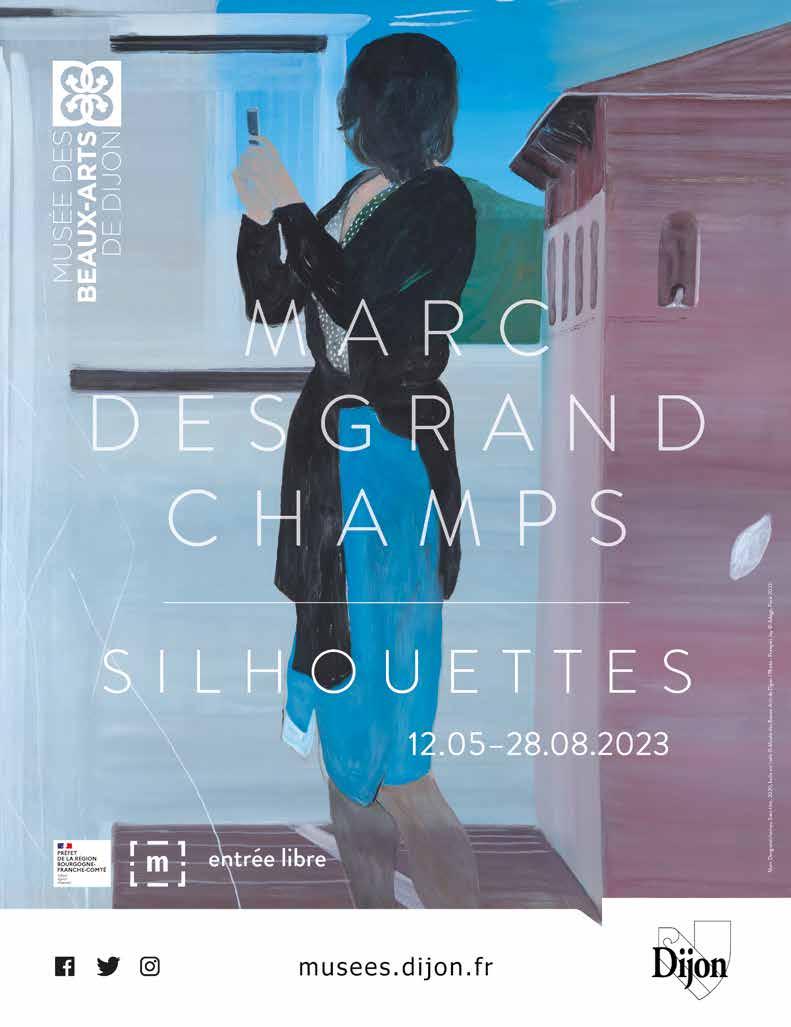

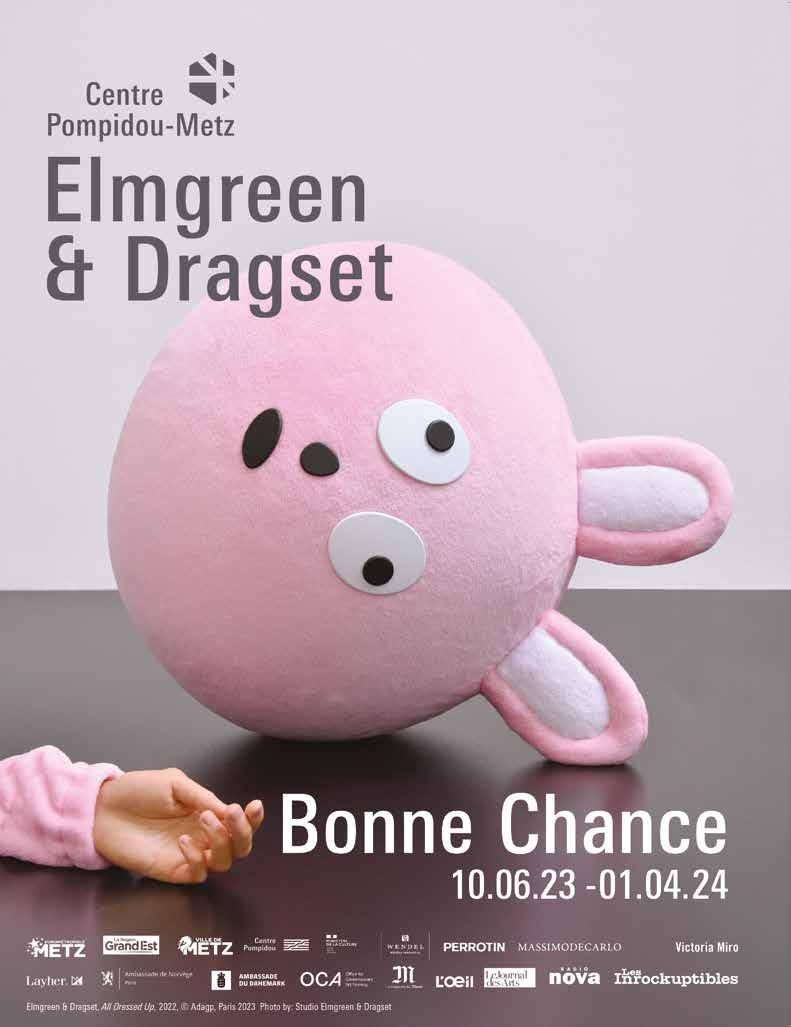

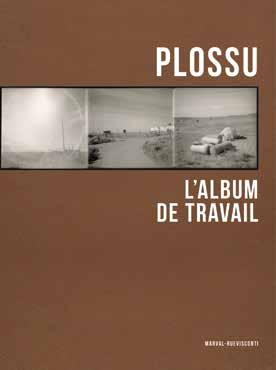

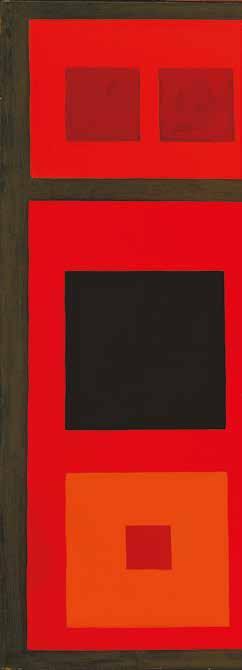

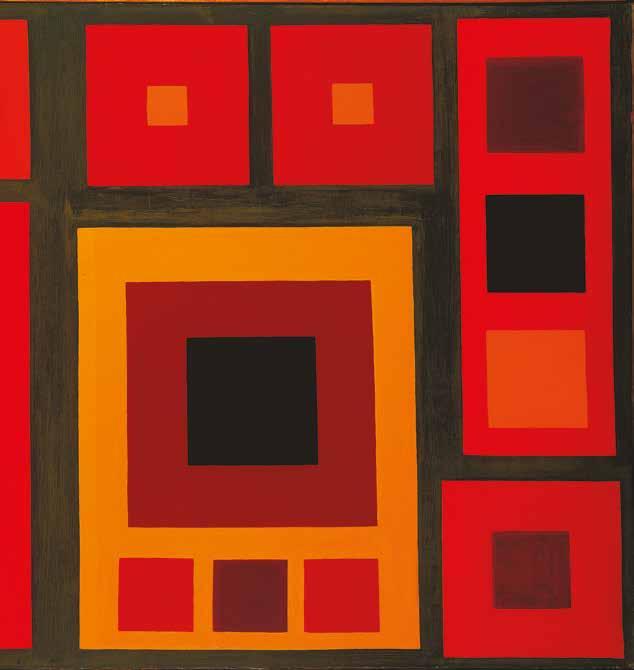

Bernard Plossu 64-67, Marc Desgrandchamps 68-69 , Elmgreen & Dragset 70-71, Pippa Garner 72-73 , Benjamin Foudral 74-75, Christina Kubisch 76-77 , Biennale internationale de design graphique 78-79 , Abdelkader Benchamma 80-81 ,

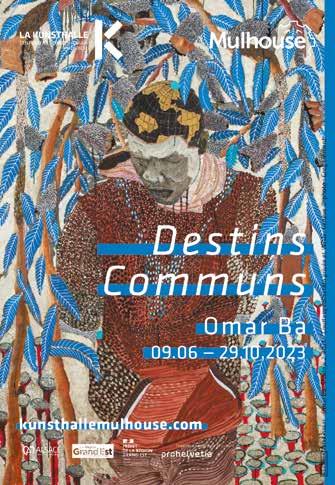

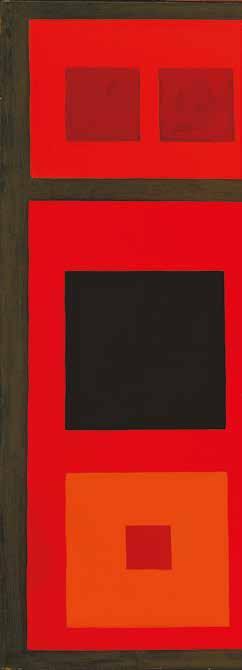

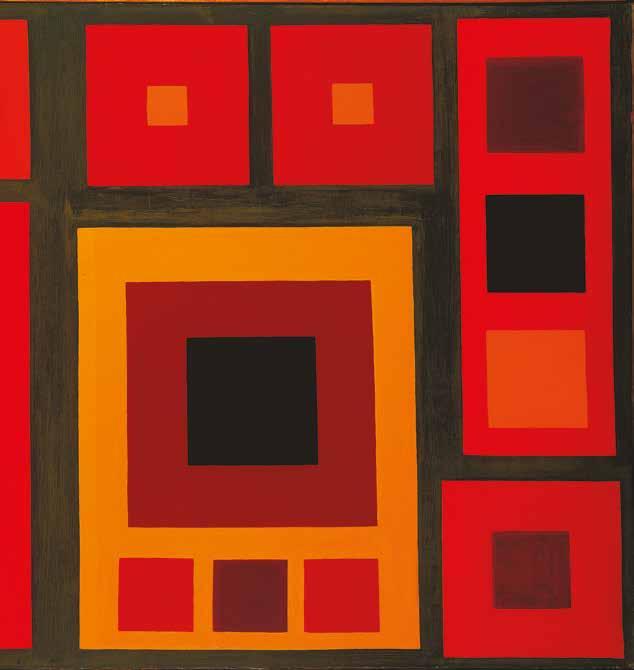

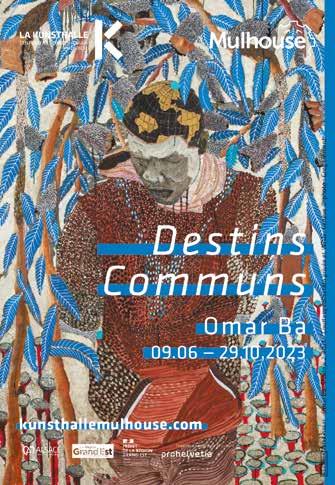

Radical + Lore Bert 82-83, Julien Ceccaldi 84-85 , Alice Motard et Marie-Pierre Bonniol 86-87, Omar Ba 88

IN SITU 89-101

Les expositions de l’été

CHRONIQUES 102-106

Nicolas Comment 102-109 , Stéphanie-Lucie Mathern et Benoit Linder 110-111 , Myriam Mechita 112-113, Nathalie Bach 114, Emmanuel Abela 116 , Bruno Lagabbe 118, JC Polien 120, Emmanuel Abela 122

SELECTA

Livres 124

Disques 126

ÉPILOGUE 128

SOMMAIRE OURS

5

DOLORÈS

J’avançais perché sur mon vélo, slalomant cheveux au vent entre les terrasses bondées. La bière coulait à flots. Les rires fusaient. Le pays se relaxait. Une voiture m’a doublé sans crier gare. Une Mini ou un modèle dans le genre. S’échappait par ses fenêtres grandes ouvertes, un chant mystérieux qui m’attirait irrésistiblement. L’été était là. Je me suis mis en danseuse et j’ai appuyé sur les pédales pour me rapprocher, mais la femme au volant de la Mini a accéléré doucement comme pour me narguer. L’air était saturé de pollen. J’ai cru un bref instant que c’était Leonard Cohen qui chantait, mais en redonnant un grand coup de pédale, j’ai réussi à me glisser dans le sillage de la Mini, le temps d’identifier la voix de Jean-Louis Murat. Avant d’avoir pu reconnaître la chanson, la voiture a accéléré de plus belle. Je n’étais pas du genre à renoncer. J’ai poussé sur mes pédales pour la rejoindre au feu rouge. Le feu est passé au vert. J’ai à peine pu distinguer quelques bribes de chant noyées dans le brouhaha ambiant. C’était bien Jean-Louis Murat au milieu des klaxons et des bruits de moteur. Maintenant qu’il était mort, il passait à nouveau à la radio. J’étais de retour dans le sillage de la Mini quand elle a pilé brutalement. La conductrice a ouvert sa portière pour me bloquer le passage :

Qu’est-ce que vous avez à vous coller à moi ?

— C’est à cause de votre musique.

— Je vous prenais pour un dingue.

— Je voulais juste écouter la chanson.

— C’est pas une raison pour me faire peur.

— C’est quelle radio ?

— J’écoute ce que je veux.

— Avec les fenêtres grandes ouvertes ?

— Ma clim est en panne.

— Quand j’aime une chanson, je préfère m’isoler pour l’écouter.

Elle s’est approchée pour me dévisager :

— Mince, je ne t’avais pas reconnu. Son visage me disait vaguement quelque chose.

J’ai fait semblant de la reconnaître.

— Je ne voulais pas te faire peur.

— Je t’ai pris pour un psychopathe.

— C’est la première fois que je fais ça.

— Au collège, tu faisais déjà du vélo.

Cette fois, j’ai su que c’était elle. Dolorès. Elle ne ressemblait plus beaucoup à la fille trop belle pour moi qui avait fait souffrir la moitié du bahut, mais c’était elle.

— Le vélo, c’est bon pour la santé.

— En ville, c’est du suicide.

— J’adore respirer les gaz d’échappement.

Elle n’a pas relevé. Elle s’est contentée de me fixer du regard comme perdue dans ses pensées. J’avais envie de lui demander ce qu’elle était devenue après toutes ces années, mais c’est elle qui a relancé la conversation.

— Si je me souviens bien, tu rêvais de devenir écrivain ?

Je me suis demandé comment elle pouvait se souvenir de ça. Ses dents étaient mal alignées. Sa peau était abîmée par les UV. Elle ne ressemblait plus que vaguement à la Dolorès que j’avais connue, mais elle avait toujours le chic pour remuer le couteau dans la plaie.

— J’écris des histoires pour un magazine.

— C’est ce que tu voulais ?

— J’aurais préféré écrire le plus grand roman de tous les temps. Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?

— Rien de spécial.

Elle a dit ça d’un ton résigné.

— Tu ne fais rien ?

— J’attends la retraite.

— C’est triste.

— Je suis usée.

— Tu as des enfants ?

— Et un ex-mari. Vraiment rien de spécial. La chanson de Murat s’était arrêtée sans que je m’en aperçoive. Trouant le ronronnement des moteurs, les mots « missile », « drone », « destruction », « offensive », « contre-offensive », « massacre » s’échappaient des haut-parleurs de la Mini comme des balles tirées dans le vide par un sniper invisible.

Par Philippe Schweyer

7

DJIAN, L’INCENDIAIRE

Qui en France sait mieux parler de littérature que Philippe Djian ? Pas grand monde, comme il le prouve encore lorsque nous le rencontrons à Biarritz, où il vit et travaille. Conversation avec un orfèvre de la langue, un passeur attentif, un écrivain libre et terriblement attachant.

Texte et photo par Nicolas Bézard

Texte et photo par Nicolas Bézard

8

Philippe Djian a changé ma vie. C’était en 2002. J’avais 20 ans. Nous étions en été. Le soleil tapait fort. Je me réfugiais dans une librairie en quête d’un peu d’ombre et de fraîcheur. Pour tuer le temps, j’ouvrais un livre et en lisais machinalement la première phrase : « On lui avait cassé les dents. » Tel un mantra, je me la répétais plusieurs fois dans la tête, en déroulais encore et encore la succession des syllabes, attiré par leur vibration étrange. « On lui avait cassé les dents. » Peut-être même à un moment ai-je dû, entre les rayons musique et littérature américaine, la prononcer à voix haute – c’était un temps où, en franchissant la porte d’un libraire, vous ne risquiez pas de trébucher sur un guide de développement personnel. Mais l’époque n’était pas non plus à l’apaisement. Il y avait ces tours qui s’étaient effondrées un an plus tôt, ces bombes qui explosaient aux quatre coins de la planète, ces fous furieux qui mitraillaient des innocents dans des mairies. « On lui avait cassé les dents. » La phrase disait cette fièvre qui s’était emparée du monde. Elle était signée Philippe Djian. Le roman s’intitulait Ça, c’est un baiser. Mais qui était-il au juste, ce type capable de vous rouler une pelle sur la couverture de son bouquin pour ensuite vous mettre un uppercut dès la première ligne lue ?

La même année, j’apprenais un peu mieux à le connaître grâce à un texte que je sors encore très souvent de ma bibliothèque : Ardoise. Sans pédanterie aucune, mais avec une passion et un enthousiasme débordants, Philippe Djian y développait sa vision de la littérature, sa conception du style, et s’acquittait d’une dette envers les écrivains qui lui avaient non seulement appris à écrire, mais aussi et surtout à vivre. Ainsi, Djian me présentait à ses amis Salinger, Kerouac et Faulkner. Il m’expliquait pourquoi l’écrivain Céline mérite, contrairement à l’homme, qu’on s’y attarde. Pourquoi Hemingway est un maître, même si « en avoir ou pas » importe peu. Comment Brautigan s’est débrouillé pour faire décoller des planeurs et comment Carver a été touché par la grâce. Fort de ces rencontres décisives, je pouvais désormais envisager l’avenir avec confiance. Je comprenais ce qu’était un écrivain. Je comprenais que pour tous ces gens qui allaient m’accompagner pour le restant de mon existence, l’écriture demeurait inséparable de la vie. Philippe Djian venait d’allumer en moi des incendies qui depuis ne se sont jamais plus éteints.

Vingt ans ont passé. Je suis attablé en terrasse du Royalty à Biarritz et c’est de nouveau l’été. Philippe Djian vient de prendre place en face de moi. Il n’a pas encore beaucoup parlé mais, étrangement, sa voix est aussi familière à mon oreille que celle d’un proche. Son visage dégage une expression sereine. Il vient, me dit-il, de terminer un roman, celui qui succédera à Sans compter , publié à la fin de l’hiver dernier chez Flammarion. Dans mon for intérieur, je suis tiraillé entre l’envie de lui dire à quel point je lui suis redevable, et la volonté de faire mon travail d’interviewer de la façon la plus neutre possible. En attendant, Djian lance un regard vers le ciel et constate que le ciel est bleu, « mais il va y avoir de l’orage ce soir », s’avance-t-il.

« Ils avaient annoncé des orages pour la fin de journée » [c’est la première phrase de 37°2 le matin, ndlr], je connais un auteur un peu confidentiel qui a écrit ça il y a longtemps.

Ça me rappelle vaguement quelque chose. Vous savez qu’on me dit toujours d’arrêter avec la météo ? Sans compter commence aussi par ça. Si on en parle, n’hésitez pas à me reprendre sur le prénom du personnage. Je pourrais me tromper, car je viens de finir le prochain livre et j’ai d’autres noms en tête.

Nathan, il s’appelle Nathan, comme dans Ça, c’est un baiser.

J’ai un mal fou avec les prénoms, qui sont tout sauf anodins. Aucune de mes héroïnes ne s’appelle Mauricette par exemple. Il faut les choisir intelligemment, parce qu’au début je ne sais pas dans quelle direction mes personnages vont aller, d’où ils viennent, ce qu’ils font précisément dans la vie. Si d’un seul coup je me bloque avec un prénom qui enferme le personnage dans une catégorie sociale ou une époque, ça ne va pas aller.

C’est déjà une affaire de style, le choix du prénom ?

Oui, car si vous prenez un prénom qui se termine par un son qui ne s’accordera pas avec ce qui suit dans votre phrase, un imparfait du subjonctif par exemple, votre oreille ne va pas apprécier.

Vos prénoms ne sont jamais à la mode mais ils ne sont pas désuets non plus. On pourrait indifféremment les entendre en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc.

Je ne veux pas qu’ils m’embarquent vers des endroits où je n’ai pas envie d’aller. Au début, je trouvais des prénoms qui me donnaient de l’espace. « Henri », par exemple, que l’on peut prononcer différemment selon qu’on soit en France ou dans un autre pays, et qui convient autant à un brave type qu’à un parfait salaud.

Dans votre premier livre publié, le recueil de nouvelles 50 contre 1 , vos personnages s’appelaient souvent Philippe. Un prénom que vous n’avez plus utilisé par la suite.

C’était une autre époque. J’écrivais sur ce que je vivais. Les petits boulots. Mes rapports amicaux, mes relations sentimentales. J’avais 30 ans. Aujourd’hui, j’en ai deux fois et demie plus, et je ne m’intéresse plus aux mêmes choses. Prenez le dernier Bret Easton Ellis [Les éclats, ndlr], j’ai été agréablement surpris d’y retrouver un univers qui était celui de Moins que zéro, mais 40 ans plus tard, sous un éclairage différent.

Ça vous a déjà traversé l’esprit de faire comme cet auteur et de revisiter un de vos anciens textes ?

J’y ai souvent pensé. Poursuivre une histoire en explorant d’autres voies, surtout que dans la vie, les histoires ne se terminent jamais. Et puis les histoires ne m’appartiennent pas. Certains écrivains vous disent que leur histoire, ils l’avaient dans la tête depuis des années. Moi, je n’ai rien en tête excepté une première phrase, qui va m’amener tout doucement à la deuxième, et ainsi de suite. D’où l’idée que ce n’est jamais fini, qu’une histoire n’a ni début, ni milieu, ni fin.

9

C’est le genre de choses que vous abordez lors de vos ateliers d’écriture ?

Oui, mais c’est un débat permanent. Par exemple, il y a une participante que j’ai suivie pendant trois ateliers et qui, entre la fin du deuxième et le début du troisième, s’est inscrite aux ateliers de Gallimard, dirigés par Jean-Marie Laclavetine. Elle me montre son manuscrit et c’est une catastrophe. Le type a tout démoli en lui disant qu’il fallait remettre l’intrigue au premier plan, et donner un maximum d’indications au lecteur. Je lui ai expliqué par A+B pourquoi il ne fallait pas faire ça. Je n’ai rien contre Laclavetine, mais quand j’ouvre ses bouquins, je constate qu’il n’y a pas de travail sur la langue. Il y a peut-être de vagues idées, mais les gens sont en droit d’attendre autre chose de la littérature. Sinon, autant les diriger vers un bouquin qui parle de sciences humaines ou de politique. Le roman est dans une situation un peu précaire. Il y a la concurrence des séries, de la télévision, des réseaux sociaux. La littérature doit conserver ce qui fait sa force pour maintenir sa place au milieu de tout ça. Si ce que vous allez ressentir en ouvrant un roman ne vous grandit pas un peu, alors autant faire autre chose.

Le cœur de la littérature que vous défendez depuis toujours, c’est la langue.

Oui, car sinon la littérature ne sert plus à rien. Mais il faut aussi penser qu’elle tient une place dans la société, au même titre que toute autre activité. Pour qu’une société fonctionne, il faut des écrivains, des philosophes comme il faut des maçons, des jardiniers… Le problème est de savoir si les gens vont continuer de lire des livres. On nous dit que 70 % des lecteurs sont aujourd’hui des lectrices. Je dis merci aux femmes, mais je m’inquiète aussi de la place accordée aujourd’hui à la littérature par notre société.

On se rencontre à Biarritz, une ville qui tourne le dos au vieux continent et regarde vers l’océan. Est-ce pour ressentir cette possibilité d’un ailleurs que vous vivez ici ?

C’est surtout pour l’éloignement d’avec Paris. Bien sûr, il y a la proximité de l’Espagne. En quelques minutes vous êtes dans un autre monde où les gens sont encore dehors à une heure du matin, avec les enfants qui jouent dans la rue. L’arrièrepays est somptueux. Il y a la présence de l’océan et du surf, qui est un mode de vie à part. Mais l’intention première, c’était de rester à distance de ce microcosme parisien qui ne m’intéresse pas.

On ne m’y parle pas comme j’aimerais qu’on me parle. Les voix un peu particulières, celles qui me touchent, je les entends ailleurs.

C’est vrai que vous avez toujours évité les capitales. Vous avez vécu à Bordeaux et Biarritz plutôt qu’à Paris, à Lausanne plutôt qu’à Genève, à Florence plutôt qu’à Rome, à Boston plutôt qu’à New York. On voit et on entend mieux lorsqu’on adopte une position décentrée ?

Je pense que j’ai ressenti ça bien avant de le comprendre. Dans son récent papier pour Le Monde, Fabrice Gabriel écrit que je suis un outsider. J’aime bien ce mot. J’habite loin de Paris, je fais mon boulot, je n’emmerde personne et personne ne vient m’emmerder. Il faut comprendre que je suis né et que j’ai grandi dans l’appartement parisien où ma mère elle-même avait vu le jour. Nous y habitions avec mon grand-père. À un moment donné, j’ai dit stop, terminé, je ne vois plus d’intérêt à rester là. Je ressens une pesanteur à Paris. Une agressivité, que je retrouve dans le milieu littéraire parisien. Même s’il y en a des bien pires que celui-là, c’est un monde que je trouve dur. Il y a peu d’enthousiasme, peu d’ouverture vers l’autre. Quand j’ai publié Ardoise, Bernard Pivot, qui ne se lève pas la nuit pour lire mes romans, s’étonnait de voir un écrivain dire du bien d’autres écrivains. Mais l’émotion que me procurent les autres, c’est tout ce que j’ai à transmettre. Il arrive un moment où lorsque vous êtes un artiste, vous devez renvoyer la balle. Si vous ne prenez pas ce rôle de passeur, alors vous resterez tout seul sur votre branche morte jusqu’à ce qu’elle tombe. Je préfère être dans la vie, parler aux gens, échanger avec eux, plutôt que de faire partie d’un milieu qui se fossilise. Mon fils vient de m’offrir un livre de Dickens, ce qui a priori n’est pas ma tasse de thé, et pourtant j’ai pris un plaisir fou à le lire. Mais je serais passé à côté si personne ne m’y avait amené. Donc c’est l’idée que l’écrivain a un rôle à tenir. Il peut aider les gens à garder les yeux ouverts, ce qui va être de plus en plus compliqué avec l’intelligence artificielle et toute cette technologie qui est en train d’arriver. Si on ne donne pas aux gens quelques outils pour appréhender tout ça, on est mal barré.

Vous pensez qu’à terme les livres seront écrits par des algorithmes ?

C’est déjà une réalité. J’ai visité il y a quelques années une exposition consacrée à ces nouvelles technologies. Elle se terminait par la présentation d’une intelligence artificielle. On lui demandait d’écrire un scénario et le résultat était plutôt bon, bien meilleur qu’un tas de bouquins qu’on peut trouver dans le commerce. En ce moment, on voit circuler ces photos générées par une IA de Macron qui se fait poursuivre par des types déchaînés dans une manifestation, et vous avez des personnes qui vous expliquent que ces images sont vraies. D’où

10

l’importance encore accrue des écrivains et du rapport à la langue, pour pouvoir démêler le vrai du faux, pour savoir quels mots on choisit pour exprimer ce que nous vivons actuellement.

Vous êtes un écrivain de l’ultra contemporain, voire de la légère anticipation comme dans 2030 . Le passé ne semble pas vous intéresser, et pourtant vous avez plus d’une trentaine de romans à votre actif. Vous concevez que ça commence à s’appeler une œuvre ?

Je ne pense jamais à ça. Et si je commençais à me pencher sur la question, ça sentirait le sapin. Je suis loin de faire l’unanimité. Il y a plein de gens qui n’aiment pas mon travail.

Et beaucoup qui l’aiment.

Je n’en sais rien. Je l’espère. Vous avez remarqué que mes livres n’accaparent pas les sélections des prix littéraires.

Mais ça vous ferait plaisir de recevoir un prix tel que le Goncourt qui dans son jury compte ÉricEmmanuel Schmitt ?

Comment des types comme ça peuvent-ils siéger au Goncourt ? On nage en plein délire. Sauf qu’ils ont mis en place un système qui assure leur survie au sein d’un milieu littéraire parisien basé sur le copinage, le renvoi d’ascenseur et la cooptation. Je n’ai pas spécialement envie d’être adoubé par ÉricEmmanuel Schmitt. On parle quand même d’un mec qui dialogue avec Dieu, qui se barre avec son pognon en Belgique et qui par-dessus le marché écrit des livres épouvantables. J’ai vu qu’il se vantait d’inventer des mots. Mais la littérature, ce n’est pas inventer des mots, c’est trouver un rythme, une sonorité qui englobera toutes les émotions que vous ressentez. Je pense à Richard Brautigan, un écrivain capable de faire tenir une tragédie grecque dans un dé à coudre. Quand on s’appelle Éric-Emmanuel Schmitt, on ne fait rien tenir dans un dé à coudre.

Vous fait-elle peur, cette époque qui brûle ce qu’elle a autrefois encensé, et où sévit de nouveau une police de la pensée ?

Elle me fait peur pour mes enfants et mes petitsenfants, mais pas pour moi. Quand certains ont dit à la sortie de Oh… que j’y faisais une apologie du viol, j’ai été surpris. J’apprenais soudain que je vivais dans un monde où personne ne violait personne. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Ce n’est pas faire l’apologie d’un crime que d’en parler. Et c’est une tromperie de faire croire que ça n’existe pas.

Ce retour en force du puritanisme se traduit en littérature par une forme d’hygiénisme. Les

romans feel-good , mises en fiction d’une idéologie marchande et conservatrice, déferlent dans les librairies. Ça ne vous met pas en colère de voir que ces produits calibrés pour brosser le lecteur dans le sens du poil, et d’où la littérature semble absente, sont aujourd’hui les livres qui se vendent le plus ?

Ce n’est pas mon problème mais celui des éditeurs. N’importe qui a le droit d’écrire des romans, même si c’est mauvais. C’est à l’éditeur ensuite de faire son choix. Un jour, j’ai déjeuné avec le représentant d’une maison d’édition. Il m’explique qu’il a lu un manuscrit incroyable, une merveille absolue. Je lui demande quand sera publié le livre et il me répond qu’il ne sera pas édité par eux, au prétexte qu’il ne se vendra pas.

Vous dites souvent qu’un écrivain n’a pas le droit de perdre un lecteur. Non, car ça voudrait dire qu’il a mal fait son boulot. Évidemment, il a le droit de rater des choses. Il peut m’arriver de déconner complètement. Nelly Kaprièlian des Inrocks me dit toujours que je ne sais pas comment terminer mes romans, et qu’on y parle trop du temps qu’il fait. Que je ne sache pas finir, ça, c’est possible, mais concernant la météo, je me vois mal parler d’un personnage si je ne sais pas s’il fait jour ou s’il fait nuit, s’il fait chaud ou froid. Je suis très sensible à la luminosité d’une journée, donc j’imagine qu’il en est de même pour mes personnages.

C’est vrai qu’on ne donnerait pas cher d’un livre qui ne nous ferait ni chaud ni froid. La météo, parlons-en. Votre écriture est climatique. Plutôt que de nous décrire avec précision des lieux ou des personnages, vous instaurez des climats. Et il fait souvent trop chaud ou trop froid dans vos histoires. Les personnages doivent faire face à des canicules, des inondations…

Si demain je vous écris un joli truc sur la poésie de l’eau qui coule dans un ruisseau alors que la planète est en train de brûler et qu’il y a des millions de gens qui suffoquent, vous allez vous demander ce que je fabrique.

Vous aimez confronter vos personnages à des situations extrêmes.

C’est la situation qui m’intéresse. Et pas forcément le fait qu’elle soit extrême. Dans Sans compter, il s’agit simplement d’un type qui rentre chez lui et se retrouve au milieu d’une dispute entre sa femme et sa belle-mère. On est loin de la fin du monde. Mais c’est à moi de trouver le moyen de rendre cette situation intéressante. Alors je réfléchis au motif de l’engueulade, à la configuration du lieu. Il se trouve que la belle-mère est poète et qu’elle travaille dans un cabanon à proximité de la maison. Ça me permet d’inventer une géographie, un climat, une tension, et c’est suffisant pour continuer.

Cette situation, elle vous donne la possibilité d’atteindre plus vite la vérité des personnages ?

Oui, mais cette vérité est partielle, donc fausse. Par exemple, il y a ce confit assez violent entre la mère et sa fille au début de Sans compter, mais on comprend plus tard que leur relation est beaucoup plus tendre qu’il n’y parait. Un écrivain propose un univers, un espace particulier, et il doit être le maître de cet espace. Il ne doit pas se retrouver coincé. Pourquoi je n’écris jamais sur Paris, alors que c’est la ville que je connais le mieux ? Parce que si d’un seul coup j’ai envie qu’un séisme secoue mon histoire, j’aurais du mal à faire croire que la terre tremble à Châtelet. Donc je m’arrange pour qu’on ne sache pas précisément où ça se passe. On ne sait pas si on est en France, dans un pays nordique ou anglo-saxon, et je sais que certains lecteurs sont gênés par cette absence volontaire de précision.

11

Vous avez fait une exception avec Impardonnables, dont l’intrigue se déroule au Pays basque.

Et une autre avec Lent Dehors, dans lequel le personnage se réfugie à Martha’s Vineyard, une petite île du Massachusetts où nous avons vécu. Mais pour en revenir à cette question de la précision, au xixe siècle, des auteurs comme Stevenson ou Conrad étaient complètement à l’opposé de ce qui se passait en France, avec le roman réaliste à la Balzac. Stevenson parlait de suspense, de point de vue, alors que les écrivains français étaient obsédés par le réalisme. Mais on ne peut pas être plus réaliste que la réalité, et ça, Stevenson l’avait compris. Il savait que la littérature devait prendre un autre chemin. Une chose m’a frappé dans Lord Jim, de Joseph Conrad. À un moment, le héros pose le pied sur un débarcadère, et soudain il y a un rayon de soleil qui vient faire scintiller son bouton de manchette. En une seule phrase, une seule image, je comprends tout de ce personnage, son allure, sa condition sociale. Ce n’est pas la peine de m’en dire plus.

Parmi tous vos textes, il y en a-t-il un auquel vous tenez plus qu’un autre ?

J’aime bien Ardoise, parce que c’est l’idée de dire que sans certains écrivains, je ne serais pas devenu ce que je suis. Il y a des gens qui me disent qu’ils ont découvert Richard Brautigan grâce à ce livre.

Je fais partie de ces gens. Vous avez mis des livres dans mes mains. Dans ce cas, c’est que j’ai fait mon job. Les plus grandes émotions de ma vie, je les ai eues à travers la lecture, alors il me parait normal de les transmettre. Si une poignée de mes lecteurs se mettent à lire Brautigan et que ça leur ouvre une porte vers d’autres écrivains, alors j’ai rempli ma part du contrat. Les auteurs dont je parle dans Ardoise ont changé ma vision du monde. C’est la question du pas de côté qui vous permet de regarder des choses que tout le monde voit, mais sous un angle différent. Depuis Shakespeare, toutes les histoires ont été plus ou moins racontées. Mais se dire qu’en bougeant légèrement l’axe de la caméra, en faisant un petit pas de côté, les éléments de cette histoire vont vous apparaître sous un jour nouveau, ça ne me semble pas inintéressant. Et je n’ai pas trouvé mieux que la langue pour l’exprimer. Un jour, j’attendais quelqu’un sur la place Saint-Sulpice. Il y avait un sans-abri qui dormait sur un banc, dans son sac de couchage, et pas très loin de lui, des jeunes gars habillés à la mode et qui jouaient au foot devant une petite assemblée. Un autre dans le même genre les a rejoints, et quand il est passé devant le SDF, il s’est penché vers lui et il a commencé à lui caresser la tête, puis à sortir un bout de chiffon de son duvet pour lui nettoyer le visage. Une scène biblique. Je me suis dit : qui regarde ça ? Personne. Les gens autour étaient focalisés sur le match de foot alors que c’est ce geste-là qu’il fallait voir, et rien d’autre. Mais pour avoir cette profondeur de champ, il faut savoir prendre du recul. C’est pour cette raison que j’ai quitté Paris à l’âge de 25 ans, et qu’avec ma femme et mes enfants, nous avons longtemps habité à l’étranger.

Lorsqu’on écrit et que l’on habite dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, j’ai l’impression qu’on apprend à réentendre sa propre langue, que l’on fait la paix avec celle-ci, en quelque sorte.

C’est drôle ce que vous me dites parce que j’ai ressenti exactement la même chose quand je suis arrivé aux États-Unis. D’un seul coup mon univers sonore avait changé, avec la radio, les conversations des gens que je ne faisais pas spécialement l’effort de comprendre, et alors j’ai senti naître comme une espèce de relation amicale avec ma langue. Le

simple fait d’écrire en français me faisait retourner vers quelque chose qui me touchait, me parlait profondément.

Dans le livre de conversation avec Jean-Louis Ezine, Entre nous soit dit , vous écrivez : « C hez moi, l’écrivain et l’individu ne sont pas les meilleurs amis du monde, je pense même qu’ils ne s’apprécient guère », est-ce qu’après 40 ans de vie commune, l’écrivain et l’individu se sont réconciliés ?

Elle est vicieuse votre question. Je dirais non, car l’écrivain peut tout réinventer. Il part de rien et il a la possibilité de créer un monde, des personnages, des rapports entre ces personnages. L’individu, lui, doit faire avec ce qui existe déjà, et dont il n’a, la plupart du temps, pas la maîtrise.

À quand Ardoise 2 ? Qui sont, aujourd’hui, les écrivains qui vous aident à traverser la rue ?

Bret Easton Ellis, Jonathan Franzen ou Philip Roth, dont je viens de relire les premiers livres. Ces auteurs me procurent de l’émotion. Ardoise ressort en septembre en édition de poche chez J’ai lu, et j’ai pensé à leur proposer une suite, car il y a encore beaucoup d’auteurs dont j’aurais envie de parler. Dans Ardoise, je ne parle pas de Philip Roth ou de Richard Ford, alors que ce sont des écrivains magnifiques. Je ne parle pas non plus de Stevenson, ou de Gabriel Tallent, dont j’ai adoré My Absolute Darling. Bien sûr, après avoir passé ma vie à lire, je n’ai plus la même capacité à m’enflammer pour un bouquin. Mon enthousiasme est plus intérieur, plus mental. Je comprends la beauté de ce que je lis, de ce que ça provoque chez moi, alors qu’avant, ça me tombait violemment dessus, et je ne savais plus où j’étais.

Ardoise , c’est ce texte assez unique, ni essai, ni roman, une sorte d’adresse directe au lecteur, de la part d’un ami qui lui voudrait du bien. Vous lui parlez de cette chose infiniment complexe qu’est le style en littérature, mais avec une voix qui reste à tout moment compréhensible.

Mon fils, qui écoute beaucoup de musique, essaie tout doucement de m’attirer vers des propositions très expérimentales. Il a compris qu’il me fallait un cheminement, que je n’allais pas me mettre d’un seul coup à écouter du free jazz et à tout comprendre de cette musique, sans être passé d’abord par d’autres choses plus accessibles. C’est la même chose pour l’écriture. Vous pouvez partir tout de suite dans quelque chose d’imbitable, mais est-ce compatible avec l’envie de parler au plus grand nombre ? Je préfère m’adresser à un large lectorat, en essayant de l’entraîner petit à petit vers des formes plus exigeantes.

12

Votre fils est de bon conseil, car dans Sans compter, Nathan écoute Nils Frahm.

Sauf que c’est moi qui lui ai fait écouter Nils Frahm. J’adore Nils Frahm. J’aime ses obsessions, son travail sur la répétition. Sa musicalité m’inspire.

C’est un des rares artistes que je peux écouter en écrivant.

Moi aussi, j’écoute souvent du Nils Frahm en écrivant. Sa musique ne prend pas le dessus sur la langue que vous êtes en train de travailler. Au contraire, elle vous aide. Elle vous apporte d’autres perspectives. J’aime toujours discuter avec des musiciens et des cinéastes de la façon dont ils travaillent. Ils rencontrent souvent les mêmes problèmes que moi avec l’écriture. Et leur manière de les résoudre m’intéresse.

Le mot « grâce » revient souvent dans Sans compter. Vous y croyez vraiment, à cette histoire de grâce ? Vous l’avez déjà sentie vous tomber dessus pendant que vous écriviez ?

Je ne suis pas assez bon pour ça. Mais oui, je pense qu’il y a des écrivains qui sont touchés par la grâce. Quand Brautigan a l’idée d’écrire une nouvelle parce qu’il est devant son lavabo et qu’il tombe sur un cheveu qui appartenait à la fille qui vient de le plaquer, je ne sais pas comment appeler ça autrement que de la grâce.

Votre style a beaucoup évolué depuis 50 contre 1, passant d’une langue brutale, exubérante, à une écriture à l’os, fluide, beaucoup moins métaphorique.

En effet, c’est cet aspect liquide de la langue, cette fluidité que j’essaie de préserver en écrivant, qui m’intéresse aujourd’hui. Je suis dans un travail de soustraction. J’élimine les aspérités, les obstacles qui pourraient empêcher l’écriture de s’écouler naturellement. Vous parlez d’écriture à l’os. J’aime bien cette idée de retirer tout ce qui en trop, le gras et la chair, pour toucher à l’essentiel, comme Stevenson qui n’a besoin que d’un rayon de soleil et d’un bouton de manchette pour mettre en place un univers. Céline disait de ses contemporains qu’ils étaient lourds. Il a raison. Il ne faut pas être lourd.

Si le registre de votre langue est courant, vous aimez parfois utiliser des mots ou des expressions rares. « Nathan, c’est moi, c’est ma faute, se morigène-t-elle », lit-on dans Sans compter.

C’est pour m’amuser, et aussi parce que j’aime l’effet que ce mot produit dans la phrase. Même chose avec les adverbes. S’ils sonnent bien à mon oreille, je ne m’en prive pas. Mon style a longtemps été critiqué. Au début, mes livres plaisaient à des

jeunes mais se faisaient démolir par l’intelligentsia. Ça ne m’empêchait pas de dormir, mais d’un autre côté, j’étais embêté vis-à-vis du message que je voulais faire passer, à savoir qu’il existe d’autres manières de raconter des histoires. J’étais un peu las d’être l’outsider. Cette absence de reconnaissance du cœur de mon travail, qui est la langue, me gênait.

Ce dernier roman est une déclaration d’amour à la poésie. On y découvre Gaby, une poète émérite, qui avec ses lectures publiques fait salle comble. C’est de la science-fiction, ce que vous nous racontez là.

Oui et non. J’ai assisté à des lectures à la Maison de la Poésie qui rencontraient un certain succès, mais je me doute bien que ce n’est pas toujours le cas. La poésie, pour moi, c’est l’absence totale de contrainte. Ceux qui en écrivent savent qu’ils ne vont pas en vivre, donc ils ne font que ce qu’ils ont envie de faire. J’écris de la poésie, mais juste pour moi. Je ne la publie pas.

Pourquoi ?

Parce que je sais qu’elle n’est compréhensible que par moi, et qu’elle ne touchera personne d’autre.

Comment pouvez-vous en être sûr ? Carver aussi écrivait de la poésie, et non seulement elle nous touche encore aujourd’hui, mais elle est magnifique.

Il fait ce qu’il veut. Bukowski aussi a publié ses poèmes.

Êtes-vous comme ce personnage de Nathan, prêt à vous pâmer devant un poète ?

Oui, parce qu’un poète n’a besoin que d’une page pour faire passer une émotion que je vais mettre 50 feuillets à transmettre.

Pourtant il me semble qu’il y a une forme de poésie très contemporaine dans vos romans. Dans le dernier, on peut lire : « Il n’est pas très tard, le soleil s’est à peine couché, les gens sont sortis des bureaux et déambulent sur les trottoirs, devant les vitrines, en pleine conversation avec leur téléphone. On ne sait pas où ils sont exactement, dans quelle ville, dans quel pays, sur quel continent, on ne sait pas s’ils vont s’arrêter pour manger une gaufre ou baver devant une paire de sneakers ou entrer dans un magasin et acheter ce qu’il faut pour fabriquer une bombe. » Qu’est-ce que ce passage sinon la captation poétique du monde tel qu’il se présente à nous aujourd’hui ?

À la fin du prochain livre, mon personnage s’assoit sur un banc et il dit : « Mon Dieu, changez-

13

moi en statue ». Je ne sais pas si cette situation est poétique, mais son mystère vibre en moi, il m’ouvre un champ des possibles.

Cela me fait penser au titre de votre roman Ça, c’est un baiser , si énigmatique et beau.

Mon frère est mort d’un cancer du poumon. À la fin de sa vie, nous étions tous autour de lui pour l’accompagner. Alors qu’il rendait son dernier soupir, sa femme s’est penchée sur lui pour l’embrasser et il a eu ces seuls mots : « Ça, c’est un baiser. »

La poésie que vous défendez ne se trouve pas dans les nuages, dans les nimbes, mais à hauteur d’être humain.

En tout cas, c’est ainsi que je la ressens, même si parfois j’ai envie d’écrire des choses stupides comme « le ciel est bleu ». Mais si la phrase qui précède a été suffisamment bien travaillée, et que la suivante l’est tout autant, ce « ciel est bleu » peut avoir autant d’éclat et de beauté qu’un diamant serti dans un bijou.

Pour rester dans ce registre poétique, les femmes dans vos romans se mordent souvent les lèvres. C’est avec ce genre de petites observations que l’on donne de la chair à un personnage ?

Oui, car ce sont des choses que tout le monde ne remarque pas forcément, à l’image du bouton de manchette.

Dans Sans compter, votre narrateur se lave très souvent les mains. Un geste qui fait sens avec la pandémie que nous venons de vivre, et en même temps, on se rend compte petit à petit que ce personnage n’est pas tout propre.

À vous de comprendre ce que vous voulez.

Une chose est certaine, c’est que l’on rit beaucoup en vous lisant. L’humour est présent dans ce roman comme dans les autres.

Vous avez remarqué à quel point le rire est assez mal vu dans le milieu trop sérieux des lettres françaises ? Pourtant, j’ai la conviction qu’un écrivain doit être capable de faire rire ses lecteurs. C’est si agréable de rire en lisant un livre. Ou en l’écrivant. Je ne devrais pas le dire, mais parfois quand je travaille sur un roman, je me fais rire tout seul.

L’eau et le feu se mêlent souvent dans vos intrigues. Dans Sans compter, il est encore question d’une maison qui a brûlé et d’une salle de bain qui fuit. Écrire, est-ce allumer des feux pour les éteindre ensuite ? Un écrivain est-il un pompier pyromane ? Je n’ai pas la prétention de déclencher des incendies.

Pourtant, ça brûle souvent dans vos livres. Ou ça se noie. Mais c’est depuis toujours le lot de l’humanité, non ? Et si vous rajoutez à ces risques climatiques ce que nous avons évoqué à propos de l’IA, je pense qu’on n’a encore rien vu. Je lis de plus en plus de romans agités par cette question de la fin du monde. Le dernier espace pour se protéger de tout ça, c’est peut-être encore la poésie, car les puissants qui tirent les ficelles n’en lisent pas, donc ils n’iront jamais vous chercher sur ce terrain-là.

Vos intrigues sont de plus en plus tirées par les cheveux. On y croise d’étranges créatures surnaturelles, vous multipliez les rebondissements improbables, le trait est volontairement grossi, et pourtant les relations

entre les gens sont très finement observées, et nous ramènent à ce que nous pouvons vivre au quotidien. C’est en convoquant les puissances du faux que l’on atteint le vrai ?

Certainement. Mais je ne sais pas si cette quête du vrai par le faux est consciente. Je cherche peutêtre tout simplement à donner un parfum un peu particulier à mon histoire. Et puis il y a la question du plaisir, qui est essentielle lorsqu’elle s’attache à la lecture ou à l’écriture. Et le plaisir chez moi se traduit souvent par des bizarreries, comme cette créature dont vous parlez, ou bien par des choses ambivalentes, comme ce Nathan qui d’un côté apparaît comme un type avec qui vous auriez plaisir à boire un verre, et de l’autre comme quelqu’un de très inquiétant.

Nathan est impuissant, et pour la première fois dans un roman vous n’êtes plus dans un rapport frontal avec le sexe. D’ailleurs, fait quasi unique dans toute votre œuvre, Sans compter ne compte aucune scène de sexe.

C’est juste que je ne trouve plus le même intérêt à écrire des scènes de sexe qu’à une certaine époque. J’ai déjà beaucoup travaillé ce matériau, notamment dans Vers chez les blancs , alors qu’est-ce que je pourrais inventer de plus ? Pour autant, le sexe n’est pas absent de mon livre. Il est là, mais sous une autre forme. Et la voie est libre pour d’autres types de rapports humains.

James Salter affirmait que le sexe était l’axe majeur de la vie. Vous êtes d’accord avec cette idée ?

On en revient toujours à ça, oui. Nathan le constate en tant que journaliste et observateur du monde : le sexe y tient toujours la place centrale et c’est lui qui mène la danse. Il est à l’origine de nos rapports humains. Même lorsqu’un politique s’adresse à son électorat, il s’agit avant tout de séduction.

Vous interrogez aussi la masculinité à travers vos romans, où les hommes sont bien souvent des êtres faibles et facultatifs, tandis que les femmes sont puissantes et essentielles.

Ce n’est que justice, car les hommes occupent majoritairement la première place dans les romans. Si j’accorde cette importance aux femmes dans ce que j’écris, ce n’est pas pour être féministe – même si les Inrocks avaient titré « Djian, féministe » il y a quelques années –, mais simplement parce qu’elles m’intéressent plus que les hommes. J’ai encore du mal à savoir comment une femme va réagir, alors que les hommes me paraissent beaucoup plus prévisibles.

14

Dans Lent Dehors, vous écriviez : « Ne t’occupe pas de ce qu’on écrit sur toi, que ce soit bon ou mauvais. Évite les endroits où l’on parle des livres. N’écoute personne. Si quelqu’un se penche sur ton épaule, bondis et frappe-le au visage. Ne tiens pas de discours sur ton travail, il n’y a rien à en dire. Ne te demande pas pourquoi tu écris mais pense que chacune de tes phrases pourrait être la dernière. » Et pourtant, vous dirigez des ateliers d’écriture. N’est-ce pas paradoxal ?

Non, parce que j’ai écrit ça il y a longtemps. Je ne suis plus le même aujourd’hui. Lorsque j’avais des ateliers d’écriture chez Gallimard, j’étais le seul écrivain à ne donner aucune indication sur le contenu de mes séances. Je ne proposais qu’un simple intitulé : « marcher sur la queue du tigre ». Mais si vous le faites sans précaution, lui aussi sera susceptible de bondir et de vous frapper au visage.

Quel genre de professeur est Philippe Djian ?

Quelqu’un qui écoute, car je sais qu’écrire un mauvais livre est aussi difficile que d’en écrire un bon. Donc j’ai du respect pour la personne qui s’y met. Comment expliquer à quelqu’un que ce qu’il a produit n’est pas bon ? A contrario, comment expliquer qu’une répétition n’est pas forcément une erreur, et même qu’elle peut donner du relief à votre phrase ? Je tâche de ne jamais perdre de vue que c’est un travail de longue haleine que j’ai sous les yeux. Je dois être capable de dire franchement les choses, et en retour d’écouter ce qu’on a à me dire. D’ailleurs, les participants n’hésitent jamais à me reprendre quand c’est moi qui déconne. Et ça m’arrive de déconner, je n’ai pas la science infuse. Mais j’essaie de leur faire éviter les erreurs que j’ai faites et qui m’ont fait perdre du temps. Quand je dirige un atelier, je n’essaie pas de dire aux gens comment il faut écrire, mais comment il ne faut pas écrire. Par exemple : la concordance des temps. Si vous la suivez à la lettre, vous allez finir par écrire « que je travaillasse », ce qui ne passe pas à l’oreille. En ce moment, je lis le manuscrit d’un jeune qui parle de la guerre de 14. Il s’y prend bien, sauf que pour coller à l’époque, il multiplie les imparfaits du subjonctif et à un moment, il me perd. Son « travaillasse », il peut me le faire une fois, pas deux.

Contrairement à d’autres écrivains, vous ne multipliez pas les versions et révisions de vos textes. Vous ne travaillez pas non plus avec des relecteurs. C’est possible d’être à la fois son unique lecteur et le plus intransigeant ? Absolument. Quand j’ai commencé, je travaillais encore sur une machine à écrire. Il fallait mettre un carbone et comme je ne savais pas taper, chaque page me prenait un temps fou. Et lorsque

je m’apercevais d’une erreur, il fallait que je retape tout depuis le début. Un jour, j’en ai eu assez et j’ai décidé de me passer de marge et d’interligne, afin de ne plus avoir la possibilité d’appliquer des corrections sur ma feuille. J’étais contraint de bien réfléchir à ce que j’allais écrire, de peser chaque mot. Aujourd’hui, je n’écris rien, pas une phrase, que je ne puisse assumer et défendre devant tout le monde, car cette phrase n’est en rien un premier jet ou un brouillon, mais la production définitive, longuement mûrie dans mon esprit. Si elle existe, c’est qu’elle a trouvé sa place dans le texte, et qu’elle me permet d’en écrire une autre après.

Cette méthode requiert une grande capacité de concentration.

Mais c’est de la concentration à l’état pur, l’écriture. Stephen King disait que si vous étiez incapable de fermer les portes autour de vous avant de vous mettre à écrire, alors il valait mieux ne jamais commencer. Personne ne doit pouvoir entrer dans votre cerveau lorsque vous écrivez.

Vous avez des rituels pour vous mettre dans cet état de concentration ?

J’ouvre le capot de mon ordinateur [ rires]. J’ai souvent vu des gens travailler de leurs mains, et j’ai appris à ne pas m’en aller tant que le travail n’avait pas été fait comme il devait l’être. Leonard Cohen a passé un mois à chercher une rime à « orange », et il a fini par la trouver. Il n’y a jamais rien de bâclé dans ce que je fais, même si j’entends dire parfois que mon écriture est relâchée.

Je dirais plutôt qu’elle est souple. Je préfère.

Quand savez-vous qu’un roman est terminé ?

Lorsque je sens que je vais lui nuire si je continue. Quand j’ai trouvé cette phrase : « Mon Dieu, changez-moi en statue », qui est la dernière du prochain livre, sur le moment, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Est-ce que le type se pétrifie ? Est-ce qu’il est heureux ? Est-ce qu’il a peur de ce qui va suivre ? Je ne suis pas plus avancé maintenant, mais ce que je sens, c’est que si je poursuis le texte, je risque de l’abîmer. Alors je n’y touche plus. Je m’arrête là.

— SANS COMPTER, Philippe

Djian, Éditions Flammarion

15

f oc - u s

Duras sans filtre

En 1982, Yann Andréa a trente ans, Marguerite Duras presque quarante de plus. Leur relation est intense, puissante – profondément toxique. Avec lucidité, le futur écrivain se confiera quelques années plus tard à la journaliste Michèle Manceaux… Aujourd’hui, les comédiens Katell Daunis et Julien Derivaz adaptent avec beaucoup de pudeur ce texte éponyme publié en 2016. Un monologue taillé sur mesure avec une précision d’orfèvre, à découvrir dans l’écrin si particulier du Théâtre du Peuple de Bussang. (A.V.)

JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS, théâtre du 11 août au 2 septembre au Théâtre du Peuple Maurice-Pottecher, à Bussang www.theatredupeuple.com

Cité métamorphosée

Le festival d’art numérique Constellations s’apprête à investir Metz tout l’été. De jour comme de nuit, 26 lieux de la ville seront augmentés par la présence d’œuvres pour la plupart totalement inédites. Deux parcours s’offrent à vous : « Pierres numériques » à la tombée du jour (avec mapping vidéo, installations audiovisuelles immersives, installations numériques et interactives…) et « Art & Jardin » pendant la journée, une promenade au fil de l’eau et du patrimoine paysager messin. (B.B.)

CONSTELLATIONS, festival du 22 juin au 2 septembre à Metz www.constellations-metz.fr

Mythosphérique

La dernière épopée héroïque du Cercle est… circulaire. C’est démontré, schéma à l’appui, page 245 de la revue annuelle éditée par le collectif alsacien éponyme. Mythologia, telle est la thématique de la onzième édition qui zoome sur Saturne et ses anneaux en compagnie de l’astrobiologiste Nathalie Chabrol, questionne la cité-jardin idéale – ronde – selon l’urbaniste Ebenezer Howard, interroge l’Anneau des Nibelungen, ou analyse avec l’anthropologue David Le Breton la figure de Narcisse à l’ère du nombrilisme triomphateur. (E.D.)

www.cerclemagazine.com

focus

Evanescent © Jesse Lindemann

18

Julien Derivaz © Xavier Deranlot

Regards d’exil

Calais recto verso, L’Impasse, Regards d’exil… La migration et ses dérives sont au cœur des séries photographiques shootées par Luc Georges. Si les voies de l’exil sont souvent associées au mouvement de vies ballotées, la « jungle » de Calais nous rappelle que migrer, c’est aussi l’attente. L’attente d’un ailleurs et l’espoir d’un avenir meilleur. Le photographe mulhousien pose un regard plein d’empathie sur les acteurs de ce drame humain et saisit leur quotidien, entre abris de fortune, chemins boueux, conditions de vie tristement déplorables et entraide. (M.M.)

exposition jusqu’au 26 août à la Bibliothèque municipale Grand’Rue, à Mulhouse bibliotheques.mulhouse.fr

Saint-Tropez, sous la pluie

Cet été, pas de twist à Saint-Tropez : beaucoup trop vulgaire pour les lecteurs de Novo. Et comme ce n’est pas notre genre non plus de jouer à la pétanque en plein cagnard, on restera au frais pour feuilleter le « carnet de pluie » que les éditions De l’air, des livres ont eu la bonne idée de confier à Nicolas Comment. En contemplant ses images gorgées de poésie dans lesquelles apparaissent sa muse Milo et les fantômes d’amis réels ou imaginaires (Christophe, Colette, Lou Reed, Paul Valery, Baudelaire, Roger Vadim, Romy Schneider…), on rallie Bernard Plossu pour qui « le mauvais temps dans le Midi est le plus photogénique ». (P.S.)

SAINT-TROPEZ, SOUS LA PLUIE

Nicolas Comment, De l’air, des livres delair.fr

Toile croate

À une encablure du changement de dizaine, le Festival International du film de Nancy 29e du nom va inclure un focus sur le cinéma croate, en parallèle de son habituelle compétition de courts et longs métrages internationaux. Au programme, de multiples projections de films, des rencontres avec les équipes, des tables rondes, des ateliers et même des apéros concerts, le tout dans une ambiance à la cool et parfaitement conviviale. Jivyéli ! (A.V.)

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY, festival du 25 août au 3 septembre au site de la Manufacture, cinéma Caméo, Goethe Institut, CCAM, à Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy www.fifnl.com

focus

Malla Hukkanen dans Les feuilles mortes de Aki Kaurimsaki © Sputnik

19

© Luc Georges

Échappées

On adore se perdre dans les multiples détails d’Ariane Pinel, décidément à la tête du peloton : les planches de la dessinatrice strasbourgeoise, telles les toiles de Pieter Brueghel, recèlent de luxuriantes surprises visuelles. L’illustratrice, avec ses pages saturées de minihéros, animaux et bicyclettes, invite le lecteur à observer le monde, avec Sasha et les vélos (texte de Joël Henry) qui pédale à la découverte des sommets montagneux ou des bords de mer avec son lot de « kékés musclés qui font du ski nautique ». Ce livre vient d’être traduit en coréen et chinois alors qu’Ariane sort L’île aux vélos où les autos sont proscrites. Ouvrages cyclophiles édités par Cambourakis. (E.D.)

www.cambourakis.com

Quelle virilité !

Yannick & Brandon ont vraiment la Langue Pendue – nom du label de Renaud Sachet qui édite une cassette huit titres du duo, La Kour. Depuis la Réunion, la daronne et la patronne du dancehall LGBTQIA+ décollent en créole. Yannick Péria (artiste peintre militant·e queer) et Brandon Gercara (récemment exposé·e à La Filature pour Vagamondes), champagne à la main et robes de soirée sur le dos, font bouger les corps des cocos et des pinecos. « Laisse les PD tranquille » et fous le bordel sur la piste ! (E.D.)

instagram.com/renaudsachetlanguependue

Né sens

Livre/accordéon, objet d’art pour adultes esthètes ou ouvrage très petite jeunesse, abstraction ou figuration ? Tu vois le jour ! (Hélium), de Laurent Moreau, diplômé de la HEAR, s’adresse au nouveau-né. Le chat noir lui « souhaite la bienvenue », l’oiseau « pépie » au-dessus de lui, le papillon « virevolte » pour rendre hommage au bébé. Le lecteur, de 0 à 100 ans, s’enveloppe dans la douce couverture évoquée par quelques traits et se laisse bercer par les vagues d’une berceuse ondulante. (E.D.)

helium-editions.fr

Le Paradis blanc

Sous la baguette experte de la compositrice multi-casquettes (toujours jaunes) Eve Risser, Red Desert Orchestra, fait s’accorder musique contemporaine et africaine et dialoguer artistes européens, burkinabés et maliens. Ici, les nuits sont si longues qu’on en oublie le temps… Portée par une parfaite Eurythmia, derrière son piano, Eve fait rimer saxo et Bamako, laissant tromboner le sable fin et laiteux, entrer dans la transe les djembés, percuter les balafons en une hypnose collective sans passeport. (E.D.)

cleanfeed-records.com

Concerts à venir : www.everisser.com/concerts

focus

20

Et moi, et moi, émois

Comme tout le monde, j’ai d’abord aimé, décrypté, analysé, déchiffré les couv’ de mes disques favoris avant de les placer délicatement sous le diamant de la Technics parentale. Écoutons nos pochettes (anthologie Densité), concept et ouvrage initiés par Gilles de Kerdrel, propose une exploration de 33 pochettes racontées par JD Beauvallet (Unkown Pleasures de Joy Division), Dominique A (l’album éponyme de Molly Drake) ou notre consœur (Novo, Section 26) Valérie Bisson. Elle s’arrête sur le sentiment confus produit par la découverte de Seventeen Seconds de The Cure (1980) : « Je ne l’ai pas encore apprivoisé, mis aucun mot sur lui, il n’est qu’émois, troubles et impressions. » (E.D.)

www.ecoutonsnospochettes.com

Rencontre/lecture/écoute de pochettes le 30 juin chez Madame Café, à Schiltigheim

www.facebook.com/madamecafe.schilick

Monstres & Cie

Dragons terrifiants, serpents sifflant, fantômes errants, vampires assoiffés de sang, sorciers complotant… Les deux violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal et Dimitar Gougov et le percussionniste Fabien Guyot, trio alsacien composant Violons Barbares, mêlent sonorités bulgares, mongoles et jazz freaks sur Monsters and Fantastic Creatures. On flippe, alors on se love vite dans la si douce « Danse à Hélène ». Ouf… (E.D.)

violonsbarbares.com

Concerts le 21 juillet à La Broque (Festival Jazz’n Bruche), le 22 septembre à Soultz (Pole 360), le 7 octobre à Ettlingen, à proximité de Karlsruhe (Stadthalle), Live Drawing Show avec Clotilde Perrin

De l’hear !

Il y a beaucoup de très bonnes raisons pour se rendre, comme chaque année, au Week-end des Diplômes de la Haute école des arts du Rhin (du 30 juin au 2 juillet) à la HEAR, 1 rue de l’Académie à Strasbourg. Traverser le jardin de l’école, puis aller de salle en salle, à la découverte des projets des options Art, Design textile, Didactique visuelle, Communication graphique… Durant, ces quelques jours : présentation des diplômes de Scéno (en trois lieux du secteur), concerts des doctorants en Création et interprétation musicales à La Pokop ou projections au Cosmos… (E.D.)

www.hear.fr

focus

Anna Trouillot, diplôme

2022 © Emmanuel Dosda

22

Never Stop Making Sense

Stop ou encore, demandait Evelyne Pagès aux auditeurs de RTL en 1983. Stop ou encore, c’est aussi ce que bruit la rumeur aux dernières éditions du Tribu Festival. Encore, ce sera la réponse de l’équipe de Zutique Productions. Encore et toujours, complétons ici. As usual, le festival 23 danse sur l’équilibre juste entre les groupes établis, et reconnus des réseaux et des circuits mondiaux, et les artistes émergents. As usual, no border, no label. Ghana/Toulouse, Strasbourg/Argentine. Musiques improvisées, cirque, afrogroove, activistes syncopés. Esthétiques enveloppées dans une pagaille hautement cohérente, racines musicales puisant à toutes les sources du monde, consciences éveillées au fil des sept jours de programmation. Ecce homo. Des humains, on en trouve à la base et dans les entournures. As usual, once again. Les humains joueront fin septembre dans le creuset dijonnais qu’est ce festival. En vrac et tout à fait subjective, une sélecta : Nicolas Lafourest et ses inspis faulkneriennes, la langue rugueuse de Sam Karpienia, les équilibres d’Antoine Viard en compagnie de Camille Nebbia puis Lise Pauton, et Chouk Bwa & The Ångstromers, combo belgohaïtien qui enflammait durablement une session KEXP, il y a 3 ans. Citons encore, la création du rappeur Napoleon Maddox, L’Ouverture de Toussaint, fédératrice et vivifiante face aux envies de cancel culture de quelques idiots beaux parleurs. Tribu ne panse pas les plaies, ce festival les pense et les laisse ouvertes à la danse des cervelles. Encore et encore, chantait un natif d’Agen.

Par Guillaume Malvoisin

Par Guillaume Malvoisin

— TRIBU FESTIVAL, festival du 22 septembre au 1er octobre à Dijon tribufestival.com

focus 24

Chouk Bwa & The Ångstromers

Guinguette d’automne

A la mi-septembre, le CDN Besançon FrancheComté organise une guinguette de rentrée : cinq jours de retrouvailles autour du théâtre, de la lecture, du cinéma et de la musique, histoire de lancer sa nouvelle saison sous les cotillons – et le signe d’un engagement politique et féministe toujours plus affirmé. Une autre bonne nouvelle : tous les spectacles seront gratuits sur réservation ! Voilà finalement une bonne raison d’attendre la fin de l’été…

Par Aurélie Vautrin

Par Aurélie Vautrin

GUINGUETTE D’OUVERTURE festival, 12-16 septembre 2023, au CDN Besançon Franche-Comté, à Besançon www.cdn-besancon.fr

New York – Paris – Buenos Aires et retours

Résumer la carrière et les contours de la musique de Richard Galliano serait aussi imbécile qu’inutile. L’homme est insaisissable, mais surtout encore vivant. Loin d’être ce monument marmoréen et immobile. Vivant, donc en développement, comme dirait Sir Buddha sous son manguier. Pas forcément des plus emblématiques, ses saillies accordéonnées en 1993 sur la « Vie Violence » de Nougaro n’en sont pas moins un bel aperçu de l’urgence à écouter un tel musicien. Violent, précis, frappant aux tripes comme Piazzolla savait taper, lui aussi. Astor, justement, maître à penser de Michel Portal ou de Galliano, avec qui il enregistra à la même période « Ballet Tango ». Pour ce concert de début de saison à l’Opéra de Dijon, on trace des diagonales, c’est le New York Tango Trio. Hommage à Astor le Fort, donc diagonales aux teintes de jazz, de tango et du new musette, inventé par Galliano sur les scènes hexagonales. Le trio en jeu, c’est celui du disque sorti en 2022, le disque où Adrien Moignard tient la guitare et Diego Imbert la contrebasse. Morceaux de Piazzolla et compositions persos. De quoi jouer à son tour les exégètes, les curseurs d’influences et de prendre plaisir aux frontières qui se brouillent entre les deux grands musiciens. Piazzolla a toujours eu un peu de jazz dans le sang, pour preuve son disque gravé en compagnie d’un Gerry Mulligan solide et revenu inopinément des seringues. Galliano, lui, s’est piqué souvent, mais du bonheur de joindre l’Argentine au pavé franchouille. Ici, avec un trio dont la science du dialogue évoque le meilleur des petites prières prises en secret aux dimanches matin, ce bonheur danse sur l’harmonie, sur les accords renversés comme les tables peuvent l’être en fin de banquet. Avec l’ivresse de la joie.

Par Guillaume Malvoisin

— RICHARD GALLIANO, concert le 30 septembre à l’Opéra de Dijon, à Dijon www.opera-dijon.fr

focus

Richard Galliano © Vincent Catala

—

26

De l’une à l’hôte @ M. Cavalca

Miraculeuse Ladybug

La coccinelle est toujours sur la jaquette – mais dans une version plus chromée, plus brillante, et plus assumée aussi : vingt ans après, Émilie Simon nous offre une édition rework de son tout premier album éponyme – un disque qui lui avait permis à l’époque de décrocher sa première Victoire de la musique, et l’avait révélée au grand public par la même occasion. Un par un, la chanteuse-auteure-compositrice-arrangeuseproductrice-couteau-suisse a retravaillé tous ses titres, sans nostalgie aucune – juste poussée par l’envie de découvrir à quoi ressembleraient ces morceaux s’ils avaient été composés aujourd’hui. Garder leurs essences, mais les accorder à sa sensibilité actuelle… Regarder le passé avec bienveillance pour inventer son avenir. Un jeu de miroirs où tout a changé en restant semblable, les tonalités, les harmonies, les mélodies – le nouvel album d’Émilie Simon, c’est donc un peu son premier aussi, un cadeau pour elle et pour son public, un coup de baguette magique comme elle en distille depuis vingt ans, petites bulles de douceur ouatées résolument modernes qui résonnent encore longtemps après l’écoute. Et cet ES, Émilie Simon le célèbre également sur scène, avec un spectacle qu’elle promet « unique et accompagné de surprises ». Pas mal, le concert de rentrée du Moloco, non ?

Par Aurélie Vautrin

Par Aurélie Vautrin

— ÉMILIE SIMON, concert le 29 septembre au Moloco, à Audincourt

www.lemoloco.com

Dix ans de Détonation

Parce qu’un changement de dizaine, ça se fête avec panache, le festival Détonation s’offre un lifting quasi complet : nouveau visage, nouvelles scènes – et de nouvelles bases résolument tournées vers l’avenir en termes d’engagement écologique et sociétal. Deux jours de programmation audacieuse, avec les nouvelles figures de la scène française et européenne – Zaho de Sagazan, Warhaus, Silly Boy Blue, Bagarre, Lucie Antunes (…), mais également toute une série de coups de cœur à découvrir, des concerts sauvages et pas mal de surprises – notamment Unblock Project, la création du chorégraphe bisontin Étienne Rochefort et du génial Mondkopf. Soit trente artistes electro-rap-rock à découvrir sur trois scènes dans un festival à taille humaine, résolument festif et plus que jamais attaché à ses valeurs. On notera également une autre nouveauté : La Chaufferie, un chapiteau avec une scène centrale qui accueillera en continu une programmation electro et rap pendant les deux jours du festival. Et d’étonnantes expériences sensorielles à tester, comme le prêt de gilets vibrants. Voilà qui promet deux jours d’intensité maximale à tous les points de vue !

Par Aurélie Vautrin

— DÉTONATION, festival les 22 et 23 septembre à La Chaufferie et autres sites, à Besançon www.detonation-festival.com

focus

Zaho de Sagazan @ Zoé Cavaro

28

Émilie Simon © Nicolas Despis

Milestones et petits nuages

40 ans. À l’âge où un parrain du cyclisme comme Valverde traînait à finir, enfin, sa carrière, d’autres revivifient leurs principes actifs. Sans stéroïdes, sans adjuvants, sans gains marginaux. Bruts. Énergie brute. Intelligence brute. Plaisir brut. 40 ans que le festival Météo s’ingénie à faire rimer insolence et expérimentations. Ce qui n’est pas une sinécure. Pas une sinécure non plus, de rassembler l’énergie d’un festival quadra en quatre petites journées. Allumant une ville et, entre autres, une friche imparable. Marchant à la marge et dans les pas de ses prédécesseurs, Mathieu Schoenahl, l’actuel directeur ajoute sa patte. Celle qui le rapprocherait d’un Alan Lomax allant récup’ du son sur le terrain des Indiens d’Amérique, des Scottishs ou des tarentelles sardes. La patte d’un chercheur et d’un témoin documentaire du son brut de son temps. L’an passé, on écrivait, un peu idiot amusé, à propos du troisième jour de cérémonie :

« Commentaires sonores, drones qui contrepointent comme un téton dans le froid matinal, sagacité des grands espaces dont les paysages bégayent. Voilà pour l’ambiance où tout ce qui est joué s’emboîte et s’imbrique à merveille. Rien ne semble être épargné par le mouvement commun, là où les musiciens avaient déjà niché leur savoir, leur faconde et leurs idées. » Parions que ces lignes soient toujours d’actu avec la présence sous les pierres de Motoco de jeunes pousses, Tatiana Paris, Sofia Jernberg ou le trio [Na], et de vieilles branches, Joke Lanz, Mike Reed ou Mats Gustafsson. Tous, électrique, éclectiques et forcenés dans le plaisir de la découverte advenue pour tous. Sans égal. Bienvenue pour chacun. Sans contrainte.

Par Guillaume Malvoisin

— MÉTÉO, MULHOUSE MUSIC FESTIVAL, festival du 23 au 26 août à Mulhouse www.festival-meteo.fr

L’envers du chef-d’œuvre

Parmi la profusion d’albums de bande dessinée sortant chaque semaine en librairie, peu de publications font figure d’événement. Ce fut le cas, systématiquement, pour celles de l’américain Chris Ware. Depuis les histoires courtes publiées au début des années 1990 dans RAW puis avec son Acme Novelty Library, il bâtit une œuvrepuzzle, à l’image de son travail graphique. Proche de l’artisanat, celui-ci s’inspire volontiers de l’âge d’or des comics et de la publicité. Ses albums Jimmy Corrigan et Rusty Brown, récompensés d’innombrables fois, mettent en évidence son sens génial de la mise en page et sa ligne claire élégante, capables de nous faire voyager dans les souvenirs, les émotions, les espoirs de ses héros. Lorsqu’il s’agit d’inventer de nouvelles façons de raconter des histoires, Chris Ware se fait virtuose : pour preuve son monumental Building Stories, coffret comprenant 14 formats illustrés, dévoilant un récit que l’on peut suivre sans ordre préétabli. Avec « Chris Ware. Paper Life », le Cartoonmuseum de Bâle consacre une rétrospective réalisée en collaboration avec l’auteur, dévoilant planches originales, croquis, films d’animation ou encore des objets et personnages en trois dimensions réalisés par l’artiste. En mettant en lumière ses différentes étapes de travail, l’exposition invite à disséquer ce qui est probablement la dernière véritable révolution dans le monde du neuvième art.

Par Benjamin Bottemer

— CHRIS WARE, PAPER LIFE, exposition du 1er juillet au 29 octobre au Cartoonmuseum, à Bâle www.cartoonmuseum.ch

focus

The Hatch © Juliane Schütz

30

Jimmy Corrigan, 2003

Un syndicaliste à la mairie

Il y a bien des façons de devenir maire de Mulhouse… La riche exposition que le Musée historique consacre à Auguste Wicky permet de découvrir le parcours d’une figure syndicale et politique de l’entre-deux-guerres. Rien ne destinait Auguste Wicky, né en 1873 à Bourbach-le-Bas, au pied des Vosges, à devenir celui que les Mulhousiens de tous bords s’accordent à considérer comme un grand maire (de gauche). Orphelin très jeune, il quitte son village à 17 ans pour rejoindre Belfort où il apprend le français et découvre la dure réalité du monde industriel. Lorsqu’il arrive à Mulhouse en 1898, le syndicalisme est en plein essor. Emprisonné en 1915 en raison de ses penchants pour la France, il en profite pour rédiger ses souvenirs de jeunesse (L’Orphelin). Lorsque l’Alsace redevient française en 1918, Wicky reprend ses activités syndicales. Tête de liste SFIO aux municipales de 1925, il devient le premier maire socialiste de la ville et va pouvoir mettre en œuvre son programme : construction de logements populaires (cités Brustlein, Wolf, Haut-Poirier et Drouot), d’écoles, des bains municipaux, lutte contre le chômage… En 1935, la maison du peuple inaugurée en 1934 accueille le 32e congrès national du parti socialiste SFIO. C’est une consécration pour Wicky, reconnu nationalement pour ses engagements et ses réalisations. Confrontée à la crise des années 1930 et à un grand manque de logements, Mulhouse est alors un laboratoire d’expérimentations innovantes à l’échelle municipale pour la gauche qui arrivera au pouvoir en 1936. Expulsé par les Allemands en 1940, Wicky passe la guerre dans le Lot-et-Garonne. Les photos de lui en berger, déclinées en peintures, serviront sa communication après-guerre. À la libération, il redevient maire. La ville ayant été bombardée à plusieurs reprises, la tâche qui l’attend est immense. Usé par le travail et la maladie, Wicky démissionne en décembre 1946. Il décède peu après, le 12 janvier 1947.

Par Philippe Schweyer

Par Philippe Schweyer

— AUGUSTE WICKY, exposition jusqu’au 17 septembre au Musée Historique de Mulhouse, à Mulhouse historique.musees-mulhouse.fr

La rue est à eux

Cette année, le festival Scènes de rue se décline en version kids avec PopUp !, comprenez par là une édition spéciale jeune public avec une vingtaine de spectacles et ateliers programmés. Cirque, théâtre, danse, balades et cache-cache interactifs, manèges rétro, puzzle 3D géant, cascades, concerts, voltiges… Les propositions sont ultra variées et résolument inclusives, avec toujours en filigrane l’envie d’affiner avec douceur l’esprit critique de nos chères petites têtes multicolores. On retient notamment la présence du blÖffique théâtre avec La ville du chat obstiné, un spectacle interdit aux adultes qui fait découvrir la ville à hauteur de matou, ou encore celle de la Compagnie Toi d’abord, avec La peur au ventre, l’histoire d’un cascadeur raté, d’une mini-moto et d’un cercle de feu. À leurs côtés, d’autres habitués de la rue, comme Jeanne Simone, le Cirque Rouages, Adieu Panurge ou encore Titanos, ce qui promet un tsunami d’émotions façon grand huit – sans oublier Dalila Boitaud Mazaudier de la compagnie UZ et Coutumes avec son spectacle autour du génocide rwandais, Tout dépend du nombre de vaches. Et puis, bien sûr, un chouette temps de bamboche avec le grand bal de Toto & les Sauvages, concert-spectacle en mode fiesta-roue libre auquel chacun pourra prendre part à sa façon. Voilà qui devrait ravir les petits et grands enfants pour le premier weekend des grandes vacances.

Par Aurélie Vautrin

— POPUP ! SCÈNES DE RUE

JEUNE PUBLIC,

festival du 7 au 9 juillet

dans divers lieux à Mulhouse

www.scenesderue.fr

focus

La peur au ventre, Cie Toi d’abord © José Rivelon

32

« Le baiser de l’Hôtel de Ville » version mulhousienne. Auguste Wicky embrasse une Alsacienne le 10 février 1945 alors que la ville, libérée le 28 novembre 1944, accueille les généraux De Gaulle, De Lattre… (Musée historique de Mulhouse)

Douceur radicale

Dans Radikale Zärtlichkeit, la théoricienne allemande Seyda Kurt cherchait récemment à élaborer la notion de douceur radicale, pour déconstruire une certaine violence qui imprègne les structures dominantes et viriles de l’amitié et de l’amour. C’est dans le prolongement de telles questions, vitales aujourd’hui du point de vue politique comme du point de vue écologique, que s’inscrit la pièce en ouverture de la nouvelle saison du Théâtre nationale de Strasbourg. La Tendresse, création de Julie Berès qui s’est associée aux plumes de Lisa Guez, Kevin Keiss et Alice Zeniter, sera donnée du 4 au 14 octobre, comme un vent caressant qui emporterait nos vieilles habitudes, pour nous laisser en imaginer d’autres, pleines de promesses. Notons qu’avant cela, les journées d’ouverture de la saison auront lieu du 15 au 17 septembre, avec concerts et quelques mots de Caroline Guiela Nguyen, nouvelle directrice du TNS. Née d’une patiente enquête, La Tendresse explore les processus de construction et de reproduction de la masculinité dominante. Les questions posées sont courageuses : « Qu’ont hérité les jeunes hommes des modes de pensée et d’éducation de leurs pères ? Quels rapports ont-ils avec les femmes, notamment après le mouvement #MeToo ? Quelles injonctions contradictoires pèsent sur eux ? » Ces questions sont essentielles, pour voir en face les formes de violence sociale les plus voilées, et pour imaginer de nouvelles relations entre nous, qui tisseraient un autre rapport à soi, aux autres, au monde, sous le signe de la tendresse, d’une douceur radicale…

Par Clément Willer

— LA TENDRESSE, théâtre du 4 au 14 octobre au Théâtre National de Strasbourg, salle Koltès, à Strasbourg www.tns.fr

La Comédie se podcaste

Durant la saison 21-22, l’équipe de la Comédie de Colmar a proposé une série de podcasts faisant écho à la programmation du CDN. Le champ d’investigation est ouvert et la vision est transversale, dépassant le strict cadre de l’art théâtral : cinéma, musique, arts visuels, poésie, bande dessinée… Une approche pop, teintée d’humour, n’empêche pas le sérieux de l’aventure radiophonique. Y ont notamment participé : la chanteuse Françoiz Breut, le musicien Cascadeur, Carla Pallone de Mansfield.TYA, la conservatrice du musée Unterlinden Pantxika De Paepe, Philippe Cohen Solal de Gotan Project et Outsider, la metteuse en scène Nathalie Béasse, la musicienne contemporaine Eve Risser, l’illustrateur Vanoli ou l’autrice d’Ultramarins Mariette Navarro. En 22-23, la Comédie a poursuivi cette création en ligne nommée « Com’ à la radio », permettant d’offrir une lecture enrichie, un regard augmenté sur sa saison, portant sur des thèmes qui se dégagent des spectacles programmés : Les femmes s’en mêlent (la place des femmes dans le 7e art est notamment questionnée dans la création Des Femmes qui nagent d’Émilie Capliez), Les fourberies de J.B. (pour l’année Molière), Bêtes de scène (les animaux au plateau), Place aux jeunes ! (la Comédie est très sensible à l’émergence), Les histoires d’amour finissent mal, en général (ce qui n’est pas faux, dans la vie et sur les plateaux…). Les participants ? La metteuse en scène Jeanne Candel, le groupe Fergessen pour des créations musicales originales, l’immense Pierre Maillet pour une chronique ciné, Anne-Lise Heimburger et ses cartes blanches, mais aussi Gaspard Raymond et la jeune troupe, Léopoldine HH, Penda Diouf, Sophie Suma, Paul Schirck, Marion Bouquet, Juliette Steiner & Ludmila Gander, ainsi que l’Opéra Studio ! Chaque épisode est illustré par Lili Terrana. Réglez votre poste, fermez les yeux et tendez vos antennes. Vous êtes sur la bonne fréquence ? C’est Com’ à la radio !

Par Emmanuel Dosda

— COM’ À LA RADIO, Série d’émissions de la Comédie de Colmar à podcaster comedie-colmar.com, podcloud.fr/podcast/cc-com-a-la-radio

Et à écouter sur Spotify (Comédie de Colmar dans la rubrique Podcast et émissions), sur Apple podcast, Google podcast… Ainsi que sur la borne d’écoute située dans le hall du théâtre

focus

© Lili Terrana

34

© Axelle de Russé

L’amour sans objet

Jean-Sébastien Bach a quelque chose de classique et de convenu, en apparence. Mais aussi, sous les apparences, d’illimité, de vertigineux. Pour Marguerite Duras, il était l’incarnation de « l’amour sans objet », sans but, qu’elle plaçait au-dessus de tout. Elle voulait écrire des livres illisibles et messianiques comme sa musique. Des livres « aussi loin de toute parole que l’inconnu d’un amour sans objet. Comme celui du Christ ou de Bach – tous les deux d’une vertigineuse équivalence. » Pour sa rentrée, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg nous emportera dans ce flux d’amour cosmique en rendant hommage au compositeur baroque de Leipzig. Une « journée pas comme les autres » lui sera consacrée le 21 septembre à une heure étrangement inhabituelle, 8 h 15, pour un lever en douceur et en musique, avec thé, café, viennoiseries. Ce sera la première de ces journées visant à casser les codes associés à la musique classique en proposant des horaires décalés, en permettant de boire ou de manger pendant les concerts, à l’occasion de petitsdéjeuners ou d’afterworks, pour faire de l’Orchestre « un lieu de possibles ». On s’imagine bercé par Anne-Sophie Pascal à l’alto, Pierro Poro au violoncelle et Thomas Kaufman à la contrebasse, interprétant les fascinantes Variations Goldberg, alors qu’on est encore perdu dans ses pensées rêveuses du matin et dans les vapeurs de café…

Par Clément Willer

— UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES,

concert le 21 septembre au Palais de la Musique et des Congrès, à Strasbourg philharmonique.strasbourg.eu

Sur le rivage

Après les méandres de l’esthétique et de l’histoire, le nouveau volet de Spectres d’Europe s’intéresse aux figures éthérées et abstraites qui peuplent notre inconscient. Le Ballet de l’Opéra national du Rhin fait ainsi dialoguer trois pièces de son répertoire, chorégraphiées par des figures majeures de la danse contemporaine bercées par la culture européenne.

Songs From Before de Lucinda Childs, créée en 2009 par le Ballet de l’OnR, On the Nature of Daylight de David Dawson, créée en 2007 par le Semperoper Ballett et Enemy in the Figure de William Forsythe, créée en 1989 par le Ballet de Francfort, sont au programme de la soirée. C’est peut-être la prose poétique de Haruki Murakami, servant de prétexte à la pièce de Lucinda Childs sur la musique de Max Richter, qui englobe au mieux la portée singulière de ce programme moins évident, mais tout aussi puissant que les précédents. En interrogeant les écrans de nos projections et de nos représentations, Spectres d’Europe réaffirme son puissant message de nécessaires introspections individuelles et collectives, propices à la traversée des miroirs, temporels, historiques ou psychiques.

Insignifiances apparentes, mystères ordinaires, jeux de lumière, la solitude humaine fait face au monde entier et redit la quête, parfois hallucinée, de sens, d’attachement, de partage. La création – danse, musique, corps – redit ce dont l’homme est capable dans son immense claustration, une beauté possible, le meilleur face au pire.

Par Valérie Bisson

— SPECTRES D’EUROPE, danse du 25 au 30 juin à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg www.operanationaldurhin.eu

focus

On the Nature of Daylight (D. Dawson) – BonR © Agathe Poupeney

36

Vapeurs estivales