VOUS DONNER UNE RÉPONSE RAPIDE, CE N’EST PAS UN DÉTAIL.

Les décisions de financement sont prises par ceux qui vous connaissent dans votre Caisse

Directeurs de la publication et de la rédaction :

Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martin Möller-Smejkal, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Jean-Luc Wertenschlag, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

© Pascal Bastien. Mamie-Magique, Colmar 2021. http://pascalbastien.com/

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : octobre 2024

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €

Hors France : 4 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

PROLOGUE

5

FOCUS 7-32

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

ÉCRANS 33-44

Festival Entrevues 35-37, Robert Guédiguian 38-42 , Laurent Desmet 43-44

SCÈNES 45-56

Nathalie Béasse 46-47, Rubén Julliard 48-49 , Florence Martin 50-51, Comédie de Colmar 52-53 , Alice Laloy 54-56

ÉCRITURES

57-64

Peter Stamm 58-62, Martial Cavatz 63-64

SONS 65-76

Rodolphe Burger 66-67, Christine Zayed 68-71 , La Face Cachée 72-73, LA Priest 74-76

ARTS 77-87

Mode d’emploi 78-79, Jean Messagier 80-81 , Olivier Metzger 82-83, Ayline Olukman 84-87

IN SITU 89-103

Les expositions de l’automne

CHRONIQUES 105-122

Nicolas Comment 106-108, Stéphanie-Lucie Mathern 110-111, Myriam Mechita 112-113, Dominique Falkner 114-115 , Nathalie Bach-Rontchevsky 115, Bruno Lagabbe 116 , Martin Möller-Smejkal 118-119, Jean-Luc Wertenschlag 120-121, Claude De Barros 122

SELECTA

Livres 124 Disques 126

ÉPILOGUE

128

LA CARESSE DU VENT

Par Philippe Schweyer

L’été touchait à sa fin. Le soleil réchauffait à peine les vitres de mon bureau. Planqué derrière l’écran de mon ordinateur, j’observais le monde partir en sucette. Le chaos se généralisait à vitesse grand V. Pour me changer les idées, j’ai téléphoné à mon coiffeur :

— J’ai besoin de parler à quelqu’un.

— On est archi complet.

— J’ai le cerveau en vrille.

— Je suis coiffeur, pas psy.

— Mes cheveux poussent trop vite. Je ressemble à un vrai hippie.

— Si c’est que ça, j’ai un créneau.

Dans la rue aussi c’était le chaos. Partout des panneaux d’affichage numériques annonçaient une ville plus apaisée. En attendant, le déchaînement des marteaux-piqueurs et des pelleteuses rendait l’atmosphère irrespirable. Alors que je m’éloignais de la zone en voie de piétonnisation, une grosse balayeuse a surgi de nulle part. C’était comme un aspirateur géant lancé à mes trousses. Le chauffeur de l’engin m’a poursuivi jusqu’à l’entrée du salon de coiffure. À l’intérieur, la radio diffusait « Il venait d’avoir 18 ans » de Dalida. Je me suis installé dans un fauteuil pour écouter la fin de la chanson. Mon coiffeur s’est approché :

— Pourquoi tu pleures ?

— Dalida me fiche le cafard.

— Tu es vraiment trop sensible.

— Je repense à mes 18 ans.

Il a fait couler l’eau.

— C’est bon la température ?

— Oui.

Alors qu’il me massait consciencieusement le cuir chevelu, j’ai commencé à décompresser. Le shampoing sentait bon l’amande douce.

— Très court ou comme d’hab ?

— Comme d’hab.

— La nuque bien dégagée ?

— Oui, j’ai besoin de changement.

J’ai enlevé mes lunettes. Je n’avais plus qu’à me laisser faire.

— Beaucoup de travail en ce moment ?

— Oui, mais toujours pas d’argent.

— Plus tu bosses, moins tu gagnes. Putain de pays.

— Y a pire.

Il a dégainé sa tondeuse pour raccourcir mes pattes.

— C’est sûr qu’il y a pire.

Lui-même avait dû fuir la guerre. C’était il y a longtemps et il n’en parlait jamais. La radio diffusait à présent « Ce geste absent » de Dominique A. La mélodie et les quelques mots mis bout à bout me redonnaient envie de chialer. Les non-dits, les gestes involontaires ou mal interprétés, ça me parlait. Mon coiffeur m’a fait signe que c’était terminé. Je me suis regardé dans le miroir. Mes cheveux étaient de plus en plus blancs. Mon visage, une vieille pomme fripée. Il allait falloir m’y faire.

— Tu te sens mieux ?

— Je me sens vieux.

— Mieux vaut vieux que mort.

— Si tu le dis.

Nous étions tous les deux entourés de fantômes.

— Rien de tel qu’un bon coup de ciseaux pour se rafraîchir les idées.

— Merci pour ton aide.

— Arrête de faire cette tête.

— Partout c’est la guerre.

— Essaye de positiver. Pense à autre chose.

— C’est dégueulasse de penser à autre chose.

— Bien sûr que c’est dégueulasse.

— Qu’est-ce qu’on peut faire ?

Dans la rue, le conducteur de la balayeuse tirait sur sa cigarette. Alors que je m’éloignais en savourant la caresse du vent dans mes cheveux, je l’ai entendu démarrer son engin de malheur. Aussitôt, je me suis mis à courir comme un gamin. Arrivé au bout de la rue, je me suis baissé pour ramasser une poignée de marrons, puis j’ai attendu planqué derrière un arbre que la balayeuse soit à ma portée pour lui tirer dessus de toutes mes forces.

Le type était à cran. Il est sorti de sa cabine pour balancer une canette de bière dans ma direction. Cette fois, j’ai détalé pour de bon. En arrivant près de mon bureau, je suis repassé devant un panneau d’affichage numérique qui promettait une ville plus apaisée.

Ce numéro est dédié à Lily Burger, Marcelle Kauffmann et Jean-Pierre Cretin.

Festival du Disque Hiéro

Faute d’été enflammé, Hiéro Colmar a tout misé sur la rentrée. Du 6 au 13 octobre, le programme de la deuxième édition de son festival du disque présidée par l’éminent dandy Bertrand Burgalat aura de quoi combler les frustrés. Une résidence de création avec En Attendant Anna, KG et Eric Benz, les concerts de Kacim, de Bertrand Burgalat et A.S. Dragon, des DJ sets signés Didier Balducci (Memphis Mao) et El Vidocq dans des bars de Colmar, la projection du film VinylMania, des rencontres musicales, une bourse aux disques et un concours de danse… Une promesse d’été indien. (M.J.)

grillen.colmar.fr

Kamaraderie multimédia

Les teignes à Vans de Kamarad ne lâchent pas la rampe. Avant la sortie de leur nouvel album post-punk, Hugues Hestin et Guillaume Neff concrétisent un rêve de djeuns avec La Kamaraderie. Le 12 septembre, ils ont déposé leur skate chez Croconuts pour filmer une première live session avec les fougueux Deafslow. Éclairer la scène rock du Grand Est par le biais d’une nouvelle chaîne YouTube : mise en boîte, interviews surréalistes en jouant à Mario Kart ou Tetris (niveau pro), jeux débilos dingos mettant à l’épreuve la culture rock la plus pointue, mise en scène en lieux et situations incongrus, chroniques littéraires rock… Wooden Wolf aurait dû se préparer. Un projet haut-rhinois très ambitieux et exigeant sous ses airs de franche Kamaraderie. (M.J.)

youtube.com/@kamaraderieShow

Aube galopante

« Jamais assagi, toujours malpoli… À tes barbecues, à tes nuits d’été, j’ai baigné. » Sur ce nouvel EP Cheval Vestale de Vienne la Nuit, les chansons en suggestion de JB Raeth prennent une nouvelle ampleur avec une pop électro et les arrangements gracieux de guitares, cuivres et métallophones. Des atmosphères en clair-obscur raffinées qui vous extirpent du crépuscule vers une Vienne la Nuit aube d’espérance (« Un amour heureux »). Ajoutez à cela la délicatesse de la section rythmique, et dans les limbes vous chevauchez les déclamations de Dominique A frôlant l’élégance orchestrale de Tindersticks. (M.J.)

Des Haut-Rhinois à redécouvrir en CD chez Microclimat, sur musiquesactuelles.net, chez Feuilles D’Encre et au Discobole à Colmar, et à La Vitrine Chicmedias de Strasbourg © Fabrice Wittner

Bertrand Burgalat © SergeLeblon

Festival Densités #30

Et de trente ! Changement de dizaine pour Densités, le festival concocté avec soin par Vu d’un Œuf au cœur de la campagne meusienne. Une édition atypique – on n’en attendait pas moins de ce grand moment de partage autour des musiques expérimentales. Près de soixante artistes, de l’improvisation poétique, de l’électronique, de la transe, de la musique trad détournée, du rock supersonique… Et des propositions hors norme, comme un très grand orchestre de trombones, une œuvre musicale qui dure quatre heures et un bal en « surréalité » augmentée. Bon anniversaire ! (A.V.)

Du 1er au 3 novembre au Pôle culturel de Fresnes-en-Woëvre www.vudunoeuf.com

Spacing

Chloé Mons expose une sélection de photographies issues de Spacing son nouveau livre chez Médiapop. Un choix personnel et subjectif, amoureux et aventureux, reflet de sa vie personnelle et d’artiste. Une vie intense hors de tout sentier battu qu’elle partagea avec le regretté Alain Bashung : « Lors d’essais pour les images de la Tournée des grands espaces créées par Dominique Gonzalez-Foerster. Avant le concert, on avait décidé de mettre la musique des films de vampires de la Hammer car on adorait ça. Et les films, et la musique. Du coup, on a rêvé ensemble de ces vampires amoureux. Et comme le rêve est sans limite, on y a mis aussi du western et Venise. Tout ce qu’on aimait ».

(A.B)

Rencontre le 9 novembre à 15 heures. Expo du 8 novembre au 8 décembre, au Séchoir, à Mulhouse lesechoir.fr

Leurs enfants après eux

Récompensé par le prix Goncourt en 2018, Leurs enfants après eux du Vosgien Nicolas Mathieu a été adapté au cinéma par les frères Boukherma ! Et s’il faut patienter jusqu’au 4 décembre pour le voir en salle, le long métrage a marqué les esprits lors de sa présentation en compétition à la Mostra de Venise : le brillant Paul Kircher est ainsi reparti d’Italie avec le prix de la révélation pour son interprétation d’Anthony, (anti-)héros d’une jeunesse désœuvrée en pleine fracture sociale. On a hâte ! (A.V.)

Le 4 décembre au cinéma

Chi-Fou-Mi Productions – Trésor Film

France 3 Cinéma – Cool Industrie

Leurs enfants après eux © Marie-Camille Orlando

Acétylène

Moby Dick, œuvre abyssale

S’attaquer au grand classique d’Herman Melville Moby Dick, ce n’est pas rien. Pour ce faire, la marionnettiste et metteuse en scène Yngvild Aspeli – qui occupe avec sa compagnie Plexus Polaire une place de choix dans le monde de la marionnette – resserre la focale sur le narrateur Ismaël. Jouant du trouble entre manipulateurs et manipulés ; travaillant volontiers les clairs-obscurs ; faisant surgir les personnages de l’ombre, ce Moby Dick fascine par son esthétique. Sans évacuer la profondeur métaphysique des affrontements à l’œuvre. (C.C.)

Les 30 et 31 octobre à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org

Sous l’projo

Après avoir fêté ses quarante ans en décembre 2023, l’Atelier des Môles de Montbéliard sort aujourd’hui un bien bel objet pour les collectionneurs : Sous l’projo, un livre qui retrace l’histoire de ce haut lieu de la scène rock à travers le portrait de cinquante bénévoles et punks dans l’âme. Le tout livré avec des goodies et un CD exclusif regroupant une vingtaine de titres de groupes diffusés aux Môles, de Ange aux No Fuck Bébé en passant par TC Matic et Parabelllum. Dépêchez-vous, il n’y en a que 500 ! (A.V.)

Livre collector, disponible www.atelier-des-moles.com

Platonov et son envers

Metteur en scène rompu à l’utilisation de la vidéo, Cyril Teste est également un connaisseur d’Anton Tchekhov. Se saisissant de Platonov – première pièce du dramaturge – Teste imagine Sur l’autre rive (variation théâtrale), un diptyque visible pour l’un sur scène, pour l’autre sur arte.tv. Deux variations pour explorer à travers les itinéraires de Micha, instituteur et séducteur patenté ; d’Anna – jeune veuve à l’entregent conséquent – et de toute la constellation d’invités d’Anna les crises intimes autant que collectives qui secouent ce monde en déroute. (C.C.)

Les 17 et 18 octobre, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône www.tdb-cdn.com © Simon Gosselin

Sous l’projo, le livre © Estelle Chardon

© Christophe Raynaud de Lage

Ce qui nous rend vivants

C’est en plongeant dans l’épaisseur obscure du Canal noir (Hommage à Nicolas de Staël) de Jean-Pierre Schneider, qui est reproduit en exergue et qui file vers l’horizon, qu’on entre dans le livre… Les Suites JeanPierre Schneider de Christophe Fourvel se déroulent comme une ligne de fuite dans l’interstice entre parole et peinture. Au fil des visites d’atelier et des conversations avec le peintre, elles nous rapprochent de ce qui nous rend vivants : « Nous croyons vouloir posséder, mais ce qui nous rend vivants est le fugace, l’insaisissable, le mystère. » (C.W.)

Suites Jean-Pierre Schneider, Christophe Fourvel, L’Atelier contemporain, coll. « Squiggle », en librairie le 18 octobre

Les Assoiffés

Corps sur le zinc

Duo de danseurs et chorégraphes fondateurs de la compagnie Psaodi, Benjamin Labruyère et Camille Chevalier créeront en 2025 Les Assoiffés. En attendant la forme définitive de ce solo mêlant danse, théâtre et musique, l’équipe révèle au public les étapes d’un travail en cours. L’occasion de (re)découvrir les bars de quartier, et d’approcher de façon sensible, par l’irruption d’un corps en mouvement, les joies, espoirs, et autres soubresauts intimes qui traversent celles et ceux qui fréquentent ces lieux. (C.C.)

Du 6 au 8 décembre, dans des bars PMU du Territoire de Belfort www.grrranit.eu

Nancy Jazz Pulsations 2024

Parmi les nombreux concerts et autres événements festifs programmés au NJP cette année, on ne cache pas une certaine excitation à l’idée d’assister à la tempête KOMPROMAT à L’Autre Canal. Car le duo fondé par Vitalic & Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA) navigue en pleins phares entre accent allemand et langue française, electronic body music, cold wave et new wave. Autant dire que ça va envoyer du bois et les échardes avec pour une soirée techno radicale qui s’annonce à la fois dark et ravageuse. Youpi ! (A.V.)

Du 5 au 19 octobre

Au Chapiteau de la Pépinière et autres lieux, à Nancy www.nancyjazzpulsations.com

KOMPROMAT en concert le 16 octobre à L’Autre Canal, à Nancy À voir également le 20 février 2025 au Point d’Eau à Strasbourg, le 21 février 2025 à la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette et le 14 mars 2025 à la Vapeur à Dijon.

Les pierres noires, Jean-Pierre Schneider

KOMPROMAT © Erwan Fichou

Loin des jardins

Lauréate en 2020 du prix Résidence pour la Photographie de la Fondation des Treilles et ancienne photographe de guerre, Sophie Hatier a sillonné en solitaire l’Islande, la Namibie, la Norvège ou la France, parcourant le monde pour le capturer. Publiée aux éditions De l’air, des livres, avec une postface signée Emmanuelle de l’Ecotais, sa superbe monographie Loin des jardins retrace ces territoires en brouillant les pistes, les privant de toute identification. Mer, ciel, terre, savane, forêt, falaise, geyser… la Terre, dans sa multitude, est traitée comme une matière première à la limite de l’abstraction. (Z.Z.)

Éditions de l’air, des livres

En vente dans toutes les bonnes librairies et sur www.delair.fr

Festival du film italien

Le 47e festival du film italien de Villerupt rendra hommage à l’immense Marcello Mastroianni, virtuose de l’autodérision, alter ego inoubliable de Federico Fellini. Le festival, toujours engagé, se penchera également sur le sort des travailleurs et travailleuses de plus en plus soumis aux algorithmes à l’heure où les campagnes et l’industrie ont pratiquement disparu des écrans italiens, si ce n’est comme échos d’un passé qui n’entend pas mourir. (P.S.)

Festival du 25 octobre au 11 novembre à Villerupt (54) festival-villerupt.com

Fast Fashion Victims

Mode jetable, dérives textile et esthétique sans éthique : la plasticienne Marie Dew revient sur les frénésies d’une industrie délétère. Sous les sheds de la Filature de Ronchamp, elle a suspendu de fantomatiques moulages créés en hommage aux disparus de la meurtrière tragédie du Rana Plaza. Leurs oripeaux, déchirés et tachés de sang, évoquent des écorchés vifs. Plus loin, dans une performance filmée qui vire au monochrome, c’est l’hémoglobine encore qui macule les habits et la peau des protagonistes. Un ensemble de créations coup de poing qui lèvent le voile sur la face cachée de la mode. (M.M.S.)

Du 11 au 20 octobre

À la Filature de Ronchamp, à Ronchamp www.lafilaturederonchamp.fr

Extrait de la vidéo de Francis Malapris

Expression libre

Attention pépite. Voire carrément roche en fusion, tempête de grêle, éruption volcanique, tornade niveau EF5. Dites bonjour à Marion Roch, une artiste à la croisée des genres, chanteuse à textes, chansonnière, slameuse, rappeuse, prête à faire sauter toutes les frontières et les codes et les genres, la tête la première et le cœur en étendard. Originaire de Besançon, la demoiselle était jusqu’alors éducatrice spécialisée avant de se jeter dans le grand bain de la Musique. Le verbe haut, le regard fier, le stylo affuté comme un scalpel, elle raconte la vie, la vraie, celle des galères et des matins qui déchantent, les inégalités sociales, le sexisme ordinaire, la précarité – et puis la force des femmes aussi. L’amour, la liberté, la quête de soi et la maternité. Profondément engagée, dans son art comme dans la vie, elle a notamment sorti deux titres cette année, dont le bouleversant La bête au ventre, qui résonne encore longtemps après l’écoute, dans l’esprit comme dans les tripes. Une nouvelle voix rocailleuse, puissante et porteuse de sens, qui devrait, en toute logique, faire largement parler d’elle d’ici peu.

Par Aurélie Vautrin

— MARION ROCH, concert le 5 décembre à La Rodia, à Besançon www.larodia.com

Homme/Femme modes d’emploi

Sens dessus dessous. L’époque est ainsi tournée. Les vainqueurs à une élection se retrouvent tristement absents des bancs à pouvoir, mais les genres se mélangent joyeusement, la tradition passe joliment cul par-dessus tête. Pas trop tôt, dira-t-on à la lecture de l’argument de L’Uomo Femina, opéra-fable du xviiie troussé magistralement par Baldassare Galuppi. Le galopin vénitien inverse les rapports de sexes en vigueur à l’époque. Deux naufragés échouent sur une île gouvernée par les femmes, où les hommes sont dociles, coquets et même un peu craintifs. Pas mal pour lancer un dramma giocoso armé comme une amante, sans religion si ce n’est la passion du mouvement. Les affres et les roueries géniales de la princesse Cretidea pour soumettre Roberto sauvé des eaux deviennent flamboyantes. D’autant plus qu’elles sont confiées pour cette nouvelle production de l’Opéra de Dijon aux mains jointes d’Agnès Jaoui pour la mise en scène et de Vincent Dumestre pour la direction musicale. Rira bien qui voudra définir quel est le sexe faible, qui est légitime à gouverner. Pas mal pour un pays où les séquences politiques tirent sur la raison, pour le moins, la contrainte, pour le pire. Mais cette production ira sans doute bien au-delà d’un petit raccord d’actualité. La satire qui est contenue dans le livret de Pietro Chiari louche vers Goldoni et ses finesses incroyables quand il s’agit de remettre chacune et chacun de nous à sa place. Celle d’un·e observateur·rice aux yeux grands ouverts sur les changements nécessaires des rapports humains. Sans aucun regret ni morosité. Eyes wide open, et sourire aux lèvres.

Par

Guillaume Malvoisin

— L’UOMO FEMINA, opéra du 7 au 9 novembre 2024 à l’Opéra de Dijon opera-dijon.fr

Marion Roch © Laura Gilli

© Gilles Aillaud

Fugues étincelantes

« Les communs sont à la mode, tant mieux, Les Petites Fugues entendent en être ! » C’est ce qu’affirmaient lors de la précédente édition de ce festival littéraire en Bourgogne-FrancheComté les organisatrices Évelyne Geny et Marion Clamens. Les Petites Fugues fêteront cette année leurs 23 ans et poursuivront leur effort passionné de faire de la littérature un « commun », en essaimant dans les librairies, les écoles ou les médiathèques de la région pour faire battre le cœur de la vie littéraire contemporaine au fil des rencontres avec auteurs et autrices. Treize noms prometteurs sont au programme de ces rencontres itinérantes qui auront lieu du 18 au 30 novembre : Sébastien Berlendis, Rémi David, Jérémie Gindre, Lola Gruber, Léo Henry, Perrine Le Querrec, Sylvain Levey, Émilienne Malfatto, Eugène, Justine Niogret, Isabelle Pandazopoulos, Zinaïda Polimenova, Julie Rey. Au gré de leurs tournées, romans, littérature jeunesse, mais aussi poésie, essais, théâtre seront à l’honneur. On pourra se plonger dans ses rêveries en écoutant Sébastien Berlendis évoquer l’art italien de la passeggiata qui imprègne son récit Lungomare paru chez Actes Sud, ou encore Lola Gruber parler de son intrigant roman Horn venait la nuit chez Christian Bourgois, qui entretisse visions des banlieues de Budapest ou clapotis du Danube la nuit… Autant de présages de fugues étincelantes.

Par Clément Willer

— LES PETITES FUGUES, festival littéraire itinérant du 18 au 30 novembre en Bourgogne-Franche-Comté www.lespetitesfugues.fr

Réfection intime

Pour se débarrasser de son crépi intérieur, « le plus efficace est d’utiliser une décolleuse à papier ». Enfin, dixit les Internets… Parce qu’une autre possibilité peut être de raconter les déboires et catastrophes qui parsèment sa propre vie. Voilà la genèse succincte de ce spectacle réunissant Charlotte Clamens et Valérie Mréjen. La première, comédienne et pédagogue ayant débuté sa carrière avec Antoine Vitez et collaboré par la suite avec (entre autres) le metteur en scène Jean-François Sivadier ou, plus récemment, la compagnie belge de danse Peeping Tom, a une existence singulièrement truffée de catastrophes et autres accidents. La seconde, romancière, plasticienne et vidéaste, est rompue à une écriture aimant souvent à travailler les listes et énumérations, et captant dans une langue concise ces menues choses qui font une vie. Dans cette création écrite par Valérie Mréjen et dont toutes deux co-signent la mise en scène et l’interprétation, le duo s’amuse avec le reenactment, en mettant en scène l’opération de recueil de paroles que l’autrice a réalisé auprès de la comédienne. Dans un dispositif minimal et avec seulement quelques petits objets – accessoires a priori dérisoires, mais opérant comme des signes quant au témoignage de Charlotte Clamens –, elles réalisent autant qu’elles donnent à voir l’opération de construction du spectacle. Les écarts (parfois infimes) entre paroles et actions, comme l’auto-ironie subtile mâtinant l’ensemble du dispositif, n’évacuent ni la sincérité de la relation ni l’attention à l’autre. Alors, comment se débarrasser de son crépi intérieur ? En s’efforçant de le regarder et de le métaboliser, qui sait…

Par Caroline Châtelet

— COMMENT SE DÉBARRASSER DE SON CRÉPI INTÉRIEUR,

théâtre du 6 au 8 novembre au Nouveau Théâtre de Besançon CDN ntbesancon.fr

Comment se débarrasser de son crépi intérieur

Lola Gruber © Tamas Loky

Objet (bien) trouvé

Après trois (interminables) années de silence, les Frenchies de Isaac Delusion sont finalement sortis de l’ombre au début de l’année avec Lost and Found, un quatrième album inespéré et surprenant à plus d’un titre. Déjà parce que le groupe parisien fait figure de rescapé de la « scène pop 2010 » – la plupart de leurs comparses de l’époque ayant depuis longtemps disparu des radars. Ensuite, parce que le quatuor a su renouveler sa fameuse « musique somnambule », notamment en optant pour une direction en solo de Loïc Fleury – le claviériste Jules Pacotte ne signant cette fois que deux titres de l’album. De sa retraite en solitaire au cœur des forêts bretonnes, loin de l’euphorie parisienne, il a imaginé une nouvelle voie pour le groupe – dans tous les sens du terme d’ailleurs, puisque le chanteur nous fait découvrir sur Lost and Found une tessiture de voix très inattendue. À cela s’ajoute une collaboration poussée avec la jeune génération, notamment LUCASV, l’acolyte de Disiz, ou encore un duo de toute beauté avec Olivia Merilahti de The Do. Résultat, la pop-electro-folk angélique de Isaac Delusion se voit propulsée dans une sphère toujours plus mélancolico-lumineuse, mêlant ainsi onirisme réconfortant et spleen poétique. À noter que le concert au Moloco sera la dernière date du groupe avant… l’Olympia à la fin du mois de novembre ! Un vrai rêve éveillé.

Par Aurélie Vautrin

— ISAAC DELUSION, concert le 9 novembre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com

Retrouvez également Isaac Delusion le 15 octobre au Nancy Jazz Pulsations, à Nancy

Sous le signe de

Marlene Dietrich

Augenblick, qui signifie en allemand quelque chose comme « le regard des yeux » et qu’on peut traduire par « l’instant présent », c’est un nom que j’ai toujours trouvé très beau pour un festival de cinéma. Il évoque ces scènes fugitives qui sont la matière secrète des films qu’on aime, ces plans silencieux qui durent seulement le temps d’un regard sur la pluie qui tombe dans les rues, sur les nuages qui passent, sur un sourire… Les cinéphiles peuvent noter dans leurs agendas que la vingtième édition de ce festival consacré au cinéma germanophone se tiendra du 5 au 22 novembre, dans une quarantaine de salles indépendantes à travers le Grand Est. Une occasion précieuse de voir nombre de films rares du cinéma contemporain, placée sous le signe d’une grande figure allemande du cinéma du siècle dernier, mais aussi de la résistance au nazisme depuis son exil américain : Marlene Dietrich. Cette dernière s’était entre autres réapproprié la chanson « Lili Marleen », grand succès dans l’Allemagne nazie dont elle modifia le titre et les paroles pour en faire un chant de la libération en 1944, « Lili Marlene ». Les paroles évoquent deux personnages qui s’aiment, se retrouvent près d’une lanterne dans les rues nocturnes, et disent : « Bei der Laterne wollen wir stehen… » Nous voulons rester près de la lanterne… Cette lanterne, c’est d’une certaine manière l’image de la lueur d’espoir dans la nuit qu’alluma la libération, mais pourquoi ne pas imaginer que c’est aussi une sorte de lanterne magique qui serait l’image du cinéma et nous convierait au festival Augenblick.

Par Clément Willer

— AUGENBLICK, festival du cinéma germanophone du 5 au 22 novembre, dans toutes les salles indépendantes du Grand Est festival-augenblick.fr

Isaac Delusion © Julien Mignot

Richard Fleischhut, Marlene Dietrich An Bord der “Bremen”, 1931

Zaoui Thérapie

On les connaissait notamment pour leurs « hits sales » et autres titres joyeusement irrévérencieux : Adé (Adélaïde Chabannes de Balsac) et Zaoui (Raphaël Faget-Zaoui) tracent à présent leurs routes en solo, et ce depuis 2021 et le split tonitruant de Thérapie Taxi au beau milieu de leur course folle vers les étoiles. Après un EP intitulé Mauvais Démons sorti en 2022, Zaoui signe aujourd’hui Pulsations, un premier album intense inspiré de la propre dualité du chanteur ; le « sale gosse de la pop » étant tiraillé entre ses démons intérieurs et le petit diablotin malicieux perché sur son épaule gauche. D’où un sacré cocktail carrément explosif entre beats solaires et mélancolie viscérale… La musique comme exutoire ? Et encore, c’est un doux euphémisme. « La musique, c’est un besoin primaire chez moi », explique-t-il. « J’ai besoin d’écrire des chansons. Pour mon équilibre mental, la musique a été essentielle. Sans elle, il y a plein de choses que je n’aurais pas su affronter. » Le voilà donc seul maître à bord d’une pop effrontée, ultra efficace, aussi insolente qu’intime et qui, sur scène, se la joue grenade dégoupillée pour faire parler aussi bien les corps que les cœurs. Oubliez ce que vous pensiez connaître de lui : Zaoui a bel et bien changé de véhicule, et file désormais à toute allure vers un ailleurs à découvrir avec lui.

Par Aurélie Vautrin

— ZAOUI, concert le 22 novembre au Noumatrouff, à Mulhouse www.noumatrouff.fr

L’image et le multiple

Dans un discours à l’institut antifasciste de Paris en 1934 intitulé « L’auteur comme producteur », Walter Benjamin suggère qu’une entreprise culturelle qui veut avoir une portée révolutionnaire doit impliquer avant tout une réappropriation des processus qui composent la chaîne de production des œuvres. Il est certain qu’il aurait été enthousiaste en flânant dans les salons de zines et de micro-édition, tels que la huitième édition de Microsiphon qui aura lieu du 4 au 6 octobre à Mulhouse, au tiers-lieu Motoco qui a réinvesti les friches de l’ancienne usine DMC. Ce week-end sera consacré « à l’image et au multiple ». En effet, les fruits d’une multiplicité de pratiques dans les domaines des arts graphiques seront présentés par une multiplicité d’artistes gravitant un peu partout, à Mulhouse (Léo Quievreux), à Strasbourg (Camille Renault), à Paris (Éditions infinies) ou à Winterthur (Samuel Jordi). Dans un esprit de détournement des chaînes de production les plus sérieuses, les ateliers Fopapiés permettront également de repartir avec une nouvelle carte d’identité pleine de fautes, un permis de mal conduire, une carte France Travail Premium ou une carte électorale à brûler. Tout cela dans une atmosphère musicale assurée par plusieurs noms de la scène indépendante, comme César Palace venu de Berlin, Frissson & Polyssson de Nevers et LordxGonzo de Belfort qui se produiront le samedi soir.

Par Clément Willer

— MICROSIPHON 8, salon de micro-édition du 4 au 6 octobre à Motoco, à Mulhouse www.microsiphon.net

Shohyung-Park

Zaoui © Fifou

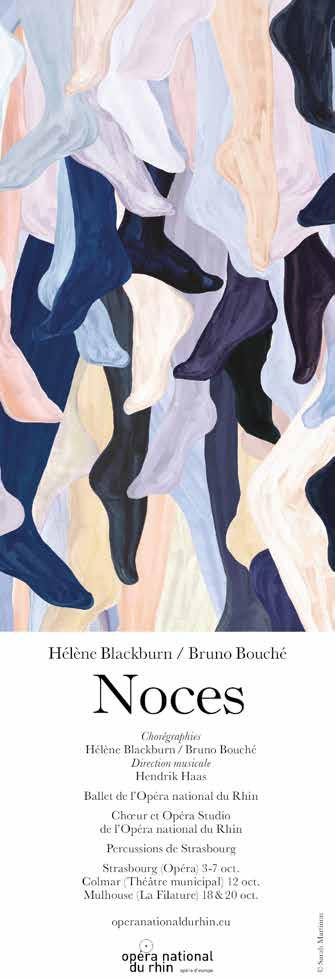

Noces cosmiques

Sur la très belle affiche de Noces, programmé en octobre par le Ballet de l’Opéra national du Rhin, on peut voir une foule de pieds qui semblent s’élancer dans les airs, comme pour suggérer que les noces en question ne scelleront pas seulement l’union entre deux êtres qui s’aiment, mais entre une multitude d’êtres reliés par les forces terrestres énigmatiques de la gravité et de la légèreté. Durant la première partie de ce ballet en deux temps, qui a pour titre Nous ne cesserons pas, le chorégraphe Bruno Bouché proposera, de manière croisée, une réinterprétation de la Sonate pour piano en si mineur jouée par Tanguy de Williencourt ainsi qu’une relecture d’un célèbre épisode du Livre de la Genèse, racontant les visions de Jacob endormi, ébloui par un défilé d’anges sur une échelle qui les mène vers le monde céleste. Durant la seconde partie, la chorégraphe Hélène Blackburn donnera à entendre et à voir Les Noces composées par Igor Stravinsky entre 1914 et 1917, en pleine tourmente de l’Histoire, dans une nouvelle interprétation assurée par les solistes de l’Opéra Studio, le Chœur de l’OnR et les Percussions de Strasbourg. On peut imaginer que ces noces ressembleront aux noces cosmiques qu’Albert Camus définissait comme une manière de ne pas « se dérober à l’implacable grandeur de cette vie », de cette vie ici et maintenant.

Par Clément Willer

— NOCES, ballet du 3 au 7 octobre à l’Opéra de Strasbourg, le 12 octobre au Théâtre municipal de Colmar, et les 18 et 20 octobre à La Filature de Mulhouse www.operanationaldurhin.eu

Laurène Marx, jamais trop

« Déflagration », « coup de poing », « uppercut », côté substantifs. « Percutant », « explosif », « foudroyant », côté adjectifs. « Nous attrape par le col », « nous renverse », « nous foudroie », côté verbes. La liste (complétable à loisir) des qualificatifs fréquemment usités par les critiques – l’autrice de ces lignes y compris –pour définir certaines œuvres mériterait d’être interrogée. Quel rapport recherché à un film, un livre, un spectacle, racontent ces termes ? Pourtant, à découvrir le travail de Laurène Marx, il s’avère difficile de ne pas y recourir. Car depuis Borderline Love (joué en mai 2022 à Paris) et Pour un temps sois peu (lu en 2021 à La Mousson d’été puis créé à l’automne 2022 à Paris), le théâtre de l’autrice trans non-binaire s’affirme par une écriture et une interprétation fondée sur une intensité sans faille. Suffit, pour s’en convaincre, de découvrir ses deux spectacles Pour un temps sois peu et Je vis dans une maison qui n’existe pas. Dans l’un, la jeune femme expose et explore la violence de la transphobie et des assignations dans une société arc-boutée sur la binarité de genres. Dans l’autre, elle déploie un univers louvoyant avec le conte pour raconter l’histoire d’un enfant en prise avec des troubles dissociatifs. Dans les deux créations, seule en scène, elle porte avec une énergie magnétique son propos. Galvanisée par une écriture au cordeau, écriture aussi vive que travaillant les ruptures de rythmes, d’adresses, de registres de langues et de styles, Laurène Marx saisit par son introspection sans fard. Ça décape, ça déplace, et ça n’a rien d’un effet de style.

Par Caroline Châtelet

— POUR UN TEMPS SOIS PEU, théâtre du 26 au 30 novembre au TNS, à Strasbourg — JE VIS DANS UNE MAISON QUI N’EXISTE PAS, théâtre du 3 au 7 décembre au TNS, à Strasbourg tns.fr

Pour un temps sois peu © Pauline Le Goff

Ce(ux) qui reste(nt)

Bordée par la mer Baltique, Klaipėda est l’une des plus anciennes villes de Lituanie ; une cité portuaire, pittoresque – et au passé plus que douloureux, car maintes fois bombardée, vidée, occupée, annexée, par la Pologne, la Russie, le IIIe Reich, l’URSS. Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024, la dramaturge

Lina Laura Švedaitė et l’ancien directeur du TJP Renaud Herbin se sont inspirés des blessures de la ville pour imaginer une microfresque universelle, un récit polyphonique et visuel porté par des marionnettes hautes de trente centimètres : Embrasser les cendres. Des objets animés vecteurs de mémoire, figures silencieuses qui dialoguent avec l’absence et le deuil. Qui incarnent ce qui reste, traces tangibles de vies révolues, évoquant la transformation comme la disparition. Tomber pour se relever, s’effondrer pour mieux renaitre, accepter les cendres comme symbole de fin et de renouveau. Se reconstruire, en regardant le passé avec dignité et l’avenir avec espoir. Puisant dans la mémoire païenne de cette contrée, pleine de magie et de sorcellerie, le duo explore ainsi la fragilité de la condition humaine à travers une mise en scène épurée, où le corps, la matière et le mouvement occupent une place centrale. Empreinte de poésie visuelle, la pièce interroge également notre rapport au temps, à la perte, et à la façon dont le corps, qu’il soit humain ou marionnettique, peut devenir le réceptacle de récits enfouis. Un langage unique, conjuguant art de la manipulation et réflexion existentielle.

Par Aurélie Vautrin

— EMBRASSER LES CENDRES, théâtre de marionnettes du 5 au 7 novembre au TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com

Remontages du passé

Et si l’histoire et la critique du théâtre pouvaient ou devaient s’écrire sous une forme elle-même théâtrale et chorégraphiée ? C’est ce que propose la metteuse en scène Fanny de Chaillé, dans le cadre de sa résidence artistique à l’Université de Strasbourg dont le thème est « Petite histoire, grande histoire », à travers les représentations d’Une autre histoire du théâtre qui auront lieu sur les planches de Pôle Sud les 15 et 16 octobre. Cela s’inscrit dans le sillage d’une volonté constante de procéder à un remontage du passé pour mieux le comprendre chez Fanny de Chaillé, si l’on se souvient qu’elle a déjà travaillé à plusieurs réinterprétations enthousiasmantes de notre héritage littéraire et de notre histoire culturelle ces dernières années, depuis Karaokurt ou Schwitters karaoké en 1996 jusqu’à Répète en duo avec Pierre Alferi en 2013 ou Désordre du discours, d’après L’Ordre du discours de Michel Foucault, en 2019. Cette fois, avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala et Valentine Vittoz qu’on avait déjà pu voir dans Le Chœur de Fanny de Chaillé l’an passé, on croisera les fantômes de Delphine Seyrig, de Henrik Ibsen ou de Stella Adler, tout en cherchant à déconstruire pour mieux les comprendre les enjeux de pouvoir, les structures de domination, les zones d’ombre qui trament plus de deux mille ans d’histoire de ce que l’on a l’habitude de nommer théâtre.

Par Clément Willer

— UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE, spectacle le 15 et 16 octobre à Pôle Sud, à Strasbourg www.pole-sud.fr

© Marc Domage

Embrasser les cendres © Kristijonas Lucinskas

Quand la lumière baisse

Après un printemps passé à vagabonder entre Strasbourg, Berlin et Dresde, la scène de musiques actuelles Jazzdor est de retour pour une nouvelle saison dans la cité alsacienne parée de ses couleurs automnales, qui sont d’une certaine manière les couleurs rougeoyantes du jazz lui-même. Ainsi la lumière d’octobre sera-telle certainement idéale pour s’immerger dans les volutes jazz de I Still Follow You, pour prêter l’oreille aux ritournelles aériennes du trio composé du saxophoniste français Jérôme Sabbagh venu de Brooklyn, « étoile montante » selon le prestigieux magazine DownBeat de Chicago, du batteur suisse Daniel Humair, qui a joué avec les plus grandes figures du jazz de Bud Powell à Eric Dolphy, et le guitariste américain Ben Monder, habitué des célèbres clubs de jazz newyorkais comme le Sullivan Hall ou l’avant-gardiste Knitting Factory, dont on peut se souvenir aussi qu’il a collaboré au dernier album de David Bowie, Blackstar. Peut-être suffit-il d’aller écouter Heart, le très beau et élégant dernier album de Jérôme Sabbagh, dont les titres comme « Prelude to a Kiss », « Gone With the Wind », « When Lights Are Low » ou « Body and Soul » laissent rêveur, pour avoir une idée de l’atmosphère feutrée et envoûtante qui nous attend au Fossé des Treize, par un de ces soirs d’automne où la lumière baisse comme pour inciter de façon étrange le temps à ralentir…

Par Clément Willer

— I STILL FOLLOW YOU, concert le 8 octobre au Fossé des Treize, à Strasbourg, dans le cadre du festival Jazzdor jazzdor.com

Nombre d’or

Le festival de design graphique FORMAT(S) est de retour pour une troisième édition à Strasbourg. Le design graphique est partout, prendre le temps de poser son regard sur ce qui est en jeu dans la composition des images est un formidable outil pour réaffirmer sa liberté, ne nous privons pas d’allées et venues dans un programme riche et varié composé par de nombreux artistes plasticiens de Strasbourg et d’ailleurs. Performances, conférences, tables rondes, ateliers, Salon graphique, DJ set et expositions se déploieront dans ce petit festival qui a déjà trouvé son public et entraîné des partenaires et soutiens d’un peu partout, de la Ville de Strasbourg à Graphisme en France, jusqu’à la proche Suisse. Un rayonnement européen qui se lit dans cette édition avec les Allemands du duo VIER5, de Slanted et son magazine de référence internationale, des éditions Poem de Francfort, du fabricant de papier Metapaper, et dans une sélection de 40 affiches de toute l’Europe produites dans les cinq dernières années, issues du fonds du Centre national du graphisme à Chaumont et présentées au palais universitaire. En cette année de Strasbourg Capitale mondiale du Livre UNESCO, le salon graphique de la Coop exposera les plus beaux livres suisses et l’exposition « Sélections », écho de la biennale Exemplaires, déboule à Strasbourg grâce à la HEAR et à son réseau d’écoles partenaires belges, suisses et françaises. Le collectif bâlois Tristesse signe l’affiche et la création graphique du festival.

Par Valérie Bisson

— FORMAT(S) festival du 4 octobre au 17 novembre dans divers lieux à Strasbourg formats-festival.org

© Jean-Baptiste Millot

© Tristesse

Dématérialisé

Le projet Micro-Folie, ou Musée numérique, est un dispositif culturel de proximité porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette en lien avec 12 établissements nationaux fondateurs dont le Centre Pompidou, le Louvre ou la RMN. Destiné à diffuser des expositions, des spectacles, des films et des conférences autour de la vie culturelle, artistique et éducative à travers la France et à l’international, le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grandes institutions nationales et des institutions partenaires. Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie éclectique se rendent accessibles en fonction des lieux d’accueil : médiathèques, bibliothèques, centres socioculturels, maisons de quartier, afin de devenir une première étape vers la visite d’institutions voisines. Ce réseau de lieux culturels numériques propose une diversité de contenus et se décline au profit de publics diversifiés pour générer la circulation des œuvres et échanger les bonnes pratiques. En s’appuyant à la fois sur les trésors des grands établissements publics et sur les initiatives locales, Micro-Folie se veut lieu de vie et d’apprentissage, accessible à tous, visiteurs et acteurs du territoire. La nouvelle collection, créée en collaboration avec plus de cinquante institutions régionales de ChampagneArdenne, Alsace, Lorraine et Sarre, est l’occasion de célébrer la richesse de la Grande Région dont le parcours thématique se déclinera à travers neuf pistes historiques et artistiques.

Par

Valérie Bisson

— MICRO-FOLIES, lancement de la collection « Grand Est » le 8 octobre au Palais du Rhin, dispositif culturel du 9 octobre au 2 novembre, à Strasbourg www.lavillette.com/micro-folie

Sauvetage des vitraux, Bibliothèques de Reims © Bm Reims, Deneux R 48

Sans ordonnance

En 2020, LAAKE, de son vrai nom Raphaël Beau, nous offrait rien de moins qu’une symphonie électronique grâce à O ; un premier album sorti chez Mercury dans lequel brillait déjà son immense talent de pianiste autodidacte. Une musique expérimentale, organique, vibrante, élégante, virevoltant constamment de l’ombre à la lumière et inversement. Quelque part entre techno futuriste et classique ancestrale, mélopées instrumentales et voix fantomatique, beats virtuoses et envolées lyriques, bande originale d’un film de SF et trip sous acide d’une beauté vertigineuse. Quatre ans plus tard, son look a changé, sa musique aussi ; le talent, lui, est toujours aussi indéniable. VOLT, son second opus, est vaste, solaire, à contrecourant, et porté par une histoire plutôt originale : à l’origine, l’artiste imaginait les contours d’un album de piano solo, avant de changer subitement de direction suite à une électrocution durant l’enregistrement du premier titre – il finira aux urgences avec de multiples brûlures. Désormais, les boucles de piano s’entrechoquent avec les percussions dans un déluge progressif et maitrisé. L’énergie de l’album navigue dans des dimensions électroniques et classiques assumées, flirtant avec les sons d’orgues et les voix polyphoniques, comme témoins de l’urgence qui se dégage de chaque morceau. Pour info, « Laake » signifie « médicament » en finnois. On vous le conseille en perfusion matin, midi et soir.

Par Aurélie Vautrin

— LAAKE, concert le 21 novembre à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

Inédits iNOUïs

Depuis bientôt cinquante ans (!), le Printemps de Bourges peut se targuer d’être le premier festival des musiques actuelles du pays. Un grand moment de fête durant lequel on garde toujours un œil (complètement) intéressé sur le line-up des iNOUïS, véritable tremplin 3XL pour les groupes émergents et autres futures pépites du surlendemain. C’est donc avec un intérêt non dissimulé que l’on suit chaque année le tourbus des lauréats à travers la France – sorte de baptême du feu tout habillés dans le grand bain des grandes tournées. Cette foisci, il s’arrête à L’Autre Canal pour un concert des trois lauréats de la saison : Noor, Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel - iNOUïS 2024, auteure, compositrice, productrice et pianiste, avec son monde intimiste et ses subtils arrangements electro-pop ; Jean, Prix du Jury - iNOUïS 2024, chouchou d’Odezenne aux chansons joyeusement dépressives, la mélancolie chevillée aux textes, mais dont l’alliage de pop, de variété et de rap rallume toujours la lumière ; et enfin Marius, récompensé par le Prix Public Riffx - iNOUïS 2024, artiste à la voix puissante et performeur à fleur de peau pour qui l’écriture est comme un exutoire. À noter également qu’une réunion d’information concernant les futures candidatures de 2025 se tiendra un peu plus tôt dans la journée. Et si la pépite de l’année prochaine, c’était vous ?

Par Aurélie Vautrin — LA TOURNÉE DES INOUÏS, concert le 24 octobre à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

Noor © Manon Awad

LAAKE © Xavier Dragon

Puccini superstar

L’Opéra-Théâtre de Metz ouvre sa saison avec un cycle consacré à Giacomo Puccini. On y retrouvera La Rondine, comédie lyrique décriée lors de sa diffusion en 1917 et rarement présentée au public.

À un moment où il souhaite opérer un changement radical dans son œuvre, le compositeur italien se détourne du format originel de l’opérette initialement prévu, offrant à son personnage Magda, dont le passé empêche son mariage avec Ruggero, l’un des plus beaux arias du répertoire lyrique. Tosca, également produite par l’Opéra-Théâtre et déjà montrée en 2019, est un quasi-huis clos où la Mort plane sur tous les personnages, liés par des rapports de passion, de jalousie et de domination. Décors et costumes respectent le cadre originel de l’œuvre, celui du xixe siècle, en y ajoutant la vidéo pour évoquer les différents lieux de l’intrigue.

Ce voyage dans l’univers de Puccini se poursuit avec un ballet, nouvelle création mondiale de l’Opéra-Théâtre par la chorégraphe Silvana Schröder. L’Animal del Lago est un portrait croisé de la vie privée de Puccini, tissé au gré d’évocations de ses œuvres les plus célèbres comme Madama Butterfly, La Bohème ou Tosca. Enfin, la cathédrale Saint-Étienne de Metz accueillera la Messia di Gloria, œuvre de jeunesse du compositeur, tombée dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte en 1951. On y retrouve déjà certains de ses thèmes fétiches, et une inventivité qui augure celle qui présidera à l’ensemble de sa carrière.

Par Benjamin Bottemer — CYCLE PUCCINI, lyrique et ballet du 4 octobre au 29 novembre à l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz opera.eurometropolemetz.eu

Toujours indomptable

Après Annie Ernaux dans Le Quat’sous et Frida Kahlo dans Ni les chiens qui boitent ni les femmes qui pleurent, Laurence Cordier s’intéresse à un autre destin de femme indocile en adaptant Antigone de Sophocle. Le drame de l’auteur grec nous plonge dans les décombres de la guerre : Étéocle et Polynice, fils d’Œdipe, s’entre-tuent pour le trône de Thèbes. Seul Étéocle, souverain légitime, aura droit à une sépulture. Mais Antigone, la sœur des deux guerriers fratricides, est décidée à enterrer Polynice quoi qu’il lui en coûte. Pour Laurence Cordier, deux coups de cœur ont présidé à la création de ce nouveau spectacle au Théâtre de la Manufacture : la traduction d’Irène Bonnaud et Malika Hammou « pour leur langage tout à la fois extrêmement concret et puissamment poétique » et l’engagement scénique de Noella Ngilinshuti Ntambara, « qui incarne l’indocilité sereine, l’impertinence calme et puissante ». Son Antigone met en scène une figure fondatrice de l’insoumission à l’ordre établi, celui du patriarcat aveugle et sommaire incarné par Créon, oncle d’Antigone et héritier du trône. Entre terre volcanique et champ de ruines, symboles de forces qui s’affrontent, la scénographie s’attache à évoquer la force de la terre, où paysages féeriques de mousses épaisses succèdent aux coulées de lave… un écrin au conte d’Antigone, dans ce qu’il a de plus universel et intemporel.

Par Benjamin Bottemer

— ANTIGONE, théâtre du 12 au 16 novembre au Théâtre de la Manufacture, à Nancy theatre-manufacture.fr

© Marie Pétry

La Rondine di Puccini, Teatro Verdi di Pisa © Kiwi Photographer – Diego Bianchi

Come rain or come shine

Sans doute n’est-il plus possible de parler du temps qu’il fait seulement pour meubler une conversation, sans que cela dise quelque chose du désastre climatique. Ainsi le festival de musique contemporaine rainy days, organisé en partenariat avec la Philharmonie Luxembourg, nous parle-t-il au fond de notre étrange époque. Son slogan se résume d’ailleurs à un seul mot : « Extremes ». Dans l’enceinte de la Philharmonie Luxembourg aux lignes aériennes sur les hauteurs du plateau de Kirchberg, rainy days donnera lieu à de nombreux concerts de musique contemporaine. Parmi les diverses pièces programmées, on peut en citer quelques-unes qui donneront une idée de la teneur expérimentale et enthousiasmante de l’événement. Dès 8 heures le samedi 23 novembre, une multitude de pianistes se relaiera dans le Grand Foyer pour jouer en boucle les Vexations d’Erik Satie : soit 840 fois, ce qui durera 1 740 minutes, sans entracte. En parallèle, Catherine Kontz et Xenia Pestova Bennett interpréteront au piano un extrait de Treatise de Cornelius Cardew, une des partitions graphiques les plus radicales : « come rain or shine », est-il précisé, puisque la performance aura lieu en extérieur, à l’Externer Veranstaltungsraum. La performance d’Insect Hotel de Claude Lenners, étrange célébration en une multiplicité de langues du monde des insectes en voie d’extinction, ou l’hommage croisé rendu au cinéaste soviétique d’avant-garde Dziga Vertov et au compositeur suisse Victor Fenigstein avec Scenes from Urban Life, ne sont pas moins prometteurs. Qu’il fasse beau, qu’il pleuve, des lueurs s’allumeront dans la tempête de l’Histoire.

Par Clément

Willer

— RAINY DAYS 2024, festival du 20 au 24 novembre à la Philharmonie Luxembourg, à Luxembourg www.philharmonie.lu

Maison ouverte

Pas de crise de la quarantaine pour la Kulturfabrik : ce haut lieu des cultures alternatives et populaires du Sud luxembourgeois fête ses quarante-et-un ans de la manière la plus débridée possible, comme à son habitude. Le mois d’octobre sera donc émaillé de concerts, expositions, pièces de théâtre, projections, lectures… et ça commence dès le 4, avec un week-end pour jouer, bruncher et écouter Godspeed You ! Black Emperor. L’esprit libertaire et festif de la « Kufa » se dévoilera lors d’une visite guidée, suivie de la projection d’un docu-fiction sur les origines du lieu, issu du mouvement squat. Niveau musique, on laisse les clés aux groupes locaux avec une soirée spéciale « We have the keys », on découvre le film Le Roi et l’Oiseau remis en musique par Chapelier Fou, on se laisse envahir par le metalcore de Ghostkid… Il y en aura pour tout le monde. Même pour les adeptes de karaoké ou ceux aimant les dimanches une bière à la main, avec animations et spectacles. On n’oublie pas les enfants avec une série de rendez-vous jeune public entre ateliers, danse et musique notamment. Le site, un ancien abattoir retapé amoureusement au fil des ans, multiplie les propositions artistiques et regorge de salles et recoins pour voir une expo, assister à un concert ou manger un morceau. Si vous ne connaissez pas encore, c’est l’occasion de foncer à la frontière.

Par Benjamin Bottemer

— LES 40 +1, festival du 4 octobre au 2 novembre à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette kulturfabrik.lu

Godspeed You! Black Emperor

Regardeurs

Le festival Entrevues, Robert Guédiguian et Laurent Desmet nous ouvrent au prisme de leur regard. Avec eux, les graines germent, les convictions amènent à l’émotion, et la lumière capture l’instant.

VOYAGE, VOYAGES

Par Nicolas Bézard

DE L’ESTAQUE FILMÉ PAR ROBERT

GUÉDIGUIAN AU BRONX DE NANCY

SAVOCA, DE L’APPARITION DE LA VAMP

SUR LES ÉCRANS AUX VISIONS DU TOURISME À TRAVERS LES ÉPOQUES ET

LES STYLES, LE FESTIVAL DU FILM DE BELFORT ENTREVUES NOUS EMBARQUE

POUR UN VOYAGE AUTOUR DE LA PLANÈTE CINÉMA.

Dénicheur de jeunes pousses devenues pour certaines des autrices et auteurs incontournables du paysage cinématographique actuel – Leos Carax, Claire Simon, Rabah Ameur-Zaïmeche ou Kelly Reichardt ont présenté leurs premiers films à Belfort –, Entrevues s’applique chaque année à primer l’audace et la fraîcheur des premiers gestes cinématographiques, quels qu’en soient le genre, l’origine géographique ou le format. Si la programmation des films en compétition cette année n’a pas encore été dévoilée au moment où nous écrivons ces lignes (elle le sera dans le courant du mois d’octobre), les grandes lignes de ce qui fait aussi l’attrait de ce festival fondé en 1986, à savoir ses sections parallèles, se dessinent doucement, livrant comme à leur habitude un contrepoint historique et thématique à la découverte des nouvelles forces vives du cinéma international.

Invité d’honneur de cette 39 e édition, Robert Guédiguian sera accompagné de sa troupe bien connue de fidèles collaborateurs et acteurs – Arianne Ascaride, Jean-Pierre Darroussin – et présentera en avant-première son nouveau long métrage, La Pie voleuse , dont la sortie en salle est attendue en janvier prochain. Il en profitera pour échanger avec le public à l’occasion d’une masterclass lui étant dédiée. Le cinéaste marseillais fera également les belles heures de la Fabbrica, rétrospective retraçant quarante années d’une filmographie protéiforme à travers laquelle l’auteur de Marius et Jeannette a su faire preuve d’une constance admirable dans la fidélité à des idéaux sociétaux, politiques ou amicaux, sans parler de son attachement quasi amoureux à la cité phocéenne, personnage à part entière de ses histoires.

Pour qui ne connaît pas encore l’audace et la vitalité des premiers films de Nancy Savoca, le festival constituera une aubaine, tant sa manière de briser les codes de genres bien institués dans la nomenclature hollywoodienne – à commencer par ceux de la comédie romantique, qu’elle a joyeusement dynamités – aura inspiré tout un pan du cinéma américain indépendant. Pour les autres, il permettra de se replonger dans l’œuvre aussi passionnante qu’injustement éclipsée de cette grande portraitiste de la communauté italienne de New York dont elle est issue, audacieuse dans sa manière de regarder les femmes et dénicheuse de

Dogfight, Nancy Savoca, 1991

pépites tels que River Phoenix, comète inoubliable à l’affiche de son Dogfight, en cette année 1991 où le regretté comédien tenait également le premier rôle de My Own Private Idaho, de Gus Van Sant.

Aux côtés d’un hommage rendu au cinéaste Laurent Achard, proche du festival et disparu trop tôt, en mars dernier, mais aussi d’une programmation « Cinéma & Histoire » consacrée à la figure de la Vamp dans le cinéma muet, la « Transversale » proposera une traversée de l’histoire du Septième Art vue par le prisme du tourisme et de ses multiples représentations filmiques. Une programmation généreuse qui empruntera à tous les styles, genres, continents ou époques, du premier King Kong de 1930 à The Darjeeling Limited de Wes Anderson, du célèbre Voyage en Italie de Roberto Rossellini à l’édifiant The World, de Jia Zhangke. Une thématique qui nous offre ici l’occasion d’interroger cette fabrique des images du voyage au cinéma, elle-même génératrice et pourvoyeuse de clichés, tout comme de penser notre propre rapport au monde et à l’altérité.

Car qu’apprend-on sur le tourisme lorsque celui-ci est mis en scène par le cinéma ? Sous son acception la plus largement connue et répandue, l’apparition de cette manière singulière de voyager, au xixe siècle, a précédé de peu celle du cinématographe par les frères Lumière, en 1895. L’immense nouveauté que constitue l’invention de cette façon inédite de dépeindre la réalité représente d’ailleurs, à cette période, une forme de voyage touristique en soi. En effet, le public se rue en nombre dans les endroits où ces « vues » sont projetées pour vivre des excursions virtuelles à travers la France, puis très vite à travers le monde entier, à la faveur d’opérateurs engagés par la célèbre fratrie pour parcourir le globe, en quête d’images exotiques teintées de fantasmes postcoloniaux.

En ces premiers temps du cinéma, nombreux sont déjà les films qui font du tourisme et de la figure du touriste leurs motifs principaux. Il faut dire que le prétexte du voyage touristique sous-entend la garantie d’un dépaysement, une promesse d’actions et de péripéties pour les personnages projetés en terre inconnue, comme dans The European Rest Cure d’Edwin S. Porter, réalisé en 1904, ou Le Coffret de Tolède que Louis Feuillade met en scène dix ans plus tard. En ce début de xxe siècle, le tourisme ne sert encore que de toile de fond narrative et visuelle aux productions cinématographiques. Un canevas déjà fortement mité par des clichés colonialistes, pour ne pas dire racistes. À ce propos, ne pas rater, dans cette « Transversale » imaginée par les équipes d’Entrevues, la projection d’Images d’Orient, tourisme vandale . À partir de prises de vues tournées en Inde dans les années 1930, ce long métrage documentaire dissèque les rouages cannibalistiques d’un tourisme de masse prenant sa source dans l’exploitation des peuples et territoires annexés, ici par la bourgeoisie britannique.

Quand le parlant supplante le muet et qu’Hollywood impose au reste du monde ses codes esthétiques, son glamour et ses stars, la figure du touriste s’écrit différemment. Elle passe de l’occidental naïf ou peu scrupuleux qui souhaite s’encanailler sans rien céder de son confort, au dandy globe-trotteur, playboy habile et hâbleur, artiste en quête d’inspiration ou riche héritière désœuvrée. La dynamique induite par le tourisme se prête idéalement à l’écriture d’un genre qui connaît alors son âge d’or, celui de la comédie romantique, avec nombre de chefs-d’œuvre où il est question de trouver l’âme sœur à l’occasion d’un séjour à Paris (Sérénade à trois, de Ernst Lubitsch), en Italie (Vacances romaines de William Wyler), ou

Voyage en Italie, Roberto Rossellini, 1954

The World, Jia Zhangke, 2004

sur le pont d’un paquebot en croisière (Elle et lui, de Leo McCarey).

Quand, au mitan du siècle, un souffle nouveau venu d’Europe balaie les recettes un rien éculées des grands studios américains, le corps estivant a comme perdu de sa superbe : c’est celui – guindé et froid – d’un couple d’aristocrates anglais malmenés par la foule éruptive de Naples dans Voyage en Italie de Rossellini, qualifié dès sa sortie par Jacques Rivette de « premier film moderne ». Cette terre qui tremble, étrangère, ses gens, ses mœurs, deviennent opaques et indéchiffrables aux yeux des peu amènes voyageurs, renvoyant ces derniers à leurs propres insuffisances ou contradictions. L’expérience touristique fait alors le deuil de la légèreté pour devenir le décor d’une profonde crise existentielle, identitaire, amoureuse, mais aussi, et c’est heureux, le lieu d’une possible révélation qui est également celle de cinéastes prenant soudain conscience qu’un tournage peut sortir des studios et s’émanciper du carcan trop rigide d’un scénario pour accueillir la vie sous sa forme la moins galvaudée.

Emboîtant en ce sens le pas à Rossellini qu’il admirait, Eric Rohmer a donné au séjour touristique un parfum irrésistible de charme, de sensualité et de malice. Dans certains films de ce dernier, l’occasion d’un week-end à la campagne ou d’un séjour en bord de mer sert en effet de théâtre à des instants de révélation et d’épiphanie. On pense à la vue du fameux « rayon vert » délivrant une juillettiste éplorée de l’impossibilité d’aimer, dans le film bien connu de l’auteur des « Comédies et Proverbes ».

Le motif du tourisme tel qu’il a vécu dans les imaginaires d’un Rossellini ou d’un Rohmer fait parfois l’objet de relectures inspirées par les auteurs contemporains – voir Voyages en Italie de Sophie Letourneur ou le passionnant cinéma de Ryusuke Hamaguchi –, même si c’est souvent par son versant le plus sombre, celui où il s’envisage comme une pratique délétère et consumériste, qu’il se pare d’une dimension édifiante prompte à inspirer des propositions se voulant radicales ou transgressives. S’il a remarquablement su montrer, dans Snow Therapy, cette culpabilité latente du touriste gentrifié et mettre au jour une mécanique de violence régressive inhérente au commerce de l’évasion, le réalisateur doublement palmé Ruben Östlund semble aujourd’hui regarder le monde avec les mêmes œillères que les nantis qu’il dénonce. Car au fond, le pire qui puisse arriver à quelqu’un qui voudrait raconter notre temps avec une caméra, c’est le regard touristique, celui qui ne

donne forme à rien et qui n’a pas de point de vue. L’ironie étant que le tourisme a souvent le dernier mot sur le cinéma, quand bien même celui-ci serait le fruit d’une expression libre et personnelle. En témoignent ces films qui, forts de leur succès, ont influencé ou déterminé des pratiques touristiques, promouvant telle ou telle destination ou instituant des lieux de tournage en attractions, à l’exemple de ces voyagistes proposant à leurs clients de revivre les scènes de Vicky Cristina Barcelona moyennant une visite guidée dans les rues de la capitale catalane…

En dernier ressort, la plus belle émotion liée à la mise en scène du tourisme au cinéma est peutêtre celle qui touche aux voyages immobiles, ces films sur l’impossibilité de partir et l’attente des départs sans cesse ajournés. Il faut alors toute la puissance poétique d’un grand cinéaste tel que Jia Zhangke pour donner à ces piétinements globalisés une dimension métaphysique et tragique, et nous faire comprendre que ce que l’on voit (dans The World : un parc d’attractions composé de répliques de monuments célèbres qui promet en quelques heures de vous faire découvrir le monde) peut s’interpréter comme une vertigineuse métaphore du cinéma – ce que le long métrage susnommé et la vingtaine de films l’accompagnant au sein de ce moment fort des Entrevues n’auront de cesse, pour le plus grand plaisir des festivaliers, de confirmer.

— ENTREVUES BELFORT, festival du 18 au 24 novembre, au cinéma Kinepolis Belfort, à Belfort www.festival-entrevues.com

Le Rayon vert, Eric Rohmer, 1983

ROBERT GUÉDIGUIAN CONVICTIONS ET ÉMOTIONS

Par Caroline Châtelet ~ Portrait : Florence Behar Aboudaram

DURANT ENTREVUES, ROBERT GUÉDIGUIAN ACCOMPAGNERA (AVEC SON ÉQUIPE) UNE DIZAINE DE SES FILMS, DONT LA PIE VOLEUSE, QUI SORTIRA EN SALLE EN 2025.

À découvrir à la Fabbrica 2024 – programmation qui, en donnant à voir la dimension collective du cinéma, déjoue les visions aussi erronées que réductrices induites par le star-system –, c’est peu dire à quel point il y a une évidence quant au choix de Robert Guédiguian. Car depuis son premier opus Dernier Été sorti en 1981 – film « sous influence » de Pier Paolo Pasolini –, la question du collectif est au cœur de son travail. Et qu’il s’agisse des histoires dépliées comme de leur fabrication, le cinéaste né à Marseille en 1953 a, en vingt-trois longs métrages, toujours été fidèle à ses racines. Ses racines sociales (populaires) ; politiques – sa pensée de gauche infusant les récits comme les pratiques ; géographiques –Marseille constituant le cœur de nombre de ses films, le quartier investi devenant le sismographe de la société française. Avec une tribu présente dès les débuts pour la plupart, qu’il s’agisse des interprètes (Ariane Ascaride dont il est par ailleurs l’époux, Jacques Boudet – décédé en juillet dernier –, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan) ; des équipes techniques (citons le chef monteur Bernard Sasia) ; ou administratives (comme le directeur de production Malek Hamzaoui), Robert Guédiguian fait des films que l’on pourrait dire « situés ». Dans un travail d’arpentage des formes, le cinéaste embrasse d’un film à l’autre une diversité de genres. Citons le polar pour Lady Jane (2008) ; le conte ou la comédie pour Marius et Jeannette (1997) et Les Neiges du Kilimandjaro (2011) ; le film historique dans L’Armée du crime (2009) ou Twist à Bamako (2021) ; le mélodrame pour Marie-Jo et ses deux amours (2002), etc. Et à travers des histoires intimes, il se raconte au fil des ans et des œuvres une bascule, avec la désagrégation d’une certaine classe ouvrière et sa recomposition sous d’autres formes et dynamiques, et l’installation du néolibéralisme. Cinéaste de convictions, Robert Guédiguian fabrique inlassablement un cinéma d’émotions. Rencontre.

Vous dites dans un entretien à la revue Vacarme (1998) que l’origine de vos films « n’est jamais une démarche intellectuelle, c’est toujours : “Qu’estce qui se passe autour de moi ?” » Quid de La Pie voleuse ?

De manière directe, consciente et joyeuse, c’est lié un peu à mon âge. La pie est une dame d’un certain âge qui s’occupe de gens encore plus âgés. Il y a dans ce film les trois « mandarins » de mon cinéma, Gérard Meylan, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin qui ont exactement mon âge. Ces septuagénaires se remettent en selle dans une combinaison différente pour parler de choses ayant à voir avec l’air du temps. Darroussin dit d’ailleurs une phrase extrêmement importante à la fin du film, au sujet de « l’air du temps qu’il n’aime pas ». Cet air du temps contient depuis plusieurs années beaucoup d’envie, de jalousie, de cupidité, de recherche égoïste plutôt que collective. On le voit à travers ces personnages et leurs enfants – joués par la bande « de la seconde génération » (Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin, Lola Naymark), présente dans mes films depuis quelques années. Après, c’est plutôt un conte, une comédie, et qui se passe de manière rigoureuse et quasi exclusive à L’Estaque, dans le quartier où je suis né.

La majorité de vos films s’y déroulent, même s’ils sont tournés ailleurs…

Dès mon quatrième film, j’ai lancé ce « mot d’ordre ». Mes quatre premiers films étant alors programmés à l’Utopia-Champollion, à Paris, j’ai

— Je crois que le monde en général est rassuré de voir que la condition humaine est universelle.

commence un film, je suis en prise avec l’air du temps. J’y tiens beaucoup, car la fiction doit inclure de l’information en la dépassant. La narration permet de raconter le monde d’une manière moins explicative à travers la biographie et la vie intime de chaque personnage.

Qu’est-ce qui fait qu’un film va pencher du côté de la comédie ou, plutôt, de la tragédie ?

fait moi-même le dossier de presse. Par opposition au terme de cinéaste régional – je déteste cette expression parce qu’elle est mensongère et disqualifiante – je me suis qualifié de cinéaste de quartier. Il y avait là un double jeu de mots avec une allusion aux cinémas populaires de l’immédiat après-guerre – tels qu’ils existaient dans tous les quartiers de France et de Navarre –, et une référence au fait que je tournais non pas en Provence, mais à L’Estaque. Insister sur cette idée de cinéma de quartier était ce que j’avais trouvé pour communiquer sur mon travail – et ça a pas mal fonctionné. Sauf quand je m’écarte vraiment comme pour Le Promeneur du Champ-de-Mars (2005), Twist à Bamako ou L’Armée du crime, tous mes films tournés dans le Sud sont considérés comme étant à L’Estaque. Or c’est faux, j’y vais grosso modo une fois tous les dix ans – le précédent étant Les Neiges du Kilimandjaro. Je pense avoir besoin de retourner dans un rayon de 500 mètres autour de l’endroit où je suis né. C’est un peu comme la rue Vilin où Georges Perec allait chaque année faire l’inventaire écrit de ce qui avait changé. C’est mon inventaire : je vais faire le point sur ce qui m’a fondé, sur l’état du moment ouvrier, les nouveaux habitants, l’état physique, et sur ce qui demeure.

Si tout film capte quelque chose de l’air du temps, votre cinéma en saisit un air social et politique… Cette dimension fait partie de ma biographie. En tant qu’auteur, quand je parle de moi, je parle aussi de mon point de vue sur les choses aujourd’hui, sur l’ordre et le désordre social, et sur les possibilités de transformer ou pas cet ordre. Dès que je

C’est presque mon humeur. Comme tout le monde, je suis parfois dépressif et parfois drôle et joyeux, donc ça dépend un peu de cela. Il m’est même arrivé d’arrêter un projet – une comédie –quasi fini. Dans une crise atrabilaire, j’ai réalisé que je ne pouvais pas faire un film aussi réjouissant à ce moment-là, j’aurais eu honte de faire ça. C’était pire qu’inopportun et j’ai téléphoné à Valletti [Serge, co-scénariste régulier du cinéaste] pour lui dire « jette tout, on va écrire autre chose ». Comme les dates de tournage étaient calées avec les acteurs – à qui j’avais annoncé une comédie – nous avons écrit le scénario en six semaines pour tourner Gloria Mundi. Donc ça peut correspondre à des choses très particulières. Mais ce qui m’a mis dans cet état le jour où j’ai pris cette décision, je ne sais pas…

Vous ne croyiez plus vous-même au film ?

Je peux croire à l’histoire, mais pas à la nécessité de raconter le monde de cette manière-là – ç’aurait été mentir. Alors que pour faire des contes il faut cette nécessité. Après je suis clair avec le public, j’ai annoncé ce terme de « conte » pour un certain nombre de films. Mais je ne pense pas un instant que le monde soit comme ça. Juxtaposez Gloria Mundi et Marius et Jeannette et là vous obtiendrez la réalité du monde, qui est une tragi-comédie. Mais au cinéma, ou au théâtre, il faut, je crois, tirer les choses d’un côté ou de l’autre.

Vous évoquez le théâtre. Hormis un spectacle en 2000, vous n’avez jamais eu envie d’en monter ?

Le théâtre me plaît beaucoup, mais ne correspond pas à mon rythme de travail. Rester dans une salle toute la journée à reprendre une scène, faire des filages, ça me donnerait des ulcères. Je suis

Au fil d’Ariane, Robert Guédiguian, 2014 © Jérôme Cabanel

Marius et Jeannette, Robert Guédiguian, 1997

beaucoup trop nerveux et impatient, je déteste les répétitions. Alors je peux répéter une fois ou deux – enfin ceci dit, au cinéma je travaille sans répétitions et quand on a tourné, sauf accident, on ne retourne pas. Ce que je voudrais, c’est être en état de découverte permanent, comme si je ne travaillais pas. Alors qu’évidemment je travaille beaucoup, mais c’est différent. C’est arriver sur le plateau, voir les acteurs lire le scénario, jouer la scène, puis aménager leur proposition en la faisant rentrer dans les contraintes du cinéma (découpage, décor, lumière). Le théâtre, avec les répétitions, les tournées, est un art de la patience et de l’insistance, là où au cinéma c’est de la vitesse : on passe d’une étape à l’autre – écriture, tournage, montage, etc. – et ça ne dure jamais trop longtemps. On m’a proposé des séries – et dont certaines me plaisaient – mais j’ai toujours répondu que jamais je ne travaillerais un an et demi ou deux ans sur une série. Même là je m’ennuierais. Peut-être estce pour cela que je fais autant de films : je ne peux pas rester longtemps sur le même. Je suis peut-être un peu hyperactif… ceci dit on disait ça de moi à la maternelle !

Co-fondateur du collectif de production AGAT Films & Cie/Ex Nihilo vous défendez la proximité entre réalisation et production. C’est-à-dire ?

Je le pense vraiment. Produire, c’est être là dès le premier mot. C’est un tandem. Le producteur est celui qui lit toutes les versions du scénario, y met son grain de sel, fait des remarques. Quand c’est amical et qu’il n’y a pas de rapport de force, ce ne sont pas des impositions, seulement des suggestions. Puis il y a la préparation, le casting, le tournage, la sortie, les ventes à l’étranger. Le producteur est le seul avec le réalisateur à être là du début à la fin et en ce sens-là, ça se ressemble énormément.

Cette conception a à voir avec un cinéma entendu comme artisanat…

C’est sûr. Je déteste dans le cinéma tout ce qui s’apparente à une industrie. Ce système, ce rapport à l’argent – non pas la quantité, mais comment on le gère –, c’est tout ce qui me déplaît dans le cinéma. À Agat Films, nous avons produit plus de cinq cents films et majoritairement dans des conditions artisanales. Si, quelquefois, il a fallu nous soumettre à un fonctionnement plus « normal » du cinéma, ça ne nous a pas convenu. Nous ne sommes pas là pour être dans un rapport de force économique, mais pour travailler comme des artisans. Je suis très content d’avoir pu produire d’autres personnes et à travers tout ce que nous avons accompagné (des fictions au documentaire aux magazines culturels d’Arte), nous avons développé nos idées et nos conceptions du rôle de la culture, de la politique, des médias. Et je crois que je n’aurais pas pu faire que mes films.

Pourquoi ?

Ça, c’est un vieux complexe de classe. Je pense qu’un fils d’ouvrier ou de paysan ne peut pas dire « je suis un artiste ». Ce n’est pas possible. Il y a eu des tonnes de livres écrits sur le sujet, la philosophe Chantal Jaquet [qui a développé le concept de « transclasse »] a écrit en particulier là-dessus. Alors comme ça fait plus de quarante ans que je fais ça, ça me passe un peu maintenant. Mais quand même… Dire que je fais de la production, pour moi, c’est un métier, alors qu’être artiste n’en est pas un.

Ce serait quoi : un travail ?

Oui. Après, quand je dis cela c’est très subjectif, ce n’est pas du tout un jugement de valeur sur les personnes ayant une parole différente. Mais je vois des gens à qui il semble naturel de gérer des millions d’euros pour faire un film. Ce sont majoritairement des « fils de », des personnes dont les parents faisaient du cinéma ou des professions s’y apparentant. Il y a une chose assez évidente pour eux qui ne l’est pas pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je considère que les artistes ne travaillent pas. Être artiste, c’est être obsessionnel, travailler jour et nuit. Mais je ne peux pas l’employer pour moi-même.

Comment avez-vous composé avec ce complexe de classe ?

Je pense l’avoir transformé en énergie, en détermination. Mais j’ai toujours eu l’impression d’être dans une situation de combat. Je me suis battu pendant quarante ans pour faire des films, les miens et ceux des autres. Même si aujourd’hui cela m’est plus facile, ça reste un combat. Je pense que grosso modo 95 % des personnes travaillant dans le cinéma – dans tous les métiers – sont des bourgeois. Donc je ne travaille pas chez moi, mais chez les bourgeois. Dans mes films, j’ai donné plusieurs fois la parole à mon père – pas de manière directe, mais symbolique –, en essayant aussi de montrer que le peuple, au sens de plèbe, avait autant de dignité et d’humanité (et peut-être même plus) que la bourgeoisie. Et qu’il était donc plus chargé de potentialités d’émotions en général. Cela m’a donné une force, liée aussi à mon rapport à la politique – qui s’est construit sur la possibilité de changements dans la société. Et le cinéma pouvait participer à cela. J’ai grandi dans l’Union de la gauche [qui se scelle lors du congrès d’Épinay-sur-Seine en juin 1971] et du programme commun [programme adopté en juin 1972 et réunissant le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais, et le Mouvement des Radicaux de gauche de Robert Fabre]. Je milite au PC jusqu’à l’élection de Mitterrand et quand il est élu, je fais mon premier film. Mais de mes 17 à mes 27 ans – qui sont des années essentielles – j’ai cru dans la possibilité d’un changement politique radical et cela m’a donné une force, y compris dans la volonté de faire du cinéma. Parfois, le désamour envers ce que la bourgeoisie croit être m’a quasiment aidé. De manière structurelle et inconsciente, la bourgeoisie estime qu’elle a le mode de vie le plus juste et légitime et qu’il faut inculquer ces valeurs-là à tous les autres. Elle se pense le centre du monde, tout le reste (paysans, ouvriers, employés, vendeurs, infirmiers, personnes issues des colonies, etc.) n’étant qu’exotisme. Elle veut toujours être hégémonique et je ne l’aime décidément pas.

Dans cette perspective, Le Promeneur du Champ-de-Mars, sur la fin de la vie de François Mitterrand, est singulier. Comment aujourd’hui le regardez-vous ?

J’aime beaucoup Michel Bouquet et j’aime ce que je lui fais dire ! Déjà à la sortie du film, je disais que « mon » Mitterrand ressemblait plus à Che Guevara qu’à Mitterrand. Pourtant, j’ai utilisé à 90 % ses textes –soit des écrits que j’ai dialogués, soit des choses qu’il a dites, y compris sur la marche du monde, la lutte des classes, la littérature, etc. Mais ce qui m’intéressait c’était l’impuissance des puissants, comme chez Shakespeare où l’on voit le roi démuni, confronté à la vieillesse et à la

maladie. Les tragédies existentielles que sont la mort, la fuite du temps, la perte des amis, les puissants les traversent aussi. Si j’ai fait ce film, c’est peut-être pour mieux comprendre pourquoi la vie des puissants fascine le monde. Enfant, ma mère lisait France Dimanche – enfin je l’ai toujours vue le lire. Et déjà à dix, douze ans, je me disputais avec elle : « Qu’est-ce qu’on en a à foutre de la vie de la femme du chah d’Iran qui ne peut pas avoir d’enfants ? » Elle, elle haussait les épaules et continuait à lire, se fichant éperdument de ce que je disais – elle avait bien raison. Mais je crois que le monde en général est rassuré de voir que la condition humaine est universelle. En faisant ce film, je pensais souvent à la passion qu’avait ma mère pour la reine Fabiola…

Il y a dans vos films certains motifs récurrents, tels la présence des bars – qui renvoie, à sa façon, au cinéma d’Aki Kaurismäki…