VOUS DONNER UNE RÉPONSE RAPIDE, CE N’EST PAS UN DÉTAIL.

Les décisions de financement sont prises par ceux qui vous connaissent dans votre Caisse

Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Florence Andoka, Nathalie Bach-Rontchevsky, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Caroline Châtelet, Nicolas Comment, Claude De Barros, Alma Decaix-Massiani, Coralie Donas, Emmanuel Dosda, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Luc Maechel, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Myriam Mechita, Mylène Mistre-Schaal, Martin Möller-Smejkal, Nicolas Querci, Martial Ratel, Öykü Sofuoğlu, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Gilles Weinzaepflen, Jean-Luc Wertenschlag, Clément Willer, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Joan, Nicolas Leblanc, Olivier Legras, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

© Célia Muller, MÀMME (ÀÀNGST#1), Pastels secs, 21 × 28 cm, 2022. Autorisation de l’artiste et Galerie Maia Muller.

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : janvier 2025 ISSN : 1969-9514 – © Novo 2025 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €

Hors France : 4 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

PROLOGUE

5

FOCUS 7-24

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

SCÈNES 27-36

Momix 28-29, Émilie Capliez 30-31, Marianne Basler 32-36

ÉCRITURES

37-62

La Fabrique 38-45, Alice Zeniter 46-49, Louis Ucciani 50-51 , Olivier Haralambon 52-55, Aude Ziegelmeyer 56-57 , Martine Delvaux 58-62

SONS 63-84

Jean-Louis Murat 64-66, Dominique A 67-75, Hyperrêve 76-77 , Malik Djoudi 78-79, Juniore 80-81, La Kamaraderie 82-83 , The Hook 84

ÉCRANS

85-90

Nancy Savoca 86-87, Jinho Myung & Alexandra Simpson 88-90

ARTS 91-101

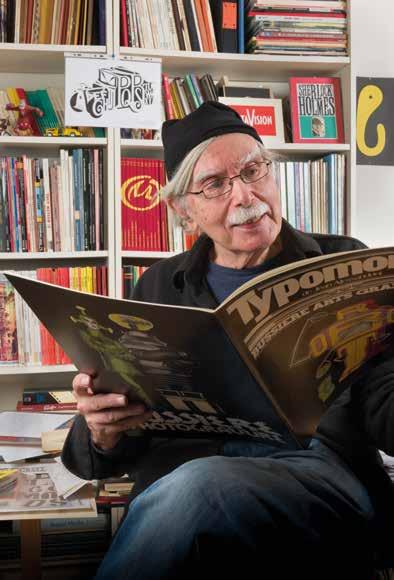

Cerith Wyn Evans 92-93, Étonner la catastrophe 94-95 , Camille Brès 96-97, La bibliothèque fantastique 98 , Jean Alessandrini 99-101

IN SITU 103-114

Les expositions de l’hiver

CHRONIQUES

115-134

Nicolas Comment 116-121, Stéphanie-Lucie Mathern 122-123 , Myriam Mechita 124-125, Dominique Falkner 126-127 , Nathalie Bach-Rontchevsky 127, Martin Möller-Smejkal 128-129 , Jean-Luc Wertenschlag 130-131, Claude De Barros 132-133 , Bruno Lagabbe 134

ÉPILOGUE

136

LES YEUX POUR PLEURER

Par Philippe Schweyer

Après avoir commandé un café, j’ai commencé à lire le journal à la recherche des avis de décès. Comme je ne connaissais aucun des morts du jour, j’ai continué à tourner les pages. Des catastrophes, des vols, des guerres, des coups de folie, des incendies, des crimes, du trafic, des viols, des grèves, des pauvres, des migrants, des riches, des puissants, du froid, du chaud… En relevant la tête, j’ai jeté un œil en direction d’une femme plongée dans un gros livre de poche, son téléphone à portée de main.

Cela faisait des semaines que je ne la quittais pas des yeux. Elle lisait quelques pages, jetait un œil à son téléphone, lisait quelques pages, jetait un œil à son téléphone… J’ai commandé un deuxième café.

Le patron avait quelque chose à me dire.

— Je peux m’asseoir ?

Je n’avais aucune envie de parler. La femme a levé la tête puis s’est replongée dans son livre.

— J’ai un projet.

Je détestais le mot « projet ».

— Je voudrais écrire un livre.

La femme tapotait sur son téléphone.

— Je voudrais laisser une trace.

Tout le monde, même les patrons de bar, voulait laisser une trace.

— J’ai le concept.

J’ai bâillé. C’était plus fort que moi. Je détestais le mot « concept ».

— Par contre, je n’ai pas un rond.

— Plus personne n’a d’argent. Surtout pour faire un livre. C’est quoi le concept ?

Il a regardé autour de lui. Il ne fallait pas que les rares clients qui fréquentaient encore son établissement nous entendent.

— Je prends aussi des photos.

Les photos, c’était du concret. La femme s’était replongée dans son livre.

— Tu vois la caméra à l’entrée ? Chaque fois qu’un client entre ici, elle prend une photo.

— Ce n’est pas très légal.

La radio diffusait « California Dreamin’ » un vieux tube de The Mamas and the Papas. J’ai repensé à un tas de moments heureux. Tout ça pour en arriver là… J’avais envie de m’enfuir, mais il n’était pas disposé à me laisser filer.

— Je voudrais que tous mes amis soient dans mon livre. C’est ça le concept.

J’ai attendu la fin du morceau pour répondre.

— Tu as commencé à écrire ?

— Tout est dans ma tête.

Il a regardé autour de lui. La femme a enlevé ses lunettes pour jeter un œil dans notre direction.

— Je sais où je veux aller. Il suffit que je m’y mette.

— Qu’est-ce que tu attends ?

— Une étincelle. Je voudrais savoir ce que tu en penses.

J’aimais bien l’idée, même si ça n’avait rien de nouveau.

— Tu vas parler de moi ?

— Oui.

— Et la femme qui lit chaque matin dans ton bar, elle sera aussi dans ton livre ?

Il s’est retourné comme pour vérifier qu’elle ne s’était pas envolée.

— Presque tous les habitués seront dans mon bouquin.

J’avais envie de commander un autre café.

— Qu’est-ce que tu vas raconter sur moi ?

— Tu es mon seul client qui s’intéresse aux morts. La radio diffusait une chanson en italien de Fabio Concato chantée par Rodolphe Burger. C’était beau à pleurer.

— Tu ne t’intéresses pas aux morts ?

Il s’est passé la main dans les cheveux.

— La moitié de mes clients sont morts. Je me demande chaque matin pourquoi je suis encore là.

— C’est comme ça. Arrête de te poser des questions. La femme tapotait sur son téléphone. Elle allait bientôt partir.

— Alors, tu en penses quoi ?

— Il faut faire ce que tu as envie de faire. Crois-moi, c’est la seule chose à faire.

— Et l’argent ?

— Ce qui compte, ce sont tes amis. L’argent ce n’est rien. Pense à Cassavetes qui a passé sa vie à s’endetter pour faire ses films.

J’ai deviné qu’il se frottait les yeux pour chasser une larme.

— Promis, tous les amis seront dans le livre. J’ai replié le journal. Dehors, il faisait froid.

Ils ont fait l’Histoire

21 novembre

21 janvier

Les Compagnons de la Libération vus par le Studio Harcourt

Lundi au vendredi

8h30 - 17h30

Entrée libre

Siège de la Région

1 Place Adrien Zeller à Strasbourg

Charles de Gaulle / Jean Moulin - Studio Harcourt ®

Ils

ont fait l’histoire, les compagnons de la Libération vus par le studio Harcourt

Depuis 1934, le studio Harcourt tire le portrait des grands de ce monde et nimbe célébrités de tous horizons d’une aura incomparable. S’éloignant des paillettes du « Tout-Paris », « Ils ont fait l’histoire » revient sur un pan moins connu de l’iconographie Harcourt et rassemble les portraits photographiques d’hommes politiques, résistants et autres héros de la libération. Outre l’inimitable silhouette du général de Gaulle, on y croise Jean Moulin, Pierre Kœnig ou René Cassin ainsi qu’une centaine de compagnons de la Libération, sublimés par le clair-obscur iconique de la maison parisienne. (M.M.S.)

Jusqu’au 21 janvier

À l’Hôtel de la Région Grand Est, à Strasbourg www.grandest.fr

Animal poétique

Le dernier numéro de la revue de poésie animal vient de paraître. Édité par l’association Poema, qui organise chaque année en Lorraine le festival du même nom, animal « sort de sa tanière » deux fois par an, alternativement en papier et en numérique. Et comme chez Novo on aime les bons mots, surtout lorsque l’on peut les humer sur un matériau fabriqué à partir de fibres végétales, nous nous faisons un plaisir d’annoncer la sortie du dernier numéro papier d’animal. Sur 150 pages, celui-ci propose des textes inédits de quatorze auteurs et autrices de sensibilités et d’horizons divers. La revue est disponible dans une trentaine de librairies, dont plusieurs en Grand Est (voir site) et sur abonnement. (B.B.)

revue-animal.com

Intimes combinaisons

La galerie messine Modulab accueille l’ébéniste Nicolas Mazzi et la céramiste Virginie Descamps pour un dialogue intime où leurs deux pratiques s’entrelacent afin de créer des peintures en trois dimensions. Chez le duo, le bois, le papier et la céramique se répondent, se confrontent et s’unissent à travers différents formats, émergeant à partir de motifs, d’ornements, de matières… Comme pour raconter leur désir de se réinventer sans cesse et de s’enrichir l’un l’autre, les deux artistes donnent naissance à des espaces et des environnements nouveaux, dans lesquels leurs hiérarchies se transforment et s’assemblent pour mieux se reconfigurer à l’infini. (B.B.)

Du 10 janvier au 7 février à la Galerie Modulab, à Metz modulab.fr

Nicolas Mazzi et Virginie Descamps © Galerie Modulab

Charles de Gaulle. Studio Harcourt

MAILLON

Théâtre de Strasbourg Scène européenne

PRÉSENTATIONS

VE 10 + MA 14 JAN

EN GRAND COMITÉ

JE 16 JAN

EN PETIT COMITÉ

FOCUS

24 jan – 1er fév PREMIÈRES

Festival de l’émergence européenne

VE 24 + SA 25 JAN

Théâtre d’objets / Hong Kong, Pays-Bas GPO BOX NO.211

Chun Shing Au / Theatre du Poulet

première française

VE 24 + SA 25 JAN

Théâtre / Autriche PENELOPE

Leonora Carrington / Giulia Giammona

première française

VE 31 JAN + SA 1er FÉV

Théâtre / France, Iran I’M DERANGED

Mina Kavani

VE 31 JAN + SA 1er FÉV

Théâtre / Belgique RAGE

Émilienne Flagothier

Theater Straßburg Europäische Bühne

maillon.eu +33 (0)3 88 27 61 81 billetterie@maillon.eu

ME 5 + JE 6 + VE 7 FÉV

Danse / Belgique VOICE NOISE

Jan Martens / GRIP

ME 26 + JE 27 + VE 28 FÉV

Danse, musique / Rwanda, France UMUKO

Dorothée Munyaneza / cie Kadidi

FABRIQUE D’EXPÉRIENCES

espresso, warm-up, bord plateau, atelier, midi-sandwich, avant-scène, rencontre, café linguistique, garderie créative, pique-nique coulisses, DJ set, projection...

TEMPS FORT

12 mars – 4 avril

CORPS POLITIQUES

entre assignation et résistance

ME 12 + JE 13 + VE 14 MARS

Théâtre immersif / France RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY

Émilie Rousset et Maya Boquet

JE 13 + VE 14 + SA 15 MARS

Danse / Chine

NEW REPORT

ON GIVING BIRTH

Wen Hui / Living Dance Studio

JE 20 + VE 21 MARS

Danse, performance / Philippines, Sri Lanka

MAGIC MAIDS

Eisa Jocson / Venuri Perera première française coproduction Maillon

ME 26 + JE 27 + VE 28 MARS

Théâtre / Hongrie PARALLAX

Kornél Mundruczó / Proton Theatre coproduction Maillon

ME 2 + JE 3 + VE 4 AVRIL

Théâtre / Grèce

ROMÁLAND

Anestis Azas, Prodromos Tsinikoris première française

JE 24 + VE 25 + SA 26 AVRIL

Cirque / Belgique EXIT

Circumstances

MA 13 + ME 14 MAI

Cirque, danse, vidéo / France INTÉRIEUR NUIT

Jean-Baptiste André

ME 21 + JE 22 + VE 23 MAI

Théâtre / Argentine

WAYQEYCUNA

Tiziano Cruz

ME 4 + JE 5 + VE 6 + SA 7 JUIN

Magie nouvelle / Suisse PRÉPARATION POUR UN MIRACLE

Marc Oosterhoff

Flâner dans son spleen

Rien n’est plus agréable que de musarder aux côtés de Romain Muller. Ses chroniques sensibles et rêveuses ont doucement envahi nos oreilles dès 2020 avec un premier EP, Bain de minuit. Avec Azur, son second album, toujours sur son label Cocomachine, le charme opère à nouveau. Levant le nez vers le ciel, les pieds dans les herbes folles, le Messin quitte la ville et nous emmène avec lui sur les bords de Moselle ou les falaises de Bonifacio, au fil d’une electro planante parsemée de touches groovy. Dix balades pour autant d’histoires douces-amères, entre souvenirs d’enfance et peur de vieillir, moments de quiétude et spleen tenace. (B.B.)

cocomachine.fr

Particules élémentaires

La galerie Octave Cowbell accueille une magnifique double exposition mettant en résonance le travail de l’artiste américaine Sarah Nance, Mirages, rendue possible grâce au soutien de l’Université d’État de New York et du Département de la Moselle, et Cornicello, de Léa Cammarata et Louise Talarico, un travail de résidence mené au Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme en partenariat avec Octave Cowbell et réalisée dans le cadre du programme Perspectives de l’Ensad de Nancy et du dispositif Émergence de la Région Grand Est. (V.B.)

Du 24 janvier au 6 avril 2025 à Metz www.octavecowbell.fr

No title, 2019 © Saran Nance

Un petit truc bleu

C’est dans une chambre d’hôpital que commence Tangentes, où un homme voit surgir des spectres du passé tout en contemplant « la masse bleue des Vosges ». Dans une autre chambre, une jeune femme est en proie elle aussi à des visions : tout prend « des teintes bleues », si bien qu’elle préfère s’enfuir plutôt que de faire l’amour avec l’homme à ses côtés. Peu à peu, cette atmosphère bleue imprègne tout le très beau roman de Mathilde Hug. C’est le bleu de la mélancolie, mais c’est aussi le « petit truc bleu » dont parle Michel Butel quelque part, qui laisse entrevoir une autre vie possible. (C.W.)

Tangentes, Mathilde Hug, éditions Gorge bleue, gorgebleue.fr

Romain Muller © Romain Gamba

Sombres divinités

Pour célébrer la fin de l’hiver et l’équinoxe de printemps, l’Opéra de Dijon nous convie du 19 au 23 mars à admirer et à écouter Les pêcheurs de perles de Georges Bizet, une des grandes œuvres de jeunesse du compositeur romantique qui avait alors vingt-cinq ans à peine et brûlait d’un feu inconnu. La mise en scène signée Mirabelle Ordinaire, qui est passée par les très prestigieux Opéra de Paris et Metropolitan Opera de New York, s’annonce prometteuse dans sa manière d’actualiser toute l’intensité tragique de l’intrigue amoureuse triangulaire qui est au cœur de cet opéra, dont le livret fut écrit par Eugène Cormon et Michel Carré. Rapidement, on comprend que Zurga (PhilippeNicolas Martin), à la tête des pêcheurs de Ceylan, et son ami Nadir (Julien Dran) sont tous deux amoureux de Leïla (Hélène Carpentier), prêtresse dont le chant magique est censé protéger les travailleurs de la mer de la colère des dieux maritimes. Les orages déchaînés et les tempêtes meurtrières, tout comme l’acharnement des frères ennemis à s’entretuer et à mettre le feu à tout ce qui voudrait vivre pour une raison qu’à la fin eux-mêmes ne comprennent plus très bien, ne seront pas sans résonner avec certaines catastrophes contemporaines… À la fin du troisième et dernier acte, on peut se souvenir d’ailleurs que les personnages entament en chœur un air très beau, qui nous parlera aujourd’hui encore, et qui s’intitule « Sombres divinités ».

Par Clément Willer

— LES PÊCHEURS DE PERLES, opéra du 19 au 23 mars à l’Opéra de Dijon, opera-dijon.fr

Êtres et vacillements

« Qui sommes-nous ? » À cette question posée (en catalan), l’équipe de circassien·nes de Baro d’evel n’entend – surtout – pas apporter une réponse ferme ni définitive – pas plus qu’en une seule langue. Voyez plutôt cette adresse comme une mise en partage, le spectacle ne cessant ensuite de déplier – et rappeler – la multitude de « nous » qui nous composent, leur plasticité et labilité, aussi. Dans ce nouvel opus créé lors du dernier festival d’Avignon, la compagnie emmenée par le duo Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias embrasse, à l’image de cette pluralité, une multiplicité d’atmosphères. Ce qui réunit l’ensemble serait, outre le soin toujours aussi sincère de l’équipe apporté à l’hospitalité (ainsi que le signale la clôture), une fragilité intrinsèque. Les certitudes sont, en effet, bien minces dans le monde que les douze personnages traversent, et la scénographie, les accessoires, les matériaux – notamment la céramique – comme les situations ne cessent de s’effriter et se remodeler. Entre recherche permanente d’un équilibre – alors que tout ne cesse de balancer entre grotesque et tragique – et vacillements liés à l’aléatoire et l’impermanence de nos vies, Qui som? est autant une bourrasque qu’une caresse. Mêlant savamment danse, théâtre, cirque, chant, musique et arts plastiques, s’amusant avec l’histoire du théâtre et de la danse – le spectacle travaillant les citations en les déplaçant –, l’ensemble use sans compter de la poésie et de la métaphore. Sans oblitérer les violences ni les égarements politiques les plus contemporains de notre monde.

Par Caroline Châtelet

— QUI SOM?, cirque du 19 au 21 mars au Théâtre Dijon Bourgogne, à Dijon www.tdb-cdn.com

Qui som? © Christophe Raynaud de Lage

Gilles Aillaud, Nil à Philae, huile sur toile, 1987

direction Julia Vidit

Philippe Dorin / Sylviane Fortuny

EN ATTENDANT LE PETIT POUCET

RODEZ-MEXICO

Julien Villa

L’ARBRE À SANG

Angus Cerini / Tommy Milliot

LE MENTEUR

Pierre Corneille / Julia Vidit

AMAZONIA

MICROPOLIS Festival dédié à l’itinérance

FIDÉLITÉ(S) OU LA PANENKA DE HAKIMI Mona El Yafi / Ali Esmili

LES YEUX NOIRS

Céline Delbecq / Jessica Gazon

Aurélien Labruyère / Jean-Baptiste Delcourt

D’AUTRES FAMILLES QUE

LA MIENNE Estelle Savasta

En coréalisation avec le CCAM Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

QUARTIERS LIBRES #8

Guillaume Cayet

ON N’A PAS PRIS LE TEMPS DE SE DIRE AU REVOIR Rachid Bouali

MA RÉPUBLIQUE ET MOI

Issam Rachyq-Ahrad

LA DARONNERIE

Rébecca Chaillon

LE PARTAGE DU BUTIN

Aurianne Abécassis / Morgane Deman

La puissance du collectif

C’est un titre dans lequel ne figure aucun point d’interrogation. Peut-être parce que les personnages de Qui a besoin du ciel ne se font guère d’illusions sur un sauvetage venu d’une puissance extérieure. Dans cette pièce aux riches enjeux féministes et politiques, deuxième volet de la trilogie que l’autrice dramatique américaine Naomi Wallace (née en 1960) consacre aux méfaits du néolibéralisme – en s’ancrant dans le Kentucky –, la majorité des protagonistes sont empêtrés dans des problématiques de survie. À travers des dialogues incisifs où la farce la dispute à la tragédie, l’on croise l’addiction aux opioïdes, la pauvreté, les accidents du travail, la maladie, la mort, les violences intrafamiliales, etc. Pour autant, le cheminement de cette petite communauté que met en scène le directeur du Nouveau Théâtre de Besançon Tommy Milliot est soutenu par un même désir d’émancipation face au déterminisme social. Par l’entremise de deux femmes, Wilda (en sevrage de son addiction aux médicaments) et Annette (qui tente de regagner la confiance de sa fille), le groupe se met en branle. Si on ne connaît pas l’issue finale de leur entreprise – d’autant qu’elle s’annonce sous une forme balançant entre réel et merveilleux –, c’est à mille lieues du ciel et via une grotte que leurs espérances avancent. Leur première réussite étant de parvenir, en dépit de leurs différences (d’âge, d’histoires, d’origines ethniques, etc.), à unir leurs forces dans un mouvement commun. Rappel de la puissance de la solidarité face aux ravages du néolibéralisme.

Par Caroline Châtelet

— QUI A BESOIN DU CIEL, théâtre du 11 au 15 mars au Nouveau Théâtre de Besançon www.ntbesancon.fr

Poésie du chaos

Que pourrait-on écrire sur The Libertines qui n’aurait pas déjà été dit ? Pete Doherty et Carl Barât ont fait couler tant d’encre qu’on pourrait sans doute en remplir la Tamise – autant pour leurs mélodies déglinguées et la poésie opiacée de leurs titres que pour leurs punk-attitudes, symboles bien sapés d’un vent de révolte onirique et générationnel. Un hymne à l’imparfait, comme en témoignent leurs bromances dévastatrices façon éruption volcanique, qui conduisirent d’ailleurs le groupe à l’explosion en 2004. Digression en solo, dérives chimiques et autres vagabondages musicaux n’auront cependant pas éteint la tension high voltage qui les caractérise ; en 2014, The Libertines remontaient sur scène avec Anthems for Doomed Youth, rugissement plus mature, mais toujours aussi percutant, qui montrait bien que, malgré les années, le groupe gardait son pouvoir d’attraction. Dix ans plus tard, All Quiet on the Eastern Esplanade, leur dernier album en date, prend des airs de fresque sonore ; une ode aux amours brisées et aux errances intérieures portée par la voix éraillée de Pete Doherty, guitares rugissantes et harmonies fragiles tissant un équilibre parfait entre chaos et sérénité. Aujourd’hui moins agité, mais toujours fidèle à son énergie, le groupe continue d’influencer le paysage du rock indépendant, reliant les générations et rappelant que dans le tumulte réside toujours une forme de beauté. Début 2025, The Libertines fait escale en France pour son tour d’Europe, avec cinq dates dont une à Besançon. Amen !

Par Aurélie Vautrin — THE LIBERTINES, concert le 12 février à La Rodia, à Besançon www.larodia.com

Qui a besoin du ciel © Pierre Gondard

The Libertines © Ed Cooke

Blues au coeur

Le blues, c’est une langue qui danse au bord du gouffre et trouve encore la force de chanter. C’est le cri feutré d’une guitare qui grince sous des doigts usés, un souffle rauque qui fend la nuit, un rythme qui bat comme un cœur blessé, mais indomptable. Ce sont les âmes en peine qui errent sur les bords du Mississippi, la poussière des chemins sans fin, les rivières gorgées d’histoires, la lumière timide d’un espoir qui refuse de mourir. Chaque accord est une confession, chaque silence, une prière. Né dans le sud des États-Unis à la fin du xixe siècle, le blues continue de résonner, encore aujourd’hui, comme un (le ?) langage universel de l’émotion brute. C’est pourquoi le Nouma devient pour une soirée la Mul’House Of Blues, une vraie Maison du Blues comme celles enracinées en Louisiane ou au fin fond de l’Alabama. Au programme, trois performances qui respirent l’authenticité et la chaleur nue : Circle of Mud, un blues rock à la fois roots et moderne, mené par le charismatique

Flo Bauer ; les briscards de Mojo New Line, dont le trio écume les routes depuis vingt ans avec leur patchwork savoureux de compos originales et reprises de standards… Sans oublier l’inclassable Aurel King, guitariste et chanteur aux multiples voyages musicaux, qui puise dans les racines des musiques américaines pour créer un univers personnel entre Robert Johnson et Bob Dylan. Sweet Home Noumatrouff

Par Aurélie Vautrin

— MUL’HOUSE OF BLUES, concert le 1er février au Noumatrouff, à Mulhouse www.noumatrouff.fr

Par les villages, contre la dépossession

Publiée en 1981, Par les villages constitue la pièce de l’écrivain et dramaturge autrichien Peter Handke (né en 1942) la plus montée en France. Se saisissant de ce texte qui tresse dans une structure protéiforme enjeux politiques et histoire familiale, présence des morts et importance de l’enfance, le metteur en scène Sébastien Kheroufi transpose l’action d’un petit village d’Autriche à une cité d’une banlieue française dans les années 90. Pour autant, il s’agit toujours du retour là d’où il vient de Gregor. Cet écrivain ayant quitté depuis longtemps son milieu d’origine débarque pour régler avec son frère Hans et sa sœur Sophie – eux restés là – l’héritage de leurs parents. Si ce retour vers le lieu de l’enfance va mettre au jour le gouffre entre Gregor, Hans et Sophie et raviver d’anciennes rivalités, il révèle également un sentiment de dépossession multiple. Dépossession de la maison parentale qui revient à Gregor – et qu’Hans lui demande de céder à Sophie –, dépossession, aussi, de ce qui fonde le quotidien de celles et ceux qui sont resté·es. Ou comment, sous couvert de modernisation, les chantiers en cours ne font qu’œuvrer à la marginalisation des habitant·es des périphéries. Réunissant des interprètes tel·les qu’Anne Alvaro, Reda Kateb, la rappeuse Casey ainsi que des comédien·nes amateur·rices, Sébastien Kheroufi déploie une critique des processus concrets comme symboliques d’éviction et d’exclusion sociales et urbaines. Face à cela, les personnages revendiquent leur place et affirment leur désir, préférant la fierté à la plainte.

Par Caroline Châtelet

— PAR LES VILLAGES, théâtre les 25 et 26 février à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org

Aurel King © Monsieur Cantin

Par les villages © Christophe Raynaud de Lage

Le silence dans le bruit

Si « écrire, c’est hurler sans bruit », comme le disait Marguerite Duras, on peut imaginer qu’à l’inverse, certaines fois, donner de la voix, c’est retrouver le silence au cœur du bruit. C’est ce que suggère avec subtilité Silence Vacarme, la pièce conçue par Antoine Cegarra, Claire Rappin et Pauline Ringeade, présentée par la Comédie de Colmar les 23 et 24 janvier, au Théâtre municipal de Colmar. Silence Vacarme nous raconte l’histoire de cette suspension rêveuse qui peut survenir dans le bruit, à travers celle de Claire Rappin, actrice et musicienne qui est aussi le personnage central de la pièce. Récit de soi, histoire des femmes de sa famille, dont celle de sa grand-mère qui fut une émigrée espagnole, chansons et bruissements, tout cela s’entremêle. Cette atmosphère sonore nous renvoie à la dimension la plus silencieuse de la mémoire, où surgissent des images qui ne savent pas parler, mais qui savent nous faire voir des paysages d’enfance, une maison, un jardin. Comme c’était déjà le cas dans N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ? (2020), cette nouvelle pièce de Pauline Ringeade entrelace l’intime et l’extime, interrogeant ce que signifie le fait étrange et fascinant d’une existence toujours prise dans un réseau infini d’existences autres.

Par Clément Willer

— SILENCE VACARME, création théâtrale les 23 et 24 janvier au Théâtre Municipal de Colmar theatre.colmar.fr

Voix désordonnées

La saison à venir du Maillon est placée sous le signe d’une « contre-histoire sonore et gestuelle » visant à défaire les entraves millénaires qui étouffent les voix et les possibilités d’expression des femmes, avec des créations scéniques telles que Rage d’Émilienne Flagothier qui sera présentée du 24 janvier au 1er février, ou VOICE NOISE qui sera présentée du 5 au 7 février par le chorégraphe flamand Jan Martens du collectif GRIP, basé à Anvers. Sorte d’anthologie flamboyante, VOICE NOISE donne corps à 13 pièces musicales créées et chantées par des femmes, issues d’un vaste corpus moderne et contemporain, qui seront interprétées pour l’occasion par Elisha Mercelina, Steven Michel, Courtney May Robertson, Mamadou Wagué, Loeka Willems, Sue-Yeon Youn, Pierre Adrien Touret et Zora Westbroek. Les voix des femmes ont depuis longtemps été associées à l’irrationnel, à la monstruosité et au désordre, comme le note l’écrivaine Anne Carson dans l’essai The Gender of Sound (1992), ou encore la philosophe Carolyn Merchant dans The Death of Nature (essai fondateur qui date de 1980 et dont une traduction française est parue récemment chez Wildproject). Cette dernière écrivait à ce propos : « Désordonnée, la femme devait être contrôlée, tout comme la nature chaotique. » L’idée enthousiasmante qui anime VOICE NOISE est de montrer que ce qu’on considère comme désordonné, chaotique, ingouvernable est en fait l’indice d’une puissance de vie secrète.

Par Clément Willer

— VOICE NOISE, création scénique du 5 au 7 février au Maillon, à Strasbourg maillon.eu

Silence Vacarme © Laetitia Piccarreta

VOICE NOISE © Phile Deprez

Va dans la forêt

Après J’aime, un solo construit à partir de l’œuvre de Nane Beauregard, Laure Werckmann et sa Compagnie Lucie Warrant, fondée en 2019 à Strasbourg, s’emparent d’un autre texte de femme, celui de Nastassja Martin, Croire aux fauves, publié en 2019 aux éditions Gallimard. Dans son récit autobiographique, l’anthropologue retrace l’expérience traumatisante qui la confronta à l’attaque et à la morsure au visage d’un ours lors d’un voyage de recherche sur le peuple Even vivant dans les montagnes du Kamtchatka. En s’emparant de ce récit, Laure Werckmann crée un solo théâtral faisant émerger une nouvelle figure de femme capable de bouleverser les limites de son identité et de ses représentations et de faire imploser les frontières entre des mondes apparemment séparés. Les limites du vivant se frottent et ouvrent des failles… Le récit d’une métamorphose ainsi débutée juste après l’accident se déploie au fil de quatre saisons de transformation, nourries de fragments de mémoire qui font d’une histoire intime un récit collectif. Laure Werckmann a poussé les résonances du collectif au-delà du plateau puisque le projet se dévide dans une pluralité de liens mis en place avec plusieurs acteurs du territoire : élèves en illustration et scénographie de la HEAR, tisseuses d’Illzach, salariés en insertion professionnelle de Vetis et Emmaüs Mundo, pour ne citer que quelques-uns des représentants d’un monde polymorphe audacieusement inclus dans un processus créatif théâtral.

Par Valérie Bisson

— CROIRE AUX FAUVES, théâtre les 11, 14, 15 et 16 janvier au TJP, à Strasbourg tjp-strasbourg.com

© Sarah Martinon

Une inquiétante étrangeté

Les contes d’Hoffmann qui seront présentés par l’Opéra national du Rhin en ce début d’année peuvent être considérés comme l’un des chefs-d’œuvre du compositeur allemand Jacques Offenbach, depuis leur première représentation posthume en 1881 à l’OpéraComique de Paris. Ils donnent voix à l’écrivain romantique E. T. A. Hoffmann, qui nous raconte sa vie légendaire et ses amours perdues en nous faisant pénétrer dans l’étrange labyrinthe que forment ses souvenirs entremêlés à des récits tirés de ses contes, qu’il s’agisse des Contes nocturnes (Nachtstücke), des Frères de Saint-Serapion (Die Serapionsbrüder) ou des Fantaisies à la manière de Callot (Fantasiestücke in Callots Manier). La mise en scène fantasmagorique de Lotte de Beer et les mélodies romantiques se déroulant sous la baguette de Pierre Dumoussaud promettent de faire tourbillonner la réalité ordinaire, pour qu’elle se mette à scintiller d’inconnu. D’ailleurs, c’est en lisant Les contes nocturnes que l’idée est venue à Sigmund Freud qu’il existerait une « inquiétante étrangeté » (das Unheimliche), une étrangeté qui viendrait troubler notre rapport à la réalité qu’on avait cru à tort familière. C’est bien cela qui est au cœur des Contes d’Hoffmann, un désir de réveiller la dimension nocturne qui gît sans qu’on s’en rende toujours compte dans les événements petits et grands qui peuplent la trame de nos vies quotidiennes.

Par Clément Willer

— LES CONTES D’HOFFMANN, opéra du 20 au 30 janvier à l’Opéra national du Rhin à Strasbourg, et les 7 et 9 février à la Filature, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org

© Adrien Berthet

L’année commence avec elles

Depuis quatre ans à POLE-SUD, le mois de janvier est purement féminin grâce à « L’année commence avec elles » : un festival follement engagé visant à donner plus de visibilité aux œuvres de femmes chorégraphes – une manière également de célébrer la richesse et la diversité des perspectives féminines dans le monde de la danse contemporaine. Ainsi cette année encore, dix artistes très singulières, d’origines, de pays et de générations différentes sont mises en lumière sur la scène strasbourgeoise. Leur point commun ? Être portées par le désir de dire – dire l’intime, dire l’amour ou le désamour, l’injustice, la différence. Avec audace et sincérité, droit dans les yeux et le poing levé, avec humour ou gravité, par ellipse poétique ou suggérée. Témoignage d’une lutte permanente toujours plus d’actualité dans notre monde abimé… Parmi les spectacles figurent notamment Reface de Chandra Grangean et Lise Messina, recherche physique et musicale autour de l’idée de transformation, de déformation et d’altération des matières ; Kanashimi d’Akiko Hasegawa, une création explorant les danses traditionnelles japonaises sous un prisme contemporain. Ou encore Zebra de Silvia Gribaudi, dans lequel la chorégraphe italienne poursuit son dynamitage en règle des normes, l’humour bravache en étendard grâce à un cours d’aérobic pas comme les autres. Enfin, ne passez pas à côté de Black Lights de Mathilde Monnier, Grand Prix du syndicat professionnel de la critique, qui interroge toute la panoplie des violences faites aux femmes. Un pas de danse pour chaque pas vers l’égalité ?

Par

Aurélie Vautrin

— L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES, festival du 14 au 29 janvier à POLE-SUD CDCN, à Strasbourg www.pole-sud.fr

Un couple parfait

Dans les années 70, la série télévisée Scènes de la vie conjugale avait traumatisé toute la Suède et bien plus encore ; pendant le confinement, près de cinquante ans plus tard, le cinéaste israélien Hagai Levi avait réinventé l’œuvre d’Ingmar Bergman en inversant les personnages. Dans les deux cas, un couple parfait, un mariage réussi, une union sacrée, une famille modèle. Le meilleur des mondes. Et puis les fissures. Les petits drames du quotidien, les grandes frustrations, le chantage affectif, la solitude dans le couple. La déchirure amoureuse et le grand vide de la séparation. Chez Bergman, c’est l’homme qui part ; chez Hagai Levi, la femme. À chaque fois, le public se projette, car tout à chacun se retrouve dans les épreuves traversées, les apparences à sauver et l’espoir qui s’estompe peu à peu, malgré tout. Et le navire si fier, si droit, qui prend l’eau doucement. « Ce qui finira par apparaître, explique le metteur en scène Mathias Moritz, c’est qu’un couple – quel que soit le genre – ce ne sont pas seulement deux personnes, c’est tout un flux de conditionnements, de fantômes et de rêves. » Le Groupe Tongue s’attaque aujourd’hui à une nouvelle version de ce mélodrame petit-bourgeois : « On ne choisit pas ses fantômes sera ma mise en scène de l’os, continue Moritz. Pour l’atteindre, il faudra dégarnir la chair du couple. Forer jusqu’au squelette. Réinventer la consistance du cœur… » Dissection à vif et incision au scalpel sans anesthésie : attention, voilà qui va faire mal – dans tous les sens du terme.

Par Aurélie Vautrin

— ON NE CHOISIT PAS SES FANTÔMES, théâtre du 14 au 17 janvier au TAPS, à Strasbourg, et les 14 et 15 mai à La Filature, à Mulhouse www.taps.strasbourg.eu www.lafilature.org

Black Lights © Marc Coudrais

On ne choisit pas ses fantômes, Cie Tongue © Vincent Muller

CHANDRA GRANGEAN & LISE MESSINA > REFACE

MATHILDE MONNIER > BLACK LIGHTS

CHARA KOTSALI > TO BE POSSESSED

AKIKO HASEGAWA > KANASHIMI

CHLOÉ ZAMBONI > MAGDALÉNA

LARA BARSACQ > LA GRANDE NYMPHE

SOA RATSIFANDRIHANA > FAMPITAHA, FAMPITA, FAMPITÀNA

FANNY BROUYAUX > TO BE SCHIEVE OR A ROMANTIC ATTEMPT

MARINE COLARD > LE TIR SACRÉ

SILVIA GRIBAUDI > R. OSA - AVEC

CLAUDIA MARSICANO

+++ RENCONTRES / PROJECTIONS / ATELIERS...

@ Françoise Saur

Souvenirs à faire vivre

La Galerie de l’Arsenal propose un panorama du fonds exceptionnel réuni par la galerie La Conserverie, consacrée à la photo de famille. Depuis 2011, cette autre institution messine a rassemblé quelque 70 000 images, issues en grande partie d’appels à collecte ; une matière saturée d’émotion dans laquelle Anne Delrez, sa fondatrice, a puisé pour donner naissance à de nombreuses expositions entre ses murs situés rue de la Petite-Boucherie. Dans « S’écrire », vous pourrez admirer des extraits du fonds de Madame Permerle, soit un siècle d’histoire familiale racontée à travers 5 000 photos, des images issues de l’exposition « La Photographie du Portefeuille », des clichés parsemés d’écritures et de collages, ou encore des centaines de photos qui semblent documenter toute la vie d’une seule et même personne. Après treize années passées à effectuer un travail remarquable de commissariat d’exposition, d’accueil en résidence, d’édition et de sensibilisation à un art vernaculaire trop souvent déconsidéré, la Conserverie est en péril : l’immeuble qui l’accueillait est mis en vente. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Anne Delrez n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute, ne bénéficiant ni des moyens ni des soutiens pour louer un nouvel espace. Au risque de voir disparaître un lieu unique en France.

Par Benjamin Bottemer

— S’ÉCRIRE, exposition du 24 janvier au 16 mars à la Galerie de l’Arsenal, à Metz www.citemusicale-metz.fr laconserverieunlieudarchives.fr

Tromperies et dilemmes à la Manuf’

On vous propose d’étrenner votre calendrier 2025 tout neuf avec trois événements à ne pas rater au Théâtre de la Manufacture à Nancy. À commencer par Le Menteur, où Julia Vidit revisite la pièce de Corneille en préservant son texte. Après une première création en 2017, la metteuse en scène, frustrée par ces deux dernières saisons marquées par les annulations liées à la crise sanitaire, décide de retravailler la pièce pour nous la proposer dans une version renouvelée. Le Menteur conte l’arrivée à Paris de Dorante, qui usera de son charme et de ses mensonges pour parvenir à ses fins. Julia Vidit y met en scène la puissance du langage et un choix : celui de l’utiliser comme une arme. Le début de saison se poursuivra avec le festival Micropolis, dédié aux formes itinérantes. Pour l’occasion, huit lieux seront investis autour de la rue Baron-Louis, avec des spectacles, des ateliers et de la musique. Début avril, Fidélité(s) ou la panenka de Hakimi d’Ali Esmili abordera la question de l’identité à travers le prisme du football féminin : lorsque Lila, 16 ans, se voit proposer d’intégrer l’équipe de France ou celle du Maroc, son choix va bousculer l’histoire familiale sur plusieurs générations. En questionnant le sentiment d’appartenance, la double culture et la binationalité, le spectacle met en évidence la complexité de l’expérience migratoire.

Par Benjamin Bottemer

— LE MENTEUR, du 25 février au 1er mars au Théâtre de la Manufacture, à Nancy

— FESTIVAL MICROPOLIS, du 20 au 23 mars

— FIDÉLITÉ(S) OU LA PANENKA DE HAKIMI, du 1er au 3 avril theatre-manufacture.fr

Le Menteur © Anne Gayan

ADÉ FACS PNEU

SOLANN KAZY LAMBIST

AFTERLIFE COLLECTIVE

BENJAMIN EPPS CORDE-RAIDE

FESTIVAL HAUNTING

THE CHAPEL # 12

HATIK JEANNETO JRK 19

KELLY FINNIGAN & THE ATONEMENTS

MALIK DJOUDI SYNAPSON

FATOUMATA DIAWARA

MAMMAL HANDS

YOUSSOUPHA

WINNTERZUKO...

JAN. → MARS 2025

JAN. → MARS 2025

ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES

FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA

JAN. → MARS 2025

ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES

LANDMVRKS NADA SURF LACRIM

FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA

UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF

ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES

LANDMVRKS NADA SURF LACRIM

ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9

FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA

UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF

DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION

LANDMVRKS NADA SURF LACRIM

ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9

JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ

UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF

DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION

ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3

ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9

JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ

DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION

ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3

JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ

LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW

ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3

LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW

MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE

MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE "SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE

LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW

"SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE

MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE

"SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE

4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com

4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com

4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com

Scène de musiques actuelles de Besançon

Scène de musiques actuelles de Besançon

Scène de musiques actuelles de Besançon

(Re) Découvertes

Sur scène, les chemins se croisent : Momix poursuit sa trajectoire buissonnière, Émilie Capliez marche sur les traces de Jules Verne et Marianne Basler fait l’événement avec Annie Ernaux.

MOMIX, CHEMINS BUISSONNIERS

Par Caroline Châtelet

POUR SA TRENTE-QUATRIÈME ÉDITION, MOMIX PROLONGE CE QUI

LE FONDE : PERMETTRE À TRAVERS ET AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE D’ŒUVRES ET D’ARTISTES D’EXPÉRIMENTER, D’EXPLORER, DE SE RENCONTRER, DE

Tout le monde est là de Mike Kenny, mise en scène de Simon Delattre © Simon Gosselin

Avec ses trente-six spectacles, le festival international jeune public permet aux enfants et aux adolescent·es (ainsi qu’aux adultes !) de pérégriner parmi une multiplicité d’univers, de formes, d’enjeux. Autour de l’édition 2025, Novo a rencontré sa nouvelle directrice artistique, Marie Normand. Après avoir arpenté Momix avec sa compagnie Rêve général !, l’artiste en imagine désormais avec toute l’équipe les cheminements buissonniers vers et autour des spectacles.

Qu’est-ce qui vous a amené à souhaiter quitter la vie de compagnie pour la direction artistique de Momix ?

J’ai toujours été très intéressée par la politique culturelle et la question de la démocratisation culturelle. Comment est-ce que l’on amène une œuvre devant un public – particulièrement un public qui pense que ce n’est pas pour lui, et un jeune public qui n’en a pas l’habitude – est une question qui m’a toujours passionnée dans mon travail de compagnie, comme dans ce qui constitue « l’autre » partie de ma vie. J’ai, en effet, un double cursus administratif et artistique, et j’ai créé et dirigé pendant huit ans Coup de théâtre, festival en milieu rural qui rayonnait dans la communauté de communes de Mirecourt, dans les Vosges. Ma compagnie ayant toujours travaillé pour le jeune public et proposé des actions de médiation avec une implantation en milieu rural, cette évolution est assez naturelle.

Qu’est-ce qui vous intéressait dans l’histoire et le projet du festival ?

Mon histoire avec Momix est assez longue : en compagnie, j’y ai fait à peu près tout ce qu’on peut y faire : résidences, actions culturelles, représentations à Kingersheim ou en balade, etc. Ce festival a un projet magnifique et rare, puisqu’il est à la fois tourné vers son territoire et vers l’international, avec un double axe d’exigence et d’accessibilité vers le jeune public.

Comment avez-vous construit l’édition 2025 ?

Une partie de la programmation se construisant sur des tournées avec des lieux de la région – des partenaires qui, eux, bouclent leur programmation de la saison suivante en avril –, ça a été assez rapide ! Et comme nous travaillons très en amont, c’est une programmation où il y a encore des spectacles programmés par Philippe Schlienger. J’ai dû à la fois apprendre et produire dans un double mouvement d’apprentissage, de réception, et de prise de décisions et de mise en partage de cellesci. L’équipe du Créa à Kingersheim, tout comme les partenaires, m’ont vraiment bien accompagnée. Cette année a été extrêmement dense, j’ai vu deux-cent cinquante spectacles – aussi pour me constituer un fichier de compagnies avec qui travailler dans le futur.

Quelles lignes dessine la programmation de cette édition 2025 ?

Nous proposons des spectacles qui conjuguent une grande exigence dans la forme, le fond et qui offrent une vraie accessibilité à la tranche d’âge à laquelle ils sont destinés. Même si la sensibilité de Philippe Schlienger n’est pas forcément la mienne (et inversement), là-dessus, ça ne bouge pas énormément. Là où ça bouge, c’est plus sur la forme du festival : j’ai pris la décision d’accueillir moins de compagnies mais que celles-ci jouent plus longtemps. C’est un objectif de durabilité et de visibilité – une chose qui revient souvent étant la difficulté à trouver des places pour Momix. On peut imaginer que les enfants venus à des représentations scolaires reviennent avec leurs parents – chose qui fonctionne bien pendant la saison. L’idée est de permettre le bouche-àoreille, que les enfants aient une chance d’être prescripteurs et que les spectacles puissent se développer artistiquement. La deuxième chose, c’est que nous proposons un festival encore plus « à hauteur d’enfants » avec des rencontres, des ateliers artistiques, des animations, etc. Ces moments permettent de partager en famille, d’entrer dans une démarche artistique. Il y a également un focus sur les auteurs, pour montrer par le sensible qu’un spectacle vient souvent d’un livre et que cet objet-livre est important. Enfin, nous avons mis en place une politique tarifaire avec des pass, afin que les tarifs ne soient pas un obstacle pour les familles. L’idée est que le festival permette de créer des souvenirs ensemble autour de découvertes artistiques et de temps conviviaux.

Parmi tous les spectacles, avez-vous le sentiment que certains enjeux reviennent particulièrement ?

Il y a toujours eu des courants… Là, l’écologie comme la place des jeunes face au monde (le harcèlement, la difficulté de parler avec les adultes et inversement, etc.) sont présents. Après, je suis vigilante à conserver un équilibre dans la programmation. Et le fait d’avoir des spectacles pour tous les âges de l’enfance et jusqu’à l’adolescence fait que les questions abordées ne sont pas les mêmes.

Le festival a traversé une période difficile financièrement. Où en est-il aujourd’hui ?

Il faut rendre à César ce qui lui appartient : Philippe Schlienger a laissé une situation extrêmement saine avant de partir. Et Thierry Belzung (directeur général du Créa) ainsi que les partenaires (Ville, CEA, État, Région) ont beaucoup travaillé pour que l’arrivée de la nouvelle personne à la tête du festival se fasse dans de bonnes conditions. Le projet a été stabilisé avant mon arrivée, depuis, des financements ont été retrouvés et nous recommençons à faire du soutien à la création pour les compagnies. C’est important, notamment pour les compagnies régionales, puisque plusieurs lieux ont fermé dans le Grand Est. Si le contexte global est incertain pour tout le monde, Momix a pris un nouveau départ et c’est réjouissant.

Vous avez découvert le théâtre au Théâtre du Peuple : que retenez-vous de Bussang que vous souhaiteriez amener à Momix ?

C’est difficile, parce que ce sont quand même deux projets éloignés l’un de l’autre en termes de temporalité, de public, de format. Mais s’il y a une chose que j’aimerais qui les réunisse, c’est la question de l’humanité dans l’art ou de l’art dans l’humanité. Cela renvoie au fameux « Par l’art, pour l’humanité » de Maurice Pottecher (fondateur du Théâtre du Peuple). C’est pour moi une chose qu’on peut aussi appliquer à Momix.

— MOMIX, festival du 30 janvier au 9 février à Kingersheim et dans toute l’Alsace www.momix.org

SCIENCEFRICTION

ÉMILIE CAPLIEZ, CODIRECTRICE DE

LA COMÉDIE DE COLMAR, OSE PÉNÉTRER DANS

LE TERRIFIANT CHÂTEAU DES CARPATHES DE JULES VERNE. UN CONTE (C)HANTÉ, PLANTÉ DANS LA FORÊT TRANSYLVANIENNE.

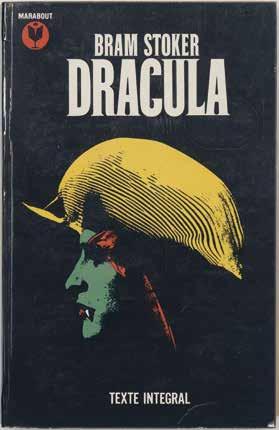

Après Winsor McCay (Little Nemo ou la vocation de l’aube), Colette (L’Enfant et les Sortilèges), la metteuse en scène gravit un autre monument littéraire, Jules Verne, pour un nouveau conte musical, une partition entre mots et notes. Un voyage extraordinaire où les arts – images, théâtre, musique – se frictionnent, s’articulent et fusionnent. Avec Nemo , Émilie Capliez se jetait dans le vertigineux infini des possibles : « Le rêve n’a pas de limites », affirmet-elle. Ici, la metteuse en scène revisite le roman drapé de noir selon Verne, scientifiquement inspiré et faisant souffler un vent glacé sur la Transylvanie de Dracula. Le célèbre ouvrage éponyme de Bram Stoker sortira d’ailleurs cinq ans après Le Château des Carpathes : il y a déjà du gothique dans l’air en 1892. Les protagonistes de cette sombre fable ? Comme d’habitude chez Émilie, ils évoluent dans

un univers hostile, finalement pas si éloigné du monde actuel : l’envoutante cantatrice La Stilla qui se fait vampiriser par le comte Franz de Télek et son rival le baron Rodolphe de Gortz. Un savant fou, au service de ce dernier, a mis au point un système permettant de ressusciter la danse et la voix de la divine diva. Gortz est propriétaire du « personnage » principal de ce fantastique récit : le château. Libérant une fumée nimbée de mystère, il semble hanté par le fantôme de l’artiste à la voix d’or.

ATMOSFÉÉRIQUE

Au plateau, plusieurs comédiens et comédiennes (parfois membres de la jeune troupe de la Comédie), des musiciens et musiciennes et une chanteuse/actrice. La BO jazzesque est signée

Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Simon Gosselin

par la trompettiste Airelle Besson. Toutes et tous baignent dans une ambiance ésotérique créée grâce à un « malin » dispositif scénographique et une astucieuse projection d’images vidéo qui participent à la description, ou plutôt « l’évocation », des lieux (de la terne taverne au faste de l’opéra) et des temporalités. Les changements de décor d’Alban Ho Van – minimalistes sur la forme, maximalistes dans l’effet – accompagnent déplacements et flashbacks. Une technologie au service de la dramaturgie.

SCIENCES & AVENIR

En enquêtrice, Émilie Capliez est allée « à la source » de cette histoire qui la fait « vibrer » : les deux hommes « sont obsédés par la magnétique

héroïne et ils veulent littéralement la posséder. Ici, elle est indépendante et en lutte ! » La metteuse en scène a dépoussiéré le personnage féminin, fruit de l’imagination débridée de Verne, véritable « puits de savoir », très au fait des progrès scientifiques de son époque. Transmetteurs, récepteurs ou cohéreurs. Les avancées techniques pensées par Hertz, Morse ou Branly fascinent Verne et l’inspirent. Il redonne corps à La Stilla grâce à une forme holographique. Le xix e siècle est friand de sciences, d’ectoplasmes, de spiritisme, de machines à remonter le temps. Téléportation imminente en ce Château des Carpathes dont les innombrables pièces, recoins et cachettes secrètes se visitent sur la pointe des pieds.

— LE CHÂTEAU DES CARPATHES, théâtre du 27 février au 8 mars à la Comédie de Colmar, à Colmar, et les 6 et 7 mai à l’Opéra de Dijon, à Dijon comedie-colmar.com opera-dijon.fr

MARIANNE BASLER, LA VIE DEVANT SOI

Par Nathalie Bach-Rontchevsky ~ Photo : Delphine Ghosarossian

AVEC L’ÉVÉNEMENT, MARIANNE BASLER

SE TUTOYER L’IMPLACABLE ÉCRITURE

D’ANNIE ERNAUX ET LA VÉRITÉ DU THÉÂTRE.

C’est un escalier en colimaçon d’où monte une voix de femme. Une voix d’actrice aux harmoniques infinies, mais dont la gravité ne siège pas que dans le timbre. Et puis elle apparait, poignée de main franche et sourire enfantin. Un visage à la beauté définitive. Il y a quelques décennies à peine, c’est du haut d’un escalier dans un plan tourné à Paris que l’on découvrait l’une des plus belles démarches du cinéma français. L’une des plus grandes actrices surtout. C’était elle, Rosa la rose, fille publique, crevant l’écran dans l’étrange et très ambivalent film de Paul Vecchiali. C’était elle dans les Noces barbares, surplombant là aussi le long-métrage de Marion Hänsel. C’est elle, incandescente toujours, poursuivant dans le même temps une carrière mêlant la scène et l’écran. Au Théâtre de l’Atelier et son exquis petit bar qui nous accueille ce jourlà, Marianne Basler est en pays ami. Il est vrai qu’elle vient d’y triompher avec l’adaptation de L’Événement d’Annie Ernaux et s’y produira à nouveau à la rentrée 2025, le temps d’une tournée.

« Vous savez, lance-t-elle, j’oublie souvent que je suis comédienne. » Ce pourrait être une coquetterie, mais elle y reviendra plus tard. Pour l’instant, on y entend sa volonté de ne pas être à ce moment précis dans une sorte de représentation d’elle-même, sans fards à son propre endroit. Dans un rire, elle s’excuse de trop parler, voudrait tout dire à la fois, déplace sa chaise avant de s’installer vraiment. Inconsciemment et quoi qu’elle fasse, elle trouve invariablement la lumière, et dans ce matin de novembre c’est un défi, un mot qui lui va bien.

« C’est un immense bonheur de reprendre L’Événement parce que j’ai eu l’impression d’être sur les genoux après chaque représentation, raconte-t-elle. C’était un poids énorme d’aborder ce texte, de l’adapter, de

trouver la forme qui me paraissait juste. En même temps ça a été assez rapide parce qu’au départ, Rose Berthet (la directrice du Théâtre de l’Atelier) a voulu prendre chez elle L’Autre Fille qu’elle a vu à Avignon, mais j’avais déjà dit oui à un autre théâtre. C’est elle qui m’a dit : “Alors, tu fais L’Événement.” J’avais déjà consacré un certain nombre d’années à L’Autre Fille, je l’ai tellement joué, l’idée d’enchaîner sur un autre monologue, en plus d’un sujet aussi immense, je ne le sentais pas. Mais très vite m’est venue l’idée de faire une lecture publique, ce que j’ai fait à Trouville et là vraiment ça a été un choc. J’ai immédiatement retrouvé le dialogue avec le public. Les gens ne voulaient pas partir, et ça, c’est extraordinaire et épuisant. On met beaucoup de soi dans ce genre d’aventure, ça a été mon cas pour L’Autre Fille . J’ai recommencé avec L’Événement , mais aussi, on apporte aux gens des histoires lourdes. Certains se sont évanouis dans la salle et ce n’est pas dû à moi, mais bien à ce texte. C’est arrivé à d’autres actrices, notamment à Françoise Gillard. Le sujet de l’avortement parle aux femmes, mais aux hommes aussi. Il se trouve qu’au moment où on l’a joué ici, l’IVG (interruption volontaire de grossesse) a été inscrite dans la Constitution avec autour une polémique incroyable qui a libéré la parole et nous a fait découvrir que nous n’étions peut-être pas le monde dans lequel on croyait être. C’est amplifié aujourd’hui par l’élection de Trump et je suis désespérée. Alors oui, je rejoue L’Événement par plaisir, mais aussi par nécessité. J’ai envie de sortir de l’ornière de la caricature en parlant des femmes parce que dès qu’on parle d’avortement on a l’impression qu’on parle de féminisme et qu’en parlant de féminisme, on est caricaturale. Comment peut-on dire que défendre les droits des femmes donc de la moitié de l’humanité est caricatural ? Mais l’élection de Trump, c’est bien plus que la victoire des masculinistes. Olympe de Gouges l’avait mis en avant dans son parallélisme entre sa Déclaration des droits de la femme et sa lutte contre l’esclavage, le racisme et le colonialisme, ce

sont des causes qui se rejoignent. Tout ça nous renvoie tellement loin… ça me renvoie à mon enfance, à ce qu’on se cache à soi-même, quand on découvre pour la première fois qu’on est traité différemment, quand on en prend conscience, parfois très tard. Pour la globalité de ces différences de traitements, il n’y a vraiment que ces dernières années où j’en ai pris réellement conscience. Entre actrices, on se dit, mais qu’est-ce qu’on a vécu ? C’est fou ! Je me souviens du moment où le regard sur moi a changé. On m’a regardé comme une bimbo, une proie, et brusquement comme une adversaire. Je n’ai pas compris tout de suite. Cela s’est passé quand je suis devenue mère, en ce qui me concerne, la maternité m’a rendue plus forte. Quand on a un petit pouvoir, et on en a tous à un moment ou un autre, je veux dire quand on pense, qu’on a une opinion sur ce que l’on va jouer et comment le jouer, c’est être confrontée à des hommes en répétition qui s’expriment comme ils le veulent et me disent à moi que c’est comme ça, et pas autrement. En réalité, j’ai toujours manifesté le désir de dire ce que je pensais et, à un moment, ça a changé. Je ne peux même pas dire que c’est parce que j’avais vieilli, je pense que le regard et le rapport ont changé bien avant que ça ne se voie, d’ailleurs. Simplement parce que j’avais plus d’assurance, plus d’idées et que je commençais à en prendre conscience. L’Événement est un texte nécessaire et je pense que le monde va très très mal. Le droit à l’avortement est le symbole de la liberté de disposer de son corps. Aux États-Unis, dans les cercles masculinistes, ce qui circule c’est Your Body, My Choice. »

Dans Trois guinées paru en 1938, Virginia Woolf écrivait : « Le patriarcat est dans la maison ce que le fascisme est dans le monde. » Il a fallu attendre en France l’année 2000, date de parution de L’Événement chez Gallimard pour que soit relaté de cette manière l’atroce et si banal parcours d’une femme qui désirait recourir à l’avortement, alors puni par la loi. C’est Annie Ernaux (prix Nobel de littérature en 2022), c’est son histoire et celle de tant de femmes. Il lui aura fallu trente-sept années pour y mettre des mots. Elle a 23 ans, c’est en 1963, soit quatre ans avant la légalisation de la pilule et douze ans avant la loi Veil. Un accueil médiatique glacial, même Bernard Pivot ne l’invitera pas sur le plateau d’Apostrophes dont elle est pourtant familière. La loi du silence. Ce qui n’est pas nommable, Annie Ernaux, elle, en brandit crûment les faits, rien que les faits, pointant comme à son habitude leur charge collatérale.

« J’étais rattrapée par le cul et ce qui poussait en moi c’était, d’une certaine manière, l’échec social. » C’est une des phrases clés de L’Événement.

Est-elle encore tout à fait d’actualité ? Je pense que oui, on fait tout pour que la sexualité d’une femme soit honteuse, pour que le fait d’être séduite soit honteux, il y a des hommes « très bien » qui sont encore dans cette vision-là. Moi, j’adorais Kierkegaard quand j’avais vingt ans, mais qu’estce que c’est machiste ! Le Journal d’un séducteur… Il y a quand même une violence inhérente aux rapports hommes-femmes qui est vertigineuse. Je ne suis pas sûre d’être capable d’exprimer les choses à cet instant précis, je ne suis pas sûre de trouver toujours les mots et les réponses, et c’est pour ça que c’est un besoin pour moi d’être là sur scène à dire ce texte, à me cacher presque derrière, à ne pas le surinterpréter, je n’incarne pas un personnage, je transmets un fait, ce qui est difficile. Ce n’était pas le cas dans L’Autre Fille où je mettais de mon histoire. Pour L’Événement, c’est un fait de société, la réflexion appartient au public et c’est peut-être pour ça que s’il le prend si violemment, c’est que c’est lui l’acteur. Dans L’Autre Fille, je m’adresse à la sœur disparue. Dans ma situation, c’était

beaucoup de monde, je m’exprimais avec plein de gens de mon histoire, pour Annie Ernaux, c’était sa sœur. Mais dans L’Événement, je me suis demandé avec qui j’étais. Et je me suis dit que j’étais avec toutes les femmes.

On se dit que lorsqu’il existe une telle alchimie entre un texte et une actrice, c’est qu’il existe un point de jonction si intime qu’il dépasse le cœur même du sujet.

L’écriture d’Annie Ernaux me parle énormément. Je suis du nord, je suis d’un milieu où il n’y avait pas d’acteurs, ma mère avait fait droit, mon père médecine, mon frère polytechnique. La génération d’avant, il y avait beaucoup d’hommes et de femmes politiques socialistes, mon arrière-grand-père s’est battu pour les conditions de travail des mineurs dans le Borinage, donc j’ai un atavisme, un désir social de m’exprimer à travers mon travail sur la défense des droits sociaux. J’ai été plus rattrapée par l’histoire de ma grand-mère écrivain (Marianne Pierson-Piérard) et de mes grands-parents politiciens socialistes que par ma propre famille. J’y viendrai probablement un jour, à ma propre famille, mais pour le moment, je reste attachée à cette histoire. Et puis, dans ma famille, et d’autres personnes d’un certain milieu, j’entendais souvent cette phrase : « Jouer, c’est mentir » et je disais non, jouer, c’est aller vers la vérité. Et Annie Ernaux veut aller vers la vérité, la vérité la plus précise de sa pensée et des faits vécus. Moi, je n’étais que dans cette démarche-là, je cherchais la vérité d’une manière obsessionnelle, probablement parce que le mensonge a été très présent dans mon enfance. Et je suis toujours à me dire, qu’est-ce que je vais découvrir ? Et là, j’ai dû vider pas mal de maisons et je découvre, parfois des choses merveilleuses, parfois pas.

Les Armoires ne sont pas vides…

Oh non, et depuis, beaucoup de choses me sont arrivées. C’est pour ça que je dis souvent que je ne me sens pas vraiment comédienne, peut-être parce que je traverse beaucoup de choses depuis quelques années, notamment depuis la création de L’Autre Fille qui rejoignait une histoire familiale qui était celle de ma mère, dont j’ai appris bien longtemps après sa mort que ma grand-mère Marianne avait eu un fils mort avant la naissance de ma mère. Et j’en ai pris conscience, comme Annie Ernaux qui a dû l’entendre avant d’en prendre conscience. Ne plus être dans le déni. Et ce fils mort a entrainé toute une chute de dominos derrière. Annie Ernaux a dit qu’elle a écrit ce texte parce qu’elle devait le faire et moi je dis que je dois monter ce texte parce que je dois le faire. Cette rencontre avec Annie Ernaux a

été un vrai tournant, de par cette histoire, la mienne, qui m’est tombée dessus et de par son écriture à laquelle d’ailleurs je n’ai pas tout de suite su adhérer. Je l’ai découverte vers l’âge de 25 ans avec La Place et ça ne me parlait pas. Je l’ai relu plus tard et là j’ai tout dévoré, c’était comme des retrouvailles incroyables, elle me prenait par la main, elle m’aidait à vivre.

En 1971, elle refuse pourtant de co-signer le fameux Manifeste des 343 appelant à la légalisation de l’avortement en France au motif qu’à ce moment-là, elle se sentait « n’être rien ». Je l’ignorais. C’était une femme au foyer qui avait intégré qu’elle était d’une classe inférieure, enfin toutes ses croyances qui étaient les siennes, dont elle est sortie et qui lui ont sûrement permis d’écrire toute son œuvre. Moi-même, en tant qu’actrice, j’avais intégré qu’une femme qui fait mon métier doit montrer ses fesses, ses seins. C’était notre place, un passage obligé. On ne peut avoir envie d’en faire une matière à agir que parce qu’on sait qu’on a été à cet endroit-là et il faut du temps, quelquefois beaucoup de temps. Si j’ai eu envie de jouer L’Événement, c’est parce que je sais où j’ai été, comme toutes mes comparses comédiennes. Nous savions très bien que nous avions trois fois, quatre fois moins de chances qu’un homme, à talent égal. C’est une violence sourde qui explose – ou pas, d’ailleurs, puisque pendant des décennies ça n’a pas explosé. Ce sont des femmes très courageuses qui nous l’ont permis, je pense, là tout de suite, bien sûr à Simone Veil, mais aussi à Simone Weil. Quand j’ai commencé à jouer Ernaux en 2017, le public était d’abord composé de vieilles dames. Tout ça a complètement changé parce que pour les gens de vingt ans, Annie Ernaux est devenue une icône. Elle est comme eux, elle y va, elle est cash et ils en ont besoin. On a été tellement formatées… Je pense à certains comédiens… J’ai été tellement formatée, là aussi, pour penser oui, bon il est comme ça… Mon fils m’a ouvert les yeux. Il m’a fait comprendre qu’on ne peut plus parler comme ça ni accepter tout ça. J’ai connu les dérapages, même si je devais maintenir à distance une catégorie de dérapages, mais les dérapages verbaux, le harcèlement, je les ai bien connus, venant majoritairement des hommes, mais aussi de quelques femmes. Ce métier a baigné dans une impunité honteuse.

Ce travail que vous faites avec l’écriture d’Annie Ernaux sur la mémoire ou, plus précisément, sur la réminiscence réveille beaucoup de choses. Évidemment. Même ma mère qui était très avant-gardiste – elle était avocate – avait du mal à travailler. Elle n’avait pas confiance en elle, elle était timide et même si son père était un mec

formidable, il a privilégié le frère et lui a donné le cabinet d’avocat. Ma mère se rongeait. J’entendais ce qu’elle disait, et elle les avait intégrées ces différences. Elle me disait : ton frère doit faire polytechnique, toi c’est moins grave, tu trouveras un bon mari. Finalement, j’ai fait ce que j’ai voulu, on ne m’a pas dit fait ci ou ça, contrairement à mon frère. Il en est mort. D’être projeté dans un avenir qui n’était pas le sien. Il y a aussi pour certains hommes un fardeau très lourd, le masculinisme pèse aussi sur eux.

— On ne peut avoir envie d’en faire une matière à agir que parce qu’on sait qu’on a été à cet endroit-là et il faut du temps, quelquefois beaucoup de temps. —

C’est la seconde fois que vous adaptez un texte, que vous l’interprétez tout en vous mettant en scène. Il semble que de plus en plus vous aimez être le bateau et sa proue, pourtant être seule en scène ne vous est pas étranger.

Oui, c’était l’année de la mort de ma mère…. Jean-Michel Ribes m’avait proposé La Bancale se balance, un texte de Louise Doutreligne sur la libération sexuelle. Il y avait un homme sur scène avec moi, mais qui ne parlait pas. C’était aussi, je crois, l’année de mon divorce et je l’ai vécu comme une sorte d’exutoire. Je voulais me dépasser, faire quelque chose de provocant, montrer une liberté. Ça a été très bien monté par Antonio Arena et très mal pris par certains journalistes qui trouvaient ça vulgaire, ça parlait du sexe de la femme [ elle rit]. Et après, on m’a demandé de participer à un festival à la Collégiale de Grignan pour lire la Correspondance de Marie-Antoinette. J’avais adoré la biographie qu’en avait faite Stefan Zweig. Et puis on m’a demandé de le reprendre et j’ai très mal vécu cette idée parce que je me suis rendu compte qu’il y avait tout un monde, les amis de Marie-Antoinette… Mais, moi, la royauté, je m’en fous ! Le personnage de Marie-Antoinette est passionnant, c’est un destin extraordinaire, mais ce que j’avais envie de raconter, ce n’était pas ça.

Est-ce qu’il y a des choses que vous ne referiez pas ?

Oui. Des films. Il y a un film de Philippe de Broca où j’ai tout fait pour qu’on m’en évince. C’était terriblement archétypal et pourtant, à cette époque, tout le monde voulait tourner avec lui.

Certaines scènes dans Rosa la rose ?

C’est un film d’un magnifique cinéaste, qui m’a appris beaucoup et en même temps un homme très éloigné de moi. C’est vrai, qu’aujourd’hui, je me battrais plus, même si Rosa la rose est très soft. Par rapport à d’autres comédiennes, je pense à Catherine Wilkening, à Valérie Kaprisky, j’ai été très préservée et je ne regrette pas d’avoir tourné Rosa. Je regrette certains films par leur vulgarité morale, la bêtise. Comment certains hommes pourtant intelligents peuvent-ils avoir un regard aussi plat sur les rapports hommes-femmes ? C’est pour moi une grande douleur, je n’ai pas toujours su tirer mon épingle du jeu. Et il faut ajouter : que ce soit par des hommes ou des femmes, les comédiennes sont toujours plus durement traitées que les comédiens.

Depuis, il y a eu les prix, les distinctions, les nominations aux Molières, mais en 1987, après avoir obtenu le prix du meilleur espoir féminin pour Rosa la rose, dans quel état étiez-vous ?

Dans une grande inquiétude. J’ai lu le livre de Dominique Blanc, elle est extraordinaire, d’une grande honnêteté. Elle a commencé sa carrière très fort et puis plus rien. Dépression, internement.. Mais pour elle, tout plutôt que se résoudre à faire des choses médiocres. J’ai eu la chance d’avoir toujours été très résiliente et très forte même si à l’intérieur je me fissurais, mais chez Dominique, ce qu’elle traversait était insoupçonnable. Moi je voulais jouer, je voulais faire ce métier, rencontrer des gens, mais j’étais bien entourée. J’ai eu deux maris magnifiques, j’ai créé une belle famille d’amis et une famille personnelle.

Vous avez une fidélité avec les gens avec lesquels vous travaillez, qui est réciproque.

J’ai adoré travailler avec Jacques Lassalle. Je sais que c’est un homme qui a été très dur avec certaines personnes et que ce n’est pas admissible, je ne l’exonère pas, mais ça a été une rencontre professionnelle. Nous avons fait une dizaine de pièces ensemble et il m’a beaucoup apporté, notamment avec Monsieur X, dit ici Pierre Rabier de Marguerite Duras. Il m’a donné une liberté, et je ne suis pas la seule. Je ne me vante pas, je constate. Il me disait peu de choses, mais qui me faisaient avancer, et lui n’a pas eu de rapport misogyne avec moi. Comment l’expliquer, c’est comme ça. De la

même façon, j’ai adoré tourner les neuf films avec Vecchiali tout en étant hermétique à certaines choses de son monde, surtout dans Rosa qui parle quand même de la dépendance d’une femme visà-vis des hommes et qui en meurt ! Annie Ernaux, c’est une grande aventure, une chance magnifique d’avoir pu porter à la scène son œuvre, c’est arrivé au bon moment, c’est la plus grande aventure de ma vie d’actrice. C’est une femme très généreuse, qui me faisait un peu peur au début, elle est tellement positive, elle a su transformer tout ce qui lui est arrivé pour le donner. Même si je ne mets pas tous mes pas dans les siens, elle est essentielle. Et de savoir que d’autres femmes se reconnaissent entre elles, parlent d’elle, essaient de prendre le relais de cette parole et de la transformer en action, comme Ernaux le fait, c’est un soulagement. Je ne sais pas ce que ça va produire comme effet, mais j’ai envie de continuer.

Les révolutions sont fragiles. Nietzschéenne à sa façon, Annie Ernaux ne cesse par ses romans de s’emparer de la vie à bras-le-corps. Dans la forme, on est loin de Beckett qui tendait à vouloir forer le langage pour laisser apparaitre des choses à voir et à entendre. Loin de Duras pour qui écrire était de raconter l’histoire, mais aussi l’absence d’histoire. C’est vrai, la sublimation n’est pas son affaire, Annie Ernaux, le langage, elle le crève. Ses détracteurs lui reprochent de revenir inlassablement sur son passé et de tenir une écriture narcissique. C’est peut-être vrai aussi. Quand les récits dits autobiographiques explosent en France, il reste cette méfiance, cette peur à leur égard qui passe par un mépris de classe si on veut prendre cette brèche, on pense bien sûr à Édouard Louis. Et si ce n’est pas une misogynie foncière contre l’une, il est facile de s’attaquer à l’homosexualité de l’autre. Simone de Beauvoir nous l’a assez répété, les droits des femmes et des minorités resteront une bataille. Sur scène, Marianne Basler redonne de sa vigueur au terme de performance, si souvent galvaudé. Dans un total corps-à-corps avec l’écriture-scalpel d’Annie Ernaux semble émerger de la comédienne la frêle silhouette de l’écrivain, son visage, ses cheveux, faisant éclore chaque mot jusqu’à l’os du sens. Et à cette dernière question, à savoir si l’écriture du réel d’Annie Ernaux fait pour autant littérature, elle répond, le regard droit : « Elle en est la preuve. Les personnes qui ont lu Annie Ernaux disent toutes la même chose, qu’elle les aide à vivre. Si ce n’est pas de la littérature… »

— L’ÉVÉNEMENT, théâtre le 27 février au Carreau, à Forbach, et le 4 mars à l’auditorium de La Louvière, à Épinal www.carreau-forbach.com

Hommages

Tandis que La Fabrique et Louis Ucciani ont pour mission la transmission des savoirs et Alice Zeniter celle d’interroger l’éthique de la littérature, Olivier Haralambon, Aude Ziegelmeyer et Martine Delvaux explorent les frontières entre corps, œuvre et traces.

DÉMONTER LES BOBARDS

Par Nicolas Querci ~ Photo : Delphine Ghosarossian

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, LA FABRIQUE

PUBLIE DES LIVRES QUI ONT POUR VOCATION DE SE RETROUVER EN TÊTE DE CORTÈGE PLUTÔT QU’EN TÊTE DE

GONDOLE. RENCONTRE AVEC STELLA

MAGLIANI-BELKACEM ET JEAN MORISOT, À QUI ERIC HAZAN A PRIS SOIN DE TRANSMETTRE LA MAISON QU’IL A FONDÉE.

Lorsqu’il monte La Fabrique en 1998, Eric Hazan a déjà derrière lui une vie bien remplie. Né en 1936 dans une famille juive, il se tourne d’abord vers la chirurgie cardiaque, et développe dans le même temps une forte conscience politique qui se traduit par des engagements en faveur de l’indépendance de l’Algérie, de la cause palestinienne ou du droit à l’avortement. En 1983, il quitte son poste de chirurgien pour reprendre les éditions Hazan, fondées par son père en 1946, qui publient des livres d’art. En 1992, il revend la maison à Hachette pour éviter le dépôt de bilan, avant d’en partir en 1997, pour fonder avec l’aide de quelques amis La Fabrique, un nom qui correspond bien à sa conception de l’édition comme un artisanat.

La Fabrique publiera des livres de sciences humaines et de critique sociale couvrant tout le spectre de la gauche radicale. À l’époque de sa création, elle fait partie avec Raisons d’Agir et Agone des petites maisons qui au milieu des années 1990 participent au renouveau de l’édition politique. D’autres boutiques verront le jour, comme Amsterdam et Libertalia, ou récemment Anamosa et Divergences. Ces différentes structures ont grandement contribué à faire bouger les lignes sur des sujets comme le féminisme ou l’écologie, auxquels s’intéressent désormais les mastodontes de l’édition.

Le catalogue de La Fabrique se construit au gré des rencontres que fait l’éditeur. Celle de Jacques Rancière d’abord, qui lui confie Aux bords du politique , le premier titre publié par la maison, avec Le Corps de l’ennemi d’Alain Brossat, à l’automne 1998. Celle d’André Schiffrin, qu’il encourage à écrire un texte dénonçant les effets de la concentration dans le monde du livre, L’Édition sans éditeurs, paru en 1999 et très soutenu par les libraires. Celles de l’intellectuel palestinien Edward Said, dont il publie en 1999 Israël-Palestine, l’égalité ou rien , et de la journaliste israélienne Amira Hass, dont le livre Boire la mer à Gaza , paru en 2001, connaît un grand succès, qui ont initié une série d’ouvrages apportant un éclairage nouveau sur la question palestinienne. La Fabrique publie aussi des classiques révolutionnaires et des livres d’histoire. D’autres lignes se dessinent chemin faisant, autour des féminismes, de l’antiracisme, de l’écologie, de l’éducation, de la politique, qui se recoupent entre elles et tendent vers la subversion de l’ordre établi. Le sentiment d’unité du catalogue

Le design des couvertures, le logo, la maquette intérieure ont été créés par Jérôme Saint-Loubert Bié et n’ont pas changé depuis la création de La Fabrique. Les seules choses qui changent sont les couleurs du fond et des cartouches. De temps en temps, certains livres ont une illustration de couverture. L’unité de l’ensemble rend les ouvrages immédiatement identifiables.

tient aussi aux couvertures colorées immédiatement reconnaissables, une identité graphique créée par Jérôme Saint-Loubert Bié, qui n’a pas changé depuis le début.

Ce qui ne change pas non plus, c’est la volonté de publier des textes qui ne se contentent pas de dresser un état des lieux, mais qui fournissent des bases théoriques aux luttes existantes et qui apportent des pistes. Avec une prédilection pour les sujets qui divisent au sein même de la gauche, comme le voile et l’islam (Les filles voilées parlent, 2008), ou les limites de l’action non violente face au réchauffement climatique dans Comment saboter un pipeline, d’Andreas Malm.

Cet ouvrage, cité en 2023 dans le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre, laquelle sera finalement annulée, n’est pas le premier à retenir l’attention des autorités françaises. En 2009, Eric Hazan est entendu par la police dans le cadre de l’affaire de Tarnac pour avoir publié L’insurrection qui vient du Comité invisible, derrière lequel se « cacherait » Julien Coupat, accusé d’être à la tête d’un groupe de saboteurs… L’affaire tourne au fiasco judiciaire, mais le livre, publié en 2007, se vendra grâce à ce coup de pub involontaire à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, ce qui fera dire à Eric Hazan : « On n’a pas tous les jours la chance d’avoir une attachée de presse du talent de Michèle Alliot-Marie ! » Convaincu que le maintien de son indépendance passe par une petite structure économiquement solide, Eric Hazan n’a jamais cherché à publier plus d’une douzaine de titres par an ou à quitter les locaux situés dans le quartier de Belleville. Préparant la relève, il s’est entouré de Stella MaglianiBelkacem et Jean Morisot, avec qui il formait depuis une quinzaine d’années un trio dans lequel la voix de chacun avait le même poids. C’est à eux qu’il a transmis la maison. Eric Hazan s’est éteint le 6 juin 2024, à l’âge de 87 ans, sans avoir vu le grand soulèvement auquel il aspirait. Aujourd’hui, La Fabrique poursuit son œuvre avec le même esprit de révolte.

Comment avez-vous rencontré Eric Hazan et rejoint La Fabrique ?