Directeurs de la publication et de la rédaction :

Bruno Chibane & Philippe Schweyer

Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr

06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Marion Guilbaud, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Robert Lenoir, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Lisa Mertz, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Thaïs Breton, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Stan Cuesta, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Myla Lelion Savre, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Ritchie Rabaraona, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

© Jean-Claude Fingenwald. Fête de l’Huma, 1977. https://jeanclaudefigenwald.com/

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : juin 2024

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45 Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €

Hors France : 4 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

PROLOGUE 7

FOCUS 9-29

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

ÉCRITURES

31-41

Philippe Garnier 32-37, Franck Courtès 38-41

SONS 43-64

Musica 44-47, Last Train 48-51, Lescop 52-53, Beans 54-55 , Miki Berenyi Trio 56-57, La Guerre du Son 58-59 , Hoboken Division 60-61, So Young But So Cold 62-64

ARTS

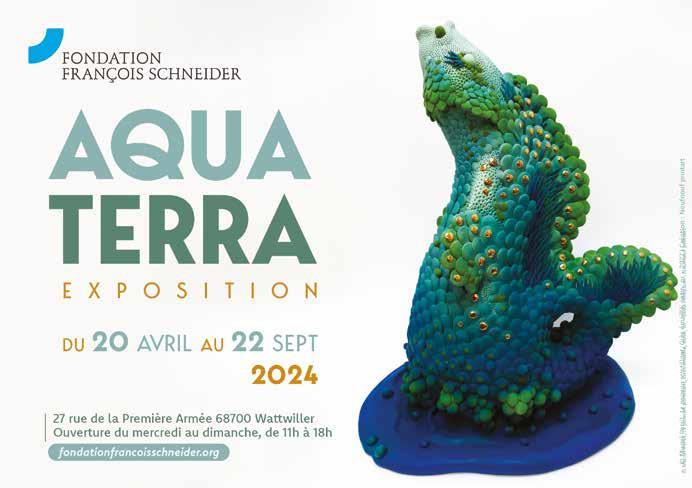

65-89

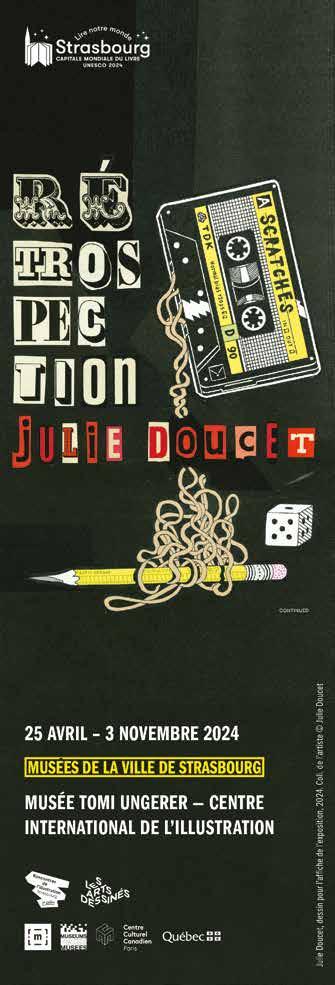

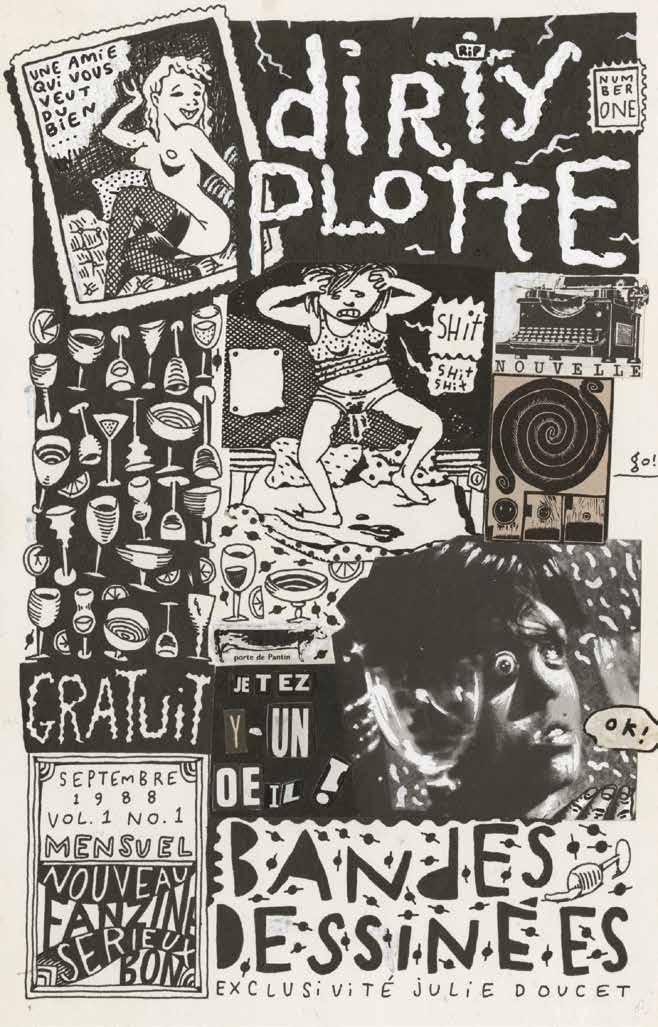

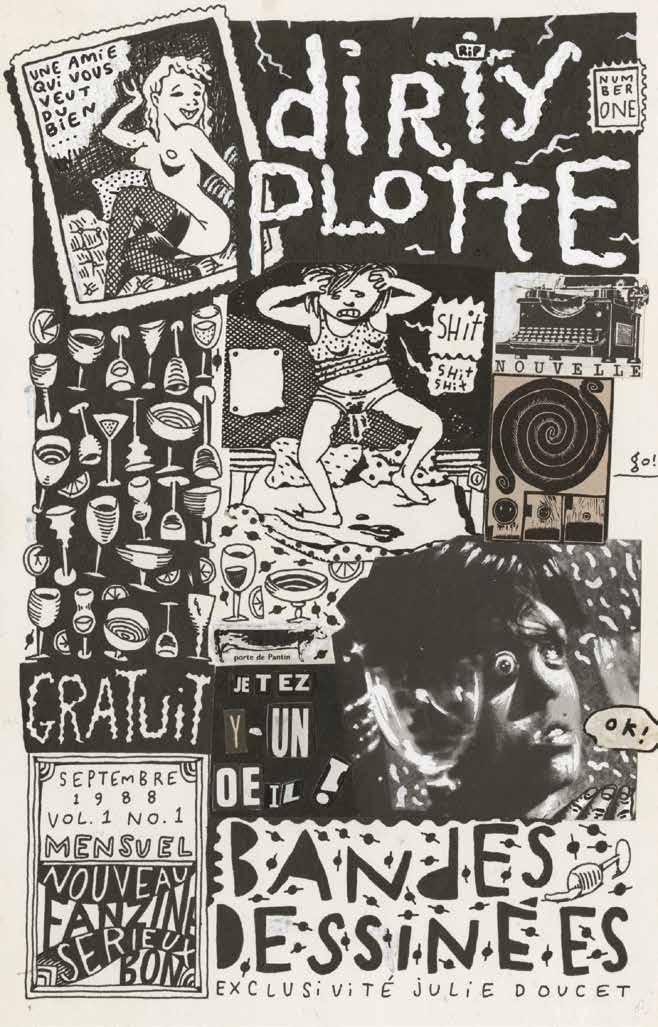

La peinture germanique 66-70, La Bnu 71, Julie Doucet 72-73 , Katharina Grosse 74-75, Dan Flavin 76-77 , Esther Ferrer et La Ribot 78-79, Gaëtan Gromer 80-82 , Younes Rahmoun 82-83, La Biennale Photo de Mulhouse 84-89

IN SITU

91-103

Les expositions de l’été

CHRONIQUES

105-124

Nicolas Comment 106-111, Stéphanie-Lucie Mathern 112-113 , Myriam Mechita 114-115, Emmanuel Abela 116-117 , Martin Möller-Smejkal 118-119, Jean-Luc Wertenschlag 120-121 , Nathalie Bach 122, Claude De Barros 124

SELECTA

Livres 126

Disques 128

ÉPILOGUE

130

SOMMAIRE OURS

UN POINT C’EST TOUT

Par Philippe Schweyer

J’avais roulé toute la nuit en écoutant en boucle un vieux CD de Françoise Hardy. Alors que le soleil venait de se lever, j’ai décidé de m’arrêter pour faire une pause. Dans l’immense station-service encore déserte, j’ai suivi les flèches jusqu’aux toilettes. Les haut-parleurs diffusaient de la musique produite par une intelligence artificielle bas de gamme. Un jeune homme en costard planté face à la rangée d’urinoirs sifflotait gaiement. J’ai tourné légèrement la tête le temps de reconnaître Jordan Bardella. Malgré une envie pressante, j’étais incapable d’uriner en sa présence. De son côté, il continuait de siffloter comme si de rien n’était. Il avait dû passer la nuit à écluser des bières. Quand il eut terminé, je suis enfin arrivé à me détendre. De son côté, Jordan Bardella était maintenant occupé à se savonner méticuleusement les mains, toujours en sifflotant. Il s’est approché de la glace pour inspecter son visage tout en tirant un peigne minuscule de sa veste. On aurait dit qu’il n’avait pas remarqué ma présence. Seul dans son monde, il a rangé son peigne et extirpé un rasoir jetable de sa veste, puis il a étalé un peu de savon sur son menton pourtant imberbe avant de se raser précautionneusement. On aurait dit un chirurgien calculant au millimètre près chacun de ses gestes. Toujours en sifflotant, il a rangé son rasoir et fait apparaître comme par magie deux cotons-tiges bien blancs pour se nettoyer délicatement les oreilles. Le mieux était de faire comme si je ne l’avais pas reconnu :

— Les toilettes sont propres ce matin.

— Oui.

— Ça fait plaisir.

— Oui.

— Je ne dirais pas que ça sent la rose, mais ça sent bon.

Il s’est arrêté de siffloter. Il semblait soudain sur ses gardes.

— Ce n’est pas toujours le cas.

— Vous n’êtes pas content que les toilettes soient propres ce matin ?

— Je suis super content.

— Alors pourquoi ?

— Pourquoi quoi ?

— Pourquoi tant de haine ?

Soudain, il a semblé très fatigué. On aurait dit qu’il venait de vieillir de dix ans. Il a sorti un petit pot de fond de teint de la poche de son pantalon. Il s’en est étalé une bonne couche autour des yeux, mais il n’y avait pas moyen de faire disparaître ses cernes. Une immense lassitude se lisait à présent dans son regard habituellement conquérant. J’ai répété ma question :

— Pourquoi tant de haine ?

Je devinais qu’il ne s’était jamais posé la question. Ou plutôt qu’il avait enfoui la réponse très profondément. À présent, il me faisait presque de la peine. Je ne pouvais pas le laisser repartir comme ça. Je me doutais bien qu’il ne devait pas avoir beaucoup d’amis. Je lui ai donné une petite tape sur l’épaule et lui ai proposé de boire un café avant de reprendre la route. Un serveur qui aurait dû être à la retraite depuis longtemps pressait des oranges tout en accueillant les clients, le sourire aux lèvres. Nous sommes restés assis face à face sans rien dire en attendant que nos cafés refroidissent. Le vieux serveur nous a demandé si tout allait bien. Jordan Bardella était perdu dans ses pensées. J’ai répondu que tout allait bien. Ensuite, j’ai fixé Jordan Bardella droit dans les yeux et relancé la conversation : — Le personnel est attentionné. — Oui.

— C’est agréable quand les gens sont sympas. Jordan Bardella a poussé un long soupir. Il n’avait plus la force de débattre. Il rêvait d’une bonne nuit de sommeil. Tandis que son garde du corps venait de faire irruption, j’ai répété une dernière fois ma question :

— Pourquoi tant de haine ?

Jordan Bardella m’a regardé d’un air las. Son garde du corps n’était plus qu’à quelques mètres. On aurait dit qu’il hésitait à me livrer un secret, mais il s’est contenté de resserrer son nœud de cravate. Il n’était pas programmé pour répondre à mes questions. C’était comme ça, un point c’est tout.

7

-

f oc

u s

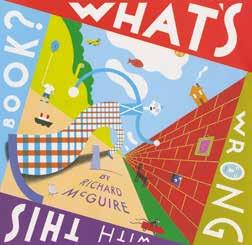

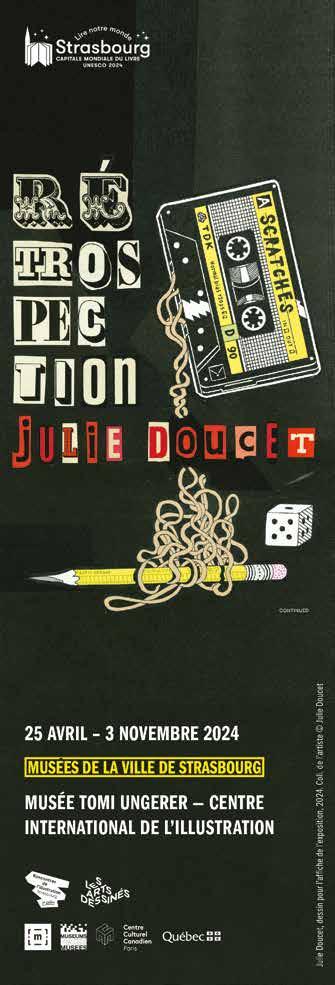

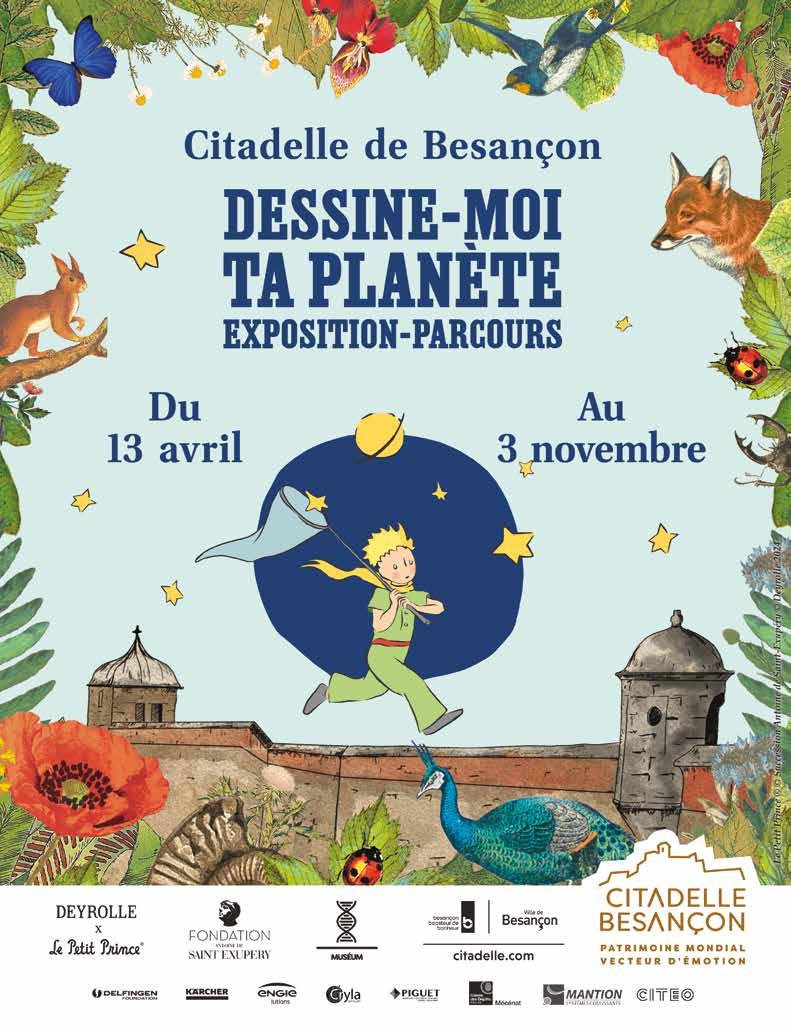

Du mur à la page

Première rétrospective complète consacrée à l’auteur du roman graphique Ici, chantre d’une œuvre audacieuse au graphisme singulier, Richard McGuire, « Then and There, Here and Now » revient sur quarante années de carrière de l’artiste américain. Ses débuts dans le street-art, ses affiches pour son groupe post-punk Liquid Liquid, ses illustrations et couvertures pour le New Yorker, pour des ouvrages pour enfants ou des films d’animation, côtoient des originaux de ses albums, notamment tirés de son roman graphique à venir. Le tout au sein d’une scénographie inspirée des formes minimalistes, à l’esthétique subtile, qui composent le langage d’Ici. (B.B.)

Richard McGuire, Then and There, Here and Now Jusqu’au 3 novembre au Cartoonmuseum de Bâle, à Bâle www.cartoonmuseum.ch

© Romain Vadala

© Romain Vadala

Des mots pour le voir

Quatre-vingt-un dossiers : c’est l’héritage transmis à Julie Luzoir par son père, qui a numérisé chaque cliché familial pris entre 1924 et 2012. « Une mémoire qui ne pèse presque rien », explique l’artiste, qui s’est rendu compte que la qualité des photos était insuffisante pour en faire une exposition. Elle a donc entrepris un travail d’écriture, littéralement déroulé ici sous forme de textes et d’enregistrements sonores pour nous raconter sa famille, et d’autres : celles des quartiers populaires, des repas de mariage dans la salle à manger, des tapisseries à fleurs. (B.B.)

L’héritage, première partie – 1924-1986 Jusqu’au 3 août à La Conserverie, à Metz www.laconserverieunlieudarchives.fr

Consortium Design Market

Après une première édition couronnée de succès, le Consortium Design Market reprend ses marques au centre d’art contemporain dijonnais ! Vous pourrez une nouvelle fois y chiner toutes sortes d’objets et autres mobiliers des années 50 à aujourd’hui ; et même découvrir le savoir-faire des jeunes créateurs de la région avec l’apparition cette année d’un espace dédié. Le tout rythmé par des projections, conférences, expositions, et bien évidemment une grande vente aux enchères accessible à tous. Adjugé ! (A.V.)

Du 27 au 29 septembre au Consortium Museum, à Dijon leconsortium.fr

focus

Richard McGuire, What’s Wrong With This Book?

Consortium Design Market 2023 © Boris Masson

10

focus

Dijon electronic story

C’est bien connu, l’histoire des musiques électroniques à Dijon démarre en 1990 à l’An-Fer, le paradis des clubbers, où vont officier pendant une douzaine d’années une belle brochette de DJs légendaires : Laurent Garnier, les Daft Punk, Bob Sinclar, Vitalic, David Guetta, Derrick May, Jeff Mills… Tout le reste, Martial Ratel, pilier de Radio Dijon Campus et collaborateur fidèle de Novo, le raconte de manière très vivante en passant au tamis une centaine d’entretiens avec les principaux protagonistes de chaque époque. Richement illustré, ce livre « kaléidoscopique », qui s’avale d’une traite ou se savoure en picorant au hasard, est publié par les jeunes éditions Selma & Salem dont on guette avec impatience les prochaines parutions. (P.S.)

selmaetsalem.fr

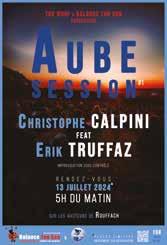

Que la montagne est belle

Quand Gunther Marisa via son asso The Woof et le réalisateur Arnaud Masson via son asso Balance Ton Son décident de monter un beau projet, ils ne font pas les choses à moitié. Pour leur toute première « Aube Session », ils invitent le magnifique Christophe Calpini et le fabuleux Erik Truffaz à se produire dans un cadre idyllique à un horaire qui fera autant plaisir aux couche-tard qu’aux lève-tôt. Cerise sur le gâteau, toute cette aventure sera mise en boîte pour en faire profiter les malheureux absents. Rendez-vous le 13 juillet à 5 heures du matin au cœur du vignoble alsacien pour une expérience sensorielle qui s’annonce inoubliable (le lieu précis sera communiqué la veille). Attention : les places sont limitées et il est fortement conseillé de réserver sans tarder. (P.S.)

www.balancetonson.alsace/aubesession

Les Eurockéennes de 7 à 77 ans

Les Eurocks restent le rite de passage obligé des jeunes assoiffés de musique en quête d’expérience collective XXL. Qui n’a pas expérimenté le camping en plein cagnard ou sous la boue n’aura rien à raconter à ses enfants. Quant aux ancêtres largués par la prog, ils y reviennent pour s’incliner devant de vieilles gloires (Lenny Kravitz, The Prentenders…), découvrir les sensations du moment et repérer dans la foule quelques amis perdus de vue –qui commencent souvent à prendre un sacré coup de vieux. Cette année, outre des énervés de première (Sum 41), un DJ énervant (David G.), l’inévitable Zaho de Sagazan et quelques pépites dénichées par le festival, on se réjouit de retrouver sur les rives du Malsaucy le heavy blues de Dirty Deep et la pop impeccable des Manson’s Child, qui eux ne vieillissent absolument pas. (P.S.)

Festival les 4, 5, 6 et 7 juillet, à Belfort www.eurockeennes.fr

Manson’s

Régis Delacote 11

Child ©

Belleville 2024 © Gilles Aillaud, Intérieur’ 1964

Une saison loin de l’enfer

Hors du tintamarre, point de salut. Mais ce boucan, au sens poétique et détourné, de celui qui fait tinter les mares. Aux canards ou autres gros mammifères chantants. C’est un peu, en très gros résumé, l’esprit affiché aux prémices du lancement de saison de l’Opéra de Dijon. Faire tinter la mare, des boucans, d’harmonies, bien entendu, et d’autres sons familiers qu’on peine à reconnaitre, qu’on aime à savoir pas très loin de nous. Des symphonies, oui, il y en aura. Citons comme illustre exemple, la Septième de Beethoven dirigée en mai prochain par Philippe Herreweghe. Mais avant cela, des mini-sinfonias, des harmonies encore juvéniles, Marine Chagnon et Joséphine Ambroselli, en décembre, des chants profonds et doux, Dream House Quartet en novembre. Si l’Opéra de Dijon n’ignore rien du spectaculaire, la maison se surprend elle-même en découvertes. Dominique Pitoiset, actuel directeur de l’établissement, est metteur en scène maître de plateau. Voir son Château de Barbe-Bleu, sur la partition de Bartok en janvier. C’est aussi De Keersmaeker revisitant Vivaldi et ses Quatre Saisons (avril 25), c’est Le Poème Harmonique se livrant à son Carnaval Baroque (juin 25). C’est, début décembre 24, une relecture casse-briques moderne de Casse-Noisette, par la pianiste Alexandra Dariescu. Ce sont aussi les musiques d’un monde bousculé de toutes parts, d’un monde et de son besoin de consolation. Pas impossible alors qu’un des premiers concerts de la saison réponde à cette exigence. Fatoumata Diawara, accompagnée de l’Orchestre Dijon Bourgogne, fera entendre ce que le continent africain a de ressources musicales encore inexplorées. Le pays mandingue et ses récits miniatures, la mise à jour de manuscrits à Tombouctou, la rigueur des combats de l’âme malienne devraient pouvoir renverser la morosité ambiante. Lui conférer des airs de fête lucide et inflexible.

Par Guillaume Malvoisin

— OPÉRA DE DIJON, saison culturelle à l’Opéra de Dijon, à Dijon opera-dijon.fr

L’âge sans raison

Fin août 2023, Météo a eu quarante ans. À quarante et un ans, le festival n’a rien d’autre en tête que d’enfoncer le clou. La programmation mulhousienne entend bien continuer de foncer dans une joie de vivre consacrée à fêter le paritaire et l’organique. Preuve à l’appui de ses forces, avec ce nouveau quartet insurrectionnel, The Sleep of Reason Produces Monsters. Créé par Mariam Rezaei aux platines, avec Mette Rasmussen au saxophone alto, Gabriele Mitelli à la trompette piccolo et à l’électronique, et Lukas Koenig à la batterie, TSORPM a l’élégance punk de l’improvisation libre et démonte jazz, bruitisme, hip-hop, techno et musique nouvelle pour créer son propre maelström sonore. Paritaire et organique, on l’a dit. Lettré et référencé, aussi. Ce quartet tire son nom d’une gravure de Francisco de Goya, dont le titre est tristement un signe de nos temps modernes. La raison en berne, le monde d’aujourd’hui. Et, si un festival comme Météo s’empare de notre tentation à se résigner, c’est pour la déconstruire à bras battants, à grandes morsures.

Car on fait dans le tranchant et les dents pleines pour Météo 2024. Nouveautés façon clubbing, circulation intérieur/extérieur de Motoco au son du Zam Zam DJ Set, set ambient nourri de fausse tranquillité (Ingrid Schmoliner, Shane Aspegren ou Emilie Skrijelj), abstractions classe et sans concessions (Still House Plants, Deborak Walker). Mais ce qui est acéré, c’est le regard et la volonté de tenir éveillé. La volonté d’accueillir, elle, reste, une fois de plus, nourrie à l’épaule. Bienveillante, chaleureuse, humaine.

Par Guillaume Malvoisin

— FESTIVAL MÉTÉO, festival du 21 au 24 août, à Mulhouse www.festival-meteo.fr

focus

Alicia Gardès © Mette Rasmussen

12

UNIK en son genre

Dans le cadre de son label « Capitale française de la culture 2024 », Pays de Montbéliard Agglomération organise une grande soirée consacrée aux musiques actuelles, la biennommée UNIK ! Pensé comme un one-shot, l’événement sera entièrement gratuit, avec une ambiance de festival et de chouettes groupes triés sur le volet par Matthieu Spiegel, le directeur du Moloco. Les têtes d’affiche ? Rien de moins que les Anglais de Morcheeba !

Groupe phare des années 90-2000 avec dix millions de disques vendus à travers le monde, l’ex-trio devenu duo est revenu sur le devant de la scène en 2021 avec Blackest Blue ; un dixième album dans lequel downbeat, chill, trip folk, electro-pop & soul fusionnaient pour mêler petit plaisir old school et curiosité new age. Programmés également, Étienne de Crécy, DJ made in French touch qui transformera le terrain en dancefloor ; suivi du projet de l’Italien masqué The Bloody Beetroots et son electro trash teinté de dubstep, histoire de clôturer la soirée en bonne compagnie. N’oublions pas également toute une série d’artistes attendus sur les deux autres scènes, en mode découvreurs de talents et autre music-positivisme. À noter d’ailleurs que pour limiter son empreinte écologique, ce temps fort éphémère se tiendra sur le site Japy à Audincourt la veille du festival Rencontres et Racines, permettant ainsi de mutualiser le cadre et les infrastructures techniques. Bien vu !

Par Aurélie Vautrin

— UNIK, festival le 27 juin sur le site Japy, à Audincourt www.lemoloco.com

Retrouvez également Morcheeba au festival Décibulles à Neuve-Église le 14 juillet

Onde de choc

Le changement, c’est maintenant : après une édition spéciale « passage à la dizaine », le festival Détonation se réinvente presque complètement cette année ; une évolution nécessaire, voire carrément indispensable, pour s’assurer un avenir dans le contexte culturel et sociétal que l’on connaît. La ligne directrice ? Se poser en tant que « festival défricheur » ; entendez par là, ne pas inviter de têtes d’affiche, mais programmer tout un tas d’artistes en devenir. Pas moins de 58 talents viendront ainsi mettre le feu chacun à leur façon – d’ailleurs, jamais Détonation n’aura accueilli autant de groupes : 30 sur les trois scènes principales, et presque autant sur le dancefloor du soundsystem animé par les forces vives locales ! Si l’on s’attend à pas mal d’éclectisme, on retient quand même l’accent mis sur une certaine idée de la French touch, avec des artistes français qui rayonnent à l’international comme Nouvelle Vague, Slift ou Jennifer Cardini ; des personnalités fortes et singulières de la scène actuelle (Bonnie Banane, Astéréotypie…) ; le retour en force des guitares avec pas mal de rock indé ; les nouvelles figures de la scène anglaise avec Finn Foxell, Cucamaras, Getdown Services ; sans oublier le coup de projo sur Sierra, sensation de l’electro féminin darkwave à suivre de près. Autre nouveauté : l’ensemble des concerts se dérouleront cette année dans, sous et autour de La Rodia, le site sera du reste totalement relooké pour l’occasion par le collectif Grand Géant, qui s’occupe de la déco des Vieilles Charrues ou des Eurockéennes. Explosif !

Par Aurélie Vautrin

— DÉTONATION, festival du 26 au 28 septembre à La Rodia, à Besançon www.detonation-festival.com

focus

Morcheeba © DR

14

Sierra © Benoit Julliard

L’Est au Sud

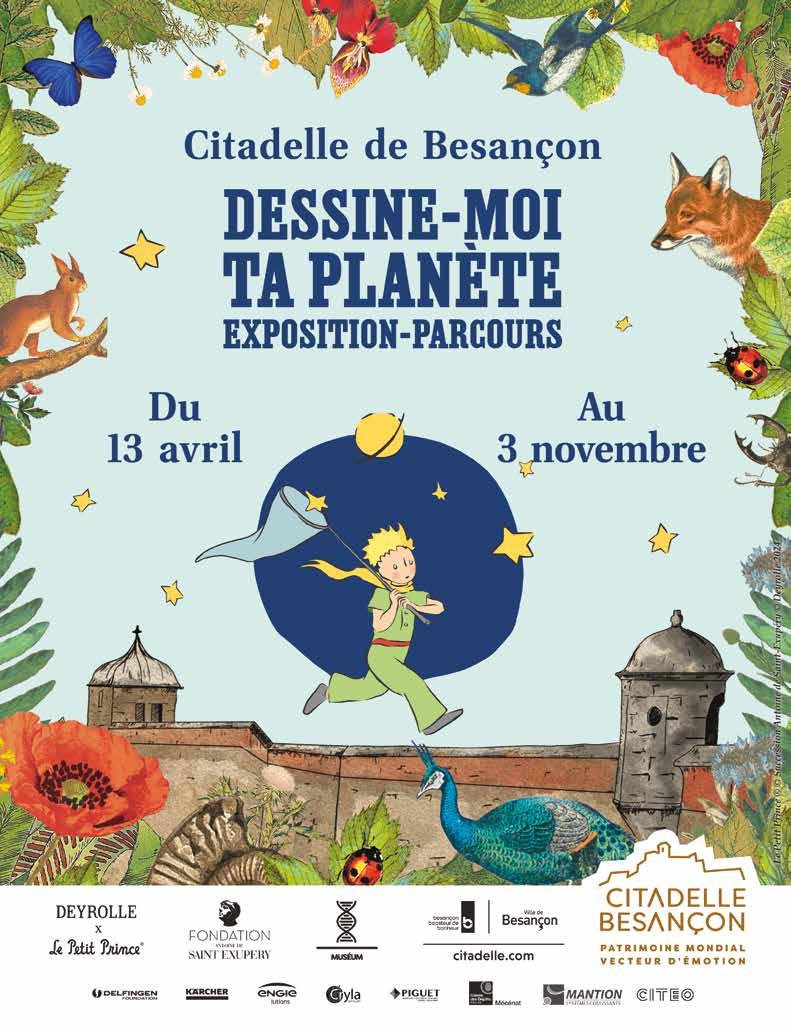

Considéré comme le marché mondial du spectacle vivant, le festival d’Avignon entame sa 78e édition du 29 juin au 21 juillet. Et parmi les 1 500 spectacles répartis dans 150 lieux, onze compagnies et quatre ensembles musicaux issus et sélectionnés par la Région Grand Est vont se produire à Avignon OFF. Théâtre, marionnettes, pièce jeune public, cirque, danse, spectacle musical… Les spectacles Mentez-moi, Bougrr, dé-corrélation/corrélation, La Tristesse de l’Éléphant, France, Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre, Le Mensonge, Après les ruines et La Team représentent la diversité de création de la région. On retrouve également Et puis, de la Soupe compagnie, qui propose un spectacle de marionnettes jeune public donné au Totem. Adapté d’un album du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, ce choix de spectacles résonne avec Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024. « Qu’est-ce qui fait qu’on vit ensemble, qu’est-ce qui fait qu’on est des êtres humains ? » Ces questions sont abordées à travers une fable de la forêt sans paroles et en musique. Autre spectacle du Grand Est à ne pas manquer au théâtre des Halles : la compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure raconte à travers son théâtre musical, Un pas de chat sauvage, le récit fascinant de Marie NDiaye. Au cœur de l’intrigue, une chanteuse cubaine décédée, Maria Martinez, que deux femmes veulent s’approprier. Entre beauté, étrangeté, compassion, le spectacle a été salué par l’auteure elle-même, le décrivant « furieusement féérique ».

Par Lisa Zimmermann

— FESTIVAL D’AVIGNON, OFF AVIGNON, festival du 29 juin au 21 juillet à divers lieux à Avignon, et le festival 0FF du 3 au 21 juillet festival-avignon.com festivaloffavignon.com

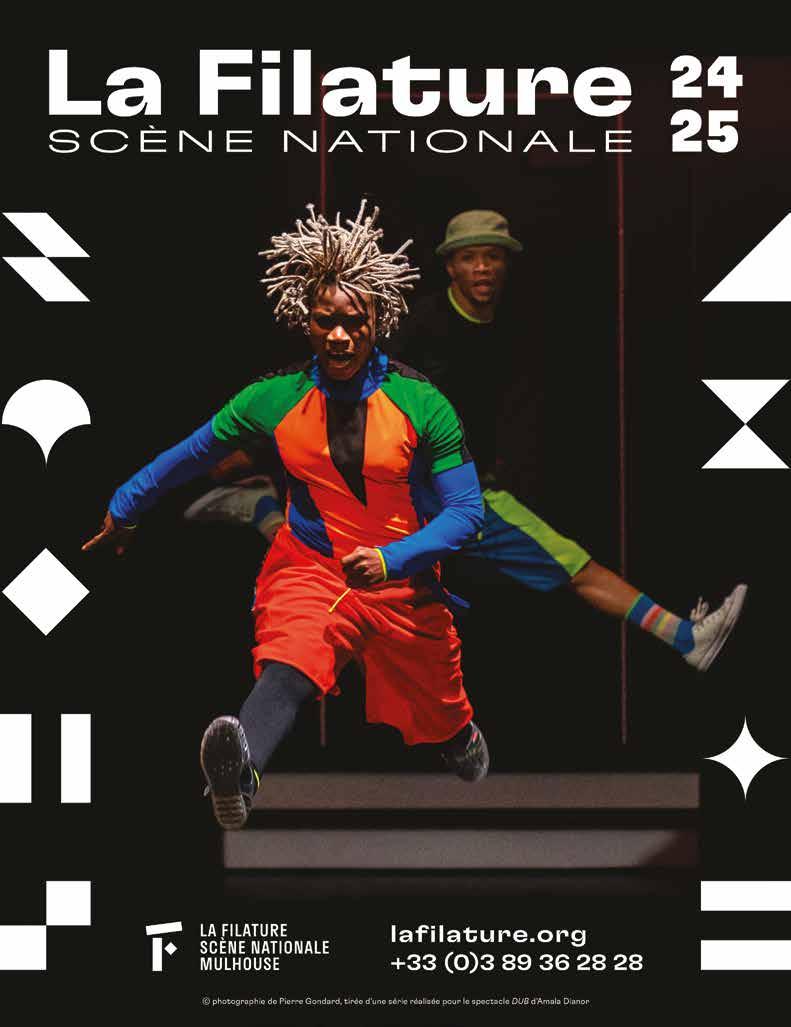

Scènes de rue, le retour !

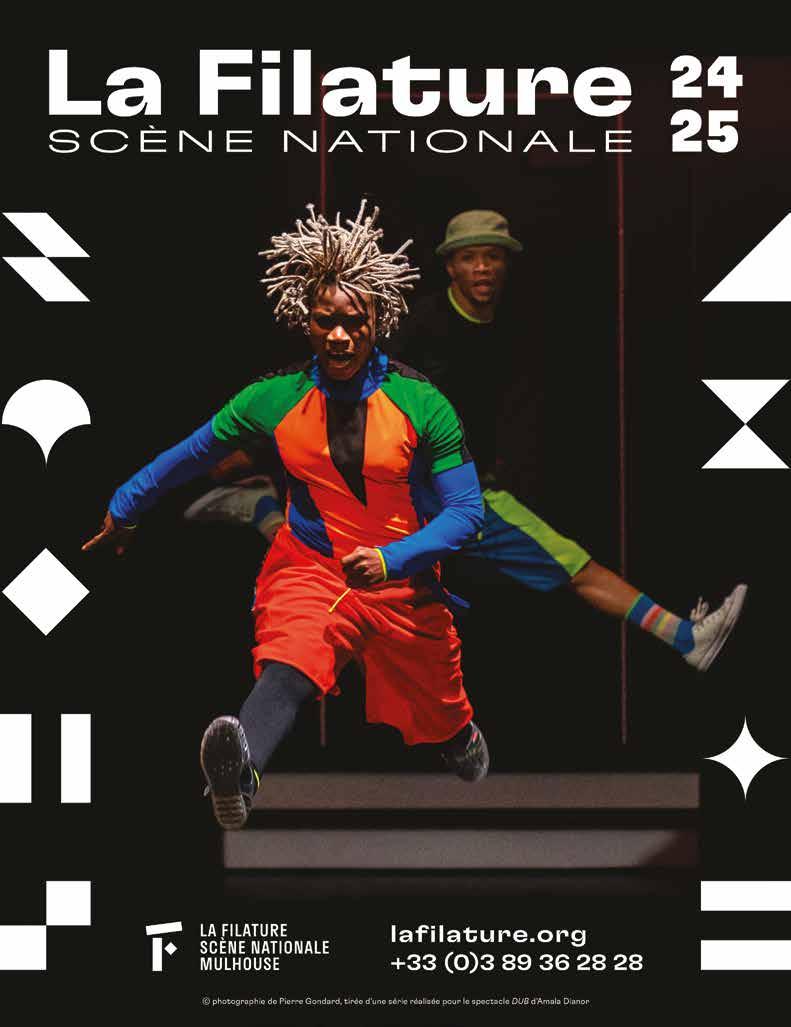

Après une édition PopUp ! dédiée aux kids l’année dernière, le festival mulhousien fait son come-back cet été sous sa forme habituelle – celle d’une grande fête du spectacle vivant à la programmation follement éclectique. Vingtsix compagnies vont ainsi investir la ville pour présenter plus de trente performances variées ; autant d’invitations à rire à chaudes larmes ou pleurer à gorge déployée – ou peut-être l’inverse, on ne sait plus, il faut dire qu’à Scènes de rue, tout se mêle avec une passion sans bornes, qu’il s’agisse de s’ambiancer comme jaja ou de se questionner sur des problématiques contemporaines. On citera pêle-mêle Fantôme du Collectif La Méandre, un ciné-concert XXL ambiance 1984 intensément poétique ; Les gros patinent bien, odyssée poétique et déjantée sacrée Meilleur Spectacle de théâtre public aux Molières 2022 ; Hiboux de la compagnie Les 3 points de suspension, une (sublime) pièce sur la mort absolument pas mortifère, ou encore Juliette Hecquet et Jouir, pamphlet protéiforme sur l’orgasm gap vertigineux mais hautement invisibilisé entre les hommes et les femmes dans notre belle société. Enfin la Compagnie Volubilis organisera une grande Panique Olympique, entendez par là un immense ballet urbain coloré et ultra-festif, dans lequel des centaines de participants volontaires reprendront en chœur et en corps les règles de la danse et la gestuelle du sport. Sans oublier de nombreuses propositions pour guincher jusqu’au bout de la night. Vous allez transpirer !

Par Aurélie Vautrin

— SCÈNES DE RUE, festival du 4 au 7 juillet à Mulhouse www.scenesderue.fr

focus

Les gros patinent bien © Fabienne Rappeneau

16

BOUGRR ! Voleurs de chansons © Paola Guigou

focus

Transes lunaires

Parmi les joies que promet l’été qui vient à Strasbourg, on peut compter celle de sentir la caresse du temps assis en terrasse ou celle de flâner dans les librairies de la ville, sacrée capitale du livre. Mais il ne faudrait pas négliger celle de danser, de fermer les yeux et de rentrer lentement en transe jazzy. C’est ce que rendra possible le festival Jazz à la Petite France, au croisement du jazz et des musiques actuelles. Plus d’une dizaine de concerts auront lieu du 12 au 14 juillet, à l’ombre des tilleuls de la place Saint-Thomas. Ce qui caractérise ce festival depuis ses débuts, c’est son engagement pour une slow culture, en cherchant à inventer un modèle durable, une alternative à la frénésie de certains grands rendez-vous, dont on n’a pas toujours conscience des flots de pollutions qu’ils engendrent… Il va de soi que ça ne signifie pas renoncer à une exigence dans la programmation musicale : c’est même tout le contraire. Dans la programmation paritaire de Jazz à la Petite France se côtoient des formations prometteuses venues de diverses régions du monde : on peut citer Louise Knobil et son trio hard bop originaire de Suisse, Lucia Cadotsch avec son trio Speak Low mêlant influences traditionnelles et avant-gardistes, venu de Suisse et de Suède, ou encore Exotica Lunatica, formation franco-grecque en quête de transcendance spirituelle, qui vient de sortir son premier album, Enter the Moon. C’est un peu cela qui nous est promis, cheminer en transe dans la douceur des soirs d’été, jusqu’à la lune.

Par Clément Willer

— JAZZ À LA PETITE FRANCE, concerts du 12 au 14 juillet, place Saint-Thomas, place du Château et à la médiathèque Olympe-de-Gouges, à Strasbourg www.sturmprod.com

Une langue d’eau

Au fond, on peut se demander pourquoi les formes d’existence naturelle non humaine, fleuves, forêts, montagnes, glaciers ne se verraient pas elles aussi donner la parole, pour qu’elles puissent contester les logiques d’exploitation, de prédation, de destruction qui les menacent… C’est l’idée qui était au cœur du « Parlement des choses », voulu avec enthousiasme par plusieurs personnalités scientifiques et littéraires dans le sillage de Bruno Latour, parlement novateur qui visait à rendre possible un soulèvement légal terrestre. Quelque chose de cette idée est aussi au cœur du très beau spectacle nommé Rivières…, programmé au TAPS Laiterie en juillet. Rivières… est un des huit spectacles s’adressant aux esprits rêveurs de tous âges, qui seront programmés au TAPS Laiterie et au TAPS Scala du 16 juillet au 8 août, conçus comme autant de propositions théâtralement et poétiquement engagées. L’écriture, la mise en scène et l’interprétation sont signées Leslie Montagu. « Avancez sur la pointe des pieds, bavardages en sourdine, mouvements feutrés… Chut, vous allez bientôt pénétrer dans son univers. Elle vous attend. Prenez place sur une berge ou sur l’autre. Et bientôt, elle va raconter. » La rivière, ainsi, va se mettre à parler. Leslie Montagu traduira l’énigme de sa « langue d’eau », en donnant voix aux existences animales ou végétales qui la peuplent, en abordant des questions climatiques et poétiques avec une même délicatesse et une même douceur.

Par Clément Willer

— RIVIÈRES…, spectacle les 16 et 17 juillet au TAPS Laiterie, à Strasbourg taps.strasbourg.eu

Louise Knobil © Valentine Bonafonte

18

Rivières… © Mélie Néel

Ghost writing

Pour cette cinquième édition, le programme annuel « Spectres d’Europe » offre une soirée sous le signe d’un nouveau triptyque qui fait dialoguer les univers de trois jeunes chorégraphes aux styles déjà bien affirmés. Sous les jupes, pièce pour dix danseurs, de Pierre-Émile Lemieux-Venne fait résonner la légèreté profonde et communicative d’airs de la culture populaire, tels que ceux de Céline Dion, Muse, Françoise Hardy ou Andrea Bocelli. Le jeune danseur-chorégraphe du Ballet de l’OnR brise les codes en animant d’une joie simple les portraits dansés, singuliers et décomplexés, d’une jeunesse avide de vivre sa vie, en chantant à tue-tête ses airs préférés sous la douche, en savourant les frémissements de l’amour naissant, en riant à gorge déployée. La danse spectrale pour sept danseurs, Rex, de Lucas Valente, lauréat du dernier Concours de jeunes chorégraphes de Biarritz, s’inspire du mythe intemporel d’Œdipe immortalisé par Sophocle dans Œdipe roi, qui plonge ses protagonistes dans un jeu de clair-obscur où la lumière danse avec les ombres pour mettre en relief la complexité du destin, de la quête de vérité et de la condition humaine. Enfin, les circonvolutions métaphysiques de l’artiste espagnole Alba Castillo surprennent dans une pièce composée en 2020 pour 15 danseurs, Poussière de Terre, n’ayant pas encore pu rencontrer son public à cause de la pandémie. Quand les spectres s’éveillent, que le temps file, inexorable, vers un futur hypothétique, sans que l’on ne puisse jamais suspendre sa course. Les Anciens le mesuraient grâce à l’écoulement d’un sablier. Sans doute avaient-ils remarqué que le temps s’apparente au sable : plus on essaie d’en retenir dans sa main, plus il s’écoule rapidement. Une soirée où les fantômes du passé traversent le présent et présagent du futur.

Par Valérie Bisson

— SPECTRES D’EUROPE, danse les 18-19 juin à La Sinne, à Mulhouse, et du 30 juin au 4 juillet à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg

www.theatre-sinne.fr www.operanationaldurhin.eu/fr

Dialogue entre fous

À quoi pouvaient bien ressembler une institution psychiatrique et ses patients au début du xxe siècle ? Réponse à La Trézorerie, où l’exposition « Waterlöo Divin » invite à découvrir les lettres et le cahier d’internement de Joseph Chazelas, détenu à l’asile civil d’aliénés de Bron de 1908 à 1917. Lumières, cadres, écrans…, la scénographie immersive ainsi que les reconstitutions de voix (historiques, généalogiques, médicales et personnelles) nous plongent dans l’histoire de cet homme, dont le carnet est une véritable pièce d’art brut, possédant son propre langage graphique. « À partir du moment où il est déclaré fou, le patient perd tous ses droits. La seule chose qui le fait encore exister, c’est l’écriture », affirme Alain Berizzi, directeur de La Trézorerie. Émouvants et tragiques, ces textes dénoncent le système qui cherchait à faire taire Joseph Chazelas, tout en révélant sa grande lucidité sur son époque, et l’anticipation de la Première Guerre mondiale.

Par Lisa Mertz

— WATERLÖO DIVIN, exposition jusqu’au 27 octobre à La Trézorerie, à Strasbourg latrezorerie.com

focus

Poussière de Terre, Alba Castillo

20

L’été à pleine vapeur

On s’inquiète un peu pour les équipes du centre culturel Les Rotondes, là-bas à Luxembourg : voilà 16 ans qu’à l’approche de l’été, ils proclament fièrement sur leur site : Congés Annulés. Une démarche stakhanoviste qui va ravir tous ceux qui, comme eux, préfèrent la fièvre de la musique à la brûlure des coups de soleil. Entre la fin du mois de juillet et celle du mois d’août, l’événement estival des Rotondes propose une série de concerts où l’accent est mis sur la découverte. Ainsi, Congés Annulés s’ouvre le 26 juillet avec la performance de Billy Nomates, qui allie des textes empreints d’humour noir avec une approche Do It Yourself revendiquée. Le festival se poursuivra avec l’énergie post-punk et les expérimentations synthétiques des Américains Protomartyr et John Maus, les fulgurances au piano de Sofi Paez, ou encore un plongeon dans les traditions de l’île de Java aux côtés des Indonésiens de LAIR. La scène locale n’est pas oubliée : on pourra se lancer dans le sillage de Mutiny on the Bounty (« gros riffs, paysages sonores luxuriants et rythmiques complexes » au programme) ou de Bartleby Delicate et leur electro-folk. En tout, une quinzaine de concerts sont à l’affiche, ainsi que l’exposition « Les Voyeuses », qui propose d’observer sous toutes les coutures les anciens espaces de stockage pour locomotives de la gare luxembourgeoise. Foire aux disques, DJ sets et apéros à la fraîche sur le parvis font également partie des réjouissances en ligne de mire.

Benjamin Bottemer

— CONGÉS ANNULÉS, Du 26 juillet au 21 août aux Rotondes, à Luxembourg. www.rotondes.lu

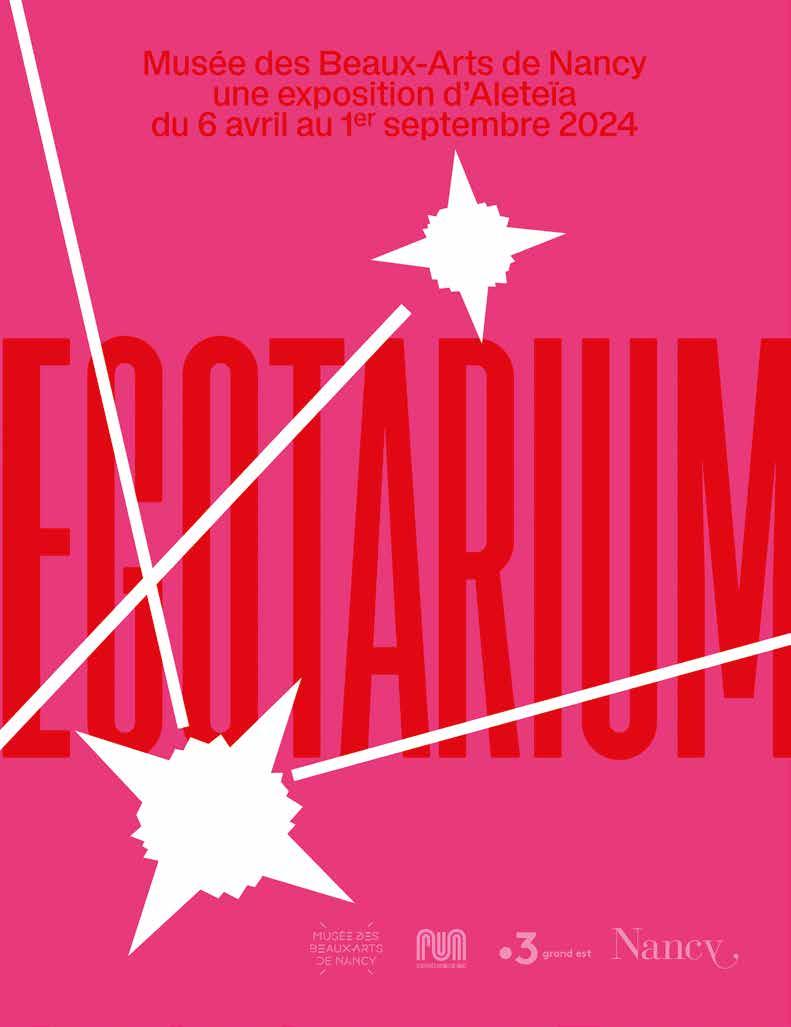

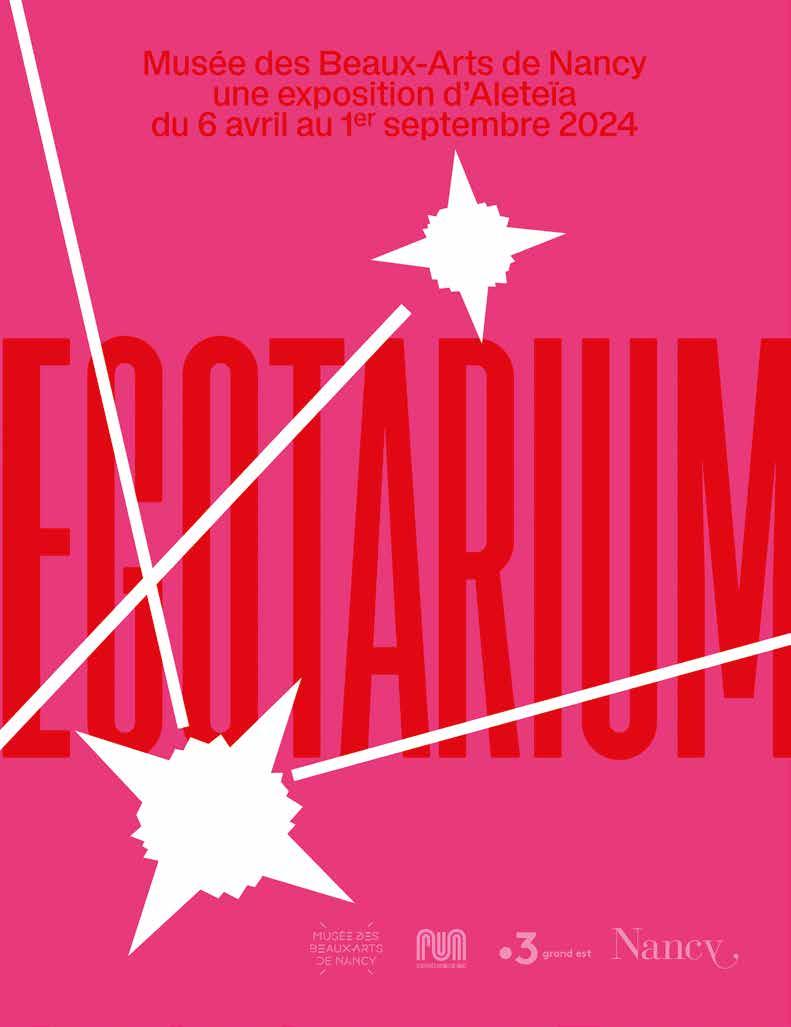

Géopoétique appliquée

Vous avez sans doute déjà aperçu certaines de ses constellations, non pas en regardant les cieux mais bien en scrutant le béton parisien : depuis près de trente ans, l’artiste de « mythologie urbaine » Aleteïa décroche les étoiles de la voûte céleste et les fait apparaître sur les trottoirs de France et de Navarre. Des cartes stellaires réalisées à la craie ou au ruban adhésif pour illuminer le quotidien de citadins aux yeux toujours rivés au sol… Mais également pour rendre visible la beauté du cosmos là où, habituellement, la pollution lumineuse en masque toute la splendeur. Souhaitant reconnecter les citadins avec l’univers, la plasticienne se fait ainsi porte-parole de la géopoétique de Kenneth White, mouvement philosophique qui vise à rattacher l’humain au monde qui l’entoure. Et si Aleteïa occupe généralement l’espace public, elle se lance pour la première fois à l’assaut du dedans grâce à « Egotarium », une expositxion organisée dans le cadre des Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2024. Il y est évidemment question d’ego artistique, d’ego d’humain du xxie siècle et de son rapport à la nature ; mais surtout de la difficile construction quand on est une femme dans le milieu artistique contemporain : comment, en plein patriarcat, devient-on Aleteïa ? La réponse en images au musée des Beaux-Arts de Nancy.

Par Aurélie Vautrin

— EGOTARIUM, exposition jusqu’au 1er septembre au musée des Beaux-Arts, à Nancy dans le cadre des Rencontres Urbaines de Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr

focus

Opening Congés Annulés 2023 © Rotondes

22

Ex-voto Les chevelures de Bérénice, 2023 © Aleteïa

Groove toujours

Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir se targuer d’avoir passé la cinquantaine : le Nancy Jazz Pulsations en fait partie, le festival ayant fêté son demi-siècle l’année dernière ! Et l’aventure reprend de plus belle à l’automne prochain, avec une cinquante-et-unième édition placée encore et toujours sous le signe de l’éclectisme ; dix jours de fête et cent-cinquante concerts, au chapiteau de la Pép et au Magic Mirrors, à Nancy, et même hors les murs avec plusieurs dates dans la métropole. Côté programmation, on annonce donc un joyeux melting-pot, avec des têtes d’affiche comme Keziah Jones, Véronique Sanson, Ayo et The Stranglers, ou la venue d’immenses stars du jazz comme Brad Mehldau, Chief Adjuah ou Pat Metheny. On attend également de pied ferme la nu-soul futuriste de Hiatus Kaiyote : les Australiens menés par Naï Palm ne feront que deux (!) dates en France et cinq en Europe - gage de leur volonté de rester résolument underground malgré un succès international grandissant. On note aussi dans notre agenda la venue de Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton ! accompagné au piano par Baptiste Trotignon, ou encore celle de Marion Rampal, nommée artiste vocale aux Victoires du Jazz 2022. Enfin, l’un des grands rendez-vous du festival sera probablement celui de Kompromat, réunion du producteur de musiques électroniques Vitalic et de la poétesse punk Rebecca Warrior (Sexy Sushi) à l’Autre Canal. La billetterie est d’ores et déjà ouverte !

Par Aurélie Vautrin

— NANCY JAZZ PULSATIONS, festival du 5 au 19 octobre au Chapiteau de la Pépinière et autres sites, à Nancy nancyjazzpulsations.com

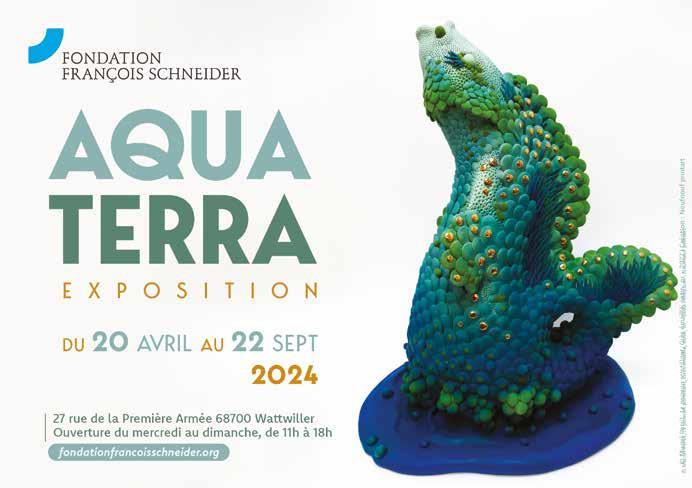

Terre nourricière

Seconde exposition de la galerie messine Octave Cowbell dans ses nouveaux locaux de la rue du Change, « De gestes et de paroles » constitue la fin d’un cycle entamé en 2018 par Vanessa Gandar, sa directrice artistique, autour des rapports entre l’homme et l’environnement et des paysages en transformation. Selon cette dernière, Claire Hannicq, fondatrice de l’atelier Faires dans les Vosges, et Christelle Enault sont des « semeuses » : « En s’inspirant des lignes naturelles du monde végétal, elles cultivent une attention aux formes du vivant. Leurs gestes ancestraux racontent, à partir de matières organiques et séminales, nos histoires et façonnent des passerelles d’amour et de vie, des prières méditatives et sensibles. »

Célébration païenne revendiquée, « De gestes et de paroles » présentera les œuvres d’un duo d’artistes qui, chacune avec leur approche, font dialoguer le vivant avec l’objet, l’image avec son modèle, la galerie avec l’au-dehors. Leurs empreintes, glanages et transformations voisineront dans les 300 m² du lieu, où résonneront aussi quelques sons avec le lancement du disque Sawé Ta Lulwa : la geste des sèves par Christelle Enault, à l’occasion du vernissage. À noter que le jeudi 27 juin, Octave Cowbell accueille le lancement du nouveau Hors-série de Novo réalisé en partenariat avec Plan d’Est, groupement des professionnels de l’écosystème des arts visuels en Grand Est. Une table ronde suivie d’une performance débutera dès 16 h 30.

Par Benjamin Bottemer

— DE GESTES ET DE PAROLES, exposition du 21 juin au 22 septembre à la galerie Octave Cowbell, à Metz www.octavecowbell.fr

focus

Bardane © Christelle Enault

24

Marion Rampal © Alice Le Marin

Carpe Diem

Cet été, les plus belles carpes de France ne seront pas dans les étangs mais bien entre les murs du Site Verrier de Meisenthal : le CIAV accueille en effet une grande exposition pluridisciplinaire - la première, d’ailleurs, depuis sa réouverture après d’importants travaux de rénovation. Avec, pour point de départ, l’emblématique Vase à la Carpe imaginé ici même par Émile Gallé en 1878 ! Chefd’œuvre de l’art décoratif, l’objet est également considéré comme un exemple de l’innovation technique et artistique de la verrerie française de la fin du 19e : gravure à l’acide, marqueterie de verre, inclusion de divers matériaux pour obtenir des effets de couleur et de texture… Des pratiques avant-gardistes qui valurent au Lorrain la réputation de pionnier du genre. Au-delà des secrets de fabrication de ce vase, l’exposition du CIAV tisse également des liens entre les époques et les médiums en présentant en parallèle de nombreux documents historiques, objets scientifiques et autres œuvres d’hier et d’aujourd’hui - art contemporain, littérature, illustration, design… Levant ainsi le voile sur la diversité d’interprétations formelles, poétiques ou fantasques de ce poisson d’eau douce. Enfin, les visiteurs profiteront par la même occasion d’un voyage sensible dans le monde des carpistes, tout en survolant les nombreux étangs qui façonnent le Pays de Bitche. Prêts pour un petit plongeon ?

Par Aurélie Vautrin

— MUETTE, LA CARPE ?, exposition jusqu’au 20 octobre, puis du 14 novembre au 30 décembre au CIAV, à Meisenthal www.ciav-meisenthal.fr

Ce n’est qu’un au revoir

C’est ce que l’on appelle une page qui se tourne : l’emblématique cabane en bois du NEST va laisser sa place à un nouvel espace flambant neuf en 2028. D’ici là, le CDN transfrontalier de Thionville Grand Est renouera avec ses origines itinérantes en se produisant dans les salles des fêtes, bibliothèques et autres lieux insolites du territoire mosellan. Rappelons en effet que le Théâtre en Bois, installé sur les berges de la Moselle, fut initialement pensé comme un espace éphémère –la transition aura finalement duré plus de trente ans ! Alors, pour fêter la fin d’une aventure et le début de nombreuses autres, l’équipe du NEST organise une grande soirée le 28 juin prochain ; un moment de communion empli de souvenirs afin d’en créer un dernier à partager tous ensemble. Des « stands-autels » ludiques et participatifs offriront ainsi un drôle de parcours dans l’histoire intime du théâtre, à visiter comme un musée, une église ou une kermesse ; avec, pêle-mêle, un marché d’été, un stand photos en costumes, une balade dans les anciens décors, de la pyrogravure… Les équipes du NEST – actuelles et anciennes –joueront ensuite Le Dernier Spectacle du Théâtre en Bois ou Comment déménager ses fantômes, qui retracera 32 années de représentations en 32 minutes… Puis place au grand brasier orchestré par la compagnie La Machine, un feu libérateur pour brûler le bois comme les souvenirs qui hantent, suivi d’un Grand Bal sur les berges et d’une veillée au cœur du bâtiment. Voilà qui s’annonce riche en émotions.

Par Aurélie Vautrin

— FÊTE D’ADIEU, théâtre le 28 juin au site du Théâtre en Bois, à Thionville www.nest-theatre.fr

focus

Le Théâtre en Bois © Mohamed Louridi

26

Muette, la carpe ? © CCPB

L’indicible

Tout part de notes. Une poignée seulement, essentielle à Philippe Garnier pour flotter parmi les séquoias géants, et à Franck Courtès pour transcender la précarité du métier d’écrivain.

SÉQUOIA BLUES

CRITIQUE ROCK DÈS LES ANNÉES 70, JOURNALISTE, TRADUCTEUR, ROMANCIER, PHILIPPE GARNIER FAIT PARAÎTRE AU PRINTEMPS 2024 LE RÉCIT NEUF MOIS. NOUS LE RENCONTRONS POUR NOVO À PARIS,

LOIN DE LOS ANGELES OÙ IL VIT DEPUIS BIENTÔT 50 ANS.

Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas

Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas

30

Parlons de ce livre que tu viens de faire paraître aux É ditions de l’Olivier, Neuf mois , qui conte la mort d’un cancer de ta femme Elizabeth Stromme 1 . Vous avez passé les derniers mois de sa vie loin de tout hôpital, dans une maison isolée au cœur d’une forêt de séquoias géants au nord de San Francisco. Tu l’as accompagnée jusqu’aux derniers instants dans cette « drôle de mort ». Puis ton récit s’attache à la « drôle de vie » que vous aviez menée ensemble les trente années précédentes…

Est-ce que le livre t’a surpris ?

Énormément.

Je crois que c’est un peu mon problème. On ne sait jamais où me classer. Les libraires me connaissent pour mon journalisme, pour traiter des sujets pointus. Et là, c’est personnel.

Ah, je ne pensais pas « surpris » en ce sens. C’est la manière dont tu le traites qui m’a surpris, pas forcément le sujet en lui-même.

Ah, c’est un compliment ! Ça t’a surpris parce que je n’avais jamais écrit comme ça ?

Oui. Et aussi, car, sur un thème comme celui-ci, je m’attendais à tout sauf à ça. L’émotion surgit comme par effraction. Mais avant de parler de style, parlons du temps qui a passé entre l’événement conté dans le livre – la disparition d’Elizabeth en 2006 – et son écriture. Dix-sept années. Pourquoi ? Tu avais peur de ne pas être à la hauteur ?

La peur de ne pas être à la hauteur du thème, ou d’elle, non, pas du tout. Ce qui m’est arrivé c’est que, quelques mois après sa mort, je n’en pouvais plus d’entendre les gens me dire que j’avais été fort, qu’elle avait eu de la chance que je la soutienne ainsi. J’en avais marre de cette figure de saint, de héros. Parce qu’en réalité, elle a toujours tout fait elle-même – y compris mourir. J’ai décidé d’écrire cette histoire pour dire les choses comme elles avaient été, comme je les avais senties, vécues. En réaction, j’avais envie d’un ton presque estival, vacancier. C’est pourquoi j’insiste sur les baignades, les repas, les ramassages de pommes. Car ça a autant compté que les soins. C’étaient des vacances au sens de vide : une sorte d’attente qui ne ressemblait en rien à la vie que nous avions menée. Pour le faire ressentir, il me fallait donner des clés de compréhension sur ce qu’avait été notre vie justement. Mais au début, je voulais en livrer moins, être plus dans la retenue. Quand la nécessité de faire ce livre s’est imposée, j’ai fait face à une difficulté technique. Pour la première fois

de ma vie, j’ai vu la forme du livre tel qu’il devait être, alors que pour tous mes autres livres, c’est l’écriture elle-même qui me conduisait à la forme. C’est pourquoi mes livres sont toujours assez mal foutus ! Je ne les renie pas ; c’est ma façon d’écrire. Je pense que ça vient de mon journalisme.

Pourquoi cela viendrait de ton journalisme ?

Parce que j’écris vite. Celui-ci aussi, je l’ai écrit vite. Ça ne m’a pas pris quinze ans ! Je ne suis pas un mec qui cisèle – on ne se refait pas. Mon habitude n’est pas d’écrire une page chaque jour, puis d’y revenir, réécrire, peaufiner. Je l’ai commencé l’été dernier et ça m’a pris trois mois. Mais j’avais déjà commencé plusieurs fois, pour essayer d’arriver à la forme qu’il revêt aujourd’hui. Ce n’étaient pas les Tables de Moïse, mais j’avais donc une vision assez claire : un objet très mince, plus court encore – ce que j’ai remis aux Éditions de l’Olivier était plus sec, presque aride. Olivier Cohen l’avait accepté tel quel. Quand il l’a mis en lecture à ses collaboratrices, elles ont trouvé que je ne donnais pas assez de clés pour comprendre pourquoi Elizabeth était ainsi. Comment elle avait pu décider de mourir comme ça. D’où lui venait un tel courage. Il m’a donc fallu donner plus : je n’avais pas assez insisté, dans la seconde partie, « La drôle de vie », sur notre jeunesse et notre rencontre. Beaucoup de gens étaient étonnés que nous soyons ensemble : elle avait l’air difficile… Mais ils ne l’avaient pas connue comme je l’avais connue jeune : marrante. J’ai voulu faire revivre ces années-là. Parler de la vie de deux écrivains et évoquer la culpabilité que j’ai longtemps ressentie, avec le plus de franchise possible, quand elle n’a pas réussi à faire publier son premier livre. J’ai eu toutes les facilités et elle, toutes les difficultés – c’est intéressant sur le plan du récit. Mais ça m’a pourri la vie, j’en suis parfois venu à détester son activité. Alors que je ne désire que la célébrer.

— Pour la première fois de ma vie, j’ai vu la forme du livre tel qu’il devait être, alors que pour tous mes autres livres, c’est l’écriture elle-même qui me conduisait à la forme. —

1. L’Américaine Elizabeth Stromme était journaliste et autrice de romans policiers. « Elle avait l’art d’inventer des histoires gaies sur des sujets graves », écrivit Patrick Raynal dans Le Monde à sa mort. Son attention à l’environnement a irrigué son œuvre.

L’écriture s’est libérée à partir du moment où tu as trouvé cette architecture en deux parties, la mort puis la vie ?

Oui, à chaque fois que je commençais, je bloquais. J’ai même tenté d’écrire en anglais, mais

31

rien ne marchait. J’abordais l’histoire de manière linéaire, chronologique : la mauvaise nouvelle, le diagnostic – le début des neuf derniers mois. Ça ne marchait pas. Quand on arrivait aux dernières semaines, on savait tout d’elle, de nous et ça perdait de sa force. Et l’été dernier, m’est venue cette pensée : pourquoi ne ferais-tu pas comme dans tes articles ? C’est-à-dire, plonger le lecteur dans le bain tout de suite, sans explication, sans précision de lieu, rien. Une dynamique se crée, une curiosité, mais c’est casse-gueule, car on peut aussi perdre le lecteur au troisième paragraphe. Mais si on sait y faire, c’est beaucoup plus intéressant. Commencer au commencement, les bras m’en tombent d’avance. Tandis que là, on se demande ce qui se passe, ce que ce couple fait au milieu des bois. Pourquoi cette morphine à la porte ? Livrer les clés au comptegouttes donne une dynamique au récit. Une fois cette drôle de mort écrite, raconter la drôle de vie qui la précède s’est imposée. Ça m’a libéré. Je ne me suis plus posé de questions : j’ai simplement écrit. Cette « méthode » piquée à mon journalisme m’a permis d’écrire naturellement – mais toujours avec la préoccupation de ne pas en donner trop.

D’où te vient ce désir de retenue, de « ne pas en donner trop » ?

D’avoir traduit l’autobiographie de James Salter, Une vie à brûler2. Ce n’est pas un livre parfait, mais je l’admire. Et en le traduisant, j’en ai mieux compris les raisons : il sait dire une chose en peu de mots

et passer aussitôt à une autre. C’est peut-être cela que tu veux dire quand tu parles d’une émotion qui jaillit par effraction. Elle trouve un chemin entre deux blocs de texte, elle se faufile dans un interstice, une fissure. Ce que j’aime chez Salter, et qui m’a je pense influencé, c’est cette prose propulsive, cette manière de passer d’une chose à l’autre très vite. On a à peine le temps de se poser. Neuf mois doit beaucoup à Salter, mais, tandis que je l’écrivais, je ne pensais pas à lui. Je veux dire : ce n’était pas conscient…

Dans la postface que tu as écrite en 1983 à Bandini de John Fante3, tu cites cette phrase de Bukowski : « Enfin, voilà un homme qui n’a pas peur de ses émotions. » L’émotion, quand on traite d’un sujet comme la mort, est immanquablement un matériel avec lequel il t’a fallu composer. Quel rapport entretiens-tu avec elle ? Tu t’en méfies ?

Fante, « he was not afraid of emotions », et pourtant il s’en cachait beaucoup. Ses livres étaient d’une incroyable dureté, sauvages, parfois méchants… Personnellement, je suis émotionnel. En tant que lecteur, je déteste l’étalage, la sensiblerie. Mais qu’une émotion monte des lignes de ce livre, que les gens soient touchés, cela ne me gêne pas. Mais oui, je m’en méfie, de l’émotion. Des gens m’ont dit que les deux parties du livre n’étaient pas écrites de la même manière, ça me chagrine un peu. On me dit que dans la seconde partie, on retrouve mon style habituel. Peut-être est-ce parce que, pour donner une idée de la vie qui était la nôtre, j’ai choisi d’y écrire une série de scènes où on était ensemble ; et comme j’y suis présent, cela ramène à mes écrits précédents – mes écrits rock ou pour Libé, c’est-à-dire une mise en scène de moi-même. Je n’avais pas pensé à cette différence qui se créerait entre les deux parties…

Je ne dirais pas que les deux parties sont écrites différemment. Elles sont toutes deux irriguées par ce style retenu, tranchant, nourri du même désir de ne pas s’épancher et avançant par épisodes, par « blocs ». Ce qui les distingue, c’est ce qu’elles racontent – et qui s’opposent. Dans la première partie, il y a une unité de temps (qui se resserre aux derniers mois), de lieu (la maison de Guerneville et la nature autour) et d’action (l’attente de la mort d’Elizabeth). Il y a là quelque chose de presque dramatique ! La seconde partie court sur des décennies, s’inscrit dans des lieux différents, conte divers épisodes de vie. Elles agissent l’une avec l’autre dans un jeu de contraste. C’est la matière du récit qui me semble différer, non le style.

C’est intéressant. Mais il y a un problème avec ce livre. Il a reçu de bonnes critiques, mais aucune ou

2. Burning the Days, publié en 1997, a paru aux éditions de l’Olivier en 1999, dans la traduction qu’en a fait Philippe Garnier, sous le titre Une vie à brûler : Mémoires

3. Philippe Garnier a traduit certains ouvrages de John Fante et Charles Bukowski, contribuant à les faire connaître en France.

32

La maison d’Elizabeth et Philippe photographiée par Richard Dumas (qui en était amoureux).

presque ne donne envie de le lire. Elles font peur. Ça ne m’étonnerait pas qu’il ne marche pas du tout. On se dit que ça va être triste alors que non – ça ne l’est pas. Je me souviens que quelques mois après la mort d’Elizabeth, quand est né le projet d’écrire, j’ai lu des livres sur le sujet – mais ils ne parlaient que d’absence et de deuil, comme Joan Didion4 par exemple. Je ne m’y reconnaissais pas. Ce n’est pas ce que je voulais faire. Ce n’est pas sur le mort ou la perte que je souhaitais écrire. Je voulais faire un récit sur ce qui s’était passé ; c’est tout. Le chemin qu’a pris Elizabeth est rare. Et qu’elle soit arrivée à bon port, jusque dans les derniers instants, est plus rare encore. C’est une drôle de mort. Loin des hôpitaux, elle a été une aventure amoureuse, une histoire de couple. Ça me semblait valoir le coup d’être raconté.

Pour écrire ce livre, tu confies t’être basé sur des notes prises lors de ces derniers mois. Elizabeth n’en avait pas connaissance ?

Ce ne sont que douze pages ! Pas même un journal, des notes éparses. Elle n’était pas au courant, non. Elle était graphomane. Je pensais qu’elle faisait la même chose de son côté, qu’elle me laisserait des messages, ferait état de ses interrogations ou de ses peurs. Mais non, rien. Sans ces notes, il n’y aurait pas de livre. J’aurais tout oublié ou tout affabulé. Toute ma vie, j’ai refusé de tenir un journal. Car à mes yeux, c’est être littérateur, se regarder vivre. La « self importance », j’ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, tous mes livres sont partis de notes. Quelques mots griffonnés parfois suffisent. Quand quelqu’un me raconte une histoire qui lui est arrivée, je lui dis toujours « écris-la ! ». Pas des pages et des pages, mais quelques phrases qui contreront l’oubli. Aujourd’hui, la mémoire, il n’y a plus que ça qui m’intéresse. Tout ce que j’ai oublié, tout ce que j’ai transformé, c’est terrifiant. Ça me hante dans mon travail journalistique. Génériques, mes trois livres sur le cinéma, ne parlent peut-être que de ça : la difficulté, l’impossibilité presque, de raconter une histoire telle qu’elle s’est vraiment passée. Et sur le plan personnel, ça me hante de voir à quel point la mémoire me joue des tours. Des gens me racontent parfois des histoires, dont certaines remontent à l’époque où je tenais un magasin de disques5, dont je n’ai absolument aucun souvenir. Pour moi, ça n’a pas existé. J’ai eu une discussion récemment avec Serge Kaganski, qui aime mon travail et le suit depuis longtemps. Je lui dis un

regret : n’avoir jamais vu les Clash en concert. Et lui me répond : « Si, tu les as vus. Au Forum, avec Elvis Costello en première partie ! ». Le mec a une meilleure mémoire que moi de ce qui m’est arrivé ! Terrifiant. Il me parle de l’article dans lequel je raconte ce concert – cet article, je n’en ai aucun souvenir non plus. Mais je m’éloigne du sujet – de ces douze pages de notes…

— Elizabeth a toujours tout fait elle-même - y compris mourir . —

Quand tu écris ces pages, es-tu guidé par le souci de les utiliser plus tard, pour écrire ce qui deviendrait Neuf mois ?

Pas du tout. Je note juste des détails qui m’interloquent. L’histoire de l’éponge verte avec laquelle elle s’humecte la bouche, car elle a cessé de boire. Le fait qu’elle insiste pour le faire elle-même. Que je la soupçonne de boire en cachette… c’est une pensée horrible. Elle est en train de faire quelque chose de surhumain et moi je pense cela : c’est sale, dégueulasse. Je sais que c’est la première chose qui devra disparaître de ma mémoire, des pensées comme ça on les oublie. Alors je les note. Mais je n’ai pas noté seulement mes propres pensées. J’ai aussi noté des détails sur l’environnement – les animaux, la nature, –, son comportement et le mien. Sur comment je tenais le coup. Car enfin, ce n’étaient pas des vacances. Ma femme était en train de se tuer. Ces notes, j’avais besoin de les écrire. Elle, n’a jamais ressenti un tel besoin – et à ses pensées, je n’ai pas eu accès. Ces choses, si je ne les avais pas notées sur le moment, sont des souvenirs que je n’aurais jamais repêchés. Le voyage que nous avons fait dans le Minnesota, si je n’en avais pris note, me semblerait aujourd’hui inconcevable. À neuf mois de mourir, faire du tapecul sur des chambres à air dans un torrent, nager dans le Mississippi, c’est presque aberrant.

Vous vous retrouvez Elizabeth et toi dans une maison isolée, à Guerneville au nord de San Francisco. « Loin de tout, au bout d’une route. » Vous rendiez-vous compte de la portée métaphorique de sa localisation ?

4. Joan Didion a publié en 2005, soit l’année qui précède la mort d’Elizabeth, L’année de la pensée magique (The Year of Magical Thinking), hanté par la mort soudaine de son mari Gregory Dunne.

5. Au début des années 70, Philippe Garnier ouvre un magasin de disques rock d’occasion, Crazy Little Thing, dans sa ville natale, Le Havre. Il est alors critique pour le magazine Rock’n’Folk. Il mettra fin à l’aventure pour s’installer définitivement aux États-Unis, d’abord à San Francisco en 1976 puis, l’année suivante, à Los Angeles où il vit encore aujourd’hui.

Non… Mais c’est utile, ensuite, quand on écrit. La maison était bien au bout de la route, on ne pouvait pas monter plus haut. La seule chose que nous avions remarquée, c’était qu’elle était suffisamment éloignée du patelin pour qu’on ne croise personne, pas même le facteur. Non pas qu’il y ait eu beaucoup de courrier : on s’était déjà coupés de tout.

33

« Nous ne nous parlions plus depuis des semaines et auparavant, nous parlions surtout pour ne rien dire », écris-tu dans ce livre. Comment vous disiez-vous les choses tous les deux ?

Par de petites paroles quotidiennes. « Qu’aimerais-tu manger ? » « Es-tu bien installée ? » « Veux-tu sortir ? » Par des choses toutes simples, comme de jouer aux cartes : nous ne l’avions jamais fait ensemble. Ce jeu idiot nous donnait tant de plaisir. Je me suis rendu compte de cela en écrivant : nous ne faisions rien comme auparavant, rien de ce qui caractérisait notre fonctionnement de couple.

C’est Didion qui a écrit « Nothing applies », dans Play It as It Lays6. « Ça ne marchait plus, ça n’avait plus cours. » Son habitude d’écrire sans cesse, notre habitude d’écouter beaucoup de musique, c’était terminé. Pourquoi n’écoutions-nous plus de

6. Deuxième roman de Joan Didion, publié aux États-Unis en 1970, il s’intitule dans sa plus récente traduction française Mauvais joueurs

musique ? Nous n’avions pourtant rien d’autre à faire. Nous avions apporté plein de films, mais nous regardions plutôt le feu dans la cheminée. C’est étrange. Était-ce notre façon de parler de la mort ? Je ne lui ai à aucun moment demandé ce qu’elle pensait, si elle avait peur, ce qu’elle imaginait qu’il y avait de l’autre côté. C’est comme les dernières paroles : c’est du pipeau. C’est bon pour les livres d’Histoire. Tout ce à quoi je m’attendais, ça ne s’est pas passé comme ça. C’est ça qui est intéressant.

La surprise ?

Cela a révélé un pan d’elle que j’avais toujours ignoré. Quand le diagnostic est tombé, son acceptation de la mort a révélé une très grande force, une immense détermination. Ces derniers mois m’ont fait comprendre que j’étais passé à côté de quelque chose, que je n’avais peut-être pas suffisamment fait attention à elle pendant qu’on était ensemble. Du livre transparaît cette incompréhension.

34

La maison d’Elizabeth et Philippe, 2411 Sunset Boulevard à Los Angeles, photographiée par Richard Dumas en 2005, juste avant sa mise en vente.

Le livre serait alors le portrait d’une femme décidée et d’un homme qui l’est moins ?

Oui. J’étais indolent, je manquais totalement d’ambition, surtout lors de nos premières années de vie commune. Je n’avais alors aucun projet de vie, de carrière, d’écriture. Je me laissais porter. Ça venait aussi de l’époque, les années 70, qui nous permettaient de retomber facilement sur nos pieds. Elle souhaitait une maison, des bases solides tandis que j’attendais, informe… Tout m’est arrivé si facilement – les contrats d’édition, l’opportunité de faire de la télévision7. Ça a été longtemps comme ça. Ce contraste, c’est aussi la vérité de notre couple.

Et l’écriture de ce livre, a-t-elle été porteuse de son lot de surprises ?

Ce qui m’a surpris, c’est que ça marche. J’avais certes une idée nette de ce que je souhaitais faire, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Les retours positifs des lecteurs me font penser que oui. Ceux de mes amis aussi. J’ai toujours offert mes livres à mes amis, mais je savais bien qu’ils ne les lisaient pas. Trop pointus. Si on n’est pas passionné de musique, quel intérêt de lire Les coins coupés ? Comment lire les trois volumes de Génériques8 si on n’est pas féru de cinéma ? Là, le sujet a fait qu’ils l’ont lu. Et m’ont fait des retours rapides, émus. Surpris aussi, car ils me lisaient pour la première fois ! Ils ont peut-être été étonnés de voir que j’étais capable d’écrire… sérieusement. De faire de la littérature. Mais est-ce de la littérature ?

Oui, que serait-ce sinon ?

Tu as raison. Ce doit donc être de la littérature. Mais ce mot me renvoie à tout ce que je déteste. Ces gens qui écrivent un livre par an, se connaissent tous entre eux. Enfin, c’est un monde que j’ignore plus que je ne le déteste. Je n’ai rien à voir avec lui – je suis un voyou, qui est entré dans l’écriture par le rock en poussant des portes qui étaient soi-disant interdites à des gens comme moi.

Durant l’écriture de Neuf mois , pensais-tu au lecteur ? Comment as-tu négocié le passage de l’intime au public ?

Je ne me pose à aucun moment la question du lecteur. Je n’ai aucun égard pour lui. Même si ça a toujours été salutaire quand on me l’a rappelé. Pendant très longtemps, on m’a laissé faire et c’est comme ça que j’ai pris mes sales habitudes. Mes vingt premières années à Libé, j’étais un ovni. Mais on m’a laissé l’être, on a même peut-être encouragé ça. J’étais loin, je vivais à Los Angeles et ne mettais jamais les pieds dans la rédaction. Mon seul contact était Bayon9 et il me laissait faire. Je ne savais pas que

7. Il collabore à l’émission Cinéma, Cinémas dans les années 80 sur Antenne 2.

8. Les coins coupés – Sous le rock : une allégorie, Grasset, 2001 ; Génériques, la vraie histoire des films, The Joker Films, 2022. 9. Bayon, à partir des années 80, dirige la rubrique rock dans le quotidien Libération

mes sales habitudes étaient aberrantes : les sujets que je choisissais, la manière dont j’écrivais et la place que je prenais dans le journal – trois ou quatre pages. Des articles tellement longs qu’ils s’étalaient parfois sur deux ou trois numéros. Quand la rédaction recevait mes articles, on me l’apprendrait plus tard, c’était la panique. Comment publier les trucs de ce fou ? Mais Bayon ne me disait rien. Ce n’est que bien plus tard, dans les années 90, que j’ai compris que personne ne faisait ça. J’ai alors commencé à travailler pour d’autres rédactions, comme Vogue, GQ , Air France, Madame – bref, le parcours du combattant du free-lance – et là, j’ai vite compris que ce que j’avais toujours fait était une folie.

Comment les décrirais-tu, ces sales habitudes ?

Suivre mon instinct. Prendre plaisir à paumer le lecteur et le rattraper au moment où il va se barrer. Le bombarder de noms et de titres que personne ne connaît. Mais mon seul espoir, c’est qu’un sur cent aura la curiosité d’aller chercher ce que veut dire ce titre qui n’est pas traduit, qui se cache derrière ce nom que l’on ne connaît pas. S’il y en a un sur cent, j’ai fait mon boulot. Ce n’est peut-être pas le plan de carrière idéal, mais c’est ce que je fais, car c’est le genre de choses que j’aime lire. J’ai appris l’anglais sur les pochettes de disques de Dylan ; j’y ai recherché le sens de mots étranges. « Go watch the geek »10 – un terme de cirque très spécifique. Je me souviens avoir lu une interview où on lui demandait qui était son poète préféré et Dylan avait répondu Smokey Robinson11. J’ai couru à la bibliothèque de l’université où j’étais alors à LA, ai recherché ce nom dans les anthologies de poésie… Je ne connaissais alors pas le label Motown, je ne savais pas qu’il était un génie de la chanson. La réponse de Dylan était faite pour perdre le lecteur, le dérouter ; mais pour moi, il a été l’allumeur. C’est ce que je veux être aussi. Quelqu’un qui suscite la curiosité.

— NEUF MOIS, Philippe Garnier, Éditions de l’Olivier

Extrait du livre (p. 58)

« La majorité de notre temps se passait sur le deck en bois, la terrasse et les chaises longues nous servaient d’aile d’hôpital. C’était sa revanche sur la catastrophe. Elle l’avait. Elle m’avait. Le bleu en haut, sans nuage aucun, jamais. L’odeur de térébenthine qui tombait en fin d’après-midi des séquoias chauffés par le soleil toute la journée. Le murmure de la brise dans les arbres qui s’enflait parfois comme la mer. La netteté de tout cela, comme à travers des jumelles. Nous attendions, sans en avoir l’impression. Nous flottions, plutôt. »

10. In la chanson Ballad of a Thin Man, qui figure dans le sixième album de Bob Dylan, Highway 61 Revisited (Columbia, 1965).

11. Bob Dylan qualifie l’artiste du label Motown de « plus grand poète vivant » lors d’une interview donnée pour le magazine Rolling Stone en novembre 1969.

35

L’ÉCRIVAIN À TOUT FAIRE

Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien

Lorsque vous avez décidé de vous consacrer à l’écriture, imaginiez-vous qu’il serait aussi difficile d’en vivre ?

Non, je n’imaginais pas la misère dans laquelle cela allait me plonger. J’avais une image très stéréotypée de l’écrivain à cause de mon métier de photographe. Les écrivains que je rencontrais habitaient toujours dans des appartements superbes, ou dans des maisons de campagne de rêve. Je ne rencontrais que des écrivains « consacrés », en fait. De temps en temps, il y avait quand même des gens plus modestes, avec qui je me suis lié d’amitié. Éric Holder, par exemple, qui m’a donné une image de l’écrivain qui me plaisait énormément. Le choc, ça a été de découvrir le petit pourcentage que l’on gagnait sur le prix de vente d’un livre. Et ensuite, les chiffres de ventes… Par rapport à la photo où je gagnais très bien ma vie, c’était le jour et la nuit.

C’est d’autant plus surprenant que l’effort et le temps consacrés à l’écriture d’un livre sont plus importants que ceux consacrés à la réalisation d’un portrait.

Ce n’est pas aussi simple. Il faut des années d’expérience pour arriver à réaliser en dix minutes un portrait qui tienne la route. C’est l’aboutissement d’un long cheminement. L’écriture ressemble un peu à ça. Pour arriver à faire 300 pages, il faut compter deux ans et demi de travail, de relecture, de réécriture. On jette le manuscrit, on recommence tout. Après, quand on

rapporte le revenu tiré d’un livre au temps qu’on y a consacré, c’est dérisoire. Je n’ose même pas le dire à certaines personnes, de peur de casser un mythe.

À partir de quand, lorsque vous avez commencé à faire des petits boulots, avez-vous senti qu’il y avait là la matière pour écrire un livre ?

Un ou deux ans après avoir commencé. À l’époque, je travaillais sur les nouvelles qui composeraient Les liens sacrés du mariage . Je ne prenais pas de notes sur ce que je faisais comme petits boulots. Puis j’ai commencé à tenir un journal. Pas très longtemps, parce que c’était assez ennuyeux de raconter ces anecdotes les unes après les autres. Je me suis dit qu’il valait mieux en faire une sorte de condensé, de donner une forme romanesque à ces expériences. C’est le côté comique qui m’a attiré, le grotesque de ce bourgeois plongé dans la précarité. Il y avait là un sujet assez léger, assez drôle, et en même temps, c’était une façon de raconter le monde du travail d’aujourd’hui, d’apporter un peu de réflexion. J’ai alors commencé à écrire certaines scènes.

Pensez-vous que le fait d’écrire des nouvelles en même temps a influé sur l’écriture de ce livre, divisé en courts chapitres qui constituent presque des petites histoires autonomes ?

Sûrement ! Bien que, dans un roman comme À pied d’œuvre, j’ai surtout travaillé par scènes. Une nouvelle, c’est très différent, ça ne s’articule pas de la même manière avec le reste du livre. Un recueil de nouvelles, c’est vraiment difficile à construire. Et puis, c’est le type de livre qui se vend le moins, qui est le moins bien considéré… Alors que pour moi, c’est ce qu’il y a de plus long, de plus complet, ce qui mobilise le plus de forces. Dans Les liens sacrés du mariage, il y a quatorze nouvelles, avec à chaque fois au minimum un couple. Donc 28 personnages en tête pendant deux ans ! Tout ce que je vois, tout ce que j’entends pendant deux ans va nourrir la psychologie de ces personnages. Avec un roman, l’obsession tourne autour de deux, trois, quatre personnages au maximum. Ce n’est pas le même effort.

Il y a des moments où le travail manuel, la fatigue engendrée, ont pu menacer le travail d’écriture ?

Mes petits boulots n’ont jamais mis en danger le travail littéraire. Je pense qu’un travail de

PHOTOGRAPHE RECONNU, FRANCK

A TOUT PLAQUÉ POUR SE CONSACRER À L’ÉCRITURE AU DÉBUT DES ANNÉES 2010. DANS SON DERNIER LIVRE, À PIED D’ŒUVRE, IL RACONTE AVEC SINCÉRITÉ, HUMOUR

PATHOS,

IL

EN

36

ALORS QU’IL ÉTAIT UN

COURTÈS

ET SANS

LA PAUVRETÉ DANS LAQUELLE

EST TOMBÉ ET SA TRANSFORMATION

HOMME À TOUT FAIRE.

professeur ou de journaliste, qui épuise les mêmes forces mentales, nécessite le même genre de concentration, serait plus difficile à concilier. Quand on est journaliste et qu’on écrit déjà toute la journée, je ne sais pas comment on fait pour se poser le soir et se dire « Là, je ne suis qu’écrivain »… Je ne pourrais pas.

Votre entourage semble avoir eu du mal à comprendre et à accepter votre décision de vous consacrer à la littérature. Vous en souffrez toujours ?

Un peu, oui. Surtout de la part de mes enfants qui ne me lisent pas. Ils disent qu’ils vont le faire, mais je sens bien qu’ils ne sont pas intéressés. Cela étant, j’en souffre moins qu’au début. Parce que je rencontre des jeunes qui lisent mes livres. Ça compense un peu. Mais au début, j’étais vraiment seul. Je vendais entre 3 000 et 5 000 exemplaires, ce qui n’est pas si mal, mais insuffisant pour avoir une activité paralittéraire intéressante. On participe à trois rencontres en librairie, ça s’arrête là… J’avais besoin du soutien de ma famille, je ne l’ai pas eu. Mais ça ne m’a pas empêché de continuer !

Vous avez toujours le sentiment de devoir vous justifier ?

C’est toujours le cas. À pied d’œuvre, au départ, c’était ça : laisser un témoignage, parce que j’étais accusé d’avoir choisi un métier de paresseux. Je voulais montrer, notamment à mes enfants, ce que c’était qu’écrire, pratiquer une profession artistique. Sans succès, en plus. Je voulais leur montrer que ce n’était pas une partie de plaisir, mais que quand on avait un but, il fallait tout donner pour l’atteindre. Ils ne l’ont pas lu… Cela dit, ils n’ont pas besoin de ma pédagogie à deux balles !

C’est une activité d’autant plus difficile à comprendre qu’il s’agit d’un travail invisible. Complètement. Quand vous entrez dans l’atelier d’un peintre, il y a des esquisses, des tableaux, des taches par terre, on sent le cerveau et les mains à l’œuvre. Un écrivain ? C’est le mec au bistro avec son calepin en train de noter des trucs, ou avec son ordi. Y a rien ! Je travaille dans ma cuisine, en plus. Sans témoins.

Vous partez toujours d’expériences personnelles, intimes, pour trouver vos sujets ?

C’est peut-être un défaut, mais c’est vrai que je pars toujours de mes expériences. Les liens sacrés du mariage , c’est mon divorce. Le prochain livre, je l’ai commencé juste avant que paraisse À pied d’œuvre . C’était au mois d’août, Gallimard avait prévu de sortir le livre pour la rentrée littéraire, en m’avertissant : la rentrée littéraire, c’est un ascenseur émotionnel, quand on n’a pas l’habitude. Parler aux médias, parler en public, rencontrer du monde, être critiqué, être sélectionné à un prix, échouer sur la

dernière marche… On me demande si je suis prêt, comment ça va dans ma vie. On me conseille même de voir un psy, pour être sûr ! J’ai accepté que le livre paraisse à ce moment-là, parce que je suis joueur, et puis parce que ça ne se refuse pas. Mais avant que le tourbillon m’emporte – ou pas ! parce que c’est encore plus violent quand il ne se passe rien –, je me suis dit que j’allais commencer un nouveau livre. Sauf que je n’avais pas d’idée. Je me suis un peu forcé à en trouver une. J’avais entendu une interview de Blanche Gardin et de Pierre Richard, et j’adore la manière dont les humoristes construisent leurs sketchs : on prend ses défauts et on les accentue, on les caricature. J’ai commencé comme ça. J’ai très vite atteint les limites de l’exercice. En revanche, comme j’avais commencé à accentuer un de mes défauts, ce défaut m’a fait évoluer vers autre chose et tout à coup le futur texte est arrivé.

En tant que photographe, vous ne vous intéressiez pas trop aux « grands sujets », à l’actualité brûlante, à la guerre, par exemple, mais davantage à l’intimité, aux détails, aux petits objets qui racontent une histoire, même chez les gens dont vous faisiez le portrait. Il semblerait que ce soit la même chose en littérature. En photographie, c’était mon défaut : je n’avais pas de domaine spécifique. Une de mes amies est spécialiste des femmes en Russie, et toute sa vie, elle travaille sur les femmes en Russie, c’est sans fin. Déjà à l’école on nous disait de traiter un sujet, la boxe, n’importe quoi. Moi, ça m’emmerdait. On retombait dans la commande, dans l’obligation. Ce qui m’intéressait, c’était la photo en tant que telle, en tant que poésie du quotidien. En littérature, c’est pour une autre raison : je ne me sens pas légitime. Je n’ai pas une grande culture. Je n’ai pas énormément lu. Je n’ai pas une concentration dingue non plus. Je ne suis pas capable de m’intéresser à un sujet pendant des mois. Dans À pied d’œuvre , pour parler de l’uberisation du travail, je ne me suis pas documenté. J’essaye d’atteindre une vérité, ce qui n’est déjà pas si mal.

Vous écrivez : « Si cette nouvelle vie sur l’autre rive sociale enrichit un peu mes sentiments politiques, je ne profite pas de ma situation ni d’une colère dont la légitimité serait incontestable, pour m’engager dans une révolte quelconque. » Sans parler de littérature engagée, À pied d’œuvre est tout de même un livre assez politique.

C’est un livre politique qui s’adresse à tout le monde. Dès sa parution, j’ai eu des retours de gens appartenant à la gauche. Ça, je m’y attendais : je dénonce des conditions de travail, une révolution néolibérale qui détruisent les individus. C’est ce que j’ai vu et vécu dans ma chair. La surprise, ça a été que le livre plaise à une certaine droite conservatrice, qui prône le patronat à l’ancienne, presque paternaliste. Parce que la forme de

38

capitalisme que je critique ne lui plaît pas non plus. Je me suis retrouvé avec un grand spectre de lecteurs enthousiastes. Ce n’était pas calculé : mon but, c’était de dénoncer ce qui m’énerve viscéralement, sans en faire un concept politique. Quand on est sincère, on arrive à toucher les gens.

Pourriez-vous, un peu à la manière de Florence Aubenas, vous plonger dans d’autres milieux socioprofessionnels pour en tirer un matériau littéraire ?

Il faut que j’aie une approche émotive avec le sujet. Je n’ai pas le réflexe journalistique. Florence Aubenas est capable de se motiver, de trouver la force de se plonger dans un milieu, d’aller au front. Admettons que l’on soit en guerre contre quelque chose. Elle, elle monte en première ligne. Moi, je me compare plus à la population bombardée, qui subit la guerre. Nos témoignages se recoupent, parce qu’on raconte des choses très similaires, mais ce n’est pas la même démarche. Je n’ai pas l’intention d’aller chercher des sujets. Je suis assez perméable. J’arrive à trouver des idées en vivant, en sortant, en parlant aux gens.

Votre livre va un peu à contrecourant des récits de transfuges de classe que l’on voit en ce moment, en racontant l’histoire d’un déclassement. Pourtant, le livre est assez drôle, il évite l’écueil du misérabilisme, de l’auto-apitoiement. C’est dans ma nature. Je déteste la fausse modestie. L’écueil, quand on se met à écrire, c’est de jouer à l’écrivain, d’exposer sa belle âme, les bons sentiments supposés éclairer le monde… J’espère que l’on ne retrouvera jamais mes carnets, parce qu’il m’arrive de relire des notes d’une prétention insupportable. Tout ce que je déteste, il m’arrive de le faire. Mais ça reste à l’état de notes. Au moment où j’écris, où je retravaille, tout ça disparaît. Tout est passé à l’eau de Javel.

Avez-vous l’impression d’avoir souffert de mépris de la part de gens chez qui vous posiez des étagères ? Est-ce qu’il s’agit de la même forme de mépris que celle venant des personnalités que vous preniez en photo ?

Tout dépend de la façon dont on perçoit les choses. Je connais plein de photographes qui ne ressentent aucun mépris de la part des stars. Pour eux, ça fait partie du jeu. Et j’ai rencontré des ouvriers qui n’avaient pas conscience d’un certain mépris de classe. Donc c’est vraiment une question de ressenti. Néanmoins, le mépris que j’ai pu ressentir en tant que photographe était plus dur à supporter. Parce que je savais que je faisais du bon travail ! J’étais envoyé par des journaux comme Télérama ou Libération. J’arrivais chez quelqu’un, et on me prenait pour la dernière des merdes. Ça, c’est insupportable. Parce que ce n’est pas que le rendez-vous qui est gâché. C’est toute une chaîne

sur laquelle on crache, du journaliste au graphiste qui font ces journaux. Alors que quand je rentrais chez quelqu’un et qu’on me traitait comme un domestique, je savais que ça ne durerait pas. Je l’avais accepté de toute façon. J’entrais dans le rôle. Et puis, j’étais réellement pauvre, je ne pouvais pas envoyer promener la personne. Pour deux euros de pourboire, j’étais prêt à accepter beaucoup de choses. Tandis qu’en photo, j’étais très exigeant. Comme en littérature. Je ne faisais pas n’importe quoi pour de l’argent. Ça me paraît dingue, quand j’y repense. Psychologiquement, c’est incroyable, la façon dont on entre dans un personnage. Quand j’ai commencé ces boulots manuels, je m’étais acheté des vêtements exprès pour ça. J’ai eu un plaisir physique à me plonger dans un domaine que je ne connaissais pas et à me débrouiller. Je regardais beaucoup de tutos sur Internet. J’étais devenu un excellent homme à tout faire !

Vous n’avez pas peur d’éprouver un jour la même lassitude pour la littérature que pour la photo ?

Ça ne viendra pas de la littérature elle-même, parce que j’adore ça. Le milieu pourrait me lasser. Mais avec la littérature, il y a beaucoup d’ouvertures possibles. Là, par exemple, À pied d’œuvre va être adapté au cinéma par Valérie Donzelli : il y a la joie du coup de fil, de se dire que ça existe vraiment… Avec la photo, il n’y avait plus que des portes qui se fermaient : plus le droit de photographier dans tel ou tel endroit, un attaché de presse derrière chaque people… En revanche, avec l’écriture, je suis presque sûr de ne jamais gagner beaucoup d’argent. Je ne peux pas être plus riche dans ce monde-là. Ou alors il faudrait faire des choses que je ne suis pas prêt à faire. Je me réserve le droit d’évoluer sur la question, bien entendu !

Dans La dernière photo, vous écrivez : « Je me servis de ma façon de travailler en photo pour composer de courts textes, les plus denses possible. Là où, en photographie, il était nécessaire d’attirer l’œil, de capter le regard entier du spectateur, en littérature, il importait de donner l’envie de tourner la page suivante. Le travail me semblant proche de celui de photographe, je ne me sentis pas entièrement perdu. » Vous procédez toujours de la même manière ?

J’ai évolué. Par rapport au début, où je tâtonnais, j’ai l’impression de maîtriser un peu mieux ma palette. Je visualise mieux ce que je dois faire, ce que je suis capable de faire. Techniquement, aussi, stylistiquement, je préfère ce que j’écris maintenant. Il y a ce « classicisme » de l’écriture que je redécouvre aujourd’hui, en lisant Emmanuel Bove ou Colette, par exemple. Et en même temps, j’ai cette fibre américaine, que l’on trouve chez Raymond Carver, l’efficacité, la simplicité, le côté page-turner. J’adore aussi René Goscinny, Le Petit Nicolas, cette espèce de candeur, très travaillée. Je mélange tout ça de plus en plus facilement. C’est comme ça que je définirais pour le moment ce que j’aime faire.

Ça ne vous gêne pas que l’on vous parle toujours de votre passé de photographe ?