Directeurs de la publication et de la rédaction :

Bruno Chibane & Philippe Schweyer Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr

06 22 44 68 67

Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer

Relecture : Manon Landreau

Direction artistique : Starlight

Ont participé à ce numéro :

RÉDACTEURS

Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Marion Guilbaud, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Robert Lenoir, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer, Serafyma Zhytnia.

PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS

Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Stan Cuesta, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Myla Lelion Savre, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Ritchie Rabaraona, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.

COUVERTURE

© Olivier Hodasava. https://www.instagram.com/ohodasava/ https://dreamlands-virtual-tour.blogspot.com/

IMPRIMEUR

Estimprim – PubliVal Conseils

Dépôt légal : mars 2024

ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024

Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.

CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP

CHICMEDIAS

37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg

Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047

Direction : Bruno Chibane

bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45

Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87

MÉDIAPOP

12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017

Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr

ABONNEMENT

Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.

ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €

Hors France : 4 numéros — 50 €

DIFFUSION

Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.

WWW.NOVOMAG.FR

NICOLE MARCHAND-ZAÑARTU 8-11

FOCUS 13-33

La sélection des spectacles, festivals et inaugurations

PORTFOLIO

Serafyma Zhytnia 34-45

SCÈNES 47-52

On achève bien les chevaux 48-49, Marion Siéfert 50-52

SONS 53-64

Anika 54-59, Aurel King 60-61, En Attendant Ana 62-64

ÉCRANS 65-72

Rosalie Varda 66-69, Jordan Tetewsky 70-72

ARTS 73-86

Philippe Ramette 74-77, CRAC Alsace 78-79, Ministère de l’Impression 80-83, Vanessa Gandar 84-86

IN SITU 87-100

Les expositions du printemps

CHRONIQUES 101-122

Nicolas Comment 102-107, Stéphanie-Lucie Mathern 108-109 , Myriam Mechita 110-111, Dominique Falkner 112-113 , Nathalie Bach 113, Stan Cuesta 114-116, Bruno Lagabbe 118 , Claude De Barros 120, Christophe Fourvel 122

SELECTA

Livres 124 Disques 126

ÉPILOGUE 128

SOMMAIRE OURS PROLOGUE 7

VIVE LA POÉSIE

Par Philippe Schweyer

Le ciel était gris, à peine égayé par les avions easyJet qui striaient l’horizon, avant de percer la couche nuageuse, pour acheminer leur cargaison de touristes aux quatre coins de l’Europe. Je marchais au hasard, espérant une rencontre quelconque, même si les rues étaient désespérément désertes. Alors qu’il commençait à pleuvoir, je me suis engouffré à l’intérieur d’un supermarché, à la recherche d’un peu de chaleur humaine. Je n’avais qu’un but, dépenser le peu d’argent qui me restait, en espérant sans doute inconsciemment que ça m’aiderait à combler un manque voire à me sentir vivant. Après les dernières mesures d’un slow de Scorpions à deux doigts de me faire chialer en me rappelant ma jeunesse envolée, la sono manifestement branchée sur Nostalgie enfonça le clou avec une chanson de Claude François (Si j’avais un marteau. Je cognerais le jour. Je cognerais la nuit. J’y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme. Une grange et une barrière. Et j’y mettrais mon père, ma mère. Mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur…). Ça m’a donné envie de me diriger vers le rayon Bricolage. Entre les scies sauteuses et les perceuses à percussion, je suis tombé sur une bombe de peinture rouge à 13,90 euros, pile ce qu’il me restait en poche. C’était un signe. Je me suis faufilé entre les caddies remplis à ras bord de produits sans saveur jusqu’à une caisse sans caissière. Dehors, il pleuvait toujours, mais j’étais pressé d’utiliser ma bombe aérosol. À l’arrière du Leclerc, un long mur immaculé bordait une ancienne usine textile en briques rouges à l’abandon. J’ai secoué la bombe, puis je me suis approché du mur pour écrire en grandes lettres rouge sang bien droites : « MARRE DE LA GUERRE », « HALTE AUX MASSACRES » et « RÉARMEMENT PIÈGE À CONS ». En reculant de quelques pas, j’ai constaté que les lettres de la fin de chaque phrase étaient un peu plus petites que celles du début. On allait me prendre pour un putain de pacifiste dépressif. J’ai secoué ma bombe et j’ai écrit « NON À L’INJUSTICE », « COMBATTONS LA PAUVRETÉ » et « VIVE LA POÉSIE ». Là encore, les lettres de la fin de chaque phrase étaient un peu plus petites que celles du début. C’était trop tard pour rectifier le tir. J’ai écrit « À MORT LA MORT ». Cette

fois, j’ai fait exprès d’écrire de plus en plus petit pour qu’on comprenne que c’était mon style. J’ai encore écrit « RÉSISTANCE À LA CONNERIE », « BIENVENUE AUX ÉTRANGERS » et « VIVE LA DANSE ». Après ça, j’ai balancé la bombe vide pardessus le mur. J’aurais voulu que quelqu’un vienne admirer mon travail. Malheureusement, il n’y avait pas une voiture, pas un vélo, pas une trottinette, pas un piéton dans les parages. J’étais un artiste révolté sans public ni avenir. Alors que je commençais à penser que tout ça ne servait sans doute à rien, un pitbull s’est approché de moi tel un félin se préparant à sauter sur sa proie. J’étais prêt à me laisser dévorer sans résister. Au lieu de ce scénario dans l’air du temps, le pitbull m’a contourné pour aller pisser contre le mur, à l’endroit exact où j’avais écrit « VIVE LA POÉSIE », puis il est revenu se frotter à mes jambes. Il me fixait tendrement pour me signifier que je n’avais pas à avoir peur. Je me suis baissé pour le caresser jusqu’à ce qu’il se mette à ronronner comme un gros chat inoffensif. Au bout de quelques minutes, le pitbull est reparti comme il était venu. C’était l’heure des infos et il était temps de rentrer à mon tour. J’ai longé le mur une dernière fois, en regrettant un peu de ne pas avoir écrit « VIVE L’AMOUR », « VIVE L’AMITIÉ » et « VIVE LA VIE ».

PS 1 : Vive Novo qui fête ses 15 ans d’existence (voir l’épilogue à la fin de ce numéro).

PS 2 : Tino Rossi is not dead ! Luvah , revue transdisciplinaire fondée en 1982 (!), est de retour avec un numéro 31 passionnant autour du thème de la chanson. À commander sur le site des Presses du Réel.

7

AMICALEMENT VÔTRE

Par Emmanuel Abela ~ Visuels : Isabelle Chabot

DANS LE CADRE D’UN OUVRAGE CHORAL VERTIGINEUX, NICOLE MARCHAND-ZAÑARTU REND COMPTE DE CORRESPONDANCES PARMI LES PLUS ILLUSTRES. AVEC POUR THÈME CENTRAL, L’AMITIÉ PROFONDE QUI LIE DEUX CRÉATEURS.

D’où est venue l’idée de centrer votre propos sur l’amitié à partir d’un corpus de correspondances ?

Les idées ne viennent jamais seules, elles marinent sans qu’on ne sache plus d’où elles proviennent. Mais l’une de ces correspondances m’a beaucoup émue autant par son contenu que par sa préface, c’est celle dont j’ai choisi de rendre compte : Paul Celan et Nelly Sachs. C’est un tout petit volume de quelques lettres. Il s’avère que je connaissais Gisèle [ Celan-Lestrange, une artiste française, peintre et graveuse, épouse de Paul Celan] et son fils, Éric. Chaque fois qu’il était fait allusion à chacun d’entre eux dans les lettres, ça me touchait particulièrement. Dans la préface que Mireille Gansel a rédigée pour ce volume, c’est l’intensité, dans le malheur il faut bien dire, qui m’a donné envie de comprendre d’autres correspondances et de les réunir. Ces correspondances, je les connaissais pour la plupart, mais je voulais surtout rendre hommage à ces personnages qui ont lutté contre l’oubli et qui y ont laissé leur vie, parfois. C’est le cas de Varlam Chalamov, l’exemple d’une vie tragique – plus que fracassée – d’un homme qui parvient à écrire, malgré tout.

Avec souvent, quelles que soient les situations des épistoliers choisis, la création au cœur des préoccupations.

Oui, c’est souvent le cas. Et cela montre que la création n’est jamais lisse. On croit toujours qu’un livre, un poème, un film ou une partition, ça vient comme ça, au bout d’une trajectoire. Mais

quand on constate tous les cahots, tous les heurts – ces cailloux qui viennent se glisser –, c’est là que l’amitié prend toute son importance. Face à toutes les difficultés rencontrées, le poids de l’amitié vient apporter toute son aide. Dans ces moments, elle apporte du soutien, elle relance la machine. Avec ce choix de correspondances, je souhaitais montrer le rôle de l’Autre dans la création. De manière générale, et c’est un peu le souci de ces expositions qui réunissent beaucoup d’œuvres d’un artiste, quarante ou cinquante à la fois, alors que nous ne devrions nous intéresser qu’à une œuvre à chaque fois. Nos yeux sont volages, désinvoltes face à la création, je trouve, alors qu’il faudrait nous permettre d’approfondir notre regard. Une amie anglaise, qui a rédigé pour l’édition de Vogue en Angleterre, me relatait qu’après la guerre, la National Gallery, à Londres, a commencé à faire revenir les œuvres une par une – pendant un temps, bien sûr – ; c’était le cas d’un Rembrandt, par exemple, pour lequel les gens se précipitaient. Ils se pressaient pour regarder une peinture. Je trouve que c’est un excellent exemple qui permet d’entrer dans l’œuvre sans être saturé. Ces correspondances favorisent cela, cette entrée dans le processus de création. Dans les lettres que Dylan Thomas adresse à Vernon Watkins – l’une des correspondances qui ne figurent malheureusement pas dans l’ouvrage –, le poète gallois demande quasiment à son ami de terminer ses phrases. Ça démontre que le rôle de l’Autre est très souvent capital.

8

Herman Melville et Nathaniel Hawthorne

Quel est-il, ce rôle ?

Il est de tous ordres, affectif bien sûr, intellectuel… Ce rôle prend bien des formes – ses habits, en quelque sorte – dans la relation amicale entretenue au fil des lettres. L’amitié n’est pas une, ni indivisible, elle ne constitue pas une fusion. Au contraire, elle présente bien des nuances, et je trouve cela très beau. On peut manifester du désaccord, se montrer sceptique. Cette confrontation peut parfois faire émerger autre chose qui n’existerait pas si l’Autre n’était pas là.

On le constate au fil des lettres, alors qu’on juge le sentiment d’amitié souvent inférieur au sentiment amoureux, il est parfois plus intense même que l’amour.

Oui, absolument. L’amitié vous dépasse. Elle se montre plus constante que l’amour, plus permanente. Elle est d’une autre teneur. Parfois, elle peut s’apparenter à une forme amoureuse. Dans ce cas, elle est aussi forte qu’une histoire d’amour…

En cela, l’amitié peut susciter bien des déchirures…

Oui, après une rupture, effectivement. On dit toujours que les amis se ressemblent, or, ils ne partagent pas toujours la même chose. Bien sûr, ils ont des points communs, un partage, mais ils restent très différents. On rencontre forcément des « semblables », c’est le cas de Pierre Bonnard et Édouard Vuillard qui sont d’une même onde. Mais certains sont totalement dissemblables. Regardez Sam Shepard et Johnny Dark – qui porte bien son nom, puisqu’il reste dans l’obscurité. Alors que Dark semble être la nature la plus fragile des deux, la plus domestique – la plus à la maison –, c’est pourtant lui qui, par sa force tranquille serais-je tentée de dire, porte beaucoup plus Shepard que Shepard ne le porte, lui. Mais vous avez raison, l’amitié peut être beaucoup plus violente, forte, que ne l’est l’amour lui-même. Après, pour moi, l’amitié ouvre plus à la création : un peintre partage plus avec un ami qu’avec une compagne ou qu’un proche issu de sa propre famille. L’altérité dans laquelle l’amour n’est pas mêlé peut être plus parlante grâce à l’amitié.

Ce projet, vous l’avez mené avec le philosophe Jean Lauxerois. Finalement, cette suite de correspondances, ne contient-elle pas ce que vous souhaiteriez dire de votre propre amitié ?

Absolument. En réalité, Jean était l’ami d’un de mes premiers compagnons qui était philosophe. Pour la petite histoire, nous avons été « rejetés » tous les deux. Quand j’ai écrit Images de pensée avec MarieHaude Caraës, j’ai demandé à Jean de rédiger la postface et il l’a fait. Ça s’est remarquablement bien passé. De même, quand j’ai travaillé sur Les Grands Turbulents (1880-1980), j’ai interrogé Jean sur ce qui m’a semblé constituer le premier groupe de « turbulents » en prenant en compte leur façon de vivre, de penser et de révolutionner la langue : les Romantiques allemands. Il m’a donné entièrement raison. C’est pourquoi je lui ai demandé d’écrire le texte en question. Ce texte, je le trouve si beau et la façon de travailler avec Jean si facile que je lui en fais part. Il me répond ceci : « Vous le savez, dans un travail à deux, il faut que l’attelage soit bien réparti. » J’ai beaucoup aimé cette phrase, je nous voyais comme deux bœufs avec un attelage royal comme le montrent les Japonais [Rires]. Si bien qu’au moment de débuter le travail sur 32 grammes de pensée, essai sur l’imagination graphique, je lui ai demandé d’y apporter sa contribution. Ce à quoi il a répondu qu’il le ferait « avec un immense plaisir ». Le travail s’est fait en toute amitié, sans le moindre nuage, chacun se complétant : je suis moi-même immédiate dans l’écriture alors que Jean est beaucoup plus conceptuel, avec une approche philosophique élaborée. C’est pourquoi j’ai

Pierre Bonnard et Édouard Vuillard

Stefan Zweig et Joseph Roth

9

Sam Shepard et Johnny Dark

souhaité, pour L’Amitié dans tous ses états, reconstituer cet attelage parfait. J’ai sélectionné les correspondances, mais nous ne souhaitions pas une simple suite de textes. D’où l’idée des nuances.

C’est effectivement lui qui apporte cette classification méthodique des nuances de l’amitié, en catégories, intimité, fraternité, pensée, création, quête, combat, et leurs sous-ensembles.

Oui, il a une grande part dans ces choix. Nous avons passé une semaine à établir le cercle des catégories et les nuances au cours de l’été dernier chez lui, à Figeac dans le Lot, près de Capdenac. Jean a écrit ce très beau texte – sans doute l’un des plus beaux ! – sur la correspondance entre Pier Paolo Pasolini et Silvana Mauri, ainsi que la postface sur l’amitié. Dans cette aventure, il m’a semblé capital. Pour moi, c’est un homme très libre. Quand je lui soumets un texte à relire, il me répond qu’il n’est pas « un correcteur ». Il regarde, mais laisse à chacun exprimer son univers. En cela, il est le compagnon de travail idéal.

À la lecture, on sent cette complicité, presque un sourire.

Oui, ça se sent [Rires]. Après, ça ne nous a pas empêchés de débattre du choix de ces nuances. Il allait très loin. Moi, j’ai souhaité en rester aux déclinaisons. Il me semblait que de placer des définitions de chacune de ces déclinaisons risquait de voiler la correspondance elle-même.

Cette classification reste indicative. Exactement.

Le lecteur est tenté de déplacer les nuances choisies et de les attribuer à d’autres correspondances.

Chaque lecteur lit autre chose, il peut avoir envie de les classer autrement.

Concernant la quarantaine de contributeurs à l’ouvrage, pourquoi leur attribuez-vous le nom d’« explorateurs » ?

C’était pour effectuer une distinction par rapport aux « auteurs » des correspondances euxmêmes, les duos dont il est question pour chacun des textes. J’aime assez l’image de l’explorateur ou de l’exploratrice qui, avec sa petite lampe au front, ramène à la surface le fruit de ses recherches pour nous partager sa connaissance. Le fait de révéler ce dévouement à un univers connu ou familier pour certains d’entre eux – comme c’est le cas pour Marion Graf, traductrice de l’œuvre de Robert Walser –, ou inconnu pour d’autres, me semblait rendre compte de ce travail à la fois de découvreurs ou de véritables initiateurs. Parmi les plaisirs occasionnés par l’ouvrage, la généreuse contribution de ces explorateurs a conduit à des choix souvent inattendus comme celui de notre plus jeune contributeur, Sacha Czertok qui a écrit sur Hermann Hesse et Thomas Mann. La preuve que Le Loup des steppes n’a pas totalement disparu du paysage des jeunes lecteurs. Il est réjouissant de constater que d’autres jeunes explorateurs se sont lancés, comme lui, sans hésiter.

Au moment de la réception des textes, nous imaginons une excitation particulière. Vous êtes-vous laissé surprendre par la variété des formes proposées, comme cette pièce de théâtre composée à partir de la correspondance entre Bonnard et Vuillard ?

Oui, bien souvent. Pour cette pièce, j’ai interrogé Ana Orozco – qui fait sa thèse sur Saint-Pol-Roux et Victor Segalen – et lui ai demandé : « Mais comment es-tu parvenue à entrer ainsi dans la tête des deux peintres pour composer ton texte ? » Elle m’a répondu que c’était contenu dans la correspondance et qu’elle a simplement repris les phrases des deux peintres. Il aurait été sans doute ennuyeux, voire systématique, si tout le monde avait composé une présentation avec des extraits de lettres. Chacun a abordé son texte de manière très inventive, y compris pour Víctor Erice et Abbas Kiarostami, avec un texte qui leur est directement adressé à tous deux.

Vous ne donniez pas de consigne particulière, si ce n’est le respect d’un certain calibrage. Et pourtant vous découvrez cette variété de formes au point qu’un texte prend la forme d’un courrier qui vous est personnellement adressé.

Oui, c’est le texte très étonnant de Nicolas Comment autour de la complicité entre André S. Labarthe et Jean-Luc Godard. Mais effectivement, je n’ai donné aucune consigne si ce n’est le nombre de signes, avec bien sûr l’indication de la correspondance à explorer. Je dois dire que j’aime tous les textes. Quelle que soit la forme ou la manière de dire, je leur voue une certaine

10

Pier Paolo Pasolini et Silvana Mauri

affection. Et j’ai pu le constater : les explorateurs ont été des merveilles, ils ont fait preuve d’une grande générosité avec des textes qui, parfois, pour certains d’entre eux, les sortaient de leur quotidien.

Concernant le graphisme de l’ouvrage, là aussi vous avez offert beaucoup de liberté à Isabelle Chabot, en charge de la mise en forme.

Oui, nous avons souhaité lui accorder cette liberté : il en résulte une façon presque ironique de « correspondre » – je n’aime pas le terme « illustrer » – avec ces correspondances, justement. Elle s’est emparée de chacun de ces textes pour situer le cœur de la correspondance et lui donner sa pleine tonalité. En cela, elle a effectué un travail harmonieux.

Au-delà de l’amitié, vous interrogez la rencontre et ce en quoi celle-ci, avant même de s’exprimer sous la forme d’une amitié, rend compte de belles émulations créatives…

Oui c’est le cas d’Arnold Schoenberg et Vassily Kandinsky par exemple, je ne connaissais que la participation du compositeur à L’Almanach du Blaue Reiter , et là je découvrais une histoire complexe entre ces deux grands créateurs, extrêmement novateurs chacun dans son domaine artistique, la musique et la peinture. Avec cette invitation du peintre au musicien de contribuer à L’Almanach, c’est vraiment inattendu et impressionnant !

Dans ces correspondances, on ressent une étonnante vitalité : des récits, des pensées, des idées. Implicitement, vous nous incitez à les parcourir toutes, ainsi que les œuvres respectives de chacun des auteurs.

Oui, je fais ce constat : ces correspondances sont vivantes. Cette incitation, je l’ai vécue moimême par de belles découvertes. En tant qu’usagère régulière de la Bibliothèque Publique d’Information à Beaubourg, je me rends bien compte qu’un ouvrage consulté sur une étagère incite à explorer celui qui se trouve juste à côté.

Vous ont-ils révélé des éclairages nouveaux, une intensité particulière, une singularité peut-être ?

Oh oui, je ne connaissais pas, par exemple, l’intensité de la relation entre Herman Melville et Nathaniel Hawthorne, ni celle d’Henry Miller et Blaise Cendrars. Ce qui est beau dans ces correspondances, c’est la constance. La création, contre vents et marées. On ne mesure pas aujourd’hui combien il était difficile de correspondre ainsi : en fonction des délais, la personne qui envoyait une lettre restait, anxieuse, dans l’attente d’une réponse qui tardait à lui parvenir.

Ce qui surprend c’est l’extrême précarité matérielle de ces vies – Dylan Thomas demande à Watkins de lui faire parvenir des timbres ! – et

L’amitié vous dépasse. Elle se montre plus constante que l’amour, plus permanente.

de ces artistes qui, pour rien au monde, n’auraient abandonné. Ils ont cela en eux, chevillé au corps. C’est la question du destin qui se pose là, cette forme d’abnégation que je trouve très belle. Je ne connaissais pas non plus les échanges entre Stefan Zweig et Joseph Roth, alors que j’étais familière de leurs œuvres respectives. Cette correspondance est bouleversante. Roth lutte tous les jours, mais il en arrive quand même à donner des leçons de mise en forme à Zweig. À juste titre, il sent la montée du nazisme. Zweig, dont je découvre la grande générosité, ne sent malheureusement rien venir. En tant que Juifs, ils sont en première ligne tous les deux, mais Roth perçoit avec une telle intensité le mal en train d’advenir qu’il peine à convaincre Zweig qui, lui, pense que tout cela va s’arranger. C’est parmi la grande force de ces correspondances que de nous révéler tout cela. Après, à titre plus personnel, je me sens bouleversée par le destin des écrivains et poètes juifs. Et je souhaitais leur rendre hommage.

Aujourd’hui, les correspondances prennent de nouvelles formes, plus volatiles, par le biais du numérique. Avec votre recueil, ne nous invitezvous pas à renouer avec la correspondance écrite ?

Oui, je crois que l’ouvrage est une invitation à correspondre.

— L’AMITIÉ DANS TOUS SES ÉTATS. CORRESPONDANCES, Conçu et présenté par Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois, Médiapop Éditions mediapop-editions.fr

—

— 11

f oc - u s

Salut à toi

La BnF met à l’honneur le groupe phare des années 80, les Bérurier Noir (1983-1989), premier représentant du punk français à entrer dans les fonds d’une institution publique grâce au don de ses archives par deux membres du groupe, le chanteur Fanfan et le saxophoniste mastO. À travers une centaine de pièces, affiches, pochettes d’albums, carnets de notes, fanzines, photographies, vidéos ou autres nez de cochon, l’exposition nous rappelle la force des slogans anti-Front national et ravive un parcours d’engagement, d’indépendance et de résistance de toute une génération. Un rafraichissant retour sur l’aventure collective d’une scène alternative et de contre-culture qui ne se limitait pas à « faire de la musique ». (V.B.)

Même pas mort ! Archives de Bérurier Noir

À la BnF jusqu’au 28 avril

Nos régions ont du talent

Plutôt que sur le bout de la langue, l’artisan d’art a le talent au bout des doigts. Renouant avec la beauté du geste et le savoir-faire manuel, les Journées Européennes des Métiers d’Art mettent à l’honneur le patrimoine vivant de nos régions. Rencontre avec des corps de métier qui ne manquent pas d’âme (plumassiers, dominotiers, doreurs, fresquistes ou selliers), visites guidées d’ateliers (plus de 200 répertoriés dans le Grand Est) ou rendez-vous dans des monuments historiques dont l’histoire s’écrit à fleur de décor : de Plombières-lesBains à Bouxwiller, Lunéville, Colmar ou Mouzon, l’artisanat d’art ne se tourne certainement pas les pouces ! (M.M.S.)

Du 5 au 7 avril de 10 à 18 heures

Dans tout le Grand Est metiersdart.grandest.fr

Dans ma bouche

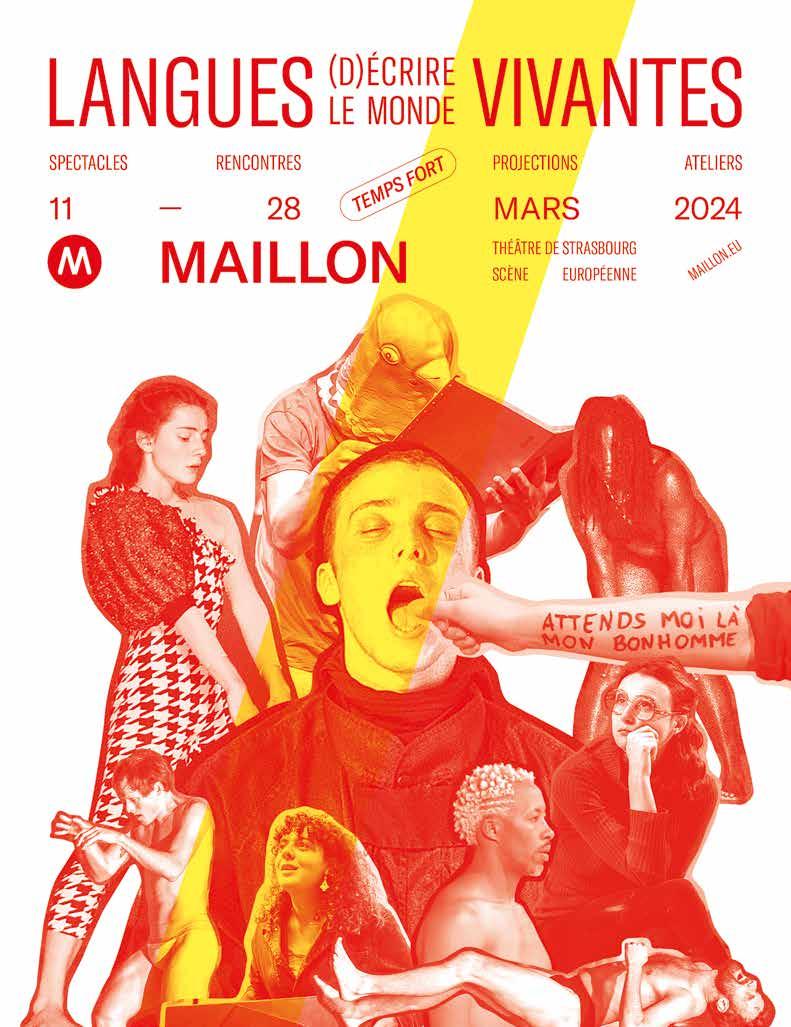

Parmi les propositions Temps fort du Maillon, une série de spectacles, ateliers, projections et rencontres ouvrira le printemps autour de la question primordiale de la langue, de toutes les langues. Depuis une vingtaine d’années, les réseaux sémantiques s’emparent de nos représentations et de nos connaissances. Leurs nœuds, arcs et liens tissent notre contemporanéité, parfois à notre insu, souvent avec notre accord, et nous dépossèdent de notre singularité analogique. Rendre la langue vivante, c’est s’emparer de sa réalité intime, se créer son vocabulaire, telle Simone de Beauvoir, dire le monde avec les 10 000 gestes de Boris Charmatz, recréer du sensible, de la liberté et de l’humanité. Un programme essentiel. (V.B.)

Langues vivantes, (D)écrire le monde Du 11 au 28 mars au Maillon, à Strasbourg www.maillon.eu

focus

Mirecourt luthier © A. Carbonare - P. Bodez

14

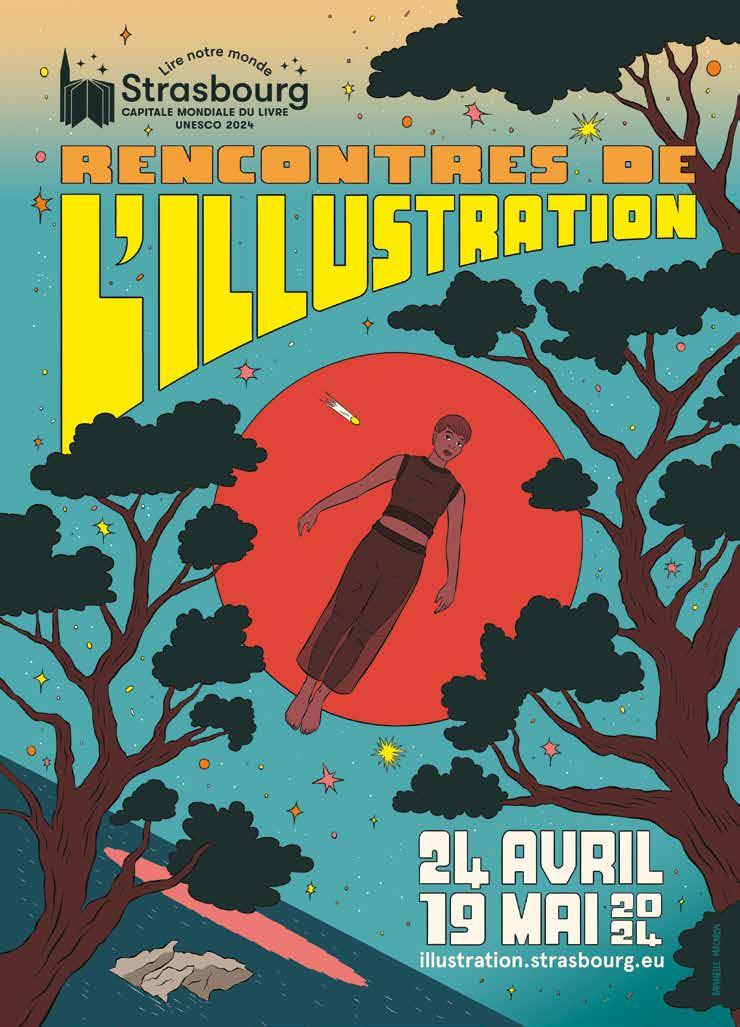

Festival Central Vapeur

Les mélopées orientales d’Ibrahim El Hasnawi, d’Ahmed Malek ou de Magdy El Hussainy : la parfaite BO accompagnant la contemplation du travail graphique de Raphaëlle Macaron. Connue pour son artwork des sorties de l’excellent label Habibi Funk, cette artiste originaire de Beyrouth réalise affiches, comics, couv’ de presse… et participe au Dialogue de Dessins, s’opposant à l’artiste strasbourgeoise Violaine Leroy pour la quatorzième édition de Central Vapeur. Le festival célèbre l’illustration, la bande dessinée, le dessin contemporain et nous convie à naviguer sur la/les « Méditerranée(s) », thématique 2024. (E.D.)

Du 24 avril au 19 mai Au Garage Coop, à La Menuiserie, au 5e lieu… centralvapeur.org

Dans le cadre des Rencontres de l’illustration (médiathèque AndréMalraux, Galerie Heitz, musée Tomi-Ungerer, Haute École des arts du Rhin…) Et dans le cadre de Strasbourg Capitale Mondiale du Livre UNESCO lirenotremonde.strasbourg.eu

Un ticket pour la lumière

La puissance de la voix de Vonfelt traverse le sombre bitume et le brouillard. Elle affronte la peur du noir pour venir caresser le velouté des cumulus violets. L’homme-orchestre, batteur de Jacques, sort un premier mini-album sous forme de nécessaire thérapie astrale élasticopop-wave hypnotique. Une invitation à prendre la poudre d’escampette, à draguer les dragons parmi les beats d’une lourde basse, à clamer des hymnes à l’amour déçu, sous le soleil de Satan, exactement. (E.D.)

Vonfelt (Vraiment records, Modulor) modulor-records.com En concert le 22 mars aux Trinitaires de Metz (première partie de Lescop) www.citemusicale-metz.fr

Like a bird

14 × 14 cm. Un petit carré cartonné et coloré. Pour les Éditions du livre, l’artiste multi-support (toile, textile, bois, bouse de vache…) Damien Poulain a réalisé un ouvrage de 16 pages, un livre pêle-mêle plein de piafs. Il suffit de tourner les pages pour créer une cinquantaine de drôles d’oiseaux à partir de formes géométriques simples. Des têtes de Birds bien plus chouettes que chez Hitchcock. (E.D.)

editionsdulivre.com

focus

Vonfelt © Ph. Lebruman

Where is the Friend’s House?, Raphaëlle Macaron (Even/ Odd Studio)

15

La Guerre sous l’étoile

« Et les étoiles brillaient/Et la terre embaumait », pleines d’une sorte de cruauté que même Shakespeare avait épargné à Macbeth, économisant le Ciel avant l’assassinat de Banquo, Puccini et Victorien Sardou laissent les étoiles allumées, laissent flotter le parfum de l’amour mis à mort. Après le Ciel, il y a ceux qui y croient, et il y a les autres. Ceux qui, en tapinois, font avancer Tosca, à force de croyances et de dogmes peu fréquentables. Tosca devrait s’imposer, en cela, comme une pièce des Temps Modernes. Un truc ancien, à voir pour comprendre un peu de ce qui se trame aujourd’hui. Contempteur des croyances faciles, du privé révélateur et d’une humanité radicale, Dominique Pitoiset, acteur directeur de l’Opéra Dijon, fait sonner clair le tube de Puccini. Après un Turandot pop et inquiet, en janvier dernier, la grande maison dijonnaise remet une nouvelle production de l’Italien sur le métier. Debora Waldman à la baguette, Orchestre et Chœur maison, Maîtrise de Dijon en grande maîtrise face au trio infernal, rôti par le baron Scarpia dans les murs de la Ville éternelle. Résumé : Des troupes réactionnaires du pouvoir monarchique napolitain s’activent et ficèlent au lendemain de la victoire de Bonaparte à Marengo. Floria Tosca, cantatrice et amoureuse du peintre humaniste Cavaradossi, ira jusqu’à assassiner Scarpia, chef de la police et baron, liberticide fan de soutane. Très habile pour nuire, ce dernier livre, très froid, le plat de sa vengeance posthume. Au-delà de toute étoile.

Par Guillaume Malvoisin — TOSCA, opéra du 12 au 18 mai à l’Opéra de Dijon, à Dijon opera-dijon.fr

La vénérable légèreté de l’être

Merci, de rien. Voilà du théâtre de rien. Ou plutôt du théâtre de force, taillé dans le peu et animé de la force de la vie elle-même. Jugez plutôt. Côte d’Ivoire, 1981, Nadia Beugré nait dans un quartier populaire d’Abidjan. C’est au même endroit que la danseuse et chorégraphe rencontre la communauté transgenre. De ces entretiens et de ces échanges, elle cisèle Prophétique (on est déjà né·es). Théâtre dansé, spectacle de peu. Aboiements, Ravel-boléro-popisé, Chewinggum et une puissance vulnérable poussée à son paroxysme. Le plateau de Prophétique est un ring où on s’y bat et débat avec soi. Amateurices et pros, compris es. Fracturé dans son histoire et dans son rapport aux genres, le plateau de théâtre s’active d’une modernité impressionnante, où chacun et chacune fait le choix de ses armes et du courage pour s’affirmer, être soi, se révéler au public et au monde, ce qui n’est jamais loin d’être la même engeance. Programmée en partenariat avec Le Dancing CDCN, dans le cadre du Festival Art Danse, la pièce met le corps au centre du mouvement de son ensemble, explicite les recherches de Nadia Beugré sur les marges, l’exclusion et les identités mouvantes, ignorées dans le meilleur des cas, souvent malmenées, toujours stigmatisées pour ce qui est du côté d’Abidjan. On avance, on se confronte, on prend soin de soi et de la beauté des autres, on dresse des dancefloors où le voguing et le coupédécalé explose l’espace dessiné par la pauvreté plastique de quelques choses et ficelles. Nadia Beugré déjoue les codes et les clichés avec un violente douceur, celle de l’invention de soi et des autres.

Par Guillaume Malvoisin

— PROPHÉTIQUE (ON EST DÉJÀ NÉ·ES), théâtre le 6 avril au Théâtre Dijon-Bourgogne CDN, à Dijon www.tdb-cdn.com

focus

Prophétique (on est déjà né·es) © Werner Strouven

16

Tosca © Mattotti

Viens voir les musiciennes

Parce qu’il reste encore beaucoup de travail (acharné) avant d’arriver à un certain équilibre de genre dans un milieu majoritairement masculin, le dispositif Musiciennes propose une nouvelle semaine de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion dans la scène musicale française. Fruit de la collaboration du Bastion, de la Rodia et de Mazette!, ce temps fort dédié à la création féminine offre ainsi, pour la troisième année consécutive, la possibilité aux pros de participer à de nombreux ateliers, tables rondes, coaching, temps d’échanges (…), et au public de profiter de diverses rencontres thématiques centrées sur l’accès en égalité à la pratique musicale.

Résolument engagé, forcément décapant, Musiciennes se veut également bigrement festif, avec une soirée de clôture en mode « all night long » à la Rodia, electro 100 % féminine, et réalisée en partenariat avec le collectif Boom Rang à l’occasion de son premier anniversaire. Derrière les platines, des demoiselles qui ont ce qu’il faut là où il faut, notamment Sérotonine, ponceuse de dancefloor et activiste de la scène électro féminine depuis plus de dix ans ; sans oublier la jolie rose Irène Drésel et sa techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, véritable artiste polymorphe à l’univers fleuri quasi hypnotique. Ou comment allier le (très) utile à l’agréable !

Par Aurélie Vautrin

— MUSICIENNES À BESANÇON,

concert le 20 avril à la Rodia, à Besançon larodia.com musiciennes-mab.fr

Engagez-vous

Créé en 1988 par deux enseignantes, danseuses et chorégraphes passionnées, le festival Art Danse est devenu au fil des années « le » grand rendez-vous de danse contemporaine en région Bourgogne Franche-Comté. Trois semaines d’installations et de performances sur la métropole dijonnaise pour apprécier la création chorégraphique actuelle. Ici, les esthétiques se croisent, les sensations et les renommées aussi – les artistes sont internationaux, nationaux, locaux, avec pour point commun la danse comme langage universel, et la nécessité d’exprimer par le corps leur vision du monde d’aujourd’hui. La version 2024 se veut donc percutante, avec pléthore de créations militantes et engagées, façon cri d’alarme et constat amer d’une société à la dérive, le tout matérialisé avec rage, révolte, esthétisme – humour et poésie aussi. D’autant que le festival fait la part belle à la parité, à la diversité, à la fidélité, mais aussi à la découverte, en accueillant cette année des artistes comme Gaetano Cunsolo ou César Vayssié, Lenio Kaklea, Étienne Rochefort, Malika Djardi, Marc Lacourt ou Betty Tchomanga. On retient également la programmation en soirée de clôture du très apprécié Prophétique (on est déjà né.es) de Nadia Beugré, spectacle consacré aux femmes transgenres d’Abidjan, divas de nuit, coiffeuses de jour, invisibilisées par une société qui fait semblant de ne pas les voir, mais qui, pourtant, tiennent une place essentielle dans le fonctionnement du pays. Follement beau !

Par Aurélie Vautrin

— ART DANSE, festival du 16 mars au 6 avril au Dancing et autres lieux, à Dijon ledancing.com

focus

Prophétique (on est déjà né.es) de Nadia Beugré © Werner Strouven

18

Irène Drésel © Valérie Mathilde

La classe éco

Fidèle à ses valeurs, le festival Rencontres & Racines version 2024 promet un nouveau tour du monde des musiques, des saveurs et des cultures, le tout sans faire exploser son empreinte carbone puisque tout se passe du 28 au 30 juin dans l’enceinte du parc Japy à Audincourt. De la Côte d’Ivoire aux Balkans en passant par la Belgique, le Royaume-Uni, le Midwest américain, le Congo ou le Maroc, le voyage s’annonce à la fois éclectique, coloré et, bien évidemment, ultra festif, avec plus d’une trentaine d’artistes, confirmés ou pépites en devenir, à découvrir sur les quatre scènes du site. Sont ainsi notamment attendus Selah Sue, Goran Bregović, Tiken Jah Fakoly, Dub Inc, Chinese Man, Babylon Circus, Caravan Palace, Simone Ringer, Kikesa, Féfé, pléthores de jeunes artistes locaux… Sans oublier la venue d’une sorcière réconfortante, « tu sais, la chanteuse avec les points sous les yeux » comme elle aime se décrire, l’ensorcelante Solann… La nouvelle étoile de la pop-folk frenchie viendra en effet hypnotiser le public avec ses douces mélodies – tout en bousculant le patriarcat avec ses textes brûlants comme de l’acide citrique. On n’oublie pas non plus la journée du dimanche dédiée aux kids et la visite du grand village associatif et citoyen, tout en prenant le temps de déguster la cuisine des restaurateurs du coin, proposée en filière courte, avec produits locaux et matériaux recyclés. Vous avez dit incontournable ?

Par Aurélie Vautrin

NDLR : On a failli oublier le magnifique duo formé par le chanteur d’opéra Serge Kakudji et David Demange, qui a décidément plus d’une corde à sa guitare. Une occasion unique de découvrir la musique classique en toute simplicité et dans un très beau cadre

— RENCONTRES & RACINES, festival du 28 au 30 juin, à Audincourt rencontresetracines.audincourt.fr

focus

20

Solann © Adriania Pagliai

Jours de fête

En Suisse, la Fête de la Danse est un événement national, avec pléthore d’événements à retrouver dans une trentaine de villes, au bord des lacs et sur les places publiques, dans les parcs, les musées, les cinémas et les zones piétonnes. Le tout porté par une « énergie du renouveau », qui se veut à la fois fédératrice et joliment multicolore… Grande nouveauté cette année, VIADANSE, le Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté s’associe à la manifestation ! Ainsi, du 3 au 5 mai prochains, se tiendront également à Belfort trois jours de rencontres, de spectacles, de projets participatifs et de découvertes en écho aux festivités proposées par le Théâtre Nebia à Bienne. L’occasion notamment de découvrir en avant-première Fantaisie pour passement de jambes, la nouvelle création de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Dans ce nouveau projet, le duo à la direction de VIADANSE depuis 2015 explore cette fois les liens entre la danse et les gestes du football. Aile de pigeon, brossé intérieur, coup du foulard et reprise de demi-volée donnent ainsi une composition inattendue, entre corps performant et corps poétique, une mi-temps chorégraphique étonnante et pleine de poésie, inclusive et populaire. Sans oublier également sur la période des temps d’échanges, des spectacles in situ, une scène ouverte et une soirée dancing avec DJ-set et food truck. Alors, on danse ?

Par Aurélie Vautrin

— FÊTE DE LA DANSE, festival du 3 au 5 mai à VIADANSE, École d’art et avenue de l’Espérance, à Belfort www.viadanse.com

focus

22

Fantaisie pour passement de jambes de Héla Fattoumi & Éric Lamoureux © Mohamed Lamqayssi

D’un sommet à l’autre

Vingt-quatre battements par minute. L’un des cœurs au rythme le plus bas recensés au monde. Si la façon dont pulsent les veines de Martin Fourcade appartient à peine au réel, il est bien le sportif français le plus titré de toute l’histoire aux Jeux olympiques. Cinq médailles d’or et un parcours unique depuis ses débuts en 2007, le meilleur biathlète de son temps pouvait se permettre d’emprunter la route tranquille des adieux. En mars 2020, ce qui aurait dû prendre des allures de jubilé lors de la dernière course et victoire de sa carrière sur les pistes de Kontiolahti en Finlande se déroulera à huis clos, les ailes du Covid se refermant en confinement.

Privé de son public et d’un dernier partage, Martin Fourcade quitte définitivement ses skis et décide de monter sur scène. Avec Hors-Piste, il entreprend avec audace de mettre en mots, avec la complicité du documentariste Sébastien Deurdilly, des pleins feux inattendus sur sa propre légende, mais aussi une mise en abyme plus intime. « Ma première médaille, c’était des pleurs, pas de la joie. » Digne d’une tragédie du théâtre antique, on se souvient de ce moment intense où son frère ainé, promis au podium, se fait évincer par le cadet. Tour à tour drôle, émouvant, Martin Fourcade se déploie dans une sincérité qui interroge aussi avec vigueur les enjeux d’une vie totalement dédiée. Largement suivi par son ancien et nouveau public dans une tournée déjà triomphale, le champion et désormais acteur excelle dans ce spectacle mis en scène par Matthieu Cruciani.

Par Nathalie Bach

— HORS-PISTE, théâtre les 14 et 15 mars à la Comédie de Colmar, à Colmar www.comedie-colmar.com

Jeu, set et match

Six ans déjà que la Quinzaine de la Danse est devenue le rendez-vous chorégraphique incontournable du territoire mulhousien. Initiée par Thomas Ress, directeur de l’Espace 110 d’Illzach, portée par Benoît André, le directeur de La Filature et par Bruno Bouché, le directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, la nouvelle édition permet de faire rayonner un travail axé sur la quête de sens tout en favorisant l’accès au plus grand nombre. Dans un monde à interroger, comprendre et poétiser, les propositions chorégraphiques mettent en perspectives les multiples enjeux esthétiques du mouvement et résolvent, peut-être, quelques-unes de nos grandes questions de société. La programmation incroyablement riche, plurielle et multiple sera à découvrir d’une structure à l’autre grâce au pass Quinzaine : On achève bien les chevaux de Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro ; Gounouj de la Cie Zimarèl/Léo Lérus ; Tout-Moun de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux ; Kamuyot d’Ohad Naharin ; Body Bagarre - Le jeu de la Cie R/Ô ; Charcoal de la Cie Pièces Détachées ; Grains de la Cie Simon Feltz ; et du côté des compagnies québécoises Le Patin Libre, Murmuration, et Marie Chouinard, M. Sans oublier les Visites dansées de la Cie Callicarpa – Aurélie Gandit, les Yellow Party de Mickaël Phelippeau avec un DJ set de Barbara Butch ou encore les ateliers pour se frotter à la puissance créative du corps.

Par Valérie Bisson

— QUINZAINE DE LA DANSE, événement du 7 au 26 mars à l’Espace 110, à Illzach, à La Filature, à Mulhouse, et au CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org

focus

© Pascale Cholette

24

Murmuration - Le Patin Libre © Rolline Laporte

Mythe & Légende

Pour toujours et à jamais, Marylin Monroe restera une icône, un symbole, une légende. Bien au-delà de la femme, du corps, de sa représentation, du personnage. De celle qui tutoie les étoiles, qui transcende tout, les frontières, les genres, les générations, ange tombé du ciel aux ailes qui ont continué de saigner malgré les pansements et les artifices et le maquillage. À partir de textes écrits par Marilyn elle-même à différents moments de sa vie – des interviews, des lettres, des notes biographiques, des poèmes, des écrits personnels… – la comédienne Nathalie Bach cherche à lever le voile sur la véritable personnalité d’une femme devenue star. Raconter l’intelligence non autorisée, malmenée, la solitude omniprésente, écrasante, la douleur et la nécessaire futilité aussi. Accompagnée au piano par Christophe Imbs, Nathalie Bach se lance ainsi dans une lecture passionnante, sans mimétisme, sans volonté d’incarner ou d’imiter, comme un long planséquence sublimé par une musique hypnotique aux accents jazzy. Si la pièce a été créée il y a plus de dix ans, le fond, lui, n’a pas pris une ride. En même temps, les légendes ne meurent jamais, n’est-ce pas ?

Par Aurélie Vautrin

— NORMA JEAN BAKER… MARILYN MONROE, théâtre le 5 avril à la Salle du Cercle, à Bischheim salleducercle.fr

On est quand même tous des Européens

Pensée après la crise Covid et partie du constat d’un repli social et professionnel autour des scènes du spectacle vivant et de la filière des musiques actuelles (téléchargement en ligne, fermeture des salles de concert, concerts retransmis), la convention professionnelle Strasbourg Music Week, initiée par Isabelle Sire, a vocation à remettre en perspective les métiers, acteurs et créateurs de la scène musicale professionnelle. Et ce, en allant également retrouver les musiciens trop isolés dans leurs lieux de répétition ou leurs home studio. Pendant trois jours, bookers, producteurs, communicants, gérants, managers issus des scènes suisses, allemandes, belges, luxembourgeoises et françaises (avec une priorité au Grand Est) se rencontrent autour de conférences, workshops et showcases pour échanger sur leurs pratiques, mutualiser leurs savoirs, s’inspirer les uns des autres et rencontrer ceux sans qui rien n’adviendrait : leurs publics. Plus de 180 professionnels dans un rayon de 300 km ont répondu présents en 2023 et des échanges entre les pays se mettent déjà en place puisque dix étudiants stagiaires seront accueillis lors de cette deuxième édition de Strasbourg Music Week dédiée à la réflexion et à l’exploration des marchés frontaliers. Parmi les nouveautés : un slow meeting, des pitchs et des blitz sessions s’ajoutent au programme et il sera toujours temps de discuter de manière informelle avant ou après les mini-showcases en soirée. Penser global, agir local est une formidable preuve de bonne santé démocratique. À bon entendeur !

Par Valérie Bisson

— STRASBOURG MUSIC WEEK, événement du 21 au 24 mai à Strasbourg strasbourgmusicweek.eu

focus

26

Nathalie Bach © Michel Nicolas

L’énigme Jean-Sébastien Bach

À l’occasion de ses concerts qui ont lieu les dimanches matin, dans une atmosphère intime, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg reprend cette fois une célèbre messe sacrée, en la sécularisant. Ce printemps, il jouera quelques-unes des œuvres rituelles composées par Jean-Sébastien Bach, dont aucune interprétation n’épuise l’énigme. On pourra entendre le Concerto pour violon et hautbois, le Concerto pour violon en la mineur, le Concerto pour deux violons en ré mineur, mais aussi l’air « Erbarme dich », dans un arrangement pour violon et hautbois d’amour, extrait de La Passion selon saint Matthieu Le violoniste virtuose franco-serbe Nemanja Radulović, en résidence au sein de l’Orchestre cette saison, emmènera dans le sillage de ses envolées envoûtantes Charlotte Juillard, Thomas Gautier et Hedy Kerpitchian aux violons également, Joachim Angster à l’alto, Olivier Garban au violoncelle, Thomas Kaufman à la contrebasse, Sébastien Giot au hautbois, et Eva Valtova au clavecin. Si l’on en croit Aziz Shokhakimov, le chef d’orchestre strasbourgeois, Nemanja Radulović « a une influence presque magique sur les musiciens et le public ». Ce dernier, il est vrai, est passé par les plus grands orchestres : l’Orchestre philharmonique de Munich, le Deutsches SymphonieOrchester de Berlin, la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre symphonique de Montréal, ou encore l’Orchestre philharmonique de Radio France. Interprétant avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg La Passion selon saint Matthieu, il donnera à entendre la lamentation de Pierre, qui fond en larmes en comprenant qu’il vient de renier son ami Jésus de Nazareth et qu’il n’a pas su écouter la voix de l’amour en lui. Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich… Regarde, mon cœur et mes yeux pleurent amèrement pour toi… Telle est l’histoire à laquelle l’OPS donnera un nouveau souffle, histoire de larmes qui sont aussi un geste esquissé vers l’autre.

Par Clément Willer

— LES DIMANCHES MATIN DE

L’ORCHESTRE, concert le 21 avril à la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg philharmonique.strasbourg.eu

En un éclair

« Pour ce spectacle, j’imagine une forêt chorégraphique dans laquelle aucun geste n’est jamais répété par aucun des danseurs en présence. 10 000 gestes qui ne seront visibles qu’une seule fois – disparus aussitôt que tracés, comme une ode à l’impermanence de l’art de la danse. » Figure majeure de la nouvelle vague française, Boris Charmatz signe avec 10 000 gestes une véritable prouesse dans tous les sens du terme. Sur scène, une vingtaine de danseurs, la plupart chorégraphes de niveau international, qui accomplissent à la vitesse de l’éclair des milliers de gestes avec leur corps, leurs mains, leurs pieds, leurs jambes, chacun d’eux formulant sa propre partition sur l’inégalable Requiem de Mozart. 10 000 gestes jamais répétitifs, sans lien ni symétrie entre eux, comme une explosion chorégraphique pour figurer l’éphémère, un pari hors normes, un tour de force à la fois euphorisant, hypnotisant, une humanité grouillante, bouillante, vivante, aux prises avec ses propres mouvements, propositions, états d’âme. « Dans 10 000 gestes, c’est la fugacité poussée à son paroxysme qui génère le regard et la pensée du spectateur. Le chaos de dépense est tellement parfait qu’il confine à l’immobilité. » Présentée par POLE-SUD en collaboration avec le Maillon, cette pièce nous invite à un véritable voyage hors du commun, aussi collaboratif qu’introspectif – et pas loin pour certains de ressembler à une masterpiece.

Par Aurélie Vautrin

— 10 000 GESTES, danse les 20 et 21 mars au Maillon, à Strasbourg pole-sud.fr maillon.eu

focus

10 000 gestes © Tristram Kenton

27

© Nicolas Rosès

L’exposition d’une femme

Saviez-vous que la célèbre Fontaine de Marcel Duchamp, mondialement connue pour être l’œuvre à l’origine même de l’art conceptuel, aurait en réalité été créée par « une femme », la baronne et poétesse allemande Elsa Von Freytag-Loringhoven ? Un exemple parmi (tant) d’autres de ces personnalités féminines purement et simplement effacées de l’Histoire, femmes sacrifiées dans la course au patriarcat glorifié. Une invisibilisation banalisée qui sert aujourd’hui de point d’ancrage à Juliette Steiner et la compagnie strasbourgeoise Quai n°7 pour leur nouvelle création sobrement intitulée Une exposition, pièce de théâtre en forme de point vengeur à l’Histoire de l’art dans toute sa splendeur. Au cœur de la pièce, le travail (fictif) de Julia Armutt, plasticienne récemment disparue, bien plus célèbre pour avoir été « la femme d’ » un célèbre sculpteur que pour ses propres œuvres. Après sa mort, sept de ses proches sont réunis dans une galerie d’art contemporain pour suivre ses dernières volontés : réaliser le montage de sa dernière œuvre – une exposition posthume qui prend rapidement la forme d’un malicieux requiem pour la liberté. Après le succès de Services, créée la saison dernière, Juliette Steiner et Olivier Sylvestre s’allient donc à nouveau pour mêler leurs langages hybrides, follement vivants, entre écriture dramatique et écriture de plateau. De quoi (vivement) attiser notre curiosité.

Par Aurélie Vautrin

— UNE EXPOSITION, théâtre du 4 au 6 avril au TJP, à Strasbourg et les 30 et 31 mai à la Filature, à Mulhouse tjp-strasbourg.com

Sans contrefaçon

On l’a découverte les cheveux orange en lice pour Eurovision France avec « Navigateure », extrait de son album-concept Sérotonine. Elle détonne dans le paysage, tente la chose pour l’expérience, petite bombe à retardement prête à dégainer ses titres à chaque attaque du patriarcat établi. À l’époque, la demoiselle se cherche encore, mêle electro, pop et RnB, fait des feats avec des rappeurs et des expériences avec la musique comme un savant fou dans son labo. On la rapproche de Mylène Farmer ; elle répond qu’elle fait partie de son ADN, comme Björk ou Rosalia. Ancienne étudiante en cinéma, elle réalise elle-même ses clips, prône le poing levé le droit au désir féminin et profite de sa musique pour rugir son combat contre le sexisme et l’homophobie. Aujourd’hui, la demoiselle a négocié un virage à la corde avec des influences plus rock, plus dark, plus ambient ; les mots, eux, sont toujours tranchants comme des rasoirs. « J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien, explique-t-elle. Au-delà d’un projet musical, j’ai imaginé cet album comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes : revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. » Avec Where’s the Light?, elle continue ainsi son processus et sa lutte, telle une exploratrice à la douceur foudroyante en recherche perpétuelle d’une nouvelle terre à inventer.

Par Aurélie Vautrin

— JOANNA, concert le 16 mars à la chapelle des Trinitaires, à Metz www.citemusicale-metz.fr

Une exposition, cie Quai n°7 © Michel Grasso

focus 28

Joanna © E.Bowes

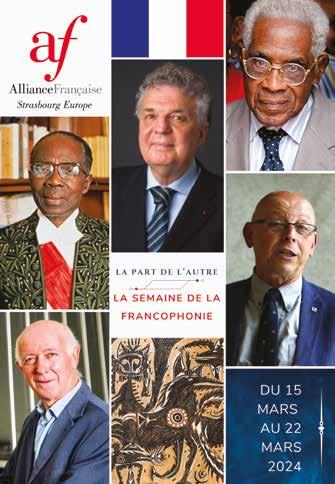

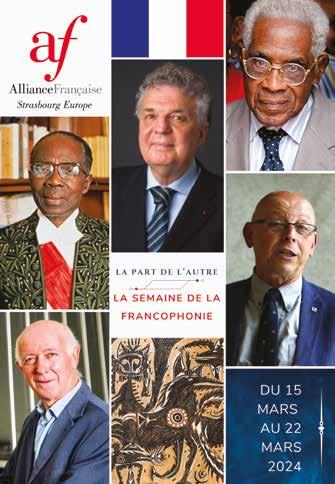

Printemps francophone

Certains linguistes qui se disent pourtant atterrés nous l’affirment : le français va très bien, merci pour lui. Certes, il emprunte mais il donne aussi, il cède à son tour des mots et vient enrichir le grand dictionnaire du monde. En somme, la langue française vit sa vie de langue. Forte de ce constat, l’Alliance française Strasbourg-Europe poursuit son exploration de la diversité des cultures. Tout d’abord, il s’agira de célébrer la Francophonie en se plaçant au diapason des festivités mondiales. La fête commencera avec l’exposition située « Par-delà les frontières » par François Burland, puis elle fera résonner les accents afro-caribéens le temps d’une soirée musicale et poétique, avant de lancer un cycle de conférences destiné à dresser un état des lieux résolument pluriel du français tel qu’on le pratique aujourd’hui. D’ailleurs, de l’autre côté du monde, au Japon pour être précis, des artistes et intellectuels témoignent eux aussi de leur francophonie choisie. En retour, l’Alliance française se propose de saluer cette fascination réciproque. Loin des clichés, ces Semaines japonaises permettront de croiser des modes d’expression traditionnels et contemporains, qu’il s’agisse de faire dialoguer calligraphies, yukata (le kimono d’été) et les photographies issues de la collection de Madeleine Millot-Durrenberger, de faire découvrir au public français le rakugo, l’art captivant des conteurs itinérants ou bien encore d’interroger l’écrivain Akira Mizubayashi pour évoquer les modifications qui opèrent chez celui qui a choisi d’embrasser une autre langue d’écriture.

Même le manga ne sera pas oublié, pour attester, s’il le fallait, de la vitalité de la culture populaire japonaise. Alors, oui, le français n’est pas la langue de tout le monde, mais c’est bien une langue où chacun peut se retrouver. Un bien commun à partager comme l’illustre cette programmation encore une fois marquée par un éclectisme roboratif.

Par Robert Lenoir

— SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE, exposition, musique, poésie, conférences du 15 au 22 mars

— SEMAINES JAPONAISES

(sous le patronage du Consulat général du Japon à Strasbourg), exposition, conte, rencontres du 10 avril au 7 juin dans la Grande Salle de l’Alliance française Strasbourg-Europe, à Strasbourg www.afstrasbourg.eu

Sororité absolue

Après deux saisons musicales de Ah ! Les Femmes…, faites place aux Music&lles, un tout nouveau festival dont l’objectif principal est d’explorer encore plus en détail les thématiques et liens entre femmes, musiques et genre(s). « Il est vital pour l’équilibre de ce monde de faire entendre vos voix, nos voix, d’autres récits, les vôtres et ceux d’artistes encore trop méconnues », explique en préambule Séverine Cappiello, directrice de la Sturm Production et organisatrice, en parallèle, du festival Jazz à la Petite France, à Strasbourg. Poussée par l’envie de faire découvrir un « matrimoine musical créatif et bien vivant », elle lance aujourd’hui un événement entièrement dédié aux projets menés par des femmes dans le milieu des musiques actuelles, « l’un des secteurs les plus verrouillés et discriminés de France ». Avec au programme des ateliers thématiques ou de pratique artistique, des rencontres, des conférences, des créations et, bien entendu, des concerts follement hétéroclites, jazz, pop, electro et autres projets sonores en pleine mutation. Sans oublier un atelier DJ avec WOM·X, accessible aux jeunes filles, trans et non binaires à partir de 8 ans ! On ne manquera pas également d’assister à la prestation forcément envoutante d’Hannah Featherstone, autrice-compositrice-interprètepianiste franco-britannique, dont la voix habille le silence et tisse une musique electro-pop contemplative, aussi ciselée que délicate.

Par Aurélie Vautrin

— LES MUSIC&LLES, festival du 8 au 16 mars à la Maison des associations, à la BNU et à Nootoos, à Strasbourg, et au Château, à La Petite-Pierre sturmprod.com/lesmusicelles

focus

Hannah Featherstone © Alfredo Salazar

29

Œuvres de François Burland exposées pendant la Semaine de la Francophonie

Le corps en jeu

L’exposition « Frisbee ! Sports Et Loisirs » bénéficie du label Paris 2024, mais a été imaginée pour la Kunsthalle de Schwäbisch Hall autour du dessin de Fernand Léger, Les loisirs (1944). L’envie était de confronter les œuvres évoquant les « sports, loisirs & jeux », activités proscrites pendant les restrictions. Le musée Würth France Erstein se l’approprie en cette année olympique, préservant avec près de 80 œuvres l’ambition de l’originale. D’emblée, l’ancien et le contemporain s’affrontent : un coureur cycliste à terre (sculpture hyperréaliste de Jan Nelson) et les répliques romaines en plâtre du guerrier blessé, du discobole devant le joueur de frisbee sur son pénétrant fond vif orange (Donna Stolz) cinglent la perspective. Au rez-de-chaussée, les œuvres souvent de grand format montrent le corps martyrisé par l’effort, la mécanique, les mêlées, la vitesse (trait enfiévré des encres d’Höckelmann), mais aussi par la tauromachie et la danse. L’ironie (Tomi Ungerer) ou deux plongeuses en apesanteur (Christine Gallmetzer) suggèrent leur alternative à la rage compétitrice, tandis que l’étage pose le nouveau rapport à l’espace et au temps né de l’industrialisation (pertinent catalogue). La marche s’approprie la nature, surtout la montagne teintée d’un romantisme assagi ; le balnéaire ou la fête virent avec le tourisme de masse à l’oppressif. Le jeu achève le parcours avec les échecs et la volonté de célébration collective (affiches des JO 1972). Entre Pissarro, Miró, Grosz, Ernst, Morellet… les bronzes tourmentés d’Alfred Hrdlicka affirment en Leitmotiv que « toute la force de l’art vient de la chair ».

Par Luc Maechel

— FRISBEE ! SPORTS ET LOISIRS, exposition jusqu’au 15 septembre au Musée Würth, à Erstein musee-wurth.fr

focus

30

Michael Halsband, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, 1985. Collection Würth, Inv. 7018 Photo : Archiv Würth © DR

Good Morning America

Ils ne sont pas américains, mais leur musique semble tout droit sortie d’un garage US des années 60, le son rugueux, âpre et rêche en prime. Un mélange de delta blues et de rock underground, de kraut et de fuzz, une musique de connaisseurs qui anime autant qu’elle soulage. Eux, c’est Hoboken Division, basé du côté de Nancy, mais dont le son a résonné jusque sur la BBC et les radios de l’Oncle Sam. À l’origine, il n’y avait que Marie et Mathieu, elle au chant, lui à la guitare, les percus gérées avec une boite à rythmes. Depuis, ils ont été rejoints par Czmil à la batterie, sans pour autant renier leur identité musicale : l’authenticité, la démarche rocailleuse, un son brut de décoffrage et les tripes sur la table, le tout porté par des pédales d’effets faites maison. Si leur premier album est sorti en 2015, voilà qu’ils sortent déjà leur quatrième disque, Psycholove, affirmant s’il le fallait encore leur caractère bien trempé, à la fois un poil insubordonné et parfaitement maitrisé. Sur scène, c’est une visite des tréfonds de l’Amérique, quelque part entre Détroit et le port de New York, avec des escales en Allemagne et à Manchester à la rencontre d’autochtones bourrus, mais furieusement sympathiques. D’autant qu’ils vous invitent aujourd’hui à leur release party à L’Autre Canal le 26 avril, en compagnie de César Palace et Marie Madeleine, d’autres produits du terroir burinés à l’authentique. Mais ceci est une autre histoire…

Par Aurélie Vautrin

— HOBOKEN DIVISION, concert le 26 avril à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

focus

31

Hoboken Division © Perisse

Ciel, mon Mari !

Il nous toise de ses grands yeux craintifs. Sorte d’E.T. en bronze, vestige d’un passé très lointain, le lion du temple du Seigneur-du-Pays observe le visiteur, comme il l’a longuement fait au cours des siècles à Mari en Syrie (titre de l’expo de la Bnu). Ce protomé (avant-corps) date du xxiie siècle av. J.-C. et a été découvert lors des fouilles réalisées par le pasteur André Parrot en 1937. Missions poursuivies plus tard par Jean-Claude Margueron et ses « disciples » de l’Université de Strasbourg. De son air tristouille, le fauve vert semble raconter sa douloureuse séparation : depuis 2011 et l’arrêt forcé des recherches archéologiques sur site, le pensionnaire du Louvre n’a plus aucune nouvelle de son compagnon félin domicilié au Musée national d’Alep, ville saccagée. Que le gardien du temple se réjouisse : l’exposition de la Bnu retrace la fantastique aventure de cette ville proche-orientale du iiie millénaire, de l’époque des Shakkanakkus (2250-1810 av. J.-C.).

Mystérieuse cité plusieurs fois détruite et aujourd’hui malmenée par missiles et tractopelles, Mari est à la fois puissant carrefour commercial du bord de l’Euphrate, riche productrice d’artisanat métallurgique, pieuse contrée où sont vénérées les divinités… Parmi les chefs-d’œuvre montrés, il y a la statue en albâtre d’un porteur de chevreau prêt au sacrifice, de complexes tablettes administratives en argile – ancêtres des tableaux Excel –, de fins bijoux en lapis-lazuli ou encore l’immense corps du Shakkanakku Puzur-Ishtar qui, magie du moment, retrouve sa tête. Miraculeux alors que l’on sait d’Emmanuel Marine, conservateur à la Bnu, que « dans l’histoire de Mari, le thème de la destruction revient comme un couplet ».

Par Emmanuel Dosda

— MARI EN SYRIE :

RENAISSANCE D’UNE CITÉ AU 3E MILLÉNAIRE, exposition jusqu’au 26 mai à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, conçue en partenariat avec le Domaine et Musée royal de Mariemont (Belgique) et le musée du Louvre www.bnu.fr

Un jour, peut-être

Lors d’une résidence à Berlin, le comédien et metteur en scène Cédric Djedje découvre que plusieurs rues de l’Afrikanisches Viertel – le « quartier africain » – portent le nom de colonisateurs allemands. Depuis plusieurs années, des associations africaines et afroallemandes luttent pour les faire renommer, afin d’honorer plutôt des figures de la résistance africaine. Mais le projet, embourbé dans les méandres de la justice, stagne depuis des mois – et ces plaques, aussi communes que symboliques, soulignent toujours l’hommage du pays à son passé colonialiste. Lui-même artiste afro-descendant, Cédric Djedje décide alors de s’emparer du sujet pour explorer les questions d’identité, de mémoire et de réparation. Premier projet de sa compagnie nommée Absent·e pour le moment, Vielleicht (« Peut-être », en allemand) mélange documentaire et fiction, conférence, performance et autobiographie pour répondre à la question : comment Histoire, intime et quotidien dialoguent-ils dans la ville ? « Avec Vielleicht, je voudrais mêler questionnement intime sur ma place d’afro-descendant vivant dans différents espaces européens et questionnements politiques sur la place des afro-descendant·e·s dans les récits nationaux et les espaces urbains en Europe postcoloniale », résume Cédric Djedje. Accompagné sur scène par la comédienne Safi Martin Yé, il explore les répercussions des fantômes du passé sur notre mémoire, sur nos corps, sur nos vies, nous poussant ainsi à nous interroger, très justement, sur le monde d’aujourd’hui.

Par Aurélie Vautrin

— VIELLEICHT, théâtre du 12 au 19 avril au TNS, à Strasbourg www.tns.fr

focus

Protomé de lion en cuivre, Temple « aux lions » de Mari. Vers le xxiie siècle av. J.-C. Musée du Louvre, département des Antiquités orientales - inv. AO 19520 © musée du Louvre/Raphaël Chipault

32

Vielleicht © Dorothée Thébert

À portée de main

Pour la troisième année, le festival Micropolis va investir le Théâtre de la Manufacture et ses environs. Du jardin à la Grande Salle, de La Fabrique aux locaux de répétition, le théâtre devient une « place de village » propice aux croisements entre visiteurs et artistes. Le Goethe Institut, le Conservatoire, l’Institut européen du cinéma et de l’audiovisuel, la Maison de l’architecture et le gymnase JacquesLeblanc ouvrent également leurs portes pour l’occasion. Micropolis est dédié à des formes théâtrales conçues pour pouvoir être jouées en itinérance et hors les murs, en grande proximité avec le public. La programmation, composée de neuf spectacles, convie notamment Morgane Deman à présenter Le Pain de la bouche, où une jeune vendeuse en boulangerie est entraînée dans une déambulation nocturne déroutante interrogeant ses rêves et sa condition. De la fantaisie cartoonesque Les Hamsters n’existent pas à la performance du duo Bertrand Lesca et Nasi Voutsas, empêtrés dans l’absurde autour d’une table de restaurant (L’Addition), Micropolis propose des instants de comédie, mais aussi des sujets plus graves. Ainsi, Seuil de Pierre Cuq aborde le thème du harcèlement scolaire, et Jeune mort la radicalisation d’une jeunesse sans perspectives. Des rencontres, des ateliers et des lectures de Quartiers libres, « enquête poétique » à la rencontre des travailleurs du Grand Nancy sont également au programme.

Par Benjamin Bottemer

— MICROPOLIS, festival du 21 au 24 mars au Théâtre de la Manufacture et alentour, à Nancy theatre-manufacture.fr

Youngblood

Au NEST, Centre dramatique national de Thionville, les adolescents ont leur festival : la Semaine Extra, ce sont des moments et des spectacles qui leur sont directement adressés, sélectionnés ou joués par eux, assortis de rencontres et d’ateliers. Les journées du 2 au 5 avril sont exclusivement consacrées à des représentations avec les établissements scolaires partenaires de l’événement ; les séances grand public ne débutent qu’à partir du 9 avril. Les thématiques sont proches des préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui, déclinées à travers les formes et les esthétiques les plus variées. On peut par exemple mixer cirque, electro et fait-divers tragique (Pourvu que la mastication ne soit pas longue) ou se pencher sur l’œuvre de Zola avec La Terre, qui nous mène auprès d’une famille d’agriculteurs et dresse un parallèle entre xixe et xxie siècle. Un jour, j’irai à Tokyo avec toi ! revient sur le phénomène de société que représente le manga, dont la metteuse en scène Natacha Steck revisite les thèmes et les codes graphiques. Autre incursion au cœur de la culture populaire, Motel se réapproprie les procédés du thriller, sur les pas d’une tueuse en série. Création issue de l’atelier-théâtre du NEST pour les 14-18 ans, 66 pulsations par minute plonge dans l’été tragique vécu par dix ados, qui mettront leur courage à l’épreuve à travers une expérience qui les marquera durablement.

Par Benjamin Bottemer

— LA SEMAINE EXTRA, festival du 8 au 13 avril au NEST et au Puzzle, à Thionville nest-theatre.fr

focus

Motel © Pierre Planchenault

33

Les Hamsters n’existent pas © Christophe Raynaud de Lage

Le journal d’un enfant (presque) adulte

Par Serafyma Zhytnia

Une collection de notes des premiers jours de la guerre, quand le temps était perçu différemment, les choses étaient perçues différemment, les mots étaient perçus différemment, les actions étaient perçues différemment, la vie était différente.

34

24 II 2022

La journée a commencé à 5 h 38, et je ne peux pas dire que la matinée a bien démarré. Avant de me réveiller, j’ai entendu des coups de feu, mais je n’y ai pas prêté attention. À ce moment-là, ils ont commencé à bombarder Boryspil, mon quartier natal de Boryspil, où j’ai passé mon enfance.

C’était à peine l’aube quand ma mère a pris l’avion et nous a réveillés, mon frère et moi, en nous disant :

« Les enfants, réveillez-vous, nous sommes dans la merde. » Ma mère nous a fait lever et j’ai commencé à faire ma valise, angoissée, j’ai mis les choses les plus nécessaires dans un sac à dos. J’ai regardé par la fenêtre, des gens couraient partout avec un tas d’objets, des animaux, des enfants. Je pouvais sentir le chaos dans l’air.

Toute la matinée, je suis restée assise devant la télévision, à regarder les informations, en essayant de ne pas paniquer. J’ai pris nerveusement un petit déjeuner avec un café et une cigarette, et puis encore et encore.

Personne ne pouvait imaginer qu’au xxie siècle, il pourrait y avoir une guerre du niveau de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne parle que dans les livres d’Histoire. Qu’est-ce qui ne va pas avec l’humanité ?

Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?

Pourquoi à moi ?

Pourquoi à l’Ukraine ?

Je n’ai jamais eu peur de regarder le ciel avant, jusqu’à aujourd’hui.

Le premier raid aérien. Herman, mon frère, est parti emmener les chats chez notre grand-mère. Ma mère et moi sommes à la maison, une sirène retentit. J’appelle mon frère et lui demande de revenir rapidement puis nous partons. L’alarme se déclenche et on demande à toute la maison de descendre au sous-sol.

J’imagine que 25 étages vont tomber et que la sortie du sous-sol va s’effondrer. C’est une tombe vivante. Et c’est pire qu’une mort rapide. Qui va nous sortir de là ? Non ! Nous allons quitter la ville.

16 h 47, je porte des affaires à la voiture et je regarde le ciel, j’ai tellement peur de regarder le ciel, j’ai peur d’y voir quelque chose de nouveau.

Nous jetons tout ce que nous avons dans la voiture et nous quittons la ville pour aller à la maison. Maman, Herman, grand-mère et moi, le chien, deux chats et une montagne de sacs, tout ce qu’il y a dans le frigo est jeté tel quel. La voiture est pleine, nous avons miraculeusement réussi. C’est un vrai miracle.

Je n’ai jamais eu aussi peur pour ma famille, mon Ukraine natale et pour demain. Qui sait ce qui se passera demain, dans une semaine, dans un mois.

Mais aujourd’hui, je m’endors au son des avions et des bombes qui explosent.

Et maintenant, je m’inquiète seulement de ne pas avoir dit bonne nuit à ma grand-mère et à ma mère, parce qu’elles se sont couchées plus tôt dans la chambre voisine.

Et j’ai peur de ne jamais le faire.

35

Ma mère panique, bien sûr, mais nous sommes heureux d’avoir quitté Kyiv à temps. Maintenant, c’est l’horreur.

Les gens essaient de quitter la ville comme des animaux sauvages, il y a des embouteillages sur les routes jusque dans les centres villes.

Il n’y a presque plus de nourriture dans les magasins, les gens achètent tout.

Mais nous allons survivre, nous le pouvons, nous sommes forts. Je crois en nous et en mon pays. Je crois en nous et en tous les Ukrainiens.

Nous avons trouvé un sous-sol avec nos voisins.

Nous avons vu nos amis.

Nous devons changer de chaîne.

Nous entendons tout le temps le bruit des bombes, cela nous fait peur.

20 h 17

Nous entendons un autre «boom». Nous tenons bon.

Si vous devez quitter cette vie pendant cette guerre, vous le ferez. Je n’ai plus peur.

Mais j’aime ma vie. Elle est incroyable. Et « sera » ou « était » – ça n’a plus d’importance. Dieu sait ce qu’il y a de mieux.

Vous savez, ce qu’il adviendra de ces documents n’a pas d’importance. Seront-ils lus par un chercheur qui souhaite étudier les événements de l’invasion terroriste de l’Ukraine, les actions militaires en 2022 ?

Ou bien ce journal restera quelque part dans une boîte au fond de mon placard et je ne voudrai plus jamais le lire, ou bien ces documents brûleront tout simplement et personne n’en saura rien. Mais j’espère que je finirai d’écrire jusqu’à la fin du carnet.

Et la dernière inscription ici sera :

« Nous avons gagné ! »

25 II 2022

37

Herman et moi avons bien dormi, sans doute enfin suffisamment.

Je n’arrive toujours pas à croire que cela arrive, que cela arrive à mon pays bien-aimé. Ce pays, ma capitale, ma Kyiv natale, cette Kyiv incroyablement belle, qui est magique de jour comme de nuit.

Elle est pleine de gens créatifs et talentueux.

Elle compte de nombreux cafés, qui regorgent de sous-cultures différentes et de liberté de parole, de pensée et d’expression.

Une belle Kyiv toujours illuminée par les lanternes des cafés et des restaurants, par les fenêtres où dînent des familles heureuses. Concerts et événements – maintenant est maintenant brûlant en feu.

La Kyiv qui a toujours été remplie de rires et de commérages autour d’un café, de fêtes nocturnes, de musiciens de rue, de chants d’oiseaux au début du printemps, de cloches qui sonnent le premier septembre, de rassemblements dans tout le centre de la ville – maintenant aujourd’hui n’est plus que bruit d’avions des bombes et la peur.

C’est un sentiment terrible lorsque la vie est divisée entre « avant » et « après ».

Nous avons tous eu ce sentiment depuis le début de la quarantaine en 2020, lorsque le Covid-19 a commencé.

18 h 57

J’ai regardé par la fenêtre, il fait sombre dans les rues. Nos voisins ont éteint toutes les lumières. Il fait noir comme dans une jarre fermée.

J’espère que c’est une bonne chose et que cela n’aggravera pas notre situation. Toutes les rues sont plongées dans l’obscurité, tout cela pour nous protéger. L’ennemi lance des bombes sur les immeubles résidentiels si les lumières sont allumées ou si de la fumée s’échappe de la cheminée.

Maintenant, vous n’avez plus peur de l’obscurité, vous vous y sentez plus en sécurité.

26 II 2022

39

Les jours passent vite, mais la période qui s’est écoulée depuis le 24 février semble s’éterniser. C’est le quatrième jour de l’invasion totale, mais c’est plus facile. Je lis à peine les nouvelles, seulement les plus drôles. Je suis tellement fière de nos hommes, de nos militaires, de notre défense territoriale, des gens ordinaires qui n’ont pas peur et qui vont à l’ennemi les mains nues.

Je suis fière de mon pays et des Ukrainiens !

On s’habitue progressivement et on s’adapte. On s’adapte à tout. Je commence déjà à apprécier un peu le café. Comprendre la situation aide à s’y habituer et à percevoir les choses différemment. Il y a moins de peur, je pense que nous sommes simplement en train de nous y habituer.

27 II 2022

Aujourd’hui, on nous a appris à prodiguer les premiers soins, ou plutôt à arrêter les hémorragies. Je pense que c’est très important, car qui sait ce qui peut arriver. Il faut être prêt à tout.

J’étais chez mes amis à côté, à quelques rues de là. Quand je suis revenue, il faisait déjà nuit. J’ai marché dans le noir complet. Je connaissais juste ces rues et j’ai marché de mémoire, comme mes pieds s’en souviennent.

41

J’ai de nouveau senti que c’était la guerre quand Dasha, une de mes amies, a dit qu’elle allait partir d’ici pour je ne sais combien de temps. Les derniers jours (j’ai perdu le compte) ont été légers, nous avons été distraits, jouant aux cartes, cherchant à oublier la situation, et sentant la présence de l’autre dans nos vies.

Et le fait qu’une partie de moi parte, sans savoir jusqu’où et pour combien de temps, m’a fait ressentir à nouveau la guerre.

Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai le sentiment que nous ne nous reverrons pas de sitôt, bien qu’elle dise qu’elle sera partie pour 2 ou 3 semaines.

Je ne pense pas que nous nous reverrons de sitôt.

J’entends à nouveau les avions voler au-dessus de nos têtes et quelque part au loin qui est si proche des fusillades, des bombes, la guerre.

Une fois de plus, je commence à en avoir assez de contrôler une situation que l’on ne peut pas contrôler.

Je recommence à penser que cela peut prendre beaucoup de temps et que ce monstre continuera à étrangler mon pays et à abréger la vie d’innocents.

Je me dis à nouveau que personne ne sait ce qui se passera demain, ni s’il y aura un lendemain.

8 III 2022

Mais il y a de l’espoir. Mais il y a la foi. Et, probablement, ce sont là quelques-unes des choses importantes qui nous maintiennent à flot.

La famille et les amis, qui sont là pour nous et qui sont ailleurs, ils sont toujours là.

43

Denis est décédé.

Il a été abattu dans la voiture devant sa mère et sa jeune sœur par des soldats russes lors de l’évacuation.

Il a 17 ans pour toujours.

11 III 2022

Beaucoup de temps a passé.

Le 26 juin est sur le calendrier, mais dans mon cœur, c’est toujours le 24 février.

Le 19 mars, ma famille et moi sommes partis pour la France.

C’était dur ?

Je peux dire avec certitude que ça l’a été, mais je n’y croyais pas.

Je ne pensais pas que ça serait aussi long, même si mon esprit savait que ce ne serait pas pour un mois ou trois, mais que cela prendrait beaucoup de temps.

Est-ce difficile aujourd’hui ?

Parfois oui.

Parfois, c’est très dur.

Mais nous tenons bon.

Nous essayons de vivre et nous le faisons.

Je ne suis pas prête à relire ces notes que j’ai écrites auparavant, mais je me souviens parfaitement de l’objectif pour lequel je les ai écrites.

Merci, mon Dieu, d’être en vie. Merci que ma famille soit en vie et en bonne santé. Merci d’avoir de quoi manger et de quoi dormir.

Je suis reconnaissante, très reconnaissante.

avril 2023

Texte : notes de l’auteur, Serafyma Zhytnia, écrites à partir du 24 février 2022, début de l’invasion totale de l’Ukraine par la Moscovie (Russie).

Les réflexions sont écrites dans un vieux carnet conservé par l’auteure. Le texte a été transposé avec une précision absolue, afin de ne pas perdre l’atmosphère et les pensées vécues pendant cette période.

Photos : pages 34-43 – photos prises par l’auteure entre 2020 et mars 2022. page 45 – photographe : Marina Levchenko, Alsace, Rixheim, juin 2022

Merci à Lizon Duchesne pour la relecture du texte.

Je suis reconnaissante aux Français de tous âges (des plus jeunes aux plus âgés) pour leur grand et bon cœur.

26 VI 2022

45

(En)Jeux

Sur les planches de l’OnR, On achève bien les chevaux danse la misère jusqu’à l’épuisement, tandis qu’au Maillon, Marion Siéfert interroge les pulsions, virtuelles ou non, qui tourmentent l’enfance.

TOURNEZ MANÈGE

DÉNONÇANT L’EXPLOITATION TRAGIQUE DES INDIVIDUS AINSI QU’UN TROUBLANT ET SYSTÉMATIQUE VOYEURISME, ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX PREND

CORPS SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN.

Par Valérie Bisson ~ Photo : Agathe Poupeney

48

À partir d’une volonté commune de continuer à interroger l’idée de danse-théâtre chère à Pina Bausch, Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger (de la Comédie-Française) et Daniel San Pedro ont réuni leurs compagnies respectives, le Ballet de l’Opéra national du Rhin et la Compagnie des Petits Champs, pour créer un spectacle chorégraphique inspiré du roman noir de l’auteur américain Horace McCoy, On achève bien les chevaux, publié en 1935.

Après une création hors les murs à Châteauvallon en juillet 2023 et une tournée à travers la France, le spectacle chorégraphique arrive ce printemps sur les scènes de l’OnR. Entre fiction et réalité, les trois créateurs souhaitaient questionner et repousser les limites de la vulnérabilité du corps, et donner à voir son exploitation de masse. Il en résulte un spectacle athlétique et transgressif inspiré par la mise en écho d’une langue puissante et par les réminiscences stylisées de Jane Fonda dansant dans le manège sans pitié du film éponyme de Sydney Pollack, sorti en 1969.