CON LABORATORI STEAM

L’AULA DI

TECNOLOGIA

ANTONIO CONTI

ORIENTAMENTO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

STEAM

EDUCAZIONE CIVICA

ORIENTAMENTO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

STEAM

EDUCAZIONE CIVICA

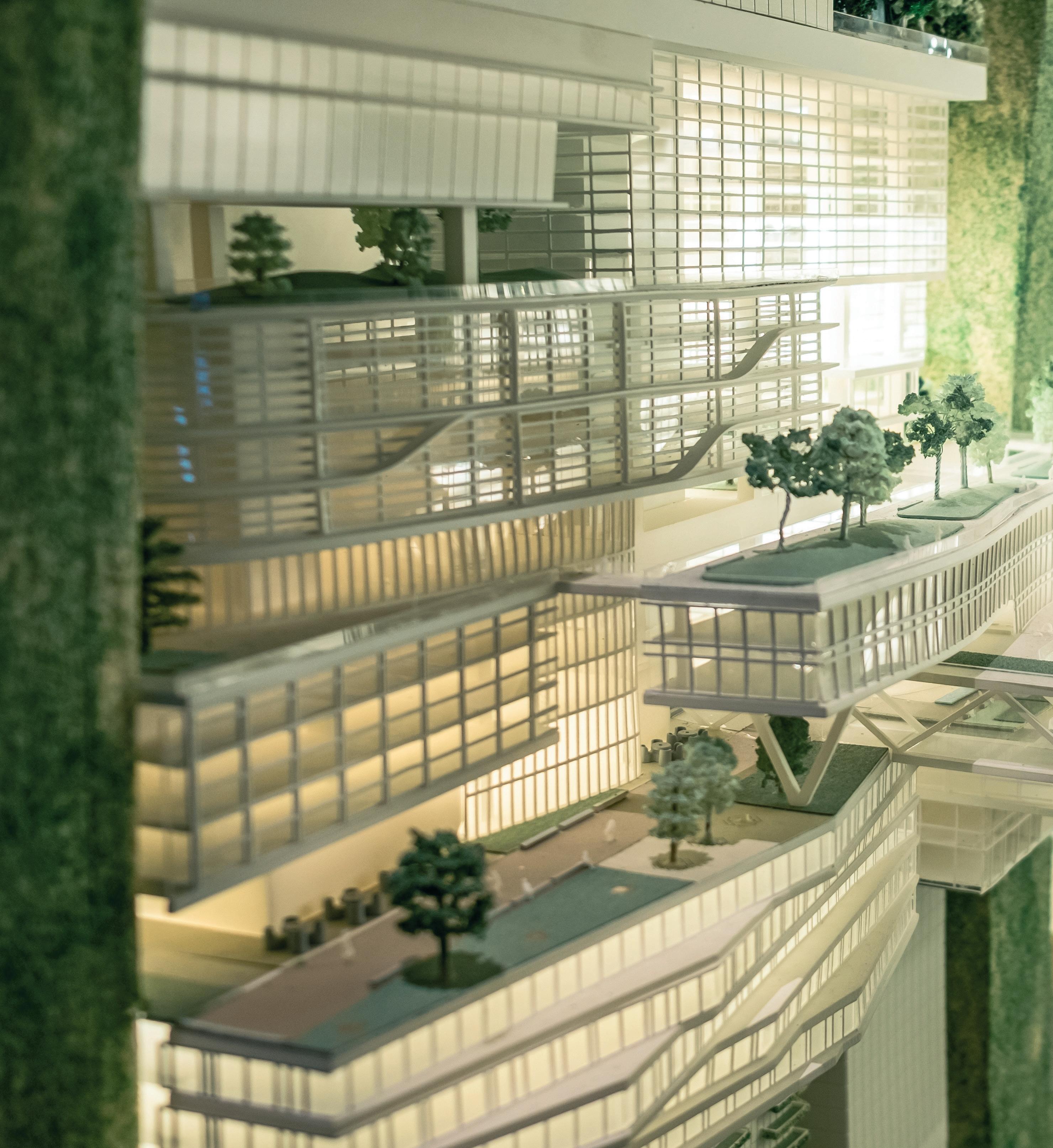

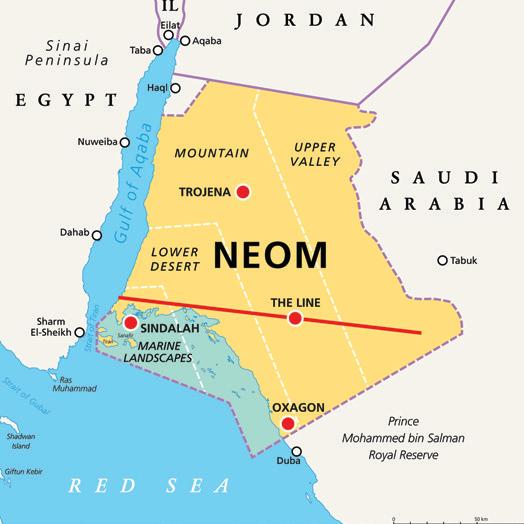

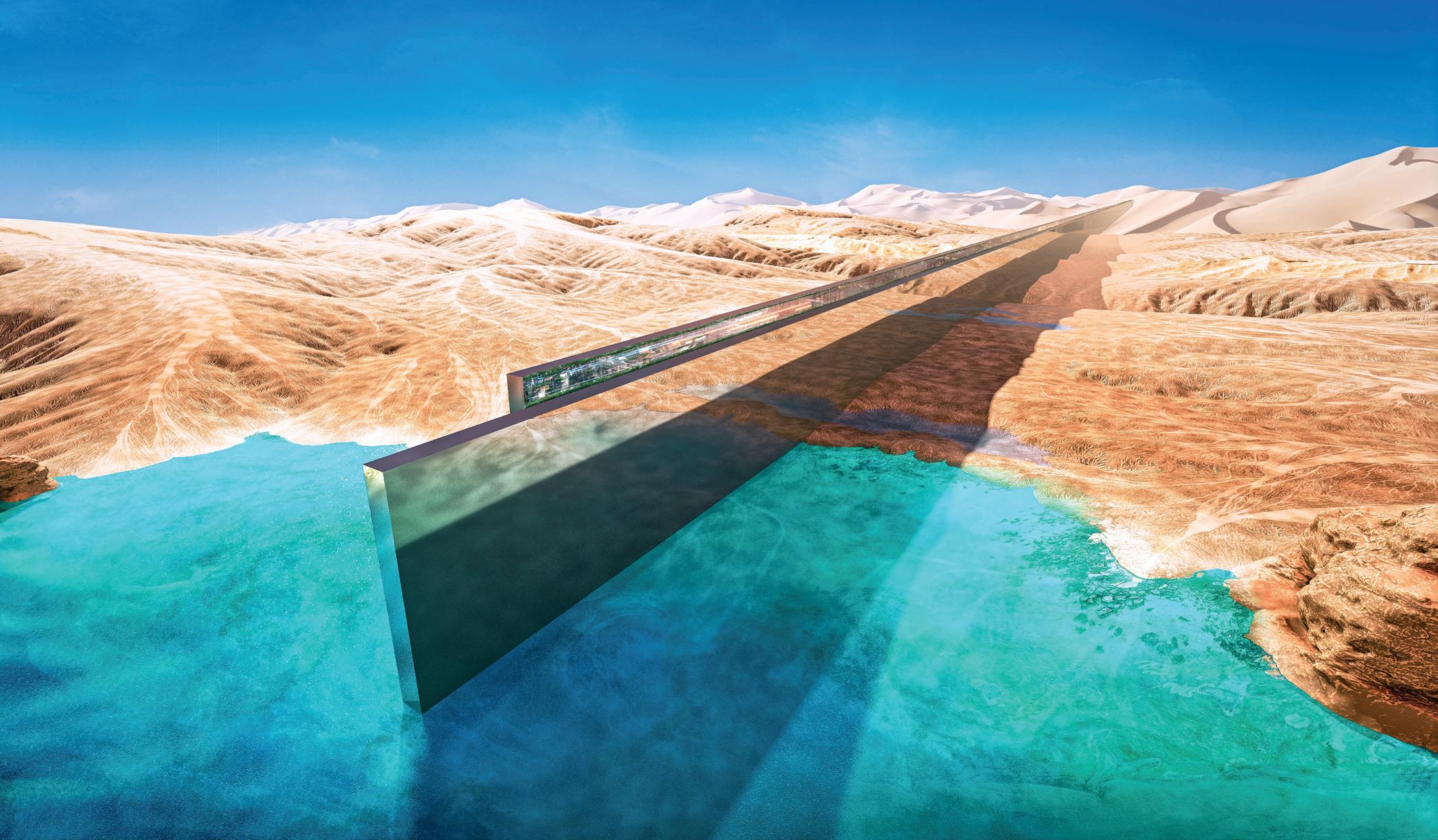

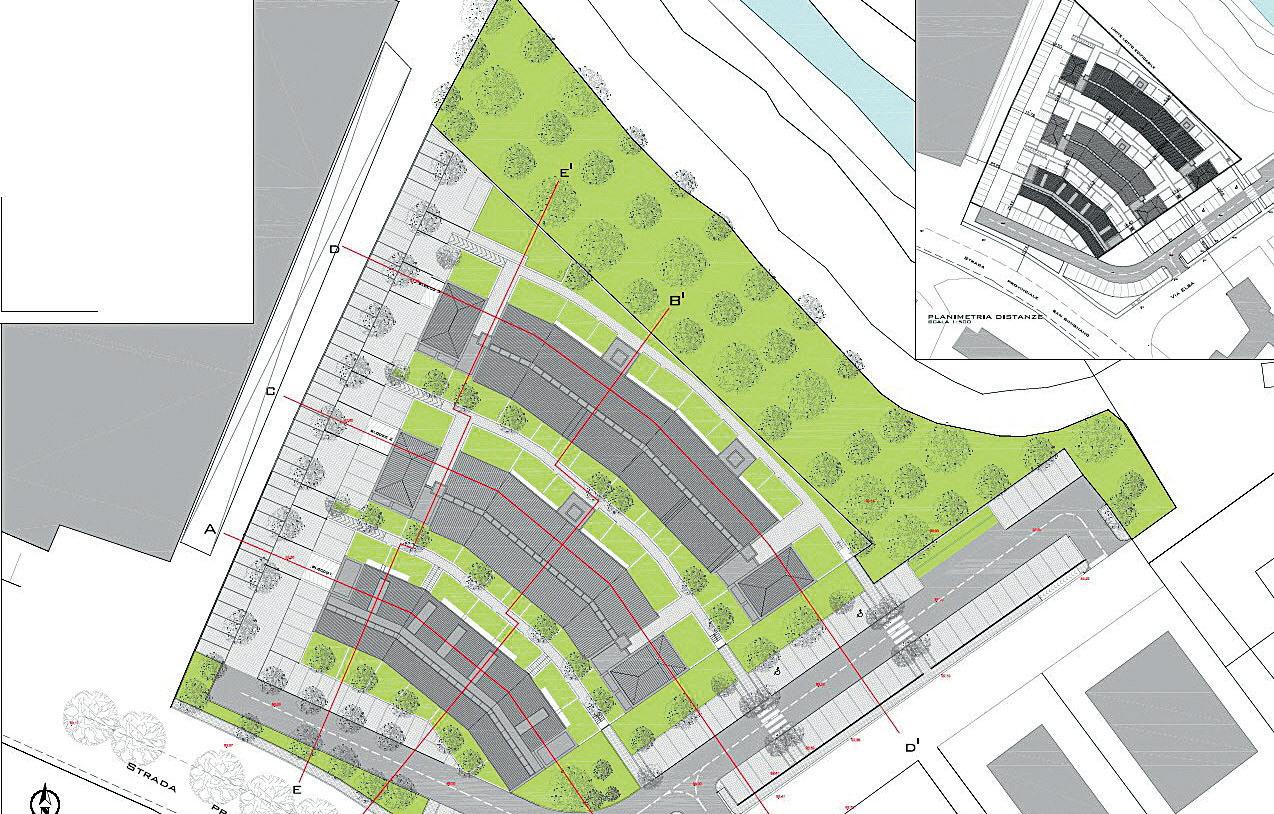

The Line, ovvero “la linea”, è una città molto particolare: come dice il nome, si sviluppa in orizzontale, lungo una linea di 170 chilometri. Per avere un’idea, pensa che è quasi la distanza che separa Roma da Napoli. La città è in costruzione nel deserto dell’Arabia Saudita ed è stata progettata sulla carta per mettere insieme le potenzialità dei grandi centri urbani e la sostenibilità. Le case sorgeranno in due file di grattacieli alti 500 metri

Al centro, tra le due file, ci sarà uno spazio aperto, ampio 200 metri, destinato ai mezzi di trasporto e ai luoghi di ritrovo. Un treno automatizzato superveloce permetterà agli abitanti di muoversi da un capo all’altro della città in appena 20 minuti Secondo i progettisti, The Line sarà una città “autosostenibile”, a zero emissioni di anidride carbonica, dove non esisteranno automobili né strade; la sua forma lunga e stretta permetterà di risparmiare il 95% di terreno rispetto a una normale città.

• Ti piacerebbe vivere in una città fatta così?

• Quali aspetti ti incuriosiscono?

• Se vuoi saperne di più, puoi guardare uno dei numerosi video di presentazione che ci sono in rete: cerca con le parole chiave “neom; the line”.

THE LINE IN CIFRE

• 170 chilometri di lunghezza

• 500 metri di altezza

• 26.500 km2 di estensione

• 9 milioni di abitanti

Secondo uno studio pubblicato su Nature, un’importante rivista scientifica, le promesse di The line non sono facili da mantenere. La costruzione della città, inoltre, richiederà la realizzazione di enormi infrastrutture per trasportare veicoli, energia, acqua e rifiuti, e l’impiego di una quantità colossale di materiali la cui estrazione comporta grandi emissioni di anidride carbonica

• Quali possibili problemi vedi oltre a quelli indicati? Prova a fare una lista e a valutarli con la classe. Rifletti in particolare sulla forma e sulle distanze.

Tecnologie edilizie

estradosso

Le prime costruzioni che hanno sfidato i millenni e sono giunte fino a noi sono le enormi architetture in pietra (megalitiche , dal greco mégas, “grande”, e lithòs “pietra”) edificate in Europa a partire dal IV millennio a.C. Erano costruzioni realizzate con il sistema trilitico. Il termine significa “tre pietre”: due verticali (i piedritti), posti a una certa distanza ( luce) tra loro, e una orizzontale (la trave). Osserva i disegni qui sotto: i piedritti sono soggetti a compressione, ma la trave , per effetto del carico e del proprio peso, è compressa nella parte superiore (estradosso) ed è in trazione in quella inferiore (intradosso). La trazione è massima al centro e può causare la frattura della trave, se la trave stessa non è ben dimensionata. Anticamente le travi di solito erano in pietra, materiale che resiste poco alla trazione, per cui non era possibile coprire grandi luci. Osserva nuovamente le figure: i piedritti scaricano a terra il peso della struttura. Se il terreno cede si rischia lo sprofondamento dell’intera struttura. Bisogna quindi provvedere con elementi di fondazione.

Nel tempio greco i piedritti sono circolari e si chiamano colonne. I piedritti a sezione quadrata si chiamano, invece, pilastri

intradosso trazione trave

piedritto

luce proporzionata: la trave regge compressione

luce troppo ampia: la trave cede

Il problema di coprire grandi luci venne risolto dai Romani con l’arco. Questo sistema costruttivo venne impiegato anche successivamente, dal Medioevo all’età barocca, e fu abbandonato solo con l’avvento di nuove tecnologie costruttive, come il sistema a telaio. Gli elementi che costituiscono un arco sono detti conci; quello posto più in alto è detto chiave di volta . La direzione dei giunti tra un concio e l’altro converge nel centro dell’arco, e ciò fa sì che i conci si sostengano a vicenda. Rispetto alla trave, gli elementi dell’arco sono soggetti solo a compressione e quindi il materiale, non soggetto a trazione, non corre il rischio di incrinarsi. Per queste ragioni un arco può essere costruito con mattoni o con pietre di dimensioni molto più piccole di quelle impiegate nel sistema trilitico e tuttavia può coprire luci molto superiori a quelle che normalmente può coprire una trave.

Per costruire un arco occorre un’impalcatura provvisoria , la céntina , su cui si appoggiano i conci. Posata la chiave di volta, si rimuove la céntina. L’arco si sostiene da solo, anche senza leganti: anzi, più è pesante, maggiore è la coesione tra i conci e più l’arco è stabile. A differenza della trave, che scarica il peso perpendicolarmente sui piedritti, la spinta dei conci dell’arco è anche laterale; per equilibrarla si ricorre a elementi laterali di contrasto, i contrafforti e gli archi rampanti.

carico

centina

centro dell’arco spalla

Il carico viene distribuito sui piedritti.

Più archi allineati e uniti di lato danno un’unica superficie semicilindrica, chiamata volta a botte; l’intersezione di due volte a botte è la volta a crociera . La cupola deriva invece dalla rotazione dell’arco attorno al suo asse. Anche queste strutture sono soggette esclusivamente a compressione .

TECNO METODO

Fissa le parole

- Completa con i termini corretti.

1 - posa della

centina

2 - posa dei conci

3 - posa della

4 - rimozione della

Fai il punto

Un altro elemento costruttivo adatto a coprire grandi luci è la capriata . Questa è formata da due travi, i puntoni, collegati tra loro da una terza trave, la catena . La spinta ad aprirsi dei puntoni viene bloccata dalla catena. Per contrastare gli sforzi di flessione ci sono degli elementi di sostegno: i saettoni e il monaco. Dalla capriata derivano le moderne travature reticolari, costituite da sistemi di aste d’acciaio congiunte agli estremi in modo da formare dei triangoli. Sono strutture molto resistenti e leggere, con cui si realizzano coperture piane o a cupola (le cupole geodetiche) notevolmente estese. spazio aperto contrafforte contrafforte piedritti

- Quali elementi compongono il sistema trilitico? Quali l’arco? Spiega le differenze.

- Indica a quali sollecitazioni sono soggetti gli elementi seguenti.

Piedritti

Travi

Conci

Chiave di volta

chiave di volta centina compressione compressione/trazione compressione compressione

Tecnologie edilizie

fondazioni muri di tamponamento

Per secoli i materiali utilizzati per elevare le strutture portanti degli edifici furono la pietra , il legno, i laterizi. Il vero cambiamento avvenne agli inizi del Novecento, quando si affermò l’impiego simultaneo di due materiali, il cemento e l’acciaio, che sostituirono i materiali fino ad allora utilizzati.

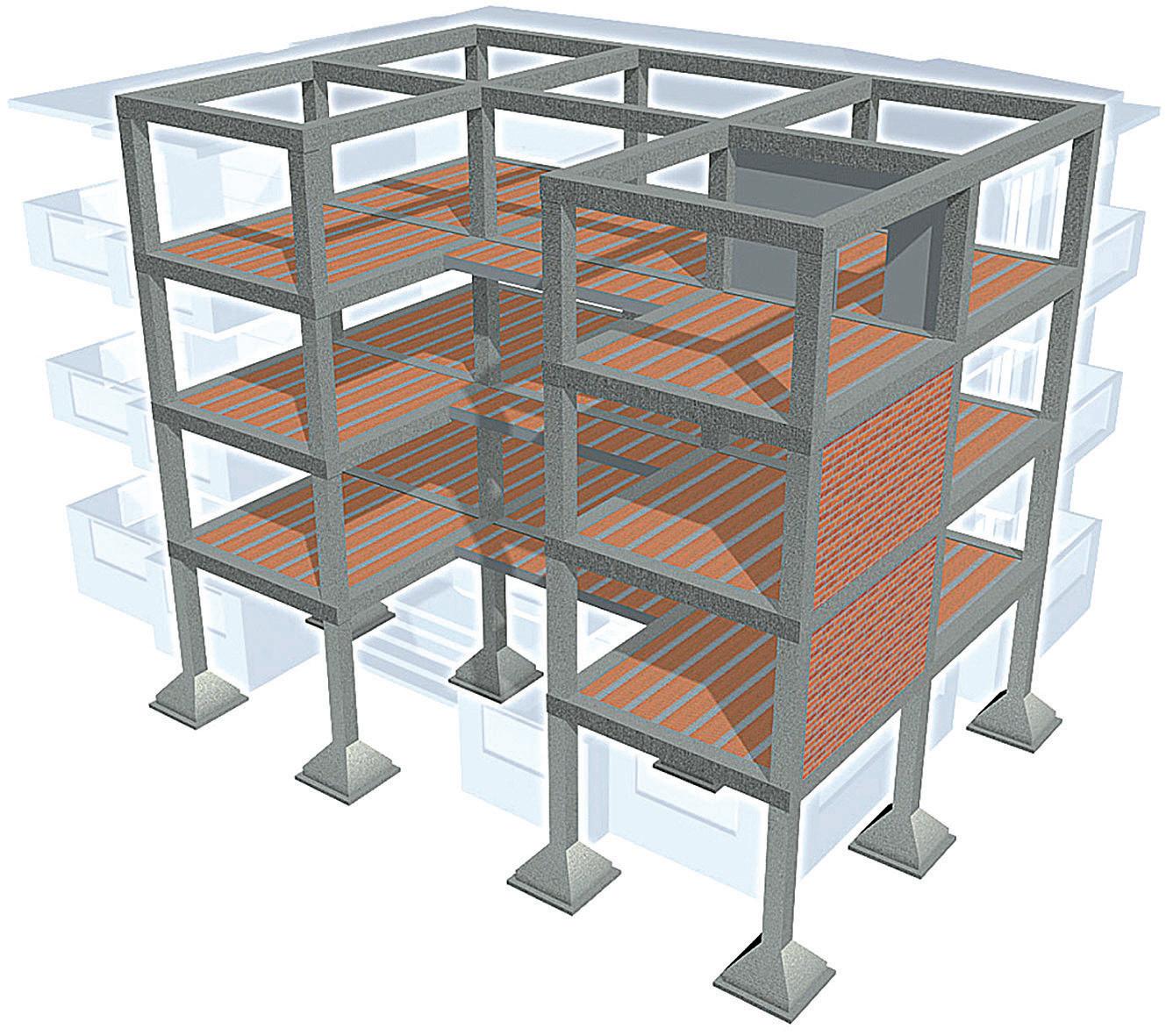

Nelle strutture portanti moderne ci sono ancora travi e pilastri, ma le travi non sono più appoggiate ai pilastri, sono congiunte a questi in modo solidale: la struttura di un edificio risulta così composta da un telaio continuo, in cui le travi hanno la funzione di sostenere i vari piani dell’edifico, i solai. In un edificio con struttura a telaio i muri non hanno funzione portante: le pareti divisorie interne servono per organizzare gli spazi interni dell’edificio, i muri perimetrali esterni, detti di muri di tamponamento, isolano l’interno dell’edificio dall’esterno. Di solito queste murature sono realizzate in mattoni forati o in blocchi prefabbricati di gesso e materiali isolanti.

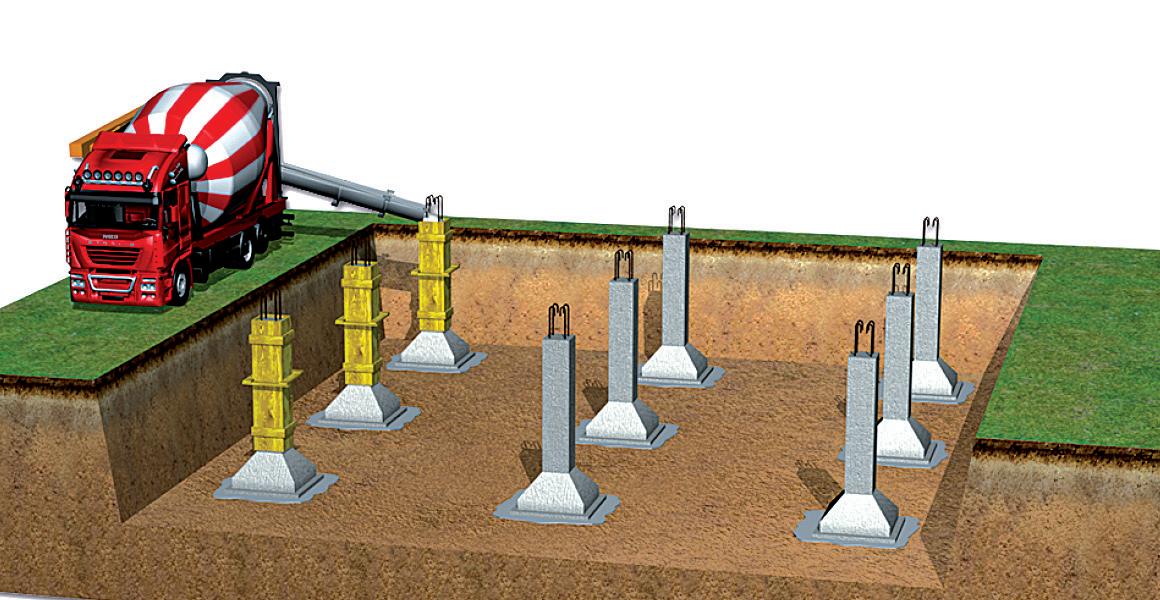

Le fondazioni di una costruzione trasmettono al suolo i carichi cui la costruzione è sottoposta, oltre al loro peso, in modo da garantirne la stabilità .

In generale, le fondazioni devono appoggiare su strati di terreno rocciosi e stabili, in modo da assicurare all’edificio un adeguato sostegno. Se il terreno su cui si costruisce non ha queste caratteristiche di solidità, occorre procedere a un accurato studio della natura del terreno e progettare le fondazioni di conseguenza. Vediamo i principali tipi di fondazione.

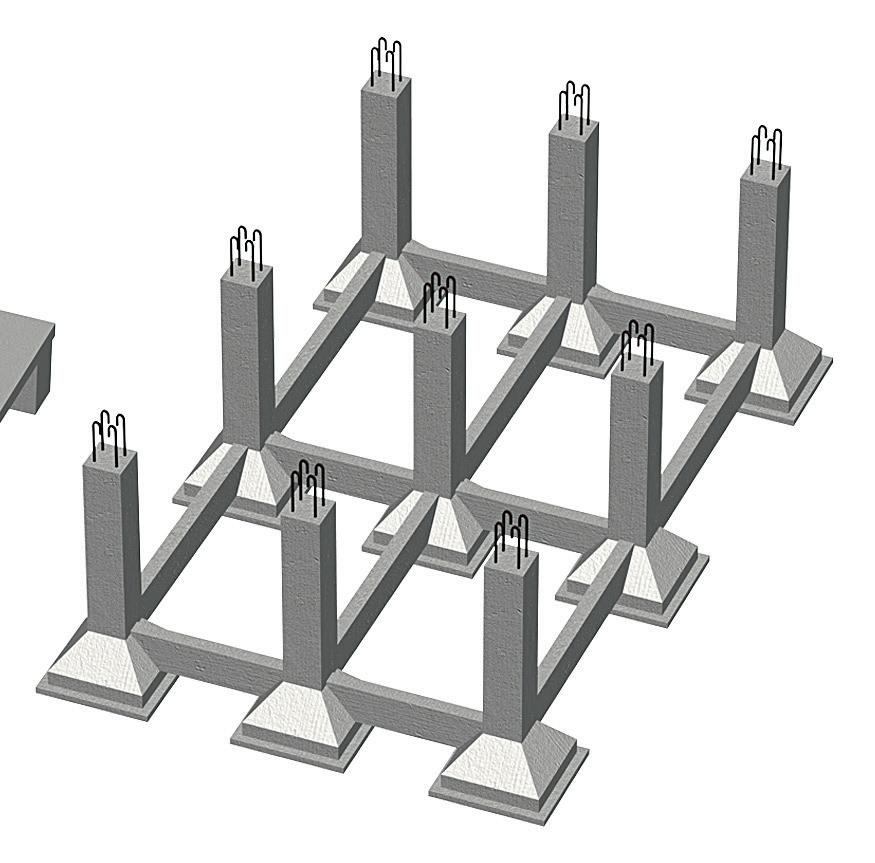

Le fondazioni più comuni sono quelle su plinti, una sorta di larga base per i pilastri a forma tronco piramidale. I plinti sono adatti per terreni in cui lo strato roccioso non sia troppo in profondità.

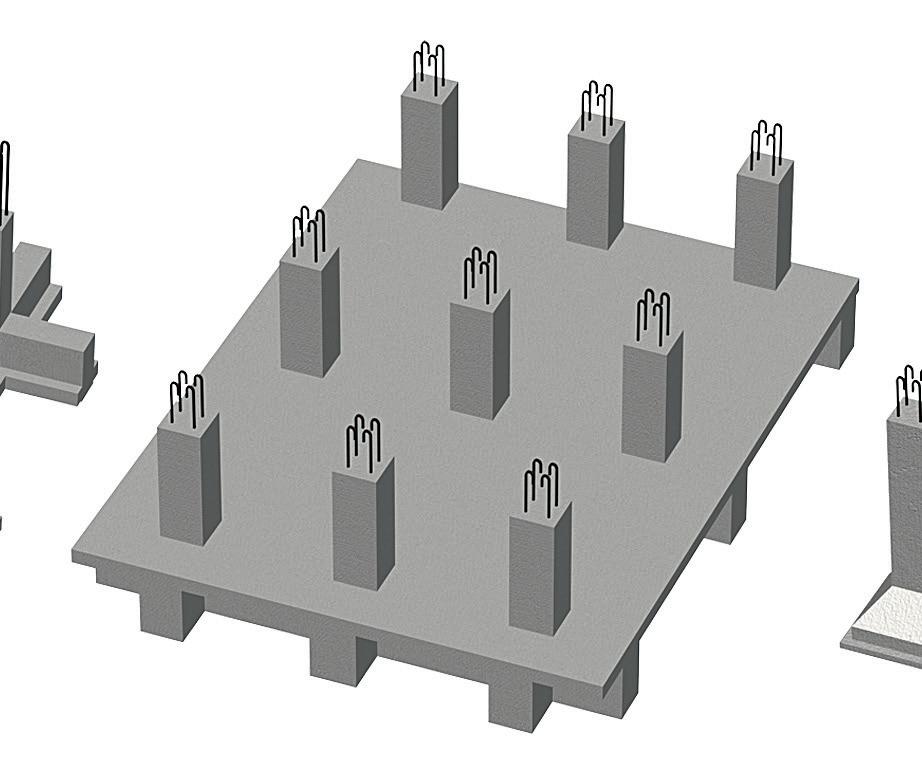

Le fondazioni a platea si usano su terreni cedevoli, permeati d’acqua: queste fondazioni realizzano una sorta di larga base d’appoggio per l’edificio, grazie all’utilizzo di superfici continue irrigidite da travi.

Le strutture a telaio sono generalmente realizzate in calcestruzzo armato. Ma cosa significa esattamente calcestruzzo armato? Il calcestruzzo è un conglomerato artificiale costituito da una miscela di cemento, sabbia , ghiaia e acqua . Come la pietra, possiede ottima resistenza alla compressione, ma non altrettanto alla trazione. L’acciaio, al contrario, ha una eccellente resistenza alla trazione. Poiché in una struttura a telaio sono presenti entrambe le sollecitazioni, prima di versare il calcestruzzo nelle casseforme di legno si dispongono delle armature in tondini di acciaio, con diametro da 5 a 30 mm, in modo che l’armatura si trovi nei punti in cui la struttura è soggetta a trazione. In questo modo l’acciaio equilibra la debolezza del calcestruzzo alla trazione. È questa la tecnologia del calcestruzzo armato o, come si dice più comunemente, cemento armato (C.A.).

Come si costruiscono le strutture

In cantiere , i getti di calcestruzzo allo stato liquido avvengono in casseforme disposte in modo che l’impasto assuma la forma della struttura progettata. Dopo la gettata, il calcestruzzo viene vibrato meccanicamente per compattarlo. Trascorso il tempo necessario per la “presa”, ovvero l’essiccazione e la solidificazione del calcestruzzo, si asportano le casseforme e si libera la struttura dell’edificio.

l’armatura in acciaio resiste alla trazione

carico

il calcestruzzo resiste bene alla compressione parti tese

tondini in acciaio

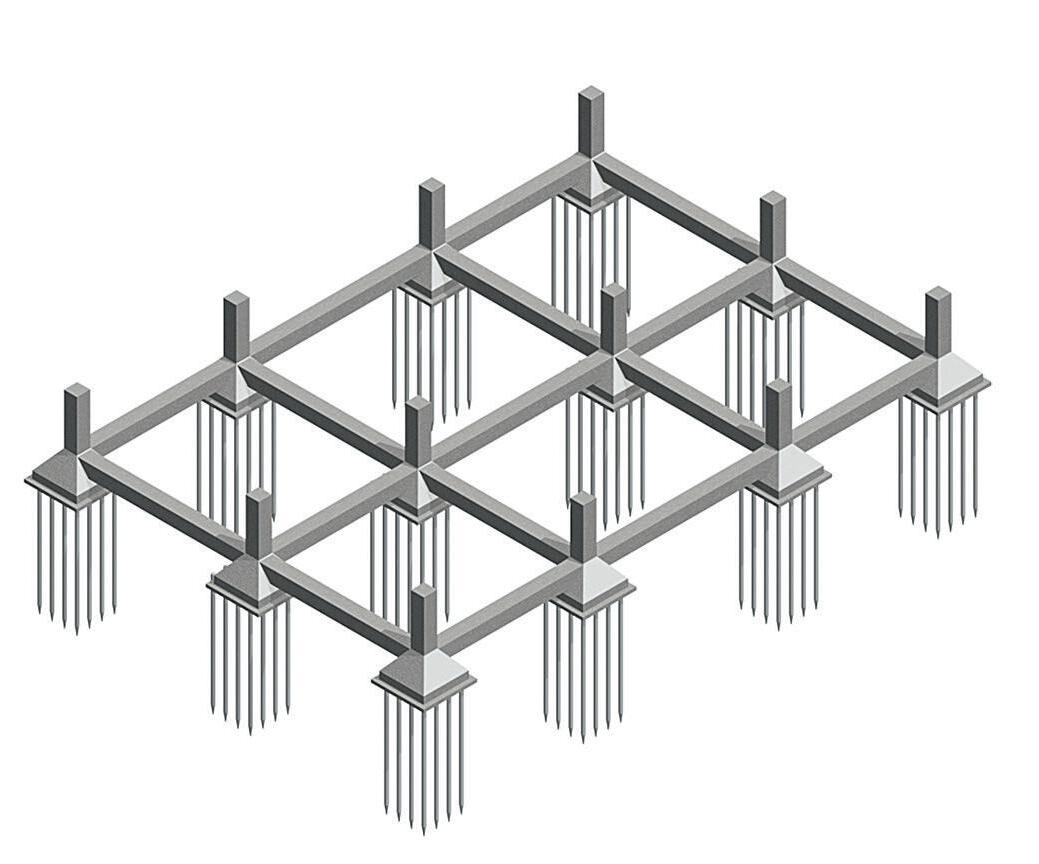

Se lo strato roccioso si trova più in profondità si ricorre alle fondazioni su pali, che utilizzano pali in cemento armato affondati nel terreno fino a raggiungere gli strati più stabili.

TECNO METODO

Fai il punto

Qual è la differenza tra sistema trilitico e sistema a telaio?

Qual è la funzione dell’armatura in acciaio nelle travi e nei pilastri?

Individua nella foto di che materiale sono fatti i due elementi.

A che cosa potrebbero appartenere?

a. struttura in C.A.

b. muri di tamponamento

c. pareti divisorie

Fissa le parole

Che cosa significa conglomerato? Rifletti sul significato della parola nel linguaggio comune e in quello specialistico dell’edilizia.

Nelle travi in cemento armato l’armatura in tondini è disposta lungo i punti oggetti a trazione. Anche i pilastri sono percorsi all’interno da un’armatura metallica con i tondini disposti lungo gli spigoli.

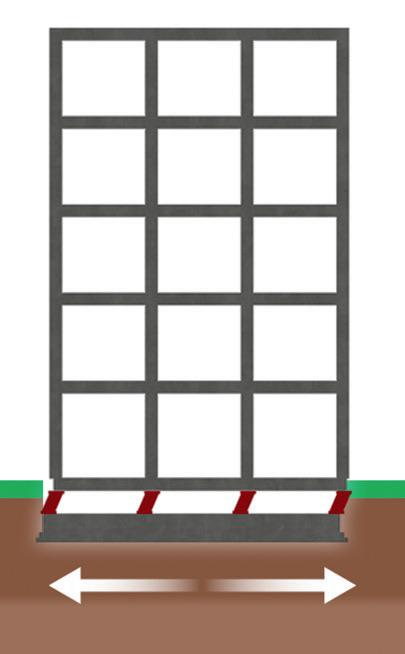

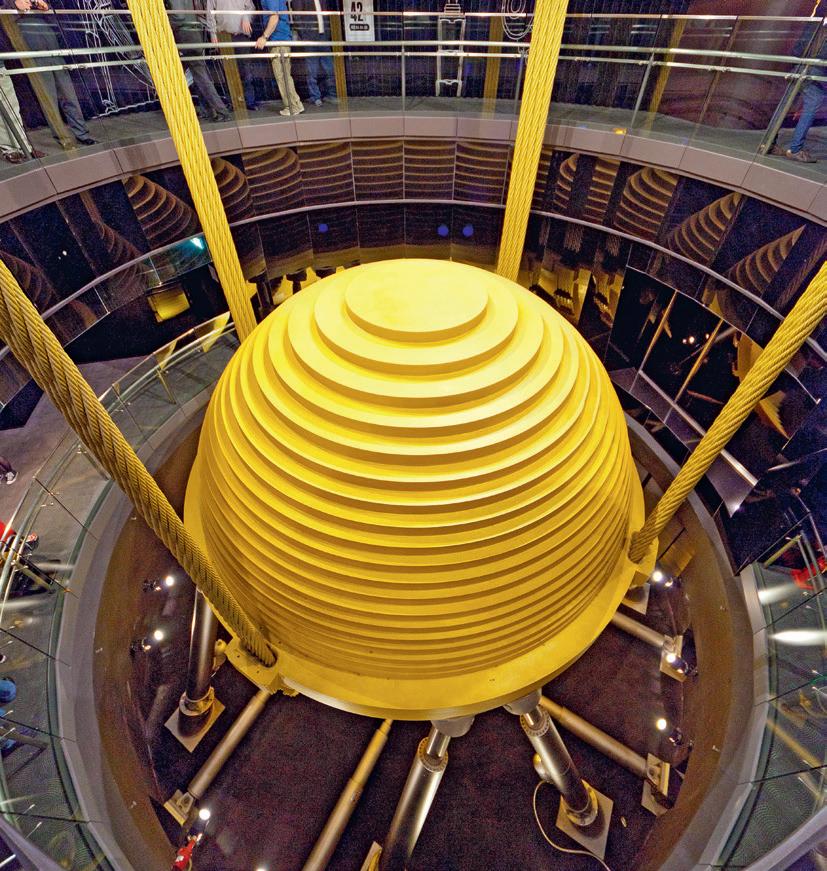

Le fondazioni antisismiche prevedono l’uso di isolatori sismici, ovvero una specie di ammortizzatori posti tra le fondazioni e la struttura portante, capaci di assorbire urti e vibrazioni.

Tecnologie edilizie

Ponti, viadotti e cavalcavia

Orografico

Che riguarda l’orografia, la distribuzione dei rilievi

Come si costruisce un ponte

Un ponte è un’opera realizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che impedisce la percorribilità di una via di comunicazione. Più precisamente queste strutture sono dette ponti se l’ostacolo da superare è un corso d’acqua , fiume, insenatura, viadotti se superano una vallata o comunque un impedimento orografico, cavalcavia se l’ostacolo da superare è un’altra via di comunicazione .

Com’è fatto un ponte?

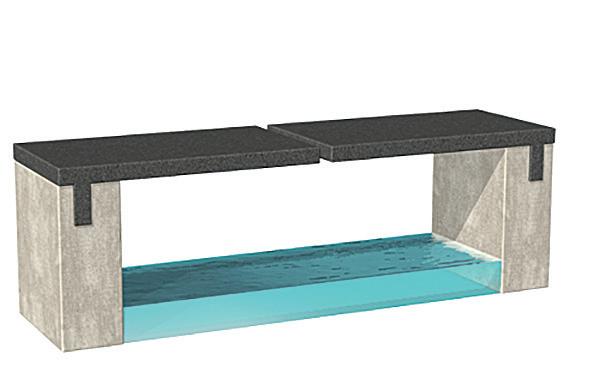

L’impalcato è la superficie transitabile del ponte. Può essere in cemento, legno, acciaio e ricoperto dal manto stradale. La struttura orizzontale del ponte, che sostiene l’impalcato, viene chiamata travata .

Le travi sono l’elemento principale nella costruzione di un ponte. Un sistema di travi assemblato in modo da formare una struttura a maglie triangolari si chiama “ travatura reticolare”; queste travature consentono di superare luci molto più ampie rispetto alle travi semplici.

I piloni (o pile) sono le strutture a sviluppo verticale di un ponte. Hanno il compito di sostenere la travata nei punti intermedi della stessa e trasferiscono i carichi della struttura alle fondazioni.

Le spalle sono le parti che uniscono il ponte alla terraferma e danno sostegno alle estremità dell’impalcato.

Le fondazioni sono gli elementi su cui sono posati i piloni e le spalle e hanno il compito di sgravare i carichi da essi provenienti al terreno sottostante.

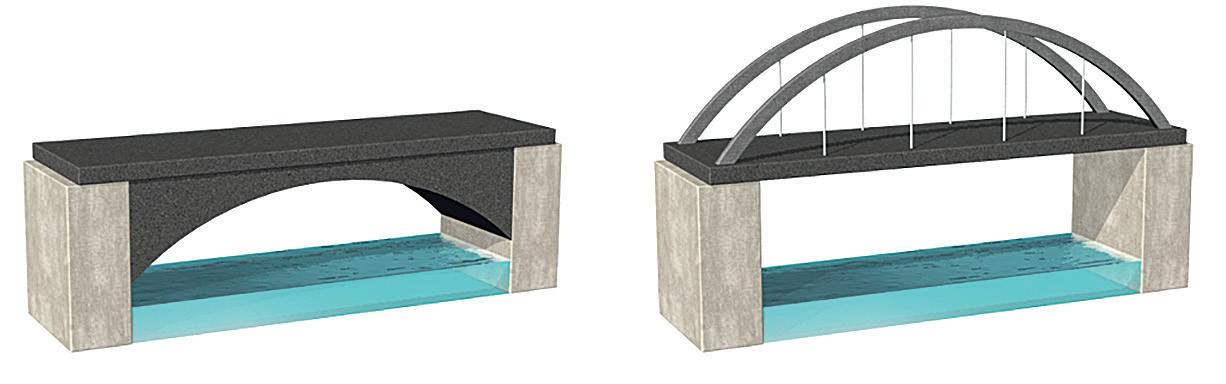

Si hanno tre tipi di ponti: fissi, mobili e trasportabili . I ponti fissi vengono costruiti in modo duraturo, con una altezza che consente a tutte le imbarcazioni di transitare sotto di essi. Se la luce è modesta i ponti fissi sono realizzati con travi o travature reticolari che congiungono le due spalle, senza piloni intermedi. In caso contrario, quando la luce è molto ampia , occorrono piloni intermedi e ponti del tipo a sbalzo, ad arco, strallati o sospesi. I ponti mobili (levatoio, girevole, ribaltabile) consentono la navigazione sotto di essi sollevando il piano del ponte o ruotandolo in modo da scostarlo da terra. I ponti trasportabili infine sono costituiti da una sorta di imbarcazione che, una volta caricata, viene trainata da una sponda all’altra tramite cavo. Vediamo più in dettaglio i ponti fissi.

Sono costituiti da una struttura in acciaio, in calcestruzzo, in muratura o in legno conformata ad arco che sostiene il piano viabile. L’impalcato viene sostenuto dall’arco mediante elementi verticali detti piedritti o pendini, ovvero tiranti verticali o inclinati. Si possono avere ponti ad arco del tipo a via superiore e del tipo a via inferiore, a seconda se l’impalcato corre sopra o sotto l’arcata.

Una trave a sbalzo è orizzontale e vincolata a una sola estremità

Nel ponte a sbalzo le campate sono costituite da coppie di queste travi che si uniscono al centro della campata. Le travi a sbalzo si reggono da sole, sostenute da un sistema di piloni e ancoraggi che parte dalle sponde.

TECNO METODO

Fai il punto

Quali sono gli elementi di un ponte?

Quali tipi di ponte conosci?

Scegli l’opzione corretta.

Per luci di oltre 1000 m occorrono ponti a. ad arco. b. sospesi.

Sulle fondazioni si appoggiano a. i piloni. b. le travate.

Cerca in rete alcuni ponti famosi e fai una breve presentazione che comprenda una foto, il tipo di ponte e una breve descrizione.

Ecco alcuni esempi che puoi inserire nella tua presentazione:

Forth Bridge; Golden Gate; Rion Antirion; Ponte centrale di Reggio Emilia; Iron Bridge.

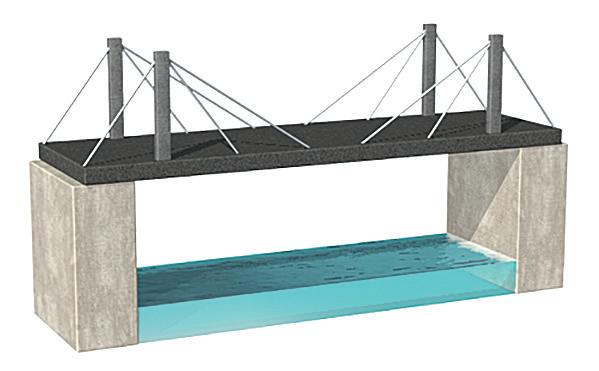

I ponti strallati sono adatti per luci più ampie, che superano i 400 m. L’impalcato è sorretto da una serie di tiranti inclinati, detti stralli, concorrenti alla sommità dei piloni, conformate in modi vari. Gli stralli sono detti “a ventaglio” se confluiscono tutti in uno stesso punto, “ad arpa” se sono più o meno paralleli tra loro.

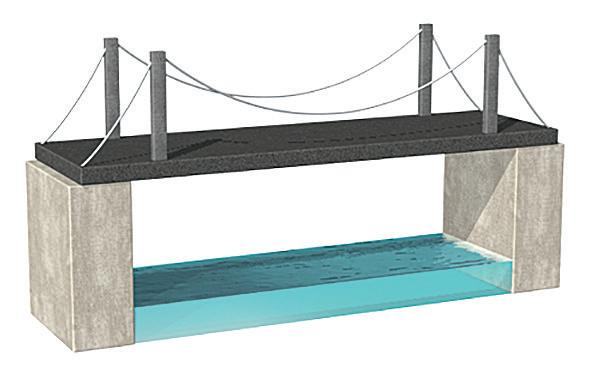

I ponti sospesi vengono utilizzati per coprire luci molto ampie, oltre gli 8001000 m. Sono costituiti da cavi continui passanti su altissime torri e assicurati alle sponde; l’impalcato è sospeso per mezzo di tiranti verticali o inclinati agganciati ai cavi. Sono ponti caratterizzati anche da altezze molto elevate

Tecnologie edilizie

Che cos’è l’edilizia?

Indotto

L’insieme delle attività che un’industria o un’impresa genera in altri settori produttivi.

L’edilizia è l’insieme delle operazioni volte alla costruzione di edifici. Sono edifici tutte le costruzioni che delimitano un volume o uno spazio: le case, i palazzi per uffici, gli ospedali; invece, le opere quali i ponti, le strade, le dighe appartengono al settore delle costruzioni civili.

L’edilizia residenziale L’edilizia residenziale, in particolare, riguarda la costruzione di edifici per abitazione. È un settore importante sia per il numero di occupati che per il notevole indotto, con numerosissime industrie collegate: materiali da costruzione, ceramiche, impianti ecc.

Vediamo le principali figure professionali coinvolte nella costruzione di un edificio residenziale.

Il committente Può essere il proprietario del terreno edificabile, che ha come obiettivo il guadagno derivante dalla vendita gli alloggi; può anche essere una società: in entrambi i casi si tratta di committenza privata . La committenza pubblica è invece promossa dalle Regioni o dai Comuni, che, per favorire le persone meno abbienti, mettono a disposizione terreni e alloggi a costi calmierati. Un altro tipo di committenza sono le cooperative costituite tra persone che mettono in comune il denaro necessario.

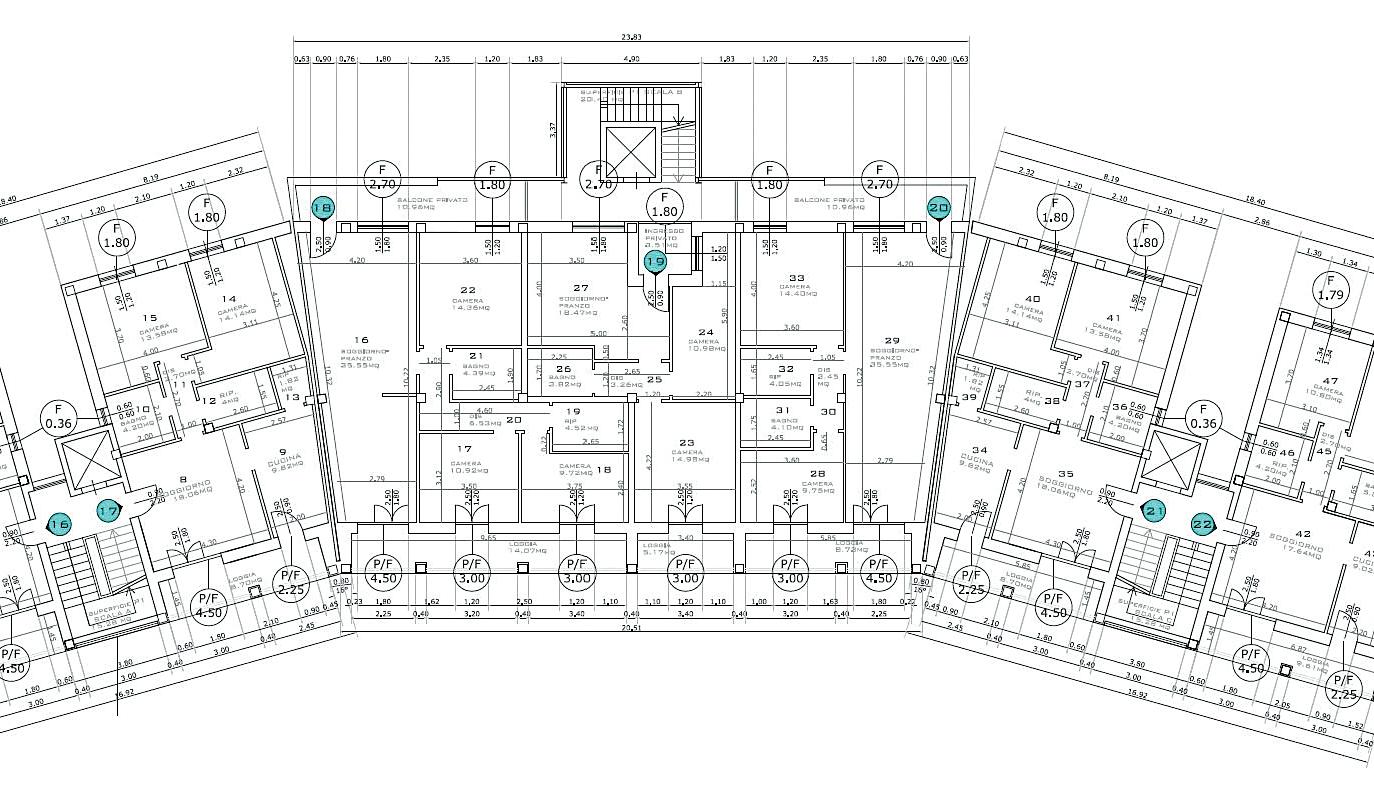

I progettisti Sono i tecnici cui il committente affida l’incarico di redigere il progetto dell’edificio e presentarlo all’ Ufficio Tecnico Comunale . Le figure professionali sono l’architetto, l’ingegnere civile, il geometra e il perito tecnico edile Il costruttore o impresario È l’impresa edile cui si affida la costruzione dell’edificio. L’appalto è il contratto con cui l’impresa edile si assume l’obbligo di costruire per la committenza quanto descritto nel progetto. Se la committenza è pubblica, l’incarico viene affidato tramite gara d’appalto, cui partecipano le imprese interessate. Elemento chiave del contratto d’appalto è il capitolato, che è la descrizione dettagliata di tutti i lavori da eseguire e dei materiali da usare. Dal capitolato si ricavano i costi dell’opera, che l’impresa appaltatrice deve ben valutare e preventivare prima di formulare la sua offerta.

La costruzione di un edificio

L’iter per costruire: il progetto

È il primo passo della costruzione di un edificio. Nel redigerlo il progettista deve tenere conto della destinazione dell’edificio, delle esigenze del committente e del Regolamento Edilizio della zona: si tratta di regole che stabiliscono le dimensioni dei locali, le norme igienico-sanitarie ecc. Formulato un progetto di massima e avuta l’approvazione del committente, si passa alla stesura del progetto definitivo che va presentato in Comune, dato che l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio del Permesso di costruire . Ottenuto il Permesso di costruire e le altre autorizzazioni (come il nulla osta dei Vigili del fuoco), pagati gli oneri di urbanizzazione e preparate le tavole del progetto esecutivo si può aprire il cantiere, cioè i contributi che chi costruisce deve ai Comuni per rete stradale, fognaria, illuminazione ecc.

Dal progetto al cantiere

L’area del cantiere viene circondata da una palizzata e all’interno si installano le attrezzature necessarie: betoniera, gru, depositi materiali. Le maestranze (insieme di operai e manodopera), guidate dal direttore dei lavori e dal capocantiere, si alternano nell’esecuzione dei lavori, secondo una precisa tabella di “marcia”:

• sbancamento del terreno e posa delle fondazioni;

• elevazione della struttura portante;

• copertura e murature;

• installazione degli impianti tecnici e opere di finitura.

I lavori si concludono con il collaudo dell’edificio, svolto dai tecnici del Comune, e con il rilascio della dichiarazione di abitabilità .

Progetto definitivo

TECNO METODO

Fissa le parole

Scegli la risposta corretta.

Appaltare significa a. affidare b. progettare

Esecutivo significa a. secondario b. operativo

Maestranze significa a. insegnanti b. lavoratori

Fai il punto

Cosa si intende per edilizia residenziale?

Quali persone sono coinvolte nella costruzione di un edificio?

Che differenza c’è tra progetto di massima e progetto esecutivo?

Oneri di urbanizzazione

Oneri di urbanizzazione: contributi dovuti ai Comuni da chi realizza costruzioni per le spese per l’urbanizzazione del territorio (rete stradale, fognaria, illuminazione, …)

Progetto esecutivo

Planimetria (scala 1:5000). Disegni esecutivi (scala 1:50).

Il progetto definitivo contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio del Permesso di costruire. Comprende i disegni tecnici (che rappresentano l’edificio mediante prospetti, piante e sezioni, in genere in scala 1:100), le planimetrie del terreno con la collocazione dell’edificio (da 1:200 a 1:1000), i calcoli della volumetria dell’edificio (il volume in metri cubi).

Il progetto esecutivo, in scala da 1:50 a 1:20, riporta i dettagli tecnici e i particolari costruttivi necessari alla costruzione dell’edificio. Vanno allegate le tavole delle strutture in C.A., con i disegni delle armature di fondazioni, travi e pilastri. Degli aspetti funzionali ed estetici dell’edificio si occupa un architetto, dei calcoli delle strutture in C.A. un ingegnere civile abilitato.

I cantieri di grandi dimensioni sono dotati anche di una centrale di betonaggio per la produzione del calcestruzzo.

L’installazione di un cantiere richiede la nomina del Direttore dei lavori, che può essere lo stesso progettista. L’andamento dei lavori rispetta precise scadenze, secondo quanto descritto nel programma dei lavori. Per prima cosa si provvede agli allacciamenti con la rete elettrica e l’acquedotto e si tracciano le strade per la manovra dei mezzi (gru, betoniere, scavatrici). Poi si costruiscono le baracche per la direzione tecnico-amministrativa, i servizi e i magazzini per i materiali e le attrezzature (cemento, laterizi, tondini ecc.).

Nel cantiere sono presenti diverse figure professionali . La persona che ne organizza il lavoro è chiamata capo cantiere . Nella realizzazione di murature e copertura sono coinvolti i carpentieri, che si occupano delle casseforme, i ferraioli, che provvedono delle armature e gli addetti ai getti di calcestruzzo. I materiali vengono sollevati con una gru, telecomandata da terra dal gruista . Poi vengono le finiture . Gli idraulici si occupano dell’impianto idrico, termico e del gas; gli elettricisti predispongono in tracce scavate nei muri i tubi di plastica flessibili che conterranno i fili elettrici; i trabuccanti rifiniscono le pareti intonacandole con malte fini; i piastrellisti stendono le pavimentazioni sui solai. Eseguiti questi lavori, gli idraulici installano gli idrosanitari, i falegnami montano serramenti e infissi, gli elettricisti completano l’impianto elettrico e i decoratori verniciano muri, serramenti e ringhiere. All’esterno il fabbro installa cancellate e recinzioni. I lavori si concludono con il collaudo dell’edificio a cura dei tecnici del Comune

Sbancamento e fondazioni

Si tracciano i confini di scavo, poi si procede allo sbancamento con le ruspe, profondo più del piano di calpestio dello scantinato. Al termine si gettano le fondazioni, strutture indispensabili per distribuire il peso dell’edificio sul terreno. Il tipo di fondazione dipende dal terreno: in genere si impiegano plinti in calcestruzzo a forma tronco-piramidale che costituiscono una specie di largo appoggio per i pilastri.

Struttura portante

In questa fase si seguono le indicazioni delle tavole dei C.A. Per primi si innalzano i pilastri: ai ferri che sporgono dai plinti vengono collegate le armature dei pilastri che reggono il primo solaio e le relative casseforme. Quindi si getta il calcestruzzo I tempi per rimuovere le casseforme (scasseratura) dipendono dalla temperatura, dal tipo di cemento e dall’impasto e variano da pochi giorni fino a 28 giorni al massimo. betoniera casseforme plinti

La prefabbricazione è un processo costruttivo in cui diversi elementi dell’edificio vengono costruiti in fabbrica, poi si trasportano in cantiere e si assemblano sul posto.

Si distinguono una prefabbricazione leggera (che impiega materiali come gli acciai e le materie plastiche) e una prefabbricazione pesante (che utilizza conglomerati cementizi tradizionali o inerti). Industrialmente si producono in fabbrica travi, solai, pilastri e fondazioni di dimensioni standard; poi anche chiusure verticali, già attrezzate di tubazioni per gli impianti e pronte da essere montate, oppure interi blocchi bagno e cucina.

I limiti della prefabbricazione per l’edilizia residenziale stanno nella rigidità della planimetria interna degli alloggi, che ammette pochi cambiamenti una volta terminato l’edificio.

Costruire con materiali riciclati

TECNO METODO

Fai il punto

Riassumi le fasi di costruzione di un edificio. Quali sono gli specialisti che lavorano in un cantiere edile?

Che cosa è la prefabbricazione?

Per ogni operaio specializzato del cantiere realizza una “carta di identità” inserendo una foto o un disegno, uno o più attrezzi che lo rappresentano e la descrizione delle sue mansioni principali.

L’impiego di materiali riciclati è una strada obbligata per ridurre l’impatto ambientale delle attività umane. Anche il settore dell’edilizia ha fatto passi in avanti in questa direzione sperimentando il riutilizzo delle plastiche, del vetro e dei metalli. La startup Gjenge Makers, per esempio, fondata dall’ingegnera kenyana Nzambi Matee, impiega i rifiuti plastici per produrre mattoni economici e resistenti che vengono impiegati nella realizzazione di murature e pavimentazioni. Ogni giorno sono rimessi in circolo circa 500 kg di rifiuti plastici per produrre tra i 500 e 1000 mattoni. Per la sua attività, che impiega principalmente donne e giovani, Nzambi Matee ha ottenuto nel 2020 un riconoscimento dal programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP).

solaio

gettata

Dopo i pilastri, si gettano le travi e i solai. Il tipo di solaio più diffuso è quello in laterizio-calcestruzzo in cui travetti in C.A. sorreggono elementi in laterizio, detti pignatte. Dopo aver predisposto casseforme, ferri e laterizi, con una sola gettata si forma un’unica superficie orizzontale. Si procede allo stesso modo, un piano dopo l’altro, fino al solaio di copertura, che può essere a falde o piana.

copertura a falde intercapedine tamponamento esterno in laterizio

Nei tetti a falde il manto può essere in tegole di laterizio, ardesia, cemento o in pannelli in rame, zinco, composti bituminosi. Se la copertura è a terrazza occorre impermeabilizzare con bitume e fogli di polietilene. Intanto si elevano le murature: quelle di tamponamento, esterne, non hanno funzione portante e sono in genere in mattoni forati, costituite da una doppia parete di laterizi con in mezzo un’intercapedine.

VERIFICA PER LA CLASSE IN MODULI GOOGLE

Le parole della tecnologia

1. La luce di un arco è

A lo spazio fra i conci.

B la distanza fra i piedritti.

C la parte inferiore di una trave.

2. La catena è

A un elemento costruttivo usato per le coperture.

B l’elemento verticale della capriata.

C la trave che collega i puntoni in una capriata.

3. L’appalto è

A il contratto fra l’impresa edile e chi la incarica di costruire il nuovo edificio.

B la descrizione dettagliata di tutti i lavori da eseguire.

C il progetto definitivo che va presentato in Comune.

4. Completa il disegno dell’arco con le parole corrette.

conci

centina

chiave di volta

Come si fa?

HUB TEST

Quali sollecitazioni?

5. Nel sistema trilitico di trave e piedritti esistono

A sforzi di trazione e compressione.

B solo sforzi di compressione.

C solo sforzi di trazione.

6. Nel sistema ad arco esistono

A sforzi di trazione e compressione.

B solo sforzi di trazione.

C solo sforzi di compressione.

7. Nel sistema trilitico il centro di una trave è soggetto a

A compressione all’intradosso e trazione all’estradosso.

B compressione all’estradosso e trazione all’intradosso.

C flessione all’intradosso e trazione all’estradosso.

8. Per realizzare un telaio in calcestruzzo armato

A nelle casseforme si versa il calcestruzzo, quindi si inseriscono le armature.

B nelle casseforme si dispongono le armature quindi si versa il calcestruzzo.

C le armature si dispongono intorno alle casseforme in cui si versa il calcestruzzo.

9. Indica se le affermazioni sono vere o false, poi correggi quelle sbagliate.

a. Il collaudo e la dichiarazione di abitabilità si fanno prima che siano completate le opere di finitura.

b. È possibile costruire un edificio anche senza fondazioni.

c. I pilastri sono le strutture che si costruiscono subito dopo le fondazioni.

d. Il getto di calcestruzzo si realizza solo dopo il montaggio delle casseforme.

e. Le coperture a terrazza vanno impermeabilizzate.

A cosa serve?

10. Abbina il tipo di fondazione alle caratteristiche del terreno.

1. Fondazione su plinti

2. Fondazione a platea

3. Fondazione su pali

a. Terreni cedevoli

F

F

F

b. Terreni con strato solido in profondità

c. Terreno solido e roccioso b a c

Osserva la struttura di una capriata e rifletti sulle sollecitazioni a cui sono sottoposti i vari componenti.

In base alle sollecitazioni, potresti sostituire questi elementi in legno con elementi di forma diversa e/o di altri materiali? Perché?

Per struttura portante di un edificio si intende l’insieme degli elementi strutturali (travi, pilastri, fondazioni ecc.) che servono a sostenere i carichi (pesi propri degli elementi, carichi verticali, carichi orizzontali ecc.) in modo che l’edificio possa essere utilizzato senza alcun pericolo. Con questo laboratorio potrete costruire un modello di struttura portante a telaio o uno con muratura portante.

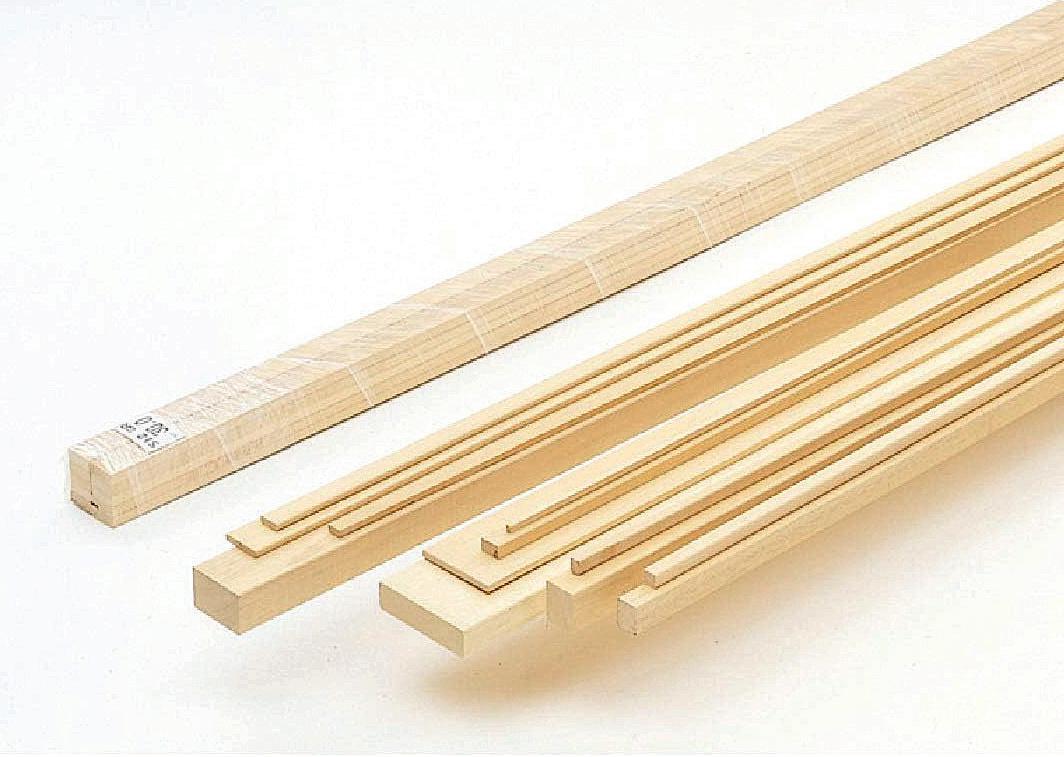

• Listelli di balsa di 10×10 e 5×10 mm. Puoi trovarli nei negozi di modellismo. In alternativa, usa listelli di legno disponibili nei negozi di ferramenta

• Un foglio di balsa 8 mm di spessore

SISTEMA A TELAIO TRAVI E PILASTRI

Travetti del solaio di copertura 5×10×100 mm

Travi 10×10×120 mm

Attenzione al riuso!

Se hai già del materiale adatto da utilizzare o riciclare modifica pure progetto e misure in modo da adattarlo alle tue esigenze.

• Un taglia-balsa o cutter

• Colla da modellismo

• Carta abrasiva

• Protezione per il tavolo di lavoro

SISTEMA A MURATURA PORTANTE

Le dimensioni sono suggerite

Pilastri 10×10×100 mm

Fondazione: dimensioni a piacere

1 Preparate per prima cosa i pilastri, quindi le travi. Cura che il taglio dei listelli sia perfettamente ortogonale al loro asse. Correggete eventuali imperfezioni con carta abrasiva.

2 Appoggiate trave e pilastri sul piano e utilizzate la squadra per unirli in modo ortogonale.

3 Incollate travi e pilastri. Usate poca colla e mantenete in posizione i pezzi per un paio di minuti.

4 Unite i due telai con i travetti del solaio

5 Concludete con le fondazioni.

6 Se volete, potete verniciare il tutto.

Muratura portante 100×120 mm. Spessore 6-8 mm

Fondazione continua L 120 mm

Listelli in legno di balsa

Abitazione

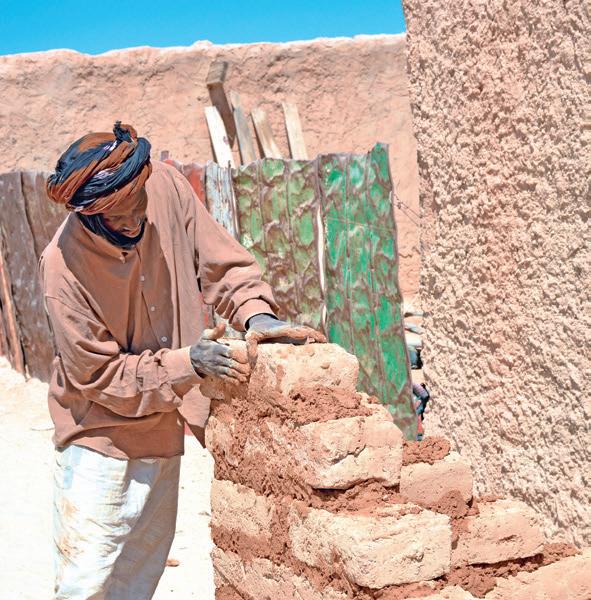

Le caratteristiche di una casa dipendono dal clima e dal terreno, dai materiali da costruzione disponibili, dalle tecniche costruttive e, ovvio, dalle risorse economiche di chi vi abita.

Il clima Le case delle zone a clima piovoso avranno tetti a falde, spioventi, per consentire il rapido scorrere della pioggia; al contrario, nelle zone a clima arido saranno consentite le coperture piane, a terrazza. Le pareti in tronchi mantengono efficacemente il calore all’interno delle baite di montagna, mentre muri spessi e finestre piccole conservano fresca l’aria all’interno dei locali delle case nelle aree a clima caldo.

Il tipo di materiali I materiali che il territorio offre sono altrettanto determinanti. Va tuttavia osservato che se un tempo i materiali da costruzione erano il legno, l’argilla , i mattoni o la pietra , reperibili in loco, oggi la diffusione dei trasporti e l’affermazione del cemento e dell’acciaio, portano all’uso di materiali estranei al territorio, dando luogo a una sorta di uniformità delle architetture .

Ambiente e abitazioni in Italia

Il nostro Paese ha un’ampia casistica di architetture tradizionali condizionate dai materiali che la natura del luogo.

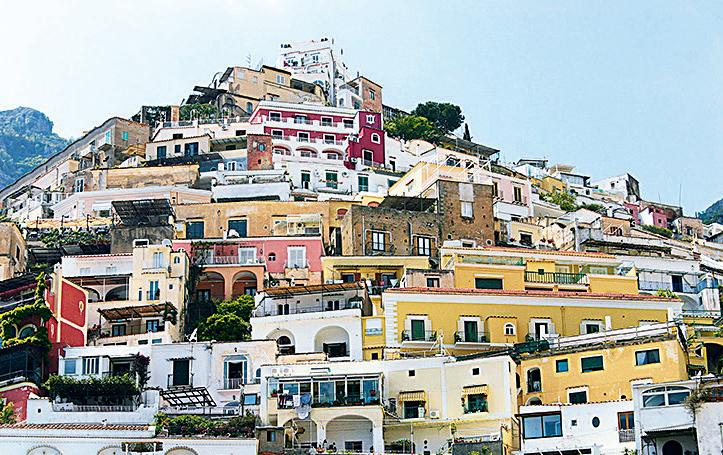

Nell’ambiente alpino troviamo malghe, baite, masi, che spesso comprendono stalla e casera per la lavorazione del latte. Le murature portanti e il tetto sono in pietra , mentre i piani superiori sono in legno, che vanta ottime proprietà coibenti.

In pianura le abitazioni sono ampie, plurifamiliari, sovente racchiuse da mura. I materiali sono il mattone per la cascina padana , la pietra locale o tufacea per le masserie (aziende rurali) delle regioni meridionali. Anche i colori sono importanti: il bianco calce delle masserie pugliesi riflette la luce e il calore del sole.

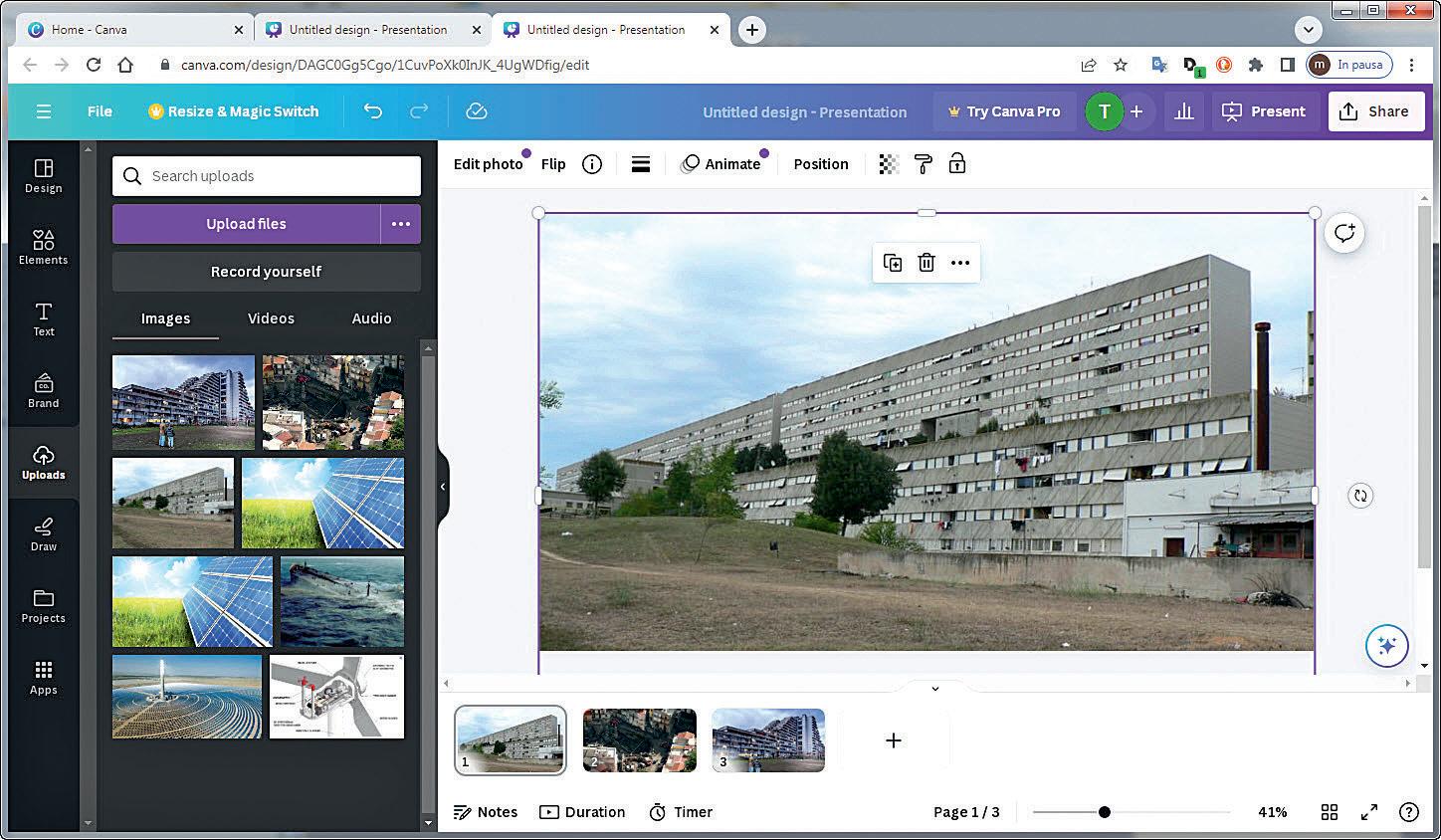

Lungo le coste troviamo le abitazioni caratteristiche del nostro Paese, diffuse con poche variazioni in tutto il Mediterraneo. Bianche o colorate, ammucchiate in quartieri intricatissimi, queste case contribuiscono in modo determinante alla definizione del paesaggio delle nostre regioni costiere.

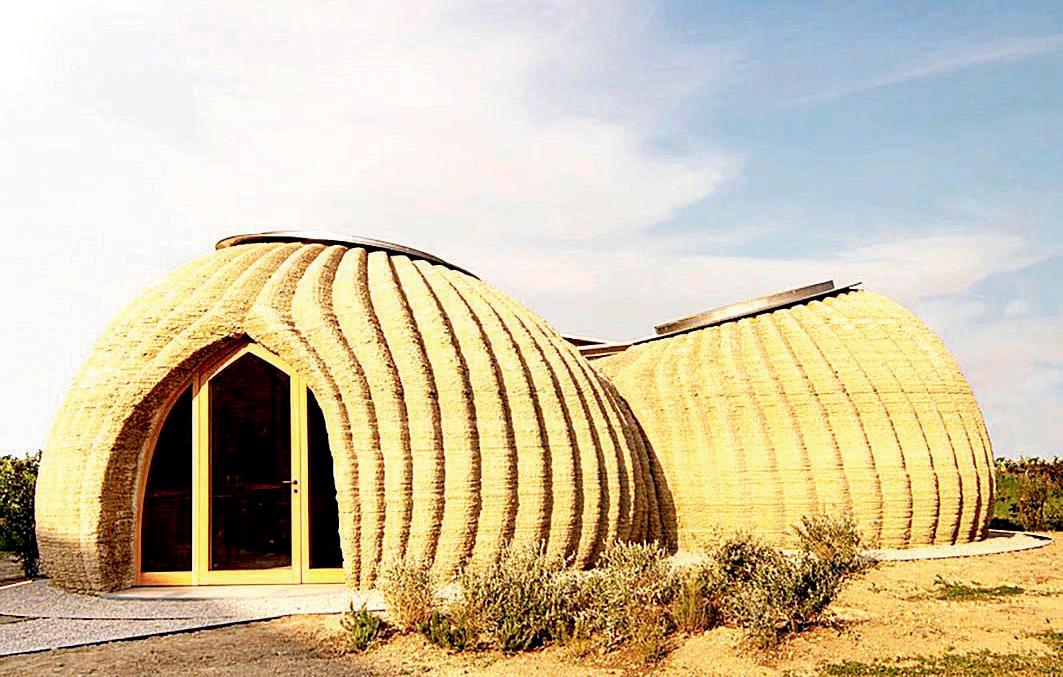

Architettura sostenibile: stampare una casa in 3D

L’incontro fra innovazione tecnologica e materiali naturali ha portato alla creazione di una casa di sabbia e argilla stampata 3D. Usando enormi stampanti speciali, che depositano uno strato di materiale sull’altro, si creano muri, solai e persino decorazioni. In una settimana, si può stampare una casa solida e accogliente, senza sprechi e con materiali ecosostenibili. Un esempio? Tecla di WASP, una casa a forma circolare di 60 mq stampata con terre crude. L’abitazione non produce scarti di materiale, ha una struttura a doppia cupola, un sistema di raccolta di acque piovane da usare per l’irrigazione e uno spazio per pannelli solari e termici per produrre energia pulita.

Le abitazioni preistoriche erano semplici. Fu con lo sviluppo dell’agricoltura e la nascita delle città che le abitazioni cominciarono a distinguersi tra quelle appartenenti ai ceti più abbienti e quelle popolari. Oggi la fondamentale distinzione va fatta a seconda che le abitazioni siano isolate , cioè sparse sul territorio come le cascine e le ville, o aggregate tra loro, per esempio riunite in un condominio.

Abitazioni isolate Si tratta di abitazioni monofamiliari sparse sul territorio. Ogni alloggio ha sia ingresso sia impianti indipendenti e spesso un’area a verde privata. Appartengono a questa tipologia le cascine e i casolari, le case singole, le ville e i villini.

Abitazioni aggregate Sono edifici plurifamiliari costituiti dall’aggregazione di alloggi unifamiliari, ciascuno dei quali ha ingresso indipendente, servizi privati, talvolta giardinetto o terrazzo. Si va dalle case a schiera ai condomini, dalle case in linea alle case a torre.

Condomini

Sono edifici con un numero variabile di piani (solitamente da 3 a 7) e 2-6 appartamenti per piano. Scale, atri, corridoi, ascensori sono comuni come le colonne degli impianti. Questa tipologia è la più diffusa nelle aree urbane: i condomini, se affiancati tra loro, formano gli isolati, il tessuto urbano delle nostre città.

Sono abitazioni unifamiliari a uno o più piani, affiancate l’una all’altra. Questa tipologia ha origine nei centri medioevali con la casa bottega che aveva al piano terreno il laboratorio dell’artigiano e sopra i locali per alloggiare. Oggi è una tipologia diffusa prevalentemente in periferia per aumentare le superfici di vendita.

Case in linea

TECNO METODO

In quale modo territorio e clima influenzano la forma delle abitazioni?

Perché abitazioni e città di ogni parte del mondo tendono ad assomigliarsi?

Quale tipologia di abitazione presenta un corpo di fabbrica molto lungo e può avere numerosi alloggi per piano?

a. villa

b. casa in linea

c. condomini

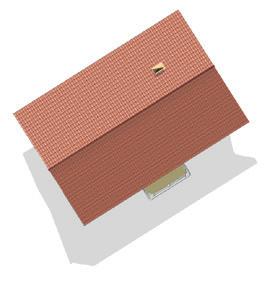

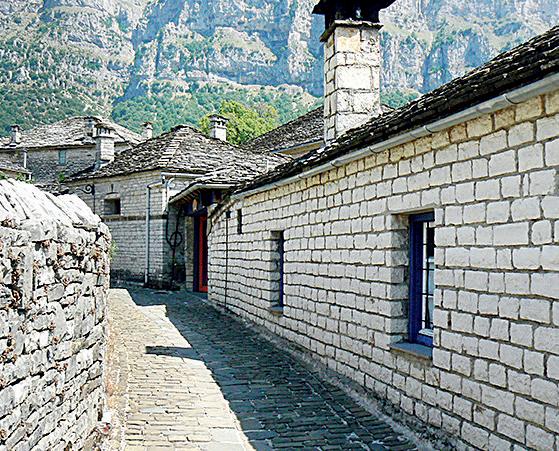

A che tipo di abitazione associ questa immagine? Perché?

Qual è la tipologia edilizia più diffusa nella zona dove abiti? Scatta qualche fotografia in grado di evidenziarne le caratteristiche principali.

È un edificio che può avere oltre dieci piani, numerosi corpi scala e alloggi per piano. Il corpo di fabbrica può avere una lunghezza indefinita. Questo tipo di costruzione presenta alti costi di manutenzione e difficoltà di sorveglianza per cui spesso è soggetta a degrado ed è oggi abbandonata.

Case a torre

Le case a torre, o grattacieli, sono l’evoluzione verticale delle case in linea. Sono caratterizzate da un alto numero di piani (dai 15 in su) e si sviluppano in altezza anche per più di 50 metri. Sono costruzioni tipiche delle grandi metropoli, dove possono essere adibite sia a uffici che ad abitazioni

Una corretta progettazione tiene conto dell’orientamento dei locali. Come regola, le camere da letto si affacciano a est , per ricevere il primo sole del mattino, la cucina a sud , per essere illuminata dal sole a mezzogiorno, il soggiorno invece a ovest , per ammirare il tramonto e godere della luce pomeridiana. I servizi, infine, possono essere esposti a nord . Queste indicazioni sono valide alle nostre latitudini, ma vanno comunque valutate le particolarità del luogo, come la direzione dei venti dominanti ecc.

In tutte le case si svolgono attività simili: cucinare, riposare, lavare, mangiare, chiacchierare. Alcune di queste sono collettive , altre individuali: quando si dorme, per esempio, prevalgono le esigenze individuali, ma quando si chiacchiera o si mangia si sta prevalentemente in compagnia. Ecco allora che in fase di progettazione di un’abitazione la distinzione che abbiamo appena descritto porta a individuare tre zone funzionali:

• la zona notte, riservata al riposo e alle ore notturne;

• la zona giorno, usata soprattutto nella fascia diurna;

• la zona servizi, che comprende la cucina, i bagni, i disimpegni ecc.

A ognuna di queste zone si deve poter accedere indipendentemente dall’ingresso principale: se non è possibile, si deve accedere alla zona notte passando per la zona giorno e non viceversa.

Nelle abitazioni moderne è sempre più frequente la presenza di open space, ovvero spazi più ampi che uniscono soggiorno e cucina.

È costituita soprattutto dal soggiorno, accessibile direttamente dall’ingresso. Nel soggiorno si trascorre il tempo libero: si guarda la TV, si ricevono gli ospiti. Vi può essere un angolo-pranzo con tavolo e sedie. Nelle abitazioni monolocali il soggiorno diventa un locale pluriuso nel quale vengono svolte più attività.

È costituita dalle camere da letto, destinate al riposo, allo studio e alle attività individuali. Si trovano lontane dall’ingresso, nella zona più tranquilla della casa. Le finestre si affacciano sul giardino condominiale o all’interno dell’isolato, e non sulla via principale. Le camere sono di grandezza diversa, a seconda che siano matrimoniali, a uno o due letti.

È costituita dalla cucina e dal bagno. La prima deve essere facilmente accessibile dalla zona giorno e dall’ingresso e spesso si affaccia direttamente sul soggiorno, mentre è bene che sia isolata dalla zona notte, per evitare che rumori e odori di cucina disturbino chi riposa. Il bagno, invece, deve essere facilmente accessibile dalla zona notte.

L’organizzazione interna di un alloggio deve tenere conto sia degli aspetti funzionali, sia dei regolamenti edilizi.

Fino al XIX secolo l’edilizia residenziale non era soggetta a vincoli e norme precise: nell’Ottocento, con l’industrializzazione, si ebbe una crescita caotica delle città. Si resero così necessarie regole volte ad assicurare il rispetto di indispensabili criteri di salubrità degli alloggi. Queste norme oggi sono contenute nei Regolamenti edilizi (R.E.), emanati dai Comuni, che fissano le dimensioni minime dei locali e la distribuzione interna degli alloggi.

Gli spazi di un alloggio e gli arredi per essere funzionali devono essere adatti alle misure di chi ci vive: davanzali troppo alti impedirebbero di affacciarsi, sedie troppo basse sarebbero scomode. Così il davanzale di una finestra, per motivi di sicurezza, deve avere almeno 100 cm di altezza, le porte devono essere alte 210 cm, il piano del tavolo deve avere 70 cm di altezza, la seduta di una sedia deve essere a 43 cm, un letto singolo misura 80 cm di larghezza per 190 cm di lunghezza, con versioni più lunghe fino a 195 e 200 centimetri, e così via.

Negli ultimi anni è cresciuta l’esigenza di trovare in casa degli spazi per studiare o lavorare. Dalla cameretta al salotto alla cucina, se abitabile e fornita di tavolo, si è cercato di adattare l’ambiente a questi scopi.

Ecco alcune buone pratiche ispirate alle regole base dell’ergonomia, la disciplina che si occupa di migliorare il benessere delle persone nell’ambiente in cui vivono.

1. Non sul divano: la postura che siamo portati ad avere sul divano non è funzionale per studiare o lavorare e risulta alla lunga nociva, portando mal di schiena e dolori articolari.

2. Luce giusta: quando possibile, scegliere una zona della casa o della stanza ben illuminata, per favorire la visione e la concentrazione.

TECNO METODO

Gioca e impara

Fingendo di essere un agente immobiliare, scrivi un testo che inviti all’acquisto del tuo appartamento evidenziandone le caratteristiche, come la superficie in m2, la distribuzione interna, il numero e la dimensione dei locali.

Fai il punto

Che cosa si intende per zone funzionali in una abitazione? Quali sono?

Che cosa è un Regolamento Edilizio?

Perché si deve accedere alla zona notte passando per la zona giorno e non viceversa?

Perché è bene che la cucina sia isolata?

S T E A M

Traccia a mano libera la pianta di casa tua. Con colori diversi individua la zona giorno, la zona notte e i servizi.

3. Scrivania della dimensione corretta: la scrivania o il tavolo che utilizziamo deve contenere tutti gli oggetti di cui abbiamo bisogno, ma anche permetterci di posizionare correttamente polsi e avambracci quando scriviamo.

4. Sedia comoda e regolabile: molto importante è l’utilizzo di una sedia che favorisca la corretta postura e sia regolabile e inclinabile, per tutelare la schiena.

Abitazione

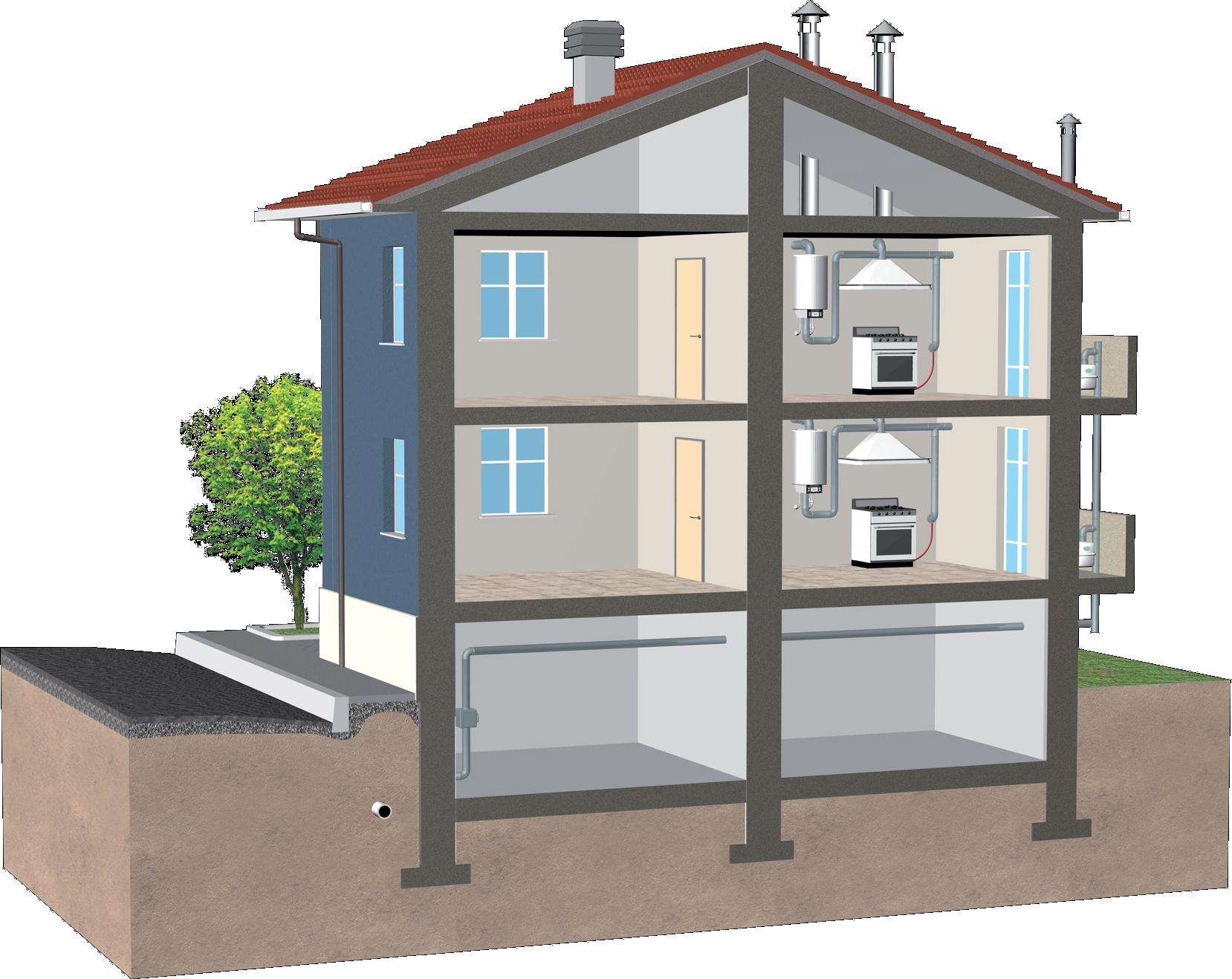

L’impianto idrico-sanitario

L’impiantistica moderna è costituita dall’insieme degli impianti tecnici che permettono agli abitanti di un edificio di usufruire dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica distribuita dalle reti cittadine .

Gli impianti dell’abitazione

Sifone

Sorta di gomito nei tubi di scarico in cui, per gravità, resta intrappolata una certa quantità d’acqua che si rinnova a ogni scarico. L’acqua trattenuta fa da “tappo” e impedisce che gli odori della fognatura risalgano negli alloggi.

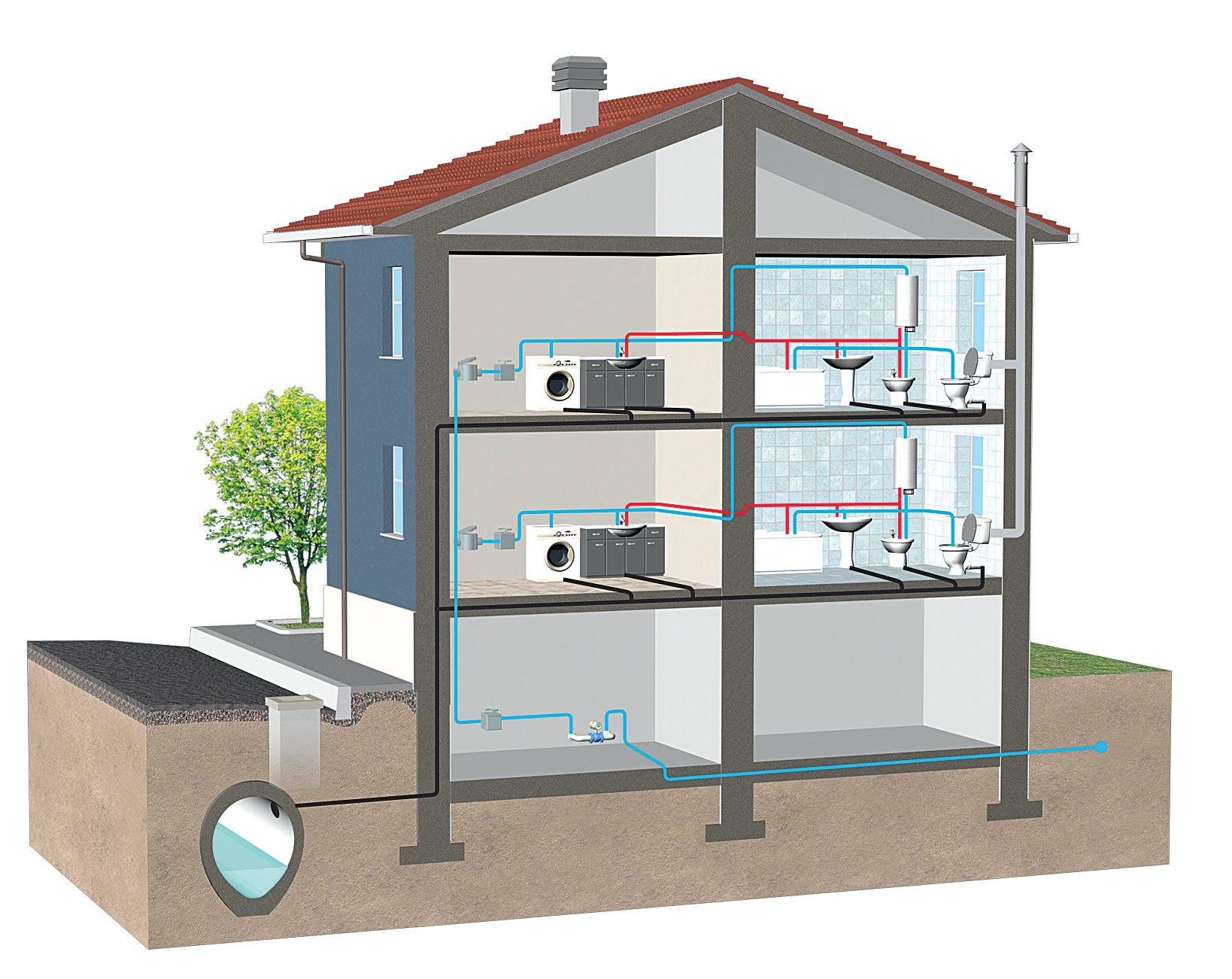

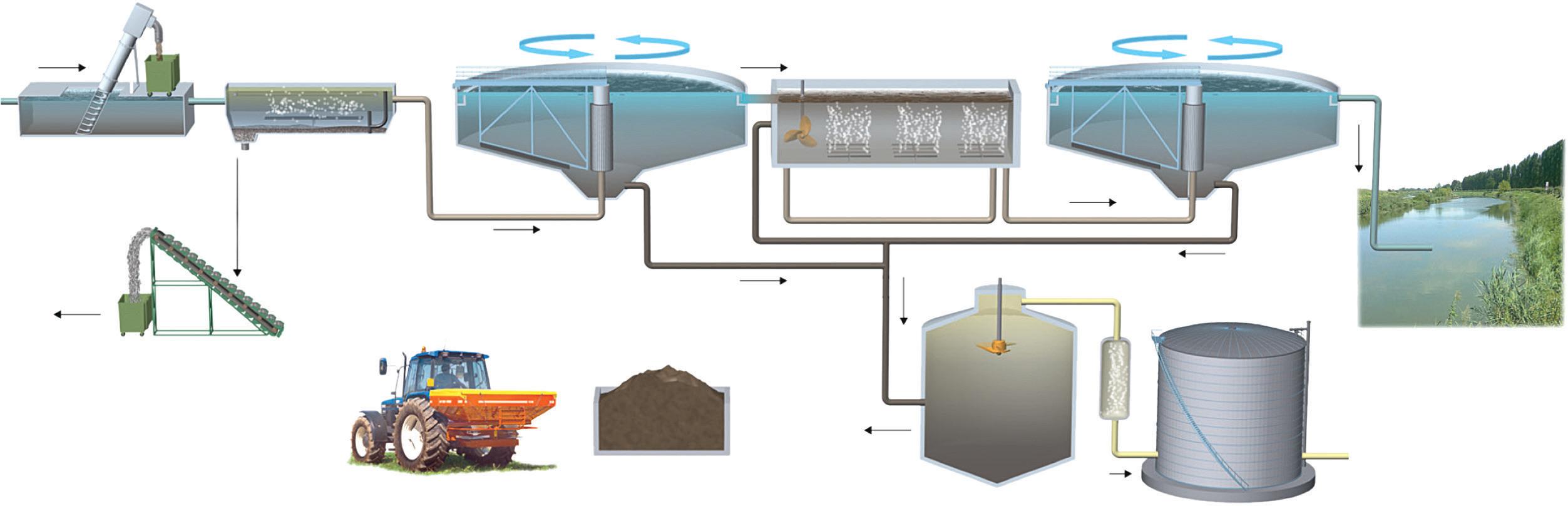

L’acqua proviene dalla rete idrica municipale, che corre interrata lungo la strada. L’impianto idrico comprende l’allacciamento alla rete, la distribuzione di acqua potabile, la produzione e la distribuzione di acqua calda, lo scarico e il collegamento alla fognatura. Ecco come funziona. Il tubo di allacciamento entra nell’edificio dalle cantine, dove c’è il contatore. L’acqua sale lungo le colonne montanti; se non ha una pressione sufficiente si provvede con un’elettropompa. A ogni piano tubi distributori orizzontali portano l’acqua a lavelli, docce ecc. e allo scaldacqua, da dove l’acqua viene ridistribuita. I tubi sono in acciaio zincato: per non essere “a vista” i montanti passano in vani in muratura disposti lungo i muri, chiamati cassette . Lo scarico delle acque chiare dei lavandini passa attraverso tubi orizzontali, posti sotto il pavimento e collegati alle colonne di scarico; le acque nere dei wc scendono invece per una colonna di grosso diametro in PVC. Le acque di scarico raggiungono infine il collettore municipale e il sistema di depurazione.

Tutti i sanitari (lavabi, wc ecc.) sono dotati di sifone, un dispositivo indispensabile per evitare la risalita di cattivi odori .

in azzurro l’impianto di distribuzione e in nero quello di scarico

per agevolare la fornitura e lo smaltimento delle acque, i bagni e le cucine sono incolonnati verticalmente

acqua raccolta e convogliata nella rete fognaria

marciapiede

pozzetto di ispezione a livello marciapiede

contatore che misura la quantità di acqua prelevata

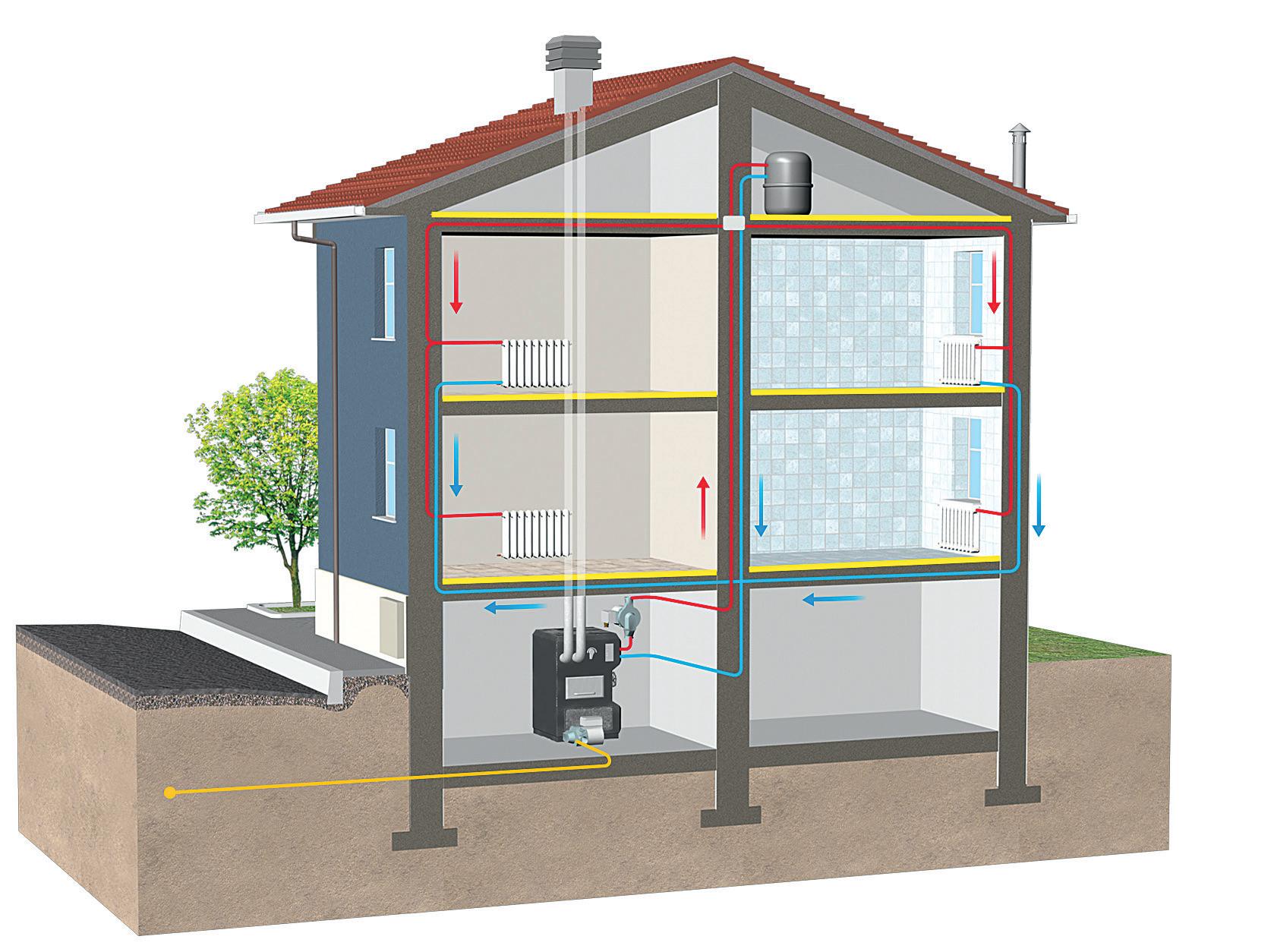

Nelle città l’impianto ancora più diffuso è quello a caldaia a gas (metano o GPL) e termosifoni (o radiatori), centralizzato o autonomo.

L’impianto centralizzato È l’mpianto più economico, usato nei condomini, dove una sola caldaia provvede al riscaldamento di più alloggi. L’acqua, portata a una temperatura compresa tra i 60 e gli 83 C°, viene distribuita ai piani dell’edificio. Qui il fluido scalda i termosifoni o pannelli radianti posizionati sotto al pavimento che a loro volta cedono il calore all’ambiente. Dal 2017 sui termosifoni dei condomini sono obbligatorie le valvole termostatiche . Esse permettono di regolare la temperatura e pagare in base ai consumi.

L’impianto autonomo Con questo impianto ogni alloggio dispone di una caldaia che permette a ogni utente di regolare a sua discrezione i tempi di funzionamento.

soffitta

in rosso le colonne montanti con l’acqua calda

l’acqua raffreddata si accumula nella parte inferiore dei termosifoni: da lì scende e torna alla caldaia.

termostato esterno

dalla rete di distribuzione del gas

TECNO METODO

Fai il punto

- Come funziona l’impianto idrico-sanitario?

E quello di riscaldamento?

- Che differenza c’è tra un impianto centralizzato e uno autonomo?

- Quale tipo di impianto di riscaldamento è in funzione a casa tua? Quale combustibile viene utilizzato?

Fissa le parole

- Scegli la risposta corretta.

Per impedire la risalita di cattivi odori dalla fognatura si usa a. il sifone. b. il rubinetto.

Caldaie “amiche” dell’ambiente

Il 2040 dovrebbe segnare il divieto di nuove installazioni di caldaie a gas per l’intera Unione Europea. Chi ha una caldaia a gas in quella data potrà comunque mantenerla. Ecco alcuni impianti alternativi.

• La pompa di calore utilizza l’energia termica proveniente da fonti gratuite esterne (come aria, acqua e geotermia) per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda. Il consumo di energia elettrica è ridotto.

vaso di espansione

isolamento termico

termosifone (radiatore)

in blu le colonne discendenti con l’acqua raffreddata

Caldaia: è un grosso contenitore in ghisa o acciaio percorso all’interno da serpentine in cui scorre l’acqua. Queste sono riscaldate dalla fiamma prodotta da un bruciatore alimentato a metano o gasolio.

• La caldaia a biomasse sfrutta la combustione di materiale organico come pellet o legna per generare calore che si può utilizzare sia per riscaldare gli ambienti sia per produrre acqua sanitaria.

• I pannelli radianti elettrici a infrarossi sono dispositivi, fatti di alluminio o acciaio, che usano la tecnologia degli infrarossi per riscaldare l’aria circostante. Quindi, senza l’utilizzo di combustibili fossili. Sono adatti solo per il riscaldamento.

Abitazione

Pannelli fotovoltaici sul tetto di una casa: un’alternativa ecologica per la produzione di energia elettrica

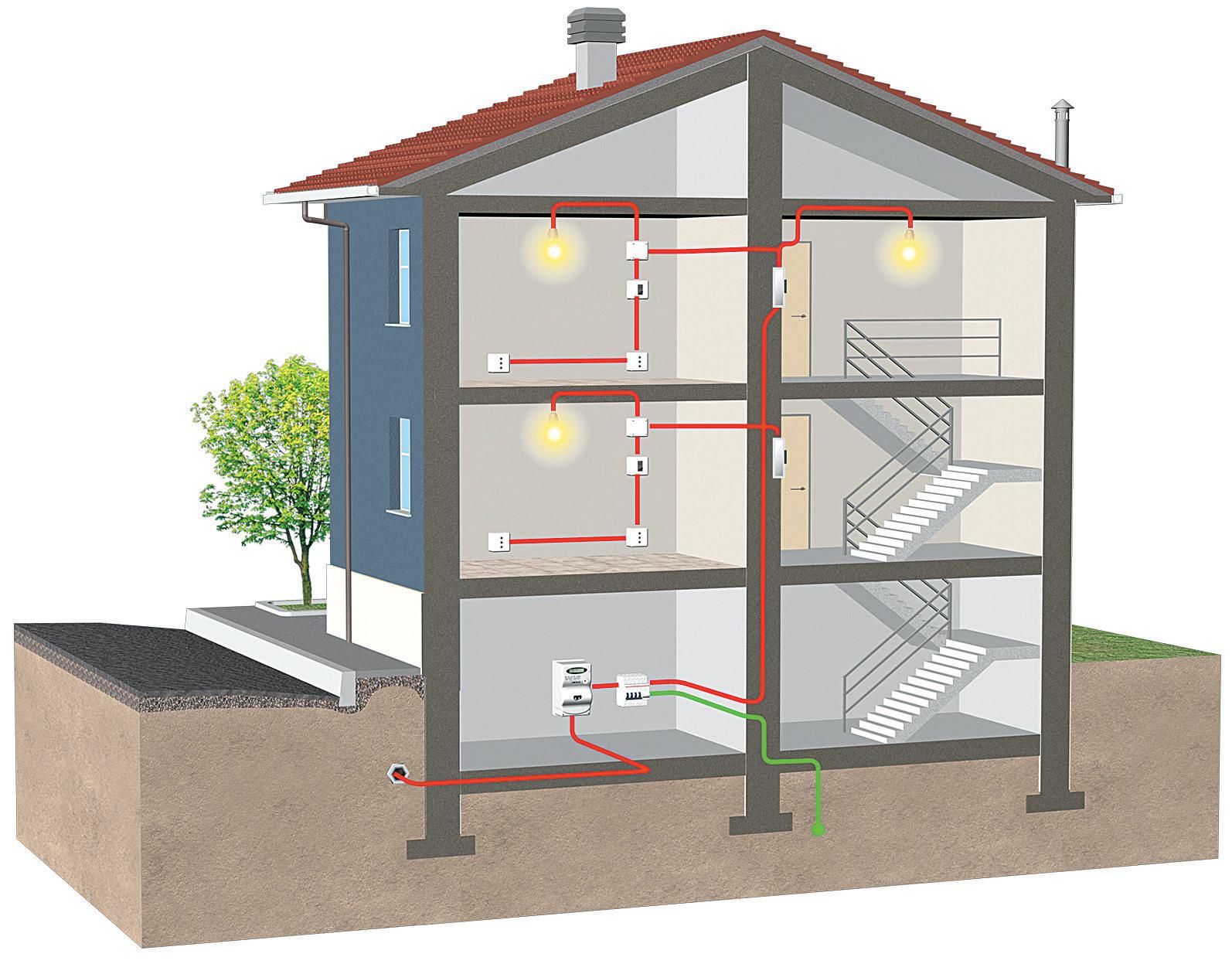

L’energia elettrica viene distribuita alle abitazioni tramite condutture interrate o aeree . L’impianto elettrico è indispensabile non solo per gli usi domestici, ma anche per il funzionamento degli altri impianti: l’ascensore, il citofono l’impianto di riscaldamento e condizionamento ecc.

Come funziona All’interno dell’edificio l’allacciamento passa per l’interruttore generale del condominio; quindi, per le scatole di derivazione e i contatori da cui partono le linee sotto traccia che raggiungono gli alloggi. Dopo i contatori, all’ingresso dei singoli alloggi, vi è un interruttore magnetotermico che interviene in caso di surriscaldamento dei cavi, per esempio quando sono accesi più elettrodomestici contemporaneamente. Dall’interruttore magnetotermico, integrato con un interruttore salvavita , si diramano i cavi che portano la corrente nei locali, collegando prese, punti luce e interruttori.

La sicurezza dell’impianto L’interruttore salvavita è un dispositivo che scatta, aprendo il circuito elettrico, se avverte una variazione dell’intensità di corrente . Per esempio, se una persona prende la “scossa” parte della corrente si disperde per il suo corpo. Il dispositivo capta il calo di intensità e scatta, evitando la folgorazione. L’impianto di messa a terra è costituito da cavi con guaina giallo/verde che collegano prese e punti di prelievo con un cavo che termina in cantina su una piastra di rame sepolta nel terreno. Se il filo scoperto di un apparecchio entra in contatto con delle parti metalliche, l’impianto scarica la corrente a terra e protegge dalla “scossa” chi tocca l’elettrodomestico.

cavo giallo/verde della messa a terra

scatola di derivazione

interruttore punto luce

presa

rete elettrica

interruttore generale

messa a terra

differenziale

Il gas usato nelle reti cittadine è il metano. Il gas arriva in città attraverso metanodotti di centinaia di chilometri. Lungo il percorso vi sono delle centrali di compressione e stoccaggio, che immagazzinano il gas fornendogli la pressione necessaria per raggiungere i punti di utilizzo. È utilizzato come fonte di energia termica per cucinare, scaldare l’acqua e per il riscaldamento degli edifici.

Come funziona Dall’allacciamento alla rete cittadina di distribuzione il gas sale ai piani dell’edificio per mezzo di montanti verticali non incassati ma “a vista”, posati lungo i muri esterni; le derivazioni orizzontali portano il gas a ogni alloggio. Per sicurezza, dato che il gas è esplosivo, il contatore va collocato all’esterno, su balconi o terrazzi. Occorre anche evitare che i tubi vengano murati o che corrano all’interno delle case. I tubi di distribuzione sono in ferro zincato, devono essere facilmente accessibili e occorre evitare che vi siano giunti nei punti di passaggio tra i muri.

Ecco alcune buone regole da osservare per utilizzare il gas e l’elettricità in sicurezza.

• Quando occorre, il rubinetto del contatore deve restare chiuso.

• Se si avverte odore di gas è bene:

- non creare scintille: non usare interruttori, telefoni, campanelli, apparecchi elettrici;

- aerare l’ambiente: spalancare finestre e porte;

- chiudere tutte le valvole del gas;

- uscire di casa e chiamare dall’esterno dell’abitazione il pronto intervento dell’azienda gas con un telefono cellulare o dall’abitazione di un vicino (non utilizzare mai il telefono fisso).

condominio

• In bagno:

- regolare la temperatura dello scaldacqua intorno a 50 °C;

- utilizzare un tappeto isolante; - evitare di usare prese elettriche multiple.

TECNO METODO

Fai il punto

Descrivi come funziona l’impianto del gas. Quali sono i dispositivi di sicurezza dell’impianto elettrico?

Completa il percorso che fa l’elettricità per arrivare alle stanze della casa.

allacciamento

interruttore generale

scatole di derivazione contatori

interruttore magnetotermico

Individua dove si trovano nella tua casa il contatore elettronico, l’interruttore salvavita e il contatore del gas.

Sai usare questi dispositivi? Sai leggere il contatore elettronico?

Il termine “domotica” deriva dall’unione di due parole: domus, “casa” in latino, e informatica . È infatti la disciplina che si occupa dello studio delle tecnologie informatiche da utilizzare in ambito domestico.

L’obiettivo della domotica è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in un’abitazione, semplificando l’utilizzo e la manutenzione di strutture e impianti e riducendo allo stesso tempo i costi di gestione e gli sprechi energetici.

La casa diventa “ intelligente”, ovvero viene dotata di apparecchiature in grado di svolgere il loro compito au-

COME FUNZIONA

Con la domotica è possibile personalizzare il funzionamento di un’abitazione secondo le

IMMAGINE INTERATTIVA

tonomamente e in modo programmato. Questo è possibile grazie all’utilizzo di sensori e di un sistema di gestione degli impianti computerizzato. Per esempio, è possibile regolare l’impianto di riscaldamento in base alla temperatura desiderata oppure programmare l’accendimento delle luci nel momento in cui una persona è presente nella stanza.

Un’unità di controllo centrale , accessibile da un apposito pannello touch screen oppure direttamente dallo smartphone, permette di monitorare e gestire tutte le operazioni.

Di giorno, al risveglio, una sequenza di operazioni automatizzate può essere quella di alzare le tapparelle, impostare la tempera

Intelligenza Artificiale e domotica: gli assistenti vocali

Gli assistenti vocali sono sistemi di Intelligenza Artificiale in grado di capire il linguaggio vocale e “dialogare” con gli esseri umani fornendo informazioni di diverso tipo ed eseguendo differenti comandi. Sfruttando l’AI questi dispositivi riconoscono la voce dell’utente e ne interpretano l’intento, permettendo così di gestire la smart home semplicemente con dei comandi vocali. Per esempio, è possibile chiedere all’assistente vocale di accendere le luci del soggiorno, regolare la temperatura del termostato o avviare la lavatrice. In questo modo, è sempre più facile automatizzare le operazioni domestiche, riducendo al minimo gli interventi manuali.

La notte, quando si va a dormire, spegnere le luci in tutta la casa, tirare giù le tapparelle, spegnere i caloriferi, chiu

Eden project, in Cornovaglia (Regno Unito), è un centro per la promozione di progetti educativi sui temi ambientali. L’architettura è ispirata alle forme della natura: le grandi cupole geodetiche hanno una struttura a nido d’ape pensata per ridurre al minimo i consumi di energia.

Gli edifici hanno un notevole impatto sull’ambiente . È tuttavia possibile progettarli in modo da risparmiare risorse naturali ed energia e ottenere al tempo stesso spazi sicuri e confortevoli. È questo lo scopo della bioarchitettura , o architettura sostenibile, un settore dell’architettura che si propone di unire il rispetto dell’ambiente, l’efficienza energetica e il benessere psicofisico, realizzando edifici a basso impatto ambientale .

La bioarchitettura si basa su alcuni principi fondamentali:

• l’utilizzo di materiali ecosostenibili;

• il risparmio energetico e la riduzione del consumo di combustibili fossili;

• la sostenibilità durante tutta la vita dell’edificio, dalle fasi di progettazione e costruzione fino a quelle di gestione e di dismissione. Apposite agenzie indipendenti si occupano di valutare il rispetto di queste regole prima di rilasciare le certificazioni che attestano l’ecosostenibilità di un edificio.

Il consumo di energia e le emissioni di gas inquinanti prodotti dagli edifici sono così rilevanti da avere portato l’Unione Europea ad approvare, nell’aprile 2024, la “Direttiva sulla prestazione energetica degli immobili”, in Italia chiamata comunemente Direttiva “Case green”. Il documento contiene molte indicazioni diverse e non impone obblighi ai

singoli Paesi, ognuno dei quali potrà stabilire specifici provvedimenti. In generale, tuttavia, l’obiettivo è una progressiva riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nell’edilizia entro il 2030, per arrivare, entro il 2050, alla costruzione di edifici “a emissioni zero”, in grado di produrre mediante fonti rinnovabili l’energia che consumano.

Il bambù è resistente e flessibile, adatto anche a realizzazioni spettacolari. In foto: il padiglione del Vietnam a Expo 2015.

Per costruire un edificio sostenibile è fondamentale la scelta dei materiali: di solito si prediligono materiali locali, prodotti e trasportati consumando poca energia e liberando poca anidride carbonica, e materiali naturali, poco inquinanti. Ecco alcuni esempi.

• Il bambù è un materiale molto leggero e resistente , ma al tempo stesso flessibile, adatto, per esempio, per edifici in zone a rischio sismico. È abbondante e cresce rapidamente, per questo è economico.

• Il legno è una risorsa rinnovabile quando proviene da foreste gestite in modo sostenibile. Inoltre, è un ottimo isolante termico e acustico.

• La terra cruda , utilizzata in blocchi o mattoni, permette di costruire strutture resistenti e durature e garantisce un ottimo isolamento termico.

• Il calcestruzzo cellulare (o aerato) è un materiale da costruzione che si ottiene da materie prime naturali come la sabbia . Pori pieni d’aria lo rendono leggero. È un isolante termico, resiste al fuoco e all’umidità.

• La fibra di cellulosa in fiocchi è un materiale isolante ricavato dalla carta riciclata , con l’aggiunta di sostanze che la proteggono da muffe, roditori, insetti e dal fuoco. Viene insufflata , cioè soffiata, nelle intercapedini vuote dell’edificio e offre due vantaggi preziosi: è traspirante ed è molto economica.

• Le vernici ecologiche sono materiali di finitura che, rispetto alle vernici comuni, rilasciano una bassa quantità di sostanze tossiche dette VOC (Volatile Organic Compound ) e lasciano traspirare i muri, riducendo la formazione di condensa e muffe.

L’adobe è un impasto di terra cruda, argilla, acqua e paglia con il quale sin dall’antichità si producevano mattoni. Si può ammirare in numerose architetture tradizionali come la Grande moschea di Djenné in Mali, Africa, nella foto in alto.

Anche la lana di pecora è un materiale interessante per i bioarchitetti. Per quale scopo viene utilizzato secondo te? Fai un’ipotesi e poi verificala.

Efficienza energetica

Si ottiene svolgendo un determinato compito o attività riducendo al minimo l’impiego di energia.

L’elemento chiave dall’architettura sostenibile è migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Per questo scopo possono essere utilizzate tecniche attive e passive.

• Le tecniche attive usano impianti che generano energia grazie ai propri meccanismi. È il caso, per esempio, dei pannelli fotovoltaici, che sono in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica.

• Le tecniche passive puntano invece a ridurre i consumi, non ad aumentare la produzione di energia. Consistono, per esempio, in un buon isolamento termico dell’edificio, che permette di non sprecare energia quando lo si riscalda e di proteggerlo dal caldo in estate.

L’orientamento ideale dell’edificio è quello che espone verso sud il fronte maggiore: in questo modo, si sfrutta al massimo e in modo passivo la luce solare, fonte rinnovabile gratuita. Una buona illuminazione naturale fa risparmiare energia elettrica e ha benefici effetti psicofisici.

Inoltre, la luce del Sole trasmette calore . Quando, in inverno, il calore penetra nelle aperture della facciata esposta a sud, una parte viene accumulata dai materiali che compongono la costruzione (proprietà detta massa termica), per essere poi rilasciata gradualmente all’interno.

In estate, però, quando il Sole è più alto nel cielo e le ore di luce maggiori, l’edificio potrebbe surriscaldarsi. Per evitarlo, si possono prevedere tende e frangisole orientabili, in grado di adattarsi all’inclinazione dei raggi solari.

Sono ormai tante le applicazioni della bioarchitettura, anche in Italia. Il progetto “Fiorita Passive House”, per esempio, realizzato a Cesena, rappresenta un caso interessante di impiego delle tecniche passive. L’edificio, infatti, minimizza i consumi energetici grazie a:

• un involucro isolante che permette di trattenere il calore del Sole, degli elettrodomestici e delle stesse persone che lo abitano;

• tripli vetri posizionati in modo da sfruttare al meglio la luce del Sole;

• un impianto di ventilazione meccanica in grado di purificare l’aria e mantenere il giusto livello di umidità per una maggiore percezione del caldo in inverno e del fresco in estate;

• un impianto fotovoltaico che alimenta gli elettrodomestici e la produzione di acqua calda;

• un sistema di recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione e per lo scarico dei sanitari.

I materiali impiegati per la costruzione sono naturali, a cominciare dal legno, proveniente da foreste certificate.

Quando l’aria circola nell’edificio in modo corretto, permette di raffrescare gli ambienti, limitando il ricorso alla climatizzazione, e di distribuire il calore , rendendo più efficienti gli impianti di riscaldamento. Al tempo stesso, garantisce una migliore qualità dell’aria indoor, perché evita il ristagno di polveri e inquinanti. Nelle “case green” si sfrutta soprattutto la ventilazione naturale, che si genera quando l’aria calda, più leggera, si sposta verso l’alto ed è sostituita dall’aria fredda, più pesante.

L’orientamento

Il Sole in estate

Copertura rivolta a sud. Inclinazione ottimale del tetto 32°

Pannelli fotovoltaici

Pannelli solari termici

Nord Sud

Ventola per ricambio aria alimentata dal sistema fotovoltaico

Il Sole in inverno

Cisterna per la raccolta dell’acqua piovana

Ventilazione naturale

Finestre rivolte a nord di ridotta dimensione

Illuminazione naturale

illuminazione naturale

Anche quando un edificio non è progettato all’origine secondo i principi della bioarchitettura, è possibile intervenire per migliorarne l’efficienza energetica.

Per aumentare l’isolamento è possibile ricorrere a infissi che utilizzano vetri doppi o tripli oppure provvedere al rifacimento dell’involucro edilizio, attraverso l’applicazione del cappotto termico. Per gli appartamenti di un condominio ci sono i pannelli termoisolanti, che permettono di isolare le superfici che confinano con locali non riscaldati. Per la produzione di elettricità e per riscaldare l’acqua si può ricorrere a fonti di energia alternative ai combustibili fossili come impianti fotovoltaici e impianti solari termici.

Per il riscaldamento e il raffrescamento è possibile installare moderni sistemi di caldaie a pompa di calore che sfruttano l’energia termica dell’ambiente esterno oppure impianti che sfruttano l’acqua del sottosuolo come fluido termovettore (mini-geotermia) tramite scambiatori di calore .

Per realizzare il cappotto termico si applica del materiale isolante all’esterno della parete.

VERIFICA PER LA CLASSE IN MODULI GOOGLE

Le parole della tecnologia

1. Abbina il tipo di abitazione alla descrizione.

1. Case a schiera

2. Condomini

a. Hanno molti piani.

3. Case in linea

4. Case a torre

b. Sono affiancate una all’altra.

c. Ne sono un esempio i grattacieli.

d. Si sviluppano in lunghezza.

2. Spiega di che cosa si occupano la domotica e l’ergonomia.

Come funziona?

3. Completa il testo con le parole corrette.

Nell’impianto idrico-sanitario l’acqua sale lungo le montanti. A ogni piano tubi distributori orizzontali portano l’acqua a lavelli, docce ecc. e allo

colonne

. Lo scarico delle dei lavandini passa attraverso tubi orizzontali mentre le dei wc scendono per una colonna in PVC. Le acque di scarico raggiungono il collettore municipale e sono avviate alla .

4. Quale affermazione sull’unità di controllo centrale in un sistema domotico non è vera?

A Riceve informazioni dai sensori.

B Invia comandi ai terminali.

C Si attiva solo quando c’è qualcuno in casa.

Come si fa?

5. Ordina le fasi di costruzione di un edificio residenziale.

Si gettano le travi e i solai.

Si sbanca il terreno e si gettano le fondazioni.

Si innalzano i pilastri.

Si termina con la copertura e le murature.

6. Nella progettazione di un’abitazione è obbligatorio tenere conto

A della distribuzione degli spazi in zone funzionali.

B dell’orientamento dei locali rispetto ai punti cardinali.

C delle prescrizioni del Regolamento Edilizio.

7. In fase di progettazione di un’abitazione solitamente si individuano tre zone funzionali

A la zona notte, la zona giorno e la zona servizi.

B la zona interna, la zona esterna, la cantina o il solaio.

C il soggiorno, la cucina e il bagno.

8. Le camere da letto dovrebbero essere

A orientate a Est.

B rivolte a Ovest.

C orientate a Nord.

9. Qual è la procedura corretta in caso di fuga di gas?

A Accendere la luce per cercare la fuga.

B Telefonare per chiedere aiuto e uscire di casa.

C Spalancare le finestre e chiudere le valvole.

A cosa serve?

10. L’elettropompa è impiegata per

A fornire all’acqua una pressione sufficiente per arrivare ai piani più alti.

B portare l’acqua allo scaldacqua.

C impedire che i cattivi odori dagli scarichi risalgano verso l’abitazione.

11. Qual è la funzione del contatore nell’impianto idrico?

A Regolare il flusso dell’acqua.

B Misurare la pressione dell’acqua.

C Registrare il consumo dell’acqua.

12. L’interruttore salvavita

A apre il circuito elettrico in caso di variazioni di intensità di corrente, proteggendo dalle folgorazioni.

B misura il consumo di energia elettrica.

C distribuisce l’energia elettrica ai locali dell’abitazione.

Secondo le regole l’altezza minima interna dei locali adibiti ad abitazione è fissata a m 2,70 (2,40 per corridoi, disimpegni, bagni ecc.). Tuttavia, nei Comuni montani al di sopra dei 1000 m è consentita una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. Come ti spieghi questa deroga?

Nelle pagine precedenti hai studiato che gli spazi di un’abitazione sono organizzati in zone funzionali e che occorre rispettare precise regole per organizzare un alloggio. Prova ora a verificare nella realtà eseguendo il rilievo della tua camera e realizzando un modellino in scala. In questo modo potrai poi sperimentare diverse disposizioni dei mobili o crearne di nuovi e originali: un modo divertente e creativo per immaginare il tuo rifugio ideale.

• Foglio quadrettato

• Riga e squadre

• Matita

• Cartoncino bianco e cartoncini colorati

Parti con il rilievo

• Cartone ondulato

• Forbici adatte a tagliare il cartone

• Colla

1 Come prima cosa procedi al rilievo della tua camera o di una stanza a scelta della tua abitazione. Puoi seguire le indicazioni della Scheda 25, Capitolo “Assonometria, Prospettiva, Disegno tecnico” nel volume Disegno.

2 Su un foglio quadrettato traccia a mano libera la pianta dei locali (o del locale) da rilevare.

3 Aggiungi le linee di quota all’esterno dello schizzo, quindi con un metro a nastro rileva le misure necessarie e trascrivile (in cm).

4 Al termine, stabilisci la scala di riduzione (per es. 1: 20).

Passa a realizzare il plastico

1 Scegli i materiali adatti: cartoncino, cartone ondulato, balsa.

2 Traccia la pianta sul supporto, per esempio cartone ondulato.

3 Incolla le pareti con l’altezza che hai rilevato ridotta in scala.

4 Procedi con gli arredi

Pareti in cartoncino

Base in cartone ondulato

Terziarizzazione

Fenomeno in base al quale la maggior parte delle persone lavora nel settore terziario e le città si trasformano in centri di servizi.

Le città sono insediamenti urbani che ospitano tutte le attività fondamentali: commerciali, amministrative, giudiziarie e culturali. Una città deve essere dotata di servizi sociali (scuole, ospedali), economici (banche, centri commerciali), e culturali (teatri, biblioteche) indispensabili alla vita cittadina. Una città è una realtà in continua trasformazione ed è il lavoro il motore dei cambiamenti. Le attività delle città sono oggi legate soprattutto al settore terziario e terziario avanzato, il cui crescente sviluppo ha dato origine a terziarizzazione delle città . Le industrie, infatti, hanno progressivamente abbandonano i centri urbani, prediligendo le aree periferiche.

Le città tendono a organizzarsi in zone funzionali : residenziale, produttiva, politico-amministrativa, culturale-educativa, ricreativo-sportiva ecc.

Nel centro storico, facilmente accessibile, si trovano le direzioni delle grandi aziende, le banche, le amministrazioni comunali, le università, i cinema e i teatri. Attorno al centro storico sono situati in genere i quartieri residenziali dei ceti a reddito medio-alto, in periferia i quartieri popolari e gli impianti industriali. In questa zona, e anche più all’esterno, vi possono essere moderni e lussuosi quartieri residenziali satellite, chiamati impropriamente “villaggi”, dotati di numerosi servizi e ampie aree verdi.

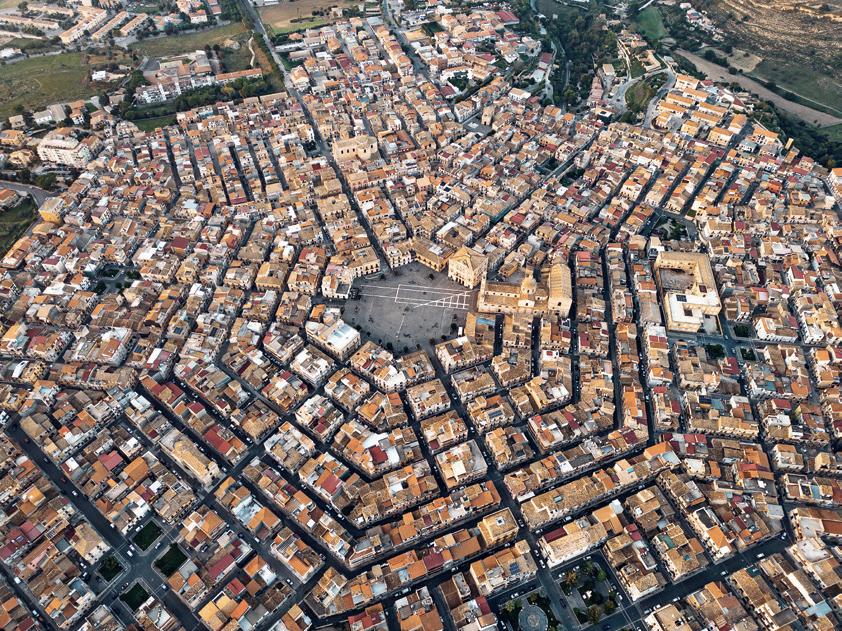

La forma di una città è condizionata dalla sua storia e dalle caratteristiche, fisiche e climatiche del territorio.

Città lungo i litorali

Se la costa è bassa e la zona è sufficientemente pianeggiante, presentano uno sviluppo lineare lungo la fascia costiera e lungo le direttrici di comunicazione che percorrono il litorale.

sui colli

Tipiche del periodo medievale, potevano organizzare opere difensive e ricoprire sul territorio un importante ruolo strategico Presentano una maglia viaria e uno sviluppo irregolare e tortuoso, che si adatta all’andamento dei rilievi su cui appoggia.

Oggi più della metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane. Alcune megalopoli (aggregati di metropoli e centri minori) in futuro arriveranno a 100 milioni di abitanti, formando fasce urbane estese lungo le coste o attraverso Stati e continenti.

Sono le città dei Paesi in via di sviluppo a dover affrontare le situazioni più allarmanti: grandi masse di popolazione abbandonano territori agricoli impoveriti e si riversano in immense baraccopoli periferiche, senza acqua, luce, fognature.

Le caratteristiche delle città italiane testimoniano la storia lunga e complessa del nostro Paese.

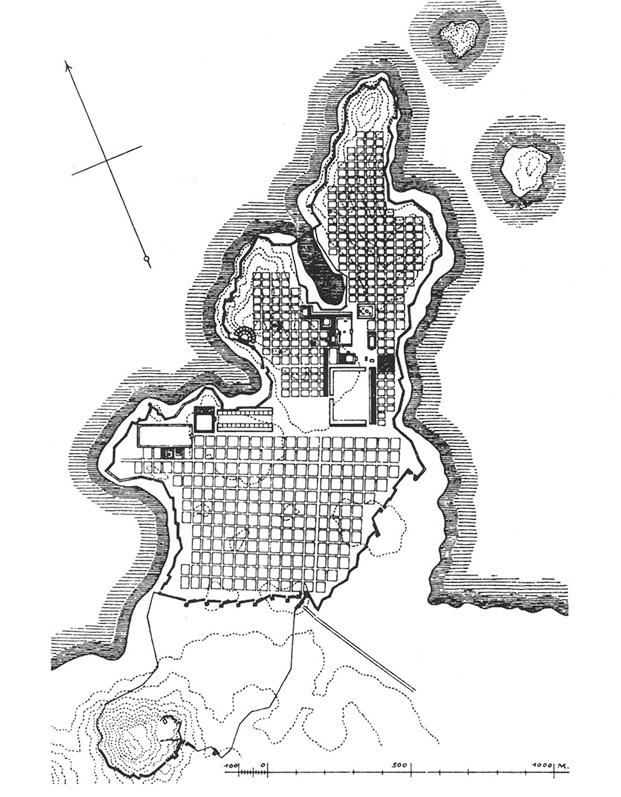

Le città di origine romana come Torino o Aosta , sono numerose. Nei centri storici di queste città è spesso ancora riconoscibile il tipico tracciato a scacchiera , basato su due strade ortogonali tra loro: il cardo (direzione Nord-Sud) e il decumano (Est-Ovest), sul quale gli eserciti disponevano il castrum, il loro iniziale accampamento.

Le città di origine medievale per motivi difensivi, spesso erano situate sulla sommità di rilievi e protette da una cinta muraria . La scarsità di spazio all’interno delle mura generava una struttura stradale irregolare caratterizzata da stradine strette e tortuose sulle quali si affacciavano case a schiera addossate le une alle altre. Frequente era lo sviluppo in altezza degli edifici (torri).

Sono città poste in posizioni chiave per il commercio, all’incrocio di importanti vie di comunicazione. Spesso attraversate da un fiume, via di comunicazione e fonte di energia idraulica, sono in genere a sviluppo radiale, attorno a un centro storico in cui convergono le strade più importanti.

Gioca e impara

La tua amica Paola sostiene che Grammichele (CT), nella foto, ha uno sviluppo lineare e pianta pentagonale. Sei d’accordo?

Lo sviluppo è radiale e la pianta è esagonale.

Fai il punto

Che cosa’è una città?

Quali sono i fattori che determinano la forma della città? In che modi?

Cosa significa “zone funzionali” di una città?

S T E A M

Abiti in città? Sapresti tracciare uno schema della tua città, individuando centro storico, aree residenziali, periferia, impianti industriali e altre aree caratteristiche? Non dimenticare le strade e le vie più importanti.

Città e territorio

Il piano di Mileto, attribuito a Ippodamo

L’architetto greco Ippodamo di Mileto (VI secolo a.C.) è considerato il primo urbanista : suo è il primo studio di rete stradale urbana a griglia ortogonale. Questo schema fu applicato in numerose città antiche: se fino a quel momento in Grecia le case venivano edificate per prime, e successivamente lo spazio tra loro diveniva strada, con la nuova pianificazione urbana venivano prima tracciate le strade, e in seguito venivano costruite le case.

Il problema vero e proprio di pianificare lo sviluppo delle città, sorse però solo quando l’urbanesimo divenne un fenomeno preoccupante, in seguito all’industrializzazione del XIX e del XX secolo e al conseguente riversarsi nei centri urbani della popolazione delle campagne. Fu allora che divenne urgente risanare realtà urbane sovrappopolate e in pessime condizioni igienico-sanitarie, frutto di uno sviluppo urbano caotico. Nacque così la moderna urbanistica .

Le Amministrazioni pubbliche incaricano architetti e ingegneri civili di redigere i piani con cui regolamentare l’attività edilizia: i principali sono i Piani Territoriali (P.T.) e i Piani Regolatori Generali (P.R.G.).

I Piani Territoriali Tocca al Ministero dei Lavori Pubblici la supervisione dei Piani Territoriali. Questi regolano la costruzione di autostrade, aeroporti, linee ferroviarie ecc. I P.T. devono basarsi su una visione complessiva degli interventi a livello interregionale e statale.

Urbanistica

Disciplina che si occupa della pianificazione territoriale e urbana.

L’ABUSIVISMO EDILIZIO

I Piani Regolatori Generali Riguardano la pianificazione delle città . I P.R.G. hanno la funzione di regolare gli interventi edilizi; la loro attuazione è soggetta alle osservazioni dei cittadini e all’approvazione del Consiglio comunale . Un P.R.G. rappresenta gli interessi di tutti e garantisce l’uso corretto del territorio.

Dove i P.R.G. sono stati elaborati con ritardo o con gravi lacune si è sviluppato l’abusivismo edilizio. Leggi e norme da sole non bastano a proteggere il territorio, se non sono accompagnate da una crescita della coscienza civile, in modo che ognuno capisca che tutelare la cosa pubblica significa difendere i propri interessi.

Sono abusive le costruzioni sorte senza rispettare i Regolamenti Edilizi (in particolare i limiti di volumetria) oppure su terreni non edificabili per la tutela dell’ambiente o perché inadatti all’edificazione (zone a rischio di frane, fasce di rispetto di litorali, alvei dei fiumi). In Italia nei decenni passati molti speculatori hanno costruito per lucro al di fuori delle leggi. I condoni edilizi hanno poi consentito di regolarizzare gli abusi pagando delle multe.

Il cosiddetto “ecomostro di Alimuri”, costruzione abusiva sulla costa di Sorrento, abbattuto nel 2014.

Un P.R.G. è articolato in diversi piani particolari.

• Il Piano di azzonamento è una planimetria che indica la destinazione delle diverse aree urbane (abitazione, agricola, industriale, verde pubblico ecc.), i limiti di densità edilizia ammessi (cubatura), cioè quanti m3 si possono costruire per ogni m 2 di terreno e le altezze massime dei fabbricati.

• Il Piano della viabilità riporta la rete stradale e i suoi sviluppi futuri, insieme alle altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, canali).

• Il Piano dei vincoli indica le aree, gli edifici, i monumenti che per il loro valore paesaggistico e ambientale, storico, artistico sono soggetti a “vincolo”, cioè ammettono solo interventi di conservazione e manutenzione.

• Il Regolamento Edilizio (R.E.) contiene le regole da seguire nella costruzione degli edifici, come le altezze e le superfici dei locali ecc.

In una città occorre garantire che tutte le persone possano muoversi liberamente e accedere agli edifici pubblici, come scuole, impianti sportivi, ospedali ecc.

A questo scopo è fondamentale eliminare le “barriere architettoniche”.

Secondo la legge, sono “barriere architettoniche”:

• gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque, in particolare delle persone con capacità motoria ridotta;

• la mancanza di accorgimenti e segnala-

TECNO METODO

Gioca e impara

Nei documenti comunali si è creato del disordine. Aiuta Sofia, l’impiegata comunale, a rimettere ogni progetto nella cartella corrispondente: Piano di azzonamento; Piano della viabilità; Piano dei vincoli. Creazione di nuovo parco giochi in via Balbi

Piano di azzonamento

Restauro di Palazzo Bonsignore

Piano dei vincoli

Cambiamento del senso di percorrenza e lavori di manutenzione di via Mameli

Piano della viabilità

Fai il punto

Che cos’è l’urbanistica?

Che cos’è un P.R.G.?

Cosa si intende per abusivismo edilizio?

A coppie immaginate di riprogettare uno spazio verde vicino alla scuola, disegnandone su un foglio A3 il perimetro in scala e colorando le varie aree (alberate, gioco, pic-nic, sentieri, ecc.). Con l’uso di collage, mostrate il possibile risultato finale ai compagni e alle compagne.

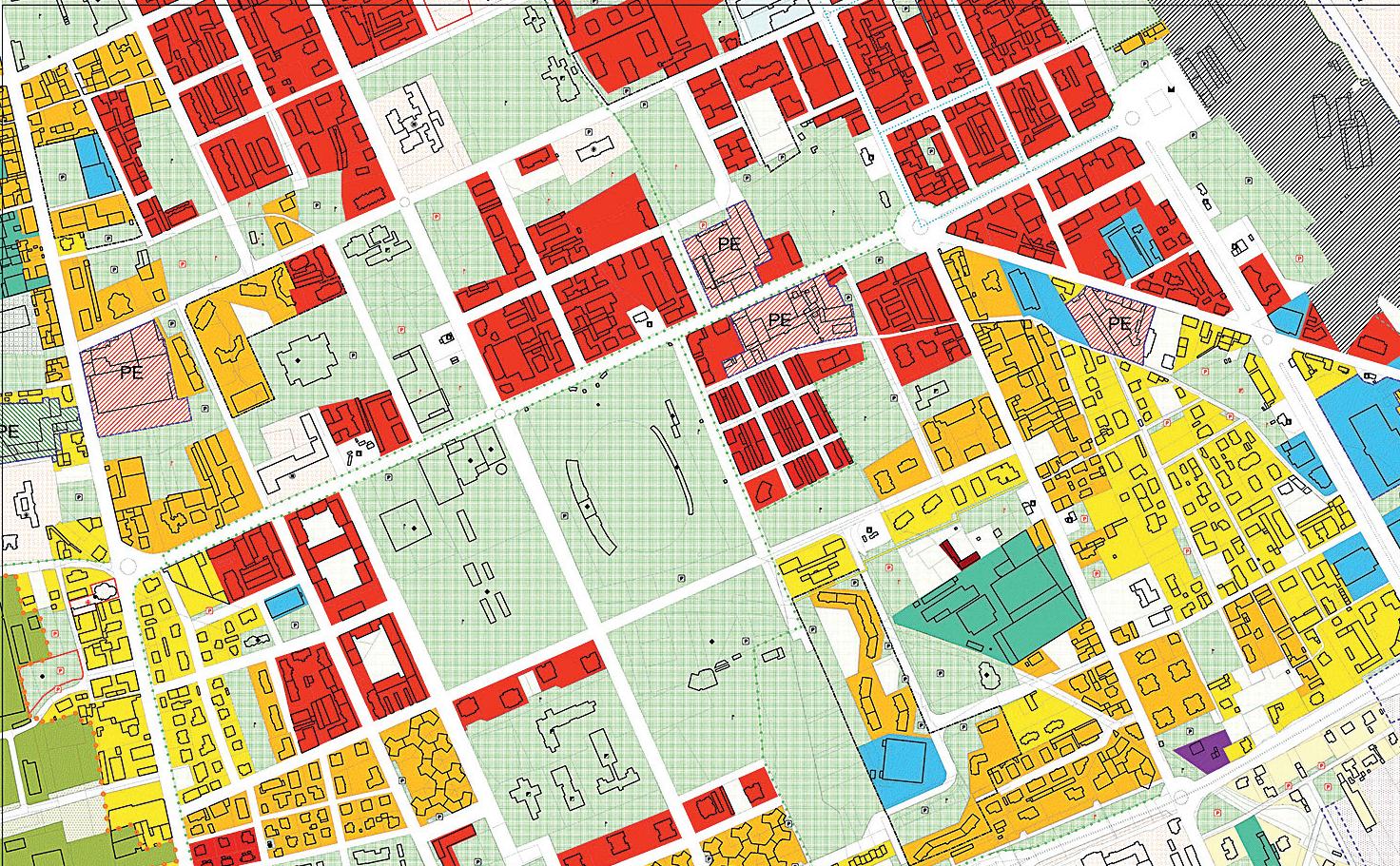

Il particolare di un piano di azzonamento

I diversi colori corrispondono alle principali destinazioni di uso delle aree: zone residenziali, zone pubbliche, zone di interesse storico.

zioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità delle fonti di pericolo. Ecco alcuni esempi di accorgimenti che permettono di eliminarle:

• passaggi pedonali indicati con illuminazioni di richiamo e segnalazione acustica;

• mezzi pubblici con pianali ribassabili;

• marciapiedi e scale dotati di scivoli;

• parcheggi dimensionati per consentire l’affiancamento con la carrozzina per la salita e discesa dal mezzo.

Città e territorio

Gli impianti tecnici sono reti che corrono perlopiù interrate

Rete elettrica È posta a circa 60 cm di profondità . L’energia elettrica prodotta nelle centrali giunge in città su elettrodotti ad alta tensione; trasformata in corrente a media tensione, viene distribuita nel centro abitato. Prima di raggiungere gli edifici è portata quindi a bassa tensione, adatta agli usi domestici.

Rete telefonica È costituita da grossi cavi che si dipartono dalla centrale e che contengono migliaia di fili per le singole utenze. Questi fili vengono sfruttati anche per le connessioni Internet ADSL , mentre una diversa infrastruttura è dedicata alle connessioni in fibra ottica . La rete cellulare sfrutta, invece, collegamenti radio. Gas naturale Il gas naturale proveniente dai giacimenti arriva in Italia attraverso metanodotti o navi. Viene poi trasportato ad alta pressione lungo oltre 45 000 km di rete fino ai punti di consegna . Le condutture del gas, poste in robusti tubi metallici, sono situate a circa 1 m di profondità .