Fnob e biologi. I risultati dell’indagine tra gli iscritti

Fnob e biologi. I risultati dell’indagine tra gli iscritti

Guida alla corretta e sana alimentazione Gli esperti: attenzione ai farmaci su TikTok

ED ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ROMA 22 febbraio 2025 Ore 10:30-17:30

Best Western Premier Hotel Royal Santina VIa Marsala 22

I conti

Indagine sulla percezione della Fnob da parte degli iscritti di Antonio Noto

Dopo Natale, la remise en forme: ecco come riacquisire le buone abitudini di Rino Dazzo

Grani antichi e altri alimenti detox di Rino Dazzo

I farmaci per dimagrire che spopolano sul web di Rino Dazzo

INTERVISTE

Fago M13: da virus a nanobioparticella per colpire le cellule tumorali di Ester Trevisan

Apprendimento automatico per l’individuazione dell’Alzheimer di Chiara di Martino 36

SALUTE

Diagnosi precoce dei tumori con le impronte chimiche di Carmen Paradiso

Funmap: una mappa rivoluzionaria per la lotta contro il cancro di Carmen Paradiso

Tumore alla vescica: scoperto il meccanisco che regola l’aggressività di Elisabetta Gramolini

SLA, la regolazione di una proteina apre a possibili trattamenti della malattia di Elisabetta Gramolin

Individuato un biomarcatore della SLA: GDF15, la proteina che riduce l’appetito di Sara Bovio

Il ruolo inaspettato dei macrofagi nel controllo del movimento muscolare di Sara Bovio

Praticare attività fisica fa crescere i motoneuroni quattro volte più velocemente di Sara Bovio

Una nuova scoperta sul colesterolo LDL cambia la medicina moderna di Carmen Paradiso

La figura dell’embriologo clinico in Italia di Valerio Pisaturo

Dieta mediterranea: uno stile di vita salutare che non seguiamo più di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia

Alcol, fumo e dipendenza da smartphone: il decalogo per un 2025 in salute di Domenico Esposito

Scoperto meccanismo cerebrale che regola empatia e risposte emotive di Carmen Paradiso

Salute mentale, obesità, tumori: le sfide cruciali della medicina nel 2025 di Domenico Esposito

Le sei piante che fanno bene alla salute di Domenico Esposito

Allarme burnout per medici e infermieri di Domenico Esposito

I progressi nell’applicazione del collagene ricombinante nei cosmetici di Carla Cimmino

L’integrazione orale con peptidi di collagene può prevenire la caduta dei capelli di Biancamaria Mancini

AMBIENTE

Supercomputer e IA al servizio della ricerca sui pinguini di Adelia di Gianpaolo Palazzo

Binari a due velocità: al sud treni vecchi, linee chiuse, al nord ritardi cronici di Gianpaolo Palazzo

Pollini sotto controllo: il nuovo modello per una vita più serena di Gianpaolo Palazzo

Contraddizioni ecologiche nella tutela della biodiversità di Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi

L’impatto del cemente sull’ambiente di Michelangelo Ottaviano

Vite marine: la mappa del Mediterraneo di Michelangelo Ottaviano

INNOVAZIONE

Ecco come funzionano le nostre cellule di Pasquale Santilio

Farmaci biotecnologici dalle piante di Pasquale Santilio

L’auto-apprendimento per l’Alzheimer di Pasquale Santilio

Quel calore che non riscalda l’ambiente di Pasquale Santil

Campionesse di tutto: le ragazze di Conegliano nell’Olimpo del volley di Antonino Palumbo

Mondiali di volley e atletica, eurobasket e tennis: il 2025 dello sport di Antonino Palumbo

Popov, dopo una tragedia personale il trionfo di Antonino Palumbo

Grand Tour: la Vuelta in Italia, il Giro in Albania di Antonino Palumbo

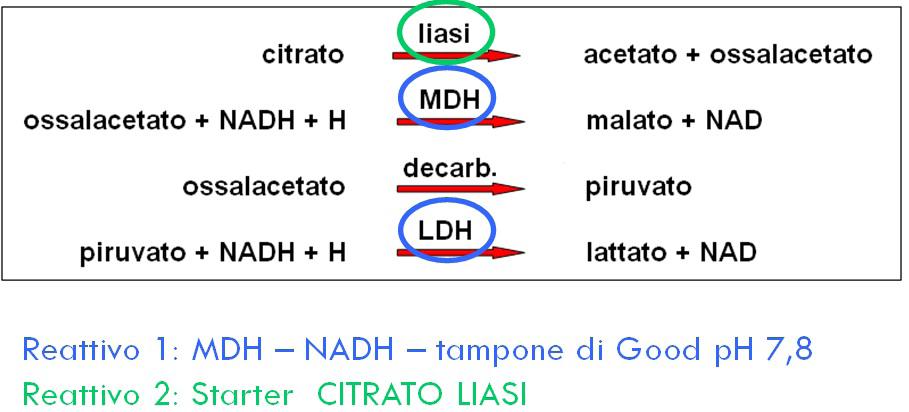

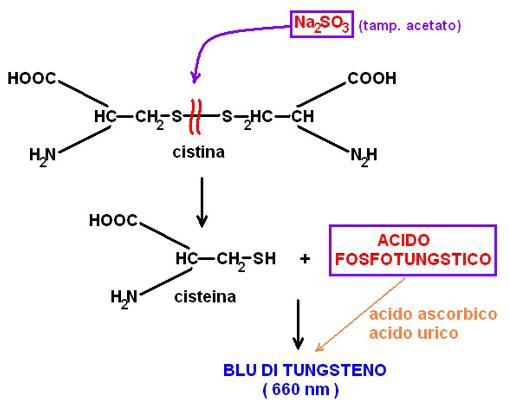

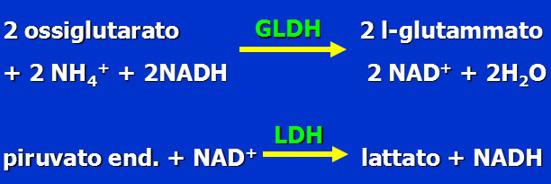

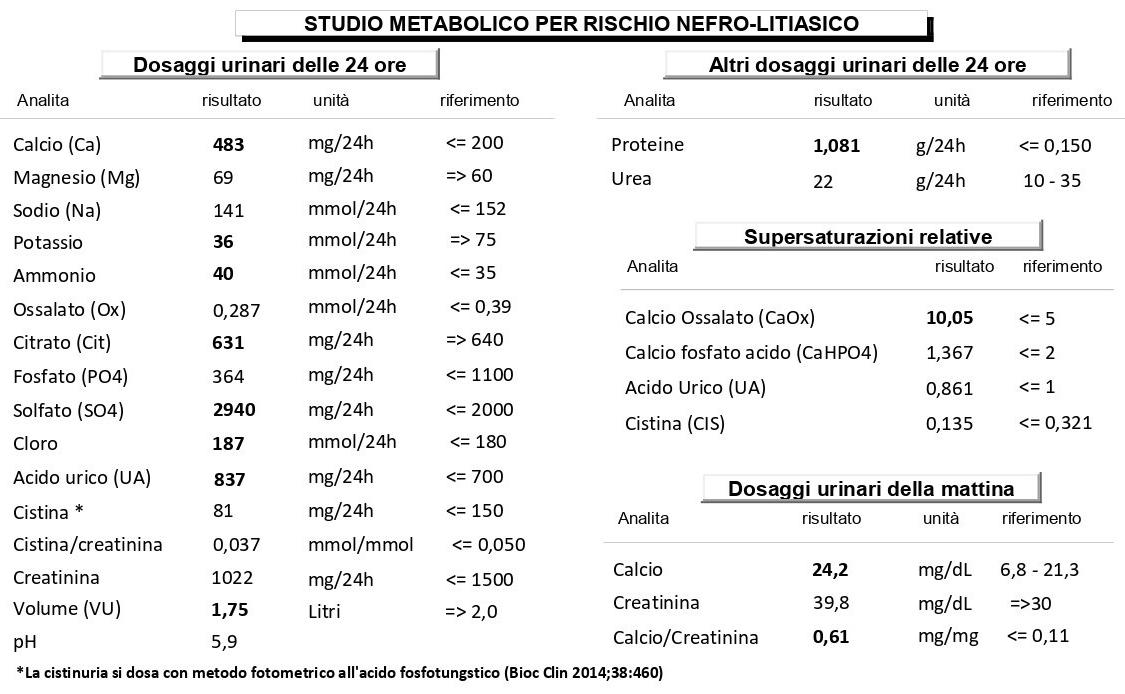

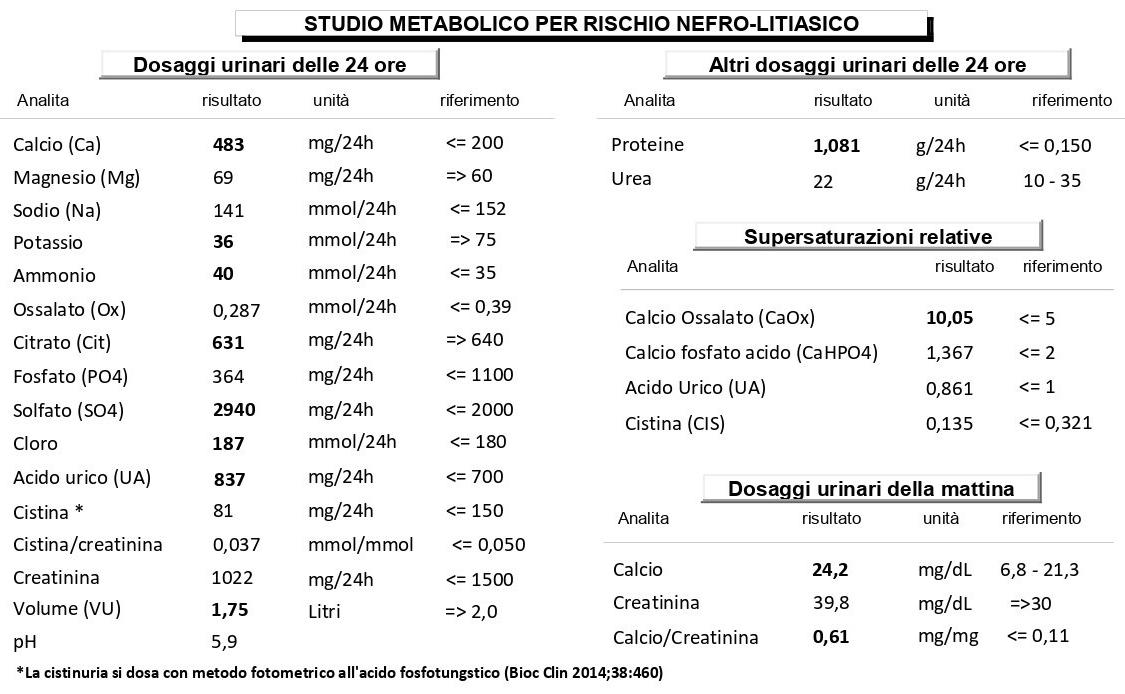

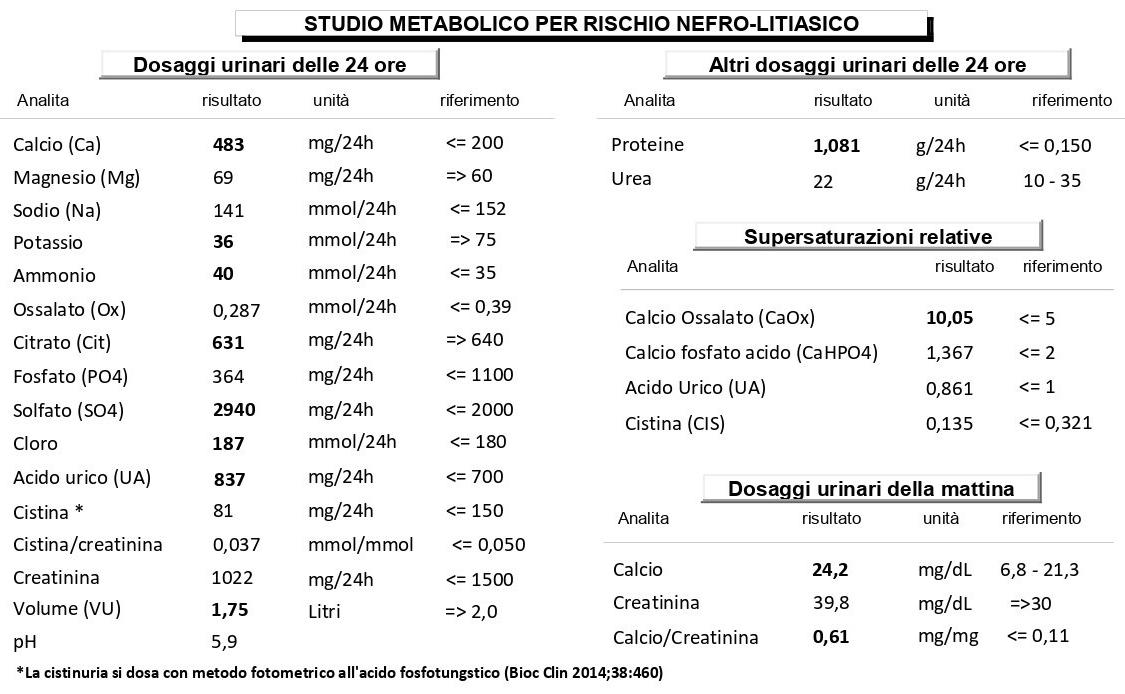

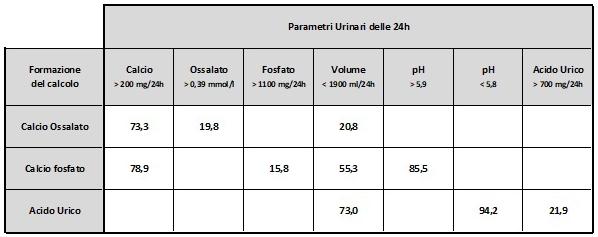

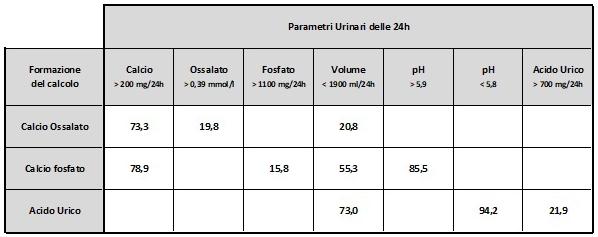

Lo studio metabolico per il rischio nefrolitiasico: nuove proposte di laboratorio di Giovanni Cangiano, et al.

Carninoma mammario: il tumore che causa il maggior numero di morti di Daniela Bencardino

I beni culturali e i biologi di Maria Carla Sclocchi

Il duomo di Monreale torna a brillare sotto una nuova luce di Rino Dazzo

Il supporto nutrizionale nella sarcopenia di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia

La gestione delle sostanze chimiche: regolamenti Reach e Clp di Iuliano Maria Grazia

Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.

È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.

UFFICIO CONTATTO

Centralino 06 57090 200

Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 1 Gennaio 2025

Edizione mensile di Bio’s

Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma

Diffusione: www.fnob.it

Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it

Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione lunedì 27 gennaio 2025.

Contatti: protocollo@cert.fnob.it

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

Immagine di copertina: © YARUNIV Studio/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Sono alla guida dei Biologi italiani da sei anni e mezzo. Cinque come presidente del disciolto Ordine nazionale e poco più di un anno come presidente della neonata Federazione

Nazionale degli Ordini dei Biologi regionali e sovra regionali (Fnob): undici in tutto gli enti dislocati territorialmente, in rappresentanza di circa sessantamila iscritti.

Per quanti sforzi siano stati fatti finora, siamo ancora abbastanza lontani dall’aver costruito uno spirito di categoria

Per quanti sforzi siano stati fatti finora, tutti documentati e documentabili, siamo ancora abbastanza lontani dall’aver

costruito uno spirito di categoria, un diffuso sentimento di “appartenenza”. Ed è proprio su quello che ancora manca e non su quel non poco che è stato fatto - sotto ogni profilo - che ho voluto impostare questo editoriale. Se ci volessimo infatti cullare su quanto fin qui portato a termine, anche solo a mo’ di comparazione con le epoche pregresse, potremmo mostrare la coda del pavone illudendoci di aver esaurito la spinta propulsiva e propositiva di cui s’era avvertito il bisogno per il definitivo salto di qualità del -

la nostra categoria.

Tuttavia, adusi a guardare avanti e non indietro, preferiamo evitare di menar vanto di questo o di quel traguardo di tappa, se non per misurare cosa resta ancora da fare per arrivare a fine corsa. Qualunque sia la considerazione sullo “stato dell’arte” preme dire, con franchezza, che molte mete non sono state ancora raggiunte perché amministriamo gli interessi, le opportunità, i diritti e le tutele di una rappresentanza che, per ancora ampia parte, non ha alcuna voglia di progredire, se non quella di migliorare le proprie sorti individuali ed integrare i rispettivi redditi professionali. Insomma, per parlarci chiaro, non siamo evidentemente

arrivati a coinvolgere, interessare, rendere consapevoli e partecipi tutti gli iscritti. Almeno non quella vasta massa di colleghi che ancora vive una realtà particolare, egoistica e disinteressata rispetto ai progressi generali della categoria alla quale pure essi appartengono.

Non siamo ancora arrivati a coinvolgere, interessare, rendere consapevoli e partecipi tutti gli iscritti

Un insieme di solipsisti che tutto ignora e che spesso è incline a criticare, a lamentarsi ed a commiserarsi di tutto! A questo “insieme”, che potremmo chiamare atarassico, nulla giunge del nuovo e del buono che pure si raggiunge se non riguarda loro personalmente, se non tange il piccolo interesse o minaccia l’orticello domestico. È da quella massa che partono le critiche qualunquistiche o le grida d’allar -

me quando qualcuno o qualcosa ne minaccia il quieto vivere e il personale esercizio della professione. A questi “apatici” si sommano i cosiddetti “benaltristi” coloro per i quali niente riveste carattere di progresso e di miglioramento, ma c’è sempre bisogno d’altro. Discorso vecchio e già fatto il nostro? Sissignore! Ma quantunque sia ripetitivo, pochi sono quelli che lo hanno focalizzato.

Un sondaggio rivela l’apprezzamento dei biologi verso l’attività formativa, informativa, eventi e le altre opportunità offerte dalla Fnob

Da dove si evince tutto questo? Non certo da un’opinione vaga e generica, ma da un sondaggio (il quarto) che abbiano fatto svolgere su un campione di iscritti rappresentativo, quello che gli statistici chiamano “orizzonte di riferimento”.

Potrete trovare e consultare

tale statistica, commentata da

Antonio Noto, famoso sondaggista della Rai Tv, sui nostri consueti canali d’informazione e su questo numero del giornale: scoprirete che mette a nudo, con l’eloquenza dei numeri, le cose che ho appena affermato. Ebbene: al sondaggio ha risposto qualche migliaio di colleghi, ma altrettanti si sono rifiutati di farlo per paura di esporsi o per una forma di innata reticenza! Certo rispetto a quello di quattro anni fa, i dati sono migliorati ad ogni livello ed una migliore disponibilità la si è comunque notata in quelli che hanno accettato di rispondere. Così come migliori sono risultate le opinioni sull’opera svolta della Federazione.

La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di apprezza -

re molto, oppure abbastanza, l’attività formativa, informativa, eventi e le altre opportunità offerte, a tutela dei Biologi iscritti, in ogni regione, anche per il tramite degli Ordini locali. Questi ultimi scontano pure il lento abbrivio sui territori e la mancanza di esperienza “politica” nella gestione di un organismo elettivo e pubblico. Non mancano certo disparità tra gli stessi ordini territoriali, essendo la percezione degli iscritti dipendente dal diverso grado di attività presente ai livelli territoriali. Quello che non va affatto è ancora la scarsa conoscenza e l’informazione adeguata sulle vicende degli Ordini insieme con la partecipazione personale ad eventi ed appuntamenti deci -

sionali. In democrazia gli eletti somigliano agli elettori che li scelgono, ed è quanto accade per tutte le istituzioni elettive e democratiche. Ma che il disimpegno possa riguardare il quaranta percento del totale degli iscritti non è tollerabile!

Migliaia di colleghi, però, non hanno ancora la PEC o non conseguono il numero stabilito di crediti ECM, sebbene gratuiti

Che migliaia di colleghi non siano ancora muniti di PEC oppure non conseguano il numero stabilito di crediti ECM, seppure offerti gratuitamente (ed in maniera qualitativa!), non è un segno accettabile. Così come non è più tollerabile non applicare le sanzioni di legge (sospensione dall’Albo e multa salata) che ci vengono sollecitate dal Ministero vigilante. In sintesi: i conti non tornano, ma dovranno tornare. Piaccia o meno.

L’Istituto demoscopico Noto Sondaggi ha intervistato i biologi per capire cosa pensano delle attività promosse dalla Fnob lo scorso anno. Feedback positivo sulle proposte formative di qualità

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha commissionato all’istituto demoscopico Noto Sondaggi s.r.l., che opera nelle aree della ricerca economica e sociale, dei sondaggi di opinione e della comunicazione, la realizzazione di un questionario da diffondere tra i biologi per comprendere quale sia la percezione che questi hanno del lavoro e delle attività promosse dall’ente di rappresentanza della categoria.

Il sondaggio ha avuto lo scopo di capire quali siano i punti sui quali la Fnob necessita un rafforzamento operativo e quali siano le richieste dei biologi per l’anno appena iniziato, al fine di poter offrire servizi sempre più precisi e corrispondenti alle necessità dei professionisti.

Di seguito riportiamo la sintesi di quanto emerso dall’indagine, firmata dal responsabile dell’Istituto, il dottor Antonio Noto.

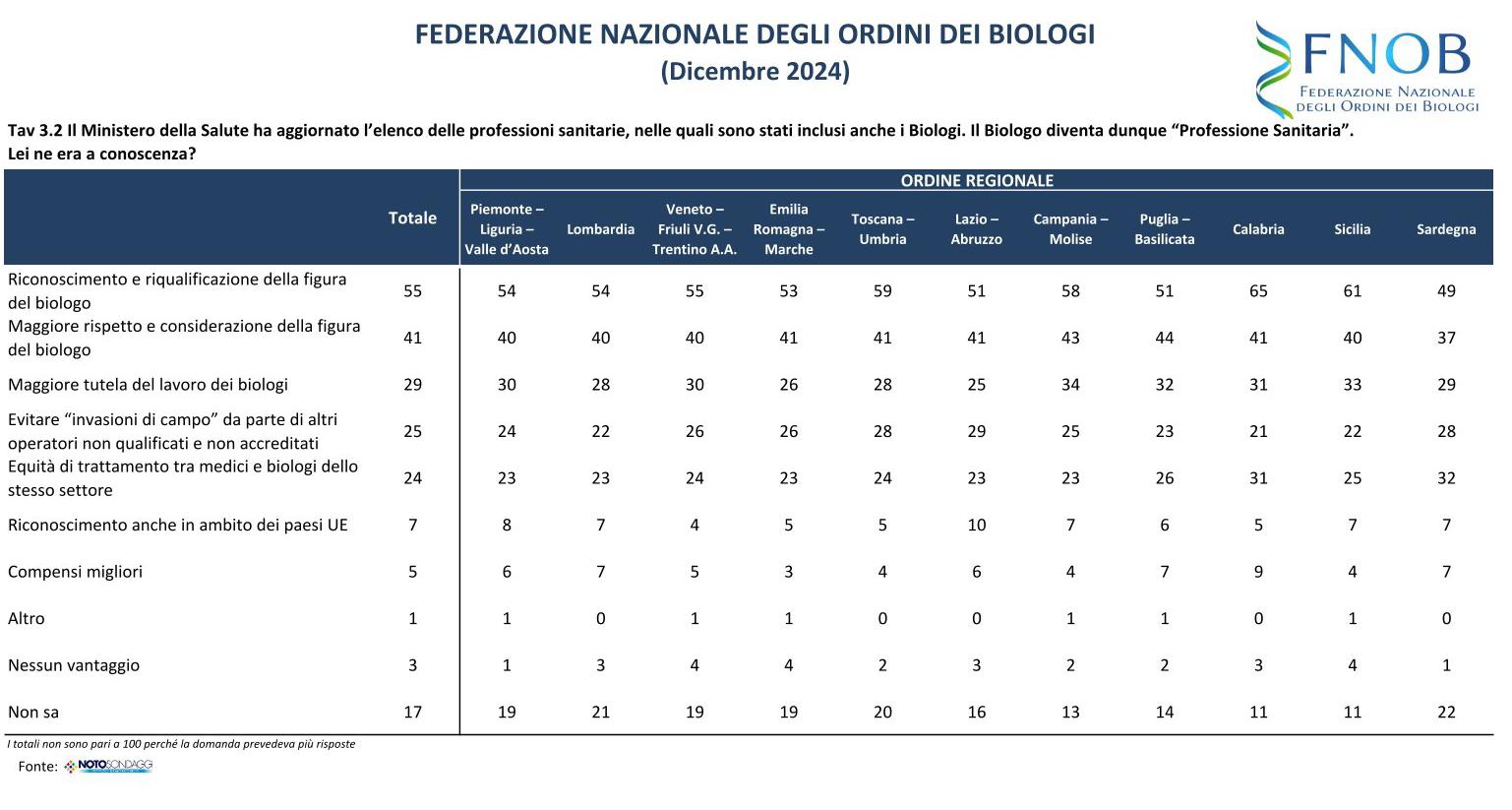

dotti dal Ministero della Salute. Dall’indagine condotta tra gli associati, oltre l’80% è a conoscenza dell’aggiornamento dell’elenco delle professioni sanitarie. In particolare, i biologi liberi professionisti risultano i più informati (91%) rispetto a chi opera nel settore pubblico o nel privato.

Il riconoscimento e la “riqualificazione” del biologo come figura sanitaria rappresenta una svolta importante per la categoria apprezzata dalla maggioranza degli intervistati. Tra i benefici più apprezzati emergono il rafforzamento del ruolo professionale e una maggiore considerazione sociale, ora formalizzata dal nuovo status ma anche una maggior tutela in generale.

* Istituto demoscopico

Noto Sondaggi

di Antonio Noto*

Il nuovo inquadramento della figura del biologo

I biologi italiani mostrano un buon livello di informazione riguardo agli sviluppi normativi e professionali recentemente intro -

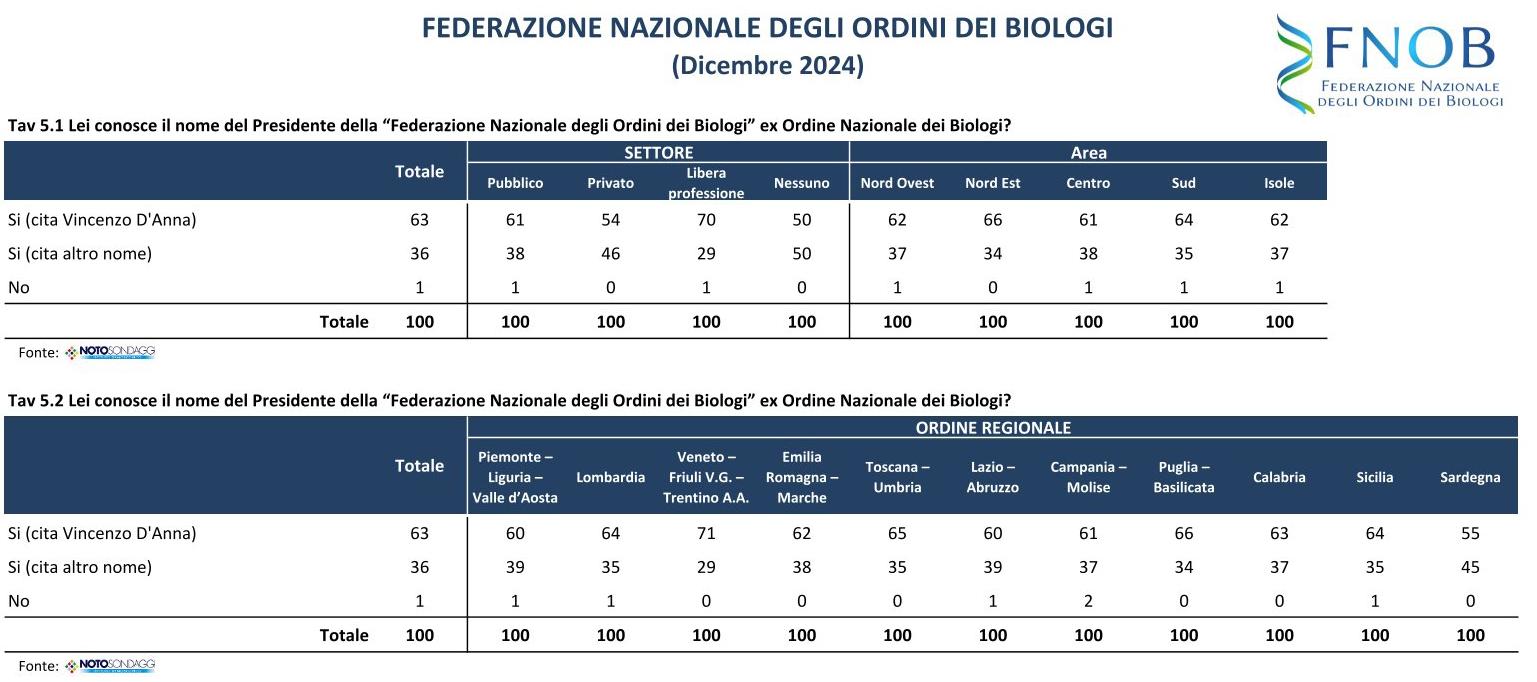

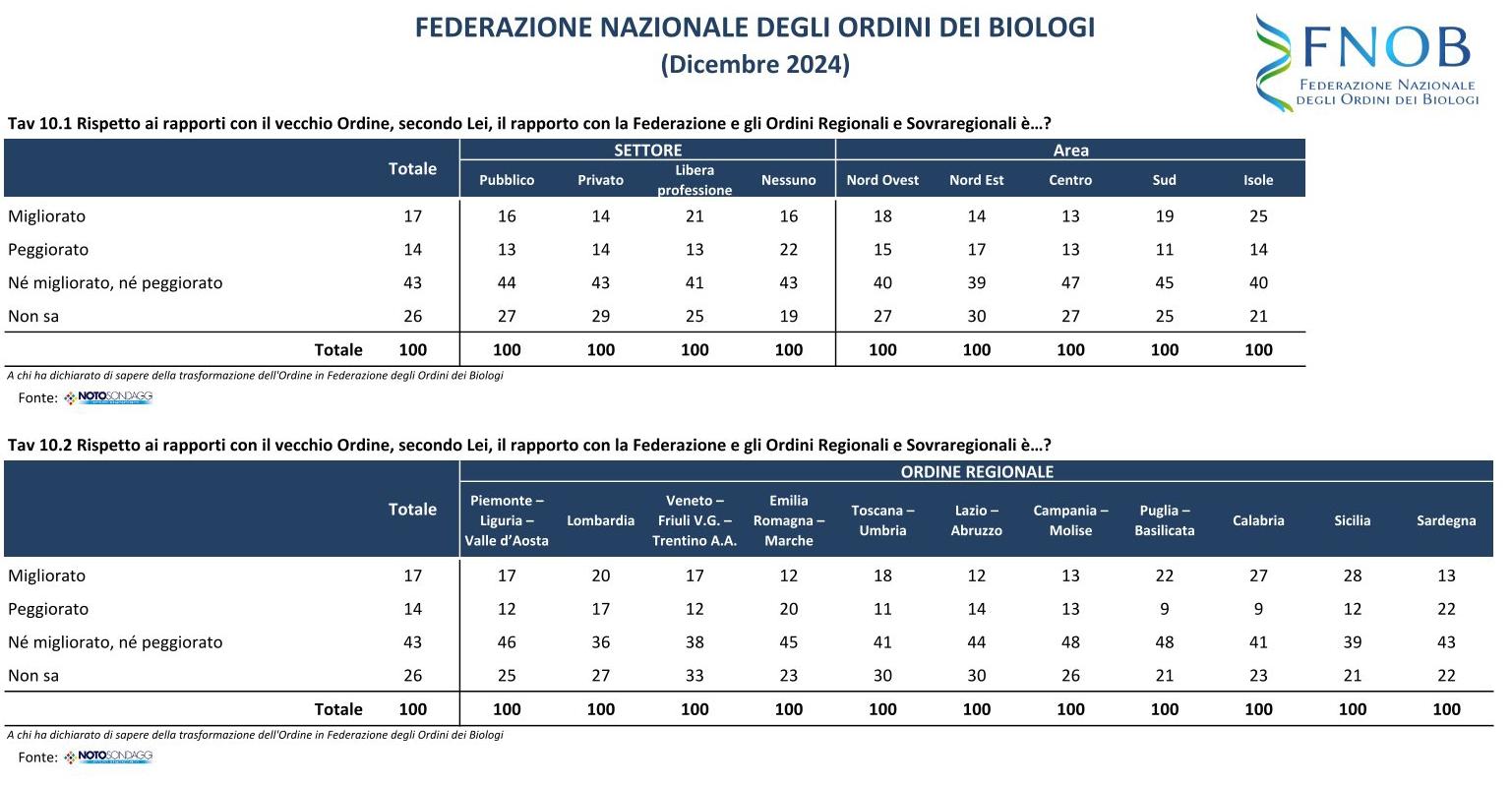

L’evoluzione dell’Ordine Nazionale dei Biologi Dal dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato trasformato nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, con l’obiettivo di fornire indirizzo e coordinamento agli ordini territoriali. Questa trasformazione è nota all’89% degli associati, confermando un livello di informazione e attenzione capillare.

Per quanto riguarda la rappresentanza, il 66% degli iscritti conosce il nome del proprio rappresentante regionale, mentre il

© Tapati Rinchumrus/shutterstock.com

Presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, è ricordato spontaneamente dal 63% degli intervistati, una percentuale che sale al 91% una volta che viene stimolato il nome in associazione alla carica.

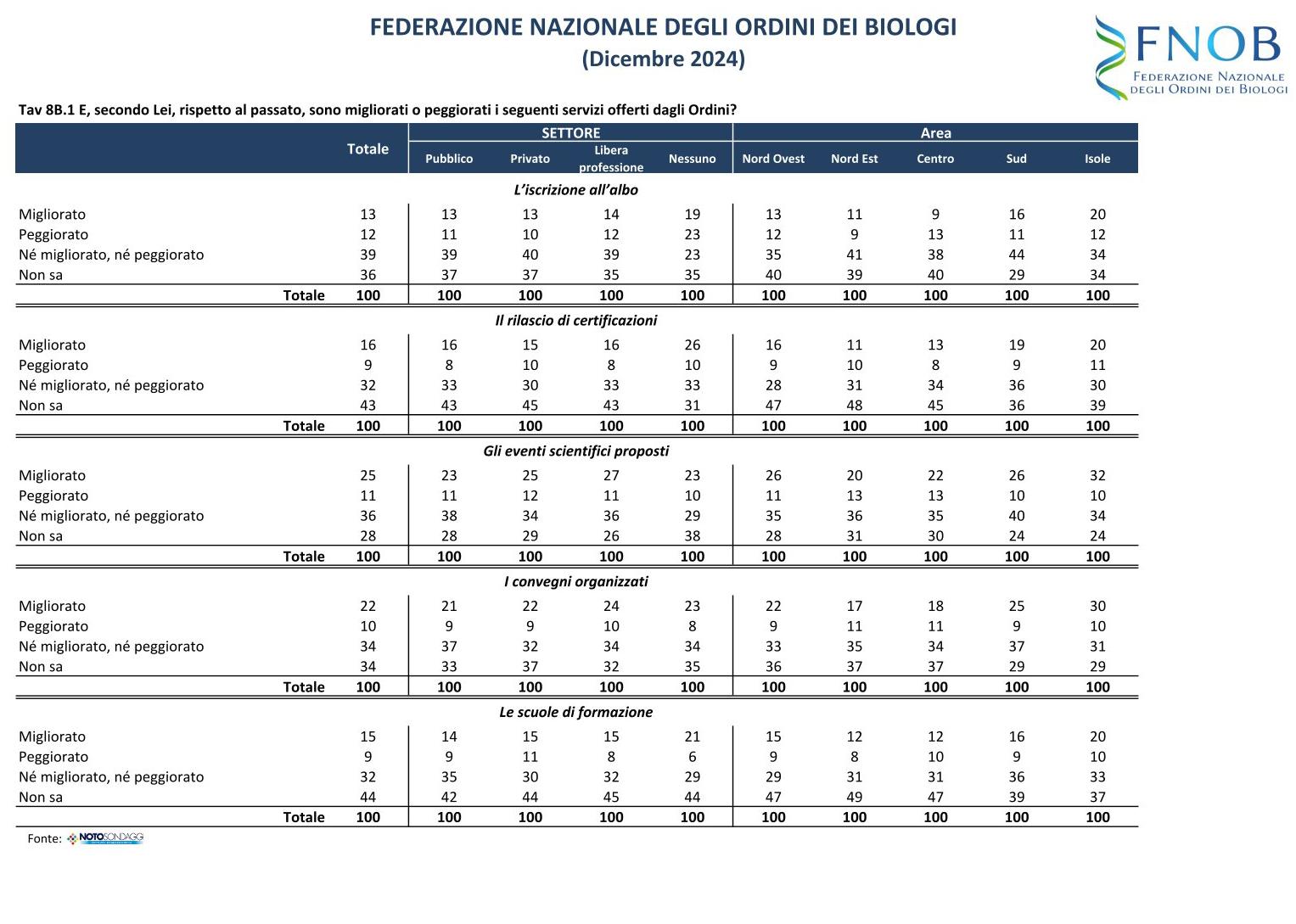

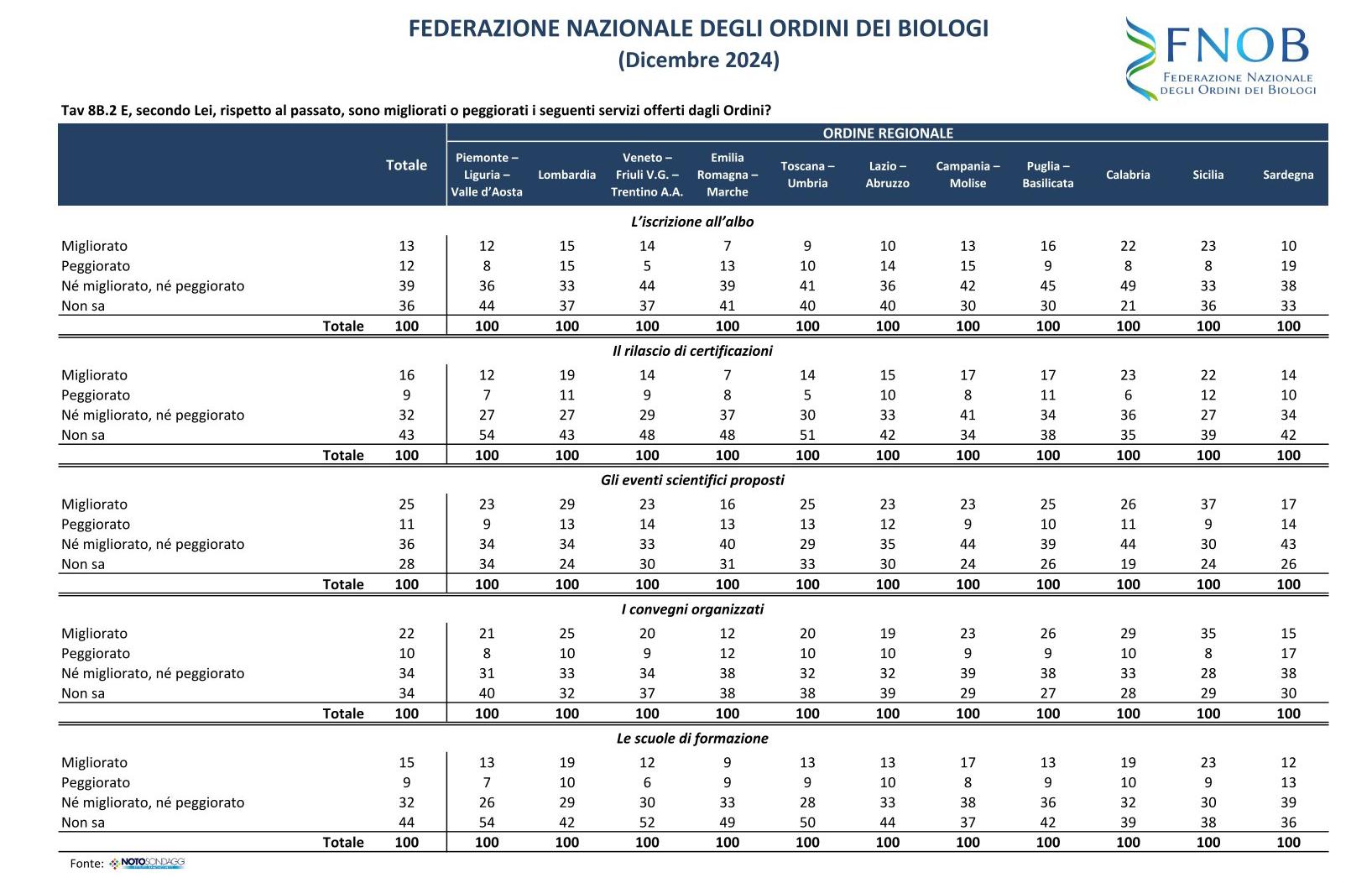

Servizi e formazione: un’offerta apprezzata, ma da ampliare

La percezione dei servizi offerti dalla Federazione è complessivamente positiva. L’indagine rivela che, a seguito della costituzione della FNOB e del passaggio di competenze dal vecchio Ordine agli Ordini territoriali, la percezione degli associati è di un miglioramento dei servizi forniti. In particolare, ad ottenere un riscontro positivo sono soprattutto l’iscrizione all’albo (48%) e gli eventi scientifici promossi dagli ordini (46%).

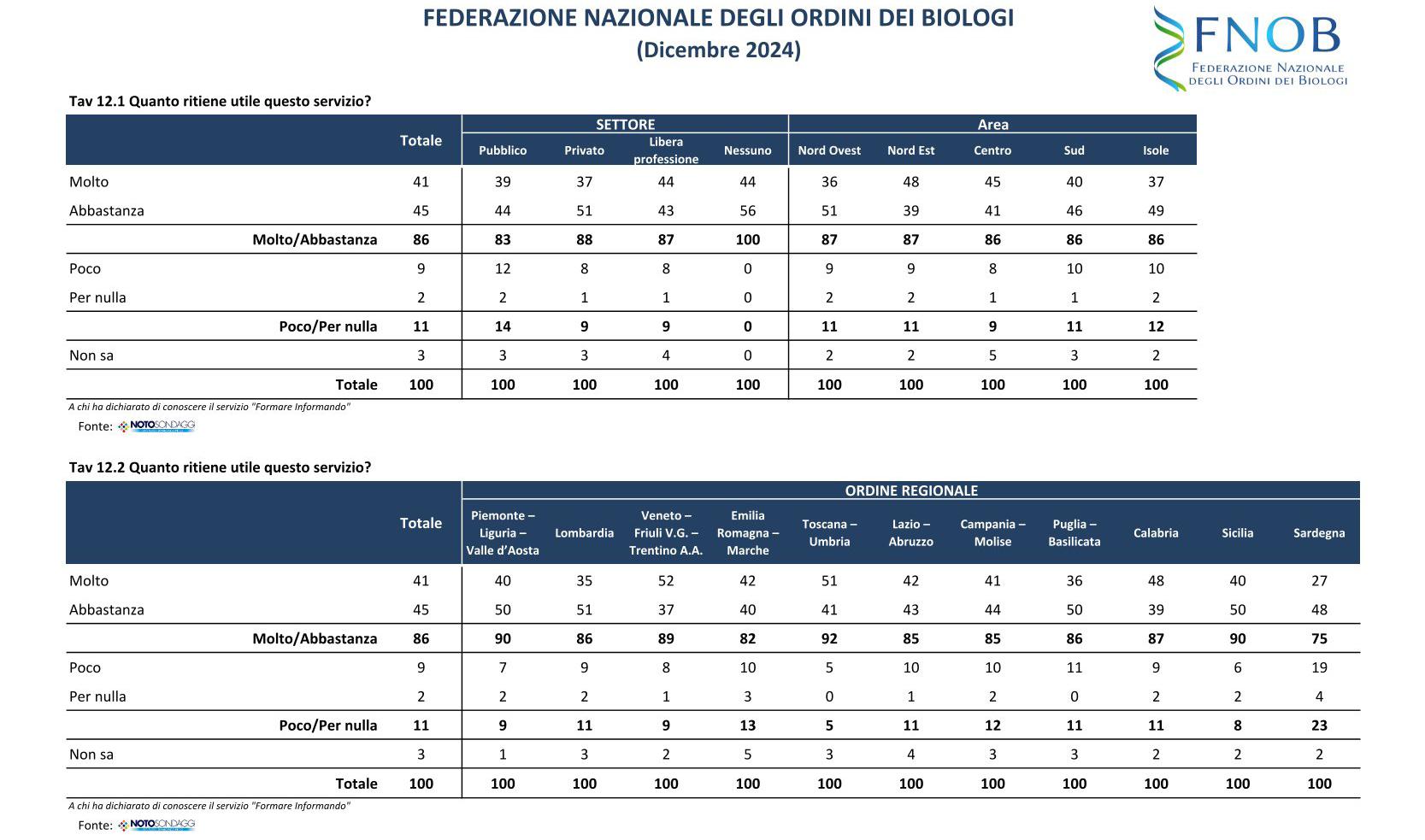

Proprio gli eventi scientifici e i convegni sono tra gli ambiti in cui più si percepisce un miglioramento rispetto al passato (22% e 25%). Un contributo significativo proviene dal programma di autoformazione “Formare Informando”, conosciuto dal 55% degli iscritti e giudicato utile dall’86% di quanti lo conoscono.

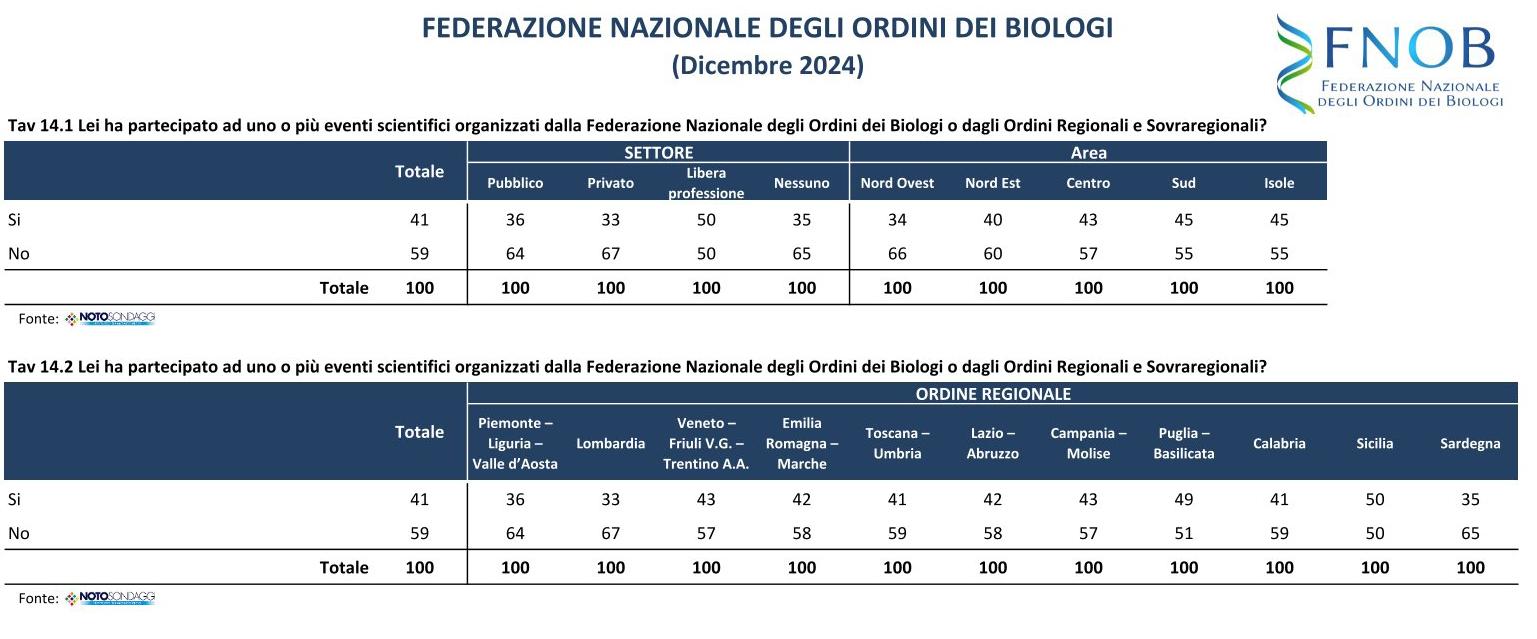

E una quota significativa, il 41%, dichiara inoltre di aver partecipato a uno o più eventi organizzati.

La percezione dei servizi offerti dalla Federazione è complessivamente positiva. L’indagine rivela che, a seguito della costituzione della FNOB e del passaggio di competenze dal vecchio Ordine agli Ordini territoriali, la percezione degli associati è di un miglioramento dei servizi forniti. In particolare, ad ottenere un riscontro positivo sono soprattutto l’iscrizione all’albo (48%) e gli eventi scientifici promossi dagli ordini (46%).

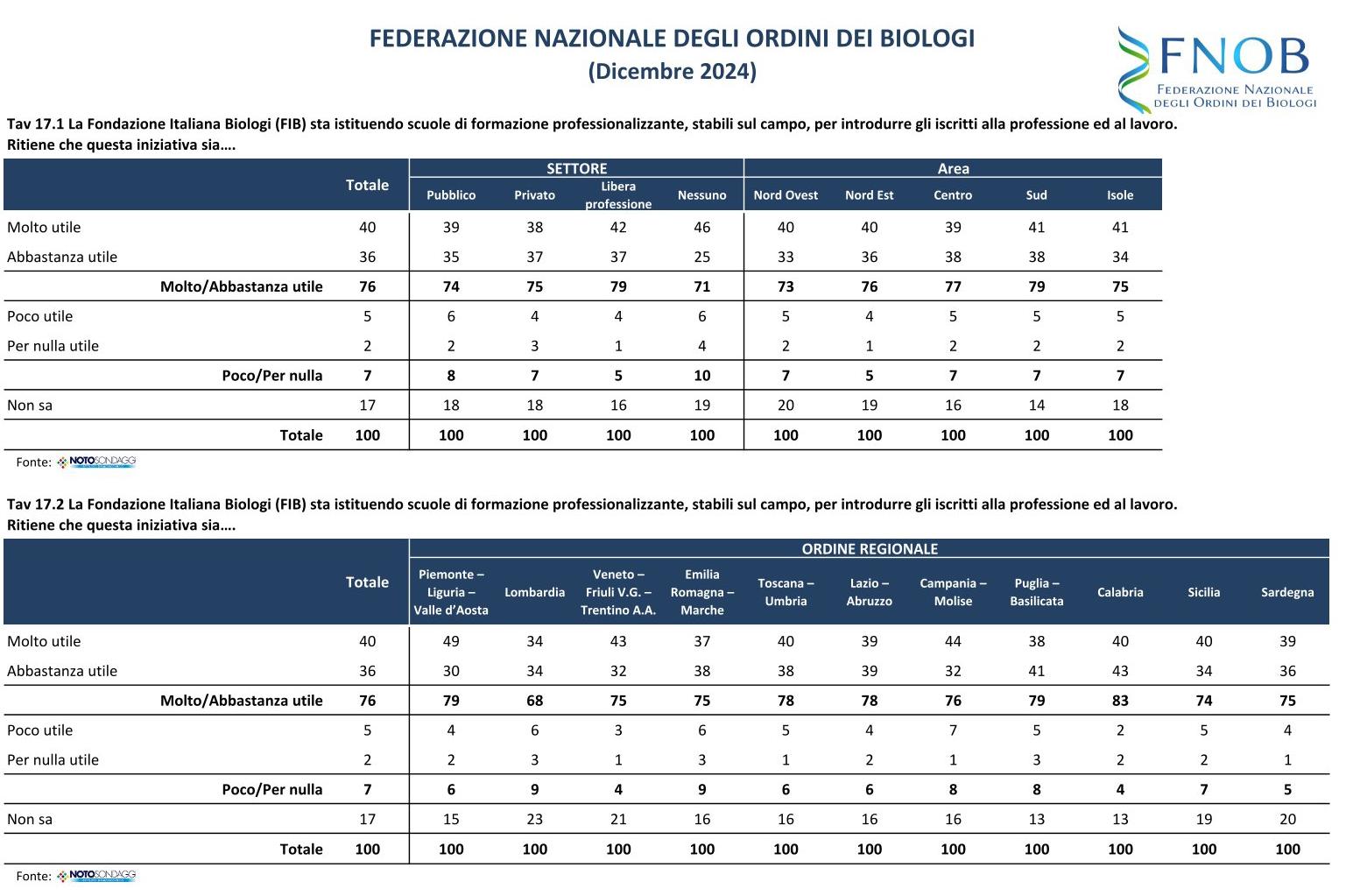

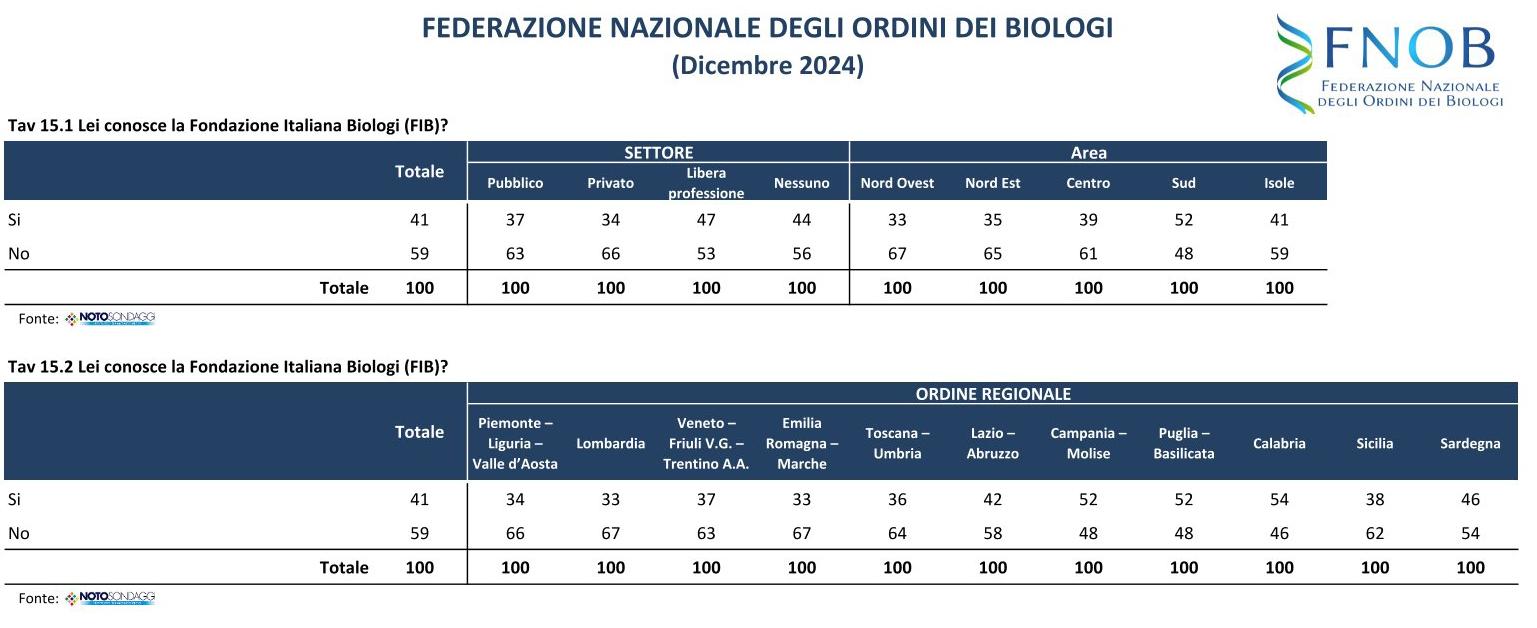

La Fondazione Italiana Biologi: conosciuta ma poco valutata

Meno della metà degli intervistati (42%) dichiara di conoscere la Fondazione Italiana Biologi, e il 71% non si esprime sul suo impegno di promozione dell’attività dei biologi attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e progetti di ricerca. Tuttavia, l’iniziativa della FIB di istituire scuole di formazione professionalizzanti è giudicata utile dal 76% degli intervistati. Questo dato suggerisce che gli iscritti desiderano un maggior coinvolgimento della Federazione nelle attività formative, considerate un pilastro fondamentale per il futuro della professione.

Parole chiave per il futuro: comunicazione, partecipazione e formazione

In sintesi, i biologi italiani si dimostrano informati e generalmente soddisfatti dell’operato della Federazione e del proprio Ordine. Tuttavia, emerge un’esigenza di maggiore comunicazione e partecipazione, soprattutto in ambito formativo.

Ampliare e migliorare l’offerta, coinvolgendo un numero crescente di iscritti, potrebbe rappresentare il prossimo passo per consolidare il ruolo del biologo e affrontare con efficacia le sfide e i cambiamenti in atto.

Finite le festività, coi loro doverosi strappi alla regola, è tempo di voltare pagina I consigli della dottoressa Livia Galletti, coordinatrice e delegata responsabile CNBN

di Rino Dazzo

Dopo il pandoro, il cotechino e gli irrinunciabili piatti della tradizione, il temuto confronto con la bilancia. Le festività con i loro eccessi, soprattutto a tavola, sono già un bellissimo ricordo. È tempo di preoccuparsi della remise en forme, di riacquisire quelle corrette abitudini alimentari che per il Natale, il Capodanno e negli altri giorni di festa sono state momentaneamente e legittimamente messe da parte. Ma quali sono le linee guida di cui si dovrebbe tener sempre conto a tavola? Ne parliamo con la dottoressa Livia Galletti, coordinatrice e delegata responsabile del CNBN, il Coordinamento Nazionale dei Biologi Nutrizionisti.

Dottoressa Galletti, è passato un altro Natale. Lo abbiamo onorato e santificato degnamente, con abbondanti banchetti e libagioni. Ora cosa dobbiamo fare per rimetterci in forma?

«Il punto di vista dovrebbe essere ribaltato: le Feste sono occasioni di convivialità e il nostro paese ha una grande tradizione di piatti festivi, vanno godute. Il punto non è correre ai ripari, mentalità che non supporta la salute, ma non mangiare troppo per troppi giorni durante le Feste. Godere dei pasti delle giornate di festa, degli affetti e dei piatti della tradizione di ogni famiglia non è sinonimo di mangiare troppo. Nei giorni non festivi basta continuare a nutrirci come dovremmo fare tutto l’anno: non dimenticando mai le verdure, evitando gli alcolici, riservando i dolci a rare occasioni».

Si parla molto di corretta alimentazione. Quali sono i principi cardine di un’alimentazione sana ed equilibrata?

«Ogni persona è diversa e per ogni persona l’abitudine a tavola deve essere cucita come un abito sartoriale. Le Linee Guida italiane per una sana alimentazione (CREA) ci danno una bussola per muoverci nel vastissimo mondo della nutrizione. Le verdure devono essere alla base di ogni pasto, seguite dai cereali possibilmente integrali e dai legumi. Uova e formaggi vengono dopo come frequenza di consumo, poi il pesce, le carni bianche e, per ultime, le carni rosse. L’olio extravergine di oliva non deve mai mancare. Frutta e frutta secca in guscio, latte e yogurt nelle giuste quantità completano gli alimenti settimanali per una persona adulta in salute».

Ci sono alimenti o abitudini che si sente di suggerire per favorire una ripresa rapida e funzionale?

«In questo periodo dell’anno si può iniziare ogni pasto con una piccola porzione di verdura cruda - per esempio finocchi, carote, sedano, radicchi - in modo da aumentare il senso di sazietà, stimolare l’azione del fegato, controllare il rapido aumento del glucosio nel sangue e nutrire tutti quei microbi che formano il microbiota intestinale e con i quali conviviamo. Il condimento principe deve sempre essere l’olio extravergine di oliva, un prezioso mix di sostanze antiossidanti, antinfiammatorie e necessario per l’assorbimento di vitamine e composti funzionali contenuti nei vegetali. Privilegiare i legumi come fonte

proteica a discapito soprattutto delle carni aiuterà l’organismo a riprendersi dagli stravizi festivi e può diventare il primo passo verso un maggior consumo durante tutto l’anno».

Da cosa invece dovremmo stare alla larga, almeno per un po’?

«Gli alcolici andrebbero banditi dalle abitudini a tavola, lasciandoli solamente per le occasioni. Quindi il loro consumo va ridotto ai minimi termini in generale, tutto l’anno. I dolci hanno una frequenza di consumo ridotta, una volta alla settimana e nelle occasioni, soprattutto dopo i giorni di festa, nei quali ne abbiamo consumati veramente tanti, dobbiamo tornare a non averli a tavola tutti i pasti o tutti i giorni».

La FNOB da sempre è molto attenta e presente su tematiche legate alla nutrizione: quali sono i prossimi appuntamenti legati a questo ambito?

«Tra i Coordinamenti dei Biologi fortemente voluti dal presidente D’Anna è stato creato quello dei Biologi Nutrizionisti: il CNBN. Abbiamo ricevuto quasi 600 adesioni, dato che fa ben comprendere quanto i colleghi e le colleghe nutrizionisti abbiano interesse al coinvolgimento e a partecipare a iniziative su tutto il territorio. Le adesioni sono ancora aperte e mi aspetto di arrivare ai 700 iscritti entro i primi tre mesi del 2025. Tramite le aree tematiche i biologi e le biologhe aderenti potranno anche proporre eventi, convegni, congressi, corsi che FNOB organizzerà in tutta Italia.

In questo momento stiamo valutando diversi eventi e corsi sulla nutrizione da proporre a colleghe e colleghi. FNOB patrocina tutti i principali eventi formativi e scientifici italiani in campo nutrizionale aperti ai biologi e alle biologhe e così sarà anche per tutto questo anno, molto spesso negoziando tariffe ridotte esclusive per le colleghe e i colleghi. Inoltre, come FNOB partecipiamo come coorganizzatori e/o come relatrici e relatori in eventi divulgativi e formativi in ambito nutrizionale. Per aggiornamenti puntuali su ogni evento, occasione, convegno, congresso o corso organizzato -coorganizzato - patrocinato da FNOB invito a consultare regolarmente il sito www.fnob.it e a scaricare la app FNOB».

Tra i Coordinamenti dei Biologi fortemente voluti dal presidente D’Anna è stato creato quello dei Biologi Nutrizionisti: il CNBN. Abbiamo ricevuto quasi 600 adesioni, dato che fa ben comprendere quanto i colleghi e le colleghe nutrizionisti abbiano interesse al coinvolgimento e a partecipare a iniziative su tutto il territorio. Le adesioni sono ancora aperte e mi aspetto di arrivare ai 700 iscritti entro i primi tre mesi del 2025. Tramite le aree tematiche i biologi e le biologhe aderenti potranno anche proporre eventi, convegni, congressi, corsi che FNOB organizzerà in tutta Italia.

Ci sono ingredienti che favoriscono l’espulsione di tossine in eccesso e di veleni assunti spesso inconsapevolmente

Mangiar bene allunga la vita. E non è soltanto un modo di dire. Un’alimentazione corretta e un moderato esercizio fisico aiutano a tenere lontani sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, ma anche malattie cardiache e vascolari e persino alcune forme di tumori. Non solo. Il mangiar sano non fa star bene solo il corpo, ma anche la mente.

Dopo un periodo segnato inevitabilmente da qualche banchetto di troppo, quali sono gli alimenti che possono contribuire a liberarci prima e meglio dalle tossine in eccesso? E le risposte

possono valere come linea guida per tutti i giorni, non solo per il periodo post festività. L’argomento è di grande importanza e, non a caso, da anni è all’attenzione dell’ONB prima e della FNOB poi, che si è fatta parte attiva nell’organizzazione di numerosi eventi e congressi sulla questione.

Bere molto – non meno di due litri di acqua al giorno – è il primo passo per diluire ed eliminare le tossine derivanti da un consumo eccessivo di proteine o carboidrati raffinati, sostanze nocive per l’organismo, ma anche dall’assunzione inconsapevole di inquinanti. Ci sono poi tutta una

serie di alimenti detox che favoriscono l’espulsione di cibi nocivi, tra cui spiccano i grani antichi, autoctoni del territorio italiano e mediterraneo, che essendo ricchi di selenio sono in grado di disattivare metalli pesanti come il mercurio, favorendone l’espulsione. La relazione tra allergie, tumori e micro inquinamento ambientale, del resto, è scientificamente provata. Ecco perché, come rimarcato da Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordinie dei Biologi, «è importante studiare a fondo i meccanismi di interrelazione tra alimentazione e ambiente, in modo da riconoscere i cibi in grado di detossificare gli individui».

Ecco qualche esempio: «I grani antichi ricchi di selenio che neutralizzano gli agenti tossici, le alghe depuranti e le verdure coltivate in terreni autoctoni cioè piantate all’origine che inibiscono la penetrazione degli agenti inquinanti». Come sottolineato di recente dal biologo Armando D’Orta della DD Clinic Foundation in occasione di una due giorni di studio a Caserta sul tema della nutrizione clinica e dell’oncologia integrata, «con una dieta adeguata è possibile aumentare ciò che le cellule espellono dal corpo. Quindi, scegliendo dei cibi adatti da ciascun territorio, è possibile fare prevenzione.

La dieta detox consiste in un sistema oncostabilizzante e immunoprotettivo. Nella pratica, vengono utilizzati alimenti con bassi fattori di crescita a prevalenza di proteine vegetali, grani antichi realmente mediterranei e germogli. Si evidenzia, inoltre, l’importanza dell’utilizzo dell’estratto di frutta e verdura per preparare in casa un prodotto ricco di fitocomplessi (vitamine), minerali e cellule staminali vegetali (germogli). Un vero e proprio elisir di lunga vita».

Insomma, riuscire a mantenere sano il proprio organismo non è poi così difficile e, soprattutto, è letteralmente dietro l’angolo: basta saper riconoscere gli ingredienti giusti. (R. D.).

Farmaci in grado di far perdere peso in poco tempo e senza troppi sforzi, che spopolano sui social – in particolare su TikTok – dove sono oggetto di sponsorizzazioni da parte di più o meno autorevoli influencer e testimonial: la tendenza si sta affermando sempre più e non è priva di implicazioni. Nomi come Ozempic, farmaco a base di semaglutide, oppure Mounjaro, basato sul tirzepatide, sono sempre più famosi sul web, soprattutto tra i giovanissimi.

Utilizzati come rimedio veloce per calare di peso anche da chi magari ha giusto qualche chiletto di troppo, lontano dal concetto di obesità in senso stretto. Entrambi i medicinali sono nati per il trattamento del diabete. L’Ozempic, commercializzato dalla Novo Nordisk, è progettato per essere iniettato una volta a settimana. Il costo di una singola pennetta? Vicino ai 175 euro. Costa invece il doppio, 350 euro, un’iniezione di Mounjaro, prodotto da Eli Lilly Italia, da eseguire pure una volta a settimana.

Semaglutide e tirzepatide sono principi attivi in grado di abbassare i livelli di zucchero nel sangue e regolare l’insulina. Hanno però anche la capacità di limitare l’appetito, allentando lo svuotamento gastrico e inviando al cervello segnali di sazietà. Il successo di Ozempic è stato talmente grande che la casa farmaceutica ha sviluppato un altro farmaco, il Wegovy, esclusivamente contro l’obesità, in cui il dosaggio è più alto: molto spesso, infatti, capitava che i diabetici non trovassero più il loro medicinale nelle farmacie, preso letteralmente d’assalto da altri soggetti, nonostante l’obbligo di prescrizione medica per il loro acquisto.

Obbligo di prescrizione che in teoria sarebbe vigente anche per il Mounjaro. In teoria, perché entrambi i farmaci sono venduti senza scrupoli anche per vie non ufficiali, spesso a minorenni. I controlli? Non sempre efficaci. Il calo ponderale assicurato

Semaglutide, tirzepatide, efedrina: successo, rischi e contraddizioni dei medicinali famosi sui social per perdere peso

dai due farmaci è notevole: 25% per il tirzepatide, 15% per la semaglutide. Gli effetti collaterali? Nausea, disidratazione, malessere, stanchezza, irregolarità intestinale. Ma soprattutto, un calo repentino di peso per chi ha solo qualche chilo di troppo comporta il rischio di perdere anche massa muscolare, per il senso continuo di sazietà che induce a stare lontani da alimenti proteici come uova, pesce, pollo, che apportano gli aminoacidi necessari a mantenere la muscolatura.

Altro caso è quello legato a Enurace, un farmaco veterinario a base di efedrina nato per limitare l’inconti-

nenza urinaria canina. L’efedrina, un protoalcaloide estratto da alcune piante appartenenti al genere Ephedra, ha una struttura chimica simile alle anfetamine e tra i suoi effetti, oltre a far sballare e a migliorare le prestazioni sportive, ha anche quello di sopprimere l’appetito. Anche in questo caso, l’acquisto può avvenire per vie traverse, al mercato nero o grazie all’ausilio di professionisti compiacenti.

Ma c’è anche chi si avvale di regolare prescrizione medica del proprio veterinario, che crede di aver autorizzato l’acquisto di un farmaco per un cane, piuttosto che per il padrone. (R. D.).

Un gruppo ricerca guidato dall’Università di Bologna ha messo a punto un sistema che utilizza un particolare batteriofago come stampo per la sintesi di nanoparticelle fotosensibili anticancro Ne parliamo con il professor Matteo Calvaresi, coordinatore dello studio pubblicato sulla rivista Small

di Ester Trevisan

Professor Calvaresi, grazie allo studio realizzato dall’Università di Bologna e da lei coordinato, possiamo intravedere degli alleati nei virus, da sempre considerati nostri nemici. A cosa dobbiamo questo cambio di prospettiva? «I virus, come la recente pandemia ci ha insegnato, hanno la straordinaria capacità di infettare in maniera molto efficiente e specifica alcune cellule del nostro organismo. Questa selettività deriva dal fatto che i virus posseggono sulla loro superficie delle chiavi molecolari capaci di riconoscere specifiche “serrature” presenti sulle nostre cellule e sfruttarle per poter accedere al loro interno. Questo principio è lo stesso che è alla base delle moderne terapie a bersaglio molecolare, comunemente conosciute come terapie mirate o “targeted therapies”, che rappresentano una componente fondamentale della terapia oncologica contemporanea. L’idea, quindi, è stata quella di sfruttare i virus per trasportare selettivamente farmaci chemioterapici all’interno delle cellule tumorali».

Ci spiega in cosa consiste il progetto NanoPhage, di cui fa parte il vostro studio?

«Nel progetto NanoPhage, finanziato da

Fondazione AIRC, abbiamo sviluppato un processo di ingegnerizzazione di un virus innocuo per l’uomo, il fago M13, rendendolo capace di riconoscere recettori presenti sulle cellule tumorali. Abbiamo poi modificato chimicamente l’involucro virale con delle molecole, rendendo il virus un veicolo in grado di riconoscere ed eliminare selettivamente le cellule tumorali. In particolare, nel progetto NanoPhage utilizziamo particolari agenti chemioterapici che si attivano con la luce, aumentando il processo di selettività nei confronti del tessuto tumorale».

Come siete arrivati a realizzare il metodo che sfrutta le proprietà specifiche dei virus innocui per gli esseri umani?

«Il processo è stato naturalmente graduale. Abbiamo prima modificato geneticamente la punta del fago M13, rendendolo capace di riconoscere e legarsi ad uno specifico recettore cellulare, chiamato EGFR, che viene sovra-espresso in diversi tipi di tumore. Una volta determinata l’abilità del virus ingegnerizzato di riconoscere solo le cellule tumorali, lo abbiamo “armato” chimicamente legando sulla sua superficie delle molecole di interesse farmacologico. Come ultimo step, per amplificare l’effetto

terapeutico, abbiamo addirittura ricoperto tutta la superficie del virus con delle molecole fotoattive, trasformando l’involucro virale in una nanoparticella».

Quali sono i risvolti terapeutici?

«La principale limitazione della chemioterapia deriva dalla sua mancanza di specificità, ovvero i farmaci utilizzati danneggiano in maniera indiscriminata tutte le cellule in rapida proliferazione, sia i tessuti cancerosi (effetto desiderato) sia quelli normali (effetti collaterali). La possibilità di utilizzare vettori virali capaci di veicolare selettivamente i farmaci solo all’interno di cellule tumorali e di controllare con esattezza l’area di attivazione della terapia, utilizzando la luce, potrà permettere di ridurre drasticamente gli effetti collaterali delle terapie anticancro sui tessuti sani. Questo meccanismo a “doppio puntamento” può migliorare la prognosi e la qualità della vita del paziente».

Da chi è composto il team di ricerca?

«Una ricerca così multidisciplinare si è avvalsa naturalmente di diverse competenze. Il gruppo di ricerca del professor Alberto Danielli (FABIT-UNIBO), si è occupato dell’ingegnerizzazione del vettore virale; il team della dottoressa Francesca Di Maria (ISOF-CNR) ha sintetizzato le molecole che i miei collaboratori del NanoBio Interface

Calvaresi si laurea nel 2004 in Chimica presso il Dipartimento “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, dove ottiene il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nel 2008. Diventa ricercatore nel 2010 e poi professore associato in Chimica organica nel 2018 presso lo stesso istituto.

Ha trascorso diversi periodi di ricerca all’estero, tra cui Peking University (Cina), TechnionIsrael Institute of Technology (Israele), University of Pune (India). Dal 2023 è Coordinatore del Dottorato in “Nanoscienze per la Medicina e per l’Ambiente” presso l’Università di Bologna e dal 2024 ricercatore presso l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

© Love Employee/shutterstock.com

La principale limitazione della chemioterapia deriva dalla sua mancanza di specificità, ovvero i farmaci utilizzati danneggiano in maniera indiscriminata tutte le cellule in rapida proliferazione, sia i tessuti cancerosi (effetto desiderato) sia quelli normali (effetti collaterali). La possibilità di utilizzare vettori virali capaci di veicolare selettivamente i farmaci solo all’interno di cellule tumorali e di controllare con esattezza l’area di attivazione della terapia, utilizzando la luce, potrà permettere di ridurre drasticamente gli effetti collaterali delle terapie anticancro sui tessuti sani.

© Vink Fan/shutterstock.com

Lab (CIAMICIAN-UNIBO) hanno utilizzato per decorare chimicamente il fago e trasformarlo in una nanoparticella. I test in vivo su modelli animali invertebrati sono stati condotti dall’equipe della dottoressa Claudia Tortiglione (ISASI-CNR)».

Quale contributo apporta la vostra ricerca allo sviluppo della nanomedicina?

«Nella nanotecnologia la riproducibilità nella sintesi di nanomateriali è un problema enorme, e rappresenta il limite maggiore per la traslazione clinica della nanomedicina. Il fago ci permette di risolvere questo problema perché la sua forma/dimensione è strettamente controllata a livello genetico. Abbiamo così a disposizione oggetti nanometrici identici, che possiamo utilizzare come degli stampini, permettendoci di sintetizzare nanoparticelle identiche ed in grado di fare targeting, ottenendo risultati altamente riproducibili. Inoltre, la grande flessibilità offerta dalla biologia del fago permette di sviluppare approcci innovativi in diversi ambiti della nanomedicina, nel campo della teranostica, della biosensoristica e della medicina di precisione. Abbiamo già dimostrato come la piattaforma virale sviluppata, oltre alle cellule tumorali, può essere utilizzata anche per combattere batteri patogeni che hanno sviluppato resistenza agli antibiotici».

La ricerca firmata CNR, Università di Firenze e ospedale Careggi porta verso un’individuazione più accurata della malattia. Ne parla Maria Antonietta Pascali

Un approccio innovativo basato su metodi di apprendimento automatico topologico per supportare l’individuazione della malattia di Alzheimer: è quanto proposto nell’ambito di uno studio condotto dal Cnr in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, pubblicato sulla rivista Journal of the Franklin Institute. Una ricerca che riveste particolare importanza se si dà un’occhiata alla crescente prevalenza di questa patologia, responsabile del 60-70% dei casi di demenza nel mondo.

Le stime, infatti, parlano di circa 152 milioni di casi di questa malattia o demenze correlate entro il 2050. Secondo il Ministero della Salute, in Italia circa 1.100.000 persone soffrono di demenza (di cui circa 600mila sono malati di Alzheimer) e circa 900mila di disturbo neurocognitivo minore. Ecco perché la ricerca di nuove terapie e di marker biologici per una diagnosi più accurata è cruciale.

A raccontare questo recente e importante tassello per una diagnosi precoce è Maria Antonietta Pascali, ricercatrice dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa.

Dove e quando nasce lo studio?

Nella cornice del progetto PRAMA (Proteomics, RAdiomics & Machine Learning-in-

tegrated strategy for precision medicine for Alzheimer’s), un progetto di 36 mesi finanziato dalla regione Toscana all’interno del programma “Bando Ricerca Salute 2018”. Le attività, iniziate a ottobre 2020, sono condotte dall’Istituto di fisica applicata “Nello Carrara”, in qualità di coordinatore, dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti), dall’Università di Firenze, dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e dall’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze.

L’obiettivo è l’integrazione di diverse tecniche di indagine (proteomica, radiomica e machine learning) per supportare la medicina personalizzata nel caso specifico della malattia di Alzheimer, affiancate e integrate per analizzare dati di vario genere al fine di caratterizzare biomarcatori molecolari estratti da fluido cerebrospinale.

Qual è l’aspetto innovativo di questa ricerca?

Senza dubbio il metodo con cui si analizza il dato di spettroscopia Raman, l’apprendimento automatico topologico, o topological machine learning (TML). Un campione di liquido cerebrospinale, opportunamente acquisito e preparato, viene sottoposto a spettroscopia Raman; dallo spettro risultante vengono estratti dei descrittori topologici che, classificati da un modello di machine learning, permettono di

individuare i campioni estratti da pazienti affetti da Alzheimer con una accuratezza dell’86%.

In sostanza, lo studio suggerisce che la spettroscopia Raman, in combinazione con il TML, ha un potenziale importante nel distinguere i soggetti affetti da Alzheimer da altre patologie del sistema nervoso centrale.

Cosa si intende per tecniche di apprendimento automatico topologico?

Combina il machine learning con la topologia computazionale, una branca della matematica che studia la struttura e la forma dei dati. Nello specifico caso di studio, dagli spettri Raman vengono estratte caratteristiche di forma che vengono poi utilizzate per addestrare classificatori di machine learning.

L’ottimizzazione del processo consente di selezionare il miglior modello predittivo, da testare su nuovi dati.

In cosa consiste la spettroscopia Raman?

Esistono in letteratura molte ricerche dedicate allo studio della malattia di Alzheimer tramite l’analisi del liquido cerebrospinale. In Prama sono stati raccolti diversi campioni, da analizzare attraverso diverse tecniche, tra cui la spettroscopia Raman, una tecnica di indagine dei materiali: il campione viene colpito da radiazione elettromagnetica monocromatica che, interagendo con le molecole del campione, produce una radiazione diffusa. L’analisi di tale radiazione diffusa consente di ricavare informazioni sulla natura fisico-chimica del materiale.

Quali sono i possibili sviluppi?

Questo metodo promette di fornire una chia-

Questo metodo promette di fornire una chiave di lettura efficace non solo per l’Alzheimer, ma potenzialmente anche per altri casi studio. Le evidenze della ricerca fanno sperare che nel prossimo futuro si possa affinare ulteriormente, magari per fornire delle indicazioni aggiuntive riguardo i meccanismi biochimici alla base dell’insorgenza e dell’aggravarsi di questa malattia.

© nobeastsofierce/shutterstock.com

ve di lettura efficace non solo per l’Alzheimer, ma potenzialmente anche per altri casi studio.

Le evidenze della ricerca fanno sperare che nel prossimo futuro si possa affinare ulteriormente, magari per fornire delle indicazioni aggiuntive riguardo i meccanismi biochimici alla base dell’insorgenza e dell’aggravarsi di questa malattia.

Ora quali step vi aspettano?

Sicuramente sarebbe auspicabile una fase di validazione ulteriore del metodo su dati nuovi e/o acquisiti con macchinari diversi. Ampliare il dataset consente sicuramente di consolidare le performance del metodo di classificazione dal punto di vista statistico e, eventualmente, anche di identificare possibili bias o limitazioni attualmente non note all’applicazione del metodo.

Nell’ottica di offrire un servizio di supporto alla diagnosi dell’Alzheimer è sicuramente cruciale quantificare l’affidabilità del metodo nelle condizioni d’uso quanto più possibili vicine allo scenario reale.

Maria Antonietta Pascali, Francesco Conti, Sara Colantonio, Davide Moroni - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”, CNR Pisa; Martina Banchelli, Cristiano D’Andrea, Marella de Angelis - Paolo Matteini Istituto di Fisica Applicata “N. Carrara”, CNR Firenze; Valentina Bessi, Cristina Cecchi, Fabrizio Chiti, Benedetta Nacmias - Sandro Sorbi Università di Firenze.

Una scoperta innovativa svela le “impronte digitali” dei tumori

Basata su modifiche chimiche dell’Rna ribosomiale promette diagnosi rapide e non invasive

Itumori potrebbero essere diagnosticati precocemente grazie a una scoperta che svela le loro impronte digitali uniche. Queste impronte consistono in modificazioni chimiche presenti sull’Rna ribosomiale (rRNA), la componente fondamentale dei ribosomi, organelli cellulari deputati alla produzione di proteine. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro di regolazione genomica di Barcellona e pubblicato sulla rivista Molecular Cell. I risultati promettono di aprire nuove strade per lo sviluppo di test diagnostici non invasivi in grado di identificare precocemente le neoplasie.

«I nostri ribosomi non sono tutti uguali», spiega Eva Novoa, coordinatrice dello studio. «Questi organelli, presenti in tutte le cellule, sono specializzati nei diversi tessuti e portano firme uniche che riflettono lo stato di salute o di malattia dell’organismo. Le sottili differenze chimiche nei ribosomi ci permettono di ottenere informazioni preziose su ciò che accade all’interno del corpo».

I ribosomi sono costituiti da proteine e Rna ribosomiale, un tipo di Rna che può subire modificazioni chimiche. Queste modificazioni, chiamate modificazioni epitrascrittomiche, influenzano il funzionamento del ribosoma stesso. Il team di ricercatori ha analizzato l’rRNA prelevato da diversi tessu -

ti come cervello, cuore, fegato e testicoli e ha scoperto che ciascun tessuto presenta un’impronta digitale epitrascrittomica unica, una sorta di firma chimica che permette di identificare la sua origine.

«L’impronta digitale sul ribosoma ci rivela la provenienza della cellula - afferma Ivan Milenkovic, primo autore dello studio -. È come se ogni tessuto lasciasse un’etichetta con il suo indirizzo, nel caso in cui le sue cellule finissero nel reparto oggetti smarriti». Questa metafora sottolinea la precisione con cui queste modificazioni possono essere rilevate e associate ai tessuti di origine. La ricerca ha analizzato campioni di diversi tipi di tumore e ha rivelato che le cellule malate perdono alcune di queste modificazioni chimiche. Questo fenomeno, definito come ipomodificazione, è una caratteristica comune delle cellule tumorali.

Nel caso specifico del tumore al polmone, il team ha esaminato campioni di tessuto di venti pazienti in stadi iniziali della malattia. Utilizzando le impronte molecolari uniche dell’rRNA, hanno sviluppato un algoritmo capace di distinguere con estrema precisione il tessuto sano da quello tumorale. Questa accuratezza è stata resa possibile grazie alla tecnologia di sequenziamento tramite nanopori, che permette di analizzare le mo -

lecole di rRNA nel loro stato naturale, senza perdere le modifiche chimiche presenti. La tecnologia basata sui nanopori rappresenta una svolta rispetto ai metodi tradizionali, che spesso distruggono o alterano queste modificazioni durante il processo di analisi.

Gli strumenti utilizzati per il sequenziamento sono portatili e compatti, sufficientemente piccoli da stare nel palmo di una mano, rendendo la tecnologia potenzialmente accessibile per applicazioni cliniche diffuse. I risultati dello studio non solo aprono nuove prospettive per la diagnosi precoce dei tumori, ma potrebbero anche migliorare la comprensione dei meccanismi molecolari alla base di diverse malattie. Le modificazioni chimiche dell’rRNA sembrano infatti riflettere lo stato funzionale dei tessuti e potrebbero rivelarsi utili per monitorare il decorso di altre patologie.

Secondo i ricercatori, uno degli aspetti più promettenti di questa scoperta è la possibilità di sviluppare test diagnostici non invasivi. Attualmente, la diagnosi precoce del cancro richiede spesso esami invasivi, come biopsie o test complessi, che possono essere costosi e difficili da implementare su larga scala. Grazie a questa nuova tecnologia, sarà possibile analizzare campioni biologici con strumenti semplici e portatili, riducendo i tempi e i costi della diagnosi.

«Siamo solo all’inizio di una nuova eracommenta Eva Novoa -. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare non solo il modo in cui diagnostichiamo il cancro, ma anche il modo in cui comprendiamo la biologia delle cellule e dei tessuti». I prossimi passi includeranno l’estensione della ricerca ad altri tipi di tumore e lo sviluppo di test clinici per valutare l’efficacia della tecnologia nel contesto medico reale. L’idea di utilizzare le impronte chimiche dell’rRNA per la diagnosi di malattie non si limita ai tumori. I ricercatori ipotizzano che questo approccio possa essere applicato anche a patologie neurodegenerative, malattie metaboliche e altre condizioni in cui i tessuti subiscono modifiche specifiche. Le impronte epitrascrittomiche potrebbero diventare uno strumento diagnostico universale, aprendo la strada a una medicina sempre più personalizzata e precisa.

La scoperta rappresenta un importante passo avanti nella ricerca biomedica. (C. P.).

I ribosomi sono costituiti da proteine e Rna ribosomiale, un tipo di Rna che può subire modificazioni chimiche. Queste modificazioni, chiamate modificazioni epitrascrittomiche, influenzano il funzionamento del ribosoma stesso. Il team di ricercatori ha analizzato l’rRNA prelevato da diversi tessuti come cervello, cuore, fegato e testicoli e ha scoperto che ciascun tessuto presenta un’impronta digitale epitrascrittomica unica, una sorta di firma chimica che permette di identificare la sua origine.

Un nuovo strumento open source svela le complesse relazioni tra proteine e geni aprendo la strada a terapie anticancro più efficaci e mirate

FunMap è lo strumento sviluppato dal Baylor College of Medicine in Texas. Il team di ricercatori guidato da Bing Zhang ha creato una mappa unica analizzando le relazioni tra oltre 10.525 geni che producono proteine. Pubblicato sulla rivista Nature Cancer, FunMap promette di trasformare il modo in cui i ricercatori affrontano lo studio e il trattamento delle malattie oncologiche. Questo lavoro è stato intrapreso per affrontare una delle sfide più grandi nella biologia cellulare e oncologica: comprendere le complesse reti di interazioni tra proteine e identificare i loro ruoli specifici nello sviluppo del cancro. All’interno delle cellule, le proteine operano in un intricato sistema in cui ognuna influenza l’attività delle altre. Questa rete complessa può essere paragonata a una catena di montaggio, in cui il malfunzionamento di una singola componente può influire sull’intero sistema. Capire come queste interazioni contribuiscano allo sviluppo del cancro è una sfida enorme. Le relazioni tossiche tra proteine, che possono favorire la crescita tumorale, sono spesso difficili da identificare. FunMap utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per analizzare e mappare le connessioni tra proteine come fossero interazioni su un social network. «È come se, pur non sapendo nulla di una persona, avessimo dedotto cosa fa analizzando i suoi contatti LinkedIn», ha spiegato Bing Zhang.

Il progetto si basa sulla profilazione di 10.525 geni e delle proteine da essi prodotte, focalizzandosi su undici tipi diversi di cancro. Questo approccio ha richiesto l’elaborazione di un’enorme quantità di dati, resa possibile grazie a tecnologie avanzate di analisi computazionale. I ricercatori hanno identificato 196.800 associazioni tra geni e proteine, evidenziando connessioni finora sconosciute. Queste associazioni aiutano a comprendere meglio le dinamiche delle cellule tumorali e distinguere quali relazioni proteiche sono benefiche e quali tossiche. Un esempio emblematico riguarda il gene MAB21L4, che sembra avere un ruolo chiave nello sviluppo del carcinoma a cellule squamose, mentre il gene LGI3 è stato identificato come potenziale soppressore di alcune forme tumorali. Tali scoperte offrono spunti preziosi per sviluppare nuove terapie mirate.

Uno degli aspetti più innovativi di FunMap è il suo approccio open source, che lo rende accessibile a tutti i ricercatori e istituti accademici.

A/shutterstock.com

Uno degli aspetti più innovativi di FunMap è il suo approccio open source, che lo rende accessibile a tutti i ricercatori e istituti accademici. Questo favorisce la collaborazione scientifica globale e accelera il progresso nella lotta contro il cancro. L’importanza di FunMap risiede nella sua capacità di fornire una visione d’insieme delle relazioni genetiche e proteiche, offrendo un quadro più chiaro delle degenerazioni che portano all’insorgenza di tumori. © PeopleImages.com

Questo favorisce la collaborazione scientifica globale e accelera il progresso nella lotta contro il cancro. L’importanza di FunMap risiede nella sua capacità di fornire una visione d’insieme delle relazioni genetiche e proteiche, offrendo un quadro più chiaro delle degenerazioni che portano all’insorgenza di tumori. Come osservato da Zhang, «queste scoperte possono aiutare notevolmente a stabilire le priorità per la traduzione clinica, contribuendo allo sviluppo di terapie più efficaci contro il cancro».

La profilazione genetica e proteica si sta rivelando una delle strategie più promettenti nella ricerca sul cancro. Grazie a strumenti come FunMap, i ricercatori possono ora studiare con maggiore precisione il comportamento delle proteine e identificare i punti deboli delle cellule tumorali. Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma, spostando l’attenzione da trattamenti generici a terapie personalizzate e mirate. Identificare relazioni tossiche tra proteine finora sconosciute migliora la comprensione dei meccanismi alla base delle malattie oncologiche e offre nuovi bersagli per lo sviluppo di farmaci. Oltre a questo, FunMap permette di definire con maggiore chiarezza quali proteine sono direttamente coinvolte nello sviluppo tumorale, consentendo di evitare percorsi di ricerca non promettenti e di ottimizzare i tempi e le risorse. Lo sviluppo di farmaci anticancro è spesso ostacolato dalla complessità delle interazioni cellulari. FunMap è una risorsa preziosa per superare questi ostacoli, consentendo ai ricercatori di concentrarsi su interventi mirati, riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia delle terapie. FunMap rappresenta un avanzamento significativo nella ricerca sul cancro, combinando intelligenza artificiale e profilazione genetica per svelare le dinamiche tra proteine e geni. Questa mappa delle proteine non solo permette di identificare nuove relazioni tossiche, ma apre la strada a terapie più mirate ed efficaci. Il fatto che sia open source aumenta le possibilità di collaborazione e sviluppo rapido in tutto il mondo. La comprensione delle reti proteiche è la chiave per affrontare il cancro in modo più preciso ed efficace, offrendo nuove speranze ai pazienti di tutto il mondo. Con l’integrazione di ulteriori dati e il miglioramento degli algoritmi di analisi, FunMap potrebbe evolversi ulteriormente, diventando uno strumento indispensabile per la medicina di precisione e la ricerca oncologica futura. (C. P.).

Una nuova strada per il trattamento del tumore della vescica potrebbe aprirsi grazie alle ricerche di un gruppo di scienziati dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università degli Studi di Milano. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, hanno condotto i ricercatori a scoprire il meccanismo molecolare alla base dell’aggressività biologica e clinica dei tumori della vescica. All’origine dell’intero processo ci sarebbe la proteina Numb, normalmente espressa nella vescica normale, ma che viene perduta in oltre il 40% di tutti i tumori vescicali umani.

Tale perdita causa una cascata di eventi molecolari che rendono il tumore altamente proliferativo e invasivo, consentendogli di oltrepassare gli strati superficiali della mucosa vescicale per raggiungere gli strati più profondi. Proprio questo evento rappresenta il punto di svolta nella evoluzione clinica della malattia, determinando la progressione dei tumori vescicali superficiali (cosiddetti non muscolo-invasivi) verso tumori profondi che richiedono l’intervento di rimozione chirurgica totale della vescica. Nonostante l’operazione radicale, le forme di malattia sono caratterizzate da un decorso clinico spesso sfavorevole.

«La proteina Numb funziona come un interruttore molecolare che, se è spento, accelera la progressione tumorale e influenza il decorso clinico della malattia. Rappresenta quindi un biomarcatore molecolare che consente di identificare i tumori superficiali a

elevato rischio di progressione verso tumori muscolo-invasivi», spiega Salvatore Pece, coordinatore dello studio, professore ordinario di Patologia generale e vice-direttore del dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università Statale di Milano. Lo studio, sostenuto dai fondi della Fondazione Airc, rappresenta un esempio dell’auspicato passaggio dalla ricerca di base all’applicazione in ambito clinico.

«I criteri clinico-patologici – continua Pece – utilizzati nella routine per predire il

Lo studio dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università degli Studi di Milano ha osservato la proteina Numb che costituisce un biomarcatore nell’evoluzione della neoplasia

rischio di progressione dei tumori vescicali superficiali a tumori muscolo-invasivi sono infatti del tutto insufficienti e inadeguati a individuare i pazienti a basso rischio, che potrebbero beneficiare di trattamenti più mirati, di tipo conservativo, in protocolli di sorveglianza attiva. I pazienti ad alto rischio necessitano invece di trattamenti più aggressivi, quali la chemioterapia e l’asportazione chirurgica della vescica, che hanno purtroppo considerevoli effetti collaterali e un elevato impatto sulla qualità della vita».

Secondo le stime dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom), realizzate sulla base dei dati provenienti dai registri nazionali dei tumori, quello alla vescica in Italia negli uomini è il quarto più frequente (25.230 casi solo nel 2024).

«Al momento della diagnosi iniziale – ricorda il docente – i tumori della vescica si presentano in larga maggioranza come tumori superficiali non muscolo-invasivi, che sono generalmente caratterizzati da una buona prognosi. Solo in una percentuale ridotta si presentano invece sin dal principio come tumori profondi muscolo-invasivi, molto aggressivi e con decorso clinico meno favorevole.

Per questo necessitano di chemioterapia e di intervento di cistectomia radicale. Questo ha fatto storicamente considerare i tumori superficiali e quelli profondi come due patologie differenti sin dal principio, guidate da differenti meccanismi molecolari. Tuttavia circa il 20-30% dei tumori superficiali possono evolvere in tumori muscolo-invasivi. L’esperienza clinica ci ha insegnato che i tumori muscolo-invasivi che derivano dalla progressione di tumori inizialmente superficiali rappresentano le forme più aggressive e potenzialmente letali di tumore vescicale.

I nostri studi – prosegue – dimostrano invece che i tumori vescicali superficiali e quelli profondi rappresentano stadi differenti di un unico processo patologico che evolve nel tempo, guidato già dal principio da specifici meccanismi molecolari che possono essere ostacolati con farmaci precisi e mirati. Diventa quindi fondamentale identificare i meccanismi biologici alla base di questa evoluzione e sviluppare nuovi marcatori molecolari per identificare i pazienti con caratteristiche specifiche di aggressività.

In questo contesto, la nostra scoperta apre la strada a nuove strategie terapeutiche per combattere il cancro vescicale in una elevata percentuale di pazienti che presentano tumori privi di espressione della proteina. Abbiamo anche identificato – conclude il docente – una nuova firma molecolare che consentirà di identificare con accurata precisione i pazienti che potranno beneficiare di trattamenti mirati con nuovi farmaci che colpiscono in maniera specifica i meccanismi molecolari che sono attivati a seguito della perdita di Numb». (E. G.).

All’origine dell’intero processo ci sarebbe la proteina Numb, normalmente espressa nella vescica normale, ma che viene perduta in oltre il 40% di tutti i tumori vescicali umani. Tale perdita causa una cascata di eventi molecolari che rendono il tumore altamente proliferativo e invasivo, consentendogli di oltrepassare gli strati superficiali della mucosa vescicale per raggiungere gli strati più profondi. Proprio questo evento rappresenta il punto di svolta nella evoluzione clinica della malattia, determinando la progressione dei tumori vescicali superficiali (cosiddetti non muscolo-invasivi) verso tumori profondi che richiedono l’intervento di rimozione chirurgica totale della vescica.

I risultati ottenuti individuano nella proteina HuD un ruolo cruciale in un momento precoce della malattia, suggerendola quindi come un possibile target in ambito terapeutico. © Kateryna Kon/shutterstock.com

Contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) sono molteplici gli studi che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione per le possibili strade terapeutiche da percorrere. Ultimo, solo in ordine di tempo, è il lavoro, coordinato dal dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Università Sapienza di Roma, in collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova e l’Università di Pittsburgh, che ha osservato in particolare il coinvolgimento della proteina HuD nei difetti della giunzione neuromuscolare e come la regolazione di questa possa essere sfruttata per lo sviluppo di possibili trattamenti.

La ricerca, pubblicata di recente sulla rivista Nature Communications, punta proprio alla proteina, indicandola quale nuovo probabile bersaglio terapeutico. Ci sarebbe infatti un legame tra la regolazione anomala di HuD e i disturbi della giunzione neuromuscolare considerati tra i primi tratti distintivi nei pazienti affetti.

La Sla è una malattia neurodegenerativa invalidante, causata dalla perdita progressiva della funzionalità dell’apparato muscolo scheletrico, dovuta alla morte dei neuroni motori, le cellule nervose che stimolano la contrazione muscolare permettendo il movimento e altre funzioni importanti. Quando nei pazienti i neuroni motori degenerano, i muscoli volontari non ricevono più stimoli dal cervello e si atrofizzano, portando così alla paralisi completa. La malattia colpisce nella fascia di età compresa tra i 40 e i 70 anni, nella stragrande maggioranza degli individui affetti, in modo sporadico, senza cioè che siano coinvolti altri membri del nucleo familiare, mentre esordisce in maniera più precoce nei casi ereditari, che corrispondono a circa il 10% della popolazione dei malati.

La ricerca appena pubblicata ha mostrato

come livelli elevati di proteina HuD possano portare a difetti alla giunzione neuromuscolare, con conseguente degenerazione dei neuroni motori. Secondo l’ipotesi del meccanismo “dying-back”, la rottura della giunzione non solo precede, ma innesca anche la successiva degenerazione dei motoneuroni nella forma sporadica e familiare. Riducendo quindi i livelli della proteina con terapie mirate si potrebbero limitare i disturbi della giunzione neuromuscolare nei pazienti.

«I risultati ottenuti individuano in questa proteina un ruolo cruciale in un momento precoce della malattia, suggerendola quindi come un possibile target in ambito terapeutico», ha sottolineato Alessandro Rosa, coordinatore del gruppo di lavoro presso il dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Ateneo romano, a cui hanno contribuito anche i ricercatori Alessio Colantoni e Monica Ballarino.

Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr, nell’ambito del Centro nazionale 3, Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna. Si stima che in Italia siano colpite dalla Sla circa 6mila persone e che il numero di pazienti sia in media di 5-7 casi ogni 100mila abitanti. I sintomi variano da persona a persona, ma fra i principali, ai primordi, possono esserci: perdita di forza muscolare, difficoltà nei movimenti e nel linguaggio.

Ad oggi, esistono solo terapie capaci di ridurre i sintomi della malattia, ma non esiste una cura per fermarne la progressione. Nel nostro Paese, il farmaco indicato è il riluzolo, in grado di rallentare il decorso della malattia, ma solo di alcuni mesi. L’aspettativa di vita dopo la diagnosi è in media di 3-5 anni, ma varia da persona a persona anche in questo caso poiché circa il 20% vive oltre i cinque anni e circa il 10% oltre i dieci.

Il farmaco approvato solo per una minoranza di pazienti Nel 2024 il Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato l’immissione in commercio di Tofersen (Qallody, Biogen), una nuova terapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da Sla che presentano una mutazione nel gene della superossido dismutasi 1 (SOD1), presente in circa il 2% dei pazienti. Il Comitato ha valutato i dati presentati dalla casa produttrice sulla base di sperimentazioni precliniche e cliniche. L’Ema ha precisato tuttavia che si tratta di una approvazione condizionata, riservata a casi eccezionali, dal momento che l’azienda dovrà presentare ulteriori dati per “caratterizzare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di Tofersen”, al fine di ottenere un via libera a lungo termine. L’Agenzia “valuterà se l’uso di Tofersen possa ritardare o addirittura prevenire l’insorgenza di Sla clinicamente manifesta nei pazienti presintomatici con mutazione SOD1”.

Uno studio, coordinato dall’Università Sapienza, ha osservato la sovraespressione I risultati permettono di considerare ulteriori sviluppi

di Elisabetta Gramolini

Un nuovo studio ha dimostrato che GDF15 è coinvolta nelle disfunzioni metaboliche che caratterizzano la progressione della malattia e potrebbe diventare un bersaglio terapeutico

Negli ultimi anni le ricerche sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) si sono moltiplicate e la speranza di trovare presto una cura definitiva si fa sempre più concreta. Un ultimo passo avanti è stato da poco compiuto grazie a uno studio internazionale, coordinato dall’Università Sapienza di Roma, che ha individuato un nuovo potenziale biomarcatore e bersaglio terapeutico della malattia.

Nella ricerca, pubblicata sulla rivista Brain Behavior and Immunity, gli autori hanno dimostrato il coinvolgimento nella progressione della SLA del fattore di differenziazione della crescita 15 (GDF15), una proteina già nota per causare la riduzione dell’appetito con conseguente eccessiva perdita di peso nei malati affetti da SLA e da diverse altre malattie.

La perdita di peso è un’importante caratteristica clinica comune al momento della diagnosi della SLA e si correla negativamente con la sopravvivenza. Con una prevalenza stimata del 56%-62%, la diminuzione di peso è definita come un rilevante e indipendente fattore prognostico. Da diversi studi è anche emerso che il decorso della malattia è sfavorevole quando i pazienti perdono peso rapidamente o hanno un indice di massa corporea basso al momento della diagnosi. Come spiegano i ricercatori, la perdita di peso nei pazienti affetti da SLA inizia prima dell’esordio della malattia ed è associata a prognosi peggiori mentre le diete ipercaloriche aumentano la sopravvivenza nei pazienti. La ricerca della Sapienza nasce dalla volontà di comprendere i meccanismi responsabili della perdita di peso precoce nei pazienti affetti da SLA per cercare di prevenire l’alterazione del metabolismo energetico. È stato calcolato, infatti, che il 18-47% dei pazienti soffre di anoressia e che questa percentuale aumenta con il progredire della malattia.

I risultati dello studio hanno dimostrato che GDF15 è altamente espressa nel sangue periferico e in campioni di tessuto umano a livello della corteccia cerebrale motoria, nel midollo spinale e nel tronco encefalico.

I ricercatori, coordinati da Cristina Limatola della Sapienza, insieme ai colleghi dell’Università di Amsterdam, si sono in seguito focalizzati sul recettore della proteina, GFRAL, presente nei neuroni di una regione specifica del sistema nervoso centrale e cioè l’area postrema e il nucleo del tratto solitario. Gli scienziati hanno dimostrato che il silenziamento localizzato solo in queste aree di GFRAL induce un aumento di peso e favori-

sce l’assunzione di cibo, riduce il deperimento del tessuto adiposo, migliora la funzione motoria e l’atrofia muscolare e prolunga il tempo di sopravvivenza. I ricercatori hanno anche scoperto che le cellule microgliali potrebbero avere un ruolo nella mediazione di questi effetti perché la loro deplezione riduce l’espressione di GDF15 nel tronco encefalico, la perdita di peso e l’espressione di geni lipolitici nel tessuto adiposo. Nel complesso, i risultati del lavoro rivelano un ruolo chiave della segnalazione GDF15-GFRAL nella regolazione della perdita di peso e dell’alterazione del metabolismo lipidico nelle prime fasi della SLA.

La SLA è una malattia caratterizzata dalla degenerazione progressiva dei motoneuroni e dalla paralisi muscolare. I primi segni della malattia compaiono quando la perdita progressiva dei motoneuroni supera la capacità di compenso dei motoneuroni superstiti fino ad arrivare a una progressiva perdita di forza muscolare, ma, nella maggior parte dei casi, con risparmio delle funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfinteriali. Nonostante i trattamenti utilizzati, la sopravvivenza dei pazienti dopo la diagnosi iniziale è di solo 3-5 anni. In Italia, secondo l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), sono più di 6mila le persone affette da SLA e circa 2mila i nuovi casi previsti ogni anno.

In sintesi possiamo dire che la ricerca mette in luce l’importanza di aumentare l’attenzione sull’aspetto nutrizionale e sui cambiamenti metabolici nei pazienti affetti da SLA per anticipare la diagnosi della malattia e per sviluppare interventi terapeutici innovativi.

«Questo studio - commenta Cristina Limatola del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Sapienza - contribuisce ad aumentare la nostra comprensione dei meccanismi alla base della sclerosi laterale amiotrofica. Sappiamo, infatti, che la SLA non è più definibile come una patologia del motoneurone, perché numerose alterazioni sono state descritte a carico della componente gliale e del sistema immunitario prima che si manifestino sintomi nei pazienti e prima che sia misurabile un danno neurodegenerativo».

«La nostra scoperta - termina la responsabile dello studio - del coinvolgimento della citochina GDF15 nella perdita di peso che precede la manifestazione dei sintomi della SLA conferma l’importanza di un approccio olistico per una diagnosi precoce della malattia e l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici». (S. B.).

La perdita di peso è un’importante caratteristica clinica comune al momento della diagnosi della SLA e si correla negativamente con la sopravvivenza. Con una prevalenza stimata del 56%-62%, la diminuzione di peso è definita come un rilevante e indipendente fattore prognostico. Da diversi studi è anche emerso che il decorso della malattia è sfavorevole quando i pazienti perdono peso rapidamente o hanno un indice di massa corporea basso al momento della diagnosi. Come spiegano i ricercatori, la perdita di peso nei pazienti affetti da SLA inizia prima dell’esordio della malattia ed è associata a prognosi peggiori mentre le diete ipercaloriche aumentano la sopravvivenza nei pazienti.

La ricerca ha messo in luce che i macrofagi presenti nei fusi muscolari svolgono anche un ruolo di supporto al metabolismo del sistema nervoso durante la contrazione muscolare e la locomozione, che evita che il movimento si esaurisca. Lo studio ha identificato un nuovo componente cellulare che regola direttamente l’attività neurale e la contrazione muscolare. La segnalazione mediata dal glutammato dei macrofagi del fuso muscolare e la risposta dinamica di questi ultimi ai segnali sensoriali introducono una nuova dimensione alla nostra comprensione della sensazione e dell’azione motoria, offrendo potenzialmente approcci terapeutici innovativi nelle condizioni che influenzano la funzione sensomotoria. © CGN089/shutterstock.com

Una nuova classe di macrofagi specializzati è stata identificata per la prima volta all’interno del tessuto muscolare, dove svolge un ruolo chiave, e finora sconosciuto, nel controllo della contrazione del muscolo e della locomozione. La scoperta è dei ricercatori dell’Imperial College di Londra e ribalta le precedenti ipotesi secondo cui la contrazione e il movimento muscolare sono controllati esclusivamente dal sistema nervoso.

I macrofagi sono un tipo di cellule immunitarie presenti, oltre che nel sangue e nei siti d’infezione, in molti organi del corpo, tra cui il fegato, il cervello, le ossa e i polmoni. Prima di oggi però, nessuno aveva osservato la presenza dei macrofagi a stretto contatto con i fusi neuromuscolari, lì dove il team inglese, guidato da Simone di Giovanni del Dipartimento di Scienze del Cervello, ha scoperto che svolgono in realtà più di un compito.

I ricercatori hanno osservato che questa nuova popolazione di macrofagi specializzati si comporta in modo simile ai neuroni, esprimendo il macchinario per il trasporto, la sintesi e il rilascio del neurotrasmettitore glutammato. Per verificarlo gli scienziati hanno eseguito degli esperimenti bloccando il circuito su cui agivano i macrofagi e hanno osservato che i muscoli colpiti non si muovevano più correttamente.

Una successiva analisi dei geni coinvolti nei meccanismi del glutammato ha indicato un possibile ruolo nella neurotrasmissione eccitatoria, nell’esocitosi sinaptica, nel controllo dell’equilibrio neuromuscolare e nella sinapsi glutammatergica, funzioni tipiche dei neuroni piuttosto che dei macrofagi. Queste, spiegano i ricercatori, sono caratteristiche molecolari e cellulari che possono consentire alle cellule immunitarie di modulare l’attività neurale nei fusi muscolari e, in ultima analisi, di influenzare la contrazione muscolare.

Come si legge nell’articolo, per sopravvivere i mammiferi si affidano a movimenti complessi. Tra questi, il riflesso da stiramento è un meccanismo fondamentale che fornisce un feedback sensoriale che genera risposte adattive da cui dipende la sopravvivenza. Questo tipo di riflesso rappresenta una risposta neurale fondamentale a stimoli meccanici esterni ed è cruciale per il mantenimento della funzione motoria coordinata. Lo stiramento muscolare attiva i recettori specializzati situati nei fusi muscolari che stimolano le afferenze sensoriali propriocettive: que-

ste entrano in sinapsi direttamente con i motoneuroni, guidando la contrazione muscolare. Fin dagli esperimenti di Sherrington alla fine del XIX secolo, il riflesso da stiramento è stato considerato un circuito neuromuscolare ad anello chiuso. Il nuovo studio ha invece smentito questa convinzione identificando nei fusi muscolari una classe di macrofagi che rilasciano glutammato e regolano la funzione muscolare.

La ricerca inglese, che è stata pubblicata su Nature, ha anche messo in luce che i macrofagi presenti nei fusi muscolari svolgono anche un ruolo di supporto al metabolismo del sistema nervoso durante la contrazione muscolare e la locomozione, che evita che il movimento si esaurisca.

Secondo gli autori, lo studio ha identificato un nuovo componente cellulare che regola direttamente l’attività neurale e la contrazione muscolare. La segnalazione mediata dal glutammato dei macrofagi del fuso muscolare e la risposta dinamica di questi ultimi ai segnali sensoriali introducono una nuova dimensione alla nostra comprensione della sensazione e dell’azione motoria, offrendo potenzialmente approcci terapeutici innovativi nelle condizioni che influenzano la funzione sensomotoria.

Di Giovanni, autore responsabile dello studio, ha dichiarato: «La scoperta, non solo di queste cellule immunitarie a stretto contatto con i fusi muscolari, ma anche del fatto che svolgono un ruolo chiave nel movimento, è molto interessante. Questa conoscenza – ha proseguito il ricercatore - ha potenziali implicazioni per condizioni come la sindrome da fatica cronica e altre malattie del sistema immunitario, muscolare e nervoso che influenzano direttamente il movimento».

I risultati dello studio hanno inoltre effetti a lungo termine sulle regole cellulari e molecolari che controllano le interazioni immunoneuronali nella fisiologia neuromuscolare. Secondo gli autori potrebbe esserci implicata la possibilità che l’immunosoppressione e le malattie del sistema immunitario innato che colpiscono i monociti-macrofagi possano compromettere la funzione neuromuscolare dei fusi.

Infine, la scoperta potrebbe avere una rilevanza diretta per trattare le condizioni in cui la propriocezione, il tono muscolare e la contrazione sono compromessi, tra cui le lesioni del midollo spinale, la distrofia muscolare miotonica, le neuropatie periferiche, le lesioni nervose e il diabete. (S. B.).

I ricercatori dell’Imperial College hanno identificato all’interno dei fusi neuromuscolari una nuova popolazione di macrofagi in grado di comportarsi in modo simile ai neuroni

La scoperta apre a nuove terapie basate sull’esercizio fisico per riparare i nervi danneggiati da lesioni o da malattie neurodegenerative, ripristinando così il movimento

Praticare sport offre benefici a tutto l’organismo, ma ora i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno scoperto qualcosa in più: quando i muscoli si allenano, stimolano la velocità di crescita dei motoneuroni che diventa fino a quattro volte più rapida. La ricerca, pubblicata su Advanced Healthcare Materials, getta nuova luce sulla comunicazione incrociata che avviene tra muscoli e nervi durante l’esercizio fisico e apre a possibili strategie mirate ed efficaci per il trattamento di lesioni nervose in cui avviene un’interruzione nella comunicazione tra nervo e muscolo.

Lo studio ha previsto diverse fasi sperimentali. Durante la prima, gli ingegneri del MIT hanno coltivato cellule muscolari fino a ottenere un pezzetto di tessuto grande quanto una monetina; hanno poi modificato geneticamente il muscolo per farlo contrarre in risposta alla luce e l’hanno “bombardato” di flash per provocarne la contrazione, simulando così l’esercizio fisico e la conseguente produzione di proteine dette miochine. Come si legge nello studio, quando i muscoli si contraggono durante l’attività fisica, funzionano come un organo endocrino, producendo e rilasciando in circolo una serie di segnali biochimici chiamati miochine che agiscono su vari organi e apparati.

«Possiamo pensare alle miochine come a una sorta di zuppa biochimica di sostanze che i muscoli secernono, alcune delle quali potrebbero essere utili per i nervi e altre no», spiega Ritu Raman, autrice responsabile dello studio e ricercatrice del dipartimento di ingegneria meccanica dell’MIT. «I muscoli – prosegue Raman - secernono sempre miochine, ma durante l’esercizio ne producono di più».

L’équipe ha proseguito gli studi in laboratorio trasferendo la soluzione di miochine nel piatto contenente motoneuroni (le cellule del sistema nervoso che controllano i movimenti volontari) fatti crescere da cellule staminali. Dopo che i motoneuroni sono stati esposti alla miscela proteica, il team ha osservato che le cellule nervose hanno iniziato a crescere rapidamente, quattro volte più velocemente rispetto ai neuroni che non avevano ricevuto la soluzione biochimica. Secondo i ricercatori questi esperimenti suggeriscono che l’esercizio fisico può avere un rilevante effetto biochimico sulla crescita dei nervi.

Per indagare più nel dettaglio come i neuroni cambiano in risposta all’esposizione alle miochine, il team ha condotto un’analisi genetica estraen-

I risultati dello studio dell’MIT aprono un possibile sviluppo di terapie mirate alla crescita e al ripristino di nervi danneggiati da incidenti o malattie neurodegenerative come la Sla. «Forse – afferma Ramanstimolando il muscolo, potremmo sollecitare il nervo a guarire e restituire la mobilità a chi l’ha persa a causa di lesioni traumatiche o malattie neurodegenerative».

© Sinhyu Photographer/shutterstock.com

do l’RNA dai neuroni e verificato se le miochine producessero variazioni nell’espressione di alcuni geni neuronali. «Abbiamo visto che molti dei geni regolati nei neuroni stimolati dall’esercizio fisico non erano solo legati alla crescita dei neuroni, ma anche alla loro maturazione, alla loro capacità di comunicare con i muscoli e gli altri nervi e alla maturità degli assoni», spiega Raman. «L’esercizio fisico sembra quindi avere un impatto non solo sulla crescita dei neuroni, ma anche sulla loro maturazione e sul loro buon funzionamento».

Dopo aver dimostrato gli effetti biochimici dell’esercizio fisico sulla crescita dei neuroni, il team si è chiesto se gli effetti puramente fisici dell’attività sportiva potessero avere un beneficio simile. «I neuroni sono fisicamente attaccati ai muscoli, quindi si allungano e si muovono con il muscolo», spiega Raman. «Abbiamo quindi voluto verificare se, in assenza di segnali biochimici provenienti dal muscolo, l’allungamento dei neuroni provocato da forze meccaniche, simili a quelle prodotte dall’esercizio fisico, potesse avere un impatto anche sulla crescita».