MAG

Max Hopp inszeniert «Barkouf»

Max Hopp inszeniert «Barkouf»

Max Hopp inszeniert «Barkouf»

Max Hopp inszeniert «Barkouf»

wären wir ein Getränkeunternehmen, würden wir jetzt einen Stand in der Fussgängerzone aufbauen und Ihnen Kostproben unserer nächsten Opernpremiere anbieten. Solche Aktionen macht man, wenn man fest davon überzeugt ist, dass ein Produkt sehr gut ankommt, haben es die Leute nur erst kennengelernt. Das ist unser Problem mit der Operette Barkouf von Jacques Offenbach, die am 23. Oktober Premiere hat. Es ist ein Meisterwerk eines sehr bekannten Komponisten, eine farbige Komposition mit grossem Chor, leichtfüssigen Coupletmelodien, virtuos in die Grand opéra aus greifenden Arien, französischem Walzerschwung und einer verrückt satirischen Handlung. Aber kein Mensch kennt sie! Denn 160 Jahre lang lag diese Opéra bouffe verschollen in einem Notenschrank und hat erst vor vier Jahren wieder das Licht der Welt erblickt. Wir präsentieren sie als Schweizerische Erstaufführung in der festen Überzeugung, dass sie ein Bühnenwerk von Jacques Offenbach ist, das wie Les Contes d’Hoffmann oder Orphée aux enfers oder La Périchole ins Repertoire der Opernhäuser gehört. Musikalisch geleitet wird die Barkouf Ausgrabung vom französischen Dirigenten Jérémie Rhorer und inszeniert vom deutschen Schauspieler und Regisseur Max Hopp. Beide geben ihr Debüt am Opernhaus Zürich.

Etwas anders stellt sich die Situation bei unserer neuen Familienoper Alice im Wunderland dar: Sie ist ein neu komponiertes, also ebenfalls unbekanntes Werk, aber wir haben sie beim italienischen Komponisten Pierangelo Valtinoni in Auftrag gegeben. Und der hat mit Der Zauberer von Oz schon eine Familienoper für uns geschrieben, deren Uraufführung vor sechs Jahren besonders gut beim Publikum an gekommen ist. Für unsere Regisseurin Nadja Loschky ist Alice im Wunderland nach dem berühmten Buch von Lewis Carroll ein Stoff, der reiche Möglichkeiten eröffnet, surreale Theatermagie auf die grosse Bühne des Opernhauses zu zaubern.

Damit sind wir aber noch nicht am Ende der Novitäten in unserem vollgepackten Herbst Spielplan. Das Junior Ballett zeigt seinen neuen Ballettabend Horizonte mit drei Uraufführungen aufstrebender Choreografinnen und Choreografen, die Premiere ist am 22. Oktober in Winterthur. Und im November veranstalten wir ein kleines Festival zum 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm, der zu den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart gehört, und zu dem wir am Opernhaus eine Herzensverbindung pflegen, seit wir sein spektakuläres Musiktheater Die Hamletmaschine aufgeführt haben. Im Zentrum unserer Hommage an Wolfgang Rihm steht eine szenische Pro duktion der Kammeroper Jakob Lenz, die wir in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kammerorchester realisieren und in dessen Spielstätte, dem ZKO Haus, aufführen.

Unser MAG klärt Sie, wie immer, über alle Hintergründe zu den Produktionen auf. Viel Spass bei der Lektüre.

Claus Spahn

Claus Spahn

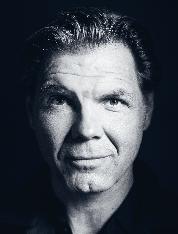

Unser Titelbild zeigt Max Hopp, der Jacques Offenbachs «Barkouf» inszeniert (Foto Florian Kalotay)

Was ist das Tolle an der leichten Muse? Warum ist die unbekannte Offenbach-Operette «Barkouf» ein Meisterwerk? Worin unterscheiden sich die Proben in Oper und Schauspiel?

Wie wahnsinnig muss man sein, um ein Dutzend Sprech rollen live bei den Salzburger Festspielen zu synchronisieren?

Fragen, die Max Hopp in unserem Podcast beantwortet.

Der bekannte Berliner Schauspieler, Film- und Fern sehdarsteller und Musiktheater verrückte ist der Regisseur unserer Operette «Barkouf» von Jacques Offenbach

6, Drei Fragen an Andreas Homoki – 7, Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Ich sage es mal so – 4, Opernhaus aktuell

9, Volker Hagedorn trifft … – 22, Auf dem Pult – 25, Wir haben einen Plan

52, Der Fragebogen

56

neue

Festival zum siebzigsten

von Wolfgang Rihm

szenische Produktion

Kammeroper

Lenz»

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Marcel Beekman, der den Bababeck in Jacques Offenbachs Operette «Barkouf» gibt

Fotos Michael SieberMarcel Beekman ist Holländer und ein Experte für Charakterfiguren – von Rameaus tragisch komischer Nymphe Platée über Monteverdis Arnalta/ Nutrice in «L’incoronazione di Poppea» bis zu Mozarts Don Curzio in «Le nozze di Figaro». Bei uns ist er Bababeck, der machthungrige Mundschenk des Gross moguls.

Was tragen Sie am liebsten, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen?

Machen Sie ein Gesicht, das typisch ist für die Musik von Jacques Offenbach.

Wie verwandeln Sie sich in die Operettenfigur Bababeck?

Wie sieht Ihr Leben zurzeit aus?

Wie haben Sie sich Ihre Rolle eingeprägt?

Musik spielte in Neapel stets eine grosse Rolle, von der Canzona napulitana bis zur Opernvorstellung im Teatro San Carlo, dem ältesten bis heute existierenden Opernhaus der Welt. Der Gesangslehrer Nicolo Porpora bildete in Neapel einige der talentiertesten Sänger des 18. Jahrhunderts aus, hundert Jahre später feierten Gioachino Rossini und Gaetano Donizetti dort grosse Opernerfolge. In einer musikalischen Zeitreise spannen das Orchestra La Scintilla, dessen künstlerischer Leiter Riccardo Minasi und die Sopranistin Maria Grazia Schiavo einen weiten Bogen vom 16. bis ins 20. Jahrhundert, und laden dazu ein, die Musikkultur Neapels von ihrer bekannten und weniger bekannten Seite zu entdecken.

Sonntag, 30 Okt, 20 Uhr, Opernhaus

Liederabend

Der Schweizer Tenor Mauro Peter ist in dieser Saison u.a. als Tamino in Paris und Dresden, als Narraboth in Zürich und mit den Berliner Philharmonikern im Konzert zu erleben. Daneben schätzt der vielgelobte Liedinterpret aber auch die Intimität und Konzentration, die entsteht, wenn er mit seinem Klavierpartner Helmut Deutsch zu zweit vor dem Publikum steht. Für den Lieder abend am Opernhaus Zürich haben die beiden Künstler ein deutsch österreichisches Programm mit Liedern von Ludwig van Beethoven, Felix Men delssohn Bartholdy, Hugo Wolf und Wolfgang Amadeus Mozart zusammen gestellt.

Montag, 7 Nov, 19.30 Uhr, Opernhaus

Einführungsmatinee

Mit nur vierzehn Jahren gelangte er auf den Thron: Elagabal, der von 218 bis zu seiner Ermordung 222 römischer Kaiser war. Die Nachwelt zeigte sich fasziniert von diesem jugendlichen Herrscher, der in Bezug auf seinen eigenen Genuss keine Grenzen zu kennen schien Francesco Cavalli widmete ihm eine Oper, die zu Lebzeiten des Komponis ten nicht uraufgeführt, vor einiger Zeit aber wiederentdeckt wurde. In der Einführungsmatinee spricht Dramaturgin Beate Breidenbach mit Regisseur Calixto Bieito und Dirigent Dmitry Sinkovsky über Cavallis Oper und die szenische Umsetzung. Mitglieder des Ensembles bringen Ausschnitte der Oper zum Klingen, die uns mit ihren kraftvolldramatischen Rezitativen heute äusserst modern erscheint.

Sonntag, 20 Nov, 11.15 Uhr Bernhard Theater

Bei der jährlichen Kritikerumfrage der Zeitschrift «Opernwelt» ist Stefan Wirths Oper Girl with a Pearl Earring (gemeinsam mit der Oper Sleepless von Péter Eötvös) zur Uraufführung des Jahres gekürt worden. Die Erstlingsoper des jungen Schweizer Komponisten wurde im April dieses Jahres am Opern haus Zürich uraufgeführt und war nicht nur ein grosser Erfolg bei der Kritik, sondern auch beim Publikum. Der Stoff, nach einem Roman der amerikanischen BestsellerAutorin Tracy Chevalier, kreist um den holländischen Maler Jan Vermeer und die Entstehung seines berühmtesten Gemäldes. Für die musi kalische Leitung der Uraufführung war der deutsche Dirigent Peter Rundel verantwortlich. Die reduziert bildstarke Inszenierung stammte vom amerikanischen Regisseur Ted Huffman. Die Hauptrollen sangen Lauren Snouffer, Thomas Hampson und Laura Aikin. «Über die Auszeichnung freuen wir uns besonders», sagt Intendant Andreas Homoki, «weil wir mit Girl with a Pearl Earring den Beweis antreten konnten, dass eine avancierte Musiksprache in der Lage ist, auch ein grosses Publikum zu erreichen.»

Stimmungsvoll in den Sonntag starten oder Innehalten über Mittag: Das ermöglichen Ihnen die Mitglieder der Philharmonia Zürich in unseren Brunch und Lunchkonzerten im Spiegelsaal. Am 23./24. Oktober steht u.a. das Sextett von Ernö von Dohnányi auf dem Programm, das 1935 in Budapest ent stand und von einem weiten Stilpanorama von Brahms bis Jazz inspiriert wurde. Am 20./21. November ist mit Franz Schuberts Quintett C-Dur ein Meilen stein der Kammermusik zu hören

2. Lunchkonzert: So, 23 Okt, 11.15 Uhr

2. Brunchkonzert: Mo, 24 Okt, 12 Uhr

3. Lunchkonzert: So, 20 Nov, 11.15 Uhr

3. Brunchkonzert: Mo, 21 Nov, 12 Uhr Spiegelsaal

Herr Homoki, unsere nächste Pre miere ist die französische Operette Barkouf von Jacques Offenbach, das Werk eines sehr bekannten Komponisten, das niemand kennt. Wie ist das möglich?

Das ist eine echte Stückausgrabung, wie sie es heute nur noch selten gibt. Die Operette wurde zu Lebzeiten Offen bachs uraufgeführt, von der Zensur ver boten und verschwand 160 Jahre in einem Notenschrank der OffenbachErben, bevor sie ein Musikwissenschaft ler dort wieder hervorgezogen hat.

Das Stück ist vor vier Jahren in Strass burg zum ersten Mal wieder gespielt worden. Wir haben uns das angeschaut, fanden es grossartig und bringen es nun als Schweizerische Erstaufführung und – wenn man die Uraufführung hinzunimmt – als dritte szenische Produktion überhaupt auf die Bühne. Unglaublich daran ist, dass das Stück nicht irgendein Nebenwerk ist, sondern beste französische Operette von einem Blockbuster-Komponisten, der un schlagbar gut war in seinem Metier. Wir präsentieren hier grossen Offenbach mit toller Musik, Chor, Witz, politi schem Biss und allem Drum und Dran.

Der Regisseur ist der Deutsche Max Hopp, den man vor allem als Theaterund Filmschauspieler kennt. Wie kam es zu dieser Regiebesetzung? Ich kenne Max aus meiner Zeit als In tendant der Komischen Oper in Berlin. Er hat eine grosse Affinität zum Musik theater. Er kam als Schauspieler von der Berliner Volksbühne und war bei uns an der Komischen Oper der Zahlkellner Leopold in Sebastian Baumgartens Inszenierung des Weissen Rössl von Ralph Benatzky. In meiner Produktion von My Fair Lady hat er dann den Professor Higgins gespielt. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass er auch inszeniert – und zwar Musiktheater! Ich habe mir Sachen von ihm angeschaut, fand die aussergewöhnlich gut – und so

ist die Idee entstanden, ihm diesen Offenbach anzuvertrauen. Max liebt das leichte Genre, beherrscht sein theatrali sches Handwerk, hat viel Gespür für die szenische Umsetzung von Musik und ausserdem Humor und Eigensinn. Er ist ein Theatertier durch und durch. Als er uns sein Konzept vor einem Jahr prä sentierte, hatte er die Inszenierung schon komplett im Kopf.

In den nächsten Wochen gibt es im Opernbereich noch eine weitere Premiere: Wir spielen die Familien oper Alice im Wunderland. Genau. Endlich kommt sie raus! Die Produktion war ein Opfer der Pandemie Alles war gebaut und fertig inszeniert, als wir im November 2020 zehn Tage vor der Premiere die Arbeit wegen Corona abbrechen mussten. Die Künst lerinnen und Künstler sind ohne eine einzige Vorstellung zu spielen auseinandergegangen. Das war furchtbar. Umso glücklicher sind wir, unsere Alice nun zeigen zu können. Es ist ja ein Stück, das wir – gemeinsam mit dem Hongkong Arts Festival – bei dem Kom ponisten Pierangelo Valtinoni in Auf trag gegeben haben; er hat uns vor sechs Jahren einen tollen Erfolg mit Der Zauberer von Oz beschert. Das war bis her eine der schönsten und beliebtesten Produktionen in unserer inzwischen langen Serie an Familienopern. Der Alice-Stoff nach dem Buch von Lewis Carroll führt in eine surreale Theater welt voll von fantastischen Figuren und farbiger Musik. Das ist sehr attraktiv für die grosse Bühne, auf der wir unsere Familienopern ja immer mit dem vollen Theaterzauber präsentieren. Ich freue mich auch persönlich auf Alice im Wunderland, weil ich damals selbst mit Corona in Quarantäne sass und deshalb nicht viel von den Proben mitbe kommen habe.

Ich hoffe, Sie haben die Gelegenheit, unsere Ballett-Produktion Nachtträume zu sehen, denn sie ist vollgepackt mit technischen Raffinessen, die – wie ich es liebe –wunderbar unspektakulär wirken, aber die Vorstellung gerade deshalb spektakulär machen. Bezeichnend für die Produktion ist, dass ich mit dem Schreiben der Kolumne warten musste, bis die Premiere stattgefunden hat: Es änderte sich im Probenprozess bis zum Schluss viel, und ich hätte ungern über etwas geschrieben, dass am Ende in der Vorstellung gar nicht vorkommt. Besonders wichtig war dem Choreografen Marcos Morau von Anfang an, dass die Tänzer einfache Holzstühle über den Boden gleiten lassen können: Einmal kräftig angeschoben, sollen sie am besten von einer Seite der Bühne auf die andere rutschen. Das geht auf dem klassischen Tanzteppich aber nicht, den wir für unsere Ballette ausnahmslos legen – da rutscht nichts. Ausser dem wünschte sich der Bühnenbilder Max Glaenzel ein Parkett als Boden. Unsere Lösung für dieses doppelte Problem war eine Oberfläche aus Kunstharzlaminat, kombiniert mit nahezu unsichtbaren Filzsocken für die Füsse der Stühle. Auf das Kunstharzlaminat wurde das Foto einer Holzoberfläche aufgedruckt. Der Bühnen bildner suchte drei verschiedene Farbtöne aus. Um aus diesen Platten ein Parkett zu machen, liessen wir sie in 7.000 Streifen schneiden, mischten sie und klebten die Streifen danach passgenau als Parkett auf Holzplatten. Durch die Durchmischung der verschiedenen Holzfarben wirkt der Boden sehr natürlich.

Auf diesem Boden steht ein riesiger Tisch – so gross (und schwer), dass darauf das ganze Ensemble tanzen kann. Über dem Tisch erscheint aus dem Schnürboden im Verlauf der Vorstellung ein riesiger Kronleuchter, an dem leuchtende Kugeln hängen, während auf der Tanzfläche kopflose Gestalten im Anzug durch die Gegend irren. Diese klettern auf den Tisch, nehmen die Kugeln vom Leuchter und setzen sie sich als Köpfe auf. Das sieht spektakulär aus und enthält eine Menge kniffliger Lö sungen: Zunächst schuf die Kostümabteilung Anzüge, in denen die Köpfe der Tän zerinnen und Tänzer unterhalb der Kragen enden. Das sieht wirklich lustig aus, er forderte aber einen ausgesteiften Aufbau des Kragens und der ganzen Schulterregion aus einem sehr dünnen, aber stabil zusammengeschweissten Drahtgestell. Die Kunst stoffschale für die Kugellampe konnten wir zum Glück direkt kaufen, das Innenleben mussten wir erfinden und einbauen: Leistungsstarke LED, dazu Akkus und eine WLAN-Steuerung. Nun können die Lichtkugeln vom Lichtpult aus gesteuert werden. Um diese Kugeln unter den Leuchter zu hängen, entwickelten wir einen Verschluss, der, egal wie die Kugel gedreht ist, einrastet und auch bei Stössen gegen den Leuch ter hält. Die Kugeln hängen schliesslich lange Zeit in fünfzehn Meter Höhe über der Bühne und dürfen auf keinen Fall herabfallen – auch wenn beim Auf- und Abbauen mal ein anderes Dekorationsteil dagegen stösst. Zum Aufsetzen der Kugeln auf den Kopf ist dieser Verschluss aber nicht geeignet. Dass die Tänzer:innen den eigenen Lichtkopf beim Aufsetzen nicht sehen, erschwert die Sache zusätzlich. Eine einfache Lösung musste her: Im Kragen eingebaute Magnete halten die Kugel auf Position und erlauben das Tanzen.

Jetzt fehlt mir der Platz für die weiteren Tricks der Produktion: Rotierende Überwachungskameras, die aus dem Lüster herausfahren, von der Ballett-Compagnie geführte Schafspuppen, Spiegelwände, auf der Bühne herumfahrende und trotzdem spielbare Konzertflügel, Stuhlberge und Projektionen... Nachtträume ist spektakulär!

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich

Diese alberne Handlungspointe hat Jacques Offenbach sich für seine Operette «Barkouf» ausgedacht – als Verhöhnung der politischen Verhältnisse seiner Zeit. Warum und wie sein Meisterwerk nach der Pariser Uraufführung spurlos in einem Schrank verschwand und erst 158 Jahre später wieder den Weg auf die Bühnen findet, rekonstruiert Volker Hagedorn in seiner Spurensuche

Foto: Thomas Höpker / Magnum Photos

Foto: Thomas Höpker / Magnum Photos

Jacques Offenbachs gewagteste Oper verschwand nach sieben Aufführungen fast spurlos. Jetzt ist die Zeit für Barkouf gekommen, ein Meisterwerk aus dem Paris des Jahres 1860, das die Operngeschichte hätte verändern können. In manchen fantastischen Geschichten gibt es diese grossen alten Schränke, die in eine andere Welt führen, eine andere Zeit. Aber nicht nur da. So ein Schrank stand auch in der Rue Jeanne d’Arc in Saint Mandé, östlich von Paris gelegen, als Jean-Chris tophe Keck erstmals das Haus betreten durfte – das Haus der Lieblingstochter von Jacques Offenbach, Jacqueline, und ihrer Nachfahrin. 20 Jahre lang hatte er immer wieder vergeblich angeklopft. Keck ist Elsässer, er wirkt so gemütlich, wie er beharrlich ist. Dieser Forscher ahnte, dass hier Schätze lagen, Handschriften eines der genialsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Im Januar 2014 klappte es. Keck betrat ein Haus, in dem sich seit 150 Jahren nichts geändert zu haben schien. Und da war dieser Schrank. Statt einer Hintertür ins Reich der Fantasie enthielt er, in ochsenblutfarbene Regale gezwängt, 20.000 Manuskriptseiten. Darunter einen Fund, eine Partitur von 1860, die Geschichte hätte machen können, wäre diese Oper nicht nach sieben Auf führungen an der Pariser Opéra-Comique abgesetzt worden. Barkouf, ein Hund als Regent, die schärfste musikalische Politsatire des 19. Jahrhunderts. Diesen Hund hatte der frustrierte Komponist so gründlich begraben, dass nur ein Besessener wie Keck die Noten finden konnte. Mittlerweile ist klar, dass es sich um ein Meisterwerk handelt, und dass Offenbach nicht nur den Sprung zur grossen Oper wollte, sondern das Genre gleich erneuern. Experimenteller war er nie.

Aber wie kam es dazu? Wie kam Barkouf zustande, warum ging das Werk unter und verschwand für 158 Jahre aus der Welt, bis 2018 in Strasbourg die erste Neu aufführung stattfand, der nun eine zweite in Zürich folgt? Was war los im Paris des Jahres 1860? Offenbachs eigenes Theater, die «Bouffes-Parisiens», waren bereits eine Institution, nicht wegzudenken, nicht einmal von Baron Haussmann, der in Paris den grössten Stadtumbau aller Zeiten durchzog. Mit diesem Theater unfern der Seine war Jacques Offenbach berühmt geworden, seit er es 1855 gründete. Aber seine Träume, seine Visionen gingen nicht erst 1860, dem Jahr von Barkouf, über das Milieu unterhaltsamer Komik hinaus.

Die grosse Bühne, den Repräsentationsort des Bürgertums, hat er schon bald kennengelernt, nachdem er 1833 mit Vater und Bruder aus Köln nach Paris zog, in die Hauptstadt einer Nation, in der Juden nicht als Menschen zweiter Klasse behan delt wurden, ins Zentrum der europäischen Musikwelt. Schon mit fünfzehn Jahren sitzt der flammend Begabte als Cellist im Orchester der Opéra-Comique in der Salle Favart, spielt Werke von Boieldieu, Auber, Mozart, Rossini und nimmt Unterricht beim Opernkomponisten Fromental Halévy. Und diese Institution behält Offenbach im Sinn, während er als Cellist in Salons und als Komponist mit Tanzmusik reüssiert. Das bleibt auch so nach dem beispiellosen Erfolg seines Orphée aux enfers, der nach der Uraufführung 1858 227 Mal in Folge gespielt wird. Als Genie doppelbödiger Buffonerie ist der 41-Jährige eine Grösse auch über Paris hinaus, als sich im Sommer 1860 der frisch installierte Intendant der Opéra-Comique an ihn wendet. Eine Oper von vier Akten wird gewünscht, der Entwurf eines Librettos liegt vor. Endlich!

Das renommierte Haus, zu der Zeit mit umgerechnet jährlich rund zwei Millio nen Euro subventioniert, hat in den 1850ern etwas sein Profil verloren, die Leichtig keit und Heiterkeit der Sujets. Sogar Giacomo Meyerbeers Étoile du Nord ist dort gespielt worden, eine Grand opéra, mit ein paar gesprochenen Dialogen als Opéracomique maskiert. Der viel gelesene New Paris Guide der Brüder Galignani stellt in der Ausgabe von 1860 fest, man folge an der Opéra-Comique inzwischen «einem elaborierteren, vielleicht auch gelehrten Stil, aber weniger populär». Gut möglich, dass Intendant Alfred Beaumont da in seiner ersten Spielzeit gegensteuern will mit einem wie Offenbach. Auf bewährter Basis freilich: Librettist Eugène Scribe, jetzt 68 Jahre alt, schrieb nicht nur für die Blockbuster von Meyerbeer, von Robert le diable bis zu Le prophète, dazu fast alle Opern von Auber – er beherrscht jedes Genre und eine ganze Textfabrik.

Nach Scribes Plan hat ein junger Autor Le Sultan Barkouf geschrieben, eigentlich für den Komponisten Clapisson und für das innovative Théâtre-Lyrique. Weil dort nichts daraus wird, bekommt Offenbach den kuriosen Text, halb Drama, halb Politsatire. Barkouf heisst der Hund, den ein Willkürherrscher als Gouverneur einsetzen lässt. Damit sollen die aufsässigen Bewohner einer Stadt gedemütigt werden, die exotisch Lahore heisst, aber dem Paris des Zweiten Kaiserreichs kaum ferner ist als Offenbachs Orphée. Der neue Statthalter ist naturgemäss sehr bissig, bis seine frühere Herrin auftaucht, die Marktfrau Maïma. Ihr frisst er aus der Hand, sie wird zur Dolmetsche rin ernannt und interpretiert Barkoufs Gebell im Sinne der Opposition. Die Steuern werden gesenkt, Todesurteile kassiert. Am Ende ist zwar der Hund in einer Schlacht gefallen, doch der Mogul muss die neuen Verhältnisse legitimieren.

Das ist nicht unbedingt ein staatsgefährdender Stoff neben Orphée, wo Götter vater Jupiter sich anhören muss, sein Regime sei stumpfsinnig, und nur der «Öffent lichen Meinung» wegen den «schönen Schein» wahrt. Indessen sind solche Stacheln längst zur pikanten Würze eines Kassenschlagers geworden. Kaiser Napoléon III. und Kaiserin Eugénie besuchen im April 1860 höchstpersönlich eine Sondervorstellung im Théâtre-Italien. Dass die politische Wetterlage sich unterdessen wandelt, merkt Offenbach erst später.

Zuerst trifft er bei der Arbeit am Barkouf auf Probleme, die im Theater Alltag sind. Es gibt eine Starsopranistin, Delphine Ugalde, die der Rolle der Maïma nicht ganz gewachsen ist, und so bittet er Scribes Mitarbeiter, einer weiteren Frauenrolle mehr Gewicht zu verleihen, der Apfelsinenverkäuferin Balkis. Scribe tobt, als er von den Änderungen erfährt. «Das hat keine Einheit mehr, keine Linie. Das sind Szenen, das ist kein dramatisches Werk mehr!» Vielleicht spürt er auch, dass Zeiten in der Kunst anbrechen, die nicht mehr seine sind. Um den Spannungsbogen zu retten, arbeitet er selbst die letzten beiden Akte zu einem um. Dass er, Kommandeur der Ehrenlegion, Ärger mit der Zensur bekommen könnte – damit rechnet er wohl nicht. Im selben Sommer ist das Abenteuer ausser Kontrolle geraten, auf das sich Napoléon III. im Vorjahr eingelassen hat, mit 170.000 Soldaten zur Befreiung des Piemont von österreichischer Herrschaft. Inzwischen will ganz Italien die Einigkeit. Am 10. Mai ist der Revolutionär Garibaldi mit tausend Rothemden in Marsala gelandet, am 20. Juli ist ganz Sizilien in seiner Hand, Anfang August auch Neapel, womit das «König reich beider Sizilien» endet. Nun sieht sich der römische Kirchenstaat bedroht, dem auch Napoléon III. verpflichtet ist. Der 52 Jahre alte Franzosenkaiser, mit einem einigen Italien sympathisierend, agiert halbherzig, als «schwacher Cäsar», der allzu viele Parteien bei Laune halten will. Die Unterstützung der französischen Katholiken bröckelt.

Dieser Regierungschef, der von allem etwas ist, Kapitalist und Sozialist, Katho lik und Aufklärer, Liberaler und Autoritärer, gerät von allen Seiten unter Druck. Er reagiert durch vorsichtiges Entgegenkommen. Ein Dekret wird vorbereitet, das dem Corps législatif, bis dahin die Karikatur eines Parlaments, mehr Spielraum verschaffen soll. Umso energischer agiert er in Ostasien, wo sich Frankreich im «Zweiten Opium krieg» einer britischen Militäroperation gegen China anschliesst. Anfang Oktober 1860 fällt die vereinte Streitmacht in Peking ein. Bei einer beispiellosen Plünderung werden 3000 Chinesen umgebracht, der kaiserliche Sommerpalast wird niederge brannt. Während das geschieht, brüten in Paris die Zensoren des Staatsministers über solchen Zeilen einer Bühnenfigur: «Kriecht alle vor mir! So ist’s gut! (...) Ich werde einige Tage in den Königreichen von Kaschmir und Kandahar gebraucht… zwei auf ständische Städte, die ich einnehmen und niederbrennen werde… es dauert nicht lange. Ich komme zurück, und wehe dem, der die Autorität des neuen Vizekönigs [der Hund Barkouf] nicht geachtet hat!»

Vielleicht motiviert auch die heikle politische Lage mit gewachsenen Empfindlich keiten den Komponisten, nicht einfach nur komisch zu sein. Er schreibt eine erstaun liche Mischung aus Witz und Melancholie, von traurigem Lächeln springt er zu wahnwitzigem Übermut. Beiläufig wirft er chromatische Modulationen hin, in denen

Offenbach schreibt eine erstaunliche Mischung aus Witz und Melancholie, von traurigem Lächeln springt er zu wahnwitzigem Übermut.

ein Tristan-Akkord nicht auffiele, zugleich Melodien, die man immer wieder hören möchte. Diese Couplets, Duos, Ensembles, Chöre sind subtiler komponiert, enger aufeinander bezogen als in Orphée. Offenbach liefert auch Randbemerkungen wie die der Goncourts, knapp und genau, Blicke auf die Strasse. Seine Doppelbödigkeit hat Risse, in denen Zukunft blitzt.

Aber die Zensoren haben den Text zu beurteilen, nicht die Musik. «Die Autoren (…) haben ohne Zweifel geglaubt, von den Bedenklichkeiten dieses bizarren Sujets und den Anspielungen, von denen es wimmelt, durch die possenhafte Form des Werks und die Verlegung des Schauplatzes nach Indien, das Land der Fabeln und der Fan tasie, abzulenken. Der Milderungen bewusst, die aus diesen Umständen resultieren können, kommen wir jedoch nicht umhin, im Hintergrund des Stücks, den ihm inne wohnenden Details und deren unvermeidbarer Umsetzung auf der Bühne die fort währende Verspottung aller staatlichen Autorität in jeglicher Zeit, in jeglichem Land zu erkennen…» Dieses Schreiben vom 10. Oktober 1860 enthält zugleich ein Auf führungsverbot.

Freilich haben da die Proben schon begonnen. Und sie werden auch nicht ge stoppt, stattdessen legt man eine entschärfte Fassung vor. Die kosmetischen Eingriffe ändern nichts Wesentliches – der Hund wird vom «Vizekönig» zum «Gouverneur» degradiert, die ganze Oper von der «comique» zur «bouffe». Vom Zensorentrio wird das am 28. November so merklich zähneknirschend durchgewinkt, dass man eine Weisung von ganz oben spürt. Wohl kaum vom Minister, sondern vom Halbbruder des Kaisers, dem Präsidenten des Parlaments. Nur einer wie der Herzog von Morny, Bewunderer Offenbachs und unter Pseudonym auch dessen Librettist, konnte eine so verfahrene Lage retten.

Während man die Uraufführung, zuerst für den 26. November annonciert, weiter und weiter nach hinten schiebt, stellt sich heraus, dass Delphine Ugalde wegen einer Schwangerschaft nicht wird singen können. Am 11. November wird eine neue Maïma bekanntgemacht, drei Wochen später zieht sie sich wegen einer Halsentzün dung zurück – oder der Sorge, es könne mit Barkouf Ärger geben. Jacques Offenbach kann sich derweil damit trösten, dass er mit einem Ballett den Sprung ins grösste Opernhaus der Stadt geschafft hat, die Salle Peletier, zur Zeit Académie Impériale de Musique, 1800 Plätze. Hier wird am 26. November Papillon uraufgeführt, ein Ballett in zwei Akten, glänzend besetzt und besucht.

Im selben Haus plagt man sich schon seit Ende September mit Proben zur Oper eines Deutschen, deren Produktion Napoléon III. selbst angeordnet hat – Tannhäuser von Richard Wagner, der sich in Paris inzwischen weitgehend unbeliebt gemacht hat. Dass sogar Wagner noch zum Problem für Barkouf werden könnte, hätte Offen bach sich nicht träumen lassen. Zunächst mal bringt sein Ballett auch den Antisemi tismus zum Vorschein, mit dem sich schon Meyerbeer auseinandersetzen musste. Offenbach sei, so Paul Scudo in der Revue des Deux Mondes, «aus der semitischen Rasse geboren (…), deren fatale Prägung er erhalten hat». Man erlebe in Papillon die «Flachheit und Nichtigkeit» einer «Gauklermuse, die auf der bedeutendsten Opern bühne Europas herumtollt». Dieser Jude und Clown, so lässt sich das lesen, soll ge fälligst zufrieden sein mit seinem Theaterchen an der Passage Choiseul.

Aber am 24. Dezember 1860 findet sie statt, die première représentation von Barkouf, am Montagabend vor der Mitternachtsmesse, mit der in Frankreich das Weihnachtsfest beginnt. 1500 Plätze hat die Salle Favart, deren Logen sogar über Klingelschnüre verfügen, um Kellner herbeirufen zu können. Der Abend, von Jacques Offenbach selbst dirigiert, wird keineswegs ein Fiasko. Man weiss die aufwändigen Kostüme und Kulissen zu schätzen, und drei Nummern müssen wiederholt werden. Pfiffe hört nur Paul Scudo. Doch nicht nur sein Urteil scheint schon vorher gefällt zu sein. Einer der klügsten Kritiker tut im Journal des Débats den Dreiakter als Stümperei eines Possenreissers ab, dessen Namen er in neun (!) Spalten kein Mal nennt. Hector Berlioz ist als Komponist selbst ein Erneuerer. Doch was Offenbach hier unter nimmt, empört ihn.

Elf Takte lang spielen einmal die Geigen in der Ouvertüre rasend schnelle Achtel, g und f, schon das hat Berlioz geärgert, «ein Summen vergleichbar dem von Wespen, die man in ein Glas gesperrt hat». Dass Dur und Moll sich kreuzen, dass von B-Dur direkt in einen G-Dur-Sextakkord gesprungen wird, «all das lässt sich ohne Zweifel machen, aber mit Kunstfertigkeit. Hier wird es mit einer Nachlässigkeit, einem Un kundigsein der Gefahren vorgeführt, das ohne Beispiel ist. Man denkt dabei an das Kind, das einen Knallkörper in den Mund steckt und wie eine Zigarre rauchen will.» Und dann erweitert Berlioz die Perspektive: «Ganz entschieden geht es verrückt zu in den Hirnlein gewisser Musiker. Der Wind, der durch Deutschland weht, macht sie wahnsinnig… Ist die Zeit nahe? Welchem Messias geht der Autor von Barkouf als Johannes der Täufer voraus?»

Diese Anspielung versteht jeder – Berlioz meint Wagner. Auch L’Art musical sieht Offenbach als Teil einer anstehenden deutschen Invasion: «Das neue Werk von M. Offenbach wimmelt von harmonischen Exzentrizitäten, die die missgestimmten Apostel der Zukunftsmusik nicht verleugnen.» Eine «Melange aus Scharlatanerie und Narrheit» sei typisch für «den deutschen Genius», ein «tobender Ozean falscher No ten und nervtötender Modulationen». Das ist das Vokabular, mit dem sich inzwischen die Pariser Presse auf Richard Wagner eingeschossen hat. Unversehens wird Offenbach als deutscher Vasall eines Komponisten angegriffen, dem er nicht ferner sein könnte.

Vor allem aber darüber, dass Offenbach niemals seine Bouffes-Parisiens hätte verlassen dürfen, sind sich die Kritiker mit einer Vehemenz einig, auf die der Kompo nist selbst schon am 30. Dezember 1860 im Figaro antwortet: «Ja, sicher, es ist eine Bouffonerie.» Genau das Leichte, Heitere habe der Opéra-Comique ja zuletzt gefehlt. «Ich verteidige das Genre, dem ich treu bleiben will. Hätte ich es verlassen, dieselben Personen, die jetzt meine Heiterkeit tadeln, hätten gesagt: Voilà, jetzt verirrt er sich ins Lyrische! Ah! Welchen Erfolg er gehabt hätte, wäre er bei seinem bescheidenen Handwerk geblieben.»

Wohl wahr, doch er macht er seine Partitur harmloser, als sie ist. Offenbach geht in Richtung der grossen Oper und lässt sie zugleich hinter sich. Die Ambivalenz des Barkouf, Komik und Melancholie, Eingängigkeit und Experiment, scheint auch Be gleitumstände zu spiegeln – eine Stadt als Baustelle, ein verunsichertes Regime, Opernkonventionen, die hohl geworden sind. Barkouf weiss zu viel davon, dieser Hund muss begraben werden. Nach der siebten Vorstellung am 16. Januar wird das Stück abgesetzt, trotz passabler Einnahmen. Die «Gendarmen der Ästhetik» (so der Figaro) haben gesiegt.

Vorerst. Für eineinhalb Jahrhunderte in diesem Fall. Wenn nach Strasbourg nun Zürich den Fall Barkouf neu aufrollt, ist seine Aktualität noch gewachsen. Die «Ver spottung aller staatlichen Autorität» ist in vielen Ländern heute gefährlicher als im Paris von 1860. Und in Zeiten der Polarisierung ist eine Musik am Platz, die zwischen allen Stühlen komponiert wurde. Wie gut, dass der Schrank in Saint Mandé für einen geöffnet wurde, der dieses Potential erkannte.

Barkouf

Opéra-comique von Jacques Offenbach

Musikalische Leitung

Jérémie Rhorer

Inszenierung

Max Hopp Bühnenbild Marie Caroline Rössle Kostüme

Ursula Kudrna Kostümbildmitarbeit Sebastian Helminger Lichtgestaltung Franck Evin

Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Choreografie

Martina Borroni

Dramaturgie Kathrin Brunner

Bababeck Marcel Beekman Le Grand-Mogul Andreas Hörl Saëb

Mingjie Lei Kaliboul Daniel Norman Xaïloum Andrew Owens Maïma Brenda Rae Balkis Rachael Wilson Périzade

Siena Licht Miller Erzähler

André Jung Max Hopp (17, 19 Nov) Tänzer:innen Sara Pennella

Alessio Urzetta Alessio Marchini Lorenzo Soragni Brittany Young Soraya Emery Oriana Zeoli Gianluca Falvo

Philharmonia Zürich Chor der Oper Zürich Statistenverein am Opernhaus Zürich

Premiere 23 Okt 2022 Weitere Vorstellungen 27, 30 Okt; 4, 6, 9, 13, 17, 19, 22 Nov 2022

Partner Opernhaus Zürich

Am 23. Oktober hat «Barkouf» von Jacques Offenbach am Opernhaus Premiere. Regie führt der deutsche Schauspieler und bekennende Operettenfan

Max Hopp. Ein Gespräch über ein unbekanntes Meisterwerk, das in einem Moment eine durchgeknallte Revue voller Nonsens ist und im nächsten Moment tiefer Emotionalität Raum gibt

Fotos Admill KuylerMax, du hattest in der vergangenen Zeit bereits zweimal mit Offenbach zu tun: Als Regisseur von Offenbachs Operette Die Prinzessin von Trapezunt sowie als durchge knallter Erzähler-Schauspieler John Styx in Barrie Koskys Inszenierung von Orphée aux enfers. Jetzt kommt Barkouf. Ist das Zufall oder Fügung?

Wahrscheinlich beides. Zu Offenbach fühle ich mich generell stark hingezogen. Auch weil das schauspielerische Element bei ihm so wichtig ist. Die Schnittstelle zwischen Musik und Schauspiel – das ist genau der Punkt, wohin auch meine Karriere mich bisher geführt hat. Für Offenbach war die Ge schichte seiner Stücke sehr zentral, er komponierte ausgesprochen textorientiert und immer für die jeweiligen theatralen Situationen. Offenbach hat sich in vielen Situationen lieber für die beiden Clowns als für die beiden Tenöre entschieden – damit kann ich natürlich viel anfangen. Mir ist sein Humor sehr nah, genauso aber seine Fähigkeit, tief emotional zu werden, ohne Angst zu haben, zu gefühlig oder zu kitschig zu sein.

Wer war deiner Meinung nach Jacques Offenbach? Was macht seine Persönlichkeit aus?

Offenbach wurde von der Natur, durch Erziehung und Sozialisierung reich beschenkt. Dazu gehört das Jüdische in ihm – der Vater war Kantor –, sein Instrument, das Cello, das bestimmt eine melancholische Seite von ihm förderte, der oft selbstironische jüdische Witz, der sich mit der französi schen Mentalität und Lebensweise wunderbar vereinigen liess. Das alles widerspiegelt sich auch in seiner Musik. Und er hatte ein unfassbar gutes Gespür für die Bühne.

Wie würdest du seinen Humor beschreiben? Es scheint mir ein liebevoller, dem Menschen zugewandter Humor zu sein. Eine Ironie, die nicht im Zynismus endet und sich nie dunkel färbt, aber beissen kann. Spürt man bei Offenbach Zynismus, geht es eher in die Richtung der Satire. Diese «Zugewandtheit» hatte Offenbach auch sich selbst gegenüber. Er hielt durchaus etwas auf sich – aber hatte dabei stets auch ein Augenzwinkern.

Das dem Menschen Zugewandte verbindet ihn ja auch mit Mozart, zumindest hat das Rossini so gesehen, der ihn den «Mozart der Champs-Élysées» nannte ... Auch wenn Offenbach garantiert nicht das innere Chaos in sich trug wie Mozart. Aber der Einfallsreichtum ist bei beiden schier unerschöpflich. Die haben auf jede Situation eine Antwort, und zwar immer eine neue.

Karl Kraus sagte einmal über die Offenbach-Operette, sie sei «die Dissonanz der Welt in heiterem Wohllaut». Grossartig. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dass sich so jemand wie Karl Kraus intensiv mit Offenbach auseinanderge setzt hat, zeigt ja nur allzu deutlich, dass Offenbach nicht irgendein Operettenkönig war. Hätte er Romane geschrieben, wäre er bestimmt ein grossartiger Romancier geworden, der

im heiteren Wohlklang die Dinge sehr tief schildert. Bei ihm ist alles dialektisch und doppeldeutig. Nie fühlt sich etwas an wie ein Einfall, sondern vielmehr wie eine Notwendigkeit. Das ist das Schöne: Es ist zwingend. Es steht da, als müsse es so sein.

Was assoziierst du mit dem Namen «Barkouf»?

Ich fange mal von hinten an: «kouf» oder «ouf» klingt wie Bellen. «Bar» hat wiederum etwas Orientalisches für mich. Und natürlich englisch «to bark» – Bellen. Aber auch das Französische dringt in Barkouf durch – eine eigenartige Mi schung aus Orientalisch und hündisch Französisch vielleicht und irgendwie genau richtig. Noch nie gehört, aber genau richtig.

Damit ist schon viel über unser Stück erzählt. Barkouf ist der Name des Hundes, der in der indischen Stadt Lahore die Regierungsgeschäfte übernehmen soll. Eingesetzt wurde er vom Grossmogul, der damit sein aufmüpfiges Volk bestrafen will. Kannst du in wenigen Worten sagen, worum es hier geht?

Das ist gar nicht so einfach. «Ein Hund wird als Statthalter eingesetzt» – das wäre zu kurz gegriffen. «Der Mundschenk Bababeck, ein machtgieriger Popanz, will selber an die Macht, indem er den Hund als sein Sprachrohr zu benutzen plant» –auch das ist zu kurz gegriffen. «Maïma, Barkoufs ehemalige

Besitzerin, die als ‹Übersetzerin› seiner Befehle eingestellt wird und diese im Sinne des Volkes ummünzt, zettelt so eine Revolution an» – auch das ist zu simpel. Dieses Stück ist so reichhaltig. Ich halte es einerseits für eines der politischsten Werke, die Offenbach je komponiert hat, und andererseits ist es eine durchgeknallte Revue voller Nonsens, die dann wie der Momenten tiefer Emotionalität Raum gibt. Diese Posse ist ein Spiegel, in dem wir unsere eigene Verzerrung lachend geradebiegen können. Dann ist da noch dieses wunderbare Frauenbild, das in diesem Stück gezeichnet wird. Völlig neu und unüblich für die damalige Zeit und noch nie so kraftvoll und eindeutig im Musiktheater erzählt. Louise Michel, eine Ikone der Pariser Commune und Feministin, wird übrigens erst später auftauchen. Offenbach mochte starke Frauen. Maïma, die Hauptfigur, dieses selbstständige Herzenswesen, macht die Welt schöner und besser und ist mutiger als alle anderen. Offenbach und sein Autor Eugène Scribe sind somit Wegbereiter der Emanzipation im Musiktheater der damali gen Zeit. Sie leiten mit Barkouf eine neue Ära ein.

Gibt es für dich eine moralische Botschaft in Barkouf? Ganz klar: Das Stück hat eine eindeutige Patriarchats und Herrschaftskritik und die Botschaft, wenn jemand in einer Führungsposition ist, ob Frau, ob Mann, sei es politisch, öko nomisch, als Wirtschaftsboss eines Konzerns oder als Staats oberhaupt eines Landes – wenn man also für Menschen Ver

antwortung trägt –, dann geht das nur, wenn sich der oder diejenige auch mit den Menschen verbunden fühlt. Wenn man weitab ist von der Lebenswirklichkeit der Mitmenschen, auch emotional, kann man nicht herrschen, auch nicht demo kratisch.

Und wofür steht der Hund in diesem Stück?

Der Hund Barkouf, der zum Gouverneur ernannt wird, war in der damaligen Zeit des Zweiten Kaiserreichs eine unge heure Provokation. Die Zensur verbot das Stück mit der Begründung, es sei eine «fortwährende Verspottung jeglicher staatlichen Autorität». Was als launische Bestrafungsmass nahme vom Grossmogul gedacht war, der sein aufmüpfiges Volk mit der Inthronisierung eines Hundes demütigen will, verkehrt sich in sein Gegenteil. Denn der Hund wird vom Volk geliebt. Mehr noch, er wird gefeiert als der beste Herr scher, den das Volk je hatte. Die philosophische Ebene, die das Stück mit dieser Setzung erreicht, mündet in der unaus gesprochenen, aber deutlich zu vernehmenden Frage: Wer ist das Tier auf dem «Thron»? Ein Hund, der mit feinem Gespür nur diejenigen an sich heranlässt, die auch ein reines Herz haben, und alle anderen wegbeisst? Oder steht er für die Männer, die willkürlich Angst und Schrecken verbreiten, um ihre Autorität und Macht zu sichern, die sich aufspielen als Herren über Leben und Tod?

Maïma und ihr Geliebter Saëb stehen in diesem Stück für die Liebe, aber auch für die Würde des Menschen ein... 1860, dem Jahr von Barkouf, ist die Französische Revolution schon längst passé und Begriffe wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit im repressiven Zweiten Kaiserreich ein Hohn. Und genau da haut Offenbach im Schulterschluss mit Scribe so eine Geschichte raus. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit –diese Begriffe sind im Stück tief verankert.

Angesichts der Weltlage überkommt einen das Schaudern, so aktuell ist Barkouf ...

In Barkouf wird Ungeheuerlichkeit durch Satire erzählt, hier hat ein aufgeblasener Fettwanst mit ein paar Soldaten die Macht, dass sich 100 Leute vor ihm niederwerfen. Anstatt dass 100 Leute aufstehen und ihm an die Gurgel springen! Das kennen wir heute immer noch, manchmal genauso offen sichtlich oder in ganz subtiler Weise.

Du hast in deiner Inszenierung auf eine Aktualisierung verzichtet.

Mit Absicht. Das Stück ist aktuell genug. Es ist genial theatralisch intelligent komponiert und äusserst klug in der Art und Form der Erzählung. Ich würde gegen dieses Werk gehen, wenn ich versuchen würde, eine banale Aktualisierung hineinzubringen – im Kostüm, im Bühnenbild –, denn es ist bereits alles geschrieben. Meine Aufgabe ist es, dem Stück den gebührenden Raum zu geben, einen Theaterraum, denn diese Opéra bouffe ist pralles, pures Theater und entwickelt ihre Kraft und Aktualität durch Theaterspielen. Das Jetzt

links: Brenda Rae als Maïma sowie Tänzerinnen und Tänzer als Hunderudel

rechts: Andrew Owens als Revoluzzer Xaïloum mit Tänzern

ZeitMomentum sind die Künstlerinnen und Künstler, die das Stück aufführen, und der Erzähler, der uns als Publikum mit der Geschichte verbindet. Es braucht nichts mehr als das Theater selbst, denn das Theater ist ein Ort des Weiterdenkens, auch der moralischen Instanz. Jede Möglichkeit sollte genutzt werden, um uns daran zu erinnern, was Menschsein bedeuten kann.

Trotzdem ist dir das Entertainment wichtig. Auch Offen bach musste mit seinen Stücken seine Kassen füllen. Sicher. Lachen ist wichtig. Lachen ist Befreiung. Lachen ist Erkenntnis. Humor ist ja ein weitgespannter Begriff, da gibt es viele Geschmäcker. Aber klar ist: Die Unterhaltung und der Witz haben bei Offenbach immer mit Intelligenz zu tun. Karl Kraus hat dazu sehr schön gesagt: Offenbachs Operetten sind ein Gesamtkunstwerk, welches eine Welt als gegeben nimmt, in der sich der Unsinn von selbst versteht.

Kannst du ein Beispiel für diesen intelligenten Humor in Barkouf geben? Nehmen wir das Auftrittslied von Bababeck, dem grossmäuligen Mundschenk des Grossmoguls. In diesem Couplet singt er davon, sich wieder wie 20 zu fühlen und seinen zweiten Frühling zu erleben. Und dann hört man eine Melodie, die klingt, als ob ein kleines Mädchen mit überschäumendem Gefühl über eine Blumenwiese hüpfen würde! Bababecks Melodie ist also bereits ironisiert. Man hätte so etwas viel plumper komponieren können, damit man auch ja kapiert, ah, das ist ein blöder Typ, der glaubt, er könne jetzt mal bei den Frauen so richtig loslegen. Nein: Bababecks Melodie ist mitreissend, man lacht über ihn, erkennt, wer er ist und wird gleichzeitig bestens unterhalten.

Du hast die gesprochenen Texte selber verfasst und vertraust sie einem Erzähler an. Welcher Gedanke steckt dahinter?

Abgesehen davon, dass wir ein internationales Ensemble ha ben, das weder Französisch noch Deutsch als Muttersprache spricht, ist meine Erfahrung mit dem Genre Operette, dass die Dialoge immer mit einem bestimmten Tempo gesprochen werden müssen. Rasche Haltungswechsel einer Figur sind schon für Schauspielerinnen und Schauspieler eine Herausfor derung. Man muss da sehr souverän über dem Text stehen. Der von Barkouf überlieferte, gesprochene Originaltext ist sehr lang, mitunter langatmig. Witze, die damals funktionier ten, funktionieren heute nicht mehr so ohne Weiteres. Was würde wohl so ein genialer Autor wie Eugène Scribe machen, wenn er Barkouf heute erzählen würde? Was wären seine Mittel? Ich habe versucht, einen Text zu schreiben, der unterhält, die Geschichte transportiert und immer wieder durch neue Spielarten der Sprachbehandlung überrascht.

Dein Erzähler ist der Schauspieler André Jung. Warum ist er der Richtige dafür? Ich kenne André nun schon seit mehr als 25 Jahren. Als ich

über einen Erzähler für Barkouf nachdachte, ist er mir sofort als Idealbesetzung in den Sinn gekommen. Er ist ein Mensch mit Wärme und Witz, und er ist in der Lage, mit Sprache so umzugehen, dass man nie den Eindruck hat, er wäre ein besserwissender Schauspieler.

Seit der Uraufführung wurde das Stück erst einmal wieder gezeigt, in Strasbourg und als Übernahme in Köln. Kaum jemand kennt dieses Werk. Wie fühlt sich das an? Hat es einen Einfluss auf die Art deiner Inszenierung? Es ist ja eine schöne Parallelität, dass man mich als Regisseur auch nicht kennt. Ich finde es jedenfalls ganz gut, mich mit einem unbekannten Stück in Zürich vorzustellen. Natür lich hat man es in solchen Fällen immer etwas einfacher, da es keine Erwartungshaltung im Publikum gibt, ausser die, dass es bitteschön gut sein soll, was da auf der Bühne zu hören und zu sehen ist. Bei einem Stück, das die Leute schon 30 Mal gesehen haben, ist das etwas anderes und mitunter schwieriger, dann wird das Publikum zum vermeintlichen «Fachpublikum». Ich habe grosse Demut vor Offenbach und versuche, Barkouf zum Blühen zu bringen, damit die Zu schauerinnen und Zuschauer am Ende sagen: Warum nur war dieses fantastische Stück 160 Jahre lang verschollen?

Barkouf spielt bei dir ganz original im indischen – damals pakistanischen – Lahore. Natürlich habe ich mich gemeinsam mit meiner Bühnenbildnerin Marie Caroline Rössle intensiv darüber ausgetauscht, in welcher Welt wir dieses Werk spielen lassen wollen. Und wir waren uns sehr schnell darüber einig, dass wir zwar eine orientalisch angehauchte, aber dennoch eine unbeschriebene Welt, eine Fantasiewelt, eine theatrale Welt brauchen, die uns interpretatorisch nicht einengt – denn man soll nicht sagen können, ah: das kenne ich! Barkouf bewegt sich zwischen ei ner abgedrehten musikalischen Revue und einem Brechtschen Lehrstück. Caroline und mir ist da die expressionistische, übertriebene Welt aus den 1910/20er Jahren eingefallen. Wir haben gemerkt, dass es uns Spass macht, das, was im Stück auf satirische Weise verhandelt wird, auch in eine ver zerrte Andeutung einer Stadt hineinzukneten. Eine Stadt, die monumental ist und gleichzeitig architektonisch den An schein erweckt, als würde sie gleich zusammenbrechen –ein System, das kurz vor dem Kollaps steht. Wo alles schräg und schief ist. Auch die fantastischen Kostüme von Ursula Kudrna gehen in diese Überzeichnung. Unsere Inszenierung wird ein Blumenstrauss voll unterschiedlichster Farben und Formen, eine dicke, fette Sahnetorte, aus der man die Finger nicht mehr herausnehmen will.

«Barkouf» debütiert

Jérémie Rhorer am Opernhaus Zürich. Er dirigierte an Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper in München, La Monnaie in Brüssel und dem Teatro Real in Madrid. Er ist ausserdem Gründer und Musikdirektor des auf historischen Instrumen ten spielenden Orchesters Le Cercle de l’Harmonie, mit dem er u.a. am Théâtre des Champs Élysées einen Mozart Zyklus mit «La clemenza di Tito», «Die Entführung aus dem Serail», «Don Giovanni» und «Le nozze di Figaro» aufführte.

Es regnet heftig. Kein Tag, an dem man beschwingt zur Arbeit geht. Genau der richtige Tag für Jacques Offenbach, um seine funkelnde Energie zu entfalten, 142 Jahre nach seinem Ableben in Paris. Man spielt sich erstmal ein im grossen Orchesterprobensaal am Kreuzplatz, Dienstbeginn gegen 10 Uhr vormittags, hinten plaudern die Solisten, es ist ihre erste Probe für Barkouf zusammen mit dem Orchester. Dann nimmt auf seinem Schemel vor den Musikern Jérémie Rhorer Platz, 49 Jahre alt, nicht gross, beiges Jackett, sparsame Gesten. Er gibt den Einsatz zur ersten Nummer, und plötzlich wandelt sich die Atmosphäre. Diese Rhythmen, diese Schnitte und Farben, diese kleinen Verrücktheiten! Eine unverregnete Heiterkeit breitet sich aus. Ab und zu eine Unterbrechung, eine Korrektur: Betonungen werden verschoben, die Silben im Tenor brauchen mehr staccato. Um die ersten Geigen leiser zu haben, genügt eine kurze Armbewegung links. Klarheit entsteht und noch mehr von dieser Heiterkeit, die nicht banal ist, sondern voller Leben. Die Sänger werden übermütiger, immer mehr von den Gesten, den Charakteren, die sie mit Klavier und Regie erprobt haben, brechen aus. Man könnte meinen, Offenbach irgendwo amüsiert lächeln zu sehen, vielleicht auch noch nachdenken: Ist das gut, Fagott zum Pizzicato? Ja, sogar sehr gut. Der Zuhörer am Saalrand verspürt erste Suchtsymptome. Bitte noch eine Nummer, noch ein Duo, Trio, Quintett

Damals bei der Uraufführung in Paris war nach sieben Vorstellungen Schluss, Anfang Januar 1861. «Schwer zu verstehen, warum», sagt Jérémie Rhorer, als wir nach der Probe durch etwas weniger Regen zu Starbucks hinübergehen, «auch wenn Barkouf durch die Kritik von Hector Berlioz wirklich zerstört wurde.» Er schwärmt von den Farben, der grossen Palette, mit der Offenbach zwei verschiedene Welten deutlich mache, den machiavellistischen Zynismus der Politiker, «von der Groteske switcht er zum Tieferen, zum sanften Charakter etwa von Maïma. Er hat dieses Talent, wie Bizet und später Bernstein und viele Jazzmusiker, direkt zum Ohr zu kommen.» Und das besondere Talent zur Komik solle man nicht unterschätzen. «Es ist eines der kostbarsten Talente, die Freude auszudrücken. Das Leben, das Lachen. Für eine Ideologie ist Lachen das gefährlichste.»

Er erwähnt Umberto Ecos Der Name der Rose. Das verbotene Buch in diesem Roman, das vom finsteren Bibliothekar vergiftet wird und durch dessen Lektüre dann die Mönche sterben, ist das Buch von Aristoteles, in dem die Komödie behandelt wird, er tritt für Freude und Lachen ein. «Auch Mozart und Haydn konnten das Komische sehr gut», meint Rhorer, «aber man muss sich bei Offenbach hüten, es überzuinterpretieren. Humor braucht subtile Balance. Zuviel ist nicht mehr komisch. Der Dirigent muss auch die Eleganz des Komponierten garantieren, auf Artikulation und Präzision bestehen.» Das alles sagt er nachdenklich, bedachtsam seine Worte auf Englisch wählend. Er ist selbst ein Komponist, den um so mehr das Handwerkliche interessiert, die Mittel, die eingesetzt werden. «Je tiefer ich in das Stück einstieg, desto mehr war ich vom Handwerk beeindruckt. Offenbach weiss, was er tut. Es klingt fruchtig, spirituoso, es ist schmackhaft. Es gibt keine schwachen Stellen.» Berlioz, meint er, habe sich vielleicht gerade an Offenbachs Souveränität im Umgang mit der Harmonik gestört, den er als laienhaft abtat. «Berlioz selbst hatte, ehrlich gesagt, für Harmonik kein offensichtliches Talent. Ich glaube, er wusste selbst, dass es eine seiner Schwächen war. Aber er hat mit seiner Kritik Offenbach fast ein bisschen aus der Gesellschaft gestossen, und leider wusste er, was er tat. Dieses Machtausüben zwischen Musikern ist in Frankreich eine Konstante, von Lully, der Kollegen bekämpfte, bis zu Pierre Boulez.» Den Einfluss des grossen Serialisten hat Rhorer

noch im Conservatoire der 1990er bemerkt, als er Komposition studierte. «Ich wollte über Tschaikowski, Puccini, Prokofjew sprechen, die wurden nicht in Erwägung gezogen. Und die Tendenzen in der zeitgenössischen Musik fand ich deprimierend, ideologisch.» Mir fällt dazu Steve Reich ein, der sich im New York der 1960er vor die Alternative gestellt sah, entweder so zu komponieren wie Boulez oder wie Cage, wenn er nicht ausgelacht werden wollte, und seinen eigenen Weg fand. «Erstaunlich, dass Sie das sagen! Tatsächlich hat mich Reich gerettet, seine Musik öffnete eine Welt. Aus irgendeinem Grund war er trotz der Neotonalität am Konservatorium akzeptiert, ich durfte mich in der Analyse mit ihm beschäftigen.» Boulez aber bleibt für Jérémie Rhorer «eine dunkle Figur», geradezu der Gegenpol zum zutiefst bewunderten Leonard Bernstein. Ein Filmmitschnitt von Mahlers Dritter wurde ihm zur Offenbarung. «Er lässt sie neu entstehen. Bei ihm ist jeder willkommen zur Feier der Menschlichkeit!»

Für das Anti Elitäre hat der zurückhaltende Rhorer vielleicht um so mehr Sinn, als er keineswegs auf den lichten Höhen des Bildungsbürgertums zur Welt kam. Der Grundschüler im Pariser Vorort Ivry sur Seine wollte Tennisspieler werden, «aber alle Kursplätze an dem Mittwochnachmittag, der es sein musste, waren belegt.» Also schickte ihn seine Mutter in die Musikschule, wo er sich die Flöte aussuchte. Aber der Unterricht war von zweifelhafter Qualität, er wollte da weg. Eine Anzeige wies den Weg: Bei der Maîtrise de Radio France, dem Kinderchor des Rundfunks, konnte man sich bewerben. Jérémie sang vor und wurde angenommen. Dann kam der Tag, als Colin Davis den Chor dirigierte.

«Ich sah ihm zu, und das war’s. Wie er mit seinen Gesten die Musik erhob, den Klang modellierte … Die Schönheit des Ausdrucks war so offensichtlich. Da war ich zehn.» Von dem Tag an wollte Jérémie ein Dirigent werden. «Aber haben Sie nicht als Cembalist begonnen?» «Das war ein Weg, um da hinzukommen. In Paris gab es einen Dirigenten, Emil Tchakarov, der sagte mir, dirigieren kannst du nicht lernen. Er hatte es in Bulgarien gelernt, indem er grosses Repertoire für fünfzehn Musiker transkribierte, die er dann dirigierte. Er sagte, bau dir dein eigenes Orchester. Ich sammelte zuerst sechs Musiker, um Mozarts Adagio und Fuge zu dirigieren, da war ich sechzehn.» Mit 21 Jahren, mittlerweile studierter Cembalist und Komponist, gründete er mit dem Geiger Julien Chauvin das Orchester Le Cercle d’Harmonie, auf historischen Instrumenten spielend, dann ging es steil aufwärts. Die dritte CD nahmen sie schon mit Diana Damrau auf, mit Rhorer am Pult. 2011 debütierte das Ensemble im Londoner Barbican Centre, 2016 bei den Proms. Am Pariser Théâtre des Champs Élysées produzierten sie die grossen Opern von Mozart. Dessen Don Giovanni dirigierte Rhorer 2017 auch beim Festival in Aix en Provence – elektrisie render, klarer hat man die Ouvertüre noch nicht gehört.

Dass er als Gastdirigent von Salzburg bis Edinburgh, von der Wiener Staatsoper bis zur Brüsseler La Monnaie unterwegs ist, bei Gewandhausorchester und Tsche chischer Philharmonie, wird man von Rhorer selbst nicht erfahren, ohne nachzufragen. Eher schon, warum Verdi auf dem Stimmton A=432 Hertz bestand. Warum Poulenc depressiv wurde, als er sich mit Zwölftonmusik befasste. Wie unglaublich Tschaikow skis Meisterschaft in der Harmonik ist. Und wie eng es im Orchestergraben der Opéra Comique zuging, als dort Barkouf uraufgeführt wurde. Keine gewerkschaftlich festgelegten Mindestabstände, «es war gestopft voll! Ein Aspekt, den man im Kopf haben sollte.» Und war es nicht so, vorhin bei der Probe, dass die Musiker auf dem riesigen Podium an der Kreuzstrasse einander näher zu kommen schienen, obwohl sich kein Stuhl bewegte? Ein bisschen Magie ist wohl auch dabei. Wir stehen auf, es regnet draussen nicht mehr, und der Dirigent lächelt. Nicht wegen Jacques Offenbach, sondern weil sein einjähriger Sohn und dessen Mutter ein paar Strassen weiter auf ihn warten. «Wir müssen noch zu Migros, einkaufen

Volker

Unser Solo Cellist Claudius Herrmann über Offenbach, der auch ein virtuoser Cellist war

Die charmante, leicht melancholische Melodie in der Romanze von Saëb im ersten Akt von Jacques Offenbachs Operette Barkouf ist für nicht weniger als vier So locelli gesetzt. Vielleicht war Offenbach vom Cellosextett aus Nabucco inspiriert, vergleichbare prominente Cello Ensem blestellen kennt man später auch von Tosca oder Carmen. Das Cello war jeden falls Offenbachs Instrument: Seine musi kalische Laufbahn begann er als Cellist, im Graben der Opéra Comique und in den mondänen Pariser Salons, wo er nicht zuletzt durch sein extravagantes Auftre ten beeindruckte – man nannte ihn auch den «Liszt des Violoncellos». Es heisst, dass er sich im Orchester der Opéra Comique mit seinen Pultnachbarn den Spass erlaubte, abwechselnd immer eine Note der gemeinsamen Stimme zu spie len. Dafür bekam er eine gepfefferte Geld busse. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich so ein Virtuose wie Offenbach beim Repertoire der Opéra Comique langwei len musste: die technisch wenig herausfordernde Basslinie spielen zu müssen und wochenlang das gleiche Stück ... Zum Glück wurden für uns heutige Cellisten seit der Zeit Offenbachs sehr viel anspruchsvollere Cellopartien in der Opern literatur geschrieben: Wagner, Richard Strauss, Puccini ... da hat man genug zu tun. Aber ich gestehe: Wenn ich nur Do nizetti und Bellini spielen müsste, wäre auch ich in Versuchung, mir mit meinem Pultnachbarn ähnlich kreative Spässe aus zudenken. – Von Offenbach gibt es eine umfangreiche Literatur für Cello. Sein Cellokonzert zum Beispiel, das «Con certo Militaire», ist hochvirtuos, gespickt mit Oktaven, Dezimen und schnellen Läufen. Für mich ist das aber nichts, ich mag es lieber gesanglich, und da bin ich in der Oper gut aufgehoben: in Hoff manns Erzählungen gibt es etwa dieses sehnsüchtige Motiv, das zum ersten Mal beim Auftritt von Lindorf auftaucht und im Laufe des Abends immer wieder er klingt. Wie so oft bei Offenbach hallt auch diese Melodie noch lange in einem nach.

Claudius Herrmann

Claudius Herrmann

Das Theater Winterthur wird ab 22. Oktober zur Bühne für Horizonte, den neuen Ballettabend des Junior Balletts. Zur Uraufführung kommen Stücke dreier aufstrebender Choreografinnen und Choreografen: Samantha Lynch, Vittoria Girelli und Shaked Heller. «Dass die jungen Tänzerinnen und Tänzer die unterschiedlichsten choreografischen Handschriften kennenlernen und selbst an der Kreation neuer Stücke beteiligt sind», ist Ballettdirektor Christian Spuck besonders wichtig. «Auf diese Weise durchlaufen sie bereits eine kreative Schule, bevor sie wirk lich in den Alltag einer Berufscompagnie einsteigen. Diese jungen Künstlerinnen und Künstler verdienen es einfach, auch am Anfang ihrer Karriere ernst genommen und nicht als versteckte Corps de ballet-Mitglieder behandelt zu werden. Man muss sie von Anfang an herausfordern. Das Ziel besteht darin, einen Abend zu kreieren, der für das Publikum genauso spannend ist, wie für die Tänzerinnen und Tänzer, die ihn tanzen.» Nachdem wir im vorigen Jahr das zwanzigjährige Jubiläum gefeiert haben, prä sentiert sich das Junior Ballett jetzt – bedingt durch die in der Regel nur zweijährige Vertragsdauer der Mitglieder – in fast vollständig neuer Besetzung. Seit Anfang Au gust ist das Junior Ballett für Quentin Nabor aus Kanada sowie für Inara Wheeler und Anthony Tette aus den USA zur neuen künstlerischen Heimat geworden. Im Magazin erzählen die drei vom Entstehungsprozess der eigens für sie kreierten spannenden Stücke.

Fotos Admill Kuyler

Fotos Admill Kuyler

Samantha Lynch stammt aus Australien. Nach einem ersten Engagement beim Houston Ballet ist sie heute Principal Dancer des Norwegischen Nationalballetts. Dort tanzte sie Hauptrollen in Balletten von Jiří Kylián, Mats Ek, William Forsythe u.v.a.. Ausser dem ist sie Gründerin und Leiterin des Choreo grafie Workshops beim Norwegischen Nationalballett. Seit 2012 ent standen zahlreiche Cho reografien, u.a. für das Norwegische National ballett, das Coda Dance Festival und die International Draft Works beim Royal Ballet in London.

Mit Samantha Lynch zu arbei ten, ist ein wahres Vergnügen. Vom ersten Probentag an hat sie uns mit ihrer Leidenschaft und ihrer unbändigen Energie begeistert. Von An fang an ist es ihr gelungen, eine gute Verbindung zu den Tänzerinnen und Tänzern des Junior Balletts herstellen. In ihrer Choreografie lässt sie viel Raum für die Persönlichkeit jedes Einzelnen und lässt uns unsere Erfahrungen mit ihrem Stück machen. Samantha holt das Beste aus uns heraus und vermittelt einem das schöne Gefühl, wirklich zum Entstehungs prozess dieses Stückes beitragen zu kön nen. Als neuer Tänzer im Junior Ballett geniesse ich es, die Saison in so guter Gesellschaft zu beginnen – in einem ge schützten Raum voller Inspiration, in dem ich meine Gedanken mit Samantha teilen kann. Die geheimnisvolle und unheimli che Atmosphäre, die Samanthas Stück umgibt, ist sehr reizvoll. Gelegentlich steht die Körperlichkeit der Bewegungen im Kontrast zur Musik. Samanthas Stück wirkt organisch und fliessend, weist aber auch gelegentliche Brüche auf. Es gibt viele feine Details, die wir mit Leben er füllen müssen.

Als Tänzer steht man da zunächst wie gebannt vor der Fülle an

Informationen, die man verarbeiten soll. Aber Samantha versteht es hervorragend, uns ihre Vision des Stückes zu erklären. Ihr Arbeitstempo hat uns angesteckt, und in kürzester Zeit hatten wir eine Menge an choreografischem Material gelernt. Eine Herausforderung ist der hölzerne Rahmen, mit dem wir die ganze Zeit inter agieren. Er stellt so etwas wie unsere Be hausung, unseren Rückzugsort dar, kann aber auch beengende Qualitäten entwi ckeln. Für mich ist es das erste Mal, dass ich mit einem Objekt «tanzen» muss. Eine echte Überraschung, was da plötzlich noch für neue choreografische Möglich keiten entstehen! Samantha hat uns ge zeigt, wie wir unsere Körper verformen müssen, um den Rahmen für uns nutzbar zu machen und dem Stück dadurch eine grössere Tiefe zu verleihen. Mit der Zeit haben wir uns an unsere «Kiste» gewöhnt. Sie ist ein sicherer Ort und fühlt sich für uns inzwischen wie ein Zuhause an. Durch die Begegnung mit Samantha habe ich nicht nur viel über mich selbst gelernt, sondern auch darüber, was mich in der Tanzwelt inspiriert. So wie Samantha möchte ich als Künstler einmal sein.

Haben Sie sich auch schon einmal von einem Künstler völlig in den Bann ziehen lassen? So geht es mir gerade mit dem Choreografen Shaked Heller, mit dem ich seit ein paar Wochen an seinem Stück für das Junior Ballett arbeite. Dabei fühlt es sich gar nicht wie Arbeit an, sondern es ist ein einziges Vergnügen – eine Entdeckungsreise und belebende Inspiration. Shakeds eigene Bewegungskapazitäten und -qualitäten übersteigen alles, was ich für physisch möglich gehalten hätte. Deshalb war ich erst einmal in Sorge, nicht das liefern zu können, was er erwartet. Aber meine Be fürchtungen erwiesen sich als unbegrün det, denn Shaked ist äusserst geduldig und nimmt sich die Zeit, um sicherzustellen, dass jeder von uns versteht, wie man die von ihm erdachten Bewegungen mit dem eigenen Körper ausführt und mit Bedeu tung auflädt. Physisch und mental ist das anstrengend, aber es lohnt sich! Shaked vertraut ganz auf die Eigenschaften des menschlichen Körpers und kreiert selbst in der Abstraktion etwas sehr Menschli ches. Neben seinen tänzerischen und cho reografischen Fähigkeiten tritt er uns mit einer grossen, fast verletzlichen Authenti zität entgegen. Für mich als Tänzerin ist

es motivierend, mit einem Choreografen zu arbeiten, der echt und ehrlich ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann schon mal vorkommen, dass man in einem choreografischen Prozess das Gefühl hat, lediglich das Werkzeug oder das Gefäss für die Ideen und Ambitionen des Cho reografen zu sein. Shakeds offene Art des Umgangs schafft eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens, die mich anspornt, so authentisch wie möglich zu sein und alle Ängste vor dem Versagen abzulegen. Für sein Stück, in dem er sich mit dem Thema der Gruppenzugehörig keit auseinandersetzt, hat Shaked zwei Elemente entworfen, zu denen wir uns ständig in Beziehung setzen müssen. Zu unseren Kostümen gehören auch zwei Flü gel, die mit einem Gurt auf dem Rücken befestigt sind. Diese Flügel können wir in der Aufführung funktional einsetzen. Das Bühnenbild hat Ähnlichkeit mit ei nem Berg oder einer Felsformation. Es ist nicht nur Dekoration, sondern integraler Bestandteil der Choreografie. Shakeds Kreativität werde ich nacheifern. Er setzt einen Standard für die Choreografen, mit denen ich arbeiten möchte.

Inara Wheeler

Inara Wheeler

Shaked Heller stammt aus Israel. Nach seiner Ausbildung in Israel und Washington tanzte er im Israel Ballet, im Junior Ballett Zürich und seit der Saison 2016/17 im Stuttgarter Ballett. Seit dieser Spielzeit ist er freischaffender Tänzer und Choreograf. Mehrfach bereits hat er für die Stuttgarter Noverre Gesellschaft und das Stuttgarter Ballett choreografiert.

Vittoria Girelli ist Italie nerin. Ausgebildet in Mailand und London, wurde sie 2016 Mitglied des Stuttgarter Balletts. Dort tanzt sie seit dieser Saison als HalbSolistin und war u.a. in Choreografien von Jiří Kylián, Edward Clug, Akram Khan, Marco Goecke, Christian Spuck und Mauro Bigonzetti zu erleben. Bereits wäh rend ihrer Zeit in London begann sie zu choreografieren. Inzwischen entstanden mehrere Stücke für das Stuttgarter Ballett und die Noverre Gesellschaft.

Choreografin Vittoria Girelli

Anthony Tette, Quentin Nabor und Inara Wheeler

Anthony Tette, Quentin Nabor und Inara Wheeler

Mit Vittoria Girelli an ihrer neuen Kreation für das Junior Ballett zu arbeiten, macht mir viel Spass. Risse im Boden, die der italie nische Künstler Alberto Burri zum Thema vieler seiner Werke gemacht hat, haben sie zu der Fragestellung geführt, was mit unseren Körpern passieren würde, wenn sie sich wie bei einem Erdbeben heben und senken, und wie neue Dinge aus den entstehenden Rissen erwachsen können. Als Tänzer sind wir sehr auf den festen Boden angewiesen, der uns trägt. Was passiert, wenn man diesen stabilen Grund wegnimmt und wie sich das auf den Kör per auswirkt, ist faszinierend, denn es entsteht eine gewichtige, entspannte und doch starke Bewegungsqualität. Vittorias Choreografie setzt sehr auf Taktilität und Mechanik in den Bewegungen, erfordert beim Tanzen jedoch Zärtlichkeit und Be dachtsamkeit. Beim Partnering und vor allem in der Gruppe muss man sich voll und ganz auf die anderen Tänzerinnen und Tänzer verlassen können, um der Inspiration für das Stück treu zu bleiben. Um das Material so auszuführen, wie von

Vittoria gewünscht, habe ich neue Wege der Gewichtsverteilung erkundet. Das hat ganz viel mit Vertrauen in das tänzerische Gegenüber zu tun und verlangt die Be reitschaft, sich gegenseitig zu unterstüt zen. Wenn man das im Hinterkopf hat, entstehen faszinierende Bewegungsab läufe. Vittoria gelingt es, beeindruckende und verstörende Bilder zu kreieren, die einen in Verbindung mit spannungsgela dener und dramatischer Musik in ihren Bann ziehen. Im choreografischen Prozess setzt Vittoria ganz auf die Mitarbeit ihrer Tänzerinnen und Tänzer. Das gibt mir das Gefühl von Wertschätzung, und so kann ich mich in dieser sicheren Umgebung ganz der Erkundung und Umsetzung von Vittorias choreografischen Ideen hinge ben. Mit ihrer Lockerheit und Grosszügig keit schafft sie genau jenes angenehme Klima der Kreativität, das beim Erarbeiten eines neuen Stücks unerlässlich ist. Ich freue mich sehr darauf, unsere Kreation mit dem Publikum zu teilen!

Anthony TetteDrei Uraufführungen des Junior Balletts

Choreografie, Bühnenbild, Kostüme

Samantha Lynch

Musik

Joey McNamara, Antonio Vivaldi / Bobby McFerrin, Luke Howard

Choreografie, Bühnenbild, Kostüme

Shaked Heller

Musik

Oskar Sala, Eugen Doga, Vladimir Ussachevsky, Matmos

Choreografie, Bühnenbild, Kostüme

Vittoria Girelli

Musik

Davidson Jaconello, Edward Elgar, Béla Bartók

Lichtgestaltung Martin Gebhardt

Dramaturgie Michael Küster

Premiere 22 Okt 2022 Theater Winterthur

Weitere Vorstellungen 23, 25, 26 Okt 2022 Theater Winterthur 12, 25 März 2023 Opernhaus Zürich

Mit Unterstützung der Freunde des Balletts Zürich

In seiner Version von Tschaikowskis «Nussknacker» geht Christian Spuck zurück zur schwarz-romantischen Fantastik des Originals von E.T.A. Hoff manns Märchen «Nussknacker und Mausekönig». Aus dem harmlosen WeihnachtsballettStoff wird ein virtuoses Spiel mit Schein und Sein.

Vorstellungen: 20, 25, 27, 29 Nov; 2, 3, 6, 8, 10 Dez 2022

Die Uraufführung unserer neuen Familienoper «Alice im Wunderland» war ursprünglich für November 2020 vorgesehen – doch die CoronaPandemie machte unsere Planung zunichte. Zwei Jahre später bringen wir die Produktion endlich heraus, Premiere ist am 12. November. Mit der Regisseurin Nadja Loschky haben wir über die Faszination des Stoffes gesprochen, der schon so viele Künstlerinnen und Künstler inspiriert hat Kostümfigurinen Irina Spreckelmeyer

Nadja, wann bist du der Figur Alice und ihrer Reise ins Wunder land zum ersten Mal begegnet?

Als Kind habe ich den wunderbaren alten Zeichentrickfilm von Walt Disney gesehen. Besonders beeindruckt hat mich damals die lilafarbene Katze, an die kann ich mich im mer noch sehr gut erinnern!

Was gefällt dir heute an diesem Stoff?

Ich finde toll, dass diese Geschichte sowohl für Kinder als auch für Erwachsene interessant ist. Kinder sehen sicher andere Aspekte darin als Er wachsene, aber die Geschichte funktioniert für gleicher massen – das ist wirklich ein universa Ausserdem erforsche ich in meinen Arbeiten lich gerne doppelte Realitäten, Traumzustän reale Welten, und da kommt mir dieser Stoff natürlich sehr entgegen.

Hast du dich während der Vorbereitung deiner Insze rung mit anderen Bearbeitungen des Stoffes beschäf alle Filme angeschaut, die es so gibt?

Nein, gar nicht. Den Film von Tim Burton habe ich zwar angefangen, dann aber nach einer halben Stunde wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mich ganz andere Aspekte der Geschichte in der Film gar nicht inspiriert. Wir sind dann zusammen schnell auf eine eigene Bildwelt gekommen und hatten unsere eigenen Fantasien.

Zu Beginn ist Alice erst mal ganz das Kind ihrer Eltern: Sie ist sehr verwachsen mit den Regeln, die in ihrem Elternhaus gelten. Das spürt man in der Erzählung von Lewis Carroll auch an ihrem etwas gestelzten Tonfall. Am Anfang habe ich mich beim Lesen daran gestossen und mich gefragt, warum dieses Mädchen eigentlich ständig wie eine 50-jährige Gouvernante redet. Dann ist mir eingefallen, dass ich – laut den Erzählungen meiner Mutter – als kleines Mädchen auch eine sehr altkluge Phase hatte, in der ich Wörter benutzt habe, die ich irgendwo aufgeschnappt hatte, aber noch gar nicht richtig anwenden konnte. So ähnlich ist das bei Alice auch, und das hat auch etwas sehr Liebenswertes. Im Laufe der Geschichte findet Alice immer mehr zu sich selbst und entwickelt ein starkes Selbstbewusstsein, sie lernt sich zu behaupten, wird immer frecher und durchbricht mehr und mehr die Konventionen. Sie entwickelt ihren eigenen Blick auf die Welt und geht zusehends experimenteller damit um. Das mag ich sehr.

In was für einer Welt spielt Alice im Wunderland in deiner Inszenierung? Hat die Entstehungszeit der Erzählung – sie ist 1865 erstmals erschienen –bei der Entwicklung des Bühnenbildes und der Kostüme für dich eine Rolle gespielt?

Die Welt des 19. Jahrhunderts fasziniert mich sehr. Das war eine Zeit, die von Dunkelheit und Strenge geprägt war und für Kinder, gerade diejenigen aus reicheren Haushalten, nicht wirklich Platz hatte. Ein Kind musste vor allem lernen, hatte sich zu benehmen und durfte auf keinen Fall stören. Alice’ Realität ist geprägt von Zucht, Ordnung und Repression. Es gibt dort ein sehr starkes Regelwerk, das ein Kind schier erdrücken kann.

Das war interessant für uns als Ausgangspunkt, weil man dazu eine tolle Gegenwelt entwerfen kann. Dieser ganze Stoff atmet eine andere Zeit, und diese Zeit haben wir im Kostüm und im Bühnenbild aufgenommen. Die Parallelen zu unserer heutigen Welt, in der die Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben, weil sie permanent mit ihrem Smartphone oder dem Computer beschäftigt sind, ergeben sich dann von ganz

Und im Wunderland werden diese Regeln au sser Kraft gesetzt?

Im ersten Moment könnte man denken, im Wunderland ist alles nur noch schön und an genehm und genau so, wie Kinder sich das er träumen würden. Bei genauerer Betrachtung ist das aber ünerhaupt nicht so! Alice trifft nämlich im Wunderland auf sehr viele ziemlich unsympathische Figuren, die ihr erstmal Angst ma chen. Die Herzkönigin zum Beispiel möchte ja viele ihrer Unter tanen sofort köpfen lassen. Das ist teil weise gruselig, aber auch faszinierend und vor allem herausfordernd. Alice erlebt im Wunderland die Fülle des Lebens in verzerrter Form; alles wächst ins Mons Groteske, Humorvolle. Sie fällt von einer Emotion in die andere, wächst aber daran. Es ist toll, zu beobachten, wie es irgendwann nicht mehr die Situationen sind, die trollieren, sondern wie sie selbst Oberwasser gewinnt beginnt, die bedrohlichen Situationen mit ihrem Witz zu unter . Darin zeigt sich ein Adoleszenzprozess, der nicht nur Kinder betrifft, sondern auch für alle Erwachsenen, die dafür offen sind, immer wei

Was sind das für Figuren, denen Alice im Wunderland begegnet?

Die Wunderland-Figuren sind allesamt Zerrspiegel von Figuren, die sie aus dem re alen Leben kennt. Ihre Mutter zum Beispiel wird im Wunderland zur Herzköni gin, eine Dame, die diese ganze Welt okkupiert, die eine grosse Faszination hat, aber auch etwas Abschreckendes. Die Butler werden zu Zwiddeldei und Zwid deldum, zwei in der Realität im übertragenen Sinn ziemlich aufgeblasene Typen, die sich im Wunderland dann zu riesigen Kugeln aufblähen und kaum noch bewe gen können. Die Gouvernante, die Alice in der realen Welt Unterricht gibt, wird zur verrückten Herzogin. Das weisse Kaninchen ist in der Realität Alice’ heissge liebter Stoffhase, der ihr abhandenkommt, eine schreckliche Odyssee durch den Haushalt durchläuft, schliesslich in der Waschmaschine landet und als grosser, «re aler» Hase wieder rauskommt. Er wird sie dann durch die Welt des Wunderlandes begleiten. In den Kostümen von Irina Spreckelmeyer wird man immer etwas ent decken können, was die Wunderland-Figur mit der Figur aus Alice’ Realität ver bindet.

Was machst du anders, wenn du für Kinder inszenierst? Worauf kommt es an? Ich habe ja schon einige Kinderopern inszeniert, hier in Zürich die Schatzinsel und vorher an der Komischen Oper Berlin Mikropolis. Mir hat das immer grossen Spass gemacht. Wenn man den Stoff Alice im Wunderland für Erwachsene erzählen würde, würde sicher das Psychoanalytische eine viel wichtigere Rolle spielen.

Das würde aber vor allem das Stück selbst betreffen. In der Umsetzung der Szenen arbeite ich genauso, wie ich das bei einer Oper für Erwachsene machen würde. Inzwischen bin ich als Regisseurin sehr stark auf die grossen, tragischen Stoffe ge bucht, und da macht es mir grosse Freude, ein Stück zu inszenieren, das auch das Abgründige beinhaltet, genauso aber auch die Momente, in denen Groteske, Leichtigkeit und Komik im Vordergrund stehen.

Was macht für dich eine gute Kinderoper aus?

Mir ist es ganz wichtig, die Kinder ernst zu nehmen und nicht zu unterfordern. Mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt, und ich habe mich schon oft über Kinderbücher oder Kinderfilme geärgert, weil ich dachte: Kind zu sein heisst doch nicht, dass man stupide, flache und möglichst bunte Dinge toll findet! Kinder können sehr viel aufnehmen. Sie sehen dann vielleicht andere Aspekte als Erwachsene, aber ich finde, man muss mit einer grossen Ernsthaftigkeit an Stücke für Kinder heran gehen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich in meiner Kindheit und Jugend vor allem Bücher und Filme gemocht habe, die eine gewisse Vielschichtigkeit und Reichhaltigkeit mitgebracht haben und bei denen ich über mehrere Jahre jeweils unterschiedliche Aspekte wahrgenommen habe. Manche dieser Bücher und Filme mag ich bis heute.

Am Schluss des Stückes kommt Alice wieder in der realen Welt an; was hat sich nach dieser Reise für sie verändert?

Ich glaube, sie hat durch ihre Erfahrungen im Wunderland gelernt, dass dieses Wunderland überall sein kann – man muss nur die richtige Tür aufmachen. Wie sagt Erich Kästner? «Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.»

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Der italienische Komponist Pierangelo Valtinoni hat mit «Alice im Wunderland» nach dem «Zauberer von Oz» zum zweiten Mal eine Familienoper für das Opernhaus Zürich geschrieben. Im Gespräch erzählt er, was aus seiner Sicht eine gute Familienoper ausmacht und warum es nicht einfach für ihn war, als Komponist seinen eigenen Weg zu gehen

Pierangelo, du hast bereits vier Kinderopern geschrieben; die erfolgreichste bisher war Pinocchio – er wurde in viele Sprachen übersetzt und hat die Kinderherzen von Berlin und Venedig über Moskau bis Hongkong erobert. Warum hast du dir nun Lewis Carrolls Alice im Wunderland ausgesucht? Vor Alice schrieb ich neben Pinocchio die Schneekönigin und den Zauberer von Oz, der ja hier in Zürich uraufgeführt wurde. In allen drei Stücken ist die Hauptfigur auf der Suche nach etwas oder jemandem: Pinocchio sucht seinen Vater, Gerda sucht Kai, und Dorothy sucht ihr Zuhause. In Alice im Wunderland ist das ein bisschen anders – Alice ist vor allem auf der Suche nach sich selbst. Das hat mich sofort fasziniert, neben der Tatsache, dass diese Geschichte so viel Nonsens enthält und so wunderbar Moral-frei daherkommt. Es war allerdings nicht so ganz einfach, diesen Stoff in Musik zu setzen.

Die Geschichte besteht aus Episoden, die sich nicht aufeinander beziehen und ge nauso gut auch in einer anderen Reihenfolge erzählt werden könnten. Es gibt keine Logik. Das ist für die Musik – für meine Musik – ein Problem: Sie kann sich nicht ohne eine gewisse innere Logik weiterentwickeln. Ich musste also ein System erfinden, einen Trick, um der Musik zu einer Logik zu verhelfen, während der Text unlogisch blieb. Die Lösung war für mich dann die Form der Variation: Der Schluss des ersten Aktes und der Epilog entsprechen dem Prolog. Die Idee ist immer dieselbe, aber sie wird variiert, und dem Zuhörer ist das vielleicht gar nicht bewusst. Für mich ist es wichtig, dass in einer Oper, die 90 Minuten dauert, die Musik sich so entwickelt, dass die einzelnen Teile nicht einfach austauschbar sind. Sonst empfinde ich das nicht als organisch.

Im Wunderland passieren ja in der Tat vor allem Dinge, die die Logik, die Alice bis dahin gewohnt war, auf den Kopf stellen...

Ja, denken wir zum Beispiel an die Grinsekatze: Alice sagt etwas, und die Katze sagt etwas vollkommen anderes, was überhaupt keinen Bezug hat zu dem, was vorher gesagt wurde. Alice geht ja durchaus bewusst ins Wunderland – ohne zu wissen, was sie dort erwartet –, weil sie sich in ihrer Welt, der Welt der Erwachsenen, ganz schrecklich langweilt. Im Verlauf dieser Reise wird Alice immer selbstbewusster, und schliesslich traut sie sich sogar, der Herzkönigin zu widersprechen. Es ist also auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden.