Starke Erscheinung

Der neue Audi SQ5 mit intelligenten Matrix LED-Scheinwerfern. This is Audi

SQ5

Audi Vorsprung durch Technik

Der Rausch der Jugend

Verehrtes Publikum,

vom Phänomen der sogenannten «Wunderkinder» geht eine grosse Faszination in der Musik aus. Wir kommen nicht los von den Rätseln, die uns die Frühbegabten und ihre Werke aufgeben. Wie ist es möglich, dass Felix Mendelssohn Bartholdy als 16-Jähriger ein derart souveränes und federleicht hingeworfenes Meisterwerk wie das Streichoktett op. 20 schreiben konnte? Was hat den neapolitanischen Jüngling Giovanni Battista Pergolesi in die Lage versetzt, acht Opern zu komponieren, bevor er im Alter von 26 Jahren starb, und die Arien darin mit einer Gefühlstiefe auszustatten, die er unmöglich aus persönlicher Lebenserfahrung gekannt haben konnte? Von Mozar t und seinem hakenschlagenden Ideen-Überschuss im Teenager-Alter gar nicht erst zu reden. Oft war es das Elternhaus, das musische Bildung früh ermöglichte und Talent förderte (bei Pergolesi eine umfassende Konservatoriumsschule), aber als Erklär ung für das Ausblühen einer musikalischen Sonderbegabung reichen strenge Väter, Ehrgeiz, Fleiss allein nicht aus. Es bleibt ein unerklärbarer Rest. So ist es auch im Fall von Erich Wolfgang Korngold, einem der frappantesten Wunderkinder der Musikgeschichte, dessen Oper Die tote Stadt am 21. April an unserem Opernhaus Premiere hat.

Erich Wolfgang war der Sohn von Julius Korngold, dem führenden Musikkritiker in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er wurde – vom Vater stets gefördert und öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt – im Alter von 10 Jahren auf Anraten Gustav Mahlers Kompositions- und Klavierschüler bei Alexander Zemlinsky und hatte bereits als 13-Jähriger mit der Pantomime Der Schneemann eine Uraufführung an der Wiener Hofoper vorzuweisen. Drei Jahre später erlebten zwei weitere Operneinakter ihre umjubelte Uraufführung in München. Erich Wolfgang Korngold war im Alter von 16 Jahren eine Berühmtheit weit über die Grenzen Wiens hinaus. Sein nächstes Werk für das Musiktheater, Die tote Stadt, war so gefragt, dass es 1920 gleichzeitig in Köln und in Hamburg uraufgeführt wurde. Dass sich ein 22-Jähriger in dieser Oper das Seelenleben eines um seine verstorbene Ehefrau endlos trauernden Mannes zum Thema nimmt, es bis in die Tiefenschichten des Unterbewusstseins auslotet und dabei Sigmund Freuds Traumdeutung zur Grundlage der musikalisch-dramaturgischen Gestaltung macht, lässt sich mit juvenilem Überschwang eines Frühbegabten nicht mehr erklären. Korngold erweist sich in der Toten Stadt als ein gereifter Komponist, der mit eminenter Metiersicherheit, emotionaler Intelligenz und orchestraler Raffinesse schreibt.

MAG 121 / Apr 2025

Unser Titelbild zeigt

Vida Miknevičiūtė, die Marietta in unserer Neuinszenierung

«Die tote Stadt».

Ein Porträt lesen Sie auf Seite 28.

(Foto Florian Kalotay)

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Oper, die im 20. Jahrhundert lange Zeit unterschätzt wurde, am Opernhaus Zürich zu erleben ist. Die Begegnung lohnt sich. Wer rauschhaften, spätromantischen Orchesterklang, grosse Stimmen und eine Geschichte mit Thriller-Qualitäten liebt, ist bei Korngolds Die tote Stadt genau richtig. Und wir sind sicher, dass wir in unserer Neuproduktion mit Sängerinnen und Sängern wie Eric Cutler, Vida Miknevičiūtė oder Evelyn Herlitzius, dem jungen Dirigentenstar Lorenzo Viotti und Dmitri Tcherniakov als Regisseur die passende Besetzung für ein aufsehenerregendes Opernerlebnis präsentieren können.

Claus Spahn

Eric Cutler

Zwischenspiel

Der Podcast des Opernhauses

Vor drei Jahren sang er am Opernhaus Zürich seinen ersten Siegmund in der «Walküre», nun steht bereits die nächste grosse Herausforderung an: die männliche Hauptrolle in Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt». Im Podcast erzählt der amerikanische Tenor Eric Cutler, wie er zufällig die Oper für sich entdeckte, wie er seinen Weg fand von Mozart über Belcanto zu Wagner und wie die Balance gelingt zwischen seiner Karriere auf den Bühnen der Welt und dem, was ihm mindestens genauso wichtig ist: seiner Familie.

12 Wenn Männer auf tote Frauen

fixiert sind – ein Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin

Elisabeth Bronfen. 18 Der Regisseur Dmitri Tcherniakov inszeniert Korngolds Oper

«Die tote Stadt», die russische Theaterkritikerin Marina Davydova hat ihn und seine Arbeit porträtiert.

24 Der

Schweizer

Dirigent Lorenzo Viotti

erklärt, was ihn

an der Musik von Erich Wolfgang Korngold begeistert.

Ich sage es mal so – 4, Oper nhaus aktuell – 7, Drei Fragen an Andreas Homoki – 9, W ie machen Sie das, Herr Bogatu? – 11, Volker Hagedorn trifft … – 28, W ir haben einen Plan – 30, Auf dem Pult – 33, Der Fragebogen – 38, Kalendarium – 39

Ich sage es mal so

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Rebeca Olvera, die in Korngolds «Toter Stadt» die Juliette singt

Fotos Michael Sieber

Rebeca Olvera ist Mexikanerin und studierte am Conservatorio Nacional de Musica in Mexiko City. Seit 2007 ist sie Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. Sie sang hier Rollen wie Despina, Musetta, Frasquita in «Carmen», Mi in «Das Land des Lächelns», Zaida in «Il turco in Italia», Komtesse Stasi in «Die Csárdásfürstin» und das Waldvöglein in «Siegfried». Mehrfach gastierte sie an der Opéra de MonteCarlo und bei den Salzburger Festspielen.

Was ist die grösste Herausforderung für dich in der Neuproduktion «Die tote Stadt»?

Du bist Mexikanerin. Was vermisst du aus deiner Heimat?

Deine liebste Beschäftigung neben deiner Familie und dem Singen?

Macht Singen glücklich?

Nach der Premiere war es spät, aber die Kinder haben Schule ... wie siehst du am nächsten Morgen aus?

Roman Signer

La Scintilla trifft auf Collegium Novum Zürich

Alt begegnet Neu, Barock stösst auf Gegenwart. Das Orchestra La Scintilla und das Collegium Novum Zürich lassen in einem gemeinsamen Konzert zwei Welten aufeinandertreffen, die so unterschiedlich gar nicht sind. Auf historischen Instrumenten spielt La Scintilla Auszüge aus Jean-Philippe Rameaus Opern Zaïs und Les Boréades, in denen unterschiedliche Naturphänomene zum Klingen gebracht werden. Das Collegium Novum Zürich stellt dem Barockkomponisten die über 200 Jahre später entstandene, überaus dichte Klangkonstruktion Sortie vers la lumière du jour von Gérard Grisey gegenüber. Schliesslich finden die beiden Klangkörper in der Uraufführung des eigens für sie geschriebenen Werks Ušća («Flussmündung») der serbischen Komponistin Milica Djordjević zusammen.

Montag, 5 Mai 2025, 19 Uhr Opernhaus

Brunch-/Lunchkonzert

Orchester-Akademie

Im nächsten Lunch-/Brunchkonzert sind die Musikerinnen und Musiker unserer Orchester-Akademie in verschiedenen Kammermusikformationen zu erleben. Die Holzbläser präsentieren sich etwa mit Trois pièces brèves von Jacques Ibert, ein Streichquartett interpretiert die Cuatro estaciones von Astor Piazzolla und im Sextett des zeitgenössischen Komponisten Guillaume Connesson vereinen sich Bläser, Streicher und ein Klavier. Für die Instrumente Trompete, Posaune und Schlagzeug wiederum hat Franziska Eva Wilhelm, Kompositionsstudentin an der Zürcher Hochschule der Künste, die Neukomposition (patientia) geschrieben.

Brunchkonzert: 11 Mai 2025, 11.15 Uhr

Lunchkonzert: 12 Mai 2025, 12 Uhr Spiegelsaal

Neue Intendanz

Die Spielzeit 2025/26

Mit der Spielzeit 2025/26 beginnt die neue Intendanz unter Matthias Schulz und seinem Team am Opernhaus Zürich. Im April wird nun endlich das Geheimnis gelüftet: Im neuen Saisonbuch können Sie sich über die kommenden Premieren, Wiederaufnahmen, Neuentdeckungen, Besetzungen, AboAngebote und weiteren Details zum Spielplan informieren. Aktionär:innen, Abonnent:innen sowie Opern- und Ballettfreund:innen erhalten das Saisonbuch automatisch

Opernhaus Jung

Die Schule tanzt!

Die Schule tanzt! ist ein mehrjähriges Kooperationsprojekt zwischen der Sekundarschule Im Birch, dem Opernhaus Zürich und der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ziel des Projekts ist es, den Tanz im Leben der Schule Im Birch zu etablieren und Kreativität, Teamarbeit und Ausdrucksfähigkeit der Schüler:innen zu stärken. Im April gelangen fünf Tanzstücke zur Aufführung, die die Schüler:innen der 3. Sek mit fünf Choreograf:innen zusammen erarbeitet haben. Die Vorstellungen finden im Singsaal der Schule Im Birch in Oerlikon statt. Tickets können über die Website des Opernhauses reserviert werden. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 10 Apr 2025, 19 Uhr Samstag, 12 Apr 2025, 14 Uhr Singsaal Schule im Birch Weitere Informationen und Tickets: http://opernhaus.ch/tanzt

Ballett Zürich

Einführungsmatinee «Countertime»

Der neue Abend des Balletts Zürich taucht mit vielfältigen Bezügen ein in die Welt der Fünfziger und Sechziger Jahre. Cathy Marstons Ballett Mrs. Robinson ist eine Adaption des erfolgreich mit Dustin Hoffman verfilmten Romans The Graduate. Mit Concerto tanzt das Ballett Zürich erstmals eine Choreografie von Kenneth MacMillan, und Bryan Arias widmet sich mit den Symphonic Dances aus Leonard Bernsteins West Side Story einer spektakulären Orchesterpartitur des 20. Jahrhunder ts. In der Matinee spricht Dramaturg Michael Küster mit Cathy Marston und Bryan Arias, dem Dirigenten Robert Houssart und weiteren Protagonisten des dreiteiligen Ballettabends.

Sonntag, 4 Mai 2025, 11.15 Uhr Bernhard Theater

Beim Kauf oder Verkauf von Kunst beraten

Koller Auktionen AG

Hardturmstrasse 102, 8031 Zürich +41 44 445 63 63 office@kollerauktionen.ch www.kollerauktionen.ch

Ein toller Mystery-Thriller

Herr Homoki, am 21. April hat Erich Wolfgang Korngolds Oper Die tote Stadt Premiere. Warum haben Sie dieses Stück auf den Spielplan gesetzt? Weil es ein toller Mystery-Thriller ist! Es geht um einen Mann, der über den Tod seiner Frau nicht hinwegkommt und glaubt, in einer anderen Frau die Verstorbene wiederzuerkennen. Bis zum Schluss weiss man nicht, was Traum und was Wirklichkeit ist. Das ist ein idealer Stoff für die Opernform, in der sich so gut mit der Verschiebung von Wirklichkeitsebenen spielen lässt, und Korngold hat eine unglaublich starke Musik dazu geschrieben. Er war ja erst 23 Jahre alt, als ihm dieser Wurf gelang. Die Partitur ist opulent, enthusiastisch, mit einer in die Extreme ausgreifenden Harmonik, ohne die Tonalität je ganz zu verlassen. Für mich ist Die tote Stadt eine der letzten grossen spätromantischen Opern, die allerdings lange Zeit nicht gespielt wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass das Stück noch in den 1980er-Jahren völlig unbekannt war. Erst in jüngerer Zeit hat es wieder den Weg in die Spielpläne gefunden und wird inzwischen öfter gespielt. Sehr zu Recht.

Warum blieb die Oper so lange in der Versenkung verschwunden?

Ich glaube, es hat mit ideologischen Vorbehalten gegenüber dem Komponisten und seiner Musik zu tun. Die Uraufführung, die ja ein grosser Erfolg war, fand 1920 in einer Phase statt, in der die Entwicklungen hin zur musikalischen Moderne schon in vollem Gange waren, deshalb erschien Korngold manchen in der Rückschau nicht modern genug im Vergleich zu Arnold Schönberg oder Alban Berg. Ausserdem wurde Korngold ein erfolgreicher Filmkomponist in Hollywood, nachdem er 1933 nach Amerika ausgereist war. Die Tatsache, dass er sich dem Kino zugewandt und zwei Oscars abgeräumt hatte, führte in den ersten Jahrzehnten

nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass man ihn in Europa für zu kommerziell hielt. Was für ein Fehlurteil! Man muss sich nur die Musik der Toten Stadt anhören, um das zu erkennen. Ausserdem finde ich es absolut naheliegend, dass er sich als junger, enthusiastischer Opernkomponist für das Kino interessiert hat, es war zu dieser Zeit schliesslich die Kunstform der Stunde. Dass sich die Oper lange nicht durchsetzen konnte, hat aber womöglich auch damit zu tun, dass die Hauptpartie des Paul so unglaublich schwer ist. Da merkt man, dass Korngold als Opernkomponist noch relativ uner fahren war, sonst hätte er wohl nicht so überaus anspruchsvoll für Stimmen geschrieben. Aber zum Glück nehmen die Heldentenöre diese Partie inzwischen als Herausforderung an. Bei uns singt Eric Cutler den Paul, es ist sein Rollendebüt. Und ich weiss, dass er sich lange und sehr akribisch darauf vorbereitet hat.

Lorenzo Viotti ist der Dirigent der Produktion, Dmitri Tcherniakov der Regisseur. Warum sind die beiden die Richtigen für dieses Projekt?

Es war der Wunsch von Lorenzo, die Tote Stadt zu machen, er ist ein grosser Korngold-Fan. Und Dima Tcherniakov, den ich in meiner letzten Spielzeit unbedingt noch einmal als Regisseur engagieren wollte, ist immer stark darin, die psychologischen Abgründe von Opernfiguren zur Darstellung zu bringen. Die tote Stadt ist ein HerzblutProjekt für uns alle. Sie passt auch genau in unsere programmatische Linie, Opern aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhundert zur Diskussion zu stellen. Eine Zeit, die politisch extrem unruhig war und geradezu Explosionen an künstlerischer Kreativität in die unterschiedlichsten Richtungen ausgelöst hat. Die tote Stadt ist dafür ein spannendes Beispiel.

Das letzte Hemd in Flammen

Eine Oper, die ein «grosses Feuer» im Titel trägt, benötigt auch ein solches auf der Bühne. Mit diesen Erwartungen und auch Ängsten ging ich vor mehr als einem Jahr in die Konzeptionspräsentation, in der uns das Kostüm- und Bühnenbild sowie die Grundkonzeption der Regie von Tatjana Gürbaca vorgestellt wurden. Es gab zwar kein grosses Feuer, aber während der Inszenierung sollte die Hauptfigur Eisejuaz dreimal sein letztes Hemd ausziehen und einer frierenden alten Frau reichen. Dabei sollte dieses dann jedesmal wie von Geisterhand in Flammen aufgehen und verbrennen. Grundsätzlich klang das machbar: Wir haben kleine ferngesteuerte Zünder, mit denen man Kerzen, pyrotechnische Effekte oder auch alles andere entflammbare auf Knopfdruck anzünden kann. Diese Zünder kann man in ein Hemd einarbeiten, und die Geräte arbeiten sehr sicher: Eine unbeabsichtigte Zündung kann man ausschliessen. Der Plan war, ein Hemd aus sogenanntem «Pyropapier» zusammenzunähen und dann mit dem Zünder zu entflammen. Pyropapier besteht aus nitrierter Baumwolle und brennt sehr gut, vor allem rückstandsfrei und ohne viel Rauch und Gestank. Erst als es an die Herstellung dieser Hemden ging, kamen uns Zweifel. Zwar kann man die Hemden gut zusammennähen, und das sah auch ganz okay aus, aber wir konnten nicht ausschliessen, dass sich die Hemden durch statische Aufladung auf der Bühne von selbst entzünden – ganz unabhängig von den Zündern. Da der Solist das Hemd vorher tragen muss, wäre ein solche unbeabsichtigte Selbstentzündung fatal. Aber die Hemden mussten brennen, das hatten wir versprochen, und so ging das Experimentieren los: Alle möglichen Varianten mit Fernzündern funktionierten mit Hemden aus weniger gut brennender Baumwolle nicht, oder hatten das Risiko, dass sich das Zündmaterial selbst entzündete. Nach vielem Hin und her fanden wir schliesslich mit der Regie die Lösung, dass das Hemd nach dem Ausziehen so gehalten wird, dass es mit einem Ärmel in eine Öffnung im Boden fällt und dort unten, für das Publikum unsichtbar, mittels eines Gasbrenners angezündet wird. Nun hatten wir für das Entzünden eine Lösung, aber ein neues Problem geschaffen: Dass Hemd fängt Feuer, nicht schnell und rückstandsfrei wie Pyropapier, sondern es fängt langsam an zu brennen, die Flamme wird immer grösser und noch bevor auch nur die Hälfte vom Hemd in Flammen aufgeht, muss man es fallen lassen, da man sich sonst verbrennt. Das Hemd schmort dann wild qualmend noch lange vor sich hin. Lösung: Das Hemd musste brennend wieder in die Öffnung fallen und dort sicher von einer Person unter der Bühne gelöscht werden.

Auch das ging nicht problemlos: Der Platz unter der Bühne ist so niedrig, dass man dort nur liegen kann. Hinzu kommt, dass man auch nur vor Vorstellungsbeginn durch die Öffnung hineinklettern, und erst nach der Vorstellung wieder rausklettern kann. Jörg, der Leiter unserer Requisite, erklärte sich bereit, die ganze Vorstellung über dort auf einer Matte unter der Bühne zu liegen und darauf zu warten, dass der Ärmel des Hemdes in die Öffnung fällt, um diesen dann von dort aus sicher anzuzünden und wenig später das herabgefallende brennende Hemd mittels feuerfesten Handschuhen zu nehmen und in eine Schüssel mit Wasser zu tauchen. Damit hatten wir alle Probleme gelöst und können nun tatsächlich in den Vorstellungen die Hemden wie von Geisterhand in Flammen aufgehen lassen.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich

Nur tot ist die Frau eine ideale Geliebte

In Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt», die am 21. April am Opernhaus Premiere hat, wird die verstorbene Geliebte für den Protagonisten Paul zu einer sein gesamtes Leben bestimmenden Obsession. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen erklärt im Gespräch, was es – von Schnitzler über Hitchcock bis Korngold – damit auf sich hat, wenn Männer nicht von einer weiblichen Leiche loskommen.

Fotos Estelle Lagarde

Elisabeth Bronfen, Korngolds Oper trägt den Titel Die tote Stadt. Paul trauert um seine verstorbene Ehefrau und setzt die Stadt mit dieser Frau gleich: «Die tote Frau, die tote Stadt flossen zu einem geheimnisvollen Gleichnis zusammen.» Warum eignet sich überhaupt eine Stadt als Metapher, was ist damit gemeint?

Ich denke, bei der Toten Stadt geht es um zwei Dinge. Einerseits ist hier die Stadt Brügge gemeint. Das heisst, es geht um die etwas deprimierende Stimmung in dieser Stadt, die keine lebendige Stadt ist, sondern vielmehr ein Ort, an dem Menschen melancholisch sind; es herrscht hier so etwas wie Grabesstimmung. Noch interessanter aber ist, dass kulturhistorisch die Stadt mit dem weiblichen Körper in Verbindung gebracht wird. Schon im Mittelalter gibt es diese Verbindung von Stadt und Frauen, das wird deutlich in der Idee, dass man eine Stadt kriegerisch belagert, um sie dann einzunehmen. Die Verweiblichung der Stadt zieht sich durch das ganze 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert. Die Stadt ist der Ort, wo der Mann flanieren kann, sie ist der Hintergrund für die männlichen Abenteuer, ob man nun nachts flaniert und sich verlustiert oder seine Kreativität ausübt; genau wie der weibliche Körper die Leinwand ist, das Musikinstrument oder die Muse, durch die der Künstler sich ausdrücken kann.

Vorlage für Korngolds Oper war die Erzählung Bruges la Morte von Georges Rodenbach. Am Schluss dieser Erzählung gibt es eine zweite tote Frau: Paul hat Marietta, die er als Wiedergängerin seiner toten Frau Marie sieht, umgebracht. Ist diese Erzählung also ein weiteres Beispiel dafür, dass «der Tod einer schönen jungen Frau das poetischste Thema der Welt» ist, wie Edgar Allen Poe meinte – und wie Sie das auch in Ihrem Buch Nur über ihre Leiche beschreiben?

Bei Poe gibt es eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Titel Ligeia, in der der Erzähler seine Geliebte verliert, in tiefe Trauer verfällt, schliesslich eine zweite Frau heiratet – und über deren Leiche kommt gewissermassen die tote Geliebte zu ihm zurück. Es ist die Idee des Wiederholungszwangs, die Bruges la Morte mit Ligeia verbindet; in beiden Erzählungen hält die Hauptfigur an der Trauer und an der Melancholie fest, anstatt irgendwann einmal die Trauerzeit zu beenden. Man will das Objekt der Trauer wiedergewinnen, aber, und das ist die Ironie: als Tote. Ganz ähnlich wie übrigens in Alfred Hitchcocks berühmtem Film Vertigo, in dem genau dieses Thema durchgespielt wird. Es geht hier nicht nur darum, die tote Geliebte zurückzugewinnen. Man könnte das auch mit dem Mythos von Orpheus und Eurydike zusammendenken. Denn man muss sich doch fragen: Warum dreht Orpheus sich um? Will er wirklich seine tote Eurydike, oder will er noch ein zweites Mal eine tote Eurydike? Wenn man diesem Gedankengang folgt, stellt man fest: Hier wird der Todesdrang unterstrichen, der bei dieser Art von Liebesidealisierung im Vordergrund steht. Und das war auch das, was Poe interessier t hat: Der Tod einer besonders schönen Frau macht die Trauerarbeit für den – männlichen – Künstler zu einem extrem kreativen Akt. Damit wird noch einmal klar, wie sehr die Frau das Blickobjekt, die Materie, die Leinwand, der Resonanzboden für den Mann ist. Es geht hier nicht um eine er wachsene Liebe, in der die beiden Liebenden gleichwertige, voneinander unabhängige Wesen sind, sondern es ist eine Geschichte, in der klar wird, dass die Liebesgeschichte etwas Tödliches hat, weil die Frau das Objekt, die Projektionsfläche, das Supplement des Mannes ist. Deshalb ist sie in gewisser Weise immer schon tot, bevor sie gestorben ist.

Denken Sie, dass Alfred Hitchcock Bruges la Morte und Ligeia kannte? In diese Aufzählung gehört auch noch Die Nächste von Alfred Schnitzler, eine ganz ähnliche Geschichte. Vermutlich kannte Hitchcock Edgar Allen Poe, Rodenbach und Schnitzler kannte er wohl eher nicht. Umso interessanter sind diese

«Der Tod einer schönen Frau macht die Trauerarbeit für den männlichen Künstler zu einem extrem kreativen Akt.»

Parallelen, denn sie zeigen, dass die tote Geliebte, die noch ein zweites Mal umgebracht wird, eine Art Denkbild ist, das immer wieder auftaucht. Interessant daran ist die Vorstellung, man könne den Tod kraft der eigenen Imagination, kraft des eigenen Begehrens, kraft eines poetischen Mediums überwinden. Und gleichzeitig ist es doppelt befriedigend, wenn die Frau dann noch einmal stirbt.

Paul kann die Trauer um Marie, seine verstorbene Frau, nicht überwinden, er spinnt sich ein in einen Kokon der Trauer und will eigentlich selbst nicht mehr leben – bis er Marietta sieht, die seiner verstorbenen Frau unglaublich ähnlich sieht. Ist es wirklich eine Doppelgängerin Maries, die er trifft? Oder ist es nicht viel mehr die Projektion seines Wunsches, die sich auf beinahe jede Frau richten könnte?

Sigmund Freud spricht von Liebesgeschichten als Wiederholungsgeschichten und davon, dass der Mann in der Geliebten die Mutter sucht. Rodenbach schreibt seine Erzählung zwar ein bisschen früher als Freud, und doch kommt beides aus einem ähnlichen Kontext. Dass es die Mutter ist, ist nicht so entscheidend; wichtig ist eher, dass es mit etwas bereits Vertrautem verbunden ist. Das ganz Andere hat nicht den gleichen Reiz. Wenn man das als eine narzisstische Liebesgeschichte sieht, könnte man sagen: Paul spiegelt sich in allen Frauen. Aber der Reiz scheint mir hier zu sein, dass es bei aller Ähnlichkeit auch eine Differenz gibt. Lebensbejahend wäre es, wenn er sehen würde, Marietta ist Marie ähnlich, aber sie ist auch anders, und ich kann mich auf etwas Neues einlassen; so würde Paul aus der Trauer herausfinden. Die Wiederholung jedoch hat etwas Tödliches. Denn wenn die Wiederholung exakt dasselbe ist wie das, was vorher war, sind alle Entwicklungsmöglichkeiten abgeschnitten.

Sie sprachen gerade von einer «narzisstischen Liebesgeschichte». Interessant ist in diesem Zusammenhang der Moment, in dem Paul Marietta zum ersten Mal erblickt. In der Oper erzählt er seinem Freund Frank davon: Er schaute auf einen See, genannt Minnewasser, und als er wieder aufblickte, sah er Marietta. Ein sehr narzisstisches Bild, das da beschrieben wird… Paul sieht Marietta zunächst als Spiegelung, erst dann wird sie Körper. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine narzisstische Liebe handelt. In Hitchcocks Vertigo ist es übrigens ähnlich: Scottie sieht Judy bzw. Madeleine zuerst im Spiegel. Darin steckt die Idee, dass es sich nicht um eine reale Frau handelt, sondern um eine Spiegelung, ein Bild. Damit wird noch mal betont: Es geht nicht um die reale Frau, sondern das Bild, das der Mann sich von ihr macht, und zwar in Bezug auf ein Bild, das er bezüglich einer anderen Frau bereits hat.

Paul trifft Marietta und meint, in ihr eine Wiedergängerin seiner toten Frau Marie zu erblicken; er möchte, dass Marietta die Kleider seiner Frau trägt, ihr Instrument in die Hand nimmt, immer mehr dem Bild seiner Frau gleicht, das in seinem Zimmer hängt. Geht es in der Art und Weise, wie Paul seine Frau wiederauferstehen lassen will, auch darum, Macht und Kontrolle über sie auszuüben?

Natürlich versucht Paul, über die Frau Kontrolle zu gewinnen, und über die tote Frau kann er leichter Kontrolle gewinnen als über die lebende Frau, denn die könnte ja Widerstand leisten. Wenn sie tot ist, hat er die Deutungshoheit, kann sich ihrer bemächtigen. Gleichzeitig sind das Stellvertretergeschichten, die darauf zielen, wie man mit dem eigenen Tod umgeht. Das heisst, auf die Frau werden die Ängste, die die eigene Sterblichkeit betreffen, ausgelagert. Wenn man die Tote beherrschen und wieder zum Leben erwecken kann, beherrscht man nicht nur die Eigenständigkeit der Frau, sondern man kann sich auch einreden, dass man selbst unsterblich ist. Wenn man aus der toten Frau eine lebende machen kann, ist das eine Möglichkeit, sich zu sagen: Ich bin am Leben. In der westlichen Kultur

Die tote Stadt

Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt» beruht auf der Erzählung «Bruges la morte» von Georges Rodenbach. Darin geht es um einen jungen Mann, dessen über alles geliebte Frau Marie früh verstorben ist. Paul gibt sich ganz seinem Schmerz über diesen Verlust hin, bis eines Tages Marietta auftaucht; sie sieht Marie zum Verwechseln ähnlich. Paul verfällt Marietta, die längst vergessene Sehnsüchte in ihm weckt, und steigert sich in eine regelrechte Obsession. Doch zugleich kämpft er mit dem Gefühl, seiner verstorbenen Frau untreu zu sein. Als Marietta mehr und mehr Raum in seinem Leben beansprucht und gegen die ständige Präsenz der Toten rebelliert, tötet Paul Marietta. Doch plötzlich steht sie wieder in seinem Zimmer, quicklebendig... War also alles nur ein Traum? Uraufgeführt 1920, ist Korngolds «Tote Stadt» unverkennbar beeinflusst von Sigmund Freuds «Traumdeutung», die nur 20 Jahre zuvor erschienen war und erstmals beschreibt, wie verdrängte Sehnsüchte und unbewusste Ängste über Träume ins Bewusstsein gelangen können. Der Regisseur Dmitri Tcherniakov, der für die Feinnervigkeit und psychologische Genauigkeit seiner Regiehandschrift bekannt ist, präsentiert in seiner vierten Inszenierung am Opernhaus Zürich eine ganz eigene Lesart dieses Stoffes.

herrscht Angst vor dem Tod, vor der Sterblichkeit und der Versehrtheit. Und diese Erzählungen sind Versuche, das auszublenden.

Brügge ist nicht nur die «tote» Stadt, sondern auch eine sehr katholische Stadt. Paul scheint die Moralvorstellungen dieser Stadt verinnerlicht zu haben und projiziert diese auf Marietta… Wenn Paul Marietta erotisch geniesst, dann ist das für den Trauernden eine Art Ehebruch. Denn wenn man einer Frau gegenüber einen Treueschwur geleistet hat, kann man auch nach deren Tod keine andere Frau lieben. Es geht also um eine ambivalente Erotik, um die Fantasie, ich könnte mit der Wiedergängerin ein erotisches Verhältnis haben, was mir erlauben würde, mit meiner verstorbenen Frau wieder ein Verhältnis zu haben – also Nekrophilie. Auch in Hitchcocks Vertigo geht es letztlich um Sex mit einer Leiche. Man kann sich dieser Sehnsucht in der Fantasie hingeben, aber gleichzeitig gibt es das Verbot, diese Sehnsucht auszuleben, was noch zusätzlichen Reiz ausübt. Auch das ist Teil einer narzisstischen Logik. Es geht um eine sekundäre erotische Befriedigung, es hat etwas geradezu Masturbatorisches.

Paul hebt seine tote Frau Marie auf ein Podest, sie ist für ihn die Heilige, wohingegen er Marietta als schmutzig und unrein bezeichnet. Schliesslich gibt er Marietta sogar die Schuld dafür, dass sie nicht so sein kann wie Marie. Aber Marietta wehrt sich…

Das Libretto stammt aus den 20erJahren, und hier manifestiert sich schon ein neues Frauenbild. Man könnte das zusammendenken mit Wedekinds Lulu und der Verfilmung dieses Stoffes von Georg Wilhelm Pabst: Lulu ist sich sehr genau dessen bewusst, was sie tut und was die Männer von ihr wollen, sie spielt damit und macht sich sogar darüber lustig. Damit, dass sie sich wehrt, droht Marietta, Pauls Fantasiegebäude zum Einsturz zu bringen…

… und sie entzieht sich seiner Kontrolle, weil sie ein Eigenleben hat …

… und einen eigenen Standpunkt. Das ist in den Vorgängertexten von Poe und Schnitzler weniger der Fall. Die Oper kann das, weil sie die Sängerin hat, die noch mal ganz anders Widerstand leistet. Hitchcocks Judy bzw. Madeleine ist hilfsbedürftig und liebesbedürftig, sie verkörpert eine masochistische Position. Das ist in der Oper ganz anders.

Aber Marietta muss ihre Eigenständigkeit mit dem Tod bezahlen … Ja, das ist die Logik. Lebend kann sie nicht davonkommen. Da würde die Pointe dieser Genregeschichte verlorengehen. Denn dann würde die Gewalt dieser narzisstischen Liebe, an die auch Kreativität geknüpft ist, nicht deutlich. Marietta muss sterben, damit klar wird, wie furchtbar eine Liebesökonomie ist, die auf Projektionen und Austausch basiert.

Nachdem er Marietta umgebracht hat, sagt Paul: «Jetzt gleicht sie ihr ganz.» Er meint damit Marietta, die nun endlich vollkommen seiner toten Frau Marie gleicht… Ja, im Tod ist die Differenz ausgeschaltet, jetzt haben wir absolute Identität. Dieser Gedanke ist natürlich misogyn, aber zugleich steckt darin auch eine Reflexion über das Misogyne: Der Wunsch nach Perfektion oder in diesem Fall nach absoluter Gleichheit ist ein tödliches Begehren – aber es setzt sich durch. Und dann hat der Mann die ganze Kontrolle – und auch keine. Er hat bewiesen: Der Tod ist wieder eingetreten, er hat den Tod eintreten lassen, sie gehört jetzt ganz ihm, denn sie ist genau wie die vorhergehende Frau – aber sie ist auch nicht mehr da. Das ist dramaturgisch stärker, als wenn sie einfach abhauen würde. Feministisch wäre es interessanter. Aber als Kritik an misogynen Fantasien wäre dieses Ende weniger wirkungsmächtig.

«Wenn die Frau tot ist, hat er die Deutungshoheit und kann sich ihrer bemächtigen.»

Das Libretto nimmt gegenüber der literarischen Vorlage eine entscheidende Veränderung vor: Paul begreift, dass alles, was er erlebt hat, inklusive dem Mord an Marietta, nur ein Traum war, und durch den Traum geläutert, findet er zurück ins Leben. Ist diese Heilung durch einen Traum realistisch? Wenn man den Traum anschliessend noch auf der Couch mit Freud bespricht, dann vielleicht. Aber mir scheint es ein bisschen zu optimistisch; es hat etwas geradezu Naives.

Können Sie also nachvollziehen, dass das in einer heutigen Aufführung nicht mehr als glaubwürdig empfunden wird?

Ja, absolut. Das Kino der 1930erJahre hat solche TraumGeschichten oft durchgespielt. Aber das war auch eine Konzession an das KinoPublikum, das kein tragisches Ende wollte.

Vielleicht war dieser positive Schluss dem Zeitgeist geschuldet; man wollte 1920 die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs überwinden. Hat dies womöglich zum Er folg der Oper beigetragen? Möglich wäre es. Dann wäre die Trauer um die tote Frau die Trauer um eine verlorene Welt, die es vor dem Ersten Weltkrieg gab. Und mit der Überwindung des Todes der Frau kann man auch diese verlorene Welt loslassen. Aber vielleicht war der Grund für den überwältigenden Erfolg dieser Oper doch eher der, dass die Partitur Korngolds schon die spätere Filmmusik erahnen lässt, mit der er in Hollywood zwei Oscars gewinnen sollte. Diese Oper verbindet das Populäre mit der hohen Kunst. Und Marietta ist einfach eine für die 1920erJahre sehr moderne, grossstädtische, selbstbewusste Frau, die sehr gut in den Zeitgeist passte.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Estelle Lagarde ist eine französische Künstlerin, die Themen wie Zeit, Erinnerung, Raum und Mensch durch traditionelle analoge Fotografie erforscht. Ihre Arbeit lädt zum Nachdenken ein über die menschliche Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit des Lebens und die Art und Weise, wie diese Elemente unsere Welterfahrung prägen. Ihre Arbeiten werden regelmässig in Frankreich und im Ausland ausgestellt. www.estellelagarde.com

Das Wasser des Lebens, das Wasser des Todes

Dmitri Tcherniakov inszeniert Opern auf der ganzen Welt. In Zürich hat er vor 13 Jahren die Intendanz von Andreas Homoki mit «Jenůfa» eröffnet, nun bringt er Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt» auf die Bühne. Die russische Theatermacherin und -kritikerin Marina Davydova hat den Regisseur für uns porträtiert.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte Dmitri Tcherniakovs Inszenierung der Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch auf der Bühne des Mariinski-Theaters in St. Petersburg Premiere. Tcherniakovs Interpretation, die mit sämtlichen Konventionen der russischen Opernbühnen brach, kam scheinbar aus dem Nichts, wie ein Komet am dunklen Morgenhimmel. Sofort bildeten sich zwei Lager aus gleichermassen leidenschaftlichen Fans und Gegnern des Regisseurs, und beide staunten: Wer war dieser bis dahin vollkommen unbekannte junge Mann, der es wagte, sich am Allerheiligsten der russischen Kultur zu vergreifen?

Es bedurfte nicht nur eines aussergewöhnlich grossen Talents, sondern auch einer gewissen Besessenheit, um aus dem weihevollen, von konservativen Zuschauern, einflussreichen Primadonnen und mächtigen Intendanten sorgsam bewachten Tempel der russischen Oper einen Ort des Dialogs über Fragen der Gegenwart zu machen. An Besessenheit allerdings hat es Tcherniakov nie gefehlt. Schon als Schüler stand er oft nächtelang nach Karten fürs Bolschoi-Theater Schlange. Mit 16 nahm er an eben diesem Theater eine Stelle als Beleuchtungsassistent an, um dem Leben hinter den Kulissen möglichst nahe zu sein. Und er machte in jungen Jahren schon Jagd auf Aufzeichnungen von Inszenierungen der berühmtesten westlichen Opernregisseure – im internationalen Regietheater kennt er sich besser aus als jeder Theaterhistoriker.

Zu jener Zeit, kurz nach der Perestroika, hatte der Eiserne Vorhang sich gerade erst ein wenig angehoben, und die

Welt dahinter war von magischer Anziehungskraft. Schon damals empfand sich Tcherniakov als Kosmopolit. Während die meisten russischen Regisseure davon träumten, mit einem festen Ensemble an ihrem eigenen Haus zu arbeiten, ging Tcherniakov einem Engagement dieser Art konsequent aus dem Weg. In Interviews sagte er oft, in Hotels und an Flughäfen fühle er sich am wohlsten. Er war der erste international bekannte russische Regisseur, der sich entschied, alle Verbindungen mit theatralen Institutionen seines Landes abzubrechen und nur noch ausserhalb Russlands zu inszenieren. Er entschied sich sehr bewusst dafür, ein Weltbürger zu sein, der in keiner Stadt dieser Erde verwurzelt ist. Doch trotz dieses Kosmopolitismus verbinden ihn – oder genauer: seine Erinnerung – nicht nur dünne Fäden, sondern dicke Seile mit Russlands Vergangenheit, und gerade an seiner Kitesch-Inszenierung, die die Geschichte des russischen Musiktheaters in ein Vorher und ein Nachher teilte, zeigt sich das deutlich.

Nikolai Rimski-Korsakows auf einer volkstümlichen Legende beruhendes Werk lässt dem Regisseur wenig Chancen, nicht in süsslichen Kitsch zu verfallen: Wie soll man auf der Bühne umgehen mit all den Löwen, Einhörnern und Paradiesvögeln, die das Libretto der Oper bevölkern? Doch Tcherniakov fand für die religiöse Parabel eine in ihrer Schlichtheit frappierende Lösung: Er liess die Märchenszenerie einfach weg, und mit ihr auch das folkloristische Zubehör, all die Kaftane und geschmückten Hauben, die vermeintlich zu Rimski-Korsakow unbedingt da-

«Jenůfa»

Opernhaus Zürich

Spielzeit 2012/13

Foto: Monika Rittershaus

zugehören. Seine Inszenierung handelte trotzdem von Russland, und mehr noch: Sie verlieh der Oper eine historische Dimension und der nationalen Geschichte metaphysische Tiefe. Jedes einzelne Element hatte eine fantastische Metamorphose durchlaufen, und doch wirkte alles vertraut – das rote Barett der Heldin, ihre an Gummibändern befestigten Fäustlinge (ein Standardaccessoire jeder russischen Schulzeit) oder der mitten im Wald an einem Baum aufgehängte mannshohe Wasserspender (wer die Sowjetunion noch erlebt hat, dürfte das kleinere Original kennen). Sowohl die Waldtiere, die im ersten Akt auf den Ruf ihrer Wohltäterin herbeieilen, als auch die Paradiesvögel, die Fewronija im vierten Akt in die verzauberte Stadt geleiten, hatten bei Tcherniakov Menschengestalt – und all diese Wesen stammten offensichtlich nicht aus einer altrussischen Legende, sondern aus der Kindheit der Zuschauer und ihrer Eltern.

Paradoxerweise agierte der junge Regisseur, der gegen die Operntradition ankämpfte, hier wie ein Archivar der Vergangenheit. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass zu Tcherniakovs Eigenschaften ein phänomenales Gedächtnis und ein sehr eigenes Verhältnis zur Zeit gehören. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem anderen bekannten Regisseur, dem Litauer Oskaras Koršuna

vas, in der Tcherniakov von Vilnius während der Sowjetzeit sprach – und an Oskaras’ Gesicht, als er begriff, dass sein russischer Kollege seine Heimatstadt genauer in Erinnerung hatte als er selbst, dass er die längst verschwundenen Cafés von damals kannte und Details ihrer Einrichtung beschreiben konnte. In Tcherniakovs Gedächtnis lagern Tausende solcher Artefakte, und nicht selten finden sie ihren Weg in seine Inszenierungen.

Eine besondere Beziehung unterhält er im Übrigen nicht nur zur Zeit, sondern auch zum Raum – nicht umsonst hat er, bevor er an die Russische Akademie für Theaterkunst in Moskau ging, Architektur studiert. Die Bühnenbilder seiner Inszenier ungen entwirft er selbst. Manchmal rekonstruiert er dafür Details realer Gebäude, manchmal auch das Gebäude als Ganzes – so zum Beispiel für seine erste Arbeit im Ausland, den Boris Godunow an der Berliner Staatsoper (2005), dessen Handlung sich vor dem Hintergrund des in den 1920erJahren erbauten Moskauer Telegrafenamts abspielte.

Der Gegensatz von Individuum und Kollektiv stellt für Tcherniakov nicht zufällig ein zentrales Thema seiner Arbeit dar, auch dies hängt mit dem Erbe der sowjetischen Dissidenten zusammen. Zwar ist nicht jeder Einzelgänger ein Dissident, aber jeder Dissident ist zwangsläufig ein Einzelgänger. Die Masse ist bei Tcherniakov immer eindimensional, und sie ist immer das Böse, selbst wenn sie aus Angehörigen unterdrückter Klassen besteht.

Dagegen sind die ausgeprägte Individualität, Unangepasstheit und psychische Komplexität, die so viele seiner Helden auszeichnen, von Don Giovanni bis zu Tatjana in Eugen Onegin, von Jenůfa aus der gleichnamigen Oper von Leoš Janáček bin hin zu Mélisande aus dem impressionistischen Œuvre von Claude Debussy – grundsätzlich und zweifelsfrei positive Eigenschaften. Diese Helden passen ebenso gut in ein romantisches Weltbild wie in das für die sowjetischen Intellektuellen zentrale Paradigma «Held versus Masse». Gleichzeitig sind sie moderne Menschen, mit all ihren Frustrationen, Illusionen, Ängsten und Hoffnungen. Sie alle – Macbeth, Wozzeck, Parsifal –

werden in Tcherniakovs Inszenierungen Teil unserer zeitgenössischen Kultur.

Was Dmitri Tcherniakov mit der Oper tut, lässt sich im Grunde auf ein sehr einfaches und zugleich komplexes Grundmuster zurückführen: Praktisch alle seine Arbeiten liefern den Beweis dafür, dass, wer die klassische Oper zu neuem Leben erwecken will, sie zuvor töten muss. Erst nachdem man sie – nach einem alten russischen Märchenmotiv – mit dem Wasser des Todes besprengt hat, kann das Wasser des Lebens folgen. Um den Glauben an die Textgrundlage wiederherzustellen, muss man ihr erst misstrauen, darf die darin beschriebenen Emotionen und Ereignisse nicht für bare Münze nehmen. Der Regisseur muss die Zuschauer mit dem Zeigefinger darauf stossen, dass sie ein Fake vor sich haben, um schliesslich auch dies wieder infrage zu stellen. Hierher rührt Tcherniakovs fast schon manische Vorliebe für Rollenspiele und Rahmenhandlungen, der er etwa in seiner meisterhaften Deutung von Carmen nachgegangen ist. In Carmen, die 2017 in AixenProvence Premiere hatte, bringt eine Frau ihren Mann in eine Klinik,

in der Hoffnung, dass die dort angebotene immersive Therapie – auf Basis der klassischen CarmenGeschichte – ihn aus seiner Apathie reissen und seine Depressionen heilen wird. Der Patient, José, taucht immer tiefer in das abgegriffene Opernsujet ein und beginnt in diesem Stück im Stück das zu fühlen, was seine Mitspieler nur simulieren: echte Leidenschaft, wahre Liebe. Im Zentrum der Oper steht hier nicht Carmen, sondern eben José. Und der Wert, um den sich alles dreht, ist nicht Freiheitsdrang, sondern die Fähigkeit zu starken Gefühlen. In Tcherniakovs Lesart ist José einerseits Opfer, weil die Welt, die man ihm vorgaukelt, ihn mit Absicht in den emotionalen Zusammenbruch treibt, und andererseits Sieger, weil er als einziger in dieser Welt aufhört, ein fremdes Spiel zu spielen. Er dringt zu dem vor, was Søren Kierkegaard «wahre Existenz» nannte. Bei Tcherniakov hat dieser Impuls mit heftigen Emotionen wie Liebessehnsucht und Abschiedsschmerz zu tun, durch die der Mensch etwas über sich selbst erfährt. Und sobald man als Zuschauer innerhalb dieses Szenarios an die Echtheit der Emp

«Pelléas et Mélisande» Opernhaus Zürich Spielzeit 2015/16

Foto: Toni Suter

«Die Walküre»

Staatsoper Berlin

Spielzeit 2022/23

Foto: Monika Rittershaus

findungen des Helden zu glauben beginnt, erwacht auch die zu Tode inszenierte Carmen zu neuem Leben.

Authentizität erreicht Tcherniakov paradoxerweise gerade durch Theatralisierung, durch ein scheinbar ironisches Verhältnis zum Text. Manchmal potenziert er diesen Kunstgriff sogar noch, so etwa im zweiten Teil von Hector Berlioz’ Les Troyens an der Opéra de Paris: Aus dem von Dido regierten Karthago ist hier ein Rehazentrum für Überlebende militärischer Konflikte geworden. Die Königin ist nur eine Patientin unter anderen –offenbar aber eine der schwierigsten: Sie ist aus einem Kriegsgebiet geflohen, ihr Mann wurde von einem Tyrannen ermordet. Sie braucht jemanden, der sie aus ihrer Teilnahmslosigkeit herausholt und ihr hilft, die traumatische Erfahrung zu überwinden. Alle wichtigen Bewohner Karthagos treten bei Tcherniakov als Therapeuten auf, die immer wieder andere Insassen der Anstalt in ihre Übungen einbeziehen. Doch da trifft ein neuer Trupp Flüchtlinge ein, die von Aeneas angeführten Trojaner. Aeneas erblickt die «Köni-

gin» und erkennt seine verstorbene Frau in ihr. Die Psychotherapie für Flüchtlinge verwandelt sich vor unseren Augen in eine echte Liebesgeschichte zwischen zwei einsamen, traumatisierten Menschen. Doch das Entscheidende kommt noch: Im Angesicht des Todes wird die von Aeneas verlassene Dido zur Regisseurin des Stücks, an dem man sie aufgefordert hat mitzuwirken. Sie teilt unter ihren Mitpatienten Schilder mit den Namen der zu verkörpernden Figuren aus, sie selbst errichtet sich ihren «Scheiterhaufen». Die Animateure sehen zu, wie die «schwierige Patientin» ihr Psychotraining in die eigenen Hände nimmt und spielen Didos Spiel bereitwillig mit. Der therapeutische Triumph – das immersive Theater hat seine Wirkung getan, das Trauma ist überwunden – scheint unmittelbar bevorzustehen, da stürzt Dido leblos zu Boden. Wir werden Zeugen ihres letzten Schritts: vom Theater ins Leben.

Im Februar 2022, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, inszenierte Tcherniakov gerade an der Berliner Staatsoper den Ring des Nibe

lungen. Dank Daniel Barenboim hatte Tcherniakov seine europäische Karriere seinerzeit in diesem Theater mit Mussorgskis Boris Godunow begonnen. Nun inszenierte er das Opus Magnum des deutschen Opernrepertoires, und mit dieser Arbeit erhielt der Prozess der Entzauberung bekannter Opernsujets im wörtlichen Sinne eine wissenschaftliche Basis. Walhalla, die Höhle der Nibelungen und die heilige Weltesche wurden bei Tcherniakov zum Institut zur Erforschung der Evolution des Menschen und seines Gehirns «E.S.C.H.E». Wotan ist der Direktor dieses Instituts, die übrigen Göttinnen und Götter seine Mitarbeiter. Im Keller arbeiten die Nibelungen. Erforscht werden hier die Emotionen der Menschen, ihre Abhängigkeiten, Leidenschaften, Ängste – vom Glück bis zum Hass. Alle mythologischen Entwicklungen der Geschichte sind, wie immer bei Tcherniakov, rational erklärbar. Alle mythologischen Figuren, die unsterblichen Götter eingeschlossen, sind vermenschlicht; sie altern und sind gegen Ende des Zyklus zu Bewohnern eines Altersheims geworden. Alle übernatürlichen Kräfte sind verschwunden: der Tarnhelm wird zur VRBrille, die Verwandlung Alberichs ist seine eigene Halluzination. Aber etwas Übernatürliches gibt es dann doch, und das ist die Psyche des Menschen. Sie entpuppt sich als Geheimnis, das eine unergründliche und zuweilen zerstörerische Energie in sich verbirgt. Und je mehr man versucht, diese Urgewalt zu erforschen oder zu unterwerfen, desto rätselhafter erscheint sie. Die Tatsache, dass Tcherniakov dieses Gleichnis über die destruktive Liebe zur Macht, das mit einem Flammeninfer no endet, ausgerechnet in dem Moment herausbrachte, als der russische Angriffskrieg begann, zwang sowohl Publikum als auch Kritik dazu, in der Inszenierung politische Motive zu suchen. Doch hier ging es um etwas anderes –darum, dass der Mensch in allen Epochen der Massstab aller Dinge ist, und sein Bewusstsein das grösste Rätsel des Universums.

In einer seiner jüngsten Arbeiten, Ariadne auf Naxos an der Staatsoper Hamburg, geht es um die Konflikte und tödlichen Verletzungen durch Freunde

und Familie, in denen sich wie in einem Wassertropfen die Konflikte und Kollisionen der ganzen Welt spiegeln. Die erste Fassung der Oper erschien am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Tcherniakov setzt die Vorahnung einer Katastrophe, die in der Musik von Richard Strauss anklingt, mit unserem aktuellen Gefühl der bevorstehenden oder bereits stattfindenden Katastrophe in Beziehung. Er unterstreicht dies durch die letzte Szene der Aufführung: Die Wohnung von Theseus und Ariadne beginnt sich zu drehen und wird zu einer Insel, auf der die Figuren versuchen, Schutz zu finden vor den immer schrecklicher werdenden, immer weniger vorhersagbaren Ereignissen der Welt. Wir haben weder die Kraft, noch die Möglichkeit, den Gang der Geschichte zu beeinflussen. Der Kreis unserer Liebsten ist das Wenige, vielleicht das Einzige, das uns bleibt – das ist der zentrale Gedanke dieser Ariadne.

Die Kunst, ein Stück äusserlich zu modernisieren, beherrscht im Musiktheater heute jeder zweite. Tcherniakov aber modernisiert nicht nur die Zeitumstände, sondern auch die Motive, aus denen die Figuren handeln, ihre Psychologie. Er stellt Takt für Takt, Ton für Ton das ganze Werk auf den Prüfstand unserer heutigen Weltwahrnehmung. Nicht selten greift er dafür tief in die inneren Spannungsverhältnisse der Textvorlage ein, er lässt Repliken, manchmal auch ganze Arien anders adressieren, als das Libretto es vorsieht, gibt den Figuren einen anderen sozialen Hintergrund, einen anderen Familienstand, verändert die Chronologie der Ereignisse.

Dmitri Tcherniakov tötet die klassische Oper, um sie vor unseren Augen wiederauferstehen zu lassen, um uns zu zeigen, wie aus all dem Theaterpathos, aus den dicken Schichten der Tradition urplötzlich ein existenzieller Ernst hervorbricht. Wo dieser Durchbruch gelingt, wird die Handlung einer Oper, wird die Oper überhaupt mit dem Wasser des Lebens besprengt.

Dieser Text erschien 2021 im Max Joseph-Journal der Bayerischen Staatsoper und wurde von der Autorin überarbeitet und ergänzt.

Korngold ist der Wahnsinn

Lorenzo Viotti, selbst noch ein junger Dirigent, ist voller Begeisterung für die Wunderkind-Begabung von Erich Wolfgang Korngold, der seine Erfolgsoper «Die tote Stadt» im Alter von 22 Jahren schrieb. Ein Gespräch über die Gleichzeitigkeit von Modernität und Eingängigkeit, anspruchsvolle Gesangspartien und den Korngold-Sound, der wie für einen Horrorfilm geschrieben ist

Lorenzo, du hast dir gewünscht, die Oper Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold hier am Opernhaus Zürich zu dirigieren. Was fasziniert dich an diesem Komponisten?

Schon ganz zu Beginn meiner Dirigentenlaufbahn habe ich mich mit der Musik von Erich Wolfgang Korngold beschäftigt. Mich hat fasziniert, dass er – als Wunderkind – sehr jung seine ganz eigene musikalische Sprache gefunden und so fantastische Musik geschrieben hat. Auch seine Lebensgeschichte fand ich spannend. Nach seinen frühen, rauschenden Erfolgen musste er in die USA emigrieren. Als er nach dem Krieg dann nach Österreich zurückkam, konnte er nicht mehr an die Erfolge von damals anknüpfen.

Hast du bereits andere Werke von Korngold dirigiert?

Ja, ich habe einige Orchesterwerke dirigiert und mich auch intensiv mit seinen Liedern befasst. Und als Andreas mich vor einigen Jahren fragte, was ich gern am Opernhaus dirigieren würde, ist mir Die tote Stadt eingefallen. Wahrscheinlich war ich gerade in Korngold-Laune… ich bin ein bisschen launisch, ich hätte damals auch etwas ganz anderes wählen können…

Bist du denn jetzt glücklich damit, dass du damals in Korngold-Laune warst? Absolut! Seit meiner Beschäftigung mit Korngold habe ich viele Opern von anderen Komponisten dirigiert, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Jules Massenet, dessen Werther ich auch hier in Zürich gemacht habe. Mein Herz schlägt immer für die Werke, mit denen ich mich gerade im Moment beschäftige. Und nun freue ich mich, dass ich zu Korngold zurückkehren und meine Auseinandersetzung mit ihm fortsetzen kann. Die musikalische Welt Korngolds ist sehr vielfältig. Und die Partitur der Toten Stadt ist wahnsinnig anspruchsvoll, für die Musikerinnen und Musiker im Orchester, aber auch für die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und für den Dirigenten. Ich denke, vor ein paar Jahren wäre ich noch nicht reif gewesen für dieses Stück. Jetzt ist genau der richtige Moment dafür.

Wie würdest du die Herausforderungen des Stücks beschreiben?

Zunächst muss man ein tiefes Verständnis für Stimmen haben und dafür, welche Stimmtypen sich Korngold für diese Oper vorgestellt hat. Wenn man sich die Orchestrier ung anschaut, fragt man sich zunächst, wie die Singstimmen überhaupt über das Orchester kommen sollen. Man versteht dann mit der Zeit, dass das, was Korngold vorschwebte, nicht die hochdramatischen Wagner-Stimmen sind, sondern etwas zwischen dem italienischen und dem deutschen Fach. Da ich beides viel dirigiert habe, denke ich, dass ich inzwischen ganz gut verstehe, worauf es ankommt. Man braucht nicht nur viel Kraft in der Stimme, um diese Partien singen zu können, sondern auch eine unglaubliche Flexibilität und die Fähigkeit, sehr lange Bögen zu spannen.

Die Uraufführung der Toten Stadt fand 1920 gleichzeitig in zwei Städten statt, in Hamburg und Köln, und war ein riesiger Erfolg beim Publikum; was denkst du, womit hing dieser Erfolg zusammen? Aus der damaligen Situation heraus finde ich es sehr erstaunlich, dass dieses Stück sofort einen solchen Erfolg hatte, weil es wirklich unglaublich komplex ist. Ich denke, dass das Publikum damals sehr gebildet war und auch sehr offen Neuem gegenüber, geradezu hungrig nach Neuem, vielleicht mehr als wir heute. Ausserdem war Korngold damals bereits berühmt, man nannte ihn den neuen Mozart, weil er so früh schon als Komponist so erfolgreich war. Trotz aller Schwierigkeiten ist die Partitur trotzdem zugänglich.

Liegt es daran, dass Korngold keine Scheu hatte vor der Tonalität und auch nicht davor, schöne Melodien zu komponieren?

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Musikalische Leitung

Lorenzo Viotti

Inszenierung / Bühnenbild

Dmitri Tcherniakov

Kostüme

Elena Zaytseva

Lichtgestaltung

Gleb Filshtinsky

Video

Tieni Burkhalter

Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Dramaturgie

Beate Breidenbach

Paul Eric Cutler

Marietta/ Marie

Vida Miknevičiūtė

Frank/ Fritz der Pierrot

Björn Bürger

Brigitta

Evelyn Herlitzius

Juliette

Rebeca Olvera

Lucienne

Daria Proszek

Gaston

Raúl Gutiérrez

Victorin

Nathan Haller

Graf Albert

Álvaro Diana Sanchez

Philharmonia Zürich

Zusatzchor, SoprAlti und Kinderchor der Oper Zürich

Statistenverein am Opernhaus Zürich

Unterstützt von

Premiere 21 Apr 2025

Weitere Vorstellungen

25 Apr; 2, 6, 9, 17, 21, 29 Mai; 1 Jun 2025

Er benutzt einfach alles, was man sich zu seiner Zeit vorstellen konnte. Was im Orchester passiert, ist der reine Wahnsinn – es gibt mal einen Cluster hier, mal Bitonalität da, die Rhythmen sind zum Teil gegeneinander verschoben und so schwierig, dass Richard Strauss daneben wirkt wie Kindergarten. Dann das Lied des Baritons «Mein Sehnen, mein Wähnen» im zweiten Bild, das ein Hit wurde, weil es eine so eingängige Melodie besitzt, gleichzeitig aber auch sehr schwer zu singen ist. Zum Glück haben wir mit Björn Bürger einen Sänger, der mit den Herausforderungen dieser Partie wunderbar klarkommt. Manchmal denke ich, dass wir heute im Vergleich zu dem, was Künstlerinnen und Künstler zur Zeit Korngolds geleistet haben, ein bisschen faul geworden sind, und dass man damals generell eher bereit war, künstlerische Risiken einzugehen.

Korngold emigrierte nach Hollywood, du hast es schon gesagt, und komponierte dort hauptsächlich Filmmusik. Hört man denn den späteren Filmmusik-Komponisten schon in der Toten Stadt?

Im zweiten Bild höre ich den Soundtrack zu einem Horrorfilm! Alle Horrorfilme, die wir heute kennen, sind inspiriert von diesen Klängen. Die Partitur ist möglicher weise auch deshalb so komplex, weil Korngold ein so begnadeter Pianist war und fantastisch improvisieren konnte. Seine Inspiration kam aus dem Moment. Selbst Dinge, die einfach klingen, sind oft sehr kompliziert notiert. Korngold verstand sehr viel vom Theater, er wusste, was er auf der Bühne sehen wollte. Darin ähnelt er Puccini, der ebenfalls die Vorgänge auf der Bühne bereits sehr genau in die Partitur hineingeschrieben hat. Mir gefällt auch, wie man gleich zu Beginn des Stücks mitten hineingeworfen wird in diese Stimmung. Man sieht sofort Bilder. Man sieht, was auf der Bühne passiert, wenn man diese Musik hört. Dazu muss man gar kein Filmregisseur sein.

Welche Einflüsse anderer Komponisten hörst du in dieser Partitur? Neben Puccini auch Richard Strauss. Und natürlich die ganze sogenannte Zweite Wiener Schule. Aber auch Richard Wagner: Vor dem berühmten Lied «Mein Sehnen, mein Wähnen» gibt es sogar ein Zitat aus dem Rheingold. Wirklich faszinierend ist, dass man trotz dieser Einflüsse und trotz des jungen Alters, in dem Korngold die Tote Stadt komponiert hat, sofort die eigene musikalische Identität dieses Komponisten hören kann. Das hat vor allem mit dem besonderen Sound zu tun, den Korngold hier herstellt, mit diesen seinen Klangfarben. Glockenspiel, Harfe, dazu das Flageolett in den mehrfach geteilten Geigen, das ist schon sehr eigen. Auch das Libretto hat Korngold selbst geschrieben, zusammen mit seinem Vater. Zunächst unter Pseudonym, aber ein paar Jahre nach der Uraufführung war klar, dass mit Paul Schott Julius Korngold gemeint war. Wir vergessen manchmal, was zu Korngolds Zeit in Wien so alles los war. Die Kultur hatte einen absoluten Höhepunkt er reicht, viele berühmte Komponisten und Schriftsteller lebten dort, und es war zugleich der Moment kurz vor einer grossen Explosion. Man spürte, dass etwas passieren würde, dass Gefahr drohte. Deshalb verliess Korngold auch Österreich und ging nach Amerika. Er folgte 1934 zunächst einer Einladung von Max Reinhardt, entschied sich dann aber, nicht mehr nach Wien zurückzukehren, weil er Jude war und inzwischen die Nazis dort die Macht übernommen hatten. Als er dann nach dem Krieg nach Österreich kam, war er ein Niemand. Keiner kannte ihn mehr; er starb allein und verarmt, sehr tragisch. Als Wunderkind wurde er vergöttert, und in die USA kam er zur genau richtigen Zeit und feierte dort ebenfalls grosse Erfolge, gewann sogar zwei Oscars für seine Filmmusiken. Aber in seiner Heimat war während seiner Abwesenheit so viel passiert, die Menschen hatten so viel Neues kennengelernt, aber auch so tragische Erfahrungen gemacht, dass möglicherweise die Musik Korngolds einerseits als überzuckert, andererseits als «old-fashioned» wahrgenommen wurde.

Seit einiger Zeit werden die Werke Korngolds wiederentdeckt, man kann von einer regelrechten Korngold-Renaissance sprechen… zum Glück ist das so! Ich würde wahnsinnig gern seine Violanta oder Das Wunder der Heliane dirigieren.

Wir sprachen vorhin über die Orchesterbehandlung und über die besonderen Klänge, die Korngold in dieser Oper erzeugt; würdest du sagen, er ist mit gerade mal 22 Jahren bereits ein Meister der Instrumentation gewesen? Er war sicher ganz aussergewöhnlich begabt, was die Orchesterbehandlung angeht; aber aus der Perspektive der Orchestermusikerinnen und -musiker ist diese Partitur sehr viel weniger gut zu spielen als beispielsweise die Partituren von Richard Strauss. Manchmal scheint Korngold ein bisschen über sein Ziel hinauszuschiessen. Auch die Art und Weise, wie manche Rhythmen notiert sind, macht mir Kopfzerbrechen; es gibt da einen Takt, da habe ich im Moment noch keine Ahnung, wie ich den dirigieren werde. Und dann diese Stellen mit viel Ritenuto und Rubato mit dem gesamten Orchester, die muss man erst mal zusammenkriegen… Korngold gibt unglaublich viele Informationen; ich denke, man muss diejenigen herausfiltern, die wirklich wichtig sind. Und man muss seine eigene Freiheit im Umgang mit dieser Musik finden. Wenn man sie zu technisch angeht, wird sie unspielbar. Man muss einen guten Flow finden. Ein bisschen wie bei Puccini. Nur dass Korngold ungefähr zehnmal so schwer ist. Ich denke, Die Tote Stadt ist eine der schwierigsten Opern überhaupt. Man muss all die Farben zum Leuchten bringen, die in diesem riesigen Orchester stecken, und man muss eine gute Balance finden zwischen Stimmen und Orchester. Die Orchesterstimmen sind extrem virtuos, und das Orchester muss sehr flexibel reagieren zwischen dreifachem Pianissimo und einem Forte, das zwar kräftig und klangvoll, aber nicht zu laut sein muss. Dann gibt es aber wieder Stellen, die durchaus aggressiv klingen müssen. Eine enorme Farbpalette!

Auch die Gesangspartien sind extrem fordernd… Absolut. Besonders für Paul. In dieser Partie gibt es im Verlauf des Stückes eine riesige Entwicklung. Jeder Tenor hat gigantischen Respekt vor dieser Partie, vor allem wenn er sieht, was im Orchester los ist. Da braucht man viel Vertrauen in den Dirigenten. Denn wenn der die Pferde nicht im Zaum halten kann, wird Paul zur Killer-Partie. Man braucht nicht einfach nur einen Heldentenor für diese Partie. Klar, man muss eine grossartige Höhe haben und das Orchester überstrahlen. Aber man muss auch Pianissimo singen können, und man muss sowohl die Ekstase und Sinnlichkeit als auch die Verzweiflung ausdrücken können, die in dieser Figur stecken. Sie hat so viele Facetten! Es ist ein grosses Glück, dass wir Eric Cutler für diese Partie gewinnen konnten. Er ist unglaublich offen und ausserdem ein sehr kluger Sänger. Perfekt für diese Rolle. So wie auch Vida Miknevičiūtė als Marietta, die all diese Eigenschaften ebenfalls mitbringt. Ich kann mir keine bessere Besetzung vorstellen.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Vida Miknevičiūtė

Vida Miknevičiūtė, die die Marietta/Marie in der «Toten Stadt» singt, war am Opernhaus Zürich soeben als Hanna Glawari in der «Lustigen Witwe» zu erleben. Von 2005 bis 2007 war sie hier Mitglied des Internationalen Opernstudios und gehörte von 2011 bis 2020 dem Ensemble des Staatstheaters Mainz an. Seither sang sie u.a. Lisa («Pique Dame») an der Semperoper Dresden, Jenůfa, Chrysothemis, Sieglinde und Elsa («Lohengrin») an der Berliner Staatsoper, Senta und Salome an der Deutschen Oper Berlin, Sieglinde am Teatro San Carlo, Salome an der Mailänder Scala oder Chrysothemis, Giuditta und Salome an der Bayerischen Staatsoper.

«Wenn etwas nicht so kommt, wie man dachte, kommt oft etwas Besseres raus», sagte der Komponist Péter Eötvös einmal. Scheinbar eine Binsenweisheit, aber im echten Leben kann das schicksalhaft sein wie bei Vida Miknevičiūtė. Die 25-jährige Sopranistin hatte ihr Gesangsstudium im litauischen Kaunas abgeschlossen und bewarb sich in der Hauptstadt Vilnius um einen Platz im Opernstudio. Sie bewies, «dass wir auch in Kaunas singen können, die waren alle erstaunt!» – doch wer in der Hauptstadt des Drei-Millionen-Landes etwas werden wollte als Sänger, musste dort schon Referenzen haben, einen Lehrer. Vida wurde abgelehnt. Dafür klappte dann etwas anderes: Nach einem Vorsingen in Dresden wurde sie im Opernstudio in Zürich angenommen. «Ich bin mit meinem Verlobten die Nacht durch im Auto nach Zürich gefahren, ohne Navi, das war ein Abenteuer!» Und es wurde der Beginn ihrer Karriere.

Fast zwanzig Jahre ist das her, nun ist Vida Miknevičiūtė erneut in Zürich, als Gaststar, wir sprechen per Zoom zwischen den Proben zu Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Es ist ihre fünfte Bühnenproduktion mit diesem abgründigen Werk, zuletzt sang sie die Doppelrolle der Marie und Marietta, zusammen mit Klaus Florian Vogt als Paul in München. «Aber hier ist es meine allererste Produktion als Premiere, mit mehr Zeit und mehr Freiheit. Bei einer Wiederaufnahme siehst du ein Video und erhältst Anweisungen. Hier weiss ich, was der Regisseur will, was die Charaktere brauchen. Dima weiss genau, was er will, er ist immer super vorbereitet. Er hat eine Vision und will die sehr präzise haben, bis zu einzelnen Gesten. Ich liebe das, da muss ich nicht improvisieren!»

Sie lacht, höchst präsent am Schirm, schulterlange hellblonde Haare um das schmale Gesicht, hellgrauer Pullover, sehr wache braune Augen. Man kann sich gut vorstellen, welche Herausforderung ihre Marietta für den Paul der Toten Stadt ist, der noch mit seiner verstorbenen Frau spricht, während er sich in die ihr ähnelnde Tänzerin verliebt. Ist vielleicht auch Marietta nur eine Fantasie? «Sie existiert wirklich, aber dass er sie tötet, passiert nur in seinem Kopf», sagt Vida. «Er kann sie nicht ertragen, weil sie so impulsiv ist, das macht ihn fertig.» So fern von unserer Realität sei dieses Psychodrama nicht. «Wir haben uns nach der Coronazeit so zurückgezogen von der Welt, mit Angst vor Beziehungen und Gesprächen mit Leuten, wie Paul, der nur in seiner Fantasie lebt. Und wie geht man um mit so einem Menschen? Für Paul ist das Haar seiner Frau eine Reliquie, und dann kommt jemand wie Marietta und macht Witze…»

Auch wenn es für Vida Miknevičiūtė anders als für ihren Bühnenpartner Eric Cutler kein Rollendebüt ist, hat sie grössten Respekt vor der Partie. «Die Rollen sind mörderisch für uns beide. Der Text ist total wichtig, ich achte sehr darauf, dass sich das mit der Melodie verbindet – manchmal scheint die Musik gar nichts mit dem Text zu tun zu haben! Dazu geht die Stimmlage in Richtung Mezzosopran, Kammerspiel, Dialog, aber mit riesigem Orchester. Man braucht Ausdauer wie bei Wagner. Der Charakter ist mal aufgeregt und mal ruhiger, ein Spagat der Emotionen, das geht durch den ganzen Körper.» Wie nimmt sie Korngolds Musik neben den Partien von Wagner und Strauss wahr, die ihr so vertraut sind, von Sieglinde bis zur Brünnhilde, von Salome bis Chrysothemis? «Die Legatomomente bei Korngold sind Richard Strauss nahe, aber vieles erinnert mich auch an Puccini. Fast jede Arie ist ein Schlager, ein Ohrwurm!»

Gesungen hat Vida schon als Kind sehr viel, was, wie sie sagt, in Litauen normal ist – und vielleicht auch erklärt, warum aus dem kleinen Land gleich drei der jetzt international gefragtesten Sopranistinnen kommen, etwa gleichaltrig: Aušrinė Stun-

dytė, Asmik Grigorian und sie selbst. «Alle baltischen Länder haben grosse Stimmen, auch Lettland ist ein sehr singendes Land! Man wächst auf mit Liedern, und ich habe mit meiner Mutter schon immer gesungen. Sie und mein Vater haben keine musikalische Ausbildung, aber sehr gute Stimmen. Als ich sechs Jahre alt war, hat sie mich zur Musikschule gebracht.» Vida wurde geprüft, musste Rhythmen klatschen, Töne singen, eine Lehrerin fragte: «Was möchtest du in Zukunft sein?» «Sängerin, sagte ich. Da wusste ich es schon!»

Als ich sie nach den Berufen ihrer Eltern frage, sagt sie: «Ganz normale Angestellte. Aber wir hatten ein sehr schweres Leben. Mein Papa ist ohne Eltern aufgewachsen, weil mein Grossvater, der ein Anführer der Partisanen war, erschossen wurde, da war mein Papa erst ein Jahr alt.» Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Litauens durch die deutsche Wehrmacht wurde die sowjetische Herrschaft wieder hergestellt, und der Widerstand dagegen kostete nach Vidas Grossvater bald auch ihre Grossmutter das Leben. «Mein Vater hatte kein einfaches Leben, er musste dafür kämpfen. Diese kämpferische Seite habe ich ein bisschen von ihm – dazu gehört auch, positiv auf das Leben zu schauen!»

Dabei half ihr die Musik. Erstmal lernte sie Klavierspielen. Vidas Musikalität fiel auf, und sie wechselte an ein Musikgymnasium, wo auch Solfeggio – Gehör- und Gesangsbildung – und Musiktheorie gelehrt wurden, dazu das Spiel eines Instruments. Aber als musikalisches Abiturfach wählte sie nicht das Klavier, sondern das Dirigieren. «Ich glaube, an deutschen Hochschulen sind die Anforderungen nicht so streng, wie sie für Dirigierschüler an unserem Gymnasium waren. Wir mussten Orchesterpartituren am Klavier spielen und dazu zum Beispiel den Chortenor eines Oratoriums singen, und alles auswendig. Das war sehr hart und hat mir gut gefallen.» Besonders gut gefiel ihr aber, dass es einmal pro Woche Gesangsunterricht gab, bei einer Lehrerin, die Vida dann auch an der Akademie in Kaunas zur Sängerin ausbildete. Es musste aber noch viel geschehen, bis man die Partisanenenkelin in Bayreuth als «derzeit beste Sieglinde» (F.A.Z.) bejubeln würde, wie das im vergangenen Jahr geschah. Von kleineren Rollen als Studiomitglied in Zürich ging es zu grösseren am Hamburger Opernstudio, von da zum festen Engagement in Mainz. 2014 hatte sie dort als Violetta in einer Traviata-Inszenierung von Vera Nemirova enormen Erfolg, «das war wohl mein Durchbruch.» So etwas erzählt Vida aber nur auf Nachfrage. Und wenn sie grosse Kolleginnen wie Mirella Freni und Maria Callas «Idole» nennt, dann mit dem Hinweis, dass sie den Begriff «Diva» nicht mag, am wenigsten für sich selbst. «Ich bin im Leben ein graues Mäuschen!» Sie trauert aber durchaus den Zeiten nach, als die Sänger noch auf Händen getragen wurden und die Stimme das Wichtigste war.

Es erschreckt sie, wie wichtig Optik und Medienpräsenz geworden sind. Vida sieht eine «Meinungsformierung», in der die stimmlichen Qualitäten sekundär werden. «Manche Kolleginnen lassen plastische Operationen machen und sehen danach schrecklich aus, andere essen nur noch eine halbe Banane am Tag, um abzunehmen. Das ist Stress für den Körper, und wir haben sowieso schon einen stressigen Beruf mit all den Reisen!» Derweil werde sogar bei Dirigenten das Verständnis für Sänger immer seltener. «Manche haben eine Vision, aber keine Ahnung, wo ich atme und Zeit brauche.» Könnte sie, die selbst so früh das Dirigieren lernte, da nicht besonders hilfreiche Tipps geben? «Es hat mich schon viel Kraft gekostet, mich da zu bremsen.» Sie lacht. «Nicht jeder Dirigent mag es, wenn du zeigst, dass du ein bisschen Ahnung hast…»

Dass ihr Mann, mit dem sie in Mainz lebt, nicht «vom Fach» ist, gefällt ihr gut. «Er liebt Theater, aber er kann nur sagen, was er spürt. Wenn er sagt, heute hatte ich eine Gänsehaut, oder mir erzählt, wie ich mich auf der Bühne bewege – das kommt von einer ganz anderen Seite und ist sehr spannend für mich!»

Volker Hagedorn

Wir haben einen Plan

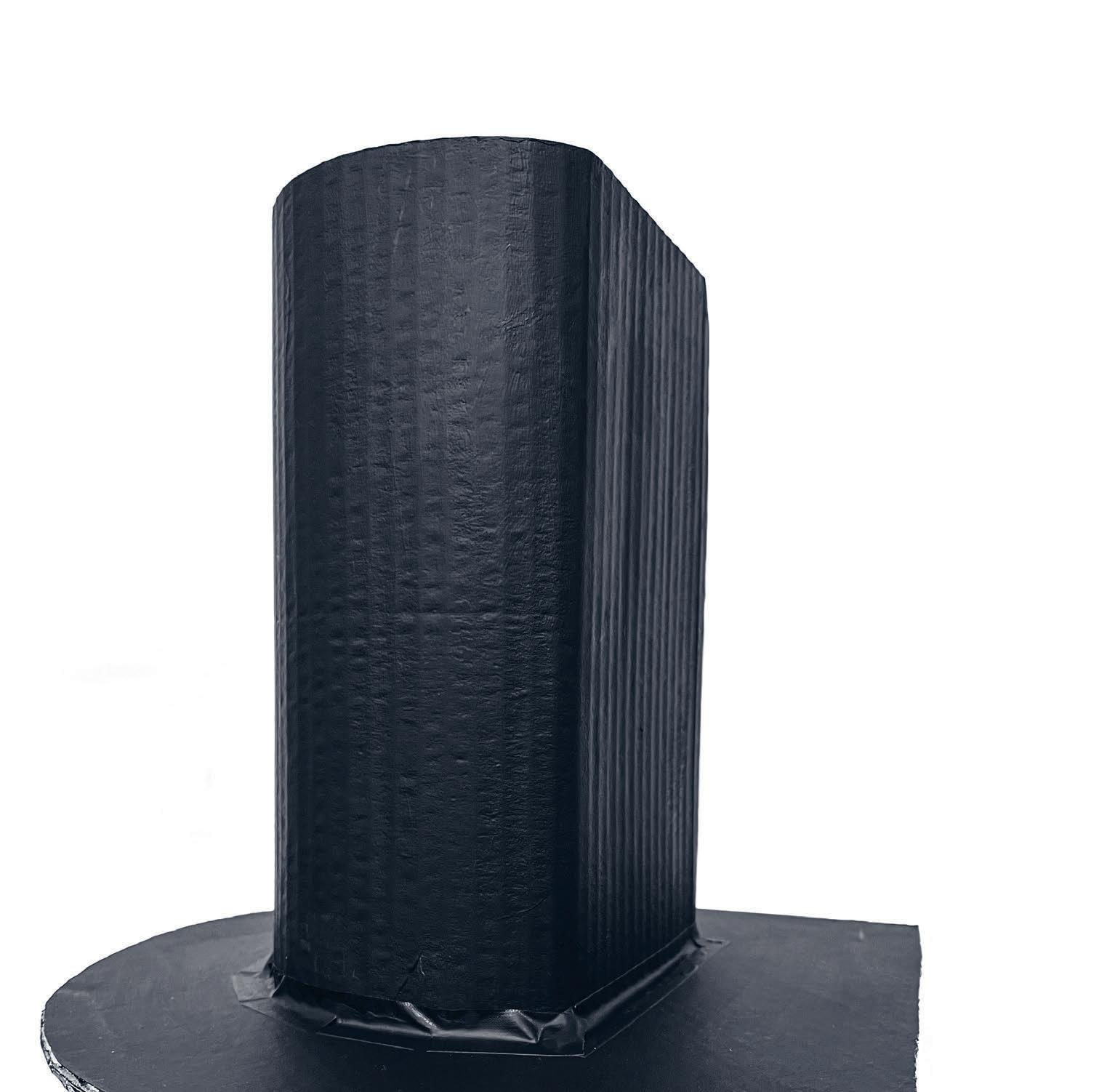

Plan

In unserer Oper «Das grosse Feuer» hat eine Seherin vom indigenen Volk der Chahuancas einen eindrucksvollen Auftritt: Sie prophezeit der Hauptfigur Eisejuaz den Tod. Das Volk der Chahuancas gibt es im Norden Argentiniens tatsächlich. Aber für das Kostüm der dämonischen Seherin hat sich unsere Kostümbildnerin Silke Willrett nach ausführlichen Bildr echerchen mehr von ihrer Fantasie als von realen Vorlagen leiten lassen. Das Erkennungszeichen der alten Chahuanca (die in Tatjana Gürbacas Inszenierung verdreifacht auftritt) ist ein hoch aufragender Hut. Starke Frauen tragen in südamerikanischen Ländern wie Bolivien oder Peru generell gerne markante Männerhüte zu langen Röcken. Auch der Hut der alten Chahuanca sitzt sehr extravagant nur oben auf dem Haar. Er darf weder ver r utschen noch vom Kopf fallen – was für unsere Hutmacherei, die alle noch so raffinierten Befestigungstricks kennt, kein Problem ist. Und dass die Hüte, vom Karton bis zur Wolle, zu hundert Prozent nachhaltig hergestellt sein müssen, war für Silke Willrett eine Selbstverständlichkeit in einer Oper, die die Ausbeutung der Natur zum Thema hat.

abDo8.5. imKino

DasGeheimnis vonBern

Rigoletto

Der SoloCellist Lev Sivkov über eine Stelle in Giuseppe Verdis Oper

Soeben hat Rigoletto erfahren, dass seine Tochter von den Leuten des Herzogs verschleppt wurde. Als sich herausstellt, dass sie beim Herzog ist, fordert er sie in seiner Arie Cortigiani, vil razza dannata ausser sich vor Wut zurück. Wie ein Dies irae prasselt sein Zorn auf die Höflinge nieder. Als das alles nichts nützt, auch nicht die konkrete Ansprache an Marullo, bittet er die Höflinge inständig um Erbarmen. Hier, im lyrischen letzten Teil der Arie, umspielt das SoloCello die Singstimme mit einem Ton voller Erbarmen und Trost. Sie ist eine der wichtigsten Probespielstellen in Opernhäusern, wenn man sich für eine SolocelloStelle bewerben möchte. Man übt dieses Solo ein ganzes Leben lang, denn es liegt für das Violoncello nicht ideal, auch wegen der Tonart: DesDur ist nicht Cellofreundlich, ganz im Gegensatz zu G Dur, C Dur oder aMoll, die natürliche Resonanzen haben. Bei DesDur liegen die Töne in Zwischenlagen, weshalb man mit der linken Hand viel Druck geben muss und am Ende dieser Stelle ziemlich verkrampft ist. Die Melodie wäre besser geeignet für das Fagott, aber ich denke, dass Verdi hier den volleren, vibratoreicheren Ton des Cellos bevorzugte. Verdi hat seinen Rigoletto einmal als eine Figur beschrieben, die trotz ihres unvorteilhaften äusseren Erscheinens «sehr schön, innerlich voller Leidenschaft und Liebe» sei. Ich denke, dass der Klang des Cellos genau diese Charakterzüge verkörpert. Mit unserem Rigoletto Quinn Kelsey habe ich diese Stelle schon einige Male gespielt. Er hat eine wunderbare Stimme und einen vollen Ton, weshalb ich diese Stelle etwas lauter interpretieren darf. Auch wenn ich dieses Solo schon oft gespielt habe, muss ich jedes Mal höllisch aufpassen und meine Ohren zu 200 Prozent als Antennen geöffnet haben.

Lev Sivkov

Ach, der Fluch!

Der Hof von Mantua ist eine verdorbene Männergesellschaft.

Rigoletto ist der zynischste Spassmacher von allen, bis ihm seine Tochter geraubt wird … mit Quinn Kelsey, Brenda Rae, Liparit Avetisyan u.a.

Vorstellungen: 26 Apr, 3, 8, 11, 15 Mai 2025

Geist, der du in mir lebst

Wolfgang Rihms Kammeroper «Jakob Lenz» ist ein Klassiker der musikalischen Moderne.

Am Theater Winterthur ist sie in der Inszenierung der Schweizerin Mélanie Huber zu sehen.

Mit Yannick Debus und Mitgliedern des Internationalen Opernstudios Vorstellungen: 6, 8, 10, 14, 16 Mai 2025

Yannick Debus

Aus welcher Welt kommst du gerade?

Aus der Welt der Superreichen und Intriganten. Ich war gerade Teil der AgrippinaProduktion hier am Opernhaus, in der das antike römische Thronfolgedrama in die Gegenwart verlegt wurde, wo es nun um die Nachfolge in einem grossen Familienunter nehmen geht.

Worauf freust du dich in der Oper Jakob Lenz?

Die letzte Vorstellung von Jakob Lenz liegt jetzt knapp zweieinhalb Jahre zurück. In der Zeit habe ich mich darstellerisch und stimmlich weiterentwickelt, und so habe ich es jetzt für mich in der Vorbereitung zur Wiederaufnahme zur Aufgabe gemacht, diese vokal äusserst anspruchsvolle Partie mit meinen neuen Möglichkeiten sozusagen upzudaten.

Wer ist Jakob Lenz?

Jakob Lenz war ein Schriftsteller, ein Zeitgenosse Goethes, ein Avantgardist, und er ist auch die Hauptperson der Oper von Wolfgang Rihm, dessen Grundlage wiederum Georg Büchners Novelle Lenz ist. Lenz verzweifelt an der Welt, zieht sich zurück und findet Zuflucht vor seinen Ängsten beim Pfarrer Oberlin in den Vogesen, wo auch die Handlung der Oper spielt. Lenz ist genial und geht an eben dieser Genialität zugrunde. Er war seiner Zeit vielleicht so weit voraus, dass ihn kaum jemand verstand, und er mehr und mehr vereinsamte.

Wie bereitest du diese anspruchsvolle Partie für die Wiederaufnahme vor? Mit viel Zeit im stillen Übekämmerlein, aber auch im Unterricht mit meiner Gesangslehrerin. Die Partie ist technisch und stimmlich derart herausfordernd, dass ich auch die szenischen Proben brauche, in denen wir Szenen mehrmals hintereinander durchlaufen lassen, dort kann ich mir dann die nötige Kondition wieder erarbeiten. Abgesehen davon, mache ich aber auch viel Sport als Vor

Welches Bildungserlebnis hat dich besonders geprägt?

Das war mit grossem Abstand mein Auslandsjahr in Australien. Ich war dort in Perth, in Western Australia, und habe einen Schüleraustausch gemacht, damals war ich 15 Jahre alt. Dort habe ich meine Liebe zur Musik entdeckt und auch meinen ersten Gesangsunterricht erhalten.

Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben?

Das Silmarillion von J. R. R. Tolkien. Mich fasziniert seine Welt immer mehr, je tiefer ich eintauche.

Welche CD hörst du immer wieder?

Ich besitze zwar noch eine Menge CDs, muss aber gestehen, dass meine Lieblingsaufnahme aus dem Internet kommt, ob es die auf CD gibt, weiss ich gar nicht: Es ist der 1. Satz aus Skriabins Zweiter Klaviersonate in einer LiveAufnahme aus Prag von 1972. Es spielt Swjatoslaw Richter.

Mit welcher Künstlerpersönlichkeit würdest du gern einmal essen gehen?

Das müssten zwei sein, zwischen denen ich mich nicht entscheiden könnte, und leider leben beide nicht mehr: Leonard Bernstein und Nikolaus Harnoncourt.

Yannick Debus wurde in Hamburg geboren und studierte Gesang in Lübeck und Basel. Von 2020 bis 2022 war er Mitglied im Internationalen Opernstudio am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn ausserdem mit René Jacobs, u. a. für die Aufnahme von Webers «Freischütz». Zuletzt war er hier u.a. als Harlekin («Ariadne auf Naxos») und als Lesbo («Agrippina») zu erleben. Zusammen mit Hanna-Elisabeth Müller singt er im Juni das «Italienische Liederbuch» von Hugo Wolf. bereitung, wie Joggen, Schwimmen, Pilates und Yoga, um physisch auf der Höhe zu sein, denn Lenz ist körperlich sehr aktiv in unserer Produktion.

April

16 Mi Lohengrin

18.00 Op er von Richard Wagner

19 Sa Autographs

19.30 Choreografien von Crystal Pite, Wayne McGregor und William Forsythe AMAG Volksvorstellung

21 Mo Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold Premiere

24 Do Lohengrin

18.00 Op er von Richard Wagner

25 Fr Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

26 Sa Rigoletto

19.00 Op er von Giuseppe Verdi

27 So Lohengrin

14.00 Op er von Richard Wagner

Mai

2 Fr Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

3 Sa Rigoletto

19.00 Op er von Giuseppe Verdi

4 So Einführungsmatinee Countertime

1 1.15 Bernhard Theater Lohengrin

14.00 Op er von Richard Wagner

5 Mo Rameau / Grisey / Djordjević

19.00 5. La Scintilla Konzert gemeinsam mit dem Collegium Novum Zürich Jakob Lehmann, Musikalische Leitung

6 Di open space stimme

19.00 Chor-Workshop, Dienstags

Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

Jakob Lenz

19.30 Op er von Wolfgang Rihm Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Winterthur

017_25_Schaerer_Linder_Inserat_Opernhaus_Zurich_DU_25Maerz.indd 1 7_25_Schaerer_Linder_Inserat_Opernhaus_Zurich_DU_25Maerz.indd 21.03.25 09:44

7 Mi open space tanz

19.00 Tanz-Workshop, Mittwochs

8 Do Rigoletto

19.00 Op er von Giuseppe Verdi

Jakob Lenz

19.30 Op er von Wolfgang Rihm Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Winterthur

9 Fr Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

1O Sa Countertime

19.00 Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias Premiere

Jakob Lenz

19.30 Op er von Wolfgang Rihm Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Winterthur

11 So Orchester-Akademie

1 1.15 Brunchkonzert, Spiegelsaal

Rigoletto

14.00 Op er von Giuseppe Verdi IHR FACHGESCHÄFT FÜR DESSOUS & BADEMODE ZÜRICH – FRAUMÜNSTERSTRASSE 9 I LUZERN – ZENTRALSTRASSE 12

Countertime

19.30 Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias

12 Mo Orchester-Akademie

12.00 Lunchkonzert, Spiegelsaal

13 Di Autographs

19.00 Choreografien von Crystal Pite, Wayne McGregor und William Forsythe

14 Mi Autographs

19.00 Choreografien von Crystal Pite, Wayne McGregor und William Forsythe

Jakob Lenz

19.30 Op er von Wolfgang Rihm Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Winterthur

15 Do Rigoletto

19.30 Op er von Giuseppe Verdi

16 Fr Countertime

19.00 Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias

Jakob Lenz

19.30 Op er von Wolfgang Rihm Kirchgemeindehaus Liebestrasse, Winterthur

DER SOUND DES OPERNHAUSES

17 Sa Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

18 So Wagner Mozart Elgar

1 1.15

6. Philharmonisches Konzert

Evan Rogister, Musikalische Leitung

Märchen auf dem Klangteppich

Ada und ihre Tuba

15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne

Don Pasquale

19.00 Op er von Gaetano Donizetti AMAG Volksvorstellung

21 Mi Die tote Stadt

19.00 Op er von Erich Wolfgang Korngold

22 Do Don Pasquale

19.00 Op er von Gaetano Donizetti

23 Fr Countertime

19.00

Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias

24 Sa Märchen auf dem Klangteppich

Ada und ihre Tuba

15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne

Don Pasquale

20.00 Op er von Gaetano Donizetti

25 So Kegelstatt Trio

1 1.15 Brunchkonzert, Spiegelsaal

Einführungsmatinee Elias

1 1.15

14.00

Bernhard Theater

Countertime

Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias

Märchen auf dem Klangteppich

Ada und ihre Tuba

15.30 Für Kinder ab 4 Jahren, in Begleitung von Erwachsenen Studiobühne

Countertime

20.00

Choreografien von Kenneth MacMillan, Cathy Marston und Bryan Arias AMAG Volksvorstellung

26 Mo Kegelstatt Trio

12.00

Lunchkonzert, Spiegelsaal

29 Do Salome

14.00

Op er von Richard Strauss AMAG Volksvorstellung

Die tote Stadt

19.30 Op er von Erich Wolfgang Korngold AMAG Volksvorstellung

31 Sa Don Pasquale

20.00 Op er von Gaetano Donizetti

Juni

1 So Zurich Talks Dance