SIMON BOCCANEGRA

GIUSEPPE VERDI

GIUSEPPE VERDI

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

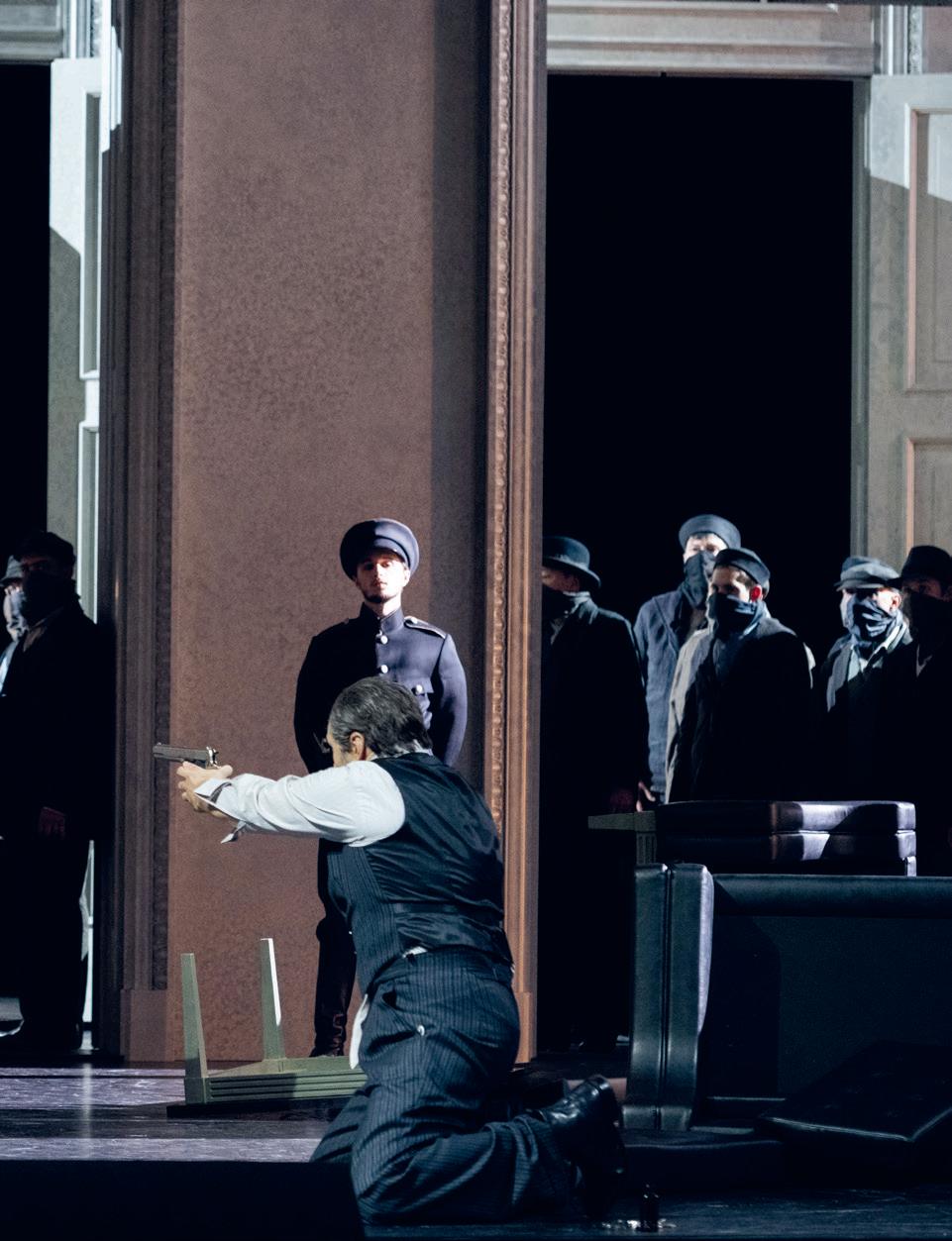

Diese Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra hatte am 6. Dezember 2020 Premiere und war stark von den Einschränkungen der CoronaPandemie betroffen. Sowohl die Proben als auch diese einzige Aufführung in der Spielzeit 2020/21 konnten nur unter Einhaltung eines strengen InfektionsSchutzkonzepts durchgeführt werden. Die Anwesenheit des Chores auf der Bühne war nicht gestattet. Die Regie war bei allen szenischen Aktionen auf der Bühne dazu verpflichtet, die verordneten Distanzregeln einzuhalten. Regisseur und Intendant Andreas Homoki hat diesen Umständen Rechnung getragen und ein Inszenierungskonzept entwickelt, das «eine volle Berechtigung und Gültigkeit, auch über die Corona-bedingten Abstandsregelungen hinaus» hat. An der Inszenierung wird deshalb auch in zukünftigen Aufführungen festgehalten.

Fischesser, Christian Gerhaher

Spielzeit 2020 / 21

Paolo Albiani und Pietro treffen sich nachts heimlich in den Strassen von Genua. Die beiden Vertreter der Volkspartei planen, den Korsaren und politischen Aussenseiter Simon Boccanegra zum Dogen der Stadt zu wählen und die verhasste Regierung des Adeligen Jacopo Fiesco zu stürzen.

Simon Boccanegra ist an dem politischen Amt, das ihm Paolo vorschlägt, nicht interessiert. In der privaten Hoffnung, seine Geliebte Maria wieder zu erlangen, die deren Vater Fiesco ihm vorenthält, stimmt er jedoch zu. Paolo und Pietro überzeugen die Volksvertreter, einstimmig Simon Boccanegra zu wählen.

Jacopo Fiesco beklagt das Schicksal seiner Tochter Maria, die soeben in seinem Palast gestorben ist. Er ist wütend auf Boccanegra, der Maria verführt hat. Als die beiden Männer aufeinandertreffen, bittet Boccanegra Fiesco um Verzeihung. Fiesco wäre dazu bereit, wenn Boccanegra ihm das gemeinsame Kind mit Maria überlassen würde. Doch Boccanegra kann diesen Wunsch nicht erfüllen: Seine Tochter ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Die beiden Männer gehen ohne Versöhnung auseinander.

Boccanegra will Maria sehen und geht in den Palast Fiescos, der verlassen ist und offensteht. Während er in der Stadt zum Dogen ausgerufen wird, entdeckt er die Leiche seiner toten Geliebten Maria.

Erster Akt

Simon Boccanegra ist seit nunmehr 25 Jahren Doge von Genua.

Amelia Grimaldi erwartet ihren Geliebten Gabriele Adorno. Als er eintrifft, stellt sie ihn zur Rede: Er bringe sich durch seine Beteiligung an einer Verschwörung gegen den Dogen leichtfertig in Gefahr. Gabriele versucht, sie zu beschwichtigen. Als unerwartet ein Besuch des Dogen angekündigt wird, vermutet

Amelia, dass dieser kommt, um für seinen Günstling Paolo um sie zu werben. Von Fiesco, der seit dem Tod seiner Tochter als Mönch unter dem Namen

Andrea unerkannt in Genua lebt, erfährt Gabriele, dass Amelia keine echte Grimaldi, sondern ein Waisenkind ist, das in diese angesehene Patrizierfamilie aufgenommen wurde.

Amelia gesteht dem Dogen ihre Abneigung gegenüber Paolo, der es auf ihren Reichtum abgesehen hat, und enthüllt ihm das Geheimnis ihrer Herkunft: Sie ist in der Obhut einer alten Frau als Waisenmädchen an der Küste aufgewachsen. Nach dem Tod der Frau wurde sie in ein Kloster in Pisa aufgenommen und kam so ins Haus der Grimaldi. Zutiefst gerührt erkennt Simon Boccanegra in Amelia Grimaldi seine verloren geglaubte Tochter Maria wieder. Er verweigert daraufhin Paolo ihre Hand. Schwer gekränkt entscheidet Paolo, Amelia zu entführen.

Im Dogenpalast mahnt Simon Boccanegra die Genueser zum Frieden mit Venedig. Paolo protestiert und fordert Krieg. Von draussen ist eine aufgebrachte Volksmenge zu hören. Gabriele flüchtet vor der wütenden Menge in den Palast und berichtet, dass Amelia entführt wurde. Ihren Entführer habe er getötet. Im Sterben habe dieser bekannt, dass ein mächtiger Mann hinter dieser Tat stehe, ohne jedoch den Namen preiszugeben. Gabriele beschuldigt den Dogen, selbst der Auftraggeber gewesen zu sein, und will ihn töten. Amelia, die sich inzwischen befreien konnte, tritt dazwischen und bittet für ihn um Gnade.

Simon Boccanegra nimmt Gabriele in Haft und hat aus Amelias Schilderungen geschlossen, dass Paolo hinter der Entführung steht: Er zwingt seinen alten Vertrauten dazu, sich selbst zu verfluchen.

Zweiter Akt

Paolo will sich rächen. Er lässt Gabriele und Fiesco, der ebenfalls in Haft genommen wurde, holen und versucht, sie zum Mord an Boccanegra zu bewegen. Um sicher zu gehen, will er den Dogen zudem heimlich vergiften. Fiesco lehnt Paolos Mordplan ab, Gabriele willigt eifersüchtig ein, nachdem er erfahren hat, dass sich Amelia beim Dogen befindet. Paolo lässt ihn in die Gemächer des Dogen.

Als Amelia dort auf ihren Geliebten trifft, versucht sie, seine rasende Eifersucht zu besänftigen. Da sie aus politischen Gründen ihr wahres Verhältnis zu Boccanegra noch nicht aufklären darf, ist Gabriele – blind vor Eifersucht – zum Mord entschlossen. Als der Doge erscheint, gelingt es Amelia im letzten Moment, ihren Geliebten zu verstecken.

Im vertrauten Gespräch enthüllt Amelia ihrem Vater den Namen ihres Geliebten und Boccanegra ist entsetzt, dass es sich ausgerechnet um seinen Feind Gabriele Adorno handelt. Von der aufrichtigen Liebe seiner Tochter berührt, verspricht er ihr, nach einem Weg zu suchen, ihn zu begnadigen. Er fordert sie auf, ihn allein zu lassen, und schläft ein.

Eigentlich zum Mord entschlossen, zögert Gabriele zunächst, den schlafenden Dogen zu töten. Als er sich doch zur Tat entschliesst, kann Amelia im letzten Moment dazwischentreten und den Mord verhindern.

Boccanegra gibt sich seinem Feind als Vater Amelias zu erkennen. Beschämt bittet Gabriele um Verzeihung. Von draussen hört man Rufe eines beginnenden Aufstands, aber Gabriele entscheidet sich dafür, an Boccanegras Seite für den Frieden zu kämpfen. Boccanegra verspricht ihm die Hand seiner Tochter.

Dritter Akt

Der Aufstand gegen den Dogen ist gescheitert. Paolo wird als Verräter zu seiner Hinrichtung geführt und trifft auf den freigelassenen Fiesco. Er gesteht ihm, den Dogen vergiftet zu haben.

Fiesco lauert dem bereits geschwächten Dogen auf, um sich ihm als sein alter Feind zu erkennen zu geben. Doch Simon zeigt sich glücklich, dem Vater seiner verstorbenen Geliebten nach 25 Jahren die verloren geglaubte Enkeltochter zuführen zu können. Erschüttert enthüllt Fiesco ihm, dass Paolo ihn vergiftet hat.

Das soeben getraute Paar Amelia und Gabriele treffen auf die versöhnten Feinde und erfahren vom unvermeidlich bevorstehenden Tod Boccanegras. Bevor er stirbt, erklärt Boccanegra Gabriele Adorno zum neuen Dogen und segnet die Verbindung zwischen ihm und seiner Tochter Maria.

Spielzeit 2020 / 21

Regisseur Andreas Homoki im Gespräch

Andreas Homoki, die Oper Simon Boccanegra wurde 1857 am Teatro

La Fenice in Venedig uraufgeführt und war zunächst kein Erfolg. Noch heute hat sie den Ruf, «ein Verdi für Kenner» zu sein. Woran liegt das?

Ein zentraler Grund dafür ist sicher die ungewöhnliche Figurenkonstellation dieses Stücks, das wie Il trovatore auf einem Drama des Spaniers Antonio García Gutiérrez basiert. Diese Konstellation unterläuft die Erwartungen, die man an eine Oper des 19. Jahrhunderts für gewöhnlich hat. Im Fokus steht hier nicht die Dramatik eines Liebespaars, das gegen gesellschaftliche Widerstände ankämpft, wie etwa in La traviata. Stattdessen entwickelt sich die Handlung im Spannungsfeld zwischen zwei politisch wie privat verfeindeten

Männern, dem Bariton Simon Boccanegra und dem Bass Jacopo Fiesco.

Der Librettist Arrigo Boito, der 1881 zusammen mit Verdi eine stark überarbeitete Neufassung schuf, attestiert dem Stück «viel Intrige und nicht viel Zusammenhang». Empfindest du das als Regisseur auch so? Nein. Es geht in der Handlung oft um Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen: Die Vorgeschichte um eine frühere Episode in Simon Boccanegras Leben wird retrospektiv in einem Prolog erzählt, der 25 Jahre vor der eigentlichen Handlung stattfindet. Diese sprunghafte Dramaturgie kann man als Problem auffassen. Als Regisseur empfinde ich sie aber als eine Bereicherung, weil sie mir die Möglichkeit gibt, von der realen Erzählebene wegzugehen und imaginäre Räume der Erinnerung und der Sehnsucht aufzumachen. Das war auch sehr früh konstituierend für das Bühnenbild von Christian Schmidt, das diese imaginären Räume auf einfache Weise herstellen kann.

Fordert Verdis Oper nicht ohnehin eher starke theatralische Situationen als eine realistische Erzählweise?

Stimmt. Verdi hält sich im Gegensatz zu den Komponisten der Generation von Boito oder später Puccini nie mit beschreibendem Kolorit oder der Schilderung eines Milieus auf. Sein szenisches Denken ist ausgesprochen antinaturalistisch. Man staunt immer wieder, wie unglaublich offen Verdi ist in dem, was er von einer Bühne verlangt. Es zeigt sich da eine grosse Nähe und Geistesverwandtschaft zu Shakespeare, von dessen Stücken er fasziniert war. Man kann deshalb eigentlich jede Verdi-Oper mit ganz einfachen Bühnenmitteln aufführen. Vor 25 Jahren habe ich in Freiburg die erste Fassung des Simon Boccanegra inszeniert. Die Bühne bestand einfach aus einer grossen Treppe – eine typische Shakespearebühne.

In Zürich inszenierst du die revidierte Fassung, die 1881 an der Mailänder Scala uraufgeführt wurde. Was sind die entscheidenden Unterschiede? Sie entspricht ein bisschen mehr dem, was damals als modern empfunden wurde. Arrigo Boito hat viele Szenen detailreicher ausgearbeitet, was den von Verdi stets geforderten Prinzipien Einfachheit und Natürlichkeit eigentlich widerspricht. Das fand ich in früheren Auseinandersetzungen mit dieser Fassung eher ärgerlich. Die eigentliche Stärke der Fassung von 1881 ist aber ihr musikalischer Reichtum, der von Verdis fortgeschrittener Erfahrung als Komponist zeugt. Ganz besonders spüre ich im Finale des ersten Akts, das Verdi und Boito für diese Fassung komplett neu geschrieben haben, den Einfluss des Requiems, das Verdi in der Zwischenzeit komponiert hatte. Für mich ist das Requiem ein Schlüsselwerk in der kompositorischen Entwicklung Verdis, weil es durch und durch theatralisch gedacht ist, ohne an dramaturgische Notwendigkeiten einer äusseren Handlung gebunden zu sein. Ich habe das Gefühl, dass Verdi sich da musikalisch noch einmal eine neue Dimension erschlossen hat. Und aus dieser Erfahrung kann er bei der Neufassung von Simon Boccanegra nun schöpfen. Das grosse Concertato im Finale des ersten Aktes ist in seiner Darstellung einer kollektiven Situation und in der Entfaltung von Emotionen einfach atemberaubend. Allein deshalb ist es richtig, dass wir diese zweite Fassung spielen.

Wie fast immer bei Verdi sind die privaten Schicksale auch in dieser Oper stark in einen politischen Kontext eingebunden. Was ist das in diesem Fall für ein Hintergrund?

Die Handlung bezieht sich auf ein historisches Ereignis im 14. Jahrhundert, als der Korsar Simon Boccanegra zum ersten Dogen von Genua gewählt wurde. Tatsächlich ist es aber eine zeitlose, geradezu archaische Konstellation des Übergangs von einer bis dahin fast rein aristokratischen Herrschaftsform hin zur politischen Einbeziehung anderer Gesellschaftsschichten. Das aristokratische System wird dadurch ausgehebelt, dass mit Simon Boccanegra ein Bürgerlicher, der als Seefahrer noch dazu ein politischer Aussenseiter ist, an die Macht kommt. Die Adeligen, zu denen Boccanegras Erzfeind Jacopo Fiesco gehört, versuchen sich im Verlauf der Handlung gegen den neuen Herrscher zu verbünden, gegen ihn zu putschen und ihn abzusetzen. Es ist eine klassische Situation, wie sie im Mittelalter durch das Vordringen des Bürgertums an mehreren Orten stattgefunden hat. Eine solche Bewegung gab es im 14. Jahrhundert auch hier in Zürich: Rudolf Brun stürzte 1336 mithilfe der Handwerkszünfte den alten Rat, der bis dahin aus Adeligen und Notabeln bestand. Brun wurde der erste Bürgermeister von Zürich und regelte die Beteiligung der Zünfte an der Stadtregierung in einer Verfassung. In der Folge führte das aber auch zu blutigen Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern.

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Vor dem politischen Hintergrund tut sich eine puzzlehafte dramaturgische Konstellation von privaten Zusammenhängen auf, die sich für die einzelnen Figuren erst im Lauf der Handlung aufklären... Was wird im Prolog erzählt, den Boito als «dicht und dunkel wie ein Stück Basalt» beschrieben hat?

Der Prolog beschreibt den Moment, in dem es einer bürgerlichen Mehrheit gelingt, den Aussenseiter Simon Boccanegra an die Macht zu bringen. Zufällig erfährt Boccanegra gerade in diesem Moment, dass seine Geliebte Maria –Fiescos Tochter, mit der er ein uneheliches Kind hat – gestorben ist. Das Ende des Prologs bildet also den grösstmöglichen Kontrast zwischen einem absoluten Triumph im Politischen und einer absoluten Katastrophe im Privaten:

«Una tomba» hört man Boccanegra sagen, während Paolo Albiani, der Simon zur Macht verholfen hat, ruft: «un trono».

Das ist sehr wirkungsvoll, aber ein bisschen konstruiert... Finde ich nicht. Verdi ist in seiner Gestaltung von Situationen immer viel glaubwürdiger, als es die Konstruktion des Librettos vermuten lässt. Durch Vereinfachung und musikalische Zuspitzung vermag er die Emotionen solcher Situationen sehr klar zu vermitteln. Man ist gut beraten, sich nicht zu sehr an der Oberfläche des Textes aufzuhalten, sondern auf die Musik zu hören. Da kommt dann eben dieses Shakespearehafte zum Tragen und das, was sich im Requiem in so purer Energie entfaltet.

Das gemeinsame Kind mit Maria, das zunächst verloren scheint, findet Simon Boccanegra 25 Jahre später wieder. Es trägt aber den Namen Amelia Grimaldi und liebt einen Adeligen namens Gabriele Adorno… Der öffentliche politische Konflikt wird in der Fortsetzung der Handlung sozusagen in die Familie hineingetragen: Boccanegras Tochter ist als Waisenkind in die Familie Grimaldi aufgenommen worden, wurde adelig sozialisiert und hat sich in einen Adeligen verliebt. Die beiden politischen Extrempole spitzen sich also weiter zu, zumal Boccanegra es für besser hält, die wahre Identität seiner Tochter vorerst für sich zu behalten. Boccanegras Freund Paolo, der an Amelia interessiert ist, durchschaut diesen Zusammenhang nicht; und dieser private Umstand führt letztlich zu einer Intrige gegen den Dogen mit tödlichem Ausgang. Der politische Zwiespalt, der das Stück durchzieht, erlaubt es Verdi, Simon Boccanegra als einen klugen Herrscher zu zeichnen, der darauf bedacht ist, extreme Spannungen auszugleichen. Für Verdi spiegelte sich in dieser Thematik natürlich der Risorgimento-Gedanke in Italien wider, in dem er stets für das Vereinende eintrat, nie für das Trennende.

Im neugeschriebenen Finale des ersten Akts verstärken Verdi und Boito diesen RisorgimentoGedanken, indem sie Boccanegra Worte des RenaissanceHumanisten Francesco Petrarca in den Mund legen, die

zu Vereinigung, Liebe und Frieden aufrufen. Interessant ist allerdings, dass Boccanegra dem Volk, das in dieser Szene seinen Palast bedrängt, mit einer zweifelnden Haltung gegenübertritt…

Die zweite Fassung der Oper ist entstanden, nachdem Verdi sich für die Einigung Italiens stark gemacht und 1861 sogar kurze Zeit als Abgeordneter im ersten italienischen Parlament gesessen hatte. Er war in der Folge vom Ausbleiben eines sozialen Fortschritts aber schwer enttäuscht, und das zeigt sich hier auch. Verdi hatte keinen romantisch verklärten Begriff vom «Volk»; er weiss, dass es aus unterschiedlichsten Menschen besteht, dass es wankelmütig sein kann, und dass es eine wahnsinnig zerstörerische Kraft bis hin zu Bürgerkriegen entwickeln kann, wenn es gespalten ist, oder, wie in einer Diktatur, unterdrückt wird. Eine gute Regierung muss sich dessen bewusst sein und dafür sorgen, alle Interessen soweit auszugleichen, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist.

komplette

können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

Amelia ist die einzige weibliche Figur auf dieser von Männern dominierten Bühne. Sie wird als Tochter, Enkelin und Geliebte beansprucht und deshalb oft als passive und leidende Figur aufgefasst. Ist das auch deine Sicht?

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Nein. Dass die Frauenfiguren in der Oper des 19. Jahrhunderts schwach seien, ist ein hartnäckiges Vorurteil. Das Gegenteil ist der Fall! Die Frauen hatten im 19. Jahrhundert in der Realität eine Stellung, die sie sowohl vom politischen Einfluss ausschloss als auch der Willkür der Familien auslieferte. Im Kontext dieser unglaublich begrenzten Möglichkeiten betrachtet, sind viele weibliche Figuren im Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts unglaublich stark: Sie wachsen über die ihnen zugetrauten Rollenbilder hinaus, begehren dagegen auf, indem sie gegen die Gesellschaft Stellung beziehen, und begeben sich für die Verwirklichung ihrer Bedürfnisse nach Liebe und einer erfüllten Partnerschaft in hoffnungslose Situationen oder sogar in den Tod.

Das Jahrhundert Verdis prägt diese Oper also in verschiedenerlei Hinsicht. Hast du deshalb auch entschieden, die MittelalterHandlung ästhetisch näher an unsere Zeit heranzurücken?

Es war uns wichtig, die 25 Jahre, die zwischen Prolog und Haupthandlung vergehen, kenntlich zu machen. Der ästhetische Bruch zwischen 1335 und 1360 ist für den Zuschauer von heute aber überhaupt nicht nachvollziehbar. Eine vergleichbare und uns eher vertraute politische Situation, in der die aristokratischen Eliten vom Bürgertum verdrängt wurden, ist der 1. Weltkrieg. Deshalb siedeln wir die Handlung etwa zwischen 1895 und 1920 an, was uns erlaubt, den Zeitsprung von 25 Jahren deutlich und aus heutiger Perspektive nachvollziehbar zu erzählen.

Das Bühnenbild von Christian Schmidt hast du bereits angesprochen. Wie sieht Genua bei ihm aus?

Christian hat einen architektonischen Raum gestaltet, der sowohl private Innenräume als auch öffentliche Aussenräume darstellen kann, ohne Innen und Aussen allzu konkret voneinander abzugrenzen. Es ist ein geradezu labyrinthisch wandelbarer Raum, der uns eben auch erlaubt, mehrere Zeitebenen miteinander zu verbinden. Historische Architektur ist ja immer auch ein stummer Zeuge für Geschehnisse, die dort stattgefunden haben. So zeigen wir beispielsweise ein Bootswrack, das Assoziationen zu Boccanegras früherer Zeit als Seefahrer, aber auch zum Meer herstellt, das in der Hafenstadt Genua omnipräsent ist. Es wehen also auch Erinnerungen in diesen Raum.

Aufgrund der Einschränkungen durch die CoronaPandemie ist es nicht möglich, den Chor auf der Bühne auftreten zu lassen. Wie begegnest du diesem Problem?

Da es in diesem Stück explizit um die Kraft einer grossen Volksmasse geht, konnte ich es mir ohne Chorpräsenz auf der Bühne zunächst gar nicht vorstellen. Bei der genaueren Beschäftigung habe ich aber festgestellt, dass der Chor, insbesondere in seiner zentralen Szene am Ende des ersten Aktes, eine Kraft ist, die von aussen hereindringt. Indem wir nun nicht 60 ChoristInnen auf der Bühne zeigen, die «das Volk» repräsentieren sollen, sondern eine unbestimmte Menge von draussen hörbar machen, wird diese Volksmasse in der Vorstellung des Publikums eigentlich grösser! Ich würde es jetzt

nicht zur Grundregel machen, Simon Boccanegra so zu inszenieren, aber unsere Version hat für mich eine volle Berechtigung und Gültigkeit, auch über die Corona-bedingten Abstandsregelungen hinaus.

Die Oper endet tragisch mit dem Tod von Simon Boccanegra. Sein einstiger Freund Paolo verwandelt sich in einen Intriganten, wird in einer spektakulären Selbstverdammungsszene schwer gedemütigt und vergiftet daraufhin den Dogen. Bleibt am Ende auch ein Hoffnungsschimmer?

Simon Boccanegra erreicht kraft seiner Persönlichkeit eine temporäre Beruhigung der bürgerkriegsähnlichen Wirren, und es kommt vor seinem Tod zu einer Versöhnung mit den Adeligen. In gewisser Weise kann man das als hoffnungsvolles Ende sehen. Leider gibt es unter den Überlebenden aber keinen einzigen Bürgerlichen. Man könnte das Ende also auch so auffassen, dass der Demokratisierungsversuch gescheitert ist, und eine leicht reformierte adelige Minderheit mit Adorno an der Spitze die Macht wieder übernimmt. Aber am Ende überwiegt einfach die Traurigkeit um das Leid und den Tod dieses stets um Ausgleich bemühten Menschen. Es bleibt die Aufforderung an uns alle, es weiter zu versuchen.

komplette

können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Das Gespräch führte Fabio Dietsche

Ausserdem ist die Partitur so nicht möglich, wie sie ist. Sie ist zu traurig, zu trostlos! Was könnte man finden?

Eine Jagd inszenieren? Das wäre nicht theatralisch. Ein Fest? Zu gewöhnlich.

Einen Kampf mit den Piraten aus Afrika? Wäre wenig unterhaltsam. Vorbereitungen zum Krieg mit Pisa oder Venedig?

In diesem Zusammenhang fallen mir zwei herrliche Briefe Petrarcas ein …

Giuseppe Verdi an Giulio Ricordi, 20. November 1880

Christian

Gerhaher, Otar Jorjikia, Statisten

Spielzeit 2020 / 21

Verdi, Boito und die Überarbeitung des «Simon Boccanegra»

Sebastian

Werr

Giuseppe Verdi unterzog mehrere seiner Opern einer späteren Revision, aber bei keiner fiel sie so umfangreich aus wie bei der zweiten Fassung des Simon Boccanegra. Die Uraufführung in Venedig im Jahr 1857 war ein Fiasko gewesen, aber anders als die vier Jahre zuvor dort gleichfalls durchgefallene La traviata verschwand die Oper rasch von den Spielplänen. Erst nach der Umarbeitung von 1881, die der Komponist zusammen mit dem Librettisten Arrigo Boito realisier te, hatte sie mehr Erfolg. Unzweifelhaft wurde die Theaterwirksamkeit des Stücks durch die Revision erheblich gesteigert, denn in der Urfassung fehlen noch einige der intensivsten Momente; insbesondere die Ratsszene mit ihrem tief humanitären Appell an Versöhnung. Dennoch sollte es bis zur Verdi-Renaissance in den 1920er Jahren dauern, bis die Oper endgültig im Repertoire etabliert war.

Obwohl Verdi bedauerte, dass Simon Boccanegra so rasch in Vergessenheit geraten war, liess er sich viel Zeit für die Revision. Die Schwierigkeiten erschienen ihm als kaum lösbar, sodass er das Vorhaben erst anging, als ihn zum wiederholten Male sein Verleger Giulio Ricordi bedrängte, der ein attraktives Werk für die Mailänder Scala benötigte. Entscheidend war, dass er diesmal eine Besetzung nach Verdis Vorstellungen in Aussicht stellte, und auch, dass er mit Boito einen Librettisten präsentierte, der der Aufgabe gewachsen war, das Unausgewogene zu minimieren. Die Handlung blieb auch nach der Umarbeitung verworren, aber dies trifft auf Il trovatore gleichfalls zu, der wie Simon Boccanegra auf einem Schauspiel des spanischen Dramatikers Antonio García Gutiérrez beruht. Da Musik in einer Oper innere Vorgänge deutlich machen kann, ist Stringenz der äusseren Handlung aber keineswegs das Wichtigste; entscheidend

für ein Melodramma ist, dass eine mit den Erwartungen des Publikums kompatible Abfolge affektgeladener Situationen präsentiert wird, wobei dadurch diese motivierten Musiknummern eine gewisse Abwechslung bieten mussten. Genau daran fehlte es bei Simon Boccanegra, der einigen Connaisseurs gefiel, aber von weiten Teilen der Presse und des Publikums abgelehnt wurde. Man vermisste die aus den vorherigen Opern gewohnten eingängigen Melodien und war verwundert über das Übergewicht der tiefen Männerstimmen: mit Amelia gibt es nur eine grosse Frauenrolle, im Prolog tritt überhaupt keine Sängerin auf. Ein römischer Rezensent monierte, Verdi sei dem düsteren Stoff zu eng gefolgt, was «eine solche Monotonie mit sich [bringe], und eine solche melancholische Farbe, dass die Oper recht lang, überaus schwer und langweilig wird». Verdi hatte sich bewusst von den Schemata der Entstehungszeit emanzipiert und kaum Solonummern vorgesehen, die Gelegenheit zu vokaler Virtuosität geben. Er sah aber ein, dass die Oper nicht durchgängig gelungen war und schrieb später seinem Verleger, der mittlere Akt sei «zu traurig, zu trostlos». Er hatte schon eine Idee, wie man dort «Abwechslung und etwas Schwung» hineinbringen könne. Wie dies im Detail funktionieren könne, wusste er noch nicht, er war jedoch optimistisch, ein «Mann von Talent könnte dies Geschehnis gut dramatisieren».

Da Verdis langjähriger Textdichter Francesco Maria Piave nach langer Krankheit 1876 verstorben war, musste ein neuer Mitarbeiter gewonnen werden. Ein Glücksfall war, dass der bestens vernetzte Ricordi den Komponisten überzeugen konnte, es mit Arrigo Boito zu versuchen. Vorarbeiten zum Otello hatten bereits begonnen, aber die Revision des Simon Boccanegra war der ideale Probelauf, die künftige Zusammenarbeit anhand einer überschaubareren Aufgabe zu erproben. Boito hatte bereits 1862 den Text zu Verdis Gelegenheitswerk Inno delle nazioni geliefert, aber es hatte sich noch keine persönliche Beziehung entwickelt. Abfällige Äusserungen Boitos über die von ihm als überholt angesehene italienische Literatur und Oper, in denen er auch Verdi kritisierte, verärgerten den Komponisten. 1871 trafen sie sich zufällig wieder, waren sich aber so fremd, dass das Gespräch nicht über Belanglosigkeiten hinausging. Erst 1879 gelang es dem Verleger, Verdis Interesse erneut auf Boito zu lenken, der nach und nach zu einem engen Freund wurde; 1901 wachte er sogar am Sterbebett des Komponisten. Bei allem anfänglichen Widerstand war sich Verdi bewusst,

dass der 29 Jahre jüngere Dichter künstlerisch ungleich höher einzuschätzen war als der solide Handwerker Piave, dessen Leistung vor allem im Ausführen von Verdis Vorgaben bestanden hatte. Der vielseitige Boito hingegen hatte sogar selbst Erfahrung als Opernkomponist: Sein Mefistofele war 1868 in Mailand durchgefallen, hatte sich nach Überarbeitungen aber schliesslich doch durchgesetzt, eine weitere Oper, Nerone, blieb unvollendet. Er zählte zu den jungen Wilden der «Scapigliatura» (von scapigliare: die Haare zerzausen), einer Gruppe vorwiegend lombardischer Künstler, die sich um 1860 in Mailand formiert hatte. Ihre Mitglieder lehnten die in der Zeit um die italienische Einigung vorherrschende patriotische Rhetorik ab und versuchten, dem Vorbild der Pariser Bohème folgend, die Fesseln der bürgerlich-katholischen Moralvorstellungen abzustreifen.

Verdi war mit dem ursprünglichen Textbuch des Simon Boccanegra nie völlig zufrieden gewesen. Ihn faszinierte die tragische Vater-Kind-Beziehung, ein in seinen Opern häufiges Motiv, aber ihm war klar, dass die Dramaturgie des Stücks nicht überzeugte. Die einstige Zusammenarbeit mit Piave war durch räumliche Trennung erschwert gewesen, sodass er Details durch einen in Paris lebenden toskanischen Dichter ändern liess, was die Probleme aber nicht löste. Boito hielt das Libretto für unrettbar, und erklärte, er habe «eine heftige Abneigung, dieses Drama zu überarbeiten», weshalb er es sich verbat, als Mitautor genannt zu werden. Das «Drama, das uns beschäftigt, ist windschief, es scheint ein Tisch zu sein, der wackelt, man weiss nicht, auf welchem Bein, und so sehr man ihn auch geraderichten will, er wackelt nach wie vor.» Es gebe dort «viel Intrige und nicht viel Zusammenhang. Alles ist oberflächlich in diesem Drama, alle diese Geschehnisse scheinen […] erfunden zu sein, um plump die Bühne zu füllen.» Trotz dieser Vorbehalte machte Boito umfangreiche Vorschläge, darunter das Hinzufügen eines neuen Akts, der in der Kirche San Siro spielen sollte. Damit ging er weit über das hinaus, was der pragmatischere Verdi für umsetzbar hielt; dieser war optimistisch, wenn man «dieses oder jenes Bein» repariere, werde der Tisch schon stehen können.

Verdi unterzog die Partitur einer umfangreichen Modernisierung, bei der ungefähr ein Drittel neu- oder umgeschrieben wurde, sodass die Stile seiner mittleren und späten Schaffensphasen nebeneinanderstehen. In den neu kom-

ponierten Teilen, in denen das Orchester avancierter als zuvor behandelt wird, zeigt sich die zeittypische Tendenz zu grösseren zusammenhängenden Komplexen; so wurde die ursprüngliche Potpourri-Ouvertüre, die vier disparate Themen aus der Oper aneinanderreihte, durch ein einheitlicheres, zur ersten Szene hinführendes Vorspiel mit neuem thematischem Material ersetzt. Andere Nummern wie Gabriele Adornos Arie «Sento avvampar nell’anima» blieben unverändert, obwohl Cabaletten (die virtuosen Schlussätze von Arien und Duetten) inzwischen als überholt galten. Aber auch Boito setzte Akzente: Die Schärfung der Figur des Paolo, der von einem gewöhnlichen Schurken zu einen intriganten Strippenzieher mutiert, steht mit Boitos literarischem Hintergrund in Verbindung: Neben dem antibürgerlichen Protest war für die Scapigliatura auch die Verherrlichung des Bösen charakteristisch. Ergänzt wurde die Szene am Beginn des zweiten Akts, als Paolo das Gift für Simon in dessen Glas träufelt, und ein Monolog gibt dem Zuschauer Einblicke in sein Inneres – dies führen Verdi und Boito im wenig später entstandenen Otello mit dem «Credo» des Bösewichts Jago weiter.

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Die stärkere Konturierung Paolos als Negativfigur wertet zugleich seinen Widerpart Simon positiv auf. Dessen gleichfalls geschärfte Charakterisierung zeigt sich besonders in der berühmten Ratsszene, an dessen Stelle sich ursprünglich ein Ensemble auf dem Genueser Hauptplatz befand; es zeigte die Feier anlässlich des 25. Jahrestags von Simons Regierungsjubiläum und folgte den Konventionen eines mehrteiligen Finales. Verdi erkannte, dass es an dieser Stelle einer individuelleren und wirksameren Lösung bedürfe, denn die Mitte einer Oper ist eine dramaturgische Schnittstelle. Gemeinhin kippt hier die Handlung eines italienischen Melodrammas ins Tragische, und auch in Simon Boccanegra ereignet sich hier die Peripetie: Der Doge hat den Höhepunkt seiner Macht erreicht, nun wird sein Niedergang eingeleitet: Er zwingt den sinistren Paolo, sich selbst zu verfluchen, dieser beschliesst, den Dogen zu vergiften. Die Grundidee zur grandiosen Ratsszene stammt von Verdi selbst, der Ablauf und die Detailausführung vorwiegend von Boito. Zwischen den beiden Fassungen hatte der Komponist, der eine Zeitlang in Genua lebte, seine historischen Kenntnisse über die Stadtrepublik vertieft. Zur Zeit der Opernhandlung befand sie sich im andauernden Konflikt mit der Republik Venedig, mit der sie um die

politische Vorherrschaft im Mittelmeer konkurrierte. Aus diesem Umstand zog Verdi die Anregung zur Neugestaltung des Mittelakts, aber nicht indem er kriegerische Auseinandersetzungen auf die Bühne brachte, sondern indem er sich gegen militärische Konflikte aussprach. Seinem Verleger schrieb er von «zwei herrliche[n] Briefe[n] Petrarcas […], einen an den Dogen Boccanegra, der andere an den Dogen von Venedig geschrieben, um ihnen, die im Begriff standen, einen Bruderkrieg zu unternehmen, zu sagen, dass sie beide Söhne derselben Mutter seien: Italiens». Auf Bitten Verdis fügte Boito einen Abschnitt ein, um Petrarcas Ideal eines brüderlichen Italiens darzulegen, was angesichts der wenige Jahre zuvor abgeschlossenen italienischen Einigung politische Aktualität besass. Zugleich lenkten sie die Versöhnungs-Idee durch den in Ketten hereingeführten Adorno aber auch auf den in der Oper schwelenden Konflikt zwischen Plebejern und Patriziern. Es wäre denkbar gewesen, die Antagonismen auf die Spitze zu treiben, um die Emotionen sich in einem Ensemble entladen zu lassen – die Ur-Fassung hatte mit aufgebrachten Rufen nach Rache und Gerechtigkeit geschlossen. Nach der Revision beruhigt der Doge die aufgebrachten Gemüter, indem er mit von Petrarca übernommenen Forderungen nach «Pace» (Frieden) und «Amor» (Liebe) an Frieden appelliert. Dass Verdi dies zum emotionalen Höhepunkt der Oper macht, bringt sein tief humanitäres Wesen zum Ausdruck.

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Ich bin daran, die Beine eines alten Hundes aufzurichten, der in Venedig schön geprügelt wurde und Simon Boccanegra heisst.

Giuseppe Verdi an Opprandino Arrivabene, 6. Januar 1881

Simone Boccanegra und seine Zeit oder: Warum die Seerepublik Genua so modern ist

Birgit

Schönau

Genua, September 1339. Matrosen meutern, ein Volksaufstand droht. Wie so oft in der stolzen Seerepublik kämpfen alle gegen alle. Adlige gegen Handwerker, Kapitäne gegen ihre Mannschaft, grosse Kaufleute gegen kleine Händler. Als die Situation aus dem Ruder zu laufen droht, verbünden sich Repräsentanten der Oberschicht und des Volkes, um einen gemeinsamen Führer zu bestimmen.

Sein Name: Simone Boccanegra. Sein Titel: Doge, nach venezianischem Vorbild. Denn die grosse Rivalin Venedig hat geschafft, was in Genua einfach nicht gelingen will, ein Gemeinwesen zu kreieren. Das Seereich der Genuesen wird immer grösser, es reicht im Osten bis zum Bosporus, im Süden bis nach Afrika. Konflikte in der Staatsführung können sie sich schlicht nicht mehr leisten. Also soll ein neues Oberhaupt her, um Geschlossenheit zu erzwingen. Oder doch wenigstens zu demonstrieren.

Weg mit der alten Verfassung, mit der Doppelspitze aus den beiden Capitani del Popolo, die sich hochtrabend «Volkskapitäne» nennen, aber zuverlässig aus den immer gleichen Familien kommen, die Genuas Oligarchie bilden. Mal sind es die Doria und die Spinola aus der kaisertreuen «Partei» der Ghibellinen, mal die päpstlichen Guelfen in Gestalt der Fieschi und Grimaldi. Wenn die einen regieren, müssen die anderen die Stadt verlassen, bis sie mithilfe starker Verbündeter aus Deutschland, Frankreich, Neapel oder Mailand die Macht zurückerobern und ihrerseits die altbekannten Gegner vertreiben dürfen. «Die Parteikämpfe zeigten hier einen so wilden Charakter und waren von so heftigen Schwankungen der ganzen Existenz begleitet», staunte der Verdi-Zeitgenosse Jakob Burckhardt, «dass man kaum begreift, wie die Genuesen es anfingen, um

nach allen Revolutionen und Okkupationen immer wieder in einen erträglichen Zustand einzulenken. Vielleicht gelang es, weil alle, die sich am Staatswesen beteiligten, fast ohne Ausnahme zugleich als Kaufleute tätig waren.» Wenn man schon nicht gemeinsam Staat machte, dann doch immerhin Geschäfte. Und um Business as usual zu garantieren, wird Simone Boccanegra Doge von Genua, die Nummer eins von insgesamt 173.

Sie auf www.opernhaus.ch/shop

Der Doge, ligurisch duxe, venezianisch doxe, jeweils mit weichem G gesprochen, leitet sich als Titel ab vom lateinischen Dux. So hiessen bei den alten Römern die Kommandeure von Grenzprovinzen. Doch Boccanegra ist kein monokratischer Befehlshaber. Ihm wird ein 15-köpfiger «Volksrat» zur Seite gestellt, in dem kein Vertreter der adligen Familien zugelassen ist. In Wirklichkeit ist hier indes weniger das niedrige Volk Ton angebend als die neue, aufstrebende Oberschicht. Reiche Kaufleute wie der Doge Boccanegra selbst. Schon sein Vorfahre Guglielmo war unter ganz ähnlichen Umständen an die Macht gelangt. 1257 wurde Guglielmo Boccanegra zum Capitano del Popolo gewählt, um einen Volksaufstand zu beruhigen. Das gelang. Der erste Boccanegra befriedete Genua zeitweise, vor allem vergrösserte er Macht und Herrlichkeit der Stadt. Er gewährte dem Herrscher von Byzanz die Unterstützung seiner Schiffe und erwarb im Gegenzug das Handelsmonopol am Schwarzen Meer. Venedig hatte das Nachsehen. Von seinem Vorfahren kann der Doge Boccanegra also lernen, wie man aussenpolitisch agiert. Ebenso allerdings, dass auch die grössten Erfolge keine Garantie für den Verbleib an der Macht bilden: Guglielmo musste seinerzeit im Zwist mit seinen Gegnern nach nur fünf Jahren das Feld räumen. Genauso wird es auch Simone gehen, obwohl er doch auf Lebenszeit als Doge engagiert ist. Aber er kennt das Auf und Ab aus seiner Zeit als Korsar. Gerade hat ihn die Welle des Erfolgs nach ganz oben gebracht. Der nächste Sturm kann sein Schiff schon wieder versenken.

Ein Korsar ist kein Seeräuber, kein Pirat. Ganz im Gegenteil, gehört es doch zu seinen Aufgaben, Piraten aus der Einflusssphäre Genuas zu vertreiben. Der Korsar Boccanegra agierte im Auftrag seiner Republik, er beschlagnahmte, plünderte und zerstörte fremde Handelsschiffe und Kriegsgaleeren, er war halb Zöllner, halb Krieger, die Grenzen waren fliessend wie die Wasser der Weltmeere. Ein solcher Mann ist nicht einfach nur Genuese, er verkörpert Genua.

Als Boccanegra Doge wird, befindet sich die Seerepublik auf dem Zenit ihrer Macht. Ihre Kaufleute betreiben Handelsniederlassungen in der Ägäis und am Schwarzen Meer. Sie machen Geschäfte an Donau und Don, aber auch in Indien und China. Der Handel mit Stoffen und Pelzen, Salz und Gewürzen lässt Genua immer reicher, seine Paläste immer prächtiger und seine Armada schlagkräftiger werden. Besonders einträchtig ist für die Kaufleute von der Riviera der Menschenhandel. Aus dem Osten bringen sie blonde Sklavinnen mit für die feinen Herrenhäuser in Italien und Frankreich, über Lanzarote wird der Sklavenhandel mit verschleppten Menschen aus Nordafrika abgewickelt, die auf Schiffen und Baustellen schuften müssen.

Der Reichtum lässt international den Einfluss der Genuesen wachsen. Bald eröffnen sie Banken. Ihr Geld, aber auch ihre Schiffe sind bei ausländischen Herrschern gefragt. Über die Kolonie Korsika kontrollieren sie das westliche Mittelmeer. Ihre Flotte eilt Frankreich ebenso zur Hilfe wie Byzanz, den mongolischen Ilchanen und den Sultanen. Alle wollen Genuas Geld und seine Schiffe, sind nur allzu bereit, für Kredite und Flotteneinsätze zu zahlen. Die Konkurrenz aus Pisa ist geschlagen, Venedig wird zumindest in Schach gehalten, Genuas Aufstieg zur Mittelmeer-Grossmacht scheint unaufhaltsam. Aber im Innern gärt es.

Wie macht man aus konkurrierenden Clans einen Staat?

Kein Adel, kein Streit, das ist das Kalkül für Boccanegras Wahl. Natürlich geht es nicht auf. Schon 1344 wird der Doge zum Rücktritt und ins Exil gezwungen. Seine Politik des Ausgleichs, die Umsicht bei der Bekämpfung einer Getreideknappheit, die Konsolidierung des Staatshaushalts und die Rückeroberung verlorener Ländereien – all das reicht nicht aus, um den Dogen zu halten. Die Interessen der eingesessenen Clans wiegen stärker als Boccanegras Erfolge für die Stadt.

«Alberghi» nennen sich die grossen Familien, zu denen durchaus nicht nur Blutsverwandte gehören. Heute bedeutet das italienische Wort «albergo» nichts anderes als «Hotel», im mittelalterlichen Genua versammelten sich unter dem

Dach eines familiären «albergo» Verwandte, Verbündete und Gefolgsleute. Das berühmte Patriziergeschlecht Doria zählte um 1300 nicht weniger als 32 Familienzweige mit 250 kampfbereiten Männern. Das bedeute eine ziemlich schlagkräftige Miliz, doch die Rivalen waren keineswegs schlechter aufgestellt. Die Doria waren Ghibellinen, genau wie die zeitweise mit ihnen verbündeten Spinola. Ihre Rivalen waren die Papsttreuen Fieschi und Grimaldi. Die letzteren, ein Clan mit cleveren Admiralen und geschickten Diplomaten, wurden kurz vor Boccanegras Wahl vertrieben und zogen sich auf ihre Festung Monaco zurück, wo sie bis heute als Fürsten regieren.

Die Einteilung zwischen Guelfen und Ghibellinen ist nichts weiter als eine nachträglich erstellte Hilfskonstruktion der Historiker, um die Rivalitäten zwischen Kommunen und vor allem zwischen den Familien der Oberschichten übersichtlicher zu machen. Dass die Wirklichkeit ungleich bunter war, kann man beispielsweise an dem Zerfall der Guelfen in papsttreue Schwarze und kaiserfreundliche Weisse ablesen. In Genua etwa wurde zwischen diesen «Parteien» wie zwischen Guelfen und Ghibellinen eifrig hin- und hergeheiratet, wenn es der Macht, dem Ansehen und der Familienschatulle dienlich war. Es ging nicht um Anschluss an höhere Mächte, sondern immer nur um die Familie selbst, und man übertreibt nur kaum, wenn man in der ligurischen Republik Anfang des 14. Jahrhunderts die unangefochtene Kapitale des italienischen Familismus ausmacht.

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Wie macht man aus konkurrierenden Clans einen Staat? Schon im alten Rom war das die Gretchenfrage für die Politik gewesen, die man nach Bürgerkriegen mit der Alleinherrschaft der Caesaren zu lösen suchte. Im Rausch der nationalen und nationalistischen Identitätssuche des 19. Jahrhundert orientierte man sich weniger an der Antike. Stattdessen wurde das Mittelalter der italienischen Stadtrepubliken, der Seemächte und ihrer Dogen zum Vorbild verklärt.

Doch Verdi macht da interessanterweise nicht mit. Seine Oper besingt zwar die legendäre Figur des Boccanegra, schmückt sie romantisch aus mit Sentimentalitäten. Jedoch bewegt sie sich nahe an der historischen Wahrheit, nach der Genuas Doge eben kein charismatisch-allmächtiger Herrscher war, sondern sich als Moderator behaupten musste. Nur wer den Ausgleich zwischen den konkurrierenden Familien schaffte, konnte im Amt, in der Stadt und am Leben

bleiben. Gegen die Abtretung der obersten politischen Entscheidungsgewalt sicherte sich die Oligarchie letztlich ihre wirtschaftliche und soziale Absicherung, argumentiert der Italien-Historiker Volker Reinhardt: «Der Stadtherr als Grosstyrann, der das Gericht nicht fürchtet, als Selfmade-Herrscher ohne Furcht und Adel: nichts an diesem Bild könnte falscher sein.» Tatsächlich zogen sich unter Boccanegra die Guelfen zwar aus der Stadt zurück, doch ihren Besitz und damit ihren Einfluss durften sie behalten. Der Doge war nichts anderes als eine Art Stadt-Manager, der auf den Konsens oder zumindest die Akzeptanz der Eliten angewiesen war. Auf Dauer konnte er nur Erfolg haben, wenn er versöhnend wirkte – und Privilegien garantierte und bewahrte.

Der Einfluss der uralten Familien bleibt ungebrochen

Noch einmal das Wort an Jakob Burckhardt: «Welchen Grad von Unsicherheit der Erwerb im Grossen und der Reichtum aushalten können, mit welchem Zustand im Innern der Besitz ferner Kolonien verträglich ist, lehrt Genua in überraschender Weise.» Was es auch lehrt: Damals waren die Herausforderungen der Globalisierung gar nicht so viel anders als heute. Tatsächlich war die Macht im Fluss und das ganze Gebilde wurde nicht von Idealen oder Ideen zusammengehalten, sondern von Interessen. Je nach Bedarf wurde die Verfassung umgeschrieben, von der Republik der Konsulen über die Ära des Podestà und den Capitani del Popolo zum Dogen, der nur pro Forma auf Lebenszeit regierte, acht Jahre waren schon der Rekord. 1528 wurde die Amtszeit auf zwei Jahre begrenzt, manche regierten allerdings noch nicht einmal 24 Stunden. Die «Alleinherrschaft» als Schleudersitz. Insofern ähnelt das mittelalterliche Genua eher einem Unternehmen als einem soliden Staat. Wie modern! Im November 1356 wird Boccanegra zum zweiten Mal Doge, inzwischen als Nummer vier im noch so neuen, so langfristig angelegten Amt. Zurückgerufen in höchster Not. Die fremde Besatzungsmacht Mailand ist aus dem von Pest und Kriegen erschütterten Genua vertrieben, nun brauchen Adel und Volk einen fähigen Krisenmanager. Diesmal zeigt Boccanegra grössere Härte als in

der ersten Amtszeit, zeigt weniger Rücksicht gegen den Adel, entmachtet weitgehend den Stadtrat. Als er mit Pisa, das ihm selbst Exil gewährt hat, einen Beistandspakt gegen Florenz schliessen will, lassen ihn seine Gegner auflaufen. Sie verleumden ihn als Handlanger der Pisaner, schüren das Misstrauen, die Verschwörung. Am 3. März 1363 stirbt Boccanegra, angeblich an den Folgen einer Vergiftung.

Das komplette

Die Dogen bleiben bis zum Ende der Seerepublik 1797 Regenten von Genua. Im 19. Jahrhundert erlebt der «Dux» seine Wiederbelebung, als der Berufsrevolutionär und Heerführer des Königs Giuseppe Garibaldi sich so nennen lässt – bevor Jahrzehnte später Benito Mussolini als faschistischer «Duce» reüssiert. Der Mythos der Dogen ist da längst stärker, als es ihre Macht je war. Ungebrochen bis in unsere Tage aber bleibt in Italien der Einfluss der uralten Familien. Von 2012 bis 2017 regierte in Genua der Ökonomieprofessor Marco Doria, ein Abkomme des ghibellischen Geschlechts, das einst Simone Boccanegra an die Macht gehievt hatte. Der Markgraf mit Kardinälen, Erzbischöfen und sechs Dogen in der Familiengeschichte wurde Bürgermeister seiner Heimatstadt – als unabhängiger Vertreter der linken Partei Sinistra Ecologia Libertà. Es ist der Stoff, aus dem Verdis Opern sind. Es ist Italien.

können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

Spielzeit 2020 / 21

Fabio Dietsche

Der Name Francesco Petrarca wird in Verdis Simon Boccanegra nie explizit genannt. Im Finale des 1. Akts, das Verdi 1881 zusammen mit Arrigo Boito neu erfunden hat, ist dieser bedeutende italienische Literat des 14. Jahrhunderts trotzdem präsent: Der Doge Simon Boccanegra erhält dort einen Brief von Petrarca, dessen Inhalt in seine Ansprache an das Volk einfliesst. Verdi selbst machte anlässlich der Neufassung des Simon Boccanegra den Vorschlag, für diese Finalszene auf zwei historische Briefe zurückzugreifen, die Petrarca 1351 und 1352 an die Dogen von Venedig und Genua geschickt hatte.

Der 1304 in Arezzo geborene Petrarca ist heute am ehesten durch seinen Canzoniere bekannt, einer Sammlung von Gedichten, die weitreichenden Einfluss auf die Tradition der europäischen Lyrik hatte. Aber auch die Briefe Petrarcas sind mehr als nüchterne Mitteilungen: Der wohl berühmteste Brief handelt von der Besteigung des Mont Ventoux in Südfrankreich. Oft ist er als Schilderung eines Dichters gelesen worden, der gleichsam über das Mittelalter hinausteigt und eine neue Perspektive auf die Welt einnimmt.

Der lyrische Ton sowie der gedankliche Tiefgang von Petrarcas Literatur haben Boitos Sprache und Verdis Komposition unmittelbar geprägt. Insbesondere die Ansprache des Dogen Boccanegra enthält wörtliche Petrarca-Zitate und ist von ergreifender sprachlicher Qualität. Dass Verdi auf die beiden historischen Briefe Bezug nahm, hat aber vor allem einen politischen Grund: Petrarca warnt die beiden Dogen darin vor einem Bürgerkrieg und erinnert an die «gemeinsame Mutter» aller Italiener.

Verdi war bekanntlich ein Befürworter der italienischen Einigung. 1861 war nach langen Bemühungen das italienische Königreich gegründet worden.

Wenn er Boccanegra sagen lässt: «Adria und Ligurien haben ein gemeinsames Vaterland», dann spiegelt sich in diesem an Petrarca angelehnten Satz auch die eigene Hoffnung auf ein glücklich vereinigtes Italien. Von den tatsächlich erreichten Folgen der Einigung war Verdi 1881 aber bereits schwer enttäuscht. Der italienische Musikjournalist Alberto Mattioli sieht im neuen Finale des Boccanegra deshalb die Möglichkeit für Verdi gekommen, «seiner ganzen Enttäuschung über die schiefen Resultate der Einigung Ausdruck zu verleihen.»

Der Doge wisse, dass sein Ruf nach «Frieden» und «Liebe» im Nichts verklinge, so Mattioli. In seinem 2018 erschienenen Buch denkt er auch immer die Gegenwart mit und fügt an: «Nach mehr als einem Jahrhundert gibt ihm ein erbärmliches Italien recht, das nur zur Spaltung fähig ist, das nicht reformierbar ist, das kaputt ist, korrupt und in dem sich alles immer nur ums ‹ich› dreht, nie ums ‹wir›». – Was Verdi in den Briefen Petrarcas gefiel, waren dessen Bemühungen für das Vereinende und dessen Kampf gegen die Spaltung der Gesellschaft.

Eingeführt wird die Figur des Petrarca in der sogenannten Ratsherrenszene im 1. Akt nur durch indirekte Hinweise. Wenn er als «Stimme, die auf Rienzi niederdonnerte, ihm Ruhm und Tod prophezeiend» vorgestellt wird, dann spielt der Text zugleich auf ein weiteres enttäuschendes Ereignis italienischer Politik an: Auch von Cola di Rienzo – einem römischen Staatsmann, der auch durch Wagners Oper Rienzi bekannt ist – erhoffte sich Petrarca eine vereinigende Politik; von seinem Unvermögen und Sturz war er später bitter enttäuscht. Ein weiterer Hinweis bezeichnet Petrarca als «Einsiedler von Sorgue»: Gemeint ist damit die südfranzösische Region um Avignon, wo sich Petrarca für anderthalb Jahrzehnte in den kleinen Ort Vaucluse am Fluss Sorgue zurückgezogen hat. In dieser Region hat er sich angeblich auch in Laura verliebt, an die zahlreiche Gedichte des Canzoniere gerichtet sind. Aufgrund dieser historisch nicht sicher belegten Bekanntschaft wird Petrarca in der Oper auch als «Sänger der Blonden von Avignon» bezeichnet.

Warum Verdi und Boito den Namen Petrarca in ihrem Libretto nie konkret nennen, steht nicht fest. Ein Publikum, das den «Einsiedler von Sorgue» oder den «Sänger der Blonden von Avignon» nicht als Petrarca identifizieren kann, wird jedenfalls nicht wissen, wer gemeint ist. Der italienische Regisseur Giorgio Strehler, der 1971 an der Mailänder Scala eine wegweisende Inszenierung von

Simon Boccanegra auf die Bühne brachte, sorgte deshalb für Klarheit und änderte Boitos Satz «Hier ist eine Botschaft des Einsiedlers von Sorgue» kurzerhand in: «Hier ist eine Nachricht von Francesco Petrarca».

Man könnte vermuten, dass Verdi und Boito von einem gebildeten Publikum ausgegangen sind, das die Hinweise auf Petrarca versteht. Der Briefwechsel zwischen den beiden widerlegt diesen Verdacht aber. Verdi selbst äussert in einem Brief vom 15. Januar 1881 die Befürchtung: «Unter den 2000 Zuschauern der Premiere wird es vielleicht noch keine zwanzig geben, die die beiden Briefe Petracas kennen. Wenn man keinerlei Anmerkung gibt, werden Simons Worte dem Publikum dunkel bleiben.» Boito gibt ihm Recht, warnt aber vor grösseren Änderungen: «der Himmel bewahre uns vor der Versuchung von Anmerkungen und Kommentaren.» Schliesslich hatte Boito in diesem ohnehin «verdrehten» und «wackeligen» Drama wohl wichtigere Stellen zu «reparieren». Er beendet die Diskussion über Petrarca deshalb mit den Worten: «Das Publikum ist ausserdem ein Vieh, das alles säuft und sich um diese Skrupel nicht kehrt, womit es nicht unrecht hat». Und auch für Verdi ist am Ende die wirkungsvolle Bühnensprache wichtiger als jeder kleinteilige Hinweis.

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

Dass Boitos Libretto dennoch bis ins Detail klug ausgearbeitet ist, hält Alberto Mattioli in seinem Verdi-Buch fest. Er weist darauf hin, dass es Paolo sei, «der Führer der Volkspartei und der Bösewicht der Oper», der mit Ablehnung auf den Brief von Petrarca reagiere. «Der Sänger der Blonden von Avignon soll bei seinen Reimen bleiben», gibt Paolo zu bemerken und zwar, wie Mattioli erklärt, «auf einem Triller, der bei Verdi oft eine spöttische Bedeutung hat». Es sei «ein typisch italienisches Problem», das sich in diesem Wortwechsel zwischen dem Dogen und Paolo zeige, nämlich «das schlechte Verhältnis zwischen Intellektuellen und Politikern». Paolo, der den Dogen am Ende der Oper vergiften wird, gäbe damit, so Mattioli, «die immer gleiche Antwort der Politiker an die Intellektuellen: Kümmert euch um euren eigenen Kram!» Politik bleibe in den Händen von Figuren wie Paolo immer nur «Organisation von Macht. Mit einem Ideal oder gar Kultur will sie nichts zu tun haben». Es ist das Gegenteil einer humanistisch geprägten Politik, für die sich Figuren wie Boccanegra, Verdi und Petrarca stets stark gemacht haben.

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Christian Gerhaher, Otar Jorjikia

Spielzeit 2020 / 21

Spielzeit 2020 / 21

Prolog und Finale von Verdis «Simon Boccanegra» sind eng miteinander verknüpft und stehen beide im Zeichen des Todes.

Uwe Schweikert

Man versteht die Handlung und das mit ihr inszenierte musikalische Drama nicht, wenn nicht deutlich wird, dass der Schlussakt auf den «wirklich schönen und in seiner gänzlichen Finsternis starken, wie ein Stück Basalt harten und finstern» Prolog (Brief Arrigo Boitos an Verdi vom 8. Dezember 1880) zurückverweist. Simon Boccanegra endet nicht nur, sondern beginnt schon – wie in Verdis Œuvre nur noch La forza del destino – mit Tod, dem Tod einer Abwesenden, die die Szene des Prologs beherrscht und deren Schatten sich auf die gesamte Handlung legt: dem unsichtbaren Leichnam Marias, der Tochter des Patriziers Fiesco, Geliebten des plebejischen Emporkömmlings Simon und Mutter Amelias. Ihrem Tod, in den sich die Antagonismen einer von männlichkriegerischen Vorstellungen beherrschten Welt buchstäblich eingeschrieben haben, gilt die vom «Miserere» des Chors begleitete romanza Fiescos: Rachearie und Grabgesang in einem. Als Simon nach der Auseinandersetzung mit Fiesco, einem Duett, in dem sich die Stimmen einander unversöhnlich gegenüberstehen, in den Palast der Fieschi eindringt, findet er dort nur den Katafalk der Toten. Das unerbittliche Fatum, das Grösse wie Tragik des Anti-Helden Simon und damit den Gang der Oper bestimmt, äussert sich am Ende des Prologs in einem aus nur vier Wörtern bestehenden Dialog. Simon flieht voller Entsetzen aus dem leeren Palast der Fieschi, gleichzeitig stürmt Paolo mit der Volksmenge herbei, um Simon seine Wahl zum Dogen zu verkünden – «un trono» lautet der Ausruf des Handwerkers, «una tomba» die Entgegnung des Korsaren! Der «Thron» als «Grab» – in dieser (aus der Dramenvorlage übernommenen) verba-

len Zuspitzung einer tragischen Konstellation haben wir ein instruktives Beispiel für die von Verdi immer wieder beschworene parola scenica, jenes treffende Bühnenwort, das eine Situation mit einem Schlag deutlich und sichtbar zu machen vermag. Der zerreissende Dualismus von Thron und Grab wird zum Motor der inneren Tragik, der innersten Wünsche Simons und wird seine grausame Wahrheit im Schlussakt entfalten.

Wie der Prolog so steht auch der letzte Akt von Simon Boccanegra im Zeichen des Todes. Im Gegensatz zur explosiven Handlung in den vorangegangenen Bildern des l. und 2. Aktes ist er fast handlungslos, ja statisch – eine lähmende Ruhe, die nach und nach die Musik zum Stocken bringt. Nach dem lärmenden presto des kurzen Orchestervorspiels verlangsamt sich das Tempo der Musik, bis sein Puls im andante sostenuto assai des letzten Finales zum Stillstand kommt. Andreas Sopart hat darauf hingewiesen, dass sich die letzten Szenen »entweder qualvoll in die Länge ziehen oder – in permanenter Wiederholung – zur Stagnation tendieren«. Verdi und Boito haben bei der Überarbeitung der Oper in diesem Akt mit wenigen, aber entscheidenden Korrekturen einerseits die Rückbezüge zur vorangegangenen Handlung, andererseits den fatalistischen Endspielcharakter verstärkt.

Wenn sich der Vorhang hebt, hören wir in die wiederaufklingende Schlachtmusik hineintönend die Siegesrufe des Volkes. Paolo, der als Aufrührer zum Tode verurteilt wurde, betritt die Szene – die auftaktige Figur, mit der das Orchester ihn ankündigt, evoziert den Schlag des Fallbeils, das ihn erwartet. Meisterhaft die fahle Szene kontrastierend, hat Verdi als auflichtendes Dur-Trio den Hochzeitschor für Amelia und Gabriele Adorno in Paolos Gang zur Hinrichtung verwoben. Chromatisch auf- und absteigende Sexten der Streicher begleiten den Auftritt Simons: musikalische Konfiguration des schleichenden Todes, dem er, ohne es noch zu ahnen, bereits verfallen ist. Der Doge sehnt sich nach dem Meer, der Freiheit. Flirrende Zweiunddreissigstelfìguren in den Streichern sowie schier endlose Flötentriller evozieren einen geradezu vibrierenden Klangraum, über den der Gesang Simons wie eine Brise dahinschwebt. Die Stimme fällt dabei vom f 1, dem höchsten Ton, über anderthalb Oktaven bis zum c: Mit dem Wort «tomba» («Grab») wird auf diesem Ton gleichzeitig das Schlüsselwort des gesamten Aktes erreicht, jener Todeswunsch, der schon am

Ende des Prologs Simons einziger Kommentar zu seiner Dogenwahl gewesen war. Es ist zugleich das Stichwort für den bisher im Hintergrund lauernden Fiesco, der nun zu einer letzten Auseinandersetzung hervortritt.

Für Boito war diese Szene «die schönste des Dramas» (Brief Boitos an Verdi vom 7. Februar 1881), weil sich hier die zwei Widersacher erstmals seit den 25 Jahre zurückliegenden Geschehnissen des Prologs von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, «als Herren ihrer Handlungen und ihrer Worte, isoliert und frei von äusseren Einflüssen, äusseren Episoden» (Brief Boitos an Verdi vom 15. Februar 1881). In diesem dreiteiligen Duett – zwei gemessene largo-Sätze umschliessen ein in hektischer Figuration dahin stürzendes allegro assai voll tragischer Ironie – erklingt zu Fiescos Worten «O Schmerz! Schon lauert der Tod... ein Verräter / Hat dir Gift gereicht» die bereits aus dem Finale von La traviata oder dem «Miserere» im 4. Teil von Il trovatore bekannte markante Todesfigur, die lastend ins Herz der Musik schneidet. Gleichzeitig beginnen – in einer von Verdi genau konzipierten Lichtdramaturgie – alle Lichter nach und nach zu verlöschen, bis beim Tode des Dogen die Szene in völliger Dunkelheit liegt. Blockhafte ostinato-Akkorde über dem Fundament der tiefen Streicher und dem erzenen Klang des Cimbasso, des Bläserfundaments, das an eine Totenglocke gemahnt, läuten das abschliessende pezzo concertato ein.

In dieser Abschiedsszene vereinen sich, über dem Gesang des Chors, ein letztes Mal die Stimmen des sterbenden Dogen und die der über seinem Dahinscheiden vereinten Liebenden Amelia und Gabriele – ein handlungsloses Bild, in dem die Zeit stillsteht und ganz in Emotion, in Musik aufgelöst ist. Simon stirbt mit dem Namen «Maria» auf den Lippen, womit sich der Todeszirkel der Handlung schliesst. Wie Verdis 1874 entstandene Totenmesse endet auch diese Oper pianissimo und in kraftlosem Schweigen. Die Schläge der Totenglocke und schmerzvoll betonte Moll-Vorhalte auf den leichten Taktteilen trüben den Klang zudem fast bis zum Schlussakkord. Fahler, finsterer als dieses im offenen Ausgang mit leeren Quinten schliessende Finale ist in der Operngeschichte zuvor noch kein Werk verklungen.

Eine leidenschaftliche, höchst feurige, stolze Seele mit äusserlich würdiger, feierlicher Ruhe (sehr schwer darzustellen) für den Boccanegra. Die werden wir nicht finden, das weiss ich wohl; aber zumindest etwas, das dem nahekommt.

Giuseppe Verdi an Giulio Ricordi, 2. Dezember 1880

Spielzeit 2020 / 21

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

Melodramma in einem Prolog und drei Akten

Libretto von Francesco Maria Piave

(unter Mitwirkung von Giuseppe Montanelli) und Arrigo Boito

Uraufführung: 12. März 1857, Teatro La Fenice, Venedig

Zweite Fassung: 24. März 1881, Teatro alla Scala, Mailand

Personen

Simon Boccanegra Bariton

Jacopo Fiesco Bass

Maria Boccanegra / Amelia Grimaldi Sopran

Gabriele Adorno Tenor

Paolo Albiani Bass

Pietro Bariton

Ein Hauptmann der Bogenschützen Tenor

Eine Dienerin Amelias Mezzosopran

Chor

Soldaten, Seeleute, Volk, Senatoren, Gefolge des Dogen

Schauplatz der Handlung

Genua und Umgebung

um die Mitte des 14. Jahrhunderts

SCENA I

Una Piazza di Genova.

Nel fondo la chiesa di San Lorenzo. A destra il palazzo dei Fieschi, con gran balcone: nel muro, di fianco al balcone, è un’immagine davanti a cui arde un lanternino; a sinistra altre case. Varie strade conducono alla piazza. È notte.

Paolo e Pietro in scena, continuando un discorso.

PAOLO

Che dicesti?… all’onor di primo abate

Lorenzin, l’usuriere?…

PIETRO

Altro proponi Di lui più degno!

PAOLO

Il prode, che dai nostri

Mari cacciava l’african pirata, E al ligure vessillo

Rese l’antica nominanza altera.

PIETRO

Intesi… e il premio?…

PAOLO

Oro, possanza, onore.

PIETRO

Vendo a tal prezzo il popolar favore. Si danno la mano; Pietro parte.

PAOLO

Abborriti patrizi, Alle cime ove alberga il vostro orgoglio, Disprezzato plebeo, salire io voglio. Simone entra frettoloso.

SIMONE

Un amplesso… Che avvenne? Da Savona Perchè qui m’appellasti?

PAOLO misteriosamente

All’alba eletto

Esser vuoi nuovo abate?

1. SZENE

Ein Platz in Genua.

Im Hintergrund die Kirche San Lorenzo. Rechts der Palast der Fieschi mit einem grossen Balkon. An der Mauer, seitlich des Balkons, ein Heiligenbild, vor welchem eine kleine Laterne brennt. Links weitere Häuser. Verschiedene Strassen münden in den Platz. Es ist Nacht. Paolo und Pietro, im Gespräch.

PAOLO

Was sagst du da?… Das ehrenvolle Amt des Dogen für Lorenzin, den Wucherer?…

PIETRO

Nenne mir einen Würdigeren als ihn!

PAOLO

Den Tapferen, der Afrikas Piraten aus unseren Meeren vertrieb und dem Banner Genuas das einstige hohe Ansehen wiedergab.

PIETRO

Ich verstehe… und mein Lohn?…

PAOLO

Gold, Macht und Ehre.

PIETRO

Zu diesem Preis verkaufe ich die Gunst des Volkes. Sie geben sich die Hand; Pietro geht ab.

PAOLO

Ihr verhassten Patrizier, in die Höhen, wo euer Hochmut haust, will ich verachteter Plebejer aufsteigen. Simon tritt eilig ein.

SIMON

Ich grüsse dich… Was gibts? Warum hast du mich aus Savonna hergerufen?

PAOLO geheimnisvoll

Willst du dich morgen zum neuen Dogen wählen lassen?

SIMONE Io?… no.

PAOLO Ti tenta Ducal corona?

SIMONE Vaneggi?

PAOLO con intenzione E Maria?

SIMONE O vittima innocente Del funesto amor mio!… Dimmi, di lei Che sai?… Le favellasti?…

PAOLO additando il palazzo Fieschi Prigioniera Geme in quella magion…

SIMONE Maria!

PAOLO Negarla Al Doge chi potria?

SIMON Ich?… Nein.

PAOLO Verlockt dich die Mütze des Dogen?

SIMON Bist du verrückt?

PAOLO mit Absicht Und Maria?

SIMON O unschuldiges Opfer meiner verhängnisvollen Liebe!… Sag mir, was weisst du von ihr?… Hast du mit ihr gesprochen?…

PAOLO auf den Palast der Fieschi deutend Eingesperrt weint sie in dieser Festung…

Das komplette Programmbuch können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

SIMON Maria!

PAOLO Wer könnte sie dem Dogen verweigern?

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

SIMONE Misera!

PAOLO Assenti?

SIMONE Paolo…

PAOLO Tutto disposi… e sol ti chieggo Parte ai perigli e alla possanza…

SIMONE Sia…

PAOLO In vita ed in morte?…

SIMONE Sia!

SIMON Die Arme!

PAOLO Willigst du ein?

SIMON Paolo…

PAOLO Ich habe alles arrangiert… das Einzige, was ich von dir verlange, ist teilzuhaben an der Macht und den Gefahren…

SIMON Nun gut…

PAOLO Auf Leben und Tod?…

SIMON Es sei!

Programmheft

SIMON BOCCANEGRA

Das komplette

Melodramma in einem Prolog und drei Akten von Giuseppe Verdi Premiere am 6. Dezember 2020, Spielzeit 2020/21 Wiederaufnahme am 27. September 2024, Spielzeit 2024/25

können Sie auf www.opernhaus.ch/shop

Herausgeber Opernhaus Zürich

Intendant Andreas Homoki Zusammenstellung, Redaktion Fabio Dietsche Layout, Grafische Gestaltung Carole Bolli Anzeigenverkauf Opernhaus Zürich, Marketing Telefon 044 268 66 33, inserate@opernhaus.ch

oder am Vorstellungsabend im Foyer des Opernhauses erwerben

Textnachweise:

Die Handlung, das Interview mit Andreas Homoki sowie die Texte von Sebastian Werr, Birgit Schönau und Fabio Dietsche sind Originalbeiträge für dieses Heft. Der Beitrag von Uwe Schweikert ist ein Auszug aus dem Kapitel Simon Boccanegra in: ders. Das Wahre erfinden. Verdis Musiktheater, Würzburg 2013. Die Briefe von Giuseppe Verdi sind zitiert nach: Verdi – Boito, Briefwechsel, Herausgegeben und übersetzt von Hans Busch, Frankfurt a.M. 1986.

Bildnachweise:

Monika Rittershaus fotografierte das «Simon Boccanegra»Ensemble während der Klavierhauptprobe am 26. November und der Generalprobe am 4. Dezember 2020.

Urheber, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht

Schriftkonzept und Logo Studio Geissbühler Druck Fineprint AG gebeten.

CHRISTIAN GERHAHER FABIO LUISI

ANDREAS HOMOKI

Erhältlich im Opernhaus Zürich, unter www.philharmoniarecords.ch und weltweit im Handel.

Unsere Vorstellungen werden ermöglicht dank der Subvention des Kantons Zürich sowie der Beiträge der Kantone Luzern, Uri, Zug und Aargau im Rahmen der interkantonalen Kulturlastenvereinbarung und der Kantone Nidwalden, Obwalden und Schwyz.

PRODUKTIONSSPONSOREN

AMAG

Atto primo

Clariant Foundation

Freunde der Oper Zürich

Zürich VersicherungsGesellschaft AG

René und Susanne BraginskyStiftung

Freunde des Balletts Zürich

Ernst Göhner Stiftung

Hans ImholzStiftung

Max Kohler Stiftung

KühneStiftung

Georg und Bertha SchwyzerWiniker Stiftung

Hans und Edith SulzerOraveczStiftung

Swiss Life

Swiss Re

Zürcher Kantonalbank

Josef und Pirkko Ackermann

Alfons’ Blumenmarkt

Familie Thomas Bär

Bergos Privatbank

Elektro Compagnoni AG

Stiftung Melinda Esterházy de Galantha

Fitnessparks Migros Zürich

EgonundIngridHugStiftung

Walter B. Kielholz Stiftung

Klinik Hirslanden

KPMG AG

Landis & Gyr Stiftung

Die Mobiliar

Annina und George MüllerBodmer

Fondation Les Mûrons

Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung

StockArt – Stiftung für Musik

John G. Turner und Jerry G. Fischer

Else von Sick Stiftung

Ernst von Siemens Musikstiftung

Elisabeth WeberStiftung

Art Mentor Foundation Lucerne

Theodor und Constantin Davidoff Stiftung

Dr. Samuel Ehrhardt

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Garmin Switzerland

Elisabeth K. Gates Foundation

Stiftung LYRA zur Förderung hochbegabter, junger Musiker und Musikerinnen

Minerva Kunststiftung

Irith Rappaport

Luzius R. Sprüngli

Madlen und Thomas von Stockar

6 Liederabende sowie Masterclasses, Vorträge & Gespräche mit Christian Gerhaher, Gerold Huber, Tabea Zimmermann & weiteren Gästen

Christian Gerhaher & Gerold Huber

BUCHUNG HOTELZIMMER & FESTIVAL ab 321 € p. P./Nacht im DZ (Festival-Package) inkl. aller Konzertkarten, Frühstück, Spa, Sportkursen & Yoga u.v.m. reservations@schloss-elmau.de | Tel.: +49 (0) 8823 18 170 | www.schloss-elmau.de