13 minute read

El Misterioso Llanto de la Llorona

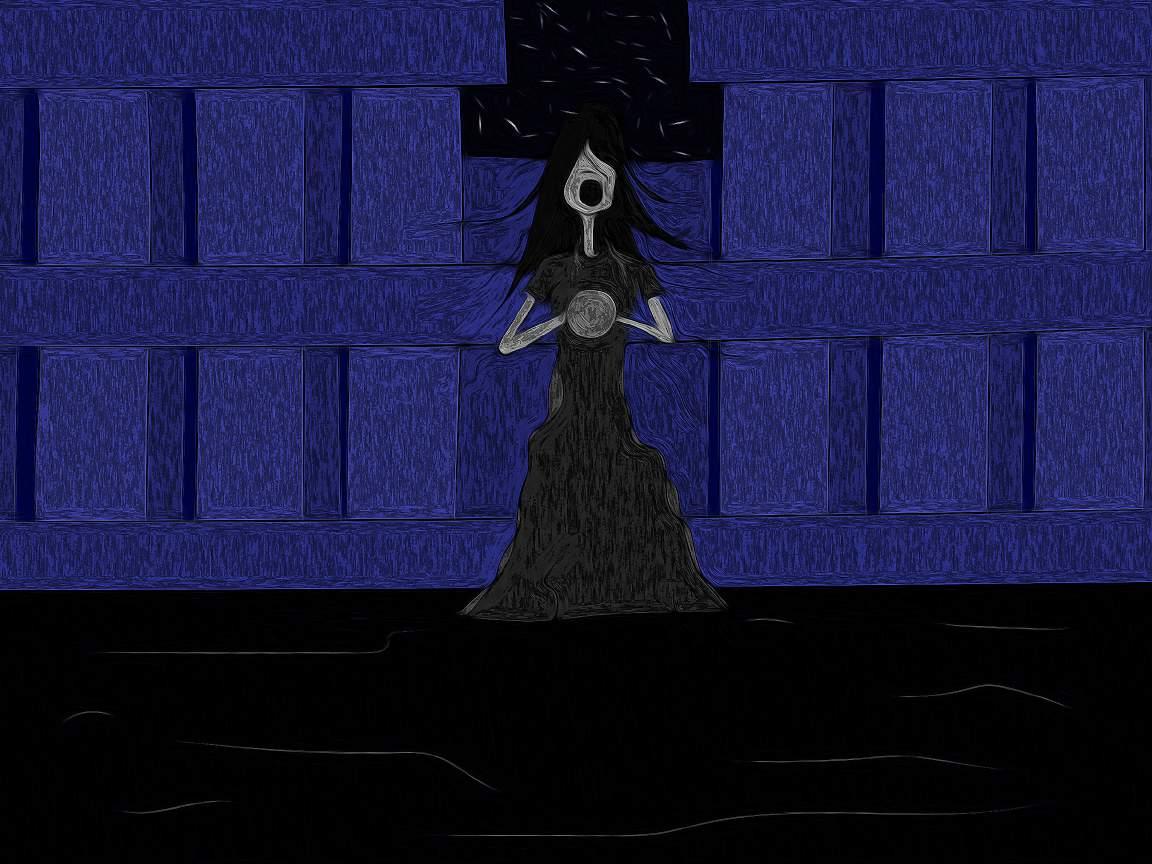

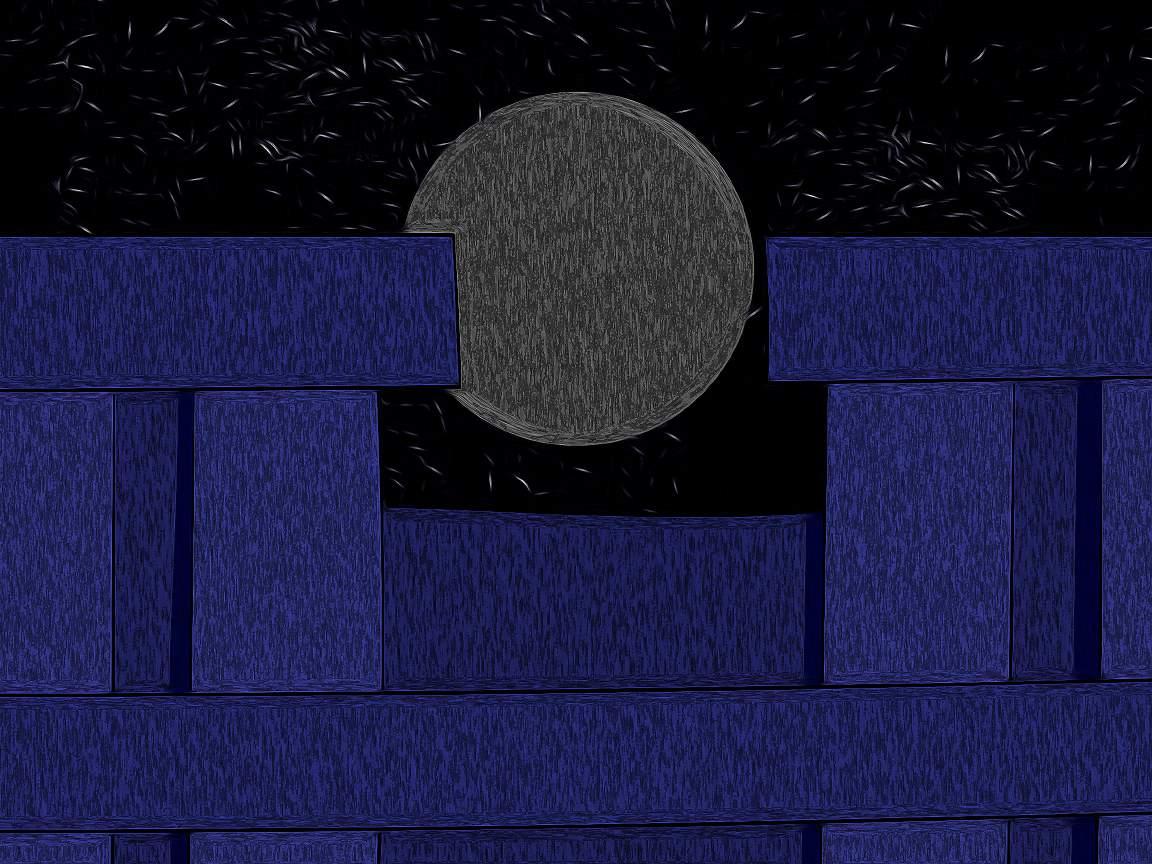

Cuentan las abuelas que por las noches deambula una hermosa mujer vestida de negro cerca de los lugares obscuros en donde hay agua que corre. Se trata de doña María de los Remedios, una desdichada mujer que, por un amor prohibido, ahogó a su hijo recién nacido en las aguas de un río. Desde entonces, se encuentra condenada a vagar por las calles, campos y linderos de las ciudades en busca de la tumba de su hijo. Con gritos plañideros, largos y agudos asusta a las personas, solo que cuando llora lejos es que está cerca y cuando lo hace cerca es que está lejos. Dicen que quienes la han escuchado ya no pueden andar, su paso se hace más pesado y lento, como badajo de campana

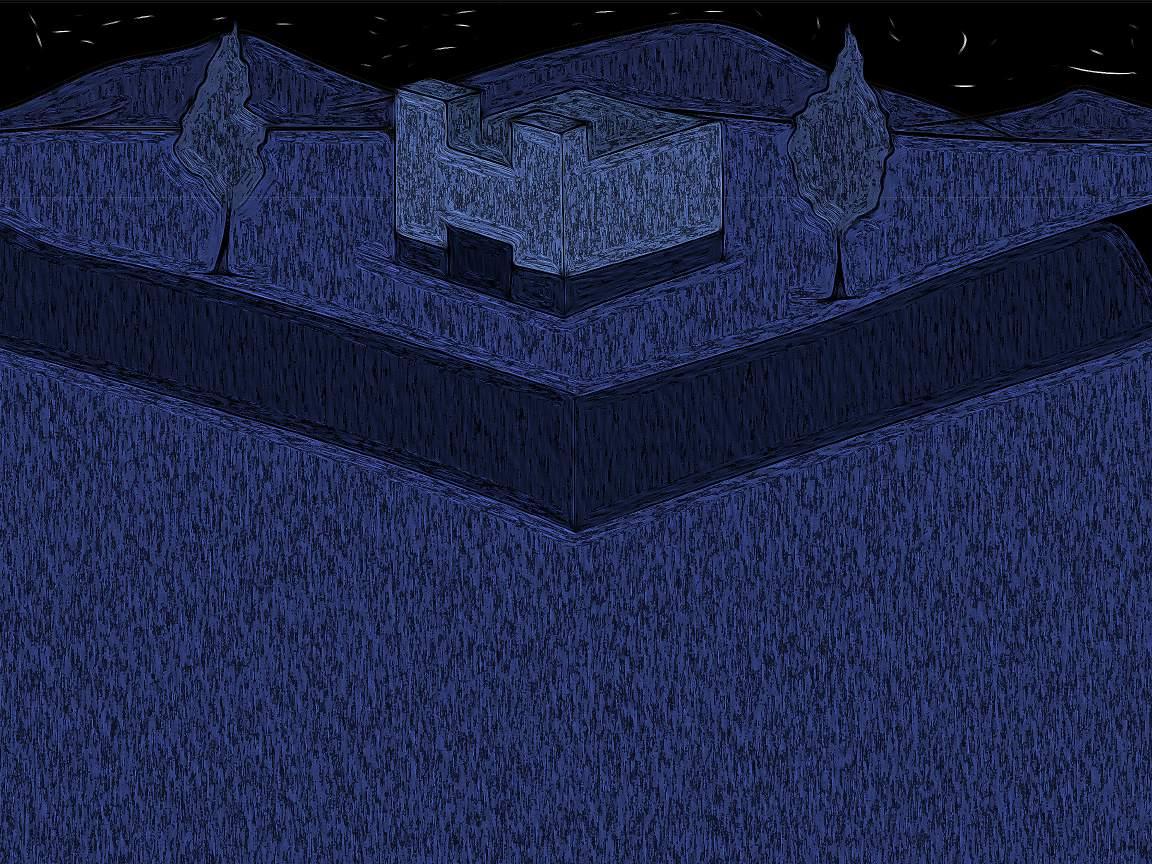

y sienten un aire tan frío con la presencia de este ser sobrenatural que casi les paraliza el corazón. Pero si se oye el tercer grito y lo “halla a uno en el mismo lugar, de seguro que selo gana”. Muchos aseguran haberlo oído entre los cafetales de Sacatepéquez o entre las ruinas de La Antigua Guatemala. En los departamentos del oriente del país el escenario es el río Motagua y, en el resto de las regiones de la República, cualquier pequeño riachuelo o tanque de agua. Si escuchas un grito perdido en la obscuridad de la noche, no dudes en empezar a correr… Aquellas tardes del mes de mayo le parecían a María

Advertisement

de los Remedios de un colorido exuberante. Se le figuraba que de aquel jardín surgían todas las flores, pájaros y perfumes creados por la naturaleza. Esa casona del Callejón de Soledad, en el barrio de San Sebastián, tenía apenas unos cuantos años de haberse terminado de construir en la Nueva Guatemala de la Asunción. ¡Le recordaba tanto su antigua residencia en la ciudad de Santiago, destruida por los terremotos de Santa Marta! Por ello, le producía profunda nostalgia. Gruesos muros limitaban el corredor con su alero de teja, las habitaciones eran altas y ventiladas. La enorme pila y los jardines imprimían a cada rincón un sello de misterio y solemnidad. Esa tarde en particular, María de los Remedios estabav marchita por la tristeza. La melancolía que reinaba en su casa la deprimía. ¡qué sola se encontraba! Su marido lejos. Las flores del magnífico jardín se encontraban adormecidas y los sirvientes en el segundo patio cantaban aires tradicionales que le recordaban su niñez. Esa tarde de mayo, María de los Remedios Salazar y Rodríguez de Palma veía con aflicción pasar ante sí su vida, la que muchas veces creyó desperdiciada. Los recuerdos acudieron a su memoria. Era una niña todavía, cuando la tarde del 29 de julio los sismos asolaron la ciudad capital del Reino. En ella, los señores Salazar y Rodríguez, padres de María de los Remedios, poseían una suntuosa mansión. Pero quedó tan agrietada y derruida que se hacía imposible seguir habitándola. Por lo que se trasladaron a vivir a una hacienda cercana a Santiago, en Patzicía, hasta el momento en que, hechas las reparaciones más important3es, pudieron retornar a su casa. Los acontecimientos que se desencadenaron dejaron en su espíritu una profunda impresión. Recordaba las agrias discusiones que se producían entre traslacionistas y terronistas, y las tajantes palabras del arzobispo Pedro Cortés y Larraz: -¡Cómo dejar la ciudad de Santiago cuando en ella estaban sus propiedades y enterrados sus muertos. Sus ascendientes más ilustres habían forjado paso a paso el esplendor de la ciudad. ¡No! ¡No era posible arrancarse de la añeja ciudad!.

Esa fue su época de felicidad. Recordaba, no sin cierta satisfacción, lo agradable de sus años de adolescencia, cuando su belleza singular captaba la atención de los jóvenes de la ciudad. Se ruborizaba todavía al evocar las miradas arrobadas que la envolvían cuando salía de misa de San Sebastián. ¡Qué bien se sentía entonces! Su calvario se inició de golpek, cuando su padre, un viejo español conservador, concertó su enlace con don Gracián Palma y Montes de Oca, rico añilero de la costa de Suchitepéquez y uno de los comerciantes que dominaba todo el comercio, no sólo en la capital sino también en las provincias. Cuando María de los Remedios se enteró de su futura unión con Gracián Palma, creyó que la vida se le acababa. Sin embargo, a pesar de que don Gracián, fino y cortés, le bridnaba comprensión y cario, se preguntaba: ¿Por qué no se le había brindado la oportunidad de amar libremente? ¿Por qué hasta el amor le había sido impuesto? Después de reflexionar serenametne, se dio cuenta de que si oponía resistencia, su desventura sería aún mayor y aceptó la decisión de su padre sin chistar. Su boda fue memorable, celebrada en la primera catedral de la ciudad, la posterior iglesia de Santa Rosa. Luego del casamiento, se trasladó a la casa que le brindara don Gracián Palma. Desde entonces vivía allí sola, entre flores y recuerdos. Llevando las herramientas necesarias, partía Juan de la Cruz hacia su trabajo de fontanero. Tenía que

caminar desde la Parroquia Vieja hasta San Sebastián para llegar a la caja de distribución de agua en la esquina de la Calle de Concepción y Calle del Manchén, en donde repartía agua a todo ese sector de la ciudad. El sol no había asomado tras las montañas. Juan caminaba despacio. Se hundió en la sombre del Cerro del Carmen, pasó por el potrero de Corona y llegó a su fuente de agua. Algunas ancianas envueltas en enaguas y mantos de seda, como pedazos arrugados de sombra, se arremolinaban charlando alrededor de la caja. -¡Buen día le dé Dios, don Juan! –dijeron al verlo asomar- como siempre, usted tan madrugador. -¡Buen día, nía Josefa, ¿cómo amaneció hoy? -¡Oh, muy bien! Sólo que los chuchos de la nía Ligia ladraron tanto que casi no pude dormir. -Hay que tener cuidado –dijo otra mujer- pues cuando los chuchos aúllan, es porque algo malo está pasando. Cosas que uno no entiende. -¡Sí! –repuso nía Josefa- hay que tener cuidado porque los perros miran la muerte y los espantos. -Bueno –interrumpió Juan- el chorro está listo, vengan por el agua. Y las ancianas se reunieron como abejas junto al manantial. El fontanero era joven y pobre, mestizo, de facciones finas y fuertes. Todo lo que había deseado y

emprendido en su corta existencia se había esfumado como espejismo, debido a la pobreza que le impedía alcanzar y cristalizar anhelos y realidades. Comprendía a cabalidad su situación y se conformaba con ella. Sin embargo, el trabajo cotidiano le ofrecía la oportunidad de ver ¡tan sólo ver! A la mujer amada. Con plena seguridad de la imposibilidad de alcanzarla, pero nada turbaba su ánimo. Sin embargo, era la savia de su vida admirar diariamente a aquella mujer que pasaba junto a él a las ocho de la mañana. Ese día, como todos, sufría por verla aparecer, ¡Cuánto le fascinaba! Cuando el reloj de la Catedral no terminaba aún de cantar las ocho campanadas, salió del callejón unan mujer de sobrio vestir, seguida por una adolescente que portaba un cojín en las manos, probablemente para que la señora se hincara en la iglesia. Pasó junto a Juan y para él brilló con más intensidad el sol, el viento fue más puro y el agua que repartía, más cristalina. -¡Ay! –exclamó en su interior.- ¿Por qué me gusta tanto esa mujer si jamás podré alcanzarla? Y dos gruesas lágrimas nublaron sus ojos. La mujer de la que el fontanero estaba enamorado era nada menos que doña María de los Remedios Salazar y Rodríguez de Palma y Montes de Oca. ¡Y cuánta razón tenía Juan de la Cruz para amarla y admirarla! María de los Remedios era una mujer bellísima.

De cuerpo delgado y cabello de ébano, su gracia se concentraba en su rostro fresco, moreno y terso. Ojos brillantes y almendrados, de un mirar perpetuamente triste. El fontanero estaba seguro que ese mirar melancólico reflejaba una profunda amargura que sofocaba el alma de su amada. Hubiese dado su vida por quitarle esa angustia, pero ¿qué podía hacer? Al parecer, María de los Remedios sabía de la adoración que le profesaba el humilde fontanero, porque la sentía. Y esa admiración la halagaba, ya que estaba casada en contra de su voluntad. Le gustaba que otro hombre, aunque fuese del pueblo, se conmoviera ante ella.

En las noches solitarias y aterradoras, cuando su marido estaba de viaje, se consumía recordando los ojos ardientes del fontanero. ¡Cuántas veces estuvo a punto de hablarle! Pero siempre se contuvo. El fontanero había sembrado en su alma una chispa de esperanza y fuerza para sobrevivir. Una mañana del mes de noviembre, la casa de doña María de los Remedios amaneció sin agua potable. Los gruesos caños de loza se habían obstruido. Acudió inmediatamente al Fontanero Mayor del Ayuntamiento, quien después de trabajar largas horas, no encontró la avería. Los días corrían y la falta de agua se hacía sentir en la comida y la limpieza de la casa a pesar de que los sirvientes la acarreaban como hormigas desde el tanque de San Sebastián. ¿A quién acudir, si don Gracián Palma se hallaba fuera de la ciudad? Entonces, María de los Remedios recordó entusiasmada al humilde fontanero de la calle de Concepción. Quizás él podría ayudarla, y mandó llamarlo con toda rapidez. Juan de la Cruz se asombró tanto que apenas si tuvo aliento para responder que aceptaba ir después de las doce del día. El joven experimentaba una inmensa emoción. Le costaba creer que iba a entrar a la casa de quien amaba con tanto entusiasmo. Las horas se le hacían largas y pesadas, hasta que el reloj dela Catedral marcó la mitad del día. Con toda prisa reunió sus herramientas y se encaminó al Callejón de la Soledad.

Al estar en presencia de la señora de Palma y Montes de Oca, se dio cuenta que, si bien le había parecido bella de lejos, ahora que estaba a su lado lo era infinitamente más. -¡Jesús! –pensó cuando se inclinó ante ella- ¡es la mujer más bella que jamás haya visto! Aparentando una tranquilidad que estaba lejos de sentir, Juan procedió a trabajar sobre los tubos de loza y encontró la obstrucción. Entonces, quitó uno a uno os ladrillos del segundo patio, mientras furtivamente, detrás de una ventana, María de los Remedios lo observaba con atención. El trabajo no era complicado, pero Juan aparentó que lo era. Así, llegó durante siete días. ¡Qué maravilloso era verla durante unos minutos mientras pasaba por el corredor! Por fin, el fontanero hizo correr el agua por las cañerías para que brotara por los búcaros de loza vidriada. María de los Remedios, satisfecha, lo invitó a beber una jícara de chocolate en la enorme sola. ¡Bien lo valía aquel trabajo! Desde entonces se estableció entre ambos una profunda y estrecha relación. La misma fuerza del amor los atraía enormemente y quebraba el pudor de María de los Remedios. En un principio, Juan retornaba con el propósito de revisar las tuberías y hacía lo posible por quedarse conversando con ella, hasta que los deseos inmensos de amarse se desbordaron y, una noche, Juan se deslizó fugazmente en la recámara de María de los Remedios.

Los amantes continuaron en su entrega secreta hasta que don Gracián Palma retornó al hogar durante una semana, para luego marcharse nuevamente. Entonces, la felicidad de los amantes fue completada por largos meses, hasta que una noche María de los Remedios sintió profundos malestares. Fuertes dolores de cabeza y náuseas la abatieron en el lecho varios días. Como los dolores y las molestias se repetían constantemente, se inquietó. No sabía qué hacer ni se atrevía tampoco a llamar a un médico. Intuía que algo andaba mal. Juan, asustado y afligido, consultó con una vieja curandera del Barrio de la Parroquia, quien después de observarla, concluyó: -Es muy simple lo que pasa, señora ¡va a tener un hijo! Entonces, una intensa aflicción se apoderó de ambos. Cuando pensaba en ello, a María de los Remedios le corría la angustia por las venas. No quería ni imaginarse lo que sería de ella si su marido se enteraba. ¡Y qué decir de su honor y la nobleza de su apellido! Sin embargo, en lo más profundo del alma de María de los Remedios afloraba la ternura, porque aquel hijo que llevaba dentro de sí, era fruto de un amor que la había consumido y la seguía arrasando. Y en las tardes soleadas y frías, en una mecedora, dejaba vagar su pensamiento tan fugazmente como los meses que corrían. Una mañana, María de los Remedios supo que don Gracián Palma volvería en pocos días. Una tremenda preocupación se apoderó de todo su ser, hasta desesperarla. Su exquisita figura había cambiado con el vigor de la maternidad. Era imposible ocultarlo más. Obsesionada por el próximo encuentro con su marido, quemaba sus horas en una ansiedad tan agobiante, que contribuyó a acelerar el momento del alumbramiento. Ayudada por una fiel sirvienta, dio a luz un niño, a quien desde el primer momento bautizó con el nombre de su progenitor: Juan de la Cruz. Las murmuraciones en la pequeña ciudad no tardaron en aflorar. ¡Y cuánto sufrimiento llevaba en el corazón María de los Remedios! Juan intentaba consolarla, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. El fontanero lloraba amargamente el calvario de su amada, pues a pesar de las penas y el escándalo la amaba cada vez con mayor intensidad. Por fin, María de los Remedios recibió la noticia que nunca hubiese querido escuchar: don Gracián Palma de Montes de Oca había arribado a Santo Tomás de Castilla y llegaría a la ciudad de un momento a otro. Naufragó su última esperanza. Se ocultó de todos, incluso de Juan. La hermosa mujer estaba al borde de la locura y, sin saber lo que hacía, una noche de luna tomó al pequeño Juan de la Cruz en sus manos, se vistió de negro y, sin que nadie se diera cuenta, salió de su casa. Con paso apresurado, atravesó las calles de la ciudad rumbo al oriente. Cruzó el Cerro del Carmen, como una

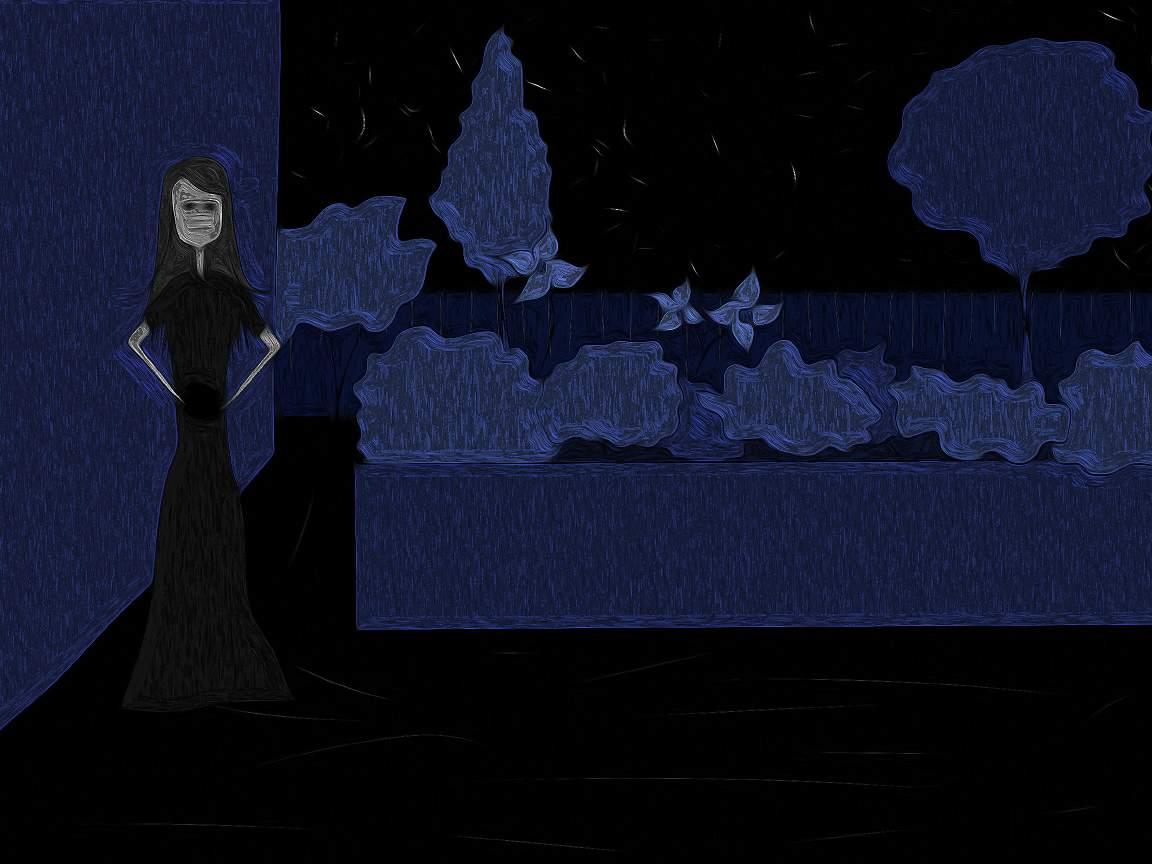

silueta de carbón. Atravesó La Parroquia y se dirigió al río Las Vacas. Llegó a la ribera, y, sin mediarlo dos veces, hundió a su hijo entre las aguas. Un llanto reprimido y las frías aguas del río se fragaron la vida del pequeño ser. Las líneas suaves de María de los Remedios, que tanto cautivaron al fontanero de la Calle de la Concepción, se transformaron: crispada y convulsa, pavorosamente desfigurada y lanzando sollozos tremendos, después de haber ahogado a su hijo, siguió llorando a gritos por la ribera del río. Con el vestido negro desgarrado, arrastrando su ajada figura, lanzando gritos espeluznantes y sollozando con voz sobrenatural, se perdió en los abismos del infinito. Juan de la Cruz estaba triste. Nadie le supo decir el paradero de María de los Remedios ni de su hijo. Una noche, había salido a deambular para consolar su angustia y, sin darse cuenta, se encontró junto al tanque de agua de San Sebastián. Se detuvo en la orilla, cuando de pronto percibió el viento pesado y escuchó tres pavorosos gritos que casi le paralizan el alma. -¡Ay… ay… ay…! ¿Dónde estás, Juan de la Cruz? ¿Dónde estás, hijo mío? Juan se dio cuenta de cómo una sombre negra, desgajada de la misma noche, pasaba gritando cerca de él y hundía las manos en el agua del tanque. Después de lanzar tres gritos lejanos, pavorosamente horrendos, se volvió a las sombras por el Callejón.

-¡Oh, Dios! ¡Dios! –gritó Juan medio enloquecido. –María de los Remedios, ¿por qué lo hiciste? Amargas lágrimas regaban sus mejillas, su mente y sus labios, y repitió mil veces: ¡María de los Remedios… María… María de los Remedios…! Y el fontanero de la Calle de la Concepción envejeció como las leyendas, cuidando su fuente, su historia y su recuerdo. Se dice que Dios castigó a doña María de los Remedios por haber ahogado a su hijo. La convirtió en la Llorona, condenándola a salir todas las noches a llorar por las calles y los parajes donde hay agua que corre, para buscar a su hijo, Juan de la Cruz