21 minute read

Pieter van Dalen Luna

El sismo de 1970 y la destrucción del patrimonio cultural de Áncash

Pieter D. van Dalen Luna 4

Advertisement

Resumen

El presente artículo presenta un panorama general sobre el impacto negativo que tuvo el sismo del 31 de mayo de 1970 en el patrimonio cultural del departamento de Ancash. Fueron muchos los monumentos arqueológicos, inmuebles coloniales y republicanos que fueron afectados por el fuerte remezón, destruyéndose irreversiblemente muchos de ellos, perdiéndose pasajes importantes de la historia regional que no podrán ser reconstruidos nunca.

Palabras claves: sismos, Ancash, patrimonio cultural, conservación cultural, iglesias coloniales.

Introducción

A través de los siglos los peruanos hemos convivido con los sismos, muchos de ellos catastróficos que han provocado profundos cambios en la sociedad peruana. Las crónicas coloniales hacen referencia a fenómenos naturales y astronómicos que influyeron considerablemente en el surgimiento, auge, desarrollo y caída de muchas sociedades andinas. El sismo de 1970 en Ancash significó para los ancashinos el cambio de su forma de vida tradicional, dejando atrás en muchos casos (como Huaraz) su vida en sus ciudades y pueblos tradicionales, para iniciar una nueva vida en los pueblos y ciudades modernas.

4 Pieter D. van Dalen Luna. Arqueólogo, Magister en Gestión del Patrimonio Cultural.

Docente Asociado a Dedicación Exclusiva del Departamento Académico de Arqueología,

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de una treintena de libros de su especialidad.

1970 La hecatombe de Áncash 58

Como efecto del sismo, muchos patrimonios culturales de esta región de Ancash, principalmente las iglesias, muchas de origen Colonial, que, junto a sus enseres internos como retablos en pan de oro, cuadros y esculturas con imágenes de santos y otros, colapsaron y desaparecieron para siempre, desapareciendo este hermoso arte Colonial. También se destruyeron muchas casonas republicanas, en Casma muchos sitios arqueológicos fueron afectados y sus monolitos (como los de Sechín) se destruyeron.

Los movimientos tectónicos o sísmicos en el Perú

La parte externa de la tierra está conformada por placas tectónicas, las cuales se encuentran en constante desplazamiento (ley de la deriva continental), al mismo tiempo que se encuentran en proceso de crecimiento mediante la orogénesis. El área de unión de estas placas se llaman fallas tectónicas. Los sismos o movimientos tectónicos se originan cuando dos placas tectónicas colisionan entre sí, debido a que la presión o fuerza de movimiento van una contra otra, provocando el hundimiento de las cavidades internas de la corteza terrestre. La zona de las profundidades donde se origina este movimiento es conocido como hipocentro, mientras que su proyección a la superficie terrestre donde se siente el movimiento o sismo con mayor intensidad se denomina epicentro. Estos sismos producen movimientos ondulantes, cuya intensidad depende de la magnitud del movimiento. Los efectos desastrosos de estos sismos en las poblaciones humanas van a depender de la intensidad del movimiento (medidos en los sistemas Mercali o Richter) o del grado de precariedad de las edificaciones de cada sociedad. Los sismos más fuertes desde 1900 (medidos en escala de Richter) fueron los de: Chile del 22 de mayo de 1960 (9.5º), Sumatra en Indonesia del 26 de diciembre de 2004 (9.3º), Alaska del 28 de marzo de 1964 (9.2º), de Kamchacta en la URSS del 4 de noviembre de 1952 (9º), Japón del 11 de marzo de 2011 (9º), Japón del 2 de marzo de 1933 (8.9º), de Valparaíso en Chile del 16 de agosto de 1906 (8.6º), de Kansu en China del 16 de diciembre de 1920 (8.6º). Sin embargo, los terremotos más mortíferos desde 1900 han sido los de: Tangshan en China del 28 de julio de 1976 que causó 655,235 muertos (8.2º), Haití del 12 de enero de 2010 que causó 316,000 muertos (7º), Sumatra en Indonesia del 26 de diciembre de 2004 que causó 227,898 muertos (9.3º), Kansu en China del 16 de diciembre de 1920 que causó 200,000 muertos (8.6º), Japón del 1 de setiembre de 1923 que causó 142,800 muertos (8.3º).

El territorio peruano, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y con la presencia de dos placas tectónicas de grandes magnitudes (la continental Sudamericana y la de Nasca, esta última en proceso de crecimiento o avance de 7 a 8 cm por año), es propensa a experimentar sismos cada cierto tiempo (Tavera; 2014: 3). Desde los momentos de la invasión española y en la Colonia las fuentes históricas han registrado muchos sismos de gran magnitud (Seiner; 2017). Nuestro país ha sufrido numerosos fuertes sismos, como los de: Lima del 9 de julio de 1586 con 22 muertos (8.5º), Arequipa del 28 de febrero de 1600 con más de 4,000 muertos (7.8º), Arica del 24 de noviembre de 1604 con 1700 muertos (9º), Lima de 19 de octubre de 1609 con 200 muertos (8º), Trujillo del 24 de febrero de 1619 con casi 5,000 muertos (8.5º), Cusco del 31 de marzo de 1650 con 5,000 muertos (7.7º), Ica del 24 de mayo de 1664 con 460 muertos (8º), Cañete del 20 de octubre de 1687 con 1541 muertos (8.5º), Lima del 28 de octubre de 1746 con 20,000 muertos (9º), Arica del 13 de agosto de 1868 con más de 500 muertos (9º), Iquique del 9 de mayo de 1877 con 2385 muertos (8.8º), Lima del 24 de mayo de 1940 con 1000 muertos (8.2º), Cusco del 21 de mayo de 1950 con 1581 muertos (6.8º), Ancash del 31 de mayo de 1970 con más de 61,000 muertos (7.9º), Arequipa del 23 de junio de 2001 con 172 muertos (8.4º) y Pisco del 15 agosto de 2007 con 597 muertos (8º). Como se puede apreciar el más mortífero en la historia del Perú fue el de Ancash de 1970.

A través de la historia los peruanos hemos aprendido a convivir con los sismos, el desarrollo urbanístico de nuestras ciudades y pueblos han ido en una concatenación lógica con estos episodios de destrucción, los que eran aprovechados para la remodelación y modernización de nuestros pueblos tradicionales (Gascón y Fernández; 2001: 2).

El terremoto del 31 de mayo de 1970

El día domingo 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde se produjo un violento sismo con una duración de casi un minuto. El epicentro se ubicó frente a las costas de Chimbote, con una intensidad de 7.9º en la escala de Richter. Las causas del sismo fueron por el choque de placas tectónicas en las fosas de Chimbote. El fuerte movimiento sísmico provocó que un bloque de hielo del pico norte del nevado Huascarán se precipite en la laguna Llanganuco, provocando el rebalse de esta, que descendió por la quebrada del mismo nombre a modo de alud,

impactando y cubriendo primero al pueblo de Ranrahirca y luego a la ciudad de Yungay. Se estima que en esta última ciudad perecieron más de 30 mil personas en sus viviendas (Pajuelo; 2002, Meza; 2015). El resultado de este desastre fue de casi 70 mil muertos, 150 mil heridos y 800 mil damnificados. Un testigo narró los acontecimientos desde Yungay, los episodios del terremoto y alud, de la siguiente manera:

"Nos dirigíamos de Yungay a Caraz, cuando a la altura del cementerio de Yungay se inició el terremoto. (…). Observamos desde el cerro cómo se desplomaban las casas de adobe y un puente próximo sobre la carretera. (…) Simultáneamente se observaron deslizamientos de tierra de pequeña magnitud con bastante polvo sobre la Cordillera Negra. Escuchamos un ruido de baja frecuencia, algo distinto, aunque no muy diferente, del ruido producido por un terremoto. El ruido procedía de la dirección del Huascarán y observamos entre Yungay y el Nevado, una nube gigante de polvo, casi color arcilla Se había producido el aluvión; parte del Huascarán Norte, se venía abajo. Eran aproximadamente las 15:24 horas. En la vecindad donde nos encontrábamos, el último lugar que nos ofrecía una relativa seguridad contra la avalancha, era el cementerio, (….) Corrimos unos cien metros de carretera antes de ingresar al cementerio, que también había sufrido los efectos del terremoto. Ya en éste, atiné a voltear la vista a Yungay. En ese momento, se podía observar claramente una ola gigantesca de lodo gris claro, de unos sesenta metros de alto, que empezaba a romperse en cresta y con ligera inclinación e iba a golpear el costado izquierdo de la ciudad. Esta ola no tenía polvo. En nuestra carrera sobre las escalinatas, logramos alcanzar la segunda terraza y encontramos la vía a la tercera terraza, más obstruida, y con un hombre, una mujer y tres niños tratando de alcanzarla. Nos desviamos a la derecha, sobre la misma segunda terraza, cuando como un golpe seco de látigo, una porción de la avalancha alcanzó el cementerio en su parte frontal, prácticamente a nivel de la segunda terraza. El lodo pasó a unos cinco metros de nuestros pies. Se oscureció el cielo por la gran cantidad de polvo, posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada: Yungay con sus veinte mil habitantes habían desaparecido.” (Casaverde; 1970). Otro alud de menor magnitud impactó sobre la laguna de Parón. En los segmentos del Cañón de Pato en la Cordillera Negra se produjeron

embalses del río Santa producto del movimiento sísmico y deslizamientos de cerros (Silgado; 1978: 107). Fueron numerosos en las paredes escarpadas del Cañón del Pato y en las fuertes pendientes de la Cordillera Negra, aguas debajo de Huallanca Un gran deslizamiento de forma rotacional se observó a lo largo de la margen derecha del río Santa, a la altura de Recuay, que represó el río. En muchas áreas costeras hubo agrietamiento del terreno y eyección de agua, arena y lodo. Hubo surtidores que alcanzaron la altura de un metro.

El resultado de este sismo fue la destrucción de los pueblos de la Costa de Ancash y del Callejón de Huaylas, en menor medida de los pueblos del Callejón de Conchucos. Después de la tragedia y durante casi toda la década de 1970, el gobierno peruano inició la reconstrucción de estos pueblos, con ayuda internacional, como la brindada por la Unión Soviética. Aunque muchos pueblos no fueron totalmente atendidos en sus necesidades.

El terremoto de 1970 y la destrucción del patrimonio cultural de Áncash

El departamento de Áncash, al igual que todo el territorio peruano cuenta con un variado y numeroso patrimonio cultural, herencia de nuestros antepasados y que son evidencia del complejo proceso cultural de la civilización andina. Así, tenemos patrimonio material e inmaterial. Entre el patrimonio inmaterial tenemos a la gastronomía, mitos, leyendas, tradiciones, vestimenta, narraciones, festividades, costumbres, etc. El patrimonio material lo podemos clasificar en mueble (que se puede transportar de un lugar a otro) e inmueble (que no se puede transportar). Como ejemplo de los patrimonios muebles tenemos: las vasijas, textiles, cuadros, monedas, libros, fardos funerarios, etc; mientras que entre los inmuebles podemos mencionar: un sitio arqueológico, una huaca, un sistema de andenes, un muro, etc. Según su cronología podemos clasificar al patrimonio cultural en: patrimonio arqueológico prehispánico, patrimonio colonial, patrimonio republicano.

Los sismos, al igual que otros desastres naturales (huaycos, erupciones volcánicas, tsunamis, etc), pueden producir severos daños irreversibles al patrimonio cultural, los que, al destruirse, destruyen pasajes de nuestra milenaria historia como nación. A través de los últimos

cinco siglos, muchas iglesias han colapsado por acción de los sismos, un ejemplo de ello es el caso de la iglesia de Luren en Ica que quedó destruida con el sismo de Pisco de 2007, al igual que la iglesia de la misma ciudad de Pisco.

El sismo del 31 de mayo de 1970 produjo la destrucción de numerosos patrimonios culturales en el departamento de Ancash, sean patrimonios arqueológicos prehispánicos, coloniales y republicanos. Muchos de estos patrimonios que habían pervivido más de tres siglos en su estado casi original, en cuestión de un minuto colapsaron y se destruyeron.

Las ciudades más afectadas con este sismo fueron las de Yungay, Casma y Cajacay, las que quedaron destruidas al 100% (no quedo ninguna vivienda en buen estado); mientras que Huallanca, Huaraz y Santa se destruyeron en un 95%; por su parte, Chiquián, Pomabamba y Huarmey se destruyeron en un 90%; Aija en un 70%; mientras que Chimbote y Carhuaz se destruyeron en un 70% (Cortázar; 1988: 117). Esto significa que en estas ciudades el patrimonio cultural inmueble y mueble se destruyó.

La ciudad de Yungay que desapareció cubierta por el alud que descendió desde el Huascarán, era una pequeña ciudad, de arquitectura tradicional, con algunas viviendas que tenían más de cien años en estilo barroco (Valladares; 2011). La iglesia era de estilo Colonial e imponente entre la arquitectura del pueblo, edificado con piedras de grandes bloques, con sus enseres internos que adornaban los altares de santos, quedaron desaparecidos en la tragedia, al igual que casi todos los pobladores. Solo quedaron a salvo quienes se refugiaron en el nuevo cementerio, construido sobre el sitio arqueológico Huansacay, casi en las afueras de la ciudad. El aluvión en su paso destruyó muchos sitios arqueológicos que se encontraban en la cabecera y zona media de la subcuenca de Llanganuco. La nueva ciudad de Yungay fue trasladada hacia otro nuevo emplazamiento más seguro por estar rodeado de cerros.

La ciudad de Huaraz fue destruida al 95%, el centro histórico con su arquitectura tradicional, sus iglesias como la catedral San Sebastián de Huaraz y sus tradicionales calles estrechas con pisos empedrados desaparecieron en menos de un minuto que duró el sismo; lo mismo que las casonas tradicionales edificadas en adobes con quincha y con

techos de tejas de propiedad de las familias tradicionales de la ciudad de origen colonial. Para la reconstrucción de esta ciudad, el Gobierno de Velasco inició la limpieza de todos los escombros, volviendo a construir las viviendas desde sus bases y en material noble, con amplias calles y matiz moderno, pero conservando el estilo andino. Esta reconstrucción fue planificada por la firma de arquitectos Gunther - Seminario como: “una ciudad moderna dentro de su estilo serrano de techos de tejas …”, aunque respetando la ubicación de la plaza y la iglesia, ante la oposición de gran parte de la población local que prefería se reconstruya con patrones similares a la tradicional ciudad que existía antes del sismo (Cortázar; 1988: 42-43), mostrando una resistencia cultural a los nuevos cambios de “modernidad” (Yauri; 1971, Zavaleta; 1970). En este contexto se habilitó frente a la Plaza de Armas el Museo Regional de Ancash y las oficinas del Instituto nacional de Cultura (hoy ministerio). El antiguo Museo Soriano Infante fue afectado por el río mediante un pequeño aluvión, que impactó en parte de su vivienda perdiéndose algunas esculturas líticas y fracturándose otras, motivo por el cual años más tarde fueron trasladadas al nuevo Museo Regional de Ancash (comunicación personal Dr. Alberto Bueno Mendoza).

La ciudad de Casma también quedó totalmente destruida por sus viviendas edificadas en adobes, sin elementos estructurales, la mayoría en estado precario. Los sitios arqueológicos monumentales del valle de Casma como Sechín y Pampa de Llamas - Moxeque sufrieron graves daños debido al sismo. En el sitio de Moxeque, se volvieron a enterrar los descubrimientos de ídolos del piso interno del torreón izquierdo, enterrándose muchas esculturas e ídolos que se encontraron al interior de nichos; mientras que en Sechín se enterró completamente el frente norte del templo que se encontraba en proceso de excavación por Lorenzo Samaniego, ladeándose hacia el norte los monolitos antropomorfos más grandes, por lo que tuvieron que ser restaurados en los años siguientes por Samaniego (comunicación personal Dr. Alberto Bueno Mendoza).

En el caso de Chavín de Huantar, este sitio no sufrió daños significativos, las galerías subterráneas resistieron el fuerte movimiento; solo cayeron algunas piedras de la parte superior del templo; además, el río Wacheqsa modificó su cauce pegándose más al monumento de Chavín, tras removerse capas de tierra que fueron

depositadas con el antiguo aluvión de 1945 que enterró parte del monumento. En general, los sitios arqueológicos del periodo Intermedio Temprano hasta el Horizonte Medio de Ancash no fueron muy afectados, debido a que muy pocos de ellos habían sido investigados y excavados, por lo que, al hallarse bajo tierra, resistieron el movimiento. Sin embargo, hubo casos como Wilkawain, donde la edificación monumental más grande fue afectada, presentando grandes rajaduras y fisuras, desplazándose algunos materiales líticos de su posición muraria; los cuales fueron luego restaurados. Durante las excavaciones realizadas por Alberto Bueno en el sitio de Tumshukaiko, se identificó algunas secciones de muros recién excavadas que presentaban fisuras profundas, originadas por movimientos sísmicos. En la provincia de Cabana, el sismo originó el desplazamiento estructural del “Caserón de Pashash”, originándose un fuerte pandeo en uno de sus muros frontales; en el cañón del Chuquicara el movimiento se sintió con tanta intensidad que muchas piedras cayeron al fondo del cañón, impactando en algunos sitios arqueológicos (comunicación personal Dr. Alberto Bueno Mendoza). Los sitios arqueológicos prehispánicos tardíos (a partir del año 1000 d.C. hasta el año 1533 que llegan los primeros españoles) fueron mayormente afectados, colapsando muchas de sus edificaciones que se encontraban en pie.

En la cuenca alta del río Fortaleza, muchos pueblos quedaron totalmente destruidos, como el caso de Cajacay su iglesia San Agustín que quedó totalmente destruida, perdiendo la majestuosidad artística y cultural que tenía desde la Colonia. Para su reconstrucción se tuvo que derrumbar todas las viviendas destruidas, incluida la iglesia. Pueblos como Marca, Raquia, Huayapampa y Pararín fueron gravemente afectados. El pueblo de Yamor fue destruido casi en su totalidad, lo que motivó que en asamblea de la Comunidad Campesina del día 1 de agosto de 1970 ante la propuesta del Presidente de la Junta de Administración del pueblo en la Asamblea Comunal se decida trasladar el pueblo al lugar denominado Huarcahuasi, donde se inició en los días posteriores la construcción de las viviendas del nuevo pueblo con asesoría de los ingenieros de la Comisión de Cooperación Popular del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, lugar donde se encuentra en la actualidad, siendo al igual que Yungay de los pocos casos que se modificó la ubicación del pueblo con motivo del sismo. Lo sucedido en Yamor hizo que se modifiquen muchas tradiciones culturales inmateriales, festividades (como el Inca durante

la fiesta de San Bernardo) y el culto a los ancestros que antes se desarrollaba en el cementerio del pueblo viejo. En el distrito de Chiquián, al igual que muchas viviendas también colapsaron las edificaciones de los sitios arqueológicos de Puscan Huaro, Capillapunta, entre muchos otros. De igual manera, se destruyeron el local viejo del Concejo Municipal, el Teatro Municipal y la Cárcel Pública, edificaciones que tuvieron que ser demolidas (Reyes; 2002: 87). La iglesia de San Francisco de Chiquián de gran majestuosidad arquitectónica con hermosos retablos y hermoso altar mayor quedó destruida (Robles; 2005: 131). En el distrito de Canis, la iglesia sufrió severos daños, al igual que la imagen de la Virgen de las Nieves, patrona del pueblo, que tuvo que ser llevada a Lima para su restauración (Nieves; 2017: 74). En el pueblo de Ocros, capital de la provincia del mismo nombre, antes del sismo de 1970 había muchas viviendas del siglo XIX y algunas coloniales, las cuales colapsaron, siendo luego reconstruidas en estilo moderno (Nieto; 1991: 113); al igual que su iglesia Santo Domingo de Ocros, con su retablo exterior: “joya escultórica de la región, con varias imágenes de santos, colocadas en hornacinas decoradas en colores y pan de oro” (Robles; 2005: 131). Las iglesias de Chiquián y Ocros: “Se destruyeron completamente y muy pocas cosas pudieron salvarse y sus más importantes huellas materiales se han perdido para siempre. Para reemplazarlos se han construido en ambas capitales de provincia sendos edificios modernos de material noble, más resistentes a los fenómenos telúricos, pero sin el despliegue artístico y el fervor religioso que le dieron los colonizadores a las iglesias coloniales.” (Ibid).

En casi todos los distritos de las actuales provincias de Ocros y Bolognesi, como: Poquián, de Corpanqui, Ocros, Chilcas, Carhuapampa, Cajamarquilla y Ticllos; las iglesias sufrieron graves daños o colapsaron. En la iglesia de la Virgen Purísima de Cajamarquilla el sismo derribó las dos torres y removió las paredes de la nave central, las que fueron provisionalmente reforzadas con parantes de madera, aunque finalmente la acción pluvial provocó su colapso, cayéndose las paredes (Robles; 2005: 127). La iglesia colonial San Bartolomé de Pacllón fue gravemente dañada, el cuerpo colapsó casi totalmente, aunque el frontis con su retablo blanco (con esculturas en dos niveles hacia ambos lados de la puerta de acceso) y columnas laterales quedaron en pie (Ibid: 132). La iglesia San Pedro de Ticllos quedó casi completamente destruida perdiéndose: “…. los hermosos

retablos interiores y toda su santería” (Ibid). La iglesia de Santiago de Chilcas: “… con su doble torre, su camposanto a los costados, su cerca perimetral y su famosa antepuerta en arco, su coro con órgano y su techo de tejas con una claraboya de colores, se cayó totalmente….” (Ibid: 133). La iglesia Virgen del Carmen de Huanchay (en el distrito de Cochas) también se destruyó totalmente, mientras que la iglesia de San Pedro de Copa se destruyó parcialmente (Ibid). La iglesia San Salvador de Congas, se destruyó parcialmente, mientras que la iglesia de Huayllacayán, fue afectada parcialmente en su estructura general y en los interiores con importantes retablos coloniales (Ibid: 134). La iglesia San Agustín de Cajacay: “… era en sus buenos tiempos una hermosa construcción, donde se conservaba con especial esmero la imagen del santo patrono y del Señor de Chaucayán, pero el terremoto lo dejó en escombros” (Ibid), perdiéndose el bello arte colonial que tenía. La iglesia de San Miguel de Corpanqui se destruyó totalmente perdiéndose sus retablos interiores y su abundante santería; al igual que la iglesia San Cristóbal de Raján, (Ibid).

El sismo de 1970 provocó una masiva migración de pobladores damnificados de todas sus provincias hacia la Costa, en especial hacia Lima; esto debido a la falta de medios de subsistencia y a que sus viviendas se encontraban destruidas. Decenas de miles de ancashinos se establecieron en la década de 1970 principalmente en los distritos norteños de la ciudad de Lima. Esta migración provocó cambios culturales violentos en los migrantes, dejaron atrás sus manifestaciones culturales propias, su lengua quechua, sus vestimentas típicas, su gastronomía y sus relaciones sociales interculturales con sus “paisanos”, para adoptar nuevos estilos de vida que la emergente ciudad de Lima requería, esto buscando la inclusión social, económica y educativa. De esta manera se perdieron muchas danzas, festividades sociales y religiosas, gastronomía, etc.

Conclusiones

En el presente artículo se ha discutido la destrucción de una parte del patrimonio cultural del departamento de Ancash como consecuencia del sismo del 31 de mayo de 1970. Han sido muchos los bienes patrimoniales inmuebles (iglesias y casonas principalmente) que colapsaron, así como el centro histórico de Huaraz con sus callecitas estrechas y de pisos empedrados, al igual que muchos otros pueblos. Muchos sitios arqueológicos prehispánicos tardíos también fueron

considerablemente afectados por el sismo, muchas de sus edificaciones colapsaron y otras quedaron inestables; mientras que otros sitios arqueológicos tempranos sufrieron afectaciones de menor impacto. Algunos pueblos como Yungay y Yamor cambiaron de ubicación, siendo su población trasladada a un nuevo emplazamiento. La masiva migración de pobladores damnificados hacia la Costa hizo que estas personas cambien sus patrones culturales autóctonos. Por otra parte, los pobladores que permanecieron en sus localidades tuvieron que ser testigos del cambio de sus pueblos de tradicionales a modernos, como en el caso de la ciudad de Huaraz, generando en un primer momento una resistencia cultural a los nuevos cambios.

Bibliografía

Casaverde, M. 1970. El Terremoto y la avalancha de Yungay. Informe oficial del Instituto Geofísico del Perú. Lima. Cortázar, P. 1988. Documental del Perú: Ancash. Enciclopedia Nacional Básica. Editorial Océano. Lima, 160 pp. Gascón, M. y Fernández, E. 2001. Terremotos y sismos en la evolución urbana de Hispanoamérica. Ejemplos coloniales y estudio de caso. Boletín CF+S, 16: 1-12. Instituto Juan de Herrera. Madrid. Meza, L. 2015. Crónicas y relatos de Yungay: antes y después del sismo –alud. Huaraz, 98 pp. Nieto, B. 1991. Ocros, tierra del encanto. Lima, 175 pp. Nieves, M. 2017. Canis. Identidad y patrimonio cultural. Ediciones Wamanwaka. Lima 120 pp. Pajuelo, R. 2002. Vida, muerte y resurrección testimonios sobre el sismoalud 1970. Yungay, 237 pp. Reyes, M. 2002. Chiquián. La incontrastable villa. Compendio histórico de un pueblo en transformación. Lima, 149 pp. Robles, R. (2005). Las iglesias andinas: huellas de la cristianización y religiosidad popular. Revista de Antropología, 3: 103-162. Cuarta época. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Seiner, L. 2017. Historia de los sismos en el Perú. Catálogo: Siglos XV-XVII. Universidad de Lima. Lima, 444 pp. Silgado, E. 1978. Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú (1513-1974). Instituto de Geología y Minería. Lima, 130 pp. Tavera, H. 2014. Escenario de sismo y tsunami en el borde occidental de la región central del Perú. Instituto Geofísico del Perú. Lima. Valladares, M. 2011. Yungay en la memoria. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 244 pp. Yauri, M. 1971. Radiografía del sismo del 31 de mayo de 1970: consecuencias, ruptura ecológica, el colapso síquico, cultural, económico y social, lo que se ha puesto al descubierto, lo obsoleto, lo que necesita del

cambio, el problema de la reconstrucción y de la rehabilitación en el plano material y en el histórico-cultural. Lima, 38 pp. Zavaleta, I. 1970. El Callejón de Huaylas: antes y después del terremoto del 31 de mayo de 1970. Caraz, 3 tomos.

Figura 1 (izquierda): Vista de una iglesia de la ciudad de Huaraz destruida por el sismo de 1970. Fuente:

https://www.google.com/search?q=fotos+de+huaraz+antes+del+sismo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah UKEwie19rIrZbpAhWEhOAKHSBhCZAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=608#imgrc=qu4IXhLLQ rLzyM.

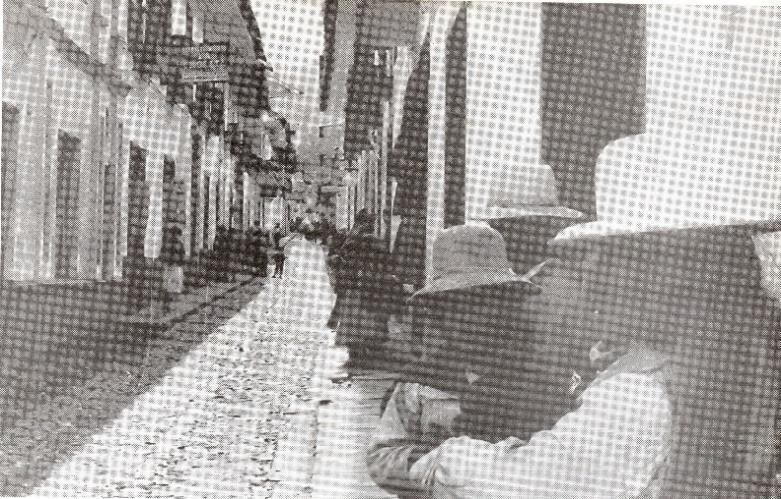

Figura 2: Vista de una de las calles de la ciudad de Huaraz con su calle estrecha y empedrada antes del sismo de 1970 (Cortázar; 1988: 44).

Figura 3: Vista como quedó la iglesia de Cajamarquilla luego del sismo de 1970 (Robles; 2005: 159).