6 minute read

Rolando Salas Reynoso

Recuerdos vivenciales en el terremoto de 1970 en Huari – Ancash

Benigno Rolando Salas Reynoso 34

Advertisement

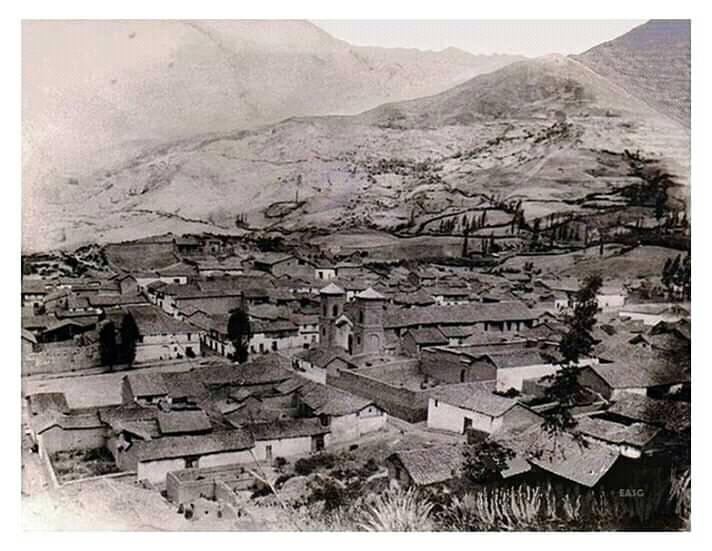

La naturaleza en su conformación compleja y multidimensional, integra fenómenos fisicoquímicos e interdependencias entre los seres vivos en las ecorregiones, manifestándose en sucesos y hechos que influyen en las transformaciones del ambiente natural y social. Uno de los sucesos que no se puede olvidar fue el terremoto de 1970 en la región Ancash y particularmente en la provincia de Huari.

El 31 de mayo de 1970, sucedió en Ancash un terremoto de 7.9 magnitud de momento / Grado x Mercalli, a una profundidad de 64 Km, cuyas coordinadas de epicentro fueron 9°28’S 78°19’0 / -9.47, 78.31, afectando a la región Ancash con mayor destrucción.

Batalla, Carlos (2020), en el periódico “El Comercio” de Lima - viernes 8 de mayo, escribe: La mayoría acababa de ver -vía satélite- el partido inaugural del mundial de fútbol México 70, entre el equipo azteca y el soviético (URSS), cuando sobrevino el terremoto de 7.9 en la escala de Richter. Esos interminables 45 segundos sembró el terror y la muerte en las provincias del norte de Lima, causando los mayores daños en el departamento de Áncash.

Se calcula que hubo, en total, 75 mil muertos y 150 mil heridos, así como 600 mil damnificados que quedaron sin techo. Esto significó más de 100 mil viviendas destruidas solo en el Callejón de Huaylas. Ese día la tierra bramó atemorizando a más de 83 mil km2 de distancia, abarcando la extensión de los departamentos de Áncash, Lima, La Libertad y Lambayeque.

El día en que ocurrió el terremoto, quien narra y amigos nos encontrábamos jugando fulbito en la Pampa de Chuclluspampa

34 Benigno Rolando Salas Reynoso. Natural de Huari. Profesor de biología formado en la UNE, La Cantuta. Actual docente en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

(toponimia), apostando nuestra moneda nacional de S/. 1 (un sol de oro) por cada jugador, con la finalidad de demostrar nuestras habilidades deportivas juveniles con la hombría y valentía que vivíamos, casi todos contemporáneos en edad y familiarizados en las instituciones educativas y los barrios de nuestra tierra de Huari de nuestros tiempos idos e inolvidables. En pleno partido, en la que chocábamos con fuerza y pundonor, siendo las 3,25 pm, sentimos que el suelo cubierto de grama natural (denominado comúnmente como quicuya), empieza a moverse de norte a sur, formando ondulaciones en fracciones de segundo, con una duración de aproximadamente entre 45 a 50 segundos. En pleno movimiento, todos asustados nos juntamos y abrazándonos, mientras que los amigos de mayor edad gritaban “manshacuyaychu carajo” (no se asusten carajo) y “pasashanam” (ya pasó). Divisamos la famosa casa de la hacienda de los Valencia conocida como “Jatun Huayi” (Casa grande), que se rajaba y se derrumbaba a pedazos, enterrando parte de nuestros vestidos y enseres que habíamos guardado bajo su techo, con el fin de evitar a que fuesen mojados por la lluvia que era natural en nuestra realidad. Luego de lograr serenidad, nos dirigimos hacia la Plaza de Armas de Huari y observamos que las dos torres de la iglesia Santo Domingo y las casas de la ciudad, se habían derrumbado de manera extrema levantando una polvareda de tierra, en medio de la desesperación conmovedora de los habitantes, se veía a algunas señoras desmayadas y otras rezando; a los hombres tratando de calmar a las mujeres y niños, ayudando a retirar algunos enseres de las familias para ponerlos a buen recaudo, puesto que se pensaba que podrían suceder mayores movimientos y sepultarían los bienes en cada morador.

En la noche del 31 de mayo de 1970, las familias instalaron sus refugios con los recursos que tenían, ubicándose en la Plaza de Armas, el Parque Vigil, las carreteras y muchas en las chacras o áreas de cultivo debajo de los maizales, con el fin de pernoctar durante la noche.

Al siguiente día, entre los vecinos preparaban comida en las ollas comunes, con la finalidad de sobreponerse a la tragedia y permanecer atentos a los eventos telúricos subsiguientes. Ya con mayor tranquilidad, nos informamos que el terremoto había afectado de manera desastrosa a Huaraz, Carhuaz, Yungay, Caraz, Recuay, Catac, Chavín, San Marcos, Pomachaca, Masin, Rahuapampa, Uco, Paucas, Huacachi, Pontó, Huachis, Castillo, Chaná, Aczo, Chingas, LLamellin

y demás distritos de la provincia de Nuestra tierra de Huari. En la noche dormíamos siempre en los refugios y, los padres e hijos mayores hacían turnos de vigilancia de manera organizada para alertar sobre futuras réplicas sísmicas. A partir del tercer día y siguientes, seguimos vivenciando las consecuencias del terremoto, ayudando a nuestra familias y vecinos a reacomodarse con y en lo que quedó del suceso. Afrontando las actividades familiares de auto sostenimiento, dejamos de concurrir a las escuelas por un corto tiempo para luego reincorporarnos a nuestros estudios y analizar el fenómeno natural, con mayor aproximación científica y bajo la dirección de nuestros profesores de nuestra alma mater, el Colegio Nacional Manuel Gonzáles Prada.

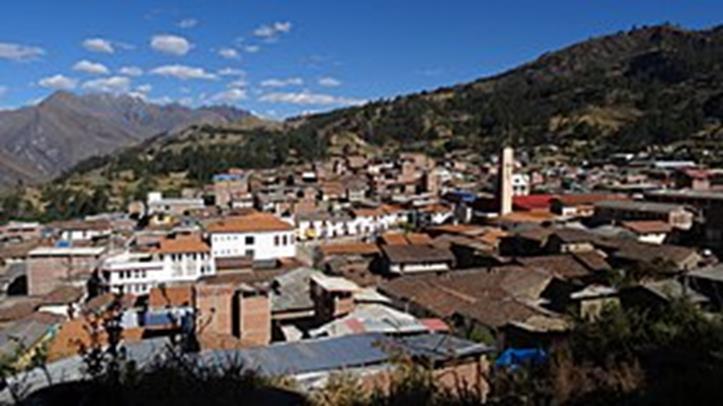

Huari, provincia de la región Ancash en la actualidad con 63 010 habitantes y como ciudad con 10 328 habitantes (INEI 2017), con rango altitudinal que va de 2 150 msnm hasta los 6 370 msnm, comprende las siguientes ecorregiones naturales: Yunga (2 150 a 2 300 msnm), Quechua (2 300 a 3 500 msnm), Suni –Jalca (3 500 a 4 000 msnm), Puna (4 000 a 4 500 msnm), y Janca – cordillera (4 500 a 6 370 msnm).

Luego de una semana llegó la ayuda del gobierno, a cargo de un grupo de soldados y jefes del Ejército Peruano, con la finalidad de repartir la ayuda en alimentos y ropa, de manera ordenada a todos los damnificados; posteriormente entregaron calaminas para protegerse de la inclemencia del clima frio y lluviosos de la región quechua baja natural de nuestra tierra. El grupo del ejército se estableció por unos meses controlando y ayudando a los damnificados.

En el aspecto socioemocional, las instituciones educativas como la Escuela Normal de Huari y el Colegio Nacional Manuel Gonzáles Prada, organizaban actividades deportivas y folclóricas, para distraer a la población y así superar las preocupaciones depresivas, a éstas concurrían las familias con entusiasmo, consiguiendo recreación y recuperación de los estragos que dejó el fenómeno natural. En las semanas posteriores, se iniciaron con la reconstrucción de las vías de comunicación terrestre y telegrafía, los canales de irrigación, la tubería matriz de agua potable y finalmente las viviendas afectadas de manera parcial y paulatina. Estas obras fueron realizadas por los

Organismos del gobierno, Cáritas del Perú, la Municipalidad Provincial y la comunidad organizada.

A 50 años del terremoto de Ancash, que destruyó la mayor parte del Callejón de Huaylas y Callejón de Conchucos, la prevención de riesgos ante los fenómenos naturales y problemas sociales con consecuencias desastrosas, en las regiones de nuestro país es insuficiente. Se requiere de una política nacional, regional y local organizada, oportuna, transparente y sin corrupción.

La naturaleza y la sociedad seguirán sus dinámicas continuas de transformaciones concreto-abstractas en el tiempo y espacio, determinando los cambios ascendentes en los sucesos que determinen las condiciones y la calidad de vida social. Por lo que se hace necesario, asumamos con responsabilidad el mantenimiento del equilibrio ecológico, practicando valores que permitan el uso racionalizado de los recursos y el fomento de la producción agropecuaria en las regiones naturales de nuestro país, con la finalidad de afrontar con mayor solvencia y mejores recursos, las consecuencias de los procesos fenoménicos naturales y las necesidades sociales.