9 minute read

Tempestad en los Andes, Luis E.Valcárcel

tragedia que nutre la historia de la humanidad. Para el espíritu indiano autóctono fue un cambio de derrotero, fatal, imprevisto forzoso; todo un momento de prueba. Pero del mismo modo para la cultura invasora. Del percance salió el invasor con su integridad moral mermada por el influjo de dos elementos de capital importancia: la tierra y la tradición andinas; valores históricos ya constituidos en siglos de diálogo creador, de beligerancia mutua y, a la vez, de cordial simbiosis.

La indianidad (no el incanato) estremecida vira su destino por otras rutas sin darse por vencida. Halla otras ideas o formas de expresión en qué proseguir esa su juvenil y poderosa voluntad de genio andino. Por su parte, la vieja civilización española –síntesis de elementos heterogéneos– recibe otra inyección más de la savia vernácula y pierde, al mismo tiempo, su integridad histórica; inmersa en un medio que no era el suyo se produce de manera distinta a su cultura originaria, por lo menos en los aspectos más elevados.

Advertisement

De ese modo, la conquista y su vástago, el “coloniaje”. son episodios de una sola historia –la nuestra, americana- y de una historia de conciencia más acrecentada–; son tránsitos de la misma vida por horizontes más vastos y distintos, diversos, sin duda, a los que se hubiera creado por su propio impulso el alma indiana al conservar su simplicidad autóctona y su libertad de acción. Pero el coloniaje, a pesar de sus tiranías, le dio medios de buscarse una nueva libertad, que la iba encontrando. Aquel episodio de la intromisión española es nuestra propia vida, fracasada en una dirección, orientada hacia otra.

Nada más falso entonces que llamar “cultura española” o tomar como “prolongación española” a los trescientos años de dominio político de España en América.

¿Dónde está España en el ciclo neoindiano o colonial? Está en el gobierno, en la mera administración política; está en los virreyes, en los corregidores, en los recaudadores de tributos, en esa falange de mandones y negociantes que, todos, cumplido su mandato, se vuelven a la metrópoli con las bolsas llenas. España, son todos aquellos mal llamados “indianos”, que pasan el mar a pan y agua y lo repasan con los arcones llenos de “barras” y lingotes de metales preciosos extraídos por los mitayos del subsuelo andino. España, son los verdugos, como los victimarios de Antequera, como Areche y Matalinares, diabólicos arquetipos de la ferocidad, ajusticiadores de Túpak Amaru, o como el mismo brigadier Pumakahua –en cuanto enemigo implacable de éste. España son los condes y marqueses que organizan sus expedientes de “servicios a la Corona” con la historia de sus maldades y consiguen, a falta de otras mercedes de mayor lucro un abrazo de Felipes y Carlos y una patente de impunidad para explotar al indio.

Mas ya no está en los conquistadores que arraigan en la tierra, que toman a la india para formar en ella su prole y, por ende, su historia, que hunden sus raíces efectivas en el ambiente, y cuyos valores morales acrecientan su personalidad. Ya no está toda en las altas formas de la cultura que tienen el sello americano, allá más acentuado, aquí más débil pero siempre revelando la garra plasmadora de lo nativo.

Desde el escenario de nuestros Andes y al trasluz de nuestro corazón de indianos, es grande el equívoco de los “hispanistas” al referirse a una historia colonial considerada como fruto de un solo progenitor, el español, quien es tomado, en este caso, como un ente raro y abstracto, incapaz de plasmarse en otras formas de expresión y de adquirir una conciencia y una personalidad diversas a la que tuvo dentro de su propio medio y dentro de su propia historia. Lo que produjo el pensamiento puramente español, sustrayéndose del influjo vernacular se volvió a España, o pugnó por aclimatarse en las zonas neutrales como la costa y en las ciudades levantadas sobre el desierto costero. Mas en la sierra, lo indiano prosiguió su destino, porque después de la conmoción violenta de la conquista el ritmo histórico volvió a tomar su diapasón más acelerado, o más lento, pero de todos modos, bajo un nuevo compás. Lo mismo podrá decirse sobre el lirismo incanista de creer que el alma incaica seguía mandando dentro de un mundo que ya no era el suyo.

Así, la historia de la conquista y de toda la época colonial no puede ser tomada como un capítulo o fragmento de la historia y de la vida españolas, historia involucrada como en un paréntesis que abarca tres siglos (el tiempo que duró la colonia), entre la historia incaica y la republicana ni como una prosecución del incanato. El ciclo neoindio es tan nuestro como lo incaico o lo republicano, porque, al menos, dentro de nuestros horizontes, el alma indiana y el temple de los Andes le vigoriza y le da personalidad. Indios y conquistadores que ingresan a ese nuevo panorama americano transformado crean una cultura paralelamente modificada. El nuevo tipo humano que se va formando crea un nuevo tipo de cultura. Esa cultura tiene un ritmo indiano en unas zonas más acentuadas que en otras, es cierto. Es una ondulación transitoria donde la línea que decae representa el mayor influjo hispánico y la consiguiente disminución del vigor vernáculo, pues tres siglos del nuevo régimen fueron nada para una fusión más uniforme. Usando del tecnicismo de la herencia mendeliana, diríase que unas veces es dominante lo indiano y recesivo lo español, otras, al contrario. La línea ascendente de aquella ondulación corresponde a nuestra sierra, situando el problema sólo dentro de nuestras fronteras históricas. , 127

“No soy un indio aculturado” En Obras completas. Lima: Editorial Horizonte, 1983. t.V, Extracto seleccionado, págs.1314.

No soy un indio aculturado

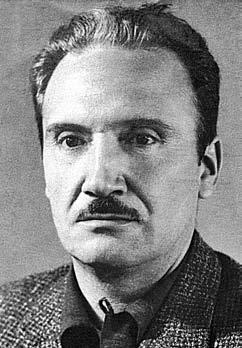

José María Arguedas (Andahuaylas1911- Lima 1969)

Escritor andahuaylino. Fue director de la Casa de la Cultura. Es el mayor narrador contemporáneo del mundo andino. En sus obras exalta la tradición andina y la reivindicación histórica del indio.

,128

CARETAS 2002

cepto con regocijo el premio Inca Garcilaso de la Vega, porque siento que representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para expresarse.

La ilusión de juventud del autor parece haber sido realizada. No tuvo más ambición que la de volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado o “extraño” e “impenetrable” pero que, en realidad, no era sino lo que llega a ser un gran pueblo, oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo donde realizó hazañas por las que la historia lo consideró como gran pueblo: se había convertido en una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre la cual sólo los acorraladores hablaban mirándola a distancia y con repugnancia o curiosidad. Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio; ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente aislantes. Amí me echaron por encima de ese muro, un tiempo, cuando era niño; me lanzaron en esa morada donde la ternura es más intensa que el odio y donde, por eso mismo, el odio no es perturbador sino fuego que impulsa.

Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, llevado por la fortuna hasta la Universidad de San Marcos, hablando por vida el quechua, bien incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo: un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la gran nación cercada y la parte generosa, humana, de los opresores. El vínculo podía universalizarse,

extenderse; se mostraba un ejemplo concreto, actuante. El cerco podía y debía ser destruido; el caudal de las dos naciones se podía y debía unir. Y el camino no tenía por qué ser, ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de vencedores expoliadores, o sea: que la nación vencida renuncie a su alma, aunque no sea sino en la apariencia, formalmente, y tome la de los vencedores, es decir que se aculture. Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Deseaba convertir esa realidad en lenguaje artístico y tal parece, según cierto consenso más o menos general, que lo he conseguido. Por eso recibo el premio Inca Garcilaso de la Vega con regocijo.

Pero este discurso no estaría completo si no explicara que el ideal que intenté realizar, y que tal parece que alcancé hasta donde es posible, no lo habría logrado si no fuera por dos principios que alentaron mi trabajo desde el comienzo. En la primera juventud estaba cargado de una gran rebeldía y de una gran impaciencia por luchar, por hacer algo. Las dos naciones de las que provenía estaban en conflicto: el universo se me mostraba encrespado de confusión, de promesas, de belleza más que deslumbrante, exigente. Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas; la teoría socialista no sólo dio un cauce a todo el porvenir sino a lo que había en mí de energía, le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico. No pretendí jamás ser un político ni me creí con aptitudes para practicar la disciplina de un partido, pero fue la ideología socialista y el estar cerca de los movimientos socialistas lo que dio dirección y permanencia, un claro destino a la energía que sentí desencadenarse durante la juventud. El otro principio fue el de considerar siempre el Perú como una fuente infinita para la creación. Perfeccionar los medios de entender este país infinito mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en otros mundos. No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacámac y Pachacútec, Huamán Poma, Cieza y el Inca Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Qoyllur Riti y la del Señor de los Milagros; los yungas de la costa y de la sierra; la agricultura a 4.000 metros; patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían; picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Imitar desde aquí a alguien resulta algo escandaloso. En técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he tenido que hablar; les agradezco y les ruego dispensarme.

Palabras de José María Arguedas en el acto de entrega del premio “Inca Garcilaso de la Vega”. (Lima, Octubre 1968.)