13 minute read

Intelectuales y políticos en el Perú del siglo XX, Sinesio López

riguroso, lo que es también en parte considerable una tarea didáctica, a la que sirven inmejorablemente la ampliación del horizonte de conocimiento de las corrientes e ideas de hoy y del pasado; la tercera es una toma de conciencia fundamental de la propia alienación nacional, que debe llevarnos a formar el modelo antropológico de nuestra condición de ser. La conciencia, decía Hegel, es la elasticidad absoluta. La pérdida del ser es, en el límite, el comienzo de la recuperación cabal del mismo. Nuestra manera de ser auténtica debe surgir del reconocimiento de la carencia que somos, de la limitación y precariedad que nos define. Debemos ser verdaderos en nuestra negación, ya que apenas podemos serlo en nuestra afirmación. De una reflexión que se hace así realista por defecto ha de surgir el contenido más fecundo de la filosofía, es decir, la fecundidad de la filosofía para la vida.

Hablando de la educación peruana –que es otro aspecto del mismo gran problema– he escrito una vez que sus fracasos y su desorientación eran reflejo de la situación real de nuestra sociedad; que el estado crítico en que permanentemente se encuentra no puede cancelarse sin la resolución de las grandes cuestiones nacionales y que por tanto hay que construir la educación de acuerdo a la crisis nacional. Dije entonces que en lugar de hablar, como tantas veces se ha hecho, de la crisis de la educación, deberíamos comenzar a hablar de la educación de la crisis. Algo semejante es válido para la filosofía y ni por azar habida cuenta de la estrecha relación que existe entre filosofía y educación. Hay un malestar, una frustración, una improductividad de la filosofía en el Perú desde el comienzo. Se está tentado de hablar de la crisis de la filosofía y de buscar solucionarla sin atender a sus causas fundamentales. Cambiando de actitud y atendiendo a esas causas debemos comenzar a hablar de la filosofía de la crisis, de aquella que corresponde a nuestra situación, la que necesitamos construir como factor promotor de una nueva cultura, en conjunción con los otros factores esenciales que han de ponerse también en obra. Con ello daremos paso a la autenticidad de la reflexión y de la acción que es la vocación perenne del filosofar.

Advertisement

* Se han incorporado las anotaciones a mano del autor al texto publicado. Gentileza de la señora Helen Orvig de Salazar.

,140

CARETAS 2002

“El problema de la democracia”. En Mensaje al Perú, (Lima: Editorial Universitaria, s.f.). Extracto seleccionado, págs. 27-32.

El problema de la democracia

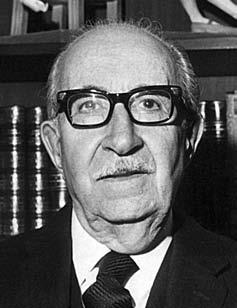

José Luis Bustamante y Rivero

(Arequipa 1894-Lima 1989)

Gran demócrata y jurista peruano, Presidente Constitucional de la República en 19451948. Es reconocido por su defensa a la tesis de las 200 millas marítimas.

abemos que en buena parte de América Latina el régimen democrático es más bien un patrón político al cual nos mandan ceñir nuestras constituciones, que una realidad lograda en el ejercicio del gobierno. Las nuestras suelen ser, a menudo, democracias de etiqueta cuyo desenvolvimiento real perturban la ignorancia de las masas, el individualismo exagerado, la demagogia de los políticos, o la ambición de los dictadores. Pero hay, sin ninguna duda, un fondo democrático en el alma de nuestros pueblos: el aprecio de la libertad, la ilusión orgullosa del voto, el arraigo de la institución parlamentaria como expresión del sentir provinciano. La repulsa popular contra los privilegios.

Sería pueril, sin embargo, pretender que en pueblos jóvenes con rasgos peculiares y diferentes grados de civilización, la democracia –en cuanto tal– funcione según el molde clásico. Registrará variantes que reflejen las características nacionales y las etapas evolutivas. En el Perú, por ejemplo, se descubre un elemento diferencial que imprime un sello típico a la democracia peruana y que, aparentemente, contradice uno de los principios esenciales del sistema. En efecto, entre nosotros los resultados del sufragio y la constitución de los Poderes Públicos representan legítimamente el triunfo de la voluntad de las minorías. Es una minoría electora la que arrastra en su decisión al país entero. La enorme mayoría de los pobladores que han alcanzado la edad de la ciudadanía carecen de derecho a voto por ser analfabetos. Allí se incluyen desde luego, los habitantes de raza indígena y buena proporción de mestizos.

Querrá esto decir que en tales situaciones habrá de renunciarse a apelar a la democracia como forma de gobierno y será preciso instaurar algún otro régimen de tutela, patriarcal o dinástico? No, necesariamente. y por eso dije que en el caso del Perú los conceptos democráticos esenciales se rompen sólo en apariencia.

Porque a mi juicio –y ésta es una interpretación que jamás se han cuidado de descubrir mis compatriotas–, funciona en casos como éste un principio superior de solidaridad nacional, y por cuyo mérito los electores peruanos que van a las ánforas a depositar su voto lo hacen, no sólo a título personal, sino como personeros natos de toda

,141 CARETAS 2002

esa otra masa iletrada de hombres adultos que tienen sobre sí todos los atributos y las cargas del ciudadano, que poseen propiedades o trabajan, que pagan impuestos, que sostienen una familia, que hacen el servicio militar, que sobrellevan responsabilidades y son pasibles de castigos impuestos por los códigos, que incluso son capaces en la mayor parte de los casos, de “intuir” lo que les conviene y de percibir en qué clase de hombres pueden poner su confianza, pero cuyo analfabetismo les priva por precepto constitucional del derecho de elegir y de ser elegidos, pese a que constituyen parte integrante e inseparable de la nación. Y esta interpretación, que me parece inobjetable, trae consigo un corolario importantísimo.

En cuanto representantes de sus compatriotas afectados por esa capitis diminutio, los ciudadanos electores están moral y jurídicamente obligados a traducir en el acto del sufragio, el reclamo de las necesidades, y la voz de las aspiraciones de sus representados o pupilos, que forman mayoría en el país; y a votar en favor de personas que desde el gobierno o el parlamento sepan velar por los intereses y la significación humana, de estos últimos. Dentro de tal concepción, la responsabilidad cívica del elector se agranda; sus actos arrastran consigo la suerte de otros hombres; y se radica en él una especie de tutela grandiosa en la cual está, en buena cuenta, cifrado el destino unitario o ecuménico de la nacionalidad. He aquí hecha la síntesis de nuestra peculiar estructura democrática, más avanzada –si se quiere– en este respecto que la de los países donde por no existir gente iletrada ni problema racial, el voto es simple y únicamente una expresión individual de voluntad. Y he aquí también justificada la orientación socializante que antes he sugerido como la única posible y justa para nuestra organización estatal. Sólo a base de una amplia socialización del Derecho, los beneficios de la Administración elegida por las minorías pueden llegar con eficacia hasta los sectores que no participan en el sufragio. Es ésta la razón por la cual me dirijo hoy con tanto empeño a los electores de mi país para emplazarlos a una cita con sus responsabilidades y moverlos a elegir personas compenetradas con la causa de la redención nacional. Sé que estoy hablando a los menores –a ese cuerpo electoral minoritario–; y lo que es más arduo, a quienes por razón de clases o de intereses pueden sentirse más reacios a esta transposición de conceptos que desbarata y vuelca la consuetudinaria armazón de nuestra oligarquía económica. Pero sé también que un sentimiento elevado de la peruanidad puede obrar el milagro de tales renunciamientos, los que a la larga redundarán en bien de la nación. Y si así no sucediera, que quede, por lo menos, la constancia de que hubo quien, a su tiempo, formulara esta apelación pública a la conciencia y a la sensatez.

El Perú, puede. pues, llegar a poseer una democracia de fisonomía propia. Pero una vez establecidos los Poderes Públicos por esas pautas democráticas, debe cuidarse de dotar al Ejecutivo de una ancha base de autoridad, de una inequívoca potestad de imperio. Precisamente por ser jóvenes, aquellos pueblos en que aún no han llegado a plasmarse sólidamente las instituciones acusan instintos de insurgencia, de individualismo arbitrario, de reacciones primitivas. El hervor de la sangre rebosa el rígido contenido de las normas. La disciplina cívica no se aviene con el libérrimo laberinto del bosque. Y en ese medio rústico, todavía un poco informe, suelen campear –por otro lado– el egoísmo y la prepotencia de las “élites” sociales que sienten el país como enfundado a sus caprichos. Ambos extremos abusivos ha de sofrenar el gobierno para que la obra de estructuración nacional no se frustre, pues si la subversión y el privilegio la perturban o desnaturalizan, ningún programa de progreso democrático puede cumplirse en el país. Legítima es, entonces, la intervención reguladora y firme del poder. Tenemos, pues, que afirmar entre nosotros el régimen presidencial; y más si se considera que en todos los Estados, sean viejos o nuevos, las complejidades de la organización política moderna, el formidable empuje de la industria, la tensión entre las fuerzas del trabajo, la pugna de ideologías son otras tantas amenazas suspendidas sobre la estabilidad y la tranquilidad sociales, y exigen, por lo mismo, legítimos recursos de aquietamento y de equilibrio.

La entereza en el mando ha de ser, pues, atributo obligado de las democracias modernas. El respeto a las libertades públicas no quiere decir debilidad o laxitud ante la infracción, porque así degenera y se desprestigia la potestad de gobierno. Pero, ¿dónde buscará el Poder Público el vigor de su autoridad? En el respaldo de la ley. Son las leyes las que han de orientar sus actitudes y demarcar sus facultades. Dicho se está que me refiero a las leyes dignas de este nombre, y que sean expresión de la Justicia y el Derecho; no úkases legislativos que consagren la fuerza como instrumento gubernativo. No

,142

CARETAS 2002

es cierto que la ley carezca de eficacia para contener el abuso: nadie reprime el crimen o impone sanciones con mayor seguridad moral, con más tajante firmeza, que aquel que se siente dueño de una razón jurídica. Y aquí cabe referirse al funesto error de aquellos llamados “demócratas” de nuestros países latinoamericanos que, desconfiando de las leyes, piden a voces un caudillo o prefieren el “paternalismo” de una dictadura por temor al desborde de las libertades populares. Estos tales olvidan –como lo ha dicho Walter Lippann–(2) que, “los principios de una buena sociedad no residen en la fuerza bruta ni son circunstanciales o escogidos al gusto de cada cual, sino que se encuentran en normas más altas y permanecen inscritas en la ley natural, base de la filosofía política de toda verdadera democracia”. Por eso, “los gobiernos demócratas deben su primera lealtad a la ley y a los deberes de su oficio o función, antes aún que a los electores que los llevaron al Poder”. He aquí al columnista norteamericano, criterio lúcido y práctico no sospechoso por cierto de “abogadismo” convertido en campeón y vocero de esa “juricidad” tan combatida y ridiculizada en la etapa política de 1945 a 1948.

Esta concepción de una autoridad de Estado basada, en la ley es la antítesis de la demagogia, que pide una autoridad basada en el histerismo de la opinión pública, o en la explotación de las pasiones populares. La demagogia es el peor enemigo de la democracia porque conduce a uno de dos extremos: o el gobierno se somete al griterío de la calle y entonces es la anarquía y no la ley lo que prevalece; o acude a la fuerza para sofrenar la histeria, y entonces sobreviene la dictadura. Acaso esté aquí la clave del atraso de nuestra formación democrática; porque en el Perú se ha hecho demagogia de derecha y de izquierda: la una para suscitar terrores contra el peligro de las masas, la otra para encender el odio contra las clases reaccionarias y pudientes. El resultado ha sido siempre el mismo: El golpe militar dado en nombre del orden público. La fuerza usufructuando la ceguera de los miedosos y de los fanáticos. Tócanos, por eso, proscribir la demagogia de nuestros hábitos políticos si queremos alcanzar una verdadera democracia La demagogia es recurso ya gastado y anacrónico en nuestros tiempos en que la conciencia cívica de más en más madura, no acepta tretas ni cae fácilmente en engaños, y en que la función de gobernar se ha hecho tarea técnica y no concurso de ambiciones o plebiscitos de exaltados pareceres. Ha pasado la época en que el gobierno se vestía con el lirismo de las barricadas o arengaba desde las tribunas de las plazas públicas. Hoy se gobierna consultando estadísticas, haciendo cálculos de producción y consumo, comparando niveles de vida, tratando de preservar la posición del Estado en el complicadísimo ajedrez internacional. Frente a la seriedad de estos problemas, la demagogia no se concibe. Resulta despreciable. Atenta contra la normalidad del Estado. Ella sólo procura halagar a una masa electoral; pero la verdadera democracia sabe que su misión es responder por el destino del país. Por eso se comprende que el demagogo, sea gobernante o político, se deba ante todo a sus electores, a cuya sombra medra; pero el gobernante demócrata se debe sólo a la ley. De ella extrae su prestigio. Y su fuerza.

,143 CARETAS 2002

La conquista del Perú por los peruanos. Lima: Editorial Minerva, 1994. Extractos seleccionados, págs.23, 26-40, 42-43.

La conquista del Perú por los peruanos

Fernando Belaunde Terry

(Lima 1912)

Arquitecto, presidente y fundador del Partido Acción Popular y dos veces elegido Presidente de la República 1963-1968 y 1980-1985.

,144

CARETAS 2002

ocas naciones en el mundo tienen el raro privilegio de contener en su propio suelo la fuente de inspiración de una doctrina. El Perú es una de ellas. Sin embargo, se ha anatematizado a los que no salimos en busca de filosofías extranjeras, en el vano intento de importar ideas a un medio que hace siglos se distinguió en producirlas.

Ha extrañado, efectivamente, a quienes por no captar las corrientes vigorosas que emanan de nuestra misma tierra, que un movimiento como el de Acción Popular, haya surgido sin influencias foráneas y que, en vez de izar sus velas para dejarse llevar sin esfuerzo por vientos que se originan en los focos del capitalismo o del marxismo extremos, haya preferido los que soplan de la Plaza de Wacaypata, receptáculo de experiencias y tradiciones milenarias, corazón de un sistema arterial cuyos latidos se sintieron en las regiones más remotas del Perú.

La tradición planificadora en el Perú

El notable impulso que alcanzó el antiguo Perú –pese a las tremendas dificultades del territorio–tiene su explicación en el alto grado de desarrollo que adquirió el planeamiento, en todos los órdenes, que ha dejado pruebas irrefutables y enseñanzas de permanente vigencia. Acción Popular se ha propuesto aprovecharlas, a la luz de todos los adelantos que nos ofrece nuestro tiempo.

El país de topografía tan difícil y abrupta ha constituido y constituirá siempre un verdadero reto al hombre que lo habita y, en cierta manera, ha forjado la recia personalidad de ese peculiar personaje de los Andes.

La Cordillera nos ofrece el contraste de nieves en el trópico. La altitud por un lado y la Corriente Peruana por otro, son factores que compensan climáticamente la latitud. Si observamos un mapamundi, tomando una franja entre la línea ecuatorial y los 18 grados hacia el Sur –que es la que ocupa el Perú actual– y hacemos lo propio hacia el Norte, veremos que en ninguna otra parte del planeta, sea en los territorios correspondientes de Africa, Asia y Oceanía, el trópico presenta alturas tan considerables como la que alcanzan los Andes. Sólo en la región andina se