Planétologie

NEUVIÈME

PLANÈTE : ENFIN

L’ÉPILOGUE ?

Urbanisme

ÉNERGIE ET SANTÉ : LE DOUBLE ENJEU DE LA RÉNOVATION

Cancérologie

QUAND LA CHIMIO EMBRUME LE CERVEAU

Planétologie

NEUVIÈME

PLANÈTE : ENFIN

L’ÉPILOGUE ?

Urbanisme

ÉNERGIE ET SANTÉ : LE DOUBLE ENJEU DE LA RÉNOVATION

Cancérologie

QUAND LA CHIMIO EMBRUME LE CERVEAU

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Directeur marketing et développement : Frédéric-Alexandre Talec

Chef de produit marketing : Ferdinand Moncaut

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Thomas Petrose

Directrice des ressources humaines : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Clémentine Laurens, Émilien Dilly, Alexis Morvan, Thierry Poibeau, Christine Rollard, Guy Théraulaz, Antoine Tilloy, Charline Zeitoun

PUBLICITÉ France stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS https://www.pourlascience.fr/abonnements/ Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale : Service abonnement groupe Pour la Science 20 rue Rouget-de-Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux.

Tarif d’abonnement Formule Intégrale 1 an (12 numéros du magazine + 4 numéros Hors-Série + accès au site) : 99 euros Europe / Reste du monde : consulter https://www pourlascience fr/abonnements/

DIFFUSION

Contact réservé aux dépositaires et diffuseurs de presse – TBS SERVICES

Tél : 01 40 94 22 23

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82079

Dépôt légal : 5636 – Février 2025 N° d’édition : M0770568-01 www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Interim Editor in chief : Jeanna Bryner

President : Kimberly Lau 2025. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL ». © Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes N° d’imprimeur : 282 387

François Lassagne Rédacteur en chef

On les voit peu en ville dans les pays développés, à moins que l’on croise la police montée (au Canada, en France, aux États-Unis…) ou des attelages à proximité d’attractions touristiques. On les rencontre davantage dans les campagnes… et les installations dévolues au sport équestre. On compte pourtant un peu plus de 1 million de chevaux en France… ce qui reste bien moins que les 39 millions de voitures en circulation sur les routes françaises en 2024.

Les conducteurs ont remplacé coches et cavaliers au tournant du XXe siècle. Ils jouaient alors un rôle essentiel. À New York par exemple, à la fin du XIXe siècle, 200 000 chevaux sillonnaient la ville

Les automobiles les ont remplacés, non pas, initialement, parce qu’elles étaient plus performantes – les premiers véhicules avaient bien des défauts, et l’infrastructure nécessaire était balbutiante –mais parce qu’elles semblèrent plus… écologiques La faute aux déjections des équidés, qui envahissaient les rues, attirant mouches, rats, et maladies qui les accompagnent

Le poids des nuisances environnementales liées aux véhicules à moteurs fait aujourd’hui bégayer l’histoire Leur électrification promet de réduire les émissions de CO2, mais en partie seulement, puisqu’il faut compter avec les externalités négatives (CO2, polluants, déplétion des ressources minérales…) liées à la fabrication des voitures électriques et à leur exploitation. Il reste peu probable cependant que la balance penche à nouveau du côté du cheval comme premier moyen de mobilité. C’est pourtant bien à ce titre qu’il a pris toute sa place aux côtés des humains Quand, précisément, et où ? La paléogénétique dément aujourd’hui un scénario longtemps répété, selon lequel les Yamnayas, peuple d’Asie centrale réputé conquérant et guerroyant, auraient domestiqué le cheval pour en faire le vecteur de leurs conquêtes il y a environ 5 000 ans. Elle suggère que les Sintachtas, un autre peuple des steppes pontiques, postérieur aux Yamnayas, domestiqua et monta, il y a entre 4 300 et 4 100 ans, une lignée de chevaux, dociles et forts, dont descendent nos compagnons équins contemporains Ce faisant, les Sintachtas firent du cheval, à mesure que d’autres peuples s’appropriaient ce mode de déplacement aux performances inouïes, le moteur des civilisations… Jusqu’à ce qu’une technologie nourrie au pétrole plutôt qu’au picotin satisfasse plus efficacement encore leur besoin de mobilité n

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Le processeur Willow passe un cap crucial

• Vers une immunothérapie contre les tumeurs cérébrales

• L’hybridation NéandertalSapiens fut étonnamment tardive

• Les émissions de CO2 du lac Léman enfin comprises

• Les écailles de crocodile naissent par compression

• Quand les virus jouent aux poupées russes

P. 16

LES LIVRES DU MOIS

P. 18

DISPUTES

ENVIRONNEMENTALES

Un donut à croquer

Catherine Aubertin

P. 20

LES SCIENCES À LA LOUPE

Luttes de pouvoir aux NIH

Yves Gingras

P. 36

ASTROPHYSIQUE

UN ÉPILOGUE EN VUE POUR LA PLANÈTE NEUF ?

Robin George Andrews

Trop loin, trop sombre, ce monde évoluant aux confins du Système solaire résiste à toute détection. Mais la donne pourrait changer avec l’inauguration d’un nouveau télescope

P. 44

URBANISME

NE MANQUEZ PAS LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE

À LA NEWSLETTER LETTRE D’INFORMATION

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

En couverture : © SKOVAX/iStockphoto

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

ÉNERGIE ET SANTÉ : LE DOUBLE ENJEU DE LA RÉNOVATION

Entretien avec Diana Ürge-Vorsatz, par Kaja Šeruga

Rénover le bâti ancien en profondeur réduit très nettement son empreinte environnementale tout en améliorant notablement la qualité de vie des résidents

Comment favoriser ce type de rénovation ?

P. 50

ÉVOLUTION DE L’ORIGINE DE LA PLAISANTERIE

Erica Cartmill

Des études sur les grands singes montrent à quel moment de l’évolution des primates auraient commencé à élaborer des farces, développant une forme primaire d’humour.

P. 56

CANCÉROLOGIE

QUAND LA CHIMIO

EMBRUME LE CERVEAU

Sophie Fessl

Pensée ralentie, troubles de la mémoire, concentration vacillante : après une chimiothérapie, le cerveau est parfois comme dans un brouillard On commence à comprendre les mécanismes en jeu

P. 62

LINGUISTIQUE

COMMENT COMPTER

LES LANGUES ?

Damián Blasi

La création d’un « mondial des langues se poursuit, non sans devoir relever plusieurs défis scientifiques et politiques

P. 72

LOGIQUE & CALCUL

DES SUITES

P. 66

HISTOIRE DES SCIENCES

CE QUE DARWIN

DOIT À BANKS

Hervé Le Guyader

Charles Darwin aurait-il élaboré sa théorie de l’évolution sans l’environnement intellectuel propice que le naturaliste britannique Joseph Banks avait patiemment bâti au xviiie siècle ?

P. 22

ARCHÉOZOOLOGIE

COMMENT LE CHEVAL A CONQUIS LE MONDE

William Taylor

Nos idées sur la domestication des chevaux viennent d’évoluer radicalement à la suite d’une série de découvertes archéologiques et génétiques qui réécrivent l’histoire de l’influence du cheval sur les civilisations.

P. 30

PALÉOZOOLOGIE

« L’ADOPTION DU CHEVAL MARQUE UN CHANGEMENT PROFOND DE L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ »

Ludovic Orlando

Le paléogénéticien Ludovic Orlando, à l’origine de plusieurs des avancées qui ont changé notre compréhension de la domestication des chevaux, place cet événement majeur pour l’humanité dans son contexte biogéographique, idéologique et chronologique

EXOTIQUES POUR ÉCRIRE LES NOMBRES

Jean-Paul Delahaye

Aujourd’hui encore, on perfectionne les systèmes de représentation des nombres entiers, et l’on en découvre même de nouveaux

P. 78

ART & SCIENCE

Électrolyse du corail

Loïc Mangin

P. 80

IDÉES DE PHYSIQUE

Mesurer l’humidité, au cheveu près

Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 84

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

L’astéroïde géant qui favorisa la vie

Hervé Le Guyader

P. 88

SCIENCE & GASTRONOMIE

L’amertume des crabes de juin

Hervé This

P. 90

À PICORER

P. 6 Échos des labos

P. 16 Livres du mois

P. 18 Disputes environnementales

P. 20 Les sciences à la loupe

Processeur Willow de Google Quantum AI avec ses 105 qubits.

INFORMATIQUE QUANTIQUE

Le processeur quantique de Google franchit une étape historique en démontrant la première correction d’erreurs quantiques e cace.

Sorti de son enceinte de protection, Willow, le dernier-né des processeurs quantiques, a une apparence maintenant familière pour ceux qui suivent l’actualité des ordinateurs quantiques, celle d’une sorte de lustre doré dont les éléments suspendus à un réseau complexe de fils ne sont que les étages d’un cryostat qui refroidit le processeur à une température proche du zéro absolu. Avec ce processeur doté de 105 qubits et issu de ses laboratoires, Google Quantum AI vient de passer un cap crucial dans la réduction du nombre d’erreurs pour 1 qubit encodé.

Dans un ordinateur quantique, l’information est portée par un qubit (un bit quantique) qui prend la valeur 0, 1 ou une superposition quantique de ces deux états C’est cette particularité qui

démarque cette machine de demain d’un ordinateur classique où les bits d’information ne portent, de façon exclusive, que la valeur 0 ou 1. Grâce à ce phénomène de superposition quantique, certains calculs (pas tous) pourraient être avantageusement menés, en un temps bien plus court que sur un ordinateur classique. C’est par exemple le cas de la simulation de systèmes eux-mêmes quantiques (on parle de « problèmes à N corps quantiques »), ce qui donnerait la possibilité d’étudier efficacement , entre autres, les propriétés de matériaux innovants. Un ordinateur quantique serait aussi en mesure d’effectuer la décomposition des grands nombres en leurs facteurs premiers (un algorithme proposé par Peter Shor en 1994) en un temps limité, ce qui mettrait en péril certains protocoles de chiffrement reposant sur

cette factorisation, considérée comme impossible pour les ordinateurs classiques en un temps raisonnable. Mais les ordinateurs quantiques ont un point faible qui rend leur conception délicate Les qubits , étant donné leur nature, sont d’une extrême fragilité. La moindre perturbation extérieure est susceptible de détruire leur état de superposition et d’annihiler les performances de la machine. La solution la plus directe consiste à réduire au maximum les bruits environnants. Mais cela est insuffisant pour atteindre les taux d’erreur nécessaires pour des applications comme l’algorithme de Shor

Dans un ordinateur classique, la survenue d’une erreur est aussi possible : un bit de valeur 0 peut spontanément s’inverser et prendre la valeur 1, faussant ainsi un calcul La parade la plus simple

se résume à exploiter la redondance Par exemple , l’information est portée par trois bits au lieu d’un seul : 0 devient 000. Alors la bascule d’un bit, 001, est vite détectée et corrigée en partant du principe que les erreurs sont rares et que la majorité des bits conservent la bonne valeur. D’autres techniques, plus performantes, existent également, on parle de « codes correcteurs ».

Mais toutes ces approches nécessitent de lire la valeur des bits, ce qui n’est pas envisageable avec les qubits d’un ordinateur quantique En effet, la mesure en mécanique quantique joue un rôle particulier et détruit aussitôt une superposition d’états en la réduisant à un état unique, soit 0 soit 1. En 1995, Peter Shor a proposé une version quantique de code correcteur Puis en 1997, Alexei Kitaev a mis au point un autre protocole appelé « code de surface » C’est ce dernier qui a été implémenté dans Willow.

Avec les codes correcteurs, on distingue deux types de qubits, les qubits physiques et les qubits logiques Les premiers sont ceux qui sont réellement matérialisés dans le système Dans le cas de Willow, il s’agit de transmons, des circuits supraconducteurs dans lesquels le courant électrique passe dans un sens, ou dans l’autre, ou dans une superposition quantique des deux. Le code correcteur va utiliser un certain nombre de ces qubits physiques, qui sont intriqués (un phénomène quantique qui corrèle les propriétés des qubits ) pour produire 1 qubit logique L’information de ce dernier est ainsi partagée par un grand nombre de qubits physiques – une version quantique, et hautement plus subtile, de la redondance classique.

Théoriquement, dans un code de surface, le taux d’erreur est supprimé exponentiellement avec le nombre de qubits physiques mobilisés. Mais cela n’est possible qu’à la condition que le taux d’erreur individuel des qubits physiques soit inférieur à un certain seuil Or, jusqu’à présent, la mise en œuvre d’un prototype de code de surface était peu efficace, car ce seuil n’était pas atteint et le qubit logique obtenu avait, finalement, un taux d’erreur supérieur à celui des qubits physiques individuels Depuis la sortie de son processeur quantique Sycamore en 2019, l’équipe de Google a travaillé à améliorer les méthodes de fabrication de ses transmons et l’optimisation du circuit afin d’atteindre ce seuil

Le code de surface est, en première approximation, une grille carrée de qubits physiques donnant 1 qubit logique Avec Willow, l’équipe a montré que le taux d’erreur du qubit logique diminue d’un facteur 2,14 lorsqu’on passe d’un code de surface dit « de distance 3 » (avec 17 qubits physiques ) à un code de distance 5 (49 qubits physiques) et de même pour le passage de distance 5 à distance 7 (97 qubits ). Le taux d’erreur du qubit logique obtenu est plus faible que celui du meilleur qubit physique du processeur pour les distances 5 et 7. Dans ce dernier cas, il faut donc une centaine de qubits physiques pour 1 qubit logique Le taux d’erreur moyen est alors de l’ordre de 1 pour 1 000 cycles d’erreur-correction Ce résultat montre aussi la difficulté qu’il y aura à mener des calculs intéressants avec un ordinateur quantique. Par exemple, pour factoriser les clés du système de chiffrement RSA 2048 bits, il faudrait environ 4 000 qubits logiques qu’il est nécessaire de connecter entre eux, et chacun ayant un taux d’erreur de l’ordre de 10 – 12 . Pour y parvenir, le système totaliserait une dizaine de millions de qubits physiques , un changement d’échelle titanesque ! Pour des simulations de problèmes à N corps quantiques, le taux d’erreur n’est pas aussi contraignant, mais on est encore loin de pouvoir exploiter Willow, ou ses successeurs directs, chez Google ou chez ses concurrents, pour des tâches utiles

Le taux d’erreur est supprimé exponentiellement avec le nombre de qubits physiques mobilisés

Au-delà de cet objectif d’applications concrètes, une course aux chiffres spectaculaires est aussi engagée par les constructeurs d’ordinateurs quantiques pour démontrer la « suprématie quantique ». Pour illustrer les capacités de Willow, Google a mené un calcul de type random circuit sampling (un calcul d’échantillonnage). L’équipe affirme que le calcul effectué en cinq minutes aurait pris 1025 ans avec un supercalculateur faisant tourner

Système cryogénique pour l’ordinateur quantique de Google Quantum AI qui permet d’atteindre le régime supraconducteur des transmons et réduit le bruit afin d’améliorer la stabilité des qubits.

les meilleurs algorithmes possible (pour donner une idée, l’âge de l’Univers est de l’ordre de 1010 ans). Mais le résultat obtenu par Google n’est pas très étonnant : le calcul pratiqué a été choisi à dessein, car il correspond à une situation difficile pour les méthodes numériques classiques connues. Cependant, de nombreux spécialistes sont critiques de la pertinence de ce genre de démonstration Le calcul d’échantillonnage n’a aucun intérêt pour résoudre un problème concret Peut-on dans ce cas parler de « suprématie quantique » ? Mais avec un code correcteur qui commence à devenir efficace, les promesses réalistes de l’ordinateur quantique se rapprochent d’un pas significatif. n

Sean Bailly

La collaboration Google Quantum AI et al., Nature, 2024.

Nos idées sur la domestication des chevaux viennent d’évoluer radicalement à la suite d’une série de découvertes archéologiques et génétiques qui réécrivent l’histoire de l’influence du cheval sur les civilisations.

> L’origine de nos chevaux domestiques intrigue depuis longtemps.

> Jusqu’à récemment, il était courant de situer leur domestication dans les steppes eurasiatiques au IVe millénaire avant notre ère.

> La génétique révèle qu’ils furent domestiqués à la fin du III e millénaire avant notre ère dans les steppes eurasiatiques occidentales, puis diffusés très vite.

WILLIAM TAYLOR archéozoologue à l’université du Colorado à Boulder, aux États-Unis

Notre monde fut créé… à cheval Nous l’avons totalement oublié, tant, aujourd’hui, nous ne croisons que rarement cet animal . Toutefois, au milieu du XXe siècle encore, les chevaux faisaient fonctionner les sociétés du monde entier : on transportait et se déplaçait à cheval, labourait les champs à l’aide de puissantes bêtes de trait et faisait même la guerre en grande partie à cheval.

La relation des humains avec les équidés est si forte que l’on s’interroge depuis longtemps sur ce qui nous lie à ce que Buffon qualifiait de « plus noble conquête [de] l’homme ». Les chercheurs ont successivement attribué la domestication des chevaux aux Botaïs, des chasseurs de chevaux sédentaires des steppes du Kazakhstan, puis aux Yamnayas, des éleveurs issus de la steppe pontique – entre Caucase et Oural –, en tout cas à certaines des populations qui y vivaient entre l’âge du cuivre (7500-2900 avant le présent [ AP ]) et l’âge du bronze (2900 - 950 AP ). L’équitation , pensaient- ils , expliquait la conquête par les Yamnayas de vastes régions de l’Eurasie, dont l’Europe, où ce peuple aurait non seulement massivement apporté des gènes , mais aussi introduit les langues indo-européennes

Puis, une série de découvertes a remis cette vision ancienne en question, incitant à réviser quand et comment les chevaux domestiques se sont répandus dans tout l’Ancien Monde, c’està-dire en Eurasie et en Afrique Ces avancées archéologiques et génétiques ont radicalement changé la façon dont nous appréhendons le rôle des chevaux dans les sociétés qui en ont tiré parti, et elles ouvrent de nouveaux aperçus sur le passé, lesquels ont des implications sur la préservation des derniers chevaux sauvages des steppes eurasiennes.

Le genre Equus regroupe les équidés modernes, autrement dit les chevaux, les ânes, les zèbres, les onagres et d’autres formes disparues Originaire d’Amérique du Nord, il s’est répandu dans tout l’Ancien Monde pendant le Pléistocène (2,58 millions d’années à 11700 AP) en traversant le pont terrestre formé à la place du détroit de Béring lors des glaciations Dès qu’ils le pouvaient, les chasseurs paléolithiques chassaient des chevaux, comme l’illustre bien le site de Schöningen, en Allemagne, où au sein de sédiments humides, on a retrouvé des sagaies de bois intactes et les os des chevaux qu’elles servirent à abattre il y a quelque 300 000 ans

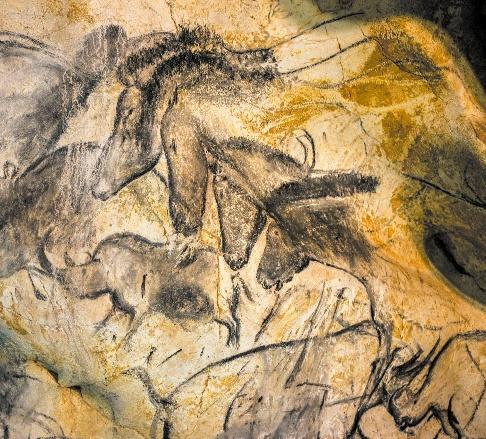

Les chasseurs-cueilleurs sapiens aussi chassèrent volontiers des chevaux lorsqu’ils investirent les steppes eurasiatiques pendant le Paléolithique supérieur (50000 – 11700 AP). Ces très bons observateurs des animaux – leur survie en dépendait – ont souvent représenté des chevaux sur les parois des grottes ornées. Ce fut par exemple le cas il y a environ 30 000 ans sur les parois de la grotte Chauvet, en Ardèche, ou encore il y a 21 000 ans sur celles de la grotte de Lascaux, en Dordogne

La restitution complète de la transition entre la proie Equus caballus et le cheval domestique – que nous élevons, gardons, trayons et montons – reste un défi Les préhistoriens ne disposent que de peu de textes et d’images documentant l’évolution des relations entre humains et chevaux, et ceux-ci datent de bien après la domestication. Cela est particulièrement vrai dans la steppe froide d’Eurasie – qui s’étend de l’Europe au ©

Pacifique –, où vivaient les premiers éleveurs de chevaux Très mobiles, les habitants des steppes déplaçaient leurs troupeaux au gré des saisons, ce qui n’a laissé que de menues traces archéologiques, souvent difficiles à interpréter C’est pourquoi les ossements anciens de chevaux, que l’archéozoologue que je suis étudie, constituent l’une de nos principales sources d’informations sur les débuts de la domestication

La piste de la domestication d’Equus caballus a commencé par l’étude de la taille, de la forme et de la fréquence d’os de chevaux anciens. Les chercheurs s’attendaient à ce que la pression sélective exercée par les éleveurs se traduise par des traits ostéologiques spécifiques des chevaux domestiques, que n’ont pas les chevaux sauvages. Cette stratégie, malheureusement, s’est avérée peu efficiente, tant les modifications observables des os anciens de chevaux peuvent avoir de multiples causes : pression environnementale, modification de la diète chevaline par les éleveurs , biais dans l’échantillonnage des os… Comme, de surcroît, les données ostéologiques sont rares , elles n’ont livré que des indices indirects sur les débuts de l’élevage et de l’équitation. Dans les années 1990, heureusement, a émergé une approche plus efficace David Anthony, archéologue au Hartwick College, à New York, s’est fondé sur divers travaux pour définir des indices directs de domestication : des usures dentaires caractéristiques de l’usage du mors. Chez les chevaux que l’on contrôle grâce à un mors métallique, pareille usure est particulièrement intense sur la deuxième prémolaire inférieure À Dereivka, un village situé sur la rive droite du Dniepr, en Ukraine , l’équipe du chercheur a identifié de telles traces sur les dents d’un cheval fossile présumé yamnaya Bien qu’aucune datation directe n’ait été réalisée à l’époque, l’association de ce cheval à l’une des cultures yamnayas a suggéré que ces éleveurs des steppes élevèrent et montèrent des chevaux dès le IVe millénaire avant notre ère, voire plus tôt. Le cheval de Dereivka a ainsi semblé établir un lien entre domestication du cheval et hypothèse kourgane On désigne ainsi un paradigme suivant lequel un immense foyer original indo-européen aurait existé dans les steppes d’Eurasie occidentale, où il se signalerait par de grands tumulus funéraires : les kourganes De nombreux archéologues se sont ralliés à l’idée d’un lien entre kourganes (un terme russe d’origine turque), diffusion des langues

indo-européennes et première domestication du cheval Dans cette vision, les Yamnayas auraient domestiqué les chevaux sauvages des steppes pontiques, la région située au nord du Caucase et de la mer Noire et, au sud, de l’Oural en basse Volga, puis sillonné l’Eurasie à cheval. Partout où ils seraient allés – notamment en Europe –, ils auraient introduit leurs pratiques funéraires et une langue indo - européenne archaïque, qui aurait ensuite évolué pour donner les langues que parlent aujourd’hui au moins 94 % des Européens, et dont fait partie le français Les constatations faites par David Anthony sur les dents du cheval de Dereivka ont renforcé l’hypothèse kourgane, qui a ensuite dominé dans les publications scientifiques et dans l’imaginaire collectif

Dix ans plus tard cependant, la datation par le radiocarbone du cheval de Dereivka a révélé qu’il avait vécu au début du Ier millénaire avant notre ère, donc à une époque où les chevaux domestiqués étaient déjà courants Malgré cette déception, les archéologues ont conservé l’espoir de confirmer l’hypothèse kourgane et continué à étudier des ossements de chevaux des steppes occidentales datant de l’âge du cuivre. C’est ainsi que Botaï, un site du nord du Kazakhstan datant du IVe millénaire avant notre ère, a attiré leur attention

Située dans les steppes kazakhes , l’aire botaï se trouve à quelque 2 500 kilomètres à l’est de l’aire yamnaya, et aucune relation culturelle n’a été établie entre les deux cultures

Pratiquement 99 % des milliers d’ossements animaux découverts à Botaï sont équins, ce qui a poussé les chercheurs à attribuer une grande importance au site kazakh quant à la domestication d’Equus caballus

Ce texte est une adaptation de l’article When horse became steed, publié par Scientific American en décembre 2024.

D’emblée, le débat sur la domestication des chevaux botaïs a été vif. Les archéologues ont identifié que les trous de poteaux que l’on trouve sur le site sont des traces d’enclos Ils ont découvert des fosses qui furent remplies de matières organiques, qu’ils ont interprétées comme du crottin David Anthony et ses collègues ont pour leur part poussé l’idée que certaines traces relevées sur les dents de chevaux du site indiquent une usure par un mors, ce qui a suggéré que l’équitation était connue à Botaï Une conclusion que Sandra Olsen, de l’université du Kansas, a relativisé en mettant en évidence des traces similaires sur des dents de chevaux sauvages… Puis l’équipe d’Alan Outram, de l’université d’Exeter, l’a contredite en confirmant par une nouvelle méthode que les usures dentaires des chevaux de Botaï ne sauraient être naturelles… Par ailleurs, les harpons encore enfoncés entre

les côtes de certains chevaux ont également rendu sceptiques d’autres chercheurs, car ils semblent traduire une chasse active. Cette conclusion semble cependant également peu plausible, dans la mesure où l’on sait que les chasseurs-cueilleurs transportent les parties charnues des proies du site d’abattage vers leur habitat, ce qui aurait dû se donner à observer dans les séries d’ossements… ce qui n’est pas le cas à Botaï où, par ailleurs, on a trouvé des indices d’abattage de chevaux à la hache.

La répartition des âges et des sexes des chevaux retrouvés a constitué une autre difficulté : un éleveur tend en effet à abattre en priorité les animaux âgés ou très jeunes, tout en préservant les reproducteurs d’âge intermédiaire afin de maintenir son troupeau Or, Marsha Levine et ses collègues, alors à l’université de Cambridge, ont remarqué que les ossements de Botaï proviennent surtout de chevaux adultes en bonne santé, et comprennent ceux de nombreuses juments en âge de se reproduire, de fœtus issus de juments gestantes, de poulains à peine mis bas… Ainsi, la stratégie d’abattage constatée à Botaï semblait relever davantage de l’abattage de proies – éventuellement captives – que de l’entretien durable d’un troupeau domestiqué.

En 2009, ce débat tendant à exclure la possibilité de domestication à Botaï s’enrichit de résultats publiés dans la revue Science. Après avoir étudié la morphologie des ossements de chevaux du site kazakh, leurs auteurs concluaient qu’ils ressemblaient à ceux des chevaux domestiques modernes. Ils avaient aussi découvert des résidus de graisse dans les pores de tessons de céramique S’agissait-il de restes de lait de

jument ? Tous n’ont pas été convaincus que la signature isotopique de ces traces permettait de le conclure avec certitude.

Au final, les dents, qui semble-t-il furent usées par un mors, constituent l’argument le plus fort en faveur de la domestication des chevaux botaïs, pour la production de viande du moins, et elles ont renforcé l’idée d’une domestication du cheval dès le IVe millénaire avant notre ère Si une domestication visant la production de viande a bien eu lieu chez les Botaïs, un peuple contemporain pouvait avoir aussi domestiqué les chevaux, mais en visant cette fois la mobilité, ce qui a relancé l’espoir de prouver l’hypothèse kourgane.

Las ! L’archéozoologie a une nouvelle fois relativisé le paradigme kourgane en remettant en question le lien entre Botaï et domestication du cheval Au cours d’une recherche récente, j’ai étudié avec des collègues les restes de dizaines de chevaux sauvages datant de la période glaciaire de l’Amérique du Nord Ce que nous avons constaté suggère que les observations considérées comme des preuves de l’utilisation de brides et de mors à Botaï sont probablement dues à des phénomènes naturels plutôt qu’à l’équitation ou au harnachement des chevaux [cette interprétation a été contestée par d’autres archéologues, ndlr].

Quoi qu’il en soit, nous sommes capables d’identifier les traces, certes discutées, qu’induit l’emploi de mors sur les dents, mais aussi celle de selles et de harnais sur les os équins. Les efforts intenses demandés aux chevaux et

La relation des humains avec le genre Equus est très ancienne, comme l’atteste le panneau des Chevaux, peint il y a quelque 30 000 ans sur l’une des parois de la grotte Chauvet (à gauche) Pour autant, il a fallu attendre l’avènement du cheval domestique il y a quelque 2 200 ans, avant que les humains voient les chevaux autrement que comme des proies : ainsi, ces chevaux de trait enterrés avec le chariot qu’ils tiraient (à droite), découverts dans le cimetière 2 de Novoil’inovskiy, au Kazakhstan, datent du début du IIe millénaire avant notre ère.

L e genre Equus, regroupant les équidés modernes, est apparu il y a environ quatre millions d’années en Amérique du Nord. Pendant les périodes glaciaires, ses espèces ont franchi le pont terrestre de la Béringie — situé à l’emplacement de l’actuel détroit de Béring, entre Sibérie orientale et Alaska — pour se répandre en Eurasie et en Afrique (1), où elles devinrent des proies appréciées des chasseurs paléolithiques. Les sagaies et ossements découverts à Schöningen, en Allemagne, attestent ainsi que les ancêtres des Néandertaliens chassaient des chevaux il y a environ 300 000 ans. Des centaines de milliers d’années plus tard, vers 2200 avant notre ère, des éleveurs des steppes pontiques – situées entre Danube et fleuve Oural et Caucase et Oural – ont domestiqué des chevaux sauvages locaux pour les exploiter comme moyen de transport (2). On a longtemps cru que les Yamnayas, qui vivaient dans ces mêmes steppes 1 000 ans plus tôt, notamment dans la région de Dereivka en Ukraine, l’avaient déjà fait, mais l’étude des gènes de nos chevaux domestiques a infirmé ce paradigme. Certaines des plus anciennes attestations archéologiques de la domestication du cheval proviennent de sites de la culture de Sintachta, établie sur les piémonts orientaux de l’Oural (2100 à 1800 avant notre ère). Vers le milieu du IIe millénaire avant notre ère, le cheval domestique était déjà adopté de l’Eurasie occidentale à l’orientale, en Égypte, sur le pourtour méditerranéen et en Inde. Bien plus tard, dans le cours de l’expansion européenne, des chevaux domestiques ont été amenés par la voie maritime dans les Amériques, en Australie, en Afrique australe, et même dans les îles de l’Australasie et du Pacifique (3)

Expansion du genre Equus, il y a 4 millions d’années

Ancien rivage

Schöningen

Répartition finale des chevaux sauvages (Pléistocène) Béringie

Expansion par voie maritime

leur enfermement influencent en effet leur anatomie Les pressions produites par le fait d’être montés ou de tirer des véhicules induisent aussi souvent des lésions spécifiques de la colonne vertébrale ou des membres inférieurs de ces animaux Du reste, même les anciens soins vétérinaires, dentaires notamment, sont parfois visibles archéologiquement. Chez les chevaux de Botaï, toutefois, aucun de ces signes fiables de domestication n’a été relevé

L’ADN aussi nous renseigne Les progrès du séquençage de l’ADN ancien rendent désormais possible de reconstituer partiellement ou complètement des génomes à partir d’échantillons d’ADN extraits de restes osseux L’analyse de génomes anciens d’humains et d’animaux nous a ainsi donné beaucoup d’informations , documentant par exemple les migrations yamnayas depuis l’Europe de l’Est jusqu’à la Sibérie et la Mongolie vers la fin du IVe millénaire avant notre ère , mais aucun indice génétique d’interactions entre Yamnayas et Botaïs n’a été relevé

Malgré cela, certains chercheurs restent convaincus qu’un lien entre les chevaux botaïs et les débuts de la domestication d’ Equus

caballus existe. Le site kazakh illustrerait un effort précoce, mais infructueux, d’apprivoisement et de contrôle d’une espèce équine dont descend le cheval de Przewalski, espèce sauvage contemporaine. C’est ce que suggèrent les résultats des travaux menés en 2018 par Charleen Gaunitz , de l’université de Copenhague, et Ludovic Orlando, du Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse, avec des collègues, qui montrent que les chevaux botaïs sont les ancêtres des chevaux de Przewalski. Tout ce débat autour des chevaux de Botaï a souligné à quel point il est important de sauver le cheval de Przewalski , dont une lignée présumée sauvage s’est éteinte dans la nature dans les années 1970. Heureusement, quelque 300 chevaux de Przewalski captifs subsistaient encore dans les zoos du monde , de sorte que , grâce à un minutieux programme , des troupeaux de chevaux de Przewalski ont pu être constitués et réintroduits dans la nature en Mongolie , en Chine et en Ukraine. En juin 2024, un troupeau issu du zoo de Prague a ainsi été transporté dans les prairies du centre du Kazakhstan ,

Première expansion des chevaux domestiques

Propagation des chevaux domestiques

Sintachta Botaï

Dereivka

Steppe occidentale Premiers chevaux domestiques

Steppe orientale

Steppe centre-asiatique

ÉGYPTE

marquant le retour de cette forme de cheval dans la région

La possibilité d’une domestication botaï a toutefois largement perdu de son importance depuis que les séquençages génomiques et datations au radiocarbone d’ossements équins à travers l’Eurasie ont presque entièrement invalidé l’hypothèse kourgane : il s’est avéré que les Yamnayas, qui se déplaçaient en chariots à bœufs en entraînant avec eux des moutons, des chèvres et des vaches, ont amené la diffusion des kourganes et de la culture indo-européenne de nombreux siècles avant la domestication des chevaux actuels. Pendant que les Yamnayas migraient, de nombreux peuples des steppes continuaient à chasser le cheval sauvage pour sa viande

Plus précisément, les analyses génomiques menées par Pablo Librado, de l’Institut de biologie évolutive de Barcelone, et par Ludovic Orlando prouvent que les ancêtres des chevaux domestiques modernes ont été sélectionnés dans les steppes de la mer Noire vers 2200 avant notre ère, soit quelque 2 000 ans plus tard que

ce que l’on croyait. Bien que les détails de leur domestication restent flous , ces nouvelles dates établissent que ce sont des éleveurs de la steppe d’Eurasie occidentale appartenant à des cultures post-yamnayas qui ont domestiqué les ancêtres de nos chevaux, après les avoir intensément sélectionnés pour leur endurance et leur docilité. Cette nouvelle chronologie de la domestication du cheval s’inscrit dans un ensemble croissant d’indices renouvelant notre vision de l’héritage yamnaya. Les premières sociétés indo-européennes ont plus d’une fois été idéalisées dans le cadre d’idéologies associant leur invasion de l’Europe à la domestication du cheval. L’équitation guerrière était censée avoir fourni à ces sociétés un avantage martial décisif, qui leur aurait permis d’envahir toute l’Europe, et aurait expliqué leur impressionnante influence linguistique et génétique (voir la carte ci-dessus). Toutefois, c’est un fait : la recherche actuelle montre que les Yamnayas n’ont pas domestiqué le cheval et suggèrent même que leurs migrations ont pu se dérouler sans grande violence. Ainsi, l’étude d’anciens génomes a révélé qu’il y a environ 5 000 ans, des migrants yamnayas ont

établi la culture d’Afanasievo en Mongolie centrale Ils pourraient avoir joué un rôle dans l’introduction des moutons, des chèvres et des bovins en Asie orientale, mais leur influence s’est d’abord limitée à quelques régions montagneuses des steppes orientales Ce n’est qu’environ 2 000 ans après leur arrivée que les chevaux domestiques ont commencé à apparaître dans ces régions De plus, les études génétiques montrent que les membres de la culture d’Afanasievo ont laissé peu de traces dans le patrimoine génétique des populations ultérieures. La découverte que les chevaux ont été domestiqués bien plus tard que ce que l’on croyait résout un problème récurrent de l’hypothèse des kourganes : pourquoi a-t-il fallu autant de temps avant que les chevaux ne se manifestent dans le registre archéologique s’ils ont vraiment été domestiqués dès l’âge du cuivre ? Les chercheurs favorables à l’hypothèse kourgane ont souvent présenté la domestication du cheval comme un processus assez progressif pour expliquer le retard avec lequel les chevaux ont quitté les steppes et bouleversé le monde Le réexamen de nos archives à la lumière de cette nouvelle chronologie nous amène à penser que le développement rapide et perturbateur que nous attendions s’est effectivement produit, mais plus tard que prévu

Selon le nouveau paradigme, les humains ont sans doute utilisé les chevaux pour le transport dès leur domestication. L’un des premiers indices archéologiques solides à cet égard provient de sépultures de la culture de Sintashta, dont l’aire se trouve sur les piémonts sud de l’Oural . Dans ces tombes datant d’environ 2000 avant notre ère, on a en effet retrouvé des chevaux attelés à des chars Les datations et les données génétiques montrent que la lignée qui a donné nos chevaux domestiques s’est répandue en quelques siècles à travers l’Eurasie Cette expansion s’est faite de manière pacifique dans nombre de cas, de sorte qu’il semble que lorsque les chevaux domestiques sont devenus disponibles, les populations des steppes ont simplement intégré dans leur mode de vie l’élevage et le transport à dos de cheval. Dans d’autres cas, les chevaux domestiques ont été introduits par des cavaliers conquérants Certaines des cultures issues de cette expansion du cheval domestique étaient indo-européennes, d’autres ne l’étaient pas. Vers le milieu du IIe millénaire avant notre ère, le cheval s’était déjà répandu depuis l’Égypte et la Méditerranée jusqu’à la Scandinavie et de la Mongolie à la Chine. Dans de nombreux cas, l’arrivée des chevaux a bouleversé l’équilibre des

pouvoirs Ainsi, lorsqu’à la fin de la dynastie Shang il y a environ 3 200 ans, les chevaux furent introduits en Chine, ils furent d’abord perçus par l’élite comme de simples curiosités. En un siècle toutefois, les Zhou occidentaux exploitèrent leur savoir-faire en matière d’attelage pour mettre fin à la domination des Shang. En très peu de temps, les chevaux passèrent donc du statut de curiosité venue des steppes à celui de fondement de l’autorité de l’une des plus grandes civilisations d’Asie orientale. Les archéologues ont non seulement clarifié les premiers chapitres de la relation entre l’homme et le cheval, mais ont aussi révélé des liens entre les cultures équines du passé et notre monde actuel. Les découvertes archéologiques et le séquençage de l’ADN ancien provenant des steppes et des déserts d’Asie centrale montrent clairement que les chevaux domestiqués pour la mobilité ont contribué à la formation de réseaux, de routes commerciales et d’empires qui ont unifié le monde antique Ainsi, ce sont les chevaux qui ont permis aux hommes de franchir les steppes et de parcourir les routes de la soie pour transporter à travers l’Eurasie et au-delà des marchandises, des plantes, des animaux, des idées, et, par extension, les microbes des premières pandémies – des connexions transcontinentales directement attestées par les archives archéologiques

En Mongolie , une tombe royale du premier empire des steppes, celui des Xiongnu, datant d’environ 100 ans avant notre ère , a révélé une plaque d’argent représentant le demi-dieu grec Hercule. Des documents historiques rapportent des expéditions de la Chine vers la vallée de Ferghana , en Asie

Une harde de chevaux de Przewalski broutant dans la steppe. Ces chevaux, qui sont de la même lignée que les chevaux de Botaï, ont été réintroduits dans le cadre de plusieurs projets européens de sauvetage de cette espèce sauvage.

centrale, à la recherche de chevaux, marquant ainsi une première étape dans la formation des routes commerciales de la soie. À l’apogée de la dynastie Tang (618-907), les chevaux du plateau tibétain et de l’Himalaya étaient l’objet d’un commerce florissant vers la Chine, où on les échangeait contre du thé. Le séquençage récent de l’ADN de la bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste, suggère que les premières souches de ce pathogène, qui dévasta l’Europe à plusieurs reprises, sont apparues dans les déserts, montagnes et steppes d’Asie centrale, avant de se propager le long des corridors steppiques et des routes de la soie, notamment au début du XIVe siècle. Les couloirs et les connexions forgés par les anciens cavaliers persistent aujourd’hui : les anciennes routes de la steppe mongole sont maintenant rénovées par la Chine sous la forme d’autoroutes et de lignes de chemins de fer. De même, la route nationale que j’emprunte tous les jours à Boulder, dans le Colorado, est l’héritière d’une route parcourue par des diligences tirées par des chevaux de trait au XIXe siècle. De récentes découvertes archéologiques montrent que les cultures des steppes ont non seulement inventé, mais aussi diffusé, des techniques de contrôle des chevaux qui sont toujours utilisées aujourd’hui En Mongolie, mes collaborateurs et moi avons trouvé des équipements anciens, remarquablement bien conservés, datant d’environ 1 600 ans. Cette technologie équestre ancienne comprenait des selles à armature en bois et des étriers en fer Elle prouve que les steppes ont joué un rôle clé dans l’élaboration de cet équipement essentiel du cavalier, qui lui permet de bénéficier d’une

Ce sont les anciens habitants des steppes qui ont inventé les techniques équestres utilisées encore aujourd’hui par les cavaliers. Parmi ces innovations, on trouve une selle en bois peint découverte à Urd Ulaan Uneet, dans l’Altaï mongol. Datant d’environ 420 avant notre ère, elle est considérée comme le plus ancien équipement de ce type connu.

P. Librado et al., Widespread horse-based mobility arose around 2200 bce in Eurasia, Nature, 2024.

W. Taylor, Hoof beats : How horses shaped human history, University of California Press, 2024.

L. Orlando, La Conquête du cheval, une histoire génétique, Odile Jacob, 2023.

P. Librado et al., The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes, Nature, 2021.

W. Taylor, A Bayesian chronology for early domestic horse use in the Eastern Steppe, Journal of Archaeological Science, 2017.

stabilité accrue, lui offre la possibilité de se tenir debout ou de s’arc-bouter, soit autant d’avantages décisifs à la guerre. Ces équipements sont devenus la norme dans le monde entier, des califats islamiques aux explorateurs vikings de l’Arctique Les découvertes archéologiques retracent aussi la propagation des chevaux domestiqués au-delà de l’Eurasie, à mesure que les humains les ont amenés dans des régions comme le Sahel, les grandes plaines d’Amérique du Nord, la pampa d’Amérique du Sud, et même dans les îles d’Australasie et du Pacifique . Partout, les chevaux ont façonné les cultures, souvent d’une manière surprenante Récemment, j’ai collaboré avec une équipe d’universitaires et de savants amérindiens pour explorer ce que l’archéologie, la génomique et les systèmes de connaissances autochtones peuvent nous révéler sur l’histoire des chevaux domestiqués des États-Unis. Selon l’opinion dominante, les Amérindiens n’auraient commencé à domestiquer les chevaux qu’après la révolte des Pueblos de 1680, lorsque ces derniers ont renversé les colonisateurs espagnols. Au cours de notre travail, nous avons cependant découvert que les nations des Plaines et des Rocheuses ont adopté les chevaux au moins un siècle plus tôt que ne l’indiquent les archives européennes Cette découverte confirme les perspectives préservées dans certaines traditions orales et histoires tribales, et s’inscrit dans le cadre de recherches similaires en Patagonie De nombreuses cultures équestres, au sein desquelles les chevaux représentent la force, la résilience et la tradition, s’appuient aujourd’hui sur des recherches archéologiques collaboratives pour rectifier les récits, préserver les lignées de chevaux et leur garantir une place dans notre monde en mutation. La disparition des chevaux dans la vie quotidienne au cours du siècle dernier a été aussi rapide et brutale que leur domestication il y a 4 000 ans. Partout dans le monde, la mécanisation a remplacé les sentiers par des routes et les chevaux par des véhicules Même s’ils portent des jeans et des chapeaux, les habitants des grandes plaines américaines sont plus enclins à faire leurs courses dans les supermarchés qu’à manier le lasso… Cependant, les liens entre notre présent et le passé ne sont jamais loin, si l’on sait où regarder. Certains des défis du XXIe siècle, qui vont, en ce qui nous regarde ici, de la sauvegarde du cheval de Przewalski et d’autres espèces sauvages au maintien des traditions, ne pourront qu’être mieux relevés si nous comprenons mieux la relation millénaire entre humains et chevaux n

L’ESSENTIEL

> Les bâtiments et la construction représentent 37 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone.

> L’amélioration de l’e cacité énergétique des bâtiments, notamment par des rénovations « profondes », est susceptible de réduire ces émissions de 80 à 90 %.

> Ces rénovations, qui mobilisent des systèmes de ventilation et filtration performants, améliorent la qualité de l’air, ce qui a un e et notamment sur la fréquence des maladies respiratoires.

L’AUTRICE

KAJA ŠERUGA journaliste basée à Vienne, spécialiste des techniques à impact environnemental

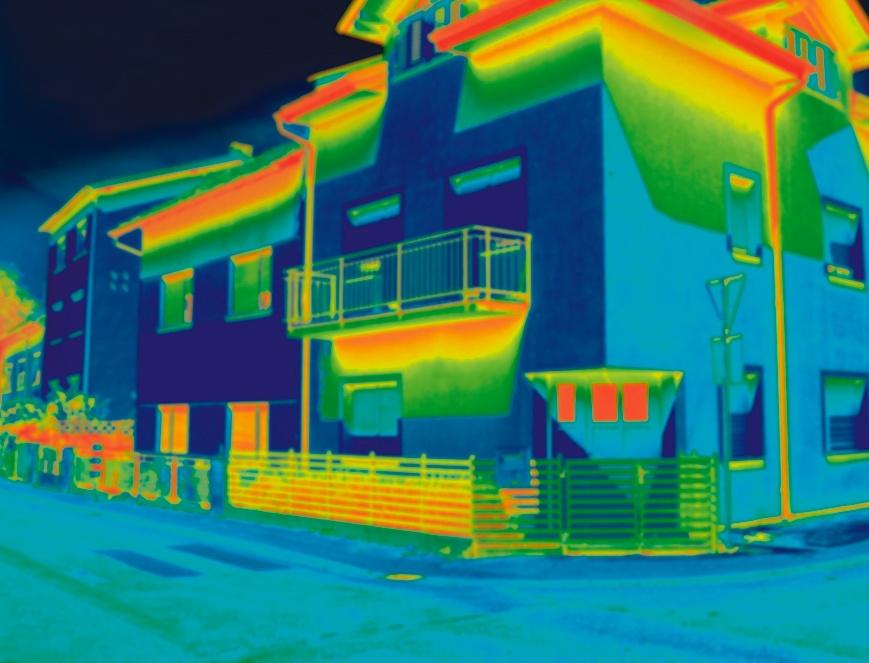

Les constructions à haute efficacité énergétique exigent des techniques poussées d’isolation (ici, un immeuble vu en thermographie, dont les tons chauds soulignent les pertes thermiques).

Rénover le bâti ancien en profondeur réduit très nettement son empreinte environnementale. Mieux, cela améliore aussi notablement la qualité de vie des résidents. Comment favoriser ce type de rénovation ? Les réponses de Diana Ürge-Vorsatz, vice-présidente du Giec, spécialiste de l’efficacité énergétique.

M© ivansmuk/istockphoto

anger moins de viande, préférer le train à l’avion, ne pas utiliser de plastique : les changements à opérer pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont souvent difficiles à faire accepter Mais il existe une stratégie gagnante sur tous les tableaux : l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments a le potentiel de réduire considérablement les émissions, tout en améliorant la santé, le confort et la sécurité financière des habitants « C’est un domaine où nous pouvons avoir le beurre et l’argent du beurre », résume Diana Ürge-Vorsatz, spécialiste de l’environnement et du climat à l’université d’Europe centrale de Vienne et vice - présidente du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ( Giec ). Sachant que le secteur pèse lourd dans la balance climatique : les bâtiments eux-mêmes et la construction sont responsables d’au moins 37 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie et aux procédés. Celles-ci sont en partie issues de l’usage du bâti : éclairer les pièces, maintenir une température adaptée pour occupants. Mais à mesure que les bâtiments gagnent en efficacité énergétique et que leurs sources d’énergie deviennent de plus en plus renouvelables, les émissions de dioxyde de carbone liées à la production des matériaux utilisés et à la construction des bâtiments – désignées comme « carbone incorporé » – sont susceptibles de compter pour plus de la moitié du total. En 2024, les États-Unis ont publié leur première stratégie fédérale globale visant à réduire les émissions des bâtiments de 90 % d’ici à 2050. À la même échéance, l’Union européenne affiche l’objectif d’une élimination complète Pour Diana Ürge-Vorsatz, c’est envisageable, à condition de faire évoluer en profondeur la façon dont nous gérons notre environnement bâti L’enjeu : rendre les bâtiments existants aussi économes en énergie que possible, tout en minimisant les émissions causées par les rénovations ou les nouvelles constructions

Parmi les sources d’innovation favorisant ces objectifs figurent les matériaux d’isolation Essentiels à l’efficacité énergétique des bâtiments, ils n’en représentent pas moins plus d’un quart du carbone incorporé d’un bâtiment. Les matériaux d’isolation issus de sources naturelles renouvelables figurent parmi les solutions étudiées par les scientifiques, dont Diana Ürge-Vorsatz et ses collègues.

DIANA ÜRGE-VORSATZ est physicienne, professeuse en sciences de l’environnement à l’université d’Europe centrale. Elle est vice-présidente du groupe III du Giec, qui étudie et évalue les moyens d’atténuation du réchau ement climatique.

Ce texte est une traduction de l’article The great green building makeover, publié par Knowable Magazine le 12 avril 2024.

Pourquoi vous concentrez-vous sur les bâtiments et la construction ? Quelle est leur importance dans le contexte du changement climatique ? En tant que physicienne, je me suis concentrée sur l’efficacité énergétique tout au long de ma carrière. Mais en 2004, alors que je dirigeais le chapitre sur les bâtiments pour le quatrième rapport d’évaluation du Giec, l’un des auteurs principaux ne cessait de répéter qu’il était possible de réduire la consommation d’énergie des bâtiments de 90 % J’ai d’abord pensé que ça relevait plutôt de la communication, pour motiver l’action, que des faits, et j’ai demandé à voir la littérature scientifique sur le sujet. Mais j’ai été finalement très impressionnée lorsqu’il a présenté des exemples documentés de maisons passives – des maisons à haute efficacité énergétique, qui nécessitent 90 % d’énergie en moins pour le chauffage et la climatisation par rapport à des bâtiments classiques

J’ai visité un immeuble en Hongrie, dont la rénovation a réduit de 85 % la consommation d’énergie C’était un de ces grands immeubles d’habitation de l’ère soviétique, faits de panneaux de béton préfabriqués, que l’on trouve dans toute l’Europe de l’Est. Le chantier de rénovation était peu complexe, et son coût loin d’être rédhibitoire. J’ai parlé à l’une des résidentes, qui m’a dit que sa qualité de vie s’était très significativement améliorée Certes, il est toujours agréable de constater que la facture énergétique est moins élevée Mais ce qui m’a le plus touché, c’est le fait que cette résidente souligne qu’elle pouvait désormais nettoyer cinq fois moins qu’avant. La littérature technique ne considérera jamais cela comme un exploit Mais l’immeuble est situé non loin d’une zone industrielle, avec beaucoup de poussière Dans les appartements , celle - ci a disparu grâce au

système de ventilation filtrée Et non seulement cette résidente économise ainsi beaucoup de temps et d’efforts, mais son allergie a également disparu. J’ai commencé à me pencher sérieusement sur la question et la littérature scientifique est claire et nette. L’amélioration de la qualité de l’air grâce à la ventilation et à la filtration de l’air a, à elle seule, un impact sur les maladies cardiovasculaires et la propagation des maladies respiratoires. Il est difficile d’y croire, cela semble trop beau pour être vrai, et pourtant, c’est un fait.

Quelle part des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie provient actuellement des bâtiments ?

Les bâtiments, y compris leur construction, sont responsables de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre Mais surtout, dans l’Union européenne , la moitié de l’énergie finale brute ( l’énergie acheminée vers les consommateurs) est utilisée pour le chauffage et la climatisation, et non pour faire rouler des voitures ou allumer les lumières Or les bâtiments à haut rendement énergétique sont à même d’éliminer la majeure partie de cette consommation. Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie dues aux bâtiments sont certes considérables, mais le potentiel pour les maîtriser est tout aussi considérable, et susceptible d’améliorer la qualité de vie de très nombreuses personnes

L’Union européenne et les États-Unis ont tous deux des plans ambitieux de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments et à la construction. Que faudrait-il faire, de manière réaliste, pour qu’ils atteignent ces objectifs ?

Tout d’abord, nous devons accepter le fait que nous avons suffisamment de bâtiments dans les pays développés Il y a bien sûr des exceptions, mais dans l’ensemble, la population n’augmente pas et nous disposons déjà d’assez de surface habitable par habitant Pour toute nouvelle construction, il devrait être imposé de justifier pourquoi un bâtiment existant ne pourrait pas plutôt être réaffecté et modernisé. Nous devons également trouver un moyen de ne plus inciter à augmenter la surface au sol, et décourager les aspirations aux résidences secondaires et aux grandes demeures.

Ensuite, il est nécessaire de réformer de manière significative le financement des rénovations Nous n’atteindrons jamais d’objectifs climatiques ambitieux en ne comptant que sur les propriétaires de bâtiments Bien qu’entreprendre une rénovation d’ampleur soit en général très rentable, cela n’est le cas, si l’on se base sur les seuls coûts énergétiques, qu’au bout de vingt à trente ans Cependant, dans une perspective sociétale, il s’agit de l’une des

PART DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS LES ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2 (énergie et procédés, chiffres 2021)

Résidentiel (émissions directes)

Transport

Autres

Autres activités industrielles

Infrastructure et autres activités de construction

(source: Unep, 2022)

Parc bâti global Pour un bâtiment

Incorporées

Résidentiel (émissions indirectes)

Non résidentiel (émis. directes)

Non résidentiel (émis. indirectes)

Production de ciment, aluminium, acier pour le bâtiment

Production de briques et de verre pour le bâtiment (estimation)

DES ÉMISSIONS « INCORPORÉES »

Émissions de gaz à e et de serre (kg CO2 éq/m2)

Bâtiment existant

Nouvelle construction

Fonctionnement

Fonctionnement : chau age/refroidissement

Incorporées : construction et maintenance

Béton

Autre

Équipement sanitaire

Équipement électrique

Finitions

Isolation

Fenêtres

Briques

Renforts structuraux

Béton

Lors de la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel, abritant plusieurs foyers, les émissions de gaz à effet de serre sont pour l’essentiel issues du béton utilisé. (source : G. Habert et al., Nature, 2020)

stratégies d’atténuation du carbone les plus séduisantes, car il est possible de faire d’une pierre plusieurs coups Nous améliorons la sécurité énergétique. Nous nous rendons indépendants du gaz naturel russe Nous contribuons au bien - être social des habitants en réduisant leurs dépenses énergétiques Du point de vue des pouvoirs publics , tout le monde y gagne

Nous avons donc besoin d’un financement public sérieux , et l’argent est là Actuellement , plus de 7 % du PIB mondial sert à subventionner les combustibles fossiles. Si nous en réa ff ectons juste une partie à la rénovation des bâtiments , nous atteindrons plusieurs objectifs à la fois

Qu’entendez-vous exactement par « rénovation profonde » ?

Il existe de nombreuses définitions différentes de ce qu’est une rénovation profonde. Dans un article qu’avec des collègues nous avons récemment publié dans le journal Annual Review of Environment and Resources, nous utilisons ce terme pour désigner les bâtiments qui, une fois rénovés, permettent d’économiser 80 à 90 % de l’énergie liée au chauffage et à la climatisation. Les rénovations profondes adoptent une vision holistique du bâtiment, et visent à augmenter son efficacité énergétique en améliorant son enveloppe, grâce à des mesures telles qu’une meilleure isolation et de nouvelles fenêtres Une attention particulière est accordée à la suppression des ponts thermiques et à l’étanchéité à l’air. Ces approches, associées à un système de ventilation à récupération de chaleur, donnent la possibilité, idéalement, d’aboutir à un bâtiment qui n’a pas besoin de chauffage ou de refroidissement supplémentaire, selon le climat local et l’utilisation du bâti

L’Europe et l’Amérique du Nord ont déjà reconnu l’importance qu’il y a à tenir compte des économies d’énergie dans les opérations de rénovation, mais dans les faits cela se limite souvent à quelques modifications incrémentales : changer une fenêtre ici, ajouter un peu d’isolant là Mes recherches ont montré que c’est en fait pire que de ne rien faire, parce que cela empêche de procéder ensuite à une rénovation en profondeur, qui nécessiterait de changer toutes les fenêtres et de refaire complètement l’isolation.

D’un point de vue économique, cela n’a en effet pas de sens de changer une fenêtre que l’on vient de changer ! C’est pourquoi il est préférable d’attendre de pouvoir procéder à une rénovation en profondeur, ou, si l’on procède par étapes, de le faire toujours dans l’optique d’une rénovation en profondeur Vous ne pourrez réaliser des économies d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière significative que si vous considérez le bâtiment

La salle de sport Roomley, aux Pays-Bas, est l’un des nombreux bâtiments anciens qui ont été rénovés pour répondre aux normes les plus strictes en matière d’efficacité énergétique. Construite dans les années 1970, cette salle de sport est désormais isolée avec de la paille et, grâce à des besoins énergétiques moindres combinés à des panneaux solaires, elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme.

comme un système et que vous envisagez la rénovation de manière holistique

Vos recherches récentes sur l’optimisation de l’efficacité énergétique dans le secteur de la construction soulignent que l’isolation peut avoir un impact considérable sur les émissions et les coûts énergétiques d’un bâtiment. Pourquoi l’isolation joue-t-elle un rôle si important ?

Les matériaux d’isolation, pris séparément, n’ont pas une empreinte carbone très grande, mais au global celle-ci devient élevée parce que nous en utilisons beaucoup. Certaines solutions d’isolation sont associées non seulement au dioxyde de carbone, mais aussi à des gaz à effet de serre beaucoup plus puissants, comme les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) employés dans la production de certaines mousses de polystyrène. Bien sûr, il vaut mieux isoler que ne pas isoler Une autre dimension de l’empreinte environnementale des isolants à ne pas négliger est le recours important aux matériaux plastiques, qui augmente de manière exponentielle d’année en année, et dont nous commençons à peine à quantifier l’impact négatif sur notre santé

Vous participez à un projet européen, BIO4EEB, qui vise à développer des matériaux isolants d’origine biologique. Que sont ces isolants biosourcés et quels sont leurs avantages ?

Les matériaux d’isolation d’origine biologique sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de sources biologiques renouvelables – des plantes, le plus souvent. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement renouvelables à 100 %, ils visent à réduire au minimum la dépendance à l’égard de matières premières non renouvelables , comme les dérivés du pétrole, pour leur production Par exemple , les mousses de polyuréthane biosourcées sont fabriquées à l’aide de biopolyols dérivés d’huiles végétales. Nous évitons ainsi les émissions causées par les matériaux isolants issus du pétrole lors de leur production, à forte consommation énergétique

En outre, les isolants thermiques biosourcés sont susceptibles de contribuer à la capture et au stockage du dioxyde de carbone Le tissu végétal des arbres ou des plantes capture le dioxyde de carbone pendant leur croissance , et le libère lorsqu’ils pourrissent. Si nous les préservons dans cette phase de pourrissement le plus longtemps possible, sous la forme de matériaux isolants, nous empêchons le dioxyde de carbone stocké de rejoindre l’atmosphère

Le troisième avantage de ces matériaux est la réduction de la toxicité : celle associée à certains matériaux d’isolation à base de minéraux, tels que la laine de verre, sur le système respiratoire, ou les effets toxiques des microplastiques issus de la pétrochimie

Les matériaux biosourcés présentent-ils des inconvénients ?

La question est surtout de savoir si nous en avons assez. Aujourd’hui, la demande de biomasse est déjà énorme et la pression sur les terres est forte Dans le cas des résidus forestiers ou agricoles, il n’est pas non plus durable de prendre toute la matière organique, car cela appauvrit le stock de carbone et la teneur en humus du sol

Ce sont là des questions difficiles. Quelle est la quantité de matières biosourcées disponibles de manière durable qui pourrait être utilisée dans le cadre de la rénovation des bâtiments ? Toutes ces solutions plus durables sont développées aujourd’hui à plus petite échelle, ce qui les rend également un peu plus coûteuses.

Pouvez-vous nous donner des exemples d’isolants d’origine biologique que vous trouvez particulièrement prometteurs ou intéressants ?

Nous étudions notamment la posidonie, une herbe marine, que l’on trouve fréquemment échouée sur le rivage en Méditerranée. Nous créons différents matériaux isolants à partir de cette plante, comme des panneaux préfabriqués Je trouve cela très intéressant Mais encore une fois , nous devons nous

T. Lützkendorf et M. Balouktsi, Embodied carbon emissions in buildings : Explanations, interpretations, recommendations, Buildings and Cities, 2022.

C. Magwood et al., Emissions of materials benchmark assessment for residential construction report, Passive Buildings Canada and Builders for Climate Action, 2022.

D. Ürge-Vorsatz et al., Advances toward a net-zero global building sector, Annual Review of Environment and Resources, 2020.

pencher sur l’échelle raisonnable d’utilisation de ces matériaux : quelle quantité est-il possible d’utiliser, en puisant dans la nature, sans avoir à la produire davantage ? Et si nous devons en développer la production, comment pouvonsnous le faire en toute sécurité ?

Je pense également que le chanvre et la paille pourraient être importants, car ils sont traditionnellement utilisés dans l’industrie de la construction. Il y a aussi les mousses biosourcées, car l’industrie de l’isolation utilise beaucoup de mousses, qui sont traditionnellement pétrochimiques, non dégradables et toxiques

Avec votre équipe de l’université d’Europe centrale à Vienne, vous évaluez ces matériaux dans le cadre de l’analyse de leur cycle de vie. Comment cela fonctionne-t-il ?

L’analyse du cycle de vie signifie que nous examinons tous les impacts environnementaux, depuis l’extraction des matériaux jusqu’à leur transformation en déchets, et tout ce qui se passe entre les deux . C’est un très beau concept, mais il est difficile et extrêmement coûteux de le mettre en œuvre correctement. Nous avons besoin d’une version simplifiée qui se concentre sur les éléments essentiels Nous savons que nous nous porterons mieux si nous remplaçons le béton, l’acier, le ciment et le polystyrène par des biomatériaux moins gourmands en énergie. Il est clair que ces derniers , très divers , présentent des impacts environnementaux très variables . Mais je ne suis pas sûr qu’il soit judicieux de consacrer du temps à des évaluations très détaillées , parce que nous n’avons ni le temps ni l’argent. J’espère que nos recherches contribueront à mettre au point des méthodes simplifiées pour évaluer les principaux problèmes et potentiels

Que souhaiteriez-vous voir se produire au cours de la prochaine décennie pour réduire l’impact du logement et de la construction sur l’environnement ? Et pensez-vous que nous puissions y parvenir ?

Tout d’abord, nous devons limiter l’énorme soif de construction et permettre à l’industrie de la construction d’opérer une transition juste et efficace vers un niveau d’activité moindre. Ensuite, comme je l’ai dit, il est essentiel de décourager fortement les constructions de luxe. Enfin, nous devrions encourager fortement les rénovations profondes plutôt que les rénovations progressives Cela nécessite un financement public important, qui sera bénéfique dans de nombreux domaines : sécurité énergétique, bien-être social pour les particuliers et les entreprises, bénéfices pour la santé… Y parviendrons-nous ou non ? Non, ce n’est pas la question Nous devons le faire L’avenir est toujours entre nos mains n

L’ESSENTIEL

> La chimiothérapie provoque parfois des déficits cognitifs comme des pertes de mémoire, de concentration et de capacité à planifier ses actions.

> Le plus souvent, ces altérations finissent par s’estomper. Mais de nombreuses personnes sou rent encore d’une forme de brouillard cérébral – appelé chemobrain –durant des mois ou des années après la fin du traitement.

> Les cancers et les agents chimiques des traitements, une fois entrés dans le cerveau, y provoqueraient une inflammation des tissus, une perte de volume de matière grise et une perturbation des communications entre zones cérébrales.

> Aujourd’hui, seuls des entraînements cognitifs sont proposés aux patients pour les aider. Mais l’irruption du Covid-19 – qui engendre parfois des symptômes similaires – pourrait changer la donne.

L’AUTRICE

SOPHIE FESSL docteure en neurosciences et journaliste scientifique à Vienne, en Autriche

Pensée ralentie, troubles de la mémoire, concentration vacillante : après une chimiothérapie, le cerveau est parfois comme dans un brouillard. On commence à comprendre les mécanismes en jeu.

Fiona Henderson était en plein dans ses études de psychologie quand on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Après le traitement qui l’a guérie, elle a repris ses cours à l’université, au début sans di ffi culté « Mais trois ou quatre mois après, ça a commencé. Je lisais un article et dès que je voulais prendre des notes à son sujet, je me rendais compte que j’avais déjà oublié ce que je venais de lire » Elle a alors commencé à se demander si ces symptômes ne pouvaient pas venir de son cancer et de la chimiothérapie qu’elle avait subie . Était- il possible qu’elle souffre de ce que l’on nomme aujourd’hui le chemobrain, une forme de brouillard cérébral lié à la chimio ?

un an ou plus « Elles m’ont presque toutes dit : “J’ai l’impression d’être devenue stupide ” Évidemment, cela a un fort impact sur leur identité et leur estime d’elles-mêmes. »

Ce texte est une adaptation de l’article Chemobrain : geheilt, aber nicht gesund, publié dans Gehirn & Geist en mars 2024.

Fiona se met alors à étudier de plus près les effets de la chimiothérapie sur le cerveau Au cours de son doctorat de psychologie , elle interroge douze femmes atteintes d’un cancer du sein qui ont terminé leur traitement depuis

« Le chemobrain désigne un syndrome de troubles cognitifs qui apparaît souvent chez les personnes ayant survécu à un cancer », explique Todd Horowitz, de l’Institut américain du cancer, à Bethesda, aux États-Unis. Selon lui, les symptômes disparaîtraient en général une fois la thérapie anticancéreuse terminée. « Mais une grande partie des personnes concernées font part de déficits cognitifs – ou en présentent les signes – même après une chimiothérapie efficace et parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, après la fin du traitement » Même si les manifestations de cet état varient d’une personne à l’autre, la mémoire à court terme , la mémoire de travail et les

facultés linguistiques sont les plus fréquemment altérées. Les fonctions dites « exécutives », comme la planification, la flexibilité et l’inhibition mentales, ainsi que la durée d’attention, sont également touchées Des expériences sur des rongeurs semblent aussi indiquer que les médicaments anticancéreux les plus utilisés provoquent parfois des troubles cognitifs à long terme…

En 2015, une équipe de l’université de Sydney a montré chez des souris que le dosage du traitement joue de surcroît un rôle ; les chercheurs ont injecté aux animaux des quantités variables soit d’oxaliplatine – un cytostatique, c’est-à-dire un bloquant de la division cellulaire souvent utilisé pour traiter les cancers colorectaux métastasés –, soit d’eau salée à titre de comparaison Onze mois plus tard, ils ont observé des troubles cognitifs, par exemple dans le domaine de la reconnaissance spatiale, uniquement chez les souris ayant pris l’oxaliplatine. En outre, leurs altérations mentales étaient d’autant plus prononcées qu’elles avaient reçu de fortes doses de cet anticancéreux

Fiona, quant à elle, se souvient tout particulièrement de ses problèmes de mémoire. « Mes enfants étaient adolescents à l’époque et pariaient entre eux sur le temps qu’il me faudrait pour oublier que je venais de leur donner leur argent de poche . Mais quand ils ont constaté que c’était seulement dix minutes, ils ont compris que quelque chose n’allait pas… »

La psychologue a aussi souffert d’un manque de concentration : « L’attention diminue Certaines personnes avec lesquelles j’ai parlé ont également des troubles de la perception spatiale et se sentent désorientées Ou bien elles assimilent les choses plus lentement » Aujourd’hui, plusieurs années après sa chimiothérapie, Fiona en ressent encore les effets « Parfois, c’est comme si l’écran de l’ordinateur s’éteignait – le cerveau est tout simplement vide. Qu’est-ce que je viens de dire déjà ? »

Le chemobrain n’est pas un phénomène nouveau : les premiers cytostatiques utilisés contre les cancers ont été développés dans les années 1940 et, dès 1978, on a suggéré que les chimiothérapies agressives pouvaient détériorer les fonctions cognitives et émotionnelles des patients Mais ce n’est qu’au début des années 2000 que des études épidémiologiques et d’imagerie ont mis en évidence un déclin cognitif chez des sujets atteints d’un cancer du sein

On ignore encore combien d’individus ayant survécu à un cancer seraient concernés par ces pertes cognitives ; les estimations oscillent entre 17 et 75 % des malades… Une variabilité qui s’expliquerait en partie par le fait que les

des survivants d’un cancer interrogés lors d’une étude en 2019 ont déclaré que leurs troubles cognitifs les empêchaient de reprendre le travail. 75 %

ressentis subjectifs des patients concernant leurs déficits ne sont pas toujours corrélés aux mesures objectives Par exemple, près de la moitié des femmes atteintes d’un cancer du sein rapportent des troubles cognitifs après une chimiothérapie, mais ceux-ci ne sont réellement mesurés par des tests neuropsychologiques que chez 20 à 35 % d’entre elles. Todd Horowitz admet que ces tests ne sont pas adaptés pour diagnostiquer le chemobrain : « On ne s’est pas encore mis d’accord sur la bonne façon de définir ce brouillard cérébral et on a toujours tendance à créer une dichotomie : telle personne est atteinte, telle autre ne l’est pas » Cela ne correspond pas à la réalité , explique Fiona : « Même si l’on dispose encore de facultés cognitives “dans la norme statistique”, on peut trouver qu’elles se sont détériorées… Pour un médecin, tout semble donc normal, alors que pour nous, patients, cela ne l’est pas et on se sent diminué. »

À l’origine, les tests neuropsychologiques ont été développés pour détecter des lésions cérébrales d’étendue limitée, comme celles que provoque un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien Ils ne permettraient en revanche pas de caractériser une souffrance diffuse du cerveau telle celle du chemobrain, selon Todd Horowitz. D’autant que chez certains anciens patients, d’autres régions cérébrales prennent le relais pour compenser les déficits existants Ces personnes semblent alors normales lors des tests cliniques, qui se déroulent dans un environnement calme et structuré ; mais, dans la vie quotidienne, cela ne fonctionne plus

« CHEMOBRAIN »

À quoi sont dus ces troubles cognitifs ? La question est encore à l’étude, car ils dépendraient non seulement du type de cancer, mais aussi du traitement reçu Or la plupart des

L es molécules chimiques dites « cytostatiques » utilisées lors des chimiothérapies empêchent les cellules cancéreuses de se multiplier. Administrées par perfusion ou en comprimés, elles ciblent surtout le matériel génétique des cellules qui se divisent rapidement, comme les cellules cancéreuses. Mais les cellules des muqueuses, des racines des cheveux ou de la moelle osseuse, qui ont également un rythme de division élevé, sont aussi attaquées. Il en résulte des inflammations de la bouche, des nausées, des vomissements, une perte d’appétit et une chute des cheveux. La chimiothérapie provoque aussi de la fatigue, voire une forme d’épuisement permanent, et participerait aux troubles de la concentration et de la mémoire dont se plaignent de nombreux patients, car les neurones et les cellules gliales du cerveau sou riraient aussi lors du traitement.

travaux destinés à mettre en évidence les mécanismes cérébraux sous-jacents du chemobrain ont été menés chez des femmes atteintes d’un cancer du sein – car il s’agit d’un des plus fréquents, assorti d’un taux de survie relativement élevé. Et les chercheurs se sont surtout penchés sur les effets de la chimiothérapie à base de cytostatiques.

Restent quelques faits connus : tant le cancer que les chimiothérapies déclenchent des processus inflammatoires dans tout le corps Les cytokines, des messagers du système immunitaire libérés dans la circulation sanguine, traversent la barrière hématoencéphalique, qui protège le cerveau, et pénètrent dans ce dernier Là, elles provoquent une inflammation des tissus, un fait documenté par de nombreuses preuves scientifiques, selon Todd Horowitz

Puis, les cytokines endommageraient cette barrière qui, en temps normal, empêche des substances nocives d’atteindre les neurones. Or, si ce bouclier se fissure, c’est la porte ouverte aux molécules chimiothérapeutiques qui entrent dans le cerveau et y attaquent les cellules cérébrales, tout comme elles le feraient de cellules cancéreuses En outre, les composés cytostatiques provoquent un stress cellulaire dit « oxydatif » qui endommage l’ADN des neurones et des autres cellules du système nerveux.

Ainsi, des chercheurs ont montré que certains anticancéreux chimiques empêchent la formation de nouvelles cellules dans l’hippocampe, ce qui perturbe les fonctions cognitives associées à cette région cérébrale, comme la mémorisation et les apprentissages Mais d’autres parties du cerveau seraient aussi touchées Grâce à l’imagerie cérébrale, on a pu constater dans certains cas une diminution de la quantité de matière grise dans plusieurs zones comme le cortex frontal et temporal, le cervelet ou le thalamus, à la suite d’une chimiothérapie La matière grise concentre les corps cellulaires des neurones, c’est-à-dire leur partie centrale, où se trouve le noyau contenant les chromosomes ainsi que les principaux éléments vitaux , alors que la matière blanche désigne les prolongements appelés « axones » qui conduisent l’influx nerveux… Par la suite, en 2013, l’équipe d’Andrew Saykin, de l’école de médecine de l’université de l’Indiana à Indianapolis, aux États-Unis, a scanné le cerveau de 55 femmes atteintes d’un cancer du sein, dont la moitié avait suivi une chimiothérapie un mois auparavant, ainsi que de 24 personnes non malades. Chez les sujets ayant subi une chimio, elle a constaté que le cortex frontal avait diminué de volume par rapport à son état initial d’avant la chimiothérapie Ces personnes se plaignaient de troubles de la mémoire à court

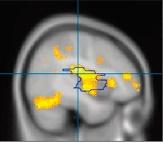

L’effet d’une chimiothérapie sur le cerveau est visible en imagerie par résonance magnétique. Ici, trois vues montrant la moyenne des images obtenues chez 16 patientes de 60 ans et plus traitées pour un cancer du sein, par comparaison avec celles de 15 femmes du même âge en bonne santé. Les régions touchées sont en couleur : plus celle-ci tend vers le jaune pâle, plus la densité de matière grise est faible par rapport au groupe contrôle.

terme ou de la capacité à planifier des actions – deux fonctions exécutives, donc…

Les médicaments cytostatiques ont un autre effet : ils accélèrent le vieillissement cellulaire naturel en raccourcissant les télomères , des sortes de capuchons protecteurs couvrant les extrémités des chromosomes Normalement , ces télomères ne se réduisent qu’à chaque division cellulaire C’est pourquoi le chemobrain est souvent considéré comme un processus de vieillissement accéléré , explique Todd Horowitz « Les survivants d’un cancer font souvent plus que leur âge biologique » De plus , selon le psychologue , les chimiothérapies et les hormonothérapies perturberaient la production d’œstrogènes et de testostérone , des hormones essentielles au maintien des fonctions cognitives , et qui freinent le raccourcissement des télomères