4 minute read

UN “ESPANTOSO ACONTECIMIENTO” EN 1767

En la historia de la Javeriana y de la Compañía de Jesús en Colombia se recuerda aquella fecha triste en que se ejecutó la Pragmática Sanción del rey de España que ordenaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la Corona.

En la extensa obra del P. Juan Manuel Pacheco, S.J. Los Jesuitas en Colombia (Tomo I, 1959 –Tomo II, 1962 – Tomo III, 1989), el Libro V del último tomo está dedicado a “La expulsión de los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada”. En las primeras líneas, se cita la siguiente anotación que hizo “en sus apuntes, un santafereño de entonces -que fue colegial de San Bartolomé-, Antonio Margallo y Duquesne: «El año de 1767 fue el espantoso acontecimiento del extrañamiento de los jesuitas»”. Otro autor de obligada referencia para estudiar este tema es el P. José del Rey Fajardo, S.J., quien publicó un libro titulado Expulsión, Extinción y Restauración de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada 1767-1815 (Editorial Javeriana, 2014).

“La gran ofensiva contra la Compañía de Jesús” se había iniciado en Portugal, donde se decretó la expulsión de los jesuitas en 1759.

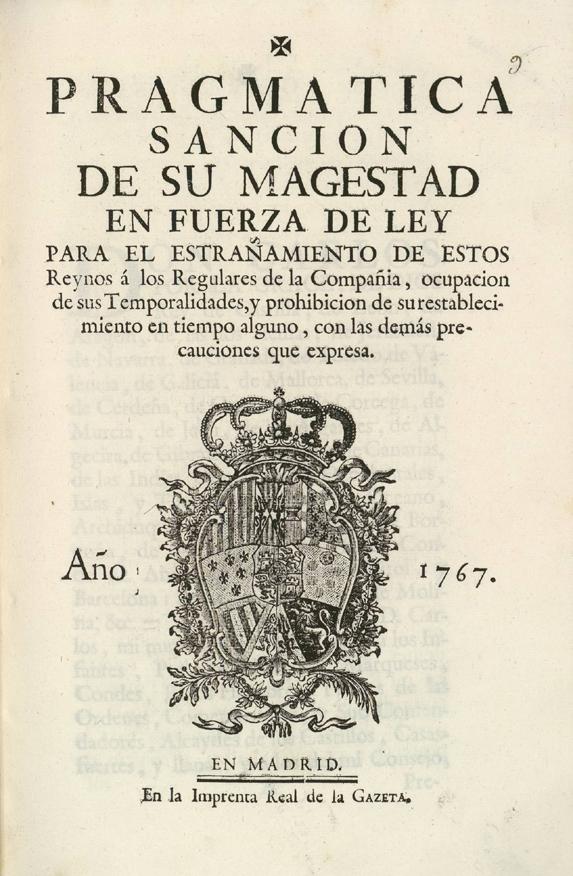

Portada de la Pragmática Sanción. Publicada en diversos sitios de Internet. https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/4818/1/fev-sv-g-00077_9.pdf celo, amor y fidelidad me aseguran el más exacto cumplimiento, y del acierto en su ejecución”. Entre los documentos que acompañaban esta carta estaban “el decreto de expulsión y las instrucciones sobre el modo de ejecutarla”.

En ese momento, eran tres las casas que tenían los jesuitas en Santafé: el Colegio Máximo, “la principal, en el que estaba fundada la Universidad Javeriana con cátedras de gramática,

Nos cuenta el padre Pacheco que el virrey Pedro Messía de la Cerda, quien “estimaba a los jesuitas” -tenía en su haber la carta de hermandad que le había enviado el general Lorenzo Ricci con fecha 9 de mayo de 1763-recibió el 7 de julio de 1767, en su correspondencia, unas cartas, “sobre las que pesaba el más riguroso secreto”. Entre ellas había una del rey Carlos III, escrita de su puño y letra, firmada en El Pardo, el 1º de marzo anterior, con este texto: “Por asunto de grave importancia y en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis Reinos, os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os comunica el conde de Aranda, presidente de mi Consejo Real, y con él solo os corresponderéis en lo relativo a él. Vuestro filosofía, teología y derecho. A sus clases no solo acudían -advierte el padre Pacheco- los religiosos jesuitas, sino los alumnos del Colegio de San Bartolomé y numerosos estudiantes externos”; el Colegio-Seminario de San Bartolomé y la casa ubicada en Las Nieves -en el camino a Tunja- que también se llamaba colegio. De igual manera, se encontraban los jesuitas en otras poblaciones y lugares de misión de lo que hoy son Colombia, Venezuela y Santo Domingo, territorios que hacían parte de la Provincia de la Nueva Granada.

De Carlos III (1716-1788), el cuarto de los reyes de la dinastía borbónica, inaugurada en España en 1701, debe recordarse que había llegado al trono en 1759, año en que murió su padre Fernando VI. Conocido como ‘el rey ilustrado’, este “monarca respetado y querido por sus súbditos… un hombre de su siglo, el de las Luces... supo rodearse de eficaces ministros que impulsaron el comercio, la industria y las finanzas, así como de intelectuales y artistas que propagaron la cultura y las bellas artes”. Entre los ministros ‘reformistas’ que acompañaron al rey, figuró un italiano proveniente de la corte napolitana, el marqués de Esquilache, su mano derecha, quien tomó algunas medidas impopulares que desataron severas protestas. A raíz del conocido “Motín de Esquilache”, el rey desterró a su ministro, lo reemplazó por el con- de de Aranda y se rodeó de “reformistas españoles como Pedro Rodríguez de Campomanes o el conde de Floridablanca”.

Luego de la investigación realizada, “Campomanes acusó a la orden de los jesuitas de ser los auténticos inductores del motín de Esquilache”; y el rey, “pese a ser un hombre muy religioso, pero que respetaba profundamente las decisiones de sus ministros, no puso objeción alguna para que se decretara su expulsión tanto de España como de los territorios americanos por Real Orden de 27 de febrero de 1767, al tiempo que confiscaba todas sus posesiones” (Mar Piquer, Atlas ilustrado de los Borbones, Susaeta, 2014). Tal documento entró en la Historia con las dos primeras palabras de su título: “Pragmática sanción de su Magestad, en fuerza de ley, para el estrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que expresa”.

Sin embargo, como bien lo explica Jean Lacouture en el capítulo “La corrida de las Luces” de su gran obra JESUITAS (Ediciones Paidós, 1993), las causas de tal decisión son mucho más complejas y tienen que ver “con la constitución, en todas partes, del Estado nacional moderno”. Este autor recuerda que “la gran ofensiva contra la Compañía de Jesús” se había iniciado en Portugal, donde se decretó la expulsión de los jesuitas en 1759; a la que siguió la disolución en Francia, decretada por Luis XV en 1762.

Dice el padre Del Rey que “en la geografía neogranadina la denominada ‘operación cesárea’ duraría casi cinco meses”, pues la ejecución de la Pragmática Sanción empezó el 12 de junio en Santo Domingo y concluyó el 2 de octubre en los Llanos. Cabe anotar que una vez desterrados los jesuitas y para honrar al monarca, la Iglesia de san Ignacio pasó a llamarse de san Carlos; también la calle 10 y la plazoleta o plazuela frente a la puerta principal del templo, lo mismo que el edificio que hoy alberga la Cancillería de Colombia, conocido de tiempo atrás como Palacio de san Carlos.

Pues bien, al otro día de la Fiesta de san Ignacio de Loyola, el 1º de agosto de 1767, se le comunicó la decisión del rey español al provincial de la Nueva Granada, P. Manuel Balzátegui, S.J., -lo era desde 1763 y había estudiado Filosofía y Teología en la Javeriana- y se procedió inmediatamente al destierro de los jesuitas que residían en Santafé. Esta fecha marca el final del periodo colonial de la Academia y Universidad de San Francisco Javier, que había sido establecida en 1623

* Asesor de la Secretaría General