Organizzazione, tecnologia, architettura

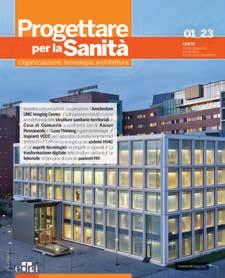

Incontro, comunicazione, cooperazione: l’Amsterdam UMC Imaging Center / Edificazione e ristrutturazione architettonica delle strutture sanitarie territoriali / Case di Comunità a confronto con le Kaiser Permanente / Il Lean Thinking in gastroenterologia / Impianti VCCC per i laboratori di produzione farmaci antiblastici / L’efficienza energetica dei sistemi HVAC / Gli aspetti tecnologici nei progetti di ospedali / La trasformazione digitale delle strutture sanitarie / Le televisite nel percorso di cura dei pazienti HIV

CNETO Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera

L’Amsterdam UMC Imaging Center 23 ISSN: 17206642 01

RAINPLUS

La soluzione al problema delle bombe d’acqua

Negli ultimi anni le precipitazioni sono caratterizzate da picchi di piovosità violenti e improvvisi sempre più frequenti.

Rainplus rappresenta la più efficiente tecnologia per il drenaggio delle acque piovane - in grado di gestire precipitazioni anche estreme - ed è perfetto per la copertura di edifici di grandi dimensioni, anche nel contesto della ristrutturazione.

Entra in contatto con un consulente tecnico Tel. 0365/877.397

www.valsir.it

Si parla di sfide future, ma il tempo stringe

difficile trovare riferimenti interessanti nel panorama internazionale sebbene con le peculiarità dei casi specifici.

Poter contare sull’osservazione dell’esperienza altrui al fine di apprendere, analizzare, valutare possibili cambiamenti, prima di sperimentare attivamente un processo o un progetto, ha per me un valore molto importante. Consente di non partire da zero, perché quel tempo impiegato da qualcuno prima di te per fare o imparare qualcosa, si traduce inevitabilmente in conoscenza accumulata che può essere utile a noi stessi e spesso anche alla collettività. Se pensiamo al ridisegno del nuovo modello di Sanità di prossimità accelerato dalle risorse messe a disposizione dal PNRR, non è

In un articolo che pubblichiamo in questo numero, parliamo per esempio dell’esperienza del Kaiser Permanente che ha creato il chronic care model e che rappresenta un esempio di grandissimo interesse per le politiche sulla de-ospedalizzazione e continuità territoriale. Anche la lunga tradizione inglese nell’ambito dei community hospitals costituisce senza dubbio un utile esempio di estensione efficace delle cure primarie e di risposta sanitaria e socio-assistenziale integrata per la popolazione locale di appartenenza. Un modello che si fonda, però, sul supporto fondamentale dei medici di base ma soprattutto della componente infermieristica a cui è sostanzialmente affidata la gestione di tali strutture.

Da più parti è stato sottolineato che per soddisfare le aspettative del PNRR servirà, tra l’altro, arruolare circa 30 mila nuovi infermieri e questo aspetto, in un momento di grave crisi del sistema a causa del blocco dei posti a disposizione e della perdita di attrattività delle professioni sanitarie pubbliche, appare

la minaccia più seria che rischia di compromettere la messa in funzione delle strutture che dovranno essere pronte entro il 2026. A questo proposito mi sembra sfidante pensare che entro tre anni dovremo realizzare 435 ospedali di comunità a fronte dei 500 community hospitals che gli inglesi hanno costruito e messo in funzione dal 1859 a oggi!

Oltre al reperimento del personale necessario è indispensabile mettere a fuoco quella formazione specialistica che fa dell’infermiere dei community hospital un professionista con competenze differenti rispetto a quello impiegato nell’ospedale generalista. In più, dobbiamo prendere coscienza che la comunicazione riveste un ruolo fondamentale sui cittadini e senza una condivisione di conoscenza, funzione e potenzialità dei nostri nuovi ospedali di comunità, difficilmente essi potranno diventare il riferimento continuativo sul territorio.

Il 12 e 13 febbraio, il convegno nazionale CNETO che si terrà a Camogli, costituirà un momento di riflessione e confronto su queste tematiche ancora in divenire.

Organo ufficiale del C.N.E.T.O.: Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera

Direttore Responsabile

Giorgio Albonetti

Direttore Scientifico

Margherita Carabillò

Coordinamento Editoriale

Chiara Scelsi - c.scelsi@lswr.it

Redazione Fabio Chiavieri redazione@progettareperlasanita.it

Comitato scientifico

S. Brusaferro, S. Capolongo, M. Carabillò, Marco Gola, J. Guercini, K. Kob, Maurizio

Mauri, F. S. Mennini, C. Nicora, D. Pedrini, G.Polifrone

Comitato di redazione

Architettura: Design LAB, DABC Politecnico di Milano

Impiantistica: Francesco Ruggiero

Information Technoloy:

Fabrizio Massimo Ferrara

Innovazione digitale: Paolo Bertini

Organizzazione e management:

Federico Lega

Servizi e facility management:

Arturo Zenorini

Tecnologie per l’Architettura: Rosa Romano, Maria Chiara Torricelli

Hanno collaborato a questo numero: F. Alessi, L. Baldessin, P. Bertini, M. Bo, G. Bo, G. Ferraguzzi, G. d’Ettorre, M. Gola, F. M. Ferrara, A. Lazzaro, F. Lega, C. M. Mastroianni, F. Mazziotta, S. Monterisi, A. Morganti, E. Nelson Cavallari, S. Piccinelli, E. Pierini, G. E. Recchia, M. Ridolfi, R. Romano, C. Spinosa, M. C. Torricelli

Stampa & Produzione

Antonio Iovene - 3491811231 a.iovene@lswr.it

Pubblicità

Costantino Cialfi

c.cialfi@lswr.it Tel. 346 6705086

Archivio immagini Shutterstock

Traffico Ornella Foletti ornella.foletti@quine.it Tel. 3427968897

Abbonamenti www.quine.it

abbonamenti.quine@lswr.it - Tel. 02 864105

Costo copia singola: euro 2,50

abbonamento annuale Italia euro 40,00

abbonamento annuale Europa euro 60,00

Stampa

TIPOLITOGRAFIAPAGANI s.r.l. via Adua, 6 25050 - Passirano - (Brescia) - Italy)

©2023 Quine Business Publisher

Progettare per la sanità www.progettareperlasanita.it

Reg. Trib. Milano n. 767 del 09/11/1998

Iscrizione al ROC n. 12191 del 29.10.2005

Tutti gli articoli pubblicati su Progettare per la sanità sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dagli art. 5-6-7 del GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7, 20141 Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazionedi cui agli art. 15-21 del GDPR.

Testata Associata

Margherita Carabillò

L’Amsterdam UMC Imaging Center

2 EDITORIALE febbraio 2023

CONTROLLO INFEZIONI

ZeroCONTACT è un sistema di apertura automatizzato appliccabile alle serrande dei moduli ZeroFire e si aziona semplicemente con il passaggio del piede in corrispondenza della spia luminosa. Il sistema permette di evitare il contatto con la superficie garantendo assoluta sicurezza anche in ambienti di alta criticità.

La spia luminosa azzurra indica quando la serranda è completamente aperta o chiusa.

La spia luminosa azzurra indica quando la serranda è completamente aperta o chiusa.

ZERO Contact Contact Automatic LIGHT www.favero.it LIGHT LONG LASTING INNOVATION

La spia rossa indica la mobilizzazione della serranda in apertura o chiusura.

Sommario

AMSTERDAM UMC IMAGING CENTER

Negli ultimi all’interno dell’University Medical Center di Amsterdam è stato realizzato un nuovo centro diagnostico. Questo edificio ospita una vasta gamma di tecnologie imaging di ultima generazione. Si tratta di uno dei pochi centri sanitari in cui la produzione, l’assistenza clinica, la ricerca preclinica e clinica e i progetti congiunti tra accademici e settore privato sono stati riuniti sotto lo stesso tetto di Marco Gola, Alessandro Morganti

IL METAPROGETTO DELLA CASA DI COMUNITÀ

Dalle Case e dagli Ospedali di Comunità alle Centrali Operative Territoriali: ecco le linee di indirizzo per progettare le strutture assistenziali previste dal PNRR. Sull’argomento abbiamo intervistato Stefano Capolongo, responsabile scientifico del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano che si è occupato di questo progetto di Arturo Zenorini

GLI ASPETTI TECNOLOGICI DELL’ARCHITETTURA OSPEDALIERA

Tecnologie dell’Architettura è la nuova sezione della nostra rivista Progettare per la Sanità dedicata a tutte le tematiche che coinvolgono gli aspetti tecnologici fondamentali nei progetti di ospedali e di luoghi di cura in genere

di Rosa Romano, Maria Chiara Torricelli

LA RIVOLUZIONE DIGITALE NELL’EDILIZIA OSPEDALIERA

Fedele al proprio ruolo di strumento fondamentale per la diffusione e la comunicazione di tutto quanto è innovazione nel mondo dell’architettura ospedaliera, Progettare per la Sanità lancia una nuova sezione dedicata alla trasformazione digitale che coinvolge la progettazione delle strutture sanitarie di Paolo Bertini

LA SFIDA DEL “TERRITORIO”:

COSA INSEGNANO 75 ANNI DI KAISER PERMANENTE?

Le Case di Comunità italiane discusse e messe a confronto con le strutture di Kaiser Permanente per individuare possibili spunti utili al SSN italiano di Gaia Ferraguzzi, Federico Lega, Sara Piccinelli, Elisabetta Pierini, Francesco Mazziotta

8

16

26

22

24 4 SOMMARIO febbraio 2023

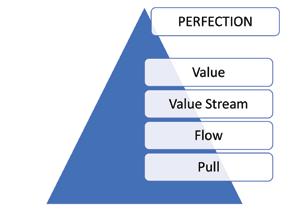

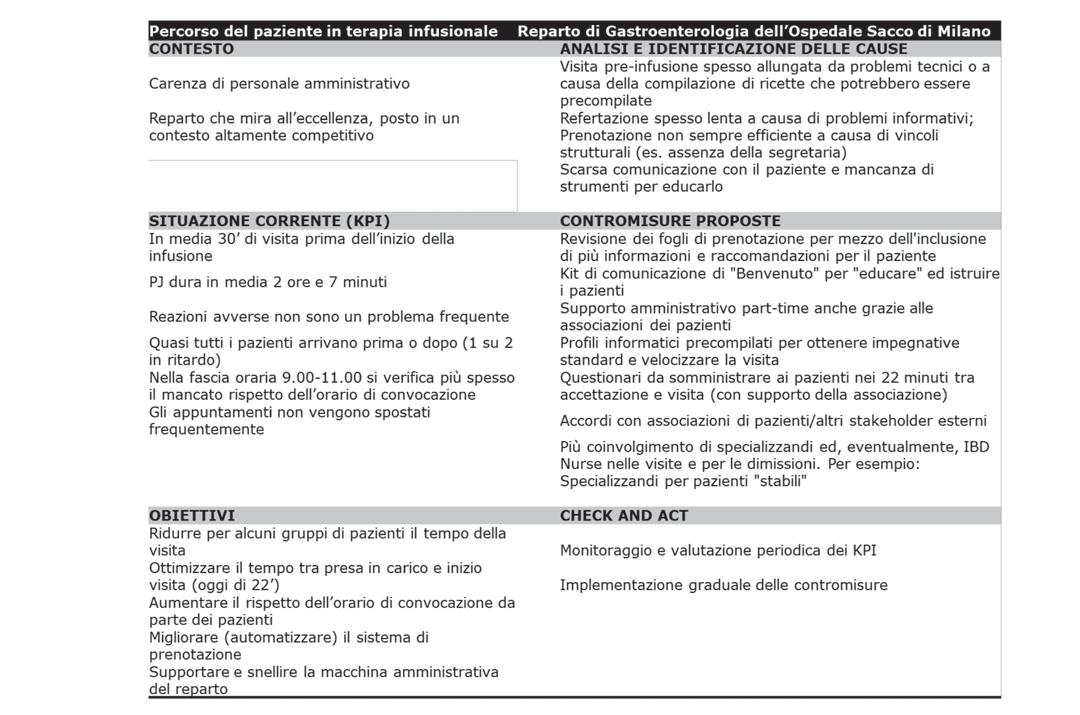

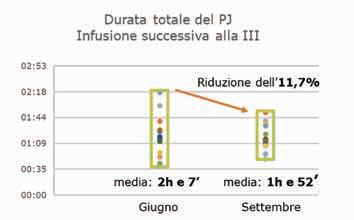

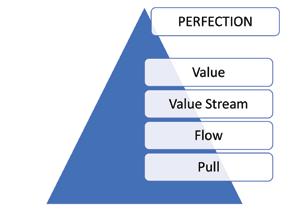

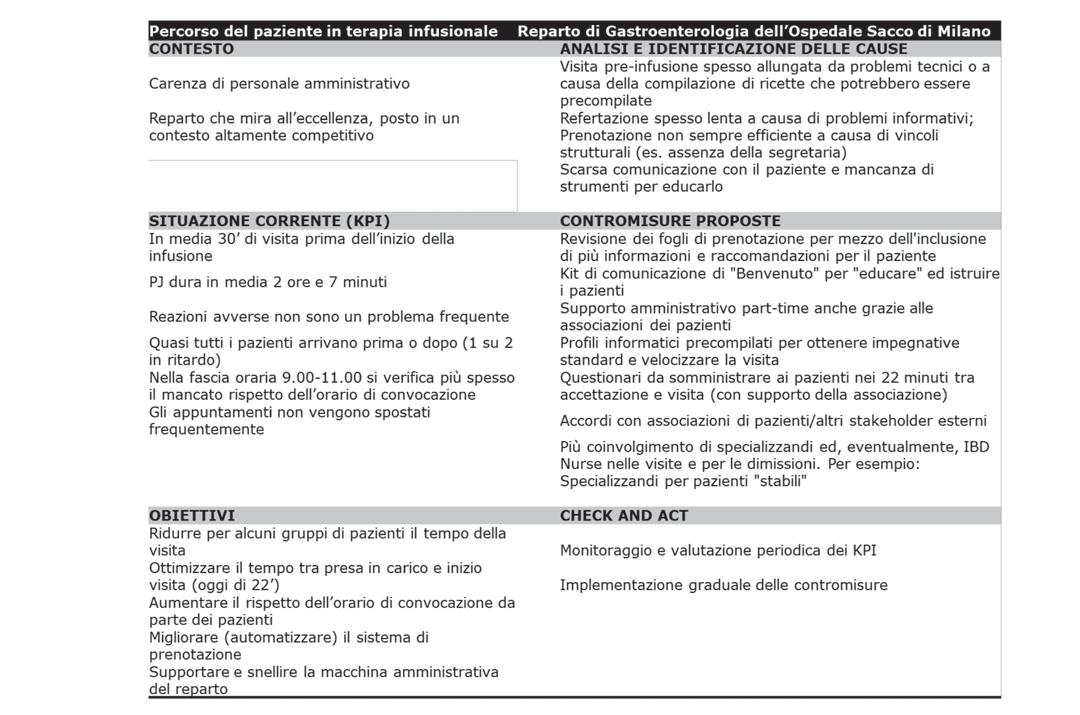

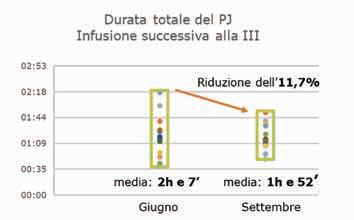

IL LEAN THINKING: DAI PRINCIPI

ALLA SUA APPLICAZIONE IN AMBITO SANITARIO

L’efficientamento del sistema gestionale e organizzativo tramite approccio Lean dei reparti di grastroenterologia dell’ASST

Fatebenefratelli Sacco di Milano di Ludovico Baldessin, Simona Monterisi, Claudia Spinosa

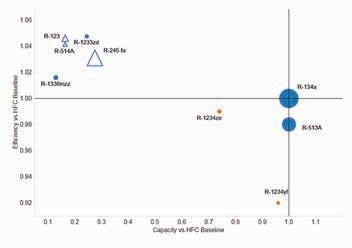

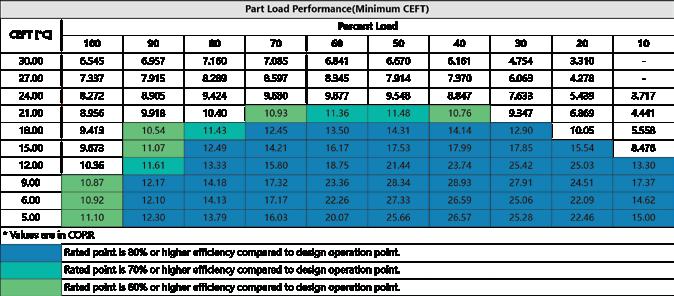

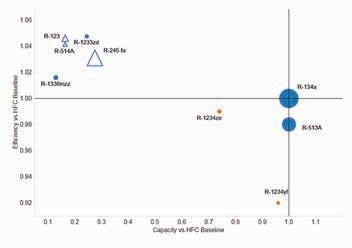

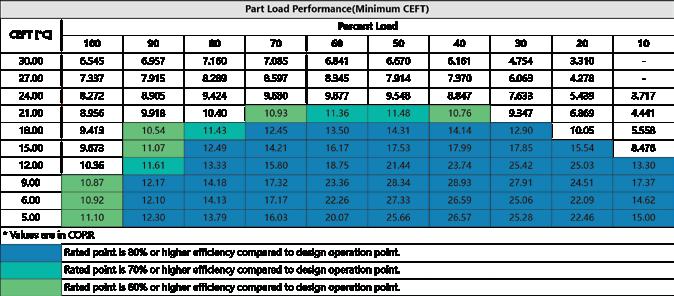

L’EFFICIENZA ENERGETICA

NEL SISTEMA DI GENERAZIONE

DEL FREDDO PER I GRANDI OSPEDALI

La tecnologia a levitazione magnetica impiegata nelle macchine a compressione di vapore porta a numerosi vantaggi per impianti e applicazioni dove la generazione del freddo è richiesta h24 ogni giorno dell’anno, come accade negli edifici ospedalieri di Michela Motta

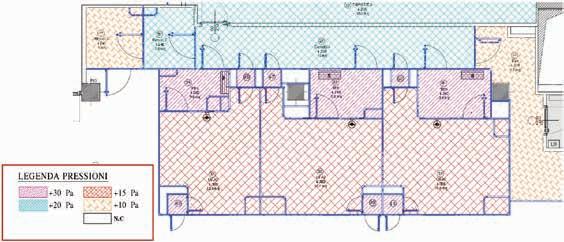

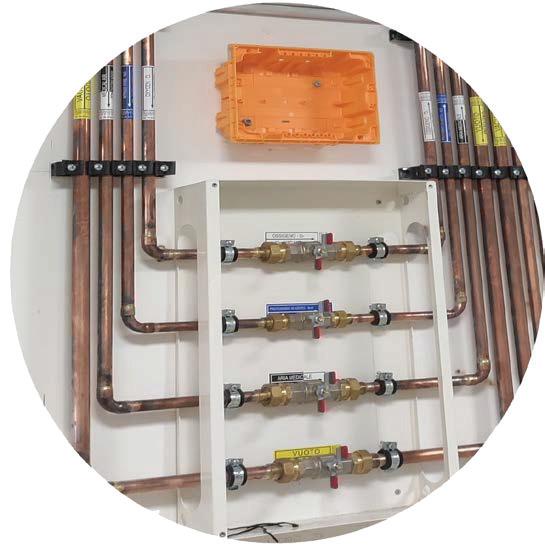

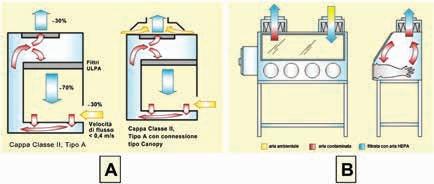

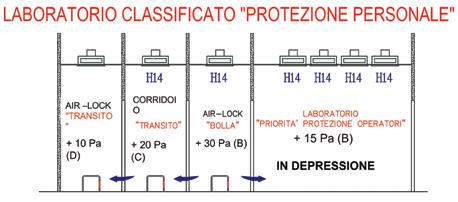

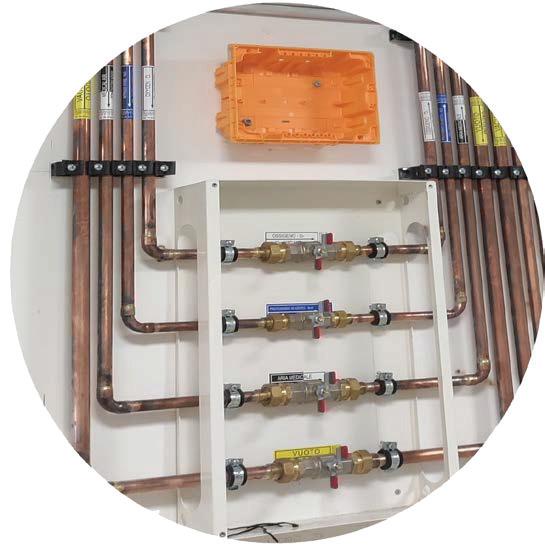

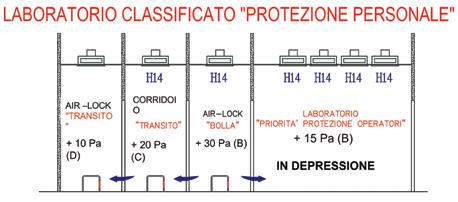

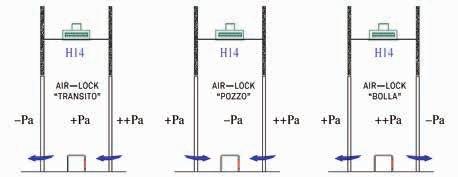

IMPIANTI

VCCC PER I LABORATORI DI PRODUZIONE FARMACI ANTIBLASTICI

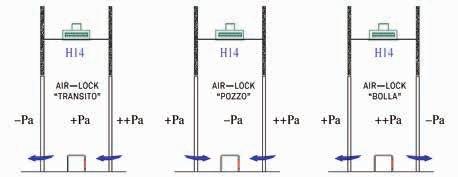

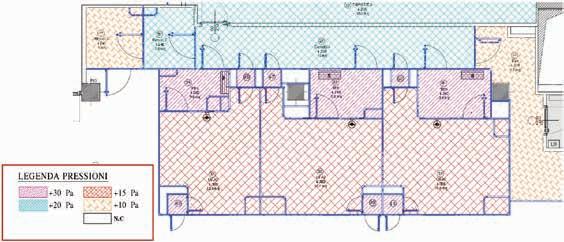

Vediamo quali sono i criteri di progettazione degli impianti di Ventilazione e Condizionamento a Contaminazione Controllata per le Unità Farmaci Antiblastici di Matteo Bo, Giorgio Bo

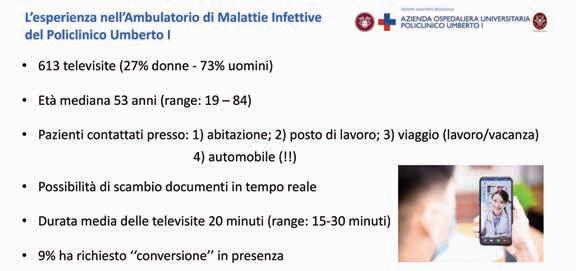

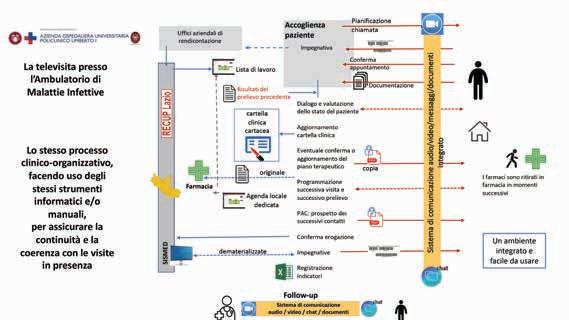

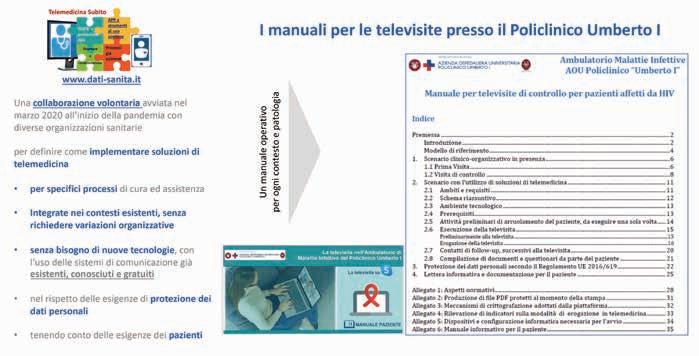

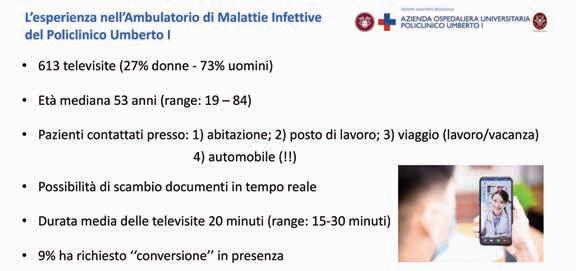

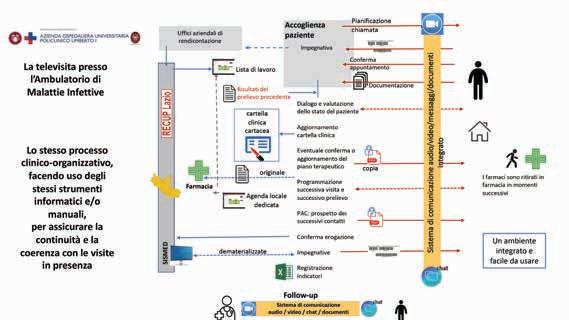

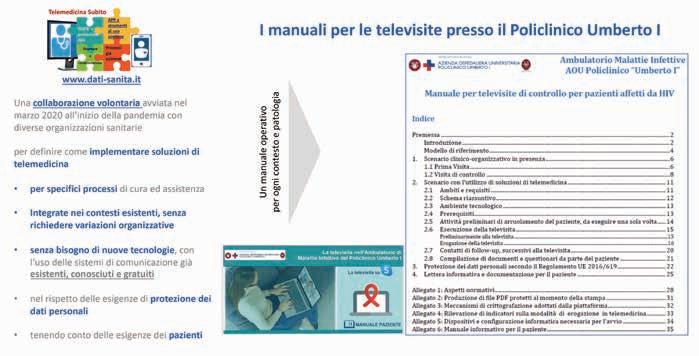

LA TELEMEDICINA NELLA CURA

DEI PAZIENTI AFFETTI DA HIV

Il percorso di cura dell’HIV richiede frequenti controlli e follow-up; inoltre, per motivi di privacy, molti pazienti preferiscono farsi seguire da Centri in comuni diversi dalla loro residenza. L’utilizzo di strumenti di telemedicina può sensibilmente ridurre i disagi di Gabriella d’Ettorre, Eugenio Nelson Cavallari, Fabrizio Massimo Ferrara, Gregorio Egidio Recchia, Marco Ridolfi, Federica Alessi, Alessandro Lazzaro, Claudio Maria Mastroianni

Favero Health Project pag. 3

www.favero.it

IMI Hydronic pag. 54

www.imi-hydronic.com

Mapei pag. 14

www.mapei.it

30

42 48 Le aziende presenti in questo numero News 6 Normativa commentata 56 RUBRICHE Rosiglioni IV cop. www.rosiglioni.it Valsir pag. 1 www.valsir.it Wetech II cop. www.wetechsystem.it 5 SOMMARIO febbraio 2023

36

NUOVI PORTONI TAGLIAFUOCO SCORREVOLI

Il Gruppo Hörmann è uno dei più importanti player anche nello specifico comparto delle chiusure antincendio, prodotte dall’azienda, per l’Europa, all’interno di cinque stabilimenti, di cui quattro situati in Germania e uno in Austria. Risultato dell’importante know how acquisito dalla società in questo segmento, sono i nuovi portoni scorrevoli tagliafuoco OD, ideali per tutte le aree – commerciali, industriali, agricole, hospitality o pubbliche – in cui si voglia proteggere persone, spazi e oggetti non solo dal fuoco ma anche dalla diffusione di gas potenzialmente letali, in caso di incendio.

Realizzati in acciaio e in acciaio inox, questi modelli sono presentati a uno e due battenti, nonché in esecuzione telescopica. Proposti in versione antincendio ignifuga (El 2 30) come anche incombustibile (El 2 60, El 2 90 e El 2 120), i nuovi portoni dispongono del marchio CE e soddisfano pienamente le normative EN 16034 ed EN 13241, valide a livello europeo.

Idonee per rispondere ad ogni necessità, le chiusure OD sono disponibili, a richiesta, nell’esecuzione tagliafumo (S 200) o a chiusura ermetica (S a) e possono essere dotate di portina pedonale inserita, con o senza soglia (solitamente equipaggiata con chiudiporta aereo su guide di scorrimento), per facilitare il passaggio pedonale e il transito con carrelli di trasporto.

Dal funzionamento estremamente silenzioso grazie alla presenza di mirati cuscinetti a sfera, questi modelli presentano la rotella portante cilindrica e il solido rullo di scorrimento abbinati alla canalina di scorrimento brevettata; tutti insieme, tali elementi garantiscono un’ottimale compensazione della forza.

Dotati di motorizzazioni SupraMatic HT o ITO 400 Hörmann, in grado di assicurare una movimentazione rapida e sicura, i portoni OD possono essere muniti, per uno scorrimento ancor più dolce e silenzioso, di automazioni SupraMatic HT e ITO 400 FU con SoftStart e Soft-Stop di serie. Azionabili con telecomando, pulsantiera o selettore a chiave, le automazioni vengono sbloccate, grazie a un meccanismo brevettato, in caso di incendio.

Progettualmente avanzate, queste chiusure sono proposte in numerose varianti architettoniche, tra cui quelle che prevedono lo scorrimento del portone in nicchie dotate di portelli a scomparsa e meccanismi occultati di apertura, un unicum ad oggi sul mercato. Pur trattandosi di soluzioni destinate per lo più ad ambienti industriali e commerciali, i portoni OD sono curati in ogni più piccolo particolare anche dal punto di vista estetico. Ne è un esempio la scanalatura a V brevettata sulla giunzione dell’elemento, senza collegamenti a vite visibili, peculiarità in grado di conferire alla chiusura un impatto visivo d’assoluto effetto. Anche gli elementi sottili da 72 mm, incollati a filo su tutta la superficie e allineati tra loro mediante aste filettate, contribuiscono a un risultato estetico d’assoluta eccezione.

Presentati nelle due superfici standard Pearl Grain e lamiera d’acciaio liscia, oltre che in quella opzionale acciaio inox V2 A, 1.4301, questi modelli sono disponibili con fondo grigio-bianco RAL 9002, oppure in sette colori preferenziali e, a richiesta, in vari RAL a scelta, colori metallizzati, colori NCS e verniciatura a polvere esclusiva in acciaio Corten.

Molto stabili grazie al profilato ad innesto con labirinto dentellato, i portoni OD spiccano infine per facilità d’installazione e attenzione alla salvaguardia ambientale, non solo perché sono il risultato di un ciclo di produzione impostato su severi criteri ecologici, ma anche per la tipologia di imballi utilizzati, che sono ottimizzati per offrire la necessaria protezione col minimo impegno di materiali.

Per informazioni: www.hormann.it

febbraio 2023 6 NEWS

█ I nuovi portoni scorrevoli tagliafuoco OD Hormann

LA SANITÀ DEL FUTURO AL CONVEGNO CNETO 2023

Si terrà ancora una volta nella splendida cornice di Camogli, all’Hotel Cenobio dei Dogi, il Convegno Nazionale CNETO 2023 che avrà come titolo “Le sfide future della sanità 4.0. Le nuove Case e Ospedali di Comunità e i sistemi integrati per la salute”. I temi, di grande attualità, verranno affrontati con 4 sessioni, spalmate su due giorni di lavori dal 12 al 13 febbraio. In particolare, durante la prima giornata, dopo i saluti istituzionali e la Lectio Magistralis di Alfonso Femia, verrà affrontato il tema “Case e Ospedali di Comunità: dal DM 77 al metaprogetto” e, a seguire, verranno analizzate le “Funzioni e servizi delle Case e degli Ospedali di Comunità”.

Nella seconda giornata, in mattinata, si svolgerà la sessione dal titolo “Applicazione delle Case e degli Ospedali di Continuità” a cui farà seguito nel pomeriggio lo studio sulle “Azioni intraprese e da intraprendere e Attività di monitoraggio”.

L’evento è promosso dal CNETO (Centro Nazionale Edilizia e Tecnica Ospedaliera) con il patrocinio di OA.GE (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova).

Per ulteriori informazioni: https://www.cneto.it/convegni-e-workshop

Programma preliminare

DOMENICA, 12 FEBBRAIO

13.30 Registrazione

14.00 Saluti istituzionali

- Istituto Superiore di Sanità‚ Silvio Brusaferro

- AGENAS‚ Domenico Mantoan

- Ordine degli Architetti di Genova‚ Riccardo Miselli

- Ordine degli Ingegneri di Genova‚ Enrico Sterpi

- Sltl Liguria‚ Virna Frumento

- AiCAAR‚ Matteo Bo

- ANMDO‚ Karl Kob

- SIAIS‚ Daniela Pedrini

14.30 Lectio Magistralis a cura di Alfonso Femia

Alfonso Femia – Atelier(s) Alfonso Femia srl

SESSIONE

Case e Ospedali di Comunità: dal DM 77 al metaprogetto

Moderazione di: Maurizio Mauri – CNETO e Francesco Godio – Giovani CNETO

15.15 Case e Ospedali di Comunità: il DM 77

Domenico Mantoan – AGENAS

15.45 Metaprogetto delle CdC e OdC

LUNEDÌ, 13 FEBBRAIO

09.00 Inizio dei lavori

SESSIONE

Applicazione delle Case e Ospedali di Comunità

Moderazione di: Maria Chiara Torricelli – Università degli Studi di Firenze e Laura Sacchetti – Università degli Studi di Ferrara

09.00 Esperienza UK degli Ospedali di Comunità

Helen Tucker – Community Hospitals Association

09.30 Le Case di Comunità: esperienze internazionali

Tiziana Ferrante – Università “Sapienza” di Roma

09.55 Esperienza di ATS Milano: Manuale di supporto alle ASST Lombarde

Walter Bergamaschi – ATS Milano

10.20 Missione 6 e le altre Missioni correlate al progetto delle Case e Ospedali di Comunità (M1, M2, M5)

Alessandro Izzi – Izzi Associati Architettura

10.45 Question time

11.00 Coffee break

SESSIONE

CONVEGNO NAZIONALE 2023

Le future sfide della Sanità 4.0. Le nuove Case e Ospedali di Comunità e i sistemi integrati per la salute

PRESIDENTE: Stefano Capolongo

CAMOGLI (GE), 12-13 febbraio 2023

Stefano Capolongo‚ Maddalena Buffoli e Marco Gola – Politecnico di Milano

16.15 Question time

16.30 Coffee break

SESSIONE Funzioni e servizi delle Case e degli Ospedali di Comunità

Moderazione di: Margherita Carabillò – Progettare per la Sanità e Eletta Naldi - Università degli Studi di Firenze

17.00 Un documento del CNETO per la CdC e l’OdC

Maria Chiara Torricelli – Università degli Studi di Firenze e Gabriella Peretti - Politecnico di Torino

17.20 Il ruolo del Direttore Sanitario nella progettualità dei luoghi di cura

Karl Kob – ANMDO

17.40 Digitalizzazione delle Case e Ospedali di Comunità

Francesco Pensafinii‚ SIAIS

18.00 Sistemi impiantistici delle nuove Case e Ospedali di Comunità

Matteo Bo‚ AiCAAR

18.15 Question time

18.30 Chiusura dei lavori della giornata

20.30 Cena sociale

Azioni intraprese e da intraprendere e Attività di monitoraggio Moderazione di: Gabriella Peretti – Politecnico di Torino e Silvia Mangili – Politecnico di Milano

11.45 Stato attuale dell’applicazione delle CdC e OdC a livello italiano: azioni intraprese e da intraprendere

Alice Borghini – AGENAS [invitata]

12.15 Strategie di monitoraggio

Virma Frumento - Sltl Liguria

12.45 Question time

13.00 Conclusioni

Alessandro Bonsignore – Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova

Stefano Capolongo – Presidente CNETO

Margherita Carabillò – Vice-Presidente CNETO

Daniela Pedrini - SIAIS

Roberto Righini– Vice-Presidente CNETO

13.30 Chiusura dei lavori

febbraio 2023 7 NEWS

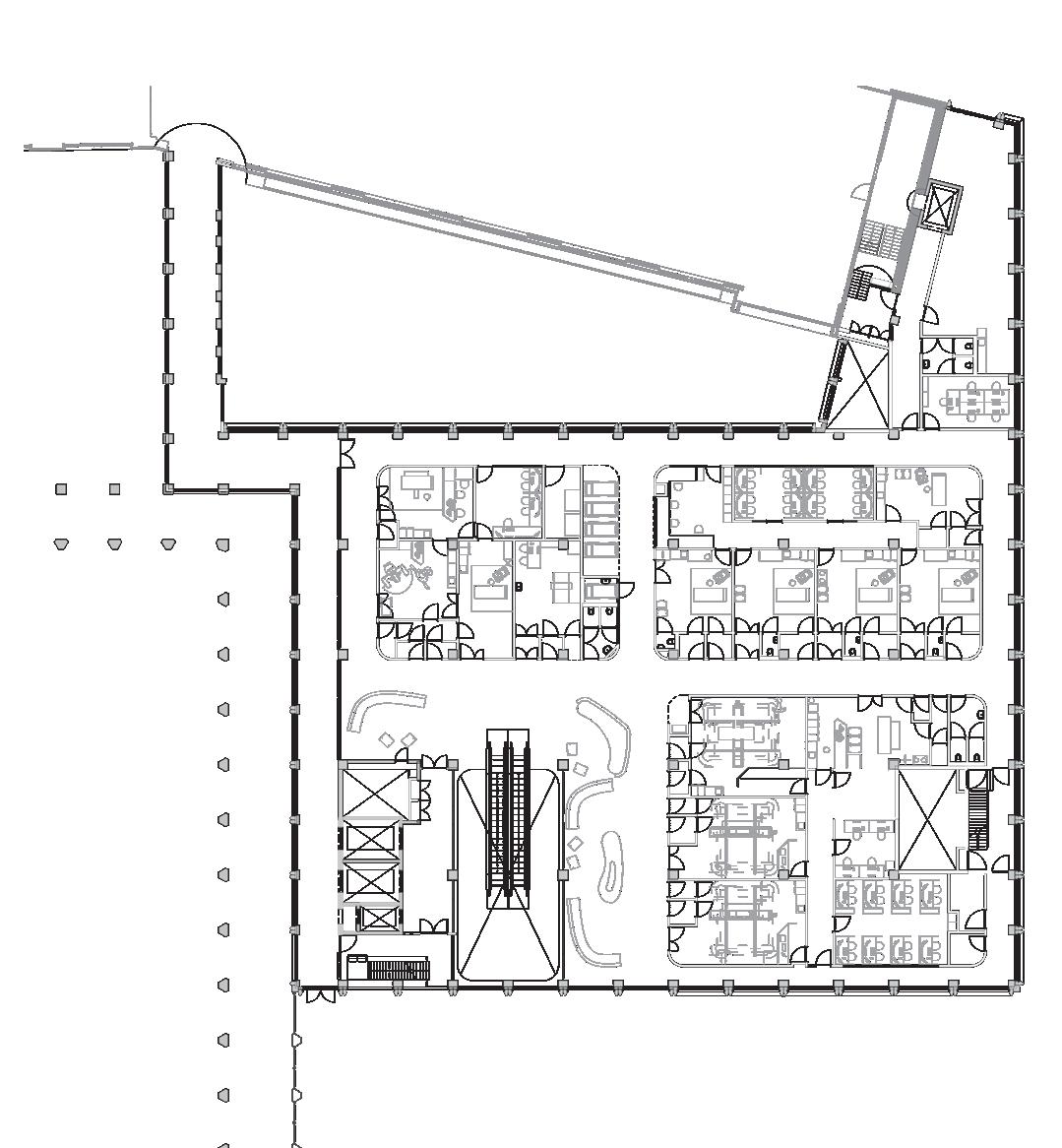

Amsterdam UMC Imaging Center

Negli ultimi anni all’interno dell’University Medical Center di Amsterdam è stato realizzato un nuovo centro diagnostico. Questo edificio ospita una vasta gamma di tecnologie di imaging di ultima generazione. Si tratta di uno dei pochi centri sanitari in cui la produzione, l’assistenza clinica, la ricerca preclinica e clinica e i progetti congiunti tra accademici e settore privato sono stati riuniti sotto stesso tetto

di Marco Gola, Alessandro Morganti 8 ARCHITETTURA febbraio

2023

█ Amsterdam UMC Imaging Center.

█ Copyright William Moore

DATI TECNICI

Progettisti Wiegerinck Architects in collaborazione con AT Osborne, Ptg advies, DDock, Royal HaskoningDHV, IBS, Olivier + Partners, Peutz e Studio Hartzema

Committente

Amsterdam UMC

Localizzazione

Amsterdam, Paesi Bassi

Anno di progettazione

2010-2011

Anni di realizzazione

2015-2019

Anno di inaugurazione

fine 2019

Area del sito 2.500 mq

Superficie lorda

18.000 mq circa

Costo

46 milioni di euro circa Certificazione di sostenibi

BREAAM-NL

9 ARCHITETTURA febbraio 2023

UN NUOVO POLO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L’University Medical Center di Amsterdam è un centro medico di rilievo internazionale che unisce cure complesse di alta qualità per i pazienti, ricerca scientifica innovativa e formazione per gli operatori sanitari di nuova generazione. L’ospedale è nato dalla fusione di due ospedali universitari della capitale olandese: l’Academic Medical Center (AMC) e il Vrije Universiteit University Medical Center (VUmc), e attivamente collabora con le facoltà di medicina delle rispettive università.

L’UMC di Amsterdam conta più di 15.000 professionisti, cura oltre 350.000 pazienti all’anno e ospita otto istituti di ricerca con gruppi di ricerca e dipartimenti che lavorano su vari aspetti dello stesso tema di ricerca‚ quali: il Centro oncologico; Scienze cardiovascolari; Gastroenterologia, Endocrinologia e Metabolismo; Istituto per le infezioni e l’immunità; Scienze motorie; Neuroscienze; Sanità pubblica; Riproduzione e sviluppo umano. In generale il polo ospedaliero copre l’intero spettro dei temi della ricerca sanitaria e biomedica‚ adottando un approccio multidisciplinare e

intersettoriale volto al miglioramento della qualità e della rilevanza sociale della ricerca.

Negli ultimi anni l’ospedale si è ampliato con la realizzazione dell’Amsterdam UMC Imaging Center. Infatti nel 2010 VUmc ha bandito un concorso di progettazione, vinto da Wiegerinck Architects in collaborazione con D/DOCK. Nel bando i progettisti erano stati invitati a formulare la loro visione di un edificio con l’obiettivo di unificare tutte le attività associate alle tecniche di imaging med cale, laboratori per la ricerca scientifica e un’area dedicata alla produzione di radiofarmaci. Le parole chiave per il progetto dell’Amsterdam UMC Imaging Center proposte dai Wiegerinck Architects sono state “Incontro”, “Comunicazione” e “Cooperazione”.

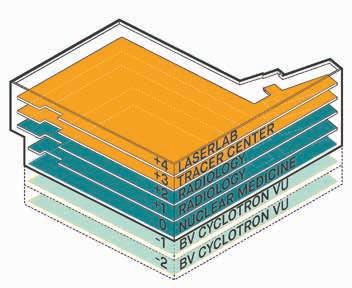

Si tratta di una struttura in cui confluiscono tutte le tecniche di imaging (Radiologia e Medicina Nucleare, Ciclotrone BV e il Laser Lab) utilizzate per scopi medici. Si tratta di un progetto unico in quanto solo poche università al mondo hanno a disposizione una gamma di tecnologie all’avanguardia del genere che‚ secondo il New England Journal of Medicine‚ sanno “cambiare il volto della medicina clinica”.

Questo centro è diventato il fiore all’occhiello del cluster nazionale di salute e scienze della vita. Infatti offre una vasta offerta di tecniche di imaging all’avanguardia che consente di ridurre le liste di attesa, la diagnosi precoce e la definizione delle adeguate tecniche di trattamento.

In aggiunta, grazie alla presenza di tecnologie di ultima generazione, il personale sanitario addetto è in grado di esaminare più dettagliatamente le strutture anatomiche e i processi fisiologici, metabolici e molecolari del corpo umano, consentendo loro di selezionare il trattamento più adeguato per il paziente.

Inoltre, il centro ospita laboratori attrezzati con tecnologie Nikon tali da accelerare la ricerca medica e farmaceutica e ridurre i costi di sviluppo di nuovi farmaci e trattamenti, nonché ha spazi dedicati per la produzione di radiofarmaci con la disponibilità di isotopi medici.

Come segnala la direzione strategica della struttura sanitaria: “solo attraverso la collaborazione e condivisione delle conoscenze nell’era dell’imaging multimodale e dell’innovazione aperta, l’University Medical Center Amsterdam saprà dare origine ad un cluster life-tech ad alta intensità di conoscenza e relativo all’imaging. E non si esclude che in futuro questo edificio possa ospitare anche sale operatorie ibride”.

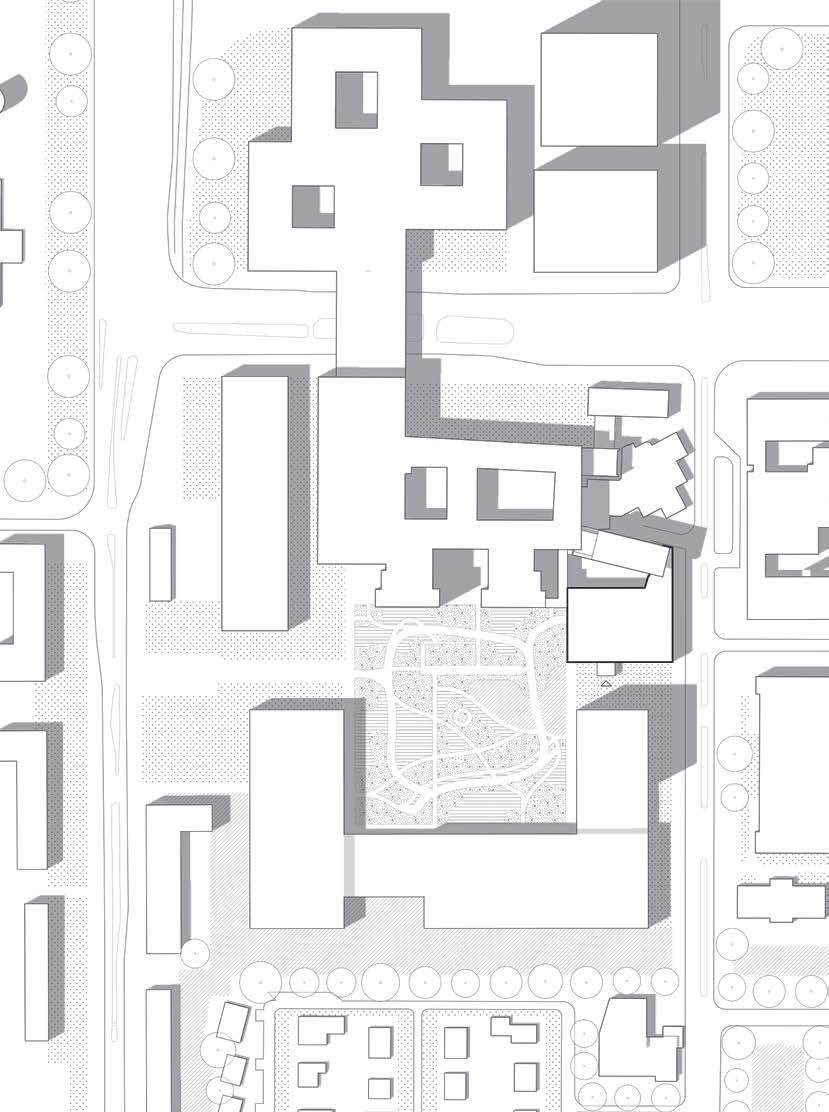

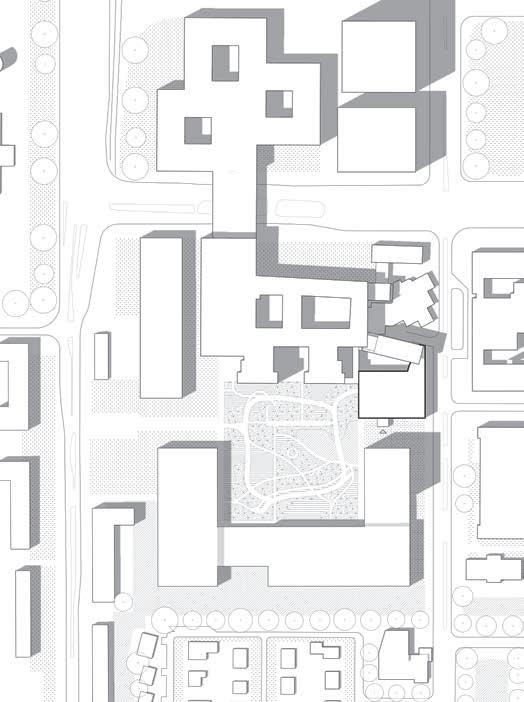

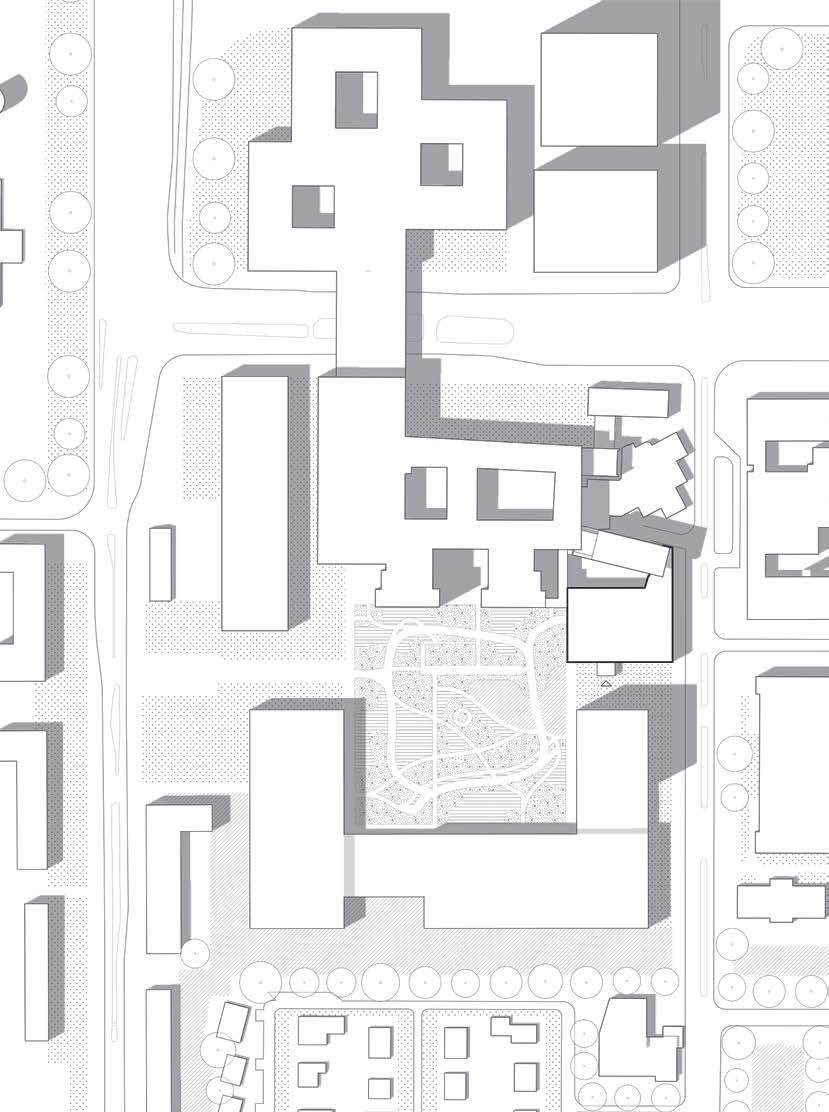

LA RELAZIONE CON IL CONTESTO

L’Amsterdam UMC Imaging Center si localizza nel Zuidas Business District‚ a sud di Amsterdam‚ facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

10 ARCHITETTURA febbraio 2023

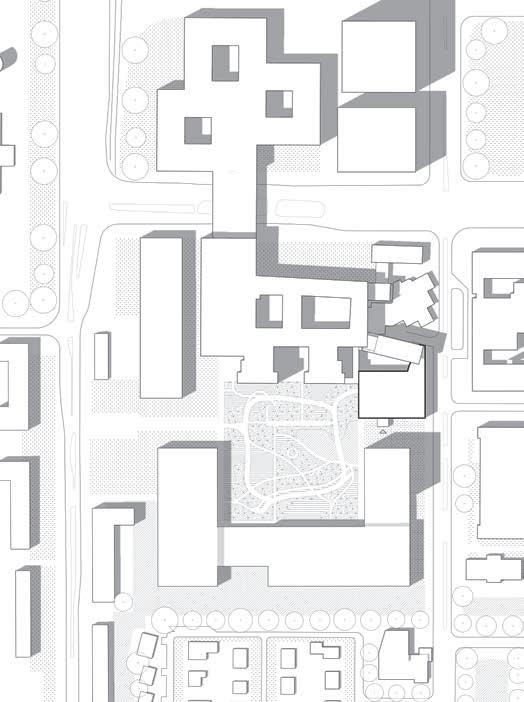

Masterplan dell’University Medical Center di Amsterdam

L’Imaging Center è il primo edificio di una serie di nuovi volumi che presto saranno realizzati nel lotto. In particolare, questo nuovo polo è costruito sul grande orto botanico esistente e insieme ai nuovi edifici, questo spazio si trasformerà in un cortile-giardino ad uso dei pazienti, degli operatori sanitari, dei ricercatori e degli altri visitatori.

Gli edifici interessati saranno tutti collegati tra loro e con l’ospedale in una disposizione coerente attraverso una passerella ad anello‚ organizzata su tre livelli‚ che ai due piani fuori terra permette la distruzione di utenti e personale sanitario‚ mentre in quello interrato un percorso logistico.

L’ORGANISMO ARCHITETTONICO

I progettisti hanno dato origine a una piattaforma interattiva per un gruppo di utenti molto diversificato. Come segnala Tom Vlemingh‚ “la complessità di questo progetto risiedeva nel modo in cui

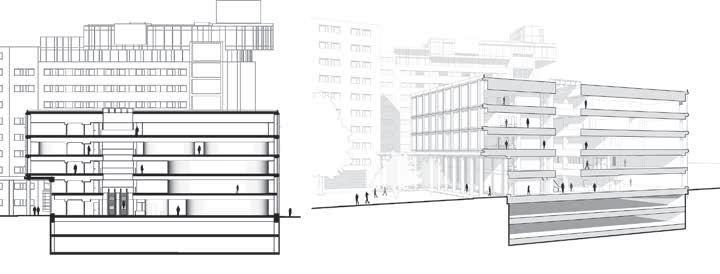

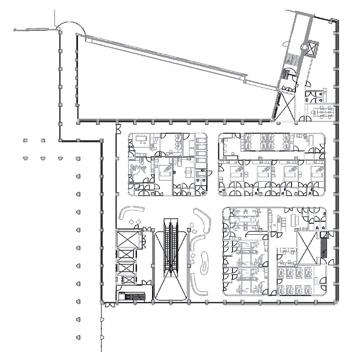

l’edificio viene utilizzato e nel volume compatto”. Pertanto, l’intero processo ha richiesto molte ricerche, riflessioni‚ simulazioni. Un edificio complesso come questo può essere paragonato a un organismo vivente, in cui i diversi elementi svolgono tutti una funzione specifica e lavorano insieme come organi per mantenere in vita l’intero complesso. Ciascuno dei temi del design si riferisce a una parte specifica del corpo umano; per esempio, i polmoni dell’edificio sono formati da un grande vuoto luminoso, dove i pazienti vengono accolti presso l’info-point. In generale tutta la tecnologia, il cablaggio, la circolazione dell’aria e la ventilazione sono stati concepiti come la circolazione sanguigna dell’edificio. I percorsi sono brevi, immediati e molto regolari‚ anche con una distribuzione verticale compatta‚ e i flussi della logistica a loro volta sono chiari e separati dal percorso degli utenti. Il progetto funzionale dell’Imaging Center è suddiviso in diverse zone, con una netta separazione tra flussi di personale e pazienti.

I flussi dei pazienti sono ottimizzati, con un servizio rapido e accurato da parte del personale presso i desk di accoglienza‚ il sistema di wayfinding e i pannelli interattivi.

Nell’atrio e ad ogni piano sono presenti le aree di attesa a dimensione di utente‚ che sia un adulto oppure un bambino. Esse sono state create con l’intento di essere illuminate naturalmente‚ dove le persone possono sedersi comodamente. C’è una scelta di spazi aperti (lunghi tavoli) dove le persone possono interagire e/o aree dove le persone possono isolarsi. Questo tiene conto dei diversi modi in cui le persone affrontano lo stress.

Come afferma Tom Vlemingh‚ il capo-progetto “è abbastanza angosciante dover essere curato. Aiuta se è facile orientarsi in una struttura sanitaria, ma anche potersi ritirare e provare un senso di privacy. Un ambiente professionale, in cui il paziente sente immediatamente che è in buone mani”. Nonostante la sua funzione medica, si tratta di un edificio molto trasparente con l’intento di offrire molto spazio per la luce del giorno perché i pazienti che si trovano in un momento vulnerabile della loro vita possano sentirsi a proprio agio.

In relazione ai servizi di imaging erogati‚ diversi ambienti sono ciechi. Per tale motivi nella parte posteriore di queste aree, accanto alla vetrata, sono state ricavati degli spazi ad hoc per i dipendenti.

Il volume progettato ha previsto la realizzazione di un layout distributivo molto elementare che offre anche ai gestori della struttura la possibilità di rimodulare porzioni dell’edificio in caso di esigenza. Queste zone sono state studiate per garantire sempre una netta separazione tra il personale e i flussi di pazienti.

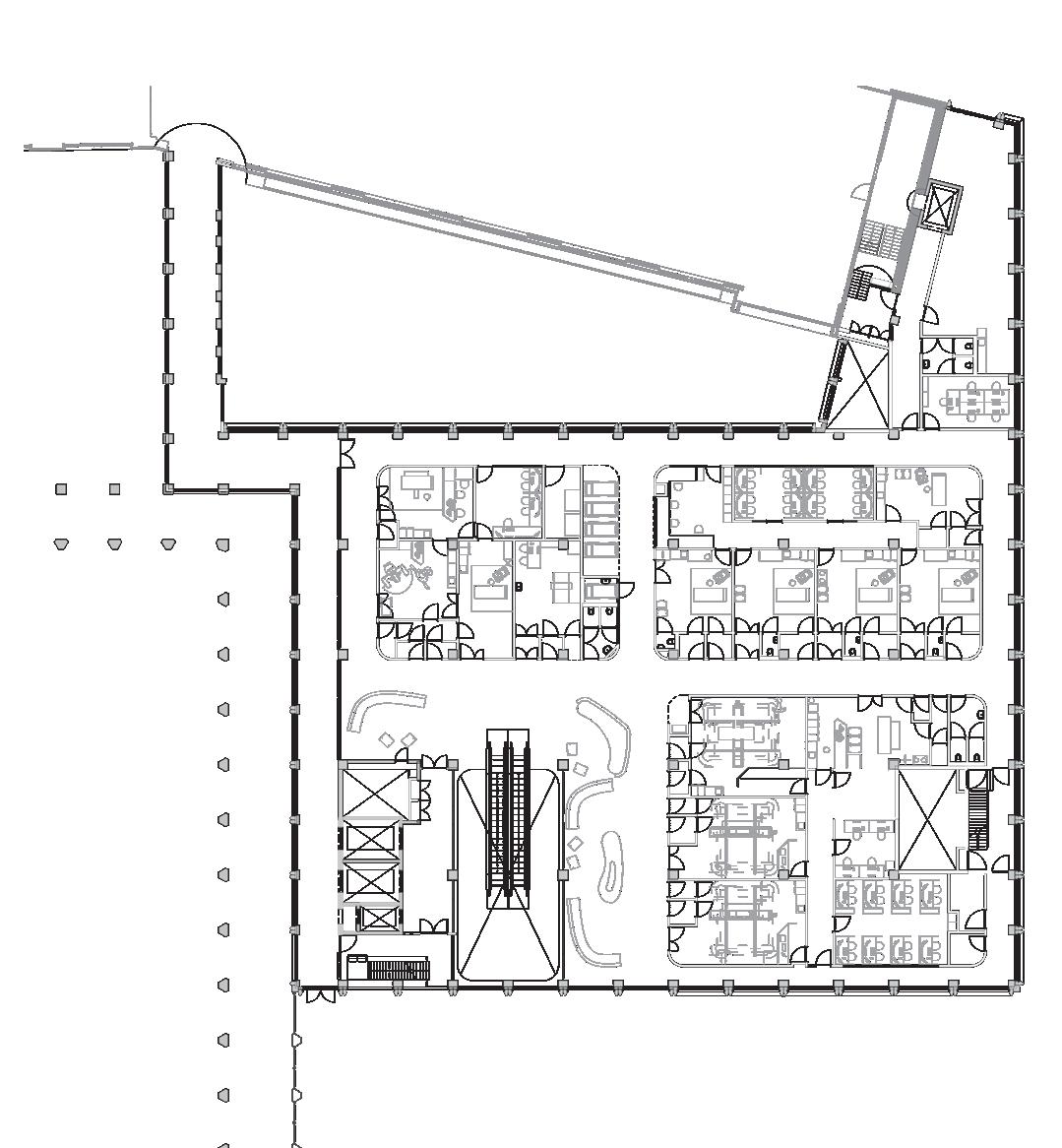

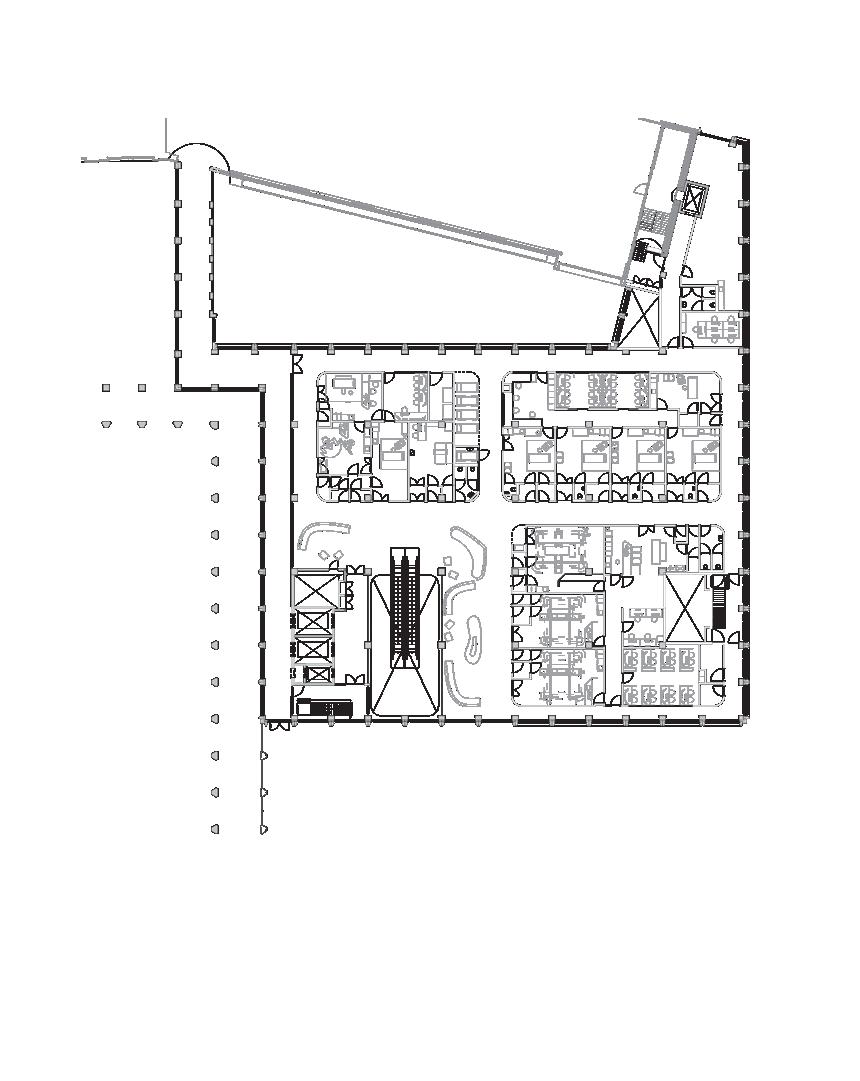

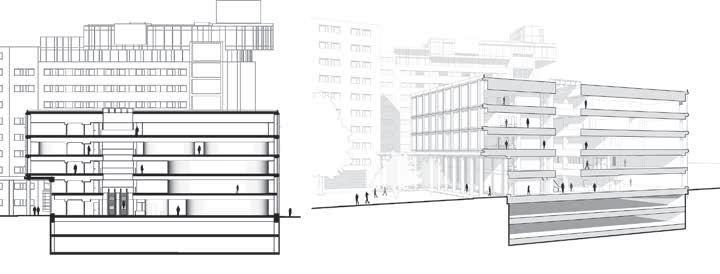

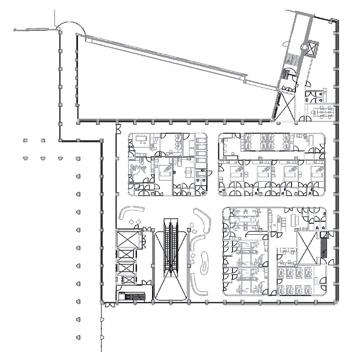

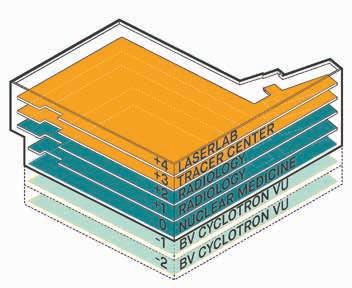

Il progetto funzionale è così strutturato:

█ nei due piani interrati sono presenti spazi dedicati al ciclotrone‚ nonché aree della logistica;

█ al piano terra‚ oltre all’ingresso principale‚ è presente la medicina nucleare clinica con PET-TAC, PET-RM e SPECT-TAC;

11 ARCHITETTURA febbraio 2023

█ Hall di ingresso a pluri-altezza. Copyright Hanne van der Woude █ Sala di attesa interna. Copyright Hanne van der Woude

█ ai due livelli superiori sono presenti le aree della radiologia clinica con RM e TC;

█ ai due livelli superiori sono presenti le aree della radiologia clinica con RM e TC;

due livelli sono aree della radiologia clinica RM e TC;

█ al terzo piano è presente il tracer center‚ cioè l’imaging impiegato nello sviluppo e nell’applicazione dei farmaci‚ con la presenza di laboratori altamente controllati e sterili;

█ al terzo piano è presente il tracer center‚ cioè l’imaging impiegato nello sviluppo e nell’applicazione dei farmaci‚ con la presenza di laboratori altamente controllati e sterili;

tracer cioè impiegato nell’applicazione dei con la presenza di altamente controllati e sterili;

█ all’ultimo livello sono collocati il Laser LaB‚ cioè l’istituto per laser e bio- fotonica‚ nonché la piastra tecnologica.

█ all’ultimo livello sono collocati il Laser LaB‚ cioè l’istituto per laser e bio- fotonica‚ nonché la piastra tecnologica.

█ livello sono collocati il Laser LaB‚ cioè l’istituto per bio- fotonica‚ nonché la piastra tecnologica.

I progettisti hanno localizzato le aree sanitarie‚ soprattutto le aree della risonanza magnetica‚ in relazione ai maggiori flussi di utenti quotidiani.

I progettisti hanno localizzato le aree sanitarie‚ soprattutto le aree della risonanza magnetica‚ in relazione ai maggiori flussi di utenti quotidiani.

I progettisti hanno localizzato le aree sanitarie‚ soprattutto le aree della risonanza magnetica‚ in relazione ai maggiori flussi di utenti quotidiani.

12 ARCHITETTURA febbraio 2023

Vista tridimensionale dell’Amsterdam UMC Imaging Center

Sezione e

UMC Imaging

Progetto funzionale dell’Amsterdam UMC Imaging Center 16

Primo piano dell’Amsterdam

Center

UMC Imaging

Progetto

UMC

Vista tridimensionale UMC Imaging Center

Primo piano dell’Amsterdam

Center

funzionale dell’Amsterdam

Imaging Center Sezione e

16

febbraio 2023

ARCHITETTURA

Primo piano dell’Amsterdam UMC Imaging Center Progetto funzionale dell’Amsterdam UMC Imaging Center

Sezione e Vista tridimensionale dell’Amsterdam UMC Imaging Center

FLESSIBILITÀ

L’Imaging Center è stato costruito per il futuro: la struttura assicura che le installazioni tecnologiche possano essere facilmente adattate‚ in tale modalità le aree di ricerca, i laboratori e gli uffici possono essere facilmente ricollocati. Il centro infatti ospita un gran numero di dispositivi di imaging che potrebbero essere cambiati e/o sostituiti nel tempo; ciò pone pertanto elevate esigenze di flessibilità dell’edificio.

Le componenti pesanti‚ come la risonanza magnetica‚ possono essere sostituite e/o trasferite grazie al sovradimensionamento della struttura e al sistema di facciata che consente il posizionamento flessibile di tutti i tipi di attrezzatura‚ così da ridurre al minimo possibili interruzioni dei servizi sanitari e disagi per gli utenti.

E se negli anni a venire ci fosse bisogno di ulteriore spazio, è possibile aggiungere diversi nuovi piani all’edificio.

SOSTENIBILITÀ

È oggettivo che l’Amsterdam UMC Imaging Center sia un edificio energivoro per via della grande componente tecnologica e impiantistica che lo caratterizza‚ ma le soluzioni adotattate in

particolare sull’involucro permettono un funzionamento adeguato della struttura tra cui sistemi di recupero di calore e pannelli solari che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2

Uno degli aspetti caratterizzanti è l’involucro dell’edificio: la struttura realizzata in cemento armato è completamente rivestita da grandi pannelli di vetro caratterizzate da una texture con una stampa riflettente che‚ oltre a creare un effetto semitrasparente‚ filtra la luce del giorno e riflette una parte sostanziale del calore. In aggiunta un adeguato studio dell’orientamento, la presenza di brise-soleil (orizzontali e verticali rispetto all’affaccio), l’introduzione di materiali isolanti di alta qualità, un rapporto efficace tra pieno e vuoto, la presenza di tetti verdi, materiali sostenibili e planimetrie flessibili hanno permesso, insieme ad altre soluzioni tecniche, di ottenere la certificazione BREEAM-NL “Very Good”.

Bibliografia e ringraziamenti

█ Le informazioni utili per la scrittura dell’articolo sono state tratte da:

█ descrizioni del progetto fornito dagli Wiegerinck Architects

█ disamina tecnica delle piante e sezioni del progetto;

█ pagina web del University Medical Center di Amsterdam;

█ portali di architettura accessibili dal web.

Si ringrazia per la realizzazione dell’articolo gli Wiegerinck Architects, e in particolare Allard Terwel, per la condivisione delle immagini e delle piante

Gli autori

MARCO GOLA

ALESSANDRO MORGANTI

Design & Health Lab, Dip. Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito, Politecnico di Milano

13 ARCHITETTURA febbraio 2023

█ Area dei laboratori. Copyright Hanne van der Woude

█ Piastra tecnologica. Copyright Hanne van der Woude

█ Vista di un corridoio perimetrale. Copyright Hanne van der Woude

ADESIVI CEMENTIZI E MEMBRANE ANTIFRATTURA

IMPIEGATE PER IL NUOVO

GALEAZZI-SANT’AMBROGIO

diovascolari, ed è specializzata in neurochirurgia e nel trattamento dei tumori cerebrali maligni e benigni. Al suo interno grande spazio è dedicato alla didattica universitaria e alla ricerca scientifica perché nel 2006 l’Istituto Ortopedico Galeazzi ha ottenuto dal Ministero della Salute, il riconoscimento di IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) per la ricerca nell’ambito delle malattie dell’apparato locomotore.

L’OSPEDALE DEL FUTURO

La struttura, distribuita su quasi 180.000 m2 di superficie totale, è stata progettata secondo gli standard più innovativi di sostenibilità e funzionalità. Progettato secondo una moderna concezione architettonica, l’edificio si sviluppa su 16 piani fuori terra ed è costituito da un corpo principale in cui sono concentrate le attività ospedaliere e i laboratori di ricerca e le attività inerenti all’attività universitaria. Altri tre edifici sono dedicati ai servizi indispensabili: una centrale tecnologica, una per i gas medicali e un’isola ecologica.

Il nuovo polo ospedaliero Galeazzi-Sant’Ambrogio, che ha riunito l’istituto ortopedico Galeazzi e l’istituto clinico Sant’Ambrogio è stato inaugurato ad agosto 2022. L’ospedale rappresenta uno dei cardini del futuro ecosistema della ricerca, dell’innovazione e della cura all’interno dell’area MIND (Milano Innovation District), presso Rho Fiera.

UN POLO DEDICATO ALLA CURA, ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA

La nuova realtà sanitaria riunisce le eccellenze dei due istituti, ortopedia e traumatologia e diagnosi e cura delle patologie car-

Per la costruzione dell’ospedale, la committenza ha richiesto l’utilizzo di materiali durevoli, che richiedessero pochi interventi di manutenzione. La scelta è quindi caduta sull’uso del gres porcellanato, un materiale durevole e resistente, con un degrado nettamente inferiore rispetto al classico pvc adottato nella maggioranza delle strutture sanitarie. Grazie alla scelta del riempitivo epossidico, inoltre, è possibile garantire massima igienicità alla pavimentazione.

]Per realizzare l’ospedale sono state scelte le soluzioni più moderne ed efficienti in termini di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, per ridurre al massimo sprechi e consumi, ma anche le emissioni acustiche e inquinanti. I materiali scelti sono

14 PUBBLIREDAZIONALE febbraio 2023

ecocompatibili e salubri, con capacità di assorbimento dello smog attraverso tecniche di purificazione dell’atmosfera e autopulenti. Per questa ragione il nuovo Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio è già registrato per la procedura di valutazione, candidandosi alla Certificazione Leed Gold V4 per la sostenibilità ambientale.

stagionati (considerate le tempistiche di cantiere) e senza il tassativo rispetto dei giunti presenti sui sottofondi. Assorbendo le irregolarità del sottofondo le membrane evitano il danneggiamento della pavimentazione finale per un risultato sicuro e duraturo.

DESOLIDARIZZARE E POSARE

Prima di partecipare agli interventi di posa dei pavimenti e rivestimenti, Mapei è intervenuta nel 2019 nella costruzione della piastra di fondazione, la più grande d’Europa, fornendo gli additivi per il getto di calcestruzzo (DYNAMON XTEND W500 SN, DYNAMON EW, MAPETARD): ben 33.000 m3 di calcestruzzo pompati non stop per 94 ore.

Negli ambienti interni, Mapei è intervenuta fornendo sistemi di posa completi costituiti da membrane, adesivi e stuccature per ceramica che hanno permesso il rispetto di tempistiche stringenti e la posa su supporti non perfettamente maturi.

In particolare, una efficace e duratura soluzione costruttiva è stata adottata per la posa delle lastre di gres in grande formato nelle aree a ridosso di stanze e corridoi. Le lastre di grande formato tendono a fornire un aspetto continuo e monolitico delle superfici; pertanto, la presenza di giunti o discontinuità sui sottofondi possono costituire un ostacolo all’ottenimento di questo risultato. Mapei ha fornito sistemi completi di membrane anti-frattura di tessutonon tessuto come Mapetex System e anti-frattura-impermeabilizzanti come Mapeguard UM35, membrana desolidarizzante, antifrattura, impermeabilizzante per supporti fessurati, umidi e/o non perfettamente stagionati, per la posa di piastrelle di ceramica e materiale lapideo. L’impiego di queste membrane ha consentito la posa del gres di grande formato su sottofondi non perfettamente

Per applicare MAPEGUARD UM 35 e MAPETEX SYSTEM è stato scelto l’adesivo cementizio ad alta adesione, deformabile, a reologia variabile, KERAFLEX EXTRA S1.

Lo stesso adesivo è stato usato per la posa delle piastrelle in grès porcellanato mentre per la stuccatura delle fughe è stato scelto il riempitivo epossidico antibatterico KERAPOXY CQ, una scelta quanto mai appropriata ai fine dell’igiene delle superfici. Il prodotto è infatti inassorbente e permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del Regolamento CE n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. L’utilizzo del riempitivo epossidico ha permesso inoltre di evitare cali di volume alla fugatura e quindi il mantenimento della stessa a filo pavimento e di facilitare le operazioni di movimentazione dei pazienti che necessitano di essere trasportati.

Tutti i giunti sono stati realizzati con il sigillante acetico puro MAPESIL AC, resistente alla muffa e con tecnologia BioBlock®. La combinazione delle due stuccature garantisce alle pavimentazioni massima igienicità e resistenza ad agenti aggressivi e frequenti lavaggi.

Sulle scale di servizio e i pianerottoli le lastre in marmo di Carrara sono state posate con ADESILEX P9 EXPRESS, adesivo cementizio ad alte prestazioni, a presa rapida e tempo aperto allungato, mentre nei bagni, dopo l’impermeabilizzazione effettuata con la membrana liquida MAPEGUM WPS e con le bandelle MAPEBAND EASY, le piastrelle in grès porcellanato sono state posate con lo stesso KERAFLEX EASY S1.

█ Per applicare MAPEGUARD UM 35 e MAPETEX SYSTEM è stato scelto l’adesivo cementizio ad alta adesione, deformabile, a reologia variabile, KERAFLEX EXTRA S1

15 PUBBLIREDAZIONALE febbraio 2023

█ Sulle scale di servizio e i pianerottoli le lastre in marmo di Carrara sono state posate con ADESILEX P9 EXPRESS

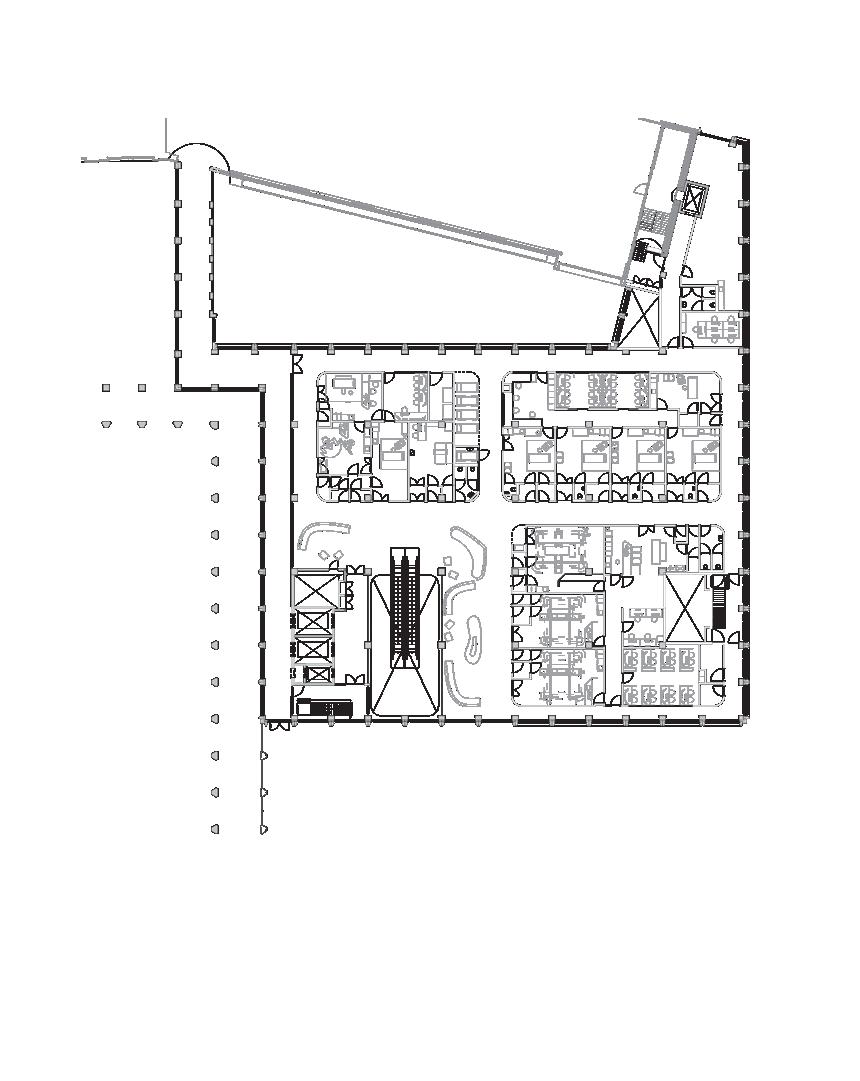

Il Metaprogetto della Casa di Comunità

Dalle Case e dagli Ospedali di Comunità alle Centrali Operative Territoriali: ecco le linee di indirizzo per progettare le strutture assistenziali previste dal PNRR. Sull’argomento abbiamo intervistato Stefano Capolongo, responsabile scientifico del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano che si è occupato di questo progetto

di Arturo Zenorini

16 ATTUALITÀ febbraio 2023

Si è da poco conclusa la pubblicazione di tre volumi di Quaderni della rivista “Monitor”, pubblicata da AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e rivolta ai rappresentanti delle Istituzioni, agli operatori della sanità, ai progettisti e alle Università, dedicati alle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione delle nuove strutture previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quali le Case di Comunità (CdC), gli Ospedali di Comunità (OdC) e le Centrali Operative Territoriali (COT). L’obiettivo è la nuova edificazione e la ristrutturazione architettonica e organizzativa delle strutture sanitarie territoriali. I tre documenti – scaricabili dal sito dell’Agenzia – offrono ciascuno un metaprogetto di architettura, ovvero delle linee di indirizzo dedicate ai diversi edifici e alle loro interrelazioni con altre strutture del territorio.

Abbiamo intervistato su questi argomenti il responsabile scientifico del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano che si è occupato di questo progetto, il prof. Stefano Capolongo, Presidente di CNETO (Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera), Direttore del Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (ABC) del Politecnico di

Milano, Professore Ordinario di Hospital Design presso lo stesso Ateneo.

█ Prof. Capolongo, cominciamo dalla definizione di “metaprogetto”. Che cosa si intende esattamente con questo termine?

Il metaprogetto non è fisicamente un progetto, ma una linea di indirizzo che attraverso una serie di indicazioni progettuali supportate da schemi funzionali va a definire gli elementi caratterizzanti a cui il progetto di architettura deve aspirare. Come si può intuire, dovendo essere una linea di indirizzo valida sia per edifici esistenti che di nuova realizzazione, gli schemi funzionali possono essere un importante supporto per i progettisti, ma è poi richiesta una sorta di «adattamento» - soprattutto negli scenari di riuso del patrimonio esistente - rispetto alla tipologia edilizia della struttura e alla sua localizzazione (e pertanto il suo intorno). Nello specifico, il metaprogetto mette a sistema i modelli organizzativi rilevanti, gli standard del DM 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 Giugno 2022.

I TRE QUADERNI DI MONITOR

Le tre pubblicazioni cui si fa riferimento in questa intervista si intitolano (tra parentesi l’indirizzo web per il download dei documenti integrali):

“Documento di indirizzo per il Metaprogetto della Casa di Comunità”

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ TERRITORIO/Quaderni_di_Monitor_Documento_metaprogetto_ stampa.pdf

“Documento di indirizzo per il Metaprogetto dell’Ospedale di Comunità”

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/monitor/quaderno/pdf/ Quaderni_Monitor_Ospedale_Comunit%C3%A0_stampa.pdf

“La Centrale Operativa Territoriale: dalla realizzazione all’attivazione”

https://www.agenas.gov.it/images/agenas/In%20primo%20piano/ COT/Per_stampa_Quaderno_COT.pdf

A seguito della Pandemia di COVID-19, che ha profondamente colpito l’intera Nazione evidenziando le significative criticità del nostro sistema, il Governo italiano ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per rilanciarne l’economia e promuovere al contempo salute, sostenibilità e innovazione digitale. Il PNRR fa parte del programma dell’Unione Europea noto come Next Generation EU (NGEU), un fondo che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Tale fondo da 750 miliardi di euro (noto anche come Recovery Fund) assegna all’Italia un totale di 191,5 miliardi di euro. Il PNRR rappresenta

quindi il motore per la programmazione degli investimenti e delle riforme che l’Italia prevede di attuare entro il 2026. Il piano si articola in 6 Missioni, ciascuna delle quali caratterizzata da Componenti (in totale 16), a loro volta articolate in Investimenti con il corrispettivo importo assegnato. Le 6 Missioni del Piano sono: 1) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione; 6) Salute. È nell’ambito della Componente 1 della Missione 6 che rientrano i Documenti di indirizzo per il Metaprogetto della Casa e dell’Ospedale di Comunità, oltre che delle Centrali Operative Territoriali.

PANDEMIA DI COVID-19

DALLA

ALLA MISSIONE

6 “SALUTE” DEL PNRR

17 ATTUALITÀ febbraio 2023

█ Come si inseriscono questi documenti di indirizzo nell’ambito del PNRR e qual è l’obiettivo per cui sono stati elaborati?

In relazione alle molteplici attività e agli obiettivi del PNRR, all’interno della Missione 6 “Salute” Componente 1 (M6C1) “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” cui sono stati destinati 7 miliardi di euro, sono state individuate 3 linee di investimento da attuare entro la metà del 2026. Per l’attuazione di tali obiettivi, sono stati quindi successivamente emanati decreti nazionali di supporto, quali il DM 77 [citato sopra] con l’intento di definire tutti gli aspetti organizzativi di queste strutture. Dal momento che il DM 77 argomenta nel dettaglio la tipologia di servizi e il personale da coinvolgere, e consapevoli dei tempi stretti per la realizzazione degli interventi entro il 2026, i “Documenti di indirizzo per il Metaprogetto della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale” hanno proprio l’intento di andare a tradurre gli aspetti organizzativi nella configurazione degli spazi necessari. Naturalmente il metaprogetto definisce le linee di indirizzo generali; rispetto alla tipologia di intervento (nuova realizzazione, riuso di edifici esistenti, etc.) ci possono essere applicazioni e soluzioni di adattamento differenti.

█ Da quali Istituzioni e come sono stati elaborati questi documenti di indirizzo?

In questi mesi è stata attivata una Convenzione tra AGENAS e il Design & Health Lab del Dip. ABC del Politecnico di Milano che ha permesso una stretta collaborazione tra diversi referenti nell’ambito della programmazione sanitaria di AGENAS, coordinati dal Dott. Mantoan e la Dott.ssa Borghin, con i ricercatori del Politecnico di Milano, coordinati dal prof. Capolongo e la prof.ssa Buffoli. Il lavoro è stato

condotto con un approccio multidisciplinare che ha coinvolto medici, architetti e ingegneri per poter produrre un documento di supporto ai progettisti e ai tecnici che si occuperanno degli interventi.

Il team di lavoro ha analizzato casi studio nazionali e internazionali per meglio comprendere trend e possibili “contaminazioni” provenienti da altri sistemi sanitari.

█ Nei documenti sono inizialmente descritti gli obiettivi generali e strategici per la progettazione delle Case di Comunità (CdC) e dell’Ospedale di Comunità (OdC). Può descriverne gli aspetti principali?

È evidente che la sfida del PNRR richieda alle Pubbliche Amministrazioni e ai progettisti di non limitarsi a rispondere alle richieste delle singole Missioni (in questo caso la Missione 6), ma proprio di adottare un approccio trasversale nella realizzazione dell’edificio attento alle sfere ambientali, sociali ed economiche. Nel caso delle Case e degli Ospedali di Comunità è richiesto - come sintetizzato nel documento - che si tengano in considerazione gli input di: Missione 1, relativa a Digitalizzazione e Innovazione di processi, prodotti e servizi; Missione 2, relativa alla transizione ecologica; Missione 5, relativa all’inclusione sociale. Il documento da questo punto di vista riassume una serie di strategie e input che i progetti di nuova realizzazione e di riuso, rispetto alle condizioni di contesto in cui si vanno ad inserire, possono essere attuati.

█ Come si inseriscono le Case della Comunità nel nuovo modello di medicina territoriale? Quali altre strutture sono più correlate ad esse dal punto di vista funzionale?

Le Case della Comunità assumono un ruolo strategico nel territorio. Hanno l’intento di offrire in maniera capillare servizi principalmente sanitari per garantire i servizi di base a tutti cittadini. Per tale motivo, per offrire sempre di più un’offerta adeguata alla Comunità, si prevede la presenza importante dei Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Libera Scelta. Precedentemente tale sfida era stata affrontata dall’introduzione delle Case della Salute (introdotte con il Ministro Livia Turco nel 2007) ma la realizzazione di tale strutture è stata limitata solo ad alcune regioni (quali, per esempio, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte), come anche argomentato in una delle Ricerche del CNETO coordinata dalla prof.ssa Peretti [scaricabile all’interno dell’Area Soci del CNETO, NdR]. È oggettivo che le indicazioni a livello nazionale propongano la realizzazione di Case e Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali in maniera autonoma ma, come anche il documento di indirizzo argomenta, il suggerimento è che le strutture della medicina territoriale siano integrate almeno con strutture sanitarie esistenti (ospedali, centri riabilitativi, ecc.) oppure che siano integrate tra loro le Case e gli Ospedali di Comunità e/o Centrali Operative Territoriali perchè possano lavorare in sinergia ed essere strutturate per avere i servizi in condivisione.

18 ATTUALITÀ febbraio 2023

█ Stefano Capolongo, responsabile scientifico del gruppo di lavoro del Politecnico di Milano che si è occupato del progetto, Presidente di CNETO (Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera), Direttore del Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (ABC) del Politecnico di Milano, Professore Ordinario di Hospital Design presso lo stesso Ateneo.

█ Nel documento dedicato alle Case di Comunità viene descritto dettagliatamente il relativo metaprogetto funzionale. Quali sono i punti fondamentali tra quelli esaminati?

Il documento argomenta tutte le funzioni considerate obbligatorie e facoltative ed è ovviamente più esaustivo rispetto alle informazioni che qui sintetizzo. Limitandosi all’essenziale, occorre sapere che, a partire dal DM 77, nello specifico dall’elenco delle funzioni delle Casa di Comunità, i servizi sono stati classificati secondo 4 macroaree omogenee: 1) Macro-Area “specialistica” che ospita tutti i servizi di natura sanitaria (diagnostica di base, area prelievi, servizi ambulatoriali e quelli specialistici); 2) Macro-Area “Cure Primarie” che accoglie tutti gli spazi per la Medicina di Gruppo, tra cui i Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatria di Libera Scelta (PLS) e gli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC), etc.; 3) Macro-Area “Assistenza di Prossimità” che ospita Assistenza medica H24/12, servizi infermieristici, il Punto Unico di Accesso (PUA), nonché uno sportello e uffici sede dei servizi socio-sanitari; 4) Macro-Area “Servizi generali e logistici che accoglie tutte le funzioni non sanitarie che permettono il funzionamento della struttura quali l’accoglienza degli utenti e del personale sanitario, le aree logistiche e i locali tecnici. Il documento di indirizzo ha suggerito una serie di schemi funzionali delle macro-aree con approfondimenti sui locali necessari per ciascuna di esse, differenziati per tipologia Hub e Spoke, nonchè sono state realizzate delle matrici di relazione funzionale e spaziale delle varie attività previste. In generale, la differenza tra Hub e Spoke è principalmente di natura dimensionale e si differenziano per la presenza di alcuni servizi (infatti la Spoke ospita funzioni in meno rispetto all’Hub), ma le macro-aree vengono confermate per le due tipologie. Diventa strategico, in particolar modo, nell’area di “assistenza di prossimità”, prevedere spazi per la comunità, in quanto si tratta di uno spazio che offre anche dei servizi per i cittadini e ciò non nega la possibilità di integrare funzioni aggiuntive rispetto alle esigenze locali puntuali.

█ Passando agli Ospedali di Comunità, può descrivere le peculiarità relative al loro scopo nel nuovo modello di assistenza territoriale e in che cosa si differenzieranno sostanzialmente dagli ospedali?

Gli Ospedali di Comunità sono strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale e hanno l’obiettivo di evitare ricoveri inappropriati supportando al meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero, garantendo assistenza a pazienti con condizioni complesse, superando la specificità per singola patologia/ condizione.

L’investimento proposto dal Governo italiano all’interno del PNRR mira al potenziamento del livello di assistenza sanitaria territoriale intermedia attraverso diverse tipologie di strutture sanitari come le CdC per l’accesso, l’accoglienza, l’orientamento dell’assistito, la progettazione e l’erogazione degli interventi sanitari e gli Ospe-

dali di Comunità destinati ai ricoveri di breve durata che necessitano di interventi di media e bassa intensità.

Differentemente dalle degenze ordinarie dei poli ospedalieri, gli OdC saranno dotati di un’unità singola di degenza da 15-20 posti letto, espandibili fino ad un massimo di due unità di degenza, per un totale di massimo 40 posti letto e insieme alle CdC pongono il loro obiettivo nella riduzione degli accessi impropri ai poli ospedalieri e di Pronto Soccorso.

Sono, inoltre, concepiti come struttura socio-assistenziale per favorire la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per malattie acute al proprio domicilio, offrendo ai pazienti un luogo dove poter sostare per il percorso post-ricovero e per consentire alle loro famiglie di aver un periodo di tempo necessario per l’organizzazione del rientro al domicilio. Il ricovero presso l’OdC deve avere una durata massima di 30 giorni. Solo in casi eccezionali, motivati dalla presenza di situazioni cliniche non risolte, la degenza potrà prolungarsi ulteriormente.

Il modello dell’OdC è già parzialmente esistente nel territorio italiano. Si tratta, per lo più, di reparti ospedalieri riconvertiti a degenze di bassa intensità o a reparti per il periodo di transizione tra il post-operatorio e la dimissione al proprio domicilio.

Sarà dunque auspicabile che anch’essi vengano interessati da interventi di adeguamento o, nel caso di quelli più obsoleti, che vengano dismessi per essere ricostruiti in altri luoghi dove possa essere consentito il raggiungimento dell’efficienza medico-assistenziale.

In conclusione, la peculiarità è che è gestito da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN; la responsabilità igienicoorganizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche.

█ Sempre in riferimento agli Ospedali di Comunità, come si possono sintetizzare gli elementi distintivi del metaprogetto funzionale?

A partire dal DM 77, i servizi dell’OdC possono essere classificati in due macro-aree omogenee: Macro-Area “Degenza” che ospita tutti i servizi di natura sanitaria quali degenze, ambulatori e aree per la riabilitazione; Macro-Area “Generali e Logistici” che accoglie tutte le funzioni non sanitarie che permettono il funzionamento della struttura, quali accoglienza utenti e personale sanitario, aree logistiche e locali tecnici.

In generale l’area di degenza può ricordare gli aspetti generali che caratterizzano le degenze ordinarie, ma con la peculiarità che possono prevedere ambienti protetti con posti dedicati a pazienti con demenza o con disturbi comportamentali, in quanto affetti da patologie croniche riacutizzate a domicilio o in dimissione ospe-

19 ATTUALITÀ febbraio 2023

daliera. Queste strutture potrebbero ridurre l’istituzionalizzazione e l’ospedalizzazione in ambienti sanitari non idonei. Nel caso, sarebbe opportuno attrezzare tali spazi con arredi appropriati alla tipologia di utenza a tutela della loro sicurezza e incolumità. Tali degenze dovrebbero essere di tipo singolo ed essere le più prossime alla postazione controllo infermieri.

█ Nei documenti di indirizzo, un capitolo è dedicato alle caratteristiche strutturali e architettoniche delle Case e degli Ospedali di Comunità. Può dare qualche dettaglio in proposito?

È oggettivo che il documento non sia esaustivo sugli aspetti architettonici e strutturali. Diverse linee di indirizzo alla fine del documento sono state argomentate proprio per dare delle suggestioni ai progettisti, ma questo non era il fine del documento (ricordiamo che il metaprogetto definisce le caratteristiche spaziali a partire dal DM 77). Tale considerazione emerge alla luce del fatto che la realizzazione delle Case e Ospedali di Comunità ha un’estensione molto ampia sull’intero territorio, con edifici di nuova realizzazione e di riuso del patrimonio esistente, e pertanto con una così ampia casistica di scenari era difficile dare un’indicazione specifica.

È anche vero che il lavoro condotto a livello nazionale può subire regione per regione specifiche integrazioni puntuali suggerite dagli stakeholder locali. Un esempio in questo senso è l’ampio lavoro di ATS Milano e Regione Lombardia per la realizzazione del “Vademecum per l’attuazione degli interventi edilizi”

(https://www.ats-milano.it/sites/ default/files/2022-07/Vademecum%20prog.%20CdC%20OdC%20 COT%20_%2023.06.2022.pdf) in cui sono offerte precise indicazioni di grafica coordinata degli spazi, di metodo e di supporto alle procedure di gara, declinato oggettivamente al contesto territoriale di riferimento. È anche possibile - pensando ai professionisti coinvolti e ai diversi ricercatori universitari che stanno analizzando il tema - che in questi prossimi mesi e anni vengano pubblicati studi e report con approfondimenti su diversi aspetti che ad oggi la letteratura - anche internazionale - non ha ancora argomentato. Proprio rispetto a quest’ultimo punto il CNETO recentemente ha attivato un gruppo di lavoro proprio sulle Case e Ospedali di Comunità - coordinato dalla prof.ssa Maria Chiara Torricelli e la prof.ssa Peretti - e il 12/13 Febbraio 2022 si terrà un Convegno a Camogli proprio inerente a questi temi.

█ Riguardo, infine, alle Centrali Operative Territoriali, quali sono gli aspetti più rilevanti del metaprogetto funzionale e come si interfacceranno queste strutture con le CdC e gli OdC nell’ambito del Distretto?

A partire dal DM 77 e nello specifico dall’elenco dei servizi erogati per le COT, le funzioni previste sono così suddivise: macro-area “Centrale operativa” che ospita sala operativa e i relativi uffici direzionali e amministrativi e la macro-area “Servizi generali e logistici” con tutte le

funzioni di accoglienza del personale, aree logistiche e locali tecnici. La COT rappresenta l’elemento cardine dell’organizzazione territoriale in quanto svolge una funzione di coordinamento della presa in carico dell’utente “protetto” e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale. La COT assolve al suo ruolo di raccordo tra i vari servizi attraverso funzioni distinte e specifiche tra cui il coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali, ottimizzazione degli interventi, tracciamento e monitoraggio del paziente, e così via.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE COT

Le Centrali Operative Territoriali (COT) costituiscono, come spiega il DM 77, un nuovo modello organizzativo di Centrale che svolge funzioni di coordinamento sia della presa in carico integrata e coordinata della persona, che del raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere, e che dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza. Le COT sono così classificate: Centrali Operative 112 e 118, dedicate alla gestione dell’emergenza-urgenza; Centrale Operativa Regionale 116117, che fa riferimento al numero europeo armonizzato (NEA) per le cure mediche non urgenti, aiutando i cittadini ad accedere ai servizi sanitari e sociosanitari, e che agisce mediamente su un bacino di utenza di 1-2 milioni di persone; Centrale Operativa Territoriale di Distretto, per una copertura ancora più capillare del territorio (con un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti, che corrispondono al Distretto) che coordina i servizi tra utenti, CdC, OdC e altre strutture sociosanitarie sul territorio.

I PROFESSIONISTI COINVOLTI

AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Direttore Generale: Domenico Mantoan

Gruppo di Lavoro: Alice Borghini, Antonio Fortino, Federica Riano, Alessandro Izzi

POLITECNICO DI MILANO - Dipartimento di Architettura, ambiente costruito e ingegneria delle costruzioni (ABC), Design & Health Lab

Responsabile Scientifico: Stefano Capolongo

Gruppo di Lavoro: Maddalena Buffoli, Marco Gola, Erica Brusamolin, Stefano Arruzzoli, Yong Yu, Andrea Brambilla, Silvia Mangili.

NEL

20 ATTUALITÀ febbraio 2023

GRUPPO DI LAVORO

PREZZI INFORMATIVI DELL’EDILIZIA www.build.it I PREZZARI dei Bonus edilizi

Gli aspetti tecnologici dell’architettura ospedaliera

Tecnologie dell’Architettura è la nuova sezione della nostra rivista Progettare per la Sanità dedicata a tutte le tematiche che coinvolgono gli aspetti tecnologici fondamentali nei progetti di ospedali e di luoghi di cura in genere

Fin dalle sue origini l’ospedale si è posto come tema di architettura nel quale gli aspetti tecnologici assumono particolare rilevanza. Oggi tutte le strutture per la sanità sono investite dalla questione tecnologica, declinata in aspetti prestazionali, tecnici e ambientali, e in aspetti formali. Se gli aspetti tecnici-prestazionali sono andati crescendo in importanza con l’aumentare della complessità di questi edifici, gli aspetti formali sono chiamati sempre più a testimoniare come una società si prende cura delle persone, il ruolo pubblico di questi servizi, la salute quale bene comune. I diversi sottosistemi tecnologici-edilizi (strutture, facciate, coperture, partizioni interne ecc.), oltre a fornire prestazioni specifiche, sono il luogo della integrazione tra edificio, impianti e tecnologie sanitarie. Si tratta di sistemi a diverso grado di obsolescenza e complessità che l’architettura deve ricomporre nell’organismo edilizio, nelle sue diverse parti e relazioni con il contesto, sia per rispondere a logiche di funzionalità, efficienza e sostenibilità, che per essere percepita come dotata di senso, ‘parlare’ a chi utilizza quegli spazi.

Dalla sua nascita, nella seconda metà del XVIII secolo, come tipo edilizio destinato alla cura, l’ospedale moderno ha prestato un’at-

di Rosa Romano, Maria Chiara Torricelli

22 TECNOLOGIE febbraio 2023

█ Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Losanna. Facciata del nuovo blocco operatorio transitorio e centro di endoscopia. Progettisti: meier + associés architectes, Ginevra, e bureau d’étude façades arteco sa, Chexbres

tenzione sempre maggiore a requisiti di igiene, comfort e funzionalità da cui derivare l’assetto insediativo e le soluzioni impiantistiche, ma le tecnologie edilizie sono restate per più di un secolo quelle tradizionali, mentre il linguaggio compositivo seguiva gli stili, da quello neoclassico, a quello modernista. Le innovazioni strutturali e impiantistiche del primo ’900 investono la progettazione ospedaliera nella tipologia e nella tecnologia, ma è poi con il secondo dopoguerra che, in molti paesi europei, si affronta in specifico la questione tecnologica in termini di sistemi costruttivi, da industrializzare, impostare su criteri di coordinazione dimensionale e di modularità. Una inversione significativa di tendenza, non avulsa dall’affermarsi in quegli anni di teorie e posizioni nella cultura architettonica, si riscontra nelle realizzazioni a partire dagli anni ’80 del secolo scorso: ci vuole più attenzione all’architettura degli ospedali, negli interni come nel rapporto con la città, luoghi aperti e protetti al tempo stesso, familiari, ‘umani’. Si conferma un approccio tecnologico fondato sull’uso di griglie modulari e regole di integrazione tra subsistemi tecnici: i sottosistemi support e quelli fit-out; ma la tecnica deve diventare architettura: nella configurazione e matericità degli involucri, negli atrii e nelle gallerie dei percorsi, nei dettagli.

Cosa ne è oggi della questione tecnologica dell’architettura nei progetti di ospedali e di luoghi di cura in genere, a livello internazionale e in Italia?

Il sistema support (struttura portante e infrastrutturazione impiantistica) costituisce la voce di costo più elevata sui costi di costruzione e prestazionalmente rilevante per la sicurezza e la flessibilità nel tempo: la campata strutturale si è ridimensionata, rispetto alle grandi luci proposte in ospedali stranieri degli anni ’60-70; l’interpiano tecnico è rimodulato; gli ingombri ottimizzati.

Nelle soluzioni di involucro (facciate e coperture) si trovano forme, materiali e sistemi costruttivi molto diversi: soluzioni high tech ‘leggere’ e ‘a doppia pelle’; soluzioni materiche tradizionali faccia a vista; soluzioni green che integrano il verde nella costruzione; forme geometriche a reticolo, massive alternate ad aperture, continue avvolgenti. Le scelte compositive diverse sono (o dovrebbero essere) giustificate in base a requisiti di comfort e sostenibilità energetica-ambientale, in un’ottica che dovrebbe essere quella del “ciclo di vita”.

Per i sistemi fit-out: partizioni interne; controsoffitti; pavimentazioni; porte; il discorso si fa più articolato in base alle funzioni delle diverse parti dell’organismo edilizio, più vicino, se vogliamo, all’utente e alle destinazioni d’uso. Talvolta è oggetto di una progettazione a sé stante, che dovrebbe essere ben integrata con la progettazione organizzativa dei servizi, con le tecnologie sanitarie e le attrezzature.

A tutti questi temi è destinata la nuova sezione Tecnologie dell’Architettura di Progettare per la Sanità. L’intento è quello di portare

all’attenzione le tendenze evolutive e innovative in questo campo, cercando di coniugare, nella illustrazione di soluzioni tecnologiche di architettura, aspetti prestazionali, di sostenibilità ambientale, aspetti costruttivi ed estetici. Gli articoli prevalentemente faranno riferimento di volta in volta a un progetto, realizzato o comunque in fase di esecuzione, ma ci saranno anche saggi di esperti che affronteranno in specifico qualche questione di progettazione tecnologica dell’architettura, illustreranno le buone pratiche e le criticità.

Le autrici

Dottore di ricerca, Professore Associato in Tecnologia dell’Architettura. Afferisce al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e al Centro di Ricerca Interuniversitario ABITA.

Architetto, già professore ordinario di Tecnologia dell’Architettura è adesso professore onorario presso l’Università di Firenze. Membro del Centro interuniversitario di ricerca Sistemi e Tecnologie per le Strutture Sanitarie, Sociali e della Formazione -TESIS, del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera -CNETO, della Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura - SITdA.

ROSA ROMANO

MARIA CHIARA TORRICELLI

ROSA ROMANO

MARIA CHIARA TORRICELLI

23 TECNOLOGIE febbraio 2023

La rivoluzione digitale nell’edilizia ospedaliera

Fedele

delle strutture sanitarie

Tanti anni fa, da giovane apprendista, avevo capito che le tecnologie digitali avrebbero avuto un ruolo importante nella mia vita professionale e che l’avrebbero cambiata per sempre, ma non potevo davvero immaginare quanto.

A distanza di oltre trent’anni posso dire che non solo hanno cambiato la nostra vita, ma sono diventate uno strumento necessario di un processo molto più ampio che prende il nome di “trasformazione digitale”.

Le parole chiave della trasformazione digitale sono: formazione, innovazione metodologica (evoluzione e digitalizzazione dei processi) e innovazione tecnologica.

Temi come BIM, Digital Twin, Smart Building sono diventati di uso comune e rappresentano un riferimento importante, strategico.

Il BIM (Building Information Modeling) è una parte integrante del processo digitale: è l’insieme delle metodologie, delle tecnologie e delle procedure che consentono l’attuazione della digitalizzazione del processo delle costruzioni.

Adottare il BIM significa intervenire in modo ‘chirurgico’ sull’efficienza di ogni fase (Design, Construction, Operation & Mantainance) contribuendo (di fatto) all’efficienza complessiva del processo.

Allo stesso modo il concetto di Digital Twin racchiude in sé tutte le caratteristiche e i vantaggi di un ecosistema digitale che porta efficienza, sostenibilità in tutte le fasi del ciclo di vita utile dell’opera, e trova la sua naturale applicazione nel concetto di Smart Building (nel nostro caso: Smart Hospital).

Tutto ciò richiede un cambiamento di paradigma, una “rivoluzione” culturale e l’evoluzione dei processi oltre che un investimento in tempo, risorse umane e tecnologie.

Dedicarsi alle strutture sanitarie, lo sappiamo bene, significa progettare e gestire la “complessità”.

Per questo, oggi più che mai, si rende necessario “governare” i processi in tutte le sue fasi principali (pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dell’opera) seguendo una metodologia digitale e adottando tecnologie innovative.

di Paolo Bertini

al proprio ruolo di strumento fondamentale per la diffusione e la comunicazione di tutto quanto è innovazione nel mondo dell’architettura ospedaliera, Progettare per la Sanità lancia una nuova sezione

dedicata alla trasformazione digitale che coinvolge la progettazione

24 INNOVAZIONE DIGITALE febbraio 2023

Progettare per la Sanità ha un ruolo fondamentale nella comunicazione e nella diffusione della cultura di questo cambiamento epocale. È giunto, dunque, il momento di dedicare uno spazio ben definito al tema della trasformazione digitale; ed è con grande piacere che ho accolto l’invito del Direttore Margherita Carabillò a coordinare questa nuova rubrica, che si chiamerà “Innovazione Digitale”.

Dico spesso che portare innovazione significa dare risposte a domande che non sono state ancora pensate. La sfida, dunque, è molto ambiziosa, ma è proprio per questo che l’abbiamo colta! Nella rubrica ci sarà ampio spazio per presentare casi studio (progetti, realizzazioni, esperienze di gestione) nei quali BIM, Digitalizzazione e Tecnologie innovative hanno avuto un ruolo determinante.

Vi saranno articoli, approfondimenti sui temi di maggiore interesse per tutti gli operatori del settore coinvolti a vario titolo (committenti, progettisti, costruttori, validatori ecc.) nel processo di trasformazione digitale.

Quali sono i “fattori abilitanti” alla transizione digitale? Quali le principali “inefficienze” del sistema?

Quali linee guida seguire e quali i passi fondamentali per implementare un processo digitale sostenibile, che porti efficienza?

Investire nella digitalizzazione significa, prima di tutto, definire quale sia l’effettivo “gain” che ne deriva e misurarne il rapporto costi/benefici: qual è, dunque, il valore effettivo della trasformazione digitale, per un operatore del settore?

Quali prospettive, quali opportunità vi sono per le strutture sanitarie pubbliche/private che decidono di muovere i primi passi nel percorso di trasformazione digitale?

Cercheremo di dare risposte a queste e ad altre domande e lo faremo ponendo la massima attenzione a ciò che i nostri lettori si aspettano dalla nostra rubrica.

Per questo abbiamo bisogno della vostra collaborazione: non mancate mai di farci avere i vostri commenti, i vostri suggerimenti e, naturalmente, le vostre critiche costruttive e nell’interesse di tutti. Se pensate di avere esperienze di innovazione digitale da condividere (siano esse di progettazione, costruzione, gestione, validazione…) scriveteci, saremo lieti di prenderle in considerazione e valutare l’opportunità di condividerle in questa rubrica dedicandovi lo spazio che meritano.

L’appuntamento è quindi al prossimo numero di Progettare per la Sanità.

PAOLO BERTINI

Coordinatore GdL

"Digitalizzazione" - CNETO

Membro del tavolo

"Innovazione Digitale" - JRP

Healthcare Infrastructures

L’autore

25 INNOVAZIONE DIGITALE febbraio 2023

LA SFIDA DEL “TERRITORIO”: COSA INSEGNANO 75 ANNI DI KAISER PERMANENTE?

Le Case di Comunità italiane discusse e messe a confronto con le strutture di Kaiser Permanente per individuare possibili spunti utili al SSN italiano

di Gaia Ferraguzzi, Federico Lega, Francesco Mazziotta, Sara Piccinelli, Elisabetta Pierini

di Gaia Ferraguzzi, Federico Lega, Francesco Mazziotta, Sara Piccinelli, Elisabetta Pierini

26 ORGANIZZAZIONE febbraio 2023

Il decreto ministeriale 77 del 2022, tra le altre cose, prevede il potenziamento delle strutture note come Case e Ospedali di Comunità. Per quanto ancora in divenire in Italia, l’esperienza internazionale insegna che sistemi simili, con strutture simili, esistono già. Ne è un esempio Kaiser Permanente, una health maintenance organization (HMO – simile ad una ASL, con una popolazione servita di oltre 12 milioni di assistititi) che ha creato il chronic care model e rappresenta un benchmarking di grandissimo interesse per le politiche sulla de-ospedalizzazione e continuità territoriale.

IL MODELLO KAISER PERMANENTE

Il modello di cura integrata proposto dal Kaiser Permanente, o Kaiser (KP), è noto per l’altissima qualità ed efficienza. Si tratta del più grande sistema di erogazione di cure degli Stati Uniti, con sede in California, che si occupa di fornire assistenza sanitaria in diversi Stati del continente americano, quali Hawaii, Oregon, California, Washington, Colorado, Maryland, Virginia, Washington DC e Georgia.

L’organizzazione nasce intorno al 1933, ma col passare degli anni si espande e fortifica fino a diventare quello che è oggi.

Il KP è un fornitore integrato senza scopo di lucro di piani sanitari prepagati, assicurazioni ed health-care in generale. Assiste oltre 12 milioni di persone, annovera 39 ospedali e le strutture sono popolate da più di 65.000 infermieri, 23.000 medici e 218.000 dipendenti. Si intercala nel contesto sanitario americano, caratterizzato

dall’essere misto privato e pubblico, con forte influenza delle società assicurative sull’erogazione delle cure.

Caratteristica delle cliniche e delle strutture del KP è la presenza di tutti i servizi deputati alla salute, “all in one”, nei quali, oltre alla possibilità di essere visitati da medici di medicina generale (scelti dal singolo assistito) o specialisti, si possono anche eseguire esami di laboratorio e prestazioni di radiologia. Il personale è quindi distribuito in strutture che possono avere degli orari specifici (medical center, medical office, target clinic) o che riescono a garantire prestazioni di cura delle urgenze nell’arco di tutte le 24 ore, come le urgent care clinics. In generale, ad eccezione dei trattamenti salvavita in regime di emergenza, qualsiasi tipo di prestazione può essere eseguita all’interno dei centri del KP. Inoltre, KP ha da anni sviluppato una piattaforma estesa di telemedicina. È possibile prenotare visite online, che possono spaziare dal semplice scambio per e-mail alla video visita. Anche per telefono è possibile prenotare una visita o ricevere assistenza telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sempre da una piattaforma online è possibile infine prenotare le visite in presenza presso una delle strutture del KP.

I sistemi informativi adoperati dal sistema KP prevedono che ogni visita e ogni informazione clinica relativa alla storia, all’anamnesi e all’attuale condizione del paziente vengano condivise con tutto il personale sanitario che si occupa e si occuperà dell’assistito, attraverso un software condiviso chiamato KP HealthConnect. In questo modo, chiunque incontri il paziente

27 ORGANIZZAZIONE febbraio 2023

█ Nelle CdC i medici potranno servirsi di strumentazioni normalmente non presenti in ambulatori di medicina generale, quali ecografo, elettrocardiografo, retinografo, oct, spirometro

può avere accesso ad ogni informazione raccolta senza doverli raccogliere nuovamente.

Numerosi sono stati i tentativi di emulazione di questo complesso sistema avvenuti nel corso del tempo, ma la maggior parte di questi si sono rivelati fallimentari. Un recente studio pubblicato nel 2016 ha dimostrato come un importante elemento utile a spiegare il successo del Kaiser risieda nell’investimento nelle figure infermieristiche professionali, le quali percepiscono più soddisfacente il proprio lavoro all’interno di queste strutture rispetto ad altre.

LE CASE DI COMUNITÀ OGGI E DOMANI