24 minute read

POSIBLE ESPACIO PARA LA TRANSFORMACIÓN

En Conmemoración del 20 aniversario de la Carta de la Tierra María de los Ángeles Vilches Norat Pedro Adorno Irizarry

“Actores somos todos nosotros,

y ciudadano no es aquel que vive en sociedad:

¡es aquel que la transforma!” (Augusto Boal, 2009)

Desde tiempos primigenios, la humanidad ha utilizado el teatro como vínculo para reflexionar, imaginar y establecer sus relaciones con el entorno. Una mirada rauda al teatro ritual nos confirma la necesidad inherente de los humanos de celebrar una ceremonia que reactualice el mito que les ofrece identidad cultural. Estos relatos de transmisión oral en su mayoría responden a cosmovisiones que valoran la vida, desarrollan una biosensibilidad y presentan en complejidad las conexiones de la red de la existencia (Cutanda, 2018). La imaginación y creatividad de los miembros de la tribu para realizar estos ritos de invocación y evocación de las fuerzas de la Madre Tierra, los llevó a explorar la teatralidad mediante la integración de gestos, máscaras, tambores, música, movimientos, bailes colectivos y del elemento de la actuación. De esta forma, los primeros actores y actrices del mundo promovieron un imaginario identitario fundamentado en la vida y su sostenibilidad. El teatro ecológico acoge esta cosmovisión para la sostenibilidad con un espíritu crítico y reflexivo sobre el impacto ambiental, social y cultural que las acciones sostenidas por la visión neoliberal y el capitalismo ejercen sobre la comunidad de la vida. En muchas instancias este movimiento teatral comparte sus saberes científicos-políticos-económicosecológicos-culturales para promover el desarrollo de una nueva conciencia basada en las relaciones, la diversidad, la interdependencia y la solidaridad. Sus representaciones aluden al pensamiento de la complejidad, resaltan el fluir emanante de los sistemas vivos y presentan propuestas para la ponderación de nuestras acciones. Por la importancia y pertinencia que tiene en estos momentos históricos la reflexión sobre la visión onto-epistemológica ofrecida en la Carta de la Tierra (2000), queremos aportar a esta discusión nuestras experiencias con el teatro ecológico, desde una perspectiva profesional y educativa.

Primeramente, ofrecemos unas premisas generales de la ecopedagogía -para contextualizar teóricamente los supuestos y presupuestos educativos de nuestras prácticas- luego, pasaremos a describir nuestros proyectos teatrales y finalmente compartiremos nuestra reflexión sobre el teatro ecológico.

La ecopedagogía como sustrato para el cambio propuesto en la Carta de la Tierra

El movimiento de la ecopedagogía conocida también como la pedagogía de la Tierra (Gadotti, 2002) surge a raíz de las discusiones para la redacción de la Carta de la Tierra con la intensión de fomentar la transformación social, política, económica, ambiental y cultural requerida para el tránsito a modos de vida sostenibles. Como reacción a la visión reduccionista dominante en nuestra cultura, la propuesta integra los paradigmas emergentes de las ciencias para la comprensión del mundo en complejidad. Es un movimiento que nos propone establecer la relación entre nuestros haceres educativos con la vida, la complejidad, la ecología, el amor, el cuidado y la esperanza. En la primera parte de su libro Ecopedagogía y Ciudadanía Planetaria, Francisco Gutiérrez y Cruz Prado (1997) aluden a los siguientes principios de las ciencias emergentes para proveer la fundamentación teórica del movimiento: 1. Autoorganización: principio cósmico de atracción, movimiento y equilibrio, que facilita la autoorganización de los sistemas naturales y sociales; 2. Interdependencia: principio que revela la dependencia mutua y las interconexiones que existen entre todos los elementos que rigen la vida y; 3. Sostenibilidad: la posibilidad

de que para existir cada organismo, especie o sistema tienda a buscar el equilibrio generando el desarrollo desde su propia naturaleza. Estos principios sugieren una percepción del mundo a partir de “la reforma del pensamiento” (Morin, 1999, 50) en el sentido de la teoría de la complejidad. Se formula una nueva mirada integral, orgánica y relacional que percibe la realidad como una unidad indivisible, constituida por múltiples sistemas interconectados en sus dimensiones y, que emerge tal cual un organismo en proceso evolutivo. Este pensamiento complejo nos proporciona una visión más amplia, y ofrece, la perspectiva panorámica y a gran escala necesaria para comprender las conexiones fundamentales en el planeta y en el universo (Clark, 1997; Sterling, 2011). Otro de los aspectos importantes a destacar del movimiento de la ecopedagogía es el compromiso con el desarrollo de una conciencia solidaria que amplíe nuestras inquietudes y compromisos éticos a contextos más amplios del ser (Sterling, 2011). “Desde una perspectiva sistémica, el comportamiento ético siempre se relaciona a la comunidad; es el comportamiento por el bien común” (Capra, 2017, p.9). La conciencia solidaria nos lleva a reestablecer nuestras relaciones con toda la comunidad de la vida acogiendo una ética del cuidado y compasión. Esta ética recupera el principio femenino de la existencia en función de crear sociedades que promuevan la vida, la sensibilidad, la creatividad y el amor (Shiva y Sosa, 1995; Boff, 2002, 2012; Comins, 2018). Estos principios y valores éticos podrían viabilizar la conformación de una ciudadanía planetaria (Gutiérrez y Prado, 1997), una manera de ejercer nuestros deberes y responsabilidades creando nuevas relaciones e interacciones entre todos para sostener la vida en el Planeta. Esta visión pedagógica promueve una transformación de nuestros paradigmas desde un pensamiento fragmentado, lineal y mecánico -propio de la tradición que prevalece en nuestras sociedades occidentales- hacia un pensamiento orgánico, integrado y holista (Morin, 1999; Gallegos, 2004; Gadotti, 2009; Sterling, 2011). De acuerdo con este movimiento, necesitamos dejar atrás la educación positivista y mecanicista, para acoger una educación “más orgánica” que busque la conectividad entre todos los elementos del sistema. La ecopedagogía puede ser reflexionada, apoyada y asumida por una educación que responda a una visión filosófica holista y que recoja entre sus principios los siguientes 1 : 1. Una postura de búsqueda de significado y trascendencia ante la vida, (Gallegos, 2005; Clark, 1997); 2. El desarrollo de las múltiples dimensiones humanas (Gallegos, 2005; Goleman, 1995, 2006, 2009; Montessori, 2012; Clark, 1997; Gardner, 1998; Fernández y López, 2011); 3. El supuesto de que el aprendizaje es un proceso transformador de la conciencia (Gutiérrez y Prado, 1997; Freire, 1998); 4. La transdisciplinariedad como acercamiento al conocimiento (Gallegos, 2005; Morín, 1998) y; 5. La construcción de significados compartidos mediante el diálogo de saberes y la experiencia en comunidades de aprendizaje (Gallegos, 2005; Sterling, 2011). Esta educación holista es inclusiva -trabaja con todos-, balanceada -ofrece experiencias para el desarrollo de las distintas dimensiones humanas: intelectual, física, social, moral, estética y espiritual -no sectaria- y se sirve de acercamientos orientados a procesos de aprendizajes afectivos, participativos, democráticos, emergentes y colectivos. Articula la genuina participación de todos los sectores de la comunidad para ofrecernos la posibilidad

1 Las características de la visión filosófica holística en la educación que se incluyen son parte de los hallazgos de la investigación Ecopedagogía y el Programa de EcoEscuelas: Propuesta para la integración de la Carta de la Tierra, presentada por la autora en diciembre de 2015 como requisito del Programa Doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y dirigida por los doctores Francisco Manuel Martínez Rodríguez y Alfonso Fernández Herrería. http://digibug.ugr.es/ bitstream/10481/42150/1/25637368.pdf

esperanzadora de vivir desde la solidaridad, considerada como la tarea social emancipadora más importante (Assmann, 2002 pp. 20-21).

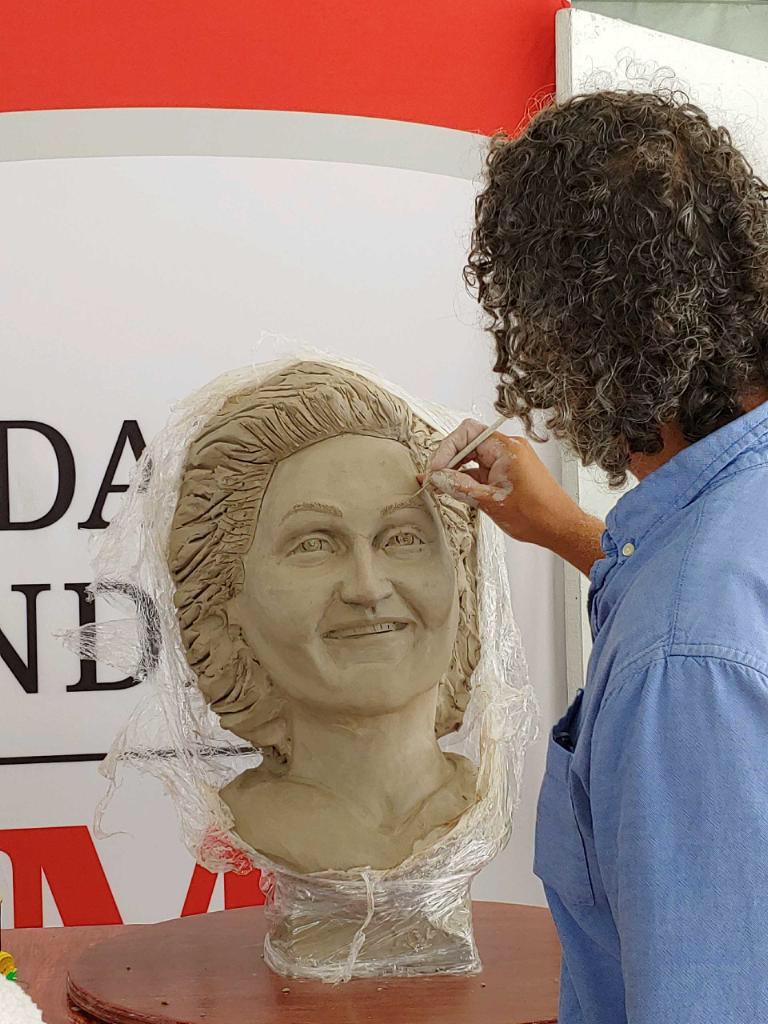

El Colectivo Agua, Sol y Sereno, establecido en Puerto Rico para el 1993 por Pedro Adorno y Cathy Vigo, recoge en sus procesos de creación artística la cosmovisión propuesta en la Carta de la Tierra e instrumentalizada por la ecopedagogía. Si bien en su haber cuenta con más de un centenar de creaciones artísticas que parten de un activismo político para denunciar las injusticias sociales y ambientales desde una visión ecológica, su praxis ha apoyado la transformación personal de jóvenes teatreros y ha fomentado experiencias de teatro popular y ecológico en diversas comunidades. Con una estética caribeña, ofrece mediante el gozo, la alegría y la belleza propuestas artísticas que seducen al espectador a adoptar nuevas miradas del mundo. Para este colectivo, el arte teatral es un lugar de conexión, celebración y en especial de diálogo con la naturaleza, personaje principal de todas sus creaciones poéticas. Esta visión del arte que proponen desde la creación colectiva articula el desarrollo multidimensional (Gardner, 1998) de cada artista miembro del grupo. Es un trabajo fundamentado en principios de participación democrática, de inclusión y de esperanza. Como grupo con vocación de hacer teatro como espacio para el diálogo social, participa de permanentes encuentros de formación donde la exploración interior, las narrativas personales, el

entrenamiento corporal, el diálogo y la investigación fortalecen el vínculo comunitario necesario para apoyar sus procesos de co-creación colectiva. De manera colectiva establecen sus posturas reflexionadas sobre la situación ecológica del planeta, los conocimientos en astrofísica, las nuevas perspectivas de la neurociencia, la física cuántica, la cultura ancestral, entre otros. Se inspiran en problemáticas del contexto sociocultural puertorriqueño y planetario. Este acercamiento críticopráxico los lleva a cuestionarse preguntas tales como: ¿dónde se posiciona el arte frente al problema de la insostenibilidad, la soberanía alimentaria, nuestros hábitos de consumo?, ¿cuál es nuestra participación y complicidad en esta sociedad de consumo? ¿cómo trabajar una democracia participativa en el colectivo que asegure el desarrollo integral de sus miembros y celebre su individualidad? ¿Quién tiene talento? ¿A quién le es permitido hablar? Su proceso de expresión y creación se desencadena con prácticas sensoriales dirigidas a la activación de la imaginación. Como artistas procuran conectarse con el conocimiento de su mundo interior y desde ese lugar crean imágenes poéticas y visiones alternas a las heredadas culturalmente. Es una propuesta que les ayuda a aprender a SER y a ESTAR, a conectarse con ellos mismos y con su entorno con el objetivo de aportar a la transformación cultural y social. Para el grupo la imaginación nos posiciona en espacios de incertidumbre y ambigüedad al romper las dimensiones de tiempo-espacio. Esta ruptura nos alecciona sobre lo ilusorio de la existencia pues lo vivido aquí afuera, en la dimensión histórica, también cobra matices de ilusión. El juego de la imaginación nos retrae entonces a los principios ecológicos interdependientes de cambio y permanencia, genera

en nosotros la capacidad de apreciar la transcendencia, de buscar el sentido de la vida misma. La propuesta de teatro ecológico que emerge de este colectivo, parte conscientemente de un pensamiento complejo y fomenta procesos intuitivos e instrumentales para la construcción del conocimiento. Entonces, profundizar en quiénes somos, comprender los procesos históricos y políticos de nuestro contexto y, conectarnos con la sabiduría intuitiva y ancestral que existe en cada ser humano, son elementos importantes de una pedagogía de la imaginación. Una premisa filosófica de los sistemas vivos que queremos retraer para propósitos de esta reflexión y que enriquece los trabajos del colectivo, es el entendimiento de que cada uno de nosotros como una unidad ecosistémica básica también está enraizado en diversos ecosistemas que recogen nuestro contexto inmediato y hasta planetario. Reconocer las intrincadas relaciones de interdependencia en la vida nos lleva a valorar esas comunidades de saberes hiladas a nuestra identidad; en el caso de Agua Sol y Sereno, nos dirigen a Peter Schumann y el Bread and Puppet Theatre, a Rosa Luisa Márquez, Antonio Martorell y los Teatreros de Cayey, a Augusto Boal y a Santiago García. Pero también nos conecta con las comunidades de saberes de la multiplicidad de miembros del colectivo.

El teatro ecológico dentro del contexto de la educación formal universitaria

En este espacio queremos ofrecer nuestras reflexiones sobre un proceso académico que los autores trabajamos en conjunto (team teaching) por 4 años en la UAGM, recinto de Cupey, los cursos de Apreciación del Teatro I y II que forman parte del componente electivo de los Estudios Generales. En estos cursos reafirmamos nuestro compromiso con promover experiencias que favorecen el aprendizaje significativo y un proceso de transformación de la conciencia desde la ecopedagogía y el teatro ecológico convirtiendo el salón de clases en un taller-laboratorio de creación artística de nuestros estudiantes. Un lugar común donde la imaginación y la creatividad se manifestaban mediante propuestas que fomentan la reconexión con el propio ser y con la otredad. Para que una experiencia académica en las artes teatrales pueda asumirse desde una perspectiva holista, es necesario subvertir las prioridades que tradicionalmente se ofrecen en los cursos universitarios fundamentados en contenidos académicos; es necesario ofrecer alto valor a las dimensiones emocionales-afectivas y espiritualestrascendentes de nuestros estudiantes. Por eso, nuestras clases comenzaban con ejercicios y dinámicas para escuchar y validar los pensamientos sutiles y conectar a los estudiantes con su propia intuición o sabiduría interna. Iniciábamos nuestras sesiones con ejercicios de movimientos corporales energéticos, ejercicios de relajación consciente, visualizaciones creativas o juegos. Estos ejercicios nos permitían conectarnos a un nivel trascendente, establecer un elevado nivel vibratorio, muy armonioso, que propiciaba posteriormente la posibilidad de un diálogo franco y la activación de la imaginación de los jóvenes. Es muy difícil apalabrar las experiencias que tuvimos como grupo porque son de tal belleza que nuestro lenguaje no puede expresarlas a plenitud, son experiencias para vivirse. Los ejercicios de relajación y las visualizaciones creativas son métodos a través de los cuales bajamos al estado de mayor relajación de manera consciente procurando una sensación de paz y tranquilidad. Estos nos despejan la mente y permiten que pensemos con mayor claridad y de forma más creativa. La respiración por coherencia cardiaca, uno de los ejercicios que hacíamos con regularidad, nos permitía, bajar los niveles de ansiedad del grupo, encender su imaginación y reconocer las interconexiones entre los distintos sistemas del cuerpo. Así también,

utilizábamos las imágenes mentales en estados de profunda relajación, para activar la conciencia interna y fortalecer el proceso de autoconocimiento entre los estudiantes (Duarte, 2003; Fernández y Carmona, 2010). Los juegos nos proveían un espacio ideal de distención muy productivo para establecer las conexiones entre los movimientos corporales y la creación de imágenes, de esta forma el grupo comenzó a ensayar la vida (Boal, 1989). Este acercamiento inicial desde los afectos, lo lúdico, los aspectos intangibles de la existencia, la trascendencia, produjo mucha aceptación y participación entre nuestros estudiantes, en especial por el descubrimiento de que podían conectarse con una dimensión poco transitada, su propio mundo interior. Es importante destacar que estas primeras actividades siempre iban precedidas por un diálogo para compartir lo experimentado, cada cual comunicaba las imágenes que habían emergido e iban identificando algunas que, por su importancia, se convertían en materia prima para su creación poética. Las reflexiones grupales iban desarrollando en ellos una conciencia de su participación y responsabilidad para con su propia evolución y la del grupo. En una ocasión, luego de los acontecimientos del Huracán María sobre nuestras islas, realizamos en clase una visualización con animales fundamentada en los ejercicios de Stanivslaski (2014) -padre del teatro moderno- donde el grupo se identificó con los felinos, de ahí surgió una potente metáfora en la creación colectiva de Mariando, una puesta en escena que se representó en distintas comunidades con el fin de proponer la reflexión sobre nuestros esquemas mentales y prácticas sociales. Desde el inicio del semestre, como facilitadores de sus procesos, destacábamos algunos de los principios del paradigma de la complejidad y de la ecología en los ejercicios que realizábamos resaltando la intrincada relación que existe entre las diferentes dimensiones que conforman al ser humano. Comenzaron a percatarse de la relación existente entre la postura del cuerpo, los movimientos reiterados,

el latir del corazón, las emociones, la interpretación afectiva de los hechos vividos y también del poder de la imaginación para recrear el mundo. Una de las características del teatro ecológico que integramos a nuestro curso fue la valoración de los ecosistemas de saberes para el proceso de creación artística y para la formación actoral. Esta exposición a un contenido plural y diverso ofreció la apertura a las diversas miradas del mundo, lo que en ocasiones generó incomodidad y conflictos entre los participantes. Les ayudó también a identificar sus propias comunidades de saberes, experiencias y afectos que fueron la materia prima para crear literatura dramática, la construcción de personajes y una perspectiva poética del uso escénico. En este proceso se percataron de que hay unos elementos identitarios que parten de su idiosincrasia familiar, puertorriqueña y caribeña. Como hemos señalado, la práctica pedagógica de un teatro ecológico nos permitió fomentar la creatividad, la expansión de la imaginación y el pensamiento crítico entre el colectivo de estudiantes. Así también estimulamos un elemento esencial para la ecopedagogía, el respeto a la diversidad. Todas estas competencias facilitan la convivencia social, les ayuda a coexistir y convivir en celebración de la unidad, les ofrece herramientas para la resolución de problemas o conflictos porque les enseña a vivir desde un proyecto comunitario. A diferencia de los énfasis individualistas que la educación en las artes tradicionalmente asume, nuestra propuesta teatral se fundamenta en la participación colectiva, en comunidad. Promovemos el florecer de las capacidades de cada ser humano en vinculación con el otro, entendiendo la correlación positiva que existe entre la diversidad y la sostenibilidad del grupo. En nuestro caso, la misma comunidad de estudiantes incidía en la creación estética personal de cada integrante porque se compartían saberes. Como facilitadores de procesos de dramaturgia del actor -fundamentados en la experiencia de Santiago García y el Teatro

la Candelaria (García, 2002)-, somos conscientes de la importancia que tiene esa relación de interdependencia entre la creación estética y artística de cada individuo, es decir, de cada creador o poeta, con la comunidad de saberes a la que pertenece. Sin resguardo, el principio ecológico de que un sistema está anidado en relaciones interdependientes con otros sistemas se nos hizo más que evidente. Sin aparente ruta ni mapa preestablecido, nos sumergimos a un proceso completamente emergente, proceso muy propio y orgánico del artista y también asumido por el educador holista. “What becomes evident is that emergent teaching requires a new orientation to the concept of process. In emergence, process is not an action that is merely instrumental; process is itself an integral aspect of the structure as it comes into being. It reflects the principles of nonseparation in that there is no object apart from process, there is no subject apart from its ongoing construction.” 2 (Crowell y Reid-Marr, 2013, p.30) Este acercamiento emergente al proceso educativo nos motiva a seguir el fluir del encuentro y abrazar la historia colectiva que se va develando frente a nosotros. Nos permite a los facilitadores intervenir para ofrecer los énfasis y propiciar la ruptura mediante el cuestionamiento. Nos propone permanecer en conciencia plena del momento presente, con todos nuestros sentidos despiertos y permitir que nuestra intuición nos guíe para acompañar amorosamente a nuestros estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Este acercamiento está orientado a fomentar un proceso fluido, dinámico, espontáneo, intuitivo y

2 “Es evidente que la enseñanza emergente requiere de una nueva orientación al concepto de proceso. En lo emergente, el proceso no es una acción que es meramente instrumental; el proceso en sí mismo es un aspecto integral de la estructura tal como viene siendo. Refleja los principios de la no separación en que no hay ningún objeto aparte del proceso, no hay ningún sujeto fuera de su propia construcción en curso”. Traducción propia. 29 de junio de 2020 fundamentalmente comunicativo-dialógico para generar experiencias significativas y transformadoras (Crowell, y Reid-Marr, 2013). Desde este lugar privilegiamos la cotidianidad, el contexto, los intereses y necesidades de los estudiantes en la intención de desarrollar significados individuales y colectivos (Freire, 2005; Gutiérrez y Prieto, 1997, Boal, 1989). Validamos una vez más la importancia del diálogo como “…el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo ‘pronuncian’, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos” (Freire, 1985). Nuestro diálogo incidía también en los temas y objetivos establecidos por el prontuario del curso, para lo que hicimos un balance entre la formación teórica, los principios del teatro ecológico y la experiencia del teatro puertorriqueño y latinoamericano. Y partiendo de sus inquietudes, los jóvenes investigaban y analizaban los momentos trascendentales del teatro, así como las aportaciones metodológicas de reconocidos teóricos y colectivos. Estudiaron sobre el teatro ritual y el experimental, sobre los métodos de Constantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Santiago García, Augusto Boal, Peter Schumann y el Bread and Puppet Theatre, Agua, Sol y Sereno y, el Taller de Histriones de Puerto Rico, entre otros. Sus presentaciones orales sobre algunos de estos temas fueron trabajadas en formato de pechakuchas, una presentación visual creada únicamente por imágenes, un compendio de hermosas metáforas elocuentes de los procesos cognitivos de síntesis. Entre los criterios de evaluación del curso, solicitamos a los estudiantes que llevaran un diario reflexivo para expresar y analizar con profundidad las experiencias adquiridas en cada clase. Muchas veces ellos mismos nos pedían compartir sus reflexiones con el grupo; incluían cortos ensayos reflexivos, narraciones poéticas y dibujos. El diario vino a ser otro elemento para la inspiración creativa, la creación del conocimiento y la reflexión crítica. La tarea que cobraba mayor importancia para los estudiantes era una representación dramática

que realizaban al final del curso. Este trabajo se cimenta en los principios del aprendizaje basado en proyectos. Como miembros de una comunidad de aprendizaje, realizaban investigaciones que surgían de sus intereses y necesidades que compartían con el colectivo. Buscábamos que esas investigaciones partieran de una reflexión profunda sobre sus comunidades de saberes que, habían heredado culturalmente para conformar su visión de mundo. Surgieron temas muy poderosos como la identidad cultural y racial, las relaciones de poder, el patriarcado, la mentalidad colonial, la violencia de género y la contaminación ambiental entre muchos otros. Nosotros los ayudábamos a mirar ese tema, conflicto o necesidad dentro de un contexto más amplio e interrelacionado, los orientábamos para que ampliaran sus investigaciones y comenzaran a escribir textos poéticos que iban a formar parte de lo que fuera a presentarse. Finalmente, los textos que cada cual producía se iban tejiendo para organizar un relato colectivo coherente. Este proceso tan amplio y democrático produjo resistencia entre algunos que habían llegado con la idea de interpretar un texto dramático previamente escrito, que no habían experimentado la participación democrática previamente o que resistían la nueva mirada propuesta hacia adentro, hacia el autoconocimiento. Sin embargo, experimentar la autoría de un texto y la pertenencia a un colectivo les aportaba una profunda seguridad en ellos mismos, alimentando de esta manera su autoestima, sensibilidad, capacidad de reflexión y empoderamiento. Así lo evidencia el texto de uno de los estudiantes quien expresa en su evaluación: “Para mí lo que me dio la clase fue la oportunidad de transformarme, cambiar muchas acciones que nunca las analicé. El poder luchar con mis tormentas internas y que de ellas florezca un jardín lleno de armonía y felicidad.” Uno de los aciertos de esta modalidad de enseñanza compartida es que nos permitió elaborar a través de un periodo de cuatro años, una propuesta sólida y evolucionada sobre las prácticas del teatro

ecológico. Ambos partimos de una misma visión de mundo, contamos con múltiples experiencias como facilitadores de proceso educativos no formales y hemos participado en colectivos teatrales con visión sociocrítica. El junte nos enriqueció la mirada, por un lado, confluyó la experiencia de un teatrero que integra el paradigma ecológico a su quehacer como director, educador comunitario y activista de los derechos humanos. Y por otro, una educadora de la cultura y el ambiente con experiencias prácticas en la ecoeducación y la Carta de la Tierra. Un junte establecido en el respeto, el compañerismo, la confianza y el sueño compartido de asegurar la dignidad de toda la comunidad de la vida en el planeta.

Como educadores y profesionales del teatro, queremos compartir algunas consideraciones que están subsumidas en el trabajo realizado y que nos sirvieron de brújula en esos días de turbulencia. Sin pretender ser prescriptivos ni comprensivos, al compartir estas ideas solo queremos fomentar la reflexión y el posible diálogo con nuestros lectores. a. Todos gozamos del derecho democrático a la expresión artística y a la educación. b. El arte no puede ser considerado solamente como una herramienta para el aprendizaje, posee un valor intrínseco que radica en el desarrollo de la imaginación. c. El proceso de creación de textos poéticos está basado en el auto conocimiento, los intereses, conflictos y saberes del artista. d. La creación poética aporta a los estudiantes niveles de mayor trascendencia y empoderamiento. e. El actor experimenta un proceso de descubrimiento de su mundo interno mediante el conocimiento de sus comunidades de saberes. f. El mundo de los afectos nos humaniza y devuelve la esperanza. El abrazo es un punto de encuentro para armonizar nuestras emociones y compartir nuestra belleza. g. El arte es un espacio de resistencia que contiene en sí mismo la semilla de la transformación. En momentos en que la humanidad enfrenta grandes desafíos como la pandemia del Covid-19, el cambio climático, el armamentismo nuclear y la degradación de los ecosistemas por la cultura del consumo, necesitamos asumir una nueva visión y actuación orientada a los principios que rigen los

29 de junio de 2020 sistemas vivos. Necesitamos responder al llamado urgente expresado de la Carta de la Tierra, un llamado que nos dirige por el camino de la transformación.

Referencias

Assmann, H. (2002). Placer y ternura en la educación: hacia una sociedad aprendiente. Madrid: NARCEA, S.A.

Boal, A. (1989). Conferencia con Boal, Teatro Ramón Frades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.

Boff. L. (2012). El cuidado necesario. Madrid: Editorial Trotta, S.A.

Capra, F. (2017) Laudato Si’ – La Ética Ecológica y el Pensamiento Sistémico del Papa Francisco. En A. Jiménez y M. Vilela (Eds). Voces de la iniciativa de la Carta de la Tierra respondiendo a la Encíclica Laudato Si’. (pp. 8-21). Alajuela, Costa Rica: Editorial Universidad Técnica Nacional.

Carta de la Tierra. (2000). Recuperado de http://www. earthcharterinaction.org.

Clark, E. (1997). Ecoeducación: una estrategia para reestructurar la educación. En P. Vega Bezanilla (Ed.), El destino indivisible de la educación: propuesta holística para redefinir el diálogo humanidad-naturaleza en la enseñanza (71-117). México: Editorial Pax.

Comins, I. (2018). Ética del cuidado: Hacia una autoconciencia ampliada. Cuadernos dePedagogía. (485). (pp.56-59) España: Wolters Kluwer.

Crowell, S. y Reid-Marr, D. (2013). Emergent Teaching: A Path of Creativity, Significance and Transformation. USA: Rowman & Littlefield Education.

Cutanda, G. (2018). Relatos tradicionales para una visión del mundo. Cuadernos de Pedagogía. (485). (pp.60-63) España: Wolters Kluwer.

Duarte, D. (2003). Ambientes de aprendizaje. Una aproximación conceptual. Estudios pedagógicos. 29, 97-113.

Fernández, A. y López, M. (2010). La Educación en valores desde la Carta de la Tierra. Por una pedagogía del cuidado. Revista Iberoamericana de Educación: 53(4), 1-19.

Freire, P. (1985). Dialogicidad y Diálogo. Diálogo e interacción en el proceso pedagógico. México: Ediciones Caballito.

Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.

Freire, P. (1998). Vivencias educativas en países en desarrollo. En D. Schipani y P. Freire. Educación, Libertad y Creatividad. USA: Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Argentina: Siglo XXI.

Gadotti, M. (2002). Pedagogía de la Tierra. Argentina: Siglo XXI.

Gadotti, M. (2009). Education for Sustainability: A Contribution to the Decade of Education for Sustainable Development. Brasil: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire.

Gadotti, M. (2010). Reorienting Education Practices towards Sustainability. Journal of Education for Sustainable Development. 4(2). 203-211.

29 de junio de 2020 Gallegos, R. (2004). Pedagogía del amor universal: una visión holista del mundo. México: Royal Litographics, S.A.

Gallegos, R. (2005). Declaración mundial por la educación holística para el siglo XXI. Recuperado de http//www. ramongallegos.com.

Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidós.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. EE. UU.: Bantam Del, Random House, Inc.

Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The Revolutionary New Science of Human Relationships. New York: Bantam Del, Random House, Inc.

Goleman, D. (2009). Ecological Intelligence: How Knowing The Hidden Impacts Of What We By Can Change Everything. New York: Broadway Books.

Gutiérrez, F. y Prieto, D. (1998). La mediación pedagógica. Argentina: Ciccus-La Crujía.

Gutiérrez, F. y Prado, C. (1997). Ecopedagogía y ciudadanía planetaria. Costa Rica: EditorialPEC.

Montessori, M. (2013). Nature in Education. En Kahn, D. (Ed.) Montessori Voices: Guided by Nature. The NAMTA Journal, 38 (1), 21-27.

Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París, Francia: UNESCO. Recuperado de: http://unesdoc.unesco.org/ images/0011/001177/117740so.pdf.

Santiago, G. (2002). Teoría y práctica del Teatro. Colombia: Teatro la Candelaria.

Shiva, V. y Sosa, B. (1995). Abrazar la vida: Mujer, ecología y supervivencia. Madrid: HORAS y HORAS.

Stanislavski, Constantin. (2014) Un actor se prepara. España: Ediciones Ulises.

Sterling, S. (2011). Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. UK: Green Books for the Schumacher Society.

Todas las piezas son del artista Pedro Adorno.