Dados Internacionais de Catalogação na Fonte (CIP) Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) Olhar/Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Ano 10/11. Números 17,18, 19. São Carlos: UFSCar, 2008. Semestral ISSN 1517-0845 1. Humanidades - Periódicos. 2. Artes - Periódicos. I. Universidade Federal de São Carlos, Centro de Educação e Ciências Humanas. CDU 168.522 (05)

ANO 10/11 - NÚMERO 17/18/19 – AGO-DEZ/2007 – JAN-DEZ/2008 CECH - CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS

Revista Olhar Ano 10/11 - Número 17/18/19 - ago-dez/2007–jan-dez/2008 Publicação do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Administração Superior

Benedito Nunes (UFPa) Bóris Schnaiderman (USP) Prof. Dr. Oswaldo Baptista Duarte Filho Bruno Pucci (UNIMEP) Reitor Carlos Alberto Ribeiro de Moura (USP) Profa. Dra. Maria Stella de Alcântara Gil Cecília Almeida Salles (PUC) Vice-Reitora Celso Castro (CPDOC – FGV) Prof. Dr. Valdemir Miotello Débora Pinto (UFSCar) Diretor do CECH Diléa Z. Manfio (UNESP – Assis) Prof. Dr. Bento Prado Neto Eliane Robert Moraes (PUC/SENAC) Vice-Diretor do CECH Fernando da Rocha Peres (UFBa) Flávia Seligman (UNISINOS/RS) Coordenação Editorial Flavio Loureiro Chaves (UFRS) Editores Franklin Leopoldo e Silva (USP) Gilmar de Carvalho (UFC) Bento Prado Jr. (in memoriam) Haroldo de Campos (in memoriam) Josette Monzani Irene Machado (USP) Isabel Limongi Batista (UFPR) Editor-Assistente Isabel Machado (jornalista) Ismail Xavier (USP) Profa. Dra. Marina Cardoso Jerusa Pires Ferreira (USP e PUC) João Carlos Salles (UFBa) Jorge de Almeida (USP) CONSELHO EDITORIAL: José Euclimar X. de Menezes (Universidade Católica – Salvador) Conselho Executivo José Leon Crochik (USP) Lucíola Paixão Santos (UFMG) Antônio Zuim – DEd (UFSCar) Luiz Cláudio da Costa (UFRJ) Arthur Autran – DAC (UFSCar) Luís Cláudio Figueiredo (PUC) Cibele Rizek – Escola de Engenharia de Luís Roncari (USP) São Carlos (EESC/USP) Manoel Carlos Mendonça Filho (UFSE) Fernão Ramos – Multimeios (Unicamp) Marcos S. Nobre (Unicamp/Cebrap) Gelson de Almeida Pinto – Escola de En- Maria Aracy Lopes da Silva (in genharia de São Carlos (EESC/USP) memoriam) João Roberto Martins Filho – DCSo Maria das Graças de Souza (USP) (UFSCar) Maria de Lourdes Siqueira (UFBa) José Gatti Jr. – DAC (UFSCar) Maria Irma Adler (Unicamp) Júlio César Coelho De Rose – DepartaMaria Helena Pires Martins (USP) mento de Psicologia (UFSCar) Maria Lúcia Cacciola (USP) Luiz R. Monzani – Filosofia (Unicamp) Maria Magdalena Cunha Mendonça Manoel Dias Martins (UNESP/AraMaria Sílvia Carvalho Franco (USP e raquara) Unicamp) Marco Antônio Vila – DCSo (UFSCar) Marilena S. Chauí (USP) Maria Cristina I. Hayashi – DCI (UFSCar) Mauro Pommer (UFSC) Maria Ribeiro do Valle (UNESP/Araraquara) Mercedes Cunha Mendonça (USP/ Nádea R. Gaspar – DCI (UFSCar) Faculdades Ruy Barbosa – Salvador) Richard Simanke – DFMC (UFSCar) Nara Maria Guazelli Bernardes (PUC/RS) Sidney Barbosa (UNESP/Araraquara) Newton Bignotto (UFMG) Tânia Pellegrini – DL (UFSCar) Newton Ramos de Oliveira (UNESP) Wolfgang Leo Maar – DFMC (UFSCar) Oswaldo Giacóia Jr. (Unicamp) Marcius Freire – Multimeios (Unicamp) Oswaldo Truzzi (UFSCar) Paulo Micelli (Unicamp) Conselho Consultivo Renato Mezan (PUC e Sedes) Renato Franco (UNESP – Franca) Adriano Soriano Barbuto (UFSCar) Roaleno Ribeiro Amâncio Costa (Fac. de Alexandre Figuerôa (UC/PE) Belas-Artes – Salvador) Arley Moreno (Unicamp) Roberto Romano (Unicamp) Arlindo Machado (PUC e USP) Rodrigo Naves (Cebrap)

Rubens Machado (USP) Suzana R. Miranda (UAM) Urânia Tourinho Peres (SPsiBa) Zélia Amador de Deus (UFPa) Consultores Internacionais Sônia Stella Araújo Oliveira (Universidad Autônoma del Estado de Morelos – Cuernavaca/México) Saulo de Araújo Freitas (Convênio DAAD/Alemanha) José Serralheiro (Página da Educação – Portugal) Vania Schittenhelm (pesquisadora – Londres) Jorge Mészáros (Sociologia – Inglaterra) Esther Jean Marteson (Londres) Catherine L. Benamou (University of Michigan – USA) Assessores Massao Hayashi Mark Julian Cass Ana Paula dos Santos

Equipe Técnica Redator-Assistente: Fabrício Mazocco (MTb:29.602) Projeto Gráfico: André Pereira; Luís Gustavo Sousa Sguissardi e Vítor M. G. Lopes Editoração e Arte Final: Vítor Massola Gonzales Lopes. Impressão: Depto. de Produção Gráfica – UFSCar

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). Permitida a reprodução parcial ou integral dos textos, desde que mencionada a fonte.

Permuta e solicitação de assinaturas: UFSCar – Universidade Federal de São Carlos

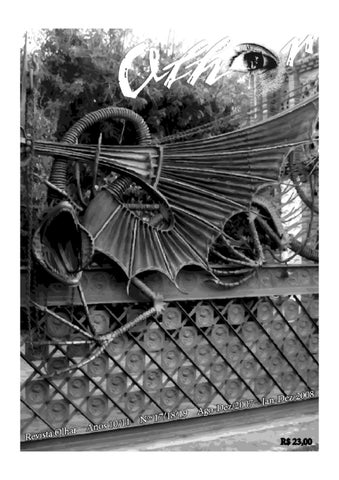

EDITORIAL EDITORIAL A revista Olhar está completando 10 anos. Este é um motivo de alegria e orgulho para nós. Nesse momento, queremos agradecer a todos nossos colaboradores pela confiança depositada e dizer que almejamos dar seqüência a esse trabalho que buscou sempre editar pesquisadores consagrados e abrir espaço para os iniciantes, assim como prestigiar obras de artistas gráfico-fotográficos que muito contribuíram para a alta qualidade visual do periódico. Vale aqui lembrar também do apoio institucional e acadêmico recebido – por parte dos pareceristas que compõem o Conselho Editorial, da Reitoria e Pró-Reitorias da UFSCar, assim como dos colegas e dos alunos-bolsistas que conosco trabalharam, sem o qual a Olhar não teria sido possível. Como nos escapou anteriormente, vai aqui nosso obrigado especial a Guilherme Mansur que, em várias ocasiões, nos presenteou com capas maravilhosas. Nesses anos todos, procuramos contribuir na função integradora e transdisciplinar realizada pelo Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) da Universidade Federal de São Carlos, ao receber contribuições locais e de todo o país, assim como do exterior, e disponibilizar esse material intra e extramuros dessa instituição. Nesta edição, como em todas as anteriores, a Literatura, a Filosofia, as Artes, a Sociologia estão aqui juntas, dialogando, em busca do objetivo comum de buscar lançar um olhar crítico sobre a sociedade e a cultura contemporânea, no esforço por atingir uma sociedade mais justa e uma cultura mais viva – finalidade a que sempre nos propusemos. Bento Prado Jr. (in memoriam) Josette Monzani Editores Capa: fotografia de Francisco Vecchia, USP-São Carlos. Dragão de Gaudí, Barcelona.

Sumário ALÉM DO PRINCÍPIO DE PRAZER: CONSIDERAÇÕES FILOSÓFICAS SOBRE O PROGRAMA TEÓRICO DA METAPSICOLOGIA Oswaldo Giacoia Júnior O GROTESCO NA ESCULTURA DE ANTÔNIO AUGUSTO BUENO Marcus Fabiano Gonçalves WILHELM WUNDT (1832-1920): PASSADO, PRESENTE E FUTURO – UMA HOMENAGEM AOS 175 ANOS DO SEU NASCIMENTO Saulo de Freitas Araujo

10 22

29

XINGU, DE EDITH WHARTON: UMA REDE DE SENTIDOS Maria das Graças Gomes Villa da Silva

34

EL LABERINTO DE LA GUERRA: TRES DERIVAS HOBBESIANAS Omar Astorga

43

TULIPA: SUBSÍDIOS PARA UMA ETNOPSICANÁLISE DA POSSESSÃO José Francisco Miguel Henriques Bairrão

53

O LUGAR DO HOMEM EM AS PALAVRAS E AS COISAS. (LAS MENINAS DE VELÁZQUEZ) Augusto Bach

69

POR UMA FENOMENOLOGIA SOCIAL DO CAMPO ARTÍSTICO: HABITUS SILENCIOSO E APROPRIAÇÃO-CRIAÇÃO DE PINTURAS Kadma Marques Rodrigues

85

OS MODERNOS E A TRADIÇÃO CRÍTICA Eneias Forlin

108

EMMANUEL LEVINAS E A INTELIGIBILIDADE DA EXPERIENCIAÇÃO Marcelo Leandro dos Santos

120

ROBERTO MANGE E A RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO: A PARTICIPAÇÃO DE UM ENGENHEIRO SUÍÇO NA CONSTITUIÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Daniela de Campos QUERO SER DR. MANHATTAN: A PERCEPÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL COMPARTILHADA ENTRE DR. MANHATTAN E O LEITOR Rogério Secomandi Mestriner

128

139

O CEGO FEZ VER A PORTA Susan Blum

152

O CHAMADO DA MÍDIA EXTERIOR Regiane Caminni Pereira da Silva

160

POEMAS E CONTOS Paulo R. Licht dos Santos, André Marins, Guilherme Mansur, Josette Monzani

173

DE COMO DANTAS RETECE, EM COIVARA E CORDEL, RAMOS E ROSA Antônio Donizeti Pires

190

LINGUAGEM SIMBÓLICA COMO EXPRESSÃO CONCEITUAL. AS PERSPECTIVAS DA HERMENÊUTICA E DO NEOESTRUTURALISMO Wilma Patricia Marzari Dinardo Maas

211

ANÁLISE E TRADUÇÃO DO EPITÁFIO DE GÓRGIAS DE LEONTINOS Aldo Lopes Dinucci SOBRE CONTRADIÇÕES E DISSIMULAÇÃO EM SPINOZA SEGUNDO O ARTIGO DE FRANCIS KAPLAN, LE SALUT PAR L’OBÉISSANCE ET LA NECESSITÉ DE LA RÉVÉLATION CHEZ SPINOZA Sergio Tiski DOSSIÊ CINEMA UMA POSSÍVEL TENDÊNCIA NATURALISTA NO CINEMA BRASILEIRO ATUAL Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia A CRÍTICA DE CINEMA, A CHEGADA DO SOM E O FUTURO DO CINEMA Luciana Corrêa de Araújo CULTURA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE CINEMATOGRÁFICAS: O CASO SÃO PAULO, O CINEMA JAPONÊS E AS SUAS SALAS DE EXIBIÇÃO André Piero Gatti CONTEXTO E FLUXOS ENTRE LINGUAGEM AUDIOVISUAL, NOVAS MÍDIAS E SOCIEDADE Vicente Gosciola

223

228

236

261

268

282

A CRÍTICA DE PAULO EMILIO NA REVISTA CLIMA José Inacio de Melo Souza

292

A DIALÉTICA ENTRE O NÃO SER E O SER OUTRO NA CRÍTICA DE CINEMA DE ROGÉRIO SGANZERLA Samuel Paiva

297

A ESCRITA FÍLMICA E A PÓS-IMAGEM NO DIÁLOGO DO CINEMA COM A PINTURA Eduardo Peñuela Cañizal

304

Além do Princípio de Prazer considerações filosóficas sobre o programa teórico da metapsicologia OSWALDO GIACOIA JUNIOR*

É

inegável que, em diferentes momentos de sua obra, Freud pronunciou-se de modo diverso a respeito das relações entre Psicanálise e Filosofia, por vezes aproximando esses dois domínios teóricos, outras vezes contrapondo-os até o absoluto distanciamento. Sintomático e emblemático, a respeito dessa ambigüidade, é o testemunho de Freud a Fliess a respeito da filosofia. Pois bem, o que disse Freud para Fliess sobre a filosofia, no momento crucial de invenção da psicanálise? De maneira curta e grossa Freud afirmou que estava finalmente realizando o seu desejo de ser um filósofo com a invenção da psicanálise. Ao lado disso, enunciou ainda, para o espanto dos leitores, que nunca tivera talento para a terapêutica, apesar de sua atividade médica. Espanto relativo, seguramente. Isso porque Freud teve uma formação inicial como pesquisador em anatomia do sistema nervoso, a qual teve de abandonar por falta de recursos financeiros, dedicando-se então à clínica neurológica. Portanto, no contexto de constituição da psicanálise, Freud aproximava esta da filosofia e a afastava da medicina. Enfim, a psicanálise nada tinha a

ver com a prática médica e não tinha qualquer pretensão terapêutica, estando bem mais próxima da filosofia.1

Apontar ambigüidades e persistência, todavia, certamente não é o mais importante. Fundamental é que Freud concebe seus trabalhos teóricos como metapsicologia, ou seja como uma espécie de super-estrutura teórica. Ora, não se pode ignorar que a palavra metapsicologia é evidentemente derivada da palavra metafísica. Ao denominar o saber teórico da psicanálise numa derivação imediata e incontornável, da palavra metafísica, Freud identifica naquela algo que a aproximaria desta. Mas o que poderia tangenciar a psicanálise com o saber da metafísica? Não parecem existir dúvidas a respeito disso: a psicanálise seria um saber fundado na interpretação e no que esta implica, qual seja, o psiquismo seria construído em torno dos conceitos de sentido e significação, na medida em que a interpretação apenas seria possível se estivesse remetida ao mundo do sentido como o seu correlato.2

Ora, uma das partes constitutivas da metafísica, como saber filosófico, é constituída pela ontologia, que podemos caracterizar, muito esquematicamente, como a parte geral da metafísica, que se ocupa com os predicados universais de todos os entes existentes ou possíveis. Toda ontologia, enquanto parte geral da metafísica, tem como ponto de partida ou faz necessariamente asserções a respeito de um conjunto de elementos seminais, entidades básicas, que são os dados ou pressupostos fundamentais de toda teoria, como no exemplo paradigmático dos quatro elementos (fogo, água, ar e terra) da cosmologia présocrática, ou as essências inteligíveis (as idéias) de Platão, que constituem o verdadeiro ser de todos os entes existentes no universo. Ora, se há uma relação entre metapsicologia e metafísica, então a Psicanálise tem também de supor uma ontologia como dimensão necessária do conjunto de seu edifício teórico. É nesse registro que se poderia inscrever a relação entre a clínica psicológica e a metapsicologia de Freud. Com base numa análise imanente de Além do Princípio do Prazer, com uma comparação metodológica global com Totem e Tabu, procuraremos demonstrar que o dualismo entre pulsões de vida e de morte pode ser caracterizado como a base ontológica da Metapsicologia e, por consegüinte, também de toda super-estrutura teórica da Psicanálise de Freud. Tomamos como ponto de partida um dos principais resultados consolidados pela especulação levada a efeito por Freud em Além do Princípio do Prazer: a postulação de uma analogia constatável entre os jogos infantis, a neurose traumática, os casos de ‘eterno retorno do mesmo’ e os fenômenos transferência observados em situação analítica, – todos eles denotando uma compulsão a repetir vivências de desprazer, que derroga o domínio irrestrito do princípio do prazer sobre o psiquismo. Assim, a compulsão à repetição atestaria o caráter coercitivo, indestrutível, próprio do elemento pulsional. Ora, se, diante disso, perguntamos sobre a natureza da relação entre o pulsional e a coerção a

1 Birman, J. Freud a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p.12. 2 Birman, J. Freud a Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 45.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

11

repetir, teremos a impressão, segundo Freud, de estar seguindo a pista de um um caráter desconhecido das pulsões, talvez mesmo de toda vida orgânica. Isso tornaria irrecusável a conclusão de acordo com a qual toda pulsão é uma força inerente ao ser vivo, cuja meta fundamental seria na restauração de um estágio anterior de desenvolvimento do organismo; trata-se de um impulso tendente à restauração de um estado de coisas pretérito que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras externas. Toda pulsão poderia ser caracterizada, então, como uma espécie de elasticidade orgânica, um modo de manifestação da força inercial inerente à vida vida orgânica.3 Tendo em vista os compromissos epistemológicos ínsitos à idéia de ciência presente em Para Além do Princípio do Prazer, seria necessário, então, buscar uma legitimação teórica, no campo da biologia, para a hipótese concernente à existência de uma pulsão de morte, como componente de toda vida orgânica. Tenhamos presente que, de acordo com o programa epistemológico seguido por Freud, o essencial do procedimento metodológico empregado nessa obra consiste na derivação dos fenômenos a partir de um elemento que permita encadear sistematicamente os fatos cuja explicação se busca, remontando a um ponto originário, que ancore a série inteira dos fenômenos - analogamente ao que ocorre com as séries causais explicadas nas ciências empíricas da natureza. Para provimento dessa condição, Freud recorre a relações sistemáticas de analogia estrutural e funcional entre séries de fatos sem conexão aparente. Procedimento que guarda estreita relação com aquele empregado em outras investigações especulativas de Freud, por exemplo em Totem e Tabu, que permite apreender o ganho epistemológico possibilitado pelas construções auxiliares metapsicológicas. Em 1913, por ocasião de Totem e Tabu, Freud também procurava legitimação teórica para suas especulações nos estudos de antropologia e biologia daquela época e, combinando-os a partir de uma perspectiva nuclear, advinda da Psicanálise, ponderava: a derivação psicanalítica permite resignificar os fenômenos do totemismo a partir da interpretação antropológica da refeição totêmica, conectada à hipótese de Darwin sobre o estado originário da horda primitiva. A interpretação metapsicológica, nesse caso, ensejaria uma possibilidade que cumpre uma função heurística fundamental. Ela permite uma compreensão mais profunda, a formulação de uma hipótese que pode parecer ‘fantástica’, reconhece Freud, mas que oferece uma vantagem essencial, que consiste em estabelecer uma até então insuspeitada unidade sintética entre séries isoladas de fenômenos, com base em relações de analogia. Veremos como a mesma vantagem heurística é visada e conquistada, em 1920, com as hipóteses especulativas de Além do Princípio do Prazer. Em busca dessa correlação analógica, Freud empreende uma retomada da descrição tópica e da função do sistema Percepção-Consciência no interior do aparelho psíquico, que, como o reconhece o autor, tem sua plausibilidade sustentada nos estudos de anatomia cerebral. Esse primeiro passo metapsicológico pavimentará o caminho para a asserção de uma tese a respeito da necessidade prévia da ligação, como condição de instalação e funcionamento do princípio do prazer. Em seguida, Freud efetua a derivação do princípio do prazer a partir do princípio de constância, extraindo dessa derivação a inteligibilidade da tarefa imposta ao aparelho 3

12

Id. p. 47.

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

psíquico de reduzir as quantidades de energia ou excitação afluentes em seu interior (ou mantê-las num limiar constante de excitação) como princípio funcional do aparelho, cuja meta ótima seria o grau zero de energia (Nirvana). Ora, como o proto-estado de repouso necessariamente correspondente a esse grau zero de excitação não pode ser outro, com toda evidência, senão aquele anterior ao incremento de excitação eletroquímica, que deu origem ao surgimento da vida na matéria inanimada, segue-se disso que o optimum resultante do funcionamento do princípio do prazer seria idêntico à meta final de toda pulsão: o restabelecimento de um estado anterior, todo impulso implicando, portanto, em regressão. Nesse ponto, não há como não reconhecer que os resultados parciais desse périplo especulativo transtorna todas as nossas idéias tradicionais a respeito do telos (da finalidade) da vida, entendida como movimento de crescente aperfeiçoamento, complexificação e evolução de suas formas. Os resultados até agora alcançados ensejam a penosa conclusão de que a meta final de todo impulso é a redução ao grau zero de quantidades de excitação no organismo, o que mostra que a morte é a meta, ao mesmo tempo, original e derradeira, da vida. Postas tais conseqüências, torna-se necessário, então, procurar uma indispensável legitimação junto à biologia para afirmar o caráter ontologicamente originário da morte, em relação à vida, uma vez que o Pulsional seria o signo de uma inscrição da tendência à morte no coração do vivo. Ou, numa formulação ainda mais radical, faz-se necessário recorrer à biologia para garantir a plausibilidade da tese de uma prioridade ontológica da morte sobre a vida, a partir de teoria que vincula o princípio do prazer à natureza regressiva do Pulsional, manifestada nos fenômenos de compulsão à repetição; ou, pelo menos, autorização para uma versão minimalista dessa tese, a saber: uma permissão negativa por parte da biologia, que consistiria em constatar sua não inviabilidade nos marcos teóricos da ciência biológica. De conformidade com tais exigências, tudo se passaria aqui num plano essencialmente ontológico: se toda pulsão tem um caráter regressivo, seu sentido consistiria, então, no restabelecimento de um estado anterior de desenvolvimento do organismo. Ora, dentre seus estados, o primeiro não poderia ser, considerado logicamente, senão a primeira perturbação ou aporte originário de energia eletro-química que produziu a passagem – tão misteriosa quanto se queira – do inorgânico ao orgânico, do mundo mineral para o vegetal e animal. Sendo assim, se a natureza regressiva da pulsão remete para uma tendência a restaurar o grau zero de excitação, então seu ponto originário seria o retorno ao inorgânico, ou seja, a morte – sendo esta, pois, o elo mais recuado e originário da vida orgânica. Daí o extraordinário valor epistemológico e heurístico do recurso feito por Freud à tese biológica de Weismann acerca da virtual imortalidade dos organismos unicelulares. Se a teoria de A. Weismann é correta, se ele tem razão suficiente para afirmar que as formas elementares de vida, como os protozoários (organismos unicelulares), são virtualmente imortais, então partiria do campo da ciência biológica um veto poderoso à hipótese especulativa que joga com a precedência ontológica da morte sobre a vida orgânica – veto que alcançaria, portanto, a possibilidade de asserir a existência originária de uma pulsão de morte, pois esta seria um acontecimento secundário, ocorrido no curso da vida, derivado da complexificação das formas vivas, a partir do surgimento dos organismos multicelulares – em particular da divisão e especialização entre células somáticas e germinativas.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

13

Um novo ponto de vista é introduzido pela ponderação dos resultados obtidos a partir da crítica biológica, que derroga in totum os resultados teóricos das experiências de Weismann. Essa crítica põe em dúvida a consistência da hipótese de se investigar a originariedade da morte a partir das formas elementares de organismos. Sua organização incipiente e primitiva poderia ocultar condições e processos que só adquiririam visibilidade em formas morfológicas mais complexas. Como argutamente observa Mezan: Depois de examinar as hipóteses então vigentes na Biologia acerca da ‘imortalidade’ dos protozoários, Freud conclui que o exame empírico da questão é irrelevante para estabelecer ou falsificar o princípio que propõe, pois, como em outros casos, tendências opostas poderiam estar camufladas sob a indiferenciação do organismo unicelular, só surgindo com plena evidência em seres vivos mais organizados, cujas funções se houvessem dispersado por vários sistemas e órgãos. O caráter transcendental da pulsão de morte fica assim confirmado, uma vez que nenhum sistema específico tem a seu cargo a efetivação desta finalidade pulsional: trata-se do fundamento de outros fenômenos, não de mais um entre eles.4

Desse modo, Freud vai introduzir seu procedimento analógico para explorar metapsicologicamente a semelhança entre a distinção weismanniana de soma e plasma germinal, por um lado, e a separação psicanalítica entre instintos de morte dos instintos de vida, por outro. Tal aproximação será direcionada a partir de uma outra analogia biológica, desta feita tomando como pares analógicos os processos vitais baseados em pulsões de vida e pulsões de morte, por um lado, e as funções biológicas de assimilação e dissimilação, por outro lado. Baseando-se, desta vez, na teoria preeminentemente dualística da vida instintual sussentada também por E. Hering, Freud distingue dois tipos de processos constantemente em ação na substância viva, operando em direções contrárias: um deles de caráter construtivo ou assimilatório, e um processo destrutivo ou dissimilatório. Por analogia, Freud aproxima, ou mesmo identifica essas duas direções tomadas pelos processos vitais com a atividade dos dois impulsos ou pulsões fundamentais: as pulsões de vida e as pulsões de morte.5 Essa analogia entre os instintos de vida e de morte, apoiada nas funções biológicas de assimilação e dissimilação, remete, por seu turno, a uma analogia ainda mais outré, a saber à dualidade que permite a Freud aportar na baia metafísica de Schopenhauer, para quem o impulso sexual (e de auto-conservação, convém acrescentar, a bem da verdade) é manifestação da vontade de viver, enquanto que o verdadeiro resultado, e mesmo a meta da vida é a morte. Essa transposição da analogia biológica para a metafísica impele a especulação a dar um novo e importante passo adiante. Trata-se agora de examinar esses resultados à luz da contribuição essencialmente psicanalítica da teoria da libido; porém esse exame é, mais uma vez, levado a efeito a partir de uma extensão do raciocínio por

4 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. Ed, São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262. 5 Id. p. 60.

14

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

analogies. Agora a analogia se estabelece tomando como termos, de um lado, a relação libido-objeto; por outro lado, a relação citológica entre cédulas de tipo diverso. Uma analogia reconhecida entre o dualismo das pulsões e a economia libidinal das células orgânicas permite o estabelecimento de um novo paralelo, desta vez entre a atividade das pulsões sexuais ou de vida com a atividade de ligação simbolizada pela divindade mítica Eros, tal como descrito pelos filósofos e poetas, como empenhado em instituir unidades a cada vez mais amplas, do organismo individual, passando pela família, até a grande união da cidade. Ora, essa identificação coloca a especulação metapsicológica diante de uma dificuldade aparentemente intransponível, que força Freud a passar em revista toda sua teoria das pulsões. Esta se afirma como rigorosamente dualista. Dualismo que, de início, se traduzia na oposição entre pulsões do Eu (impulsos de auto-preservação) e pulsões sexuais (cuja energia, era por isso denominada libidinal) era investida em objetos diferentes do próprio Eu. Tratava-se da versão psicanalítica da primeva contradição entre fome e sexualidade. As descobertas propiciadas pelo aprofundamento dos estudos a respeito do narcisismo levaram Freud a modificar substancialmente essa primeira versão da teoria das pulsões, sem abandonar seu irredutível dualismo ontológico. A exploração especulativa do conceito de narcisismo representa um risco considerável, do ponto de vista da ontologia com a qual tem de operar a metapsicologia. Esta é, como Freud não cessa de reconhecer, eminentemente dualista. E, no entanto, essa extensão da libido arrisca comprometer o dualismo, projetando a metapsicologia para uma proximidade perigosa em relação à Psicanálise de Carl Gustav Jung – como se sabe, fundada no monismo libidinal, que considera a libido como sinônimo de energia psíquica. As novas descobertas trazidas à luz com os estudos sobre o narcisismo primário revelaram que a libido pode investir e desinventir objetos, que objetos podem ser investidos sucessivamente por impulsos eróticos e hostis. Revelaram também não apenas que o Eu pode ser objeto de investimento de libido – o que se atesta clinicamente nos casos de pacientes narcísicos, ou enamorados de si; mas também, e isso é de uma imortância capital, que o Eu é o reservatório originário de toda libido. No curso do desenvolvimento do indivíduo, parte dessa libido é subtraída do Eu e canalizada para os investimentos de objeto. Ora, a teoria da evolução da libido individual comprova que investimentos libidinais podem ser efetuados e retirados. Sendo assim, nada impede que o investimento de libido possa partir do Eu, canalizando-se para objetos, bem como retornar ao Ego. A concepção do narcisismo primário põe em cheque a leitura da auto-preservação; eis aí um fenômeno de natureza claramente sexual, e que no entanto atua na esfera do ego, anteriormente visto como alquilo que é sustentado pelas pulsões de auto-conservação. Se Eros é aquele que liga, a mútua adesão das células somáticas pode ser vista como uma de suas manifestações, de sorte que a libido narcisista passa a ser derivada da soma das quantidades de libido contidas na totalidade das células corporais: pois o ego é sempre e em primeiro lugar um ego corporal, contruído par conduzir às modificações

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

15

da realidade exterior essenciais para a satisfação das necessidades básicas do organismo, como Freud não cessou de pensar desde o Projeto.6

Na vigência da hipótese do narcisismo primário, não se pode mais falar, portanto de oposição entre pulsões do Eu e pulsões eróticas (investidas em objetos), impondo-se uma revisão em profundidade da teoria das pulsões. Pois, nesse caso, o próprio Eu pode ser – e efetivamente é – objeto de investimento de libido. Disso resulta que parte dos impulsos anteriormente considerados como pulsões do Eu (ligados à antiga noção de pulsões não sexuais de auto-conservação) são identificados também como eróticos ou libidinais, ainda que encarregados da tarefa de auto-preservação. Ora, essa descoberta colocaria a metapsicologia diante de um problema de imensa relevância teórica: como manter o dualismo pulsional (cujo estatuto se pretende, como já mencionado, ontológico), se os únicos impulsos identificáveis do Eu são de natureza libinal? Por essa razão, a consolidação do conceito de narcisismo transtorna a distinção categorial inicial da teoria das pulsões, desautorizando o conflito figurado entre Eros e Ananké, ou Fome e Sexualidade, já que a distinção entre pulsões sexuais e pulsões do ego se encontra obscurecida na medida em que o ego é também investido libidinalmente. A rigor, tudo indica que, a partir desse momento, seria mais correto falar em libido do ego e libido objetal. O dualismo está evidentemente esfumançando-se, pois o ego passa a figurar como ‘o grande reservatório originário da libido’, a partir do qual a esta é enviada para os objetos, dos quais pode também refluir de volta para o ego. Doravante, portanto, será melhor falar em um conflito originado entre a libido objetal e a libido do ego, sendo necessário confessar que as pulsões de auto-preservação são também de natureza libidinal – pulsões sexuais que, em vez de objetos externos, haviam tomado o próprio ego como objeto. Se, apesar disso, Freud continua sustentando uma concepção dualista das pulsões, agora o faz às custas de provas dotadas de menor poder de convencimento. Do ponto de vista da consistência da teoria, dado o caráter manifestamente inconvincente das provas até então produzidas, seria, portanto, necessário decidir entre os membros de uma alternativa incômoda: ou bem postular a existência de impulsos do Eu de natureza não erótica, cuja designação precisa e direta não se pode levar a efeito – ou seja, não é possível indicar seus representantes –; uma condição teoricamente precária, mas indispensável para manter o dualismo pulsional; ou então renunciar a este e abraçar um monismo pulsional à moda de Jung, que, como vimos, considera termos sinônimos libido e energia pulsional. Freud mantém uma posição intrasigentemente dualista, sustentando sua posição numa estratégia argumentativa desenvolvida em dois tempos, que o habilita para edificar uma nova versão (ontologicamente dualista) da teoria das pulsões, embora sem poder indicar um representante direto, puro, sem mistura, das pulsões de morte. Seus representantes somente seriam inferíveis num campo de visibilidade em que se apresentam mais ou menos pronunciadamente fundidos ou coligados com as pulsões eróticas. Primeiramente, Freud vai recorrer às observações clínicas dos casos de sadismo e masoquismo. Com efeito, no sadismo e no masoquismo, embora se possa observar uma fusão entre Eros e agressividade voltadas para o objeto ou para o Eu, os grupos pulsionais se apresentam como necessariamente distintos e antagônicos em suas metas. Com efeito, 6 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. Ed, São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262.

16

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

não é logicamente possível conciliar Eros-libido (cuja operação e finalidade consiste na ligação e preservação) com a destrutividade do ódio, com as tendências hostis, de caráter pulsional, voltadas para a destruição do objeto (é preciso lembrar, por exemplo, que o sadismo predominante na fase oral do desenvolvimento da libido coincide com a destruição do objeto). Se a hipótese é plausível, e os estudos sobre o narcisismo primário revelaram que é, então pode-se prolongá-la no sentido de supor que esse representante do grupo das pulsões não eróticas atesta sua natureza hostil, de pulsões de morte, pois que tanto podem conduzir à destruição do objeto na fase oral, como entrar a serviço da função sexual como domínio, voltado para assegurar a posse sexual do objeto e só aparece fundido com Eros. Assim, reconduzindo a polaridade pulsional constatável no sadismo e no masoquismo à polaridade ontológica entre pulsões de vida e pulsões de morte, mesmo com a atenuante de que os impulsos sádicos só seriam designáveis em fusão com as pulsões eróticas, ainda assim, mesmo nessa fusão, poder-se-ia apreender sua natureza originariamente destrutiva, não subsumível sob a categoria dos impulsos encarregados da função vital erótico-libidinal de ligação. Com isso, ficaria garantida a isonomia e a simetria ontologica dos dois grupos pulsionais compreendidos no dualismo, sendo que o grupo das pulsões de morte manteria até mesmo uma precedência relativa sobre os representantes de Eros no que concerne ao investimento objetal da energia dos instintos libidinosos. Freud chega mesmo a cogitar como plausível que o sadismo, expulso do ego, apontou primeiramente o caminho para os componentes libidinais do impulso sexual. Os representantes de Eros tê-lo-iam seguido em direção o investimento de objeto. Com isso, a eliminação das tensões ou quantidades de excitação pode ser tomada como a meta do processo vital, tal como já aparecia nas problematizações iniciais do princípio de constância e sua modificação pelo princípio do prazer. Nesse passo, o argumento retoma aquele fenômeno da revitalização dos organismos celulares por meio de sua esporádica mistura na forma mais primitiva da cópula entre seres orgânicos. De acordo com isso, a coalescência, ou o antecedente da união copulativa entre dois indivíduos unicelulares que se separam logo após a união, sem que qualquer divisão celular subseqüente ocorra, fortalece e rejuvenesce ambos os corpúsculos. Em suas gerações subseqüentes, eles não mostram qualquer sintoma de degeneração, resistindo mais longamente aos efeitos prejudiciais de seu próprio metabolismo. Freud considera a observação desse efeito da coalescência como caso típico dos efeitos da cópula sexual: a introdução de diferenças vitais, ou o aporte de novas quantidades de estímulo ou energia vital. Esse resultado é pe perfeitamente compatível com a hipótese de que os processos vitais do indivíduo levariam, por razões internas, a uma eliminação das tensões químicas, isto é, à morte. Em sentido inverso, a união (função típica de Eros) com a substância viva de um indivíduo diferente implica num aporte de tensões vitais, introduzindo novas ‘diferenças quantitativas’, ou cargas energéticas cuja elevação tem de ser em seguida compensada, abgelebt, como escreve Freud, isto é descarregadas pelo processo vital. 7 Verificamos, portanto que a introdução do conceito de narcisismo primário, assim como a derivação da polaridade pulsional do investimento objetal verificado nos casos de 7 Id. p. 65s.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

17

sadismo e masoquismo nos permitem fixar novos resultados importantes, que conduzem ainda mais longe a especulação: a indiferenciação, de princípio, entre um investimento pulsional que parte do eu e se dirige aos objetos, ou queperfaz um circuito contrário, partindo dos objetos de volta para o Eu. Sendo assim, o masoquismo – isto é, o movimento de retração das pulsões de um investimento objetal em direção ao eu – seria, com toda propriedade, um retorno, isto é, uma regressão para uma fase mais antiga da organização psíquica. Em correspondência com isso, poder-se-ia cogitar tanto de um narcisismo primário quanto de um masoquismo igualmente primário, ao qual o indivíduo retornaria sob a forma psicopatológica da perversão masoquista, em que os componentes masoquistas se separam das pulsões eróticas e tornam-se independentes, passando a dominar a vida sexual – como também se pode observar nos casos de perversão sádica. Se, de acordo com o argumento, podemos concluir que a tendência dominante tanto da vida mental como da vida nervosa, em geral, é a tendência para reduzir, manter constante, (ou, como um optimum teórico) eliminar por descarga a tensão interna das quantidades de excitação (Princípio de Nirvana), torna-se legítima a inferência de acordo com a qual também o princípio de prazer é expressão dessa mesma tendência - conclusão que constitui uma das mais fortes razões para manter a postulação do dualismo e o reconhecimento de impulsos originários de morte atuando no interior do organismo vivo. Não obstante, se a pulsão de morte deve poder afirmar-se como conceito, é preciso que dê provas de seu valor heurístico, servindo como princípio para interpretar ao menos uma parte dos fenômenos que caem sob o olhar da psicanálise. É por esta razão que Freud se vê na contingência de buscar um exemplo – não uma confirmação – da atividade da pulsão de morte.8

Permanece, no entanto um problema a resolver: como entender o funcionamento das pulsões de auto-conservação, se a finalidade última de toda pulsão seria a destruição do organismo? Tal problema seria contornável com recurso à explicação de acordo com a qual cada organismo se esforça por evitar a perempção ocasionada por causas externas. Sendo assim, os impulsos de auto-conservação asseguram que todo organismo vivo se defende das ameaças externas de destruição, com o propósito ultimo de morrer sua própria morte, de lutar com todas as suas forças para assegurar essa possibilidade, de modo que as pulsões que integram o grupo da auto-preservação deveriam ser interpretadas como a defesa da maneira própria de morrer de cada organismo, e de cada espécie orgânica. Em conseqüência, os impulsos aparentemente garantidores da vida seriam, em derradeira instância, desvios de duração, atalhos, satélites da morte. Persiste, no entanto, a dificuldade de apontar na psicologia individual um representante da pulsão de morte, agora acrescida de outra adicional, não menos relevante: como enquadrar nessa explicação a tendência dos impulsos eróticos, cuja energia libidinal é investida na organização de unidades sempre mais amplas, numa trajetória que guarda semelhança com uma linha de evolução e aperfeiçoamento, distendida ao infinito? Ora, como conciliar esse traçado evolutivo com a tendência regressiva de toda pulsão? A especulação metapsicológica se coloca, pois, em presença de outro dilema: se 8 Mezan, R. Freud. A Trama dos Conceitos, 3a. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1991, p. 262.

18

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

os impulsos eróticos se esforçam para unir os homens em organizações de uma ordem sempre mais crescente, impelindo-os para frente no sentido da vida, como verdadeiras pulsões de vida – o que encontra atestação empírica –, como atribuir-lhes um caráter regressivo, essência do pulsional? Qual seria o estado anterior da existência do organismo que as pulsões compreendidas no grupo dos impulsos de vida (ou sexuais) teriam por propósito restabelecer? De acordo com o programa freudiano de pesquisa para a metapsicologia, o preço a pagar pela plausibilidade do dualismo pulsional seria a necessária isonomia entre os grupos pulsionais, ou seja, sua comum originariedade no fenômeno da vida. Isso exige a transição necessária do plano da psicologia individual para a psicologia social. Caso contrário, sendo uma delas formação derivada e secundária, a conseqüência necessária seria a inevitabilidade ontológica do monismo. Se pulsões de vida e de morte não fossem impulsos originários, um deles seria inevitavelmente decorrência do desenvolvimento do outro. Tendo levado suas especulações até esse ponto, destaca-se ainda mais o principal objetivo, e, ao mesmo tempo, compromisso teórico de Freud: levar às últimas conseqüências suas hipóteses metapsicológicas. Ele pretende, com elas, resolver problemas que têm sua origem e campo de incidência na prática clínica, mas que são, em sua envergadura própria, dificilmente acomodáveis nos esquemas de teoria psicanalítica até então desenvolvidos. Para reformular esses esquemas, de modo a perfazer a explicação dos fatos e a superação da crise teórica por eles suscitada, Freud é obrigado a lançar mão de recursos aparentemente heterodoxos, como as analogias com as explicações filosófico-metafísicas, ou as ficções poéticas. Se tomarmos a sério a sugestão de Loparic, essa postura faria todo sentido no quadro do programa de pesquisa da Psicanálise praticada como ciência empírica. Trata-se de explicações metafóricas, ficções heurísticas úteis, em termos anteriormente postos em circulação por Kant, para a resolução de problemas psicopatológicos específicos. A metapsicologia seria, pois, “uma metafísica metafórica da natureza de tipo kantiano – superestrutura especulativa com fins apenas heurísticos e, por isso mesmo, não fundante”.9 Tentamos encontrar um reforço para esse diagnóstico de Loparic ao refazer o percurso argumentativo das especulações metapsicológicas à luz das as exigências teóricas do programa psicanalítico de pesquisa. As ‘ficções heurísticas’ teriam uma função superestrutural consistente em oferecer um arcabouço teórico para o regime das analogias estabelecidas entre as séries de fenômenos ordenados. No caso de Além do Princípio do Prazer, por meio da combinação de elementos oriundos da teoria do aparelho psíquico, dos modos de funcionamento primário e secundário, dos princípios de constância e nirvana, da teoria das pulsões. Em meio às contribuições colhidas junto à biologia, à antropologia, à filosofia, à literatura, à psicologia, a contribuição psicanalítica seria capaz de lançar um raio de luz nas trevas em que se debate a perplexidade teórica. Ora, é para esconjurar essa desorientação em meio à escuridão total que a especulação parte em busca de uma hipótese que, mesmo mítica, permitiria, depois de convenientemente iluminada pelo filtro da interpretação psicanalítica, prover uma explicação que permite cumprir uma das mais fundamentais condições a que se submete a investigação 9 Loparic, Z. De Kant a Freud: Um Programa. In: Revista Natureza Humana. Vol. 5, número 1, janeiro – julho de 2003, p.243s.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

19

metapsicológica. Assim, metapsicologia se atreve a recorrer ao mito porque, fazendo-o, ela satisfaz uma condição incontornável que, uma vez satisfeita, supre e elo teórico faltante, e permite derivar geneticamente a origem de toda pulsão de uma necessidade de restauração de um estado anterior de coisas.10 Uma hipótese nesse sentido, mesmo que de natureza mítico-fantástica, satosfaz aquela condição originária que torna possível o ordenamento integral da série dos fatos a explicar, com base num regime regrado de analogias. O que Freud tem em vista, nesse momento da argumentação, é a explicação mitológica que Platão atribuiu a Aristófanes no Banquete, de acordo com a qual, tendo Zeus dividido em dois gêneros seres humanos originariamente hermafroditas, as duas partes (masculino e feminino) se esforçam desde então por restabelecer a unidade originária perdida. Recorrendo ao mito, Freud encontra um elemento originário para a ordenação dos fatos, como de princípio de inteligibilidade das analogias. É interessante observar que análogo recurso heurístico a uma hipótese ‘mitológica’ da horda primitiva e do parricídio originário satisfazia idêntica condição para a especulação desenvolvida por Totem e Tabu. Neste texto, a mesma metáfora do raio de luz11 lançado pela contribuição psicanalítica figurava como estabelecendo a mediação entre as explicações antropológicas, sociológicas, filosóficas, folclóricas, etnológicas e de ciência jurídica a respeito das relações entre totem e tabu, isto é, entre moralidade, sociabilidade e religião. Naquele caso, a Metapsicologia tornava possível a fecundação teórica da hipótese de Darwin sobre a horda primitiva pela teoria de Robertson Smith a respeito do significado da refeição totêmica. Com isso, a Psicanálise provia o ponto de vista central que permitia a compreensão de um conjunto regrado de analogias, ou, em outras palavras, a teoria do desenvolvimento da libido permitia aproximar, por analogia, o primitivo, a criança e o neurótico, bem como a psicologia social e individual, a filogênese e a ontogênese. No caso de Além do Princípio do Prazer, a narrativa platônica psicanaliticamente interpretada cumpre precisamente a mesma função exigida pelo programa de pesquisa: tornar plausível a tese do caráter regressivo também dos impulsos eróticos, lançando um raio de luz sobre o estado anterior de desenvolvimento do organismo que a pressão por eles compulsivamente exercida visaria restaurar: a saber, o hermafroditismo originário, uma condição da vida orgânica inequivocamente mais primitiva do que o organismo sexualmente diferenciado. Com isso, ficaria também assegurado o elo originário que serve de base para uma ordenação da série inteira de analogias desdobradas ao longo do texto. Nos dois casos, estaríamos diante do cumprimento da mesma condição, ou seja, de encontrar o elemento originário que serve de base para uma derivação genética, bem como para instituir, heuristicamente, um regime sistemático de analogias entre séries de fenômenos até então desconectadas. Desse modo, completa-se o movimento de explicação: todas as pulsões têm em comum a mesma natureza e caráter regressivo, que, por sua vez estaria relacionada à função mais primitiva e fundamental de toda substância vida, a saber, o retorno ao repouso do inorgânico, ou seja o princípio de Nirvana. A experiência comum atesta que o maior prazer que somos capazes de atingir, aquele resultante da satisfação sexual, está indisso10 Freud, S. op. cit. p. 68. 11 Cf. Totem e Tabu, frase de abertura do ítem nr. 3 do capítulo IV, intitulado O Retorno Infantil do Totemismo.

20

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

ciavelmente ligado a uma intensa descarga de energia psíquica. Essa experiência, a que todos temos acesso, reforça a hipótese de acordo com a qual a ligação de uma quantidade de energia pulsional seria uma função preliminar, cuja finalidade consiste em preparar a quantidade de excitação para sua eliminação final.12 Nesse caso, as pulsões eróticas, ou de vida, seriam, apenas desvios permanentes no caminho da morte. Contudo, nesse percurso desviante, atuaria um poderoso fator complicador, que mantém em adiamento perene o destino final: o retorno ao inorgânico não pode ser alcançado por força de uma contradição dialética que se institui entre sua meta e o caminho para alcançá-la. Não há como negar que a atração entre os sexos, no exercício da função regressiva visando o retorno à perdida unidade originária – e assim, reencetando o percurso em direção ao repouso no inorgânico – é também, ao mesmo tempo, a força que impele à obtenção do contrário dessa meta: a saber, a reprodução da divisão e do caminho em direção a complexos orgânicos cada vez maiores, cuja origem está necessariamente dada com a fusão de duas células germinativas. Desse modo, a morte final é inalcançável porque o caminho para ela é um desvio permanente: Quando, enfim, a potência da morte é reconhecida explicitamente, quando enfim essa imantação radical é desvelada, essa atração irresistível para o vazio, para a não-excitação absoluta, é nomeada, nesse instante um outro pólo adquirirá uma força inusitada: a vida. A junção das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação – Eros – vai adquirir a propriedade inquientante de ser perturbadora da ordem gélida do inorgânico. Essas ‘tensões’ são a condição do vital desde o seu aparecimento e são exatamente elas que a pulsão de morte visa anular.13

Mesmo que esses resultados não sejam suficientes para lançar luz sobre a totalidade das questões implicadas na especulação metapsicológica, eles permitem, no entanto, articular e compreender o conjunto dos elementos implicados na montagem do problema, assim como levar a cabo uma tentativa plausível, teoricamente consistente, de solução do mesmo. Salva-se o dualismo pela prova do caráter regressivo das pulsões eróticas, assim como de sua indestrutibilidade, propriedades que podem ser tomadas como características essenciais da pulsão. Que não seja o mesmo tipo de solução que poderia satisfazer in totum o modelo epistemológico do qual Freud parte, isso talvez possa ser debitado à natureza do objeto, a carecer de remanejamentos teóricos constantes. Mesmo assim, essa restrição não afastaria a Psicanálise freudiana de um programa de pesquisa determinado com base em um ideal de ciência, próprio de seu tempo, que descrê da onipotência, jamais, porém, da suficiência persistente e sempre retificável da sabedoria do deus Logos.

12 Ibid. 13 Monzani, L. R. Freud. O Movimento de Um Pensamento. Campinas: Editora da Unicamp, 1989, p. 229. * Oswaldo Giacóia Júnior é professor do Departamento de Filosofia – IFCH/Unicamp. E-mail: giacoia@ tsp.com.br

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

21

O GROTESCO

NA ESCULTURA DE ANTÔNIO AUGUSTO BUENO

MARCUS FABIANO GONÇALVES*

A

companhando o circuito das galerias de arte de Paris é fácil constatar que o grotesco tem estado bastante ausente. Comunico-me com alguns amigos de outros centros e eles me confirmam essa impressão. Em Nova York ou Londres também nada ou muito pouco do grotesco. Com efeito, não era para menos: nesses tempos de vacas magras, não convém agredir o cliente de um mercado tão seleto. E talvez as opções pelo acadêmico ou pelo vanguardismo em conserva sejam mesmo mais seguras, afinal sempre se pode contar com um senso comum que sem muito esforço reconhece algo como arte. Ou, para os mais ousados, a opção menos hostil acabe sendo pelo absurdo, que com suas muitas incógnitas tem o charme intelectual das superfícies aderentes a vários discursos. Entretanto, à diferença do absurdo, ao afrontar explicitamente o dito bom gosto, o grotesco constitui uma autêntica via de libertação do cativeiro do belo. É em último caso uma tentativa de resposta ao velho Kant quando se atreve a dizer que a arte não pode confinar-se ao regozijo íntimo, deixando-se seqüestrar pelo puro comprazimento sensório. Sem pretender recuperar todo esse debate, apresento a seguir algumas reflexões críticas e ensaísticas sobre fenômeno do grotesco desenvolvidas a partir da obra escultória do artista plástico gaúcho Antônio Augusto Bueno. A confusão à qual o grotesco se presta como opção temática de um vago contracânone deve-se em grande medida às ambigüidades dos usos predicativos concorrentes da

própria palavra grotesco, que pode ser tanto um substantivo como um adjetivo investido de uma potente carga reprovativa. Uma obra qualificada de grotesca é geralmente tida como uma obra ruim e não como uma obra a respeito de algo ruim. Além disso, o sentimento que emana da contemplação do grotesco por diversas vezes contamina o significado do seu ato criativo, engajando no desprazer do efeito estético intencionado – e via de regra alcançado – a ruindade mesma da obra, que é assim freqüentemente prejulgada segundo uma desconsideração do apanágio autotélico de sua artisticidade: ora, se não se concebe que a arte possa ter um fim em si mesma, essa finalidade vacante acaba resolvendo-se por sua adjudicação ao belo, justamente aquele belo posto em rota de colisão com a fealdade do grotesco. Os conteúdos aprazíveis, socialmente variáveis e significáveis, mudam de lugar a lugar e de tempos em tempos, muito embora possamos apontar sem dificuldade as evidentes permanências que esticam o fio da continuidade no varal das referências clássicas e, mais recentemente, até especular sobre as bases culturais e neurológicas1 do (des)prazer 1

Veja-se a esse propósito as pesquisas de Jean-Marie Schaeffer, em especial Adieu à l’esthétique (Paris, PUF, 2000); e Relativité culturelle ou universalité anthropologique? faux débats et vraies questions, in L’Esthétique: Europe, Chine et ailleurs, Yolaine Escande et J.-M. Schaeffer éds., Paris: Éditions YouFeng, 2003, p. 139-151.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

23

estético. Arvorando-se para além do bom funcionamento da máquina sensório-reativa, as artes moderna e contemporânea abandonam a pretensão de apenas enfeitar o mundo ou de reproduzir a natureza. Postulando o feio e o sofrimento recalcados como uma parte do mundo a ser desnumbrada, a arte de hoje cuida de trazê-la à luz do real. Justamente por isso o grotesco não implica tão-somente uma afronta ao belo, mas também uma atitude que almeja restituir dignidade estética e reflexiva à repulsa. Sua legitimidade é portanto uma decorrência da verdade imanente ao horrendo, pois antes de pretender uma crítica à ética do belo, o grotesco propicia um desvelamento de suas estratégias de ocultação e dissimulação, contribuindo para desconstruir os andaimes que elevam e mantêm no topo o gosto refinado. Sua energia enunciativa não é haurida do bestial ou do fatídico, como na crueldade trágica, apesar de o grotesco portar também uma carga liberatória às zonas penumbrosas da negatividade. E ao revelar um tanto clandestinamente a topografia desse território, ele recorda que o feio deve existir até para que melhor se estabeleça o lugar do belo. O grotesco todavia não se vincula somente ao rústico ou ao tosco que fracassaram na busca de uma beleza normativa: explicitamente ele é antes aquilo que nunca a pretendeu. Justo por isso o grotesco não pode ser simploriamente apreciado como algo que está abaixo do belo, mas sim como o seu homólogo inverso no plano geral do gosto. O torpe, o ignóbil, o vil, o abjeto, o esconso, o asqueroso, o repugnante logram assim seus direitos à existência ao ocuparem um nicho desde sempre já estabelecido no sistema compreensivo de qualquer mortal. A estética do grotesco então diz: que a arte dê à luz o que há, e não apenas o que se julga que deveria haver. O fenômeno do grotesco deita raízes na Antigüidade e é inclusive anterior à sua atual denominação, cuja etimologia curiosamente provém de gruta. A palavra grotesco remonta ao século XVI, quando, em Roma, durante as escavações das termas de Tito e Trajano (construídas sobre as ruínas da Domus Áurea de Nero) a princípio acreditou-se que fossem grutas. O grotesco articula-se então com o cavernoso, e saltando sobre os séculos podemos chegar às gárgulas e ao terrificante eco imemorial que retorna das sombras habitadas pelo desconhecido, fonte do temor e da imaginação dispostos a preencher de mal as trevas. Daí o grotesco ser a matriz da deformidade do monstro oposto ao deus bom, belo e claro. Mas se o grotesco diz o sombrio e o gutural, também diz de quem não manifesta modos adequados: aquele que não é polido, aquele que vem lá das grotas, como freqüentemente os citadinos reprovam a incivilidade dos interioranos. Tomando-se o adjetivo impolido em sua dupla acepção, social e física – como rudeza ou boçalidade e como aspereza ou rugosidade – o grotesco que lhe é coextensivo então conota um desagrado simultaneamente moral e plástico. O mal é feio, o feio é ruim. Mas essa expressão do ruim não deve ser confundida com o mal feito da técnica artística. Terreno por excelência da desmesura e da ausência de harmonia que indicam os desvios da virtude, a encarnação

24

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

plástica do mal moral atinge uma de suas formas mais esmeradas com as caricaturas e os estudos do grotesco de Leonardo da Vinci. O grotesco na moralidade social foi tema recorrente em Baudelaire, cujo túmulo no cemitério de Montparnasse é guardado por uma sinistra escultura vampiresca, talvez sugerindo que os modernos souberam reivindicar do gótico a sua carga de pavor. Na verdade, já desde antes de Goya esse grotesco dos modernos fora desenvolvido em um discurso pictural preocupado com uma tipologia dos vícios, o que no entanto jamais lhe assegurou uma dignidade estilística autônoma ou um viés temático único. A presença do monstruoso medieval no mundo cristão renascentista punha sob suspeita o emprego da natureza como um inabalável ideal normativo para o belo. Rejeitada como um dado puramente natural, a fealdade espiritualizou-se como um elemento metafisiológico: ela necessitava manifestar a exteriorização da degradação causada por uma essência maligna capaz de nivelar a baixeza à pecaminosidade e de emparelhar esta ao diabólico. Doravante aleijões, bruxas, leprosos e acometidos pela peste ostentavam os estigmas daqueles que deveriam remir seus males pelo sofrimento. No entanto, essa cosmovisão do medievo ocidental engendrou também um outro mal, agora de ascendência pagã, menos grandiloqüente e catastrófico. Refiro-me aqui à tradição burlesca das festas e do riso popular analisada por Mikhaïl Bakhtine2. Moral e fisicamente menor, esse mal já trazia consigo o germe da sua própria anulação: o ridículo na sequiosidade dos sátiros, na caricatura do avarento ou nos arremedos do bufão. E será exatamente esse grotesco popular que afinará o reles, o informal e o plebeu em oposição direta às maneiras nobres dos ritos cavalheirescos. No caso do Brasil, vale recordar que o barroco da literatura de Gregório de Matos está impregnado da melhor vertente do escárnio oriundo desse grotesco popular. Séculos mais tarde, no seu célebre prefácio a Cromwell (1827), Victor Hugo exaltaria a modernidade cristã como a era capaz de suportar a dualidade entre o grotesco e o sublime ao reunir o popular e o elevado no drama romântico. Mas apesar do otimismo de Victor Hugo, a pecha do grotesco logo foi reclamada na desaprovação à escultura de Rodin em homenagem a Balzac. Quando a linguagem ordinária transmuta o material em espiritual, fazendo derivar um adjetivo de um substantivo, só uma dissecação analítica pode retornar ao sentido primevo por entre as camadas do uso quotidiano – procedimento este nem sempre acompanhado de bom grado pelo gosto majoritário. Monstruosidade obesa, feto colossal e aborto foram alguns dos epítetos empregados no achincalhe da obra exibida durante a exposição de 1898 exatamente ao lado de O Beijo. À parte os relativismos e os moralismos ingênuos, o gosto evidentemente se discute. E foi isso que Rodin tentou fazer com uma enorme pesquisa (e um grande atraso na entrega da escultura). 2 Mikhaïl Bakhtine, François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance. Paris: Galimard, 1982.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

25

Reunidos pela marca da degradação, o carnal, o burlesco, o terrível, o zoomórfico, o satânico e o escatológico compareceram a inúmeras retomadas do grotesco ao longo do século XX. Entre o riso e a náusea, dos monstros do cinema de terror aos programas de reality show, o grotesco progressivamente banalizou-se como fonte de curiosidade e entretenimento, acabando por neutralizar sua capacidade de discutir os grandes temas da miséria humana. Daí a virtude da obra de Antônio Augusto: conseguir estabelecer um lugar de autenticidade mesmo em um espaço contemporâneo saturado pela banalização do grotesco – a exemplo do trash, do brega e do kitsch que se exauriram na extravagância da violência recreativa ou na ironia narcisista da cafonice de passarela. A escultura de Antônio Augusto recupera e articula com a nitidez retrospectiva dos modernos aquela linhagem das questões mais relevantes suscitadas pela tradição medieval do grotesco: (1) a deformidade corporal do horrendo e (2) a crítica às maneiras e à moral do poder levada a cabo (3) pela corrosividade do humor burlesco. E é apenas aparentemente paradoxal que só um gosto, digamos, refinado – isto é, consciente de suas possibilidades e educado para transcender a atrelagem imediata da arte ao belo – consiga fruir plenamente do conteúdo evocativo de sua escultura. Trata-se obviamente de uma obra que desestabiliza tanto pela estranheza como pelo mal-estar que provoca. Mas a interpretação que lhe cinge ao registro do chocante parece-me de horizontes muito modestos. Quem acompanha a arte contemporânea sabe que mais nada propriamente choca. Ou, por outra, o que mais choca acaba sendo a esterilidade de um vanguardismo moribundo dado a encher as burras de poucos e insultar nossa inteligência com ridículas instalações e outras tantas quinquilharias anódinas. Ocorrendo como intuição estética, o impacto do medonho é a antecâmara onde encontramos um claro convite para que passemos às varandas da apreciação reflexiva, apesar de esta poder variar imensamente. Basta dizer que, certa vez, quando espiava de passagem a “cabine de esculturas” (uma espécie de vitrine no atelier de Antônio Augusto, na rua João Alfredo, em Porto Alegre) um mendigo aproximou-se furtivamente e perguntou-me: é verdade que é um negrão que faz essas coisas com gato morto? Naquele instante toda uma outra senda interpretativa se me abria: era o grotesco do macabro surgido da distorção do universo ritualístico das religiões afro-brasileiras praticadas por aquelas ruas de uma Cidade Baixa onde os terreiros até hoje vicejam. Contudo, o grotesco que ora destaco não é a única via de análise da obra de Antônio Augusto. A evisceração e o vazio das cavidades torácicas presentes em algumas de suas peças remetemme às carcaças pintadas por Chaïm Soutine na década de 1920; e a escultura O Rei, despojada de braços, pode ser interpretada como uma versão tridimensional dos aterradores estudos de Francis Bacon sobre o retrato do Papa Inocêncio X, de Velázquez. Embora menos longilíneas, ainda identifico em seu trabalho referências às figuras em cinemascope de Alberto Giacometti, um tributo bem pago em belas incorporações tanto do 26

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

traço aramado como da superfície irregular de seus bronzes. De outro lado, os seus desenhos e pinturas de cabeças recuperam algo da arte bruta proposta por Jean Dubuffet na década de 1940 e que iria mais tarde influenciar Basquiat. Para além das raias do grotesco, a originalidade de Antônio Augusto está em promover boas sínteses, nutridas pela ascendência de grandes mestres. Demonstrando uma apurada consciência do volume do corpo humano, é pela deformidade que ele confere alma às suas criaturas. Nelas, a escolha do material e das proporções alcança um nível ótimo: a crispação da carnadura e as dimensões um pouco superiores à escala humana conseguem estabelecer uma atmosfera de temor, na qual o que parece carne é fibra, e o que parece sangue é barro, fundando assim uma linhagem dos descendentes de um Adão gerado no inferno, personagens que são apresentados em corpo inteiro ou espostejados, sozinhos ou em família (veja-se a ótima série A Família Real). E sempre há nesses seres um avesso que aflora aos borbotões de uma espécie de magma: os tons terrosos que a fibra rouba aos moldes de argila remetem aos efeitos do fogo, um dos mais potentes deformadores do próprio corpo humano. O elemento cômico também reivindica sua presença. E ele fica por conta das expressões dos personagens, moldadas como genuínas máscaras da Commedia dell’Arte. Do barro à fibra, do orgânico ao sintético, é apresentada toda uma galeria teratológica de seres que fundem suas entranhas em corpos. E na anatomia desse derramamento de seus dentros, nem lhes faltam artérias de arame ou esqueletos de ferro. A abordagem temática das pernas e dos pés merece uma consideração especial. Ao apresentarem na maioria das vezes duas pernas, as criaturas de Antônio Augusto assumem um lugar inequívoco na escala evolutiva de Darwin: é do homem que aí se trata e não de qualquer ente fantástico. Exatamente por isso falo de pernas e não de patas. Robustas embora nem sempre bem plantadas, essas pernas revelam uma angustiante fragilidade. Algo de timorato e desairoso se anuncia em seus passos, uma irresolução ortopédica do equilíbrio, como no caminhar claudicante de algum ogro que nos convocasse ora à suspeita, ora à compaixão. Dentre as raras criaturas quadrúpedes, duas impressionam-me bastante. O Forasteiro da Seda é uma espécie de réptil primata. Rastejante e à espreita, sua atitude traiçoeira é a da hiena ou da raposa, embora o corpo de crocodilo ou de lagarto. Sendo a mais terrestre de todas as esculturas do autor, é a que melhor alude aos valores mais baixos da moral humana. O Espantalho também aparece como exceção aos bípedes. Apresentando-se como uma caixa sobre quatro finas pernas e ostentando minúsculos braços de vítimas da talidomida, essa escultura subverte a representação tradicional do boneco que lhe batiza, cuja compleição apresenta geralmente ampla envergadura em posição de crucificação. Suprimidos tais elementos intrínsecos ao conceito mesmo do espantalho, resta-lhe o reinvestimento do puro domínio semântico de sua literalidade: o medo que espanta – não mais reles pássaros, mas talvez agora homens postados diante de um possível espelho.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

27

Paul Klee pensava que a arte, mais que reproduzir o visível, deveria ocupar-se de um tornar visível. Logo, pertence a esse ofício uma educação do olhar capaz desconfiar de tudo que por aí se disfarça em espelho e máscara. As esculturas de Antônio Augusto suscitam questões de primeira ordem sobre o corpo e o poder em uma sociedade cuja elite se exerce no prodígio concupiscente de unir o fútil ao irresponsável. Ousaria qualificar o grotesco de sua escultura como um grotesco autêntico, assim considerado na medida em que cautelosamente se afasta das redundâncias inócuas hoje tão disseminadas pelo imaginário pop das aberrações. O conjunto de sua obra ajuda a romper com o narcotismo da passividade alegre de quem vive em um país recordista em assassinatos e cirurgias plásticas.

* Marcus Fabiano Gonçalves é doutorando em antropologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Escreveu O Resmundo das Calavras (poesia, WS Editor, 2005).

28

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

WILHELM WUNDT (1832-1920) passado, presente e futuro – uma homenagem aos 175 anos do seu nascimento SAULO DE FREITAS ARAUJO*

H

á 175 anos, mais precisamente no dia 16 de agosto de 1832, nascia em Neckarau (nas cercanias de Mannheim) aquele que foi um dos maiores intelectuais alemães da segunda metade do século XIX: Wilhelm Maximilian Wundt. Filho de pastor, ele teve uma infância solitária e recebeu sua primeira educação de um tutor, que era assistente de seu pai. Mais tarde, iniciou seus estudos ginasiais em Heidelberg e, ao final destes, decidiu-se pela carreira de medicina, indo para a Universidade de Tübingen, onde seu tio F. Arnold (1803-1890) era professor de anatomia e fisiologia. No entanto, permaneceu lá por apenas um ano, retornando a Heidelberg para completar lá seu curso de medicina. Tendo se decidido pela carreira acadêmica, Wundt tornou-se em 1857 Privatdozent de fisiologia na mesma Universidade de Heidelberg e, em 1864, ausserordentlicher Professor de Antropologia e Psicologia Médica. De 1858 a 1865 foi assistente de H. v. Helmholtz (1821-1894) no Instituto de Fisiologia, período em que publicou seus dois primeiros livros: Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmungen (1862) e Vorlesungen (1863). Sua obra mais conhecida, no entanto, são os Grundzüge der physiologischen Psychologie, que ele publicou em 1874, pouco antes de deixar Heidelberg para assumir a cadeira de Filosofia Indutiva na Universidade de Zürich.

Tendo permanecido apenas um ano em Zürich, Wundt assume em 1875 a cadeira de Filosofia em Leipzig, onde permaneceu até se aposentar em 1917. Em 1879 fundou o Laboratório de Psicologia Experimental, que veio a se tornar o primeiro centro mundial de formação de psicólogos, atraindo gente de vários países da Europa e do mundo. Fundou também, em 1883, um dos primeiros periódicos psicológicos do mundo – os Philosophische Studien, mais tarde renomeados Psychologische Studien. De 1900 a 1920, ano em que veio a falecer, dedicou-se principalmente à concretização do seu projeto de uma Völkerpychologie, que ele via como complemento necessário da psicologia individual na tentativa de compreender os processos psíquicos superiores. Com tudo isso, deu grande impulso ao desenvolvimento da pesquisa psicológica, tornando-se um dos principais fundadores da moderna psicologia científica. Até aqui falamos do passado. Mas por que festejar hoje, 175 anos depois, o nascimento de Wundt? Trata-se aqui apenas de uma curiosidade histórica? Ou teria ele ainda hoje algo importante a nos dizer? Antes de podermos responder a questão da sua atualidade, é preciso, em primeiro lugar, fazer um acerto de contas com a própria história e corrigir as inúmeras injustiças que têm sido cometidas nas apresentações e interpretações da vida e da obra de Wundt, que até hoje impedem uma apreciação mais isenta de seu legado. No presente trabalho vamos deixar indicados, de forma geral, os três principais tópicos que nos parecem mais urgentes: sua biografia, seu projeto de uma Völkerpsychologie e seu sistema filosófico. No que diz respeito ao primeiro ponto, apesar de todos os esforços já empregados, ainda não temos um trabalho biográfico suficientemente representativo sobre Wundt. As duas únicas biografias oficiais disponíveis até o presente momento – Meischner e Echsler (1980) e Lamberti (1995) – apresentam sérios problemas. A primeira, embora tenha o mérito de estar fundamentada em um cuidadoso estudo documental, apresenta um retrato de Wundt distorcido pela ideologia marxista-leninista, que prega, entre outras coisas, que todo trabalho intelectual deva ser enquadrado em uma das duas categorias de análise aceitas, a saber, ‘materialismo’ (conotação positiva) ou ‘idealismo’ (conotação negativa). Desta forma, toda a obra de Wundt é vista como uma mistura inadequada desses dois elementos teóricos, fato este que explicaria, na visão dos autores, as contradições de seu projeto psicológico. A segunda, embora esteja livre desta cegueira ideológica, peca no aspecto documental. Embora o autor apresente novos e importantes dados relativos ao período de Heidelberg, ele deixou de investigar muitas fontes originais disponíveis, o que acabou levando-o a repetir vários erros presentes na literatura secundária. A correção aqui deve ser dupla. Em primeiro lugar, Wundt nunca foi um defensor do materialismo, mas sim um eterno crítico, como procurei demonstrar alhures (Araujo, 2006). Em relação ao idealismo, seu pensamento contém, de fato, vários elementos da tradição idealista alemã – de Leibniz a Hegel –, mas até hoje não temos um único trabalho que mostre detalhadamente esta conexão. Qualquer acusação de idealismo que não venha acompanhada de tal detalhamento cumpre uma função meramente retórica, sem contribuir em nada para o entendimento de sua obra. Em segundo lugar, é preciso averiguar todas as fontes biográficas disponíveis, a fim de resolver várias imprecisões e contradições relativas à datação de certos acontecimentos importantes na vida de Wundt, sobretudo no que diz respeito ao período anterior à sua chegada em Leipzig. Em um trabalho recente, tentei dar uma pequena contribuição nesse sentido (Araujo, 2007a), que deve ser acrescida de muitas outras investigações. 30

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

Em relação ao segundo dos três pontos acima listados, é preciso esclarecer que a literatura secundária da segunda metade do século XX praticamente deixou a Völkerpsychologie em segundo plano, quando não a desprezou por completo, apresentando a psicologia de Wundt como uma psicologia preponderantemente experimental. Como exemplo, podemos ver que em alguns dos principais trabalhos publicados a partir da década de 1980, que têm como objetivo reavaliar a obra de Wundt (Bringmann e Tweney, 1980; Rieber e Robinson, 2001), a VP está praticamente ausente das discussões. Dois motivos contribuíram simultaneamente para essa situação. Em primeiro lugar, a recepção de Wundt nos EUA, a partir do início do século XX, ocorreu através de seus discípulos que, após estudar psicologia experimental em Leipzig, fundaram laboratórios semelhantes em várias universidades americanas. Assim, na ausência de traduções representativas de sua obra para a língua inglesa, Wundt foi identificado exclusivamente como psicólogo experimental. Em segundo lugar, os estudos feitos na antiga DDR, forçados a enquadrar Wundt nas categorias de análise permitidas pela ideologia marxista-leninista, nunca deram grande atenção à Völkerpsychologie, que era vista como “pecado idealista” em contraposição à psicologia experimental, esta sim verdadeiramente materialista. Diante disto, a correção urgente aqui a ser feita é um trabalho coletivo e exaustivo de interpretação das inúmeras facetas da Völkerpsychologie, levando em consideração também sua unidade conceitual. O recente livro de Jüttemann (2006) é um bom sinal nesta direção, devendo ser também complementado por muitos outros. Finalmente, o terceiro e último aspecto ausente na literatura secundária diz respeito à exata relação entre o projeto filosófico de Wundt e sua psicologia. Aqui a situação revela-se ainda mais grave do que no caso anterior, pois não há investigações detalhadas a esse respeito. Embora os contemporâneos de Wundt tivessem dedicados vários trabalhos ao seu sistema filosófico, nenhum deles logrou fazer uma análise suficientemente profunda da sua relação com o desenvolvimento de seu projeto de psicologia. Da segunda metade do século XX até hoje, só há um único livro dedicado à filosofia de Wundt (Arnold, 1980). O autor, contudo, devido ao seu comprometimento ideológico, só consegue ver relações com o ‘idealismo’ por toda a parte. Por outro lado, os trabalhos que pretendem analisar teoricamente seu projeto psicológico não fazem nenhuma conexão com o seu sistema de filosofia, limitando-se a certas afirmações de caráter mais genérico. O que parece ter passado despercebido à maior parte dos intérpretes atuais de Wundt, antes de mais nada, é que não foi a psicologia, mas sim a filosofia que ocupou o lugar central na sua obra. Wundt foi acima de tudo um filósofo, cujo objetivo último era elaborar um sistema metafísico universal – uma visão de mundo – baseado nos resultados empíricos de todas as ciências particulares. Nesse sentido, sua psicologia é parte integrante desse projeto maior e só pode ser adequadamente compreendida dentro dele. Quem não compreender isto, tratando-a isoladamente, jamais compreenderá o verdadeiro significado de seu trabalho psicológico. Nesse sentido, é preciso resgatar a íntima relação que existe entre psicologia e filosofia na obra de Wundt. Em meu trabalho recente (Araujo, 2007b), procurei mostrar como sua evolução filosófica determinou as mudanças que ele introduziu na sua concepção de psicologia, de forma que a fundamentação de seu projeto psicológico deve ser vista dentro desta perspectiva. Mas há muitos outros aspectos desta relação que merecem ser futuramente investigados, a fim de que façamos maior justiça ao pensamento de Wundt.

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

31

É exatamente dentro desta perspectiva que me parece adequado considerar a questão da sua atualidade. Se olharmos para a situação atual da psicologia científica, não é difícil perceber sua enorme dispersão teórica e sua frágil fundamentação filosófica. Muitos psicólogos, orgulhosos de sua separação institucional e de sua aparente autonomia intelectual, foram levando cada vez mais a sério a idéia de um desprezo pela filosofia, chegando mesmo a proclamar a total inutilidade das discussões filosóficas. Como conseqüência, vêem-se muitas vezes soterrados por uma montanha de dados empíricos isolados, que não são capazes de integrar em um todo coerente. Ou, o que é ainda mais grave, acabam defendendo posições filosóficas de forma ingênua e desarticulada, sem se dar conta de que as mesmas são a repetição camuflada de idéias há muito refutadas. Isso para não falar nas aplicações práticas da psicologia, que muitas vezes são oferecidas prematuramente, sem uma validação e uma fundamentação suficientes. Diante desse estado de coisas, o pensamento de Wundt pode ser visto como extremamente atual, na medida em que oferece uma perspectiva de combate a todos esses males. Em um seu belo escrito “A Psicologia na Luta Pela Existência”, Wundt já advertia contra os efeitos negativos daquela separação. A filosofia também sairia perdendo, segundo ele, mas a psicologia seria ainda mais afetada. Esta última jamais poderia prescindir de uma fundamentação filosófica sólida de seus princípios e conceitos, exatamente para evitar cair em contradições e posições ingênuas. Além disso, criticava também as aplicações prematuras da psicologia. Como a psicologia, no seu entender, estava ainda em estado de consolidação, ele via com reservas suas aplicações (Wundt, 1913). Com base nessas observações, certamente não faríamos mal se refletíssemos sobre a necessidade de uma reaproximação entre a filosofia e a psicologia, já preconizada há mais de um século por Wundt e hoje aparentemente ignorada. Respondida a questão da atualidade do pensamento de Wundt, podemos nos voltar agora para o futuro. Devemos esperar, em primeiro lugar, que a vida e a obra de Wundt sejam compreendidas em sua totalidade para poderem ser julgadas mais adequadamente. Em segundo lugar, que os psicólogos, em meio às suas atividades profissionais, não se esqueçam daqueles que tornaram possíveis essas mesmas atividades, sob o risco de perderem de vista o próprio significado delas. Nesse sentido, o nascimento de Wundt poderá servir sempre como ocasião para esta reflexão.

Referências Bibliográficas ARAUJO, S. F. (2006) Wie aktuell ist Wilhelm Wundts Stellung zum Leib-Seele-Problem? Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Nervenheilkunde, 12: 199-208. ARAUJO, S. F. (2007a) Wilhelm Wundt als Assistent von Hermann v. Helmholtz an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg: Berichtigende Bemerkungen. In: Pfrepper, R. (Hg.) Medizin-, Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Ingrid Kästner zum 65. Geburtstag. Aachen: Shaker (S. 185-192). ARAUJO, S. F. (2007b) A fundamentação filosófica do projeto de uma psicologia científica em Wilhelm Wundt. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP. ARNOLD, A. (1980) Wilhelm Wundt – Sein philosophisches System. Berlin: Akademie-Verlag. BRINGMANN, W. & TWENEY, R. (eds.) (1980) Wundt studies: a centennial collection. Toronto: C. J. Hogrefe.

32

REVISTA OLHAR – ANO 10/11, NOS 17, 18, 19

JUTTEMANN, G. (Hg.) (2006) Wilhelm Wundts anderes Erbe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. LAMBERTI, G. (1995) Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag. MEISCHNER, W. & ESCHLER, E. (1979). Wilhelm Wundt. Leipzig: Urania Verlag. RIEBER, R. & ROBINSON, D. (eds.) (2001) Wilhelm Wundt in History: the making of a scientific psychology. New York: Kluwer Academic/Plenum. WUNDT, W. (1913) Die Psychologie im Kampf ums Dasein. In: Kleine Schriften, vol. III. Stuttgart: Kröner, 1921 (p. 515-543).

* Saulo de Freitas Araujo é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

AGO-DEZ 2007 – JAN-DEZ/2008

33

Xingu, de Edith Wharton: uma rede de sentidos

MARIA DAS GRAÇAS GOMES VILLA DA SILVA*

E