a California: Nuestra historia (coedición

SEP-UABC)

Informe sobre el Distrifo Nofie de ll

Baja Califumin

Modesto C. Rolland

Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del dist¡ito con propuestas prácticas para solucionarlos.

Baja CaüJornia. Cotnentarios políticos

Braulio Maldonado Sández

Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededo¡ del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.

Dl otro México. Biografía de Baja Califurnin

Femando Jordán

Femando Jordán vino a esta üena y escribió este libro estremecedo¡ con el cual redescubrió su existencia al resto de la nación.

Memoria administrúiv a tl¿l gobierno del Distrifo Norte de la Baja Califurnin 1924-1927

Abelardo L. Rodríguez

La memoria administrativa es un documento inteiesante gn la historia de Baja Califomia. A la fecha es el único texto en la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobierno.

b retolución ilel desierto.

Baja Californin, 1911

Lowell L. Blaisdell

El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibu$erismo en Baja Califomia.

PIELICACI0NES: De venta en librerías y recintos universitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Álvaro Obregón y Julián Canillo Vn, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00. ext. 3271.

Cerramos otro ciclo más en Yubar. Con este número, cumplimos muchos compromisos adquiridos durante el año. para el próximo, seguiremos con el mismo propósito de dejar en sus manos Ia mente y el trabajo de muchos, que con el interés de ser leídos y reconocidos por ustedes, se acercan a esta revista. O lntroducimos con un tema muy recurrido: la frontera. Las relaciones binacionales hacen del espacio colindante una oportunidad para el estudio de nuestra historia. Entre Sonora y Ar¡zona tos bordos, al parecer, se diluyen y lo abrupto de esa aparente separac¡ón no lo es tanto. Las notas de lván Gomezcésar versan soble ta particular relación entre esosdos estados.f Como un haltazgo arqueológico se presenta E, duar, ¿Hor¡zontes humanos perdidos? Un ensayo por demás interesante que nos explica esa parte olv¡dada del lenguaje que expresaba una actitud autoreflex¡va en el hablar (y en consecuencia el pensar) del hombre antiguo. Horst Matthai euelle, en un profundo análisis nos muestra esa p¡eza perdida de la condición humana.O Alfredo Espinosa, en fupitaD,lVesslo. Sobre aviso no hay engaño, toma como pretexto a esta representante de la cultura de masas pata retratar ¡a ¡nfluenc¡a de los medios y.,,sus protagonistas" en nuestra sociedad. O éExiste un nuevocine mexicano? lilula a la vez que pregunta Tomás pérez Tourrent en su breve reseña sobre el caót¡co desarrollo de la producción cinematográfica en México, que concluye con una visión quizás un poco pesimista sobre et futuro de este género.! Las memorias de un poeta. Iomás Segovia: Noticia auiobiográf¡ca, es un texto en donde su autor vierte en pocas líneas su vida y experiencias con los libros v la literatura. tt Una breve charta con Ir/ario Bojórquez. joven poeta sinaloense, es Io que Jorge Alvarado expone para la sección de entrev¡sta, donde el escritor habla sobre su experiencia creativa en el estado. O Ahora las páginas de poesía inician con un atrevimiento poétjco y visual de Bibiana Maltos, además de los versos de Tomás Segovia, Claudia Jazmin, F¡delia Caballero y Alejandra Rioseco. I En prosa, Juan y Tomás DiBella y José Alfredo Górnez Estrada propician dos muy diferentes pero b¡en logradas atmósferas de ficción.a Otro espacio más es abierto para enr¡quecer este proyecto editorial: Lefras primas. Una oportunidad para Ia expresión de los creadores más jóvenes. En esta ocasión, los niños ensenadenses sueltan su plúma. Del taller Arcoiris, dirigido por el desaparecido Antonio lr,4ejía de la Garza, surgen estos cuentos y poemas cargados de imaginería.! Nuestra portaday separata se enriquecen con la colorida preiencia de la obra de Gabriela Valle. Como es costumbre, ,4,/ternallyas cierra este número. Sergio Rommé|, junto con otros colaboradores nos abren el panorama de posibilidades literarias, musicales y críticas para disfrutar con todos los sentidos. ! Recordemos que el nombre de yubai es originario de los tiempos misionales. En la parte más alta de la sierra áe Calamajué existió una charca con este mismo nombre, Su valor radicaba en el hecho de surtir agua a los andantes sedientos quetomaban esa ruta con afanes de conquista. El agua cristalina, parecía ser un milagro para estos hombres, ya que a esas alturas, era difícil contener la sed y encontrar dónde saciarla Y

4

Sonorenses en Arizona. Apuntes para una historia

Iván Gomezcésar

dual: ¿horizontes humanos perdidos?

Horst Matthai Quelle

15 Lupita D'Alessio.

Sobre aviso no hay engaño.

Alfredo Espinoza 23

¿Existe un nuevo cine mexicano?

Tomás Pérez Tourrent

Lic. Luis Javi€r Garavito EIías Rector

M.C. Rob€rto de Jesús v€rdugo Díaz Stcretariogeneral

M.C. Juan José S€villa García Vicerrectorzonacosta

C.P. Víctor Manuel Alcántar Enríqucz Director general deExtensión Universitaria

R'vista Univenitaria

cooRDINACtóN GENERAL

Luz Mercedes López B arre¡r ASISTENTE DE COORDINACION

EdDaCabrera

EDITORLITERARIO

Tolnás Di Bella DIsEÑoEDIToRIAL

JoséCuadá1upe Durán. CAPTURA Y FORMACION

Yolanda Venegas A gúndez

EDITORA RESPONSABLET RosaMaría Espinoza CONSEJOEDITORI,"\L

UABC: Horsl Matthai, Escuela de Humanidadest San!os C¡rrasco. Insl jluro de Investigación y DesarrolloEducativoi

Jorge Martíncz Zeped a, Instjtuto de Investigaciones Histó.i cas; R aúl Navei as, Instituto dc In! estigaciones de Ceog¡afía e Hislori a; Ben ito Gá¡nez, Direcci ón General dc A s untos Acadómico s.

Realiza¿la con apoyo del t'ondo para Modernizar la Eduaacién Supe or dc lá Secretaría de Educación Pública Proyctto 94/O2lO7/O5

Tbmás Segovia; Noticia autobiográfica

Obra plástica de Gabriela Valle

19 Entrevista: Instantánea con Mario Bojórquez

4 1 Poesía : B ib i qna Malt o s, Tb mír s Seg ov i a, C Iaudi a Jazmín, Fidelia Caballero y Alejandra Rioseco

47 Narrativa: Tbmtis Di Bella, Juan AnÍonio Di Bella, y José Alfredo Gómez Estrada

59 Alternativas

Portada: Gabriela Yalle. pensqntlo en h'. óleo sot¡re madera. Fotografías de Flor valle.

CoNfITÉ EDIToRIAL

Sergio Rommel, Aidé Grijalva, cabriel Truji11o.

ASESORESDEARTE

Rubén carcía Benavides_Édsar Mera7. Hecrlrr Algmver ) C.rrl; Coron¡do Orregr (Mexicali ). Manuel Bojórkez y Francisco Chávez Corrugedo (Tij uana); Á1varo Btancarte y Floridalma Alfonzo (Tecate): Alfonso Ca¡doIa(Ensenada).

yúádi Año 3, número I 2, octubrediciembre de I 995. Re!isra rrimestral publicada por la Universidad Autónoma de BajaCalifomia. Los anículos ñrmados son responsabrhrlad de st¡ auror. Se uu'ro.iru t.i"i.oau""ifn totot o pJrcr¡lde lo. mxreriate, pubhcados .renore y Lu¡ndo.e cre t¿ [uenre é"rii.r¿, J. ii-..,,r¿ r¡^. z¡:. Ceniñcado de licrrud de conrenido nüm 5146. Reserva de tírulo de Oerecho ¿e Áuior n¡Á_- 2 846_9 3. Tiraj e l,:-1:j"J!11*- r,*lbu^cion:. p,ó1,¿d. constirución r rzo_.1 zona cenr*, iiju""i.i"r. ¡s :e-0,1, ", I UUana, tecarc ) Rosarito;Dtt¡nbudúra de BojaCalfurnia, calleSegnda342-A ánacent¡o Ensenada, tel.8Il-90,enEnsenadaySa¡Quinrín,B.C.,yLapaz,B.C.S.Impresian:I-mparcof*,rvf."ve"i,r"S¡iA""¡rn"25,C-P.8300.0,re1- (62) l7- 10-40, Fax (6i) l7 40-t5,Hermos lo. Son,rra. Co..*p"r j.r,,J¡¿.,^* Ur¡*r_ rl¡drra Coordinación seneral UABC,Rectoría. Av. obregon yruíián carrili" "i" í,r"_ii"ri, ii.c., zl too, "r". r65r <2 e0-16. y 54.22-00 exr( J27¿ y t27b

Sonorenses en Anzona

APUNTES PARA UNA HISTORIA1

Iván Gomezcésar llernández*

Ilustraciones tomadas de Family of man de Marshal Cabenclish, Ed. Noguer, 1981.

Sonora y Arizona, dos estados de dos naciones diferentes que comparten una frontera. una geografía y una historia. Las presentes notas apuntan en dirección de una idea central: hace falta una labor de investigación que refleje de una manera más clara y sistemática lo que tienen de interdependientes ambas historias' Hace falta escribir una historia única que, como los migrantes mexicanos, seacapazde brincar las fronteras internacionales en que ha estado confinada la labor histórica de ambos estados' Y también como esos migrantes, se trata de historias documentadas unas, pero todavía indocumentadas muchas. Espero que pese a esto último, estas notas no sean consideradas ilegales.

Las prese ntes nol as esla¡ ba5adas e n ta in vesugoc,on real izada a lo largo de l99J en e I CmÚoie Fltudr os€ [nvest i8¡clom\ Méx ico ¡mei¡canas ¿e ta universidad dc Arizona b;jo el tltulo de "sonorenses en Arizona La formación de una regón binacional"' coordinada por el maestro Fema¡do Lozano y en la qoe al autor le conespondió elabora¡ la parte hi§tórica'

*E¡cüela Nacio al de Antropologío e Hitturia.

La construcción de una historia de csta natu¡aleza pasa -al menos por reconocer como linitadas- tres tendencias presentes en los esfuerzos historiogrii[ico. dc esta rcgión:

a) considerar que la historia de Sonora concluye en la frontera y que en todo caso,lavecindad con Estados Unidos implica tan sólo una inlluencia extema con distintos impactos según los periodos que se traten;

bt por la parte arizonense la tendencia ha sido ubicar la historia común con Sonora como un pasado rcmoto: la Arizona "hispáflica";

c) ignorar la parte viva, el puente que ha comunicado y continúa cornunicando a ambos territorios; Ios sonorenses quc viven en Arizona, especialmente en Ia región sur.

Con lo alterior no pretendo decir que no existan esfuerzos quc escapen a estas orientaciones. Los hay, y como pretendo mostrar más adelante, son muy valiosos. Pero todavía son los menos. Conviene aclarar también que las siguienles nota( represcnlan sólo un c.cr(amiento I un tema complejo y que lejos están de considerarse acabadas.

La perspectiva que propongo cs 1a de conside¡a¡ a Ia relación Sonora-Estados Unidos, y más conc¡etamente, Ia ¡elación Sonora-Arizona como uno de los ejes que permite entender la particularidad histórica de ese eslado mexicano.

El estado de Sonora y el sur de Arizona conforman una región cultural binacional, entendida ésta como un espacio de etcuentlo entre dos culturas (la sonorense y Ja de 1os anglos) que no pierden un perfil propio, pero que. históricamente, han logrado un ciefo niyel de entendimiento. Tal acuerdo implica tanto 1a convivencia como las contradicciones y aun los enfrentamientos, dedvados de 1a desigual condición en que se encuenlran ambas culturas: una domrnante (la de los angtosry otra subordinada (la sonorense;, papcles quc naluralmente se corresponden con el ejercicio del poder económico y poltuico,

La región cultural binacional está marcada, en primer lugar. por la permanencia de una población de origen sonorense en el sur de Arizona. La presencia sonorense ha ido desde signilicar a la mayoría de la población en el periodo de 1854 a 1880, hasta 257o que ¡epresentan hoy los

pobladores de origenmexicano en los seis condados del su¡ de Arizona, es decir, aproximadamente 280 000 personas, de las cuales una mayoría son sonorenses. Tal presencia ha sido nutrida recurrentemente por la migración SonoraArizona.

Si bien la migración sonorense en Estados Unidos no escapa a muchas determinantes dc la migración mexicana en general, posee especificidades que la distinguen y le dan una connotación peculiar, hecho que deviene de la existencia de la región cultural binacional.

El primer elemento es el geográfico: el sur de Arizona y Ia mayor parte de Sonora comparten una región natural (el desierto y la siera). La sier¡a madre también sirve de fronlcra con Ios estados dcl ccntro-nortc mcxicano y prdc. ticamente aísla a Sono¡a del resto del país. Este relativo aislamiento de Sonora ha sido uno de los condicionantes dc la existencia de un marcado regionalismo.

Pero se frata también dc geografía histórica-cuitural: el actual territorio que concent¡a la población de origen sonorcn\c en Arizonu. es casi el mismo que delinió antiguamente la f¡ontera real de la Nueva España en estas latitudes. es deci¡, el Río Gila como punto septentrional, hasta su entronque con el Río Colorado en el oeste. Más allá de l¿ lrontera formal - ,quc abarcaba Utah. Nevada y pañe de W¡ omrng- la co lon ia llegó hasla donde los misioneros. Ios mineros y los colonos se establecieron, esto es, dofde lograron un cierto consenso con los antiguos pobladores indigen.rs. Ésta es la base cuhural mestiza que prevalece ha.t¿ nuestros días. La ig)esia de San Xavicr del Bac. Iundada por el padre Kino y después reconstruida en el siglo xvttt, enclavada en una reservación de indios tohonos en el sur dc Tucson. es el teslimonio de esta realidad. Marca la frontera no¡te del barroco mexicano y con ella el complejo cnrramado del sincrerismo religioso-cultural.

El mestizaje en el norte luvo marcadas particularidades: los pobladores fueron atraídos por factores económicos (trabajo mejor remunerado en las minas y en los ranchos), pero de igual forma, como señala Maciel: "la expansión de la front€ra representaba la libertad f¡ente a la autoridad coerciliva del régimen español en las regioncs centrales.

asÍ como también la oportunidad de establecer ranchos. poseerrebaños propios y enriquecerse con el contrabando"2 Todo ello dio pie a la ..variación norteña dent¡o de la cultura mexicana general,,. Sonora, al igual que el resto de los estados fronte¡izos del norte, se vio obligada a definirs! como parte de la nación mexicana a la par que se diferenciaba de los Estados Unidos. Se trató de procesos paralelos que revistieron singularidades que distinguen a cada entidad en particular. En el caso de Sonora, podemos decir que, como producto de ese proceso, la identidad resultante fue un marcado nacionalismo y, en aparente contradicción con é1, una abierta disposición a asumir y comparti la cultura material estadounidense. Veamos más adelante estas cuestiones.

Los intentos por conquistar Sonora

Sonora, junto con la península de Baja California, fue e1 territorio más castigado por el expansionismo estadounidense, tanto por la pé¡dida territorial a raíz del Tratado de la Mesilla, como por los constantes ataques filibusteros. El nacionalismo y el regionalismo tienen sus orígenes en una actitud defensiva. Se podría decir que el sentimiento de independencia en estas regiones de México tiene que ver más en la defensa frente a Estados Unidos que ftente a España, cuya colonización tardía no tuvo los mismos efectos y contradicciones en el norte que en las regiones del centro-sur.

En los años en que se consolidó la conciencia nacional en México -a mediadcs del siglo pasado-.' Sonora constituyó unade las partes más vulnerables y sensibles del país. Su condición frontedza, su dilatado territorio, la sangría poblacional que sufrió y las noticias que circulaban en el extedor acercade sus fabulosas riquezas minerales, se conjugaron para hacer de Sonora el blanco de aspiraciones colonialistas.

Además, el divisionismo interno, mal endémico del México de entonces, había dejado su he¡encia en Sonora. Las clases dominantes, viejas y emergentes, se disputaron el poder en duras batallas du¡ante las dos décadas previas bajo las banderas de centralistas o fede¡alistas, liberales o conservadores que encabezaron por un lado José Urrea, un militar nacido en Tucson y graduado en cua¡telazos y en sublevaciones; y por el otro, Manuel Ma¡ía Gánda¡a, un hacendado que en ocasiones e¡a fede¡alista y en otras centralista.4

Del otro lado de la frontera, California se había convertido en la capital mundial de los grandes proyectos, pero también de los ayentureros. No es de extuañar que principalmente allí, se incubaran planes filibusteros conta Sonora. En 1852, aun antes de que se firmara el Tratado Gadsden, el conde f¡ancés Gastón Raousset de Boulbon ¡ealizó una incursión armada que comenzó en Guaymas y recorrió du¡ante seis meses buena parte del estado. Fraca-

:,,r&ffSti:j.,. ,r. g6$;i1¡'

sado et plan, en 1854 el conde volvió a las andadas, sólo que en esta ocasión fue derrotado en el puerto y después fusilado. En 1853, el prototipo del filibustero, William Walker, intentó formar la república de Sonora y Anzona, pero también fracasó.

En 1857, Henry Crabb, quien había ocupado altos cargos en California, ent¡e ellos el de senador estatal, se puso al frente de 104 horrbres armados y se internó en Sonora desde la frontera norte bajo supuestos planes colonizadores, al mismo tiempo que su amigo, William Walker, invadía exitosamente Nica¡agua, Crabb manifestó que buscaba "difundir ideas de civilización", pero se negó a obedecer a las autoridades sonorenses en Caborca, las que tenían motivos para desconhar. El ¡esultado fue una cruenta batalla en la que Crabb y sus hombres fueron derrotddos, y posteriormente fusilados.

Una vez conocidos estos hechos, se desató una persecución de mexicanos en Arizona, que obligó a muchos a regresar al teritorio nacional.

El presidente estadounidense Buchanan protestó airadamente ante el gobierno mexicano por estos hechos y, pocos meses después, so pretexto de las demandas de un ciudadano de su país en Sonora, el btque Saint Mary's bloqueó el puerto de Guaymas y amenazó con bombardear1o. Más adelante, Buchanan pidió permiso al congreso para ocupar militarmente Sonora y Chihuahua argumentando la ingobernabilidad de México.

: Maciel, David R. y Juan cómez Quiñones, ¿l ¿r,"o Mé¡ico (t6OO-1985) cn Enrique Semo (coo¡d.). Mético, un puebh en la historia. Torno g, A¡ianza Editorial Mexicana. 1990 3 Son muchos los auto¡es que abordan este tema. Entrc ellos, véase los interesantes ensayos deAÍdrés MolinaEnr&uez, La rewtuú(jn agraria de Mérico: de Manrel GaÍio, Forjando patri«; y deBradig, EI nac¡o rulismo en México. aAlmada, Francisco R., Diccionario de historid, geogtuÍía y biograÍía .r¿,ror¿rr¿r, Cobiemo del Estadode Sonora, I nsti tuto SonorensedeCulrura. 1990, p.257. Primera edición, 1952.

Pe¡o Sono¡a ya no era la misma: las incursiones f¡onterizos del norte en el periodo de la guerra de secesión iilibuste¡as habían lograclo el milagro de unificar a los estadounidense _quc coincidió. como se recuerda, con la sonorenses en torno a un nuevo .,hombre fuerte,,, el general invasión francesa en México_. Las entirlades dei noreste Irnacio Pesqueira, quien victo¡ioso frente a Gándara, dió Ia (Coahuilr, Nuevo León y f"_"ofrp*i, i-rterizas con el medida del nacionalismo sonorense.5 El nuevo gobcrnador Ilamado sur profundo, sá vieron "nuuái,u, "n el proyecto I1egó al poder en buena medida porque cosechó el senti- secesionista áe la Coniederación, hecho que descansaba en miento popular frente a la der¡otade Crabb. Ias pingües ganancias que reportó el oonercio.del algodón Pesq ueira, más allá del carácter despótico y en ocasiones estadounid e;se po, l^ uíu d" to. prertos mexicanos.? Esta a¡bitrario de su largo mandato, responrlió las más de las circunstitncia llevó a las clases dáminantes dé esa región a veces con dignidad a las presiones estadounidenses. Echó plantear incluso 1a posibilidad de erigirse en república por tierra tratados leonjnos, como el dc Jacker, que independiente (la reiública de la siena-Madre) y ai pode- p¡etendía apropia.se de un inmenso territo¡io al no¡te de roso cacique Santiago Vidau.ri arompercon el gobierno de Sono¡a. Más adelante se opuso abiertamente al Tratado Juárez y aliarse con el irnperio de üaximiliano. Mclane-Ocampo, que otorgaba a los Estados Unidos la Las clases dominantei cle Chihuahua y Sonora, en sobe¡anía sobre el Istmo de Tehuantepeo y otros impoflan cambio, si bien tuvieron un ajuste de cuentas con el poder tes sitios de paso en el país, firmado por el gobierno central en ladisputaporlos recursos federales, a la postre mexicano en plena guerra civil 0a guerra de Reforma). mantuvieron su lealtad al proyecto republicano en México. Preocupado por la zona dc Altar. conriruyó el puerto LibeÍad, para dar salida a las mercancías y alentar el La guerra apache poblamiento de esa zona rigurosanente desértica. paralla a estos hechos existe una historia c¡ue merece ser No cabe duda que la resistencia sonorense fue un dique mejor comprenclirla: 1a llamada .,guerra apache,,. Mucho se a los nuevos p¡oyectos expansionistas estadounidensei, e ha reiterarlo que este fenórieno estuvo ligado al impidió que se alcanza¡a el sueño de dotar de costas a explnsionismo teüitorial de los colonos estadounidenses, A¡izona, claro a costa de Sonora. La derota de los confe_ que fueron orillanrlo a diversos grupos indígenas a dirigirse derados en I865 ma¡có el fin del expansionismo hacia el al sur.s Los peores efaato, O" luíur'urruáu, apaches tüeror sur: ahora serían los capitales del este los que comandarían resentidos por las poblaciones d" 1o, "rtodo, del norte de uIr proceso que tenÍa como objetivo primordial oubrir el México. En Sonora, las correrías apaches diezmaron pue_ impresionante me¡cado interno creado. blos enteros y llegaron incluso a puntos tan distantes como Todavía durante la invasión francesa, Napoleón u, Guaymas. Debe recorrlarse que con el Tratado de la Mesi- atraído por la riqueza mi¡eral de Sonora y como un medio 11a, los Estados Unidos eliminaron la obligación, contraída para contensr el expansionismo de sus rivales estadouni_ en los Tratados de Guadalupe_Hidalgo, ie controlar a la denses, pretendió conve¡tir a Sonora en un enclave colonial población indÍgena en la f¡ontera con"México. francés. C-uriosamente, el agente de este proyeoto fue Los apaches_conviene tenerlo presente_, habían sido William M. Gwin, quien antes también había sido senador enemigos de los conquistadores por la misma razón que por California. Sin embargo, cuando trató de lleva¡se a despuós 1o fueron de los mexiános: la detensa de su cabo el_propio Maximiliano se opuso y pronto las bases del te¡rjtorio. Sus tierras ancestr;Le; c;-;;re^idían, además de pretendido imperio se tambalearon, por lo que este nuevo otras regiones de Arizona, parte ae ia'pimer;a alta y de la intento de colonización fracasó.6 sierra Mad¡e Ocái¿"ntat, en los ac_ Er despertar de ra conciencia

tuales estados de sonora y chihuanacionat u

de la Arrds der nacionarismo sonorense - y oislomiento de l::::1iJ":1"Jff:lii,*i"l'ill.iles lo que nos importa destacar aqr' traron ideal el modus operandi de está la gestión, a nivet popular, ae

hq SidO UnO hacer las paces con los anglos y asenconciencia nacional, de pertenencia a dg IOS larse en la ftontera con México. Tal un territorio \ a una dcterminada cullura. No se t¡ata de que todos los sonoren- GOnd¡G¡OnqnleS dg lq

JAcuña, Rodotfo,cardl u..) sonorense: tsnacio ses 10 compartieran -esta clase de Pesqueirut sutknpo,FA.E¡a, (Col. Problemas procesos ¡unca son unifbrmes ni abso- gxlsfenciq de Un deMóxico),1974' iutos-, pero síde quecr,^¿io;;;-" mqrcqdo ;:rXT:#:X*#"¿:::í1,1íffi,frX;í; se convirtió en un símbolo de identidad - Cuttura y las Anes, (Col. Regiones). t990. compartido que dotó a esta población de feg¡Onq¡ismo ) véase los trabajos de MrioCerutiyde erturd un scntido de arraigo. Gil\e¿pubhjádospol lruni\er'¡dadde Nuevo Es importante destacar también una s véase Gastón García Cantú, Loi inNasiones diferencia impoltante entre los estados esta¿ounide sese México,Editonat1ta.tgt t.

fue el caso de los chiricahuas dirigidos por Cochise, que se ser el pueblo de Cananea, construido a imagen y semejanza coqvirtió en el azotede buenapartede Sonoray Chihuahua, de los Estados Unidos pero que ha sido, históricamente, pues contaba con un mejot armamento que el ejército. uno de los lugares más señaladamente nacionalistas del mexicano y tenía cubiertas las espaldas en caso de necesitar estado, hecho que no se limita a las j ornadas de la huelga huir del territo¡io mexicano. de 1906, sino que atraviesa las principales coyunturas

Existieron intereses dentro de Estados Unidos en man- históricas del estado (la huelga de 1936 du¡ante el cartener encendida la fogata apache contraMéxico. Se trataba denismo, la expropiación del latifundio Greene en 1959, la de expansionistas inveterados que apostaban a mantener "quiebra" de la empresa en 1989).

desestabilizada la región para hacerla vulnerable a la La particularidad del proceso social sonorense tuYo anexión; y también de comerciantes y empresarios que oportunidad de expresarse claramente durante la coyuntuofrecían impunidad a los apaches ¡a de la ¡evolución mexicana, a1 grapara comerciar después con el botín Co de poder diferenciarse de otlos logrado. estados que contaron con la misma

El general Howard. comandant.

ventaja que represenlo su condición milirar encargado dc reducir a los

fronlerizacon Estados Unidos. Aquí apaches en reservaciones, fue acusa-

la fuerza dominante no fue como en do de armarlos y tolerar sus ataques

Coahuila. encahezada por Francisco contra México. En 1872 se intentl

;Hffiado revoluciodetener las depredaciones apaches

nario- ni como en Chihuahua. donde contra México medianle Ia reloca- - Pancho Villa representó los inlereses lización de la¡eservación Chiricahua, COSt¡gqdO pgf gl de los jornaleros y colonos pobres. muy cercana a la frontera, hacia San !, -!- --

Sonora fue tierrade Alvaro Obregón, carlos, en el centro de Arizonu. €Xponslonlsmo de calles y de otros r¡uchos generaEl despoblamiento del norte de So- eSlqdOUnidenSe, les revolucionarios que encarnaron a nora tuvo. en opinión de Acuña. 'si. ' capas medtas en Ssccnso niestras consecuencias", sob¡e todo lOntO pOf lO

Tal vez esta circunstancia explica en la [rontera, en donde lo escaso de , en parle su capacidad de proponer.un Ios asentamienros mexicanos volvia pgfdldq tgffltOflO¡ O proyecro nacional que a Ia posrre precaria su existencia. Sin una barre- fOíZ del TfqtOdO de resultó el.triunfante.rl ra de pobladores. el interior del esta-

La poderosa influencia de Jos podo era muy vulnerable a los ataques lo MeSillO, GomO pof Iíticos sonorenses en el plano nacio-

,"r, p.ouo"-on ura decadencia eco- IOS Constqntes nario, aunado a la tradición progrenómicaque "acelerabaer éxodo".e qlqques filibusteros :::l:l}:l'i:ffiIt:lj"ffi

La identidad de un pueblo principales beneficia¡ios de las reNo obstante la oposición al expan- formas del nuevo Estado mexicano sionismo estadounidense, Sonorafue

La prosperidad de Sonora descansó un sitio privilegiado por la inversión fundamentalmente en la región de la de ese árigen a partir de las últimas décadas del siglo costa, sede de una agricultura moderna. apuntalada por la pasado, Ios años de porfiriato.lo La vecindad geográfica y inversión federal de tal mane¡a que se convirlió en el centro Ia presencia aplastante del capital estadounidense acele¡a- diniimico de la economía estatal A partir de ahí cambió el ron el proceso de acercamiento, porpartedelos sonorenses, perfil de Sonora; el enclave de la sierra (minería-ganadea la cultura material de los anglos. De especial importancia ría) se desplomó y ta población migró hacia las costas l'? fue la introducción del ferrocar¡il, la minería del cobre en Más de la mitad de los municipios en el estado no han gran escala en ambos lados de la fronte¡a y la colonización crecido en 1o que va del siglo, mientras que 60% de la de los valles agrícolas en el sur. En Sonora, más que en población se ha concentrado en dos grandes ciudades. ningún otro lugar del país, surgieron los agricultores de tipo Jarme r con técnicas de producción semejantes a las estadounidenses. e Ac|rñ^, Op. cit-, pág. 15.

La circunstancia de un pueblo cuya identidad en parte 'o Sanlos R., Leopoldo, "Sonora y Arizona en los 80", en R€riJ¡a d¿l descansó en su independencia y diferenciación frente a los Colegio de so ora'nim 2' 1990' pp 356-38'1. Estados un idos y pár otra parte el acercamiento a una base "-v-éaseAguilar camín' Hécror' l-a frcntero nóm'da: sa¡ta¡a ¡ h ret ulu material de la curtu¡a, *u,.nn u,u--iJlu,;;"d;; fafi:l:'ffi#;:[:;iii,]iJJi.T#j,xi;ll,'.1;,ltenporú¡.e,deso oft,. más acusadas de la cultura sonorense. Su símbolo podría 1929'19 84, México, El Colegio de s onora, tercera edición. l99l

Paralelismo cultural

En el siguiento periodo, el éxodo En ese periodo también varias ciudades provocado por la revolución me,ticana y fronterizas se consolidaron como puntós la enorme demanda laboral que trajo de atraccirin poblacional. no sólo para LOS OpOChe5 consigolaprimeraguerrrmundial.alen los sonorenses sino también para mr- - taron grandemente la inmigración megrantes de otros estados deMéxiio. Como h0bíqn SidO xicana y sonorense, detalibrmaqueen ;H:ffi:l;.:ffi.?"ff:#[';';:

ciudades gemelas entre los dos países: GOnqU¡SlqdOfeS total de los seis condados del sur de Nogales. Sonora y Nogales. Arizona: . Arircnay¿'dode Ia poblacicin rotal del San Luis Río Colorado, Sonora y San pOf ICl mlsmq estado. Sin embargo, en la siguientc Luis, Arizona; Agua Prieta, Sonora v , década tuvo lugar un brusco decremento Douglas, Arizona. Pero sin embargo,; fclzon que obhgado porlaexpulsión de mexicanos c\lo es un dato importcnle. a diferencia deSpUéS lO fUefOn y me x icoamericanos a consecuencia de

ciudades más pobladas cle Sonora noson de IOS mgXiCqnOS: grolr"rn"rt" u lu industria del cobre y a '"'Jl"J[::'fi;,",o¡ensehaciaArizonu Io

defenso de su

tiene también su historia particular que tgffitOfiO blación de origen mexicano en Arizona Ia distingue de los procesos paralelos de creció a tasas muy pequeñas, y en este todo el suroeste estadounidense. Una último año apenas alcanzó la cifra de primeraetapa(de I 854 a 1880), se carac cuatro décadas atrás (l 14 000 persoterizó por 1o que se podría llamar la nas), pero su importancia relativa se recolonización sonorense del sur de redujo a representar apenas 6.47a de la Arizona. Varios miles de sonorenses se asentaron en la población del estado y 12Vo en los condados del sur. región no sólo en demanda de trabajo, sino por las mejores En todo este transcurso la migración mexicana hacia condiciones de paz y las perspectivas de realizar negocios. A¡izona se ha transformado: se han incorporado recienteEmpresarios, intelectuales, artistas, funcionarios, una alta mente otras corrientes migratorias provenientes de regiocultura sonorense mantuvo un sitio pdvilegiado en el sur de nes diferentes o incluso de población de origen mexicano Arizona,lo quecontrastacon los violentos enfrentamientos asentada en otros estados gstadounidenses. EI centro de que tenían luga¡ en otras latitudes, especialmente en Cali- Arizona -el condado de Maricopa y el complejo de fomia y Texas, entre mexicanos y anglos. Los sonorenses, ciudades de Phoenix concentran por sí sólo más de la que también migraron por miles a otros lugares de Estados mitad de la población de origen mexicano, pero su peso Unidos, se encontraron con escena¡ios completamente dentro de la población total es menor que en el sur y carece distintos: mientras en California el sonorense Joaquín de la base histórica cultural que caracteriza a esta región. Murrieta se convirtió en bandolero social reivindicador de Se tata, por tanto, de un fenómeno migratorio diferente su raza frente a las afrentas de los anglos, en Tucson surgió que posee sus propias caracteísticas y dinámica. un Esteban Ochoa, importante empresario, legislador, La migración sonorense hacia Arizona, si bien no ha educador y filántropo. escapado a muchas de las grandes determinanles que La introducción del ferroca¡ril, en 1880, marcó un explican ese fenómeno en el plano nacional, posee especambio drástico en Ia situación anterior y abrió una nueva cificidades que deben tenerse presentes. Una muestra clara etapa que se prolongó hasta 1910. Los sonorenses perdie- de ello es que, pese a su condición fronteriza y por más que ron sus espacios privilegiados ante la competencia de una en sü territorio funcionara una oficina de reclutamiento, población creciente de anglos. La migación de sonorenses Sonora tuvo un papel muy pequeño en el llamado Programa se mantuvo alta, pero aho¡a el resorte fundamental lo Bracero: ent¡e l95l y 1964 apenas "portó 1Ea del total de constituyó la demanda de mano de obra para la minería, trabajadores contratados por esa vía en los Estados Unipara la agricultura y el traque (el ferrocarril). A pa¡tir de dos.ra Ello en buena medida se debió a que los altos índices entonces se estableció una dinámica social que orilló alos de crecimiento económico y poblacional de Sonora la mexicanos a establecerse en bar¡ios apartg y a crear orga- co¡virtieron en una zona demandante de mano de obra, por. nizaciones de ¡esistencia laboral, política y cultural.13 Las lo que los salarios tendieron a crecer por encima de la media grandes huelgas de 1903 en la zona de Clifton-Morenci, en Arizona y de Cananea, Sonora, tres años después, alimentadas ambas por el radicalismo del Partido Laboral Mexi- 'rAcuñ-a' Rodolfo'occ¡¿p iedAnetica' A H¡storr ofcl'i'r¡'1"r' ThirdEdition' canodeRicardoFloresMasón,sontatvezetmejorsímbolo )ü:á"'rijffiff"';r:*);:"k::fi.rheMassDeponatio ol de estos tiempos. Mexica lJndocuñe ted llorker in lgs4,GreeI.wood press. 1980.

nacional y por lo tanto compitió con Adzona por atraer üabajadores.

La caracterización del sur de Arizona como región cultural binacional se sustenta en la permanencia y continuidad de la presencia sonorense, visible no sólo desde el plano poblacional sino en muy diferentes ángulos de la vida social, económica y óultural. Incluso otras influencias culturales mexicanas o latinoarilericanas frecuentemente se asimilan a la sono¡ense en tanto que éste juega un papel dominante. Esto es Yisible en cuestiones como la religión, la música, Ia ¡adio, el Yestido. Ta1 cultura se sustenta en redes sociales, urdidas a t¡avés de la pertenencia a una familia, a un pueblo, a una región, y reproducidas por medio de las alianzas mat¡imoniales. laborales y sociales.

También es posible apreciar influencias cultu¡ales sonorenses y mexicanas en la población angloamericana. Aunque sea de manera más bien sesgada, el Museo de Histo¡ia de Tucson reconoce la influencia mexicana en los orígenes de la minería arizonense y en toda la cultura vaquera. Hasta cerca de finales del siglo pasado, los principales ranchos ganade¡os estaban en nianos de mexicanos. Pero se puede apreciar también en la comida, la música y las artes en general.

De las historias sonorense-arizonenses rist.' una quc merece ser destacada por su trascendencia social y cultural. Se trata de la historia de varias etnias indias de Sonora que podrían ser consideradas minorías étnicas binacionales.

Según cifras censales, actualmente viven en Arizona una tercera parte de la tribu yaqui, casi todos los pápagos (tohono o'odham) y la mayoría, población cucapá. Los primeros -los yaquis- fueron originalmente refugiados que se trasladaron a Arizona a partir de finales del siglo pasado como consecuencia de la llamada "guerra del yaqui" y hoy poseen una pequeña reservación y dos colonias en Tucson. Es interesanle conslatar que Ios yaquis fueron acogidos por sus antiguos aliados, los tohonos y que la colonia que fundaron poste ormente se transformó en lo que hoy es South Tucson, es decir, la colonia mexicana por excelencia en esa ciudad.

Los tohonos y los cucapás son grupos cuyos teritorios fue¡on cercenados por los Tratados de La Mesilla y que, paulatinamente, se han ido desplazando de Sonora a Arizona motivados tanto por la dinámica del mercado de trahajo como por las dificultades que han encontrado para el reconocimiento de sus territorios ancestrales en México.

El hecho de que la dinámica migratoria de los tres grupos -y en especial de los dos últimos- tiendacrecientemente a despoblar Sonora, marca la gravedad del problemai no sólo se trata de fuerza de trabajo que emigra sino de que culturas enteras están buscando mejores condiciones de vida en Estados Unidos, lo que responde eil buena medida a 1a sordera tradicional,respecto a[ problema indio en Sonora.l5

En este recuento sumario hace falta considerar a otros grupos indígenas. entre ellos los pimas y los ópatas. Cada grupo étnico tiene una historia particular y en ellas se puede encontrar desde la insurrección armada y la resistencia pasiva hasta entendimientos y acuerdos diversos que pusieron ias bases del mestizaje sonorense. V

irVéase las obras de Spicer, Edward H., Clcl¿r rl Conquest.The Impact of Spain, Mexico and the United S/lttes on the Ind¡ans af the South\rest, I 533 - l960,TheUniversityof ArizonaPress, 1989i y Pascüo. A ydqui Village in Arizona,Thc University of Arizona Press, 1984.

(horizontes

humanos Pe

Horst Matthai Quelle**

Fotografías: Laura Athié

"Lo que está sucediendo ahora no es únicamente la decadencia del lenguaje, sino que se trata de una reducción de significado, un atrofiarse su riqueza semántica". Así se expresa Günter Kunert en la prestigiosa revista Humboldt. El presente artículo no hace sino rastrear el proceso de dicha decadencia que, a nuestro parecer, se inicia con Ia pérdida de la erróneamente así llamada primera persona del dual.

Se trata de la forma prístina del pensar y hablar humano, cuando lo que es no se había separado en objeto y sujeto, en tú y yo, donde no se distinguían aún acción y pasión, donde el hablar era responsable, más responsable en el sentido de responder, que solamente contestar a sí mismo.

Primeras interro gantes del 'tú' y del 'yo'

Imaginémonos al ser humano sin yo'. sin tú' y .in el 'nosotro.'. cdp¿/. \in cmbargo, de vivir y actuar en su mundo. Extraña yisión en una época, en la cual, no habiendo armonizado aún los humanos el 'yo' y el 'tú' ya se presentan filósofos que claman por la extirpaciófl del individualismo, precisamente para lograr el 'nosotros' de la sociedad, supuesto ápice de nuestro devenir Emerge Comr) Coril"eo de csta tendencia Teilhard de Chardin quien sugiere'la

soiución colectiva', apoyándose en 1a, para él ya existente 'noósfera'. una dimensión de pensar colectivo, producto de lo quc el llaml el 'mr\lerio.o [ermento ludeocristiano' , pero una noósfe¡a ca¡acterizada cn su estado de flo¡ecimiento óptimo por el'me¡o y simple traslado de tesoros espirituales 'adquiridos'. ¿La conquista de la razón crítica por el instinto gregaio?

En este contexto nos es difícil aceptar que el tránsito de un ser indiferenciado aún de su entorno natural, como nos lo describe Engels, hacia el

nosotros chardiniano, sea posible sin que antes se haya consumado el com¡lejo procelo. rmplíciro en la dialécrica del 'tú'y del 'yo', de la superación de aquel ser en un yo, tan firmemente establecido como individuo, que pueda servir de pilar cn el cual, a nuestro parecer, descansa todo auténtico 'nosotros' como sociedad.

*Co4erc cia di.tada el 22 de abtil de durante Ia Semana.le Huna i(Lu(les. ** Estue lo de Hum anida¿es. uABc

¿No se ofrece, e¡ son de analogía, el aparente fracaso del comunismo y del socialismo, en los países de Europa del este y algunos países asiáticos ante la ausencia de una clase proletaria consciente de su misión política, señalada por Marx, como condición previa y sólo operativa en países de un capitalismo burgués altamente evolucionado? ¿No había también señalado Rousseau que er el contrato social el 'nosotros' , por él llamado moi comun (el Yo común), dependía de la protección y defensa de la persona y de sus bienes, perdiendo dicho contato -hoy evidente a plenas luces- toda validez ante la más mínima modificación del mismo?

Pero un yo como individuo concreto no se ha realizado aún por la imposición de un emergente 'tú' absoluto, apenas discernible en el nacienle cristianismodelos primeros siglos de nuestra era. Habían de pasar más de mil años para que el tímido "allí me encuentro con mí mismo y me acuerdo de mf' agustiano, superase la monumental ficción de aquel 'tú' absoluto y ponga el cogito ergo sur¡ cartesiano como la primera piedra del naciente edificio de un 'yo' absoluto, Pero la erección de este edificio se ha ido demorando, Y puede que hasta abortado, por la prolongada agonía de un oscurantismo milenario,r renegante de admitir su caducidad. ¿Será el sórdido historial de dicho oscurantismo el que'moüva a los filósofos a mantener sus pensamientos acercade aquel'yo' absoluto enel nivel de una filosofía esotérica, tal como lo vemos en Hegel o en Heidegger? Aun así, hay voces que consideran el 'Yo' como el último pronombre personal en aparecer, y partiremos de aquí Para explorar el problema del dual como horizonte humano perdido. Esta perdida decadencia del lenguaje como inshumento de la comunicación humana, inició como causa del fracasado amanecer del individuo en cuanto 'yo' absoluto como el en-y-para-sí hegeliano.

El origen del 'yo'

Si el 'yo' como primera persona singutarde laconjugación delos ve¡bos tiene su representación en el último lugar de

la expresión lingüística pronominal, entonces de su presencia en las gramáticas más anliguas. como la de Panini (aproximadamente 300 a C.), hemos de inferir que la desaparición del dual, y con ello la decadencia general del lenguaje se iniciara en una época mucho más remota que la comúnmente sostenida. De ejemplo para ello citamos a Heidegger, para quien el desmo¡onamiento de la lengua -desembocando en una desolación de Ia lengua que se propaga rápida y universalmenteapenas hoy día es tema de f¡ecuentes pero tardíos comentarios. En efecto, ya en la Íansformación del védico al sánscrito, hace unos tles mil años, se muestran vestigios de dicho desmoronamiento, habiendo perdido este último el pretérito pluscuamperfecto (hubiera o hubiese), los modos subjuntivo y optativo -el último excePto en el presente-, varios particiPios ytodos losinfinitivos, salvouno. Además no se localizaron muchas de las raíces védicas, así como verbos, en la literatura sánscrita. El griego antiguo, en cambio, conserva mayor cantidad de las

formas verbales, sin embargo, perdió en las declinaciones los casos del ablativo (el 'de dónde'), el locativo (el 'dónde') y el instrumental (el 'median' te qué' o el 'con qué').

La gravedad de la alrofia lingüislica queda mostrada más claramente por la total desaparición de la diátesis o voz media, aún contenida en las gramáticas del sánscrito, avéstico y griego antiguo, más torpemente designada refl exiva por algunos. Así, por ejemplo, Macdonell otorga al sánscrito dos diátesis únicamente,la activa y la media, considerando la pasiva una adaptación de lamedia, con sólo dos tiempos, el presente y el impedecto propios. En cambio, Kühner y Holzweissig dividen en la lengua latina las diátesis en tres: la activa, la pasiva y la reflexiva o media -en este orden -. pero admitiendo. acto segui' do. que la pasiva deriv<j de la reflexiva hastadespués, exhibiendo con ello cierta insensibilidad acerca de la génesis de dicha lengua. Kühner y Gerth proceden con más cautela, consideran que la urgenciade designar tres formas específicas (activa, media y pasiva) para poder enuncia¡ una acción en relación con un sujeto se haya hecho sentir sólo en época tardía. Al respecto alegan que la acción que se enuncie de un sujeto, o parte del sujeto retomado hacia él mismo, o es recibida por el sujeto de modo tal, que aparezca como sufriéndola. También dicen que originalmente, antes de introducirse las trcs formas específicas ar¡iba citadas, 1a lengua se conformó con el empleo de las connotaciones activas, ya sea transitiva ya sea int¡ansitiva. Concordamos con 1o dicho por estos filólogos, salvo la alusión

L Con esta expresión nos referimos a las tres religio_ nes monoteístas: eljudafsmo, el cristia¡ismo y el islamismo. Se alegará que lo retrógrado de su prácticareligiosaesenelcaso del cristiarismo: el aisla¡ a sus feligreses de la verdad (hash hace pocas décadas se prohib íalalecfnñ del-a Biblia) y la degradación de la mujer (calificada de tentado_ ra. que lleva a los hombres a la perdicion Gln asr t 3rl2)i enelcaso deliudalsmo: el aislamiento de Ia mujer de los ritos religiosos (separadas por una cortina en la sinagoga, restúngidas a unagalerfa) yenelcaso delislamismo, que declar¡ ala mujer comoimpura. obligándolaacubrirse parano lnci_ tar al varón a Iaconcupiscencia.

a lo activo, para lo cual no encontramos apoyo documenal alguno en las gramáticas consultadas, tratándose además, de aspectos que con toda probabilidad, pertenecen a épocas anteriores a las fuentes documentales más antiguas a nuest¡o alcance.

Antes de la dualidad sujeto-objeto

Si Engels dice que los griegos aún no habían desmembrado la naturaleza, contemplándolacomo un todo, y si Rietzler completa este enunciado con el aserto de que tampoco habían separado sujeto y objeto, sintiéndose aquellos pensadores -nos refe¡imos a los de la época arcaica- cada uno con su entorno, podríamos aseverar que el homb¡e de épocas anteriores (prehistóricas), haya ocupado una posición análoga. Entonces la cuestión de si los verbos hayan tenido originalmente una connotación transitiva o intransitiva se resuelve decididamente afavorde laú1tima, debiéndose rectifica¡ el usual orden de Ios géneros o diátesis de los verbos y poniendo en primer lugar la mcdia. seguidaporlaactivay como última, 1a pasiva. De los gramáticos consultados nos parece más apegado el cdterio expresado en lo anterior por Blas Goñi, gramático español, quien ofrece esta versión: "la vozmedia indicaque el sujeto ejecuta la acción para sí mismo por su interés, sobre un objeto que le es propio", y lraduce ).uopor. al igual que el gramá tico Demetuio Frangos, 'desato para

mí'. Y, aunque Coñi advierte que esta diátesis "rara vez tiene sentido directamente reflexivo", los demás gramáticos traducen "me desato" y así vedan el acceso a una dimensión del pensar arcaico, cuyo rescate esdevital importancia para el hombre moderno.

El dual en diferentes culturas

Antes de entrar en esta cuestión desde el punto de vista filológico y filosófico, será opo uno ubicar este interesante fenómeno lingüístico en el espacio y en el tiempo.

Debemos al gran humanisra Cuillermo von Humboldt el haber explorado el hábitat de esta dimensión del pensar humano y el haber detectado tres niveles en el empleo del mismo, localizados en diferentes regiones de nuestro planeta. Una de las primeras observaciones impactantes, hechas por von Humboldt, fue lapresencia del dual en lenguas de naciones de tan diyerso nivel cultural, como 1o son, por ejemplo, los habitantes de Groenlandia y Nueva Zelandia por un lado y los anti, guos griegos por el otro. En lo demás, Humboldt encuentra el dual. o remanentes del mismo, en el arábigo, el sánscrito, el griego, el lituano, el lapón o sami, el malayo, algunas lenguas filipinas, el araucano en Chile y el totonaco en México. En Australia, entre los aborígenes de New South Wales, también se halló el dual.

Al comparar 1as manifestaciones del dual en las anteriores ienguas. von

Esto perdido decqdenciq del lenguoie, como inslrumenlo de lq comunicoción humono, inició como cqusq del frocqsodo qmqnecer del individuo en cuonlo'yo' obsoluto como el en-y-porqsí hegeliono

Humboldt detecta tres modos específicos del mismo:

l. El de aquellas.lenguas que expresan cl dual a rravés del pronombre,

2. El de las lenguas que emplean el dual sólo para Ia expresión de los objetos que naturalmente sepresentan como pares, por ejemplo: ojos, oreias o ciefas constelaciones celestes, sin exceder el área de Ios sustantiyos.

3. El de las lenguas donde el dual penelra en toda la estructura de la misma.

Al primero de estos modos pertenecen, a juicio de Humboldt, las antes citadas lenguas de Asia oriental, Filipinas y de las islas del Pacífico del sur; al segundo el totonaco; y al tercero las que Humboldt llamalenguas sánscritas, el árabe maltésico y norafricano, el groenlandio,elaraucanoy, aunquealgo menos completo, el lapón o sami. De las lenguas citadas sólo tenemos a Ia vista las gramáticas del propio sánscrito, del avésticoy del griego, limitándose nuestros comentarios a las referencias del dual en las mismas.

Para la comprensión del significado del dual como forma expresiva, será oportuno abordar in icialmente la bifurcación del mismo hacia el área del substantiyo así como del verbo. Al respecto von Hum bold t ya hab ía c aracterizado como errónea la interpretación del dual como la noción del dos como uno de tantos en la secuencia de una fila de números, haciendo hincapié en suesencial carácter de representar la dualidad, 1a 6ua(, como se llamaba en la antigua Hé1ade. Sin embargo, los griegos, como nos dice Sextus -refidéndose a Pitágoras-, la concebían de dos maneras diferentes, llamando 1a una 6tct( tropl"6fv, díada infinita y las otras 6ta5e( (pro¡revm, díadas limitándose para sí.

El dos en el uno. Humboldt y Hegel

Dejaremos para otra ocasión nuestros comentarios sobre el empleo del dual donde éste designa dos objetos enlazados de manera natu¡al, como en el caso de las orejas, las manos, los ojos, los dos astros (Sol y Luna). las parejas de día y

noche, de tierra y cielo, o de significado milológico. como las dios¡ls de Eleusis (Deméter y Perséfone) o 1os6t-oorotpor -Castor y Pollux. Esto porque para Pitágoras la díada (dos) procede de la mónada (uno), principio de todo lo que es siendo, deviniendo la díada pero en la otredad o separación de sí misma dentro de la unidad. He aquí la díada infinita como principio cósmico, postulada por el gran sabio, a Ia cual cor¡esponden -por participación- todas Ias demás dÍadas, cuyafinitud o limitación, sin embargo,es autoimpuesta. Más adelante regresaremos a este punto.

También Humboldt ve esta dimensión de la dÍada, la que él llama la dicotomía original. dehiendo ser vistn ésla. no en un abstracto nivel lúgico. como el del legendario principio de nocontradicción aristotélica. sino en el concreto de la dialéctica hegeliana. Siendo contemporáneos ambos pensadores Humboldt (1767-1835) y Hegel (1770-1831), y residiendo en la misma ciudad durante una buena parte de su

vida, vemos en los ejemplos citados por el primero: 'tesis y antítesis', 'ser y noser' o 'yo y el mundo' analogías a la unidad implíciia en Ia díada hegeliana de ser y nado'. Debemos. pues. alejarnos de ve¡ en el dual, como lo hace el Diccionario tle la reaL academia española, 1o distinto o diferente, y rescatal un sentido prístino de lo que vamos a traduci¡ con 'dosidad' o 'dobledad'. Es decir. Io m últiple concebido como unidad. Por esa razón se ha conservado gramáticamente el carácter unita¡io de losnúmeroscomo'el' uno,'el' dos,'el' tres, 'el' cuatro, etcéte¡a, sintienCo la mente arcaica, como nos hace recordar Mondolfó, que la realidad -siempre unitada , la verdad y la palabra, son una y la misma cosa.

Dada Ia parquedad dr; las fuentes filológicas, nos vemos impelidos a poner en tela dejuicio una buena parte de las afi¡maciones de los autores con'uftador: insistimo¡ en cllo pot'considerarlas abstractas y dogmátioas. A criterio de Hegel, quien identifica Io especulativo con lo racional, las detern rinac ione. unilllcralcs que .onslilu yen la rigidez y verdad inconmovible de1 dcgmatismo. sólo son supcrables a través de 1a concreción como totalidad de lo subjetivo y de 1o objetivo y de la dinámrca que 1e es implícita.

,,Será por este dogmatismo, car¿icterizado por 1a tediosa repetición tlc cí nonese.nble. rd, 5dc5de hr.c ¡nilenios, que gramáticos tan respetables cono Frangos 1'Penagos pasen por alto la existencia nisma de 1a primera persona del dual en la diátesis media de los verbos del antjguo griego, eliminando de paso el más inportante indicio de] sentido prístino de aquél? Otros, como Goñi. la incorporrn cn su gtemilicr. limitándose a i¡cluirla cn el cuadro sin(iptico dc l-s.oujuEicinncs \in explicación alguna c1e su signilicadoo como Kühner y Blass dicen, que no exisle una forma e.peci¡l ¡rra la primera persona dcl oual en I.r diitesis activa ni en los aoristos pasivos, pero afirman la existencia de tres lormas del dual en 1a media pero sin especificarlas. Consideramos que no puede sobrestimarse la importante presencia dc la S..

llamada primera persona del dual en exclusiva en la diátesis media del antiguo griego, pues esta fascinante anomalía (valga la expresión) no Ia encontramos ni en el sánscrito ni en el avéstico. donde tanto la media como la activa la ostentan, la pasiva aún no jucga un notable papel en ellos. Centraremos! por 1o tanto, nuestras delibe¡aciones en el griego antiguo, no sólo por la anomalÍa mencionada, sino también porque en él podemos tra/ar todavic. con cierto grado de probabilidad, dada la ¡clativa abundancia de las fuentes gramaticales, el proceso de la atrofia del dual desde su vigencia plena hasta su eventual desaparición.

El lenguaje y el dual (el verbo y el pensamiento)

Monstrándose el dual en el griego tanto cn la declinacion iomo en la ctrnju gación, optamos por el aná1isis de esta última como punto de partida, por ser el velbo la forma prístina de la expresión hablada, como atestiguan Kühner y Gerth. Según estos filólogos, los componentes esenciales de una o¡ación son el sujeto del cual aigo se enuncia. y el prcdicado, aquello que se enuncia del sujeto, siendo el sujeto un concepto substantívico y el predicado un concepto vcrbal. Sin embargo, pudiendo el sujeto cstar incluido en el predicado, en cuanto es expresado por la terminación del verbo, como en 'digo', concluyen los citados gramltticos, debe considerarse el mcro verbo como la fotma nriginlria de ll orlcicjn. De ser esto as¡. ace¡ca dc 1o cual señalamos la fuerza dcl 'debe considerarse' de Kühner y Blass, sigue lógicamente por la primera pcrsona del dual habrá sido '1a' forma enunciativa por excelencia, por ser la única mediante Ia cual pudo manifestarse el pensamiento humano en su plcnitud.

Al hablar de esta manera. tenemos presente lanlo la de[inicion pitagorica de la díada como el comentario hegeliano al respecto, pero aún más la definición parmenidea del pensamiento, pues dice el gran eleata en su Poema didáctico, que lo lleno, to¡)'eov, es el ¡ensamiento. Parménider trmbien in-

: : :-: :i:ha plenirud es dual: dos .::::;. u¡a llena de noche y la otra de --: : . . .u\ o enlace mutuo constituye - :r::¡r¡s. es decir, la díada infinita : -::-ca. citada por Sextus. y es prer::.ente en este pensar 'plano' donde .. l:- Como pensar espeCUlativO, la ,:.iCad de pensar y ser parmenídeos :: :, aho¡a Pero el pensar, no es la , :.-reción última. En un kabajo sobre : 3siructura del habla humano, von :l.lmboldr señala la palabra hablada o :rlabra sonante como el medio a trayés :;1 cual el pensamiento se materializa. C¡n este enunciado von Humboldt se rrne a la par con Parménides quien ya ¡abía adve¡tido que el pensar sólo se encuent¡a en el ente, el cual está como :1go dicho. Pero este ente es para el eieata,la totalidad de lo quees siendo y, por tanto, en la visión pitagórica díada n finrta.

Sin embargo, por ser idénticos pen\ar y ser. como también pensar y decir. dicha díada se materializa y deviene, por participar de la dinámica dialéctica de sujeto y objeto, dÍada finita.

Ahora podemos comprender por qué la primera persona del dual en el verbo es la unidad de realidad, verdad y palabra, tal como vivían los antiguos, y la gegunda y tercera persona, éstas contenían las abstracción de la primera, que sería la persona hablante. Igual, mente percatamos el porqué de la ausencia de laprimera persona del dual en la diátesis activa o pasiva, como lo reportan Goñi, Kühner y Blass, ambas, inherentemente suponen aspectos radicalmente separados al sujeto y el objeto; en la activa, en cuanto un sujeto ejerce una acción sobre un objeto y en la pasiva en tanto un objeto recibe la acción de aquéI.

La incipiente radicalización de la dicotomía sujeto/objeto, manifiesta en estas dos últimas diátesis. acompañadas por la presencia de únicamente la segunda y tercera persona del dual, el cómo de aquel pensar concreto y totalizador que tarde o temprano desembocó en una enajenación cada vez más pronunciada, tal como podemos observar en la actualidad. Describiremos este proceso más adelante.

Unq de los primeros observociones impoclonles, hechos por von Humboldt, fue lo presencio del duql en lenguos de noc¡ones de ton diverso nivel cullurol, como Groenlqndio y Nuevo Zelondio por un lodo, y los ontiguos gr¡egos por el olro

La declinaci6n del dual

Ahora tenemos que habla¡ de aquella otra manifestación del dual, como lo fue la declinación. Pormedio de ésta se expresan las diversas relaciones en que puede entrarun sujeto con algún objeto a través delpredicado. Esto sucede cuando la oración originaria constituida por el predicado con el sujeto implíqito, se amplÍa. En nuestras lenguas, dichas relaciones se manificstan por medio de las cosas, es decir, a lravés del acusativo. del genitivo o del dativo.

Agregando a éstos el del nominativo, que corresponde al sujeto, encontramos los usuales cuatro casos de la declinación, sea del singular o el plural, y así también los contiene el antiguo griego, salvo en el dual donde sólo hallamos dos. De estos dos uno. como nos indican los gramáticos, hace a la vez el papel de nominativo. acusativo y vocatiyo -no interesándonos mayormente este último- y el otro el del genitivo y dativo. Sin embargo, tomaremos la manera en que dichos gramáticos exponen lafunción del dual, porque suponen, sin apoyo documental alguno, que los cinco casos, de algún modo están implícitos en aquellas dos formas de la declinación, como si el dual haya sido una especie de declinación simplificada o compacta. Nosot¡os, aunque igualmente carentes de apoyos documentales, pero con apego estdcto a la lógica, postulamos que cuando estuvo

en operación el dual con sus únicas dos formas, en la declinación, sólo contaba con una solapersonaen la conjugación, a saber: Ia primera del dual. para apoyar esta tesis, hacemos ver que ambos aspectos, declinación y conjugación, se implicaban mutuamente. Sin embargo, partiendo del supuesto, ya señalado por Kühner y Gerth, de que la oración prístina consistía en el me¡o ve¡bo. podemos afirmar la primacía del dual conjugable respecto del dual declinable, en lo que se refiere al lenguaje como modo de expresión, es decir, en el hablar, mas sostenido en la mutua implicación de ambos y dentro de esta última, la primacía del dual declinable respecto delconjugable en lo ontológico. es decir, en el pensar.

Para Kühner y Holzweissig et concepto de conjugación designa la flexión de los ve¡bos acorde a sus formas de persona, número, modo, tiempo y géneroJ aunque, para dichos filólogos, el empleo de este término obedece alo que IIaman una usanza lingüÍstica mal fundamentada. La Real Academia coincide con la anterior definición, salvo la mención de género. Sin embargo, antes de comentar acerca de aquella usanza mal fundamentada, hemos de examinar la adecuación del término ,conjugación' respecto de las operaciones gramaticales señaladas por los citados filólogos. Derivados del verbo conjugo, dellatíDcony ¡ugum, verbo que denota

iSeró por este dogmolismo, coroclerizqdo por lo tediosq repetición de cónones esloblecidos desde hoce milenios, que gromáticos lqn respelobles como Frongos y Penogos posen por oho lo exislencio mismq de lo primero persono del duol en lq diótesis mediq de los verbos del ontiguo griego?

'jtuntar bajo el yugo', juntar en pareja -como unir en matrimonio- precisamente porque la componente i¡rg¿¿r1, antes de adquirir significados como el del yugo al cual se tenían que someter los vencidos en la gue[a o lacresta que unía dos o más montañas, se limitaba estrictamente a la noción de algún par, como la madera atravesada de una balanza, es deci¡ a la idea de dobledad. En cambio, al enfrenta¡nos al concepto de 'declinación' nos topamos de inmediato con 1a restricción -válida hoy día-, de este término a las flexiones casuales, como las del nominativo, genitivo, daúvo y acusativo, singular o plural. Pero esto no erael caso siempre, al contrario, en épocas muy remotas, como asevera Georges, el término 'declinación' abarcaba cualquier alteración de la tbrma de una palabra, sean las que encontramos en la declinación, sean las que hallamos en laconjugación, la comparación o la derivación. Ahora, la palabra 'declinación' deriva del ve¡bo elino, clinare (doblar, torcer o encorvar), que cayó en desuso desde épocas remotas, conservándose únicamente en compuestos como aclino, declino, inclino y reclino. En el griego clásico. su homófono rl,tvo, con connotación análoga, siguió en uso, empleando los gramáticos, de acuerdo con Passow, este verbo para toda modificación, sea la del conjugar, sea la del declina¡.

AI ver más de cerca la palabra 'declinar', hemos de notar el aspecto -valga laexpresion-crsi pleonástico que le es implícito, es decir, xl,t"v<.,: en griego, como el desaparecido clino en latín, de por sí ya denotaban un desdoblamiento, una separación del que ejercía la acción, mientras que [a partícula de en latín, en los compuestos, como en sl caso de declino señala distancia, separación, tanto en el sentido mrterial como en el moral. Teslimonio de ello nos lo of¡ece Cicerón en su esc¡ito D¿ natura deorwn, que expone 1a teoría epicúrea, según él opuesta a 1a de Demócrito. donde un átomo dotado de un principio de voluntad, con la capacidad de 'declinar' su movimiento, altera 1a dirección del mismo. He aquí una im¡ortrnte aporlación hacia una comprensión más profunda de 1o que era el dual originalmelte. Para el griego arcaico 1a idea de átomo incluía las nociones de infinitud, indivisibilidad y eternidad, de modo que !a'declinación' o el 'desdoblamiento' del átomo representaba una dualidad infinita, que evoca en nosotros cl lecuerdo de la díada infinita de los pilagóricos antedormente comentada. En otras palabras, el individuo (significado de átomo en griego), a[ declinarse o doblarse actúa sobre sí mismo y para sí mismo, acción que sólo pudo haberse expresado en Ia diátesis media y dentro de ésta, en la primera persona del dual, que deno-

ta infinitud, no únicamente declinación y desdoblamiento, sino a la vez la 'reunión' o 'conjugación' de aquello que, habiéndose en apariencia separado, logra en el pensamiento la identidad.

¿Horizontes humanos perdidos?

Ahora comprendemos el porqué eldual tiene una sola forma de expresión para el nominativo y el acusalivo. pues sujeto y objcto son uno solo, o el porqué de una sola norma para el genitivo y el dativo, ya que es lo mismo el 'al' y el 'del', siendo idénticos sujeto y objeto. Igualmente se demuestra que la primera persona del dual, en la diátesis media del verbo es laúnica verdade¡a declinación y conjugación, y anuestro parecer, el núcleo, a partir del cual se esftucturaron nuestras lenguas, algo asícomo Io que dicen los físicos modernos: que una sola partícula ha dado nacimiento al universo entero. Sin embargo, en lo físico, esa pérdida nos ha enajenado, ¡rivándonos de nuestra unidad prístina en la dimensión del pensar.

Hemos de ¡ecordar aquÍ nuestra refe¡encia a la decadencia de las lenguas y a los comentarios de Heidegger al respecto. Vemos en ello algo así como el proceso enunciado por Hegel en el prólogo a suFenort enología. A7lí el espíritu que va madurando hacia una nueva figura, se desprende de una parfícula tras otra de la estructura de su mundo anterior, anunciándose los estremecimientos de algo nuevo por medio de la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente, hasta que paulatinos desprendimientos'se ven bruscamente intenumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo Ia imagen del mundo'.

Situviésemos que aplicar esta fascinante visión hegeliana del proceso cósmico a la lingüística tratada en este trabajo, veríamos aquellos paulatinos desprendimientos en la pérdida de la primera persona del dual y en su sustitución -por lo pronto en la primera persona del singularde la mism¿ diátesis media-, este cambio, consecuencia de la suma en el dual de la segunda y tercera personas. Posleriormente. y si-

guiendo el ejemplo de la primera, las otras dos igualmente se desplazarían hacia el singular de dicha diátesis. Una vez establecida la multiplicidad de las tres personas, resultaba lógica su agrupación en las tres personas del plural. Sin embargo, lo que sí se mantenía inviolable en la diáresis media, era la idea, ya no de la identidad, sino de unidad entre sujeto y predicado. Cuando, la diátesis activa se desarrolló al lado de la media, se consuma la separacicin del sujero. predicado y ohjero -determinante este último del predicado- de tal modo, que la acción Je queda reservada al sujeto, limitándose el objeto a recibir los efecros de dicha acción. De ahí nada más faltaba un paso: agrega¡ la diátesis pasiva que desviste al sujeto de su capacidad de actuar, que le es ontológicamente inherente. y lo convierte en receplor pasivo dc la acción proveniente de un objeto ajeno a é1. Una vez firmemente establecida Ia usanza de las diátesis activa y pasiva, tan sólo era cuestión de tiempo para que en éstas palideciera esa función. Más tarde desapareció por completo Ia diátesis media, y el ser de la expresión, como Io designaba Nicol, quedó reducido a la categoría de cosa, un mero infinitesimal dentro de la infinitud cósmica.

Podría sospecharse que los filósofos griegos arcaicos hayan vrvido la cri.is existencial, concomitante ineludible de todo desvío de lao¡iginaria unicidad, 1a cual buscaron y a nuestro parecer, volvieron a encontrar en el modelo parmenídeo de la identidad de pensary ser. Mas. a despecho dc la función principalmente sintética de la razón humana, .e iniciándoseyacon Platón y Aristóteles, empezó a predominar una tendencia analítica, altamente destructiva para lo que Villoro, de modo despecrivo, llama 'la razón totalizadora' del hombre. Los tres grandes sistemas monoteístas -el judaísmo. el crisrianismo y el islamismo - posrularon un ser in[iniro único abstracto, inalcanzable y trascendeüte, sobreseyendo al individuo en cuanto átomo, en efecto yedando el acceso al rescate de la totalidad que le es implícita. Responde esto a la t¡ih¡ración de la

primera forma del dual cn nominativo y acusativo, correspondiendo al sujetoy objeto de la oración, como a la de la segunda en genitivo y dativo. He aquí modelos extraviantes o enajenantes del pensar humano, claramente expresados en la segunda vía del pensar. señalada por Parménides.

¿Horizontes humanos perdidos? No dudamos de ello, dada la contaminación delentorno humano en lo físico, en lo psíquico y, más grave aún, en lo espiritual y mental. Pero, tal corio, según los biólogos el código genético está enroscado dentro de cada célula de nuestro cuerpo, así también está incrustado en cada uno de nosotros, como individuo o átomo, Ia unidad como díada infinita, presta a emerger cual pensar y ser, legado del 'respetable y temible padre de la filosofía'. Y

Bibliografia

BURY R.G.. Sextus Empbicur,4 vols., rad. William HeiÍcmann, London Ltd., Adv. phys, vols. II y IIl, p. 261, 1960-1961.

CHARDIN, Pierre Teilhárd, Der Menschin (ormrr, München, C.H. Beck, 1959, p. 238. Martin Heidegger. "Die Zeirdes Weltbildes,, et' Hob$ete.4' ed.,Ftxnk lurl a.M., Vi ono Klostermann. 1963,p. 85.

Diccionario de la lenguo española,16, f,d., Madrid, s.f., año de la Victoria.

ENGELS. Friedrich, ,i alektik der Natur,3 ed.. Berlín, Dietz, I958 p.35.

ERNST, Karl Georges,,4 u l'u hrli c he s La t e in is chdeutsches Handh'orterb¡¿.|¡, 2 vols., 11" ed.. H annover, Hahnsche B uchhandlune, I 962.

FINKIELKRAUT, Alain, 'La Disolución de Ia Cultura" Gabnel Favela (rrad)., en l/¡]¿l¡d diciembre de 1987. enero de 1988, pp.37 45. 216. 133-134

COÑI Adenza, Blas, 6ratnárica griega, t5, eó.. Pamplona. Editorial Arámburu. 1964, p.7t. GRAGOS. Demetrio, Granát¡ca griega.3, ed., textooficialdela UNAM,México.s.c , 1957. p. 108.

HECEL. Fiedrich. ¡enúncnolo"a det e,paru. trad. de Wenceslao R oces. México, FcE, I 966, p.12.

_ Sdñtliche Wetke. Jubiláumsausgabe, capr. V III,S)stem der Philosopfu¿, 3. ed., Darmsradt, Wissenschailiche Buchgese¡¡5chafi. I,)55. p. 201.

HEIDEGGER, Martín, "Hegel und.die Griechen,, en Wegnúrk?,t,Frcr,klurr am Matn, Vi orio Klostermann, 1967, p. 244.

HUMBOLDT von, Whilhelm. "über den Dualis,' en Schriften zur Sprdchphilosophie, 6, ed, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschafr, 1988, p. 129. p. 2.

INTERNationes. Bonn, Alema¡ia. año37, t995. núm 114, pp 4-5.

KLOSTERMAN Virrorio, Heidegger, úbet den Humanismus,Frankfurf am Main, 1947, p.9. KÚHNER y F¡iedrich Blass, Aus.fíihrtithe G runñati k de r fr i e c h i sc he n Sp ra che, Erster Teil, 3" ed., Damstadr, Wissenschafrliche Buchgesellschaft, 1966. capr I, p. 98. KUNNER, Raphael y Bemhard Gerh,A usfiih rt i c he G ra mmat ik der llre c h is c hen Spra c he, Zwetfer Teil, 2 vols., reimpr. de la edición de 1898, Damstadf, WissenschaftlicheBuchgesellschaft , 1966, tomo I. p.291. KÚHNER. Raprhel ¡ Frredrich Hotzueis,ig. Ausflihttiche Gramnotik der Lateinischen Sprdcl¡¿, Erster Teil, reimpr. de la 2. ed de 1912, Darrmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschafr, 1989, pp. 157. 344, 649,650.

MACDONELL, Arthur A. Macdonell,A.Sdr¡.r¿lir G rummat, Londo¡, Oxford University Prcss, 1959, p. I, 14, 82 y 83

MEINER, Feliz, Briele van u (1 r1n Hegel, Hoffmeister ed., 3 vols., Hamburg, 1952-54, vol. I, p.24.

MONDOLFO. Rodollo.Hp,?,r,ro. ¿.ed., \4e\ico, Siglo xx Editores, 1976, pp. 82 83.

NICOL. Eduardo. Metdttst,-r de la eqreli,,n México, FCF, 1957.

Nucva Gatetd R?ndnd, Revisrd Polirico Econo mica, Cuademo I bajo el tttuto .1848-49".

PASSOW, Fra¡2. Iiandwiirterbuch der giechischen Sprache, 4 vols., reimpr. de la 5' ed., Dafl nstadt, Wissenschaft liche Buchges€llschaft 1983.

RIEZLER. Kurt. "Das Homerische cleichnis Dnd der Anfang der Philosophie" en U 1. die Begríffswelt der Vor:okrarl¿¿¡, Ha¡s,Georg Gadamer, ed., 2' ed., Darmstadt. Wissenschaftliche B uchgesellschafr, I 9I3. p. I.

ROUSSEAU. J.,Dr.¿¿ri¿.ro, ¡¿1. Pans, Camier, 1954, p.243.

VILLORO, Luis. "Filosoliaparaun fin deépoca" en N¿¡¿r (México. D.F.), Mayo 1993, pp. 4350.

Nota:

Aquel lector interesado en consultaro profundi, zaren estelema. puede drrigirse a lacoordinactón de filosofla de Ia Escuela de Humanidades. de la UABC en Tijua¡a, con el autot, para obtener re ferencias sob¡e las fuentes que apoya¡ las afirmaciones contenidas en este t¡abajo. Por las ca¡actefsticas particula¡es de este afículo, sólo en esta ocasión fue aceptada una bibliografía tan abundante.

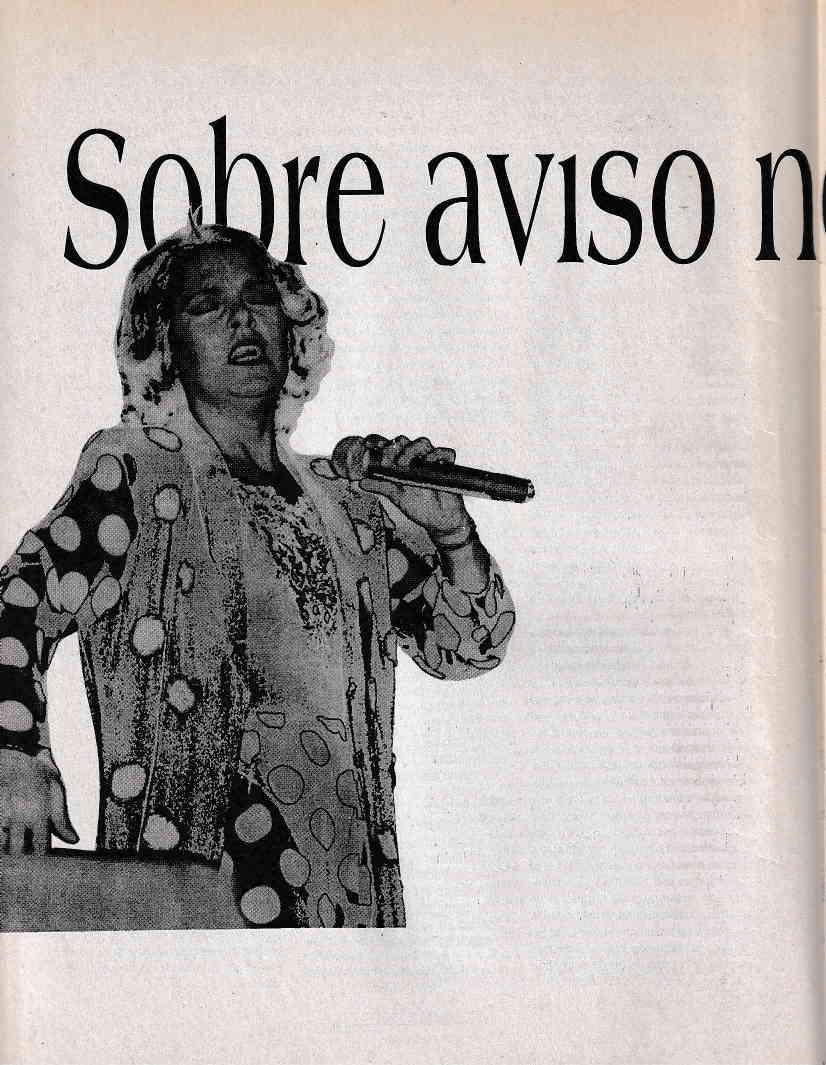

LUPITA D'ALESSIO:

I

0 avrs0 n

LEn la venganza y en el arnor, ¡a mLret es más btutal Fede¡ co Nretszche

os éx los musicales de LUP¡ta

D'Alessio se nufieron de os lrac.r\os op su ioa ¡e-i -e^ta E-pezoaca'ta'" rs dosd ca¿sconyugaes y su ex parela se convrtÓ en el enem go naiura con ianta forluna que sus senli!¡ entos y ernoc c¡es os con'partian ml es de muleres ai roan'ef ca¡as qte

veían en su voz l/ e en'p o, rna reoenc ón y una opcriü:r oad para aorll sL.r pecho y expresar aqJe c que hao:an repr mrdo duranle iargo t empo

D'Aless o al¡reva de as aguas re vue tas de fem ntsmo y recore fáP 0arnente un camino que a as f -om nlstas es haoÍa costaclo demasados esfuerzos abriro e lncar e tráns lo Habla a Las muleres que usan ant concepi vcsl a as que trabajan y no dependen económ camente de sJS mar dos; a as emanc padas que cons deTan que a m'u er es un ser de la m sma estatura que e hombre, aqué as oue exgen a gua dad de los clerechos soc aLes y po ii-d.AZ d¿ dDAoccOCO1O6 d Ol¿OOO estos conceptos y pone su voz al a cance de cualoJ er n u er para que e abcre un d scurso revanch sia' reiv ndrcador y enva entonado, luerte y oompact0, caDaz Ce clescalabrar el rn 10 de la suoremacía de os hombrfes. .v cle paso, para aporeal os en donde más les due e en su mach smo

E canto de la D'Aesslo ncomoda a Tlas no esta o spuesla a Íagarse e anzuelo de somel Tn enlo. cua es-

* Esct¡tot ch¡huahuense

Alfredo Espinosa*

0n

qurera que sean los argumentos Su cuerpo vibra y ha illan por él sus canciones no confirma ia inr¡emorlal lrigidez atr burda a a mujer mexlcana, s no la sospechada ncapac dad mascu na para ilevarla al orgasmo No fal a e a sino su marido, y sl no, que se lo pregunte a amante

llace tiempa que na s¡enfa nada al hacerla cantiga, que mi cuerpa no liembla de ganas al vefte encend¡da.

Y lu cara y tu pecha y tus manos patecen escarchas y tus besas que ayet me exc¡taban no me dicen nada.

Y es que exis¡e o¡ro árror que la tengo calada, caliada, escond¡da y vibranle en mi alÍt,t quer¡enda gritala.

Ya no pueCa acullaÍla, na pue.lo callalo, no püeda y prel¡ero dec¡rlo y gr¡tarta a seguirte fingiendo. lo sienia nt¡ arnat, la sterla_..

''Lo siento rni amor, lo siento. ." y los machos rec ben a canc ón como una notlcia dernoleclora anunciada a través de un radlo malstnto¡izaclo; no lo pueden creer, es rna broma se dicen y el humor os sava de los agravios Con un bue¡ albur se pueden ch ngar al nrás prntado; cuant más a una mujer. ya en serio, prequnta , OOóó O.,uqLle oO - ó,..d,]t,,^, /u,Odaatro. dlagnostica está enferma, es una ninfomaniaca; Zuna quá? y otro aporta, solÍctto, rotundamente una puta, y a coro cantan con mexicana alegrÍa; "doscientos rniamor, dosclentos... "

Herldos de muerte en su v riliriad, se rien nllenkas la canción avanza y terglversa¡ su letra para hacerla colncr_ drr con sus novísimas hipótesls: "Hace tempo que no sento nada al hacerlo con cinco ."

Pero ya no s-o recuperarán porque a estas altutas una cosa es abso utamente certar Lupita D'Aesso no es recordada, prec samente, por haber canlado l\4Ltndo de juguete

La familia ejemptar

La mojigatería de Raúl Velazco creyó e¡contrar -por fin en los Vargas D'A essio (Jorge, Lup la y dos hilos) e protot po de la lam I a artÍst ca T¡ex cana clyo elemplo estaba dispuesto a santificar y a exp otar corno el rnodelo a lmitar. Jorge Vargas, un hombte rec o, vesttdo de charro, oste¡tando su autoritarisrfo contra una opaca y sometida ]ovenc ta que intentalla sa varse ale la opre s ón con alguna sonr sa m entras entonaba las dl]lces notas de una canción que ya apenas permite ia dccu mentación de una nostagra casr o vidacla "lvl pobre corazón sufrió una pena, mLty grandi,., r¡!y Crande. "

Pero en a dltice LLJgria va se gasiaba a D'Alessio Sus aa.ti'aar !s e¡ as ioa?.,:? :atien das aguas ¡egtas clesu li:a '.: t:-,rta o e,.l¡taria¡ a sacar una casta que -: --: -:: tt; .!.r tr.rJi:riLie brar otra bata la conlra el -r :'r a:. !: :-trl-: auge y ai mlsano tie[¡po su .-a'..- :,a. :e I¡¡Ja en a reducción cle as perso ir::.i : . a : a'::luailrs vend b es e| c mercado. rno deó a Li.ir t¿ - a::i .:se su santo nombre y la av esa tf lenc óir dc Jlx --.:,al segurl las neces dades dc un p[tbllco fam ar cc r:>:,r,,adcr Por fortuna para la D'Alessio, Tele visa posa a nin larnente r¡ás intereses econílmicos oLre escrLrpu .,s, ',/ pldo -a I nales de los setenta- partici par en e iestva de a OTI con un éxito que aclemás dc daT e un ,":eico a su carrera, le permltÍa exorc sar algunos denronios persona es y compartir sus desdichas domés I cas cor cita quier mujer que sufr eTa como ella, y que esturiera deseosa de transmilirle a su parela los atroces sentim e¡tos que provocan a tra ción y la sole.lad, y que las prec p tan -sln embargo a otras búsquedas, de la mrsma manera que le sucede a cualqutfla corno tú.

ya ramb¡én busqué qu¡en

me escuchata carna lu (.. )

El femin¡smo D'Aless¡ano

Trizadas ya ias llusiones, todavíadolidas por aruptura(con sini¡enda ese rr¡edo escandida foto d-. boda o s n e la) as mujeres entran de leno a que da un ser desconoc/do

Clesengaño, Conv-onc das de que apenas eS el com enzo Cama lú. después ya ne rccupeé, de ur .i nterr¡inafi e Setie de troplezos, que años attás ya camo ÍÚ, sé que necesitaba lracasar habian pacleciclo ninierrumpiclamente sus madres de la paa lueoa' como iú' sabet amet' ,farera qlre sus allue as, colaborando así, gene Como fi por el canlacla de atra piel ñl sma aprendi que qLtEn ame deveras na es nhel ..

' s¿ e involuftal aÍlenle' a engrosal ese rnaltrecho au¡' que resislenle manual de psicopato ogia de a vda

A pad r de ahora, sus anhe os y padec mienlos se rÍaf colidana Y pensar que tantas veces se luraton a si formulanclo como canciones LiLlre de as ataduras, Lupita tn smas jarnás repetlr La h storial se desbocaba. Envalentonacla por su ascenclente carre

Pero los lraumas se reaclualizan y se presenta¡ a ra arlíst ca y harta de yugo que la mantenÍa sometida a url a ca¡ce c1e a gÚn recuerdo fam llar siempre do or do o rlatrTnono en bancarota, se clec clió a - mejor aÚn, en la más cómoda y nraLgna separarse a través de un tottuoso proc-oso oo ' ' ' t ' enLlmerac Ón rie lnsa¡ as y defectos ole ^l q óldp.,(dn. ocl. 1ar '^ o'

Con un buen OlbUr Se ^.o ^, ' lon t. ¡.t.¡ o 'r o óma t.. ,a o-lo rdodrLor rd, .-od^ -"1 '" :"- "';-' ;- .d r .l . . ^ -. d lo S loq..dJd od ho'oorr o oo' pueden chlngor ol mos oró"óttó" c)aó o -* I