FEDERICI, PHILOSOPHE

SILVIA

FEDERICI, PHILOSOPHE

SILVIA

DANS LES PLANTATIONS DE CANNE À SUCRE, DES CENTAINES DE MILLIERS D’INDIENNES SE SONT FAIT RETIRER LEUR UTÉRUS SOUS LA PRESSION DES MÉDECINS. POUR ESPÉRER

Belt », un ruban vert de plus de 1 000 kilomètres à l’ouest de l’Inde. La main-d’œuvre approche de sa destination. À chaque à-coup, Daivshala s’agrippe au garde-corps métallique. Dos, poignets, genoux, bassin, ventre, tout son corps crie. « Je suis comme une vieille dame, sou e l’ouvrière agricole de 34 ans à la peau sombre. Je pense que c’est à cause de l’opération. »

l’aube, le tracteur fend la brume et manque de percuter un camion. Un coup de klaxon arrache Daivshala à son sommeil. Agglutinées dans la remorque, ses voisines tanguent comme elle entre de gros sacs de jute. Le tracteur a roulé toute la nuit, précédé et suivi de milliers d’autres.

Ils transportent lentement les saisonniers vers les champs de canne de la « Sugar

Il y a quelques mois, Daivshala a subi une hystérectomie, une ablation de l’utérus. La jeune femme a payé le gynécologue de sa poche dans l’espoir d’une meilleure productivité. Une mutilation médicale pour transformer son corps en machine. Un organe disparu, pour ne pas ralentir le rythme pendant ses règles et couper plus de cannes. Mais personne ne l’avait prévenue des e ets secondaires de cet acte chirurgical normalement prescrit en cas de maladie grave, en dernier recours, ou à un âge plus tardif :

Par Camille Le Pomellecla chute brutale d’œstrogènes, les bou ées de chaleur, les douleurs articulaires, le risque d’ostéoporose… Elle n’est pas seule. Elles sont des centaines de milliers d’Indiennes, presque toutes issues des castes les plus pauvres. Toutes sans utérus. Le dernier avatar de l’asservissement des femmes en Inde.

En fin de matinée, le convoi atteint les grilles de la ra nerie de Belgaum, monstre de métal qui avale 10 000 tonnes de canne par jour. Dans l’air flotte une odeur de mélasse. Des centaines de remorques chargées de tiges violacées patientent en attendant la pesée. La « Sugar Belt » a permis à l’Inde de se hisser au deuxième rang mondial de la production de sucre et fait la richesse d’une poignée de propriétaires d’usines, les barons du sucre. Chaque hiver, ils emploient pour la récolte plus de 600 000 ouvriers itinérants, dont une moitié de femmes, au noir, dans des conditions proches de l’esclavage. La plus grande migration saisonnière au monde.

Restée dans la remorque, Daivshala partage une galette de millet avec son époux, Ramesh, nez d’oiseau sur un corps frêle. La jeune adivasi (aborigène) s’est mariée à 19 ans, un âge tardif pour une Indienne des campagnes. Elle rêvait d’épouser un employé et de faire des études. Mais dans sa famille, elles étaient six sœurs. Sans dot, elle n’a pas eu le choix. La nuit de noce fut un cauchemar. « J’ai pleuré », lâche-t-elle. Le cauchemar a duré. « Je ne savais pas que

les enfants naissaient ainsi. Dieu est injuste de demander cela aux femmes. » Les infections vaginales apparaissent peu après la naissance de sa fille, l’été suivant, et les douleurs redoublent chaque hiver pendant la moisson. Un mal répandu sur les champs de canne. L’usine ne fournit ni point d’eau ni toilettes, encore moins de serviettes hygiéniques. Des règles douloureuses éloignent souvent les ouvrières du travail, ce qui leur vaut des amendes.

Un homme en débardeur blanc, gros bras et fines moustaches, prend place aux côtés du chau eur du tracteur. « Démarre. Le lieu de travail est à 3 kilomètres. » Arun, un ancien coupeur de canne, est mukadam, contremaître. Sous-traitants de sinistre réputation, les mukadam recrutent les saisonniers dans leurs villages pour le compte des barons du sucre, en échange d’une somme forfaitaire, payée à l’avance. À charge pour eux de s’assurer que le travail sera fait, sans congés ni jour de repos. Chaque heure volée au travail aux champs est passible d’une amende. Des couples sont régulièrement battus parce qu’ils ne remplissent pas les objectifs ; d’autres sont réduits en captivité, dans les locaux de l’usine, en attendant que la famille ou les amis remboursent les dettes. Il y a eu des meurtres. En avril 2019, le correspondant local d’un quotidien anglophone accusait

0

les mukadam , dans un article abondamment repris par la presse indienne, d’obliger les femmes à subir une hystérectomie. « Nous avons un objectif à remplir sur un temps limité », déclarait un mukadam au journaliste de The Hindu. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les femmes aient leurs règles pendant la récolte. »

La remorque s’arrête devant un champ boueux. Les tiges de canne à sucre mesurent 2,50 mètres. « Posez vos a aires ici et commencez le travail ! », crie Arun. Le mukadam reconnaît des violences. « Il y a de grosses sommes d’argent en jeu. Si je ne fournis pas le volume de canne fixé, les propriétaires de l’usine saisissent le tracteur. Les autres ouvriers eux-mêmes nous demandent de sanctionner les couples non productifs. » Mais il nie pousser les femmes qu’il recrute à éliminer leur utérus. « Je n’ai jamais forcé ni même conseillé à une femme de faire ça. » De fait, parmi les dizaines de coupeuses de canne sans utérus que nous avons rencontrées, aucune n’accuse directement les contremaîtres. Ils ne sont que les visages d’un système d’exploitation qui les pousse à mettre elles-mêmes fin à leur cycle pour espérer briser la spirale de l’endettement.

quelques casseroles, de l’huile et des épices, et un baluchon de vêtements. Ramesh se coi e d’un fichu et agrippe un coupecoupe. Quelques semaines plus tôt, le couple a reçu son avance pour la saison, 100 000 roupies (1 250 euros) du mukadam. « La tonne de canne vaut 240 roupies cette année, dit-il. On récolte 2,5 tonnes par jour en moyenne. Si tout se passe bien, on devrait retrouver nos trois enfants au village dans cinq mois et demi. » Daivshala veut y croire. Deux de ses sœurs avaient subi une ablation de l’utérus avant elle, sans complication. Plusieurs dizaines de femmes de son village aussi se sont débarrassées du maudit pishvi (« sac », en langue marathi) afin d’améliorer leur sort. Elle prend une posture combattive, déterminée. « Cette année, grâce à l’opération, il n’y aura pas d’amendes et pas de temps mort », sourit-elle en enfilant une chemise d’homme. « Productivité maximale ! »

Daivshala et Ramesh ont déchargé leur maigre ballot : deux grands sacs en jute remplis de riz et de farine de millet,

Tchac, tchac, les premières tiges tombent devant ses bagues d’orteils. Son corps se met en branle devant le mur végétal. Daivshala sait tous les gestes par cœur. Rassembler une dizaine de bâtons. Placer le fagot en équilibre sur sa tête. Poser un pied, puis l’autre sur la planche glissante de jus de canne appuyée contre la remorque. Jeter le lourd fardeau. Recommencer.

« Nous avons un objectif à remplir sur un temps limité.

Voilà pourquoi nous ne voulons pas que les femmes aient leurs règles pendant la récolte. »

UN CONTREMAÎTRE

«

comme un dieu pour nous »

La jeune femme aux bras musclés démarre le travail doucement, à l’a ût des signaux envoyés par son corps. En août 2019, elle s’est fait ouvrir le ventre dans une clinique privée proche de son village. L’opération a duré deux heures. « Sur le moment je n’ai pas sou ert, même si je n’ai pas pu m’asseoir pendant deux semaines. Les douleurs sont arri vées plus tard », dit-elle en rajustant sur ses cheveux le sari mouillé de sueur. Ramesh avait longtemps renâclé à la dépense, 250 euros : c’est le médecin qui a achevé de le convaincre. « Il disait que ma femme pouvait avoir un cancer de l’utérus si elle ne faisait pas l’opération. Ma mère m’a dit : “Si ton épouse meurt, qui gardera les enfants ?” » Le dossier médical ne mentionne pas le risque de tumeur. Le même docteur parlait déjà de cancer quinze ans plus tôt, lorsque Daivshala était venue le voir après sa pre mière grossesse. Mais à l’époque, il avait dit : « Tu n’as qu’une fille. Attends d’avoir un fils et reviens me voir. »

La mousson vient de s’achever au Marathwada, la région du Maharashtra dont viennent Daivshala et l’immense majorité des coupeuses de canne. Des saris roses s’af fairent dans les champs de mil et de sorgho. À onze heures en bus à l’est de Bombay, c’est un ensemble de plaines arides et de collines pelées grand comme la France. En été, des camions et des trains citernes envoyés par les autorités viennent ravitailler en eau les habitants, en grande majorité des paysans de basse caste. Au détour d’un virage, voici Choramba, 1 500 âmes, l’un des « villages sans utérus » dont parle la presse locale. Quelques centaines de bicoques aux murs colorés, des rues pavées de ciment, deux temples. Sur la place centrale, à l’ombre de l’immense figuier banyan, le progrès est en marche. À côté de vieux paysans coi és du tradition nel calot blanc, une dizaine d’enfants font tourner un smartphone pour s’a ronter sur Pubg (PlayerUnknown’s Battlegrounds), un jeu de combat sud-coréen très populaire.

Une trentaine de coupeuses de canne du village, rassemblées par une ONG locale, nous attendent sur des nattes en demi-cercle. Elles sont là pour témoigner. Les plus âgées ont la soixantaine ; les plus jeunes, moins de 30 ans. Toutes ont été sté rilisées gratuitement par les autorités après deux ou trois naissances. Toutes ont ensuite déboursé de l’argent pour subir une hysté rectomie, sur conseil de leur médecin. « Qui a eu la première opération ? » Une dame aux cheveux blancs lève la main. « Moi, je crois. » Elle ne se rappelle pas la date. « Sans doute il y a quinze ans. Le docteur disait que j’avais des trous à l’intérieur du ventre. » Une jeune femme fait passer un sachet contenant ce qui ressemble à des bouts d’écorce. Il faut du temps pour comprendre qu’il s’agit de fragments d’utérus. Le médecin lui a dia gnostiqué une « cervicite » (une inflamma tion du col de l’utérus), et un « ectropion » (le retournement d’une partie du col) : « Il m’a dit que je risquais de mourir si je ne passais pas par l’opération. » Ce type de pathologie se soigne pourtant aisément à l’aide d’antibiotiques. « Faites-vous toujours confiance au médecin ? » « Bien sûr, répondelle sans ironie. Le docteur est comme un dieu pour nous. »

Toutes ne partagent pas cette confiance aveugle. Rukmini, la cinquantaine, est en colère. Elle soulève son sari pour dévoiler une couche confectionnée à l’aide d’un long tissu. « J’ai subi deux hystérectomies, parce que la première n’avait pas marché. Sans cette couche, je ne peux plus m’asseoir.

Le docteur m’a détruite. » Elle se met à pleu rer. Sa voisine lui caresse le dos. Brouhaha. L’opération a coûté entre 200 et 400 euros, l’équivalent de cinq à huit mois de travail dans la région. Il a fallu emprunter. Beau coup ne sont plus en état de travailler. Elles pensent que nous appartenons à une ONG et nous demandent de l’aide. Jahagirmoha, Gavandara, Asola, Soni Moha… : les vil lages se succèdent avec les mêmes assem blées, les mêmes suppliques, le même sen timent d’impuissance. Et les mêmes noms de médecins reviennent.

La clinique du docteur Sanap se dresse en plein centre-ville de Bid, 150 000 habi tants, la capitale du Marathwada. Lorsqu’en juin 2019, à la suite d’un l’article publié dans The Hindu, les autorités locales de santé révèlent pour la première fois les chi res des hystérectomies pour la pro vince, la clinique est pointée du doigt : 200 ablations de l’utérus ont été déclarées ici en trois ans, en troisième place au clas sement local du bistouri. Les panneaux de verre font face au complexe adminis tratif du gouvernement local. Un grand portrait de Ganesh, le dieu éléphant, sym bole de prospérité, orne la salle d’attente. « Peut-on voir le docteur Sanap ? » La jeune femme de l’accueil, un peu étonnée par la présence d’un Occidental, désigne une porte derrière elle. On frappe. « Que faites-vous ici ? » De grands yeux furieux roulent au-dessus d’une épaisse moustache.

« Qui a eu la première opération ? Moi, je crois. Sans doute il y a quinze ans. Le docteur disait que j’avais des trous à l’intérieur du ventre. »

Madhav Sanap est un homme aux larges épaules, chemise blanche immaculée. Il consent à nous recevoir et désigne une chaise. Il commence par se justi fier : « 193 opérations en trois ans, ce n’est pas énorme. Une opération par semaine en moyenne. Beaucoup de collègues médecins opèrent beaucoup plus, mais ne déclarent pas tout. »

On l’interroge sur son parcours ; il se calme. Le gynécologue de 46 ans est issu de la communauté Banjara, une basse caste de commerçants, très représentée dans le Marathwada. Il a créé sa clinique en 1999, à la faveur de l’ouverture du secteur de la santé au privé, comme des centaines de milliers d’autres praticiens. Face à un hôpital public débordé, atteint de sous- investissement chronique, le business a très vite décollé. « Il y a cinquante ans, vous savez, on vivait tous dans la jungle. Je suis le premier médecin de ma communauté. Toute une partie de ma famille continue à couper la canne ! dit-il fièrement. C’est vrai que j’ai un certain succès auprès des coupeuses de canne. »

Deux femmes entrent en consultation, le gynécologue les prend à témoin. « Le docteur Sanap est un bon médecin. Il a proposé un tarif réduit à une cousine sans le sou », dit la plus âgée venue faire examiner sa bru, toujours stérile après trois ans de mariage. « Elle a un diplôme d’institutrice. Mais il vaut mieux qu’elle reste à la maison. Vous avez vu comme elle est belle… » La jeune femme baisse les yeux. Le gynécologue a che un large sou rire : « Les gens viennent me voir parce que j’applique des tarifs décents et que je suis accom modant. Mon téléphone est disponible vingtquatre heures sur vingt-quatre. »

En 2005, le docteur Sanap est arrêté pour avoir réalisé un examen radiologique du sexe de l’embryon. C’est rigoureusement

interdit en Inde en raison des avortements massifs de fœtus féminins. Il manque 63 millions de femmes, l’équivalent de la population britannique. En 2012, il est condamné à un an de prison ferme mais libéré sous caution. Cette année-là, le gyné cologue est de nouveau mis en cause dans le cadre d’une enquête liée à la découverte de deux embryons féminins dans une poubelle de la ville. Le médecin avait « prêté » sa cli nique, malgré la fermeture administrative. Il ne se rend pas à la convocation de la police, prend la fuite, est retrouvé et condamné à cinq ans d’interdiction d’exercer.

Ce passé judiciaire se retrouve en quelques clics. À son évocation, les grands yeux se refont furibards. « Ces petites erreurs m’ont coûté cher. Mais cela n’a rien à voir avec les hystérectomies. Rien ne les interdit. Je suis un homme honnête. Je ne fume pas, je ne bois pas et je n’ai jamais mangé de viande. »

Au mur derrière lui trône le portrait d’un homme assis en tailleur et coiffé d’un turban safran auréolé de lumière : Sant Bhagwan Baba, un grand gourou local, son grand-père.

« Avertissez-vous vos patientes des effets négatifs de l’ablation de l’utérus, des risques d’ostéoporose, par exemple ?

Bien sûr que non ! Si je dis que l’opé ration est dangereuse, elles ne la feront pas ! »

Femmes, le travail à corps perdu

Il l’admet : pour convaincre celles qui hésitent à franchir le pas, le gynécologue n’hésite pas à e rayer ses patientes, à bran dir le risque de cancer, alors que sa clinique ne dispose pas de la technologie permettant de les diagnostiquer. « I want to make them happy » (« Je veux les rendre heureuses »), ajoutet-il en anglais. Ni le docteur Sanap ni aucun de ses confrères n’ont jamais été inquiétés. Aucun texte ne les empêche de profiter de la crédulité des coupeuses de canne. Pas étonnant, dans un pays où le secteur médi cal privé reste peu régulé, la corruption des médecins, généralisée et où il est presque impossible de prouver une erreur médicale.

« menstruations trop abondantes », soulignent les chercheurs. Plus préoccupant encore, plus d’un tiers de ces femmes ont moins de 40 ans, un âge où une ménopause précoce présente le plus de risques : « surmortalité, ostéoporose, maladies cardiovasculaires, neuro logiques et psychiatriques ». Les trois quarts des opérations ont eu lieu dans le privé. En conclusion, les chercheurs appellent le gou vernement à mettre en place une campagne nationale d’information pour éduquer les femmes aux options alternatives aux hysté rectomies. Publié dans une revue spécialisée, le rapport reste confidentiel.

En 2013, pour mettre un terme aux abus de ses confrères véreux, un médecin du Rajasthan dépose un recours devant la Cour suprême : il exige des statistiques nationales et une loi contrôlant les ablations de l’uté rus. Sans succès. L’année suivante, Manisha Tokle, une activiste dalit (intouchable) qui défend depuis vingt-cinq ans les déshéritées du Marathwada, se fait lanceuse d’alerte. Elle rencontre les autorités de santé de la ville de Bid, obtient un article dans la presse locale. Mais sans chi res précis, l’impasse. « C’était le secret le mieux gardé de l’Inde rurale », raconte-t-elle dans son bureau-appartement aux murs roses.

En 2018, après un long travail d’extrac tion de données, des chercheurs de Bombay publient des statistiques alarmantes. La proportion d’hystérectomies parmi les Indiennes en âge de se marier est de 17 pour 1 000 contre 2 pour 1 000 en moyenne dans les pays développés. Dans l’État du Telangana, où l’opération est prise en charge par l’État même quand elle est pratiquée dans les cliniques privées, elle atteint 63 pour 1 000 ! Une épidémie qui touche d’abord les femmes les plus pauvres, et les plus illettrées.

La plupart des ablations ont été prescrites par des médecins cupides, prétextant des

Le scandale fait enfin les gros titres en juin 2019. Après l’article de The Hindu sur les saisonnières, de nouveaux chi res tombent pour le Marathwada. Ils sont là encore e rayants : 36 % des coupeuses de canne de la région auraient subi une hys térectomie, selon un sondage confidentiel, réalisé l’année précédente sur un échantil lon de 200 femmes par le ministère de la Santé. L’activiste Manisha Tokle monte une opération coup de poing. Elle embarque de Bid dans un bus de nuit, avec huit cou peuses de canne, pour Bombay, la capitale financière de l’Inde. Face à un parterre de journalistes, les femmes, e rayées mais fières de prendre la parole, racontent leur labeur dans les champs, les infections vaginales, la pression du mukadam, la peur des amendes. Et les mensonges des médecins. Sheela, 32 ans, mariée à 12 ans : « J’avais des pertes blanches. Le docteur m’a dit que cela pouvait se transformer en tumeur et m’a conseillé de me faire retirer l’utérus. J’avais 20 ans. Nous avons tant de dettes que nous sommes obligés de faire venir notre fils sur les champs de canne. Il ne peut pas aller à l’école. » Son témoignage est repris par de nombreux médias nationaux.

Le gouvernement local crée une commis sion d’enquête, qui émet des recommanda tions : financement de deux examens médi caux annuels gratuits pour les migrantes du sucre, avant et après le départ aux champs ; mise à disposition par les ra neries de ser viettes hygiéniques à bas prix, de toilettes, de points d’eau, de logements décents et de crèches. Une révolution, sur le papier…

«

Le docteur m’a conseillé de me faire retirer l’utérus à 20 ans. Nous avons tellement de dettes que nous sommes obligés de faire venir notre fils sur les champs de canne. Il ne peut pas aller à l’école. »

SHEELA, 32 ANS

Qui suscite peu l’intérêt des puissants. La ministre des Femmes et du Bien-Être des enfants de l’État du Maharastra, propriétaire de plusieurs ra neries de sucre, nie même l’évidence : « Cette histoire d’hystérectomies n’est qu’une “fake news” inventée par les journalistes ! Personne ne les force à se faire opérer. » Contrairement à d’autres groupes sociaux défavorisés, les coupeurs de canne ne sont pas parvenus à faire élire des représentants à même de les défendre. La lanceuse d’alerte Manisha Tokle explique : « Les ouvriers agricoles sont souvent absents au moment des élections et participent rarement aux scrutins, sauf quand les candidats les emmènent au bureau de vote contre un billet ou un repas gratuit. Les propriétaires de canne n’ont aucun intérêt à améliorer leurs conditions de travail, d’autant que la majorité d’entre eux sont aussi des politiciens, de droite comme de gauche. »

Un no man’s land à l’ombre de la ranerie. À la nuit tombée, Ramesh, Daivshala et les autres couples de saisonniers montent le campement : plusieurs dizaines de bâches bleues fournies par l’usine et flanquées de feuilles de canne ; pas d’eau ni d’électricité. Daivshala attrape une jarre en plastique et s’élance pour la corvée d’eau, à quinze minutes de marche. Les habitants ne permettent pas aux migrants saisonniers d’utiliser le robinet du village. Le scandale a produit un e et positif : en moins d’un an, depuis que les cliniques privées doivent faire valider les opérations par l’hôpital public, les hystérectomies auraient baissé de 30 % dans le Marathwada.

Devant le ruisseau boueux où plusieurs saisonnières remplissent leurs jarres, Daivshala baisse la voix : « Je ne veux pas le dire devant tout le monde car j’ai peur qu’on se moque de moi, mais j’ai fait des études, vous savez », confie-t-elle, une pointe de fierté dans le regard. « J’ai passé un “bachelor of arts” de langue marathi [une licence, ndlr]

en étudiant le soir, après le travail. » Daivshala a bachoté sous la tente. Elle se rendait aux partiels avec sa fille dans les bras. « Un poste d’institutrice s’est libéré à l’école du village. J’ai réussi l’examen mais une autre a eu le poste, malgré ses mauvaises notes. J’ai su plus tard qu’elle avait payé un pot-de-vin. Elle connaissait les bonnes personnes. » La fierté a cédé la place à l’amertume.

Lorsque le 24 mars 2020 à 20 heures le Premier ministre Narendra Modi impose le confinement d’un milliard trois cent quatre-vingts millions d’habitants à partir de minuit – une équation impossible –, le travail ne s’arrête pas dans les plantations. Pas de mouvement de foule dans les gares routières, comme dans la capitale : il faut finir la récolte, sans masque ni distanciation sociale. Les barons de la canne sont parvenus à convaincre les autorités locales de classer le sucre en produit de « première nécessité ». Les couples qui tentent de rejoindre leur village sont arrêtés et placés en quarantaine. Ils s’entassent dans les écoles ou des hot spots, des zones survolées par drones équipés de désinfectant. D’autres sont tabassés.

Daivshala et Ramesh ont eu de la chance. Dès l’annonce du Premier ministre, ils parviennent à fuir. Confinés à quatorze dans la maison familiale, ils dépendent des distributions de nourriture d’une ONG. Interdiction de travailler sur le champ de millet de la famille. Il faut tenir. L’argent du mukadam a déjà été dépensé : école, nourriture, vêtements, et toujours cette maudite opération à rembourser à la famille. Daivshala place ses espoirs dans ses trois enfants. Elle surveille les devoirs et les prive de dîner s’ils ne travaillent pas. Le fils cadet a réussi à intégrer un pensionnat d’excellence, réservé aux adivasi, les aborigènes. Le petit dernier suit le même chemin. L’aînée, 16 ans, « moins brillante », sera mariée dans quelques mois. « Pour assurer sa sécurité », dit son père. Sous les étoiles, Daivshala murmure : « Pourquoi Dieu nous condamne-t-il à ce corps de femme ? » ◊

régulièrement avec XXI depuis son retour.

Femmes, le travail à corps perdu

SILVIA FEDERICI, professeure de sciences sociales à l’université Hofstra (États-Unis)

SES LIVRES EXPLORENT LA FAÇON DONT L’ÉCONOMIE SOUMET LE CORPS DES FEMMES. POUR SILVIA FEDERICI, CETTE VIOLENCE RÉSULTE D’UNE LENTE CONSTRUCTION

SOCIALE, DES CHASSES AUX SORCIÈRES

À L’INVENTION DE LA MÉNAGÈRE AU XIXE SIÈCLE.

Camille Le Pomellec Il réalise depuis une quinzaine d’années des documentaires pour la télévision, notamment pour des émissions d’investigation. Il a vécu en Inde entre 2014 et 2018 et collaboreoù vient la domi nation mascu line ? Pourquoi les femmes sont-elles reléguées à une place subalterne ? L’universitaire Silvia Federici a connu l’Italie sous Mussolini, la reconstruction, la Guerre froide, les décolonisations, la vague hippie et pacifiste aux États-Unis, où elle s’est installée en 1967 pour son doctorat en philosophie. Dans l’ébullition des luttes féministes, elle fonde le mouvement Wages for Housework, qui milite pour rémunérer le travail domestique. Son essai le plus célèbre, Caliban et la Sorcière, réfé rence pour les féministes, de Geneviève Fraisse à Mona Chollet, retrace une his toire de la chasse des femmes, exclues de la sphère publique, cantonnées au rôle de reproductrices pour servir les hommes et l’économie. À 78 ans, la militante, qui dit avoir vécu « bien des espoirs et des débâcles », répond par Skype depuis un New York en pleine épidémie de coronavirus.

◊ Qu’est-ce qui vous a frappé dans ce reportage sur l’Inde ?

L’expression « villages sans utérus », la dépravation des médecins, et le fait que les coupeuses de canne se disent heureuses de s’être débarrassées de leur « sac », en parlant de leur utérus. Cela m’a rappelé le

sentiment, enfant, d’être piégée lorsque ma poitrine est apparue : je savais que devenir une femme impliquait une dévalorisation et une oppression. Mais c’était dans les an nées 1950 en Italie, un pays qui sortait du fascisme ! On aurait pu penser que le mou vement féministe aurait changé cela. J’ai de la douleur et de la tristesse en lisant ce récit. Mais au fond, ces ablations de l’utérus ne me surprennent pas, tant le corps des femmes est encore soumis à toutes formes de viola tion et de violence à des fins économiques.

À la fin des années 1970, des femmes aux États-Unis, en Virginie-Occidentale, ont choisi d’être stérilisées pour pouvoir conti nuer à travailler dans une usine chimique. L’entreprise leur avait mis ce marché en main : soit elles perdaient leur travail, soit elles perdaient leur utérus, en raison des risques pour leurs organes reproducteurs.

Aujourd’hui, les ouvrières des maquilado ras du nord du Mexique [usines frontalières exonérées de droits de douane pour produire à moindre coût, ndlr] sont obligées de prendre des contraceptifs pour éviter de tomber enceintes. Parfois, des hommes à la porte leur distribuent carrément les comprimés avant d’entrer dans l’entreprise.

Plus largement, la discipline à laquelle les femmes se soumettent pour être valorisées est une forme de violence. Les talons hauts, les régimes, la fabrique d’un corps destiné à plaire… Ces pratiques peuvent sembler volontaires, elles ne le sont pas ! Il a fallu une longue bataille pour que les hôtesses de l’air puissent refuser d’être pesées sans ris quer de perdre leur emploi. Les hystérecto mies sont un cas extrême mais s’inscrivent dans une continuité de petites tortures que les femmes ont dû accepter pour être consi dérées comme dignes d’amour et d’emploi.

Cette enquête raconte aussi que les femmes connaissent encore très mal leur corps…

Aux débuts des années 1970, un collectif de Boston publie un livre devenu un bestseller aux États-Unis puis dans de très nom breux pays : Our Bodies, Ourselves (Notre corps, nous-mêmes). Surnommé « la bible de la santé

des femmes », il aborde tous les sujets encore tabous : masturbation, contraception, avor tement, maladies sexuellement transmis sibles. Dans la foulée, des féministes créent 130 cliniques d’entraide aux États-Unis. On y enseigne les menstruations, la méno pause, le sexe, le clitoris… Un demi-siècle plus tard, la plupart des écoles américaines n’enseignent ni la sexualité ni la procréa tion ! Nous avons besoin d’une nouvelle révolution.

Dans votre livre Caliban et la Sorcière, vous expliquez que les inégalités hommes-femmes n’ont pas toujours existé. Racontez-nous.

Je réfute l’idée que la discrimination sexuelle soit immanente. Je suis en désac cord avec beaucoup de féministes sur ce point. Les exemples des sociétés précolo niales ne manquent pas. Les Iroquoises, par exemple, décidaient d’envoyer ou pas les hommes à la guerre.

Au Moyen Âge en Europe, même si la division sexuelle des tâches existait, elle n’était pas destinée à consolider le pou voir des hommes. Les espaces accessibles aux serfs – lacs, forêts, pâturages, friches, ceux où la propriété du seigneur ne s’appli quait pas – étaient un excellent exemple de l’accès, alors égalitaire, aux ressources. Les femmes produisaient dans ces espaces com muns une agriculture vivrière.

À l’époque, les femmes, qui pouvaient se défendre elles-mêmes en justice, occupaient toutes sortes d’emplois : forgeronnes, bou chères, boulangères, chapelière, brasseuses, guérisseuses, accoucheuses. Après son introduction au xiie siècle, les femmes obs tétriciennes furent longtemps les seules à pratiquer la césarienne. Au xive siècle, elles devinrent également maîtresses d’école,

docteures et chirurgiennes. Seize femmes médecins, parmi lesquelles plusieurs juives spécialisées en chirurgie ou médecine de l’œil, étaient employées par la ville de Francfort qui, comme d’autres administra tions urbaines, o rait à la population un système de soins publics.

À quel moment les femmes ontelles perdu leurs pouvoirs ?

Le passage entre le système féodal et le capitalisme provoque des expropriations en masse et un appauvrissement consi dérable en Europe. La vie de millions de personnes en est bouleversée. Les concen trations des fermes, la hausse des prix des céréales ou encore la création de nouvelles taxes entraînent le vagabondage, la nais sance de communautés de « pauvres », de gens qui n’ont plus rien, aucune propriété, aucun moyen de subsistance. Des villages entiers s’organisent : ils arrêtent de payer les impôts ; refusent de reconnaître les in jonctions des cours de justice seigneuriales, principal instrument du pouvoir féodal ; mènent des jacqueries.

En Angleterre, comme en France, le peuple se soulève contre les expulsions massives de milliers de paysans… Les femmes participent à ces révoltes. Mais le capitalisme naissant s’accompagne d’une nouvelle division sociale qui les exclut du travail salarié, font d’elles des êtres inférieurs, les servantes des hommes.

«

Les hystérectomies sont un cas extrême mais s’inscrivent dans une continuité de petites tortures que les femmes ont dû accepter pour être considérées comme dignes d’amour et d’emploi. »

Cette époque est mar quée par des réactions misogynes, manifestes dans les satires des fabliaux, qui campent par exemple des épouses qui frappent leur mari.

C’est la chasse aux sorcières, qui durera deux siècles…

Dans cette période de transition, la chasse aux sorcières est un instrument qui sert à réprimer les luttes. On a peur de la vieille femme qui mendie auprès de son voisin plus riche et le mau dit s’il lui refuse un morceau de pain. Pour décrédibiliser la vagabonde, l’indigente, et en particulier la vieille mendiante, il faut les faire passer pour des sorcières ! L’Église et l’État veulent éradiquer toutes pratiques et croyances populaires, jusqu’alors tolérées mais désormais considérées comme une source de pouvoir pour le peuple, et un

obstacle à la nouvelle discipline de travail – par exemple, la croyance se lon laquelle il y a des jours où il est bon d’éviter toute activité… La sorcière, c’est aussi l’impie, la guérisseuse, la sage-femme, la jeteuse de sortilèges, la femme pauvre, la mendiante, l’avorteuse ou celle qui a des relations sexuelles en dehors du mariage.

Cette oppression s’accompagne d’un contrôle du corps féminin. Pourquoi ?

La chasse aux sorcières est également une guerre contre le corps des femmes, dans le but d’établir un contrôle sur la pro création et sur leur sexualité. Le développe ment d’une économie capitaliste aux xvie et xviie siècles en Angleterre, en Hollande, en France, en Allemagne s’accompagne d’une nouvelle conscience démographique, qui passe par un recensement de la popu

lation, des lois qui accordent des primes au mariage et pénalisent le célibat. En France, si elles veulent continuer à exercer, les sagesfemmes doivent espionner pour le compte de l’État et rapporter les nouvelles nais sances, établir la paternité des enfants nés hors mariage. Un édit royal de 1556 oblige les femmes à enregistrer chaque gros sesse et condamne à mort celles dont les enfants meurent avant le baptême suite à une grossesse dissimulée, qu’elles soient ou non responsables du décès. En Allemagne, elles sont châtiées si elles ne produisent pas assez d’e orts pendant l’accouchement ou ne montrent pas assez d’enthousiasme en vers leur progéniture. Il faut aussi contrôler la sexualité féminine, considérée comme une force potentiellement subversive, une menace contre les di érences de classe. Des milliers de prostituées, accusées de sorcel lerie, de mise en danger des générations futures ou d’avoir pactisé avec le diable et couché avec lui contre de l’argent, subissent la prison, la torture et le bûcher.

La chasse aux sorcières correspond donc à une nécessité politique. Exactement. Une nécessité de contrôle social et de contrôle du corps des femmes, de leurs capacités reproductives. La procréa tion est une condition indispensable pour reproduire la main-d’œuvre dont les indus tries ont besoin. Le corps féminin devient ce que l’usine a été pour le travailleur salarié : le terrain originel de son exploitation. C’est l’avènement de l’utérus-machine. Cette « machine à reproduire », on va aussi la cher cher dans les colonies. Dans les plantations du sud des États-Unis, en Virginie en parti culier, les maîtres obligent les esclaves à pro duire des enfants pour le marché. On peut imaginer le désespoir de ces femmes, vio

lées et obligées de donner le jour à des en fants destinés à devenir esclaves. Certaines les tuaient pour leur épargner cette vie. Dans le Nouveau Monde, les colons venus avec leurs missionnaires usent des mêmes méthodes qu’en Europe pour répandre la terreur, réduire au silence des communau tés entières et faire disparaître leurs tradi tions en les convertissant de force. Les ri tuels religieux des populations d’Amérique latine, également accusés d’être des pactes avec le diable, sont condamnés. La chasse aux sorcières sert à diaboliser la résistance à la colonisation et à l’esclavage.

Quels droits les femmes perdent-elles ?

Tous, sauf celui de se reproduire ! On leur interdit de mener des activités économiques. En France, elles sont déclarées légalement « imbéciles » et perdent celui de se représen ter elles-mêmes au tribunal. Dévalorisées économiquement et socialement, elles sont aussi infantilisées. On les décrit comme émotives à l’excès, délurées, sauvages. De nouveaux canons culturels apparaissent, extrapolant les archétypes masculins et fémi nins. La scélérate par excellence est la femme désobéissante qui, avec la « mégère », la « sor cière » et la « putain », représente la cible pré férée des dramaturges qui appellent à punir l’insubordination féminine à l’autorité pa triarcale. En ce sens, La Mégère apprivoisée de Shakespeare (1593) fait figure de manifeste. «

Aux XVIe et XVIIe siècles, le corps féminin devient ce que l’usine a été pour le travailleur salarié : le terrain originel de son exploitation. Cette “machine à reproduire”, on va aussi la chercher dans les colonies. »

le travail à corps perdu

Dans la seconde partie du xixe siècle, une forme d’assignation des femmes à résidence apparaît. Vous l’appelez « l’invention de la ménagère ». Quel est l’objectif cette fois ?

Gouvernements et patronats s’in quiètent de la possible « extinction de la classe ouvrière » : la durée de vie moyenne des ouvriers dans les districts industriels tourne autour de 35-40 ans et la mortalité infantile y est très haute, les femmes n’ayant pas le temps de s’occuper des bébés. Sans compter les épidémies, qui déciment le prolétariat et menacent de contaminer les élites… On passe alors de l’industrie légère (textile) à l’industrie lourde (acier, char bon…), et on a besoin de produire un type de travailleur plus résistant. L’État mène donc à la fois des politiques hygiénistes (ramassage des poubelles, maisons pour les travailleurs, magasins de quartiers) et de grandes réformes pour expulser les femmes de l’usine, réformes soutenues par les syn dicats qui y voient l’opportunité d’augmen ter le salaire des hommes. L’école primaire devient obligatoire. Et en 1870, le travail de nuit est interdit pour les femmes et les enfants. C’est dans ce contexte qu’un nou veau rôle est fabriqué : celui de ménagère à temps plein, dédiée à la reproduction. Son premier devoir est de produire des ouvriers et aussi des soldats.

Cette « invention de la ménagère » s’accompagne d’une criminalisation de la travailleuse du sexe, pourquoi ?

Pendant la révolution industrielle, les femmes pouvaient être à la fois ouvrières et travailleuses du sexe, en raison des bas salaires. Mais entre le milieu et la fin du xixe siècle, la nouvelle politique sociale sépare les « honnêtes femmes », modèles de vertu, des « prostituées », et sacralise le travail domestique, qu’elle fait apparaître comme lié à l’amour afin de mieux le natu raliser. Cette division des rôles permet à l’État de contrôler doublement les femmes, au sein du mariage et par le règlement de la prostitution. En France, une législation très dure, avec des contrôles policiers et médicaux, relègue les prostituées dans les marges. Elles doivent être présentées comme des criminelles pour maintenir cette image vertueuse de la ménagère qui ne travaille pas pour l’argent.

Au début des années 1970, les mouvements féministes se concentrent largement sur la conquête du marché du travail. Vous êtes l’une des fondatrices du mouvement Wages for Housework (« Un salaire pour le travail ménager »), qui milite, lui, pour la rémunération du travail domestique. Que demandiez-vous précisément ?

Notre mouvement a parfois été mal compris. Certains ont cru qu’on voulait enfermer les femmes à la maison, alors que notre but était de faire prendre conscience que ces activités ne sont pas un service per sonnel mais bien un type particulier de production. Elles ne reproduisent pas juste la vie : elles fabriquent la force de travail, la capacité pour le mari de travailler, les futurs travailleurs… Mais comme ces tâches ne sont pas payées, elles sont dévalorisées et considérées comme « un boulot pour les femmes ». Demander un salaire, c’était exiger

de les reconnaître comme un « vrai » travail. Nous refusions de donner aux patrons notre vie sans aucune compensation, sans aucune possibilité d’autonomie. Pour le faire com prendre, j’ai utilisé un slogan qui a fait le tour du monde : « On l’appelle l’amour, nous l’appelons travail non payé. »

Le travail domestique, écrivez-vous, est celui qu’on « n’aime pas faire ». Pourquoi appelez-vous à changer de point de vue ?

Le travail de reproduction (qui inclut autant les tâches domestiques, l’éduca tion, l’hygiène, la santé que l’agriculture de subsistance ou le soin de la nature) est devenu une prison parce que la plupart d’entre nous l’e ectuent dans de mauvaises conditions, sans ressources, sans le temps nécessaire, seules. Pourtant, il peut être très créatif : il s’agit de reproduire la vie, prendre soin de la nouvelle génération, créer le fu tur ! Notre point de vue doit changer et je crois qu’aujourd’hui nous sommes témoins de ce changement. Car notre libération par le travail salarié a échoué : au bout du compte, les femmes réalisent toujours l’essentiel de ces tâches.

Rien n’a donc changé avec l’arrivée des femmes dans le monde du travail ? Le quotidien de la « femme active » d’aujourd’hui ressemble, d’une certaine façon, à celui d’une femme pendant la pre mière révolution industrielle du début du xixe siècle. Elle bosse toute la journée, par fois même le soir, et gère en plus les enfants, le foyer, les rendez-vous chez le médecin… Certaines n’ont le temps de dîner en famille que le week-end ! Cette nouvelle crise de la reproduction touche notre équilibre fami lial et notre santé. Mais, en dépit du fait qu’elles travaillent, la plupart des femmes ne gagnent pas assez pour être autonomes. C’est l’une des raisons du retour de la pros titution, souvent à temps partiel, pour payer les frais de scolarité, compléter les salaires ou faire face au chômage.

Enfin, pour garder leurs enfants, les femmes embauchent d’autres mères, venues

de pays plongés dans la pauvreté par les bouleversements économiques et sociaux imposés par les politiques du Fonds moné taire international. Les politiques d’austéri té menées dans les pays du Sud ont joué un rôle très fort dans l’immigration de femmes des Philippines, des Caraïbes, d’Afrique ou d’Europe de l’Est, qui ont dû confier leurs propres enfants à leurs proches restés sur place… Ce n’est pas un accident. C’est la conséquence d’une nouvelle division du travail reproductif au niveau mondial.

Pour changer le système, vous proposez une « politique des communs ». Que voulez-vous dire par là ?

Quel type de société voulons-nous ? Nous avons été expropriés, séparés, divisés, isolés, chacun chez soi… Le « commun », c’est un principe d’organisation. La poli tique des « communs » est un moyen de se réapproprier les richesses produites par les citoyens, qui sont actuellement détenues soit par des capitaux privés, soit par l’État : la terre qu’on a jusqu’ici empoisonnée, la nourriture, la mer, les forêts, l’éducation, les ressources nécessaires à la reproduction de la vie.

Le commun est aussi l’expression du désir de vivre dans une société où les rela tions sociales seraient régulées par la coo pération et non par la compétition. Dans Réenchanter le monde, j’ai réfléchi à cette question autour d’expériences menées par des communautés de femmes en Amérique latine. Migrantes issues des campagnes, elles doivent rebâtir des bases seules en arrivant en ville. Ensemble, elles créent de nouvelles formes de vie, plus coopératives et solidaires, par exemple elles cuisinent collectivement et à tour de rôle pour des centaines de familles dans des « cuisines populaires ». Il y a aussi les assemblées populaires où les décisions sont prises col lectivement ou, à plus petite échelle, les jar dins partagés. À travers les biens communs, ce que nous voulons, au fond, ce sont aussi des relations sociales. ◊

Le Néerlandais Victor Gevers, 22 ans, chercheur dans la surveillance internet, est le hacker dont la découverte a fait le tour du monde : une faille de sécurité dans une entreprise chinoise de reconnaissance faciale, qui révèle la liste des 2,5 millions d’habitants fichés dans la province du Xinjiang, où vivent les Ouïghours, minorité musulmane opprimée.

En mars 2019, le jeune homme tombe sur une autre liste, énigmatique. Présentée sous forme d’un code sur fond noir, elle rassemble les données de 1,8 million de femmes chinoises : numéro de téléphone, adresse, antécédents scolaires, numéros de pièces d’identité, situation matrimoniale, ainsi que le statut « BreedReady » littéralement « prête pour la reproduction » 89 % d’entre elles sont célibataires, 10 % divorcées, 1 % sont veuves. Presque toutes vivent à Pékin. Interrogé par Time sur ce terme de « BreedReady », le hacker répond : « Pour être honnête, j’espère sincèrement que le développeur avait juste un très mauvais anglais. Mais ça, je ne peux pas le confirmer. » D’où vient cette liste ? Silence du régime de Xi Jinping. Sur Twitter, des hackers estiment que ces données auraient pu être volées lorsque Jiayuan, un site de rencontres chinois, a été piraté en 2015 pour en souligner les vulnérabilités. D’autres, qu’une organisation chinoise a été chargée de les collecter pour répondre à la nécessité de trouver des solutions face au déclin démographique. Ils dressent un parallèle avec La Servante écarlate, le best-seller de Margaret Atwood paru en 1985 et adapté en série télévisée. La romancière canadienne imagine une société totalitaire, qui, confrontée à la chute drastique de la fécondité, réduit les dernières femmes encore fertiles au rang d’esclaves sexuelles. Dystopie ? Une semaine après les révélations de Victor Gevers, la liste chinoise avait disparu.

En Inde, les femmes sont menacées avant même la naissance. C’est le pays des « fœticides » féminins, plus élevés dans les États du Nord-Ouest conservateurs, comme le Pendjab et l’Haryana, malgré l’interdiction, depuis 1994, de révéler le sexe du fœtus lors des échographies. Les familles préfèrent payer un avortement qu’une dot pour laquelle elles s’endettent à vie. Si l’opération coûte trop cher, on attend la naissance, et on pose un grain de paddy, du riz non décortiqué, sur la langue de la nouveau-née, qui s’étou e. Dans les zones rurales du district de Chandigarh, il y a 690 femmes pour 1 000 hommes. Perçues comme un fardeau, les petites filles sont les moins bien nourries, les moins bien soignées, les moins alphabétisées. Seules 65,5 % des femmes savent lire et écrire, quelque 15 points en dessous des hommes. Parfois, au bout de quelques années de mariage, certaines familles exigent un complément de dot. Quand la belle-famille refuse de payer, on immole l’épouse par le feu, assassinat déguisé en accident domestique. Alors la voie est libre pour un nouveau mariage. Et une nouvelle dot. À cause de la plus faible proportion de femmes, certaines doivent accepter plusieurs maris sous leur toit – la polyandrie forcée – dans certaines zones rurales, révèle l’émission Sur les docks, sur France Culture. Entre 10 % et 20 % des femmes sont concernées dans les villages de l’État de l’Haryana, selon une ONG indienne. Une femme peut être partagée parfois par cinq frères. Un calvaire jusqu’au suicide, pour certaines. La violence domestique est endémique en Inde le viol conjugal, banal. Le viol suivi du meurtre d’une étudiante en kinésithérapie en 2012 par six hommes à New Delhi a révolté tout le pays et jeté des centaines de milliers de manifestants dans les rues. Un espoir ? L’émancipation des jeunes diplômées urbaines : 25 % des jeunes Indiennes font aujourd’hui des études supérieures.

C’était début avril, au plus fort de la crise du coronavirus. À SaintTropez, à l’Ehpad Les Platanes, des membres du personnel ont choisi de se confiner avec leurs pensionnaires pendant deux semaines. Infirmières, femmes de ménage, aides-soignantes et directrice. Toutes des femmes. « Nous sommes rentrées dans une bulle avec les résidents. La vie est très douce, racontait alors une infirmière au Monde. On a l’impression d’être en famille. Le matin, on se retrouve au petit déjeuner, en pyjama, les cheveux en pétard. » C’était ça ou confiner les retraités chacun dans leur chambre. L’infirmière cadre : « On ne les aurait pas perdus de Covid, mais de chagrin ! » « Ce qui fait tenir la société, c’est d’abord une bande de femmes », a lancé l’ancienne ministre Christiane Taubira, le 13 avril sur France Inter. En France, 97 % des aides à domicile, 91 % des aidessoignants, 90 % des sages-femmes et infirmiers sont des femmes. À l’hôpital public, elles sont 50 % des médecins. Les couturiers, qui ont donné de leur temps précieux pour coudre des masques, étaient presque toujours des couturières, et les caissiers de super marché, dans leur grande majorité des caissières. En Ariège, dans la vallée du Biros, une autre bande de femmes invente « une histoire de copines et de solidarité » à la faveur de la crise sanitaire. Dans un décor sauvage où s’accrochent quelques villages, dix femmes ont créé en quelques jours un sys tème informel de distribution de produits locaux, Biros Entraide. Boulangère, brasseuse, éducatrice, architecte, kinésiologue, elles se croisent sur le marché, militent dans les mêmes associations et se retrouvent à la sortie des écoles de leurs enfants, à Sentein. Avec le confinement, certaines ont du temps. Et une idée per mettre aux producteurs locaux de continuer à travailler et aux habitants de s’approvisionner en produits frais et bio, alors que la plupart des marchés ont fermé. Elsa, boulangère à Irazein, lance des commandes groupées de pains. Puis Gudule, Nadia, Pauline et les autres proposent à des producteurs un tableau collaboratif en ligne pour vendre œufs, fromages, poulets, plants, confitures, miel… Nos glaneuses les repartissent dans les points de vente des villages, salle communale, gîte d’étape, résidence d’artistes. Fin avril, le réseau compte une soixantaine de foyers et une dizaine de producteurs. Les villageoises espèrent que Biros Entraide conti nuera, pour optimiser les coûts de transport dans la vallée reculée. Elles ont tissé de nouveaux liens. « Des gens que nous n’avions pas l’habitude de croiser. Ça a permis de discuter, même avec un masque et malgré la distance. » L’histoire de copines continue.

Notre corps, nous-mêmes de Collectif NCNM Hors d’atteinte, 2020

« Le clitoris est le seul organe du corps humain qui serve exclusivement au plaisir. » Paru sous le titre Our Body, Ourselves, ce mythique ouvrage collectif et pédagogique du féminisme est né de réunions de femmes à Boston. Paru en 1973 aux États-Unis, traduit en 1977 en français et adapté dans 35 langues, il vient d’être réédité, et actualisé.

Une vie moins ordinaire de Baby Halder Picquier, 2007

Inde, 1986. Excellente écolière, Baby est mariée de force à 12 ans. Mère de trois enfants à 20 ans, elle quitte son mari violent et monte avec ses enfants dans un train pour Delhi, où elle devient femme de ménage. Un de ses employeurs, professeur, la pousse à écrire.

Ma vie sur la route de Gloria Steinem Harper Collins, 2019

« Vous devez me promettre deux choses. D’abord que vous ne révélerez mon nom à personne. Ensuite, que vous ferez ce que vous voulez de votre vie. » Voilà ce que lance à Gloria Steinem, 22 ans, le médecin qui la fait avorter en toute illégalité. Soixante ans après, la journaliste, féministe et antiraciste américaine, raconte.

Une chambre à soi de Virginia Woolf 10/18, 1929

Invitée à donner une série de conférences en 1928, l’écrivaine liste dans ce pamphlet plein d’humour ce qu’il faut aux femmes pour devenir autrices de l’argent, du temps, et un lieu à soi qui ferme à clé.

Pourquoi les hommes cherchent-ils à contrôler le corps des femmes et à s’en emparer ? En mettant en scène des objets témoins de violences sexuelles, l’artiste catalane LAIA ABRIL propose une réflexion sur les origines de la domination.

Pour le projet «On Rape » (« Du viol»), Laia Abril a recueilli le témoignage de plusieurs femmes victimes de violences sexuelles au sein du mariage, de la prison, de l’école ou de l’armée, pour en montrer le caractère systémique. «Je m’intéresse moins à l’identité de la personne qu’à l’institution qui l’a abandonnée.» (pp. 118-125)

La photographe a aussi collecté des objets qui, à travers le temps et les continents, matérialisent la domination masculine. Les légendes qui les accompagnent sont le fruit de ses lectures (pp. 126-133)

«J’ai rencontré mon mari le jour de mon mariage. Ses amis m’ont conduite de force jusqu’à lui. J’ai cru que je n’allais pas réussir à me contenir tant j’étais furieuse : j’aimais un autre homme, dont je voulais devenir la femme. À la place j’ai dû épouser mon kidnappeur, comme 12 000 femmes par an au Kirghizistan. Quand je lui ai demandé des comptes, il est resté silencieux, puis s’est excusé. J’étais étudiante à l’université de Bichkek. J’avais 21 ans, je voulais être styliste. Je préférais passer les vacances d’hiver dans ma famille car j’avais peur de rester seule dans la résidence et d’être enlevée comme ma sœur, qui heureusement avait réussi à s’échapper. Je me souviens, j’avais cuisiné, j’étais heureuse, j’ai rendu visite à mon petit ami et, sur le chemin du retour, j’ai été kidnappée. Quand ma famille est arrivée chez le ravisseur, ma mère a voulu me ramener, mais ma grand-mère m’a demandé de ne pas déshonorer la famille : tout le village avait parlé de la fuite de ma sœur, c’était une honte. J’ai commencé à pleurer. Elle m’a suppliée de rester. Alors je suis restée.»

Pendant des années, j’ai ressenti presque quotidiennement la menace d’être agressée sexuellement, en particulier lorsque je me douchais avec 150 autres prisonniers. Une fois, j’ai dit au personnel que je ne me sentais pas en sécurité avec mon compagnon de cellule, mais le gardien m’a laissé sans surveillance et m’a enfermée avec lui. Mon codétenu a fini par brandir un couteau et m’a violée. En prison, on vous fait constamment sentir que vous êtes différent. On m’a dit : “On ne peut pas violer quelqu’un qui est gay.” Le fait d’être une femme trans ou de sortir de la culture hétérosexuelle en prison signifie que personne ne vous porte la moindre considération. Aujourd’hui, je suis sortie, et j’aide des personnes qui vivent entre les murs les mêmes traumatismes que moi. Je peux surveiller le système qui m’a si mal traitée et, je l’espère, apporter des solutions.»

«

«Je suis sa mère, je la connais. J’ai remarqué ses sautes d’humeur, elle s’énervait pour un rien, faisait des cauchemars et ne mangeait plus comme avant. Lorsqu’elle m’a dit que son instituteur l’avait “lavée” quand elle était allée aux toilettes, j’ai compris. Sous le choc, j’ai commencé à enquêter. Un parcours du combattant. La plupart des parents croient l’instituteur davantage que leur fille ; certains sont venus me menacer en prenant la défense de cet homme ! D’autres ont tout de même écouté. Nous estimons aujourd’hui qu’au moins vingt autres élèves de sa classe ont été ses victimes. Nous en avons parlé à l’école, mais la direction avait déjà décidé de le muter dans une autre maternelle. Ils étaient au courant. Apparemment tout le monde l’était. Je n’arrive plus à dormir, j’ai perdu 17 kilos. Je suis obsédée par ce qui est arrivé à ma fille. Je suis fière de m’être battue pour elle, d’avoir porté plainte et osé demander justice. Mais l’année prochaine, un nouveau maire sera élu à Bogotá. L’administration changera. Je sais que l’affaire sera classée. Ni cet homme ni ceux qui l’ont protégé n’auront à répondre de leurs actes.»

« Les femmes militaires sont vues par l’armée comme faibles et émotives. Alors nous minimisons sans arrêt nos blessures et refusons d’être considérées comme des victimes. Lorsque j’ai fini par dire à mon petit ami ce que mon commandant m’avait fait, j’ai vu les larmes et la douleur dans ses yeux, et j’ai enfin compris que quelque chose de grave était arrivé. J’avais encore du mal à me percevoir comme victime de viol quand mon supérieur a été arrêté et démis de ses fonctions. Il est pourtant resté libre malgré une nouvelle affaire. J’ai pleuré en pensant à cette jeune fille qui n’avait pas été entendue et je me suis maudite de ne pas avoir accusé cet homme plus tôt. C’était un violeur, oui. La première fois que j’ai raconté mon histoire en public, c’était des années plus tard, dans une conférence non mixte de vétéranes. Je sentais la colère bouillonner en moi, alors j’ai parlé, en larmes, de cette “relation” que j’avais eue avec mon commandant, toujours incapable de voir ou de dire à quel point il m’avait manipulée au cours de cette année de soumission sexuelle. Ce fut un soulagement terrible. Une des gradées m’a regardée dans les yeux, et m’a dit que ce n’était pas de ma faute. Là, j’ai vraiment été libérée.»

Coupables « Le viol a longtemps été défini par les limites de la ville. S’il avait lieu à l’intérieur des murs, on supposait que la femme aurait pu hurler et être entendue, elle était donc punie de mort comme l’agresseur. S’il se déroulait à l’extérieur de la cité, seul l’homme était considéré comme coupable.»

Victimes « “Les violeurs ont presque toujours les yeux scintillants, les traits délicats, les lèvres et les paupières enflées. La plupart sont fragiles ; certains sont bossus.” Selon le criminologue italien du xixe siècle Cesare Lombroso, la biologie et la “race” peuvent déterminer une prédisposition au crime. Il existerait un “cerveau du violeur” »

Vierges « Le sexologue espagnol Ángel Martín de Lucenay était très lu au début du xxe siècle. Misogyne, raciste, il expliquait que les hommes vérifiaient la virginité des femmes en observant “l’ouverture étroite de leurs parties intimes, leur ventre lisse et leur poitrine turgescente”. Certaines, pour resserrer leur vagin, utilisaient des pommades très dangereuses faites de pieds de bélier, de cornes de cerf, de graines de coing et d’eau de rose.»

Menteuses « Dans de nombreux pays, des médecins “vérifient” qu’il y a bien eu abus sexuel en contrôlant l’étroitesse du vagin de la victime. S’il est trop large, c’est que la femme est habituée aux relations sexuelles, elle peut donc mentir sur son viol. Cette pratique n’a aucun fondement médical. Le test des deux doigts a été aboli par la Cour suprême du Bangladesh en avril 2018.»

Brûlées « L’Agni Pariksha, le test du feu, est utilisé dans certaines communautés d’Inde. Pour prouver sa virginité, la femme doit porter un fer rouge de deux kilos sans que la paume de sa main soit brûlée. Si elle échoue, elle doit nommer l’homme qui lui a pris sa virginité et payer une amende.»

Rafistolées « Une entreprise chinoise propose, pour 30 dollars, un kit d’hymen artificiel (des pilules rouges simulant le sang qui coule, à insérer dans le vagin avant le rapport). Plus dangereux, des chirurgiens proposent de “réparer” l’hymen au cours d’une opération. Courante dans plusieurs pays du Moyen-Orient, cette pratique se propage en Europe.»

Monnayées « Le viol a longtemps été considéré comme un vol. On dévalisait le père, qui devait vendre sa fille vierge. Ou on spoliait un mari. Les futures épouses s’achètent et se volent encore dans de nombreux pays.»

Muselées « Des brides étaient utilisées au Moyen Âge en Europe. Ces outils de punition châtiaient les femmes bavardes, menteuses, désobéissantes.

“Que la femme se taise à l’église”, disait saint Paul au IVe siècle. Certains ont reformulé : “Qu’elle se taise en présence d’un homme.” »

Chastes « Au Moyen Âge, des ceintures de chasteté en métal étaient censées protéger les femmes de viol autant qu’elles les empêchaient de se masturber ou de tromper leur mari parti à la guerre. L’idée a survécu : aujourd’hui des entreprises développent des ceintures “antiviol ”.»

Oubliées «Jusqu’à la fin du xviie siècle, aucun terme médical ne désignait le vagin, fréquemment nommé par des périphrases, comme le “fourreau de l’épée”. Il a fallu attendre 1998 pour que l’urologue australienne Helen O’Connell étudie l’anatomie du clitoris et explique que, plus qu’“un petit bouton”, cet organe possède des ramifications de quatre centimètres sous l’os pubien.»

C’est probablement le projet d’une vie. Laia Abril, trentenaire espagnole, s’est lancée dans le récit photographique d’une « Histoire de la misogynie » qui lui ressemblerait, totale et engagée. Nous sommes en 2016. Avant #MeToo. La presse oppose un silence gêné aux propositions de l’ancienne étudiante en journalisme devenue photographe, dressant « des murs hauts comme le niveau d’inconfort que le sujet provoque ». La violence des hommes n’est pas un objet d’étude. Après « On Abortion » (« De l’avortement »), elle se plonge dans « On Rape » (« Du viol »), chapitre dans lequel elle articule histoire, anthropologie, médecine et théologie pour penser l’ensemble des représentations qui permettent aux hommes de posséder le corps des femmes.

« Je m’intéresse moins au viol qu’au système qui le permet, de l’école à la prison, en passant par l’Église ou l’armée. Il ne s’agit pas d’entendre les victimes. Certainement pas de leur tendre un micro, de leur mettre la pression pour qu’elles parlent publi quement. Celui qui doit être exposé, soumis à l’examen, c’est le système ! » Pendant deux ans, Laia Abril lit tout, photographie beaucoup. Chacune de ses expositions raconte son che minement. Elle dit qu’elle a « perdu espoir ». Qu’elle serait incapable de passer autant de temps sur le sujet des féminicides : trop dur. Qu’elle pourrait passer à l’action violente, avec toute la colère accumulée, mais qu’elle reste « une féministe calme ». Pour elle, la culture du viol n’est pas un mythe. La penser, l’articuler, c’est déjà la déconstruire. La porte d’entrée d’une vraie révolution. M.Q.

Olivia Gazalé a enseigné la philosophie pendant vingt ans, notamment en classes préparatoires et à Sciences-Po Paris. Elle est l’autrice de Je t’aime à la philo. Quand les philosophes parlent d’amour et de sexe (éd. Robert Laffont, 2012) et du Mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes (éd. Robert Laffont, 2017).

Dans son essai Le Mythe de la virilité, la philosophe Olivia Gazalé démonte les ressorts de la hiérarchisation des sexes, qui accable les femmes autant qu’elle piège les hommes.

N Que vous évoquent les images de Laia Abril ? Elles sont saisissantes ! Ces vêtements rappellent cette phrase entendue par trop de victimes : « Mais vous étiez habillée comment, le jour où c’est arrivé ?», comme si le fait qu’elles portent une jupe, qu’elles soient nues sur une plage ou dans une salle de bains justifiait quoi que ce soit. La femme doit être coupable pour que l’homme ne le soit pas. Cela renvoie aux vieux archétypes de la femme prédatrice, tentatrice, maléfique ; elle est sirène, sorcière, Cassandre, Pandore, Ève qui croque la maudite pomme. Il faut la domestiquer. La dompter. Notre mythologie induit l’idée de culpabilité et légitime la punition. Elle justifie la violence.

Existe-t-il une « culture du viol » ?

Absolument. Si on considère l’ensemble des violences sexuelles – les agressions, les attouchements, les harcèlements, les rapports conjugaux pas toujours désirés, etc. –, on ne peut nier qu’il y a un problème. La culture du viol s’appuie d’abord sur l’impunité des coupables.

Eux-mêmes souvent ne se voient pas comme fautifs ! Cela vient en partie des formes de l’amour courtois du Moyen Âge : l’idée que le chevalier, à force d’opiniâtreté, finira par faire capituler sa belle. Avec ce lexique guerrier : la conquête, l’assaut, faire le siège devant chez elle… Il faut la forcer puisque, dans un premier temps, la femme dit toujours non, avant de finir par dire oui. Cette idée est féroce. La culture du viol, c’est aussi une culture du silence. Le verbe est du côté de l’homme ; sa parole a davantage de poids que celle d’une femme. Il n’y a qu’à voir les réunions de travail, ou les oraux de concours, qui valorisent les hommes. Ainsi, jusqu’à l’apparition du mouvement #MeToo, la plainte d’une femme au commissariat n’était pas écoutée, ou alors avec suspicion.

En janvier, en pleine vague de témoignages sur des faits de viols et d’incestes, une militante féministe a écrit sur Twitter : « Comment faire pour que les hommes cessent de violer ? » Son compte a été suspendu, comme celui de nombreuses féministes qui avaient repris le message. Au-delà de la responsabilité de Twitter, qui a supprimé son post alors qu’il ne contenait ni propos outranciers ni appel à la violence, comment expliquez-vous que cette phrase ait entraîné tant de réactions agressives ?

Le déni ! Une culture fait système. Elle rend inaudible et impensable ce qui bouscule ses fondements.

Reconnaître une violence systémique, c’est prendre conscience de l’altérité de la femme : elle n’est pas un objet que l’on possède, dont on dispose, uniquement à des fins de procréation ou de plaisir. Elle pense ! Elle peut ne pas

être d’accord ! Elle veut gérer son compte en banque (ce qu’elle ne peut faire en France – sans avoir à demander l’accord de son mari – que depuis 1965), avorter (depuis 1975), transmettre son nom à son enfant (depuis 2005), ou réclame qu’on lui demande l’autorisation de cisailler son vagin pour une épisiotomie ! En exigeant cela, elle déroge à une règle millénaire. Là encore, elle doit être punie.

Laia Abril photographie de manière très frontale les objets de la domination masculine. Les femmes sont absentes ou hors champ. Comme elle, vous vous intéressez moins aux victimes qu’aux origines de la violence. Pourquoi ? Les hommes fondent depuis toujours leur domination sur des qualités prétendues naturelles : la force, la puissance, l’intelligence, la rationalité. Mais parler d’un mythe

de la virilité, c’est montrer qu’il s’agit d’une construction imaginaire. Je souhaitais déconstruire la hiérarchie des sexes. Convoquer l’histoire, le droit, la religion, la science, pour constater que la soumission des femmes n’a pas toujours existé. Le «viriarcat» correspond à une ère qui prendra fin un jour parce qu’elle enferme les femmes mais aussi les hommes. La virilisation du monde est un piège pour les deux sexes.

Pendant très longtemps, précisez-vous, les deux sexes se sont partagé le pouvoir. À l’époque préhistorique, les divinités étaient féminines, les femmes étaient parées de mystère. Et la domination masculine n’existait pas. Pendant des dizaines de millénaires, l’humanité tout entière célébrait une déesse mère des origines, qui portait différents noms selon les continents. Il y avait un féminin sacré, avec ses prophétesses et ses temples. La société était matrilinéaire : les enfants portaient le nom de la mère puisque c’était la seule filiation avérée.

On ignorait tout de la procréation, on ne savait pas qu’il y avait un lien entre l’accouplement, la fécondation et la grossesse. La femme devait être dotée de pouvoirs surna turels pour s’arrondir ainsi et créer la vie ! Les femmes égyptiennes, étrusques, celtes pouvaient commercer, circuler, posséder, administrer, hériter, léguer, assister à des banquets, exercer des fonctions religieuses, et même parfois divorcer. Il y avait un équilibre, une juste répartition des pouvoirs. Ce n’était pas «la femme est l’égal de l’homme», mais « l’un est l’autre », pour reprendre la formule d’Élisabeth Badinter.

»

«Jusqu’à l’apparition du mouvement #MeToo, la plainte d’une femme au commissariat n’était pas écoutée, ou alors avec suspicion.»

Cela sonne comme un paradis perdu. Que s’est-il passé ?

On a longtemps expliqué la révolution patriarcale, entre 5000 et - 3000 av. J.-C., par la naissance de la guerre.

On a découvert les métaux, fabriqué des armes, inventé le mors pour domestiquer les chevaux. On s’est sédentarisés. Le territoire est devenu un enjeu ; la conquête, un objectif. La guerre nécessitait ses héros, ses chefs, ses soldats, ses victimes : une virilisation du monde. Depuis une quarantaine d’années, les chercheurs ont une autre théorie. Si on ne chasse plus les bêtes mais qu’on les élève, on peut les observer. L’homme découvre le rôle du sperme, il prend conscience de l’implication du mâle dans la procréation et de la concurrence pour le ventre des femmes. La traîtresse peut porter l’enfant de n’importe qui ! Pour contrer ce doute, il va falloir inventer un système. Ce sera le patriarcat, une idéologie fabriquée de toutes pièces.

Sur quoi repose cette idéologie ?

Le «viriarcat» est un système complet, complexe, extrê mement cohérent – sinon il n’aurait pas survécu jusqu’à aujourd’hui. Il convoque toutes les disciplines pour justifier l’infériorisation des femmes, de la littérature à la méde cine, en passant par le droit. En mythologie par exemple, la Déesse des origines est peu à peu remplacée par des dieux masculins, Zeus, Brahma, Yahvé, Jupiter, puis par les dieux monothéistes. Puisqu’Adam est créé à l’image de Dieu, dans la célèbre phrase de la Genèse, le corps de l’homme revêt une dimension sacrée. Il faut être grand, avoir les épaules larges, un beau triangle. Chez Aristophane, on trouve même

des détails sur la fesse rebondie et la verge menue.

Cela influence durablement les représentations artistiques et médicales du corps humain dans le monde chrétien.

Dans les premiers traités d’anatomie de la Renaissance, il n’y a que des hommes. Dans tous les domaines, l’homme s’approprie le logos, la parole, le discours. La sagesse, la science, la raison, c’est lui. La femme hérite de l’eros : la passion, la passivité, l’émotion, la folie ; elle est guidée par sa vocation naturelle mais exclusive à la maternité. Le christianisme diabolise Ève mais rachète la figure de Marie. Il faut être mère et vierge : débrouillez-vous avec ça !

Vous rappelez que la théorisation de l’infériorité de la femme par rapport à l’homme est née en Occident. Nous la devons à Aristote, l’un des penseurs les plus influents de l’Antiquité. Selon lui, la naissance d’une fille est due à une anomalie dans la gestation. C’est un raté. Aristote ne fonde pas sa hiérarchie sur un critère de puissance – c’est dommage, car il aurait été facile de le contester, il aurait suffi de lui présenter une femme forte et un homme peu musclé. Il élabore plutôt une hiérarchie des fluides humains. Le sperme est supérieur au lait maternel. Le sang masculin est supérieur au sang féminin. Le Moyen Âge va faire reposer la hiérarchie des sexes sur cette différen ciation du sang : l’homme donne son sang, il le verse sur un champ de bataille. Il est héroïque, actif. La femme, elle, perd son sang tous les mois. Elle est passive. Elle ne sait pas quand ses règles vont arriver, ce n’est jamais au bon moment. Elle se subit ; elle est donc faite pour subir. Elle ne se gouverne pas elle-même, comment pourrait-

elle gouverner les autres ? L’homme, lui, se maîtrise. En Rome antique par exemple, un vrai homme ne crache pas, n’éternue pas, ne bâille pas. La virilité, c’est d’abord de l’autocontrôle, de l’autorépression.

Dans la France des xvie et xviie siècles, des tribunaux de l’impuissance jugeaient les maris pris en faute. La société ne supportait pas qu’un homme ne maîtrise pas son sexe ? Elle ne le supporte toujours pas, si ? Le tribunal pouvait prononcer le divorce, puisque le mari violait le sacrement du mariage, ou demander des dommages et intérêts pour l’épouse lésée. Les origines de cette sanctification du phallus remontent à saint Augustin, pour qui l’impuissance est un péché, une malédiction divine. La femme est un réservoir pour le sperme sacré, un vase, une terre qu’il faut fertiliser.

Pensez à la phrase qu’on dit aux enfants, «papa va planter la petite graine », ou à la représentation des petits sperma tozoïdes qui font la course jusqu’à l’ovocyte, alors que l’on sait aujourd’hui que c’est l’ovocyte qui choisit son spermatozoïde. La femme est une chose. L’homme est d’autant plus viril qu’il fait bon usage de son sexe et se vante de ses nombreuses conquêtes. Comment ces deux archétypes, mis l’un face à l’autre, pourraient-ils ne pas aboutir à une culture du viol ?

Si la virilité est une construction, alors comment un homme devient-il viril ?

J’aime reprendre l’expression de Simone de Beauvoir :

« On ne naît pas viril, on le devient.» On devient un vrai

homme, selon les standards patriarcaux, en intériorisant tout un tas d’injonctions. La virilité est quelque chose qu’il faut sans cesse prouver – d’ailleurs, le mot «testicules » vient de testis : la preuve, comme dans «témoigner» ou «testament». Je parle souvent de « dres sage des corps masculins ». Cela passe par des rites initiatiques, des humiliations, des bizutages, voire des viols, comme dans la pédagogie pédérastique de la Grèce antique, où les hommes participaient à l’éducation des jeunes garçons en les sodomisant. Rome avait ses fouets, avec des osselets au bout pour augmenter la douleur ; les maîtres d’école avaient des baguettes jusqu’à récem ment pour taper sur leurs élèves. On apprenait à coups de taloche. Pourquoi ? Parce qu’il fallait fabriquer des guer riers. Des garçons qui désiraient la « belle mort ». Dans l’Antiquité, pendant leur service militaire, les adolescents étaient abandonnés à leurs seules forces dans la nature, avec pour ordre de se cacher le jour et de chasser ou de voler de quoi manger la nuit. À Sparte et à Athènes, les soldats morts au combat avaient droit à une sépulture, les autres n’avaient pas leur nom sur leur tombe. En France, ce mythe du guerrier connaît son apogée avec la Révolution. La conscription devient obligatoire. On destine le corps masculin à être le bouclier de la nation. Sous la IIIe République, on crée des bataillons scolaires, on apprend à se servir d’un fusil dès l’école. Ce qui m’a frappée, en travaillant sur cette histoire de la virilité, c’est le rapport à l’obéissance. Fabriquer un homme, c’est fabriquer un être fanatiquement servile. Le fascisme, à cet égard, est un exemple paroxystique.

«

Ce qui m’a frappée, c’est le rapport à l’obéissance. Fabriquer un homme, c’est fabriquer un être fanatiquement servile.»

Le IIIe Reich a exterminé les Juifs et les Tsiganes, mais aussi les homosexuels. Qu’est-ce qui se joue dans le rapport entre virilité et homosexualité masculine ? Être un homme, c’est d’abord ne pas être une femme. C’est détester tellement la femme qu’on veut se construire à l’opposé. L’homosexuel, l’efféminé, vient briser cet ordre social. Il remet en cause l’identité des autres hommes. Les femmes n’ont cure de la sexualité des lesbiennes parce qu’elle ne remet pas en question leur propre sexualité. La sexualité gay, vue par un hétérosexuel, ce n’est pas une liberté, c’est un renversement du monde. Le virilisme est craintif. Il procède d’une inquiétude.

À la domination de l’homme sur la femme s’ajoute donc une hiérarchie entre les hommes.

Bien sûr. Aristote, encore lui, a aussi théorisé l’infériorité des esclaves par rapport aux hommes libres. Certains hommes, selon lui, sont par nature destinés à servir les autres ; ils sont naturellement, ontologiquement, métaphysiquement inférieurs. Le virilisme est à l’origine du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme. Si l’on veut un surhomme, il faut désigner un sous-homme. Pour le Grec, c’est le «barbare». Pour le colon, c’est le «sauvage» et l’indigène. Pour le nazi, c’est le Juif.

C’est aussi une affaire de classe. Au xixe siècle, les serveurs dans les brasseries ou les domestiques n’avaient pas le droit de porter la moustache : ils n’avaient pas obtenu leur brevet de virilité. Il y a eu en 1907 une grève des limo nadiers, qui réclamaient le droit de porter la moustache, comme leurs clients.

Les hommes seraient donc… victimes ?

Ils sont victimes d’un système qui les maltraite et les emprisonne, oui. Ce n’est pas facile d’être un homme, loin de là. Mais ils sont aussi complices de ce système qui malgré tout leur offre des avantages, des privilèges. C’est pour cela que la ligne de défense que les Anglo-Saxons résument par la formule « Not all men » est discutable : certes, tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne battent pas leur femme, tous les hommes ne sont pas homophobes. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas bourreaux. Mais ils se rendent souvent complices des violences en fermant les yeux quand cela sert leurs intérêts.

On parle aujourd’hui de crise de la virilité. Est-ce que cela vous paraît pertinent ?

La virilité fait l’objet d’un deuil sans fin. Depuis Aristophane, on entend ce refrain nostalgique : les hommes ne sont plus de vrais hommes, c’était mieux avant. Dans tout mythe, il y a l’idée d’un âge d’or, d’un paradis perdu. Pour autant, je ne peux nier que la masculinité se trouve transformée depuis environ un siècle. D’abord, le mythe guerrier s’est effondré. Des millions de jeunes gens sont partis à l’été 1914 la fleur au fusil, avec des représentations de combats héroïques, de casques étincelants, de chevaux dressés face à l’ennemi. Ils se sont vus rampant dans la boue, le froid, la faim, la peur surtout.

L’homme des tranchées avait peur. Les gueules cassées révèlent une vulnérabilité dont la société ne veut pas.

Avec la guerre du Vietnam, moins de soldats américains sont morts au combat que suicidés des suites de leurs

traumatismes. Puis c’est au tour du mythe du travailleur de s’effondrer. Il était musclé, fier de son outil, indispensable, porté aux nues par le bolchevisme. Il est balayé par la révolution du travail, le fordisme, le taylorisme, qui l’astreignent à des gestes répétitifs et vides de sens, puis la tertiarisation, qui le cloue à une chaise de bureau. Le chômage de masse fait le reste. L’homme devient pré caire. Enfin, c’est le mythe de la paternité qui se voit bouleversé. Les familles d’aujourd’hui ne sont plus construites autour de la figure centrale du pater familias, qui régnait en maître sur les membres du foyer. Elles sont monoparentales, homoparentales, recomposées, uniques. Alors c’est quoi, un homme, si ce n’est plus un guerrier, un travailleur, un père ?

Les masculinistes, ce mouvement qui se projette comme un pendant mâle du féminisme, très organisé et actif aux États-Unis, estiment que cette crise de la virilité est la faute des femmes. Elles seraient allées trop loin, et les auraient dépossédés de leurs prérogatives.

Cette transformation de la virilité est une simple consé quence des pièges que les hommes se sont tendus à eux-mêmes. Les injonctions qui pèsent sur eux sont trop coercitives, trop paradoxales. Elles deviennent illisibles. Les masculinistes font une très mauvaise lecture de la société : ils estiment qu’il doit toujours y avoir un dominant et un dominé. Si les femmes ne veulent plus être dominées, cela voudrait dire qu’elles veulent dominer les hommes. Mais rien n’est plus faux. Donner un droit à quelqu’un ne signifie pas en déposséder celui qui en était jusque-là l’unique bénéficiaire. Cela vaut pour les homosexuels, les Noirs, les Arabes, les gros, et toutes celles et ceux qui sont discriminés aujourd’hui. Mais ces discours masculinistes ne sont pas près de disparaître : la société produit trop de décalage entre les injonctions viriles et la réalité économique et sociale.

Hommes et femmes devraient-ils s’allier pour penser une société sans domination ?

Déconstruire les stéréotypes de genre est une libération pour les deux sexes. Le féminisme, ou l’antisexisme, est un humanisme. La révolution du féminin ne s’accomplira que quand aura eu lieu la révolution du masculin •

« Les masculinistes font une très mauvaise lecture de la société : ils estiment qu’il doit toujours y avoir un dominant et un dominé.»

« La sexualité gay, vue par un hétérosexuel, c’est un renversement du monde. Le virilisme est craintif. Il procède d’une inquiétude.»

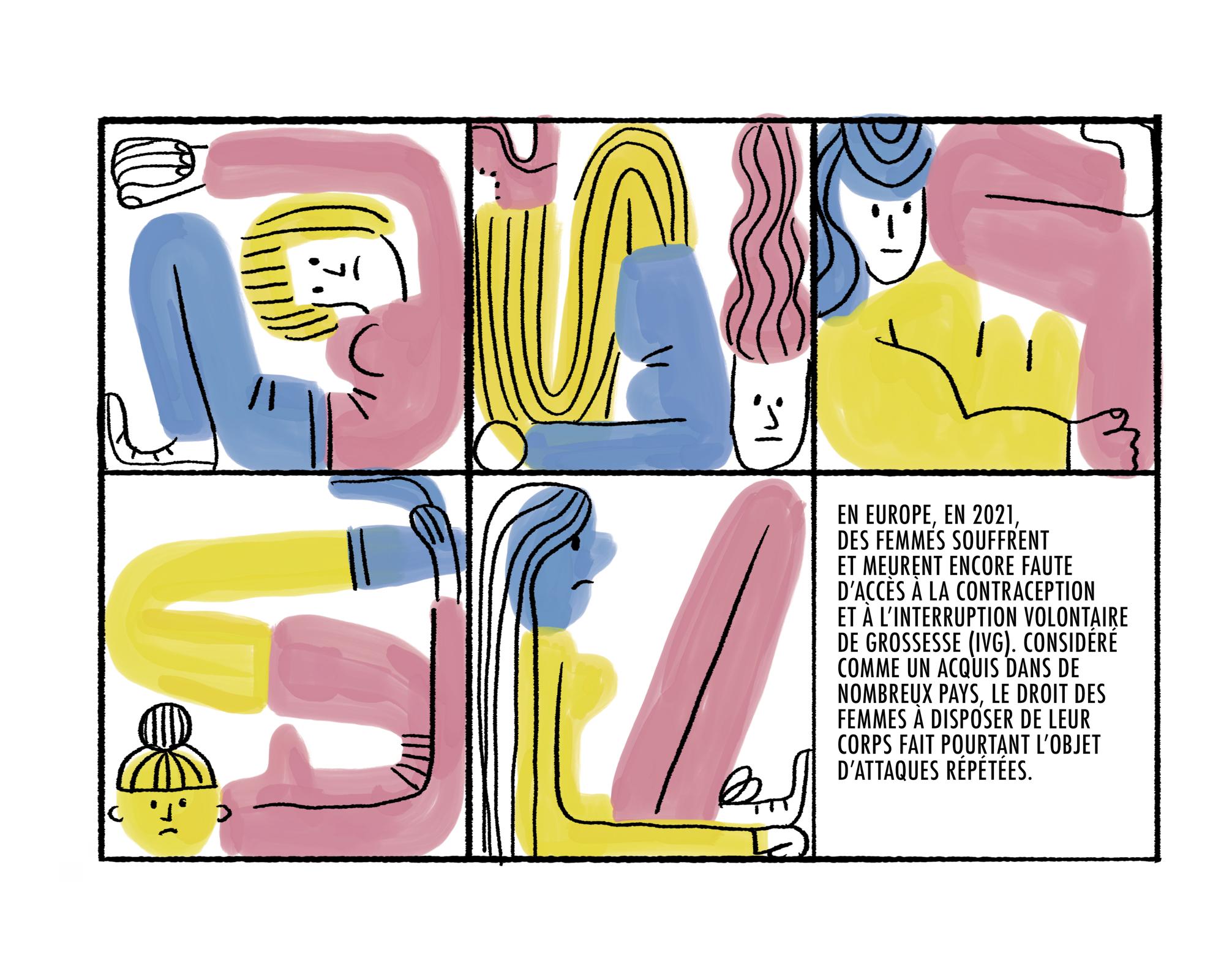

ont basculé sous le seuil de pauvreté en 2020 à cause de la crise du Covid-19. Selon les projections d’ONU Femmes et du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le taux de pauvreté des femmes devrait augmenter de 9,1 % entre 2019 et 2021 –alors qu’il aurait dû diminuer –, creusant encore un peu plus l’écart avec les hommes.

« Le Covid-19 est une crise avec un visage féminin », affirme Antonio Guterres, le secrétaire général de l’Onu.

de signalements pour violences conjugales