Tutti i d iritti riservati Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione

© BY UFFICIO STORICO SME • ROMA 1980Le fotografie sono state riprodotte, da originali d'epoca, nel laboratorio fotografico dell 'Ufficio Storico dal maresciallo maggiore Vittorio Pontiggia e dal sergente maggiore Daniele Prinarl.

La fotografia è divenuta , in un arco di tempo molto breve , il più immediato, semplice e comprensibile mezzo di documentazione e di espressione, il vero linguaggio universale del nostro tempo . Oggi, infatti, non esiste settore nel quale la fotografia non sia protagonista: dalla medicina all'informazione, dall'astronautica alla geodesia , dalla grafica alla meteorologia.

Questo volume vuole far conoscere il notevole contributo che l'Esercito italiano ha dato alle fasi iniziali dello sviluppo della fotografia, intesa sia come strumento sussidiario di ricerca sia come mezzo di documentazione visuale sia come espressione artistica.

L'amb iente militare italiano, infatti, comprese molto presto l'utilità pratica del nuovo mezzo e non solo si distinse nella realizzazione di apparecchi fotografici più avanzat i e di obiettivi di miglior rendimento, ma dette il primo impulso all'impiego della fotografia anche in discipline non militari come l'archeologia , la geomorfologia , l'urbanistica. l primi <<corrispondenti dì guerra "• inoltre, furono gli stessi ufficiali combattenti e la notevole quantità dì fotografie da loro realizèate e conservate nell'archivio dell'Ufficio costituisce una fonte preziosa di documentazione , non priva talora anche di un certo valore artistico.

IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO

IL CAPO DELL'UFFICIO STORICO

§ 1. La fotografia nacque ufficialmente il 19 agosto 1839, quando il famoso astronomo François Arago presentò al consesso di scienziati dell'Accademia delle Scienze e delle Arti di Francia la scoperta di Louis Jacques Mandé Daguerre (1).

Un mezzo di tale portata non poteva non interessare i militari, per il contributo che esso era in grado di dare allo sviluppo delle scienze militari.

Già nel 1847, infatti, il gBnerale Ignazio Porro iniziava le sue ricerche per l'applicazione della fotografia alla geodesia (la conoscenza del terreno, ieri come oggi, è uno degli elementi dominanti nello studio sia della strategia sia della tattica). Pochi anni dopo , nel 1855, egli realizzò un apparecchio fotografico , con il quale fece i primi esperimenti di fototopografia (2).

1 - 1855 Primo apparato panoramico di Porro per fototopografia (Museo del Genio)

(1) La paternità della fotografia in verità è ancora oggi controversa; molti Autori, spesso non a torto , attribuiscono ad altri il merito della scoperta. Resta comunque incontestabile il fatto che fu l'annuncio dato da Arago a far conoscere, al mondo intero, la fotografia

(2) La fototopog rafia, come l a fotogrammetria, consiste nel rilevare il terreno mediante la fotografia Il metodo offre due evidenti vantaggi, in confronto ai disegni e agli schizzi: è veloce e. soprattutto, è molto più preciso. Non è solo con la nascita della fotografia che il sistema della celerimensura (letteralmente misura veloce) ha affascinato i topografi: nel 1811 una relazione del capitano Ferdinando Visconti commentava favorevolmente il tachigoniometro di Marzari-Pencatl, costituito da una camera oscura graduata e da un teodolite (TATOLI, Antonio: ,, Circa l'Impiego della camera oscura nelle levate topografiche », Roma, 1903)

L'apparecchio del Por ro era di concezione semplice: una camera oscura cilindrica, con un obiettivo di identica forma, attraversato da un diaframma e vuoto all'interno; al momento dell'uso, l'obiettivo veniva riempito d'acqua, diventando cosi un rudimentale complesso ottico telefotografico. Sulle sue esperienze, il Porro scrisse una memoria sulla rivista "Il Pol itecnico ''• intitolata "Ap plicaz ione della fotografia alla geodesia ''· Negli anni seguenti al 1855 continuò nei tentativi di perfezionare il sistema; purtroppo mori proprio quando stava per tradurre in pratica tutti i suoi studi (1857).

Gli studi, gli strumenti e gli apparati del Porro vennero rilevati dal direttore dell'Officina Filotecnica di Milano , l'ingegnere Angelo Salmoiraghi, che ben presto doveva diventare celebre nella costruzione di strumenti di precisione.

Dopo il Porro , fu l'allora capita no Giuseppe Perrucchetti ad interessarsi di fotografia , o meglio ad utilizzare le fotografie per suoi studi.

Il Perrucchetti infatti, che fu valente studioso e scrittore , versatissimo soprattutto ne:le discipline geografiche , dal 1871 al 1875 eseguì una serie di ricognizioni sulle Alpi ; nelle relazioni che presentò .. di tali ricognizioni , egli fece largo uso di fotografie (a volte completate · da disegni), soprattutto per le zone di interesse militare (3).

L'idea dell 'uso della fotografia , come insostituibile mezzo oggetti'JO per riconoscere il terreno nel modo più preciso possibile , attirava sempre più i militari.

Nel 1875 il tenente Michele Manzi, durante una campagna topografica negli Abruzzi , nell'eseguire il rilevamento del Gran Sasso, corredò con fotografie i dati ricavati con 13 tavoletta pretoriana (4), per meglio "disegnare, il terreno. l suoi la·11ori furono molto apprezzati dal direttore dell'Istituto Geografico Militare, il generale Ezio de Vecchi, che l' anno successivo gli diede l'mcarico di eseguire nuove prove sul Moncenisio, servendosi sempre della tavoletta pretoriana e di una comune macchina fotografica. Al rientro, il Manzi riportò diversi panorami con cui fu possibile eseguire la levata al 10.000 del ghiacciaio di Bard

Nonostante l'indiscutibile utilitt della fotografia applicata alla topog rafia, suffragata da ta l i esperimenti, i risultati vennero in un certo qual modo messi in discussione, tanto che una commissione riunita nello stesso anno (1876) per giud icare i lavori del Manzi , decise di sospendere i rilevamenti fatti con l'ausilio del nuovo mezzo. In verità alcune difficoltà oggettive esistevano: le macchine non erano perfette e adatte allo scopo, i sistemi ottici davano scarsi risultati soprattutto in montagna , le lastre usate erano ancora quelle al collodio umido (5).

(3) Fu a seguito di tali ricognizioni che il Perrucchetti diventò il più tenace propugnatore della sistemazione a difesa dei confini d'Italia, difesa da integrarsi con un corpo spe ciale, per cui si deve a lui la nascita degli alpini.

{4) Strumento classico per il rilevamento delle carte topografiche al 25.000 e al 50.000; è un goniografo costituito da alidada con cannocchiale, ecclimetro e riga graduata

{5) Le lastre al collodio umido avevano l'inconveniente di dover essere preparate sul posto da mani esperte e immediatamente impiegate; per cui richiedevano attrezzatura, personale, tempo e non sempre davano risultati soddisfacenti.

2 - 1871 Veduta d i Posch iavo Ricogn izione del Cap Perrucchett i da Tirano a Sanaden

3 - 1873. Ponte su l T i ci no presso Bell i nzona Ricognizione del Cap Perrucchetti di Bellinzona e dintorn i.

2 - 1871 Veduta d i Posch iavo Ricogn izione del Cap Perrucchett i da Tirano a Sanaden

3 - 1873. Ponte su l T i ci no presso Bell i nzona Ricognizione del Cap Perrucchetti di Bellinzona e dintorn i.

4 - 1873. Strada da Pfunds a Nauders Ricogn i zione del Cap Perrucchetti dell'Alto Adi ge

5 - 1874 Ponte della ferrovia i n Val d ' Eisach. Ricognizione del Cap. Perrucchetti dalla Valle del Piave alla Val Cordevo le

C'è da aggiungere, inoltre, che gli altri eserciti poco curavano, o addirittura snobbavano un impiego così tecnico della fotografia, per cui le decisioni della commissione furono influenzate anche da tali considerazioni.

Fortuna volle comunque che nel 1878 fosse assegnato a capo della Divisione Geodetica dell'Istituto Geografico il colonnello di Stato Maggiore Annibale Ferrere che, intu ita l'importanza degli esperimenti del Manzi, propose di riprendere le prove. Incaricò di ciò l'ingegne re Pio Paganini, dandogli precise istruzioni con l'inte nto finale di studiare la possibilità di ottenere levate topografiche direttamente dai panorami fotografici. La scelta fu indovinata; il Paganini, infatti, servendosi di un procedimento fotografico più pratico (quello al collodio secco) e di un primo apparato fotogrammetrico di sua invenzione (6), fece nel 1878 stesso una prima campagna nelle Alpi Apuane; con parte dei panorami fotografici ottenne la levata topografica al 25.000 delle cave di Colonnata (Carra ra). con curve di livello ogni 5 metri.

Alla prima campagna fototopografica ne seguirono altre, in cui il Paganini si avvalse delle nuove scoperte della chimica fotografica, in special modo di quelle derivanti da lla scoperta di emulsioni sensibili al bromuro d'argento, che consentivano di ottenere immagini di gralì lunga migliori ed erano di pronto e facile impiego (7).

La validità del metodo fu verificata nel 1881 quando, al Congresso Geografico di Venezia, i lavori esposti richiamarono l'attenzione degli osservatori i nternazionali .

Qualche anno più tardi gli sforzi compiuti dall'Istituto furono premiati da due richieste, pervenute dal governo inglese a da quello austriaco, relative a schiarimenti e notizie sulla fotogrammetria.

Si pensi che l'Inghilterra era la patria di Fox Talbot, inventore del primo procedimento fotografico negat ivo - positivo, di Seach Maddox, che sostituì il collodio con il bromuro d'argento, e l'Austria di Voigtlander, il costruttore del primo vero obiettivo a grande apertura.

Inoltre a Londra era stata fondata la prima scuola di fotografia militare, mentre a Vienna vi erano i più illustri teorici di fotogrammetria.

§ 2. La fotografia militare non restò chiusa, come potrebbe sembrare, nell'ambito squisitamente tecnico-scientifico della fototopografia e della fotogrammetria.

Mentre venivano fatte tali ricerche , il Ministero della Guerra si andava sempre più interessando alla fotografia e alle applicazioni che ne potevano derivare.

(6) L'apparato del Paganini era molto semplice; in pratica una comune camera oscura resa rigida e collegata ad un teodolite. Fu successivamente ritoccato e modificato (1884), fino a che i nuovi apparati fotogrammetrici non ne fecero un degno cimelio. La fotogrammetria infatti , si fece sempre più perfezionata e sofisticata, grazie soprattutto alle geniali realizzazioni di due ideatori e costruttori italiani, Umberto Nistri (stereocartografo a proiezione ottica e res tituto ri, 1919) e Ermenegildo Santoni (autoriduttore meccanico, 1920 e periscopio solare, 1921).

(7) A partire dal 1885, con lo sbarco a Massaua. ebbero Inizio anche i rilievi, prima topografici e poi fototopograiici dell'Eritrea e dell'Etiopia (Istituto Geografico Militare, " L'Istituto Geografico in AOI - 1885- 1937 "• Firenze, 1939).

7 - 1878 Fototopog rafia delle Cave di Co lon n at a (particolare)

6 - 1878 Pri mo apparato fototopografico del Paga nini (Ist i tuto Geografi co Mi litare)

8 - 1879 Rapportatore Pagan ini per l evata topografica da fot otopografia

7 - 1878 Fototopog rafia delle Cave di Co lon n at a (particolare)

6 - 1878 Pri mo apparato fototopografico del Paga nini (Ist i tuto Geografi co Mi litare)

8 - 1879 Rapportatore Pagan ini per l evata topografica da fot otopografia

Nel 1863 acquistò in Inghilterra una macchina di Dallmayer per lastre da 18 x 18 pollici; nello stesso anno inviò alcuni ufficiali a studiare i metodi della fotozincografia al Survey Office Nel 1871 l'Ufficio Tecnico del Comitato del Genio Militare (che nel 1872 dette origini all'Istituto Geografico Militare) approntò alcuni " Saggi di fotolitografia "• facendoli precedere da un'introduzione del maggiore Carlo Castelli, che spiegava la tecnica del metodo e la bontà dei risultati.

Si incominciò insomma a ,, fotografare "• a fare nuove esperienze, a tenere il passo con i fotografi '' borghesi "·

Ed è in questa dimensione che la fotografia, da esercitazione accademica, da semplice cronaca o da ricercata testimonianza, acquista il valore d i docum ento storico. Fino a pochi anni fa tali documenti erano poco conosciuti e ancor meno visti, chiusi come erano in archivi e musei; la diffusione dell'immagine ha avuto il merito di portarli alla luce.

Si è scoperto cosi che nel momento stesso in cui la fotografia incominciava a diffondersi, non ci fu avvenimento di un certo interesse o risonanza che non venisse fotografato. Tra gli avvenimenti, quelli che più stavano concorrendo a fare la storia d ' Italia: le guerre.

Salvatore Lecchi documentò i luoghi in cui si era combattuto nel 1849 per l'indipendenza della Repubblica Romana; Luigi Sacchi ed altri nel 1859 fotografarono, nonostante il divieto di Napoleone 111, la 2' Guerra d'Indipendenza; immagini, rimaste anonime, impressionarono il violento bombardamento di Palermo del 1860; Gustavo Reiger e Giorgio Sommer scrissero con la macchina fotografica, e con uno scru-

9 - 1871. Saggio di fotolitografia.

10 - 1871 Particolare del sagg io di foto litografi a

9 - 1871. Saggio di fotolitografia.

10 - 1871 Particolare del sagg io di foto litografi a

11 - 1849. Roma, difesa del Vascello Palazzo Valentini.

12 - 1860. Bombardamento di Pal ermo

13 - 1861 Assed io d i Gaeta Interno della batteria Fico.

14 - 1870. Roma, panoram i c Porta P ia con la bre

11 - 1849. Roma, difesa del Vascello Palazzo Valentini.

12 - 1860. Bombardamento di Pal ermo

13 - 1861 Assed io d i Gaeta Interno della batteria Fico.

14 - 1870. Roma, panoram i c Porta P ia con la bre

polo quasi da cronista, l'assedio e la resa di Gaeta del 1861; Anton io D' Alessandri, tra le tante, lasciò la testimonianza fotografica di Mentana e di Monterotondo; Ludovico Tuminelli, Gioacchino Altobelli e Achille Corelli chiusero il ciclo delle fotografie risorgimentali con la breccia di Porta Pia e la presa di Roma.

Tra le fotografie eseguite da militari ricordiamo quelle che furono fatte nella campagna del 1866, durante l'assedio di Borgo forte, a Forte Motteggiana; sono fotografie inedite , sconosciute anche alla maggior parte degli esperti (8).

L'epopea risorgimentale non ci ha lasciato però solo immagini esaltanti della nostra storia, ma anche pagine meno felici, come quelle della lotta al brigantaggio. Un fatto curioso, quasi un'ironia se non ci fosse poco da ridere: da una parte i fotografi, che tentavano in tutti i modi di effigiare i briganti per evidenti motivi di cronaca e di prestigio; dall'altra i militari, impegnati nella "caccia fotografica per essere in grado, oltre che dimostrare di aver catturato i brigant i, di poterli riconoscere in caso di fuga (si codificava un nuovo uso della fotografia: quello segnaletica ai fini di polizia). In questo " bailamme .. i più d iretti interessati, i briganti, facevano tutto il possibile per sottrarsi all'infernale mezzo che poteva essere causa della loro fine.

Ad una finalizzazione così positivistica dell'immagine, faceva riscontro il tentativo di darle un adegua t o retroterra culturale. A Milano, nel 1863, nacque i l primo pe r iodico fotografico stampato in Ita l ia, grazie al colonnello Ottavio Baratti. Intitolato " La camera oscura ••, di periodicità quindicinale, ebbe una vita difficile (9); il Baratti , comunque:, cercò sempre di pubblicare quanto di meglio e di più qualificato vi fosse allora in materia fotografica, avvalendosi di studiosi i tal iani e stranieri. Non solo: sostenne con tutto l'impegno possibile la creazione di una società di fotografia perché riteneva, e a ragione, che solo in una associaz ione del genere potesse meglio confluire ed essere studiata tutta la relativa problematica, da quella squisitamente tecnica a quella estetica.

La sua idea poté essere realizzata solo molti anni più tardi, grazie ad un altro militare, il colonnello Giuseppe Pizzighelli. Di origine austriaca e già direttore della Sezione Fotografica del Comitato Militare d i Vienna. il Pizzighelli aveva al suo attivo numerose pubblicazioni di tecnica fotografica ed il suo nome era già noto in campo internazionale quando , lasciato il servizio militare, si stabilì definitivamente a Firenze Qui fondò, nel 1889, la Società Fotografica Italiana e diede vita al " Bullettino della Società Fotografica Italiana ••, che, dall'ottobre 1889 all'aprile del 1914, fu la più prestigiosa rivista di fotografia italiana, conosciutissima e ricercata anche all'estero

(8) Omettiamo volutamente il discorso intorno alle migliaia di fotografie formato carta da visita " e formato gabinetto che i militari, secondo il costume dell'epoca, si facevano.

L'omissione è dovuta ad evidenti motivi di spazio: ricordiamo però che esse sono una fonte di insostituibile valore per gli studiosi di uniformologia e per quanti si occupano di figurinistica militare.

(9) Dopo qualche anno il Baratti dovette sospendere la pubblicazione della rivista, che venne ripresa nel 1883. da Luigi Borlinetti (BECCHETTI, Piero : Fotografi e fotografia italiana, Roma, 1978).

1866. Ili Guerra d ' lndependenza. Effetto dei tiri dell'artiglieria italiana su Forte Motteggiana (espugnazione di Borgoforte, 6-18 luglio)

§ 3. Al termine del ciclo risorgimentale, mentre la fotografia perfezionava i mezzi e le tecniche di laboratorio, l'Italia si trovava, dopo pochi anni di pace, ad affrontare nuove guerre: la 1" Campagna d'Africa (1885-1896).

Le prime imprese coloniali , oltre a scuotere gli italiani per l'impegno non indifferente che richiesero e per le poco fortunate battaglie, risvegliarono in tutti la coscienza di Ulisse: la paura e il fascino dell'ignoto, lo stupore e l'ammirazione per un nuovo mondo che si rivelava , e non solo attraverso le migliaia di corrispondenze che giungevano in Italia.

Per la prima volta i militari inviavano a casa, con le lettere, poche incerte immagini di luogh i, case.. gente, piante, animali , usi e costumi , che sembravano provenire da un altro universo.

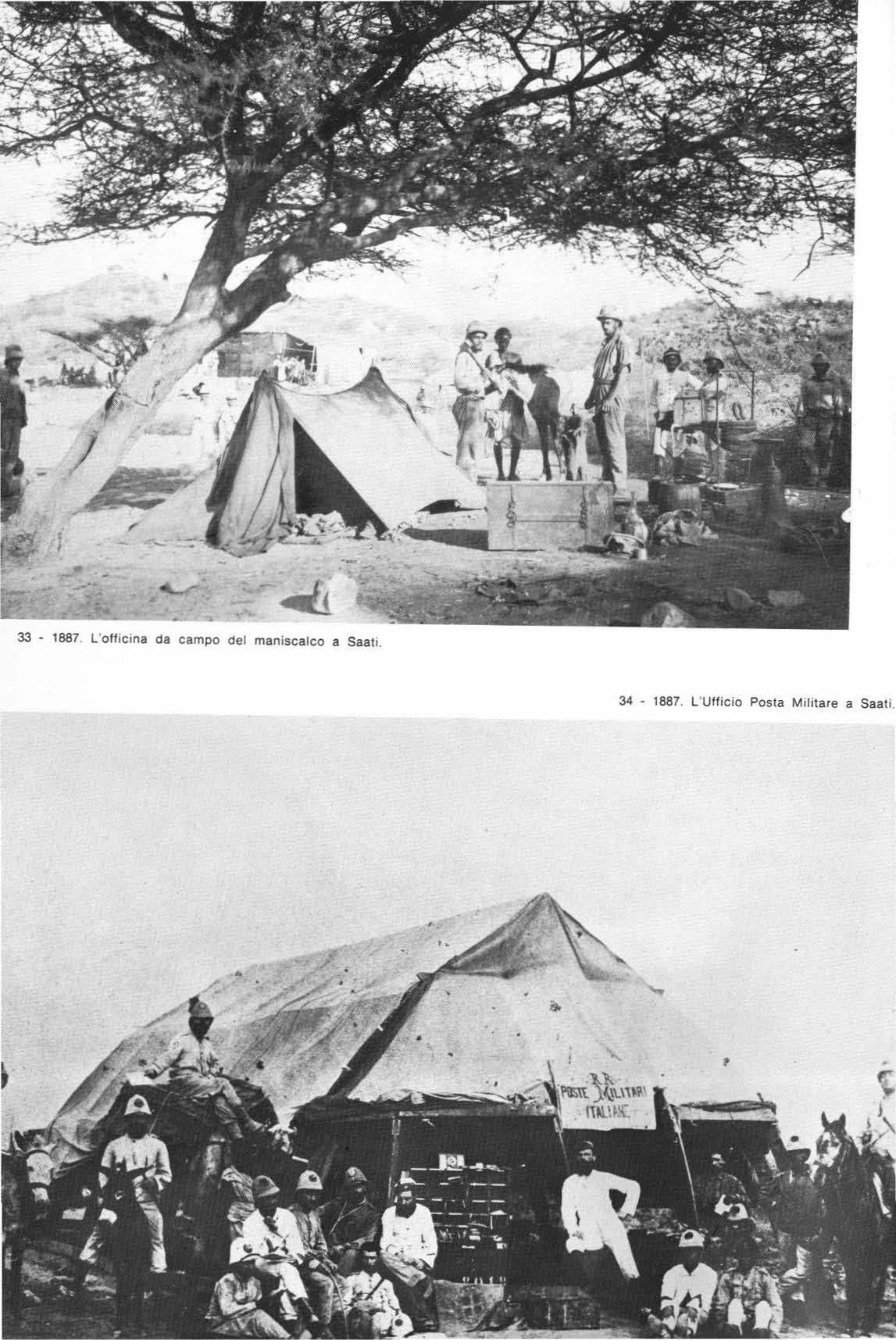

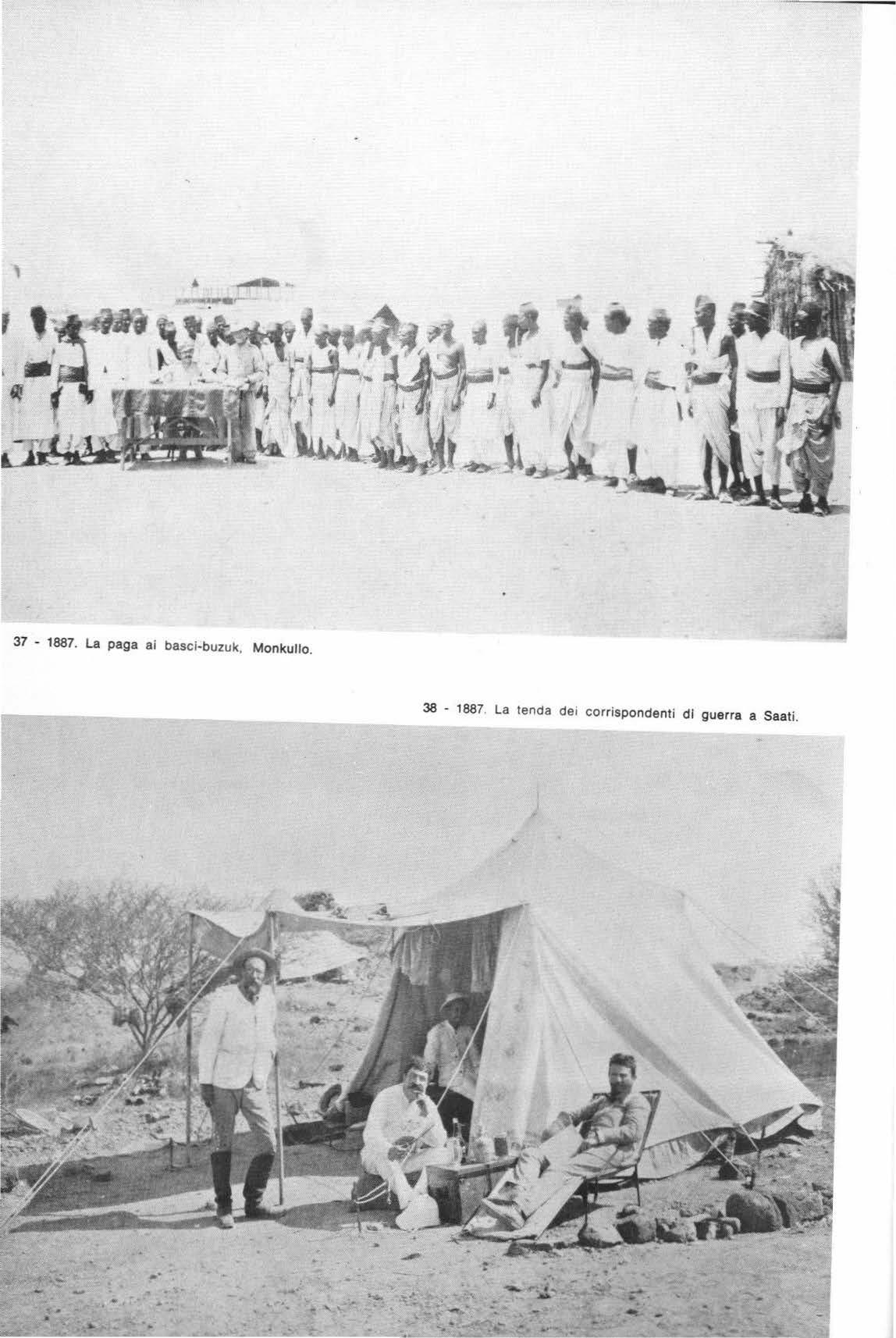

L'importanza di "far vedere, fu così bene intesa dai maggiori giornali italiani che, non potendo essi inviare dei propri corrispondenti di guerra (come facevano alcuni giornali esteri finanziariamente più solidi). fecero a gara per accaparrarsi come corrispondenti gli ufficiali che partivano per l'Africa, dotandoli di macchina fotografica.

A mano a mano che la guerra si protraeva, la fame di immagini aumentava. Le descrizioni non potevano appagare in pieno tale appetito , né i disegnatori riuscivano sempre a dare una fedele riproduzione della realtà.

Partirono così per l'Africa diversi fotografi di professione; per motivi logistici, data la vicinanza geografica , quasi tutti siciliani : Mauro Ledru e Giuseppe Nicotra , Lu igi Fiorillo , Luigi Naretti , che impressionarono in centinaia di lastre la storia di quegli anni. Più tardi partì per il continente nero anche uno degli inc isori più noti dell'epoca , munito di macchina fotografica: Eduardo Ximenes (10)

Intanto la passione e i nuovi mezzi a disposizione (11) incentivavano sempre più alcuni militari a riportare in patria ricordi fotografici. Ta li ricordi sono ancor p iù preziosi , oggi , delle visioni scattate dai professionisti; infatti sono fotografie di prima mano, fatte nel momento stesso in cu i i reparti giungevano nelle localit à che occupavano; sono quindi il messaggio immediato, capace ancora di comunicare la testimonianza o la sensazione vissuta al momento, senza alcun intervento che possa artefare o ricostruire a posteriori.

Tra i militari che hanno lasc i ato una notevole documentazione, merita particolare cenno il tenente Vincenzo Gasdia. Inviato a Massaua nel 1896, tradusse in centinaia di lastre la sua avventura .africana (12), attento osservatore non solo degli avvenimenti militari, ma anche degli usi e costumi , scomparsi per acculturazione. Ed è alla Campagna d'Africa che è dedicata la prima sezione di fotografie di questo saggio. Per un duplice motivo: perché furono le prime imprese militari che l'Esercito italiano si trovò ad affrontare fuori dell ' Italia, e perché l'abbondanza di immagini esistenti ci consentono di documentare tali imprese con una certa completezza.

(10) Nonostante i progressi della fotografia e dei processi di stampa, abbiamo rilevato una curiosità nelle illustrazioni dell'epoca. Nella maggior parte dei casi le foto venivano tradotte, in fase di stampa , in disegni e incisioni. Ciò denota, ancora una volta, il conflitto esistente tra fotografia e altri t i pi di immagini che vantavano, nei suoi conf ronti, origini antiche e più nobili, perché filiazioni della pittura , cioè dell ' Arte Il conflitto oggi è solo sopito. ma non risoluto ; infatti critic i e autori spesso ritirano in ba llo il problema per dissertare se la fotografia sia arte, scienza o tecnica.

(11) E' dal 1887 la trovata di George Eastman reclamizzata dal motto • Voi premete il bottone, noi facciamo Il resto : la macchina fotografica KODAK. la Kodak era maneggevole e aveva un obiettivo a fuoco fisso (57 m m f / 9) ; ma la caratteristica che la rendeva compe ti tiva nel confronto delle altre macchine era la particol arità d i contenere pellicola fotografica sufficiente per cento scatti. Una volta eseguite le fotografie. la macchina veniva inviata in fabbrica , che provvedeva e alla stampa dei negativi e a caricarla di nuovo.

{12) 11 tenente Gasd ia operava con una Lepage a dodici lastre d i diversi formati (9x12, 13x18, 18x24) ; aveva inoltre con sé tutta l'attrezzatura necessaria allo sviluppo e alla stampa

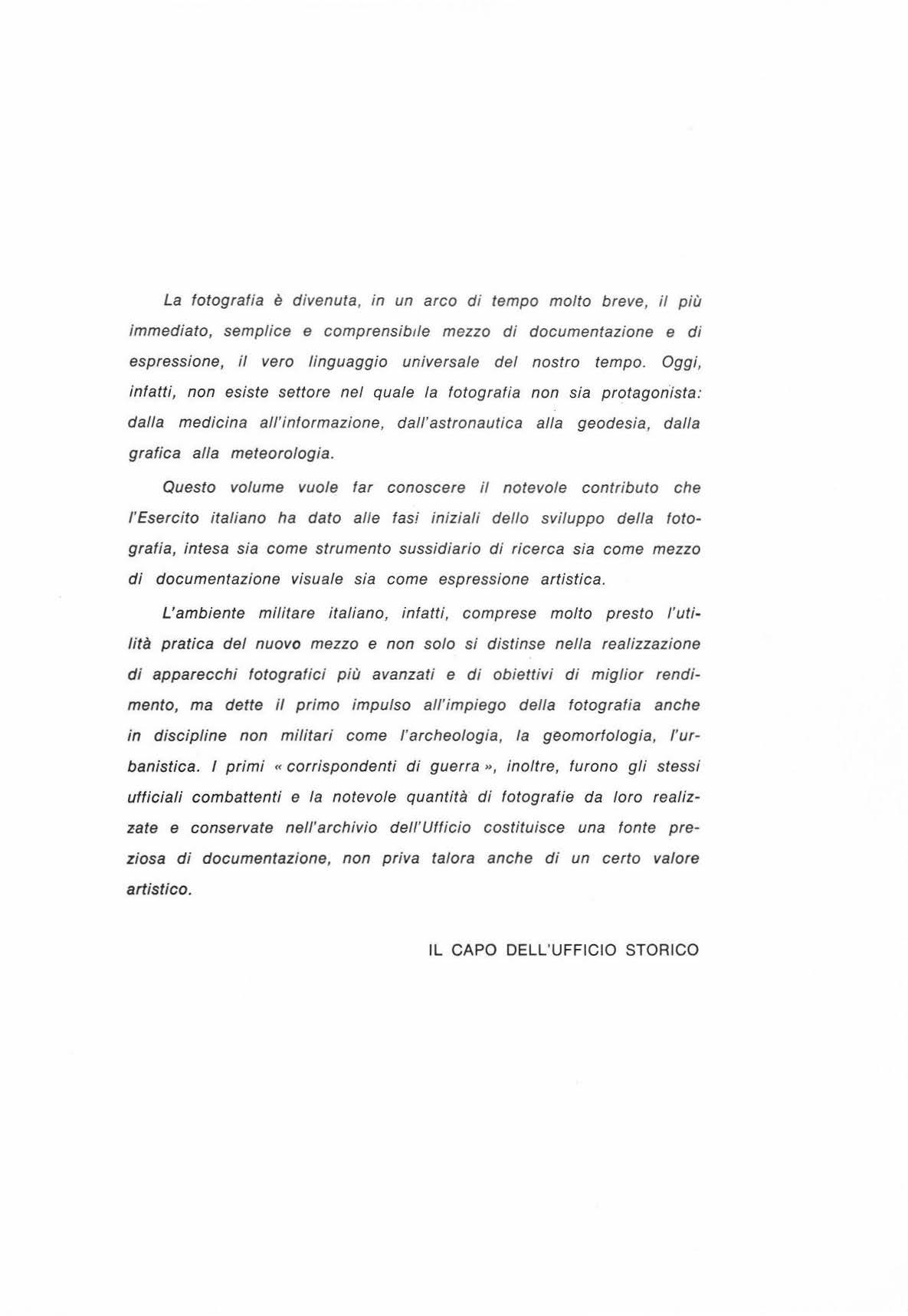

33 - 1887 L ' officina da campo del maniscalco a Saat i.

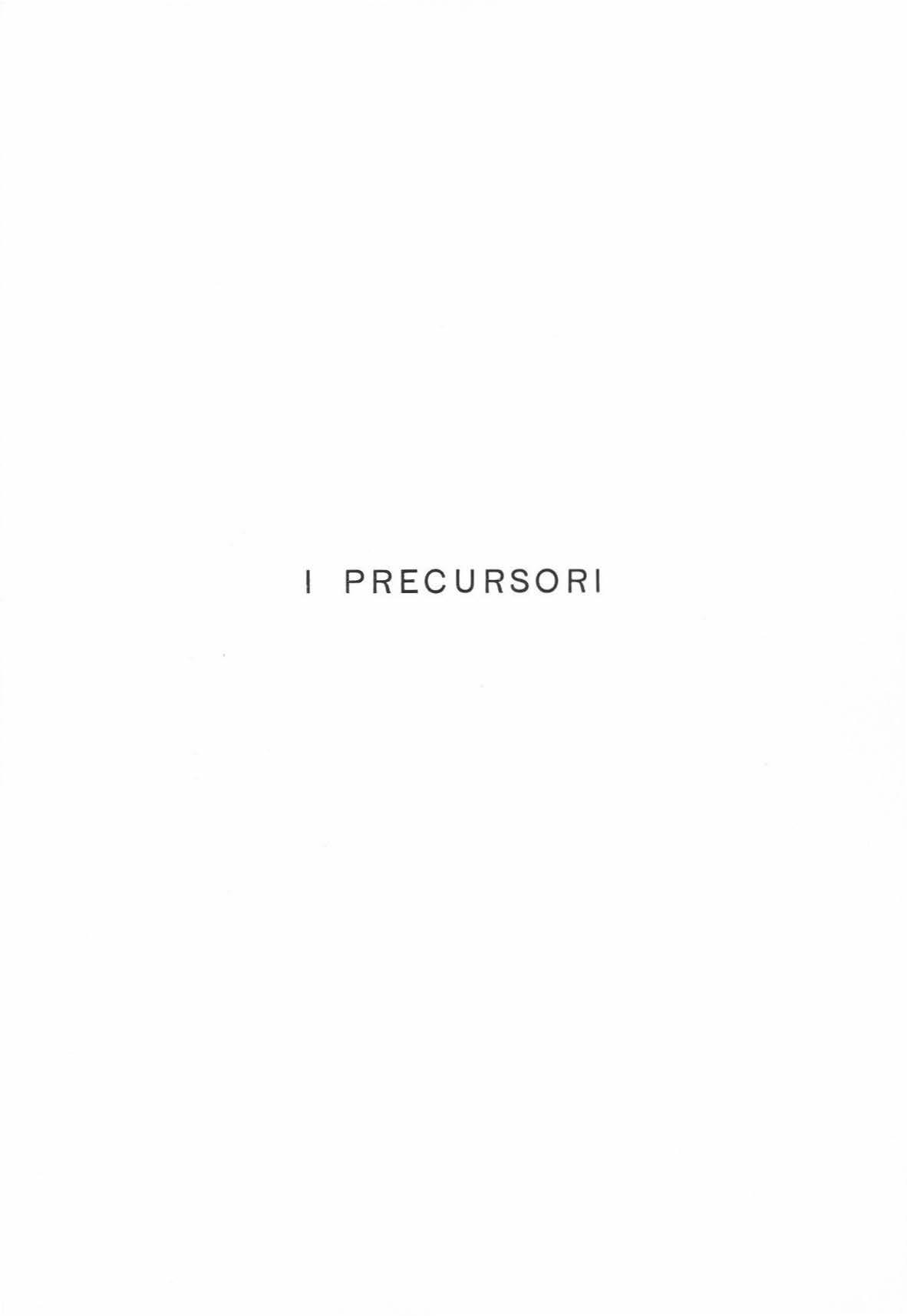

34 - 1887. L 'Ufficio Posta Militare a Saati

33 - 1887 L ' officina da campo del maniscalco a Saat i.

34 - 1887. L 'Ufficio Posta Militare a Saati

35 - 1887 Un forno per la panificazione a Monkullo

36 - 1887 Carro per illuminazione elettrica sistema Schuckert

35 - 1887 Un forno per la panificazione a Monkullo

36 - 1887 Carro per illuminazione elettrica sistema Schuckert

39 - 1887 Il pozzo d ' acqua dolce di Otumlo

40 - 1887 Il poggio Ras Alu l a con il fortino A di Dogali.

39 - 1887 Il pozzo d ' acqua dolce di Otumlo

40 - 1887 Il poggio Ras Alu l a con il fortino A di Dogali.

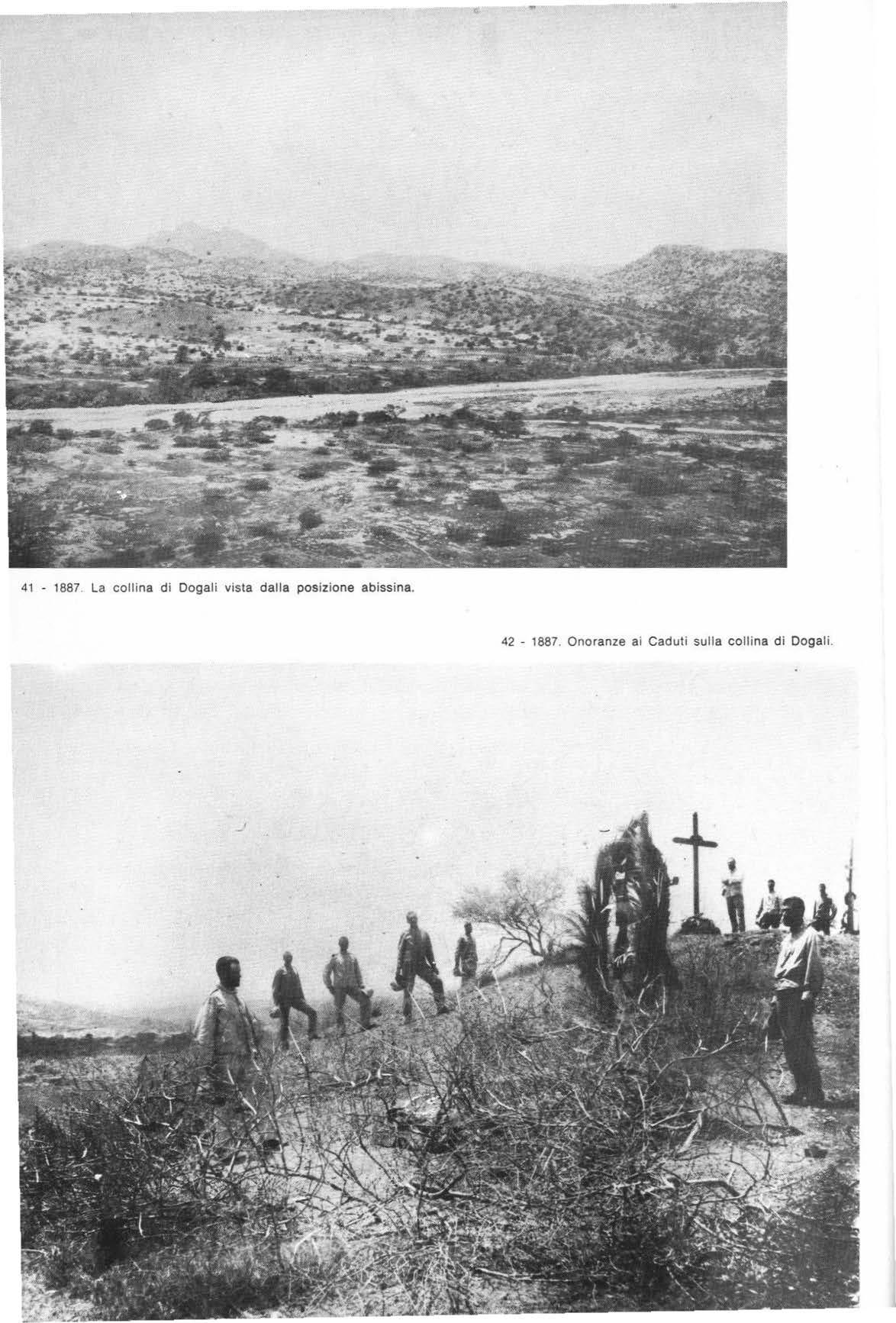

41 - 1887 La collina di Dogali vista dalla posizione abissina.

42 - 1887. Onoranze ai Caduti sulla collina di Dogali.

41 - 1887 La collina di Dogali vista dalla posizione abissina.

42 - 1887. Onoranze ai Caduti sulla collina di Dogali.

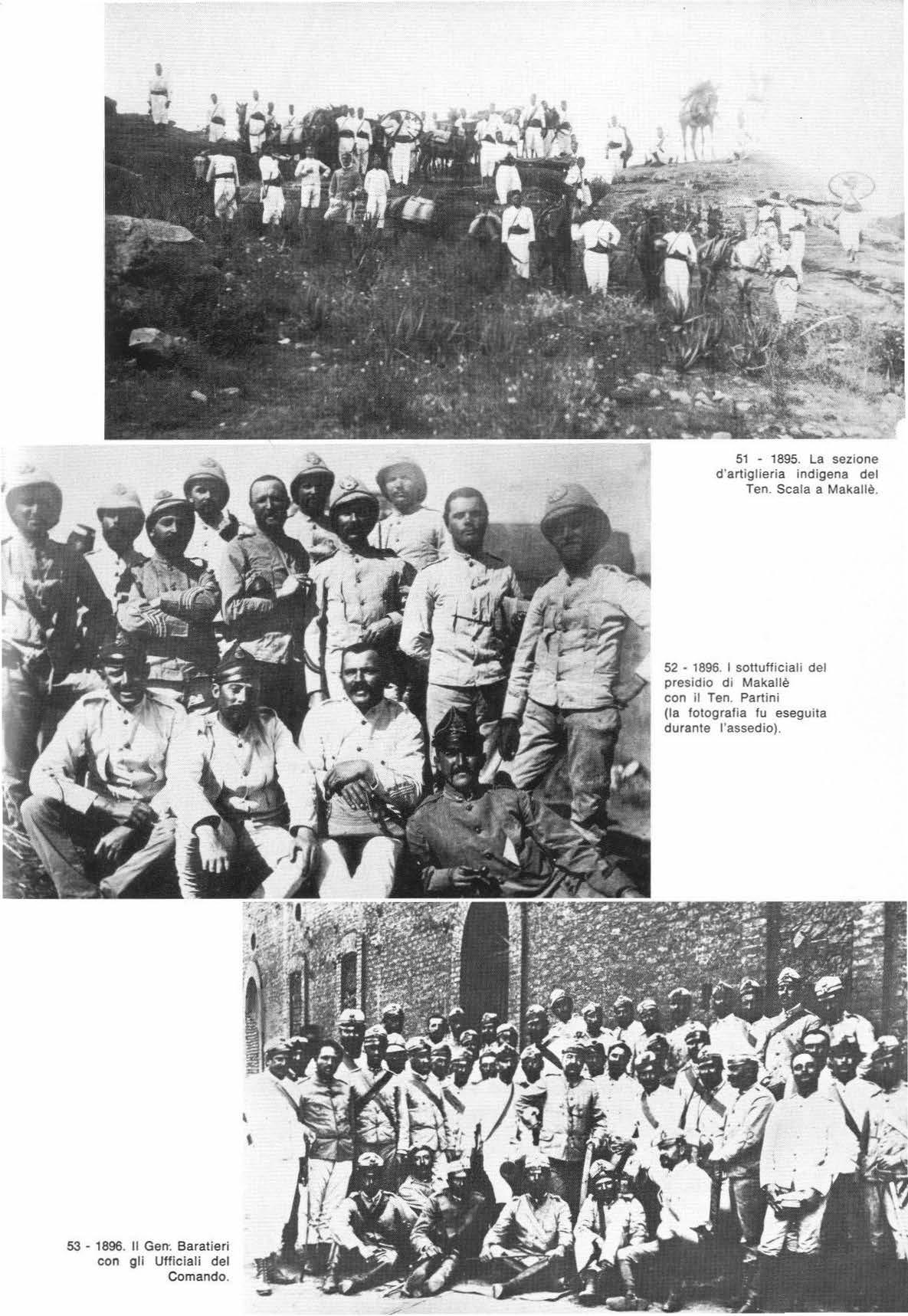

43 - 1887 Artiglierie su Poggio Belvedere, Tamarisco.

44 - 1887. Il Gen San Marzano a Massaua

43 - 1887 Artiglierie su Poggio Belvedere, Tamarisco.

44 - 1887. Il Gen San Marzano a Massaua

- 1896 Il campo d i Harrar, o ve f urono portati i superst it i d i Adua

57 - 1896 Ascari fatti muti l are da Menelik Il dopo la battagl i a di Adua.

- 1896 Il campo d i Harrar, o ve f urono portati i superst it i d i Adua

57 - 1896 Ascari fatti muti l are da Menelik Il dopo la battagl i a di Adua.

63 - 1897. Vigilia della festa del Mascal presso il palazzo del Negus a Makallè

64 - 1897. Rovin e dell'anti ca Golloe

63 - 1897. Vigilia della festa del Mascal presso il palazzo del Negus a Makallè

64 - 1897. Rovin e dell'anti ca Golloe

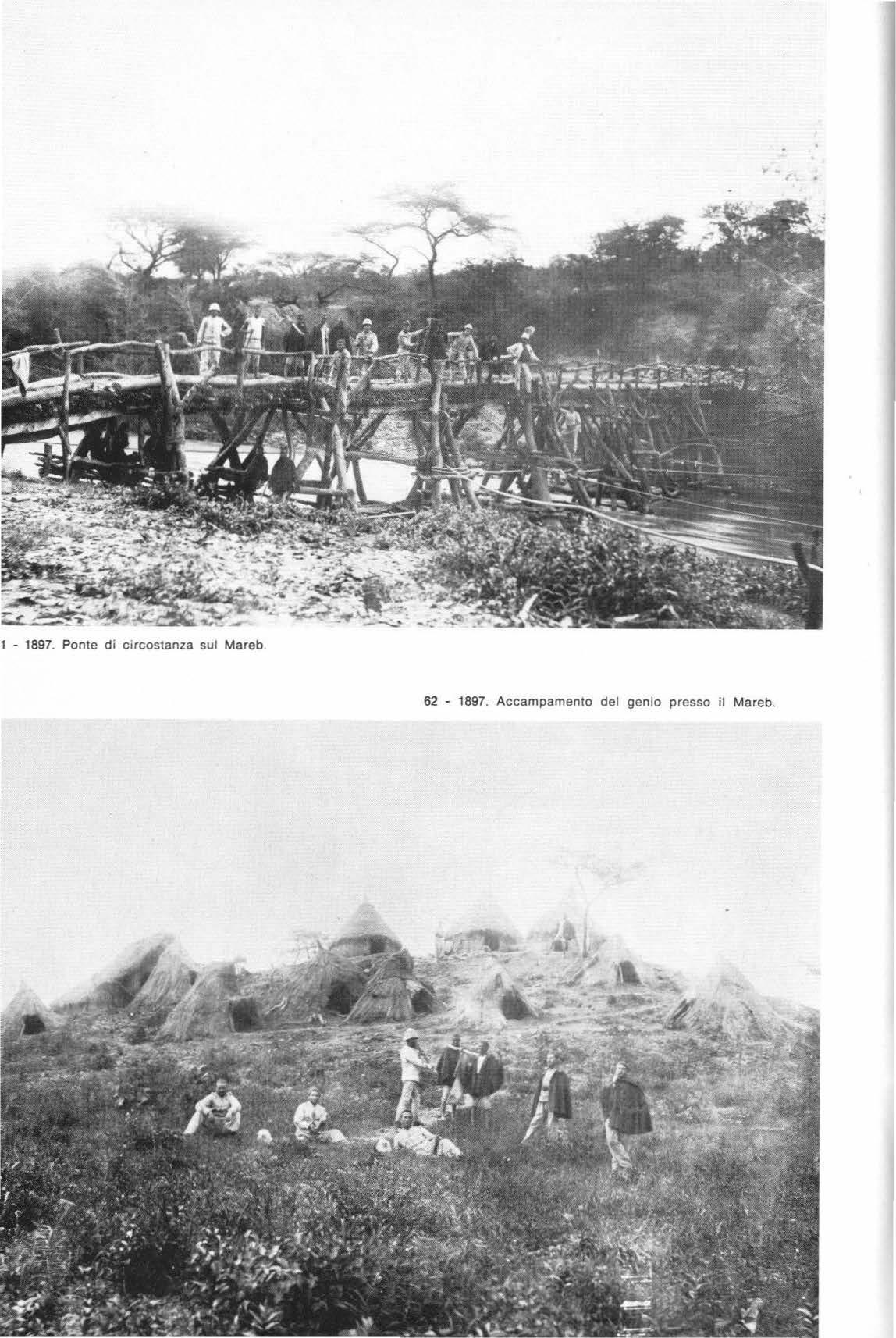

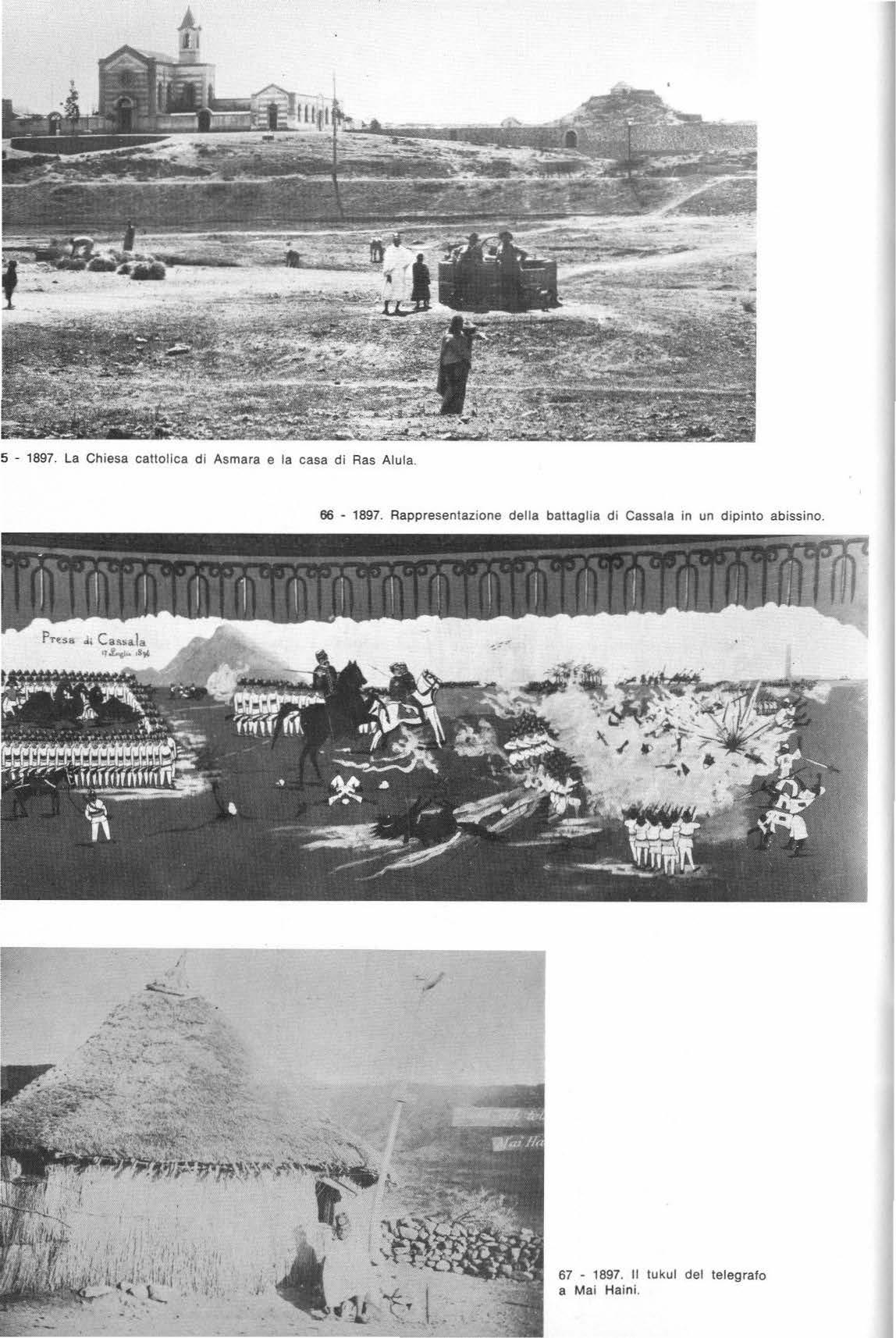

5 - 1897. La Chiesa cattolica di Asmara e la casa di Ras Alula.

66 - 1897. Rappresentazione della battaglia di Cassala in un dipinto abissino.

67 - 1897. Il tukul del telegrafo a Mai Haini

5 - 1897. La Chiesa cattolica di Asmara e la casa di Ras Alula.

66 - 1897. Rappresentazione della battaglia di Cassala in un dipinto abissino.

67 - 1897. Il tukul del telegrafo a Mai Haini

- 1898 Panorama d i Cheren

70 - 1898 d i una batteri a indigena a Cheren

- 1898 Panorama d i Cheren

70 - 1898 d i una batteri a indigena a Cheren

§ 1. La Sezione Fotografica fu costituita il 1" aprile 1896 presso la Brigata Specialisti del 3u Reggimento Genio, a Roma (1 ). Viene spontaneo chiedersi come mai il servizio fotografico militare sia nato a Roma e non a Firenze, presso l'lstiiuto Geografico Militare. ove contava esperienze e precedenti di valore. La risposta è in un nome: Maurizio Moris. Capitano del Genio, pioniere dell'aerostatica (2), fervente assertore e propugnatore dell'uso della fotografia per l'osservazione del campo di battaglia, fu incaricato nel 1895 dal Ministero della Guerra d i stud iare lé.l forma zione d i un reparto fotografico.

Il Moris scelse, fra il personale d ella Brigata, gli uff ici a li che avevano passione per la fotografia (i tenenti Cesare Tardivo e Arturo Malingher, i sottotenenti Letter e Sullam), i genieri con precedenti professionali o amatoriali, i l tecnico più qualificato Luigi Moretti (3).

All ' atto della formazione, la Sezione ebbe il compito dell'applicazione e della pratica della fotografia dall'aerostato, allo scopo d i corredare con immagini le ricognizioni dal l'alto. La registrazione fotografica sarebbe stata non solo di valido complemento all ' osservatore ma avrebbe anche fornito un documento per controllare dettagli che potevano sfuggire al l 'osservazione a vista

Un compito certamente non facile , se si tiene conto dei mezzi fotografici del tempo e degli ostacoli tecnici in cui l'operatore a bordo del pallone si veniva a trovare : le osc illazioni e i movimenti molto complicati di traslazione, di rotazione e di trepidazione della navicell a, le condizioni di luce non sempre ideali, le turbolenze dell 'aria e la foschia, la lontananza de l campo da osservare (4).

Un elemento che ebbe un ruolo determinante per il superamento di tali d iffi coltà fu il tempo a disposiz ione. Infatti, poiché l'ascensione deg li areostati era un avvenimento che si verificava poche volte nel corso dell ' anno , gli ufficiali addetti alla Sezione po terono dedicare quasi tutto il loro tempo a studiare la soluzione dei problemi a mano a mano che si prospettavano; non so lo, ma ebbero anche modo di estendere il campo di app licazi one della fotografia all'arte mili tare.

(1) Decreto Ministeriale n 24 in data 26 gennaio 1896 a firma del Ministro Mocenni.

(2) Nel 1894 i l Moris fec e costruire a proprie spese un pa llo ne di 1200 m.c. e lo deno m inò " Durand de la Penne, ; 1'11 giugno. improvvisandosi pilota con il tenente Cesare Del Fabbro, eseguì la prima ascensione libera Con questo " colpo d ' a l a, il Moris vinse le opposizioni del Ministero della Guerra, restio a tali esperienze (BORGATTI , Mariano Storia dell'Arma del Genio, edizione a cura della Rivista d'Artiglieria e Gen io, Roma, 1931).

(3) L ' organico della Sezione Fotografica non è noto; neanche la prima , « Istruzione sul Servizio Fotografico , del 1902, lo precisa. Indica infatti, per ogni parco aerostatico, 1 ufficiale, 2 o più genieri fotograf i, un ca rro laboratorio

(4) In guerra, per motivi di sicurezza. l' impiego degli aerostati era previsto a 4-5 chilometri di distanza dalle artiglierie nemiche.

1 - Macchine, obi ettivi, otturatori, ingranditori e rapportatori doperati dalla Sezione.

Nacquero così la fotografia dal pallone e l'aerofotografia, la telefotografia da terra e da bordo delle navi, la fotografia da campo, la microfotografia , la fotoglittografia la fotografia scientifica.

§ 2. Dal momento in cui la Sezione iniziò la propria attività, i fotografi militari non persero occasione per salire a bordo delle navicelle durante le ascensioni , libere o frenate.

La visione dall ' alto accentuò soprattutto l'impiego della fotografia applicata alla topografia; mentre da terra , infatti, era possibile rilevare il terreno collinare e montuoso, dal cielo si potevano formare fotoplanimetrie dei terreni pianeggianti, oltre che panoramiche per l'osservazione del campo di battaglia

L'aerofotografia dava così le origini all ' aerofotogrammetria. Trovava inoltre immediate applicazioni in campo civile: studio e lettura dall'alto dei resti archeologici (5), dell'urbanistica, del paesaggio, della geomorfologia e dell'erosione, degli interventi dell ' uomo sul territorio.

Nei primi tempi furono utilizzate per le fotografie dal pallone comuni macchine fotografiche. Esse però , costruite per altre finalità d ' uso , non diedero (ovviamente) buoni risultati. Un apparecchio studiato apposta presso la Sezione e adoperato per qualche tempo si rivelò di scarsa funzionalità pratica, in quanto, essendo ad una sola lastra, richiedeva per ogni fotografia una ascensione.

La situazione di stallo venne superata dal tenente Gaetano Croceo che , assegnato alla Sezione nel 1900, ideò un apparecchio a sei lastre, manovrabile elettricamente oa terra. Le due caratteristiche insieme risultarono davvero remunerative: coniugavano infatti la possibilità di avere più fotogrammi in una sola ascensione con quella di utilizzare piccoli palloni frenati facilmente manovrabili da terra.

Qualche tempo dopo il tenente Attilio Ranza perfezionò il sistema con l'invenzione del pallone autodeformatore (6), che era molto più stabile dei normali aerostati sferici e quindi consentiva risultati migliori. Cori le innovazioni apportate da Croceo e Ranza fu_rono eseguiti, nel 1903, i primi saggi di rilievo di alcune zone di Roma e del Tevere. Le fotografie ottenute premiarono le continue, laboriose sperimentazioni, appagarono di legittima soddisfazione tutto il personale (7), rinsaldarono i vincoli di collaborazione che si erano instaurati, nel frattempo , con il Min istero della Pubblica Istruzione e con il Genio Civile

(5) A tal proposito l'ingegner Giovanni Gargiolli, dell'Ufficio Fotografico del M inistero della Pubblica Istruzione, fin dal 1896 fu fautore di una stretta collaborazione con i fotografi militari, di cui divenne amico e sosten itore. Nel 1899, Giacomo Boni si avvalse per primo di fotografie fatte da un aerostato militare per la lettura e l'interpretazione dall'alto degli scavi che stava eseguendo al Foro Romano e al Palati no

(6) Il pallone aveva il cavo di ritegno attaccato al polo superiore, per cui quando perdeva gas non si afflosciava, ma si manteneva sempre turgido e teso perché il cavo, per trazione, faceva penetrare la calotta superiore nel pallone stesso.

(7) L'anno precedente (1902) erano pervenuti alla Sezione, dal Capo di Stato Maggiore, tenente generale Tancredi Saletta, commenti negativi sulle fotografie eseguite alle manovre del IX Corpo. Lo stesso Saletta però riconosceva l'indubbia utilità della fotografia ai fini militari e sollecitava la r icerca di mezzi più adeguati.

75 - 1900 Apparato fotografico ad una lastra per aerostati (Museo del Genio)

76 - 1900. Apparato fotografico del Ten. Croceo (Museo del Genio).

75 - 1900 Apparato fotografico ad una lastra per aerostati (Museo del Genio)

76 - 1900. Apparato fotografico del Ten. Croceo (Museo del Genio).

n - 1903 Pallone autodeformatore del Ten Ranza

n - 1903 Pallone autodeformatore del Ten Ranza

Frutto di tale collaborazione furono il rilevamento della zona fortificata di Monte Mario, di un tratto di 50 chilometri del corso del Tevere, di parte della zona archeologica di Roma; seguirono le aerofotografie delle rovine di Pompei, di quelle di Ostia, della città di Venezia con la laguna, della città di Chioggia con i dintorni (8).

Il rilevamento del corso del Tevere, soprattutto , fu una delle più brillanti imprese della Sezione (9).

Eseguito nel 1908, ebbe ampi riconoscimenti prima al V Congresso Internazionale di Fotografia di· Bruxelles (191 0), e poi al l Congresso Internazionale di Fotogrammetria di Vienna (1913). In quest'ultima occasione, mentre i delegati di altre nazioni presentarono teorie irte di calcoli e difficilmente comprensibili sui rilievi dall'alto , il Tardivo fece una succinta comunicazione corredata da fotografie che, per la chiarezza dell'esposizione e per la bontà delle immagini mostrate, ottenne il plauso dei congressisti.

§ 2. Un altro campo in cui la Sezione Fotografica sempre tradur"re in pratica gli studi teorici fu quello della telefotografia, sia da terra sia da bordo delle navi.

servizi che la fotografia a distanza delle frontiere poteva rendere erano certamente fuori discussione: la minuziosa conoscenza delle opere campali , delle fortificazioni , delle coste , in caso di guerra avrebbe giocato un ruolo determinante nella condotta delle operazioni m il itari. Chiaro che il potenziale nemico mai avrebbe permesso di avvicinarsi alle proprie opere o coste e d i fotografarle; conseguente la necess ità d i disporre di un obiettivo che •• vedesse •• da lontano nei minimi particolari.

Nel 1896 la Sezione disponeva di un apparecchio con un teleobiettivo ideato dal professore Roster di Firenze e successivamente modificato dall'ingegnere Mariani dell ' Istituto Geografico Militare: esso consentiva 17 ingrandimenti , cioè il soggetto fotografato risultava ingrandito sulla lastra negat i va 17 volte , e teoricamente poteva essere potenziato fino a 70 ingrandimenti. In pratica però con il tele RosterMariani non era possibile ottenere fotografie i cui particolari non fossero già visibili con ordinari cannocchiali; inoltre, essendo poco luminoso , richiedeva tempi lunghi di posa complicando la fase di ripresa (10).

(8) A ll' aerostato dopo i l 1910 fu progressivamente sostituito il dirigibile, per la magg ior stabilità che esso offriva e per la conseguente migliore resa delle fotografie dall ' a l to L' uso del dirigibi le fu comunque di breve durata, perché le innovazioni tecn i che fecero dell'aereo, ben presto, il migliore strumento per le levate aerofotogrammetriche.

(9) Dfamo alcuni dati tecn ici del ri l evamento del Tevere, opera del Tardivo con l' aiuto del sottotenente De Benedetti, del capo tecnico Morelli, di Mario Calvelli. Vennero stabi l ite 92 stazioni, una ogni 500 metri circa, con il pallone all'altezza di 525 metri per avere la scala 1:3500. La macchina fotografica usata era munita di un obiettivo Zeiss Protar da 150 mm ./1 9, di un otturatore centrale mosso dall'ancora di un ' elettrocalamita, di lastre formato 21x21

(10) Il tempo di posa nelle telefotografie variava da pochi secondi a diversi minuti e dipendenva da moltepl ici fattori (distanza obiettivo-soggetto, purezza dell'aria, umidità, attin ic i tà della luce, rapidità delle lastre. etc.): un obiettivo comunque poco l uminoso , costringendo l' operatore a fotografare con tempi molto lunghi, influiva negativamente suHa qualità dell ' immagine.

80 - 1908. Il barcone attrezzato per il rilievo del Tevere

81 - 1908. Fotografie del rilevamento del Tevere.

80 - 1908. Il barcone attrezzato per il rilievo del Tevere

81 - 1908. Fotografie del rilevamento del Tevere.

Il Tardivo allora studiò un teleobiettivo partendo da due considerazioni (11): non occorreva un obiett ivo anastigmatico che desse una grande immagine primaria di dec imetri d i diametro e corretta per fasci obliqui, perché dell 'im mag ine primaria si doveva utilizzare solo una parte di pochi m illim etr i di d i ametro ; né tanto meno serviva la correzione per fasci obliqui , che complicava i calcoli e la costruzione delle lenti, perché il soggetto da fotografare era sempre a chilometri di distanza e si utilizzava solo il fascio dei raggi centrali.

La risposta a tali riflessioni diede origine al nuovo teleobiettivo, un sistema ottico di solo due lenti; una positiva , semplice e luminosa, corretta cromaticamente e per i raggi centrali, capace di fornire un'immagine primaria di qualche centimetro di diametro appena, ma con un potere separatore di 400 linee per millimetro. Per negativa, una lente di facile calcolo e di minima curvatura per raggiungere l'ingrandimento voluto

La realizzazione di un ' ottica così concepita fu richiesta alla ditta Steinehil di Monaco nel 1897 che, di fronte a una soluzione cosi semplice e rivoluzionaria, si dimostrò alquanto scettica (12), chiedendo conferma dei calcoli teorici avuti per la costruzione delle lenti.

Ricevuta assicurazione, ma ancora dubbiosa, la ditta consegnò l'obiettivo alla Sezione; con esso venne costru ito un apparato telefotografico da 40 ingrandimenti, capace di coprire lastre di 30x40 centimetri.

l risultati ottenuti in una prima campagna telefotografica furono più che favorevoli e spronarono il Tardivo a perfezionare il sistema. Si giunse così alla realizzazione del teleobiettivo da 100 ingrandimenti (questa volta la Steinehil collaborò con entusiasmo), con copertura di lastre 50x60 , ancora oggi noto come teleobiettivo Tardivo dal nome dell'inventore (13).

A titolo accademico e per sperimentazione , vennero costruiti anche prototipi da 250 400 ingrandimenti (14), che per le loro dimensioni vennero in pratica poco utilizzati. Merita menzione. fra le fotografie fatte con il teleobiettivo da 250, quella della Colonna Antonina; eseguita dalla distanza di tre chilometri, sembra fatta a circa 15 metri con una macchina ordinaria.

Numerose furono le campagr.e telefotografiche fatte alla frontiera occidentale e orientale con l'apparecchio del Tardivo: inizi ate nel 1897, proseguirono a più riprese fino alla guerra mondiale.

Durante tali campagne spesso si dovette ricorrere ad espedienti, che conferivano alle riprese fotografiche ora una nota d i colore ora il sapore di realtà romanzesca.

(11) l principi di ottica, strettamente tecnici , che hanno ispirato la realizzazione del teleobiettivo sono esposti nell'opera di TARDIVO, Cesare : Fotografia , Telefotografia, Topografia dal Pallone , Torino, 1911.

(12) Cfr Carteggio Tardivo custodito presso l'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio - Roma.

(13) Sul principio del teleobiettivo Tardivo l'Officina Galileo di Firenze costruirà fino alla seconda guerra mondiale apparecchi telefotografici da montagna e da campo (AA.VV. : Un secolo di progresso nelle scienze militari 1839-1939, Roma, 1939).

(14) Il teleobiettivo da 400 ingrandimenti venne realizzato nel 1898 dalla ditta Koristka di Milano. Era costituito da una camera di 2 metri (con traliccio e solfletto lunghi 4 metri) utilizzava lastre 24x30 centimetri e consentiva riprese fino a 30 chilometri di distanza

82 - 1897 Teleobiettivo Tardivo (M useo del Genio).

83 - Telefotografia del Forte de Tetes (frontiera occidentale), eseguita alla distanza d i Km 16

84 - Te lefotografia del Forte des Olives (fronti era occ identale) eseguita alla d i stanza di Km 7.

In montagna, i fotografi militari furono spesso costretti ad abolire il cavalletto a causa dei forti venti che lo facevano oscillare; allora disponevano la macch i na a terra, si sdraiavano per compiere le operazioni necessarie e , per evitare qualsiasi movimento , ricoprivano la macch ina di pesi e la circondavano con muriccioli di pietre (o add i rittura scavavano solchi nel terreno per ottenere la giusta inquadratura in d i rez ione o in inclinazione). Poi attendevano paziente il momento più propizio della giornata, le condizioni migliori di luce tper lo scatto "·

Talora per non insospettire i confinanti, i l Tardivo ricorreva a tecniche "spionistiche ''· Ai primi del 1900, nel corso di una campagna alla frontiera nord-orientale egli, per f.9tografare i forti austriaci, si mise d'accordo con il sindaco di Pédescala e fece finta di essere un turista (ovviamente in borghese).

Una chiacchierata con le guardie austriache di confine che ben conoscevano il sindaco, una bevuta per suggellare la nuova amicizia, e la foto " ricordo non poteva mancare. Naturalmente facevano da scenario i forti!

Nel 1901 1n1z1arono anche esperimenti di fotografia e telefotografia da bordo delle navi (15), per la necessità di conoscere le numerose opere di fortificazione delle coste disseminate nel Mediterraneo.

Le difficoltà incontrate furono superiori al previsto, principalmente per i movimenti di rullio e di beccheggio cui sono sottoposti le navi. La sospensione cardanica , da sola, applicata alla macchina fotografica non serviva a contenere le oscillazioni, anzi le aumentava per inerzia.

Il tenente Croceo ancora una volta venne In aiuto della Sezione, costruendo un cavalletto speciale, a sospensione cardanica e ad oscillazioni frenate mediante l'uso di stantuffi a glicerina. Il cavalletto venne utilizzato nel 1902 p er la campagna telefotografica delle coste albanesi, fatta a bordo della nave " Dandolo" · Nonostante le poco favorevoli condizioni in cui si svolsero le riprese, si ottennero dei buoni risultati (16).

(15) Tentativi fatti precedentemente con una macchina telefotografica RosterMariani avevano dato risultati deludenti.

(16) La campagna venne effettuata dal Tardivo, nel periodo dal 21 luglio al 14 agosto ; fu rilevato il tratto fra S. Giovanni di Medua e Prevesa Le difficoltà, di cui fa cenno lo stesso Tardivo nella relazione presentata a corredo delle fotografie, furono dovute soprattutto alle condizioni atmosferiche avverse e alla partenza improvvisa, che non permise alla squadra di approvvigionarsi con materiale fotografico idoneo.

§ 4. Pressato dalle continue esigenze e costretto ad escogitare sempre nuove soluzioni ai problemi tecnici che si presentavano, il personale della Sezione Fotografica contribuiva costantemente al progresso della fotografia; il più delle volte in tono minore non per la modestia dei risultat i, ma per l'anonimato in cui spesso ricadono i lavori fatti dai militari.

Nel 1902 l'" Istruzione sul Servizio Fotografico "• oltre a precisare i compiti del servizio, forni molti suggerimenti sull'uso dei prodotti chimici per il processo di sviluppo e stampa dei negativi. Le indicazioni erano il risultato delle preziose esperienze eseguite presso il laboratorio della Sezione , e dell'usc più svariato che i fotogràfi militari facevano dei materiali acquistati in commercio (17).

( 17) La realizzazione del laboratorio venne affidata al Morelli, che non si stancò mai di sperimentare e migliorare i procedimenti di sviluppo e di stampa; facendo con bravura l'alchimista, analizzava e depurava i prodotti chimici acquistati, variava i quantitativi nella composizione delle formu le note ricavandone delle nuove, preparava lastre speciali. studiava metodi di recupero dei sali d'argento non completamente utilizzati. Più tardi il laboratorio fu attrezzato anche per la verifica dei sistemi ottici, perché gli strumenti della Sezione potessero funzionare sempre in modo perfetto.

87 - 1902. Coste albanesi. Durazzo.

87 - 1902. Coste albanesi. Durazzo.

Lo stesso anno tu attrezzato un carro fotografico da campo , ricavandolo da un carro stazione telegrafico non p iù in uso (18). Un vero e proprio laborator io mobile, in cui lo spazio veniva razionalmente sfruttato per tutte le operaz ioni di sviluppo e stampa. Esso consentiva l'immediata utilizzazione della fotografia fatta a scopo di ricognizione sul campo di battaglia , quando il comandante dell ' unità operante ha bisogno di conoscere subito l'esatta situazione delle forze contrapposte per non incorrere in error i di manovra.

Il tenente Maltese n egli stessi anni traduceva in pratica t eorie sulla possibilità di impiego della fotografia in alcune importa nti misure di balistica, come la velocità iniziale dei proiettili, i moti in punti della traiettoria e quelli all'interno dell'anima della canna dell'arma.

Per poter realizzare i suoi studi, fu necessario ricercare l'esatta determinazione del grado massimo di sensibilità delle lastre fotografiche, costruire nuove camere oscure con movimenti e forme speciali , usufruire di sorgenti di luci molto intense e di rapida durata.

Nel campo della microfotografia furono realizzati apparecchi per ridurre su pellicola il maggior numero possibile di dispacci da inviare con i colombi viaggiatori e i relativi sistemi di ingrandimento per la lettura (19).

(18) Nei primi anni di vita il personale della Sezione si trovò spesso a dover conciliare, ricorrendo ad espedienti, la necessità di disporre di nuovi mezzi con le esigue possibilità finanziarie.

(19) l dispacci venivano fotografati e inseriti in un tubetto assicurato ad una penna timoniera de l colombo; per non dist urbarne il volo però il tutto doveva pesare al massimo 5 gra mmi.

Esperimenti di concerto con l'Ufficio Centrale Metereologico di Roma consentirono lo studio dele regioni alte dell'atmosfera per le previsioni del tempo, di estrema utilità per i nascenti navigatori dell'aria

Il tenente Oreste Pontari ottenne eccellenti risultati con la fotografia stereoscopica.

La Sezione si cimentò con successo anche nel campo della stampa, per la riproduzione di carte geografiche e documenti per uso militare, utilizzando i vari sistemi tipografici conosciuti (fotoincisione, fotozincografia, fotoglittica, fototipia, fotocianografia).

Con il trascorrere degli anni si accumulò insomma un notevole patrimonio fotografico, ricco di strumenti, di mezzi, di studi tecnici, di documenti, di immagini.

L ' esercitazione continua, poi, garanzia di risultati sicuri , permise talvolta ai fotografi militari di distrarsi da quello che era il soggetto peculiare del loro operare, di affinare il gusto estetico, di cogliere altri aspetti della vita militare (20) che non fossero quelli strettamente " guerreschi "· Gli addestramenti, i campi, le grandi manovre, la vita di caserma offrirono il pretesto per dare origine a quel tipo di fotografie , definito oggi di costume

(20) Una valutazione estetica delle immagini sarebbe, a questo punto, un doveroso atto di omaggio verso i fotografi in divisa che, nonostante l'aridità dei soggetti e le condizioni in cui si trovarono ad operare, ricercarono ed inseguirono finalità artistiche La omettiamo solo nel rispetto della loro tacita volontà di adoperarsi per l'Istituzione e non per mietere personali allori.

L'obiettivo si spostò così dal fuoco di fucileria , dall ' assalto irruente, dal galoppo sfrenato, dal rombo dell ' artiglieria, per soffermarsi sulla marcia d 'estate con la sua implacabile polvere sottile, sugli ombrellini delle signore presenti alle manovre , sui civili tempestivi quanto mai nell'improvvisare un " posto ristoro '' per le truppe affaticate , sulla spavalderia di un aerostiere, sul '' cicchetto " alla recluta.

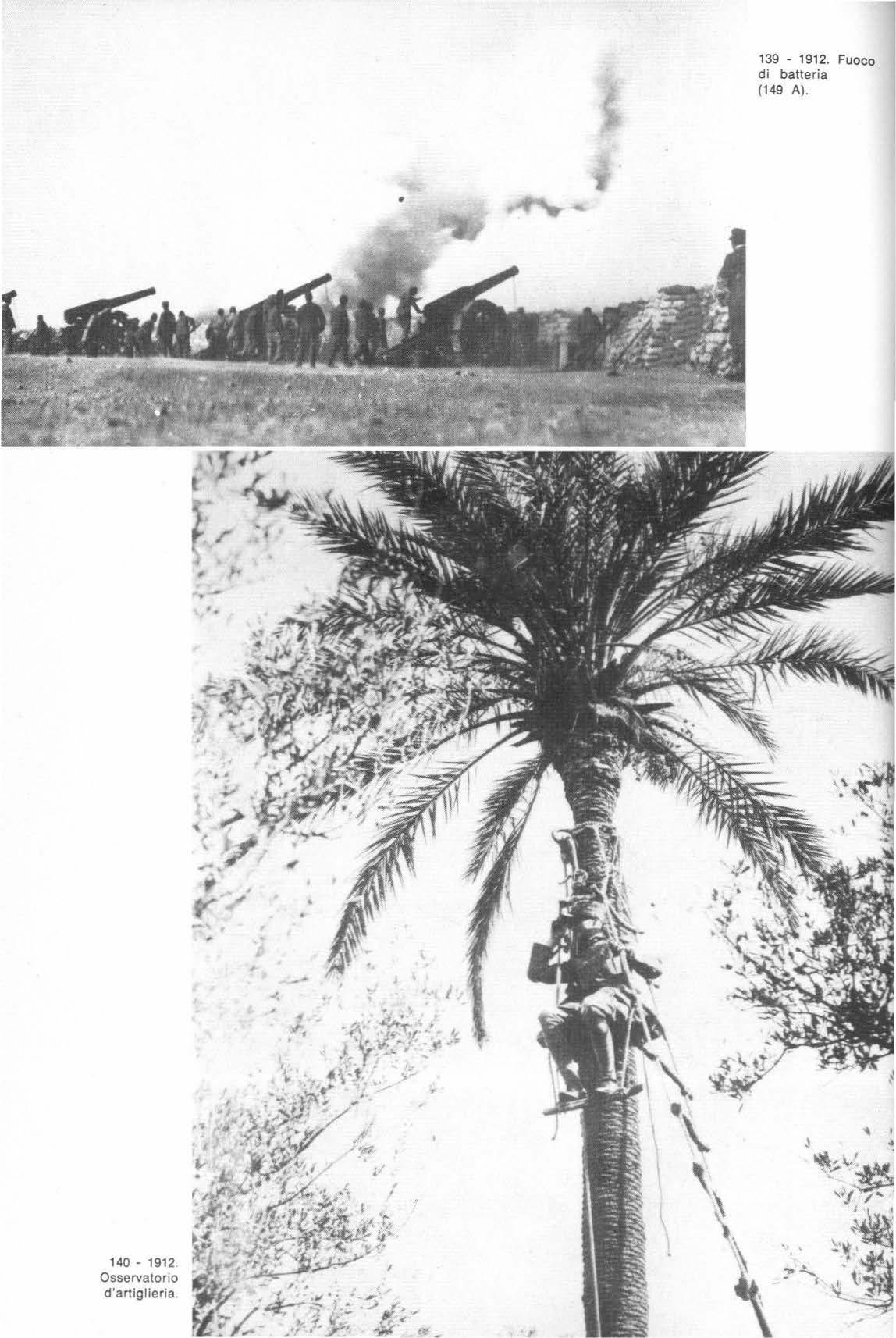

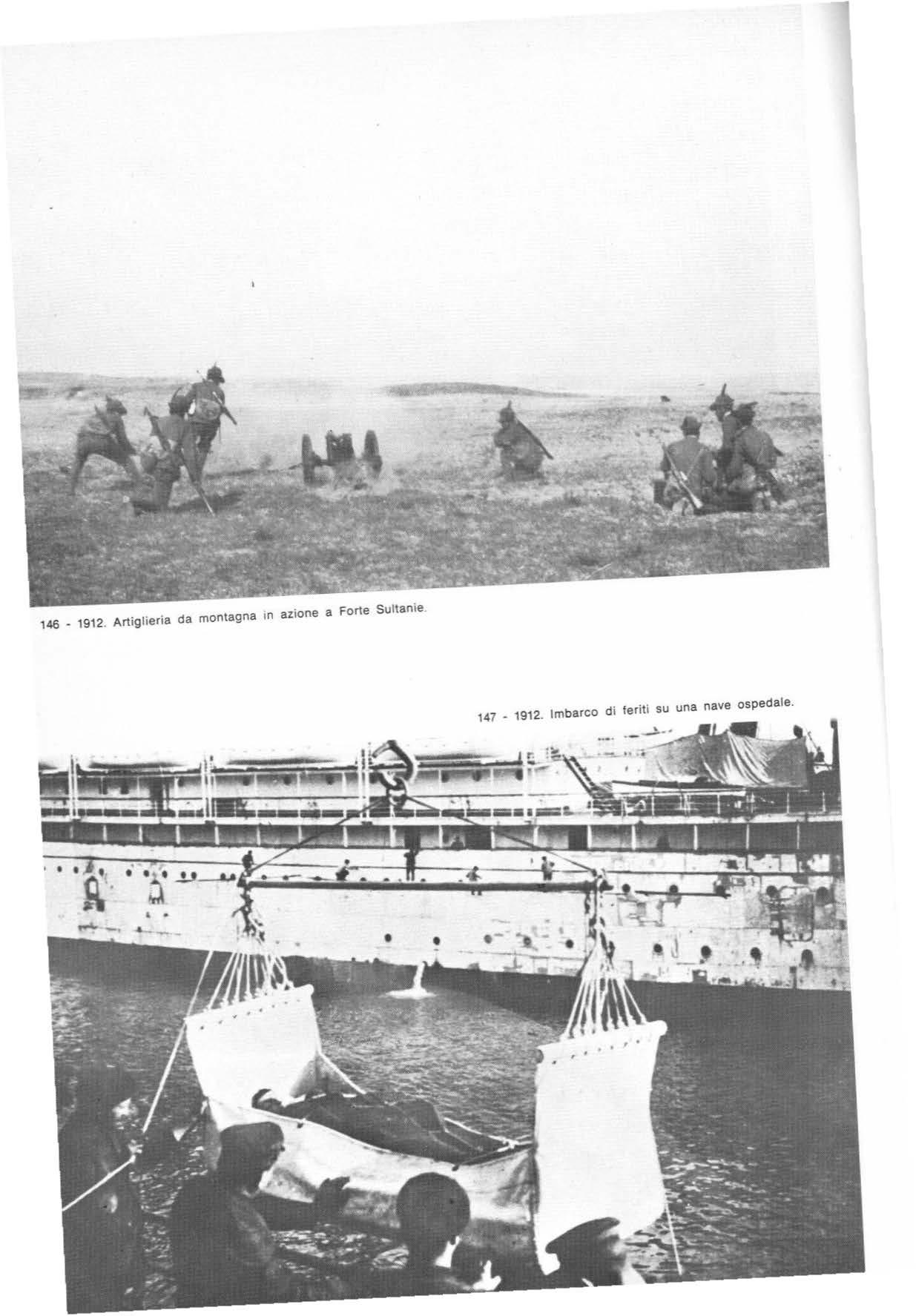

§ 5. Lo scoppio della guerra banco di prova degli uomini e dei per sperimentare in guerra tutte lE' grafia all ' arte militare (21).

itala-turca (Libia 1911-12) fu il mezzi della Sezione , l' occasione possibili applicazion i della foto-

Con il Corpo di Spedizione in Libia venne inviato in un primo tempo una squadra fotografica al comando del tenente Cesare Antilli, con un sottufficiale e tre militari di truppa. La squadra si stabilì a Tripoli ave, sfruttando una vecchia casa requisita , allesti un efficiente laboratorio.

Successivamente vennero inviate altre due squadre , una a Bengasi ed una a Zuara; da sola infatti la squadra di Antilli non riusciva a soddisfare tutte le esigenze che si presentavano né ad operare in tutto il territorio occupato. Personale e materiali fotografici vennero inoltre assegnati alle Sezioni Aerostatiche e alle Squadrig l ie di aeroplani.

Le prove sul campo si rivelarono estremament e positive per la fotografia da terra, dagli aerostati e dai dirigibili. Alcune lacune si ebbero in un primo momento per la fotografia dall ' aereo , perché non esistevano , allo scoppio delle ostilità , apparecchi fotografic i adatti alla nuova macchina bellica (22).

Il capitano Carlo Piazza , fin dal novembre del 1911 , convinto della necessità di corredare le ricognizioni sul nemico con fotografie, aveva

(21) All'estero applicazioni della fotografia alla guerra si erano avute in Crimea (1855-56) , durante la guerra di Secessione americana (1861-1865), in Cina (1900). nella guerra russo-giapponese (1904-1905) In Cina alcuni ufficiali ital iani del Corpo di Sped izione Internazionale non mancarono di riportare in patria immagini, molte delle quali, per la loro preziosità, vennero tradotte in cartoline In Manc iuria il tenente d i vascello Filippo Camperio, inviato come osservatore del conflitto russogiapponese, tenne un di ario di campagna corredandolo di numerosissime fotograf i e (SME-Ufficio Storico : "' Documenti italiani sulla guerra russo-giapponese (1904-1905), Roma, 1977)

(22) Ricordiamo le tappe princi pali del volo aereo in Italia.

1905 - Il capitano Vittorio Cordero di Montezemolo vola con l ' aerostave Bertelli, una macchina a metà t ra l'aerostato e l'aerop lano.

1907 - Il sottotenente di vasce ll o Mario Calderara, con una cel lula gal leggiante di sua costruzione, rimorchiato dal cacciatorpediniere " lanciare., compie alcune evoluzioni di volo planato

1908 - Uomini e mezzi della Brigata Specialisti concorrono al volo del francese leone Delagrange a Roma.

1909 - Wright vola a Roma ; contemporaneamente addestra il Calderara e il tenente Umberto Savoia

1910 - Si costituisce a Centocelle una Scuola di Aviazione per militari e civil i. Vola per la prima volta da solo il tenente Savoia Seguono il tenente Vivaldi Pasqua e il sottotenente Giulio Gavotti.

1911 - Allo scoppio dell a guerra italo-turca viene inviata in libia la 1' Flottiglia Aerop lani, al comando del capitano Piazza. con 11 u fficiali piloti, 32 uomini di truppa e 9 aeroplani (Biériot, Nieuport, Farman, Etrich).

91 - 1904 Plotone di fanteri a in addestramento.

91 - 1904 Plotone di fanteri a in addestramento.

richiesto alla Sezione di Roma una camera Bebè Zeiss, ritenendola, la più idonea, con opportune modifiche, ad essere utilizzata dall'aereo. La richiesta del Piazza mise in moto il fertile ingegno degli ufficiali della Sezione che studiarono un apparecchio a dodici lastre, formato 13x18, funzionamento automatico (tirando una funicella imperniata ad una leva si otteneva lo scatto dell'otturatore e lo scambio delle lastre), otturatore a ghigliottina caricato in precedenza per tutti i dodici scatti, obiettivo con focale da 165 mm (23).

La realizzazione venne affidata alla Lamperti & Garbagnati di Milano, che però ne tardò la consegna , nonostante i solleciti. Il Piazza chiese allora in prestito e ottenne una macchina fotografica dalla squadra di Tripoli; il 24 febbraio 1912, avvistato un accampamento presso Suani Beni Aden , scattò la prima fotografia dall'aereo in una ricognizione di guerra. Il giorno dopo, il 25 febbraio, fotografò i particolari di alcuni trinceramenti a nord di Zanzur.

Le fotografie, come le successive, vennero eseguite con asse quasi perpendicolare al terreno, perché era più utile ai fini militari avere la pianta delle località che non la v1s1one obliqua (in gergo "a volo d'uccello»). Purtroppo le manovre di pilotagg io non consentivano di effettuare lo scambio delle lastre per cui, fino al mese di maggio , da ogni ricogniz ione fu possibile riportare una sola fotografia per volta. Di aus ilio al Piazza fu il capitano Riccardo Moizo, che adattò al suo aereo un ' altra macchina, pure avuta in prestito. Nonostante le difficoltà, a partire dalla fine di febbraio, il r ientro dai voli di ricognizione era accompagnato quasi sempre da una preziosa immagine (24).

L 'impresa non era così facile come potrebbe sembrare (l'iconografia celebrativa non è capace di visualizzare la «fatica, della guerra); anche la fotografia cominciò a chiedere , in contropartita , il suo contributo in vite umane.

Il 25 agosto 1912 il sottotenente Piero Manzini, partito da Tripoli per eseguire una ricognizione fotografica in territorio nemico, precipitò con il suo aereo a causa di un vuoto d'aria.

L ' evento luttuoso non frenò il progresso. Nella stessa estate il tenente Francesco Vece eseguì il rilievo planimetrico completo di Bengas i; il parco aerostatico del capitano Giovanni Pastine fotografò alcune zone tra le Cave del Eterer e Su ani Beni Aden ; dirigibili fotografarono a tappeto molte località consentendo, fra l'altro, il rilievo topografico del territorio compreso tra Sidi Ben Nur - Azizia - Zavia e il mare , e dell'oasi di Zanzur.

Tripoli , con tutta l'oasi circosìante , fu fotografata in 150 lastre, formato 13x18, fatte a 500 metri di altezza , per ottenere un rapporto in scala di circa 1 :2000.

(23) In seguito vennero apportate, dal Moretti , le seguenti modifiche suggerite dal l'uso: l'obiettivo (perché non si sporcasse in volo) venne coperto con una lamina che si spostava quando scattava l'otturatore, l'otturatore a ghigliottina venne sostituito con un altro centrale e a settori più veloce (1/200 di secondo), focale 180 mm, camera oscura e congegno di scatto più robusti.

(24) Per il diario particolareggiato di tali ricognizioni fotografiche : SME - Ufficio Storico : Campagna di Libia, vol. V, Appendice, Roma, 1927

98 - 1911. Il Ten Antilli presso un pozzo arabo.

96 - 1911 Particolare del laboratorio fotografico di Tripoli.

97 - 1911. La squadra fotografica in ricognizione nei dintorn i di Tripoli

99 - 1911 Oasi di Tri poli Fotografo all' opera

98 - 1911. Il Ten Antilli presso un pozzo arabo.

96 - 1911 Particolare del laboratorio fotografico di Tripoli.

97 - 1911. La squadra fotografica in ricognizione nei dintorn i di Tripoli

99 - 1911 Oasi di Tri poli Fotografo all' opera

101 -

1912 Spirochete (spirochetosi) al microscopio.

102 - 1912. Fotografie dell'ecclissi parziale visto da Tripoli.

101 -

1912 Spirochete (spirochetosi) al microscopio.

102 - 1912. Fotografie dell'ecclissi parziale visto da Tripoli.

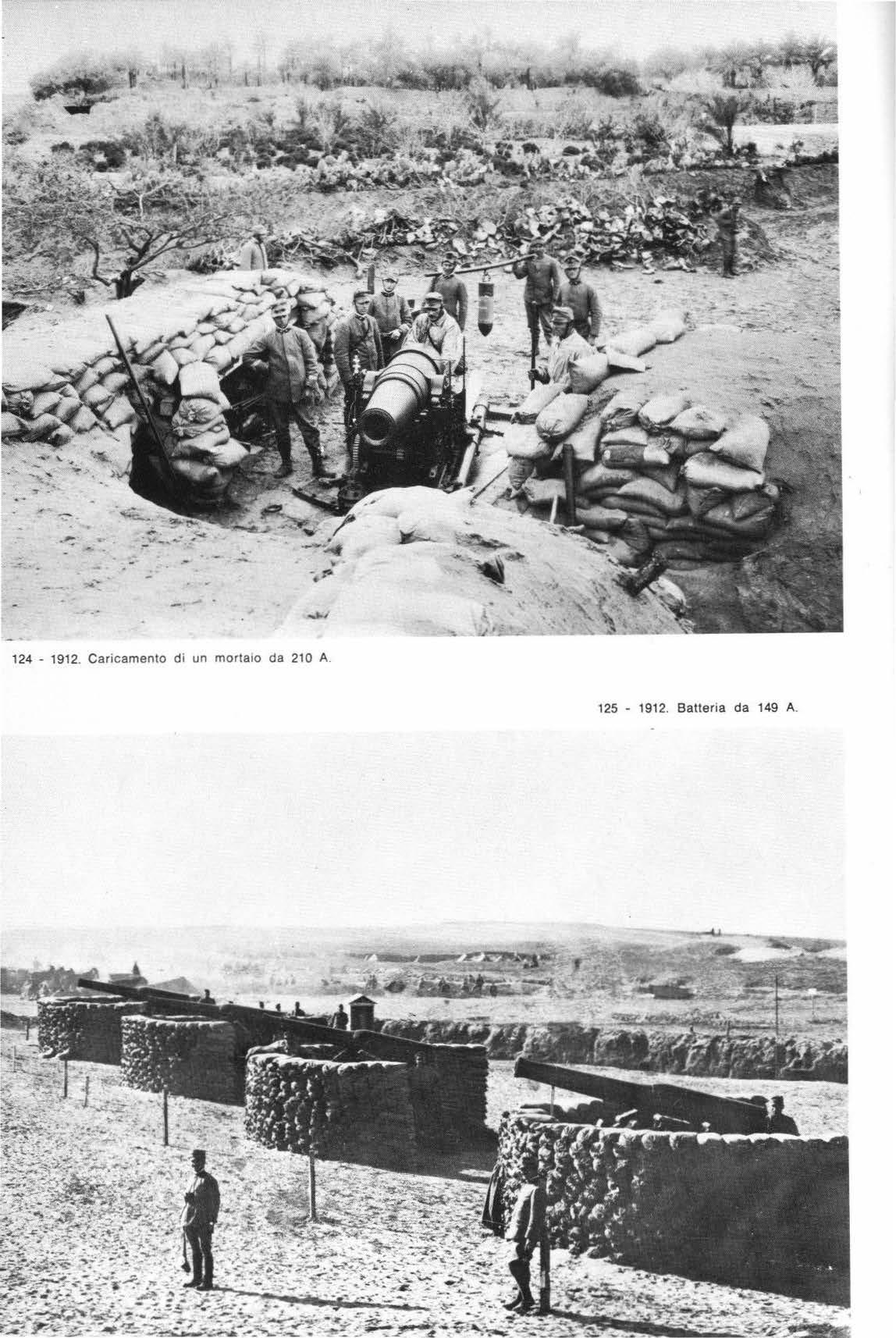

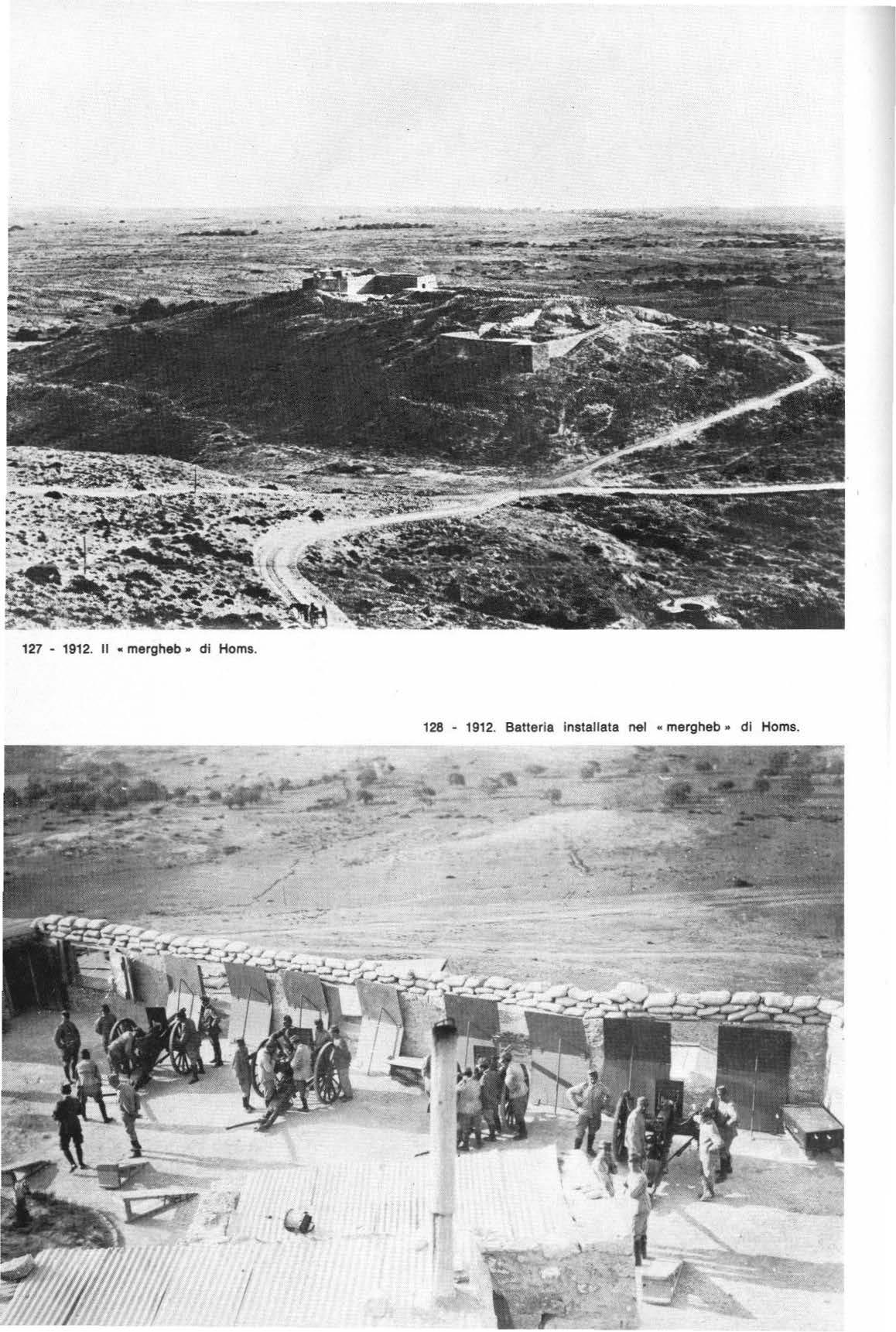

l fotografi militari furono di valido ausilio anche al serv1z1o sanitario, fissando al microscopio agenti patogeni di malattie dell ' apparato digerente, che nei primi mesi di guerra colpirono le truppe (colera, tifo , dissenteria , spirochetosi , etc. ) (25).

Né mancarono divagazioni << astronom iche "• come la ripresa dell'eclissi di sole del 17 aprile 1912

Al termine delle ostilità furono migliaia le fotografie eseguite. Tra esse, le più interessanti ai fini della documentazione storica della guerra , quelle eseguite dalle squadre fotografiche , soprattutto dalla squadra al comando del tenente Antilli

Ed è ad una selezione di queste immagini che è dedicata la seconda sezione di fotografie, che comprende anche quelle eseguite dai militari partiti per la nuova avventura africana con la loro "tascabi le "• neocultori dello scatto.

(25) Il fisico Foucault è considerato il padre della fotografia al microscopio; Incominciò ad interessarsi di dagherrotipia nel 1840; negli anni seguenti perfezionò sistemi di Illuminazione de i microscopi ed esegui le prime mlcrofotografle

108 - 1911 Tomba di un Caduto ignoto

109- 1911. Cippo eretto per i Caduti dell'82" Rgt. f. a Bu Meliana.

108 - 1911 Tomba di un Caduto ignoto

109- 1911. Cippo eretto per i Caduti dell'82" Rgt. f. a Bu Meliana.

110- 1911. Prigionieri arabi.

111 - 1911. Tripoli. Assistenza sanitaria ad arabi fuggiaschi.

110- 1911. Prigionieri arabi.

111 - 1911. Tripoli. Assistenza sanitaria ad arabi fuggiaschi.

118 - 1912. Stazione ferroviaria (smistamento) di Tripoli

119 - 1912. Ferrovia a scartamento ridotto costruita dal genio a Tripoli

118 - 1912. Stazione ferroviaria (smistamento) di Tripoli

119 - 1912. Ferrovia a scartamento ridotto costruita dal genio a Tripoli

122 - 1912 Opere di fortificazioni campali.

123 - 1912 Posto di guardia e trinceramenti a El Migrab.

122 - 1912 Opere di fortificazioni campali.

123 - 1912 Posto di guardia e trinceramenti a El Migrab.

126 - 1912 Ricovero a Forte delle Fornaci.

126 - 1912 Ricovero a Forte delle Fornaci.

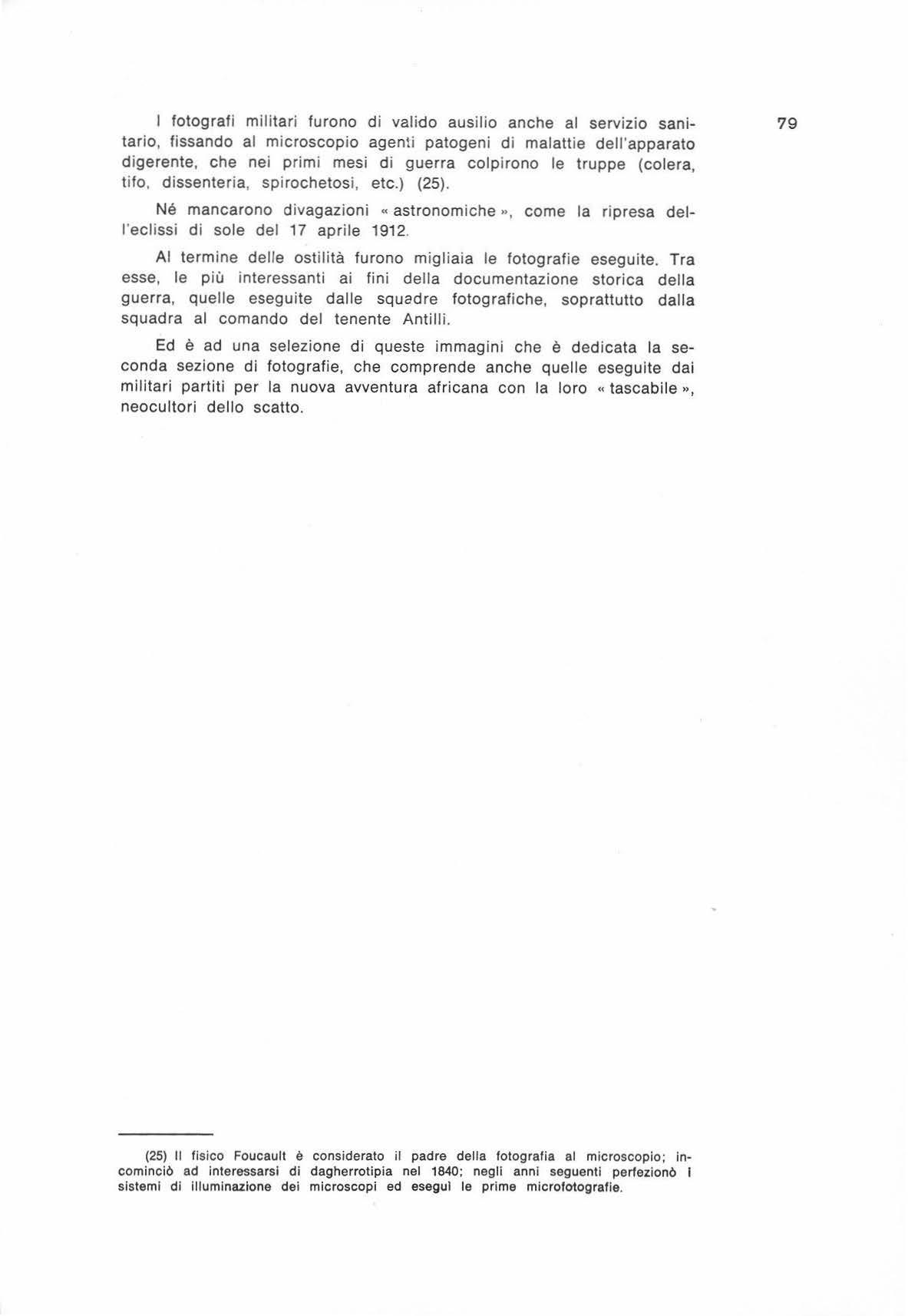

127 - 1912 Il " mergheb • d i Homs

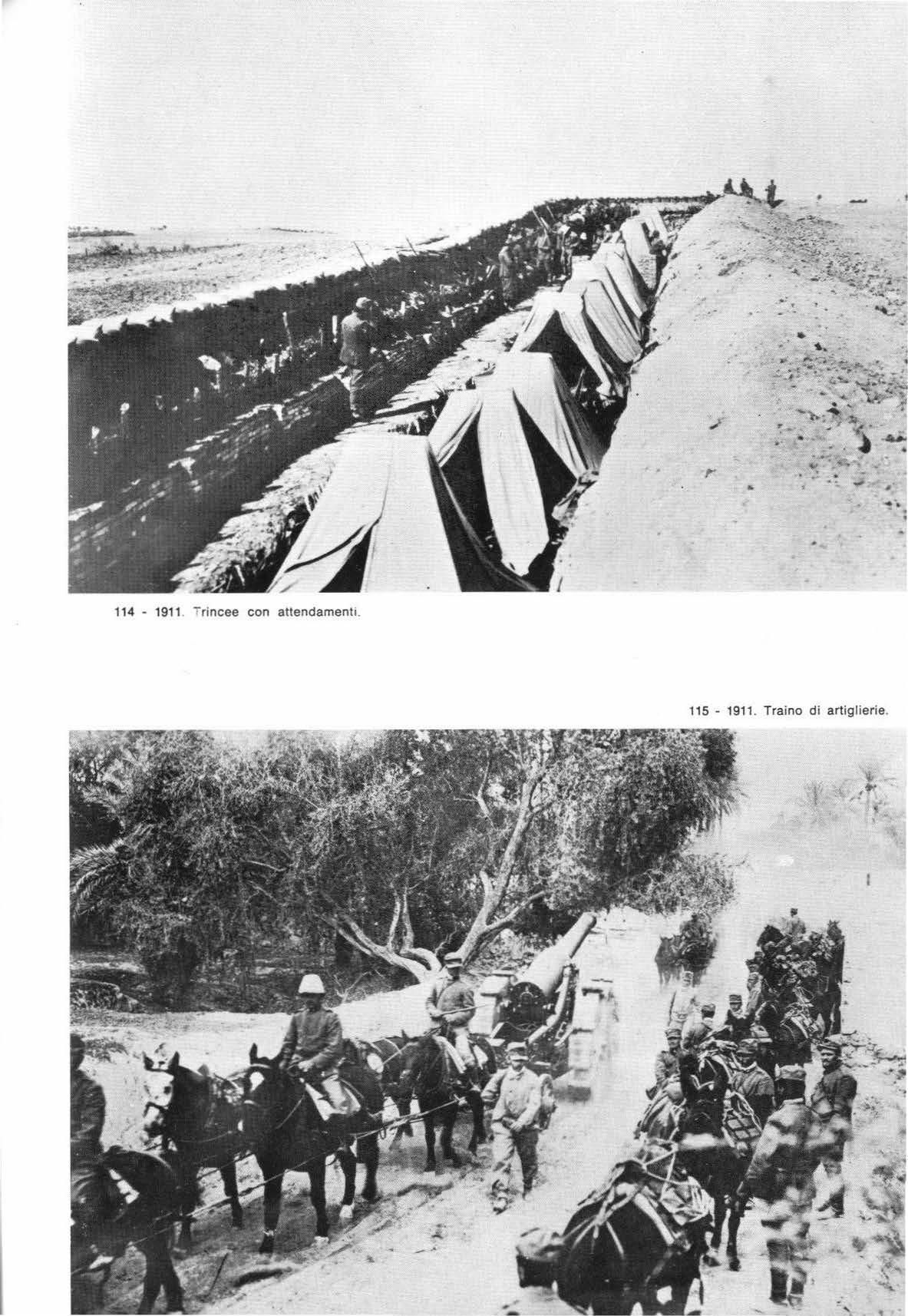

128 - 1912 Batteri a installata nel " mergheb " di Homs

127 - 1912 Il " mergheb • d i Homs

128 - 1912 Batteri a installata nel " mergheb " di Homs

141 - 1912. Lancio di una torpedine • Gonella •

141 - 1912. Lancio di una torpedine • Gonella •

144 - 1912. Hangar per d irigibili e aerei a Tri poli

145 - 1912. Bombardamento aereo d i un accampamento arabo

144 - 1912. Hangar per d irigibili e aerei a Tri poli

145 - 1912. Bombardamento aereo d i un accampamento arabo

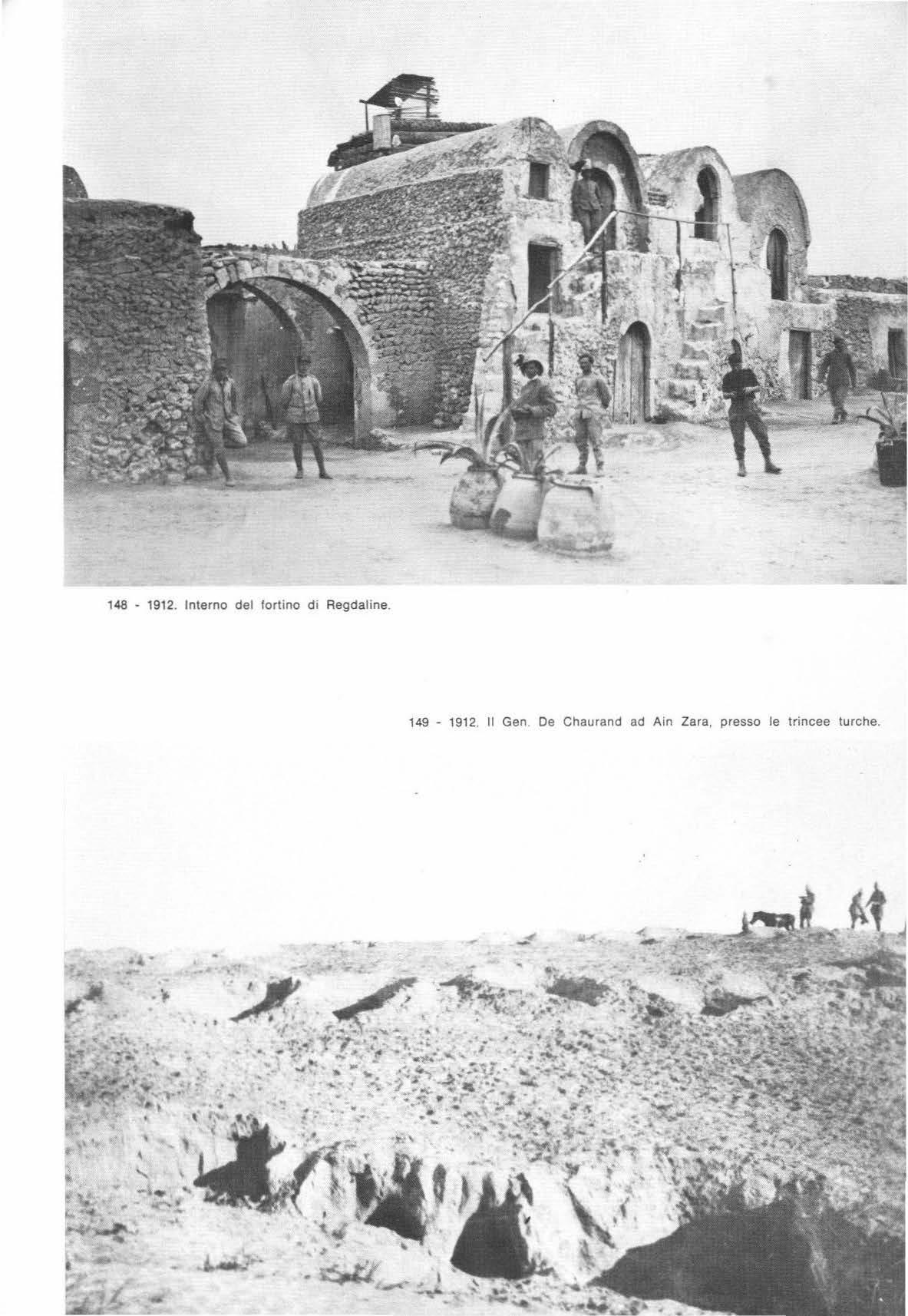

148 - 1912. Interno del fortino di Regdalin e.

149 - 1912 Il Gen De Chaurand ad Ain Zara, presso le trincee turche.

148 - 1912. Interno del fortino di Regdalin e.

149 - 1912 Il Gen De Chaurand ad Ain Zara, presso le trincee turche.

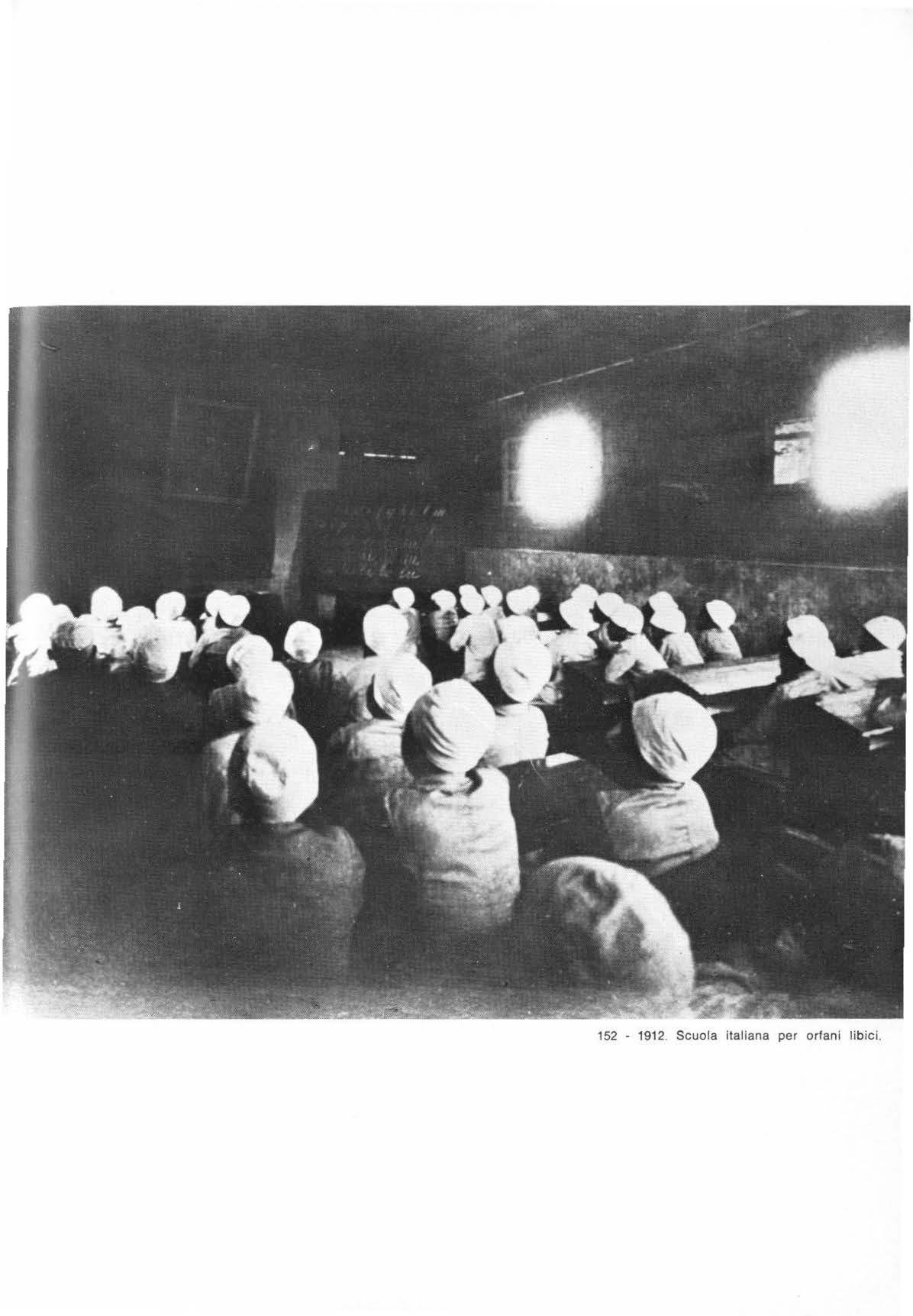

152 - 1912 Scuola italiana per orfani libici.

152 - 1912 Scuola italiana per orfani libici.

153 - 1912. Il Forte di Gargaresc.

154 - 1912. Rili evo fototopografico di Bu Ghe ila (altez za m 1500, operatore Ten Tappi)

153 - 1912. Il Forte di Gargaresc.

154 - 1912. Rili evo fototopografico di Bu Ghe ila (altez za m 1500, operatore Ten Tappi)

155 - Rilievo fototopograf ico di Tripoli (altezza m. 1500, operatore M .llo Perucca)

156 - 1912. Arco di Marco Aurelio a Tripoli.

155 - Rilievo fototopograf ico di Tripoli (altezza m. 1500, operatore M .llo Perucca)

156 - 1912. Arco di Marco Aurelio a Tripoli.

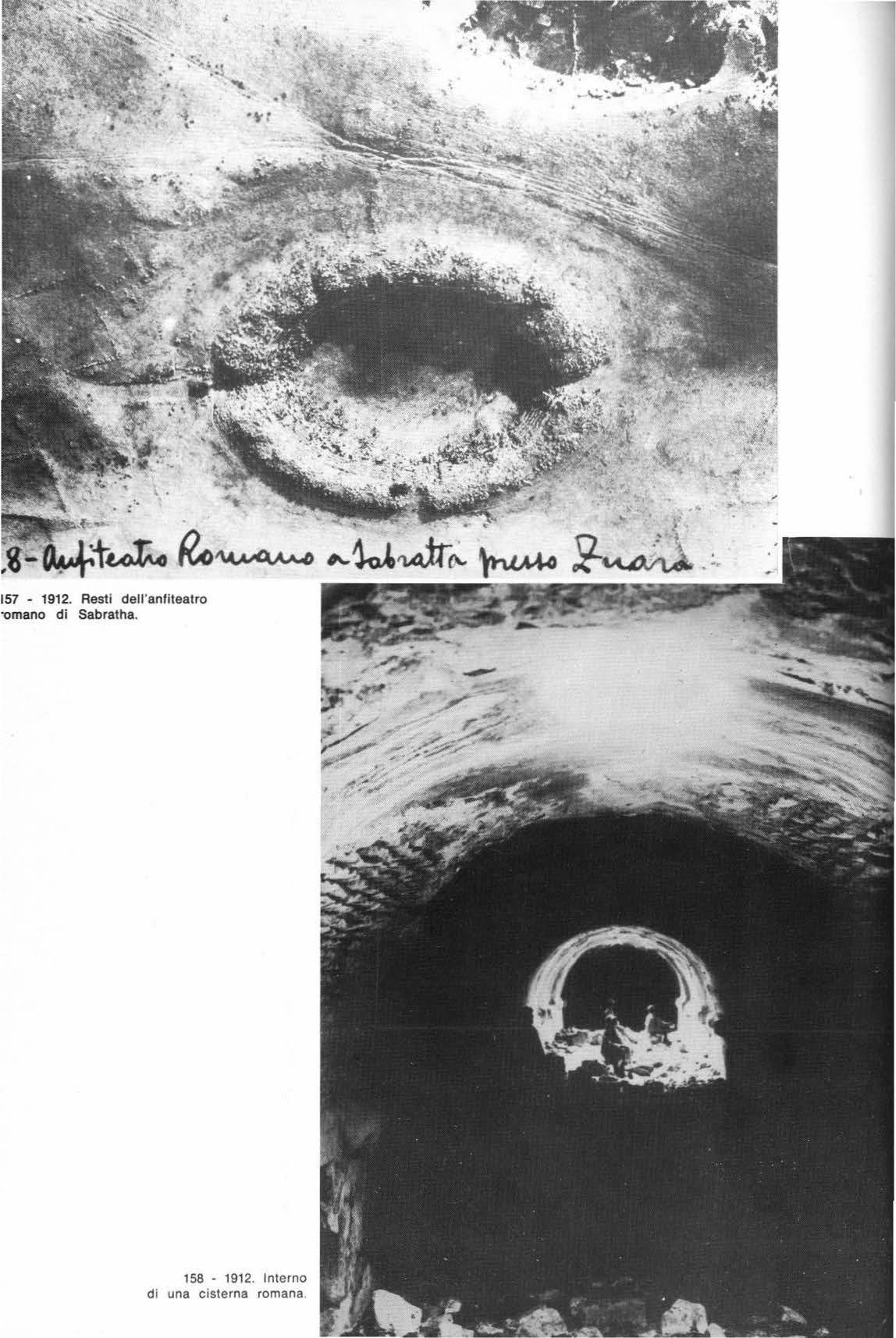

157 - 1912 Resti dell' anfiteatro -ornano di Sabratha

157 - 1912 Resti dell' anfiteatro -ornano di Sabratha

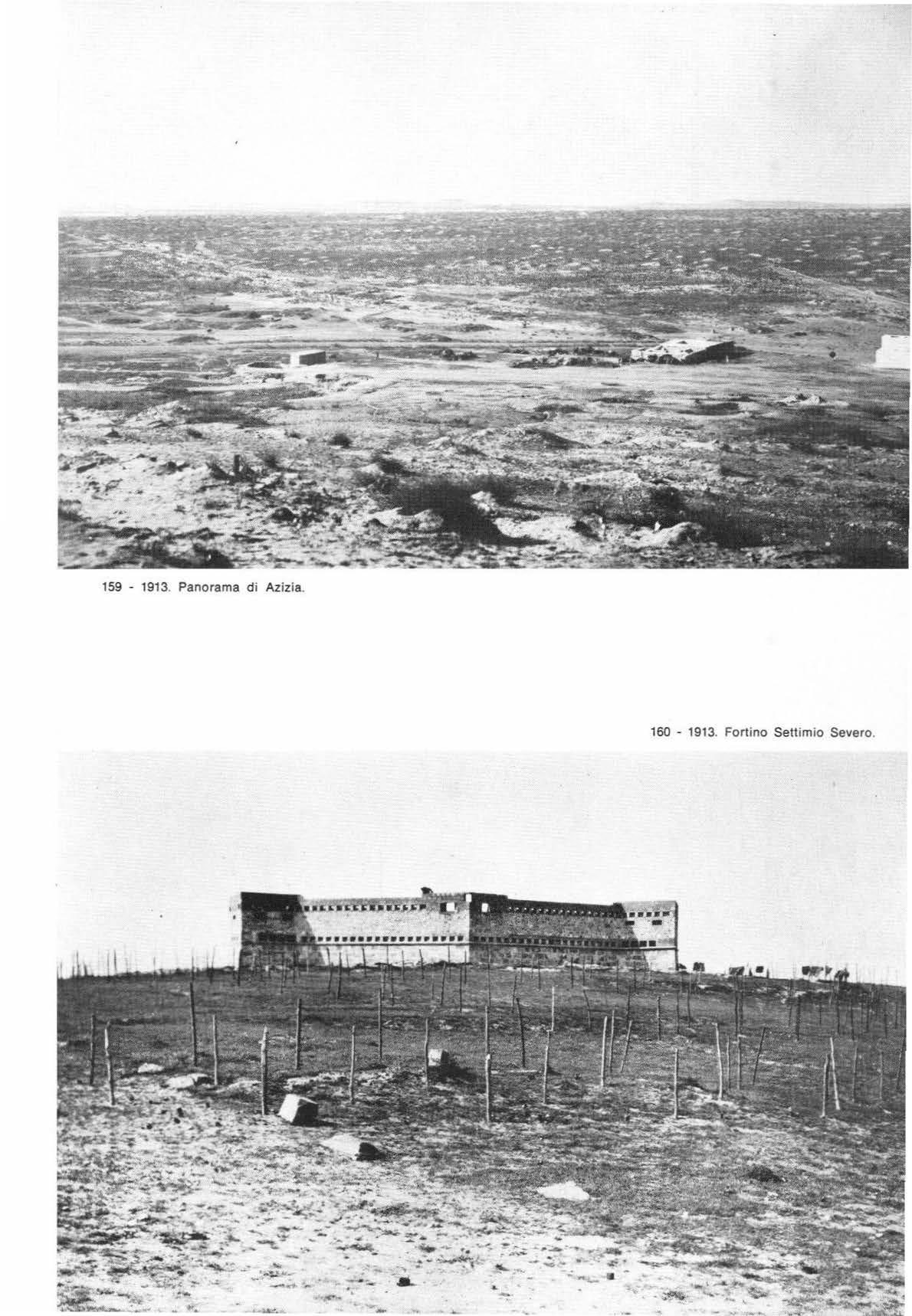

159 - 1913 Panorama di Azizia

160 - 1913 Fortino Settimio Severo

159 - 1913 Panorama di Azizia

160 - 1913 Fortino Settimio Severo

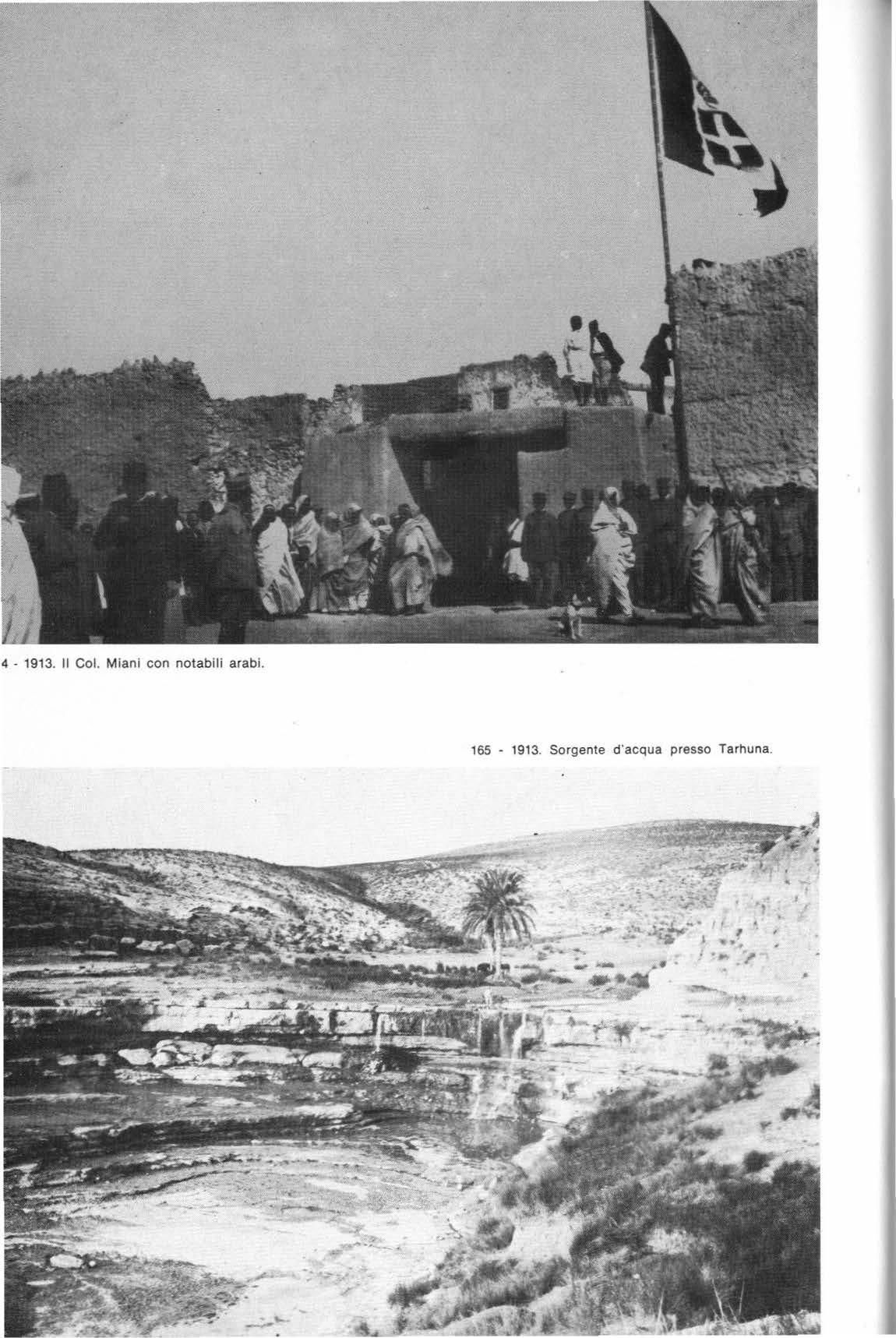

4

4

166 - 1913 Pattuglia in ricognizione a Bir Tobras.

166 - 1913 Pattuglia in ricognizione a Bir Tobras.

58 - 1914. Squadrone mehari sti nel Fezzan

169 - 1914. Meharisti (tuareg) a Gadames.

58 - 1914. Squadrone mehari sti nel Fezzan

169 - 1914. Meharisti (tuareg) a Gadames.

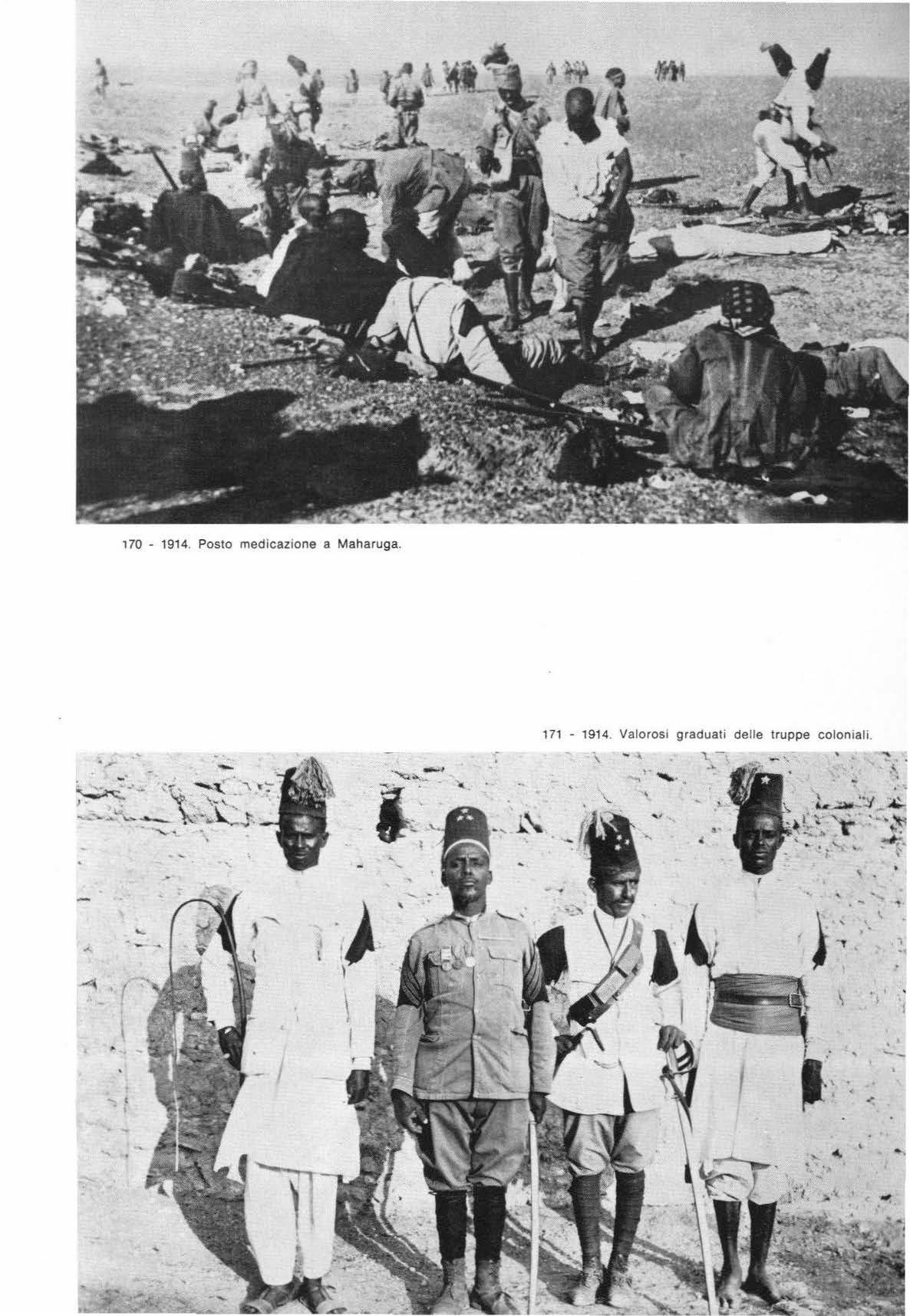

170 - 1914 Posto medicazione a Maharuga.

171 - 1914. Valorosi graduati delle truppe coloniali

170 - 1914 Posto medicazione a Maharuga.

171 - 1914. Valorosi graduati delle truppe coloniali

Allo scoppio della 1" G.M. l'utilità della fotografia p er la conoscen za analitica del terreno della lotta era ormai universalmente riconosciuta; il progredire dei mezzi tecnici consentivano , inoltre , di ottenere fotografie sempre più nitide c quindi una facile lettura ed una esatta int erpre tazione di ogni più picco lo particolare dell ' im mag i ne .

Nel magg io del 1915 vennero mobilitate le segue nti squadre (1) :

- 1• Squadra fotografica da campagna , comandata dal capitano Antilli, con sede ad Udine e a d i sposiz ione del Comando Supremo ;

- 2a Squadra fotografica da campagna , comandata dal sottotenente Gastaldi , con sede a Tricesimo e a d ispos i zione della 2 ' Armata ;

- 3 a Squadra fotografica da campagna , comandata dal capitano Lancellotti , con sede a Cervignano e a disposizione della 3 ' Armata.

Le squadre erano composte dal l ' ufficiale coma ndante , da 3 fotog raf i, 1 conduttore , 1 meccanico e disponevano di un'autovettura. Erano dotate di macch i ne formato 13x18 e 18x24 e d i alcune camere a mano d i formato m i nore

Compiti principali di tali squadre erano le ricognizioni panoram iche del terreno e la documentazione delle operazion i militari ai fini storic i.

Vennero pure mobil i tate 4 squadre telefotog r afiche da montagna dt cui due, la 1' e la 2·', erano rispettivamente a Verona (a disposizione ·della 1" Armata) e a Tolmezzo (a disposizione del Coma ndo Zona Carnia). Ogn i squad ra era somegg ia ta e comprendeva 1 uff i c ia le, 3 fotografi , 5 sold at i alp ini , 5 muli; dispon e va d i un apparato telefotografico 24x30 , di una camera a mano 13x18. d i una tenda attrezzata a camera oscura Era compito di tali squadre la telefotografia , in zone alpine , di fortificazioni e di o pere campali

Furo no inoltre assegnate squadr e fotografiche ai parchi di assedio del Genio , composte da due mi litHi fotografi con macchine 13x18 e 18x24 e materiale di sviluppo e stampa

Personale e materiale vario venne destinato alle Sezioni Aerostatiche , ai Dirigibil i, ai Gruppi e alle Squadrigli e (2).

Considerata però la crescente importanza che la fotografia aerea andava acqu istando e pe1 alleviare i Gruppi e le Squadriglie dalle operazioni di sviluppo, stampa e trasmissione delle fotograf ie, il Coma ndo Supremo (con c i rcolare in data 23 luglio) ritenne opportuno modificare il se rvizio fotografico per i l Corpo Aeronautico.

(1) Modifiche organiche avevano dato luogo, nel frattempo, al Corpo Aeronautico e all'inquadrament o della Sezione Fotog ra fica nel Battag l ione Dirigibilisti.

(2) Per la Marina furono cost it uite, con personale e materiale della Sezione Fotografica, una Di rezione del Servizio Fotog rafi co di Av iaz ione per la Reg ia Marina. con se de a Roma, 2 Sezioni Fotografiche, con sede a Venezia e a Brind isi.

Presso ogni Comando dì Gruppo Squadriglie venne costituito un laboratorio fotografico campale con personale (un capo operaio borghese e tre militari dì truppa fotogr afì) e materiale forniti dalla Squadra fotografica del Comando Supremo, diventata Sezione, a llo scopo dì avere il più rapidamente possibile le fotografie eseguite durante le ricognizioni aeree. Le squadriglie furono dotate dalla Sez ione di Udine di macchine fotografiche a ripetizione e a mano.

La sorveglianza tecnica sul funzionamento dei lavoratori fu affidata al capitano Antilli e al capo tecnico Moretti (3).

La diffusione della fotografia , ormai a portata di tutti, e le dec ine di migliaia di immagini che circolavano dal fronte verso il paese , nel 1916 costrinsero il Comando Supremo ad adottare severe prescrizioni per la loro pubblicazione. La censura delle fotografie venne demandata all'Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo , presso il quale sì era costituito l'Ufficio Censura Militare (4)

All ' Ufficio le fotografie dovevano pervenire in triplice copia, corredate di didascalia e con i francobolli necessari per la spedizione di ritorno. Ottenuto il visto del censore, ne veniva restituita una sola copia. Il visto era necessario anch".l alle fotografie documentarie della guerra eseguite dalle squadre fotografiche; alle squadre fu anzi impartito l'ordine di inviare una copia di tutto quanto in loro possesso , perché potesse costitu i rsi presso i l Comando Supremo un un i co patrimonio, che non andasse disperso (5).

Nel 1917 sopraggiunsero altre modifiche nell'organico e nella numerazione delle squadre del servizio fotografico terrestre, per cui esso risultò così ordinato:

-Sezione Fotografica con magazzino fotografico avanzato , Comando Supremo ;

1a Squadra fotograf ica da campagna - 3• Armata;

23 Squadra fotografica da campagna - Zona Gorizia ;

-3. Squadra fotografica da montagna (6) - 2" Armata ;

-

4• Squadra fotografica da montagna - 1• Armata ;

- s• Squadra fotografica da montagna - Albania ;

5• Squadra fotografica da montagna - 4" Armata ;

7• Squadra fotografica da campagna - Mac edonia;

s• Squadra fotografica da montagna - 6" Armata.

Unitamente ai Gruppi e alle Squadriglie, aumentarono anche i laboratori dell'aviazione Nel 1918 il Servizio fotograf ico si era talmente

(3) Fu i l Morelli a studiare, fin dall'aprile de l 1915, la costituz ione dei laboratori per l'Avi azione

(4) L 'Ufficio Stampa aveva in organic :> un Reparto Fotografico e una Sezione Cinematografica. che si occupava di visionare fotografie e film per scopi propagandistici.

(5) La preziosità delle immagini della guerra fu compresa non solo dal Comando Supremo, ma anche ben recepita dal Comando dell a 3' Armata, che emanò in proprio una circolare per acquistare fotografie fatte dai mil itari al fronte e aventi una certa validità storica o episodica

(6) Le squadre fotografiche da montagna avevano apparati telefotografici.

ingigantito (7) e allo stesso tempo frazionato in tanti rivoli, che fu necessario un nuovo riordino organico e un dettato ben preciso dei compiti e delle dipendenze.

La Sezione Fotografica del Comando Supremo di Udine prese la denominaz ione di Direzione del Servizio Fotografico, perché fossero chiare ed inequivo cab ili le sue fu nzion i direttive ; fu composta da tre ufficiali, 20 fra sottuff iciali, capi opera i, m il ita ri fotografi e personale vario, ed aveva a disposizion e un ' autovettur a ed una bicic letta. L ' appellativo di squadra fotografica fu dato ai nu c lei che operavano presso unità minori , mentre le squadre già esistenti e assegnate alle armate e alle grandi unità autonome cambiarono la denominazione in quella di sezione.

Fu unificata la composizione de lle n uove se zioni fotografiche da campagna e da montagna (1 ufficiale comandante, 12 fr a sott ufficiali , capi operai , militari fotografi , dotati di un'autovettura ed una bicicletta) e delle squadre (1 sottuff iciale, 1 graduato fotogr afo , 2 soldati a iutanti fotografi).

Fu anche definita la compo srzione del Magazzino Avanzato di Udine (8) (2 ufficiali, 16 f ra sott uffic iali e mil itar i con qualifiche varie, dotati di un autocarro e di una bicicl etta), mentre i laboratori dei Gruppi e delle Squadrigli e, a l termine delle ostilità , risu lta rono essere ben trentasette.

Il Servizio , in complesso , risultò così ripartito:

- Direzione del Servizio Fotografico con Magazz in o avanzato dipendent e dal Comando Superiore di A ero nautica del Comando Supremo;

- Servizio Potografico Terrestre , costituito dalle sezioni e da lle squad re fotogr af iche, con dipendenza tecnica dalla Direzione del Servizio e dipendenza di impiego dalle Grandi Unità;

- Servizio Foto grafico Aereo costituito dai laborator i fotografici di aviazione (dei gruppi e delle squadriglie) con dipendenza tecnica e di im piego dalla Direzione d el Servizio.

l rifornimenti d i tutti i materiali (macchine fotografiche , accessori, materiale di sviluppo e stampa) avvenivano tramite il Magazzino Avanzato.

Per dare un'idea del lavoro svolto dal servi zio fotografico durante la guerra 1915-1918, diamo alcune cifre riferite ai soli mesi di massimo consumo (9):

- settembre 1915, 36 mq. di lastre fotogr af iche e 187 mq. d i carte sensibili;

(7) A lla fine del 1917 furon o assegnati (da un solo contingente di leva) al Battaglione Dirig i bilisti di Rom a per l'istruzione 106 militari, fotografi di professione, per al imentare le squadre fotografiche. E' da tener presente che il Capo del Servizio ne aveva richiesti 150 Nell'ottobre del 1918 il Battaglione Dirigibilisti richiedeva ben 205 militari fotografi per far fronte alle esigenze della Direzione del Servizio Fotografico.

(8) Non è nota la quantità di meui e materiali fotografici esistenti presso il magazzino.

(9) Te nente colonnello BERTINATTI. Sirio : L'Aeronautica e la sua mobilitazione industriale durante la guerra ila/o-austriaca, in Bollettino d ell'Ufficio Storico, n 1 1928.

giugno 1916, 152 mq. di lastre fotografiche e 1015 mq. di carte sensibili;

-luglio 1917, 248 mq. di lastre fotografiche e 1800 mq. di carte sensibili;

-luglio 1918, 451 mq. di lastre fotografiche e 3855 mq. di carte sensibili.

Per quanto riguarda le macchine fotografiche alla mobilitazione ne furono distribuite 22 di vario tipo; nel 1918 ne risultarono esistenti 291.

Oltre 600 furono i fotografi militari che operarono in guerra, circa 150.000 i negativi archiviati al termine delle ostilità. Ricordiamo che presso l'Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo si era costituita, nel corso della guerra, una Sezione Fotocinematografica con un laboratorio fotografico (1 O); nel 1919 i 17.000 negativi d'archivio e le fotografie vennero ceduti, a seguito di accordi tra il generale Diaz e il ministro Boselli , al Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento (11).

Con la smobilitazione, anche il Servizio Fotografico venne ridotto all'indispensabile. Attraversò anzi una grave crisi , subendo in parte il declino cui andò incontro inarrestabilmente la specialità degli aerostieri in seno alla quale era nato.

Scarse le notizie che abb iamo sul periodo dal 1919 al 1922, anno in cui il Servizio , diretto da Antilli , era composto da un laboratorio e da una compagnia fotografi, comandata dal capitano Costantini, con sede a Roma.

Questo periodo " buio " fu, a tratti schiarito da nuovi successi. Nel 1922, all'Esposizione Internazionale di Fotografia Aerea di Bruxelles, la fotografia militare italiana fu la sola ad essere premiata con medaglie d'oro in tutte le sezioni della mostra.

L'Istituto Geografico Militare , nel campo della fotogrammetria, continuò a tenere alto il suo prestigio con N istr i e Santoni. Presso lo Ispettorato del Genio un apposito Servizio Studi e Esperienze iniziò e proseguì, fino agli anni trenta, esperimenti sulla trasmissione delle fotografie a distanza, sulla fotografia all ' infrarosso, sulla fotografia notturna con raggi ultravioletti, sulln t elefotografia (12).

Nel 1923, con la trasformazone dell'Aeronautica in Forza Armata, l'Esercito fu privato del servizio fotografico , assorbito dall'Arma azzurra.

Il consistente patrimonio fotografico passò parte all'Aeronautica, parte al Genio (13); la riproduzione e la vendita delle fotografie della

(10) Oltre alle fotografie, numerosi furono i f ilm prodotti a scopo di propaganda. Nel corso della guerra furono anche allestite mostre in Italia e all'estero, sempre per fini propagandistici. Il laboratorio fotografico, infine, riproduceva fotografie a pagamento per pubblicisti e privati.

(11) Migliaia di essi, salvati dalle traversie della 2' G M. , sono custoditi presso l'Istituto per la Storia del Risorgimento di Roma.

(12) Generale GUASCO, Giuseppe: La scienza al servizio dell'Esercito, in Rivista d'Artiglieria e Genio, luglio 1934.

(13) L'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio conserva molte di queste fotografie ; inoltre una sezione del Museo, annesso all'Istituto, è dedicata alla storia dei fotografi militari.

prima guerra mondiale venne affidata all ' Istituto Geografico Militare. Con la legge dell'11 marzo 1926 n. 396, relativa all ' ordinamento dell 'E sercito, il Servizio fu ricostituito nel Gruppo Aerostieri del Genio e venne disimpegnato , a partire dal "'!927, da una Compagnia Fotografi, che poco alla. volta riprese tutte le vecchie attribuzioni, compresa quella di riprodurre a pagamento le fotografie della 1• guerra mondiale (1929).

La compagnia venne ordinata su un plotone comando, un laboratorio, e un plotone fotografi con ur.a squadra fotograf ica ed una telefotografica.

Il personale, come sempre, fu reclutato tra i militari di leva che avevano precedenti professionali o amatoriali nel campo della fotografia e avviato al particolare addestramento che l'i mpiego degli apparati militari richiedeva.

Nel 1932 il Gruppo Aerostieri fu sciolto e trasformato in Battaglione Aerostieri Fotografi , con dipendenza dall '8° Reggimento Genio {14).

Nell ' aprile del 1934 il sottosegretario di stato Baistrocchi decise di costituire. con elementi della compagnia fotografi, un Servizio Fotocinematografico Militare e una Cinemateca Militare, per dare impulso alla cinematografia militare di carattere addestrat ivo, educativo , propagandistico.

La dipendenza tecnica fu demandata all'Ispettorato del Genio, quella di impiego al Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Addestramento.

Compiti del servizio erano:

addestrare il personale necessario per i bisogni di mobilitazione;

ricercare e studiare le macchine e gli apparati fotografici più idon ei alle particolari necessità della guerra ;

- preparare copioni ed esaminare, dal lato tecnico , quelli approntati da altri enti:

- effettuare riprese dei copioni e delle più importanti manifestazioni dell'attività militare;

- curare la conservazione e la manutenzione dei film prodotti , compresi i documentari dell ' Istituto Nazionale LUCE.

Le nuove esigenze dalla cinematografia mutarono la compos1z1one della Compagnia Fotografi , che fu così denominata Fotografi-Cinematografisti e ord inata su un Plotone Comando e Laboratorio, un Plotone Fotografi, un Plotone Cinematografisti, con un organico (di pace) di 5 ufficiali, 7 sottufficiali , 150 militari di tru ppa.

Numerosi i mezzi a disposiz ion e, con autocomplessi da ripresa e proiezione e laboratori campali.

Il Servizio Fotocinematografico si presentava all'approssimarsi della guerra italo-etiopica e della 2° G.M., come un organismo funzionale, capace di operare in ogni condizione, riccamente dotato di uomini e mezzi.

(14) Le nuove micidiali macchine per la guerra non consentivano di utilizzare più l 'aerostato come mezzo di osservazione; per la sua vulnerabilità esso era ormai largamente superato. Fu tenuta in vita soltanto una sezione sperimentale , che nel giro di pochi anni spari in sordina.

Durante la campagna in Africa Orientale (1935-1936) esso mobilitò una Sezione Cinematografica, 16 Squadre fotografiche , 16 Squadre Telefotografiche, più un reparto LUCE militarizzato.

Fotografi militari parteciparono alla Campagna di Spagna (19361937). inquadrati in una Sezione Cinematografica del Corpo Truppe Volontarie e in un nucleo fotografico.

Per l'occupazione de ll'Al bania furono inviati, al segui to delle truppe operanti, una squadra fotografica e una squadra telefotografica. All'inizio della 2• G.M., e nel corso della guerra fino all ' 8 settembre 1943, numerosissime furono le squadre mobilitate e i reparti LUCE militarizzati (15), che svolsero un 'i ntensa attività tecnica, documentale e propagand istica.

Le squadre operavano con macchine a tendina (Mentor Il 9x12 e 13x18, Mentor Ref lex 9x12 , Leica 111 B 24x36) , panoramiche (F iamma 13x18 e 24x30), telefotografiche (Fiamma 13x18, Gali leo G.P. 24x30), stereoscopiche (Stereflektskop Voitglander 6x13), e disponevano di apparati riproduttori, di lettori , di ingranditori (Siluro, Durst , Focomat) e di autocarri laboratori (16).

Con 1'8 settembre il serviz io si sciolse e i fotografi militari subirono la sorte dei repart i presso cui erano mobilitati. Durante la Guerra di Liberazione si formarono presso i Gruppi di Combattimento alcuni Nuc lei Cinematografici , composti onche da fotografi , che nel 1946 confluirono nel Nucleo Cinematografico per Scuole Centrali Militari di Roma.

La sfortunata parabola discendente cui andò incontro il serv1z1o trovò validi supplenti nei militari appassionati dell ' arte di scrivere con la luce che documentarono, nel 1944 e nel 1945, la volontà di rinascita dell 'Ese rcito , la sua attiva partecipazione alla lotta per la liberazione e gli oscuri sacrifici dei deportati nei lager (17)

Nel secondo dopoguerra le tradizioni della fotografia militare furono mantenute in v i ta, per quanto riguarda l'Esercito, in seno all'Ufficio Addestramento dello St ato Maggiore ; attualmente, ma solo in parte, esse sono state ereditate dal Centro Cinefoto.

(15) La scarsa documentazione rinvenuta non consente di fare un bilancio in proposito Una memoria del capitano Arnaldo D'Agostini comandante della Compagnia Fotocinematografisti. nel 1941, riporta la numerazione delle squadre fino alla 33'.

(16) Una selezione d i fotografie della 2' G. M è stata pubblicata nell'opera dello SME - Ufficio Storico: " L'Es ercito italiano nella 2" Guerra Mondiale - Immagini , Roma, 1976

(17) 11 tenente Vittorio Vialli nel suo doloroso peregrinare da un capo di internamento tedesco all'altro, riuscì miracolosamente a salvare la macchina fotografica ed a procurarsi alcune pellicole Scrisse così la "fotocronaca di una triste vicenda "• riunita poi in un'opera (VIALLI, Vittorio: Ho scelto la prigion ia, Sala Bolognese. 1975).

AA.VV., Un secolo di progresso nelle scienze militari (1839-1939), Roma. 1939

BECCHETTI. Piero : Fotografi e fotografia italiana , Roma, 1978

BERTINATTI, Sirio: L'Aoronautica e la sua mobilitazione industriale durante la guerra italo - austriaca, in Bollettino dell'Ufficio Storico dello SME, Roma, 1/1928.

BORGATII, Mariano: Storia dell'Arma del Genio, Volume IV, Roma, 1931.

CENTRO STUDI STORIA DELL'ARCHITETTURA: Fotografia Aerea, Bollettino n 23. Roma, 1971.

GILARDI, Ando: Storia sociale della Fotografia , Milano, 1976.

GUASCO, Giuseppe: La scienza al servizio dell ' Esercito , in Rivista d'Artiglieria e Genio, Roma, 1934

ISPETTORATO DEL GENIO MIL ITARE : Istruzione sul Servizio Fotografico, Roma , 1902

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE: L'Istituto Geografico Militare in A.O., Firenze, 1939.

LICATA, C l audio : Storia e linguaggio dei corrisponden ti di guerra, Milano, 1972.

PAGANINI Luigi Pio: La fototopografia in Italia, Roma, 1889.

SETTIMELLI , Vladimiro: Storia avventurosa della fotografia, Roma, 1969.

SMA - UFFICIO STORICO : Cronistoria dell ' Aeronautica Militare Italiana, Roma, 1970.

SME - U FFICIO STORICO: La Campagna di Libia, Volume V, Appendice, Roma, 1927.

SME - U FF ICIO STORICO : Indice delle truppe e dei servizi mobilitati durante la guerra 1915-1918, Roma, 1939

SME - UFFICIO STORICO : L'Esercito Italiano nella 2" Guerra Mondiale - Immagini , Roma, 1976.

SME - UFFICIO STORICO : Documenti italiani sulla guerra russo - giapponese (1 9041905), Roma, 1977.

SME - UFFICIO STORICO : L'Esercito Italiano nella 1' Guerra Mondiale - Immagini, Roma, 1978.

TARDIVO, Cesare: Fotografia, telefotografia, topofotografia dal pallone, Torino, 1911.

UFF ICIO TECNICO DEL GEN IO M ILI TARE: Saggi di fotolitografia, Firenze, 1871.

VI ALLI, Vittorio: Ho scelto la prigionia, Sala Bolognese. 1975.

VITALI , Lamberto : Il Risorgimento nella Fotografia, Torino, 1979.

PRESENTAZIONE

PARTE PRIMA

l Precursori

La Prima Campagna d'Africa

PARTE SECONDA

La Sezione Fotografica

La Guerra ltalo- Turca

APPENDICE

La fotografia militare dalla 1' alla 2 a Guerra

Pag 3 Pag 9 )} 25 Pag 53 )} 81

Mondiale Pag. 123

BIBLIOGRAFIA Pag 131