75 minute read

682 I D!STURBl VISIVI DEGLI EPILETTICI

(31) E. LEYDEN. - Ueber die hemiopfsèhe Pupillenreation. Wernick's. - Hayem: Revue des sciences médicales, 1891, volume XL.

(32) FRANCESCO SGOBBO. - L'isterismo nell'uomo e l'isterismo nell'esercito. - Giornale medico del R. esercito e deUa R. marina, 1887.

Advertisement

(33) DEL MoNTE, - Emiopia. - Nell'enciclopedia medica italiana, 1884.

(34) ERMANNO ScHMIDT-R_IMPLER. - Manuale di oculistica e d'oftalmoscopia, Milano, 1888.

(35) A. ScHJELE. - Delle manifestazioni associate ne l dominio del campo visivo omonimo. Giornale medico del R. ese1'cito e della R. marina, 1887.

(36) NoTRNAGEL. - Localiz:.azione del senso della vista. - Idem., 1888.

(37) P. PANSTER. - Les manifestations oculairP.s de l;hyste1'ie. - Oeil histerique. - Annali di ottalmoloyia, 1893.

(38) GRocco. - SuWemia,wpsia isterica. - Il lefo rgagni,. 1891.

(39) Fr::LurcaorNE or SARATOw. - Un caso di successo ottenuto nell'ambliopia iste1'ica con la metalloterapia. - Gio1'nale medico del R. esercito e della R . ma1'ina, 1887.

(40) L. PELLEGRINI. - Casistica clinica del prof. Galvagni (Modena). - lsie1'ia maschile - Ga:uetta degli ospedali, 1892.

(41) GALEZOWSKr•. - Af!romatopsia r etinica. - Idem.

(42) FRANKL-HOCHWART e ToPSLANSKJ. - Rapporti t1'a le affezioni nervose 8 la funzione visiva. - Idem.

(43) CHARCOT. - Lezione del 26 gennaio 1891, raccolta da P. G. Pierraccini. - Idem.

(4i) CHARCOT. l- De l'hystérie chez les jeunes garçons. - Oeuvres compléles. Tom. III, Paris, 1890.

(45) CHARCOT. - A propos de sia: cas d'hystérie ches l'homme. - Idem.

(46) P. J. Mosws. - Compendio di neuropatologia. - Torino, 1894.

Ernia Inguinale Congenita Operata

COL METODO BASSINI, SEGUITA DA INFLUENZA

GUARIGIONE

Russo Giovanni, guardia di finanza, ricoverò all'ospedale il 1° marzo u. s. per farsj operare di ernia inguinale che egli aveva cominciato ad avvertire a poco a poco circa quattro anni addietro.

Sul principio gli era stato consigliato l'uso del cinto, mediante il quale aveva potuto per parecchio tempo dtsimpegnare regolarmente il suo servizio; però in seguito l'ernia essendo diventata più voluminosa, il cinto comincia,,a ' ad essergli piullo3LO d'impaccio, ed i disturbi funzionali eraosi anche notevolmente nccentua1i, per modo che fra non molto sarebbe stato inevit.abilé il di lui licenziamento dal corpo. Fu per evitare ciò che egli si decise a sottoporsi alla cura radicale della malattia .

Dietro accurato e ripetuto esame dell'individuo, ci accer· lammo che si trallava di ernia inguinale de,stra, obliqua -esterna, congenita, allo stato di oscheocele; quella cioè che il Bassini denomina ernia congenita testicolare; e poichè non esistevano controindicazioni, stabilimmo di praticarne l'operazione, dando la preferenza al metodo del sunnominato professore.

684 ERNlA INGUINALE CONGENITA ECC.

Preparato adnnque l'infermo, il giorno 8 detto mese, previa rigorosa antisepsi e profonda cloronarcosi , collo aiuto dei miei assistenti, procedelli all'atto operativo che, senza alcu no incidente, salvo le maggiori difficoltà incontrate per essere l'ernia priva di sacco proprio, per l'isolamento del cordone, per la sutura della vaginale al testicolo, ecc., fu condotto a termine io un'ora e venti minuti.

Tralascio qui di riferire i parlicolari della tecnica operatoria, essendo ormai cosa ben nota a tutti i chirurgi; credo anzi opportuno di dichiarare che il motivo il quale mi ha indotto a pubblicare tale operazione sta uni camente nel fatto di essersi verificata in seguito una complicazione del tutto indipendente dalla operaiione stessa, la quale, mentre na ha messo in serio pericolo l'esito favorevole, ha serrilo, d'altra parte, a dimostrare semprepiù la boot~ del geni ale metodo trovato dall'illustre clinico opera tore di Padova.

Castellammare era in quell'epoca funestala da una grave epidemia d'influenza, e, sventuratam ente, parecchi casi eranseoe verificati anche tra i militari qui di guarnigione. alcuni dei quali trovavansi :Ili' ospedale . . Il Rus so fin dal giorno, in cui venne accolto, era stato isolato dagli altri, e collocato in una camera separata, insieme ad un marinaro affetto da adenite io via di risoluzione, che dovev~ fra poco tempo lasciare l'ospedale. Era rimasto quivi sino al giorno dell'operazione, e, praticata questa, era stato messo solo in altr1 camera.

~lalgrado siffalle precauzioni, la mala ,entura vol!e che, verso la sera del gioroo O, e cioè i n seconda giornata, il

BR'.'ìlA IXGUlXALE CONGEXITA ECC. 685

Russo fu colpito anche lui da influenza, manifestantesi con Jeggiera piressia, nevralgia fr0nto·parietale, leggiero catarro dei grossi bronchi, e tosse con scarso espettorato mucoso. Preoccupato per tali fatti sopraggiunti, ma più specialmente per la tosse, m'i alfreltai a somministrare qual~he calm~ot~, allo scopo di attenuare i colpi di tosse, che sin dal principio si mostravano alquanto intensi, ed ar~~cavan~ non poca molestia al!' infermo; e, non occorre <11rlo. m1 facevano temere seriamente per la sutura addominale che, come ho accennato, era stata prati~ata appena trentasei ore prima. [I calmante non produsse alcun effetto; anzi la tosse diveo.tò più violenta nel giorno successivo; percui fui ohbligato a dare più forti dosi di oppio, che essendo ~n~he riuscite infruttuose, surrogai colla morfina, per la na mterna e per la ipodermica, indi col! ' idrato di clorali o, col sulfonale, col cloralosio e con a' tri rimedi ancora, ma, purtroppo, con risultato sempre negativo.

L'influenza fece regolarmente il suo corso di sei giorni, e, collo sparir.e. degli altri sintomi, cessò anche la tosse, che tanta molestia aveva arrecata al povero infermo.

Cna simile co mplicazione in un operato di ernia, e, in generale, in tutti i casi, di estese soluzioni di continuo delle pareti addominali, è, senza dubbio, la peggiore di qualsiasi altra, peroccbè, se pel buon andamento di una sutura è condizione indispensabile il riposo della parte ammalata, la continua e violenta tensione, cui le pareti addominali ~vanno soggette pei colpi di tosse, rappresenta il coefficien te più serio perchè i bordi non aderiscano, i punti vengano strappati ed i tessuti lacerati, con quale grave pericolo per I' infermo è inutile dirlo. Ebb ene, nonostante tali fatti, il vero è che il Russo ebbe a soffrirne nulla, giacchè la ferita guarì per prima , e in 12· giornata egli

686 ER:NIA l~GUI~ALE CONGENITA ECC, lasciò il letto, abbandonando poi l'ospedalé dopo 25 giorni, perfettamente guarito.

La bontà del processo Bassini è ormai provata da cosi lunga esperienza, che non abbisogna certo di ulteriori dimostrazioni ; ritenendo però che una cosi funesta complicazione siasi finora verificata ben di rado in operati di ernia, e che, appunto per ciò, il mio caso presenti un certo interesse clinico, ho creduto opportuno, lo ripe to, farne un cenno, al solo scopo di apportare un modesto contributo onde provare ancora una volta i vantaggi de l metodo in parola.

Castellammare, 8 maa<1io 189!. I)(')

Rivistadigiornaliitalianiedesteri Ri V Ista Medi Ca

P. BàRON. - Sulla oura. della tosse oonvuha con la ohinlna. - (Berline r klinische W oeh ensehrì/t. N. 48, 1893) .

Il relatore ha curato circa cinquanta malati di tosse convulsa col chioioo e ne ha ottenuto buoui risultati . In un piccolo numero di fanciulli, gia al 2° o 3• giorno di cura, si manifesta l'azione favorevole del rimedio. !\ella maggior parte dei . casi però l' effetto non si osserva che dopo parecchi giorni, anche perché il rimedio in parte è eliminato coi frequenti vomiti, dovuti al p r ocesso morboso. Lo stadio della malattia in relazione a ll'incominciamento della cura col chinino ha pure molta importanza. Se s' interviene al 5' o 6° giorno, si può sperare sicuramente in un miglior amento, che, it1cominciato, continua anche di m ~nue ndo le dosi della chinina. P e r ottenere la guarigione occorrono in media tre settimane con gli altri mezzi di cura, mentre il relatore ha veduto talo ra di::,cendec-e questo tempo al minimo con l'uso di dello rimedio. Odenkirchen, in un ca~o grave, ottenne la guarigione al 6· giorno di cura.

Il relatore, nei pazienti da lui curali, non ha osservato recidive, e gl' insuccessi, a suo pa r er e. dipendono spesso dallà poco esatta somministrazione del medicamento.

Anche nei casi complicati da acute mala ttie polmonari il rimedio fu efficace . Ignorasi se esso agisca come antipiretico o come specifico.

Il r elatore, a conferma delle sue convinzioni, riferisce in sunto tre istorie cliniche di fanciulii malati di tosse convuls complicata, in cui la chinina dette ottimi risultati. a Modo di amministrazione del r imedio. - Le singole do · d' idroclorato di chinina sono di 0,01 gr. per i bambini ;~ un me_se e di 0,1 gr. per quelli di un anno, tre volte al g ior no, nel migbor mod9 alle ore 6, 14 e 20. Ai bambini molto rob~sti_ si può prescrivere una dose anche superiore a que lla r~lativa alle loro e ta. Una dose superiore a gr. 0,4 tre volte al giorno, anche per i fanciulli di età superiore ai quattro anni, non è necessaria. Incominciato il miglioramento, s i amministra il rimedio due volte al giorno, quindi a n che queste dosi si diminuiscono ed a guarigio ne iniziata, si somministra per certo tempo una sola dose alla sera.

P~r la forma si preferisce la polvere d'idroclorato di chinina pesata, chiusa in c~rtine e mescolata , di volta in voll& con un cucchiaio di acqua. Per i bambini di eta maggior~ si può somministrare la 'polvere chiusa in ostie. · se l'appe:. tito dei fanciulli lascia a desiderare, come ad es. nella febbre, è necessario prescrivere urr cucchiaio di mistur a con acido cloiridrico. La polvere di chinina può anche mescolar si con pulois aeropliorus, o con zucchero, facendon e gra.. nuli di noto peso, come si usa per la cina.

E importantissimo di significare ai genitori, che l'azione benefica non si manifesterà che dopo parecchi gior ni, affinché, scoraggiati, o.on abbandonino inconsultall;lente l' uso del rimedio .

Medica 689

gli effetti soddisfacenti che pote-çano risultarne. L' autore riassume il risullato di un•autopsia fatta in queste condizioni. La malata, oggetto di questit osservazione, aveva trenta anni ed abitualmente aveva goduto abbastanza buona salute, sebbene si reumatizzasse facilment,) fino al 1891; in questo tempo ·ella entrò nell'ospedale per un tumore non doloroso, posto al lato sinistro dell'addome e che faceva allora pensare ad un rene mobile. Ella non soggiornò che poco tempo all'ospedale e bentosto cominciò a s,ffrfre di ventre. Nel gennaio 1893, i dolori erano divenuti molto più accentuati; nelfo stesso tempo ella si a:!corse che il suo tumore era considerevolment, a umentato d i volume, pas$aado la linea mediana per invadere il lato destro dell' addome. Fu allora che ,si risolvette di entrare nel riparto di Perier, al1' ospedale Lariboisière ove, procedendo per esclusione, si fece diagnosi di peritonite tubercolosa, con masse ganglionari mesenteriche. Aggiungerò che l'ascoltazione rilevò l& esislenza di segni . toracici poco accentuati specialmente ottusità reldliva alla regione clavicolare del lato sinistro con ur,a respirazione un po' aspra.

L' A. propose una la'parotomia esploratrice che fu accettata ed esegui l'operaz ione il 13 aprile. Si trovò il pe ritoneo parietale tappezzato, come il peritonei) viscerale, da numerosi tubercoli e da un tumore costituito in gran- parte da una massa ganglionare, con a nse intesti,nali agglomerate da numerose aderenze.

P1cQUÉ. - Tubercolosi del peritoneo e de l gangli mesenterici; laparbtomla, miglioramento. - (La Sémain e Médicale. N . 59, 1893).

Si è molto discus!';o sul processo della guar1g1one d ella peritonite tubercolosa per mezzo della laparotomia, e sono state pubblicate a questo proposito un gran numero di osservazioni senza che tuttavia si sia avuta spesso l'occasionedi constatare all'autopsia, qùalche tempo dopo l'opera zione,

La malata sì rimise senza alcun fenomeno posteriore alPoperazione e lasciò l'ospedale molto migliorata. Qualche settimana dopo vi rientrò per un flemmone gangrenoso del collo con fenomeni infetti vi estremamente g r avi in conseguenza dei quali morì l'ottavo giorno .

L'autopsia permise allora di constatare, come d'alt ronde si era potuto veder e av-'3nti, che il tumore ganglionare era diminuito di due terzi e si potè assicurare inoltre che i tubercoli erano quasi completamente scomparsi in tutta la estensione dei due foglietti del peritonrn .

Secondo l'opinione più generalmente ammessa sull'influen z a che la laparotomia esploratrice può a vere sulla pe4i-

690 Rivista

ritonite tubercolosa, l' operazioue d8 soprattutto dei buoni ri,,ullali nelle forme ascitiche e nelle forme a raccolta cir"osc1·1tla, sierosa o purulenta. Egualmente avviene r,e r le forme iu cui si producono fenomeni d'occlusione intestina!e dovuta a briglie costituite da aderenze e che può richiedere un· urgente operazione. Infine, in un cer to numero di casi la laparotomia non dà alcun ulile risultato. I n quanto al meccanismo del miglioramento che si osse rva spesso dopo la laparotomia, sono state espresse soprattutto due opinioni. Nella prima si pensa che la guarigione avvenga per sostituzione d'una forma adesiva alla forma con versamento, le granulazioni tubercolose si tro,·ano in qll!llche modo compresse dalle aderenze. Nella seconda teoria s i a mmette che il liquido ascitico non costituisca solamente un mezzo Ji coltura pel bacillo tubercoloso, ma che racchiuda, inoltre, prodotti tossici la cui sottrazione avrebbe come r isultato di diminuire la febbre ed i fenomeni à'inlossicazione, soprattutto se il liquido non si riproduce.

In ciò che concerne le indicazioni della laparotomia nella peritonite tubercolosa le osservazioni personali dell'A. con- . fermano pienamente le idee sopra espresse. A tal proposito cita quattro casi. .

Nei due primi iu giovani dai quattordici ai sédici anni in cui si trattava d'una · forma con vers,imento, in seguito alla operazione, ìl miglioramenlo 1\ stato tale e si è così bene mautenuto che si può ormai credere ad una guarigione assoluta.

Un terzo caso si è verificato in uila giovane che aveva una peritonite A svolgimento !eolo con fi>nomeni di os truzione intestinale ; l' A. ha praticato una laparotomia esplora. tr1ce, e la malata è morta al decimo giorno, dopo av,w presentato un leggiero miglioramento.

L'ultimo in un uomo adulto. L'A. fece una laparotomia evacuatrice per una forma ascitico, operando, come negli nitri casi, toccando in varii punti il peritoneo col na ftolo ranforato. Si è constatalo un certo miglioramento per un mese circa, poi il malato è morto, quattro o cin•iue mesi dopo, senza aver ottenuto alcun Yanlaggio dalroperazioce.

lIEDICA 691 la laparotomia non dà solamente buoni risultati nei ~si in cui vi è versamento, poiché in quello riferito dal Telat0re vi era del liquido, ma si trattava soprattutto di una forma secca. Per ciò che riguarda l'influenza cu rativa d'una sostituzione della foi-ma 11desiva alla forma ascitica I' A. dice che l'autopsia della malata non mostrò niente che potesse -€Ssere interprt'lato in favore di questa opinione. c. s.

:EscnERJC - Trismo del neonati curato coll'antitossi na dJ T i zzoni. (Bric. Med. Journ. 23 settembre 1893).

EscHERICH (W. l{l. Woch. agosto 1893) fa notare che, quan-tunque questa malattia dipenda dal bacillo del tet-ano, pure esso non ha ricavato eia questa conoscenza alcun beneficio -quanto alla terapia. Egli dà conto di 4 casi trattati coll'antitossina di Tizzoni. I r esti ciel cordone ombelicale caddero 'l'ispettivamente il 6', 3°, 4° e 4° giorno. Il periodo d'incuba-zione durò 2, 9, 7 e 1 giorno e la durata della malattìa fu di 2, 5, 12 e 3 giorni. Il lerzo <'8SO terminò in "Uarigione o-Ji t:) ,e .allri ebbero esito letale. Tulti i casi pre!èentarono sintomi -settici, ma non si potè dimostrare quanta parie ebbe la sepsi nell'esito letale. Ne <'asi 1° e 4° l'inoculazione in lopi d'un pezzetlo di tessuto preso dalla vicinanza del cordone ombe1icale, produsse un tetano tipico; negli altri casi l'inoculazione ebbe esito negativo. Nel caso 4° la malattia ebbe un decorso eccezionalmente :•culo, sicché era. vano i::perare benefici dall'iniezione di antitossina e nel <'aso 1, le dosi iniet1.ate furono tropro piccole (0,015 per 2). Rim11sero quindi i .casi 2 e 3, in cui si poteva sperare la guarigfooe, ma nel e&S-O 2 le iniezioni (0,25 per 2) furono sospese p:iacché i sintomi dc,lla pneumonite settica prevalsero a quelli del tetano. Nel caso 3, il lungo periodo d' incubazione e il rapido inizio -della malattia, facevano temere una catastrofe: eppure s i ~bbe guarigione! In esso un'iniezione di 0,30 fu fatta il 3<> giorno e altre due nel 4°; I~ ferita venne m ed icata al sublimalo. Negli altri casi fu anche usato il termocauterio. Il

693 RIVISTA valore di questo nuovo trattamento può essere dimostrato solo dopo che si è sperimentalo in un gran numero di casi~ sembra però che non siamo molto lontani dal tempo in cui ci sarà dato guarire quest'infezione specialmente grave.

G. G.

Solla bradicardia del convalesoentl. - K. DeH10. (A reh. fur klin. Med. e Centralb. fiir die medie. Wissenseh. N. 1, 1894).

Per risolvere la questione se una bradicardia é d'originecarJiaca o estracardiaca, il Dehio ha raccomandato una iniezione sottocutanea di atropina, os,-ia di un alcaloide che paralizza le terminazioni delle fibre del vago del cuore. Se le-' iniezioni di atropina cagionano l'acceleramento dei battiti cardiaci si tratta di . una bradicardia estracardiaca, nel casoopposto di bradicardia cardiaca. Il D. studiò sotto quec;tor ;guardo la bradicardia tlei convalescenti, e ciè fece in settedi tali ~si. Questa affozione, che si sviluppa a poco a poco dopo la caduta normale della frequenza del polso che avviene con la cessazione della febbre, i:;rocede d1 pari passocon la caduta e il ripristinamento della temperatura del corpo. Mentre le forme leggiere di bradicardia sono clinicamente senza importanza, i casi gravi presentano la forma sintomatica di una acuta. benché non molto grave, debolezza del cuore congiunta ad irrego!arità della azione cardiaca. Ad eccezione di un solo caso leggiero, in tutti gli altri ca~i il cuore si dimostrò refrattario àlla azione della atropjna. Quindi abbiamo qui una affezione çhe non è in alcun rapporto con una irritazione dd vago, ma dipende da una • causa cardiaca. La bradicar.ìia dei con valescenli é una espressione della debolezza del cuore, e poichè in questi casi il cuore ha una grande sensibilità per le irritazioni acceleratrici della frequenza dei suoi battili, è una espressionedella debolezza irritativa del cuore.

Il Dehio in un caso leggiero <li aritmia. del cuore potè, paralizzando i vaghi con l'atropina, r ìcondu.rre il moviment<>

Medica 693

ari tmico allo stato normale. Per converso nei casi gravi che erano passali in quello stato di completa irregolarità ch'e é -designato col nome di delirium cordis, l'atropina rimane -completamente senza azione, che anzi talora aume nta la irregolarilà L'aritmia quindi si comporla in egual modo delta 'bradicardia or ora descritta: i casi leggieri sono influen-zali da1I'atropina in certe . circostanze, i casi gravi di am,bedue le affezioni vi resistono. Quindi il vago in ambedue i disturbi ha io parie o totalmente perduto -il suo potere Tegolalore sulla frequenza dei battiti cardiaci.

liuovl sintomi della dilatazione di stomaco . - AliFRECHT (Centralb. fùr klin. Med. e Centralb. fur die medie. Wissensch. N. 36, 1893).

La diagnosi della dilatazione di stomaco non é, massime nei primi tempi della malattia, facile a stabilirsi; ed è appunto allora che la malattia avrebbe le maggiori probabilità -di miglioramento od anche <li completa guarigione. L' Aufrecht indica due segni che occorrono nei primi periodi della malattia e ne facilitano in modo particolare la diagnosi. Uno il cambiamento del rumore di percussione. Percuotendo uno stomaco dilatato si sente dl'!pprincipio per tutto un suono timpanico, ma poi in un determinato luogo corrispondente -sicuramente allo stomaco, si trova una più o meno distinta ottusità dalla regione del cardia al piloro.

L'altro sintomo è la percussione tintinna nte che ha somiglianza col noto rumore di pentola fessa. Ordinariamente ,questo si incontra ai limiti delle parti che dànno suono timpanico e rumore ottuso. Questi fenomeni combinati cori. gli altri fenomeni subieltivi della dilatazione di stomaco assicurano la diagnosi e dàuno anche una indicazione per la €?ran<lezza della dilatazione. La causa del rumore ottuso deriva, secondo l'A., dalla contrazione delle parti ipertrofiche della muscolatura dello stomaco. II tintinnio, invece, è la conseguenza delle vibrazioni provocale rlalla percussione dell'aria ,contenuta nello sto:naco nei luoghi in cui pel retrocedere

694, RIVfSTA di un'onda di contrazione, una parte contralt~ si rilassa sicchè in pari tempo una parte della musculatura an~oc;contratta e quells gia rilasciata sono colpite nella percussione~

Ricerca del peptone nell'orina. - Prof. E. SALKOVi'Ki. _ (Centralb filr die medi e Wissensch, n. 7, 189i) .

La dimostrazione del peptone nella orina col metodo inl~o~ollo dal von Hofrneisler e gener almente adoUa to, precipitando una gran q uan lit.a di orina. o,;; fino a 1 litro con racido fosfotunst~nico e decomponendo il precipitato con I b . & ar1te, è senza _dubbio, quando la quanlita del pept(liw è piccola (0,15 per hlro) una oper azione difficile che può facilmente trarre in inganno i non molto esercitati, ed inoltre il processo è lungo ed incomodo.

Il Salkowski si è studiato di sostituire <1 questo processo un allro più semplice allo scopo di ottenere m più breve t~mpo la dimostrazione del peptone, e questo scopo ba rag~1unto con un a semplice modificazione a l progr esso ori<>inario ;del Hofmeister. Ecco la descrizione di questo p;0 _ cesso: si meLLono 0,50 ccm. dell'orina da esamina rsi in un bicchiere caliciforme e si acidulano, come al solito, con 5 ccm di acido clo ridrico. (Può bastare anche meno acido; usando acido acetico invece che cloridrico sembra non si alterino ; risultati). Si precipil~ con l'arido fosfotunstenico e quindi si riscalda sulla rete di filo metallico. In poch i istanti il predpitato si raccoglie nel fondo del bicchiere c om e una massa attaccaticcia resinosa. Tosto che questo accade, si versa pe!"" quanto è possibile C<]mpletamente il liquido soprastante quasi affatto chiaro e si lava due volle con acqua distillala la massa • r esinosa divenuta friabile, il che con ::iualche precauzione ·si può ese€!uire fa cilmente senza aJcuna perdila . Si versa di nuovo sul precipitato un poco d'acqua circa 8 ccm, e vi si aggiungono 0,5 ccm della soluzione sodica (del peso specifico di circa 1,16) . Si può anche prender e la soluzione alcalina norm ale (1 p. 100 di id rato di soda): Il precipitato che è diventalo sem pre più friabile ~i scioglie fa cilmen te scuc-

MEDTCA 695 tend o un poco il bicchiere. La soluzione che <lapprima è di color turchino cupo !':i riscalda sulla rete; ed allora si intorbida prendendo un a tinta g rigio-gialla sporca. Quando q uesto è avvenuto, si versa il liquido in un vetro da reagente, si raffredda e si aggiunge a goccia a goccia eJ agitando una soluzione allungata, 1 -2 p. 100 od anche più forte di solfato di rame. Per la presenza del peptone il liquido si colorisce io un rosso vivo, il colore spicca anche più vivamente se aJlora si filtra. Tutto il procedimento non richiede più di 5 minuti, e questo di fronte al processo finora usato, è un vantag>?io da non dispregiarsi.

Cn altro pregio si è che per la poca quantità di orina che si richiede è molto meno da temersi la influiinza della mucina o della nucleo-albumina sulla reazione. La o rin a contenente m olta albumina e mucina dovrebbe naturalmPnte prima della precitazione essere trattata nella maniera ordinaria.

P er è elicatezza questo' processo è a ppena un poco iuferiore a riuello originario di Hofme ister.

Nella orina èhe contie ne 0,02 in 100 ccm (0,2 per litro), la reazione, sempre usando 50 ccm di orina, s piccò fortem e nte, anche con 0,015 era manifesta, con 0,01 non era decisamente positiva benchè il confr onto con rorina normale spesso permettesse anche allora un giudizio . H ofmeister dice che col s uo m etodo si può dimostrare anche 0,1 i n un litr o <l'orina.

Sull' a.utolntoHloazlone nelle malattie oronlohe dello stomaco e degli intestini. - A. KATZ. - ( Wien. med. Presse e Central b. fi.ir die medie. Wissensch., n. 52, 1893).

Molti disturbi che non rtlrameote si osservano nelle malattie croniche dello stomaco e degli intestini in parti del corpo molto lont a ne, secondo il nuovo modo di vedere, deb- , bono non più ritene rsi come la conseguenza d'azioni riflesse o meccaniche sul sistema nervoso, ma come provocate da veleni che si formano in parte nello stoma co, io parte nel canale intestinale. In quanto ai veleni generati nello sto - maco per anormali fermentazioni, che tale deYe essere il µrocesso che si forma in tali condizioni, sono essi in parte acidi in parte processi basici. I primi, come l'acido butirrico lattico e acetico sono prodotti solo in così piccola quantità che la loro influenza nociva su tulto l'organismo apparisce solo molto problematica e che quindi si può appena mettere in questione un avYelen amento per acidi. Ugualm~nte é da dirsi dei proJotti rusici formatisi nello stomaco. Anche la peplossina trovata dal Rrieger nello stomaco, secondo le ricerche del Sa lkowki si produce solo accidentalmente. Nello stesso modo che nello !stomaco si com pori ano gli acidi e i prodot.i al'ùmatici (fenolo, scatolo, indole,) nel canale inte~tinale. Anclu, assi si formano in tenue qua ntita negli intestini, sicchè un avvelenamento per loro conto è molto dubbioso. Cosi è dimostrato che la chimica fino r ; non ha dato fondata prova della verità del!' autoi11tossicaz1one. Poco anche si é potuto rilevare dai:tli sperimen ti sugli animali viventi. Molteplici casi clinici pure non con fo rtano r idea dell' autointossicazione, anzi ,depongono piuttosto in favore della loro origine riflessa. Infatti questi distu rbi accadono quasi sempre in un tempo in cui lo stomaco o é vuoto o comincia a vuotarsi, ove perciò brevi irritazioni di di\"ersa specie possono agire rnlle estremità n e rvose nelle pareti: dello stomaco . In conclusione, la dottrina della au to intossicazione nelle malattie croniche dello stomaco e degli intestini non é punto sicuramente fondata, ed anzi può solo limitarsi a un piccolò gruppo c! i disturbi acuti della digestione. relatori descrivono due casi di dissenterie da a mebe os• servati in K iel. Il pri mo si verificò in un malato che aveva conlr-alto l'infezione a Palermo dall'acqua potabile; il secondo in una signora, che fluo dal 1889 - aveva vissuto in

H. Qu1:-cKE ed E. Roos. - Sull'ehtertte da amebe. - (& ,.. liner klinische Wochenschrijt. N. 1-5, 1893).

llEDICA 697

Kiel e percio l'infezione fu indubbiamente contratta in quella città.

Le iniezioni nell'intestino di gatti del materiale fecale -eont enente amebe rilevarono una differenza nel grado d' infezione, poiché mentre le amebe del malato, che aveva contralto l'enterite in Italia, produssero quasi sempre la morte ed estese ulc"erazioni intestinali; il materiale della malata non produsse nei gatti né la mor~e, nè lesioni della mucosa intestinale. ma solamente diarrea .

Anche in individui sani, come già avevano osservalo Grassi, Kruse e Pasquale, i relatori risconlrerono qualche volta amebe nelle deiezioni intestinali. Queste amebe rassomigliavano a quelle trovate nella maiala.

Dunque lè amebe si riscontrano non solo nelle dissenterie tropicali, nelle enteriti dell' Egil\o, dell' America del Nord, dell'America centrale e del St!d, delle Indie inglesi ed olandesi, dell'Italia, del Rnd della Francia, di Pietroburgo, Kiew, Praga, Graz, \Veimar. ma possono pure osservarsi, in formtl spoi-adica, in individui mollo sensibili alle malattie inrettive intestinali E questa conoscenza sarà utile tanto dal punto di vista della profilassi, quanto da quello della terapia. La enterocli~i e il calomtlano giovano mollo in queste ostinale malattie.

Per materiale di osser,·azione microscopica sono da preferirsi le deiezioni molto liquide e i fiocchetti muco!'i tinti di sangue. Nelle feci formate le amebe sono da rice r c,rn,i alla parte superfici11le in mezzo al muco. Le osservazioni microscopiche, con l'ingr andimento di 50 a 100, devono essere eseguite immedi a tamente dopo la defecazione, prendendo una goccia del materiale ed osservandolo o con preparato semplice oppure con pr eparato in goccia pendente. L'amoeba coli mitis è più resistente dell'amoeba felis.

L e amebe intestinali si colora no meno bene dei batter i intestinali e dei tessuti del!' intestino. Nei vetrini coprioggelti le amebe del materiale fecale risaltano pel loro pallore. I relatori preferiscono per la colorazione il bleu di metilene all'ematossilina e all'eosina, mentre per le sezioni intestinali pre.Jiligono l'eosina. H nucleo e i nuclei oli si colorano più fortemente del contenuto cellulare, Co~e segni praticamente importanti che possono condurrealla ricerca delle amebe sono da menzionare l'odore sim·1 il . . . , I e a co .a., la proprietà delle feci di formare filamenti spesso tenaci, e la loro forte reazione alcalina. c. s.

Conclus ioni - Nei gatti si può produrre la dissenteria non solo iniettando nel retto liquidi fecali contenenti amebe ma anche introducendo per bocca sostanze contenenti ameb~. incistate.

Oltre la - già nota dissenteria da amebe (A. coli Losch 0 A. coli felis) esiste un'altra enterite da amebe più mite (Amoeba coli mitis) morfologicamente diversa dalla prima, e non patogena pei gatti.

Verosimilmente ;ia queste due é diversa un'altra ameba, che spesso trovasi nell'intestino di sani ed é innocua (A. intestini oulga1'is).

L'enterite da amebe talora è guarita dal calomelano in ' ogni modo sempre migliorata da esso.

Il calomelano probabilmente agevola l'incistamento delle amebe.

HIVlSTACHIHUHGICA

Sugli effetti dei nuovi fucllt e loro importanza. nella. ohlrurgi& milita.re. - Relazione dr.I genera.le mecl ico prof, v Cou:n e dello S t absarzt dott. ScHJERXING a ddetto al regio ministe:'o della guerra prussi ano. Sunto del colonnello medico dolt. FRA NCESco SAGGJ.NI.

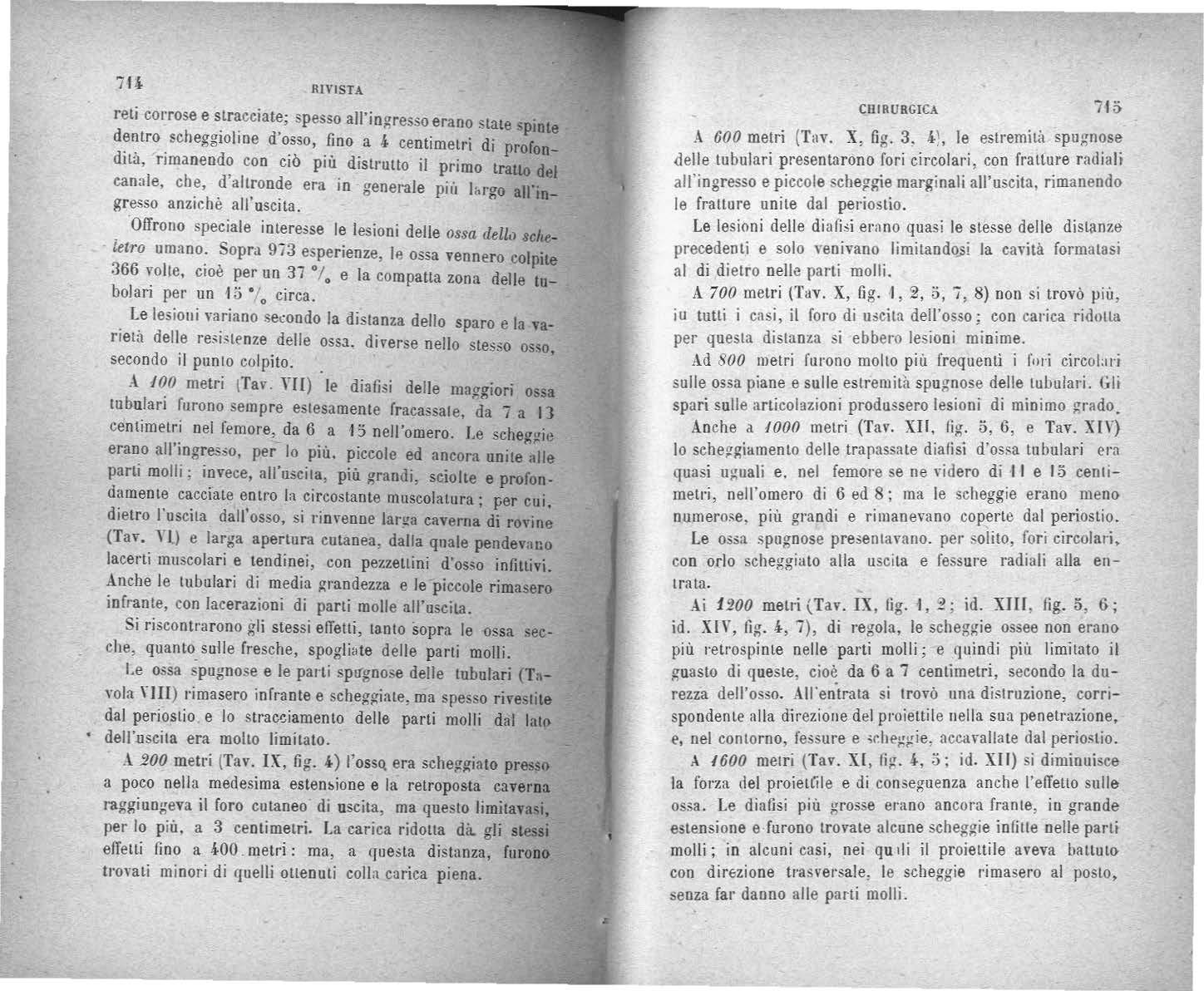

Per cura della direzione medica presso il Ministero della guerra prussiano, con l'alta approvazione di S. ~1: l'Impe1:atore di Germania e coi mezzi largamente forn1t1 da quel Minis(ero. neo-li anni 11892 -93, furono praticate esperienze ùi tiro m'olto l'}estese ·coi fu cii i moderni, allo scopo di ritrarne utili ammaestramenti per la chirurgia di guerra. l risultati di queste esperienze, tenute segrete e solo falle conoscere ad un numero ristretto di chirurgi tedeschi nell'estate del 11893, orn furono fatte pubbliche, in occasione dell'XI cono-resso medico internazionale, colla lettura della suò.della relazione alle sezioni rinnite di chirurgia e di medicina militare; relazione che fu poi distribuita a stam~a, insieme ad nno splendido Atlante di 117 tavole, m foto - Incisione. in cui sono raccolte esattissime imagini delle più import,; nti preparazioni otte~ute da queste esperienze: alcune delle quali furono presentale pel\a seduta medesima. I benemeriti relatori avvertono, in fine del loro lavoro, che intendevano di dare con esso una idea generale delle esperienze e delle più importanti risultanze, rimandando alla circostanziata pubblicazione della suddetta direzione me- lUVISTA dica, la quale trovavasi giÌI alla stampa e do . . . . . , ev,1 venire p1vs~1mame-nle alla luce, dandosi m essa rela d Il . fì z,onf> ,1oche e e esper,enze ,siche sulla pressione idraulica . Non è quindi facile di riassumere questa reh::ione, che s.un~o fer se stessa, credevamo più utile per i colleahi itallan1, ul farne pubblicare la iotearaJe sua traduzioo . o non potendosi accogliere da questo ~iornale per rm·t e: ma d. · · 1 . . • 0 , r I azio ne i ~paz1~, c1 im1t1amo a farne una rivisla. sperando h all'a d Il' · , c e, . ~par,re. e. o~er~ compiuta dei benemer;ti colle~hi militar, prussiani., s, riconosca la necessita di tradurla e diffonderla con liberalità, pal'i a quella dimostrala dal Ministero ~ella guerra prussiano per un lavoro tanto imporrante e magistrale. relatori, ac~enuato agli stadi teo,etici pr~pri di questo ull11no ventennro:. ~ui?di al. disaccordo delle opir.ioni e p~r~oo delle ?escnz1001, relative agli effetti dei nuovi fucili ?1 p1ccol.o calibro con proiellile a mantello; dimostrati erronei 1 °:1et~d1 g~neralmeote seguiti dai precedenti spel'imeota _ tori,. 1 _qualt usaron?, .per lo più, gli spari a carica ridotta, par.ti d, cadavere d1sg1ante dal corpo, od animali offrenti res,stenze divers~ da quelle proprie del corpo umano : pa:-S'IDO ad _esp~rrc~ il metodo tenuto in questi esperimenti, a fine dr evitare le fonli di el'rorf.

I tiri vennero perciò fatti alle distanze reali, tra i 2:; ed i ~000 metri ~on la piena carica, rica,and(,oe I 000 preparati. stati raccolli dall'istituto medico-chiruroico FedericoGuglielmo, in Ber! ino. Si è usato, in gen:rale, il fucile ~ermanico, modello 88, del calibro di 8 millimetri, col proiettile a mantello di acciaio ( I); ma anche fucili di minor calibro e ·pflrfino di 5 millimetri. ~on si trascurarono i raffronti de,,fi effetti ortenuti in questi esperimenti con quelli osservati s~i

( I ) Si crede nLile di riprodurre alla One di questo arlicolo le due talJelle nel!~ quali i relatori presentano alcuni dati balistici dei r11c1li usati a l pre;ente nei vari e:;erciti europei.

CHlRURGfCA 701 viventi, in casi disgraziati, coile ~tesse armi. F,no a I zOO metri si fecero tiri isolati ed, a p iù grandi distanze, anche scariche di plotone.

J. preparati r,natomici erano stati rislaurati, prima d' es· sere colpiti, con speciali inie1.ioni sotto-cutanee eà iritravasali, onde dare ai tessuti del corpo la nat urale morbidezza ed ai vasi la voluta tensione idraulica. Dopo rislaar:iti furono avvolti con varie stoffe, per rilevarne la possibile penetrazione nel ca nale della ferita; bene sostenuti in robusti tel,1i di legno, vennero disposti ar.costali, o l'uno dietro l' altro, davanti a grandi casse ripiene di segatura, desti· n:ite all'arresto e successiva ricerca dei proiettili, per studia rne le deformazioni. Dopo lo sparo. alcuni canali delle ferite furono riempiti co l metallo Wod (Tav. VII, fi)!. 11 ) (1) allo scopo di ottenere una sollecita e r~dele impronta plastica della interna cavità; alcuni altri preparati (Tav. XIV, lìg. 4•, 71 e Tav. X.r , fig. 11 2a, 3a,41 ), congelati dapprima, e poi segati, diedero modo di studiare la sezione di quei canali.

Date queste indicazioni sul tiro usato e sul modo di prep'.lrazione degli oggetti di bersaglio, giustamente separando in questo studio il destino del proiettile da quello delle parti colpite, la relazione va svolgendo le seguenti proposizioni.

a) Sui proiettili .

IO Deforma::ion e dei proiettili. - Ammesso, come è, che allo effetto d'un proiettile contribuiscono due forze, cioè la potenzialità del proiellile, io dipendenza della sua massa e velocità, e la resistenza del corpo colpito, operanti insenso opposto, si comprende facilmente che, dove prevalo 1 f d. . d ..,a a orza I resistenza, ebba avvenire una reazione nel · .. . . · proiet- tile, la quale s1 e3tnnseca col ris.caldarlo e deformarlo.

Ripetendo gli e.:;perimenti di Dupuytren deo-li spari cont • 1· b ,., ro piastre ul p1om o se ne trassero le seguenti conclusioni:

Quanto più grande è la forza viva del proiettile tant ' o mag~1o~e la resistenza oppostagli; questa seconda, a 1300 metri d, distanza, è tanto debole da non imorimere qna~i deformità alcuna al proiettile. ·

Quanto è maggiore la r.esistenza, tanto più facile e più estesa si mostra la deformazione del proiettile.

Le deformazioni consistono: in un appiattim1mto della punta, dei lati, della base, con increspamenti, o lacerazio ni ·del mantello; schiacciamenti fungiformi dell'intiero proiettile. (Tav. I).

Le deformazioni, piit gravi, si riscontrarono fino alla distanza di 1200 metri \Tav. I fig. 21}; co minciarono poi a ~ancare, fino ai 1600, ed a rendersi sempre più rare, nelle distanze maggiori. Allora le deformazioni si riducono a parziali appiattimenti, per lo più della punta (Tav. 1 fig . .25 e 26). senza, o con poco danno del mantello.

Si notò che i proietLili di 5 millimetri, for.!liti di maggiore velocità iniziale di quelli di 8 millimetri, subirono, a brevi di,;tanze, un .completo squarciamento e conquasso in minutissime parti.

Le ossa di cavallo (Tav: I ), e poi quelle dell'uomo, a seconda dèl grado di loro durezza generale, oppure- speciale, .al punto rimasto colpito, offrono le resiste nze opportune per una proporzjonale deformazi,rne del proiettile.

La speciali Là della deformazione del proiettile dipende tuUavia anche da altre circostanze e quin<li non sarebbe, in se stessa, bastevole per poter giudicare della distanza, da eui provenne il proiettile.

Gli effetti riscontrati sulle piastre di piombo f5 riconosciuti llt

Chirurgica 703

proporzionali alle deformazioni del proiettile, indican? già quale dovrà essere la grandezza delle ferite , conse~uent1 ~Ilo sformarsi e rompersi del proiettile. Si è in fatto r,conoscmto che le più gravi deformazioni del proiettile, avv_en~te al~o . interno del corpo, andavano congiunte ad estes1ss1me distruzioni di o~sa e di parti molli, con ampie aperture ~utanee di uscita, quali furono notate, in altri tempi, in seguito allo schiacciamento delle palle di piombo . . .

2• Forza perforante del proiettile e· configgimento tti. qu esto nel corpo. - In geneni_le. le resisten_ze de,I c~rpo umano solo di rado sono capaci d1 arrestare 11 cor::,o d1 un proiettile; ma tuttavia si trovarono: . . . . . per quattro volte~ in tiri diretti,. p~o1ett1It mfit~,, ntm deformati, provenienti da 2000 metri d111st~nza, n~II avaro- . braccio e nella coscia, e da 1600 metn nel braccio ; per ,12 volte, pure in tiri diretti, proiettili i~fitti defo~mati. fra 100 (Tav. XIV, iig. 1•) e 2000 metri; nelle d1stan~e minori, per lo più, in ossa di cavallo. . .

Alla distanza di 1600 metri è difficile che un p~o1et:1_1~ trapassi un c{)rpo mantenendosi iotatt~...e fn riconosciuto pm frequente il caso, ch'esso abbandoni entro alle me~_br~ q\1alche parte del suo involucro, o d~I s~o nucleo, e prn d1 sovente si trovarono rimaste schegg1e d1 mantello, p:ofon~ damente insinuatesi coi loro bordi taglienti nelle parti molli e contro i vasi.

30 Percossa trasversale del proiettile e siia rotazion~. _ Ricordata l'opinione di Busch cbe attribuì_ l'effetto simile ad una esplosioue entro i tessuti del corpo, notato n~lle ferite prodotte dai moderni fucili, alfa ro~zion~ del proiettile: oppostagli l'osservazione fatta da van autori che: com~ pi endo il proiettile modello 88, quattro giri nella estensione d1 :J metro, poteva appena fare una sola rotnzione nel_ tr~pa_ss~ del corpo umano; e, pur ammeltend_o eh~'. co~ d1m'.n01rs1 d<:1lla velocità del proiettile e per d1vers1ta d1 res_1stenze da esso incontrate, si cambi il predello rapporto : s1 con-

CIURURGlCA 705

elude affermando non potere la sola rotazione, non disturbata, di un proiettile moventesi con forza e direzione regolare, essere causa di distruzioni aventi l'aspeuo <li una esplosione nell'iotern9 del corpo colpito.

Dimostrasi quindi che i proiellili moderni, soltanto per la loro configurazione cilindrica, andata~i sempre più allungando, hanno tendenza, più degli antichi, ad abbandonare la loro direzione primiva ed a prenderne una obliqua, o trasversale. sia, solo rasentando oggetti esterni prima di colpire quello di bersaglio, sia per dover vincere resistenze su~cessive di diverso gra10, en~ro al corpo colpito. In fatto si potè accertare, tanto in proiettili rinvenuti entro al corpo, qunnlo in mohi più, studiati sulle impronte lasciate negli schermi, dopo usciti dal corpo, che essi avevano mutata la loro direzione normale per assumerne una obliqua o trasversale. Si è pure accertato che il caso, facilmente ammesso da precedenti osservatori, d'un trapasso d'un proiettile in più corpi posti l'uno dietro l'altro, provando cosi d'essersi mantenuto il proiettile nella sua direzione normale, devesi ·i nvece ritenere assai raro, giacchè sì vide in questi esperimenti che spesso nel primo corpo, e, più sic~rament~, in quel!o postogli dietro, il proiettile ave re cambiata la direzione ed assuolane una di traverso. _ .

Premesso tutto questo, a spiegare la estensione delle le· siooi prodotte da un proiettile moderno, i rel~tori rile:Va~? che le lesioni dipendono aoziLutto dal grado d1 potenz1ahta rimasta al proiettile nel preciso momento in cui colp:sce il corpo; e che, come dimostrarono le esperienze, si producono le~ioni di pochissimo rilievo, quando il proiettile. perduta • gran parte della sua forza e mutata la direzi.o_ne, percuote il bersaolio in direzione trasversale. Al! 1ncon1ro, se o conserva, ancorchè deviato,· una forza proporz,onatarneote arande, e massime. dove venga d'improvviso arrestato, per :lfollo dei' suo moto ,rotatorio che perdura, ·il proi€:ltile. oscil- lante qual pendolo de.scrive entro al corpo circoli irr~g_olari elicoidi, percuotendo i tessuti io più larga superf1c1e: sicché ne derivano distruzioni profonde e lari:(he asporlazioni di ossa rovinate, di muscoli e di pelle.

In siffatto modo si spiegano e vengono confermate le "ravi lesioni, avvertite per primo dall'Habart, io conse; uenza delta percossa trasversale di un proiettile, sollo favorevoli condizioni.

4° T emperatura di proiettili. - Ser.ondo le leggi note degli equivalenti di una forza meccanica mutata in calor~, si sa che un proi.ettil e, bauendo contro un corpo, può acqmstare una temperatura, fra i 330° ed i 500° gradi di Celsio e che, nei proietti! i moderni, in dipendenza àella loro massa e velocità, la temperatura, calcolata teoricamente, dovrebbe arrivare ad 800° e perfino 900".

)ia , dal Ye1·0 Iato sperimentale, ogni caso può dare risultati diversi; giacchè non tutta la forza è mutata in calore, e parte del cnlore acquistalo dal proiettile_ gli è poi sol- ~ tratto dagli oggetti venutigli a contatto; e pur~ apprezzando i belli esperimenti già falli in precedenza ID questo indi rizzo, si credette utile di fare prove meglio appropriate. Si colò cioè, dentro a semplici involucri di pr?iellili, per sostituirne il nocciolo di piombo, una delle sei leghe metalliche a tale scopo prescelte e possedenti un grado di fusion: fra i 65° ed i 197°; si im piegaron o quindi di cotali proiellili, sparandoli contro ostacoli di legno, preparati animali od anotomici, sot_t~ acq~a, ecc. , . Si riconobbe : che negli spari 1solah, non ostante I allnto nella canna ed i aas della polvere, il proiettile raggiunge solamente una tei:;peratura di 65° a 70° centigrad i ; che nella ripetizione accelerata dei colpi, faui_ con _un? stess~ fucile (100 colpi in 2 minuti e'/,) il nocciolo d1_p1~mbo s1 fonde (334°) ; che negl i spari contro dt1ro legno d, pmo alla dista nza b} Sulle lesioni da sparo.

Nel trapassare una parte del corpo umano, per eccezione soltanto, si rilevò un temperatura superiQre ai 950 centigradi; ed una sola volta, con nocciolo di metallo Rose, sopra duro osso di cavallo, colpito a breve distanza. si ebbero segni della su& fusione.

Di regola, fu calcolato che, per le resistenze deo-li ostacol i opposti dal corpo umano, il proiettile possa ac~uistare una temperatura oscillante fra i 65° ed i 95° centigradi; e che, per la parte venutagli a cont:itto, debba essere inferiore ai 65°.

Negasi in conseguenza, in termine generale, la possibilità ?i ~na scottatura dei tessuti, prodotta dal trapasso del pro1ett1le: e, pur concedendola in via eccezionalissima e dal puro lato teoretico, si dichiara ch'essa debba essere di grad<> minimo, incalcolabile.

'ùn proiettile, passato a traverso di 20 e piti assiti, pote essere preso in mano, senza tema di scottatura.

· I risultati di queste esperienze, che sono piti di 900, • persuasero gli esperimentatori che debbasi assolutamente abbandonare il concetto della reale esistenza di zone determinate di effetti esplosivi, corrispondenti a dati limiti di distanza. rnfatti sebbene nel!·esame dei preparati possa scorgersi un tal quale allineamento di effetti decrescenti in rapporto all'aumento delle distanze, i singoli organi e tessuti, nonchè alcune loro parti, in individui di divers,t età, di

CHrnURGlCA 707

q-azza diversa e perfino in quelli d'una stt'ssa famiglia, riportano lesioni a[atto dissimiglianti , anche se r.olpiti ad una -identica distanza; e ciò in causa d,ella singola loro sLrut.tura anatomica.

Il foro della pelte alla ent-rata (Tav. XIV, fig.1) del proiellile er~ in generale piti grande nei tiri vicini r,he nei_ fontani; a conclizioni uguali aveva una media grandezza d1 "'7,6 millimetri, alla distanza di 100 metri; e di 5,7 millimetri quella di 2000 metri; ma, per ogni distanza, si -incontrarono oscillazioni tanto r,onsiderevoli che male si sa4'ebbe giudicato della distanza del colpo, sulla larghezza delfapertura cutanea. Questa era per lo pi"ù circolare, con ~argini netti (4-0 ¼). Se il proiettile entrava, colla giusta d1r~zione, nella pelle rilasciata .od increspata, il foro era '.n forma di stella e più piccolo della media; era invece , pn) largo nella pelle tesa e piti aderente al\'osso ; nelle penetra-zioni oblique ancora più ampio.

Sopi-a un teschio completo e sopra una gamba edematosa fa pelle fu trovata largamente squarciata al f~r~ d'. ~ntrata <lei proiettile; ciò è dovuto alla pressione dei !1qmd1 delle parti cÒJpite . .

Grande è pure il foro di entrata nei suicidi, ma allora in ,causa dei gas della polvere, agenti direttamente sulla pelle .alle minime distanze.

Alcune volte soltanto si e notato un orlo nerastro, dovuto a feccie di polvere depositata; mentre, quasi di regola, e fino ai 2000 metri di distanza, s"i riscontrò un'altro orlo più .asr.iullo e brunastro, largo da I a. 2 millimetri, che compariva qualche tempo dopo lo sparo e che è prodotto dal ra-sciugamento d'una stretta zona di corion, privato della sua ~pidermide dallo strisciarvi del pro_i:Uile. . . . .

Il foro d'uscita nella pelle era pm largo e piu ~ario d~ forma di quello d'entrata. Negli spari sopra parti molli stava, per grandezza, fra i 3 ed i 25 millimetri ed era anche ~inore; coll'accrescersi delle distanze, si notò: una media di 9,5 millimetri alla distanza di 10 0 metri fino a :j,7 millimetri a quella di 2000 metri; ma queste medie diversificarono, per ogni distanza, piti delle medie del foro di entrata. ~elle penetrazioni regolari predominava la forma d'un foro circolare (21 ,2 °/o), con orlo leggermente frangiato, oppure stellare; era piti largo nella pelle fortemente le$a; nelle penetrazioni oblique era ovale, dentato, angolare, ,., simile a sql1areiatura. lo alcuni casi si presentò l'orlo bruniccio già descritto al foro d'_ingresso.

Negli spari sulle ossa, il foro di uscita della pelle varia\'a: se venne colpito un osso piano. od una epifisi, non direttamente contiguo alla pelle, aveva~i un foro alquanto pitì. largo trasversnlmenté di quello riscontrato negli spari sopra parti molli ; lo stesso succ~deva dopo il trapasso della diafisi delle grandi ossa tubulari, nelle grandi distanze; ma~ alle distanze minori, dietro l'infranta diafisi, la pelle presentavasi squarciata per 8 e fino a U. centimetri (Tav. YI),. mostrando brandelli di muscoli e tendint, sporgenti da essa , con scheggioline d'osso insertevi. Questo squarcio avveniva di regola fino a 50 metri di distanza, ed è prodotto dall& schegl!ie d'osso lanciate contro la pelle; raramente fu veduto nelle distanze rcaggiori; non è mancato per fino a' quella di 600 metri e più in là.

Il canale della ferita era, per lo più, rettilineo e solo in 4. casi di sp~ro a grandi distanze, per deviazione e deformazione del proieLtile sulla diafisi di un femore, il tratto dt entrata e quello dell'uscita, formavano tra loro un angolo di 1120° e di I00°.

Io questi esperimenti non accadde di osservare ferite a ;elooe, nè quelle a contorno.

Nelle lesioni delle parti molli, il canale della niuscolatura, alle piccole disianze, era cilindrico, a pareti liscie, largo quanto il calibro del proiettile, o poco di più; alle grandi distanze più piceolo e perlìno di 4- millimetri di diametro.

CHIRURGICA. 709 l vasi sangnigni minori erano troncati; de~ m_a~gior,. quelli contigui all'nscita del proiettile da_una drafis1 osse~, ~rano per lo più distrutli in larga estensione dall~_schegg'.e d ' osso. Fu di raro notato il caso che fossero colpiti proprio dal proiettile, e, nel caso, !o fur~~o più le ~rteri~ ~elle Ye~e. Si riconobbe non accettabil e I idea che 1 vasi s1 scostin~ davanti al proiettile; si aYverti per contro, che: s~ ri'.sentat1 solamente dal proiettile, insieme ad un guasto rns1gn16cante della membrana esterna, spesso erasi prodotta una spaccatura trasrersale od uno stracciamentc della interna. Furono osserrnti anche fori circolari, strappamenti ed estese distruzioni, come in un caso di tiro vicino, nel quale si tro_vò distrulla l'aorta toracica, dal suo arco al!' ingresso nel d1aframm,t. . . t;na completa recisione del vaso avvenne sol_o n~gl1_ span vicini: dai 200 metri in poi si conservano pont1ceil1 d_1 con11 iunzione tra le estremità. che impedirebbero, nel vivo, la l"! retrazione del vaso. .

T c,rn ali (Tav. XY). più lunghi, qualche volta si_ trov~ro~o allargati, a forma d'imbuto, Yerso la uscita; se 11 pro1ett1le ave va trapassato un osso duro, o semplicemente rasenta~dolo aveva dovuto de,·iar.si, formavasi dietro l'osso una piccola carnrna di rovine , dopo la quale rimaneva anche allargato il tratto d'uscita del canale. La deviazione trasversale del proiettile portava estese lacerazi?n'.. . . .

I t endini forono fessi o squarc1at1 dal pro1eLt1le; le /ascie, nei trapassi Tegolari, furono nettamente perfo:~te. .

Si trovarono branJ elli delle stolTe avvolgenti I preparati, fino a ,00 metri di distanza, nel 12 °, o de;li spari. .

Le vicine parti molli erano intrise di sangue e st~ac_c1a~e nella superficie: ciò negli spari a I ?OO metr'. d1 distanza; mentre nelle dist:mze rom,me, 1 contornt apparivano linamente tritati e trasformati in una caverna rovinata e riempiuta di sangue. . . . .

Le distruzioni dei vasi e delle parti circ:os1ant1 d1m1nui-

Chirurgica 7h

scono gradatamente col cre.~cere delle distanze e mancano,. a partire dai '1000 metri. quelle dei dintorni .

. Il cuore, (Tav. XVI, fig. 2, 3. ,, e 4) colpito vuoto n Il sistole presentò un fo_~o ci~colare: mentre, a cavità vn:te: ~ra lacer'.110 e molto pm ali uscita che all'entrata; le parti cont1g_ue ,dei polmoni ~imas~ro este,;amente guastate alla superficie da! sangue, sp10lov1 contro con violenza. Coll'anmen tar& d~II~ distanze le le~ioni andavano limitandosi e, ne lle maggiori lontananze, s1 potè vedere un foro circolare in un, cuore po Isan te. ·

, I poln~oni offrirono 51 osservazioni, 22 dell e quali noli uomo vivente, 13 sopra animali vivi e poi ammazzati 10 s~pra. cadaveri umani . I ferimenti dei polmoni pare ' abb1~no ,~dole ~a:~rev~le, giacchè, escludendo I f. suicidi, sopr a gh al~ri 8 f~r1t1 in vita, uno solo ebbe esiro letale ( 12,5 ¼) .

I ~1?to~; ~el vivente. furono : q_uasi sempre il pneumotorace, rn o, 1/o sputo d, sangue; m due casi enfisema cuta,neo, nel corpo dei morti, solo due volte si trovò pn eumotorace (seguilo di cicatr ici tubercolose); una sola vol ta enfisema cutaneo, al foro di uscita, in un cadavere i cui polmoni erano stati fortemente insufflati e poscia legati .

Il canale della ferita nei polmoni, a tutte le dista nze era cilindrico, liscio, stretto, colle pareti inzuppale di sa~oue per 2 centimetri di spessore; il foro d'entrata era minore del lume del canale, quello di uscita più grande. L'entrata del proiettile, in direzione trasversale specialmente, qua ndo esso spinse dentro alla sostanr.a polm~>nare scheggie di osso, • oppure fracassò un grosso bronco, fece palesi rilevanti distruzioni; tali sono anche quelle dei suicidi in tiri vici nissim i~ ma per l'effetto dei gas della polvere .

Vennero studiati, a tulle le distanze, gli etletti nella ecavità addominale negli uomini ed an imali viventi, nonchè in cadaveri umani; erano stati feriti in questi casi 24 volte il fegato, f9 volte lo stomaco, 29 volte l'intesti no, I vol ta la vescica, 3 i reni e 5 la milza.

Il fegato (Tav. XVII) subiva, negli spari vici~i, un co~quasso in grande -estensione ed alcune sue parti erano d1sper,;e nella cavità addominale; invece, col ~rescer.~ delle distanze, circ,o scrivevasi sempre più la distruzione e si aveva allora un nraude foro d'ingresso, dentato, foggiato a stelia, c-0n lungh; fessure radiali, perfino di 70 millimetri~ ciò fu veduto alla di:;tanza di 800 metri. Dopo l'ingresso 11 canale andava anéor,l più allargandosi , a guisa d'imbuto, verso il foro d'uscita , dentato al margine; le pareti del canale erano lacerate e con profonde fessure nella sostanza del fE>gato. Ouesto canale facevasi più stretto a 11200 metri, l'imbuto ;ra meno deciso, ma l'interna parete preseotossi dilaniata e sqnarciata, anche fino a 2000 metri di distanza.

La milza offrì lesioni somigliantissime a quelle del few:ito; l'oroano spesso era estesamente distrutto. L'effetto er3 limitaton nei colpi al margine, più sentito nei colpi trasversali, ma diminuiva smpre, col crescere delle dìstanze.

Anche nei reni, fino a 600 metri, si trovò un ·capale, largo dai 22 ai 3·> millimetri, dilatanlesi verso l'uscita ,_ munito di fessure rad:ali; que~te si presenlarono, con piccola p~,rdita di sostanza anche in ~olpi al margine.

Lo stom~co, l'intestino, la 'Vescica rimasero col_piti .i9 volle e pre,:isamente le loro perforaz;oni furono ·l 60. ~n proiettile potè trapassare il ventre lascia~,do: p~r quanto apparve, intatlo l'inteslino; ma per lo p1u s_1 m~o~trarono, in media , da 3 ad 8 fori per c•)lpo. I colpi stnsc1anll allo attacco del mesenterio offrirono piccole perdite di sostanze con O senza apertura del condotto intestinale; ma quan~o colpivano il libero margine convesso, si trovarono squarciature perano di H centimetri.

La forma del foro era circolare, ovale, aogolare, lacera, a squarcio; in generale la sua grandezza _oscil!ava _fra i :l ed 11 o millimetri, variava anche per una 1dent1ca distanza, e le di 5truzioni, male a pena, rispon.Jevano al caml,iare delle distanze. ]el ~aggior numero dei casi il foro d'uscita

RIVISTA era più largo di quello di eotrata ed entramb· .. ampi e11·· t . . ' ,..... , eraoo p1ll n m est1no pieno, che nel vucto . roll' delle ct· t d. · · , · aumentare is aoze im10u1vano queste ultime d 'ff . vano a 1200 metri. i e1 enze e cessa-

.L:1 perdita di sostanza nella sierosa al ro o d'' · d" ' t, r ingresso era ~100.re . i qu.ella della mucosa, e questa più stracciat; ed as:,olt1gliata a1 ho,-di . le ste~se d ·1r . . t . d' ' :, , ,ecenze notavansi a1 o10 , ~~Clla, ma non più così regolarmente. Nelle membrane pru tese dello stomaco il foro della mucosa era p·. ~ran~e di quello della sierosa, taoto all'entrata quanto a:~ l uscita. ' ott1 1 viventi con i ·t ' eri e penetranti nel ventre finirono colla mo rte. '

In .20 ¼ d~i. casi si trovarono materie intestinali. u 5 cite nel ventre e, pm spesso, in vicinanze de · f' . , 'T . . . 1 on.

Un cranio completo- t.1 . •. ' con 10 quale venne sparato alla di- stanza d1 vO metri con . · .1 d. .. . . . 1 ' un P1 oietti e I t> m1U1metr1 presentò a figura che vedesi alla Tav-. Il (fig. ,1 e 2 ). La pelle e le ~ssa ~el~a ca!Iotta cranica furono conquassate in stracci e 1recc,e mnumerevol_i, sparpagliati io . largo circuito; ne fu spaccata la base ed 11 cervello venne schizzato fuori.

. Col fucile d,i 8 millimetri, fino alla distanza di 80 metri, si ebbe pressa poco lo stesso effetto; ma il cranio rimase ancora unito (l'av. HI, ~g. 1); mancava una parte di pelle alla ,entr~ta ~d all'?scità e nelle stesse ossa potevansi discer~ere I fori co_rr1spondenti; sebbene iJ resto della scatola cranica fosse infranta, senza .alc:ina regola.

. Si ~ol~ di1~ostrare che il cervello saltava in aria dopo che 11 proiettile era già uscito dalle pareii craniche .

Gli effetti -sopradescritti decrescevano con i·aumentare delle distanze. A 100 metri la scat.ola ossea era ancora fracassata, ma le fratture si dispoo~vano in due sistemi. che ~rocedooo dai due fori, parte in gu,isa di raggi ~parte in ~urve irregolari intorno ai fori (Tav. e fig. precedente); costantemente si é rilevato un lungo crepaccio che univa il foro di

Chirurgica 713

entrata a quello a; uscita; era pure scheggiata la stessa base; le scheggie ossee stavano unite colla loro parte me-diana al periostio. L'apertura della pelle all'uscita non era più lar!,{a di 2 a 3 centimetri. · . . . . .

Alle più grandi distanze andavano sempre piu l1m1tandos1 i due circuiti di frattura (Tav. IV), dilegiiandosi per prime fo fessure curvilinf'e e pP.r ultime le rndi ali; a 1600 metri rimanevano due fori circolari. colla spaccatura che li coile~ava. Hn caso disgraziato, a "600 metri di distanza, ~u il primo ad offrire questi ultimi risultati, ma i fori circola:1 nel -cran io sono più numerosi a 2000 metri. L'infissione di un proiettile, alla distanza di 2700 metri, in altro c~so dis~ra.-ziato, presentò l'ultimo anello della catena negli effetti dimi nuentesi dei colpi contro il cranio. Le eminenze e spigoli te lesioni della dum madre corrispondevano, io generale, -a quelle delle ossa: cioè, nelle ~istanz~ min ori si avevano spaccature all'ingresso ed all'uscita, nonch~. longo il tratto di unione e perdita di sostanza uguale; o piu estesa al foro· d'entrata nelle distanze medie; mentre, nelle distanze più gra ndi era maggiore al foro d'uscita. .

-co lpiti, a tutte le distan7:e, produsse1:o. sc.heggie, ma dop~ 1600 metri (Tav. IV, fig. 3). esse s1 hm1tarono alle parti l)iù direttamente colpite.

Con esperimenti sopra crani vuotali del cervello (Tav. II, fìt. 3, 4) si ottennero, a tutte le di,Lanze, fori circolari; ma riempiendoli d'acqua o di colla d'amido (Tav. II, fig. 2), -si ebbero le lesioni indicale per i crani intieri. Solo, con -carica ~irlotta per 700 metri (Tav. III, fig. 3, 4), u~ cranio pieno presentò fori cirr.olari, oppostamente all'effetto della carica piena per la stessa distanza.

Negli spari vicini il cervello rimase sfracellato m grande este nsione e, quando lo era in modo più limitato, si- presenta\'n no numerose emorragie nei ventricoli e sotto le meoin~i.

Alle maggiori distanze si trovò il canale della ferita cilindrico, sempre più stretto del calibro del proiettile, con pa-

Chirurgica 715

reti corrose e stracciate; spesso all'ingresso erano state spinte dentro scheggiolioe d'osso, fino a 4 centimetr·1 d. r d" · · . . . . 1 pro,on-

1La, rimanendo con ciò pru distrutto il primo tratto d 1 canale, che, d'allronde era in oenerale più I· roo Il'' e . , o "n a mgresso anz1che all uscita.

. Offrono speciale interesse le lesioni delle ossa delfo ,jclteLetro umano. Sopra 973 esperienze, le ossa vennero colpite 366 ".olle, cioè per un 37 °/ 0 e la compatta zona delle tubolari per un ,15 ° / 0 circa.

Le lesioni variano secondo la distanza dello sparo e la • .. d I . va r1eta el _e re,;1~Lenze delle oss.1. diverse nello stesso osso, secondo il punto colpi to.

A 1~0 metri tTav. YII ) ·le diafisi delle maj!giori ossa tubulari furono semp re estesamente fracassale, da 7 a 13 centimetri nel femore, da 6 a ·I 3 nell'omero. Le scheg1rie erano all'ingres;;o, per lo più. piccole ed ancora unite ;~le parti molli: invece, all'uscita, più grandi, sciolte e profond~ment~ c~cciate e 1 ntro la _ci~costante muscolatura; per cui, dietro I uscita dall osso, s1 novenne lar~a caverna di rovine (Tav. YL) e larga apertura cutanea, dalla quale pendevano lacerti muscolari e tendinei, con pezzellini d'osso infittivi. Anche le tubulari di media grandezza e le piccole rimasero infrante, con lacerazioni di parti molle all'uscila.

Si riscontrarono gli stessi effetti, tanto sopra le ossa secche, quanto_sulle fresche, spogli11te delle parti molli.

Le ossa spugnose e le parti spt1gnose delle tubulari (Tavola \"JII) rimasero infrante e scheggiate, ma spesso rivestite dal periostio e lo stra~iamento delle parti molli dal lato • dell'uscita era molto limitato.

.\. 200 metri (Tav. IX, fig. +)l'osso.era scheggiato presso a poco nella medesima esteni,ione e la relroposta caverna raggiungeva il foro cutaneo di uscita , ma questo limitavasi, per lo più, a 3 centimetri. La carica ridotta dà. gli stessi effetti fino a tOO . metri: ma, a questa distanza, furono trovali minori di quelli ottenuti colla carica piena.

A 600 metri {T.iv. X, fig. 3, i ), le estremità spugnose <lelle tubulari presentarono fori circolari, con fratture radiali all'i ngresso e piccole sch eggie marginali all'uscita, rimanendo le frallore unite dal periostio.

Le lesioni delle diafi:;i erano quasi le stesse delle distanze precedenti e solo venivano limitandosi la cavità formatasi al di dietro nelle parti molli.

A 700 metri (Tav. X, fig. ,i,~. 5, 7, 8) non si trovò più, iu tutti i casi, il foro di u:;cita dell'osso; con carica ridotta per questa distanza si ebbero lesioni minime.

Ad 800 metri furono molto più frequenti i fori circolari sulle ossa piane e sulle estremità spugnose delle tubulari. Gli spari sulle articolazioni produssero lesioni di minimo grndo.

Anche a ./000 metri (Tav. XII, fig. 5, 6, e Tav. X[\') lo scheggiamenlo delle trapassate dialisi d'ossa tubulari era quasi u~uali e. nel femore se ne \'idero di 11 e 15 centimetri, nell'omero di 6 ed 8; ma le scheggia erano meno numerose, più grandi e rimanevano coperte dal periostio.

Le ossa spugnose pre,;enta,•ano. per solito, fori circolari, co n orlo scheggiato alla uscita e fessure radiali alla entrala.

Ai 1200 metri(Tav. IX, lìg. I, .2; id. XTI[, fig. 5, 6; id. Xl\', fig. 4, 7), di regola, le scheggie ossee non erano più retrospinte nelle parti molli; e quindi più limitato il guasto di queste, cioè da 6 a 7 centimetri, secondo la durezza dell'osso. All"en.trata si trovò una distruzione, corrispo ndente alla direzione del proiettile nella sua penetrazione, e, nel contorno, fessure e ,r.heg;:ie, accavallate dal periostio.

A 1600 metri (Tav. X.[ , lìi. 4-, 5; id. X.li ) sì diminuisce la forza del proiet(ile e di conseguenza anche l'effetto sulle ossa. Le diafisi più grosse erano ancora frante , in grande estensione e furono trovate alcune scheggie infille nelle parti molli; in alcuni casi, nei qu tli il proiettile aveva battuto con dirozione trasversale, le scheggie rimasero al posto, senza far danno alle parli molli.

Chirurgica 717

Tu ttavia si poterono trovare anche a 0 000 t . (T • • ' , .& me r, avola XIII), delle schegl?,e, spm te vioientemente entro alle p . Il d I b · arti mo , e racc,o e della coscia .

R. iepilogaudo : a lolle le distanze la zona d1· b . , se eail 1ameuto nelle grandi diafìsi è pressochè urrualmente e·r,l n Il d. . o " esa; ma, ne e istanze mmori si hanno sche rro ·,e · · . , . . , . ,.,o piu numerose e d ord,_nar,?.' sciolte dal periostio; nelle distanze maol>1or1, scheggia p,u scarse più lun ohe e di solito le~ale dal periostio. l) .'

La cavità nelle parti molli distrutte dietro l'osso è p"" grande negli spari vici ni· al di là d., -,oo m t · iu • ' t: r,, essa non rag~,u~ge piu l'apertura cutanea di uscita; ed a 1600 metri <)Ommcrn a mancare.

Le ossa ~pugoose e le estremità spugnose delle "r-a odi -Ossa tubul ari , nelle brevi distanze, vengono scheg~iate" qua.'>i del t_uu ~: a 600 metri appariscono alcuni fori circolari, quali d,venLano di regola a I000 metri.

. In ~osla nza, la spe1:ie la grandezza delle lesioni da ~paro d1pe~aono. dalla . forza nva del proiettile e dalla capaci lit ~pec1ale d1 .resistenza della parte colpita. Intervengono inoltre, ~uah fattori possibi li: dal iato del proiellile, la sua deformazione, la lurbata sua rotazione ed il suo deviamento dalla direzione _no rmale; dal lato dell'oggetto colpito, la ~trattura _ana.to~uca, specie rapporto ai sol idi e litiuidi, eJ in ques ti ulum1, la conseguente pressione idraulica.

La parte decisiva è sostenuta dalla sp ec iale struttura dei tessuti al punto colpi to, particolarmente per le ossa che p r esen1ano speciali località, dove è rinforzata la tessitura.

•Data un'idea sintetica delle lesioni che il medico militare P?.trà: incontrar e nelle guerre future e, rimandando, per un p1u completo ammaestramento, all'opera circostanziata della direzione suprema del co rpo sanitario militare Prussiano io c?rso di stampa. gli eJregi relatori ri\'olgono il loro ;er;s1ero alla gravezza del . compito che incomberà al medico mililare sul ca mpo di battaglia .

Anche se la maggiore giustezza del tiro, scrivono essi, potrà produrre un maggiore numero di morti e se, per I& lunghe distanze alle quali si iniziano e si spiegano i moderni combaltimenti, non si accumulerà un gran numero di feriti; anche se i fori più piccoli di entrata e di uscita delle ferite potranno alleggerire l'opera medica; non sarà meno grave la r esponsabi lità del medico militare in campa~na.

Davanti alle lesioni qui descritte egli non dovrà dimenticare che le piscole aperture d'uscita posson9 trovarsi m perfetta antitesi co lla imponenza delle distruzioni nelle o~sa, nei vasi e nerYi: e certo non gli sa r it facile il decidersi quando debba medicare, sostenendo sempl icem ente la pari& colpita; e quando invece procedere ad un a operazione chirurgica giudicata necessaria .

E qual tema scabroso, per decidersi, non av rà egli dava nti alle lesioni del ventre , conoscendo che la morte è inevitabil e senza un co raggioso intervento chi rurgico e ch e questo non è meno fatal e al ferito. dove non si possano rigorosamente applicare tutt i i mezzi della antisepsi?

Dove si deciderà egli ad aprire il ventre: sul campo d t battagli a, al posto di medicazione?

Con questi esperimenti si è sopra tutto ottenuta la convinzione che l'opinione, diffusa in precedenza, della urnanit<i dei proietti li moderni, è affatto erronea; e che, io qualunque evento (che la buona sorte tenga lontano) i medici mil itari si troveranno deb itamente preparati per adempiere il loro compito nel miglior modo possibile.

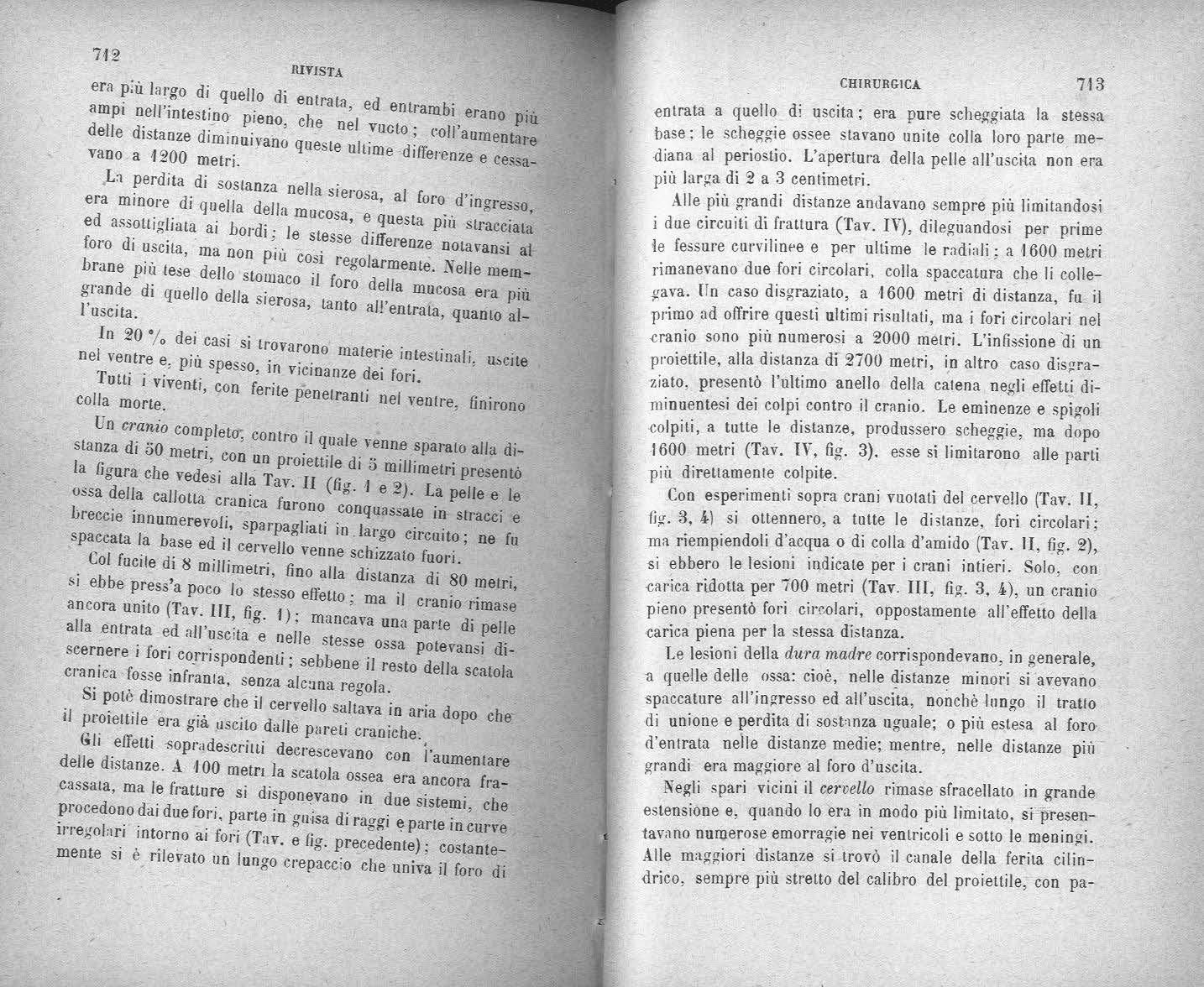

TAVOLA I. STATO

1 Germania.

2 Francia

Fucile 88.

Lebel M. 86.

3 i\ustria-'Uoghei-ia :\fàonlicher M. 88.

Mannlicber Ca rea no M. 91

Ma 11ser .M. 89.

Arma di 3 linee M. 9 1.

Lee Metford Muster II M. 89.

Krag. Jo r geosen M. 89.

Mauser M: 90.

Schmid{ M. 89. :\fause r M 92. Mànnlicber M. 93.

1 ciaio.

1

1 v,,~,,. OMle in mo1,, I """' ,u,, in mkg. = ~letri

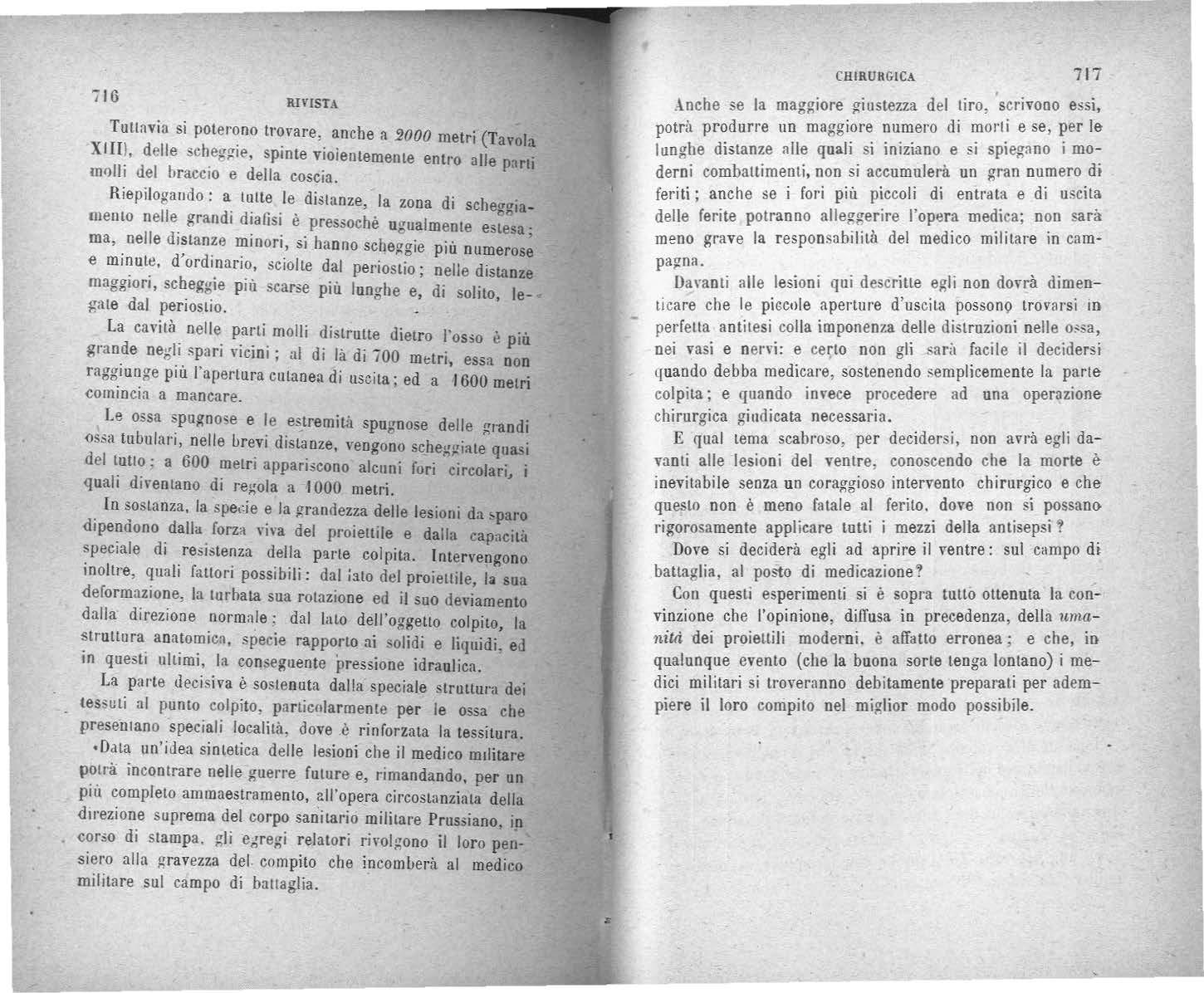

TAVOLA II. - Velocità finale e lavoro un d • f u· t 'd l e e1 uc i e esco, austriaco e francese.

IFrancia Germania I

CB1RURG1CA 72·1

Toberoolo•l della verga. - MALECOT. - (Journal de Médeeine et de Chirurgie, Ottobre 1893).

La tubercolosi della verga è molto rara. Il dottor Malecot ha comunicalo su quest,o argomento un caso molto curioso, nel quale i s intomi clinici e le inoculazioni sperimentali non lasçiano alcun dubbio sulla natura tubercolosa dell'affezione. Si tratta di un'ulcerazione del glande avente le dimensioni di una moneta da venti centesimi circa, circoscrivente quasi regolarmente il meato e facente comparire il glande come sezionato perpendicolarmente alla su-a estremità. I mar. giui sono leggermente dentellati, ma scollati, piuttoste s:!olorati, e presentano in certi punti leggerissime sporgenze che fanno corpo con il fondo. Questo fondo é uniformemente liscio, pallido, con qualche vascolarizzazione attorno al meato che sembra leggermente retratto. Margini e fondo sono costantemente imbrattati dall'orina, ma non secernono pus; essi sono flessibili, non dolorosi, neppure alla pressione, e non vi ha alcun ingorgo ganglionare.

L'individuo affetto da quest'ulcerazione, che datava da un anno, era ùn ragazzo di 14 anni, israelita, il quale era stato circonciso, secondo il rito della sua religione, l'ottavo giorno dopo la sua nascita.

L1 v~lo~ità final e ed il lavoro utile di questi tre fucili potrebbero in fatto d 11Terenz1ars1 ancora meno fr'a loro, dovèndosi considerare cbe i suddeW valori vennero ottenuti dai vari Stati con (ormule differenti.

L'aspetto dell'ulcerazione, la ,sua pieghevolezza, la mancanza di ingorgo ganglionare escludevano la possibilità di un'ulcera dura; il fondo liscio, la manc.anza di suppurazione, la regolari là e lo stato di buona conservazione dei margini facevano rigettare quella di un'ulcera semplice. Un accurato interrogatorio fece rilevare che da tre anni il malàto soffri va di disturbi vescicali; le iniezioni erano frequenti, dolorose, le orine spesso sanguinolente e negli ultimi mesi era sopraggiunta un'incontinenza d'orina diurna e notturna. La faccia era pal11da, dimagrita, ma non esistevano punto lesioni polmonari. L'autore pensò quindi alla possibilita di un'ulcerazione tubercolosa e per cor,seguenza alla necessità di inoculazioni sperimentali per stabilire sicuramente la diagnosi. Le inoculazioni, praticate all'Istituto Pasteur, furono tutte positive. I porcellini d'India inoculati sono diventati tubercolosi come

CHIRURGICA 7?.3

!HYISTA è stato dimostralo dalla loro autopsia e dalre«ame batteriolo,çrico de i visceri. c. s.

Quunto al malato, l'Autore non lo ha riveduto che una volta dopo queste r icerche. La sua ulcerazione la qual d' I d ' e, a _tro_n ~' non. era stata curata, conservava gli stessi caratteri, 1 d1slu r b1 vescicali persistevano, ma il suo slato generale era migliorato sotto l'intlueoza di un trattamento gener ale app,·opriaLo.

H. N rMIER - Bulle ferite dell'lnteaUno per oalolo dl IUl cavallo. - Archfoe.s de Méde cine et de Pharmacie militai r es, n . 11, 1893).

Conclusioni. - Tutti coloro che avranno ricevuto un calcio di cavallo sull'addome saranno trasportali d'urgenza all'ospedale. Là dopo aver conosciute le particolarità del caso ed aver notato in particolare lo stato del ferito, il chirurgo stabilirà un trallam~nto aspettante basato, secondo i casi, sui fenomeni di shock e lo indicazioni di lesione intestinale. (Immobilizzare il ferito nel letto, riscaldarlo, comballere il d.2,!.ore. e ciò asten endosi da l fargli introdurre nello stomaco sostame liquide). Presso il malato l"arà quindi istiluito un - · servizio permanente di osservazione, ed ogni ora almeno si _.. scrive rà la tem peratura , la respirazione ed 11 polso coi loro differ enti caralleri e tutti i sintom i locali o generali esistenti.

È tulla,ia ut ile che il chirurgo che deve condurre il traltatamento non si occupi di questa osservazione a cui è sottoposto il paziente . Giunto il bisogno allorchè sopraggiungerà un fenomeno nuovo (vomiti in pa rticolare) giudicherà mei.dio la s ituazione se egli lascia· trascorrere al minimum due o tr,• ·ore fra i suoi esami. Infine, allorquando la reazione peritone ale o l' infezione generale gli parranno indiscutibili, interverrà s e nza ritardo. La laparotomia non si el>eguirà allora per semplice esplor a zione, ma ~arà un processo per confer· mare la diagnosi se non della perforazione intestinale almeno dell'infezione del peritoneo, questo sarà anche il primo tempo di solo tr attamento suscettibile per salvare il ferito.

In un recente lavoro stampato negli Archioes générales .de Jtédeci ne il maggiore medico di 2• classe Sieur ri porta, fr,a le altre osservazioni, a lto laparotomie praticate per retrite dell'intestino cogior, ale da calcio di cavallo. Aggiungen..dovi un altro r aso citato da Vautrin si, hanno nove opera· ..zioni di cui cinque ter minate con la guari~ione.

'RIVISTA DELLEMALATTIEVENEREEEDELLAPELLE

:L'erpete recidivante. - Fot:RNIER. - {Journal de .\fédecine et de Chi r urgie, Ottobre 1893).

La causa dell'erpete recidivante è evidentemente costituzionale, m a essa è ancora sconosciut.a ma lgrado tutte le di-,scussioni che hanno a vuto luogo sopr a questo soggetto, .malgra do le ricerche batteriologiche, le quali hanno dimo-slrato d'altronde, che per lo meno nell'inizi o, il liquido con· ..tenuto OP.Ile vescichette r estava sempre sterile.

Da l pun to di vista clinico, quest'erpete ha tre localizzazion i -di ineguale impor·tanza, la pelle, gli organi genitali e la bocca. Verpete recidivante della pelle è assai ra r o Sono state -eitate eruzioni riproducentesi per an!'i alla natica, alla mano, ..alla guancia, ma sono rarità che sono di gran lunga meno .importanti dell'er pete recidivante genitale.

Questo costituisce una affezione delle più penose e che, malgrado la sua benignità apparente, dà luogo ad una lesione ~ealmente seria per le s ue conseguenze. Ciascuna eruzione, in fatti, è benigna; essa consiste in alcune piccole vescichette, talvolta quasi inapprezzab ili ; ma tutta la gravezza consiste ltlVISTA nella frequetlza di queste ·eruzioni. Esse si producono sempre sulla verga, sulla mucosa glando-prepuziale nel sol . . ' co, pm rara~ent~ sul g'lande e sul prepuzio. Gli intervalli di queste eruzioni sono molto variabili. In alcuni individui sene osservano tre o qu'l:lttro per anno ; in altri ogni mese ogni quindici giorni e talvolta anche si osservano eruzioni subentranti. t'erpetico è il più sovente destinato alla neurastenia, ma di più, molti arrivat)O alla sifìlomania, convinti che la sifilidesola può produrre una lesione così persistente.

La serie delle eruzioni continua dopo la prima comparsa: una sola condizione ne interrompe il corso: è una malattia intercorrente ; esse possono arrestarsi allora più o menolungamente, talvolta anche scomparire completamente. Ma nelle ,~ondizioni ordinarie, la durata di queste eruzioni è sempremolto lunga. Fournier le ha viste variare da ti·e a dieci anni. Doyon ha segnalato un caso che dura da trenta anni. Peròr l'erpete decresce generalmente con l'eta .

Ma il lato più importante dell'erpete recidivante è il latopsichico o mentille, perché la ripetizione perpetua di quest::1 piccola lesione avvelena l'esistenza dei maiali i quali non pensano che ad essa e finiscono soventi per diventare incapaci al lavoro.

Alcuni malati diventano melanconici e Doyon ne cita alcuniche si sono suicidati.

Questa lesione, piècola in sé stessa, ma grande per le sue,. conseguenze, non deve essere ·trascurata; sfortunaramente poco si .conosce sulle sue cause. Si sa soltanto che essa è rara nella donna, che non si presenta guarì che all'epoca detla pubertà e soprattutto cbe essa si osserva quasi sempre , dopo una malattia venerea. Tuttavia, quest'ultima condizione bon _ é assoluta. Ma si conoscono meglio le condi1ioni che f1wor;,scono le recidive.

Così un regime ig~enico r~golare, associato all'assenza dì rapporli f;essuali diminuiscono molto le eruzioni . Al contrario la fatica, le marcie f" rzate, gli eccessi di tavola e soprattutto gli abusi -venerei le aumentano di molto. Questa ultima causa · è soprattutto la più impor.tante; ed a questo riguardo fu no-

DELLE MALATTIE VE/iiREE E DELLA PELLE '725

t uto un fatto curioso : alcuni malati non hanno eruzioni c911 una dQnna con la quale essi sono abituati, '{Uentre essi ne hanno q uasi s.icuramente quando hanno rappo.rti con un'altra. In fine, in un gran numero di CASi, l'~rpete si riprQ.duce .checché si faccia, q ualunque ~ia il r-egime segu\to; vi ha ~uindi in quei casi una disposizione gene.r.ale eh~ re!:r\a s.conosciuta fino ad ora.

L'erpete boccale reciriivante, che ~arepbe più giusto chia•mare erpete linguale a cagione della sua localizzazione abituale è molto più raro del precedente, ma gli può e;s~re ' . . ,paragonato esattamente sotto il rapporto delle s~e re~1dl\·e, ,della sua persistenza e dell'oscurila deHEl Sl!e causP,. Sono gli uomini giovani cl\e sono affetti; senza cono$cerne ,t~ causa esatta, si sa soltanto che nella gran..de maggioranza .dei casj, esso sì produce nei soggetti che ha,nno avl\tO la sifilide, principalmente in quelli che hanf\O avuto lesioni alla bocca, senza che si sappia se la causa principale sia la sifilide, il mercurio od il tabacco. Quasi sempre si tratta di roaAati che sono s~ti eur-ati a lungo della sifilida e oha sono -stati ritenuti guariti. Compaiono euove lesioni, simulanti plac,ehe mucose che sono nuovamente curate col mercurio e tr,attate inulilmElnte più volte colle cauterizzazioni , Qu~$lO fatto solo è uno dei lati più importanti di questi! malattj a, purchè esso espone a adoperare indefinilamen~~ il trç1.tt~men lo ,mercuriale e obbliga a· consiqerare il · malat,o come incompletamente g"uarito dellR sua sifilide, mentre ques~a non tla .alcuna influenza diretta sulla malaitia.

Fra le forme cliQiche che può rive,stire rer,pet.e, Fol!rnier ti.a insistito soprattutto su rlue forme. poco e()nosciut~ che .possooo sollevare grandi difficoltà di di~gnosi:

Nella prima, con un erpete geQitale anche discreto, s1 os·serva la comparsa di una adenopatia fre!}da,avente l'apparenza -0ell'adenopatia dell'ulce ra dura, mobile, non doloros~ e sfuggente sotto il c!Ho, di guisa che fii d'uQpo essere prevenuti .che in certi casi, rari in verita, l'erpete può essere accompagnato da un'adenopalia identica a quella della sifi~id!>.

Per altra parte, l'erpete genitale può essere cpIP.phc~to da uno scolo uretrale, che può essere preso per blenorragico. ,

RIVIST.!

S e ne differenzia però per quatt

E · ro caratte · sso e meno abbondante è . r1 assai netti t , sieroso qua•,s ro, non è consociato a dolor ' d acquoso, grigia. . . e e "'uar,sce in otto o quindici giorni, mentre sem"' ~pontaneamenteflueoza del trattamento. bra peggiorare sotto l'inQuesto scolo deve essere r·~ ·t t I . . her, o a<l un, t • ra e; s1 riscontrano talvol• . erpe e intra-ul'e-· . ,a s1multanearn ,A . corr1~pondenza del meat en..., vescichette io I o, ma v1 son) cte· rova alcuna lesione ed in cui I' t i _casi m cui non si fondamente. eruzione s1 e fatta più pro-

È quindf bene ricordarsi che . t l' es1s ono "Coli · erpete e sop rattutto che qu t· - in rapporto con E . es 1 scoli gua · un punto import~nt· . r1scono da sè soli b 1ss1mo e che p 6 f; • lenorragie che semb . u orse spiegare quelle- rano sopragrriuo o Qùelle che si attrib . - gere spontaneamen te d JJ mscono con trop r. ·1· e a leucorrea O d Il . pa ari 11 à all'azione e a mestruazione.

I.e •i~cU gravi preooot. pdaua:, N. 2, 189!). - FoURNlER. - (Gazette de.s Hò-