16 minute read

RIVISTA DI CHIM ICA E FARMACOLOG IA

---~,----

Bulla alnteti delle materie protelohe. - (Rev u e seie n liJiq«e, 3i gennaio 1891, e Monite«r scie nt (jlqu e, marzo 1891).

Advertisement

Problema delicato ed importantissimo della chimica odierna e di capitale interesse per la biologia, è quello Jella sintesi degli albuminoidi.

I notevoli lavori di Schiitzenberger sull 'a rgomento so n noti, e le principali conseguenze che ne derivano, sarebber o le seguenti:

1° La materia proteica, idratandosi sotto l'influenza della baritl', ad una temperatura superiore a 100- C., utilizza, p r esso a poco, tante molecole d'acqua (H! O} quanti sono gli atc,m i <li azoto ch'essa contiene;

2• Una frazion e dell'azoto totale, frazione che secondo Ja natura della sostanza impiegata può variare da 1/ 4 ad •/5 , s i s epara sotto forma di ammoniaca e, nello stesso tempo si met te in Jiberta dell'acido ossalico e carbonico, in tale p r ~por z ione che per ogni 2 molecole di ammoniaca libera, lrovasene 1 d i acido bibasico (2 A.; H 5 per 1 CO, e c, H, O,};

Rivista Dj Chimica E Farmacologia 683

Continuando le sue ricerche, SchiHzenberger giunse ad ottenere una serie di composti derivati dalle malel'ie albuminoidi , denominati leuceine e rispondenti alla formola Cn H1n - 1 Az 0 1, e ciò per via sintetica , fa cendo reagire i bromuri etilenici sulle combinazioni zinciche degli acidi grassi amidati Cm H,m + i A z 0 1.

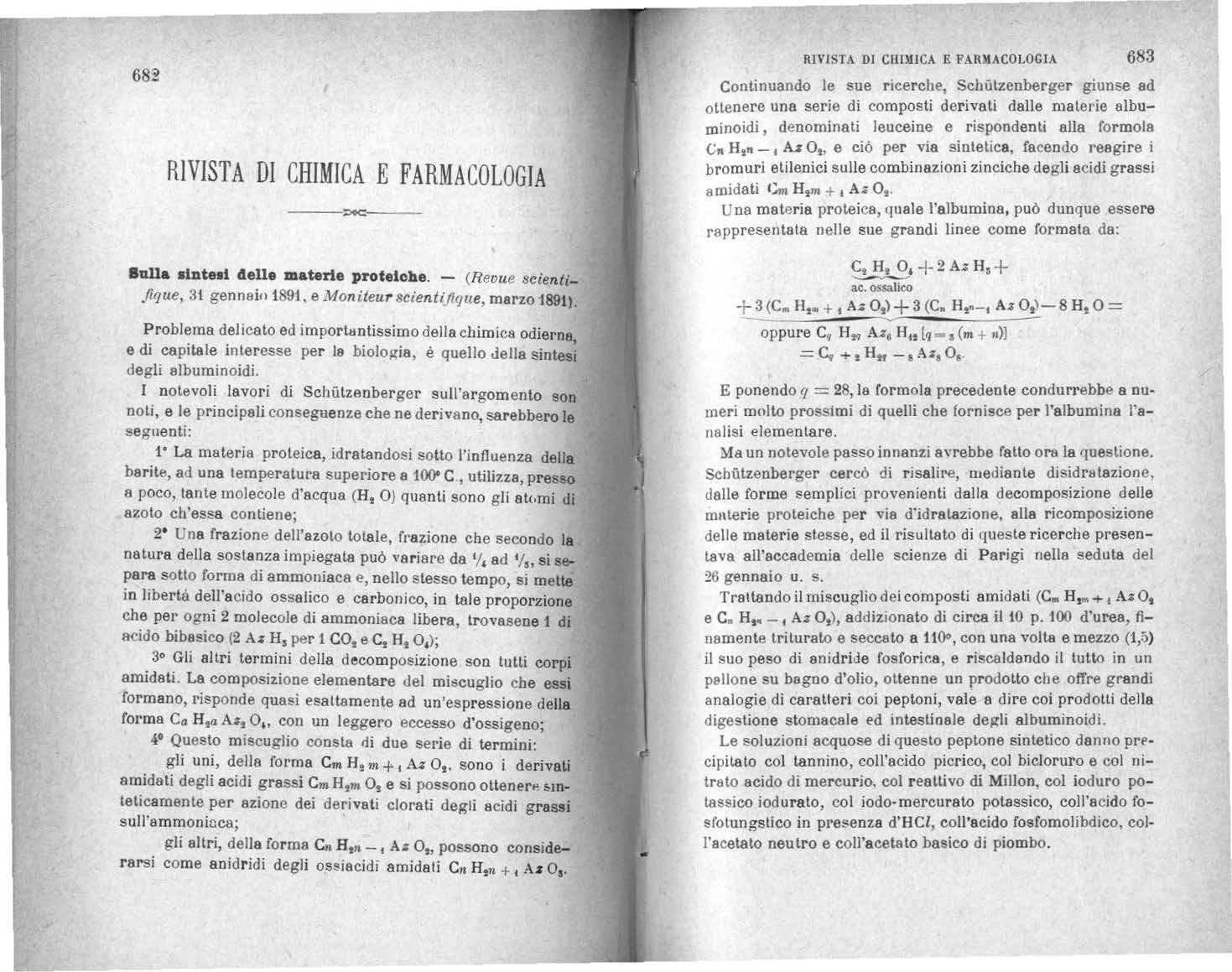

Una materia p roteica , quale l' albumina, può dunque essere rapp resentata nelle sue g rand i linee come formata da:

C, H, O, -j- 2 Az H 5 + + 3 (C., H,. + 1 A; 0 1) + 3 (C. H,•-1 Az 0,)- 8 H1 O= oppure Cq HH Az8 Hn lq - ! (m + n)) = + t Htt - s A;s O,.

E ponendo q = 28, la rormola precedente condurrebbe a numeri molto prossimi di quelli che fornisce per l'albumina l'anal is i elementare.

Ma un notevole passo innanzi avrebbe ratto ora la questione. Schiitzenberger cercò di risalire, mediante disidratazione, dalle forme semplici provenienti da lla decomposizione delle mnterie proteiche per via d"idratazione, alla ricomposizione delle materie stesse, ed il risullato di queste ricerche presentava all'accademia delle scienze di P a r igi nella seduta del 26 gennaio u. s.

.

3° ~li a ltri termini della decom posizione son tutti cor pi am1dat1. La composizione elementar e del miscuglio che e ssi formano, risponde quasi esattamente ad un'espressione della for ma Ca H,a A;, O" con un leggero eccesso d'ossigeno;

4° Questo miscuglio consta <li due serie di termini: gli uni, della forma C m H, m + 1 A; 0 1 • sono i de r ivaLi amidati degli acidi grassi CmH,m O, e si possono ottener*' ~mteticamente per azione dei deriva ti clorati degli acidi a ra ssi sull'a m monicca; · t> gli altri, della forma Cn B ,n - 1 A; 0 1 , possono cons ider arsi come anid r idi degli ossiacidi amidati Cn H!n + 1 A.i o,. li prod_otto in questione dà la reazione del biuret colla potassa ed 11 solfato rameico; coll'acido azotico genera un composto giallo che si fa ranciato coll'ammoniaca. Influe, scalda to su lamina di platino, si carbonizza e si rigonfia in massa spugnosa, spandendo l'odore caratteristico delle sostanze ani mali bruciate.

Trattando il miscuglio dei composti amidati (C., H,.. + 1 A:101 e c. H,~ - 1 Az O,}, ad dizionato di circa il iO p. 100 d'urea, finemente triturato e seccato a 110o, con una volta e mezzo (1,5) il suo peso di anidride fosforica, e r iscaldando il tutto in un pallone su bagno d'olio, ottenne un prodotto che offre gra ndi analogie di caratteri coi pe ptoni, vale a dire coi prodolli della digestione stomacale ed intestinale degli albuminoidi.

Le soluzioni acquose di questo peptone sintetico danno precipitato col tannino, coll'acido picrico, col bicloruro e col nit r ato acido di mercur io, col r eaUivo di Millon, col ioduro potassico iodurato, col iodo-mercura to potassico, coll'a cid o fosfotungstico in presenza d'HCl, coll'a cido fosfomolibdico, coll'acetato neutro e coll'acetato basico di piombo.

Esse non precipitano, per lo meno a freddo, col cianur o giallo, in presenza di acido acetico.

. N_.B . .:. Le lettere esponenziali date dal Moniteur scientifiqut alle rormole md1cate al capoyerso l'i. 4°, si sono fatte qui corrispondere a· <1uelle che IÌ[.(U· rano nella formola ipotetica dell'alb11mina, riferita dallo stesso periodico.

Pillole di solfato cU chinina..

Ad evitare l'indurimento delle pillole di solfato di chini na la Pharmacia moderna di Madrid consiglia la formola se~ guen te:

01 CB1MICA E FARMACOl,OGIA 681>

:Rapporti della. oooa.lna ooll'a.tropln4' . - ALFREDO E1NHORN. - Moniteur scienti,fique, febbraio 1891).

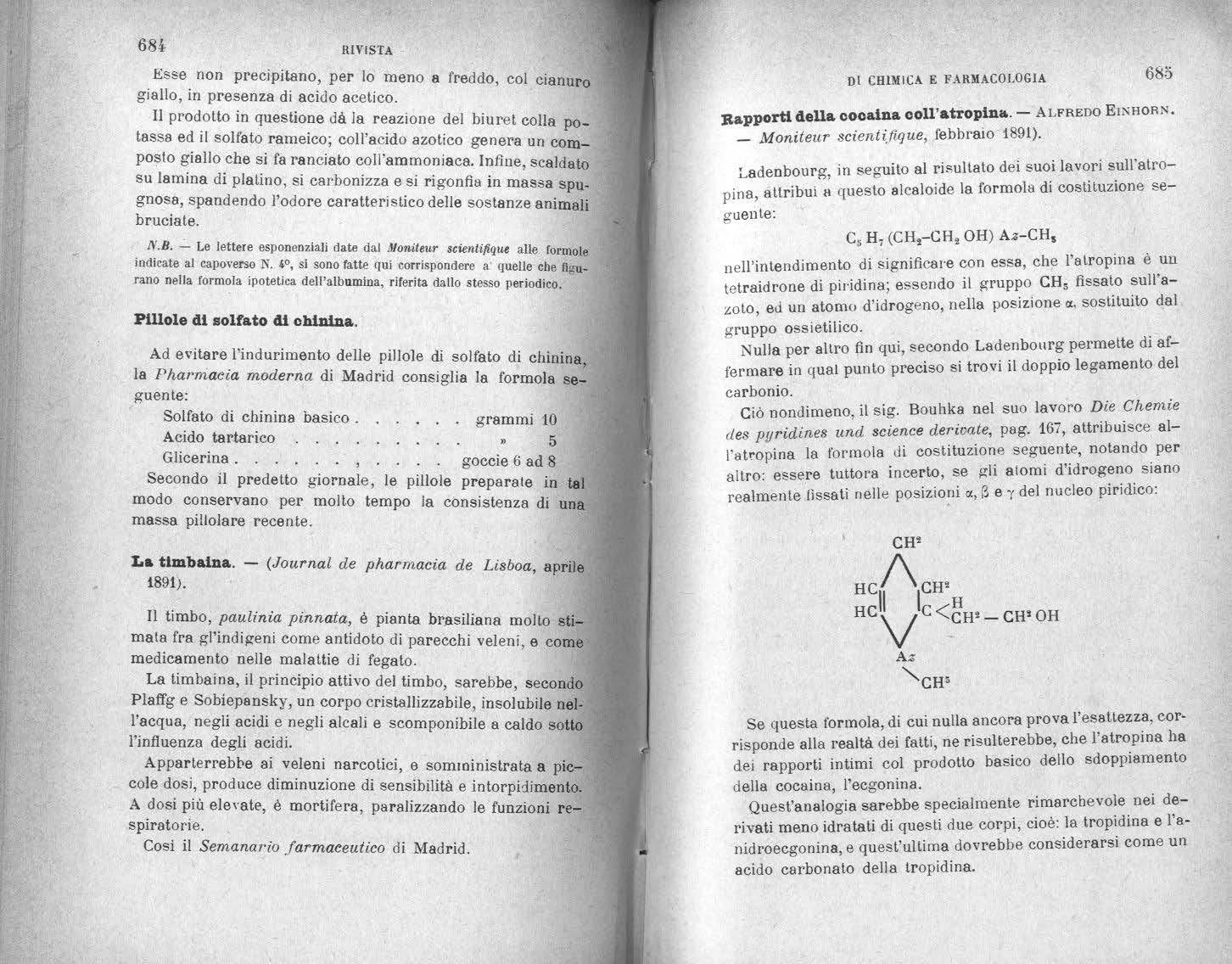

Ladenbourg, in seguito al rh,ultato dei suoi lavori sull'atropina, attribui a questo alcaloide la formola di costituzione seg uente:

C6 H7 (CH,-CH! OH) Az-CH, nell' intendimento di significa1·e con essa, che l'atropina è un tetraidrone di pil'idina; essendo il gruppo CH5 fo,salo suirazoto, eJ un atomo d'idrogeno, nella posizione a:, sostituito dal gruppo ossietilico.

Nulla per altro fin qui, secondo Ladenbonrg permette di affermare in qual punto preciso si trovi il doppio legamento del carbonio.

Solfato di chinina basico .

Acido ta rtarico . grammi 10 " 5

Glicerina . . . . . . , goccie 6 ad 8

Secondo il predetto giornale, le pillole preparate i n tal modo conservano per molto tempo la consistenza di una massa pi!lolare recente.

La tlmbaina. . - (Journal de pharmacia de Lisboa, aprile 1891).

Il t imbo, paulinia pinn ata, é pianta brt1siliana mollo s timata fra gl'indigeni come antidoto di parecchi veleni e come medicamento nelle malattie di fegato. '

La limbaina, il principio attivo del limbo, sarebbe, s econdo P laffg e Sobiepansky, un corpo cristallizzabile, insolu bile nell'acqua, negli acidi e negli alcali e scomponibile a caldo sotto l'influenza degli acidi.

Appar terrebt>e ai veleni narcotici, e somministrata a piccole dosi, produce di minuzione di sensibilità e intorpidime nto. A dosi più ele,·ate, é mortifera, pa r alizzando le fun zioni res piratorie.

Cosi il Semanario farmaceutico di Mad rid.

Ciò nondimeno, il sig. Bouhka nel suo lavoro Die Chemie d es pyridines und science derivate, pag. 167, attribuisce all'atropina la f'ormo la Ji costituzione seguente, notando per altro: esser e tuttora incerto, se ~li atomi d'idrogeno siano realmente lìssati nelle posizioni a:, (3 e, del nucleo piridico:

CH'

HC /\ Cff1

HC\,) c<gH' - CH' OH

A;; "'-cw

Se questa f'ormola, di cui nulla ancora p rova l'esattezza, corrisponde alla realtà dei fatti, ne risulterebbe, che l'atr opina ha dei rapporti intimi col prodotto basico dello sdoppiamento della cocaina, l'ecgonina.

Quest'analogia sar ebbe specialmente rimarchevole nei deriva ti meno idratali di questi due corpi, cioè: la tropidina e l'anidroecgonin a, e quest'ultima dovrebbe considerarsi come un acido carbonato della tr opidina.

Di Chimica E Farmacologia 687

d Il'acqua bollente basta per avere un prodotto completa:ente puro, e, quindi, la base estratta dal picrato è scevra affatto d' impurezze.

L' analisi del picrato dimostrò che questa base contiene un atomo di carbonio in più di quello che lA si era prima attribuito. Infatti si ebbe:

Calcolato per -

'CH 5

Anidroecgonina

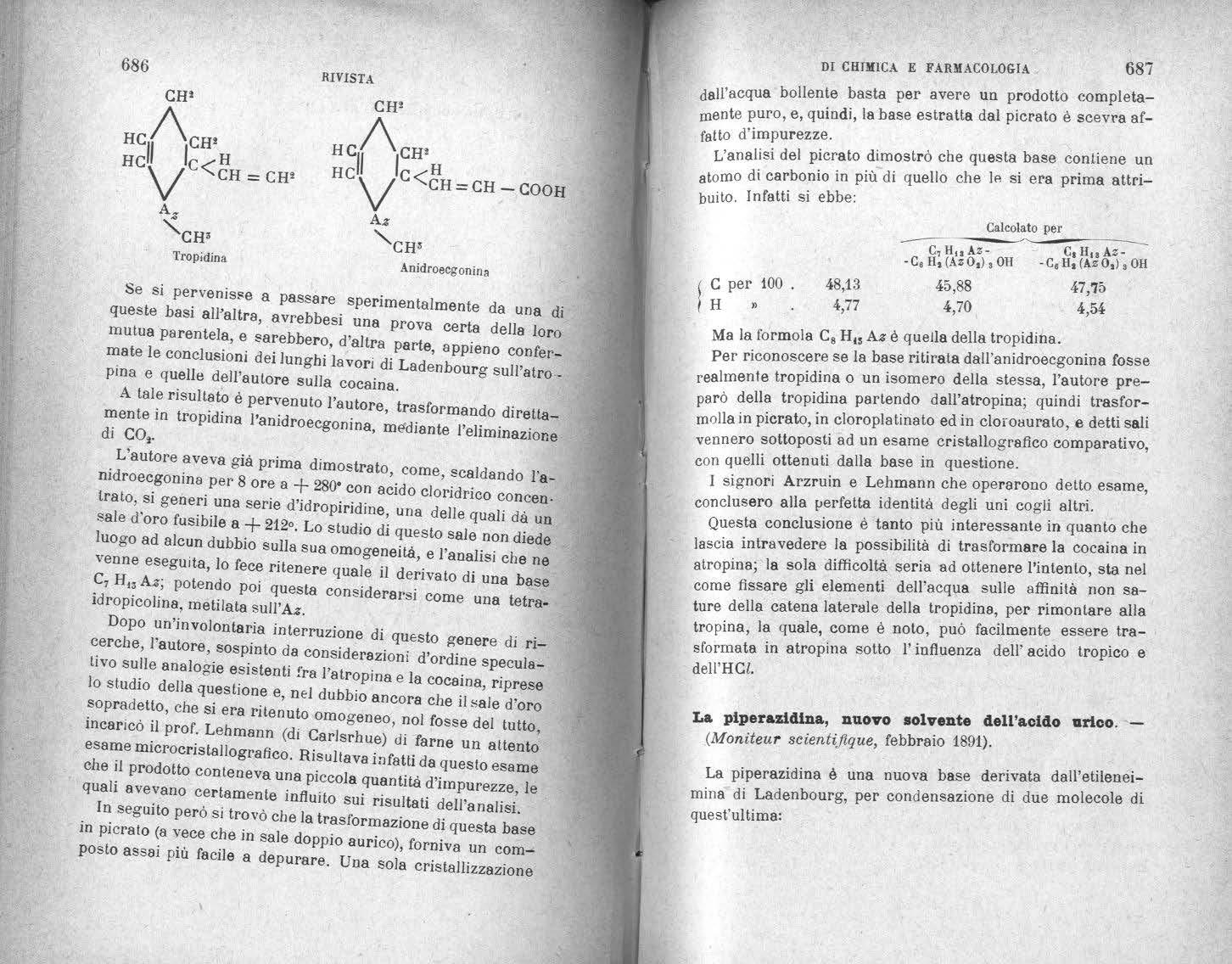

Se si pervenisse a passare sperimentalmente da una di queste basi all'altra, avrebbesi una prova certa della loro mutua parentela, e sarebbero, d'altra parte, appieno confer~ate le conclusioni dei lunghi lavori di Ladenbourg sull'atro pma e quelle dell'autore sulla cocaina.

A tale risultato è pervenuto l'autore, trasformando direttamente in tropidina l'anidroecgonina, me'diante l'eliminazione di CO,.

( e per 100 . / H » 48,13 4,77 e, H11 Az- Ca Hu Az. e, H, (Az 0 1) 1 OH · C, lls (Az O,) s OH

45,88 47,'75

4,70 4,54

Ma la formola C8 Hu Az é quella della tropidina.

Per riconoscere se la base ritirata dall'anidroecgonina fosse realmente tropidina o un isomero della stessa, l'autore preparò della tropidina partendo dall'~tropina; quindi tra~for~ molla in picrato, in cloroplatinato ed m clorn!lurato, e deth ~ah vennero sottoposti ad un esame cristallografico comparativo, con quelli ottenuti dalla base io questione

.

L'autore aveva già prima dimostrato, come, scaldando l'amdroecgonma per 8 ore a+ 280• con acido cloridrico concentrato, si generi una serie d'idropiridiue, una delJe quali dà un sale d'oro fusibile a + 212°. Lo studio di questo sale non diede luogo ad alcun dubbio sulla sua omogeneità, e l'analisi che ne venne eseguita, lo fece ritenere quale il derivato di una base C1 His Az; potendo poi questa considerarsi come una tetraidropicolina, metilata sull'Az.

Dopo un'involontaria interruzione di questo genere di ri~erche, l'autore, sospinto da considerazioni d'ordine speculativo su!le analogie esistenti fra l'atropina e la cocaina, riprese lo studio della questione e, nel dubbio ancora che il 1-;ale d'oro sopradetto, che si era ritenuto omogeneo, nol fosse del tutto incaricò il prof. Lehmann (di Carlsrhue) di farne un attent; esa~e microcristallografico. Risultava infatti da questo esame che '.! prodotto conteneva una piccola quantità d'impurezze, le quali avevano certamente influito sui risultati dell'analisi.

. I~ seguito però si trovò che la trasformazione di questa base rn p1crato (a vece che in sale doppio aurico), forniva un composto assai più facile a depurare. Uoa sola cristallizzazione

1 siO'nori Arzruin e Lehmann che operarono detto esame, n conclusero alla perfetta identita degli uni cogli altri.

Questa conclusione é tanto pili interessante in quant_o c~e lascia intravedere la possibilità di trasformare la cocaina m atropina; la sola difficoltà seria ad ottenere l'iot~n.to, sta nel come fissare gli elementi dell'acqua sulle affimta non sature della catena later!lle della tropidina, per rimontare alla tropina, la quale, come è nolo, può facilment~ essere_ trasformata in atropina sotto l'influenza del!' acido tropico e dell'HCl.

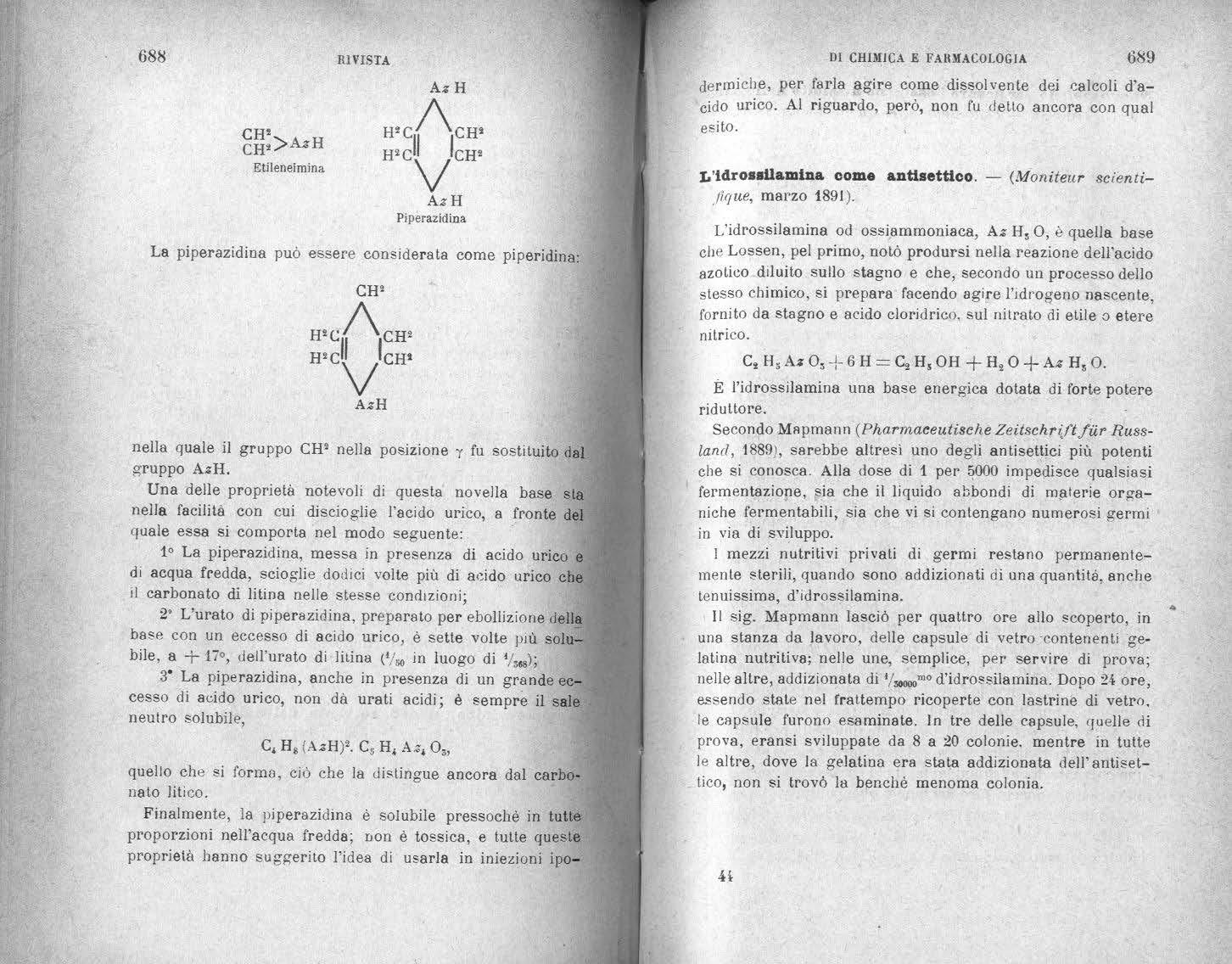

La plperazldlna, nuovo solvente dell'acido urico .(Moniteur scient(fique, febbraio 1891).

La piperazidina è una nuova base derivata dall'etilenei~ mina di Ladenbourg, per condensazione di due molecole d1 quest'ultima:

Cli' Cfft>AzH

Etileneimina.

La piperazidioa può essere considerata come piperidina:

DI CHIMICA E FARlf..\COLOGJA 689

dermiche, per farla agire come dissolvente dei calcoli d'acido urico. Al riguardo, però, non fu dello ancora con qual esito .

L 'idroHUamlna co me antisettico. - (Moniteur scienti.fique, marzo 1891 ).

L"idrossilamina od ossiammoniaca, Az H 5 O, è quella base che Lossen, pel primo, notò prodursi nella reazione dell'acido azotico diluito sullo stagno e che, secondo un processo dello stesso ch imico, si prepara facendo agire l'idrogeno nascente, fornito da stagno e acido cloridrico, sul nitrato di etile o etere nitrico.

C, H5 A.a- O~+ 6 H = G1 H5 OH + H2 O+ A.a- H5 O.

É l'idrossilamina una base energica dotata di forte potere riduttore.

nella quale il gruppo CH' nella posizione r fu sostituito dal gruppo AzH.

Una delle proprietà notevoli di questa novella base sta nella facilità con cui discioglie l'acido urico, a fronte de l quale essa si comporta nel modo seguente:

1° La piperazidina, messa in presenza di acido urico e di acqua fredda, scioglie dodici volle più di aeido urico che il carbonato di litina nelle stesse condizioni;

2' L'urato di piperazidina, preparato per ebollizione della base con un eccesso di acido urico, é sette volte più solubile, a + 17°, dell'urato di litina ('/ 50 in luogo di Vz68);

3• La piperazidina, anche in presenzu di un grande eccesso di acido urico, non dà urati acidi; é sempre il s ale neutro solubile,

C, H8 (AzH)'. C5 H, Az, 0 3, quello che si fo rma , ciò che la Ji,- Lingue ancora dal carbonato litico.

Finalmente, la piperazi dma é solubile pressoché in tutte proporzioni nell'acqua fredda; non é tossica, e tulle queste proprietà hanno suggerito l'idea di usarla in iniezioni ipo-

Secondo MRpmann (Pharmaeeutische Zeitschr~ftfiir Russland, 1889}, sarebbe altresi uno degli antisettici più potenti che si conosca. Alla dose di 1 per ~O impedisce qualsiasi fermentazione, sia che il liquido abbondi di m!)terie or~aniche fermentabili, sia che vi si contengano numerosi germi in via di sviluppo.

I mezzi nutritivi privati di germi restano permanentemente sterili, quando sono addizionati di una quantità, anche Lenuissima, d'idrossilamina.

Il s ig .Mapmann lasciò per quattro ore allo scoperto, in una stanza da lavoro, delle capsule di vetro ·contenenti gelatina nutritiva; nelle une, semplice, per servire di prova; nelle altre, addizionata di 1/soooomo d'idrossilamina. Dopo 24 ore, essendo state nel frattempo ricoperte con lastrine di vetro. le capsule furono esaminate. In tre delle capsule, quelle di prova, eransi sviluppate da 8 a 20 colonie, mentre in tutte le altre, dove la gelatina era stata addizionata del!' antisettico, non si trovò lu benchè menoma colonia.

Naovo metodo per dosare l'ossigeno dlsoiolto nell'aoqua.

J. C. THRE'>H.

- (Moniteur scientijìque, marzo 1891).

Si cercano generalmente i nitriti nelle acque potabi li mediante il ioduro potassico amidato, acidulando con acido solforico. L'autore ha verificato che la quantila del iodo messo in libertà, è realmente proporzionale, se "i ha cura di evitare il contatto dell 'aria; ma $e l'acqua rimane a lungo esposta all'aria libera, la mescolan:1.a si fa di piu in più azzurra, e ciò per la reazione dell'ossigeno sull'acido iodidrico messo in li - bertà: 2 HJ+O=HtO+J.

Su questa reazione l'autore fondò un metodo volumetrico pel dosamento dell'ossigeno disciolto. Basta aggiungere all'acqua una quantità nota di nitrito sodico, poi un eccesso di ioduro potassico e dell'acido solforico, sopprimendo il contatto dell'aria; si dosa coll'iposolfito il iodio messo io libertà e, sottraendo quello che corrisponde al nitrito aggiunto, l'iposolfito dà l'esatta misura delrosl'<igeno che prese parte alla reazione.

Preparasi: 1° una soluzione di: nilrito sodico, grammi 0,5; ioduro potassico. grammi 20; acqua distillala ~enlimetri cubici 100; 2° dell'acido solforico diluito, con H' SO' parli una e acqua parti tre; 3° della salda d'amido; 4° una soluzione contenente grammi 7,75 d'iposolfito $Odico puro per litro, della qual soluziotte ogni centimetro cubico corrisponde a gram mi 0,00025 d'ossigeno.

L'apparecchio si compone di una boccia a largo collo con tappo in caoutchouc a quallro fori. Da uno dei fori penetra un tubo che, mediante un altro tubo in caoutchouc, costituisce il prolungamento di una buretta graduato, la quale contiene l'iposolfito. Un secondo foro da passaggio a9- un'allunga a separazione, munita di chiavetta e chiusa a smeriglio, la cui capacità é rigorosamente determinata una volta per tutte. Un tubo piegato a squadra, passa pel terzo foro, e serve a condurre una corrente di gas illuminante, il cui eccesso sfugge pel tubo che occupa il quarto foro del tappo; quest'ullimo tubo si continua mediante una congiunzione in caoutchouc, e termina in un piccolo tubetto di vetro munito di un turacciolo di caoutchouc destinalo a chiudere eventualmente !"allunga.

Dl CHilllCA E FARMACOI.OGIA 691

per operare si riempie la buretta a iposolfito e la si dispone

Pra Ja boccia vuota e perfettamente asciutta. D'altra parte, so al' · ·em[Jie fino al collo l'allunga coll'acqua da an 1zzare e, a m" . mezzo di una pipetta. vi s'introduce 1 centi~etro cubico_ dell~ luzioue di nitrito e ioduro, poscia 1 centimetro cubico di so·Jo diluito· si fa in modo che questi liquidi giungano sul SCI > . • • r do dell'acqua spostando così due centimetri · cubi del.on , 1 • )'acqua primiUvamente introdotta.. Si chiude l'allunga, a s1 povolge per operare la mescolanza, la si dispone sulla :·ccia, lasciandola a sè un quarto d'ora per lasciare alla reazione il tempo di compiersL Nel frattempo, a mezzo ,de!la corrente di gas illuminante, s1 espelle completamente I aria dalla boccia; ciò fatto si toglie il tappo di vetro dell'allu~ ga, r1m~ iazzandolo con quello in caoutch.ouc del tubetto d1 vetro di ~ui si è fallo cenno superiormente. Aprendo per ultimo la chiavetta dell'allunga, il liquido cade nella boccia.

Si fa allora sgocciolare nella boccia dell'iposolfito fino a decolorazione quasi completa, a mezzo dell'allunga vi si fa penetrare 1 centimetro cubico di soluzione d'amido e si termina il dosameolo nel modo ordinario . Ma quando la colorazione azzurra del ioduro d'amido è scomparsa, essa torna dopo qualche secondo a manifestarsi, a motivo ~ell'ossigeno sciolto nell'iposolfito, sì che occorre sopraggrnngere una certa quantità di quest'ultimo.

Per fare il calcolo, notiamo che l'iposolfito impiegato co rrisponde: 1• all'ossigeno disciolto nell'acqua (a); 2• ~I nitrito contenuto in 1 centimetro cubico di soluzione, del pari che all'ossigeno nella soluzione d'amido e nell'acido solforico (b); 3• all'ossigeno disciolto nell'iposolfito (e). Vi sono dunque due correzioni a fare. Per sLabilire il valore di (f•) si fa un dosamento d'acqua nel modo indicato, e subito dopo si fanno giungere nella boccia 5 centimetri cubici della soluzione ~el ni~ trito ed altrettanti sia d'acido solforico che della soluz1ooe di amido. Dopo qualche minuto si procede al dosamento; (b) sarà e"'uale a.d un quinto dell'iposolfito necessario. Relativamente /(e) si può ammettere che la soluzione d'iposolfito abbia pe~ l'ossigeno lo stesso potere dissolvente che l'acqua pura S1 riLira l'allunga e la si rimpiazza con una buretta, dalla ,1uale si fanno colare nella boccia, per intermittenza, 20 centiu1t tri cubici d'acqua distillata. Dopo qualche minuto si titola. Chiamando (d) il ventesimo dell 'iposoJRto impiegalo, (d) rapprP.senterà la correzione da farsi per ciascun centimetro cubo di iposolfito.

Siano ora: E, il numero dei centimetri cubici d 0 1posoltlto adoprat1 per un dosamento d'acqua; F , il volume in centimetri cubici dell'interna capacità dell'allunga, diminuito di 2 centimetri cubici, volume dei reagenti impiegati; G la quanlita in milligrammi d'ossi~eno disciolto in un litro d'acqua, avremo:

DI CHIMICA E PARMACOl,OGIA

69.3

. d O di potass io a 250 centimetri cubici d'acqua e si fa io ur ·11· ·d li b ·a li . e per qualche minuto· si trasporta 1 1qu1 o ne a occ1 bO xr , , ' . ·11 . a dosamento, e lo si raffr-edJa sotto corr.ent~ d'. gas 1 u~1naote. Poi vi s1 aggiungono ~l cune ~~cc1e d acido solforico d" soluzione d'amido, e si lltola ali iposolfito. In tal modo e. c 1 onosce rentità della correzione; 94 parti d'acido A; O, H SI corris pondendo a parti 16 d'ossigeno.

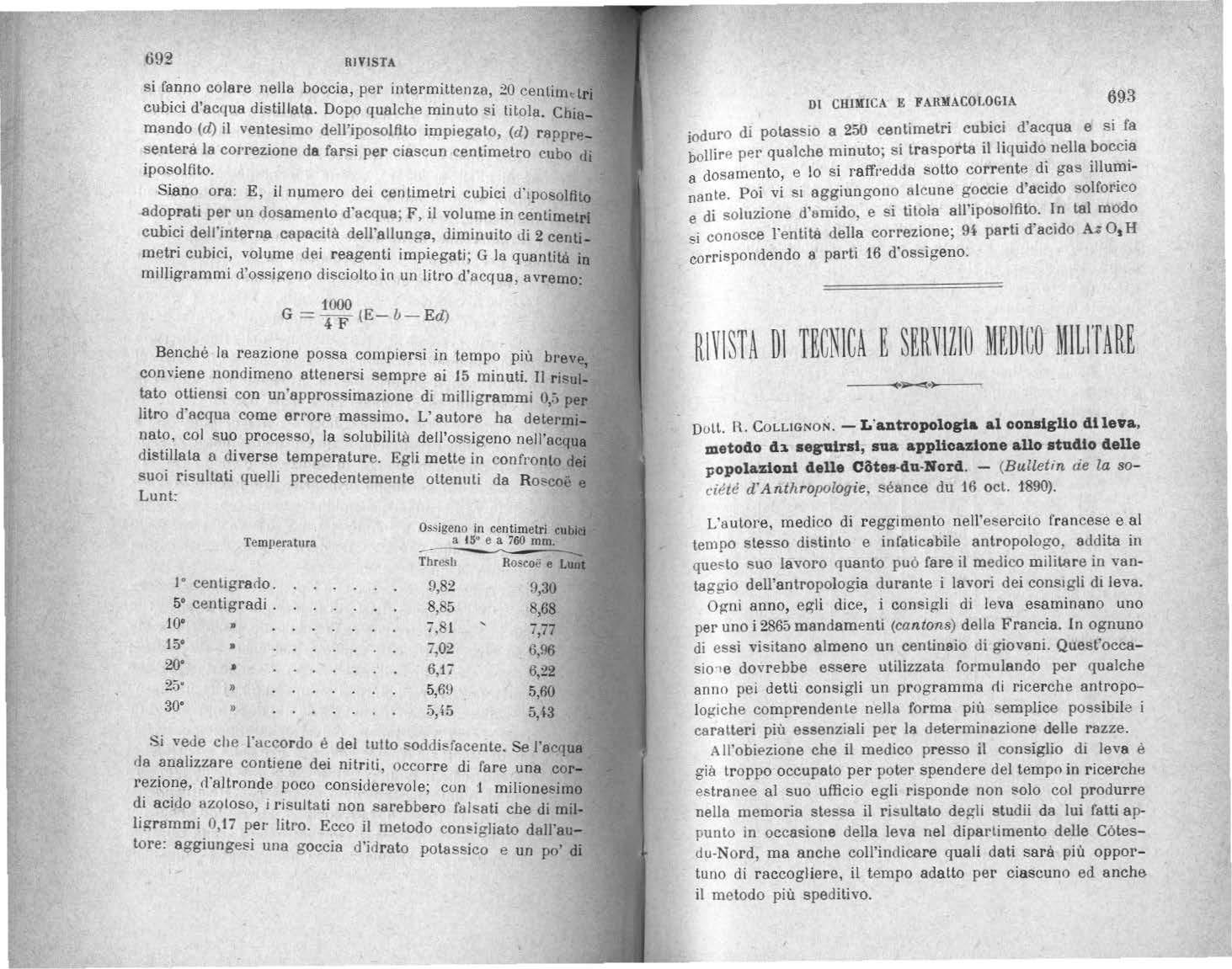

Benché la reazione possa compiersi in tempo più breve, conviene nondimeno attenersi sempre ai J5 minuti. Il r ii:. ultato ottiensi con un'approssimazione di milligrammi O,~> per litro d'acqua come errore massimo. L'autore ha determinalo, col suo processo, la solubilitù dell'ossigeno nell'acqua distillata a diverse temperature. Egli metle in confron to dei suoi risultati quelli precedentemente ottenuti da Roscoc e

Doll. R. CoLLIGNON. - L "annopologla al consiglio di leva, met odo d~ seguirsi, sua. applicazione allo studio delle popolazioni delle cates-du-Nord . - (Bulletin de la socié t é d"Anthropologie, séance du 16 oct. 1890).

L'autore, medico di reggimento nell'ei::ercito francese e al tempo stesso distinto e infaticabile antropologo, addita in ques to suo lavoro quanto può fare il medico militare in vantagg io dell'antropologia durante i lavori dei consigli di leva. O~ni anno, e~li dice, i consigli di leva esaminano uno per uno i 2865 mandamenti (cantons) della Francia. In ognuno di essi visitano almeno un centinaio di giovani. Quest"occas io ·1 e dovrebbe essere utilizzata formulando per qualche annn pei detti consigli un pr ogramma <li ricerche antropologic he comprendente nella forma più semplice possibila i ca ratteri più essenziali per la determinazione delle razze.

Si vede che raccordo é del lutto soddi~facente. Se !"acq ua da analizzare contiene dei nitriti, occorre di rare una correzione, ,-raltronde poco considerevole; con 1 milionesimo di acido azotoso, i risultati non sarebbero falsati che di milligrammi 0,17 per litro. Ecco il metodo consigliato dall"autore: aggiungesi una goccia d'idrato potassico e un po' di

A !l'obiezione che il medico presso il consiglio di leva è già troppo occupalo per poter spendere del tempo in ricet•ch~ estranee al suo ufficio egli risponde non solo col produr re nella memoria stessa il risultato degli studli da lui fatti appunto in occasione della leva nel dipartimento delle Còtes<lu-Nord, ma anche coll'indicare quali dati sarà più opportuno di raccogl iere, il tempo adatto per ciascuno ed anche il me todo più speditivo.

RIVISTA DI T.Ec:-ç1cA

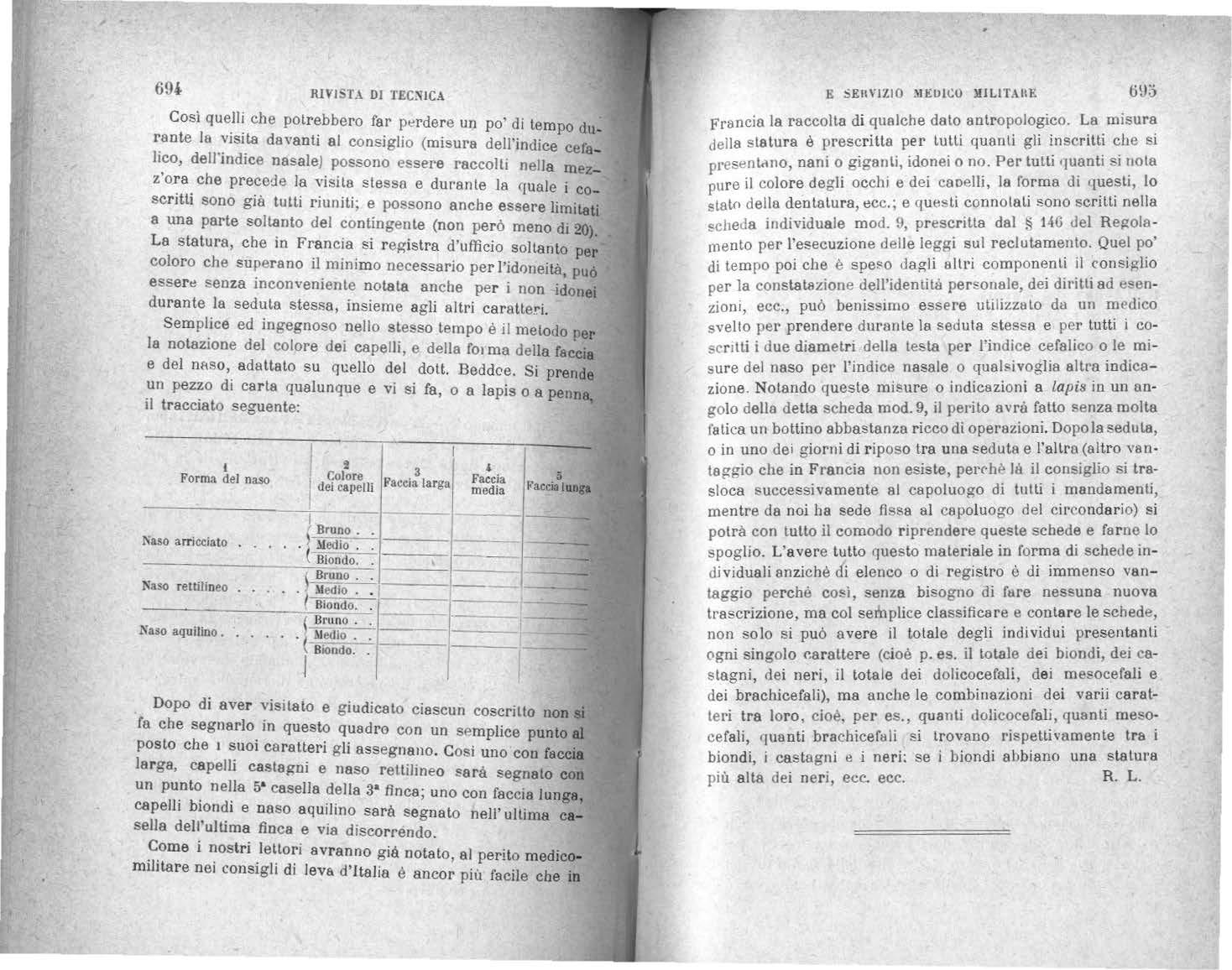

Così quelli che poLrebbero far perdere un po' di tempo d _ t 1 . . li ~ao e a .:1s1ta davanti al consigli o (misura dell'indice cetahco, del! mdice nasale) possono essere raccolti nella m , ezz o~a. che pre~ede la visita stessa e durante la quale i coscr1tl1 sono già tuUi riuniti; e possono anche essere limitati a una parte soll~nlo del ~ont.ingente (non però meno di 20). La statura, che m F~anc'.a. s1 registra d'ufficio soltanto per coloro che superano il minimo necessario per l'idoneità · . . , puo essere senza inconveniente notata anche per i non idonei durante la seduta stessa, insieme agli altri caratler.i. Sempl_ice ed ingegnoso nello stesso tempo é il metodo per la notazione del colore dei capelli, e della forma della fllccia e del nflso,. adattalo su quello del dott. Beddce. Si prende un pezzo d1 carta qualunque e vi si fa, o a lapis o a pen il tracciato

E SEIIVIZIO ll!WlCO l!lLITAIIE (iUo

Dopo di aver visitalo e giudicalo ciascun coscritto non si fa che segnarlo in questo quadro con un s1>mplice punto al posto che 1 suoi caratteri gli assegnano. Così uno con faccia la r ga, capelli casta~nì e naso rettilineo sa ra segnato con un pu_nt~ nel.la 5• casella della 3• fìnca; uno con faccia lunga, capelli b1ond1 e naso aquilino sarà segnato nell'ultima c asella dell'ultima fioca e via discorrendo.

~ome i ~ostri lellori avranno gia notato, al perito medicom1htare nei consigli di leva d'Italia è ancor più facile che in

Francia la raccolta di qualche dato antropologico. La misura della statura è prescritta per tutti quanti gli inscritti che si present<1no, nani o giganli, idonei o no. Per lutti '(Uanli si 11ota pure il colore degli occhi e dei caoelli, la forma di questi, lo stato della dentatura, ecc.; e questi connotati sono scrilli nella scheda individuale mod. 9, prescritta dal !:i HG del Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento. Quel po' di tempo poi che è spe$O da gli altri componenti il <'onsig-Jio per la const.atazione dell'idenlita personale, dei diritli ad esenzioni, ecc., può benissimo essere utilizzato da un medico svelto per prendere durante la seduta stessa e per tutti i coscr itti i due diametri della testa per l'indice cefalico o le misure del naso per l'indice nasale o qualsivoglia altra indicazione. Notando queste misure o indicazioni a lapis in un angolo della detta scheda mod. 9, il perito avra fatto senza molta fatica un bottino abbastanza ricco di operazioni. Dopo la seduta, o in uno dei giorni di riposo tra una seduta e l'altro (altro van• taggio che in Francia non esiste, per<'hl'> là il consiglio si trasloca successivamente al capoluogo di tutti i mandamenti, mentre da noi ha sede fì~sa al capoluogo del circondar io) si potrà con lutto il comodo riprendere queste schede e farne lo spoglio . L'avere tutto questo materiale in forma di schede indivi duali anziché di elenco o di registro ò <li immenso vantaggio perchè così, senza bisogno di ftlre nessuna nuova trascrizione, ma col semplice classificare e contare le schede, non so lo si può a vere il totale degli individui presentanti ogni singolo carattere (cioé p. es. il totale dei biondi, dei castagni, dei neri, il totale dei dolicocefali, de i mesocefali e dei brachicefali), ma anche le combinazioni dei varii caratteri tra loro, cioè, per es., quanti dolicocefali, quanti mesocefali, quanti brachicefali si trovano rispeUi vamente tra i biondi, i castagni e i neri: se i biondi abbiano una statura pi ù alla dei neri, ecc. ecc. R. L.