Desidero, innanzitutto , mettere in evidenza come, con squisita sens ibilità , ci sia stata offerta la possibilità di riunire un così variegato ma significativo gruppo di studiosi per parlare di un argomento che presenta spunti e punti di vista interessanti sia sotto il profilo morale per gli insegnamenti che può offrire a tutti noi, sia per gli aspetti scientifici veri e propri.

Ci sono tutta una serie di osservazioni che possono essere fatte su ciò che è accaduto ai protagonisti del primo conflitto mondiale e a quanti si sono trovati a viverlo da fuori ma comunque a subirlo.

Naturalmente nei due casi l'approccio al tema è molto diverso e, dunque, preciso che il mio intervento riguarderà il ruolo che ha esercitato l 'università di Padova nel corso e alla conclusione del conflitto.

Questo ruolo è certamente il risultato non solo di un approccio scientifico e didattico ma anche di un approccio politico al problema.

Le relazioni che si succederanno tratteranno di militari e malattie, della guerra di trincea e di quali furono le conseguenze mediche di quel tipo particolare di guerra, si parlerà del problema demografico di Vittorio Veneto che risultò negativamente esaltato dal conflitto, di quanti sono nati, di quanti morirono ma, soprattutto, delle cause della loro morte.

Ma si parlerà anche di quella peste esplosa negli anni 1918-1919 che fu una malattia virale e che si diffuse rapidamente in tutta Europa provocando una moria di giovani, bambini e anziani lasciando in tutte le famiglie, nessuna esclusa, il segno del suo passaggio.

E non verrà neanche trascurato l'aspetto psicologico e psichiatrico che interessò, comunque, tutti coloro che combatterono questo drammatico conflitto.

Queste sono alcune parole tra le tante che abbiamo letto nel depliant di presentazione di questo convegno e prima di parlare del ruolo svolto dall'Università di Padova nella Grande Guerra se fosse necessario potremmo accennare a cosa fu la spagnola, cos'è il colera, ecc.

Ma intanto parliamo dell'Università di Padova e del ruolo che ha avuto.

L'Università di Padova è una delle università più antiche del mondo, è la seconda dopo Bologna ed è la prima scuola medica del mondo. É nata, infatti, da una dia-

di fame" e, comunque, le guerre tra poveri sono sempre le guerre più sanguinose.

Nel1220 i professori dell'Università di Bologna hanno cominciato a litigare e un gruppo di questi si allontanò andando a costituire una nuova scuola a Padova.

Questo sfollare a Padova da Bologna ha portato anche alla coniazione del motto che doveva contraddistinguere, e che contraddistingue, quella università: "Uni versa universis patavina libertas".

Questa "patavina libertas" rappresenta la libertà di pensiero che tutti coloro che lavorano a Padova in quella Università dovrebbero avere e che hanno avuto nei confronti dell'indirizzo di pensiero del papato che governava Bologna.

Soprattutto a Padova si è sviluppato un pensiero aristotelico che ba dato dei grandi risultati, prima a Padova e poi alle Università a Padova collegate e che sono Parigi e Oxford e, ancora oggi, c'è questa linea virtuosa che collega tra loro queste tre grandi città universitarie.

Padova nel 1300, nel-1400 ma, soprattutto, nel 1500, ha avuto uno sviluppo scientifico come pochi altri centri potevano avere.

Era la città più importante d'Europa e gli studi che vi sono stati svolti sono testimoniati, come si può vedere n eU' aula magna dell'Università, dagli stemmi che gli studenti lasciavano quando tornavano alle proprie case nei paesi d'origine.

Ad una attenta osservazione si possono notare stemmi provenienti da tutte le nazioni d'Europa e tanti sono gli studiosi, in prirnis Galileo, e anatorni sui quali è fondata la scienza, che poi analizzeremo, attraverso la dissezione dei cadaveri.

Fino alla fine del 1500 non era lecito sezionare il corpo umano e __ ,:_.;:a; nnlt<>ntl"\

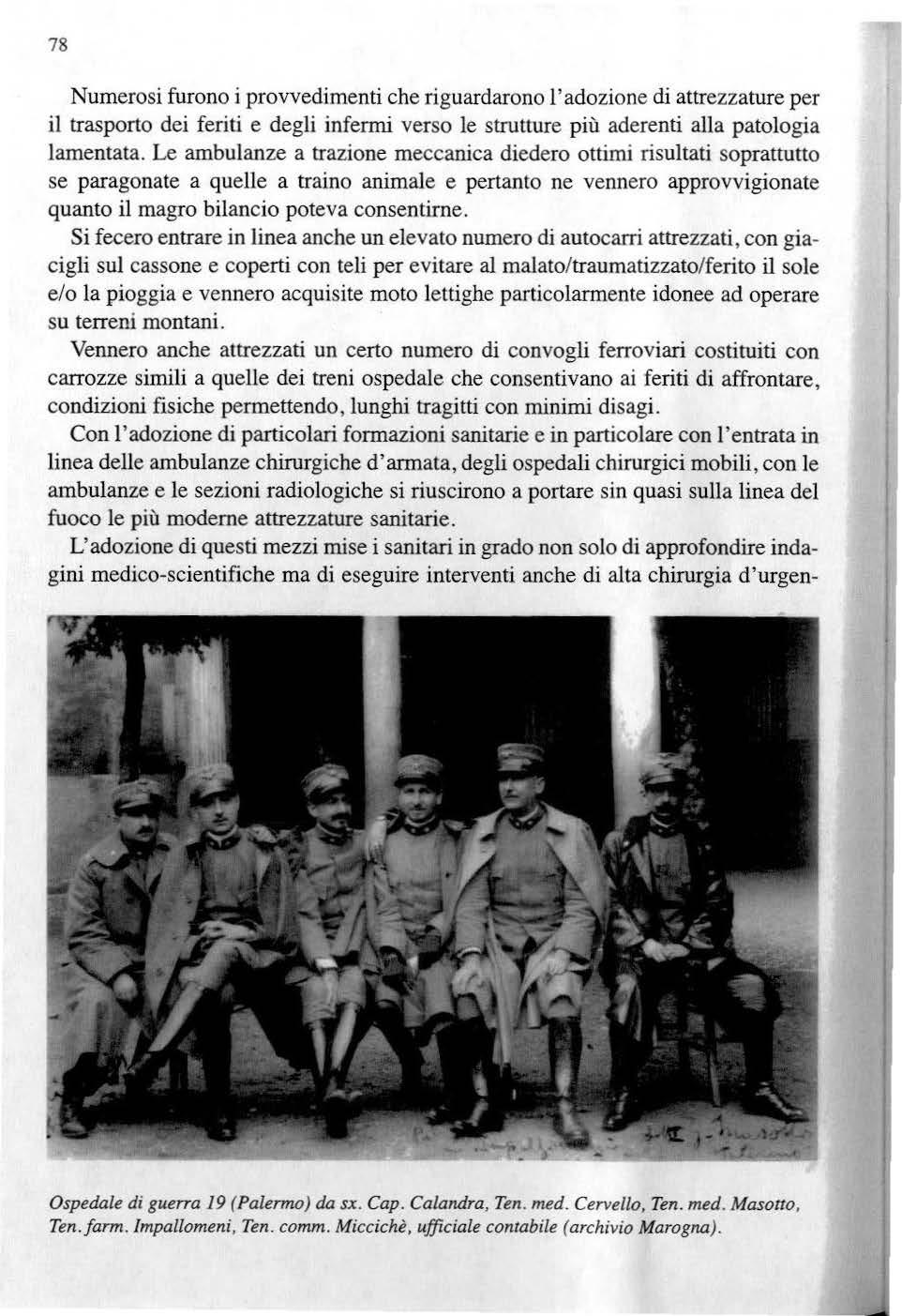

che ha descritto la circolazione del sangue, il teatro anatbmico, sede di questi studi è un'opera d'arte anche dal punto di vista architettonico; ha consentito l'approfondimento, la conoscenza e la scoperta di molte delle situazioni fisiologiche e fisiopatologiche.

In una raffigurazione di Fabrizio d'Acquapendente su un architrave è scritto "dove la morte trova piacere a soccorrere la vita" poi, Giovanni Battista Morgagni crea 1'anatomia patologica.

Ci sono diversi livelli di conoscenza.

Praticamente noi vediamo la realtà, realtà che è inconoscibile perché noi non possiamo conoscere la realtà. Noi la conosciamo soltanto attraverso delle mappe che tracciamo di questa realtà e queste mappe dipendono dagli occhiali che indossiamo e nella fattispecie gli occhiali sono la tecnologia, l'esperienza e l'intelligenza .

Allora questo Giovanni Battista Morgagni aveva tutte e tre queste cose, soprattutto aveva la testa, gli occhi e le mani; era un internista, lui visitava i suoi pazienti e, quando decedevano, ne tagliava i corpi e vedeva di mettere in relazione i sintorni con quello che poi trovava all'interno di questi corpi.

La sua è stata una grande rivoluzione culturale.

Non è stata molto seguita a Padova perché, come ho già detto, c'è stata una grande abitudine a litigare e a trascurare coloro che ci stanno intorno.

Quando morì non lasciò un qualificato erede ma cento anni dopo la sua morte a Padova si ritrovarono tutti i più grandi medici d 'Europa per celebrarne la memoria e la sua opera, il libro "De sedi bus et causis morborum per anatomen indagatis" cioè le sedi e le cause delle malattie indagate con questo metodo morgagnano.

La sua svolta è stata fondamentale.

É seguita, alla fine dell '80 0 da Virchow che ha aggiunto un altro paio di occhiali, quello del microscopio; quindi dall'aspetto dell'organo patologico all'aspetto del tessuto microscopico.

Quello che stiamo vedendo noi oggi è il prodotto delle malattie, è una nuova classificazione, una nuova mappa di questa realtà patologica vista con gli occhi della medicina molecolare, della proteonica e della metabolomica.

Questa introduzione, forse un po' noiosa, ci serve per capire anche quale era la temperie culturale che si è sviluppata ne11'800.

Napoleone vinse e, con il trattato di Campoformido, Venezia, il Friuli e parte della Lombardia passano sotto la dominazione austriaca.

Questo è un periodo molto discusso, molto interessante dal punto di vista storico ma certamente anche sotto il profilo culturale.

C'è un trasferimento di idee, c'è una nuova organizzazione, un nuovo modo di

di stud iare e di vedere le malattie e molti libri , molti testi, molti romanzi lo documentano .

I nostri medici più importanti si formavano a Vienna e molti vie nnesi venivano ad insegnare a Padova e quindi si crea una nuova organizzazione di vicinanza, anche mentale , tra Padova e Vienna.

Le nostre b ib lioteche fino a pochi anni fa a ve vano la gran parte degli abbonam enti "in lingua tedesca. Soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale tutta la nostra cultura medica diviene anglosassone.

n tedesco e il francese , c h e erano le principali lingue della scienza , della filosofia, della diplomazia , lasciano il campo all ' inglese e chi non sa l'inglese ogg i non può informarsi sulle novit à della m edic ina!

Una delle persone più importanti che ha cono sciuto 1'800 e ra Vincenzo Pinali , nativo della vicina Cordenons che si formò a Vienna e divenne professore a Padova .

A Padova Pinali portò dei suoi assistenti forma tisi a Vienna me ntre molti altri vennero inviati dal Governo ce ntrale e quindi si vie ne a cos tituire un gru ppo cu ltural e che si e r a formato a Vienna.

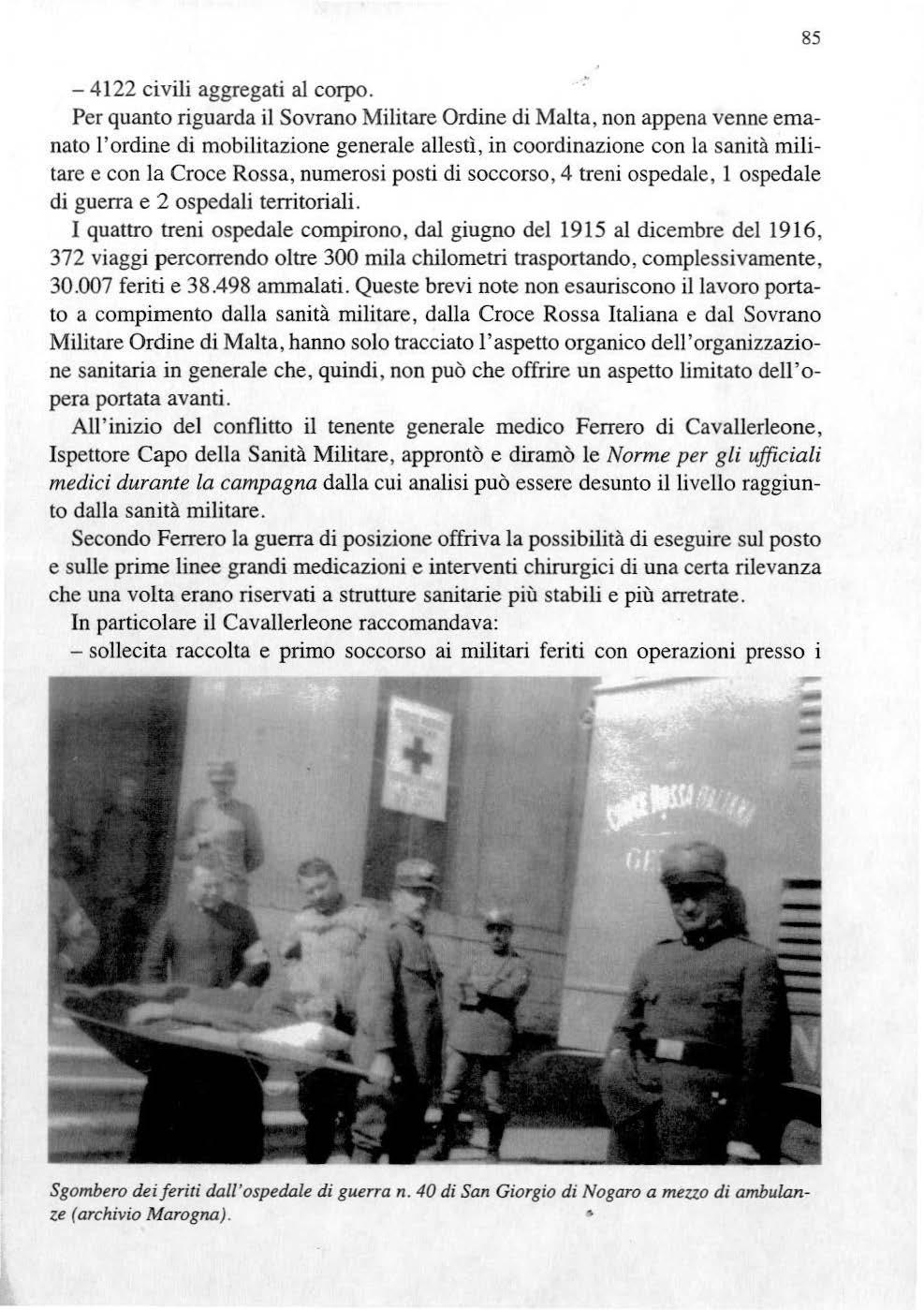

Questa situa zione accentua il momento di transizion e quando cioè , alla conclusione del ciclo risorgimentale , con l a nascita dello stato italiano l'Università patav in a da imperiale diviene Regia uni ver sità.

Questa Regia Università, dovendo dare un segno di cambiamen to , vi trasferisce nuovi docenti portando, co nseguenteme nte , ri sorse alla città .

Qui si manifesta , in tutta l a su a c hi arezza , l'intrecc io tra cultura e politica: come fa uno Stato a d are una impronta di sé? Portan do so ldi e investimenti in quell a zo na do ve ha interesse ad otte ne re una m aggi ore vi sibilità .

E qu es to è proprio qu ello c he fe ce alla fin e dell'800 il ministro della Pubblica I struzio ne appoggiato da alcuni politici patavini.

Questa situazion e far à in modo c h e si mettessero in evidenza alcuni politici padovani c he, all'epoca della caduta dell 'Impero asburgico, erano giovani ma che crebbero e maturarono divenendo, all'inizio del '900 , figure politicamente di primo piano.

Qu es te nuo ve perso nali tà furono quelle c he influenzarono la cos truzione del nuovo ospedale, che influenzarono la trasf ormaz ione del vecchio e se ttec e ntesco no socornio patavino (così come lo possiamo vedere ancor 'oggi), c h e realizzarono gli I sti tuti anatomici e tutta l ' area scientifica ed inge gneri sti ca c he si d imostrò util e ed importante per gli scop i militari del giovane Regno d ' Italia.

Luigi Lucatello è stato il Preside dell a facoltà di medicina durante la prima Guerra Mondi ale e, al l a fine del co nflitto , dal 1919 al 1926, fu R ettore dell 'Univers ità.

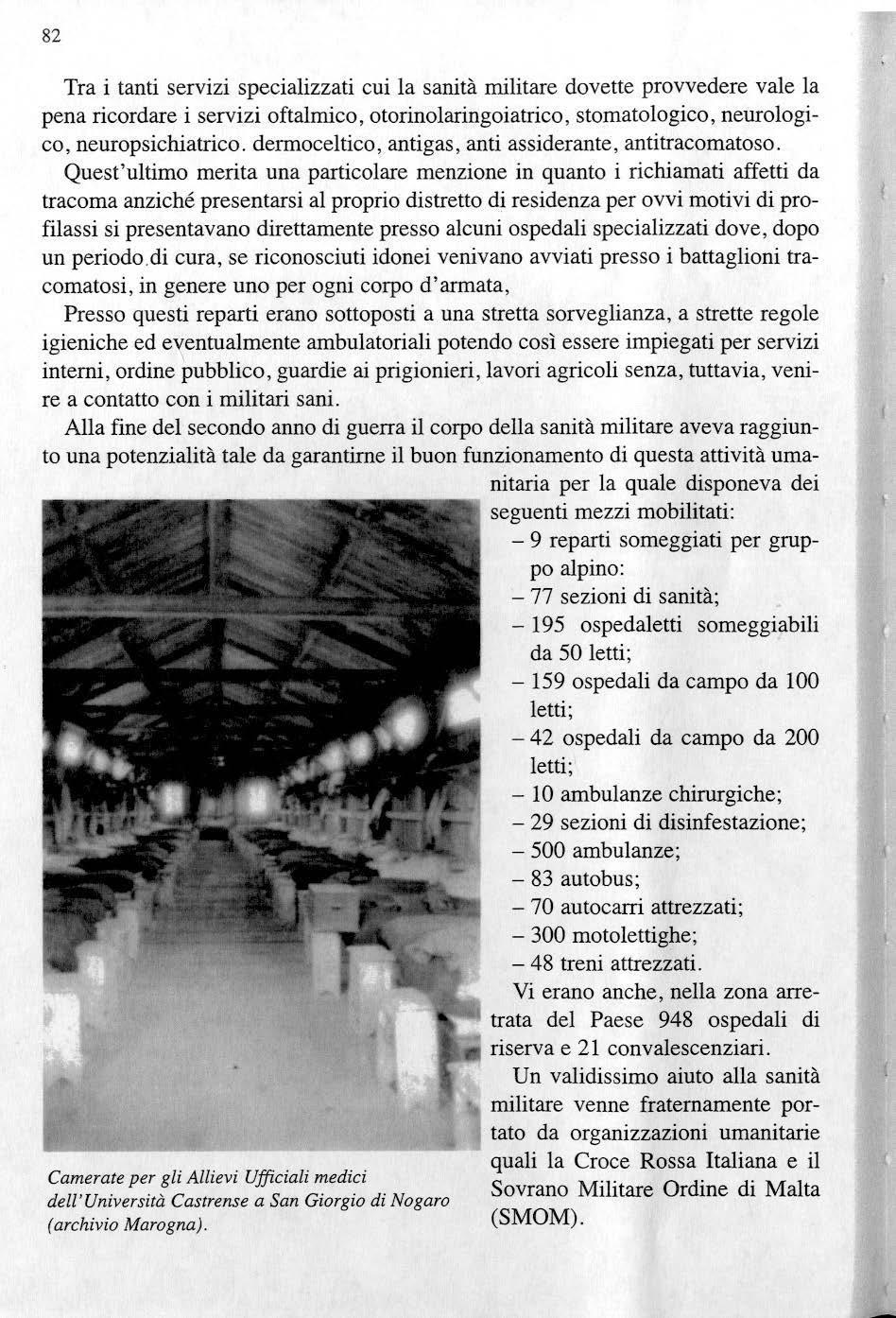

É di questo periodo , e veniamo all 'argo mento c he più ci interessa, la costituzione dell 'U niversit à Castrense di San Giorgio di Nog aro .

Cosa vuoi dire questo? Pe rc hé si è r ealizzata questa università? Che necessità c ' era di realizzare un'Università Castrense?

Castrense, da castrum , vuoi dire accampament o militare.

La cos tituzione di ques ta Università militare n asc eva dall ' es igenza di formare in pochi mesi ufficiali medici , neces s ari alle esigenze del conflitto , senza attendere la conclusione dei regolari corsi sessennali oltre , s ' intende , al tempo neces sario a portare a termin e eventuali corsi di specializzazione .

:pal punto di vista politico questo fu un atto molto forte comp iuto dal Comando Supremo in evidente contrapposizione con il Mini stro della Pubblica I struzione.

Questa situazione , che politicamente e culturalmente creò un profondo dissidio anche nell'ambito del Governo, venne, in qu alche modo risolta.

Thtto ciò fu voluto dali' allora I spettrice della Croc e Rossa Italiana che svolse una peculiare attività di controllo negli ospedali e che riuscì a creare questa scuola a San Giorgio di Nogaro e comp letandone l'organico con l'immiss ione di un gruppo di docenti universitari militari.

Questa scuola, però, non poteva funzionare così come era s tat a creata e questo proprio per forte dissidio che si era creato tra lo Stato Maggiore e il Ministero della Guerra da una parte e il Ministero della Pubblica Istruzione dall'altra.

L' accordo venne, infine, trovato e con un decreto luogotenenziale del 1916 si mantenne in vita l'Uni versità Castrense riconoscendo all'esercito la necessità di formare i medici militari da in serire nei ranghi dell ' esercito ma · rivendicava all 'Università il diritto di conferire le lauree.

In virtù di questo decreto gli studenti in medicina che fossero militari di truppa o aspiranti ufficiali medici potevano es sere laureati in soli quattro anni accademici dalla sola Universit à di Padova.

Venne così formato un battaglione univers itario di 1 .300 studenti che si laureavano a Padova provenendo dai diversi corpi dell'Esercito, della Marina ma anche da diversi atenei italiani.

Gli studenti padovani che non erano soggetti a chiamata alle armi e che quindi non facevano parte di questo battaglione che dipendeva direttamente dal Comando Supremo, vennero trasferiti , d'ufficio, all'Università di Bologna.

Chi è un po' pratico di Padova sa che in via Gabelli c'è l'Istituto di anatomia patologica, in via Giustiniana c'è l ' ospedale , in via San Mattia ci sono gli Istituti di fisiologia e medicina legale e poi c ' è l ' Istituto di belle arti "Selvatico" all'interno del quale c'è una bellissima sala rotonda all ' interno della quale venivano svolte le lezioni.

In questa sala dell'Istituto "Selvatico" venivano anche effettuate le viv isezio ni .

Guidava questo fol to gruppo di studenti il professor Lucatello che assisteva sempre alle visite dei pazienti degli aspiranti ufficiali medici.

Da docente universitario il professor Lucatello divenne M aggior Gen e rale, aveva alle sue dipendenze 24 professori ordinari e 5 professori incaricati ma aveva alle dipendenze anche numerosi altri medici che prestavano la loro opera presso altri nosocomi.

Mi piace ricordare alcuni dei nomi di luminari che fecero parte di questa scuol a;

nomi quali il professor Bassini, illustre chirurgo che hi descritto la tecnica d'intervento sulle ernie inguinali, acquisendone gli insegnamenti e impiegando l'anatomia che era stata descritta da un altro medico veneto che era il professar Scarpa, nativo di Oderzo.

Un altro di questi docenti fu il professor Cagnetta, anatomopatologo a cui è intito lata l'aula di anatomia patologica dell'Università di Padova, ma c'erano anche due donne, una ingegnista e una anatomopatologo.

Nell917l'es igenza di mantenere in vita l'Università Castrense fu ritenuta superata e così gli studenti poterono tornare ai consueti corsi universitari regolari.

Presso l 'Istituto di Storia della medicina esistono le fotografie de l professar Lucatello, degli altri docenti e degli studenti.

I corsi terminarono nel1917 , si tennero regolarmente gli esami e 500 studenti furono laureati . Molti di questi studenti persero la vita a Caporetto o durante la conseguente ritirata.

n professor Lucatello volle che i nominativi di que sti ufficiali medici caduti venissero incjsi su l portale dell'Università patavina , portale ottenuto dalla fusione dei cannoni austriaci che il nostro Esercito aveva preteso dalla resa dei resti dell'esercito austro-ungarico.

"In tempo di guerra il num ero dei malati supera di molto quello dei feriti. Eppure si os serva questo strano contrasto, che cioè i primi generalmente non sono quasi mai contati e vengono, per cos ì dire , co nsiderati come deboli e come imbelli che banno piegato sotto l'urto della lotta, me ntre i secondi sono tutti forti ed eroi ai quali è riservata la glori a di aver vers ato il loro santissimo sangue per la maggior grandezza della Patria. Un soldato che si ammala di colera nella trincea è malato meno onorevole e commiserabile , agli occhi dei più, di un altro che ha un braccio perforato da una pallottola di s hrapnel. Quello viene trasportato in un lazzaretto e, se guarisce, nes suno saprà che è stato malato; questo, anche dopo guarito sarà sempre il benemerito del suo paese. Se il co lero so muore sarà uno scomparso di più nella grande procella, ma pochi si ricorderanno di lui all'infuori dei parenti e degli amici ; invece se viene a mancare il ferito attorno alla sua fo ssa si innalzerà il peana magniloquente e il suo nome sarà inciso a lettere d 'oro s ui marmi commemorativi " 1 •

Nella memoria della Grande Guerra non c'è posto per migliaia di soldati che so no morti "per malattia".

Siamo di fronte a un paradosso che rimanda ad una idea della morte che per forza deve essere eroica ed avvenire sul campo di battaglia, di fronte al nemico. Col oro c he sopravv ivono dopo essere stati feriti porteranno spesso per sempre i segni del conflitto, al contrario degli ammalati che sono guariti e che sono considerati fisicamente fragili.

Essere d eb oli per l'esercito significa esserlo anche per la patria e non a caso Gaetano Bosc hi s ottolinea come i s oldati malati siano giudicati dell e "vittime grigie della guerra" , degli "eroi mancati" , dei "fratelli minori dei feriti 'rz.

Ciò conferma una volta di più che tra i caduti in g uerra , tra i feriti e gli ammalati e , perfmo tra i combattenti stessi , esiste una gerarchia che tra valica quella tra ufficiali e so ldati di truppa. Ad esempio , facendo riferimento alla memoria locale spesso sui monumenti esistono elenchi distinti dei caduti a seconda di come è avvenuta la morte - s ul campo in comba ttimento , in ospedale dopo essere stati gravemente feriti, in un campo di prigionia - ricorrendo qu i ndi a epigrafi div erse3 •

Nelle storie generali della Grande Guerra l ' argomento delle malattie che hanno colpito i soldati e i civili non è mai stato sufficientemente tematizzato e questo a dispetto dei dati quantitativi già disponibili alla fine del conflitto.

Secondo una statisti ca del1921 , ad esempio , a fronte di 378.000 morti sul campo

e negli ospedali militari o in prigionia in conseguenza defie ferite riportate in combattimento, si registrano ben 168.000 morti per malattia di cui 47.000 nell'esercito territoriale, 59.000 nell'esercito operante, 80.000 in prigionia4

Tenendo conto della composizione per età dell'esercito (dai 20 ai 40 anni), solamente negli ultimi mesi del conflitto si registra un eccesso di mortalità tra il 150 e il200%, in sostanza un eccesso di 50.000 morti imputabili in gran parte all' influenza spag nola.

Preso come base il triennio 1911-1913 (in cui si registra una mortalità annua dello 0 ,65% nella fascia 20-40 anni), l'accresciuta mortalità rispetto agli anni precedenti alla guerra è di circa 130 .000 unità. Si tenga conto, inoltre, che se si adotta una base di calcolo inferiore (O ,5 0 %) in virtù del fatto che i soldati comunque superano una visita medica al momento dell'arruolamento, l'eccedenza di morti può aumentare di 20.000 unità5

La differenza numerica tra feriti e ammalati, stando ai dati relativi all'arco cronologico della guerra è impressionante6 :

Solo nell'agosto del 1918 si registrano 84.350 ammalati, nel settembre 105.160, dal l o ottobre ali' 11 novembre 193.110.

Nei campi di prigionia si è maggiormente es posti alla morte per malattia. D 16 % dei prigionieri italiani muoiono per le malattie contratte durante la detenzione, con un tasso diciotto volte maggiore degli altri, sos tanzialmente in conseguenza della denutrizione.

É noto - e lo era, dati alla mano, già nell'immediato dopoguerra - che nei campi di prigi<:mia o per le sue conseguenze sono deceduti oltre 100.000 so ldati italiani , in gran parte morti a causa della fame.

La spiegazione è tanto semplice quanto inconfes sabile: circa 600.000 soldati erano stati abbandonati al loro destino senza alcun aiuto alimentare al fine di scora ggi are gli altri co mbattenti a disertare e a dars i al nemico come, secondo la versione delle autorità militari, molti avevano fatto durante la rotta di Caporetto7 •

Così, mentre i morti in prigionia dell'esercito francese ammontano a circa 18 .000 - la Francia ha avuto lo stesso numero di prigionieri e per un periodo ben più lungo - quelli italiani sono stati se i volte di più per questa sce lta cinica del governo italiano, aggravata dalla ritrosia ad operare gli scambi dei prigionieri feriti e malati , pratica che in altri paesi era diventata comune fin dal 1915.

L' entrata in guerra impone una serie di problematic he sanitarie c he riguardano non solo i soldati a] fronte, ma anche la popolazione civile. Non è un caso che a partire dal maggio del1915 inizi la pubblicazione di una collana di opu scoli divulgativi affidati a nomi importanti della scienza medica dell'epoca. I terni affrontati in queste brevi monografie sui Problemi sanitari di guerra, spaziano dalla profilass i sanitaria tra la popolazione all'assistenza ai mutilati, dall'importanza dell ' acqua potabile all'igiene del soldato, dall'organizzazione logistica della sanità militare alle cure dell e ferite d'arma da fuoco. Un paio di opuscoli sono dedicati all'alimentazione in tempo di guerra, ma una particolare attenzione è dedicata alla difesa contro il colera, il tifo, il vaiolo, la malaria , la meningite cerebro-spinal e, le malattie veneree8 •

La profilassi nei confronti delle malattie epidemiche è una delle maggiori preoccupazioni della sanità militare - lo è, comunque, anche per gli altri paesi9 - che d eve fare con tutta una serie di difficoltà, a cominciare dai conflitti di competenza con le autorità civilil 0 •

Gli attriti sono all 'ordine del giorno , data la sovrapposizione dei ruoli e l'alto numero di persone che la mobilitazione ha concentrato nelle località prossime al fronte e nella cosiddetta zona di guerra. Si rendono subito necessarie misure profilattiche nei confronti di malattie epidemiche co me il colera, il tifo e il vaiolo , che si diffondono in tempi diversi tra le truppe in trincea.

La prima e più grave epidemia che interessa l'esercito combattente è quella del colera11 •

Rientro in Patria su nave ospedale di militari feriti in Albania.

I primi episo di si registrano nei primi giorni di luglio del 19 15 , quando le truppe italian e occupano le trincee sul Carso, nella zona del Monte Sei Busi, strapp andole a reparti dell 'esercito austr<?-ungarico provenienti dalla Galizia.

ll primo caso di co lera viene penunciato 1'8luglio 1915 fra i soldati del40° fanteria , del X Corpo d'Armata. L'ammalato viene isolato ma il sospetto non ha conferma neli ' esame batteriologico.

Tre giorni dopo , nell'ospedale da campo 053 a Villa Vicentina, si regi strano di versi casi sos petti e il giorno stesso si accerta il primo dece sso12 •

L'epidemia si' diffonde ad altri reggimenti del X corpo (32°, 39° 64°), ma i casi si registrano nel luglio anche in reparti di fanteria di altri corpi d'armata (Vll e Xl).

Alla fine di luglio tutta la linea della 3• Armata e parte di quella della 2 • armata fino al Sabotino sono infette da colera

Nel giro di un mese la malattia si diffonde sia tra le truppe in linea , che tra quelle delle retrovie e tra la popolazione civile nel territorio occupato

Il numero degli ammalati e dei morti è alto in particolare nei primi mesi del conflitto, ma l'epidemia conosce varie oscillazioni: verso la metà di agosto s i superano i 60 morti al giorno, poi la malattia concede una tregua fino alla fine di ottobre pe r poi riprendere violenta verso la metà di novembre - ad essere colp ite sono le truppe operanti sul Monte San Michele e nella zona di Monfalcone - quando s i reg istrano anche 140 morti al giorno.

La fase di ma gg iore morbilità e mortalità è quella dall ' 8 al18 dic embre. Con il gennaio del 1916 i focolai sono circoscritti e ri stretti.

Nella so la 3• Armata i cas i accertati son o 1962 con 578 morti 13 , ma compless i vamente nella zona di operazioni il numero di contagiati supera i 16.500: nell 'ese rcito i casi sono 16 .02 7 con 4322 morti ; tra la popolazione civile dei territori occupati 582 con 255 morti ; tra la popolazione civile della provincia d i Udine 149 co n 69 morti :

Quindi la mortali tà media è del 28%. In al cuni reggimenti la malattia colpisce il 20 % della forza e si r egistra 1'8% dei morti. Nei 17 reggimenti , in gran parte di fa nteria, in c ui i cas i s uperano il 10%, si hanno 7375 ammalati con 2270 morti : in sostanza quasi la metà degli ammalati e ol tre la metà dei morti.

L'epide mia s i diffonde tra le truppe di fanteria che so no maggiorme nte esposte all'infe zione nelle trincee , ma le ragioni dell a violenza di questa ondata di colera sono da attribu i re anche alla scarsa organizzazione sanitaria de i primi mes i del conflitto , ai mezzi e al personale insufficienti, al ritardo nelle denuncie d ei casi sospetti , al fano che la dislocazione dei reparti operanti non se mpre è nota ai respon sa bili della profilas si p e r ragioni mili tari.

I continu i spos tarnenti dei reparti impediscono l'organi zzazione della profilass i e favori scono il contagio: truppe infette portano il morbo in zone immuni e truppe sane giungono in zo ne infette se nza essere vaccinate.

La profilass i e la vaccinazione sono ostacolate da esigenze belliche , in quanto la bonifica delle aree e la selezione dei s ospetti implicano il ritiro dalla zona di operazioni 14 •

Soltanto durante l ' inverno tra il 19 15 e i11916 è poss ibi le estendere le vaccinazioni, isolare i casi sospetti , ricoverare gli infetti presso le strutture defilate ri spetto agli al tri ospedali , migliorare le condizioni igieniche delle truppe 15 •

L'epidemia mette comunque a dura prova tutta la logistica della sanità militare16 •

La facilità di i ndividuare i focolai dell 'ep idemia spiega la sc arsa diffus ione tra la popolazione civile, tutta-

via con delle eccezio ne: a Cormons con 190 casi e 91 morti, a Monfalcone con 42 casi e 24 morti e nel manicomio di Reggio Emilia co n 145 casi e 41 morti. Casi di co lera tra i civili , per la presenza di feriti o ammalati provenienti dal fronte, s i registrano anche in Veneto, Emilia e Lombardia ; in questo caso la mortalità media è del 25 %.

Un capito lo a parte occupa l'epidemia di colera scopp iata nel dicembre del 1915 tra i prigionieri austro-ungarici durante il viaggio di trasferimento dali ' Albania all ' Asinara17 •

Metà dei 23.739 prigionieri sbarcati ha contratto il morbo, si regi stran o 4574 morti ( 19 %), mentre altri 1519 periscono durante la traversata e vengono gettati in mare.

Tra il 4 e il 5 gennaio 1916 si co ntano ben 141 decessi. Le memorie di un prigioniero ricostrui scono il quadro drammatico di quelle setti mane tra la fine del '15 el' iniziodel '16:

"Catene di uomini, catene senza fine passavano dinanzi a noi, portando alla fossa com une le vittime del terribile male. Vidi allora , n el vo lgere di po che ore, cadere e morire amici forti e robusti ; orrendo e ra lo spettacolo dei loro occhi vi trei , sbarrati , delle sembianze contratte, pietrificate ; delle labbra bluastre di quei poveri cari fratelli. [ ... ] La cifra della mortalità oscillava tra le ottanta e le ce nto vittime al giorno, con raccapriccio vedevo quotidianamente deg li scavi lunghi, larghi , destinati a concedere l'ultimo riposo , il vero riposo a quegli infelici.[ ... ] Alla rassegnazione muta dei sani si univano i lamenti degli ammalati e degli agonizzanti, sparpag li ati fra i cespugli. Indicibile era lo strazio del nostro cuore. Provavamo compassione e ribrezzo insieme: avremmo vo luto accorrere in loro aiuto e nel tempo stesso li desideravamo lontani molti chilometri da noi, per risparmiarci di assistere alla loro terribile agonia" 18 •

Il colera - data anche i' altissima mortalità - rappresenta la malattia più temuta dai sol dati , quella c he rimanda ad un immaginario apocalittico. Potremmo dire che il co lera s ta alle truppe come l ' influ enza spagnola sta all a popolazione civile:

" ... Mi raccontava un ufficiale [ ... ] che per la prima vo l ta egli aveva provato 'paura fisica' quando , durante la ritirata di Caporetto, ebbe ad entrare fortuitamente in un lazzaretto a Visco e si trovò accerchiato da colerosi o almeno da creature fantomatiche che ·egli credeva tali, vaganti come spettri di dannati , nel terrore del pross imo passaggio al nemico, in ev itabile per la loro in validità a sottrarsi" 19 •

Ma vi è an che chi, come Emilio Lu ssu , riporta la paura del contagio alle giuste proporzioni rispetto alla frustrazione imputabile al combattimento in prima linea e al te rrore che precede l ' offensiva :

"La vita di trincea , anche se dura, è un'inezia di fronte a un assalto. Il dramma della guerra è l'assalto. La morte è un avvenimento normale e si muore senza spavento. Ma la coscienza della morte , la certezza della morte inevitabi le , rende tragiche le ore che la precedo no. [ ... ] Ne ll a vita normale dellà trincea nessuno prevede

la morte o la crede in evitab ile; ed essa arriva senza farsi annunciare , i mprovvisa e mite. [ ... ] Anc h e i disagi so no poca cosa. Anche i co ntagi pi ù temuti. Lo stesso colera che è? Niente. Lo avemmo fra la l'e la 2• armata, con molti morti e i soldati ridevano del colera. C he cosa è il colera di fronte al fuoco d'infilata d'una mitrag liatrice? .. ' 'lO

recrudescenza del tifo è dovuta alla concentrazione delle truppe in determin ate località e alle condizioni di vita nelle trincee. Quindi l ' Italia settentrionale e il Veneto s ono parti co larmen te interessati ali ' ep id emia21 •

Le infezioni tifiche co lpiscono soprattutto i giovani, ma la diffus ione dell a malattia è minore rispetto ag li altri eserci ti. n contagio è favorito dalla promi scuità dei soldati e dall'addensamento di truppe in ambienti ristretti, dallo spostamento di reparti da un settore all ' altro del fronte, dall ' arrivo in zon a di operazioni di nuovi comp lementi , dalle fatic he , dalle variazioni di temperatura , dai disturbi dell'apparato di gerente , dall 'ass unzione di carni po co cotte, dal le scarse co ndizioni igi eniche22

Pur mancando prove batteriologiche dirette, è probabile che le cause siano anche idriche, come ad esempio nei focolari registrati a Gonars e a Santa Maria La Lon ga

nella zona della 3• Armata, nei pressi di Gorizia e del Collio (2 • Armata ), nella Val D' Astico, a CastelGomberto e a Gargnano (l" Armata), ma anche in località della Carnia e del Cadore.

Comunque si tratta di casi limitati.

I maJatisono 18.000nel1915,28 .000nell916, 12.500nel1917,6.000nell918. Le infezioni diminuiscono nel corso della guerra grazie ad una migliore profilassi -comunque difficile per le truppe in prima linea, alle vaccinazioni e all'isolamento di ammalati e convalescenti.

La diffusione del vaiolo si verifica solo a partire dal 1917 per il passaggio in Ital ia dei prigionieri rumeni , già soldati nell'esercito austro-ungarico che avevano attraversato anche la Russia2 3 •

I primi casi si registrano in Piemonte, ma vengono sottovalutati. L'epidemia raggiunge anche l'Italia meridionale, ma provenendo direttamente dai Balcani.

I casi di vaiolo passano da 626 nel1915 a 641 nell916 , 1297 nel1917, 4519 nel 19 18, 34.365 nel1919. La malattia si diffonde in particolare nella zona di Napoli e Bari, interessando tutta l 'Italia meridionale e la Sicilia.

Nel pe riodo 1917 - 1922 i morti a causa del vaiolo in queste regioni sono 28.410 contro i 1442 dell'Italia settentrionale. Nonostante questi dati nell'eserci to gli interventi profilattici riescono a circoscrivere l'epidemia: i casi sono 79 nel 1915, 148 nel 1916, 139 nel 1917 e 329 nel1918 .

Una certa inc idenza hanno anche le mal attie par assitarie. Se i casi di malaria nel 1915 sono li mitati, l'anno successivo aumentano in particol are nel settore del Basso Isonzo, nella zona della 3• Armata. Le cause sono da ricercarsi nella modifica del regime idrau l ico e nella mancata manutenzi one dei canali di scolo delle acque.

L a malaria conosce una recrudescenza quando le trincee e le buche prodotte dalle granate favoriscono l a creazione di piccoli impaludamenti24 • Inol tre, l' anofelismo aumenta a causa dell'arrivo di nuove truppe nella zona.

Casi di malaria si verificano però anche tra le truppe operanti nei settori montani. Ad esempio, nel 1917 nella zona di operazioni della l" Armata si registrano 2 371 casi, di cui 62 1 primitivi e tutti in soldati che provengono dal fronte dell ' Isonzo25 •

Le infezioni malariche si diffondono rapidamente e nel 1917 i casi si moltiplicano anche nei reparti che operano in zone immuni .

Viene istituito uno speciale servizio di profilassi, ma la situazio n e si aggrava dopo Caporetto , quando una parte del fronte attraversa la zona paludosa de l Basso Piave, solo in parte bonificata.

Tra il dicembre del1917 e l'aprile del1918 si registrano quasi 12 .000 nuovi casi. Inviati tutti in strutture sanitarie specializzate, circa 1'80% dei malati vengono rimandati al fronte dopo un periodo di 40-70 giorni di cura .

Successivamente si registra una nuova e più forte ondata. Dall ' aprile all ' agosto

del 1918 nelle zone dove operano la 3 • Armata e 1'8• Armata entrano in luoghi di cura 22.242 soldati e 429 ufficiali: 12.111 soldati e 183 ufficiali vengono poi re stituiti al servizio26 •

Ne l solo mese di agosto l'infezione interessa il 2,4% della forza operante nella zona del Basso Piave e mette fuori combattimento circa 10.000 uomini . Stando ad una statistica del 1921 i soldati italiani che hanno co ntratto la malaria sono circa 120.000, 50.000 dei quali in Macedonia e in Albania2'

Ben più s paventose sono le conseguenze sui soldati della terribile pandemia nota come "s pagnola"28 • L'influenza conosce due fasi . La prima, in forma più benigna, tra la primavera e l'estate del 1918, quando nell 'esercito si registrano quas i 25.000 casi, ma con pochissimi decessi.

La seconda, ben più tremenda, che inizia alla fine di luglio , prosegue per tutta l'estate e culmina nel mese di ottobre.

Solo nella zona di operazioni della l'Armata si registrano 32.482 casi con 2703 morti. Dall'ottobre del 1918 all'aprile del 1919 i casi segnalati sono 90.347 con 8151 morti. L'influenza possiede tass i di mortalità alti tra i 20 e i 40 anni e si accanisce con virulenza sulle persone giovani e forti.

La malattia colpisce un italiano su sette, quindi tra i cinque e i sei milioni di persone. I casi di morte so no uno ogni 11 - 12 malati, complessivamente circa 500600.000 individui 29 ; altre fonti parlano di 325-375.000 morti e altre ancora di 375.000.

Un'altra malattia che interessa l'esercito è la tubercolosi che colpisce circa 100.000 so ldati, ma se si prescinde da coloro che l ' hanno contratta durante la prigionia, il dato scende intorno ai 50.000 ammalati30 •

Sono cifre sorprendentemente basse se solo si pensa alle condizioni di vita nelle trincee, alle fatiche e ai disagi della guerra. Ammontano a circa 48.000 i riformati per tubercolosi polmonare nel periodo 1915-1920, anche se una parte di loro compare più di una volta nelle statistiche31 •

La diffusione di malattie veneree come la sifilide e la gonorrea32 , costituisce una delle maggiori preoccupazioni delle autorità militari, anche per il timore di una guerra batteriologica esercitata dal nemico attraverso le prostitute. Al di là di questo, la concentrazione di migliaia d i soldati impone un controllo sanitario molto rigido e le malattie celtiche vengono combattute innanzitutto con un'attenta vigilanza nei confronti della prostituzione clandestina.

Le donne infette, o solo sospettate di esserlo, sono quindi allontanate dalla zona prossima al fronte e anche dalla cosiddetta zona di guerra. In questo caso, a ragioni di carattere sanitario e di moralità, si uniscono considerazioni di carattere politico.

Tuttavia, contro la maggior parte di loro non esistono prove di ostilità nei confronti della guerra. I pochi casi, in tal senso, so no quelli riscontrati nelle zone occupate dall'esercito italiano, in particolare nei comuni trentini .

Prostitute di fronte all'ingresso di un postribolo militare (Immagine tratta dal volume di Emilio Franzina, Casini di guerra, Gaspari , 2000).

L'esercizio clandestino della prostituzione si configura solamente come un reato incompatib ile con la presenza delle truppe.

L' internamento riguarda decine di donne e sono poche co loro che si possono rimpatriare con la rev isione del provvedimento, anche se non hanno dato luogo a rilievi di natura politica. -

A partire dalla del 1916 i militari sono costretti a sottoporsi ad una visita sanitaria obbligatoria. Un altro modo per combattere le malattie veneree sarà l'istituzione di case di to lleranza per militari p oste sotto il controllo di ufficiali medici 33 •

Gli internamenti coatti nelle sale celti che nel b iennio 1915-1916 sono 19.902, di cu i 14.120 nei confronti di donne contagiate. Ma la soppressione dei bordelli clandestini, la profilassi per i s oldati34 , l'istituzione di "casini di guerra" contribuiscono alla diminu zione della mortalità per sifilide durante il periodo bellico , secondo una tendenza che troverà una conferma dopo la fme del conflitto35 •

É curioso, infine, come anche nel caso delle malattie veneree le autorità civili e militari siano preoccupate della loro propagazione tra i soldati non so lo per ragioni di carattere sanitario, ma per il fatto che in qu esto modo può risultare indebolita la forza fisica e morale dell'esercito.

Il meretricio è certo visto come un male necessario , ma allo stesso tempo è condannato come fonte di corruzione della famiglia e della nazione.

Spostando il problema su questo terreno, s i sper a di pÒter contenere la diffusio-

ne della sifilide tra centinaia di migliaia di combattenti potenzialmente esposti al contagio:

"Le malattie ve neree , soprattutto la sifilide e la blenorragia (scolo) danneggiano la salute gravemente. É dovere di ogni buon cittadino e soldato conservare integra la propria sal ute per le necessità della Patria [ ] Quando tu fossi malato, as tieniti dal rapporto sessuale con qualsiasi donna: lavati sempre le mani dopo esserti toccato le parti ammalate, non baciare né parenti né amici, e tieni gli oggetti personali esclusivamente per te. Facendo altrimenti correresti il pericolo di attaccare ad altri il tuo male e ciò sarebbe disonesto e di grave danno alla società e alla Patria. [... ]Sii cauto. Ama una donna sola, sposala e procrea d ei figli. Rifu ggi dalle donne di malaffare: esse poss ono rovinare te [e] la tua famiglia. Sarai così un onesto marito, un buon padre , un ottimo cittadino e soldato per la Patria" 36 •

1 Giuseppe Calligaris, Un medico e la guerra, Taddei, Ferrara 1922, citato in Gaetano Boschi , La guerra e le arti sanitarie , Mondadori, Milano 1931 , pp. 91-92.

2 Boschi, lA guerra e le arti sanitarie cit., p 91.

3 Daniele Ceschin, Sernaglia nell'anno della fame. Storia e memoria della Grande Guerra , Edizioni DBS , Seren del Grappa 2008, p. 143.

4 Giorgio Mortara, La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Laterza, Bari , 1925, pp. 28-29

5 lvi, pp. 29-31.

6 lvi, p. 32.

7 Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, Bollaù Boringhieri , Torino 2000 (1993)

8 Antonia Francesca Franchini, " Problemi sanitari di guerra ": una collana di opuscoli al servizio della salute (Milano, Rava 6 C Editori, 1915) in Storie di guerra e di medicina e letteratura, a cur a di Ilaria Gorini, Paolo Gaspari Editore, Udine 2008 , pp. 41-46 ..

9 Sophie Delaporte, Medicina e gue rra, in La prima guerra mondiale, vol. l , a cura di Stèphane AudoinRouzeau e Jean-Jaques B ecker, edizione italiana a cura di Antonio Gibelli , Einaudi, Torino 2007 , pp. 299-308. Ministero d ell'Interno, Direzione Gene rale della Sanità Pubblica, La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale Dott . Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte l'L'opera di profilassi e l'opera di ricostruzione, Tipografia Giovanni Artero , Roma 1921; Domenico De Napoli, La Sanità militare in Italia durante la l guerra mondiale, Apes, Napoli 1989, pp . 62-79.

10 Sul rischio invisibil e nelle trincee dell'lsonzo rinvio a Antonio Sema, Civili, Militari e colera in Friuli, 1915-16, in "Rivista di Storia Contemporanea" , XXI (1992), n. l, pp. 109-142, che utilizza, oltre al testo di Mortara, un'ampia documentazione inedita, tra cui una Relazione sull'ordinamento sanitario stilato da Ernesto Nathan.

11 Ministero dell'Interno Direzione G enerale della Sanità Pubbli ca, La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale D on. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2 ', Le malattie trasmissibili dell'uomo , vol. n , Tipografia

Giov anni Artero, Roma 1921, pp 87-88

12 Nella prima fase i casi sono 1258 con 349 morti, nella seconda 633 con 204 morti: De Napoli, La Sanità militare in Italia cit., p. 81.

13 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica, La tutela dell ' igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dnpo la vittoria ( 191 5 -1920) . Relazione del Direttore Generale Dott. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell'uomo, vol. n cit., pp 9 1-100.

14 De Napoli, La Sanità militare in Italia cit ., pp . 85-96.

15 Lucio Fabi , Gente di trincea. La grande guerra sul Carso e sull ' lsonzo , Mursia , Milano 1997 (1994), p . 290 .

16 Si tratta di prigionieri già decimati da una lunga marcia da Nis a Valona e consegnati dai soldati serbi agli italiani; cfr. Alessandro Tortato, La prigionia di g uerra in Italia 1915-191 9, Mursia, Milano 2004 , pp . 63-72. Riportate in Giuseppe Carmine Ferrari, R elaz ione del campo di prigionieri colerosi all'isola dell 'Asinara nel J7 1915-16 (gue rra itala -austriaca), Provveditorato Generale dello Stato , Roma 1929, pp .188-189

18 Boschi , La guerra e le arti sanitarie cit ., pp . 100-101.

19 Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano , Einaudi , Torino 2000 (1938), pp 111-112.

20 Mortara,l.A salute pubblica in Italia cit., pp 368-373.

21 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica , lA tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920) Relazione del Direttore Generale Dott Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell ' uomo, col. I, Tipografia 22 Giovanni Artero, Roma, 1921 , pp . 59-60 .

23 Mortara , lA salute pubblica in ltalia, cit., pp. 376-378

24 lvi , pp . 373-376; De Napoli , La sanità militare in ltalia cit ., pp . 281-297 .

25 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica , La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920) Relazione del D irettore Generale Dott Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell'uomo, vol. I cit. , p . 151.

26 lv i, p. 154.

27 lvi, pp.J56 - 161.

28 Eugenia Tognotti, La "spagnola " in Italia. Storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo (19181919) Franco Angeli, Mi lano 2002; Jai Winter, La spagnola, in La prima guerra mondiale, vol. 2, a cura di Stéphane Audoin-Rouzeau e Jean-Jaques Becker, edizione italiana a cura di Antonio Gibelli , Einaudi, Torino 2007,pp. 283-288 .

29 Mortara , lA salute pubblica in Ita lia cit ., pp. 379-38 1 30 lvi , pp. 398-400.

31 Ministero dell'Interno. Dire zione Generale della Sanità Pubblica , La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale Dott . Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità , parte 2•, Le malattie trasmissibili deU'uomo, vol. I cìt. , pp 104105 .

32 lvi , pp. 189-205.

33 Emilio Franzina, Casini dì guerra Jl tempo libero dalla trincea e i postriboli militari nel primo conflitto mondiale, Paolo Gaspari Editore, Udine 1999

34 De Napoli, La sanità militare in Italia cit. , pp. 227-240

35 Eugenia Tognotti, L'altra faccia di Vene re .lA sifilide dalla prima età moderna all'awento dell'Aids (XVXX sec .) , Franco Angeli, Milano 2006, pp 207-214

36 Manifesto antisifilide per il soldato , Milano , luglio 1915 , riportato in Fran zi na , Casini di guerra cit., pp 169-170

ITALIANO DEL 1915-1918

di Lucio Fabi

Grande Guerra? m edic i? soldati

La Grande Guerra (1915-1918) è s tata la prima guerra totale del mondo contemporaneo. La società dell'epoca entrò in un conflitto capace di mobilitare nazi oni e popolazioni, entusiasmi e sforzi produttivi all ' interno di uno scontro dalle proporzioni epocali, che portò a morire su l campo di battaglia o n eg li ospedali delle retrovie circa dieci milioni di soldati, mentre un numero ancora più alto di civili (oltre venti milioni di morti) vennero stroncati dalle malattie e dalle privazioni direttamente causate dal conflitto , tra le quali ancor oggi emerge, con nomi diversi, nella memoria collettiva dei vari paesi , la terribile epidemia influenzale denominata in Italia "Spagnola".

Nel dopogu erra furono inoltre registrati non meno di ven ti milioni di invalidi permanenti.

La prima guerra di massa del Novecento venne combattuta in g ran parte in trincea, per la conquista della trincea avversaria:

La tecnologia bellica di quel tempo produ sse un a combinazion e di applicazioni industriali che aumentarono enormemente le possibilità difensive della guerra di posizione , mentre all'opposto gli attacchi rimanevano quasi sempre ancorati a disposizioni tattiche che prevedevano invariabilmente lo sfo ndamento frontale e l ' occupazione delle difese avversarie.

Questo semplice assunto costò la vita a milioni di uomini mandati a morire davanti ai reti co lati nemici, colpi ti dal fuoco delle mitragliatrici e delle artiglierie , nonché produsse un numero incalcolabile di feriti e mutilati.

Si trattò di una guerra terribile che nell'immaginario collettivo viene riassunta soprattutto nell'esperienza della trincea , ma che più correttamente riguarda gli articolati sis temi di conduzione degli eserciti contrapposti, tesi ad ottimizzare le risorse umane e produttive a di sposizione con l' obiettivo, al contrario, di sconfiggere, fiaccare e usurare quelle dell'avversario.

Tra questi sis temi un ruolo di primo piano , ancor oggi in gran parte mi sconosciuto, spetta all'articolato piano di intervento sanitario che tutti gli eserciti dislocarono lung o i fronti in cu i combatterono con l ' intento di alleviare, p er quanto possibile , le perdite del campo di battaglia.

La lotta compiuta dai medici e dai sanitari contro le conseguenze del terrificante fuoco di distru zione della trincea rappresentava non tanto, o non so ltanto l' obiettivo di " riparare" e restituire efficienza alla macchina bellica quanto, piuttosto, il

tentativo, non sempre riuscito, di rispondere per quanto possibile efficacemente alla devastazione fisica e psichica del campo di battaglia.

La lotta era in effetti impari: i mezzi e le conoscenze della scienza medica d ' inizio secolo potevano poco o nulla di fronte all'impressionante massa delle ferite prodotte dalla guerra.

Non tanto perché que ste si differenziassero significativamente , per origine e qualità da quelle affrontate all'epoca dalla pratica medica quanto, piuttosto, perché si presentarono in un numero così rilevante di casi da mettere a dura prova le strutture sanitarie militari e civili che non riuscirono a rispondere adeguatamente alla massiccia e, per certi versi, non preventivata domanda d'intervento che proveniva dai reparti combattenti 1 •

Le ferite del campo di battaglia non esaurivano, infatti, il quadro clinico dell'intervento sanitario militare italiano. Oltre cinquemi l a militari italiani e non me no di diecimila prigionieri austro -ungarici morirono per il colera tra il 1915 e il19 16 e, complessivamente, nell'esercito italiano furono circa 100 mila i decessi per malattie varie come meningite, tubercolosi, tifo, malaria, influenza spagnola.

Le statistiche sanitarie individuarono, inoltre, un'alta mortalità per malattie respiratorie e patologie infettive indotte dalla promiscuità, dalla cattiva alimentazione e dalle scarsissime condizioni igieniche della trincea.

Ugualmente impressionante il numero dei colpiti da shock da trincea e altre malattie nervose 2 •

L'impossibilità di rispondere efficacemente al bisogno di cure dei militari a loro affidati non mancò di produrre, in molti medici, un sentimento di inadeguatezza che s pesso veniva giustificato dalla straordinarietà della situazione contingente, del tutto "fuori norma" per i parametri sanitari dell'epoca.

Ci furono però anche molti medici che cercarono nelle pieghe del sistema sanitario militare di porre, per quanto possibile, un limite al manchevole funzionamento di un intervento che, se da un lato si trovava sopraffatto dali' enorme quantità delle prestazioni richieste, dall'altro si adeguò forse troppo sollecitamente alle reg ole e alle disumane condizioni imposte dalla guerra di massa che tendeva a sottovalu tare le risorse umane in quanto facilmente intercambiabili e, relativamente, inesauri bili.

Certo chirurgia medicina uscirono rafforza te dali' immane pratica che venne fatta durante la guerra e questo portò, indubbiamente, un progresso nella pratica sanitaria ma non si può certo dire che la guerra abbia fatto bene alla medicina .. Semmai il contrario.

Non c'era certo bisogno della guerra per far fare pratica ai medici n é per perfez ionare le tecnologie d'intervento e diagnosi chirurgica e ospedaliera.

Del re sto, come in ogni campo e in ogni tempo, la guerra cavalcava il progresso e quindi anche la medicina si evolve, con successi ma anche con disastri. Soltanto un esempio: nel periodo bellico la morfina venne prodotta in grande quantità per

lenire i dolori delle ferite e grazie alle sco rte accumulate nel primo dopo guerra un suo derivato , la cocaina, diventò di u so abbastanza comune, sp ec ie in certe fasce sociali.

Allo s te sso modo , nel secondo dopog uerra , dalla ing ente produzione degli antidolorifici si arrivò a sintetizzare droghe come l 'e roina e altri oppiacei che finiscono, poi , per arrivare al consumo comune con comprensibili danni per l'intera società. ·

Un esempio, tra i tanti, del travaglio interiore di molti medici e s anitari nel corso del primo conflitto mondiale è dato dal diario d i guerra del capitano medico Gregorio Soldani da Pontedera che offre una esauri ente tes timonianza non soltanto d eli' operato degli ospedali da campo nelle retrovie carsiche dei primi due anni di guerra, ma anche, e soprattutto, della disillu sione del medico davanti alla sostanziale inadeguatezza del suo intervento di fronte alla durezza e alle dimen sio ni della situazione contingente3 •

Questa situazione potrebbe essere estesa ai sanitari di tutti gli eserciti belligeranti, tanto lo stesso problema si ripropone sui vari fronti del conflitto. Certo però che un 'analisi comparata, ancora in gran parte da fare, permetterebbe di far emergere ulteriori differenziazioni e particolarità.

Mario l s nenghi e Giorgio Rochat nel loro La Grande Gu e rra 1914-1918 si sono posti il problema dell ' efficacia dell ' intervento sanitario i taliano nel corso del primo conflitto mondiale , partendo da un dato per certi ver si impressionante: l'altissimo numero dei militari italiani ricoverati per malattia.

Le statistiche sanitarie registrano oltre un milione di ricoveri di soldati nel corso del1917 (1.057.300 per l'esattezza); l'anno successivo il numero aumenta a oltre un milione e 310 mila su circa cinque milioni di soldati mobilitati.

Ancor più inquietante il dato complessivo dei morti per malattia: circa centomila su un totale di circa 500 mila dece ssi di militari entro i11918 (s enza ovviamente contare i militari morti in prigionia) , " oss ia il20 per cento- cito da La Grande Guerra 19141918 - più del doppio in percentuale rispetto all'eserci to francese" che , su un milione e 350 mila decessi di militari ne denunciava circa 135 mila morti per malattia4 •

Pur in mancanza di un quadro di studi analitici sul tema, a livello di ipotesi Isnenghi e Rochat giungono alla conclusione che il rilevante diario di decessi per malattia tra l'esercito italiano e quello francese, condotti a combattere una pressoché analoga guerra offensiva sui rispettivi fronti in cui vennero impiegati, era dovuto all'eccessivo sfruttamento delle truppe (lunghe permanenze in trincea, abbigliamento non sempre sufficiente , poca attenzione all'alimentazione e al riposo delle tnippe , arruolamento indiscrirninato anche nei casi dubb i) voluto da Cadoma negli anni delle e s asperate offensive cars iche5 •

Va anche detto però che il quadro complessivo andava peggiorando dalle certo non ottimali con dizioni sanitarie del paese, verificate già negli anni prebellici dagli indicatori della mortali tà e morbilità infantile e generale6 .

Non conforta, infine, il fatto che anche l'esercito austro-ungarico, che per certi versi presentava, a livello di .truppe mobilitate, caratteristiche analoghe a quello italiano (massiccia presenza di contadini , scarsa considerazione per il benessere delle truppe e loro spregiudicato uso da parte dei comandi) , scontasse una situazione pressoché analoga.

Fino al 1917 infatti, su tutti i fronti in cui venne impegnato , l'esercito austroungarico subì 720 mila morti, ben 260 mila dei quali negli ospedali delle retrovie e dell'interno, per m ala.ttie e postumi di ferite.

Alla fine i morti furono un milione e duecentom ila, cinquecentomila gli invalidi e ben due milioni e trecentomila gli ammalati7 •

In I talia dal 19 15 all918 oltre cinque milioni di uomini di età variabile tra i 45 e i 18 anni vestirono il grigioverde e oltre tre quarti di essi combatterono in trincea. Circa cinquecentomila militari morirono sul campo di battaglia e negli ospedali delle retrovie, altri centomila perirono per fame, stenti e malattie nei cam pi di prigionia dell'Austria-U ngheria e della Germania . •

Nel dopoguerra furono 220 mila i "grandi invalidi" con una accertata rilevante menomazione fi sica o psichica che dav a diritto alla pensio ne statale , ma moltissimi combattenti ci vili continuaro no a soffrire per anni i postumi di malattie , infezioni o fe rite co ntratte in gu erra.

Dal can to s uo l'Au stria-Ungh e ria , impegnata dall91 4 su più fr onti, reg istrò o ltre un milione di morti tra i militari del suo esercito , mentre gli ammalati e gli invalidi censiti alla fine del conflitto so no cir ca tre milioni.

L'esperienza della trincea seg nò in maniera indelebi le più ge nerazioni in armi.

D e nt::o la trincea, scavata nel terre no per c irca un metro e mezzo di profondità e larga poco meno , r afforza ta da un parape tto di pi etre e sacchi di terra al to mezzo metro , co n fe ritoi e e osservatori camuffa ti co n frasc he e terra , i soldati vivevano in ricoveri semi nterrati di poco più di un metro quadrato.

Il panorama che si vedeva dalla trincea e r a desolante: scompariva la natura e, al s uo pos to , ovun qu e sul te rre no pietre e terra bruciata , siepi di filo spinato arrugginito , corpi in decompo sizione che non era possibile raccogliere a causa d e l fuoco avve rsario.

E po i armi, oggetti e rott ami ferros i , rifiuti ed escrementi buttati fuori dalle tri ncee da uomini tormentati da p arass iti , infezioni , affollamen to , fango e s porci zia.

Mancava l'acqua anch e p er be re e non era poss ibi le lavars i

A causa dell a v ic inan za del ne mico, a su a volta trincerato a p oche decine di metri di di stan za e pronto a s parare su ogni movimen to sospetto, in trincea si rip osava di giorno e si lavorava di notte. Il cibo, cucinato nelle retrovie, arrivava di notte in capac i casse di cottura. Dopo ore di marcia, la pasta e il ri so parevano co ll a, il brodo gelatina , il pane e la carne diventavano duri come sass o

Altre volte il cibo era secco: gallette , scatolame, cioccol ato e un decilitro di liquore so lo prima degli assalti. L'ac qua era raz io nata e a ogni sol dato ne to ccava in medio mezzo litro al giorno.

Come non bastasse bis o gn ava combattere , il che voleva·dire subire i bombardam enti e andare all 'assal to d ella trincea nemica dalla qual e partiva un fuoco micidiale. Gli assalti a vvenivano prevalentemente di giorn o, anticipati da bombardamenti più o meno intensi che avevano lo scopo di distruggere le trincee nemiche e f iaccare lo spirito di resistenza degli avversari.

I so ldati uscivano dalle trin cee in ranghi compatti , sosp inti da ufficiali e ge nd armi c he avevano l'ordi ne di sp arare s u ch i si rifi utava di andare avanti.

D all a trincea avversaria il ne mi co sparava con fu ci li , mitragliatric i capaci di sparare anche 400 co lpi al minuto , cannoni camp ali caricati a shrapnel, proiettili che esplodevano a d alcuni metri dal suolo o a terra spri gio nando una micidiale rosa di palle di piombo o spezzoni di fe rro , p erfmo con i gas.

Se si riusciva a superare le matasse di filo spinato c h e ralle ntavano i soldati e li tra sformavano in b ersagli da tiro a segno e penetrare nella trincea avversaria , il comba ttime nto si tramut ava in brevi, cruentissimi scontri co n le bombe a mano e

ali ' arma bianca" : con baionette e coltelli , il calcio dei fucili, le mazze ferrate o micidiali utensili come picconi e vanghette .

Tutti questi nefasti atti provocavano , com'è comprensibile, un grande n umero di decessi e un ancor più rilevante nume ro di feriti. Nonostante i progressi compiuti dalla medicina e dalla chirurgia all'inizio del secolo , le ferite da arma da fuoco o da sc hegge risultavano micidiali per gli effe tti diromp enti sulle p arti del corpo che raggiungevano testa, torace , arti superiori e inferiori.

Soprattutto nel primo anno di guerra , quando ancora l'esercito italiano andava all ' assalto s en za elmetto, introdotto in numero consiste nte so ltanto ne11916.

Malattie e infezio ni erano complicate dalle inenarrabili condizioni igi eniche e dalla scarsa efficacia di un intervento sanitario spesso non tempestivo. Fino all'avvento degli antibiotici , utilizzati per la prima volta dall'esercito americano nel s econ do confli tto mondiale , le ferite addominali , al to race e al capo provocarono una mortalità alti ssima p er infezione .

All o scopo di scongiurare la cancrena gassosa, causata dalla co ntamin azione delle ferite con germi viventi nel terreno, i chirurghi praticavano radicali amputazioni, ma ugualmen te il ri s ultato di ogni ba ttaglia era un al ti ssimo numero di decessi tra i feriti.

Dal diario del capitano medico Soldani, un vivido quadro tipolo gico dell e "ferite della trincea": "Nelle trincee s ono la testa e l'arto superiore i più esposti ai colp i nemici , come nelle trincee e fuori è l 'arto inferiore che corre i maggiori pericoli dallo scopp io delle granate e delle bombe a mano. Trattandosi di ferite di guerra

Il capitano medico Gregorio Soldani. niche accettabili.

bisogna partire dal prin c ipio che esse sono più o meno gravemente infette , specialme nte se prodotte da schegge di granata. D ' altronde nemme no le pallette di shrapnel e quelle di fucile possono guardars i come asettiche, esse trascinano con sé nella ferita frammenti di vestiario e tutto ciò che incontrano, quindi l'aseps i , cioè l' asetticità della ferita, è sempre compromessa"8 •

In tale contesto , va rilevata l'estrema difficoltà dell'intervento del medico, costretto a lavorare quas i semp re in emergenza, con un numero di pazien ti superiore a quello preventivato , in strutture ch e, p er pulizia e igi e ne, non erano certamente c omparabili con gli attuali ospedali.

In questo scenario, appare ovvio c he non sempre le ferite per arma da fuoco o per schegge potevano essere curate con venienteme nte , s oprattutto per la mancanza di co ndizioni igie-

Nonostante tutti gli s forzi , quasi se mpre i feriti arrivavano all'ospedale da campo dopo una permanenza più o meno lunga sul campo di battaglia, a contatto con i germi del terreno, spesso causa di infezioni che, in breve tempo, potevano portare alla diffusione nei tessuti della "cancrena gasso sa", terribile complicanza che, in mancanza di antibiotici, portava spesso alla morte.

Contro la cancrena i medici operavano con resezioni e amputazioni spesso r adical i di gambe e braccia c he, purtroppo, non sempre riso l vev ano il problema.

Contro i "guas ti" della guerra di trincea , appariva importante agire con una certa urgen za, proprio per scongiurare infezioni e contaminazioni. Per questo motivo la dislocazione delle strutture sanitari e aveva una grande importanza nel meccani smo della guerra di trincea , p er ch é è ev idente che prim a medici e s anitari inte r venivano sui fe riti , tan to maggiore e r a la probabilità che qu esti po tessero essere guariti dal le ferite con tratte sul campo di battaglia.

A ridosso delle trincee, in luo ghi relati vamente sicuri, operavano i punti sanitari avanzati. In caverne o baracche , i sanitari prestav ano le prime cure ai feriti prov enienti dal campo di battaglia con le proprie gambe o trasportati dai porta-feriti .

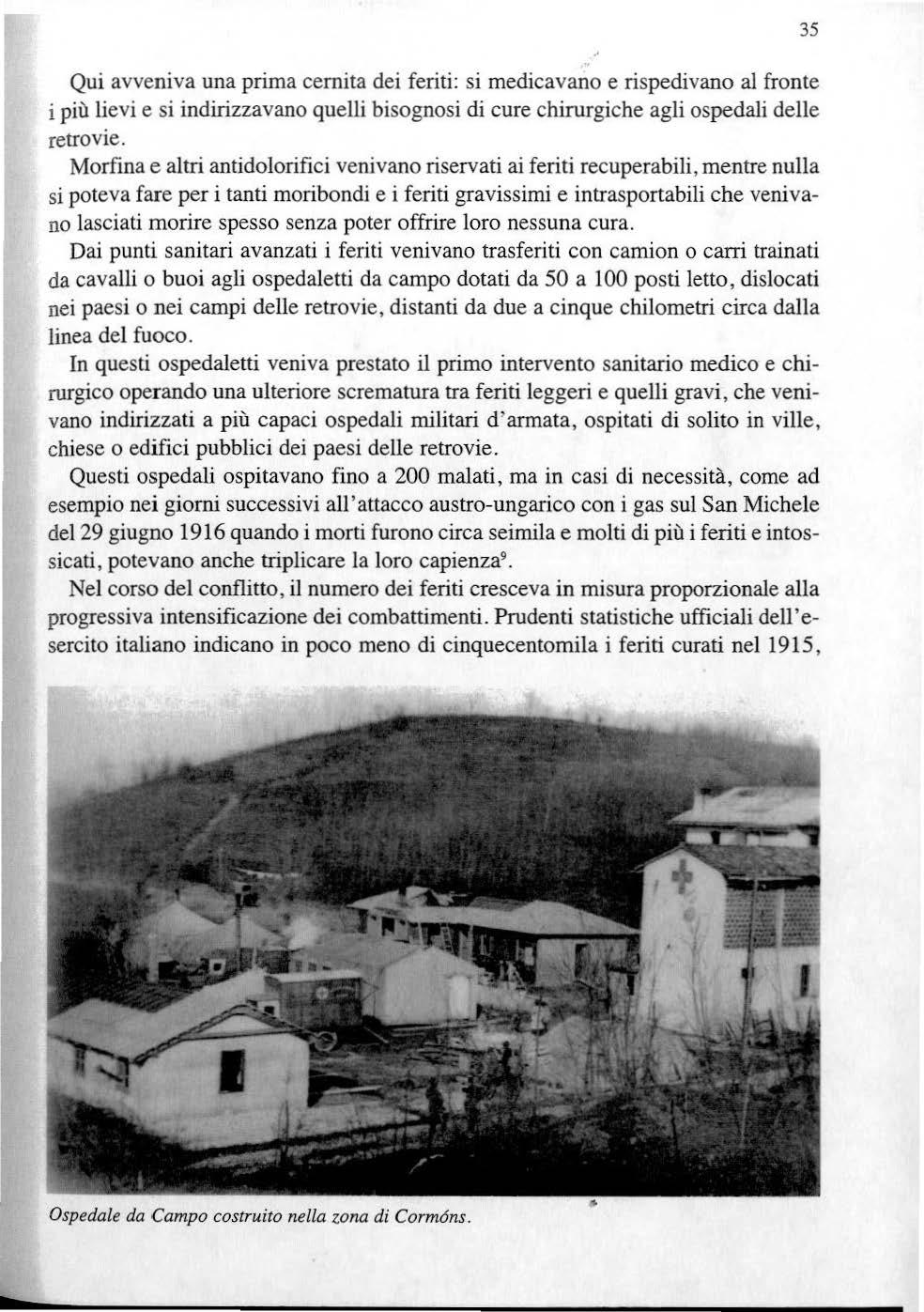

Qui avveniva una prima cernita dei feriti: si medicavano e rispedivano al fronte i più lievi e si indirizzavano quelli bisognosi di cure chirurgiche agli ospedali delle retrovie.

Morfina e altri antidolorifici venivano riservati ai feriti recuperabili, mentre nulla si poteva fare per i tanti moribondi e i feriti gravissimi e intrasportabili che venivano lasciati morire spesso senza poter offrire loro nessuna cura.

Dai punti sanitari avanzati i feriti venivano trasferiti con camion o carri trainati da cavalli o buoi agli ospedaletti da campo dotati da 50 a 100 posti letto, dislocati nei paesi o nei campi delle retrovie, distanti da due a cinque chilometri circa dalla linea del fuoco.

In questi ospedaletti veniva prestato il primo intervento sanitario medico e chirurgico operando una ulteriore scrematura tra feriti leggeri e quelli gravi, che venivano indirizzati a più capaci ospedali militari d 'arma ta, ospitati di solito in ville, chiese o edifici pubblici dei paesi delle retrovie.

Questi ospedali ospitavano fino a 200 malati, ma in casi di necessità, come ad esempio nei giorni successivi all'attacco aus t ro-ungarico con i gas sul San Michele del29 giugno 1916 quando i morti furono circa seimila e molti di più i feriti e intoss icati , potevano anche triplicare la loro capienza9 •

Ne l corso del conflitto, il numero dei feri ti cresceva in mi sura proporzionale alla progressiva i ntensificazione dei combattimenti. Prudenti s tati stic he ufficiali dell'esercito italiano i ndicano in poco meno di cinquecentomila i feriti curati nel 1915,

oltre ottocentomila ne l 1916 fmo a superare il milione di ricoveri nel 1917 per poi toccare il milione e 310 mila ricoveri nel 1918 su circa cinqu e milioni di soldati mobilitati.

Ancora più inquietante il dato comp lessivo dei morti per malattia (tuberco lo si, infezioni bronchiali , tifo e malaria , influenza "spagnola", co lera e vaiolo ... ) : centomila su circa cinquece ntomila decess i di so ld ati senza, ovviamente , contare i centomila morti fra i seicentomila prigionieri italiani dellO' Austria e della Germania.

Di fronte alla portata di queste cifre, risalta l'inadeguatezza del pur ingente progetto di intervento sanitario approntato dall'esercito italiano. Nel giugno 1915 e rano operativi 24 mila posti letto nei vari ospedali da campo delle retrovie del fronte, più altri centomila posti letto nel resto del paese, mobilitando ospedali civili , requisendo scuole e palazzi pubblici, apprestando navi e treni ospedale ancorate nei porti o parcheggiati nei princ ipali snodi ferroviari.

Alla fine del 1916 i posti letto nelle retrovie del fronte salirono a centomila grazie anche all'apporto della Croce Ro ssa Italiana e alleata nonché al concorso delle strutture dell 'Ordine di Malta.

Furono ottomila gli ufficiali medici in attività al fronte e seimila negli ospedali dell'interno del paese. n loro numero, chiaramente insufficientè, venne aumentato con la chiamata alle armi dei medici civili e della gran parte degli studenti in medicina "laureati" al fronte graz ie ai corsi accelerati delle cosiddette Università castrensi, la più grande allestita a ridosso del fronte , nel paes e friulano di San G iorgio di Nogaro.

Grazie a que sti sforz i nel 19 17 l' esercito italiano potè va disporre di c irca duece ntomila posti letto nelle immediate retrovie del fronte Nel 1917 , nel periodo del maggiore sforzo dell 'ese rcito italiano s ul fronte del Carso e dell' Iso n zo , in zo n a d'operazioni funzionavano 122 reparti di pronto intervento - sezioni di s ani t à, reparti al pini con muli , ambulanze chirurgic he e radiologi che- con a disposizione 850 ambulanze e 720 carri per il trasporto dei feriti.

Gli ospedali da 50 letti erano 234, 167 quelli da 100 letti, 46 da 200 letti più 27 gran di ospedali di ta ppa, 38 sezioni di di s infes t azione , 59 treni ospedale attrezzati ciascuno con 360 posti. Inoltre , in vari ospedali dell'Italia settentrionale erano a dis posizi one non meno di altri 365 mila le tti per i militari feriti o ammalati.

l Cfr S Delaporte, Medicina di guerra, in S. Audoin-R ouzeau, J.-J. Becker, La prima guerra mondiale, Ed. it. A cura di A. Gibelli, vol. l, pp. 299-308

2 Le statistiche sanitarie e i dati sulla mortalità nell'esercito italiano sono tratte da G Mortara, La salute pubblica in Italia prima e durante la guerra, Laterza, Bari, 1925. V . anche T. Detti, Stato, guerra e tubercolosi, in Storia d'Italia . Annali 7, Malattia e Medi cina, Einaudi, Tor ino 1984.

3 G. Soldani,Dalfronte del sangue e della pietà. Il diario del capitano medico Gregorio Soldani nella Grande Guerra, Gaspari, Udine 2000. Questo mio intervento sunteggia, seppur con qualche integrazione, l'introduzione al diario, Da/fronte del sangue e della pietà, pp . 7-18 .

4 M I snenghi, G R ocbat , La Grande Guerra 1914-1918, La Nuova Italia, Milano 2000 , pp 262-268 Sull'alto numero dei decessi per malattia nell'esercito italiano v. anche G. Lenci , Caduti dimenticati. I morti per malattie, in D. Leoni, C. Zadra (a cura di), La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini, U Mulino, Bologna 1986, pp 231-236.

5 Sugli avvenimenti bellici e sulle condizioni dei soldati italiani nel corso dell915 - 1918 mi permetto di rimandare al mio Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull'Isonzo , Mursia, Milan o 1994.

6 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Laterza, Roma-Bari 1987; Id., Medicina e sanità in Italia nel Ventesimo secolo , Laterza, Roma-Bari 1989.

7 Sulle problematicbe medico-sanitarie nell'esercito austro-ungarico sul fronte italiano v. D . C. Auerer, Dem Tod geweith wuiaoch gerettet Die Sanitaetsversorgung am lsonzo und in Dolomiten 1915-18, Peter Lang ed., Francoforte 1995 .

8 Soldani, Dal fronte del sang ue e della pietà , cit., pp. 231-234. Ulteri ori indicazioni sulla pratica medica nel tempo di guerra in C Catteruccia, Ospedo.letto 0127, Roma 1934; A. Spallicci, Diario di guerra, Forll s.d.; G Cavina, Ricordanze di un giovane medico, Firenze 1967; G. Frontali, La prima estate di guerra, n Mulino, Bologna 1988.

9 Dati statistici e modalità di intervento del sistema sanitario dell'esercito italiano nell915 - '18 in G. Liuzzi, I servizi logisrici nella Grande Guerra, Milano 1934: G Boschi, La guerra e le arti sanitarie, M ilano 1931 ..

La nostra ricerca non è stata semplice perché la documentazione che abbiamo reperito è molto poca: essenzialmente i registri di nascita e di morte presenti negli archivi del Comune e qualche documento presente ancora neli' archivio dell ' ospedale civile.

Durante tutto il periodo dell'occupazione l ' ospedale civile ha sempre funzionato non è mai stato dismesso da ospedale civile, ma ha funzionato a pieno ritmo, vi s i curavano principalmente i civili ma anche qualche militare.

Comunque neli' archivio dell ' ospedale c'è ancora documentazione relativa ali ' epoca della Grande Guerra; non ci sono vere e proprie cartelle cliniche come le intendiamo noi adesso; c'è qualche scheda, qualche biglietto di entrata e uscita dall'ospedale, da cui si può. evincere qualche diagnosi sufficiente per dare un ' idea complessiva su natalità, mortalità e morbilità.

Come detto l'ospedale ha sempre funzionato, non venivano curate solo patologie organiche di ambito intemistico o chirurgico, ma anche in campo psichiatrico.

I dati non sono semplici da commentare perché comunque la popolazione durante il periodo dell'invasione ha subito una trasformazione. Nel momento dell'invasione ma anche nel periodo immediatamente precedente chi ha potuto, chi aveva la possibilità economica o anche chi aveva un mezzo di trasporto, e per mezzo di trasporto intendo anche un semplice carretto e un asino, sono sfollati e sono andati al di là del Piave.

Quindi , la popolazione che era rimasta in sede era la più povera , quella quindi che aveva meno risorse. A questa si aggiunse la popolazione più povera del cosiddetto Quartier del Piave che si era spostata verso questa zona .

Una popolazione che aveva non solo problemi economici , ma anche problemi di salute.

Come dicevo l'ospedale non curava solo civili ma anche qualche militare come si può dedurre dai dati ricavati dai registri e dagli atti di morte presenti in Municipio.

Tra l ' altro i registri di cui siamo in possesso non sono registri originali, in quanto questi sono andati distrutti,

sono stati ricostruiti nei cinque anni successivi, dal 19i9 agli anni 1922-23; sono stati ricostruiti e rifatti quasi completamente.

Nei registri di morte abbiamo trovato, nell'anno dell ' invasione , i decessi di 86 militari , di cui 15 tedeschi e 71 italiani. Dati sul tipo di malattie o tipo d i interventi chirurgici che venivano eseguiti nell ' ospedale non ne abbiamo.

L' unica notizia che abbiamo è che , comunque, l'ospedale civile è stato fatto funzionare con personale medico militare sia italiano che austriaco in quanto anche i medici, quelli che vi lavoravano prima , erano sfo llati in sieme all ' altra popolazione.

Chiaramente non si tratta di tutti i militari morti a Vittorio Veneto in quell'anno perché, probabilmente , i morti assistiti da strutture assistenziali militari non risultano p oi registrati nella documentazione comunale.

Altro dato: la natalità che c'è stata dall ' ottobre del1917 all'ottobre del1918: s ono stati registrati 466 nati , di cui 43 nati illegitt imi . Nati illegi ttimi a quel tempo voleva dire nati da donne non spos ate. I figli da donne sposate , anche se il marito era al fronte da tre anni , comunque venivano registrati come nati legittimi.

Comu nque la percentuale degli illegittimi sul totale dei nati è altissima , è più di u n 10 %.

L a spiegazione che abbiamo trovato noi è che in zona si fosse sviluppata, come

succe de sempre in simili frangenti qu ella che s i chiama " prostituzione di g ue rra".

Pros tituzion e dote, n el sens o stretto, in cambio di alimenti, magari per mantenere i bambini o g li anziani che c'erano a casa.

No n ri su ltano notizie di operazioni (tipo quelle che si sono se ntite nei Balcani ultimame nte, puli zia e tni ca o v iolenze di massa sulla p opo lazione invasa).

Qu es to fe nom eno è s tato descri tto ne l secondo conflitto mondial e , ma n el primo almeno n<m ri s ulta esserc i s tato in maniera eclatante.

Morbilità. Dati non n e abbiamo, ma alcune valutazioni possiamo farle s ulla base d egli atti di nascita. Questi, riferiti ai nati del 1918 , sono stati ricostruiti e registrati soltanto nel 1921.

Co me morbilità probabilmen te non c'è molto da aggiungere ai dati citati dalle precedenti relazioni ; le p a tologie e r ano sopra ttutto dovu te a mal nutrizion e e denutrizione, poi alle mal a ttie infettive di c ui s i è già parlato e si parlerà più diffu s amente in questo conveg no.

Altro dato che siamo riusciti a ricavare è la mortali tà c he c'è stata in quell'anno: sono s tati quas i 2 .000 morti fra la popolazione civile.

I d a ti reperiti , analizzati, ci hanno fatto giungere all a conclusione c he più o meno fra la popolazione maschile e femminile, nelle di verse fasce d ' età , è più o meno comparabile eccetto per la fascia di e tà cen trale .

Qui l a mortalità fra la popolazione femminile era enormeme nte più elevata di quella m asc hile.

Le spiegazioni c he abbiamo tro vato sono due: i masc hi , in buona parte , e rano in gu e rra , primo e secon do perch é le donn e assistevano tutti gli altri ammalati e quindi e rano sicuramente più esposte al contagio e quindi più predisposte a co ntrarre. Ulteriori dati non è stato possibile reperire nei registri custoditi presso gli archivi del Comune di Vittorio Veneto.

Il 4 novembre 1918 , mentre sulle strade e sulle piazze si festeggiava la vittoria, a Treviso morivano Teso Clorinda di 2 anni di San Pelaio, localizzazione geografica sulla quale dovremo tornare, Marchetto Carolina di 26 anni , indicata come villica alla voce mestiere, e Gerotto Angelo di 22 anni, colpiti dalla febbre spagnola. Il medesimo giorno e per il medesimo motivo morivano in ospedale Piovesan Vincenzo di 67 anni, registrato anch'egli come villico, Fort Giovanni di 40 anni, indicato allo Stato Civile come profugo, e anche di costoro più avanti dovremo parlare, e Lana Luigi, del quale null'altro si dice se non che era in città in qualità di soldato, com'è ovvio sia in una Treviso immediata retrovia del fronte. Ci sareb be naturalmente da discutere se il popolo sceso in piazza festeggiasse la vittoria - e ciò vale certamente per taluni perchè senza questo entusiasmo che fa da preludio al mito costruito a posteriori della Grande Guerra, non ci sarebbe una spiegazione convincente della nascita e dell'avvento del fascismo - o non piuttosto la fine della guerra, cioè la fine degli orrori e dei patimenti che erano stati il frutto di un conflitto senza precedenti nella storia dell'umanità.

Mai infatti masse così imponenti di uomini avevano combattuto l'un contro l'altro, mai erano state utilizzate armi così micidiali, mai ci si era dovuti interrare e permanere così a lungo in trincee nelle quali le condizioni di vita favorivano, come di fatto favorirono, fra !:altro anche l'irrompere delle malattie tra i soldati. Lasciamo da parte la pediculosi e la scabbia, compagne pressoché permanenti di quanti combattevano in trincea; fatto si è che si ebbero casi di colera, di tubercolosi, di tutte le malattie insomma delle quali si parla in altri capitoli di questo libro nonché numerosi , casi di pazzia, comunque poi la si voglia scientificamente denominare secondo generi e sottogeneri , anche per i quali rimando ad altra parte del lavoro. A parte la follia del combattente , la tipologia medesima della guerra che, per la prima volta nella storia, coinvolse direttamente la popolazione , fece sì che le malattie suaccennate avessero una qualche ricaduta anche sulla medesima popolazione, naturalmente in forma quantitativamente modesta e tale da non essere statisticamente rilevante. Quando invece apparve la febbre cosiddetta spagnola, ogni distinzione fra i militari e i civili venne meno e la malattia colpì indiscriminatamente gli uni e gli altri, favorita anche dallo stato di prostrazione fisica nella quale giacevano eserciti e popoli. Essa apparve infatti quando gli Imperi Centrali e particolarmente l'Austria-Ungheria erano preda della fame nel senso più pieno del termine, la Russia era percorsa dalla tragica guerra civile seguita alla Rivoluzione d'Ottobre, gli stati dell' Intesa vivevano degli aiuti ameri0ani e , se non faceva vitti-

me la fame che invece attanagliava i popoli della Duplice, certamente le condizioni materiali di vita erano a bassi livelli, così come il morale, incrinato dalla lunghezza del conflitto del quale non si riusciva a percepire ancora un avvio alla conclus ion e.

La febbre , altissima, si presentava come una forma di influenza non diversa da altre che l'avevano preceduta e che la seguiranno, ma tale influenza, a corso molto rapido, degenerava spesso in edema polmonare così da rendere i polmoni spugnosi e pieni di sangue fino a una forma di soffocamento letale o, meno frequentemente, dava luogo a complicazioni cardio-vascolari irreversibili. Senza s ulfamid i ci e antibiotici, ancora da scoprire, era evidentemente impossibile bloccare l'infiammazio ne dei tessuti fin dalla sua origine e dunque le possibilità di intervenire erano di necessità delegate alle difese naturali dell'organismo. E questo è il punto di giun-

tura tra l'elemento soggettivola fibra fisica del p aziente - e l'elemento oggettivo, cioè lo stato di sfinimen to dei popoli belligeranti, anche se c iò non costituisce invero un preciso discriminante dal momento che l'influ enza trasse il s uo nome proprio dali' essere sta ta individuata per la prima vo lta in Spagna, cioè in un paese neutrale, così come colpì ferocemente gli Stati Uniti, paese belligerante, la popolazione del quale per altro non era stata sottoposta alle privazioni delle quali avevano soffer to , come gìà detto, i belligeranti in Europa. É difficile dunque trovare un rapporto di causa ed effetto tra lo scopp io della malattia e le co ndizi oni di estremo disagio di eserciti e popoli, ma è naturale che la gravità del male, e il ta sso di mortalità che esso comportava, fossero massimizzati là dove le cond izioni di vita erano più difficili. La p ermanenza in trin-

cea o i drammi del profugato o comunque lo stato di miseria nel quale versavano le classi più deboli della società favorirono indubbiamente il diffondersi della malattia , elevandone le possibi lità d i un esito letale.

Dopo quella che Paolo Preto definisce come un '"onda ta blanda ..." che serpeggiò qua e là tra la primavera e l'estate del 1918, la mala tt ia ebbe il suo culmine tra l'otto bre 1918 e il gennaio 1919, anche se poi la coda fu ancora piuttosto lun ga e di dovettero contare vittime ancora lun go tutto l'arco del 1919. Calcoli per forza di cose approssimativi fanno ascendere a 22 milioni, nel mondo, le vittime della spagnola, mentre, sempre secondo Preto che attinge alla statis tica sanitaria del Mortara, cioè al testo più accreditato sulle condizioni no sologiche del paese neg li anni della guerra e dell 'immed iato dopoguerra , in I talia i morti furono 274.000 così direttame nte diagnosticati, mentre di altri 500.000 ritiene di affermare possa esserci un chiaro nesso tra la morte e la malattia1 •