PLANNINGINCONFLICTINGAREASFROM PROGRESSIVEPOLITICALPERSPECTIVE

ShofwanHidayat

SekolahArsitekturPerencanaandanPengembanganKebijakanITB

MakalahiniDisusunUntukMemenuhiTugas MataKuliah PL4104TEORIPERENCANAAN

LatarBelakang

Konflik antara Rusia dan Ukraina menimbulkan kesadaran bahwa konflik fisik masih terjadi hingga saat ini Rusia dan Ukraina hanyalah satu kasus diantara banyak lainnya, data dari World Bank (2021), menunjukan sebesar 982980816 populasi dunia berada dinegarayangsedangterdampak konflik Dengan jumlahpopulasiduniasebesar 784 miliar, artinya 7,98% dari seluruh populasi di dunia terdampak konflik Jumlah ini meningkat dari laporan WorldBankselama 20 tahun terakhir Daerah lain yang menjadi perhatian antara lain Afganistan, Syria, Somalia, Congo, Republik Afrika Tengah, SudanSelatan,danbanyaklainnya

Tentunya konflik politik terjadi di atas ruang, bahkan konflikyangterjadididominasidengan perebutan atas ruang itu sendiri. Eksistensi perencanaan menjadi dipertanyakan pada daerah konflik. Kebutuhan akan perencanaan seharusnya tidak hilang pun bagi daerah yang sedang berkonflik. Kehadiran perencanaan untuk menjamin kepentingan publik atau seminimalnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seharusnya tidak tereliminasi karena kepentingan publik atau kebutuhan dasarjugaakanmasihterusada.Pertanyaanini tidak hanya berhenti pada eksistensi perencanaan pada daerah konflik. Lebih dari itu perencanaan seperti apa yang diperlukan pada daerah konflik juga menjadi pertanyaan yang krusial. Tentunya jenis perencanaan ini harus didekatkan dengan perspektif politik, karena pada akhirnya konflik di daerah politik merupakan konflik politik. Pendekatan yang relevan dengan konteks perencanaan adalah progresifdanregresif

Persoalan utama yang coba dibicarakanadalah menerjemahkan pendekatan politik, yaitu progresif dan regresif ke dalam bentuk perencanaan Kemudian dilakukan studi kasus

terhadap beberapa konflik yang pernahterjadi, antara lain di Jerusalem, Kolumbia, Congo, dan Rwanda Tulisan ini kemudian mengerucutkan pembahasan pada pendekatan progresif dalam penerapan perencanaan di daerah konflik Perencanaan sudah seharusnya mulai berbicara persoalan yang jarang dibicarakan Karena hal yang jarang dibicarakan banyaknya penting dan signifikan Misalnya persoalan perencanaan di daerah konflik yang sangat relevan denagn kondisi sekarang dan fakta bahwa proporsi penduduk dunia yang berada pada daerah konflik cukup signifikan

TujuanPenelitian

Adapun topik individu yang penulis susun adalah Pendekatan Progresif dalam Perencanaan diDaerahKonflik Topikiniakan secara spesifik membahas pendekatan progresifdarimulaidefinisihinggapendekatan dalam perencanaan yang menjadi turunan progresif. Diantaranya utopianism, pluralism, equity, dan participatory planning. Selain pembahasan konseptual,tiappembahasanakan pula diikuti dengan studi kasusnya masing-masing yang menunjukan temuannya tersendiri.

Pembahasan ProgressiveApproach

Cara paling mudah dalam mendefinisikan pendekatan progresif adalah membandingkannya dengan lawannya, yaitu pendekatanregresif.Pembedakeduanyaadalah pendekatan regresif menjadikan perencanaan sebagai “control tools”, sementara pendekatan progresif menjadikan planning sebagai “reforming tool” Pendekatan regresif cenderung otoriter dan menyebabkan kelas masyarakat tertentu memimpin sehingga meninggalkan kelompok masyarakat lainnya Sebaliknya pendekatan progresif justru

memperhatikan hidup kelompok masyarakat yang termarginalkan, khususnya dalam konteksdaerahkonflik.

Pada dasarnya, perencanaan adalah proses untuk menyusun tujuan dan mencari cara untuk mewujudkan tujuan tersebut Sejak revolusi industri, tujuan ini mengarah kepada transformasi yang cepat dari masyarakat yang berorientasi kepada agrikultur menjadi industrialisasi dan urbanisasi Perubahan ini menciptakan berbagai eksternalitas yang membahayakan khususnya dalam konteks sosial dan lingkungan Pendekatan progresif mencoba menjawab tantangan ini dan mengarahkankan tujuan dan caramencapainya pada tataran yang positif untuk menempuh keadilan, stabilitas, keberlanjutan kemajuan ekonomi, dan lainnya Pendekatan progresif dikenal dengan upayanya menyelesaikan masalah dan menciptakan tatanan wilayah yangidealbahkancenderungutopis

Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan progresifitas yang digunakan oleh Robert Kraushaar (1988) adalah radical reform Dalam konteks radical reform, progresif diartikan sebagai usaha untuk melakukan transformasi sosial menuju demokratisasi dan distribusi kekuasaankepada masyarakat. Pendekatan ini melihat status quo sebagai sumber ketidakadilan dan ketidakmerataan sehinggamenuntutperubahan tetapitidakmelaluikrisisataurevolusi.

Untuk mengoperasikan pendekatan ini, para ahli menerjemahkan pendekatan progresif ke dalam beberapa bentuk perencanaan yang menunjukan karakter progresif diantaranya Utopianism Planning, Pluralism Planning, Equity Planning, dan Participatory Planning (Loures, L., 2019). Masing-masing akan dijelaskanpadabagianberikutnya.

UtopianismPlanning

Pada dasarnya, akar dari perencanaan utopis sangat melekatpadaperencanaanancientcities yangmencobamemvisualkantheothersebagai bentuk yang lebih baik dari apa yang terjadi secara eksisting Hal ini diwujudkan dalam mitodologi Yunani, kebudayaan Taoism, arsitektur pertengahan Islam, dan lainnya Kemudian tren ini berkembang menjadi lebih

realistis untuk memenuhi kebutuhan, diidentifikasi dalam Plato’s Republic. Walaupun utopianism ditemukan pada hampir seluruh kebudayaan tradisional, pemahaman ini pada konteks dunia modern kemudian berkembang menjadi lebih kebarat-baratan atau Euro-North America Hal ini dipengaruhi oleh pelayaran yang berhasil menemukan “pulau-pulau utopis”, penemuan pada bidang sains, urbanisasi dan industrialisasi yang membentuk kelas-kelas, serta munculnya negara dan militeryangmodern Ideologiyang populer seperti sosialisme, marxisme, liberalisme, dan anarkisme kemudian mengembangkan konsepnya sendiri dalam konteks perwujudan utopianism Mannheim (1929), dalam tulisannya Ideology andUtopia, kemudian mendefinisikan utopianisme sebagai pendekatan untuk merespon permasalahan sosial Penjelasan ini menjadi penting untuk tidak memberikan definisi yang salah pada utopianisme Apabila utopianisme didefinisikan pada penemuan “pulau-pulau utopis”, urbanisasi dan industrialisasi yang membentuk kelas-kelas, serta munculnya negara dan militer yang modern ala barat, justru elemen ini lah yang membentuk daerah konflik Pelaksanaan perencanaan utopis ini dijelaskan oleh Boulding, E. (1986), melalui beberapa studi kasus diantaranya Uni Soviet, Spanyol, Cuba, Cina, Tanzania, Mexico, Iran, Indian, Israel, Eropa Barat, dan Ameraka Serikat.Berikutpenjelasandarimasing-masing studikasus.

1. TheSovietExperiment Teori Marxisme pada dasarnya memberikan perhatian terhadap kekuatan ekonomi dan politik yang penuh dengan kontrol untuk dapat mewujudkan negara sosialis. Negara ketika itu hadir dalam berbagai kegiatan ekonomi karena kenyataan bahwa tidak terdapat industri yang dimiliki kelas ploretar sebagai prasyarat terbentuknya revolusi. Padahal berbagai syarat lainnya untuk mewujudkan revolusi sosial sudah muncul Terdapatnya gerakan lokal yang pro kepada revolusidenganbasis desa maupun kota, serta aliansinya Permasalahan lainnya adalah gerakan-gerakan tersebut memiliki idenya masing-masing yang tidak

sesuai dengan ide Lenin. Tekanan perang dunia pertama menyebabkan dorongan untuk Leninkembalikepara birokrat dan militeryangpro-kerajaan Ia mengabaikan kekuatan lokal karena terlalu spontan dan tidak teratur Ternyata administrasi yang baru tersebut menimbulkan kondisi yang tidak dapat dikontrol Kemudian pada masa Stalin, Soviet justru gagal menjadi entitas mandiri yang diidam-idamkan Utopis yang diidam-idamkan oleh masyarakat sosialis berupa “kepedulian terhadap seluruh masyarakat” sebagai bentuk dari kontradiksi terhadap sistem kapitalis yang dirasa “tidak peduli terhadap seluruh masyarakat”, perlu kembali diciptakan melalui “revolusi” lainnya

2 TheSpanishExperiment

Utopianisme yang coba dipraktekandi Spanyol memiliki perbedaan dengan negara lainnya, khususnya negara-negara Eropa Barat Adanya revolusi industri tanpa “revolusi” seperti di Perancis memberikan struktur yang berbeda Tahun 1930-an menunjukan utopia yang diidamkan oleh gerakan anarkis ketika itu. Tetapi utopia ini terbilang, utopiayanggagal. Terbentuknya revolusi yang digerakan oleh berbagai organisasi“International Brigade”menunjukankekuatanrakyat. Salah satinya the Confederacion General de Trabajo (CNT), satu-satunya perkumpulan anarkis terbesar di dunia. Confederacion General de Trabajo dengan The Asturian Revolt-nya yang bekerja sama dengan komunis dan sosialis, berhasil menciptaan struktur politik anarkis di Caatalonia. Struktur yang ditandai dengan adanya otonomi lokal serta partisipasi menyeluruh di local commune, juga penghapusan kepemilikan barang privat berhasil bertahan dalam beberapa saat karena beberapa alasan Di daerah perkotaan mayoritas mereka merupakan pekerja yang memiliki skill tinggi sehingga mampu menggantikan para borjuis pemimpin perusahaan Di daerah perdesaan mayoritas merupakan

kelompok petani yang ahli dan memiliki tradisi kerjasama yang kuat. Ketika kelompok ini berusaha memasukan para non-professional, kejatuhan mulai muncul Pada akhirnya utopia yang diidamkan pun hancur

3 TheCubanExperiment Kegagalan Kuba dalam menciptakan negara utopisnya diakui oleh Fidel Castro pada pidato Juli 1970 Ia mengakui adalah perencanaan yang buruk, inefisiensi organisasi, dan kebodohan para pemimpin Diikuti dengan keinginan menciptakan masyarakat sosialis yang instan menjadi kehancuran samasepertiyang dialami oleh Uni Soviet Fidel Castro percaya bahwa mimpi utopis ini harus diikutidengankebutuhanakanasosiasi pekerja lokal yang kuat Hal ini tidak terjadi dengan sentralisasi diikuti dengan karisma berlebihan yang dinikmatiolehFidelCastro Fenomena tersebut menjadi penghalang proses pengembangan masyarakat Walaupun sudah terjadi peningkatan edukasi dan distribusisumberdayayangmerata

4. TheChineseExperiment Proses Cina dalam meraih definisi utopis yang dipercaya oleh negaranya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mao Tse Tung, pemimpin negara sekaligus revolusi Cina masa itu. Mao Tse Tung memiliki keterikatan yang erat dengan lokalitas Cina. Ia dikenal dengan aksi gerak jalan di perdesaan-perdesaan Cina yangdiikuti oleh masayrakat lokal. Tidak seperti pemimpin revolusioner lainnya, Mao Tse Tung sangat terikat dengan lokal Cina dan memiliki kepercayaan terhadap struktur asosiasi lokal. Struktur asosiasi lokal ini sangat identik dengan asosiasi-asosiasi rahasia yang terdiri dari budak-budak yang sudah tua. Awal dari kegagalan Mau Tse Tung dalam mewujudkan utopisnyaadalahbersamaparaasosiasi lokal tersebut tidak memiliki pemahaman terhadap administrasi level negara Programnya yang sangat kontroversial seperti “The Great Leap Forward” atau “ The Cultural

Revolution” pada dasarnya diinsiasi dengan semangatnya untuk mengenalkan masyarakat Cina dengan lokalitasnya Peneliti-peneliti yang dikirim ke perdesaan untuk bertani walau memiliki kesan yang buruk bertujuan agar peneliti tersebut memahamilokalitasCinasebagaimana yang dialami oleh Mao Tse Tung Seiring denganberjalannyaekstrimitas ini,munculgerakanmasyarakatseperti Federesi Wanita Cina yang berhasil menyediakan fasilitaspendidikanyang seharusnya disediakan oleh pemerintah Justru menurut Buber, kekayaan asosiasi masyarakat ini lah yang berhasil mewujudkan utopia Cina

Studikasusdiatasmenunjukanadanya perbedaan praktek dan paham terkait utopianisme Perbedaan paham ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan utopianisme itu sendiri Pertama, antara utopianisme sebagai the rage for order atau the longing for nature Alih-alih mengharapkan keteraturan yang justru mengarah kepada otoritarianisme, utopianisme justru menghargai kemampuan manusia untuk dapat berkembang secara organik. Kedua, antara utopianisme sebagai kontrol sentralistik atau rekognisi kapasitas lokal. Pemahaman bahwa pembaharuan harus dibawakan secara sentralistik melalui pihak yang dianggap paling kompeten merupakan perbedaan paham utopianisme, hal ini justru yang menjadi cikal bakal kolonialisme yang menimbulkan berbagai konflik keruangan. Utopianisme seharusnya percaya bahwa pembaharuan harus dimulai pada tataran lokal dengan potensinya masing-masing. Ketiga, antara restrukturisasi atau reedukasi, kedua ini serupa dengan perbedaan pertama antara pendekatan mekanis dan organik Pendekatan mekanis percaya bahwa perubahan sosial perlu dilakukan dengan restrukturisasi yang mendasar untuk seluruh masyarakat Sedangkan pendekatan organik

percaya bahwa perlu reedukasi masyarakat sehinggamasyarakatdapat berubah secara organik bersama lingkungannya Keempat, antara revolusi yang menyertakan kekerasan atau perubahan yang reformatif Beberapa pandangan menyatakan bahwa perubahan harus dimulai dari revolusi yang menyertakan kekerasan untuk mengusir represifitas itusendiri Sedangkan pemahaman lainnya menganggap utopianisme yang tidak menggunakan kekerasanlah yang akan mengarahkan pada utopia sesungguhnya Menanggapi perbedaan ini, pada akhirnya utopianisme dalam konteks pendekatan progresif harus diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kondisi ideal tanpa menggunakan kekerasan, dengan reedukasi, desentral, dan organik Maka, seperti yang disebutkan pada bagian awal, kejelasan mengenai konteks utopianisme yang dimaksud dari pendekatan progresif dalam daerahkonflikmenjadipenting

PluralismPlanning

Terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan urban pluralism. Jordan (1990), memberikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip dasar pluralisme. Pertama, kekuasaan didistribusikan secara fragmental dan terdesentralisasi. Kedua, terdapat ketidakmerataan pada kondisi eksisting. Ketiga, penyebaran kekuasaan dilakukan dalam rangka demokratisasi. Keempat, perbedaan politik pada sektor kebijakan tertentu menunjukan perbedaan proses, aktor, dan distribusi kekuasaan. Kelima, proses politik tidak hanya sekedar politik formal dalam bentuk pemilihan dan keterwakilan kekuasaan. Keenam, disintegrasi pengambilan keputusan dan ketidakpastian proses politik membantu melekatkan aktor dan prosesnya. Menurut Dahl (1986), pluralisme meng-hybrid-kan berbagai kelompok kepentingan dengan mekanisme demokrasi formal

Seperti utopianisme dan sebagaimana yang disampaikan pada awal penjelasan, perbedaan pemahaman terhadappluralismedapatmenjadi ambigu pada konteks penerapan perencanaan

di daerah konflik. Dalam penerapan keenam syarat sebelumnya, pluralisme menjadi dapat disalahartikan sebagai poliarki, yaitu pemerintahan oleh banyak kelompok Pluralisme justru salah satu elemen dari poliarki dan bukan sebaliknya Poliarki justru sering ditemukan pada daerah konflik, berbagai faksi yang terbagi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan saling berkonflik atas penguasaan ruang Menurut Dahl (1989), berbagai kelompok pada konteks pluralisme tidak memerintah melainkan berdiri dengan sendirinya Maksud dari pluralisme adalah tidak mendiskreditkan keberadaan kelompok marginal dari arena politik dan membiarkannyaterdampakdariketidakadilan

Kemudian pertanyaan terkait “siapa yangakan memerintah?” muncul Dahl (1961) menjelaskan temuannya dari studi kasus New Haven, sebuah kota di Connecticut, Amerika Serikat Pemerintahan di New Haven berubah dari oligarki menuju pluralisme Hal ini diidentifikasi dari kebijakan yang mempertimbangkan dukungan kelompok kepentingan Terdapatpluralitasdalaminstitusi politik, elit, kelompok kepentingan, dan individu dalam keterlibatan pengambilan keputusan. Tetapi temuan di New Haven mengungkapkan sebahian besar kelompok marginal cenderung menjadi homo politicus, terlibat dalam politik ketika terdapat kepentinganyangbersilangan.

Seiring dengan berkembangnya kelompok minoritas, mereka tidak hanya menjadi homo politicus seperti pada kasus NewHaven,tetapi menjadi bagian dari homo civicus yang secara aktif terlibat dalam politik. Trounstine dan Christenson (1982), mengungkapkan seiring dengan pertumbuhan kota, diversifikasi akan terjadi kemudian elit tidak dapat mengorganisasi seluruh kelompok, lalu kompetisi dan pluralisme meningkat. Pertanyaan tentang “siapa yang akan memerintah?” kemudian berkembang menjadi “apakah semuanya memerintah?”. Kekhawatiran yang muncul terutama diantara para birokrat adalah terjadinya hyperpluralism dalam bentuk instabilitas dan ketidakefektifan prosespolitik

EquityPlanning

Equity Planning merupakan perencanaan yang berpihak pada kelompok marginal atau lebih populerdenganistilahadvocacyplanning.Ahli lainnya menyamakan equity planning dengan cut-back planning dan opportunity planning Equity Planning mensyaratkan perencana untuk berperan sebagai aktivis yang mempromosikan tujuan keadilan dalam institusi publik, asosiasi perencanaan, polikus, dan kepada publik itu sendiri Tujuan keadilan ini pada dasarnya didefinisikan sebagai memberbesar pilihan hidup dan kesempatan seluruh masyarakat khususnya kelompok yang terpinggirkan Pendekatan ini digunakanuntuk mengkatalisasi praktisi untuk memperhatikan disparitassosialdanekonomi

Fakta menunjukan bahwa Equity Planning belum banyak terjadi Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun ketidakadilan masih menjadi masalah Gerakan Black Lives Matter justru menciptakan regresifitas yang tidak diharapkan berupa segregrasi rasial di masyarakat Pada level institusi pun segregasi justru dihidupkan dengan kebijakan overpolicing Gentrifikasi yang terjadi di perkotaan juga mengakibatkan displacement pada komunitas kelas rendah yang berdampak pada pengangguran, hilangnya akses terjadap pelayanan kota, juga infrastruktur transportasi yang seharusnya membantu masyarakat kelas bawah.

Beberapa implementasi equity planning menimbulkan berbagai cacatan. Penelitian Brand di New Orleans menunjukan perbedaan definisi equity pada penduduk yang berada pada kondisi hidup berbeda.Penelitianlainnya menunjukan di Richmond, California, usaha pemerintah dan komunitas menunjukan upaya mewujudkan equity dalam pelayanan kesehatan. Temuan ini menentukan diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk menciptakan komitmen bersama. Penelitian lainnya menunjukan upaya untuk menyertakan konsep equity ke dalam konsep keberlanjutan dengan studi kasus di Portland, Boston, dan Philadelphia Kerangka Keberlanjutan pada faktanya bisa di–hybrid-kan dengan konsep equity Catatan lainnya dijelaskan pada poin-poinberikut:

1 Topik yangberkaitandengansegregasi rasial tertentu perlu dibahas dalam perencanaan Bahwa komunitas yang

dibentuk dari ketidakadilan mengkhawatirkan tidak akan dipertimbangkan dalam perencanaan konvensional

2 Equity Planning yang efektif perlu menjadi tujuan bersama dan visi Perencanan kota adalah bidang yang membentuk tujuan bersama dari suatu kota maupun wilayah Perencana menjadi pemeran yang signifikan dalam membentuk kebijakan yang pro keadilan

3 Diperlukan technical tools untuk membantu analisis dan perumusan kebijakan Seiring dengan equity planners memasuki konsep baru seperti keberlanjutan, technical tools yang baru perlu menyesuaikan pembaharuanini

4 Equity Planners juga memerlukan strategi politik dan pemerintahan pula Planning tidak dapat terlepas dari politik, equity planning memerlukan multiaktor dan organisasi Kesuksesan adalah ketika terjadi komitmen dari seluruhaktordanorganisasi

Dalam penerapan equity planning pada konteks daerah konflik, keadilan menjadi hal yang penting karena konflik menimbulkan berbagai kelompok marginal. Walaupun konflik terjadi di atas ruang, pada dasarnya konflik adalah masalah politik antar beberapa pihak yang menimbulkandampakeksternalitas pada pihak yang tidakterlibatsecaralangsung. Kelompok masyarakat seperti pengungsi, kaum perempuan dan anak, minoritas ras dan suku adalah beberapa yang termarginalkan akibat konflik. Equity planning perlu hadir untuk memastikan keberpihakan hadir untuk kelompokmasyrakattersebut.

ParticipatoryPlanning

Pada dasarnya partisipasi adalah salah satu upaya redistribusi kekuasaan kepada masyarakat yang belum memiliki akses, sehingga masyarakat dapat lebih berdaya dalam menentukan pilihan dan memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki Arsntein (1969) kemudian menguraikan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatannya dalam suatu program ke dalam beberapa tipe yang kontekstual

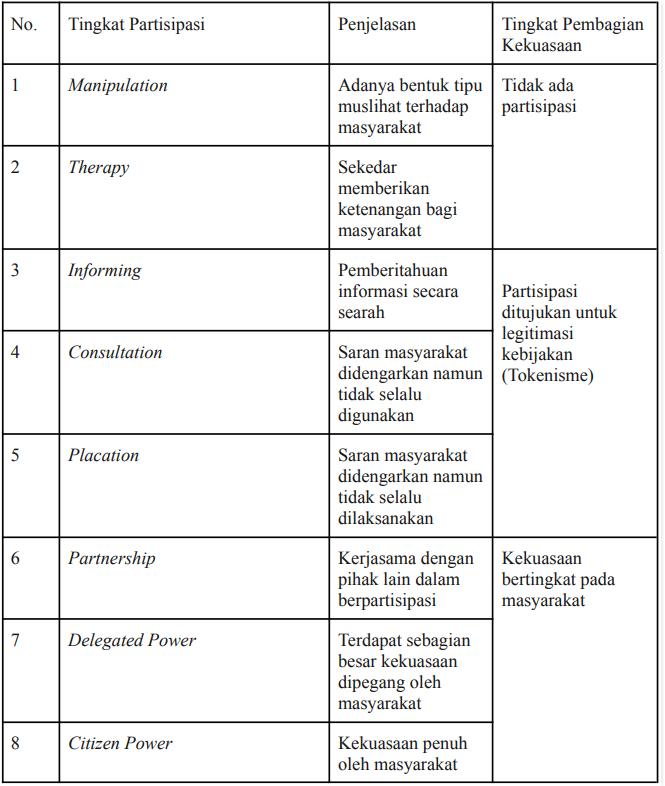

dikaitkan dengan perencanaan. Arstein menggunakan ilustrasi tangga partisipasi dan delapantipologitingkatpartisipasimasyarakat. Setiap tingkat menentukan kekuatan masyarakat dalam menentukan hasil akhirdari perencanaan Berikut tabel yang menjelaskan tanggapartisipasiArnstein

Tabel1 TingkatPartisipasiArnstein Sumber:Arnstein,1969

Tingkat Manipulasi dan Therapy menunjukan tidak adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan dibentuk secara perlahan untuk menggantikan partisipasi yang nyata. Tujuan utama dari pelibatan ini bukan dalam rangka melibatkan masyarakat secara aktif,melainkan memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan edukasi dan pencerdasan partisipan. Implikasinya bentuk partisipasi menjadi interaksi yang dijalankan secara satu arah. Tingkat Informing dan Consultation diklasifikasikan dengan istilah tokenisme, yaitu pelibatan sekelompok kecil masyrakat yang dilakukan secara sengaja untuk melegitimasi kebijakan yang sudah dibentuk untuk memenuhi syarat partisipasi Tingkat partisipasi masyarakat dibatasi serta pengaruhnya terhadap produk akhir tidak signifikan Adapun Placation adalah tingkat tokenisme yang lebih tinggi, masyarakat diberikan kemampuan untuk memberikan saran dan masukan atas perencanaan, tetapi keputusan akhir tetap pada pemangku kebijakan Pada tingkat Partnership,Delegated

Power, dan Citizen Control, masyarakat memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil akhir. Partnership memungkinkan masyrakat melakukan negosiasi dan keterlibatan dalam perencanaan Berikutnya, pada Delegated Power dan Citizen Control, masyarakat memiliki kontrol dan pengaruh yang paling tinggi dalam menentukan kebijakan dan kekuasaan terhadap suatu perencanaan

Kritik terhadap teori iniadalahvisualisasioleh Arnstein terhadap partisipasi publik, seolah menjadikan partisipasi sebagai skala empiris Sehingga konsep pelibatan konsep pelibatan yang satu dianggap tidak lebihbaikketimbang yang lain Padahal yang perludipahamiadalah tingkat besaran pelibatan masyarakat harus dikembalikan pada kesesuaian dengan konteks program yang dijalankan dan tingkat kebutuhan partisipasi aktif publik yang diharapkan Tidak seluruh perencanaan yang dijalankan membutuhkanpelibatanmasyarakat yang begitu masif Selain itu, dengan berkembangnya berbagai teori partisipasi publiksetelahteoriArnstein,terdapatbeberapa penelitian yang secara mendalam berhasil membedakan adanya pengambilan keputusan secara agregatif maupun konsultatif. Para praktisi juga telah mengembangkan teknik-teknikterbaikuntukmerekrutpartisipan dalam program pembangunan, seperti pemilihan acak sehingga dapat memfasilitasi adanya pertemuan dan merancang seluruh proses partisipasi yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti adanya sengketa perdata, tantangan terhadap regulasi, bahkan kondisi dalam proses pembuatan hukum.

Adapun tantangan melibatkan masyakatdalam proses perencanaan dijelaskan oleh Fung (2006). Pertama, tidak terdapat bentuk partisipasi baku yang menjadi acuan dalam pelaksanaanadministrasipemerintahan.Halini disebabkan oleh perbedaan konteks waktu dan tempat serta kebutuhan yang berbeda. Kedua, partisipasi publik sangat sensitif terhadap nilai dan tujuan tertentu Prinsip-prinsip ini sering kalo terlalu abstrak sehingga sulit untuk didefinisikan Ketiga, partisipasi publik pada dasarnya bukan dijadikan tujuan utama dalam birokrasi, tetapi sebagai pelengkap proses, umumnyadijalankanmelaluiperwakilan

Sebagaimana yang telah disampaikan,terdapat perbedaan bentuk partisipasi yang dipengaruhi oleh 3 dimensi, antara lain Scope of Participation, Mode of Communication and Decision, dan Extent of Authority Scope of Participation mempertimbangkan apakah program tersebut terbuka untuk seluruh kalangan atau hanya segelintir pihak sajayang dapat terlibat dan berpartisipasi aktif Kemudian Mode of Communication and Decision, mempertimbangkan apakah masyarakat hanya mendapatkan informasi secara satu arah atau lebih bersifat konsultatif Extent of Authority, mempertimbangkan pengaruh yang diberikan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan Ketiga dimensi tersebut akan mempengaruhi penempatan ruang dari mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam Kubus Demokrasi (Democracy Cube) sekaligus membentuk karakteristik kebijakanpublikyangditerapkan Salah satu prinsip utama dalam studi partisipasi publik adalah tidak ada bentuk kelembagaan atau bentuk partisipasi publik yang resmi maupun bersifat tetap Seluruh upaya penerapan partisipasi publik harus menyesuaikan konteks dan kebutuhan dari masing-masing program terhadap partisipasi publik, penting untuk bisa memahami konsep partisipasi mana yang lebih sesuai untuk diterapkan dan lebih berguna bagi berbagai elemendidalamnya.

Adapun Konsep Kubus Demokrasi yang dicetuskan oleh Archon Fung sejatinya merupakan bentuk penyempurnaan sekaligus kritik terhadap konsep partisipasi publik Tangga Partisipasi oleh Arnstein. Berikut adalah kubus demokrasi yangdisusundaritiga dimensisertapenjelasannya.

Gambar1 KubusDemokrasiFung

Sumber:ArchonFung,2006

a PemilihanPartisipan

Pelibatanmasyarakatdiharapkandapat mengatasi permasalahan perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang ada, seperti kurangnya pengetahuan, kompetensi, hingga sumber daya aparat pemerintahan. Tetapi pemilihan partisipan secara tepat menjadi unsur yang signifikan untuk menentukan dampak. Salah satu ciri dari perangkat pembuat keputusan publik adalah karakteristik hak yang dimiliki: Siapa yang pantas untuk berpartisipasi? dan bagaimana individu dapat berpartisipasi? Terdapatbeberapajenis partisipasi dengan karakterstik yang sangat beragam mulai dari latar belakang yang inklusif, pelibatan publik secara luas, dan lainnya. Ada pula Minipublics yang diidentifikasi dengan partisipanyangsecarasukareal melibatkan dirinya secara terbuka, partisipan yang direkrutsecaraterbuka namun ditargetkan pada kelompok tertentu (seperti pada kelompok yang dikhawatirkan tersisihkan), partisipan yang dipilih secara acak, pemangku kepentingan yang memiliki pemahaman awam, hingga pemangku kepentingan yang profesional dan paham kondisi keterlibatan dengan masyarakat Seluruh partisipan tersebut berada di antara ekstrem publik dan pemerintahan Hinggapada ujungkutublainnyayangbersifatlebih eksklusif dan hanya melibatkan partisipan perwakilan dari pemerintahan, seperti perwakilanyang terpilih dalam birokrasi publik hingga

politisi profesional yang dianggap merepresentasikansuaramasyarakat. b. Metode Komunikasi dan Pembuatan Keputusan Terdapat enam metode komunikasi dan pembuatan keputusan dalam perencanaan partisipatif Salahsatunya adalah metode yang menghadirkan masyarakat pada kegiatan dengar pendapat Faktanya kebanyakan komunitas justru tidak berkesempatan mengemukakan pendapat dan pandangan mereka sendiri Kelompok tersebut justru hadir sebagai penenonton yang hanya menerima informasidanmenyaksikanperdebatan yang terjadi antara politis Kemudian, terdapat pula metodekomunikasiyang ditunjukan dengan kesempatan masyarakat untuk mengekspresikan preferensi kepada pembuat keputusan Partisipan umumnya berdiskusi dalam kelompok kecil, ketimbang hanya mendengarkan ahli, politisi, dan pembuat kebijakan Metode diskusi lainnya adalah percobaan untuk memberikan alternatif secara bersama melalui beberapa metode seperti agregasi dan tawar menawar. Metode ini dilakukan untuk mendorong partisipasipan mengetahui apa yang dibutuhkan, lalu dikumpulkan sehingga membentuk pilihan kolektif. Proses tawar meanawaralternatifyang ada memungkinkan partisipan menemukan pilihan terbaik. Metode selanjutnya yang erat dengan lokalitas Indoensia adalah musyawarah dan negosiasi. Dalam hal ini, partisipan diarahkan untuk mengemukakan apa yang mereka inginkan secara pribadi dan kelompok, kemudian bertukar pandangan, preferensi, pengalaman, alasan, hingga perspektif hingga akhirnya mencapai kesepakatan dengan berbagai alasan, argumentasi, dan prinsip. Terakhir adalah metode yang sering digunakan sebagai bentuk klasik partisipasi, yaitu aklamasi yangmelibatkan ahliteknisdanpejabat yang memiliki latar belakang dan spesialisasi profesional yang sesuai dengan pemecahan masalah tertentu Metode ini umumnyatidakmelibatkan

masyarakat keseluruhan, melainkan tertutuppadaperwakilannya.

c. TingkatOtoritasdanKekuasaan

Dimensi terakhir berkaitan dengan dampak partisipasi publik dapat diwujudkan menjadi sesuatu yang dilaksanakan oleh pengambil keputusan Sebagian besar ruang partisipasi menunjukan partisipan tidak begitu berdampak terhadap kebijakan Pada kondisi ini,partisipasi individu lebih banyak didorong untuk mendapatkan keuntungan pribadi Kategori berikutnya adalah banyak mekanisme partisipatif dapat memberikan pengaruh kepada negara maupun aparat pembangunan dengan menggunakan perubahan dan pemanfaatan terhadap opini publik Diskusi dankeputusanyangdihasilkan oleh publik memberikan pengaruh komunikatif kepada anggota masyarakat atau aparat pembangunan, dengan adanya berbagai dasar argumen yang memperkuat seperti kesaksian, testimoni, hingga kesimpulan yang diberikan Menyediakan saran dan konsultasi merupakan mekanisme selanjutnya saat partisipan dalam ruang partisipasi menggunakan pengaruhnya terhadap otoritas publik. Pada mekanisme ini, pejabat publik mengendalikan kekuasaan yang diberikan dan lebih mencari saran danhasilkonsultasidari partisipan program. Kemudian, bentuk otoritas dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam dimensi ini lebih mendorong kepada pemberian kekuasaan secara langsung, yang pertama adalah co-governing partnership, kondisi ini mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan aparat pembangunan untuk membentuk rencana, kebijakan, dan strategi dalam program pembangunan. Mekanisme terakhir dalam dimensi pengaruh otoritas dan kekuasaan merupakan taraf yang lebih tinggidari pemberdayaan, yaitu pemberian otoritas penuh secara langsung atas keputusan publik Meskipun mekanisme ini menaruh porsi partisipasi lebih tinggi, mekanisme ini

tidak selalu dibutuhkan untuk diterapkan. Pada mekanisme ini, masyarakat diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, bahkan mengendalikan program pembangunan yang dijalankan pada wilayah tersebut Keseluruhan mekanisme otoritas dan pengaruh kekuasaan terhadap kebijakan dapat digambarkan dalam spektrum dimensi sebagaimanagambardibawahini

Dalam konteks penerapan partisipasi sebagai bentuk pendekatan progresif pada daerahyang berkonflik, perludilakukanpenyesuaianmodel partisipasi sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasansebelumnya Partisipasipadadaerah konflik seringkali hanya diterapkan dalam pemilihan umum untuk menentukan masa depan wilayah tersebut, misalnya referendum atau pemilihan pemimpin Konflik menyebabkan partisipasi semacam ini sangat rawan intervensi politik internal maupun eksternal Di luar permasalahan tersebut, model partisipasi yang diharapkan tidakhanya pada agenda formal Partisipasi masyarakat pada daerah konflik dalam konteks perencanaan juga yang lebih implementatif jugaperludilakukan.

Kesimpulan Pembahasan di atas memberikan penjelasan mengenai penerapan yang lebih konkretdalam rangka implementasi pendekatan progresif dalam perencanaan di daerah konflik. Turunan dari pendekatan progresif yaitu utopianism, pluralism, equity, dan participatory planning, menenjukan berbagai temuanyangkontekstual terhadapperencanaandidaerahkonflik.

Pertama, Utopianism planning ternyata memiliki ambiguitas pemaknaan yang kontekstual pada tiap daerah. Inti dari utopianism planning adalah menciptakan masyarakat yang utopis. Persepsi dari pemimpin serta pemahaman suatu negara memberikan definisi utopis itu sendiri. Utopis yang dimaksud dalampendekatanprogresifitas bukan mengarah kepada menciptakan manusia baru dengan cara yang revolusioner melalui pendekatan yang otoriter dan sentralistik Utopis justru adalah masyarakat yang mampu tumbuh secara organik berdasarkan potensi yang dimiiliki, diciptakan melalui reformasi

yang jauh dari kekerasan. Pluralism juga menimbulkan perbedaan pemahaman pada level implementasinya. Kedua, Pluralism yang dimaksud bukanlah hyperpluralism maupun pemerintahan poliarkis Melainkan suatu struktur pemerintah dan masyarakat yang mengikutsertakan seluruh kelompok dalam proses politiknya Membentuk keseluruhan komunitas dengan karakter homo civicus Ketiga, equity planning sangat kontekstual dalam konteks daerah konflik Walaupun faktanya equity planning merupakan liga baru yang sangat jarang berhasil, kebutuhan akan equity planning pada daerah konflik tidak dapat dipungkiri Munculnya kelompok marginal akibat konflik adalah eksternalitas yang pasti terjadi, sehingga perencanaan harus memasuki ranah ini Terakhir, participatory planning dapat diimplementasikan dalam bentuk dan model yang sangat berbeda menyesuaikan kontekswaktudantempat Pada daerah konflik, partisipasi menjadi sangat rentan diintervensi kepentinganpolitikinternal maupun eksternal pihak yang berkonflik Partisipasi juga diharapkan tidak hanya berbentuk keterlibatan formaldalampemilihan umum atau referendum, tetapi juga perencanaan riil yang menentukan bentukkota danwilayahyangmerekatinggali.

Secara keseluruhan, konsep progresifitas perlu diterapkan dalam perencanaan daerah konflik. Hal ini meresonansikan narasi bahwa pembahasan mengenai perencanaan pada daerah konflik bukan lagi sebatas perlu atau tidak. Melainkan juga perencanaan model apa yang bisa diterapkan pada daerah konflik. Pembahasan di atas menunjukan bahwa pendekatan progresif dapat menjadi solusi yangimplementatifpadalevelperencanaan.

REFERENSI

Kraushaar, R. (1988). Outside the whale: Progressive planning and thedilemmasof radical reform. Journal of the American PlanningAssociation,54(1),91-100.

Paden, R. (2003). Marxism, utopianism, and modern urban planning. Utopian Studies, 14(1),82-111.

Majoor, S. (2008). Progressive planning ideals in a neo-liberal context, the case of Ørestad Copenhagen. International PlanningStudies,13(2),101-117.

Boulding, E. (1986). Utopianism: problems and issues in planning for a peaceful society.Alternatives,11(3),345-366.

Forester, J (1982) Planning in the Face of Power Journal of the american planning association,48(1),67-80

Zapata, M A, & Bates, L K (2015) Equity planning revisited Journal of Planning EducationandResearch,35(3),245-248

Judge, D (1995) Pluralism In Theories of urbanpolitics(pp 13-34)

Krumholz, N (1982) ARetrospectiveViewof Equity Planning Cleveland 1969–1979 Journal of the American Planning Association, 48(2), 163–174 doi:101080/01944368208976535

Van Wymeersch, E, Oosterlynck, S, & Vanoutrive, T (2019) The political ambivalences of participatory planning initiatives Planning Theory, 18(3), 359-381

Fung, A (2006) Varieties of participation in complex governance Public administrationreview,66,66-75

Arnstein, S R (1969) A ladder of citizen participation Journal of the American Instituteofplanners,35(4),216-224

Fragile and conflict affected situations (no date) Data. Available at: https://data.worldbank.org/country/F1 (Accessed:December12,2022).