2 minute read

ORTSGESCHICHTEN

UR AUFFÜHRUNG IN PHILADELPHIA

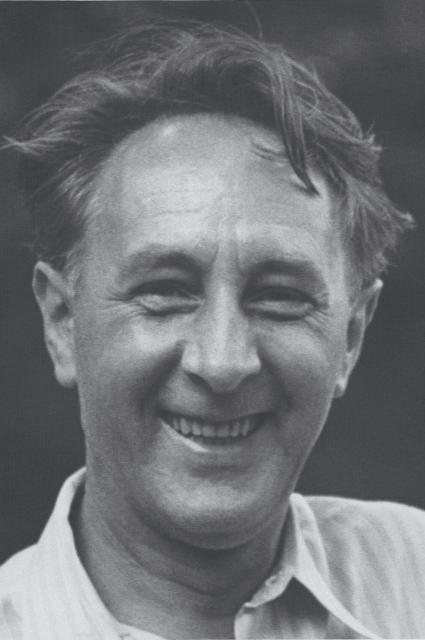

VON SIGFRIED SCHIBLI Der Komponist Bohuslav Martinů wurde 1890 in der ostböhmischen Kleinstadt Polička geboren und starb 1959 in Liestal, der Hauptstadt des Kantons Basel-Landschaft. Man könnte daher gut eine ‹Ortsgeschichte› über das tschechische Polička schreiben oder über Martinůs späte Jahre in der Region Basel unter der Obhut des Mäzens und Dirigenten Paul Sacher sinnieren. Wäre es nicht verbürgt, dass der Komponist Martinů sich eher in Paris zu Hause fühlte als irgendwo sonst, dass er gern der Enge seines Herkunftsorts entfloh und

nur deshalb im Baselbiet landete, weil Paul Sacher ihn grosszügig unterstützte und ihm bis zu seinem Tod beistand. Also eigentlich aus Zufall.

© Wikimedia Commons

ORTSGESCHICHTEN Reden wir daher lieber von Philadelphia. Dort fand am 5. November 1943 die Uraufführung von Martinůs Konzert für zwei Klaviere und Orchester statt. Es war ein Auftragswerk zweier Pianisten. Dirigent des Philadelphia Orchestra war dessen langjähriger Chef Eugene Ormandy. Er war seit 1938 Chefdirigent des Orchesters und blieb das bis 1980. Das Philadelphia Orchestra, das zu den ‹Big Five› der USamerikanischen Klangkörper gezählt wird, unterhielt enge Beziehungen zum Komponisten Sergei Rachmaninow, der dieses Orchester mehrmals dirigierte. Es war seit seiner Gründung im Jahr 1900 immer in der Hand namhafter Dirigenten. Berühmt war schon Ormandys Vorgänger an der Spitze des Orchesters, Leopold Stokowski, ebenso wie seine Nachfolger, unter ihnen Riccardo Muti, Wolfgang Sawallisch, Charles Dutoit und heute Yannick Nézet-Séguin.

Das Orchester hat heute seinen Sitz im Kimmel Center for the Performing Arts, 260 South Broad Street, Philadelphia, Pennsylvania. Zur Zeit Martinůs existierte dieser modernistische Kulturpalast, der mehreren kulturellen Institutionen eine Heimat bietet, noch nicht. Seit der Gründung des Philadelphia Orchestra im Jahr 1900 und bis 2001 fanden die grossen Musikveranstaltungen Philadelphias in der Academy of Music statt, bis heute formell die Trägerin dieses Klangkörpers. Das Gebäude wurde 1855 im sogenannten deutschen Rundbogenstil konzipiert und war lange Zeit das grösste und bedeutendste Opernhaus der Vereinigten Staaten. Von 1900 an diente es als Konzertsaal, doch war seine Akustik nie unumstritten. Sie galt als relativ trocken und brauchbar für ein Opernhaus, aber ungeeignet für einen Konzertsaal, der eine längere Nachhallzeit als die hier gemessenen 1,4 Sekunden erfordert. Der Neubau eines Konzertsaals war damit nur logisch.

Für den ruhe- und rastlosen Martinů war Amerika einerseits das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das ihm endlich die verdienten Erfolge bescherte; es blieb ihm zugleich aber auch fremd. In New York fühlte sich Martinů zuerst einsam und verloren, Englisch sprach er nur mit Mühe, und das Heimweh nach Europa liess ihn nicht los. Der Filmregisseur Ken Russell hat 1993 diese Ambivalenz in sei

23 nem halbdokumentarischen Film über Martinůs amerikanische Jahre (The Mystery of Dr Martinů) thematisiert und mit teilweise surrealen Bildern unterlegt.

Doch hatte Martinů in Amerika, wo er von 1941 bis 1953 lebte, auch mächtige Fürsprecher. So etwa den Dirigenten Sergei Kussewitzki, der dem Concerto grosso von Martinů 1938 einen phänomenalen Erfolg beschert hatte und dem Komponisten überdies zu einer Stelle als Kompositionslehrer verhalf. Als Martinů Anfang 1943 sein Doppelkonzert für zwei Klaviere schrieb, war er also auch in Amerika kein gänzlich Unbekannter mehr, und das Werk wurde, wie Martinůs Biograf Harry Halbreich schrieb, «einer der grössten Erfolge Martinůs».