3 minute read

PAUL DUK AS

DAS UNBEK ANNTE MEISTERWERK EINES SKRUPULÖSEN KOMPONISTEN

VON MICH A EL DEMEL Es sind gerade einmal gut zehn Minuten, die den Ruhm des Komponisten Paul Dukas begründet haben. So lange dauert sein hinreissendes Orchester-Scherzo L’Apprenti sorcier, eine musikalische Umsetzung von Goethes Zauberlehrling. Dirigenten wie Orchester lieben dieses Filetstück spätromantischer Orchestrierungskunst. Walt Disney hat die Popularität der Tondichtung noch gesteigert, indem er dazu in seinem Episodenfilm Fantasia von 1940 Mikey Mouse als Zauberlehrling präsentierte.

Ansonsten ist Dukas ein Fall für Spezialisten. Viel gerühmt und selten aufgeführt ist etwa seine Oper Ariane et Barbe-Bleue, die von Fachleuten in einem Atemzug mit Pelléas et Mélisande von Dukas’ Studienkollegen Claude Debussy genannt wird. Mitschuldig an der Unbekanntheit seines übrigen Schaens ist der Komponist selbst. In zerstörerischer Selbstkritik vernichtete er den Grossteil seiner Kompositionen, weil sie seinen Qualitätsmassstäben nicht standhalten konnten. Überlebt hat bloss ein gutes Dutzend Werke. Seine 2. Sinfonie etwa wurde ein Opfer der Selbstzensur. Die Partitur seiner 1. Sinfonie konnte nur durch die Intervention von Freunden vor der drohenden Vernichtung bewahrt werden. Das 1895 vom Komponisten im Alter von dreissig Jahren begonnene und 1896 vollendete Werk zeigt ihn ein Jahr vor dem Zauberlehrling auf einem ersten Höhepunkt seiner Schaenskraft.

Formal gibt die Sinfonie sich klassizistisch. Dafür stehen bereits die schlichte Tonart C-Dur und die Gliederung in drei abgeschlossene Sätze nach dem Schema schnell – langsam – schnell.

Der 1. Satz folgt dem Aufbau eines traditionellen Sonatenhauptsatzes. Nacheinander werden drei Themen präsentiert. Das erönende Thema trumpft kraftvoll auf, ein zweites steht dazu mit sanft wiegendem Rhythmus in lyrischem Kontrast.

ZUM WERK Schliesslich schmettern Hörner und Posaunen das fanfarenartige dritte Thema. Kunstvoll werden Motive aus diesem Fundus weitergesponnen. Dukas breitet lustvoll die gesamte Farbpallette des Orchesterklangs aus. Das schlichte C-Dur weitet sich in ra£nierter Harmonik zu einem spätromantischen Klangrausch, in welchem das Vorbild Richard Wagner deutlich zu spüren ist, aber in der kontrapunktischen Verflechtung der Motive übertroen wird. Der Rausch bleibt indes kontrolliert. Nach dem genüsslichen Klangbad der Durchführung folgt lehrbuchmässig die Reprise, in welcher die Themen der Reihe nach erneut präsentiert werden. Ein angetäuschter Schluss mündet überraschend in eine verhalten ansetzende Coda, die in einer gewaltigen Steigerung dem gloriosen Satzende entgegenstürmt.

Der 2. Satz wurde vom Komponisten und Dirigenten Guy Ropartz, einem Altersgenossen Dukas’, als «Landschaftsbild von delikatester Poesie» beschrieben. Tatsächlich stellen sich beimt Zuhörer schnell Bilder eines ländlichen Idylls ein. Zu Beginn singen die Streicher eine sanfte Melodie. Immer wieder gibt es Einwürfe der Holzbläser, wie man sie typischerweise mit Hirtenmusik verbindet. Es ist, als lasse der Komponist seinen Blick über eine weite Landschaft schweifen und lenke sein Augenmerk einmal auf dieses und dann auf ein anderes Detail. Hier lassen flirrende Streicher Mittagshitze assoziieren. Dort verleiht ein Bläserchoral einer anderen Episode feierliche Stimmung. Gelegentlich wird der ruhige Grundduktus von belebteren, scherzoartigen Passagen aufgelockert. Der Satz verklingt friedlich wie eine langsam verblassende Erinnerung.

Der letzte Satz präsentiert schliesslich in Rondoform einen grossen Kehraus.

Man mag es als Qualitätsmerkmal aller grossen Kunst ansehen, dass sie zunächst bei ihren Zeitgenossen auf Unverständnis stösst. Auch von der Urauührung der Sinfonie in C-Dur am 3. Januar 1897 wird berichtet, dass bereits während der Proben einige Orchestermusiker ihre Ablehnung durch Hohngelächter geäussert hätten. Zwar wurde eine spätere Auührung im Rahmen der ‹Concerts Lamoreux› im Jahr 1902 vom Publikum wohlwollend aufgenommen, und auch ein Kritiker lobte hernach das Werk für seine

PAUL DUK AS 7 «innere Energie und konzentrierte Vehemenz des Gefühls». Einen festen Platz auf den Konzertpodien konnte es sich gleichwohl nie erobern. Dabei möchte man dem kürzlich verstorbenen Musikkritiker Hans-Klaus Jungheinrich zustimmen: «Die Symphonie von Dukas ist nach der Franck’schen die gewichtigste französische Symphonie des späten 19. Jahrhunderts.»

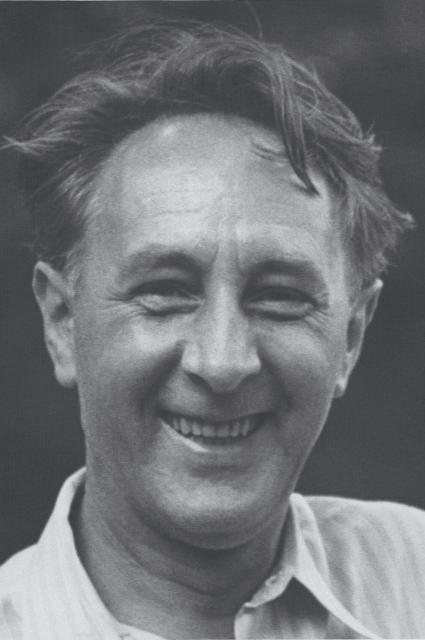

Paul Dukas (Porträt von Leon Kaufmann, 1905)

Sinfonie C-Dur

BESETZUNG 3 Flöten, Piccolo, 2 Oboen, Englischhorn, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, Piccolo-Trompete, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, Streicher

ENTSTEHUNG 1895 bis 1896

URAUFFÜHRUNG 3. Januar 1897 unter der Leitung des Widmungsträgers Paul Vidal in der Opéra Paris

WIDMUNG Dem Dirigenten und Komponisten Paul Vidal