4 minute read

MAURICE R AVEL

BOHREND BESESSEN: DAS MYSTERIUM DES BERÜHMTEN BOLÉRO

VON CHRISTOPH VRATZ War das ernst gemeint, oder spiegelt sich ein gehöriges Mass Ironie in dieser Aussage? «Ich bin von Natur aus künstlich», hat Maurice Ravel einmal von sich behauptet. Schaut man sich seine Kompositionen genauer an, so spiegelt sich in seiner lapidar knappen Aussage zumindest ein Teil seiner musikalischen Ästhetik. Denn Künstlichkeit findet sich auch in La Valse, diesem doppelbödigen Abgesang auf den Wiener Walzer, ausserdem in einigen seiner Klavierwerke und, am ehesten wohl, in seinem berühmtesten Werk, dem Boléro.

Was aber meint Künstlichkeit: die genaue Kalkulation der Form? Die mathematische Kühle der Instrumentierung? Das Berechnende dieser grossen, unaufhörlichen dynamischen Steigerung? Ravel schreibt mit diesem Boléro ein Werk von ungeheurer Sogkraft, dabei wirkt es bei näherer Betrachtung, als zeichne hierfür weniger ein Künstler als vielmehr ein Ingenieur, ein Technokrat verantwortlich. Das Grundprinzip ist einfach: ein simpler Rhythmus, der sozusagen als Dauerschleife fungiert, eingeführt von der kleinen Trommel, die das Fundament bildet. Sie spielt ohne Unterlass, penetrant fast und bohrend. «Keine Form im eigentlichen Sinne des Wortes, keine Entwicklung, keine oder so gut wie keine Modulation, ein Thema nach der Art von Padilla (dieses reichlich gewöhnlichen Komponisten von ‹Valencia›), zusammen mit Rhythmus und Orchestrierung», so umschreibt der Komponist selbst die wesentlichen Zutaten zu seinem Boléro.

Jede und jeder kann den Rhythmus mittrommeln, die Melodie lässt sich nach kurzem Hören mühelos mitpfeifen. Die Musik wirkt so einfach, fast furchterregend einfach. Vielleicht ist diese Simplizität, die Wiederkehr und unscheinbare Abwandlung des Immergleichen, ihr Geheimnis?

Doch lohnt es sich zu fragen: Ist wirklich alles einfach? Jede Sogkraft, jede Magie ist das Ergebnis von Zufall oder

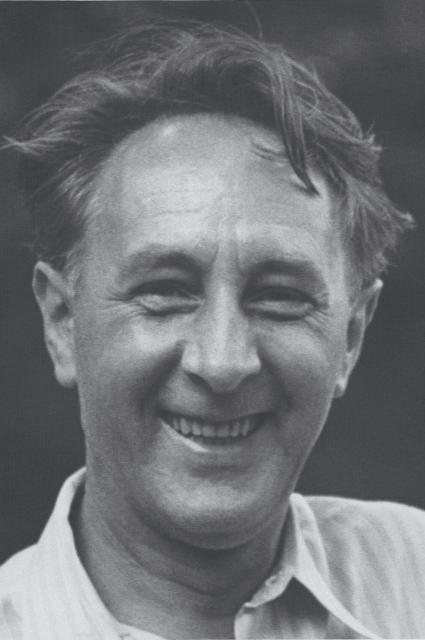

Geburtstagsparty für Maurice Ravel, von links: Oskar Fried, Éva Gauthier, Ravel (am Klavier), Manoah Leide-Tedesco und George Gershwin (1928)

einem ausgeklügelten System. Bei Ravel, dem «Künstlichen», ist es sicher Letzteres. Er kommt mit nur zwei Themen aus und dreht gleichzeitig den Lautstärkeregler kontinuierlich höher. Ausgerechnet auf dem Höhepunkt bricht alles zusammen, folgt der Stillstand. Ravel arbeitet seine beiden Themen so ra£niert aus und verteilt sie so kunstvoll auf die einzelnen Instrumente, dass man das dynamische Anschwellen nur als Ganzes wahrnimmt, nicht aber in seinen einzelnen Segmenten. Die Idee zu diesem Werk kam Ravel während der Sommerferien. Die verbrachte er auch im Jahr 1928 am Meer, nahe Saint-Jean-de-Luz, in seiner Heimat unfern der spanischen Grenze im äussersten Südwesten Frankreichs, wo er geboren worden war. Morgens vor dem Frühstück ging er im Meer schwimmen, nur an einem Tag nicht. Da setzte er sich ans Klavier, weil ihm eine Melodie im Kopf herumspukte. «Glaubst du nicht, dass dieses Thema von eindringlicher Wirkung ist? Ich werde versuchen, es einige Male ohne jede Entwicklung zu wiederholen und die Orchestrierung nach und nach anwachsen lassen», meinte Ravel zu seinem Freund und Ferien-Begleiter, dem Kritiker Gustave Samazeuilh. Der spanisch geprägte Rhythmus zu dieser Melodie folgte erst, als Ravel sich bereits wieder in Paris befand. Zur Ausarbeitung kam es in den anschliessenden Wochen.

Die Premiere am 22. November 1928 an der Pariser Opéra dirigierte Walther Straram. Bronislava Nijinska hatte die Choreografie entworfen. Das Stück spielte in einer Taverne. Dort tanzt eine Solistin, Ballerina Ida Rubinstein, auf dem Tisch, bis ihre Bewegungen nach und nach die männliche Kneipenkundschaft

ZUM WERK in Verzückung versetzen. Doch diese Idee einer Verortung und Umsetzung ist eine von zahllosen denkbaren. Ravel selbst sagte einmal: «Eine Fabrik war es, die meinen Boléro inspiriert hat. Am liebsten würde ich das Stück mit einer riesigen Fabrik im Hintergrund spielen lassen.» Inwieweit Ravel hier nur eine von vielen möglichen Fährten legen wollte, wer weiss es?

Als «Verrückter» wurde Ravel am Abend der Urauªührung von einer Dame im Publikum beschimpft. Vielleicht steht ihre Irritation auch exemplarisch für viele der Rätsel, die das Werk von Anfang an aufgegeben hat. Bis heute ist die Ravel-Rezeption sich nicht einig darüber, worum es in diesem Stück überhaupt geht. Der Komponist selbst hatte die Verwirrung kommen sehen und daher im Vorfeld bereits gewarnt, was in diesem Stück geschehen werde – nämlich nichts! Keine Kontraste, keine Vielfalt an melodischen Einfällen, keine Virtuosität im spätromantischen Sinne. Nur eine über 300 Takte anwachsende Steigerung, bis zur Besessenheit, bis am Ende plötzlich das Umfeld der eigentlichen Tonart, C-Dur, verlassen wird und die ganze Sache nach E-Dur verrutscht und dort abbricht. So etwas ruft Ratlosigkeit hervor, Verstörung oder Begeisterung.

Natürlich haben längst auch die Popmusik und der Film die Kraft des Boléro für sich erkannt. Hollywood hat auf dieses Sujet dankbar zurückgegriªen, schon 1934, als Carole Lombard und George Raft zu Ravels Musik einen Hollywood-Tanz par excellence vollführten, bevor ein härteres Zensur-Gesetz die Filmwelt vor solchen Exzessen bewahren sollte. Nicht sehr nachhaltig … Bo Derek hat später zu Ravels Klängen einen Komponisten in ihr Film-Bett gelockt: Halb zog sie ihn, halb sank er hin …

«Ich habe nur ein einziges Meisterwerk gemacht», gestand Ravel einmal seinem Kollegen Arthur Honegger, «das ist der Boléro. Leider enthält er keine Musik.» Der Ruhm seines berühmtesten Werks blieb Ravel stets suspekt … Boléro

BESETZUNG 2 Flöten, Piccolo, 2 Oboen, Oboe d’Amore, Englischhorn, 2 Klarinetten, PiccoloKlarinette in Es, Bassklarinette, 2 Fagotte, Kontrafagott, 3 Saxofone, 4 Hörner, 4 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagzeug, Celesta, Harfe, Streicher

ENTSTEHUNG Juli bis Oktober 1928

URAUFFÜHRUNG 22. November 1928 mit dem Orchester der Pariser Oper unter der Leitung von Walther Straram, in der Choreografie von Bronislava Nijinska mit der Widmungsträgerin in der Hauptrolle

WIDMUNG Ida Rubinstein