10 minute read

Las Zapatillas del Cadejo

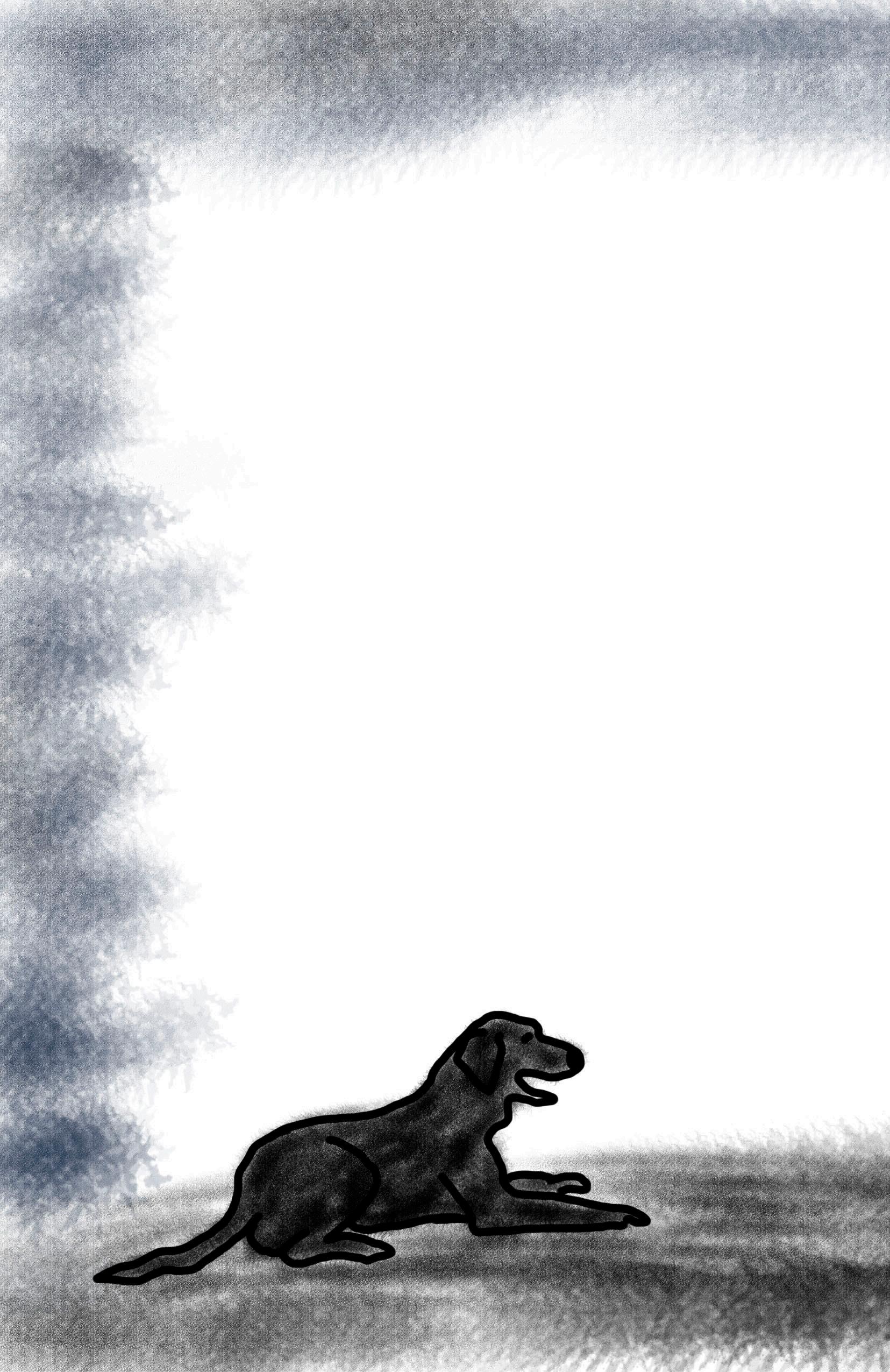

El alba rayaba de lila y palorrosa los volcanes en el horizonte de la ciudad. En los árboles y arbustos de las plazas del Teatro, de la Victoria y en las plazuelas de los templos, cabeceaban miles de pájaros. El fresco de aquella mañana era intenso. Sobre la Calle del Ángel, en la Fonda del Calvario, sentado frente a una mesa de pino, tiritando de pesadumbre y sudando soledades, un hombre joven, profundamente demacrado, bebía en un pequeño vaso de herradura. A su lado, un perro negro se dejaba acariciar una oreja de manera descuidada, permitieron a la claridad colarse en su interior. Tullido del frío, el hombre se restregó las manos. Engulló un trago más y sacó del bolsillo interno de su raído saco unas zapatillas de ballet que en un tiempo fueron rosadas y ahora estaban lustrosas de tanta caricia. Las contempló, las besó y las acarició con esmero por largos minutos. Las dejó sobre la mesa de pino y extrajo luego un papel escrito, lo desdobló con ternura y cuidado, y lo leyó. Al puto, silenciosas lágrimas bajaron de puntillas por su rostro enjuto, barbado y sucio. Gruesos sollozos que se ahogaban antes de salir, sacudían su arrugada frene. Sus ojos, rojos de insomnio, llenos de dolor, devoraban una a una las palabras escritas en el papel. El hombre dejó de leer y bebió un trago más. Guardó con cuidado la carta y las zapatillas. De pronto, salió hacia la calle y el perro lo esperaba en la banqueta de piedra. Al advertir su presencia, el hombre emprendió camino rumbo al sur, por la calle Real. Los ojos de fuego del perro y sus pisadas como casquillos de cabra lo guiaban, puesto que apenas podía alzar sus pies.

Advertisement

Dos ancianas de mengala y rebozo de seda, en espera de la misa de seis, se arremolinaban en la entrada del atrio de San Francisco, como retazos quebrados del día. Mientras, de la Calle Real emergió el hombre joven arrastrando los pies y detrás un perro negro. Cuando llegaron a las gradas del atrio, el perro se acurrucó entre las piedras. El hombre pasó sobre él con dificultad y se internó en la iglesia. -¡Jesús! –exclamó una de las ancianas al ver pasar al hombre. ¿Ya se dio cuenta nía María, cómo puso el trago al Andrés? -¡Ay, sí! Qué pena, nía Neta, si tan inteligente que era ese muchacho, pero le digo que desde hace un tiempo lo veo muy mal. -¡Está como si se lo estuviera ganando el Cadejo! -¡Ay cállese, nía María, por Dios! Después de sacudirse en la penumbra las solapas del saco y temblando de frio por el malestar. Andrés del Alba se encaminó a la capilla de la Virgen de los Pobres. Conmovido por el silencio del lugar y aplastado por su pesar, no encontró los hilos para enhebrar palabras y dirigirse a la Virgen. Se quebró en sollozos y en ríos de lágrimas que llenaron de desolación aún más su corazón acongojado. Desde lo más profundo de su aflicción, sacó fuerzas y ánimo, extrajo la carta y las zapatillas de su saco, las acarició y besó con ternura, como si se arrancara parte de sí mismo. Las depositó entre los pliegues del manto de la Virgen y abandonó el templo. El perro negro que había permanecido acurrucado en las gradas del atrio se sacudió y caminó tras el borracho. A “La Cachajina”, fonda del barrio del Santuario de Guadalupe, entró Andrés del Alba. Desde el rincón donde se sentó, podía observar el transitar de carruajes por la calle de la Floresta, sombreada por añosas jacarandas, cuyas hojas verdes se fundían con la polvorienta calle.

Mientras Andrés pedía una “cuartita” de aguardiente blanco, el perro negro se echó a sus pies protegiéndolo, como si no lo quisiera soltar, Andrés contempló con afecto. Con voz cálida le murmuró: -Sos mi única compañía, perro negro… chucho negro que no tenés nombre. Desde el momento en que me quedé solo en el cementerio aquel terrible día, no te has separado, me has seguido siempre. Perseguiste a los ladrones que me quisieron atacar y has dormido conmigo a la intemperie.

Te confieso que al principio, cuando me seguiste, me asustaron tus ojos de fuego y ese repiquete de tus patitas de cabra y a veces ese olor a azufre, pero ¡me has ayudado tanto, que ya no me molestás, sos el único que conoce mi dolor y lo comparte! Andrés siguió bebiendo.

La pesadez de sus pensamientos lo agobiaba. Su corazón no albergaba tranquilidad, sino una espantosa desolación. Así, sin sentido, se sumergió en el recuerdo. Sin poder evitarlo, a Andrés del Alba la evocación se le enredó en las pestañas y lo arrastró en su torbellino que no pudo controlar. Con desesperación lo volvió a vivir todo de nuevo. Se encontró a sí mismo en la modesta casa de San Pedro Las Huertas, en las afueras de la ciudad de la mano de su madrina Luisa Aguilar. Recordó con angustia su orfandad y la soledad infinita que desde niño le invadió todos los poros.

Se sonrió con dulzura al evocar el día en que su madrina le llevara al colegio de San Buenaventura para aprender música con el maestro Ignacio Sáenz. Al principio no le agradó y prefería jugar con los demás niños, pero cuando el maestro Sáenz lo llevó por primera vez a la iglesia de La Merced para que moviera acompasadamente el fuelle del órgano, se fascinó tanto al escucharlo tocar, que estudió con mayor entusiasmo.Recordó que, tiempo después, el intendente del teatro Colón se enteró que dominaba el arte de la música.

Entonces, lo llamó para que en las noches de gala tomara parte de las comparsas. De ahí que participara como esclavo egipcio en Aída, cortesano del Duque de Mantua en Rigoletto y otras óperas. ¡Qué no decir de las zarzuelas, dónde recordaba haber sido figurante en múltiples obras! Sus recuerdos lo llevaron a la representación de Fausto, por primera vez en el Colón… ¡Cómo podría olvidarlo! Si fue ahí cuando contempló por primera vez a Olimpia danzando en el papel de Cleopatra.

¡Lo recordaba tan bien! Quedó enamorado de aquellos enormes y claros ojos verdegris, de aquel rostro encantador, de su gracia para danzar y expresar en movimiento todo tipo de sentimientos; y entonces, le escribió versos. Andrés, lleno de emoción, había comido desde los camerinos hasta la alameda del Teatro Colón a cortar flores de azahar y se las había entregado a Olimpia junto con un poema.

En aquellos momentos, más que nunca, recordaba la intensidad de la mirada que Olimpia lo había recompensado. Pero a cambio de sus flores y poemas que le admitía, Olimpia le entregaba madejas de silencio. Andrés se llegó a convencer que, sin ser rechazado, nun

ca seria correspondido. Su única esperanza era la certidumbre de verla en ensayos y representaciones del teatro. Sólo entonces tenía la sensación de ser feliz.

A Andrés se le acumuló aún más la pesadumbre en el alma al evocar el momento en que se enteró que Olimpia ya no bailaría, porque se encontraba muy enferma. Y su derrumbe espiritual fue tota cuando le revelaron que Olimpia no podría danzar jamás. Recordaba con amargura esa tarde del mes de septiembre, cuando Olimpia puso en sus manos una carta y unas zapatillas, ¡No le alcanzaría la arena del desierto para contar las lágrimas derramadas desde entonces! Por eso se las ofreció a la Virgen de los Pobres, como última ofrenda. Creyó reconocer el timbre de un órgano, en la ópera Fausto. Advirtió con asombro que el personaje de Margarita encerraba los finos rasgos de la amada Olimpia.

Sin poder sostenerse en pie, desesperado, Andrés vio hacia la calle y se frotó los ojos. Al frente de la fonda, surgiendo de un árbol la figura de una mujer se filtró ante él; en sus manos estrujaba una carta y un par de zapatillas. -¡No puede ser! –exclamó. Esa mujer se ha robado las cosas que le dejé a la Virgen de los Pobres… ¡Se parece tanto a Olimpia!- Llamándola a voces, se precipitó fuera de la fonda -¡Olimpia!... ¡Olimpia!... ¡Oliiimmmmpiaaa!

El perro negro, que había permanecido hasta entonces echado a sus pies sin moverse, se levantó al oírlo gritar y se acercó a la puerta. Con sus ojos de fuego lo vio correr y perderse en el polvo de la calle de la Floresta, tropezando con las raíces expuesta de los árboles. Luego, el animal dio una vuelta y, haciendo resonar los cascos de sus patas, se perdió en la penumbra de la fonda como un suspiro. Sólo un reguero de azufre quedó en el resquicio de la puerta.

Andrés llegó corriendo a la capilla del cementerio. Sentía el palpitar de su corazón en las sienes. Corría, cayendo y levantándose en pos de la mujer de la carta y las zapatillas. La miró atravesar los llanos de Paloma y de las Ánimas. Siguió por la Calle del Cementerio hasta trasponer la puerta de hierro forjado del camposanto. Motas de luces intermitentes brillaban frente a sus ojos. Apenas si percibió cuando la mujer entró en la pequeña capilla de los muertos. Andrés se precipitó dentro. Sin aliento, buscó con ansiedad en el interior, pero no encontró a nadie. Buscó por todos los rincones. De pronto, se fijó en la tribuna del coro alto y se lanzó hacia las gradas de caracol. Al penetrar al coro lo halló vacío. Agotado, cayó con los ojos vidriados y las manos crispadas sobre el pequeño órgano. A Andrés del Alba, en el último destello de vida, le pareció estar en el escenario del Teatro Colón, vestido de soldado en medio de la escena infernal y reconoció a Olimpia danzando con frenesí las variaciones de Cleopatra. La música y las luces se le astillaban en las retinas de los ojos hasta que todo quedó en tinieblas. Andrés creyó que las luces se habían apagado, pero eran las sombras eternas que caían por última vez sobre su vida. -¡Ay maestro Eulogio! Fíjese que un bolo se entró y lo botó todo –decía una anciana a un hombre en la puerta de

la capilla del cementerio. –Y lo peor es que ya van a traer al muerto para el responso. -Mire, nía Goya, cálmese, voy a ver qué pasa en la capilla. Intrigado, el maestro subió a la tribuna del coro y se sorprendió al ver a un hombre caído sobre la consola del órgano. Decidió bajar del coro para buscar ayuda: a media escalera oyó la voz de la mujer: -Ya están aquí, maestro Eulogio, el entierro está aquí! ¡Apresúrese! Entonces, volvió a subir la prisa. Al intentar retirar del órgano a aquel cuerpo, se percató que era un cadáver. Un estremecimiento le bañó la espalda y el desconcierto le embargó tumultuosamente el alma cuando descubrió su identidad: -¡Pero si es Andrés! ¡Andrés del Alba! –Exclamó- ¡Cómo fue a terminar este patojo! Y anonadado, cargó el cadáver y lo tendió en un rincón de la tribuna. La campana del cementerio repicó. Hombres y mujeres vestidos de negro entraron en la capilla, como espectros fugitivos. El maestro destapó el teclado del órgano y de las ocarinas, gambas, flautas, bordones y orlos salieron los dolorosos timbres de una música fúnebre. Mientras tocaba el músico cavilaba sobre el amigo muerto en la medialuz del coro. El maestro Eulogio había hecho amistad con Andrés desde su niñez, cuando juntos estudiaron música en el Colegio San Buenaventura. Sus manos angustiadas acometieron la parte última del rezo litúrgico, las bombardas y los cornos de noche del órgano modularon la marcha fúnebre final. Inesperadamente, al músico le pareció ver un perro negro escabullirse por el caracol del campanario, asustado por los acordes sonoros que inundaban la pequeña iglesia. Solo entonces, el maestro Eulogio comprendió que aquel responso que tocaba era por su amigo Andrés del Alba y las lágrimas empezaron a nublarle la vista.