Sudetendeutsche Zeitung

Scharfe Kritik an der „schengenwidrigen und permanenten Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Herzen Europas“ hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der PaneuropaUnion Deutschland, der ehemalige Europaabgeordnete Bernd Posselt, geübt.

Bayern, die Tschechische Republik und Österreich seien seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einbeziehung aller drei Staaten in das Schengener Abkommen wieder zu dem zusammengewachsen, „was sie in der Geschichte waren, nämlich zu einem gemeinsamen Kulturund Lebensraum“, so der ehemalige Europaabgeordnete.

Diese Heimat in der Mitte Europas dürfe nicht „durch nationalstaatliche Willkür zerstückelt werden. Diese Mahnung geht an Berlin, Prag und Wien“, stellt Bernd Posselt klar.

Es ist ein Domino-Effekt, der das Schengen-Abkommen derzeit de facto außer Kraft setzt. Zunächst hatte Tschechiens Innenminister Vít Rakušan (Stan) erklärt, an der Grenze zur Slowakei wieder Personenkontrollen durchzuführen, um die Einreise von illegalen Flüchtlingen zu verhindern.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reagierte sofort und wies seine Beamten an, die Grenze zur Slowakei ebenfalls stärker zu überwachen. Der Grund: In Wien befürchtete man eine Verschiebung der über Tschechien Richtung Deutschland verlaufenden Schlepperroute nach Österreich.

Auf diese Entwicklung reagierte postwendend auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und entschied, sowohl an der österreichischen als auch an der tschechischen Grenze die Schleierfahndung zu intensivieren. Gleichzeitig kritisierte Hermann den Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen als „mangelhaft“ und sagte, er rechne vermehrt mit der Einreise von illegalen Flüchtlingen über die Westbalkanroute.

Nach dem Schengen-Abkommen, dem neben Deutschland, Österreich und Tschechien 23 weitere europäische Staaten beigetreten sind, dürfen Grenzkontrollen eigentlich nur noch an der EU-Außengrenze stattfinden. Seit der Flüchtlingskrise 2015 hat Deutschland aber nicht nur die Schleierfahndung verstärkt, sondern schengenwidrig stationäre Grenzkontrollen zu Österreich eingeführt. So wird seit Jahren am Autobahngrenzübergang Kufstein–Kiefersfelden jedes Auto bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert – was oft zu kilometerlangen Staus führt –, während es auf der parallel verlaufenden Landstraße keine stationären Grenzkontrollen mehr gibt.

Es ist ein historisches Foto, Sinnbild der europäischen Geschlossenheit gegen den Völkermörder Wladimir Putin. Auf Initiative von Tschechiens Premierminister Petr Fiala haben sich am 6. Oktober die höchsten Vertreter der europäischen Länder, des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission auf der Prager Burg zum ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft getroffen.

Mit der Europäischen Politischen Gemeinschaft hat Tschechien seine EU-Ratspräsidentschaft genutzt, um eine Plattform auf höchstem Niveau für informelle Debatten zwischen Vertretern demokratisch gesinnter europäischer Länder über zentrale Fragen des europäischen Kontinents zu schaffen. Weitere Treffen sind bereits in Chisinau, in Spanien und im Vereinigten Königreich geplant.

Hauptthemen des ersten Gipfels, auf dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi per Videokonferenz sprach, waren die aktuellen europäischen Probleme, die vor allem durch die russische Aggression in der Ukraine, die hohen Energiepreise und die illegale Migration verursacht werden.

Zum Auftrakt sagte der Gastgeber und Initiator, Tschechiens Premierminister Petr Fiala: „Europa ist derzeit mit vielen komplexen Problemen konfrontiert, und wir sind hier zusammengekommen, um Lösungen für diese Probleme zu diskutieren. Das schwerwiegendste Problem ist, daß es unter einem Angriffskrieg leidet. Rußland setzt seine ungerechte Aggression gegen die

Ukraine fort, und Wladimir Putin ist nicht verhandlungsbereit.

Sein einziges Ziel ist die Eroberung des Landes. Die Schritte, die Rußland letzte Woche unter-

nommen hat, bestätigen dies einmal mehr. Die Abhaltung von Referenden in den besetzten Gebieten ist ein schmutziger Trick und kann von der internationalen Ge-

meinschaft nicht ernst genommen werden.“

Man sei auf der Prager Burg zu einem Zeitpunkt zusammengekommen, „an dem ohne Über-

treibung über die Zukunft des europäischen Kontinents entschieden wird“, mahnte Fiala und erklärte: „Wir sind zu einem Zeitpunkt zusammengekommen, an dem der russische Angriffskrieg unsere gemeinsame Sicherheit und Stabilität bedroht. Es ist ein großer Erfolg, daß 44 europäische Partner, die gemeinsame Lösungen finden und zusammenarbeiten wollen, hierher gekommen sind, um dieses Thema zu erörtern.“

Im Laufe des Treffens habe man in Plenarsitzungen, thematischen Rundtischgesprächen und bilateralen Treffen über Frieden und Stabilität, Migration, Energiesicherheit und die europäische Wirtschaft diskutiert, so Fiala: „Unser gemeinsames Ziel ist es, zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit, die Stabilität und den Wohlstand Europas als Ganzes zu stärken.

Neben den gemeinsamen Sitzungen fand während des Gipfels auch eine Reihe bilateraler Treffen zwischen den Teilnehmern statt. Im Laufe des Tages traf Premierminister Petr Fiala mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sowie mit dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal zusammen.

Zu den wichtigen Treffen gehörte beispielsweise das separate Treffen des türkischen Präsidenten Erdoğan mit dem armenischen Premierminister Nikola Pashinyan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, Vertretern zweier seit langem verfeindeter Staaten.

Zu den ältesten Freunden des SL-Büroleiters in Prag und natürlich auch der gesamten Arbeit, die diese „sudetendeutsche Botschaft an der Moldau“ seit zwei Jahrzehnten leistet, gehört eindeutig Karel Pažourek aus der Pfarrei „Schwester Restituta“ im Brünner Vorort Lesná (Waldviertel).

Als sich die Kirchgänger dieser Plattenbausiedlung im Jahr 2014 wiederholt um den Bau ihrer neuen Kirche bemühten, hat-

te Pažourek die Idee, in dieser Angelegenheit das Sudetendeutsche Büro zu besuchen. SL-Büroleiter Peter Barton kontaktierte verschiedene Stellen in Politik und Kirche, die dabei behil ich sein könnten. Nicht alle waren bereit hier aktiv zu werden, letztendlich aber gelang das gute Werk.

Pažourek, der trotz seines jugendlichen Aussehens inzwischen sogar Urgroßvater geworden ist, begegnete Barton in Brünn, wo dieser sich auf einer Privatreise befand,

und lud ihn spontan ein, um über eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen. Und wo sonst hätte es zu dieser Begegnung kommen können, wenn nicht vor der Restituta-Kirche?

Vielleicht war es doch mehr als nur ein Zufall, daß Pažourek damals bei Barton anrief, um über die Pläne seiner Pfarrei zu sprechen und auch über seinen Wunsch, die neuen Kirche in seinem Stadtviertel noch zu erleben.

In der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen findet auch in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband die traditionelle Seminarwoche statt.

U

nter dem Motto „Geschichte und Politik, Erinnerung

Sonntag, 6. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung. 19.30 bis 22.00 Uhr: Prof. Dr. Stefan Samerski, Theologe, Priester und Kirchenhistoriker: „Franziskus und Kyrill – Von den Schwierigkeiten päpstlicher Friedensvermittlung in der Ukrainekrise“.

Montag, 7. November 9.00 bis 10.30 Uhr: Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor: „Die Sudetendeutschen: Volksgruppe mit Zukunft“. 10.45 bis 12.15 Uhr: Petra Laurin, Journalistin, und Monika Hanika, Systemische Familientherapeutin: „Zweisprachigkeit in Kindheit und Jugend als Voraussetzung zur Überwindung von Grenzen“.

14.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Franz Josef Röll, Soziologe und Medienpädagoge: „Virtuelle Heimat als Raum für Sinnstiftung und Vergemeinschaftung“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Mathias Heider, Historiker (online): „Das Internet als neue Heimat? Chancen und Möglichkeiten beim Aufbau digitaler sozialer Netzwerke“.

Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause im Bayerischen Hauptstaatsarchiv konnten jetzt neue Findmittel der Bestände des Sudetendeutschen Archivs übergeben werden.

Nicht weniger als 26 Bestände mit rund 2000 Archiveinheiten können nun recherchiert werden. Einige der Bestände hatte noch der am 6. Dezember 2021 verstorbene Dr. Helmut Demattio erarbeitet. Dessen Nachfolgerin ist seit 1. April 2022 Christine Kobler.

Letztmalig war der für das Sudetendeutsche Archiv zuständige Leiter der Abteilung V im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Thomas Paringer, dabei, der mittlerweile als Direktor des niederbayerischen Staatsarchivs nach Landshut gewechselt hat. Raimund Paleczek und Mathias Heider vom Sudetendeutsche In-

und Zukunft“ steht die zweiteilige Seminarwoche von Sonntag, 6. bis Dienstag, 8. November unter dem Fokus Ost- und Südosteuropa und von Dienstag, 8. November bis Freitag, 11. November unter dem Leitthema „Deutschland und Tschechien“ (Seminarprogramm siehe unten). Geleitet wird die Semiarwoche von Stiftungsdirektor Steffen

Hörtler und von Hildegard Schuster, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bundesverband.

Referenten sind in diesem Jahr Prof. Dr. Stefan Samerski, Petra Laurin und Monika Hanika, Prof. Dr. Franz Josef Röll, Mathias Heider, Dr. Raimund Paleczek, Dr. Jens Baumann und Prof.

19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages. Dienstag, 8. November 9.00 bis 10.30 Uhr: Dr. Raimund Paleczek, Historiker: „Der Nationalismus in Böhmen – eine europäische Tragödie“.

10.15 bis 12.15 Uhr: Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen: „Vertriebenenpolitik in den östlichen Bundesländern am Beispiel Sachsen“.

13.00 bis 15.30 Uhr: Prof. Dr. Helmut Altrichter, Hochschullehrer: „Krieg der Erinnerungen. Geschichte und Geschichtsbilder in Rußland und der Ukraine 1991 bis 2022“.

15.40 bis 16.10 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion.

Dienstag, 8. November 19.00 bis 19.30 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Eröffnung der Tagung.

19.30 bis 21.30 Uhr: Jan Polák, Historiker: „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nach-

kriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“.

Mittwoch, 9. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Jan Blažek, Autor und Dokumentarist der Nichtregierungsorganisation „Post Bellum“: „Zeitzeugenprojekte: Orte des nationalen Gedächtnisses“.

10.45 bis 12.15 Uhr: Ingrid Sauer, Archivarin, Bayerisches Hauptstaatsarchiv: „Informationsquellen zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen“.

14.00 bis 15:30 Uhr: Prof. Dr. Katrin Boeckh, Hochschullehrerin, IOS Regensburg/LMU München: „Geschichte und Emotionen. Tätigkeitsfelder der Forschungsstelle Kultur und Erinnerung. Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Ulrich Rümenapp: „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practice-Beispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“.

19.00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.

Donnerstag, 10. November 9.00 bis 12.30 Uhr: Werner Ho-

Dr. Helmut Altrichter, Jan Polák, Jan Blažek, Ingrid Sauer, Prof. Dr. Katrin Boeckh, Ulrich Rümenapp, Werner Honal, Dr. Veronika Hofinger, Alfred Wolf, Martin Dzingel und Christina Meinusch.

Anmeldung und weitere Informationen unter www.sudeten.de und www. heiligenhof.de

nal, Vereinigung Sudetendeutscher Familienforscher: „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.

14.00 bis 15.30 Uhr: Dr. Veronika Hofinger, Centrum Bavaria Bohemia e.V.: „Das Grüne Band Europas – eine Landschaft mit Gedächtnis“.

16.00 bis 17.30 Uhr: Alfred Wolf, Vorsitzender Via Carolina-Goldene Straße e.V.: „Erinnerungs- und Versöhnungskultur am ehemaligen Dorf Paulusbrunn im böhmischen Wald“.

19:00 Uhr: Hildegard Schuster: Diskussionsrunde über die Themen des Tages.

Freitag, 11. November

9.00 bis 10.30 Uhr: Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in Tschechien: „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“.

10.30 bis 11.30 Uhr: Christina Meinusch, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Ein Bild von Heimat – Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg“.

11.45 bis 12.15 Uhr: Steffen Hörtler und Hildegard Schuster: Abschlußdiskussion und Seminarbilanz.

stitut e.V., dem Eigentümer des sudetendeutschen Archivgutes, dankten für die eindrucksvolle Arbeit.

Die neu erschlossenen Bestände mit den jeweiligen Archiveinheiten (AE).

Sammlungen: Bodenschätzungsunterlagen Karlsbad (28 AE), Domstadtl (22 AE), Hebammenbücher aus Reitendorf, Informations- und Übersetzungsdienst (182 AE), Juden in Böhmen (Slg. Inge Busl;19 AE), Kleinere Sammlungen (Slg. Bergesgrün, Heimatstube Immenstadt, Heimatforschung Dauba), Tonarchiv (452 AE; Bestand ist digitalisiert)m Sudetendeutsches Filmwerk (93 AE; Bestand ist digitalisiert), Zwittauer Heimatstube in Esslingen (100 AE)

Verbandsschriftgut:

Adalbert Stifter Verein (184 AE), Lodgman Stiftung (24 AE), kleinere Verbände, wie Förder-

verein St. Maurentzen im Böhmerwald und ARGE Kulturelle Heimatsammlungen (32 AE) sowie Heimatkreis Friedek-Mistek (20 AE)

Vor- und Nachlässe: Rüdiger Goldmann (66 AE), Roland Hoffmann (39 AE), Ernst

Leibl (90 AE), Dieter Max (106 AE), Werner Nowak (91 AE), Franz Pany (30 AE), Otfrid Pustejovsky (54 AE), Roland Schnürch (30 AE), Günter Reichert (139 AE), Heinzel-Göldner-Baumann (56 AE), Ginzel (23 AE) und Jouili-Wiatschka (23 AE).

er Vorsitzende der Gewerkschaftskonföderation, Josef Sředula, hat bei einer Demonstration auf dem Prager Wenzelsplatz die Regierung von Premierminister Petr Fiala stark kritisiert und mehr staatliche Unterstützung im Kampf gegen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise gefordert. Sředula ist einer der Kandidaten, die sich im Januar um die Nachfolge von Staatspräsident Zeman bewerben. An der Kundgebung, zu der die Böhmisch-Mährische Konföderation der Berufsverbände aufgerufen hatte, nahmen am Samstag mehrere tausend Bürger teil.

Die Nationale Philharmonie Lemberg wird am 14. Dezember im Prager O2-Universum die Filmvorstellung „Herr der Ringe: Die Gefährten“ begleiten. Der Film von Regisseur Peter Jackson wird mit Musik des Oscar-Komponisten Howard Shore in der Originalfassung mit tschechischen Untertiteln gezeigt. Die Philharmonie Lemberg wird der Schweizer Dirigent Ludwig Wikki leiten. Die Philharmoniker aus Lemberg begehen in diesem Jahr das 120. Jubiläum. Sie studierten den ersten Teil der Filmserie für eine feierliche Vorstellung ein, die im Februar 2023 in der New Yorker Radio City Hall veranstaltet wird. In Prag findet die Vorpremiere aus Solidarität für die mehr als 90 Musiker aus der Ukraine statt.

Außenminister Jan Lipavský (Piraten) und weitere tschechische Politiker haben die Verleihung des Friedensnobelpreises an den inhaftierten belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties gewürdigt. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Markéta Pekarová Adamová (Top 09) sagte, sie unterstütze schon lange die Aktivitäten von Memorial und habe erst vor kurzem der Organisation eine Villa des Abgeordnetenhauses zur Verfügung gestellt. Der Vizevorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Abgeordnetenhauses, Jaroslav Bžoch (Ano), erklär-

te, er sehe in der Auszeichnung an die Menschenrechtler auch eine Botschaft an die verfolgten Bürger in Belarus und in Rußland, daß sie nicht vergessen werden.

Um die illegale Migration einzudämmen, ist der tschechische Innenminister Vít Rakušan (Stan) nach Griechenland und Zypern gereist. Auf Zypern unterzeichnete Rakušan ein Abkommen, wonach Tschechien die Insel mit 25 Millionen Kronen (1 Million Euro) unterstützt, um abgelehnte Asylbewerber in deren Heimat zu überführen. In Griechenland kündigte Rakušan an, daß sich Tschechien noch während der EU-Ratspräsidentschaft bemüht, die Migrationswelle auf EU-Ebene zu lösen.

Starkes Zeichen der Solidarität mit der Ukraine: Das tschechische Kabinett unter Führung von Premierminister Petr Fiala wird am 31. Oktober nach Kiew reisen und dort gemeinsam mit den ukrainischen Regierungsmitgliedern tagen. Themen werden die Folgen des russischen Angriffskriegs und der Wiederaufbau der Ukraine sein, hat Prags Regierungssprecher Václav Smolka am Freitag mitgeteilt.

Ein Aushandelsdefizit von 1,1 Milliarden Euro hat die tschechische Statistikbehörde ČSÚ für August gemeldet. Demnach stieg der Export von Waren zwar im Vergleich mit dem Vorjahr um 27,9 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro, aber gleichzeitig kletterten die Ausgaben für den Import von Waren um 25,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro. Hauptfaktoren, so die Behörde, seien die drastischen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie.

I

n dieser Saison haben bereits 3,4 Millionen Besucher staatliche Baudenkmäler besichtigt –13 Prozent mehr als im Vorjahr. Touristenmagnet Nummer eins ist erneut das Schloß Eisgrub, so das nationale Institut für Denkmalpflege.

ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich)

EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich)

Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München

IBAN: DE13 7001

7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Bayern hat eine großartige Po litikerin verloren, die Sudeten deutschen eine engagierte Un terstützerin: Der Tod von Barba ra Stamm hat tiefe Trauer und Bestürzung ausgelöst. Am heu tigen Freitag nimmt Bayern mit einem Trauerstaatsakt im Rah men eines Pontifikalrequiems im Würzburger Dom Abschied.

Von Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe

Mit Barbara Stamm verband mich schon in ihren jungen Jahren als einfache Landtagsab geordnete, die sich besonders in tensiv der Europa- und der So zialpolitik widmete, eine enge und herzliche Zusammenarbeit.

Deshalb versetzte uns die Radio nachricht vom September 1987 in Begeisterung, daß Franz Josef Strauß sie als Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium auserkoren hatte. Wie sie später schmunzelnd erzählte, tat er dies mit den Worten: „Sie brauche ich für die Leberkäs-Etage.“

Unser damaliger Schirmherr hatte mit untrüglicher Sicher heit einen sehr guten Griff getan, denn aufgrund ihrer schwierigen Jugend, in der sie vieles erleben mußte, an dem andere zerbro chen wären, sowie vor dem Hin tergrund ihres tiefen christlichen Glaubens und ihrer großen Seele war „sozial“ für sie nicht nur ein politischer Begriff, sondern eine Lebenseinstellung, der sie sich mit Haut und Haar verschrieben hatte.

Unter den vielen authenti schen Politikern dieser Zeit war sie die authentischste. Bis sich dies aber herumsprach, dauer te es seine Zeit. Lachend berich tete sie von ihrem ersten Besuch in einer Gemeinde in Bayerisch Schwaben, bei dem sie Strauß vertrat. Der kernige Bürgermei ster hieß sie mit folgenden Wor ten willkommen: „Der Herr Mi nischterpräsident isch zwar verhindert, aber er hat uns sei Se

Es war eine herausragende Re de, die Barbara Stamm als Prä sidentin des Bayerischen Land tags am 15. Juli 2018 in Würz burg auf der Festveranstaltung der Sudetendeutschen Landsmannschaft gehalten hat. Die Rede macht deutlich, wie sehr Barbara Stamm aus tiefer Über zeugung die Anliegen der Ver triebenen unterstützt hat. Die Sudetendeutsche Zeitung doku mentiert die Rede in Auszügen:

Mir war es während meiner langen politischen Lauf bahn immer ein großes Anliegen, den Kontakt zu den Heimatver triebenen zu suchen und zu pfle gen.

Wenn Sie heute auf die ver gangenen Jahrzehnte zurück blicken, haben Sie zweifellos ei ne wechselvolle Geschichte vor Augen, aber auch ein jahrzehn telanges erfolgreiches Wirken. Die Sudetendeutschen, die nach Flucht und Vertreibung hierher nach Bayern gekommen sind, ha ben ihr Schicksal gemeistert und sind im Freistaat schon seit lan gem fest verankert. In der Ein ladung zur heutigen Veranstal tung stand sehr treffend, daß das zerstörte Würzburg wie kaum ei ne andere Stadt oder Region für den Wiederaufbau Bayerns steht. Dieser Erfolg ist ein großartiges Symbol für die einzigartige, ge meinsam mit den Einheimischen gelungene Integrationsleistung der Heimatvertriebenen und ih rer Nachkommen.

Der Erlaß der Verfassung von 1818 und die Ausrufung des Frei staates Bayern 1918 sind zwei Marksteine in unserer Vergan genheit, die unser Land entschei dend geprägt und den Weg zu ei nem modernen Rechts- und Ver fassungsstaat ermöglicht haben. Ab 1933 hat sich dann in furcht barer Weise gezeigt, daß all die positiven Errungenschaften kei neswegs selbstverständlich und nicht von Dauer waren. In kürze

letzten CSU-Vorstandssitzung vor ihrem Tod, also erst vor we nigen Wochen, stach sie mit ei nem temperamentvollen Diskus sionsbeitrag hervor, der alle auf horchen ließ und setzte sich nach Ende der Zusammenkunft neben mich, weil sie weiter debattieren wollte.

So hatte sie sich stets verhal ten: Mit allen geredet, über alles diskutiert und dann auch gefei ert, bis der letzte den Raum ver lassen hatte. Steife Zeremonien und inhaltsleeres Gerede haß te sie. Ich entsinne mich einer Tagung des Deutsch-Tschechi schen Gesprächsforums um die Jahrtausendwende in Hamburg, wo sie nach ungemein langwei ligen Ausführungen eines der höchsten Repräsentanten der Hansestadt Reißaus nahm und mit Milan Horáček und mir in ei ne urige Hafenkneipe fuhr, wo es eine Scholle mit gebratenem Speck und reichlich Bier gab.

kretärin gschickt.“ Aufgrund ih rer starken Persönlichkeit, ihrer unermüdliche Arbeit auf vielen

ster Zeit wurden die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der Landtag abgeschafft. Das Volk war nicht mehr souverän, sondern wurde nur noch als Mas se angesehen und auch so behan delt. Der deutsche Nationalismus und Rassismus standen am An fang einer Entwicklung, die Mil lionen Menschen ihre Heimat, sehr oft auch ihr Leben kosteten. Zu den schrecklichsten Folgen gehörten für unser Volk am Ende die Erfahrungen von Flucht und Vertreibung. Welches Leid, wel che Entbehrungen und welche Trauer sich hinter den Millionen Einzelschicksalen verbergen, ist kaum zu ermessen. Über Nacht mußten die Menschen Haus und Hof verlassen, mußten alles zu rücklassen, was sie sich über vie le Generationen hart erarbeitet hatten. Sie verloren ihre heimi sche Umgebung, ihr vertrautes Umfeld.

Ohne Heimat sein, heißt lei den. – So hat es Schriftsteller Dostojewski einmal gesagt. Die Vertriebenen müssen dies seit langer Zeit erleben. Ihr Leid war nach der Flucht nicht zu Ende. Entwurzelt wurden sie auf Dörfer und Bauernhöfe zu völlig frem den Menschen verteilt und muß ten sich Gedanken machen, wie sie künftig ihren Lebensunterhalt verdienen sollten.

Die Integration der Millio nen Vertriebenen und Flüchtlin ge war eine immense Herausfor derung des sich neu bildenden deutschen Staatswesens nach der Katastrophe des Jahres 1945.

Im Zeichen des völligen Zusam menbruches wurden damals die Fundamente für den ebenso tief

greifenden wie erfolgreichen Neubeginn der späteren Bundes republik gelegt. Von Beginn an war dies ein Gemeinschaftswerk der Heimatverbliebenen wie der Heimatvertriebenen.

In keinem anderen Land Deutschlands ist nach dem Zwei ten Weltkrieg der Modernisie rungsschub so prägnant ausge fallen wie in Bayern. Hier fanden rund zwei Millionen Vertriebene vor allem aus dem Sudetenland, aber auch aus Schlesien und an deren Regionen Aufnahme. Für die gerade im Aufbau befindliche Verwaltung mögen sie eine Bela stung gewesen sein. Doch diese Menschen kamen in ihrer Mehr zahl aus hoch-industrialisierten Gebieten. Ihnen ist der Wandel Bayerns von einem überwiegend landwirtschaftlich strukturierten Land zu einem hochentwickelten Gemeinwesen in erheblichem Maße mit zu verdanken.

Sie haben ihren ungebroche nen Lebensmut, ihren Fleiß, ihr Können und ihre Lebenserfah rung in den Dienst des Aufbaus gestellt. Alle packten damals an, sie alle bewiesen Zähigkeit und Einfallsreichtum. Daß wir heute da stehen, wo wir sind, daß der Wiederaufbau nach 1945 ein Er folg wurde, daran hatten die da maligen Alt- und Neubürger gleichermaßen Anteil.

Integration bedeutete zu nächst einmal wirtschaftliche Eingliederung. Sie war im We sentlichen im ersten Jahrzehnt geschafft. Daß die Neubürger sich wirklich einlebten, daß das neue Lebensumfeld auch zur neuen Heimat wurde, das war ein Prozeß, der viel länger dauer

te und zum Teil erst den folgen den Generationen gelungen ist. Neue Bindungen zu entwickeln und aufzubauen, das braucht sei ne Zeit.

Mit den Erinnerungen an den Ort der Kindheit, an die Gebor genheit, die man dort erfahren hat, kann es so leicht kein neu er Lebensmittelpunkt aufneh men. Das Bild der ersten, der ur sprünglichen Heimat bleibt er halten – gerade auch weil ja der Neuanfang von unzähligen Schwierigkeiten begleitet war.

Es verstand sich deshalb ei gentlich von selbst, daß erste re gionale Zusammenschlüsse von Vertriebenen bereits 1945 ent standen. Gegenseitige Hilfe wur de dringend gebraucht. Diese er sten Organisationen leisteten praktische Unterstützung da bei, ein Dach über dem Kopf und Arbeit zu finden. Sie kümmer ten sich darum, durch Krieg und Flucht getrennte Familien wieder zusammenzuführen; sie wandten sich aber auch schon gegen Re gelungen, die Flüchtlinge ge genüber Alteingesessenen be nachteiligten.

Sich an der politischen Wil lensbildung in unserem Land zu beteiligen, war und ist ein Anlie gen der Vertriebenenverbände. Neben dieser Wirkung nach au ßen steht das Wirken nach innen: die Weitergabe von Nachrichten über die alte und die neue Hei mat, das Organisieren von Tref fen oder die Betreuung der Mit glieder. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat ihren Mit gliedern viel zu bieten: Informa tion und Zusammenhalt, aber auch Pflege des Kulturguts und

des Brauchtums. Die Traditionen zu bewahren, war selbstverständ liches Anliegen der Flüchtlin ge der ersten Generation. Etwas über Heimatregion und Brauch tum der Eltern und Großeltern zu erfahren, ist Anliegen der nach folgenden Generationen.

In den Familien, die es betrof fen hat, waren Geschichten über die alte Heimat und ihren Ver lust immer lebendig. In der Öf fentlichkeit ist seit einiger Zeit ein neues Interesse zu spüren. Dokumentationen befassen sich mit dem Schicksal der Vertriebe nen, Filme und Bücher zum The ma finden ein breites Echo.

Da ist es gut, daß wir noch Menschen haben, die aus eige nem Erleben berichten können, was sie erfahren oder erleiden mußten. Da ist es gut, daß bereits früher von Organisationen wie der Sudetendeutschen Lands mannschaft Quellen und Zeug nisse gesammelt wurden. Und da ist es notwendig, daß wir Orte schaffen, wo all dies angemessen aufbereitet und präsentiert wer den kann. Der ehemalige Bay erische Ministerpräsident Wil helm Hoegner hat im Jahr 1956 gesagt: „Eine Million Menschen, ein Neuntel der Bevölkerung Bayerns wird von den vertriebe nen Sudetendeutschen gestellt. In der Tat kann man von einem vierten bayerischen Stamm spre chen, der sich neben Altbayern, Schwaben und Franken nunmehr nach 1945 entwickelt hat.“

Heute, gut sechs Jahrzehn te später können wir festhalten: Die politischen Verantwortungs träger – die Bayerische Staats regierung wie der Bayerische

Ihre Arbeitsdisziplin und ih re Lust an einem zünftigen Fest gingen jahrzehntelang eine Ver bindung ein, die viele Jünge re bis zum Rand erschöpft hät te, Barbara hingegen nicht. Die Schirmherrschaft über die Su detendeutschen war für sie nicht nur eine Pflicht, der sie sich voll und ganz hingab, sondern neben ihrem Engagement für Rumäni en eine Leidenschaft. Sie kannte hunderte von Landsleuten beim Namen und fühlte sich bei Bay erns Viertem Stamm so wohl, daß ich sie im Jahr 2000, als sie unse ren Europäischen Karlspreis er hielt, „Bayerns besten Stamm“ nannte. Noch am vergangenen Pfingstfest ließ sie es sich trotz einiger Gebrechen nicht neh men, zum Sudetendeutschen Tag in Hof zu kommen. Sie war eine unserer ganz Großen und unserer Volksgruppe in tiefer Treue verbunden. Dafür bleiben wir ihr zu Dank verpflichtet und beten, daß Gott ihr das viele Gu te, das sie getan hat, überreich vergelten möge.

Landtag – haben den histori schen Worten Wilhelm Hoeg ners Taten folgen lassen und ste hen seit Jahrzehnten solidarisch an der Seite der Sudetendeut schen. Wir waren und sind uns der bewundernswerten Leistun gen der Vertriebenen bewußt.

Das 20. Jahrhundert war von vielen Strömungen und Entwick lungen gekennzeichnet. Doch nicht zuletzt war es ein Jahr hundert von Flucht und Vertrei bung. Millionen und Abermillio nen von Menschen wurden zur Flucht gezwungen, wurden ge jagt und verfolgt, wurden Hals über Kopf von Haus und Hof ver trieben. Millionen und Abermil lionen von Menschen standen von Heute auf Morgen vor dem Nichts, mußten neu Fuß fassen und sich ein neues Leben auf bauen.

Wir wissen noch nicht, was uns das 21. Jahrhundert brin gen wird. Aber daß mit neuen Migrationswellen – aus wel chen Gründen auch immer – zu rechnen ist, davon müssen wir wohl ausgehen. Vielleicht kann die Erinnerung an das Schick sal der Heimatvertriebenen, an ihr Leid, aber auch ihre geglück te Integration in eine neue Hei mat dazu beitragen, sensibler zu werden für sich anbahnen de Konflikte und die Probleme von Menschen, die in die Frem de kommen. Die Vertriebenen haben bewiesen, daß ein Neuan fang möglich ist. Sie haben Kraft, Energie und Mut gezeigt. Sie ha ben Bayern, Sie haben Würzburg und viele weitere Städte und Re gionen im Freistaat mitgeprägt und gestaltet.

Die Sudetendeutsche Lands mannschaft hat ihre Mitglieder auf diesem Weg unterstützt und begleitet und wird dies auch wei terhin tun. Dafür danke ich Ih nen von Herzen und dafür wün sche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute und Gottes reichen Segen für die Zukunft!

Unter dem „Eine Prise Sand erzählt“ thematisiert die Sand-Art-Künstlerin Nadia Ischia die Vertreibung. Foto: Nadia Ischia

Volles Programm am Samstag, 15. Oktober, im Sudetendeutschen Museum zur „Langen Nacht der Münchner Museen“.

■ 14.30 Uhr: Sand-Art-Show „Eine Prise Sand erzählt“ (25 Minuten).

■ 15.30 Uhr: Sand-Art-Workshop (30 bis 40 Minuten, ab 4 Jahren).

■ 17.30 Uhr: Sand-Art-Show „Eine Prise Sand erzählt“.

■ 19.00 Uhr: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ (45 Minuten).

■ 20.00 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (60 Minuten).

■ 21.00 Uhr: Laserspektakel im Museum (10 Minuten, ab 8 Jahren).

■ 21.30 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (60 Minuten).

■ 22.00 Uhr: Laserspektakel im Museum.

■ 22.15 Uhr: Führung durch die Sonderausstellung (45 Minuten).

■ 23.00 Uhr: Laserspektakel im Museum.

■ 23.30 Uhr: Führung durch die Dauerausstellung (45 Minuten).

Weitere Informationen unter www.sudetendeutsches-museum. de. Vorverkaufsstellen unter www. muenchner.de/museumsnacht

Er ist ein wahres Wunderwerk der Kunsttischlerei und zugleich Blickfang der aktuellen Sonderausstellung „Allerley kunststück“ im Sudetendeutschen Museum: ein prachtvoller Kabinettschrank mit Egerer Reliefintarsien, entstanden um 1680 in der Werkstatt von Johann Karl Haberstumpf.

■ Sonntag, 16. Oktober: Literatur-Brunch „Frauen schreiben Geschichte(n) II: Puchianu, Kondrat, Link“ von 11.00 bis 14.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 in München.

Hilde Link (Foto links), Kristiane Kondrat (Mitte) und Carmen Elisabeth Puchianu (rechts) sind Gäste der zweiten Ausgabe der Lesereihe „Frau-

en schreiben Geschichte(n)“. Sie findet 2022 im Format eines Literatur-Brunches mit kulinarischen und musikalischen Häppchen statt. Die Themen der drei Autorinnen sind in den multikulturellen und mehrsprachigen Geschichts-, Kultur- und Sprachräumen Südosteuropas angesiedelt. Sie kamen zu ihnen auf unterschiedlichem Wege.

■ Dienstag, 25. Oktober, 18.00 bis 20.00 Uhr: „Der weiße Gesang. Die mutigen Frauen der belarussichen Revolution“. Online-Lesung und -Gespräch mit der Autorin Dorota Danielewicz.

Schon während der Präsidentschaftswahl in Belarus 2020 kam es zu langanhaltenden Protesten. Gegenkandidaten des amtierenden Präsidenten Aljaksandr Lukaschenko und gegen dessen autokratisches System wurden festgenommen oder ihre Kandidatur verhindert oder, wie im Fall der Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, Kindesentzug angedroht. Diese Proteste gingen wegen der offensichtlichen Manipulation nach der Wahl weiter. Die Bilder von den Straßenprotesten gingen um die Welt. In vorderster Reihe bei den friedlichen Protestaktionen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit: viele, meist junge Frauen – darunter Journalistinnen, Studentinnen, Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen. Mutig sahen sie den sie umzingelnden Polizisten in die Gesichter, ließen sich nicht einschüchtern – auch nicht als zahlreiche von ihnen verhaftet, verhört, mißhandelt und des Landes verwiesen wurden. In „Der weiße Gesang“ erzählen einige von ihnen ihre Geschichte, treten heraus aus der Anonymität der Masse. Sie lassen uns teilhaben an den Ereignissen und ihren persönlichen Erfahrungen dieser Zeit, an ihrem Aufbegehren, ihren Zielen, ihrem Leben im Exil.

Anmeldung über die Webseite https://www.heiligenhof.de/unsereseminare/seminarprogramm/der-weisse-gesang-die-mutigen-frauen-derbelarussischen-revolution Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungmail mit Informationen über die Teilnahme an der Veranstaltung und den Einwahllink.

r. Sybe Wartena, Fachreferent und Möbelexperte am Bayerischen Nationalmuseum, ermöglicht in einem Vortrag am Donnerstag, 20. Oktober einen näheren Blick auf dieses außergewöhnliche Möbelstück. Unter dem Titel „Sieben Weltwunder und Wunder der Kunsttischlerei. Ein Egerer Kabinettschrank mit enzyklopädischem Programm“ wird das Referat sich sowohl mit den kunsthandwerklichen Aspekten wie auch dem komplexen Bildprogramm der Reliefintarsien befassen.

Der Schrank stellt die sieben Weltwunder der Antike dar, von den Pyramiden von Gizeh über den Koloß von Rhodos bis zu den Hängenden Gärten von Babylon. Die meisterhaften Darstellungen folgen einer Serie von Kupferstichen. Weitere allegorische Bil-

■ Samstag, 15. Oktober, 10.30 Uhr, BdV Bayreuth: Tag der Heimat in FichtelbergNeubau. Festredner: Christian Knauer, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Bundes der Vertriebenen. Buszubringer: Pegnitz-Wiesweiher: 9.00 Uhr; Bayreuth Bahnhof: 9.30 Uhr. Anmeldung bei Margaretha Michel, Telefon (0 92 41) 36 54 oder eMail mail@familie-michel.net oder bei Rita Tischler, Telefon (09 21) 41 75.

■ Sonntag, 16. Oktober, 14.30 Uhr, BdV-Kreisverband Limburg-Weilburg: Tag der Heimat. Festrednerin: Margarete ZieglerRaschdorf, Landesbeauftragte der Hessischen Landesregierung für Vertriebene und Spätaussiedler. Musikalische Umrahmung: Egerländer Maderln unter der Leitung von Heike Schlicht. Bürgerhaus, Hauptstraße 19, Weilburg.

■ Dienstag, 18. Oktober, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Diskussion. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 19. Oktober, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und Haus des Deutschen Ostens: „Die ehemaligen deutschen Ostgebiete und ihre Sagen, Märchen und Mythen“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 19. Oktober, 18.30 Uhr, Gerhart-HauptmannHaus: „Das jüdische Museum Czernowitz und seine Arbeit in Kriegszeiten“. Online-Vortrag von Dr. Mykola Kushnir, mit einer Einführung von Katja Schlenker. Anmeldung unter eMail info@erinnerung-lernen.de oder Telefon (02 11) 99 54 50 30.

■ Donnerstag, 20. Oktober, 9.30 Uhr, Riesengebirgler Heimatkreis Trautenau: „RübezahlTage – Anekdoten von Winfried Kreutzer“. Neubaustraße 12, Würzburg.

■ Donnerstag, 20. Oktober, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Sieben Weltwunder und Wunder der Kunsttischlerei. Ein Egerer Kabinettschrank mit enzyklopädischem Programm“. Vortrag von Dr. Sybe Wartena (siehe oben). Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

derzyklen stellen das Thema in einen kosmischen Zusammenhang. Ein zauberhaftes Detail ist die Darstellung eines verspiegelten Gartensaals im Mittelgelaß.

■ Donnerstag, 20. Oktober, 19.00 Uhr: Adalbert Stifter Verein: „Zwei Brüder – zwei Nationalitäten“. Filmsoirée mit Petra Dombrowski. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Freitag, 21. Oktober, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste: Festveranstaltung. Sudetendeutsches Haus, AdalbertStifter-Saal, Hochstraße 8, München.

■ Montag, 24. Oktober, 19.00 Uhr, Gerhart-Hauptmann-Haus: „Deutsche Literatur aus Rumänien.“ Ein literarischer Abend mit Peter von Kapri. GerhartHauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Mittwoch, 26. Oktober, 19.00 Uhr: Adalbert Stifter Verein: „Hana oder das böhmische Geschenk“. Buchvorstellung und Gespräch mit Tina Stroheker. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 26. Oktober, 19.00 Uhr, Gerhart-HauptmannHaus: „Wie denkt der Kreml? Putin und andere imperiale Köpfe“. Online-Vortrag von Dr. Felix Riefer. Anmeldung unter eMail sekretariat@g-h-h.de

■ Samstag, 29. bis Sonntag, 30. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin, Bundeskulturtagung mit Exkursion ins Egerland Egerland-Kulturhaus, Marktredwitz. Anmeldung unter eMail jobst@egerlaender.de

■ Samstag, 29. Oktober, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Donnerstag, 3. November, 9.30 bis 15.00 Uhr, Museumspädagogik: „Kinderferientag für Kinder ab 6 Jahren“. Holzcollagen gestalten mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Kostenlos, ohne Anmeldung. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Freitag, 4. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro.

Der Vortrag von Dr. Sybe Wartena findet am 20. Oktober um 18 Uhr im Adalbert-Stifter-Saal statt, der Eintritt ist frei. (Ursprünglich war der Vortrag für den 6. Okto-

Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89)48 00 03 37.

■ Samstag, 5. November, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Legende kehrt zurück – die Geschichte des Fußballclubs DFC Prag“. Filmvorführung und Gespräch mit Filmemacher Thomas Oellermann (Prag). Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Sonntag, 6. bis Freitag, 11. November, SL-Bundesverband: Seminarwoche auf dem Heiligenhof. Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die ihren böhmischen, mährischen oder sudeten-schlesischen Wurzeln nachspüren oder etwas über Kultur und Geschichte der Sudetendeutschen erfahren möchten. Das detaillierte Programm und die Anmeldemöglichkeiten lesen Sie auf Seite 2. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Mittwoch, 9. November, 19.00 Uhr: Gerhart-HautpmannHaus. „Das Mädchen im Tagebuch. Auf der Suche nach Rywka aus dem Getto in Łódź“. Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 31. Januar 2023 gezeigt wird. Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf.

■ Freitag, 11. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Rübezahl-Tag (nicht nur) für Kinder“ mit dem Buchautor Ralf Pasch. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 11. bis Samstag, 12. November, Sudetendeutscher Heimatrat: Jahrestagung des Sudetendeutschen Heimatrates. Detailliertes Programm folgt. Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

■ Donnerstag, 17. November, 18.00 bis 19.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Kunstkammer Georg Laue: Reliefintarsien aus Eger für die fürstlichen Kunstkammern Europas“. Vortrag von Dr. Virginie Spenlé. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“

ber vorgesehen, mußte aber verschoben werden). Die Ausstellung „Allerley kunststück“ kann täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder und Familien“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

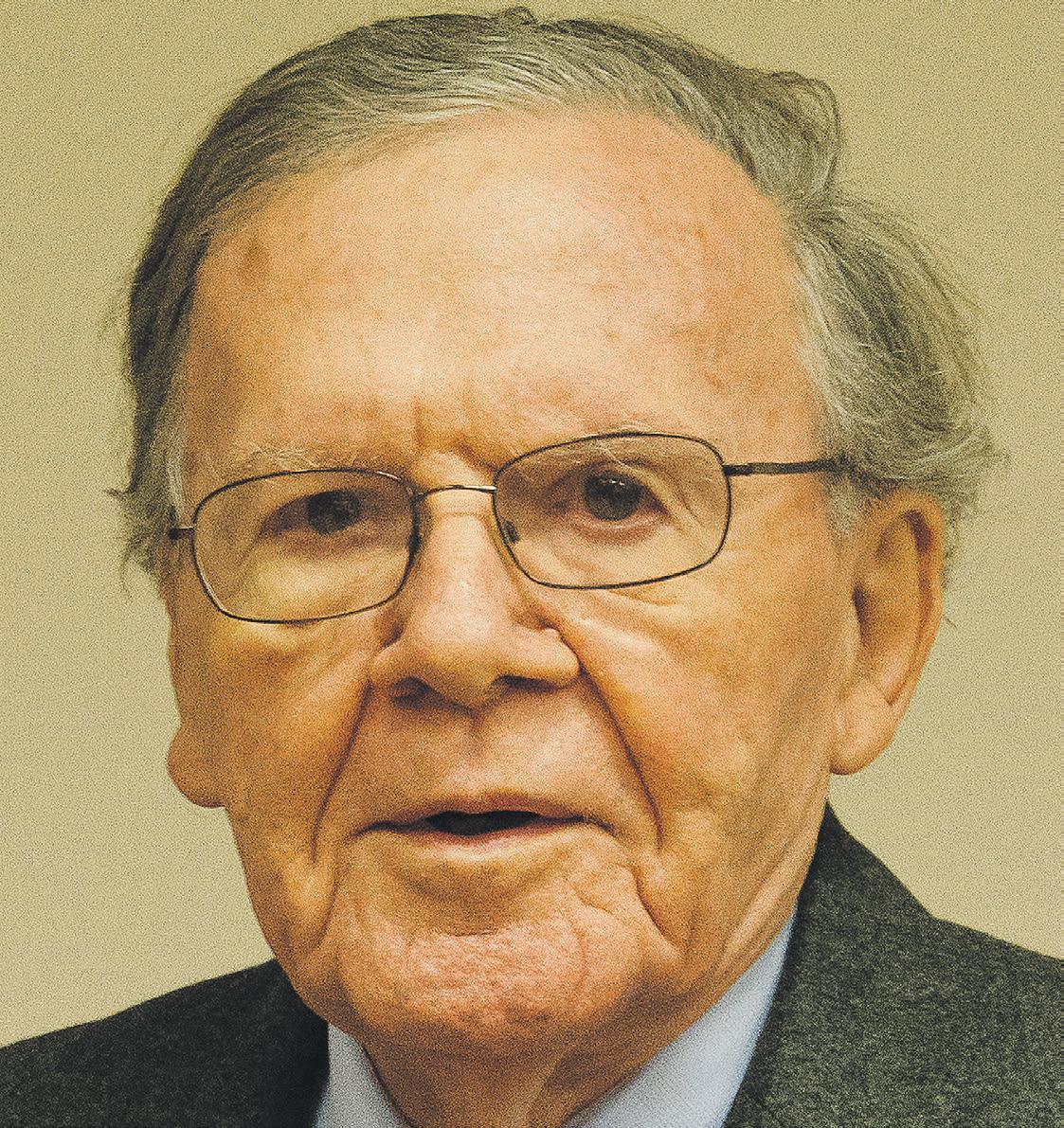

VERANSTALTUNGSKALENDEREr ist einer der ganz großen Germani sten: Peter Demetz, geboren am 21. Ok tober 1922 in Prag, Dramaturg am Deut schen Theater in Prag, Theaterdirektor in Brünn und Wien, und nach seiner Flucht Professor an der weltberühm ten Yale-Universität. Kaum bekannt ist, daß der vielfach ausgezeichnete Demetz auch ladinische Wurzeln hat, und seine Verwandschaftsverbindun gen direkt ins Sudetendeutsche Muse um nach München führen.

Von Dr. Raimund Paleczek, Vorsitzender des Sudetendeutschen Instituts

Der Familienname Demetz ist im Grödnertal weithin bekannt. We niger bekannt dürfte hier aber ein be rühmter Träger dieses Namens sein: Pe ter Demetz, emeritierter Universitäts professor an der Eliteuniversität Yale in New Haven im US-Bundesstaat Connec ticut. Hier lebte Peter Demetz, der in den drei Sprachen Deutsch, Tschechisch und Englisch beheimatet ist und in ihnen pu blizierte, fast sieben Jahrzehnte. Mittler weile verbringt er seinen Ruhestand in New Brunswick (NJ). Seine väterlichen Familienwurzeln liegen im Grödnertal, wie die beiden angeführten Zitate (Mit te) über die ladinischen Großeltern be legen. Die Erinnerung des neunjährigen Knaben Peter Demetz an seine Groß mutter ist eine Momentaufnahme, die sich ihm zeitlebens eingeprägt hat. Es gibt aber noch eine weitere Verbindung des Literaten Peter Demetz zum Gröd nertal, die Gegenstand dieses Beitra ges ist. Seit Juli 2021 leitet Dott. Stefan Planker, langjähriger Direktor des Mu seo Ladin in St. Martin in Thurn, das Su detendeutsche Museum in München. Auch dieses Museum beschäftigt sich mit der Kultur und der Geschichte einer Volksgruppe. Die Sudetendeutschen lebten über Jahrhunderte in den Län dern der böhmischen Krone und waren wie die Ladiner bis 1918 eine Volksgrup pe der österreichischen Monarchie. Pe ter Demetz und Stefan Planker sind ver wandt: sie sind Cousins 7. Grades! Ein solcher Verwandtschaftsgrad bedarf ei ner näheren Erläuterung. Zunächst aber soll sich der Blick auf den Jubilar rich ten: Professor Dr. Peter Demetz vollen det heuer sein 100. Lebensjahr.

[..] und ich erinnere mich, wie ich als Junge in sei nen [des Großvaters] zahlreichen handgeschriebenen Katalogen mit den im fernen Grödnertal hergestellten hölzernen Heiligenfiguren, Trommeln und Zügen blät terte. [..] [Die Großmutter] .. war eine Bauernfrau, die mit langen Röcken und mit einem Rosenkranz um die Taille gebunden, am Herd stand und auf ladinisch vor sich hinmurmelte.“

P. Demetz, Mein Prag, Wien 2007, S. 144 und 147. – Interview mit Peter Demetz, November 2002, ab gedruckt in: Stifter Jahrbuch, Neue Folge 17, Mün chen 2003, S. 58.

Altstädter Rathaus die jüdische Geschäftsmannstochter Anna Brod geheiratet. Für die Hochzeit war er aus der katholischen Kir che ausgetreten, damit eine Zi viltrauung stattfinden konnte. Pe ter blieb das einzige Kind dieser Ehe, die 1935 geschieden wurde. Anna Demetz heiratete in zwei ter Ehe 1936 in Brünn den jüdi schen Arzt Josef Mandel. Die se Ehe blieb kinderlos. Sohn Pe ter blieb bei seiner Mutter, bis Herbst 1938 in Brünn, danach in Prag. Während Mandel rechtzei tig nach England fliehen konnte, blieb Peters Mutter das Schick sal der Verfolgung ihres Volkes durch das nationalsozialistische Regime nicht erspart. Sie starb im Konzentrationslager Theresien stadt im nordwestlichen Böhmen. Wegen des jüdischen Elternteils mußte Peter Demetz ab 1943 auch Zwangsarbeit leisten. Das letz te halbe Jahr vor Kriegsende ver brachte er in Gestapohaft in ver schiedenen Gefängnissen. Nach dem Krieg konnte Peter Demetz als anerkannter Gegner und Op fer des NS-Regimes in Prag blei ben und Germanistik studieren. 1948 promovierte er mit einer Ar beit über den Einfluß Franz Kaf kas auf die zeitgenössische englische Li teratur. Aber noch im gleichen Jahr floh Demetz über die grüne Grenze vor dem kommunistischen Regime nach Bayern. Von 1950 bis 1952 arbeitete er bei Radio Free Europe in München, 1953 erfolgte die Auswanderung in die USA. Da sein tschechischer Studienabschluß in den USA nicht anerkannt wurde, erwarb De metz 1954 den Master of Arts und leg te 1956 an der Yale-Universität mit der Arbeit „Marx Engels and the Poets“ die Promotion zum Ph. D. ab. In Yale be gann Demetz noch im gleichen Jahr sei ne Lehrtätigkeit als Dozent für Germa nistik. Von 1962 bis zu seiner Emeritie rung 1991 war er ordentlicher Professor für Germanistik und vergleichende Lite raturwissenschaft.

Professor

über die Ahnenlinie Demetz, sondern auch über die Linie Planker/ Plankl miteinander

Grafik: Dr. Raimund Paleczek

lich. Der Großvater Josef Anton Demetz wurde am 21. Feber 1857 in Wolkenstein/Tlusel Nr. 13 im Pfarrgebiet St. Christina gebo ren, die Großmutter Maria Josefa Insam am 3. März 1856 in Pufels.

Die Großeltern von Peter Demetz waren auch entfernt miteinander verwandt: über Maria Josefa In sams Großmutter väterlicherseits, Maria Anna Demetz (1785-1830), hat sie mit ihrem Ehemann Josef Anton Demetz acht Generationen zuvor mit Jakob de Mez (ca. 15951652) einen gemeinsamen Ahn herrn. Josef Anton kam wohl zu Beginn der 1880er Jahre als Spiel warenhändler nach Innsbruck, wo zu dieser Zeit Maria Josefa In sam in einem Textilgeschäft ar beitete. Die Hochzeit fand am 4. Mai 1886 in der Domkirche St. Ja kob in Innsbruck statt. Der Fami lienüberlieferung zufolge zog das junge Brautpaar nach Oberöster reich, bevor es sich mit drei Kin dern 1891 im Herzen der Prager Altstadt niederließ. Hier und in der Umgebung lebten bereits ei nige ladinische Familien, darun ter der gleichnamige Onkel von Josef, Josef Anton senior (18221898). Als Spielwarenhändler war er in die Prager Altstadt gezo gen und hatte hier 1844 im Teynhof 641 (heute: Týn 4) neben der Teynkirche ei ne Spielwarenhandlung eröffnet. Am 25. August 1848 hat Josef Anton senior in der Altstädter Teynkirche die Tochter ei nes nordböhmischen Schloßverwalters geheiratet.

Geboren wurde Peter Demetz am 21. Oktober 1922 in der böhmischen Metro pole Prag im Stadtteil Altstadt als ein ziges Kind des Dramaturgen und Thea terregisseurs Franz Demetz (11. 8. 1895 Prag – 23. 2. 1981 ebenda) und der An na geborene Brod (2. 8. 1894 Poděbrady – 26. 6. 1943 KZ Theresienstadt). Franz Demetz, der als Künstler nur den Vorna men „Hans“ verwendete, gilt als letzter Angehöriger des berühmten Prager Li teratenkreises. Mit expressionistischen Inszenierungen am Prager Deutschen Theater erwarb er sich ab 1916 landes weites Ansehen. Von 1926 bis 1932 lei tete Hans Demetz das Deutsche Thea ter in Brünn. Franz/Hans Demetz hatte kurz nach der Gründung der Tschecho slowakei

im Prager

Seine umfangreiche Publikationsliste deckt ein breites Feld böhmischer Lite raturforschung ab. Besonderes Augen merk richtete Peter Demetz auf die Pra ger Deutsche Literatur und den Prager Literatenkreis zwischen 1900 und 1938. In Dutzenden von Essays hat er sich mit Leben und Werk der deutschspra chigen böhmischen Schriftsteller Franz

Kafka und Rainer Maria Rilke sowie den Philosophen Bernard Bolzano und Tomáš Masaryk, dem ersten Präsiden ten des Tschechoslowakischen Staates, auseinandergesetzt. Mit scharfem Ver stand analysierte Demetz die Entwick lung der zeitgenössischen deutschspra chigen Literatur. Aber auch auf deren äl teren, klassischen Vertreter Goethe und Fontane und den deutschen Realismus richtete er seine Aufmerksamkeit. Dar über hinaus kommentierte Demetz kri tisch zeitgeschichtliche Entwicklungen seiner Heimat Böhmen und Mähren, vor allem von deren Hauptstädten Prag und Brünn, denen er sich aufgrund sei ner Biographie in besonderer Weise ver bunden fühlt. Auch als Übersetzer von Werken tschechischer Autoren wie von Božena Němcovás Klassiker „Die Groß mutter“ oder der Elegien des früh ver storbenen Jiří Orten (1919-1941) ins Deutsche hat sich Peter Demetz einen Namen gemacht.

Kommen wir aber zu den ladinischen Vorfahren von Peter Demetz. Ob sich seine Großeltern schon in ihrer Heimat gekannt haben, ist ungewiß, aber mög

Dieses Geschäft übernahm offen bar 1891 Josef Anton junior, da sein fast siebzigjähriger Onkel keinen leiblichen Erben hatte. Mit Josef Anton zog auch der jüngere Bruder, Engelbert Demetz (geb. 1865), zu seinen Verwandten nach Prag. 1898 folgte seinen älteren Brüdern schließlich Alois Demetz (geb. 1873) nach Prag. Die Großeltern unseres Jubi lars erweiterten das Angebot der Spiel warenhandlung bis hin zum Verkauf von Kinderstühlen, das Geschäft florierte. Um die Jahrhundertwende konnte De metz eine Filiale in der Hybernergasse eröffnen. Die Mechanisierung der Spiel waren führte aber noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges zum Bankrott des Unternehmens.

Josef Anton Demetz starb im Allgemeinen Krankenhaus in der Prager Neustadt 1923, seine Frau

D

er sechzigste Jahrestag der Er öffnung des Zweiten Vatikani schen Konzils – ich schrieb bereits letzte Woche darüber – hat mich in den letzten Tagen veranlaßt, mich mit Papst Johannes XXIII. zu beschäftigen, der diese Kirchen versammlung einberufen hatte und ihr auch während der ersten Sit zungsperiode im Spätherbst 1962 vorstand. Ein halbes Jahr spä ter verstarb er, betrauert wie nie ein Papst zuvor. Sein Nachfolger Paul VI. übernahm den Staffelstab der Kirchenleitung und führte das Konzil – Gott sei dank – weiter.

Johannes XXIII., mit bürger lichem Namen Angelo Roncal li, stammte aus dem Bauernstand und wurde in der Ortschaft Sotto il Monte in der norditalienischen Provinz Bergamo geboren. Eine ge wisse bäuerliche Einfachheit und Bodenständigkeit hat er sich auch als Papst bewahrt. Davon zeugen vor allem die be rühmten „Zehn Gebote der Ge lassenheit“, die sich sowohl im geistlichen Ta gebuch des Pap stes wie auch in Briefen an seine Familie finden. Ich will sie hier vorstellen, weil ich der Meinung bin, daß es sich um hilfreiche Re geln für das Leben und den Glau ben handelt.

Ê Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erle ben – ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.

Ë Nur für heute werde ich größ ten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Ver halten. Ich werde niemanden kriti sieren – nur mich selbst.

Ì Nur für heute werde ich in der Gewißheit glücklich sein, daß ich für das Glück geschaffen bin.

Í Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, oh ne zu verlangen, daß die Umstän de sich an meine Wünsche anpassen.

Î

Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes wichtig ist, so wichtig ist die Lektüre für das Leben der Seele.

Ï Nur für heute werde ich ei ne gute Tat vollbringen und es nie mandem erzählen.

Ð Nur für heute werde ich et was tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedan ken beleidigt fühlen, werde ich da für sorgen, daß niemand es merkt.

Ñ

Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstel len. Aber ich werde mich vor zwei Übeln hüten: vor Hetze und vor Unentschlossenheit.

Ò

Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders wer de ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist.

Ó

Nur für heute werde ich fest daran glauben, daß die gütige Vor sehung Gottes sich um mich küm mert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.

Zehn Gebote der Gelassenheit: sehr alltagstaugliche Prinzipien nicht nur für einen Papst, sondern auch für Menschen „wie Dich und mich“. Johannes XXIII. nahm sich jedes Gebot „nur für heute“ vor. Er wußte, daß jeder einzelne Tag sei ne neuen Herausforderungen hat, daß Gott aber an jedem einzelnen Tag auch Kraft gibt, die Herausfor derungen zu bestehen.

Dr. Martin Leitgöb derNatalie Pawlik, Bundesbeauf tragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, hatte nicht zu den Marienbader Ge sprächen des Sudetendeutschen Rates (Þ SdZ 39 und 40/2022) kommen können. Hier ihr Gruß wort zum Tagungsthema „Die politische Bildung in Zeiten von Populismus und digitaler Medi en – Auseinandersetzung mit der Geschichte stärkt die Zivil gesellschaft“.

gen Meinungen. All das hat ei nen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Meinungsbildung und Akzeptanz der Mehrheits bevölkerung im Hinblick auf das Zusammenleben mit Bevölke rungsgruppen anderer Herkunft.

U

nter der Perspektive von Minderheitenpolitik und Aussiedlerfragen ist politische Bildung zu jeder Zeit von gro ßer Bedeutung. Minderheitenund Aussiedlerpolitik ist häu fig mit Ängsten und Befürchtun gen auf beiden Seiten belastet: Viele Angehörige einer nationa len Minderheit oder einer Aus siedlergruppe befürchten, durch schleichende oder auch poli tisch forcierte Assimilation ih re einzigartigen Merkmale zu verlieren. Auf der anderen Sei te fürchten Teile der Aufnahme gesellschaft, durch zunehmende kulturelle und sprachliche Viel falt ihre vertraute Lebenswelt zu verlieren, oder die Spaltung ei ner vermeintlich homogenen Ge sellschaft.

Nach meiner Erfahrung kön nen beiden Gruppen ihre Sor gen durch politische und gesell

schaftliche Lernprozesse und Bil dungsarbeit genommen werden. Dazu gehört, daß sie sich mit einander austauschen und ler nen, den anderen zu verstehen. So kann veranschaulicht wer den, daß Angehörige von Min derheiten und Aussiedlerinnen und Aussiedler nicht nur positi ven Einfluß auf ihre nähere Um gebung nehmen, sondern auch vorbildlich wichtige gesellschaft liche und kulturelle Brücken zwi schen ihren Heimatstaaten und Deutschland bauen. Eine hete rogene, vielfältige Gesellschaft ist keine Belastung, sondern ei ne Chance.

Medien spielen eine zentrale Rolle bei der Meinungsbildung der Bevölkerung, auch im Hin blick auf die Wahrnehmung na tionaler Minderheiten und von Aussiedlern. Ob es die traditio nellen Informationsquellen wie Presse, Radio und Fernsehen sind oder soziale Medien wie Fa cebook, Twitter und YouTube, sie beeinflussen das Wissen und die Einstellungen, bestimmen die Art der Verbreitung von Informa tionen, zeichnen Bilder und prä

Seriöse Medien haben den An spruch, die Realität mittels objek tiver Berichterstattung zu zeigen und einzuordnen.

Doch die Ge fahr von Desinformation nimmt durch die unterschiedlichen Quellen zu. Nicht alle Medien haben den Anspruch auf objek tive Berichterstattung und Kon trolle der Demokratie. Die Mei nungsbildung kann durch Wort wahl, Bilder oder das bewußte Weglassen von Informationen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, die unbewußt oder be wußt negativ gedeutet werden kann. Gerade die heutigen be wegten Zeiten belegen eine sol che Mißbrauchsgefahr durch Po pulismus, Desinformation und Fake News eindrucksvoll

Der entsetzliche Angriffs krieg Rußlands gegen die Ukrai ne, welcher seit über sieben Mo naten andauert, hält uns vor Au

gen, welche Folgen Populismus und Desinformation hervorru fen können: Verwirrung über die Fakten, daraus folgende Emo tionalisierung von kontroversen Debatten und schließlich eine verstärkte Spaltung der Gesell schaft. Bei der Bewältigung die ser Situation setze ich mich ent schieden für eine breite Sensibi lisierung der Öffentlichkeit zum Thema Desinformation und eine stärkere Kompetenz förderung der Bürge rinnen und Bürger, ins besondere in den sozi alen Netzwerken, zur kritischen Überprüfung von Informationen und Quellen ein.

Eine gut informier te Zivilgesellschaft ist eine starke Zivilgesell schaft und der Anker jeder Demokratie. Die sen Anker gilt es beson ders in so stürmischen Zeiten, wie wir sie aktu ell erleben, zu stärken. Deshalb ist es von gro ßer Bedeutung, wenn sich Medien selbstkri

tisch der Aufgabe annehmen, Minderheiten in der Öffentlich keit mit ihren Traditionen, Kul turen und Sprachgewohnheiten, und vor allem auch mit ihrer Ge schichte positiv und vielfältig zu präsentieren, zugleich aber auch ihre Probleme zu thematisieren. Dies kann die Akzeptanz und Wertschätzung durch die Mehr heitsbevölkerung deutlich erhö hen

Diejenigen, die wissen, wie man seriöse Quellen von unseri ösen Quellen unterscheidet, kön nen Falschinformationen über prüfen und Gerüchten wider sprechen. Ich möchte, daß unsere Demokratie auch zu Hause am Eßtisch verteidigt werden kann. Das geht nur mit dem richtigen und verstärkten Einsatz von po litischer Bildung. Denn schluß endlich ist politische Bildung im mer auch Demokratiebildung.

Bereits zum 14. Mal finden in diesem Jahr die Marienba der Gespräche statt. Der Sude tendeutsche Rat zeigt mit dem gemeinsamen Gesprächsforum für sudetendeutsche und tsche chische Politikerin nen und Politiker so wie für weitere Exper tinnen und Experten aus beiden Staaten, wie gelebte Völkerverstän digung funktioniert.

Im Rahmen des kon sequenten verstän digungspolitischen Ansatzes der Veran staltung fördert das Bundesministerium des Innern und für Heimat seit Jahren die Marien bader Gespräche. Ich bin mir sicher, daß auch in diesem Jahr wichtige Impulse von hier aus gehen.

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr) Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort

Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Zeitung

Hochstraße 8, 81669 München

Am 18. Oktober feiert Johann Böhm, Landtagspräsident a. D., Altsprecher der Sudetendeut schen Volksgruppe und ehema liger Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, 85. Geburtstag im unterfränkischen Bad Neustadt.

Der Egerländer kam in Daßnitz im Kreis Falkenau zur Welt. Nach Wiedererrichtung der ČSR vertrieben die Tschechen den späteren Juristen und seine Fa milie. Warum das Recht in seinem Leben eine bestimmende Rolle ein nimmt, beschreibt Jo hann Böhm selbst am Schicksal der Sudeten deutschen: „Uns Sude tendeutschen hat man das Recht immer wieder streitig gemacht: 1918, als wir in ein fremdes Staatsgebilde hineingezwungen wurden, und 1945, als man uns alles nahm und uns vertrieb. Nur das Recht hat man uns nicht neh men können.“

Günther Beckstein, damals Bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr der Sudeten deutschen, zählte in seinem Glückwunsch zum 70. Geburts tag Johann Böhms, damals Volksgruppensprecher, dessen politische Verdienste als Land tagsabgeordneter, als Leiter der

Am 23. September starb Elisabeth Beywl, eine engagierte Böhmerwäldlerin, mit 97 Jahren in München. Fünf Tage später verabschiedeten sich die DBB Ortsgruppe München und die SL Kreisgruppe München Stadt und Land mit einer Trauerfeier.

Die Trauerfeier begann mit folgenden Zeilen von Alf red Poidinger, die beschreiben, was Elisabeth Beywl wahrschein lich immer und bis an ihr Lebens ende fühlte: „Von Wäldern be grenzt und Blumen umringt / und von der Seele der Heimat bis ins Tiefste berührt, / so ging ich den Weg meiner Heimat zu. / Es blieb die märchenhafte Erinne rung und eine tiefe Dankbarkeit, / hier einmal gelebt zu haben. / Keine Worte können wiederge ben, was das Auge gesehen / und das Herz gefühlt in denen, die im Böhmerwald geboren sind.“

Elisabeth Beywl kam am 13. Februar 1925 in Hartmanit im Kreis Bergreichenstein zur Welt. Wie viele andere wurde sie nach dem Krieg aus ihrer Heimat ver

Bayerischen Staatskanzlei und als Landtagspräsident auf: „Daß Johann Böhm zweimal zum Landtagspräsidenten gewählt worden ist, belegt das Vertrauen über die Parteigrenzen hinweg und die Wertschätzung wegen seiner tiefschürfenden und verbindlichen Art, aber auch wegen sei ner korrekten Amtsfüh rung.“ Als Sprecher der Sudetendeutschen sei er dagegen bereit anzu ecken, wo es nötig sei, beziehe glasklar Stel lung, habe aber auch Respekt vor den ande ren. „Du hast nicht etwa herum geeiert, sondern es ist jedermann klar, daß Du Unrecht als Un recht anklagst, daß es aber nicht um Rache und Vergeltung geht, sondern um Gerechtigkeit“, wandte sich Beckstein direkt an Böhm.

Der damalige SL-Bundesvor sitzende Franz Pany, der 2011 von Böhm den Vorstandsvorsitz der Sudetendeutschen Stiftung übernahm, würdigte damals des sen Verdienste. Böhm gehöre zu

den Menschen, die sich mit voller Kraft einer Sache verschrieben, aber nie viel Aufhebens um die eigene Person gemacht hätten. Er halte es mit Friedrich Schil ler, der schon postuliert habe, das Werk solle den Meister lo ben. Böhm sei offen und moderat gewesen, habe den Konflikt nicht gescheut, Konflikte aber fair aus getragen. Seine Zeit als Vorsit zender der Stiftung hätten zwei große Themen bestimmt: das Su detendeutsche Museum und die grenzüberschreitende Zusam menarbeit. Vor allem die Jugend sei ihm am Herzen gelegen, und jedes Projekt, das tschechische und sudetendeutsche Jugendli che zusammenbringe, habe auf seine engagierte Fürsprache hof fen können.

Volksgruppensprecher Bernd Posselt gratuliert seinem Vor gänger von Herzen: „Johann Böhm ist ein echter Egerländer. Mit ihm verbindet mich vieles, so auch, daß wir beide Träger der Eibanesen-Perle sind. Bei dieser höchsten Ehrung der einzigen sudetendeutschen Faschingsge sellschaft, die gleichzeitig eine

der größten fränkischen ist, lau diert der Vorjahrespreisträger stets den nächsten. Bei mir war es Barbara Stamm, und ich hat te die Ehre, die Laudatio auf Jo hann Böhm zu halten. Als ich am Veranstaltungsort in Nürnberg eintraf, hörte ich, wie in einem Nebenraum jemand mit wun derbarer Stimme die schönsten Egerländer Lieder sang. Dies war der Landtagspräsident, der ein sam wartete und sich die Zeit mit heimatlichem Liedgut verschön te.

Johann Böhm ist aber nicht nur ein weiser, humorvoller, li terarisch und musisch begab ter und aktiver Mensch, sondern auch ein herausragender Politi ker, ein kämpferischer Volksver treter sowie ein umfassend ge bildeter Jurist. Seine bedeuten den Verdienste um eine sozial gerechte Gesellschaft, um ein le benswertes Bayern, um seine Su detendeutsche Volksgruppe und um die europäische Einigung machen ihn zu einem der wich tigsten Gestalter unseres Schirm landes, der aus den Reihen des Vierten Stammes kommt. Dafür danke ich ihm im Namen unserer Volksgruppe und ganz persön lich und wünsche ihm weiterhin viel Glück, Gesundheit und Got tes reichen Segen.“ Nadira Hurnaus

trieben und kam nach München. Schon am 1. Mai 1950 wurde sie Mitglied der SL, und bald dar auf, am 11. August 1957, schloß sie sich der 1954 in München ge gründeten Ortsgruppe des Deut schen Böhmerwaldbundes (DBB) an.

Die Pflege des heimatlichen Brauchtums in Form von Lied und Tanz, aber auch die Litera tur aus der Heimat begeister ten die junge Elisabeth. Und so war es ihr ein großes Anliegen, in München eine Böhmerwald-Kin dergruppe in den Jahren 1973 und 1974 zu gründen, deren er ste Leiterin sie war. Mit Begeiste rung arbeitete sie mit den Kin dern und leitete sie in die richti gen Bahnen.

Solange Elisabeth gesund war, verging kein Monatstreffen der Böhmerwäldler, wo sie nicht Gast war und immer wieder Vorschlä

ge für die Gestaltung dieser Ver anstaltungen einbrachte. Mit Be geisterung fuhr sie mit zu den Bundestreffen nach Passau oder zu den Jakobitreffen nach Lak kenhäuser. Auch bei den Fahrten zum Sude tendeutschen Tag war sie – solange es ihr ge sundheitlich möglich war – immer dabei. Die regelmäßigen Bastel treffen bereiteten ihr ebenso viel Spaß. Und nicht zuletzt nähte sie sich bei den Trachten nähwochen auf dem Bauernhof der Böhmerwäldler ihre eigene Böhmerwaldtracht.

Doch mit zunehmendem Al ter wurde alles beschwerlicher, und sie zog von ihrer hübschen Wohnung in Berg am Laim in das Alten- und Pflegeheim Sankt Michael, wo sie starb. Franz Ed.

Hrabe aus Winterberg schreibt: „Nun sind die heißen Feuer / in meiner Seele verglüht. / Die Welt liegt hingebreitet / wie ein verklingendes Lied. / Nun schla fen alle Schmerzen, / verschlafen zwitschert ein Vogel im Baum, / so schluchzt meine Seele noch leise, / hilflos und wie im Traum. / Nun fallen die Schlacken der Seele / im Licht, das der ruhige Mond verscheint, / Nun schlafen alle Schmer zen. / Mein Herz hat sich müde geweint.“ Insbesondere die DBB-Ortsgruppe Mün chen sowie die SL neh men nun in Dankbarkeit Abschied von einem en gagierten Mitglied. Wir werden sie in bleiben der Erinnerung behalten. Liebe Elisabeth, ruhe in Frieden.

Renate Ruchty und Renate Slawik für die DBB-Ortsgruppe München Hans Slawik für die SL-Kreisgruppe München-Stadt und Land

Seit dem Beginn der Kooperati on im Jahr 2014 finden regelmä ßig Denkmalpflegeprojekte des tschechischen Vereins Omni ci miterium (Omnium) in enger Zusammenarbeit mit der Hei matpflegerin der Sudetendeut schen und den Sudetendeut schen Heimatkreisen statt. Tat kräftige Unterstützung erhalten sie von zahlreichen freiwilligen Helfern, die sich in ihren Hei matregionen für die Rettung und den Erhalt der Friedhöfe en gagieren. Über den Einsatz bei der Restaurierung des Friedhofs in Böhmisch Pokau/Český Bu kov zur Erinnerung an die frühe ren deutschen Bewohner berich tet hier die Denkmalschütze rin Barbora Větrovská, übersetzt von der früheren Heimatpflege rin Zuzana Finger.

faßte die Ortsteile Maschkowitz/ Maškovice und Pauska/Poustka.

Der letzte Besitzer der leibeige nen Ortschaft Böhmisch Pokau mitsamt den Ortsteilen war vor 1850 die Türmitzer Herrschaft, namentlich Albert Nostitz. 1854 waren hier insgesamt 178 Men schen ansässig. Sie lebten von Ackerbau und Viehzucht. Milch, Butter und Eier waren die wich tigsten Handelsgüter der lokalen Märkte.

Einwohner, in Pauska lebten 29 und in Maschko witz 36 Einwohner. Alle waren Deut sche.

großer Trümmerhaufen. Vermut lich wurde ein Teil des Schutts auch auf den 1976 geschlossenen Ortsfriedhof gebracht.

Januar 1963 nach Pömerle einge meindet.

D

as Dorf Böhmisch Pokau oder Bokau liegt im nordöstlichen Teil des Kreises Aussig. Einst er streckte sich das Dorf über eine Fläche von 516 Hektar und um

Die Entwicklung der Industrie im nahe gelegenen Pömerle/ Povrly trug 1930 zum Bevölke rungswachstum bei. In Böhmisch Pokau wurden 161 und in jedem Ortsteil je 34 Einwohner gezählt.

1934 hatte Böhmisch Pokau 152

Das Gemeinde amt in Böhmisch Pokau entstand im Jahre 1850 auf der Grundlage der vor läufigen Gemein deverfassung von 1849. Die Gemein de wurde Teil des politischen Ge richtsbezirks Aussig. 1850 wur de das Dorf vom Dorfkomitee geleitet. Gemeindevorsteher wa ren 1876 A. Hahmann, 1885 Jo sef Klement, 1896 Wenzel Schrö

ter, 1907 Wenzel Laube, 1923, 1926, 1930 Emil Köcher und 1934 Josef Schmöss. Die Auf zählung ist auf grund fehlender Quellen nicht voll ständig.

Das Gemeinde amt funktionierte bis Mai 1945, als es durch eine örtliche Verwaltungskom mission ersetzt wurde. Die terri toriale Verwaltungsentwicklung erfuhr nach 1945 weitere Verän derungen. Böhmisch Pokau ver lor am 28. November 1962 seine Selbständigkeit und wurde am 1.

Das beherrschende Gebäu de des Dorfes war die der Geburt Johannes des Täufers geweihte Kirche, die bereits 1352 erwähnt worden war. Ende des 18. Jahr hunderts wurde sie im Barockstil umgebaut. Bis zum Zweiten Welt krieg diente die Kirche liturgi schen Zwecken. Nach dem Krieg wurde die Kirche nicht mehr in standgehalten, und schließlich wurde beschlossen, sie abzurei ßen. Im April 1976 kaufte das lo kale Nationalkomitee in Pömer le die Kirche vom Leitmeritzer Konsistorium für 7996 Kronen und ließ sie im April 1977 spren gen. Von der Kirche blieb nur ein

Heuer fand der zweite Ab schnitt der Friedhofsrenovie rung mit finanzieller Förderung des Tschechisch-Deutschen Zu kunftsfonds, des Stadtamtes Pö merle und der Diözese Leitme ritz/Litoměřice statt. Die Arbei ten führte der Verein Omnium durch. Im Laufe dieses Reno vierungsabschnitts wurden auf gebrochene Gräber gesichert, Grabsteine aus dem Bauschutt ausgegraben, das Gelände auf dem Hauptweg abgesenkt und der ursprüngliche Steinweg und die Steintreppe freigelegt. Der Friedhof wurde wieder zu einem würdigen Ort der Totenehrung und der letzten Ruhe.

Die erhaltenen Grabsteine und aufgefundenen Glastafeln wer den auf dem Friedhofsgelände aufgestellt, um pietätsvoll an die ursprüngliche deutsche Bevölke rung zu erinnern.

Die monatliche Zoom-Veranstal tung der Ackermann-Gemein de widmete sich Anfang Okto ber der Kultur. Unter dem Motto „Auf Lebensreise zwischen Bre men und Prag“ gewährte die in Bremen 1982 geborene Künstle rin Laila Seidel einen Einblick in ihr vielfältiges künstlerisches Schaffen. 45 Bildschirme waren online zugeschaltet.

eine künstlerische Arbeit ist von Personen, Situationen und Orten beeinflußt, die mir auf Reisen und Künstlersympo sien in verschiedenen Regionen der Welt begegnen“, sagte die Künstlerin Laila Seidel.

„Reisen bildet und bringt Menschen zusammen. Ohne Rei sen würde Kunst anders ausse hen“, hatte schon einleitend Mo deratorin Sandra Uhlich festge stellt. Sie erläuterte auch, daß Niklas Zimmermann die Künst lerin bei einer Skandinavien-Rei se kennengelernt und Seidel da bei ihren Bezug zur Tschechi schen Republik geschildert habe.

Ab ihrem zwölften Lebensjahr war Laila Seidel in der evange lischen Kirchengemeinde aktiv, wobei sie zunächst wenig bis kei ne Bezüge zu den böhmischen Ländern hatte. Dies änderte sich

im Jahr 1998, als sie an einem Austausch mit Jugendlichen aus Lidice teilnahm. „Das hat mir gut gefallen. Fasziniert war ich auch von der Sprache“, blickte sie zu rück. Aspekte dieses Aufenthalts setzte sie zum einen in Bilder (Acryl) um, zum anderen sollte die Tschechische Repbulik fortan zu einem wichtigen Teil ihres Le bens und Wirkens werden.

Eine Klassenfahrt führte in dieses Land. Einige Zeit später war sie in Stankau/Staňkov der art von den dortigen Verkehrs spiegeln begeistert, daß auch diese sich in ihren Werken wie derfanden. Bei Reisen nach Un garn und in die Slowakei fanden die dortigen Spiegel ebenfalls Niederschlag in dem einen oder anderen Bild, manchmal auch mit einem integrierten Selbst portrait. „Meine Begeisterung für die Tschechische Republik ist wach geblieben“, beschrieb sie diese Phase. Sie machte ei nen Tschechisch-Sprachkurs und

nahm zum Bremer Verein „Por ta Bohemica“, eine Gesellschaft für deutsch-tschechische Zusam menarbeit in Europa, Kontakt auf, um hier Kooperationen oder Projekte anzuregen.

Für die Weiterentwicklung ihres eigenen künstlerischen Schaffens waren nun Sympo sien in Böhmen sowie anderen Ländern wichtig. Die alte Tech nik der Hinterglasmalerei erlern te die Bremerin im Jahr 2009 bei

einem Symposium in Außerge fild/Kvilda. Und viele der dort geschossenen Fotos bildeten die Basis für spätere Werke. Weiter weg ging es im Jahr 2012 – nach Australien und Vietnam. In die sem Land in Asien begann das Interesse an der ScherenschnittTechnik.

Anläßlich des Gedenkens „100 Jahre Ausbruch des Ersten Welt kriegs“ nahm Seidel 2014 in Be neschau/Benešovan an einer

Gruppenausstellung zum The ma „Man spricht vom Krieg“ teil, die danach auch in Prag, Berlin, Wien und Sarajevo gezeigt wur de. Seidel wählte als Bildmotiv verschiedene Feldpostmarken, die sie als Scherenschnitte prä sentierte. Sie arbeitet dabei aber nicht mit einer Schere, sondern mit einem Skalpell, dessen Klin ge sich bewegen läßt.

Aufgrund ihres Engagements in der Tschechischen Republik gelang es Seidel schließlich auch, 2015 die zwischen Bremen und Preßburg bestehende Städtepart nerschaft zumindest im künstle rischen Bereich mit einem Aus tauschprojekt über Wasser und Fluß zu beleben. Dies konnte zwei Jahre später in der Ausstel lung „Rýchle Spoje“ (Schnelle Verbindung) vertieft werden, zu vor – 2015 – hatte Seidel im slo wakischen Nitra am Symposium „Multipoint“ teilgenommen. Die Jurte, das traditionelle Zelt der Nomaden in Zentralasien, war

dann zentrales Bildmotiv beim Internationalen Künstlertreffen 2017 in Kirgistan am Yssykköl, dem größten See des Landes. Aus beruflichen und privaten Gründen zog Laila Seidel 2019 nach Prag. Da ein größeres Ate lier fehlte, legte sie ihren Kunst schwerpunkt auf die Scheren schnitte. Ebenso nahm sie an Symposien in der Slowakei und in Lettland teil, wo aber auch größere Scherenschnitte entstan den. „Während der Corona-Pan demie war ich über jede Inspi ration froh“, erklärte sie. Da war dann auch das Feierabendbier in einem Prager Café ein will kommenes Motiv. Mit Schatten bildern beschäftigte sie sich im Sommer 2020, außerdem gab sie im heimischen Atelier im Pra ger Stadtteil Žižkov Kunst- und Deutschkurse. 2021 nahm sie am Open Art-Fest mit über 200 Aus stellern teil, aktuell ist das Pro jekt „Wildwuchs“ . Seidels neue Bilder sind abstrakter und von den Aborigines in Australien be einflußt.