Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung

❯

VOLKSBOTE

❯

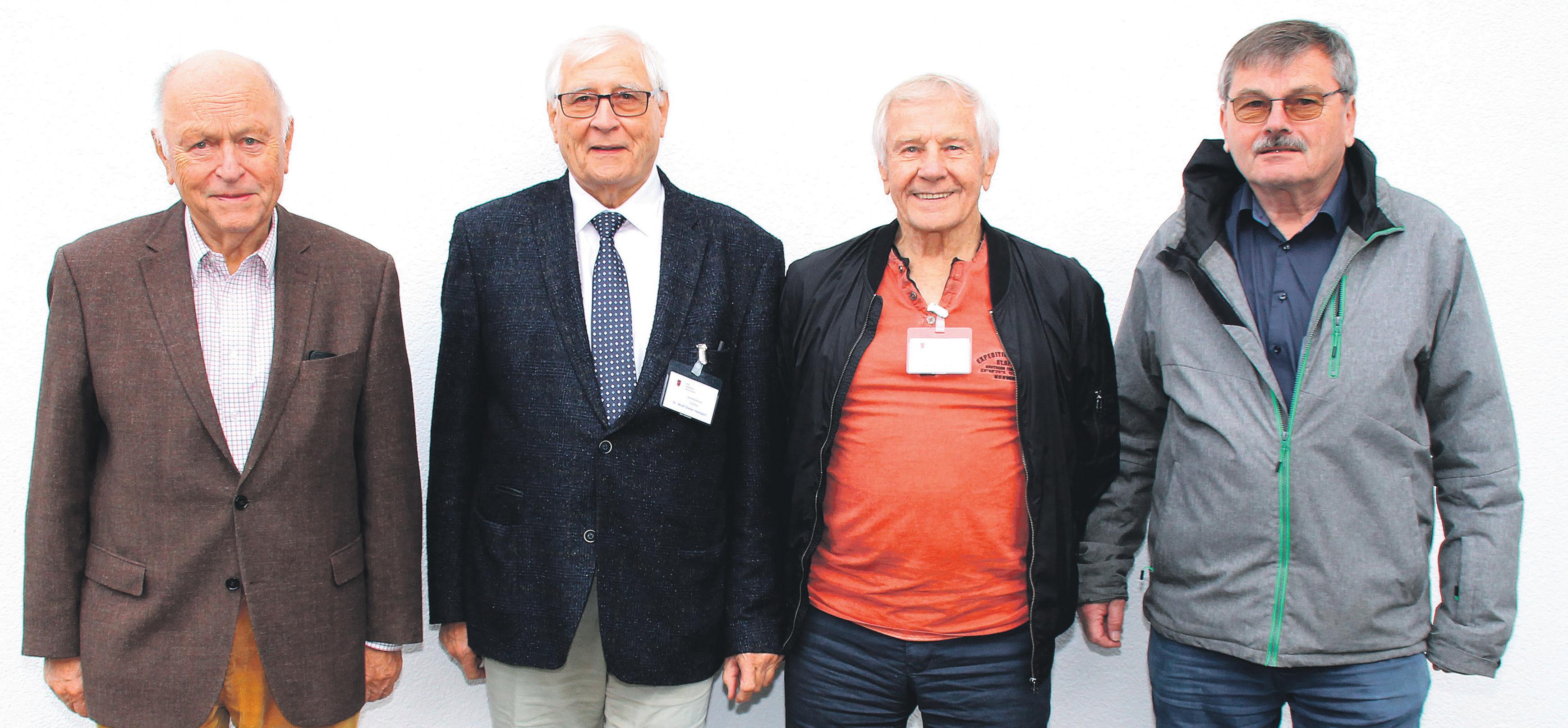

„Damit wir als Volksgruppe lebendig bleiben“, begründet Heimatratsvorsitzender Franz Longin, warum der Heimatrat große Anstrengungen unternimmnt, um Nachkommen der Erlebnisgeneration für das ehrenamtliche Engagement zu begeistern. Mit Erfolg, wie die aktuellen Ernennungen auf der Sitzung des Heimatrates auf dem Heiligenhof belegen.

Ein klarer Wahlsieger und vier Parteien, die um den Einzug ins Abgeordnetenhaus zittern müßten, so lautet das Ergebnis der aktuellen Median-Umfrage.

Würden die tschechischen Bürger jetzt ihre Vertreter für das Abgeordnetenhaus wählen, wäre die Ano-Partei von ExPremierminister Andrej Babiš der große Gewinner. Mit 31,5 Prozent führt Ano deutlich vor allen anderen Parteien.

Die Partei ODS von Premierminister Petr Fiala käme demnach nur auf 13,5 Prozent. Während die rechtsradikale SPD mit 12 und die Piraten mit 11 Prozent sicher ins Unterhaus einziehen würden, müßten alle anderen Parteien zittern. Laut der Demoskopen kommen KDU-ČSL und Top 09 auf 6 beziehungsweise 5 Prozent. Damit entfallen auf das Bündnis Spolu aus ODS, KDUČSL und Top 09 nur 24,5 Prozent. Bei der Wahl im Oktober 2021 war das Dreierbündnis noch mit 27,8 Prozent als Wahlsieger hervorgegangen.

Auf die Bürgermeisterpartei Stan, die gemeinsam mit Spolu und den Piraten die Regierung stellt, kommen 5,5 Prozent.

Hoffnung auf einen Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus kann sich die ČSSD machen. Mit 5,5 Prozent liegen die Sozialdemokraten einen halben Prozentpunkt über der 5-Prozent-Marke. Zwar finden die nächsten Parlamentswahlen erst 2025 statt, aber im Januar entscheiden die Tschechen, wer Miloš Zeman als Staatspräsident nachfolgt. Unter den aussichtsreichen Bewerbern ist auch Ano-Chef Andrej Babiš.

Der Krieg war längst zu Ende, aber das Morden ging weiter: Im Sommer 1945 verübten Revolutionsgardisten, Soldaten und Polizisten mit Billigung der tschechoslowakischen Führung in Postelberg das schlimmste Massaker der Nachkriegsgeschichte an sudetendeutschen Landsleuten Jetzt hat das Tschechische Fernsehen eine Spielfilm-Dokumentation gesendet, die viele Tschechen aufgewühlt hat.

Wehrlose Männer, aber selbst Kinder wurden erschossen oder erschlagen. Auf bis zu 2000 Tote schätzen Experten die Opferzahlen. Jahrzehntelang wurde dieses Verbrechen in der Tschechoslowakei tot geschwiegen. Die kommunistische Regierung deckte die Mörder, die sich deshalb nie für ihre Verbrechen vor einem Gericht verantworten mußten.

Auch nach der Samtenen Revolution blieb der Genozid in Postelberg ein Tabuthema. Erst 2010, also 65 Jahre nach dem Massaker, wurde eine Gedenktafel enthüllt. Doch deren Inschrift empfinden viele Familien der Opfer als Verharmlosung des Massenmords. So wird statt von einem Genozid von „Ereignissen“ gesprochen. Und die Tatsache, daß Sudetendeutsche einzig und allein wegen ihrer deutschen Wurzeln ermordet wurden, wird mit „unschuldige Opfer“ umschrieben. Jeder Hinweis fehlt, daß es sich hier um einen Massenmord handelt, den Tschechen nach dem Krieg an ihren sudetendeutschen Nachbarn verübt haben.

Unter dem Titel „Postelberg 1945 – die tschechische Vergeltung“ hat jetzt das Tschechische Fernsehen eine SpielfilmDokumentation gesendet, die in Tschechien eine große Diskussion über die eigene Schuld an Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgelöst hat.

Was Regisseur Jakub Wehrenberg und Drehbuchautor Jan

Vávra den Zuschauern zeigen, geht unter die Haut, ist aber mit Fakten belegt – wie die „Ereignisse“ am Sonntag, 6. Juni 1945, knapp einen Monat nach dem Kriegsende:

Auf dem Kasernenhof in Postelberg harrten seit Tagen hunderte sudetendeutsche Männer im Alter von 13 bis 60 Jahren aus.

Die Nacht mußten die Männer und Jungen im Freien auf dem gepflasterten Hof liegend verbringen. Wer sich erhob, wurde sofort erschossen. Unter den Gefangenen waren fünf erschöpfte Jugendliche, die angeblich Äpfel von einem Baum gestohlen haben sollen. Sie wurden erst ausgepeitscht und dann vor ein Erschießungskommando gestellt. Ein Junge, der die erste Salve überlebt hatte, fiel auf die Knie und flehte um Gnade – vergeblich. Er wurde durch einen Schuß ins Genick getötet. Das alles geschah vor den Augen der ande-

ren gefangenen Sudetendeutschen, die mit vorgehaltener Waffe in Schach gehalten wurden. Darunter war auch der Vater eines der Jungen.

„Es ist wichtig zu sagen, daß die führenden Vertreter des Staates und der Armee damals über das Massaker Bescheid wußten und daß dieser Massenmord mit ihrer Zustimmung geschah“, begründet Drehbuchautor Jan Vávra, warum er sich dieses schwierigen Thema angenommen hat.

Daß das Massaker langfristig

leich vier Landsleuten konnten Franz Longin und SLBundesgeschäftsführer Andreas Miksch die Ernennungsurkunden aushändigen.

Im Erzgebirge-Saazerland tritt Birgit Unfug als Heimatlandschaftsbetreuerin die Nachfolge von Helmut Seemann an, der zum Ehrenlandschaftsbetreuer ernannt wurde, und übernimmt in Doppelfunktion als Kreisbetreuerin den Heimatkreis Saaz. Günther Wytopil ist neuer Kreisbetreuer des Heimatkreises Oberes Adlergebirge. Im Elbetal übernimmt Yvi Burian den Heimatkreis Leitmeritz. Und in Polzen-Neiße-Niederland ist Christa Schlör als Kreisbetreuerin für den Heimatkreis Reichenberg zuständig. Ausführlicher Bericht auf Seite 3.

geplant und von der kommunistischen Staatsführung angeordnet war, belegt auch ein Zitat des damaligen Staatspräsident Edvard Beneš, dem Architekten der Vertreibung. Beneš forderte bereits 1943 von seinem Exil in Großbritannien per Rundfunkansprache Rache und Vergeltung: „Den Deutschen wird mitleidlos und vervielfacht all das heimgezahlt werden, was sie in unseren Ländern seit 1938 begangen haben. Die ganze Nation wird sich an diesem Kampf beteiligen, es wird keinen Tschechoslowaken geben, der sich dieser Aufgabe entzieht und kein Patriot wird es versäumen, gerechte Rache für die Leiden der Nation nehmen.“

„Sie wurden getötet, nur weil sie Deutsche waren“, stellt Regisseur Jakub Wehrenberg klar. Die Ermordung der Sudetendeutschen sei immer noch ein Tabu, so der Filmemacher: „Die Tschechen haben gerne Spaß und ver-

meiden unangenehme Dinge. Das ist der Grund, warum wir das Thema wieder in die Öffentlichkeit bringen.“

Die Massaker an den Sudetendeutschen nach Kriegsende sei, so die Filmemacher, immer als Ausbruch des Volkszorns beschrieben, als spontane Vergeltung für das Verhalten der Deutschen während des Protektorats beschrieben wurden. „Das Massaker in Postelberg war jedoch eine vorbereitete und geplante Aktion des Verteidigungsnachrichtendienstes und der tschechoslowakischen Armee, die mit dem Wissen und der Zustimmung der höchsten Vertreter der Armee und des Staates, einschließlich Präsident Beneš, stattfand.“

Belegt wird dies in einer Szene, in der General Oldrich Španiel, der Leiter des Militärbüros des Präsidenten Beneš, im Prager Hotel Belvedere den Offizieren des Geheimdienstes einen klaren Befehl erteilt: „Räumt das Gebiet auf! Denken Sie daran, daß ein guter Deutscher nur ein toter Deutscher ist. Je weniger Deutsche übrig bleiben, desto weniger Feinde werden wir haben. Und je weniger Menschen die Grenze überschreiten, desto weniger Feinde werden wir haben.“

Zwar wurde 1947 von der verfassungsgebenden Nationalversammlung eine spezielle Untersuchungskommission eingesetzt, um das Massaker von Postelberg und andere Verbrechen an den sudetendeutschen Landsleuten im Zuge der Wilden Vertreibung aufzuklären, doch die parlamentarische Kommission nutze einen Trick, um nicht weiter ermitteln zu müssen. Man berief sich auf das Gesetz Nr. 115/1946, das ein Jahr nach Kriegsende von der Nationalversammlung verabschiedet worden war und mit dem alle Verbrechen an Deutschen rückwirkend amnestiert wurden.

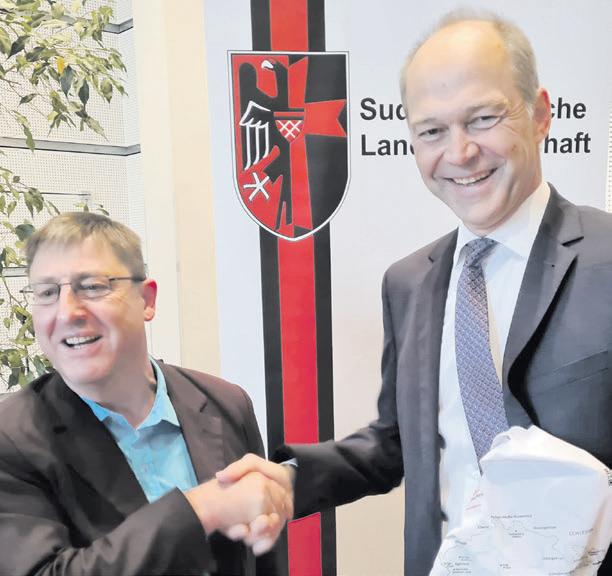

Pavel Novotny/Torsten FrickeDer Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros Peter Barton nutzte die Gelegenheit, um dem erst vor drei Monaten neu eingetro enen Botschafter Ungarns in der Tschechischen Republik, András Baranyi, persönlich die Arbeit seiner Einrichtung vorzustellen.

Bis jetzt konnte Barton alle ungarischen Diplomaten jeden Ranges persönlich kennen lernen und freute sich, daß er so interessierte Zuhörer und Gesprächspartner in ihnen fand. Baranyi ist wirklich ein echter Mitteleuropäer: Der in der karpatendeutschen und heute ukrainischen Stadt Munkács, ukrainisch Mukačevo, geborene Diplomat lebte lan-

ge Zeit im ostslowakischen Kaschau (ungarisch Kassa, slowakisch Košice), bevor er in die diplomatischen Dienste des Außenministeriums in Budapest eintrat. Deshalb ist dem studierten Juristen Baranyi die Problematik der nationalen Minderheiten in historischem und rechtlichem Sinne nicht fremd.

In Prag kann er sich bereits sehr schnell orientieren, weil er auch perfekt slowakisch spricht, und das ist eine Sprache, die jeder Tscheche sehr gut versteht. Barton, der neben deutschen und tschechischen Vorfahren selbst eine ungarischstämmige Herkunft hat, schätzt es sehr, daß Budapest einen Diplomaten nach Prag entsandte, der so vorteilhafte Kenntnisse besitzt.

Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit hohem wissenschaftlichen Anspruch veranstaltet, dessen Inhalte die Sudetendeutsche Zeitung in den kommenden Ausgaben dokumentiert. Den Auftakt macht Professor Dr. Katrin Boeckh.

Im Juli dieses Jahres hat der Freistaat Bayern eine neue Forschungsstelle des Leibnitz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) und des Lehrstuhls für Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg ins Leben gerufen, die mit Professor Dr. Katrin Boeckh von einer Expertin für die Geschichte Osteuropas geleitet wird.

Schwerpunkt der Forschungsstelle sind Studien zur kulturellen Integration der aus dem östlichen Europa Vertriebenen in Bayern seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Verfolgt werden insbesondere Ansätze zur Frauen- und Emotionsforschung, zur Schulbuch- und Medienforschung sowie komparative und transnationale Analysezugänge.

In ihrer Vorstellung der neuen Forschungsstelle für „Kultur und Erinnerung, Heimatvertriebene und Aussiedler in Bayern“ stellte Professorin Boeckh heraus, daß die Genese der Forschungsstelle eng mit der Initiative der Bayerischen Vertriebenenbeauftragten und Landtagsabgeordneten Silvia Stierstorfer zusammenhänge. Die Beauftragte habe die Notwendigkeit mit den Worten begründet: „Nach dem Zweiten Weltkrieg haben fast zwei Millionen Heimatvertriebene in Bayern eine neue Heimat gefunden. Die Vertreibung und danach die Eingliederung der Heimatvertriebenen hatten eine gewaltige Umwälzung im Herzen Europas zur Folge. Trotzdem erinnert sich die Gesellschaft an diesen Umbruch und wie er uns alle geprägt hat, heute kaum noch.“

Das Forschungsprojekt sei auch deshalb als Initialzündung gedacht gewesen, so die Professorin in ihrem umfassenden Bericht. Es soll neue Erkenntnisse darüber erbringen, wie die Vertriebenen als Brücke und Kulturvermittler im Zentrum Europas gewirkt und welchen Einfluß sie auf die kulturelle Identität Bayerns ausgeübt haben. Weiter gehe es auch darum, wie die Heimatvertriebenen die Sichtweise der hiesigen Bevölkerung auf die Nachbarländer im Osten geprägt haben und wie das wieder-

Katrin Boeckh hat Geschichte Ost- und Südosteuropas sowie Slavistik und Balkanphilologie an der Universität Regensburg und an der LudwigMaximilians-Universität München studiert, wo sie 1991 als M.A. abschloß.

An der LMU München promovierte sie 1995 zum Dr.

um deren Verhältnis zu Bayern und Deutschland geprägt habe.

Die übergreifende Thematik sei die kulturelle Integration der Heimatvertriebenen in Bayern, die oft als Erfolgsgeschichte dargestellt werde. Die Frage sei aber, ob die Betroffenen das selbst auch so sehen beziehungsweise gesehen haben und ob sie selbst so zufrieden waren mit ihrer neuen Heimat, die sie sich gar nichts selbst ausgesucht hätten. Sie seien hineingeworfen worden in eine Kriegs- und Nachkriegssituation, mit der Erfahrung der Vertreibung im Rücken, die für viele traumatisch war und den Tod von Angehörigen bedeutet habe, den Verlust von Eigentum, von Bekannten. Außerdem hätten viele lange Jahre die Hoffnung in sich getragen, daß man bald wieder zurückkehren könne. So seien und waren viele Emotionen und auch Traumata im Spiel, über die man nicht sprach und sprechen konnte, und die vielleicht über Jahre und Jahrzehnte verschüttet waren.

Viele Vertriebene kritisierten, sie seien in der Aufarbeitung des Vertreibungsschicksals „emotional nicht abgeholt und mitgenommen“ worden. Das sei der erste Ansatz, an dem sie andocken wolle, sagte Boeckh.

phil.; 2004 habilitierte sie sich ebendort im Fach Geschichte Ost- und Südosteuropas, für das sie die Venia Legendi hat. Am Osteuropa-Institut war sie bis 2008 Redakteurin der Zeitschrift „Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas“, seither ist sie wis-

Im Fokus stünde die wissenschaftliche Untersuchung lang und nachhaltig wirkender Aspekte von Flucht und Integration Vertriebener seit dem Zweiten Weltkrieg aus einer regionalen und übergreifenden sowie europäischen Perspektive. Dabei sollen eine Forschungsbasis einerseits und eine Breitenwirkung andererseits entstehen.

Weitere Aktivitäten hingen mit einem breiteren Bild auf Vertreibungen in Europa zusammen. Vertreibungen seien ein europäisches Thema, und in Ost- und Südosteuropa gebe es kaum ein Land, das im Lauf der Geschichte davon verschont geblieben sei, führte Boeckh aus.

Aktualität sei durch den russischen Krieg gegen die Ukraine gegeben und durch die Flucht vieler Ukrainerinnen. Gerade Vertriebenenverbände seien durch das Schicksal der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, aufgerüttelt.

Es gebe ein großes Bedürfnis seitens der Heimatvertriebenen, angestoßen durch den Krieg gegen die Ukraine, Fluchtbewegungen öffentlich stärker zu thematisieren. So gebe es einen inneren Zusammenhang zwischen der Community der Vertriebenen und der ukrainischen Flucht-

senschaftliche Angestellte am Arbeitsbereich Geschichte.

Ihre Forschungsgebiete sind Staat, Kirchen und ethno-konfessionelle Netzwerke im Sozialismus, Wertediskurse und imperiales Erbe im östlichen Europa sowie ethnonationale Konflikte und ihre Folgen.

Foto:Tschechien zieht in Erwägung, sich als Gastland der UN-Klimakonferenz COP 29 im Jahr 2024 zu bewerben, hat der Regierungsbeauftragte für internationale Verhandlungen in Umweltfragen, Jan Dusík, erklärt. Derzeit würde man die finanziellen und logistischen Herausforderungen prüfen. Als Alternative könne sich Tschechien auch mit einem weiteren osteuropäischen Land als Gastgeber bewerben.

Übernachtungen in tschechischen Hochschulen und Universitäten wollen Studenten gegen die aktuelle Klima-Politik demonstrieren. An der von der Bewegung Univerzity za klima (Universitäten für das Klima) organisierten Protestaktion beteiligten sich zum Auftakt Studenten in Prag und Brünn, die von Montag auf Dienstag in den Bildungseinrichtungen campierten. Weitere Proteste sind auch in Olmütz, Aussig und Königgrätz angekündigt. Den Organisatoren zufolge sollen die Veranstaltungen nicht den Lehrbetrieb behindern. Stattdessen soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß die tschechische Regierung zu wenig gegen die Klimakrise und die steigenden Energiekosten unternehme und eine wachsende Ungleichheit in der Bevölkerung hinnehme.

Fast 65 Prozent der Tschechen, also zwei von drei Bürgern, befürchtet, haben Geldsorgen und befürchten fällige Kredite nicht zurückzahlen zu können, hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Stem/Mark ergeben. Akute Probleme mit den Ratenzahlungen haben bereits sechs Prozent der Befragten. Als Gegenmaßnahme würden viele Bürger einen weiteren Job annehmen, um die Kredite zu bedienen. 40 Prozent der Befragten geben an, ihre Kosten senken zu wollen, und etwa 36 Prozent erwägen eine Verringerung oder gar Aussetzung der Raten.

um 1. Januar 2023 wird

Tschechien seine Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul schließen, hat Außenminister Jan Lipavský (Piraten) entschieden. Zur Begründung sagte der Minister, daß nach seiner Einschätzung keine Verbesserung der Sicherheitslage in Afghanistan zu erwarten sei. Nach der Schließung soll die Tschechische Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad die Vertretung auch für Afghanistan übernehmen.

Hildegard Schuster

bewegung, der von sehr viel Solidarität getragen und wo auch immer wieder der europäische Gedanke herausgehoben werde. Die neuen Fluchterfahrungen sollen thematisiert werden. Man habe begonnen, Interviews mit Frauen und Männern aus der Ukraine aufzuzeichnen, um sie anschließend auszuwerten und in Bezug zu den Vertriebenenschicksalen in Bayern zu setzen.

Insbesondere sollen nachhaltige Wirkungen von Flucht und Integration Vertriebener betrachtet werden, aber nicht nur aus der bayerischen Perspektive, sondern auch aus einer transbayerischen, europäischen Perspektive. Professorin Boeckh will dazu Wissenschaftlerinnen aus den Herkunftsländern im östlichen Europa einbinden und im Rahmen einer internationalen Konferenz ausloten, wie der allgemeine Wissensstand über die Vertreibungsproblematik unter anderem in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, Polen, Ungarn und weiteren Staaten sei.

Die Vernetzung mit bestehenden Vertriebenenorganisationen und Einrichtungen wäre wünschenswert, so Professorin Boeckh abschließend.

Hildegard Schuster

Hildegard Schuster

Schlechte Noten vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE): Im aktuellen Gleichstellungsindex landet die Tschechische Republik nur auf Platz 23 unter den 27 EU-Staaten. Vor allem im Berufsleben werden Tschechiens Frauen benachteiligt, bestätigt die Regierungsbevollmächtigte für Menschenrechte, Klára Šimáčková Laurenčíková, die Untersuchungsergebnisse des EU-Instituts. Demnach gäbe es in den tschechischen Unternehmen noch immer zu wenige Frauen in Führungspositionen. Außerdem verdienen Frauen im Durchschnitt etwa 7000 Kronen (288 Euro) pro Monat weniger als ihre männlichen Kollegen. Um mehr Gendergerechtigkeit auf dem tschechischen Arbeitsmarkt durchzusetzen, fordert

Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), hat die EU-Beitrittsverhandlungen mit Staaten wie der Ukraine und der Republik Moldau verteidigt. Sie warnte am Montag vor einem geopolitischen Vakuum vor den Toren der Europäischen Union, das nach ihren Worten „von Feinden gefüllt wird“. Sie sei sich bewußt, daß einige EU-Staaten der Aufnahme neuer Mitglieder kritisch gegenüberstünden, so Pekarová Adamová weiter. Dennoch sei die EU-Vergrößerung alternativlos. Die Parlamentschefin erklärte, hierfür sei eine Reform der Abstimmungsregeln, die Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen hatte, nicht notwendig. Aktuell genügt das Veto eines einzigen Mitgliedsstaates, um die Aufnahme neuer Länder in die EU zu verhindern.

ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Ein dichtes Programm hat sich der Heimatrat in seiner zweitä gigen Sitzung gegeben. Aktuel le Themen, die den Verantwort lichen in den Heimatlandschaf ten und -kreisen auf den Nägeln brennen, beherrschten die Dis kussion auf dem Heiligenhof.

Heimatratsvorsitzender Franz Longin machte deutlich, daß sich der Heimatrat bemühe, daß die Nachkommen weiter Ämter übernehmen. „Damit wir leben dig bleiben“, so Longin. Zu Be ginn der Veranstaltung wurde der Verstorbenen gedacht und an alle, die in der Heimat ihre Hei mat hatten, erinnert. „Wir erin nern uns an die grausamen Ver treibungen in den Jahren 1945 und 1946. Wir erinnern uns an die schwierigen Jahre der zu nächst nicht gewollten Integrati on. Es waren harte Jahre“, so der Vorsitzende, bevor er sich den Zukunftsaufgaben zuwandte. „Wir brauchen nach wie vor ein sudetendeutsches Klima, um un sere Aufgaben erfüllen zu kön nen“, führte er weiter aus.

Der Heimatrat wolle als zwei te Stütze der Landsmannschaft kräftig bleiben und sichtbarund wahrnehmbar sein. Dies sei durch Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung gelungen und solle weiter ausgebaut wer den. Die Orts- und Kreisgruppen können durch ansprechendes Werbematerial unterstützt wer den. Der Einsatz um den Erhalt der Heimatstuben sei nach wie vor erforderlich und werde un ter Hinzuziehung von Experten auch in Zukunft unterstützt. Die bewährten Online-Veranstaltun gen haben den Meinungs- und Erfahrungsaustausch das gan ze Jahr über befördert und sol len beibehalten werden. Berichte in der Sudetendeutschen Zeitung tragen dazu bei, daß der Aus tausch gelingt, so Longin in sei nen Dankesworten. Die Zeitung habe an Qualität zugelegt, jeder Amtsträger müsse zu den Abon nenten gehören.

„Wir sind keine Partei, aber ein politischer Verein“ mit einer klaren Aufgabenstellung, so Lon gin mit Blick auf die SL-Satzung. Laut Paragraph 3 habe die SL den Auftrag, „die über drei Millionen Sudetendeutschen, welche nach dem Zweiten Weltkrieg aus ih rer Heimat in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien vertrie ben und über die ganze Welt ver streut wurden, und ihre Nach kommen als politische, kulturel le und soziale Gemeinschaft zu erhalten und ihre Belange in der Heimat sowie in den Aufnahme gebieten zu wahren“. Die Sat zung müsse mit Leben erfüllt werden, so sein abschließender Appell.

Einen Blick hinter die Kulis sen der politischen Geschehnisse gewährte Peter Barton und ana lysierte Hintergründe und Zu sammenhänge. Kenntnisreich beleuchtete der langjährige Lei ter des Sudetendeutschen Bü ros in Prag die Auswirkungen der Kommunalwahlen in der Tsche chischen Republik und stand den Tagungsteilnehmern Rede und Antwort. Chancen und Möglich keiten für die künftige grenz überschreitende Zusammenar beit standen dabei im Mittel punkt.

Auch über die problembehaf teten Jahre zu Beginn seiner Tä tigkeit vor fast 20 Jahren erzählte er. Es sei nicht einfach gewesen, Fuß zu fassen. „Ich mußte in Prag viel Überzeugungsarbeiten lei sten bis man mir glaubte, daß wir nicht die unversöhnlichen Sude tendeutschen sind“, so Barton, der unter anderem auch die gute Zusammenarbeit mit den diplo

matischen Vertretungen betonte.

Die Zukunft der Sudetendeut schen Heimatstuben beleuchte ten mit Museumsdirektor Dr. Ste fan Planker und Jeanine Walcher zuständigkeitshalber gleich zwei Experten für museale Sammlun gen. Walcher, neu im Museumsteam, studierte Restaurierung, Kunsttechnologie und Konser vierungswissenschaft an der Technischen Universität Mün chen. Seit Juni 2022 ist sie im Team von Klaus Mohr für die Be treuung der vielseitigen Samm lung des Sudetendeutschen Mu seums in München zuständig.

Eingangs ging Museumsdi rektor Planker kurz auf die Ent stehungsgeschichte des Sude tendeutschen Museums ein und führte unter anderem aus: Die Grundlage des Museums bil den die musealen Sammlungen der Sudetendeutschen Stiftung sowie des ehemaligen Sudeten deutschen Archivs, heute Sude tendeutsches Institut. Mit Unter stützung der Sudetendeutschen Stiftung sei ab 1998 gezielt ge sammelt und wissenschaftlich in ventarisiert worden. Der Samm lungsbestand umfasse heute rund 40 000 Objekte, unter an derem aus den Bereichen All

tagskultur, Handwerk und In dustrie, Zeitgeschichte sowie Kunsthandwerk. Hinzu komme ein umfangreiches Schriftgutund Bildarchiv, das vom Bayeri schen Hauptstaatsarchiv betreut werde.

Die Objekte stammten über wiegend aus Schenkungen und Nachlässen von Heimatvertrie benen und deren Nachkommen sowie – vor allem in den letz ten Jahren – aus den Beständen aufgelöster Heimatstuben.

Das Sudetendeutsche Muse um ist Zeugnis der jahrhunder telangen Geschichte und Kul tur der Sudetendeutschen und wurde als Leuchtturmprojekt be zeichnet, so Planker, und weiter: „Um sich als Leuchtturmprojekt zu profilieren und zu etablieren, muß das Museum nach interna tionalem Standard arbeiten.“

Museumssammlungen sind das gegenständlich kulturel le Gedächtnis der Menschheit. Museales Sammeln ist eine kon tinuierliche Daueraufgabe. Die Sammlungsstrategie eines Mu seums trage vor allem dem ver antwortlichen Umgang mit den Objekten Rechnung und be rücksichtige die Notwendig keit von Dokumentation, Be wahrung, Konservierung sowie gegebenenfalls Restaurierung und Ausstellung jedes einzel nen Gegenstandes. Museen ha ben den Auftrag, Zeugnisse der Vergangenheit und der Gegen wart dauerhaft zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. For schen und Dokumentieren sowie das wissenschaftliche Erschlie ßen der Sammlungsbestände sei en Kernaufgaben eines Muse ums. Das Museum erfüllt als Ort lebenslangen Lernens einen Bil dungsauftrag. Basis hierfür seien Sammlungen, originale Objek te, mit denen Ausstellungen ent wickelt werden, so Direktor Plan ker. Sein abschließender Appell: Bevor Heimatstuben ins Depot wanderten, solle im Interesse ei

ner breit gestreuten Geschichts vermittlung alles versucht wer den, sie vor Ort zu erhalten.

Das Sudetendeutsche Muse um sei ein Schutzraum für Hei matsammlungen, sagte Samm lungsleiterin Walcher und schil derte den Ablauf des Weges der Sammlungsgegenstände ins De pot des Sudetendeutschen Mu seums und ihre sach- und fach gerechte Inventarisierung sowie die Aufbewahrung der umfang reichen Sammlung. Sie stehe den Verantwortlichen in den Heimat kreisen auch gerne als Ansprech partnerin zur Verfügung. So hat sie unmittelbar zum Treffen von Betreuenden sudetendeutscher Heimatstuben am 13. März 2023 ins Sudetendeutschen Museum eingeladen.

Dr. Wolf-Dieter Hamperl gab anschließend einen Einblick in sein breites Tätigkeitsfeld. Er en gagiert sich seit Jahrzehnten eh renamtlich für die Pflege von Kultur und Geschichte des Eger landes. Hamperl ist unter ande rem Vorsitzender des Vereines „Egerer Landtag e.V.“ mit Sitz in Amberg in der Oberpfalz, Hei matkreisbetreuer von Tachau mit eigenem Heimatmuseum in Wei den und stellvertretender Vor sitzender des Sudetendeutschen Heimatrates. Anschaulich mit Blick in die Zukunft präsentier te er seine Arbeit am Beispiel des Egerer Landtages, dessen Vor sitz er vor einem Jahr übernom men hat. Der erfahrene Heimat pfleger kennt sich aus und weiß, mit wem er sprechen muß, wenn er finanzielle wie ideelle Unter stützung benötigt. So ist es ihm gelungen, den vorgefundenen Buchbestand vor der Zerschla gung zu retten und komplett an den Egerer Archivdirektor Karel Halla zu übereignen. Dort befin de sich die größte Bücherei des Egerlandes und Deutsch-Böh men, erzählte Hamperl. Halla möchte die Bücherei des Egerer Landtags als Anschlußbücherei

in die Zukunft sichern. So reih te er Beispiel an Beispiel, wie es ihm gelingt, die Schätze als sicht bares Erbe zu erhalten.

Museumsarbeit und Famili enforschung dienen der Ausein andersetzung mit der Geschich te, faßte Dr. Gernot Peter zusam men, Heimatkreisbetreuer von Prachatitz und Leiter des Böh merwaldmuseums in Wien sowie des Böhmerwaldheimatkreises Prachatitz mit dem dazugehöri gen Heimatmuseum mit Sitz im oberbayerischen Ingolstadt.

In seiner anschaulichen Zeit reise durch Geschichte und Ge schichten beider Museen stellte er den Service heraus, den Besu cher vor Ort und in der digita len Präsenz in Anspruch nehmen können. Großen Wert legt er auf die Geschichtsvermittlung durch die Unterstützung bei der Fami lienforschung und bei der Suche nach Ortschaften, Ortsplänen, Einwohnerlisten in der ange stammten Heimat, aktives Zuge hen auf die Museumsbesucher, rasche Beantwortung von schrift lichen Anfragen, Nutzung der Bi bliothek und des Fotoarchivs, Be ratung zu Reisen in die Tschechi sche Republik, Veranstaltungen und Ausstellungen.

Die Diskussion um Zukunfts ideen moderierte Longins Stell vertreter und Heimatkreisbe treuer für das Kuhländchen, Prof. Dr. Ulf Broßmann. Jugend zu ge winnen und aktiv in die Heimatarbeit einzubinden, formulierte er als eine der großen Zukunfts aufgaben. Grundsätzlich seien junge Menschen bereit, sich eh renamtlich zu engagieren, wenn sie entsprechend motiviert wer den. Daß die heutige Enkelge neration der Sudetendeutschen früh mit passenden Aufgaben an gesprochen werden, man ihnen aber auch Freiräume für die Ent wicklung eigener Vorstellungen zugestehen müsse, war die Über zeugung der vertretenen Amts träger.

Markus Decker, Beauftragter für „Moderne Netzwerkarbeit“ und „Digitale Medien“ und In itiator der zahlreichen Facebook gruppen des Heimatrates, ist da von überzeugt: „Jugendliche ha ben Interesse, sich um die Orte ihrer Großeltern zu kümmern.“

SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch verwies mit Stolz auf Sudeten.net, das neue von jungen IT-Experten in Zu sammenarbeit mit der Sudeten deutschen Landsmannschaft er arbeitete soziale Netzwerk der Sudetendeutschen. Über die ak tuelle Lage und zukünftige Ent wicklungschancen des Pro jekts berichtete Projektkoordi nator Mathias Heider Sudeten. net weise, so Heider, weiterhin wachsende Zugriffs- und Teil nehmerzahlen auf. In den ersten fünf Monaten seines Bestehens sei das Netzwerk äußerst dyna misch gewachsen und habe da bei alle Erwartungen übertrof fen.

Auf diesem Erfolg werde man sich jedoch nicht ausru hen. Stattdessen sei derzeit eine deutliche Erweiterung der Funk tionen von Sudeten.net geplant, die das Angebot für die Teilneh mer noch attraktiver machen sol le. Heider faßte die Neuerungen, deren Umsetzung für die kom menden Monate vorgesehen ist, unter dem Stichwort „Sudeten. net plus“ zusammen. Viele der Maßnahmen beträfen Verbesse rungen im Nutzer-Erlebnis, etwa Benachrichtigungen bei der An meldung neuer Teilnehmer aus der eigenen Herkunftsregion, die Einführung optionaler Nut zerkonten, eine weitere Vergrö ßerung des Ortsdatenbestandes, Optimierungen in der Suchfunk tion und eine Erweiterung der Übersetzungsmöglichkeiten.

Der wichtigste Aspekt von „Sudeten.net plus“ bestehe al lerdings in der Einführung einer völlig neuen Funktionsebene: Bislang, so Heider, habe es sich bei Sudeten.net um ein reines Personen-Netzwerk gehandelt. Dieses soll künftig um Informa tionen zu den sudetendeutschen Herkunftsorten ergänzt werden. Analog zu den Teilnehmer-Pro filen werde auch jeder Heimat ort einen eigenen Informations bereich erhalten. Dort könnten etwa Angaben zur Geschich te und Gegenwart des Ortes, hi storische und neue Bilder, Links und Veranstaltungshinweise zu finden sein. Von besonderer Be deutung sei dabei die Verknüp fung mit den am jeweiligen Ort angemeldeten Teilnehmern.

Um auch diesen Teil des Netz werks stets informativ und aktu ell zu halten, sei die Mitwirkung der Heimatlandschafts-, Heimat kreis- und Heimatortsbetreu er weiterhin unerläßlich. Immer mehr entwickle sich Sudeten.net damit zu einem Projekt und In strument des Sudetendeutschen Heimatrates.

Unter dem Motto „Sudetendeutsche Dialoge“ lädt das Sudetendeutsche Museum erstmals zu einer Konferenz ein. Ziel der zweitägigen Veranstaltung am 2. und 3. Dezember ist es, Minderheiten und Volksgruppen in Europa miteinander ins Gespräch zu bringen.

Als Ort der kulturellen Begegnung ist das Sudetendeutsche Museum in München der perfekte Ort, an dem sich ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas treffen und über ihre Besonderheiten sowie über ihren Status diskutieren können“, erklärt Dr. Stefan Planker, der Direktor des Sudetendeutschen Museums, die Idee für die Konferenz.

Welche Dimensionen das Thema hat, belegen eindrucksvolle Zahlen. Demnach leben in Europa mehr als 400 Minderheiten. Mehr als 100 Millionen Menschen, die in Europa leben, gehören einer Minderheit an. In der EU sind es mehr als 50 Millionen.

Nach den offiziellen Zahlen der EU gibt es neben den 24 Amtssprachen der Europäischen Union mehr als 60 Regionalund Minderheitensprachen. Die Gesamtzahl der Sprechenden von Minderheitensprachen wird auf 40 Millionen EU-Bürger geschätzt. In ganz Europa gibt es 90 Sprachen, darunter werden 37 als Nationalsprachen gesprochen und 53 Sprachen, die als „staatenlose Sprachen“ gelten.

Am ersten Tag der „Sudeten-

■ Montag, 21. November, 19.00 bis 21.00 Uhr, SL-Bundesverband: „Nuntius Alois Muench (1889–1962) – Der ‚Retter Deutschlands‘“. Vortrag von Prof. Dr. Stefan Samerski im Rahmen der Reihe „Böhmen macht Weltgeschichte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Dienstag, 22. November, 14.00 bis 16.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Europäische Dialoge Václav Havels. Umwelt, Grenze, Fake News – Aufgaben der tschechischen Ratspräsidentschaft“. Podiumsdiskussion mit Michael Cramer, MdEP a. D. und Initiator des EuropaRadwegs Eiserner Vorhang, Renke Deckarm, stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in München, Marie Bělohoubková, Architekturstudentin und Mitglied des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, und Michael Žantovský, Direktor der VáclavHavel-Bibliothek, Prag. Grußwort und Impusvortrag: Katrin Habenschaden, 2. Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. Grußworte: Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der LH München, und Ivana Červenková, Generalkonsulin der Tschechischen Republik in München. Festsaal im Alten Rathaus, Marienplatz 15, München. Anmeldung erforderlich unter https://eveeno.com/ vhed

■ Dienstag, 22. November, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Riga“. Vortrag von Martin Brand im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de

■ Mittwoch, 23. November, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München: „Von Prag

deutschen Dialoge“ werden sich geladene Volksgruppen vorstellen und über ihre kulturelle und museale Arbeit berichten. Am zweiten Tag diskutieren die Kongreßteilnehmer über die Relevanz und die Herausforderungen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Eintritt zur Konferenz ist für alle Interessierten offen und kostenlos.

Freitag, 2. Dezember 9.30 Uhr: Dr. Ortfried Kotzi-

an, „Begrüßung und Einführung zu den Sudetendeutschen Dialogen“.

9.50 Uhr: Bernd Posselt, „Die Sudetendeutschen – Bindeglied im Herzen Europas“.

10.30 Uhr: Eva Haupt, „Das Sudetendeutsche Museum –Begegnungsort für eine Volksgruppe“.

11.20 Uhr: Dr. Leander Moroder, „Die Dolomitenladiner: eine Minderheit im Aufbruch“.

12.00 Uhr: Dr. Stefan Planker, „Die Museumslandschaft in Ladinien“.

14.00 Uhr: Martin Dzingel, „Die deutsche Minderheit in Tschechien“.

14.40 Uhr: „,Unsere Deutschen‘ in Usti nad Labem/Aussig“.

15.00 Uhr: Peter Bresan, „Das Sorbische Volk in der Lausitz“.

15.40 Uhr: Christina Bogusz, „Sichtweisen im Wandel – Das Sorbische Museum als Brücke zwischen Gestern und Morgen“.

16.30 Uhr: Eva Haupt, Klaus Mohr, Dr. Stefan Planker, Nadja Schwarzenegger, Sonderführungen durch das Sudetendeutsche Museum in deutscher und ladinischer Sprache.

Samstag, 3. Dezember

9.00 Uhr: Torsten Fricke, „Die Sudetendeutsche Zeitung – The Making of News: Warum Journalisten so ticken, wie sie ticken.“

9.40 Uhr: Pablo Pallfrader, „La Usc di Ladins – Geschichte, Gegenwart und Herausforderungen der Zukunft“.

10.00 Uhr: Mateo Taibon, „Ladinische Sendungen der Rai: Die große Chance der Sichtbarkeit“.

10.20 Uhr: Dr. Cordula Ratajczak, „Die sorbische Medienlandschaft“.

11.20 Uhr: Steffen Neumann, „Die deutsche Presse in der Tschechischen Republik“.

12.00 Uhr: Torsten Fricke, Mateo Taibon, Steffen Neumann, Janek Schäfer, Fabian Riemen, „Ethnische Minderheiten und Volksgruppen in Europa im Dialog zum Thema Pressearbeit“.

■ Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. November: „Adventssingen“.

Es ist wieder soweit! Zum 59. Mal treffen sich auf dem Heiligenhof bei Bad Kissingen Alt und Jung, um mit dem traditionellen Adventssingen die Weihnachtszeit einzuläuten. Unter der Leitung von Astrid Jeßler-Wernz werden mit Schwerpunkt auf Böhmen und Mähren Chorsätze alter und neuer Meister und Lieder zur Weihnachtszeit gesungen. Auch Instrumentalgruppen werden sich zusammenfinden, wenn viele ihr Instrument mitbringen. Volkstanz steht ebenfalls auf dem Programm. Um musikalische Erinnerungen mitzunehmen, wird das Chorprogramm zusätzlich aufgenommen werden. Alle, die gerne singen und tanzen, sind herzlich willkommen.

Veranstaltet wird das Adventssingen durch das Sudetendeutsche Sozial- und Bildungswerk e.V., gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag mit dem Abendessen um 18.00 Uhr und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende.

■ Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember: Wochenendseminar „Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen“. Veranstaltung für politisch-historisch Interessierte.

Seit mehr als 1000 Jahren ist Buda/Ofen – erst 1879 erfolgte der Zusammenschluß mit Pest – wenn auch mit Unterbrechungen in der Türkenzeit – das Zentrum ungarischer Staatlichkeit. Der ungarische Staat war dynastisch, wirtschaftlich, kulturell und religiös mit Westeuropa verbunden. Dies zeigt sich über die Dynastie der Habsburger, die seit 1526 auch Könige von Ungarn waren, wenngleich sie wegen der osmanischen Expansion bis etwa 1690 nur Teile Ungarns tatsächlich beherrschen konnten. Dies zeigt sich ebenfalls an der Einführung der deutschen Sprache als Amtssprache 1780, an der Existenz eines deutschen Bürgertums, von deutschen Handwerkern und Kaufleuten in Budapest. Die Zeit der habsburgischen Doppelmonarchie war von Sprach- und Nationalitätenkämpfen, aber auch von kulturellem und wirtschaftlichem Aufbruch geprägt. Der ungarische Staat verlor nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums, hatte aber eine fast überdimensionierte Hauptstadt mit heute rund 1,7 Millionen Einwohnern, dies heißt jeder sechste Ungar wohnt dort. Der Anteil „deutscher Geschichte“ – stets verstanden als Beziehungsgeschichte – ist eher weniger bekannt. Im Seminar sollen entsprechende Bezüge und Verbindungen nach Deutschland und Europa aufgezeigt und diskutiert werden.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

nach Wien und zurück“. OnlineVortrag von Michaela Škultéty in der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“. Der Youtube-Link wird auf der Webseite des Adalbert Stifter Vereins (www.stifterverein.de) vor Veranstaltungsbeginn veröffentlicht.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Eva Haupt. Sudetendeutsches Haus, Alfred-Kubin-Galerie, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 24. November, 17.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Online-Lesung der Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Donnerstag, 24. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Die Mährische Moderne – prekäre Autoritäten in der literarischen Familie“. Wissenschaftlicher Vortrag von Alžběta Peštová. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Kostenbeitrag 75 Euro, ermäßigt 50 Euro. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Samstag, 26. November, 14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmerwald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Mu-

sikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Mittwoch, 30. November, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: Wanderausstellung „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“. Präsentation der Ausstellung und des Begleitfilms mit Ralf Pasch. Rathaus Treptow, Raum 118, Neue Krugallee 4, Berlin.

■ Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmische Spuren in München: Zuzana Jürgens im Gespräch mit Rudolf Voderholzer“. Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München.

■ Mittwoch, 30. November, 19.00 bis 21.30 Uhr: „Schlesiens Wilder Westen“. Filmvorführung und Gespräch mit der Filmemacherin Ute Badura. Eintritt frei. Veranstaltung in Kooperation mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin e.V. im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.

■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. (Programm siehe oben) Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der

Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Dienstag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Memel/Klaipėda“. Vortrag von Sonya Winterberg im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de

■ Donnerstag, 15. Dezember, 19.00 Uhr: „Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt“. Konzert für Klavier zu vier Händen. Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei, Spenden für die Ukraine/Bukowinahilfe (Netzwerk Gedankendach) erbeten.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich: 19. Ball der Heimat (nach zwei Jahren Corona-Pause). Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, Wien. Voranmeldung per eMail an sekretariat@vloe.at

■ Mittwoch, 23. November, 19.00 Uhr: „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“. Referent: Dr. Andreas Kossert. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und Autor des Bestsellers „Kalte Heimat“ (2008), stellt in seinem neuen Buch die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen Zusammenhang.

Immer nah an den Einzelschicksalen und auf bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen –und warum es für Flüchtlinge

und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte, und Andreas Kossert gibt ihnen mit diesem Buch eine Stimme.

Das Buch wurde mit dem NDR-Kultur-Sachbuchpreis 2020 und dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet.

Dr. Andreas Kossert (geb. 1970) studierte Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft. Von 2001 bis 2009 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Seit 2010 ist er Mitarbeiter der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Berlin).

Es war vor 100 Jahren, als Richard Coudenhove-Kalergi in einem gleichlautenden Artikel in den beiden wichtigsten liberalen Zeitungen im Berlin und Wien der 1920er Jahre, der Vossischen Zeitung und der Neuen Freien Presse, seine Idee Paneuropa an prominenter Stelle publizierte. Dies nahm die Paneuropa-Union zum Anlaß, um in Berlin auf Einladung der Tschechischen Botschaft in deren Kinosaal „100 Jahre Paneuropa und die Zukunft Europas“ zu feiern.

Der Tschechische Botschafter Tomáš Kafka erinnerte in seiner Begrüßung daran, daß es der tschechoslowakische Präsident T.G. Masaryk war, der den tschechoslowakischen Staatsbürger Richard Coudenhove-Kalergi dabei unterstützte, seinen Weg zur Gründung der Paneuropa-Union zu gehen.

Kafka begrüßte deshalb alle Paneuropäer und dankte Bernd Posselt, dem Präsidenten der Paneuropa Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, für sein Engagement für Mitteleuropa. „Wir sind ja irgendwie alle Apostel von Bernd Posselt, der sich seit vielen Jahren für Mitteleuropa einsetzt und mit seinen breiten Schultern dieses Engagement auch trägt“, sagte Kafka. Für den Botschafter sei Mitteleuropa der Ort einer gewissen Großzügigkeit. Hier gäbe man allen eine zweite Chance, und die hatten wir im letzten Jahrhundert alle bitter nötig. „Möge das Engagement der Paneuropäer auch im Lichte des Ukraine-Krieges in eine gute, bessere Zukunft für Europa führen“, so Kafka.

Benedikt Praxenthaler von der Paneuropa-Union Berlin-Brandenburg begrüßte die vielen Gäste, darunter ehemalige Botschafter, Abgesandte vieler Botschaften, Politiker aus dem Bundestag von CDU, CSU, SPD und den Grünen, aber auch die in München lebende Autorin Masumi Böttcher-Muraki, die über die Mutter von Coudenhove-Kalergi eine Biografie geschrieben hat.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch den ukrainischen Bariton Sergej Ivanchuk, der bei einem humanitären Einsatz in Charkiv durch russischen Beschuß schwer verwundet wurde, dessen Stimme aber ganz unverletzt saalfüllend betörte.

Einem Impulsreferat vom Präsidenten der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd Posselt (siehe unten), schloß sich eine Podiumsdiskussion an, die der Bundesvorsitzende der Paneuropa-Jugend Deutschland, Christian Hoferer, moderierte. Auf dem Podium meldete sich Elmar Brok, fast 40 Jahre CDU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, mit einer Erinnerung an Coudenhove-Kalergie zu Wort. Er schrieb als Zwölfjähriger handschriftlich eine Postkarte an ihn und bekam eine Antwort verbunden mit der Zusendung der Broschüren zur Europäischen Einigung, die er immer noch besäße. Brok beschrieb die Grundlage für ein glaubwürdiges und stabiles Europa, bei aller Differenz des innerstaatlichen Aufbaus in den verschiedenen Ländern, mit dem Vorhandensein von Demokratie, die so gestaltet sein müsse, daß Regierungen abgewählt werden können, und einem Rechtsstaat, der nicht die Stärke des Staates zum Ausdruck bringt, sondern Schutz des Bürgers und der Schwachen vor dem Staat realisiere.

Dann entbot Erzbischof Nikola Eterović, der Apostolische Nuntius und Doyen des Diplomatischen Korps in Deutschland, seine und die Einschätzung des Vatikans über die Wichtigkeit der christlichen Werte für die Zukunft Europas und zitierte lang die Worte von Papst Franziskus zur Verleihung des Karls-Preises 2016 an ihn, eines Preises,

der erstmalig 1950 an den Gründer der Paneuropa-Bewegung Richard Coudenhove-Kalergi gegangen war.

Milan Horáček, Menschenrechtsaktivist im Vorfeld des Prager Frühlings, Mitbegründer der Grünen in Deutschland und später Parlamentarier, beschrieb seinen Weg bis ins EU-Parlament, wo er auch auf Elmar Brok stieß.

Marie Bělohoubková, Mitglied im Beirat des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, erzählte als Stimme der Jugend ihre Erfahrung von Europa, die in den letzten drei Jahren neue Prüfungen mit der Schließung der Grenzen wegen der Corona-Pandemie und nun

noch dem massiven Aufflammen des Nationalismus durch Rußlands Angriff auf die Ukraine erlebt habe. Sie äußerte aber Dankbarkeit für die Erbauer des gegenwärtigen Europas, in dessen Freizügigkeit und Austausch ihre Generation hineingeboren wurde. Und sie vermittelte ein positives Bild der Zukunft, trotz der gegenwärtigen Erschwernisse und sicher auch Problemen beim Austausch zwischen den Ländern in der EU, da noch mehr investiert werden müsse.

Knut Abraham, Berichterstatter für die Ukraine sowie der anderen Staaten Mittel- und Osteuropas im Auswärtigen Ausschuß des Bundestages, schilderte ein Erstaunen. Er habe fünf Kinder, die alle schon viele Schuljahre absolviert hätten. Sie hätten dabei in Deutschland noch nie etwas über die Geschichte Mitteleuropas gelernt, immer nur deutsche Geschichte im nationalen Kontext. Das könne doch nicht so bleiben.

Ein Empfang in der Tschechischen Botschaft bei Budweiser Bier, Wein und Chlebíčky bot Gelegenheit zum Austausch unter Paneuropäern. Im Bauch des „Raumschiff Enterprise“, wie eine Ausstellung zu 50 Jahren Botschaftsgebäude an der Wilhelmsstraße im Stile des Brutalismus (von „Béton brut“) in diesem Jahr titelte, und das wohl bald für einen Umbau über Jahre schließen wird, konnte deutsch-tschechischer Austausch gepflegt werden.

Ulrich Miksch„100 Jahre Paneuropa ist nicht etwas, was man nur an einem Tag feiern kann“, hat Bernd Posselt, Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, in seinem Impulsvortrag klargestellt.

Der überzeugte Europäer führte deshalb aus: „Wir haben damit begonnen in Nürnberg mit dem tschechischen Europaminister Mikuláš Bek und dem Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder wenige Tage vor dem Beginn der EU-Ratspräsidentschaft Tschechiens. Wir sind dann in die Tschechische Republik nach Ronsperg, den Heimatort unseres Gründers gegangen, waren in Straßburg, in der Herzkammer der europäischen Demokratie. Und dann haben wir beschlossen, wir feiern weiter in Berlin und in einigen Wochen in Wien“.

Mit seinem Appell für Europa habe sich Coudenhove-Kalergi vor allem an die europäische Jugend gewandt. Er lehnte den Nationalismus ab und sprach sich sogar gegen die Nationalstaatlichkeit aus, indem er sagte, eines Tages werde man Staat und Nation so trennen, wie man bereits Staat und Religion getrennt habe.

Posselt über die Sichtweise von Coudenhove-Kalergi: „Nationen sind nicht Gemeinschaften des Blutes, wie die Nationalisten behaupten, sondern sind Gemeinschaften des Geistes. Als Universi-

täten des Geistes verändern und entwikkeln sie sich, leisten einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben, sind aber für sich genommen viel zu klein, um diesem Europa Frieden, Stabilität und die Möglichkeit zu geben, sich in einer sehr gefährlichen Welt durchzusetzen.“

Es sei schon eindrucksvoll, so Posselt, „daß der Mann, der die europäische Einigung erfunden hat, eine japanische Mutter und einen europäischen, aus Böhmen stammenden Vater hatte“.

Coudenhove-Kalergi wurde in Tokio geboren, kam dann als Kind nach Böhmen und lebte auf Schloß Ronsperg. Er sei dort, so schrieb er später, „zwischen zwei Grenzen eingeklemmt gewesen“. „Die eine Grenze war die Staatsgrenze zwischen Böhmen und Bayern. Und die andere Grenze war die Sprachgrenze zwischen Deutschen und Tschechen in Böhmen. Beide Grenzen waren etwa zehn Kilometer jeweils entfernt.“ 1920, im Alter von 26 Jahren, habe Richard Coudenhove-Kalergi den Staatspräsidenten Masaryk auf der Prager Burg aufgesucht, um ihn für seine Idee eines geeinten Europas zu begeistern. Posselt: „Er hat gesagt: ,Herr Präsident, ich habe die Idee Europa zu einen, und Sie müssen das machen.‘ Der alte Präsident Masaryk war begeistert von dem jungen Mann, war begeistert von der Idee, hat aber gesagt: ,Junger Mann, ich kann das nicht mehr, ich bin

zu alt.‘ Er hatte ja immerhin einen Staat gegründet, aber zu mehr sah er sich nicht mehr in der Lage. Und was hat dann dieser junge Mann gemacht? Er hat gesagt: ,Gut, Herr Präsident, wenn Sie das nicht tun können, mache ich das.‘“

Für ihn, so Posselt, sei CoudenhoveKalergi der Prototyp der Bürgergesellschaft: „Unser Ziel als Paneuropa-Bewegung ist die Parlamentarisierung, Demokratisierung und Integration Europas, und da gibt es noch ungeheuer viel zu tun. Unser Jubiläum schaut nicht nur zurück, sondern wir schauen nach vorn mit

einem Trommelfeuer von Aktivitäten für die Zukunft Europas. Die europäische Einigung als solche ist eine Frage von Krieg und Frieden. Europa als Friedensidee ist das aktuelle Thema unserer Zeit. Europa muß die Flamme des Friedens hochhalten. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, europäische Einigung und Frieden sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen Generation für Generation neu erarbeitet und erkämpft werden. Und in dem Moment, in dem eine Generation schon glaubt, sie hat es in der Tasche, ist es wieder gefährdet. Und deshalb definieren wir uns als eine Friedensbewegung.“

Man müsse gegen den Nationalismus, der gegenwärtig in Europa wieder um sich greife, kämpfen und sich dafür einsetzen, daß Europa auch in der Außenpolitik handlungsfähiger wird, so der langjährige Europaabgeordnete Posselt: „Schon Coudenhove war für eine europäische Armee, für eine europäische Verteidigung. Dies ist nötig, aber wir dürfen nicht vergessen, daß es noch etwas viel wichtigeres gibt, nämlich die präventive Diplomatie, also die Fähigkeit Frieden zu stiften zwischen den Kulturen, zwischen den Religionen, zwischen den Nationen. Unser Europa braucht auch eine geistig-kulturelle Dimension. Ein materialistisch-instrumentelles Europa wird nicht funktionieren.“

Ulrich Miksch

Ulrich Miksch

Das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu. Evangelische Christen begehen am letzten Sonntag vor dem ersten Advent den Toten- oder Ewigkeitssonntag. Dabei gedenkt man der Verstorbenen, ebenso wird die Erwartung des Jüngsten Tages und der Glaube an die Auferstehung der Toten thematisiert. Die christliche Hoffnung reicht über rein innerweltliche Verläufe und Zusammenhänge hinaus. Sie hat ihr Ziel in einem alle menschlichen Vorstellungen und Erwartungen übersteigenden Zustand von Gerechtigkeit, Frieden und Wohlergehen.

In der katholischen Kirche wird der letzte Sonntag vor dem ersten Advent als Christkönigsfest gefeiert. Dieses wurde von Papst Pius XI. im Jahre 1925 eingeführt und will darauf hinweisen, daß Jesus Christus über alle irdischen Herrscher hinaus der wahre Lenker von Welt und Geschichte ist. An seiner Liebe und Treue zur Menschheit ist nicht zu rütteln. Sie übersteigt alles, was man sich sonst unter guter Herrschaft oder guter Politik vorstellt, und stiftet uns zum Vertrauen an, daß alles letztlich einmal gut werden wird. In unruhigen Zeiten, wie die Menschheit sie gerade wieder einmal erlebt, ist dieses Vertrauen um so wichtiger. Es vermag zu trösten und schenkt Zuversicht. Und, ganz wichtig, es lädt ein, selbst das Gute zu tun und damit einen Beitrag zu einem gedeihlichen Miteinander in der menschlichen Gesellschaft zu leisten.

Der Toten- oder Ewigkeitssonntag ebenso wie das Christkönigsfest läuten also die letzte Woche des Kirchenjahres ein. Bald beginnt ein neues Kirchenjahr, einen guten Monat bevor das profane Kalenderjahr ausklingt. Die kirchliche Zeitrechnung paßt sich damit nicht dem weltlichen Jahreszyklus an, sie ist antizyklisch. Warum ist das so? Wäre es nicht in vieler Hinsicht einfacher, wenn wir in der Kirche und im christlichen Leben unser Jahr ebenfalls am 31. Dezember beenden und mit dem 1. Januar ein neues beginnen würden?

Der erste Grund, warum wir dies nicht tun, hat mit dem Beginn des Advents zu tun. Damit wird ausgedrückt: Gott schafft einen neuen Anfang. Dieser Anfang ist nicht mit menschlicher Logik berechenbar. Er ist auch nicht von Menschen initiiert. Das ist allein Gottes Initiative. Er selbst wird Mensch, um das Menschengeschlecht aus Schuld und Unheil zu erlösen. Diese einmalige Initiative Gottes, die in Jesus von Nazareth ein geschichtliches Faktum wurde, wird für uns Christen in den verschiedenen Feiern des Kirchenjahres immer wieder neu aktualisiert und vergegenwärtigt. Deshalb hat die kirchliche Zeitrechnung ihren ganz eigenen Charakter.

Damit zusammenhängend liegt ein zweiter Grund für den antizyklischen Verlauf des Kirchenjahres nahe. Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer formuliert: „Gleicht euch nicht dieser Welt an.“ Wenn wir Christen überzeugt sind, daß alles Wesentliche im Leben und in der Welt von Gott stammt und daß alles einmal gut werden wird, dann ist es eigentlich sinnvoll, dies auch durch einen anderen Jahresbeginn zu markieren.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg

Mitte Oktober brachte die Deutsche Grammophon ein Album auf den Markt, auf dem die Bamberger Symphoniker unter Jakub Hrůša Hans Rott, Gustav Mahler und Anton Bruckner spielen.

Bekanntlich gründeten vertriebene Mitglieder des Deutschen Philharmonischen Orchesters Prag im Jahr 1946 das Bamberger Symphonieorchester. Bekannt ist auch, daß sein fünfter und gegenwärtiger Chefdirigent der 41jährige Brünner Jakub Hrůša ist. Natürlich kennen wir Gustav Mahler (1868–1911), das Musikgenie, das im mährischen Iglau aufwuchs. Und wir kennen unseren k. u. k. Landsmann Anton Bruckner (1824–1894). Doch wer ist Hans Rott? Gustav Mahler sagte, Rott sei der Begründer der neuen Symphonie, wie er sie verstehe.

Hans Rott kam 1858 im Wiener Braunhirschengrund zur Welt.

Seine Eltern Karl Matthias und Maria Rott heirateten erst 1863.

Seine Mutter starb bereits 1872.

Sein Vater war ein berühmter

Wiener Schauspieler, der seine Karriere nach einem Bühnenunfall 1874 aufgeben mußte und 1876 starb. Dennoch studierte Rott am Wiener Konservatorium und wurde Orgelund Lieblingsschüler von Anton Bruckner.

In seiner Kompositionsklasse war auch Gustav Mahler, der sein Freund wurde. Nach dem Concours für Komposition 1878 erhielten alle Kommilitonen Preise, nur Rotts Arbeit, der erste Satz seiner Symphonie, ging leer aus. Laut Bruckner soll die Prüfungskommission über die Symphonie höhnisch gelacht haben. Er, Bruckner, sei daraufhin aufgestanden und habe gesagt: „Lachen Sie nicht, von dem Mann werden Sie noch Großes hören.“ Rott schied ohne Diplom und Medaille aus der Kom-

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail

Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 46/2022

positionsschule. Laut Abgangszeugnis hatte er die Prüfung allerdings vorzüglich bestanden. 1876 bis 1878 war Rott Organist an der Wiener Piaristenkirche. Danach widmete er sich neben Privatstunden der Komposition, vor allem seiner Sinfonie in E-Dur. Dieses Hauptwerk beurteilte Johannes Brahms jedoch schlecht, und der Dirigent Hans Richter stellte eine geplante Aufführung aus Zeitgründen zurück. Als auch noch ein Antrag auf ein staatliches Stipendium abgelehnt wurde, wollte Rott 1880 Wien verlassen, um eine Stelle als Chorleiter in Mülhausen anzutreten. Doch sein wohl von Brahms‘ Zurückweisung ausgelöster Verfolgungswahn machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Im Zug nach Mühlhausen wollte sich ein Mitreisender eine Zigarre anzünden. Rott bedrohte ihn mit einem Revolver, weil er überzeugt war, Brahms habe den Zug mit Dynamit füllen lassen. Rott wurde nach Wien zurückgebracht. Dort kam er in die Psychiatrische Klinik und 1881 in die Niederösterreichische LandesIrrenanstalt. Den Rest seines Lebens verbrachte er dort, empfing Freunde, komponierte ab und an, vernichtete aber auch viele seiner Werke. Nach einigen Selbstmordversuchen starb er 1884 mit 25 Jahren an Tuberkulose.

Hugo Wolf soll Brahms den Mörder Rotts genannt und Bruckner Brahms am Grabe schwere Vorwürfe gemacht ha-

ben. Mahler beklagte wie Bruckner den Verlust, den die Musik durch Rotts frühen Tod erlitten habe. 1978 entdeckte der britische Musikwissenschaftler Paul Banks bei seinen Studien über den jungen Mahler Hans Rotts künstlerischen Nachlaß, zu dem Mahler Zugang hatte. Banks witterte das Potential der Symphonie in EDur, bearbeitete die Partitur und machte sich für eine Aufführung stark. 1989 wurde die Sinfonie in Cincinnati vom Cincinnati Philharmonia Orchestra uraufgeführt. Das erregte das Interesse der Musikwelt, da Rott in diesem Werk Themen verwendet, die aus dem erst später einsetzenden symphonischen Schaffen Mahlers bekannt sind. Seither ist der Komponist kein Unbekannter mehr, aber nicht wirklich bekannt.

Hrůša war eines Nachts im Internet bei Recherchen über Bruckner und Mahler auf Rott gestoßen. Der fast unbekannte Komponist und dessen 1. Symphonie faszinierten auch ihn. Er überzeugte seine Symphoniker und die Deutsche Grammophon, das Rott-Werk zu spielen und aufzunehmen.

Von Fridemann Leipold hören wir bei BR-Klassik über das „Album der Woche“: „Einer, der wie Mahler große Stücke auf Rott hielt, war Anton Bruckner, eine Instanz in Wien. Bruckner prophezeite seinem Lieblingsschüler Rott eine große Zukunft. Überwältigend führt Jakub Hrůša vor, wie sehr Bruckners Klangwelt den jungen Rott beeinflußte. Hrůšas Begeisterung über diesen, erst 1989 uraufgeführten Geniestreich überträgt sich sofort beim Hören. Seine ungemein sorgfältig erarbeitete Interpretation ist ein starkes Plädoyer für Rotts eigentümliche Musik. Der lange Atem, die Liebe zum Detail, der Zug zum Grandiosen – alles da. Nebenbei demonstriert die Produktion auch, daß die Bamberger Symphoniker auf Weltklasse-Niveau spielen –und daß Hrůša einer der besten seiner Generation ist.“

HurnausNadira

Am 12. November feierten Bayreuths SL-Altobmann Helmut Mürling und seine Frau Christa die diamantene Hochzeit zur Erinnerung an 60 Jahre Ehe und Gemeinsamkeit.

Die Feier begann mit einem Gottesdienst in der Katholischen Kirche Sankt Bonifatius in Glashütten im oberfränkischen Landkreis Bayreuth und setzte sich mit einem Festschmaus im Landgasthof Opel in Glashütten fort. Zahlreiche Gäste hatten sich dazu eingefunden. Darunter auch der „Hockewanzel“.

Der 1937 geborene Helmut Mürling war lange Jahre Obmann der SL-Ortsgruppe Bayreuth. Er ist für seine besonderen Leistungen und seine außerordentlich verdienstvolle Mitarbeit in der Sudetendeutsche Landsmannschaft weithin bekannt und erhielt dafür zahlreiche Sudetendeutsche Auszeichnungen.

Helmut Mürling wurde als Sohn des selbständigen Feinkostkaufmanns Siegfried Mürling und seiner Gattin Anna im Jahre 1937 in Komotau geboren. Sehr schmerzlich war die Vertreibung aus seiner geliebten Heimat. Sein zehn Jahre älterer Bruder Alfred mußte den berüchtigten Komotauer Todesmarsch und ein Jahr Arbeitslager in Maltheuern durchleiden.

Nach der Vertreibung im Jahre 1946 kam die Familie zunächst nach Sachsen-Anhalt, anschließend in den Landkreis Würzburg und letztlich nach Hummeltal im Landkreis Bayreuth. Seine berufliche Laufbahn begann Helmut 1952 als Einzelhandelslehrling bei der Nordsee Deutsche Hochseefischerei. Er wurde Verkäufer und schließlich Filialleiter in Bamberg, Wetzlar, Bayreuth und Erlangen.

Sein Dokumentations-Talent, sein Umgang mit dem Internet, seine Geschichtskenntnisse und seine fotografischen Fähigkeiten sind für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Bayreuth inzwischen unentbehrlich geworden. Als Webmaster betreut er seine Heimatstadt Komotau. Der Komotauer Netzauftritt hat in-

zwischen mehr als 243 000 Aufrufe und erfüllt damit in hervorragender Weise die Öffentlichkeitsarbeit mit neuzeitlichen Medien. Außerdem begründete er weitere Internetpräsenzen wie kaaden-duppau.de sudetenbayreuth.de und oberfranken.de

Christa Mürling erblickte 1940 in Lichtenfels das Licht der Welt. Sie ist also eine waschechte Fränkin. Das war wirklich ein Lichtblick, zumindest für den Helmut. Das Leben ging rasch voran, Christa arbeitete zuletzt als Hauswirtschafterin und ist eine sehr kreative, hilfsbereite und humorvolle Frau. Die unermüdliche, langjährige Pflege ihres Sohnes Lothar war eine herausragende Leistung und hat das Ehepaar überaus viel Kraft gekostet.

Uneigennützig half Christa bei Veranstaltungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Am 30. Oktober starb Hildegard Schilling, langjähriges Mitglied der unterfränkischen SL-Ortsgruppe Bayreuth und der dortigen Eghalanda Gmoi, mit 96 Jahren in Bayreuth.

Hildegard Schilling kam am 2. Juli 1926 in Eger zur Welt. 1946 kam mit der Vertreibung aus ihrer geliebten Heimat die größte Katastrophe in ihrem Leben. Sie war eine der sudetendeutschen Frauen, die mit Liebe und großem Einsatz das heimatliche Erbe bis ins hohe Alter pflegten.

Sie pflegte das Egerländer Liedgut, die Mundart und die Tracht. Legendär sind ihre Auftritte in Egerländer Tracht und Egerländer Mundart. Sie war ei-

mit. Außerdem bastelte sie gekonnt und geschickt nicht zuletzt für Erntedank- und Weihnachtsfeiern, wo sie auch anderweitig häufig im Einsatz war.

Ein besonderes, gemeinsames Hobby waren große Reisen im eigenen Wohnwagen. Zum Beispiel in Norwegen oder Italien. Langweilig wurde es den beiden nie. Ihre Tochter Gabi Habla betreut die beiden im eigenen Wohnhaus in Hummeltal in hervorragender Weise.

Wir gratulieren von ganzem Herzen und wünschen dem Jubelpaar Glück, Gottes Segen und eine möglichst stabile Gesundheit für die hoffentlich noch vielen, gemeinsamen Lebensjahre.

Manfred Keesne echte Expertin auf diesen Gebieten. Hutzaabende, Vorträge und das traditionelle Volksliedersingen in Schloß Goldkronach sowie Ausflüge in Zusammenarbeit mit der SL fanden immer wieder großen Anklang. Mehrfach wurde sie von der Gmoi und der SL für ihren großen Einsatz geehrt.

Sie hatte ein anstrengendes, sehr arbeitsreiches Leben. Gut versorgt von ihrer Tochter Viktoria war sie in den letzten Monaten ihres Lebens in einem Bayreuther Alten- und Pflegeheim untergebracht, wo sie nun friedlich entschlief.

Die Eghalanda Gmoi und die SL danken Hildegard Schilling und behalten sie in ehrender Erinnerung. Manfred Kees

Im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München eröffnete die neue Ausstellung „Flüchtlin ge und Vertriebene im Münch ner Norden“. Sie gibt am Bei spiel der bayerischen Landes hauptstadt einen Einblick in die Auswirkungen der Vertreibun gen nach dem Ende des Zwei ten Weltkriegs. Bei der Eröff nung sprachen HDO-Direktor Andreas Otto Weber, die beiden Ausstellungskuratoren Peter Münch-Heubner und Falk Bach ter und SL-Bundesgeschäftsfüh rer Andreas Miksch. Die Aus stellung ist eine Veranstaltung der Sudetendeutschen Lands mannschaft mit Förderung vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales über das HDO.

Bayern erlebte in den Nach kriegsjahren einen Gewinn durch Flüchtlinge und Vertrie bene“, betonte Falk Bachter.

„Und zwar sozial, wirtschaftlich und kulturell.“ Damals sei das Bild der Neuankömmlinge je doch eher negativ besetzt ge wesen, wozu die ungleiche Ver teilung der Finanzhilfen nach dem Gesetz über den Lastenaus gleich 1952 noch beigetragen ha be. Bachter unterstrich abschlie ßend noch einmal die große Auf bauleistung der Flüchtlinge und Vertriebenen, die er auch von heutigen Flüchtlingen zu erwar ten scheint.

„In unserer Ausstellung geht es um Menschen, die Geschich te selbst erlitten haben“, ergänz te Peter Münch-Heubner in sei ner kurzen Ansprache. Auch der zweite Kurator lobte die Aufbau verdienste der Neubürger im

derführenden Historikern, aber auch allen anderen an der Aus stellung Beteiligten. Der SL-Bun desgeschäftsführer freute sich in seinem Grußwort über die große

Schon

dreas Otto Weber gesagt, daß die neue Ausstellung schon seit 2017 in Planung gewesen sei. Wegen der Corona-Zwangspausen ha be sie nicht gezeigt werden kön

nen. Dann erklärte der HDO-Di rektor historische Hintergründe: „Bis 1950 kamen fast zwei Mil lionen Deutsche aus dem Osten in Bayern an, was in Bayern fast 19 Prozent der Bevölkerung aus machte.“ Sehr viele davon seien aus dem Sudetenland vertrieben worden.

Etliche von ihnen seien in spe ziellen Landkreisen unterge bracht worden. Im zerbombten München dagegen seien auf grund der weitreichenden Zer störungen kaum Möglichkeiten zur Unterbringung gewesen. So habe man im Umkreis von Mün chen Platz suchen müssen, und zwar im dünnbesiedelten Nor den der Stadt.

Die Ausstellung und die in formative Begleitbroschüre stel len ebenfalls zuerst die allgemei ne Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen dar. Geschildert wird dann die Entwicklung in der damals steppenartigen Schotter ebene nördlich und westlich von München. Die Flüchtlinge lan deten in Freimann und in Kie ferngarten zunächst auf ehema ligem Wehrmachtsgelände, in Karlsfeld in früheren Lagerkom plexen für Zwangsarbeiter und im früheren SS-Lager Hochbrück bei Oberschleißheim. Dort legten sie zunächst „wilde“ Siedlungen an. Bald darauf wurden ihnen Grundstücksparzellen als Bau grund bereitgestellt. Darauf durf ten sie in Eigenleistung „Siedler häuser“ bauen und Selbstversor gungsgärten anlegen.

Die Ansiedlung in Hochbrück bei Oberschleißheim stellt in der Ausstellung Kurator Peter Münch-Heubner am Beispiel sei ner Mutter dar. Maria Margare the Münch, geborene Rust, war mit ihrer Familie aus Netschenitz im Kreis Saaz vertrieben worden und fand im Münchener Norden eine „neue“ Heimat.

Auch die wichtige Rolle, die Kirche und Glauben damals spielten, wird beleuchtet. Ein Be spiel ist die Errichtung der „Not kirche“ Sankt Josef in Karlsfeld, die ab 1948 unter dem sudeten deutschen Pfarrer Erich Goldam mer erbaut wurde. Goldammer predigte dort bis 1967, als die Kirche abgerissen werden muß te, um Raum für Parkplätze zu schaffen. In der neuen Karlsfel der Sankt-Josefs-Kirche hängen immerhin unter fünf Glocken zwei aus der Heimat: die Glocke des Heiligen Nepomuk für die Böhmen und die Glocke der Hei ligen Hedwig für die Schlesi er. Passend zur Wichtigkeit des Glaubens schließt sich ein Ex kurs über die Entstehung der Ackermann-Gemeinde aus der Kirchlichen Hilfsstelle Süd des Pater Paulus Sladek OSA (1908–2002) und deren Leistungen bei der Versöhnungspolitik an. Susanne Habel

Bis Freitag, 27. Januar: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchner Norden“ in MünchenAu, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5. Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr, Weih nachtsferien geschlossen.

Münchener Norden: „Aus einer steppenartigen Wüste machten sie blühende Regionen!“ Der Dank von Andreas Miksch galt besonders den beiden feGästeschar bei der Eröffnung im größten Veranstaltungsraum des Hauses.

bei der Begrüßung zu Beginn der Vernissage hatte An

Mit der Verleihung der Pro-ArteMedaille der Künstlergilde an Widmar Hader, den Gründungs direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI), wurde der Träger des Großen Sudetendeut schen Kulturpreises 1996 bei ei ner Festveranstaltung in Re gensburg gewürdigt.

Die Verleihung der Pro-ArteMedaille an Widmar Hader, den Gründungsdirektor des Su detendeutschen Musikinstituts, war der Höhepunkt der Festver anstaltung am Abend des ersten Novembersamstags im Festsaal des Bezirks Oberpfalz. Die co ronabedingte Verschiebung die ser Auszeichnung, bei der Mu sik des Geehrten erklingen soll te, brachte es mit sich, daß auch die Aufführung eines weiteren

Die Pro-Arte-Medaille bekom men Persönlichkeiten „für her vorragende Verdienste um die Belange der Künstlergilde, die Pflege und Weiterentwicklung des Kulturgutes aus den histo rischen deutschen Kulturland schaften des Ostens sowie den Ausbau und die Pflege der Be ziehungen zu Künstlerinnen und Künstlern der europäischen Nachbarvölker, die sich deut schem Kulturgut verbunden füh len“, steht auf der Homepage.

ten der Sudetendeutschen Aka demie der Wissenschaften und Künste sowie Gräfs Vorgänger als Fachgruppenleiter für Mu sik der Künstlergilde Esslingen, Widmar Hader. Natürlich nann te Gräf Daten aus dessen Biogra phie. Im Jahr 1941 in Elbogen an der Eger geboren, sei Hader nach der Vertreibung 1946 nach Bad Reichenhall gekommen, wo er Abitur gemacht habe. Am Salz burger Mozarteum und an der Musikhochschule Stuttgart ha

bayerischen Kloster Rohr und die Elbogener Orgelfeste gegründet. „Dabei führte er überall vor al lem böhmische, mährische und sudetenschlesische Komponi sten auf“, sagte Gräf und verwies auch auf Haders Wirken als Bio graph. Als Dirigent hätten Tour neen Hader durch europäische Staaten, Israel, Brasilien und die USA geführt, wobei immer sei ne Werke aufgeführt oder urauf führt worden seien.

Partitur zusammen mit Andreas Willscher die Orchestrierung er arbeitet habe.

Anton Reicha. Der war Kompo nist, Musikpädagoge und Flö tist und erlebte seine größten Er folge in Paris, wo er 1836 starb. Sein Quintett für Klarinette und Streichquartett in B-Dur Opus 89 paßte auch von der Beset zung her ausgezeichnet zu Ha ders Werk.

Werks für die gleiche Besetzung (Klarinette und Streichquartett) nachgeholt werden konnte.

Darauf machte der jetzige SMI-Direktor Andreas Wehr meyer in seiner Begrüßung auf merksam. Besonders hieß Wehr meyer die Familie von Widmar Hader und natürlich seinen Vor gänger willkommen.

Stellvertretend für den Ersten Vorsitzenden der Künstlergil de, Martin Kirchhoff, überbrach te Dietmar Gräf, Fachgruppenlei ter Musik der Künstlergilde, das Grußwort. Er stellte die Gilde als Selbsthilfegruppe von Künstlern 1948 unter dem Namen Künstl ergilde Esslingen in Esslingen am Neckar gegründete Instituti on vor und nannte die von ihr in den einzelnen Kategorien verlie henen Preise.

Einen „Rübezahl-Tag – (nicht nur) für Kinder“ veranstaltete die Sudetendeutsche Heimat pflege mit dem Sudetendeut schen Museum, dem Deutschen Kulturforum östliches Euro pa (DKF) und der Stiftung Kul turwerk Schlesien. Der Journa list und Buchautor Ralf Pasch präsentierte im Sudetendeut schen Haus die Wanderausstel lung über den Berggeist Rübe zahl, die er mit dem DKF reali siert hatte.

Die Ausstellung mit ihren drei Schautafeln gibt mit Tex ten, Fotografien und Illustratio nen der Zeichnerin Juliane Pie

Mit den vom Sojka Streich quartett Pilsen und dem Kla rinetten-Virtuosen Josef Lasz lo aus Regensburg aufgeführ ten Hader-Opus „Signaturen für Klarinette in A, zwei Violi nen, Viola und Violoncello“ von 2004 begann die Würdigung des Gründungsdirektors. Sechs Sät ze umfaßt diese Komposition, in der sich ruhige und lebhafte Ele mente abwechseln. Neben Lasz lo sorgten Martin Kos und Mar tin Kaplan (Violinen), Josef Fiala (Viola) und Hana Vitková (Vio loncello) für eine gelungene In terpretation, die auch Laudator Gräf als großartig lobte.