Sudetendeutsche Zeitung

Weitere posthume Würdigung für den Vater der Genetik, Gregor Johann Mendel, der vor 200 Jahren geboren wurde. Das Augustinerkloster in Brünn, wo Mendel wirkte, wird zum Nationalen Denkmal erhoben.

In der Begründung des Kulturministeriums heißt es, das Augustinerkloster solle nicht nur wegen seiner kunsthistorischen

Bedeutung zum Nationalen Kulturdenkmal ernannt werden, sondern auch, weil dort Gregor Johann Mendel die bahnbrechenden Grundlagen der Genetik entwickelt hatte.

Nationale Kulturdenkmäler sind nicht nur ein Anziehungspunkt für Touristen, für sie gelten auch strengere Schutzvorschriften.

Weitere Gebäude, die auf Vor-

schlag des Kulturministeriums vom Kabinett zu Nationalen Kulturdenkmalen erklärt werden, sind das ehemalige Augustinerkloster in Stockau in Westböhmen, das Augustinerkloster in Raudnitz, die Schlösser Eisenberg, Mährisch Kromau, Rossitz und Plumenau und die Burg Eichhorn. Derzeit gibt es in Tschechien rund 350 Nationale Kulturdenkmalen.

„Staatliche Gebilde sind für die Menschen da – nicht umgekehrt“

Litauen

Präsident Nausėda in Prag

Gemeinsam mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda und der belarussischen Oppositionsführerin Sviatlana Cichanouskou hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala im Palais Liechtenstein eine internationale Konferenz über Rußlands hybriden Krieg gegen die demokratische Welt und eine Ausstellung über die Unterdrückung der Litauer unter der Sowjetunion eröffnet.

Zuvor hatten sich Fiala und Nausėda zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen, um die aktuelle Sicherheitslage in Europa zu erörtern.

Anschließend eröffneten sie gemeinsam die Ausstellung „Unter fremdem Himmel: Litauer in sowjetischen Arbeitslagern und im Exil 1940–1958“, die die dunkle Zeit der Verfolgung des litauischen Volkes während der sowjetischen Unterdrückung darstellt. Allein zwischen 1944 und 1952 wurden schätzungsweise 245 000 Litauer vom stalinistischen Regime nach Sibirien verbannt.

Fiala: „Rußland versucht, unsere Demokratie zu mißbrauchen und sie gegen uns zu wenden. Moskau ist von der Freiheit irritiert.“ Rußland habe Angst vor der Macht einer fairen Debatte und versuche, sie zu zerstören.

Der Premierminister weiter: „Wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, welche Werte es wert sind, verteidigt zu werden, und wir werden nicht zulassen, daß unsere Demokratie abgeschafft wird.“

„Die Europäische Union ist für die Menschen da“, so hat der Titel gelautet, den Professor Dr. Peter Michael Huber, Richter am Bundesverfassungsgericht, für seinen Vortrag zum diesjährigen Heiligenhofgespräch gewählt hatte.

Zu der Veranstaltung hatten die Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk und die Akademie Mitteleuropa eingeladen, auch um dem 20-jährigen Bestehen der Akademie, dessen Kuratoriumsvorsitzender Prof Huber ist, und dem 70-jährigen Jubiläum des Heiligenhofs einen würdigen Rahmen zu geben.

Wer eine normale Festrede erwartet hatte, wurde positiv überrascht. Es waren alles andere als Selbstverständlichkeiten, die das langjährige Mitglied des zweiten Senats in Karlsruhe und Berichterstatter für zahlreiche prominente Entscheidungen, wie zur Verfassungsmäßigkeit des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen vortrug.

Huber, der vor seiner Berufung nach Karlsruhe kurzzeitig Innenminister von Thürigen war, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Staatsphilosophie inne und leitet die Forschungsstelle für das Recht der Europäischen Integration. Der renommierte Jurist ließ keinen Zweifel daran, daß wir es dem sich einigenden Europa zu verdanken haben, daß wir zumindest auf dem

Gebiet der Europäischen Union seit 1945 keinen Krieg mehr erleben mußten und ein einiges Europa weiterhin der beste Garant für Frieden und Wohlstand sei.

Mit dem wachen Blick eines der Objektivität verpflichteten Richters benannte Huber jedoch nicht nur die zahlreichen aktuellen Krisen und Herausforderungen in Europa, sondern mahnte auch, den Rechtsrahmen innerhalb dessen die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten interagieren, zu respektieren.

Hier ging Huber mit den Akteuren auf der europäischen Bühne teilweise hart ins Gericht.

„Brüssel und Luxemburg sind

nicht Europa“, sagte Huber und erklärte, es handle sich vielmehr um „eine Blase, die nicht weiß, was bei den übrigen 450 Millionen EU-Bürgern los ist“. Der Staatsrechtler forderte deshalb mehr Selbstkritik und konstruktive Distanz.

„Die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union sind kein Selbstzweck. Staatliche Gebilde sind für den Menschen da – nicht umgekehrt“, so Huber. Es gelte immer Akzeptanz für die öffentliche Herrschaft zu sichern. Er sprach sich hierbei deutlich für das Subsidiaritätsprinzip aus der christlichen Soziallehre aus.

Huber: „Die Intension aller europäischen Verträge ist die Frage: Wie können Menschen nach ihrer Fasson glücklich werden?“

Der Staatsrechtler forderte deshalb, daß die EU nur dort agiert, wo es unbedingt notwendig sei und daß die Länder ein möglichst großes Maß an Selbstbestimmung behalten. Eine Flut von Rechtsvorschriften, so der Top-Jurist, führe zum „Herzinfarkt eines Rechtsstaates“. Es sollten deshalb nur die Dinge geregelt werden, „die einen Mehrwert für den Menschen haben“.

Europa sei die Ebene, auf der es darum gehe, unsere Werte zu verteidigen, die Macht des Kon-

tinents zu bündeln, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und darum die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Eine permanente und auch schleichende Erweiterung von Detail-Kompetenzen zulasten der Mitgliedsstaaten sieht er kritisch. Für ihn ist auch die Reihenfolge der demokratischen Legitimation der europäischen Institutionen klar: „Die erste Kammer bildet der Europäische Rat, die zweite das Europaparlament“.

Auch die Europäische Zentralbank betrachtet Huber kritisch und stellte der Geldpolitik der EZB ein schlechtes Zeugnis aus: „Preisstabilität ist das wesentliche EZB-Ziel, jedoch ist deren explodierende Geldpolitik inflationsfördernd gewesen“.

„Das diesjährige Heiligenhofgespräch wurde durch diesen Vortrag eines der profiliertesten Staatsrechtler Deutschlands zu einer Sternstunde der politischen Bildung“, bedankte sich Hans Knapek, Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.

Knapek unterstrich, daß dieser Vortrag und die gesamte Tätigkeit der Akademie Mitteleuropa eine Fortsetzung des Auftrags des Heiligenhofs sei, die Demokratie und ein friedliches und freiheitliches Zusammenleben in Mitteleuropa zu fördern.

Mehr über das 20jährige Jubiläum der Akademie Mitteleuropa lesen Sie in einer Würdigung von Dr. Raimund Paleczek, dem Vorsitzenden der Akademie Mitteleuropa, in dieser Ausgabe auf Seite 3. KS

Oberlandesgericht bestätigt Satzungsänderung

Auch dieser Versuch, über juristische Winkelzüge eine demokratische Entscheidung der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu kippen, ist krachend gescheitert.

Das Oberlandesgericht München hat jetzt in letzter In-

stand mehrere Beschwerden gegen die Eintragung der beschlossenen Satzungsänderungen zurückgewiesen. Den Beschwerdeführern wurde außerdem auferlegt, die kompletten Kosten für das Verfahren zu zahlen.

Die Richter stellten in ihrer Entscheidung fest, daß die 2017 von der Bundesversammlung be-

schlossene Änderung der Satzung keine Änderung des Vereinszwecks darstelle.

Im Urteil heißt es dazu: „In diesen neuen Formulierungen wird in Übereinstimmung mit der alten Fassung daran festgehalten, daß an einer gerechten Völkerund Staatenordnung mitzuwirken ist, daß Völkermord, Vertrei-

bungen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Diskriminierungen zu ächten sind und das Recht auf Heimat und das Selbstbestimmungsrecht aller Völker und Volksgruppen garantiert werden. Zusätzlich wurde hierzu auf die EU-Grundrechtscharta Bezug genommen. Auch die Forde-

rung nach Ausgleich betreffend Enteignungen und vertreibungsbedingtes Unrecht findet sich in dem neugefaßten § 3 der Satzung wieder. Lediglich die Formulierung wurde den politischen Entwicklungen wie beispielsweise der Gründung der Europäischen Union mit den von ihr garantierten Grundfreiheiten angepaßt.“

B 6543 Jahrgang 74 | Folge 47 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 25. November 2022 Postvertriebsstück Deutsche Post AG Entgelt bezahlt Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH Hochstraße 8 D-81669 München eMail zeitung@sudeten.de

VOLKSBOTE

161. Jahrgang Bundeskulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin (Seite 5) ❯ Die Heimstätte von Gregor Johann Mendel in Brünn Augustinerkloster

Nationalen Kulturdenkmal

HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Reicenberger Zeitung Neudeker Heimatbrief

wird zum

❯ Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

❯ Verfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber geht beim diesjährigen Heiligenhofgespräch mit der Politik ins Gericht

Präsident Gitanas Nausėda und Premierminister Petr Fiala bei der Ausstellungserö nung. Foto: Vlada CZ

❯ Besuch aus

70 Jahre Heiligenhof, 20 Jahre Akademie Mitteleuropa (von links): Stiftungsdirektor und SL-Landesobmann Steffen Hörtler, Bayerns Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner, Dr. Günter Reichert, Geschäftsführender Vorstand der Akademie Mitteleuropa, Verfassungsrichter Prof. Dr. Peter Michael Huber und Hans Knapek, Vorstand der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk.

Foto: Heiligenhof

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

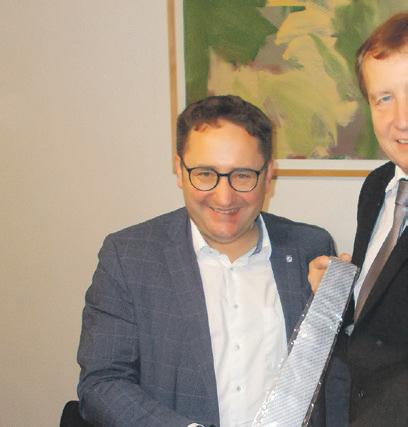

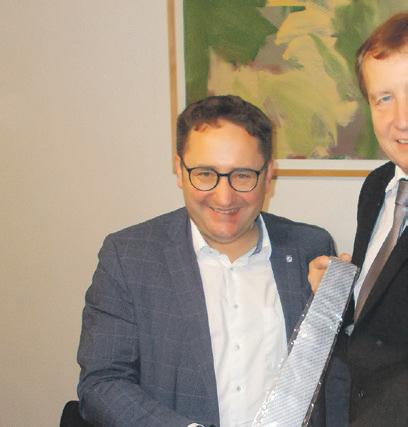

Tobias Gotthardt, der Vorsitzende des Ausschusses Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen im Bayerischen Landtag, ist für das Prager Sudetendeutsche Büro kein Unbekannter.

Der Politiker der Freien Wähler hatte die Sudetendeutsche Botschaft des guten Willens an der Moldau in der Vergangenheit bereits besucht. Jetzt kam er mit einer ganzen Delegation, die die Arbeit des Prager SL-Büros kennen lernen wollte, um sich bei Büroleiter Peter Barton zu informieren.

Diese Einrichtung der Sudetendeutschen Landsmannschaft bemüht sich sei über zwanzig Jahren um eine Verständigung zwischen den ehemaligen und jetzigen Bewohnern der sudetendeutschen Heimat. Das Büro

wurde somit fester Bestandteil von Arbeitsbesuchen zahlreicher Institutionen, unter anderem von Politikern verschiedener Parteien aus Deutschland und Österreich.

Barton wies in seiner Rede auf die inzwischen erreichten Erfolge des Prager Büros hin, sowie auf weitere Aufgaben, die sich während der Zeit der tschechischen EU-Präsidentschaft natürlich intensivieren. Die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland werden zwar allgemein als sehr gut oder sogar hervorragend bezeichnet, das bedeutet jedoch nicht, daß hier bereits alles getan wurde, um auch die sudetendeutschen Anliegen zufrieden zu stellen.

Gotthardt betonte in seinem Statement, es sei seinem Ausschuß bewußt, wie wichtig die Arbeit der Sudetendeutschen für die erwähnte Verständigung sei. Deshalb ver-

sprach er weitere Hilfe für dieses hohe Ziel.

Auf dem Erinnerungsfoto (von links) Peter Barton, Delegationsleiter Tobias Gotthardt (Freie Wähler), Erster Vizepräsident des Landtags, Karl Freller (CSU), Florian Siekmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Hepp Monatzeder (Bündnis 90/Die Grünen). Kleines Bild: MdL Gotthardt überreicht Barton ein Mitbringsel aus Bayern.

Werner Honal: So klappt es mit der eigenen Familienforschung

Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit wissenschaftlichem Anspruch veranstaltet. Im zweiten Teil unseres Berichts richten Referenten und Seminarteilnehmer den Blick verstärkt ins Nachbarland Tschechien.

Als Vertreter der nachgeborenen Generation beleuchtet Stiftungsdirektor Steffen Hörtler geschichtliche Zusammenhänge und politische Gegebenheiten. Hörtler, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Landesobmann in Bayern, ist in vielen weiteren Funktionen im Vertriebenenbereich ehrenamtlich aktiv.

In seinem Überblick wird deutlich, daß nur durch aktives Mitwirken im Verständigungsprozeß von Sudetendeutschen und Tschechen eine gemeinsame Zukunft Bestand haben wird.

Hörtler spricht unter anderem über die Entstehung des Museums in Aussig an der Elbe und der Dauerausstellung mit dem Titel „Unsere Deutschen“, die dort zu sehen ist. Gezeigt wird das Leben der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern vom Frühmittelalter bis in die Gegenwart. Es werde eine gute Zusammenarbeit der Verantwortlichen mit dem Sudetendeutschen Museum in München praktiziert. Die Ausstellung des Sudetendeutschen Rates in den Räumen der Bayerischen Repräsentanz in Prag „So geht Verständigung“ – dort bis Ende November zu sehen – sei ein weiterer Beleg für die gute Verständigungsarbeit.

Hörtler betont die gute Zusammenarbeit mit den diplomatischen Vertretern auf deutscher wie auf tschechischer Seite. Aber wenn von Politikern zu hören sei, die deutsch-tschechischen Verhältnisse seien so gut wie nie, seien die Beziehungen in Wirklichkeit doch noch problembehaftet. Es sei jedoch spürbar, daßsich etwas verändere. Aber derzeit gehörten Energie und Kernenergie, fehlende Bahnverbindungen, Flüchtlingshilfe, der russische Angriffskrieg und Inflationsraten zu den drängendsten Fragen.

Überblickt man den Gesamtprozeß der vielfältigen Verständigungsprojekte, so ist sich der Heiligenhof als sudetendeutsche Bildungsstätte seiner Verantwortung bewußt. Ulrich Rümenapp,

langjähriger Bildungsmanager, schildert seine Arbeit unter dem Motto „Die Ost-West-Jugendakademie – Ein best-practiceBeispiel einer Veranstaltungsreihe für Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland und Tschechien“. Die Jugendakademie hat es sich zur Aufgabe gemacht, für Jugendliche und junge Erwachsene die historischen und aktuellen Verbindungen Deutschlands in die osteuropäischen Staaten aufzuzeigen.

Der deutsch-tschechische Austausch, unterstützt durch Dolmetscher und Sprachanimateure, funktioniere ausgezeichnet, so Rümenapp. Mit den teilnehmenden deutschen und tschechischen Schülern werde ausnahmslos deutsch und tschechisch gesprochen. Zum Programm des vielfältigen Themenreigens gehörten neben der Geschichtsvermittlung unter anderem Exkursionen zu Orten, an denen sich ein deutsch-tschechischer Bezug herleiten lasse, und Workshops zu Themenbereichen wie Europa, Identität, Emotionen sowie eine breite Palette gesellschaftlicher Aspekte.

Interessant für ihn, so Rümenapp, sei auch die Erfahrung, daß unter deutschen Jugendlichen und tschechischen Jugendlichen dieselben Themenbereiche mit unterschiedlichen Schwerpunkten diskutiert werden. Wichtig sei, daß junge Menschen miteinander ins Gespräch kommen und eventuell vorhandene Vorurteile abgebaut werden. Die geographische Nähe zu einer Grenze sage nicht wirklich etwas darüber

aus, ob man wisse, was hinter der Grenze liege, so der Bildungsmanager.

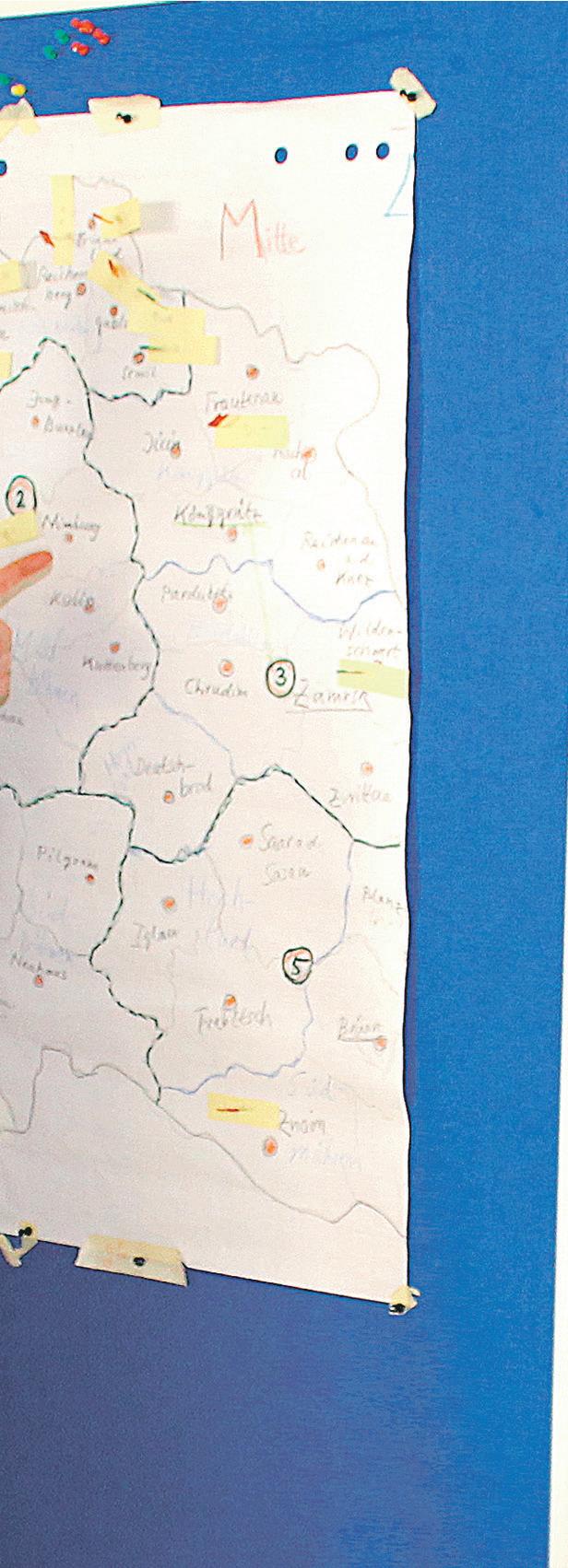

Den Blick über die Grenze zu den Archiven in der Tschechischen Republik richtet auch Werner Honal mit seinem Vortrag „Suche nach den gemeinsamen Wurzeln von Sudetendeutschen und Tschechen“.

Der Familienforscher fesselt die Teilnehmer mit seinem Wissen über die tschechischen Archive und Tipps für die Familiengeschichtsschreibung. Die Wurzeln der eigenen Familie so weit wie möglich in der Zeit zurück zu verfolgen und damit die eigene Herkunft besser kennenzulernen, ist für die heimatvertriebenen Sudetendeutschen von größter Wichtigkeit. Spurensuche in die Vergangenheit, um die Lükken zu schließen, die vor allem durch Krieg und Vertreibung in den Familien gerissen wurden.

Der noch in Prag geborene Studiendirektor Werner Honal hat sich seit seiner Pensionierung ganz der Familienforschung unter Zuhilfenahme der heutigen technischen Möglichkeiten verschrieben. Familien finden mit dem Internet, so sein Motto. Denn Familienforschung mit dem Internet sei für die Sudetendeutschen ein Glücksfall, weil die acht Gebietsarchive in der Tschechischen Republik weltmeisterlich digitalisiert seien, führt er aus. Sie entwickelten sich ständig weiter und würden immer besser.

Vor der Arbeit in den Archiven müsse aber klar sein, das zeigt der Referent an verschie-

denen Beispielen, nach welchem Namen und in welchem Ort Verwandte gesucht werden. Erst um 1880 seien die Familiennamen fixiert worden.

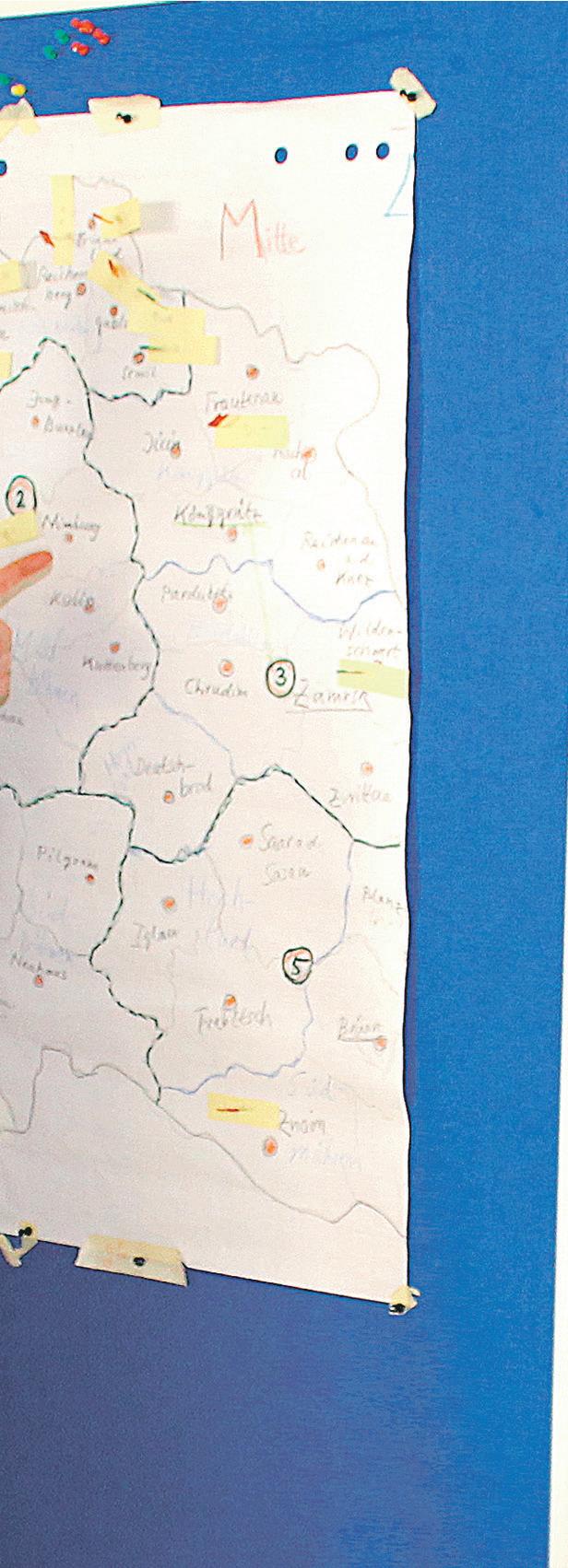

Ein spannendes Kapitel, das die grauen Zellen der Forschenden mobilisiert, ist die Suche nach dem richtigen Ortsnamen. Für tschechische Archive sollte neben dem deutschen Namen des Ortes auch dessen tschechischer Name gefunden werden. Als eine gute Hilfe stellt der Referent dazu das Ortsverzeichnis in www.genteam.at vor. Mit einer kostenlosen Anmeldung kann man es nutzen. Es hat den großen Vorteil, auch auf das zugehörige Gebietsarchiv zu verweisen. Außerdem ist angegeben, für welche Zeit in welcher Pfarrei Kirchenbücher digital verfügbar sind.

Die Gegend des gesuchten Ortes kann gut über die digitale Landkarte www.mapy.cz erkundet werden. Links oben, so führt es der Referent für den Ort Silberbach vor, kann dort auf eine Karte des 19. Jahrhunderts umgeschaltet werden, die dann auch die deutschen Namen der Ortschaften zeigt.

Hilfestellungen bei der Schrift oder bei der Ortssuche finde man bei der Forschergemeinde. Neben der www.vsff. de, die auch im Sudetendeutschen Haus in München ein Büro hat, gibt es noch eine Schwestervereinigung in Wien (www. familia-austria.at), die die vielbeachtete Mailingliste „Böhmische-Länder“ herausgibt. Hildegard Schuster

Reallöhne in Tschechien sinken

Als Nicht-Euroland leidet Tschechien stärker an der wirtschaftlichen Talfahrt als die anderen EU-Staaten. So sanken die Reallöhne wegen der hohen Inflationsrate und der schwächelnden Krone allein in diesem Jahr um durchschnittlich 8,3 Prozent. Dies geht aus einer Analyse der Investmentfirma Cyrrus hervor. Die Geldentwertung liegt damit über dem EUDurchschnitt. Besserung ist nicht in Sicht. In Tschechien lag die Inflation allein im September bei 17,8 Prozent. Auch die anderen Visegrád-Staaten melden hohe Inflationsraten, wobei die NichtEuro-Länder Ungarn und Polen mit 20,7 beziehungsweise 15,7 Prozent deutlich über der Eurozone mit 10,9 Prozent liegen. Als Euroland liegt die Slowakei dagegen mit 13,6 Prozent nur knapp über dem Durchschnitt.

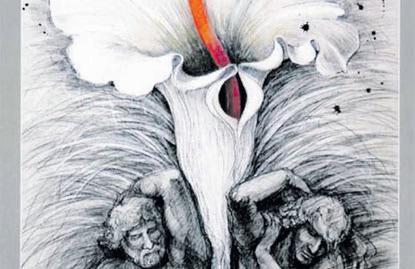

1,44 Millionen Euro für Werk von Toyen

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten: Das Bild „Skryt v jejich odrazech“ der surrealistischen Malerin Toyen ist am Sonntag im Prager Repräsentationshaus für 35 Millionen Kronen (1,44 Millionen Euro) versteigert worden. Das bisher für den höchsten Preis bei einer Auktion in Tschechien verkaufte Bild von Toyen bleibt „Cirkus“ (1925). Das kubistische Gemälde erstand im April vergangenen Jahres ein Käufer für fast 80 Millionen Kronen (3,3 Millionen Euro). Toyen wurde 1902 als Marie Čermínová in Prag geboren und gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts in Europa. Sie starb 1980 in Paris.

Tschechen essen zu viel Salz

Man ist, was man ißt: Vor ungesundem Essen hat jetzt das Staatliche Gesundheitsinstitut (SZÚ) gewarnt. Aktueller Anlaß: Die Tschechen essen zu viel Salz, im Schnitt 15 Gramm pro Tag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dagegen maximal fünf Gramm Salz pro Tag. Laut dem Gesundheitsinstitut kann übermäßiger Salzkonsum zu Bluthochdruck und Übergewicht führen. Ein Problem sei, daß in Tschechien bereits kleine Kinder an relativ viel Salz in Speisen gewöhnt seien, hieß es weiter. Das SZÚ verwies

dabei auf eine Studie der Südböhmischen Universität in Budweis. Durch den hohen Salzkonsum in jungen Jahren erhöhe sich im späteren Leben die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen, so das Institut. Vor allem in Fast Food, warnen regelmäßig Ärzte ihre Patienten, befinden sich hohe Konzentrationen an Salz.

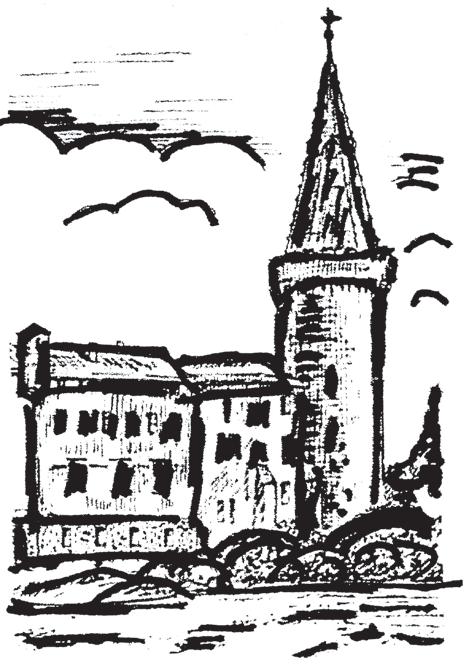

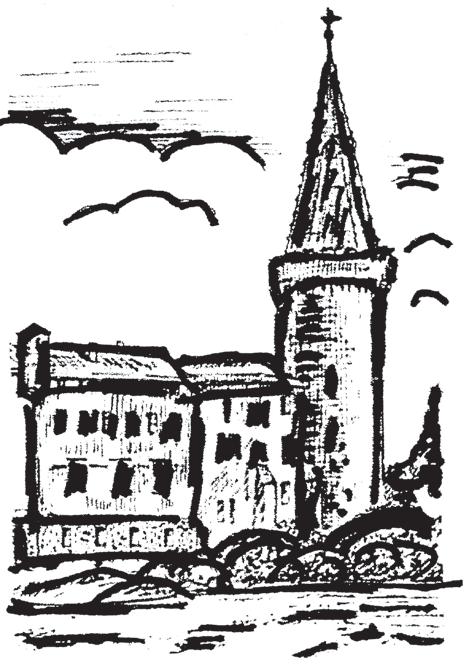

Erzbistum verkauft Heinrichsturm

Das Prager Erzbistum will den Heinrichsturm im Stadtzentrum verkaufen, sagte Generalvikar Jan Balík der Tageszeitung Deník N. Der Verkaufspreis für den denkmalgeschützten gotischen Bau liegt bei 75 Millionen Kronen (3,08 Millionen Euro). Der fast 68 Meter hohe Turm war früher der Glockenturm der angrenzenden Kirche St. Heinrich und Kunigunde. Er wurde 1472 bis 1475 erbaut und beherbergt unter anderem die historische Marienglocke von 1518. Heute werden die zehn Stockwerke vor allem für touristische und kulturelle Zwecke genutzt. Unter anderem gibt es dort eine Galerie, aber auch ein Restaurant. Zudem ist der Heinrichsturm ein beliebter Aussichtspunkt.

UN-Klimakonferenz

„ist ein Fiasko“

Tschechische Umweltorganisationen haben die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz (COP 27) im ägyptischen Scharm ElScheich als „Fiasko“ bezeichnet. Es sei klar, daß die Ergebnisse von den Stimmen der Lobbyisten fossiler Energieproduzenten und großer Konzerne diktiert worden seien, sagte die Klimaexpertin Miriam Macurová von Greenpeace Tschechien im Namen von mehr als 30 Organisationen.

5300 Illegale aufgegriffen

eit der Einführung der Kontrollen an der Grenze zur Slowakei Ende September haben die tschechischen Behörden dort insgesamt 5300 illegale Migranten aufgegriffen, hat der Leiter der Polizei in Südmähren, Leoš Tržil, anläßlich eines Besuchs der Verteidigungsministerin Jana Černochová (Bürgerdemokraten) am Samstag in Straßnitz erklärt. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien und wollten ursprünglich über Tschechien nach Deutschland weiterreisen.

S

Sudetendeutsche Zeitung

Freitag

und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses

·

Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 2 PRAGER SPITZEN

AKTUELL

MEINUNG

Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

ISSN 0491-4546 Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine:

18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion

❯

Herbstseminar „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“, Teil 2

Werner Honal führt in die Familienforschung ein. Fotos: Hildegard Schuster

Stiftungsdirektor Ste en Hörtler

Bildungsmanager Ulrich Rümenapp

Ein Ort des Dialogs, des frei en Denkens, der Forschung und Lehre sowie der Bildung – da für steht seit zwanzig Jahren die Akademie Mitteleuropa (AME), die das Verhältnis der Deut schen zu ihren östlichen Nach barn zum Schwerpunkt hat. Zum Jubiläum würdigt Dr. Rai mund Paleczek als Vorsitzen der der Akademie Mitteleuropa die auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen beheimatete Einrich tung und erklärt, warum es auch in Zukunft diese Brücke zu den Nachbarn braucht.

Von Dr. Raimund Paleczek

Die Jahrzehnte nach 1989/1990, die Deutschland die Einheit und den Völkern Ost mitteleuropas die Freiheit und den Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union gebracht haben, können mit den beschleu nigten wirtschaftlichen und so zialen Entwicklungen nach der Reichsgründung 1870/1871 bis zum Ersten Weltkrieg verglichen werden und haben den Regio nen jenseits des gefallenen Eiser nen Vorhangs eine Epoche des Wachstums sowie des wirtschaft lichen, sozialen und kulturellen Fortschritts gebracht.

Im Jahr 2002 beging die Su detendeutsche Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heili genhof“ in Bad Kissingen den 50. Jahrestag seit der Gründung des Sudetendeutschen Sozial werkes und dem Kauf des Hau ses. In den Jahren 2000 bis 2002 wurde der bis dahin größte Umund Erweiterungsbau des Ta gungshauses zu einer modernen Bildungsstätte mit adäquaten Übernachtungs-, Speise- und Se minarräumen getätigt. Den da maligen Verantwortlichen des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks (SSBW), vor al lem dem ehemaligen thüringi schen Staatssekretär Wolfgang Egerter, seinem Stellvertreter Rechtsanwalt Reinfried Vogler und dem Schatzmeister Volks wirt Peter Hucker, war es aber ein wichtiges Anliegen, die bei den aktuellen Anlässe – die Öff nung nach Ostmitteleuropa und die Existenz einer modernen Bil dungsstätte – zu nutzen, den Heiligenhof als politisch-histo risch-kulturelle Bildungsstätte

Dr. Raimund Paleczek ist Vor sitzender der Akademie Mit teleuropa, Vor sitzender des Sudetendeut schen Archivs und gehört dem SL-Bundesvor stand an.

mit bislang vor allem sudeten deutschem Profil zu einem erwei terten Schwerpunkt „Die Deut schen und ihre östlichen Nach barn“ weiterzuentwickeln.

So wurden Weichen gestellt, damit diese Themen der Bezie hungsgeschichte, der gemeinsa men Gegenwart und der Zukunft ein Forum – insbesondere für die nachfolgenden Generatio nen – erhalten. In der sudeten deutschen Verbandspolitik hatte sich allmählich ein Wechsel von eher konfrontativen zu kooperie renden Strukturen mit tschechi schen Gruppierungen und Part nern angebahnt. Die Bezeichnun gen „sudetendeutsch/sudety“ und ihre Ableitungen waren sei nerzeit im tschechischen Sprach raum noch negativ besetzt und konnotiert. Dieses hat sich mitt lerweile grundlegend gewandelt. Es mußte also eine Einrichtung für hochrangige Begegnungsver anstaltungen geschaffen werden, die eine positive Assoziation aus löst. Man fand hierfür den Na men „Akademie Mitteleuropa“ und entschloß sich, im Jahr 2002 einen eingetragenen Verein glei chen Namens zu gründen.

Zum Vorsitzenden wurde Dr. Günter Reichert gewählt, der

Akademie Mitteleuropa –die Brücke zu den Nachbarn

den Hauptzielgruppen – Stu denten und Jungakademiker –aufgebracht werden, so daß eine öffentliche oder private Förde rung von bis zu 90 Prozent not wendig ist. Die Veranstaltungen haben je nach Zahl und Herkunft der Referenten und Teilnehmer ein Volumen zwischen 5 000 Euro für Wochenendveranstaltungen und 30 000 Euro für ein interna tionales Wochenseminar.

Coronabedingt hat die Bil dungsarbeit in den Jahren 2020 bis 2022 gelitten. Zu Beginn der Coronakrise mußten mehrere fertig finanzierte und vorbereite te Veranstaltungen wenige Tage vor Beginn abgesagt werden. Die Pandemie ließ dann jeweils im vierten Quartal 2020 und 2021 auch kaum Veranstaltungen zu. Von 2005 bis 2021 ist es stets gelungen, die Fördermittel im notwendigen Umfang einzuwer ben. Nach Kürzungen von Pro jektmitteln im Bereich der BKM im Jahr 2022 – es geht um ei ne Summe von rund 50 000 Euro – sind mehrere Veranstaltungs formate, so die Nachwuchsger manistentagung und die Städ te- und Regionenporträts, nicht mehr durchführbar. Dies hat auch negative Auswirkungen auf die Belegung des Heiligenhofs, der die Personal- und Sachko sten auch der Akademie Mittel europa trägt.

ehemalige Präsident der Bundes zentrale für politische Bildung. Den geschäftsführenden Vor sitz übernahm Wolfgang Egerter. In geringem zeitlichen Abstand wurden 2000/2002 das „Deut sche Kulturforum östliches Euro pa“ in Potsdam, 2004 das „Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren“, 2006 die Kultur-, Bil dungs- und Forschungseinrich tung „Collegium Bohemicum“ in Aussig gegründet und – zeitlich verspätet – das Sudetendeut sche Museum in München er richtet. Alle diese Institutionen, daneben noch der Adalbert Stif ter Verein und zahlreiche Hoch schulen und zivilgesellschaftli chen Institutionen, sind enge Ko operationspartner der Akademie Mitteleuropa geworden.

Der Namensbestandteil „Aka demie“ weist auf einen beson deren Ort des Dialogs, des frei en Denkens, der Forschung und Lehre sowie der Bildung hin. Der Heiligenhof und seine Um gebung bilden durchaus eine mit dem platonischen Hain ver gleichbare Lernoase, wo persön liche Begegnungen mit einem fruchtbaren Meinungs- und Er fahrungsaustausch möglich sind. Er weist auch auf neue wichti ge Zielgruppen hin: Lernende, Studierende, Intellektuelle, For schende, Lehrende, gegenwärti ge und zukünftige Eliten: Perso nen, die neue Ideen und Welt sichten als Multiplikatoren und Entscheider am effektivsten ver breiten. Der zweite Namensbe standteil „Mitteleuropa“ ergab sich, da die Zentren des Heili gen Römischen Reiches und der nachfolgenden ÖsterreichischUngarischen Monarchie die Hauptstädte Prag, Wien und Bu dapest waren. Der Begriff „Mit teleuropa“ wurde noch vor 1989 von ungarischen, polnischen und tschechischen Intellektuel len und Dissidenten in den Jah ren des politischen Umbruchs als eine retrospektive Vision wieder belebt. Der Wunsch, nach „Mit teleuropa“ und damit in die Wer tegemeinschaft der freien Welt zurückzukommen, hat diese Vi sion Wirklichkeit werden lassen.

Die Akademie Mitteleuro pa e.V. (AME) wurde am 30. Au gust 2002 gegründet und nach knapp sechs Monaten am 21. Fe bruar 2003 ins Registergericht des zuständigen Amtsgerichts Schweinfurt eingetragen. Wei tere Gründungspersönlichkei

ten neben Wolfgang Egerter und Dr. Günter Reichert – zunächst entstammten sie fast ausschließ lich dem sudetendeutschen Um feld – waren der Rechtsanwalt und Notar Dr. Dr. Herbert Gün ther Haischmann als stellvertre tender Vorsitzender und Berater in juristischen Belangen sowie als Schatzmeister der Unterneh mensberater Peter Hucker. Nach dem Tod von Wolfgang Egerter 2008 und der Wahl von Dr. Gün ter Reichert zum Vorsitzenden der Stiftung SSBW zum Jahres beginn 2009 gab es auch einen Wechsel im Vorstand der AME. Vorsitzender wurde der Sozio loge Prof. Dr. Bernhard Prosch (Universität Erlangen-Nürn berg), stellvertretender Vorsit zender Dr. Raimund Paleczek, Vorsitzender des Sudetendeut schen Instituts e.V. (München), Schatzmeisterin Diplom-Volks wirtin Utta Ott.

Seit dem unerwartet frü hen Tod von Prof. Dr. Bernhard Prosch wird die AME seit 2016 von mir als Vorsitzender und Professor Dr. Matthias Stickler (Universität Würzburg) als stell vertretender Vorsitzender, Dr. Günter Reichert als Geschäfts führender Vorsitzender sowie Ut ta Ott geleitet. Der Kreis der Mit glieder der AME umfaßt derzeit rund 30 Mitglieder; viele davon sind haupt- oder ehrenamtlich in kooperierenden Sozial-, Kulturund Wissenschaftseinrichtungen tätig.

Die Studienleitung übernahm im Jahr 2005 Gustav Binder, der vorher beim Siebenbürgen-Insti tut in Gundelsheim am Neckar einschlägige Erfahrungen bei der Organisation, Finanzierung und Suche von Teilnehmern von Bildungsveranstaltungen gesam melt hatte. Im Jahr 2014 kam Ul rich Rümenapp als Bildungsma nager dazu, der bis dahin den Sambachshof in Bad Königshofen geleitet hatte.

Dem Vorstand und dem Bil dungsleiter der AME wurde aus dem persönlichen Netzwerk der Gründer ein umfangreiches Ku ratorium zur Seite gestellt. Seit Beginn steht der Staatsrechts lehrer, vorübergehende thürin gische Innenminister und Richter des Bundesverfassungsgerich tes Prof. Dr. Peter Michael Hu ber vor, dessen Amtszeit in Karls ruhe im November nach zwölf Jahren ausgelaufen ist. Zu den Gründungskuratoren der AME

gehörten der ehemalige Diplo mat František Černý, die Publi zistin Bohumil Doležal und Jo hann Michael Möller, die Poli tiker Jerzy Miller, Janus Sepiol und Waldemar Ratay, die Pro fessoren Joachim Bahlcke, Csa ba Kiss, Karl Schmitt, Wolfgang Stock, der Wissenschaftler Dr. Peter Becher und der Manager Gert Maichel.

Einige dieser Kuratoren sind ausgeschieden, und es wur den neue Personen berufen. So sind heute die Professoren An drás F. Balogh, Ingeborg FialaFürst, Frank-Lothar Kroll, Isabel Röskau-Rydel, Michael Schwartz, Arnold Suppan, Krisztian Ungva ry, die Wissenschaftler Peter Be cher, Miroslav Kunštát, Johan nes Schönner, die Journalisten Gerhard Gnauck und Georg Paul Hefty, der ehemalige tschechi sche Kulturminister Daniel Her man, der frühere Staatsminister Hans Kaiser, der ehemalige Di plomat Axel Hartmann und die stellvertretende Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, Sarah Scholl-Schneider, Mitglieder des Kuratoriums.

Die ersten Bildungsaktivitäten der Akademie Mitteleuropa sind ab 2004 bemerkbar. Ausgehend von der historisch gewachse nen Rolle der Sudetendeutschen als Brücke zwischen Deutschen und Tschechen mit allen positi ven und belastenden Elementen und aufbauend auf den Erfah rungen aus der Zusammenarbeit mit Repräsentanten des ostmit teleuropäischen Exils – etwa in der Föderativen Union Europä ischer Volksgruppen – sollten die gemeinsame Kultur und Ge schichte der Deutschen im öst lichen Europa mit ihren Nach barn, die nahezu tausendjährige Beziehungsgeschichte der Deut schen mit ihren östlichen Nach barn weiter nach professionel len Standards erforscht und be kanntgemacht werden.

Es sollten Kontakte zwischen Deutschen, Tschechen, Polen, Ungarn und Rumänen sowie al len anderen Völkern und Ethni en gepflegt werden. Man soll te sich über die Vergangenheit, über gute und schlechte Zeiten des Miteinanders und Gegenein anders kennenlernen und an ei ner gemeinsamen europäischen Zukunft in einer Werte-, Kulturund Wirtschaftsgemeinschaft ar beiten. Zunächst mußten inter

essante Veranstaltungsformate, Förderer sowie ein Zielpublikum gefunden werden. Erste Anträ ge wurden beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Referat „Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“ sowie im Nachbarreferat „Museen und kulturelle Vermittlung“ gestellt, ebenso beim Bundesministeri um des Innern im Bereich der „Verständigungspolitik zwischen Vertriebenenorganisationen und östlichen Nachbarn“.

Im Bereich der Kulturförde rung gemäß § 96 Bundesvertrie benen- und Flüchtlingsgesetz wurden ebenfalls beim Haus des Deutschen Ostens in München, einer Behörde des Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales des Freistaates Bayerns, gestellt und bewilligt. Neben diesen gro ßen und stetigen Förderern sei en weitere genannt, ohne de ren Zutun vieles nicht hätte rea lisiert werden können: die Robert Bosch Stiftung, der DeutschTschechische Zukunftsfonds, die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und die Deich mann-Stiftung.

Es wurden folgende dauer hafte Veranstaltungsformate entwickelt: Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung, Mitteleuropäische Archivarsta gung, Mitteleuropäische Städteund Regionenporträts, Mitteleu ropäische Erinnerungskulturen und Mitteleuropäische Begeg nungen.

Hinzu kommt die 2014 als Ver anstaltungsformat gegründe te „Ost-West-Jugendakademie“, die sich an Gymnasiasten aus Deutschland sowie einem ost europäischen Land – vorran gig Tschechien oder Rumänien – richtet, um die Beziehungs geschichte bis zum heutigen Tag aufzuarbeiten, Begegnung zu er möglichen und die Perspektiven für ein Zusammenleben in ei nem geeinten Europa aufzuzei gen. Seither wurden jährlich et wa ein Dutzend Wochen- und Wochenendveranstaltungen –mittlerweile insgesamt mehr als 200 – mit rund 5 000 Gästen aus Deutschland und Ostmitteleuro pa durchgeführt.

Die Akademie Mitteleuro pa benötigt jährlich für ihre Bil dungsarbeit derzeit 100 000 bis 150 000 Euro für zehn bis zwölf Veranstaltungen. Nur ein ganz geringer Beitrag davon kann von

Abschließend seien die Part ner genannt, mit denen die Aka demie Mitteleuropa gemeinsa me Veranstaltungen plant und durchführt. Es sind dies vor al lem die Germanistik-Fakultä ten der Universitäten Olmütz/ Olomouc, Troppau/Opava, Pil sen/Plzeň, Budapest, Klausen burg/Cluj-Napoca, Großwar dein/Oradea, Breslau/Wrocław, Stolp/Słupsk; die German Euro pean Studies in Prag sowie ande re ost- und ostmitteleuropäische geistes-, sozial- und wirtschafts wissenschaftliche Hochschulen mit deutscher Unterrichtsspra che.

In den letzten Jahren konnten wir auch zunehmend mit Hoch schulen in der Ukraine, etwa aus Mariupol oder Krywyj Rih ko operieren. Im November 2021 nahmen 20 Studierende und Do zenten aus diesen Städten an ei ner „Mitteleuropäischen Begeg nung“ teil. Für eine solche Be gegnung waren im März dieses Jahres erneut 20 Ukrainer an gemeldet. Der russische An griffskrieg hat diese Kooperatio nen wohl für unabsehbar lange Zeit zerstört. Eine frühere Teil nehmerin einer solchen Begeg nung aus Kiew hat ihre Flucht nach Bad Kissingen gewagt und ist dort mittlerweile Lehrerin für Flüchtlingskinder.

Wir sind vernetzt mit dem Ge org-Eckert-Institut für verglei chende Schulbuchforschung, dem Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, dem Collegium Ca rolinum in München, dem Sie benbürgen-Institut in Gundels heim, dem Deutschen Kulturfo rum östliches Europa in Potsdam und fast allen Einrichtungen der Kultur- und Wissenschaftsar beit, die auf Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes funktionie ren, etwa dem Herder-Institut in Marburg oder der Martin-OpitzBibliothek in Herne.

Es haben sich durch die Bil dungsarbeit der AME langfristi ge Freundschaften und Bezie hungen unter den Vortragenden, Teilnehmenden und Mitarbei tern entwickelt. Aus Studen ten werden über kurz oder lang Lehrer, Journalisten, Wissen schaftler, kurz Führungskräfte und Multiplikatoren. Sie werden auch im restlichen Bildungspro gramm der Einrichtungen des Sudetendeutschen Bildungs werk eingesetzt.

Diese Kontakte, dieses solide und vertrauensvolle Netzwerk und die Inhalte versprechen –eine solide Finanzierung vor ausgesetzt – eine gute Entwick lung und Zukunft der Akademie Mitteleuropa.

3 AKTUELL Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022

� Zum zwanzigjährigen Bestehen würdigt Vorsitzender Dr. Raimund Paleczek die Einrichtung auf dem Heiligenhof

Foto: T. Fricke

Vor 20 Jahren wurde die Akademie Mitteleuropa als Bildungs-, Forschungs- und Dialogplattform zu den östlichen Nachbarn gegründet. Ihren Sitz hat die Einrichtung auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Foto: Heiligenhof

Wien würdigt das Erbe von Richard Coudenhove-Kalergie

Gleich vier Tage dauerte die Feier, die die Paneuropa-Union Österreich zum 100jährigen Bestehen der Bewegung ausgerichtet hat.

Die Veranstaltungsserie begann am Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Paneuropa-Aufrufes am 17. November 1922. Verfasser war der in Böhmen aufgewachsene Richard Coudenhove-Kalergi, dessen Appell für ein geeintes Europa zeitgleich in der Neuen Freien Presse in Wien sowie in der Vossischen Zeitung in Berlin erschien.

Den Schlußpunkt der Paneuropa-Tage bildete der 20. November, der 110. Geburtstag des nach Coudenhove zweiten internationalen Paneuropa-Präsidenten, des österreichischen Kaisersohnes Otto von Habsburg.

Bei der Eröffnung des Kongresses im unter Kaiser Franz Joseph errichteten prachtvollen Haus der Industrie am Wiener Schwarzenbergplatz setzten sich die drei Hauptredner – der internationale Paneuropa-Präsident Alain Terrenoire aus Paris, die kosovarische Staatspräsidentin Vjosa Osmani sowie der Präsident der Paneuropa-Union Österreich, Karl von Habsburg – mit den aktuellen Weichenstellungen in der Europapolitik

■ Samstag, 26. November, 10.00 bis 17.30 Uhr, Museumspädagogik: „Allerley kunststück“ – Intarsien-Workshoptag für Erwachsene mit dem Künstler Clemens Söllner. Anmeldung unter eMail info@ sudetendeutsches-museum.de oder per Telefon unter (0 89) 48 00 03 37.

■ Samstag, 26. November,

auseinander. Karl von Habsburg bezeichnete die Gründung der Paneuropa-Union 1922 als die logische Konsequenz auf den Ersten Weltkrieg.

Wie der russische Angriff auf die Ukraine beweise, sei der Kampf gegen Krieg und Nationalismus heute mindestens so notwendig wie damals. Er kritisierte, daß viele EU-Mitgliedstaaten die südosteuropäischen Kandidatenländer wie Kosovo stiefmütterlich behandelten. Die Vollmitgliedschaft der Ukraine werde zwar nicht von einem Tag auf den anderen gelingen, müsse aber systematisch angestrebt werden.

Die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, bekannte sich leidenschaftlich zur PaneuropaIdee und zur europäischen Integration: „Kosovare zu sein bedeutet zugleich, Europäer zu sein.“ Es sei für alle Europäer von überragender Bedeutung, daß die Ukraine den Krieg gewinne und auf dem ganzen Kontinent eine gerechte Friedensordnung entstehe. Ihr Land wolle so bald wie möglich dem Europarat beitreten und den EU-Kandidatenstatus erlangen. Außerdem sei es höchste Zeit, daß es endlich zu der seit Jahren versprochenen Visa-Liberalisierung komme. Sie schloß mit dem Ausruf: „Wir sa-

gen Ja zu den europäischen Werten und zur europäischen Identität!“

Alain Terrenoire plädierte für eine starke europäische Friedensmacht, bei deren Errichtung es vor allem auf drei Punkte ankomme: Aufbau einer europäischen Verteidigung, strategische Autonomie durch Stärkung der europäischen Organe sowie wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber aufsteigenden Mächten wie China.

Weitere Höhepunkte des Programms waren eine Videobotschaft des österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen, sieben Podien zu den künftigen Schwerpunkten der Europapolitik – davon eines mit EU-Kommissar Johannes Hahn, der einer südmährischen Familie entstammt – sowie abschließend eine Heilige Messe in der Kapuzinerkirche mit Kranzniederlegung am Sarg von Otto von Habsburg in der dortigen Kaisergruft. Den Ausklang bildete ein Empfang im Wiener Rathaus. Die Paneuropa-Union Deutschland war mit einer etwa dreißigköpfigen Delegation vertreten, die ihr Präsident Bernd Posselt, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, und der PEJ-Bundesvorsitzende Christian Hoferer leiteten.

Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen

■ Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember: Wochenendseminar „Budapest im Zentrum historischer und politischer Entwicklungen“. Veranstaltung für politisch-historisch Interessierte.

Seit mehr als 1000 Jahren ist Buda/Ofen – erst 1879 erfolgte der Zusammenschluß mit Pest – wenn auch mit Unterbrechungen in der Türkenzeit – das Zentrum ungarischer Staatlichkeit. Der ungarische Staat war dynastisch, wirtschaftlich, kulturell und religiös mit Westeuropa verbunden. Dies zeigt sich über die Dynastie der Habsburger, die seit 1526 auch Könige von Ungarn waren, wenngleich sie wegen der osmanischen Expansion bis etwa 1690 nur Teile Ungarns tatsächlich beherrschen konnten. Dies zeigt sich ebenfalls an der Einführung der deutschen Sprache als Amtssprache 1780, an der Existenz eines deutschen Bürgertums, von deutschen Handwerkern und Kaufleuten in Budapest. Die Zeit der habsburgischen Doppelmonarchie war von Sprach- und Nationalitätenkämpfen, aber auch von kulturellem und wirtschaftlichem Aufbruch geprägt. Der ungarische Staat verlor nach dem Ersten Weltkrieg zwei Drittel seines Territoriums, hatte aber eine fast überdimensionierte Hauptstadt mit heute rund 1,7 Millionen Einwohnern, dies heißt jeder sechste Ungar wohnt dort. Der Anteil „deutscher Geschichte“ – stets verstanden als Beziehungsgeschichte – ist eher weniger bekannt. Im Seminar sollen entsprechende Bezüge und Verbindungen nach Deutschland und Europa aufgezeigt und diskutiert werden.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

14.00 bis 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Böhmisch-Mährisch-Schlesischer Adventsmarkt“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 26. November, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart und Böhmer-

wald Heimatgruppe Stuttgart: Jahresabschluß- und Weihnachtsfeier mit Ehrungen. Musikalische Umrahmung: Geschwister Januschko. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart. Anmeldung: Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58, eMail illner@sudeten-bw.de

■ Montag, 28. November, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Adventskonzert mit dem Duo Connessione“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Dienstag, 29. November, 19.00 Uhr, Sudetendeutscher Heimatrat: „Aktuelles zum Stand der deutschen Ruhestätten in der Tschechischen Republik“. Online-Vortrag von Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen in der Tschechischen Republik. Anmeldung an schuster@ sudeten.de.

■ Mittwoch, 30. November, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmische Spuren in München: Zuzana Jürgens im Gespräch mit Rudolf Voderholzer“. Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München.

■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 3. Dezember, 10.00 bis 16.00 Uhr: 2. Ostdeutscher Adventsmarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 3. Dezember, 15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Sonntag, 4. Dezember, 16.00Uhr, BdV-Kreisverband Stuttgart: 50. Stuttgarter Adventssingen. Liederhalle, Mozartsaal, Berliner Platz, Stuttgart. Eintrittskarten ab 14 Euro bei allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder unter Telefon (01 80) 6 70 07 33.

Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter

■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger: „Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Ihr Leiden begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Mindestens 450 000 deutsche Zivilisten wurden ab 1945 zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Weitere, mutmaßlich Hunderttausende, waren in Arbeitslagern in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien, Polen und anderen Staaten inhaftiert. Genaue Zahlen liegen bis heute nicht vor. Rechtlos und jahrelang getrennt von ihren Familien, wurden sie nicht selten das Ziel von Rache. Die Dokumentation von Alexander Landsberger klärt über die historischen Hintergründe auf und beleuchtet exemplarisch das Leben zweier Zeitzeugen, deren Schicksal lange wenig Gehör fand.

Der Regisseur Alexander Landsberger (geb. 1981) stu-

dierte Pädagogik, Psychologie und Philosophie in München. Anschließend inszenierte er verschiedene Filme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, darunter die mehrteiligen Spielfilmdokumentationen „Charles Darwin“ (2009), „Die Geschichte der Homöopathie“ (2010), „Werner Heisenberg“ (2011), „Essen verändert die Welt“ (2012), „Der erste Bulle“ (2015) oder „Wilhelm von Humboldt“ (2017). 2014 schloß er ein Studium an der Filmakademie BadenWürttemberg ab. Sein Diplomfilm „John Mulholland – Zauberer im Kalten Krieg“ entstand als Koproduktion mit dem SWR und wurde mit dem Caligari Preis gefördert.

Neben Dokumentationen drehte Landsberger Werbeund Image-Filme. Seit 2012 inszenierte er diverse preisgekrönte Spots für die Unesco, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, Porsche Leipzig oder die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Alexander Landsberger ist Mitglied im Bundesverband Regie.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 4 TERMINE

VERANSTALTUNGSKALENDER

❯ Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger

Die Dokumentation „Verschleppt“ versetzt die Zuschauer mittels Graphic-Novel-Elementen zurück in die Zeit, als die deutschen Zwangsarbeiter deportiert wurden.

Foto: Tellux Film GmbH/Patrick Wagner – Visual E ects & Motion

❯ Der in Böhmen aufgewachsene Visionär verö entlichte vor 100 Jahren seinen großen Appell für ein geeintes Europa

Anzeige

Trägerin des Sudetendeutschen Museums: Sudetendeutsche Stiftung, Hochstraße 8, 81669 München Das Sudetendeutsche Museum wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Sudetendeutsches Museum Hochstraße 10 | D-81669 München www.sudetendeutsches-museum.de Scan mich! Das Sudetendeutsche Museum als Ort der kulturellen Begegnung: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas treffen sich bei dieser Konferenz, um über ihre Besonderheiten und ihren Status zu erfahren und zu diskutieren. Anhand ausgewählter Beispiele stellen sich geladene Volksgruppen (Deutsche Minderheit in Tschechien, Dolomitenladiner in Norditalien, Sorben in der Lausitz und Sudetendeutsche) vor und berichten über ihre kulturelle und museale Arbeit. 02.12. Fr Diskussion über die Relevanz und die zahlreichen Herausforderungen in der Pressearbeit. 03.12. Sa An die Konferenz schließt am 4. Dezember eine Kuratorenführung zur Ausstellung „Allerley kunststück. Reliefintarsien aus Eger“. Sudetendeutsche Dialoge: Konferenz im Museum Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog 02. – 03. Dezember 2022

Freundschaftliches Wiedersehen: Bernd Posselt (rechts) begrüßt Kosovos Staatspräsidentin Vjosa Osmani und Karl von Habsburg. Foto: Johannes Kijas

Bundeskulturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoin in Marktredwitz

Die Kulturpreise Johannes von Tepl gehen an die Trachtenbeauftragten ...

Als „Tracht des Jahres 2022“ ist die Egerländer Tracht im Frühjahr vom Deutschen Trachtenverband gewürdigt worden (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) und steht seitdem im Mittelpunkt bei zahlreichen Veranstaltungen. Einen wesentlichen Anteil an diesem großen Erfolg haben die Trachtenbeauftragten des Bundes der Eghalanda Gmoin, die jetzt bei der Bundeskulturtagung in Marktredwitz mit dem Kulturpreis Johannes von Tepl 2021 ausgezeichnet wurden. Der Kulturpreis Johannes von Tepl 2022 ging an die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg.

Es sei schon ein „komisches Gefühl“ gewesen, sagte Christina Diederichs, die Bundeskulturwartin des Bundes der Eghalanda Gmoin, in ihrer Begrüßung: „Zwei Jahre hintereinander habe ich ein Programm für die Bundeskulturtagung in Marktredwitz geplant – und immer wieder mußte diese aus bekannten Gründen abgesagt werden.“ Jetzt habe man endlich nach vorne schauen können. „Der Durchführung einer Bundeskulturtagung im Egerland-Kulturhaus standen keine pandemiebedingten Regeln mehr entgegen. Im Gegenteil – sogar ein gemeinsamer Ausflug ins Egerland konnte ins Programm aufgenommen werden“, so Christina Diederichs.

Den Pandemieeinschränkungen zum Opfer gefallen ist im vergangenen Jahr auch die Verleihung des Egerländer Kulturpreises Johannes von Tepl 2021 an die Trachtenbeauftragten, die jetzt im Beisein des Oberbürgermeisters von Marktredwitz, Oliver Weigel, würdig nachgeholt wurde.

In seiner Laudatio hob Bundesvüarstäiha Volker Jobst die Arbeit der Trachtenbeauftragten im Bund der Eghalanda Gmoin hervor. Zunächst galt es, einen Wildwuchs aus nicht historischen Trachten zu vermeiden. Dieser Gedanke wurde bereits 1930 von Trachtenverbänden geprägt und mündete im Falle der Egerländer Trachten bereits zum 2. Egerlandtag 1953 in Würzburg in der Erkenntnis, daß schnellstmöglich die Herausgabe einer Trachtenfibel nötig ist. So entstand 1955 die „Trachtenfibel der Egerländer“. Rund 30 Jahre später brachte die Egerland-Jugend im Eigenverlag die weitbeachtete „Egerländer Trachtenfibel“ heraus. Dieses neue Werk wurde maßgeblich vom Bund der Eghalanda Gmoin und durch die Bundestrachtenwartin Leni Fritsch, unterstützt.

„Die Tracht ist ein Stück Egerland!“ – dieses sichtbare Zeichen der Heimatverbundenheit wird noch heute getragen und ist als Brauchtumspflege in der Arbeitsordnung der Egerland-Jugend verankert. Das war der Grundstein, daß bei den Bundestreffen der Egerland-Ju-

...und an die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg

Tracht gelegt wurde, zeigte Ingrid Hammerschmied anhand zahlreicher Beispiele auf. In verschiedenen Städten im Landesverband Hessen wurden Schaufenster von Geschäften mit den Trachten dekoriert, ebenso Besucherräume in Banken und Sparkassen. Es wurden Sonderausstellungen in verschiedenen örtlichen Museen oder Heimatstuben eingerichtet. Bei Veranstaltungen in Städten, wie verkaufsoffene Sonntage, wurde auf die Tracht des Jahres hingewiesen, und Egerländer Tanzgruppen waren fester Bestandteil des Rahmenprogrammes.

Bundeskulturwartin Christina Diederichs: „Die Bedeutung der Tracht als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem Egerland hat seit diesem Jahr eine weitere Bedeutung gewonnen. Es ist der Arbeit aller unserer Trachtenbeauftragten, aber im Jahr 2022 Ingrid Hammerschmied im Speziellen, zu verdanken, daß unsere Egerländer Tracht

Jendsch, vier Gründe für die Entscheidung der Jury heraus. So ist die Waldkraiburger Blaskapelle eine – oder die – am längsten aktive Egerländer Blaskapelle. Die Wurzeln der Blaskapelle gehen auf die 1940er Jahre zurück. Darüber hinaus hat sich die Waldkraiburger Blaskapelle über eine lange Zeit kontinuierlich der traditionellen Egerländer Blasmusik verschrieben. Und weiterhin ist diese Blaskapelle bereits über viele Jahrzehnte hinweg ein wertvoller Teil der Egerländer Kultur. Sie steht sinnbildlich für eine gelungene Egerländer Integration in der neuen Heimat. „Und nicht zuletzt ist die Blaskapelle Waldkraiburg ein würdiger Preisträger, weil sie musikalisch und stilistisch das verkörpert, was die echte Egerländer Blasmusik ausmacht. Die Waldkraiburger Musikanten spielen nicht nur Noten – sie spielen mit dem Herzen“, so Wolfgang Jendsch.

ferat von Dr. Wolf-Dieter Hamperl unter dem Titel „Die Verpfändung des historischen Egerlandes und der Reichsstadt Eger vor 700 Jahren“. Dieses im Schulunterricht ausgeblendete Thema war für die Geschichte Europas von großer Bedeutung. Allein an der Burg zu Elbogen ließen sich die Grenzverschiebungen darstellen, erklärte Dr. Hamperl: „Früher war diese Burg die Grenzburg.“ Der ehemalige Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft stellte in seinem Vortrag noch weitere Meilensteine in den Vordergrund. So berichtete er über die Bedeutung des Adels von Luxemburg und die Rolle der Stadt Eger als Münzstadt.

Weitere Programmpunkte waren das Totengedenken, welches Erich Wetzka vorbereitet hatte, und der Besuch des Egerländer-Museums, wo derzeit die Sonderausstellung „Gustav Seeber-

gut Sehnen und Suchen

Advent hat mit Sehnsucht zu tun. „Alles beginnt mit der Sehnsucht“, schrieb die jüdische Poetin Nelly Sachs einmal in einem Gedicht. Habe ich diesen Satz in dieser Kolumne schon einmal zitiert? Gut möglich, denn er begleitet mich seit fast fünfzehn Jahren.

Damals begegnete er mir in der Vorbereitung eines kurzen Fernsehbeitrags. Es ging darin um die Sehnsucht der Weisen aus dem Morgenland, die aus ihren Gewohnheiten aufgebrochen waren, weil sie einen besonderen Stern gesehen hatten.

Diesem Stern waren sie bereit zu folgen, da er ihnen die Geburt eines besonderen Königskindes verheißen hatte. Daß sie das Königskind schließlich nicht in einem vornehmen Palast fanden, sondern im Stall von Bethlehem, ist die besondere Pointe der Geschichte im Matthäusevangelium.

Unser Weg durch den Advent auf das Weihnachtsfest zu ist mit dem Weg der Weisen aus dem Morgenland durchaus vergleichbar. Welche Sehnsucht, so frage ich mich, läßt uns, läßt mich, läßt die Kirche und die Gesellschaft dieses Jahr aufbrechen, um in vier Wochen das Geheimnis vom menschgewordenen Gott zu feiern und dem Kind in der Krippe zu begegnen?

Hat Weihnachten für uns überhaupt noch etwas Verheißungsvolles, das uns aufbrechen läßt? Oder folgen wir bloß den gewohnten und bewährten Ritualen? Oder ziehen wir Weihnachten schon etwas vor, um uns den Weg dorthin zu ersparen und dann am Heiligen Abend nur mehr dessen Ende zu feiern und in eine große Erschöpfung aufgrund der vielen Feiern vor Weihnachten zu fallen?

Diese Gefahr sehe ich besonders in diesem Jahr, weil wir nach zwei Corona-Adventen nun wieder die Möglichkeit haben, den Advent in altbekannter Weise mit viel Aktivität zu füllen. Die Stille und das innere Ausschauhalten werden es in dieser vorweihnachtlichen Zeit schwer haben.

Doch ich weiß schon, die Klage darüber hilft auch nicht weiter. So bemühe ich mich, die besondere Signatur des Advents im Jahre 2022 zu betrachten. Es gibt möglicherweise doch etwas, was die Sehnsucht entfacht, einen Weg zu gehen und schließlich zum Ziel zu finden: dem Krippenkind im Stall von Bethlehem, diesem heruntergekommenen Gott, der uns auf diese Weise zeigt, daß er uns nicht vergessen hat.

gend auch Trachtenschauen durchgeführt wurden. Die Trachtenbeauftragten im Bundesvorstand standen immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie leisteten innerhalb der Landesverbände und Gmoin Aufklärungsarbeit, luden zu Nähkursen ein und nahmen an den Treffen der Egerland-Jugend teil.

Die Trachtenbeauftragten der letzten 50 Jahre waren Leni Fritsch, Christa Sehr, Hermine Bender, Elke Trübswetter und Ingrid Hammerschmied. Stellvertretend für alle Trachtenbeauftragten nahm Ingrid Hammerschmied den Johannes-von-Tepl-Preis 2021 entgegen.

Bei der Preisverleihung dabei war auch Amtsvorgängerin Elke Trübswetter.

Daß mit dem Titel „Tracht des Jahres“ ein neuer Fokus auf die Egerländer

in diesem Jahr so vielfältig gezeigt wurde.“

Ein großes Dankeschön sprach die Bundeskulturwartin auch der Gmoi Geretsried aus, die Bestände des Trachtenstandes erworben hat: „Wer Trachtenstoffe oder Zubehör sucht, ist nun bei der Gmoi Geretsried an der richtigen Adresse.“

Beim Ausflug ins Egerland unter Leitung von Günther Wohlrab ging es über Schlaggenwald nach Neusattl, wo der Egerländer Kulturpreis Johannes von Tepl 2022 an die Egerländer Blaskapelle Waldkraiburg unter Leitung von Anton Lenhart verliehen wurde. In seiner Laudatio stellte der Bundesbeauftragte für Egerländer/böhmische Blasmusik im Bund der Eghalanda Gmoin, Wolfgang

2022 war auch für die Egerland-Jugend ein ganz besonderes Jahr. So konnte das 50. Bundesjugendtreffen gemeinsam mit dem Jubiläum „70 Jahre Egerland-Jugend“ gefeiert werden.

Bundesjugendführer Alexander Stegmaier ließ in seiner Rede anhand der Plakate, welche jährlich zum Bundesjugendtreffen gestaltet werden, die 50 Zusammenkünfte der Egerland-Jugend Revue passieren. Dabei erinnerten sich viele Teilnehmer der Bundeskulturtagung an verdiente Egerländer, besondere Gäste, Anekdoten und die einzigartigen Geschichten, die viele Treffen in einmaliger Erinnerung zurückgelassen haben.

Gestartet war die Bundeskulturtagung mit einem hochinteressanten Re-

Eindrucksvoll und berührend war auch der Film „Die Geschichte der Sudetendeutschen am Beispiel des Egerlandes“, den Erich Wetzka mitgebracht hatte. SL-Landesobmann Steffen Hörtler erklärte im Film die Geschichte der Egerländer und zeigte anhand von Bildern und Karten die Vertreibung.

Unter dem Titel „Håns gaih huam“ erzählte Dr. Ralf Heimrath von seiner Arbeit über die Lieder der Egerländer aus Neuseeland. Und Helmut Hahn berichtete über die Geschichte der Gmoi Geretsried, die im Herbst ihr 70. Jubiläum

Der Krieg in der Ukraine hat in uns eine große Sehnsucht nach Frieden bewirkt. Würde es uns nicht gut anstehen, dieser Sehnsucht zu folgen und uns im eigenen Umfeld um Frieden zu bemühen? Und die Energiekrise? Und die Teuerung? Auch sie gehören zur Signatur des diesjährigen Advents.

Welche Sehnsucht lösen sie in uns aus? „Alles beginnt mit der Sehnsucht“, beginnt Nelly Sachs ihr Gedicht, und sie fährt fort: „Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres und Größeres.“

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei Ellwangen-Schönenberg

❯ Mut

AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 5

tut

❯

ger – Ein Münchner Maler aus Marktredwitz“ gezeigt wird. Außerdem lud der Museumsleiter Volker Dittmar zu einer Premiere ein: „Die Marktredwitzer Landschaftskrippe virtuell erleben.“

Verleihung des Kulturpreises Johannes von Tepl (von links): Dr. Ralf Heimrath, Ingrid Hammerschmied, OB Oliver Weigel, Bundesvüarstäiha Volker Jobst) Fotos: Erich Wetzka

Organisierte eine perfekte Bundeskulturtagung: Christina Diederichs, Bundeskulturwartin des Bundes der Eghalanda Gmoin.

Gemeinsam mit der örtlichen Gemeinde feierten die Egerländer in Neusattl einen zweisprachiger Gottesdienst in der Schulkirche. Die Zelebranten waren Monsignore Karl Wuchterl, Pfarrer Petr Fořt und Pfarrer Bystrik Feranec.

Bundesjugendführer Alexander Stegmaier, ließ die 50 Bundestre en der Egerland-Jugend Revue passieren.

Die Egerländer Blasmusik Waldkraiburg unter Leitung von Anton Lenhart bei der Preisverleihung in Neusattl.

Der Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine nach Mitteleuropa und insbesondere nach Deutschland veranlaßte den Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker, sein Herbstseminar Anfang November auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen unter den Titel „Flucht, Vertreibung und Migration in und nach Mitteleuropa – Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“ zu stellen.

Vor dem Hintergrund, daß erzwungene Wanderungsbewegungen auch im 21. Jahrhundert wie nach 1945 die Agenda der europäischen Politik bestimmen, wurden das aktuelle Fluchtgeschehen und die Vertreibung der Sudetendeutschen thematisiert. Die Soziologin Tetyana Panchenko sprach über „Fluchtbewegung aus der Ukraine: Ursprünge, aktuelle Lage und Auswirkungen für Deutschland“. Die seit März in ihrem Fachgebiet beim Münchener ifo-Zentrum für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung beschäftigte Wissenschaftlerin war zuvor Dozentin des Instituts für Politikwissenschaft an der Karazin-Universität Charkiv, deren Zerstörung sie zu Beginn mit einem Foto dokumentierte.

Mittlerweile sei eine Million Menschen aus der Ukraine un-

Flucht, Vertreibung, Migration

Sinti- und Roma-Gemeinden seien Tabu-Zonen entstanden.

Der Zuzug anderer Bevölkerungsgruppen zähle zu den eher positiven Veränderungen seit 1989. Vietnamesen bildeten eine neue Minderheit. Die Älteren wollten zurück nach Vietnam, die jüngeren nicht. Auf die Region wirke sich auch aus, daß Tschechien bei der Aufnahme der Ukrainer in der EU an zweiter Stelle stehe. Sie sei unproblematisch insbesondere für diejenigen, die seit langem dort arbeiteten. Auch hätten sich dort viele neue Deutsche angesiedelt.

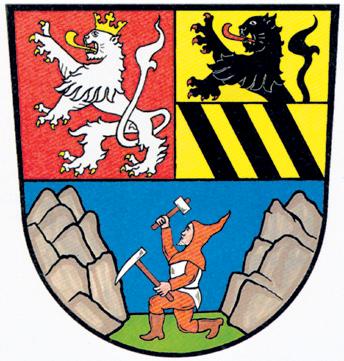

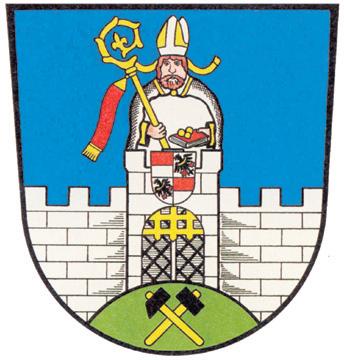

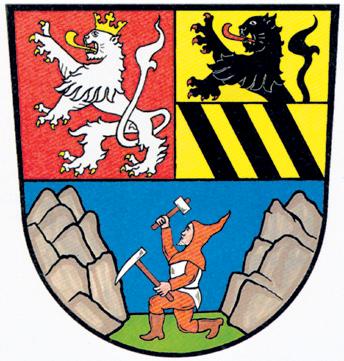

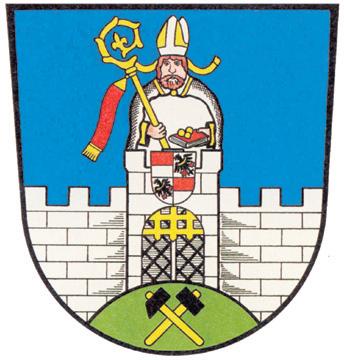

Auch wenn die Grenzgebiete bislang von der Politik vernachlässigt worden seien, würden Karlsbad, Aussig und auch Ostrau mittlerweile als strukturschwach anerkannt und erhielten EU-Fördermittel. Die Montanregion Erzgebirge profitiere touristisch besonders.

ter vorübergehendem Schutzstatus in Deutschland registriert, so Panchenko. In der Gruppe der Volljährigen liege der Frauenanteil bei 74 Prozent, da für Männer ein Ausreiseverbot aus der Ukraine gelte. Angst um das eigene Leben, um die körperliche und geistige Gesundheit der Kinder, der

Unser Angebot Probeabo!

Wunsch nach Sicherheit seien vorrangige Fluchtmotive, wirtschaftliche Beweggründe seien erst später hinzugekommen, sagte Panchenko über die Ergebnisse der zwischen Mai und Juli von ifo durchgeführten, teils nicht repräsentativen Umfragen. Wertvoll sei für die meisten das Recht zu arbeiten; sie wollten sich nicht als Opfer fühlen. 48 Prozent arbeiteten bereits oder seien bereit, unter ihren Qualifikationen zu arbeiten. Nur zehn Prozent wollten die Arbeitserlaubnis nicht in Anspruch nehmen.

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich

oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail

Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung

Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 47/2022

Je nach beruflicher Qualifikation, familiärer Situation sowie eigener Einschätzung der Lage handele es sich bei den Geflüchteten um eine ausgesprochen heterogene Gruppe mit verschiedenen Erwartungen. 52 Prozent planten, die nächsten zwei Jahre in Deutschland zu bleiben. Die größte Gruppe der Bleibewilligen seien Studierende mit einem Anteil von 73 Prozent; 46 Prozent der seit dem 24. Februar Gekommenen wollten in die Ukraine zurückkehren.

„Deutschland ist bevorzugtes Zielland“, faßte Panchenko ihre Erhebungen zusammen. Polen habe jedoch im Oktober mit 1,4 Millionen in Europa die meisten Flüchtlinge aufgenommen, gefolgt von Deutschland mit einer Million, der Tschechischen Republik mit 500 000 und Italien mit 200 000. Die Zahlen korrelierten mit dem Anteil der ukrainischen Diaspora in den jeweiligen Ländern. Abgesehen davon, daß die Krim-Annexion von 2014 bis 2021 zu 1,5 Millionen Binnen-Vertriebenen im Land geführt habe, seien je nachdem, ob dort bereits Familienangehörige oder Freunde ansässig gewesen seien, bereits vor dem Krieg Ukrainer bevorzugt in diese Länder gegangen. Allein zwischen 1991, der Unabhängigkeit der Ukraine, und 2021, dem Jahr vor Kriegsausbruch, habe die Ukraine durch Abwanderung einen Bevölkerungsrückgang von einer Million Menschen oder 20 Prozent der Bevölkerung verkraften müssen. Bewegten in vier Migrationswellen nach der Wende und zwischen 1875 und 1914 vorwiegend wirtschaftliche Gründe, so zwangen zwischen 1945 und 1980 wie schon zwischen 1914 und 1939/41 die politischen Verhältnisse viele Menschen zur Ausreise. Die 1918 in Wien gegründete und bereits in der Zwischenkriegszeit nach Prag umgezogene Ukrainische freie Universität sei Produkt dieser politisch bedingten zweiten Auswanderungswelle gewesen.

le als Migrationszielland nicht mehr erfüllen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es wegen der Zerstörungen und der eigenen Not Geflüchtete in größerem Umfang nicht aufnehmen können.

Seit Beginn der wilden Vertreibungen sei die Staatsbürgerschaft Kriterium für die Aufnahme der Vertriebenen gewesen. Österreichische Staatsbürger seien zunächst nur die gewesen, die dies bereits im März 1938 gewesen seien oder vor dem Tag des Anschlusses an das Dritte Reich am 13. März 1938 in Österreich gewohnt hätten, darunter 20 000 Sudetendeutsche. 100 000 Altösterreichern unter den 600 000 deutschsprachigen der insgesamt 1,6 Millionen Displaced Persons, die bis Ende Mai 1945 nach Österreich gelangt seien, sei ebenso die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt worden. Die meisten der 600 000 Deutschen hätten jedoch 1938 für Deutschland optiert und hätten deswegen auch nach Deutschland gebracht werden müssen, zeichnete Perzi die Argumentation des damaligen niederösterreichischen Landeshauptmanns Leopold Figl nach. „Die Einreise sogenannter Flüchtlinge – Sudetendeutsche und Reichsdeutsche –ist grundsätzlich unzulässig“, habe der damalige Waidhofener Bezirkshauptmann und vormalige KZ-Insasse Johann Haushofer im Januar 1946 festgestellt.

unter schwierigen Bedingungen geführt, insbesondere in dem in der ehemaligen KZ-Außenstelle Mauthausen eingerichteten Lager Melk. Vielen sei auch die Flucht aus der sowjetischen Besatzungszone in die Westzonen gelungen, die es mit der Repatriierung nicht so ernst genommen hätten.

Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft sei lange eine große Hürde geblieben. Erst 1954 sei die Staatsbürgerschaft über das Optionengesetz kollektiv verliehen worden, und Gleichstellungsgesetze hätten die Diskriminierungsregeln aufgehoben. Zeichen der fortgeschrittenen Integration sei, daß nach 1945 75 Prozent der Sudetendeutschen Österreicher geheiratet hätten.

Zuwanderung nach Böhmen und Mähren

Kurator Petr Koura sprach über „Zuwanderung nach Böhmen und Mähren: Einblicke in die Ausstellung ,Naši Němci –Unsere Deutschen‘“. Ein Schwerpunkt sei die Erinnerung an die Zugehörigkeit Böhmens und Mährens zur Habsburgermonarchie. Es gehe nicht nur um die Sudetendeutschen, sondern um alle Deutschen sowie die Juden. Das Zusammenleben deutsch- und tschechischsprachiger Bürger werde räumlich und mit der Anordnung von Ausstellungsstücken symbolisiert.

Abschub und Repatriierung

Daß man sich mit der Staatsbürgerschaftsfrage so schwergetan habe, habe auch damit zu tun, daß die neue Nationenbildung unter der Ägide von ÖVP und KPÖ strikt kleinstaatlich ausgerichtet gewesen sei und man sich mit der Tschechoslowakei in einer Opferrolle verbunden gefühlt habe. Es habe zudem auch eine Verbundenheit mit den an Österreich grenzenden Regionen gegeben, so daß man die aus den südlichen Randgebieten stammenden Sudetendeutschen als ethnographisch Verwandte betrachtet habe und mit ihnen etwas liberaler verfahren sei als mit dem Großteil der Vertriebenen.

Die Präsentation des Gebirges als gemeinsamer Erholungsraum mit deutschem und tschechischem Liedgut gehe über in eine aus Wörterbüchern bestehende Barrikade, die zeige, daß bei der Revolution 1848 Deutsche und Tschechen zusammengestanden, aber auch, daß diese Wörterbücher zuvor nicht gebraucht worden seien. Mit dem beginnenden Nationalismus hätten sich nun die Wege getrennt. Einer führe zur Darstellung des Landtags, den Kaiser Franz Joseph I. 1913 aufgelöst habe. Zuvor sei 1912 mit Božena VikováKunětická die erste tschechische Abgeordnete gewählt worden.

„Der Umgang mit den Sudetendeutschen in Österreich seit 1945“ war das Thema von Historiker und Migrationsexperte Niklas Perzi vom Institut für Geschichte des ländlichen Raumes in Sankt Pölten. Bereits nach dem

Mit dem Potsdamer Abkommen habe sich die Lage der Sudetendeutschen in Österreich zusätzlich verschärft. Der darin vorgesehene organisierte „Abschub“ der verbliebenen Sudetendeutschen in die sowjetische und vorrangig amerikanische Besatzungszone Deutschlands habe nämlich in Form von „Repatriierungen“ ab September 1945 auch auf Österreich Anwendung gefunden, wenngleich erst im November die Anordnung zur Registrierung der Reichsdeutschen, Volksdeutschen und Staatenlosen durch die Gemeinden erfolgt sei. Nach dem Potsdamer Abkommen habe es keine organisierten Transporte nach Österreich und auch keine behördliche Hilfe gegeben, sagte Perzi. Die nur schwer beherrschbaren Grenzübertritte der Sudetendeutschen nach Österreich hätten überdies zur massenhaften Unterbringung

Der Politologe Lukaš Novotný sprach „Zur Entwicklung der tschechischen Randgebiete (,pohraničí‘) nach 1945 – Bilanz und Ausblick“. Der an der JanEvangelista-Purkyně-Universität Aussig lehrende Politikwissenschaftler und Extremismusforscher unterstrich die paradoxe Situation, daß die ärmsten tschechischen Regionen an Deutschland grenzten und dabei immer noch von 1945 geprägt würden. Die Vertreibung habe dort tiefe Spuren hinterlassen.

Es herrschten signifikante Unterschiede entlang der früheren Sprachgrenze, und zwar mit einer weit unterdurchschnittlichen Bevölkerungsdichte – allein im Bezirk Karlsbad seien 107 Ortschaften verschwunden –und hoher Arbeitslosigkeit, die auch vom Ende des Kohlenabbaus herrühre. In Aussig gebe es die meisten Insolvenzen. Auch die Region Karlsbad leide unter Wegzug. Und wegen der starken

Das Trennende soll zwar nicht übersehen, das Gemeinsame aber betont werden. Das belegte Koura mit zwei Plakaten. Das eine, so Koura, zeige Tomáš G. Masaryk. Es unterstreiche die Verbundenheit zwischen Deutschen und Tschechen, weil es dem deutsch-böhmischen Maler Emil Orlik zuzuschreiben sei und weil Masaryk bekanntlich eine deutsche Mutter gehabt habe. Das zweite Plakat zeige Franz Kafka und erinnere an den größten deutschsprachigen Schriftsteller in Böhmen. Auch politisch werde der gemeinsame Wille von Deutschen und Tschechen entlang des Parteienspektrums über das sprachlich Trennende hinweg mit dem Aufbau der Plakatgasse zur Werbung der politischen Parteien zum Ausdruck gebracht; geehrt werde der deutsche Politiker Robert Mayr-Harting, der sich gegen Konrad Henlein positioniert habe. Die Parteien seien nicht nach ethnischen, sondern nach weltanschaulichen Kriterien kontrastiert, den deutschen wie tschechischen Demokraten würden Konrad Henlein und der tschechische Faschist Radola Gajda gegenübergestellt. Tragisch sei, daß sich ein System durchgesetzt habe, das Menschen in deutsch, tschechisch und jüdisch trenne. Dies werde mit drei Wegen symbolisiert. Nur den deutschen Weg, der hinausführe in die Vertreibung, könne man durchgehen und stoße auf versteckte Gegenstände, Koffer der Vertriebenen. Man sehe aber auch Versöhnung. So werde Oskar Schindler ein gebührender Platz eingeräumt. Gegenwärtig werde eine digitale Karte von Orten entwickelt, an denen Massaker an Sudetendeutschen verübt worden seien.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 47 | 25. 11. 2022 6

Andreas Müller FORUM

Arbeitskreis

❯

Sudetendeutsche Akademiker

Dr. Tetyana Panchenko und Dr. Petr Koura. Dr. Niklas Perzi und Dr. Lukaš Novotný.

Noch bis Sonntag, 4. Dezember findet in München das 13. Literaturfest statt. Im Literaturhaus München und an wei teren Orten der Stadt bietet es ein hoch karätiges Programm. Kernstück des Fe stivals ist das zehntägige Programm „Forum“, das dieses Jahr vom 16. bis 25. November lief. Gestaltet wurde es von der aus der Ukraine stammenden und in Wien lebenden Autorin Tanja Maljartschuk und trägt das Motto „Frei sein – Mitteleuropa neu erzählen“. Ganz zu Beginn sprach die Forum-Ku ratorin Maljartschuk mit dem Histori ker Philipp Ther und dem österreichi schen Schriftsteller Martin Pollack über „Die Tragödie Mitteleuropas“.

Im Mittelpunkt des von Tanja Maljart schuk kuratierten ,Forums‘ steht der Dialog zwischen deutschen und mittel osteuropäischen Autoren, deren Län der durch den Einfluß der ehemaligen Sowjetunion geprägt sind“, führt Tan ja Graf in das Thema ein. Die Geschäfts führerin des Literaturhauses freut sich im ausverkauften Literaturhaus über die prominenten Podiumsteilnehmer und die vielen Gäste und stellt die Kuratorin kurz vor.

Tanja Maljartschuk wurde 1983 in Iwano-Frankiwsk in der Westukraine geboren, das in der k. u. k. Zeit Stanis lau hieß. Sie studierte Philologie an der Universität Iwano-Frankiwsk und arbei tete nach dem Studium als Journalistin in Kiew.

Drei Autoren aus Wien 2009 erschien auf Deutsch ihr Erzähl band „Neunprozentiger Haushaltses sig“, 2013 ihr Roman „Biografie eines zu fälligen Wunders“, 2014 „Von Hasen und anderen Europäern“ und 2019 ihr jüng ster Roman „Blauwal der Erinnerung“. Darin beschreibt sie die Niederlage der ukrainischen Staatenbildung 1919 an hand der Schicksale ukrainischer Intel lektueller, die vor den Bolschewiki ins Exil fliehen mußten und nie zurückkehr ten. 2018 erhielt Tanja Maljartschuk den Ingeborg-Bachmann-Preis und dieses Jahr, indem sie den Essayband „Gleich geht die Geschichte weiter, wir atmen nur aus“ veröffentlichte, den Usedomer Literaturpreis.

Die beiden anderen Gäste seien –wie Maljartschuk – aus Wien angereist, so Graf. Maljartschuks Gesprächspart ner sind zwei der renommiertesten Ken ner von Ostmitteleuropa und seiner Ge schichte. Der Schriftsteller und litera rische Übersetzer Martin Pollack hatte schon 1984 „Nach Galizien“ veröffent licht. Diesem „Reiseführer“ durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina folgten seither viele ähn lich gelagerte Bücher, für die er mit un zähligen Preisen ausgezeichnet wur de wie 2018 mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik.

Der Historiker Philipp Ther hat väter licherseits sudetendeutsche Wurzeln. Sein Vater Otto Hannes Ther war 1929 im nordböhmischen Reichenberg zur Welt