Sudetendeutsche Zeitung

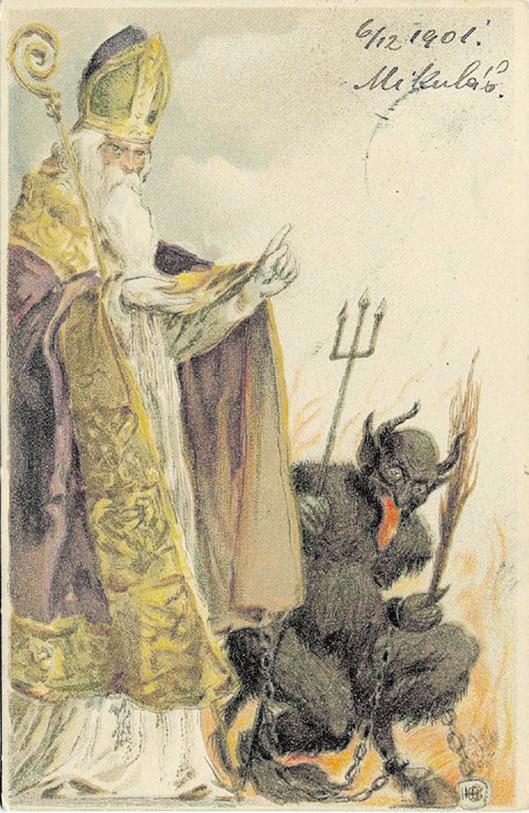

Die erste Weihnachtskrippe nördlich der Alpen wurde 1562 von den Jesuiten in Prag aufge stellt. In der Folgezeit verbreite ten sich Kirchenkrippen rasch in ganz Böhmen.

Im Geiste der Aufklärung wur den die Krippen 1782 bis 1804 aus den Kirchen verbannt. Die Entstehung der häuslichen Fa milienkrippe wurde durch dieses Verbot indirekt gefördert.

Insbesondere in Nordböhmen entwickelte sich dank der kunst handwerklichen Tradition eine reiche und vielfältige Krippener zeugung. Die Spannweite reich te von der serienmäßigen Mannl malerei in Heimarbeit bis zu Aus stellungsstücken akademischer Maler. Im Biedermeier war das Krippenbesuchen fester Brauch in Stadt und Land. Auf Christ kindlmärkten wurden Krippenfi

guren gehandelt und getauscht. Gaststätten und Ausflugsziele, wie das Krippendorf Christophs grund, unterhielten Schaukrip pen als Touristenattraktionen. Liebhaber wie die Reichenberger Krippeltitsche pflegten die Über lieferung und prägten lokale Ei genarten aus.

An diese reiche Tradition knüpft das Isergebirgs-Museum Neugablonz an. Im Schaufen ster des Museums hin zum Bür gerplatz lädt bis Mariä Lichtmeß eine Krippe zum Innehalten ein. Die dargestellte Szene, die An betung der Könige, entstand im 20. Jahrhundert bei Belenes Pi ug in Spanien. Es handelt sich um kaschierte Figuren eingebe tet in einer orientalischen Land schaft. Die Krippe stammt aus dem Nachlaß von Erich Czirnich (geboren 1920 in Kukan – ge storben 2011 in Neugablonz).

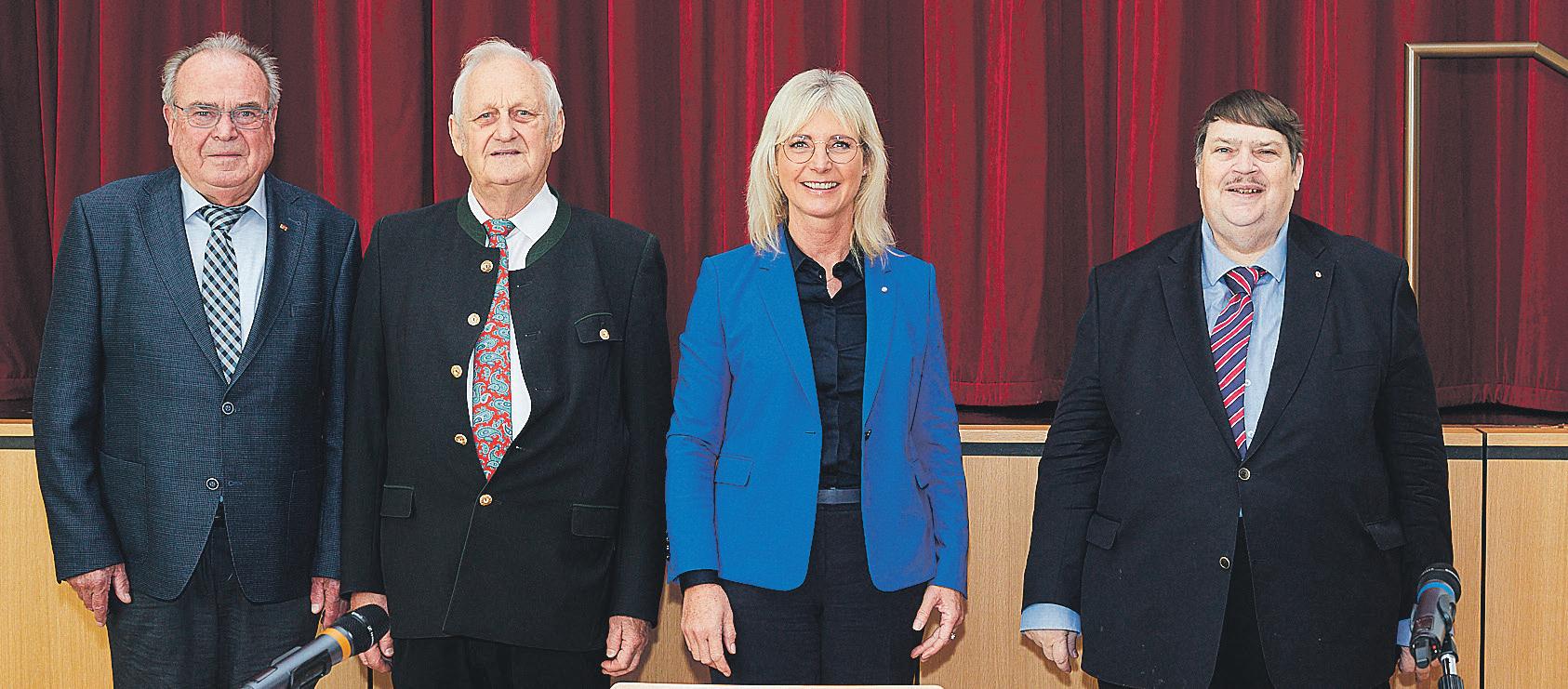

Die Delegierten der Landesver sammlung der deutschen Verei ne in der Tschechischen Repu blik haben Martin Dzingel er neut zum Präsidenten gewählt.

Auf Dzingel entfielen 29 Stim men, Gegenkandidatin Petra Laurin erhielt 11 Stimmen. Ins Präsidium gewählt wur den neben Laurin und Dzingel Richard Neugebauer, Štěpánka Šichová, Erika Vosáhlová, Dr. Milan Neužil und Maximilian Schmidt.

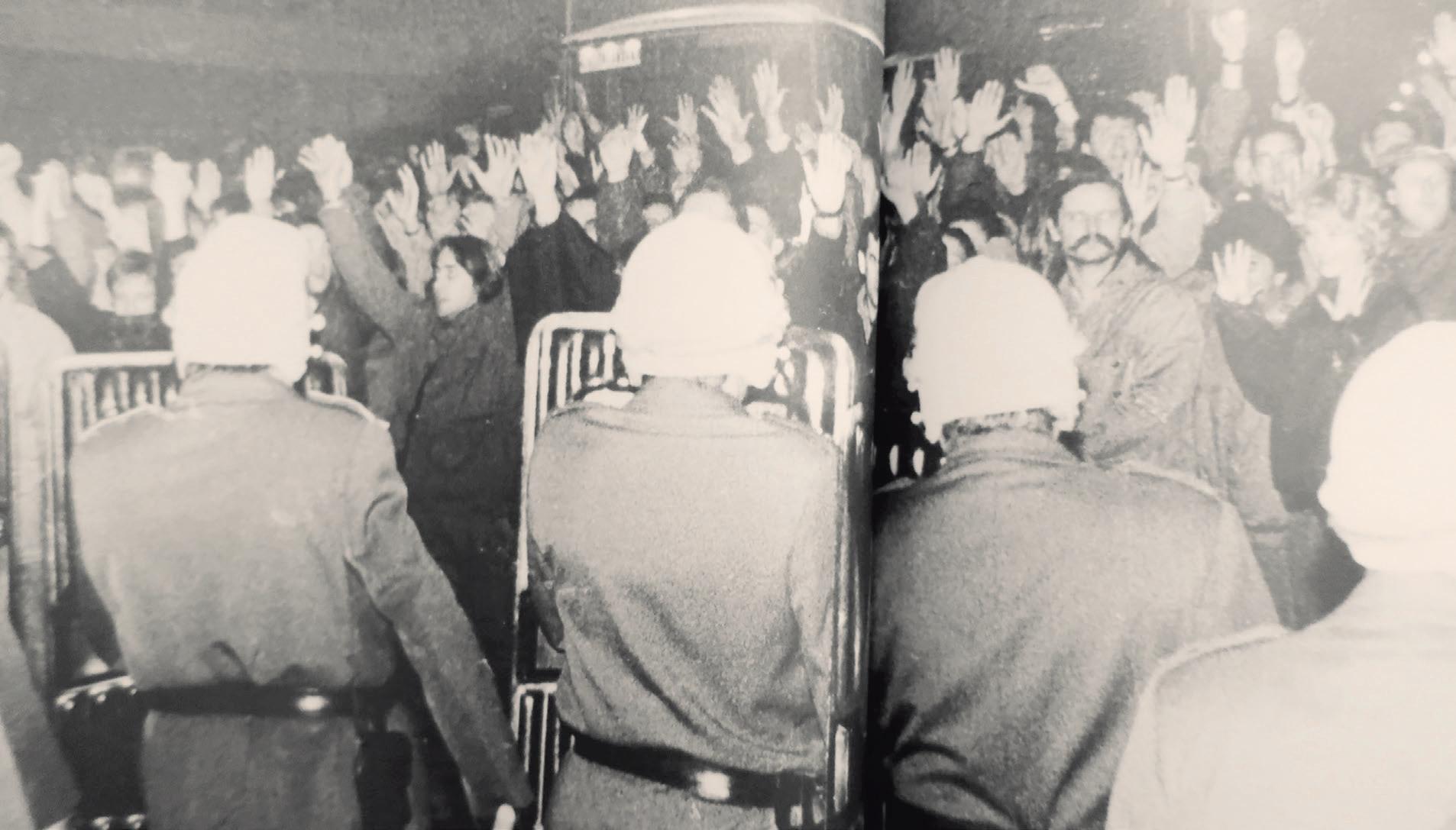

Die Debat te um seine kommunisti sche Vergan genheit zeigt offenbar Wir kung: Präsi dentschafts kandidat Ge neral Petr Pavel, der lan ge in den Um fragen geführt hatte, verliert an Zustimmung und ist jetzt von Ex-Premierminister Andrej Babiš überholt worden.

Um als Präsidentschaftskan didat anzutreten, mußten die Bewerber die Unterstützung von mindestens 50 000 Bürgern, 20 Abgeordneten oder von zehn Senatoren nachweisen. Am ver

gangenen Freitag hatte dann das tschechische Innenministerium bekanntgegeben, daß von den 21 Bewerbern nur neun diese Vor aussetzungen erfüllen.

Laut der aktuellsten Mei nungsumfrage liegt wieder ExPremierminister Andrej Babiš mit 27,0 Prozent in Führung, dem aber dennoch nur geringe Chan

4,0 Prozent: Se nator Marek Hilšer (Stan).

cen zugerechnet werden, die ent scheidende Stichwahl zu gewin nen. Der Einzug in den zweiten Wahlgang dürfte sich zwischen den parteilosen Kandidaten, ExNato-General Petr Pavel (26,5 Prozent) und der ehemaligen Hochschulrektorin Danuše Ne rudová (23,5 Prozent), entschei den. Pavel hatte lange in Führung

Mährens Metropole Brünn ist nicht nur die zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik, sondern gewinnt immer mehr Einfluß in Politik und Wissen schaft. Als letztes Jahr Petr Fiala an die Spitze der tschechischen Regierung trat und etliche Mäh rer in Ministerämter berief, ti telte die Prager Presse gar, nur leicht ironisch: „Machtübernah me aus dem Osten“.

Abgesehen davon zeichnet sich die mährische Haupt stadt seit Jahren durch eine be sondere Aufgeschlossenheit gegenüber den Sudetendeut schen aus, was sich unter ande rem im jährlichen Versöhnungs marsch sowie zahlreichen weite ren Aktivitäten des von jüngeren

Tschechen getragenen „Meeting Brno“ niederschlägt.

Vor diesem Hintergrund be suchte Volksgruppensprecher Bernd Posselt wieder einmal die im Süden Mährens gelegene Kapitale. Nach jahrzehntelan ger Zusammenarbeit und Be kanntschaft mit deren nun eme ritiertem Bischof Vojtěch Cikrle galt es, dessen Nachfolger Pavel Konzbul kennenzulernen, der zu vor Religionslehrer am Bischöfli chen Gymnasium gewesen ist.

Dem gegenseitigen Kennen lernen im Bischöflichen Palais neben dem Brünner Petersdom folgte ein ausführlicher Gedan kenaustausch Posselts mit den Initiatoren von Meeting Brno, zu denen ab 1. Jänner auch der bisherige Leiter des Tschechi

schen Zentrums in Wien, Mojmír Jeřábek stoßen wird.

Jeřábek gehört zum Freun deskreis von Premierminister Petr Fiala, und Posselt kennt bei de aus der Zeit des Widerstandes gegen das kommunistische Re gime. Die Runde befaßte sich mit Zukunftsperspektiven der jährli chen Begegnungs- und Verstän digungsveranstaltung, an der mittlerweile regelmäßig mehre re Busse der SL-Landesgruppen Bayern und Baden-Württem berg sowie weitere Landsleute teilnehmen. Von Interesse ist da bei nicht nur das Thema Vertrei bung, das die Brünner im Geden ken an den Todesmarsch mutig aufgreifen, sondern auch die Rol le von Volksgruppen und Min derheiten im Herzen Europas.

2025 dürfte diese Frage beson ders in den Mittelpunkt rückenam 120. Jahrestag des Ausgleichs zwischen Mährern deutscher und tschechischer Mutterspra che im Jahr 1905.

Höhepunkt von Posselts Brünn-Besuch war ein Vortrag im Begegnungszentrum, dem sich eine lebhafte und alle aktuellen Fragen berührende Debatte an schloß. Vorsitzende der Instituti on ist die Literaturwissenschaft lerin Eleonora Jeřábková, die diese Funktion mit viel Schwung ausübt. Sie ist Spezialistin für deutsche Literatur aus Mähren und den böhmischen Ländern insgesamt, anerkannte Expertin für die mährische Dichterin Ma rie von Ebner-Eschenbach und gemeinsam mit ihrem Mann mit

4,0 Prozent: Jo sef Středula (ČMKOS).

Nicht meßbar: Denisa Rohano vá (ČAP).

gelegen, aber die aktuelle Debat te um seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei vor der Samtenen Revolution und sei ne eher unglücklichen Entschul digungen haben den Höhenflug des Generals jäh gebremst.

Stark aufgeholt hat dagegen Nerudová, die vor Wochen noch bei 10 Prozent lag. Die weiteren

Nicht meßbar: Jaroslav Bašta (SPD).

Nicht meßbar: Prof. Dr. Tomáš Zima.

der Aufarbeitung des schriftstel lerischen Erbes des Autors und Diplomaten Jiří Gruša, eines en gen Weggefährten von Václav Havel, betraut.

Da unter Posselts Gesprächs partnern beim Meeting Brno auch der bekannte Kommunal politiker Matěj Hollan war, at

Der leidenschaftliche Bahnfahrer und Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, hat bei seinen Reisen auf den Schienen durch Tschechien und Deutschland bereits vieles erlebt, und seine Erfahrungen waren keineswegs nur angenehm. Trotzdem will er nicht aufgeben und ho t auf bessere, oder genauer gesagt in Sachen Pünktlichkeit, auf zuverlässigere Zeiten.

Als er neulich am Bahnhof Marktredwitz umsteigen mußte, sah er zu seiner großen Freude die Bezeichnung der alten deutschen Reichsstadt Eger. Das erlebt man nämlich auch auf deutscher Seite immer seltener. Ein

gelber Zug der Oberpfalzbahn benutzt neben dem tschechischen auch den deutschen Namen. Das ist wirklich sehr erfreulich, denn an einigen Schaltern der Deutschen Bahn wollte man ihm eine Fahrkarte nach „Tscheb“ verkaufen, als ob es sich dabei um eine Stadt in Spanien handeln würde. Ho en wir also, daß Eger auch zukünftig nicht von den Zügen der Oberpfalzbahn verschwindet.

Der frühere tschechische Kulturminister Daniel Herman (KDU-ČSL) setzte sich übrigens schon vor Jahren dafür ein, daß die historischen Namen der einstigen sudetendeutschen Städte in Böhmen nicht aus dem Wortschatz der beiden Nationen verschwinden.

Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit hohem wissenschaftlichen Anspruch veranstaltet, dessen Inhalte die Sudetendeutsche Zeitung im Rahmen einer Serie dokumentiert.

Im Teil drei befassen sich Referenten und Seminarteilnehmer mit Projekten ihrer Versöhnungs- und Verständigungsarbeit.

Jan Blažek, Autor und Dokumentarist, stellt Zeitzeugenprojekte als Orte des nationalen Gedächtnisses vor. Die tschechische Nichtregierungsorganisation (NGO) Post Bellum beschäftige sich mit menschlichen Geschichten. „Wir machen Oral History“, sagt Blažek, „wir nehmen das auf, was uns die Menschen erzählen.“ In der Hauptsache gehe es um Menschen, die Schlüsselereignisse des 20. Jahrhunderts erlebt haben. Die gemeinnützigen Zwecken dienende Einrichtung arbeite von der Regierung unabhängig und verfolge keine wirtschaftlichen Gewinnziele.

Post Bellum steht für Menschenrechte und Demokratie und widmet sich im Dienst des Gedächtnisses der Gesellschaft der Sammlung und Dokumentation von Zeitzeugenaussagen. Mittlerweile wurden über 8000 Zeitzeugeninterviews geführt, die im Archiv publiziert werden und der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Selbstverständlich seien die Zusammenarbeit mit Historikern und der ständige Austausch mit dem Institut zum Studium totalitärer Regime, so Blažek.

Post Bellum arbeitet auch mit Schulen zusammen. Die Kinder führen unter fachkundiger Leitung Gespräche mit der älteren Generation und erarbeiten daraus kleine Theaterstücke. Außerdem werden Bücher über die Geschichten im Zusammenhang mit den Zeitzeugenberichten publiziert. Viel Aufmerksamkeit erreicht man mit Comic-Büchern. Das neue, vierte Comic-Buch „Odsonuté děti“ handelt von den vertriebenen Kindern. Bisher nur auf Tschechisch erschienen, soll es aber Anfang 2023 auf Deutsch herauskommen.

Blažek: „Ich wurde selbst zu einer Comic-Figur in dem Buch. Das Buch ist ein Dialog zwischen Generationen. Ein Dialog über Grenzen hinweg. Der Entstehungsprozeß ist auch ein Dialog: Zwischen mir, der die Geschichten gesammelt hat, und dem Autor, der daraus einen Comic ge-

macht hat. Wir reisen mit dem Buch durch Tschechien, stellen es an Schulen vor. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie man aus so einem Comic-Buch vorliest. Das kann man nicht vorlesen, es sei denn, man spielt Theater.“

So habe man von den aufgezeichneten Gesprächen einen Film erstellt, in dem die Zeitzeugen, die eigentlichen Autoren des Buches, sprechen. So wird das Buch mit den Zeichnungen in Verbindung mit den Zeitzeugenberichten vorgestellt, was Blažek im Rahmen seines Vortrags eindrucksvoll demonstrierte. Der Film konzentriert sich auf die Vertreibung, wohingegen in dem Buch die Geschichten bis heute weitergeführt werden. „Für einen Tschechen meiner Generation ist es noch immer keine Selbstverständlichkeit, von Sudetendeutschen umgeben zu sein“, so Blažek abschließend.

Jan Polák aus Böhmisch Trübau (Česká Třebová) im Adlergebirge spricht in seinem Vortrag „Warum nur? Alte Klischees und Vorurteile über den Nachbarn in den Nachkriegsgenerationen in Deutschland und der Tschechischen Republik“ über die Entwicklungsgeschichte und alternative Sichtweisen von Deutschen und Tschechen. Polák hat die Facebookgruppe „Sudeten mit Wohlgefallen“ gegründet, in der er sich mit den unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzt.

Daß man Facebook für die deutsch-tschechische Verständigungsarbeit gut nutzen kann, davon ist Referentin Monika Hanika überzeugt. Sie setzt sich seit Jahrzehnten nachhaltig für die

Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen, für den Abbau von Vorurteilen und für die Verbesserung der Zusammenarbeit ein. Ihr jüngstes Werk, das zweisprachige Märchenbuch „Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge“, hat sie mit der Journalistin Petra Laurin, Direktorin des deutsch-tschechischen Begegnungszentrums in Gablonz, herausgebracht. Die einfühlsamen Illustrationen stammen von Monika Hanika.

Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München ist eine unverzichtbare Informationsquelle zum politisch-kulturellen Erbe der Sudetendeutschen, erklärte Archivarin Ingrid Sauer in ihrem Referat. Am 9. November vor 15 Jahren sei das Sudetendeutsche Archiv vom Sudetendeutschen Haus in das Bayerische Hauptstaatsarchiv überführt worden. Seit dieser Zeit habe sich der Umfang der Archivalien verdoppelt, so Sauer.

Ins Archiv kämen alle Generationen, die jüngeren für ihre wissenschaftlichen Arbeiten, die älteren Leute eher auf Grund persönlicher Anliegen oder im Auftrag ihres Heimatkreises, erzählt sie.

Die Schwerpunkte lägen eindeutig auf der Orts- und Familienforschung. Es gebe viele Menschen aller Altersgruppen, die sich für die Geschichte ihres Wohnorts im Sudetenland interessieren und diesen beforschen wollen.

Chroniken und Bildersammlung sind einsehbar. Da täglich Neuzugänge im Archiv ankommen, lohne es sich immer, eine Anfrage zu stellen. Jüngster Neuzugang ist das Wandervo-

gelarchiv aus Waldkraiburg, das gerade verzeichnet wird. Anhand aktueller Beispiele aus diesem Neuzugang erfuhren die Seminarteilnehmer aus einer Anweisung vom April 1898, wie man sich mit wenig Wasser über einem Eimer waschen kann. Wichtig seien im Interesse aller Beteiligten die funktionierenden Netzwerke und ihr ständiger Ausbau. So sei sie mit dem Archiv auch in der deutsch-tschechischen Schulbuchkommission vertreten und könne dort mitarbeiten, erklärte die Referentin. Ingrid Sauer warb für einen Besuch des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, wo sich die „Schaltzentrale des Sudetendeutschen Archivs“ befinde.

Eine weitere Möglichkeit, das Vermächtnis der Vorfahren zu pflegen und vor dem Vergessen zu bewahren, präsentierte Heimatpflegerin Christina Meinusch mit ihrem Ausstellungsprojekt „Ein Bild von Heimat“, das sie in Kooperation mit der Museologie an der Universität Würzburg erarbeitet. Die Studierenden gehen unter anderem den Fragen nach, welche individuellen und kollektiven Heimatbilder es gibt, was die Künstler hinsichtlich Motivauswahl bewegt hat und wie dieses Bild von Heimat geprägt und transportiert wurde. Gemeinsam mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen erarbeiten eine Dozentin der Universität Würzburg und eine studentische Lehrassistentin über zwei Semester ein Konzept für eine Ausstellung, die zum Ende des Sommersemesters 2023 im Sudetendeutschen Haus Premiere haben wird.

Hildegard Schuster

Der Lebensstandard in Tschechien ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum europäischen Durchschnitt gesunken. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Kaufkraftparität fiel um zwei Prozentpunkte auf 91 Prozent des EU-Durchschnitts. Damit liegt die Tschechische Republik gleichauf mit Slowenien, leicht hinter Italien (95 Prozent) und Malta (96 Prozent) und über Spanien (84 Prozent) und Portugal (74 Prozent). Dies geht aus den Daten im Statistischen Jahrbuch 2022 hervor, das am Montag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht wurde.

Europas, erwarb den Autograph nach dem Ersten Weltkrieg. Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nazis floh die Familie in die USA. Das Manuskript wurde damals von deutschen Behörden beschlagnahmt und nach dem Zweiten Weltkrieg im Mährischen Landesmuseum aufbewahrt.

it dem Jahreswechsel soll der Mindestlohn von 16 200 Kronen (666 Euro) um 1 100 Kronen (45 Euro) beziehungsweise 6,8 Prozent angehoben werden, hat Arbeits- und Sozialminister Marian Jurečka (KDU-ČSL) vorgeschlagen. Der Gewerkschaftsdachverband ČMKOS hatte ein Plus von 3 800 Kronen (156 Euro) auf 20 000 Kronen (822 Euro) gefordert.

eit Dezember sind alle Stromerzeuger in der Tschechischen Republik verpflichtet, eine Übergewinnsteuer zu zahlen. Eine entsprechende Novellierung des Energiegesetzes hat Präsident Miloš Zeman am Montag unterzeichnet. Der Tschechische Staat verspricht sich damit jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 80 Milliarden Kronen (4 Milliarden Euro), die zur Deckung außerordentlicher Kosten im Zuge der Energiekrise verwendet werden sollen.

egen der Unterstützung Rußlands im Ukraine-Krieg ermittelt die tschechische Polizei gegen 49 Beschuldigte. Die Strafverfolgungsbehörden werden tätig, wenn jemand öffentlich den Angriff Rußlands auf die Ukraine gutheißt oder die höchsten Vertreter des Kremls lobt, so der Oberste Staatsanwalt Igor Stříž. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahren Haft.

Ein Manuskript Ludwig van Beethovens wird das Mährische Landesmuseum an die Familie Petschek zurückgeben. Es handelt sich um den Autograph zum vierten Satz des Streichquartetts B-Dur, Opus 130, der sich in den Sammlungen der Abteilung für Musikgeschichte befindet und noch bis 4. Dezember in der Kurz-Ausstellung „Abschied von Beethoven“ in der Kapelle des Damenstiftes in Brünn gezeigt wird. Die Großindustriellen- und Bankiersfamilie Petschek, einer der damals reichsten Familien

m 1. Januar soll auf der Prager Burg die weltberühmte Gemäldegalerie wiedereröffnet werden. Nachdem 2019 die Belüftungstechnik in der Galerie kaputtgegangen war, sind die Räumlichkeiten geschlossen und die Werke ausgelagert worden. Die Gemäldegalerie ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen in Tschechien und beinhaltet Werke unter anderem von Tizian, Rubens und Cranach sowie von weiteren Künstlern aus Renaissance und Barock.

is Ende März will der Antidrogenkoordinator der tschechischen Regierung, Jindřich Vobořil, den Entwurf eines Gesetzes vorlegen, das den regulierten Handel mit Cannabis ermöglicht. Vobořil hatte sich bereits in der Vergangenheit für die gesetzliche Verankerung einer Teil-Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. In einem ersten Entwurfspapier verwies Vobořil auch auf die potentiellen Steuereinnahmen durch einen kontrollierten Verkauf von Marihuana. Demnach sei zu erwarten, daß jährlich mehrere Milliarden Kronen zusätzlich in die Staatskasse gespült werden würden. Das entsprechende Gesetz könnte 2024 in Kraft treten.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Seit 22. November ist Knut Abra ham Obmann der CDU/CSUFraktion im Ausschuß für Men schenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages. Der ge bürtige Hamburger hat Vertrie benenwurzeln und beschäftigt sich seit Anbeginn seiner politi schen und diplomatischen Kar riere mit Europa sowie dem Ver hältnis von Deutschland zu Mit teleuropa. Im Fokus steht dabei auch das deutsch-tschechische Verhältnis. So ist der Bundes tagsabgeordnete Mitglied des Sudetendeutschen Rates und war bereits mehrfach zu Gast bei Sudetendeutschen Tagen.

Herr Abraham, wie kamen Sie dazu, sich mit dem Osten zu beschäftigen?

Knut Abraham: Ich stamme aus einer Vertriebenenfamilie. Mein Vater ist im einst östlichen Brandenburg, das ist die Grenz mark Posen/Westpreußen, ge boren. Die nächstgrößere Stadt ist Landsberg an der Warthe, et wa 50 Kilometer davon entfernt.

Haben Sie die Heimat Ihres Vaters schon einmal besucht?

Abraham: Ja, ich war erst in diesem Herbst mit meinen Kin dern da, um ihnen zu zeigen, wo der Großvater groß geworden ist. Mich hat wirklich gefreut, daß diese Familiengeschichte auch meine Kinder interessiert.

Sie wurden in Hamburg gebo ren. Wie haben Sie sich in Ihrer Kindheit gefühlt? Als Hamburger?

Abraham: Ich habe in der Schule immer gemerkt, daß mei ne Familie nicht aus der Ham burger Region ist. Und ich ha be meiner Oma gerne zugehört, als sie von zu Hause sprach. Und zudem komme ich aus Aumühle aus dem Sachsenwald, mit dem Ortsteil Friedrichsruh. Das heißt, die Figur Bismarck und alles, was damit zusammenhängt, war mir seit Kindesbeinen an sehr geläu fig. Der größte Teil der Familie väterlicherseits war in der DDR hängengeblieben. Also interes sierte mich die deutsche Teilung, wie auch die einstigen deutschen Ostgebiete. Und ich habe 1989 dann auch den ersten Besuch im Heimatort meines Vaters abge stattet, vor ihm. Das hat dazu bei getragen, daß mein Vater an sei ne Jugend anknüpfte und dann erst ab 1989 seine Klassentreffen wieder besuchte. Das ist das Per sönliche, warum mich der Osten interessierte.

Und politisch?

Abraham: Schon als Jugend licher habe ich mich mit Euro pa beschäftigt. Ich bin dann sehr schnell mit Bernd Posselt und Walburga von Habsburg und anderen zusammengekommen. Und die haben mir, wie auch spä ter Walburgas Vater, für den ich dann ja lange gearbeitet habe, die mitteleuropäische Welt er schlossen.

Sie interessieren sich seitdem für die Sudetendeutschen. Wa rum?

Abraham: Ich war mit Otto von Habsburg bei vielen Sude tendeutschen Tagen, und das ha be ich noch lebhaft vor Augen, was das für enorme Veranstaltun gen waren. Nun war gerade das Schicksal der Sudetendeutschen für mich sehr wegweisend, weil sich die Frage der Sudetendeut schen und der Vertreibung über irgendwelche Grenzfragen hin ausbewegte. Das Schicksal der Sudetendeutschen war nur eu ropäisch zu lösen. Für Otto von Habsburg und sein Umfeld war die Europäische Union eine mo derne Übersetzung der einsti gen Donaumonarchie. Das habe ich am Beispiel der Sudetendeut schen nicht nur gelernt, sondern auch erlebt und gespürt. Das war ein erheblicher Unterschied zur Atmosphäre, zum Beispiel bei den Ostpreußentreffen. Da ging es fast immer nur um Ostpreußen und um die Grenzen. Die Sude tendeutschen haben mir Mittel europa nahegebracht.

Ihr erstes Interesse galt aber Polen.

Abraham: Die Beschäfti

nen besonderen Blick auf Ron sperg, den Ort, wo der Gründer der Paneuropa-Idee aufgewach sen ist.

Wie sehen Sie den Unterschied zwischen dem Verhältnis zwi schen Polen und Deutschland, dem Sie ja zeitlebens auch fami liär nachgehen, und Tschechi en und Deutschland, das Sie mit mehr Abstand betrachten kön nen?

gung mit Polen begann mit dem Wunsch dorthin zu reisen. Und das ging damals, während des Kriegsrechts, nur als Fahrer von Medikamententransporten.

Und da habe ich mit Freunden von der Internationalen Gesell schaft für Menschenrechte und von der Paneuropa-Union über Jahre Medikamentenfahrten ge macht und neben den Medika menten auch Informationsmit tel transportiert. Ich war damals von der polnischen Sicht auf Eu ropa begeistert, heute ist das et was relativiert durch die PiS. Ich habe zum allerersten Male in Po len Leute getroffen, die wirk lich fest davon überzeugt waren, daß wir bald in Deutschland die Wiedervereinigung erleben wer den. Meine Freunde und ich, aufgewachsen in Hamburg und Schleswig-Holstein, waren sehr dafür. Wir wurden aber in den 1980er Jahren immer weniger. Das Thema war nicht mehr so re levant. Nur unter den Vertriebe nen gab es viele Menschen, die noch immer an die Einheit glaub ten, auch aus familiären Grün den, wie meine Großmutter, de ren Geschwister in Mecklenburg und in Vorpommern hängenge blieben waren.

Was war Ihr prägendstes Erleb nis in Polen?

Abraham: Ich habe 1987 in Warschau die Stanisław-KostkaKirche besucht, wo der Prie ster Jerzy Popiełuszko, der die Solidarność unterstützte und der 1984 ermordet wurde, wirkte und auch beerdigt wurde. Dort wa ren auf der Innenseite der Kirch mauer Solidarność-Logos und zu meinem allergrößten Erstau nen auch Logos der SolidarnośćLatvia, Estonia und Lietuva an gebracht. Das hat mich fasziniert, mit was für einer Chuzpe dort ge handelt wurde. Das war 1987 die äußerste Provokation. Und ne ben dem Baltikum interessier te mich natürlich Deutschland in diesem Zusammenhang. Die Po len, nicht daß sie alle so richtig begeistert waren, aber für sie war klar, daß die deutsche Teilung etwas komplett Künstliches ist, was nicht überleben wird. Daß das 1989 kommen würde, hat mir natürlich damals auch kein Pole vorausgesagt. Polen war für mich immer ein wichtiger Bezugs punkt. Und umso glücklicher war ich, daß ich dann fast vier Jahre bis zu meiner Wahl in den Bun destag an der Deutschen Vertre tung in Polen tätig sein konnte. Das führe ich jetzt auf neue Wei se fort. Ich bin in der DeutschPolnischen Parlamentariergrup pe und bin auch Berichterstatter

� Geboren am 4. Juni 1966 in Hamburg-Bergedorf, lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Schönewalde im Orts teil Dubro (Brandenburg).

� 1987 bis 1996 Büroleiter des Europaabgeordneten Otto von Habsburg am Deutschen Bundestag in Bonn und Ber lin, seit 1994 dessen parlamentarischer Assistent am Europä ischen Parlament in Brüssel.

� Seit 1998 Angehöriger des deutschen Auswärtigen Dien stes, Einsätze in Helsinki, Sofia, Washington und zuletzt zwi schen 2018 und 2021 als Gesandter in Warschau. Dazwischen im Bundeskanzleramt zuletzt zwischen 2015 und 2018 als Leiter des Referats für die bilateralen Beziehungen zu den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie zu Zentralasien und zum Südkaukasus.

� Mitglied der Jungen Union, seit 1985 der CDU, 1990 bis 1998 Bundesvorsitzender der Jugendorganisation der Pan europa-Union, bis heute im Präsidium der Paneuropa-Union Deutschland.

� Seit 2021 Mitglied des Bundestages, ordentliches Mitglied im Auswärtigen Ausschuß, Mitglied des Sudetendeutschen Rates und seit 22. November 2022 Obmann seiner Fraktion im Ausschuß für Menschenrechte und humanitäre Hilfe.

� Abraham ist Vorstandsmitglied der privaten Stiftung „Ver bundenheit mit den Deutschen im Ausland“, die der Pflege der deutschen Sprache und Kultur im Ausland dient.

für Polen für meine Fraktion, ja für ganz Mitteleuropa. Und des wegen auch der enge Kontakt zu Botschafter Kafka und zur Tsche chischen Republik.

Wie beurteilen Sie das deutschtschechische Verhältnis?

Abraham: Es wird in Berlin als viel zu selbstverständlich hinge nommen, daß wir diese exzellen ten Beziehungen haben. Sie sind wirklich sehr gut über die ver schiedensten Regierungen hin weg. Jetzt gerade besonders gut. Aber wir müssen da mehr inve stieren in das deutsch-tschechi sche und überhaupt das deutschmitteleuropäische Verhältnis. Wir müssen uns viel mehr sehen, wir müssen uns vielmehr spre chen und wir müssen, wie auch gegenüber Polen, Deutschland mehr erklären. Unsere Haltung erklären.

Was macht Tschechien beson ders im Vergleich zu Deutsch lands anderen Nachbarn?

Abraham: Zu Tschechien ha ben wir die geografisch längste Grenze. Das ist immer eine gro ße Überraschung bei Wissens spielen in Deutschland. Der zivil gesellschaftliche Austausch mit den Tschechen ist sehr lebendig. Er ist auf eine bestimmte Wei se unkomplizierter als mit Polen, aber es ist alles erfreulich, was sich da tut. Aber auf politischer Ebene müssen wir mehr tun. Und da bedarf es engagierter Abge ordneter in allen politischen La gern.

Wie den SPD-Bundestagsabge

ordneten Jörg Nürnberger, der ja fließend Tschechisch spricht?

Abraham: Über den Kolle gen Nürnberger bin ich natür lich auch sehr froh, weil er ver steht, wie in Tschechien gedacht wird, wie Deutschland gesehen wird, wie auch Bayern gesehen wird, was ja immer sehr speziell ist und nicht nur wegen der SL, aber auch.

Sie engagieren sich auch im Sudetendeutschen Rat. Warum?

Abraham: Ich bin seit einem Jahr in diesem überparteilichen Gremium dabei. Und ich fin de es sehr wichtig, daß das An liegen der SL, aber auch das deutsch-tschechische Verhältnis nicht parteipolitisch angegangen wird. Es ist ein Riesenvorteil für die Volksgruppe, daß sich da bei spielsweise auch Sozialdemokra ten engagieren. Ansonsten bin ich heimatpolitisch nicht weiter engagiert, außer im Heimatkreis meines Vaters, Schwerin an der Warthe, und in der Landsmann schaft Ost-Brandenburg. Da geht es übrigens jetzt wirklich um das Bewahren des Erbes. Heimat kreistreffen nehmen ja merklich an Intensität ab. Ich lese übrigens die Sudetendeutsche Zeitung im mer ganz, auch die einzelnen Seiten der Heimatzeitungen, die da im Titel genannt werden und unter neuem Dach noch überle ben. Da wird ja von vielen Akti vitäten berichtet, wo viele jun ge Leute, junge Tschechen und Tschechinnen engagiert sind. Und dann habe ich natürlich ei

Abraham: Der Unterschied ist enorm. Was die deutsch-pol nischen Beziehungen betrifft, sind wir in einer sehr schwieri gen Zeit mit vielen konfrontati ven Elementen. Und wenn ich an die Tagung des Sudetendeut schen Rates in Marienbad den ke – das hat mich enorm be eindruckt. Zum einen ist es ganz offensichtlich gelungen, die The men fortzuführen in gutem Gei ste jenseits der Erlebnisgenera tion. Und trotzdem authentisch zu sein. Ich war also beeindruckt auch über das große tschechi sche Interesse an dem Dialog. Ich erinnere mich an das Podium, an dem ich beteiligt war. Das war total beeindruckend, wie dort ei ne Reihe von tschechischen Poli tikern und auch Diplomaten sich zu Wort meldeten. Es war ausge sprochen aufgeschlossen und le bendig, aber auch ohne daß man so tut, als ob alles reibungslos laufen würde. Der Geist, den ich da erlebt habe, der läßt einen op timistisch sein. Ich bin wirklich erfüllt an dem Nachmittag von den Marienbader Gesprächen abgereist. Man fühlte sich bei der Tagung willkommen, aber auch in der Stadt Marienbad als Besucher.

Sie sind ja auch Berichterstat ter für die Ukraine in ihrer Frakti on, wie sehen Sie die Lage?

Abraham: Das Ergebnis die ses schrecklichen Krieges kann nur sein, daß die Ukraine die Oberhand behält und gewinnt. Denn jedes andere Szenario wä re schrecklich. Diese unglaub liche Brutalität, diese Unverfro renheit, ein im Grunde ja wehrlo ses, schwaches Nachbarland mit einem Eroberungskrieg zu über ziehen, darf sich nicht rentieren. So etwas darf sich in Europa nicht rentieren. Deshalb ist dies das zu erwünschende Ergebnis, das wir hoffentlich bald erreichen. Das zum Kurzfristigen. Und zum Mittel- und Langfristigen haben wir auch eine epochale Verän derung der Grundkoordinaten festzustellen, denn schon heu te hat dieser Krieg als Katalysa tor dafür gewirkt, daß den Men schen in Europa klargeworden ist, daß die Ukraine ein euro päischer Staat ist, der mittelfri stig Teil der EU-Familie werden wird. Das war noch vor zwei Jah ren anders. Ich sehe, wenn ich an die Generation meiner Kinder denke, wie selbstverständlich für die, die Ukraine, die ukrainische Identität und insbesondere in diesen Tagen der Demonstratio nen und der Solidarität und Soli darisierungen, etwa die ukraini sche Flagge ist. Es gibt kaum ei ne Flagge, die den Menschen in Deutschland so präsent ist mit ihren Farben blau und gelb. Es wird keine Rückkehr zu dem Sta tus quo ante geben, die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat und wird diese Verhandlungen erfolgreich führen. Und ich sehe darin auch meine persönliche Aufgabe an, der Ukraine dabei behilflich zu sein, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen.

Wie kann diese Unterstützung konkret aussehen?

Abraham: Ich habe zum Bei spiel aktuell einen Antrag erar beitet, den Hungertod mit vier Millionen Ukrainern, den Ho lodomor, als Völkermord anzu erkennen. Das ist mein Antrag, und wir sind die Opposition. Ich will nur nicht, daß dies ein Streit punkt im parlamentarischen, parteipolitischen Gefecht wird, das wäre der Opfer nicht würdig. Deshalb werde ich mich mit den Vertretern der Ampel-Koalition dazu ins Einvernehmen setzen. Ulrich Miksch

Die Sitzung des Stiftungsrates der Sudetendeutschen Stiftung hat erstmals Ulrike Scharf als Schirmherrschaftsministerin über die Sudetendeutschen persönlich geleitet.

In ihren einleitenden Worten betonte die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, wie wertvoll ihr Besuch beim Museumsfest im Juli war, bei dem sie sich auch von Dr. Ortried Kotzian, dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, durch das Museum habe führen lassen. Ebenso wichtig seien ihre Erfahrungen bei ihrem Besuch in Prag gewesen sowie bei den Gesprächen des Sudetendeutschen Rates in Marienbad.

Im Mittelpunkt der 99. Stiftungsratssitzung standen neben den Berichten des Vorstandes die Verabschiedungen des Zweiten Nachtragshaushaltes für 2022 und des Stammhaushaltes für das Jahr 2023. Dabei wies der Verwaltungsleiter der Stiftung, Raoul Wirbals, vor allem auf die enorm gestiegenen Energiekosten für das Sudetendeutsche Haus hin und auf die noch dringend notwendigen Bau- und Bauunterhaltsmaßnahmen, wie die Errichtung des Museumscafés, den Einbau der Lüftungsanlage im Bibliotheksmagazin und

■ Freitag, 2. bis Samstag, 3. Dezember, Sudetendeutsches Museum: „Sudetendeutsche Dialoge: Ethnische Minderheiten und Volksgruppen Europas im Dialog“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 3. Dezember, 10.00 bis 16.00 Uhr: 2. Ostdeutscher Adventsmarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stutt-

den Austausch des Personenaufzugs, der mit zahlreichen TÜVMängeln behaftet ist. Museumsdirektor Dr. Stefan Planker stellte die Höhepunkte der Museumsarbeit in den Sommermonaten besonders heraus. Ein Schwerpunkt war das Museumsfest im Juli, das in seiner Vielfalt und Mehrperspektivität für alle Altersgruppen vom Publikum gut angenommen und sowohl vom Stammpublikum des Sudetendeutschen Hauses als auch von neuen Besuchern außerordentlich positiv beurteilt wurde.

Der zweite große Höhepunkt war die „Lange Nacht der Münchner Museen“, in der mehr als 1000 Besucher ins Sudetendeutsche Haus und Museum kamen. Zu diesem Erfolg trug auch eine intensive Medien- und Pressearbeit bei, die beweist, daß das Sudetendeutsches Museum –auch was die Werbung angeht –auf dem richtigen Wege ist.

Schließlich dankte der Vorstandsvorsitzende Dr. Ortfried Kotzian allen Mitarbeitern der Sudetendeutschen Stiftung und des Sudetendeutschen Museums für ihr außerordentliches

Engagement. Den Stiftungsräten überreichte er den von den Architekten herausgegebenen Bildband über das Sudetendeutsche Museum und den Katalog zur Sonderausstellung „Allerley Kunstwerk. Reliefintarsien aus Eger“.

In seinem abschließenden Bericht zur politischen Situation referierte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, über die Situation nach den Senats- und Kommunalwahlen und vor den Präsidentschaftswahlen in der Tschechischen Republik. ND

Workshop für Kinder“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

gart.

■ Samstag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Traditionelle sudetendeutsche Adventsfeier. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 3. Dezember,

15.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: „Krippenführung in Regensburg“. Anmeldung unter eMail veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 4. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger: „Allerley kunststück –

■ Sonntag, 4. Dezember, 16.00 Uhr, BdV-Kreisverband Stuttgart: 50. Stuttgarter Adventssingen. Liederhalle, Mozartsaal, Berliner Platz, Stuttgart. Eintrittskarten ab 14 Euro bei allen Reservix angeschlossenen Vorverkaufsstellen oder unter Telefon (01 80) 6 70 07 33.

■ Dienstag, 6. Dezember, 18.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Memel/Klaipėda“. Vortrag von Sonya Winterberg im Rahmen der Reihe „Hafenstädte im Baltikum“. Urania „Wilhelm Foerster“, Gutenbergstraße 71, Potsdam. Anmeldung und Vorverkauf unter Telefon (03 31) 29 17 41 oder per eMail an verein@urania-potsdam.de

■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Böhmerwald von fern und nah“. Lesung und Gespräch mit den Oberplaner Stifter-Stipendianten Jan Němec und Sophia Klink. Südböhmische Wissenschaftliche Bibliothek (Jihočeská vědecká knihovna), Lidická 1, Budweis.

■ Donnerstag, 15. Dezember, 19.00 Uhr: „Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt“. Konzert für Klavier zu vier Händen. Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Freitag, 27. Januar 2023, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, Wien. Voranmeldung per eMail an sekretariat@vloe.at

■ Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Dezember: Wochenendseminar „Digitale Heimat“. Veranstaltung für Medieninteressierte.

Ursprünglich zum zwanzigsten Jubiläum des Webauftritts Siebenbuerger.de vor zwei Jahren angedacht, mußte das Seminar pandemiebedingt verschoben werden. Die Vorträge der vier Webmaster befassen sich mit dem Webauftritt von Siebenbuerger.de, sind aber als Best-Practice-Beispiel auch für Medienschaffende anderer Landsmannschaften eine wertvolle Anregung. In dem Seminar wird ein Bogen von den Anfängen der Webseite über den aktuellen Stand bis zu zukünftigen Entwicklungen gespannt. Die Teilnehmer erhalten somit die Gelegenheit, den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen zu werfen und interessante technische Details aus dem „Maschinenraum“ zu erfahren. Die Funktion der Webseite als „digitale Heimat“ wird besonders am Ortschaften-Bereich deutlich. Daher wird der Präsentation siebenbürgisch-sächsischer Heimatorte im Internet ein eigener Vortrag gewidmet. Welche Bedeutung und Funktion die Webseite für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes hat, wird vom Bundesvorsitzenden Rainer Lehni referiert. Manuel Krafft, IT-Referent der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), berichtet darüber, wie Jugendliche mit siebenbürgsch-sächsischen Inhalten erreicht werden können. Weitere Vorträge weiten den Blick über Siebenbuerger.de hinaus. Hermann Depner gibt Tipps, wie Vereine sich mit Kurzvideos präsentieren können, und berichtet von den Livestreams über mehrere Kanäle. Dominik Jakobi stellt die WebApp von Radio Siebenbürgen vor. Wie digitale Pinnwände als Mitmachbücher für den Dialog der Generationen genutzt werden können, wird von Helga Ritter erklärt.

Anmeldungen unter info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

■ Donnerstag, 8. Dezember, 19.00 Uhr, Filmsoirée mit Regisseur Alexander Landsberger: „Verschleppt – Das Schicksal der zivilen deutschen Zwangsarbeiter“. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Ihr Leiden begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Mindestens 450 000 deutsche Zivilisten wurden ab 1945 zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Weitere, mutmaßlich Hunderttausende, waren in Arbeitslagern in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien, Polen und anderen Staaten inhaftiert. Genaue Zahlen liegen bis heute nicht vor. Rechtlos und jahrelang getrennt von ihren Familien, wurden sie nicht selten das Ziel von Rache. Die Dokumentation von Alexander Landsberger klärt über die historischen Hintergründe auf und beleuchtet exemplarisch das Leben zweier Zeitzeugen, deren Schicksal lange wenig Gehör fand.

Der Regisseur Alexander Landsberger (geboren 1981)

studierte Pädagogik, Psychologie und Philosophie in München. Anschließend inszenierte er verschiedene Filme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, darunter die mehrteiligen Spielfilmdokumentationen „Charles Darwin“ (2009), „Die Geschichte der Homöopathie“ (2010), „Werner Heisenberg“ (2011), „Essen verändert die Welt“ (2012), „Der erste Bulle“ (2015) oder „Wilhelm von Humboldt“ (2017). 2014 schloß er ein Studium an der Filmakademie BadenWürttemberg ab. Sein Diplomfilm „John Mulholland – Zauberer im Kalten Krieg“ entstand als Koproduktion mit dem SWR und wurde mit dem Caligari Preis gefördert.

Neben Dokumentationen drehte Landsberger Werbeund Image-Filme. Seit 2012 inszenierte er diverse preisgekrönte Spots für die Unesco, die Deutsche Stiftung Organtransplantation, Porsche Leipzig oder die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Alexander Landsberger ist Mitglied im Bundesverband Regie.

„Er hat Weltgeschichte geschrieben. Das wird langsam klar.“ Prof. Dr. Stefan Samerski ist die Begeisterung anzumerken, als er im Sudetendeutschen Haus seinen Vortrag über Alois Muench eröffnet, den Schlußpunkt der 2022er Vortragsreihe „Böhmen macht Weltgeschichte. Unbekanntes und Unbekannte“.

Aloysius Muenchs Vater war im Böhmerwald geboren, die Mutter in der Oberpfalz. In die USA ausgewandert, gründete das Paar in Milwaukee (Wisconsin) eine Familie, in die hinein 1889 Alois Muench als erstes von sieben Kindern geboren wurde. Er wuchs nicht nur in einer deutschen Familie auf, auch in seiner Pfarrei war Deutsch eine gängige Sprache.

In dieser Zeit wurde die katholische Kirche in den USA von den Einwanderern geprägt, von denen viele aus den deutschsprachigen Ländern kamen. Auch im Klerus bis hin zu den Bischöfen war Deutsch eine weit verbreitete Sprache. Muench entschied sich für das Priestertum und wurde 1916 geweiht. Schon früh erkannte er die soziale Frage als Auftrag für die Kirche. 1919 studierte er an der Universität Freiburg (Schweiz) und erwarb einen Doktor in Sozialwissenschaften, studierte auch jeweils kurz in Löwen, Cambridge, Oxford und an der Sorbonne in Paris. Während seines Europa-Aufenthalts begegnete er Nuntius Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII. Zurück in Milwaukee erhielt Muench einen Lehrauftrag in Sozialwissenschaften und wurde Rektor des Priesterseminars. 1935 wurde er schließlich zum Bischof von Fargo, einem kleinen Bistum im Norden der USA, ernannt. Gegen Kriegsende gab es seitens der Alliierten verschiedene Ansätze im Hinblick auf den Umgang mit Deutschland. So hing der radikale Morgenthau-Plan, der die Umwandlung eines zerschlagenen Deutschlands in einen Agrarstaat vorgesehen hatte, unheilschwanger in der Luft, als das Nachkriegsdeutschland damit beschäftigt war, das ganz normale Leben zu reorganisieren, Millionen Flüchtlinge aufzunehmen, zerstörte Städte wieder aufzubauen.

In dieser Zeit, in der das Ausmaß der deutschen Kriegsverbrechen immer mehr ans Licht kam und in den Nürnberger Prozessen vor den Augen der ganzen Welt verhandelt wurden, war die Stimmung gegenüber Deutschland mehr als schlecht – und die Zahl derer, die sich für einen besonnenen Umgang mit und gar für eine Unterstützung der notleidenden Bevölkerung einsetzten, war überschaubar. Einer von ihnen war der frühere Nuntius von Deutschland, Papst Pius XII., dem es ein großes Anliegen war, die Deutschen zu unterstützen und eine Päpstliche Mission auf deutschem Boden ins Leben zu rufen, um Hilfsgüterverteilungen umsetzen zu können.

Ein weiterer Unterstützer der Deutschen war der Erzbischof von Chigago, Samuel Stritch. Schon in den 1920er Jahren war der Erzbischof von Chicago, Samuel Stritch, auf Muench aufmerksam geworden. Beide bewegte die soziale Frage. Als Stritch 1946 zum Kardinal ernannt wurde und aus diesem Grund nach Rom reiste, nahm er Muench mit. Gegenüber dem Papst drängte Stritch darauf, den diplomatischen Kontakt

nach Deutschland nicht komplett abreißen zu lassen und die deutsche Bevölkerung zu unterstützen. Der letzte Nuntius Orsenigo war 1946 in Eichstätt gestorben, wohin er vor den Wirren des Kriegs in Berlin geflohen war.

Bei Papst Pius XII. stieß Kardinal Stritch mit seinem Anliegen auf offene Ohren. Doch „einfach so“ konnte in der damaligen Zeit auch ein Papst in Deutschland keine Fakten schaffen. Zwar war in Eichstätt auch nach dem Tod des Nuntius die Nuntiatur erhalten geblieben – für sich genommen schon ein starkes Zeichen der Verbundenheit. Doch die Ernennung eines neuen Nuntius war nicht möglich, solange kein als Staat anerkanntes Deutschland existierte. Schon recht früh hatten die USamerikanischen Bischöfe sich bei ihren Gläubigen für humanitäre Hilfe und einen Geist der Versöhnung gegenüber den Deutschen stark gemacht und Hilfsgütersammlungen organisiert. So lag es auf der Hand, einen US-amerikanischen Vertreter zu benennen.

Papst Pius XII. erinnerte sich an

nen Geist der Versöhnung und eine Ermöglichung eines echten Neuanfangs für einen deutschen Staat ein. Er scheute auch nicht das klare Wort und warnte die Besatzermächte davor, ihrerseits im Umgang mit den Deutschen das gleiche Unrecht zu begehen, das diese verübt hatten. Eindringlich mahnte er, „sich nicht in einer Siegerjustiz zu verlieren“. So hatte er sich für Alfred Krupp eingesetzt, der dann schließlich 1951 auch begnadigt worden ist. Sein Einsatz für Deutschland und

Muench, den er in den 1920er Jahren kennengelernt hatte und der nun 1946 im Gefolge von Kardinal Stritch wieder nach Rom gekommen war. Im Sommer 1946 kam Muench in Deutschland an und verteilte im Namen des Heiligen Stuhls bis 1949 insgesamt die Ladung von 950 Güterwaggons mit Hilfsgütern für die deutsche Bevölkerung. Muench hatte sich in der Nähe von Frankfurt niedergelassen, um einen kurzen Dienstweg mit der amerikanischen Verwaltung zu haben. Er richtete sich in Kronberg im Taunus ein und war damit auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu Königstein, das sich in der gleichen Zeit zu einem Zentrum der Priesterausbildung und Hilfe für die Vertriebenen entwikkelte. Seinen sudetendeutschen Wurzeln gab er Gesicht und Stimme, indem er bei allen sudetendeutschen Priestertreffen in Königstein dabei war. Von Kronberg aus organisierte er die Verteilung der vatikanischen Hilfsgüter. Seine offizielle Zuständigkeit galt laut seinen von den US-Amerikanern ausgestellten Papieren den „displaced persons“ –Zwangsarbeitern, die zurück in ihre Heimat wollten.

Muench hatte immer von seinen Vettern gesprochen, wenn er von den Deutschen sprach. „Ich bin einer von euch“, das war sein Empfinden, und so ging er auch auf die Leute zu. Unermüdlich setzte er sich in den USA, wo ja viele deutsche Wurzeln hatten, und bei den zuständigen Besatzungsbehörden für ei-

die Deutschen hatte einen nicht unerheblichen Einfluß auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ihn als einen der Gründerväter der Bundesrepublik zu bezeichnen, mag ungewohnt klingen, hat aber durchaus einen Hintergrund.

1949 durfte die junge Bundesrepublik noch keine diplomatischen Beziehungen aufbauen. Daher konnte es weiter keinen Nuntius geben. Dennoch kümmerte sich Muench um die Geschäfte der Nuntiatur, die weiterhin in Eichstätt existierte. Papst Pius XII. ernannte ihn zum Erzbischof und zum „Regenten der Apostolischen Nuntiatur in Deutschland“. 1951 durften dann schließlich wieder diplomatische Beziehungen aufgegriffen werden – sogleich erfolgte die Ernennung Muenchs zum „Nuntius in Deutschland“. Die fehlende Differenzierung zwischen Ost- und Westdeutschland zeigte den Anspruch des Vatikans auf, aber auch seine Haltung im Hinblick auf die Nicht-Anerkennung der deutsch-deutschen Teilung, was in der DDR sofort zu einem Aufschrei der Empörung führte. Das Verhältnis blieb angespannt. Bis zu seiner Abberufung 1959 durfte Muench nur zweimal kurz in die DDR einreisen.

Mit seiner Ernennung siedelte Muench die Nuntiatur nach Bad Godesberg um. Traditionell ist der Nuntius der „Doyen“ des diplomatischen Korps, was wiederum zahlreiche Aufgaben mit sich brachte.

Als Nuntius war Muench ein echter

Quereinsteiger, ohne Ausbildung im diplomatischen Dienst. Doch seine Jahre in Deutschland hatten ihn wie keinen anderen auf die besonderen Herausforderungen vorbereitet.

Zu seinen Aufgaben gehörte auch die Klärung der rechtlichen Grundlage des Verhältnisses der katholischen Kirche zum neuen Staat – es ging um die Konkordate. Während das Bayern-Konkordat von 1924 direkt in die neue Landesverfassung Bayerns aufgenommen wurde, hing mit dem Untergang Preußens das Preußen-Konkordat von 1929 gewissermaßen in der Luft. Daß die dort getroffenen Vereinbarungen bis heute für die Bistümer auf dem ehemals preußischen Territorium gelten, ist ein Verdienst von Alois Muench. Noch wichtiger war, daß das Reichskonkordat von 1933 vom Bundesverfassungsgericht Mitte der 1950er Jahre als weiterhin gültig anerkannt worden ist. 1959 wurde Muench schließlich abberufen und in Rom zum Kardinal ernannt. Die Jahre unermüdlichen Einsatzes hatten ihn da schon gezeichnet. Er war am Ende seiner Kräfte. Er wirkte noch bei der Vorbereitung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit, bevor er dann 1962 in Rom starb.

Prof. Samerski schloß seine detaillierten Ausführungen mit dem Hinweis, daß die Forschung zur Person Muenchs erst am Anfang stehe, aber es absolut wert sei, vertieft zu werden.

schen Landsmannschaft Bundesverband per eMail an info@sudeten.de oder telefonisch unter der Nummer (0 89)48 00 03 70 bestellt werden.

Der Kalender-Sendung wird ein Spendenüberweisungsträger zur freundlichen Beachtung beigelegt. Abonnenten der Sudetendeutschen Zeitung, Amtsträger und Spender bekommen den Kalender automatisch zugeschickt.

Der Begriff „Zeitenwende“ hat das Zeug zum Wort des Jahres 2022. Seit dem 24. Februar haben wir diesen Begriff oft gehört. Gemeint war damit meist die tiefgreifende Veränderung in der europäischen Sicherheitsarchitektur nach dem Angriff Rußlands auf die Ukraine, aber auch alle sonstigen Auswirkungen des Ukrainekrieges.

Wache Zeitgenossen haben allerdings schon länger das Gefühl, daß sich seit einigen Jahren Grundsätzliches verändert. Zu ihnen gehört auch Papst Franziskus, der immer wieder formuliert: „Wir leben nicht in einer Epoche des Wandels, sondern wir erleben den Wandel einer Epoche.“

Bezüglich vieler Bereiche müssen wir heute ehrlicherweise sagen: Wie es war, so ist es nicht mehr; wie es sein wird, wissen wir noch nicht.

Im Evangelium des zweiten Adventssonntags erhalten wir Einblicke in eine viel frühere Zeitenwende, nämlich die Wende vom Alten zum Neuen Bund. Johannes der Täufer war der letzte Prophet des Alten Bundes, und zugleich war er der Vorläufer Jesu von Nazareth, der den Neuen Bund begründet hat. Davon wußten die Leute, die in Scharen zu Johannes an den Jordan kamen, zwar noch nichts. Sie spürten aber sehr wahrscheinlich: Es liegt etwas Neues in der Luft. Johannes selbst hatte seinen Anker schon in die Zukunft hinein ausgeworfen. Das machte ihn für die Menschen interessant. Seine Grundbotschaft lautete: „Das Himmelreich ist nahe.“ Mit anderen Worten: Gott wendet sich uns in neuer Weise zu, er läßt uns nicht in unseren Schwierigkeiten hängen.

Wenige Jahre nach Johannes trat Jesus mit der gleichen Botschaft an. Wenn beide, Johannes und Jesus, auch von Umkehr und Gericht sprechen, dann nur vor dem Hintergrund dieser neuen Zuwendung Gottes.

Wer umkehrt hat das Vertrauen, daß sein Leben noch nicht vertan ist, sondern daß er eine neue, vielversprechende Chance hat. Umkehr beginnt mit dem Innehalten und der kritischen Bilanz: War wirklich alles gut, wie es bisher gelaufen ist? Um diese Frage kommen wir auch in der gegenwärtigen Zeitenwende nicht herum. Der Ukrainekrieg gab dazu den vorläufig letzten Anstoß. Aber die gleiche Frage gilt mit Blick auf das Klima und auf viele andere Bereiche. Auch die Kirche sollte sich dieser Frage nicht verschließen.

Gegen Ende seiner Umkehrpredigt spricht Johannes der Täufer von dem Stärkeren, der kommen wird, und sagt über ihn: „Er wird euch mit Feuer und Heiligem Geist taufen.“

Das Feuer des Heiligen Geistes kann in uns die kalte Angst vor dem Neuen vertreiben. Zugleich entfacht es die Hoffnung, daß wir in unserer Zeitenwende nicht von allen guten Geistern verlassen sind, sondern mit der Hilfe Gottes die nötige Neugierde und Kraft haben, unsere momentanen Herausforderungen anzugehen und zukunftsorientiert zu handeln.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen PfarreiEnde November ehrte Bayerns Heimatminister Albert Füracker im Rahmen der Verleihung des Dialektpreises Bayern für Dialektvereine 2022 auch den Freundeskreis sudetendeutscher Mundarten in Nürnberg mit diesem Preis.

Das Heimatministerium ist ein mächtiger Bau nahe der Nürnberger Sankt-Lorenz-Kirche. Die Gäste strömen in den Festsaal, einige in Tracht. Mundartsprecherin Ingrid Deistler, ihre Wurzel liegen im Egerland, schart ihre Leute um sich. Heimatpflegerin Christina Meinusch, Bundeskulturreferent Ulf Broßmann, die Wischauerin Rosina Reim und Margaretha Michel als Kulturreferentin der SL-Landesgruppe Bayern stoßen dazu.

Zuvor erhielten die sudetendeutschen Gäste vom Ministerium einen minutiös durchgetakteten Zeitplan. Die ersten Minuten verlaufen folgendermaßen: „17.00 Uhr Musik Dittl & Filsner. 17.03 Uhr Begrüßungsmoderation Marion Schieder. 17.05 Uhr Begrüßung Ehrengäste und

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich

oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail

Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)

Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung Hochstraße 8, 81669 München E-Mail svg@sudeten.de 48/2022

Festrede durch Staatsminister.“ Wann geklatscht werden soll, ist nicht angegeben, auch nicht, wann man lachen soll.

Durch das Programm führt Marion Schieder, Radiomoderatorin, Schauspielerin und Fernsehredakteurin. Sie ist vor allem für ihre unermüdliche Berichterstattung vom Münchener Oktoberfest bekannt. Nun kokettiert sie vergleichsweise flapsig mit ihrer Geburtsheimat Weiden in der Oberpfalz, mit der oberfränkischen Heimat ihres Mannes Thomas Kerschbaum und ihrem Wohnort in Niederbayern, wo ihr Kind aufwächst. Nicht jeder Landsmann ist begeistert.

Sicherlich wurden vor mehr als 60 Jahren Schüler immer wieder wegen ihres starken Dialekts bestraft. Aber auch Margaretha Michel war Lehrerin und weiß, daß man bereits Anfang der siebziger Jahre begann, Dialekt als erhaltungswürdig anzusehen.

Michel: „Ich wuchs zwischen zwei Dialekten auf, nämlich als Nachbar der Familie vom Roider Jackl in Weihmichl mit dem Niederbayerischen und dem etwas rudimentäreren Dialekt des Elbtals, der eher der Ausschmükkung als der Alltagssprache diente. Darüber hinaus war diese Familie zweisprachig, Tschechisch und Sudetendeutsch. Eben dieses Sudetendeutsch –die Sprache Rainer Maria Rilkes und Franz Kafkas – wurde in der Schule massiv beanstandet, so daß ich auch nicht mehr

Tschechisch hören sollte, um mein Deutsch zu verbessern. Dazu pflegte mein Großvater noch mit Freunden Einsprengsel und Sprichwörter der Sprachen der Monarchie, wozu auch jiddische Ausdrücke gehörten.“

Die Liste der von Führacker geehrten Vereine ist beachtlich. Manche der Ideen, vor allem, wenn es Theater oder Dialekt im Internet betrifft, wären auch für die Sudetendeutschen geeignet. Bei ihrer Vorstellung kommen die Sudetendeutschen gut weg, vor allem dank des roten Fracks und des schwarzen Zylinders von Lorenz Loserth, dessen Wurzeln in Jägerndorf liegen. Beim anschließenden Empfang pflegen die Mundartgruppen einen freundlichen Austausch. Manche Mitstreiter weisen sogar auf ihre Abstammung aus unserer Heimat hin. Im Bericht des BR-24-Newsletters existieren die Sudetendeutschen allerdings nicht. Hier fragt man sich, ob die Presse mit einer Minderheit, die im Rahmen der Gastarbeiter nach Deutschland kam, auch so verfahren wäre. Übrigens erzählt Moderatorin Schieder von Rezepten ihrer Großmutter aus dem Egerland. Beim Essen beginnt dann doch die Freundschaft mit der Heimat.

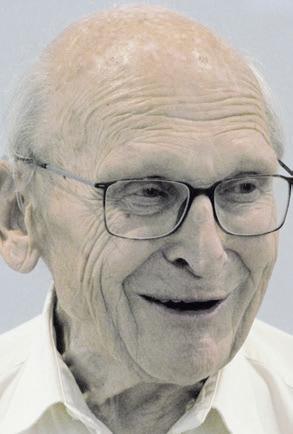

Am 12. November starb Alfred Müller, langjähriger Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg, im Alter von 86 Jahren.

sudetendeutscher Mundarten

Jährlich treffen sich 40 Mundartfreunde in Bad Kissingen, wo der Kreis 1977 gegründet wurde. Für Leiterin Ingrid Deistler ist das sudetendeutsche Wörterbuch wichtig, das in Gießen entstand und der Auslöser für den Freundeskreis war. Die Mitglieder sprechen sudetendeutsche Mundarten, zeichnen sie auf und dokumentiern sie. Zwei jüngere Mitglieder nahmen kürzlich ihre heimischen Dialekt sprechenden Großmütter auf Tonträger auf. Sie wollen die Mundart lernen und bewahren. al

Am 20. November wäre Otto von Habsburg (1912–2011) 110 Jahre alt geworden. Daran erinnerte Heimatfreundin Irmgard Reiser mit einer roten Rose.

Im Otto-von-Habsburg-Foyer im Sudetendeutschen Haus in München hängt selbstredend ein Portrait des ältesten Sohnes von Karl I., dem letzten und von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen Kaiser von Österreich und König von Ungarn. 1916 bis 1918 war Otto von Habsburg letzter Kronprinz von Österreich-Ungarn. Außerdem war er Schriftsteller, Publizist und Politiker.

1957 bis 1973 war er Vizepräsident, 1973 bis 2004 als Nachfolger des Gründers Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi Präsident der InternationalenPaneuropa-Union.2004

bis 2011 war er deren Ehrenpräsident.

Für die CSU war er 1979 bis 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments, zum Schluß zweimal dessen Alterspräsident. Er war Mitinitiator und Schirmherr des Paneuropäischen Picknicks am 19. August 1989 an der ungarisch-österreichischen Grenze. Mit diesem Picknick begann der Fall des Eisernen Vorhangs.

Otto von Habsburg besaß die Staatsbürgerschaften von Österreich, Deutschland und Ungarn sowie die von Kroatien nach dessen Unabhängigkeit im Jahr 1991.

Just am 110. Geburtstag von Otto von Habsburg besuchte Irmgard Reiser eine Veranstaltung im Sudetendeutschen Haus. Deshalb hatte sie Otto von Habsburg eine Rose mitgebracht. Nadira Hurnaus

on Franz Kafka stammt der Satz: „Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.“ Mit diesem Satz überschrieb die Familie Müller ihre Todesanzeige.

Doch auch die Augsburger Ackermann-Gemeinde trauert um ihren langjährigen Diözesanvorsitzenden.

Geboren in Römerstadt im Altvatergebiet, schloß er sich bald nach der Vertreibung nach Augsburg der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde an. Schließlich wurde er 1998 zum Vorsitzenden der Akkermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg gewählt.

Mit großer Tatkraft und Ideenreichtum führte er dieses Amt aus. Dank der Organisation von Vorträgen über geschichtliche,

politische und kulturelle Themen sowie von Reisen in die Heimat gelang es ihm immer wieder, neues Interesse und neue Mitglieder für die Ackermann-Gemeinde zu gewinnen. So trug er wesentlich zur Lebendigkeit und zum Fortbestand der Gemeinschaft bei.

Wichtig war ihm der persönliche Kontakt zu den Mitgliedern, den er zum Beispiel während Corona mit Telefonanrufen pflegte. Ebenso wichtig waren ihm auch Kontakte über die Ackermann-Gemeinde hinaus zu kirchlichen und politischen Kreisen. Die Ackermann-Gemeinde würdigte seine Verdienste im Jahr 2019 mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel.

Seit 2001 war er zudem Mitglied des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Augsburg. An seiner Verabschiedung aus diesem Gremium einen Tag vor seinem Tod konnte er schon nicht mehr teilnehmen.

Mathias Kotonskirend der Fahrt im Bus mit heiteren Einlagen. Unvergessen sind auch seine humorvollen Beiträge bei zahlreichen Anlässen, seine lustigen Gedichte und seine fröhlichen Witz.

Heinz Lorenz kam 1930 in Markhausen bei Falkenau im Egerland zur Welt. Dort erlebte er eine schöne Kinder- und Jugendzeit. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vertrieben die Tschechen seine Familie und ihn aus der geliebten Heimat. Er strandete schließlich in Burglengenfeld, wo er zu seinem großen Glück die ebenfalls aus dem Egerland vertriebene Erna kennenlernte, und sie heirateten.

1953 trat Heinz Lorenz in die SL ein und hielt ihr fast 70 Jahre lang bis zu seinem Tod die Treue. So wie er sich mit ganzer Kraft für seine Familie einsetzte, brachte er sich auch für die Landsmannschaft ein. Er bereicherte die SL mit konstruktiven Beiträgen und seinem großen Wissensschatz über Land und Leute in Böhmen. Als aktiver Musiker im Duo „Pius und Heinz“ wurde er weit über unsere Region in ganz Deutschland und Österreich bekannt.

Akribisch organisierte er zahlreiche Fahrten. Zur Vorbereitung war er viel mit seiner Frau Erna unterwegs, dann stets noch einmal mit uns, meinem Mann Paul und mir, um die besten Bedingungen zu erkunden. Kein Wunder, daß die Reisen immer einen großen Zuspruch fanden. Darüber hinaus vermittelte Heinz den Reisekameraden viele Informationen und unterhielt sie wäh-

Hier einige Kostproben:

● „Guter Mond, wenn ich dich seh, / denk ich an meine Plage. / Du bist im Jahr nur zwölf Mal voll, / ich fast alle Tage.“

● „Besser Flöig‘n afm Kraut / als gåua koa Fleisch, / håut da Knecht gsågt / und håut se zum Ess‘n / affn Misthaufen g‘setzt.“

● „Solange du bist noch am Leben, / sollst du dein Geld doch selbst ausgeben. / Denn spätestens beim Leichenschmaus, / da geben‘s für dich die anderen aus.“

Ein bleibendes Werk schuf er mit seiner Frau und meiner Hilfe mit dem originellen, vielseitigen und handgeschriebenen Egerländer Kochbuch. Das Buch findet auch jetzt noch viele Interessenten.

Für mich war Heinz Lorenz ein echtes sudetendeutsches Urgestein und ein Vorbild. Zu Recht wurde er mit vielen Ehrungen – auch von staatlicher Seite – bedacht. In unserem Kreis war er mit seiner großen Kompetenz und seiner freundlichen, humorvollen, warmherzigen, einfach liebenswerten Art ungemein geschätzt.

Wir danken ihm für seinen enormen Einsatz in der Sudetendeutschen Landsmannschaft und für seine gute Art. Möge ihm unser Herrgott alles lohnen und ihm Frieden in der ewigen Heimat schenken.

Sigrid Ullwer-Paul Am 8. August starb Heinz Lorenz, eminenter Egerländer Musiker und Autor, mit 92 Jahren im oberpfälzischen Burglengenfeld.Bei einer Online-Veranstaltung der Sudetendeutschen Heimatpflege stellten die Autoren Werner Sebb und Gernot Schnabl ihre Sammlung „Geretsrieder Geschichten“ vor. Das Buch enthält Anekdoten, Originaltexte und Berichte über Einzelschicksale aus der Zeit zwischen 1946 und 1970. In der Vertriebenensiedlung Geretsried im oberbayerischen Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen waren damals auch viele Sudetendeutsche gestrandet. Helmut Hahn moderierte die Buchvorstellung, zu der sich viele Interessenten am heimischen Rechner zuschalteten.

Am 7. April 1946 traf in Geretsried der erste Transport von Vertriebenen aus dem Sudetenland ein. 554 Personen aus Graslitz wurden in das Lager Buchberg eingewiesen. Ein weiterer Transportfolgte am 19. Juni 1946 aus Tachau mit 137 Personen, die im ehemaligen Verwaltungsgebäude, dem heutigen Rathaus, untergebracht wurden. Ein dritter Transport kam am 11. Oktober 1946 mit 110 Personen aus der Karlsbader Gegend. Bei den Vertriebenen und Flüchtlingen handelt es sich vorwiegend um Frauen, Kinder und ältere Menschen, alle aus dem Egerland.

Erste Arbeitsmöglichkeiten fanden die Frauen im Lager Föhrenwald und die Männer bei den Demontagearbeiten der Rüstungswerke, der Fabrik zur Verwertung Chemischer Stoffe durch den Konzern Dynamit A. G. (DAG) und der Deutschen Sprengchemie (DSC) durch den Konzern Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff A. G. (WASAG).

In dieser Zeit beginnen die „Geretsrieder Geschichten“, die von den beiden Autoren Werner Sebb (83) und Gernot Schnabl (85) gesammelt und jetzt veröffentlicht wurden. Auf Einladung von Christina Meinusch, der Heimatpflegerin der Sude-

In diesem Jahr findet im Literaturhaus München und an weiteren Orten das 13. Literaturfest München statt.

Kernstück des Festivals ist das zehntägige Programm „Forum“, das vom 16. bis 25. November unter dem Motto „frei sein –Mitteleuropa neu erzählen“ lief. Gestaltet wurde das Forum von der aus der Ukraine stammenden Autorin Tanja Maljartschuk.

Bei der letzten Veranstaltung über „Der Rand rückt in die Mitte“ unterhielten sich der tschechische Autor Jáchym Topol und die finnisch-estnische Schrift-

Ort der Online-Präsentation ist im Rathaus der Stadt Geretsried, wo sich einst die Vertriebenen versammelten.

geführt. „Wir sitzen hier im kleinen Sitzungssaal, dem ehemaligen Versammlungsraum der Vertriebenen im heutigen Rathaus“, erläuterte Hahn. Er freue sich auf die informativen und humorvollen Berichte von Sebb und Schnabl.

Schließlich seien sie dorthin gezogen.

rische Fracht aus den USA“, in der eine Bombe selbst erzählte – ein spezielles Problem in Geretsried, da sowohl nicht explodierte Feindmunition als auch Überreste der heimischen Fabriken in den Nachkriegsjahren immer wieder auftauchten. Auch ein Nachwuchsfriseur wurde beschrieben, der zur Lehre in den Böhmerwald ging. Später kehrte er zurück, da er wieder in die Nähe von München wollte, und landete im Salon Jeisl in Geretsried.

Schnabl schilderte einen Job während seines eigenen Lehramtsstudiums, in dem er als Fließbandarbeiter in einer Fabrik arbeitete. Die Firma stellte Rechenstäbe oder -schieber her. Seine rekordschnelle Arbeit wird jedoch von den Kolleginnen gestoppt, damit keiner aus dem ruhigen Takt käme. Dann kam seine Zeit als „außerplanmäßiger Lehrer“ an der Adalbert-Stifter-Volksschule. Der verheiratete Junglehrer hatte in der fünften Klasse 53 Schüler zu betreuen, was sicher nicht einfacher war als die Arbeit des zuvor geschilderten Metzgergehilfen.

tendeutschen, boten sie bei einer Onlineveranstaltung nun daraus Kostproben.

Die Autoren wurden von Helmut Hahn, Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried, ein-

stellerin Sofi Oksanen unter Moderation von der Literaturkritikerin Katharina Teutsch. Auf Wunsch von Forums-Kuratorin Tanja Maljartschuk sprachen alle in ihrer Muttersprache und wurden simultan von Zuzana Jürgens sowie MarjaTerttu Ruokamo gedolmetscht.

Die Schauspielerin Wiebke Puls las aus den deutschen Übersetzungen der neuesten Werke Oksanens und Topors.

Die Star-Autorin Sofi Oksanen und Jáchym Topol, deren

„Wir wollen heute ein bißchen aus dem Nähkästchen plaudern“, begann Werner Sebb. Der gebürtige Graslitzer sagte, er sei mit sechs Jahren nach Geretsried gekommen und habe immer seinen Hauptwohnsitz dort gehabt. „Ich dagegen bin bei der Vertreibung im Viehwaggon aus Tachau gekommen, was 15 Tage lang dauerte, und zuerst in Schliersee gelandet“, ergänzte Gernot Schnabl. Die Familie habe dort 14 Jahre lang gelebt, doch die Eltern hätten immer nach Geretsried gewollt: „Wir hatten dort so viele Verwandte und Freunde.“

Zur Einstimmung trug Sebb ein Mundartgedicht aus Graslitz vor. Dann lasen die Autoren abwechselnd aus ihrem Buch. Die erste Geschichte berichtete über „‘S Pepperl“ alias Josef Baumann, einem Original aus Geretsried. Der zweite Text beschrieb den damaligen örtlichen Metzger Karl Hecht, bei dem einer der Autoren als junger Mann einen Job hatte. Er habe zu Mittag von der Metzgersfrau immer zwei dickbelegte Leberwurstsemmeln erhalten, so der „Metzgersbub“. Der Metzger sei ein Choleriker gewesen. Einmal habe er ihm aufgetragen, die Schweine aus dem Transportwagen zu treiben. Eines sei ihm davongelaufen. Was Hecht dann zu ihm gesagt habe, habe ihn sein ganzes Leben lang begleitet, so der Erzähler. „Da hat der‘s Abitur, aber is‘ zu blöd, a Sau zu fangen.“ Ein Satz, der typisch ist für den authentischen Ton der „Geretsrieder Geschichten“.

jüngste Bücher vorgestellt wurden, sind erfahrene Grenzgänger, die sich mit der Verflechtung von Sprachen, Ethnien und Religionen literarisch beschäftigen.

Aus ihren Werken las die Schauspielerin Wiebke Puls Passagen, und zwar zunächst aus Oksanens aktuellem Roman „Hundepark“ (2016, deutsch 2022). In dem kri-

miartigen Buch taucht Oksanen tief ein in die Zeit nach der Wende im Osten. Sie erzählt von Olenka, die aus der Ostukraine nach Finnland fliehen muß. Ihre Karriere als Vermittlerin osteuropäischer Eizellenspenderinnen findet ein jähes Ende, als sie für das Verschwinden einer der Spenderinnen verantwort-

Andere kleine „Helden“ waren einige Geretsrieder Lausbuben, die an der Isar unentdeckte Sprengstoffe finden und diese – sorgsam aufgeteilt – an ver-

Werner Sebb, Gernot Schnabl: „Geretsrieder Geschichten“. Eigenverlag, Geretsried 2022; 170 Seiten, 12,50 Euro. Erhältlich in 82538 Geretsried bei Arbeitskreis Historisches Geretsried, Dr. Wolfgang Pintgen, Sudetenstraße 10, Telefon (0 81 71) 88 28; Buchhandlung Osiander, Telefon (0 81 71) 6 30 00, Karl-LederPlatz 3; Bürobedarf Schröter, Adalbert-Stifter-Straße 39, Telefon (0 81 71) 6 00 83; Heimatpflege der Sudetendeutschen, Hochstraße 8, 81669 München, Telefon (0 89) 48 00 03 65.

schiedenen Stellen der Gemeinde hochgehen lassen. Diese Jungen aus dem Ort waren es auch, die beim Sammeln von Altmetall gegen eine kleine Belohnung zwar einen brisanten Fund machten, aber kein Geld, sondern nur eine Warnung bekamen. Die vermeintlichen Alu-Stangen erwiesen sich als vergessene amerikanische Stabbomben und mußten sachgerecht beseitigt werden.

Späte Funde von Sprengstoffen spielten in mehreren Geschichten eine Rolle, wie in „Zerstöre-

lich gemacht wird. Im Buch thematisiert Oksanen die systematische Korruption in der ehemaligen Sowjetunion und die Ausbeutung durch reiche Europäer, die immer einen Aufstieg aus niedrigen Schichten erschwert.

Eine Art Road-Movie ist Jáchym Topols „Ein empfindsamer Mensch“ (2017, deutsch 2019). Eine tschechische Schaustellerfamilie gastiert beim Shakespeare-Festival in England und wird von Brexit-Anhängern aus dem Land gejagt. Im Campingwagen reist sie Richtung Osten und gerät ins russisch-ukrainische Grenzgebiet, Europas Peripherie. Sie macht sich auf den Heimweg nach Böhmen. Dort landen sie an der Sasau/Sazawa in einer Hinterwäldlergesellschaft.

Trotz der anfänglichen Technikprobleme ergab sich eine lebhafte Diskussion. Einig waren sich die beiden Autoren darin, daß die kleineren Gebiete in der Peripherie meist viel zu bieten hätten, jedoch immer gelitten hätten unter Ausbeutung und Kolonialismus der Großmächte – sowohl der im Westen als auch der im Osten. Susanne Habel

Gernot Schnabl erinnerte sich auch gern an einen seiner besten Schüler, der gerne Dampflokomotivführer geworden wäre und es dann doch „nur“ zum Boeing-Pilot bei der Lufthansa bringt. Flugzeuge spielten auch in der Geschichte „Baby verschwunden“ eine Rolle. Denn das verschollene „Baby“ war lustigerweise ein kleines Modellflugzeug, das die Bubenclique um Sebb gebaut hatte. Ein Flugstart im Jahr 1948 in Deutschland weckte jedoch den Argwohn der amerikanischen Besatzer, die das „Baby“ abfingen und – um Aufklärung über den Flugkörper zu bekommen –die Polizei zu den Jungen schickten.

Lustig war auch die Anekdote „Die Aphroditen kommen“. In der Vertriebenensiedlung Geretsried trafen die ersten Gastarbeiterinnen aus Griechenland ein und besuchten einen Tanzabend im Gasthof Korb. Die antiken Schönheiten waren freilich nicht so schön wie erhofft.

In „Kunst & Krempel“, der Sen dungsreihe des Bayerischen Rundfunks, ist wieder einmal ein Objekt aus der Heimat be gutachtet worden. Die Vase aus Nordböhmen ist ein Erbstück.

Im Kloster Metten im nieder bayerischen Landkreis Deggen dorf, wo die Sendung „Kunst & Krempel“ des Bayerischen Rund funks diesmal haltmachte, prä sentierte ein Enkel des nordböh mischen Künstlers Otto Beran eine zierliche Glasvase in koni scher Form, die zweifach abge stuft und mit einem halbrunden Fuß ausgestattet war, der einen optischen Effekt wie bei einer Lu pe erzeugte.

Nach Aussage des Enkels, der ein pensionierter Ingenieur ist, bemalte sein Großvater mütter licherseits diese Vase während seiner Ausbildung als Glasmaler zwischen 1903 und 1905 in Stein schönau oder während seines Aufenthaltes an der Kunstakade mie in Wien bis 1907, wo er auch Kurse bei Koloman Moser, einem der Gründer der Wiener Werk stätten, absolvierte.

Der Experte Dedo von Kers senbrock-Krosigk vom Kunstpa last Düsseldorf würdigte die hervorragende Bemalung in den drei Farben schwarz, gold und grün und der zusätzlichen vierten Farbe weiß, die jedoch nur durch die Oberflächen bearbeitung des Glases, also durch die Mattierung, zustan de gekommen sei. Drei stili sierte Disteln, in ein Ornament überführt, wüchsen an der Va se empor. Und das Besondere der Bemalung sei das einer Fe derzeichnung nachempfunde ne Schwarzlot, dessen bekann tester Vertreter im Wiener Ju gendstil der Glasmaler Karl Massanetz aus Steinschönau gewesen sei.

Dessen bemalte Glasob jekte würden heute gehobe

ne fünfstellige Auktionspreise erzielen, wie der andere Experte Christoph Boullion, vereidigter Auktionator in Köln, zu berich ten wußte. Vielleicht auch des halb, weil Massanetz ab 1912 in einer eigenen Werkstatt in sei nem Heimatort Steinschönau für berühmte Glashändler wie Lob meyr und Bakalowits in Wien ge fertigt habe und noch 1918 mit 27 Jahren an der Front im Er sten Weltkrieg gefallen sei, sein Œuvre also schmal habe bleiben müssen.

Jedenfalls begeisterte die Ex perten dieses über Massanetz hinausgehende gemalte vierfar bige Dekor des Otto Beran. Sie baten den Enkel, der mit seiner Frau erschienen war, alle Unter lagen über diesen Großvater und dessen Glasvase zu sichern und

für die Forschung zur Verfügung zu stellen.

Denn bei der bisher eher dünnen Wahr nehmung von Otto Beran könne durch stärkere For schungsergeb nisse über sei ne Person auch der Wert der Glasvase stei gen, merk te Boullion an. Auf dem ge genwärtigen Kenntnisstand schätze er den Wert zwischen 800 und 1500 Euro ein, et

wa auf dem Niveau der Arbeiten von Adolf Beckert, der bei Lötz in Klostermühle in Böhmen gewirkt habe.

Ob der Enkel nach den Bera tungen im Familienkreis, die er nach der Begutachtung ankün digte, jedoch den langen Weg der Preiserhöhung durch geeig nete Forschung antreten wird, sei offen gelassen. Jedenfalls war er schon von den aufgerufenen Preisen doch so angetan, daß er sagte: „Wenn der Preis entspre chend ist, ist man immer käuf lich.“

Was bei Kunst & Krempel aber wieder einmal aufschien, war die große künstlerische und kunst gewerbliche Meisterschaft und Vielfalt in der Glasindustrie in Böhmen, die in einer symbioti schen Beziehung mit Wien stand. Das gilt auch bei dieser in ei ner Ausbildung gemalten Glas vase, die eine Meisterhand ver riet. Und wie der Experte Dedo von Kerssen brock-Krosigk so richtig be merkte, liege dank der bei den Glasfach schulen in Hai da/Nový Bor und Steinschö nau/Kame nický Šenov auch heute noch ein star ker Schwer punkt der Glasherstel lung in der Tschechischen Republik in Nordböhmen.

Ulrich MikschDie Bubenreuther Instrumen tenbauer sind weltweit vernetzt und bekannt. Der Musikinstru mentenbau und die musikali sche Spielfreude waren nach Kriegsende von vertriebenen Musikhandwerkern aus Schön bach/Kreis Eger nach Buben reuth im heutigen Kreis Erlan gen-Höchstadt eingeführt wor den. Hier stellt uns Heinz Reiß einen beispielhaften Musiker vor.

Tagsüber steht der Geigen bauer Wilhelm Roth in sei ner Werkstatt, hobelt an einem Geigenboden, gibt der Zarge die richtige Form oder leimt ein Griffbrett auf den Geigenhals. Wenn es sein muß, reicht ihm ein Acht-Stunden-Tag nicht aus.

Wenn es aber darum geht, je manden eine Freude zu berei ten, ein musikalisches Ständchen zu bringen oder eine Veranstal tung musikalisch zu umrahmen, faltet er seine traditionelle blaue Schürze zusammen, schaltet den Leimkocher aus und sagt dem kunsthandwerklichen Leben, dem Geigenbau ade. Von da an ist Roth ein musikalisches Mul titalent, ein Trompete spielender Geigenbauer.

Wir haben Wilhelm Roth die Frage gestellt: „Wie kommt ein Saiteninstrumentenbauer zur Blasmusik und mit Trompete und Saxophon auch noch zum Allein unterhalter?“ „Dieses Hobby“, so lächelt Roth etwas verschmitzt, „bescherte mir ein Bubenreuther musikalisches Urgestein.“