Sudetendeutsche Zeitung

Die Meldung des Tschechischen Statistikamts (ČSÚ) ist kurz, hat aber das Potenzial für sehr viel sozialpolitischen Sprengstoff: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Reallöhne im dritten Quartal um 9,8 Prozent gesunken.

Dabei sind die schlechten Zahlen, die das Statistikamt am Montag vermeldet hat, sogar noch besser als die Lage. Zwei Drittel der Arbeitnehmer verdienen unter dem Durchschnittslohn, spüren also jede Krone weniger im Geldbeutel besonders stark.

Die Sammlung des Sudetendeutschen Museums ist um ein schönes Zeitdokument bereichert worden.

Reinhold Babel, der noch vor der Vertreibung in Chiesch/ Chýše im Bezirk Luditz geboren wurde, hat Dr. Raimund Paleczek, der im Sudetendeutschen Museum die historische Forschung und das Archiv verantwortet, eine wertvolle Originalurkunde von 1937 für die museale Sammlung als Schenkung übergeben.

Die Urkunde bezeugt die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des letzten deutschen Pfar-

rers von Chiesch, Gustav Finke (1876–1955), im Chiescher Anpflanzungs- und Verschönerungsverein.

Finke war von 1905 bis zur Vertreibung 1946 Pfarrer in Chiesch, seit 1936 auch Vikär (= Dekan) des Luditzer Dekanats.

Die Urkunde befand sich über Jahrzehnte auf dem Dachboden des Pfarrhofes in Chiesch, wo sie erst vor wenigen Jahren in ihrer originalen Umrahmung entdeckt wurde.

Der amtierende Bürgermeister von Chýše, Miroslav Dorňák, hat die Urkunde erst kürzlich Reinhold Babel für das Sudetendeutsche Museum übergeben.

Steht vor schweren Aufgaben: Premierminister Petr Fiala.

Hinzu kommt, daß sich das Minus von 9,8 Prozent auf das dritte Quartal mit einem überdurchschnittlich warmen Herbst bezieht. Da aber insbesondere die Energie- und Heizkosten die Inflation befeuern, wird das vierte Quartal, wenn die Wohnungen beheizt werden müssen, dramatische Auswirkungen haben.

Für die Regierung von Premierminister Petr Fiala kommen die Hiobsbotschaften zur Unzeit, denn im Januar stehen die Präsidentschaftswahlen auf dem Programm.

Lange sah es so aus, also ob der ehemalige Premierminister Andrej Babiš als Populist keine Chancen hat, Nachfolger von Miloš Zeman zu werden. Doch mittlerweile wendet sich das Blatt, und der platte Wahlspruch „Unter Babiš war alles besser“ verfängt. Laut den aktuellen Meinungsumfragen liegt Babiš knapp vor seinem Konkurrenten General Petr Pavel, der sich mit ungeschickten Entschuldigungen wegen seiner Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei vor der Samtenen Revolution immer mehr ins Aus manövriert.

Bislang galt es als sicher, daß Babiš zwar möglicherweise in eine Stichwahl kommen, aber dort dann scheitern werde. Mittlerweile ist auch das nicht mehr gewiß.

„Das Sudetendeutsche Museum setzt sich nicht nur mit der Geschichte in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien auseinander, sondern ist auch eine Dialogplattform für ethnische Minderheiten und Volksgruppen in Europa“, hat Dr. Stefan Planker, Direktor des Sudetendeutschen Museums, anläßlich des erstens Symposiums „Sudetendeutsche Dialoge: Konferenz im Museum“ erklärt.

Daß sich gerade die Sudetendeutschen mit dem Sudetendeutschen Haus und dem Sudetendeutschen Museum als Gastgeber einer solcher Konferenz anbieten, unterstrich Bernd Posselt, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, in seiner Rede.

Posselt: „Wir als Sudetendeutschen definieren uns aus unserer Kultur und Geschichte heraus sehr klar als übernational geprägte Volksgruppe. Die Nationalstaatlichkeit haben wir Sudetendeutschen erst in den dunkelsten Stunden unserer Geschichte kennengelernt, nämlich 1938 und 1939 sowie 1945 und 1946. Für die Sudetendeutschen ist deshalb der Nationalstaat

Wenn es darum geht, Flagge gegen Rußlands Machthaber Putin zu zeigen, läßt man sich in Prag einiges einfallen. Neuestes Beispiel: eine Putin-Plastik an der Stelle, wo einst ein Denkmal für Marschall Iwan Konew stand.

Putin als Zwerg, den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhoben, während er mit der linken Hand den Gashahn zudreht, ist die neuestes Provokation aus Prag gen Moskau. Einen Monat

lang wird die Plastik im sechsten Stadtbezirk zu sehen sein, bevor sie zugunsten der Ukraine versteigert wird.

Zuvor hatte das überlebensgroße Plakat von Putin mit Hitlerbart in einem Leichensack für Aufsehen gesorgen, das an der Außenfassade des Innenministeriums prangte. Für Schlagzeilen sorgte auch der Prager Stadtrat, der die Straße an der russischen Botschaft in „Straße der ukrainischen Helden“ umbenannte.

kein sonderlich positiv besetzter Begriff.“ Als Sudetendeutsche setze man sich deshalb dafür ein, daß jede Gruppe Rechte hat, unabhängig von ihrer Größe.

Trotz aller Fehler, die die Habsburger Monarchie im Laufe ihrer Geschichte begangen habe, sei ein Grundsatz, so Posselt, auch aus der heutigen Perspektive noch immer richtig: „Alle Volksstämme hatten die gleichen Rechte.“ Dagegen sei der Ansatz der Europäischen Union

zwischen Mehr- und Minderheiten zu unterscheiden, der falsche Weg. Deshalb werde der Begriff Minderheit insbesondere in Mitteleuropa oft als pejorativ, also als abwertend empfunden, sagte Posselt und erklärte: „Deshalb bevorzugen wir den Begriff Volksgruppe, auch wenn dieses Wort schwer in andere Sprachen übersetzbar ist.“

„Wir als Sudetendeutsche waren auf der einen Seite immer übernational, aber auf der an-

deren Seite auch immer Kirchturmpolitiker“, merkte Posselt ironisch an und erzählte die Geschichte seines Bruders, der als damaliger Bundeskulturreferent der Sudetendeutschen einen Vorstoß initiiert hatte, Kirchen in Böhmen und Mähren zu erhalten und zu renovieren. „Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt, aber tags drauf gab es heftige Auseinandersetzungen, weil jeder die Kirche seines Heimatortes als wichtigste und damit

vordringliche Aufgabe ansah.“ Diese Mischung aus einer übernationalen Orientierung und dem Fokus auf die eigene Heimatregion sei prägend für die Sudetendeutschen.

„Prägend war aber auch das jahrhundertelange Zuammenleben mit den Tschechen, das nicht nur konfliktbeladen war. Die meiste Zeit unserer gemeinsamen Geschichte war harmonisch und fruchtbar. Erst durch die Pest namens Nationalismus wurde dieses gemeinsame Zusammenleben beendet“, so Posselt.

Heute, in der Generation der Nachgeborenen, sei der Kontakt zu den Tschechen für die Sudetendeutschen eine Grundvoraussetzung, um die eigene Identität bewahren zu können und nicht in der bundesrepublikanischen Gesellschaft aufzugehen. „Weil wir das aber nicht wollen, weil wir unsere eigene Art bewahren und leben wollen, brauchen wir die Verbindung zum tschechischen Volk“, sagte Posselt, der damit der Konferenz wichtige Impulse gab. Worüber die Vertreter der Ladiner, der Sorben und der Sudetendeutschen in München diskutieren, lesen Sie auf Seite 3.

Klar und konsequent hat der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft auf den Versuch reagiert, die Sudetendeutsche Volksgruppe zu spalten.

Eine Handvoll Personen, die versucht hatten, einen Konkurrenzverband aufzubauen, wurde nach den bereits beschlossenen Amtsenthebungen (Sudetendeutsche Zeitung berichtete) wegen vereinsschädigenden

Verhaltens aus der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgeschlossen. Dies hat der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft auf seiner Sitzung am Wochenende einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, sind die Spalter auch juristisch auf ganzer Linie gescheitert.

So hatte das Oberlandesgericht München vor kurzem in letzter Instanz mehrere Beschwerden gegen die Eintragung

der beschlossenen Satzungsänderungen zurückgewiesen und den Beschwerdeführern auch noch auferlegt, die kompletten Kosten für das Verfahren zu tragen.

Das Oberlandesgericht stellte in seiner Entscheidung fest, daß die 2017 von der Sudetendeutschen Bundesversammlung beschlossene Änderung der Satzung korrekt ist, weil sie keine Änderung des Vereinszwecks darstelle.

Unsere Landsleute erinnern sich bis heute gerne an den historischen Auftritt des damaligen tschechischen Kulturministers Daniel Herman (KDU-ČSL) am 67. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg, wo er die Teilnehmer nicht nur mit einer hervorragenden Rede erfreute, sondern auch mit seiner Anrede: „Liebe Landsleute“.

Manchmal wird SL-Büroleiter Peter Barton gefragt, wo Herman heute tätig ist und wo man ihm begegnen kann. Barton traf ihn neulich im Rahmen eines Vortrags über die Geschichte und Gegenwart des Fürstentums Liechtenstein, der im einstigen Liechtenstein-Palais auf der

Kleinseite

Die „Tschechisch-Liechtensteinische Gesellschaft“ veranstaltet eine ganze Reihe von Vorträgen und Aktionen unter dem Motto „Liechtenstein – entweder man kennt es nicht oder bewundert es“. Nach Stationen wie Brünn und Troppau, konnte auch die Ö entlichkeit der Hauptstadt viel Neues über dieses Land und das berühmte und gleichnamige Adelsgeschlecht erfahren, das die Geschichte der böhmischen Länder auf so bedeutende Weise beeinußt hatte.

Daniel Herman, Brünner Honorarkonsul des Fürstentums Liech-

tenstein, nutzte beim Gespräch mit Barton die Gelegenheit, die Leser unserer Zeitung herzlich grüßen zu lassen. Wir können hier bereits verraten, daß sie neue und mit Sicher-

heit erfreuliche Nachrichten erwarten dürfen, nicht nur aus Hermans Amt, sondern auch aus dem Bereich der deutsch-tschechischen Beziehungen.

Unter dem Titel „Deutschland und Tschechien im Fokus: Geschichte und Politik, Erinnerung und Zukunft“ haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die Sudetendeutsche Bildungsstätte Der Heiligenhof in Bad Kissingen ihr mehrtägiges Herbstseminar mit hohem wissenschaftlichen Anspruch veranstaltet, dessen Inhalte die Sudetendeutsche Zeitung im Rahmen einer Serie dokumentiert. Im abschließenden Teil vier werden weitere Botschafter der Verständigung und deren Zukunftsprojekte vorgestellt.

Veronika Hofinger vom Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee präsentiert „Das Grüne Band Europas – eine Landschaft mit Gedächtnis“. Die Initiative „Europäisches Grünes Band“ stehe für den Erhalt des Natur- und Kulturerbes und sanften Tourismus, der wirtschaftliche Perspektiven gebe, ohne zu zerstören. Eine einzigartige „Landschaft mit Gedächtnis“ zum Entdecken, Erleben, Lernen und Genießen sei das Europäische Grüne Band am bayerisch-tschechischen Grenzkamm.

Von Nord nach Süd, 12 500 Kilometer quer durch Europa, zieht sich das Grüne Band entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Wo vier Jahrzehnte lang Zäune, Mauern und Wachanlagen Menschen den Zutritt zum Grenzstreifen verwehrten, fanden selten gewordene Pflanzen und Tiere Lebensraum, und alte, andernorts längst verschwundene Landschafts- und Siedlungsspuren konnten überdauern.

Heute erschließen malerische Wanderwege, Radwege und Mountainbiketrails die tiefen Wälder, Moor- und Wiesenlandschaften, Reste untergegangener Orte und Burgruinen. „Aus einer tragischen Epoche der Geschichte entstand mit dem Grünen Band eine so einzigartige, wertvolle Landschaft, daß die Aufnahme in das Unesco-Weltnatur- und Weltkulturerbe angestrebt wird“, berichtet Dr. Veronika Hofinger. Die zweisprachige Infoplattform www.gruenesband. bbkult.net (D) beziehungsweise www.zelenpas.bbkult.net (CZ) bedient Informationssuchende und unterstützt die Kommunikation und Abstimmung über Grenzen hinweg.

Mit

ne Straße aus Bärnau in der Oberpfalz, präsentiert ein weiterer Botschafter der Verständigung einzigartige Projekte mit hohem Nachhaltigkeitswert. „Das Ziel des Vereins ist es, die geschichtlichen und kulturellen Wurzeln der bayerischen und tschechischen Nachbarregion zu beleben und dadurch zu einer guten Nachbarschaft sowie zur Völkerverständigung beizutragen. Dabei soll auf der Grundlage der ehemaligen „Goldenen Straße“, die von Nürnberg nach Prag führte, die grenzüberschreitende kulturelle Zusammenarbeit gefördert und partnerschaftliche Kontakte geknüpft und gepflegt werden.“ Der Verein ist Träger des Geschichtsparks Bärnau, des größten mittelalterlichen Freilandmuseums Deutschlands.

Der gebürtige Sudetendeutsche liebt seine oberpfälzische Heimat im deutsch-tschechischen Grenzgebiet mit ihren historischen und geschichtlichen Besonderheiten. Er will mit seinem beispielgebenden Wirken vor allem junge Menschen mit der Geschichte vertraut und insbesondere die deutsch-tschechische Geschichte sichtbar, greifbar und erlebbar machen.

Die Geschichte des verschwundenen Dorfes Paulus-

brunn an der Grenze öffnet Perspektiven für Diskussion und bringt Transparenz in das gemeinsame Zusammenleben. Sein Wunsch ist es, das ehemalige sudetendeutsche Dorf zu einem dauerhaften Erinnerungs- und Versöhnungsort vor allem für junge Menschen, für Schulklassen und Universitäten auf beiden Seiten der Grenze zu etablieren.

Der Geschichtspark Bärnau führt auch Projekte mit den Universitäten in Bamberg und Pilsen durch. So entstehe derzeit eine Burganlage aus dem 14. Jahrhundert, ein Königshof von Karl IV., mit mittelalterlicher Technik – ohne moderne Materialien und Werkzeuge. Wolf rechnet für dieses Projekt mit einer Bauzeit von rund 20 Jahren.

Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, war aus Prag angereist. Diese Gemeinschaft umfaßt 22 deutsche Vereine, die in der ganzen Tschechischen Republik in historischen und gegenwärtigen Siedlungsgebieten der deutschsprachigen Bevölkerung tätig sind, so Dzingel. Den we-

sentlichen Inhalt seiner Information zu den „Gedenkstätten der Deutschen in der Tschechischen Republik als lebendige Kultur“ erfahren Sie auf Seite 5 im Bericht über die Onlinetagung des Sudetendeutschen Heimatrates.

Martin Dzingel hat aber noch mehr im Reisegepäck. Als unermüdlicher Kämpfer für den Erhalt der deutschen Sprache und der Dialektpflege in seiner Heimat stellt er das von der Landesversammlung herausgegebene Märchenbuch sowie das dazu passende Hörbuch über Märchen und Sagen der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien vor. Die Publikation „In der Welt von Rübezahl und den Wassermännern“ sei so konzipiert, daß es besonders Deutschoder Tschechisch-Schüler unterstützen soll. Interessierte können Buch und Hörbuch kostenlos bestellen, und zwar per eMail an sekretariat@landesversammlung.cz

Hildegard Schuster

Auch nach der Corona-Pandemie leidet der Tourismus unter den Spätfolgen von Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Grenzschließungen. So liegt die Zahl der Reisebuchungen über Weihnachten und Silvester um zwanzig Prozent unter dem Niveau des letzten Vor-CoronaJahres 2019, meldet der tschechische Verband der Reisebüros. Demnach werden nur etwa 250 000 Tschechen das Jahresende im Ausland verbringen, am häufigsten in Urlaubsgebieten am Meer. Dagegen melden die einheimischen Hotels und Pensionen ein deutliches Buchungsplus. Vor allem in den Gebirgsregionen gibt es, wie vor der Pandemie, zum Jahresende nur noch einzelne freie Zimmer.

sche Höhe wurde dann auch zum Schauplatz vieler seiner LandArt-Aktivitäten. Weil er die Charta 77 unterzeichnet hatte, mußte Hanel nach Kanada emigrieren. 1991 kehrte er in die Heimat zurück und wurde Kurator beim Tschechischen Museum für bildende Kunst in Prag. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Hanel in Lissa an der Elbe.

Der höchste Wissenschaftspreis Tschechiens, „Česká hlava“ (Der tschechische Kopf), geht heuer an den Botaniker und Ökologen Petr Pyšek. Dessen Spezialgebiet sind invasive Pflanzen- und Tierarten. Pyšek gründete 2004 die Abteilung für Invasionsökologie am Botanischen Institut der tschechischen Akademie der Wissenschaften, die er nach wie vor leitet.

Anläßlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf das bürgerschaftliche Engagement gelobt.

Allein in Bayern engagieren sich über 4,7 Millionen Menschen ehrenamtlich, sagte Scharf, die auch Schirmherrschaftsministerin der Sudeten-

deutschen Volksgruppe ist. Die Ministerin zum Tag des Ehrenamtes am 6. Dezember: „Das Ehrenamt leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Zusam-

menhalt in unserer Gesellschaft – der persönliche Einsatz macht den Unterschied. Im Ehrenamt spüren wir den Herzschlag unseres Sozialstaates.“

as Barockschloß Lana, das als Zweitsitz des tschechischen Präsidenten Milos Zema normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist, wird an den kommenden beiden Adventswochenenden für das Publikum geöffnet, und zwar freitags von 12 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher können das weihnachtlich geschmückte Arbeitszimmer des einstigen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk besichtigen, zudem den Gelben Salon mit dem für die MasarykFamilie gedeckten Tisch für Heilig Abend, außerdem das Blaue Eßzimmer, die Säulenhalle sowie weitere Räumlichkeiten des Schloßes.

Im Alter von 79 Jahren ist am Donnerstag der bildende Künstler, Kurator und Pädagoge Olaf Hanel gestorben. Er war einer der wichtigsten Vertreter der Aktions- und Konzeptkunst in der Tschechoslowakei der 1960er und 1970er Jahre. Hanel war Mitglied der Künstlergruppe Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu (KřížovníkSchule des reinen Humors ohne Witz) und gestaltete unter anderem Albumcover für die Underground-Band The Plastic People of the Universe. Hanel wurde 1943 in Prag geboren, wuchs aber in Swietla ob der Sasau auf. Die Böhmisch-Mähri-

T

schechiens Außenminister, Jan Lipavský (Piraten), will dem Kabinett die Einsetzung eines Regierungsbeauftragten für den Wiederaufbau der Ukraine vorschlagen. Diese Funktion hätte die Koordination zwischen den verschiedenen Ressorts, den internationalen Geldgebern, Finanzinstituten und Organisationen sowie den Partnern in der Ukraine zur Aufgabe, sagte Lipavský gegenüber der Presseagentur ČTK. Zudem solle ein solcher Beauftragter nicht nur der Ukraine helfen, sondern auch Geschäftsmöglichkeiten für tschechische Firmen schaffen, so der Diplomatiechef. Auch wenn Lipavský keine Namen nennt, gilt der derzeitige Staatssekretär für industrielle Zusammenarbeit im Verteidigungsministerium, Tomáš Kopečný, als möglicher Kandidat.

Gemischte Meldungen über die Konjunkturlage: Die tschechische Wirtschaft hat im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich beim Bruttoinlandsprodukt um 1,7 Prozent zugelegt, aber im Vergleich zum vorangegangenen Quartal 0,2 Prozent verloren. Die vorläufige Schätzung von Anfang November war mit einem Plus von 1,6 Prozent noch geringfügig pessimistischer ausgefallen.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Alfred Wolf, Vorsitzender des Vereins Via Carolina-Golde-

Alfred Wolf, Vorsitzender des Vereins Via Carolina-Golde-

❯ Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf lobt das bürgerschaftliche Engagement Ehrenamt ist „HerzschlagStellten ihre Projekte vor (Foto rechts): Alfred Wolf und Dr. Veronika Ho nger. Oben: Der Geschichtspark Bärnau. Fotos: Hildegard Schuster/Geschichtspark Bärnau

Bei der Premiere der Konferenzreihe „Sudetendeutsche Gespräche“, die sich dem Thema „Ethnische Minderheiten und Volksgruppen in Europa“ widmete, hat die entscheidende Botschaft Dr. Cordula Ratajczak den Teilnehmern ins Stammbuch geschrieben: „Wir müssen die Jugend mitnehmen. Ohne Jugend keine Zukunft.“

Zwei Tage lang diskutierten Vertreter der Sorben, Ladiner und Sudetendeutschen auf Initiative von Dr. Stefan Planker, dem Direktor des Sudetendeutschen Museums, über die Volksgruppenarbeit. Planker ist gebürtiger Ladiner und hat vor seinem Engagement in München das Ladinische Landesmuseum geleitet. Neben Ladinisch spricht Planker auch fließend Deutsch und Italienisch.

Auch wenn die Volksgruppen aus unterschiedlichen Regionen Europas nach München anreisten, gleichen sich die Herausforderungen. Es gilt in einer immer globaler werdenden Welt die eigene Identität nicht zu verlieren. Insbesondere für die Ladiner und Sorben ist das kein leichtes Unterfangen, schließlich ist die jeweils eigene Sprache das verbindende Element. 60 000 Sorben leben in einem Land, in dem 82 Millionen Bürger Deutsch sprechen. Und in der Provinz Südtirol leben 30 000 Ladiner, die ihre eigene Sprache auch im Alltag gegen Deutsch und Italienisch behaupten müssen.

Wie schwierig das mitunter ist, erzählen Mateo Taibon,

der für die Rai in Bozen arbeitet, und Pablo Palfrader, der Redakteur der ladinischen Wochenzeitung La Usc di Ladins ist, in ihren Vorträgen. So müssen neue Worte entwickelt werden, um aktuelle Entwicklungen zu beschreiben. Dieses Problem kennen auch die Sorben. Wie bitte übersetzt man „Zeitenwende“ oder den Schlachtruf von Bundeskanzler Olaf Scholz vom „Doppel-Wums“?

Ein weiteres Problem ist, daß nicht alle Angehörigen der Volksgruppe die eigene Muttersprache beherrschen. So berichtet Meteo Taibon von seiner Arbeit als TV-Redakteur und erzählt, daß bei Interviews fehlende Begriffe nachvertont werden müssen, was die Arbeit zusätzlich verkompliziert.

Aber auch für Steffen Neumann, den Chefredakteur des Landesecho, sind solche Sprachhürden eine Herausforderung. Zwar entwickelt sich die deutsche Sprache mit 82 Millionen Bundesbürgern, 10 Millionen Österreichern, 5,2 Millionen deutsch sprechenden Schwei-

zern und über 300 000 deutsch sprechenden Südtirolern weiter, aber vor allem viele ältere Deutsche, die in der Tschechischen Republik leben, konnten unter der kommunistischen Herrschaft ihre Sprachkompetenz nicht ausbauen und haben heute große Schwierigkeiten, längere und komplexe Texte in Deutsch zu lesen.

Die Mahnung von Dr. Cordula Ratajczak, daß es ohne die Jugend keine Zukunft gibt, liegt auf der Hand. Dennoch gilt es viel Überzeugungsarbeit zu leisten, damit Eltern ihre Kinder zwei- beziehungsweise dreisprachig erziehen, noch dazu in einer Sprache, die nicht wie Englisch Weltsprache ist.

So versuchen die Sorben, erzählt Peter Resan, die Vorteile der Zweisprachigkeit deutlich zu machen und die Eltern zu unterstützen. Als Träger von Kindertagesstätten betreut der Sorbische Schulverein mehr als 600 Kinder. Und auch in mehreren Grundschulen, Oberschulen, Berufsschulen und Gymnasien steht Sorbisch auf dem Lehrplan.

Mit viel Engagement kämpfen auch die Ladiner darum, ihre eigene Identität zu bewahren. Bereits vor 1900 erschienen die ersten Zeitungen in ladinischer Sprache, aber erst die Privatinitiative von Dr. Silvester Erlacher, der 1949 mit Nos Ladins die erste richtige ladinische Zeitung herausbrachte, sorgte für den Durchbruch, erzählt Pablo Palfrader.

Am 1. November 1972 ging dann die Zeitung La Usc di Ladins an den Start, die bis heute wöchentlich erscheint. Fünf Ziele prägen seitdem den Stil der Zeitung: Die Verbindung zwischen den ladinischen Tälern herstellen. Die ladinische Sprache pflegen und erhalten. Die Menschen dazu motivieren, ladinisch zu schreiben. Die ladinische Identität stärken. Und die ladinische Sprache entwickeln.

Neben der Zeitung berichtet auch die Rai regelmäßig in Ladinisch, und zwar täglich fünf Minuten vor 20 Uhr und noch einmal spätabends ausführlicher, erklärt Mateo Taibon.

Alle Vertreter der drei Volksgruppen waren sich vor allem in einem Punkt einig: Entscheidend für das Fortbestehen einer Volksgruppe sind die eigenen Medien als verbindendes Element, ob im Print, als Radio- oder TV-Format oder digital. Entsprechende Angebote für die Landsleute zu machen, sei das eine, aber die Landsleute müßten diese Angebote auch nutzen und so ihren Beitrag

der Volksgruppe leisten. Ohne Teilhabe gibt es keine Zukunft.

„Räuber Hotzenplotz“ oder „Die kleine Hexe“ kennt jedes Kind. Die Bücher von Otfried Preußler wurden in 52 Sprachen übersetzt und über 50 Millionen Mal verkauft. Am 20. Oktober 2023 wäre der große Sudetendeutsche 100 Jahre alt gewesen. Den Auftakt zum großen Otfried-Preußler-Jahr machte jetzt die Deutsche Botschaft in Prag mit einer Lesung.

„Die Flucht nach Ägypten –Königlich böhmischer Teil“ kann zurecht als „Böhmisches Weihnachtsmärchen“ bezeichnet werden. Denn für den 1923 in Reichenberg geborenen und 2013 in Prien am Chiemsee verstorbenen Schriftsteller führt der Weg von Bethlehem nach Ägypten ganz selbstverständlich durch das Königreich Böhmen, wo die Heilige Familie in wunderbare Beziehungsgeschichten mit den dort lebenden Menschen unterschiedlicher ethnischer und religiöser Zugehörigkeit gerät.

Die Stiftung Verbundenheit, die die Lesung in der Deutschen Botschaft in Prag initiiert hat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Werk Preußlers durch literarisch-musikalische Lesungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

■ Noch bis Mittwoch, 23. Dezember, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband, Ausstellung zu Waltsch: „Gemeinsam für die Heimat“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr. Sudetendeutsches Haus, 1. Stock, Bundesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Hochstraße 8, München.

■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. In den Weihnachtsferien geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Sonntag, 11. Dezember, 17.30 bis 21.30 Uhr, Duo Connessione: Weihnachtliche Abendmusik. Gespielt werden Werke böhmischer und deutscher Barockmusik und der Vorklassik. St. Albertus Magnus, Stein. Weitere Auftritte: Montag, 12. Dezember, 18.00 Uhr, St. Peter und Paul, Schwabach; Dienstag, 13. Dezember, 19.00 Uhr, Zu den zwölf Aposteln, Wunsiedel; Mittwoch, 14. Dezember, 17.00 Uhr, Marienkirche, Hof; Freitag, 16. Dezember, 19.00 Uhr, Erlöserkirche, Amberg, Samstag, 17. Dezember, 17.00 Uhr, Erlöserkirche, Schwandorf; Montag, 27. Dezember, 17.00 Uhr, St. Sebastian, Untersimonswald; Freitag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, St. Urban, Freiburg Herdern.

■ Mittwoch, 14. Dezember, 17.30 bis 21.30 Uhr, Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch: Diskussionsrunde zum Abschluß des 25jährigen Tandem-Jubiläums. Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin, Wilhelmstraße 44, Berlin.

■ Donnerstag, 15. Dezember, 19.00 Uhr: „Grenzenlos. Aus dem Konservatorium in die Welt“. Konzert für Klavier zu vier Händen. Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, des Hauses des Deutschen Ostens und des Tschechischen Zentrums München. Sude-

Stiftungsratsvorsitzender Hartmut Koschyk konnte hierfür den Bayreuther Schauspieler und Rezitator Wolfram Ster gewinnen, der aus dem literarischen Werk die schönsten Begebenheiten herausgefiltert und für eine Lesung entsprechend aufbereitet hatte. Für die musikalische Ausgestaltung sorgte das „Duo Bojaz“, das mit Andrea und

Gerhard Ehrlich aus Stuttgart auf zum Teil selbstgebauten Instrumenten weihnachtliche Musik aus dem Egerland präsentierte.

Nach Aufführungen in Deutschland und in Preußlers Geburtsstadt Reichenberg, die die Stiftung Verbundenheit in Zusammenarbeit mit der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Repu-

tendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Sonntag, 8. Januar 2023, 15.00 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land: Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in München.

Es zelebrieren Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl, Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, bestehend aus der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Egerländer Gmoi z‘ Geretsried und dem Iglauer Singkreis München unter der Leitung von Roland Hammerschmied. Die Orgel spielt Thomas Schmid. Kirche St. Michael, Neuhauser Straße 6, München.

■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag.

Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Freitag, 27. Januar, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel 34–36, Wien. Voranmeldung per eMail an sekretariat@vloe.at

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen (auch in deutscher Sprache) unter www.jiz50.cz

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neu-

stadl (Nové Město na Moravě).

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Minister der Justiz und Europa a.D., Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Veranstalter: SLLandesgruppe Baden-Württemberg, SL-Kreisgruppe Stuttgart, Gemeinschaft der Wischauer Sprachinsel, Böhmerwaldgruppe Stuttgart, Egerländer Gmoi und Kuhländchen. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten

blik und der Deutschen Botschaft Prag organisiert hatte, trat das Ensemble erstmals in Prag auf, im Kuppelsaal des Palais Lobkowitz, dem Sitz der Deutschen Botschaft.

Botschafter Andreas Künne stellte in seiner Rede einen Zusammenhang zwischen der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten und der Flucht und Vertreibung von Millionen Menschen aus der Ukraine nach Tschechien und Deutschland her. Die Erzählung Otfried Preußlers könne dabei Mut machen, wie mit mitmenschlicher Fürsorge der Bürger Tschechiens und Deutschlands die Traumata für die flüchtenden und vertriebenen Menschen aus der Ukraine gelindert werden können.

Unter den Gästen waren die ehemalige tschechische Ministerin und derzeitige AusschußVorsitzende Helene Válková, die Geschäftsführerin des DeutschTschechischen Zukunftsfonds und langjährige Bundestagsabgeordnete Petra Ernstberger, die Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde Helena Päßler, Vertreter deutscher Vereine in der Tschechischen Republik, Kirchenvertreter sowie Schüler des deutschsprachigen ThomasMann-Gymnasiums in Prag. Sebastian Machnitzke

unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Genaues Programm folgt.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag. Mehr Informationen unter www.pq.cz (in englischer Sprache).

■ Samstag, 17. Juni, 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf und SL-Stadtkreis Stuttgart: Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft Stadtkreis Stuttgart und OG StuttgartWeilimdorf mit Prof. Birgit Keil. Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn. Genaues Programm folgt.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar im Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Freitag, 17. bis Samstag, 18. November: Jahrestagung Sudetendeutscher Heimatrat. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Samstag, 10. Dezember: Online-Seminar „Die Midterms in den USA: Die Bedeutung der Zwischenwahlen für die politische Entwicklung“. Veranstaltung für politisch Interessierte.

Bei den Midterms genannten Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten wurden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses sowie rund ein Drittel der Mitglieder des Senats neu gewählt. Die Midterms, die nach der Hälfte der Amtszeit eines US-Präsidenten stattfinden, gelten als Gradmesser der politischen Stimmung im Land. Auf Grund vieler Krisen und Konflikte, sowohl in den USA als auch weltweit, kommt dieser Wahl eine besondere Bedeutung zu. Wir wollen deshalb in dieser Veranstaltung das Ergebnis analysieren und diskutieren, wohin die Entwicklung geht, zumal die US-Republikaner jetzt über eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügen, womit das Regieren für Präsident Joe Biden und seine Demokraten nun deutlich schwieriger wird. Hinzu kommt, daß die Midterms auch ein Test für Ex-Präsident Donald Trump waren, der möglicherweise 2024 wieder ins Rennen um das Präsidentenamt einsteigt.

Registrierung unter: https://zoom.us/meeting/register/ tJAlce-spjkpG9O8O_2oaVR1tJ-2_zMnHg0n oder über www.heiligenhof.de Rubrik Veranstaltungen.

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting.

Fragen und Anmeldungen per E-Mail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

■ Dienstag, 13. Dezember, 19.00 Uhr: Lesung und Kulturtalk „Das Haus der Bücher aus Königsberg: 300 Jahre Gräfe und Unzer“. Referenten: Anja Kurz (Verlag Gräfe und Unzer) und Michael Paul (Lahr). Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

300 Jahre alt wurde im Juli 2022 der Verlag Gräfe und Unzer. 1722 in Königsberg/Ostpreußen (heute Kaliningrad/ Rußland) gegründet, handelt es sich damit um Deutschlands ältestes Verlagshaus. Heute ist der Verlag in München ansässig und unter dem Logo „GU“ erfolgreicher Marktführer für Kochbücher und Ratgeber.

Aus zwei Perspektiven beleuchten Michael Paul, Schriftsteller aus dem Schwarzwald, mit seinem Roman „Das Haus der Bücher“ und Anja Kurz, Mitarbeiterin des Verlags, bei der Lesung und dem Kulturtalk die bemerkenswerte und ereignisreiche Verlagsgeschichte.

Michael Paul greift in seinem Buch die besonders bewegte Zeit des Nationalsozialismus auf, die für das „Haus der Bücher“ in der Zerstörung im Bombenhagel im August 1944 gipfelte. 1933 waren

der damalige Inhaber und Verleger Koch und seine Belegschaft gezwungen gewesen, zur Bücherverbrennung unzählige Bücher aus den Regalen zu nehmen und dem Feuer der Nationalsozialisten preiszugeben. Daß dies nicht ohne Widerstand erfolgte, ist historisch belegt und keine Fiktion des vorgestellten Romans.

Anja Kurz beleuchtet mit viel Wissen und interessanten Bildern die Verlagsgeschichte seit der Gründung vor 300 Jahren, zeigt die spannende Entwicklung zur größten und modernsten Buchhandlung Europas und weiß vom berühmtesten Untermieter des „Hauses der Bücher“ zu berichten: Immanuel Kant, der am 22. April 1724 in Königsberg geborene Philosoph der Aufklärung.

Michael Paul und Anja Kurz verfaßten gemeinsam ein Theaterstück für das Schulund Laientheater, das sich anhand des Romans „Haus der Bücher“ mit dem Ereignis der Bücherverbrennung auseinandersetzt. Im Rahmen der Veranstaltung im HDO stellt Anja Kurz auch die umfassende Verlagschronik vor, die dieses Jahr anläßlich des 300jährigen Jubiläums erschienen ist.

Einen regen Wechsel zwischen Präsenz- und Onlinetreffen pflegt inzwischen der Sudetendeutsche Heimatrat. So verständigten sich im November bei der Tagung am Heiligenhof die Teilnehmer, Martin Dzingel, den Präsidenten der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und stellvertretenden Vorsitzenden im Rat für nationale Minderheiten der tschechischen Regierung, über den aktuellen Stand der deutschen Ruhestätten in Tschechien referieren zu lassen. Daß das Thema auf ein großes Interesse stieß, zeigte die hohe Teilnehmerzahl.

Als ein „denkwürdiges Thema“ bezeichnete der Vorsitzende des Sudetendeutschen Heimatrates, Franz Longin, diese Fragestellung, da in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten deutsche Gräber und Friedhöfe in Tschechien mal mit Erfolg, mal nur unter großer Anstrengung gepflegt und wiederhergestellt werden konnten.

Daß dieses Thema nicht nur im Beerdigungskontext von Bedeutung ist, sondern immer wieder auch für Diskussionen sorgt, verdeutlichte Dzingel einleitend. Er verwies auf Daten der letzten Volkszählung in Tschechien, wonach sich 15 000 Bürger zur deutschen und zu einer weiteren Nationalität und 9000 allein zur deutschen Nationalität bekannten – ein deutliches Zeichen für die weit mehr als 800 Jahre auch deutsch geprägte Geschichte.

„Die Gräber sind heute meistens das einzige Relikt, das man mancherorts noch von der deutschen Historie erkennen kann. Gräber und Friedhöfe sind unser steinernes Geschichtsbuch. Auf den Friedhöfen sind Menschen begraben, die Städte, Dörfer und die Kultur geprägt und Erbschaften hinterlassen haben“, verdeutlichte Dzingel. Daher müsse man pietätvoll mit diesem

Erbe umgehen. Anerkennung zollte er den vielen tschechischen Bürgerinitiativen, die sich um die Gräber und Friedhöfe sowie deren Sanierung und Pflege kümmern. „Als verbliebene Deutsche sind wir nicht so stark und nicht so viele, um uns um die Gräber kümmern zu können“, bedauerte der Referent. Daher habe die Landesversammlung im Jahr 2015 die tschechische Regierung gebeten, sich mit ihr der Sache an-

aber auch, daß zum einen die Pflege und Sanierung der Gräber und Friedhöfe eine ständige Arbeit bedeutet, zum anderen kleine wie auch große Friedhöfe und Gräber „meist in einem desolaten Zustand waren“, so Dzingel. Nicht hinnehmbar sei die Zerstörung oder ein „schönes Aufräumen“, also das Gleichmachen der Gräber in geordnete Formen. Das Handbuch soll – auch durch Fotos und Beispiele – vielmehr

kunftsfonds und den Vorsitzenden des Rates der nationalen Minderheiten als Ansprechpartner dachte. Im Dezember 2018 wurde schließlich das Außenministerium informiert und um finanzielle Unterstützung gebeten, wobei natürlich die Anzahl der in Frage kommenden Gräber (und damit die Höhe der Förderung) offen war. Daher wurde eine Studie in Auftrag gegeben, was realistisch, nachhaltig und machbar sei. Auf Basis dieser Studie sollten dann Empfehlungen ausgesprochen werden. Die ursprünglich auf eineinhalb Jahre angelegte Studie wurde im Januar 2019 in Auftrag gegeben und verzögerte sich coronabedingt. Die Ergebnisse sollen nun im März 2023 vorliegen. „Wir warten nun auf die Vorschläge der Experten“, ging Dzingel auf die aktuellen Gegebenheiten ein. Außerdem will man die tschechische Regierung um Unterstützung bitten, konkret das Ministerium für regionale Angelegenheiten, bei dem das Thema „Friedhöfe“ angesiedelt ist. Anschließend seien die Rahmenbedingungen des Programms abzuwarten.

Im Advent geht es um das Warten auf die Ankunft Gottes. Wir warten auf das Weihnachtsfest, an dem wir die Menschwerdung Gottes im Kind von Bethlehem feiern. Dieses adventliche Warten auf Weihnachten ist heuer besonders lang. Es dauert volle vier Wochen. Ganz anders nächstes Jahr. Da werden der vierte Adventssonntag und der Heilige Abend auf einen Tag zusammenfallen.

Aber im Advent geht es auch um das Warten auf die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Darauf vergessen wir manchmal im Vorweihnachtstrubel. Die Liturgie der Kirche erinnert uns aber immer wieder deutlich daran. So heißt es in einem Gebet: „Wenn er wiederkommt, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten.“ Lassen wir uns eigentlich im Advent überhaupt noch darauf ein, daß diese Weltzeit einmal ein Ende hat?

Die frühen Christen waren überzeugt, daß das Ende der Welt nahe bevorsteht. Die ganze Menschheitsgeschichte war für sie mit dem Erscheinen des Erlösers an ihren Höhepunkt gekommen. Jetzt galt es nur mehr auf sein endgültiges Wiederkommen zu warten, darauf, daß Gott in seinem Sohn alles zu einem guten Ende führen wird. Man dachte groß von diesem Ende. Alles Leiden, alle Ungerechtigkeit, alle menschliche Entzweiung und aller Unglaube wären bewältigt und das Böse endgültig besiegt.

zunehmen und ein Modul zu erarbeiten. Jiří Dienstbier jun., damals Minister für Menschenrechte und Chancengleichheit und qua Amt auch Vorsitzender des Rates der nationalen Minderheiten, habe dann eine bis heute existierende und aktive Arbeitsgruppe zu dem Thema ernannt.

Mit der Arbeitsgruppe ist Dzingel im Laufe der jüngsten Jahre in viele Regionen gefahren, um Friedhöfe und Gräber mit deutschen Bezügen zu besichtigen und die Erkenntnisse beziehungsweise Informationen daraus in einem Handbuch festzuhalten. Neben diesen bildlichen und textlichen Daten wurden auch Gespräche mit Bürgermeistern geführt, um mögliche weitere Schritte in die Wege leiten zu können. Deutlich wurde

Die Fragen und Beiträge der anschließenden Diskussion hatten in Schlagworten folgende Inhalte:

• Engagement des Heimatrates seit über sechs Jahren und Würdigung bisheriger Aktivitäten von Privatinitiativen, Vereinen, Heimatkreisen, Omnium und anderer Organisationen.

• Versicherungstechnische Aspekte müssen beachtet werden. Martin Dzingel: Die Verantwortung für die Friedhöfe und Gräber hat die Kommune.

• Vorschlag: Beurteilungs- und Diskussionsgruppe seitens der Sudetendeutschen Landsmannschaft beziehungsweise Einbringen von Ideen, Möglichkeiten, Anregungen und Forderungen, um eine „Generallinie“ (Franz

Longin) zu erreichen, nach der gearbeitet werden kann.

• Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, rechtliche Grundlage für deren Arbeit, Klassifizierung der Gräber.

• Beispiel aus Südmähren, wo es einen Friedhof mit 36 deutschen Gräbern gibt, von denen eine tschechische Familie alleine zehn Gräber pflegt. Es wurde gefragt, ob der Südmährerbund die anderen Gräber pachten könne.

• Als positive Lösung wurde mehrmals die Schaffung von speziellen Gedenkstätten für die verstorbenen Deutschen anstelle Gräber in desolatem Zustand genannt.

• Miteinbeziehung in Tschechien tätiger Vereine in die Arbeit und Angebot spezieller Workshops.

Anleitungen geben, wie man an die Pflege der Friedhöfe und Gräber herangeht. Dabei sei auch wichtig, die Bedeutung eines deutschen Friedhofes und seiner Gräber hervorzuheben. „Mit der Verbreitung des Handbuches haben wir sehr viel erreicht. In 95 Prozent der Fälle wissen heute die Bürgermeister in den ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten von der Arbeitsgruppe und ihrer Arbeit und von der Existenz des Handbuches – und daß das ‚Aufräumen‘ nicht akzeptabel ist. Wichtig war in dieser ersten Phase, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen“, bilanzierte Dzingel den ersten Abschnitt des Projekts.

In der zweiten Phase ging es dann um die finanziellen Instrumente, wobei man an den Außenminister, den Zu-

Abschließend ging der Referent auf Exkursionen der Arbeitsgruppe in den Böhmerwald und nach Pilsen ein und kündigte eine internationale Konferenz mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft Anfang Februar unter der Schirmherrschaft des Tschechischen Außenministeriums zu diesem Thema an. Diese wird in hybrider Form und zweisprachig sein.

Markus Bauer

Im 2017 von der tschechischen Regierung herausgegebenen Handbuch zur P ege der Gräber und Friedhöfe wird appelliert, alle Probleme „im Geiste der Versöhnung“ zu lösen.

Die Anworten und Erläuterungen von Martin Dzingel zu den offenen Punkten der Diskussion:

• Wichtig ist grundsätzlich die Unterstützung seitens der Politik –auch auf deutscher Seite. Notwendig ist aber auch Eigeninitiative, um Lösungen mit der jeweiligen Gemeinde zu finden.

• In diesem Kontext gibt es bereits ein gemeinsames Gedenkstein-Projekt der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und der Ackermann-Gemeinde.

• Erste Ergebnisse der aktuell laufenden Studie werden möglicherweise schon zur Konferenz im Februar 2023 vorliegen und können dort diskutiert werden.

• Die Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik ist die erste Minderheit in den mittel- und osteuropäischen Staaten, die das Thema „Friedhof“ auf Regierungsebene bringt. Schwierig bleibt dennoch die finanzielle Förderung, da die Regierung die Ausgaben den Steuerzahlern vermitteln muß.

• Die Arbeitsgruppe besteht aus 13 Personen aus unterschiedlichen Bereichen.

• Als positives, aber auch besonderes (und großes) Projekt wird der Friedhof in Karlsbad genannt. Hier sind zum Beispiel QR-Codes für vertiefende Informationen über die auf den Gräbern genannten Personen angedacht (Dr. Pia Eschbaumer).

Man sah sich im frühen Christentum in einer Art Dämmerzustand hin zu einem endgültigen Morgen, zu einem Tag, an dem das Licht ein für allemal über die Dunkelheit siegen wird. In diesem Sinne heißt es in der neutestamentlichen Lesung des dritten Adventssonntags: „Haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Siehe, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig auf sie bis Frühregen oder Spätregen fällt. Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; macht eure Herzen stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor.“

Das deutsche Wort „warten“ heißt eigentlich „auf der Warte stehen“. Die Warte ist ein Ort, an dem wir eine gute Aussicht haben. Der Advent möchte uns diesen weiten Blick lehren. Er möchte eine Schule des Ausschauhaltens sein, aber ebenso der Geduld, die mit dem Warten unmittelbar einhergeht. Wer beim Warten die Geduld verliert, hat schon verloren, vor allem seinen inneren Frieden. Jeder von uns kennt das aus seinem eigenen Leben zur Genüge.

Sind wir also dankbar für den Advent, die jährliche Schule des Wartens, und sind wir dankbar, daß das adventliche Warten dieses Jahr voll ausgeschöpft wird! Es tut gut, uns in Geduld zu üben. Wenn wir geduldig sind, bleiben wir innerlich ruhig, ohne gleichgültig zu werden. Wir sind dann stark und voller Hoffnung, auch wenn wir nicht immer sofort erfahren, daß die Erde unseres Lebens und die Erde der menschlichen Gemeinschaft Frucht hervorbringt. Im geduldigen Warten wird das Herz weit. Auf diese Weise bleiben wir weder in der Banalität unseres Alltags verhaftet, noch können uns die Sorgen gänzlich zur Strecke bringen.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Katholischen Pfarrei

Heuer wird die Erzählung Hans Carossas „Ein Tag im Spätsom mer 1947“ 75 Jahre alt. Sie er schien zunächst als Anhang zu dem Buch „Ungleiche Welten“ (1951) und später als Insel-Ta schenbuch unter dem Titel „Die Frau vom guten Rat“.

Zu den mythischen Ereignis sen im Leben meiner Großel tern gehörte, daß drei Jahre lang Flüchtlinge bei ihnen einquar tiert waren, Verwandte von Hans Carossas erster Frau Valerie End licher (1880–1941), die aus Neu titschein stammte. Wenn sie überhaupt von ihnen sprachen, dann summarisch als von den Li powskys. Das waren Karl Lipows ky (1891–1967), seine Frau Jo hanna (1895–1990) und ihr Sohn Hans (1921–1999), der fünf Jah re an der Front gedient hatte.

Am 10. Februar 1945 schrieb Hans Carossa aus Rittsteig bei Passau an seine Schwester, die im Forstamt Passau-Süd in der Hochstraße 16 wohnte: „Heute hat mir der Hansl einen Brief der Hansi (Lipowski) geschickt, der

Nichte von Vale rie, an die Du Dich vielleicht noch er innerst, - sie ist mit ihrem Mann vor den Russen aus Olmütz geflüchtet und hält sich jetzt in Riesenburg in Böhmen bei Ver wandten auf. Sie wollen nach Wien, fürchten aber die Tschechen und wagen nicht durch das Protektorat zu wandern. Sie fra gen an, ob sie für kurze Zeit nach Seestetten kommen und eine Kammer bei einem Bauern ha ben könnten für den Fall, daß al les verloren ist.

Einen interessanten Brief er hielt ich von Gerstenberg. Ihm schrieb sein Sohn drei Tage vor dem Einmarsch der Russen: ‚Die übertriebenen Gerüchte aus dem Osten berühren uns nicht.‘

Nun dank ich Dir und dem lie ben Pepi noch einmal herzlichst für den wunderschönen Nach mittag und bleibe mit innigen

Kostenloses Probeabo (4 Wochen, endet automatisch) der Sudetendeutschen Zeitung, Print- und Onlineausgabe möglich

oder ein reguläres Abo (Bezug per Postzustellung)

Sudetendeutsche Zeitung mit Reichenberger Zeitung · Heimatbote · Heimatruf Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Name, Vorname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon E-Mail

Geburtsjahr, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontobezeichnung (Kontoinhaber)Kontonr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per E-Mail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (80 Cent) einsenden an Sudetendeutsche Zeitung

Hochstraße 8, 81669 München

E-Mail svg@sudeten.de 49/2022

Wünschen Euer Hans und Onkel.“

Dieser Brief vom 10. Februar 1945 kündet nicht nur von der Angst der Lipowskys vor den Russen, son dern auch von der vor den Tsche chen. Die Lipows kys werden bereits durch das Sude tenland ins nord böhmische Rie senburg gewan dert sein.

Ergiebiger als die Frage nach der Wanderroute ist der Ab lauf der Kommunikation inner halb der Großfamilie. Johan na Lipowsky, geborene Benesch (1895–1990), die jüngere Toch ter von Valeries zweitältester Schwester Leopoldine (1868–1919), richtete die Bitte um Auf nahme an ihren Cousin Hans Wilhelm Carossa (1906–1968), den Sohn des Dichters. Hans Wil helm wohnte nach dem Tod sei ner Mutter Valerie und nachdem seine Münchner Wohnung aus gebombt worden war, auf dem Hof. Er schrieb ins nahe Ritt steig, wo sein Vater wohnte, und schickte den Brief der Johan na Lipowsky mit. Hans Carossa (1878–1956) schrieb darauf ins ebenfalls nur ein paar Kilome ter entfernte Forstamt PassauSüd an seine Schwester Stefanie (1887–1965), die Haupteigen tümerin des Hofs in Seestetten, heute ein Ortsteil des niederbay erischen Vilshofen, war.

Benzinmangel sorgte drei Mo nate vor Ende des Zweiten Welt krieges dafür, daß die Post eine so große Rolle spielte. 14 Tage später gab Stefanie Fischer ihre Erlaubnis für den Zuzug der Li powskys.

Am 22. Februar 1945 schrieb Hans Carossa an seinen Verle ger Anton Kippenberg: „Unse re einst so stille Gegend ist nicht mehr so vom Krieg unberührt wie noch vor einem halben Jahr. Ein Strom von Flüchtlingen er gießt sich herein aus Norden und Osten, und eben kündigen Verwandte meiner verstorbenen Frau, die aus Karwin in der Slo wakei fliehen und alles zurück lassen mußten, telegraphisch ih re Ankunft an.“

Die Lipows kys kamen nicht aus der Bischofsstadt Olmütz, wie es im ersten Brief Hans Caros sas heißt, son dern aus der Industriestadt Mährisch Ost rau, und, wie man im zwei ten Brief liest, aus dem Vorort Karwin, der al lerdings nicht in der Slowakei lag, sondern auf tschechi schem Boden. Karwin wurde bald nach dem Zweiten Welt krieg abgeris sen, weil Berg schäden zu ei ner Absenkung des Erdbo dens um bis zu 30 Meter geführt hatten.

Das Kriegsende mit den am 1. Mai 1945 die Straße an der Do nau entlangrollenden amerika nischen Panzern erlebten Karl, Johanna und der Sohn Hans Li powsky in Seestetten. Hans Li powsky begann in Weihenste phan Landwirtschaft zu studie ren.

Zweieinhalb Jahre später, im immer noch heißen Spätsommer

des Dürrejahrs 1947, wohnten die Lipowskys noch immer in ei ner Kammer, die in keinem frem den Hof, sondern im Anwesen ih rer Verwandten lag.

Wieso wanderten sie nicht nach Wien weiter? Zwischenzeit lich war die Konferenz von Jalta (4.–11. Februar 1945) gewesen, die Österreich zwischen eine zu künftige östliche und westliche Welt stellte; die Angst vor den Russen war ein triftiger Grund, in Seestetten zu bleiben. Aber auch die Verwandten in Wien konnten keine Herberge mehr bieten. Va leries drittälteste Schwester Em ma starb am 17. Mai 1945, ei nen Monat, nachdem die Russen Wien erobert hatten. Der Mann von Johannas Cousine Else Kubiena, verheiratete Reiss (1890–1972), starb zwei Monate später. Und dann zogen Therese (1897–1981) und ihre Tochter Oda Kubiena (1929–2018) nach dem Brünner Todesmarsch zu Else Reiss. Die Lipo woskys blieben statt der be absichtigten drei Wochen dreieinhalb Jahre in See stetten.

Was sich während die ser Zeit ereignete, war Fol gendes: Am 7. Dezember 1945 verließ die Familie des Forstmeisters Josef Fischer das Forstamt Passau-Süd, weil mein Großvater we gen allzu früher Parteizuge hörigkeit ab 1. August 1933 seines Amtes enthoben worden war. Als sie sich in Seestetten, wie bereits nach dem Ersten Weltkrieg, ihrer selbstversorgenden Land wirtschaft widmeten, wurde er zwar am 1. Juli 1947 wieder re habilitiert, wollte aber nicht mehr zurück ins Passauer Forstamt.

Im Jahre 1946 wechselte Hans Wilhelm Carossa, der Cousin der Johanna Lipowsky, nach Ritt steig zu seinem Vater, nachdem er sich mit meinen Großeltern überworfen hatte. Hans Caros sa lebte dort mit seiner zweiten Frau Hedwig Kerber (1895–1956). Die Beziehung war zu die ser Zeit nicht ohne Ressentiment wegen der Erinnerungen Hans Carossas an Valerie.

Im Jahre 1947 wurden die Li powskys, wenngleich unter dem

ten und von der jungen Abtei lungsleiterin im Passauer Kauf haus Leopold Grünebaum häufig besucht wurden.

In der Erzählung jedoch kom men die Lipowskys nicht aus See stetten, sondern aus dem Flücht lingslager Schalding den Berg nach Rittsteig herauf; dort befan den sich die Baracken, die nach dem Bau des Kraftwerks Kach let Mitte der 1920er Jahre stehen gelassen worden waren. Auf ei ner Tafel im Sudetendeutschen Museum in München steht, daß dort 500 Flüchtlinge gelebt hät ten.

In einem Brief, der mit „See stetten im September 47“ datiert ist, erzählt Stefanie ihrem in Er

rin und Heimatkundlerin Berta Limmer und die junge Rektors tochter Liane Bayer zugegen wa ren, dürfte der Ausgangspunkt der Erzählung gewesen sein.

In der Erzählung heißt eine Lehrerin Priska – lateinisch die Alte, Altehrwürdige, die aber re lativ jung ist. Es dürfte sich um eine Mischfigur aus Berta Lim mer und Liane Bayer handeln.

Es bleiben Fragen offen; zum Beispiel die: Warum kommt in der Erzählung nicht vor, daß Karl Lipowsky der Verwalter der Gü ter des Grafen Larisch war, der, auch im Kohlebergbau von Kar win engagiert, eines der größ ten Vermögen nicht nur der dor tigen Gegend besessen hatte? Bereits sein Vater war einer der reichsten Männer der k. u. k. Monarchie gewesen.

Für die Atmosphäre sei ner Erzählung, in der es um die ersten Anzeichen einer Wiederaufnahme des ge selligen Lebens nach den auch seelischen Kriegs zerstörungen ging, konn te der Dichter den Gegen satz von „schwerreich“ und „bettelarm“ offen bar nicht brauchen. Oder doch? Karl Lipowsky wird zwar schlichtweg als „Öko nomieverwalter“ bezeich net. Doch sein früherer Ar beitgeber, der Graf Larisch, suchte „als Bettler irgend wo im Westen eine Unter kunft“.

langen studierenden Sohn Hans Fischer (1923–2011): „Diese Woche war Onkel Hans da. Hast Du ihm schon geschrieben? Ver giß nie, die guten Formen ein zuhalten! Wir waren allein zum Kaffee, da Vater erst um sechs Uhr Abends kam. Er [Hans Ca rossa] war sehr nett und hat mir allerlei mitgebracht. Schwesti war am gleichen Tag von halb neun Uhr früh bis halb zwei Uhr da. Liane Bayer machte mir auch einen kleinen Besuch. Fräulein Limmer war auch am selben Tag da. Es ging lebhaft zu. Ich werde Dir alles erzählen, wenn Du wie

Warum wird das See stettner Treffen in der Er zählung geleugnet? Wäh rend Hans Carossa an ihr arbeitete, erschien sein Ge dichtband „Stern über der Lichtung“ (1948). Darin befindet sich das Gedicht „Worte zu ei nem antiken Grabrelief“, das an seine erste Frau Valerie gerichtet war. Schon zu Anfang des Jahres 1947 zeigte sich, daß Carossas zweite Frau wegen dieses post hum verfaßten Gedichts an Va lerie eifersüchtig war. Hans Ca rossa versprach ihr, auch über sie zu schreiben. Das geschah am Anfang der Erzählung, die spä ter „Die Frau vom guten Rat“ hieß.

Das Bezeichnende an den „Stohals“ der Erzählung ist ihr Glaube, die Tschechen würden sie bald zu rückholen. Während die Frau jedoch von den vielen leidvollen Schi kanen bei der Vertreibung spricht, meint ihr Mann, die Deutschen seien selbst schuld gewe sen.

Namen Stohal, zu wichtigen Fi guren in Hans Carossas Erzäh lung, die zunächst unter dem Titel „Ein Tag im Spätsommer 1947“ erschien. Das Irritieren de daran ist, daß es bei der An kunft von Hans Carossas erster Frau Valerie Endlicher im Jahre 1905 in Passau Verwandte von ihr mit dem Namen „Strohal“ gab, die im nahe gelegenen Schär ding Hauskonzerte veranstalte

der kommst.“ Daß die Lipowskys als Hausbewohner bei dem Tref fen mit von der Partie waren, ver steht sich. Ein paar Wochen spä ter, während einer Reise in die Schweiz, richtete Hans Carossa schöne Grüße an die Lipowskys aus.

Dieses Treffen, bei dem neben der gleichnamigen Tochter Ste fanies (Schwesti) die pensionier te Sandbacher Volksschullehre

„Die Ra che war un ausbleiblich, und Polen und Tschechen kannten in ih rer ersten Wut keine Gnade. (…) Einmal aber muß die Ver nunft siegen; wir haben doch dem Land, in dem wir lebten, nur genützt, und wenn sich nächstens die Vertreter der großen Nationen ir gendwo treffen, so wird offenbar werden, daß es noch eine gerech te Ordnung gibt in der Welt!“

Gegen Ende der Erzählung ist von einer Einladung die Rede, die jedoch nicht mehr beschrie ben wird.

Die Lipowskys sind auf dem Heininger Friedhof etwa fünf zehn Meter von Hans Carossa begraben. Hans-Karl Fischer

Zum 19. Bundesweiten Vorle setag am 18. November veran stalteten die Volkshochschu le (VHS) und der Lions Club im niedersächsischen Wilhelms haven einen Lyrikabend unter dem Motto „Mein Gedicht“. Die Wilhelmshavener Poesiefreun de waren aufgerufen, ihre Lieb lingsgedichte vorzutragen.

Zur großen Freude der Orga nisatoren hatten sich 16 Vor leser angemeldet, denen im Festsaal der VHS Wilhelmsha ven mehr als 60 Zuhörer gegen übersaßen. Die Palette der ange meldeten Gedichte war denkbar breit, darunter Werke von An nette von Droste-Hülshoff, Wil helm Busch, Friedrich Rückert, Hermann Hesse, Mascha Kaléko, Jacques Prévert, Loriot, Heinz Erhardt, Thomas Lünendonk und anderen. Gelesen wurden ern ste, politische, heitere und hu

moristische, gereimte, ungereim te und experimentelle Gedichte. Es wurde bewußt darauf verzich tet, einen verbindlichen roten Fa den vorzugeben. Entscheidend war der Sprachgenuß.

Die Reihenfolge der Vor tragenden wurde erst kurz vor

Bei der jüngsten Veranstaltung des Kulturreferats für die böh mischen Länder im AdalbertStifter-Verein (ASV) in der Rei he „Mein Weg zu unseren Deut schen“ referierte Michaela Škultéty unter dem Motto „Von Prag nach Wien und wieder zu rück“. Die Literaturübersetzerin berichtete von ihren Erfahrun gen mit deutscher Sprache und Literatur sowie vielen deutsch sprachigen Schriftstellern und unterhielt sich mit ASV-Kultur referent Wolfgang Schwarz über ihre Arbeit. Die YouTube-Ver anstaltung fand in Kooperati on mit dem Tschechischen Zen trum München statt.

Michaela Škultéty ist Überset zerin und Autorin. Sie über setzte unter anderem Werke von Jaroslav Rudiš, Michael Stavarič, Jaromír Konečný, Eva Umlauf, Benedict Wells und Monika Ma ron“, stellt Wolfgang Schwarz vor. „Sie übersetzt nur in das

dem Veranstaltungsbeginn ver lost. Diana Bogdanski von der VHS und Volker Pirsich vom Li ons Club übernahmen gekonnt die Moderation des für das Pu blikum als Überraschungsabend gestalteten Programms. Florian Bargen am Klavier untermalte virtuos den bunten poeti schen Reigen. Zuzana Finger nahm als Nummer sieben mit ihrem Lieblingsgedicht „Wir sind nur frem der Welten Spiege lungen“ von Helmut Glatz aus seinem Buch „Windvogel gedichte“ teil. Die frühere Heimatpfle gerin der Sudeten deutschen, die heu te als literarische Übersetzerin tätig

ist, stellte den 1939 in Eger ge borenen Autor vor. Nach sei nem Studium der Pädagogik und Psychologie in Augsburg und München war Glatz Schullei ter und machte sich als Schrift steller einen Namen. Als Eger

Wir sind nur fremder Welten Spiegelungen

Wir sind nur fremder Welten Spiegelungen, sind flüchtig wie des fernen Nordlichts Schein und unerhört, mit wilden Feuerzungen drängen fremde Geister auf uns ein.

In immerwährender Osmose gleiten durch das Selbst, das wir doch selbst nicht sind, Aberbilder voller Seltsamkeiten, oszillierend noch im Zeitenwind.

Und wenn wir dann die Dimensionen tauschen, der Raum zur Zeit wird und Zeit zum Raum, wird bleiben nur ein unerhörtes Lauschen, ein dunkler Schleier über eurem Traum.

länder Mundartsprecher war er mit seinen „Tante-Winter“-Ge dichten ein geschätzter und be liebter Teilnehmer der Mundart lesungen bei diversen Sude tendeutschen Tagen – so in Augsburg und Regensburg –sowie auch im Rahmenpro gramm des Sudetendeutschen Weihnachtsmarktes im Haus des Deutschen Ostens in München (Ý SdZ 50/2018).

„Helmut Glatz war bis ans En de seines Lebens im Juni 2021 künstlerisch vielseitig tätig“, sagte Finger. „Auf seiner Ver öffentlichungsliste stehen mehr als 20 Buchtitel.“ Darunter seien mehrere zauberhafte und fröh liche Kinderbücher, bei deren Schreiben Glatz aus seinen Be rufserfahrungen als Lehrer und Rektor geschöpft habe.

Glatz war Spielleiter des Ma rionettentheaters „Am Schnürl“ in Kaufering in Bayerisch-Schwa ben und Autor von Kinderthea terstücken, Illustrator, Mitglied in namhaften Schriftstellerorga nisationen und eine Kulturin stanz in seinem Wohnort Lands berg am Lech in Oberbayern. Geehrt wurde er mit Auszeich nungen vom Ersten Preis des La rifari-Wettbewerbs der „Süd deutschen Zeitung“ 2006 bis zum Ersten Preis des Bubenreuther Literatur wettbewerbs 2015.

In der Pause zwischen den Leseblöcken kam Zu zana Finger mit mehreren Zuhörern ins Gespräch, die von ihren vertriebenen Eltern und Großeltern be richteten. Die Nordsee ist nur scheinbar von den frü heren Heimatgebieten der vertriebenen Deutschen weit entfernt. Kultur und Literatur der böhmischen Länder sind auch im Nor den Deutschlands gut ver treten. Susanne Habel

Kolja reitet auf dem Herbst wind“. Auer-Verlag, Do nauwörth 1975.

„Die gestohlene Zahnlük ke“. K.-Thienemanns-Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-522-117905). (Mehrere Auflagen). Ge kürzt als Taschenbuch im Are na-Verlag, Würzburg. (ISBN 3-401-01405-6.)

„Herr Keller verpuppt sich und andere merkwürdige Ge schichten“. Dagmar-DrevesVerlag, Hamburg 1998; 148 Seiten. (ISBN 3-924532-65-6)

„Elfenschloß und Kraken stadt. Herrn Winzigmanns Reise ins Land der Geheim nisse. Phantastisches Kinder buch“. Wolfgang-Hager-Ver lag, A–Stubenberg 2003; 152 Seiten. Vergriffen. (ISBN 3-902400-01-3)

„Das Wirtshaus im Sach senrieder Forst. Märchenhaf te Geschichten“. WolfgangHager-Verlag, A–Stuben berg 2004; 120 Seiten. (ISBN 3-902400-59-5)

„Sturm im Widiwondelland. Phantastisches Kinderbuch“. Wolfgang-Hager-Verlag, A–Stubenberg 2006; 132 Seiten. (ISBN 3-902400-89-7)

„Wanderer in Schattenwel ten. Phantastische Geschich ten“. Wißner-Verlag, Augs burg 2007; 124 Seiten. (ISBN 978-3-89639-598-6)

„Kennen Sie Nathalie Rülps: Nonsens und heite re Gedichte“. Wolfgang-Ha ger-Verlag, A–Stubenberg, 2. Auflage 2010; 136 Seiten. (ISBN 978-3-900578-44-2)

„Der Gesichtsverkäufer: 58 Charaktere. Nonsensge schichten“. BoD Norderstedt 2010; 124 Seiten, 9,80 Euro. (ISBN 978-3-8391-8358-8).

„Radibutz im Hut oder von der Schwierigkeit, in 85 Kapi teln eine kleine Maus zu erzie hen“. Wolfgang-Hager-Ver lag, A–Stubenberg 2012. 148 Seiten. (ISBN 978-3-90287939-4)

Daniel Ableev und Helmut Glatz: „Hösens: Höherer Blöd sens“. Autumnus Verlag, Ber lin 2017; 70 Seiten. (ISBN 9783944382-89-0)

„Professor Mistelmiefs ge sammelte Ungereimtheiten. Komische Gedichte“. Autum nus Verlag, Berlin 2017; 58 Sei ten. (ISBN 978-3-944382-44-9)

„Mein Hut, mein Onkel und ich“. Autumnus Verlag, Berlin 2017; 240 Seiten. (ISBN 978-3944 382-73-9)

Helmut Glatz (Hg.): „Gur nemanz. 90 Geschichten von 21 Autoren“. Autumnus Ver lag, Berlin 2017; 150 Seiten.

Tschechische“, so der Kulturrefe rent für die böhmischen Länder. Škultéty, 1972 in Prag gebo ren, konzentriert sich auf die zeit genössische deutsche Literatur und Belletristik für Kinder und Jugendliche. Sie ist Preisträgerin der IBBY Honourlist 2014 für die Tschechische Republik für ihre Übersetzung des Erfolgsromans „Tschick“ von Wolfgang Herrn dorf sowie des Goldenen Bandes für Kinder- und Jugendbücher. Außerdem arbeitet sie langfristig mit dem Prager Literaturhaus zu sammen. 2019 gab sie ein eige nes Buch mit dem Titel „Život a jiné nesrovnalosti“ („Das Leben und andere Unregelmäßigkei ten“) heraus.

Sie schildert im Vortrag zu nächst ihre ersten Begegnungen mit der deutschen Sprache, die über ihren Großvater mütterli cherseits lief. Der jüdischstäm mige Emigrant aus Prag habe seine gesamte Familie im Holo caust verloren, jedoch weiterhin die deutsche Kultur und Sprache geschätzt und gewollt, daß seine Enkelinnen Deutsch lernen soll ten. Dies habe sie, als kleine Mi chaela, nicht sehr ernst genom men – bis zu einem „Schlüs selerlebnis“ in Wien in den Achtzigern, als sie ihren Großva ter besucht habe. „Bei einem Be such bei ihm in Wien entdeck te ich einen Spielplatz mit tol len Spielgeräten“, erinnert sich

Mit Bildern von Thomas Glatz. (ISBN 978-3-938531-28-0)

„Reise ins Land Ver kehrtherum“. Autumnus Ver lag, Berlin 2019;. 219 Seiten mit Bildern des Autors. (ISBN 978-3964480347)

„Waldportier und Distel blüte: Komboloi. Gedichte“. Autumnus Verlag, Berlin 2021; 95 Seiten, 22,95 Euro. (ISBN 978-3-96448-041-5)

„Windvogelgedichte. 100 Reimgedichte“. Aspera Ver lag, Kaufering 2021; 144 Sei ten (ISBN 978-3-981780-6-6)

„Heilige unheilige Weih nachtsgeschichten von hier und anderswo“. Librikon Ver lag, München 2021; 66 Seiten, 15 Euro. (ISBN 978-3-94887404-9)

„Herr Grieskötz und Herr Wunderlich und andere Ge schichten aus der verkehrten Welt“. Autumnus Verlag, Ber lin 2022; 14,95 Euro. (ISBN 978-3-96448-861-99)

Preisangaben oft nicht mög lich, da vergriffen oder nur an tiquarisch beziehungsweise gebraucht erhältlich.

Škultéty, „aber ich habe nicht verstanden, was die Kinder sag ten, die an einem davon anstan den, an einer Seilbahn.“ Da ha be sie besser Deutsch lernen wol len. Sie studierte deutsche und russische Sprachwissenschaft in Prag und nach der Samtenen Re volution Germanistik an der Lud wigs-Maximilians-Universität in München. Sie habe so die Schön heit der großväterlichen Sprache entdeckt, so Škultéty. Die Über setzerin zitiert als Belege da für zwei poetische Liedtexte der deutschen Pop-Band „Ramm stein“ und sagt, sie könne natür lich auch Texte von Goethe oder Christian Morgenstern nennen. Škultéty thematisiert im Vi deo auch ihre Deutsch-Faszinati on wegen der literarischen Viel falt Prags vor dem Zweiten Welt krieg, in der sich das deutsche, tschechische und jüdische

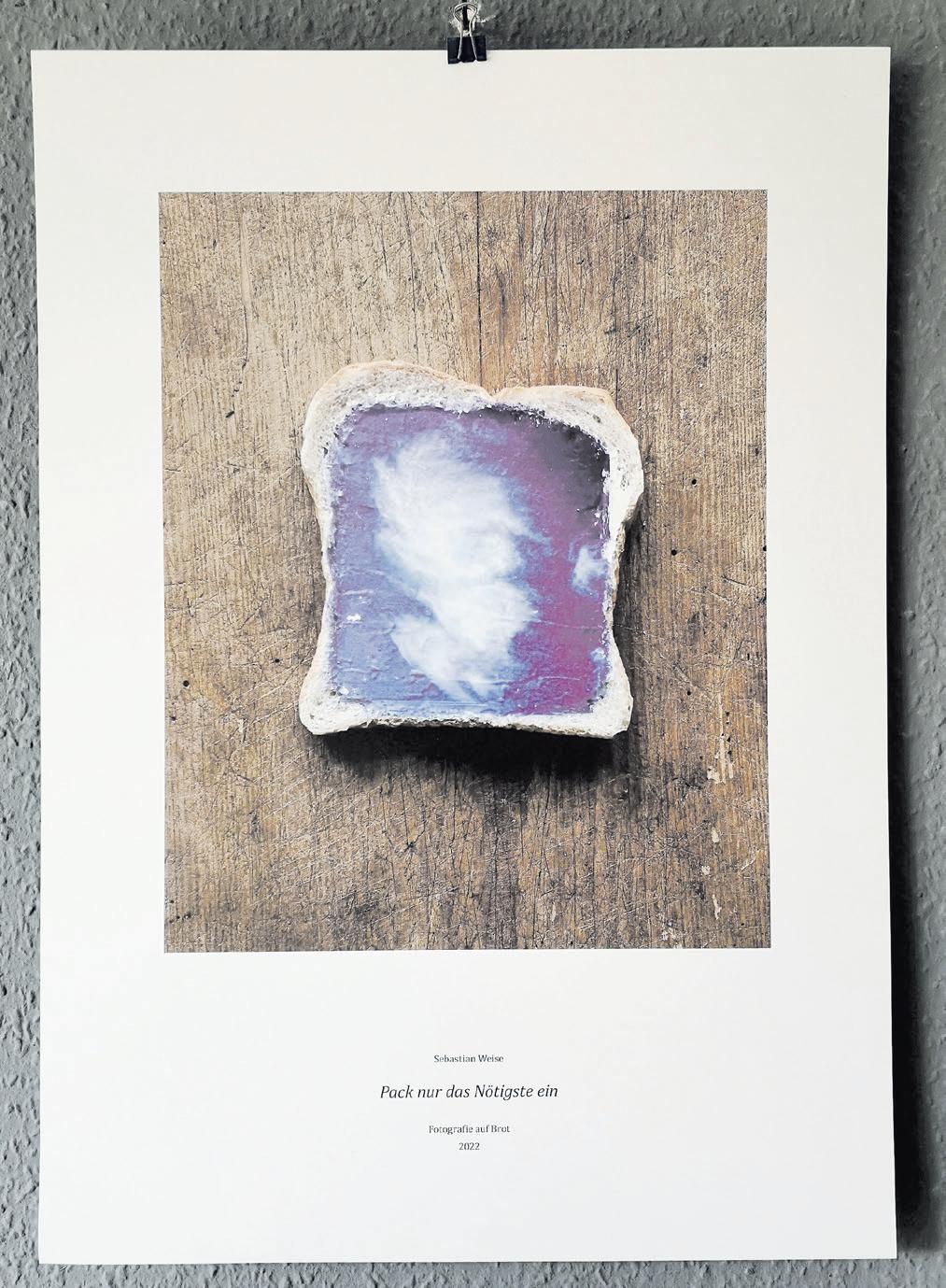

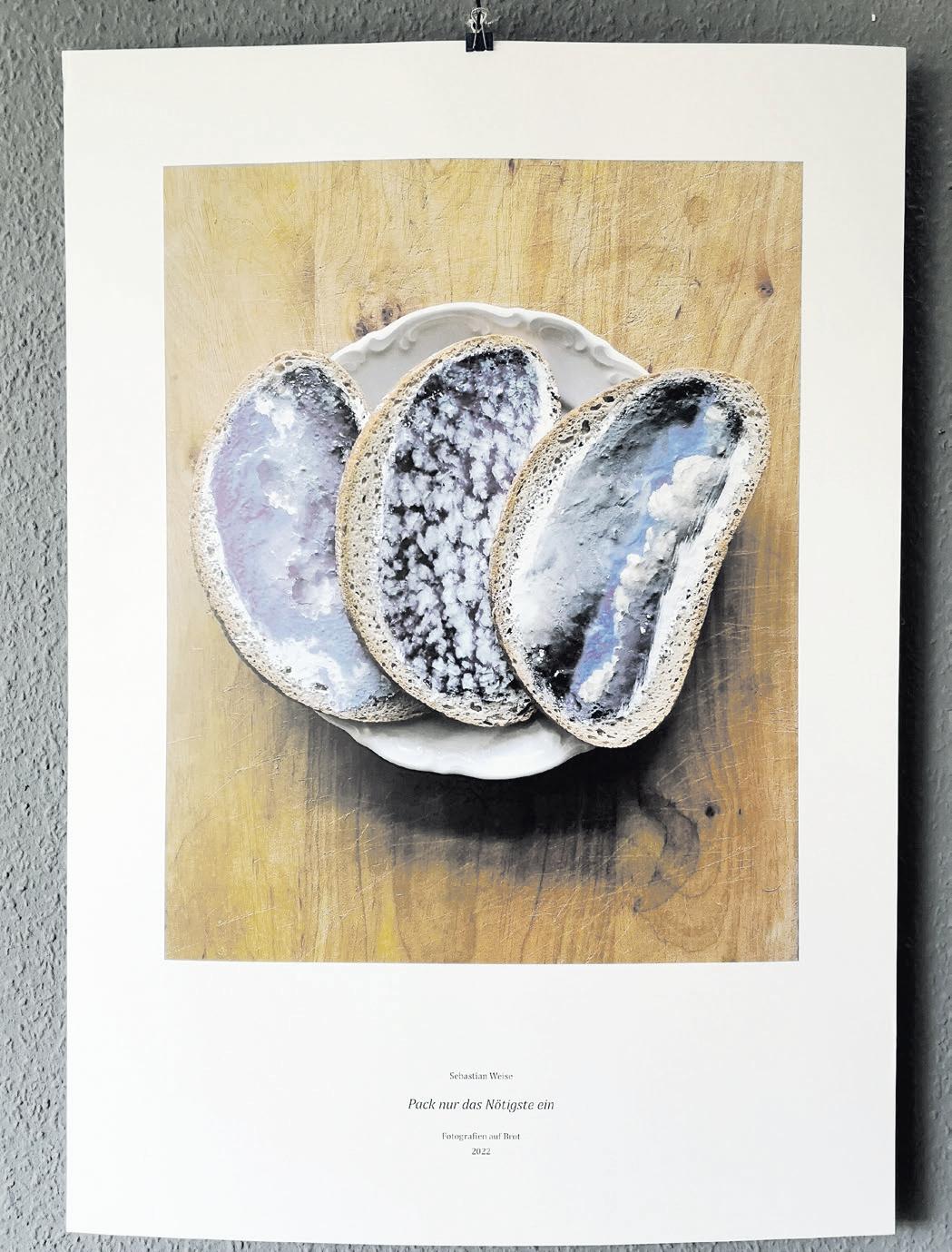

Sebastian Weise schuf eine neue Werkreihe, die sich mit Flucht und Vertreibung beschäftigt. Für diesen Themenkomplex entstand sein neuestes Projekt „Pack nur das Nötigste ein“. Die Werke sind in Plakatform erhält lich und dürften sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen. Der SL-Kulturpreisträger für Bil dende Kunst des Jahres 2017 stellt sein Projekt vor.

Der Themenkomplex „Flucht und Vertreibung“ ist seit vie len Jahren Kern meiner künstle rischen Arbeit. Dabei greife ich auf Erfahrungen meiner eigenen sudetendeutschen Familie eben so zurück wie auf aktuelle Ereig nisse. Mein Ziel ist, dem Begriff Erinnerung weitere Facetten hin zuzufügen. Aktuell arbeite ich an einer neuen Werkreihe, zu der die akute Kriegssituation Anlaß gab.

Technische Grundlage mei ner Arbeit ist oft die Fotogra fie. Im Zusammenspiel von ana logen und digitalen Verfahren, Handarbeit und automatisier ten Technologien habe ich mir ein spannungsreiches Arbeits feld geschaffen. Dabei wird die weiterführende Beschäftigung mit der Fotografie, die Auslotung ihrer Grenzen und ihre Übertra gung oder Verformung in die Dreidimensionalität hinein im mer wichtiger in meiner Arbeit.

Mit Beginn des Ukrainekriegs im Februar habe ich eine neue Werkreihe unter dem Titel „Pack nur das Nötigste ein“ begonnen. Ausgangspunkt war die Frage, was Flüchtlinge im entscheiden den Moment mitnehmen kön nen, müssen oder sollten. Wor auf kann der Fokus neben Paß und Geld liegen? Was ist das Nö tigste?

Erinnerungen sind ein wert volles Gut, und im glücklichsten Fall kann man sie mit Fotos bele gen. Jede Familie mit Fluchtge schichte kennt dieses Schicksal. In Zeiten der Digitalisierung hat jedoch fast niemand mehr ausrei chend Bilder der Heimat in phy sischer Form in Besitz. Statt des Fotoalbums bei Oma im Schrank gibt es nur noch Zehntausende

JPGs in der Cloud, der Daten wolke im Internet, die alles ande re als sicher sind.

Ich suchte also nach Wegen, die Erinnerungen an die Heimat zu symbolisieren, und fand im Blick in den Himmel ein adäqua tes Sinnbild.

Im Ergebnis habe ich mit tels eines Transferklebers („Fo to Transfer Potch“) Fotografien

von Wolkenformationen am Hal lenser Himmel auf Brotscheiben übertragen – wobei ich mit ver schiedenen Brotsorten experi mentierte – und so Erinnerung und „Was zu essen“ vereint. Das Nötigste.

Durch die Rahmung, teilweise in authentischen alten Holzrah men, die aus Vertriebenen-Haus halten stammen, habe ich eine

Sebastian Weise ist ein kreativer Fotokünstler. 1975 in Sondershausen im heutigen Kyffhäuserkreis in Thüringen geboren, stammt er väterlicherseits aus Zeid ler im Kreis Rumburg. Nach einem Studium der Kultur wissenschaften und Ange wandten Medienwissen schaften war er tätig als Hörfunkredakteur, Publi zist, Fotograf, Graphiker, Musiker und Kulturveran stalter, etwa bei dem inter nationalen Festival „Bilina le“, das 2019 seine Premiere im Böhmischen Mittelge birge erlebte und wegen Corona länger ausfallen mußte.

2017 wurde Weise mit dem SL-Kulturpreis für Bil dende Kunst ausgezeich net. Mit seinem künstleri schen Schaffen unterstütz te Weise auch Projekte der Sudetendeutschen Heimat pflege zur Denkmal- und Gräberpflege in der Tsche chischen Republik (Ý SdZ 13/2020).

Überhöhung und Aufladung der „Wolkenbrote“ erreicht, die an das Ikonenhafte reicht.

Die Vervielfältigung der Ar beitsergebnisse in Form von Kunstplakaten ist Teil der weite ren künstlerischen Experimen te. Das „Wolkenbrot“ soll mit tels popkultureller Kanäle als ei ne neue Art von Friedenssymbol verbreitet werden.

Noch bleibt Zeit, um Weihnachtsge schenke zu besorgen. Hier stellen wir einen Vorschlag vor, wie man seinen Lieben eine Freude machen kann.

Die Band „Quadro Nuevo“ mit den Musikern um Mulo Francel brach te ein Buch heraus. Inspirationen waren Odysseus’ verwegene Rückreise in die alte Heimat, Äneas’ Suche nach einer neuen Heimat, Ikarus’ Flucht und Flug in die Freiheit und Jason und seine Ar gonauten-Gefährten auf der Jagd nach dem Goldenen Vlies.

Auf den Spuren dieser antiken Hel den durchreisen die Musiker von „Qua dro Nuevo“ mit einem großen Künst ler-Kollektiv den Wilden Westen der al ten Griechen. Themen wie Heimat und Migration, Liebe und Schicksal, antike Schönheit und gegenwärtige Vermül lung beschäftigen die Gefährten. In der leibhaftigen Begegnung mit göttlichen Gestalten entstehen Lieder und Bilder voller Zauber.

Der Bandleiter und „Expeditions führer“ hat sudetendeutsche Wurzeln. Mulo Francel heißt eigentlich Andreas Franzl und ist auch von seiner Herkunft

aus Böhmen geprägt. Sein Va ter Dieter Franzl wurde 1940 als Kind von Wilhelm und Ada Augusta Franzl, geborene Hru besch, in Teplitz-Schönau ge boren. Dieter Franzls Sohn An dreas kam 1967 in München zur Welt und wuchs am Chiemsee auf. Schon als Kind hörte An dreas Franzl sich Platten aus der Jazz-Sammlung seines früh ver storbenen Vaters an und zupfte sie auf einer alten Gitarre nach. Zu seinem Künstlernamen sagt er: „Mulo nannte mich schon Oma Ada aus Teplitz-Schönau.“

Francel beschäftigt sich be reits seit Jahren mit den The men Herkunft und Grenzen oder auch deren Überschrei tung. Hier geht es über das

Wasser zu fernen Gestaden und in luftige Höhen. Die mit reisenden Künstler sind auch die Erzähler im Buch, darunter Julie Fellmann, Oliver Hoch keppel, Adrian Prechtel, Xaver Moll und Martin Höcherl. Die wunderschönen Fotos stammen meist von Annette Hempfling.

Die jazzigen Klänge der Band „Quadro Nuevo“, die man glücklicherweise nach der langen Coronapause auch wie der live erleben darf, passen sehr gut zu diesem Bildband.

Und natürlich gibt es zum Buch auch eine CD. Das Album „Odyssee“ ist definitiv anders als alle bisherigen von „Quadro Nuevo“. Man findet hier neben hymnischen Improvisationen

einen getriebenen Ska-Groove, einen Meeres-Bossa-Nova im frühzeitlich an mutenden Fünfviertel-Takt ebenso wie ein melancholisches Wiegenlied für den gefallenen Ikarus oder eine erdverbun dene Ballade für die wartende Penelope.

Die Anregungen und Inspirationen zur CD holte sich „Quadro Nuevo“ auf ausgedehnten Reisen: musikalische Ju welen, aufgelesen auf den Plätzen und an den Inseln und Ufern des Südens. Ge rade in der düsterkalten Winterzeit ist es ein Vergnügen, die strahlenden Bilder im Buch zu betrachten und dazu die süd lich inspirierten Klänge zu hören. Da die Musikstücke instrumental sind, kann man gleichzeitig auch die Texte im Buch lesen – ein Gesamtkunstwerk eben, wie so vieles von „Quadro Nuevo“.

Susanne Habel„Quadro Nuevo“: „Odyssee. Ei ne Reise ins Licht“. Volk Verlag, Mün chen 2022; 120 Seiten, 20 Euro, zuzüg lich Versand. Album „Odyssee – a jour ney into the light“, GLM Music, Tann 2021. 68 Minuten, 15 Euro. (ISBN/GTIN 4014063432322) Erhältlich bei www. mulofrancel.de