AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

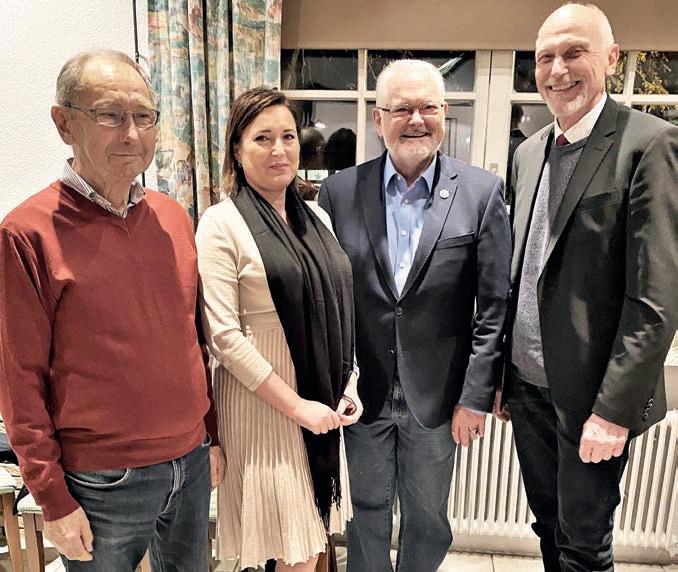

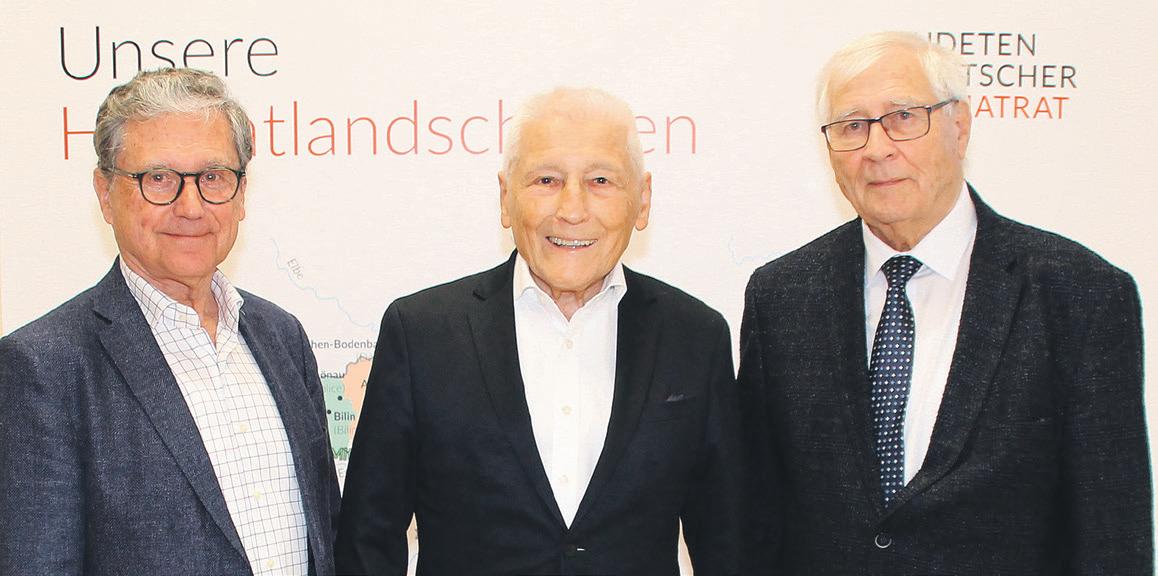

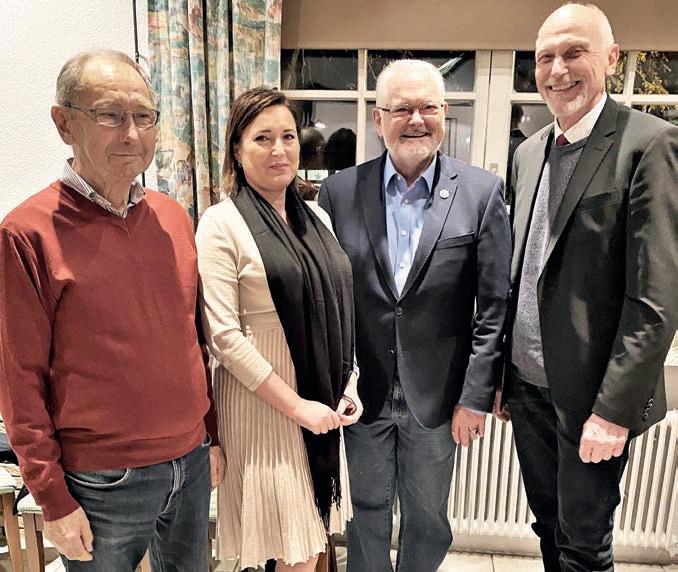

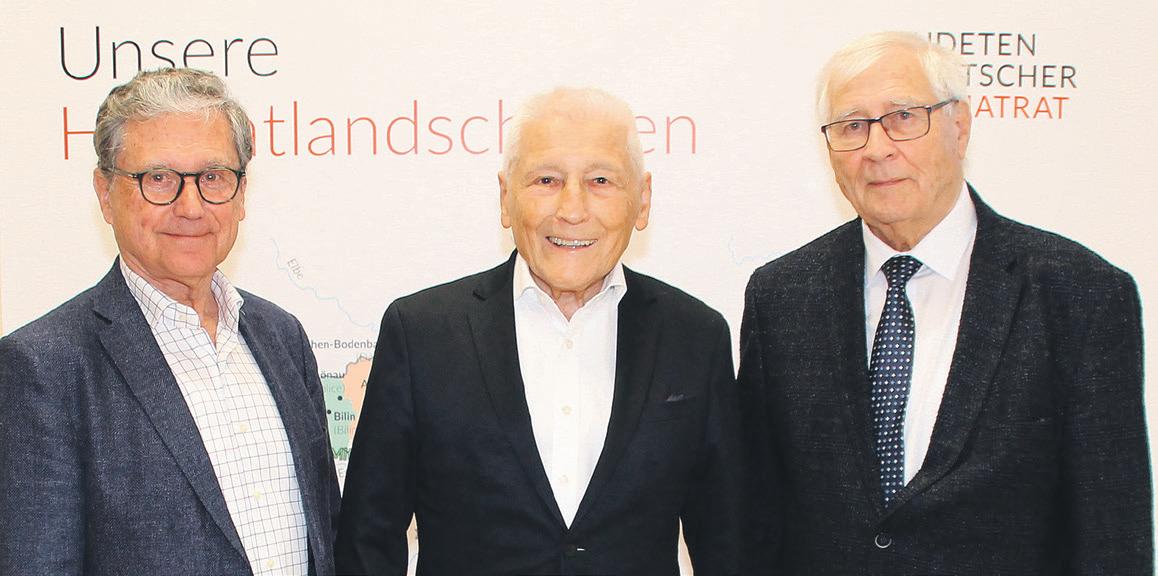

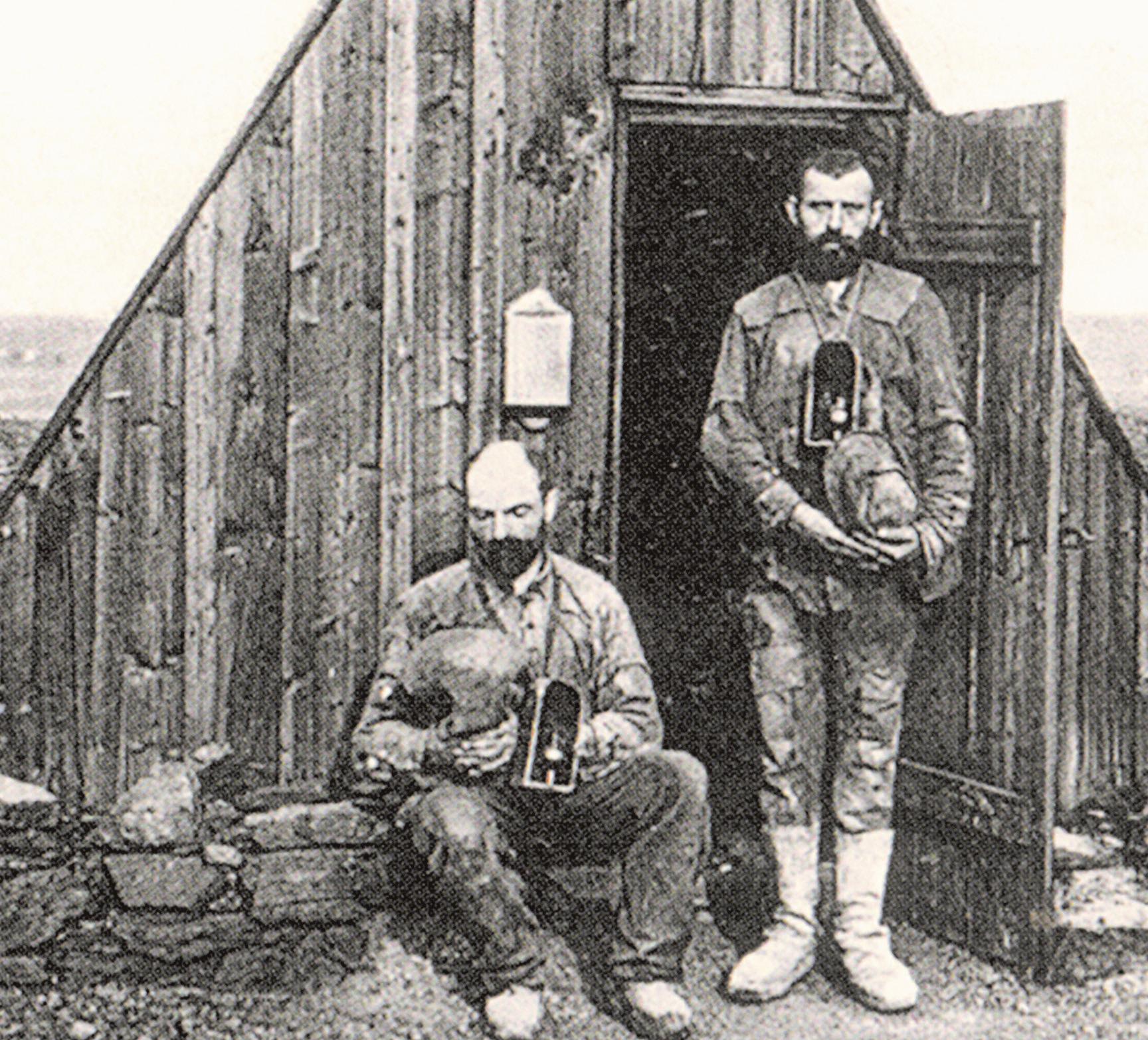

Andreas Schmalcz (Foto Mitte) kümmert sich um sehr vieles in der Landesgeschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Man begegnet ihm meistens dort, wo „etwas los ist“. Aus Anlaß seiner letzten Reise nach Prag besuchte er das dortige Sudetendeutsche Büro, um mit dessen Leiter Peter Barton (Foto links) über die neuesten Entwicklungen der (sudeten)deutsch-tschechischen Beziehungen zu diskutieren. Außerdem hatte er die Gelegenheit, Radek Novak (Foto rechts), den neuen Vorsitzenden des Kulturverbands der Deutschen (KV), also der ältesten Vertretung der Heimatverbliebenen in der

Tschechischen Republik, besser kennen zu lernen, als dies bisher bei der kurzen Begegnung einer gemeinsamen Veranstaltung möglich war.

Novak sprach über die Pläne seiner Organisation für das Jahr 2023, die sich nicht nur dem Thema Kultur widmen, sondern sich auch mit Themen des ö entlichen Lebens und der Politik befassen, kurz, mit allem, was die Bürger mit deutschen Wurzeln dieses Landes betri t.

Schmalcz freute sich zu erfahren, wie gut das Prager Sudetendeutsche Büro mit den Heimatverbliebenen zusammenarbeitet und welche Zukunftspläne sie haben. Anschließend besuchte er noch das Haus der nationalen Minderheiten (DNM), den Sitz des Kulturverbands, um an

dessen allmonatlichen Tre en teilzunehmen.

Diesmal war es die Vorsitzende der KV-Grundorganisation Prag Irene Novak selbst, die den Teilneh-

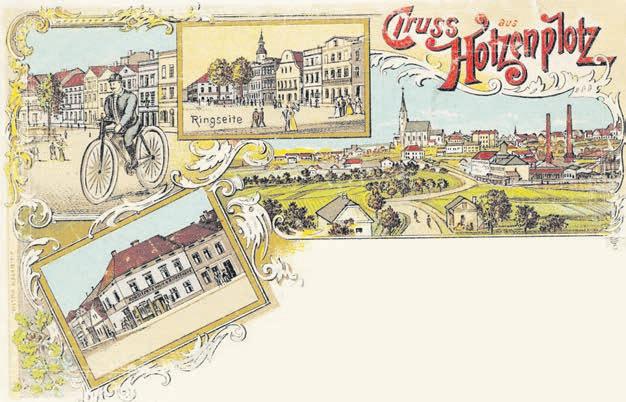

mern einen interessanten Vortrag über die Beziehungen zwischen Gablonz an der Neiße und Neugablonz in Bayern präsentierte.

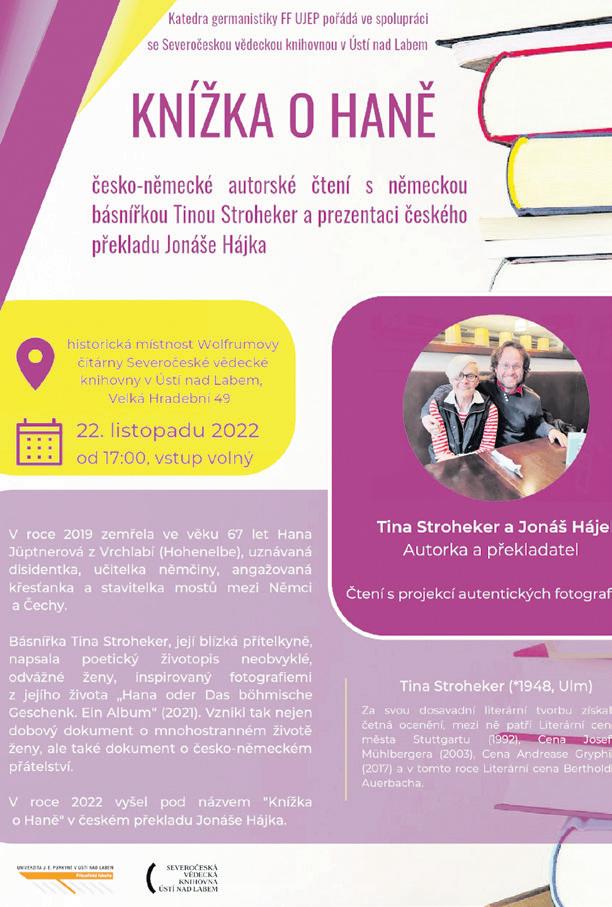

Deutsche Sprache und Kultur im Ausland fördern und bewahren

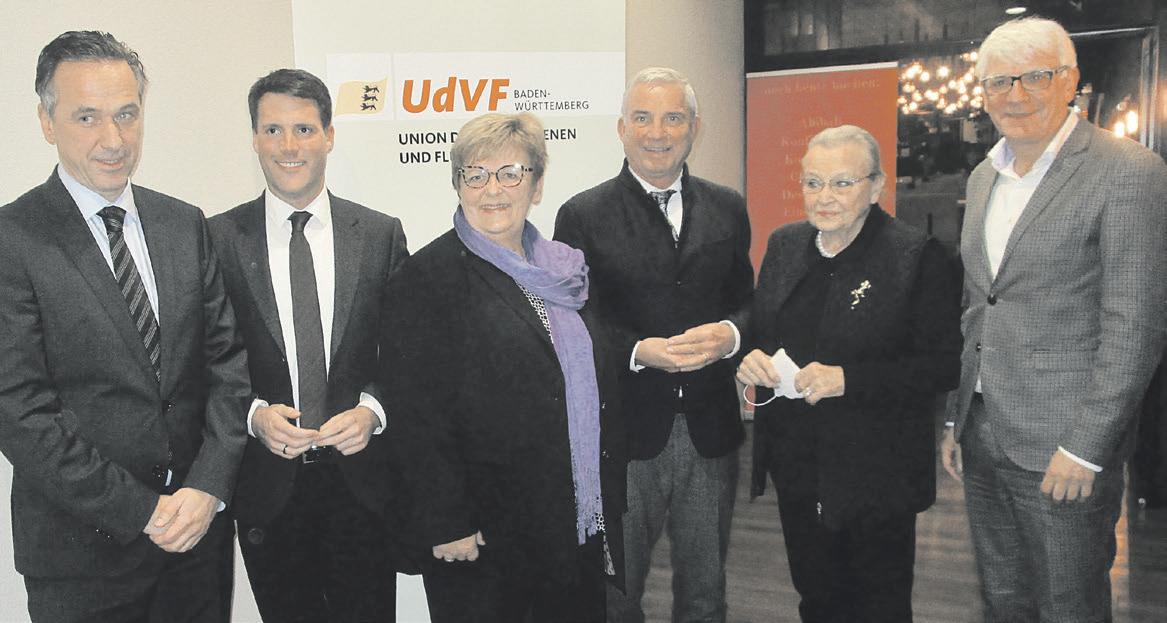

Die Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und die Einrichtungen der Sudetendeutschen streben eine engere Zusammenarbeit an.

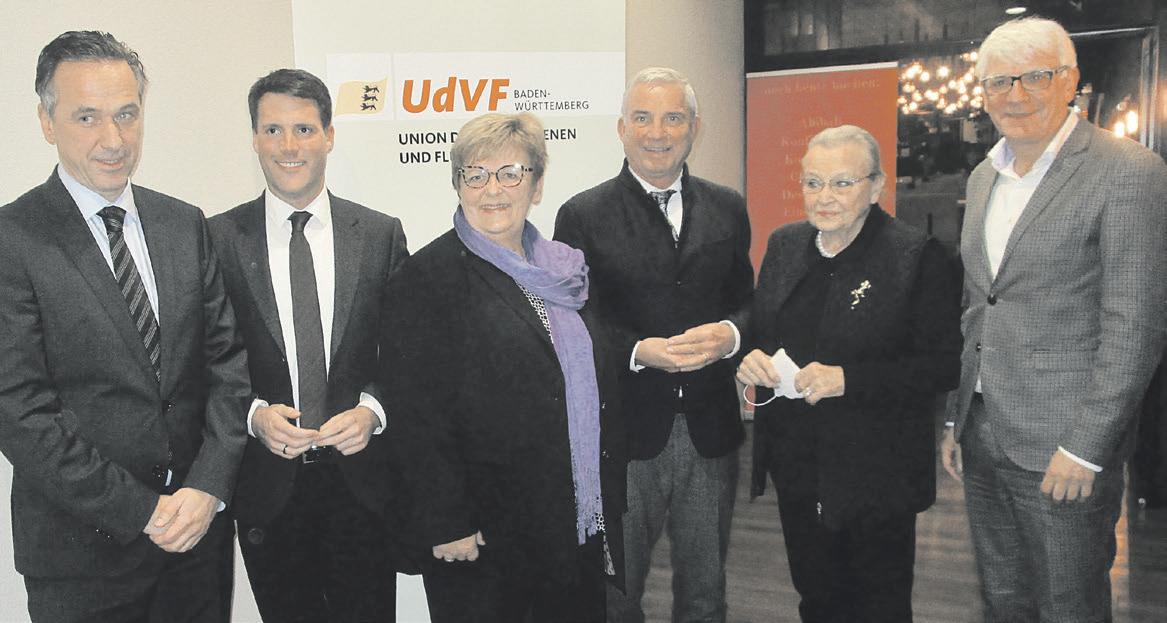

Zu einem ausführlichen Gedankenaustausch konnte Volksgruppensprecher Bernd Posselt den Vorsitzenden des Stiftungsrates, den früheren Bundestagsabgeordneten sowie Minderheitenbeauftragten, Hartmut Koschyk mit seiner sudetendeutschen Ehefrau Gudrun sowie den Geschäftsführer der Stiftung, Sebastian Machnitzke, im Sudetendeutschen Haus begrüßen.

Auf Sudetendeutscher Seite waren darüber hinaus Dr. Stefan Planker, Direktor des Sudetendeutschen Museums, Dr. Raimund Paleczek, Leiter des Bereichs Historische Forschung und Archiv des Sudetendeutschen Museums, sowie SL-Bundesgeschäftsführer Andres Miksch vertreten.

Posselt erinnerte eingangs an die finanzielle Unterstützung der Regierung Merkel für den Museumsbau, für die sich Koschyk stark gemacht habe. Künftig böten insbesondere die Sudetendeutschen Vereinigungen im Ausland, wie zum Beispiel in Buenos Aires, Argentinien, Ansatz-

punkte für eine konstruktive Zusammenarbeit.

In seiner Vorstellung der Stiftung betonte Hartmut Koschyk deren Tätigkeit in Mittel- und Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion sowie in Lateinamerika. Ziele seien unter anderem die Förderung und Erhaltung

der deutschen Sprache, der Kultur und des Brauchtums der im Ausland lebenden Deutschen. Er verwies dabei auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik und auf die von ihm initiierte erfolgreiche literarische-musikalische Lesereise aus der Weihnachtserzählung „Die Flucht nach Ägypten“ von Otfried Peußler unter anderem in Prag (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).

Damit hatte er auch das Interesse von Musemsdirektor Stefan Planker geweckt, der das Sudetendeutsche Museum als das zentrale Museum der deutschsprachigen Bevölkerung in den böhmischen Ländern vorstellte. Planker berichtete von der Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein zum 100. Geburtstage von Otfried Preußler und will die Lesung ins Programm aufnehmen. Hildegard Schuster

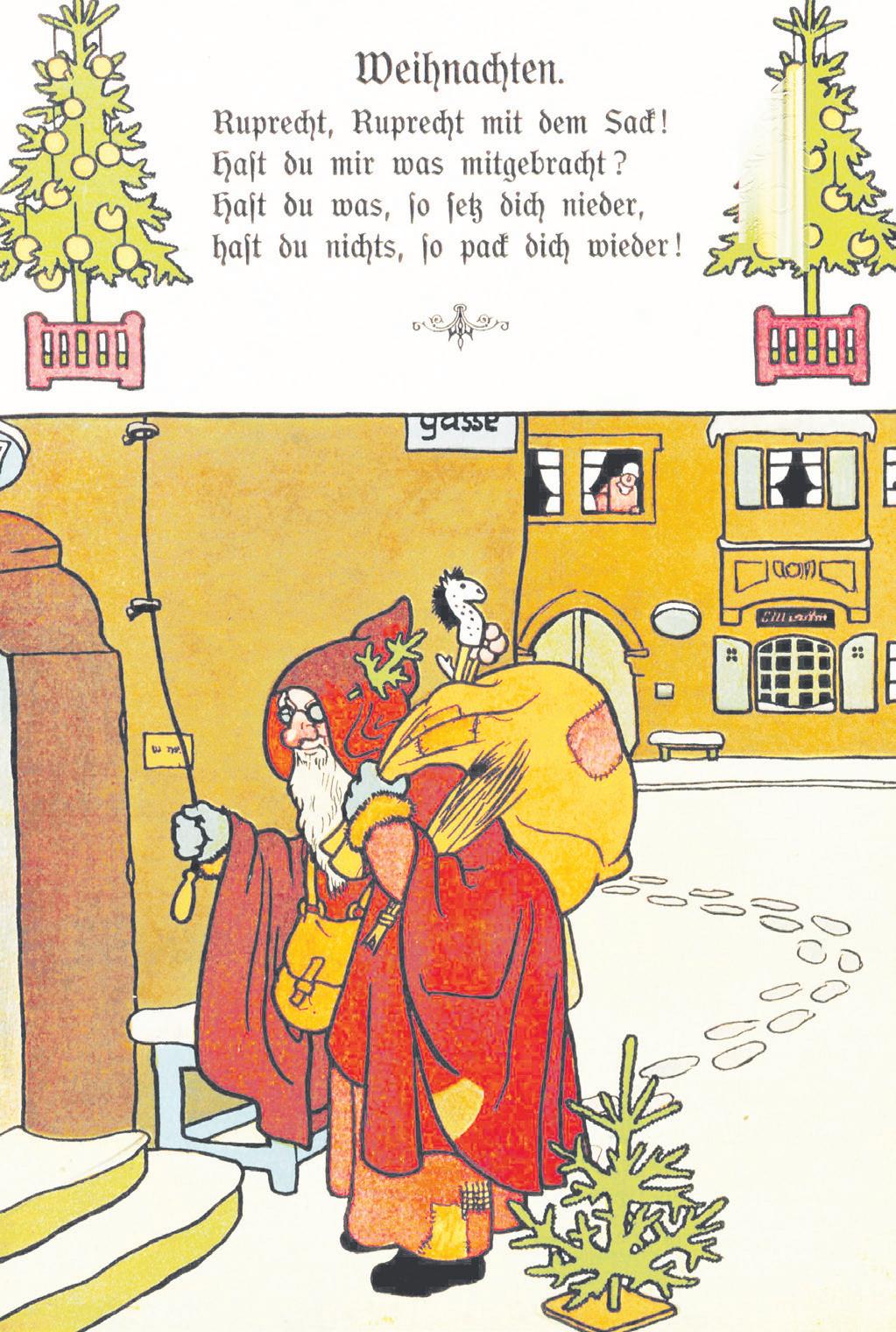

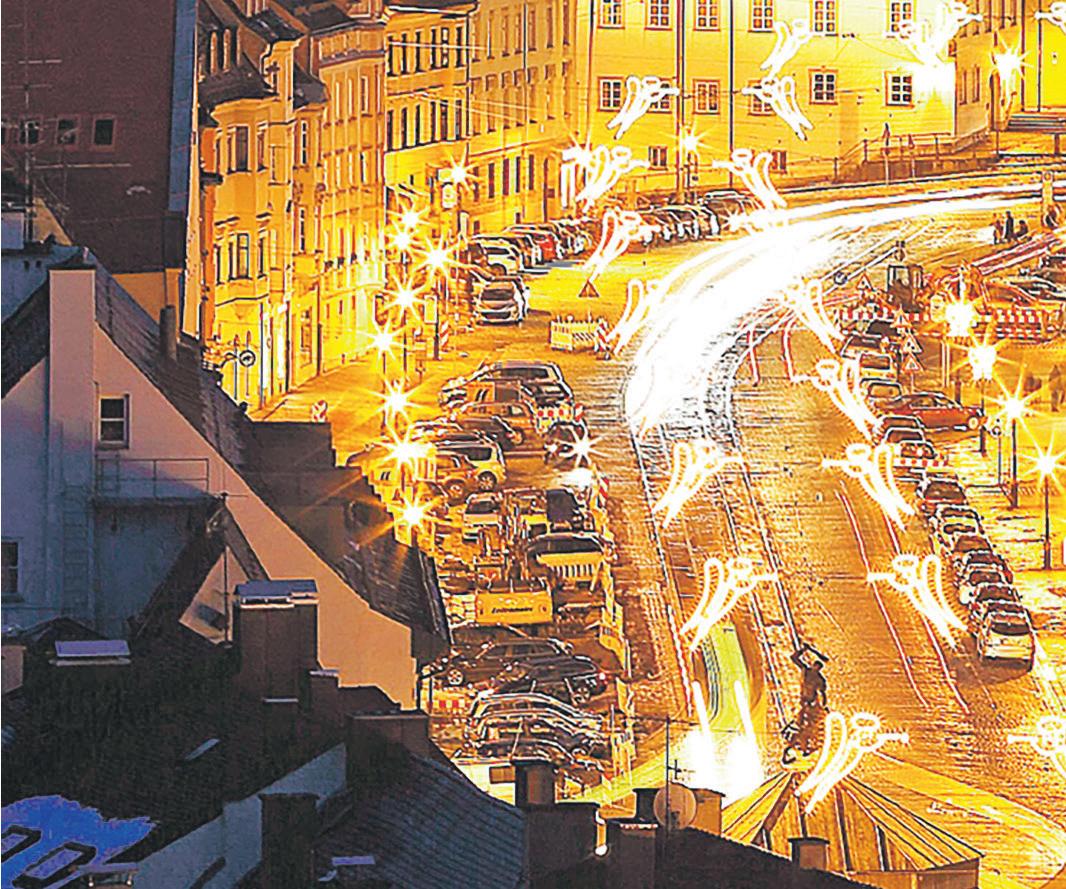

Künstlerhaus Empfang der Generalkonsulin

Aus Anlaß der zu Ende gehenden EU-Ratspräsidentschaft hat das Generalkonsulat der Tschechischen Republik in München zusammen mit der Europäischen Bewegung zu einem Emfpang in das Münchner Künstlerhaus eingeladen.

Die tschechischen Künstler Jan Čech (Piano) und Zuzana Vojtová (Violine) begeisterten mit ihren musikalischen Darbietungen das Publikum.

Ein Grußwort des Freistaates Bayern überbrachte Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Landtagsausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen.

Generalkonsulin Dr. Ivana Červenková ging in ihrer Rede insbsondere auf die Schwerpunkte der tschechischen Ratspräsidentschaft ein. ZS

bauen in Tschechien Waffen

Tschechien wird mehrere Tausend Experten aus der Ukraine aufnehmen, die in den hiesigen Waffenfabriken an gemeinsamen Projekten arbeiten sollen, hat der stellvertretende tschechische Verteidigungsminister, Tomáš Kopečný bekannt gegeben. Die Absprache sei bei den Verhandlungen von Premierminister Petr Fiala (ODS) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Oktober getroffen worden, so Kopečný weiter. Das Ziel der Zusammenarbeit sei es demnach, gemeinsame Produktionskapazitäten zu schaffen und sicherzustellen, daß die ukrainischen Fachleute in einer sicheren Umgebung arbeiten können. Dabei soll es vor allem um die Reparatur und Modernisierung schwerer Kampftechnik gehen. Laut Kopečný sollen schon in der ersten Hälfte des kommenden Jahres die ersten wichtigen Waffensysteme in Tschechien hergestellt beziehungsweise repariert werden.

Europäische Hilfe für Energiekonzern

Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Montag mitteilte, geht der Zuwachs auf die Zuwanderung mit einem Plus von 21 400 Menschen zurück. Nicht eingerechnet sind dabei die 409 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die ein vorübergehendes Schutzvisum haben. Der sogenannte biologische Faktor ist dagegen rückläufig. Zwischen Januar und September gab es in Tschechien 11 200 mehr Todesfälle als Geburten.

steigt auf 16,2 Prozent

E

s ist das höchste Darlehen, das die Europäische Investitionsbank (EIB) bislang in Tschechien bereitgestellt hat: 790 Millionen Euro erhält der halbstaatliche Energiekonzern ČEZ für die Modernisierung und den Ausbau des nationalen Verteilernetzes sowie für Investitionen in erneuerbare Energien. Laut ČEZ können mit dem zugesagten Kredit weitere 2,2 Gigawatt grüner Strom produziert werden, was fast der Leistung zweier mittlerer Atomkraftwerke entspricht.

Telefonieren in Tschechien zu teuer

Die Preise für das Telefonieren und die Nutzung mobiler Daten sind in Tschechien weiterhin mit die höchsten in Europa, hat der tschechische Oberste Rechnungshof (NKÚ) kritisiert. Die Versteigerung der Frequenzen habe bisher nicht zu einer Senkung geführt.

Bevölkerung in Tschechien wächst

In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist die Bevölkerung Tschechiens um 10 200 Menschen auf insgesamt 10,527 Millionen angestiegen. Wie das

Die Verbraucherpreise in Tschechien lagen im November um 16,2 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres, hat das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) mitgeteilt. Im Oktober hatte der Unterschied im Jahresvergleich noch 15,1 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat lag die Inflation im November um 1,2 Prozent höher. Grund für den Anstieg sind vor allem die Kosten für Wohnen und Energie, aber auch höhere Lebensmittelpreise. So hatte in der vergangenen Woche das Staatsunternehmen Tschechische Bahnen (ČD) angekündigt, mit dem Wechsel auf den Winterfahrplan die Ticketpreise um 15 Prozent anzuheben. Im Jahresvergleich steigt die Inflationsrate in Tschechien seit 13 Monaten ununterbrochen an.

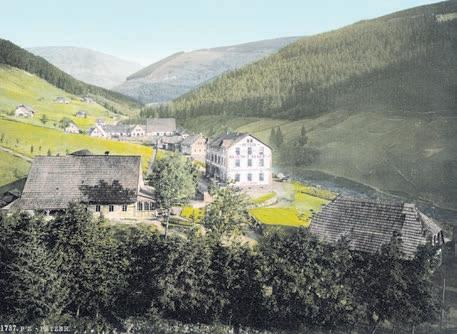

Skisaison eröffnet

In den tschechischen Gebirgen ist am Wochenende die Skisaison eröffnet worden. In zahlreichen Skiarealen wurden zum ersten Mal die Lifte angestellt, und es fiel auch frischer Schnee. Aus dem Riesengebirge werden 20 bis 40 Zentimeter Naturschnee gemeldet. In Spindlermühle waren etwa 4000 Wintersportler unterwegs.

Wieder Kritik an Präsident Zemann

S

taatspräsident Miloš Zeman hat indirekt bestätigt, daß er die Ernennung eines neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts in Erwägung zieht, obwohl die Amtszeit von Verfassungsrichter Pavel Rychetský erst im August kommenden Jahres endet, also nach der Amtszeit Zemans. Kritiker haben eine vorzeitige Ernennung bereits als verfassungswidrig abgelehnt.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Verlagsassistentin: Birte Rudzki. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München. Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de. Jahres-Abonnement 2022 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2021 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums

AKTUELL · MEINUNG Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 2 PRAGER SPITZEN

für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

❯ Stiftungsratsvorsitzender Hartmut Koschyk zu Gesprächen mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt in München

Ukrainer

Inflation

Generalkonuslin Dr. Ivana

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes

GmbH, Druck

·

·

Gespräch über eine engere Zusammenarbeit (von rechts): Ex-MdB Hartmut Koschyk von der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Gudrun Koschyk, Dr. Raimund Paleczek und Stiftungsgeschäftsführer Sebastian Machnitzke. Foto: H. Schuster

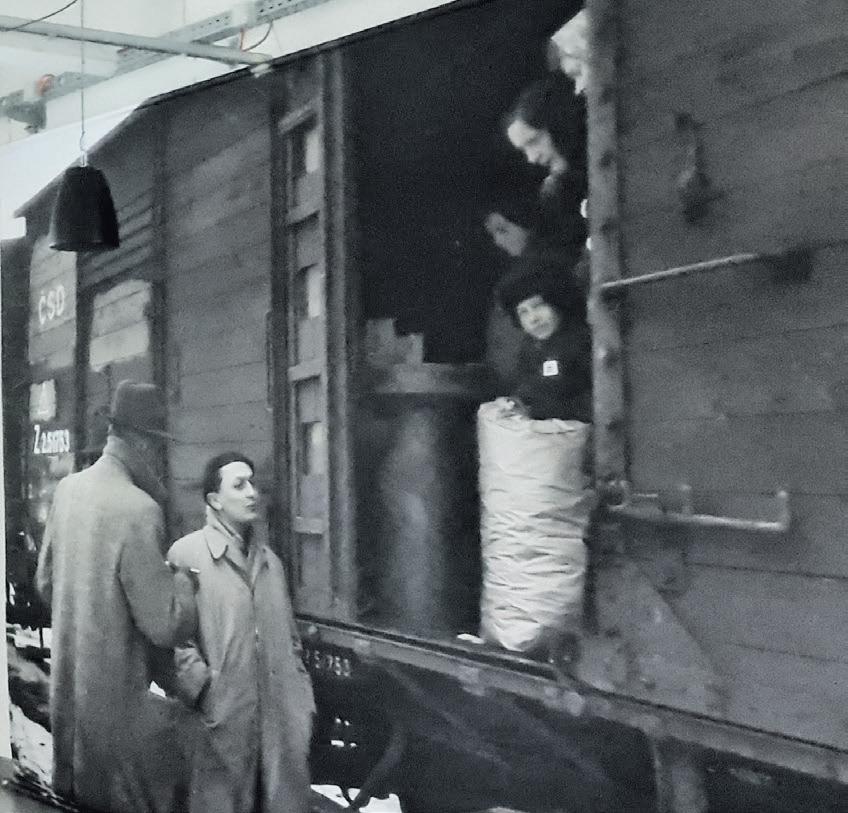

Červenková, Landesobmann Ste en Hörtler, Andreas Schmalcz von der SLLandesgeschäftsstelle, Dr. Alfred Lange, Landesvorsitzender des Bundes der Danziger, und Hans Knapek, Vorsitzender der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk. Foto: Katerina Lepic

neues Jahr! Gebr. Geiselberger

und Verlag Martin-Moser-Straße 23 · 84503 Altötting · Tel. 08671 5065-0

vertrieb@ geiselberger.de

www.geiselberger.de Gebr. Geiselberger GmbH, Druck und Verlag Martin-Moser-Straße 23 . 84503 Altötting . Telefon 08671 5065-0 vertrieb@geiselberger.de . www.geiselberger.de ❯ Münchner

Anzeige

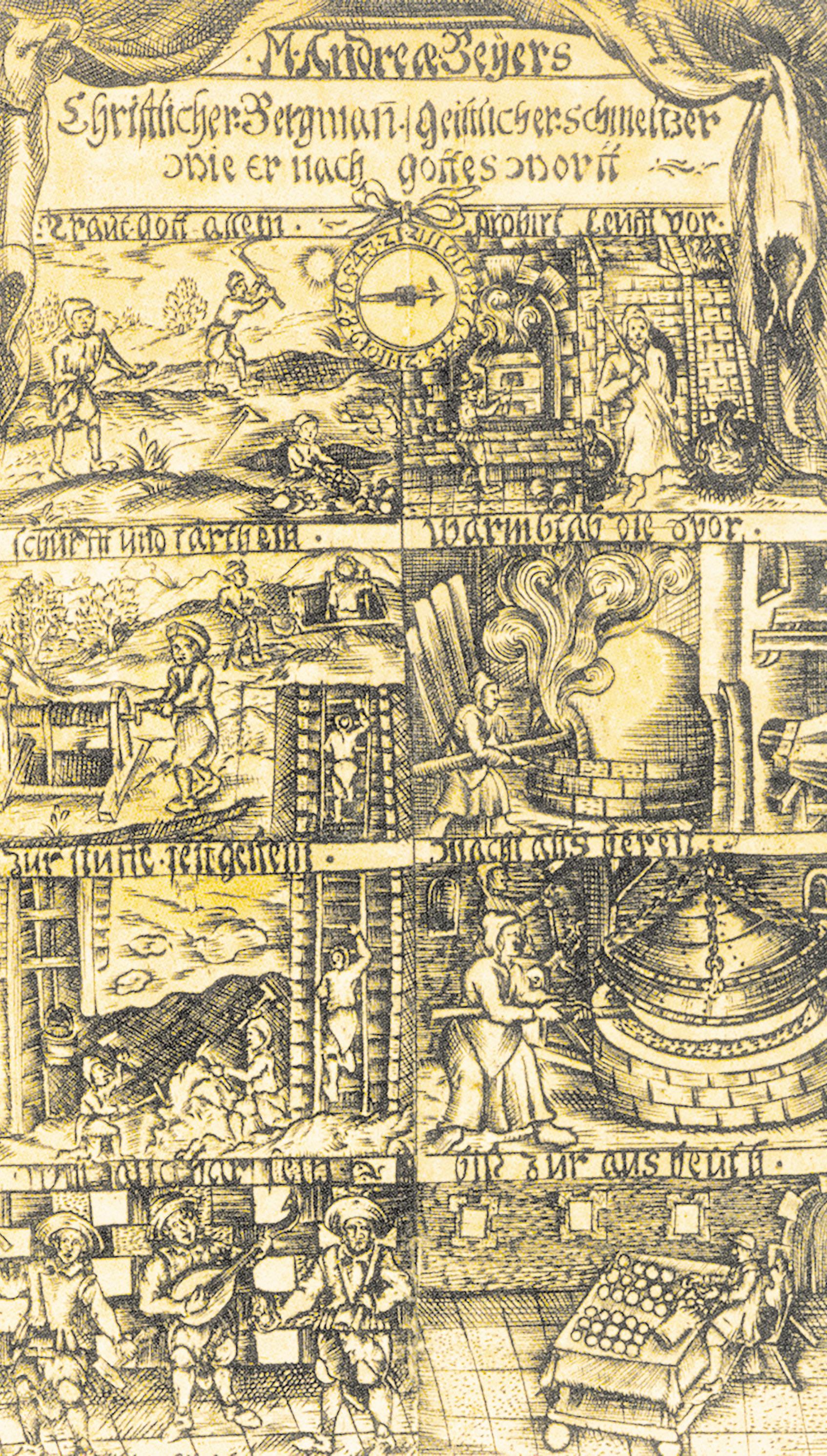

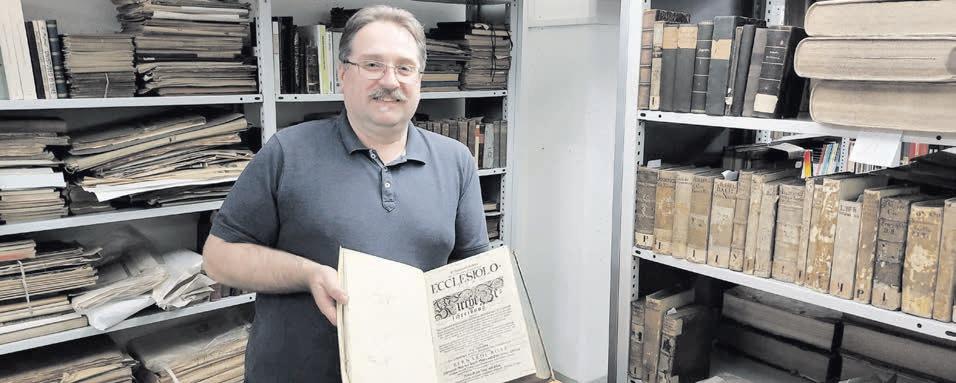

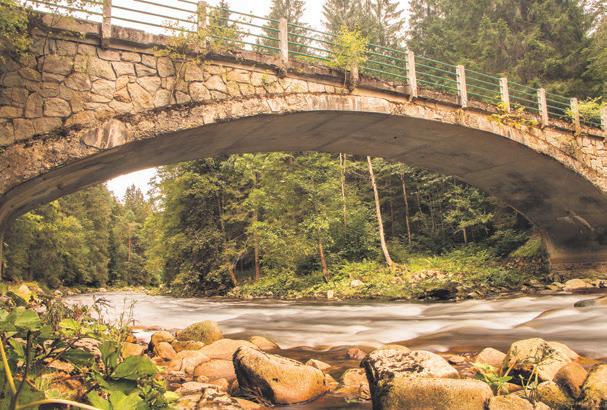

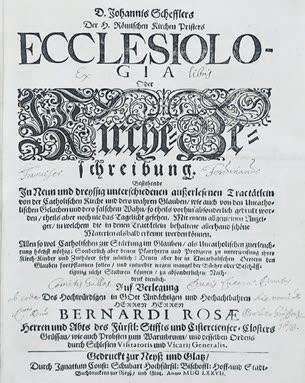

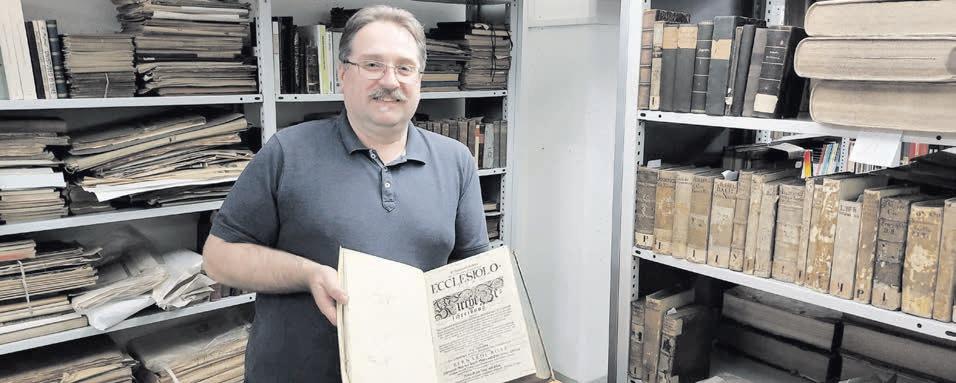

Blick in das Depot des Isergebirgs-Museums

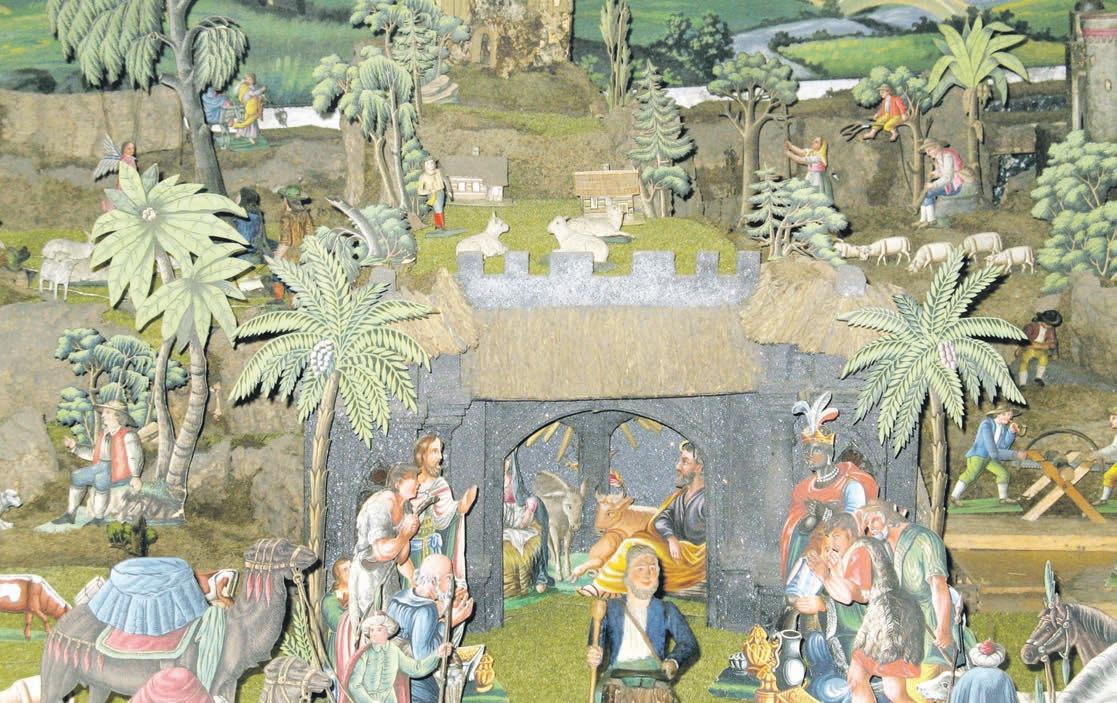

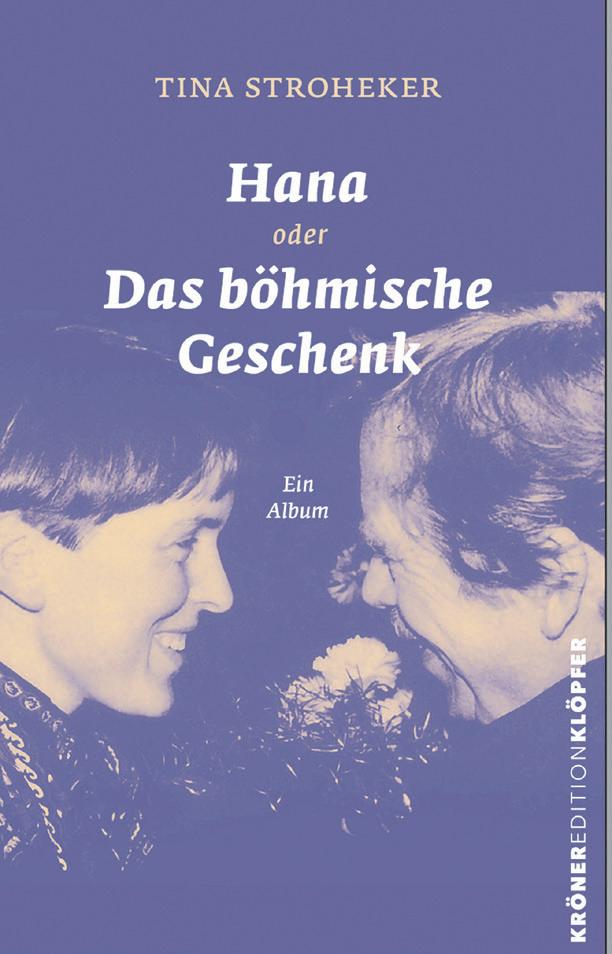

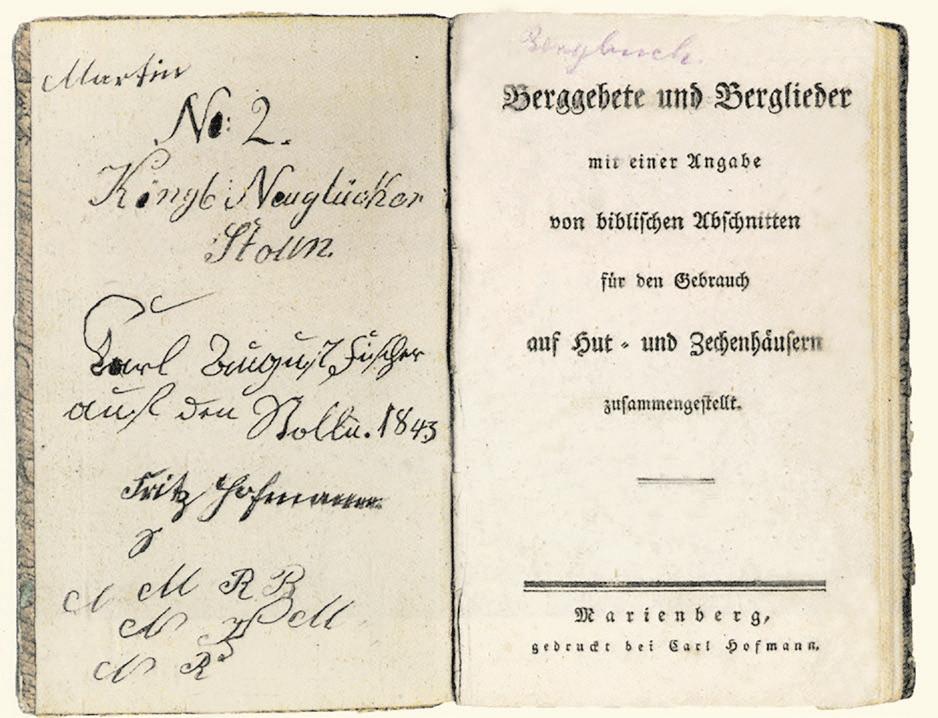

Die Papierkrippen von Neugablonz

Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz nennt eine große Sammlung von für das IserJeschken-Gebiet typischen Papierkrippen sein eigen. Diesen Fundus mit über 2 000 Figuren hat das Mu-

allem dem leidenschaftlichen Engagement des 96jährigen Willi Lang zu verdanken. Lang wurde in Radl südwestlich von Gablonz an der Neiße geboren und besuchte die Schule in Proschwitz an der Neiße. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg und erlebte das Kriegsende in Schleswig-Holstein, bevor er 1948 zu seiner Familie stieß, die es durch Flucht und Vertreibung in die Nähe von Kaufbeuren verschlagen hatte. Seit 1951 wohnt der außerordentlich rüstige Rentner in Neugablonz. Immer schon, so Lang, habe er sich für die Erinnerung an die alte Heimat engagiert. Mitte der 1980er Jahre, nach Ende seines Arbeitslebens als Bankangestellter, intensivierte er sein heimatkundliches Engagement.

Damals, so erinnert sich Willi Lang, sei die Idee geboren worden, Papierkrippen im 1976 fertiggestellten Gablonzer Haus auszustellen: „Wir hatten aber nichts vorzuweisen.“ „Dann kümmerst Du Dich darum“, lautete die Antwort seiner Mitstreiter, und Willi Lang hatte einen Auftrag. Einen Auftrag, dem er leidenschaftlich nachkam und der ihn bis heute nicht ruhen läßt.

Über Jahrzehnte hinweg nutzte er alle seine Kontakte, sprach Menschen an, die ebenso die Tradition der Papierkrippen pflegten, und trug so ein gewaltiges Arsenal an handgefertigten, originalen Krippenfiguren aus Papier oder Karton zusammen. Neben einigen von Laien gemalten Exponaten waren vor allem künstlerisch besonders hochwertige, von hauptberuflichen, akademischen Malern gestaltete Figuren darunter.

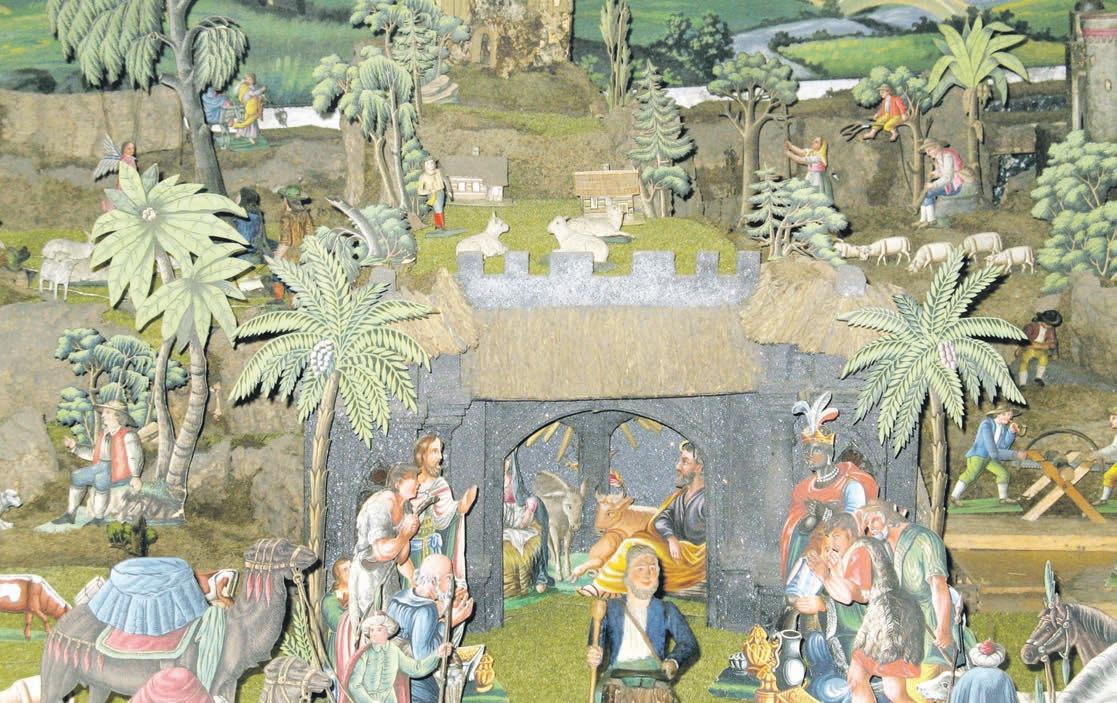

Die Figuren lagern, fein säuberlich in Kartons verpackt, im Depot des Isergebirgs-Museums Neugablonz. Lediglich fünf besonders hochwertige Krippen von den bedeutendsten Krippenmalern sind ständig zu besichtigen, darunter eine prächtige Landschaftskrippe aus Proschwitz an

der Neiße. Die bewegliche Papierkrippe im Heimatstil wurde von mehreren Malern geschaffen, unter anderem von dem Krippenmaler Adolf Hildebrand (1862–1945) ab 1890.

Vielerorts erkennt der aufmerksame Besucher in der bei der Restaurierung im Jahre 1987 von Helmut Krusche gestalteten idyllisch-naiven Landschaft Details, die die Herkunft der Krippe aus dem Isergebirge verraten und Hinweise auf das Leben in der Region geben. Das reicht vom typischen Isergebirgshäuschen mit seinen weiß gestrichenen Balken, über Bauern und Handwerker bei der Arbeit bis hin zu einer Dampfeisenbahn, die über ein Viadukt fährt. 45 der über 400 wunderbar handgemalten Papierfiguren (Öl und Aquarell auf Karton) sind über ein verborgenes Seilzugsystem beweglich. Neben den Papierfiguren sind vereinzelt geschnitzte Figuren zu sehen, die auch Drehbewegungen ermöglichen.

Lang hat die Krippe als Kind oft besucht. Naheliegend, daß er mit dem Krippenbesitzer, dem Musiker Franz Wetschernik, den es als Spätaussiedler in den 1950er Jahren ins Ostallgäu

verschlagen hatte, Kontakt aufnahm. Der vermachte die Krippe dem Museum. Lang: „Der gute Mann hatte bei seiner Reise neben seinen privaten Gegenständen nur seine Geige und eine kleine Kiste mit den Krippenfiguren dabei. Das seien Kinderspielzeuge, habe er dem Zöllner erklärt, als der beim Durchfilzen die Figuren entdeckte.“ Zuviel zum Mitnehmen. Der Zöllner stellte Wetschernik vor die Wahl: „Entweder die Figuren oder die Geige!“ Glücklicherweise entschied sich der für die Krippenfiguren.

Während das Neugablonzer Museum ständig fünf besonders hochwertige Krippen zeigt, werden die vielen anderen Exponate von Zeit zu Zeit thematisch für Sonderausstellungen zusammengestellt und erfreuen dann die Besucher. Die nächste Krippensonderausstellung im Isergebirgs-Museum wird – da ist sich Museumsleiterin Ute Hultsch ganz sicher – 2024 gezeigt. Aktuell (noch bis zum 8. Januar) ist die Sonderausstellung „Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1969“ zu sehen.

Daß die Papierkrippen in Vergessenheit geraten, wenn er einst

■ Das Isergebirgs-Museum Neugablonz ist von Dienstag bis Sonntag von 13.00 bis 17.00 geöffnet und zeigt Exponate zu den Themen „Glas–Schmuck–Industrie“. Der Museumsrundgang führt durch fünf Räume auf zwei Stockwerken, in denen die Geschichte der Sudetendeutschen im Isergebirge und der Neubeginn in Kaufbeuren, ihre Kultur, ihr Alltag, ihre Industrie und ihr Schicksal lebendig werden. Noch bis zum 8. Januar 2023 läuft die Sonderausstellung „Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge nach 1969“.

Adresse: Bürgerplatz 1, Kaufbeuren, Telefon: (0 83 41) 96 50 18. Internet: www. isergebirgs-museum.de

Es war schon immer unsere Stärke, dass wir Innovation, höchste Qualität, Systemverständnis und Fertigungskompetenz kombinieren. Und genau da machen wir beim Thema Digitalisierung weiter: Wir schauen im Rahmen unserer Digitalagenda, wie wir diese Kompetenzen und Wettbewerbsvorteile unternehmensweit stärken können. Über allem steht das Ziel, digitalen Mehrwert für uns und unsere Kunden zu schaffen. we-pioneer-motion.com

3 AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022

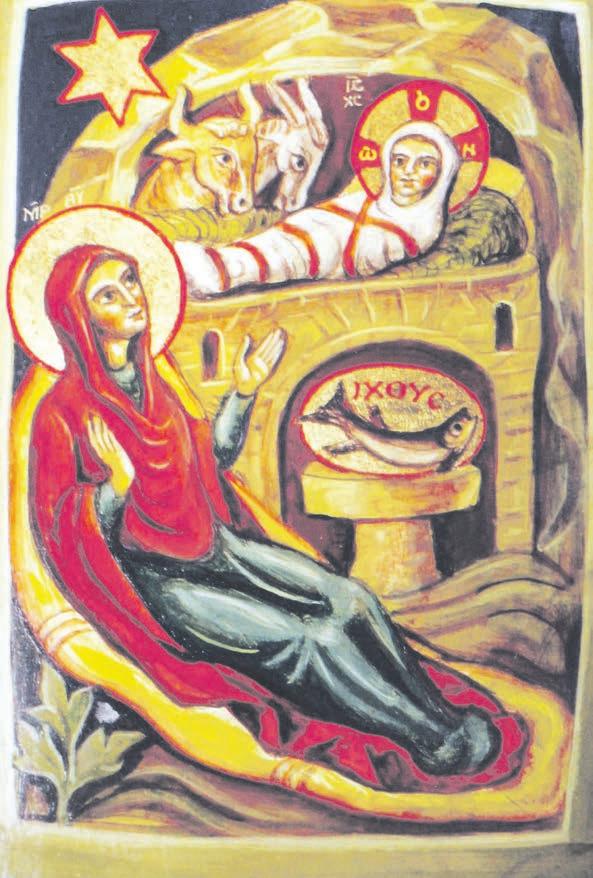

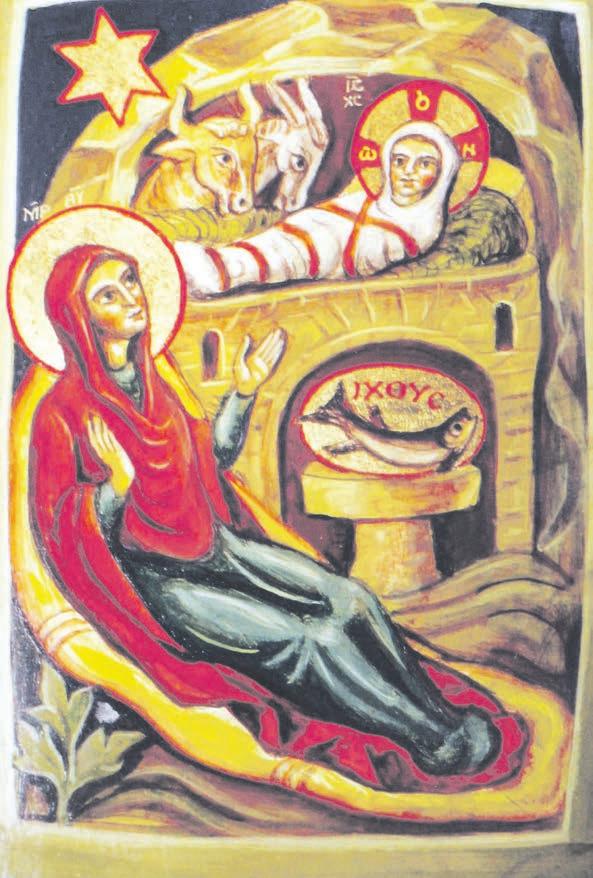

Prächtige Landschaftskrippe aus Proschwitz an der Neiße. Die bewegliche Papierkrippe im Heimatstil wurde von mehreren Malern gescha en.

900305_Image Digitalisierung HI2_326x152_DE_ZEITUNG.indd 1 28.06.2021 14:05:53

Was uns analog stark gemacht hat, macht uns digital noch stärker. We pioneer motion

sein Amt aufgibt, das fürchtet Willi Lang nicht. Mit Reinhold Streicher gibt es bereits einen Nachfolger, der sich bereits jetzt gemeinsam mit ihm um die riesige Sammlung kümmert.

Klaus D. Treude

Willi Lang, Ute Hultsch und Reinhold Streicher zeigen Exponate aus der groen Sammlung der Papierkrippen des Isergebirgs-Museums.

Die kunstvoll bemalten Kartonguren stellen die Geburt von Jesus Christus mit Maria und Josef dar.

Fotos: Klaus D. Treude

Weltberühmtes Quartett spielt im Sudetendeutschen Haus auf

■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett Prag. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

Die renommierte Fachzeitschrift International Record Review hat das Wihan Quartett aus Prag als „eines der besten Quartette der Welt“ geadelt. Seit über 35 Jahren stehen die Musiker auf der Bühne und haben sich rund um den Globus einen hervorragenden Ruf als Interpreten der tschechischen Komponisten sowie der klassischen, romantischen und modernern Meisterwerke des Streichquartett-Repertoires erworben.

So wurde die Einspielung von Dvořák Op. 34/Op. 105 von MusicWeb International zur „Aufnahme des Jahres“ gewählt, und der Kritiker des BBC Music Magazines jubelte über die Interpretation von Dvořák Op. 61: „Dies ist die beste Aufnahme, die mir

■ Noch bis Freitag, 23. Dezember, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband, Ausstellung zu Waltsch: „Gemeinsam für die Heimat“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10.00 bis 17.00 Uhr, Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr. Sudetendeutsches Haus, SL-Bundesgeschäftsstelle, Hochstraße 8, München.

■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. In den Weihnachtsferien geschlossen. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Samstag, 17. Dezember, 17.00, Duo Connessione: Weihnachtliche Abendmusik. Gespielt werden Werke böhmischer und deutscher Barockmusik und der Vorklassik. Erlöserkirche, Schwandorf. Weitere Auftritte: Montag, 27. Dezember, 17.00 Uhr, St. Sebastian, Untersimonswald; Freitag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, St. Urban, FreiburgHerdern.

■ Samstag, 17. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „E wie Engel“. Workshop für Kinder mit Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10,

bisher untergekommen ist.“ Die Veröffentlichung von Schuberts G-Dur bewertete die International Record Review mit „Outstanding“, und die Sunday Times schrieb: „Dies ist ein Spiel von höchster Qualität. Das Tempo

München.

erlaubt es, den harmonischen Reichtum dieser außergewöhnlichen Musik voll auszukosten.“

Das Wihan-Quartett hat zahlreiche internationale Wettbewerbe gewonnen, darunter das Prager Frühlingsfestival und das

VERANSTALTUNGSKALENDER

■ Sonntag, 8. Januar 2023, 15.00 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe München-Stadt und -Land: Neujahrsgottesdienst der Vertriebenen in München.

Es zelebrieren Msgr. Dieter Olbrich, Msgr. Karl Wuchterl, Dekan Adolf Rossipal und Pfarrer Mathias Kotonski. Für die musikalische Umrahmung sorgt der „Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft“, bestehend aus der Böhmerwald Sing- und Volkstanzgruppe München, der Egerländer Gmoi z‘ Geretsried und dem Iglauer Singkreis München unter der Leitung von Roland Hammerschmied. Die Orgel spielt Thomas Schmid. Kirche St. Michael, Neuhauser Straße 6, München.

■ Samstag, 14. Januar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: Bericht von der Fahrt nach Aussig und Tetschen im Oktober 2022. Vortrag von Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Freitag, 27. Januar, Ver-

„Der Wind fegt eisig ums Haus, dicke Flocken fallen vom Himmel, Plätzchenduft und Kerzenschein erfüllen den Raum ...“

band der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at

■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen (auch in deutscher Sprache) unter www.jiz50.cz

Osaka Chamber Festa. Für alle Musikfreunde wird damit der Auftritt der vier tschechischen Ausnahmemusiker am Samstag, 21. Januar, im Sudetendeutschen Haus zum ersten Kulturhöhepunkt des Jahres 2023.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Bilder-Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

„Der Wind fegt eisig ums Haus, dicke Flocken fallen vom Himmel, Plätzchenduft und Kerzenschein erfüllen den Raum ...“

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

Für Otfried Preußler, unseren weltberühmten Kinderbuchautor aus Reichenberg, war dies die schönste Zeit im Jahr. Im Jahr 2023 gedenken wir seiner aus Anlass seines 100. Geburtstages und seines 10. Todestages.

■ Mittwoch, 15. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2023 allzeit Gottes reichen Segen, Gesundheit, Kraft und vor allem viel Lebensmut und Optimismus.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

Ihre Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft

-

Für Otfried Preußler, unseren weltberühmten Kinderbuchautor aus Reichenberg, war dies die schönste Zeit im Jahr. Im Jahr 2023 gedenken wir seiner aus Anlass seines 100. Geburtstages und seines 10. Todestages.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, friedvolles und erholsames Weihnachtsfest und für das kommende Jahr 2023 allzeit Gottes reichen Segen, Gesundheit, Kraft und vor allem viel Lebensmut und Optimismus.

Ihre Landesgruppe Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Steffen Hörtler Landesobmann

Margaretha Michel · Hannelore Heller

Dr. Sigrid Ullwer-Paul Eberhard Heiser · Bernhard Moder Stellvertretende Landesobleute Andreas Schmalcz Landesgeschäftsstelle

So funktioniert Politik

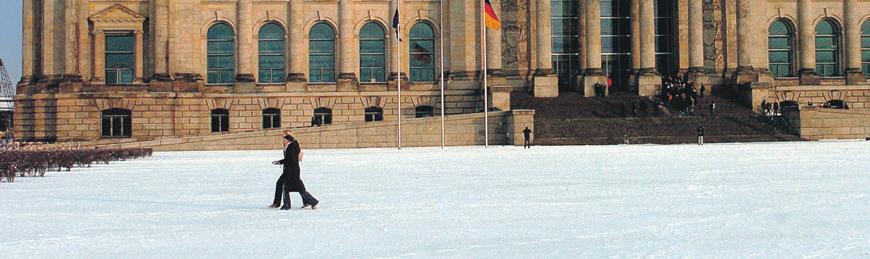

■ Montag, 9. bis Mittwoch, 11. Januar 2023: „Politische Akteure und Verfahren in Deutschland und Europa“. Seminar mit der Konferenzsimulation „Der Bundestag entscheidet“. Veranstaltung für Multiplikatoren und politisch Interessierte.

Das Seminar vermittelt in erster Linie die grundlegenden Kenntnisse über das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Neben fundamentalen Verfassungs- und Institutionenkenntnissen werden spezifische Probleme des deutschen Regierungssystems beleuchtet. Im Mittel-

punkt stehen dabei die Analyse der Struktur und der Arbeitsweise politischer Institutionen, die im politischen System laufenden Prozesse unter Berücksichtigung von einflußnehmenden Akteuren sowie ausgewählte Beispiele der innenpolitischen Entwicklung. Eine Konferenzsimulation verdeutlicht die theoretischen Ausführungen.

Ein ergänzender Blick auf die Geschichte, den institutionellen Aufbau und verschiedene Politiken der Europäischen Union rundet das Seminar ab und zeigt zudem Hintergründe und Lösungsansätze für aktuelle europäische Herausforderungen.

Das Foto zeigt das Reichstagsgebäude in Berlin, in dem der Deutsche Bundestag seinen Sitz hat (Foto: Deutscher Bundestag/Achim Melde)

Fragen und Anmeldungen per eMail an info@heiligenhof.de

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

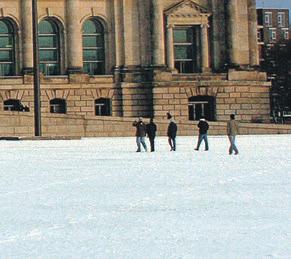

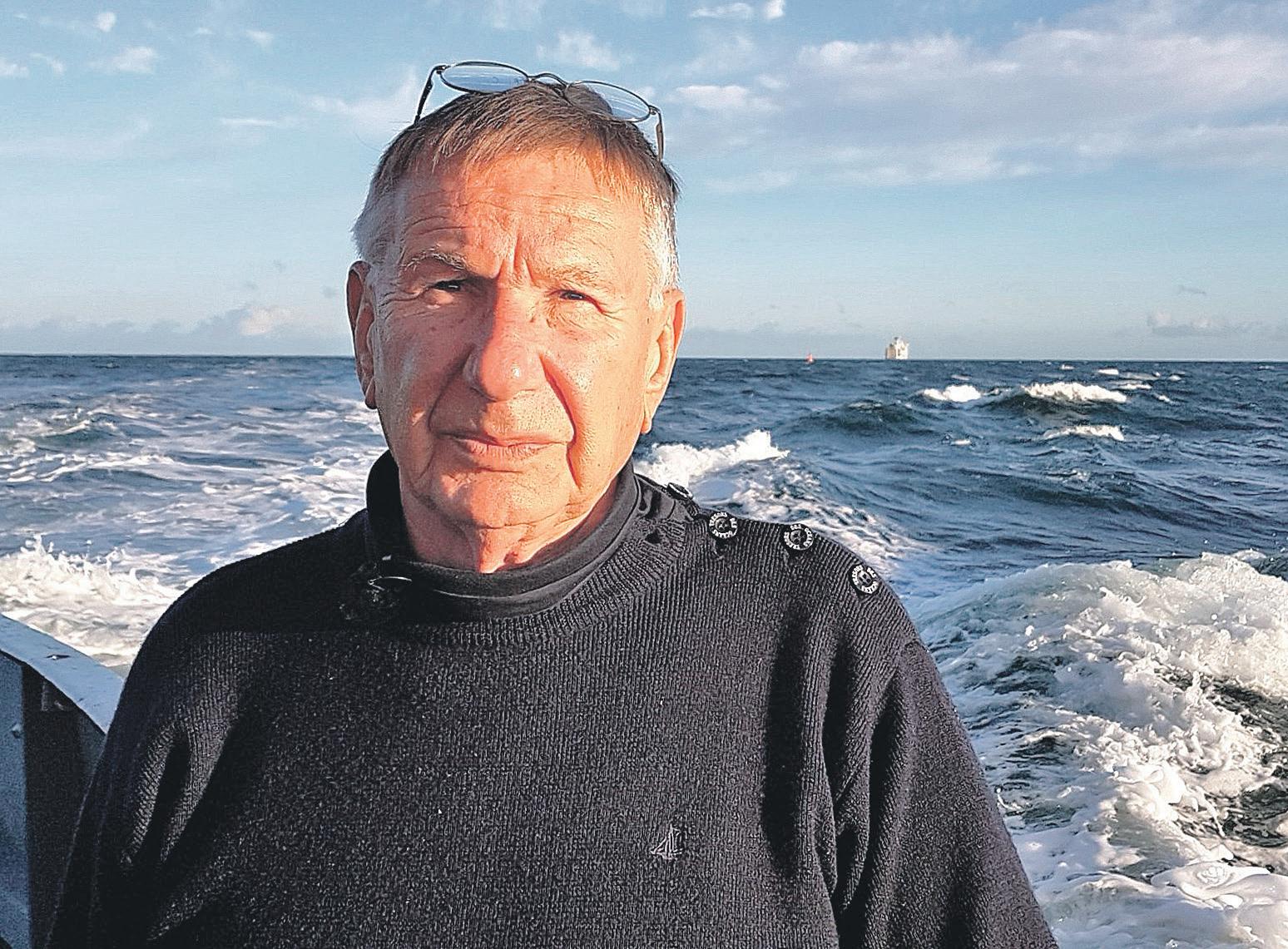

Filmsoirée über die Ostsee

Volker Koepp und die Doku „Seestück“

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Minister der Justiz und Europa a.D., Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

Steffen Hörtler Landesobmann

Margaretha Michel · Hannelore Heller Dr. Sigrid Ullwer-Paul · Eberhard Heiser · Bernhard Moder Stellvertretende Landesobleute

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

Andreas Schmalcz Landesgeschäftsstelle

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

Anzeige

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. In dem Film erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

Der Niederlandverlag

wünscht allen Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023.

neues Jahr 2023.

Niederlandverlag

Johannes Liessel · Waldmeisterstraße 14 · 80935 München · eMail: niederlandverlag@aol.com

■ Dienstag, 10. Januar 2023, 19.00 Uhr: Filmsoirée „Seestück“. Referent: Volker Koepp. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Vor der magischen Naturkulisse der Ostsee begegnet der Film Menschen, die an den deutschen, polnischen, skandinavischen, baltischen und russischen Küsten dieses Binnenmeers leben. Sie erzählen von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Erinnerungen und Hoffnungen und entwerfen dabei ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen allgegenwärtig sind. Viele Bilder und Gespräche aus den Drehtagen des Jahres 2017 lassen die unheilvolle Entwicklung der kommenden Jahre vorausahnen.

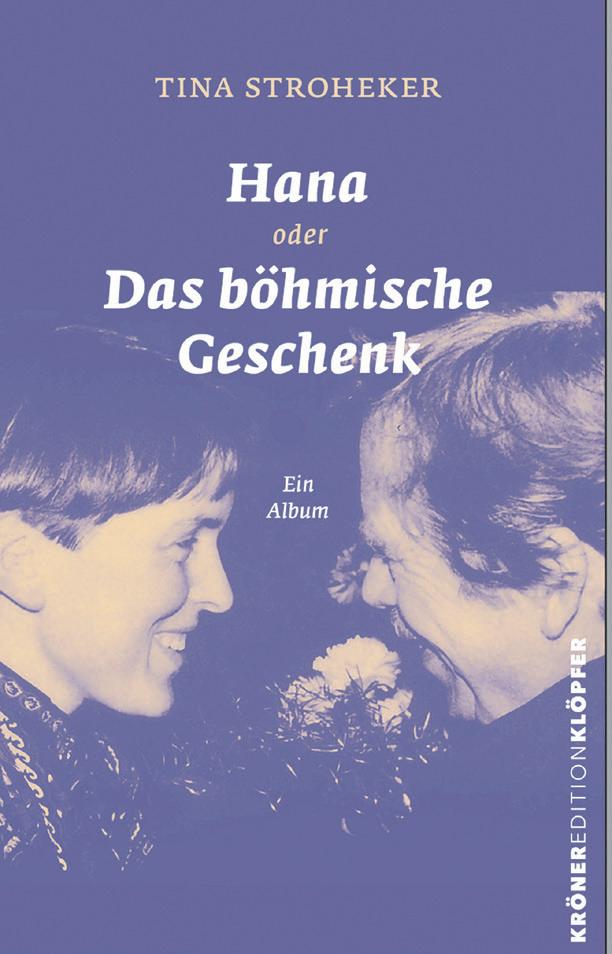

„Hintergrund ist stets die Geschichte, ich aber will die

Gegenwart erzählen“, lautet das Motto von Volker Koepp. Der 1944 in Stettin geborene Filmemacher studierte an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom erwarb. Im Anschluß war er bis 1991 als Regisseur im DEFAStudio für Dokumentarfilm in Potsdam-Babelsberg und Berlin tätig. Danach machte er sich als Regisseur, Autor und Produzent selbstständig und gründete „Vineta Film“. Seine zahlreichen Dokumentarfilme, die Regionen und Gebiete mit ihren historischen Entwicklungen und Eigenarten erkunden und dabei Landschaften wie Menschen gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken, gewannen in Deutschland und international verschiedene Preise. 2014 bekam Volker Koepp das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.

Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 4 TERMINE

❯

Das Wihan Quartett mit Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Michal Kanka und Jakub Čepický. Foto: Petra Hajska

Dokumentar lmer Volker Koepp auf der Ostsee. Foto: Salzgeber

❯

Wihan Quartett gibt am Samstag, 21. Januar, Konzert – der Eintritt ist frei

Anzeige

Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf beim Spatenstich umrahmt von Staatssekretär Sandro Kirchner (4. von links), Ste en Hörtler (6. von links) und Hans Knapek (7. von links). Das Luftbild (Foto links) gibt wieder, wie der Heiligenhof derzeit strukturiert ist. Das Modell (Foto rechts) zeigt, wie der große Erweiterungsbau den Heiligehof ergänzt. Hier soll vor allem Platz für eine moderne Küche, einen großen Speisesaal und mehrere Seminarräume gescha en werden.

„Hier trifft sich das geeinte Europa, hier werden Grenzen überwunden“

Festlicher Spatenstich am Samstag auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen mit Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und vielen weiteren Gästen aus Politik und Gesellschaft. Geplant ist, den Erweiterungsbau mit einer modernen Küche, einem großen Speisesaal und mehreren Seminarräumen im Sommer 2024 in Betrieb zu nehmen.

In ihrer Festrede unterstrich Staatsministerin Ulrike Scharf die große Bedeutung der Institution der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk: „Der Heiligenhof hat sich von der ersten Begegnungsstätte für Sudetendeutsche zu einem grenzüberschreitenden Jugendbegegnungszentrum entwickelt. Hier, an diesem historischen Ort, trifft sich das geeinte Europa, hier werden Grenzen überwunden! Die Sensibilisierung der nächsten Generationen für Völkerverständigung, den Wert eines geeinten und friedlichen Europas und die Stärkung der Demokratie sind wichtige Zukunftsarbeit. Ich freue mich sehr, daß wir den Erweiterungsbau des Heiligenhofs mit zwei Millionen Euro unterstützen können!“

Die Bildungs- und Begegnungsstätte war die erste Immobilie, die nach Enteignung und Vertreibung von Sudetendeutschen erworben werden konnte. Damit ist der Heiligenhof die erste Heimstätte der Vertriebenen in Bayern. Heute werden hier vor allem für junge Menschen Seminare und Tagungen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte, dem Schicksal und der Leistung der Sudetendeutschen durchgeführt, um so den grenzüberschreitenden Austausch zu stärken.

Nahe der bisherigen Gebäude entsteht ein Bauwerk, in dem ein größerer Speisesaal, die Küche und Seminarräume untergebracht sein werden. Besonders zu verdanken ist dieses Projekt den „Vätern der Baumaßnahme“ Dr. Günter Reichert, Reinfried Vogler und Peter Sliwka, die mit wegweisenden Gedanken und Ideen das Projekt seit 2018 in Gang brachten und dem Spatenstich beiwohnten. Der Anlaß: Bei Vollauslastung stößt die Infrastruktur des Heiligenhofs – vor allem Küche und Speiseräume –seit Jahren an ihre Grenze. Daher gab es schon längere Zeit Überlegungen und Planungen für eine Erweiterung, die auch die damaligen Schirmherrschaftsministerinnen Kerstin Schreyer und Carolina Trautner unterstützten.

Breite Unterstützung für den Heiligenhof

In seiner Begrüßung hießt Steffen Hörtler in seiner Funktion als Direktor der Stiftung Sudetendeutsches Sozialund Bildungswerk rund 250 Gäste willkommen und sagte: „Ich bin überwältigt von der Teilnahme.“ An Staatsministerin

Scharf gewandt erklärte Hörtler, daß Ulrike Scharf nach ihrem Amtsantritt „sofort Interesse für den Heiligenhof“ gezeigt habe. Staatssekretär Sandro Kirchner sei, so der Direktor, „immer für den Heiligenhof da und an dessen Bildungsarbeit interessiert“. Das Gleiche gelte für Landrat Thomas Bold, der „massiv zum Bau beigetragen“ habe. Hörtler verwies besonders auf Ausgleichsflächen, die für Streuobstwiesen und die Pflanzung von Bäumen ausgewiesen werden. „Ihr erster Entwurf hat uns schon begeistert“, betonte Hörtler in Richtung Architekt Stefan Buttler.

Heiligenhof auch in Zukunft gefragt

Seine Freude über den Start der Bauarbeiten drückte in seinem Grußwort Hans Knapek, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, aus. „Heute ist ein bedeutsamer, symbolträchtiger und

❯

freudiger Tag“, stellte Knapek fest und blickte kurz auf die jüngste Historie des Hauses zurück. „Wir wollen unseren Auftrag fortsetzen: Bildung und Begegnung über und mit Mittel- und Osteuropa – und sudetendeutsche Heimstätte bleiben.“ Dazu würden, so Knapek, die künftigen Räume im Neubau wesentlich beitragen.

Zu Beginn der 70-jährigen Geschichte des Heiligenhofs habe, so Knapek, die Betreuung junger entwurzelter Sudetendeutscher im Zentrum gestanden, die Vermittlung der Struktur und Werte der parlamentarischen Demokratie und des Europagedankens. Später sei die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas als Bildungsinhalt ebenso dazugekommen wie Informationen über die Länder Mittel- und Osteuropas –der Einsatz für die Wiedervereinigung Deutschlands und ein vereintes Europa.

„Nach der Wende wurde der Heiligenhof zu einer Begegnungsstätte von West und Ost mit Vertretern und Teil-

nehmern aus diesem Raum. Es erfolgt eine Bildungs- und Begegnungsarbeit, die sich sehen lassen kann. Der Heiligenhof hat weiterhin einen Auftrag zu erfüllen“, faßte Knapek zusammen. Dabei nannte er mit Verweis auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Bedrohung demokratischer Institutionen durch Reichsbürger die Themen Flucht und Vertreibung sowie Verteidigung der europäischen Einigung und der demokratischen Staatsform.

Knapek: „Die sudetendeutsche Bildungsstätte Heiligenhof hat also auch in Zukunft alle Hände voll zu tun.“

Leuchtturmprojekt und Aushängeschild

Als Leuchtturmprojekt bezeichnete Staatssekretär Sandro Kirchner den künftigen Neubau des Heiligenhofs, der quasi Botschafter und Aushängeschild für die Stadt und den Landkreis Bad Kissingen sei. „Der Heiligenhof ist eine Bildungsstätte, in der miteinander gesprochen und eine hervorragende inhaltliche Arbeit geleistet wird“, lobte Kirchner. Er erwartet mit dem Erweiterungsbau auch neue Aspekte und weitere Meilensteine. Vor allem denjenigen, die mit Ideen und Visionen den Heiligenhof voranbringen, galt sein Dank.

Besonders an Stiftungsdirektor Hörtler richtete Landrat Thomas Bold seine Anerkennung. Wie die bisherigen Gebäude müsse künftig auch das neue mit Leben gefüllt werden. Bolds Dank ging auch an Staatsministerin Scharf für die Fördermittel, an die Stiftung und an alle Politiker in den unterschiedlichen Ebenen. „Völkerverständigung ist heute wichtiger denn je. Der Heiligenhof ist ein Aushängeschild und steht für internationale Bildungsarbeit und Gastfreundschaft“, so der Landkreischef..

Strahlkraft in ganz Europa

Staatsministerin Ulrike Scharf, Innen-Staatssekretär Sandro Kirchner, Bad Kissingens Landrat Thomas Bold, Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel mit den Bürgermeistern Anton Schick und Thomas Leiner, MdL Dr. Helmut Kaltenhauser (Vertriebenenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion), Kreis- und Bezirksrätin Karin Renner Thomas Vollkommer (stellvertretender Direktor des Hauses des Deutschen Ostens), Architekt Stefan Buttler (Architekturbüro Planwerk), Thomas Alles und Flo-

rian Grunert vom Bauunternehmen Schick-Bau, Kreis- und Stadtbrandinspektor Harald Albert Dr. Ortfried Kotzian, Hans Knapek, Christian Leber, Robert Wild, Andreas Kukuk, Hagen Novotny und Frank Altrichter von der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk, Baden-Württembergs Landesobmann Klaus Hoffmann, Kurt Aue (SL Bayern), Roland Jäger (SL-Ortsverband Bad Kissingen), SL-Bundesgeschäftsführer Andreas Miksch, Rainer Lehni (Bundesvorsitzender der Siebenbürger Sachsen), Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk Roland Friedrich (Direktor der Sparkasse Bad Kissingen) und die ehemalige Hausleiterin Traudl Kukuk

Den Beitrag des Heiligenhofs für den Kurort Bad Kissingen stellte Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel in den Mittelpunkt seines Grußwortes. „Hier ist ein ganz spezifischer Teil des Lebens. Der Heiligenhof ist nicht nur lokal und regional aktiv, sondern auch im nationalen und europäischen Rahmen. Darauf sind wir sehr stolz“, erklärte das Stadtoberhaupt.

Auf einige Charakteristika des künftigen Gebäudes ging abschließend Architekt Stefan Buttler ein. Grundsätzlich werde das zweigeschossige Bauwerk zur Weiterentwicklung des Heiligenhof beitragen. Es sollte ein offenes Haus mit einem uneingeschränkten Blick – auch auf die Natur – werden. Den Bauherren bescheinigte Buttler Mut – auch wegen der Tatsache, in schwierigen Zeiten zu investieren. Markus Bauer

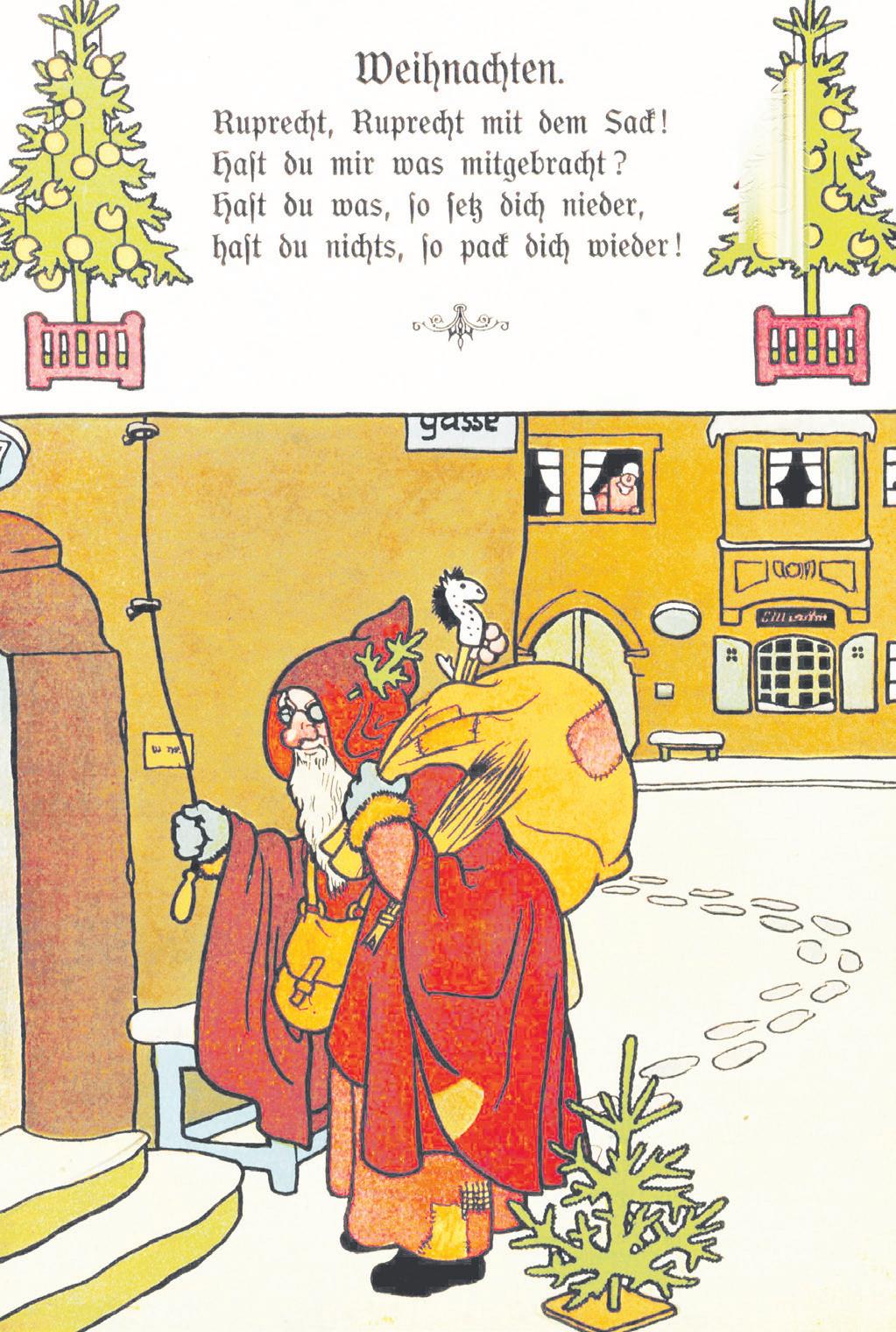

Friede auf Erden

Ganz oben auf der weihnachtlichen Wunschliste steht jedes Jahr der Friede. Das Fest der Geburt Jesu gilt auch für Menschen, die wenig mit dem Glauben zu tun haben, als das Friedensfest schlechthin. Dahinter steht die Erfahrung, daß der Frieden ein sehr zerbrechliches Gut ist. Schnell kann es mit dem Frieden vorbei sein. Schnell kann sich das Miteinander in ein Gegeneinander verwandeln. Das kennen wir aus unserem persönlichen Zusammenleben mit anderen Menschen wie aus dem Zusammenleben von gesellschaftlichen oder religiösen Gruppen, von Völkern und Nationen.

Unsere Sehnsucht an Weihnachten ist, daß es Waffenstillstand gibt, Ruhe von Wortgefechten, von gegenseitigen Sticheleien und Provokationen, von Streit und Gewalt, ja auch von Waffengewalt in den kriegerischen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart. Wenigstens für diese paar Tage im Jahr wünschen wir uns eine heilige Zeit herbei, von der wir im sonstigen Leben kaum zu träumen wagen, weil wir wissen: Wir Menschen können aus eigener Kraft den Frieden kaum schaffen und noch weniger dauerhaft bewahren. Leider hat uns diese bittere Wahrheit das zurückliegende Jahr mit dem Krieg Rußlands gegen die Ukraine wieder allzu deutlich vor Augen geführt.

Die Friedenssehnsucht ist an Weihnachten auch deswegen so groß, weil die biblische Erzählung von der Menschwerdung Gottes selbst die Botschaft vom Frieden ausdrücklich in sich birgt. Nachdem ein Engel den Hirten auf den Feldern die Geburt Jesu als „große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll“, ankündigte und sie auf das Kind in der Krippe als „Zeichen“ verweist, läßt sich „ein großes himmlisches Heer“ mit den Worten vernehmen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ In allen Gottesdiensten am Heiligen Abend, aber auch bei privaten Weihnachtsfeiern wird das Jahr für Jahr verkündet und wirkt wie Balsam für unsere Seele.

Noch deutlicher spricht ein Abschnitt aus dem Prophetenbuch Jesaja vom Frieden. Er wird in den Christmetten als Lesung vorgetragen. „Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Friede sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt bis in Ewigkeit.“

Ist das alles nur ein frommer Wunsch? Im Kleinen können wir wohl schon unseren Beitrag für den Frieden leisten, indem wir das weihnachtliche Licht in unser Herz einlassen und damit zu Licht- und Friedensträgern werden. Was die Ukraine und alle anderen Kriegsschauplätze der Welt betrifft, beten wir inniglich, daß das Wunder des Friedens wahr werde!

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei

Ellwangen-Schönenberg ❯ Mut tut gut

AKTUELL · KOLUMNE Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 5

❯ Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf beim Spatenstich für den Erweitungsbau auf dem Heiligenhof:

Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf mit (von links) den Sudetendeutschen Robert Wild, Dr. Ortfried Kotzian, Dr. Günter Reichert, Ste en Hörtler, Reinfried Vogler, Hans Knapek, Peter Sliwka und Christian Leber. Fotos: Markus Bauer (2)/Der Heiligenhof (2)

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und aus der sudetendeutschen Familie nahmen an dem Spatenstich auf dem Heiligenhof.

Festlicher Spatenstich auf dem Heiligenhof Auszug aus der Gästeliste

Foto: Mediaservice Novotny

Solidarität mit den Uiguren

Den „Tag der Anerkennung des Völkermords an den Uiguren“ am 9. sowie den „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember nahmen die exil-uigurischen Organisationen in München zum Anlaß, vor dem Chinesischen Generalkonsulat zu demonstrieren.

Einer der Hauptredner war der langjährige CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland.

Posselt wandte sich in seiner Kundgebungsrede gegen den Vorwurf, die Demonstranten und er seien anti-chinesisch: „Antichinesisch ist das diktatorische Verbrecherregime in Peking!“ Menschenrechte seien unteilbar, „und wenn wir für die Freiheit der Uiguren eintreten, so tun wir dies auch für die anderen Nationalitäten der so genannten Volksrepublik, nicht zuletzt auch für die Chinesen selbst.“

Posselt forderte deshalb den Rücktritt von Präsident Xi und dessen Regierung: „Der Genozid an den im Westen Chinas lebenden Uiguren ist doppelter Völkermord. In Konzentrationslagern, in denen mindestens eine Million Uiguren einsitzt, wird deren physische Existenz vielfach vernichtet. Gleichzeitig unternimmt das totalitäre System, das in China herrscht, alles, um die kulturelle und religiöse Identität dieser Menschen zu zerstören.“ Es sei die Verpflichtung aller Demokraten, jede Form von Unterdrückung, Völkermord und Menschenrechtsverletzungen zu ächten.

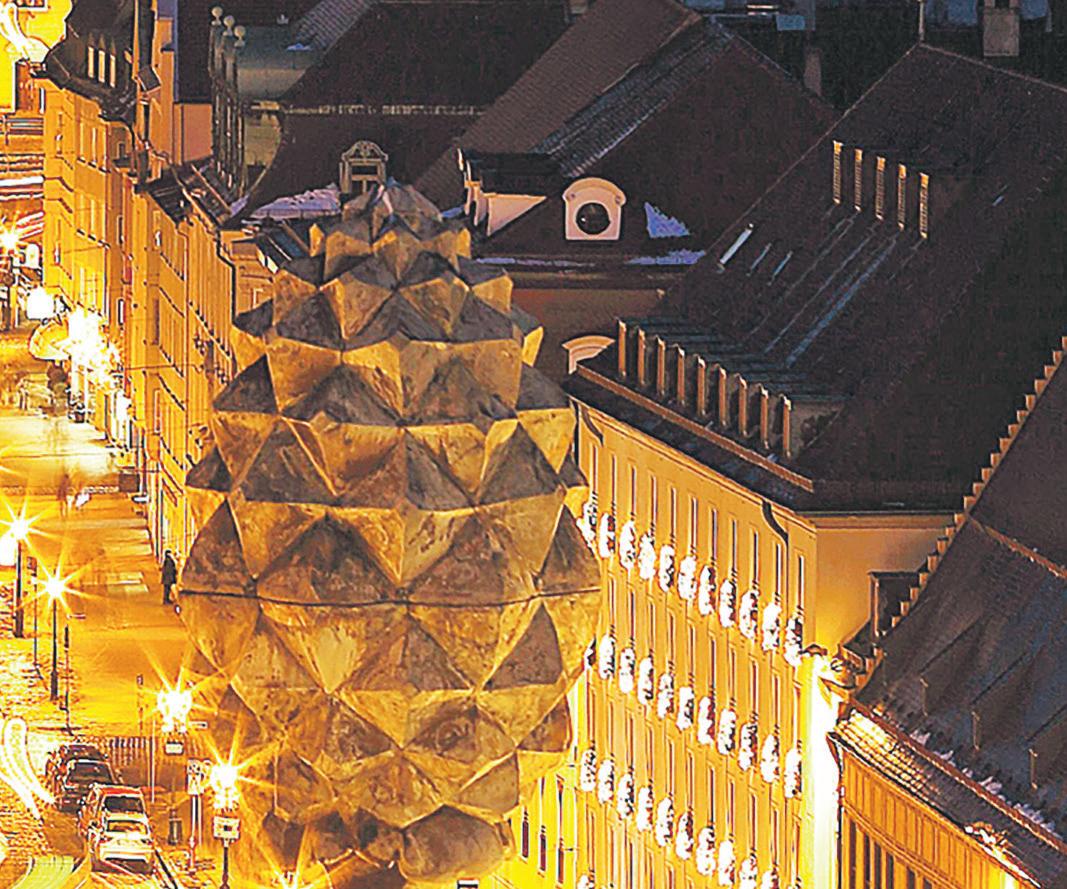

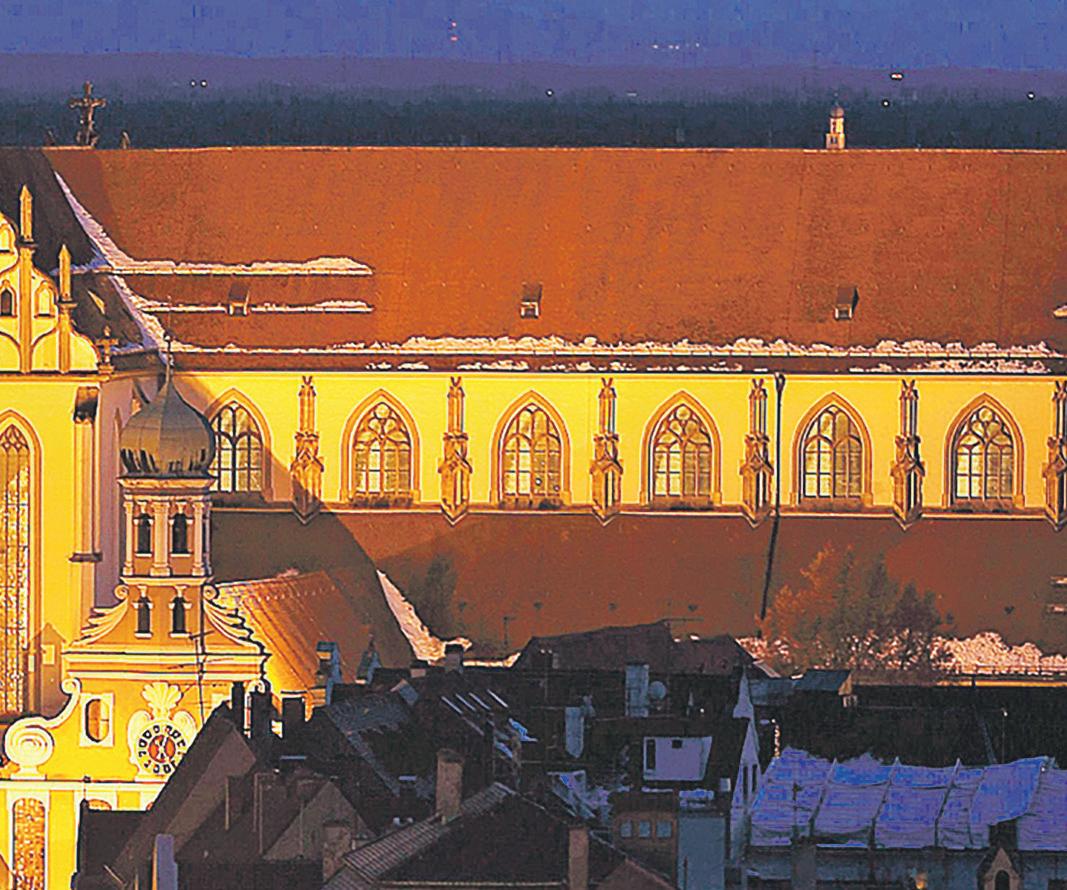

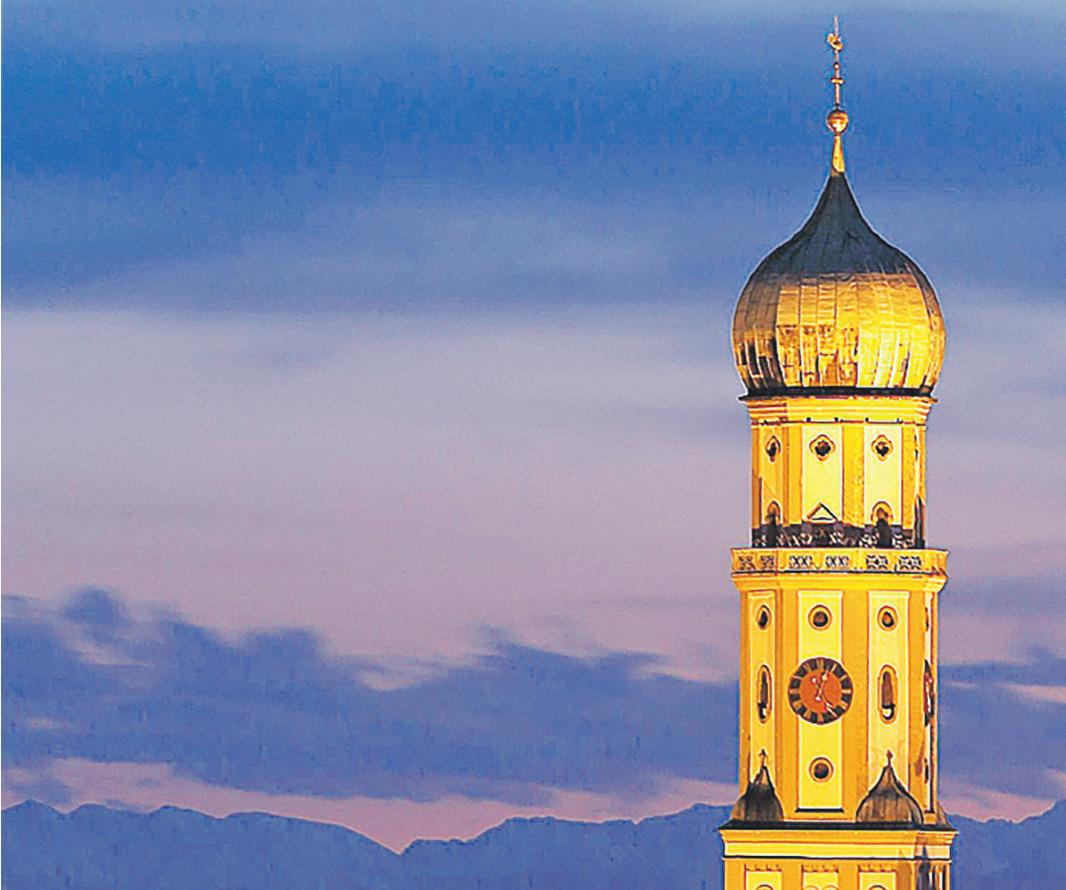

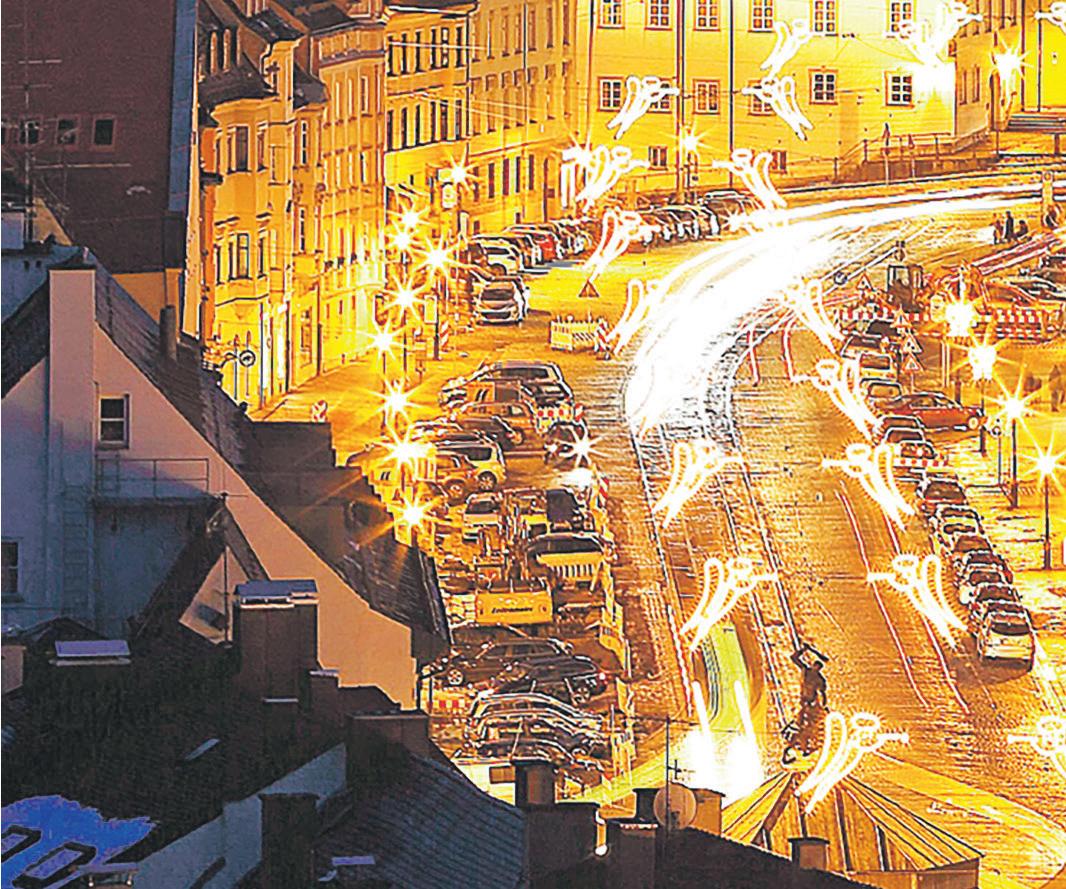

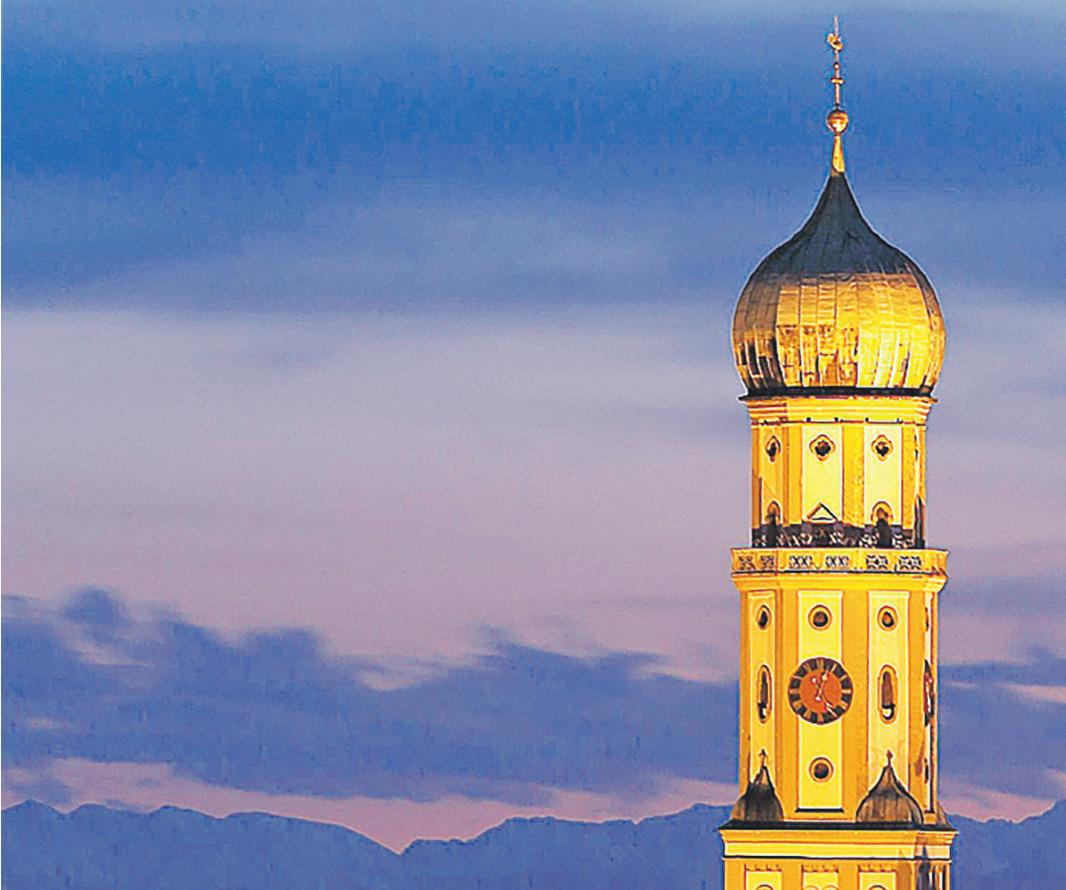

Sudetendeutscher Tag 2024: Zum Ulrichs-Jahr in Augsburg

Zwei Sudetendeutsche vor der Skulptur des Heiligen Ulrich: Volksgruppensprecher Bernd Posselt traf in Augsburg mit dem dortigen Diözesanbischof Bertram Meier zusammen, dessen Mutter aus Domsdorf im Kreis Freiwaldau in Sudetenschlesien stammt.

Der Bischof ist Nachfolger des Bistumsgründers St. Ulrich, der im Jahr 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld die heranstürmenden, damals noch heidnischen Ungarn besiegte, die daraufhin in ihre heutige pannonische Heimat zurückkehrten und den christlichen Glauben annahmen.

Die Diözese wird wie schon in früheren Jahrzehnten vom Juli 2023 bis Anfang Juli 2024 ein europaweit ausstrahlendes Ulrichs-Jahr begehen. Der Bischof machte nun der Sudetendeutschen Volksgruppe den ehrenvollen Vorschlag, in diesen großen internationalen Rahmen an Pfingsten 2024 den Sudetendeutschen Tag einzubinden. Wenige Tage nach der Begegnung zwischen dem Bischof und Posselt beschloß der SL-Bundesvorstand, dieser Einladung zu folgen und – nach dem Sudetendeutschen Tag nächstes Jahr in Regensburg – 2024 wieder einmal nach Augsburg zu gehen.

Zu den weiteren Themen, die der Sprecher mit Bertram Meier, der sich seiner sudetendeutschen Wurzeln sehr bewußt ist, erörterte, gehörte die Diözesanpartner-

Tschechische und deutsche Familien besuchen in großer Zahl den grenzüberschreitenden Geschichtspark Bärnau, der zur Hälfte in der Oberpfalz und zur anderen Hälfte im Egerland liegt. Zu ihnen stieß jetzt auch der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, der im Archaeozentrum beim Geschichtspark die beeindruckende Ausstellung „Das Leben in Paulusbrunn“ eröffnete.

Die von der tschechischen Projektleiterin Petra MusilováSeidlová gestaltete Schau stellt das Alltagsleben und die Geschichte des heute verschwundenen sudetendeutschen Ortes im Bezirk Tachau dar.

Alfred Wolf, Vorsitzender des Vereins „Via Carolina – Goldene Straße“, nannte das Projekt einen Meilenstein für die grenzüberschreitende Arbeit zwischen Bayern und Böhmen. Direkt an der Goldenen Straße gelegen, auf der mit Kaiser Karl IV. ein großer Europäer 52mal gereist sei, entstehe ein wichtiger Beitrag zur Geschichtsvermittlung.

Bernd Posselt warnte in seiner

Rede, zu der zahlreiche tschechische, sudetendeutsche und bayerische Gäste gekommen waren, scharf vor erneuten Tendenzen

zu innereuropäischen Grenzschließungen. Ein tschechischdeutsches Gemeinschaftswerk wie der Geschichtspark lebe da-

von, daß das Land diesseits und jenseits der einstigen Trennungslinien wieder zu einem gemeinsamen Lebens- und Kulturraum zusammenwachse.

Beeindruckend sei, daß die Geschichte von Paulusbrunn vor allem von Schülern und Studenten aufgearbeitet werde. Dies zeige, daß es für Verständigung und Versöhnung wesentlich sei, unbequeme geschichtliche Sachverhalte nicht zu verdrängen, sondern wahrheitsgemäß darzustellen. Die Arbeit in und um Paulusbrunn bezeichnete er als „Investition in die Zukunft”.

Der Sprecher besichtigte auch die historische Böttger-Säule in der ansonsten verschwundenen Gemeinde, die jetzt als dauerhafter Erinnerungs- und Versöhnungsort etabliert werden soll, von dem Schulklassen und Universitäten auf beiden Seiten der Grenze profitieren können.

Posselts Besuch war vom stellvertretenden Landrat des Kreises Tirschenreuth, Toni Dutz, initiiert worden, der auch Bürgermeister von Wiesau und als Egerländer Mitglied des SLBundesvorstandes ist.

Augsburg ist sowohl Patenstadt

Vertriebenen aus der nordböhmischen Metropole als auch durch Städtepartnerschaft mit dieser verbunden.

❯ Ulrichsjubiläum

Mit dem Ohr des Herzens

Mit einem Jubiläumsjahr begeht das Bistum Augsburg 2023/24 unter dem Leitwort „Mit dem Ohr des Herzens“ den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag des heiligen Bistumspatrons Ulrich.

Auch ein Schneesturm hat ihn nicht gestoppt: Volksgruppensprecher Bernd Posselt ist auch bei widrigen Wetterbedingungen zur Stelle, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Am Samstag sprach der langjährige CSU-Europaabgeordnete vor der Ludwig-Maximilians-Universität zu den Ukraine-Flüchtlingen und deren Unterstützern, die alle zwei Wochen auf die Straße gehen, um gegen Krieg und Völkermord

U

lrich wurde 890 geboren und 923 zum Bischof geweiht. Er verstarb 973. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto „Mit dem Ohr des Herzens“, das daran erinnert, daß der Heilige Ulrich „mit dem Herzen hörte“ und auf die Nöte der Menschen seiner Zeit einging.

Die offizielle Eröffnung des Ulrichs-Jahres findet am Montag, 3. Juli 2023, in der Basilika St. Ulrich und Afra statt, der sich eine Ulrichs-Woche anschließt, die mit einem großen Fest auf dem Rathausplatz in Augsburg endet. Der Sudetendeutsche Tag findet dann zum Ende des Ulrichs-Jahrs vom 17. bis 19. Mai 2024 in der schwäbischen Hauptstadt statt.

Bereits im Vorfeld des Ulrichs-Jahrs sind mehrere Gottesdienste im gesamten Bistum und Wallfahrten geplant. Mehr Informationen unter www. ulrichsjubiläum.de

Flagge zu zeigen. Posselt hatte bereits Ende der 1990er Jahre vor Putin gewarnt und steht deshalb auf der schwarzen Liste des russischen Machthabers.

AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022 6

❯ Demo gegen China

Bernd Posselt, Toni Dutz und der gebürtige Paulusbrunner Josef Wallerer.

Bernd Posselt bei der Demo vor dem Chinesischen Generalkonsulat.

❯

SL-Bundesvorstand nimmt Einladung von Diözesanbischof Betram Meier mit großer Freude an

schaft zwischen den Bistümern Augsburg und Königgrätz sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt Augsburg mit Reichenberg.

der

Volksgruppensprecher Bernd Posselt und Diözesanbischof Bertram Meier. Im Hintergrund eine Skulptur des Heiligen Ulrich. Foto: Johannes Kijas

Die Kirche St. Ulrich und Afra thront vor dem Alpenpanorama über Augsburg. Die Päpstliche Basilika zählt zu den letzten spätgotischen Kirchenbauten in Schwaben und ist Wallfahrtskirche für die Augsburger Bistumsheiligen Ulrich, Afra und Simpertus Foto: Regio Augsburg Tourismus GmbH, Norbert Liesz

❯

Volksgruppensprecher Bernd Posselt besuchte Geschichtspark Bärnau

Nur eine Säule erinnert noch an das verschwundene Dorf Paulusbrunn

Vor der Böttger-Säule (von links): Alfred Wolf, Toni Dutz, Bernd Posselt, Václav Vrbík und Stefan Wolters, der wissenschaftliche Leiter des Geschichtsparks. Fotos: Johannes Kijas

❯ Bernd

Posselt spricht zu ukrainischen Flüchtlingen Flagge zeigen gegen Krieg und Völkermord

Volksgruppensprecher Bernd Posselt spricht vor der Ludwig-MaximiliansUniversität zu den ge üchteten Ukrainern. Fotos: Mediaservice Novotny

Demo-Begegnung: Bernd Posselt und Kabarettist Christian Springer.

Der Heilige Ulrich. Foto: Bistum Augsburg

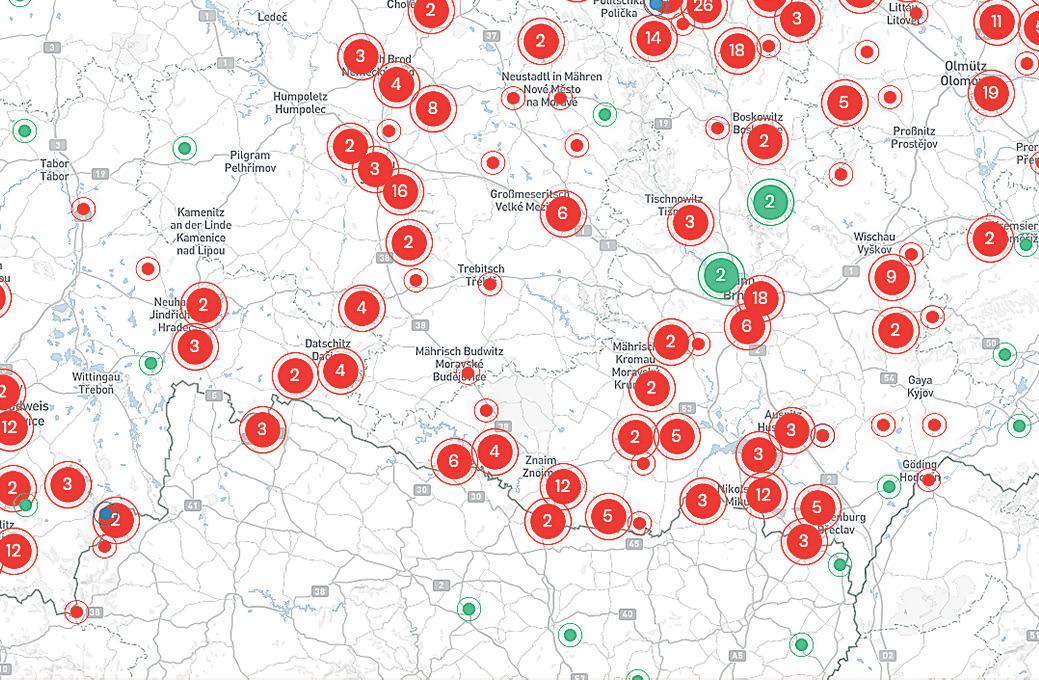

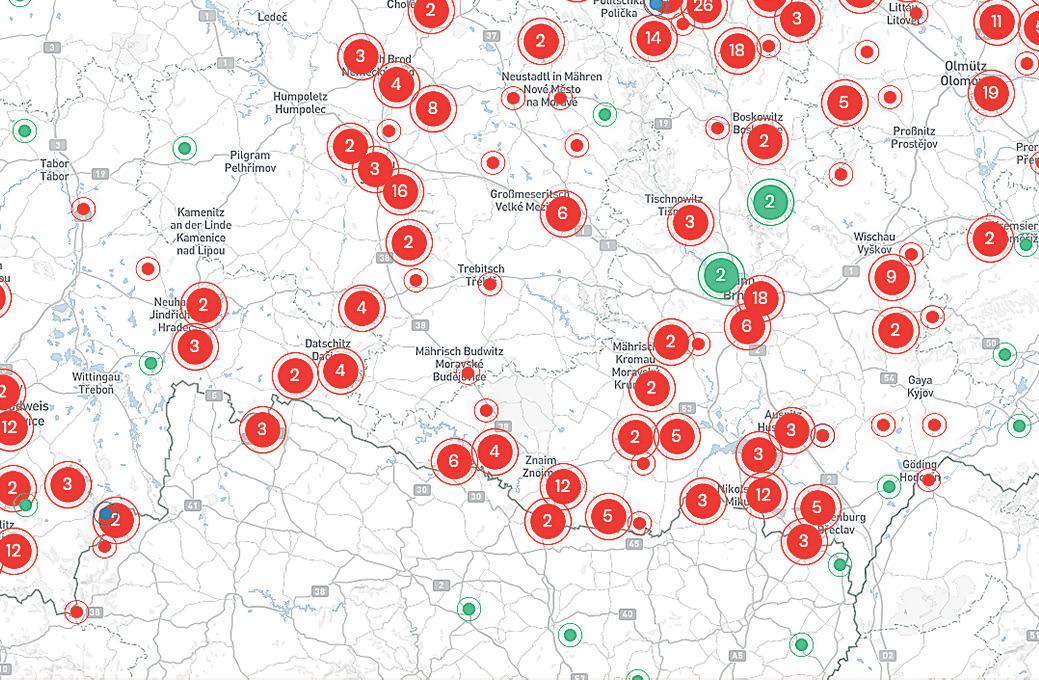

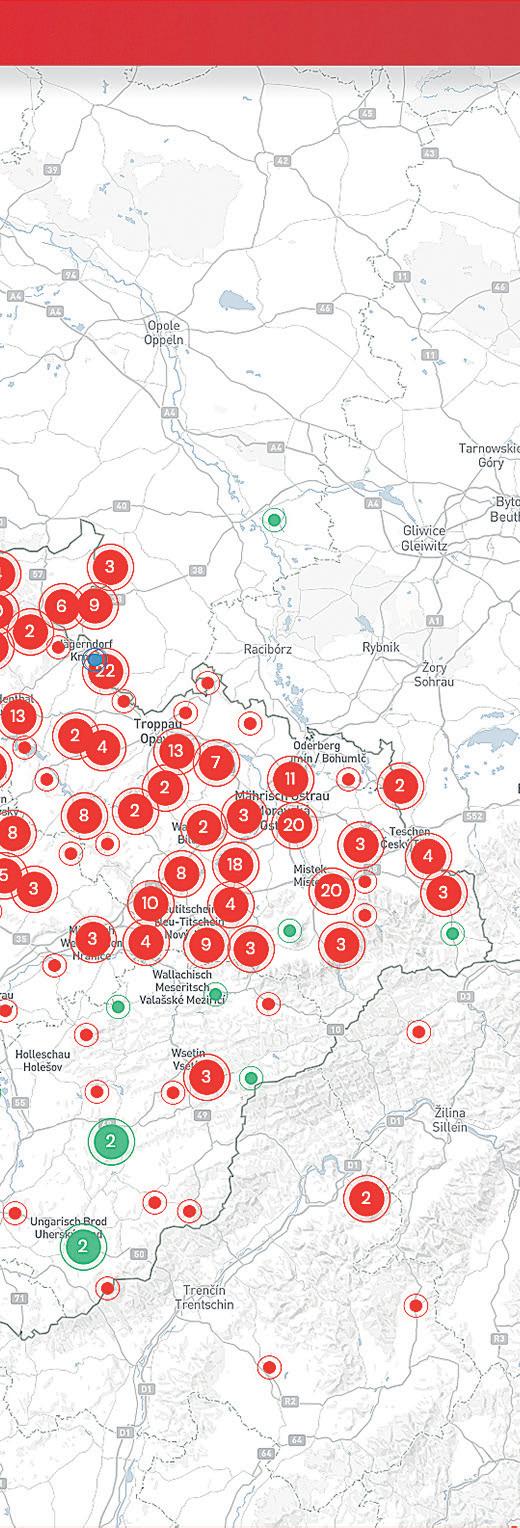

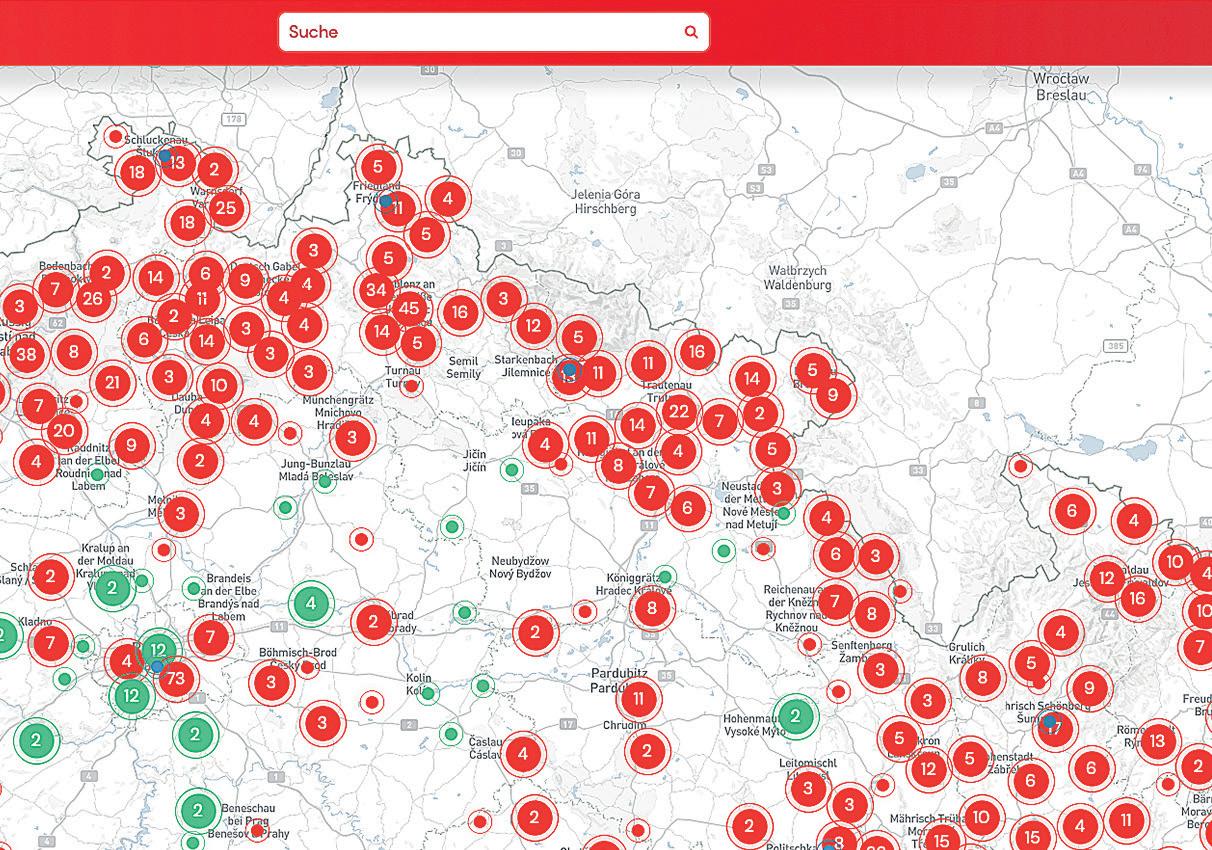

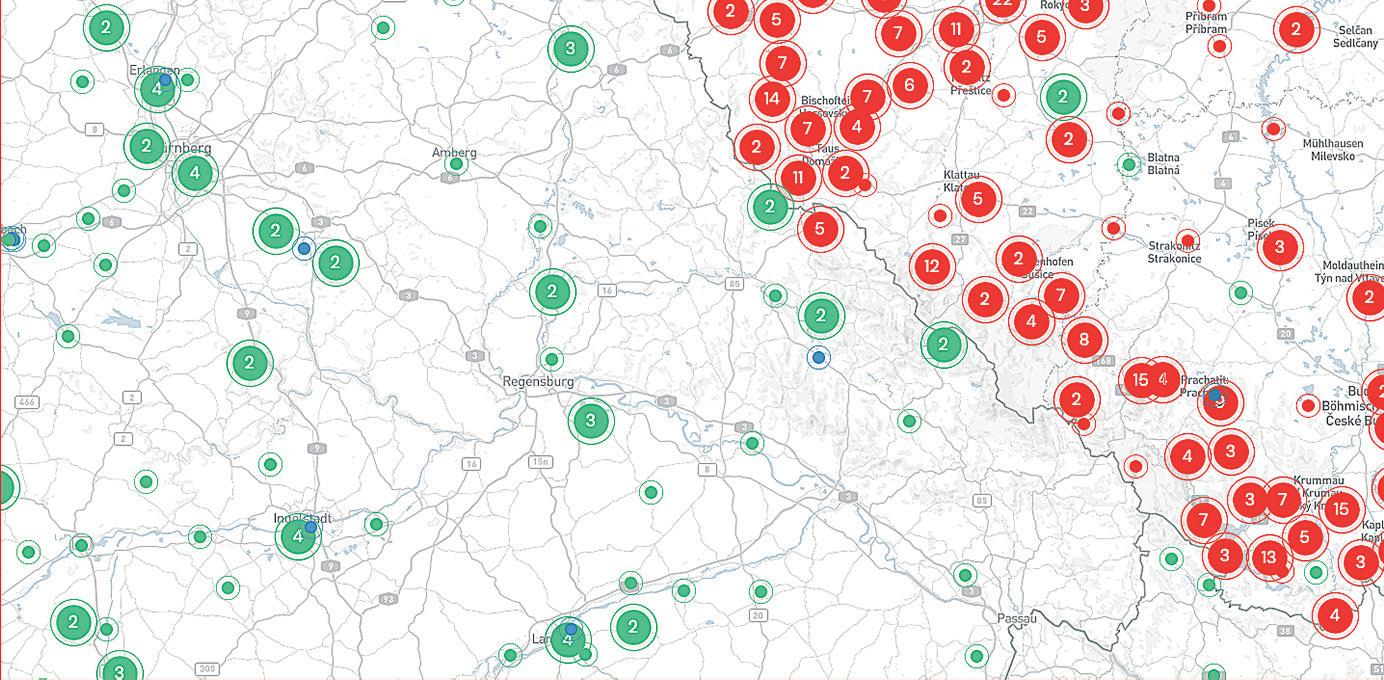

: Das digitale Angebot wird ausgebaut

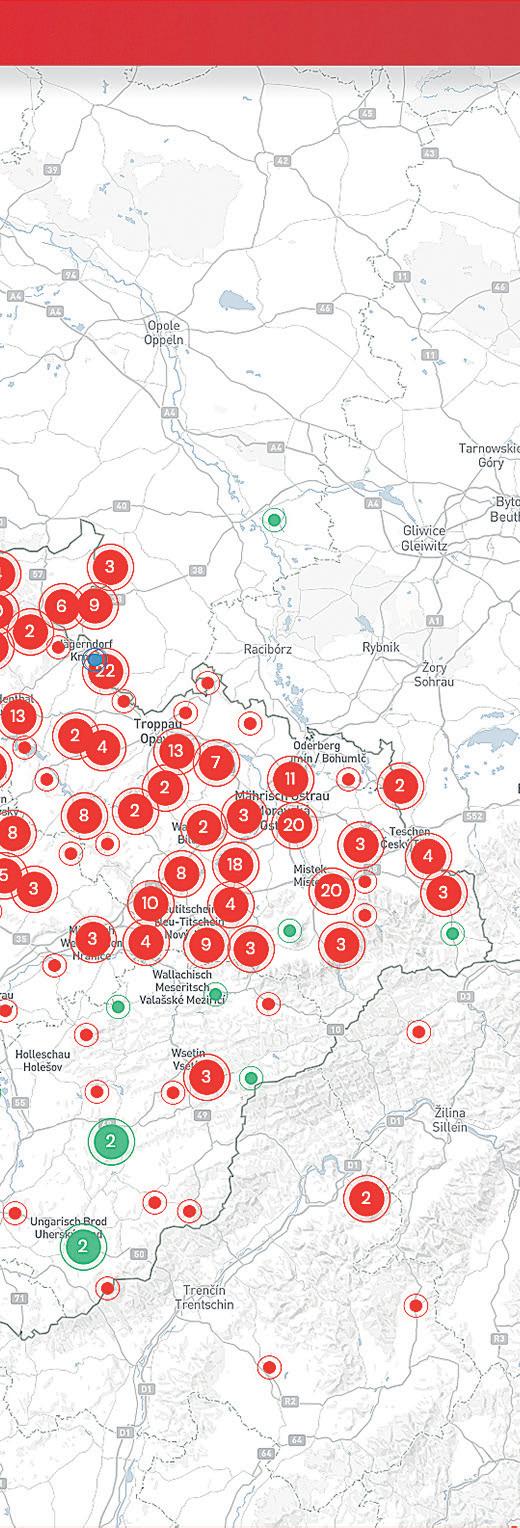

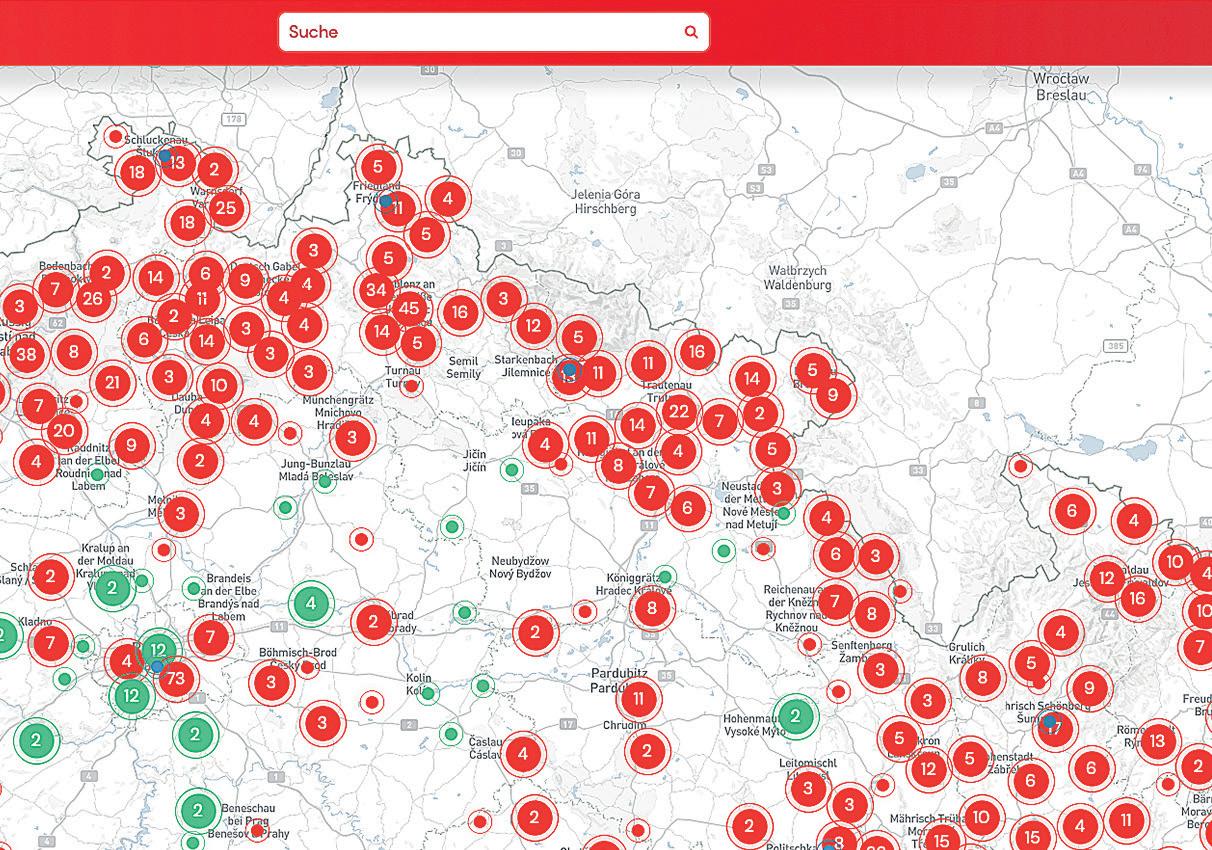

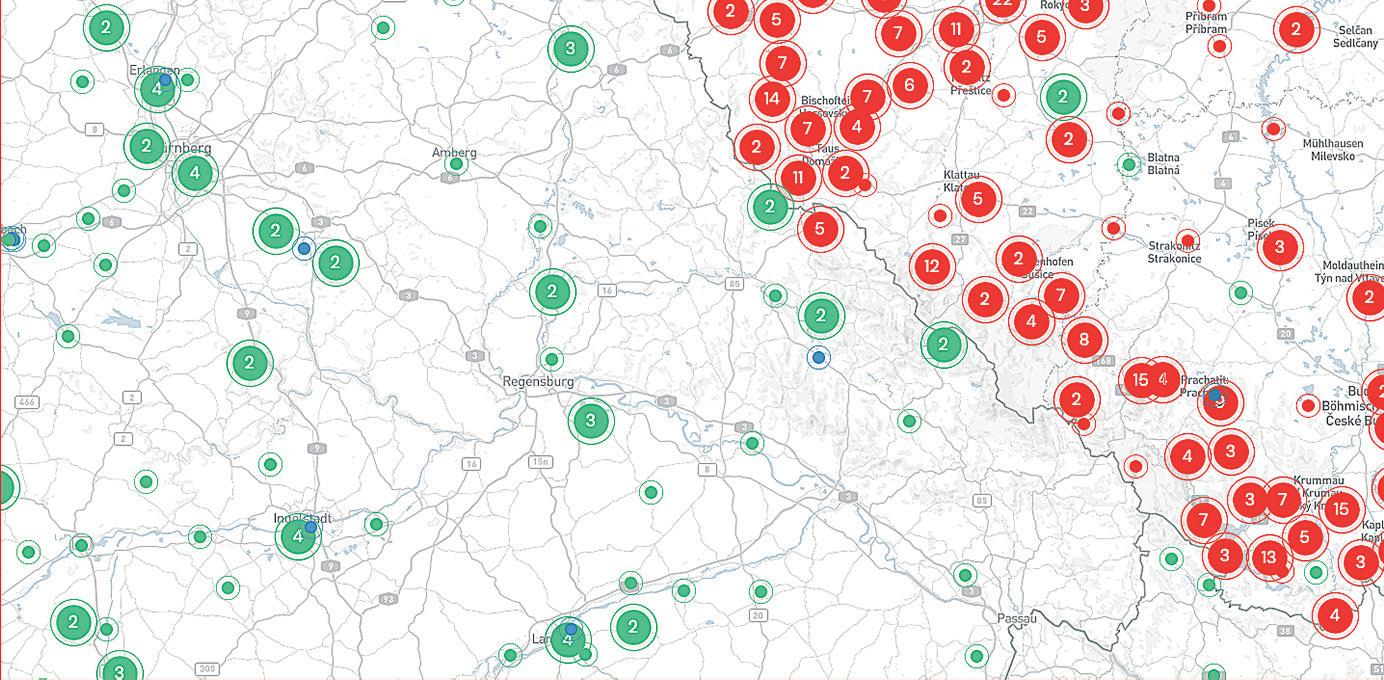

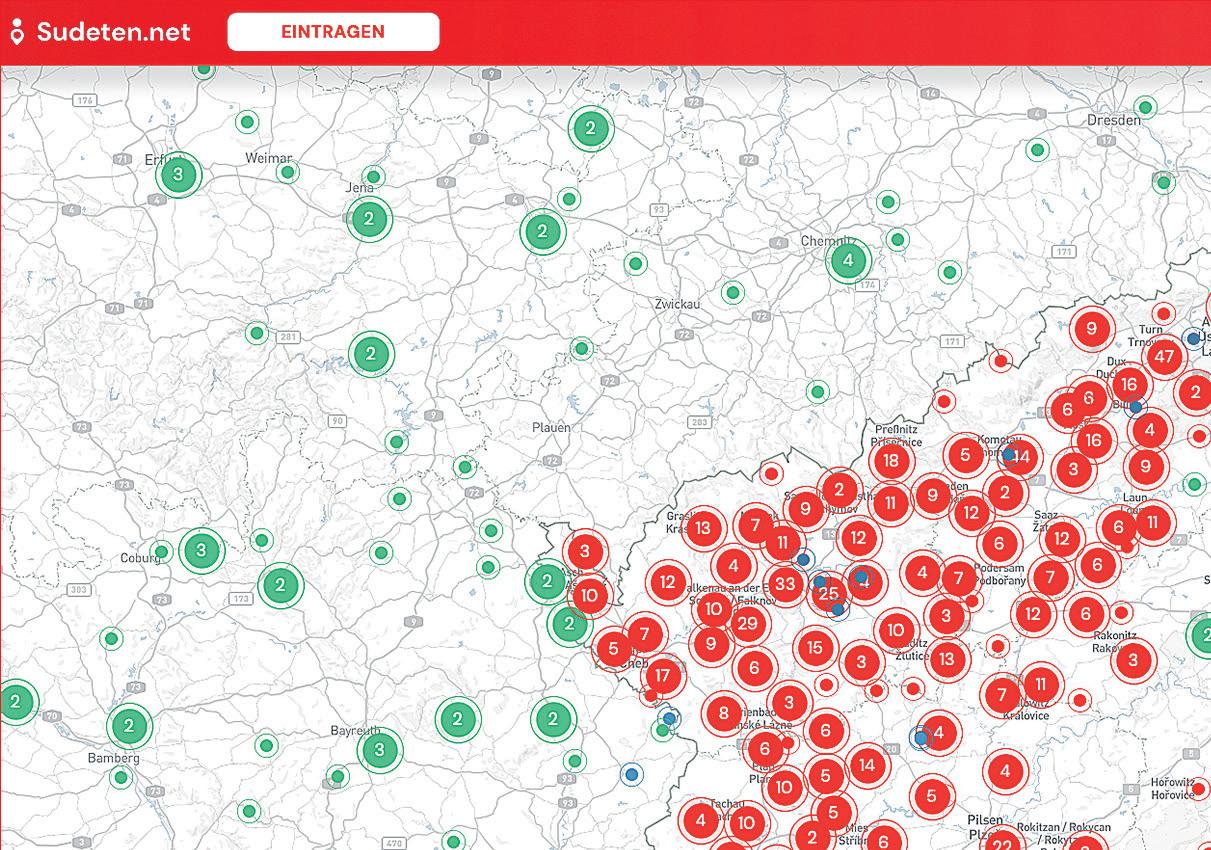

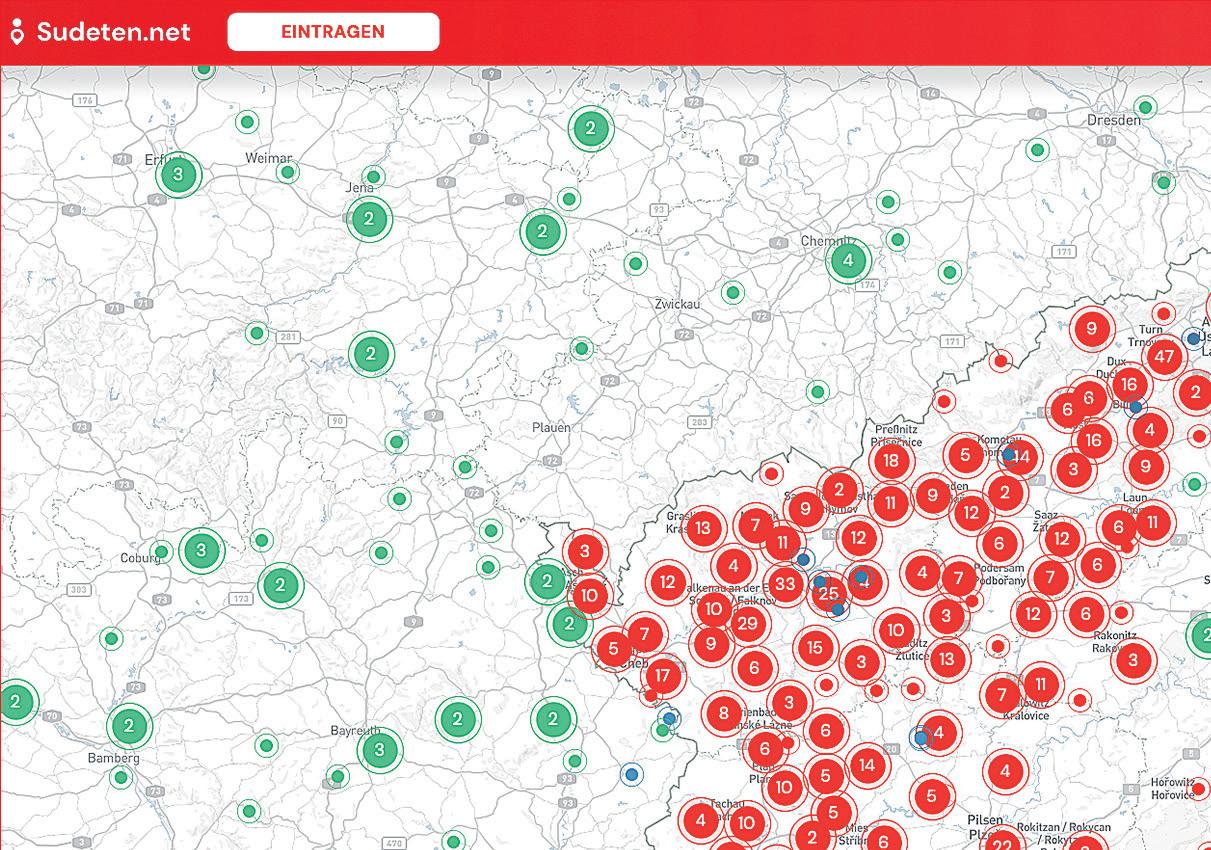

Sudeten.net entwickelt sich weiter: Im kommenden Jahr wird das soziale Netzwerk der Sudetendeutschen um neue Funktionen ergänzt.

Das digitale Angebot ging anläßlich des Sudetendeutschen Tages vor rund sechs Monaten an den Start. Seitdem erlaubt es Sudeten.net Interessenten aller Generationen, sich über das Internet zu vernetzen. Zentral ist dabei die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, deren Vorfahren aus den gleichen

Orten stammen wie die eigene Familie.

Von Beginn an wurde dieses Angebot gut aufgenommen –die Zugriffs- und Teilnehmerzahlen der Seite steigen beständig. Parallel zur wachsenden Nutzerbasis konnten auch die der virtuellen Landkarte zugrunde liegenden Ortsdaten verbessert und erweitert werden. Im neuen Jahr wird das Netzwerk nun um eine zusätzliche Funktionsebene ausgebaut.

Bislang verbindet Sudeten.net in erster Linie Menschen; künf-

tig sollen auch die räumlich-organisatorischen Strukturen (Heimatlandschaften, Heimatkreise und Heimatorte) eine größere Rolle spielen. So wird jeder sudetendeutsche Herkunftsort einen eigenen Informationsbereich erhalten. Dort können etwa Angaben zu Geschichte und Gegenwart, Dokumente, historische und aktuelle Bilder, Links und Veranstaltungshinweise präsentiert werden.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Verbindung des neuen Orts- mit dem bestehenden Per-

Digitale Informationskanäle werden weiter ausgebaut

sonennetzwerk. Die Ortsseiten sollen zu virtuellen Anlaufpunkten für alle werden, die sich für die jeweiligen Gemeinden interessieren. Die Heimatortsgemeinschaften erhalten dadurch auch die Gelegenheit, für ihre Aktivitäten zu werben.

Die Umsetzung der Erweiterungen erfolgt in den ersten Monaten des Jahres 2023. Im Anschluß wird die Aufgabe darin bestehen, das neue Ortsnetzwerk mit Leben und Informationen zu füllen. Für die Nutzer ist Sudeten.net gratis. Mathias Heider

Instagram, Facebook und YouTube: So folgen Sie der Landsmannschaft

Informationen über Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien finden Sie zum einen in der Sudetendeutschen Zeitung, aber auch in den digitalen Informationsangeboten der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

Vom Andreastag bis Heilige Drei Könige: Die Landsmannschaft informiert in diesen Wochen mit dem Instagram-Account @sudeten.de über sudetendeutsches Brauchtum während der Advents- und Weih-

nachtszeit. So erfahren die Leser, auf welche Art und Weise junge Frauen früher im Egerland zum Andreastag am 30. November mehr über ihren künftigen Ehemann herauszufinden versuchten, und warum Kinder im Erzgebirge und Böhmerwald dereinst den Nikolaus nicht ersehnt, sondern gefürchtet haben.

Zudem werden rund ums Jahr Bilder aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Hinweise auf Veranstaltungen, Rückblicke und vieles mehr veröffentlicht.

Auch im YouTube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft ist Adventliches und Weihnachtliches abrufbar: Erika Weinert präsentiert böhmischen Perlen-Christbaumschmuck, Oswald Fuchs liest mundartliche Gedichte im Böhmerwald-Dialekt zu Weihnachten und Stefanie und Elisabeth Januschko spielen Musikstücke zur Advents- und Weihnachtszeit.

Mehr bei YouTube (www. youtube.com) und „Wir Sudetendeutschen“ (@Sudeten).

Für aktuelle Informationen und regen Austausch ist nach wie vor Facebook (@sudeten.de) die erste Adresse. Eine Vielzahl von Informationen präsentiert außerdem die Internetpräsenz www. sudeten.de, die im Laufe des nächsten Jahres in neuem Glanz und mit noch mehr Inhalten erscheinen wird. Und die digitale Ausgabe der Sudetendeutschen Zeitung erscheint für Digital-Abonnenten auf der Plattform www.issuu.com

Dr. Kathrin Krogner

Gemeinsam ist viel Neues entstanden

Liebe Landsleute,

für den Sudetendeutschen Heimatrat geht wieder ein arbeitsreiches Jahr geht zu Ende. Mein Dank gilt Ihnen in den Heimatlandschaften, -kreisen und -gemeinden für Ihren vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz und für das gute Miteinander, durch das wir die Herausforderungen meistern konnten. Ebenso danke ich allen Mitarbeitern und Partnern, insbesondere unserer Sudetendeutschen Zeitung, die diese super Leistung durch ihr Engagement ermöglicht haben. Der Geschäftsführung in der Sudetendeutschen Landsmannschaft und allen Mitarbeitern mein besonderer Dank und hohe Anerkennung. Gemeinsam ist viel Neues entstanden, und unsere Zusammenarbeit war von Erfolg begleitet.

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder neue Mitarbeiter für die vielfältigen Aufgaben in unseren Heimatlandschaften gewinnen. Hier gilt es am Ball zu bleiben und weiter um neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu werben. Mein Wunsch ist es, daß wir im kommenden Jahr noch mehr Gesicht zeigen und unsere Heimatlandschafts-, Heimatkreis- und Heimatgemeindebetreuerinnen und -betreuer mit ihren Zielsetzungen in dieser Zeitung vorstellen.

Die bewährten Online-Veranstaltungen haben den Meinungs- und Erfahrungsaustausch das ganze Jahr über befördert und sollen beibehalten werden.

Unsere 14 Facebook-Gruppen der SL-Heimatgliederung entwickeln sich erfreulich weiter. Fast 600 neue Mitglieder wurden gewonnen, mehr als 2 600 Beiträge eingestellt, circa 5 900 Kommentare verfaßt. 47 000 Reaktionen erfolgten auf die Beiträge, berichtet der Initiator zahlreicher Facebook-Gruppen des Sudetendeutschen Heimatrates, Markus Decker, unser Beauftragter für „Moderne Netzwerkarbeit“ und „Digitale Medien“.

Das neue einzigartige Netzwerk Sudeten.net, das hinsichtlich Anwendermöglichkeiten mit unserer Unterstützung weiter ausgebaut und optimiert wird, ist mit den Facebook-Gruppen digital verbunden. Durch das Zusammenspiel dieser beiden Medien können wir einen weiteren Anschub für einen erfolgreichen digitalen Informationsaustausch erwarten.

Gemeinsam werden wir uns auch weiter für den Erhalt der deutschen Gräber in der Tschechischen Republik einsetzen. Die im Februar bevorstehende internationale Konferenz unter der Schirmherrschaft des Tschechischen Außenministeriums zum Thema erfordert in Zusammenarbeit mit unseren Landsleuten in der Tschechischen Republik unsere Mitwirkung.

So schaue ich erwartungsfroh auf das kommende Jahr und freue mich mit Ihnen auf neue Aufgaben. Der Heimatrat wird durch seine Aktivitäten weiterhin sichtbar und wahrnehmbar bleiben und seine Wirkung weiter ausbauen.

Von Herzen wünsche ich, auch namens meiner Stellvertreter Prof. Dr. Ulf Broßmann und Dr. Wolf-Dieter Hamperl, ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und hoffe, daß Sie die Freude des Weihnachtsfestes genießen können. Für das neue Jahr 2023 wünsche ich Ihnen Glück, Gesundheit und allzeit Gottes Segen und freue mich auf einen guten Start voller Ideen und Kraft für neue Aufgaben. Ihr Franz Longin

Wer den Kalender „Heimat in Bildern“ noch nicht hat, muß sich beeilen. Es sind nur noch wenige Exemplare vorrätig.

Der Kalender kann gratis bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft bestellt werden, und zwar per eMail an info@sudeten.de oder telefonisch unter (0 89) 48 00 03 70.

7 AKTUELLES Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16. 12. 2022 ❯ Digitale Plattform verbindet Menschen und fördert den Dialog

Sudeten.net

Die Plattform sudeten.net ermöglicht den Kontakt zu anderen Menschen, die sich für Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien interessieren

❯ Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrats

Franz Longin (Mitte), Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates, mit seinen Stellvertretern Prof. Dr. Ulf Broßmann und Dr. WolfDieter Hamperl. Foto: Hildegard Schuster

❯

❯ Nur noch wenige Kalender vorrätig Heimat in Bildern Das Titelbild des SL-Kalenders Das Foto für die erste Januarhälfte Anzeige

2022 – ein besonderes Jahr in Kürze

Auch 2022 wurden in der Vertriebenpolitik Weichen gestellt.

Bernd Posselt: Als Präsident der Paneuropa-Union hielt Posselt bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der Initiative in der Tschechischen Botschaft in Berlin die Festrede.

Christa Naaß: Die Präsidentin der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates wurde im Oktober in Bad Alexandersbad zur Co-Bundesvorsitzenden der Seliger-Gemeinde gewählt. Zweite Co-Vorsitzende ist weiterhin Helena Päßler

Natalie Pawlik: Die 1992 in Wostok in Rußland geborene SPD-Bundestagsabgeordnete hat im April den ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten und Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Prof. Dr. Bernd Fabritius, als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten abgelöst.

Petr Fiala: Der tschechische Ministerpräsident hat seine Kontakte nach Deutschland gestärkt. Er traf in Berlin und in Prag mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Außerdem reiste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Prag.

2022

das Jahr der Egerländer Tracht

Was für ein Jahr für die Egerländer Gmoin: Der Deutsche Trachtenverband zeichnet die Egerländer Tracht als „Tracht des Jahres 2022“ aus, zum ersten Mal findet ein Bundestreffen der Egerland-Jugend in der Tschechischen Republik statt, und beim traditionellen Schützen- und Trachtenumzug begleiten die Egerländer die Kutsche des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder auf das Münchner Oktoberfest.

Bereits 2016 hatte der Bund der Egalanda Gmoin begonnen, eine umfassende Dokumentation der eigenen Tracht auszuarbeiten. Am 23. April 2022 wurde diese langjährige Arbeit belohnt.

Auf der Delegiertentagung des Deutschen Trachtenverbandes in Wendlingen am Neckar zeichneten Verbandspräsident Knut Kreuch und der stellvertretende Ministerpräsident von BadenWürttemberg, Thomas Strobl, die Egerländer Tracht als „Tracht des Jahres“ aus.

Der nächste Höhepunkt war Mitte Mai das Doppel-Jubiläum 50. Bundestreffen der EgerlandJugend und 70 Jahre EgerlandJugend. Zum ersten Mal fand diese Veranstaltung im Egerland statt. In Elbogen begeisterten die Egerländer mit ihren öffentlichen Tanz-, Musik- und Trachtenvorführungen auch die Passanten.

Auf dem Sudetendeutschen

Tag wurde diese Egerländer Initiative von mehreren Rednern ausdrücklich gelobt. „Diese Wertschätzung, die uns von vielen Sudetendeutschen, aber auch von der Politik auf dem Sudetendeutschen Tag entgegengebracht wurde, ist eine große Auszeichnung für uns. Es ist schön, daß wir wahrgenommen werden“, freute sich Bundesjugendführer Alexander Stegmaier im Interview mit der Sudetendeutschen Zeitung.

Die nächsten Höhepunkte waren dann die Teilnahme am Bundestrachtenfest im Juni in Bruck in der Oberpfalz und am Gredinger Trachtenmarkt im September 2022, der größten Trachtenveranstaltung Deutschlands.

Beim größten Volksfest der Welt, dem Münchner Oktoberfest, wurde dann der Egalanda Gmoin eine besondere Ehre zu teil. Die Trachten- und Musikabordnung durfte im Zugabschnitt des Bayerischen Ministerpräsidenten durch die Landeshauptstadt marschieren und somit den Schirmherrn der Sudetedeutschen Volksgruppe, Ministerpräsident Markus Söder, und dessen Ehefrau Karin BaumüllerSöder, bis zu Theresienwiese eskortieren. Bundesvüarstäiha Volker Jobst: „ Das war natürlich eine besondere Ehre.“ T. Fricke

Sudetendeutsche

JAHRESRÜCKBLICK Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022 8

❯ Namen und Nachrichten

Zeitzeugen, die die Vertreibung erlebt haben, Sudetendeutsche, die sich für ihre Landsleute engagieren, Politiker in Deutschland und Tschechien, die das Verhältnis zwischen den beiden Staaten gestalten, sowie bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten, denen die deutsch-tschechische Freundschaft wichtig ist, kommen in den Sudetendeutschen Gesprächen

❯

Interview-Serie der Sudetendeutschen Zeitung

Klaus Ho mann Evi Strehl

Gerda Ott

Jenny Schon Margarete Ziegler-Raschdorf

Vor ihrem 90. Geburtstag gab Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde und Trägerin des Karls-Preises, der Sudetendeutschen Zeitung ein großes Interview.

Pavel Novotny Susanne Keller-Giger

Verla steht für Von Ehrlich Reichenberger Löwen Apotheke Apothekertradition im Zeichen der Raute Seit 1949 in Tutzing Die meistgekaufte Magnesium-Marke aus Ihrer Apotheke IH 04/2022 www.verla.de Anz_Magnesium Verla Dragees_Sudetendeutsche Zeitung_326x152_0522.indd 1 24.05.22 11:23 Anzeige ❯ Tracht des Jahres, Veranstaltungspremiere im Egerland und Oktoberfest-Einzug

Andreas Raab

–

Bundesvüarstäiha Volker Jobst mit Familie vor der Burg Elbogen.

Daniel Mielcarek

Ira Peter

Die Eghalanda Gmoin beim Oktoberfest-Umzug. Foto: Torsten Fricke

❯ Gedenken an Landsleute und Unterstützer

Die Toten des Jahres Gespräche

zu Wort. Mit dieser 2021 gestarteten Serie stellen wir Menschen vor und bauen Brücken – frei nach der Reporterlegende Egon Erwin Kisch: „Nichts ist verblüffender als die Wahrheit, nichts exotischer als unsere Umwelt, nichts phantastischer als die Wirklichkeit.“

2022 – endlich wieder ein Jahr mit persönlichen Begegnungen

„Wir Sudetendeutschen sind wieder da“, hat Volksgruppensprecher Bernd Posselt gleich zu Beginn seiner Festrede auf dem 72. Sudetendeutschen Tag vor Tausenden Landsleuten in der vollbesetzten Halle in Hof festgestellt.

Das traditionelle Pfingsttreffen stand in diesem Jahr unter dem Motto „Dialog überwindet Grenzen“ und endete erstmals am Pfingstmontag mit einer Wallfahrt ins Egerland.

Nach der Pandemie konnte die Sudetendeutsche Volksgruppe nahtlos an die lange Tradition der Sudetendeutschen Tage anknüpfen und zum ersten Mal in der über 70jährigen Geschichte zwei Staatspräsidenten mit dem Europäischen Karls-Preis der Sudetendeutschen Landsmannschaft auszeichnen: Klaus Iohannis, Staatspräsident von Rumänien, erhielt von Bernd Posselt den Karls-Preis 2020, der pandemiebedingt vor zwei Jahren nicht überreicht werden konnte. Das Staatsoberhaupt wurde bei seiner Reise nach Hof von seiner Frau Carmen begleitet.

Der Karls-Preis 2022 ging an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für dessen mutigen und vorbildhaften Einsatz gegen Krieg und Völkermord und für Demokratie und Europa. Stellvertretend für Selenskyi nahm die ukrainische Akademikerin Olga Kovalchuk diese höchste Auszeichnung der Sudetendeutschen entgegen.

Zum ersten Mal nach der Pandemie konnten auch die Herzstücke eines Sudetendeutschen Tages wieder stattfinden, wie der Volkstumsabend, das Böhmische

Am 2. Januar starb Stanislav Burachovic, Historiker, Publizist und Bäderspezialist, mit 71 Jahren in Karlsbad.

Am 17. Januar starb der aus dem nordböhmischen Blottendorf bei Haida im ehemaligen Kreis Böhmisch Leipa stammende Otto Hörtler im thüringischen Meuselwitz im Altenburger Land mit 84 Jahren.

Am 17. Februar starb František Lobkowicz OPraem seit 1996 erster Bischof des neuen Bistums Ostrau-Troppau, mit 74 Jahren in Mährisch Ostrau.

Eleonore Schönborn, die Mutter des SL-Karls-Preisträgers und Wiener Erzbischofs Christoph Kardinal Schönborn, starb am 25. Februar im österreichischen Schruns. Am 14. April wäre sie 102 Jahre alt geworden.

Am 15. März starb Otto Liebert, ein aus Stecknitz im Saazer Land vertriebener Landsmann und ein unvergessener und unermüdlicher Leserbriefschreiber, im Alter von 95 Jahren im niedersächsischen Hameln.

Am 23. März starb die langjährige US-Außenministerin Madeleine Korbel Albright in ihrer Wahlheimatstadt Washington, D.C. Die am 15. Mai 1937 als Marie Jana Körbelová in Prag geborene Politikerin stammte aus einer jüdischen Familie, die nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Wehrmacht vor den Nazis flüchtete.

Am 3. April starb der Egerländer Josef Döllner, Ehrenpräsident des Ost-West-Wirtschafts-Forums Bayern und leidenschaftlicher Förderer der Wallfahrtsstätte Maria Kulm, im 89. Lebensjahr im oberbayerischen Murnau.

Am 14. April starb Herbert Müller, langjähriger Stellvertretender Obmann der SLKreisgruppe und Stellvertretender Vorsitzender des BdVKreisverbandes Augsburger Land sowie Obmann der bayerisch-schwäbischen SL-Ortsgruppe Gersthofen mit Wurzeln im Elbetal, nach langer schwerer Krankheit kurz vor seinem 80. Geburtstag in Gersthofen.

Am 11. Mai starb Marie Anna Steffke, eine vielseitig engagierte, verdienstvolle Sudetendeutsche und christliche Brückenbauerin aus dem Kuhländchen, im 91. Lebensjahr im Krankenhaus im oberfränkischen Hof an der Saale.

Am 7. Juli starb der aus Komotau stammende Wilhelm Platz, ein engagiertes Mitglied der Ackermann-Gemeinde, nach langer schwerer Krankheit mit 88 Jahren in Frankfurt am Main.

Am 5. August starb die mährische Schriftstellerin und Lyrikerin Johanna Anderka mit 89 Jahren in Ulm-Wiblingen.

Am 8. August starb Heinz Lorenz, eminenter Egerländer Musiker und Autor, mit 92 Jahren im oberpfälzischen Burglengenfeld.

Am 19. August starb Erich Pawlu, Träger des Sudetendeutschen Kulturpreises für Literatur 1986 aus dem Altvaterland, mit 88 Jahren im bayerisch-schwäbischen Dillingen.

Anna Cernohorsky wurde 1909 im böhmischen Molschen geboren und war bis zu ihrem Tod am 18. September, kurz nach ihrem 113. Geburtstag, die älteste Frau Deutschlands. Nach der Vertreibung hatte die gelernte Damenmaßschneiderin im sächsischen Bautzen eine neue Heimat gefunden.

Am 23. September starb Elisabeth Beywl eine engagierte Böhmerwäldlerin, mit 97 Jahren in München.

Der sudetendeutsche Künstler Walter Gaudnek starb spät am Abend des 23. September in Orlando in Florida. Er lebte seit seiner Studienzeit in den Vereinigten Staaten, kam jedoch oft nach Deutschland, um neue Werke zu zeigen und sein kleines Museum in Oberbayern zu betreuen. Der SL-Kulturpreisträger von 1994 stellte weltweit aus.

Am 25. September starb Wolfgang Heisinger, langjähriger Obmann der bayerischschwäbischen SL-Ortsgruppe Augsburg-Hochzoll, mit 75 Jahren. Er diente der SL mehr als 43 Jahre als Ortsobmann und war in weiteren Ämtern auf Kreis- und Bezirksebene tätig.

Am 27. September starb Otto Reigl, ein großer Mäzen der sudetendeutschen Sache, mit 87 Jahren in München.

Am 3. Oktober starb Alois Hiebl, singender Diakon aus dem Böhmerwald sowie beliebter und mit zahlreichen Auszeichnungen geehrter Obmann der oberpfälzischen SLKreisgruppe Cham, mit 81 Jahren in Cham.

Dorffest und die Ausstellung mit den vielen Ständen.

Den traditionellen Auftakt des Pfingsttreffens bildete die festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend, an der in diesem Jahr Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf und die neue Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, MdB Natalie Pawlik, teilnahmen.

Eine weitere Premiere fand vor allem in der Tschechischen Republik große Beachtung: Zum ersten Mal wurde auf einem Sudetendeutschen Tag auch die tschechische Nationalhymne gespielt – eine Würdigung für die vielen tschechischen Landsleute, die zum Pfingsttreffen nach Hof gereist waren. TF

Am 20. Mai starb Burgi Erler/Scholz, eine engagierte Riesengebirglerin, mit 80 Jahren im mittelfränkischen Forchheim.

Am 19. Juni starb Otto Riedl, langjähriger SL- und BdV-Aktivist aus dem Egerland, mit 85 Jahren im hessischen Löhnberg.

Die Schriftstellerin und bildende Künstlerin Erica Pedretti verstarb am 14. Juli im Schweizer Kanton Graubünden im Alter von 92 Jahren.

Berühmt wurde Pedretti für ihre Bücher, in denen sie sich oft mit ihrer mährischen Herkunftsheimat beschäftigte.

Dafür wurde sie 2019 beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg mit dem Sudetendeutschen Kulturpreis für Literatur ausgezeichnet.

Am 5. Oktober starb die langjährige Präsidentin des Bayerischen Landtags und und Trägerin des Europäischen Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Barbara Stamm, kurz vor ihrem 78. Geburtstag in ihrer Heimatstadt Würzburg. Von 1993 bis 2017 war Stamm als stellvertretende Vorsitzende Mitglied in Präsidium und Parteivorstand der CSU.

Am 30. Oktober starb Hildegard Schilling, langjähriges Mitglied der unterfränkischen SL-Ortsgruppe Bayreuth und der dortigen Eghalanda Gmoi, mit 96 Jahren in Bayreuth.

Am 12. November starb Alfred Müller, langjähriger Vorsitzender der Ackermann-Gemeinde in der Diözese Augsburg, im Alter von 86 Jahren.

9 JAHRESRÜCKBLICK Sudetendeutsche Zeitung Folge 50 | 16.12.2022

Ministerin Ulrike Scharf bei der Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen in München. Fotos: Mediaservice Novotny (2), U. Miksch, A.Egeresi, T. Fricke (6), privat (6)

Alexander Stegmaier

Volker Jobst

❯ Erstes Pfingsttreffen nach der Pandemie fand in Hof mit prominenten Gästen und Tausenden von Landsleuten statt

Hielten die Festreden: Der Schirmherr der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, und Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Fotos: Torsten Fricke (4)

Festlicher Einzug bei der Hauptkundgebung am P ngstsonntag (von links): Ministerpräsident Markus Söder, Vize Hubert Aiwanger, Pavel Bělobrádek, Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Volksgruppensprecher Bernd Posselt, Ministerin Ulrike Scharf und SL-Landesobmann Ste en Hörtler. Foto: Torsten Fricke

Karls-Preisträgerin Barbara Stamm (29.10.1944–5.10.2022)

Knut Abraham

Dr. Erwin Knapek

Prof. Hans-Dieter Zimmermann

Prof. Dr. Bernd Fabritius (links), Präsident des Bundes der Vertriebenen, und Ste en Hörtler (rechts), Stellvertretender Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft sowie Landesobmann Bayern, begrüßten Klaus Iohannis, Staatspräsident von Rumänien und Träger des Europäischen Karls-Preises, sowie dessen Ehefrau Carmen vor der Festhalle.

Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Unser Angebot!

Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Adresse:

Name, Vorname

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Fürst Karl Schwarzenberg 85

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief · Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau · Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Heimatzeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimatblatt · Zuckmantler Heimatbrief

Am 10. Dezember feierte Karl Fürst von Schwarzenberg, Politiker, Forstwirt, Unternehmer und Träger des Europäischen Menschenrechtspreises des Europarates, 85. Geburtstag.

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum: jährlich durch Lastschrift halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Straße, Hausnummer

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Postleitzahl, Ort

Telefon

E-Mail

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimatblatt, Zuckmantler Heimatbrief 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Neudeker Heimatbrief, für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Geburtsdatum, Heimatkreis

Reichenberger Zeitung, Nordböhmische Umschau 24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Datum, Unterschrift

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat)

Karl Fürst von Schwarzenberg ist ein Sproß der Linie von Orlik. Er kam als zweites von vier Kindern von Karl Schwarzenberg (1911–1986) und Antonie Leontine Schwarzenberg, geborene Prinzessin zu Fürstenberg (1905–1988), zur Welt. Seine Mutter war in Österreich aufgewachsen, sprach Deutsch und Tschechisch, sein Vater war nationaltschechisch orientiert und sprach mit den Kindern nur tschechisch. Das Kind Karl besuchte tschechischsprachige Schulen, im Elternhaus wurde zwischen Deutsch und Tschechisch wochenweise gewechselt. Schwarzenberg spricht Tschechisch in einer für moderne tschechische Ohren etwas altertümlich anmutenden Form.

Als er zehn Jahre alt war, übernahmen die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei, und die Familie floh nach Wien. Dort studierte er Jura, wechselte aber dann zum Forstwirtschaftsstudium nach München. 1960 adoptierte ihn sein Onkel Heinrich Schwarzenberg (1903–1965) aus dem Hause Schwarzenberg-Krumau-Frauenberg. Nach dem Tod des Onkels 1965 trat er dessen Erbe in Österreich und Deutschland an und wurde 1979, als Heinrichs älterer Bruder Joseph (1900–1979) kinderlos starb, Familienoberhaupt. Der Tod seines Adoptivvaters zwang ihn zum Abbruch des Studiums und zum Verwalten des Familieneigentums.

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der unverzüglich mit.

Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Bankleitzahl oder BIC

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Datum, Unterschrift

Bankleitzahl oder BIC

In den achtziger Jahren war er Vorsitzender der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte. Damals begann er auf dem Schwarzenbergschen Stammschloß in Franken, die Tschechischen Exilaktivitäten zu unterstützen. Er organisierte Konferenzen und siedelte das Dokumentationszentrum zur Förderung der unabhängigen tschechoslowakischen Literatur von Professor Vilém Prečan auf seinem Schloß an.

Sofort nach der Samtenen Revolution ging er nach Prag und leitete die Präsidentenkanzlei

� Silberne Ehrennadel des BdV