Kameraden

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Stichwahl um das Präsidentenamt:

gegen

für den früheren Gerichtsbezirk Zuckmantel im Altvatergebirge

helfen. -

� Ministerin Ulrike Scharf

mich ein gepflegter Herr in Zivil ansprach und sich nach meinem Beruf erkundigte. Wahrheitsgemäß antwortete ich „noch gar nichts“. Er hatte bald herausgefunden, daß ich Absolvent einer höheren Schule sein müßte und bot mir an, hier zu bleiben. Ich fragte ihn,kurs. Wenn ich nur angenommen hätte! Bestimmt wäre ich ein Lehrer und ein guter Kommunist geworden, wie die größeren Nazis, als ich einer war, in Bonn zu guten DeIn diesem Lager kamen wir mit Heimkehrern aus westlichen Gefangenencamps zusammen. Als manch einer von ihnen erzählte, sie hätten ebenfalls hungern müssen, wollte ich dies nicht glauben. Ich hielt es für schmutzige Propaganda, die Amis hätten vor hun-Tabak kaufen müssen, denn nur so hätten sie auch Zigaretten bekommen, den Tobak warf man weg. Die Quarantäne dauerte 40 Tage und ging für mich wieder Erwarten sehr schnell vorbei. Eines Tages kam ein russischer Offizier Stiefelspitze an und forschte „schto bolnoj“ (was hast du für eine Krankheit)? Sofort fielen mir die Worte meines Doktors ein, dessen glücklicher Putzer ich war, und ich antwortete mit Eifer „Tubera“! Waldeck. Wie man vermuten kann, lag die Klinik in einer Ecke des Waldes. Schwester Ursel, den Name werde ich nie vergessen, war meine -

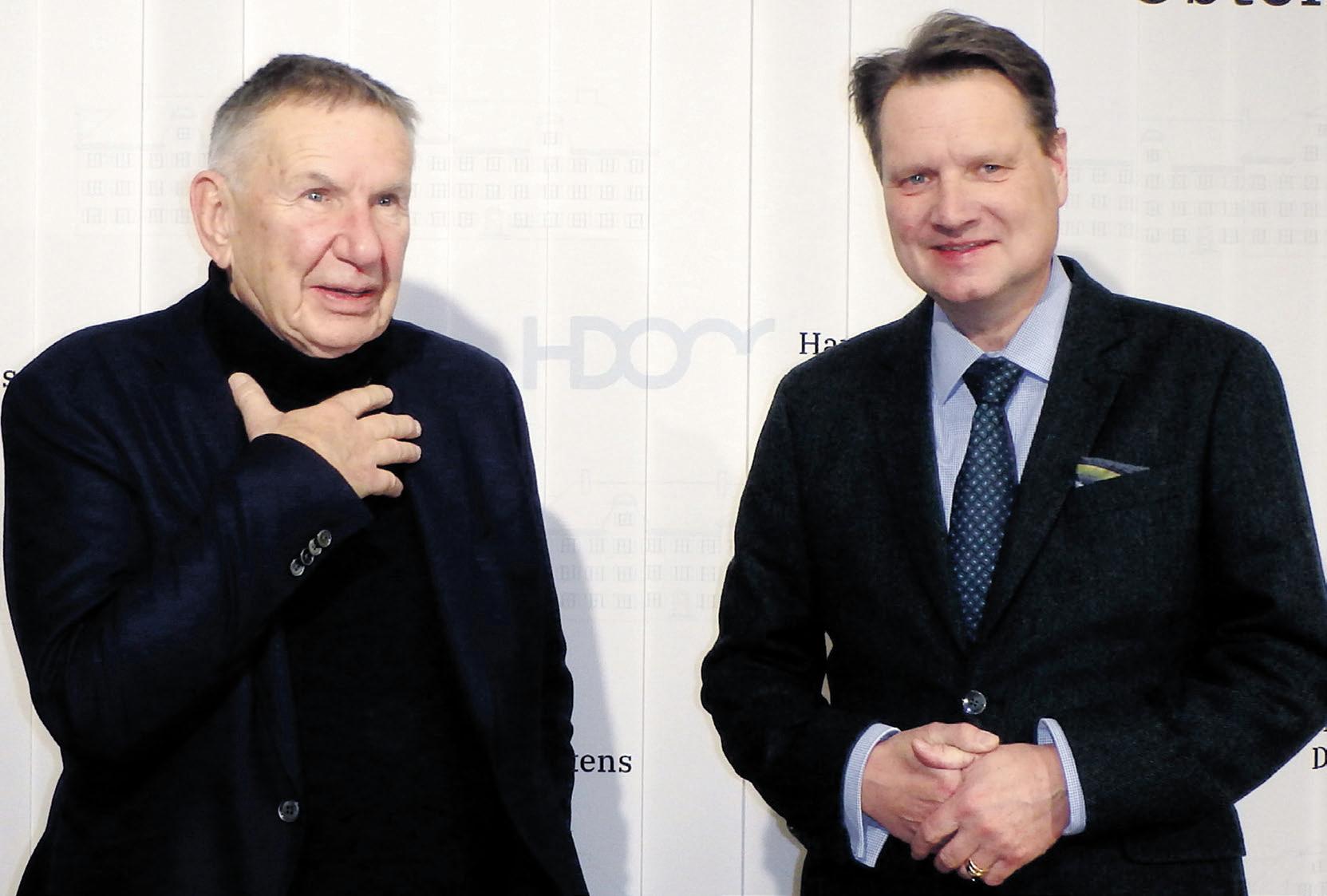

Kriegsopfer Wer in die Prager Burg einzieht, entscheidet sich bei der Stichwahl zwischen General Petr Pavel (links) und Ex-Premierminister Andrej Babiš (rechts). Fotos: Mediaservice Novotny (7), Facebook (2)

In den nächsten zwei Jahren werden in Bayern insgesamt drei Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) in Qualifizierungsprojekte für Menschen mit Fluchtund Migrationshintergrund investiert. Damit soll die Entwicklung innovativer Lösungen zur Integration dieser Zielgruppe in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt gefördert werden.

Staatsministerin Scharf: „Eine gute berufliche Qualifikation ist und bleibt die beste Voraussetzung für eine langfristige Integration in den Arbeitsmarkt. Mit dem Aufruf ,Berufliche Qualifizierung zur Integration in den Arbeitsmarkt – Chancen für die Zukunft‘ wird dies gezielt in den Mittelpunkt gerückt.“

Ein Fokus im Rahmen der Förderung liegt speziell auf Frauen und Jugendlichen mit Fluchtund Migrationshintergrund.

„Die Mehrzahl der derzeit ankommenden Flüchtenden aus der Ukraine sind Frauen und Kinder. Deshalb ist es mir sehr wichtig, daß die Projekte besonders Frauen, aber auch Jugendlichen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln. So erleichtern wir den Einstieg in den Arbeitsmarkt und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs“, erläutert die Ministerin weiter.

Innovative Projekte, die ausgewählt werden, können mit 80 Prozent der Gesamtkosten aus dem ESF+ gefördert werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. März. Mehr Informationen www.esf.bayern.de

Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,41 Prozentpunkten hat der unabhängige Kandidat General Petr Pavel den ersten Durchgang der tschechischen Präsidentschaftswahl vor Ex-Premierminister und AnoChef Andrej Babiš gewonnen. Die Entscheidung, wer Nachfolger von Staatsoberhaupt Miloš Zeman wird, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, fällt in der Stichwahl, die am 27. und 28. Januar stattfindet.

Während die Demoskopen noch einen Dreikampf zwischen Pavel, Babiš und der Wirtschaftsprofessorin Danuše Nerudová um den Einzug in die Stichwahl vorhergesagt hatten, war die Entscheidung am Ende deutlich. General Petr Pavel erhielt mit 1 975 056 Stimmen 35,40 Pro-

zent und gewann damit den ersten Wahlgang. Mit nur 22 843 Stimmen Abstand kam Andrej Babiš mit 1 952 213 Stimmen beziehungsweise 34,99 Prozent auf Platz zwei. Mit nur 777 022 Stimmen beziehungsweise 13,93 Porzent landete Nerudová abgeschlagen auf dem dritten Platz. Die weiteren Ergebnisse: 4. Pavel Fischer, 6,75 Prozent; 5. Jaroslav Bašta 4,45 Prozent; 6. Marek Hilšer, 2,56 Prozent; 7. Karel Diviš, 1,35 Prozent und 8. Tomáš Zima, 0,55 Prozent.

Viele Experten hatten in der Vergangenheit betont, Babiš habe in einer Stichwahl keine Chance, da die im ersten Wahlgang unterlegenen Kandidaten ihre Wähler dazu aufrufen würden, dessen demokratischen Gegenkandidaten in der Stichwahl zu unterstützen – also General Petr Pavel. Ob diese Rechnung

So stimmte Bayern ab

Unter der kommunistischen Herrschaft flüchteten damals im Kalten Krieg viele tschechische Bürgerrechtler in den Westen und ließen sich bevorzugt in München nieder.

Die Wahlen im Tschechischen Generalkonsulat der bayerischen Landeshauptstadt haben deshalb von jeher eine besondere Bedeutung.

aufgeht, wird sich zeigen. Skepsis ist aber angebracht.

In die Karten von Babiš spielt auch, daß ihn vier Tage vor dem ersten Wahlgang das Prager Stadtgericht vom Vorwurf der Korruption in Sachen Storchennest freigesprochen hat. Außerdem gilt der ehemalige Premierminister – ganz Populist – als exzellenter Wahlkämpfer.

Babiš ließ deshalb keine Zeit verstreichen und ging nach Auszählung der Stimmen gleich in den direkten Angriff über.

Er ziehe den Hut vor Pavel, so giftete Babiš, weil dieser es „als in Rußland ausgebildeter kommunistischer Geheimdienstoffizier bis in den Nato-Militärausschuß geschafft“ habe. Schützenhilfe bekam Babiš umgehend vom scheidenden Präsidenten Zeman, der nicht nur erklärte, er werde Babiš wählen, sondern unterstellte, der unabhängige Pavel sei ein Kandidat der Regierung. General Pavel konterte mit der Bemerkung, bei der Stichwahl werde es zum Zusammenprall zweier Welten kommen. Die eine Welt, vertreten durch Babiš und Zeman, stehe für Chaos, Versagen und persönliche Bereicherung. „Dagegen steht meine Welt dafür, fair, anständig und würdevoll zu sein und zu versuchen, Lösungen anzubieten.“

Auch der tschechische Premierminister Petr Fiala ging in die Offensive und beschuldigte Babiš und dessen Partei Ano, gezielt Desinformationen zu verbreiten. So werde behauptet, daß die Regierung nach den Präsidentschaftswahlen restriktive Maßnahmen plane.

Fiala: „Die zweite Runde der Präsidentschaftswahl wird ein schwieriger Wertekampf. Populismus, Lügen und Anlehnung an Moskau stehen gegen unsere Werte von Demokratie, Respekt vor der Verfassung und prowestliche Orientierung. Ich rufe deshalb alle Bürger auf, Petr Pavel zu unterstützen.“

Pavel Novotny/Torsten Fricke

Petr Štefánek: „Die Präsidentschaft von Miloš Zeman war eine große Schande für unsere Nation. Ich habe mich für einen würdevollen Kandidaten entschieden. Ich wünsche mir einen Präsidenten, der als Vorbild auftritt und jene Werte vertritt, zu denen

auch ich mich bekenne.“

Ulehlová: „Das war keine sehr gute Präsidentschaft, und ich hoffe, daß jetzt eine Veränderung eintritt. Ich setze auf einen Präsidenten, der offen für Europa und tolerant ist. Ein Staatsoberhaupt soll das Land vereinen und nicht wie Zeman die Gesellschaft

Immer

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

gut informiert zu sein.“

Das ist die Devise von Peter Barton für seine Tätigkeit als Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag.

Wenn es um die deutsche Reichsstadt Eger geht, kann er sich immer auf die Hilfe zweier Egerer verlassen, die ihn bei seiner Arbeit kräftig unterstützen. Das ist zum einen Wilhelm Simeon (Kulturverband Eger/ Prag), der außerdem seit einem Jahr als Fachmann für PC-Arbeit im SL-Büro tätig ist. Simeon stammt aus einer alteingesessenen deutschen Egerer Familie. Seine Mutter, Václava Simeonová, verfaßt Beiträge für die regio-

nale Internetzeitung „Živé Chebsko“ (Lebendiges Egerland), die für all jene von Interesse ist, die selbst kleinste Informationen aus dieser Region erfahren möchten (www. zivechebsko.cz).

Der andere Egerer, Gerhard Hermann, ist Beirat des Landesvorstandes der Paneuropa-Gruppe. Die Verbundenheit Bartons mit den Heimatverbliebenen kam bereits nach der Gründung des Sudetendeutschen Büros zustande, als Barton die damalige Geschäftsführerin des Begegnungszentrums Balthasar Neumann, Christa Hrubá, besuchte und diese Zusammenarbeit setzt er nun mit den beiden stolzen Egerern Simeon und Hermann fort. Barton

Netzwerken zum neuen Jahr in Berlin, München und Prag

Beim Treffen in der Bayerischen Repräsentanz in Prag und den Neujahrsempfängen des Bayerischen Ministerpräsidenten in München und des Bundespräsidenten in Berlin haben Vertreter der Vertriebenen die Chance genutzt, um mit der Politik im Gespräch zu bleiben.

Es ist mir eine besondere Ehre, die deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler und ihre Verbände hier zu vertreten und damit auch unsere Anliegen noch sichtbarer zu machen und im Gespräch zu halten“, erklärte der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Dr. Bernd Fabritius, und bedankte sich damit für die Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloß Bellevue.

Fabritius nutzte auf dem Empfang die Gelegenheit, Bundeskanzler Olaf Scholz zu danken, der mit vielen Mitgliedern der Bundesregierung ebenfalls anwesend war. Scholz hatte zu Jahresbeginn zugesagt, beim BdVJahresempfang am 28. März die Festansprache zu halten.

„Dies ist ein Zeichen der Verbundenheit mit den von uns vertretenen Menschen und Themen“, so der BdV-Präsident.

Mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besprach Fabritius die Rentensituation der Aussiedler und Spätaussiedler. So sei die Ausgestaltung des beschlossenen Härtefallfonds für Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge und Härtefälle aus dem Ost-WestÜberleitungsprozeß „bedauerlicherweise unzureichend“.

Der BdV habe hierzu Verbesserungsvorschläge und setze sich überdies nach wie vor für Korrekturen des Fremdrentengesetzes ein. Hierzu wurde weiterer Austausch auf Staatssekretärsebene vereinbart. Als höchste Repräsentantin des Deutschen Bundestages war die Parlamentspräsidentin, Bärbel Bas, anwesend, die der BdV-Präsident herzlich zur Teilnahme an den Verbandsveranstaltungen einlud.

Besonders freute sich Fabritius über das Wiedersehen mit Vertretern des Minderheitenrates, wie etwa dem Vorsitzenden des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, oder

dem Vorsitzenden der Domowina des sorbischen Volkes, David Statnik.

Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder zum Neujahrsempfang eingeladen. Über 1800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport nahmen an dem festlichen Jahresauftakt in der Bayerischen Residenz teil, darunter auch Steffen Hörtler. Der Landesobmann Bayern und stellvertretende Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft traf dort Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Sie freue sich und sei stolz, daß der Sudetendeutsche Tag 2024 in ihrer Heimatstadt

stattfinde, berichtete Hörtler von dem Gespräch.

Auch in Prag stand gleich zum Jahresbeginn das Netzwerken auf dem Programm. Die Bayerische Repräsentanz lud zum Neujahrsempfang. Die für Europa und Internationales zuständige Staatsministerin Melanie Huml nutzte die Reise in die tschechische Hauptstadt auch für Arbeitsgespräche und traf sich unter anderem mit Tschechiens Wissenschaftsminister Martin Baxa. Themen waren unter anderem die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023 zum Thema Barock in Regensburg und Prag sowie die Präsidentschaftswahlen in Tschechien.

Ministerin Huml erklärte zur Bedeutung der Bayerischen Repräsentanz in Prag: „Vor acht Jahren haben wir im Palais Chotek unsere Vertretung eröffnet. Heute ist dieses Palais zu einem Haus der Freundschaft geworden: Treffpunkt, Plattform für gegenseitigen Austausch und Schaufenster Bayerns in Tschechien. Zu diesem großen Erfolg beigetragen haben auch die Menschen in Tschechien. Wer hier ist, merkt sofort: Dieses kleine Stück Bayern in Prag ist nicht nur willkommen, sondern gehört zu dieser kulturell so unglaublich reichen und einzigartigen Stadt. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Präsidententreffen in Nordböhmen

Der scheidende tschechische Präsident Miloš Zeman wird am 24. Januar im nordböhmischen Nachod mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda zusammentreffen. Die Themen der Beratungen werden die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die Weiterentwicklung des Tourismus sowie die Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Staaten sein. Die Begegnung findet auf Einladung des Bürgermeisters von Nachod, Jan Birke, statt. Zuletzt haben sich die beiden Staatsoberhäupter Ende April vergangenen Jahres auf der Prager Burg getroffen. Damals ließ Zeman verlauten, Polen sei in der Abwehr der Aggression Rußlands in der Ukraine zum wichtigsten Verteidiger der europäischen Werte geworden.

Cyberkriminalität hat sich verdoppelt

leitet. Mit dem Gesetz setzt auch Tschechien eine entsprechende EU-Verordnung um.

RegioJet kommt nach Deutschland

Die tschechische private Bahngesellschaft RegioJet hat die Zulassung für den Schienenpersonenverkehr in Deutschland erhalten. RegioJet-Geschäftsführer Jakub Svoboda erklärte, sein Unternehmen plane, Verbindungen von Tschechien nach Deutschland sowie in andere westeuropäische Länder anzubieten. RegioJet hatte bereits in der Vergangenheit versucht, Verbindungen nach Deutschland einzurichten. Eine entsprechende Kooperation mit der Deutschen Bahn, um EuroCity-Züge zwischen Prag und Berlin zu betreiben, war allerdings gescheitert. RegioJet ist bereits in der Slowakei, Österreich, Ungarn und Polen tätig.

D

ie Kriminalität ist in Tschechien im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen, hat Polizeipräsident Martin Vondrášek am Freitag auf einer Pressekonferenz erläutert. Demnach registrierte die Polizei insgesamt 181 991 Straftaten, was seit 2021 einer Zunahme von 18,8 Prozent entspricht. Den weiteren Angaben zufolge wurden 2022 in Tschechien 150 Morde verübt, das waren 45 mehr als im Jahr zuvor. Besonders dramatisch ist die Entwicklung der Cyberkriminalität. Hier hat sich die Anzahl der Straftaten auf insgesamt 18 554 Fälle verdoppelt. Selbst der Präsidentschaftswahlkampf blieb von Cyberangriffen nicht verschont. So wurden am Freitag die Webseiten der Präsidentschaftskandidaten Petr Pavel und Tomáš Zima lahmgelegt. Ersten Erkenntnissen nach kam der Hackerangriff aus Rußland.

Gesetz gegen Terrorpropaganda

Ein Gesetz, das es Webseitenbetreibern verbietet, terroristische Inhalte zu verbreiten, hat die erste Hürde genommen und ist am Freitag im Abgeordnetenhaus ohne Gegenstimmen verabschiedet worden. Der Entwurf wird jetzt an den Senat weiterge-

12. Oktober wird Tag der Samizdat

In Tschechien soll der Samizdat (auf deutsch „Selbstverlag“) mit einem besonderen Tag gewürdigt werden. Die Regierung hat einen Antrag von einer Gruppe von Koalitionsabgeordneten unterstützt, wonach der 12. Oktober zum Tag des Samizdat werden soll. Damit will man an die Produktion und die Verbreitung von alternativer, nicht systemkonformer, Literatur über nichtoffizielle Kanäle erinnern. Am 12. Oktober 1988 schrieb eine Gruppe von 92 tschechischen und slowakischen SamizdatVerlegern einen offenen Brief an den damaligen kommunistischen Staatspräsidenten Gustáv Husák, in dem sie die Inhaftierung des christlichen Aktivisten Ivan Polanský verurteilten.

toter Bergmann bei Erdbeben

In der Kohlegrube ČSMJih in der Region Karwin in Mährisch-Schlesien hat ein Erdbeben am Donnerstag ein Unglück ausgelöst. Dabei kam ein Bergmann ums Leben, fünf Arbeiter erlitten schwere und weitere Personen leichtere Verletzungen, hat die Fördergesellschaft OKD mitgeteilt.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de; Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

fügt hinzu: „Es freut mich, gerade in dieser Stadt, die für die Sudetendeutschen eine enorme Bedeutung

hat, zwei so erfahrene und entgegenkommende Unterstützer gefunden zu haben.“

Politik

EinTorsten Fricke In der Bayerischen Repräsentanz in Prag (von links): Radek Novák, Irene Novák, Ex-Ministerin Michaela Tominová, Ex-Minister Daniel Hermann, Beauftragte Sylvia Stierstorfer, Peter Barton, Ministerin Melanie Huml, Ste en Hörtler und Christa Naaß. Rechts: Botschafter Andreas Künne und Ste en Hörtler. Fotos: Bayerische Repräsentanz in Prag/Václav Bacovský Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in München: Ste en Hörtler mit First Lady Karin Baumüller-Söder und Markus Söder. Rechts: Nina Hieronymus vom Sozialministerium, Ste en Hörtler und Schirmherrschaftsministerin Ulrike Scharf. BdV-Präsident Bernd Fabritius Bundeskanzler Olaf Scholz

Es ist hinlänglich bekannt: Ohne Ehrenamt sähe das Land ärmer aus. Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft und mit ihr viele weitere sudetendeutsche Vereinigungen leben vom Ehrenamt.

Manche Ehrenamtliche sind regelrecht in das sudetendeutsche Verbandswesen hineingewachsen, so wie Birgit Unfug. Beide Eltern stammen aus Böhmen: Ihre Mutter aus dem Böhmerwald, ihr Vater ist in Böhmisch Meiseritsch geboren. Die Familie väterlicherseits ist oft umgezogen, aufgewachsen ist der Vater in Saaz. Nach 1945 fanden die Eltern in Bayern ein neues Zuhause.

Als Birgit Unfug elf Jahre alt war, zog die Familie von Kelheim nach München um und kam in ein Umfeld, in dem die Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa stark präsent war. Die Familie bezog nämlich eine Wohnung im Haus des Deutschen Ostens (HDO) – „da war es logisch, daß ich mit der Geschichte der Deutschen aus dem östlichen Europa aufwuchs und auch aktiv ein Teil des Ganzen wurde“, sagt Birgit Unfug heute. Zudem war ihr Vater Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der Eghalanda Gmoi.

Mit zwölf Jahren zog es auch Birgit zu der Egerländer Jugend. Zudem nahm sie an einem Zeltlager der Deutschen Jugend des Ostens (heute Deutsche Jugend in Europa) teil. Sie wurde selbst aktiv in der djo, ein Engagement, das sie viele Jahre begleitete. Mit 15 Jahren war sie im Bezirksvorstand, später wurde sie Landesvorsitzende Bayern, ein Amt, das sie bis 2007 ausübte.

Aus der Jugend ist sie rausgewachsen, aktiv ist Birgit Unfug noch immer – auf verschiedenen Ebenen. Sie singt und tanzt bei der Böhmerwälder Sing- und Volkstanzgruppe München, sie engagiert sich für die SL-Kreisgruppe München und ist Mitglied der Bundesversammlung.

Seit wenigen Wochen hat sie zudem eine neue Aufgabe dazu bekommen: Sie ist Landschaftsbetreuerin für die Heimatlandschaft Erzgebirge-Saazerland. Das heißt, sie wird Anfragen von Leuten bekommen, die auf der Suche nach Informationen zu ihren Vorfahren sind, die aus dem Gebiet stammen, die nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Gegend suchen oder Gegenstände aus der Region abgeben wollen und vieles mehr.

Das alles nimmt durchaus Zeit in Anspruch, rund zwei Stunden am Tag, dazu kommen viele Wochenenden – nicht wenig, erst recht nicht, wenn man hauptberuflich in so einem anspruchsvollen Beruf wie Krankenschwester tätig ist. Was sie antreibt? „Ich möchte, daß die sudetendeutsche Geschichte und auch die Kultur weitergegeben werden, und daß wir die Verbindung zu unseren tschechischen Nachbarn, aber auch zu anderen Vertreibungsgebieten suchen.“

Ein Aktiver aus der Erlebnisgeneration ist Kurt Aue. 1944 wurde er in Arnsdorf im Kreis Jägerndorf geboren. Davon wußte er jedoch nicht viel, als er als Bub in Bayern aufwuchs. Zwar wurde er als Kind von anderen als Flüchtling bezeichnet, aber beim Fußballspielen war schnell unwichtig, wer man war oder woher man kam. Bayern war für Kurt Aue Heimat. Die Geschichte seiner Vertreibung kannte er als kleiner Bub nicht. Er kannte aber einen Besucher aus Tschechien, der ab und an bei seinen Eltern zu Gast war. Später erfuhr Aue, daß dieser ihm als Eineinhalbjährigen das Leben gerettet hatte: Damals wurde er mit seiner Mutter aus Arnsdorf vertrieben – in einem Viehwaggon, aus dem der kleine Junge rausfiel. Ein tschechischer Mann fand ihn und brachte ihn unter Einsatz seines Lebens zu der Mutter zurück,

Ehrensache Ehrenamt

Burian Wurzelheimat ist. „Die Befassung damit tut der Seele gut“, sagt sie. Ihr großes Anliegen ist es zu vermitteln: zwischen ihren Angehörigen, aber auch zwischen den Generationen. „Wenn den Vorfahren die Augen zugehen, gehen den Nachfahren die Augen auf“, diese Erfahrung hat Yvi Burian gemacht, weshalb ihr die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte so wichtig geworden ist. Zugleich möchte sie anderen helfen, die eigenen Wurzeln zu entdecken. Dafür sorgt sie jetzt als Heimatkreisbetreuerin von Leitmeritz. Als solche steht sie all denen mit Rat und Tat zur Seite, deren Vorfahren aus Leitmeritz kommen und beispielsweise Fragen zur Ahnenforschung, zu Aufenthalten in Leitmeritz haben oder nach Kontakten vor Ort suchen. Das Amt hat Yvi Burian vor kurzem übernommen. Schon im Vorfeld ist sie dafür nach Leitmeritz und Aussig gereist. In Leitmeritz befindet sich unter anderem auch eine Familiengrabstätte des Urgroßvaters, der dort einst als Bürgerschuldirektor tätig war. Nun baut sie ihre Kontakte aus, zum Beispiel nach Fulda, der Partnerstadt von Leitmeritz, die vor einigen Jahren die Bestände des mittlerweile aufgelösten Heimatkreisvereins übernommen hat. Außerdem plant Yvi Burian, einen Tschechischkurs in Aussig zu besuchen.

Ein großes Vorbild war für sie ihre Großmutter: „Für mich war meine in Aussig geborene Oma eine ganz wichtige, prägende Person“, erklärt sie. „Sie hat alle Familienangehörigen zusammengehalten.“ Die familiären Bindungen sind Yvi Burian sehr wichtig. Zu ihrer Familie gehört übrigens auch Utta Fischer, geborene Martin, die Frau des berühmten Monaco-Franze Helmut Fischer – auch sie eine geborene Leitmeritzerin.

die er mithilfe des Roten Kreuzes ausfindig machte. Dieser Umstand hat Kurt Aue sehr geprägt: Dialog und Verständigung mit Tschechien sind ihm ein wichtiges Anliegen und zugleich eine Selbstverständlichkeit.

Seit 50 Jahren ist Aue mittlerweile in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv. Als junger Kreis- und Stadtrat in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) hat er sich für die Belange der Vertriebenen eingesetzt. Seit 20 Jahren ist er Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Augsburger Land. Er ist außerdem im Landesvorstand Bayern der SL, stellvertretender Bezirksobmann von Schwaben, Kreisobmann Augsburg-Land sowie Ortsobmann von Königsbrunn und Wehringen. Bei so vielen Aufgaben kommen einige Stunden am Tag zusammen: Etwa fünf Stunden am Tag widmet er täglich der Kommunikation mit den Mitgliedern der SL, der Vorbereitung von Veranstaltungen und anderen organisatorischen Aufgaben. „Manchmal hocke ich auch den ganzen Tag da“, sagt er. „Das Ehrenamt ist wichtig“, findet er und fügt hinzu: „Ich kann jedem Rentner, der

jammert oder sich langweilt, das Ehrenamt empfehlen. Wenn ich was tue, bin ich gesünder.“

Ebenfalls viel Zeit auf das Ehrenamt verwendet Lorenz Loserth, der aus der sogenannten Enkelgeneration stammt. Über die Ahnenforschung ist er in Kontakt mit gebürtigen Sudetendeutschen gekommen. Irgendwann bat einer von ihnen Loserth, die Stelle des Ortsbetreuers von Lobenstein zu übernehmen, dem Ort, aus dem seine Großeltern stammten. Loserth sagte zu und kam mit immer mehr Landsleuten in Kontakt und tauchte so ein in eine faszinierende Kultur, die für ihn zugleich „fremd und exotisch und doch familiär vertraut“ ist. Begeistert von der Vielfalt der sudetendeutschen Institutionen, trat er der Landsmannschaft bei und engagierte sich immer mehr für den Erhalt und die Weitergabe sudetendeutscher Kultur. So gestaltete er etwa die Seite der Heimatlandschaft Altvater neu. Das Ergebnis ist beeindrukkend: Jetzt finden sich auf www. heimatlandschaft-altvater.eu umfangreiche Informationen über das Altvatergebirge, über sudetendeutsche Themen und Institutionen allgemein, über Ahnen-

forschung, Trachten, Dialekte und vieles mehr. Die Homepage und ihre Neugestaltung können paradigmatisch für etwas stehen, was Loserth in den sudetendeutschen Einrichtungen allgemein beobachtet: „Ich sehe viele Mängel und gleichzeitig auch viele Möglichkeiten, diese zu beheben.“ Das motiviere ihn.

Mittlerweile widmet er fast seine ganze Freizeit der Sache: „Ich betreue die Facebookgruppe der Heimatlandschaft Altvater und die Heimatlandschaftseite, ich inventarisiere die Jägerndorfer Heimatstube und arbeite an deren Neukonzeption mit, ich schreibe für die Heimatzeitschriften, ich unterstütze die Heimatfahrten, ich vermittle mir anvertraute sudetendeutsche Literatur an öffentliche Bibliotheken, ich dokumentiere und pflege das Gebirgsschlesische, ich abonniere Heimatzeitungen, ich führe meine Tracht aus, ich pflege Kontakt nach Tschechien und führe durchs Sudetendeutsche Museum.“ Wer hören will, wie gut Loserth mittlerweile das Gebirgsschlesische beherrscht, sollte beim YouTube-Kanal der Sudetendeutschen Landsmannschaft vorbeischauen: Dort finden sich

mehrere Videos von Lesungen mit Loserth.

Verbunden mit seinem Engagement sind viele lustige, bewegende und schöne Momente. So war es ihm eine Freude, als er seine ersten Beiträge im Jägerdorfer Heimatbrief abgedruckt sah. Eine 93jährige Dame rief ihn deswegen an, und sie vereinbarten ein Treffen: „Sie hatte erwartet, daß sie einen älteren Herrn treffen würde. Doch ich war damals 37.“

Auch andere Begegnungen sind ihm gut in Erinnerung geblieben: „Einem Herrn von 88 Jahren kamen die Freudentränen, als er mich in meiner Tracht am Sudetendeutschen Tag sah, eine alte Dame rief mich an, um mir ein schlesisches Schimpfwort zu sagen, an das sie durch einen meiner Artikel erinnert wurde. Landsleute haben mir unter Tränen von ihren Fluchterfahrungen berichtet, und tschechische Schüler haben mit uns Deutschen bei einer Gedenkfeier ein deutsches Lied gesungen.“

Für Yvi Burian, 51 Jahre, ist das Engagement in der SL eine „Herzensangelegenheit“. Ihre Großeltern stammen aus dem Elbetal, eine Gegend, die für Yvi

Ehrenamtskarte als Wertschätzung

In vielen Bundesländern wird das ehrenamtliche Engagement seit Jahren mit der Ehrenamtskarte wertgeschätzt, die Ehrenamtler auf Antrag erhalten.

So erhalten beispielsweise in Bayern die Inhaber der Ehrenamtskarte kostenlosen Eintritt bei allen staatlichen Schlössern und Burgen, Museen und Sammlungen sowie Rabatte bei der Bayerischen Seenschifffahrt. Auch Kommunen und Unterneh-

men steuern eigene Angebote bei.

Die zuständige Staatsministerin Ulrike Scharf erklärt, warum das Ehrenamt unverzichtbar ist: „Ehrenamtliches Engagement ist ein großes Geschenk, das sich die Menschen in unserem Land gegenseitig machen. Sie stärken damit den Zusammenhalt und schaffen ein gemeinsames Miteinander in der Bevölkerung.“

Allein in Bayern, so die Ministerin, engagieren sich 41 Pro-

zent der Bürger über 14 Jahre ehrenamtlich. „Das sind fast 4,7 Millionen Menschen. Was für eine Power von ihnen ausgeht“, sagt Scharf und erklärt, daß diese Menschen „für ihren Einsatz unsere tiefe Wertschätzung“ verdienen. Die Ministerin: „Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein sichtbares Zeichen der persönlichen Anerkennung. Seit 2011 haben über 200 000 Menschen dieses Dankeschön erhalten. Das ist deutschlandweit spitze.“

In der SL fühlt sie sich sehr gut aufgehoben. „Hier bin ich richtig“, meint sie. Ihre Großmutter und ihr Vater waren Mitglieder der SL, eine familiäre Vorprägung war also vorhanden. Letztlich überzeugt sich selbst der Landsmannschaft anzuschließen, hat sie ein Vortrag von Bernd Klippel bei ihr in der Region. Klippel ist Mitglied der SL-Bundesversammlung und hat bei seinem Besuch in Gelnhausen von der Ukraine-Resolution der Bundesversammlung im März 2022 berichtet. Das hat Yvi Burian, die in verschiedenen sozialen Vereinen aktiv ist, sofort angesprochen. Im Juni war sie erstmals beim Sudetendeutschen Tag. Dort und auf weiteren Terminen habe sie sich sehr wohl gefühlt, viele gute Gespräche geführt, unter anderem mit Volksgruppensprecher Bernd Posselt, dem ehemaligen Europaabgeordneten Milan Horáček sowie mit der Heimatlandschaftsbetreuerin vom Elbetal, Ingeburg Alesi. Diese sprach Yvi Burian auch gleich auf eine mögliche Betreuung des Heimatkreises an. Bei einem Besuch im Sudetendeutschen Museum und in der Bundesgeschäftsstelle in München bestätigte sich die Bereitschaft sich aktiv zu engagieren. Und nur wenige Monate später, im November 2022, folgte auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die offizielle Ernennung von Yvi Burian zur Heimatkreisbetreuerin.

Neben der Familienforschung gehört das Laufen zu ihren großen Leidenschaften: „Wer einmal einen Halbmarathon absolviert hat, weiß, daß man Ausdauer und Disziplin braucht.“ Diese beiden Eigenschaften werden ihr nun auch bei ihrer neuen Tätigkeit zugutekommen.

Aber auch wer nicht so viel Zeit investieren kann, findet in den sudetendeutschen Einrichtungen sicherlich ein Betätigungsfeld, meint Burian und rät: „Man kann zum Beispiel auch an einzelnen Projekten mitwirken.“

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Wenn die Symmetrie der Natur verwirrt

■ Ausstellung „Symmetrie der Natur – Natur der Symmetrie“, Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München. Vernissage: Donnerstag, 26. Januar, 19.00 Uhr; Ausstellungszeitraum: Freitag, 27. Januar bis Freitag, 3. März. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Die Blütenzeit beginnt: Im Rahmen des Flower Power Festivals zeigt das Tschechische Zentrum München symmetrische Blumen‐ und Pflanzenbilder des Fotografen Daniel Kreissl.

Die Symmetrie ist keine menschliche Erfindung. Auch in der Natur ist sie sehr häufig anzutreffen – bei Blüten und Blättern, Schneeflocken, Schmetterlingen oder Seesternen. Sie verleiht uns ein Gefühl der Harmonie und Ordnung inmitten von Chaos.

Mit seinen geheimnisvollen symmetrischen Bildern enthüllt der tschechische Fotograf Daniel Kreissl fraktale Strukturen in Wurzeln, dornigen Sträuchern und Kletterpflanzen im Blütenrausch. Er fotografiert vor allem in der Abenddämmerung, und dabei entsteht oft der Eindruck von mythischen Kreaturen und unbekannten Landschaften, die plötzlich aus der Dunkelheit hervortreten. Diesen Effekt erklärt er

■ Noch bis Freitag, 27. Januar 2023, Ausstellung: „Flüchtlinge und Vertriebene im Münchener Norden“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

■ Samstag, 21. Januar, 13.00 bis 15.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum, Workshop im Winter: „Es schneit!“ Gemeinsam entdecken Kinder und Familien glitzernde Winterwelten und gestalten mit Nadja Schwarzenegger eigene Schneekugeln. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München. Anmeldung per eMail an anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Samstag, 21. Januar, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag.

Zu Gast: MdB Maximilian Mörseburg, Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 21. Januar, 18.00 Uhr, Sudetendeutsches Musikinstitut (Träger: Bezirk Oberpfalz): Junge Musiker begrüßen das neue Jahr. Es musizieren talentierte Nachwuchsmusiker aus Regensburg und der Oberpfalz unter Mitwirkung tschechischer Gäste aus der Region Pilsen. Auf dem Programm stehen Werke vom Barock bis in die Gegenwart in solistischer und kammermusikalischer Besetzung. Festsaal des Bezirks Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Str. 14, 93051 Regensburg. Eintritt frei.

■ Samstag, 21. Januar, 19.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Teplitz-Schönau: Neujahrskonzert mit dem Wihan Quartett aus Prag. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 26. Januar, 17.00 Uhr, Deutsches Kulturforum östliches Europa: „Dorpat und die Grüne Kiste. Eine deutschbaltische Familien- und Fotografiegeschichte.“ Lesung mit Autorin Sophie Pannitschka. Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, Magdeburg, sowie am Freitag, 27. Januar, 19.00 Uhr, im Brömsehaus, Am Berge 35, Lüneburg. Eintritt ist frei.

■ Freitag, 27. Januar, 18.00 Uhr, Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften: 19. Ball der Heimat. Arcotel Wimberger, Neubaugürtel, Wien. Anmeldung an eMail sekretariat@vloe.at

■ Samstag, 28. und Sonntag,

wie folgt: „Wenn Sie auf meinen Fotografien fantasievolle Gestalten sehen, denke ich, daß es sich dabei um Kreaturen aus der Welt des Unterbewußtseins handelt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Alles, was symmetrisch

ist und obendrein angedeutete Augen hat, interpretieren wir als Lebewesen, und wir sehen sie auch dort, wo sie ganz sicher nicht sind.“

Zur Vernissage am 26. Januar führt der Künstler zusammen

VERANSTALTUNGSKALENDER

29. Januar, Bund der Egerländer Gmoi: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Samstag, 28. Januar, Sudetendeutscher Rat: Plenum. Programm und Örtlichkeiten folgen.

■ Samstag, 28. Januar, 15.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Verleihung der kulturellen Förderpreise mit musikalischem Rahmenprogramm. Eintritt frei. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Sonntag, 29. Januar, 15.00 Uhr: Requiem für Widmar Hader. Musikalisch gestaltet wird das Requiem von Andreas Willscher und Dietmar Gräf (Orgel) und Moravia Cantat; zelebrieren wird Monsignore Karl Wuchterl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks. Die Urnenbeisetzung findet am Folgetag im Familienkreis statt Kirche St. Vitus, Ludwig-ThomaStraße, Regensburg.

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde Augsburg: „Krieg in Europa –weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz

■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2. Puchheim. Eintritt frei.

■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-Metz-

Halle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregi-

mit Kuratorin Dr. Eva Čapková in die Ausstellung ein. Der Abend wird musikalisch umrahmt durch symmetrische Kompositionen, gespielt von Václav Salvet, Keyboard, und Katerina Stegemann, Flöte.

on. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Ausführliches Programm folgt.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

Europa zwischen

Mauerfall und Ukrainekrieg

■ Sonntag, 29. Januar bis Freitag, 3. Februar: Tagung „Europa zwischen Mauerfall und Ukrainekrieg“.

Mit dem Überfall Rußlands auf die Ukraine ist – mit Ausnahme der Balkankriege – eine fast achtzigjährige Epoche des Friedens in Europa zu Ende gegangen. Insbesondere der Fall der Berliner Mauer, die (meist) friedlichen und erfolgreichen Revolutionen in Europa 1989/1990, der Nato-Beitritt fast aller ostmittel- und südosteuropäische Länder und die Erweiterung der Europäischen Union haben in Europa eine wirtschaftliche und soziale Dynamik ausgelöst, die in der Geschichte ihresgleichen sucht. Daß man Georgien und der Ukraine 2008 den Nato-Beitritt verwehrt und den Westbalkanländern lange Zeit keine EU-Beitrittsperspektive geboten hat, hat Rußland bewogen, sich in Europa Einflußsphären zu sichern und dabei auch militärische Mittel einzusetzen. Weder der Georgienkrieg 2008 noch die Besetzung der Krim sowie der Krieg im Donbaß ab 2014 haben deutsche und europäische Politiker wachgerüttelt. Jetzt herrscht in Europa Kireg. Wie konnte es dazu kommen? Läßt sich der militärische Konflikt begrenzen? Sind Auswege möglich?

Die Referenten sind: Dr. Meinolf Arens („Rußlandbilder in Deutschland“), Dr. Katharina Haberkorn („Krieg in der Ukraine. Wiederholte Fluchtbewegungen und historische Traumata im historischen Kontext“), Dr. Victor Krieger („Die Gründung der Sowjetunion 1922 und ihr Weiterleben nach dem Zerfall 1991“), Ulrich Feldmann („Krisenherde in der Welt“), Herbert Danzer („Rußland und der Westen – sicherheitspolitische Analysen eines Zeitzeugen“), Dr. Otfrid Pustejovsky („Verdrängen, Vergessen, Erinnern. Deutschland und Europa im 20./21. Jahrhundert. Der neue Blick der Tschechen und Slowaken auf die Sudetendeutschen“), Monika Wittek („Die Lage der deutschen Minderheit in Polen nach 1989“), Dr. Udo Metzinger („Globale amerikanische Außenpolitik 1990 bis 2023. Konzepte und Fehler“ sowie „Die Rückkehr des russischen Imperialismus – warum Putins Ratio nicht mehr die unsrige ist“) und Prof. Dr. Felix Ackermann („Die Gegenwart des Krieges. Wie der Krieg in der Ukraine das Erinnern an den Zweiten Weltkrieg verändert“).

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

Gedenktag für vertriebene Ungarndeutsche

Veranstaltung im Adalbert-Stifter-Saal

■ Dienstag, 31. Januar, 18.00 Uhr: Gedenkveranstaltung anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen. Veranstaltungsort: Sudetendeutsches Haus, Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München.

Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Haus des Deutschen Ostens laden anläßlich des Gedenktages für die vertriebenen Ungarndeutschen zu einer Gedenkveranstaltung mit anschließendem Empfang ein.

Die Grußworte sprechen Emmerich Ritter, Mitglied des ungarischen Parlaments, und

MdL Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene.

Anschließend referiert Dr. habil. Márta Müller über das Thema „Von der Wiege bis zur Hochschule – Aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens“.

Im Anschluß an die Veranstaltung laden das HDO und das Ungarische Generalkonsulat zu einem Empfang ein. Anmeldung bis zum 23. Januar per eMail an einladung-muenchen@mfa. gov.hu oder per Telefon unter (0 89) 9 62 28 02 00.

Der Tagungsbeitrag für die voraussichtlich vom BMI geförderte Veranstaltung beträgt 200 Euro pro Person, jeweils inklusive Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 10,00 Euro pro Tag. Die ermäßigte Kurtaxe beträgt 1,95 Euro pro Tag. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax: (09 71) 71 47 47 oder per eMail an: hoertler@heiligenhof.de. Kennwort: „Zwischen Mauerfall...“

Der Tagungsbeitrag für die voraussichtlich vom BMI geförderte Veranstaltung beträgt 200 Euro pro Person, jeweils inklusive Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 10,00 Euro pro Tag. Die ermäßigte Kurtaxe beträgt 1,95 Euro pro Tag. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldungen sind zu richten an: Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefax: (09 71) 71 47 47 oder per eMail an: hoertler@heiligenhof.de. Kennwort: „Zwischen Mauerfall...“

Gedenken an Jan Palach

Diese Szene grenzenloser Verzweiflung hat sich tief in die tschechische Seele eingegraben. Aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings und den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten hat sich am 16. Januar 1969 der Prager Student Jan Palach auf dem Wenzelsplatz selbst verbrannt.

Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das Drama wieder ins öffentliche Bewußtsein gerückt, zumal Kreml-Machthaber Wladimir Putin die Taktik von damals – ein schneller Panzervorstoß und die Besetzung wichtiger Schaltzentralen – im Frühjahr 2022 auch beim Sturm auf Kiew einsetzen wollte, aber scheiterte.

Anläßlich des Gedenkens an Jan Palach sagte Tschechiens Premierminister Petr Fiala, es sei wichtig, an Menschen zu erinnern, die große Opfer für Freiheit und Demokratie in Kauf genommen haben. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), legte am Gedenkort vor dem Nationalmuseum Blumen nieder. Sie sagte, daß Jan Palachs Tat zum Zusam-

menbruch des totalitären Regimes beigetragen habe. Bildungsminister Vladimír Balaš

Der 20-jährige

drei Ta-

Stalins Befehl 7161: Zwangsarbeit als Rache an unschuldigen Deutschen

Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin startete mit einer Vorstellung eines dokumentarischen Foto-Text-Buchs des Luxemburgers Marc Schroeder in das neue Jahr.

Im großen Vortragssaal begrüßte die Direktorin Gundula Bavendamm die Partner dieser Buchvorstellung: den Autor Marc Schroeder, die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim, Heinke Fabritius, das Rumänische Kulturinstitut, die Deutsch-Rumänische Gesellschaft und den Kulturreferenten der luxemburgischen Botschaft, Guido Jansen-Recken.

Nach geschichtlich einführenden Worten von Fabritius schloß sich ein Einführungsfilm mit kurzen Erzählsequenzen der Protagonisten des Buches an, dann diskutierte Andreas Kossert vom Dokumentationszentrum mit dem Autor Marc Schroeder und Heinke Fabritius über die Beweggründe und die Gestaltung des Buches.

Was war der Befehl 7161, der als Titel des Buches auf Englisch „Order 7161“ fungiert? Am 16. Dezember 1944 unterzeichnete Stalin den Befehl 7161ss, einen geheimen Beschluß des Staatskomitees für Verteidigung zur „Mobilisierung und Internierung aller arbeitsfähigen Deutschen, Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren, Frauen von 18 bis 30 Jahren“ aus Rumänien, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien und der Tschechoslowakei.

Die Deportation zur Zwangsarbeit sollte dem Wiederaufbau der Sowjetunion dienen und galt als Reparationsleistung für die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Von den 112 480 Männern und Frauen gehörte die Mehrzahl mit 69 332 Personen der deutschen Minderheit in Rumänien an. Unter den Zwangsarbeitern waren aber auch 215 Deutsche aus der Tschechoslowakei.

Alle Stalin-Opfer sollten zum Wiederaufbau der Bergwerke im Donezbecken und im Kaukasus sowie in der Schwerindustrie und den Hüttenwerken eingesetzt werden. Zwischen zwölf und 20 Prozent überlebten die schwierigen Lebensund Arbeitsbedingungen nicht. Ende 1949 kehrten die ersten wieder nach Rumänien zurück.

Der Luxemburger Fotograf Marc Schroeder stieß 2010 in einem Artikel der „Zeit“ über Rumäniendeutsche in einem Altersheim in Hermannstadt erstmalig auf diese Minderheit, und es interessierte ihn auch deshalb, weil die Vorfahren der Siebenbürger Sachsen im 12. Jahrhundert beginnend aus dem luxemburgischen Raum gekommen waren, was noch immer sprachlich im deutschen

Dialekt der Siebenbürger nachweisbar ist. Bei einer ersten Erkundungsreise im Oktober 2010 durch Rumänien erfuhr er dann von der Deportation der Rumäniendeutschen und begann in den Archiven systematisch zu recherchieren.

Über die Jahre traf er insgesamt 40 Betroffene, die er im Buch namentlich nennt und zeigt. Die Aussagen der Opfer, die im Buch chronologisch zum Ablauf der Deportation und der Zeit davor und danach geordnet sind, hat er anonymisiert und nur mit männlich oder weiblich zugeordnet. Dabei entsteht ein Bild der kollektiven Erfahrungen der Betroffenen. Die Fotografien, meistens schwarz-weiß, zeigen Winterlandschaften und Landschaften aus dem fahrenden Zug – so wie zu der Zeit, als die Deportationen im Winter 1945 begannen.

Alltagsszenen im Leben der Depor-

tierten heute, alte Fotografien, Dokumente des Lagerlebens, Postkarten, Schriftstücke, die ihm die portraitierten Rumäniendeutschen zeigten. Aber auch Farbbilder mischen sich in den Erzählmodus des Buches. Sie lassen die Schönheit der rumänischen Landschaften aufscheinen, und sie bildeten auch bei den Porträts einen Abschluß. In den Tagen nach den Gesprächen über ihre Erlebnisse während der Deportation machte Marc Schroeder jeweils noch ein farbiges Portrait in der eigenen Wohnung. Es ist der irgendwie versöhnliche Schlußpunkt eines Lebens und dessen schrecklicher prägender Erlebnisse, über die die Betroffenen meist niemandem vorher je so detailliert berichtet hatten.

Schroeder erzählt von den Mühen der Entstehung des Buches, das im Oktober 2022 auf der Short List eines FotobuchWettbewerbs der Paris Photo-Messe nominiert wurde und im niederländischen Breda beim Verlag „The Eriskay Connection“ auf deutsch und englisch herausgegeben wurde, wobei die englische Ausgabe bereits ausverkauft ist.

Er berichtet im Gespräch, wie stark der Druck für ihn wurde, angesichts der Verantwortung, die er wegen der vielen offenherzigen Begegnungen und Erzählungen seiner Portraitierten spürte, da nun immer mehr seiner Protagonisten verstarben. Mittlerweile, so schätzt

er, leben nur noch zwei oder drei dieser 40 Portraitierten. Es mußte unbedingt zur Publikation kommen, die dann auch vom Nationalen Kulturfonds Luxemburgs und vom Förderprogramm Publishing Romania des Rumänischen Kulturinstituts unterstützt wurde.

Begeistert von den Filmaufnahmen, die am Anfang der Veranstaltung von den Portraitierten gezeigt wurden, forderte ein Zuschauer den Autoren und Fotografen Marc Schroeder auf, unbedingt eine Filmdokumentation nachzuschieben. Dafür bräuchte Schroeder allerdings einen versierten Schnittmeister, und irgendwie hat ihn das Projekt mit den vielen Portraits und den tiefen emotional fordernden Begegnungen über die Jahre so ausgelaugt, daß er in der letzten Zeit nur Landschaften und keine Menschen mehr fotografierte. Aber vielleicht lassen ihn die Rumäniendeutschen und ihr Deportationsschicksal doch nicht ganz los, und wir können alsbald einen Dokumentarfilm mit Portraits sehen. Die Aufnahmen, die er machte, hat er jedenfalls noch gespeichert und sie sind ein Dokument über den Tod der Betroffenen hinaus, wie schon das gut orchestrierte Buch, das, wie die Direktorin Bavendamm anmerkte, bereits kurz nach Erscheinen Eingang

Ein Blick voll Mitgefühl

E

in Bibelwort als Überschrift für das ganze Jahr – diesem Ziel dienen die sogenannten Jahreslosungen. Von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wird jeweils ein Wort aus der Heiligen Schrift ausgesucht und den Christen im deutschsprachigen Raum als geistliches Motto für das neue Kalenderjahr angeboten. Der Brauch stammt ursprünglich aus dem evangelischen Bereich, deswegen spielt er dort bis heute eine besondere Rolle. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn die Jahreslosungen auch in den anderen Konfessionen Widerhall fänden. Deswegen nütze ich gerne meine wöchentliche Kolumne, um das Bibelwort für 2023 vorzustellen. Es stammt aus dem Buch Genesis und heißt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Wenn wir dieses Wort tatsächlich als Leitsatz für das noch junge Jahr wählen wollen, ist es sinnvoll, sich persönlich zu fragen: Was löst dieses Wort an Gedanken und Gefühlen in uns aus? Möglicherweise haben wir ja nicht nur positive Assoziationen. In vielen Kirchengebäuden finden wir das Symbol eines Dreiecks mit einem Auge in der Mitte. Vor allem Kindern gegenüber wurde dieses Symbol früher oft so gedeutet: „Der Herrgott sieht alles. Nimm dich in Acht. Vor ihm kannst du nichts verbergen.“ Wieviel Unheil wurde mit Sätzen wie diesen in Kinderseelen angerichtet? Manche Menschen leiden auch im Erwachsenenalter noch unter ihren Folgen. Deswegen gilt es, den lebensfreundlichen Motiven der diesjährigen Jahreslosung auf die Spur zu kommen.

Unser Bibelvers ist im Buch Genesis eingebettet in die Geschichte von der Sklavin Hagar, die stellvertretend für ihre unfruchtbare Herrin Sara von deren Mann Abraham ein Kind bekommen mußte. Heute würde man diesen Umstand wohl Zwangsleihmutterschaft nennen. Hagar fühlte sich in ihrer Menschen- und Mutterwürde mißbraucht. In ihrer großen Verzweiflung floh sie in die Wüste. Dort begegnete sie einem Engel. Von ihm erfuhr sie, daß ihr Schicksal Gott nicht egal sei und daß er an ihrem Leiden Anteil nehme. Diese Erfahrung gab ihr neues Vertrauen. Sie hatte wieder Mut zum Weiterleben. Und so formte sich in ihr die Überzeugung, die sie dankbar zum Himmel schickte: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Hier ist also von einem Gott die Rede, der nicht mit einem kontrollierenden, sondern mit einem mitfühlenden Auge über uns wacht. Wer sich wie Hagar im Leben als Erfüllungsgehilfe des Glücks anderer Menschen fühlt, wer sich als bloße Nummer erlebt oder in seiner Umgebung oft übersehen wird, der darf vor und mit einem solchen Gott aufatmen. Der kurze Ausruf der Sklavin von Abraham und Sara ist ein Glaubensbekenntnis, aber er lädt uns auch ein, unsere eigene Aufmerksamkeit zu überprüfen. Hinschauen, nicht wegschauen, das Leid von Menschen wahrnehmen und ihnen Nähe zeigen – das sollte nicht nur Gottes, sondern auch unser Bemühen kennzeichnen. Insofern also ein gutes, wirklich lebensfreundliches Leitmotiv für 2023.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Seelsorger der Pfarrei Ellwangen-Schönenberg

Liesel Liptak 100

Am 24. Dezember feierte Elisabeth Charlotte „Liesel“ Liptak/Haidl mit ihren Töchtern Andrea und Christiane im sauerländischen Warstein ihren 100. Geburtstag.

Im Jahr 1922 war der Heilige Abend ein Sonntag. An diesem Sonntag kam Liesel Liptak als Elisabeth Charlotte Haidl im egerländischen Dallwitz bei Karlsbad zur Welt. Nach dem Abitur in Karlsbad ging sie nach Prag. Dort studierte sie Biologie als Hauptfach, außerdem Erdkunde und Geschichte. Ihr Geschichtsprofessor war Anton Ernstberger, der Bruder ihrer Mutter. 1941 lernte sie in Prag den zwei Jahre älteren Medizinstudenten Andreas „Andor“ Liptak kennen. Liptak stammte aus Käsmark in der Zips. Sein Vater, Johann Liptak, ist allen Karpatendeutschen nicht nur als Heimatforscher ein Begriff. In Käsmark leitete er das deutsche evangelische Gymnasium, und nach dem Krieg und seiner Vertreibung hatte er großen Anteil an der Sammlung aller Karpatendeutscher.

Andor gestand Liesel 1942 beim Kaffee im Künstlercafé Manes an der Moldau seine Liebe. Dann machte Andor Examen, und die Wehrmacht zog ihn zum

Kriegsdienst ein. 1945 erlebte Liesel das Kriegsende in Prag. 2012, in Liesel Liptaks 90. Lebensjahr, veröffentlichte die Sudetendeutsche Zeitung unter dem Titel „Mein Kriegsende in Prag“ in fünf Folgen ihre Erinnerungen an die Schrecken im Nachkriegsprag.

Schließlich mußte sie Prag ver- und die begonnene Doktorarbeit zurücklassen.

Nach einigen Monaten Zwangsarbeit lebte sie mit Mutter und Schwester bis zum „geordneten Abschub“ weitere Monate in Landek im Kreis Tepl. Die Vertreibung brachte die Frauen 1946 nach Fauerbach vor der Höhe in Hessen. Dort fand Liesel Arbeit im Gemeindeamt. Im Wintersemester 1947/48 begann sie an der Universität Marburg erneut eine Doktorarbeit.

1948 wurde Andor Liptak aus ägyptischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Seine Schwester Susanne hatte Heinz Hahne aus Warstein geheiratet. Deshalb hatte Andor Liptak dort eine Anlaufstelle und wurde dort ansässig. In Warstein trat er eine

Stelle an der Lungenklinik Stillenberg an, an deren Aufbau er maßgeblich beteiligt war und deren Leitender Direktor er werden sollte.

1950 heirateten Liesel und Andor und lebten fortan gemeinsam in Warstein. Die folgenden drei Jahre arbeitete Liesel als Laborantin in der Lungenfachklinik. Am 10. November 1953 kam Tochter Andrea, am 2. Mai 1956 Tochter Christiane zur Welt. Später en-

❯ Ackermann-Gemeinde

Weihnachten im Heiligen Land

Dem weihnachtlichen Festkreis war die erste Zoom-Veranstaltung der Ackermann-Gemeinde im neuen Jahr gewidmet. „Weihnachten im Heiligen Land. Wie in Jerusalem und Bethlehem die Geburt Jesu gefeiert wird“ lautete das Thema, für das sich zahlreiche Ackermänner- und frau-

In seiner Begrüßung ging Moderator Rainer Karlitschek natürlich auch auf den Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI., des vormaligen Münchener Erzbischofs Joseph Kardinal Ratzinger ein, der mehrmals an Veranstaltungen der AckermannGemeinde teilgenommen habe. Den Referenten stellte Sandra Uhlich vor.

gagierte sie sich bis weit in ihre 90er Jahre ehrenamtlich im Warsteiner Turnverein.

Als die Lungenklinik 1985 schloß, ging der verbeamtete Facharzt in Pension, und das Paar erlebte 15 wunderbare gemeinsame Jahre. Im Jahr 2000 erkrankte Andor Liptak an Krebs. Er starb im August 2005 mit 85 Jahren. Die letzten zwei Jahre hatte seine Liesel ihn liebevoll zu Hause gepflegt.

Mittlerweile vergingen weitere knappe zwei Jahrzehnte, und Liesel Liptak hat seit dem Heiligen Abend ein ganzes Jahrhundert hinter sich. Das gelang ihr mit Klugheit, Zufriedenheit und Heiterkeit. Die Landsleute gratulieren von ganzem Herzen.

Nadira HurnausNorberta Steingruber und Herbert Kinzel geehrt

Die bayerisch-schwäbische SLKreisgruppe Augsburg-Land ehrte zwei ihrer Mitglieder.

Mitte Januar erhielt Norberta Steingruber, Obfrau der SLOrtsgruppe Bobingen, im Auftrag von Volksgruppensprecher Bernd Posselt und dem erkrankten Kurt Aue, Obmann der SLKreisguppe Augsburg-Land, aus den Händen des Stellvertretenden Kreisobmanns Leo Schön die Rudolf-Lodgman-Plakette mit Urkunde, die höchste Auszeichnung der Volksgruppe. Mehr als 70 Jahre lang, so Schön, habe Steingruber in verschiedenen Funktionen für die SL gewirkt.

Ende Dezember ehrten im Rathaus der bayerisch-schwäbischen Gemeinde Oberottmarshausen Bürgermeister Andreas Reiter, Kurt Aue, Obmann der SLKreisgruppe Augsburg-Land, sowie seine Stellvertreterin Christa Eichler den Oberottmarshausener Bürger Herbert Kinzel für die ehrenamtliche Tätigkeit bei der SL-Ortsgruppe Königsbrunn/ Wehringen mit dem Großen Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Landsmannschaft. 30 Jahre lang war Kinzel Fahnenträger der SL-Ortsguppe Königsbrunn/ Wehringen und Beisitzer im SLOrtsvorstand. te

en an 50 Bildschirmen interessierten. Referent des Abends war Gregor Buß, Professor für Katholische Theologie, Anthropologie, Ethik und Soziallehre an der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen in Paderborn und 2013 bis 2015 Geistlicher Beirat der Jungen Aktion.

zwei Prozent aus, die Katholiken weit weniger als ein Prozent. Andererseits seien die Städte Jerusalem und Bethlehem für Katholiken oder Christen von großer Bedeutung – natürlich auch zu Weihnachten. In Palästina seien 98 Prozent Sunniten, zwei Prozent Christen. Davon wiederum gehörten 52 Prozent der grie-

gehörige anderer Konfessionen dieses Angebot gerne an. Die griechisch-orthodoxen Christen feierten bekanntlich erst am 6., die armenisch-orthodoxen Christen am 18. Januar Weihnachten. „Es werden drei unterschiedliche Weihnachtsfeste mit entsprechenden Liturgien und Traditionen gefeiert. Doch

Bereits nach dem Abitur leistete Gregor Buß einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim in Jerusalem. Es folgte das Diplom-Theologie- und Lehramtsstudium für katholische Religionslehre und Englisch an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wobei Buß 2001/2002 ein Auslandsstudium an der Hebräischen Universität Jerusalem mit den Schwerpunkten Judaistik und Philosophie absolvierte. Zur Promotion ging es an die Universität Erfurt und an die Karls-Universität Prag, wo er über den damals dort wirkenden Professor Albert-Peter Rethmann mit der Ackermann-Gemeinde in Kontakt kam.

Seine berufliche Laufbahn begann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Weltkirche und Mission, das an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main angesiedelt ist. 2012 bis 2013 war er Lehrstuhlvertreter für das Fach Missionswissenschaft und außereuropäische Theologien an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 2013 bis 2015 Referent für Missionsfragen, interreligiösen Dialog und Afrika im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn.

2015 bis 2020 wirkte Buß erneut in Israel. Zunächst bis 2019 als Postdoktorand an der Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences (Hebräische Universität Jerusalem) sowie bis 2020 als Akademischer Direktor am Bat Kol Christian Center for Jewish Studies (Kloster Ratisbonne, Jerusalem). 2020 bis 2021 war er Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Abrahamitische Religionen mit Schwerpunkt Islam und interreligiöser Dialog (Theologische Fakultät Trier), seit 2021 ist er Professor für Katholische Theologie, Anthropologie, Ethik und Soziallehre an der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen in Paderborn.

Er wolle für die bunte religiöse Landschaft in Israel und Palästina sensibilisieren, gab Buß einleitend als grundlegende Motivation für seinen Vortrag an. Dabei betonte er auch, daß das Weihnachtsfest dort nur eine sehr geringe Minderheit betreffe. Dies bekräftigte er anhand von Zahlen.

In Israel bilde die jüdische Religion mit 80 Prozent die Mehrheit, gefolgt von den Muslimen mit 14 Prozent. Die Christen machten wie die Drusen lediglich

chisch-orthodoxen und 31 Prozent der römisch-katholischen Kirche an. Zu bedenken sei, daß der Status der geteilten Stadt Jerusalem umstritten sei und Bethlehem auf palästinensischem Gebiet liege. Was sich auch auf die Ausübung von Bräuchen an Weihnachten auswirken könne.

Arabische Christen in Israel stellten schon mal einen großen Weihnachtsbaum auf einer Mauer auf, um ihren Glauben und ihre Religion deutlich sichtbar zu machen. Andererseits organisiere die Stadt Jerusalem die Ausgabe von Weihnachtsbäumen. „Die jüdische Stadtverwaltung ist bemüht, die Christen zu unterstützen“, erklärte Buß. Näher am damaligen Geschehen seien die arabischen Christen in Palästina, das heiße in Bethlehem, wo sich die Geburtskirche befinde. Hier stünden ein klassischer Weihnachtsbaum und eine von den Franziskanern aufgebaute Krippe. Selbst der Grenzwall zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten sei mit einem weihnachtlichen Graffiti versehen.

Für die deutschen Christen biete die Dormitio-Abtei der Benediktiner auf dem Berg Zion in Jerusalem Weihnachtsgottesdienste. Hier gebe es auch den Brauch, auf einer langen Papierrolle die Namen der Personen festzuhalten, für die bei den Meßfeiern gebetet werden solle. Diese Rolle werde dann in der Heiligen Nacht die zehn Kilometer von Jerusalem nach Bethlehem getragen und vor der Krippe abgelegt. „Heuer standen 84 000 Namen auf der Rolle“, berichtete Buß. Für evangelische Christen gebe es am ersten Advent in der Erlöserkirche einen Adventsbasar mit typischen deutschen Weihnachtsspeisen und -getränken. Natürlich nähmen auch An-

für die Mehrheit spielt Weihnachten keine Bedeutung“, faßte Buß zusammen. Weihnachtsmärkte seien für die Bevölkerung interessant, ebenso christliche Weihnachtslieder, weshalb viele jüdische Einwohner von Kirche zu Kirche zögen, um die Weihnachtsmusik zu genießen. Aus diesem Grund werde die Christmette zu später Stunde am Heiligen Abend nur intern in der Gemeinde bekanntgegeben. Andererseits falle auch das jüdische Chanukka-Fest in diese Zeit –ebenfalls verbunden mit Kerzenlicht und süßen Speisen wie Krapfen. Mit einem Bild aus Haifa, wo zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsbaum, der Davidstern und ein islamischer Halbmond nebeneinander aufgestellt sind und damit die drei Religionen in eine Eintracht gebracht werden, schloß Buß seinen Vortrag.

Die Diskussionsbeiträge beinhalteten die Verbreitung europäischer beziehungsweise amerikanischer Weihnachtstraditionen wie Weihnachtsmann, Tannenbaum oder rote Mützen auch in diesen Regionen, die Bedeutung Jesu im Islam und die Rolle des Christentums dort. Buß bestätigte, daß die Tannenbaumtradition auch in Israel und Palästina verbreitet sei. Die Geburtsgeschichte Jesu sei zwar auch im Koran festgehalten, die Religionen trenne aber, so Buß, der Gedanke der Inkarnation, daß Jesus Gott und Mensch zugleich sei. „Es gibt keine Bekämpfung des Christentums, keinen Kreuzzug gegen das Christentum“, stellte Gregor Buß fest und rückte die Funktion des Brückenschlagens durch die Christen in den Mittelpunkt, also die Kooperation mit den anderen Religionen.

Schon oft stellte der aus dem Böhmerwald stammende Autor und Erzähler Reinhold Fink schöne Stücke aus seiner Sammlung von Postkarten, Andenken und Erinnerungsstücken in dieser Zeitung vor. In einer der alten Veröffentlichungen vom 1884 gegründeten Deutschen Böhmerwaldbund entdeckte er den Budweiser Zeichner und Maler Franz Landspersky, über den er hier berichtet.

Die Spurensuche nach diesem Zeichner und Maler gestaltet sich nicht einfach. Daten und weiterführende Informationen aus seinem Leben sind spärlich gesät, auch fehlte seither ein Gesamtüberblick in der Heimatliteratur über seine Werke. Verschiedene Indizien, seien es die Geburts-, Hochzeits- und Sterbematrikel, etliche Veröffentlichungen seines künstlerischen Schaffens und zeitgenössische Zeitungsartikel ergeben jedoch einige Hinweise.

Wettbewerb in Budweis

Franz Karl Landspersky wurde am 7. März 1874 als Sohn des Keramikers Karl Landspersky und dessen Frau Antonia Katharina geboren. Eine frühe Erwähnung von Franz Landspersky findet sich in einem Bericht des Verwaltungsausschusses des Städtischen Museums von Budweis für die Jahre 1892 und 1893. Hier fand am 17. Mai 1892 eine Ausstellung der gewerblichen Schülerarbeiten statt, und etliche davon wurden für ihre Arbeit ausgezeichnet. Der Bürgermeister

Der Autor

Reinhold Finks Vorfahren stammen aus dem Kreis Krummau im Böhmerwald, was zu einer lebenslangen Beschäftigung des Ingenieurs mit dieser Region führte. Fink war nach einem Studium des Maschinenbaus als Diplom-Ingenieur (FH) über 20 Jahre lang im Bereich Entwicklung und Konstruktion und anschließend im leitenden Ideenmanagement tätig. Fink veröffentlichte Romane und kulturelle und heimatliche Abhandlungen und engagiert sich im Deutschen Böhmerwaldbund.

Josef Kneissl verlieh die Prämien, Widmungen in Gold und Silber und Medaillen des Deutschen Böhmerwaldbundes.

Unter den Preisträgern war auch Franz Landspersky. Als Porzellanmaler bei der bekannten Firma L. & C. Hardtmuth erhielt er den vierten Preis für seine Geschirrmalereien.

Am 9. Juni 1909 heiratete der 35jährige Franz die 15 Jahre jüngere Zimmermannstochter Maria Řiha in Budweis. Sein Beruf war in der Hochzeitsmatrikel mit Bauzeichner angegeben.

� Das Leben des Franz Landspersky

Budweiser Künstler

Der Deutsche Böhmerwaldbund gab ab den 1890er Jahren etliche Ansichtskarten heraus. Einige Künstlerkarten davon sind von Franz Landspersky signiert. Die ab 1909 erschienenen Ansichten zeigen einen Blick auf Oberplan, „Heilgruß aus Stifters Heimat“, und Trachtenpaare beim Volkstanz aus der „Deutschen Sprachinsel Budweis“. Aus der Zeit des Ersten Weltkrieges stammen zwei Propagandakarten „Hand weg!“, die einen germanischen Krieger zeigen, der das bedrohte Budweis verteidigt. 1918 erschien mit dem Bildnis von Adalbert Stifter und dem Plöckensteiner See eine Gedenkkarte zur „50sten Jahrung des Todestages“ des Dichters.

im Maßstab 1:50 000, die der Deutsche Böhmerwaldbund in Budweis herausbringt. Der Ausschnitt zeigt die Gegend um Oberplan.

Rosenberg an der Moldau und dessen alte Schloßanlage oder auf ein altes Bauernhaus bei Böhmisch Röhren. Alle Kartenmotive sind mit dem Abzeichen des Deutschen Böhmerwaldbundes versehen. So auch eine Karte, die das deutsche und tschechische Sprachgebiet und dessen Grenze im Böhmerwald zeigt.

Andere Karten zeigen heimatliche Motive, sei es ein Blick auf

Eine Gruppe in der prächtigen Tracht der Budweiser deutschen Sprachinsel führt einen Volkstanz vor.

Für den Deutschen Böhmerwaldbund zeichnete Landspersky um das Jahr 1910 eine

„Übersichtskarte für den südlichen und mittleren Böhmerwald“. Im Jahr 1911 erschien sein gezeichneter Stadtplan von Budweis. Ein tschechischer Stadtplan von České Budějovice ist unterzeichnet mit: „Kres Fr. Landspersky, městský stavební asistent, 1923“ (Zeichnung Fr. Landspersky, städtischer Bauassistent, 1923).

Auch andere Pläne zeichnete Landspersky, beispielsweise die 1911 veröffentlichte Zeichnung „3. Viertel der inneren Stadt Budweis aus dem Jahre 1824 mit den (schwarz schraffirt) eingezeichneten Juden-Häusern und Friedhof“. Im vom Böhmerwaldbund herausgegebenen „Führer durch den Böhmerwald“, beispielsweise in der 5. Auflage von 1929, zeichnete Landspersky einzelne Landkarten.

Landspersky war tätig in der Wandergesellschaft Leitersteiner. Dieser Zusammenschluß, vornehmlich aus jungen Turnern bestehend und benannt nach einer Felsgruppe auf dem Kamm des Schöninger-Berges, organisierte ab 1906 Wanderungen durch den Böhmerwald. Sie trafen sich in Budweis im Gasthaus Orth in der Linzer Straße zu Planungen und auch zu kulturellen Veranstaltungen und Vorträgen.

lung der Leitersteiner berichtet. Franz Landspersky wurde als Zeugwart und sein Bruder Karl als Obmann gewählt.

Das „Prager Tagblatt“ berichtete am 6. Juni 1906 über die Gauturnfahrt des Maltsch-Moldau-Turngaues nach Rosenberg. Bei den Turnwettkämpfen am Gauturntag errang Franz Landspersky den zweiten Platz von den 33 angetretenen Turnern. Im Jahr 1907, so das „Prager Tagblatt“ vom 10. Januar, wurde er in Budweis in den Turnrat des Deutschen Turnvereins gewählt. Im „Prager Tagblatt“ vom 21. März 1908, findet sich ein Bericht über eine Veranstaltung der Tischgesellschaft Adler Gmoa in Budweis, zu der auch Bürgermeister Josef Taschek erschien.

Im Rahmen der Tagung wurde ein von Landspersky „prächtig ausgeführtes Diplom“ als Anerkennung des „nationalbewußten Wirkens“ überreicht.

Als Revident des städtischen Bauamtes wird Landspersky im 1930 erschienenen „Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis“ von Karl Kratochwil und Alois Meerwald bezeichnet. Von Landspersky sind 13 Bilder, Zeichnungen und Fotos veröffentlicht. So zeichnete er nach einer alten Vorlage einen „Blick auf Budweis von der

Lannaschen Schiffswerft aus“. „Das ehemalige Linzer oder Krummauer Tor“ zeigt die Befestigungsmauern des Zwingers. Weit in die Stadtgeschichte zurück führt das Bild „Das Budweiser Rathaus im 16. Jahrhundert“ mit dem 1555 erbauten Rathaus und dessen Turm. 1727 bis 1730 wurde das alte Rathaus von einem italienischen Baumeister im Stil der Renaissance umgebaut, dies zeichnete Landspersky mit dem Bild „Das Budweiser Rathaus zu Ende des 18. Jahrhunderts“. Etliche Häuser und Bauwerke der Stadt Budweis finden sich auf seinen Zeichnungen, so etwa das „ehemalige Großbräuhaus mit dem Henkerturm“ oder der „ehemalige Mandaturm vom Zwinger aus gesehen“.

Budweis im Bild

Ein historisches Bild zeigt die „Budweiser Stadtpfarr- und Domkirche bis zum Jahr 1912“, danach wurde das Gotteshaus umgestaltet. Ein altes, prächtiges Bürgerhaus mit einer Barockfassade, das „Neuwerthhaus in der Traubengasse“ erinnert an die Zeit des österreichischen Architekten Fischer von Erlach (1656–1723). Eine Federzeichnung zeigt die „Ecke Ringplatz-Landstraße zu Beginn des 17. Jahrhunderts“.

Das Leben der Familie endete tragisch. In den Tagen zwischen dem 10. und 12. Mai 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, begingen Franz Landspersky, seine Frau Maria und deren 1931 geborene Tochter Hilda in der Roseggerstraße 35 in Budweis Selbstmord.

Künstlerpostkarte von Rosenberg an der Moldau, Deutscher Böhmerwaldbund, Nr. 25.

Der „talentierte Maler“ Franz Landspersky „stellte seine Kunst in den Sinn der Sache“. Bald wurde auch der Obmann des Deutschen Böhmerwaldbundes, Josef Taschek, auf diese jungen Leute aufmerksam und besuchte regelmäßig ihre Treffen und Unternehmungen. In der Folge wandelten sich die Leitersteiner zu einer touristischen Böhmerwaldbundesgruppe. In der Budweiser Zeitung vom 16. Januar 1912 wurde über die Hauptversamm-

„Das Budweiser Rathaus zu Ende des 18. Jahrhunderts“ in „Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis“ (1930).

Im Haus des Deutschen Ostens in München (HDO) wurde in der Programmreihe „Ostsee – Mehr als nur ein Meer“ der Film „Seestück“ (2018) von Volker Koepp gezeigt. Kloepp gab im Gespräch mit HDO-Direktor Andreas Otto Weber Auskunft über sein Werk.

Wenn ich an Seestücke denke, dann denke ich zuerst an die großen filmischen Bilder, die ich mit oder ohne Kamera an der Ostsee erlebt habe“, erläuterte Volke Koepp. „Natürlich sind es auch die Darstellungen in der Malerei, die immer wieder in Gedanken aufscheinen.“ Schließlich sei der Begriff Seestück ein fester Terminus in der Bildenden Kunst, gebräuchlicher noch als Landstück. Sein Film „Seestück“ ist ein Film über die Meereslandschaft der Ostsee und die Menschen, die an ihren Küsten leben – ganz im Sinne der aktuellen HDO-Programmreihe. Denn die Küstenbewohner im geographischen Raum der Ostsee teilen eine lange Geschichte, nicht nur des kulturellen Austauschs und Handels, sondern auch der Kriege, Teilungen und Vertreibungen.

Massive Umweltprobleme

Die Gegenwart ist geprägt von den Hoffnungen und Enttäuschungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Immer wieder brechen alte und neue Konflikte auf. Hinzu kommen massive Umweltprobleme. Wie die Verschmutzung der Ostsee durch Müll oder Gifte und Düngereintrag aus der Landwirtschaft. Der Rückgang der Fischbestände trifft vor allem die kleinen Familienbetriebe der Fischer, deren

Volker Koepps „Seestück“

Arbeitsplatz die Ostsee war und ist. Quer durch Naturschutzräume werden Gaspipelines am Meeresboden verlegt. Offshore-Windanlagen entstehen in großer Zahl, Häfen werden für Großtanker erweitert. Millionen Menschen überqueren die Ostsee auf riesigen Kreuzfahrtschiffen.

Die Ostsee ist auch Industriegelände.

Vor diesem Hintergrund erzählen im Film die Protagonisten – sensibel befragt von Volker Koepp – von ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Ängsten und Hoffnungen. Sie entwerfen ein Bild von unserer Gegenwart, in der ökologische Probleme, politische OstWest-Konflikte und nationale Sichtweisen auf globale Entwicklungen treffen. Auch die Ukraine, während der Drehzeit schon massiv von Wladimir Putin bedroht, ist mehrfach Thema. In der Region zwischen Weichsel im Westen und Wolga im Osten hatte Koepp schon 2012/2013 „In Sarmatien“ gedreht und auch die ukrainischen Städte Odessa, Lemberg und Tschernowitz dargestellt.

In „Seestück“ geht es zusätzlich auch um die Mythen und

Geschichten über das Baltische Meer, das seit jeher Maler, Literaten und Philosophen inspirierte. Die Gespräche im Film kreisen so auch um Caspar David Friedrich, Nikolaus Kopernikus, Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant.

Koepp beginnt seine filmische Reise auf der deutschen Insel Usedom und reist weiter über den Greifswalder Bodden und Rügen zur schwedischen Schärenküste bei Simpnäs. Von dort geht es nach Königsberg, zum lettischen Strand am Kap Kolka

und zum estnischen Fischerdorf Lindi. Dann zurück zu den Fischern vor Usedom, nach Warnemünde und zum Badeort Swinemünde, von Rügen auf die dänische Insel Bornholm und über Lettland zum russischen Teil der Kurischen Nehrung und wieder zurück nach Greifswald.

Gedanklich schließt „Seestück“ im Besonderen an Koepps vorhergehenden Film „Landstück“ an, der 2015 in der Ukkermark gedreht wurde und von Bodenspekulation und den ökologischen Folgen einer industri-

ellen Landwirtschaft erzählt. Ähnlich werden auch in „Seestück“ besonders der Raubbau und die Umweltsünden des Menschen angeprangert. Ein Meeresforscher faßt die Geschichte der Ostsee zusammen: „Zuerst ein Binnenmeer mit Süßwasser, dann ein Meer mit Salzwasser und heute mit Brackwasser.“

Mit „Seestück“ schließt Volker Koepp zudem einen filmischen Zyklus ab, den er mit „Berlin-Stettin“ (2010) begann. „In Sarmatien“ (2013) erweiterte Koepp den Blick auf die Region östlich der Weichsel und zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee. Mit „Landstück“ (2016) kehrte er in die Ukkermark nördlich Berlins zurück.

In „Seestück“ mischt der Regisseur in seine Beschreibung ostdeutscher Lebensräume auch Autobiografisches. Wie in den Filmen zuvor spiegeln sich hier die großen Bögen der Historie in den Lebensläufen der Menschen und ihrer Gegenwart.

Den Filmemacher hatte eingangs Andreas Otto Weber vorgestellt: „Wir haben heute einen außergewöhnlichen Gast“, freute

sich der HDO-Direktor. Geboren 1944 im pommerschen Stettin, studierte Volker Koepp an der Technischen Universität Dresden und an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg, wo er 1969 sein Diplom machte. Anschließend arbeitete er bis 1991 als Regisseur im DEFA-Studio für Dokumentarfilm in Potsdam und Berlin.