Serie Ehrensache Ehrenamt: Dr. Hans-Peter Sang im Portrait (Seite 5)

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

HEIMATBOTE

Jahrgang 75 | Folge 5 | 2,80 EUR 75 CZK | München, 3. Februar 2023

VOLKSBOTE

HEIMATZEITUNGEN

Sudetendeutsche Zeitung

Sudetendeutsche Zeitung

❯ „Wir brauchen mehr denn je starke demokratische Netzwerke und tragfähige Partnerschaften mit den Demokratien in Ostmitteleuropa“

Reicenberger Zeitung

Sudetendeutschen Landsmannschaft

Sudetendeutsche Zeitung

Zeitung

HEIMATBOTE

HEIMATBOTE Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Neudeker Heimatbrief

Neudeker Heimatbrief

HEIMATBOTE

VOLKSBOTE

Sudetendeutscher Rat warnt vor Kürzungen

VOLKSBOTE

VOLKSBOTE

VOLKSBOTE

des Vertriebenen-Etats

der Einladung, an dieser Sitzung des Sudetendeutschen Rates teilzunehmen, nicht folgte. Ebenfalls eingeladen, aber nicht anwesend war Natalie Pawlik (SPD), die seit April 2022 Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten ist.

❯ Härtefallfonds

Scharf:

„Der Bund muß liefern“

„Im Weihnachtswald“ Salesel um 1900 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe MITTEILUNGSBLATT FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204 „Im Weihnachtswald“ Salesel um 1900 74. Jahrgang November/Dezember 2022 Folge 11/12 Heimatblatt der Vertriebenen aus dem Stadt- und Landkreis Aussig an der Elbe MITTEILUNGSBLATT FÜR STADT UND KREIS LEITMERITZ Wichtiger Hinweis auf Seite 203 u. 204

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat die Bundesregierung aufgefordert, die Voraussetzungen für den Vollzug des Härtefallfonds bei Öl und Pellets zu schaffen: „Diese Hängepartie der Ampel belastet den Geldbeutel unserer Bürgerinnen und Bürger.“

Mitte Dezember hatte der Bund einen Härtefallfonds für Öl und Pellets mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro angekündigt, der parallel zur Gas- und Strompreisbremse eingeführt werden soll, und die Länder mit der Umsetzung beauftragt. Vor allem für die Bewohner des ländlichen Raums wäre dieser Energiekostenzuschuß eine Entlastung. Doch passiert ist nichts, klagt

Das Kulturgut der deutschen Heimatvertriebenen und Spätaussiedler sei „ein wichtiger und selbstverständlicher Teil unserer gesamtdeutschen Kultur“, erklärte Dr. Bernd Fabritius, der Präsident des Bundes der Vertriebenen, in seiner Brandrede auf der Plenarsitzung des Sudetendeutschen Rates am Samstag in München und rechnete vor:

„Rund ein Drittel der Deutschen ist familiär mit diesem Schicksal verbunden.“

Dem gegenüber werde im aktuellen Etat für die Kultur- und Medienpolitik des Bundes, der immerhin rund 2,39 Milliarden Euro umfaßt, die Kulturarbeit nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes mit nur 0,82 Prozent berücksichtigt. Der ohnehin schon niedrige Etat war für dieses Jahr von 20,7 Mil-

Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes des Vertriebenen, warnt vor den Kürzungen aus Berlin. Links das Präsidium des Sudetendeutschen Rates (von links): Ex-MdL Albrecht Schläger (verdeckt), SL-Landesobmann Ste en Hörtler, MdB Stephan Mayer, Generalsekretärin Christa Naaß, und der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, MdEP a. D. Bernd Posselt.

lionen Euro um fast fünf Prozent auf 19,7 Millionen Euro gekürzt worden. „Soll das der Wert sein, den die aktuelle Bundesregierung unseren Einrichtungen, Museen und insbesondere unseren Kulturveranstaltungen und -projekten, unseren andauernden Bemühungen um einen aktiven Kulturerhalt nachweislich beimißt?“, fragte Fabritius .

Fabritius verglich dabei den Bundesetat mit dem Kulturetat der Landeshauptstadt München, der mit 245 Millionen Euro mehr als das Zehnfache beträgt.

Fabritius unterstrich, daß es sich bei der Förderung nach Paragraph 96 nicht um eine „Geste der Großmütigkeit gegenüber den Vertriebenen“ handle, sondern um eine gesetzliche

Verpflichtung: „Bund und Länder müssen in Zukunft dafür sorgen, daß die Vorgaben aus dem Bundesvertriebenengesetz nach Punkt und Komma auf Dauer erfüllt werden.“

Zuständig für den Kulturetat, und damit für die Kulturförderung nach Paragraph 96, ist Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), die

Fabritius: „Man muß es realistischerweise so klar sagen: Vertriebene und Spätaussiedler gehören leider nicht zum bevorzugten Zielpublikum innerhalb der Handlungsbreiter dieser Bundesregierung.“

Immerhin: Rita Hagl-Kehl, Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion, versprach, daß sie „sich nach Kräften bemühen“ werde, „hier etwas zu tun“. Die ehemalige Justiz-Staatssekretärin engagiert sich unter anderem als Vorsitzende des Kuratoriums der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: „Ich kann nur bestätigen: Was da gemacht wird, ist unbezahlbar. Es ist ganz wichtig, daß Menschen Wurzeln haben und wissen, wo sie herkommen.“

Mehr über die Sitzung des Sudetendeutschen Rates auf Seite 3. Torsten Fricke

Präsident Petr Pavel: „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren“

Staatsministerin Scharf: „Seitdem ist in Berlin noch nicht einmal klar, welches Ressort innerhalb der Bundesregierung sich darum kümmert. Wir brauchen endlich Klarheit bei den Rahmenbedingungen, sodaß wir mit der Umsetzung beginnen können und die Bürgerinnen und Bürger die finanzielle Unterstützung erhalten. Der Bund muß außerdem die Vollzugskosten der Länder übernehmen.“

Staatsministerin Ulrike Scharf.

Scharf weiter: „Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich zurecht, wann mit der geplanten Unterstützung gerechnet werden kann. Bayern bereitet sich vor, soweit dies angesichts des Schweigens im Bund derzeit möglich ist: Die Vorbereitungen in meinem Ministerium laufen auf Hochtouren, allerdings können wir das Geld des Bundes erst auszahlen, wenn uns Details und Rahmenbedingungen vorliegen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger in dieser schwierigen Situation unterstützen. Dafür muß die Bundesregierung aber aktiv werden.“ TF

In einer ersten Reaktion twitterte Pavel: „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren.“ Der neue Staatspräsident spielte damit auf die schmutzigen Wahlkampftricks an, die bis zum Schluß die Abstimmung überschattet hatten. Tiefpunkt waren erfundene Meldungen unmittelbar vor der Stichwahl, daß Pavel verstorben oder hirntot im Koma liege. Erste Ermittlungen ergaben, daß diese Lügen von russischen Servern aus massenhaft verbreitet wurden.

Direkt nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses räumte Babiš seine Niederlage ein und gratulierte dem Kontrahenten zum Sieg – allerdings mit der Spitze, er wünsche, daß Pavel ein Präsident aller sein und für die Interessen Tschechiens kämpfen werde.

Pavel konterte weise und twitterte: „Beim Sieg der Werte gibt es keine Gewinner und Verlierer. Wir sind eine Gemeinschaft,

Dieses Bild twitterte Petr Pavel kurz nach seiner Wahl zum neuen Staatspräsidenten verbunden mit seiner Botschaft „Mögen Wahrheit, Ehre und Würde in unser ganzes Land zurückkehren“. Fotos: Twitter, Petr Pavel

und wir müssen zusammenhalten. Danke.“

Premierminister Petr Fiala (ODS) nahm das Ergebnis mit Erleichterung auf und erklärte: „Auf die Prager Burg kommt ein Präsident, der sich zum Ziel gesetzt hat, die unterschiedlichen Ansichten zu vereinen und die Stimmung zu beruhigen. Dies ist unglaublich wichtig für unsere gemeinsame erfolgreiche Zu-

kunft.“ Der frühere Senator Daniel Kroupa warnte dagegen im öffentlichen Tschechischen Fernsehen, daß das Wahlergebnis die Spaltung der tschechischen Gesell-

schaft offenlege. So stimmten vor allem die Städte und vorwiegend junge Menschen für Petr Pavel, wohingegen Andrej Babiš in ländlicheren Gegenden und bei älteren Menschen punkten konnte. Kroupa: „Vor allem die jungen Leute haben klar gemacht, daß es um ihre Zukunft geht. Sie haben in der Stichwahl den Ausschlag gegeben.“ Pavel wurde als Sohn einer Soldatenfamilie am 1. November 1961 in Plan südlich von Marienbad geboren und stieg innerhalb der tschechischen Armee bis zum Generalstabschef auf, bevor er 2018 als erster Soldat aus einem frühen Ostblockland zum Vorsitzenden des Militärausschusses der Nato gewählt wurde. Als Soldat war Pavel bei den Operationen Enduring Freedom (2003) in Katar und UNProfor (1992 bis 1993) im ehemaligen Jugoslawien im Einsatz. Dort gelang es Pavel mit einer FallschirmjägerEinheit französische Soldaten, die infolge einer kroatischen Offensive eingeschlossen waren, zu evakuieren. Dafür wurde er von Verteidigungsminister Pierre Joxe mit dem Militärverdienstkreuz mit bronzenem Stern ausgezeichnet.

Pavel selbst bezeichnet seine politische Position als „rechts der Mitte“ und befürwortet die militärische Unterstützung der Ukraine. Pavel ist mit Eva Pavlová verheiratet. Das Paar hat drei Kinder, Jan, Petr und Eva. In seiner Freizeit ist Pavel begeisterter Motorrad- und Skifahrer. Torsten Fricke

Mit einer deutlichen Resolution hat der Sudetendeutsche Rat, dem auch Bundestagsabgeordnete der Regierungskoalition angehören, die Kürzung des Etats für die Kulturarbeit nach Paragraph 96 des Bundesvertriebenengesetzes um fast fünf Prozent einhellig kritisiert.Foto: Torsten Fricke ❯ Klarer Wahlsieg in der Stichwahl gegen Ex-Premierminister Andrej Babiš

Am Ende war es ein klares Ergebnis: Mit 58,32 Prozent hat General Petr Pavel die Stichwahl deutlich gegen Ex-Premierminister Andrej Babiš (Ano) gewonnen und wird am 8. März die Amtsgeschäfte von Miloš Zeman übernehmen, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Pavel ist der zweite Staatspräsident Tschechiens, der direkt vom Volk gewählt worden ist. Die Wahlbeteiligung war mit 70,3 Prozent so hoch wie noch nie.

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Der gebürtige Teplitzer Erhard

Spacek begann seine Karriere als Koch im Münchener Gasthaus „Goldene Stadt“. Später gründete er in der bayerischen Hauptstadt sein eigenes Lokal mit dem Namen St. Wenzel. Nicht nur tschechische Flüchtlinge konnten dort Spaceks

Kochkünste genießen, sondern auch unsere sudetendeutschen

Landsleute. Später zog er von München nach Pirna um, denn von dort aus kann er sich am Besten um die Sudetendeutschen in

Sachsen kümmern, deren Schicksal ihm sehr am Herzen liegt.

SL-Büroleiter Peter Barton traf sich mit Spacek im Dresdener historischen Coselpalais, gleich gegenüber der Frauenkirche, um mit ihm die zukünftige Zusammenarbeit zwischen dem Prager Sudetendeutschen Büro und den sächsischen Landsleuten zu besprechen. Die Nähe der Landeshauptstadt zu Prag bietet dafür die besten Möglichkeiten. Und wie immer werden wir unsere Leser darüber informieren, wie sich dieses Projekt entwickelt.

❯ Volksgruppensprecher Bernd Posselt würdigt beim Requiem den am 6. Januar verstorbenen Widmar Hader:

Leitfigur unserer hochmusikalischen Volksgruppe“

Serben geben Immobilie zurück

In Belgrad haben der serbische Präsident Aleksandar Vučić und das tschechische Staatsoberhaupt Miloš Zeman ein Memorandum unterzeichnet, in dem sich Serbien verpflichtet, das Tschechische Haus in Belgrad der Tschechischen Republik zurückzugeben. Das in den 1920er Jahren errichtete Gebäude war in den 1960er Jahren von Jugoslawien beschlagnahmt worden. Das Tschechische Haus in Belgrad soll als Sitz des Tschechischen Zentrums sowie tschechischer Organisationen und Firmen dienen.

Trauer um Ex-Außenminister

Der ehemalige tschechische Außenminister Jaroslav Šedivý ist am Samstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Der studierte Historiker und Slawist arbeitete seit 1957 am Institut für internationale Politik und Wirtschaft in Prag. Nach dem Prager Frühling von 1968 wurde er inhaftiert und schlug sich nach seiner Entlassung unter anderem als Fensterputzer durch. Er publizierte unter mehreren Pseudonymen. Nach der Samtenen Revolution von 1989 war Šedivý als Diplomat tätig und diente als Botschafter in mehreren Staaten Europas. Von 1997 bis 1998 war er Außenminister der Tschechischen Republik.

Requiem für Widmar Hader: Die Familie Hader und Bernd Posselt (erste Reihe) mit der Trauergemeinde.

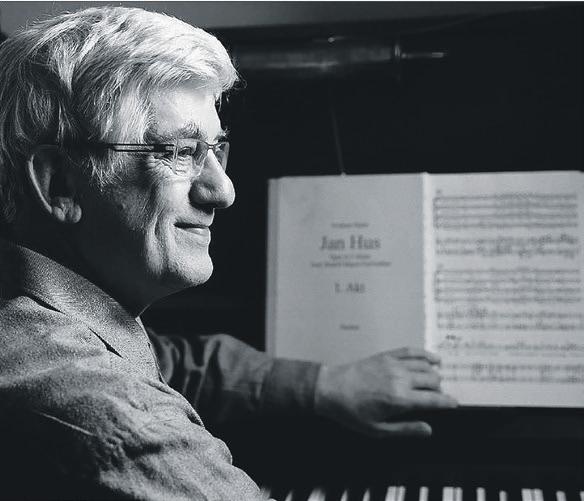

Widmar Hader, schmunzelnd am Klavier, auf dem die Partitur seiner Oper „Jan Hus“ aufgeschlagen ist. Mit diesem Bild nahmen nicht nur die Familienangehörigen, sondern viele Sudetendeutsche sowie Weggefährten, Schüler und Freunde in der Kirche St. Vitus in Regensburg am letzten Januar-Sonntag beim Requiem Abschied von „einem der wenigen Universalisten unserer Zeit“, wie es Bernd Posselt, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, in seiner Ansprache ausdrückte.

Monsignore Karl Wuch-

terl, der Ehrenvorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks, zollte den Angehörigen hohe Anerkennung, daß sie den nun Verstorbenen „beim langen Abschied“ begleitet haben. Der Gottesdienst diene auch zum Dank für alles, was Widmar Hader geleistet und geschenkt hat.

In der Sudetendeutschen Zeitung hatte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, das Wirken des Gründungsdirektors des Sudetendeutschen Musikinstituts und auf vielen Feldern aktiven Lehrers, Komponisten und Wissenschaftlers bereits gewürdigt. Nun ergriff er beim Requiem persönlich das Wort – auch als „Freund unseres Widmar und seiner ganzen Familie“.

Posselt erinnerte an den Tag, an dem er Hader kennengelernt hat – Anfang Juni 1976 beim Sudetendeutschen Tag im Neuen Schloß in Stuttgart. Auf dem Festabend war auch Musik von Hader gespielt worden. „Ich war begeistert von diesem Abend. Beim anschließenden Empfang dachte ich mir: ‚Diesen Hader muß ich jetzt kennenlernen.‘ Was mich von Anfang an an Widmar Hader beeindruckt hat, war die Breite seiner Persönlichkeit, die Fülle der Gaben, die Universalität dieser Persönlichkeit“, führte Posselt aus. Er würdigte Hader als die „musikalische Leitfigur unserer hochmusikalischen Volksgruppe“, der sich für die Schöpfer und Werke der Musik aus Böhmen, Mähren und Schlesien einsetzte und sie förderte und entdeckte. Doch neben den Tätigkeiten als Kompo-

nist, Dirigent, Musiker und Musikwissenschaftler habe sich Hader für viele andere Themen, wie Religion, Geschichte und Politik, interessiert. „Widmar Hader war einer der wenigen Universalisten, die es in unserer Zeit noch gegeben hat, wo alles nur noch verengt und spezialisiert wird. Er hat zusammengeführt und nicht geteilt“, so der Volksgruppensprecher. Posselt schilderte eine weitere zentrale Begegnung mit Hader am 14. Januar 1990 beim ersten großen offiziellen Europa-Kongreß der Paneuropa-Bewegung nach der Samtenen Revolution in Prag. „Ich stand damals vor der Frage: ‚Wie bringe ich die Sudetendeutsche Volksgruppe in den Kongreß ein?‘ Die Rote Armee war noch im Land, es gab Putschgerüchte, Václav Havel residierte noch nicht auf der Burg, es war eine hochbrisante Situation. Da dachte ich mir: die ideale Persönlichkeit, um die Sudetendeutschen in diesem Rahmen zu präsentieren, ist Widmar Hader. Widmar Hader – Diplomat, Volksdiplomat und zugleich ein kluger und weiser Mann mit künstlerischem und kulturellen Hintergrund –kam zu dieser Zusammenkunft“, blickte Posselt zurück. An dem Kongreß nahmen unter anderem die spätere US-Außenministerin Madeleine Albright, Fürst Karl von Schwarzenberg und Václav Havels Bruder Ivan teil. In kürzester Zeit habe Hader bei dieser Veranstaltung den tschechischen Hauptveranstalter Marian Švejda kennengelernt, der in Nordböhmen ein Wochenendhaus besaß und sich für die Rettung der von der Zerstörung bedrohten Kirche in Gersdorf sowie des in der Nachbarschaft befindlichen Friedhofs in Böhmisch Kamnitz einsetzte und die Sudetendeutschen um Hilfe und Unterstützung bat. „Widmar sagte sofort Ja. Zusammen mit der Südmährischen Sing- und Spielschar hat er im Sommer 1990 das erste große tschechisch-sudetendeutsche Gemeinschaftsprojekt gestartet zur Renovierung, Sanierung und Wiederherstellung des Friedhofs und der Kirche. Tausende sol-

cher Projekte folgten – aber der Pionier ist Widmar Hader.“ Das Handeln habe Hader ausgezeichnet, so Posselt, der weitere Beispiele nannte: Gründung und Aufbau des Sudetendeutschen Musikinstituts, Herausgabe des Lexikons zur deutschen Musikkultur: Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien, die Orgeltage in Elbogen, viele grenzüberschreitende Aktivitäten. „Er war immer bescheiden, immer sachlich, sanft und humorvoll. Widmar Hader war nicht nur ein ganz Großer der Musik und Kultur. Widmar Hader war ein ganz Großer unserer Volksgruppe und weit darüber hinaus“, betonte Posselt. Er wies schließlich auch darauf hin, daß Hader den jetzigen tschechischen Europaminister Mikuláš Bek, der zuvor Rektor der Masaryk-Universität in Brünn war, eben aufgrund dieser Funktion kannte und mit diesem als Musikwissenschaftler zusammengearbeitet hat. Auch diese Episode belege das „umfassende enzyklopädische Wirken Widmar Haders“, daher würden die vielen Freunde und Weggefährten auch nach dem Tod mit Hader verbunden bleiben. „Deshalb verneige ich mich heute und verneigen wir uns heute vor einem der ganz Großen“, schloß Posselt seine Ansprache.

Die zentralen Aussagen aus den zwei Lesungen und dem Evangelium erläuterte der Zelebrant des Requiems, Monsignore Karl Wuchterl. „Sie verkünden uns die Hoffnung, die Jesus uns gebracht hat“, stellte der Geistliche den Gedanken der Auferstehung an den Beginn seiner Predigt. „Richtig geborgen fühlen wir uns nur in der Liebe eines Menschen“, erklärte der Geistliche und kam damit zur Würdigung der Person Widmar Hader. Denn diese Geborgenheit in der Liebe eines Menschen hat im Jahr 1966 mit der Eheschließung mit seiner Frau Ingrid begonnen, aus der drei Kinder sowie Enkel und Urenkelin hervorgingen.

Diese Liebe habe immer fortbestanden, auch wenn Widmar Hader „hart für den Erfolg arbeiten mußte“, so Wuchterl weiter.

Entstanden sei aber „ein gewaltiges Werk“, das nur aus einem Grund so ausfiel: Widmar Hader habe immer Zeit für die Familie gehabt, „er war ein wichtiger Familienmensch, er war sehr präsent. Es haben immer alle mitgearbeitet – bei jedem Unternehmen.“

Widmar Haders letzten Lebensjahre seien mühsam gewesen. Vor allem sei es schlimm für ihn gewesen, nicht mehr komponieren und sich auf diese Weise mitteilen zu können. „In Ihrer Aufmerksamkeit, Zuwendung und Ihrer Fürsorge hat er sich gut aufgehoben, geborgen gefühlt. In den letzten 14 Tagen war er bereit, Abschied zu nehmen.“

Das Requiem gestalteten einige Wegbegleiter Haders: Die Orgel spielten Dr. Dietmar Gräf und Andreas Willscher, der Chor „Moravia Cantat“, dirigiert von Widmar Haders Sohn Wolfram, sang mehrere Werke auch aus Widmar Haders Feder. Wolfram Hader und zwei Sänger des Chores wirkten als Kantoren beim Kyrie, Tilman John (Chorsänger) trug die Lesungen und Fürbitten vor – letztere mit sehr persönlichen Bezügen zum Verstorbenen.

Neben Johann Sebastian Bachs „Alle Menschen müssen sterben“ waren folgende Werke zu hören: Widmar Hader: Die auf den Herrn vertrauen (Psalm 125) – Chor, Widmar Hader: Meditation über das SarkanderLied (Orgel), Andreas Willscher: In Paradisum – Orgel, Widmar Hader: Gebet (aus: Drei Abendlieder nach Texten von Christian Morgenstern) – Chor, Leon Kornitzer: Trost (Chor).

Astrid Hader trug nach der Kommunion eine Meditation (Text des Heiligen Augustinus) vor und dankte den die Mitgestaltung des Requiems tragenden Personen sowie den zahlreichen Trauergästen, welche die St.-Vitus-Kirche bis auf den letzten Platz füllten. Unter den Gästen waren der SL-Landesobmann Bayern, Steffen Hörtler, sowie Mitglieder der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste und Weggefährten des Sudetendeutschen Musikinstituts. Markus

habe mich mit dem neugewählten Präsidenten getroffen und eine angenehme und konstruktive Debatte über die tschechische Außenpolitik geführt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin froh, daß wir die gleichen Ansichten über die Richtung der Tschechischen Republik haben“, erklärte Lipavský nach dem Treffen.

China kritisiert Telefongespräch

Der neugewählte tschechische Präsident Petr Pavel hat am Montag mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Jing-wen telefoniert – und damit die Kritik Chinas auf sich gezogen. Pavel twitterte nach dem 15minütigen Gespräch, er habe der Präsidentin für ihre Glückwünsche gedankt und ihr versichert, daß Taiwan und die Tschechische Republik die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte teilten und ihre Partnerschaft weiter stärken würden. China betrachtet Taiwan als „abtrünnige Provinz“. Die meisten Staats- und Regierungschefs meiden deshalb offizielle Kontakte zu Taiwan, um Peking nicht zu provozieren.

Kunsthistoriker

Jiří Šetlík verstorben

Gasverbrauch um 19 Prozent gesunken

Der Gasverbrauch in Tschechien ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent auf 81,5 Terrawattstunden gesunken, hat die Energieregulationsbehörde bekanntgegeben. Die Gründe seien der milde Winter und die dramatische Erhöhung der Energiepreise.

Außenminister beim Präsidenten

Der neugewählte Präsident Petr Pavel hat am Montag Außenminister Jan Lipavský (Piraten) empfangen, um die Eckpunkte der tschechischen Außenpolitik zu besprechen. „Ich

Der tschechische Kunsthistoriker Jiří Šetlík ist am Samstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Šetlík war eine der führenden Persönlichkeiten der tschechischen Kunstszene in den 1960er Jahren. Er leitete die Sammlung moderner Kunst in der Nationalgalerie Prag und war auch Direktor des Kunstgewerbemuseums. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings erhielt Šetlík ein Berufsverbot und durfte nicht unterrichten. Seine Essays über tschechische Künstler wurden in den 1980er Jahren im Samizdat veröffentlicht. Nach der Wende von 1989 lehrte er an der Kunstgewerbeschule in Prag und leitete von 1996 bis 2001 den Lehrstuhl für Kunst- und Architekturgeschichte an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität in Reichenberg. Im Jahr 2014 erhielt er die Medaille Artis bohemiae amicis des Kulturministeriums für sein Lebenswerk.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

„MusikalischeBauer Zelebrant Monsignore Karl Wuchterl, Ehrenvorsitzender des Sudetendeutschen Priesterwerks. Fotos: M. Bauer

❯ Kritik an den Kürzungen im Haushalt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien:

Paragraph 96 ist das Fundament unserer Arbeit“

Man sollte die aktuellen Mittelkürzungen nicht durch eine Parteibrille betrachten und kritisieren, sondern das Gespräch mit Claudia Roth, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien suchen, warb Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, für ein gemeinsames Vorgehen des Sudetendeutschen Rates, dem sowohl Abgeordnete der AmpelKoalition als auch der CDU und CSU angehören.

Leon Eckert, MdB der Grünen und damit ein Parteifreund von Claudia Roth, wollte sogar noch einen Schritt weitergehen und die Verabschiedung der Resolution vertagen. „Man kann beides machen, zumal die Resolution sehr sachlich und ohne Schaum vor dem Mund formuliert ist“, überzeugte dagegen MdB Stephan Mayer den Sudetendeutschen Rat, der die Resolution dann ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung annahm.

Zuvor hatten insbesondere die Mitglieder, die aktiv in der Bildungs- und Verständigungsarbeit engagiert sind, die Kürzungen kritisiert.

Reinfried Vogler, Ehrenpräsident der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen: „Dieses Thema ist vielfach von Ideologie, aber vor allem von Unkenntnis gesteuert. Die aktuelle Debatte ist insbesondere deshalb gefährlich, weil nicht einzelne Projekte, sondern der Paragraph 96 als ganzes ins Visier genommen wird. Der Paragraph 96 ist das Fundament unserer Arbeit. Es ist ein Angriff auf die gesamtdeutsche Kulturarbeit.“

Hans Knapek, der Vorsitzende des Sudetendeutschen Sozialund Bildungswerks, schilderte, welche Auswirkungen die Kürzungen auf den Heiligenhof haben: „Wir haben vor zwanzig Jahren die Akademie Mitteleuropa gegründet, um für die Idee eines gemeinsamen demokratischen Europas zu werben und weit über den sudetendeutschen Bereich Bildungs- und Begegnungsarbeit zu leisten. Zig Tausende vor allem junger Menschen haben sich seitdem auf dem Heiligenhof zu Seminaren getroffen. Die aktuellen Kürzungen schaden unserer Bildungsarbeit und dem Bemühen, Versöhnung und Begegnung voranzutreiben.“

Ergänzend erklärte Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor des Heiligenhofs und Landesobmann

❯ Resolution im Wortlaut:

Entschließung des Sudetendeutschen Rates für den Erhalt einer ausreichenden Förderung zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlingen und zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung nach Paragraph 95 Bundesvertriebenengesetz.

Ein demokratisches Europa braucht den Dialog.

Vor 70 Jahren, am 19. Mai 1953, trat das Bundesvertriebenengesetz in Kraft: „Bund und Länder haben entsprechend ihrer durch das Grundgesetz gegebenen Zuständigkeit das Kulturgut der Vertreibungsgebiete in dem Bewußtsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes zu erhalten, Archive, Museen und Bibliotheken zu sichern, zu ergänzen und auszuwerten sowie Einrichtungen des Kunstschaffens und der Ausbildung sicherzustellen und zu fördern. Sie haben Wissenschaft und Forschung bei der Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der Vertreibung und der

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds

18 Millionen Euro

stehen bis 2027 bereit

„Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds ist eine 25jährige Erfolgsgeschichte“, hat MdB Rita Hagl-Kehl, die Vorsitzende des Verwaltungsrates der völkerverbindenden Organisation, Bilanz gezogen.

Ob Kulturförderung, Schüleraustausch, Dialog- oder Fachtagungen oder die Rettung von Denkmälern, der DeutschTschechische Zukunftsfonds unterstütze in vielen Bereichen, sagte Hagl-Kehl. Die Zahlen sind durchaus eindrucksvoll. Seit 1988 hat der Zukunftsfonds insgesamt knapp 74 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und damit rund 12 600 Projekte gefördert. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wurde als Ergebnis der Deutsch-Tschechischen

Erklärung vom 21. Januar 1997 gegründet. Die Laufzeit wurde 2017, zum 20. Jahrestag der Erklärung, um weitere zehn Jahre bis 2027 verlängert. Deutschland und Tschechien stellen dafür insgesamt 18 Millionen Euro für die Förderung weiterer grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung.

Bayern: „Viele der guten Kontakte, die wir heute auf allen Ebenen in die tschechische Politik haben, gründen darauf, daß unsere Gesprächspartner als Kinder oder Jugendliche auf dem Heiligenhof zu Gast werden. Das ist auch ein Ausfluß der wichtigen Arbeit des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Um so unverständlicher ist es, daß die Bundesregierung im April 2022 die Förderung auf 0 Euro heruntergefahren hat.“

Die Fakten überzeugten auch jene Mitglieder des Sudetendeutschen Rates, die für die SPD im Landtag oder Bundestag sitzen. So machten die SPD-Bundestagsabgeordneten Rita HaglKehl und Jörg Nürnberger sowie der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib in ihren Redebeiträgen deutlich, daß sie das Thema noch einmal in ihre Gremien mitnehmen. Torsten Fricke

des Sudetendeutschen Rates: Selb benennt Platz nach Václav Havel

Auf seiner Sitzung im Januar 2022 hatte der Sudetendeutsche Rat einstimmig beschlossen, Städte und Gemeinden in Deutschland aufzurufen, Straßen und Plätze nach Václav Havel zu benennen. In ihrem Rechenschaftsbericht konnte Generalsekretärin Christa Naaß einen ersten Erfolg vermelden.

Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge ergeben, sowie die Weiterentwicklung der Kulturleistungen der Vertriebenen und Flüchtlinge zu fördern. Die Bundesregierung berichtet jährlich dem Bundestag über das von ihr Veranlaßte.“

Gerade in einer Zeit, in der die liberalen Demokratien durch Populisten, europafeindliche Kräfte und autoritäre Regime sowie den Ukraine-Krieg mit Millionen von Flüchtlingen vor großen Herausforderungen stehen, ist es wichtig, die Bande zwischen den Demokratien in Europa zu stärken.

Wir brauchen mehr denn je starke demokratische Netzwerke und tragfähige Partnerschaften mit den Demokratien in Ostmitteleuropa.

Diese Netzwerke entstehen nicht von allein. Sie bauen auf langjährigen Kontakten und Partnerschaften zu Wissenschafts- und Kultureinrichtungen sowie zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die es bereits im In- und Ausland gibt und die gut funktionieren, auf.

Es gilt – gerade in dieser

schwierigen Zeit – diese; sowie die dazu notwendige Infrastruktur zu stärken und nicht durch Mittelkürzungen zu schwächen. Dies ist um so weniger nachvollziehbar als der Gesamthaushalt des BKM (Anm. d. Red.: Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien) für 2023 angestiegen ist.

Durch diese Kürzungen beziehungsweise Streichungen werden gerade diejenigen, die zum Teil mit großem ehrenamtlichen Engagement für Frieden und Freiheit, für Völkerverständigung sowie für Menschen- und Minderheitenrechte eintreten, geschwächt.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wird aufgefordert, die aktive Kulturarbeit der Vertriebenen, Spätaussiedler und ihrer Verbände nach Paragraph 96 Bundesvertriebenengesetz auch zukünftig sicher zu fördern und von den finanziellen Kürzungen im Bereich der Projektmittel Abstand zu nehmen.

❯ Generalkonsulin Ivana Červenková

Seit 1. April 2022 vertritt Dr. Ivana Červenková die Tschechische Republik in München als Generalkonsulin. Zuvor war die promovierte Juristin, die perfekt Deutsch spricht, in Bonn, Bern und Wien tätig.

Lange Zeit seien, so erinnerte Červenková in ihrem Vortrag, die Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien schwierig gewesen. Die berühmte Rede im Jahr 2013 des damaligen Premierministers Petr Nečas im Bayerischen Landtag habe das Eis gebrochen und sei Meilenstein in der Annäherung gewesen.

„Nečas Rede liegt bei mir auf dem Schreibtisch und ist noch immer eine Quelle der Inspiration“, so Červenková. Heute seien die Beziehungen zwischen Bayern und Tschechien sehr gut. An

Pfingsten 2022, so erinnerte sich Červenková, sei sie in Hof das erste Mal Gast auf einem Sudetendeutschen Tag gewesen und habe viele schöne Eindrücke mitgenommen. „Gute Beziehungen können nicht von oben, von den Regierenden, verordnet werden, sondern haben ihre Basis bei den Menschen.“

Vor 30 Jahren, am 26. Januar 1993, ist Václav Havel mit großer Mehrheit zum ersten Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt worden. Sein Engagement im Rahmen der Samtenen Revolution sowie für Menschenrechte, Demokratie und Versöhnung ist auch heute noch unvergessen. Havel starb im Alter von 75 Jahren am 18. Dezember 2011. Aus Anlaß seines zehnten Todestages hatte zunächst Bernd Posselt, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und einer der Wegbegleiter von Havel, eine Initiative gestartet, den Vorkämpfer für Demokratie und Freiheit auch in Deutschland zu ehren. Dieser Initiative schloß sich der Sudetendeutschen Rat mit einem einstimmigen Votum an. Christa Naaß berichtete jetzt, sie habe daraufhin die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene angeschrieben und appelliert, Straße und Plätze nach Havel zu benennnen. Erster Erfolg: „Albrecht Schläger hat es geschafft, daß der Stadtrat von Selb einstimmig entschieden hat, dem Platz auf dem Bahnhofsgelände den Namen des tschechischen Politikers zu geben“, informierte Christa Naaß.

Einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Sudetendeutsches Rates sind die Marienbader Gespräche. Im vergangenen Jahr hielt erstmals mit Ulrike Scharf, Bayerns Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, eine offizielle Amtsinhaberin aus Deutschland die Festrede in dem weltbekannten böhmischen Kurort.

In diesem Jahr finden die Marienbader Gespräche vom 5. bis 7. Mai statt. Das Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“.

Ebenfalls ein Dauererfolg ist die Ausstellung „So geht Verständigung – dorozumění“, die 2018 in der Bayerischen Staatskanzlei in München Premiere hatte. 2022 wurde die Ausstellung in Passau sowie in der Bayerischen Residenz in Prag gezeigt.

Überschattet wurde das 2022 vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Naaß: „Gerade weil der Angriffskrieg von Putin auch ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft ist und einen Versuch darstellt, Europa zu spalten, sind wir als Demokratinnen und Demokraten gefordert, unsere Demokratie zu verteidigen.“

In ihrer Funktion als Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammlung hatte Naaß deshalb eine Resolution initiiert, die den russischen Angriff auf die Ukraine mit deutlichen Worten verurteilt. Dieser Erklärung wurde von der Bundesversammlung in der März-Sitzung einstimmig verabschiedet.

❯ Volksgruppensprecher

Bernd Posselt Geheime Kontakte zum späteren Regierungschef

Aus aktuellem Anlaß, der Wahl des neuen Staatsoberhauptes in der Tschechischen Republik, räumte Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, mit einem in Deutschland weit verbreiteten Mißverständnis auf.

Der Name des aktuellen tschechischen Staatspräsidenten sei, so Posselt, auch jenseits des Landes gut bekannt, während den jeweiligen Premierminister oft nur Experten kennen. Dabei, so erklärte Posselt, habe das Staatsoberhaupt in Prag nur kaum mehr Kompetenzen als sein deutscher Amtskollege.

„Dieses Mißverständnis liegt wohl zum einen in der Größe des ersten Präsidenten, Václav Havel, begründet und in dem prachtvollen Amtssitz, der Prager

Burg“, so Posselt. Viel wichtiger für die (sudeten-)deutsch-tschechische Politik sei aber Petr Fiala als Premierminister. Diesen, so erzählte Posselt, kenne er noch persönlich aus den Zeiten der kommunistischen Diktatur, als er heimlich an einer UntergrundUniversität in Brünn Kontakt zu Oppositionellen hatte.

„Ein demokratisches Europa braucht den Dialog“Rita Hagl-Kehl, Vorsitzende des Verwaltungsrates des Zukunftsfonds. Christa Naaß, Generalsekretärin des Sudetendeutschen Rates, informierte über die Arbeit des vergangengen Jahres. Fotos (12): Torsten Fricke MdB Stephan Mayer.

„Der❯ MdB Rita Hagl-Kehl, ❯ Erster Erfolg für Initiative MdB Leon Ekkert. Ehrenpräsident Reinfried Vogler. MdL Volkmar Halbleib. Bürgermeister Toni Dutz. MdB Jörg Nürnberger. Heike Maas, SLBundesvorstand MdB Florian Oßner.

„Nečas Rede liegt bei mir auf dem Schreibtisch“Tschechiens Generalkonsulin in München, Dr. Ivana Červenková. Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.

❯ Bewerbungen bis zum 30. April beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds:

Sprachassistenz: Mit einem

Stipendium nach Tschechien

Wer Auslandserfahrung vorweisen kann, ist bei der Jobsuche klar im Vorteil. Für Studenten bietet der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds deshalb ein attraktives Stipendienprogramm als Sprachassistenz an tschechischen Grundschulen an.

Sprachkenntnisse sind der Grundstein für gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen. Die Förderung des Deutsch- beziehungsweise Tschechischunterrichts im jeweiligen Nachbarland ist deshalb eines der wesentlichen Ziele der Deutsch-Tschechischen Erklärung.

■ Freitag, 3. bis Sonntag, 5. Februar, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar am Heiligenhof. Bildungsstätte

Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

■ Freitag, 3. Februar, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde

Augsburg: „Krieg in Europa –weit weg und nah dran“. Vortrag und Gespräch mit Martin Panten, stellvertretender Bundesvorsitzender der Ackermann-Gemeinde. Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg.

■ Freitag, 3. Februar, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Filmpräsentation „Trautenau und Riesengebirgsvorland“. Der neue Film vom Filmstudio Sirius erzählt die Geschichte und Entwicklung der Beziehungen von Deutschen und Tschechen in der Region Trautenau. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 9. Februar, 19.00 Uhr, Kulturreferat für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München: „Schön und gewaltig“. Die Schauspielerin Susanne Schroeder liest Texte über Naturgewalten und die Schönheit der Natur von Adalbert Stifter, Gustav Leutelt, Josef Mühlberger und Karel Klostermann, musikalisch umrahmt von Jana Bezpalcová. Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München, Eintritt frei.

■ Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Februar: Isergebirgslauf „Jizerská 50“ bei Reichenberg. Einer der berühmtesten Skilanglaufwettbewerbe der Welt und Station der Skimarathonserie Worldloppet. Mehr Informationen unter www.jiz50.cz

■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christian Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de

■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2, Puchheim. Eintritt

Im Rahmen des Programms „Deutsch-Tschechische Stipendien für Sprachassistenz im Nachbarland“ können Studenten als Muttersprachler an tschechischen Grundschulen beim Deutschunterricht unterstützen. Das Stipendium ist mit 850 Euro pro Monat dotiert, und die Aufenthaltsdauer beträgt drei bis zehn Monate.

Das Stipendienprogramm richtet sich in erster Linie an bayerische Studenten, insbesondere des Fachs „Deutsch als Fremdsprache“. Darüber hinaus können auch Bewerber aus anderen Bundesländern berücksichtigt werden oder, in begründe-

frei.

ten Ausnahmefällen, junge Abiturienten, die noch nicht mit dem Studium begonnen haben. Das Höchstalter beträgt 29 Jahre, tschechische Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Weitere Informationen auf der Webseite des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unter www. fondbudoucnosti.cz/de/

Im Gegenzug vergibt der Freistaat Bayern für das Schuljahr 2023/24 Stipendien für Studenten aus der Tschechischen Republik, die als Muttersprachler an einer Gastschule in Bayern die Lehrkräfte im Tschechischunterricht unterstützen. Weitere Informationen unter www.

VERANSTALTUNGSKALENDER

■ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr: Das Vocal Ensembel

Mixed Voices unter Leitung von Roland Hammerschmied gestaltet den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes. Im Anschluß folgt ein 30minütiges

Konzert. St. Michael, Neuhauser Straße, München.

■ Donnerstag, 16. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Hannah. Ein gewöhnliches Leben“. Dokumentarfilm über Hana Frejková, die sich künstlerisch mit dem für ihre Familie traumatischen Antisemitismus in der Tschechoslowakei auseinandersetzt. Begleitet durch einen Kurzvortrag von Martin Schulze-Wessel, der die Slánský-Prozesse, in deren Rahmen unter anderem Ludvík Frejka zum Tode verurteilt wurde, in den geschichtlichen Kontext einordnet.

Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Collegium Carolinum und der Petra-Kelly-Stiftung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München, Eintritt frei.

■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf.

Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.

■ Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und

Künste: „Goethe in Böhmen –oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter

Verein: „Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten“. Alice Horáčková (Rozpůlený dům; Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika

Jonášová (Ada 2022) setzen sich in ihren Werken kritisch mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte auseinander. Moderation: Zuzana

Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum München. Tschechisches Zentrum München, Prinzregentenstraße 7, München, Eintritt frei.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: „Arnošt Lustig: Tacheles“. Autor und Journalist Karel Hvížďala stellt dem Schweizer Publikum sein Buch über Arnošt Lustig vor, der kurz vor seinem Tod in Form von Gesprächen Einblick in sein bewegtes Leben gewährte. Mo-

bayern.de/staatskanzlei/ bayern-in-prag/ Neben dem SprachassistenzStipendium fördert der DeutschTschechische Zukunftsfonds auch jedes Jahr acht ein- und zweisemestrige Studienaufenthalte von deutschen und tschechischen Studenten an Universitäten im Nachbarland. Eine wichtige Voraussetzung ist ein außerordentliches Interesse an Sprache, Alltag, akademischer Forschung und Kultur des Nachbarlandes. Eine weitere Bedingung ist die Planung eines konkreten wissenschaftlichen Projekts mit deutsch-tschechischer Thematik.

deration: Eva Lustigová. Bar und Buchhandlung „sphères“, Hardturmstraße 68, Zürich.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Marienbad.

Erinnerung neu gedacht? Das Lukiškės-Gefängnis in Wilna

■ Samstag, 11. Februar, 16.00 bis 18.00 Uhr: Onlineseminar „Erinnerung neu gedacht? Von der Umnutzung eines NKVD- und Gestapo-Gefängnisses in Litauen“. Gespräch mit Prof. Dr. Felix Ackermann, Professor für Public History. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte.

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise am Freitagabend sowie am Wochenende die Verleihung des KarlsPreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße, Bad Kissingen.

Das Lukiškės-Gefängnis (Foto) in Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litauens, ist ein Mikrokosmos der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Baltikum. Es wurde vom Deutschen Reich in zwei Weltkriegen für die Durchführung von Repressionen genutzt. Von 1941 bis 1942 befand sich hier ein Durchgangslager für Wilnaer Juden auf dem Weg zur Erschießungsstätte in Panerai. Die doppelte Sowjetisierung Litauens fand in den Gefängnismauern unter der Aufsicht des NKVD statt. Noch Ende der 1940er Jahre wurden politische Gegner hingerichtet, die zuvor in Lukiškės in Untersuchungshaft festgehalten wurden. Der Gefängniskomplex wurde noch bis 2017 genutzt. Seither wird er Schritt für Schritt zu einem Kulturzentrum umgewandelt. Im Sommer lädt eine Jägermeister-Bar zum Verweilen ein, und Netflix drehte hier eine Staffel der Erfolgs-Serie „Stranger Things“. Das Projekt Lukiškės 2.0 ist ein Sinnbild für den Aufbruch von Litauen ins 21. Jahrhundert, über dem stets der Schatten des 20. Jahrhunderts liegt. Teilnehmer können sich über den Link https://zoom.us/meeting/ register/tJIsf--gqzMqG9cjTvZT8mWRzM3xgrAeRrUH anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Vortrag von Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer

Heiratsmigration aus Böhmen nach Bayern?

■ Donnerstag, 9. Februar, 18.30 Uhr: Vortrag „Heiratsmigration aus Böhmen nach Bayern? Ein Blick in die Bronzezeit“. Referent: Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer. Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München.

Im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts „Zeiten des Umbruchs“ ist es gelungen, völlig neue Einblikke in die spannenden Prozesse gesellschaftlicher Entwicklung im Lechtal um Augsburg und Umgebung an der Wende von der Steinzeit zur Bronzezeit zwischen 2500 und 1500 vor Christus zu gewinnen. So kann man heute auf ganz neuartige Weise dörfliches Leben in schriftlosen Kulturen beschreiben – von eingeheirateten fremden Frauen und der täglichen Ernährung bis hin zu Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Gehöften und Handelskontakten in weit entfernte Regionen. Besonders spannend war die Erkenntnis, daß ein Groß-

Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer. Foto: privat

teil der Frauen aus der Ferne, höchstwahrscheinlich aus Böhmen und Mitteldeutschland ins Lechtal kam.

Prof. Dr. Philipp W. Stockhammer ist seit 2016 Professor für Prähistorische Archäologie an der LMU München und Ko-Direktor des Max-Planck Harvard Forschungszentrums für die archäologisch-naturwissenschaftliche Erforschung des antiken Mittelmeerraums am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Leipzig).

� Serie Ehrensache Ehrenamt: Portrait über den Heimatkreisbetreuer von Marienbad und Umgebung

Dr. Hans-Peter Sang: Engagierter

Brückenbauer zur Wurzelheimat

Dr. Hans-Peter Sang ist als Heimatkreisbetreuer von Marienbad und Umgebung Ansprechpartner für alle, deren Vorfahren aus dem Ort stammen.

Denjenigen, die der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) angehören, sind sie wohlbekannt; für viele Außenstehende sind sie oft die ersten Ansprechpartner innerhalb der SL: die Heimatkreis- und Heimatortsbetreuer. Denn ihre Aufgabe ist es, die Brükke zu den Orten zu bilden, die die Sudetendeutschen nach 1945 verlassen mußten. In der Regel kennen die Orts- und Kreisbetreuer die Geschichte der jeweiligen Orte sehr genau, sie kennen auch die heutigen Gegebenheiten, die Archive ebenso wie die Übernachtungsmöglichkeiten, sie pflegen Kontakte zu den Menschen, die selbst oder deren Vorfahren aus diesem Ort stammen, und zunehmend auch zu den Menschen, die heute an diesen Orten wohnen.

Einer dieser Heimatkreisbetreuer ist Hans-Peter Sang, zuständig für Marienbad und Umgebung. „An mich wenden sich meist Personen, deren Eltern oder Großeltern aus der Gegend kommen“, berichtet er. „Viele wollen wissen, wo die Orte sind, aus denen ihre Vorfahren vertrieben wurden, wie die Orte heute heißen, ob ich geschichtliche Kenntnisse zu Marienbad und den umliegenden Orten habe.“

Auch er selbst hat Vorfahren aus Marienbad: Seine Mutter stammt von dort. Schon früh engagierte sie sich im Heimatverband der Marienbader. So kam auch der Sohn Ende der 1970er Jahre dazu. Das Interesse für die Vergangenheit der Vorfahren verbindet ihn mit seiner Frau, deren Eltern ebenfalls aus dem Egerland stammen.

Für Geschichte begeistert sich HansPeter Sang allgemein. Neben Mathematik, Physik und Information studierte er Neuere Geschichte und wurde in dem Fach auch promoviert. Sein Interesse für Wissenschaftsgeschichte führte den Realschullehrer zu mehreren Lehraufträgen an verschiedenen Universitäten. Zudem war er mehrere Jahre lang Gastforscher am Deutschen Museum in München.

Nebenher war er ehrenamtlich sehr aktiv: Rund 30 Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender des Heimatverbandes der Marienbader; seit wenigen Jahren ist er Vorsitzender. In seiner Amtszeit kümmerte sich der Verband unter anderem darum, in Marienbad ein neues Goethe-Denkmal errichten zu lassen. Mehrfach war der Dichter in dem böhmischen Kurort zu Gast gewesen, hatte geologische Studien betrieben und schließlich seine vermutlich letzte große Liebe kennengelernt. Als diese ihn verschmähte, verschaffte der Dichter seinem Leiden mit einem Gedicht Ausdruck und Marienbad einen festen Platz in der Literaturgeschichte – der Marienbader Elegie sei Dank. Ein aus Anlaß des 100. Todestags Goethes in Marienbad errichtetes Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Nach

Heimatkreisbetreuer

dem Fall des Eisernen Vorhangs sorgte der Heimatverband der Marienbader gemeinsam mit der Stadt Marienbad dafür, daß ein neues errichtet werden konnte. Außerdem setzte sich der Verein dafür ein, daß die Grabdenkmäler deutscher Hoteliers restauriert wurden.

Die Zusammenarbeit mit der tschechischen Stadtverwaltung in Marienbad habe sich nach 1989 stark verändert, berichtet Hans-Peter Sang: Vor 1989 sei eine deutsche Vergangenheit der Gegend geleugnet worden, weshalb Widerstand gegen eine Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen bestanden habe.

„Inzwischen hat sich die Atmosphäre

sehr zum Besseren gewandelt. Heute haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit Marienbad. Dies betrifft sowohl die politische Ebene – wir haben freundschaftliche Kontakte mit verschiedenen Bürgermeistern aus der Umgebung von Marienbad – als auch die kulturelle Ebene“, sagt Sang. Wichtig ist Sang auch der Austausch innerhalb des Vereins. In den letzten eineinhalb Jahren hat er den Heimatbrief neu strukturiert. Lange hatten die rund 500 Bezieher dort vor allem Nachdrucke alter Artikel aus den 1950er Jahren vorgefunden. Also ermunterte Sang seine Landsleute, neue Artikel zu verfas-

sen, etwa über ihre Besuche in Marienbad sowie über aktuelle Themen, die die Stadt betreffen. Über den Heimatbrief ergäben sich häufig gute Gespräche, erzählt Sang: „Oftmals rufen unsere Landsleute wegen eines nicht erhaltenen Heimatbriefes an, und im Laufe des Gespräches kommt man auf viele andere Themen. Auch die Kontakte, die ich in Tschechien geknüpft habe, sind sehr bereichernd. In den allermeisten Fällen herrscht großes Interesse von tschechischer Seite an der Vergangenheit im Sudetenland.“

Daß ein Interesse an der sudetendeutschen Geschichte besteht, zeige auch die Grenzlandheimatstube des Heimatkreises Marienbad in Bad Neualbenreuth im Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Neben Nachfahren von Vertriebenen aus dem Kreis Marienbad sowie Besuchern aus Tschechien kämen auch viele Kurgäste – wie Marienbad ist auch Neualbenreuth ein staatlich anerkannter Kurort. Aktuell finden die Besucher in der Alten Posthalterei, einem schönen alten Fachwerkhaus, eine noch etwas unübersichtliche Ausstellung vor.

An einigen Exponaten fehlen zudem Informationstafeln. Das soll sich nun ändern. Mit Hilfe von Historikern und Museumsfachleuten sollen die Exponate inventarisiert und eine neue Ausstellung konzipiert werden. Viel Arbeit sei damit verbunden, dennoch ist Sang zuversichtlich: „Die Gemeinde ist uns eine große Hilfe und zeigt großes Interesse, daß die Heimatstube in Zukunft ein attraktives Erscheinungsbild abgeben soll.“ Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

� Ringvorlesung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste am 28. Februar

Johann Wolfgang von Goethe, die Liebe und die böhmischen Bäder

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gütern, reicher an Gefahr; Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zugrunde.

(Schlußstrophe der Marienbader Elegie)

1114 Tage hat Johann Wolfgang von Goethe in Böhmen verbracht, in der Regel, um zu kuren und Kontakt zur Damenwelt zu halten. Zwölfmal besuchte der Dichterfürst Karlsbad, dreimal Marienbad und je einmal Teplitz und das Riesengebirge.

Ausgerechnet in Marienbad erlitt der Mann, den man heute als „Womanizer“ beschreiben würde, seine schlimmste Abfuhr. Im Sommer 1821 reiste der 71Jährige nach Marienbad und verliebte sich dort in die 17jährige Ulrike von Levetzow. Zwei Jahre später hielt Goethe formell bei der Mutter, Amalie von Levetzow, um die Hand der jungen Frau

an. Die Antwort war für Goethe niederschmetternd: „Das Fräulein hätte noch gar keine Lust zu heiraten“, hieß es in dem Schreiben. Goethes größte persönliche Niederlage wurde gleichzeitig zum Höhepunkt seiner Schaffenskraft. In der Marienbader Elegie, einem Klagelied, verarbeitete Goethe seine Abfuhr. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb das lyrische Dokument später als das „bedeutendste, persönlich intimste Gedicht seines Alters“ und widmete der Entstehung und Geschichte ein volles Kapitel in seiner berühmten Sammlung historischer Miniaturen „Sternstunden der Menschheit“. Für Zweig enthalten die Verse „eine der

An den 8. Februar 2020 habe ich eine genaue Erinnerung. Es war ein Samstag, und in Prag fand die Jahreskonferenz der tschechischen Ackermann-Gemeinde statt. Tagsüber waren wir im Tagungshotel in Prag-Wrschowitz. Am späten Nachmittag ging es dann mit allen Konferenzteilnehmern in einer vollbesetzten 22er Trambahn an das andere Ende der Stadt, nämlich auf den Weißen Berg, wo wir in der Kirche des BenediktinerinnenKlosters einen ökumenischen Gottesdienst feierten. Aus mehreren christlichen Konfessionen waren Geistliche zugegen. Kurz vor Beginn der Feier standen wir ruhig und gesammelt in der Sakristei, als eine evangelische Kollegin einen heftigen Nießanfall bekam. Darauf reagierte ein anderer Kollege: „Na, ist das schon die chinesische Grippe?“ Alle, die in der Sakristei waren, lachten daraufhin herzlich.

Corona war damals noch weit weg. Die Medien berichteten zwar schon, aber in Europa wurde das Covid-19-Virus kaum als große Gefahr gesehen. Von Experten vielleicht schon, aber nicht von der öffentlichen Meinung. Wie meine kleine Geschichte zeigt: Man lachte darüber. Daß aus der Krankheit im fernen China eine Pandemie werden würde, ahnten Anfang Februar 2020 nur wenige. Einen Monat später sah die Lage ganz anders aus. Ich erinnere mich auch daran sehr genau.

Anfang März vor drei Jahren war ich in Wien, um die Feier des 200. Todestages von Klemens Maria Hofbauer vorzubereiten. Am 9. März hatten wir eine Pressekonferenz, um die Medien über die geplanten Feierlichkeiten zu informieren. Zwei Tage später mußten wir dann aber alles absagen, weil die österreichische Regierung umfassende Kontaktbeschränkungen verordnet hatte. Zum Lachen war zu diesem Zeitpunkt niemandem mehr.

Jetzt, im Februar/März 2023, haben wir, so scheint es, die schwierige Zeit der Pandemie hinter uns gebracht. Unser alltägliches Leben mit den vielen Begegnungen in Arbeit und Freizeit kann wieder wie eh und je stattfinden. Kindergärten, Schulen und Universitäten funktionieren wieder normal. Das Reisen ist praktisch ohne Einschränkungen möglich. Und in der derzeitigen Faschingszeit gibt es wieder viele gesellige Veranstaltungen. Schließlich bin ich persönlich froh, daß auch das kirchliche Leben den Weg zurück in die Normalität gefunden hat. Mittlerweile ist die Gesellschaft wieder mit vielen anderen Herausforderungen beschäftigt. Fast könnte einem die Frage in den Sinn kommen: „Corona – war da was?“ FFP2-Masken und PCR- oder Antigentests gehören nur mehr sehr am Rande zu unserem Alltag. Fast vergessen sind Begriffe wie „Inzidenzzahl“ oder „3G-Regel“.

reinsten Strophen über das Gefühl der Hingabe und Liebe, die jemals die deutsche und irgendeine Sprache geschaffen“. Goethe und Böhmen sind auch Thema einer Ringvorlesung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, die am Dienstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8, in München stattfindet. Referent ist der Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Wynfrid Kriegleder von der Universität Wien. Der genaue Titel lautet „Goethe in Böhmen

– oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Anmeldung per eMail an sudak@mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.

Mein Plädoyer: Vergessen wir nicht, was wir aufgrund der Pandemie erlebt und durchgemacht haben, aber sind wir vor allem froh und dankbar, daß wir jetzt offensichtlich durch sind. Widmen wir uns der Gegenwart und Zukunft! Und ein Zweites: Versuchen wir zwischenmenschliche und gesellschaftliche Gräben, die sich in den letzten Jahren aufgetan haben, wieder zuzuschütten! Alle Menschen guten Willens können dazu ihren Beitrag leisten.

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

❯ Brünn, Auschwitz, Santa Cruz

Gottlieb malt für Mengele

Am 27. Januar gedachte der Deutsche Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Ein Opfer, das den Holocaust überlebte, war Annemarie Dina Gottlieb, die am 21. Januar vor 100 Jahren in Brünn zur Welt gekommen war.

Annemarie Dina Gottlieb wurde in eine jüdische Brünner Familie geboren. Als die Deutschen 1939 in ihre Heimat einfielen, lebte sie in Prag, wo sie an der Akademie der Bildenden Künste studierte. Bald wurde als Jüdin Dina von der Akademie ausgeschlossen. 1942 kamen sie und ihre Mutter Johanna in das KZ Theresienstadt, 1943 nach Auschwitz.

1944 bemalte die 21jährige Dina, sie trug die Häftlingsnummer 61016, im Kinderblock für eine Kinderaufführung die Wände mit Walt Disneys Figuren von „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Der berüchtigte SSArzt Josef Mengele, der den Kinderblock befehligte, ließ nach der Künstlerin suchen. Dann wies er Dina Gottlieb an, die internierten Sinti und Roma zu portraitieren, da deren

Hautfarbe auf den Fotografien nicht gut zu erkennen sei. Gottlieb stimmte unter der Bedingung zu, daß auch das Leben ihrer Mutter verschont werde.

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Truppen der 322. Infanteriedivision der I. Ukrainischen Front das KZ. Nach der Befreiung ging Gottlieb nach Paris. Dort lernte sie den USAAnimationskünstler Art Babbitt kennen, der sich die Disney-Figur „Goofy“ ausgedacht hatte. Zusammen zog das Paar nach Kalifornien und heiratete 1949. Dort kamen die Töchter Michele und Karin zur Welt, und dort machte Dina Babitt ebenfalls Animationen für Zeichentrickfilme – unter anderem für Warner Brothers und Hanna-Barbera. 1963 ließ sich das Paar scheiden

Im Staatlichen Museum

Auschwitz-Birkenau sind sieben ihrer Portraits von Roma-Häftlingen erhalten. Diese waren in den frühen 1970er Jahren außerhalb des Lagers entdeckt und dem Museum verkauft worden. Die Beteiligten hatten

anscheinend nicht gewußt, daß Gottlieb noch lebte, und zwar in Kalifornien als Dina Babbitt. Das Museum bat Babbitt 1973, zum Standort Auschwitz zurückzukehren, um ihre Arbeit zu identifizieren. Nachdem sie dies getan hatte, wurde ihr mitgeteilt, daß das Museum ihr nicht erlauben würde, ihre Gemälde mit nach Hause zu nehmen. Babbitt beantragte offiziell die Rückgabe ihrer Gemälde, aber das Museum wies ihre Ansprüche zurück. Die USA-Regierung beteiligte sich an einschlägigen Resolutionen des Repräsentantenhauses und des Senats. Rafael Medoff, Gründungsdirektor des David-Wyman-Instituts für Holocaust-Studien, und der Zeichner und Graphiker Neal Adams setzten sich für Babbitts Bemühungen ein. Mit Text von Medoff illustrierte Adams ei-

PERSONALIEN

❯ Ehrenobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen

ne Comic-Dokumentation über Babbitt, die Comiczeichner Joe Kubert einfärbte und wofür Comicautor Stan Lee die Einführung schrieb.

2008 leiteten Adams, das Wyman Institute und der Herausgeber von Vanguard Publications, J. David Spurlock, eine Petitionskampagne, in der über 450 Comiczeichner und Karikaturisten das Museum Auschwitz-Birkenau aufforderten, Babbitts sieben Portraits zurückzugeben. Vergeblich. Piotr Cywiński, Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, schrieb, er gebe auch nicht jenen das Lagertor zurück, die es gegossen hätten.

Dina Babitt starb am 29. Juli 2009 mit 86 Jahren in Felton im kalifornischen Verwaltungsbezirk Santa Cruz ohne ihre Bilder zurückbekommen zu haben.

Ernst-Heinrich Roth 85

Am 23. Januar feierte ErnstHeinrich Roth, ein Urgestein des Geigenbaus, im mittelfränksichen Bubenreuth 85. Geburtstag.

Wenn man heutigen Geigenbaumeistern die Frage stellt: „Wo hast Du Dein Handwerk erlernt?“, so bekommt man überwiegend die Antwort: „Bei Ernst-Heinrich Roth.“ Der Ehrenobermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen kann auf eine mehr als 100jährige Tradition seiner Geigenbaumeisterwerkstatt zurückblicken. Und wie vielen Auszubildenden er beibrachte, welches Holz klingt, kann er auf Anhieb gar nicht sagen. ErnstHeinrich Roth ist mittlerweile in Bubenreuth ein geigenbauendes Urgestein. Nun feierte er in seiner zupackenden und direkt auf den Kern kommenden, fast unnachahmlichen Art Geburtstag.

Ernst-Heinrich Roth wurde 1938 noch in Markneukirchen im Vogtland in Sachsen geboren. Nach der Schule war es für den siebten Generationsnachfolger der Roth-Dynastie eine Selbstverständlichkeit, eine Ausbildung zum Geigenbauer zu absolvieren. Er begann seine Lehre bei Willy Dölling in der Firma Louis Dölling junior.

kammer Nürnberg die Meisterprüfung ablegte. Anschließend folgten Auslandsaufenthalte in den USA, Schweden, Schweiz und England zur Vervollkommnung seines Fachwissens. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1961 übernahm Ernst-Heinrich die Werkstatt. Roth hat sich besondere Verdienste um die Berufsausbildung in seinem Betrieb erworben. In seiner Meisterwerkstätte wurden zahlreiche Lehrlinge ausgebildet, welche zum Teil Kammer-, Landes- und Bundessieger im

Vorstand des Bundesinnungsverbandes für das Musikinstrumenten-Handwerk. Roth war 15 Jahre lang Mitglied des Vorstands der Kreishandwerkerschaft und viele Jahre in der Vollversammlung der Handwerkskammer engagiert.

Während seiner über 50jährigen Berufserfahrung konnte der Geigenbaumeister bei nationalen und internationalen Wettbewerben mehrere Preise erzielen. Anläßlich der Musikmesse 1992 in Frankfurt am Main wurde Ernst-Heinrich Roth für

das Bubenreuther Geigenbauerhandwerk sich in der Musikwelt einen ausgezeichneten Ruf erwarb.

Als Mitglied des Gemeinderates vertrat Roth von 1996 bis 2002 nicht nur die Interessen der heimatvertriebenen Geigenbauer, ihm lag das Wohl seiner zweiten Heimat sehr am Herzen. Seit 2014 hat sich Roth den Senioren verschrieben. Er leitet heute mit viel Schwung und Elan den Bubenreuther Seniorenclub.

5/2023

Innungsobermeister Günter Lobe, Ernst-Heinrich Roth und Bürgermeister Norbert Stumpf. Bilder: Heinz Reiß

Nach der Übersiedlung vollendete er seine Ausbildung unter dem Lehrmeister Willibald Raab an der Bubenreuther Fachschule für Streichinstrumentenbau. Über fünf Jahre arbeitete ErnstHeinrich als Geselle noch bei seinem Vater, bis er 1961 als damals 23jähriger vor der Handwerks-

Saiteninstrumentenbau wurden. Viele seiner „Azubis“ erreichten anerkennende Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Von 1965 bis 2008 war Ernst-Heinrich Roth ehrenamtlich in den Berufsorganisationen seines Handwerks als Obermeister der Streich- und Zupfinstrumentenmacherinnung Erlangen tätig. Roth war mit 27 Jahren der jüngste Innungsobermeister der Handwerkskammer von Mittelfranken und mit 43 Dienstjahren auch der am längsten tätige. Von 1988 bis 2003 wirkte Roth außerdem mit großem Engagement im

seine Violine Modell Nr. 62 der Deutsche MusikinstrumentenPreis des Bundeswirtschaftsministeriums zuerkannt.

Ernst-Heinrich Roth leitete seine Werkstatt mit Umsicht und Geschick und vor allem mit Bedacht auf Wahrung der herkömmlichen Qualität der Produktpalette. Mittlerweile leitet sein Sohn Wilhelm die Firma mit. Die achte Generation ist somit bereit, in die Fußstapfen der Roth‘schen Hierarchie zu treten. Mit all seinem Engagement war Ernst-Heinrich Roth in hohem Maße daran beteiligt, daß

Ernst-Heinrich Roth ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, und die Gemeinde Bubenreuth verlieh ihm 1993 die Bürgermedaille. Von der Handwerkskammer für Mittelfranken wurde Roth für seine jahrzehntelange Tätigkeit im Rahmen der Handwerksorganisation mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Ein bedeutender Kommunalpolitiker stellte Ernst-Heinrich Roth einmal die Frage, ob er dem Herzen nach ein Markneukirchener oder ein Bubenreuther sei. Roth antwortete salomonisch: „Aus tiefstem Herzen bin ich ein Geigenbauer.“

Den Reigen der Gratulanten führte Bubenreuths Erster Bürgermeister Norbert Stumpf an. Ihm folgten Pfarrerin Christiane Stahlmann sowie zahlreiche Seniorinnen und Senioren des Seniorenclubs. Die riesige Schar der Gratulanten aus der Musikinstrumentenbranche führte sein Nachfolger als Innungsobermeister, Günter Lobe, an. Heinz Reiß

Im Sudetendeutschen Haus in München wurden bei einer Festlichen Stunde die letztjährigen Förderpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Nachwuchstalente verliehen. Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, und Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung, hielten Festansprachen. SL-Bundeskulturreferent Ulf Broßmann überreichte gemeinsam mit Posselt die Preise, deren Dotierung das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales – das Schirmherrschaftsministerium – über das Haus des Deutschen Ostens (HDO) fördert. Die Sudetendeutsche Stiftung bezuschußt die Veranstaltung.

Seit dem 17. Januar wird in Prag die Heilige Wenzelskrone aus dem 14. Jahrhundert mit Zepter und Reichsapfel im Original ausgestellt“, freut sich Posselt. Die goldene Krone symbolisiere ein Land, in dem ursprünglich mehrere Nationen, Kulturen und Sprachen existiert hätten, so der Volksgruppensprecher. Kultur sei früher auch nicht nur an Sprache und Nation ausgerichtet gewesen. „Die Kultur war europäisch, regional und übernational!“

Lebendige Kultur

Dazu habe auch die Kultur der Sudetendeutschen gezählt, die man erhalten müsse, wie es inzwischen auch im Sudetendeutschen Museum geschehe. „Das soll aber nicht nur in musealer, sondern auch in lebendiger Form geschehen.“ Genau dies täten die jährlich gekürten Förderpreisträger. „Deshalb ist diese Verleihung für mich der schönste Termin im Jahr“, betont Posselt.

„Wegen des Krieges in der Ukraine ist Kultur um so nötiger, denn sie hat eine Friedensfunktion.“ Die Ukraine gehöre zumindest in ihrem Westen zu Europa und zu dessen gemeinsamem Kulturerbe. Denn Kultur sei eine Hauptsache und verbinde Menschen und Völker. „Daher leisten die jungen Menschen, die sich der Kultur widmen, einen friedensstiftenden Beitrag“, lobt der

Die Zukunft der Volksgruppe

Sprecher die Förderpreisträger, denen er freundlich gratuliert.

Zuvor begrüßte Ortfried

Kotzian die vielen Gäste der Preisverleihung im AdalbertStifter-Saal und hielt eine kleine Rede. Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung spricht über Jugend als Garanten der Zukunft der Volksgruppe und seine Hoffnung, daß nach Coronaplage und trotz Kriegsverbrechen endlich ein wenig „Normalität“ einkehren könnte. Kotzian erinnert daran, daß die Förderpreise nur an verdiente Persönlichkeiten im Alter von unter 35 Jahren vergeben würden und bedankt sich bei den sechs Preisträgern, denen er ebenfalls herzlich gratuliert.

Diesen einleitenden Worten schließt sich auch Armin Rosin an, der als Vertreter der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste ein knackiges Grußwort spricht: „Wir Akademiemitglieder hoffen, viele der Preisträger auch einmal bei uns aufnehmen zu können“, so der Musikprofessor, der auch zur Jury der sudetendeutschen Preise gehört. Ulf Broßmann eröffnet die Verleihung der Förderpreise an die sechs Preisträger, die er großartig moderiert. Der SL-Bundeskulturreferent stellt kurz die Jury vor. Zu den Laudatoren zählen dieses Jahr Heimatpflegerin Christina Meinusch, Andreas Wehrmeyer, der Direktor des Sudetendeutschen Musikinstituts (SMI) in Regensburg, der Musikverleger Wolfram Hader, der österreichische Wissenschaftler Fritz Bertlwieser und Kirsten Langenwalder, die Pressereferentin des Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge. Sie verlesen ihre aussagekräftigen Laudationes. Alle Preisträger präsentieren sich dazu mit Kostproben aus ihrem verdienstvollen Schaffen.

Die Preisträgerin für Darstellende und Ausübende Kunst erlebten die Gäste schon bei der Begrüßung: Lisa Maria Kebinger singt eingangs die Arie „Il segreto per esser felici“ aus der Oper „Lucrezia Borgia“ von Gaetano Donizetti. Dabei wird die junge Solo-Altistin von Christoph Hauser am Flügel begleitet, wie auch bei ihren weiteren Auftritten im Laufe der Verleihung. Mit Bravour präsentiert die 1994 in Mün-

chen geborene Opernsängerin noch drei Kunstlieder von Franz Schubert, zwei „Zigeunermelodien“ von Antonín Dvořák und die „Habanera“ aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Der begeisterte Applaus bestätigt nur, was Andreas Wehrmeyer in seiner Laudatio sagt: „Stets trifft die junge Sängerin in Stimme und Ausdruck den Wesenskern der ihr anvertrauten Stücke!“ Geprägt sei Kebinger