Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Als „Vertreter der böhmischen Heimat des Paneuropa-Gründers Richard Graf Coudenhove-Kalergi“ hat der Vorsitzende der Paneuropa-Union Nordrhein-Westfalen, Karl Alexander Mandl, sowohl die tschechische Generalkonsulin in Düsseldorf, Kristina Larischová, als auch den Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, begrüßt. Letzterer war gemeinsam mit dem Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei und Europaminister Nathanael Liminski Festredner anläßlich der Kölner Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Paneuropa-Bewegung.

Auch für Liminski hatte Mandl einen geschichtsbewußten Hinweis bereit, der mit dem 60. Jahrestag des deutsch-französischen Élysée-Vertrages im Janu-

❯ Das Europäische Museums Forum gibt den Gewinner am 6. Mai in Barcelona bekannt

Tabernakel des Seitenalters des hl. Johannes von Nepomuk in der ehemaligen Pfarrkirche der Grenze überschreiten und war Mittelpunkt der Weihnachtsausstellung im Tachauer Heimatmuseum in Weiden.

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, wir haben zwei Jahre Corona ohne Entlassungen überstanden, was nicht einfach war. Eventuell hätten wir auch noch ein zwei Jahre so weitermachen können, wenn nicht Preiserhöhungen für Energie, Papier, Druckfarben und die Postgebühren ein weiteres wirtschaftliches Arbeiten unmöglich machen würden. Außer den exorbitanten Kosten sind die Abbestellungen der Heimatzeitungen so drastisch, daß eine Weiterführung der Helmut Preußler Druck + Versand GmbH & Co. KG nach dem 31.12.2022 nicht mehr möglich

■ Museum Schloßberg, Graz;

■ Andenne Museum Space, Belgien; ■ FeliXart Museum, Belgien; ■ Olympia-Museum Sarajevo, Bosnien und Herzegowina; ■ Stadtmuseum von Rijeka, Kroatien; ■ Oliven-Museum Klis, Kroatien; ■ Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Prag;

■ Arbeiter-Museum Dänemark;

■ University of Tartu Museum, Estland; ■ The Franciscans, Frankreich; ■ Ilia Chavchavadze Literary Memorial Museum. Museum of the Tbilisi Museums Union, Georgien; ■ Otar Lordkipanidze Vani Archeological Museum of Georgian National Museum, Georgien; ■ Deutsches Museum Nürnberg; ■ Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Berlin;

■ Sudetendeutsches Museum, München; ■ Riga Stradiņš University Anatomy Museum, Lettland; ■ Depot Boijmans Van Beuningen, Niederlande; ■ Queen Louis Adit Complex. Kohlebergbau-Museum, Zabrze, Polen;

■ Casa Fernando Pessoa, Portugal; ■ Museum of Lagos Dr. José Formosinho, Portugal; ■ Casa Batlló, Spanien;

■ Chillida Leku, Spanien; ■ L‘Etno, Valenzia; ■ Abtei Payerne, Schweiz;

■ Kunsthaus Zürich; ■ Musée Atelier Audemars Piguet, Le Brassus Schweiz; ■ Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne; ■ Museo di Val Verzasca Sonogno, Schweiz; ■ Stiftsarchiv St. Gallen; ■ Schweizerisches

Agrarmuseum Burgrain; ■ 23,5

Hrant Dink Hafıza Mekânı Hikâyesi, Istanbul; ■ Polizei-Museum, Istanbul; ■ Thackray Museum of Medicine, Leeds, Großbritannien.

ar zusammenhing: Der Minister sei selbst ein Kind der deutschfranzösischen Versöhnung. Dieser bestätigte: Seine französische Mutter und sein deutscher Vater, der bekannte Journalist Jürgen Liminski, hätten sich seinerzeit im Rahmen des durch den Élysée-Vertrag ins Leben gerufenen Deutsch-Französischen Jugendwerks kennengelernt.

Generalkonsulin Kristina Larischová machte wiederum deutlich, daß es in paneuropäischem Geist gelungen sei, Brücken zwischen Tschechen und Sudetendeutschen zu schlagen.

Posselt, der auch Präsident der Paneuropa-Union Deutschland ist, nutzte die Feierlichkeit im Kölner Hotel Excelsior zu einem Aufruf, gemeinsam und mit allen Kräften gegen die Rückkehr von Krieg und Nationalismus ins Herz Europas anzugehen.

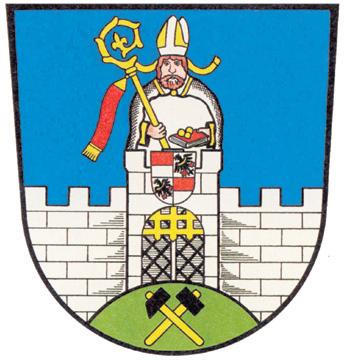

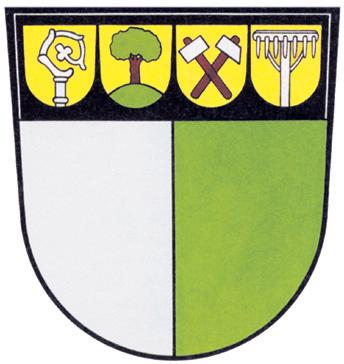

„Allein die Nominierung ist eine großartige Auszeichnung“, freut sich Museumsdirektor Dr. Stefan Planker. Das Sudetendeutsche Museum in München steht im Finale um den Preis „Europäisches Museum des Jahres“. Der Titel wird am 6. Mai auf der Jahrestagung des Europäischen Museums Forums in Barcelona verliehen. Im Wettbewerb stehen noch 32 weitere Museen aus ganz Europa, darunter mit dem Deutschen Museum in Nürnberg und dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhung in Berlin zwei Konkurrenten aus Deutschland.

Das 1977 gegründete Europäische Museums Forum (EMF) zeichnet jährlich ein Museum als Europäisches Museum aus. Bereits vier Mal ging die Auszeichnung nach Deutschland: 1978 an das Städtische Museum Schloß Rheydt in Mönchengladbach, 1992 an das Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, 2007 an das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhafen und 2010 an das Ozeaneum in Stralsund.

Das von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder und Volksgruppensprecher Bernd Posselt am 12. Oktober 2020 eröffnete Sudetendeutsche Museum beschreibt auf 1200 Quadratmetern 1100 Jahre Geschichte der Deutschen, Tschechen und Juden in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien. Als Institution der Völkerverständigung sind alle Texte und Medien dreisprachig in Deutsch, Tschechisch und Englisch konzipiert. Ein Schwerpunkt der Dauerausstellung ist das Thema Nationalismus im 19. Jahrhundert, das als Kernproblem zwischen Tschechen und Sudetendeutschen aufgearbeitet wird.

Neben der Dauerausstellung werden regelmäßig Sonderausstellungen und Veranstaltungen

angeboten. So fand im November erstmals die Konferenz „Sudetendeutsche Dialoge“ statt, bei der ethnische Minderheiten und Volksgruppen sich ausgetauscht haben. Mit drei hochwertigen Sonderausstellungen hat das Sudetendeutsche Museum ebenfalls bereits Akzente gesetzt. Unter dem Titel „Von

Böhmen in die Ardèche“ wurden im Herbst 2021 neue Bilder von Werner Reinisch gezeigt, der 1930 im Egerland geboren wurde und heute in Frankreich lebt. Es folgte eine Sonderausstellung über Weihnachtskrippen aus Böhmen und Mähren, deren Exponate bei der Vertreibung oft unter Lebensgefahr gerettet wur-

den, wie der Titel „Alles andere ist zu ersetzen...“ andeutet. Ein weiterer Höhepunkt war die in der zweiten Jahreshälfte 2022 gezeigte Sonderausstellung „Allerley kunststück“ mit Reliefintarsien aus Eger.

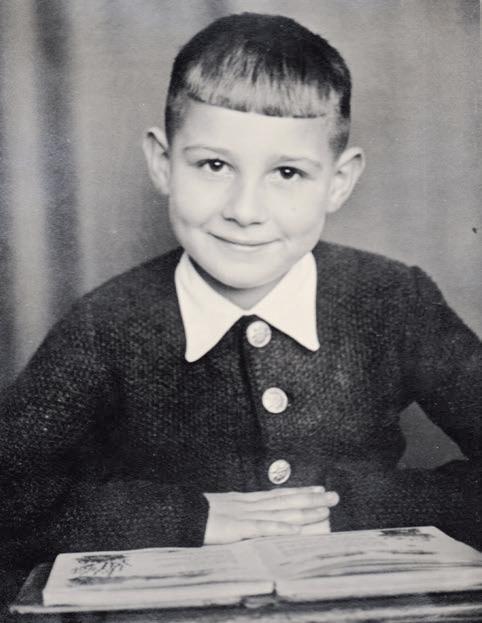

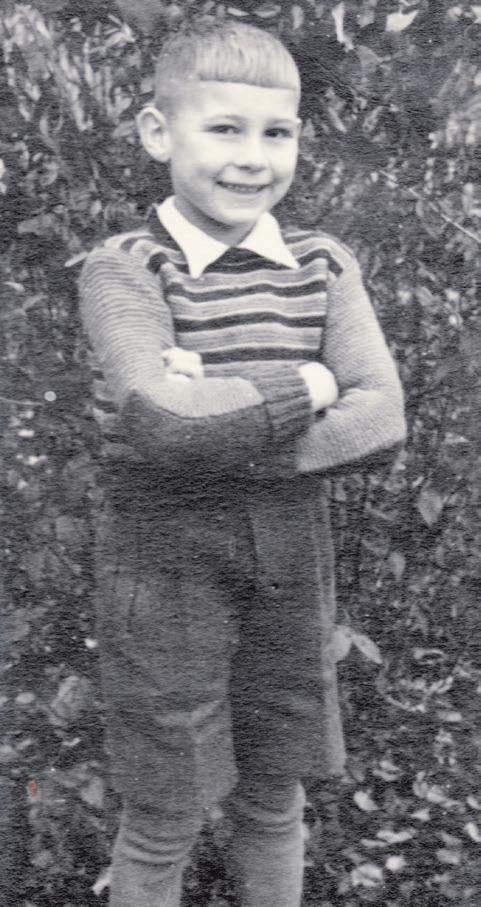

In diesem Jahr, so verrät Dr. Planker, wird es zwei Sonderausstellungen geben: „Ein bisschen

Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten“ vom 21. Juni bis 12. November und „So ein Theater! Marionetten aus Böhmen und Mähren“ vom 8. Dezember bis 13. Februar 2024. Anlaß der Preußler-Sonderausstellung ist der 100. Geburtstages des weltberühmten Kinderbuchautors, der am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren wurde und vor zehn Jahren am 18. Februar 2013 in Prien am Chiemsee verstorben ist.

Dr. Planker: „,Der kleine Wassermann‘, ,Die kleine Hexe‘ und der ,Räuber Hotzenplotz‘ sind Klassiker der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur und verzaubern bis heute Kinder und Erwachsene. Wir werden deshalb ein umfangreiches Begleitprogramm zur Sonderausstellung auf die Beine stellen und damit hoffentlich auch viele Kinder und Jugendlichen begeistern.“ Überhaupt unternimmt das Sudetendeutsche Museum große Anstrengungen, um auch die Jugend anzusprechen. So lädt Museumspädagogin Nadja Schwarzenegger während der Faschingsferien zu einem Workshop „Tanz auf Papier“ (siehe auch Seite 4) ein und bietet im Rahmen des Ostermarktes der Heimatpflegerin eine offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien an.

Dr. Planker: „Das Sudetendeutsche Museum ist ein lebendiges Museum und ein Ort der kulturellen Begegnung. Es lohnt sich deshalb, das Sudetendeutsche Museum immer wieder zu besuchen und neue Dinge zu entdecken.“

Geöffnet ist das Sudetendeutsche Museum dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr. Das Haus an der Hochstraße 10 liegt nur wenige Gehminuten vom S-Bahnhof Rosenheimer Platz entfernt. Mehr unter www. sudetendeutsches-museum.de Torsten Fricke

Die Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind immer gern gesehene Gäste im Sudetendeutschen

Büro. Der bisherige Botschafter Dominik Furgler stammt aus der deutschsprachigen Stadt St. Gallen, unweit der bayerischen Grenze. Sein Nachfolger

Philippe Guex hat Französisch als Muttersprache und ist mit Recht stolz auf seine Geburtsstadt Fribourg/Freiburg.

Bei seinem Besuch vor wenigen Tagen im Prager SL-Büro galt sein Interesse auch den bereits erreichten Erfolgen um gerechten Ausgleich und Verständi-

gung zwischen dem tschechischen Volk und den Sudetendeutschen.

Für Barton war der Besuch des Schweizer Diplomaten auch symbolisch wertvoll: Als Barton 2002 von München nach Prag wechselte, um dort die sudetendeutsche Vertretung des guten Willens mit aufzubauen, nahm er die Fürbitten des H. Petrus Canisius SJ mit sich, denn dieser kam auch von München in die Hauptstadt Böhmens, um dort die erste Jesuitenvertretung in einem damals schwierigen Land zu errichten. Das Lebenswerk von Canisius endete am 21.12.1597 gerade in Fribourg / Freiburg, wo er auch begraben ist.

❯ Wochenendseminar „Spurensuche“ vom 3. bis 5. Februar 2023 in Bad Kissingen, Teil I

Hoher Besuch am Heiligenhof: Im Rahmen des Seminars der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Zusammenarbeit mit der sudetendeutschen

Bildungsstätte Heiligenhof haben sich die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner über Sudeten.net, das soziale Netzwerk der Sudetendeutschen, informiert.

Die Entwicklung des digitalen

Projektes war durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales maßgeblich gefördert worden. Bereits beim Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten 2022 in Hof hatte sich der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder vom Ergebnis äußerst beeindruckt gezeigt.

Gegenüber Steffen Hörtler, stellvertretender SL-Bundesvorsitzender und Stiftungsdirektor des Heiligenhofs, äußerte Söder damals den Wunsch, ihm und seinen Kabinettsmitgliedern auch weiterhin über den Fortgang von Sudeten.net zu berichten.

Dieser Bitte konnte Hörtler nun nachkommen: Gemeinsam mit Mathias Heider von der SL-Bundesgeschäftsstelle informierte er die beiden Mitglieder der Staatsregierung Gerlach und Kirchner über die Hintergründe, Funktionsweisen und Zukunftsperspektiven des Netzwerks.

Für MdL Judith Gerlach, seit 2018 erste Bayerische Staatsministerin für Digitales, verband sich damit auch persönliches Interesse: Sie habe, so Gerlach, erst kürzlich von weiter zurückliegenden möglichen sudetendeutschen Wurzeln ihrer Familie erfahren, denen sie nun nachspüren wolle. Dabei könne eine digitale Plattform wie Sudeten. net äußerst hilfreich sein.

Positiv äußerte sich auch MdL Sandro Kirchner, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Inneren: Mit Sudeten.net sei eine Möglichkeit geschaffen worden, Wissen über Heimat und Herkunft von einer Generation auf die nächste zu übertragen. Die Entwicklung der Webseite sei eine sinnvolle Investition des Freistaats in die sudetendeutsche Jugendarbeit.

Beeindruckt zeigten sich die beiden Kabinettsmitglieder auch von der großen Zahl der Teilnehmer am Netzwerk. Mathias

Heider konnte bestätigen, daß Sudeten.net das am schnellsten wachsende soziale Medium der Sudetendeutschen Landsmannschaft bilde. Das Projekt solle daher weiter ausgebaut werden (wir haben berichtet) und bereits in den kommenden Monaten zusätzliche Funktionalitäten erhalten.

Abschließend dankte Steffen Hörtler der Staatsregierung für ihre finanzielle Unterstützung, ohne die das soziale Netzwerk

Auf dem Heiligenhof begrüßte Stiftungsdirektor und SL-Landesobmann Ste en Hörtler (rechts) Digital-Staatsministerin Judith Gerlach und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner zur Sudeten.net-Präsentation.

der Sudetendeutschen nicht hätte verwirklicht werden können. Der Badkommissar

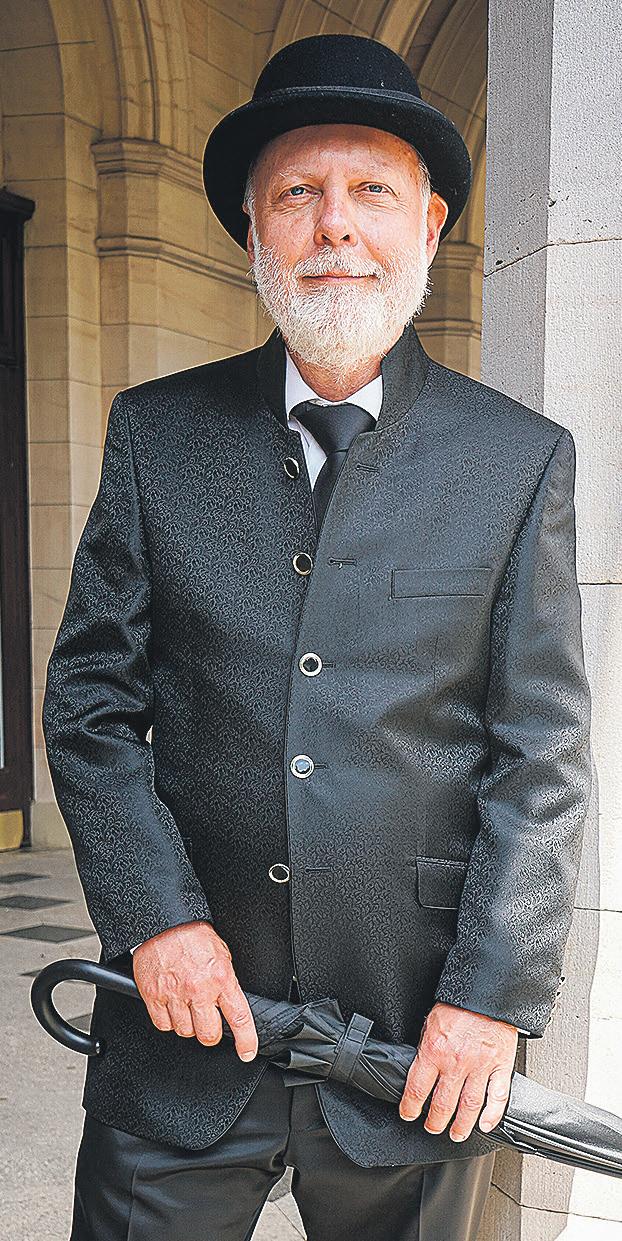

Gustav Binder, im Hauptberuf Studienleiter des Heiligenhofs, im Nebenberuf „Badkommissar“, das heißt Stadtführer in einer historischen Gestalt aus der Zeit um 1910, führte die Seminarteilnehmer durch die Weltkulturerbestadt Bad Kissingen. 2021 wurde Bad Kissingen gemeinsam mit den drei böhmischen Bädern Karlsbad, Marienbad und Franzensbad und weiteren Kurorten zum Unesco-Weltkulturerbe erhoben. Bad Kissingen ist eines von fünf bayerischen Staatsbädern und besitzt sieben Heilquellen, davon vier Trinkquellen und drei Badequellen. Zunächst etablierte sich die Trinkkur. Die beiden wichtigsten Quellen heißen nach dem siebenbürgischen Fürsten Ferenc Rakoczi I. und den Panduren (ungarischen Kämpfern in den Kuruzzenkriegen) und wurden vom aus dem Egerland stammenden Architekten

Balthasar Neumann entdeckt, als er zum Zwecke der Anlage des ältesten Kurparks weltweit die Fränkische Saale verlegte. Das Heilwasser hilft vor allem gegen Magen- und Darmerkrankungen. Durch diese Heilwirkungen wurde Kissingen weltberühmt. Balthasar Neumann, ab 1720 Erbauer der Würzburger fürstbischöflichen Residenz, eines der größten Barockschlösser in Europa und ebenfalls Weltkulturerbe, legte im Auftrag der Landesherren – der Fürstbischöfe – 1738 den Kurgarten in Bad Kissingen als französischen Landschafts-

garten an. Er ist nach wie vor das Aushängeschild Bad Kissingens und wird dreimal im Jahr neu bepflanzt. Im Sommer zieren weit über 100 Palmen diesen Garten und 20 000 Blumen. Balthasar Neumann hat vor allem für die damaligen katholischen Bischöfe, Kirchen und Schlösser gebaut. In der napoleonischen Zeit kam Franken zu Bayern, und die Wittelsbacher, zuvor Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich, wurden zu Königen erhoben. Sie bauten ihre Hauptstadt München nach klassischen Architekturvorbildern aus und schickten einige ihrer berühmtesten Architekten

Petr Pavel lädt

Präsidenten ein

Zur Amtseinführung des neugewählten tschechischen Präsidenten Petr Pavel werden auch die Staatsoberhäupter der Nachbarstaaten eingeladen, hat die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Markéta Pekarová Adamová (Top 09), angekündigt. Pavel, so Pekarová, könne damit eine neue Tradition begründen. Die gemeinsame Sitzung des Abgeordnetenhauses und des Senats, bei der Pavel seinen Eid ablegen wird, findet am 9. März im Vladislavsaal auf der Prager Burg statt. Die designierte Leiterin der Präsidialkanzlei, Jana Vohralíková, sagte, daß es keine Militärparade zur Amtseinführung geben werde. Eingeladen werden Vohralíková zufolge auch Pavels Amtsvorgänger Miloš Zeman und Václav Klaus sowie die Witwe von Václav Havel, Dagmar Havlová.

Präsident Zeman gibt klein bei

Noch-Staatspräsident Miloš Zeman wird vor Ende seiner Amtszeit am 8. März keinen neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts ernennen, hat Premierminister Petr Fiala (ODS) am Sonntag nach einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt erklärt. Zeman hatte ursprünglich angekündigt, einen neuen Vorsitzenden des Verfassungsgerichts zu ernennen. Derzeit hat dieses Amt noch bis August Pavel Rychetský inne. Mehrere Verfassungsrichter und auch Premierminister Fiala hatten Zemans Plan abgelehnt.

mehr im Stande war, den Sinn des Prozesses zu verstehen.

Höchstes Defizit seit EU-Beitritt

Mit dem höchsten Defizit seit dem EU-Beitritt hat Tschechiens Außenhandel das Jahr 2022 abgeschlossen. Wie das Statistikamt bekanntgab, beträgt das Minus 198,1 Milliarden Kronen (8,3 Milliarden Euro). Grund sind vor allem die höheren Preise für Öl und Gas in Folge des russischen Angriffskriegs und der Sanktionen.

Bis zu minus

29 Grad Celsius

Der Winter ist doch noch kalt geworden. An mehreren Orten in Tschechien wurden am Montag Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt gemessen. So meldete die Wetterstation Perla bei Außergefild im Böhmerwald minus 29 Grad Celsius. Wegen der großen Kälte gelten derzeit für mehrere Gegenden Tschechiens Wetterwarnungen. Rekordwerte wurden allerdings nicht erreicht. So hatte man 2012 in Außergefild sogar minus 39 Grad gemessen.

Kritikerpreise für den Film „Arvéd“

in die Provinz, wo sie großartige Bauten hinterließen. Für Bad Kissingen sind das vor allem Friedrich von Gärtner, Johann Gottfried Gutensohn und Max Littmann. Ersterer hat in Kissingen 1838 die Arkaden mit dem Konversationssaal, das Krughaus, das Gebetshaus für die Protestanten sowie die Ludwigsbrücke konzipiert. Johann Gottfried Gutensohn ist in Bad Kissingen mit vier Gebäuden vertreten: dem Hotel Kalv von Hess, der Boxberger-Apotheke, dem Balling-Haus und dem Westendhaus. Max Littmann ist einer der ganz großen Theaterarchitekten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hat in Bad Kissingen 1905 das Kurtheater, 1911 bis 1913 die Wandelhalle, den Regentenbau, den Maxbrunnen sowie 1926 das Kurhausbad gebaut.

Aufgrund des Zusammenbruchs des Tourismus sind nach dem Zweiten Weltkrieg viele Flüchtlinge und Vertriebene aus früheren deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten in Bad Kissingen untergebracht worden.

So wurde auch die 1952 zum Verkauf stehende Herrenvilla Heiligenhof von Sudetendeutschen entdeckt und vom damaligen Sudetendeutschen Sozialwerk zum Zwecke der Jugendund Verbandsarbeit ausgebaut.

Diesem Zweck dient der Heiligenhof in veränderter und stets erneuerter Form bis in die Gegenwart. In Bad Kissingen wurden daher auch die Bundesverbände der Deutschen Jugend des Ostens sowie der Sudentendeutschen Jugend gegründet. Auch diese Einrichtungen bestehen bis heute.

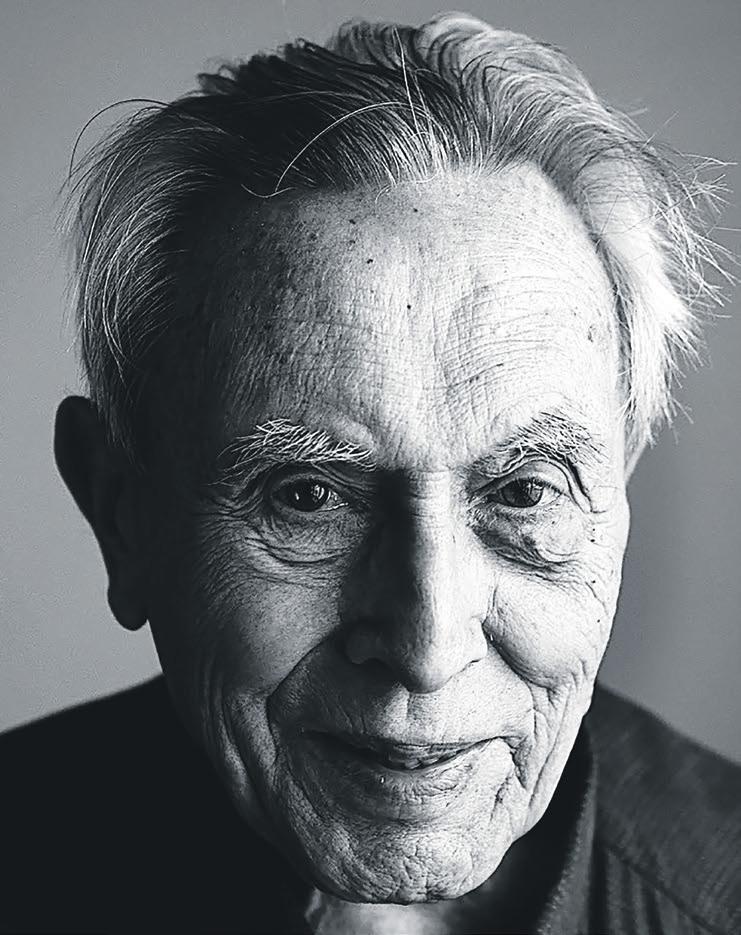

Der frühere kommunistische Premierminister und ehemalige Minister für Inneres und Landwirtschaft, Lubomír Štrougal, ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Gegen Štrougal, der während der kommunistischen Diktatur 19 Jahre lang Mitglied des Kabinetts war, wurde zuletzt wegen der Tötung von Flüchtlingen an der tschechoslowakischen Grenze ermittelt. Das Strafverfahren wurde allerdings eingestellt, da Štrougal mehreren Gutachten zufolge nicht

Den tschechischen Kritikerpreis für den besten Film 2022 hat am Samstagabend „Arvéd“ von Vojtěch Mašek gewonnen. Das Mystery-Psychodrama über den Denunzianten und Okkultisten Jiří Arvéd Smíchovský bekam auch die Preise für das beste Drehbuch und den besten Darsteller. Als bester Regisseur wurde Adam Sedlák für „Banger“ ausgezeichnet, die Geschichte eines Drogendealers, gedreht auf einem Mobiltelefon.

Historische Tram fährt durch Prag

Seit Sonntag ist in Prag die historische Tram Tatra K2 unterwegs. Die Wagen, deren Produktion 1977 eingestellt wurde und die zuletzt in Preßburg als Fahrschulfahrzeuge im Einsatz waren, werden auf den historischen Linien 42 und 41 sowie auf der aktuellen Linie 23 eingesetzt.

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag. © 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München.

Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

„Ehrensache Ehrenamt“

Aus dem Leben der Stadt Geretsried ist sie nicht wegzudenken: die Egerländer Gmoi z‘ Geretsried. Zu ihren Aktiven gehört Helmut Hahn, ein Ehrenamtler durch und durch, den das Vorbild seines Egerländer Vaters und seines ungarndeutschen Großvaters motiviert, sich in und für die Gemeinde auf verschiedenen Ebenen zu engagieren.

Geretsried ist mit 26 000 Einwohnern die größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und gleichzeitig eine sehr junge Stadt. Die Stadterhebung erfolgte im Jahr 1970 – Geretsried ist eine der Städte, die durch die Vertreibung von Sudetendeutschen und ihrer Aufnahme in Bayern entstanden sind.

Als 1946 Heimatvertriebene aus dem Egerland auf dem Gebiet des heutigen Geretsried ankamen, fanden sie südlich von Wolfratshausen nur die Reste zweier demontierter Munitionsfabriken sowie ein ehemaliges Arbeiterlager und ein ehemaliges Verwaltungsgebäude vor. In dem Arbeiterlager und dem Verwaltungsgebäude wurden die aus Graslitz, Karlsbad und Tachau vertriebenen Egerländer untergebracht. Aus dieser vorübergehenden Behausung erwuchs nach und nach eine Gemeinde mit Handwerksbetrieben und Industrieansiedlungen. 1949 wurden auf dem Gelände der Munitionsfabriken erste Wohnungen gebaut, ein Jahr später wurde schließlich die Gemeinde Geretsried gegründet.

Folgt man einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1949, so waren die Egerländer damals von zwei Zielen geprägt gewesen: erstens von dem Wunsch, Anerkennung bei der ortsansässigen Bevölkerung zu gewinnen „durch den Beweis des guten Willens und durch Leistungen“ und zweitens vom Bestreben, ihr Brauchtum und ihre Kultur zu erhalten. Entsprechend wurde schon 1946 eine Sing-, Spiel- und Tanzgruppe ins Leben gerufen, 1951 folgte die Gründung der Eghalanda Gmoi. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte Hans Hahn, damals 23 Jahre alt und gebürtig aus Sittmesgrün im Egerland. In Geretsried lernte er seine Frau Anni kennen, eine Donauschwäbin aus dem ungarischen Pusztavám, das sie gleichsam hatte verlassen müssen. Sie heirateten und gründeten eine Familie. Bereits mit neun Jahren tanzte Sohn Helmut in der Kindergruppe der Eghalanda Gmoi. Hans Hahn war sehr aktiv in vielen Vereinen und Institutionen, erinnert sich sein Sohn Helmut, der erst zwölf Jahre alt war, als sein Vater 46-jährig starb. Das Engagement seines Vaters hat den Sohn sehr geprägt, genauso wie sein ungarndeutscher Großvater: Sein halbes Dorf habe dieser per Pferdetreck nach Bayern gebracht und noch während des Krieges mit einem gemieteten Viehwaggon gut 30 Verwandte aus der damaligen Tschechoslowakei gerettet, erinnert sich der Enkel: „Sich zu kümmern und nicht untätig zusehen war bei meinem Vater und meinem Großvater normal.“

Diese Haltung hat Helmut Hahn übernommen. Die Liste der Vereine, in denen er tätig ist, ist lang. Er ist selbst Vüarstäiha der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried e.V., aktiv im Bund der Egerländer Gmoin, außerdem bei den Deutschen aus Ungarn und den Siebenbürger Sachsen. Zudem spielt Hahn die Tuba bei der Gartenberger Bunkerblasmusik, die

❯ Rußlanddeutsche Söder und Scharf beim BKDR

Gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Rußland (BKDR) in Nürnberg besucht. Söder lobte deren Engagement für den Freistaat anläßlich des Doppeljubiläums: „30 Jahre Spätaussiedler in Bayern und vier Jahre Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Rußland in Nürnberg. Es ist mir eine Freude und Ehre heute hier zu sein. Großer Respekt und Dank für die Spätaussiedler- und Vertriebenenverbände. Sie sind die eigentlichen Botschafter für Frieden und Miteinander. Sie schlagen Brücken, suchen Verbindungen und leben Gemeinsamkeiten. Sie sind ein wertvoller Teil des Freistaats Bayern. Wer seine Wurzeln verliert, der verliert sich irgendwann selbst.“

Egerländern aktiv sind, sodaß das Engagement bei den Egerländern die gesamte Familie verbindet: „Es macht uns als Familie eine große Freude, wenn wir bei der Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried, der Gartenberger Bunker Blasmusik oder der Egerland Jugend gemeinsam singen, tanzen oder Musik spielen.“

Die Eghalanda Gmoi z‘ Geretsried ist die größte und aktivste in Deutschland. Mit ihren Aktivitäten hat sie sich fest in das Kulturleben von Geretsried eingeschrieben. Im Winter feiert sie dort die Egerländer Fosnat mit einem Weiberfaschingsball und Maskenball. Am Faschingsdienstag sind sie in der Stadt mit einem eigenen Stand vertreten.

er mitgegründet hat und die nach einem Geretsrieder Stadtteil benannt ist. Er übernimmt Dienste im Geretsrieder Heimatmuseum, an dessen Entstehung sein Vater federführend beteiligt war. Außerdem kümmert er sich um die Städtepartnerschaft mit dem norwegischen Eidsvoll, unterstützt aktiv den Arbeitskreis Historisches Geretsried und passiv die Freiwillige Feuerwehr ebenso wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), den Deutschen Alpenverein, das Rote Kreuz und einige weitere.

Soviel Einsatz hat ihm mehrere Ehrungen eingebracht, unter anderem das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für besondere Verdienste in Ehrenamt und zuletzt im vergangenen Jahr den Kulturpreis der Stadt Geretsried. Es hat ihn aber auch viel Zeit gekostet und –wie er anläßlich der Kulturpreisverleihung 2022 bekannt hat –an den Rand eines Burn-Outs gebracht. Kraft schöpft er „aus dem unglaublichen Zusammenhalt, den es bei den Egerländern gibt und der uns zu einer großen Fa-

milie macht“ und dank seiner Familie. Seine Frau Bärbel stammt aus Hessen, ihre Eltern aus Gehrsdorf in Nordböhmen und aus Iglau. Kennengelernt haben sich Bärbel und Helmut Hahn auf dem Bundestreffen der Egerland Jugend 1986 in Geretsried und anschließend immer wieder auf Treffen gesehen. Als Bärbel Ende der 1990er Jahre beruflich nach Murnau und Starnberg ging, wurden die beiden ein Paar. Sie haben zwei Töchter, Leonie und Johanna, die ebenfalls bei den

❯ Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verachtfachte sich die Einwohnerzahl Vertriebenestadt Geretsried

Dort, wo sich heute die Stadt Geretsried befindet, war früher der Forst von Wolfratshausen.

Hier, südlich von Wolfrathausen und rund dreißig Kilometer von München entfernt, wurden 1938 zwei Munitionsfabriken errichtet. In Massenwohnlager waren die Arbeiter untergebracht, viele von ihnen Zwangsarbeiter aus Polen, Rußland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien.

Nach Kriegsende ließ die amerikanische Militärregierung den Rüstungsbetrieb demontieren. Das nördlich gelegene La-

ger Föhrenwald bei Wolfratshaus, ursprünglich erbaut als Wohnsiedlung für die Beschäftigten der Munitionsfabrik Dynamit Aktiengesellschaft, wurde nach Kriegsende zum Auffanglager für jüdische Displaced Persons, die überwiegend aus dem östlichen Europa stammten. Der nationalsozialistischen Judenvernichtung entkommen, war Föhrenwald für sie nun eine Zwischenstation, von der aus sie nach Israel, in die USA oder nach Kanada auszuwandern hofften.

Das weiter südlich gelegene Lager Buchberg wurde ab 1946 zunächst zur provisorischen

Wohnstätte für heimatvertriebene Egerländer aus Graslitz, Karlsbad und Tachau. Die kleine Ortschaft Geretsried hatte 1945 nur 261 bodenständige Einwohner. Durch die Heimatvertriebene verachtfachte sich diese Zahl bis 1950, weshalb zum 1. April 1950 eine neue Gemeinde gegründet wurde.

Namensgebend wurde mit Geretsried eine Ortschaft, deren Ursprünge auf das 11. Jahrhundert zurückgehen. Bei der Gründung hatte die neue Gemeinde 2152 Einwohner, Ende 1960 waren es 7334 und heute sind es etwa 25 000.

Wenn dann am Karfreitag und Karsamstag die Kirchenglokken schweigen, gehen die sogenannten Ratschenkinder mit ihren selbst gebauten Ratschen dreimal täglich durch den Ortsteil Gartenberg und kündigen so das bevorstehende Osterfest an.

Am 1. Mai stellt dann die Gmoi den Egerländer Maibaum auf, der von allen Geretsrieder Trachtengruppen, also den Siebenbürger Sachsen, den Deutschen aus Ungarn, den Banater Schwaben, der Griechischen Gemeinde und eben den Egerländer angetanzt wird. Die Sonnenwendfeier begeht die Gmoi mit einem Fest für die ganze Familie. Auch vom Geretsrieder Christkindlmarkt sind die Egerländer und ihr Stand nicht mehr wegzudenken, wo die Gmoi Liwanzen und Bahschnitz verkauft. Letzteres ist ein Brot, das auf heißer Ofenplatte geröstet und mit Knoblauch und selbst ausgelassenem Schweineschmalz bestrichen wird.

Zu den festen Terminen im Jahreskreis gehört zudem der Sudetendeutsche Tag, den die Gmoi mit Musik- und Tanzdarbietungen sowie durch das Tragen ihrer Egerländer Tracht bereichert. Aber auch außerhalb des sudetendeutschen Kulturlebens sind die Egerländer aus Geretsried bekannt: Alljährlich sind sie fester Bestandteil des Oktoberfestzugs und treten während der Wiesn mit ihren Tänzen auf der Oidn Wiesn auf.

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, sagte: „Vor 30 Jahren ist das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz in Kraft getreten – ein Meilenstein der Integration der Deutschen aus Rußland, der im BKDR aktiv gelebt wird. Dieses Gesetz hat vielen Menschen den Weg in unsere Gesellschaft erleichtert. Es hat zentrale Bedeutung, dass über Geschichte, Schicksal und Kultur der Deutschen aus Rußland informiert wird. Heute feiern wir gemeinsam die wichtige politische Weichenstellung von 1993 und sind dankbar für das Engagement der Deutschen aus Rußland in unserer Gesellschaft. Sie sind Vorbilder der Völkerverständigung. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges ist dies wichtiger denn je.“

Das Gesetz regelte die Spätaussiedlung. Demnach ist Spätaussiedler der, der das Herkunftsland im Wege des Aufnahmeverfahrens nach dem 31. Dezember 1992 verläßt beziehungsweise verlassen hat.

Das Gesetz war ein Paradigmenwechsel beim sogenannten Kriegsfolgenschicksal. Es konnten nicht nur Ehegatten und minderjährige Kinder, sondern alle unmittelbaren Verwandten in den Aufnahmebescheid des Spätaussiedlers einbezogen werden. „Für viele Familien machte dies die Entscheidung, ob sie ausreisen sollen oder nicht, unendlich viel leichter: Jetzt konnten sie trotz Ausreise zusammenbleiben. Das war eine großartige familienfreundliche Ausweitung der Aufnahme“, so die Staatsministerin.

Dr. Viktor Krieger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BKDR, wies in seinem Vortrag darauf hin, daß das kollektive Kriegsfolgenschicksal, das heißt die Annahme fortwirkender Benachteiligungen für die deutschen Minderheiten, nur bei Personen aus den Staaten der ehemaligen UdSSR, ausgenommen der baltische Staaten, anerkannt werde. Seitdem wurden etwa 1,7 Millionen Personen als Spätaussiedler aus den postsowjetischen Staaten aufgenommen. Insgesamt leben in Deutschland etwa 2,5 Millionen Menschen mit rußlanddeutschen Wurzeln. Davon circa 400 000 in Bayern.

■ Samstag, 11. Februar, 10.30 bis 15.30 Uhr, Landesfrauenreferentin Dr. Sigrid Ullwer-Paul: Landesfrauentagung Bayern. Neben verschiedenen Mundartsprechern werden Heimatpflegerin Christina Meinusch und die stellvertretende Bezirksfrauenreferentin von Niederbayern/ Oberpfalz, Helga Olbrich, referieren. Kolping-Haus, AdolphKolping-Straße 1, Regensburg. Anmeldung bei der SL-Landesgruppe Bayern unter Telefon (0 89) 4 80 03 46 oder per eMail an Geschaeftsstelle@sudeten-by.de

■ Samstag, 11. Februar, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Vertriebene Kinder“. Zeitzeugen-Film von Post Bellum. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 11. Februar, 19.00 Uhr, Elisabeth und Stefanie Januschko: Konzert mit ZWOlinge. Pfarrsaal St. Josef, Am Grünen Markt 2, Puchheim. Eintritt frei.

■ Mittwoch, 15. Februar, 18.00 Uhr: Das Vocal Ensemble Mixed Voices unter Leitung von Roland Hammerschmied gestaltet den musikalischen Teil des Abendgottesdienstes. Im Anschluß folgt ein 30minütiges Konzert. St. Michael, Neuhauser Straße, München.

■ Donnerstag, 16. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Hannah. Ein gewöhnliches Leben“. Dokumentarfilm über Hana Frejková, die sich künstlerisch mit dem für ihre Familie traumatischen Antisemitismus in der Tschechoslowakei auseinandersetzt. Begleitet durch einen Kurzvortrag von Martin Schulze-Wessel, der die Slánský-Prozesse, in deren Rahmen unter anderem Ludvík Frejka zum Tode verurteilt wurde, in den geschichtlichen Kontext einordnet. Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Collegium Carolinum und der Petra-Kelly-Stiftung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Eintritt frei.

■ Samstag, 18. Februar, 13.30 bis 16.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Frankfurt am Main: Böhmisches Schmankerlessen im Restaurant Prager Botschaft. Neben gutem Essen gibt es Kurzvorträge und schwungvolle böhmische Musik mit dem beliebten Duo Katrin Liedtke und Rudi Mohr. Voranmeldung an die Geschäftsstelle unter Telefon (06 11) 30 37 68 (8.30 bis 13.30 Uhr). Restaurant Prager Botschaft, Im Prüfling 28, Frankfurt am Main.

■ Samstag, 18. Februar, Egerländer Gmoi Zirndorf: Egerländer Faschingsball. Paul-MetzHalle, Volkhardtstraße, Zirndorf. Kartenvorverkauf: Roland Tauschek, Telefon (09 11) 46 13 10.

■ Donnerstag, 23. Februar, 13.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Tanz auf Papier. Wir bringen Museumsobjekte und eigene Zeichnungen in Bewegung“. Workshop mit Nadja Schwarzenegger für Kinder ab 10 Jahren in den Faschingsferien. Anmeldung erbeten bis 14. Februar an eMail anmeldung@sudetendeutschesmuseum.de

■ Dienstag, 28. Februar, 18.30 Uhr, Ringveranstaltung der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste: „Goethe in Böhmen –oder: Wie Goethe Johannes Urzidils Sicht auf die Welt veränderte“. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Anmeldung per eMail an sudak@ mailbox.org oder unter Telefon (0 89) 48 00 03 48.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Adalbert Stifter Verein: „Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten“. Alice Horáčková (Rozpůlený dům; Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová (Ada, 2022) setzen sich in ihren Werken kritisch mit dem deutsch-tschechischen Zusammenleben anhand ihrer persönlichen Familiengeschichte aus-

einander. Moderation: Zuzana Jürgens. Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum München. Tschechisches Zentrum München, Prinzregentenstraße 7, München, Eintritt frei.

■ Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder: „Arnošt Lustig: Tacheles“. Autor und Journalist Karel Hvížďala stellt dem Schweizer Publikum sein Buch über Arnošt Lustig vor, der kurz vor seinem Tod in Form von Gesprächen Einblick in sein bewegtes Leben gewährte. Moderation: Eva Lustigová. Bar und Buchhandlung „sphères“, Hardturmstraße 68, Zürich.

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. März: Biathlon-Weltcup. Neustadl (Nové Město na Moravě).

■ Donnerstag, 2. bis Sonntag, 12. März, Tschechisches

Zentrum: Mittel Punkt Europa

Filmfest 2023. Das 2016 gegründete Festival des mittel(ost)europäischen Films präsentiert jedes Jahr handverlesene Produktionen aus den östlichen Nachbarländern Polen, Tschechien, Ungarn, Belarus sowie der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter www.mittelpunkteuropa.de. Filmmuseum München, Sankt-Jakobs-Platz 1, München.

■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: Sudetendeutsches Gedenken zum 104. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht 78 Jahre nach Beginn der Vertreibung. Festredner MdEP a.D. Andreas Mölzer. Musikalische Umrahmung durch das Bläserquartett Weinviertler Buam. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Stuttgart: 4.-März-Gedenkfeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Mittwoch, 8. März, 13.00 bis 22.30 Uhr: Weltfrauentag im Sudetendeutschen Museum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München. 13.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 16.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus Mohr. 19.30 Uhr: Konzert der tschechischen Frauenrockgruppe K2 im Adalbert-Stifter-Saal. Hochstraße 10 und 8, München.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Montag, 13. März, 11.00 bis 17.00 Uhr: „Unsere Heimatsammlung“. Treffen für Betreuer sudetendeutscher Heimatstuben. Anmeldung bis 6. März unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Mittwoch, 15. März, 19.00 Uhr: „Erinnerungen an das Internierungslager Hodolein in Olmütz – Das Tagebuch der Dr. Erika Fröhmel“. Vortrag und Podiumsdiskussion. Ein Forscherteam um Prof. Anabel Buchenau von der University of North Carolina at Charlotte folgte den Spuren der zunächst unbekannten Autorin eines maschinengeschriebenen Büchleins, das bei einer Auktion in Detroit verkauft wurde. Sie stießen auf die Vita der leitenden Lagerärztin des tschechischen Internierungslagers für Sudetendeutsche in Hodolein, aus deren Bericht über Jahrzehnte anonymisiert zitiert wurde. Es entfaltet sich die Ge-

schichte des berüchtigten Lagers und der Erinnerung daran. Zugleich geht es exemplarisch um die Möglichkeiten, über 75 Jahre danach Spuren zu finden in deutschen und tschechischen Archiven. Eintritt frei. Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ (siehe auch Seite 13). Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.

■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien“. Marienbad. Weitere Informationen über die Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Rates unter

Telefon (089) 48 00 03 60 oder per eMail an sudetenrat@aol.com

■ Sonntag, 7. Mai: Volkswagen-Marathon Prag. Eine der zehn besten Marathonveranstaltungen der Welt.

■ Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 4. Juni: Internationales Musikfestival ‚Prager Frühling‘. Programm und Eintrittskarten unter https://festival.cz/en/ (in englischer Sprache).

■ Samstag, 13. Mai, 15.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde: „Die Stadt Eger mit dem Begegnungszentrum der Deutschen und das Egerlandmuseum in Marktredwitz“. Vortrag von Helga Burkhardt und Christoph Lippert. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Sonntag, 21. Mai, 10.00 bis 18.30 Uhr: Sudetendeutsches Museum: Internationaler Museumstag. 10.15 bis 11.45 Uhr: Themenführung durch die Dauerausstellung: „Zwischen Himmel und Erde – Zur Religionsgeschichte Böhmens und Mährens“ mit Sammlungsleiter Klaus Mohr. 11.00 bis 13.00 Uhr: Familienführungen mit der Museums-pädagogin Nadja Schwarzenegger. Anmeldung bis 19. Mai unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de erwünscht. 14.00 bis 15.00 Uhr:

„Götz Fehr: Tu Austria felix“ –eine unterhaltsame Lesung mit Dr. Raimund Paleczek. 15.15 bis 15.45 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“ im AdalbertStifter-Saal. 16.00 bis 17.00 Uhr : Themenführung durch die Dauerausstellung „Pilsner Bier und Znaimer Gurken – Sudetendeutsche Spezialitäten“ mit Kuratorin Eva Haupt. 18.00 bis 18.30 Uhr: Tanzperformance „Fremde Freunde“ im Adalbert-StifterSaal.

■ Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: 73. Sudetendeutscher Tag in Regensburg. Feste Programmpunkte sind: Festliche Verleihung der Kulturpreise, die Verleihung des Karls-Preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die Festreden des Sprechers der Sudetendeutschen Volksgruppe sowie des Bayerischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn der Sudetendeutschen, der Volkstumsabend und das böhmische Dorffest. Ausführliches Programm folgt.

■ Samstag, 27. Mai, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Donnerstag, 8. bis Sonntag, 18. Juni: Prager Quadriennale. Die weltweit bedeutendste Wettbewerbsschau des Bühnenbilds und der Theaterarchitektur. Hauptaustragungsort: Markthalle, Bubenské nábř. 306, Holešovice, Prag.

■ Samstag, 17. Juni, SLKreisgruppe Erlangen und Akkermann-Gemeinde Erlangen: Fahrt nach Eger und Marktredwitz. Anmeldung bei Christoph Lippert, Telefon (0 91 32) 97 00, oder eMail info@lti-training.de

■ Samstag, 24. Juni: Brünner Versöhnungsmarsch. Die SLLandesgruppen Bayern und Baden-Württemberg organisieren wieder eine mehrtägige Begegnungsreise nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch.

Programm folgt.

■ Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2 Juli, Egerlandtag und 51. Bundestreffen der Egerland-Jugend. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Samstag, 28. bis Sonntag, 29. Oktober, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeskulturtagung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Dienstag, 14. bis Freitag, 17. November, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband: Multiplikatorenseminar auf dem Heiligenhof. Bildungsstätte Der Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, Bad Kissingen.

❯ Podiumsgespräch am Dienstag, 14. Februar

■ Dienstag, 14. Februar, 19.00 Uhr: Podiumsgespräch: „Steppenkinder und die Ukraine – Über die ukrainischen Bezüge der Rußlanddeutschen früher und heute“.

Teilnehmer: Edwin Warkentin (Detmold) und Ira Peter (Mannheim). Moderation: Professor Dr. Andreas Otto Weber (Direktor des HDO).

Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München. Was haben Rußlanddeutsche mit der Ukraine zu tun?

Insbesondere in dem Jahr des Krieges Rußlands in der Ukraine stellen Ira Peter und Edwin Warkentin das unter Beweis. In „Steppenkinder. Der Aussiedler-Podcast“ sprechen die beiden über ukrainische Regionen, in denen deutsche Ge-

meinschaften seit deren Ansiedlung unter den Zaren bis zu den stalinistischen Repressionen lebten.

Ira Peter ist Medien- und Kulturschaffende und war 2021 Stadtschreiberin des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Odessa.

Edwin Warkentin leitet das Kulturreferat für Rußlanddeutsche am Museum für rußlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und war bis 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag unter anderem mit Fragen der europäischen Perspektiven der Ukraine betraut.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kulturreferat für Rußlanddeutsche am Museum für rußlanddeutsche Kulturgeschichte statt.

■ Samstag, 11. Februar, 16.00 bis 18.00 Uhr: Onlineseminar „Erinnerung neu gedacht? Von der Umnutzung eines NKVD- und Gestapo-Gefängnisses in Litauen“. Gespräch mit Prof. Dr. Felix Ackermann, Professor für Public History. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte.

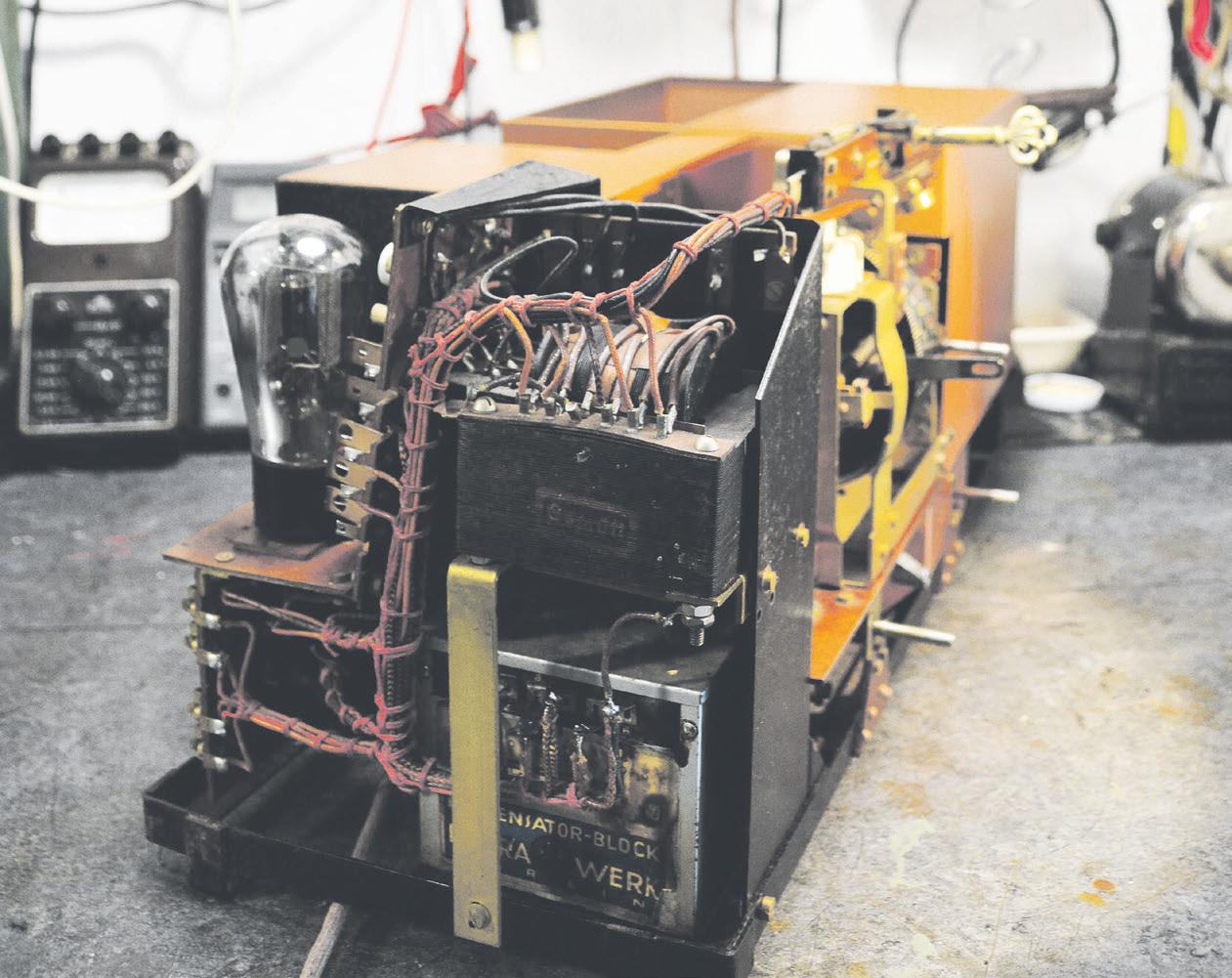

Das Lukiškės-Gefängnis (Foto) in Wilna (Vilnius), der Hauptstadt Litau-

ens, ist ein Mikrokosmos der Geschichte des 20. Jahrhunderts im Baltikum. Es wurde vom Deutschen Reich in zwei Weltkriegen für die Durchführung von Repressionen genutzt. Von 1941 bis 1942 befand sich hier ein Durchgangslager für Wilnaer Juden auf dem Weg zur Erschießungsstätte in Panerai. Die doppelte Sowjetisierung Litauens fand in den Gefängnismauern unter der Aufsicht des NKVD statt. Noch Ende der 1940er Jahre wurden politische Gegner hingerichtet, die zuvor in Lukiškės in Untersuchungshaft festgehalten wurden. Der Gefängniskomplex wurde noch bis 2017 genutzt. Seither wird er Schritt für Schritt zu einem Kulturzentrum umgewandelt. Im Sommer lädt eine Jägermeister-Bar zum Verweilen ein, und Netflix drehte hier eine Staffel der Erfolgs-Serie „Stranger Things“. Das Projekt Lukiškės 2.0 ist ein Sinnbild für den Aufbruch von Litauen ins 21. Jahrhundert, über dem stets der Schatten des 20. Jahrhunderts liegt. Teilnehmer können sich über den Link https://zoom.us/meeting/ register/tJIsf--gqzMqG9cjTvZT8mWRzM3xgrAeRrUH anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

� Gedenkveranstaltung in der Tschechischen Botschaft an den Holocaust-Überlebenden und Brückenbauer Felix Kolmer

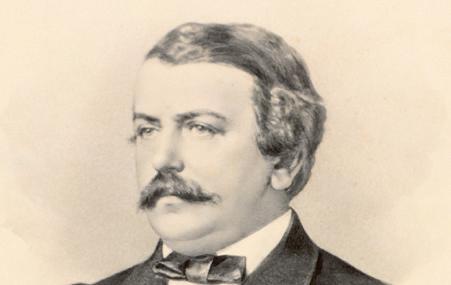

Im Rahmen des 78. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz, dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, hat die Tschechische Botschaft in Berlin einen Abend dem Gedenken an Felix Kolmer gewidmet, „den Mann, der uns alle besser werden ließ“.

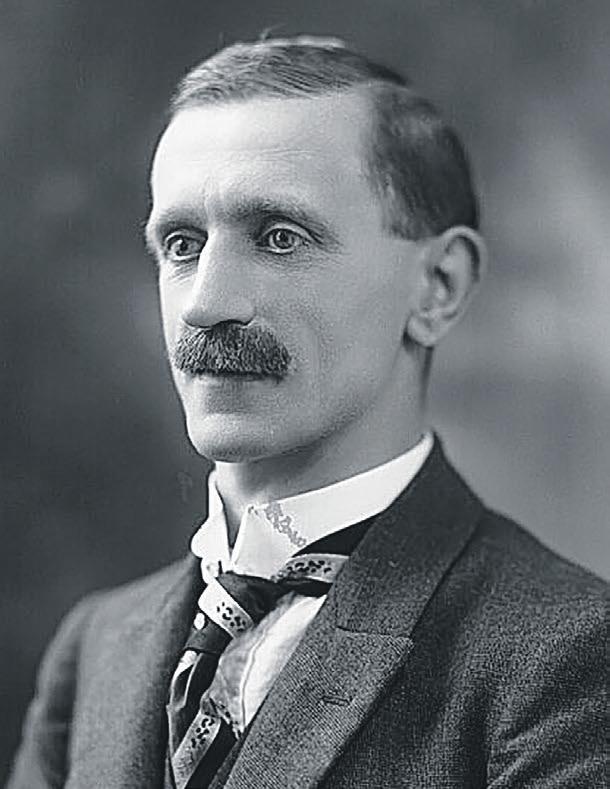

Der Prager Jude, der im vergangenen Jahr noch seinen 100. Geburtstag feiern konnte, verstarb am 5. August im jüdischen Altersheim Hagibor in seiner Geburtsstadt, und viele Bekannte und Freunde aus Berlin und Prag trafen sich zu seinem Andenken.

Auf dem Podium im Kinosaal der Botschaft erinnerten Botschafter Tomáš Kafka, Schriftsteller und Exekutivdirektor des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, Marta Malá vom Holocaust Fond, Auschwitz-Komitee der Tschechischen Republik, die ehemalige Schulleiterin des LeibnitzGymnasiums in Berlin, Christina Rösch, und die Enkelin Michaela Rozov vom Auschwitz-Komitee Tschechiens, die ein Buch zu ihres Großvaters 100. Geburtstag herausgab, an Felix Kolmer.

Sein Wirken war geprägt von den Erfahrungen in den Konzentrationslagern in Theresienstadt und Auschwitz. Er war darum bis zuletzt Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, aber auch eine gewichtige Stimme der deutsch-tschechischen Verständigung, wo er sich vor allem für die Entschädigung aller Überlebenden der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager und die Zwangsarbeiter einsetzte und wo er viele Jahre im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond mitarbeitete. Gerade in den letzten zwanzig Jahren suchte er als Zeitzeuge das Gespräch mit jungen Menschen in Deutschland, häufig in Berliner Schulen.

Rückblick: Der Lebensweg von Felix Kolmer nahm am 24. November 1941 einen dramatischen Verlauf, als er als Mitglied des sogenannten Aufbaukommandos, bestehend aus 342 jungen Juden, nach Theresienstadt transportiert wurde, wo sie die schreckliche Aufgabe hatten, ein Konzentrationslager zu errichten. Dort war er drei Jahre lang, seine Mutter verstarb zwei Tage nach ihrer Ankunft im Dezember 1941, seine Großmutter und Liane Forgácsová, die er am 14. Juni 1944 im Ghetto heiratete, wurden ebenso nach Theresienstadt deportiert. Am 16. Oktober 1944 wurde Kolmer nach Auschwitz verschleppt, wo die Überlebenschancen extrem gering waren. Mit viel Glück überlebte er viele gefährliche Situationen und floh schließlich bei einem Luftangriff der Alliierten.

Nach dem Krieg studierte er an der Fakultät für Elektrotechnik der Tschechischen Technischen Universität Prag, wurde ein weltweit anerkannter Akustiker, wobei er beispielsweise auch für die Akustik des ehemaligen Parlamentsgebäudes der Ersten Republik, dem Rudolfinum in Prag, das wieder zu einem Konzerthaus umgebaut wurde, verantwortlich zeichnete.

Als Professor lehrte er an der Filmund Fernsehfakultät der Akademie der Musischen Künste (FAMU), veröffentlichte 180 wissenschaftliche Publikationen und sieben Bücher, hielt Vorträge in der ganzen Welt und war Mitglied der Internationalen Akustikkommission der Unesco und korrespondierendes Mitglied der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften.

Nach dem Tod seiner Frau Liane im Jahr 1984 lebte er mit Véra Bezecná, einer Tschechin aus Wien, die nach dem Anschluß Österreichs als politischer Flüchtling nach Prag kam und mit der er schon aus seiner Gymnasialzeit befreundet war, zusammen. Gemeinsam setzten sie sich für die Rechte der Opfer des Naziterrors ein.

Botschafter Kafka erinnerte an Kolmers Rolle als faktischer Außenminister der Holocaust-Opfer, Christoph Heubner an die freundliche Art Felix Kolmers, der schon früh für sich beschloß, nicht hassen zu wollen. Marta Malá erzählte von ihrer ersten Begegnung vor zwanzig Jahren im Holocaust-Komitee und den letzten drei Jahren seines Lebens schon in Hagibor, wo sie keine gemeinsamen Bildungs- oder Erinnerungsrei-

Der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 ist seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Zwischen 1940 und Januar 1945 waren knapp über 400 000 Häftlinge in den drei Konzentrationslagern Auschwitz und seinen Nebenlagern registriert. Durch die vielen unregistrierten Opfer lag die Gesamtzahl jedoch weit höher, denn die meisten Deportierten wurden ohne Registrierung unmittelbar von der Rampe ins Gas geschickt. Allein die Anzahl der nach Auschwitz deportierten oder dort geborenen Kinder liegt bei etwa 232 000, von denen wiederum nur wenige überlebten. In den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende waren Teile der Häftlingsunterlagen verschollen, es konnten daher vielfach nur Schätzungen publiziert werden. Die Zahl der Ermordeten beläuft sich demnach auf 1,1 bis 1,5 Millionen.

Foto: Archives of the Auschwitz Memorial

Aus der Schublade holte ich ein kleines altes Portrait eines gutmütig und klug aussehenden Rabbiners mit der noblen Kopfbedeckung osteuropäischer Juden heraus. Eine schöne Sache, die an die guten Zeiten erinnert, als Juden in Europa noch relativ unbehelligt gelebt haben, aus dem 19. Jahrhundert, lange vor dem Holocaust, denke ich mir. Ich freute mich sehr über diese hübsche Kleinigkeit. Wie Oma Véra liebe ich Antiquitäten, und ich dankte Opa Felix herzlich. Aber wie immer ist es noch nicht erledigt. ,Warte bitte‘, sagte er, ,das Wichtigste dazu, muß ich dir noch sagen.‘

Gegenwärtig ist Fasching. Nachdem in den letzten zwei Jahren die „Fünfte Jahreszeit“ aufgrund von Corona nur sehr eingeschränkt gefeiert werden konnte, finden jetzt wieder viele Veranstaltungen statt. Von den Organisatoren der zahlreichen Bälle, Umzüge und Prunksitzungen ist zu hören, daß sie mit dem Besucherzustrom sehr zufrieden seien. Das ausgelassene Feiern, die Freude, das Lachen und das Fröhlichsein haben wir also nicht verlernt. Gut so!

Wer sich nur dem Ernst des Lebens hingibt, wer die Regelmäßigkeit des Alltags niemals zu unterbrechen wagt, der kann auf Dauer nicht glücklich werden. Es braucht Zeiten und Orte, an denen wir „Fünfe auch mal gerade sein lassen“, wie das bekannte Sprichwort sagt. Der Fasching ist auf diese Weise ein Ventil, durch das wir manchen Druck, der sich in unserem Leben immer wieder aufstaut, ablassen. Unser menschliches Dasein verliert dadurch an Schwere. Oftmals ergeben sich nach Situationen ausgelassener Fröhlichkeit sogar neue Perspektiven, von denen wir vorher noch gar nichts ahnten.

sen nach Auschwitz mehr unternehmen konnten, er aber immer noch für den Flüchtlingsfonds und die Umwandlung des Auschwitz-Komitees arbeitete. Die Schulleiterin im Ruhestand, Christina Rösch, die auch in Prag arbeitete, wo sie Kolmer Mitte der 1990er Jahre kennenlernte, berichtete über ihren und ihres Mannes Anstoß zu Zeitzeugen-Begegnungen in Berliner Schulen, die Kolmer sofort zusagte und was für eine fruchtbare Art diese Begegnungen mit der Jugend das waren. Das siebte Enkelkind von Felix Kolmer, Michaela Rozov, präsentierte das Foto-Buch „Ein Versprechen F. K.“ zum 100. Geburtstag von Felix Kolmer, das im Positif-Verlag Prag herausgegeben wurde und 2022 einen Preis des Tschechischen Zentrums für Literatur für

das schönste Buch des Jahres gewonnen hat. Das Beiheft zum Buch versammelt eine Vielzahl von Erinnerungen an Begegnungen mit Felix Kolmar, so auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem ehemaligen deutschen Botschafter Christoph Israng oder dem deutschen Beiratsvorsitzenden des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Christian Schmidt.

Ihr Großvater habe das Buch noch gesehen, erzählte die Enkelin und berichtete von der letzten Begegnung: „Es war im Sommer, Ende Juni 2022. Mit 100 Jahren und zwei Monaten war sein Gehirn klar wie immer. Und wie immer hatte er einen genauen Plan. Mein Großvater sagte: ,Siehst du dort diese kleine Schublade? Darin ist ein Geschenk von mir für deine Arbeit an dem Buch.‘

Und er begann zu erzählen: ,Dieses Bild gehörte meiner ersten Frau Liane, die ich in Theresienstadt heiratete. Ihr Onkel war ein Manager in Kladno. In einem der größten Unternehmen in Böhmen, das einer jüdischen Familie gehörte. Dort war der Onkel angestellt. Und dieses kleine Bild hatte er in seiner Kanzlei aufgehängt. Als die SS mit ihren tschechischen Helfern kam, um das Unternehmen zu arisieren, wollte der treue Manager den Verbrechern keine Dokumente übergeben. Und wurde dort gnadenlos direkt in seiner Kanzlei totgeschlagen, ermordet. Seine Frau, die später kam, um die Leiche zu identifizieren, nahm das Bild mit zu sich nach Hause. Der alte Rabbiner auf dem Bild hat den Mord gesehen. Jetzt sehe ich den Mord auch, durch seine Augen.‘ Ja, jetzt weiß ich, es sind keine süßen Memorabilien, die mein Großvater verschenkte. Es ist eine weitere der Millionen Tragödien, die während des Holocausts geschehen sind, und von der Felix Kolmer erzählt hat.“

Das Buch, das seine Enkelin vorstellte, enthält neben historischen und neueren Fotos von Felix Kolmer und seinen Lebensorten auch viele kurze Zitate zu seinen Erlebnissen, aber auch Einsichten, wie: „Die Jugend. Offen über die Lager zu sprechen und sich an sie zu erinnern, ist der einzige Weg, um möglicherweise zu verhindern, daß so etwas noch einmal passiert. Ich sage möglicherweise, denn man kann sich nie sicher sein, und der Antisemitismus ist wieder auf dem Vormarsch. Allerdings kann es Antisemitismus auch ohne nur einen einzigen Juden geben.“

Gedachten in der Tschechischen Botschaft des Holocaust-Überlebenden und Brückenbauers Felix Kolmer (von links): Christina Rösch, ehemalige Schulleiterin des Leibnitz-Gymnasiums in Berlin, Christoph Heubner, Geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Tomáš Kafka, Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin, Marta Malá, Holocaust Fond, Auschwitz-Komitee der Tschechischen Republik, und Enkelin Michaela Rozov, Herausgeberin des Buches über Felix Kolmer. Foto: Ulrich Miksch

Und an anderer Stelle: „Jahrestag. Wie erlebe ich den Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager? Er weckt Erinnerungen an die Zeit, als ich selbst in Auschwitz war. An das, was ich dort gesehen und erlebt habe. Ich war zum Sterben bestimmt. Ich kann nicht einmal sagen, daß ich dazu ,verurteilt‘ wurde, denn es gab keinen Prozeß. Ich sollte einfach nicht weiterleben. Aber ich habe es geschafft…“ Ulrich Miksch

Was zum Feiern im Fasching unverzichtbar dazugehört, ist das gesellige Miteinander. Wir können uns zwar auch freuen, wenn wir alleine sind, jedoch läßt sich in Gemeinschaft leichter lachen und ausgelassener feiern. Oft lernen wir einander in der Ausgelassenheit erst richtig kennen, weil dann ansonsten verborgene Seiten oder unerkannte Talente ans Licht kommen. Was in einem Menschen alles steckt, kommt erst so richtig heraus, wenn er sich in froher Gemeinschaft selbst vergißt. Nicht jedem ist von vornherein anzumerken, daß er beispielsweise ein begnadeter Witzeerzähler oder ein begabter Tänzer ist. Mein Eindruck ist: Dieses Kennenlernen von anderen Seiten bei unseren Mitmenschen vertieft die Gemeinschaft untereinander.

Welche Rolle spielt der Fasching eigentlich im christlichen Glauben? Zuerst einmal: Nichts wahrhaft Menschliches sollte uns Christen gänzlich fremd sein. Unmittelbar fällt mir dazu aber ein Satz aus dem Psalm 100 ein: „Dient dem Herrn in Fröhlichkeit!“ Man muß zwar als Christ nicht ausschließlich fröhlich sein. Menschliche Nöte und Schicksalsschläge, gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen, Katastrophen wie zuletzt das schreckliche Erdbeben in der Türkei müssen uns selbstverständlich unter die Haut gehen. Gerade wir dürfen Fröhlichkeit nicht einfach nur vorgaukeln.

Auf der anderen Seite ist die Fröhlichkeit ein Erweis, daß das Leben stärker ist als alle Mächte des Todes in unserer Welt. Der legendäre Pater Brown aus den Kriminalromanen von Gilbert Keith Chesterton sagt an einer Stelle: „Humor ist eine Erscheinungsform der Religion.“ So möge uns gerade als Christen das Lachen nicht im Halse stecken bleiben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen frohen Fasching!

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen Wien/München

Sudetendeutsche Zeitung mit

Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr)

mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift

vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat 12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de

6/2023

� Verdienstvolles Mitglied der Bundesversammlung aus dem Isergebirge

Am 7. Februar feierte Dieter Piwernetz, Verdienstvolles Mitglied der Bundesversammlung aus dem Isergebirge, im mittelfränkischen Nürnberg seinen 85. Geburtstag.

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommen zwei tschechische Spielfreunde zu dem siebenjährigen Dieter Piwernetz in sein Elternhaus in Labau bei Gablonz. Sie fragen nach seinen Briefmarken. Er hatte eine schöne Sammlung von seinen Eltern bekommen. Sie nehmen die Marken und sagen: „Das sind unsere.“ So wurden seine Briefmarken requiriert. Sein Wohnort Labau lag an der Sprachgrenze. Wie in den meisten dortigen Familien war man zweisprachig und kannte keine Unterschiede. In Labau war ein Onkel Bürgermeister, ein anderer Onkel war Bürgermeister im tschechischen Nachbarort. Auch in der Geburtsstadt Gablonz war man weltläufig. Deutsche und einige Tschechen erzeugten Glaswaren. Juden, die sogenannten Verleger, verkauften die Erzeugnisse in alle Welt. Bei den Werktätigen war ein gewisser Wohlstand vorhanden. Dennoch hatten die Sozialdemokraten und etwas weniger die Kommunisten viele Anhänger. Die Stadt hatte ein hohes Steueraufkommen, was sie in Gestaltung und Infrastruktur steckte. Die Steuerabgaben für den tschechischen Staat waren hoch. Gablonz war auch kein Lieblingsplatz der Nazis, kriegswichtige Industrie fehlte dort.

In einer Beziehung funktionierten die familiären Beziehungen in der Familie Piwernetz noch. Der tschechische Bürgermeisteronkel verhinderte, daß sein deutscher Vetter gelyncht wurde. Aber damit ergoß sich die Rache über die Restfamilie,

die danach von der wilden Vertreibung getroffen wurde. Vielleicht weil sein Vater noch in Gefangenschaft war und die Mutter mit drei kleinen Kindern und die Großmutter nur als unnütze Esser galten.

Mutter Piwernetz erhielt eine halbe Stunde Aufschub, um ein bißchen Wäsche in den Kinderwagen zum drei Monate alten Säugling zu packen, die größeren Kinder erhielten ein Rucksackl. So stand man fast ohne Gepäck auf der Straße. Die fünf Menschen wurden auf einen Lastwagen verladen und zum Bahnhof Gablonz gekarrt. Von dort ging es im Viehwaggon Richtung Zittau. Von da an hieß es tagsüber laufen, laufen, laufen und nachts eine Scheune zum Schlafen finden. Ziel war ein Ort bei Meißen, wo es Verwandte gab. Und wo man auch weitere Angehörige traf. Der kleine Bruder litt an Auszehrung und starb bei Meißen. Noch heute erinnert sich Dieter Piwernetz an den kümmerlichen weißen Sarg, hinter dem er herlief. Doch die Familie erhielt keine Erlaubnis, in den Ort zu ziehen. Weiter ging es durch mehrere Lager bis in die Nähe von Weimar. Dort fand der aus der Kriegsgefangenschaft entlassene Vater seine Familie.

Im bayerischen Fichtelgebirge konnte man nach einem Erlaß von Bayerns Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ab 1945 wieder im Glasgewerbe arbeiten. Im Oktober 1946 durfte die Familie Piwernetz aus der Sowjetischen Besatzungszone ausreisen, und wieder ging es in ein Lager. Diesmal war es die große Anlage am Bindlacher Berg in Oberfranken. Nach einigem Suchen fand man Unterschlupf in Goldkronach

� Unermüdliche Landsmännin aus dem Erzgebirge

Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Gertrud „Gerti“ Mitlehner aus Lichtenfels, der mich sehr erfreute. Ist man bei der oberfränkischen SL-Ortsgruppe Lichtenfels, wird man stets von dieser kleinen zierlichen Frau empfangen, die sich immer freundlich um einen bemüht. Kein Mensch ahnt dabei, daß sie schon 96 Jahre alt ist und gerade erst die Leitung der Frauengruppe abgab.

und begann dort mit der Produktion. Mit Hilfe von Mitteln des Marschallplans gelang es, in Weidenberg eine neue Arbeitsstätte mit bescheidenem Wohnhaus aufzubauen. Dieter Piwernetz lebte nun in der Mitte von vertriebenen Sudetendeutschen. Er knüpfte aber rasch Beziehungen zu einheimischen Kindern. Außerdem gründete er eine SdJ-Ortsgruppe. Man machte gemeinsame Unternehmungen. Das Trauma des Krieges wurde schwächer. Ein Onkel ging in die Heimat zurück, da seine tschechische Frau nicht ausreisen durfte. Dieter sollte den Betrieb in Weidenberg übernehmen. Als Jugendlicher arbeitete er als Glasdrucker und Glasschleifer im elterlichen Betrieb Piwernetz & Co. in der Werksiedlung Weidenberg. 1953 bis 1956 machte er außerdem eine Lehre als Industriekaufmann im elterlichen Betrieb, die er mit einer Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer abschloß. Er sah aber in der Glasindustrie keine Zukunft, ging wieder zur Schule und machte 1961 Abitur.

Schon immer war er ein genauer Beobachter und Beschreiber der Natur und ihrer Lebewesen. Deshalb studierte er an der Universität Erlangen Zoologie, Botanik, Chemie, Physik und Geologie, diplomierte und promovierte zum Doktor der Naturwissenschaften. Dazu kam eine junge Familie.

1967 wurde er Leiter des Behringkontors im hessischen Marburg, 1976 wissenschaftlicher Leiter bei der IMMUNO Deutschland des Österreichischen Instituts für Haemoderivate und Impfstoffe in Wien. Dort

war er Mitbegründer des Berufsbildes „Pharmareferent“. Ab 1979 leitete er die Dienststelle für das Fischereiwesen des Bezirks Mittelfranken. 1977 bis 1996 lehrte er nebenbei Rhetorik an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.

Unzählig sind seine ehrenamtlichen Nebentätigkeiten für die Fischerei und für das Jagdwesen. Ebenso sammelt er leidenschaftlich Briefmarken und ist ein kundiger Philatelist und auch hier ehrenamtlich tätig. Er veröffentlichte zahlreiche Artikel und Bücher.

Solange er berufstätig war, war die Heimat weit weg, vielleicht auch bewußt etwas vergessen. Er hat in der neuen Heimat seinen Frieden gefunden, und seit der Pensionierung beschäftigt er sich intensiv mit seiner Geburtsregion. Er ist Zweiter Vorsitzender des Werksiedlungsvereins Weidenberg, Mitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung und arbeitet intensiv mit. Er ist Obmann der SL-Ortsgruppe Weidenberg, Vize-Obmann der SL-Kreisgruppe Bayreuth und Viezeobmann der SL-Bezirksgruppe Oberfranken.

2017 erschien seine „Geschichte der Werksiedlung“. Sie verkaufte sich wie warme Semmeln. Er arbeitet unter anderem an einer Postgeschichte des Sudetenlandes. Sie soll demnächst erscheinen.

Seine Freunde, die SL und viele andere Gemeinschaften wünschen dem Jubilar alles Gute zum Geburtstag. Möge ihm seine Schaffenskraft noch lange erhalten bleiben. Aber es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß hoher Arbeitseinsatz verbunden mit großen geistigen Leistungen vor Demenz und anderen Alterserscheinungen schützt. Margaretha Michel

� Rühriger Kreisobmann aus dem Altvaterland

In einer Feierstunde wurde Berthold Streit, Obmann der oberfänkischen SL-Kreisgruppe Höchstadt an der Aisch, mit der Urkunde „Dank- und Anerkennung“ geehrt, verbunden mit dem Dank der Bezirksobfrau Margaretha Michel, der Kreisund der Ortsgruppe Höchstadt.

G

eboren wurde Gerti 1926 in Kap Arcona auf Rügen. Ihr Vater war dort bei der Marine. Das muß eine Außenstelle der alten österreichischen Armee, eventuell auch der neuen tschechischen Marine gewesen sein. Jedenfalls wurde seine Arbeitsstelle einige Zeit nach ihrer Geburt aufgelöst, und die Familie kehrte zurück nach Kupferberg im Erzgebirge. Dort wuchs Gerti auf, besuchte die Handelsschule und arbeitete dank ihrer guten Ausbildung in verschiedenen Betrieben. Sie ist bekannt für ihre schön gestalteten Geburtstagsgratulationen und SL-Feiern.

Nun zu ihrem Brief, in dem sie schreibt: „Im Laufe unserer Adventsfeier habe ich von unserer Kreisobfrau Heidi Engelhardt eine Dank-Urkunde mit Medaille überreicht bekommen. Die Urkunde war von Volksgruppensprecher Bernd Posselt unterschrieben. Ich war total überrascht, habe aber trotz Nachfrage keine weitere Antwort bekommen. Klar war mir aber, daß die Auszeichnung eine große Ehre bedeutet und auch Freude bereiten soll. Erst bei der nächsten Begegnung habe ich erfahren, daß Sie, liebe Frau Michel, die Urheberin für meine große Überraschung waren.

Ich möchte ihnen heute mit diesem Schreiben ganz herzlichen Dank sagen für ihre Aufmerksamkeit und ihre Bemühungen in dieser Sache. Diese tolle Urkunde hat den richtigen Platz bekommen, nämlich in meinem Ordner mit der Beschriftung ,Mein Leben. Meine Heimat‘.“

Für die kommende Zeit alles Gute sowie Gottes Segen für Gesundheit und Zufriedenheit.

Margaretha MichelSeit 2013 ist Berthold Streit, der aus dem Altvaterland stammt, Nachfolger von Hans Tischer als Kreisobmann. Zur Ehrung hatte Kurt Renner, der Vermögensverwalter der Kreisgruppe, Folgendes gesagt: „Ich kenne Berthold seit mehr als 30 Jahren. Er hat sich in diesen Jahren ausgezeichnet durch seine vielen Freundschaftsdienste und durch eine starke vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ich möchte hier nur einige Stichpunkte nennen: Seit mehr als 30 Jahren ist Berthold Streit Mitglied in der SL-Ortsgruppe und seitdem Vermögensverwalter mit großer Leidenschaft. Er hat neben dem soliden Geldgeschäft eine sehr hoch einzuschätzende Eigenschaft. Er zeichnet sich nämlich auch

durch seine sehr soziale Ader aus, wie zahlreiche Besuche bei und Gespräche mit den Mitgliedern beweisen. Ich erinnere an die von ihm organisierten und durchgeführten Omnibusreisen, unter anderem auch in unsere Heimat. Als wir noch mit einem Stand am Höchstadter Altstadtfest vertreten waren, half er immer mit großer Bereitschaft mit.

An zahlreichen Veranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene nahm er teil und wirkte mit. Fast immer war er Besucher des Sudetendeutschen Tages und organisierte Busfahrten dorthin. Die Weihnachtsfeiern der Ortsgruppe hat er mitorganisiert und als Vortragender die Feiern verschönt. Damit möchte ich die Aufzählung beenden, obwohl noch einiges zu nennen wäre.

Lieber Herr Streit, Sie führten mit großer Kraft und Leidenschaft all diese Tätigkeiten durch. Ich habe großen Respekt vor dieser immensen Leistung und der praktizierten Nächstenliebe. Dafür danke ich Ihnen und wünsche alles Gute.“ tr

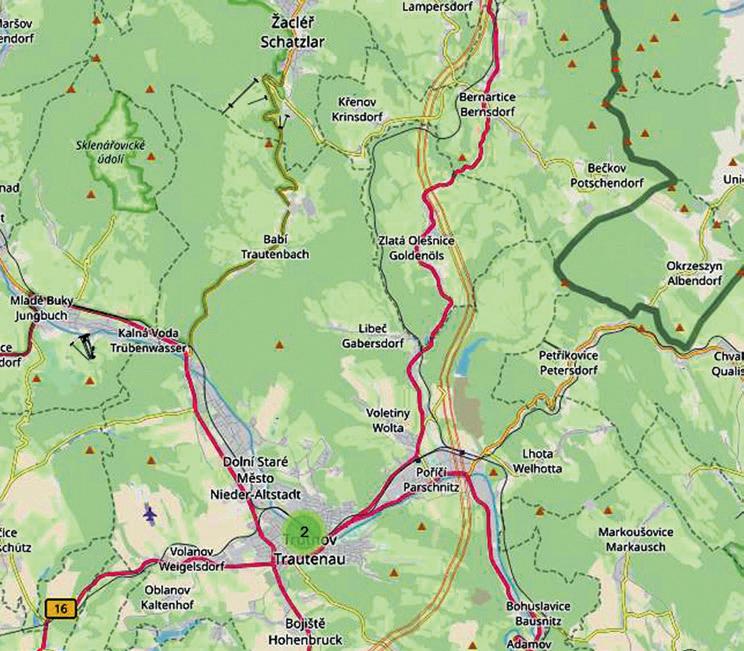

Auf Einladung von Christina Meinusch, der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen, zeigte der Dokumentarfilmer JörgPeter Schilling im Sudetendeutschen Haus in München sein neues Werk. Sein Film „Trautenau und das Riesengebirgsvorland. Begegnungen mit Deutschen und Tschechen“ geht jetzt auf Deutschlandtournee und ist auch als DVD käuflich. Andreas Schmalcz, Mitarbeiter der Sudetendeutschen Heimatpflege, sorgte für den makellosen Ablauf der Filmvorführung.

F

ür meinen neuen Film sind wir nach Trautenau, in das Riesengebirgsvorland und in das Rehorngebirge gereist“, so JörgPeter Schilling. „Wir haben viele heimatverbliebene Sudetendeutsche getroffen und über ihr Leben befragt“, erzählte Filmemacher aus dem Thüringer Wald.

„Der Film präsentiert Schicksale, Lebenswege und gemeinsame Projekte von Tschechen und Deutschen. Zugleich werden interessante Menschen vorgestellt, die sich für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Region einsetzen.“

Dieser Film sei ebenso vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds unterstützt worden wie vier ähnliche Dokumentationen von Schilling zuvor. Seine Premiere habe der Film vergangenen September in der Stadt Trautenau/Trutnov erlebt und sei danach in deren Partnerstadt Würzburg gezeigt worden. Sie seien an ihren Drehorten auf viel freundliches Interesse der heimatverbliebenen Deutschen gestoßen, erinnerte sich Schilling.

„Aber auch viele tschechische Bewohner und besonders junge Tschechen erforschen und pflegen die deutsche Vergangenheit der Region.“

Auch für diesen, seinen neuesten Film habe er viel recherchiert und mit Historikern gesprochen, so Schilling, was in der historischen Einleitung in der Anfangssequenz des Films deut-

lich wird. Dort wird erläutert, daß in der Region bis 1945 fast ausschließlich die Nachkommen der deutschen Siedler gelebt hätten, die teilweise schon im 13. Jahrhundert gekommen seien. Bei der Vertreibung nach Ende des Zweiten Weltkrieges hätten auch die böhmischen Riesengebirg-

ler bis auf wenige Ausnahmen ihre Heimat verlassen müssen, erinnerte Schilling. Aber dennoch habe er als Drehbuchautor und Regisseur noch viele deutschstämmige Menschen getroffen und zahlreiche Spuren der deutschen Vergangenheit entdeckt. Dokumentiert ist diese Suche in

wunderbaren Bildern: hügelige Landschaften, einige schmukke Häuser, Reste von Ruinen, Wasserläufe und Felder, frühere Bergwerke und heutige Straßen, überlieferte und neue Handwerke. Die filmische Reise bewegt sich – leider ohne Karte – vor allem im Riesengebirgsvorland bis hinauf auf die Schneekoppe und in das Rehorngebirge. Schilling behandelt das politische, soziale und kulturelle Zusammenleben der Menschen, die in der Region lebten und leben. Im Riesengebirgsvorland gab es viele Spezialisten, die im Gegensatz zur deutschstämmigen Bevölkerung in den anderen Landesteilen in ihrer Heimat bleiben durften. In der Bergstadt Schatzlar/Žacléř hat noch heute jeder zehnte Einwohner deutsche Wurzeln. Deshalb blieb hier auch der alte Dialekt bis heute erhalten.

Und das „Paurische“ wird wieder gepflegt und bewahrt, etwa von Petr Kuráň am Begegnungszentrum Trautenau in einem speziellen Projekt. Inzwischen wächst auch auf tschechischer Seite das Interesse an der Geschichte der Region, und es gibt eine rege Zusammenarbeit von deutschen und tschechischen Vereinen sowie engagierten Privatleuten. Und so werden die deutschen Traditionen gepflegt. Das hat sich vor allem der Verein für deutsch-tschechische Verständigung zur Aufgabe gemacht. Daneben gibt es seit 2008 eine Städtepartnerschaft zwischen Trautenau und Würzburg, von der beide Bürgermeister – Christian Schuchardt und Ivan Adamec – in dem großartigen Film schwärmen.

Susanne Habel

Jörg-Peter Schilling: „Trautenau und das Riesengebirgsvorland. Begegnungen mit Deutschen und Tschechen“. Filmstudios Sirius, Meura 2022, 80 Minuten, 19,95 Euro. Bezug: Filmstudios Sirius, Ortsstraße 2e, 98744 Meura, Telefon (03 67 01) 2 08 95, eMail info@filmstudio-sirius.de

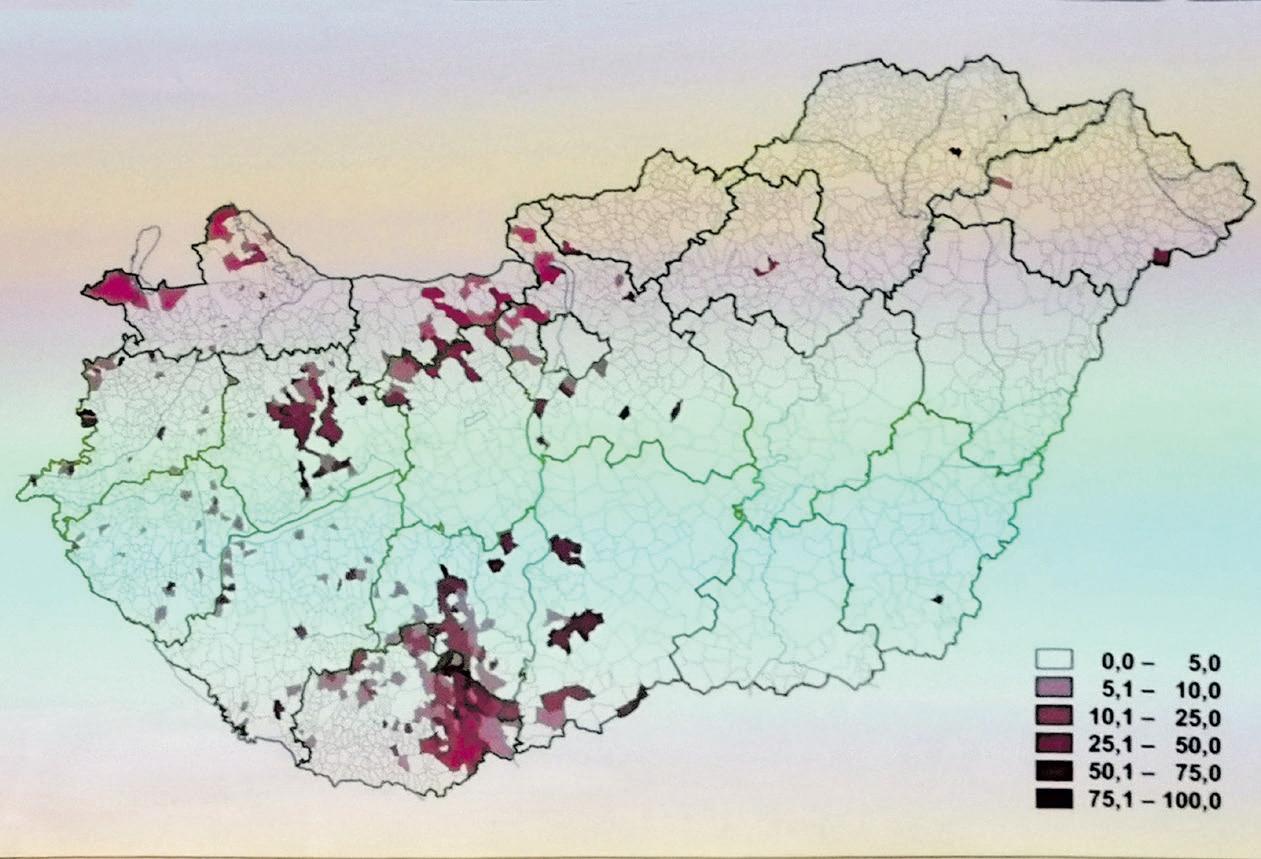

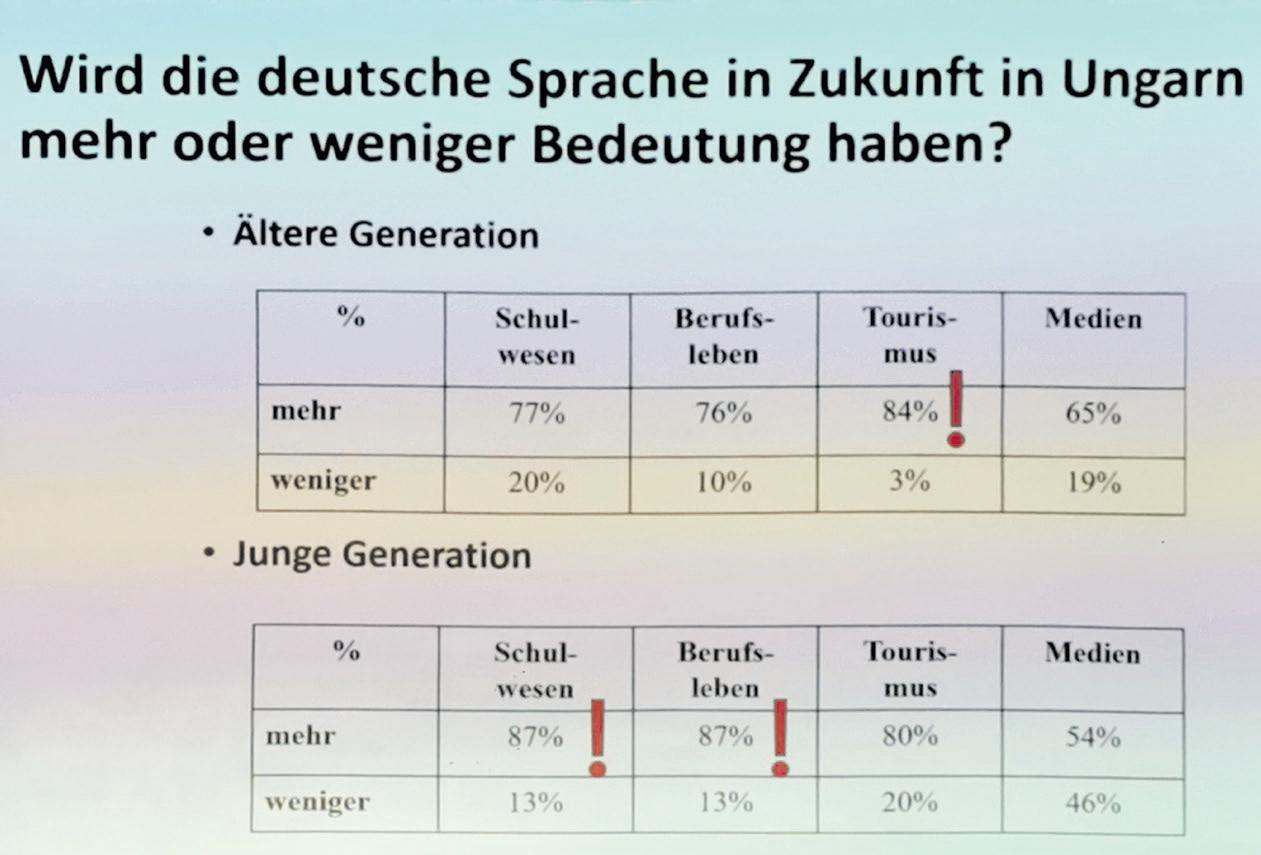

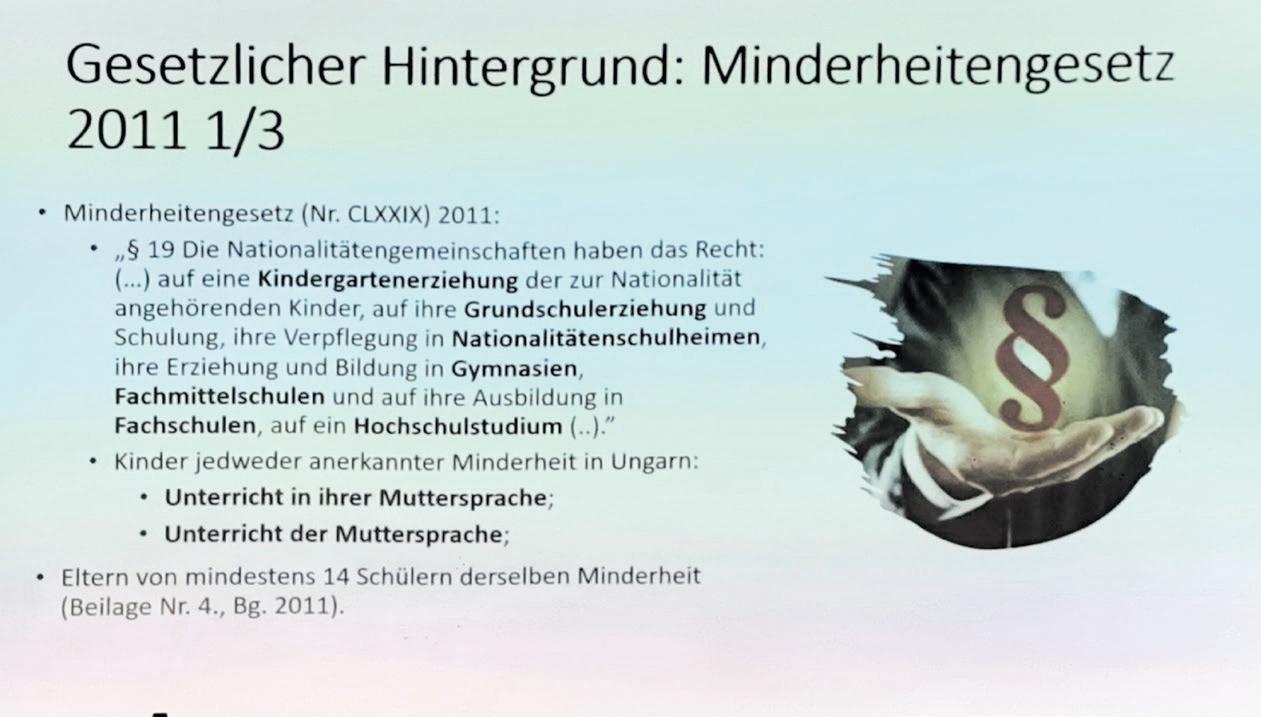

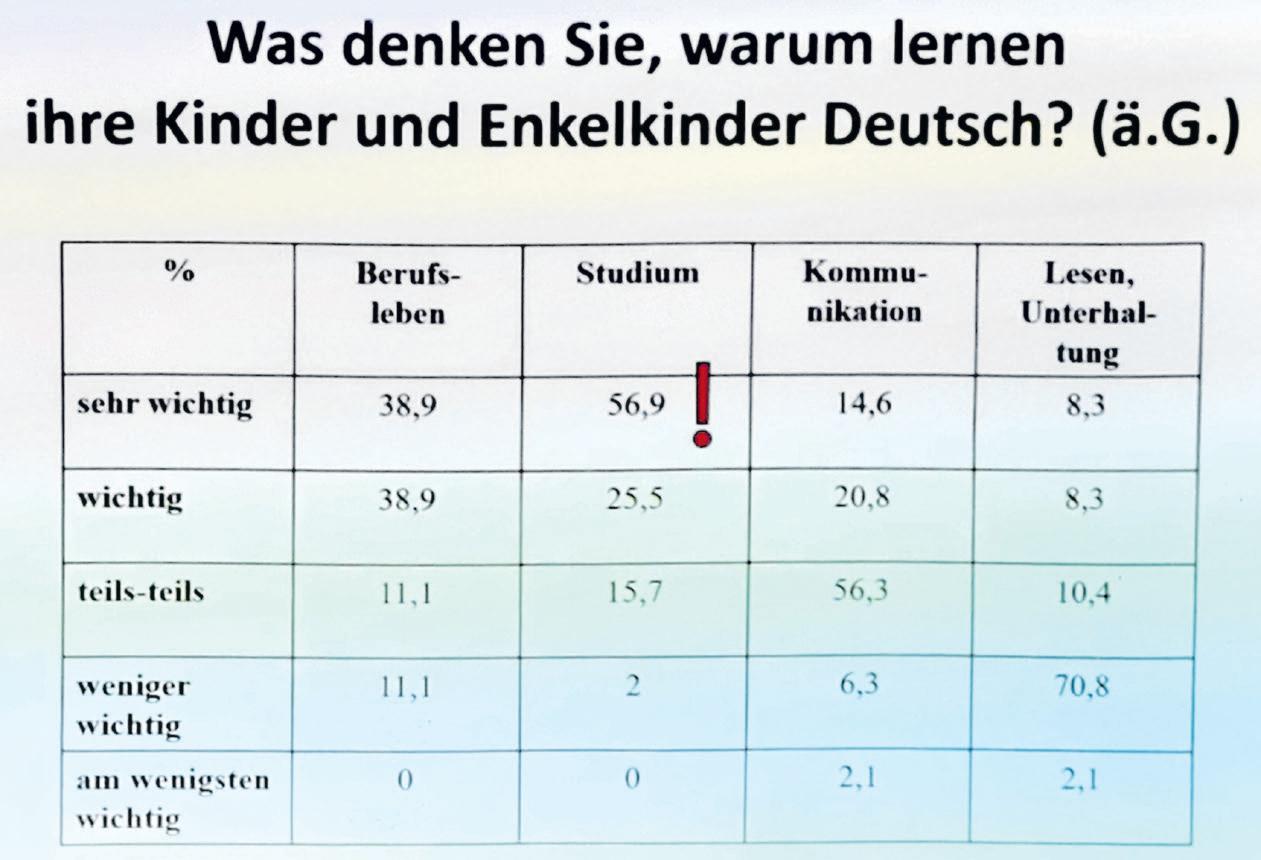

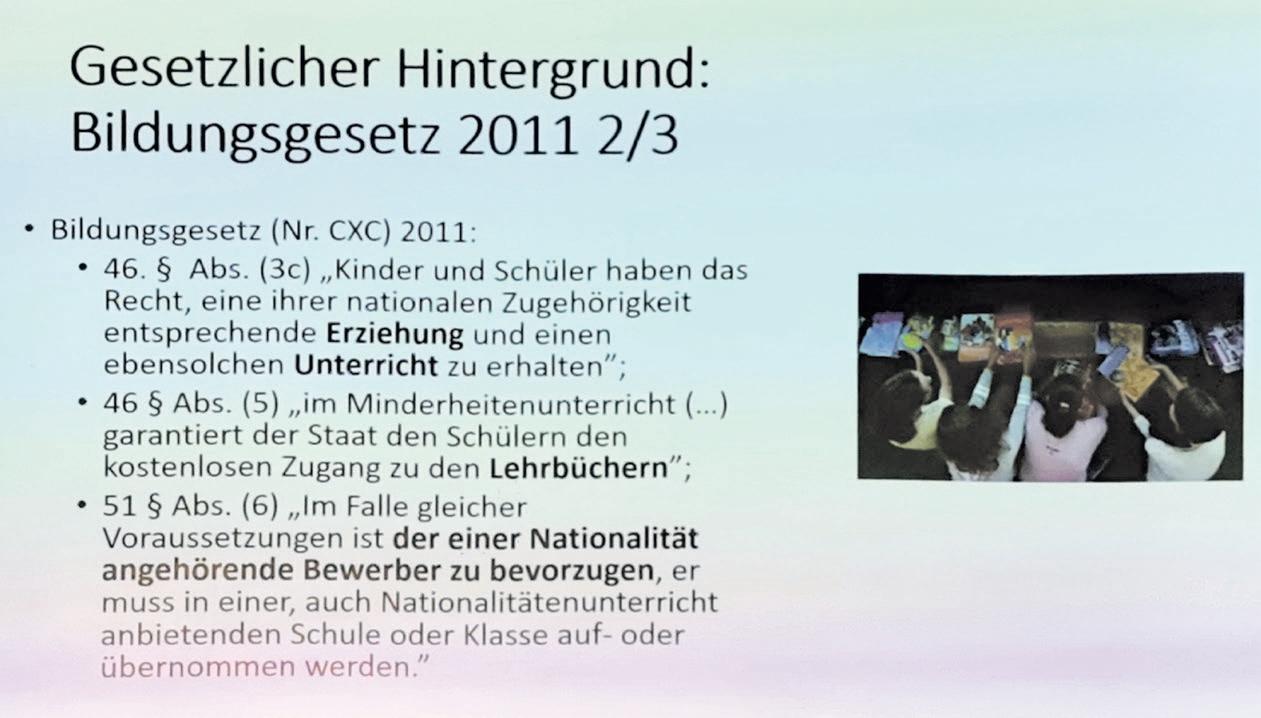

Das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern und das Münchener Haus des Deutschen Ostens (HDO) haben wieder gemeinsam zum Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen in München eingeladen. Im Sudetendeutschen Haus hielten der ungarische Generalkonsul Gábor Tordai-Lejkó, Imre Ritter, Parlamentsabgeordneter der Ungarndeutschen, und die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Sylvia Stierstorfer MdL, Ansprachen. Den Festvortrag „Von der Wiege bis zur Hochschule“ über aktuelle Tendenzen des ungarndeutschen Schulwesens lieferte die Germanistin Márta Müller (Budapest). Der HDO-Direktor Andreas Otto Weber sprach vor einem Empfang mit ungarischen Spezialitäten das Schlußwort.

Die Sprachkompetenz der Deutschsprechenden nahm in der letzten Zeit ständig zu“, freute sich Márta Müller. Dies habe jedoch vor allem für die Hochsprache gegolten, und nicht die lokalen Mundarten, so die Budapester Germanistin. Bei ihrem Bildervortrag zeigte sie die Sprachsituation. Die heutigen Ungarndeutschen lebten vor allem in drei großen Regionen, in denen sie Umfragen durchgeführt habe. Sie habe, so Müller, in ihren Erhebungen zu deren Spracheinstellungen her-

ausgefunden, daß Angehörige der älteren Generation gute Deutschkenntnisse besonders wichtig für Ausbildung und Studium hielten, jüngere dagegen mehr für das Berufsleben. Wohl einzigartig in Europa sei, daß für Jüngere das Englische weniger wichtig als das Deutsche sei. Deutsch gelte für 53 Prozent der Befragten der älteren Generation als „wichtige Weltsprache“, bei den Jüngeren immerhin noch 47 Prozent.