Ulrike Scharf: Seit einem Jahr

Sudetendeutsche Zeitung

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Reicenberger Zeitung

VOLKSBOTE HEIMATBOTE

Sudetendeutsche Zeitung

❯ Vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg

Deutsche Botschaft in Ukraine-Farben

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs wurde die Deutsche Botschaft in Prag in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt.

Der Deutsche Botschafter Andreas Künne dokumentierte damit die Solidarität Deutschlands mit der Ukraine.

Vor dem Gebäude nahm Künne außerdem eine Videoansprache auf – in exzellentem Tschechisch –, die anschließend über Twitter verbreitet wurde. Seine Botschaft: „Wir, Tschechen und Deutsche, teilen nicht nur gemeinsame Grenzen, sondern auch Werte wie Freiheit und De-

Es liegt in der Familie . . .

Der Einstieg von Renáta Kellnerová ist nicht das erste Investment einer tschechischen Milliardärsfamilie in ProSiebenSat1.

Über seine Holding Czech Media Invest (CMI) hatte der Investor Daniel Křetínský (47) 2020 bis zu zwölf Prozent der Anteile an dem Münchner Medienunternehmen übernommen und später mit Gewinn veräußert.

Der Liebhaber italienischer Sportwagen und Miteigentümer des Fußballclubs Sparta Prag ist in der Branche kein Unbekannter. Der mehrfache Milliardär ist Großaktionär des Handelskonzerns Metro und hat Vattenfalls

Anteile am deutschen Braunkohle-Geschäft übernommen. Und er ist privat mit der neuen ProSiebenSat1-Großaktionärin

Renáta Kellnerová verbunden:

Tochter Anna Kellnerová (26), eine bekannte Springreiterin, und Křetínský sind seit 2017 ein Paar.

Die geschäftliche Verbindung reicht aber noch weiter zurück.

Petr Kellner und Křetínský waren Geschäftspartner und gründeten 2009 mit einem Partner die EPH als Holding für Beteiligungen im Energiesektor. „Kellner gab das meiste Geld, Křetínský fädelte die meisten Deals ein –eine Win-win-Situation für beiden Partner“, berichtete das Manager Magazin. Weitere Gemeinsamkeit: Wie einst Kellner meidet auch Křetínský die Öffentlichkeit. Torsten Fricke

mokratie. Die Ukraine kämpft seit einem Jahr für diese Werte und damit für uns alle. Deshalb unterstützen wir die Ukraine. Und wir werden dies so lange tun wie es nötig ist.“ Künne war anschließend auch unter den Zuschauern eines eindrucksvollen Videomappings, mit dem die Hilfsorganisation Člověk v tísni (Menschen in Not) am Gebäude des Innenministeriums im Prager Stadtteil Letná an den Überfall auf die Ukraine durch die russischen Truppen erinnert hatte. Zudem wurde mit weiteren Veranstaltungen in Prag an den Kriegsbeginn vor einem Jahr gedacht. Seite 3

Kampf um ProSiebenSat1: Tschechiens reichste Frau bremst Berlusconi aus

„Unsere Beziehungen zum Freistaat Bayern werden immer besser.“ Auf deutsch hat Tschechiens Premierminister Petr Fiala am Donnerstag einen TwitterBeitrag von Bayerns Staatskanzlei-Chef Florian Herrmann kommentiert und geteilt. Der Auslöser war eine Wirtschaftsmeldung von hoher medienpolitischer Bedeutung: Über ihr Investmentunternehmen PPF hat Tschechiens reichste Frau, Renáta Kellnerová, am 21. Februar ihren Anteil am deutschösterreichischen Medienkonzern ProSiebenSat1 aufgestockt und damit die Übernahmepläne des Großaktionärs Silvio Berlusconi vorerst beendet.

Kellnerová ist die Witwe von Petr Kellner, der 1991 die PPF Group gegründet und zu einem der größten Investmentund Finanzunternehmen in Mittel- und Osteuropa entwickelt hat. Laut des Wirtschaftsmagazins Forbes war der am 20. Mai

1964 in Böhmisch Leipa geborene Kellner mit einem Vermögen von 15,6 Milliarden US-Dollar der reichste Tscheche und belegte 2019 Platz 73 in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Am 27. März 2021 kam der 56-jährige bei einem Hubschrauber-Absturz während einer Heliskiing-Tour in Alaska ums Leben (Sudetendeutsche Zeitung berichtete).

Der Vater von vier Kindern hatte zeitlebens öffentliche Auftritte vermieden, auch um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. In einem seiner seltenen Interviews beschrieb sich Kellner als introvertiert und konservativ. Er glaube an die liberale Demokratie, den freien Markt und den Kapitalismus, habe aber auch eine starke sozialen Ader. Sein Motto: „Ich möchte ein tschechisches Unternehmen aufbauen, auf das die Tschechen stolz sind.“ In der Corona-Pandemie hat dann Kellner zusammen mit weiteren Unternehmen ein mehrere hundert Millionen Kronen umfassendes Hilfspaket auf den Weg gebracht.

Kellner, dessen Vision seine Witwe fortführt, ist damit so ziemlich genau das Gegenteil von Silvio Berlusconi, der über sein Unternehmen MediaForEuropa mit 22,72 Prozent der größte Aktionär des Münchner Medienhauses ist. Als der ehemalige italienische Ministerpräsident im Dezember beantragte, seinen Anteil auf

29,9 Prozent zu erhöhen, waren die Kartellbehörden in Österreich und Deutschland alarmiert. So lautete der Antrag, den die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde am 13. Dezember 2022 von Berlusconis Anwälten erhielt, auf „Erwerb von faktischer alleiniger Kontrolle an ProSiebenSat.1 Media SE, Deutschland, durch

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Niederlande“.

Die öffentliche Debatte, die Berlusconi dadurch auslöste, zeigte Wirkung. Am 27. Januar wurde die sogenannte Zusammenschlußanmeldung zurückgezogen.

Bereits im Vorfeld hatte der Deutsche Journalistenverband vor einem „Einfluß auf die journalistischen Inhalte und einen Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit“ gewarnt. Der DJVBundesvorsitzende Frank Überall kritisierte, daß der RechtsaußenPolitiker Berlusconi seinen italienischen Fernsehkonzern in der Vergangenheit immer wieder als politisches Instrument eigener Interessen mißbraucht habe.

Am 21. Februar meldete dann der tschechische Konzern PPF, 9,1 Prozent der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE erworben zu haben. In der Erklärung stellt sich PPF dabei auch hinter das aktuelle Management: „PPF ist überzeugt, daß die digitale Transformation von ProSieben Werte für alle Aktionäre schaffen wird. PPF freut sich darauf, mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben in diesem Digitalisierungsprozeß zusammenzuarbeiten. PPF ist ein aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Die Central European Media Enterprises (CME) von PPF

betreibt mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa.“

Das im Oktober 2020 von PPF erworbene Unternehmen CME verfügt derzeit über 34 TV-Kanäle und erreicht laut des aktuellen Geschäftsberichts 45 Millionen Zuschauer in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. CME verfügt dafür über hochwertige TV-Rechte und überträgt über seine Sportsender auch die UEFA Champions League sowie die Live-Spiele der Bundesliga und der ersten Ligen in Italien und Spanien, der Seria A und La Liga. Zusätzlich hat sich CME die Übertragungsrechte der Fußball-Europameisterschaften 2024 und 2028 gesichert.

Vor diesem Hintergrund, daß ein starker Partner mit Knowhow beim Münchner Medien-Unternehmen eingestiegen ist, positionierte sich Bayerns Staatsminister Florian Herrmann, der als Staatskanzleichef das Medien-Ressort verantwortet, eindeutig: „Die Beteiligung der PPF Group an ProSiebenSat.1 Media SE ist ein großartiges Signal, das den Medienstandort München stärkt“, twitterte Herrmann und schrieb, die ProSiebenSat1-Gruppe leiste „einen wichtigen Beitrag für die Medienvielfalt in Deutschland“ und sei ein Aushängeschild für den Medienstandort Bayern. Torsten Fricke

❯ Renáta Kellnerová steigt über ihr Unternehmen PPF Group zum zweitgrößten Aktionär auf

❯ Renáta Kellnerová steigt über ihr Unternehmen PPF Group zum zweitgrößten Aktionär auf

AUS UNSEREM PRAGER BÜRO

Der Leiter des Prager Sudetendeutschen Büros, Peter Barton, ist in der Landeshauptstadt Böhmens regelmäßig unterwegs auf deutschen Spuren. Diesmal führt er die Leser unserer Zeitung direkt in das Herz der Metropole.

Der Architekt und Hochschulprofessor Karl Jaray wurde 1878 in Wien geboren, seine Familie stammte aber aus dem ungarischen Temeschwar. Nach dem Studium in Wien wurde er 1904 Dozent und 1908 Professor an der Prager Deutschen Technischen Hochschule. Während der Zeit von 1909 bis1912 war er außerdem als Chefredakteur der Zeitschrift „Technische Blätter“ tätig.

Im Jahr 1925 kehrte er nach Wien zurück und mußte später wegen seiner jüdischen Herkunft emigrieren. Karl Jaray starb am 29. November 1947 in Buenos Aires.

Aus der Zeit von Jarays Wirken in Prag stammen mehrere Mietshäuser. So realisierte Jaray gemeinsam

Heftiger Streit um Renten-Erhöhung

mit dem Architekten Rudolf Hildebrand das Gebäude der damaligen Eskomptbank Am Graben (Na Příkopě) Nr. 969, also an einem bis heute prominenten Ort.

❯ Am 23. Februar übernahm die CSU-Politikerin die Ressorts Arbeit, Familie und Soziales, einen Tag später begann der Krieg

Schirmherrschaftsministerin

Ulrike Scharf ein Jahr im Amt

Einarbeiten konnte sie sich nicht: Am 23. Februar 2022 wurde Ulrike Scharf als Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales vereidigt. Einen Tag später, am 24. Februar, begann Rußlands Angriffskrieg auf die Ukraine, was die größte Fluchtbewegung seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa auslöste. Bereits in den ersten Kriegswochen suchten über 3,5 Millionen Menschen Schutz – viele davon in Bayern.

Als Sozialministerin liegt die Versorgung der Kriegsflüchtlinge in ihrem Verantwortungsbereich. Scharf organisierte deshalb umgehend einen runden Tisch mit mehreren Hilfsorganisationen. Ein erstes Ergebnis war eine ukrainisch- und russischsprachige Telefon-Hotline, um Flüchtlingen niederschwellig Hilfe und Informationen anzubieten. Auch direkte Gespräche mit den Flüchtlingen, wie bei einem Besuch der Erstaufnahme am Münchner Hauptbahnhof, gehörten zu Scharfs Kaltstartprogramm.

Dabei wäre das Arbeitspensum auch ohne Krieg eine Herausforderung. Scharfs Ministerium managt sieben Milliarden Euro pro Jahr. Das Aufgabenspektrum ist dabei vielfältig. Im Vordergrund stehen die sozialpolitischen Probleme und damit die Familienpolitik, die Arbeitsmarktpolitik, die Frauenpolitik sowie die Kinderbetreuung, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und die Politik für Senioren und Aussiedler.

Die Sudetendeutschen schätzen Ulrike Scharf insbesondere als Schirmherrschaftsministerin.

Und auch in dieser Funktion hat die empathische Politikerin einen prallvollen Terminkalender und verbrachte die Pfingsttage beim Sudetendeutschen Tag in Hof, wo sie mit vielen Landsleuten direkt ins Gespräch kam.

Als erste Ministerin einer Bundes- oder Landesregierung reiste Scharf im September nach Böhmen, um auf Einladung des Sudetendeutschen Rates die Eröffnungsrede der Marienbader Gespräche zu halten.

Auch in Prag war Scharf bereits, um Brücken zu bauen. So stand in der tschechischen Hauptstadt neben dem Besuch des Sudetendeutschen Büros ein Treffen mit ihrem Amtskollegen Marian Jurečka auf dem Programm. Und im Dezember legte die Ministerin beim Spatenstich für den Erweitungsbau auf dem

Heiligenhof selbst Hand an. „Die Sensibilisierung der nächsten Generationen für Völkerverständigung, den Wert eines geeinten und friedlichen Europas und die Stärkung der Demokratie sind wichtige Zukunftsarbeit“, lobte Scharf dabei die Arbeit der Sudetendeutschen Bildungs- und Begegnungsstätte in Bad Kissingen, deren Ausbau der Freistaat

Bayern mit zwei Millionen Euro unterstützt.

Anläßlich ihres Jahrestages als Ministerin zieht Ulrike Scharf eine positive Bilanz: „Die Verantwortung für das Ministerium des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Bayern zu tragen, ist mein Auftrag, dem ich jeden Tag verantwortungsvoll, mit großer Dankbarkeit, Demut und viel

Wegen der hohen Inflation müßten die Renten im Juni im Schnitt um 75 Euro steigen, so sieht es ein Gesetz vor, das die Regierung von Premierminister Petr Fiala aber in dieser Woche außer Kraft setzen will. Stattdessen soll es, so Arbeits- und Sozialminister Marian Jurečka (KDU-ČSL), nur ein Plus von 2,3 Prozent geben, was im Schnitt 42 Euro ausmachen würde. Die Regierung will damit die arbeitende Bevölkerung entlasten und argumentiert, daß das Rentenniveau mittlerweile bei 48 Prozent des Durchschnittslohns liegt –was vergleichbar mit Deutschland ist. Im Namen der Opposition kündigte Ano-Chef Andrej Babiš der Regierung „die Hölle“ an. Man werde alle Register ziehen, sagte auch Ano-Vizechefin und Ex-Finanzministerin Alena Schillerová und warf der Regierung vor, aus Schlamperei bei der Haushaltsplanung gesetzeswidrig zu handeln.

ÖPNV-Bus fährt mit Wasserstoff

Die Prager Verkehrsbetriebe werden in diesem Frühjahr einen Bus testen, der mit Wasserstoff angetrieben wird, hat Generaldirektor Petr Witowski mitgeteilt. Demnach soll der Bus auf der Linie 170 eingesetzt werden, die die Stadtteile Jižní Město und Barrandov miteinander verbindet. Bereits seit längerem testen die Prager Verkehrsbetriebe Elektro- und Oberleitungsbusse.

Sberbank-Kunden erhalten Geld zurück

Fast ein Jahr nachdem der russischen Sberbank in Tschechien die Bankenlizenz wegen der Sanktionen entzogen worden war und das Unternehmen seinen Betrieb hatte einstellen müssen, haben bisher über 87 000 Kunden über die Filialen der Komerční banka ihre Einlagen zurückerhalten. Auf Grundlage des Garantiesystems des Finanzmarktes (GSFT) wurden über 25 Milliarden Kronen (1 Milliarde Euro) ausgezahlt, was 98 Prozent des Gesamtvolumens der Sberbank CZ beträgt. Die Finanzmenge ist die bisher größte

in der tschechischen Geschichte. Mit der Auszahlung begonnen wurde am 9. März 2022. Die verbleibenden rund 34 000 Kunden haben nun noch zwei Jahre lang Zeit, um ihre Anlagen zu sichern.

Barbora Krejčíková holt Turniersieg

Tschechiens Tennisprofi Barbora Krejčíková hat das Finale des WTA-1000-Turniers in Dubai gewonnen. Die Gewinnerin der French Open 2021 besiegte im Finale die Weltranglistenerste, Iga Świątek aus Polen, mit 6:4 und 6:2. Bereits im Oktober hatte die Tschechin die Polin in Ostrau in drei Sätzen mit 5:7, 7:6 und 6:3 geschlagen.

César für „My Sunny Maad“

Die tschechisch-französischslowakische Co-Produktion „My Sunny Maad“ der tschechischen Regisseurin Michaela Pavlátová ist am Freitag mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet worden. Der Animationsfilm erzählt die Geschichte einer tschechischen Frau, die der Liebe halber nach Afghanistan zieht. In Frankreich bekam der Film gute Kritiken und wurde bereits zuvor beim Festival d’Animation Annecy mit einem Preis gewürdigt.

Ivo Vondrák verläßt Ano-Partei

Ivo Vondrák, Hauptmann des Kreises Mährisch-Schlesien, hat die Partei Ano verlassen. Seine Entscheidung gab der Politiker nach einer Vorstandssitzung bekannt und kündigte an, sein Amt als Hauptmann weiter auszuführen. Schon seit längerem hatte Vondrák öffentlich die Ausrichtung der populistischen Partei Ano kritisiert. Zum endgültigen Zerwürfnis kam es, als Vondrák bei der Präsidentschaftswahl nicht seinen Parteichef Andrej Babiš unterstützte, sondern dessen Kontrahenten und späteren Wahlsieger Petr Pavel. Der stellvertretende AnoParteivorsitzende Karel Havlíček sagte, er halte den Schritt für rational, könne sich jedoch nicht vorstellen, daß Vondrák ohne die Unterstützung durch die AnoPartei Hauptmann bleibe.

Sudetendeutsche Zeitung

ISSN 0491-4546

Erscheint wöchentlich freitags Redaktionsschluß Veranstaltungstermine: Freitag 18.00 Uhr. Redaktionsschluß Montag 18.00 Uhr. Chefredaktion und verantwortlich für den Inhalt: Torsten Fricke, Nadira Hurnaus. Kulturredaktion: Susanne Habel. Korrespondent in Prag: Dr. Jaroslav Šonka; Korrespondentin in TeplitzSchönau: Jutta Benešová; Korrespondenten im Isergebirge: Stanislav Beran, Petra Laurin; Korrespondent in Berlin: Ulrich Miksch. Ständige Mitarbeit: Peter Barton, Markus Bauer, Josef Grimm, Professor Dr. Rudolf Grulich, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, Kathrin Hoffmann, Peter Pawlik, Karl Reitmeier, Hildegard Schuster, Lexa Wessel. Anschrift für alle: Hochstraße 8, 81669 München.

Redaktion: eMail zeitung@sudeten.de;

Verlag: Telefon (0 89) 48 00 03 80, eMail svg@sudeten.de.

Jahres-Abonnement 2023 Inland als Postvertriebsstück im Lastschriftverfahren 125,00 EUR einschließlich 7 Prozent Mehrwertsteuer. Ausland 154,00 EUR, Luftpost auf Anfrage. Reichenberger Zeitung (24 Ausgaben jährlich) 62,50 EUR, Neudeker Heimatbrief oder einer der Regionalblöcke (Block 1 – Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote; Block 2 – Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Heimatzeitung/Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung; Block 3 – Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat, Zuckmantler Heimatbrief; Block 4 – Riesengebirgsheimat) (12 Ausgaben jährlich) 31,25 EUR. Je Rechnung 2,00 EUR Aufschlag. Bankverbindung: Postbank München – IBAN: DE13 7001 0080 0005 7278 08, BIC: PBNKDEFF; Abbestellungen mit einer Frist von vier Wochen zum Vierteljahresschluß schriftlich an den Verlag. Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom 1. Januar 2021; Anzeigengestaltung erst nach Auftrag.

Freude nachgehe. Hier schlägt das Herz des bayerischen Sozialstaats, hier ist Bayern gemeinsam stark. Krisen, Herausforderungen und Probleme gehen wir kraftvoll und aktiv an und arbeiten an den besten Lösungen für die Menschen im Freistaat. Letztlich stehen hinter jeder Entscheidung, hinter jedem Erfolg Menschen.“ Torsten Fricke

© 2023 Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft. Diese Zeitung ist mit allen Texten und Bildern urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verwertung – insbesondere auch Weitergabe in Form von Kopien oder Einstellen ins Internet – sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrecht nichts anderes ergibt. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder. Gerichtsstand und Erfüllungsort München. Kein Entschädigungsanspruch bei Nichterscheinen oder Nichtlieferung infolge Streik oder höherer Gewalt. Keine Gewähr für nicht angeforderte Manuskripte, Bilder, Dokumente, Datenträger und Daten. Alle datenschutzrechtlichen Vorschriften werden beachtet; Einzelheiten unter www.sudeten.de

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH, HRB München 3796. Geschäftsführer und verantwortlich für Anzeigen: Torsten Fricke. Alleiniger Anteilseigner: Sudetendeutsche Landsmannschaft, Hochstraße 8, 81669 München. Druck und Versand: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg.

Der neu gewählte Staatspräsident Petr Pavel sprach am Samstagabend auf der Solidaritätskundgebung für die Ukraine in Prag.

Unter dem Motto „Ich sehe klar, was getan werden muß“, haben am Samstagabend Tausende Menschen in Prag an den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einem Jahr erinnert. Nach einer Kundgebung im Letna-Park fand ein Konzert vor der russischen Botschaft statt, das von einer Band aus Charkiw und einem ukrainischen Kinderchor eröffnet wurde. Zu den Rednern gehörten Tschechiens neu gewählter Staatspräsident Petr Pavel und der Deutsche Botschafter Andreas Künne.

In der deutschen Politik sind alle Vergleiche mit Adolf Hitler wegen der geschichtsrevisionistischen Relativierung des Holocausts und der damit einhergehenden Verharmlosung der unvorstellbaren Nazi-Verbrechen ein Tabu. Anders in der Tschechischen Republik, dessen Staatsgebiet damals auf Befehl Hitlers von der Wehrmacht besetzt wurde.

Vor diesem Hintergrund bekam Petr Pavel, der am 9. März ins Amt des Staatspräsidenten eingeführt wird, von den Demon-

❯ Tschechiens neues Staatsoberhaupt zieht bei der Ausnutzung von Minderheiten Parallelen zu Wladimir Putin

Präsident Pavel: „Hitler hat die Sudetendeutschen mißbraucht“

stranten großen Beifall, als er in seiner Rede auf der Solidaritätskundgebung für die Ukraine den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Adolf Hitler verglich.

Laut Pavel ist es erstaunlich, wie viele Gemeinsamkeiten die Tschechische Republik mit der Ukraine hat: „Denn damals, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Hitler genauso verhalten, wie sich Putin jetzt gegenüber der Ukraine verhält. Hitler hat die deutsche Minderheit in unserem Sudetenland mißbraucht, Hass gesät und Gewalt geschürt, die er dann als Vorwand für die Unterdrückung nutzte.“

Pavel fügte hinzu, daß sich die Ukraine aber gegen die Invasoren wehre und dafür Respekt verdiene. Der erste Jahrestag sei einerseits traurig, weil es sich um einen Krieg handele, der bereits „enorme Opfer gefordert“ habe, andererseits sei es ein ermutigender Jahrestag, weil die Ukraine sich heldenhaft verteidige.

Putin habe seinem Land schweren Schaden zugefügt. Weltweit würden die Russen als Barbaren mißachtet werden, fügte er hinzu. Pavel unterstrich erneut die

Rolle Chinas bei der Beendigung des Kriegs. „China ist ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Partner für Rußland. Wir erwarten mehr Initiative von China, diesen Krieg zu stoppen.“

Erstmals sprach mit Botschafter Andreas Künne auch ein offizieller Vertreter der Bundesrepublik Deutschland auf einer Demonstration in Prag. Auf

Tschechisch versprach Künne, Deutschland werde der Ukraine so lange wie nötig helfen.

Bijan Sabet, Botschafter der USA in Prag, sagte: „Ich bin stolz darauf, heute hier bei Ihnen zu stehen und meine einfache Botschaft zu wiederholen: Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir stehen zu Ihnen, und wir gehen nirgendwo hin. Ruhm für die Ukraine!“

Der Publizist und Schriftsteller Jiří Padevět erinnerte am Samstag auch an den 75. Jahrestag des kommunistischen Putsches in der Tschechoslowakei sowie an den 73. Jahrestag des Todes des Pfarrers Josef Toufar infolge der Folter durch StB-Offiziere: „Versuchen wir, diesen Marsch wenigstens zu nutzen, um dem Aggressor zu sagen, daß wir auf der Seite der Ukraine stehen, auf der Seite der freien Welt, die sich gegen die östliche Despotie wehrt.“

Die gleiche Parallele hatte zuvor Senatspräsident Miloš Vystrčil am Vormittag bei einer Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Niederschlagung der Studentenproteste gezogen: „Das Thema ist heute besonders aktuell, denn es sind 366

Tage seit dem Beginn der russischen Aggression in der Ukraine vergangen. Dabei geht es auch um die Unterdrückung der Freiheit, um den Raub der Demokratie, der Souveränität und der Fähigkeit der Ukraine, unabhängige Entscheidungen zu treffen.

Hier muß die Position der Tschechischen Republik klar sein. Wir müssen die Ukraine unterstützen, denn dies ist etwas Ähnliches wie das, was 1948 in der Tschechoslowakei hätte geschehen müssen. Wir hätten uns für die Studenten und für eine verfassungsmäßige Lösung einsetzen sollen“, sagte er.

„Wir haben damals gegen denselben Feind gekämpft, der heute in der Ukraine unschuldige Menschen massakriert, zerstört und tötet. Es spielt keine Rolle, ob damals Joseph Stalin oder Leonid Iljitsch Breschnew

an der Macht waren oder heute Wladimir Putin“, sagte Antonín Kyncl, einer der letzten überlebenden Teilnehmer des Studentenmarsches von 1948. Im Februar vor 75 Jahren zogen tschechische Studenten zweimal zur Prager Burg. Beim ersten Mal, am 23. Februar, schaffte es eine dreiköpfige Delegation, bis zu Präsident Edvard Beneš vorzudringen. Zwei Tage später zogen rund 5000 Demonstranten Richtung Prager Burg. Sie wurden jedoch in der Nerudová-Straße von Polizisten blokkiert, bei deren Eingreifen der Student Josef Řehounek erschossen und verstümmelt wurde. An den Universitäten wurden nach der kommunistischen Machtergreifung im Februar Studenten und Akademiker überprüft und von den Hochschulen verwiesen. Pavel Novotny/Torsten Fricke

Um das Grauen des Krieges deutlich zu machen, projizierte die Nichtregierungsorganisaton Menschen in Not zum Jahrestag des russischen Angri skriegs auf die Ukraine ein eindrucksvolles Videomapping auf die Außenfassade des tscheschischen Innenministeriums.

❯ „Ein Beispiel für die Spitzenarchitektur des Späthistorismus, deren Qualität den regionalen Verhältnissen weit überlegen ist.“

Harthmuth-Villa ist jetzt ein Kulturdenkmal

Der Urgroßvater Joseph Hardtmuth erfand in Niederösterreich den Bleistift und gründete in Wien ein Unternehmen. Der Großvater verlegte den Firmensitz nach Budweis. Der Vater führte das Unternehmen zum Weltmarktführer. Und unter Franz Edler von Harthmuth folgten Niederlassungen unter anderem in Paris, Mailand, London und New York sowie die Entwicklung des Koh-i-Noor-Hardtmuth-Stifts, eines Zeichenstifts in zwölf Gradationen, der 1889 auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt wurde.

Der erfolgreiche Unternehmer beauftragte 1911 Johann

Stepan mit dem Bau einer zweigeschossigen Villa mit Mansardendach im neobarocken Stil als Familiensitz.

„Die Villa ist ein Beispiel für einen repräsentativen Wohnsitz eines prominenten Industriellen und gleichzeitig ein Beispiel für die Spitzenarchitektur des Späthistorismus, deren Qualität den regionalen Verhältnissen weit überlegen ist. Die großzügige Konzeption des Gesamtprojekts wurde durch den umgebenden Garten unterstrichen, der leider nicht in seiner ursprünglichen Größe und in seinem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben ist“, erklärt das tschechische Kulturministerium, warum die Villa

mit Wirkung vom 22. Dezember 2022 in die Liste der nationalen Kulturdenkmäler aufgenommen und somit unter Schutz gestellt worden ist.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlitt die Familie Harthmuth das Schicksal vieler Sudetendeutscher. Sie wurden enteignet und vertrieben.

Im österreichischen Attnang baute die Familie ein neues Unternehmen auf, das bis zum Konkurs im Jahr 1996 existierte.

Die Produktionsstätte in Budweis wurde von den kommunistischen Machthabern verstaatlicht. Nach der Samtenen Revolution wurde das Unternehmen 1992 privatisiert. TF

Stiftungsrat und Vorstand bestätigt

Auf seiner turnusmäßigen Sitzung hat der Stiftungsrat des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks (SSBW) auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen die Zuwahl der Mitglieder, die von außerhalb des Stifters nominiert werden, beschlossen sowie den Vorstand des Stiftungsrates und den Stiftungsvorstand neu gewählt.

Gruppenfoto

■ Noch bis Sonntag, 12. März, Tschechisches Zentrum: Mittel Punkt Europa Filmfest 2023. Das 2016 gegründete Festival des mittel(ost)europäischen Films präsentiert jedes Jahr handverlesene Produktionen aus den östlichen Nachbarländern Polen, Tschechien, Ungarn, Belarus sowie der Slowakei und der Ukraine. Mehr unter www. mittelpunkteuropa.de. Filmmuseum München, Sankt-JakobsPlatz 1, München.

■ Samstag, 4. März, 10.30 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Kranzniederlegung zum 4. März 1919. Mahnmal für die Charta der deutschen Heimatvertriebenen im Kurpark von Bad Cannstatt.

■ Samstag, 4. März, 13.00 bis 17.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpflege: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Heimatkreis KaadenDuppau: Erinnerung an die Opfer des 4. März 1919 an der Gedenkstätte auf dem Friedhof der Stadt Kaaden. 13.45 Uhr Treffen am Haupteingang des Friedhofs neben dem Omnibusbahnhof. Ansprechpartner: Margaretha Michel (0 92 31) 36 54.

■ Samstag, 4. März, 14.00 Uhr, Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: Sudetendeutsches Gedenken zum 104. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich und zum Selbstbestimmungsrecht 78 Jahre nach Beginn der Vertreibung. Festredner MdEP a.D. Andreas Mölzer. Musikalische Umrahmung durch das Bläserquartett Weinviertler Buam. Haus der Heimat, Steingasse 25, Wien.

■ Samstag, 4. März, 14.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Nürnberg: Gedenkfeier für das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen im Jahre 1919. Mahnmal „Flucht und Vertreibung“, Hallplatz, Nürnberg.

■ Sonntag, 5. März, 9.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Hof: Gedenkgottesdienst für die Opfer des 4. März 1919. Die Gedenkrede hält Bezirksobfrau Margaretha Michel. Pfarrkirche Maria-Königin des Friedens, Badstraße 19, Bad Steben.

■ Sonntag, 5. März, 10.00 bis 15.00 Uhr, Kuhländler Tanzgruppe in Kooperation mit der Sudetendeutschen Heimatpflege: Kuhländler Tänze, Tanzkurs mit und ohne Vorkenntnisse. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München. Teilnahme nur mit Voranmeldung unter Telefon (089) 48 00 03 65 oder per eMail an veranstaltung. heimatpflege@sudeten.de

■ Sonntag, 5. März, 10.30 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-

Unter der Leitung des Vorsitzenden des Stiftungsrates, Dr. Ortfried Kotzian, wurden die vorgeschlagenen Persönlichkeiten aufgenommen. Für den Freistaat Bayern ist dies Ministerialrat Dr. Wolfgang Freytag, für die Akademie Mitteleuropa Utta Ott, für die Stadt Bad Kissingen Oberbürgermeister Dr. Dirk

VERANSTALTUNGSKALENDER

Württemberg, Zentrale 4.-MärzFeier. Zu Gast: MdL Guido Wolf, Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Montag, 6. März, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Dienstag, 7. März, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Mittwoch, 8. März, 13.00 bis 22.30 Uhr: Weltfrauentag im Sudetendeutschen Museum in Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Zentrum München. 13.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus

Mohr. 16.00 Uhr: Themenführung „Frauengeschichten“ mit Dr. Amanda Ramm und Klaus

Mohr. 19.30 Uhr: Konzert der tschechischen Frauenrockgruppe K2 im Adalbert-Stifter-Saal. Hochstraße 10 und 8, München.

■ Donnerstag, 9. März, 15.00 Uhr, Ackermann-Gemeinde München: Literarisches Ca-

fé: Rena Dumont liest aus ihrem Buch „Die Mühle“. Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München. Eintritt: 10 Euro.

■ Donnerstag, 9. März bis Freitag, 14. April: BdV-Landesverband Hessen: Wanderausstellung des Hauses des Deutschen Ostens: „Wer bin Ich? Wer sind Wir? – Zu Identitäten der Deutschen aus dem östlichen Europa“. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags 10.00 bis 17.00 Uhr, freitags 10.00 bis 14.00 Uhr. Haus der Heimat, Friedrichstraße 35, Wiesbaden.

■ Samstag, 11. März, 10.00 bis 14.30 Uhr, Südmährerbund: Südmährische Kulturtagung (Präsenz und online). Altes Rathaus, Hauptstraße19, Geislingen.

■ Samstag, 11. März, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Monatsnachmittag. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Wanderung durch Böhmen“. Vortrag von Gerhard Tschapka. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 11. März, 15.00 Uhr, SL-Kreisgruppe MünchenStadt und -Land: Veranstaltung „Tag des Selbstbestimmungsrechts zur Erinnerung an den 4. März 1919 im Sudetenland und die Volksabstimmung am 20. März 1921 in Oberschlesien“.

Festredner: Dr. Ortfried Kotzian, Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung. Sudetendeutsches Haus, AdalbertStifter-Saal, Hochstraße 8, München.

■ Sonntag, 12. März, 13.00 bis 19.00 Uhr: Egerländer Gmoi

Vogel und für die Sudetendeutsche Landsmannschaft Klaus Hoffmann, stellvertretender SLBundesvorsitzender und SL-Landesobmann Baden-Württemberg.

Der neukonstituierte Stiftungsrat wählte im Anschluss erneut Dr. Ortfried Kotzian zum Vorsitzenden und Regierungsdirektor Frank Altrichter zum Stellvertretenden Vorsitzenden des Stiftungsrats.

Daraufhin wurde der Stiftungsvorstand neu gewählt. Als Kandidaten standen die bisherigen Amtsträger zur Verfügung und wurden wiedergewählt: Zum Vorsitzenden Hans Knapek, zum Stellvertreter Christian Leber und zum Schatzmeister Robert Wild.

Stuttgart: Gmoihauptversammlung. Haus der Heimat, Großer Saal, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Montag, 13. März, 11.00 bis 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Unsere Heimatsammlung“. Treffen für Betreuer sudetendeutscher Heimatstuben. Hochstraße 8, München. Anmeldung bis 6. März unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Mittwoch, 15. März, 14.00 Uhr: SL-Kreisgruppe Heilbronn: Sudetendeutscher Nachmittag. Haus der Heimat, Horkheimer Straße 30, Heilbronn.

■ Mittwoch, 15. März, 19.00 Uhr: „Erinnerungen an das Internierungslager Hodolein in Olmütz – Das Tagebuch der Dr. Erika Frömel“. Vortrag und Podiumsdiskussion. Dokumentationszentrum Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Stresemannstraße 90, Berlin.

■ Freitag, 17. bis Sonntag, 19. März, Sudetendeutsche Bundesversammlung. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 18. März, 10.00 bis 16.00 Uhr, SL-Landesgruppe Baden-Württemberg: 14. Ostdeutscher Ostermarkt. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 25. bis Sonntag, 26. März:, Paneuropa-Union Deutschland: 59. Andechser Europatag. Anmeldung und Programm: www.paneuropa.org

■ Sonntag, 26. März, 9.00 bis 16.00 Uhr: Landesfrühjahrstagung „70 Jahre Egerländer Landesverband Hessen – 70 Jahre Egerland-Jugend Hessen“ . Katholisches Gemeindezentrum, Hartigstraße 12, Hungen.

■ Sonntag, 26. März, 17.00 Uhr, Sudetendeutsches Museum: „Auf a Melange im Café Central“. Konzeption im Auftrag des Hauses der Heimat des Landes Baden-Württemberg mit Anna-Sophia Krauss (Violine), Christoph Weber (Klavier), Carsten Eichenberger in der Rolle des Kellners Leopold und Iris Marie Kotzian (Sopran). Sudetendeutsches Haus, Adalbert-StifterSaal, Hochstraße 8, München.

■ Donnerstag, 30. März, SLKreisgruppe Stuttgart: Tagesausflug zum Schönenberg nach Ellwangen mit Führung und zur Gemeinschaft Wischauer Sprachinsel nach Aalen-Fachsenfeld. Anmeldung bei Waltraud Illner, Telefon (07 11) 86 32 58.

■ Freitag, 31. März, 18.00 Uhr, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen: Buchpräsentation mit Dr. Eva Habel, Direktorin der Regionalcaritas Schlukkenau: „Zu Gast bei den Roma in Schluckenau. Rezepte und Erinnerungen“. Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“ im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5 , München. Unkostenbeitrag 20 Euro pro Person für eine

Verkostung von drei Gerichten aus dem Kochbuch. Anmeldung unter eMail poststelle@hdo. bayern.de

■ Samstag, 1. April, 10.00 Uhr, SL-Landesgruppe BadenWürttemberg: Landesversammlung. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 18.00 Uhr, Sudetendeutsche Heimatpflege: BöhmischMährisch-Schlesischer Ostermarkt. Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München.

■ Samstag, 1. April, 14.00 bis 17.00 Uhr: „Offene Osterwerkstatt für Kinder und Familien zum Ostermarkt der Heimatpflegerin“. Sudetendeutsches Museum, Hochstraße 10, München.

■ Montag, 3. April, 14.00 Uhr: Altvater-Runde Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Dienstag, 4. April, 14.00 Uhr: Deutscher Böhmerwaldbund Heimatgruppe Stuttgart: Kaffeenachmittag. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Sonntag, 16. April, 11.00 bis 14.00 Uhr, SL-Ortsgruppe Stuttgart-Weilimdorf: Fest der Nationen. 15 kulinarische sudetendeutsche Angebote. Gemeindehaus Salvator Giebel, Giebelstraße, Stuttgart.

■ Dienstag, 18. April, 15.00 bis 17.30 Uhr, Sudetendeutsches Museum: Heimaterinnerungen. Schreibcafé für Seniorinnen und Senioren mit Autorin Gunda Achterhold. Weitere Termine am 2., 16. und 30. Mai sowie 13. Juni. Teilnahmegebühr pro Termin: 15 Euro. Anmeldung erbeten bis jeweils eine Woche vor dem Termin unter eMail anmeldung@ sudetendeutsches-museum.de

■ Samstag, 22. April, 14.30 Uhr, SL-Ortsgruppe StuttgartWeilimdorf: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen. Haus der Begegnung, Giebelstraße 14, Stuttgart.

■ Samstag, 22. April, 15.30 Uhr, SL-Kreisgruppe Erlangen und Ackermann-Gemeinde Erlangen: „Verschwundener Böhmerwald“. Mit der Filmdokumentation erzählt Emil Kintzl Episoden aus der Grenzregion. Café Rathsstift, Rathsberger Straße 63, Erlangen.

■ Samstag, 22. bis Sonntag, 23. April, Bund der Eghalanda Gmoin: Bundeshauptversammlung. Egerland-Kulturhaus, Fikentscherstraße 24, Marktredwitz.

■ Sonntag, 23. April, 10.00 bis 17.00 Uhr, Walther-HenselGesellschaft: Sonntagssingen. Haus der Heimat, Schloßstraße 92, Stuttgart.

■ Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Mai, Sudetendeutscher Rat: Marienbader Gespräche. Das diesjährige Motto lautet: „Tschechen, Sudetendeutsche sowie europäische Volksgruppen und Minderheiten im Spiegel der Medien.“ Programm folgt.

❯ Das Museum Flugt in Oksb øl

Deutsche Flüchtlinge in Dänemark

■ Dienstag, 7. März, 19.00

Uhr: „Deutsche auf der Flucht: Die deutschen Flüchtlinge in Dänemark 1945–49 und das neue Museum Flugt“. Referent: John V. Jensen (Museum zur Flucht in Dänemark).

Veranstaltungsort: Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München.

Von Februar bis Mai 1945 kamen etwa 240 000 deutsche Flüchtlinge aus dem östlichen Europa nach Dänemark, wo sich bereits rund 100 000 verwundete Wehrmachtsangehörige aufhielten. Viele befanden sich nach der Flucht in einem körperlich schlechten Zustand; die Kindersterblichkeit war insbesondere in den Monaten vor und nach der deutschen Kapitulation im Frühjahr 1945 beträchtlich.

John V. Jensen studierte

– nach Aufenthalten in London, München und Prien am Chiemsee – Geschichte, Philosophie und Literatur an der Universität Aarhus in Dänemark sowie an der Universität Greifswald. Einer Beschäftigung an der Königlichen Bibliothek in Aarhus folgte 2005 die Anstellung als Museumsinspektor bei den Varde-Museen, zu denen das Museum FLUGT zählt. Seitdem setzt er sich mit dem Thema deutscher Vertriebener und Flüchtlinge in Dänemark auseinander, wozu er mehrere Artikel und Bücher verfaßte, unter anderem das vor kurzem erschienene Werk „Deutsche auf der Flucht“. Aktuell forscht er zum Flüchtlingslager in Oksbøl sowie zur demokratischen Ausbildung in den dänischen Flüchtlingslagern.

1000 Jahre Nachbarschaft von Tschechen und Deutschen

■ Dienstag, 7. März, 18.00 bis 20.00 Uhr: Onlineseminar „1000 Jahre Nachbarschaft“. Gespräch mit Prof. Dr. Arnold Suppan, em. Hochschuldozent aus Wien. Veranstaltung für historisch-politisch Interessierte. In diesem Seminar wird der Referent Prof. Dr. Arnold Suppan (Foto: Österreichische Akademie der Wissenschaften/Elia Zilberberg) ausgewählte Ausschnitte aus seinem Buch vortragen, die die nachbarschaftliche Entwicklung der deutsch- und tschechischsprachigen Einwohner im Donau- und Sudetenraum vom 9. bis ins beginnende 21. Jahrhundert darstellen. Hierbei werden vorerst die Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Heiligen Römischen Reich unter den verschiedenen Herrschergeschlechtern – besonders der Přemysliden, Babenberger, Luxemburger und frühen Habsburger –verglichen, ab 1526 die gemeinsame Geschichte in der Habsburgermonarchie mit den Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg und den Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. dargestellt. Besonders hervorgehoben wird das Jahrhundert der nationalen „Konfliktgemeinschaft“ – der österreichisch-tschechischen wie der tschechisch-deutschen – zwischen 1848 und 1948, das sowohl das Zeitalter Franz Josephs und den Ersten Weltkrieg als auch die Erste Republik in Österreich und der Tschechoslowakei, sowie die Zivilisationsbrüche in der Zeit der NS-Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges, schließlich Vertreibung und Zwangsaussiedlung nach 1945 erfaßt.

Die Darstellung berücksichtigt die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung über die Jahrhunderte ebenso wie die Kultur- und Mentalitätsgeschichte. Eigene Schwerpunkte stellen der Vertrag von Saint-Germain 1919, das Münchener Abkommen 1938 und die Beneš-Dekrete dar. Abschließend werden die Trennung durch den Eisernen Vorhang, die gesellschaftspolitische Wende von 1989/90 und die neue Nachbarschaft in der EU erörtert.

Interessierte können sich über den Link https://zoom.us/ meeting/register/tJ0pdOigrzkpEtRYNyBklT0AVNh9M-vHYyRZ anmelden. Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-eMail mit Informationen über die Teilnahme am Meeting. Den Link finden Sie auch auf der Homepage des Heiligenhofs (www.heiligenhof.de) unter Unsere Seminare/Seminarprogramm.

Heiligenhof · Alte Euerdorfer Straße 1 · 97688 Bad Kissingen Telefax (09 71) 71 47 47 info@heiligenhof.de · www.heiligenhof.de

❯ Serie „Ehrensache Ehrenamt“: Michael Stempfhuber ist Altbayer und engagiert sich trotzdem in der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Erster Stamm trifft vierten Stamm

Michael Stempfhuber hat keine sudetendeutschen Wurzeln – und ist dennoch seit fast 50 Jahren mit Begeisterung in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv.

Zuerst war da das Instrument: Als Jugendlicher in den 1970er Jahren lernte der heute 64-Jährige, Akkordeon zu spielen. Immer nur in der heimischen Küche die Tasten zu drücken, erschien ihm aber bald langweilig. „Ich wollte meine Kunst unter Leute bringen“, sagt er. Er überlegte, bei einem Trachtenverein anzufragen. Da kamen ihm die Egerländer zuvor. Diese traten bei einem bunten Nachmittag im örtlichen Pfarrheim auf. Stempfhuber war auch da, man kam ins Gespräch. „Wir brauchen Akkordeonspieler. Magst du mitmachen?“, fragten die Egerländer ihn. Also war er fortan bei der Egerländer Gmoi dabei.

Dort fühlte er sich schnell wohl. Da seine Mutter aus der Oberpfalz stammt, deren Dialekt mit dem Egerländischen eng verwandt ist, fand er sich sprachlich gut in der Gmoi zurecht. Ein Exot war er als Altbayer unter all den Sudetendeutschen nie. „Es gab mehrere, die zufällig dabei waren“, erinnert Stempfhuber sich, „weil sie von Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen mitgenommen wurden.“ An den Sudetendeutschen gefalle ihm der Facettenreichtum: Während in Oberbayern überwiegend die Miesbacher Tracht getragen werde, seien die Trachten bei den Sudetendeutschen sehr unterschiedlich.

Ende der 1980er Jahre kam Stempfhuber dann zu der Böhmerwald Singund Volkstanzgruppe in München. Mit ihnen war er 1987 in den USA, wo sie an der Steuben Parade teilnahmen, einem großen alljährlichen Umzug der Deutschamerikaner in New York City.

Im Jahr 1993 unternahmen die Böhmerwäldler abermals eine große Reise, diesmal nach Südamerika, zuerst nach Paraguay, wo 60 Jahre zuvor Siedler aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind mehrfach Menschen aus den böhmischen Ländern in die beiden Amerikas ausgewandert, sodaß heute ihre Nachkommen an verschiedenen Orten in Übersee zu finden sind.

Im Urwald von Paraguay, etwa 220 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción gelegen, gründeten Aussiedler im Jahr 1933 eine Kolonie, die sie Sudetia nannten. Sie versuchten, sich mit Hilfe von Landwirtschaft ein Auskommen zu schaffen, was sie vor eine große Herausforderung stellte, denn nicht alle der Siedler hatten einen Beruf in der Landwirtschaft gelernt. In der Folge blieben nicht alle. Manche reisten zurück nach Europa, andere fanden in einer der großen südamerikanischen Städte ein Auskommen.

Die, die blieben, pflanzten Zuckerrohr und Yerba an. Letzterer wird auch Mate-Strauch genannt, dessen Blätter als Tee getrunken werden. Zwischenzeitlich versuchten sie sich auch mit Bienenzucht, Weinbau und dem Anbau von Mais und Soja.

Die ersten Auswandererkinder wurden zunächst in einem Privathaus unterrichtet. Schon 1935 folgte der Bau ei-

❯ Kolonie Sudetia in Paraguay

Vor 90 Jahren gegründet

im Urwald eine Kolonie gegründet hatten, die sie Sudetia nannten. Das 60-jährige Jubiläum feierten sie mit Gästen aus Deutschland. Danach ging es für diese weiter nach Brasilien, wohin ebenfalls Sudetendeutsche ausgewandert waren. Stempfhuber erzählt: „Im Rahmen einer Rundreise besuchten wir unter anderem die Nachkommen sudetendeutscher und donauschwäbischer Einwanderer in Brasilien.“

Doch auch ohne Auslandsreisen haben die Böhmerwäldler einen vollen Terminplan: Sie beteiligen sich an vielen Veranstaltungen der Sudetendeutschen im Jahreskreis, beispielsweise am sudetendeutschen Neujahrsgottesdienst im Januar, am Tag des Selbstbestimmungsrechts im März, natürlich am Böhmerwaldtreffen sowie an den Jakobitreffen in Passau und Lackenhäuser und an der Gedenkfeier am Adalbert-Stifter-Denkmal in München, am Tag der Heimat, am Vertriebenengedenktag der bayerischen Staatsregierung und natürlich am Sudetendeutschen Tag.

Beim Sudetendeutschen Tag ist Stempfhuber schon seit fast 30 Jahren dabei, bislang als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Heimatpflege, seit vergangenem Jahr als sogenannter Hallengeist. Die Hallengeister sind die guten Seelen des Sudetendeutschen Tags. „Wir sind die ganze Woche vorm Sudetendeutschen Tag vor Ort und die letzten, die heimfahren“, sagt Stempfhuber. In der Zeit sorgen die freiwilligen Helfer dafür, daß alles ringsum paßt, etwa, daß die Transparente hängen, Bänke und Stühle richtig stehen und alles an seinem Platz ist. Viel Arbeit, die Stempfhuber gerne macht: „Es ist jedes Jahr ein Treffen mit Bekannten, die man im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Für uns ist es wie ein Volksfest.“

Übrigens: Der 73. Sudetendeutsche Tag steht schon fest im Terminplan: Freitag, 26. bis Pfingstsonntag, 28. Mai in Regensburg.

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

Dr. Kathrin Krogner-Kornalik

nes Schulhauses, in dem eine private deutschsprachige Schule untergebracht war. 1945 wurde sie von einer spanischsprachigen staatlichen Schule abgelöst. 1960 wurde dann die „Sudetendeutsche Heimatschule“ gegründet.

Bereits die erste Gruppe von Einwanderern brachte einen katholischen Priester mit ins südamerikanische Exil, der eine kleine Kirche bauen sollte. Der Plan scheiterte, es kam zum Zerwürfnis zwischen Siedlern und Pater, der daraufhin die Kolonie wieder verließ. Nun wurden die Siedler von einem Priester aus der etwa 30 Kilometer entfernten Kolonie Independencia seelsorgerisch betreut.

Einmal im Monat ritt er mit dem Pferd nach Sudetia, um dort die Heilige Messe zu feiern und die Sakramente zu spenden. 1960 konnte schließlich eine Kirche errichtet werden.

Rund um den Jahreswechsel fiel mir ein Gebet in die Hände, das mich unmittelbar ansprach, weil ich mich gut darin wiederfand. Angeblich handelt es sich um einen Segensspruch aus Irland. Die ersten beiden Absätze dieses Gebetes lauten: „Du Gott der Anfänge, segne mich, wenn ich deinen Ruf höre, wenn deine Stimme mich lockt zu Aufbruch und Neubeginn. / Du Gott der Anfänge, behüte mich, wenn ich loslasse und Abschied nehme, wenn ich dankbar zurückschaue auf das, was hinter mir liegt.“

Daß mich dieses Gebet ansprach, hängt mit meiner derzeitigen Lebenssituation zusammen, die von einer Veränderung bestimmt wird. Überall in unserer weltweiten Ordensgemeinschaft der Redemptoristen werden gerade neue Provinzleitungen gewählt. Die einzelnen Teilgebiete der Ordensgemeinschaft, die sogenannten Provinzen, erhalten dabei neue Führungsmannschaften. An der Spitze der Provinzleitung steht jeweils der Provinzial. Er ist der Ordensobere und trägt die Gesamtverantwortung.

In den letzten Wochen wählten auch wir in unserer süddeutschösterreichischen Redemptoristenprovinz. Da der bisherige Provinzial sich nach vielen Jahren nicht mehr für die Aufgabe zur Verfügung stellen wollte, war die Spannung groß. Für wen würden sich die Mitbrüder entscheiden? Schon im November und Dezember gab es zwei Briefwahlgänge unter allen Provinzmitgliedern, welche aber noch zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt hatten. Mitte Januar fand mit dem Provinzkapitel eine Art Delegiertenversammlung statt. Diese sollte den Provinzial wählen.

Der „Deutsche Sportverein Sudetia“ ist sichtbares Zeichen der sudetendeutschen Wurzeln. Die Bewohner feierten dann auch ausgiebig, als die DFB-Elf 2014 im Nachbarland Brasilien Fußball-Weltmeister wurde. Fotos: Facebook

❯ Vor 50 Jahren wurde die 485 Meter lange und 42 Meter hohe Brücke für den Verkehr freigegeben

Kontakte zur Sudetendeutschen Landsmannschaft, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatte, wurden in den 1970er und 1980er Jahren geknüpft. Dr. Walter Becher als Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe besuchte die Kolonie im Jahr 1974, 1983 reiste sein Nachfolger Franz Neubauer anläßlich der 50-Jahr-Feier der Kolonie nach Paraguay. KKK

Nusle-Brücke: Ein Bauwerk des Jahrhunderts

Sie ist von monströser Häßlichkeit, diente Hunderten von Selbstmördern als Plattform für den Sprung in den Tod und wurde zunächst nach dem ersten kommunistischen Präsidenten Klement Gottwald benannt: Vor 50 Jahren, am 22. Februar 1973, wurde die Nusle-Brücke für den Verkehr freigegeben und 2000 zum „Bauwerk des Jahrhunderts“ in der Kategorie Verkehrsbauten ernannt.

Nach der Bauzeit von 1965 bis 1973 hatten die damaligen Machthaber den Eröffnungstermin der Brücke bewußt gewählt. Das Ereignis wurde als Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen

Jubiläum der kommunistischen Machtübernahme für die eigene Propaganda genutzt. Dennoch stand die Verbindung zwischen Prag 2 und Prag 4 zunächst unter keinem guten Stern. Rund 350 Menschen nutzten in den folgenden Jahren die 42 Meter hohe Brücke, um in den Tod zu springen. Erst aufwändige Sicherheitsmaßnamen stoppten diese Verzweiflungstaten.

Heute ist die dreispurige Nusle-Brükke eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Prag, die von 160 000 Autos pro Tag benutzt wird. Hinzu kommen 750 UBahn-Züge, die in einer Röhre, die sich unterhalb der Fahrbahn befindet, verkehren. TF Seit 50 Jahren verbindet die Nusle-Brücke

Die Wahl traf mich. Ganz überrascht war ich nicht, weil die Signale bereits zuvor darauf hingedeutet hatten. Ich hatte mich also geistig schon ein wenig darauf einstellen können. Dennoch ist dies ein wahrhaftig neuer Anfang. Auf absehbare Zeit heißt das auch, daß ich die Wallfahrtspfarrei am Schönenberg, die ich erst im September 2020 übernommen hatte, wieder verlassen werde, spätestens dann, wenn ein Nachfolger als Pfarrer gefunden ist. Aber schon jetzt bin ich mit der neuen Aufgabe der Ordensleitung betraut.

Gott sei Dank bin ich bei dieser Aufgabe nicht allein. Mir wurde –ebenfalls durch Wahl – ein gutes Team zur Seite gestellt. So gehe ich mit Hoffnung an die neue Aufgabe heran, auch wenn die Herausforderungen nicht klein sind. Als Redemptoristen sind wir „Missionare der Hoffnung in den Fußspuren des Erlösers Jesus Christus“, wie es unser letztes Generalkapitel formulierte. So vertraue ich, daß auch mein Dienst in der Ordensleitung eine Mission der Hoffnung wird. Tiefster Grund der Hoffnung ist immer Gott, der alle Wege unsers Lebens begleitet.

So schließe ich meine Gedanken mit dem letzten Absatz des Segensgebetes, das mich gegenwärtig stark begleitet: „Du Gott der Anfänge, laß dein Gesicht leuchten über mir, wenn ich in Vertrauen und Zuversicht einen neuen Schritt wage auf dem Weg meines Glaubens.“

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen

Dr. Martin Leitgöb CSsR Provinzial der Redemptoristen

Unser Angebot

Sudetendeutsche Zeitung mit Aussiger Bote · Der Egerländer · Egerer Zeitung · Elbogener Heimatbrief ·

Falkenauer Heimatbrief · Heimatbote · Heimatruf · Isergebirgs-Rundschau ·

Karlsbader Badeblatt · Karlsbader Zeitung · Leitmeritzer Heimatbote · Luditzer

Heimatbrief · Neudeker Heimatbrief · Nordböhmische Umschau · Reichenberger Zeitung · Riesengebirgsheimat · Sternberger Heimat-Post · Zuckmantler

Heimatbrief

Die Zeitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft

wöchentlich (125,00 EUR im Jahr) mit folgendem Zahlungszeitraum:

jährlich durch Lastschrift

halbjährlich durch Lastschrift vierteljährlich durch Lastschrift

Aussiger Bote, Leitmeritzer Heimatbote

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Elbogener Heimatbrief, Falkenauer Heimatbrief, Karlsbader Zeitung, Karlsbader Badeblatt, Luditzer Heimatbrief, Der Egerländer, Egerer Zeitung

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Isergebirgs-Rundschau, Sternberger Heimat-Post, Zuckmantler Heimatbrief

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Neudeker Heimatbrief für die Heimatfreunde aus Stadt und Landkreis Neudek

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Reichenberger Zeitung Nordböhmische Umschau

24 Ausgaben (62,50 EUR im Jahr)

Riesengebirgsheimat

12 Ausgaben (31,25 EUR im Jahr)

Diese Preise gelten bei Erteilung eines Bankeinzugsauftrags (SEPA-Lastschriftmandat) und Lieferung innerhalb Deutschlands. Preise für Auslandsabonnements auf Anfrage!

Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Geburtsdatum, Heimatkreis

Datum, Unterschrift

Ich/Wir ermächtige/n die Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH (SVG), Hochstraße 8, 81669 München, Gläubiger-Identifikationsnummer DE04SVG00000003583, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der SVG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn sich meine Kontodaten ändern, teile ich dies der SVG unverzüglich mit.

Kontoinhaber

Kontonummer oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC

Datum, Unterschrift

Alle Preise inklusive 7 % Mehrwertsteuer und Versand. Abbestellungen mit einer Frist von einem Monat zum Vierteljahresschluß schriftlich an die SVG. Sie sind berechtigt, die Bestellung des Abonnements ohne Angabe von Gründen innerhalb 14 Tagen nach Absendung dieses Auftrages schriftlich gegenüber der Sudetendeutschen Verlagsgesellschaft, Hochstraße 8, 81669 München (auch per eMail an svg@sudeten.de) zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Bitte gescannt oder abfotografiert mailen oder in ausreichend frankiertem Umschlag (85 Cent) einsenden an

Sudetendeutsche Verlagsgesellschaft mbH

Hochstraße 8

81669 München

eMail svg@sudeten.de 9/2023

PERSONALIEN

❯ Gefeierte Literatin aus Südmähren

Ilse Tielsch †

Am 21. Februar starb die Schriftstellerin Ilse Tielsch/Felzmann, Trägerin des SL-Kulturpreises 1983, einen Monat vor ihrem 94. Geburtstag im Kreise ihrer Familie in Wien.

Hans Weigel (1908–1991), der österreichische Schriftsteller und gefürchtete Theaterkritiker: „Wenn der Kafka und der Orwell als gemeinsame Tochter die Ilse Aichinger gehabt hätten, und die wiederum eine Verbindung mit Herzmanovsky-Orlando eingegangen wäre, dann wäre die Ilse Tielsch-Felzmann herausgekommen, mit Mark Twain als Vater.“

Dem war aber nicht so. Vielmehr kam Ilse Felzmann am 20. März 1929 im südmährischen

Auspitz bei Nikolsburg auf die Welt. Beeinflußt von ihrem Elternhaus, in dem Künstler und Literaten verkehrten, beschäftigte sie sich bald mit Dichtung und Theater. Bereits als Kind schrieb sie Gedichte. Im April 1945 fand sie auf der Flucht vor der nahenden Front Aufnahme auf einem Bauernhof im oberösterreichischen Schlierbach, wo sie Landarbeit verrichtete. Ihr gelang jedoch, den Schulbesuch im Herbst in Linz fortzusetzen und 1946 zu den inzwischen vertriebenen und nach Wien gelangten Eltern zurückzukehren.

Dort studierte sie Zeitungswissenschaft und Germanistik. 1953 promovierte sie mit „Die Wochenschrift ,Die Zeit‘ als Spiegel literarischen und kulturellen Lebens in Wien um die Jahrhundertwende“. 1949 wurde ihr die österreichische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Über ih-

ren Kommilitonen Erich Neuberg fand sie Anschluß an die Autoren- und Schauspielergruppe „Theater der Neuundvierzig“ im Café Dobner, zu der Helmut Qualtinger gehörte. 1950 heiratete sie Rudolf Tielsch und bekam ihr erstes Kind. Nun mußte sie Studium und Lebensunterhalt mit Brotarbeit verdienen. Erst 1964 erschien ihr erstes Lyrikbändchen in der Reihe „Neue Dichtung aus Österreich“. Dieser Publikation schickte sie in einer ersten öffentlichen Lesung folgendes Motto voraus, an das sie sich seitdem hielt: „Ich pfeife auf Rekorde / wenn alle rennen / will ich als Letzte / irgendwo weit hinten / wo es noch leise ist / meine eigenen / langsamen Wege gehen.“ Drei in dieser Zeit entstandenen Hörspiele strahlte der ORF aus, 1974 erschien ein erster Prosaband. In satirischen Erzählungen übte Tielsch Zeit- und Gesellschaftskritik. Die ersten Bücher veröffentlichte sie als Ilse Tielsch-Felzmann, änderte dies jedoch 1979 auf Weigels Rat in Tielsch.

„Die Ahnenpyramide“ brachte 1980 den Durchbruch. Dieses sich über vier Jahrhunderte erstreckende Familienepos behandelt Tielschs Herzensthema: die Vergangenheit und den Verlust der Heimat. Mit den Folgebänden „Heimatsuchen“ und „Die Früchte der Tränen“ schuf sie ein auch von der Fachwelt anerkanntes Werk über die Siedlungs- und Kulturgeschichte Südmährens am Beispiel einer Familie bis zur Vertreibung.

❯ Verdienter Freund und Musiker

Fritz Hochwälder schrieb

1980: „,Die Ahnenpyramide‘ habe ich mehrmals mit Erschütterung gelesen … Irgendwie erinnert mich diese Geschichte von der Austreibung und Vernichtung der Siedler in Böhmen und Mähren an ,Die Buddenbrooks‘. Bei Mann handelt es sich um den Verfall einer Familie, bei Tielsch hingegen um die Vernichtung eines friedlichen Volkes, das sich Heimat geschaffen hatte, und ihrer im Strudel einer Wahnsinnszeit verlustig ging.“

„Heimat ist“, sagte Tielsch, „wo Du das Recht hast zu leben, zu sterben, begraben zu werden, wo wir unseren unverwechselbaren Dialekt gelernt haben, wo mein Bewußtsein geprägt worden ist, wo man Kindern sagen kann: ,Das ist Eure Heimat!‘“ 1990 bis 1999 war sie erste Vizepräsidentin des österreichischen PEN-Clubs. Ihre Texte, Gedichte und Bücher wurden in 24 Ländern publiziert und in deren Sprachen übersetzt. Seit 1965 ehren sie zahllose Preise und Auszeichungen. Dazu gehören der Südmährische Kulturpreis 1981, der Große Kulturpreis der SL 1983, der Schönhengster Kulturpreis 1998 und der FranzTheodor-Csokor-Preis des österreichischen PEN-Clubs für ihr Lebenswerk 2017. 1981 wurde sie als ordentliches Mitglied der Klasse der Künste und Kunstwissenschaften in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste berufen.

Wir Sudetendeutschen betrauern den Tod dieser schöpferischen und begnadeten Autorin. Und wir danken Ilse Tielsch, die wahrlich für uns sprach und dies kunstvoll und wahrhaftig tat.

Gerhard Zeihsel/nhJosef Prell †

Am 7. Februar starb Josef Prell, ein Landsmann qua Ehe und Musiker der oberfränkischen SL-Kreisgruppe Bayreuth und der oberfränkischen SL-Ortsgruppe Pegnitz, mit 88 Jahren.

Josef Prell kam am 9. April 1934 in einem Bahnwärterhäuschen an der Strecke zwischen Pegnitz und Prag zur Welt. Der Vater arbeitete an der Bahnstrecke. Dazu betrieb die Familie eine kleine Landwirtschaft: ein paar Schafe, Ziegen, etwas Anbau von Kartoffeln und Getreide. Es war immer knapp. Für ein Instrument oder Musikunterricht reichte das Geld nicht. Er erlernte den Beruf des Schlossers.

Anschließend arbeitete er im Pegnitzer Bergwerk und war für Maschinen zuständig. Schließlich kam er zur KSB, einer großen Pumpenfabrik vor Ort. Für die Firma war er viel auf Montage. Später hatte er immer seine kleine Trompete dabei, und wenn er andere Musiker traf, spielte er mit ihnen. Musik spielte in seiner Freizeit eine immer größere Rolle. Blasmusik, vor allem die Böhmische, faszinierte ihn. Vielleicht spielten die Ahnen hier eine Rolle. Josefs Vater stammte nämlich aus Röslau an der Eger, einem Ort nahe der Stadt Eger.

Zu den Sudetendeutschen kam Josef über seine Frau Anni. Sie stammt aus Nedoveska bei Dauba in Nordböhmen. Damals gehörte das Dörfchen aus 16 Häusern zu Draschen, heute ist das Gebiet ein Daubaer Stadtteil.

1990 besuchten Josef und Anni zum ersten Mal die Heimat. Beide waren sehr ängstlich. Was wird übrig sein vom Elternhaus?

Anni: „Ich war überrascht und habe mich unendlich gefreut. Die Häuser standen und waren anscheinend bewohnt.“

Bei einem späteren Besuch sahen sie, daß Annis altes Elternhaus, ein Umgebindehaus, besonders sorgfältig renoviert worden war. „Ich bin heute noch stolz darauf“, sagt Anni. Sie fragte den neuen Besitzer, ob sie in das Haus dürfe, und wurde freundlich empfangen. Josef und Anni wollten nichts zurückhaben. Sie waren froh, in Pegnitz ein gemütliches Heim zu haben. Dennoch waren sie mit ihren Erinnerungen Zeitzeugen der sudetendeutschen Geschichte.

Allerdings vermag Anni noch weitere Aspekte zu erzählen. Ihre Mutter stammte nämlich aus Nixdorf bei Schluckenau. Gute Leute brachten sie als Kind nach Dauba, da es in Nixdorf für sie nicht genug zu essen gab. Die Mutter starb 1944 an TBC. Anni war erst acht Jahre alt. Der Vater war im Krieg, und Anni zog mit den Pflegeeltern der Mutter in die SBZ, ein bitteres Vertreibungsschicksal.

Sie kamen nach Kühlungsborn an der Ostsee. Ein schöner Ort, aber eine schlechte Unterkunft, kein richtiger Kochherd und die Großeltern waren krank. Anni war fast zwölf Jahre alt. Ihr Großvater suchte ihr eine Stelle, wo sie Kinder hütete und reichlich zu essen bekam. Sie fand Anschluß bei der katholischen Jugend. Dann starben die Großeltern nacheinander. Der Vater war nach seiner Entlassung na-

Prags neuer Bürgermeister Bohuslav Svoboda mit Amtskette.

❯ Prager Rathaus

Fünf Monate nach der Kommunalwahl bilden das Wahlbündnis Spolu aus ODS, TOP ‘09 und KDU-ČSL mit dem Bündnis aus Piraten und STAN eine neue Hauptstadtkoalition. Prager Oberbürgermeister ist Bohuslav Svoboda (ODS), der bereits 2010 bis 2013 dieses Amt bekleidete. Die Opposition besteht aus ANO, SPD und der früheren liberalen Regierungspartei „Prag für sich/Praha sobě“.

Die Oppositionsparteien kritisierten vor der Wahl, Svoboda habe sein Mandat im Abgeordnetenhaus nicht niedergelegt. Die Bewegung ANO, die in der Kommunalwahl dem Bündnis Spolu unterlegen war, sich aber als stärkste Einzelpartei betrachtet, kritisierte die Zusammensetzung der Koalition, wählte aber dennoch geschlossen Svoboda.

he Pegnitz untergekommen, aber Anni brauchte eine Zuzugserlaubnis nach Bayern. Sie absolvierte die Schule, reiste einige Zeit durch die SBZ und besuchte Verwandte. Im sächsischen Sebnitz bekam sie die Gelegenheit, Blumenbinderei zu erlernen. Das gefiel ihr. Und nachts hörte sie die Hunde aus dem nahen Nixdorf, dem Heimatort ihrer Mutter, bellen. Dann zog sie nach Bayern, und für Anni begann die schlimmste Zeit ihres Lebens. Der Vater arbeitete als Knecht. Anni konnte bei ihm nur kurze Zeit bleiben. Verkäuferin hätte sie gerne gelernt. Schließlich bekam sie eine Stelle im Haushalt bei dem Textilfabrikanten Horn aus Asch. Nach einiger Zeit fand sie eine Stelle als Verkäuferin bei einem Bäcker. Drei Wochen später starb der Bäcker plötzlich. Seine Witwe war hilflos. Anni machte den Laden auf, der Betrieb ging weiter, und sie arbeitete und arbeitete. Sie blieb bis zur Hochzeit mit Josef 1964. Das war sicher nicht immer einfach. Aber das arme Flüchtlingsmädchen bekam von der Bäckerin eine komplette Ausstattung mit, sogar Geschirr von Hutschenreuther.

Josef und Anni waren in vielen Vereinen. Aber in den letzten 15 Jahren hat Josef Prell nicht nur für Musik gesorgt. Er hat sich sehr für die Heimat seiner Frau interessiert, war bei allen Veranstaltungen und man konnte immer mit seiner Unterstützung rechnen. Möge er in Frieden ruhen. al

„Ich danke allen, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben. Die Tatsache, daß unsere Stadt einen Bürgermeister hat, ist nach all diesen Monaten eine gute Nachricht. Die Wahl eines Bürgermeisters ist der Beginn neuer Arbeit, harter Arbeit und Veränderung. Ich verspreche, daß ich und die Koalition sofort mit der Arbeit beginnen werden“, sagte Svoboda. Er wisse, was die Prager bräuchten. Er erklärte, daß die Stadtregierung mit der Landesregierung gut zusammenarbeiten werde. „Prag ist nicht nur die größte Stadt, sondern auch die Hauptstadt. Sie ist die Visitenkarte unseres Staates, ein eigenständiger Organismus, der mit der Regierung verbunden sein und mit ihr zusammenarbeiten muß, denn Prag macht eine ganze Reihe von Dingen nicht für sich selbst, sondern auch für den ganzen Staat.“ Svoboda ist Gynäkologe und arbeitete an der Geburtsklinik des Unikrankenhauses in den Prager Weinbergen, war 1992 bis 1998 Präsident der Tschechischen Ärztekammer und 2002 bis 2009 Dekan der 3. Medizinischen Fakultät der Karls-Universität Prag. 2010 wurde er erstmals Prager Oberbürgermeister. Seine Koalition mit der liberalen TOP ‘09 zerbrach, und sein Stellvertreter Tomáš Hudeček bootete ihn mit einem fliegenden Koalitionswechsel seiner TOP‘09 aus. Seitdem ist das Verhältnis zwischen ihm und der TOP ‘09 gespannt. Seit 2010 sitzt Svoboda im Prager Rathaus und seit 2013 für die ODS im Abgeordnetenhaus. Er ist Chef der Prager ODS und war 2014 bis 2018 Vorsteher des 2. Prager Gemeindebezirkes.

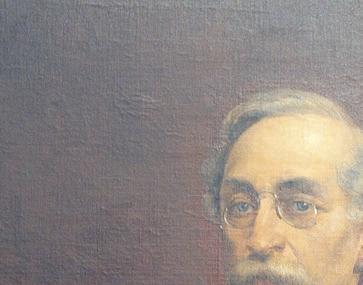

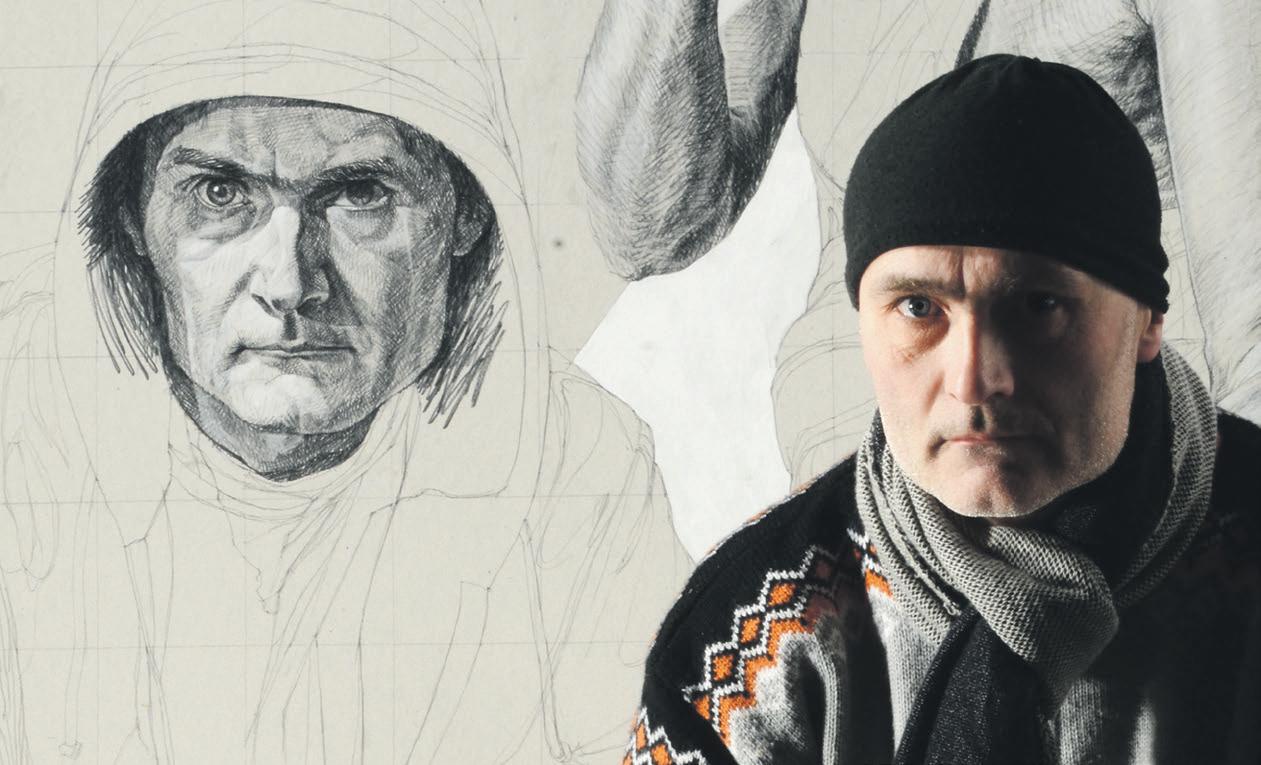

2023 ist Temeswar/Timișoara im westlichen Rumänien Kulturhauptstadt Europas. Aus diesem Anlaß veranstaltet das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München die Programmreihe „Temeswar 2023: Die Kulturhauptstadt kommt nach München“. Als ersten Programmpunkt wird im HDO eine Auswahl aus dem Werk Bruno

Maria Bradts präsentiert. Der gebürtige Temeschwarer lebt heute im mittelfränkischen Fürth. Bei der Ausstellungseröffnung

sprachen Bruno Maria Bradt und seine Künstlerkollegin Susanne Leutsch sowie HDO-Direktor Andreas Otto Weber.

Das Hauptinteresse in Bradts künstlerischem Schaffen gilt den Menschen“, erläuterte Susanne Leutsch. „Immer wieder erzählen seine meist großformatigen Bilder von Menschen“, so die Künstlerin, die in zweiter Ehe mit Bradt verheiratet ist. Leutsch betonte, daß Bradt die Linien interessierten, die das Leben hinterlasse und allem ein unverwechselbares Gesicht gebe:

„Freude, Hoffnung und Liebe, aber auch Trauer, Schmerz und Leid, eingegraben in die Haut, die uns einhüllt.“

Dafür suche er sich als erstes Menschen als Modelle, um sie später im Studio profimäßig fotografieren zu lassen. Die Fotos bearbeite er im Computer, wo er geeignete Aufnahmen auswähle und schließlich zu einer Komposition verbinde, die als Grundlage für die eigentliche künstlerische Arbeit dienten. Seine Zeichnungen bestünden aus vielen Bleistiftlinien, die mehr oder weniger dicht oder übereinandergelagert die Schraffur ergäben, die dann Licht und Schatten sehen ließen. Bradts Werke seien allesamt Bleistiftzeichnungen auf grauem Buchbinderkarton. Lediglich die Farbakzente fhre er mit Acrylfarbe oder Gouache aus und akzentuiere mit Pastellkreide, so die Künstlerin. Bradt stellt manchmal auch Botschaften in Form von ausge-

Blick in die Ausstellung im Haus des Deutschen Ostens.

� Neue Ausstellung mit Werken von Künstler aus Temesvar in München

Fantastische Zeichnungen

Diese Techniken ergeben erstaunliche, umfassende Werke, die teilweise sogar aus mehreren Tafeln bestehen; es gibt aber auch Einzelportraits. In den Ausstellungsräumen des HDO kann man auf Entdeckungsreise gehen. Die Schau bietet anschauliche Beispiele von Bradts großen, auf den ersten Blick sehr gegenständlichen Zeichenwerken. Dabei wird die genaue Darstellungsweise durch Assoziationen und Gefühle überhöht, so daß man von einem phantastischem Realismus sprechen könnte.

Im letzten Raum der Ausstellung ist auch ein Bradtsches Großwerk zu sehen. Auf mehreren Tafeln stellt er hier zwölf Menschen dar, die den Betrachter ebenso berühren, wie offenbar den Künstler selbst. Dieses Werk heißt „Zwölf“ und erinnert wohl nicht zufällig an Bradts mehrteiliges Kunstwerk „Apostel“.

Der Künstler kann sich allerdings auch selbst anschaulich inszenieren. Bei einer Veranstaltung im Rahmenprogramm, „Talks in der Ausstellung“ merkte man, daß Bruno Maria Bradts Bilder nicht nur vom starken visuellen Ausdruck leben. Sie werden vielmehr in ihrer Wirkung noch verstärkt durch die Kommunikation mit dem Künstler, der die ästhetischen und lebensgeschichtlichen Kontexte aufzeigt, in denen sie entstanden sind. „Es war sehr beeindruckend, Bruno Bradt – der auch ein begnadeter Erzähler ist – beim Austausch mit seinen Zuhörern zu beobachten“, erinnert sich Lilia Antipow. Die HDO-Öffentlichkeitsreferentin schwärmte vom lebendigen Vortrag des Künstlers: „Eine Performance für sich!“

Susanne Habel

Bei der Vernissage: Christa Naaß, Präsidentin der Sudetendeutschen Bundesversammmlung, Bruno Maria Bradt, HDO-Direktor Professor Dr. Andreas Otto Weber, der Münchener Stadtrat Dr. Florian Roth, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Susanne

wählten Texten sowie aus Liedern und Gedichten oder der Heiligen Schrift in seine Zeichnungen hinein. Von der Bibel beeinflußt ist sicher das von ihm „Leidensmachtkampf“ betitelte

Bild. Es zeigt Bradt selbst in kreuzigungsähnlicher Pose, nackt, nur ein weißes Tuch im Lendenbereich, und auf dem Kopf seine typische Mütze. Auf dem Bild wird aus dem Lied „Die Flut“ von

Joachim Witt und Peter Heppner zitiert, in dem es heißt:

„Und du rufst in die Nacht Und du flehst um Wundermacht Um ‘ne bessre Welt zum Leben Doch es wird keine andere geben

Wann kommt die Flut Und du rufst in die Welt Daß sie dir nicht mehr gefällt Du willst ‘ne Schönere erleben Doch es wird keine andere geben Wann kommt die Flut“

Bis Freitag, 28. April: „Bruno Maria Bradt. Eine Werkschau“ in München-Au, Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5. Montag bis Freitag 10.00–20.00 Uhr. „Talk in der Ausstellung mit Bruno Maria Bradt“ im HDO, Donnerstag, 30. März, 17.00 Uhr.

Bruno Maria Bradt wurde

1962 in Temeswar/ Timișoara im Banat geboren. Nach dem Besuch des Kunstgymnasiums studierte er an der Kunsthochschule in Klausenburg anfänglich Industriedesign.

1984 siedelte er nach Deutschland über. Es folgte das Studium an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg in der Klasse Professor Heinz Schillingers.

In den folgenden Jahren arbeitete

� Künstler aus dem Banat

Bruno Maria Bradt

Bradt als Grafikdesigner bei mehreren Unternehmen und anschließend als Artdirektor bei Agenturen in Nürnberg und Coburg. Derzeit ist Bruno Maria Bradt als freiberuflicher Grafikdesigner und Künstler in Fürth tätig. Bradts Werk wird mittlerweile überregional und international wahrgenommen. Einzelausstellungen fanden in sakralen Räumen wie der Egidienkirche und Herz-Jesu-Kirche in Nürn-

berg, der SanktMarkus-Kirche in Erlangen und der Augustinerkirche in Würzburg statt, außerdem in der Galerie am Theresienstein in Hof sowie in der Galerie Atzenhofer in Nürnberg. Im Fürther Stadttheater war er in der Ausstellung „Von Mensch zu Mensch” zu sehen. An zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen in der fränkischen Region und darüber hinaus nahm und nimmt er teil, so etwa bei der Münchener Künstlergenossenschaft. Auch in seiner Herkunftsheimat war er wieder zu sehen: So stellten das Brukenthal-Museum und das Museum für zeitgenössische Kunst in Herrmannstadt/Sibiu, das Kunstmuseum Klausenburg/Cluj-Napoca, die Cassa Muresenilor Kronstadt/Brașov oder

Gemeinsam mit der Heimatpflege der Sudetendeutschen veranstaltet das Haus des Deutschen Ostens (HDO) von Dienstag, 11. bis Donnerstag, 13. April im Bildungszentrum Kloster Banz in Bad Staffelstein im oberfränkischen Kreis Lichtenfels das Seminar „Was uns anzieht: Trachten der Deutschen aus dem östlichen Europa zwischen Ästhetik, Politik und Mode“.

� Seminar über ostdeutsche Trachten

Was uns anzieht

Die Tracht ist ein kulturelles Zeichen und ein Mittel der kulturellen Kommunikation. Bedeutung und Funktion der Tracht sagt etwas dem Trachtenträger – und der Gesellschaft über den Trachtträger. Wer etwas anzieht, zeigt, was ihn anzieht.

Das Seminar „Was uns anzieht“ von HDO und Sudetendeutscher Heimatpflege in Kloster Banz befaßt sich mit den Trachten

der Deutschen aus dem östlichen Europa: aus Böhmen und Mähren – besonders Wischauer und Egerländer –, Schlesien und Pommern, dem donauschwäbischen Raum wie Ungarn, Ost- und Westbanat/Batschka, Siebenbürgen und Gottscheer Land/ Krain. Neben der Entwicklung der heimatlichen Trachten vor 1945 wird insbesondere die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, sprich die Jahrzehnte nach Flucht und Vertreibung, in den Blick genommen.

Anmeldung bis Dienstag, 28. März bei Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München, telefonisch unter (0 89) 4 49 99 30 oder eMail poststelle@hdo. bayern.de. Teilnahmebeitrag 130 Euro pro Person für Tagungsteilnahme, zwei Übernachtungen und Vollpension; Bezahlung bei der Anreise.

Gerhard Steppes-Michel: „Aussig“, „Fjord“ und „Schönberg“.

� Zum 100. Geburtstag des in Aussig geborenen Künstlers Gerhard Steppes-Michel

Auf der Suche nach der Schönheit der Schöpfung

Kürzlich feierte der Aussiger Künstler Gerhard Steppes-Michel 100. Geburtstag. Etwa 5000 Bilder und Tausende Skizzen vermeldet sein Werkverzeichnis. In seinem jetzigen Wohnort Schönberg im niederbayerischen Kreis Freyung-Grafenau im Bayerischen Wald ist er eine Berühmtheit, und dort eröffnete Mitte Februar eine Ausstellung seiner Bilder.

Gerhard Michel kam am 12. Februar 1923 im nordböhmischen Aussig zur Welt. Sein zeichnerisches Talent erkannte bereits sein langjährigen

Kunsterzieher Josef Patzak in der Schule in Aussig und förderte ihn. In den 1940er Jahren fiel ihm auf einer Berghütte eine Zeitschrift mit Beiträgen über Kriegsschiffe in die Hände. So trat er

1942 der Kriegsmarine bei, die er nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit Auszeichnung und einem hohen Dienstgrad verließ.

Die Einsätze bei der Marine hatten in ihm die Leidenschaft für das Meer und die nordische Landschaft geweckt. Später unternahm er viele Reisen nach Norwegen, Island und in die Antarktis. Seine Bilder zeigen unvergleichliche Landschaften, die einmal so beschrieben wurden:

„Es gibt keinen Künstler, der Wasser und Himmel so malen kann wie der Mensch aus dem Bayerischen Wald.“

Steppes-Michel gehörte 1942 der letzten Abiturklasse in Aussig an. Gleich nach dem Krieg gelangte er mit seiner ersten Frau nach Dillingen, wo ihm nach zwei Semestern Philosophie und Theologie 1946 ein Arbeitsplatz in der Finanzverwaltung angeboten wurde.

Er brachte es bis zum Leiter der Finanzämter in Viechtach und in Grafenau. Sein politisches Engagement war auch beachtlich: 1964 bis 1968 im Kreistag (Freie Wähler), seit 1968 im Vorstand des CSU-Ortsvereins Schönberg (CSU). Seit 1950 lebt er in Schönberg, einem Markt im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau. Künstlerisch prägten ihn dort besonders die Malerinnen Amalie Stubenrauch und

� Ausstellung im Franziskanerinnenkloster

Erica Steppes, die 1983 seine Adoptivmutter wurde – daher der Doppelname. 1966 war er Gründungsmitglied der Künstlervereinigung Bayerwaldkreis und bis zur Auflösung 1997 deren ehrenamtlicher Geschäftsführer.

nung und zum Holzschnitt. Zu seinem 70. Geburtstag schenkte Steppes-Michel Schönberg die Bayerwaldkreis-Galerie.

Zu seinem 70. und 80. Geburtstag erschienen im MorsakVerlag Grafenau die Bücher „Der

Fressenden Haus in Regen im Kunst-, Kultur- und Vereinshaus Schönberg (KuK) in Schönberglaufen.

Mitte Februar eröffnete die Steppes-Michel-Ausstellung im KuK eröffnet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Buch „Kraft und Wandel in den Schachten“ den mehr als 200 geladenen Gästen aus Politik, Kultur und Kirche, Freunde, Weggefährten und Familie präsentiert.

Zuletzt sei im November der ExPräsident des Bayerischen WaldVeriens und Regierungsvizepräsident a.D., Heinz Huther, gestorben. Dieser sei über Jahrzehnte sein guter Freund gewesen, der bereits schwer gezeichnet das Vorwort zu seinem Buch geschrieben habe.

In jungen Jahren bezwang er als Bergsteiger mehr als 30 Dreitausender. Die Krönung waren das Matterhorn und der Mont Blanc. Erst eine Knieverletzung beim Absturz am Kitzsteinhorn zwang den Bergsteiger, kürzer zu treten. Im Bayerischen Wald war Michel-Steppes maßgeblich am Aufbau des Wintersports beteiligt. Als Skispringer absolvierte er 1950/1951 116 Sprünge auf der Kadernberger Schanze nahe Schönberg. Später galt sein Ehrgeiz dem Skilanglauf. Bevorzugte Themen von Steppes-Michel sind die Landschaft des Bayerischen Waldes, die nordische Landschaft, das Meer und abstrakte Kompositionen. Die Palette seiner künstlerischen Ausdrucksmittel reicht vom Pastell über Ölkreide, Tempera- und Aquarellmalerei bis zur Zeich-

Maler Gerhard Michel“ und „Naturlandschaften“. Der zweimal Verwitwete hat vier Söhne, drei Enkel und drei Urenkel und bekocht sich weiter selbst in seiner Wohnung, die er auch selbständig mit Holz beheizt.

Steppes-Michel wurde 1983 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, 1984 und 1994 mit dem Kulturpreis des Landkreises Freyung-Grafenau, 1996 mit dem Kulturpreis des Bayerischen Wald-Vereins und 2004 mit der Adalbert-Stifter-Medaille der SL geehrt. Zum 100. Geburtstag erschien das druckfrische MichelBuch „Kraft und Wandel in den Schachten“, das sich Kunstfreunde sicher besorgen werden. Oder sie besuchen eine der drei Ausstellungen, die anläßlich seines Geburtstages im Spital Hengersberg im Kreis Deggendorf, im

Laudatoren waren Pfarrer Michael Bauer, Bürgermeister Martin Pichler, Niederbayerns Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich, der Landrat Sebastian Gruber, KuK-Vorsitzender Bernd Bachhuber, die Bezirksvorsitzende der Bayerischen Finanzgewerkschaft, Birgit Fuchs, die Verlagsleiterin von Lichtland, Hannelore Hopfer, sowie der Lyriker und Freund Karl-Heinz Reimeier, dem man auch die stimmungsvollen Texte zu den Bildern im Buch verdankt. Harmonische Klänge von Claudia Forster an der Harfe untermalten die Veranstaltung.

In den zwei Stunden wurde ein sehr lebendiges Bild von Gerhard Steppes-Michel gezeichnet. Mit Konsequenz, Freude und Leidenschaft brachte er es fertig, jung alt zu werden. Und er bewies, daß Kreativität keine Altersgrenze kennt.

In seinem Schlußwort bedauerte der Jubilar, daß viele liebe Menschen nicht mehr lebten.

Eine Wahrheit gebe er uns mit auf den Weg: „Der Künstler ist kein Erfinder. Künstler ist, wer ernsthaft die Schönheit der Schöpfung in der Natur sucht. Mir ist es ein Anliegen die Mitmenschen zu erfreuen, ihnen zu zeigen wie schön Gottes Erde ist, die wir schon aus Dankbarkeit zu erhalten haben.“ kwf/sh

Gerhard Michel, Karl-Heinz Reimeier: „Kraft und Wandel in den Schachten“. Lichtland Verlag, Schönberg 2023; 100 Seiten, 25 Euro. (ISBN 9783947171453)

Globale Zerstörung und technoide Verödung

Mitte Februar eröffnete in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis eine Ausstellung mit Werken des mährischen Künstlers Klaus Kugler. Stefan P. Teppert berichtet.

Drei Dutzend Bilder von Klaus Kugler hängen im Kloster

der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung in Schwäbisch Gmünd. Die kleine Ausstellung steckt voller Andeutungen, Symbole und Metaphern aus der abendländischen Überlieferung.

Zugleich beschäftigen sich zahlreiche Motive mit brandaktuellen Problemen. Thematisiert

wird die globale Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und die damit einhergehende technoide Verödung. Zur militärischen Aufrüstung mit Raketen gehören hinter Fahnen und Propaganda in ihr Verderben laufende Massen.